|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zu Paris an der Notre-Dame gab es einmal einen alten Chorherrn, der bei Saint-Pierre am Ochsenmarkt ein eignes schönes Haus bewohnte. Dieser Chorherr war als einfacher Priester nach Paris gekommen, hungrig wie eine Kirchenmaus, nackt wie ein Degen, wenn er aus der Scheide gezogen. Aber er war ein schöner Mann und als solcher so üppig begabt und ausgerüstet, daß er bei den Weibern, wenn es sein mußte, die Arbeit von drei andern versehen konnte, ohne je schachmatt zu werden, und es dauerte nicht lange, so war er der Lieblingsbeichtiger der Frauen. Er war sanft mit den Traurigen, er tröpfelte Balsam in kranke Herzen, keine ließ er ohne Trost ausgehen. Verschwiegen war er wie eine Mauer. So wurde er immer berühmter, und seine Kundschaft erstreckte sich bis an den Hof.

Das konnte nun leicht die Eifersucht seiner Obern, der Herren Ehemänner und anderer wachrufen. Aber die Marschallin Desquerdes wußte vorzubeugen. Um die so nützliche und wohltätige Geschäftigkeit des Mannes ganz mit dem Geruch der Heiligkeit zu umgeben, verehrte sie ihm einen Knochen des heiligen Viktor, der also die Ursache sein mußte von den überraschenden Erfolgen des Priesters. Jedem Zudringlichen konnte nun geantwortet werden, er hat einen Knochen, durch den er alles wirkt, und damit stopfte man die frechsten Mäuler, denn an der Kraft einer Reliquie zu zweifeln galt nicht für wohlanständig.

Er genoß darum im Schatten seiner Soutane den besten Ruf als ein Mann von Tapferkeit in der Erfüllung seiner Pflichten. Und so lebte er wie Gott in Frankreich, absolvierte drauflos mit seiner Reliquie und wirkte Wunder auf Wunder. Er verwandelte jahraus, jahrein Weihwasser in den besten Wein, und selten wurde damals bei den Notaren von Paris ein Testament gemacht, dem nicht zu seinen Gunsten ein Et cetera angehängt war oder Kodizill, das einige auch Cadizill schreiben, um anzudeuten, daß es mit Cauda zusammenhängt und also nichts anderes sagen will als ein Schwänzchen am Testament.

Der heilige Mann hätte zuletzt Erzbischof von Paris werden können. Würde er zum Beispiel einmal gesagt haben, eine Mitra muß doch schön warm geben, schnell hätten sich gewisse Damen den Rang abgelaufen, sie ihm zu verschaffen. Aber er begnügte sich statt aller fetten Pfründen, die man ihm anbot, mit der simplen Stelle eines Chorherrn an der Notre-Dame, weil er in diesem Amt seine hübschen Beichtkinder nicht zu vernachlässigen brauchte. Nur als er mit der Zeit schwach in den Hüften und gebrechlich wurde – er hatte allmählich an die Siebzig auf dem Rücken –, erlahmte er in seiner Tätigkeit des Absolvierens und durfte die Zeit gekommen glauben, um sich auf dem süßen Bewußtsein einer langjährigen apostolischen Pflichterfüllung wie auf einem molligen Bett behaglich auszuruhen, um so mehr, als er, wie das gemeine Volk zu sagen pflegt, sein Schäfchen im trocknen hatte. Er bemühte sich jetzt nur noch für die Damen vom höchsten Rang, so zwar, daß man bei Hofe oft scherzen hörte: trotz dem Eifer so manches jungen Kaplans sei der Beichtstuhl des Alten bei Saint-Pierre am Ochsenmarkt immer noch die wirksamste Seelenbleiche für vornehme Damen.

So wurde der fromme Chorherr mit gutem Glück ein perfekter Neunziger, sein Haupt bedeckte der Winterschnee, seine Hände zitterten, aber im übrigen hielt er sich noch immer aufrecht wie ein Turm und hustete ohne Auswurf, nachdem ihm der Auswurf, ohne zu husten, so lange geläufig gewesen war.

Für gewöhnlich saß er freilich festgebannt in seinem Stuhl, er war ja genug in seinem Leben aufgestanden im Dienst der Menschheit; aber er trank, sooft er Durst hatte, und aß wie ein Drescher. Das Reden hatte er sich fast abgewöhnt, nichtsdestoweniger sah er ganz und gar aus wie ein lebendiger Chorherr zu Notre-Dame.

Weil er aber so die Unbeweglichkeit liebte, tagelang stumm blieb und trotz seines Alters die rosigste Gesundheit auf seinem Gesicht blühte, auch in Erinnerung an gewisse üble Nachreden wegen eines lasterhaften Lebens, die im unwissenden gemeinen Volk früher umgegangen waren, hatten einige schiefe Köpfe, Atheisten und ähnliches Gelichter, denen alle Heiligkeit ein Dorn im Auge ist, das ärgerliche Gerücht ausgesprengt, der wahre Chorherr sei längst tot und seine Seele dahingefahren, statt ihrer aber wohne seit länger als fünfzig Jahren der Teufel in dem dicken Leib des Pfaffen. Ein wenig hatte man ja immer von ihm sagen können, daß er den Teufel im Leibe habe, und so manche Schöne, die seine Absolution erfahren, hat es heimlich bei sich gedacht. Aber da nun offenkundig dieser Teufel, derjenige, den die schönen Beichtkinder im Sinne hatten, allmählich recht kleinlaut geworden war, hinfällig und apoplektisch wie der Chorherr selber, daß er sich auch um eine zwanzigjährige Königin nicht vom Fleck gerührt hätte, so gab es einige feine oder auch nur vernünftige Köpfe, besonders in bürgerlichen Kreisen, wo man bekanntlich das Gras wachsen hört, die nicht recht begreifen wollten, was der arme Teufel für ein Vergnügen dran finden könne, in dem faulen Gedärme des Chorherrn zu wohnen und in dessen Gestalt zur herkömmlichen Stunde nach Notre-Dame zu gehen und sich dort mit dem Rauchfaß und dem Weihwasserwedel vor der Nase herumfahren zu lassen.

Auf solche ketzerischen Zweifel erwiderten einige, daß der Teufel sich vielleicht bekehren wolle, und andere, daß er darum die Gestalt des Chorherrn angenommen habe und aus dem verfallenen Haus nicht wich und wankte, um die drei Neffen und Erben des frommen Mannes zu prellen, die keinen Tag vergehen ließen, ohne nachzusehen, ob der Alte seine Augen immer noch nicht geschlossen habe; sie fanden sie aber stets offen und hell und argwöhnisch wie Basiliskenaugen, worüber sie sich natürlich sehr freuten, denn sie liebten, wenn man sie hörte, in der Welt nichts so sehr wie ihren lieben alten Oheim.

Von diesem aber erzählte ein altes Weib, daß er wahr und wahrhaftig der Teufel sein müsse. Ihre Überzeugung gründete sich auf folgenden Vorfall. Zwei dieser Neffen, der Advokat und der Hauptmann, geleiteten einmal nachts ohne Laterne oder Fackel ihren Onkel von einem Abendessen nach Hause, das der Halszuzieher ihm zu Ehren gegeben hatte, und ließen ihn, weil es dunkel war, über einen Haufen Steine hinstürzen, die man am Abend da abgeladen hatte, um dem heiligen Christoph eine Statue zu errichten. Es waren gar harte, scharfkantige Steine, und die beiden Neffen liefen mit großem Lärm und Geschrei fort, um bei der genannten Alten eine Laterne zu holen; als sie aber mit ihrer Leuchte zurückkamen, sahen sie zu ihrer höchsten Verwunderung den Onkel dastehen, fest und aufrecht wie ein Baumstamm. Er war in heiterster Laune und scherzte über den guten Wein des Advokaten und daß er doch noch feste Knochen haben müsse, wenn sie einen solchen Fall überstehen könnten, ohne aus dem Leime zu gehen, wie sie denn in seinem langen Leben Schlimmeres überstanden hätten.

Die guten Neffen hatten nicht anders geglaubt, ab ihn tot wiederzufinden. Ihre Hoffnung, den guten Onkel noch zu ihren Lebzeiten auf dem Schragen zu sehen, wurde durch diese Erfahrung beträchtlich verringert. Sie nannten ihn also nicht mit Unrecht ihren guten Onkel, denn wahrhaftig, er war nicht von schlechtem Schrot und Korn. Böse Zungen behaupteten, jene Steine hätten dem guten Chorherrn den guten Rat ins Ohr geflüstert, in Zukunft lieber seinen eignen Wein als den seiner Neffen zu trinken.

Von alledem ist so viel sicher und gewiß, daß der alte Chorherr, ob er nun der Teufel war oder nicht, nur noch selten aus dem Hause ging und sich alles eher einfallen ließ, als zu sterben, auch daß er drei Erben hatte, die er liebte wie sein Rheuma, seine Gicht, sein Zipperlein, sein Zahnweh und ähnliche liebenswürdige Gäste an der Tafel des Lebens.

Von diesen drei Erben war der eine der wildeste Landsknecht, der je einen Mutterleib durchbrochen hat – dessen Schoß er nicht übel zugerichtet haben mochte. Denn er war schon mit Haaren auf den Zähnen zur Welt gekommen, er schmauste wie der Heide Goliath, und seine Wohnung war bei allen schlechten Weibsbildern, kurz, er war aus keinem geringeren Teig gemacht als sein Onkel selber, mit dem er nicht nur die Dauerhaftigkeit seiner Kräfte und Säfte, sondern auch ihre Anwendung gemein hatte. In der Schlacht war er stets darauf bedacht, Hiebe und Stöße auszuteilen, aber selber keine zu bekommen, was ja doch das A und O aller Kriegskunst ist.

Er scheute jedoch keine Gefahr, und wenn er auch keine andere Tugend hatte, die Tapferkeit konnte ihm niemand absprechen. Er war der Hauptmann von einem Fähnlein Landsknechte und sehr beliebt bei dem Herzog Johann von Burgund, der sich den Teufel drum kümmerte, was seine Soldaten alles trieben. Dieser Neffe des Teufels hieß mit Namen Cochegrue oder Schweinsleder; aber seine Gläubiger, als da waren Lombarden, Juden, Mastbürger und andre, denen er gelegentlich die Taschen erleichterte, nannten ihn den ›Hundsaffen‹, weil er ebenso schlau als fürchterlich sein konnte. Er war außerdem etwas bucklig, und wehe dem, der dergleichen tat, diese Verunstaltung zu bemerken.

Der zweite Neffe hatte darauf studiert, wie man Unrecht in Recht verdreht und umgekehrt. Er hatte durch die Protektion seines Onkels eine Advokatenstelle am Oberhofgericht erhalten und machte den Rechtsbeistand all der Damen, deren Seelenbeistand ehemals der Chorherr gewesen war. Er hieß allgemein ›der Sauluder‹ in Anspielung auf seinen wahren Namen, denn der lautete Schweinsleder wie bei seinem Bruder, dem Hauptmann. Dieser Sauluder pißte kalt, hatte einen schäbigen, windschiefen Körper, ein eingefallenes fahles Gesicht und eine Physiognomie wie ein Wiesel. Immerhin war er einen halben Groschen mehr wert als der Hauptmann, und ein halbes Quentchen Liebe für seinen Onkel konnte man ihm nicht absprechen. Nur in den letzten Jahren war sein Herz leck geworden und die Dankbarkeit Tropfen um Tropfen weggesickert. Er besorgte aber zeitweilig die Geschäfte seines Onkels und versäumte dabei nicht, im voraus so viel Saft als möglich aus der Erbschaft herauszupressen.

Die beiden Brüder sahen sich leider genötigt, nach Sitte und Herkommen, nach Recht und Gerechtigkeit den Brocken, der ihnen nicht zu dick gewesen wäre, mit einem Dritten zu teilen, einem armen Vetter, einem Schwestersohn des Chorherrn, den dieser wenig liebte und der auf dem Lande aufwuchs, wo er die Schweine hütete. Dieser bäuerliche Viehhirt wurde nun von den beiden Brüdern in die Stadt gerufen und dem Onkel zur Bedienung ins Haus gegeben in der Berechnung und Hoffnung, daß er durch seine Eseleien, Schweinereien und Tölpeleien, kurz, durch seine Dummheit den Chorherrn mit Leichtigkeit dahin brächte, ihn aus seinem Testament zu streichen.

Seit einem Monat ungefähr wohnte der arme Stoffel, wie der Viehhüter hieß, als einziger Hausgenosse bei dem Onkel, und so ungelehrt er war, begriff er doch, daß es fast vorteilhafter und leichter sei, einen alten Chorherrn zu hüten als eine Herde Schweine. Mit großer Schlauheit spielte er den Dümmling und Demütigen gegen seinen Onkel und machte sich so recht zum Stab und Stecken seines Alters. Er sagte »Helf Gott!«, wenn der Onkel nieste, »Zur Gesundheit!«, wenn er rülpste, und »Wohl bekomm's!« oder »Gsegen's Gott!«, wenn etwas anderes an ihm lautbar und ruchbar wurde. Er gab, wenn es regnete, auf die Katze acht, daß sie nicht naß wurde, war zu jeder Zeit voll Aufmerksamkeit auf jedes Wort des Alten und ertrug mit Lammsgeduld sein ewiges Gehuste, Gezanke und Gestänke. Er versicherte dem Alten ganz aufrichtig, er sei der schönste Chorherr von der Welt, und der Onkel, den man nicht mit der Nase auf seinen Vorteil zu stoßen brauchte, plagte den armen Stoffel, soviel nur in seinen alten Kräften stand, ließ ihn um sich herumtanzen wie einen Kreisel und belustigte ihn von früh bis spät mit seinem ewigen »Stoffel geh her!«, »Stoffel geh weg!«, »Stoffel komm wieder!«.

»Der Tölpel wird mich unter die Erde bringen«, klagte der Chorherr bei seinen Neffen. Als der Stoffel das hörte, gab er sich noch mehr Mühe, es dem Onkel recht zu machen; er spitzte die Ohren wie ein Schäferhund, aber er hatte nun einmal einen Hintern wie zwei Kürbisse, plumpe Glieder und breite Schultern, kurz, mehr von der Art eines schwerfälligen Silen als eines leichtfüßigen Zephyrs. Im übrigen war er ein frommes Gemüt, nichts machte ihm einen Kummer, also wurde er immer dicker und fetter, lange vor der fetten Erbschaft.

Eines Abends unterhielt sich der Onkel mit ihm über den Teufel, der mit tausend Qualen und Ängsten die armen Seelen martert und die Verdammten am ewigen Feuer röstet, das der liebe Gott zu diesem Ende angezündet hat, usw. Da machte der gute Stoffel zwei Augen so groß wie Pflugräder und lachte ganz albern, das sollte heißen, daß ihm dieser Glaube schlecht einging.

»Du bist also kein Christ?« fragte der Chorherr.

»Warum nicht gar«, antwortete der Neffe.

»Nun also: da es einen Himmel gibt für die Guten, muß es da nicht eine Hölle geben für die Bösen?«

»Wieso, Herr Onkel? Der Teufel ist in der Welt Gottes so unnötig wie ein Kropf. Sagt doch selber, lieber Onkel, wenn Ihr hier in Eurem Hause einen nichtswürdigen Kerl hättet, der alles drunter und drüber brächte, würdet Ihr ihn nicht hinausschmeißen?«

»Und wie ich ihn hinausschmeißen würde!«

»Nun seht, Herr Onkel, da wäre ja der liebe Gott selber ein dummer Teufel, wenn er in seiner Welt, wo er alles so herrlich und schön gemacht hat, den Teufel herumwirtschaften und sich sein schönes Werk von ihm verderben und verschmutzen ließe. Also ich kann nicht an den Teufel glauben, wenn ich an den lieben Gott glauben soll. Ich möchte ihn einmal sehen, diesen Herrn Teufel. Oh, ich hätte keine Angst vor ihm.«

»Wenn ich das gewiß wüßte«, antwortete der Chorherr, »da brauchte mir nicht bange zu sein wegen der Sünden meiner Jugend, wo ich manchmal etwas allzu verschwenderisch absolviert habe.«

»Absolviert immerzu, Herr Kanonikus, das wird Euch im Himmel hoch angerechnet werden.«

»Du glaubst?« – »Ich bin dessen sicher.«

»Und dir ist gar nicht angst, Christoph, so frech den Teufel abzuleugnen?«

»Bei Gott!« rief der Stoffel, »ich kümmere mich um den Teufel soviel wie um eine hohle Nuß.«

»Du wirst bestraft werden für deinen Unglauben.«

»Keineswegs. Der liebe Gott wird mich schon gegen den Teufel zu verteidigen wissen; er ist gewiß nicht so einfältig, wie ihn die Gelehrten hinstellen.«

Über diesen Worten traten beide Neffen ein; sie hörten am Ton der Stimme, daß der Chorherr den Stoffel nicht allzusehr haßte und daß er sich über den Tölpel von Bauern nur beklagt hatte, um ihr Mißtrauen einzuschläfern und sie heimlich auszulachen. Sie wechselten verständnisvolle Blicke.

Da sie aber ihren Onkel in so guter Laune sahen, wollten sie ihn auf die Probe stellen.

»Angenommen«, sagten sie, »Ihr würdet Euer Testament machen, lieber Onkel, wer bekäme da Euer Haus?«

»Der Stoffel«, antwortete der Chorherr verschmitzt.

»Und die Hypothek in der Rue Saint-Denis?«

»Der Stoffel.«

»Und den Meierhof zu Ville-Parisis?«

»Der Stoffel.«

»Der Stoffel, der Stoffel! Dieser Stoffel wird also alles erhalten?« platzte der Hauptmann heraus.

»Nein«, antwortete der Chorherr lächelnd, »wer der Schlaueste von euch ist, der wird mein Erbe sein. Ich werde testieren in aller Form Rechtens, und schon bin ich kaum im Zweifel, wer die Braut heimführen wird.«

Und der verschmitzte Chorherr warf dem Stoffel einen Blick zu, ähnlich dem, womit jene geschminkten und gepuderten Weibsen ein geputztes Herrlein in ihre Sackgasse locken und worüber dem Stoffel auf einmal der vernagelte Verstand und solchergestalt ein Licht aufging, als es nur je einem Jungfräulein in der Brautnacht aufgegangen ist. Der Advokat und der Hauptmann ließen es sich ebenfalls gesagt sein. Sie machten ihre Katzbuckel und verließen das Haus, aufs äußerste empört über die Albernheit des Chorherrn.

»Was meinst du von diesem Stoffel?« fragte der Sauluder den Hundsaffen.

»Ich meine, ich meine«, sagte der Landsknecht grollend, »ich meine, ich werde ihm in der Straße auflauern und ihm unversehens seinen Kopf vor die Füße werfen; er kann ihn ja wieder aufheben, wenn er Lust dazu spürt.«

»Holla!« sprach der Advokat, »du hast deine eigne Art, Köpfe abzuhauen. Jedermann wird sagen: ›Das war der Schweinsledern.‹ Ich habe einen andern Plan. Ich will ihn zum Abendessen einladen, und nachher wollen wir Sacklaufen spielen. Wir lassen uns in Säcke einnähen und wetten, wer so am besten gehen kann; wenn der Stoffel erst eingenäht ist, werfen wir ihn in den Fluß. Er kann dann schwimmen, wenn's ihm darum ist.«

»Das will überlegt sein«, antwortete der Hundsaffe.

»Ist längst überlegt«, erwiderte der Advokat. »Wenn nur der Vetter erst zum Teufel ist, wer sollte uns noch die Erbschaft streitig machen?«

»Einverstanden«, sprach der Kriegsmann; »aber es ist nötig, daß wir zusammenhalten wie die zwei Beine an einem Rumpf; denn wenn du fein bist wie Seide, so bin ich hart wie Stahl, mein Einfall ist nicht weniger wert als der deine, hörst du?«

»Gut, abgemacht. Aber wie soll er denn nun umkommen, durch das Schwert oder durch den Sack?«

»Du tust ja, als ob wir einen König ermorden wollten. Soviel Gerede um einen Tölpel von Schweinehirten! Machen wir aus, daß derjenige zwanzigtausend Taler an der Erbschaft voraus haben soll, der von uns beiden am raschesten ist zur Tat. Ich werde ihm also sagen: ›Heb deinen Kopf auf, Tölpel!‹«

»Und ich: ›Schwimme, mein Freund!‹« Und der Advokat lachte wie ein offener Hosenlatz.

Dann gingen sie zum Nachtessen, der Hauptmann zu seinem Weibsbild, der Advokat zu der Frau eines Goldschmieds, deren Geliebter er war.

Wer aber war wie aus den Wolken gefallen? Der Stoffel. Denn obwohl die beiden Vettern drunten auf dem Platz zusammen gesprochen hatten und kaum lauter, als man in der Kirche zu sprechen wagt, hatte der Stoffel doch alles gehört, entweder weil die Worte zu ihm hinauf- oder weil seihe Ohren zu den Worten heruntergestiegen waren.

»Hört Ihr, Herr Onkel?«

»Ja«, antwortete der, »ich höre das Holz, das im Feuer schwitzt und knistert.«

»Und ich«, antwortete Stoffel, »wenn ich auch nicht an den Teufel glaube, so glaube ich doch an den heiligen Michael, meinen Schutzengel. Er ruft mich, ich folge ihm.«

»Geh, mein Sohn«, antwortete schelmisch der Chorherr, »aber gib acht, daß du nicht ins Wasser fällst oder deinen Kopf verlierst; denn mir ist, als hörte ich den Fluß rauschen, und das Straßengesindel, scheint mir, ist nicht immer das gefährlichste Gesindel.«

Stoffel verwunderte sich sehr über diese Worte. Er betrachtete sich den Kanonikus. Der Alte schien ihm seltsam aufgeräumt mit seinen gichtkrummen Beinen und seinem flammenden Blick. Aber da er jetzt dem Tod, der ihn bedrohte, den Rang ablaufen mußte, dachte er, daß er ein andermal Zeit habe, den Oheim zu bewundern oder ihm die Nägel zu stutzen. Machte sich also auf nach der Stadt mit einer Eile wie ein Weibsbild, das dem Vergnügen nachläuft.

Die beiden Vettern, die nicht an die göttliche Erleuchtung glaubten, wie sie manchmal über einfältige Hirten zu kommen pflegt, hatten oft im Beisein des Stoffels, wie wenn er Luft wäre, ihre geheimsten Heimlichkeiten gegeneinander ausgekramt.

Unter anderem hatte eines Abends der Sauluder dem Kanonikus, um ihn aufzuheitern, von seiner Liebschaft mit der Frau eines Goldschmieds erzählt und wie er es anstellte, um dem Gevatter unvermerkt das bekannte Paar Hörner beizubringen, ein Paar goldige, ein Paar feinziselierte und feinskulptierte, ein Paar Hörner mit so reichem figürlichem Schmuck als nur je ein Gefäß auf der Tafel eines Königs. Diese Goldschmiedin war, wenn man ihn hörte, ein tolles Ding, kühn und verwegen wie nicht leicht eine, die, wenn sie ihren Mann schon die Stiege heraufkommen hörte, die Sache erst recht noch einmal machte, wie wenn es nichts weiter gälte, als eine Erdbeere zu schlucken, dabei das Köpfchen voll närrischer Launen, immer auf neue Streiche denkend und zu allem heiter wie das gute Gewissen selber, zur Freude ihres Mannes, dem ihr Wohlsein naheging wie sein Hemd. Und so durchtrieben war sie, daß weder ihre Liebschaft ihrer Wirtschaft noch ihre Wirtschaft ihrer Liebschaft schadete, also daß sie nicht nur allgemein den Ruf einer tugendsamen Frau, sondern auch das volle Vertrauen ihres Eheherrn genoß, der ihr die Schlüssel, die Kasse und alles überließ.

»Und zu welcher Stunde empfängt Euch Eure Dulcinea?« fragte der Chorherr.

»Jeden Abend. Und oft schlafe ich bei ihr.«

»Aber wie kann das geschehen?« fragte von neuem der Oheim.

»Das machen wir so. In einem Verschlag steht ein mächtiger Schrank. In den verstecke ich mich. Nun müßt Ihr wissen, daß der Goldschmied fast jeden Abend bei seinem Gevatter, dem Tuchhändler, speist, mit dessen Frau er so steht wie ich mit seiner eigenen. Wenn er nun nach Haus kommt, tut die Frau so, als ob es ihr irgendwo nicht recht wäre, läßt ihn allein zu Bett gehen und schleicht sich, um ihrem Übel Linderung zu verschaffen, in den Verschlag mit dem Schrank. Am Morgen dann, wenn der Mann vor seiner Goldwaage sitzt, mache ich mich davon. Das Haus hat zwei Ausgänge, einen nach der Straße und einen nach dem Fluß; begegne ich dem Hausherrn, bin ich eben durch das andere Loch, wo er nicht war, hereingekommen, natürlich um mit ihm wegen seines Prozesses zu verhandeln, den ich als sein Advokat so lange wie möglich am Leben und in guter Gesundheit zu erhalten suche. Und so ist das eine rentable Liebschaft, für die der Herr Gemahl soviel an Sporteln und sonstigen Advokatenrechnungen bezahlen muß, daß er sich im Stall gut ein paar Pferde halten könnte. Der Mann unternimmt nichts ohne mich; er liebt mich, wie so einer den zu lieben verpflichtet ist, der ihm so fleißig hilft, sein Gärtlein umzustechen, zu gießen und in jeder Weise zu kultivieren.«

An diese Worte dachte jetzt der Stoffel; er machte sich aber unverzüglich auf den Weg, denn er hatte dem Tod den Rang abzulaufen.

Stoffel erinnerte sich aller Einzelheiten dieser Erzählung, und der Instinkt der Selbsterhaltung, der das dümmste Tier richtig leitet, zeigte ihm mit Blitzeshelle den Ausweg aus der drohenden Lebensgefahr. Er eilte also unverzüglich nach der Rue de la Calandre, wo der Goldschmied um diese Zeit bei seinem Gevatter, dem Tuchhändler Cornelius, und seiner Frau zu Abend zu essen pflegte. Nachdem er an die Tür geklopft und denen hinter dem Gitter geantwortet hatte, daß er dem Goldschmied eine wichtige und eilige Botschaft auszurichten habe, wurde ihm aufgetan. Er winkte den lustigen Goldschmied von den Freuden der Tafel hinweg in eine Ecke des Saals.

»Guter Freund«, sagte er zu ihm, »wenn Ihr wüßtet, daß ein lieber Nachbar Euch die bekannten Zinken auf die Stirn pflanzte – Ihr werdet wohl wissen, daß ich nicht von den Zacken einer Königskrone rede! –, und wenn man Euch den übereifrigen Freund gefesselt überlieferte, Ihr würdet Euch gewiß nicht besinnen, ihn in den Fluß zu werfen.«

»Ganz richtig«, antwortete der Goldschmied; »aber wenn Ihr etwa Schindluder mit mir treiben wollt, so kann es Euch teuer zu stehen kommen.«

»Ich meine es gut mit Euch«, erwiderte der Stoffel, »und Ihr dürft mir's glauben: ebensooft als Ihr mit der Gevatterin hier hat drüben der Advokat Sauluder mit Eurer Ehefrau seinen Zeitvertreib. Kommt mit hinüber in Euer Haus, und wenn Ihr den Sauluder nicht bei Eurer Frau findet, so könnt Ihr daraufrechnen, daß in der Kammer, in dem großen Schrank, wo Ihr die alten Kleider aufzuhängen pflegt, derjenige steckt, der Euch, indes Ihr bei andern kehrt, Euer eigenes Stüblein wischt und scheuert. Wenn Ihr mir den Schrank verkaufen wollt, so will ich mich mit einem Karren bei der Brücke halten und Eurer Befehle gewärtig sein.«

Der Meister Goldschmied nahm Mantel und Barett, schied und lief nach seinem Haus wie eine vergiftete Ratte nach ihrem Loch. Er kommt an, er klopft; man öffnet, er tritt ein, er rast die Stiege hinauf, er findet zwei Gedecke auf dem Eßtisch, er hört im Nebenzimmer den Schrank verschließen, und er sieht seine Frau ihm entgegenkommen mit einem Gesicht, wie wenn sie kein Wässerlein trüben könnte.

»Lieber Schatz«, sagte er, »da sind zwei Gedecke!«

»Natürlich«, antwortete sie unschuldig, »sind wir nicht zwei?«

»Nein, wir sind drei«, antwortete er.

»So kommt der Herr Gevatter zum Nachtessen?« versetzte sie lächelnd und mit einer Miene der vollkommensten Unschuld.

»Nein«, erwiderte er, »ich meine den Gevatter da drin im Schrank.«

»In was für einem Schrank«, fragte sie, »Ihr seid wohl nicht recht bei Trost? Wo ist denn ein Schrank? Seit wann packt man denn seine Gevattersleute in Schränke? Bin ich etwa die Frau danach, die die Gevattersleute schränkevoll im Haus hat? Ihr müßt verrückt geworden sein, daß Ihr einen Schrank für einen Gevattersmann haltet. Ich kenne keinen andern Gevatter als den Meister Cornelius, den Tuchmacher, und keinen andern Schrank als den in unsrer Schlafstube, wo wir unsre Kleider aufbewahren.«

»Liebe Frau«, erwiderte darauf der Goldschmied, »es gibt gar böse Leute in dieser Welt, und denke dir, da ist mir vorhin ein Kerl in den Weg gelaufen und hat mir gesagt, ich solle doch einmal in dem Schrank draußen im Verschlag nachsehen, ich werde da unsern Freund, den Advokaten, darin finden.«

»So ein Lump!« rief die Frau; »sollte man meinen, daß es Menschen gibt, die eine Freude dran haben, andrer Leute Häuslichkeit in Wirrwarr zu bringen.«

»Zum Glück kenne ich dich, mein Liebchen«, entgegnete der Meister, »und du bist mir lieber als zehn alte Schränke. Da soll kein Hader zwischen uns kommen; der Mann, der mich aufgehetzt hat, ist ein Milchhändler; ich will ihm den Schrank verkaufen, daß er mir aus den Augen kommt, das dumme Möbel könnte mir gelegentlich böse Gedanken machen. Ich würde immer versucht sein, nachzusehen, ob kein Gevatter darin steckt. Da will ich mir lieber zwei kleinere dafür kaufen, worin man allerhöchstens ein siebenjähriges Kind unterbringen kann. Auf diese Weise werden wir am besten die bösen Mäuler stopfen, die deine Tugend verleumden möchten.«

»Tut, wie Ihr sagt«, antwortete die Frau, »mir liegt gar nichts an dem alten Schrank, er ist auch zufällig ganz leer. Unsre Sachen sind beim Schneider zum Ausbessern, Ihr könnt ihn morgen in aller Frühe wegschaffen lassen. Und jetzt, denke ich, wollen wir zu Abend essen.«

»Nicht so schnell«, war seine Antwort; »es wird mir besser schmecken, wenn der verfluchte Schrank erst aus dem Hause ist.«

Die Frau lachte:

»Es scheint allerdings, daß das verdammte Möbel leichter aus dem Haus als aus Eurem Kopf herauszubringen ist.«

Der Meister rief laut auf den Boden hinauf: »Holla, Gesellen, Lehrbuben!«

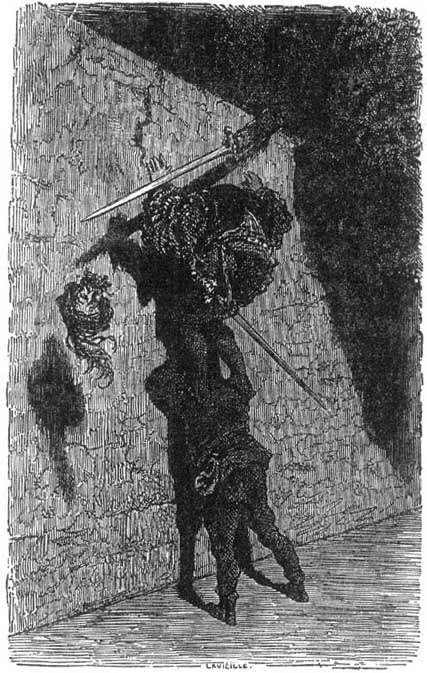

In weniger als einem Augenblick waren seine Leute auf den Beinen. Sofort wurde der Schrank gepackt und nach der Stiege getragen. Dabei kam der unglückliche Rechtsverdreher zufällig auf den Kopf anstatt auf die Beine zu stehen, und weil er solche Turnübungen nicht gewöhnt war, scharrte er unwillkürlich mit seinen Stiefeln an den Wänden.

»Der arme Schrank«, sagte die Frau, »er kracht in allen Fugen.«

»Es tut ihm weh, daß er weggetragen wird«, sprach der Mann, »er hatte sich so an Euch gewöhnt.«

Ohne weiteren Widerspruch ließ sich der Schrank die Stiege hinuntergleiten.

»Holla, Mann mit dem Karren!« rief drunten der Goldschmied. Und Stoffel, von den Gesellen und Lehrbuben unterstützt, machte sich daran, den Schrank aufzuladen.

»Autsch, autsch!« rief drinnen der vom Hofgericht.

»Meister, der Schrank spricht!« rief ganz erschrocken ein Lehrbub.

»Französisch oder spanisch?« fragte der Meister und gab dem Buben einen Tritt vor den dünnen Hintern, der zum Glück nicht von Glas war. Denn es ist immer von Übel, wenn einer behauptet, das Gras wachsen zu hören; und der wollte nun gar einen Schrank sprechen hören!

Dann führte der Stoffel, vom Goldschmied unterstützt, den Schrank zum Flußufer hinunter, ohne auf die laute Beredsamkeit des verhexten Holzes im geringsten achtzugeben.

Am Ufer beschwerten sie den Schrank mit mächtigen Steinen und warfen ihn ins Wasser.

»Schwimme, mein Freund, schwimme!« rief Stoffel und klatschte in die Hände, während der Schrank sich drehte und dann untertauchte.

Nachdem dieses Geschäft glücklich beendigt war, machte sich der Stoffel auf nach der Rue du port Saint-Landry, nahe bei Notre-Dame. Er suchte dort nach einem gewissen Hause, erkannte es auch alsbald und fing an, heftig an die Tür zu pochen.

»Öffnet«,rief er, »im Namen des Königs, öffnet!«

Auf sein Rufen hin erschien unter der Tür ein weißbärtiger Greis, der niemand anders war als der berühmte Wucherer Versoris.

»Mich schickt der Profos«, sagte der Stoffel, »er läßt Euch auffordern, diese Nacht wohl auf Eurer Hut zu sein. Er wird selber das Seinige tun. Der Bucklige, der Euch bestohlen hat, ist wieder in der Nachbarschaft gesehen worden. Darum also, wenn Euch Euer Geld lieb ist, haltet Euch wach und in Waffen.«

Nach diesen Worten machte sich der Stoffel davon. Er eilte nun nach der Rue des Marmougets, wo der Hauptmann Schweinsleder sich gerade ein Fest gab mit der kleinen Pasquerette, dem schönsten und begehrtesten Mädchen dieser Art in ihrem Viertel. Nicht einmal ihresgleichen machte ihr diesen Ruhm streitig. Sie wußte Blicke zu werfen, die wie Dolche trafen, und wie keine verstand sie die Kunst, saftige Schweinereien als Leckerbissen einzumachen und um harte Taler loszuschlagen. Und was für Schweinigeleien! Verwegen war sie und schamlos wie nur ein Weib, das keine andere Tugend mehr hat als die Frechheit. Der gute Stoffel hatte nur eine Sorge: er könne entweder das Haus der Pasquerette nicht finden, oder das liebliche Paar möchte nicht mehr wach sein, wenn er ankam. Aber ein guter Engel fügte alles nach seinem Wunsch. Als er in die Rue des Marmougets einbog, sah er alle Fenster beleuchtet, und überall streckten sich Köpfe heraus mit Nachtmützen und Nachthauben, Männer und Weiber, alte und junge, wie sie aus dem Bett gesprungen waren; man hätte glauben können, es solle bei Fackelschein ein Dieb gehängt oder sonst ein Missetäter hingerichtet werden.

»Was ist denn los?« fragte der Stoffel einen Bürger, der mit einer Hellebarde herunter an seine Tür geeilt war.

»Oh, nichts«, antwortete der gute Mann, »wir glaubten schon, die Armagnaken seien in der Stadt eingebrochen, aber es ist nur der Schweinsleder, der die Pasquerette durchbleut.«

»Wo?« fragte der Stoffel.

»Dort drüben in dem schönen Hause, wo Ihr über der Tür die Kröten gemeißelt seht. Hört Ihr das Geschrei der Hausknechte und Kammerzofen?«

Aus dem Hause drang ein gräßliches Geheul und Mordiogeschrei. Man hörte die Schläge niedersausen, und Hundsaffe mit seiner fetten Stimme schrie: »Du mußt hin sein, du Luder! Was, du machst die Widerspenstige, und Geld willst du von mir? Da hast du!« Und dann hörte man die Pasquerette stöhnen. Alles zog sich zurück, die Lichter erloschen.

»Hilfe, Hilfe!« rief sie, »er bringt mich um.« Dann ein letzter schwerer Schlag, dann das dumpfe Hinstürzen eines weichen Körpers, dann plötzliche Stille.

Stoffel stieg mit dem Hausgesinde die Stiege hinauf. Droben vor dem Saal machte er halt. Da war ein Durcheinander von zerbrochenen Flaschen, zerrissenen Tapeten, das ganze beschmutzte Tischtuch mit allen Schüsseln und Tellern lag am Boden.

Der ehemalige Schweinehirt, kühn wie ein Mann, der entschlossen ist, alles an einen Zweck zu setzen, riß die Tür auf, die zum Schlafgemach der schönen Pasquerette führte. Das Weibsbild lag am Boden auf einem blutübergossenen Teppich; sie war scheußlich zugerichtet, die Haare wirr und verzerrt, die weißen Brüste im Staub und Schmutz des Bodens gebettet. Der Schweinsleder stand verwirrt daneben, er war auf einmal ganz kleinlaut geworden, er machte die Augen größer auf als den Mund.

»Auf, mein liebes Pasquerettchen«, sagte er endlich; »spiel nicht die Tote, komm, laß dich aufheben. Tot oder lebendig bist du entzückend, du Luder, zum Fressen bist du.«

Mit diesen Worten hob er sie vom Boden auf und warf sie auf das Bett. Sie fiel hin, steif und regungslos wie der Körper eines Gehenkten. Da dachte der Landsknecht, daß es Zeit sei, sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen, wenn er für diesmal seinen Buckel aus der Schlinge ziehen wolle; doch fiel ihm, da er die Weiber kannte, noch eine List ein.

»Arme kleine Pasquerette«, sagte er, »wie hab ich nur ein so gutes Kind, das ich so sehr liebte, so zurichten können. Ich habe sie wahrhaftig getötet, es ist kein Zweifel mehr. Nie, solange sie lebte, sind ihr die weißen Brüstchen so elend am Körper heruntergehangen. Wie zwei leere Beutelchen mit einem armen, roten Heller darin hängen sie ihr an den Seiten.«

Bei diesen Worten öffnete die schöne Pasquerette ein wenig das Auge und schielte nach ihrer Brust; sie war weiß und fest wie Marmor. Da kam ihr mit einem Ruck das Leben wieder, sie sprang auf wie eine Furie, und ehe der Hauptmann sich's versah, hatte er eine Ohrfeige weg, die nur so schallte. Sie lachte.

»Die Toten, die sich nicht verteidigen können, soll man nicht verleumden.«

»Mein liebes Bäschen«, fragte Stoffel mitleidig, »wie hast du es nur angestellt, um ihn so in Wut zu bringen?«

»Wie ich's angestellt habe? Morgen früh kommen die Gerichtsknechte, um mir das Bett unterm Hintern wegzunehmen, und er, der so wenig Geld im Beutel hat wie Tugend in seinem Herzen, schäumte vor Wut, weil ich einem hübschen Junker gefällig sein wollte, der mich allein aus den Klauen des Gerichts erretten könnte.«

»Schweig!« rief der Hauptmann, »oder ich werde dir alle Knochen im Leib zerbrechen.«

»Langsam, langsam«, rief der Stoffel, der den Schweinsleder erst jetzt erkannte, »wenn es nichts weiter ist, da kann geholfen werden. Mein Freund, ich bringe Euch eine ganz beträchtliche Summe.«

»Wo, wo ist sie?« rief der Hauptmann begierig.

»Hört! Laßt es Euch ins Ohr sagen. Wenn einige dreißigtausend Taler heute nacht unter einem alten Birnbaum irgendwo zusammenkämen, würdet Ihr nicht so mitleidig sein und sie in die Tasche stecken, damit sie keinen Schnupfen bekommen?«

»Stoffel«, rief der Hauptmann, »ich erwürge dich wie einen wütigen Hund, wenn du dich lustig über mich machst, und ich küsse dich, wo du es nur haben willst, wenn du mich sofort und unverweilt in die ehrwürdige Versammlung dieser dreißigtausend Taler führst. Ich will auch ohne alle Gewissensbisse einigen guten Bürgern die Gurgel abschneiden, wenn sie so unvorsichtig sein sollten, mir in den Weg zu treten.«

»Ihr sollt dabei noch nicht einmal eine Nachtmütze totstechen«, erwiderte Stoffel; »aber hört nun den Fall: Ihr kennt den alten Juden bei Notre-Dame, nicht weit von der Wohnung unsres Onkels. Seine Hausmagd ist mein Feinsliebchen, und so weiß ich aus bester Quelle, daß der Mann heute morgen verreist ist, nachdem er unter einem Birnbaum in seinem Garten eine ganze Masse Gold verscharrt hat. Er war überzeugt, daß nur die Engel des Himmels ihm bei seinem Geschäft zuschauten. Aber die genannte Dirne war die Nacht von Zahnweh geplagt und stand gerade an der Luke ihrer Dachkammer, um sich die heiße Backe an der frischen Luft zu kühlen; so belauschte sie, ohne es zu wollen, die Morgenandacht des berühmten Wucherers. Brühwarm hat sie mir ihre Neuigkeit zugetragen. Schwört, daß ich meinen Teil erhalten soll, wie es unter Vettern recht und billig ist, so will ich Euch meine Schultern leihen, mit deren Hilfe Ihr die Gartenmauer erklettern könnt. An dem Birnbaum, der sich an die Mauer lehnt, könnt Ihr auf der andern Seite hinunterklettern. Und nun: werdet Ihr noch einmal sagen, daß ich ein Dummkopf und ein Tölpel bin?«

»Bei Gott nicht«, entgegnete der Hauptmann, »du bist mein ganz liebwerter Vetter und ein Ehrenmann obendrein; wenn du je einen Feind hast, dem du das Lichtlein ausgeblasen haben möchtest, siehe, ich bin bereit, meinen besten Freund für dich zu töten. Ich will auch nicht mehr dein Vetter heißen, sondern dein Bruder. – Holla, Schätzchen«, rief er der Pasquerette zu, »decke uns von neuem den Tisch und wasche dein Blut ab, es gehört mir, ich will dir's bezahlen und will dir's tausendfach ersetzen. Laß vom Besten zapfen, beruhige die aufgescheuchten Vögel im Haus, zieh ein frisches Hemdchen an und sei lustig. Sei lustig, ich will es so! Sorge für was Gutes in die Schüssel, und fahren wir mit unsern Nachtgebeten fort, da, wo wir aufgehört haben. Morgen früh sollst du reicher sein als die Königin. Jetzt will ich meinen Vetter bewirten. Holla he, Küfergesellen, Küchenjungen, Laufburschen, auf die Beine! Ich habe Lust, das ganze Haus zum Fenster hinauszuwerfen; es wird uns morgen früh doch zehnfach wieder hereinkommen.«

In weniger Zeit, als ein Pfaff braucht, um sein Dominus vobiscum zu sagen, verwandelte sich alles Wehgeheul des Hauses in Lachen, so wie sich vorher alles Lachen in Wehgeheul verwandelt hatte. Das ist so das Eigentümliche dieser Häuser: Mord und Totschlag sind hier nur ein Gewürz der Liebe; je mehr Gefahr, desto mehr Lust. Freilich, unsre Damen mit den hohen Stehfallumkrägen haben davon keine Ahnung.

Der Hauptmann Schweinsleder machte einen Freudenlärm wie eine ganze Klasse Schulbuben, wenn die Schule aus ist. Er war unermüdlich, dem Vetter einzuschenken, und dieser trank wie ein Bauer, wo's nichts kostet. Er spielte glücklich den Besoffenen; er lallte, morgen wolle er Paris kaufen, wolle er dem König hunderttausend Taler leihen, scheißen wolle er in Gold, mit einem Wort, er schwatzte so verrücktes Zeug, daß es der Hauptmann endlich für an der Zeit hielt, die Teller zu lassen und sich nach den Talern umzusehen. Also machte er sich mit ihm auf den Weg in der besten Absicht, nach dem Raub und der Teilung ein wenig die Eingeweide des guten Stoffels zu durchsuchen, ob er nicht einen riesigen Schwamm im Magen hätte; denn anders war's nicht zu denken, wie er fast ein halbes Stückfaß des besten Heurigen hatte schlucken können, ohne zu platzen. Auf dem langen Weg sprachen sie über die theologischen Streitfragen des Tags, die sie, man kann sich denken, mehr verwirrten als aufklärten. Und endlich wurden sie stumm, selbst ihre Füße gaben keinen Laut mehr, sacht und sorgfältig schlichen sie sich nach der Gartenmauer, hinter welcher etwas ganz andres auf sie wartete als die Taler des reichen Juden. Der wiederholt genannte Schweinsleder-Hundsaffe erstieg die breiten Schultern Stoffels und schwang sich von hier auf den bekannten Birnbaum als ein Mann, bei dem Mauern zu erstürmen zum Handwerk gehört. Aber der fromme Versoris, der ihm auflauerte, versetzte ihm einen gut gezielten Hieb in den Nacken und wiederholte denselben dreimal so geschickt und mit solcher Wucht, daß nach dem dritten Schlag der Kopf des Schweinsleder auf die Erde rollte, nicht ohne noch vorher die Stimme seines Vetters gehört zu haben, der ihm zurief: »So heb doch deinen Kopf auf, mein Freund!«

Darauf dachte der großmütige Stoffel, in dem die Tugend so eklatant ihre Belohnung erhielt, daß es gescheit wäre, sich jetzt nach dem Hause des guten Chorherrn zu verfügen, wo unterdessen die Erbschaftsfrage sich mit der Gnade Gottes ganz wunderbar vereinfacht hatte. Also machte er sich mit großen Schritten auf den Weg nach Saint-Pierre am Ochsenmarkt, und nicht lange, so schlief er wie ein Neugeborner auf seinem Strohsack, als ob es in Ewigkeit keine Vettern auf der Welt gegeben hätte. Am andern Morgen aber erhob er sich nach Art der Hirten und Bauern mit dem Aufgang der Sonne und begab sich nach dem Zimmer seines Onkels, um sich zu erkundigen, ob er kein Blut spucke, ob er keinen Hustenanfall gehabt, ob er überhaupt gut geschlafen habe. Aber ein alter böser Kauz von Haushälterin sagte ihm, der Chorherr sei zur Mette gegangen, weil man das Fest des heiligen Kriegsmanns Mauritius feierte, des vornehmsten Patrons von Notre-Dame, und weil zu diesem Tag das ganze Kapitel beim Erzbischof von Paris zur Tafel geladen war.

›Der Chorherr muß nicht mehr recht bei Sinnen sein‹, dachte Stoffel, ›um sich in so früher Morgenluft einer Erkältung auszusetzen. Wenn er sich mit Gewalt umbringen will, mir kann's recht sein. Ich will ihm aber unterdessen ein gutes Feuer anzünden, an dem er sich erholen kann bei seiner Heimkehr.

Der gute Stoffel ging also nach dem Saal, wo sein Onkel sich für gewöhnlich aufhielt; aber wie erschrak er! Denn hier saß, leib und leibhaftig, auf seinem gepolsterten Ledersessel niemand anders als der Chorherr.

»Aber was hat denn die alte Catherine gefabelt«, sagte er zu dem Mann im Lehnstuhl; »ich wußte doch, daß Ihr viel zu vernünftig seid, um zu dieser Stunde Euer Vergnügen in einem kalten Chorstuhl zu suchen.«

Der Chorherr blieb stumm. Keinen Piepser gab er von sich. Der ehemalige Viehhirt war aber wie alle diese Art Leute nicht ohne Verständnis für das Wesen heiliger Betrachtung. Er wußte auch, daß hohe Greise sich oft in einem entrückten Zustand befinden, wo sie mit den Dingen, die wir nur durch eine übernatürliche Wissenschaft kennen, geheimen Verkehr pflegen und dann Worte murmeln und Reden halten, die gewiß einen tiefen Sinn haben, die wir aber nicht verstehen. Und in ehrfürchtiger Scheu vor einem so außerordentlichen Zustand setzte er sich etwas entfernt in eine Ecke, um zu sehen, was aus alledem herausschlüpfen möchte. Ohne ein Wort zu sagen, wunderte er sich über die langen Nägel des guten Onkels, die sich kurios durch die Schuhe bohrten. Er sah dann nach den Knien seines lieben Onkels, und da gewahrte er eine noch viel mirakulösere und seltsamere Sache: die Beine des guten Mannes waren rot, so feuerrot, daß sie wie glühende Kohlen durch die Maschen der Strümpfe leuchteten.

›Ist er denn tot?‹ fragte sich der Stoffel.

Aber in demselben Augenblick tat sich die Tür auf, und wer da eintrat, war noch einmal der Chorherr, der mit frostroter Nase geradewegs aus der Messe kam.

»Aber, mein Onkel«, rief Stoffel, »was ist Euch denn unter die Hirnschale gekrochen? Ihr solltet Euch wirklich ein bißchen zusammennehmen und nicht da zur Tür hereinkommen, während Ihr schon dort am Kamin in Eurem Sessel sitzt; Ihr könnt wahrlich wissen, daß es einen Kanonikus wie Euch nicht noch einmal auf der Welt gibt.«

»Oh, Stoffel«, antwortete der Chorherr, »es hat eine Zeit gegeben, wo ich mich oft gern verdoppelt hätte, aber das kann nun einmal der Mensch nicht, er wäre sonst zu glücklich; du aber scheinst das zweite Gesicht zu haben, denn was mich betrifft, ich sehe wahrhaftig nichts von einem zweiten Chorherrn.«

Da wandte Stoffel seine Augen nach dem Sessel, und zu seinem höchsten Erstaunen, wie ihr euch wohl denken könnt, fand er ihn leer; er näherte sich ein wenig und gewahrte auf der Diele ein Häufchen Asche, das noch ein wenig rauchte und gewaltig nach Schwefel stank.

»Zum Kuckuck!« sagte der Stoffel, »aber das muß ich sagen, daß sich der Teufel wie ein Kavalier gegen mich betragen hat. So wahr ich Michael Christoffer heiße, ich will für seine Seele beten.«

Dann erzählte er seinem Onkel in aller Unschuld, wie der Teufel für ihn die Vorsehung gespielt hatte und ihm behilflich gewesen war, sich der Herren Vettern auf eine ehrliche Weise zu entledigen. Der Chorherr zeigte viel Bewunderung und ein lebhaftes Verständnis für die lustige Geschichte; denn seine Augen leuchteten noch immer wie die eines Basilisken, und es waren ihm in seinem langen Leben mehr Fälle vorgekommen, wo fromme Christen vorn gezogen und der Teufel hinten geschoben hatte. Auch gab der alte Priester bei dieser Gelegenheit der hohen Weisheit Ausdruck, daß man im Bösen meist ebensoviel Gutes als im Guten Böses entdecken kann und daß man es darum am besten Gott und dem Teufel überläßt, wie sie in dieser und in der andern Welt miteinander auskommen mögen.

Im Grunde war dies nun freilich eine starke Ketzerei, die schon von manchem Konzil verurteilt worden ist.

So aber hat sich die Geschichte zugetragen, wie die Stoffels reich geworden sind, also reich, daß sie später den Pont Saint-Michel mit dem großen Brunnen bauen konnten, allwo unter dem erzenen Erzengel Michael auch der Teufel keine üble Figur macht, zur Erinnerung der hier erzählten Abenteuer, die wir aus den wahrhaftigsten Geschichtsbüchern ausgezogen haben.