|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Als sich der Erzbischof von Bordeaux nach dem Konzil von Konstanz begab, hatte er in seinem Gefolge ein Pfäfflein, einen Tourainer, der von feiner, zierlicher Rede und gar einnehmendem Wesen war, denn er galt für einen Sohn der damals weitberühmten schönen Soldée und des königlichen Statthalters. Der Erzbischof von Tours hatte ihn seinem Amtsbruder bei dessen Durchreise durch diese Stadt überlassen, quasi zum Geschenk gemacht; solche Geschenke sind unter Erzbischöfen üblich, die wohl wissen, daß, wenn einen die Theologie irgendwo juckt, man einen guten Theologen braucht, um sich kratzen zu lassen.

Und also kam das Pfäfflein zum Konzil und wurde im Hause seines Prälaten einquartiert, der ein Mann war von guten Sitten und hoher Gelehrtheit. Philipp von Mala, so war der Name des Priesters, war entschlossen, sich gut zu führen und seinem Beschützer gewissenhaft zu dienen; aber er sah auf diesem Konzil hochheiliger Gottesgelahrtheit viele Leute, die weniger ein gottesgelehrtes als ein gottesgeleertes und lästerliches Leben führten, aber darum nur ein mehreres an Ablässen, Goldgulden und Pfründen gewannen als die andern, die sich eines würdigen und frommen Lebenswandels befleißigten. Eines Nachts also, da seine Tugend einmal wieder schwere Anfechtungen zu bestehen hatte, flüsterte ihm der Teufel ins Ohr und Hirn, er solle doch nicht so dumm sein und Hunger leiden, während ihm der große Brotkorb vor der Nase hänge; könne doch jeder am Busen unsrer heiligen Mutter, der Kirche, sich satt trinken, ohne daß die Quelle je versiege, durch welches Wunder allein schon die Gegenwart Gottes in seiner Kirche bewiesen werde. Der junge Priester aus unsrem allzeit lustigen Tourainer Land ließ sich das gesagt sein. Er nahm sich vor, zu bankettieren wie die andern und sich die deutschen Braten mitsamt der Brühe, Fasttage hin, Fasttage her, wohlschmecken zu lassen, wo sie nichts kosteten; denn der gute Jüngling war arm wie eine Kirchenmaus.

Da er sehr enthaltsam lebte, dabei immer seinen alten Erzbischof als Muster vor Augen, der nicht mehr sündigte, weil er es nicht mehr konnte, und darum für einen Heiligen galt, hatte sein Fleisch fast immer böse Anfechtungen, und seine Seele wurde darüber voll Traurigkeit, um so mehr, als er nirgends jenen verführerischen Frauenzimmern ausweichen konnte, die so offen und freigebig ihre Reize zur Schau trugen, aber kalt waren wie Eis, wenn es sich um einen armen Teufel handelte. Sie waren aus der ganzen Welt zusammengekommen, um mit dem Licht ihrer Schönheit die Köpfe der versammelten Patres zu erleuchten. Und also war das Pfäfflein voll Verzweiflung, weil er kein Mittel fand, sich eine von den glänzenden Elstern zu zähmen, die sogar mit Kardinälen, mit Äbten, mit Hoch- und Großmeistern, mit Oberappellationsräten, Legaten, Bischöfen, Fürsten, Herzögen und Markgrafen manchmal so wenig Federlesens machten, wie wenn es arme Schreiber gewesen wären ohne einen Pfennig in der Tasche.

Oft, wenn er abends sein Gebet verrichtet hatte, dachte er sich aus, wie er eine der Kostbaren anreden wolle; er komponierte sich selber eine Art Liebesbrevier mit Anreden und Antworten, mit Antiphonen und Responsorien für alle Fälle. Und wenn er dann tags darauf nach der Vesper einer dieser Prinzessinnen begegnete, wie sie mit ihrer fleischlichen Üppigkeit sich in ihrer Sänfte breitmachte, von dienenden Pagen begleitet, gebläht von Stolz, da stand er mit offenem Mund verlegen wie ein Hund, der vergeblich nach einer Fliege schnappt, und starrte nur idiotisch in das Feuer ihrer Augen, das ihm das Herz versengte wie ein Licht die arme graue Motte.

Der Sekretär von Monsignore, ein Edelmann aus dem Perigord, hatte ihm gestanden, daß die Patres, Prokuratoren und Appellationsräte den Beutel weit aufmachen müßten, weil sie anders keinen Zutritt fänden bei den vornehmsten dieser verhätschelten Katzen, die nicht für irgendein Stück Heiligenknochen noch Ablaßversprechen, sondern nur für Schmuck und Geschmeide in Gold und Edelstein guter Laune gemacht werden könnten und von denen eine jede unter den obersten Herrschaften des Konzils ihren besonderen Protektor habe. Da kam der arme Tourainer, sosehr Nestling und unflügg er war, auf den Einfall, sich einen Schatz anzulegen; und er sammelte in seinem Strohsack all die Silberlinge, die ihm der gute Erzbischof für seine Schreibereien zukommen ließ, und hoffte eines Tages genug zu haben, um der Leibhure eines Rotmantels ein wenig aufzuwarten. Das übrige stellte er Gott anheim.

Seine Ausstattung war von Kopf bis zu den Füßen so schäbig, daß man eine Ziege mit einer Nachthaube auf den Hörnern eher für ein Fräulein als ihn für ein Ebenbild Gottes gehalten hätte. Aber von der Begierde angestachelt, trieb er sich jede Nacht in den Straßen von Konstanz herum, unbekümmert um sein Leben und ewig in Gefahr, die Hellebarde eines Landsknechts ins Gedärm zu bekommen. So lauerte er den Kardinälen auf, die nächtlich zu ihren Schönen schlichen.

Da sah er, wie in dem Haus die Wachskerzen angezündet und alle Fenster und Kreuzstöcke hell wurden. Wenn er dann horchte, hörte er, wie die geweihten Äbte und andre sich lustig machten, wie sie vom Besten tranken und das geheime Halleluja der Liebe anstimmten, ohne sich viel aus der Musik zu machen, die man ihnen dazu aufspielte. Die Küche tat auch wahre Wunder und sorgte dafür, daß die Hora nicht langweilig wurde. Präludiert wurde mit fetten, kräftigen Brühen, die Metten wurden mit Schinken eingeläutet, dann kam die Bratenvesper, und verzuckerte Früchte und andere leckere Bissen machten als die Laudes den Beschluß. Nach langer tumultuöser Fresserei und Sauferei trat dann Silentium ein. Die Pagen spielten mit Würfeln auf den Stufen der Treppe, die Maultiere, die auf der Straße warteten, schlugen und bissen nacheinander, um doch auch einen Zeitvertreib zu haben. Alles ging zum besten. Wahrlich, da war noch Glaube und Religion, und darum haben sie auch den Gevatter Hus verbrannt. Und der Grund dafür? Er wollte in die Schüssel langen, ohne daß ihn jemand aufgefordert hatte. Es ist ihm recht geschehen; warum wollte er auch ein Hugenotte sein, ehe die Hugenotten erst erfunden waren!

Um auf den allerliebsten kleinen Philipp von Mala zurückzukommen. Er erwischte wohl manchen Schlag und Rippenstoß, aber der Teufel flößte ihm Mut ein, indem er ihm zuflüsterte und ihn in dem Glauben und der Zuversicht stärkte, daß früher oder später die Reihe an ihn kommen müßte, Kardinal zu werden, wenigstens bei der Hure eines Kardinals. Die Begierde machte ihn tolldreist gleich einem Hirsch in der Zeit der Brunst, so sehr, daß er sich eines Abends in das schönste Haus von Konstanz einschlich, auf dessen hoher Staffel er öfter ein hochnäsiges Pack von Bedientenvolk bemerkt hatte: Stallknechte, Kammerdiener, Pagen, Läufer, die mit brennenden Fackeln ihre Herren erwarteten, als da waren Herzöge, Könige, Kardinäle und Erzbischöfe.

»Ah«, seufzte er, »die da muß wohl über alle Maßen schön und verführerisch sein.«

Ein bewaffneter Landsknecht ließ ihn durchschlüpfen, weil er glaubte, daß er zum Gefolge des Kurfürsten von Bayern gehöre, der gerade das Haus verlassen und vielleicht etwas vergessen hatte, was er durch seinen Kaplan wollte zurückholen lassen. Schnell und geschmeidig wie ein Windhund erstieg Philipp von Mala, vom Liebesteufel getrieben, die Treppe, und ein deliziöser Duft von Spezereien brachte ihn, er brauchte nur seiner Nase nachzugehen, in die Nähe des Gemachs, wo gerade die Herrin mit ihren Frauen über ihren Schmuck und Anzug parlamentierte und beratschlagte. Ein jäher Schreck durchfuhr ihn. Wie ein Dieb, vor dem plötzlich die Häscher auftauchten, stand er da. Die Schöne war ohne Häubchen und Kleid, und die Dienerinnen und Zofen, damit beschäftigt, ihre Dame für die Nacht zu schmücken, hatten gerade den weißen Kern, ich will sagen ihren Körper, blink und blank aus seinen Hüllen herausgeschält, daß das arme Pfäfflein unter der Tür wie in einen Zauberspiegel zu blicken vermeinte und ein ›Ach‹ ausstieß, das die ganze Not seiner Seele und seines Körpers verriet.

»Was willst du, Kleiner?« fragte die Schöne.

»Euch meine Seele bringen«, antwortete er, indem er sie mit den Augen verschlang.

»So komm morgen wieder her!«

Das klang höhnisch und wenig einladend; aber Philipp, rot bis über die Ohren, antwortete mit Anstand:

»Ich werde nicht verfehlen, schöne Frau.«

Sie brach in ein schallendes Gelächter aus. Philipp verstummte, blieb aber lüstern und lauernd stehen, immer die begehrlichen Blicke auf sie geheftet. Er schlug durchaus nicht die Augen nieder vor all den enthüllten Heimlichkeiten, wie etwa diesem aufgelösten üppigen Haar, das über den Rücken niederfloß, der schimmerte wie poliertes Elfenbein und zwischen den dunklen welligen Strähnen wollüstig aufleuchtete. Sie trug auf der schneeweißen Stirn einen geschliffenen Rubin, der aber weniger Feuer ausstrahlte und Blitze warf als ihre schwarzen Augen, in denen die Lachtränen schimmerten. Mutwillig warf sie ihren Schnabelschuh in die Höhe, der mit Gold gestickt war wie ein Meßgewand, dabei machte sie eine unzüchtig kitzlige Bewegung und zeigte einen Fuß, kleiner als der Schnabel eines Schwans. Sie war diesen Abend gut aufgelegt, sonst hätte sie das tonsurierte Männlein zum Fenster hinausschmeißen lassen, ohne sich mehr um ihn zu kümmern als um ihren ersten Bischof.

»Er hat schöne Augen, Herrin«, sagte eine der Zofen.

»Aus was für einem Mausloch ist er denn herausgeschlüpft?« fragte die andere.

»Das arme Kind!« spottete die Herrin, »seine Mutter wird ihn suchen, man muß ihn auf den rechten Weg zurückbringen.«

Der Tourainer kam aber nicht aus der Fassung; er betrachtete mit Verzückung und Bewunderung das Bett von Goldbrokat, das diesen Leib voll Wollust in sich aufnehmen durfte. Dieser Blick, der so beredt von tiefer Liebe sprach, erregte die Phantasie der Dame. Halb noch scherzend, halb schon verliebt in den Kleinen wiederholte sie ihr ›Morgen!‹ und entließ ihn mit einer Geste, vor der selbst Papst Johann sich geduckt hätte, um so mehr, da der Arme jetzt eine Schnecke war ohne Gehäuse, indem das Konzil ihn soeben entpapstet hatte. »Da habt Ihr, Herrin, schon wieder ein Gelübde der Keuschheit in sündige Begier verwandelt«, sagte eins der Zöfchen.

Und von neuem ein tolles Gelächter. Philipp aber schlich sich davon, stieß gegen die Täfelung, er war betäubt wie ein berauschter Gimpel von dem Anblick dieses Geschöpfes Gottes, das weißer leuchtete und heftiger zum Zugreifen reizte als eine richtige Sirene, wenn sie just aus den Wellen des blauen Meeres auftaucht.

Er merkte sich die eingemeißelte Schilderei vor der Haustür, irgendein phantastisches Tier; und Seele und Leib voll Teufeleien und sündiger Gedanken, kam er nach Hause zu seinem guten alten Erzbischof. Er stieg sein Kämmerlein hinauf und zählte die ganze Nacht seine Silberlinge, konnte aber nie mehr als vier herausbringen. Da das nun sein ganzer St. Habemus war, dachte er, die Dame werde wohl zufrieden sein, wenn er ihr alles gäbe, was er auf der Welt sein eigen nenne.

»Was ist denn mit Euch, Philipp?« fragte ihn der fromme Erzbischof, der auf das unruhige Wesen und das verstohlene Geseufz seines Schreibers aufmerksam geworden war.

»Ach, gnädiger Herr«, antwortete der arme Priester, »ich wundre mich, wie ein so zierliches und sanftes Wesen von Frau einem so schwer auf dem Herzen liegen kann.«

»Welche denn?« erwiderte der Erzbischof, indem er sein Brevier auf die Seite legte, das dieser Gute für die andern betete.

»Beim Erlöser«, antwortete Philipp, »Ihr werdet böse auf mich werden, mein gnädiger Herr und Protektor, denn ich habe eine gesehen, die das Liebchen von wenigstens einem Kardinal ist. Und ich mußte weinen, da es mir schien, daß mir mehr als ein verdammter Taler fehle, um die Harte auch nur halbwegs zur Mildtätigkeit zu bekehren und ...«

Der Erzbischof verzog den Accentum circumflexum, der ihm auf der Nase saß, und sagte kein Wort, also daß der bescheidene Priester zitterte in seiner armen Haut und es bitter bereute, seinem Vorgesetzten gebeichtet zu haben. Aber da sagte der heilige Mann plötzlich: »Ist sie denn so teuer?«

»Oh«, rief der Jüngling, »sie hat sich von mancher Mitra die Borten abgetrennt und aus mehr als einem Krummstab die Rubinen ausgebrochen.«

»Philipp«, antwortete der Erzbischof, »wenn du mir versprichst, nicht mehr an sie zu denken, will ich dir dreißig Silberlinge aus dem Armenfonds geben.«

»Gnädiger Herr, dabei würde ich zuviel verlieren«, sprach der junge Priester, dessen Kopf voll war von den Vorstellungen an die leckere Schüssel, die er sich versprach.

»O Philipp«, entgegnete ihm der gute Bordelenser, »du willst also dem Teufel in die Arme rennen und Gott mißfallen wie unsere Kardinäle?«

Und der fromme Seelenhirt, innerlichst von Schmerz bewegt, wandte sich im Gebet an den heiligen Gatian, den Patron der Keuschen, und empfahl ihm das Heil seines Dieners. Diesen ließ er niederknien und forderte ihn auf, auch den heiligen Philipp, seinen eigenen Patron, um seinen Schutz anzurufen. Aber das verflixte Pfäfflein flehte heimlich den Heiligen um eine ganz andre Hilfe an, nämlich ihm Kraft zu geben, daß er in Ehren bestehen möge, wenn die Schöne ihm morgen gnädig und barmherzig sein sollte. Der gute Erzbischof war aber sehr erbaut von dem inbrünstigen Gebet seines treuen Dieners, er rief: »Mut, mein Sohn, der Himmel wird dich erhören!«

Am andern Tag, während der Erzbischof auf dem Konzil gegen die schamlosen Ränke und Frechheiten dieser Apostel der Christenheit vergebens ankämpfte, war Philipp von Mala damit beschäftigt, seine Silberlinge, die er im Schweiße seines Angesichts verdient hatte, für Bäder, Spezereien, kostbare Salben und andere Allotria auszugeben. Er salbte sich wie eine Braut am Hochzeitsmorgen, dann machte er sich auf in die Stadt, ob er auch das Haus seiner Herzenskönigin noch fände; und als er einen Vorübergehenden fragte, wem der Palast gehöre, lachte ihm der Mann unter die Nase und sagte: »Ist der dumme Kerl von heute, daß er noch nichts weiß von der weltberühmten schönen Imperia?«

Da war der gute Klerikus fast sicher, daß er seine armen Silberlinge dem Teufel in den Rachen geschmissen hatte; der stadtbekannte Name ließ ihn das Verzweifelte seines Unternehmens im hellsten Lichte sehen.

Die schöne Imperia war längst beschrien in der ganzen Welt als die hochmütigste und launenhafteste Dame ihres Handwerks. Sie galt außerdem für die strahlendste Schönheit, und man sagte ihr nach, daß Kardinäle, Soldatenführer und andre rohe Leuteschinder sich von ihr nur so um den Finger wickeln ließen. Sie hatte zu ihrer eigenen Verfügung tapfere Hauptleute, Bogenschützen und Kavaliere, die bereit waren, ihr in jeder Sache zu Befehl zu sein. Ein Zucken ihrer schönen Wimpern genügte, um einen jeden ermorden zu lassen, der es gewagt hatte, ihr auch nur ein Haar zu krümmen. Für ein halbes Lächeln brachte man ihr so viel abgeschlagene Menschenköpfe, als sie haben wollte. Ein gewisser Herr von Baldricourt, ein Kriegshauptmann des Königs von Frankreich, fragte sie oft im Scherz, ob heute nicht jemand für sie umzubringen sei; und mancher Abt oder Erzbischof, der zugegen war, erblaßte bei dem Witz.

Nur mit den höchsten Kirchenfürsten nahm sie sich zusammen, sonst ließ sie alle Welt an ihrem Schnürchen tanzen und schwang lachend dazu ihre Rute, so groß war der Zauber ihrer gottverdammten Schönheit und die Anziehungskraft ihrer Liebespraktiken. Nie versagte diese Leimrute. Die Tugendhaftesten und Unempfindlichsten verfingen sich daran wie die Gimpel. Darum war sie auch mit Respekt umgeben wie die wahren Damen und Prinzessinnen. Jedermann nannte sie Frau und Herrin. Und als einmal eine stolze und tugendhafte Dame sich bei dem Kaiser Sigismund deswegen beklagte, antwortete er:

»Ihr, würdige Frau, Ihr rühmt Euch mit Recht, die Hüterin frommer Sitten zu sein, dafür ist Frau Imperia die Hüterin der weniger frommen, aber um so angenehmeren Sitten, die sich von der Göttin Venus herschreiben; eines schickt sich nicht für alle ...« Wahrhaft christliche Worte, die den ehrenhaften Damen sehr zum Ärgernis gereichten, aber ganz mit Unrecht.

Philipp dachte an den berauschenden Trank seiner Augen in der vergangenen Nacht und fürchtete sehr, daß es bei diesem Vorgeschmack bleiben möchte. Da überkam ihn eine dumpfe Traurigkeit. Ohne an Essen oder Trinken zu denken, trieb er sich in der Stadt umher und harrte so der Stunde entgegen; denn er war viel zu wählerisch und feinschmeckerisch, um sich mit einer andern zu begnügen, die leichter zugänglich gewesen wäre als Frau Imperia.

Die ungestüme Begierde peitschte ihn, ein vorweggenommener Stolz ließ ihn über sich selbst hinauswachsen; dann wieder glaubte er ersticken zu müssen an seiner Leidenschaft, und als die Nacht endlich gekommen war, schlich er sich wie ein Aal in das Haus derer, die sich in Wahrheit die Königin des Konzils nennen durfte; denn vor ihr beugten sich alle Autoritäten, alle göttlichen und menschlichen Wissenschaften, alle Lehrer und Väter der heiligen Kirche. Der Hausmeister, der ihn nicht kannte, machte gerade Miene, ihn zur Tür hinauszuschmeißen, aber eine Zofe, die oben an der Treppe erschien, tat ihm Einhalt:

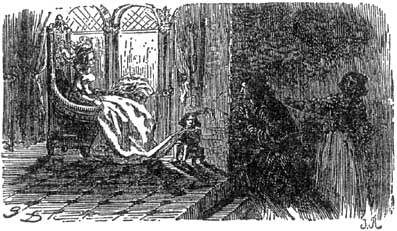

»Meister Imhof«, rief sie, »das ist der Kleine unsrer Frau.« Und der arme Philipp, rot und voll Seligkeit wie eine Brautnacht, stolperte berauscht die Treppe hinauf. Die Zofe nahm ihn bei der Hand und führte ihn in den Saal, wo die Herrin, vorläufig nur leicht geschmückt, ungeduldig der Dinge harrte, die da kamen. Sie saß vor einem Tisch, der mit goldverbrämtem Samt bedeckt und ganz mit Schüsseln und Tellern und tausenderlei kostbaren Gefäßen überfüllt war. Neben Trinkschalen standen zierliche venezianische Gläser und neben hohen geschliffenen Flaschen dickbäuchige Krüge voll alten Zyperweins. Hippokras und andere gewürzte Getränke dufteten aus riesigen Kannen neben ganzen Körben voll Spezereien und leckerer Süßigkeiten; Schüsseln voll grüner Kapern, geräucherte Schinken, gebratene Pfauen luden zu derberen Genüssen ein. Dem Priester wäre zu andrer Stunde das Wasser im Munde zusammengelaufen, doch ihm stand jetzt einzig der Sinn nach Frau Imperia. Sie merkte, daß er nichts sah außer ihr, und obwohl an die ketzerische Devotion der tonsurierten Häupter und ihre Andacht vor dem Altar des Strohsacks gewöhnt, fühlte sie sich dennoch sehr geschmeichelt; denn sie hatte sich wahrhaftig über Nacht in den armen Tourainer verliebt, und auch den ganzen Tag war er ihr nicht aus dem Sinn gekommen.

Die Fenster waren geschlossen, die ganze Zurichtung und die Buhlerin selbst sahen danach aus, als ob sie mindestens einen Fürsten des Römischen Reiches erwarte. Dem Schlingel von Pfaffen, ganz in Ekstase vor der allerheiligsten Schönheit der Imperia, dämmerte übrigens die Ahnung, daß weder ein Kaiser noch Burggraf, noch Kardinal und Papstkandidat heute abend gegen ihn aufkommen werde, gegen ihn, das arme Pfäfflein, das nichts in seiner Hosentasche und seinem Hosenlatz beherbergte als den Amor und den Teufel. Er benahm sich auch ganz wie ein großer Herr, warf sich in die Brust und machte eine höfische Verbeugung, die gar nicht linkisch ausfiel; die Dame warf ihm einen flammenden Blick zu, und mit einer einladenden Handbewegung sagte sie:

»Setzt Euch neben mich, ich möchte wissen, ob Ihr Euch seit gestern verändert habt.«

»Nicht wenig«, antwortete er.

»Wieso?« fragte sie.

»Gestern«, erwiderte der Schlauberger, »gestern habe ich Euch geliebt ... heute lieben wir uns; ein armer Schlucker war ich gestern, und reicher als ein König bin ich heute.«

»Kleiner, Kleiner«, rief sie belustigt, »du hast dich wirklich verändert: aus einem dummen Pfaffen bist du, wie ich sehe, ein geriebener kleiner Teufel geworden.«

Und beide setzten sich zusammen vor das Kaminfeuer, das gleichsam wie ein Widerschein ihrer innern Glut das Gemach mit wohliger Wärme erfüllte. An Essen und Trinken dachten sie nicht, sie schnäbelten sich mit den Augen und rührten nicht an die Schüsseln. Als es so den beiden gerade am schönsten behagte, entstand plötzlich ein wüster Lärm vor der Tür, wie wenn man sich draußen raufte und zankte.

»Herrin«, rief die Zofe, die in Eile hereinstürzte, »nun wird gleich eine andere Tonart anheben.«

»Was?« schrie die Dame zornig und mit dem Ton eines übelgelaunten Tyrannen, den man stört.

»Der Bischof von Chur will Euch sprechen.«

»Hol ihn der Teufel!« rief sie, indem sie Philipp einen verliebten Blick zuwarf.

»Er hat durch den Spalt Licht gesehen und macht einen wahren Höllenlärm.«

»Sage ihm, daß ich Fieber habe, und du wirst nicht lügen; denn ich bin wahr und wahrhaftig krank an dem Pfäfflein hier, das mir den Sinn verrückt hat.«

Aber sie hatte ihre Rede, wobei sie die heiße Hand Philipps inbrünstig drückte, noch nicht zu Ende gebracht, als der dicke Bischof von Chur zorngerötet und pustend hereinpolterte. Seine Läufer folgten ihm, sie trugen eine riesige Lachsforelle, frisch im Rhein gefangen, auf einer Schüssel von eitel Gold, auch Spezereien in kunstreichen Schalen und tausend leckere Bissen nebst zauberkräftigen Essenzen und Likören, wie die Nonnen seiner Abtei sie zu bereiten pflegten.

»Schockschwerenot!« keuchte und schnaubte der Bischof, »ich kann es abwarten, bis mich der Teufel holt, mein süßer Schatz; wenn du mich aber etwa vor der Zeit zum Teufel schicken wolltest ...«

»Euer Wanst wird eines Tages eine gute Degenscheide geben«, antwortete sie. Ihr Blick, kurz zuvor noch so sanft und lieb, wurde drohend wie ein gezückter Dolch.

»Und der Chorknabe da, kommt der schon für die Seelenmesse?« fragte der Bischof geringschätzig, indem er sein breites, rotes Gesicht dem zierlichen Philipp zuwandte.

»Gnädiger Herr«, erwiderte dieser, »die schöne Frau hat mich für ihre Beichte rufen lassen.«

»Oho! bist du so unwissend im kanonischen Gesetz? Die Frauen zur Beichte hören, zu solcher Stunde der Nacht und an einem Orte, der den Bischöfen vorbehalten ist. Auf, bleib bei deinem Leisten, Schuster, bleib bei deinen Nönnlein, Mönch; unter Strafe der Exkommunikation verbiete ich dir, hierher zurückzukommen.«

»Nein, bleibt!« schrie in flammender Empörung die schöne Imperia, die aber im Zorn noch schöner war als in der Liebe, schon deswegen, weil hier beides zusammen war, Liebe und Zorn. »Bleibt, mein Freund, Ihr seid hier zu Hause.«

Da erkannte er, daß er geliebt sei.

»Steht es nicht in Eurem Brevier und vor allem in den Evangelien, daß wir alle gleich sind vor Gott im Tal Josaphat?« fragte sie den Bischof.

»Das ist eine Erfindung des Teufels«, schrie der fette Koloß, »er hat die Bibel gefälscht; aber geschrieben steht es«, setzte er ruhig hinzu, indem er nach der gedeckten Tafel schielte.

»Und also seid ihr beide auch gleich vor mir, die ich hier auf Erden eure Göttin bin«, erwiderte die Imperia. »Wenn es Euch aber nicht gefällt«, wandte sie sich an den Bischof, »so werde ich Euch eines Tages zwischen Kopf und Schultern mit aller Zärtlichkeit strangulieren lassen, das schwöre ich Euch bei der Allmacht meiner Tonsur, die mindestens soviel wert ist wie die des Papstes.«

Da es aber schade gewesen wäre, wenn man die Forelle hätte kalt werden lassen, und da ihr auch die goldene Schüssel, die Konfektschalen und die Essenzen in die Augen stachen, lenkte sie geschickt ein:

»Setzt Euch«, sagte sie, »esset und trinket.«

Ihrem Liebling gab das durchtriebene Weibsbild, das diese geistreiche Komödie nicht zum ersten Male aufführte, durch einen Wink zu verstehen, daß er nur keine Angst haben solle vor dem fetten Deutschen, der gar bald über dem Bacchus den Amor gründlich vergessen werde.

Die Zofe war dem dicken Bischof behilflich, sich am Tisch bequem zurechtzurücken, Philipp aber fand vor Wut kein Wort. Er sah bereits sein ganzes Glück in Rauch aufgehen und wünschte dem Schmerbauch von Prälaten mehr Teufel auf den Hals, als es Mönche in Rom gibt.

Sie waren schon weit in der Mahlzeit vorgerückt, und der junge Priester hatte noch keinen Bissen berührt; ihn hungerte allein nach der Herrin des Hauses, er schmiegte sich eng an sie und brachte kein Wort über die Lippen. Um so beredter war er in jener Sprache, die die Damen verstehen auch ohne Kommata, ohne Punkte und ohne Ausrufungszeichen, ohne Akzente, ohne große und kleine Buchstaben, ohne Tropen und Metaphern, ohne Glossen und Randbemerkungen und Illustrationen. Der dicke Bischof, ein großes Leckermaul und sehr besorgt um das geistliche Gewand von geweihter Haut, in das ihn seine verstorbene Mutter eingenäht hatte, ließ sich von der zarten Hand der Herrin ein Glas nach dem andern vollschenken, mit Zyperwein, mit Hippokras, mit Lacrimae Christi und was es sonst geben mochte.

Als er aber zum ersten Male vernehmlich rülpste, hörte man plötzlich auf der Straße den lauten Tumult einer Kavalkade. Die Menge der Pferde, die lauten ›Hoho‹, ›Hollaho‹ und ›Brr! Brr!‹ der Stallknechte zeigten an, daß mindestens ein Fürst im Begriff stand, den Tempel der Liebe zu stürmen.

So war's; die Saaltür wurde aufgerissen, und der Kardinal von Ragusa, dem die Hausknechte in den Weg zu treten nicht gewagt hatten, trat breitspurig in das Gemach. Bei diesem Anblick zuckte die Imperia zusammen wie ein Hund, dem man auf den Schwanz getreten, und ihrem Kleinen fiel das Herz in die Hosen; denn leichter war mit dem Teufel Kirschen essen denn mit diesem Rotmantel, um so mehr, als man im Augenblick nicht wußte, wer am andern Tag Papst sein werde, da die drei Prätendenten zur Beruhigung der Christenheit freiwillig auf die dreifache Krone verzichtet hatten.

Der Ragusa, ein ganz durchtriebener Italiener mit schönem schwarzem Bart, ein Schlaukopf ersten Ranges, der größte Kabalenmacher des Konzils, brauchte nur halb hinzusehen, um zu wissen, wo Barthel den Most holt. Im Nu war sein Plan bedacht, wie er hier manövrieren müsse, damit er mit seinem Appetit nicht zu kurz komme. Er war geil wie ein Mönch, und wenn man ihm seine Beute streitig machte, hätte es ihn wenig gekostet, sieben Nebenbuhler niederzustoßen und im Notfall seinen Splitter vom heiligen Kreuz zu verkaufen, was doch ein großes Sakrilegium gewesen wäre. Mit einem Wort rief er Philipp zu sich heran.

Der arme Tourainer war mehr tot als lebendig; er ahnte gleich, daß ihm der Teufel da eine böse Suppe eingebrockt habe. »Was beliebt Eurer Eminenz?« sagte er kleinlaut zu dem fürchterlichen Kardinal.

Dieser nahm ihn am Arm, führte ihn nach der Treppe, und ohne erst nach einer Laterne zu rufen, bohrte er seine Augen in die des jungen Priesters.

»Bei der Mutter Gottes«, rief er, »du bist kein übler Geselle, und ich möchte nicht gezwungen werden, deinen Kopf darüber zu belehren, wie schwer dein Wanst ist ...; eine solche Genugtuung könnte mich in meinem Alter eine fromme Stiftung und einen Beutel Dukaten kosten ...; also wähle: entweder dich mit einer Abtei zu verheiraten für dein ganzes Leben oder mit Frau Imperia für diesen Abend und morgen sterben.«

Der arme Tourainer war in Verzweiflung.

»Und wenn Ihr abgekühlt seid, gnädiger Herr, darf ich dann wiederkommen?«

Da hätte der Kardinal fast gelacht, er sagte aber streng: »Wähle das hänfene Halsband oder die Mitra!«

»Aber nicht wahr«, sagte das Pfäfflein boshaft, »eine große, fette Abtei!«

Der Kardinal trat in den Saal, griff nach einem Schreibzeug und kritzelte auf einen Fetzen Papier eine Anweisung an den Botschafter von Frankreich.

»Gnädiger Herr«, erlaubte sich der Tourainer zu bemerken, indem er den Namen der Abtei buchstabierte, »der Bischof von Chur hier wird aber nicht so schnell wegzukriegen sein wie ich, denn er hat mehr Abteien in seiner Diözese, als die Soldaten Kneipen haben in der guten Stadt Tours. Übrigens ist er besoffen wie ein Landsknecht. Und seht, um Euch meinen Dank abzustatten für die herrliche Abtei, bin ich Euch wohl eine Warnung schuldig ... Ihr wißt, wie bösartig die verdammten schwarzen Blattern sind, die unheimlich um sich greifen und im letzten Jahre ganz Paris grausam verheert haben. Also sagt ihm, daß Ihr geradeswegs von Eurem alten Freund, dem Erzbischof von Bordeaux, kommt, dem Ihr die Sterbesakramente gebracht. Ihr werdet sehen, wie er wegstiebt, gleich der hohlen Spreu, wenn ein Windstoß in sie fährt.«

»Oh!« rief der Kardinal, »du verdienst mehr als eine Abtei. Bei der Mutter Gottes, mein kleiner Freund, hier sind tausend Goldgulden für deine Reise nach der Abtei Turpenay. Ich habe sie gestern im Spiel gewonnen, ich schenke sie dir.«

Die letzten Worte hörte die Löwin Imperia, und da zu gleicher Zeit Philipp von Mala verduftete, ohne daß er ihr auch nur einen letzten Blick der Huldigung und Liebe gegönnt, worauf sie so schmerzlich gewartet hatte, da fauchte sie wie ein Uhu, im Innersten ergrimmt über die Verzagtheit des elenden Priesters; denn noch war sie nicht genug Katholikin, um es ihrem Geliebten zu verzeihen, nicht kaltblütig in den Tod zu rennen, wenn es ihr zufällig ein Vergnügen machte. Der giftige und verächtliche Blick, den sie ihm nachwarf, hatte keine geringere Bedeutung als die eines Todesurteils.

Der Kardinal rieb sich die Hände. Dieser italienische Wüstling und Strohsackpurzler zweifelte keinen Augenblick, daß die Abtei in kürzester Frist wieder in seinen Händen sein werde. Der Tourainer aber, unbekümmert um das alles, drückte sich in aller Stille, ließ die Ohren hängen und zog den Schwanz ein wie ein nasser Pudel, den die Magd aus der Küche jagt.

Die Buhlerin seufzte tief, sie hätte in diesem Augenblick die ganze Menschheit mißhandeln mögen, wenn sie sie unter den Händen gehabt hätte; das Feuer, das ihr in den Eingeweiden brannte, war ihr zu Kopf gestiegen, die ganze Luft um sie herum knisterte von Funken. Das war der erste Priester, der ihr das zu bieten wagte. Der Kardinal aber lächelte von neuem, er hoffte aus ihrer Wut Münze zu schlagen.

War das nicht ein geriebener Gesell? Wahrlich, er trug nicht umsonst den roten Hut.

»Ah, guter Gevatter«, sagte er zu dem Bischof, »ich freue mich Eurer Gesellschaft und schmeichle mir, daß es mir gelungen ist, den ruppigen Küster zu vertreiben, der wahrhaftig unsrer schönen Frau nicht würdig war; auch Ihr müßt mir das danken, meine leckere, weiße Maus, Ihr hättet durch seine Berührung eines Euch unwürdigen und gar schimpflichen Todes sterben müssen.«

»Wie? Wieso?«

»Er ist der Schreiber des Herrn Erzbischofs von Bordeaux ... Der gute Greis aber ist heute morgen von der schwarzen Pest ...« Bei diesen Worten sperrte der Bischof den Mund auf, wie wenn er ganz und gar einen Parmesaner Käse hätte verschlucken wollen.

»Teufel, woher wißt Ihr das?« fragte er.

»Woher?« antwortete der Kardinal, indem er die Hand des guten Deutschen ergriff; »ich habe ihm vorhin die letzte Ölung gebracht. In diesem Augenblick befindet er sich mit vollen Segeln auf der Reise nach dem Paradies.«

Bei dieser Gelegenheit zeigte der Bischof von Chur, wie die Dicken leicht sein können, weil die Dickbäuche durch die Gnade Gottes und zur Ausgleichung ihrer schweren Last allem Anschein nach eine Art Luftballon in sich tragen. Und so sah man den Bischof zurückschnellen wie eine Sprungfeder, ganz mit Schweiß überdeckt und schon hüstelnd wie ein Ochse, der in seinem Häcksel eine Daune gefunden hat. Blaß wie der Tod taumelte er nach der Treppe, ohne auch nur von der Herrin des Hauses Urlaub zu nehmen; der Kardinal aber, als die Tür hinter dem Bischof geschlossen war, der bereits auf die Straße hinauswankte, brach in ein schallendes Lachen aus. »Nun, meine Kleine«, höhnte er, »bin ich nicht würdig, Papst zu werden? Oder, was mir lieber ist, für heute nacht dein Geliebter?« Da die schöne Imperia aber zögerte, näherte sich ihr der Kardinal, um ihr Zärtlichkeiten zu erweisen, sie mit den Armen zu umschlingen und sie verliebt zu knutschen, ganz nach der Art dieser rotmänteligen Kardinäle, die ungestümer sind als andre Menschenkinder, die Soldaten nicht ausgenommen, weil sie ganz und gar müßiggängerisch leben und die Quintessenz ihres Spiritus nicht mit geistiger Anstrengung verderben.

Die Schöne aber wich ihm jäh aus.

»Du willst meinen Tod!« schrie sie, »du verrückter Metropolit, für Euch ist Euer Vergnügen die Hauptsache, elender Kuppler, was liegt Euch an meiner Haut; wenn du mich tötest, wirst du mich nachher heiligsprechen, gelt? Was, Ihr habt das pestilenzialische Gift im Gedärm und wagt es, mich anzurühren? Pack dich zum Teufel, hirnloser Pfaff ... Rühr mich nicht mehr an«, schrie sie, da er sich ihr von neuem nähern wollte, »oder ich werde dich mit dem Dolch da kitzeln!«

Bei diesen Worten zog das liebe Wesen aus seiner Gretchentasche ein hübsches kleines Stilett, mit dem sie, wenn Not am Mann war, wunderbar umzugehen wußte.

»Aber mein Liebchen, mein kleines Paradiesgärtchen«, sagte er lachend, »siehst du denn nicht die List? Mußte ich nicht diesen Ochsen von Chur in die Flucht jagen?«

»Gut denn«, sagte sie, »wenn Ihr mich liebt, so wird es sich jetzt zeigen ... Ich will, daß Ihr für heute abzieht ... Wenn Ihr von der Krankheit gebissen seid, Euch liegt nichts an meinem Tod; ich kenne Euch genugsam, um zu wissen, daß Ihr alles drangeben würdet, um in der Stunde Eures Todes einen letzten Augenblick der Lust zu erhaschen. Ihr würdet dafür die Welt in einer zweiten Sündflut ersäufen. Oh! Ihr selber habt Euch dessen gerühmt im Rausch. Ich aber, ich liebe nichts als mich, meine Schätze und meine Gesundheit ... Geht, und wenn Euch die neueste Pestilenz nicht im Gedärme sitzt, besucht mich morgen ... Heut haß ich dich, mein guter Kardinal«, fügte sie lachend hinzu.

»Imperia«, rief der Kardinal und warf sich ihr zu Füßen, »meine heilige Imperia, geh doch, du willst mich zum Narren haben.«

»Nein«, sagte sie, »ich mag einen Narren nicht zum Narren haben.«

»Was! Ekelhafte Hure! Ich werde dich exkommunizieren ... Morgen ...«

»Fällt Euch sonst nichts ein in Eurem Kardinalsverstand?«

»Imperia, Satansweib, verteufeltes ... was sage ich nur ... mein süßes Liebchen, meine Kleine, mein Lustgärtlein ...«

»Ihr werdet respektwidrig ... Kniet Euch doch nicht hin wie vor dem Allerheiligsten, schämt Euch.«

»Willst du, daß ich dir Absolution gebe in articulo mortis ...? Willst du mein ganzes Vermögen, oder besser noch, willst du einen Splitter des heiligen Kreuzes ...? Willst du?«

»Keine himmlischen und keine irdischen Reichtümer können heute abend mein Herz bezahlen. Ich wäre die letzte der Sünderinnen, unwürdig, den Leib unsres Heilands, des Herrn Jesus Christus, zu empfangen, wenn ich nicht meine Launen hätte.«

»Ich werde dir das Haus anzünden ... Du bist eine Hexe, du hast einen teuflischen Zauber gegen mich gebraucht ... Ich lasse dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen ... Höre mich, mein Schatz, meine süße kleine Maus, ich verspreche dir den schönsten Platz im Himmel ... was sagst du dazu? Du willst nicht ...? Zum Teufel also ... auf den Scheiterhaufen mit der Hexe ...«

»Wenn ich Euch aber vorher umbringen lasse, Herr Kardinal?«

Der Kardinal schäumte vor Wut.

»Ihr werdet ja rasend«, sagte sie. »Geht doch endlich. Ihr macht Euch krank, wenn Ihr's nicht schon seid.«

»Du sollst mir den Streich bezahlen, wenn ich Papst werde.«

»Die Tiara wird Euch nicht von dem Gehorsam entbinden, den Ihr mir schuldig seid.«

»Sagt, was muß ich tun, um Euch diesen Abend zu gefallen?«

»Euch zum Henker scheren.« Sie hüpfte vor ihm im Zimmer herum wie eine Bachstelze, streckte und dehnte sich wie eine Schlange und ließ den Kardinal fluchen und toben, dem nichts übrigblieb, als endlich das Feld zu räumen.

Als sich die schöne Imperia allein sah – im Kamin brannte ein schönes Feuer, die Tafel war noch wohl versehen, es fehlte nichts als das junge Pfäfflein –, da übermannte sie der Zorn.

»Bei dem Dreigehörn des Teufels«, rief sie aus, indem sie in der Wut ihre goldenen Ketten zerriß, »wenn der Kleine schuld ist an diesem Auftritt mit dem Kardinal und mich der Gefahr einer Vergiftung ausgesetzt hat, ohne daß ich meine Absichten mit ihm erreiche und ganz zu meiner Zufriedenheit, so will ich ihn lebendig schinden sehen vor meinen Augen, ehe ich sterbe.«

»O Gott!« rief sie aus, und diesmal flossen ihr echte Tränen über die Wangen, »was für eine unglückliche Kreatur bin ich; das bißchen Glück, das ich von Zeit zu Zeit erlebe, ist mit einem solchen Hundeleben – und dem Verlust der ewigen Seligkeit obendrein – wahrhaftig zu teuer bezahlt.«

Nachdem sie sich unter Verrenkungen und Konvulsionen wie eine angeschossene Turteltaube so weit ausgetobt hatte, daß sie nicht mehr konnte, sah sie plötzlich das gerötete Gesicht des kleinen Priesters, der sich unterdessen heimlich versteckt gehalten, in ihrem venezianischen Spiegel auftauchen ...

»Ah!« rief sie, »du bist der vollkommenste Pfaffe, das hübscheste kleine Pfäfflein, so pfiffig pfäfflich und so pfäfflich pfiffig, wie es gewiß keinen zweiten gibt in der verpfefferten und verpfäffelten Stadt Konstanz ... Aber komm, mein herziger Ritter, mein geliebter Sohn, mein Kleiner, mein Dicker, mein Baum der Glückseligkeit, mein wonniger Gärtner, komm, daß ich deine Augen trinke, ich möchte dich fressen, ich möchte dich umbringen vor Liebe; o mein Blumenbekränzter, mein Frühlingsgott! Mein süßer Glockenschwengel! Mein Gott in alle Ewigkeit, komm! Du bist nur ein armes Pfäfflein, ich will einen König aus dir machen, einen Kaiser, einen Papst, nein, ich will dich glücklicher machen als alle zusammen. Was willst du noch? vernichte alles hier mit Feuer und Schwert, wenn es dir beliebt, ich bin dein Eigentum. Ich will dir's zeigen, du sollst Kardinal sein, und wenn ich all mein Herzblut hergeben müßte, um dein Barett damit zu färben.«

Und mit zitternder Hand, so überglücklich war sie, füllte sie mit griechischem Wein einen goldenen Becher, den der dicke Bischof von Chur hergebracht hatte, und reichte ihn dem Freund; auf ihren Knien reichte sie ihm den Trank, sie, deren Pantoffel die Fürsten der Erde küßten, mit mehr Devotion küßten als den Pantoffel des Papstes.

Er aber betrachtete sie stumm mit gierigem Blick, daß sie erzitterte vor wollüstiger Genugtuung: »Du hast recht, Kleiner, was sollen da Worte ... und nun zum Abendschmaus!«