|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Schon Homer weiß von dem »rasenden« Dionysos und seinen Wärterinnen, die der Thraker Lykurgos überfiel. Auch die Mänade, das im Dionysoskult »rasende« Weib, ist ihm bekannt. Aber zu den Göttern des Olymp gehört er bei ihm nicht. Von den Griechen selbst hören wir, daß dieser wilde Gott aus Thrakien stammt, wo er Sabazios hieß. Die Gelehrten nehmen an, daß sein Kult infolge der alles aufrührenden dorischen Wanderung nach Böotien, dem alten Bauernland, und von da nach dem Peloponnes vordrang. Seine Feste wurden zur Nachtzeit in den Bergen gefeiert. Bei Fackelschein, unter dem Getöse von ehernen Becken und Pauken, unter dem aufreizenden Spiel phrygischer Flöten. Die Dienerinnen des Gottes, von Männern ist bezeichnenderweise zunächst nicht die Rede, drehen sich zu der aufreizenden Musik im Wirbel (wir denken an die Tänze der »rasenden Derwische« in Konstantinopel) und rasen dann unter gellenden Schreien durch die Berge. Sie trugen langwallende Gewänder, Rehfelle über ihnen, zuweilen Hörner auf dem Kopf. In den Händen halten sie Schlangen, schwingen Dolche oder Thyrsosstäbe, die unter Efeu ihre Lanzenspitzen verbergen. So geraten sie in den »heiligen Wahnsinn« (Manie), weshalb sie Mänaden oder auch, nach dem zweiten griechischen Namen für Dionysos, Bakchos, Bakchen heißen. Den »heiligen Wahnsinn« fördern noch berauschende Getränke, auch Hanfsamen (Haschisch) und andere Rauschgifte werden verwendet. In diesem Zustand stürzen sie sich auf die zum Opfer erkorenen Tiere, zerreißen sie mit den Zähnen und verschlingen das blutige Fleisch. Sie sind empfindungslos geworden, die blutigen Wunden, die sie sich schlagen, schmerzen nicht.

Fragt man nun, zu welchem Zweck das alles geschah, so lautet die Antwort: um eins zu werden mit dem Gott, nachdem sich durch solchen Erregungskult die Seele von allen sie einengenden Fesseln befreit hat. Die Gelehrten denken bei diesen Fesseln immer nur an den Leib. Erst Klages hat erkannt, daß es sich dabei weniger um den Leib als um den Geist (den Verstand) handelt. Der reine Wissenschaftler kann nicht gut zu solcher Einsicht kommen, denn er weiß ja nur davon, daß der Geist (Verstand, Intellekt) frei macht, aber empfindet und erfährt naturgemäß nichts von den Fesseln und Hemmungen, die gerade der Verstand auferlegt; und wenn es sich statt um denkendes Bewußtsein um schauendes handelt, nicht zum Vorteil dieses.

Das wachsende Großhirn hat den Natursomnambulismus, die Natursichtigkeit längst erdrückt und den Rest von Bildsichtigkeit beim »Normalmenschen« auf das äußerste beschränkt und eingeengt. Aus diesen Fesseln befreit sich der Dionysosjünger durch die vorher geschilderten Mittel. Durch sie erreicht er die Ekstasis, das Heraustreten aus den Fesseln des Verstandes und wird nun entheos (Enthusiast), »des Gottes voll« oder noch richtiger eins mit Dionysos. Was die Mänade als Ekstatikerin, der griechische Dionysosjünger im Zustand der Ekstase sagt, kommt nicht aus dem eigenen Geist (Verstand), sondern spricht der Gott selbst durch den Körperapparat des betreffenden, dessen er sich bedient wie etwa Beethoven eines Klaviers. Deshalb wird der dionysische Ekstatiker auch nicht ein Diener des Sabazios genannt, sondern selbst als Sabazios bezeichnet, mit Dionysos identifiziert. Einst wurde Dionysos als Stier dargestellt, daher die Hörner auf dem Kopf der Mänaden. Und wenn sie rohes Fleisch der Opfertiere verschlingen, in denen Dionysos gegenwärtig ist, so ist das wortwörtlich (in der Symbolsprache natürlich) als Einverleiben des Gottes zu verstehen. So wird in vielen Mysterien, namentlich bei den Gnostikern, das Gottessen direkt zu einer »heiligen Hochzeit«, denn diese Nahrungsaufnahme befriedigt ja nicht einen gewöhnlichen Hunger, sondern ist eine Vermählung. Erst die neueste Physiologie ist dahintergekommen, daß diese Symbolsprache eine Wahrheit ausdrückte, denn die weißen Blutkörperchen treiben die Nukleine, das Kernprodukt aller Zellen, das die Verdauung frei macht, sozusagen zur Brautschau durch den ganzen Körper, auf daß sie sich mit den dazu bereiten Zellen vereinen und neue Zellen zeugen. So führt jede Nahrungsaufnahme zu einer Zellenhochzeit.

Dieser Zustand der Ekstasis galt im Altertum nie als krankhaft, wie wir es meist auffassen. Galen z. B., der große Arzt, bezeichnet die Ekstase als eine vorübergehende Manie und das, was wir Wahnsinn nennen, als eine dauernde Ekstasis. Die durch die Ekstasis von den Banden des Geistes frei gewordene Seele vereinigt sich unmittelbar mit der Gottheit. Der Ekstatiker hat daher, wie die Alten ganz richtig sahen, kein Ichbewußtsein mehr. Durch ihn redet der Gott. Die Seele als »kosmischer« Punkt hat wieder freien, nicht durch den Geist behinderten Zugang zum Kosmos. Deshalb schaut der Ekstatiker die Zukunft und verkündet sie. Von hier stammt die Begeisterungsmantik der Bakchiden und Sibyllen (wir kennen sie schon von der Pythia), die nicht wie die Wahrsagekunst bei Homer gelernt werden kann wie sonst ein Beruf, sondern die Befähigung zur Ekstase voraussetzt. Die Bakchiden und Sibyllen waren bald auch nicht mehr an einen bestimmten Tempel gebunden, sondern durchzogen als echte Nachfahren des Dionysos das ganze Land. Daß es unter ihnen nicht an Betrügern fehlte, und daß deren unter ihnen immer mehr wurden, je größer die Nachfrage und je seltener die natürliche Anlage zur Ekstasis, ist ebenso selbstverständlich wie die Betrügereien von heutigen Medien, wobei immer noch zu berücksichtigen bleibt, daß ein Betrug bei gestörtem oder gar für eine Weile vernichtetem Ichbewußtsein nicht einem Betrug bei vollem Selbstbewußtsein ohne weiteres gleichzusetzen ist, wie es Fanatiker unter den Rationalisten immer wieder tun.

Wie Apollo den Dionysos in Delphi zu zähmen suchte und inwieweit das auch in Eleusis gelang, haben wir schon gesehen. Einen anderen Versuch lernen wir in den »Bakchen« des Euripides kennen. Der bakchische Wahnsinn mit seinem Rasen und seiner »Besessenheit« muß zeitweise zu einer wahren Epidemie geworden sein. Wir denken dabei etwa an die »Tanzwut« und die »Geißlerfahrten« im Mittelalter. Die Menschen sahen in diesem Zustand seltsame Gestalten und hörten Flötenspiel, wovon andere Leute nichts sahen und hörten. Wir nennen das Halluzinieren. Erinnern wir uns für einen Augenblick an den früher erwähnten Chemieprofessor und seine magischen Experimente mit sich selbst. Nun sagt Euripides in den »Bakchen«: »Der Dionysosjünger weiht, durch die Berge bakchisch rasend, seine Seele in die Scharen des Gottes ein und mit heiligen Reinigungen.« Schon Hesiod erzählt, wie die Töchter des Königs von Tiryns in dionysischem Wahnsinn durch die peloponnesischen Gebirge schweiften, dann aber durch den pylischen Seher Melampus geheilt und gereinigt wurden. Melampus aber ist ausgesprochener Anhänger des Apoll. Wie dieser müht er sich um Zähmung des wilden Dionysos, und zwar dadurch, daß er »die Erregung durch Jauchzen und begeisternde Tänze« zunächst noch steigerte, um den Erschöpften dann mit besonders beruhigenden, kathartischen Mitteln beizukommen. Unter ihnen wird die schwarze Nieswurz besonders genannt, die unter dem griechischen Volk deshalb einfach Melampodion hieß. Man sieht aus dem allem, welche außerordentliche Mühe sich die Apolloanhänger gaben, den »heiligen Wahnsinn« zu ihnen erträglichen Formen herabzumildern. Das hat nur Sinn, wenn er sie eben auch in Griechenland immer wieder durchbrach, um dann in rauhen Tönen und wilden Worten hervorzustoßen, was der »Besessene« (z. B. die Sibylle) unter dem Zwang göttlicher Übermacht zu sagen hat. Das uns allen bekannte Bild solcher Inspirationsmantik, für das die Griechen zuerst die Bezeichnung Charisma (Gnadengabe) anwandten, ist die Kassandra. Nicht eigentlich die des Homer, sondern die des Äschylus in seinem »Agamemnon«. Die Seele ist da kein Hauch, der mit dem Tod in den Hades führt, sondern ein Dämon, der in dem Begnadeten, im Ekstatiker, mit Macht sich regt.

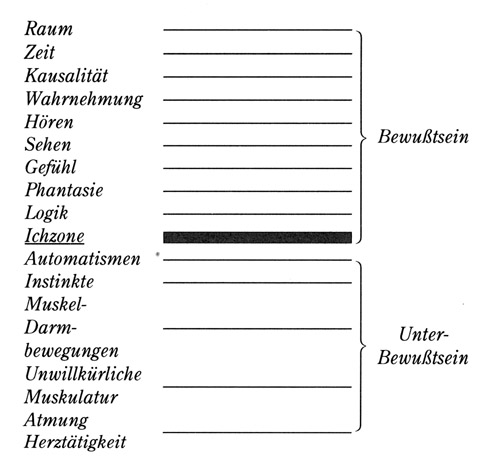

Heute kann jeder Mediziner den Weg, den der Dionysiker instinktiv ging, um die Fessel des Geistes vorübergehend loszuwerden und so wieder Seelenfähigkeiten zu ihrem Recht zu verhelfen, die er schmerzlich entbehrte, wissenschaftlich durch die Funktionsschichten der Hirnrinde bis zu den tiefsten Hirnlagern zuverlässig verfolgen; das Mittel dafür ist die Narkose. Professor Schleich, der als Chirurg Tausende von Narkosen vorgenommen hat, vermehrte die Beobachtungen, die er dabei machte, noch durch zahlreiche Experimente mit seiner eigenen Person und ist dabei zu einem Resultat gekommen, das er auch graphisch darstellt (Seite 288).

Dazu schreibt er: Die ersten Schichten, die gehemmt werden, sind die, welche die Begriffe von Raum und Zeit angehen. Dann kommt die Kausalität (Ursache und Wirkung) daran. Diese sogenannten Apriori-Begriffe sind also nicht zutiefst in die Geistessubstanz eingewurzelt, sondern, wie die Narkose beweist, sehr junge Sprossen des Gehirnbaumes. Auch in Einsteins Theorie bereitet sich eine geheime Attacke gegen den bisherigen Raum- und Zeitbegriff kantischer Prägung vor. Raum, Zeit, Kausalität erlöschen bei jedem narkotisierten Menschen zuerst.

Dann die Phantasie, die Logik, Wahrnehmung, Hören, Sehen, Tastgefühl. Wenn durch den Reiz der Narkose die Phantasie die größten Sprünge gemacht hat, wenn die logischen Beziehungen aufgehört haben, das allgemeine Wahrnehmungsgefühl erloschen ist, geht die Verminderung des Bewußtseins schichtweise in die Tiefe ... Etwa an zehnter Stelle verschwindet das Ich in das Meer der Vergessenheit ... Unter der Ichzone tritt das Schmerzgefühl in einen Lähmungszustand, dann die Reflexe und Instinkte. In noch größerer Tiefe werden die unbewußten Bewegungen abgestellt. Nach diesen die Atmung. Als letztes das Herz ... Die Ichzone (»Hüter der Schwelle«) gibt die Grenze zwischen Bewußtsein und Unterbewußtsein. (»Das Ich ist manchmal nicht da, während die Seele immer da ist.«) Beide äußern sich im Gehirn. Nur mit dem Unterschied, daß, was unter der Ichzone liegt (siehe Schleichs Darstellung) nicht mehr durch die Neuroglia- (Faserumhüllung der Ganglien) Aktion wechselnd gehemmt wird. Hier ist alles definitiv festgelegte Strombahn, in der Ganglienfunktionen und Muskelaktionen unabänderlich in derselben Stromrichtung gehen, während über der Ichzone die Tätigkeit der Blutgefäße vom Sympathikusnervengeflecht kommandiert wird, das die Neuroglia aus- und einschalten kann.

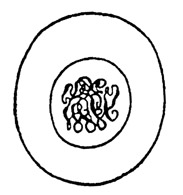

Hierzu sei noch bemerkt, daß Schleich alle physiologischen Vorgänge dem Laien durch Vergleiche aus der Elektrizität anschaulich zu machen sucht, daß er überhaupt nicht mehr von Kraft und Stoff redet, sondern von Rhythmus, Schwingung, Wirbel. Die Wissenschaft eignet sich diese Ausdrucksweise immer mehr an, seitdem man hauptsächlich durch die Strahlenforschung dahinterkommt, daß sogar noch das Atom ein höchst kompliziertes Gebilde ist, das aus einem positiv geladenen Kern besteht, um den negativ geladene Elektronen kreisen. Also auch beim Atom Rhythmus, Schwingung, Wirbel, Welle. Auch in jedem Kern einer Zelle befindet sich etwas, was Schleich rhythmische Konzentration, Strudelung von hochorganisiertem Eiweiß nennt. Sie ist gebunden an Schleifen und Stäbchen, die unter dem Mikroskop aussehen wie unten abgebildet.

Diese Schleifchen und Stäbchen sind bei jedem Individuum ganz individuell gelagert. Bei der Befruchtung ergibt die Schleife des Vaters und die der Mutter eine Konfiguration, die so »konstant ist, daß man den Satz prägen kann, daß jedes Lebewesen eine Verhältniszahl von Rhythmen der Mutter und des Vaters erhält.« (Schleich). Das sogenannte Mendelsche Gesetz. So setzt sich also vom Sonnengeflecht, der »Marconiplatte des Weltalls« (dem ersten Organ der Seele), die individuelle rhythmische Bewegung mit Hilfe der Schleifen und Stäbchen durch den ganzen Organismus fort. Damit verstehen wir auch rein physiologisch die außerordentliche Bedeutung jeder Musik auch für die Ekstasis.

Es gibt in der Tat zur sachgemäßen Veranschaulichung physiologischer Vorgänge zur Zeit kein zutreffenderes Vergleichsobjekt als die Elektrizität. Schleichs Experimente mit der Narkose werden durch die Hypnose bestätigt. Sie reicht bis zur Ichzone. Die bis zu ihr reichenden Gehirnzonen sind »abgeblendet«, sodaß die Ichzone nun bloßgelegt ist, »wie ein Muskel unter dem Messerschnitt«. Der Wille des Hypnotiseurs (also auch die vom Verstand nicht mehr behinderte Seele) spielt auf dem bloßgelegten Ich wie auf einem Instrument. Im Somnambulismus wird dann auch noch die Ichzone abgeblendet. Dieser Zustand ist Menschen mit »lockerem, tief affizierbarem Gefäßsystem«, also »Sensitiven«, unschwer erreichbar. »Dann liegen die Automatismen und Instinkte, die Muskelzentren und Gleichgewichtssteuerungen bloß. In diesem Zustand kann ein Mensch schon durch das Aufleuchten eines Mondstrahles bis zu dämonischen Taten hingerissen werden.« (Schleich).

Von hier aus werden wir den Zustand des Ekstatikers, wie er im Dionysoskult geschildert wird, verstehen. Wie auch vieles, was uns in der babylonischen und ägyptischen Überlieferung bisher noch unverständlich war. Und wenn Schleich einmal sagt, der Mensch werde durch die Hypnose gleichsam in eine stammesgeschichtliche geistige Rückbildung versetzt, so hat er ganz recht damit. Nur dürfen wir in dem Ausdruck keine Minderwertigkeitsbezeichnung sehen, wozu der Verstand, wie jeder Tyrann, neigt. Es soll damit nur der Zustand vor der Vorherrschaft des Gehirns bezeichnet werden, denn die Vorderhirnhypertrophie des modernen Menschen hat uns von der Harmonie mit dem All entfernt, sagt Schleich, der Dacqués Theorie nicht mehr kennengelernt hat. Der Ekstatiker will durch Verdrängung dieser Gehirnvorherrschaft die Harmonie mit dem All wiedergewinnen. Darauf laufen all diese Anstrengungen hinaus. Das Gehirn ist entwicklungsgeschichtlich ja auch nur ein physiologisch verfeinertes Spätprodukt des Nervus sympathicus als Apparat für den Verstand. Das Frühere, Primäre ist der Sympathikus. Dieser ist die letzte Faser des Sonnengeflechtes unter dem Zwerchfell, der Apparat für den kosmischen Rhythmus. Deshalb nennt Schleich ihn die »Marconiplatte des Weltalls«. Wie das Gehirn der Hauptapparat des aus dem Sympathikus erwachsenen Verstandes ist, so das Sonnengeflecht der Hauptapparat für die Seele, die auch für Schleich keine Gehirnfunktion ist, sondern etwas Metaphysisches, das aber natürlich schon aus rein physiologischen Gründen über den Sympathikus auch auf das Gehirn wirken kann. Nur soweit Gehirn und Sympathikus in Harmonie sind, ist der Mensch harmonisch (glücklich). Weil eine schwere Harmoniestörung durch den Verstand erfolgt ist, sucht die Mänade mit Gewalt die Störung zu beseitigen.

Der apollinisch verfeinerte Dionysosjünger in Griechenland findet dafür unblutigere und doch wirksame Mittel. All diese Mittel stammen aber noch aus den Zeiten des magischen Weltbildes. Nur dieses war ja den Apollinern aus ihrer Vergangenheit bekannt. Je mehr aber das Dionysische wieder verdrängt wurde, je stärker also das rationalistische Weltbild in die Erscheinung trat, um so »verständiger« wurde auch Dionysos. Bis sich seine Anhänger in den offiziell zugelassenen Kulten, grob ausgedrückt, immer häufiger am Weinrausch und seinen mäßigen Ekstasen genügen ließen (Bakchos, der Gott des Weins). Der Dionysosmythos wurde jetzt rein als Schauspiel aufgeführt. Man wurde dabei nicht mehr Myste, sondern war einfach Zuschauer.

Dionysosfeier

Sehen wir uns eine Dionysosfeier an, wie sie eine links wiedergegebene griechische Vasenmalerei darstellt, so geht es da nicht mehr besonders wild zu, sondern nur noch recht fröhlich. Die zwei Figuren rechts und die ganz links benehmen sich zwar scheinbar noch ein wenig ungebärdig, denn sie haben Mänaden darzustellen, die man sich noch gewohnheitsmäßig so vorstellt. Die links schwingt zwei Fackeln, die äußerste rechte eine Fackel und einen Thyrsosstab. Ihre Nachbarin schlägt die Pauke. Aber die Nachbarin der Linken schöpft doch recht friedlich mit einer Kelle Wein in einen Becher. Übermäßig »ekstatisch«, oder gar um das Gruseln zu lernen, sieht das Ganze gewiß nicht aus. Wenn ein erst kürzlich veröffentlichter Erlaß des Königs Ptolemäos Philometor (181-146 v. Chr.) bestimmt, daß für die Umgebung von Alexandrien bei privaten Dionysosfeiern erst die Statuten, Gebete und Formeln bei einem Vertrauensmann des Staates einzureichen sind, und wenn der römische Senat ebenso, ja noch strenger vorging, so spricht das dafür, daß es sich bei diesen »Mysterien« wohl weniger um Ekstase als um Exzesse in Baccho et Venere gehandelt hat, weshalb wir heute noch von den Bacchanalien reden. Noch deutlicher aber spricht vielleicht eine Ausgrabung des deutschen archäologischen Instituts aus der römischen Zeit in der Nähe des Areopag in Athen, ein Bau, der einem privaten dionysischen Kultverein als Versammlungsraum diente, ein sogenanntes »Bakcheion«. In ihm fand sich eine Inschrift, die auch die Statuten dieses Vereins enthält, aus denen leider aus Raumrücksichten nur weniges mitgeteilt werden kann. Sehr ausführlich wird vor allem über das Eintrittsgeld gehandelt, das 50 Denare, eventuell nur 25 betragen soll. Wenn das Geld bezahlt ist, erhält die betreffende Person vom Priester eine Mitgliedskarte mit Quittung. Wer zu bestimmten Festen nicht extra bezahlt, wird zu ihnen nicht zugelassen. Wenn jemand Streit anfängt, kostet es 25 Drachmen, gibt es eine Prügelei, muß jeder bis zu 25 Denaren in Silber zahlen, auch der Ordnungsbeamte, der die sich Prügelnden nicht aus dem Tempel hinausgeworfen hat. Hat einer eine Erbschaft gemacht, ein Ehrenamt oder einen sicheren Posten erhalten, soll er den Vereinsbrüdern einen Trunk spenden. Auch bei Hochzeit, Geburt, Bürgerwerden, wenn einer Schiedsrichter, Kampfrichter, Friedensrichter, Senator oder was sonst immer wird, kostet es ihn einen allgemeinen Umtrunk. Auch einen »Kassierertrunk« gibt es. Wenn aber ein Vereinsmitglied stirbt, erhält er einen Kranz für fünf Denare. Wer mit zur Beerdigung geht, bekommt nachher einen Becher Wein. Wer nicht beim Begräbnis war, ist vom Wein ausgeschlossen. Man sagt doch wohl nicht zuviel, wenn man behauptet, daß diese Statuten die Signatur eines feuchtfröhlichen Stammtisches an der Stirn tragen. Solche »Bakcheien«, bei Angelsachsen heute Klubs genannt, ohne andere Magie als die eines guten Tropfens und eventuell auch eines guten Bratens, wovon in jenen Statuten unter dem Paragraphen »Portionenfest« die Rede ist, gibt es sogar unter fanatischen Rationalisten heute noch reichlich, und sie gefährden keinerlei »Geist«.

*

Auf den mythischen thrakischen Sänger Orpheus führen die Orphiker ihre »Mysterien« zurück, in deren Mittelpunkt wieder Dionysos, der thrakische Gott steht. Diese Mysterien knüpfen deutlich direkt an die thrakischen Mänadenfeiern an, entwickeln aus ihnen aber eine Theogonie, die uns in vielfachen, oft sehr lückenhaften, oft sehr ausgedehnten »Rhapsodien« erhalten ist. Moderner ausgedrückt: Sie entwickeln eine Theosophie, welche die griechische Philosophie (Platon) vielfach beeinflußt hat und ihrerseits wieder um eine Philosophie ringt (Pythagoras, Neuplatoniker). In der Orphik sehen wir Mythos und Philosophie in direktem Kampf miteinander, in dem die Philosophie schließlich siegt. Das magische Weltbild wird nirgends so deutlich wie hier von einem Weltbild überwunden, das wir jetzt nicht mehr apollinisch nennen können, sondern schon rationalistisch nennen müssen. Alles Göttliche wird möglichst zu Begriffen abgezogen. Es verliert an Leben und gewinnt an Denk- und damit an Spekulationswert. Aus der zunächst rein kultisch gedachten »Reinigung«, die magischer Natur war, erwächst eine sittliche Forderung, die rationaler Natur ist. Die Ethik im heutigen Sinn wird so stark sichtbar wie nie in magischen Zeiten und bei von ihnen noch wesentlich beeinflußten Völkern. Ein Ersatz für einen gewaltigen Verlust, auf den der Verstand pocht und um seinetwillen sich vieles zugute hält. In allen hohen Zeiten des Rationalismus war Ethik sein höchster Stolz. In Verfallszeiten kämpft er verzweifelt um sie, ohne sie allein von sich aus wieder stabilisieren zu können. Wir erleben das deutlich genug in der Gegenwart.

Der Mythos der Orphik, der natürlich in den Mysterien ebenfalls anschaulich gemacht, agiert wird, aus deren Kern sich dann alle orphische Philosophie und Theologie entwickeln, lautet ungefähr so: Dionysos, dem Sohn des Zeus und der Persephone, als Unterweltsgott auch Zagreus genannt, vertraut Zeus schon in jungen Jahren die Herrschaft über die Welt an. Da überfallen ihn, von Hera angetrieben, die Titanen, die Uranos einst in den Tartarus gestürzt hat, aber Zeus wieder frei gab. Dionysos Zagreus nimmt vielerlei Gestalten an, um ihnen zu entrinnen (wie Proteus). Aber als Stier packen ihn die Titanen, reißen ihn in Stücke und verschlingen sie. Athene rettet das Herz des Getöteten, bringt es zu Zeus, der es verschlingt. Daraus entsteht der »neue Dionysos«, der Sohn von Zeus und Semele, in dem Zagreus wieder auflebt. Die Titanen verbrennt Zeus zur Strafe mit dem Blitz zu Asche. Aus ihr bildet er die Menschen. Da nun die Titanen Dionysos-Zagreus verschlungen haben, so hat der Mensch als Gebilde aus ihrer Asche dionysische und titanische Elemente in sich. Seine Aufgabe ist es, sich von den titanischen Elementen zu befreien. Titanisch ist der Leib, dionysisch die Seele. Es gilt also, die Seele von den Banden des Leibes, in den sie wie in einem Kerker eingeschlossen ist, frei zu machen. Die Möglichkeiten dazu bieten die orphischen Mysterien.

In die uralten, überall verbreiteten Mythen (denken wir an Gilgamesch, von dem es hieß, er sei zwei Drittel Gott und ein Drittel Mensch, oder an den ägyptischen Mythos, wonach der Mensch aus den Tränen von Amon-Re entstand) ist hier etwas verstandesmäßig Lehrhaftes hineingeraten. Wir könnten auch sagen, aus dem Mythos ist eine Legende geworden, ein Gemisch von Überlieferung aus noch symbolstarken Zeiten und ganz neuen, lehr- und zweckhaft bestimmten, rationalen Elementen. Das wird noch deutlicher, wenn wir die orphische Lehre weiterverfolgen, zu der ganz plötzlich der Glaube an die Seelenwanderung tritt, der wir in griechischen Bezirken bis dahin nirgends begegnet sind. Später, als Ägypten für das Land der wahrhaft Frommen galt, behauptete man, diese Lehre aus Ägypten empfangen zu haben. Die Ägypter haben sie aber, wie wir wissen, nie gehabt. Sie kann also nur aus einem rein intellektuellen Mißverständnis entstanden sein, indem man die ägyptische Anschauung, daß der verklärte Tote sich kraft magischer Formeln in jeglicher Gestalt wieder auf Erden ergehen konnte, völlig verkannte.

Ist der Mensch gestorben, geleitet Hermes seine Seele zur Unterwelt, wo Gericht gehalten wird. Furchtbare Qualen treffen den Frevler gegen die Orphik im tiefsten Tartarus. Der Nichtorphiker liegt im Schlammpfuhl. Aber auch seine Seele steigt wieder einmal an die Oberwelt in einem neuen Leib. In ihm wird dem Menschen vergolten nach dem früheren Leben. Was er damals getan, muß er jetzt erleiden. So geht es ewig weiter, denn jede Verkörperung bedeutet ja neue Befleckung. Nur wer Orphiker ist, kann dem Kreislauf der neuen Geburten schließlich entrinnen, »aus dem Kreise scheiden und aufatmen vom Elend«, dann eingehen zur Insel der Seligen. Ja, der Orphiker vermag sogar unter Umständen Verwandten und Vorfahren, die noch nicht Orphiker waren, zur »Reinigung und Lösung« zu verhelfen. Wer nicht nur Nartexschwinger, sondern wahrer Bakchos geworden ist, hat »sanfteres Los« als alle anderen. In der Orphik werden die kultischen Reinigungsvorschriften immer komplizierter, aus einem vorübergehenden Fasten, das alle Kulte kennen, wird das dauernde Verbot des Genusses von Fleisch, wodurch eine Neigung zur Askese erwächst. Aus Reinigungsvorschriften werden Reinheitsvorschriften, die auch sittliche Ansprüche stellen, und gerade in Athen gewann die Orphik großen Anhang. Wir sehen es besonders deutlich bei Pindar, der wohl selbst Orphiker war. Zu den »heiligen Orgien«, wie Orpheus sie aufgrund der Dionysosmysterien verordnet hat, muß noch ein »orphisches Leben« kommen, das der Askese zuneigt.

Fragen wir aber, woher die Orphiker die Überzeugung gewonnen haben, daß im Menschen ein Gott lebe, der erst frei wird, wenn er die Fesseln des Leibes zu sprengen vermag, so kann die Antwort nur in dem Erlebnis der Ekstasis und der in ihr erfahrenen »Schauung« (Epoptie) gefunden werden, wie sie schon verschiedentlich in diesem Buch besprochen wurde. Seit der apollinische Mensch in Erscheinung getreten ist, gibt es für den Griechen und bald für alle Völker der ausgehenden Antike keine andere Gewißheit mehr für das Leben nach dem Tod und eine postmortale Seligkeit. Alle Angriffe einer rationalen Philosophie gegen solche Gewißheit haben nur bei Nichtorphikern nachweisbaren Erfolg. Wo sie einen Orphiker ins Zweifeln bringen, spricht das nur für die von ihm persönlich nicht erlebte Ekstasis. Das zeigt deutlich noch alle spätere »hermetische« Literatur, die so nach Hermes, der die Seele zum Hades geleitet, genannt wird, und jedes gnostische System, das sich um nichts so dringend kümmert, als um das Erlebnis der Ekstasis. Es zu fördern, wurde immer wieder zu Hilfsmitteln aus der Vergangenheit gegriffen. »Die an den bakchischen Handlungen Beteiligten steigern sich in Ekstase, bis sie das Erwartete sehen«, berichtet noch Philo in seiner Schrift vom »beschaulichen Leben«. Von den Goldblättchen, in orphischen Gräbern gefunden, klingt es noch heute: »O Glücklicher und Seligster, du wirst ein Gott sein statt eines mitleiderregenden Menschen.« – »Ich rühme mich, euer seliges Geschlecht zu sein« und dergleichen mehr.

Je näher die alte Welt der christlichen Weltzeit kommt, die für sie erst einige Jahrhunderte nach Christi Geburt sichtbar wird, während wir später Geborenen uns daran gewöhnt haben, sie schon mit jenem Geburtsdatum zu beginnen (auch eine Abstraktion des Verstandes aus einer damit nicht übereinstimmenden Wirklichkeit), um so deutlicher wird es, daß aus der Orphik immer mehr eine Buchreligion wird, die erste auf europäischem Boden. Der »Mysterien« mit ihren aus der Magie hergeholten Mitteln zur Ekstase bedarf es nicht mehr. Die Lektüre der »Heiligen Schriften« muß zur Erzielung des erstrebten Zustandes genügen. An die Stelle der Handlung tritt: das Wort. Die Vorherrschaft des Verstandes ist da. Damit ist aber die Ekstasis und die mit ihr durch die erlangte Epoptie (Schauung) verbundene Gewißheit des Einswerdens mit dem Gott und einer postmortalen Seligkeit ohne Selbstbetrug oder Massensuggestion eigentlich nur noch dem »Sensitiven« möglich und nicht mehr dem »Normalmenschen«. Die »Sensitiven« waren aber in den Endzeiten der alten Welt sicher viel zahlreicher als in der Jetztzeit.

Der beste Beweis dafür ist der sogenannte Tempelschlaf und seine Wirkung, welche die hervorragendsten Männer des Altertums nicht bestritten. Mit Ausnahme der Epikureer und des Aristophanes, der auch ihn im »Plutus« verspottet. Von ihm berichten wie von etwas Selbstverständlichem Homer, Herodot, Sokrates, Platon, Aristoteles, der freilich meint, es sei schicklicher für die Götter, wenn sie sich den Menschen im Wachen offenbaren würden, Plinius, Strabo, Cicero, Tacitus, Virgil, Tibull. Aber auch Hippokrates, der Vater der »modernen Medizin«. Marc Aurel, der »Philosoph auf dem Thron«, erzählt in seinen heute noch berühmten »Selbstgesprächen«, daß er mit Erfolg den Tempelschlaf zu Cajeta vornahm. Auch Trajan unterzog sich ihm. Schon Jesaias macht den Tempelschlaf den Heiden zum Vorwurf. Diodor, der Ägypten bereiste, berichtet von ihm. Und aus der Kampfschrift des christlichen Origines gegen den heidnischen Celsus geht hervor, daß der Tempelschlaf noch um die Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus sehr gebräuchlich war. Er war ein Hauptheilmittel der Priestermedizin in Ägypten, Griechenland und Italien. Während Assyrologen, Ägyptologen und klassische Philologen dazu neigen, wie über alle antike Medizin, so insbesondere auch über den »Tempelschlaf« geringschätzig zu urteilen, urteilt man in der Geschichte der Medizin, soweit sie medizinische Fachleute schreiben, und unter modernen Ärzten, namentlich Nervenärzten, längst nicht mehr so geringschätzig.

Der Kranke begab sich in den Tempel, der in Griechenland und Rom meist dem Äskulap geweiht war, und deren es außerordentlich viele gab. Perikles ließ der Athene eine Statue zum Dank dafür errichten, daß sie ihm im Traum die Pflanze Parthenium geraten, womit er dann einen erkrankten Baumeister der Propyläen heilte. Im Tempel versetzte der Priester den Kranken in Tiefschlaf. Vermutlich durch dieselben Mittel, wie es auch heute geschieht. Nur wurde in den Tempeln vielleicht mehr Brimborium darum gemacht als heute. In diesem Schlaf fand der Kranke das Heilmittel, das ihn kurierte. Zum Dank dafür weihte er dann eventuell auch eine Nachbildung des wieder gesund gewordenen Gliedes, wie es heute noch nicht nur in Lourdes zu geschehen pflegt. Aber auch der Priester konnte sich für den Kranken in Schlaf versetzen und für ihn dann das Heilmittel erkennen. Daß dabei um so mehr betrogen wurde, je seltener eine solche Spezialbegabung war, ist selbstverständlich. Aber ein Mißbrauch schließt nirgends in der Welt das Vorhandensein eines einmal wirksam gewesenen richtigen Brauches aus. Daß das Altertum voll von solchen Heilungen ist, die für rund ein Jahrtausend immer wieder bezeugt werden, spricht für den Brauch und seine Wirkung, denn pure Lügen haben nicht so lange Beine. Die Zahl der »Sensitiven« oder, noch gebräuchlicher ausgedrückt, die Zahl der medial veranlagten Personen war eben viel größer als heute, was schon rein physiologisch für die Anfangszeit des rationalistischen Weltbildes einleuchtend ist. Einleuchtender, als wenn sich diese Begabung gerade in Glanzzeiten dieses Weltbildes besonders häufig fände. Kein Wunder, daß sich die alte Welt überhaupt viel mehr mit den Träumen und ihrer Deutung befaßte. Besonders berühmt wurde da das Werk des Artemidoros von Daldis, von dem Schopenhauer in seiner boshaften Art schreibt, daß man daraus »wirklich eine Symbolik der Träume kennenlernen kann, zumal aus den zwei letzten Büchern, wo Artemidoros an Hunderten von Beispielen uns die Art und Weise, die Methode und den Humor faßlich macht, deren unsere träumende Allwissenheit sich bedient, um womöglich unserer wachenden Unwissenheit einiges beizubringen«. Übrigens gibt es im heutigen Berlin einen bekannten Arzt für innere Krankheiten, der sich bei besonders schwierigen Diagnosen der Hilfe einer »Sensitiven«, keines Berufsmediums, mit großem Erfolg bedient, die im Tiefschlaf eine große Begabung für das Erkennen von Krankheiten zeigt, ohne sich je beruflich mit Medizin beschäftigt zu haben.

Diese große Zahl von Sensitiven im ausgehenden Altertum sichert der Orphik auch als Buchreligion noch für längere Zeit den Erfolg in engeren, dafür besonders empfänglichen Kreisen, Aber sie wird für weitere Kreise immer mehr eine reine Lehre, der man verstandesmäßig zustimmte, um sich ihrer Verheißungen zu versichern, die doch nur für den überzeugend sein konnten, der noch selbst die Epoptie erlebt hatte. Ähnlich wie heute die »Karfreitagsschriften« zur Kirchenlehre stehen. Die Schar der echten Orphiker wurde immer kleiner. Sogar unter den Priestern der Orphik. Der Verstand hatte es also immer leichter, die Orphik als Lehre zu zersetzen und zu diskreditieren. Wie leicht ihm das gemacht wurde, dafür zwei Beispiele. Vinzentius, ein leitender Priester des »Sabazios und anderer Götter«, also auch Orphiker (Sabazios), hatte sich für sich und seine Frau Vibia in Rom eine Grabkammer herrichten lassen. Schon seine Grabschrift auf dieser Grabkammer ist für einen Orphiker recht merkwürdig, weil gar nicht mehr orphisch, sondern durchaus epikureisch. Sie ist einfach die um ein ethisches Anhängsel vermehrte Variation eines im ausgehenden Altertum viel gebrauchten Spruchs. Sie heißt: »Iß (kaue), trink, spiele (treibe Kurzweil) und komme zu mir. Solange du lebst, handle gut. Dies wirst du mit dir nehmen.« Das griechische Original ist die sogenannte Grabschrift des Sardanapal (Assurbanipal), des Verhaßten, dem die Spätgriechen andichteten, was ihre eigene Lebensmaxime geworden war: »Iß, trink und fröhne dem Liebesgenuß. Alles übrige ist nicht einmal der Verachtung wert.« Eine rationalistische Lebensmaxime, der Vinzentius einen moralischen Zusatz gibt, die zum Vordersatz gar nicht paßt, was dieser »Priester der Sabazios und anderer Götter« aber schon gar nicht mehr merkt. Eine Lebensmaxime, die fast wörtlich immer wieder auftaucht, wenn der Geist (Verstand) es besonders weit gebracht zu haben glaubt. So in der Renaissance. So im 19. Jahrhundert.

Grabmal der Vibia

In diesem Grab wurde nun zuerst Vibia, die Frau dieses »Orphikers« beigesetzt. Der Witwer ließ das Grab mit Wandmalereien versehen, die uns heute noch anschaulich machen, wie dieser Priester des Sabazios sich seiner und seiner Vibia Jenseits vorstellte. Diese Malereien seien auf den zwei folgenden Seiten wiedergegeben. Zuerst sehen wir, wie Vibia vom Totengott nach dem Vorbild der Persephone zur Unterwelt entführt wird. Jede Gestorbene gilt jetzt als geraubte Todesbraut. Aus dem heiligen Mythos ist eine alltägliche Metapher geworden. Im Bild darunter wird Vibia von Alkestis, dem Vorbild spätantiker treuer Gattinnenliebe, begleitet, durch Hermes, den Seelenführer, vor »Vater« Pluton und seine Gemahlin gebracht, um ihr Urteil zu empfangen. Links stehen die drei Schicksalsgöttinnen. Aber allzu gefährlich kann es für die Frau eines Priesters des Sabazios um dies »Jüngste Gericht« nicht bestellt sein, denn wenn wir nun die Abbildung links betrachten, so sehen wir, wie sie vom »guten Boten« zu den »Gerechtfertigten« geführt wird, die bei Fisch und Gänsebraten tafeln. Unter ihnen wird eine schon als Vibia bezeichnet. Zwei andere »Selige« spielen im Gras Würfel. Nehmen wir dazu noch das dritte Bild von S. 301. Da finden wir Vinzentius selbst mit sechs Priesterkollegen seines Kults beim lecker bereiteten Mahle, dem zu Fisch und Gänsebraten noch ein Hase beigegeben ist. Von irgendwelchen magisch-seelischen Kräften sehe ich hier gar nichts mehr. Nicht einmal eine Kulthandlung findet sich auch nur andeutungsweise auf den Bildern. Die ganze Darstellung konnte mit Recht den Spott denkender Menschen wachrufen. Die Ethik erweist sich seit Platon als tiefer denn die gar zu bequemen Vorstellungen einer entseelten Orphik. Die Ethik der großen griechischen Philosophie erwies die Minderwertigkeit entarteter Mysterien und entthronte mit dem Recht des Wertvolleren das minderwertig Gewordene.

Grabmal der Vibia

Auch Orpheus, der Held des Mythos, der »Schlürfer«, der große Ekstatiker, der Mensch und Tier singend in seinen und des Dionysos Bann zog, hat sich entsprechend verändert, und das ist das zweite anschauliche Beispiel für die Zersetzung der Orphik. Diesen veränderten Orpheus zeigt ein Wandgemälde, das sich im ausgegrabenen Pompei gefunden hat (Seite 304). Hier hat Orpheus wirklich gar nichts Dämonisches mehr. Auch die Tiere, sogar der Löwe, sehen noch friedfertiger drein als in einem zoologischen Garten von heute. Nur der Panther rechts knurrt noch ein wenig. Von der Verbindung des Orpheus mit Apollo ist nur noch ein zart besaiteter Anakreontiker übriggeblieben. Sehr gut kann man sich vorstellen, daß dieser Orpheus wie andere Anakreontiker ein sentimentales Epigramm als Grabschrift für eine tote Heuschrecke, ein vor der Zeit gestorbenes Rebhuhn oder einen an Altersschwäche eingegangenen treuen Hund dichtet. Oder daß er gar die Leier zu der rührend sentimentalen, aber auch satirisch-parodistischen Geschichte von der heroischen Mücke schlägt, die sich einem schlafenden Hirten auf die Stirn gesetzt hat und ihn sticht, um ihn vor der nahenden Schlange rechtzeitig zu warnen.

Orpheus

Der Hirt aber, noch schlaftrunken, zerdrückt sie, statt ihr zu danken, und tötet dann die Schlange. Nächste Nacht im Schlaf erscheint ihm die Seele der Mücke, beklagt sich über ihren unbeachteten Tod und berichtet ihm in 174 Versen, was sie in der Hölle und im Elysium alles gesehen hat. Vom heiser bellenden Himmelhund, von der jammervollen Tisiphone mit ihrer Frisur aus Schlangen, von Tantalus und anderem. Dann aber öffnet sich ihr bereitwillig für die edelmütige Tat, für die sie den Tod erlitt, Elysium, und Persephone schickt ihr eigens zur feierlichen Begrüßung Alkestis, Penelope und Eurydike entgegen. Nach einer Schilderung, die an die Totenbeschwörung des Odysseus bei Homer erinnert, schließt die Mücke: »Ich muß zu Minos, dem Richter, dem ich die Ursache meines Sterbens und Lebens unter den Schlägen der wütigen Erinnyen mitteilen muß, ohne daß du, der Anlaß zu meinem Tode, mir helfend beistehst. Du lebst vergnügt oben, ich muß von der Erde, und niemals kehre ich wieder.« Der Hirt aber errichtet gerührt der Mücke zum Dank und Andenken an der Stelle, wo sie ihr Leben hat lassen müssen, ein Grabmahl, mit Blumen und Inschrift geschmückt, welche ihre edle Tat dem Wanderer und der Nachwelt vermeldet. (Maaß). Eine solche Persiflage, die doch nicht ohne Sentimentalität ist, kurz eine »Offenbachiade«, würde recht gut zu diesem Orpheus und seiner gezierten Haltung passen. Der rationalistisch eingestellte Mensch wird Zyniker, Parodist, Satiriker oder sentimental. Ja, beides kann so durcheinandergehen, daß nur ein unbeteiligter Dritter die ganze Sentimentalität und die damit verbundene unfreiwillige Komik empfindet. Man braucht gar nicht die alten Anakreontiker zu lesen, man brauchte nur einmal einen Spaziergang über den heutigen Hundefriedhof in Berlin zu machen, um Bescheid zu wissen. Man wird sich auch gar nicht mehr wundern, daß in der Spätantike Aberglaube und Zauberei eine Macht und eine Ausdehnung erlangten, an die das sogenannte »finstere Mittelalter« bei weitem nicht heranreicht, und daß dergleichen Zeiten stets auch sentimentale Liebesgeschichten und wilde Abenteuerromane besonders hoch schätzen, wie es schon in der ausgehenden Antike der Fall war.