|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nehmen wir die Apollohymnen bei Homer zusammen mit den Ausgrabungen in Delphi, die auch zu Schichten führten, die der Mykenekultur angehören, und mit sonstigen älteren Nachrichten, so ergibt sich das Bild, daß hier in den ältesten uns noch zugänglichen griechischen Zeiten ein Orakelort der Erdmutter Gäa war, also einer chthonischen, einer unterirdischen Gottheit. Den Ritus bei dieser ältesten Orakelbefragung über einer Erdspalte in Delphi, das damals Pytho hieß, kennen wir nicht. Gäa wurde verdrängt durch Apollo, die unterirdischen, die dunklen, die magischen Erdgötter durch den hellen, lichten Olymp. Die Legende erzählt, daß Apollo, der von anderen Gegenden nach Pytho kam, mit seinen Pfeilen die Schlange (Python) erlegte, welche das Heiligtum bewachte. Die Griechen gaben den Unterirdischen mit Vorliebe Schlangengestalt. Das deutet auf einen Kampf zwischen den uralten Erdgöttern, die auch in Griechenland immer mit magischen Kräften und Kulten verbunden blieben, und dem Führer der himmlischen, der helleren, lichten, apollinischen Mächte, vor denen das magische Weltbild vorübergehend, aber keineswegs für immer verschwand. So wird Apollo zeitweise Herr über die Magie. Aber dieser Sieg war kein endgültiger. Man könnte sagen, daß der durch Apollo besiegten Gäa ein Gott zu Hilfe kam, ein fremder Gott aus Thrakien, Dionysos. Dieser wurde in Griechenland bald so mächtig und einflußreich, daß in Delphi sozusagen ein Kompromiß zwischen Apollo und Dionysos geschlossen wurde, der bei Homer überhaupt noch nicht oder nicht mehr zum Götterkreis gehört. In Delphi aber gehörte bald die eine Hälfte des Festjahres dem Apoll, die andere dem Dionysos. Auf dem Giebel des delphischen Apollotempels war vorn Apoll, hinten Dionysos dargestellt. Unter dem Schutz Apolls und unter dem Einfluß der delphischen Priesterschaft, die zeitweilig für das religiöse, politische und sittliche Leben Griechenlands nicht weniger wichtig war als die ägyptische Priesterschaft für Ägypten, wuchs der Einfluß des Dionysos, nachdem er sich aus dem Thrakischen ein wenig ins Apollinische verfeinert hatte. Das apollinische Weltbild wurde in der nachhomerischen Zeit nie mehr völlig Herr über das dionysische, einen letzten Ausläufer des magischen, das jetzt freilich längst nicht mehr das naturgegebene, selbstverständliche war, sondern durch besondere Anstrengungen erst wieder geweckt werden mußte. Erst der Kompromiß zwischen Apollo und Dionysos gab Delphi und seinem Orakel das Übergewicht über alle anderen heiligen Stätten Griechenlands.

Bezeichnenderweise geht auch von Delphi und überall mit seiner Unterstützung und Förderung eine Anschauung über die Seele aus, die im Gegensatz zu der homerischen die ältere, magische wieder aufleben läßt und stärkt. Der Seelenkult blüht wieder, den Toten wird wieder »an den richtigen Tagen geopfert nach Brauch und Herkommen«; und unter dem Einfluß Delphis wurden in Athen in Zweifelsfällen, wenn man im einzelnen nicht recht wußte, was »Brauch und Herkommen« verlangte, besondere »Exegeten« (Ausleger) bestellt, die von Delphi instruiert waren.

Am deutlichsten zeigt wohl solche Veränderung in der Auffassung der Seele der bei Homer noch nicht oder nicht mehr gebräuchliche Sühnekult, der aus der »Blutrache« erwachsen ist. Er ist z. B. in Athen nicht mehr eine Privatangelegenheit zwischen dem Mörder und dem nächsten Verwandten des Opfers, wobei die Blutschuld durch eine entsprechende »Buße« abgekauft werden kann, sondern eine Staatsangelegenheit. Jeder Mordprozeß wird von einem Kollegium auf dem Aeropag über der Schlucht verhandelt, in welcher die Erinnyen, die »Ehrwürdigen« hausen. Jede Partei schwor bei den Erinnyen. Ihnen opferte der Freigesprochene, denn die Erinnyen haben ihn freigegeben. Vorbildlich ist da der Prozeß des Orestes bei Äschylus. Die Erinnyen sind chthonische Dämonen, die von denen aus der Erdtiefe heraufbeschworen werden, welchen kein irdischer Rächer lebt. Die Erinnys wacht über dem Gemordeten. Sie verfolgt den Mörder, der ihr als »Opfertier« verfallen ist. Die Erinnys ist eben im Grunde die zürnende Seele des Ermordeten selbst, die sich den Lebenden wieder unheimlich bemerkbar macht; und daß beide Parteien bei der Erinnys schwören, hat seinen guten Sinn darin, daß, wer falsch schwor, damit erst recht und für alle Zeit der Erinnys und ihrer Rache verfallen ist. Der Freigesprochene muß sich aber auch noch einer religiösen Reinigung und einem Sühneopfer unterziehen. Der Mörder hatte statt sich selbst den Unterweltsgöttern ein Opfertier zu schlachten, um den Zorn der Unterirdischen zu sänftigen, da sie über die abgeschiedene Seele und ihre Rechte wachen. Auch den Erinnyen wurde bei dieser Gelegenheit geopfert. Hatte doch selbst Apollo nach Tötung der Schlange (Python) fliehen und sich reinigen müssen, bevor er siegreich in Delphi einzog. Dieser Mythos wurde alle acht Jahre bei den delphischen Spielen dargestellt, was den Vorgang der Reinigung und Sühnung den Griechen immer wieder plastisch vor Augen führte. In Delphi selbst reinigt dann Apollo bei Äschylus den Orest vom Muttermord, und noch Platon bestimmt in seinen »Gesetzen«, daß sein Staat die Satzungen über Reinigung und Sühnung aus Delphi holen soll. Das sind altmagische Gedanken, denen gerade der delphische Apoll durch seine Verbindungen mit Dionysos wieder zu neuem Kult verhalf, und gerade durch ihn trat Homers Auffassung von der Seele wieder in den Hintergrund. Von der Anschauung Homers aus wäre z. B. das Anthesterienfest, das im Frühjahr gefeiert wurde, in seinem Schluß undenkbar. Die letzten Tage des Anthesterienfestes galten nämlich den Seelen der Toten, die in diesen Tagen zu den Lebenden zurückkamen, eine Anschauung, die der unseres Volkes von den »zwölf Nächten« entspricht. An diesen Tagen blieben die Tempel der Götter geschlossen. Es waren »unreine« Tage, an denen man nicht den Geschäften nachging. Zum Schutz gegen die umgehenden Geister kaute man beim Morgenausgang Weißdornblätter und bestrich die Türpfosten mit Pech. Den eigenen Toten brachte man Opfer und stellte ihnen Töpfe mit gekochten Erdfrüchten und Sämereien hin. Man warf Honigkuchen in Erdschlünde für die Unterirdischen. Und wenn das Fest zu Ende war, rief man den Seelen zu: »Hinaus, ihr Keren (älteste Bezeichnung für Psyche), die Anthesterien sind zu Ende.« Das ist fast derselbe Vorgang, über den christliche Missionare von den heidnischen Preußen berichten. Zum Leichenmahl wurden nämlich auch die Seelen der verstorbenen Verwandten geladen. Dann schreibt der christliche Chronist: »Wenn die Mahlzeit verrichtet war, stund der Priester von dem Tische auf, fegte das Haus aus und jagte die Seelen der Verstorbenen nicht anders als die Flöhe heraus mit den Worten: »Ihr habt gegessen und getrunken, o ihr Selgen, geht heraus, geht heraus!« Kurz, das Anthesterienfest in Athen zeigt deutlich, daß die Seelen wieder dämonische Macht haben, wie in früheren magischen Zeiten. Und später hat man in Griechenland der unterirdischen Hekate, die Homer überhaupt nicht kennt, geopfert und Beschwörungsriten vorgenommen, die von altbabylonischen Bräuchen, die der Labartu galten, nicht wesentlich verschieden sind. Das Reich der Dämonen ist wieder da, als wären Apoll und der ganze Olymp vergessen. Der Dämonenglaube hielt sich zwar nur noch an die chthonischen Götter, aber man machte selbst aus dem olympischen Zeus zuzeiten einen Zeus Chthonios, einen unterirdischen, dämonischen Gott, der dann auch Zeus Trephonios heißt, aus dem Olympier sozusagen wieder einen Magier. Und wie man vor dem homerischen Zeitalter allgemein die Toten begrub und nicht verbrannte, was die Ausgrabungen beweisen, so tritt in den nachhomerischen Zeiten, namentlich in der Spätzeit, die Sitte des Begrabens wieder immer häufiger an die Stelle des Verbrennens. Das geht schon daraus hervor, daß es in Athen eine Art Zunft gab, die nur aus Sargtischlern bestand. In den Zeiten der Totenverbrennung tritt die Beschäftigung mit der Seele und damit auch die Frage nach der Unsterblichkeit zurück. Wenn das Begraben wieder vorherrscht, wird sofort die Frage nach der Unsterblichkeit wieder brennend. Wir können das gerade in Griechenland deutlich verfolgen.

Was Delphi solche Bedeutung gab, ist das Orakel in der Form, wie es seit der Verbindung von Apollo mit Dionysos dort üblich wurde und im Mittelpunkt der Verehrung stand. Anfänglich sprach hier der Gott nur im Frühjahrsmonat Bysios, später allmonatlich durch seine Priesterin, die Pythia, die aus vornehmem delphischem Geschlecht stammen mußte. Die Priesterin hatte sich durch Fasten und Gebet auf ihre Tätigkeit vorzubereiten. Diese bestand zu der Zeit, da Apollo über Delphi Herr wurde, wahrscheinlich darin, daß Apollo durch Losorakel, Loswerfen seine Meinung und seinen Willen kundtat, denn die kultische Bezeichnung des Orakels, die immer dieselbe blieb, hieß »die Pythia hob auf«, was nur beim Losorakel Sinn hat. In Verbindung mit Dionysos änderte sich die Tätigkeit der Pythia aber völlig. Hatte sie sich durch Fasten und Gebet auf ihre Tätigkeit vorbereitet, wurde ein Opfer dargebracht. Fiel es günstig aus, so schritt sie in das Heiligtum und trank von der Quelle Kassotis, deren Wasser in den Tempel geleitet war. Sie kaute Blätter vom apollinischen Lorbeer und setzte sich auf den vergoldeten Dreifuß, der sich über dem uralten Erdspalt erhob, aus dem Dämpfe aufstiegen. Zuweilen in solchen Massen, daß der ganze Tempel von ihnen erfüllt wurde. Nun geriet die Priesterin in einen Zustand, der als Ekstasis (heraustreten) bezeichnet wird, in dem sie entheos (»des Gottes voll«) wurde, daher wir von Enthusiasmus reden. In diesem Zustand stieß sie einzelne Worte oder Verse hervor, die neben ihr stehende Priester, deren offizieller Titel »Propheten« war, sich notierten und dem Befrager des Orakels mitteilten. Auch die Orakelbefrager hatten sich durch Opfer, Waschungen, Fasten und Gebete vorzubereiten. Das Los entschied, in welcher Reihenfolge sie den Tempel betreten durften. Die Pfosten und Altäre waren mit Lorbeer geschmückt, die Luft mit Weihrauch geschwängert, und Musik erklang. In dieser Atmosphäre stand der Befrager und sah im Halbdunkel des Allerheiligsten, von Lorbeer umgeben, die Pythia auf ihrem Dreifuß und neben ihr die »Propheten«. Das genaueste Bild von dem ganzen Vorgang gibt das Drama »Jon« von Euripides.

Dieser Zustand, auf den fast alle griechischen und römischen Schriftsteller der Antike immer wieder irgendwie zu sprechen kommen, von dem der eine mehr diese, der andere mehr jene Besonderheit hervorhebt, erscheint uns heute durchaus nicht mehr »wunderbar« im Sinne der Alten, auch nicht mehr als die Frucht eines törichten Aberglaubens oder gar einfach als Betrug, wie noch fast allgemein im 19. Jahrhundert, sondern völlig übereinstimmend mit dem Zustand, der, seit einiger Zeit von Nervenärzten wie auch Physikern genauer untersucht, schon lange als Somnambulismus (Tiefschlaf) bezeichnet wird. Es hat ein ganzes Jahrhundert, eben das 19., gebraucht, um ausgehend vom verlästerten Mesmerismus zu einiger Einsicht in die Hypnose, die, einst nicht weniger verspottet, heute von ungezählten Nervenärzten praktisch angewendet wird, zu gelangen und aus der wissenschaftlichen Einsicht in sie nun auch mit in Tiefschlaf versetzten Sensitiven beiderlei Geschlechts experimentell den Somnambulismus genauer zu erforschen. Besonders belehrend sind da nach meiner Kenntnis die Experimente von Albert de Rochas, Leiter eines französischen Technikums, die er zusammen mit einem Universitätsphysiker, der aber seinen Namen nicht nennt (offenbar um sein wissenschaftliches Ansehen bei den Hochschulkollegen nicht zu gefährden), ausgeführt hat, und die Experimente von dem französischen Naturwissenschaftler Professor Durville. Da es sich hier nur um antike »Magie« handelt, kann nur auf sie verwiesen, aber nicht näher auf die Experimente eingegangen werden. Den Zustand, den diese exakten Naturwissenschaftler, die ausdrücklich erklären, daß weder sie noch die Sensitiven, mit denen sie experimentierten, etwas mit Spiritismus oder Okkultismus zu tun haben, durch Hypnose erreichten, hat die sensitive Pythia durch Fasten, Gebet, Kauen von Lorbeerblättern unter Einwirkung der Dämpfe aus der Erdschlucht, die allgemein als betäubend oder erregend bezeichnet werden, erreicht. Auch wie sich die Pythia als Somnambule benimmt und wie und was sie spricht, wovon Plutarch, der selbst Oberpriester in Delphi war, und Herodot besonders ausführlich berichten, stimmt durchaus mit dem Verhalten heutiger durch Hypnose in tiefen Somnambulismus versetzter Sensitiver überein.

Nach allem, was bisher in diesem Buch ausgeführt wurde, könnten wir sagen: Was die Pythia in Delphi durch Fasten, Beten, Lorbeerkauen, unter dem Einfluß betäubender Dämpfe erreichte, stellt sich dar als ein durch künstliche Mittel errungener Ersatz für einstige Natursichtigkeit, als ein durch besondere Vorbereitungen, was wir heute gern Training nennen, erkämpfter spärlicher Rest einst gewaltiger magischer Kräfte. Letzte Tastversuche zur Magie, aus denen erste Erfahrungen dessen wurden, was man später Mystik nennt. Wir könnten dann die Experimente von de Rochas und Durville, um nur diese beiden zu nennen, mit in Tiefschlaf versetzten Sensitiven erste neueuropäische, naturwissenschaftliche Tastversuche zur Magie nennen, deren zur Zeit nur noch schwach rudimentäre Kräfte sich wieder zu regen beginnen, wenn der vom Großhirn beherrschte heutige Mensch unter dessen Ausschaltung dem einstigen Natursichtigen mit Hilfe des Tiefschlafs wieder möglichst angenähert wird. Daß dabei eine bestimmte Begabung, Sensibilität, vorausgesetzt wird, die heute nicht jedermann ohne weiteres besitzt, ist ebenso selbstverständlich, wie daß nicht jedermann von Natur zum Künstler oder Philosophen begabt ist.

Die von Pythia in einem somnambulen Zustand ausgestoßenen Worte waren viele Jahrhunderte von entscheidendem Einfluß nicht nur auf einzelne Griechen der verschiedensten Stämme, sondern auf die ganze griechische Geschichte, ja weit über Griechenland hinaus. Die Worte waren nicht selten dunkel, schwer verständlich, ja doppeldeutig. Das sind die vieler Sensitiven im Tiefschlaf ebenfalls. Aber ihr Wert wurde hochgeschätzt, bis Philipp von Mazedonien die »Propheten« bestach, so daß sie ihm nach dem Munde redeten oder die Pythia nichts taugte. Es kamen Zeiten, wo das delphische Orakel schweigt, weil keine Sensitive da war. In anderen Zeiten wird das Vertrauen zu Delphi von Priestern mißbraucht, sein Ansehen sinkt, es kommt aber immer wieder hoch. Noch Cicero kann sich nicht enthalten, es zu befragen. Es gab auch immer wieder Mißtrauische, welche das Orakel auf gefährliche Proben stellten. Die berühmteste ist die des Königs Krösus von Lydien, welche Herodot erzählt. Er sandte, um die damals berühmtesten Orakelstätten auszuprobieren, gleichzeitig Boten zu den Orakeln von Abä, Dodona, nach Ammon und Delphi. Er plante nämlich einen Feldzug gegen die Perser und wollte sich dabei von dem Orakel, das sich am zuverlässigsten erwies, beraten lassen. Seine Boten nach Delphi hatten den Auftrag, am hundertsten Tag nach der Abreise von Sardes das Orakel zu fragen, womit Krösus an diesem Tage beschäftigt sei. An diesem hundertsten Tag tat Krösus nun etwas, was unmöglich zu erraten war. Er ließ nämlich eine Schildkröte und ein Lamm in Stücke schneiden und die Stücke zusammen in einem ehernen Kessel kochen, auf den er einen ehernen Deckel gelegt hatte. Als die Boten nun an dem festgesetzten Tag in den Tempel traten, sagte die Pythia noch bevor sie gefragt hatten einen Spruch, den sie aufschrieben und eiligst mit ihm nach Sardes zurückkehrten. Der Spruch hieß:

»Siehe, ich zähle den Sand, die Entfernungen weiß ich des Meeres,

Höre die Stimmen sogar, und den Schweigenden selber vernehm' ich.

Jetzo dringt ein Geruch in die Sinne mir, wie wenn soeben

Mit Lammfleisch gemengt in Erz Schildkröte gekocht

Erz ist untergesetzt, Erz oben darüber gedecket.«

Ein Wunder! staunten die Alten. Ein Märchen! spotten die Rationalisten. Für den mit somnambulen Experimenten Vertrauten erklärt sich das Wunder, das Märchen durchaus natürlich. Delphi hatte das Glück, zur Zeit gerade eine Sensitive als Pythia zu haben, die hellsichtig war, was auch heute noch manche, aber nicht jede Sensitive im Tiefschlaf ist.

Daß das delphische Orakel nicht einfach auf Schwindel beruhte, ein Pfaffentrug war, bezeugen eigentlich alle großen Männer des Altertums, soweit sie überhaupt davon sprechen. Von Homer über Platon bis Ovid. So auch Aristoteles, Sokrates, Xenophon, Strabo, der Geograph, Plutarch, Pausanias, Lucian, Tacitus, Sueton, Livius, Plinius, der Naturforscher, Vergil, Juvenal, die man alle nicht gut zum abergläubischen Volk zählen kann, da sie doch wohl mehr zur geistigen Elite der alten Welt gehören.

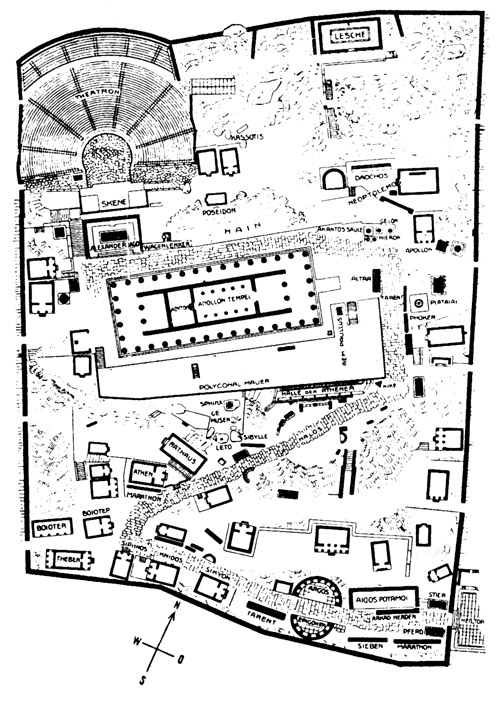

Am klarsten und eindeutigsten spricht aber doch die Ausgrabung des heiligen Bezirks von Delphi, die 1893 begann und 1902 vollendet war. Betrachten wir den zwischen wildromantischen Bergen und Schluchten gelegenen Bezirk einen Augenblick nach dem auf dem folgenden Bild Seite 272 abgebildeten Grundriß.

Eine Mauer mit Öffnungen grenzt ihn von den profanen Ansiedlungen ab. Von der Quelle Kastalia führte die Hauptstraße zum Haupteingang in der Südostecke. Vor ihr sammelten sich auf einem großen, mit Platten belegten Platz die Orakel heischenden und alle Teilnehmer an den delphischen Festen. Die heilige Straße (die Ägypter nennen es »Gottesweg«, die Chinesen »Geisterstraße«), ebenfalls mit Platten belegt, vielfach alte Tafeln und Inschriften, führt zuerst an der Südmauer entlang. Zunächst dem Eingang, im Norden flankiert von einem Stier, den die Kerkyräer gestiftet hatten, von dem ein Teil der Aufschrift noch erhalten ist, im Süden von einer Nachbildung des Trojanischen Pferdes, von den Argeiern gestiftet, standen am südöstlichen Ende die Bronzestatuen des Marathondenkmals, das die Athener vom Zehnten der Beute aus dieser Schlacht Apollo weihten. Pausanias, ein Baedeker des Altertums, hat sie beschrieben: in der Mitte Miltiades, der siegreiche Feldherr der Athener, rechts und links Athene und Apollo und die Heroen der zehn attischen Stämme. Von den Bronzestatuen war nichts mehr zu finden. Vielleicht hat sie Nero fortgeschleppt, von dem berichtet wird, daß er aus Delphi über 500 Kostbarkeiten nach Rom gebracht habe. Neben dem Marathondenkmal als Weihegeschenk der Argeier die Statuen der »Sieben gegen Theben«. Gerade gegenüber dem Marathondenkmal wie zum Hohn auf die Athener das Siegesdenkmal der Spartaner für den Sieg bei Aigospotamoi (405 v. Chr.) im Peloponnesischen Krieg über die Athener. Von ihm konnten noch mancherlei Reste gefunden werden. Vor ihm, es fast verdeckend, wieder ein Siegesdenkmal, das arkadische gegen die Spartaner – und so fort. Der Besucher des Orakels konnte auf der Straße zu ihm die ganze ruhmreiche und auch klägliche Geschichte Griechenlands und seiner Bruderkriege ablesen. Auch von den sogenannten Schatzhäusern seiner Städte und Stämme wurde die Straße flankiert, Bauten zum Schutz der vielen kostbaren Weihegeschenke, wie sie sich in Olympia, Delos und Delphi häuften. Das Schatzhaus der Knidier hat sich besonders gut erhalten, das helle Entzücken jedes Freundes griechischer Kunst. Wo die Straße nach Nordosten abbog, steht das Schatzhaus der Athener, eine der ersten und glücklichsten Ausgrabungen. In der Nähe des »Rathauses« und der Statue der Leto, der Mutter Apolls, die uralte: »Drachenschlucht«, östlich von ihr ein Fels, von der die Sibylle Herophile ihr Orakel sang. Dahinter das Heiligtum der Erdmutter Gäa und der Musen. Da fand man auch als Weihegabe der Naxier eine altertümliche Sphinx. Sie stand auf einer etwa 10 m hohen ionischen Säule, deren Trümmer ebenfalls gefunden wurden. Die Säulenbasis zeigt ein Ehrendekret für die Bewohner der Insel Naxos, das ihnen das Recht gewährt, das delphische Orakel vor anderen, außer der Reihe befragen zu dürfen. Die Sphinx selbst wird in das 6. Jahrhundert datiert. Uns interessiert besonders, daß der griechische Künstler für das Menschlich-Tierisch-Organische dieses Wesens, das zuerst von Babyloniern und Ägyptern geschaut und dargestellt wurde, gar kein Organ mehr besitzt. Die Griechen haben sich jederzeit sehr für die Sphinx interessiert, aber dieser Künstler kann schon bildhauerisch nichts Rechtes mehr damit anfangen. Ein Mädchenkopf mit einem Löwenleib und Vogelflügeln? Flugs legt er einen breiten Federkragen rings um die Brust, die seinen Mangel an Bildsichtigkeit für ein Wesen, das für ihn nur noch ein Fabelwesen ist, verdeckt.

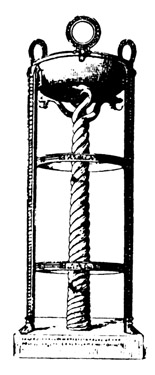

Dann biegt die Straße bei der Nike und der Halle der Athener direkt nach Norden um und führt steil aufwärts zum Altar vor den Apollotempel. Von diesem, der wiederholt vernichtet wurde, sind fast nur die Fundamente erhalten. Immer wieder sammelte man in aller Herren Länder, sogar in Ägypten, für den Wiederaufbau. Wie bei uns ja auch immer wieder für die Erhaltung und Erneuerung mittelalterlicher Dome gesammelt wird. Der Tempel bestand aus einer östlichen und einer westlichen Vorhalle. In jener las man nach Pausanias die weltberühmten Sprüche: »Erkenne dich selbst« und »Halte Maß«. Auf die östliche Vorhalle folgte der eigentliche Tempel, die Cella, hinter ihr das Allerheiligste (Adyton), die Orakelstätte mit dem Dreifuß über der Erdspalte. Nach der siegreichen Schlacht bei Platää (479 v. Chr.) hatten die Griechen aus der reichen Beute im persischen Lager Delphi einen goldenen Dreifuß gestiftet. Im zweiten heiligen Krieg (355-346 v. Chr.) wurden die goldenen Teile gestohlen. Was noch übrigblieb, verschleppte Kaiser Konstantin nach Byzanz und stellte es im Hippodrom auf, wo es dann statt der Weissagungen der Pythia das Geschrei der Parteikämpfe der »Grünen« und »Blauen« anhören mußte. Heute stehen die Reste des Schlangengewindes, auf dem der Dreifuß stand, in einer ausgemauerten Grube auf dem »Roßplatz« in der Nähe der Hagia Sofia in Istanbul. Man hat das Ganze nach Pausanias, den Überresten in Byzanz und dem in Delphi gefundenen Postament im Bilde rekonstruiert, so daß die Schlangensäulen mit dem Dreifuß darüber etwa so ausgesehen haben könnten:

Die Straße führt dann um den Apollotempel, der den einzigen von Natur aus ebenen Raum in dem ganzen Gelände einnimmt, zum Theater, wo z. B. die Orestie des Äschylus als ein Teil des Festkultes aufgeführt wurde. An diesem Teil der Straße wurde die berühmte Statue des Wagenlenkers gefunden. An den Tempel des Poseidon, ebenfalls ein chthonischer Gott aus Gäas Herrscherzeit, der im Apollotempel selbst noch einen Altar besaß, weil er »auch Anteil am Orakel hatte«, schließt sich der Lorbeerhain Apollos an.

Diese Andeutungen müssen genügen, um dem Leser wenigstens eine ungefähre Vorstellung von dem »heiligen Bezirk« zu geben, der eine Fläche von 20.000 qm umfaßt. Überblickt er jetzt noch einmal den Grundriß mit all den Denkmälern, Schatzhäusern, Hallen und der gewaltigen Anhäufung von Weihegaben und Edelmetall, die das delphische Orakel in langen Jahrhunderten um sich erstehen ließ, was in all seiner Pracht an die stolzesten Tempelbezirke Ägyptens erinnert, so wird er erkennen, daß sich das unmöglich auf einen durch Jahrhunderte geglückten, bewußten oder unbewußten Betrug zurückführen läßt. Wir haben hier vielmehr eine Stelle, an der durch die Vereinigung des Apollo mit Dionysos ein Zusammenwirken von Verstandeskräften, letzten Resten alter Magie und daraus neugewonnenen Möglichkeiten, den Vorläufern späterer Mystik, eine das ganze griechische Leben stark beeinflussende geistig-seelische Bewegung besonders starken und sichtbarem Ausdruck fand. Bis Erdmutter Gäa, als die Götter Griechenlands, die sie einst verdrängt hatten, tot waren, den ganzen Bezirk und was Witterung und Räuber noch von ihm übriggelassen hatten, in zwei gewaltigen Erdbeben wieder zu sich in die Tiefe zog. Dort hielt sie es in schützenden Armen, bis die Archäologen es vor 25 Jahren wieder ausgruben.

Derselbe geistig-seelische Strom, der Delphi speiste, tritt auch in Eleusis, wenn auch ein wenig anders gemischt, zutage. Der »Demeterhymnus« gibt den Mythos, der hier zugrunde liegt. In Eleusis war die in die Unterwelt entraffte Tochter der Demeter, Persephone, wieder an das Licht des Tages gekommen und ihrer Mutter zurückgegeben. Da stiftete Demeter, als die Eleusinier ihr den Tempel vor der Stadt, über der Quelle Kallihoros, erbauten, den heiligen Dienst, in dem man sie fortan verehren sollte. Demeter selbst lehrte die Fürsten des Landes die »Begehung des Kultus und gab ihnen die hehren Orgien an, welche anderen mitzuteilen die Scheu vor der Gottheit verbietet«. Demeter, die Göttin der Fruchtbarkeit, ist hier auch eine chthonische Gottheit, wie es einst Gäa in Delphi war. Ihr Heiligtum steht über einer Quelle wie Delphis Heiligtum über einem Erdspalt. Der Kult war ursprünglich beschränkt auf die vier eleusinischen Fürsten und ihre Nachkommen und insofern ein geheimer, das heißt zunächst nur der Kult eines geschlossenen Verbandes. Dann heißt es in dem Demeterhymnus weiter: »Selig der Mensch, der diese heiligen Handlungen geschaut hat; wer aber uneingeweiht ist, unteilhaftig der heiligen Begehungen, der wird nicht gleiches Los haben nach seinem Tod im dumpfigen Dunkel der Hades. Aber schon im Leben ist hochbeglückt, wen die bei den Göttinnen lieben, sie schicken ihm Plutos, den Reichtumspender, ins Haus als lieben Herdgenossen. Dagegen wer Kore (das Mädchen, die Persephone), die Herrin der Unterwelt, nicht ehrt durch Opfer und Gaben, der wird allezeit Buße zu leisten haben.« (Rohde). Seitdem nun Eleusis mit Athen vereinigt war, wofür meist das 7. Jahrhundert v. Chr. angesetzt wird, erhebt sich der eleusinische Kult zum attischen Staatskult. Seitdem Athen im Mittelpunkt griechischen Lebens steht, zu einem Festkult für ganz Griechenland, und zu Demeter und Persephone tritt noch Jakchos, Sohn des chthonischen Zeus und der Persephone, also ein unterirdischer Gott, der seinen ursprünglichen Sitz in Athen hat und bald immer mehr mit Dionysos verschmilzt. Das Bild des jugendlichen Gottes wurde vor Beginn der Eleusinischen Festtage aus seinem Tempel in Athen im Festzug nach Eleusis gebracht. Die »heiligen Handlungen«, die geschaut wurden, stellten den Mythos von Demeter und Persephone dar und sind dann wohl noch um den des Jakchos vermehrt worden. Jeder Grieche, sogar die Hetären, die von dem athenischen Demeterfest an den Thesmophorien ausgeschlossen waren, selbst Kinder und Sklaven, durften an dem Eleusinischen Fest teilnehmen. Ausgeschlossen waren nur Mörder und des Mordes Angeklagte, denn sie waren kultisch unrein. Kultische Reinigungen gingen dem Fest voraus, an denen jeder mit der oben genannten Ausnahme teilnehmen konnte. Wer das nicht tat, wurde zu dem Fest, das in der Nacht vor sich ging, nicht zugelassen. Jeder gereinigte Festgenosse war als Teilnehmer an den »kleinen Mysterien« ein Myste (Schweigender) und zugleich ein Hosios, ein Reiner. Im nächsten Jahr konnte er aus einem Mysten bei den »großen Mysterien« ein Epopte (Schauender) werden, was offenbar ein höherer Grad als Myste war.

Die Gelehrten hätten sich vermutlich über die Eleusinischen Mysterien nicht so sehr den Kopf zerbrochen, wenn man nicht immer wieder bei den bekanntesten Männern Griechenlands und Roms auf Äußerungen über die Wirkung dieser Mysterien und ihre Bedeutung gestoßen wäre, ohne daß sie selbst erklärt wurden, was ja verboten war. Dazu einige Beispiele. In einem Fragment des Sophokles heißt es: »Wie höchst beglückt gelangen die ins Schattenreich, die eingeweiht sind. Sie leben dort allein, den anderen ist nur Not und Ungemach bestimmt.« »Glücklich wer, nachdem er jenes gesehen hat, unter die hohle Erde geht; er weiß des Lebens Vollendung und des Lebens gottgegebenen Anfang«, singt Pindar. Zweck der Mysterien sei, die Seele dort wieder hinaufzuziehen, woher sie herabgefallen, heißt es bei Platon im »Phädrus«. Plutarch nennt den Schlaf die »kleinen Mysterien« des Todes. Philostrat erzählt im Leben des Apollonius von Tyana, daß der Hierophant von Eleusis ihn von den Mysterien zurückwies, weil er ein Mensch sei, der die göttlichen Dinge profaniere. Die Profanation der Mysterien wurde mit Einziehung der Güter und Tod bestraft. Ja, schon der bloße Verdacht, etwas von ihren Geheimnissen verraten zu haben, war höchst gefährlich. Aristoteles berichtet, daß Äschylus, als er in Verdacht kam, etwas von den Mysterien auf die Bühne gebracht zu haben, sich vor der Wut des Volkes zum Altar des Dionysos flüchten mußte. Er wurde vor Gericht gestellt und nur freigesprochen, weil er nachweisen konnte, daß er überhaupt nicht »eingeweiht« war. Noch Cicero sagt, daß die Athener nichts Besseres für die menschliche Gesellschaft hervorgebracht hätten als die Eleusinischen Mysterien. Und wenn wir sagen: »Ich fühle mich wie im Himmel«, so sagt der Grieche: »Ich fühle mich wie im Zustand des Epopten, des die Geheimnisse Schauenden.« Nicht einmal Nero wagt es, in Athen an den Eleusinischen Mysterien teilzunehmen, weil Verbrecher ausgeschlossen waren, wie Sueton berichtet. Während Marc Aurel sich gerade deshalb einweihen ließ, um dadurch jeden Verdacht zu beseitigen, als habe er am Tod des aufrührerischen Statthalters Ovidius Cassius in Syrien irgendwelchen Anteil. Selbst Horaz will aus Angst vor der göttlichen Rache mit niemandem unter einem Dach weilen oder in demselben Kahn sitzen, der von der »geheimen Feier der Ceres (Demeter) etwas verraten« und sie dadurch entweiht hat.

Was ging nun eigentlich in Eleusis vor, daß es solche Wirkungen haben konnte, ohne daß einer von der vieltausend Mysten sein Geheimnis verraten hätte? Bestimmt wissen wir nur, daß der Mythos von Demeter und Persephone (der Raub der Persephone, das klagende Umherirren der Demeter, die Wiedervereinigung der Göttinnen) anschaulich gemacht wurde. Erinnern wir uns dabei an die früher geschilderten Osirisfeste in Ägypten und wie sie gefeiert wurden. Ein solches Anschaulichmachen steht im Mittelpunkt aller antiken Mysterien. Das muß auch für Eleusis gelten, zumal wir wissen, daß die Mysterien im Jahre 415 v. Chr. im Hause des Pulytion dadurch profaniert werden, daß sie agiert (getanzt) wurden. Lysias erklärt das in seiner Rede gegen Andokides, den Freund des Alkibiades, als das größte Staatsverbrechen. Ferner wurde bei dem Fest »Heiliges gezeigt«: Götterbilder und Geräte, über die sich die Gelehrten heute noch den Kopf zerbrechen. Auch wurden die Mysten augenscheinlich durch dunkle Gänge geführt, bis schließlich die Bilder der Göttinnen in hellem Licht erstrahlten. Was dabei der Myste schaute, was wahrscheinlich nur der Epopte, wissen wir nicht. Wir wissen nicht einmal, wie das Innere des Tempels für den Epopten aussah, denn auch dessen Beschreibung war verboten. Wir kennen die Wirkung sehr genau, die das alles hervorbrachte, denn von ihr spricht man öffentlich in ganz Griechenland wie später in Rom. Und zwar nicht irgendwelche gleichgültigen, kleinen, abergläubischen Leute, sondern gerade die größten, wertvollsten Männer des Altertums, wie wir gesehen haben. Ohne Zweifel und ohne jede Einschränkung. Danach brachte die Weihe zu Eleusis jedem, der sie empfing, die Gewißheit eines besseren Loses nach dem Tod als es den Nichtgeweihten zustand. Es handelte sich nicht um die Gewißheit der Unsterblichkeit an sich, daß die des Leibes ledige Seele lebe, denn diese stand auch dem homerischen Zeitalter fest und wurde im Altertum nur hie und da von einem rationalistischen Philosophen in Zweifel gezogen, sondern um die Gewißheit eines beglückenden Daseins nach dem Tod, wie die Seele nach dem Tod lebe, und – Wohlergehen auf Erden, wozu Wohlhabenheit Voraussetzung war. Jedenfalls wurde in den Mysterien nichts gelehrt, nicht an den Intellekt appelliert, sondern etwas dargestellt, anschaulich gemacht. Es war ein Appell des Altertums an die Bildsichtigkeit, das Schauungsvermögen der Griechen und Römer. Um mit Aristoteles zu reden, die Einzuweihenden wurden durch Darstellung des Mythos von Demeter und Persephone und dadurch, daß »Heiliges gezeigt« wurde, empfänglich gemacht und in eine Stimmung gebracht, in der sie etwas erfuhren, erlebten, erlitten, was ihnen die Gewißheit eines glücklichen Daseins nach dem Tod brachte. Diese Gewißheit muß außerhalb einer verstandesmäßigen Erkenntnis gelegen sein, denn vom Verstand aus ist sie bei Mysten nie angefochten worden, sondern nur von Uneingeweihten wie etwa dem Zyniker Diogenes. Es handelt sich, um wieder einmal mit Ludwig Klages zu reden, um eine Schauung, ein Erlebnis, ein Erleidnis der Seele, nicht des Geistes (Verstandes). »Wie die Begriffssprache der Übermittlung des Urteils dient, so die Symbolsprache der Wiedererweckung des Schauens.« (Klages). Schafft die Begriffssprache, die einzige, die alle heutigen Menschen noch kennen und gebrauchen, den Zustand des erkennenden Bewußtseins, so die Symbolsprache den Zustand des schauenden Bewußtseins. Diese Sprache redeten die Eleusinischen Mysterien. Der Gelehrte, soweit er nur ein Mann des Denkens ist, wird sie gar nicht verstehen können. Jeder Mensch hingegen, der außer reinen Denkerlebnissen und Erfahrungen noch andere kennt, wie jeder Künstler, jeder Religiöse, jeder Philosoph, der solchen Namen verdient, für den es außer Physik also auch noch Metaphysik gibt, weiß unmittelbar, worum es sich handelt. Und wer gar nichts mehr davon weiß, kann mittelbar aus seinen Traumerlebnissen noch eine schwache Vorstellung vom schauenden Bewußtsein und der »Wirklichkeit der Bilder« gewinnen wie auch von der Wirkung dieses Zustandes auf Seele, Leib und Geist eines Menschen. Es nutzt dem Wesen solcher Mysterien gegenüber also keinerlei »Kopf«zerbrechen darüber, wie der Mythos wohl im einzelnen dargestellt wurde oder die Symbole, etwa die Götterbilder oder die berühmte »Cysta mystica«, religionsgeschichtlich zu erklären seien, sondern wir Heutigen können ihre Wirkung vielleicht nur noch schließen aus der Wirkung jetzt noch gültiger Symbole kultischer Art, etwa der christlichen Sakramente, der Passionsgeschichte, einer Fronleichnamsprozession, oder der Wirkung der Heiligenbilder, eines Kalvarienbergs auf gläubige Katholiken. Wir verstehen nun auch ohne weiteres, weshalb die alte Welt von den Wirkungen der Eleusinischen Mysterien soviel zu sagen weiß, denn für sie lassen sich unschwer Worte aus der Sprache des erkennenden Bewußtseins finden, für die Vorgänge, welche diese Wirkung erzeugten, aber nicht. Das Gebot ihrer Geheimhaltung war im Grunde nur durch Agierung der Vorgänge zu übertreten, nicht durch Sprachmitteilung. Betrachten wir nun eine »Cysta mystica«, einen »heiligen Korb«, wie den unten abgebildeten.

Wenn diese Abbildung auch nicht aus dem rein griechischen, sondern aus einem schon griechisch-ägyptisch gemischten, alexandrinischen Weltbild stammt, so hat ein solcher »heiliger Korb« doch auch in den rein griechischen Mysterien eine bedeutsame Rolle gespielt. Hier wird er von den verhüllten Händen zweier Priester gehalten. Der Wissenschaftler erklärt dazu, daß sich nach Plutarch in ihm das Gefäß für das heilige Nilwasser befand. Nach Denderatexten enthielt er ein Osirisbild, eine Getreidemumie oder eine Osirisreliquie. Mehrfach erhaltene Darstellungen aus späterer Zeit zeigen, wie sich um den Deckel des Korbes eine Schlange windet. Auf einem Grabstein des Thermenmuseums in Rom kriechen Schlangen aus dem geöffneten Deckel. Wir wissen, daß die Schlange bei den Griechen das »Symbol« der Unterirdischen war, weshalb gerade Äskulap, von Haus aus ein thessalischer chthonischer Gott, mit der Schlange dargestellt wird. Wir wissen auch noch von ganz anderen »Symbolen« in der »Cysta mystica«, und es ließe sich noch sehr viel darüber sagen. In unserem Zusammenhang aber hat es wenig Zweck, denn die Mythen, die solche Symbole schufen, sprechen nicht mehr zu uns, und damit sind auch ihre Symbole für uns stumm. Wir können uns bei dem »heiligen Korb« als Fachgelehrte noch gar manches »denken«, aber nichts mehr empfinden oder gar »schauen«. Um etwas von der Wirkung jener Mythen und ihrer Symbole nachempfinden zu können, müssen wir von heute noch lebendigen Mythen und ihren Symbolen ausgehen. Wer als reiner Rationalist auch zu ihnen keinerlei Beziehung mehr hat, kann mit ihnen überhaupt nichts mehr anfangen. Ehrlicherweise sollte ein solcher Mann nur nicht behaupten, weil er symbolblind ist, müßten es alle Zeitgenossen ebenfalls sein, und könne es sich auch in der alten Welt dabei nur um einen Irrtum, einen Aberglauben oder gar um einen Betrug gehandelt haben. Der echte Rationalist kann von Mythen, Symbolen und ihren Wirkungen gar nicht anders reden wie der Blinde von der Farbe. Aber auch unter den heutigen Rationalisten werden sich noch viele der Ein-drücke (ganz plastisch verstanden) erinnern, die auch bei ihnen in jenen Jahren, da der Verstand noch nicht Alleinherrscher war, etwa bei Evangelischen das erste »Abendmahl« oder bei Katholiken die erste Kommunion schuf. Aber da war man noch ein Kind! Nun, das hatte, um Mythen, Symbole und ihre Wirkung zu erfahren, doch auch Vorzüge, wie man sieht.

Demeter, die chthonische, war zugleich von alters her auch die Fruchtbarkeitsgöttin. Genau wie bei Osiris konnte auch hier der Vorgang des Säens und Erntens in die Symbole des Mythos bei den Mysterien in Eleusis einbezogen werden, worauf mancherlei hindeutet. Das versteht der echte Rationalist schon gar nicht. Da der Vorgang für ihn naturwissenschaftlich »erklärt« ist, löst er keinerlei andere als rein wissenschaftliche Reize mehr aus. Er sieht in ihm ja nur noch einen Beleg mehr für sein Gesetz von Ursache und Wirkung, also eine reine kausale, abstrakte, von der »wirklichen« Wirklichkeit abgezogene Angelegenheit, einen Begriff. Weil ihm Säen und Ernten durch den Verstand ein einfach sagbares Wahrnehmungsding geworden sind, ein verdinglichter Begriff, wie Klages sagen würde, hat er keinerlei Zugang mehr zu dem Eindrucksbild, das derselbe Vorgang dem schauenden Bewußtseinszustand im Unterschied zum erkennenden gewährt. Jeder Naturfreund, der sich im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter zwischen Feldern und Wiesen ergeht, empfindet heute noch sehr wohl diesen Unterschied, wenn er ihn vielleicht auch nicht erklärt oder nicht mehr erklären kann. In Wirklichkeit stößt er dabei in sich auf einen letzten Rest von Magie, den der Verstand immer noch nicht zerstört hat. Daran muß er anknüpfen, nicht an das, was er in der Naturgeschichte gelernt hat, sondern was er in der Natur immer neu erlebt, wenn er wenigstens bis zu dem Rand jenes Erlebnisses kommen will, das auch bei Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze als Wirklichkeit (»Wirklichkeit der Bilder«) durch seine Symbolsprache, nicht in der Begriffsprache, webt und wirkt. Zwischen dem Samenkorn und dem Menschenleib, die in die Erde gelegt werden, gibt es für den Rationalisten keine Beziehung, weil zwischen beiden Vorgängen keine Kausalität herrscht. Für den magischen, mystischen, intuitiven, vorlogischen Menschen leuchtet hier aber sofort eine »Entsprechung« auf, die ihm mehr bedeutet als Kausalität.

Herangezogen zu dieser Betrachtung über die Eleusinischen Mysterien sei nur noch die Reliefdarstellung von einer antiken Aschenurne, wie sie auf der folgenden Abbildung wiedergegeben wird. Von rechts nach links zeigt diese Darstellung folgendes: Ein zu Weihender steht mit nackten Füßen, das Fell eines für ihn geschlachteten Opfertieres um die Glieder geschlagen, vor einem Priester, der mit der Rechten aus einem Krug Wasser über den Kopf eines Opferferkels ausgießt, das der zu Weihende mit der Rechten an den Hinterbeinen hält. In der linken Hand hält der Priester einen Korb mit Opferkuchen. Diese Darstellung bezieht sich offenbar auf die kultische Reinigung, die jeder Teilnahme an den Mysterien vorauszugehen hatte. Dann sehen wir die Weihe selbst. Zuerst sitzt der zu Weihende, mit dem lang herabhängenden Opferfell das Haupt völlig verhüllt, auf einem Stuhl. Über ihn hält eine Priesterin ein Ding, das die Gelehrten als Getreideschwinge bezeichnen. Sie erklären, die Priesterin bestreue ihn aus der Getreideschwinge mit Körnern, die – eine Sühnezeremonie – den Göttern als Opfer dargebracht werden, um sie gnädig zu stimmen. Das stelle den eigentlichen Akt der Weihe dar. Damit sei der zu Weihende ein Myste geworden. Diesen Mysten sehen wir dann links vor Demeter stehen. Nicht mehr mit dem Opferfell, sondern mit einem Gewand bekleidet. Demeter hat eine Schlange auf dem Schoß, nach welcher der Myste die rechte Hand liebkosend ausstreckt. Hinter Demeter steht ihre Tochter Persephone. Beide halten brennende Fackeln in die Höhe, so daß der Myste nun die beiden Göttinnen selbst schaut. Vergleichen wir nun zu dieser Darstellung die Abbildung mit den Osirismysterien (S. 238) und erinnern uns daran, was dazu über den Tekenu gesagt wurde (S. 240 ff.), so können wir hier bei dem Fell, das der zu Weihende um sich geschlagen hat, und bei der Verhüllung des Kopfes noch an anderes, ein wenig Bedeutsameres und Symbolhafteres denken, ohne damit irgendwelche äußere Beziehung zwischen Osirismysterien und Eleusinischen Mysterien konstruieren zu wollen. Wenn auch so bedeutende klassische Philologen wie Geheimrat Norden und Geheimrat Reitzenstein infolge ihrer Studien dahin gekommen sind, ältere und engere weltanschaulich-kultische Beziehungen zwischen Griechenland und Ägypten anzunehmen, als es bisher philologischer Brauch war, und wenn auch die Entzifferung hethitischer Verträge durch Emil Forrer ebenfalls dafür zu sprechen scheint, so kann der Grund für allerlei äußerliche Ähnlichkeiten doch geradesogut eine Ähnlichkeit der seelischen und weltanschaulichen Lage sein. Die Macht der Magie, die einst durch den jung aufblühenden Verstand zu einer Gefahr geworden war, welche zu einer Menschheitskatastrophe hätte führen können, ist längst vorüber. Aber unter dem mühsam geglätteten Boden des kaum erst errungenen apollinischen Weltbildes grollt und bebt es. Delphi, Eleusis, Dodana und andere heilige Stätten helfen der bedrängten Seele, schaffen ihr wieder ein Recht neben dem Verstand. Es genügt nicht; und mit Schrecken sehen die apollinischen Menschen, wie der wilde Dionysos in ihre mühsam in Gleichgewicht und Harmonie gebrachte Welt einbricht. Es dauert lange, bis sie ihn mit Hilfe Apollos in Delphi einigermaßen gebändigt und in Eleusis Demeter und Persephone, unterstützt von Jakchos aus Athen, die apollinische Welt vor der Wildheit des Thrakers geschützt haben. Von Zeit zu Zeit aber brach die innerste Natur des Wildlings immer wieder auch bei dem gräzisierten Dionysos durch. Ihn vollständig zu apollinisieren, ist nie ganz gelungen.

Eleusinische Mysterien