|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein Märchen in sieben Geschichten

Nun seht, jetzt fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichten angekommen sind, wissen wir mehr als beim Beginn.

Denn es war ein böser Zauberer, einer der allerschlimmsten, ja der leibhaftige Teufel selbst.

Eines Tages war er in recht guter Laune, weil er einen Spiegel vollendet hatte, der die Eigenschaft besaß, alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschrumpfen zu lassen, während das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, recht deutlich hervortrat und immer schlimmer wurde. Die prächtigsten Landschaften sahen darin wie gekochter Spinat aus, und der beste Mensch erschien häßlich und stand ohne Rumpf auf dem Kopf; seine Gesichtszüge wurden so verzerrt, daß sie ganz unkenntlich waren, und wenn jemand Sommersprossen hatte, so breiteten sie sich ganz gewiß über Nase und Mund hin. Das sei außerordentlich lustig, meinte der Teufel.

Zog nun ein guter und frommer Gedanke durch eines Menschen Seele, dann nahm man ein Grinsen in dem Spiegel wahr, daß der Zauberteufel über seine kunstreiche Erfindung selbst lachen mußte.

Alle, die die Schule der Zauberei besuchten – denn der Teufel hielt eine solche – erzählten weit und breit, daß ein Wunder geschehen sei. Nun erst, meinten sie, könne man erkennen, wie die Welt und die Menschen wirklich aussähen. Die Schüler liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es keine Länder und keine Menschen, die nicht als Zerrbild darin erschienen wären. Und schließlich wollten sie auch noch zum Himmel emporfliegen, um mit den Engeln und dem lieben Gott ihr Spiel zu treiben. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto mehr grinste er; sie konnten ihn kaum noch festhalten. Aber höher und höher flogen sie und kamen Gott und den Engeln immer näher. Da zitterte der Spiegel in seinem Grinsen so furchtbar, daß er ihrer Hand entglitt und auf die Erde hinabstürzte, wo er in hundert Millionen, ja Billionen und noch mehr Stücke zerbrach. Aber gerade dadurch richtete er noch viel größeres Unglück an als zuvor; denn von den Scherben waren einzelne kaum so groß wie ein Sandkorn. Diese flogen weit in der Welt umher, und wo sie bei den Leuten in die Augen kamen, da blieben sie sitzen, und dann sahen die Menschen alles verkehrt und gewahrten immer nur das Verkehrte einer Sache; denn jedes Splitterchen hatte dieselbe Kraft behalten, die dem ganzen Spiegel eigen gewesen war. Einigen Menschen drangen solche Splitterchen sogar ins Herz, und das war noch am allerschlimmsten, denn dann erstarrte das Herz förmlich zu einem Eisklumpen. Einige Scherben waren auch noch so groß, daß sie zu Fensterscheiben verwendet wurden; aber es war nicht gut, wenn man durch solche Scheiben seine Freunde betrachtete. Andere Stücke wieder dienten als Brillengläser. Da war es nun geradezu entsetzlich, wenn die Leute solche Brillengläser aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu urteilen.

Der Böse lachte, daß er schier zerplatzte, und das kitzelte ihn dann so recht angenehm.

Aber noch immer flogen kleine Glasscherben draußen in der Luft umher, und nun werden wir hören, wie es damit ging.

In der großen Stadt, wo es so viele Häuser und Menschen gibt und daher nicht alle Leute hinreichend Platz für ein Gärtchen haben, infolgedessen sich die meisten mit Blumen in Töpfen begnügen müssen, da waren doch einmal zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren keine Geschwister, hatten einander aber doch ebenso lieb wie solche. Ihre Eltern wohnten dicht nebeneinander in zwei Dachkammern, gerade da, wo das Dach des einen Nachbarhauses das des andern berührte und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlanglief. In jedem Haus war hier ein Fenster, und man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, um von dem einen zum andern zu gelangen.

Die Eltern der beiden Kinder hatten jedes draußen einen hölzernen Kasten angebracht, worin die notwendigsten Küchenkräuter gezogen wurden. Auch befand sich in jedem Kasten ein kleiner Rosenstock, die alle beide herrlich gediehen. Nun gerieten die Eltern auf den Gedanken, die beiden Kästen quer über die Rinne zu stellen, so daß sie fast von einem Fenster bis zum andern reichten und sich nun ganz wie zwei Blumenwälle ausnahmen.

Erbsenranken hingen über die Kästen herunter, trieben lange Zweige, rankten sich um die Fenster und verschlangen sich ineinander; es glich beinahe einer Ehrenpforte aus Blumen und grünem Laub.

Da die Kästen sehr hoch waren und die Kinder wußten, daß sie nicht hinaufklettern durften, so ließ man sie öfters zueinander hinaussteigen, und dann saßen sie auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen und spielten dort ganz prächtig.

Im Winter war allerdings dieses Vergnügen vorüber. Dann waren die Fenster oft dicht zugefroren, aber die Kinder wärmten rote Pfennige auf dem Ofen, hielten sie an die gefrorenen Scheiben, und dann bildete sich dort ein herrliches Guckloch, ganz rund und hell, und dahinter strahlte ein glückliches Augenpaar hervor, und zwar hinter jedem Fenster eines. Das eine gehörte dem kleinen Knaben und das andere dem kleinen Mädchen.

Er hieß Kay und sie hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprung zueinander gelangen, im Winter dagegen mußten sie erst die vier Treppen hinunter und dann die andern wieder hinauf.

Einmal herrschte draußen ein tüchtiges Schneegestöber, da sagte die alte Großmutter: »Jetzt schwärmen die weißen Bienen.«

»Haben sie auch eine Bienenkönigin?« fragte der kleine Knabe; denn er wußte, daß die wirklichen eine solche haben.

»Jawohl«, sagte die alte Großmutter, »und die fliegt stets dort, wo die Bienen am dichtesten schwärmen. Die Königin ist die größte von allen Schneeflocken und bleibt nie ruhig auf der Erde liegen, sondern fliegt gleich wieder zu der schwarzen Wolke empor. Manchmal fliegt sie in der Winternacht durch die Straßen der Städte und guckt zu den Fenstern hinein, worauf diese so wunderschön gefrieren, als seien sie mit lauter Blumen besät.«

»Ja, das habe ich schon gesehen!« riefen beide Kinder wie aus einem Mund, und nun wußten sie, daß es wirklich so war.

»Kann die Königin hier hereinkommen?« fragte das kleine Mädchen.

»O, sie soll nur kommen!« rief der kleine Knabe. »Ich setze sie auf den warmen Ofen, und dann zerschmilzt sie!«

Aber die Großmutter strich ihm zärtlich über das Haar und erzählte andere Geschichten.

Am Abend, als der kleine Kay wieder daheim und schon halb ausgezogen war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und schaute zu dem kleinen Loch hinaus. Ein paar Schneeflocken fielen draußen herab, und eine derselben, gerade die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens hängen. Die Schneeflocke wuchs und wuchs, bis sie zuletzt ganz wie eine Frau war. Sie war schön und fein, aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eis, und doch war sie lebendig. Ihre Augen funkelten wie zwei helle Sterne, die aber ohne Rast und Ruhe umherschweiften. Sie nickte nach dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Da erschrak der kleine Knabe und sprang rasch von dem Stuhle hinunter, und da war es, als ob ein großer Vogel draußen am Fenster vorbeiflöge.

Am folgenden Tag war noch klares Frostwetter – aber dann begann es zu tauen – endlich hielt der Lenz seinen Einzug. Die Sonne schien; die Grashälmchen sprossen hervor; die Schwalben bauten Nester; die Fenster wurden geöffnet, und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem Gärtchen über der Dachrinne hoch oben über allen Stockwerken.

In diesem Sommer blühten die Rosen ganz besonders schön. Das kleine Mädchen hatte ein Lied gelernt, in dem auch von Rosen die Rede war, und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen zu Hause. Nachher sang sie das Lied dem kleinen Knaben vor, und er sang mit:

»Die Rose verkündet in ihrer Pracht

Die Liebe des Herrn, die selig uns macht.«

Und die Kleinen faßten einander bei der Hand, küßten die Rosen, schauten in Gottes hellen Sonnenschein hinein und redeten ihn an, als ob das liebe Jesuskind da wäre.

Welch herrlicher Sommertag war das; wie erfrischend war es da draußen zwischen den Rosenstöcken, die unaufhörlich zu blühen schienen!

Kay und Gerda betrachteten miteinander das Bilderbuch mit den vielen Tieren und Vögeln darin, da geschah es – die Uhr auf dem großen Turm schlug gerade fünf – daß Kay sagte: »Au! Es ging mir ein Stich durchs Herz! Und jetzt ist mir etwas ins Auge geflogen!«

Das kleine Mädchen faßte ihm um den Hals. Er blinzelte, allein es war gar nichts in seinem Auge zu sehen.

»Ich denke, es ist wieder fort«, sagte er. Aber es war nicht fort, sondern einer jener Glassplitter, der von dem Spiegel herrührte, jenem Zauberspiegel nämlich, der bewirkte, daß alles Große und Gute, das sich darin abspiegelte und jeder Fehler an einer Sache sich sofort bemerkbar machte. Der arme Kay! Ein Körnchen davon war ihm auch ins Herz eingedrungen, und nun mußte dieses bald zu einem Eisklumpen werden. Es tat ihm zwar nicht mehr weh, aber da war es doch.

»Weshalb weinst du?« fragte er. »So siehst du häßlich aus; mir fehlt ja gar nichts!« – »Pfui!« rief er plötzlich aus, »die Rose in dem Topf ist vom Wurm angefressen; und sieh, diese hier ist ganz schief. Das sind eigentlich recht häßliche Rosen. Sie sind ebenso garstig wie die Kästen, in denen sie stehen.« Dabei stieß er heftig mit dem Fuß gegen den Kasten und riß die beiden Rosen ab.

»Kay, was tust du?« rief das kleine Mädchen. Aber als er ihr Entsetzen sah, riß er noch eine Rose ab, sprang damit in sein Fenster hinein und ließ die kleine, freundliche Gerda allein draußen.

So oft sie später mit dem Bilderbuch kam, sagte er immer spöttisch, das passe nur für Säuglinge. Und wenn die Großmutter Geschichten erzählte, kam er regelmäßig mit einem »Aber« dazwischen, ja, sobald er nur konnte, schlich er sich hinter sie, setzte eine Brille auf und äffte die Großmutter nach. Er machte sie so täuschend nach, daß die Leute laut auflachten, und bald konnte er sogar alle Leute in der ganzen Straße, ihre Redeweise und Gangart nachmachen. Alles, was sonderbar und unschön war, wußte Kay treffend nachzuahmen, und die Leute sagten dann: »Der Junge hat einen ausgezeichneten Kopf!«

Aber daran war nur der Glassplitter schuld, der ihm in die Augen geflogen war, jawohl, der Glassplitter, der ihm im Herzen saß.

Er neckte sogar öfters die kleine Gerda, die ihn doch von ganzer Seele lieb hatte.

Seine Spiele nahmen jetzt einen ganz andern Charakter an; sie wurden sozusagen verständig. An einem Wintertage kam er mit einem Vergrößerungsglas, hielt seinen blauen Rockzipfel zum Fenster hinaus und ließ ein paar Schneeflocken darauffallen.

»Sieh nur einmal in das Glas, Gerda«, sagte er. Da war jede Schneeflocke viel größer und sah wie eine prächtige Blume oder ein Stern mit zehn Spitzen aus. Das war ein sehr hübscher Anblick.

»Siehst du, wie kunstreich!« rief Kay aus. »Das ist weit interessanter als die wirklichen Blumen! Auch ist kein einziger Fehler an ihnen; sie sind ganz regelmäßig. Schade, daß sie so schnell zerschmelzen!«

Nicht lange darauf kam Kay mit Fausthandschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken zu Gerda. Er flüsterte ihr ins Ohr: »Ich darf mit den andern Knaben auf dem großen Platz spielen und Schlitten fahren.« Fort war er.

Auf dem Platz banden die kecksten Knaben öfters ihre Schlitten an die Bauernwagen an und fuhren dann eine Strecke weit mit. Das war gerade der größte Spaß. Als sie nun mitten im schönsten Spielen waren, kam ein großer, weiß angestrichener Schlitten vorbei.

Darin saß jemand in einen weißen, rauhen Pelz eingehüllt, mit einer weißen Pelzmütze auf dem Kopfe. Der Schlitten fuhr zweimal um den Platz herum, und Kay gelang es, seinen eigenen kleinen daran zu befestigen, und nun fuhr er mit. Rascher und immer rascher ging es, gerade in die nächste Straße hinein. Die Person, die in dem Schlitten saß, wandte den Kopf und nickte Kay so freundlich zu, als ob sie schon miteinander bekannt wären.

So oft Kay seinen kleinen Schlitten abbinden wollte, nickte sie immer wieder, und dann blieb Kay sitzen. Nun fuhren sie zu dem Stadttor hinaus, und da erhob sich ein so heftiges Schneegestöber, daß der kleine Knabe die Hand vor den Augen nicht mehr erkennen konnte, während er doch immer weiter fuhr. Endlich ließ er den Stecken los, um von dem großen Schlitten wegzukommen; aber das half nichts, sein kleines Fuhrwerk hing fest, und mit Windeseile ging es weiter.

Kay rief laut um Hilfe, aber niemand hörte ihn; der Schnee wirbelte, und der Schlitten fuhr vorwärts. Zuweilen gab es einen Stoß, als ob man über Gräben und Hecken fetze. Kay war ganz entsetzt; er wollte das Vaterunser beten, konnte sich aber nur noch auf das große Einmaleins besinnen. Die Schneeflocken wurden immer größer, und zuletzt sahen sie wie weiße Hühner aus. Plötzlich wichen die Pferde zur Seite; der Schlitten hielt, und die Person, die darin saß, erhob sich. Pelz und Mütze waren von lauter Schnee. Es war eine Dame, hoch und schlank und blendend weiß: das war die Schneekönigin.

»Wir sind ja flott gefahren«, sagte sie. »Aber warum solltest du denn frieren? Komm, krieche mit unter meinen Bärenpelz!« Darauf setzte sie ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz um ihn; da war es ihm, als versinke er in einen Schneehaufen.

»Frierst du noch?« fragte sie und küßte ihn auf die Stirne. Huh, das war noch kälter als Eis und drang ihm gleich bis ins Herz hinein, das ja so schon halb und halb ein Eisklumpen war.

Kay war es zu Mute, als ob er sterben müsse – aber nur einen Augenblick, dann war es ihm gerade angenehm, und er empfand nichts mehr von der Kälte, die ringsumher herrschte.

»Mein Schlitten! Vergiß meinen Schlitten nicht!« Daran erinnerte er sich noch. Dieser wurde auch auf eines der weißen Hühner geladen, das nun mit dem Schlitten hinterherflog. Dann küßte die Schneekönigin Kay noch einmal, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim vergessen.

»Nun bekommst du keine Küsse mehr«, sagte sie, »denn sonst würde ich dich zu Tode küssen.«

Kay betrachtete sie; sie war wunderschön, ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht vorstellen. Jetzt kam sie ihm gar nicht wie ein Gebilde von Eis vor wie damals, wo sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie ein vollkommenes Wesen, und er fürchtete sich auch gar nicht mehr vor ihr, sondern erzählte ihr, daß er sehr gut Kopfrechnen könne, sogar mit Brüchen, auch wisse er die Quadratmeilen und die Einwohnerzahl der Länder, und sie lächelte freundlich zu allem. Da schien es ihm, als sei das, was er wisse, doch recht ungenügend, und er schaute zum großen, weiten Luftraum empor. Da flog die Schneekönigin mit ihm hoch hinauf bis zu den schwarzen Wolken, während der Sturm sauste und brauste, als singe er lauter Lieder. Sie flog über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind; in der Tiefe heulten die Wölfe; der Schnee flimmerte und glänzte, und schwarze, schreiende Krähen flogen darüber hinweg. Aber über ihm leuchtete der Mond groß und klar, und zu ihm schaute Kay die lange, lange Winternacht empor. Am Tage aber schlief er zu den Füßen der Schneekönigin.

Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kay nicht wiederkam? Ach, wo war er nur geblieben? – Niemand wußte es, niemand konnte Auskunft geben.

Die Knaben erzählten nur, sie hätten gesehen, wie Kay seinen kleinen Schlitten an einen großen, prächtigen angebunden habe, und daß dieser dann mit ihm zum Stadttor hinausgefahren sei; aber keiner wußte, wo Kay geblieben war.

Viele Tränen flossen, ja, die kleine Gerda weinte lange und bitterlich. Nun hieß es, er sei tot; er sei wahrscheinlich in dem Fluß, der nahe an der Stadt vorbeifloß, ertrunken. O, es waren recht lange, dunkle Wintertage!

Doch nun erschien der Lenz mit warmem Sonnenschein.

»Kay ist tot«, klagte die kleine Gerda.

»Das glaube ich nicht«, sagte der Sonnenschein.

»Kay ist tot«, erzählte sie den Schwalben.

»Das glauben wir nicht«, entgegneten diese; und endlich glaubte die kleine Gerda es auch nicht mehr.

»Ich will meine neuen, roten Schuhe anziehen«, sagte sie eines Morgens, »diejenigen, welche Kay noch nicht gesehen hat, und dann will ich selbst zum Flusse hinuntergehen und mich bei diesem nach ihm erkundigen.«

Es war noch ganz früh, als sie sich erhob; sie küßte die alte Großmutter, die noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging dann allein zum Tore hinaus nach dem Flusse.

»Ist es wahr, daß du mir meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe dafür schenken, wenn du ihn mir wiedergibst«, sagte sie zu dem Flusse.

Es schien ihr, als ob die Wellen ihr so eigentümlich zunickten. Da nahm sie ihre roten Schuhe – es war das Liebste, was sie besaß – und warf sie beide in den Fluß; aber sie fielen dicht am Ufer nieder, und die kleinen Wellen trugen sie wieder zu ihr ans Land. Es war, als wolle der Fluß sie ihres liebsten Eigentums nicht berauben; besonders da er ja den kleinen Kay nicht hatte. Gerda aber glaubte, sie habe die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen und kletterte deshalb in ein Boot, das im Schilfe lag. Nun ging sie bis ans äußerste Ende und warf die Schuhe von neuem ins Wasser. Das Boot war jedoch nicht angebunden, und bei der Bewegung, die Gerda machte, glitt es vom Lande ab. Das kleine Mädchen bemerkte es gleich und wollte rasch wieder ans Land; allein ehe ihr dies gelang, was das Boot schon einen Meter weit vom Ufer entfernt und trieb nun schnell flußabwärts.

Da erschrak die kleine Gerda sehr und begann zu weinen. Allein außer den Sperlingen hörte sie niemand, und diese konnten sie nicht ans Land tragen; aber sie flogen dem Ufer entlang und zwitscherten, wie um sie zu trösten: »Hier sind wir! Hier sind wir!«

Das Boot trieb mit dem Strom, und die kleine Gerda saß nun ganz still da. Ihre kleinen roten Schuhe schwammen hinterher, konnten jedoch das Boot nicht erreichen, weil dieses schnell vom Strom fortgerissen wurde.

Zu beiden Seiten breiteten sich schöne Ufer aus: prächtige Blumen, alte Bäume und mit Schafen und Kühen belebte Abhänge, aber nicht ein Mensch war zu sehen.

»Vielleicht trägt mich der Fluß zu dem kleinen Kay hin«, dachte Gerda. Und bei diesem Gedanken wurde sie wieder froh, richtete sich auf und betrachtete viele Stunden lang die schönen, grünen Ufer. Dann kam sie an einem großen Kirschengarten vorüber, worin ein Häuschen mit sonderbaren roten und blauen Fenstern stand.

Es war mit Stroh gedeckt, und vor der Türe standen zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorübergehenden das Gewehr schulterten.

Gerda hielt sie für lebendige Soldaten und rief sie an. Aber sie antworteten natürlich nicht. Nun kam sie ihnen ganz nahe, denn die Strömung trieb sie gerade auf das Land zu. Gerda rief noch lauter, und da trat aus dem Hause ein uraltes Mütterchen, das sich auf einen Krückstock stützte. Zum Schutz gegen die Sonne trug sie einen großen Hut, der mit den schönsten Blumen bemalt war.

»Du liebes, armes Kind«, sagte die alte Frau, »wie bist du denn auf den reißenden Strom gekommen und so weit in die Welt hinausgetrieben worden?« Darauf trat sie bis an den Rand des Wassers, zog das Boot mit ihrem Krückstock bis ans Land und hob die kleine Gerda heraus.

Gerda war froh, wieder aufs Trockene zu kommen, aber sie fürchtete sich doch ein wenig vor der fremden alten Frau.

»Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierherkommst«, sagte diese. Da erzählte ihr Gerda alles. Darauf schüttelte die Alte den Kopf und sagte: »Hm, hm!« Nachdem ihr aber Gerda alles gesagt und sie gefragt hatte, ob sie vielleicht den kleinen Kay gesehen habe, erwiderte die Frau, er sei nicht vorübergekommen, er werde aber schon noch kommen; sie solle nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen kosten und ihre Blumen ansehen, die schöner als ein Bilderbuch seien und von denen jede eine Geschichte erzählen könne.

Hierauf nahm sie Gerda bei der Hand, ging mit ihr in das Häuschen und machte die Türe hinter sich zu.

Die Fenster waren sehr hoch angebracht, hatten rote, blaue und gelbe Scheiben, und das Tageslicht fiel in allen Farben herein. Auf dem Tisch standen die herrlichsten Kirschen, die sich Gerda nach Herzenslust schmecken ließ, nachdem die Frau ihr die Erlaubnis dazu gegeben hatte. Während nun das kleine Mädchen aß, ordnete ihr die Frau das Haar mit einem goldenen Kamm, und da lockte sich dieses goldig schimmernd um das liebe, freundliche Gesichtchen, das rund war und wie eine Rose blühte.

»Nach so einem goldenen kleinen Mädchen hab ich mich schon lange gesehnt«, sagte die Alte. »Du wirst sehen, wie gut wir miteinander auskommen werden!«

Und je länger sie das Haar der kleinen Gerda kämmte, desto mehr vergaß diese ihren kleinen Spielkameraden Kay; denn die alte Frau konnte zaubern, obgleich sie keine böse Zauberin war. Sie zauberte nur ein wenig zu ihrem eigenen Vergnügen und wollte die kleine Gerda bei sich behalten. Deshalb ging sie in den Garten hinaus, streckte ihren Krückstock über alle Rosenstöcke aus, und wie herrlich diese auch eben noch geblüht hatten, so versanken sie doch alle plötzlich in die schwarze Erde, ohne daß man sehen konnte, wo sie vorher gestanden hatten. Die Alte befürchtete nämlich, Gerda werde bei dem Anblick der Rosen ihrer eigenen zu Hause gedenken, dadurch werde sie an den kleinen Kay erinnert und dann davonlaufen.

Dann führte sie Gerda in den Blumengarten hinaus. Welch ein Duft, welch eine Pracht herrschte hier!

Alle nur erdenklichen Blumen, und zwar diejenigen jeder Jahrszeit, standen hier im üppigsten Flor. Kein Bilderbuch konnte farbenreicher und schöner sein!

Gerda hüpfte vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein hübsches Bettchen mit rotseidenen Kissen, die mit blauen Veilchen gestickt waren, und dann schlief und träumte sie so herrlich wie eine Königin an ihrem Hochzeitstag.

Am nächsten Morgen durfte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen – und so ging es viele Tage lang fort.

Gerda kannte jede Blume mit Namen. Aber wie viele auch vorhanden waren, so kam es ihr doch immer vor, als ob eine darunter fehle; nur wußte sie nicht welche.

Da betrachtete sie eines Tages den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, von denen die schönste gerade eine Rose war. Die Alte hatte vergessen, diese von dem Hute zu entfernen, als sie die andern in die Erde versinken ließ. So geht es, wenn man seine Gedanken nicht beisammen hat!

»Wie«, sagte Gerda, »gibt es denn hier keine Rosen?« Eilig lief sie zwischen die Beete, suchte und suchte, aber da war keine Rose zu finden. Hierauf setzte sie sich nieder und weinte. Ihre heißen Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstock versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde benetzten, da erhob sich plötzlich der Stock wieder ebenso blühend, wie er versunken war. Gerda umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte ihrer eigenen daheim und zugleich auch des kleinen Kay.

»O, wie viele Zeit habe ich versäumt!« rief das kleine Mädchen. »Ich wollte ja dich suchen! – Wißt ihr nicht, wo er ist?« fragte sie dann die Rosen. »Meint ihr, er sei tot und begraben?«

»Tot ist er nicht«, erwiderten die Rosen, »wir sind ja in der Erde gewesen, und dorthin kommen alle Verstorbenen. Aber Kay war nicht dort.«

»Ich danke euch tausendmal!« rief die kleine Gerda. Hierauf ging sie zu den andern Blumen, schaute in deren Kelche und fragte: »Wißt ihr nicht, wo der kleine Kay ist?«

Jede Blume stand in der Sonne da und träumte ihr eigenes Märchen oder ihre Geschichte. Die kleine Gerda hörte deren nun viele, aber in keiner kam etwas von Kay vor.

Ja, was sagte denn die Feuerlilie?

»Hörst du die Trommel ›bum, bum‹? Es sind nur zwei Töne, immer ›bum, bum‹! Hörst du das Klagelied der Frauen? Höre den Ruf des Priesters! – In ihrem langen, roten Gewande steht die Hindufrau auf dem Scheiterhaufen; gierig züngeln die Flammen um sie und ihren toten Mann in die Höhe. Aber die Hindufrau denkt nur an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, dessen Auge heißer als Feuer brennt und aus dem ihr Flammen entgegenschlagen, die näher an ihr Herz dringen als diejenigen, welche bald ihren Körper in Asche verwandeln werden. Kann die Flamme des Herzens in den Flammen des Scheiterhaufens ersterben?«

»Das ist mir ganz und gar unverständlich«, sagte die kleine Gerda.

»So lautet mein Märchen«, erklärte die Feuerlilie.

»Was sagt aber die Winde?«

»Hinaus über den schmalen Bergpfad hängt eine alte Ritterburg. Dichtes Immergrün rankt sich um die rote Mauer in die Höhe und bedeckt den ganzen Altan; auf diesem steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und schaut auf den Weg hinunter. Keine Rose blüht frischer an ihrem Zweig als diese Jungfrau, und keine Apfelblüte, die der Wind dem Baum entführt, schwebt leichter dahin als sie. Wie rauscht ihr prachtvolles Seidengewand! Kommt er denn noch nicht?«

»Meinst du Kay?« fragte die kleine Gerda.

»Ich spreche nur von meinem Märchen, von meinem Traum«, entgegnete die Winde. »Was sagt das Schneeglöckchen?«

»Zwischen den Bäumen hängt an Seilen ein schmales Brett; das ist eine Schaukel. Zwei allerliebste kleine Mädchen – ihre Kleider sind weiß wie Schnee und lange, grüne Bänder flattern von ihren Hüten – sitzen darauf und schaukeln. Der Bruder, der etwas größer ist als sie, steht auch auf der Schaukel. Er hat den Arm um das eine Seil geschlungen, um sich daran festzuhalten; denn in der einen Hand hält er eine kleine Schale und in der andern eine Tonpfeife; er macht Seifenblasen. Die Schaukel bewegt sich, und die Blasen fliegen mit schimmernden Farben in die Höhe. Die letzte hängt noch an dem Pfeifenstiele und wiegt sich im Wind. Das schwarze Hündchen richtet sich ebenso leicht wie eine Blase auf die Hinterfüße auf und möchte auch mitschaukeln. Die Schaukel fliegt zurück; der Hund fällt, bellt und ist ärgerlich. Er wird geneckt; die Blasen zerplatzen – ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumgebilde: das ist mein Gesang!«

»Was du erzählst, mag ja recht hübsch sein; aber du sagst es so traurig und erwähnst auch den kleinen Kay gar nicht. – Was berichten denn die Hyazinthen?«

»Es waren einmal drei schöne Schwestern, ganz zart und fein. Das Gewand der einen war rot, das der andern blau und das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie am stillen See im klaren Mondschein; aber es waren keine Elfen, sondern Menschenkinder. Dort duftete es so süß, und die Mädchen verschwanden im Wald. Der Duft wurde immer stärker – drei Särge, in denen die schönen Mädchen lagen, glitten aus dem Dickicht des Waldes über den See hin; glänzende Leuchtkäferchen flogen wie schwebende Lichter ringsumher. Schlafen die tanzenden Mädchen, oder sind sie tot? – Der Blumenduft sagt, sie seien Leichen. Die Abendglocken läuten über Tote!«

»Du machst mich ganz traurig«, sagte die kleine Gerda. »Du duftest so stark, und nun muß ich immer an die kleinen Mädchen denken. Ach, ist denn der kleine Kay wirklich tot? Die Rosen sind doch unten in der Erde gewesen, und sie verneinen es.«

»Kling klang!« läuteten die Hyazinthenglocken. »Wir läuten nicht für den kleinen Kay, wir kennen ihn ja gar nicht! Wir singen nur unser Lied, das einzige, das wir wissen.«

Nun ging Gerda zur Butterblume, die hell zwischen ihren grünen Blättern hervorleuchtete.

»Du bist eine kleine, strahlende Sonne«, redete Gerda sie an. Welches Lied konnte die Butterblume wohl singen? Aber auch sie sang nicht von Kay.

»In einem Hofe schien die liebe Sonne am ersten Frühlingstage warm hinein; die Strahlen glitten an den weißen Wänden des Nachbarhauses hinunter. Dicht dabei blühte die erste Blume und leuchtete goldig in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen auf einem Stuhle, und die Enkelin, eine arme, schöne Dienstmagd, war soeben zu einem kurzen Besuch nach Hause gekommen. Sie küßte die Großmutter innig. Da war Gold, echtes Herzensgold in diesem seligen Kusse: Gold im Mund, Gold im Grund, Gold hier in der Morgenstund! Sieh, das ist meine kleine Geschichte«, sagte die Butterblume.

»Meine arme, alte Großmutter!« seufzte Gerda. »Sie sehnt sich gewiß nach mir und ist um meinetwillen jetzt ebenso betrübt, als sie es über den kleinen Kay war. Aber ich komme bald wieder heim und bringe Kay mit. – Es ist umsonst, daß ich die Blumen frage; sie kennen alle nur ihr eigenes Lied und geben mir keine Auskunft.«

Dann schürzte sie ihr Röckchen auf, um schneller laufen zu können. Allein die Narzisse schlug sie ans Bein, während sie darüber hinwegsprang. Da blieb sie stehen, betrachtete die Blume auf ihrem hohen Stiele und fragte: »Weißt du vielleicht etwas?« Sie neigte sich ganz zu ihr hinab und – was sagte die Blume?

»Ich kann mich selbst sehen, ich kann mich selbst sehen!« begann die Narzisse. »O, wie ich dufte! – Oben im Dachkämmerlein steht halb angekleidet eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Bein, bald auf beiden; die ganze Welt tritt sie mit Füßen. Aber es ist nichts als Blendwerk. Sie gießt Wasser aus der Teekanne auf ein Stück Zeug, das sie in der Hand hält. Es ist ihr Schnürleibchen! Ja, ja, Reinlichkeit ist das halbe Leben! Das weiße Kleid, das dort am Haken hängt, ist auch aus der Teekanne gewaschen und auf dem Dach getrocknet worden. Wenn sie es anzieht, bindet sie das safrangelbe Tuch um den Hals, dann erscheint das Kleid weißer. Das Bein in die Höhe! Sieh, wie sie sich auf einem Stiele aufrichtet! Ich kann mich selbst sehen, ich kann mich selbst sehen!«

»Das ist mir ganz gleichgültig«, sagte Gerda, »und es ist dies wohl auch keine passende Erzählung für mich!« Darauf lief sie bis an die Hecke des Gartens.

Die Türe war zwar verschlossen, aber als sie auf die verrostete Klinke drückte, gab diese nach, das Türlein sprang auf, und nun lief die kleine Gerda ohne Schuhe und Strümpfe in die weite Welt hinaus. Dreimal schaute sie zurück, aber niemand verfolgte sie. Endlich konnte sie nicht mehr gehen. Sie setzte sich auf einen großen Stein, und als sie sich nun umschaute, war der Sommer vorbei, und es war Spätherbst. Das hatte man in dem schönen Garten, wo immer die Sonne schien und die Blumen aller Jahreszeiten standen, gar nicht gemerkt.

»Ach, wieviel Zeit habe ich verloren!« seufzte die kleine Gerda. »Es ist ja Herbst geworden; da darf ich nicht mehr lange rasten!«

Und sie erhob sich, um weiterzugehen. O, wie müde und wund waren bald ihre kleinen Füße, und wie kalt und rauh war es ringsum! Die langen Weidenblätter hatten eine gelbe Farbe, und in großen Tropfen träufelte der Tau herab. Ein Blatt nach dem andern wirbelte davon; nur der Schlehdorn trug noch Früchte, die freilich recht herb waren und einem den Mund zusammenzogen.

O, wie düster und drückend war es doch in der weiten Welt!

Wieder mußte Gerda ausruhen. Da hüpfte auf dem Schnee – der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber – eine Krähe herbei, die schon vorher dagesessen, das kleine Mädchen aufmerksam angeschaut und zuletzt mit dem Kopf genickt hatte.

»Krah, krah, 'n Tag, 'n Tag!« krächzte sie. Besser konnte sie es nicht aussprechen. Aber sie meinte es mit dem kleinen Mädchen gut und fragte, wohin es denn so allein die weite Welt hinausgehe.

Das Wort »allein« verstand Gerda nur zu wohl und fühlte dessen ganze Bedeutung gar tief. Dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Schicksal und fragte, ob sie Kay nicht gesehen habe. Die Krähe nickte höchst bedächtig mit dem Kopf und sagte: »Es könnte sein, es könnte sein!«

»Meinst du das wirklich?« rief Gerda und küßte die Krähe so ungestüm, daß sie sie beinahe totgedrückt hätte.

»Vernünftig, nur immer vernünftig!« sagte die Krähe. »Es wird am Ende der kleine Kay sein, aber jetzt hat er dich gewiß über der Prinzessin vergessen.«

»Wohnt er bei einer Prinzessin?« fragte Gerda.

»Ja. Höre nur zu! Aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu reden. Verstehst du vielleicht die Krähensprache? Dann könnte ich besser erzählen.«

»Nein, die habe ich nicht gelernt«, erwiderte Gerda. »Meine Großmutter konnte sie allerdings, sowie auch Kauderwelsch. Hätte ich sie nur gelernt!«

»Das tut nichts«, sagte die Krähe, »ich erzähle eben so gut ich kann, aber es wird freilich schlecht gehen.« Und dann erzählte sie, was sie wußte.

»In diesem Königreich hier wohnt eine ungeheuer kluge Prinzessin; dafür hat sie aber auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. – So klug ist sie. Kürzlich saß sie einmal auf ihrem Thron, was gar nicht unterhaltend sein soll, und da sang sie unwillkürlich das Lied: ›Warum soll ich nicht heiraten?‹ vor sich hin. ›Ei, das ist auch wahr‹, dachte sie und war dann auch sogleich zum Heiraten entschlossen. Sie wollte jedoch einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm redete, einen, der nicht nur dastand und vornehm aussah; denn das ist höchst langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese ihre Absicht vernahmen, freuten sie sich von Herzen darüber. ›Das gefällt mir!‹ rief jede von ihnen. ›Daran habe ich neulich auch schon gedacht!‹ –

Ich versichere dich, jedes Wort, das ich sage, ist die lautere Wahrheit«, unterbrach die Krähe ihre Erzählung. »Ich habe nämlich eine zahme Geliebte, die frei im Schloß umhergeht, und sie hat mir alles erzählt.«

Selbstverständlich war die Geliebte auch eine Krähe; denn jede Krähe sucht ihresgleichen, und das ist stets eine Krähe.

»Die Zeitungen erschienen sofort mit einem Rand von lauter Herzen und dem Namenszug der Prinzessin. Deutlich war es hier schwarz auf weiß zu lesen, daß es jedem jungen Mann von hübschem Äußern freistehe, auf das Schloß zu kommen und sich mit der Prinzessin zu unterhalten. Derjenige, von dem man hoffen dürfe, daß er für seine künftige Stellung am besten passe, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. – Ja, ja!« sagte die Krähe, »es ist so wahr, als ich hier sitze.

Nun strömten die Leute von allen Seiten herbei. Es war ein Gedränge und Gelaufe; aber dennoch glückte es keinem der Freier, weder am ersten noch am zweiten Tag.

»Solange sie draußen auf der Straße waren, konnten sie zwar alle ausgezeichnet plaudern, sobald sie aber zur Schloßpforte hereintraten und die Leibwächter in ihren silbergestickten Uniformen und oben an der Treppe die Diener in Gold sowie die großen, erleuchteten Säle erblickten, dann wurden sie ganz verwirrt. Standen sie dann endlich vor dem Thron, auf dem die Prinzessin saß, so vermochten sie immer nur deren letzte Antwort nachzusprechen, und das wollte die Prinzessin doch nicht noch einmal hören. Es war gerade, als ob die Leute wie betäubt oder einer Ohnmacht nahe wären; und erst, wenn sie wieder auf die Straße hinauskamen, konnten sie von neuem plaudern. In langen Reihen standen die Freier von dem Stadttor bis zum Schloß. Ich war selbst drinnen, um es mit anzusehen«, versicherte die Krähe. »Sie wurden hungrig und durstig. Aber vor dem Schloß wurde ihnen nicht einmal ein Trunk abgestandenes Wasser gereicht. Zwar hatten sich einige der Klügsten mit Butterbrot versehen, das teilten sie jedoch nicht mit ihrem Nachbarn. Sie dachten, es ist ganz gut, wenn er hungrig aussieht, dann nimmt ihn die Prinzessin sicher nicht.«

»Aber Kay, der kleine Kay!« fragte Gerda. »Wann kam er? Befand er sich auch unter der Menge?«

»Eile mit Weile! Nun sind wir schon bei ihm! Am dritten Tag kam eine kleine Person ohne Pferde und Wagen, ganz lustig und guter Dinge gerade auf das Schloß zu marschiert. Seine Augen blitzten wie die deinigen, und er hatte lange, prächtige Haare, aber sonst ganz ärmliche Kleider.«

»Das war Kay!« jubelte Gerda. »O, dann habe ich ihn gefunden!« und dabei klatschte sie in die Hände.

»Er trug auch einen kleinen Ranzen auf seinem Rücken«, sagte die Krähe.

»Nein, das war gewiß sein Schlitten«, erwiderte Gerda. »Er ging mit seinem Schlitten fort.«

»Das ist wohl möglich«, sagte die Krähe. »Ich sah nicht so genau hin, aber soviel weiß ich von meiner zahmen Geliebten, daß er, als er in das Schloß kam und die Leibwachen in ihren silbergestickten Uniformen und oben an der Treppe die Diener in Gold erblickte, nicht im geringsten in Verlegenheit geriet, sondern ihnen zunickte und sagte: ›Das ist wohl langweilig, so auf der Treppe stehen zu müssen! Ich gehe lieber hinein!‹ Drinnen waren die Säle hell erleuchtet; Geheime Räte und Exzellenzen gingen barfuß und trugen goldene Gefäße; dabei konnte einem schon beklommen zu Mute werden. Seine Stiefel knarrten auch entsetzlich laut, aber dies schien ihn nicht zu beunruhigen.«

»Das ist ganz gewiß Kay!« rief Gerda. »Ich weiß, er hatte neue Stiefel; ich habe sie bei der Großmutter knarren hören.«

»Ja, geknarrt haben sie allerdings, aber deshalb ging er doch wohlgemut zur Prinzessin hin, die auf einer Perle, die so groß wie ein Spinnrad war, saß. Alle Hofdamen mit ihren Zofen, und diese wieder mit ihren Untergebenen, sowie alle Kavaliere mit ihren Dienern, und diese wieder mit ihren Dienern, die sich auch wieder besondere Burschen hielten, waren ringsum im Saale aufgestellt.

Je näher sie an der Türe standen, desto stolzer sahen sie aus. Den Burschen des Kammerdieners Diener, der immer in Pantoffeln geht, wagte man fast nicht anzusehen, so stolz stand er da an der Türe.«

»Das muß ja entsetzlich gewesen sein«, sagte die kleine Gerda. »Und hat Kay dann die Prinzessin bekommen?«

»Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie bekommen, trotzdem ich schon verlobt, bin. Er soll nämlich ebenso gut gesprochen haben wie ich, wenn ich mich der Krähensprache bediene. Das hat mir meine zahme Geliebte erzählt. Heiter und lebendig war er, aber er war gar nicht mit Heiratsabsichten, sondern nur gekommen, um die Klugheit der Prinzessin kennen zu lernen, und er fand diese gut. Die Prinzessin aber fand ihn auch gut.«

»O, das war sicher Kay!« rief Gerda. »Er war außerordentlich klug und konnte sogar mit Brüchen kopfrechnen. Ach, bitte, bitte, führe mich doch im Schlosse ein!«

»Das ist leicht gesagt«, meinte die Krähe, »aber wie sollte das zugehen? Ich will mich einmal mit meiner zahmen Geliebten darüber beraten. Sie kann uns vielleicht helfen; denn das will ich dir nur sagen, so ein kleines Mädchen wie du erhält eigentlich gar keinen Eintritt.«

»Doch, ich darf hinein!« rief Gerda aus. »Wenn Kay von meiner Ankunft hört, kommt er gleich heraus und holt mich.«

»Erwarte mich dort drüben am Zaun«, erwiderte die Krähe, und dabei nickte sie Gerda noch einmal zu und flog davon.

Es war schon ganz dunkel, als sie zurückkehrte. »Krah, krah!« sagte sie. »Ich soll dich vielmals von meiner Braut grüßen. Hier ist ein Stück Brot für dich, das sie aus der Küche nahm, wo es Brot genug gibt, und du bist gewiß hungrig. – Es ist unmöglich für dich, ins Schloß zu gelangen, weil du barfuß bist. Die Leibwachen in den silbergestickten Uniformen und die Diener in Gold würden es nicht zulassen. Aber weine nicht, du sollst doch hineinkommen. Meine Geliebte weiß eine kleine Hintertreppe, die zu dem Schlafzimmer hinaufführt, und sie weiß auch, wo der Schlüssel dazu ist.«

Darauf gingen sie in den Garten hinein durch eine große Allee, wo schon ein Blatt nach dem andern abfiel. Und als auf dem Schloß nach und nach die Lichter ausgelöscht wurden, führte die Krähe die kleine Gerda an eine kleine Hintertüre, die nur angelehnt war.

O, wie klopfte Gerdas Herz vor Angst und Sehnsucht! Es war ihr gerade, als ob sie etwas Böses vorhabe, und sie wollte doch nur erfahren, ob der kleine Kay da ist. Ja, er mußte es sein. Sie erinnerte sich so deutlich an seine klugen Augen und an sein langes Haar. Sie meinte ihn lächeln zu sehen wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. O, er würde sich gewiß freuen, sie zu sehen und zu hören, welch einen weiten Weg sie seinetwegen gemacht hatte und zu vernehmen, wie betrübt sie alle zu Haus gewesen, als er nicht heimgekehrt war. O, das war eine Furcht und eine Freude zugleich!

Nun waren sie auf der Treppe. Es brannte eine kleine Lampe auf einem Schranke; aber mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe, drehte das Köpfchen nach allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter es sie gelehrt hatte.

»Mein Bräutigam hat mir von Ihnen, mein kleines Fräulein, viel Liebes erzählt«, begann die zahme Krähe. »Ihr Schicksal ist in der Tat rührend. Wollen Sie, bitte, die Lampe hier nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier gerade aus, da begegnen wir niemand.«

»Mir ist es, als ob jemand hinter uns herkomme«, sagte Gerda. Und es sauste wirklich etwas an ihr vorüber; wie Schatten glitt es an der Wand hin: Pferde mit flatternden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferd.

»Das sind nur die Träume«, sagte die Krähe. »Sie kommen und holen die Gedanken der hohen Herrschaft zur Jagd ab. Das ist recht gut für uns, dann können Sie diese im Bett besser betrachten. Aber das erwarte ich von Ihnen, daß Sie, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, auch ein dankbares Herz zeigen werden.«

»Wozu darüber erst Worte verlieren«, versetzte die wilde Krähe.

Nun traten sie in den ersten Saal hinein, dessen Wände mit rosenrotem Atlas, in dem künstliche Blumen eingewebt waren, bedeckt waren. Hier sausten die Träume schon an ihnen vorüber, flogen aber so schnell, daß Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere, der Anblick all der Herrlichkeit war fast überwältigend. Nun waren sie im Schlafzimmer. Die Decke glich hier einer großen Palme mit kostbaren gläsernen Blättern, und mitten im Zimmer hingen an einem dicken goldenen Stengel zwei Betten, deren jedes die Gestalt einer Lilie hatte. Das eine, worin die Prinzessin lag, war weiß, das andere aber rot, und darin sollte Gerda den kleinen Kay suchen. Sie bog eines der Blätter zur Seite, und da erblickte sie einen braunen Nacken. Ja, das war Kay!

Sie rief ganz laut seinen Namen und hielt die Lampe so, daß das Licht auf ihn fiel – rasch sausten die Träume zu Pferd wieder in die Stube hinein – er erwachte, wandte den Kopf und – es war nicht Kay.

Der Prinz glich ihm nur im Nacken, außerdem war er auch jung und schön.

Nun guckte aus dem weißen Lilienbett die Prinzessin hervor und fragte, was denn hier vorgehe. Da weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte, sowie auch, was die Krähen für sie getan hatten.

»Du armes Kind!« sagten der Prinz und die Prinzessin. Und sie lobten die Krähen und sagten, sie seien gar nicht böse auf sie; sie sollten es aber doch nicht wieder tun. Diesmal sollten sie jedoch eine Belohnung dafür erhalten.

»Wollt ihr frei fliegen?« fragte die Prinzessin. »Oder zieht ihr eine feste Anstellung als Hofkrähen mit allem, was aus der Küche abfällt, vor?«

Da verneigten sich die beiden Krähen und baten um die feste Anstellung. Denn sie dachten an spätere Zeiten und meinten, es sei doch schön, ein sorgenfreies Alter vor sich zu haben.

Nun erhob sich der Prinz aus seinem Bett und ließ Gerda darin schlafen. Mehr konnte er wirklich nicht tun.

Sie aber faltete ihre Hände und dachte: »Wie gut sind doch die Menschen und Tiere!« Dann schloß sie ihre Augen und schlief ein. Die Träume kamen auch wieder hereingeschwebt, und da sahen sie wie Engel aus. Sie zogen einen kleinen Schlitten, worauf Kay saß und ihr zunickte.

Aber das ganze war nur ein Traumbild, und deshalb verschwand es bei Gerdas Erwachen sofort wieder.

Am nächsten Tag wurde sie von Kopf bis zu Fuß in Samt und Seide gekleidet. Sie wurde auch freundlich aufgefordert, da zu bleiben, dort herrlich und in Freuden zu leben. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd nebst einem Paar Stiefelchen, und dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Kay suchen.

Sie bekam sowohl die erbetenen Stiefelchen als auch einen Muff und hübsche Kleider.

Als sie fort wollte, hielt vor der Türe eine kleine Kutsche aus lauterem Gold, auf dem das Wappen des Prinzen und der Prinzessin wie ein Stern leuchtete. Kutscher, Diener und Vorreiter – ja, ja, sogar Vorreiter – hatten goldene Kronen auf dem Kopf.

Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr glückliche Reise. Die wilde Krähe, die nun schon verheiratet war, begleitete sie die drei ersten Meilen. Sie saß neben Gerda, weil sie das Rückwärtsfahren nicht ertragen konnte. Die andere Krähe stand unter der Türe und schlug mit den Flügeln.

Sie ging nicht mit, weil sie seit der festen Anstellung und dem allzureichlichen Essen häufig an Kopfweh litt.

Inwendig war der Wagen mit Zuckerbrezeln gefüttert, und die Sitzkasten waren voll süßer Früchte und Pfeffernüsse.

»Lebe wohl, lebe wohl!« rief der Prinz und die Prinzessin. Die kleine Gerda weinte, und die Krähe weinte auch – so ging es die ersten drei Meilen. Dann sagte auch die Krähe Lebewohl, und das war der schwerste Abschied. Sie flog auf einen Baum und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, der wie der helle Sonnenschein glänzte, noch sehen konnte.

Gerda fuhr nun durch den dunklen Wald, aber der Wagen leuchtete weithin wie eine Fackel. Das stach den Räubern in den Augen, den konnten sie unmöglich ungefährdet vorüberziehen lassen.

»Gold, Gold, reines Gold!« riefen sie, stürzten hervor, fielen den Pferden in die Zügel, erschlugen die kleinen Vorreiter, den Kutscher und zerrten die kleine Gerda aus dem Wagen heraus.

»Sie ist ordentlich fett, ach, wie reizend, sie ist mit Nußkernen gemästet!« rief das alte Räuberweib, das einen langen, struppigen Bart und über die Augen herunterhängende buschige Brauen hatte. »Das ist ebenso gut wie ein kleines Osterlamm, das soll mir schmecken!«

Bei diesen Worten zog sie ein blankes Messer heraus, und das blinkte und blitzte, daß es einem schon einen Schreck einjagen konnte. »Au!« schrie das Weib plötzlich. Denn ihr eigenes Töchterchen, das sie auf dem Rücken trug, hatte sie ins Ohr gebissen.

»Du unartige Range!« sagte die Mutter. Aber dadurch kam sie nicht dazu, Gerda zu schlachten.

»Sie soll mit mir spielen!« rief das kleine Räubermädchen. »Sie muß mir ihren Muff und ihre schönen Kleider geben. Auch soll sie neben mir in meinem Bett schlafen!«

Dabei biß sie die Mutter abermals in das Ohr. Diese sprang in die Höhe und drehte sich rings im Kreise, daß alle Räuber lachten und sagten: »Seht, wie sie mit ihrem Balg tanzt!«

»Ich will in den Wagen hinein!« rief das kleine Räubermädchen. Und es mußte und wollte durchaus seinen Willen haben; denn es war gar verhätschelt und eigensinnig. Nun setzte sie sich mit Gerda hinein, und dann fuhren sie über Stock und Stein immer tiefer in den Wald.

Das kleine Räubermädchen war ebenso groß als Gerda, aber kräftiger, breitschulterig und von dunkler Hautfarbe. Es hatte große schwarze Augen und sah fast traurig aus. Plötzlich umschlang es die kleine Gerda und sagte: »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich nicht böse auf dich bin! Du bist gewiß eine Prinzessin!«

»Nein!« erwiderte die kleine Gerda, und dann erzählte sie ihr alles, was sie erlebt hatte und wie innig lieb sie den kleinen Kay hätte.

Das Räubermädchen schaute sie ganz ernsthaft an, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte: »Sie dürfen dich nicht schlachten, denn wenn ich je böse auf dich werde, dann will ich es schon selbst tun.«

Darauf trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre eigenen Hände in den hübschen Muff, der so weich und warm war.

Jetzt hielt der Wagen; sie befanden sich auf dem Hofe eines Räuberschlosses, das von oben bis unten geborsten war. Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern, und die großen Bullenbeißer, die aussahen, als könnte jeder mit Leichtigkeit einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor, aber ohne zu bellen, denn das war ihnen verboten.

Mitten in der weiten alten Halle brannte ein großes Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und mußte sich selbst einen Ausweg suchen.

In einem großen Braukessel wurde Suppe gekocht, und Hasen sowie Kaninchen wurden am Spieß gebraten.

»Du sollst heute nacht mit mir bei allen meinen lieben Tierchen schlafen«, sagte das Räubermädchen. Nachdem sie nun gegessen und getrunken hatten, gingen sie in eine Ecke, wo Stroh und Decken lagen. Oben darüber saßen auf Latten und Stangen wohl hundert Tauben, die zu schlafen schienen, sich aber doch ein wenig bewegten, als das kleine Mädchen kam.

»Diese gehören alle mir!« sagte das kleine Räubermädchen. Damit faßte sie schnell eine der nächsten an den Beinen und schüttelte sie, bis sie mit den Flügeln schlug.

»Küsse sie!« rief sie und hielt sie Gerda dicht vor das Gesicht.

»Dort drüben sitzt das Waldgesindel!« fuhr sie fort und deutete auf eine Reihe Stäbe, die vor einem Loch oben in die Mauer eingeschlagen waren. »Die beiden sind wirkliches Waldgesindel; sie fliegen sogleich fort, wenn man sie nicht gut einschließt, und hier steht mein allerliebster Bäh!« Dabei zog sie ein Rentier, das einen blanken Kupferring um den Hals hatte und angebunden war, an den Hörnern hervor. »Ihn müssen wir auch immer anbinden, sonst läuft er uns davon. Jeden Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals, und davor fürchtet er sich gewaltig.«

Bei diesen Worten zog das kleine Mädchen ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über den Hals des armen Tieres hingleiten. Das Rentier schlug mit den Beinen aus, aber das Räubermädchen lachte nur und zog dann Gerda mit auf die Lagerstelle.

»Willst du denn das Messer während des Schlafs bei dir behalten?« fragte Gerda und sah ganz ängstlich aus.

»Ich schlafe immer mit dem Messer neben mir«, sagte das Räubermädchen. »Man weiß nie, was geschehen kann. Aber erzähle mir noch einmal, was du mir vorhin von dem kleinen Kay mitteiltest, und warum du in die Welt hinausgezogen bist.«

Da erzählte Gerda ihre Geschichte wieder von Anfang an, während die Waldtauben oben in ihrem Käfig girrten, die andern Tauben aber fest schliefen. Dann legte das kleine Räubermädchen seinen Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der andern Hand und schlief bald tief und fest. Gerda jedoch konnte kein Auge schließen. Sie wußte ja nicht, ob sie nicht vielleicht morgen schon sterben müsse.

Indessen saßen die Räuber rings ums Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib schlug Purzelbäume. O, dieser Anblick war wirklich gräßlich für das kleine Mädchen! Plötzlich begann die Waldtaube zu girren: »Kurre, kurre! Wir haben den kleinen Kay gesehen! Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten; aber er saß auf dem Wagen der Schneekönigin, die über den Wald, wo wir im Nest lagen, hinfuhr. Sie blies uns junge Tauben an, und mit Ausnahme von uns beiden starben alle. Kurre, kurre!«

»Was sagt ihr?« rief Gerda. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wißt ihr etwas davon?«

»Wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Eis und Schnee. Frage nur das Rentier, das dort angebunden steht.«

»Ja, ja, dort ist Eis und Schnee. O, es ist ein gutes und schönes Land!« versetzte das Rentier. »Dort springt man in den großen, glänzenden Tälern frei umher. Ja, die Schneekönigin hat dort ihr Sommerzelt, aber ihr festes Schloß ist droben am Nordpol, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird.«

»O Kay, lieber Kay!« rief Gerda.

»Nun mußt du aber still liegen!« sagte das Räubermädchen. »Sonst stoße ich dir das Messer ins Herz!«

Am Morgen erzählte Gerda dem Räubermädchen alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und da sah es ganz ernsthaft drein, nickte jedoch mit dem Kopf und sagte: »Das ist einerlei! Weißt du, wo Lappland liegt?« fragte sie dann das Rentier.

»Wer wüßte das besser als ich«, antwortete dieses mit leuchtenden Augen. »Ich bin ja dort geboren und aufgewachsen und so oft auf den weiten Schneefeldern umhergesprungen.«

»Nun höre!« sagte das Räubermädchen zu Gerda. »Wie du siehst, sind die Männer jetzt alle fort, aber meine Mutter ist noch hier und bleibt auch heute zu Hause. Zum Frühstück trinkt sie aus der großen Flasche dort, und dann macht sie ein Schläfchen – dann will ich etwas für dich tun.« Damit sprang sie rasch von ihrer Lagerstätte auf, fiel ihrer Mutter stürmisch um den Hals, zauste sie an ihrem Bart und sagte: »Mein liebes, gutes Ziegenböckchen, guten Morgen!« Und die Mutter versetzte dem Kindchen einen Nasenstüber, daß dessen Nase rot und blau anlief; aber das geschah alles nur aus Zärtlichkeit.

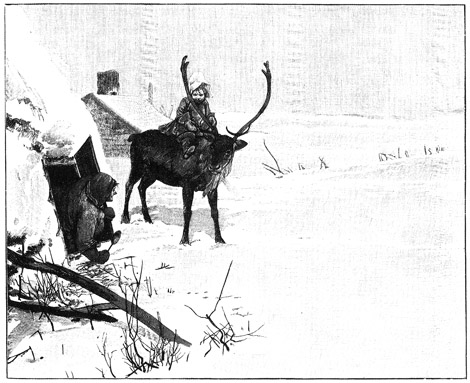

Als die Mutter dann aus der Flasche getrunken hatte und ihr Schläfchen machte, ging das Räubermädchen zu dem Rentier hin und sagte: »Ich hätte zwar die größte Lust, dich noch oft mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn dann bist du so possierlich, aber das ist nun einerlei. Ich will deinen Strick lösen und dir hinaus helfen, daß du nach Lappland laufen kannst. Du mußt jedoch aus Leibeskräften laufen und dieses kleine Mädchen hier nach dem Schloß der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad weilt. Du hast ja natürlich alles gehört, was sie erzählte; denn sie erzählte ziemlich laut, und du pflegst zu horchen.«

Das Rentier sprang vor Freude hoch auf, das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf, gab ihr auch noch ein Kissen als Sattel und band sie mit einem Strick fest. »Das ist nun einerlei«, sagte sie, »hier hast du auch deine Pelzstiefelchen wieder, denn es wird kalt werden da oben; aber den Muff behalte ich, er ist gar zu niedlich! Trotzdem sollst du nicht frieren. Hier hast du die großen Fausthandschuhe meiner Mutter, die reichen dir bis an die Ellbogen. Ziehe sie nur an! Nun siehst du an den Händen gerade wie meine häßliche Mutter aus.«

Gerda weinte vor Freude.

»Das kann ich nicht leiden!« sagte das kleine Räubermädchen. »Laß das Flennen und sieh vergnügt aus! Hier hast du noch zwei Brotlaibe und einen Schinken, damit du unterwegs keinen Hunger leidest.«

Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Türe, lockte alle die kleinen Hunde herbei, zerschnitt dann den Strick des Rentiers und sagte zu ihm: »Nun lauf, aber gib wohl auf das kleine Mädchen acht!«

Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen nach dem Räubermädchen aus und sagte ihm Lebewohl. Dann flog das Rentier vorwärts über Stock und Stein durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es zu laufen vermochte.

Die Wölfe heulten, und die Raben schrien. Am Himmel zeigte sich ein roter Schein, der immer heller wurde.

»O, das sind meine Nordlichter!« rief das Rentier. »Sieh, wie sie leuchten!«

Und dann lief es noch hurtiger Tag und Nacht vorwärts.

Das Brot wurde verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland.

Vor einem ärmlichen Häuschen machten sie endlich Halt. Das Dach reichte bis auf die Erde hinunter, und die Türe war so niedrig, daß die Bewohner nur auf dem Bauche kriechend hinein- und herausgelangen konnten.

Mit Ausnahme einer alten Lappin, die an einer Tranlampe Fische briet, war niemand daheim. Das Rentier erzählte ihr Gerdas ganze Geschichte, doch zuerst erzählte es seine eigene, die ihm viel wichtiger vorkam. Die kleine Gerda war vor Kälte so erstarrt, daß sie nicht sprechen konnte.

»Ach, ihr Armen!« sagte die Lappin. »Da habt ihr noch einen weiten Weg! Ihr müßt über hundert Meilen weit ganz nach Finnmarken hinein, denn dort hat die Schneekönigin ihre Sommerwohnung und zündet jeden Abend bengalische Flammen an. Ich will ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch schreiben – denn Papier habe ich nicht – den werde ich euch an die Finnin dort oben mitgeben, die kann euch bessere Auskunft erteilen als ich.«

Nachdem Gerda wieder erwärmt war und etwas gegessen und getrunken hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trockenen Klippfisch und befahl Gerda, ihn wohl zu verwahren. Darauf band sie das kleine Mädchen wieder auf das Rentier fest, und dieses lief mit ihm von dannen.

Wie Funken sprühte es durch die Luft, und die ganze Nacht hindurch leuchteten die schönsten Nordlichter am Himmel. Dann kamen sie nach Finnmarken und klopften an den Schornstein der Finnin; denn sie hatte nicht einmal eine Türe an ihrem Hause.

Aber welch eine schreckliche Hitze herrschte da drinnen, so schrecklich, daß sogar die Finnin fast ganz nackend umherging! Sie war sehr klein und starrte vor Schmutz. Sofort löste sie die Kleider der kleinen Gerda auf, zog ihr die Fausthandschuhe und die Stiefel aus, weil sie es in der Hitze sonst nicht hätte aushalten können, legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand. Sie las es dreimal aufmerksam durch, und nachdem sie es auswendig wußte, steckte sie den Fisch in den Fleischtopf; denn er konnte ja recht gut gegessen werden, und sie verschwendete nie etwas.

Nun erzählte das Rentier zuerst wieder seine eigene Geschichte und dann die der kleinen Gerda. Die Finnin blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber kein Wort.

»Du bist eine kluge Frau«, sagte das Rentier, »und ich weiß, daß du alle Winde der Welt mit einem Zwirnfaden zusammenbinden kannst. Wenn dann der Schiffer den einen Knoten löst, erhält er guten Wind; löst er den andern, dann gibt es hohen Seegang; löst er aber den dritten und fährt, dann stürmt es so, daß die Wälder einstürzen. Willst du nun dem kleinen Mädchen hier nicht einen Trank geben, daß sie die Kraft von zwölf Männern erhält und die Schneekönigin überwindet?«

»Die Kraft von zwölf Männern?« erwiderte die Finnin. »Ach, das würde nicht viel helfen!« Damit ging sie an ein Wandbrett, langte ein großes zusammengerolltes Vlies herab und rollte es aus. Es standen sonderbare Buchstaben darauf, und die Finnin studierte darin, daß ihr dicke Schweißtropfen auf der Stirn standen.

Aber das Rentier bat so innig für die kleine Gerda, und diese schaute die Finnin mit so flehenden, tränenerfüllten Augen an, daß diese wieder zu blinzeln begann und das Rentier in eine Ecke zog, wo sie ihm, während sie ihm frisches Eis auf den Kopf legte, zuflüsterte: »Der kleine Kay ist allerdings bei der Schneekönigin. Er findet dort alles nach seinem Wunsch und Gefallen und meint, es sei ihm das beste Los der Welt zugefallen. Das kommt aber davon, daß ihm ein Glassplitter ins Herz und ein Glaskörnchen ins Auge gedrungen ist. Diese müssen zuerst wieder heraus, sonst wird er nie wieder ein tüchtiger Mensch, und die Schneekönigin behält Gewalt über ihn.«

»Kannst du denn der kleinen Gerda nichts eingeben, daß sie Macht über das Gute bekommt?«

»Größere Macht, als sie schon hat, kann ich ihr nicht geben. Begreifst du denn nicht, wie groß diese ist? Siehst du nicht, wie Mensch und Tier ihr dienen müssen, und daß sie barfuß so weit in der Welt vorwärts gekommen ist? Aber wir dürfen ihr diese Macht nicht zum Bewußtsein bringen; sie sitzt in ihrem Herzen und besteht darin, daß sie ein süßes, unschuldiges Kind ist. Wenn sie nicht selbst ins Schloß der Schneekönigin eindringen und den kleinen Kay von dem Glas befreien kann, dann können wir auch nicht helfen. Zwei Meilen von hier beginnt der Garten der Schneekönigin; dorthin kannst du das kleine Mädchen bringen. Trage sie bis zu dem großen Busch, der mit roten Beeren bedeckt im Schnee steht. Dann setze sie ab und kehre zu mir zurück. Aber beeile dich und halte dich nicht mit langem Geschwätz auf!«

Darauf setzte die Finnin die kleine Gerda wieder auf das Rentier, das eiligst mit ihr davonlief.

»Ach, ich habe meine Stiefelchen und meine Fausthandschuhe nicht!« rief die kleine Gerda, die vor Kälte bebte.

Aber das Rentier wagte nicht anzuhalten. Es lief, bis es den großen Busch mit den roten Beeren erreicht hatte. Dort setzte es Gerda ab, küßte sie auf den Mund, wobei dem guten Tiere die hellen Tränen über die Backen rollten, und dann lief es, so schnell es konnte, wieder zurück.

Da stand nun die arme Gerda ohne Stiefelchen und ohne Handschuhe in der kalten, wilden Finnmark.

So schnell sie konnte, lief sie vorwärts. Da kam ihr plötzlich ein ganzes Regiment Schneeflocken entgegen. Sie waren aber nicht etwa vom Himmel herabgefallen – der war ganz klar und strahlte von Nordlichtern –, sondern die Schneeflocken trieben gerade über die Oberfläche der Erde hin, und je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich wohl noch, wie groß und kunstvoll eine Schneeflocke einst unter dem Vergrößerungsglas ausgesehen hatte; aber hier zeigten sie sich in noch ganz anderer Größe, in einer wahren Schreckgestalt. Es waren lebendige Wesen, die Vorposten der Schneekönigin. Sie hatten die sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus wie häßliche, große Stachelschweine, andere wie Schlangenknäuel, die die Köpfe nach allen Seiten hinausstreckten, wieder andere wie kleine, dicke Bären mit gesträubten Haaren; alle aber schimmerten weiß, und alle waren lebendige Schneeflocken. Da betete die kleine Gerda ein Vaterunser. Es war so kalt, daß sie ihren eigenen Atem sehen konnte, der wie Rauch aus ihrem Munde drang. Der Rauch wurde dichter und dichter, und aus ihm bildeten sich kleine, lichte Engel, die, sobald sie die Erde berührten, rasch größer wurden und alle Helme auf dem Kopfe sowie Spieße und Schilder in den Händen hatten. Es wurden ihrer immer mehr, und als Gerda das Vaterunser beendet hatte, war eine ganze Legion um sie versammelt. Sie stachen mit ihren Spießen nach den schrecklichen Schneeflocken, da zersprangen diese in tausend Stücke, und die kleine Gerda ging nun mutig vorwärts.

Die Engel streichelten ihr die Füße und Hände; da fühlte sie die Kälte weniger und ging nun rasch auf das Schloß der Schneekönigin zu.

Aber nun müssen wir erst sehen, wie es Kay seither ergangen ist.

Er dachte allerdings nicht an die kleine Gerda, und am allerwenigsten ahnte er, daß sie draußen vor dem Schlosse war.

Die Mauern des Schlosses bestanden aus aufgetürmtem Schnee, und schneidende Winde hatten die Türen und Fenster gebildet; wohl über hundert Säle reihten sich aneinander, wie sie durch das Schneetreiben zusammengeweht worden waren. Der größte erstreckte sich viele Meilen weit; alle waren von starken Nordlichtern erleuchtet, aber alle waren groß, leer, eisig kalt und hell schimmernd.

Nie gab es hier eine Lustbarkeit, nicht einmal einen kleinen Bärenball, wobei der Sturm hätte aufspielen und die Eisbären tanzen und ihre feinen Manieren hätten zeigen können.

Nie gab es hier Gesellschaftsspiele mit Maulschellen und Tatzen auf die Hand, nie einen kleinen Kaffeeklatsch für die weißen Fuchsfräulein; leer, öde und kalt war es in den Sälen der Schneekönigin.

Die Nordlichter flammten so regelmäßig, daß man gut berechnen konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen.

Mitten in dem leeren und unendlichen Schneesaal befand sich ein zugefrorener See, der zwar in tausend Stücke zerborsten war, aber jedes Stück glich dem andern bis ins kleinste, so daß es ein wahres Kunstwerk war.

Mitten auf diesem See saß die Schneekönigin, wenn sie zu Hause war. Und dann behauptete sie, sie sitze im Spiegel des Verstands, und dieser sei der erste und beste in der ganzen Welt.

Der kleine Kay war ganz blau von Kälte, ja fast schwarz. Aber er merkte es nicht, denn die Schneekönigin hatte ihm den Frostschauer weggeküßt, und sein Herz war ja wie ein Eisklumpen. Er schleppte einige eckige, flache Eisstücke herbei, die er auf die verschiedensten Arten zusammenlegte, um ein bestimmtes Muster zu bilden, gerade so, wie wir kleine Holzstückchen zu bestimmten Figuren zusammenlegen, was man das »chinesische Spiel« nennt.

So legte nun auch Kay Figuren zusammen, und zwar die allerkunstreichsten. Dies war das Eisspiel des Verstands. In seinen Augen waren diese Figuren ganz prächtig und von allerhöchster Wichtigkeit. Das kam jedoch nur von dem Glaskörnchen her, das in seinem Auge war. Bald legte er ganze Figuren, die ein geschriebenes Wort bildeten, zusammen; aber es gelang ihm nie, ein Wort, um das er sich besonders abmühte, nämlich das Wort »Ewigkeit«, zusammenzubringen. Und doch hatte ihm die Schneekönigin gesagt: »Wenn du diese Figur zustande bringst, dann sollst du dein eigener Herr sein, dann schenke ich dir die ganze Welt und noch ein Paar Schlittschuhe dazu.«

Aber er konnte es eben nicht zusammenbringen.

»Nun eile ich fort nach den warmen Ländern«, sagte die Schneekönigin. »Ich will dort in meine schwarzen Töpfe hineinschauen.« Damit meinte sie die feuerspeienden Berge Ätna und Vesuv.

»Ich will sie ein wenig mit Weiß überziehen; das tut den Zitronen und Weintrauben gut.«

Darauf flog die Schneekönigin fort, und Kay saß nun allein in dem viele Meilen weiten, leeren Eissaale, betrachtete die Eisstücke und sann und sann, daß es ordentlich in ihm knackte. Ganz steif und still saß er da; man hätte meinen können, er sei erfroren.

In diesem Augenblick trat die kleine Gerda durch das Hoftor in das Schloß. Schneidende Winde fuhren ihr entgegen. Aber sie sprach ihr Abendgebet, und da legten sich die Winde, als ob sie schlafen wollten.

Gerda betrat den großen, leeren Saal, da gewahrte sie Kay. Sie erkannte ihn sofort, flog ihm an den Hals und hielt ihn fest umschlungen und rief: »Kay, lieber Kay, so habe ich dich doch endlich gefunden!«

Er aber saß ganz still, kalt und steif da. – Da begann die kleine Gerda zu weinen, und ihre Tränen fielen auf seine Brust. Sie drangen in sein Herz, sie tauten den Eisklumpen auf und schmolzen das kleine Spiegelsplitterchen dahin. Nun schaute er sie an, und sie sang den Vers:

»Die Rose verkündet in ihrer Pracht,

Die Liebe des Herrn, die selig uns macht.«

Da brach Kay in Tränen aus. Er weinte so heftig, daß das Spiegelkörnchen aus seinem Auge geschwemmt wurde, und nun erkannte er die treue Spielgefährtin und jubelte: »Gerda, liebe Gerda, wo bist du doch so lange gewesen, und wo war ich denn?«

Erstaunt schaute er umher. »Hu, wie kalt ist es hier, wie leer und weit!« Ängstlich umfaßte er Gerda, die vor Freude lachte und weinte.

Das war ein lieblicher Anblick; selbst die Eisstücke tanzten vor Freude ringsumher, und als sie dann müde waren, legten sie sich nieder und bildeten gerade die Buchstaben, von denen die Schneekönigin gesagt hatte, wenn Kay sie ausfindig machen könne, so solle er sein eigener Herr sein; sie werde ihm dann die ganze Welt und obendrein noch ein Paar neue Schlittschuhe schenken.

Gerda küßte Kay auf die Wangen, da wurden sie wieder rosig; sie küßte ihn auf die Augen, da strahlten sie wie die ihrigen; sie küßte ihn auf die Hände und die Füße, da wurden sie gesund und munter.

Nun mochte die Königin dreist nach Hause kommen; sein Freibrief, das Wort »Ewigkeit«, stand mit flimmernden Eisstücken geschrieben da.

Darauf reichten sie einander die Hand und wanderten miteinander aus dem großen Schloß fort. Sie sprachen von der Großmutter, von den Rosen auf dem Dache, und wo sie gingen, legten sich die Winde und die Sonne brach hervor. Als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten, stand das Rentier schon da und wartete auf sie.

Es hatte ein anderes, junges Rentier bei sich, dessen Euter voll war; dieses gab den Kleinen seine warme Milch und küßte sie auf den Mund. Dann trug das Rentier Gerda und Kay zuerst zu der Finnin, in deren heißer Stube sie sich erwärmten und über die Heimreise Auskunft erhielten, und dann zu der Lappin, die ihnen indessen neue Kleider genäht und ihren Schlitten für sie instand gesetzt hatte.

Das Rentier und das Junge sprangen nebenher und begleiteten sie bis an die Landesgrenze. Dort, wo das erste Grün hervorsproßte, nahmen die Kinder von den Tieren und der Lappin Abschied.

»Lebt wohl, lebt wohl!« riefen alle. Und nun zwitscherten auch schon die ersten Vögelchen; der Wald trieb grüne Knospen, und heraus kam auf einem prächtigen Pferd, das Gerda wohl kannte – es war vor den goldenen Wagen gespannt gewesen – ein junges Mädchen geritten mit einer weithin leuchtenden roten Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter. Es war das kleine Räubermädchen, dem es zu Hause zu langweilig geworden war, das zuerst nach Norden und später, wenn es Lust dazu verspürte, nach einer andern Richtung reisen wollte.

Sie erkannte Gerda sofort, und Gerda erkannte sie. Das war eine Freude!

»Du bist ein rechter Herumstreicher!« sagte sie zu dem kleinen Kay. »Ich möchte wohl wissen, ob du es auch verdienst, daß man deinetwegen bis an das Ende der Welt läuft!«

Aber Gerda streichelte ihr die Wange und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin.

»Sie sind in das Ausland gereist«, sagte das Räubermädchen.

»Aber die Krähe?« fragte die kleine Gerda.

»Die Krähe ist tot!« antwortete sie. »Seine zahme Geliebte ist nun Witwe und geht mit einem schwarzen Wollfaden um das Bein. Sie trauert und klagt; aber das Ganze ist doch nur so ein Getue. – Doch nun erzähle mir, wie es dir ergangen ist und wo du ihn gefunden hast.«

Und Gerda und Kay erzählten alle beide. Und »Schnipp-schnapp-schnurre-baselure!« sagte das Räubermädchen. Damit reichte sie beiden die Hand und versprach ihnen, sie zu besuchen, wenn sie einmal in ihre Stadt kommen sollte, und dann ritt sie in die weite Welt hinein.

Aber Kay und Gerda gingen Hand in Hand weiter, und während sie dahinschritten, war es plötzlich herrliches Frühlingswetter mit Blumen und frischem Grün. Die Kirchenglocken läuteten, und sie erkannten die hohen Türme. Das war ja ihre Heimatstadt, wo sie geboren waren! Rasch eilten sie hinein und hin zu der Türe der Großmutter, die Treppe hinauf und in die Stube hinein, wo noch alles auf derselben Stelle wie früher stand. Die Uhr ließ ihr »Ticktack!« ertönen, und die Zeiger drehten sich. Aber als sie durch die Türe gingen, bemerkten sie, daß sie nun erwachsene Menschen waren.

Die Rosen schauten von der Dachrinne zum offenen Fenster herein, und da standen auch noch die alten Kinderstühlchen. Kay und Gerda setzten sich jedes auf das seinige, hielten aber einander immerfort an den Händen gefaßt.

Wie einen bösen Traum hatten sie die kalte Herrlichkeit bei der Schneekönigin vergessen. Die Großmutter saß in Gottes klarem Sonnenschein da und las laut aus der Bibel vor: »Es sei denn, daß ihr umkehret und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen.«

Da schauten Kay und Gerda einander in die Augen, und nun verstanden sie auf einmal das alte Lied:

»Die Rose verkündet in ihrer Pracht,

Die Liebe des Herrn, die selig uns macht.«

Da saßen nun die beiden erwachsenen Menschen, und doch Kinder, Kinder nach dem Herzen, und es war Sommer, warmer, segensreicher Sommer.