|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Du mußt es mir nicht übel nehmen, lieber Bruder, dass ich Dir schon wieder schreibe, – es geschieht nur, um Dir zu sagen, dass das Malen mir ein so ganz besonderes Vergnügen macht.

Vergangenen Sonntag habe ich etwas angefangen, was mir schon immer vorgeschwebt hat:

Es ist ein Blick auf eine flache grüne Wiese, auf der Heuhaufen stehen. Ein Kohlenweg neben einem Graben läuft quer darüber hin. Und am Horizont, mitten im Bilde, die Sonne. Das Ganze ein Gemisch von Farben und Tönen – ein Vibrieren der ganzen Farbenskala in der Luft. Zuerst ein lilafarbener Nebel, in dem die rote Sonne halbverdeckt von einer, mit glänzendem Rot fein umrandeten dunkelvioletten Wolkenschicht steht; in der Sonne Spiegelungen von Zinnober, oben darüber ein Streifen Gelb, der grün und weiter oben bläulich abtönt (bis zum zartesten Himmelblau), und dann hier und da lila und graue Wolken, die die Reflexe der Sonne tragen.

Der Boden ein kräftiges Teppichgewirk von Grün, Grau und Braun, voller Schattierungen und Leben. Das Wasser des Grabens glänzt auf dem lehmigen Grund. Es ist so wie z. B. Emil Breton es malen würde.

Dann habe ich ein grosses Stück Düne dick in Farbe aufgetragen und breit gemalt.

Von diesen beiden Sachen, ich weiss es bestimmt, wird man nicht glauben, dass es meine ersten gemalten Studien sind.

Offen gestanden verwundert es mich: ich hatte gedacht, die ersten Sachen würden nichts wert sein, und wenn ich mich auch selbst loben muss, sie sehen wirklich nach etwas aus, und das ist mir immerhin überraschend.

Ich glaube, es liegt daran, dass ich zuerst, bevor ich zu malen anfing, so lange gezeichnet und Perspektive studiert habe, und ein Ding nun so aufsetzen kann, wie ich es vor Augen habe.

Jetzt, seitdem ich mir Pinsel und Malgerät gekauft habe, habe ich dann auch gearbeitet und geschuftet, dass ich totmüde davon bin, sieben gemalte Studien in einem Zuge … ich kann mich buchstäblich nicht auf den Beinen halten, und mag die Arbeit doch weder im Stich lassen noch mich ausruhen.

Aber das wollte ich Dir noch sagen: ich fühle, dass mir beim Malen die Dinge in Farben vor Augen treten, die ich früher nicht sah. Dinge voller Breite und Kraft.

Das sieht so aus, als ob ich mit meinen eigenen Werken schon zufrieden wäre: aber, ganz im Gegenteil. Eines habe ich aber doch dabei schon erreicht: wenn mir etwas in der Natur auffällt, so stehen mir jetzt mehr Mittel zur Verfügung als früher, um es mit mehr Kraft zum Ausdruck zu bringen.

Ich glaube auch nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, wenn meine Gesundheit mir mal einen Streich spielte. Soweit ich das beurteilen kann, sind das nicht die schlechtesten Maler, die dann und wann eine Woche oder vierzehn Tage haben, an denen sie nicht arbeiten können. Das liegt wohl in erster Reihe daran, dass gerade sie diejenigen sind, »qui y mettent leur peau«, wie Millet sagt. Das stört nicht, und man muss im gegebenen Fall keine Rücksicht nehmen; dann hat man sich wohl für eine Zeit ganz ausgegeben, aber das kommt wieder in Ordnung und man hat wenigstens das dabei gewonnen, dass man Studien eingeheimst hat wie der Bauer seine Fuhre Heu. Nur denke ich vorläufig noch nicht ans Ausruhen.

*

Es ist zwar schon spät, aber ich muss Dir doch noch ein paar Zeilen schreiben. Du bist nicht hier und Du fehlst mir, aber es ist mir, als wären wir trotzdem nicht weit von einander.

Ich bin neulich mit mir selbst übereingekommen: mein Unwohlsein oder besser gesagt, das was mir davon übrig geblieben ist, nicht zu beachten. Es ist genug Zeit verloren, die Arbeit darf nicht hintenangesetzt werden. Also, ob gesund oder nicht, jedenfalls werde ich wieder regelmässig von Morgen bis Abends zeichnen. Ich will nicht, dass jemand wieder von mir sagen kann: »Ach, das sind alles alte Zeichnungen.«

… Meine Hände sind meiner Ansicht nach zu zart geworden, aber was kann ich thun? Ich werde wieder ausgehen, wenn mir die Sache selbst teuer zu stehen kommt, die Hauptsache ist, dass ich meine Arbeit nicht länger im Stich lasse. Die Kunst ist eifersüchtig, sie will nicht, dass man die Krankheiten über sie stellt. Und ich gebe ihr nach.

… Menschen wie ich dürfen eigentlich nicht krank sein. Du musst nur begreifen, wie ich zur Kunst stehe. Um zur wahren Kunst zu gelangen, muss man lange und viel arbeiten. – Was ich will und mir als Ziel stecke, ist verteufelt schwierig und doch glaube ich nicht, dass ich zu hoch hinaus will. Ich will Zeichnungen machen, die einige Menschen in Erstaunen setzen.

Kurz, ich will es so weit bringen, dass man von meiner Arbeit sagt: Der Mann empfindet tief und der Mann empfindet fein; trotz meiner sogenannten Grobheit – verstehst Du – vielleicht gerade deshalb. Jetzt klingt das noch anspruchsvoll, so zu sprechen, aber das ist dann auch der Grund, warum ich Kraft da hinein bringen will.

Was bin ich denn in den Augen der meisten? Eine Null, oder ein Sonderling, oder ein unangenehmer Mensch, jemand, der in der Gesellschaft keine Position hat oder haben wird, kurz weniger noch als der Geringste.

Gut: angenommen, das verhielte sich alles so, dann würde ich durch meine Arbeit mal zeigen wollen, was das Herz einer solchen Null, eines so unbedeutenden Mannes birgt.

Das ist mein Ehrgeiz, der trotz alledem weniger auf Groll beruht, als auf Liebe, mehr auf einem Gefühl ruhiger Heiterkeit, als auf Leidenschaft. Und wenn ich oft genug mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen habe, so ist doch in mir eine ruhige reine Harmonie und Musik.

Die Kunst erfordert eine hartnäckige Arbeit, eine unausgesetzte Arbeit und unaufhörliche Beobachtung. Unter hartnäckiger Arbeit verstehe ich in erster Reihe eine anhaltende Arbeit aber auch das Aufrechterhalten der eigenen Auffassung, den Behauptungen dieses oder jenes gegenüber.

Ich habe mich in der letzten Zeit besonders wenig mit Malern unterhalten und habe mich dabei nicht schlecht befunden. Man muss nicht so sehr auf die Sprache der Maler, wie auf die Sprache der Natur horchen. Ich kann jetzt besser begreifen, als vor einem halben Jahr, dass Mauve sagen konnte: »Sprich mir doch nicht über Dupré, sprich mir lieber vom Rand deines Grabens, oder von dergleichen.« Das klingt wohl seltsam, ist aber vollkommen richtig. Das Empfinden für die Dinge an sich, für die Wirklichkeit ist von grösserer Wichtigkeit als das Empfinden der Malerei; es ist fruchtbarer und belebender.

Was ich noch in Bezug auf den Unterschied zwischen der alten und der modernen Kunst sagen wollte: Die neuen Künstler sind vielleicht grössere Denker.

Rembrandt und Ruysdael sind gross und erhaben, für uns genau in derselben Weise wie für ihre Zeitgenossen, aber in dem Modernen liegt etwas Persönlicheres, Intimeres, das mehr zu uns spricht.

Ich habe heute wieder eine Studie von der kleinen Kinderwiege gezeichnet und farbige Striche hineingesetzt. Ich werde die kleine Wiege, hoffe ich, ausser heute wohl noch hundertmal zeichnen – mit Hartnäckigkeit.

*

Um Studien draussen aufzunehmen, und um eine kleine Skizze zu machen, ist ein stark entwickeltes Gefühl für den Contour durchaus erforderlich, ebenso wie für die spätere weitere Ausführung.

Das bekommt man nun, glaube ich, nicht von selbst, sondern in erster Reihe durch Beobachtung, ferner besonders durch hartnäckiges Arbeiten und Suchen: ausserdem muss aber ohne Zweifel ein Studium der Anatomie und Perspektive dazu kommen.

Neben mir hängt eine Landschaftsstudie von Roeloffs (eine Federzeichnung), aber ich kann Dir gar nicht sagen, wie ausdrucksvoll der einfache Contour darin ist; es liegt eben Alles darin.

Ein anderes noch treffenderes Beispiel ist der grosse Holzschnitt »Bergère« von Millet, den ich im vorigen Jahr bei Dir sah, und der mir seitdem lebhaft in der Erinnerung geblieben ist. Ausserdem z. B. die kleinen Federzeichnungen von Ostade und dem Bauern-Breughel.

Ich habe die alte Kappweide noch in Angriff genommen und ich glaube, dass dies das beste meiner Aquarelle geworden ist. Eine düstere Landschaft. Ich habe sie so machen wollen, dass man dem Bahnwärter mit der roten Flagge seine Gedanken: »Ach, wie trübe ist es doch heute!« ansehen und nachfühlen muss.

Ich arbeite in diesen Tagen mit vielem Vergnügen, obgleich ich hin und wieder die Nachwehen meiner Krankheit noch gründlich fühle. Was nun die Kaufwerte meiner Bilder anbetrifft, so sollte es mich sehr wundern, wenn mit der Zeit meine Arbeiten nicht ebenso gut gekauft werden sollten, wie die der Andern. Ob das jetzt geschieht oder später ist mir ganz gleichgültig. Aber getreu und eifrig nach der Natur zu arbeiten, ist, wie mir scheint, ein sicherer Weg, der zum Ziele führen muss.

Das Gefühl und die Liebe zur Natur findet früher oder später bei Menschen, die sich für die Kunst interessieren, immer einen Widerhall. Es ist also Pflicht des Malers, sich ganz in die Natur zu vertiefen, seine ganze Intelligenz anzuwenden und sein Empfinden in sein Werk zu legen, sodass es auch Anderen verständlich wird. Aber auf den Verkauf hin zu arbeiten, ist meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg, man soll auch nicht den Geschmack der Liebhaber berücksichtigen, – das haben die Grossen nicht gethan. Die Sympathie, die sie sich früher oder später erwarben, hatten sie nur ihrer Aufrichtigkeit zuzuschreiben. Mehr weiss ich darüber nicht, glaube auch nicht, dass ich mehr darüber zu wissen brauche. Dass man arbeitet, um Liebhaber zu finden und Liebe bei ihnen zu erwecken, das ist etwas anderes und natürlich etwas Erlaubtes. Aber es soll nicht zur Spekulation werden, die vielleicht verkehrt auslaufen könnte, um derentwillen sicherlich nutzlos Zeit vergeudet würde.

Du wirst in meinen jetzigen Aquarellen noch Sachen finden, die heraus müssten – aber das muss die Zeit bringen. Versteh mich nur recht: ich bin sehr weit davon entfernt, mich an ein System oder etwas ähnliches zu halten.

Nun lebe wohl – und glaube, dass ich manchmal herzlich darüber lachen muss, dass die Leute mir (der ich eigentlich nichts anderes bin als ein Freund der Natur, des Studiums, der Arbeit, in erster Reihe aber auch der Menschen) gewisse Absurditäten und Bosheiten, an die nicht ein Haar auf meinem Kopf denkt, zum Vorwurf machen.

*

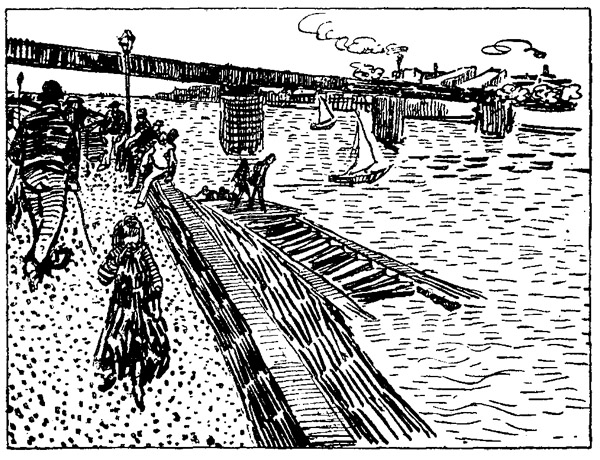

Ich war in diesen Tagen noch einmal in Scheveningen, lieber Theo, und hatte an einem Abend das Vergnügen, das Einlaufen eines Fischerbootes zu beobachten. Neben dem Denkmal liegt ein Bretterhäuschen, auf dem ein Mann auf der Warte steht. Sobald das Schiff deutlich sichtbar wird, kommt er mit einer grossen blauen Fahne zum Vorschein, hinter ihm eine Schar kleiner Kinder, die ihm nicht einmal bis zu den Knieen reichen. Anscheinend ist es für sie ein grosses Vergnügen neben dem Manne mit der Fahne zu stehen. Ihrer Ansicht nach tragen sie sehr viel dazu bei, dass das Fischerboot gut einläuft. Ein paar Minuten, nachdem der Mann mit der Flagge geweht hat, kommt ein Mann auf einem alten Pferd daher, der den Anker einholen soll. Männer und Frauen, auch Mütter mit Kindern treten jetzt dazu, um das Fahrzeug zu empfangen.

Sobald das Schiff dicht genug heran ist, geht der Mann zu Pferde in See, und kommt bald darauf mit dem Anker wieder zurück.

Danach werden die Schiffer auf dem Rücken der Männer mit hohen Wasserstiefeln an Land gebracht, und frohe Willkommensrufe begrüssen jeden neuen Ankömmling.

Nachdem alle versammelt sind, marschiert der Trupp nach Hause wie eine Herde Schafe oder eine Karawane, voran der Mann auf dem Kamel – ich meine auf dem Pferd –, der sie wie ein grosser Schatten überragt.

Natürlich habe ich mit angestrengter Aufmerksamkeit die verschiedenen Vorfälle zu skizzieren versucht. Habe auch etwas davon gemalt, besonders die kleine Gruppe, die ich hier hin kritzele … Du siehst an der beigefügten Kritzelei, auf was mein Suchen gerichtet ist: auf die Volksgruppen, die dieser oder jener Beschäftigung nachgehen. Aber wie schwer ist es, da Leben und Bewegung hineinzubringen, und die Figuren an ihre Stelle und von einander fort zu bekommen! Das ist eine sehr schwierige Aufgabe: das Wogen der Menge, die Gruppe von Figuren, die, obschon sie von oben gesehen ein Ganzes bilden, mit dem Kopf oder den Schultern über den andern hinausragen. Während im Vordergrund die Beine der ersten Gestalten sich kräftig abheben, bilden weiter oben die Röcke und Hosen ein starkes Durcheinander, in dem aber doch viel Zeichnung steckt. Und dann rechts und links, je nach dem Augenpunkt, die weitere Ausdehnung oder Verkürzung der Seiten. Zur Komposition gestalten sich mir alle möglichen Scenen und Figuren – ein Markt, das Ankommen eines Schiffes, ein Trupp Menschen vor einer Volksküche, die auf der Strasse wallende und schwatzende Menge – nach derselben Grundregel von der Herde Schafe –, und es kommt alles auf Licht und Schatten und Perspektive an.

*

Es ist doch merkwürdig, dass wir beide immer dieselben Gedanken haben. Gestern Abend zum Beispiel kam ich mit einer Studie aus dem Wald zurück – ich war gerade in dieser Woche besonders mit der Frage der Vertiefung der Farben beschäftigt gewesen – gern hätte ich mit Dir darüber gesprochen an der Hand der Studie, die ich machte, und siehe da, in Deinem Brief von heute Morgen sprichst Du zufälligerweise darüber, dass Dich auf Montmartre die stark ausgesprochenen und dennoch harmonisch bleibenden Farben frappierten.

… Ich habe mich gestern Abend mit dem sacht ansteigenden Terrain des Waldbodens, der ganz mit dürren, welken Buchenblättern bedeckt ist, beschäftigt. Den Grund bildet ein helleres und dunkleres Rotbraun mit Schlagschatten von Bäumen, die wie Streifen darüber hinlaufen, flauer oder kräftiger hingesetzt. Die Aufgabe ist – und ich finde das sehr mühsam –, die Tiefe der Farbe herauszukriegen und die enorme Kraft und Festigkeit des Terrains – und doch merkte ich bei der Arbeit, wie viel Licht auch noch in der Dunkelheit sass! Das Licht muss man geben und doch die Glut, die Tiefe der reichen Farbe festhalten. Denn es ist kein Teppich denkbar, so prächtig wie jenes tiefe Braunrot in der Glut einer gleichwohl durch die Bäume gedämpften Herbstabendsonne.

Auf diesem Boden wachsen Buchenstämme, die auf der einen, vom hellen Licht beschienenen Seite glänzend grün sind, während die Schattenseite der Stämme ein warmes starkes Schwarzgrün zeigt. Hinter den Stämmen, hinter jenem braunroten Boden wird ein Himmel sichtbar, ganz fein blau, von warmem Grau – beinahe nicht mehr Blau – und dagegen steht ein duftiger Hauch von Grün und ein Netzwerk von Stämmen mit gelblichen Blättern. Die Gestalten einiger Holzsucher schleichen umher wie dunkle mysteriöse Schatten. Die weisse Haube einer Frau, die sich bückt, um ein paar dürre Aeste aufzunehmen, hebt sich plötzlich von dem tiefen Rotbraun des Bodens ab. Ein Rock fängt Licht, ein Schlagschatten fällt, die dunkle Silhouette eines Mannes erscheint oben am Waldrand. Eine weisse Haube, die Schultern und die Büste einer Frau heben sich von der Luft ab. Die Gestalten sind gross und voller Poesie – und erscheinen in der Dämmerung des tiefen Schattens wie riesengrosse in einem Atelier entstandene Terracotten. So beschreibe ich Dir die Natur; wie weit ich sie in meiner Skizze wiedergegeben habe, weiss ich nicht, wohl aber, dass die Harmonie von Grün, Rot, Schwarz, Gelb, Blau und Grau mich frappierte.

Es war ganz de Groux-artig, eine Wirkung wie z. B. in der Skizze vom »départ du Conscrit«.

Das zu malen war eine Riesenarbeit. Zu dem Boden brauchte ich anderthalb grosse Tuben Weiss; und doch ist der Boden noch sehr dunkel. Ferner Rot, Gelb, Braun, Ocker, Schwarz, terra de Siena, bistre – und das Resultat ist ein Rotbraun, das von tiefem Weinrot bis zum zarten Hellrosa variiert. Das Moos und den kleinen Rand von frischem Gras, von der Sonne beschienen und stark glänzend, herauszubekommen, ist sehr schwer. Siehst Du, das ist eine von den Skizzen, von denen ich behaupten möchte, dass man sie nicht unbedeutend finden wird, dass sie einem etwas sagen.

Ich habe mir beim Arbeiten immer gesagt: Höre damit nicht auf, bevor etwas Herbstabendstimmung darin liegt, etwas Mysteriöses, etwas, worin ein tiefer Ernst liegt.

Ich muss aber, damit die Wirkung nicht ausbleibt, schnell malen. Die Figuren sind in wenigen kräftigen Strichen hintereinander, mit einem derben Pinsel aufgesetzt. – Es frappiert mich, wie kräftig die Stämme in dem Boden wurzeln; ich fing sie mit dem Pinsel an, und es gelang mir nicht, das Charakteristische des Bodens, der schon mit dicken Farben aufgesetzt war, herauszubringen; ein Pinselstrich verschwand darin wie nichts. Darum drückte ich Wurzeln und Stämme aus der Tube heraus und modellierte sie etwas mit dem Pinsel; ja, nun stecken sie drin, wachsen daraus hervor und haben kräftig Wurzel gefasst.

In gewissem Sinne bin ich froh, dass ich nicht malen gelernt habe; vielleicht hätte ich dann gelernt an solchen Wirkungen vorüber zu gehen. Nun sage ich: nein – gerade das muss ich haben, geht es nicht, nun dann geht es eben nicht. Ich will es versuchen, obgleich ich nicht weiss, wie es eigentlich richtig ist.

Wie ich male, weiss ich selbst nicht. Ich setze mich mit einem weissen Brett vor den Fleck, der mich interessiert, sehe mir das an, was ich vor Augen habe, und sage zu mir selbst: aus dem weissen Brett muss etwas werden. Unzufrieden komme ich zurück: Ich stelle es fort und wenn ich etwas geruht habe, fange ich wieder mit einer Art Angst an, nachzusehen. Dann bin ich noch nicht zufrieden, denn die herrliche Natur lebt noch zu stark in meinem Geist. Aber doch, ich finde in meinem Werk einen Widerhall von dem, was mich fesselte, ich weiss, dass die Natur mir etwas erzählte, dass sie zu mir gesprochen hat, und dass ich das in Schnellschrift aufgeschrieben habe. In meiner Schnellschrift mögen Worte sein, die nicht zu entziffern sind, Fehler und Lücken, und doch ist vielleicht etwas darin, was der Wald, der Strand oder die Gestalten sagten. Und nicht in einer zahmen oder konventionellen Sprache, die nicht aus der Natur entsprang.

Du siehst, ich vertiefe mich mit aller Kraft ins Malen, ich vertiefe mich in die Farbe. Ich hatte mich bis jetzt davon fern gehalten, und es thut mir nicht leid. Hätte ich nicht gezeichnet, so würde ich eine Gestalt, die sich wie eine unausgeführte Terrakotte absetzt, nicht empfinden und in Angriff nehmen können. Jetzt aber fühle ich mich auf voller See – jetzt muss das Malen mit aller Kraft, die ich aufbringen kann, angefasst werden.

… Ich weiss sicher, dass ich das Gefühl für Farbe habe und mehr und mehr bekommen werde und dass das Malen mir in Mark und Bein sitzt.

Nicht der starke Farbenverbrauch macht den Maler. Aber um einen Erdboden ganz kräftig zu machen, um die Luft klar zu gestalten, muss man es schon nicht auf eine Tube ankommen lassen. Manchmal bringt es das Motiv mit sich, dass man dünn malt, manchmal gebietet es der Stoff, die Natur der Dinge selbst, dass die Farben dick aufgetragen werden müssen.

Bei Mauve – der noch im Vergleich zu J. Maris und noch mehr zu Millet oder Jules Dupré sehr massvoll malt – stehen im Atelier Zigarrenkisten mit den Ueberbleibseln von Tuben – eben so zahlreich wie die leeren Flaschen in den Ecken eines Zimmers nach einer Soirée (wie z. B. Zola sie beschreibt).

Du fragst nach meiner Gesundheit – wie steht es mit der Deinen? Ich sollte meinen, dass mein Heilmittel auch Dir helfen müsste, draussen sein, malen. Mir geht es gut. Jede Ermüdung macht mir Beschwerden, doch wird es eher besser als schlechter. Ich glaube, es übt auch einen guten Einfluss, dass ich so mässig wie möglich lebe. Aber in erster Reihe bildet das Malen mein Heilmittel.

*

Ich wünschte, dass die vier Bilder, von denen ich Dir, lieber Théo, schrieb, schon fort wären. Ich fürchte, wenn ich sie noch lange hier behalte, vermale ich sie vielleicht wieder, und glaube, dass es besser ist, Du bekommst sie so, wie sie da sind.

Ich frage Dich nun, ist es für uns beide schliesslich nicht besser, emsig zu arbeiten, wenn auch Unannehmlichkeiten damit verbunden sind, als in einer Zeit wie der jetzigen dazusitzen und zu philosophieren? Ich kenne die Zukunft nicht, Théo, aber ich kenne das ewige Gesetz der Veränderung. Denke zehn Jahre zurück, da waren die Dinge anders; die Zustände, die Stimmung der Menschen, kurzum alles, und zehn Jahre später ist auch wohl so manches wieder anders. Aber etwas geschaffen zu haben, das bleibt; und man empfindet auch nicht sobald Reue darüber, dass man etwas geschaffen hat. Je thätiger je besser, und mir ist ein Missglücken lieber als ein Stillsitzen.

Es wird gar nicht mehr so arg lange dauern, bis das, was wir hervorbringen werden, ganz bedeutend sein wird. Du siehst es ja wohl selbst – und es ist eine Erscheinung, die mir unendlich viel Freude macht, – dass man anfängt, mehr und mehr Ausstellungen von einer einzigen Person, oder einigen wenigen zu machen, die zu einander gehören. Das ist eine Erscheinung im Kunsthandel, die meiner Meinung nach eine grössere Zukunft haben wird, als andere Unternehmungen. Wie gut, dass man anfängt zu verstehen, dass ein Bouguereau neben einem Jacques, eine Figur von Beyle oder Lhermitte neben einem Schelfhout oder Koekkoek nicht wirken kann.

Wenn ich meine Arbeit bei mir behielte, glaube ich, würde ich so manches daran vermalen. Dadurch, dass ich sie, sobald sie aus der Hütte kommt, Dir oder Pottier schicke, wird wohl manches darunter sein, das nichts taugt, – aber es werden dadurch auch Sachen erhalten bleiben, die durch häufiges Uebermalen nicht besser würden.

*

Das Bauernleben bringt so verschiedene Dinge mit sich, dass das »travailler comme plusieurs nègres«, wie Millet sagt, der einzig mögliche Weg ist, es zu etwas zu bringen.

Man mag darüber lachen, dass Courbet sagt: »Engel malen! Ja, wer hat denn je Engel gesehen?«

Aber ich möchte z. B. bei dieser Gelegenheit von dem »Gerichtsverfahren im Harem« (das Bild von Benjamin Constant) mit demselben Recht sagen: Ja, wer hat denn je ein Gerichtsverfahren im Harem gesehen? Und so viele andere, maurische und spanische Bilder: »der Empfang bei den Kardinälen« u. s. w. Und dann all die historischen Bilder, die doch immer so lang wie breit sind. Wozu denn das Alles? Und was will man mit alledem? Das wird grösstenteils alles unfrisch und ledern, sobald einige Jahre darüber hingegangen sind, und langweilt immer mehr und mehr.

… Wenn jetzt Kenner vor einem Bilde stehen wie dem von Benjamin Constant, oder vor irgend einem Empfang bei einem Kardinal von, ich weiss nicht, welchem Spanier, so ist es ihnen zur Gewohnheit geworden, mit einer tiefsinnigen Miene etwas von »geschickter Technik« zu sagen. Wenn aber dieselben Männer von einer Scene aus dem Bauernleben, z. B. vor einer Zeichnung von Raffaëlli ständen, würden sie die Technik mit derselben Miene kritisieren.

… Ich weiss nicht, wie es Dir geht, aber was mich betrifft, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr absorbiert mich das Bauernleben, und desto weniger kümmere ich mich um die Cabanelartigen Sachen (zu denen ich auch Jacques und den heutigen Benjamin Constant rechnen möchte) und um die vielgerühmte, aber auch unsagbar trockne Technik der Italiener und Spanier. »Imagiers«! Ich muss immer wieder an das Wort von Jacques denken – und doch habe ich kein Vorurteil, ich habe Verständnis für Raffaëlli, der doch etwas ganz anderes malt als Bauern, ich habe Verständnis für Alfred Stevens, für Tissot – und, um etwas zu nehmen, was ganz anders ist als Bauern, ich habe Verständnis für ein schönes Porträt. – Zola, der sich übrigens in seinem Urteil über Malerei meiner Ansicht nach kolossal vergreift, sagt in »mes Haines« etwas Schönes über die Kunst im allgemeinen: »Dans l'oeuvre d'art je cherche, j'aime l'homme, l'artiste.« Siehst Du, das finde ich vollkommen richtig. Ich frage Dich, was steckt für ein Mann, was für ein Beobachter und Denker, was für ein Charakter hinter diesen gewissen Bildern, deren Technik gerühmt wird? Oft gar nichts. Aber ein Raffaëlli ist jemand, ein Lhermitte ist jemand; und bei vielen Bildern von fast unbekannten Künstlern fühlt man, dass sie mit starker Energie, mit Gefühl, Leidenschaft und Liebe gemacht sind.

Wenn man bedenkt, wie viel man zu laufen und zu schuften hat, um einen gewöhnlichen Bauersmann und seine Hütte zu malen, so möchte ich fast behaupten, dass diese Reise länger und beschwerlicher ist als die, welche viele Maler für ihre fremdländischen Sujets, – wie das »Gerichtsverfahren im Harem«, oder »den Empfang bei den Kardinälen« – für ihre meist gesucht exzentrischen Sujets unternehmen. Tag ein Tag aus in den Hütten und wie die Bauern auf dem Lande leben; im Sommer die Sommerhitze, im Winter Schnee und Frost ertragen, nicht drinnen im Zimmer, sondern draussen, und nicht nur für einen Spaziergang, nein, Tag ein Tag aus wie die Bauern selber.

Scheinbar ist nichts einfacher, als Lumpensammler, Bettler oder sonstige Arbeiter zu malen, aber es giebt kein Motiv in der Malerei, das so schwer wäre wie diese alltäglichen Figuren. Es besteht, so viel ich weiss, keine einzige Akademie, in der man einen grabenden oder säenden Mann, eine Frau, die einen Topf über das Feuer hängt, oder eine Näherin zeichnen oder malen lernt. Aber in jeder Stadt, und sei sie von noch so geringer Bedeutung, ist eine Akademie mit einer Auswahl von Modellen für historische, arabische, für alle in Wirklichkeit nicht existierenden Gestalten.

*

Alle akademischen Figuren sind auf dieselbe Weise und, wir wollen es ruhig zugeben, »on ne peut mieux« an einander gesetzt. Tadellos, ohne Fehler! Du wirst schon merken, worauf ich hinaus will! Auch ohne dass ich da neue Entdeckungen machte.

Nicht so die Gestalten von einem Millet, einem Lhermitte, einem Régamey, einem Daumier; das passt schliesslich auch alles gut in einander; aber anders als die Akademie es lehrt. Ich glaube, dass eine Figur, so akademisch richtig sie auch sein möge, in jetziger Zeit doch überflüssig ist, und wäre sie von Ingres selbst (abgesehen jedenfalls von seiner »Source«, weil die gerade etwas Neues war und auch bleiben wird), wenn es ihr an dem wesentlich Modernen, dem intimen Charakter, dem eigentlichen »es ist geschaffen« gebricht.

Wann wird das Figürliche denn nicht überflüssig sein, und wären zur Not Fehler, ja selbst grosse Fehler darin? Wenn der grabende Mann wirklich gräbt, wenn der Bauer ein Bauer und die Bäuerin eine Bäuerin ist. Ist das etwas Neues? Ja, selbst die Figuren von Ostade, von Terburg wirken nicht so wie die von heute.

Ich möchte hier noch viel mehr darüber sagen, und will dabei doch nicht unerwähnt lassen, wieviel ich von dem, was ich angefangen, noch besser machen möchte, und wieviel höher ich die Arbeit einiger Andern schätze als meine eigne. Ich frage Dich, kennst Du in der alten holländischen Schule einen einzigen grabenden Mann, einen einzigen Sämann??? Haben sie jemals versucht »einen Arbeiter« zu machen? Hat Velazquez das in seinem »Wasserträger« versucht, oder in seinen Typen aus dem Volk? Nein!

Die Figuren bei den alten Malern »arbeiten« nicht. – Ich studiere in diesen Tagen eifrig an einer Frau, die ich Wurzeln aus dem Schnee ausziehen sah. Siehst Du, so hat es Millet gemacht, so Lhermitte, im allgemeinen auch die Bauernmaler dieses Jahrhunderts und Israels. Sie fanden das schöner als irgend etwas anderes. Aber selbst in diesem Jahrhundert giebt es unter der Legion von Malern, die die Figur in erster Reihe um der Figur, d. h. um der Form und des Modells willen malen, so unendlich Wenige, die sie sich nicht anders denken können als arbeitend und das Bedürfnis haben, die Thätigkeit um der Thätigkeit willen darzustellen. Diesem Bedürfnis gingen die Alten aus dem Wege, auch die alten Holländer, die sich viel mit konventioneller Thätigkeit abgaben.

So, dass das Gemälde oder die Zeichnung sowohl ein Figurenzeichnen um der Figur und der unaussprechlich harmonischen Form des menschlichen Körpers willen, – als auch zu gleicher Zeit, »ein Wurzelnausziehen im Schnee«, sei! Drücke ich mich verständlich aus? Ich hoffe es und sagte das schon einmal zu Serret; eine nackte Gestalt von Cabanel, eine Dame von Jacques, und eine Bäuerin, nicht von Bastien-Lepage selbst, sondern eine Bäuerin von einem Pariser, der auf der Akademie sein Zeichnen gelernt hat, werden die Gliedmassen und den Bau des Körpers immer in derselben Weise zum Ausdruck bringen – oft ganz charmant, was Proportion und Anatomie anbetrifft ganz korrekt. Wenn aber Israels oder Daumier oder Lhermitte z. B. eine Figur zeichnen würden, wird man die Form der Körper viel mehr empfinden, obwohl – und deshalb erwähne ich Daumier gern mit – die Proportionen etwas beinah Willkürliches haben. Die Anatomie und der Bau der Körper wird in den Augen der Akademiker nicht immer unbedingt richtig sein. Aber es wird Leben haben! Und besonders auch bei Delacroix.

Ich habe mich noch nicht gut ausgedrückt: sage Serret, dass ich verzweifelt sein würde, wenn meine Figuren gut wären; sage ihm, dass, wenn man einen Grabenden photographiert, er meiner Meinung nach sicher nicht gräbt; sage ihm, dass ich die Figuren von Michel Angelo herrlich finde, wenngleich die Beine entschieden zu lang sind, die Hüften, das Becken zu breit; sage ihm, dass in meinen Augen Millet und Lhermitte darum die wahren Maler sind, weil sie die Dinge nicht so malen wie sie sind; trocken analysierend nachempfunden, sondern so wie sie sie empfinden; sage ihm, es wäre mein sehnlichster Wunsch, zu erlernen, wie man solche Abweichungen von der Wirklichkeit, solche Ungenauigkeiten und Umarbeitungen, die zufällig entstanden sind, macht: nun ja, – Lügen, wenn Du willst, aber wertvoller als die eigentlichen Werte.

Menschen, die sich in artistisch litterarischen Kreisen bewegen, wie Raffaëlli in Paris, denken darüber schliesslich ganz anders als z. B. ich, der ich draussen auf dem Lande lebe. Ich meine: sie suchen ein Wort, das alle ihre Ideen zusammenfasst. Er wirft für die Figuren der Zukunft das Wort »Charakter« auf. Ich stimme, glaube ich, mit dieser Absicht überein, aber an die Richtigkeit des Wortes glaube ich ebensowenig wie an die Richtigkeit anderer Worte, so wenig wie an die Richtigkeit und das Zweckentsprechende meiner eigenen Ausdrücke. Anstatt zu sagen: es muss Charakter in einem grabenden Mann liegen, umschreibe ich es, indem ich sage, der Bauer muss ein Bauer sein, der Grabende muss graben, und damit ist etwas darin, das wesentlich modern ist. Aber ich fühle es selbst, dass man aus diesem Wort Schlüsse ziehen kann, die ich nicht beabsichtigt habe.

Die »Bauerngestalt in ihrer Arbeit« zu geben, siehst Du, das ist (ich wiederhole es) das eigentlich Moderne, das Herz der modernen Kunst, das, was weder die Renaissance noch die alte holländische Schule noch die Griechen gethan haben.

Mit der Bauern- und der Arbeiterfigur hat man als »Genre« begonnen – aber augenblicklich mit Millet, dem unvergesslichen Meister, an der Spitze, ist sie das Herz der modernen Kunst selbst geworden und wird es bleiben.

Leute wie Daumier muss man hoch schätzen, denn sie sind Bahnbrecher … Je mehr Menschen Arbeiter- und Bauernfiguren machen, um so lieber würde ich es sehen. Und ich selbst, ich wüsste nicht, wozu ich mehr Lust hätte.

Dies ist ein langer Brief, und ich weiss noch nicht, ob ich deutlich genug ausgesprochen habe, was ich meine. Ich schreibe vielleicht noch ein Wort an Serret. Wenn ich es thue, schicke ich Dir den Brief zum Durchlesen, denn ich möchte es gern klar zum Ausdruck bringen, wie wichtig mir die Frage des Figürlichen ist.

… Was mich besonders bei diesem Rückblick auf die alten holländischen Bilder frappiert hat, ist, dass sie grösstenteils schnell gemalt sind. Dass diese grossen Meister wie Hals, Rembrandt, Ruysdael und viele andere, so viel wie möglich »du premier coup« ansetzen, und nicht mehr viel darauf zurückkommen.

Ich habe in erster Reihe Hände von Rembrandt und Hals bewundert, Hände voller Leben, aber die nicht fertig waren, z. B. einzelne Hände bei den »Tuchmachern«, bei der »Judenbraut«. Und auch Köpfe, Augen, Nasen, Münder, die mit den ersten Pinselstrichen aufgesetzt sind, ohne dass eine bessernde Hand angelegt wäre. Bracquemond hat sie gut radiert, so dass man die Art des Malens in seiner Radierung sehen kann.

Théo, wie notwendig ist es doch, in jetziger Zeit einmal nach den alten holländischen Bildern zu sehen! Und nach den französischen, wie Corot, Millet u. s. w. Die übrigen kann man zur Not ganz gut entbehren, sie bringen manch einen mehr vom Wege ab als er selbst glaubt. Hintereinander malen, so viel wie möglich hintereinander! Was ist das doch für ein Genuss, solch einen Frans Hals zu sehen! Wie grundverschieden sind doch diese Bilder von denen, in welchen alles auf dieselbe Weise glatt gestrichen ist.

Zufällig sah ich jetzt einen Meissonier, – den von Fodor – an demselben Tage, an dem ich alte holländische Meister, – Brouner, Ostade und vor allem Terborch sah. Nun, Meissonier machte es wie sie: ein sehr durchdachter, sehr berechneter Versuch, aber in einem Zug gemacht und wo möglich schon auf den ersten Anhieb gut.

Ich glaube, es ist besser mit dem Messer einen missglückten Teil wieder fortzunehmen und wieder von vorn anzufangen, als immer wieder darauf zurückzukommen.

*

Ich sah eine Skizze von Rubens und eine Skizze von Diaz ungefähr zu gleicher Zeit. Wohl waren sie nicht gleich, aber die Ueberzeugung, dass die Farbe die Form ausdrückt, wenn sie an ihrem Platz und in der rechten Verbindung steht, das haben sie doch wohl gemein. Namentlich Diaz sitzt der Maler in Mark und Bein, und die Gewissenhaftigkeit steckt ihm in den Spitzen seiner Finger.

*

Ich muss noch einmal auf gewisse Gemälde der Jetztzeit zurückkommen, die immer zahlreicher und zahlreicher werden. Man hat vor zehn, fünfzehn Jahren angefangen von »Helle« und »Licht« zu sprechen. Zugegeben, dass das ursprünglich gut war – es lässt sich nicht leugnen, dass meisterliche Dinge durch das System entstanden sind –, aber mehr und mehr artet es in eine durch die ganze Malkunst gehende Ueberproduktion von Bildern aus, die an allen vier Seiten dasselbe Licht, denselben, wie sie es, glaube ich, nennen, »Tageston«, dieselbe lokale Färbung zeigen, – ist das gut??? Ich glaube nicht.

Ist in dem Ruysdael von van der Hoop (der mit der Mühle) nicht »Freilicht«? Ist da keine Luft darin, kein Raum? Luft und Erde bilden ein Ganzes, gehören zu einander.

Van Goyen, der Corot unter den Holländern! Ich stand lange Zeit vor dem monumentalen Gemälde aus der Sammlung Dupper.

Das Gelb von Frans Hals, nenne man es, wie man es wolle: »citron amorti« oder »jaune chamois«, was ist damit gethan? Es scheint auf dem Bilde ganz hell, man halte aber einmal Weiss dagegen …

Die grosse Lehre, die die alten holländischen Meister uns gegeben, ist, dünkt mich, diese: Zeichnung und Farbe als Eines anzusehen, eine Ansicht, die Bracquemond auch teilt. Das thun nun nicht viele; sie zeichnen mit Allem, ausgenommen mit gesunder Farbe.

Ich habe gar keine Lust, viel Bekanntschaften unter den Malern zu machen.

Aber, um noch einmal auf die Technik zurückzukommen. In der Israelsschen Technik ist viel Gesünderes und Tüchtigeres – z. B. in erster Reihe in dem ganz alten Bild »der Fischer von Zandvoort« mit prächtigem clair-obscur –, als in der Technik derjenigen, die durch ihre stahlkalte Farbe überall gleich glatt, flach und distinguiert sind.

Den Fischer von Zandvoort hänge man ruhig neben einen alten Delacroix; »la Barque de Dante«, das ist dieselbe Familie. Daran glaube ich, aber die Bilder, die überall gleich hell sind, werden mir immer verhasster.

Es ist für mich unangenehm, dass sie von mir sagen, ich hätte »keine Technik«. Es ist möglich, dass sich das im Sande verläuft, weil ich mich von allen Malern fern halte. Es ist aber richtig, dass ich Viele und zwar diejenigen, welche am meisten darüber faseln, gerade in Bezug auf die Technik schwach finde. Das schrieb ich Dir schon. Aber wenn ich mit einem oder dem anderen meiner Werke in Holland zum Vorschein komme, weiss ich im voraus, mit wem ich es zu thun bekomme, und mit welchem Kaliber von Technikern. Inzwischen halte ich mich viel lieber zu den alten Holländern, den Bildern von Israels und zu denen, die sich direkt an Israels anlehnen; was die Neueren nicht thun; sie stehen viel eher Israels schnurstracks entgegen.

Was sie »Helle« nennen, ist in vielen Dingen nichts anderes als ein hässlicher Atelierton in einem unwohnlichen Stadtatelier. Die Dämmerung am frühen Morgen oder am Abend scheint man nicht zu sehen; es scheint nichts anderes für sie zu existieren, als die Stunden von Mittags 11-3 Uhr, – wahrlich eine ganz sittsame Zeit, – aber oft ganz charakterlos.

Ich will diesen Winter verschiedene Dinge ergründen, die mir auf alten Bildern betreffs ihrer Manier auffielen. Ich habe viel gesehen, was mir not that. Aber vor allen Dingen, was man »enlever« nennt: das ist etwas, was die alten Holländer famos verstanden.

Von diesem »enlever«, mit wenigen Pinselstrichen, will man heutzutage nichts mehr wissen. Aber wie sehr beweisen die Resultate, dass dies Verfahren richtig ist. Inwieweit haben viele französische Maler, wie hat ein Israels auch das gerade meisterlich gut verstanden! Im Museum habe ich an Delacroix viel gedacht. Warum? Weil ich vor Hals, Rembrandt, Ruysdael und andern stets an das Wort dachte: Wenn Delacroix malt, ist es gerade so, als wenn ein Löwe ein Stück Fleisch verschlingt. Wie richtig ist das! Und, Théo, wenn ich an das denke, was ich den technischen Klub nennen möchte, wie langweilig ist der! Sei aber überzeugt, wenn ich etwas mit den Herren zu thun bekomme, stelle ich mich dumm, aber – à la Vireloque – mit einem »coup de dent« hinterher.

Und ist es nicht etwas Fatales, überall die gleichmässige Mache (was man Mache nennt), – überall dasselbe langweilige Weissgraulicht, an Stelle von Licht und Helldunkel – Farbe, Lokalfarbe an Stelle von Nuancen …

Farbe sagt etwas durch sich selbst, das darf man nicht übersehen, das muss man ausnutzen. Was schön wirkt, wirklich schön, ist auch richtig. – Als Veronese die Porträts seiner »beau monde« in der Hochzeit von Cana gemalt hat, da hat er den ganzen Reichtum seiner Palette in dunkel violetten, prächtig goldigen Tönen dazu verwendet, und dann noch ein dünnes Azurblau und perlartiges Weiss – das nicht in den Vordergrund tritt – dazu genommen. Er wirft es dahinter und es ist gut in der Umgebung der Marmorpaläste und des Himmels, die eigenartig das Figürliche komplettieren, es verändert sich ganz von selbst. So herrlich ist der Grund, dass er von selbst, »spontanément« aus einer Farbenberechnung entstanden ist.

Habe ich Unrecht? Ist das nicht anders gemalt, als jemand es machen würde, der sich den Palast und das Figürliche zu gleicher Zeit als Ganzes gedacht hat?

Die ganze Architektur und der Himmel sind conventionell und dem Figürlichen untergeordnet, dazu bestimmt, die Figuren schön herauszubringen.

Das ist wahrhaftig malen und kommt schöner heraus als das genaue Wiedergeben der Dinge selbst. An ein Ding denken, die Umgebung dabei beachten und aus ihr heraus entstehen lassen?

Das Studium nach der Natur, das Ringen mit der Wirklichkeit will ich nicht fortdisputieren; jahrelang habe ich selbst es mit beinah fruchtlosen, allerlei traurigen Resultaten auf diese Weise angefangen. Ich möchte aber doch den Fehler nicht missen.

Dass das Fortfahren in dieser Manier Narrenarbeit wäre und dumm sein würde, davon bin ich überzeugt – aber nicht davon, dass alle meine Mühe absolut verloren gehen wird.

»On commence par tuer, on finit par guérir« ist ein Spruch der Aerzte. Man fängt damit an, sich fruchtlos abzuquälen, der Natur zu folgen, man endet damit, still aus seiner Palette zu schöpfen, und die Natur folgt daraus. Aber diese beiden Gegenüberstellungen können neben einander nicht bestehen. Emsiges Studieren, und sei es scheinbar auch vergebens, zeitigt eine Vertrautheit mit der Natur, eine tüchtige Kenntnis der Dinge.

Die grösste, gewaltigste Einbildungskraft hat zu gleicher Zeit Dinge nach der Wirklichkeit hervorgerufen, vor denen man staunend verstummt.

*

… Ich will ganz einfach mein Schlafzimmer malen. Diesmal soll die Farbe alles machen, durch ihre Vereinfachung den Dingen einen grösseren Stil geben und dem Beschauer die absolute Ruhe und den Schlaf suggerieren. Mit einem Wort – der Anblick des Bildes soll den Geist oder vielmehr die Phantasie ausruhen. Die Wände sind blassviolett, der Fussboden hat rote Kacheln, das Holz des Bettes und der Stühle ist buttergelb, Laken und Kopfkissen hellgelbgrün. Die Decke scharlachrot, das Fenster grün, der Waschtisch orange, das Waschbecken blau, die Thüren lila. Das ist alles – sonst steht nichts im Zimmer, die Fensterladen sind geschlossen. Sogar das Vierschrötige der Möbel soll den Eindruck der Ruhe verstärken. Der Rahmen muss – da sonst kein Weiss im Bilde ist – weiss sein. Diese Arbeit wird mich für die unfreiwillige Ruhe, zu der ich verurteilt war, entschädigen. Ich werde morgen noch den ganzen Tag daran arbeiten, du siehst aber, wie einfach der Vorwurf ist. Schatten und Schlagschatten sind unterdrückt, die Farbe ist in stumpfen und ausgesprochenen Tönen gegeben wie buntgefärbter Krepp.

Mehrere Male schon bin ich auf den Docks und Deichen spazieren gegangen. Besonders wenn man aus dem Sand, der Heide und der Stille eines Bauerndorfes kommt und lange Zeit nur in einer stillen Umgebung war, wirkt der Kontrast eigenartig. Es ist ein unergründlicher Wirrwarr.

Eins der Goncourtschen Sprüchworte lautete: »Japonaiserie for ever.« Nun, die Docks sind eine famose Japonaiserie, seltsam, eigenartig, ungeheuerlich – man kann sie wenigstens so sehen.

Die Gestalten sind stets in Bewegung. Man sieht sie in der sonderbarsten Umgebung, alles ungeheuerlich, in den verschiedensten, interessantesten Gegenüberstellungen.

Durch das Fenster eines sehr eleganten, englischen Restaurants blickt man auf den schmutzigsten Schlamm und auf ein Schiff, aus dem monströse Typen von Packträgern und ausländischen Matrosen Felle und Büffelhörner ausladen. Daneben vor dem Fenster steht ein sehr schwarzes, sehr feines, verschüchtertes Mädchen. Das Interieur mit der Gestalt, ganz Ton und Licht, die silberartige Luft über dem Schlamm und den Büffelhörnern – überall Kontraste, die besonders krass wirken.

Vlämische Matrosen mit übertrieben gesunden Gesichtern und breiten Schultern, kräftig und stark, und durch und durch antwerpensch, – stehen da, essen Muscheln und trinken Bier dazu, und das geschieht mit viel Geschrei und Bewegung. Auf der andern Seite: eine kleine Gestalt in Schwarz, die Hände auf den Hüften, kommt unhörbar an den grauen Mauern entlang geschlichen.

In einem Rahmen von kohlschwarzem Haar ein kleines Gesichtchen, braun, orangegelb? Ich weiss es nicht. Eben schlägt sie die Augen auf und wirft einen scheuen Blick aus einem Paar kohlschwarzer Augen. Es ist ein chinesisches Mädchen, geheimnisvoll, still wie eine Maus, klein, wanzenartig von Charakter. Ein Kontrast zu den grossen vlämischen Muschelessern …

*

Gott sei Dank ist mein Magen wieder so weit hergestellt, dass ich drei Wochen lang von Schiffszwieback, Milch und Eiern leben konnte. Die wohlthätige Hitze giebt mir meine Kräfte wieder und es war gescheit von mir, jetzt nach dem Süden zu gehen, wo das Uebel noch zu heilen war. Ich bin jetzt so gesund wie andere Leute, was ich bisher nur sehr selten, z. B. in Nuenen, von mir sagen konnte. Das ist schon recht erfreulich (unter den anderen Leuten verstehe ich die streikenden Erdarbeiter, den alten Tanguy, den alten Millet und die Bauern).

Wer gesund ist, muss von einem Stück Brot leben und dabei den ganzen Tag arbeiten können. Auch eine Pfeife Tabak und einen gehörigen Schluck muss er vertragen, denn ohne das geht's nun mal nicht. Und dann noch Empfindung haben für die Sterne und den unendlichen Himmel. Dann ist es schon eine Wonne zu leben! –

*

Ich möchte von der tarasconer Post, dem Weinberg, der Ernte und von dem roten Cabaret Wiederholungen machen, besonders von dem Nachtcafé; denn als Farbe ist es so charakteristisch wie möglich. Nur die weisse Figur in der Mitte muss, wenn sie auch in der Farbe gut ist, besser aufgebaut und neu gemacht werden. – So sieht der Süden wirklich aus, das muss ich schon sagen. Das Ganze ist auf ein rötliches Grün zusammengestimmt.

Ich brauche nicht ins Museum zu laufen und Tizian und Velasquez zu sehen. Vor der Natur habe ich meine Studien gemacht und weiss nun besser, als vor meiner kleinen Reise, worauf es ankommt, wenn man den Süden malen will. Gott, Gott, was für Dummköpfe sind doch diese Künstler, sie sagen, Delacroix male keinen wirklichen Orient. Was, die Pariser, Gérôme etc., die malen den richtigen Orient, nicht wahr? Es ist doch ein schnurriges Ding mit dem Auftrag, dem Pinselstrich, draussen, bei Wind und Sonne, wenn einem die Leute über die Schulter gucken, da malt man drauf los bis die Leinwand voll ist, als ob der Teufel hinter einem stände. Und gerade dabei erwischt man das, worauf es hauptsächlich ankommt. Und das ist das ganze Kunststück.

Nach einiger Zeit nimmt man dann die Studie wieder vor und streicht alles mehr nach der Form, dann sieht's ja allerdings netter und harmonischer aus und man legt auch etwas von seiner Freudigkeit und seinem Lächeln hinein.

Ich weiss wohl, man muss, um gesund zu werden, den festen Willen dazu haben. Man muss sich in Leiden und Sterben schicken und auf Eigenwillen und Eigenliebe verzichten. Für mich ist das nichts. Ich will malen, sehen, Menschen und Dinge, das ganze pulsierende Leben, wäre es auch nur ein trügender Schein. Ja, das wahre Leben soll ja wohl in anderem bestehen, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die das Leben nicht lieben und jeden Augenblick bereit sind, zu leiden und zu sterben.

Erfolg, dauernden Erfolg kann wohl ein Mensch mit meinem Temperament nicht haben. Ich werde wohl nie soweit kommen, wie ich könnte und müsste.

*

Ich glaube immer noch, dass Gauguin und ich einmal zusammen arbeiten werden. Ich weiss, dass Gauguin Höheres leisten kann als was er bisher gemacht hat. Hast Du das Porträt gesehen, das er von mir gemacht hat, während ich Sonnenblumen malte? Mein Gesicht ist ja seitdem heiterer geworden, aber so sah ich damals aus, so bis zum Aeussersten ermüdet und mit Elektrizität geladen. – Hätte ich damals die Kraft gehabt, auf meinem Wege weiterzugehen, ich hätte Heiligen-Gestalten, Männer und Frauen, nach der Natur gemalt. Sie hätten wie aus einer anderen Zeit ausgesehen. Es wären Menschen von heute gewesen und hätten doch etwas von den ersten Christen gehabt.

Das ist zu aufregend, ich ginge dabei zu Grunde. Aber später, später, ich wills nicht verschwören, dass ich den Kampf nicht doch noch einmal aufnehme. Du hast ja recht, tausendmal recht! man soll an so etwas garnicht denken, Studien malen, was es ist, Kohl – Salat – um sich zu beruhigen und wenn man ruhig ist, dann … dann macht man eben, wozu man das Zeug hat.

*

Es ist wirklich schade, dass es sowenig Armeleutebilder in Paris giebt. Ich glaube, dass sich mein Bauer neben Deinem Lautrec ganz gut halten würde. Ich schmeichle mir sogar, dass durch den starken Kontrast der Lautrec noch feiner wirken würde, während mein Bild durch die merkwürdige Nachbarschaft noch gewinnen müsste, weil das Sonnige und Verbrannte, Versengte, die heisse Sonne und die freie Luft neben dem Reispuder und der schicken Toilette noch stärker sprechen würden. Wie schlimm, dass die Pariser so wenig Geschmack an herzhaften Dingen finden, z. B. an den Monticellis.

Na, ich weiss ja, man darf den Mut nicht verlieren, weil Utopien nicht zur Wahrheit werden. Ich finde nur, dass alles was ich in Paris gelernt hab, zum Teufel geht und ich wieder auf das zurückkomme, was mir auf dem Lande vor meiner Bekanntschaft mit den Impressionisten das Richtige schien. Es sollte mich garnicht wundern, wenn die Impressionisten binnen kurzem an meiner Arbeit viel auszusetzen hätten, die ja auch mehr durch Delacroix' Einfluss als durch den ihren bestimmt worden ist. Denn statt genau das wiederzugeben, was ich vor mir sehe, gehe ich eigenmächtig mit der Farbe um. Ich will eben vor allem einen starken Ausdruck erzielen. Doch lassen wir lieber die Theorie beiseite, ich will Dir lieber an einem Beispiel klar machen was ich meine.

Denk Dir, ich male einen befreundeten Künstler, einen Künstler, der grosse Träume träumt, der arbeitet, wie die Nachtigall singt, weil es just seine Natur ist.

Dieser Mann soll blond sein. Alle Liebe, die ich für ihn empfinde, möchte ich in das Bild hineinmalen. Zuerst male ich ihn also so wie er ist, so getreu wie möglich, doch das ist nur der Anfang. Damit ist das Bild noch nicht fertig. Nun fange ich an willkürlich zu kolorieren. Ich übertreibe das Blond der Haare, ich nehme Orange, Chrom, mattes Citronengelb. Hinter den Kopf – statt der banalen Zimmerwand – male ich die Unendlichkeit. Ich mache einen einfachen Hintergrund aus dem reichsten Blau, so stark es die Palette hergiebt. So wirkt durch diese einfache Zusammenstellung der blonde beleuchtete Kopf auf dem blauen reichen Hintergrunde geheimnisvoll wie ein Stern im dunklen Aether.

Aehnlich bin ich auch bei dem Bauernporträt vorgegangen. Nun muss man sich aber so einen Kerl vorstellen in der glühenden Mittagssonne mitten in der Ernte. Daher dieses flammende Orange wie rotglühendes Eisen, daher die leuchtenden Schatten wie altes Gold. Ach, lieber Freund, das Publikum wird in dieser Uebertreibung nur die Karikatur sehen. Aber was machen wir uns daraus? Wir haben La Terre und Germinal gelesen und wenn wir einen Bauern malen, wollen wir zeigen, dass diese Lektüre Fleisch und Blut von uns geworden ist.

Ich habe nur die Wahl, ein guter oder ein schlechter Maler zu sein. Ich wähle das Erstere.