|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mögen die Aventuren, die der ritterliche Johann von Luxemburg zeit seiner ganzen langen Regierung im Umkreis des Abendlandes gesucht, mit dem Preis seines Augenlichts, zuletzt seines Lebens (Schlacht bei Crecy 1346) bezahlt hatte, auch kaum zur kulturellen Hebung des Landes und dessen Hauptstadt beigetragen haben –; zwei Mächte hatten sie doch beschworen, die für Prags, für Böhmens, ja für Gesamtdeutschlands kulturelles Schicksal von größter Bedeutung werden konnten: er hatte Ostland von ansehnlicher Ausdehnung unter seiner Krone vereinigt und er hatte den Strom romanisch-westlicher Kultur osthin gelockt gen Prag. Dies neugewonnene Ostland auszubauen zu einer gesicherten Macht, ihm einen Mittelpunkt zu geben, wozu das alte Prag sich anbot, an diesem Mittelpunkt einen Kulturherd zu schaffen, der ausstrahlen konnte auf solch abendländisches Neuland –; das war die politische Aufgabe. Diese neue Kulturstätte zu speisen mit dem alten Kulturstrom, der aus der Antike nachwirkend damals in Paris sich sammelte, das war die geistige Aufgabe, wie sie aus Johanns Zufallsleben auf Erfüllung wartend schon sich abhob. Beides zu verwirklichen lag weder seinem Temperament, noch wurde sein Schicksal dazu durch politische oder geistige Mächte gewiesen. Sein Sohn Wenzel, als deutscher König Karl IV., war es, der diese macht- und geistpolitische Situation gestalten sollte.

Johann hatte das Kind nach dem geliebten Paris gesandt, hatte es dort bei seiner Schwester, des Dauphins Gemahlin, erziehen lassen. Dort hatte der junge Wenzel seinen Namen (tschechisch: Václav), der für die Franzosen unaussprechbar war, in Karl geändert. Das Pariser Generalstudium beherrschte seine Entwicklung. Pierre Roger, der spätere Papst Clemens VI., war sein Lehrer. Die hohe Scholastik, die damals und gerade in Paris reiches antikes Bildungsgut verarbeitete, bestimmte die Formung seiner geistigen Gestalt. Der sich straffende Zentralismus des französischen Königtums lehrte ihn Politik. Zwei Jahre Italien, wo er das Zufallsreich des Vaters verwalten sollte, lehrten ihn die Macht politischer Wirklichkeiten, die Menschen und Dinge noch eindringlicher kennen. So war alles der Schicksalsstunde Notwendige in ihm angelegt, als er kaum achtzehnjährig Böhmen als Regent betrat (1333).

Vor allem: Böhmen war ihm Mutterland. Noch ehe er in Prag einzog, war er am Grabe der Mutter im Kloster Königssaal niedergekniet. Dies Land weckte sein Blut –; wie der Westen seinen Geist geweckt hatte.

Als Mitregent des meist abwesenden Vaters regelte Karl die arg verwilderten Verhältnisse im Lande. Der Vater hatte ihm nur den Titel Markgraf von Mähren zugestanden, wohl um der eigenen Würde nicht Abbruch tun zu lassen durch den jungen Regenten. Beharrlich und zielsicher ging dieser ans Werk. Das Volk, die Städte faßten Zutrauen. Die Finanzen kräftigten sich, die Rechtsverhältnisse wurden sicherer. Auch der Adel mußte solcher zielbewußten Kraft sich beugen. Dem Vater, der von seinen Reisen aus Geld verlangte, trat der sparsame Landesherr entgegen: dem phantastischen Mittelalter die wirtschaftlich gesinnte Neuzeit. Noch im Jahre 1336 hatte Johann in der alten Judensynagoge nach Schätzen suchen lassen, und als sich an die 2000 Mark dort vorfanden, waren alle Juden pro forma ob der Verheimlichung verhaftet und nur gegen hohes Lösegeld freigelassen worden. Es war die oft geübte Methode, auf einfache Weise zu Geld zu kommen. Auch im Veitsdom war nach vergrabenen Schätzen gesucht, sogar die heiligen Gräber waren erbrochen worden. Karl verwahrte sich gegen derlei Gebräuche. Der Vater grollte ihm –; das Volk dankte es ihm durch aufrichtige Liebe. So sicherte der Regent den Boden, auf dem der König dann aufbauen konnte.

Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn blieb schwierig. Der verschwenderische Vater grollte dem Haushalter, der eitle Vater grollte dem Volksliebling. Aber solches alles waren nur Äußerungen tieferer Gegensätze: hier standen sich nicht nur Personen, sondern Generationen, und nicht nur Generationen, hier standen sich Zeitalter gegenüber. Ein neues Zeitalter stieg mit Karl herauf. Und eben Karl war sein erster weitblickender Gestalter. Er konnte es werden dank der repräsentativen Macht, welche die Umstände ihm zuwarfen: sein Vater hatte ihm die deutsche Königskrone erwirkt (1346).

Damit ist er in jenen Streit der Meinungen hineingestellt, der seit Maximilians I. Ausspruch von »des Reiches Erzstiefvater« seine Gestalt umzuckte. Erst neuere Forschung ist ihm gerecht geworden, hat erkannt, was dieser Herrscher im Gesamtschicksal des Reiches bedeutet. Er war es, der das immer schwankere Gefüge des Reiches auf die feste Grundlage einer starken Hausmacht stellte, eben seiner böhmischen Lande, die er dem Reiche innig einband und mit ihnen den schlesischen Osten, der so erst dem Reich politisch gesichert wurde. Er war es, der als Anreger einer frühen deutschen Renaissance Roms geistiges Erbe nun auch dem deutschen Osten einpflanzte, unter dessen Wirken jene ostmitteldeutsche Sprachbewegung einsetzen konnte, die unserer Sprache die heutige Form geschenkt hat. Von hohem Gesichtspunkt aus ist dieser Herrscher wahrlich ein deutscher Kaiser gewesen.

Von Prag aus gesehen mußte dieser Karl IV. von je als der große nationale Schöpfer und Gestalter erscheinen, als der er besonders im tschechischen Volksbewußtsein heute noch lebt: hier reden von ihm Dom und Brücke, Klöster und Kirchen, das gesamte Stadtbild und der majestätische Geist, der es umweht. Hier ist Karls Person in Stiftungen und Taten, in Erinnerungen und Bräuchen lebendig. Hier wirkt sein Bild noch heute als das des nationalen Königs.

Doch wir wollen hier die imponierende Herrschergestalt nicht von Ansprüchen eines Volkes gegen solche des andern verdunkeln lassen. Was er leistete, gehört beiden an. Von einer umfassenderen Warte aus als der eines nationalen Königtums war all sein Handeln bestimmt. Der neu durch Paris vorbereitete, jüngst durch die Italiener geweckte Universalismus des Menschen hatte in ihm gezündet. Auf dieser Grundidee ruhte der Bau seines geistigen und irdischen Reiches.

Neu waren auch seine politischen Ziele. Er setzte der mit ihrem Schwergewicht südwärts drängenden Imperiumsidee der Staufer –; noch sein Großvater Heinrich VII. hatte ihr bis zum Tod gedient –; den zeitgemäßen Gedanken einer ostwärts gerichteten Kulturpolitik entgegen. Dort im Osten, auf kolonialem Boden, getragen von der Tatenlust der Neustämme, war ein neues Deutschland entstanden. Das Kraftfeld, auf dem des Reiches Schicksal sich austragen sollte, verlagerte sich von den Gebieten der bisherigen Träger, der Altstämme im Westen, immer mehr gen Osten. Von hier aus, von einer starken Hausmacht im Osten aus, hatte schon der kluge Rudolf von Habsburg des Reiches Geschicke zwingen wollen. Besonnener und von der inzwischen herangereiften Entwicklung unterstützt, nahm Karl den zukunftsträchtigen Gedanken auf. Er brach mit dem »fahrenden Kaisertum« der Vorgänger, schuf sich die sichere Grundlage der Hausmacht und der Residenz. Er warf das Steuer abendländischer Kultur jäh herum, indem er die Oststadt Prag zu dieser Residenz erwählte. Im Osten ein Gegengewicht zu schaffen oder auch nur einen neuen Ausstrahlungspunkt für westliche Geistigkeit, das Schwergewicht des Abendlandes herüberzuheben aus dem Südwesten in den neugewonnenen Osten, das war das große Ziel, das diesem Monarchen vorschwebte. Prag wurde es zum Schicksal.

Die neu verpflanzte Kultur sollte verwurzelt werden. Kräfte, die im Boden schlummerten, sollten ihr entgegentreiben. Karl brauchte Volkstum. Er brauchte beide, das deutsche und das slawische Volkstum. Er knüpfte an die alte Geschichte des Landes an. Wenn er seinen Krönungszug vom alten Wyschehrad ausgehen läßt und ihn stromabwärts führt zum Hradschin, so erinnert er damit gleichnisweise an die alte Bedeutung der »Gründerburg«, wie sie die Geschichtsschreiber inzwischen ausgesonnen hatten. Das Hochzeitsmahl aber läßt er auf dem großen neuen Marktplatz in der Gallistadt rüsten, also mitten zwischen den Häusern der deutschen Stadtgeschlechter. Geschichte wird lebendig in seinen Institutionen.

Er schafft dem Slawentum auch die kirchliche Pflegestätte: er beruft Mönche aus Kroatien, stiftet ihnen bei St. Cosmas und Damian nahe am Wyschehrad ein Kloster (1348), in dem sie slawische Liturgie und glagolitische Schrift lebendig erhalten sollen, wie er es vom Papst sich erwirkt hatte. Er ruft damit bewußt jene alte Mittelstellung der Tschechen wieder auf, ihres Schicksals zwischen Ost und West, jetzt aber im gesicherten Bewußtsein, damit den Osten hereinzuziehen in die neugeschaffene Mitte. Wenn er die Würde der tschechischen Sprache hebt –; in Urkunden spricht er von der süßen und sanften Gewöhntheit der heimischen Sprache, vom edlen slawischen Idiom –;, so darf das auf seinen Wunsch, ein gleichwertiges Nebeneinander der Völker zu schaffen, gedeutet werden. Auch das deutsche Element will er stärker im Osten verwurzeln: er verhandelt mit der deutschen Hanse, um deren Kräfte ideell und praktisch hereinzuführen in seine Schöpfung. Der Welthandel soll nun über Prag geleitet werden (Venedig –; Prag –; Brügge!). Seine Handelsbestimmungen sollen Völkerstraßen bahnen vom äußersten Süden bis zum höchsten Nordosten, Straßen, auf denen die Kultur dann gleichläufig ziehen könnte. Prag sollte der große Umschlagplatz werden: ein Zentrum für den gesamten neuerschlossenen Osten.

Bewußt baut er am Kern der neuen Kultur. Drei Bildungsmächte ruft er auf, um sein Werk geistig zu durchdringen: Erzbistum, Universität und Kanzlei. Sie alle drei waren durch kirchliche Bindung zur Einheit geschlossen. Doch eine jede wirkte auf ihre Weise über diese Bindung hinaus. Sie alle drei senkten sich in den Wurzelboden einer Kultur: ins Leben des Volkes, hoben aus ihm die Kräfte, die ein geistiges Leben gesicherter aufwachsen ließen.

Mit dem Erzbistum erwirkte Karl seiner Stadt und seinem Volk jene geistige Unabhängigkeit vom Westen, vom Erzbistum Mainz, die Bøetislaw, Ottokar I. und Ottokar II. vergeblich erstrebt hatten. Bei seinen Besuchen am päpstlichen Hofe in Avignon, zuletzt 1343, hatte Karl gemeinsam mit seinem Vater Johann die päpstliche Einwilligung durchgesetzt: die Bulle vom Jahre 1344 erhob Prag zum Erzbistum, unterstellte ihm die andern Bistümer der böhmischen Krone: das alte Olmütz, das neugegründete Leitomischl. Breslau sollte –; es gelang nicht –; vom Gnesener Erzbistum losgelöst und ebenfalls dem neuen Erzbistum unterstellt werden. Der Erzbischof von Prag sollte künftighin die böhmischen Könige salben und krönen.

Diese geistliche Rangerhöhung traf Ernst Malowetz von Pardubitz, der seit 1342 Bischof auf dem Prager Stuhl war. Er war der Mann, die tiefsten Aufgaben der neuen Einrichtung zu erfassen und zu erfüllen. Die gingen auf Bindung zweier national verschiedener Volksstämme durch eine dritte überragende Geistesmacht. Eine solche war die kirchenlateinische Bildung, wie sie auf romanischen Hochschulen betrieben wurde. Der Pardubitzer hatte in Padua und Bologna studiert. Nun trug er die reiche, christlich geläuterte Geistigkeit, wie sie sich in seiner strengen und klarblickenden Person gestaltet hatte, nach Prag. Er glaubte, durch einen sittlich und geistig hocherzogenen Klerus am nachdrücklichsten auf ein zu bildendes Volksganzes wirken zu können. So ging er ans Werk. Er schickte begabte Kleriker auf die italienischen Hochschulen, daß sie deren Bildung nach Prag zurückbrächten. Er pflegte die hohe geistliche Dichtung, brachte sie, die in den Klöstern des Landes volksfern sich entwickelt hatte, dem neuausstrahlenden kirchlichen Leben zurück. Er ging streng gegen die Nachtseiten des christlichen Lebens damaliger Zeit vor: gegen das Unwesen der Gottesurteile, gegen die Ausschreitungen der Geißlerbrüder. Er hob sein Domkapitel, dem Karl schon 1343 das Kollegium der Mansionare beigefügt hatte. Diese Mansionare wirkten von Prag aus dann auch in der Nürnberger Frauenkirche.

Jetzt erstehen die Übertragungen und tschechischen Bearbeitungen der lateinischen Legenden und Meditationen. Die hohe deutsche Dichtung, wie sie auch am Prager Hofe Eingang gefunden hatte, nimmt die Einflüsse der geistlichen Dichtung auf. Heinrich von Mügeln, der deutsche Sänger, verfaßt seine lehrhaften Gedichte, und Mülich von Prag, die erste uns faßbare geistige Persönlichkeit, die das Prager Bürgertum stellt, ändert seine weltliche Minnedichtung in mystisch-religiöse, lehrhafte Art. Der Kult wird musikalisch ausgeschmückt. Das Kirchenjahr in Böhmen zählt bald 150 musikalische Fest- und Feiertage. Im Dom zu St. Veit sangen damals neben den 24 Mansionaren noch 30 Chorschüler und 12 Psalmisten. Bei St. Ambrosius, dem Kloster, das der Kaiser in der Neustadt, gegenüber dem Auslauf der Zeltnergasse, gestiftet hatte –; später erhielten es die schottischen Hibernermönche –;, wurde der Mailänder Ritus der Benediktiner gehalten. Im Kloster Emaus –; den Namen hatte das Volk geprägt nach dem Tag, an dem der Bau geweiht worden war (Ostermontag 1372) –; wird die slawische Liturgie gehalten. Das gottesdienstliche Leben Prags steigerte sich rasch zu hoher Blüte. Der von Frankreich her eindringende Marienkult senkte eine innige Note in den tiefen Ernst. Der Erzbischof schuf auch die Anfänge einer bischöflichen Bibliothek. Aus Avignon wanderten berühmte Bilderhandschriften nach Prag. Auf der erzbischöflichen Residenz arbeitete eine Abschreiberschule, um die heiligen Schriften allen Klöstern im Lande zu verschaffen. Alles, was dieser große Erzbischof unternahm, zielte auf Gründung einer starken eigenständigen geistlichen Kultur in Prag. Seine tiefchristliche Persönlichkeit verlieh diesem Wirken die innere Spannung.

Solcher Pflanzstätte christlicher Bildung mußte die Forschungsstätte angegliedert werden. Sie sollte dem geistigen Mittelpunkt stets neue Nahrung zuführen, an ihr sollten die geistigen Kämpfe der Zeit ausgetragen werden: das Generalstudium. Von Anbeginn seiner Regententätigkeit galt diesem Plan Karls Sorge, »in der Erkenntnis, daß die geistigen Güter besser, trefflicher und vornehmer seien als die Gaben der Natur und des Glückes …«, wie der Prager Domherr Franz des Kaisers Streben erklärt. Im Jahre 1347 entschied Papst Clemens VI. –; er war Karls Lehrer in Paris gewesen –;, daß in Prag ein studium generale vigeat in qualibet facultate, daß ein Generalstudium nach den Mustern der Studien in Paris und Bologna errichtet werde. Was Wenzel II. für das Land nicht hatte erreichen können, verwirklichte Karl IV. für das Reich: es erhält seine erste hohe Schule.

Sie war ein geistliches Institut. Der jeweilige Erzbischof war Kanzler. Der Studienbetrieb war in vier Fakultäten gegliedert, denen je ein Dekan vorstand: in die theologische, die juridische, die medizinische, die artistische. Dies alles nach dem Muster von Bologna und Paris. Nun das Neue: die Gesamtheit der am Studium Teilnehmenden, Magister, Bakkalauren und Studenten bildeten die universitas. Sie hatte aus ihrer Mitte den Rektor zu wählen. Der Begriff Universität deckte sich also nicht mit dem des Generalstudiums: er faßte nur den mehr verwaltungstechnischen Körper. Über ihm stand das Generalstudium mit dem erzbischöflichen Kanzler an der Spitze als geistliche und geistige Oberbehörde. (So war auch, als viel später, im Jahre 1372, die juristische Fakultät sich von den übrigen Fakultäten infolge interner Unstimmigkeiten schied und sogar ihren eigenen Rektor wählte, die Einheit des Generalstudiums dadurch doch nicht berührt: seine Organisation ertrug das Nebeneinander verschiedener Universitäten.) Die dritte Gliederungsschicht betraf die Nationalitäten: die am Studium Teilnehmenden gruppierten sich landsmannschaftlich. Die böhmische Nation umfaßte alle Einheimischen, Deutsche wie Tschechen, die unter der Krone Böhmens lebten, ferner die Ungarn und Siebenbürger. Zur bayrischen Nation zählte ganz Süddeutschland: Österreicher, Bayern, Franken, Schwaben, die aus Kärnten und Krain, aus der Schweiz und aus Tirol und aus Reichsitalien, die Hessen, die Rheinländer und Westfalen. Zur polnischen Nation gehörten außer den Polen, meist deutschen Kolonisten, noch die Litauer, die Preußen und die Schlesier. Zur sächsischen Nation zählte das ganze übrige Norddeutschland. Jede Nation verfügte bei wichtigen Entscheidungen über eine Stimme. Der Rektor sollte wechselnd aus den verschiedenen Nationen gewählt werden.

Ein ziemlich kompliziertes Wahlsystem galt sowohl für die Wahl des Rektors als für den ihm beigeordneten Universitätsrat. Rektor und Universitätsrat gemeinsam hatten die Gerichtsbarkeit über alle dem Studium Angehörigen. Sie hatten auch die Verwaltung der zum Unterhalt des Studiums –; meist von geistlicher Seite –; gestifteten Liegenschaften und Einkünfte zu führen. Diese Ökonomieverwaltung war, den zerstreuten Liegenschaften entsprechend, recht mühsam und umfangreich. Nun schlossen sich auch noch allerhand Gewerbe ans Studium an. Vor allem das Abschreibergewerbe blühte. Auch diese dem Studium verbundenen Gewerbe waren der Rechtsprechung des Rektors unterstellt, der Landesgerichtsbarkeit entzogen. Diese eigene Verfassung samt eigener Jurisdiktion schuf gleichsam einen eigenen Staat im Staate. Er hatte kirchlichen Charakter, zielte aber doch in die Welt.

Wichtig für die wirtschaftliche Grundlegung und auch für den geistigen Zusammenhang des Studiums wurden bald die Stiftungen der sogenannten Kollegien, in denen die unverehelicht lebenden Magister zusammen wohnten. Karl IV. selbst hatte im Jahre 1366 das Karlskollegium gestiftet. Dem waren zunächst ein Haus in der Judenstadt, das Haus des Juden Lazarus, als Heim und verschiedene Liegenschaften in der Umgebung Prags als Unterhaltsmittel zugewiesen worden. Noch im gleichen Jahre verfügte der Kaiser eine Verbindung dieses Kollegs mit dem Kollegiatkapitel bei Allerheiligen: jedes zur Erledigung gelangende Kanonikat bei Allerheiligen sollte mit dem jeweiligen Senior der Magister des Karlskollegs besetzt werden. Erst viel später (1383) wurde das Karlskolleg dann in das stattliche Eckhaus nahe der Gallikirche verlegt, das von dem reichen Bürger Rothlöw erworben worden war. (Heute wiederhergestellt entsprechend dem Bestand nach dem Umbau im Jahre 1718.) Um das Recht über dieses und das später (1380) von König Wenzel IV. gestiftete Wenzelskolleg sollten zu Ende des Jahrhunderts dann jene nationalen Streitigkeiten ausbrechen, die das Studium bis in seine Grundfesten hinein erschütterten. Jetzt aber schoß noch frische Kraft in die junge Gründung.

Zu Magistern waren berühmte Lehrer auswärtiger Studien berufen worden: Juristen aus Bologna, deren Studium von je in der Jurisprudenz florierte, Magister der freien Künste aus Paris, wo die freie Geistigkeit der Zeit ihre hohen Wellen schlug. Zahlreiche Magister stellten die Dominikaner bei St. Clemens. Auch die Schule der Minoriten bei Sankt Jakob wird im Zusammenhang mit dem Studium gerühmt. Kanoniker vom Domkapitel blickten schon auf eine ansehnliche Lehrtradition zurück. Eigene Gebäude für den Lehrbetrieb gab es nicht. Die Professoren hielten ihre Vorlesungen in ihren Wohnungen oder aber, falls sie Ordensgeistliche waren, in ihren Klöstern. Die Graduierungen zu den von dem Generalstudium zu vergebenden Würden des Magisters oder Doktors und Bakkalaureus waren feierliche Akte, denen der Kanzler in Person präsidierte. Lange, eingehende Prüfungen gingen ihnen voraus. Innerhalb der einzelnen Fakultäten wurden regelmäßige Disputationen abgehalten. In der Artistenfakultät war die glänzendste die sogenannte »Disputatio de quolibet«, die alljährlich einmal, gewöhnlich am 3. Januar, eröffnet und mehrere Tage hindurch gehalten wurde.

Karl erwirkte eine päpstliche Bulle, die den Orden der ganzen Christenheit empfahl, ihre jungen Ordensleute ans Prager Generalstudium zu schicken. Besonders die Dominikaner folgten diesem Ruf. So wuchs dieses Prager Studium. Karl hatte es mit so weitreichenden Machtbefugnissen ausgestattet, wie er es nimmer als bloßer böhmischer König, wie er es nur als Herrscher über das Reich, als deutscher Kaiser, verwirklichen konnte. So überragte Prag als Reichsuniversität dann auch die andern Studien, die bald darauf im aufstrebenden Osten, in Krakau durch Kasimir den Großen und in Wien durch Rudolf IV., als Landesuniversitäten gegründet worden waren.

Wir können uns das Leben an der damaligen Universität nicht bunt genug vorstellen. Studierende aus aller Herren Länder, aus allen Lebensaltern und Lebenslagen, Geistliche und hoher Adel und Bürgersöhne und Vaganten aus Böhmen und Italien, aus Frankreich und England, vor allem aber aus den deutschen Ländern finden sich in dieser Republik des Geistes zusammen! Karl hatte für weitestgehende Geleitsicherungen gesorgt. Bald war das Prager Studium eines der besuchtesten Generalstudien des Abendlandes. Phantastische Zahlen werden genannt. Auch bei vorsichtiger Schätzung muß man annehmen, daß die Zahl der Teilnehmer die Tausend weit überschritt. Das Zusammen so vieler Geistbeflissener ließ ein höchst lebendiges Treiben inmitten der Prager Städte erwachen, das nicht nur im Geistigen sich betätigte. Deutsche und tschechische Studentenlieder erklangen auf den Gassen, die alten Gewerbe hatten ihren Anteil an dem Leben, neue erstanden aus besonderen Bedürfnissen des Studiums. Prag war eine Studentenstadt geworden. Wenn sich in diesen ersten Jahrzehnten auch keine überragenden Gelehrtenpersönlichkeiten unter den Professoren nachweisen lassen –; erst in den Sechzigerjahren tritt in dem aus Paris zugewanderten Ericinio eine, wenn auch problematische, so doch überragende geistige Gestalt auf den Plan, der wir später noch begegnen werden, und der Jurist Bartolos de Sassoferrato war eine Leuchte seiner Wissenschaft –;, so schien es damals doch, als ob im Prag Karls IV. ein geistiges Gegengewicht gegen den Westen erwachsen sollte. Der Osten hatte sich sein geistiges Organ geschaffen.

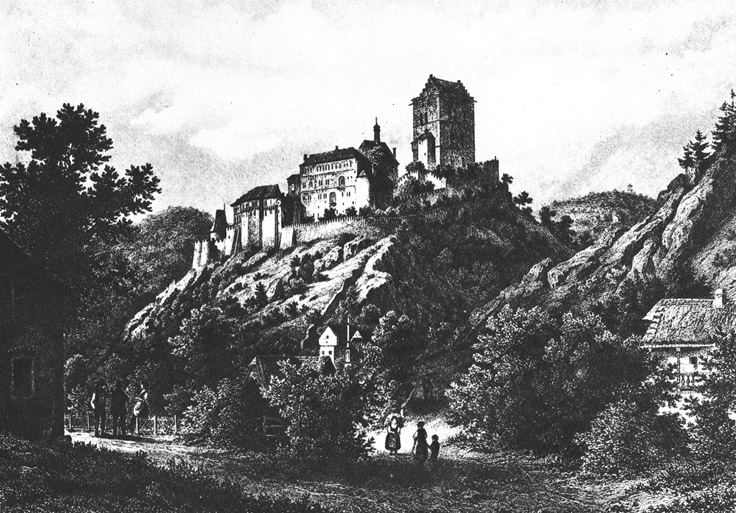

Burg Karlstein um 1840

(im Berauntal). Stahlstich nach einer Zeichnung von Vincenz Morstadt, gestochen von Fesca um 1840. Das Blatt zeigt den Bestand der in der Mitte des 14. Jahrhunderts durch die Architekten Karls IV. erbauten Burg vor der Restauration (1888-1897) durch Joseph Mocker

War Erzbistum und Generalstudium durch die Person des Kanzlers gleichsam von obenher verbunden, so war die dritte geistige Macht, die Karl in Prag errichtete, von unten her dem Generalstudium und auch dem erzbischöflichen Stuhl verknüpft: hier in der Kanzlei fanden sich zahlreiche Graduierte des Studiums als Notare und Protonotare oder auch nur als Schreiber zusammen, wirkten also den Geist des Studiums als Verwaltungsbrauch hinaus ins Land. Karl hatte die Reichskanzlei vom Sitz der Erzkanzler, der Erzbischöfe von Mainz und Trier gelöst, hatte sie selbständig gemacht, hatte sie in Prag konzentriert.

Bald sehen wir Johann von Neumarkt, einen schlesischen Geistlichen, der über Breslau nach Prag gekommen und dort in die Kanzlei eingetreten war (1347), als obersten Kanzler an der Spitze des Instituts (1353). Er ist es, der die geistige Haltung des gesamten Kanzleiwesens unter Karl bestimmt. Eine reiche, aufgeschlossene Natur, organisatorisch tüchtig, dem tiefsten geistigen Streben der Zeit verbunden und doch der Welt sehr zugewendet –; so war er der gegebene Mittelsmann zwischen dem rein geistlichen Studium und der aus dem Südwesten eindringenden Bildungswelt Franko-Italiens. Er greift die neuen Bildungsideen, die aus Italien herüberwehen, eifrig auf. Er läßt über das kanonische Recht, das drunten auf dem Generalstudium eifrig traktiert wurde, das zivile römische Recht eindringen in die Amtsführung der Kanzlei. Auch über das Stilistische bahnt er dem römischen Recht die Wege in die deutsche Rechtsprechung. Die alten Landrechte müssen darüber weichen. Karls frühere Versuche, die alten Rechtsbräuche zu ersetzen durch ein neues geschriebenes Recht –; auch hierin war er Verfechter von Ideen, die schon Wenzel II. vergeblich betrieben hatte –;, zu ersetzen durch die »Majestas Carolina«, Versuche, die auch dieser geachtete Regent gegenüber den Ständen nicht durchzudrücken vermocht hatte, reifen jetzt durch die Wirksamkeit der Kanzlei gleichsam unter der Hand heran. Johann von Neumarkt war der kluge Verwaltungspolitiker, der hier seinem kaiserlichen Herrn die Erfolge allmählich und von den Gegnern unbemerkt in die Hand spielte.

Vor allem aber: der Kanzler war ein sprachgewaltiger Mann. Er bildet sich an Cicero, liest Dante in der Ursprache –; er besitzt eine Handschrift der »Göttlichen Komödie« –;, tauscht Briefe mit Cola di Rienzo, mit Petrarca. Er führt die klassischen, in der leoninischen Ära einst wieder gepflegten cursus und numeri in die Kanzleisprache ein. Er sammelt Musterbriefe der Kanzlei zur Summa Cancelleriae Caroli IV. –; man glaubt den Schatten Peters von Vinea, des großen Kanzlers Friedrichs II., zu bemerken. Er bildet seinen Beamtenstab zu modern geschulten Juristen heran, reformiert in ihnen das ganze Land, das Reich.

Denn die Kanzlei ist Durchgangsstätte für alle späteren Notare, für die Schreiber in den Städten, für die Sekretäre des Adels. Von hier aus wirken Johanns Impulse persönlich hinaus ins Leben des deutschen Abendlandes. Hier lernten die späteren Stadtschreiber der größeren Städte Böhmens, Mährens, Schlesiens: ein Johannes von Gelnhausen, ein Wenzel von Iglau, ein Johannes von Saaz. Von hier mögen die Antriebe ausgegangen sein zu den Übertragungen der Heiligen Schrift in die Volkssprache, wie sie im 14. Jahrhundert nirgends so zahlreich sich finden wie im Wirkungsbereich dieser Stätte. Von der »Tepler Bibel« bis zur »Wenzelsbibel« des Prager Bürgers Rothlöw erstreckt sich die lange Reihe dieser frühen deutschen Bibelübertragungen.

Gerade damals drangen allüberall die Landessprachen herauf in die Gerichts- und Kanzleisprache, ein gewaltiger, elementarer Vorgang. Ein Glück für die deutsche Sprache, daß ein Johann von Neumarkt diese Bewegung von oben her aufnehmen, klären, bilden und gestalten konnte. Er ist ein schöpferischer Prosaist. Seine Übersetzungen Ciceronischer Reden zeigen bedeutende Sprachgewalt. Dem Kaiser übersetzt er die dem heiligen Augustinus zugeschriebenen Soliloquia als »Buch der Liebkosunge«. Er hebt die Urkraft der Sprache herauf in seine Urkunden und bereichert sie von oben her mit der ganzen Metaphernpracht des Lateins, wie es ihm aus dem Verkehr mit den italienischen Reformern zuströmt. Der Überschwang und die manchmal schülerhafte Begeisterung seiner Briefe klärt sich in der Zucht des Kanzleistils: hatte er ihn am hohen Latein der Neurömer geformt, so nährte er ihn an der deutschen Umgangssprache, wie sie damals in Prag sich herausbildete. Die Zuwanderung aus den verschiedenen deutschen Gebieten hatte sowohl ober- wie mitteldeutsche Spracherscheinungen dem Prager Idiom zugeführt und dies eben zu einer Zeit des Übergangs vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen. Das zusammen ergab die günstigste Grundlage für eine gemeinsame Schriftsprache, zunächst für Ober- und Mitteldeutschland. Johann von Neumarkt hatte also in Prag die Grundlagen für die folgenreiche mitteldeutsche Sprachbewegung bereitet, in die dann anderthalb Jahrhunderte später durch Luthers Bibelübersetzung der protestantische Osten und unter seiner Führung schließlich Gesamtdeutschland eingehen sollte.

In der Prager Kultur unter Karl IV. ist der Kanzler der Stilist und Ästhet, der dem großen Moralisten und religiosus Ernst von Pardubitz zur Seite tritt. Die Arbeit beider trifft sich im Kern: in der Durchbildung des heimischen Volkes. Sie trifft sich aber auch in den Außenbezirken: die erzbischöfliche und kaiserliche Kanzlei ergänzen gegenseitig ihre Bestände, tauschen Schreiben aus, sammeln gemeinsam Bilderhandschriften in Avignon und Kleinbildkunst in Italien. Und sie pflegen selbst eine bedeutsame Illuminatorenkunst. Des Kanzlers »Liber Viaticus« und der »Liber Pontificalis« sind kostbare Proben. Der »Liber Viaticus« ist um 1350 entstanden. Oberitalienische Einflüsse sind deutlich, die Figuren werden fest und substantiell. Italien war hier Lehrmeister für die kaiserliche Kultur. Aber schon stößt Eigenes hinzu. Sehr originale Haltung arbeitet an dem »neuen böhmischen Stil«. Avignon erklärt ihn nicht. Andere Handschriften der Zeit zeigen ihn ebenfalls: das »Orationale Arnesti« des Erzbischofs, das Missale eines Olmützer Bischofs (im Prager Domkapitel), das »Marienbuch« des Konrad von Heimburg (im Böhmischen Nationalmuseum). Lauter Großwerke einer heimischen Schule.

Die strenge ehrwürdige Gestalt des Erzbischofs ergänzt der Kanzler nach der weltoffenen Seite hin. Seine Briefe verraten oft, wie sinnenfreudig und übermütig das Leben am Hofe des genialen Kaisers war.

Denn sicher war es Genialität, was diesen Kaiser die Auswahl seiner obersten Beamten treffen ließ. Genial auch gegenüber den schwierigen nationalen Problemen, über die das Kirchenlatein eine hohe Einheit spannte. Seine religiöse Inbrunst lehnte sich an den Erzbischof an, den altadeligen Tschechen. Sein weltorganisatorischer Sinn stützte sich auf den Kanzler, den Deutschen. Nun fand er auch noch den bildenden Künstler, der seinen Architekturtraum –; er war ein Architekt im geistigen und im wirklichen Raum! –; erfüllen sollte: den Schwaben Peter Parler.

Bauen –; das scheint eine Leidenschaft des Kaisers gewesen zu sein. Als er, achtzehnjährig, ins Land gekommen war, stand die Burg verfallen, seit dem schweren Brand ums Jahr 1303 noch nicht wieder aufgebaut. Er hatte damals in einer bürgerlichen Unterkunft drunten in der Altstadt hausen müssen, wie er klagend berichtet. »… Das Königreich fanden wir also zerstört, daß wir auch nicht eine königliche Burg fanden, die nicht mit allem ihrem Zubehör verpfändet war, so daß wir nichts hatten, wo wir Aufenthalt nehmen konnten, außer in den Häusern der Städte, als wären wir ein gewöhnlicher Bürger gewesen … Die Prager Burg aber war so verwüstet, zerstört und heruntergekommen, daß sie seit den Zeiten des Königs Ottokar fast dem Erdboden gleich geworden war …« Aber gleich beginnt er mit dem Wiederaufbau der Burg. »Ad instar domus regis Francie« –; nach dem Muster des Hauses des Königs von Frankreich –; heißt es da. Aber der Schluß auf den Louvre oder ein anderes französisches königliches Schloß wird durch nichts im Baubefund gestützt. Karls Burgerneuerung war eine Wiederaufrichtung des Ottokarschen Palasbaus, mutmaßlich in französisch-gotischen Einzelformen und mit Inneneinrichtungen nach französischem Vorbild. Damals scheinen die Kellergewölbe verstärkt, mit kräftigen Gurten unterfangen worden zu sein. Da das aufgehende Mauerwerk zu Teilen noch im späteren (Wladislawschen) Saalbau steckt, läßt sich die Innenaufteilung des Hauptgeschosses erschließen: drei große Räume, deren einer der Thronsaal gewesen sein mag. Durch ein Portal gelangte man auf den Treppenaltan, von dem aus der Kaiser hinunterstieg zu Versammlungen auf dem Platz. Inmitten dieses Hauptgeschosses hatte sich der fromme Kaiser noch eine kleine Kapelle zu persönlichem Gebet einrichten lassen. Auch der Ottokarsche Westflügel wurde erneuert und in Entsprechung zu ihm wurde an dem Nordostende des Palasbaues ein zweiter Wohnflügel errichtet. (Später wurden in ihm zwei Stockwerke zusammengezogen und zum Landtagssaal ausgebaut.) Vom reichen plastischen und malerischen Schmuck dieses Palas sind Reste aufgedeckt worden.

Die Allerheiligenkapelle hatte der junge Markgraf ebenfalls in bösem Zustand angetroffen. Auch sie ließ er erneuern (1338). Und nun errichtete er an dieser Kirche ein Kollegiatkapitel von Propst, Dechant, elf Kanonikern und zehn Vikaren. (Wir hörten schon oben von ihm.) Zum ersten Propst bestimmte er seinen vertrauten Freund und Berater Oèko von Wlaschim, der später den erzbischöflichen Stuhl bestieg.

Neben dem Palas sollte der Dom aufragen. Wie um das Erzbistum anzulocken, hatte Karl gemeinsam mit dem Vater schon im Jahre 1344 den Grundstein zu einem prachtvollen neuen Dom gelegt, der den größten des Abendlandes gleichkommen sollte. Der Antrieb zum Neubau dürfte auf den Sohn zurückzuführen sein. Er hatte den Baumeister in Avignon geworben, einem Hochsitz damaliger Kunst. Dieser Matthias von Arras zeichnete ihm die Risse einer großen Kathedralkirche mit hohem Kapellenkranz. Rodez, eine Weiterführung Narbonnes, war Vorbild (Kletzl). Etwas nordöstlich der alten romanischen Basilika wurde mit dem Bau begonnen. So konnte jene zunächst noch ganz und auch unterm Fortschreiten des Neubaues doch in ihrem Westteil noch stehenbleiben, bis der Gottesdienst in den fertigen Teil des neuen Domes übertragen werden konnte. Die heiligen Gräber sollten nicht berührt werden: der neue Bau sollte später die Grabstätten Wenzels und Adalberts überfangen (vielleicht war hiefür schon damals ein Kapellenanbau geplant). Nun wuchsen die Grundmauern aus der Erde, die Wände der Ostkapellen stiegen auf, hohe gotische Fenster wurden eingesetzt, die ersten Pfeiler errichtet.

Ein anderer Monumentalbau erstand draußen im Land, einen gemächlichen Tagesritt von Prag entfernt. Dort im stillen Tal der Beraun wollte der Kaiser eine Burg errichten, welche die wertvollsten Reliquien, die er so eifrig sammelte, und die Kroninsignien, die er endlich nach dem Tode seines Gegenkaisers Ludwig von Bayern aus München überkommen hatte, aufnehmen sollte. Dieser »Karlstein« ist ein eigenartiger Bau geworden: nicht mehr die altüberlieferte deutsche Kaiserpfalz, sondern wieder reiner Wehrbau von einigermaßen kompliziertem innerem Gefüge. Anklänge an den französischen Donjon-Typus sind im turmartigen Hauptbau deutlich, wie überhaupt Planung und Aufbau französische Einwirkung zeigen. Mag nicht auch die Burg der Päpste zu Avignon eingewirkt haben? Gegen solche Grundideen des Baues kontrastieren dann aber seltsam die in den oberen Stockwerken eingebauten Kapellen. Sie bringen ein merkwürdiges Raumempfinden zum Ausdruck, für damalige französische Gotik jedenfalls ungewöhnlich. Breitlagernde Räume umfangen den Andächtigen. Die Wände sind mit buntem Halbedelgestein belegt, bald dumpf drohend, bald hell schimmernd. Darüber in langen Reihen in die Wände eingelassen die Tafelbilder des Theoderich (Kreuzkapelle), an andern die großen Fresken. Das ist eigenwüchsig böhmische Prägung. Das Land hat seinen Stil gefunden. »Auf dem weiten Erdkreis gibt es keine Burg noch eine Kapelle von so kostbarem Werke –; und dies mit Recht, denn hier sind des Reichs Kroninsignien mit dem ganzen Schatze des Königreichs aufbewahrt …«, berichtet des Kaisers Geschichtsschreiber Benesch von Weitmühl über Karlstein.

Doch vor die Vollendung Karlsteins fällt die folgenreichste Architekturtat des Kaisers, die das gesamte Stadtgefüge neu organisiert. Die Prager Altstadt samt der Kleinen Stadt unter der Burg war zu eng geworden für das großstädtische Leben, das die kaiserliche Residenz mit all ihrem Zubehör, mit der Ansammlung der neuen Bewohner, mit dem Gedränge der Fremden, die zu Hofe gingen, bedingte. Die Siedlungen drängten über Wenzels und Ottokars Mauerkranz längst hinaus. Vor allem die Moldau aufwärts, dem Wyschehrad zu, waren um die alten Kirchen herum neue Wohngebiete entstanden. Sie alle sollten nun mit einem Schlag dem Weichbild der Stadt einverleibt werden. Eine wahrhaft kaiserliche Planung, wie sie das Abendland in diesem Ausmaß noch nie gesehen. Sie entspricht nicht nur zeitlich der Universitätsgründung.

Alte Berichte sprechen von der neuen Stadtplanung als von Karls persönlicher Leistung. In den Ostertagen des Jahres 1347 war in deutscher Sprache die Gründungsurkunde auf Schloß Pürglitz (Køivoklaty) ausgefertigt worden. Am 8. März 1348 legt Karl eigenhändig den Grundstein zur neuen Stadtmauer. Die etwas schwülstigen Gründungsdekrete –; man glaubt schon hier Johann von Neumarkts frühen Stil zu vernehmen –; regeln bis ins einzelne die Verhältnisse in der neuen Gründung, so daß Karls persönlichste Teilnahme auch an der Planung kaum zu bezweifeln ist. Der weite Bezirk vom Petersviertel an der unteren Moldau entlang den Hügeln im Süden bis fast an den Fuß des Wyschehrad hin soll planvoll verbaut werden. Plätze von einer selbst für östliche Verhältnisse ungewohnten Größenerstreckung schaffen ein Achsensystem, das etwa radial zum Kern der Altstadt ausgerichtet ist. Süddeutscher Straßenmarkt (Roßmarkt, heute Wenzelsplatz) und ostdeutscher Rechteckmarkt (Viehmarkt, heute Karlsplatz) treffen in dieser großzügigen Prager Anlage zusammen. In dieses Achsensystem spannen sich Querstraßen in etwa rechteckiger Blockaufteilung. Der Gegensatz von sehr großen Freiplätzen und verhältnismäßig kleinen, genau abgemessenen Bauparzellen ist bezeichnend für die damalige Vorstellung »Stadt«. Die Mauern und Gräben zwischen der Altstadt und der neuen Gründung bleiben bestehen. Tore vermitteln den Verkehr. Das Gallitor öffnet sich unmittelbar zum neuen »Roßmarkt«. Die gesamte Neuanlage wird gegen Ost und Süd ummauert, nur die Moldauseiten bleiben unbewehrt. Warttürme in je 200 Meter Abstand sichern den Gürtel, nur fünf Tore führen ins Freie.

Und dieses sehr große Gebiet soll nun möglichst schnell besiedelt werden. Die Dekrete sichern allen, die sich hier anbauen werden, die gleiche bürgerliche Freiheit zu, wie sie den Altstadtbewohnern seit je zugestanden war. Diese Neustadt soll ein eigenes Gemeinwesen sein und wird mit »Nürnberger Recht« begabt. Grund und Boden wird in genauer Vermessung zugeteilt, wird allmählich Eigentum der Ansiedler. Außer den Grundsteuern sind keinerlei Haussteuern zu bezahlen, auf zwölf Jahre bleiben die neuen Bewohner überdies von allen sonstigen Abgaben frei. Aber spätestens einen Monat nach Zuweisung der Gründe muß der Ansiedler den Bau beginnen und spätestens achtzehn Monate nach der Zuweisung muß das Haus unter Dach stehen. Das Anwesen darf nicht höher als bis zur Hälfte seines Wertes hypothekarisch belastet werden, um Überschuldung des Besitzes und den daraus folgenden Verfall des Hauses zu verhüten.

Die Altstadt soll durch die Neuanlage entlastet werden: so sollen alle lärmenden und übelriechenden Gewerbe, die Mälzereien, Darren, Gerbereien, Brauereien, ferner Wagner und Zinngießer und Schmiede –; mit Ausnahme der Huf- und Wagenschmiede –; innerhalb Jahresfrist in die Neustadt verlegt werden. Aber die Altstadt soll unter der Neuanlage auch nicht zu kurz kommen. So dürfen zum Beispiel Juden aus der Altstadt nicht in die Neustadt verziehen. Wohl aber sollen in der Neustadt Juden von außerhalb neu angesiedelt werden. Bezeichnend, daß sich trotzdem kein neues Judenviertel in der Neustadt gebildet hat: die dort angesiedelten Juden scheinen ins Ghetto der Altstadt gezogen zu sein.

Um der Neuanlage ein eigenes wirtschaftliches Leben zu sichern, werden bestimmte Märkte aus der Altstadt hierher verlegt: der Dienstag-Wochenmarkt und der große Jahrmarkt am St.-Veits-Tag. Architektonisch, verfassungsrechtlich, wirtschaftlich war die neue Gründung ausgezeichnet gesichert. Die Beamten des Königs haben über all diese Vorschriften streng zu wachen, vor allem auf die besonderen Bauvorschriften, die genaue Höhen- und Breitenmaße der Häuser, besonders auch der Gassen und Plätze vorschreiben.

Karl bricht also mit dem Stadtgründungssystem der Pøemysliden, die den Lokatoren alle Einzelheiten überließen und nur die großen Einkünfte aus der Länderverteilung bezogen. Er nimmt auf das Stadtganze Bedacht, und er bleibt der alles bis ins einzelne regelnde Herr. Auch hier wieder fällt auf, wie selbstverständlich der Kaiser »regiert«. Man vergleiche nur diese Dekrete mit denen der Prager Schöffen unter Johann, und man wird spüren, wie jetzt alles vom König ausgeht und hier etwas wie ein aufgeklärter Despotismus –; wenn man diesen historisch erst viel später entwickelten Begriff hier vorwegnehmen darf –; im Wachsen ist, dem sich die Untertanen offenbar gern fügen. Aber trotz allem organisatorischen Bedacht auf ein Stadtganzes, das eine wirtschaftliche Einheit bieten soll, bleibt Karl zunächst doch bei dem althergebrachten Prinzip der Sonderstadt: die Neustadt erhält ihre eigene Verwaltung, eigene, vom König eingesetzte Schöffen, ihr eigenes Gericht. Die Vereinigung mit der Altstadt (1367) hält sich nicht. Die Mauern, die Alt-Prag umzirken, blieben bestehen. Zwischen Alt- und Neustadt zieht der tiefe Graben.

Das Neue lockt. Siedler in Mengen kamen. Das reiche Leben der Universitäts- und Residenzstadt bot Anziehungspunkte genug. Elf Jahre nach der Gründung will man schon 100 Fleischhauer in der Neustadt gezählt haben, was einen Schluß auf die Bevölkerungszahl erlaubt. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert saßen im Gebiet der Neustadt auch nicht mehr. Gesamt-Prag mag unter Karls späterer Regierungszeit an die 40.000 Einwohner gehabt haben.

Der Stadtkörper hatte sich stark gedehnt. Es bedurfte jetzt der monumentalen Durchgliederung, der Aufführung architektonischer Schwerpunkte, um die Gesamtstadt zu künstlerischer Einheit zu zwingen. Das Mittelalter monumentalisiert vornehmlich mittels seiner Gotteshäuser. An solchen war in der vergrößerten Stadt starker Bedarf. Die Kirchen der Altstadt waren zu klein geworden für die Mengen. Die neue, größere Franziskanerkirche steht im Bau, auch St. Ägidien. Neubauten sollen drüben in der Neustadt erstehen. Da werden Pfarrkirchen benötigt. Und der Kaiser stiftet Klöster. Gründung auf Gründung überliefern diese Jahre. Droben auf dem Hradschin wird am Ostteil des neuen Chors gebaut. Die alten Burgtürme im Osten und Westen des Burgbezirks werden zu neuem Glanz erweckt: der Kaiser läßt den »Weißen« und den »Schwarzen« Turm mit »goldenen« Dächern decken. Seit dem Eisgang im Jahre 1342 lag die alte Brücke über die Moldau in Trümmern. Der Verkehr zwischen Burg und Stadt wurde kümmerlich genug auf einer Notbrücke vermittelt, unwürdig der stolzen kaiserlichen Residenz. Große Bauaufgaben warteten allüberall der Verwirklichung. Der König plante und plante.

Der Meister, den er aus Avignon mitgebracht hatte, war gestorben (1352). Die dringenden Bauaufgaben erlaubten keine Unterbrechung der Arbeit. Schon im nächsten Jahre holt er Ersatz. In Schwäbisch-Gmünd, wo Meister aus der Kölner Dombauschule an einem sehr neuartigen Kirchenbau arbeiteten, hatte er den dreiundzwanzigjährigen Meistersohn Peter Parler angetroffen. Er schien ihm geeignet für die von ihm geplanten Aufgaben. Er warb ihn an für Prag. In diesem jungen, kühnen und sehr modern gesinnten Architekten erstand ihm der Baumeister, den er brauchte. Er verband vorzügliche technische Schulung mit sicherem künstlerischem Blick. Die Art, wie er den stockenden Dombau aufgriff, ungenügenden Substruktionen der Pfeiler nachhalf, wie er die überkommenen Risse später französischer Hochgotik dem modernen Empfinden anpaßte, sie überführte in die eigenen Ideen, das muß ihm Karls ganzes Vertrauen errungen haben. Der überträgt ihm nach und nach sämtliche Monumentalaufgaben, die er in Prag und Böhmen überhaupt zu vergeben hatte.

???$$$

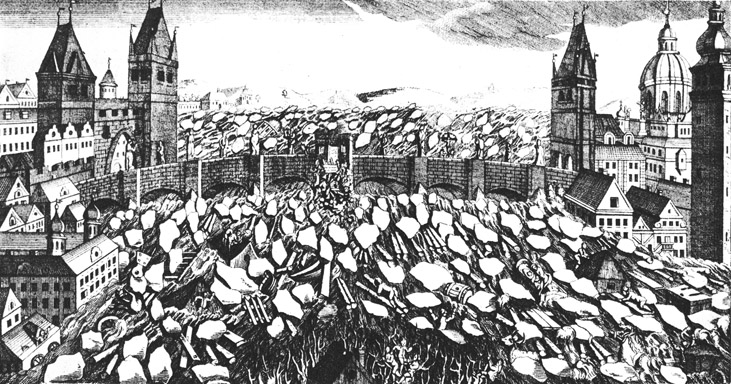

Jetzt wird der Brückenbau in Angriff genommen; eine Großleistung damaliger Technik. Ein Meister Ottlinus wird in den Bauurkunden erwähnt. War er dem Architekten beigegeben? Wir glauben, Parlers Geist zu spüren. Der Neubau wurde nicht auf den Resten der alten Brücke gegründet. Die wurde weggeräumt –; damals keine leichte Aufgabe, wo doch ohne jede Sprengung gearbeitet, die Trümmer und Pfeilerreste der eingestürzten Brücke mit umständlich aufgerichteten Kränen aus den Fluten gehoben werden mußten. Dicht neben den alten wurden die neuen stärkeren Pfeiler errichtet. In freier Bogenfolge schwingt sich das Bauwerk über den Strom, gegen die Burgseite einmündend in den alten bestehenden Brückenkopf der Judithbrücke. Dessen Turmreste wurden in das neue Brückentor verbaut. Das schafft die sanfte Kurve der Brücke, die künstlerisch wie technisch gleich bedeutsam ist. Das künstlerische Moment –;: der Brückenlauf kurvt sich dem Stromlauf leicht entgegen –; ist zugleich ein technisches: der Wasserdruck wird dadurch in etwas abgeleitet. Vielleicht sprachen auch wehrtechnische Momente mit: da der Brückenkopf in anderer Flucht steht als der Brückenlauf –; durch die leichte Krümmung am Westende der Brücke –;, konnte von diesem Brückenkopf aus im Kriegsfall die ganze Brücke in die Flanke genommen werden, und umgekehrt: dieser Turm war von der Brücke aus ballistisch nur schwer zu erfassen. Das ganze Werk atmet noch die Wucht und die schwere Massigkeit, wie sie romanischen Bauwerken eignet. Dies aber keineswegs eine Rückständigkeit des durchaus gotisch fühlenden und konstruierenden Meisters, sondern vielmehr ein wesentliches Moment aller der Erde schwer verhafteten Nutzbauten auch noch des hohen Mittelalters: es ist, als ob sie das Erdverhaftete ihres Dienstes in die feinere Fügung der hohen Gotik aufzulockern nicht zuließen.

Mit dem Brückenturm auf der Altstädter Seite rammte der Meister die Brücke fest ins Ufer, wohl nicht ohne Bedacht auf die architektonische Entgegnung, die dieser machtvolle Torturm den Domtürmen oben auf dem Hradschin –; er sah sie im Geist schon vollendet –; einmal geben mußte. Wie die Brücke die Ufer verbindet, so bindet dieser Turm die Altstadtmassen rhythmisch an die Burgbauten drüben auf dem Hügel.

Die bekamen nun den großen zusammenfassenden Akzent: hinter dem Palast, über ihn emporwachsend, steigt der neue Chor in die Höhe. Peter Parler hatte des Matthias Grundplanung beibehalten. Aber in der Fortführung von Grundriß und Aufriß setzt er seine Ideen durch. Über den Ostkapellen beginnt Parlers Werk: die Fenster werden weit, neue, breiter fließende Profile hauchen dem Stein, dem ganzen Bau ein anderes Leben ein. Im Innern gürten klar gezogene Gesimse und die schwingende Triforiengalerie den Raum. Die Wände sind ganz aufgelöst in Fenster, auch hinter den Triforien ziehen sie abwärts. Und doch: die abschließende Fläche ist jetzt spürbarer als im hochgotischen Raum des vergangenen Jahrhunderts, besonders spürbar, wenn farbige Scheiben die einströmenden Lichter filtern. (Die weißen Scheiben des heutigen Zustandes verhärten das Licht.) Der Raum wird ruhig. Still gleitet er an den Diensten nieder, die aus den Gewölben sich lösen.

Ja, das ist die große Wandlung im Raumempfinden, wie Parler sie ausdrückte: ehedem stießen die straffen Dienste aus dem Boden hinauf, stemmten sich gegen die Last der Gewölbe. Jetzt schwingen diese Gewölbe im immer engeren Netz der Rippen, scheinen sich selbst zu halten. Die Dienste gleiten von ihnen nieder, nur noch leise Vertikalklänge im ruhigen, auf wagrechten Gliederungen ausgewogenen Raum. Alles aktive Tragen, Hinaufstemmen der Lasten spielt sich im Außenbau ab, wo die kunstreichen Gerüste, ein Dickicht aus Stein, den zarten Raumleib umstehen, ihn gleichsam schwebend halten zwischen den starken Pfeilern.

Ein solcher Raum drängt in die Breite. Gleich die ersten Kapellen im Norden, die Parler den vorgefundenen Ostkapellen anfügt, greifen in ruhiger Quadratform über die ursprünglich geplante Fluchtlinie hinaus. Im Süden schaffen solche Kapellen gar einen allmählichen Übergang bis zum hier weitausladenden Querhaus. Es war die Stelle, an der die heiligen Gebeine ruhten. Ihre Stätte sollte nicht angetastet werden. Die Weiterführung des Neubaues hatte die Ostteile der romanischen Basilika schon verdrängt. Nun wurde auch der Ostteil ihres südlichen Seitenschiffes vom Neubau überfangen. Parler komponiert eine besondere Grabkapelle: über quadratischem Grundriß geht sie auf, schiebt sich zum Teil in den südlichen Querhausflügel hinein. Zwischen Dienstbündeln und tieffluchtenden Gesimsen sind ruhige Wandflächen eingespannt, wie Bilder in ihre Rahmen. Malerei, zu der sie einluden, durfte denn auch üppig hier sich entfalten: ein Meister Oswald(?) schuf die Figurenzyklen, die in ruhigen Farben und stiller großer Form den Raum umziehen. Die Sockelwände dämmern im Schmuck eingelegten Gesteins. Es steigert das Fremdartig-Traute dieser Wenzelskapelle. Hier mag's einem sein, als ob man einen still fragenden Blick auf sich ruhen fühlte, dessen leiser Trauer und doch auch Zuversicht dieser Raum geweiht scheint. Vom Gesimse der Ostwand grüßt der Heilige nieder, den Blick auf die Tumba gerichtet. Ein Vetter Heinrich Parler, aus Freiburg, wo ein anderer Zweig der Parler arbeitete, zur berühmten Prager Hütte zugewandert, mag sie geschaffen haben.

Doch wir eilten der zeitlichen Darstellung voraus. Diese Ausschmückung der Wenzelskapelle fällt in die Siebzigerjahre, in die letzten von Karls Regierungszeit. Noch aber ist sein Werk in großer Entfaltung. Prag reift zu immer großartigerer Gestalt heran. Jener Rhythmus von Burgbauten und Brückenturm schlingt sich weiter in die Stadt hinein. St. Ägidien und St. Jakob kommen unter Dach. Im Herzen der Altstadt rüsten die Kaufleute schon wieder an einem Neubau ihrer Teynkirche. Ein hoher Chor wächst auf –; Einflüsse der Parler-Hütte sind deutlich. Geplant sind zwei mächtige Türme im Westen. Das zieht jenen Rhythmus mitten in die Stadt herein.

Und nun drängt auch schon die Neustadt an. Über die gleichmäßig gereihten neuen Bürgerhäuser steigen die Kirchenleiber empor. Dicht vor den Altstadtwällen wachsen hohe Mauern auf: nahe beim Roßmarkt wird am Chor der Klosterkirche Maria-Schnee gebaut. Karl hatte das Kloster 1348 den Karmelitern gestiftet. Es soll der höchste Chorbau in den Prager Städten werden. Erst unter Wenzel wird er vollendet samt dem schlanken Turm. Zum Aufbau des Schiffes ist es nie gekommen. Die Hussitenwirren verhinderten es, legten auch Chor und Turm in Trümmer (Chor heute restauriert). In der nordwestlichen Altstadt wird die Hl.-Geist-Kirche gebaut. Ebenfalls vor den Altstadtmauern, beim Einlauf der alten Osthandelsstraße, stiftet der Kaiser den Benediktinern eine Klosterkirche zum hl. Ambrosius. Die Stiftung sollte erinnern an des Kaisers Krönung mit der lombardischen Eisenkrone in Mailand. (Das Kloster kam später an die schottischen Hiberner.)

Im Westteil der Neustadt standen noch die Kirchen aus der romanischen Zeit. Nun wird im Südteil, wo das Gelände gegen Osten ansteigt, eine neue Pfarrkirche errichtet: St. Stephan, eine kaiserliche Gründung. Man folgt noch dem basilikalen Schema, allerdings sehr vereinfacht, mit einschiffigem Chor (nach Art der Bettelordenskirchen). Ein starker Turm springt vor die Westfassade vor. Die kleine romanische Stephansrotunde hinter der neuen Kirche wird nun dem hl. Longinus geweiht. Auch auf der andern Seite des großen Mittelplatzes (Roßmarkt) läßt der Kaiser eine Pfarrkirche errichten. Hier in St. Heinrich setzt sich der Hallengedanke restlos durch: drei gleichhohe Schiffe in breit behäbiger Einfaltung. Von den Westtürmen wird nur einer ausgebaut. Der lange Gassenzug, der den Mittelplatz im rechten Winkel schneidet, hatte durch den Kirchenbau eine architektonische Festigung erfahren.

Auch auf dem Wyschehrad regt sich bauliches Leben. Karl läßt die alte Basilika gotisch erneuern, wohl auch den Königspalast. Er ehrt die Stätten, wo seine Vorfahren hausten. Im Sluper Talgrund, unter dem Wyschehrad, bauen die Serviten –; Karl hatte sie 1360 nach Prag berufen –; ihr Gotteshaus, das einem damals aufkommenden reizvollen Typus folgt: an den in 7 Seiten des Zwölfecks geschlossenen Chor schließt sich ein quadratischer Schiffsraum, dessen Kreuzgewölbe von einer Mittelstütze empfangen werden (Wölbung erst nach den Hussitenwirren). Vor dem zusammengenommenen, straff aufgehenden Bauleib springt das Türmchen vor. Auf der Höhe darüber erstanden nun St. Apollinaris für ein Kollegiatskapitel, das der Kaiser gestiftet hatte, und nahebei, für die Augustinerinnen, St. Katharina mit dem schlanken Turm, wichtige Blickpunkte für die den Stadtkörper begrenzenden Höhen. Unten am Moldauhang geht der große Klosterbau von Emaus, Karls reiche Gründung, der Vollendung entgegen. Die Einweihung der Klosterkirche, einer breitgelagerten, ursprünglich turmlosen Halle, war ein stolzer Tag für den Kaiser (Ostermontag 1372). In großem kaiserlichem Ornat zeigt er sich dem Volk, um ihn ein festliches Gepränge. Viele geistliche und weltliche Fürsten des Reichs, fremde Gesandte, der ganze Hofstaat nehmen teil. Der Kaiser feiert das Gelingen seines Werks, des politischen draußen und drinnen, und auch des künstlerischen. Seine Stadt Prag reift ihrer künstlerischen Gestalt entgegen.

Und damals stiftete der Herrscher –; gleich einem Schlußstein an diesem geistig-künstlerischen Werk –; den Karlshof. Auf dem höchsten Punkt der Neustadt, auf dem Hügel oberhalb des Boticbaches, sollte der Neubau stehen, dem Rhythmus also, der vom Hradschin herabwirkt in die Prager Stadt, den letzten großen Aufklang sichernd.

Die neue Gründung galt den Augustiner-Chorherren, deren auf platonischer Tradition gründende Spekulationen der heimliche Renaissancemensch liebte. Heimliche Renaissance treibt auch in diesem merkwürdigen Kirchenbau. Auf den Kaiser selbst dürfen wir die Wahl dieses Typus denn doch wohl zurückführen: ein Oktogon, über dem sich ein Kuppelbau erhebt. Wollte er im Gleichnis architektonischer Nachfolge die Beziehung dartun, die ihn, den deutschen Kaiser, mit dem großen Vorfahren auf dem Thron, dem fränkischen Karl, verband? Er kannte Aachen. Karls des Großen Grabrotunde sollte also in neuer Prägung hier erstehen. Seiner Renaissancegesinnung mochte der Kuppelbau entsprechen. War Parler der Meister? Die heutige Kuppelwölbung entstammt der Mitte des 16. Jahrhunderts. Entspricht sie einer ursprünglichen? Oder hätte Karl die Rotunde doch mit innerem Stützenkranz errichten lassen, getreuer also dem Aachener Vorbild? Wäre die kühne Kuppel vielleicht doch erst später, vielleicht nach einem Einsturz der ersten Wölbung (auf Stützen?), über den äußeren Mauerring gezogen worden (Ende des 15. Jahrhunderts)? Die Sage, daß der Baumeister des Karlshofs, verzweifelnd am Gelingen des gewagten Werks, beim Niederbrennen des hölzernen Leergerüsts unter der Wölbung anläßlich der Ausrüstung der Kuppel in den Flammen umgekommen sei –; er habe sich dem Teufel verschrieben gehabt –;, könnte im Kern die verwehte Überlieferung eines Einsturzes halten. So grüßte nun über ein halbes Jahrtausend hinüber, über Stadt und Strom, der neue Rotundenbau, die Erinnerung an jenen alten, dessen letzte Hochmauerreste dem neuen Dome hatten weichen müssen.

So klang der Massenrhythmus der Türme und Kuppeln über dem karolinischen Prag. Er führte über die Gesamtheit der Prager Städte hinweg, band –; ganz gleichsinnig wie der Grundriß –; künstlerisch zusammen, was sozial und politisch die Zeit noch getrennt halten mußte. Die neue Zeit klang in ihm auf. Sie arbeitete sich auch im inneren Gefüge dieser Bauten stetig und folgerichtig hindurch zu neuen Gedanken. Gerade in der karolinischen Architektur Prags läßt sich verfolgen, wie das neue Raumideal der Halle sich allmählich durchsetzt. St. Ägidien hatte es nach Prag gebracht. Nun arbeitet es sich über die Hebung der Seitenschiffe bei St. Stephan und vor allem in der Teynkirche bis zur reinen Halle in St. Heinrich und bei Emaus in breiter Front durch. Auch Parlers empfindsamer Künstlergeist erkannte das Streben der Zeit. Er zwang es in Formen, die ihrerseits nun wieder die Zeit gestalten sollten. Seine Anregungen wirken von Prag aus in den Osten (Kolin, Kuttenberg), nach Süden (Prachatitz, Wien) und zurück nach dem Westen. (Einwirkungen der Prager Parler-Hütte in den süddeutschen Parler-Hütten sind deutlich.)

Im Kirchenbau vollendete sich damals die zeitgemäße Strömung: die Predigtkirche siegt über die Altarkirche. Das aber ist baulicher Ausdruck jener Bewegung, die den Prediger- und Bettelmönchen den Zustrom des Volkes bringt. Die Bewegung hatte schon in den ersten Regentenjahren Karls zu wilder, sogar tätlicher Hetze der Weltgeistlichen gegen die neuen Ordenskleriker geführt. Das Volk war den Pfarrkirchen, deren starr gewordener Kult die religiöse Sehnsucht nicht mehr befriedigte, entlaufen. Es wollte das eindringlich gesprochene Wort Gottes hören. Die Prediger- und Bettelmönche boten es. Die Bewegung hatte sich inzwischen zugunsten der Dominikaner und Franziskaner entschieden. Die Pfarrgeistlichen mußten ihr in der Form ihrer Gottesdienste schon Zugeständnisse machen.

Solche Spannungen ließen den Unterbau der karolinischen Kultur schon damals, wenn auch nur erst leise, erzittern. Der Oberbau rundete sich immer großartiger zur schöpferischen Mitte des Ostens. West- und südher schossen die Kräfte an. Männer wie Johannes von Neumarkt, der nach Avignon und vor allem nach Italien die eifrigsten persönlichen Beziehungen unterhielt –; wie Peter Parler, der seine Bauhütte aus den großen deutschen Hütten ergänzte und umgekehrt seine Kräfte an die Städte des Reiches aussandte, wie der Magister Ericinio, der mit den Hochschulen in Paris und Bologna in lebhafter Verbindung stand und die Disputationen des Prager Studiums belebte und auch wild erregte –;, sie und viele andere sorgten für den steten lebendigen Blutkreislauf in der Bildungssphäre des Hofes und der Stadt.

Berühmte Gäste schufen Bewegung und neue Ziele. Als Cola di Rienzo, der vertriebene römische Volkstribun, dämonischer Phantast, als Flüchtling und doch als hochgeehrter Gast am Hofe auf dem Hradschin erschien (1350), glaubte man in ihm den Genius des erwachenden Italien in Person begrüßen zu müssen. Und wahrlich: bestechend wirkte diese genialische Persönlichkeit. In ihm schien die stolze Pracht der Antike noch einmal aufzuleben. Er sprach das Latein schwungvoller als die alten Römer. Die Morgenröte der neuen Zeit schien in seinem Geist zu funkeln. Johann von Neumarkt jubelte, konnte sich nicht genug tun in Ehrungen des Gastes. Und alle übrigen mit ihm. Nur der Kaiser verhielt sich zurückhaltend und kühl. Rienzos Imperiumsträumen, die der Kaiser von Rom aus verwirklichen müsse –; solchen Phantastereien stand er skeptisch gegenüber. Seine im Politischen so praktische Natur hatte längst die eigentlichen Ziele der Zeit, seine eigenen erkannt. Er baute auf sicherem Boden seines Landes den Machtkern aus, mit dem er ein neues Abendland zu schaffen am Werk war. Da päpstlicher Bann dem angestaunten Flüchtling folgte, übergab ihn der Kaiser dem Gewahrsam des Erzbischofs. Der setzte ihn in milde Haft auf seinem Schlosse Raudnitz unweit Prag. Von dort her kamen nun Rienzos Briefe, entzückten den Hof, vor allem Johann von Neumarkt. Aber die politischen Mächte sind stärker als aller betörender Zauber des »Geistesritters«. Nach zwei Jahren wird der »Gottestribun« doch vor den päpstlichen Richterstuhl gebracht.

Einige Jahre später (1356) erschien in Karls Residenz der Dichterfürst Petrarca. Auch er voll phantastischer Pläne, wie er sie dem Kaiser schon anläßlich des ersten Zusammentreffens in Italien angesonnen hatte. Damals (1354) hatte Johann von Neumarkt seinen kaiserlichen Herrn auf dem Zug über die Alpen begleitet. Der Romtraum spukte all diesen Neurömern im Blut. Wieder lehnte der Kaiser kühl ab, nicht ohne Humor, immer aber voll Skepsis gegen die südländischen Träumer. Aber Petrarca, der Dichter, war doch gewaltiger Zündstoff für die neue Bildung, die eine Welt des Geistes aufzubauen, den Menschen als deren Mitte einzusetzen versprach, die das Individuum zum universalen Weltbürger steigern wollte. Er erstaunte über das Werk im Barbarenland, sah dort im festen Umriß schon verwirklicht, was er vielleicht so ganz anders erträumt haben mochte. Noch nach der Rückkehr in die Heimat schrieb er begeisterte Briefe zurück auf den Hradschin. Grollte insgeheim aber doch dem »derben« Kaiser, sicher auch in einiger verletzter Eitelkeit, die der lebenskluge Karl längst durchschaut hatte.

Dieser »derbe« Kaiser arbeitete inzwischen eifrig an der Durchdringung seiner Lande, vor allem seiner Hauptstadt mit dem neuen Kulturgut. Er hatte namhafte Maler nach Prag berufen, seine Schlösser und Kirchen auszuschmücken. Er war ein Kind dieser bildfrohen Zeit und ihr Führer. Jetzt wächst eine monumentale Malerei in Prag heran. Einwirkungen verschiedener Zentren mischen sich hier zu neuem Gehalt. Da wirkte als Hofmaler des Kaisers der aus Straßburg stammende Nikolaus Wurmser. Seine Hauptwerke schuf er in den Kapellen, Sälen und Treppenhäusern von Burg Karlstein. (Restaurierungen unter Rudolf II. haben das meiste vernichtet.) In der Wenzelskapelle dürften sich Werke des Meisters Oswald erhalten haben. Zu solchen deutschen Einwirkungen traten unmittelbar italienische: Tomaso Barisini aus Modena vermittelte –; in einiger Brechung –; die große oberitalienische Tradition durch eines seiner Hauptwerke: »Die Madonna mit dem Kinde zwischen den Heiligen Wenzel und Palmatius« auf dem Altar der Karlsteiner Kreuzkapelle. In Meister Theoderich von Prag trat der heimische Maler von großem Format in die Reihen der fremden. Er malt seine Tafeln für Burg Karlstein. Dort in der Kreuzkapelle sind sie noch streng architektonisch in die Wände eingelassen. Eine schwere Substanz ringt in diesen Gestalten um Form, im seelischen Ausdruck noch verhangen, oft gar dumpf. Aus Urwelten scheinen sich diese Gesichter langsam zu lösen, aber reiche Kräfte drängen schon ans farbige Licht. Die starke Wirklichkeit wird in dieser Malerei gestaltet.

Um diese Meister, deren Namen wir mit bestimmten Werken verbinden können, reiht sich die Vielzahl der andern, die da aus deutschen Städten zuwanderten, aus Augsburg, München, Regensburg, Passau, aus Erfurt, Halberstadt und vielen andern. Für alle war reichlich zu tun. Nicht der Kaiser allein war Auftraggeber. Ein großer Hof, eine reiche Stadt verlangte nach Ausdruck im Bilde. Und da waren die Kirchen, die alten, die neuen malerischen Schmuck verlangten, die neuen, die würdig neben die alten treten sollten. Freskenmalerei gedieh in Prag und Böhmen. Die großartigste Freskenfolge erstand damals im Slawenkloster Emaus. Dort im Kreuzgang waren Künstler am Werk, die in hinreißenden Szenen die malerische Höchstkultur der Zeit in Prag zur Wirkung brachten. Die Fresken sind heute zum Teil sehr schlecht erhalten, zum Teil (im Osttrakt) ganz verschwunden, Restaurierungen (noch aus der Barockzeit) haben den reinen Klang vielfach zerstört. Trotz allem: die monumentale Gesinnung jener großen Zeit schlägt noch immer durch. In die wuchtige Art giottesken Geistes schmelzen leisere Töne ein, wie Siena sie gebracht, wie Frankreich sie weitergeführt hatte. In 79 Bildern sind typologische Darstellungen gegeben: oben jeweils Szenen aus dem Leben Christi, denen in den Streifen darunter je zwei Szenen aus dem Alten Testament gegenübergestellt werden. Also das Schema der »Biblia pauperum« und des »Speculum humanae salvationis« (Heilspiegel), wie es damals in seinen oft einfachen, oft geheimnisvollen Entsprechungen immer wieder abgewandelt wurde. Formale Beziehungen zu Wandmalereien in Treviso und Padua, auch zu bolognesischen Miniaturen sind deutlich. In diese mischen sich klar vernehmbar Anklänge an die nordfranzösische Malerei: der Stilkreis der (um einige Jahre jüngeren) Apokalypse von Angers, der herrlichen Teppichfolge, scheint hier von größter Bedeutung. Er hat aus illuminierten Handschriften geschöpft, und diese Quellen müssen auch diese Fresken im Emaus-Kreuzgang und die böhmischen Handschriften, die eng mit ihm zusammenhängen, gespeist haben. Der Stammbaum der Luxemburger, der in kaiserlichem Auftrag auf Burg Karlstein damals entstand –; leider untergegangen –;, hängt engst mit den Emaus-Fresken zusammen. Und wie viele Werke dieser bedeutenden Malergeneration mögen verschwunden sein! Ihre stilistischen Ausstrahlungen sind in der deutschen und österreichischen Wand- und Glasmalerei um 1400 schöpferisch wirksam.

Zu den Fresken- und Tafelmalern, mit ihnen in engstem stilistischem Zusammenhang, traten die Buchmaler, die im aufstrebenden Prag reichste Beschäftigung fanden. Sie fußten auf der hohen heimischen Tradition. Auch in der Buchmalerei macht sich jetzt Verfeinerung, Zuspitzung, Verschleifung der Melodien bemerkbar. Die Klöster, die geistlichen Würdenträger, die weltlichen Großen –; sie alle ließen sich ihre heiligen Bücher ausmalen. Eine Illuminatorenkunst entsteht, die dann in den Tagen Wenzels IV. ihre höchste Blüte erreicht, sogar die Hussitenstürme überdauern konnte: ihre gesicherten Traditionen stemmen sich noch im 16. Jahrhundert der eindringenden Renaissance entgegen.

Sicher dürfen wir in der Organisation all dieser Maler in der »Prager Malerzeche« auch wieder Karls Einfluß vermuten. Wenn er, der die Persönlichkeit des Künstlers so achtete, daß dieser es wagen durfte, seine Porträtbüsten neben der des Kaisers aufzustellen (Triforiengalerie des Domes), wenn dieser Kaiser die Künstler zunftmäßig zusammenschließt zur »Zeche«, so nicht, um sie ins Handwerk hinunterzudrücken, sondern sie durch Zusammenschluß auch sozial zu heben. Dann aber auch, um in solchem Zusammenschluß die Schulung und weitere Ausbildung des Nachwuchses zu sichern, dessen sein Land bedurfte. Man wird die Gründung dieser Prager Malerzeche also doch nicht nur im Rahmen damaliger Zunftgründungen überhaupt sehen dürfen. Man hat in ihr, deren deutsch verfaßte Statuten uns erhalten sind, mit Recht eine Art früher Kunstakademie gesehen.

Neben der Malerei, vor ihr, steht eine große Bildhauerei. Plötzlich steigt sie auf, ein gewaltiger Einbruch in die Prager Atmosphäre. Bisher war Plastik in der Hauptsache auf Bauornamentik beschränkt gewesen. Das Wenige, was wir aus früheren Zeiten an Bildhauerei kennen, scheint Import zu sein. Jetzt verwurzelt sich in Prag, in den Ländern der böhmischen Krone, ein plastisches Schaffen von unerhörter Kraft und Eindringlichkeit. Es verwurzelt sich –; das heißt: es nimmt Kräfte aus dem Boden auf, arbeitet sie den Anregungen aus den Herkunftsgebieten ein, wird zum Ausdruck des karolinischen Prag. Diese Atmosphäre mußte auf solchen Ausdruck in der Plastik, auf solche Verleiblichung ihres Empfindens drängen, diese kraftbewußte, die Einzelpersönlichkeit herausprägende Kultur der Männer um Karl IV. Die hohe Zeit der deutschen Bildhauerei des vergangenen Jahrhunderts hatte hier noch kein Echo finden können. Erst jetzt war der Boden reif für diese Kunst der Vergegenwärtigung, der Gestaltung der Masse zum menschlichen Bild. Was in den Malereien eines Theoderich noch dumpf und befangen blieb –; in der Aussage durch den Stein gedieh solche Erdgebundenheit zum wesensgemäßen Ausdruck, ja durchbrach dessen Schwere zu unerwarteter Lebendigkeit.

Mit Peter Parler war solche große Kunst hier eingezogen. Überlieferungen der west- und südwestdeutschen Hütten brachen in dieser lebensstarken Luft unvermittelt zu Höchstleistungen vor. In den Kapellen des Veits-Chors sollten die Gräber der Pøemyslidenfürsten monumental gestaltet werden. Auf schweren Tumben liegen die Gestalten. Die großartigste Schöpfung, die Tumba des Ottokar I. (in der ursprünglich den Heiligen Adalbert und Dorothea geweihten Kapelle), wird dem Meister Peter selbst zugeschrieben (Sechzigerjahre). Wie ein Gebirge steigt diese körperliche Masse auf und nieder. Der Schädel, breit, massig, urtümlich, scheint vorbrechen zu wollen aus dumpfer Lauerstellung. Wo im Abendland war damals solche ungestüme Kraft am Werk? Und dies das Werk des Meisters, der oben die zarten Triforien schuf, die feinen Klänge der Raumfolgen abstimmte! Die übrigen Tumben (5) schließen sich dieser Schöpfung an. Keiner der Gehilfen erreicht die Größe des Meisters, doch der kraftvolle Geist der Hütte treibt auch in ihnen.

Eine formale Steigerung solch monumentaler Gesinnung war nicht möglich. Ein Weiter mußte in anderer Richtung durchbrechen. Das gelang in den Büsten auf dem Triforium im Hochchor. Dort sollten neben dem Kaiser, seinem Vater, seinem Sohn, seinen vier Gemahlinnen auch die höchsten Würdenträger der Kirche, die Baudirektoren und die beiden Meister Matthias von Arras und Peter Parler selbst von den Pfeilerwänden grüßen. Wir wissen, daß der Kaiser persönlich an der Aufstellung des Programms mitgewirkt hat. Erst nach seinem Tode kam es zur Verwirklichung. In den frühesten Büsten glaubt man Peter Parlers Gesinnung zu sehen. Dann schaffen andere Hände. Die Formen erweichen sich, die Massen quellen weich aus. Breite, lyrisch untertönte Gesichter kreisen um einige Porträttypen. Auf einige großformige Stücke könnte Pariser Einfluß (Louvre, Cölestinerkirche) gewirkt haben. Dann plötzlich wieder ein Wurf: die Büsten Peter Parlers und Wenzels von Radetz. Ein unmittelbarer Schüler des Peter Parler muß sie geschaffen haben. Durchbruch ins zwingend Porträthafte, dabei eine menschliche Größe und eine Formkraft, wie die abendländische Plastik sie nirgends sonst erreicht hatte (um 1390). Angesichts dieser Büsten erst ermißt man die Höhe damaliger Prager Kultur, die menschliche Bedeutung der sie tragenden Persönlichkeiten.

Eine stolze Schwebe, die nie lange sich halten kann. Weder im Leben selbst –; zur Zeit der Schöpfung dieser Büsten sank die Kulturwelle ja schon ab in die erschlaffende Atmosphäre eines Wenzel IV. –; noch in der Kunst –;, die Bildhauer der Parler-Hütte beugten sich mehr und mehr dem malerischen Zug der neuen Entwicklung. Der Reliefschmuck am Altstädter Brückenturm zeigt den Hang zum Erweichen der Formen, zum Verflüssigen der körperlichen Massen. Noch stählt zwar ein monumentaler Zug die Figuren, und stärkste Lebensnähe läßt auch hier den porträthaften Zug nachklingen –;: die prachtvolle Figur des alternden, gichtkranken, in sich zusammengesunkenen Kaisers! Der Trieb zum porträthaft Lebendigen schlägt einmal aus in den großartigen Versuch, den Qualentod der Ludmila –; sie war erwürgt worden –; realistisch zu schildern. Aber gerade in dieser Tumbenfigur über dem Grabmal der hl. Ludmila in der Georgskirche verspürt man die großartige innere Gehaltenheit dieser »Parler-Plastik«: noch die grausamste Schilderung bewahrt den Zug stilvoller Gebundenheit ans Ideal, die großen Linien klingen immer in reiner Melodiosität zusammen. In den Tympanonreliefs an der Teynkirche obsiegt der malerische Zug: Szenenschilderung in flächiger Behandlung breitet ein Schauspiel aus, dem mehr das Auge als –; wie ehedem –; das körperliche Empfinden des Betrachters folgt.

Wir nannten hier nur die Hauptstufen der Entwicklung innerhalb der Parler-Hütte. Einschüsse anderer Parler-Hütten –; in der Wenzelstatue der Wenzelskapelle zum Beispiel –; hatten immer für regen Kräfteaustausch gesorgt. Über alle ost- und mitteldeutschen Länder hat diese Prager Plastik ihre Einwirkungen ergossen, gleichläufig wie die Gesamtkultur dieser Stätte. Überall ist ein Abbröckeln der in Prag errungenen Monumentalität, der sie weiterführenden Porträthaftigkeit zu verspüren. Überall aber doch auch die tiefe Kraft, mit der die Prager Leistung die Allgemeinentwicklung weitertreibt.

Wir deuteten oben den Zusammenschluß der Maler zur Prager Malerzeche als eine Stärkung der künstlerischen Persönlichkeit unter Karl IV. Die Bildhauer verblieben, mit ihren Namen uns nicht faßbar, innerhalb der Bindung ihrer Hütte. Die geschlossene Hütte arbeitet auf dem Hradschin. In der offenen Zunft fanden sich die Maler und die andern. Und doch waren es die gemeinschaftlich so eng gebundenen Bildhauer der Parler-Hütte, die jener Zeit den höchsten Ausdruck ihres Strebens schenkten: das Abbild der in sich gegründeten Persönlichkeit.

Unter all dem hochgeistigen Kulturbetrieb blühte ein Bürgerstand heran, der die neuerschlossenen Handelswege, den gesteigerten Verkehr, das Anwachsen der Prager Städte klug zu nützen verstand. Die deutschen Geschlechter wahrten ihren Einfluß. Von Universität und Kanzlei strömten ihnen geistige Stützen zu. Der Großmarkt war ganz in ihren Händen. Die Stapelgerechtsame, denen gemäß alle über Prag geführten Waren zuerst einige Tage hier zum Kaufe angeboten werden mußten, gestatteten günstige Einkaufsmöglichkeiten. Die Rolandstatue, die später am Kleinseitner Ufer neben die Brücke gestellt wurde, ist Sinnbild dieser Gerechtsame. (Heute im Lapidarium, an ihrer Stelle eine getreue Nachbildung.) Die Silbergruben von Kuttenberg und Iglau, die teilweise in Händen von Prager Bürgern waren, spendeten leichten Reichtum. Man baute sich prächtige Kirchen, dachte an die Errichtung eines stolzen Rathauses. Einstweilen wurde das in einem Bürgerhaus (1338) eingerichtete für die amtlichen Zwecke besser ausgestaltet. Das »mazhaus« wurde erweitert, eine große Ratsstube wurde eingebaut, auch Wohnräume für den ersten Stadtschreiber. Und unten Gefängniszellen (1350). Der prächtige Erker am Südosteck des Turms wurde erst später (1381) angebaut. Im Prunk der Geschlechterhäuser eiferte man dem Vorbild italienischen und flandrischen Bürgerlebens nach. Blieben die Wohnhäuser zunächst auch nur bescheiden, so entfalteten sie in ihrem Innern doch Reichtum und Pracht. Aus Italien kamen die seidenen Stoffe, aus Augsburg die goldenen Geräte, aus Flandern die Gewebe. Und auch der heimische Markt bot immer reichere Schätze. Besonders das Kunsthandwerk blühte auf unterm Bedarf dieser Häuser. Von nationalem Zusammenschluß der Deutschen, von bewußter Betonung des eigenen Volkstums und zielbewußter Sammlung zu politischem Willen hören wir nichts. Alle Kraft dieser fürstlichen Kaufherren, dieser fleißigen Gewerbler, floß in die großen Handelsunternehmungen, in den Ausbau der gewerblichen Einrichtungen. So mußten die Deutschen denn auch beim Ausbruch der politischen und nationalen Kämpfe ohne Führung und wehrlos dem Sturme weichen.

Während in der Altstadt Prag die deutschen Bürger das Übergewicht behalten zu haben scheinen, erringen in der Neustadt bald schon die Tschechen die Mehrheit. Der Vorgang läßt sich an dem allmählich sich ändernden Stärkeverhältnis von deutschen und tschechischen Ratsherren der Neustadt gut verfolgen. Hier bot sich günstiger Ankauf, bot sich leichteres Eindringen in handwerklichen und geschäftlichen Erwerb. Auch in der »kleineren Stadt« (Kleinseite) scheint sich der gleiche Vorgang abgespielt zu haben. Die Tschechen rücken in breiter Front auf ins Bürgertum, stellen auch in den geistigen Berufen, am Generalstudium, in der Geistlichkeit immer mehr Vertreter, leisten Bedeutendes in der Kunst. In Neustadt und Kleinseite erringen sie die Mehrheit. Die Neustadt sollte ja denn auch bald den Hussiten die ersten Stützpunkte bieten.

Auch das Judentum in Prag war wieder stark geworden. Schon bald nach der Jahrhundertwende (1316?) hatten sich die Juden eine neue Synagoge errichten lassen: einen zweischiffigen Bau, mit fünfrippigen Gewölben –; das christliche Basilikaschema war den Juden verboten –;, noch herb wie frühe Gotik, im Raumbild schon dem neuen Geschmack entsprechend. Die Laubornamentik im Tympanon deutet auf deutsche Vorbilder des späten 13. Jahrhunderts, die Ornamentik im Innern aber, die achteckigen Pfeiler und anderes doch erst auf die ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts. Um sie gruppiert sich der Kern der Judenstadt, schon damals ein merkwürdiges Gewirr enger Gassen, in denen orthodoxe Lehre und weltliche Geschäftigkeit gegensätzlich genug sich mischten.

Diese Altstädter Judengemeinde war seit langem die Zentralbehörde aller Juden des Landes. Hier wurde vom eigenen Richter jüdisches Recht gesprochen, hier wachten die streng orthodoxen Rabbiner über die Lehre. Von hier aus wurden auch die Judensteuern des ganzen Landes eingetrieben und an die königliche Kammer abgeführt. Sie beliefen sich damals auf 400 Mark. Die Königsunmittelbarkeit der Juden unterstreicht auch im Politischen die Ausnahmestellung, in der sie inmitten der übrigen Stadtbevölkerung infolge ihrer Glaubens- und Rassenfremdheit lebten. Der König verfügt über sie. Der König entscheidet über ihren Wohnsitz. Der König kann ihre Schuldforderung annullieren, wenn er dadurch der Altstadt zum Beispiel ein Geschenk machen will (1362). Der König gewährt ihnen aber auch das Zinsnehmen –; allen Christen war es von der Kirche verboten –; und wacht über ihre Ansprüche, soweit sie nicht mit den Geboten der Kirche in Widerspruch geraten. Die hatte, indem sie den Christen den Wucher und alles Zinsnehmen streng untersagte, den Juden ein zweischneidiges Privileg gewährt. Das Darlehensgeschäft spielte damals schon eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Indem man es den Juden überließ, verknüpfte man sie doch immer wieder mit dem Gemeinwesen, aus dem man sie auf der andern Seite so geflissentlich auszuschalten suchte. Die Prager Synode vom Jahre 1349 hatte strenge Vorsichtsmaßregeln gegen das Eindringen des jüdischen Elements in die Christengemeinschaft geschaffen. Besonders in der geschlechtlichen Vermischung sah sie Gefahr. Und so gebot sie den Juden als Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Christen das Tragen des althergebrachten breitkrempigen Hutes an Stelle der Kapuzen, den Judenfrauen das Vornehmen einer Locke auf die Stirn unter dem Schleier. Am Karfreitag aber durfte sich überhaupt kein Jude in den christlichen Städten sehen lassen. Vollkommene Abschnürung also auf der einen Seite, heikelste Inanspruchnahme auf der andern. Unterirdisch wuchs der Hader, zumal die Juden Zinssätze bis zu 108 vom Hundert nehmen konnten. Unter Wenzel IV. brach der angesammelte Haß aus. In den Ostertagen 1389 überfiel das Volk die Judenstadt. Die Prager mußten dem König, der sich der Juden als bequemer Geldquelle bediente, mit 20.000 Schock büßen. Auch die Schätze der Judenstadt verblieben der königlichen Kammer.

Bewegt war das Leben in der Stadt. Fremde höchster und einfachster Herkunft bevölkerten die Herbergen, Gäste des Hofes, Fürsten, Gelehrte und Künstler brachten Anregung, Studenten trieben ihr Spiel. Das alles führte ein üppiges Leben herauf. Auch die geistlichen Stände verschlossen sich ihm nicht. Den Kaiser verdroß es. So weltoffen er war in seinem Bildungsstreben, so fanatisch gläubig war er doch in seinem religiösen Leben. Sein Reliquienkult kannte keine Grenzen. Auch das Volk sollte daran teilnehmen. Auf dem größten Platz der Neustadt, dem heutigen Karlsplatz, wurden auf hohem Gerüst am Tage der Heiligen Veit und Wenzel die Kroninsignien und die wertvollsten Reliquien dem Volke gezeigt. Diese Einrichtung führte nach des Kaisers Tod sogar zum Bau einer Kirche, der Fronleichnamskapelle. Fast in der Platzmitte, wegen des Gasseneinlaufes ein wenig zur Seite gerückt, stand dieser merkwürdige Bau bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts. Es war ein Zentralbau –; ein solcher war zur Schaustellung eines Heiltums, zur Darbietung nach allen Seiten hin ja am besten geeignet, war damals, nicht nur in Prag (Karlshof), auch beliebt –; über achtseitigem Grundriß. Von den Seiten scheinen Kapellen ausgestrahlt zu sein –; die verschiedenen Darstellungen zeichnen den Bestand alle verschieden –;, so daß eine Sternform entstand. Das ganze bekrönt von achteckigem (?) Zentralturm. Eine eigene Bruderschaft scheint für die Kirche gesorgt zu haben. –; Solche Darbietung machte Eindruck. Doch das Volk sank zwar in die Knie vor dem Heiltum, führte aber sein altes Leben weiter. Und die Geistlichen, die weltlichen und die Ordensgeistlichen, traten dem nur lax entgegen: sie wollten der Spenden und Pfründen nicht verlustig gehen durch allzuviel Strenge. Des Erzbischofs edles Streben richtete nicht viel aus. Gegen den von unten her aufbrandenden Lebensstrom vermochte die Zucht von oben her nichts mehr. Man mußte an der Wurzel ansetzen. In Predigt und Schule mußte an das Heil erinnert werden.