|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die Strahlen der Morgensonne fallen schräg in einen im maurischen Stile gehaltenen Bogengang, der die Vorderseite eines kleinen Landhauses in Cattete, einer der Vorstädte von Rio, schmückt. Sie spielen Verstecken zwischen den Blättern und Blüten von roten Rosen und weißen Passifloren, wenn der Seewind schmeichelnd mit dem üppigen Geranke kost; sie flimmern wie ein Goldkrönlein in dem lichten Blondhaar einer jungen Frau, die in der kühlen Halle an einem Tische sitzt und einem schönen Kindlein auf ihrem Schoße das Morgensüppchen giebt. Ein ältlicher Herr geht unruhig hin und her; sein Auge schaut sorgenvoll und gespannt; aber es leuchtet zärtlich auf, wenn sein Blick auf die Mutter mit ihrem Knaben fällt.

»Willst du nicht doch lieber jetzt schon zum Hafen fahren, Johannes?« fragt die Frau. »Man weiß ja nicht sicher, zu welcher Stunde das Schiff ankommt. Wie traurig für das arme Kind, wenn niemand zu seinem Empfange anwesend wäre!«

Der Gatte sieht seufzend nach der Uhr, und während er sich zum Gehen anschickt, sagt er gedrückt: »Mir schwant nichts Gutes. Am Ende hätte ich besser deinen Rat befolgt und ihr alles vorher mitgeteilt, statt sie so plötzlich vor die vollendete Thatsache zu stellen! Jeder andere Vater hätte es gethan und thun müssen, aber bei Dolly ging es auch wieder nicht an. Ich kenne ihren unbändigen Charakter. Sie wäre ja gar nicht mehr nach Hause gekommen. Jetzt hoffe ich alles von dem besänftigenden Einfluß deiner Persönlichkeit. Sie kann ja nicht anders, sie muß glücklich werden durch dich, meine Mathilde, die du auch mir einsamen, kränklichen Manne das Glück und den Frieden gebracht hast! ...«

Die junge Frau sah nun auch bekümmert und ängstlich aus. »Gott ist mein Zeuge, daß ich versuchen will, ihr die Mutter zu ersetzen, so weit dies überhaupt möglich ist, und daß kein Opfer mir zu groß sein soll, ihr Glück zu erkaufen. Aber viel Geduld und viele Liebe müssen wir haben, Johannes, und der liebe Gott muß uns helfen. ...«

Ein paar Stunden später.

Die kühle Morgenbrise hat sich gelegt. Das neckische Spiel zwischen Licht und Schatten in dem hohen maurischen Bogengang hat aufgehört. Mutter und Kindlein sind aus der Halle verschwunden. Alle Jalousieen sind der unbarmherzigen Tropensonne wegen herabgelassen, und die freundliche Heimstätte sieht aus wie ein Totenhaus. Unheimlich stille ist's unter dem Bogengange, unheimlich stille in dem Wohngemache, obschon hier die ganze Familie zugegen ist. Das schöne Knäblein schläft sorglos auf dem Schoße seiner Mutter. Es lächelt im Schlafe; aber die Mutter weint. Unaufhörlich fallen ihre Thränen nieder, obschon sie mit der freien Hand ihre Augen zu verbergen bemüht ist. Der Vater geht mit finsterem Angesichte auf und nieder. Sein Blick erheitert sich diesmal nicht, wenn er über Frau und Kind hingleitet. Aber das düstere Licht des Zornes glüht in der Tiefe seines Auges beim Anblicke des jungen Mädchens, das starr und totenbleich vor dem mit unberührten Speisen bedeckten Tisch sitzt.

»Zum letztenmale wiederhole ich es!« sagt der Vater jetzt, und seine Stimme klingt heiser vor Erregung. »Du hast dich meinem Willen zu fügen! Du bleibst in meinem Hause. Du hast meiner Gattin, deiner zweiten Mutter, mit Achtung zu begegnen und ihr gehorsam zu sein. Du wirst deine Mahlzeiten in der Familie nehmen. Deine Drohung, du wollest dich lieber auf dem Grabe deiner Mutier verhungern lassen, als das Brot an dem Tische ›der Fremden‹ zu essen, betrachte ich als hirnverbrannte Phrase, verbiete dir in Zukunft aufs strengste solche Redereien. Im übrigen werde ich dir,« fuhr er ruhiger und weicher fort, »nach wie vor ein liebender Vater sein,« – Dolly machte eine abwehrende, geringschätzige Handbewegung – »und für alle deine Bedürfnisse wird die Mutter aufs beste sorgen. Du wirst Gefährtinnen haben, du wirst die Welt sehen – trotz meiner zunehmenden Kränklichkeit werden wir dich einführen –, die besten Lehrer werden dich in den schönen Künsten vervollkommnen; kurz, es wird alles gethan werden, um dich glücklich zu machen.« Dolly antwortete nicht. Ihr Blick bohrte sich in den Boden, und ihre Lippen zitterten. Die junge Frau legte jetzt leise das Kind in den Wiegenkorb, näherte sich der Tochter, und während sie sanft die Hand der Widerstrebenden nahm, sagte sie mit ihrer ruhigen, weichen Stimme: »Komm, liebes Kind, du bist krank und müde, ich will dich auf dein Zimmer führen.«

Wie im Traume erhob sich Dolly und folgte der Stiefmutter. Vor der Thüre aber riß sie mit heftigem Ruck ihre Hand los und sagte rauh: »Danke, Madame; Nina kann mich auf mein Zimmer führen; sie wird meine Sachen schon hingebracht haben! ...« Dann eilte sie stürmisch die Treppen hinauf, und ihr lauter Ruf nach Nina klang fast wie ein Hülfeschrei. Betrübt ging die junge Frau in ihr eigenes Zimmer; sie wollte vermeiden, daß ihr kränklicher Gatte sich aufs neue über seine Tochter ärgere. Dolly war indes von der erschreckten Nina schnell in das hübsche Zimmer geführt worden, das die Stiefmutter mit Sorgfalt und feinem Geschmacke für sie eingerichtet hatte. Ein schönes Oelbild ihrer verstorbenen Mutter schmückte die dem Bette gegenüberliegende Langwand. »Sie hat es aus den Wohnräumen in Aschenbrödels Reich verbannt. Sein Anblick ist ihr verhaßt! »O, ich hasse sie! Ich hasse sie!« stöhnte Dolly. Sie warf sich in leidenschaftlicher Heftigkeit auf das Bett und wühlte sich mit dem Kopfe tief in die Kissen ein, um die Vorstellungen der entsetzten Nina nicht hören zu müssen. Sie bemerkte auch nicht, daß nach einer Weile die Stiefmutter selbst die Erfrischungen heraufbrachte, die sie unten verschmäht hatte; sie sah nicht, wie die treue Nina mit Bewunderung und Mitleid zugleich an den Zügen der jungen Frau hing. Sie rief nur unaufhörlich! »Ich hasse sie! Ich hasse sie! O Mama, Mama, nimm mich zu dir!«

Die Stiefmutter war leise gegangen.

Die alte Wärterin kauerte weinend und händeringend vor dem Bette am Boden. Da sprang Dolly plötzlich wild auf, strich ihr wirres Haar zurecht und befahl: »Bringe mir Hut und Schirm; wir fahren zum Kirchhofe! ...«

Eine der vielen Trambahnen, die Rio nach allen Richtungen durchziehen, brachte die beiden bald zu der geweihten Stätte des Friedens und der Ruhe. Dolly sah und hörte nichts auf der Fahrt durch die geliebte Vaterstadt; sie betete nicht am Grabe der Mutter: ein unbändiger Zorn und ein grenzenloses Leid durchbebte ihr ganzes Sein. »Wenn das die Mama vom Himmel sieht, mein armes Lamm,« jammerte Nina, »wie wird sie sich betrüben! ...« Aber Dolly achtete ihrer nicht.

»O Mama, Mama, daß ich mit dir gestorben wäre!« schrie sie und grub ihre Hände tief in die Rosen, die den Grabhügel der Mutter schmückten. Nina zog sie entsetzt zurück: sie waren zerrissen und blutig. Dolly merkte es nicht. ... Ein plötzlich mit ungestümer Gewalt dahin sausender Wirbelsturm entriß sie ihrem zornigen Brüten. Es war, wie Dolly nur zu wohl kannte, der Vorbote eines der während der Regenzeit so überaus schnell und heftig auftretenden Gewitter. Sie erhob sich eilends, faßte die arme Alte bei der Hand und lief mit ihr dem Ausgange des Friedhofes zu. In nicht allzu großer Entfernung lag eine alte Jesuiten-Kirche, die während des Tages für die Betenden offen stand. Dorthin strebten die Flüchtlinge. Trotzdem der Himmel so finster war wie in einer europäischen Winternacht, und der heftige Südpassat ihnen ganze Wolken von Staub und Sand in die Augen wehte, gelang es ihnen, eben das schützende Portal zu erreichen, als ein wolkenbruchartiger Regen niederrauschte. In den hohen Kirchenhallen war es ganz dunkel: nur am Hochaltar leuchtete eine einzige Flamme schön und klar wie der Himmelsfrieden über der düsteren Verworrenheit des Erdenlebens. Es war das ewige Licht.

Es wollte Dolly erzählen von der ewigen Barmherzigkeit, die ihr Liebeszelt auf den Altären der Menschenkinder aufgeschlagen, und die alle sehnsüchtig ruft, die »mühselig und beladen sind«, um sie zu erquicken. Aber Dolly hörte nicht auf die Sprache der Liebe. Wohl war vor jähem Schrecken augenblicklich ihr Zorn verraucht; aber nun betrachtete sie voll neugierigen Grauens, wie die unaufhörlich die Dunkelheit durchflammenden Blitze den schwebenden Heiligen- und Engelfiguren schnelles, zuckendes Leben einzuhauchen schienen, wie in dem falben Schein die Gesichter leuchteten, die Hände sich hoben, die im Zopfstil gehaltenen Gewänder sich bauschten und zu flattern schienen. Die Alte aber kniete am Boden; sie schlug mit den Händen gegen ihre Brust und rief ganz laut vor Todesangst: »Misericordia, o Dio! Misericordia!«

Nach einer langen, bangen Stunde legte sich das Unwetter, und die beiden konnten es wagen, den Heimweg anzutreten. Dolly hatte insoweit ihre Ueberlegung wiedergefunden, daß sie sich entschloß, wenigstens äußerlich und vorläufig sich ohne Widerstand in das Unvermeidliche zu schicken, eine Annäherung an den »verhaßten Eindringling«, wie sie die junge Gattin ihres Vaters heimlich nannte, aber um jeden Preis zu vermeiden. Als sie die väterliche Villa erreichte, stieß sie mit Felix, dem alten Neger, zusammen, der seit ihrer Geburt im Hause ihres Vaters der erste Hausdiener war. Er kam vom Kirchhofe, trug Regenmäntel und Galoschen und erzählte, die Senhora habe ihn damit geschickt, und sie sei sehr in Sorge um das Fräulein und Nina gewesen.

Dolly machte eine geringschätzige Handbewegung. Sie ärgerte sich, daß diese Frau sie immer wieder durch liebende Sorge aufs neue verpflichtete. Sie wollte gar nichts von ihr; nur in Ruhe sollte man sie lassen. ...

Nach dem Abendessen zog Dolly sich gleich auf ihr Zimmer zurück. Die bittenden Augen der jungen Frau und das bleiche, traurige Gesicht des Vaters standen freilich wie ein stummer Vorwurf vor ihrem inneren Blicke; aber Dolly that, was der Sünder thut, der anfängt, sein Unrecht einzusehen und doch nicht damit brechen will: sie verhärtete ihr Herz gegen die Liebe.

»Du wirst begreifen,« schloß sie an diesem Abend einen langen Brief voll bitterer Klagen an Hilde, »daß dieser Zustand auf die Dauer ein unhaltbarer ist.

Ich werde so bald wie möglich dieses schreckliche Gefängnis zu verlassen trachten. Ach, meine schönen Träume, wohin seid ihr entschwunden? Von Fest zu Fest wollte ich eilen, nun schließe ich mich lieber in den tiefsten Keller ein, weil sie dabei sein soll! Ein Leben voll Wonne wollte ich führen: man hat mir den Becher voll Gift und Galle gereicht! In Glück und Reichtum wollte ich schwelgen: mein Vater eröffnete mir, daß seine Verhältnisse durch häufige Mißernten in den Kaffeeplantagen sich verschlechtert haben, so daß wir zu verhältnismäßig schlichtem Leben gezwungen sind. Die Fayenda (Landgut), Wagen und Pferde sind mit den Kaffeeplantagen verkauft, und wir wohnen nun während des ganzen Jahres hier in Cattete, das allerdings hoch und gesund in Gärten und Wald liegt. Aus Gerechtigkeit gegen Papa muß ich auch sagen, daß er alles thun will, um mein Leben standesgemäß zu gestalten. Morgen gleich soll ich im Atelier des berühmtesten Aquarellisten (eines alten Freundes von Papa) den Unterricht im Malen wieder aufnehmen. Ich werde dort mehrere junge Damen aus den besten Familien kennen lernen. Wenn sie noch kein Kränzchen haben, werde ich eines gründen nach Art eurer deutschen Kaffeekränzchen. Dann entgehe ich wieder für so und so viele Stunden der Qual des ›Familienlebens‹, der Familiensimpelei wollte ich sagen. O Hilde, mögest du nie auch nur ahnen, welches Elend das Menschenherz zu ertragen im stande ist! Schreibe mir oft und lange. Das wird mein Trost sein. Ach, wer jetzt noch einmal in finis terrae sitzen könnte und nie mehr wegzugehen brauchte! ...

Dolly.

»P.S. ›Ihr‹ Kind habe ich nur flüchtig gesehen. Es ist ein reizendes Engelsköpfchen von 10-11 Monaten. Das arme Kind! Es kann nicht dafür, daß es eine solche Schleicherin zur Mutter hat! Ich hätte ihm am liebsten ein Küßchen gegeben! Aber um alles in der Welt nicht in ihrer Gegenwart! Sie hätte noch geglaubt, ich wolle es beißen!«

Von der prächtigen Gartenstadt Cattete führt die Rua d'Ajuda in die Altstadt von Rio mit ihren hohen, schmalen, ernst aussehenden Häusern – ein Schritt nur aus der Zauberwelt tropischen Pflanzenreichtums in die herzbeklemmende Enge des steinernen Häusermeeres, in die trostlose Oede großstädtischer Gassen! Aber schon fährt ein kühler Seewind daher, und die gewaltige Sprache des Meeres in ihrem ewigen Einerlei dringt gedämpft und doch gebieterisch hinein in das wechselvolle Geräusch der Gassen.

Ein paar Schritte weiter – da liegt es in seiner ganzen Schönheit ausgebreitet im Sonnenglanze, und seine Wellen brechen sich in tosendem Grimme an dem granitnen Felswalle des Zuckerhutes, der die Bai zur offenen See hin abschließt.

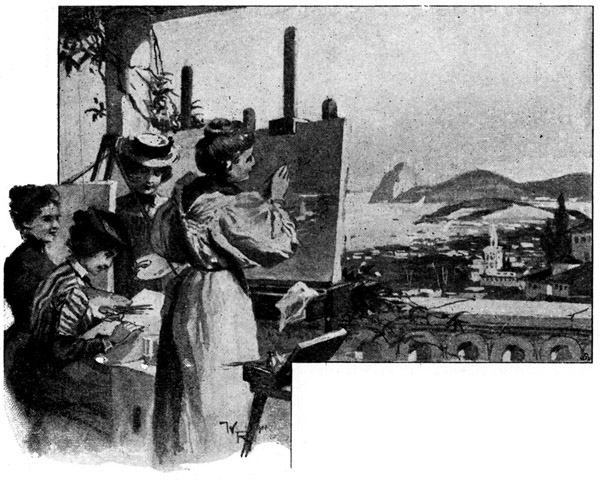

Auf einem hochgelegenen Teile des Quai da Gloria lugt ein schlichtes weißes Haus zwischen Lorbeer- und Rosengebüsch hervor. Ein paar hohe Palmen neigen ihre schön geformten Blattwedel schützend über das flache Dach, und aus dem nahe gelegenen herrlichen Jardim Publico dringen ganze Wolken von Wohlgerüchen herüber. Auf einem säulengetragenen Balkon, der die nördliche Breitseite des Hauses einnimmt, sitzen mehrere junge Damen malend und zeichnend vor ihren Staffeleien und Skizzenbüchern. Auch Dolly ist darunter, eifrig bemüht, ein Stück der schönen Landschaft in ihr Skizzenbuch zu bannen. Es ist in der That ein märchenhaft schönes Bild, das Stift und Pinsel der Künstlerinnen festhalten sollen: das tiefblaue Meer mit den zahllosen weißen Seglern, überspannt von dem lichtfunkelnden Tropenhimmel, das phantastisch zerrissene und zerklüftete Gebirge mit seinen Hörnern, Zacken und Zinken, die leuchtenden Laubmassen, die tausend farbenschönen Blüten der Gärten und Promenaden im Vordergrunde, und nicht zuletzt die Welt großer, schön beschwingter Falter, deren zarte Schuppenflügel in köstlicherem Farbenschmelz schillern und sprühen als das prächtigste Edelgestein. Ein alter Herr mit schneeweißem, schlicht auf die Schultern herabfallendem Haupthaar und feinem, klugen Gesichte, das ein Bart à la Henri IV. ziert, geht langsam zwischen den Schülerinnen hin und her. Er trägt einen leichten Sammetrock, Jabot und Spitzenkrausen an den Aermelausschnitten; aber nicht die längst vergessene Tracht allein, sein ganzes Wesen hat den Ausdruck zierlicher, altfränkischer Ritterlichkeit.

Sinnend bleibt er in einiger Entfernung von der fleißig zeichnenden Dolly stehen. Seine dunkeln Augen haben einen halb traurigen, halb schwärmerischen Ausdruck; sie schauen nach innen, als schwebe der Geisterzug alter lieber Erinnerungen an ihnen vorüber.

»Seht doch den Ritter Georges, wie er die Neue bewundert!« kichert Isabella Morenas, eine stolze Brünette mit schönen, aber spöttischen Zügen. »Es fehlt nur die Mandoline, und der Troubadour ist fertig!«

»Ich glaube, er hat seinen wehmütigen Tag,« sagt Maria Müller, die kleine deutsche Bankierstochter mitleidig. »Sie erinnert ihn gewiß an jemand aus seiner Jugendzeit. ...«

»Ihr Deutschen seid unausstehlich mit euren Erinnerungen, eurer Wehmut und eurem Gemüt,« sagt Isabella lachend, »und was seine Jugend betrifft, so liegt die so fern, daß die Erinnerungen daran längst versteinert sein müssen ...«

»Ich lasse nichts auf unseren Ritter Georges kommen!« ereifert sich eine dunkeläugige Kreolin. »Er ist der beste, ritterlichste, onkelhafteste Mensch der Welt, der wahrhaftig verdiente, Brasilianer statt Franzose zu sein.«

»Er wäre eben nicht solch ein wahrer Ritter sans peur et sans reproche, wenn er nicht unserer Nation angehörte!« entgegnet selbstbewußt Stéphanie de St. Valéry, die Tochter des französischen Konsuls, und richtet ihr zierliches Figürchen stolz in die Höhe.

»Jedenfalls ist er, abgesehen von seinen veralteten puritanischen Ansichten, der ritterlichste Mann unter der Sonne!« entscheidet Isabella. »Die Ausflüge und Picknicks, die er seinen Schülerinnen zu lieb veranstaltet, sind wahre Feenfeste, und den Namen ›Onkel Georges‹, den alt und jung ihm giebt, trägt er mit vollem Recht. Wären unsere jungen Herren nur zum zehnten Teil so galant!« schloß sie und malte mit energischen Strichen einer Schifferbarke ein so kühn flatterndes Segel, daß »Onkel Georges«, der inzwischen aus seiner Träumerei erwacht war, sie lächelnd fragte, ob sie den »Fliegenden Holländer« konterfeien wolle. ...

»Wir müssen Freundinnen werden!« sagt die stolze Isabella, die mit einer Art seltsamer Scheu von den übrigen Mädchen gemieden wird, in vertraulich herablassendem Tone zu Dolly, als beide ein paar Wochen später zusammen den Heimweg antreten. Isabella wohnt in der Vorstadt Santa Tereza, aber sie macht gerne einen Umweg, um Dollys Geschichte zu hören. Dolly ist hingerissen von der blendenden, weltgewandten Erscheinung Isabellas, deren Eltern vor langen Jahren am Hofe Dom Pedros eine angesehene Stellung einnahmen. Isabella dagegen liebt den Reichtum; – sie ist sehr klug und kennt das Leben, – und das Gerücht von den fabelhaften Schätzen ihres Vaters, des früheren Plantagenbesitzers, ist Dolly vorangeschwirrt. In der Rua d'Ajuda tritt ein schmächtiger junger Mann mit bleichem, müdem Gesichte in Gigerlkleidung und angenommen nachlässiger Haltung zu den beiden. Isabella stellt ihn als ihren Bruder Pompejus Morenas vor, und Dolly hatte Mühe, ihr Lachen zu verbeißen beim Anblick des knabenhaften Figürchens mit dem Greisengesichte und dem überhohen chapeau claque.

Vor der Villa Matilda in Cattete angekommen, bat die neue Freundin, mit ihrem Bruder den Eltern Dollys ihre Aufwartung machen zu dürfen. Dolly war sehr erleichtert, zu hören, daß der Senhor und die Senhora abwesend seien. Sie fühlte, daß der ernste Vater und die Stiefmutter mit der klaren Stirn und dem reinen, ruhigen Blicke gar nicht zu ihren neu gewonnenen Bekannten passen würden. Nach ein paar Tagen folgte Dolly der Einladung Isabellas, ihre Mutter in Santa Tereza zu besuchen.

Mit einiger Beklommenheit erstieg sie die hohen, schmalen Treppen, die zu den im zweiten Stockwerke eines Miethauses liegenden Gemächern der verwitweten Senhora Morenas führten. Ein kleiner Neger mit einem wahren Hungergesicht und melancholischen Augen wirft die Portièren des Vorzimmers zurück, und Dolly steht in einem dämmerigen, dürftig möblierten Raume, in dem ein paar verblichene Ueberbleibsel einstigen Glanzes im Durcheinander mit abgegriffenen Büchern, verstaubten Pflanzen und gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen den Eindruck genialer Unordnung machen sollen. Ein Ruhebett mit einem Ueberzug von unbestimmter Farbe steht mitten im Zimmer neben einem geborstenen Marmortischchen, das eine halbgefüllte Likörflasche trägt. Eine sonderbare Figur erhebt zu Dollys Schrecken den fortwährend zitternden Kopf aus dem Kissen des Langstuhls und sagt mit krächzender Stimme: »Willkommen, Kind des Reichtums, schönes Fräulein, im Hause des Jammers!« Dolly tritt bestürzt einen Schritt zurück; Senhora Morenas aber lacht schrill und bitter, und nun ergießt sich ein erschrecklicher Wortschwall über die Besucherin. Die Witwe erzählt, daß sie einst in Ueppigkeit und Glanz gelebt, und daß sie die am meisten gefeierte Schönheit am Kaiserhofe von Petropolis gewesen sei. Dolly betrachtete entsetzt den gelben Knochenhals, das mumienhafte, ewig zuckende Faltengesichtchen, die unruhig flackernden, tief eingesunkenen Augen, wozu das künstlich aufgesteckte und gefärbte Haar und die geschminkten Wangen einen widerlichen Gegensatz bildeten. Isabella stand am Fenster und trommelte ungeduldig mit den Fingern während der Klagerede ihrer Mutter.

»Bah!« sagt sie endlich hart, »immer die alte Leier! Niemand kann ewig jung und schön bleiben! Du hast das Leben genossen; jetzt kommt an uns die Reihe!« Und indem sie den Refrain eines französischen Couplets trällerte, zog sie Dolly mit sich in ihr eigenes Zimmer, während die »Blume von Petropolis« erschöpft in die Kissen zurücksank und von ihren vergangenen Erfolgen träumte.

»Ich muß Ihnen reinen Wein einschenken, Dolly,« sagt Isabella, während sie die neue Freundin an den dürftig gedeckten Theetisch nötigt. »Wir leben hier von glanzvollen Erinnerungen und dem kargen Witwengelde meiner Mutter. Wenn ich nicht bald eine passende Partie mache, bin ich gezwungen, wie alle Plebejer, mein Brot zu verdienen. Brr!« sagte sie und schüttelt sich, »Gouvernante kann und mag ich nicht werden: Kinder sind mir ein Greuel; sie sind entweder dumm oder anmaßend und meistens beides zugleich. Mein Vormund zwingt mich nun, Malunterricht zu nehmen, damit ich dereinst als Lehrerin in dieser edlen Kunst mein Brot verdienen könne. Onkel Georges giebt sich ja auch aus reiner Menschenliebe alle Mühe mit meinem kleinen Talent, obschon Mama noch nie daran dachte, ihm sein Honorar einzusenden – allein im nächsten Jahre, sobald ich mündig geworden, werde ich dem Menschenfreunde samt seinen Pinseln und Paletten Valet sagen und – erschrecken Sie nicht! – zum Theater gehen. Mein Bruder, der, wie er zu sagen beliebt, ein Sonnenkind und zu gemeiner Arbeit nicht geschaffen ist, geht mit mir. Wir haben beide ein ausgesprochenes Talent für das Salonfach. Der Schauspieler, der an unserem Liebhabertheater aus Gefälligkeit den Regisseur macht, hat es uns hundertmal geschworen. Er macht mir zwar etwas auffallend den Hof, aber dennoch glaube ich ihm: die innere Stimme meines Genius spricht zu deutlich! Ha, Dolly, das wird ein Leben, das wert ist, gelebt zu werden! Sie sollten an unseren Theaterabenden teilnehmen! Am nächsten Samstag haben wir Hauptprobe in einem großen Gartensaale, der den Eltern einer der Mitspielenden gehört; ich lade Sie dazu ein. Sie finden noch einige Herren und Damen aus hiesigen Familien bei uns, die Ihnen gewiß gefallen werden. ...«

Dollys Hirn war im Wirbel. Hier bot sich ihr eine Gelegenheit, der gräßlichen Oede ihres Elternhauses, in dem sie sich freiwillig zur Fremden gemacht, und der tödlichen Langweile ihrer müßigen Stunden zu entfliehen. Und später, wer weiß, wenn das Leben gar zu unerträglich bei der Stiefmutter wurde, könnte sie ja auch zur Bühne gehen!

Aber Isabella und ihr Anhang! Das Herz klopfte ihr laut in der Brust vor unbestimmter Angst. Sie fühlte instinktiv, daß sie in eine Welt hinabstieg, zu der kein Strahl des reinen Himmelslichtes drang, darin sie bis jetzt an der Hand ihrer Erzieher gewandelt. Aber was war am Ende dabei! Etwas Schlechtes doch wohl nicht, und in dem Falle könnte man sich ja noch immer zurückziehen. ...

»Was würden Hilde und der ›Prediger‹ sagen?« fiel ihr auf einmal mit großem Unbehagen ein. Aber die alte Schlange des Stolzes bäumte sich mächtig und zischte: »Nun gerade! Es hat mir niemand Vorschriften zu machen!«

Und Dolly schlug in Isabellas ausgestreckte Hand ein und sagte: »Ich werde mitthun!«

Als sie an diesem Abend nach Hause kam, – Pompejo und Isabella hatten sie bis zur Thüre begleitet, – fand sie ihren Vater in großer Aufregung. Die Stiefmutter war nicht anwesend; sie brachte den kleinen Paul zu Bette.

»Ich höre von deinem Verkehr mit der Familie Morenas,« fing der Vater ohne Umschweife an. »Du konntest freilich nicht wissen, welchen Leumund diese Leute genießen, aber du hättest als junges Mädchen fühlen müssen, daß ihr Umgang dir gefährlich werden könnte. Ich will dir indessen heute keine Vorwürfe machen, sondern dich nur warnen, Kind. Jedenfalls verbiete ich dir aufs strengste, jemals einen Schritt in das Haus der Witwe Morenas zu thun. Damit du aber nicht denken könnest, ich gönne dir kein Vergnügen, teile ich dir mit, daß wir am Samstag mit dir eine Fahrt nach Petropolis machen werden. Ich habe die Familie des Bankiers Müller, deren Tochter du ja schon kennst, dazu eingeladen.

»Ich hoffe, liebe Dolly,« fuhr er mit einem betrübten Blick auf des Mädchens finsteres Gesicht fort, »daß du nicht zu spät einsehen mögest, daß wir stets nur dein Bestes gewollt haben!«

Dolly antwortete nicht, aber in ihrem Herzen widerhallte es: »Wir, wir! Wer hat den Anträger gespielt? Wer gönnt mir keine Freude? Wir! Wir! Nur sie! Sie!«

Am Freitag-Morgen während des Malunterrichtes bat Dolly ihre Freundin Isabella leise, sie am Samstag Nachmittag zur Hauptprobe abzuholen. Ihre Eltern hätten zwar vor, einen Ausflug mit ihr zu machen; allein sie werde nicht teilnehmen.

Kurz darauf kam Besuch ins Atelier. Es war Mme. de St. Valéry, die Mutter Stéphanies, die einst selbst Schülerin von Onkel Georges gewesen war. Sie kam, um die Fortschritte ihrer Tochter zu sehen und mit dem alten Onkel von vergangenen Zeiten zu plaudern. Dolly war entzückt von der liebenswürdigen, graziösen Dame, die für jedes Mädchen ein freundliches Wort hatte. Als sie Dollys Namen hörte, betrachtete sie das junge Mädchen lange gerührt; dann schloß sie es mütterlich in die Arme und küßte es. »Mit Ihrer lieben Mutter habe ich vor fast dreißig Jahren als Schülerin zu Füßen des Onkels gesessen,« sagte sie bewegt. Ich habe mich früh nach Frankreich verheiratet – wir sind erst seit einigen Jahren wieder hier – und so kam es, daß ich meine gute Freundin Mercedes so bald aus den Augen verloren habe. Sie, liebes Fräulein, müssen nun aber meine Stéphanie besuchen, und die Freundschaft der Mütter muß in den Kindern neu aufleben ...« Dolly nickte stumm; das Herz war ihr übervoll, als aber die Dame gegangen war, brach sie in lautes, unstillbares Weinen aus: »O meine arme, liebe Mama! Sie liegt vergessen auf dem Kirchhofe, und die Fremde nimmt ihre Stelle ein! O Mama, Mama, nimm mich zu dir! ...« Die jungen Mädchen waren ganz bestürzt über diesen leidenschaftlichen Schmerzensausbruch, der arme alte Onkel Georges aber streichelte zärtlich Dollys Scheitel und führte sie endlich mit sanfter Gewalt in sein nebenanliegendes Wohnzimmer.

»Sie dürfen nicht klagen, liebes Kind,« bat er bewegt, »Mercedes d'Andrada, Ihre edle Mutter, ist lange im Himmel. Ich habe sie gekannt und verehrt, wie man einen Engel des Himmels verehrt.«

»Ja!« kam da aus der Zimmerecke eine Dolly merkwürdig bekannte Stimme, »das that er, ich kann es bezeugen. Er hat sie geliebt, wie man ein Heiligtum liebt, mit jener Liebe, die von Gott stammt und zu Gott führt, aber in seiner Demut wagte er nicht, seine Hand nach ihr auszustrecken.«

Verwundert wischte Dolly ihre Thränen ab und starrte nach der Sprecherin. Diese hatte sich aus der Fensternische erhoben, worin sie strickend gesessen hatte, und stand jetzt hochaufgerichtet und majestätisch vor Dolly. »Die Brillenschlange!« entfuhr es dieser, dann brach sie trotz ihrer Betrübnis in ein unbezwingliches Lachen aus, und lachte so lange und so recht aus vollem Herzen, daß der ritterliche Franzose und die majestätische Dame selbst mitlachen mußten.

» N'est-ce pas? Quelle surprise, Mlle. Auweiler!« rief die letztere in einem fort und mußte sich setzen, so hatte die Ueberraschung sie angegriffen. »Das sieht dem zarten Gemüte meines Bruders ähnlich, mit keiner Silbe zu erwähnen, daß er die Tochter seiner ersten und einzigen Liebe unterrichtet ...«

»Ja, und mir hätte der Name Delaporte auffallen müssen, den Sie beide tragen, wenn ich nicht so gar oberflächlich gewesen wäre,« sagte Dolly.

»Ach, solch alte Brillenschlangen interessieren ein junges Mädchen auch nur vorübergehend,« sagte die Alte mit ihrem gutmütigsten Lächeln und putzte die ungeheuere Brille, die naß von ihren Thränen geworden war. »Aber erzählen Sie, liebes Kind, wie geht es Ihnen nach unserer schönen, gemeinsamen Fahrt?«

»Ich habe eine Stiefmutter!« sagte Dolly kurz und hart.

» Chut! Chut! Kindchen, nicht so böse, der liebe Gott hat es zugelassen!« Und die große, alte Frau zog das Mädchen an sich und bettete seinen Kopf an ihre Brust, wie eine Mutter, die ein krankes Kindlein beruhigt.

»Die zweite Frau Ihres Vaters, meines Freundes, ist eine edle und gute Frau,« sagte der Maler ernst und bestimmt. »Ich sage das aus Gerechtigkeit, obschon sie im Herzen ihres Mannes der Frau gefolgt ist, die mir einst die liebwerteste unter allen Jungfrauen geschienen!«

»Und obschon sie eine Deutsche und die Tochter eines Offiziers ist, der gegen unser Vaterland gekämpft hat!« warf Mlle. Delaporte dazwischen.

»Nun dürfen Sie nicht mehr weinen, liebes Kind,« bat Mr. Georges, »dann werde ich Ihnen meinen besten Schatz zeigen.« Er führte Dolly zu einem altmodischen, mit prächtiger Marqueterie-Arbeit eingelegten Geheimpult. Aus einem der vielen Schubfächer im Innern nahm er einen viereckigen Gegenstand, der fest in verblaßte rote Seide gehüllt war, und bat seine Schwester, die seidene Umhüllung loszutrennen. Sie that es mit großer Umständlichkeit, und Dolly vergaß ihre Thränen und ihr Leid vor brennender Neugier. Endlich fiel die Hülle, und der alle Herr hielt das in den frischsten Farben leuchtende Pastellbild eines zarten Mädchens von etwa siebzehn Jahren in die Höhe. Seine Hand zitterte, und seine Stimme bebte, als er sagte: »Ich malte sie aus der Erinnerung, als sie mein Atelier verließ und mit ihren Eltern nach Pelotas zog.« »Und als er später hörte,« fiel die alte Dame ein, »daß sie Braut sei, verhüllte er das Bild, das ihm nicht mehr gehören durfte. Mich, seine Schwester und einzige Vertraute, bat er, es sorgsam einzunähen. ...«

»Jetzt, da sie im Himmel beim lieben Gott ist, soll es seinen Ehrenplatz wieder neben den Bildern meiner Eltern haben,« sagte der alte Herr leise, »ihre Tochter aber lade ich ein, recht oft zum Onkel zu kommen, jedenfalls immer dann, wenn ein Leid ihr junges Herzchen drückt.«

»Ach, Onkel Georges, Sie sind gut, und Mama war so gut, aber Sie wissen nicht, wie böse ich bin, so ganz und gar aus der Art geschlagen!« Dolly verbarg beschämt ihr Gesicht in einem der Riesenärmel der Mademoiselle Virginie.

»Sie werden auch gut, mein Kind; Ihre Mutter im Himmel betet für Sie, und Ihre neue Mutter wird Ihnen auch helfen, wenn Sie nur Vertrauen zu ihr haben.«

»Das kann ich nicht!« sagte Dolly, und in ihrem Herzen dachte sie: »und will ich nicht!«

»Verzeihen Sie dem alten Onkel, wenn er Sie kränken muß, aber eines muß ich Ihnen sagen: hüten Sie sich vor dem Verkehr mit der Senhora Morenas! Ihrem Vater habe ich auch erzählen müssen, daß dieses Mädchen Ihre Freundschaft sucht. Ich muß sie unterrichten, ihrem Vormunde zu lieb, aber ich wache darüber, daß sie den übrigen Schülerinnen fernbleibt!«

Dolly saß wie versteinert da. Also nicht die Stiefmutter, sondern der Ritter ohne Furcht und Tadel hatte sie verraten! Ein unangenehmes Gefühl der Beschämung, daß sie der jungen Frau Unrecht gethan, stieg in ihr auf, sie suchte es jedoch zu unterdrücken, indem sie ihren Aerger gegen den alten Herrn richtete.

»Ich werde mich schon zu schützen wissen!« sagte sie kurz.

Die gute alte Dame suchte das Gespräch abzulenken und erzählte, daß sie kürzlich einen Brief von Mrs. O'Donagan, jetzt Schwester Patricia, bekommen habe, die sich ganz glückselig in ihrem Kloster in Porto Alegre fühle.

»Merkwürdig, daß sie von Irland nach Brasilien reist, um ins Kloster einzutreten!« meinte Dolly spitz.

»Gottes Wege sind nicht unsere Wege,« sagte die alte Dame, »übrigens haben die Barmherzigen Schwestern vom h. Franziskus Zuspruch aus allen Ländern Europas, da aus Brasilien selbst der Zuwachs an Ordensfrauen nur sehr gering ist. Weiß Gott, wenn ich jünger wäre, möchte ich bei ihnen als arme Krankenschwester meine jetzt nutzlosen Tage verleben.«

»Als wenn du nicht dein ganzes Leben und namentlich die letzten zehn Jahre bei der geistesschwachen Tante in der Bretagne die barmherzige Samaritanin gespielt hättest, meine liebe Virginie!« warf der Bruder gerührt ein.

»Ta, ta! lassen wir das. Unser armes Lamm muß jetzt nach Hause gehen und die Gemütserschütterungen vergessen, die es diesen Morgen durchgemacht hat.«

Dolly ging; aber sie vergaß nicht. Sie versuchte wieder einmal ihr Nachtgebet an diesem Abend; – die braven Menschen und die frommen Augen ihrer toten Mutter hatten es ihr angethan. Aber sie kam nicht über die Reue hinaus, den Vorsatz konnte sie nicht machen, und so weit war sie noch nicht gesunken, um zu wagen, mit dem lieben Gott Komödie zu spielen. Schlaflos wälzte sie sich auf ihrem Lager. Sie ärgerte sich, daß die Stiefmutter so viel besser war, als sie geglaubt, daß sie ihr Unrecht gethan, und daß der alte ritterliche Verehrer ihrer toten Mutter sie gelobt hatte. Sie schämte sich, daß sie die Güte ihres Vaters durch eine Lüge lohnen wollte, indem sie halb entschlossen war, Migräne vorzuschützen, um aus Petropolis zurückzubleiben, und doch fand sie den Mut nicht, Isabella und Pompejus abzuschreiben. Um so weniger, da Felix, der Hausneger, ihr in duftendem Couvert ein Madrigal überreichte, darin Pompejo Morenas ihr in glühenden Strophen seine unsterbliche Liebe gestand. Das Madrigal flatterte freilich gleich darauf in unzähligen Papierfetzchen zum Fenster hinaus; aber den Entschluß, diesen Menschen fern zu bleiben, konnte Dolly nicht fassen.

Gegen Morgen war es ihr im Halbschlummer, als höre sie der guten Klosteroberin Stimme, die warnend rief: »Eine Lüge ist mehr als eine moralische Feigheit, sie ist eine Sünde! So tief, so tief konntest du fallen, Dolly!« Und dazwischen sagte der »Prediger« leise, aber unheimlich deutlich: »Hüten Sie sich vor den Götzen mit den thönernen Füßen! ...«