|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Reichsverfassung, Reichsgeschäfteführung, Reichsheer, Reichsjustiz und – Reichsschlendrian. – Das preußische und das österreichische Heerwesen. – Der Menschenhandel. – Kabinettspolitik und Kabinettsjustiz. – Die Reformen Friedrichs und Josephs. – Bewegungen in der katholischen und in der protestantischen Kirche. – Deutschland und die französische Revolution. – Des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Ausgang.

Vor der Katastrophe von 1801, welche das ganze linke Rheinufer an die französische Republik brachte, bewegte sich das politische Leben Deutschlands als eines Gesamtstaats in den ungefügen Formen eines Mechanismus, wie er durch den Westfälischen Frieden festgestellt worden war. Der Wahlkaiser, dessen Würde das Haus Habsburg zu einer tatsächlich-erblichen zu machen gewußt hatte, repräsentierte das Reich; die Geschäfte desselben aber waren in höchster Instanz beim Reichstag. Dieser bestand aus drei ständischen Kollegien: kurfürstlichem, reichsfürstlichem und reichsstädtischem Kollegium. Die Kurfürsten, als Wähler des Kaisers, hatten es mittels der sogenannten »Wahlkapitulation«, welche sie dem zu wählenden Oberhaupt des »Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation« vorschrieben, allmählich dahin gebracht, daß die kaiserliche Gewalt ganz schattenhaft wurde und die deutsche Verfassung entschieden die Gestalt einer Oligarchie annahm. Im Reichsfürstenkollegium hatten alle geistlichen und weltlichen Fürsten persönlich oder durch Gesandte Sitz und Stimme, so daß es bis 1803 an weltlichen Stimmen 63, an geistlichen 35 Stimmen zählte. Außerdem saßen und stimmten in diesem Kollegium die Reichsgrafen und Reichsprälaten; doch hatten sie keine Einzelstimmen, sondern votierten nach den »Bänken«, in welche sie eingeteilt waren, so daß jene 4, diese 2 Stimmen führten. Das reichsstädtische Kollegium war in zwei Bänke geschieden, in die rheinische und in die schwäbische Bank; jene hatte 14, diese 37 Stimmen. Der mittelalterliche Staatsbrauch, demzufolge Kaiser und Reichsstände persönlich auf den Reichstagen erschienen, war abgekommen. Zum letzten Male hatte auf dem Regensburger Reichstage von 1663 Leopold I. die kaiserliche Majestät in Person repräsentiert. Von gedachtem Jahre an wurde der periodisch wiederkehrende Reichstag ein stehender, weil die Türkengefahren und die Feindschaft Frankreichs die Unterbrechung der Geschäfte nicht mehr zuließen. Die Reichstagsbevollmächtigten, durch welche die Stände sich vertreten ließen, erhielten daher den Charakter förmlicher Gesandten.

Die Verhandlungen des Reichstags, der zu Regensburg seinen Sitz hatte, leitete als Erzkanzler des Reiches der Kurfürst von Mainz. Sie waren furchtbar schleppend und ob den kleinlichsten Förmlichkeiten, ob dem ewigen Hin- und Herschreiben, ob dem Hin- und Herschicken dickleibiger Aktenstöße, Gutachten, Rekurse usw. wurden die teuersten Interessen des Vaterlandes schmählich vernachlässigt. Die Verhandlungen über eine Angelegenheit begannen mit Vorlage einer kaiserlichen »Proposition« und endigten nach äußerst schwerfälligen und langwierigen Debatten der abgesondert beratenden Kollegien mit Vernehmung der Stimmen und darauf gegründeter Abfassung eines Gutachtens, welches dem Kaiser zur Ratifikation vorgelegt wurde. Er konnte sie vollziehen oder ablehnen, in welchem letzteren Falle die plumpe Maschinerie der Verhandlungen des Reichstags abermals in Bewegung gesetzt wurde, aber das Recht einer selbständigen Entscheidung zwischen den in einer Sache uneinigen Kollegien war dem Reichsoberhaupte nicht eingeräumt. Die wichtigsten Geschäfte, namentlich solche von geheimer Natur, wurden durch aus den ständigen Kollegien gewählte Kommissionen, durch sogenannte Reichsdeputationen, besorgt; daher der Ausdruck »Reichsdeputationshauptschluß«. Ins Unendliche wurden die Geschäfte verschleppt, wenn es sich um Streitpunkte zwischen den beiden konfessionellen Fraktionen des Reichstages, dem »Corpus Catholicorum« und dem »Corpus Evangelicorum«, handelte. Rechnet man nun zu alledem noch die unselige Nebenbuhlerei zwischen Österreich und Preußen, die tausendfach sich durchkreuzenden Häkeleien, Zänkereien und Stänkereien der Hunderte von Reichsgliedern, die lächerlich gespreizte gelehrte Pedanterie, was alles im Reichstage intrigierte, polemisierte, protokollierte und protestierte, und man wird begreifen, warum Goethe den patriotischen Frosch in Auerbachs Keller singen ließ: »Das liebe Heil'ge Röm'sche Reich, wie hält's nur noch zusammen?« Versetzt man sich vollends in die Verhandlungen des Reichstages über Reichssteuern und Reichstruppen, wie sie in dringendster Gefahr dem Kaiser zum Schutze des Reiches hätten gewährt werden sollen, so wird man sich mit bitterem Ekel von einer »Nationalversammlung« abwenden, in welcher der Sinn für deutsche Ehre spurlos erloschen war. Fragen über die Ausschreitungen der fürstlichen Landeshoheit mochte der Reichstag gar nicht mehr zur Verhandlung bringen, und tat er es etwa, so war die ganze Einrichtung des Reiches Bürge, daß seine Beschlüsse nicht vollzogen wurden. Alles in allem: der Reichstag war im eigenen Lande zum Spott, in der Fremde zum Gelächter geworden.

Nr. 90. Bartolozzi, Im Bade.

Das war auch das Schicksal der deutschen Reichsarmee, namentlich seit der Schmach, mit der sie sich im Siebenjährigen Kriege bedeckt hatte. Das Reich als solches hatte kein stehendes Heer, sondern es wurde, falls der Reichstag die Führung eines Reichskrieges beschlossen hatte, aus den Kontingenten der Reichsstände zusammengewürfelt und bestand vorwiegend aus Invaliden und Taugenichtsen. Jeder der Kreise, in welche das Reich eingeteilt war, bestellte seine Kreiskorps, seine Kreisgeneralität und seine Kreiskriegskasse. Ein Generalfeldmarschall führte das Oberkommando. Aber die Ausrüstung, die Disziplin, die ganze Organisation war jämmerlich, und deshalb hatten auch die kriegerischen Operationen des Reichsheeres die auffallendste und unglücklichste Ähnlichkeit mit den diplomatischen des Reichstages. Die beiden höchsten Justizstellen des Reiches, das Reichskammergericht zu Wetzlar und der Reichshofrat zu Wien, deren Kompetenzen nicht genau geschieden waren, krankten ebenfalls an dem deutschen Reichsschlendrian. Trotzdem aber waren sie von allen Reichsinstituten noch die besten, und wenn es ihr Geschäftsgang auch zuließ, daß Prozesse sich an hundert Jahre durch eine unendliche Aktenwüste fortschleppten, so haben sie doch mehrmals gezeigt, daß es für die deutschen Dynasten eine Grenze gäbe, wo ihre Tyrannei aufhören müßte.

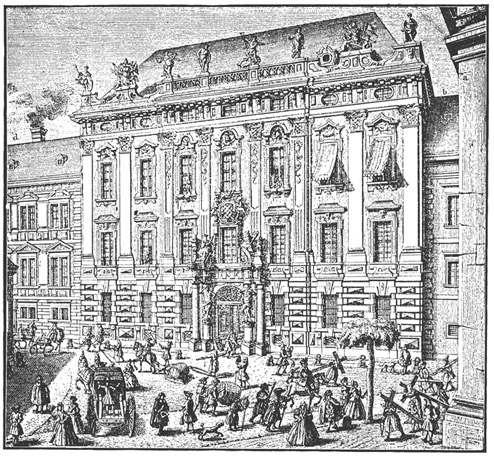

Nr. 91. Kleiner, Straßenszene in Wien.

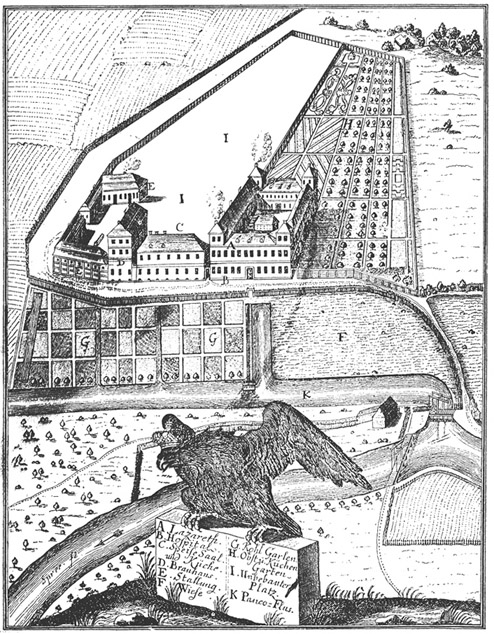

Nr. 92. Die Charité zu Berlin nach ihrer Gründung durch Friedrich Wilhelm I.

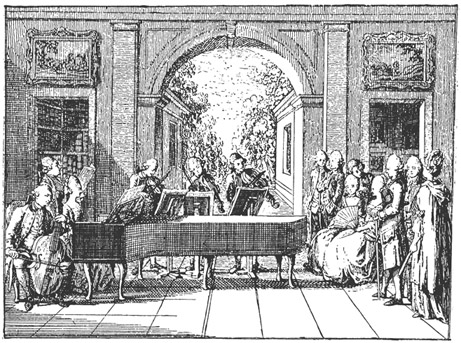

Nr. 93. Chodowiecki, Musizierende Gesellschaft.

Die beste Kraft unseres Landes verzehrte sich während des vorigen Jahrhunderts in den unseligen Kabinetts- und Hauskriegen, welche eine wesentlich auf die Ränkekunst gebaute Eroberungspolitik entflammt hatte. Auf die spanischen und österreichischen Sukzessionskriege folgte der Siebenjährige Krieg, und bald darauf wurde durch eine verblendete Diplomatie das Deutsche Reich in jene Kämpfe gegen die französische Revolution hineingerissen, welche seine Ohnmacht, seinen Marasmus so abschreckend aufzeigen sollten. In allen diesen Drangsalen gelangte die fürstliche Machtvollkommenheit zu raffiniert absolutistischer Ausbildung, und wir sehen den Despotismus das ganze Jahrhundert hindurch in voller Blüte. Dennoch aber zeigt er uns zwei verschiedene Seiten; denn wenn er bis gegen 1740 hin vorwiegend als ein brutalsittenloser, in der hochmütig-grausamen Manier Ludwigs XIV. gehandhabter erschien, so gestaltete er sich von da an zum »erleuchteten«, zu einem im Sinne der Philosophie der Zeit, im Sinne der antipfäffischen Aufklärung die Völker vorwärts treibenden, der es sogar, wie uns insbesondere das Beispiel des Herzogs Karl von Württemberg, des Stifters der Karlsschule, zeigt, nicht verschmähte, zum Schulmeisterbakel zu greifen. Wir haben auf beide Erscheinungsweisen der Gewalt schon im zweiten und dritten Kapitel Bezug genommen und wollen nur in rhapsodischer Weise auf weitere Äußerungen des deutschen Staatslebens von damals aufmerksam machen.

Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hatte richtig erkannt, daß Preußens politische Existenz nur auf die militärische gegründet wäre. Er hatte von seinem Vater eine Armee überkommen, welche 30 000 Mann stark war; bei seinem eigenen Tode zählte sie an 90 000 Mann. Sie zusammenzubringen diente ein grausames Werbesystem, dessen Rechtmäßigkeit der König aus der Stelle des Alten Testaments ableitete, welche besagt, daß es ein göttliches Recht der Könige sei, »Knechte und Mägde, Söhne und Esel wegzunehmen«. Wie man bei Ausübung dieses »göttlichen Rechts« verfuhr, veranschaulicht folgende Geschichte. Ein im Jülichschen stationierter preußischer Werber hatte seine Augen auf einen ungewöhnlich langen Schreinermeister geworfen. Er bestellte nun bei diesem eine Kiste, die so lang und breit sein sollte wie der Schreiner selbst. Als der Werber, ein Reichsbaron von Hompesch, kam, um die Kiste abzuholen, erklärte er, sie wäre zu kurz. Der Schreiner legte sich, um das Gegenteil zu beweisen, der Länge nach hinein. Sogleich ließ Hompesch durch seine Leute den Deckel zuschlagen und so den Rekruten entführen, welchen man aber nur tot bekam, denn als man die Kiste wieder öffnete, war der Unglückliche erstickt. Der Kern der Armee war das berühmte Potsdamer Grenadierregiment, bestehend aus nahezu 3000 »langen Kerlen«, deren Ausrüstung eine Art Musterkarte für die deutschen Heere wurde. Ihre Uniform bestand aus einem blauen Rock mit zurückgehakten Schößen, strohgelben Westen und Hosen und weißen Gamaschen. Zopf und steifgepuderte Haare wurden als unumgängliches, mit peinlicher Genauigkeit behandeltes Zubehör des militärischen Anzuges betrachtet. Die monatliche Löhnung eines Gemeinen betrug 4 Taler, der jährliche Sold eines Hauptmannes 1200 Taler. Die Werberei reichte jedoch nicht aus, das starke Heer vollzählig zu erhalten, und deshalb erließ der König 1733 das sogenannte Kantonreglement, welches feststellte, daß jeder Preuße ohne Unterschied dem Könige zum Waffendienste verpflichtet sei. Ausgenommen waren nur die Söhne des Adels, die zu klein Gewachsenen, die Söhne von Bürgern, welche 6000 bis 10 000 Taler Vermögen nachweisen konnten, die Predigersöhne und die einzigen Söhne der Familien. Die militärische Dressur ging hauptsächlich auf Fertigkeit in den Handgriffen und auf maschinenartige Einheit in den Evolutionen. Ein Augenzeuge erzählt, daß Friedrich Wilhelm seine Regimenter bataillonsweis, divisionsweis, pelotonweis mit einer Schnelligkeit und Präzision habe feuern lassen können, als wären sie ebensoviel Klaviere, auf welchen er spielte. Friedrich der Große mußte, um seine Stellung als Eroberer zu behaupten, den Staat auf dem Fuß einer Zwangsmilitärmonarchie erhalten. Mit Einschluß von Knaben und Greisen mußte in Preußen der siebenundzwanzigste Mann als Soldat dienen. Die Armee war seit der Erwerbung von Westpreußen auf 200 000 Mann gebracht. Ihre Unterhaltung verschlang 13 Millionen Taler, also mehr als die Hälfte der Staatseinkünfte. Das Material der Artillerie war, seit die Entscheidung der Schlachten immer mehr von dieser Waffe abhängig geworden, außerordentlich vermehrt. Im Feldzuge von 1761 hatte die preußische Armee 145 Kanonen und 30 Haubitzen, im Jahre 1778, im bayrischen Erbfolgekriege, dagegen 595 Kanonen und 116 Haubitzen. Friedrich führte auch die reitende Artillerie ein, deren Vorzüge ihm die Russen im Siebenjährigen Kriege nachdrücklich bewiesen hatten. Um das Geschütz und den Train in dem zuletzt erwähnten Feldzug fortzuschaffen, waren 8600 Pferde nötig, die der reitenden Artillerie ungerechnet. Für die besten seiner Soldaten hielt Friedrich die Pommern. Die Offizierstellen waren mit wenigen Ausnahmen alle beim Adel, und zwischen Offizieren und Gemeinen bestand eine ungeheure Kluft. Die Armee war durchaus nichts als eine willenlose Maschine, in ihren widerstrebenden Elementen zusammengehalten durch eine Disziplin von furchtbarer, barbarische Strafen (Tod am Galgen, Gassenlaufen, Verstümmelung) verhängender Strenge. Zwar kam es unter Friedrich nicht mehr vor, daß brutale Offiziere den Soldaten beim Exerzieren um kleinster Fehler willen Glieder zerbrachen und Augen ausschlugen, wie das unter seinem Vater der Fall gewesen; allein wie das Verhältnis zwischen Offizieren und Gemeinen noch immer war, erhellt aus dem Parolebefehl, in welchem der General Möllendorf als Gouverneur von Berlin 1785 seinen Offizieren verbot, den »gemeinen Mann durch Barbarei, tyrannisches Prügeln, Stoßen und Schimpfen zu seiner Schuldigkeit anzuhalten; denn Se. Majestät der König haben keine Schlingel, Canailles, Racailles, Hunde- und Kroopzeug im Dienste, sondern rechtschaffene Soldaten.« Friedrich war der Willenlosigkeit seiner Heermaschine so sicher, daß er vor mehreren seiner Schlachten bekannt machen ließ, »heute gäbe es keine Retirade«, und bei Kollin seine weichenden Grenadiere ins Feuer zurücktrieb mit den Worten: »Racker, wollt ihr ewig leben?« Trotzdem wußte er, daß er es mit einer nur notdürftig gezähmten Bestie zu tun hatte. Als ihm vor dem Ausmarsche zum ersten Schlesischen Krieg der alte Fürst von Dessau die gute Haltung der Truppen rühmte, gab er demselben zur Antwort: »Das Wunderbarste für mich ist, daß wir mitten unter diesen Leuten in Sicherheit sind; jeder von ihnen ist Ihr und mein unversöhnlicher Feind, und doch hält sie die Subordination und der Geist der Ordnung in Schranken.« Später hätte er wohl noch hinzusetzen dürfen: und der Zauber eines großen Namens.

Nr. 94. Eine verwöhnte Frau.

Nr. 95. Chodowiecki, Vignette.

Nr. 96. Chodowiecki, Verbesserung der Sitten.

Als nach dem Tode des letzten männlichen Habsburgers der österreichische Erbfolgekrieg ausbrach, zählte die österreichische Armee 135 000 Mann – auf dem Papier, denn nur 68 000 Mann befanden sich wirklich unter den Waffen. Vor dem Siebenjährigen Kriege war die Armee auf 200 000 Mann gebracht und kostete jährlich 14 Millionen Gulden. Jedes Infanterieregiment bestand aus 2408 Mann, jedes Kürassier- und Dragonerregiment aus 812, jedes Husarenregiment aus 610 Mann. Die Verwaltung des Heerwesens besorgte der Hofkriegsrat, der noch in den Revolutions- und Napoleonskriegen seine lähmende Autorität übte; den Oberbefehl führte ein Generalissimus, unter welchem 27 Generalfeldmarschälle, 12 Kavalleriegenerale, 19 Generalfeldzeugmeister und 73 Generalfeldmarschalleutnants befehligten. Prachtvoll waren die Hofgarden, die Trabantengarde, die alte Arzieren- oder Hatschiergarde, die adelige Arzierenleibwache und die ungarische Nobelgarde, deren Kommandant Fürst Esterhazy an Galatagen einen Juwelenreichtum von über einer Million Wert auf der Uniform trug. Im Jahre 1772 erhielt das stehende Heer Österreichs eine feste Grundlage durch die Einführung der militärischen Konskription, womit von den deutschen Landen nur Tirol verschont blieb. Daun hatte das Exerzitium, Liechtenstein das Geschützwesen wesentlich verbessert; doch behaupteten die preußischen Einrichtungen noch immer den Vorzug. Die Kriegführung wurde im ganzen noch auf dem alten barbarischen Fuße betrieben, namentlich von den Freikorps, wie solche in Maria Theresias Diensten die berüchtigten Parteigänger Franz Trenck und Johann Menzel führten. Ihre und ihrer Leute schändliche Grausamkeiten waren wörtlich solche, wie sie oben aus dem Dreißigjährigen Kriege verzeichnet worden sind.

Nr. 97. Fragonard, Kalte Strahlen.

Wie in Preußen und Österreich wurde die Trennung des Soldatenstandes von dem bürgerlichen, sowie die Entwicklung des militärischen Ehr- und Dressurprinzips überall in Deutschland mit dem größten Eifer ausgebildet, welcher dann auch seine heillosen Früchte trug. Der Soldat, namentlich aber der Offizier, glaubte sich turmhoch über dem Volk erhaben, welches ihn ernährte, und »des Königs Rock tragen« wurde zu einem Stichwort und Entschuldigungsgrund für jede Brutalität, die sich die Königsrockträger gegen ihre Ernährer erlaubten. Noch zu Ausgang des Jahrhunderts stand die Sache so, daß Friedrich Wilhelm III. sich 1798 veranlaßt sah, die berühmte, von dem Vorschritte der Humanität und Vernunft erfreuliches Zeugnis ablegende Kabinettsorder zu erlassen: »Ich habe sehr mißfällig entnehmen müssen, wie besonders junge Offiziere Vorrang vor dem Zivilstand behaupten wollen. Ich werde dem Militär sein Ansehen geltend zu machen wissen, wo es ihm wesentlichen Vorteil bringt, auf dem Schauplatze des Krieges, wo sie ihre Mitbürger mit Leib und Leben verteidigen sollen. Allein im übrigen darf sich kein Soldat, wes Standes er auch sei, unterstehen, einen der geringsten meiner Bürger zu brüskieren; denn diese sind es, nicht Ich, die die Armee unterhalten, in ihrem Brote steht das Heer der Meinen Befehlen anvertrauten Truppen, und Arrest, Kassation und Todesstrafe werden die Folgen sein, die jeder Kontravenient von Meiner unbeweglichen Strenge zu erwarten hat.« Nachmals hat man freilich diese Angelegenheit wieder aus einer ganz andern Tonart behandelt. Nachdem man nämlich zur Überzeugung gekommen, daß der bornierte und brutale Soldatengeist, die unverantwortliche Säbelschlepperei die einzige Stütze des fürstlichen Despotismus, der anmaßlichen Junkerei und der unduldsamen Pfäfferei wäre, hat man die Kluft zwischen Bürgertum und Soldatentum systematisch erweitert und die soldatische Roheit durch kaum oder gar nicht maskierte Straflosigkeit derselben methodisch aufgemuntert. So geschahen dann noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland zahlreiche offizierliche Junkereien – mörderische sogar und soviel wie straflos verübt –, welche zu ertragen eben nur die deutsche Gutmütigkeit gutmütig genug war.

Nr. 98. Chodowiecki, Im Tiergarten zu Berlin.

Die Kriegskunst hatte, seit Prinz Eugen und Marlborough den Glanz der Franzosen in derselben verdunkelten, in Deutschland tüchtige Meister aufzuweisen: so Ludwig von Baden, Schulenburg, Münnich – der, in Rußland von der Höhe fabelhaften Glückes jählings in ungeheures Mißgeschick niedergestürzt, ein Typus der deutschen Abenteurer genannt werden kann, welche im vorigen Jahrhundert im Auslande zu Einfluß und Macht kamen –, ferner Leopold von Dessau, Moritz von Sachsen, Laudon, Ferdinand von Braunschweig, Friedrich der Große mit seinem Bruder Heinrich und seinen Generalen Winterfeld, Schwerin, Ziethen. Friedrich wußte in bezug auf Taktik von der Angriffsweise mit schräger Schlachtordnung meisterhaften Gebrauch zu machen und wurde in der Strategie durch die von ihm in Anwendung gebrachte Beschleunigung der Heerbewegungen das Vorbild Napoleons. Noch ist zu sagen, daß manche deutsche Landesväter ihre zu Soldaten gepreßten Untertanen geradezu als einen gangbaren Handelsartikel betrachteten und behandelten. Als England mit seinen nordamerikanischen Kolonien in Krieg geriet, verkaufte der Landgraf von Hessen-Kassel 16 992 seiner Untertanen an die Engländer. Die Leute wurden wie eine Herde Vieh auf die Schiffe gepackt, um jenseits des Ozeans den Kugeln der amerikanischen Rifleschützen und den Tomahawks der Huronen zum Ziele zu dienen. Es war aber ein so vorteilhaftes Geschäft, daß der liebe Landesvater allen seinen Verschwendungen zum Trotz – einer aus Paris verschriebenen Haupt- und Staatsmätresse gab er ein Jahrgehalt von 40 000 Talern – ein in die Millionen von Talern gehendes Privatvermögen hinterlassen konnte. Natürlich blieb ein solche Vorteile verbürgendes Beispiel nicht lange ohne Nachahmung. Die lieben Landesväter von Braunschweig, von Ansbach, von Waldeck, von Anhalt-Zerbst machten dem von Hessen Konkurrenz, indem auch sie ihr vorrätiges Menschenfleisch auf den englischen Markt brachten, während Herzog Karl von Württemberg seine Soldaten an die Franzosen und später an die Holländer verschacherte. Die Stimmung der Verkauften und ihrer zurückbleibenden Angehörigen schildert Schubarts »Kaplied«, wie seine »Fürstengruft« mit einer Energie ohnegleichen die »Landesväterlichkeit« jener Tage überhaupt charakterisiert – jene deutsche Landesväterlichkeit, die einen der Großhändler mit Untertanenfleisch, den Herzog Karl I. von Braunschweig glauben ließ, sein welscher Theaterdirektor und Oberkuppler Nikolai sei mit 30 000 Talern jährlich nicht zu hoch und sein Wolfenbütteler Bibliothekar Gotthold Ephraim Lessing sei mit 600 Talern jährlich nicht zu niedrig besoldet; – jene deutsche Landesväterlichkeit, welche von fürstlicher Ehre einen so souveränen Begriff hatte, daß die Herren Fürsten-Menschenfleischhändler, allen voran der schon erwähnte Landgraf von Hessen-Kassel, durchaus nicht anstanden, ihre Kunden, die Engländer, Franzosen und Holländer, gaunerhaft zu prellen, wo sie konnten. Über die »Stimmung« der ruchlos Verkauften und ihrer Angehörigen brauchten sich die Herren Landesväter übrigens keine Sorgen zu machen. Die angestammten Untertanen ließen sich ja alles gefallen, und vielleicht hat die Welt niemals ein schäfigeres Untertanenbewußtsein gesehen, als das arme deutsche Volk besaß, gerade zu der Zeit besaß, wo seine Denker und Dichter die kühnsten Freiheitsflüge des Geistes unternahmen. Glücklicherweise vernehmen wir, wie so oft in der Tragikomödie »Dasein der Menschheit«, auch in diesem Akt besagter Tragikomödie neben dem Ächzen und Schluchzen des Schmerzes und der Trauer das Lachen des alten Phantasus Humor. Denn die Soldaterei, wie die deutschen Landesväter im vorigen Jahrhundert sie betrieben, hatte neben ihrer tragischen auch ihre komische Seite. Komisch war es, wenn dieselben Leute, welche des Morgens in den Monturen von Grenadieren, Kürassieren, Dragonern und Husaren paradiert hatten, des Mittags als Kammer- und Kutscherlakaien erschienen. Einer der Beherrscher von Doppelhasensprung hielt sich ein »Leibgrenadierregiment«, dessen 50 Mann, sage ganze 50 Mann, hohe Absätze tragen mußten, um größer zu erscheinen, aber mitsammen nur zwei Bärenmützen besaßen, welche die zwei am Hauptportal des Schlosses Wache stehenden »Leibgrenadiere« stets den zwei sie ablösenden zu überliefern hatten. Einer der Despoten von Hahnschrittlingen beschaffte für seine »Garde« drei verschiedene Monturen und ließ dieselbe, mitunter an demselben Tage, als Grenadiere, Kürassiere oder Ulanen aufmarschieren, wohlverstanden die als Reiter verkleideten Leute ohne Pferde. Sie mußten die Kavallerieschwenkungen mit ihren eigenen Beinen machen, durften aber »während der Choks gleich den Pferden wiehern«. Ausdrücklich sei bemerkt, daß diese schlechten Späße wohlbezeugte historische Tatsachen sind.

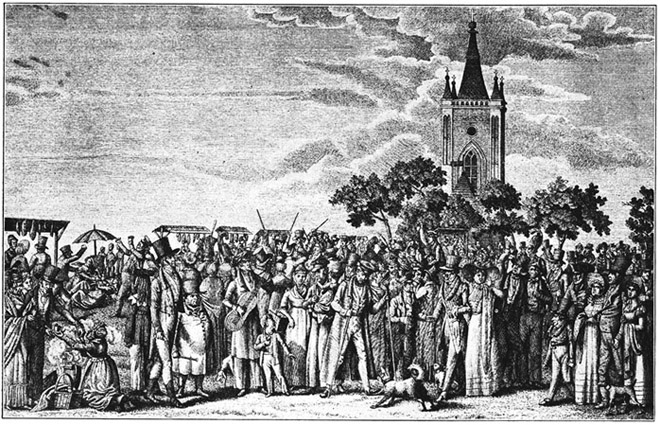

Nr. 99. Der Stralauer Fischzug. Berliner Stich um 1830.

Nr. 100. Chodowiecki, »Edukationshandlung.«

In die barbarische Finsternis der Rechtspflege ließ die humane Philosophie des Jahrhunderts allmählich einiges Licht fallen. Friedrich der Große ging auch hier mit Reformen voran. Während in Frankreich die Anwendung der »peinlichen Frage« noch in ihrer ganzen Scheußlichkeit fortdauerte, hob Friedrich 1754 die Tortur auf und stellte zugleich den Brauch ab, Kindermörderinnen im Sack zu ersäufen. Andere deutsche Staaten folgten mit Aufhebung der Folter dem gegebenen Beispiel, so Baden 1767, Mecklenburg 1769, Kursachsen 1771, Österreich 1776. Als kulturgeschichtliches Kuriosum sei gelegentlich hervorgehoben, daß in Hannover die Folter erst im Jahre 1840 gesetzlich aufgehoben worden ist. Das »erhabene Haus« der Welfen hat sich eben allezeit gegen alle Vernunft und Humanität gesperrt und gesträubt und würde sich »bis ans Ende der Tage« dagegen gesperrt und gesträubt haben, falls nicht im Jahre 1866 sein Sperren und Sträuben in die Sphäre der Privatsteckenpferdereiterei verwiesen worden wäre ... Die Strafrechtspflege erhielt in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts überhaupt allmählich einen milderen Charakter und wurde durch Erlassung von Gerichtsordnungen dem Bereiche der Willkür wenigstens einigermaßen entrückt. In betreff des Zivilrechtes gingen die Regierungen darauf aus, die bestehenden Statute zu revidieren und die zahllosen Partikularrechte nach Möglichkeit in allgemeine Landrechte zu verschmelzen. Das ganze Rechtswesen krankte freilich noch an dem Krebsschaden der Käuflichkeit der Richterstellen, die fast allenthalben einen integrierenden Teil des Ämterhandelns ausmachte. Hauptgegenstand des Rechtsstudiums war noch immer das römische Recht, in dessen Erforschung deutsche Gelehrte, wie z. B. Höpfner († 1796), einen europäischen Ruf hatten. Doch machten sich bei der immer entschiedener hervortretenden Loslösung des Staatslebens von der romanisch-kirchlichen Autorität die Anfänge einer Opposition des nationalen Volksrechtes gegen das gelehrte römische bemerkbar, namentlich im deutschen Norden. Im allgemeinen hob sich mit der Verbesserung des Justizwesens auch das Vertrauen der Bevölkerung auf den Rechtsschutz, obzwar dasselbe durch die Kabinettsjustiz fortwährend starke Stöße erhielt. Schreckliche Beispiele von diesem Mißbrauch fürstlicher Allmacht sind der Prozeß des Abenteurers Clement unter Friedrich Wilhelm I., die Einkerkerung Mosers, Riegers, Schubarts ohne Urteil und Recht durch Herzog Karl von Württemberg, sowie die Friedrichs von Trenck durch Friedrich den Großen, welcher jedoch hinwiederum in dem bekannten Müller-Arnoldschen Prozesse, wenn auch in durchaus verwerflich-eigenmächtiger Form, ein Exempel statuierte, daß die Bedrückungen des gemeinen Mannes durch vornehme Brutalität nimmermehr geduldet werden dürften. Sehr gereicht es auch dem großen König zum Ruhme, daß er seinen Gerichten einschärfte, bei Verbrechen aus Armut die tunlichste Milde walten zu lassen.

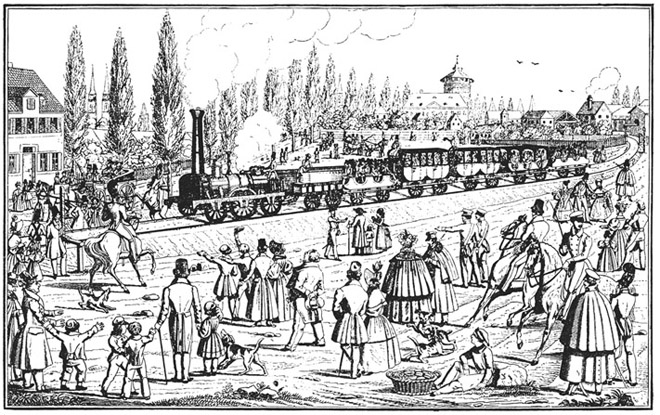

Nr. 101. Die Ludwig-Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth.

Nr. 102. Berliner Haartrachten im 18. Jahrhundert.

Nr. 103. Berliner Haartrachten im 18. Jahrhundert.

Mit der Willkür der Kabinettsjustiz stand die des Polizeiregiments im engsten Zusammenhange. Doch schützte gegen die grausamen Griffe desselben einigermaßen die hundertfältige Zersplitterung des Reichsgebietes, welche freilich auch Vagabunden, Dieben und Räubern sehr zupaß kam. Einen Zweig der Polizeitätigkeit bildete die Zensur, welche noch in den Wahlkapitulationen der beiden letzten Kaiser, Leopolds II. und Franz' II., als Reichsinstitut figurierte, deren häßliche Krebsschere jedoch durch Friedrich den Großen tüchtig abgestumpft und durch Joseph II. ganz beiseite geworfen wurde, um dann in unserem Jahrhundert vergrößert und neu geschärft wieder in umfassendster Weise in Tätigkeit gesetzt zu werden. Dem Hange zur Geheimbündelei, welcher dem 18. Jahrhundert so tief innewohnte, entsprach die innigste Liebhaberei, mit der die Staatskunst die geheime Polizei pflegte. Fürst Kaunitz war hierin ein Meister und wußte im Interesse seiner diplomatischen Intrigen mit dem Spioniersystem noch die Benützung der sogenannten »Postlogen« zu verbinden, in welchen im ganzen Umfange der Taxisschen Reichsposten die Verletzung des Briefgeheimnisses systematisch betrieben wurde. Übrigens bestanden auch in den meisten anderen deutschen Staaten sogenannte »Chiffrekabinette«.

Überall tritt uns auf dem Gebiete staatlicher und sozialer Reformen Friedrich der Große zuerst entgegen. Er setzte die Arbeit seines Vaters, einen freien Bauernstand zu gründen, mit Nachdruck fort, namentlich durch sein Edikt von 1764, welches die Aufhebung der bäuerlichen Hörigkeit anbahnte; er machte den Bauern Kapitalvorschüsse, ließ ganze Landstriche entsumpfen, legte neue Dörfer an und gewann wüst liegende Gegenden dem Ackerbau. Ebenso tätig erwies er sich für Industrie und Handel: im Jahre 1765 wurde die Berliner Bank, 1772 das Seehandlungsinstitut gegründet. Die Seidezucht in Preußen gewährte 1785 schon 17 000 Pfd. Ausbeute, und die Friedrichstädtische Seidefabrik beschäftigte 1500 Arbeiter. Ebenso kamen die Porzellanfabrikation und die Schmucksachenmanufaktur in Blüte. Der König begünstigte alle industriellen Unternehmungen, weil er als eifriger Anhänger des Colbertschen Merkantilsystems den Grundsatz hatte, das Geld soviel wie möglich im Lande zu behalten. Hierbei fehlte es freilich nicht an groben Mißgriffen, und besonders wurde die königliche, auf französischem Fuß eingerichtete Tabaks- und Kaffeeregie eine wahre Landplage, welche am Ende doch nur den französischen Finanzgaunern, die das Monopol verwalteten, erklecklichen Nutzen obwarf. Abgesehen von Kaffee und Tabak, waren noch gegen 500 Waren monopolisiert und durften also nur auf Staatsrechnung oder durch besonders Privilegierte eingeführt und verkauft werden. Es ist merkwürdig, wie Friedrichs genialer Verstand die Maxime, möglichst viel Geld im Lande zu behalten, so weit treiben konnte, daß er Straßenbauten unterließ, um »die fremden Fuhrleute zu nötigen, auf den schlechten Wegen desto länger liegen zu bleiben und mithin mehr Geld zu verzehren«. Schon das beweist, wie es damals mit der Nationalökonomie auf dem Festlande bestellt war. Noch mehr zeigt dies Friedrichs Bemühen, einen großen Staatsschatz aufzuhäufen, welcher denn auch bei seinem Tode bare 72 Millionen Taler oder gar noch mehr betrug. Der englische Gesandte Malmesbury, welchen wir schon bei einer früheren Gelegenheit anzogen, konnte sich nicht genug verwundern, daß man den König nie habe zur Erkenntnis bringen können, wie ein so großer toter Schatz das Land arm machte, wie der Handel und die Industrie durch das Monopolsystem gehemmt und gelähmt würde und wie der wahre Reichtum eines Staates nur in dem Wohlstande seiner Bevölkerung bestände.

Nr. 104. Eitelkeit.

Nr. 105. Berliner Haartrachten im 18. Jahrhundert.

Nr. 106. Berliner Haartrachten im 18. Jahrhundert.

Kaiser Joseph II., nach des Dichters Wort »ein Despot wie der Tag, dessen Sonne Nacht und Nebel neben sich nicht dulden mag«, verkündete nach Antritt der Regierung: »Ein Reich, das ich regiere, muß nach meinen Grundsätzen beherrscht, Vorurteil, Fanatismus, Parteilichkeit, Sklaverei des Geistes unterdrückt und jeder meiner Untertanen in den Genuß seiner angeborenen Freiheiten gesetzt werden.« Durch das Zensuredikt von 1781 gewährte er die bisher gänzlich niedergehaltene Denk-, Rede- und Pressefreiheit, durch das Toleranzedikt vom nämlichen Jahre machte er der Unterdrückung der Nichtkatholiken ein Ende. Von den 2000 Klöstern in Österreich, deren Bewohner der Kaiser die »gefährlichsten und unnützesten Untertanen im Staate« nannte, hob er 700 auf, und wie er auf der einen Seite dem Zelotentum und Afterglauben überall den Weg zu verlegen suchte, so gründete er auf der andern Anstalten der Bildung und Humanität (z. B. das allgemeine Krankenhaus zu Wien, das Findelhaus, das Taubstummeninstitut, die medizinisch-chirurgische Josephsakademie). Als die päpstliche Kurie den Josephischen Reformen durch Bestellung neuer Nuntien in Deutschland entgegenarbeitete, entzog der Kaiser den Nuntien ihre Vorrechte, und das war gewiß sehr wohlgetan zu einer Zeit, wo der päpstliche Nuntius zu München auf seinen Visitenkarten die Religion abbilden ließ, wie sie auf einem von Löwen gezogenen Triumphwagen über am Boden liegende Menschen hinwegfährt. Joseph schoß Bresche in die Mauer der österreichischen Adelsoligarchie, indem er Männer der Industrie und des Handels, sogar jüdische, baronisierte und grafte, seine Nichtachtung der verdienstlosen Geburtsaristokratie wiederholt auf die schärfste Weise manifestierte und um den Preis von 20 000 Gulden jedem ein Grafendiplom behändigen ließ. Der Kaiser hob die Leibeigenschaft in seinen sämtlichen Staaten auf, führte zugunsten der Bauern ein Abschaffungssystem der Fronden ein, und erließ 1789 das berühmte Steueredikt, welches, fußend auf der Theorie des physiokratischen Systems, alle Bewohner des Staates zur Mitträgerschaft der Staatslasten herbeizog. Noch früher hatte er durch sein Zivilgesetzbuch (1786) und durch sein Kriminalgesetzbuch (1787) die furchtbar verwahrloste Rechtspflege reformiert. Die beiden Gesetzbücher, in deutscher, gemeinverständlicher Sprache geschrieben, vernichteten die schamlose Advokatenrabulisterei und statuierten die Gleichheit aller vor dem Gesetze, so zwar, daß, was in Österreich unerhört war, adelige Verbrecher »zum erspiegelnden Exempel« am Pranger stehen, ins Zuchthaus wandern und Schiffe ziehen mußten. Der Kaiser machte auch, überall seiner Zeit vorauseilend, den Versuch, die Todesstrafe aufzuheben. Wenn hierbei, wie in seinen Bemühungen um das Armenwesen, um die Gesundheitspolizei und das Medizinalwesen, um die Landeskultur und den Straßenbau, die Raschheit Josephs vieles Unzulängliche und Voreilige mitunterlaufen ließ, so haben seine Reformen, verstärkt durch die Uneigennützigkeit seines eigenen Beispiels, dennoch im ganzen so höchst wohltätig und nachhaltig gewirkt, daß es seinen beiden Nachfolgern nicht völlig gelang, die Spuren seiner Regierung auszutilgen. Im Begriffe, in sein frühzeitiges, ihm von der wütenden Feindschaft der Pfaffen und Aristokraten, sowie von der Dummheit der Völker, gehöhltes Grab hinabzusinken, war der Kaiser vollauf berechtigt, an die Nachwelt zu appellieren mit den Worten: »Ich kenne mein Herz; ich bin von der Redlichkeit meiner Absichten in meinem Innersten überzeugt und hoffe, daß, wenn ich einstens nicht mehr bin, die Nachwelt billiger, gerechter und unparteiischer dasjenige untersuchen, prüfen und beurteilen wird, was ich für mein Volk getan.«

Nr. 107. Chodowiecki, Gesellschaft am Spieltisch.

Wie die Josephinischen Reformen, in Verbindung mit den Friedrichschen, an der Zerstörung feudaler Verhältnisse und Formen mächtig arbeiteten, so boten sie auch der Opposition, welche in der katholischen Kirche Deutschland gegen den römisch-hierarchischen Kurialismus sich zu regen begonnen hatte, einen starken Rückhalt. Der deutsche Katholizismus hatte sich der geistigen Bewegung des Jahrhunderts ganz entziehen weder gekonnt noch gewollt. Den Impuls nach vorwärts und zur Unabhängigkeit, welchen die Bewegung gegeben, kräftigte die Aufhebung des Jesuitenordens. Die Losung: »Vernunft und Aufklärung!« brach sich auch in den verdumpftesten Gegenden Bahn, und wo eine öffentliche Meinung existierte, bedeckte sie den Fanatismus überall mit Schmach. Der edelgesinnte Weihbischof von Trier, Nikolaus von Hontheim († 1780) veröffentlichte unter dem Namen Febronius sein berühmtes Buch über den Zustand der Kirche und die Legitimität der päpstlichen Gewalt und regte dadurch den Gedanken einer katholischen Nationalkirche an, welcher von den vier Erzbischöfen, die der Anmaßungen der päpstlichen Nuntien überdrüssig waren, auf einem Kongresse zu Ems (1786) mittels der sogenannten »Emser Punktation« seiner Verwirklichung näher gebracht wurde. Allein das vielversprechende Unternehmen scheiterte an dem hartnäckigen Widerstande der Bischöfe, welche »für sicherer hielten, dem fernen Papst als den nahen Erzbischöfen zu gehorchen«, und zudem hatte unter der Regierung des Kurfürsten Karl Theodor der Ultramontanismus in Bayern wieder einen festen Mittelpunkt gefunden, von welchem aus er die nationalen und rationalen Bestrebungen in der katholischen Kirche lähmen konnte. Trotzdem blieb in dieser eine liberale Fraktion tätig, und Gelehrte wie Blau, Hug und Scholz ebneten durch historische und philologische Kritik einem Hermes († 1831) die Bahn, dessen Forderung, daß auch im Katholizismus nur auf die wissenschaftliche Beweisführung gegründete Überzeugung Autorität sein sollte, verbunden mit dem Verlangen des Exjesuiten Sailer († 1833) nach Ersetzung des toten Dogmenformelwesens durch eine gefühlswarme Betätigung der christlichen Moral, die Grundlage der Opposition abgab, welche sich in den drei ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Schoße der katholischen Kirche regte und sich insbesondere in den Versuchen gegen den Zölibat, zu dessen Abschaffung sich in Schlesien (1826) und in Süddeutschland (1830) Vereine von Geistlichen gebildet haben, beachtenswert aussprach. Während der Restaurationsperiode gingen die deutschen Fürsten von der Ansicht aus, daß ihre Vorgänger zur Zeit der Aufklärung sehr unklug gehandelt hatten, mit an den Altären zu rütteln, und so war es der römischen Schlauheit leicht, in einer Reihe von Konkordaten mit den deutschen Dynastien eine Reihe von Siegen über die deutsche Nationalität davonzutragen. Die Heftigkeit, womit seither der Ultramontanismus in Deutschland aufgetreten ist, kündigte sich bedeutsam genug an in der Mißhandlung, welche der wackere Wessenberg von seiten Roms zu erfahren hatte.

Nr. 108. Buchdruckpresse im 18. Jahrhundert.

In der protestantischen Kirche brachte das Sektenwesen in die versumpfte Orthodoxie wenigstens einige Bewegung. Das von Zinzendorf begründete, durch Spangenberg weiter ausgebildete Herrnhutertum beschäftigte die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen in hohem Grade. Von England herüber machten sich Einflüsse des Methodismus fühlbar, aus Schweden kam der visionäre Schwedenborgianismus, die Kirche des neuen Jerusalem, welche namentlich in Württemberg viele Gläubige gefunden hat. Im übrigen ist schon im dritten Kapitel von dem deutschen Sektenwesen des vorigen Jahrhunderts einläßlicher die Rede gewesen. Die Aufklärung machte den Riß zwischen den Glaubenden und den Denkenden immer größer, weil ja überall da, wo das Denken beginnt, das blinde Glauben aufhört. Der Skeptizismus pflanzte seine Fahne auch diesseits des Rheines auf. Lessing hatte sich bemüht, den ethischen Gehalt des Christentums von der dogmatischen Formel zu sondern, von welcher sich Schiller mit größtem Widerwillen abwandte und welcher Goethe, der bekanntlich von sich sagte, daß er »zwar kein Widerchrist, kein Unchrist sei, wohl aber ein dezidierter Nichtchrist«, bei jeder Gelegenheit seine Verachtung und seinen Spott angedeihen ließ. Er nannte die ganze Kirchengeschichte einen »Mischmasch von Irrtum und von Gewalt« und sprach von den Mysterien der christlichen Dogmatik in Ausdrücken, welche es erklärlich machen, daß die Geistlichkeit aller Konfessionen dem »großen Heiden« bitterste Feindschaft schwur. Sein pantheistisches Kredo hat Goethe vielfach, am schönsten aber an der bekannten Stelle im Faust ausgesprochen (»Wer kann ihn nennen?« usw.). Frömmigkeit war ihm nicht Selbstzweck, sondern »ein Mittel, um durch reinste Gemütsruhe zur höchsten Kultur zu gelangen«. In diesem Sinne ist niemals eine frommere Gestalt erdacht worden als die Goethesche Iphigenie. Gegenüber seinen zelotischen Verketzern sagte er einmal zu Eckermann: »Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das war den frommen Seelen nicht genug; ich sollte auch glauben, daß drei eins und eins drei. Das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele.« Bezeichnend ist auch diese Stelle in seinen nachgelassenen Werken: »Es gibt nur zwei wahre Religionen; die eine, die das Heilige, das in uns und um uns wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der schönsten Form anerkennt und anbetet. Alles was dazwischen liegt, ist Götzendienst.« Ebenso die Äußerung gegen Eckermann: »Die Leute traktieren Gott, als wäre das unbegreifliche, gar nicht auszudenkende Wesen nicht viel mehr als ihresgleichen. So wird es ihnen, besonders den Geistlichen, zur Phrase.« Der sittlichen Macht des Christentums hat er aber hohe Anerkennung gezollt mittels seines schönen Wortes: »Die christliche Religion ist ein mächtiges Wesen für sich, woran die gesunkene und leidende Menschheit von Zeit zu Zeit sich immer wieder emporgearbeitet hat.« – Herder, der stets auf eine Vermittelung der antiken mit der christlichen Bildung ausging, hatte der Bibel ihre richtige Stelle in der Entwicklungsgeschichte des Menschengeistes angewiesen, und im Sinne seiner theologischen Tätigkeit wirkten Michaelis, Ernesti, Griesbach und, wenigstens eine Zeitlang, Semler. Die Befruchtung der protestantischen Theologie durch die Kantische Philosophie veranschaulicht am besten H. E. G. Paulus (1761-1851), der Vertreter des hochgradigen Rationalismus, welcher insbesondere in seinem »Leben Jesu« (1828) eine mitunter überstiegene rationalistische Kritik an den Urkunden des Christentums übte. Wegscheider, Röhr und Bretschneider teilten die Paulussche Richtung und setzten sie fort. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts brachte die Einführung der Union zwischen der lutherischen und der reformierten Kirche Deutschlands durch Friedrich Wilhelm III. eine ziemlich große Bewegung im protestantischen Staatschristentum hervor, namentlich dann, als der Gebrauch einer neuen uniformen Liturgie (Agende) durch den König befohlen wurde (1822). Das steife Luthertum reagierte gegen diese Neuerung, fand sich jedoch später, seinem unterwürfigen Charakter gemäß, mit der Staatsgewalt ab, nachdem ihm diese in der neuen Redaktion der Agende (1828) einige formelle Zugeständnisse gemacht hatte.

Nr. 109. Werber bedienen sich der Dirnen, um zum Ziel zu kommen.

Nr. 110. Berliner Trachten im 18. Jahrhundert.

Man muß, auf die staatlichen Verhältnisse zurückzukommen, einem Friedrich, einem Joseph und den besseren ihrer Mitfürsten die Gerechtigkeit widerfahren lassen, anzuerkennen, daß sie den Geist des Jahrhunderts in ganz unverhältnismäßig höherem Grade begriffen und seinen Forderungen durch Reformen entgegenzukommen suchten, als dies bei den Königen Frankreichs der Fall war; bei jenem vierzehnten Ludwig, der das Königtum abnützte, indem er es raffinierte; bei jenem fünfzehnten Ludwig, der das Königtum der allgemeinen Verachtung preisgab, indem er es entehrte; bei jenem sechzehnten Ludwig, welcher die Ohnmacht des Geistes und Willens hinter philanthropischen Phrasen verbarg. Trotzdem aber, was in Deutschland auf dem Wege der Reform gewollt und wirklich getan wurde, waren unsere öffentlichen Zustände dennoch im allgemeinen noch ganz kläglich verkommen und unfrei. Daß der fürstliche Despotismus, wenn auch erleuchtet, doch immer Despotismus blieb, daß die römische Kurie noch stets einen weitgreifenden Einfluß übte, daß das Volk unter dem Druck eines erbarmungslosen Steuersystems, einer käuflichen Justiz, einer fabelhaften Beamtengrobheit seufzte, daß die Bedientenhaftigkeit der offiziellen Gelehrsamkeit ins Märchenhafte ging, daß unsere edelsten Dichter und Denker ins Reich der Ideale und der Metaphysik flüchteten, um ihr Genie aus der elenden Wirklichkeit hinwegzuretten – all dieser Jammer hatte seine Quelle in dem tief gesunkenen Nationalgefühl. Wohl empfanden ausgezeichnete Geister den Mangel an nationaler Einheit: Herder, der Kosmopolit, richtete 1778 an Kaiser Joseph die Aufforderung den Deutschen ein Vaterland zu geben; aber gerade die genialsten seiner Zeitgenossen verzweifelten an der Möglichkeit eines solchen. »Deutschland,« rief Schiller aus, »aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf.« Und Goethe sagt seinen Landsleuten das seither glücklicherweise widerlegte Wort: »Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es, Deutsche, vergebens; bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!«

Nr. 111. Berliner Trachten im 18. Jahrhundert.

Die trostlose Zerrissenheit unseres Landes, die ekelhafte Fäulnis seiner Gesamtverfassung mußte den Unterschied zwischen den Forderungen der Philosophie des Jahrhunderts und dem Bestehenden um so schroffer hervortreten lassen und die deutsche Phantasie aneifern, sich dem Traume einer radikalen Umgestaltung hinzugeben, einer so radikalen, daß die siegreiche Beendigung des nordamerikanischen Freiheitskampfes in Deutschland, in dem Lande der angestammten Untertanenuntertänigkeit, republikanische Gesinnungen weckte und republikanische Äußerungen hervorrief. Das ist eine Tatsache, die nicht übersehen werden darf. Sie erklärt auch den Enthusiasmus, mit dem die ungeheure Mehrheit der Gebildeten in Deutschland den Ausbruch der französischen Revolution begrüßte. Der sechsundsechzigjährige Klopstock beklagte 1790 unser Land, daß nicht dasselbe die Tat der Befreiung vollbracht, und sang: »Ach, du warst es nicht, mein Vaterland, das der Freiheit Gipfel erstieg, Beispiel strahlte den Völkern umher: Frankreich war's! Du labtest dich nicht an der frohsten der Ehren, brachest den heiligen Zweig dieser Unsterblichkeit nicht!« Fritz Stolberg, der nachmalige Renegat, schrieb noch 1790 aus Berlin: »Was ich als Knabe unter dem Druck allgemeinen Widerspruches fühlte, was ich in meinem Gedicht ›Die Freiheit‹ zu päanen mich unterwand, das wird nun Volkseinsicht. Deutsche Zeitungen, dieser Abschaum des Gemeinort-Kleinmuts und knechtischer Kannegießerei, sagen nun Wahrheiten, welche der große Montesquieu umhüllen mußte. Der Monarchisten Ausdrücke werden gemäßigter, und keiner wagt es, die edlen Belgen Rebellen zu nennen.« Das Jahr darauf äußerte er freilich schon: »Der Enthusiasmus ist vorüber; ich war so enthusiasmiert für Frankreichs Freiheit, als man es nur sein kann; aber jetzt ist alle Hoffnung vorüber.« Dagegen hielt bei Voß die Begeisterung länger an, weil er, der die Leiden der Mecklenburger Leibeigenen als Augenzeuge und Mitdulder geschildert hatte, wohl wußte, daß man mit Lavendelwasser keine Revolution machen könnte. Als 1792 Österreich und Preußen mit der jungen französischen Republik im Kriege waren, schrieb Voß: »Es wird doch ein gutes Ende nehmen, doch! Und wenn die Welt voll Preußen wär' und wollte sie (die Freiheit) verschlingen.« Als die furchtbare Tragödie in Paris von Akt zu Akt vorschritt, erschraken die gemütlichen Deutschen gar sehr, und nur wenige, starke Geister vermochten, wie namentlich Kant, Fichte und Forster taten, durch den blutigen Schleier der Ereignisse hindurch die tröstliche Fernsicht in eine zukünftige Entwickelung der Menschheit festzuhalten und die geschichtliche Notwendigkeit der revolutionären Tragik zu begreifen. Die Stimmen solcher Männer verklangen aber in dem wütenden Lärm, welchen die Obskurantenpartei, insbesondere von Wien aus, wo die Leopold-Franzsche Rückwärtserei gegen die Josephinische Periode eingetreten war, nicht nur gegen die französische Revolution und ihre Freunde, sondern gegen alle Vernunft und Aufklärung erhob. Will man sich so recht vergegenwärtigen, in welcher Weise sich der deutsche Philister gegen die Revolution erboste, so muß man die Zeitgedichte zur Hand nehmen, welche der altersschwache Freundschaftler Gleim – der Obskurantenalmanach für 1798 nannte ihn mit Fug den »Vorsänger der armen Kläffer« – damals unermüdlich zusammenstoppelte. Faselnde Erbitterung gegen die französischen Revolutionsmänner reicht darin einer ganz abenteuerlichen Beschmeichelung der deutschen Fürsten die Hand. Was Goethe und Schiller angeht, so lag es in ihrem ganzen Wesen, in ihrer Auffassung der Kulturarbeit als einer ruhig vorwärtsschreitenden, daß sie sich gegen die Revolution abweisend verhielten. Goethe faßte seine Ansicht über die Revolution in das Distichon zusammen: »Franztum drängt in diesen verworrenen Tagen, wie ehmals Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück.« Aber er ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sich, alles historischen Sinnes bar, durch ein paar gänzlich mißlungene dramatische Verspottungen der großen Bewegung (»Der Bürgergeneral«, »Die Aufgeregten«) als echten und gerechten Hofdichter zu erweisen, und das ist und bleibt ein sehr dunkler Fleck an der Sonne seines Ruhms. Schillers Freiheitsinstinkt ahnte zwar die Bedeutung der Revolution, aber ihr Gang war ihm nicht idealisch genug. Mitten in den furchtbarsten Katastrophen jener Tage gründete er seine Zeitschrift »Die Horen« (1794), weil, wie er in der Einleitung dazu sagte, »je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüter in Spannung setzt, einengt und unterjocht, das Bedürfnis um so dringender wird, durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was reinmenschlich und über allen Einfluß der Zeiten erhaben ist, sie wieder in Freiheit zu setzen und die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen.« Und ganz im Sinne seines Posa, für dessen Ideal das Jahrhundert nicht reif war, schrieb er an Jakobi: »Wir wollen dem Leibe nach Bürger unserer Zeit sein und bleiben, weil es nicht anders sein kann; sonst aber und dem Geiste nach ist es das Vorrecht und die Pflicht des Philosophen wie des Dichters, zu keinem Volke und zu keiner Zeit zu gehören, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes der Zeitgenosse aller Zeiten zu sein.« Allein es gab auch Männer, welche mit Leib und Seele Bürger ihrer Zeit sein wollten und welche in diesem Wollen durch die schreckliche Zerrüttung der deutschen Zustände getrieben wurden, den Blick vom Vaterlande ab- und Frankreich zuzukehren. In den Rheinlanden hatte die Sache der französischen Republik die heftigsten Sympathien gewonnen. Die Klubbisten von Mainz und Koblenz arbeiteten offen an einem Anschluß des linken Rheinufers an Frankreich und betrachteten sich schon als dessen Bürger. Als der Kaiser, nachdem Preußen 1795 den Separatfrieden von Basel geschlossen hatte, dem Friedensschlusse von Campoformio zufolge den Schlüssel des Reichs, Mainz, den Franzosen auslieferte, da schlug Görres in seiner wilden Zeitung »Das rote Blatt« die höhnisch-jubelnde Lache auf: »Die Integrität des Reichs ist zertrümmert! Bürger, Mainz ist unser! Es lebe die Frankenrepublik!« Und mit bitterster Schadenfreude fuhr er fort: »Am 30. September 1797, am Tage des Überganges von Mainz, nachmittags drei Uhr starb zu Regensburg in dem blühenden Alter von 955 Jahren, 5 Monaten, 28 Tagen, sanft und selig an einer gänzlichen Entkräftung und hinzugekommenem Schlagfluß, bei völligem Bewußtsein und mit allen heiligen Sakramenten versehen, das Heilige Römische Reich, schwerfälligen Andenkens. Ach Gott, warum mußtest du denn deinen Zorn zuerst über dies gutmütige Geschöpf ausgießen? Es graste ja so harmlos und so genügsam auf den Weiden seiner Väter, ließ sich schafsmäßig zehnmal im Jahre die Wolle abscheren, war immer so sanft, so geduldig, wie jenes verachtete langohrige Lasttier des Menschen, das nur dann sich bäumt und ausschlägt, wenn mutwillige Buben ihm mit glühendem Zunder die Ohren versengen oder mit Terpentinöl den Hintern besalben.«

Nr. 112. Wien im Jahre 1725.

Nr. 113. Galanter Kupferstich.

Nr. 114. Watteau, Dirnen und Söldner.

Nr. 115. Goltzius, Wein, Weib, Gesang.

Nr. 116. Moreau, Illustration zu Voltaire.

Ja, so weit war es gekommen, ein Deutscher konnte jubeln und höhnen, wenn sein Vaterland in Trümmer ging. Eine furchtbare Erscheinung, voll trauriger und ernster Lehren! Die jammervolle Agonie des Deutschen Reiches war indessen noch nicht zu Ende. Der Friede von Lüneville (1801) brachte das ganze linke Rheinufer in die Gewalt der Franzosen. Der Reichsdeputationshauptschluß von 1803, zu Regensburg von dem französischen und dem russischen Gesandten diktiert, teilte deutsche Reichsländer aufs willkürlichste unter deutsche Dynasten. Eine namenlose Anarchie riß ein. Unter dem Aushängeschilde des Rheinbundes wurden deutsche Fürsten, um Könige und Großherzoge von Napoleons Gnaden zu werden, Satrapen des Mannes, der die französische Republik geknebelt hatte und Deutschland mit dem Blute seiner Eroberungskriege überströmte. Man beachtete es kaum, als nun Kaiser Franz II. die Reichskrone niederlegte (1. August 1806): es war dem »Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation« nicht einmal gegönnt, mit Anstand zu sterben. Es ging aus wie die schlechte Posse einer vagierenden Komödiantenbande, welche das Gepfeife der Gassenjungen von den Brettern ihres wackeligen Gerüstes treibt. Und jetzt begann die Zeit, wo Deutsche, als Satelliten des letzten großen Tyrannen, diesem, welcher seinen eigenen Worten zufolge »die Vernichtung der deutschen Nationalität als die Hauptaufgabe seiner Politik betrachtete«, die Schlachten von Jena und Wagram gewinnen helfen und das Unglück und die Schmach unseres Landes bis auf die todhauchenden Eissteppen Rußlands schleppen mußten.