|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

In früher Morgenstunde, noch bei vollkommener Dunkelheit, langten wir in Siut an. Aus süßem Schlummer unsanft aufgerüttelt, verließen wir die Waggons und gingen zu Fuß unter Vortritt von Fackelträgern auf einem durch viele Lampions hell erleuchteten und geschmackvoll dekorierten Wege zum Landungsplatze der Nilschiffe hinab. Unser Konsular-Agent, ein Kopte, zugleich reicher Geschäftsmann, hatte alle diese Vorbereitungen getroffen und empfing uns auf das Herzlichste.

Der Dampfer »Feruz«, den der Khedive so freundlich war zu unserer Verfügung zu stellen, lag dicht am Ufer und ein alter ägyptischer Admiral, der ihn befehligte, erwartete die Reisegesellschaft bei der Landungsbrücke. Wir gewannen den energischen und geschickten Kommandanten, einen echten dunkelbraunen Afrikaner, alle sehr lieb; leider sprach er außer den orientalischen Sprachen nur einige Worte Englisch und so verlief die oftmals höchst komische Konversation mit Hilfe von Dolmetschern und gut ausgedachten Zeichen. Brugsch-Pascha, der berühmte Ägyptologe, begleitete uns desgleichen auf der Nilreise und stand, sowie auch Herr Räth, der orientkundige Konsular-Eleve, dem wir während aller unserer Wanderungen im Morgenlande viel Dank schulden, am Verdeck der ziemlich großen, außerordentlich bequem eingerichteten und hübschen vizeköniglichen Yacht. Die vielen Kabinen waren sehr wohnlich; mir wurde die letzte, ein großer Raum, angewiesen; oben befand sich am Verdeck ein geräumiger Speisesaal, in dem wir auch die Vormittags- und Arbeitsstunden zubrachten. Über demselben erhob sich eine aussichtgewährende, mit Leinwandmatten überdeckte Plattform; dahin etablierten wir die vielen bisher erbeuteten Felle und Vogelbälge und richteten einen Platz für den Präparator zu seinen Arbeiten ein.

In diesem reizenden Fahrzeug sollten wir eine Reihe herrlicher, unvergeßlicher Tage verleben; auf den gelben Fluten des alten, weltgeschichtlichen Stromes durchschwammen wir nun jene Lande, auf denen der mystische Zauber einer jahrtausendealten Kultur ruht; wo zwischen prächtigen Gegenden, hohen Gebirgen, majestätischen Wüsten und üppigen Gartenlandschaften, durchglüht von afrikanischer Sonne im ewigen Sommer die ältesten Denkmäler der Geschichte unverwüstlich ihre greisen Häupter erheben.

Die Nilreise gehört unstreitig zu den schönsten, an historischen, landschaftlichen und ethnographischen Eindrücken reichsten Expeditionen, die eben nur unternommen werden können. Wenn die Pyramiden von Gizeh und die in der Nähe von Kairo gelegenen ägyptischen Altertümer schon entzücken und zur Forschung aneifern, so ist dies nur ein Vorgeschmack von den Schätzen, die uns Oberägypten bietet. In den weiten Tempelhallen, den geheimnisvollen Krypten und labyrinthartig verzweigten Felsengräbern sieht man erst in das Getriebe des Menschen- und Staatslebens eines vor Jahrtausenden in wahrer Kultur und großer Macht erblühenden Volkes; dort sind die Wände im vollen Schmuck hieroglyphischer Schriften, die Aufschluß bieten über die Tage der Pharaonenherrschaft.

Wasserschöpfer

Nachdem unsere Leute und das Gepäck auf dem Schiff angelangt waren, wurde mit Sonnenaufgang die Reise angetreten. Der Nil selbst behält fast allenthalben denselben Charakter; eine breite, gelbe Wassermasse schleppt sich durch das Land; flache Ufer mit lang gestreckten Sandbänken und hohe, brüchige Gestade aus brauner, fruchtbarer Erde, mit Pump- und Wasserwerken versehen, folgen einander in ziemlich regelmäßiger Abwechslung. Die weißgrauen arabischen und die rötlich gelben libyschen Gebirge, beide hoch und schön geformt, den vollen ganz kahlen Wüstengebirgs-Charakter kennzeichnend, treten an manchen Stellen nahe an den Strom heran, um sich dann wieder, breite kultivierte Kessel bildend, zurückzuziehen; ein ebenfalls regelmäßiger Wechsel zwischen engen Passagen und breiten, nur in weiter Ferne von Bergen umgrenzten Ebenen zeigt sich in ganz Oberägypten. Je nach der Entfernung der Hochgebirge und der Wüsten ändert sich die Breite des kultivierten Landes, das sich allenthalben längs der Ufer des Stromes, mit einem grünen Bande vergleichbar, dahinzieht. Palmenwälder in fast tropischer Fülle wechseln mit gelben Zuckerrohr-, grünen Bohnen- und wogenden Kornfeldern. Allenthalben ist das Land von Kanälen und kleinen Rinnen durchschnitten, in die zur Zeit des sinkenden Wasserstandes unzählige Schöpfvorrichtungen der primitivsten Sorte das Wasser aus dem Strome hinaufbefördern. Ein Wahrzeichen des Nils sind das Tag und Nacht fortdauernde pfeifende Geächze der von Büffeln gezogenen Wasserwerke und die nackten braunen Fellachen, die staffelförmig an den brüchigen Ufern aufgestellt, das Segen spendende Naß mit löffelartigen Instrumenten in die kleinen Rinnsale emporschöpfen.

Fellach-Dorf mit Taubenhäusern bei Abydus

An Dörfern und Städten gleiten wir vorbei. Lichtgrüne Palmen, hochragende Minaretts und breite Taubentürme sind die Merkmale der aus Lehn erbauten erdfarbenen Ortschaften, in deren ruinenartiger Unordnung ein unleugbarer malerischer Reiz liegt. Unzählige Milane umfliegen die menschlichen Ansiedlungen; Hundegekläff, Gebrüll der Esel, Büffel und Kamele, Gekreisch der Araber, jammernde Töne der Wasserwerke, Staub, Schmutz und Unordnung sind die regelmäßigen Zugaben. Auf den langen Sandbänken stehen große Geier und weiße Aasgeier bei ausgeschwemmten Kadavern; Züge von Kranichen, Störchen, Löffel- und Fischreihern, Pelikane, Nilgänse und verschiedenartige Enten verleihen dem Bilde einen bewegten Charakter; an den brüchigen Ufern tummeln sich Spornkiebitze, Bachstelzen, Graufischer, Schwalben und das Heer der kleinen Wasserläufer umher. Von jedem Dampfer und von den vielen Dahabîyén schießen die Europäer auf all das Wasserwild, welches sich da in der Winterherberge befindet; demzufolge kann auf ergiebige Jagd vom Verdeck nicht gerechnet werden, denn schon in weiter Ferne erheben sich die scheuen Tiere bei Annäherung eines Schiffes. An dem Orte Abu Tîg kommen wir vorbei; die Gebirge treten weiter zurück, Raum für eine wohlbebaute Ebene lassend, bald darauf ragt aber der hohe, von alten Steinbrüchen und Grüften durchhöhlte Berg »Gêbel-Schêch Haûde« wieder bis an den Strom heran. Unser Dampfer muß halten; ein Boot schwankt herbei; ich frage, was dies bedeuten solle, und erfahre zu meinem nicht geringen Erstaunen, daß in den kahlen, wüsten Gebirgen, auf hoher Warte über dem Nil ein muslimischer Heiliger, ein so genannter Schêch, hause und Anspruch hätte auf einen Tribut. Das Schiff, welches ihn nicht berücksichtigt, hat nach dem Glauben der Leute ziemlich sichere Aussicht, auf der Nilfahrt zugrunde zu gehen; der Brave, der zahlt, wird aber begleitet von den frommen Gebeten des heiligen Bettlers.

Nun erscheinen bald in ziemlich rascher Folge die Orte Tachta, Faubâs, Schidawîn und die reizend gelegene, große Stadt Sohâg mit ihren malerischen Häusern und Minaretts. Ein schönes Bild folgt dem anderen, herrliche Gebirge mit scharfen Felswänden gleiten vorbei, um üppigen Palmenwäldern und bunten Städten den Platz einzuräumen. Gemütlich rauchend, plaudernd oder lesend sitzt man am Verdeck, die am Strome eben nicht allzu heiße reine Luft, die balsamischen Düfte der afrikanischen Vegetation, die wohltätigen Sonnenstrahlen genießend. Von Zeit zu Zeit wird ein Büchsenschuß, fast immer erfolglos, auf Wasserwild in weiter Ferne abgefeuert; es ist ein Schlaraffenleben, doch zugleich interessant und lehrreich.

Im Tempel von Abydus

In den Nachmittagsstunden kommen wir an der ansehnlichen, palmenreichen Stadt El-Achmîm vorüber, abends taucht Girge, der große, reiche Ort, an einer scharfen Biegung des Nils auf hohem Ufer schön gelegen, vor unseren Blicken auf. Ein herrlicher Sonnenuntergang vergoldet die Landschaft. Alles, Berg, Fluß, Wald, Stadt und Feld, ist in eine Farbenpracht getaucht, von deren effektvoller Kraft man sich früher keine Vorstellung machen kann. Die berühmten Abendbeleuchtungen Kairos sind matt im Vergleiche zu dem Licht, das die Sonne Oberägyptens auszugießen vermag; die Nähe des Wendekreises, der Grenze der Tropen, macht sich hier schon in allem und jedem fühlbar. An dem Landungsplatze von Girge, unter hohem staubigen Ufer legten wir an, um da die Nacht zu verbringen. Nach dem Speisen leistete die Reisegesellschaft einer Einladung unseres Konsular-Agenten, eines reichen Kopten, Folge und über eine Stiege erklommen wir das steile Ufer. Dichte Scharen von Neugierigen, das bunte orientalische Menschengewühl umgaben uns. Durch eine schmale Gasse, von echt ägyptischen, braunen Lehmhäusern gebildet, mit arabischen Verzierungen und einem recht unansehnlichen Bazar geschmückt, gelangten wir gar bald zum Hause des Agenten. Nach einer engen, steilen Stiege waren die halb europäisch, halb morgenländisch eingerichteten Zimmer erreicht. Rosenölgeruch, türkische Divans, Mangel an Stühlen, Kaffee, parfümierte Zigaretten, kahle Wände und ein eigentümliches Gemenge von schönen Stoffen, orientalischen Gegenständen, neben geschmacklosem Bestreben, europäisch zu erscheinen, bilden die charakteristischen Merkmale jeder Zimmereinrichtung bei reichen Morgenländern. Kaum daß wir uns alle niedergesetzt hatten und zu rauchen begannen, als auch schon die Musikbande eintrat, bestehend aus vier alten, sehr verkommen aussehenden Arabern in großen Turbanen und blauen faltenreichen Gewändern. Die Instrumente waren sehr primitiv: eine hölzerne Pfeife, ein blechernes Tam-Tam, ein trommelartiger Gegenstand und eine Geige, unserer südslavischen Gusla ähnlich. In allen Ländern, wo jemals der Islam geherrscht hat, findet man diese komischen Musikinstrumente, den schwermütigen Rhythmus, die eigentümlichen nasalen Gesänge und das ganze für Momente wild lärmende Durcheinander der Töne, die nach kurzen fröhlichen Akkorden gleich wieder in die düsteren Klänge zurückfallen.

In Süd-Spanien, wo die Mauren hausten, hörte ich, insbesondere bei den Gitanos, dieselben Konzerte, und jene Musik, mit der die Südslaven ihre schwermütigen Heldenlieder begleiten, wenn sie an langen Winterabenden um das Feuer versammelt hocken und von längst verklungenen Tagen des Kraljewic Marko träumen, ist in den Grundformen dasselbe, wie der wilde Lärm, der in Girge zu fröhlichem Tanze rief. Kaum daß die ersten Akkorde erklangen, erschienen auch schon die Tänzerinnen in ihren langen, knapp anliegenden, bunten Gewändern mit hoher Taille, den Münzenschmuck um den Hals, das Gesicht natürlich nicht verschleiert.

Eine hübsche Mohrin und eine bleiche Circassierin stachen ab von den übrigen Mädchen, die den vollen Fellachen-Typus repräsentierten; dieselben Züge, die ausgeschweiften Nasenlöcher, die niedere Stirn, die scharf gezeichnete Nase und der kleine Mund, wie man all dies auf den Bildnissen der alten Ägypter so charakteristisch wiederfindet.

Bienentanz

Diese Tänzerinnen sind eine vom frommen Muslim verachtete eigene Kaste, die sich in Familien fortpflanzt; aus Unterägypten wurden sie, ihres unzüchtigen verführerischen Lebenswandels halber, vertrieben und nun hausen sie in allen Städten Oberägyptens, wo ihre eigentliche Heimat seit jeher war. In ihren Häusern (sie bewohnen meistens alle zusammen entlegene Viertel) produzieren sie sich ums Geld vor den armen Schichten der Bevölkerung und neugierigen Fremden; doch sehr viel haben sie auch in den Wohnungen der Reichen zu tun, wo nach Fest und Mahlzeit, beim gemütlichen Schibuk und Nargilé, der Bienentanz als besonderer Reiz betrachtet wird. Unter Drehungen, Verbeugungen und eben nicht ungraziösen Bewegungen beginnt der Tanz, dessen ganzen Verlauf zu schildern mir die Schicklichkeit verbietet; es ist eine Orgie, die sich meiner Ansicht nach aus dem an derlei krankhaften Entartungen der Phantasie reichen Altertum erhalten hat. Nach kurzem Aufenthalt kehrten wir abermals durch die Stadt nach unserem Schiffe zurück, um die wohlverdiente Ruhe aufzusuchen.

Mit Tagesanbruch setzte sich der Dampfer in Bewegung und in den ersten Vormittagsstunden legten wir bei dem großen schönen Palmenwald des unansehnlichen, aus Lehmhütten erbauten Dorfes Beliane an. Augenblicklich wurde ans Land gegangen und, umrungen von Neugierigen, bestiegen wir kleine, schlecht gesattelte Esel und ritten durch Palmenhaine und Gärten neben dem Dorfe vorbei in die Ebene hinaus. Ein ziemlich breites Band außerordentlich gut kultivierten Landes erstreckt sich hier an beiden Ufern des Nils. Parallel mit dem Strome ist wie überall in Oberägypten das Bild durch die hochragenden, schön gezeichneten Gebirgsketten abgeschlossen. Zwischen Zuckerrohr-, Bohnen- und Saatfeldern, kleinen Palmen- und Sikomoren-Gehölzen führte uns der Weg den libyschen Gebirgen zu. Auf den grünen Matten herrschte reges Leben; die fleißige Bevölkerung arbeitete, pflügte und bewachte große Herden. Mit jedem Tag der Nilreise kann man die Beobachtung anstellen, wie die Hautfarbe der Leute dunkler und die Kleidung primitiver wird. Zum ersten Male sahen wir auch die schöne, buschige Dumpalme, einen echt innerafrikanischen Baum. Am scharf begrenzten Rande des Kulturlandes, beim Beginne der trostlos öden Wüste liegt das düstere, schmutzige Dorf Arâbat-el-Madfûne inmitten eines kleinen Palmenwaldes; große Taubentürme sind der Besitz der ärmlichen Bewohner und tausende der halbwilden Feldtauben umschwirren die nächste Umgebung ihrer Behausungen. Wo in Ägypten das Terrain sich über das Niveau des Niltales erhebt und bei den Überschwemmungen die Fluten des Stromes nicht mehr hingelangen können, dort beginnt augenblicklich die volle, vollkommen vegetationslose Wüstenlandschaft. Hier bei den letzten Häusern Arâbat-el-Madfûnes konnte man diese Wahrnehmung genau beobachten. Aus dem saftigsten Grün afrikanischer Vegetation tritt man urplötzlich, ohne jedweden Übergang, in den blendend weißen Wüstensand.

Wenige hundert Schritte vom Dorfe entfernt befindet sich zwischen Schutt und Steinen das hochinteressante Ruinenfeld von Abydus, dessen wohlerhaltene Denkmäler und an Malereien reiche Wände den Wanderer entzücken und erstaunen. Wie mit einem Schlage befindet man sich inmitten einer alten, längst verklungenen Zeit, deren schönste Andenken uns das herrliche, sonnige, immer trockene Klima Oberägyptens unversehrt erhalten hat.

Von den Zeiten der VI. Dynastie an ward eine dicht am Rande der Wüste gelegene Örtlichkeit, deren alter Name Abidu lautete, als die echte und hochheilige Begräbnisstätte des oberägyptischen Osiris angesehen. Daher die begreifliche Vorliebe der alten Ägypter, gerade an dieser Stelle, im Sande der Wüste, ihre einstige letzte Wohnung zu finden. Zahlreiche Kapellen von Privatpersonen und herrliche Totentempel einzelner Könige des Landes erhoben sich hier über dem Boden der Wüste und luden die Besucher ein, fromme Gebete zu Ehren des guten Osiris, des Königs der Toten, und zur Erinnerung an die Verstorbenen herzusprechen. Zu den hervorragendsten Bauten, welche der Zahn der Zeit teilweise wenigstens verschont hat, gehören die Totentempel der Könige Seti I. und seines Sohnes und Nachfolgers Ramses II. Vor allem überrascht des erstgenannten Königs Bau durch die Schönheit der Darstellungen und hieroglyphischen Texte, welche die Wände und Säulen bedecken und der vollendetsten Periode der ägyptischen Kunst angehören. Eine besondere Berühmtheit hat derselbe Tempel durch seine Königstafel erlangt, welche die Namen von siebenundsiebzig Pharaonen, vom ersten Mena (Menes der Griechen) an bis Ramses II. hin nacheinander aufführt und gegenwärtig die wertvollste Grundlage aller Untersuchungen auf dem Gebiete der altägyptischen Geschichtsforschungen geworden ist. Der zweite von Ramses gegründete Totentempel liegt in nördlicher Richtung von dem vorigen. Weniger gut als jener erhalten, bieten dennoch seine Reste, aus feinkörnigem Kalkstein, Alabaster und Granitblöcken bestehend, auf ihren glatten Wänden zahlreiche, einst bunt bemalte Darstellungen und Inschriften, welche für die Geschichte, die Geographie und die Mythologie der alten Ägypter von bedeutendem Werte sind. Eine Anzahl der in der Nekropolis von Abydus gefundenen Grabsteine haben bereits ihren Weg nach Wien gefunden.

Während wir die Hallen und Säle des Tempels betrachteten, sah ich vom nahen Wüstengebirge einige Geier herüberstreichen und hoch in den Lüften kreisen. Der Entschluss, die großen Raubvögel anzulocken, war bald gefasst und nun hieß es nur noch einen günstigen Platz zum Auslegen des Aases aufzufinden. Hinter den Tempelbauten erheben sich einige hohe Schutt- und Trümmerhaufen; von denselben genießt man einen freien Überblick auf eine weite Wüstenebene, die sich vom Rande des Kulturlandes bis zum Fuße der kahlen, durch schöne Konturen und hohe Felswände geschmückten Gebirge erstreckt. Diese Ebene begann ich nun, nach einer geeigneten Stelle suchend, zu durchstöbern und fand bei dieser Gelegenheit die Reste alter Mauern, halb verfallene Gräber und einige hundert Gänge vom Tempel entfernt ein wahres Totenfeld. In den Tagen der römischen Imperatoren erlag daselbst eine Legion den Seuchen und Entbehrungen. Die Leiber der römischen Krieger liegen noch unverscharrt im wilden Durcheinander umher. Man kann von Leibern in der Tat sprechen, denn die afrikanische Sonne, der glühende Sand und die jedes Niederschlages entbehrende Luft haben die Kadaver erhalten und auf natürliche Weise mumifiziert; ich stieß auf Körper, Arme, einzelne Beine und Hände, an denen noch braunes, zusammengedörrtes Fleisch hing; ein grinsender Schädel, mit Kopfhaut und dunklen Fleischlappen an den Wangen, erregte insbesondere meine Aufmerksamkeit; einen anderen, der weniger ekelhaft war, nahm ich als Andenken mit. Man mußte buchstäblich zwischen Moder und Gerippen herumwaten. Es war ein echtes Wüstenbild; die blendend weiße Ebene, der Sand, der an den Fußsohlen glühte, die umherliegenden gebleichten Gebeine, die Hyänen- und Schakalfährten, die kreisenden kahlköpfigen Geier, und im Hintergrunde die hohen, vollkommen vegetationslosen Wände der Wüstengebirge; kein grüner Grashalm erfreute das Auge, nichts als grelle Reflexe der glühenden Sonne, weiße und gelbe Steinmassen und Sandöden, in scharfen Konturen sich abhebend vom tiefblauen Firmament. Eine unleugbare Poesie liegt in dieser eigentlich monotonen aber großartigen Gegend. Ein kleiner Hügel schien geeignete Deckung zum unbemerkten Anschleichen zu gewähren, und so kaufte ich rasch einen Hammel, führte ihn an den Platz, beendete sein Leben durch einen Knickfang, zog die Gedärme, als erste leckere Speise für die Geier heraus und eilte zu meinen Gefährten nach dem Tempel zurück. Nachdem wir alle Denkmäler genau durchstöbert hatten, verzehrten wir in einer altägyptischen Halle ein mitgenommenes Frühstück.

Der blinde Antiquar in Abydus

Kaum war die Mahlzeit beendet, als auch schon Hoyos und ich wieder unterwegs waren, um dem toten Hammel einen Besuch abzustatten. Wir hatten noch nicht eine ganz günstige Schußdistanz erreicht, als ein besonders vorsichtiger Geier unserer Annäherung gewahr wurde und mit sausendem Flügelschlag vom Boden abstrich; ihm folgten wohl gegen zwanzig seiner großen plumpen Gefährten. Hoyos war so glücklich, im ersten Momente aus dem dichten Knäuel einen mächtigen weißköpfigen Geier herunterzuschießen; ich war weniger geschickt und verwundete bloß ein besonders starkes Exemplar, das dann schwer krank niedrig über die Ebene dahinzog. Dem armen Hammel hatten die gefräßigen Tiere arg zugesetzt, nur Wolle und verstümmelte Stücke waren übrig geblieben.

Nach diesem gelungenen Jagd-Intermezzo kehrten wir zu den anderen Herren zurück und gingen mit ihnen nach dem Dorfe, wo wir einem blinden Bauer einen Besuch abstatteten. Der brave Mann ist einer der reichsten Hausbesitzer dieses Ortes und treibt nebstbei Handel mit altägyptischen Gegenständen, die er in ganz unerlaubter Weise in und um den Tempel ausgraben läßt. Unter Brugsch-Paschas Leitung kauften wir einige bessere Objekte und hatten zugleich Gelegenheit, die höchst primitive und unsaubere Einrichtung der Behausung eines Niltal-Bewohners anzusehen.

Von Arâbat-el-Madfûne ritten wir jagend durch das Kulturland nach Beliâne zurück. Verschiedenes kleines Wild wurde erlegt, insbesondere interessierten uns die Gleitaare, jene echt afrikanischen, weiß und blaugrau gefärbten Raubvögel, die sich in ziemlicher Anzahl bei den Palmenhainen und Ziehbrunnen herumtrieben. Nachmittags langten wir am Dampfer an und konnten noch zwei Stunden hindurch bis zum Beginn der Dunkelheit die Fahrt stromaufwärts fortsetzen. Immer dieselben Landschaften glitten vorüber, ein herrlicher Abend erfreute uns und ein effektvoller Sonnenuntergang brachte außer glühenden Farbeneffekten noch Gelegenheit zu interessanten ethnographischen Studien.

Mit dem Verschwinden der Sonne treiben die Fellachen ihre Kamele, Büffel, Esel, Ziegen und Schafherden zum letzten Mal zur Tränke; viel Volk eilt zu den Gestaden; Männer und Frauen nehmen da in urwüchsiger Weise ihre heiligen, vom Koran vorgeschriebenen Waschungen vor, und die schlanken Wasserträgerinnen schöpfen in ihren Tonkrügen, die in Form und Wesen seit den Tagen der Pharaonen gleich geblieben sind, das frische Nilwasser für den Abendbedarf; die dünnen blauen Hemden, von den Fluten des Stromes benetzt, schmiegen sich an den Körper und lassen schöne Gestalten erkennen; melancholisch blicken die großen schwarzen Augen in die kräuselnden Wellen und der leicht geöffnete Mund summt schwermütige Lieder; es sind dieselben Menschen, die wir an den Wänden der Tempel sahen und es dünkt uns, die alten Gräber hätten sich geöffnet, um das Volk der Pharaonen an die Gestade des heiligen Stromes zu senden. Bei einem kleinen Dorf legten wir an und brachten nach einem vergnügten Abend am Dampfer die Nacht zu.

Am 2. März wurde mit Tagesanbruch die Reise fortgesetzt. Die Vormittagsstunden verlebten wir am Verdeck, die schönen, doch wenig Abwechslung bietenden Landschaften betrachtend. Grüne Felder, Dum- und Dattelpalmenhaine, einzelne kleine Städte und die das Niltal einsäumenden Hochgebirge glitten im ununterbrochenen Einerlei an uns vorüber. Auf den lang gestreckten Sandbänken herrschte besonders an diesem Morgen viel reges Leben. Große Züge von Pelikanen, Reihern und Gänsen wurden beobachtet und mein Jäger behauptete mit aller Gewißheit, ein Krokodil gesehen zu haben. Um 12 Uhr kamen wir bei Keneh, einer ziemlich großen, aus graubraunen Lehmhäusern erbauten und durch hochragende Minaretts geschmückten Stadt, an. Wir hielten an den brüchigen Gestaden des westlichen, gegenüberliegenden libyschen Ufers und gingen augenblicklich ans Land. Einige Esel wurden bestiegen und bei einem hübschen Palmenhain, neben den Häusern eines sehr ärmlich aussehenden Dorfes vorbei, in dessen Gärten zwischen Schmutz und Unrat die ekelhaften Aasgeier wie Haustiere umhersaßen, gelangten wir gar bald in eine wohlbebaute Ebene. Der Nil beschreibt hier eine Krümmung und tritt nahe an die libyschen Wüstengebirge heran; demzufolge ist das Band kultivierten Landes sehr schmal, und nach halbstündigem Ritt hatten wir den großen, berühmten Tempel von Dendera erreicht. Gleich den Ruinen von Abydus liegt auch er hart am Rande des Fruchtlandes, schon im Sande der Wüste.

Im Schein der Fackeln durchforschten wir alle Räume des großen Gebäudes, die engen Krypten, Stiegen und Gänge. Lange hielt ich mich in der weiten, dunklen, säulengetragenen Halle auf. Die kolossalen grauen, unbemalten, doch im vollen Hieroglyphen-Schmuck prangenden Steinmassen erinnerten an längst verflossene Tage; man kann sich kein wohlerhalteneres Denkmal uralter Zeiten denken, als es der unheimlich schöne Tempel von Dendera in der Tat ist. Im Geiste sah man die Priester einer mächtigen Religion in ihren langen weißen Gewändern, mit geringelten schwarzen Bärten und hohen Mützen vorbeischweben, den allgewaltigen Gottheiten des alten Nilreiches Opfer darbringend. In den öden Gängen hausen jetzt Fledermäuse in unglaublicher Menge und in der weiten Halle saß in einer dunklen Ecke eine Nachteule, während am Gesims, doch auch im Inneren des Gebäudes, ein Kolkraben-Pärchen sein Nest errichtet hatte; das starke, blendend schwarze Weibchen erlegte ich im Momente, als es beim Tore ins Freie entfliehen wollte.

Vom flachen Tempeldach genossen wir eine herrliche Fernsicht auf das grüne Kulturland und den Nil in einer Richtung, in der anderen hingegen nach einer langen Sandwüste und die dahinter sich auftürmenden Gebirge. Es war ein ernstes düsteres Bild; die grauen Ruinen, die öde Wüste, die einsamen Felswände, nichts Grünes, selbst kein heiterer Sonnenblick erfreute das Auge. Der Farbenglanz des Himmels und die Pracht der Beleuchtungen fehlte an jenem Nachmittage. Alles lag in grauen Tönen und das Firmament war verfinstert, doch nicht durch Wolken, denn diese kennt Oberägypten nicht, sondern infolge schwerer Dünste und Staubmassen, die mit drückend ermattender Luft in Verbindung, die ersten Anzeichen für den herannahenden Champsin, den gefürchteten Wüstensturm, waren. Jagend kehrten wir in den Abendstunden nach dem Schiffe zurück, auf dem in der nämlichen Station die Nacht zugebracht wurde.

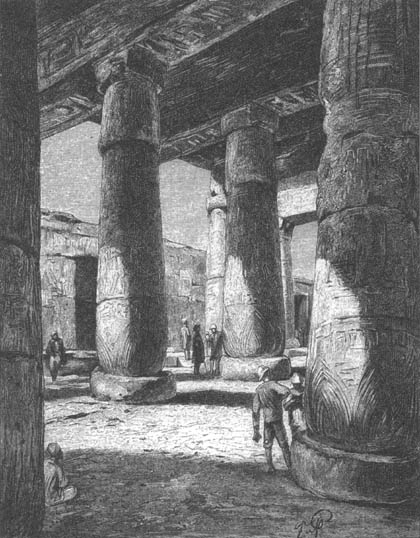

Ruinenfeld von Karnak

Früh morgens setzte der Dampfer die Fahrt fort. Schwerer Champsinsturm sauste durch das Niltal, die Sandwolken der Sahara, Nebeln gleich, um die Gebirge wickelnd. Die Sonne erschien wie eine rötliche Scheibe, unfähig ihren Strahlen durch die Staubfluten Bahn zu brechen. Alles war mit Sand bedeckt, selbst in die verschlossenen Schiffskabinen drang er ein, die Menschen arg belästigend. Eine erschlaffende, schwere Luft erfüllte die sonst so herrliche Landschaft und erstaunt beobachteten wir die für uns noch neue Naturerscheinung. Pelikane, verschiedentliches Wassergeflügel und einige plumpe Seeadler wurden in weiten Distanzen vergeblich beschossen. An einigen Ortschaften, darunter die Städte Kuft und Kus, kamen wir vorüber; der Typus der Gegend blieb immer derselbe, nur traten die Gebirge stetig weiter zurück, um der schon in der Geschichte des Altertums wegen Reichtum und Kultur gepriesenen Ebene von Theben Platz zu machen.

Um 12 Uhr legten wir am Landungsplatz der ziemlich großen Stadt Luxor an. Außer uns waren noch ein Postdampfer und mehrere Dahabîyen europäischer Reisender anwesend. Das moderne Luxor, ein echt arabischer, aus Lehm erbauter Ort, steht inmitten und teils angelehnt an Ruinen altägyptischer Denkmäler. Zu beiden Seiten des Nils ist das Land weithin (am libyschen Ufer sogar bis innerhalb der Gebirge) mit den Überresten des »hunderttorigen« Theben, der größten Weltstadt des ältesten Altertums, bedeckt.

Gleich nach unserer Ankunft gingen wir ans Land, erklommen die steile, sandige Uferböschung und mieteten am primitiven Platze vor dem kleinen schmutzigen Luxor-Hotel mehrere Reitesel. Durch enge Gassen der Stadt einen einfachen, überaus übelriechenden, aber an interessanten bunten Menschentypen reichen Bazar passierend, kamen wir an dem aus elenden Hütten, nur von Tänzerinnen bewohnten Stadtviertel vorbei. Luxor ist wegen seines Reichtums an Ghawazis berühmt, der Hauptsitz dieser verworfenen Kaste. Bei den letzten Häusern zwischen Sand und Schmutz war ein echtes Zigeunerlager aufgeschlagen. Bald hatten wir das freie Land erreicht und zwischen Palmenwäldern und wohlbebauten Feldern trabten wir auf einem Damme lustig vorwärts.

Tempel von Karnak

Schon von weitem wurden die hochragenden Tore, Säulen und Mauern der berühmten Ruinen von Karnak sichtbar, die sich inmitten des Kulturlandes neben einem üppigen Palmenwald erheben. Der Baum des Südens, das Wahrzeichen der afrikanischen Vegetation, bot in Verbindung mit den hochklassischen, blendend weißen Denkmälern, die nur die Phantasie des so gebildeten morgenländischen Altertums zu schaffen imstande war, ein eigentümlich effektvolles Bild dar. Ein kleines Dorf und eine junge Baumanpflanzung befinden sich vor dem Eingang zu den Ruinen; ein Schwarm der munter mit schmetterlingartigem Flug umherschwirrenden Blauwangenspinte gab uns Gelegenheit, viele dieser schönen, echt afrikanischen Vögel, ihres Federschmuckes wegen, zu erlegen. Nach diesem kurzen Jagd-Intermezzo betraten wir das herrliche Ruinenfeld von Karnak.

Nachdem wir die weiten Räume, den Wald von Ruinen und Säulen sowie die Schutthaufen der großen Tempelanlagen durchstöbert hatten, kehrten wir alle auf demselben Wege nach Luxor zurück. Inmitten der Stadt, zwischen den Denkmälern des Altertums förmlich eingeklemmt, steht das Haus des englischen Konsular-Agenten, eines alten, wohlhabenden Arabers. Der schlaue Greis in halb europäischer Tracht empfing uns auf das Freundlichste, um enorme Preise ägyptische Antiquitäten zum Kaufe anbietend. Wir nahmen einige hübsche Stücke, tranken den unausweichlichen Höflichkeits-Kaffee und setzten dann die Besichtigung der innerhalb der Stadt liegenden Ruinen fort.

Während wir noch am Platze die Denkmäler betrachteten, strömten aus den Gassen die gewinnsüchtigen Araber mit Ausgrabungen, meist kleinen, und nach Brugsch-Paschas Ausspruch gefälschten Antiquitäten, auf uns zu, ihre Waren in der lästigsten Weise aufdrängend. Auf die energischste Weise mußte man sich der zudringlichen, kreischenden und lebhaft gestikulierenden Menschenmenge erwehren. In einer Seitenstraße fanden wir einen Haufen Ababdehs. Es ist dies ein höchst interessanter Volksstamm, durchaus keine Araber, von einem vom semitischen, doch zugleich auch vom Neger-Typus vollkommen abweichenden Charakter. Wohl dürften es die Nachkommen innerasiatischer Volksstämme sein, die bei der ältesten Völkerwanderung der Welt, der so genannten Wanderung der Kuschiten, die südliche Straße dieser Völkerbewegung, nämlich die Küste des indischen Ozeans und den Südrand Arabiens verfolgend, nach Afrika gelangten. In Abessinien, ferner dem Gebiete der Somali und bis hinauf gegen Assuan und sogar Theben, siedelten sich diese merkwürdigen Stämme an.

Speziell die Ababdehs bilden jetzt einen streng gesonderten Stamm, der östlich des Nils, zwischen dem Strome und dem Roten Meer, von der Umgebung Thebens angefangen bis südlich Assuans, die Gebirge bewohnt. Es ist ein armes Gebirgsvolk, das in den rauhen Schluchten der Wüstengebirge seinen Typus unverfälscht erhielt und stets auf derselben niedersten Stufe der Entwicklung blieb. Sie sind Wilde im vollen Sinne des Wortes. Die kupferbraune Haut, die mageren Gestalten, die feinen Gesichtszüge weisen auf den indischen Ursprung hin. Die Haare sind schwarz, aber durch fette Salben und Eindrehung in verschiedene, von Holzstücken gehaltene hörnerartige Spitzen dermaßen entstellt, daß man den ursprünglichen Typus nicht mehr erkennen kann. Die Bekleidung besteht in einigen schmutzigen, notdürftig um den Leib gewickelten, knapp anliegenden Lumpen. Alle trugen roh gearbeitete Ohr- und Armringe, ein kleiner Junge sogar einen Nasenring; ihre Waffen, alte Klingen, darunter sogar eine europäische Ritterklinge aus den Tagen der Kreuzfahrer, hölzerne Keulen, primitive Speere, lederne Schilde, Pfeile, Bogen und Köcher, erregten meine besondere Aufmerksamkeit, doch gutwillig wollten sie dieselben nicht verkaufen und es bedurfte der Intervention Abd-el-Kader-Paschas, um mir die interessanten Gegenstände samt und sonders zu verschaffen. Ein glücklicher Zufall ließ uns die Ababdehs schon in Theben begegnen, denn nur selten kommen dieselben auf den Markt dieser Stadt; in Assuan sollten wir sie noch näher kennen lernen. Nach diesem interessanten Zwischenfall trennte sich die Reisegesellschaft; der Großherzog und ich ritten abermals nach Karnak hinaus, um des Abends da auf Raubtiere zu jagen, während die anderen Herren in Luxor verblieben.

Ein jagdkundiger Araber, Chalil genannt, führte uns bis in die Nähe der Ruinen von Karnak; vor den ersten Häusern des kleinen Dorfes bogen wir in die Felder ein und erreichten bald einen Sandhügel, auf dem ein altes mohammedanisches Schêch-Grab stand. Im Schatten eines kleinen Palmenhaines wurden wir an zwei Punkten vom Araber postiert mit dem Auftrage, in voller Ruhe schußbereit der kommenden Ereignisse zu harren. Der Champsin hatte sich in den Nachmittagsstunden gelegt, ein schöner Abend folgte dem bösen Tage. Die Sonne ging wundervoll unter, die weite thebanische Ebene, die hier besonders hohen Wüstengebirge und die herrlichen Ruinen von Karnak in den glühendsten Farben vergoldend. Ein leiser Luftzug rauschte in den Kronen der Palmen, balsamische Düfte entquollen der üppigen Vegetation, die Tauben girrten melancholisch zwischen den Büschen und die großartige Ruhe der herrlichen Landschaft wirkte einschläfernd auf mich. Ich schlief ganz fest, als plötzlich der unweit lauernde Chalil mich unsanft aufrüttelte, mir in barschen Worten erklärend, ich hätte einen nahe vorbeitrollenden Schakal verpaßt. Es war inzwischen Nacht geworden und mit dem Großherzog trat ich den Rückweg an. Über die Felder heimwärts wandernd, gewahrte ich ein gespensterartig vorbeihuschendes Tier; rasch warf ich einen Schuß auf gut Glück nach und fand zu meiner großen Freude einen Schakal, der sich in den letzten Zuckungen herumwälzte. Mit dieser hübschen Beute erreichten wir gar bald den Platz, wo die Esel warteten, und trabten vergnügt nach Hause, zu unserem Dampfer zurück.

Den Zureden Chalils folgend, brachen einige von uns am nächsten Morgen noch lange vor Sonnenaufgang auf und ritten querfeldein, an den Ruinen von Karnak vorbei zu einem Teiche, an welchem alltäglich während der Dämmerung die großen Raubtiere zu trinken pflegen. Der Weg war lang und Totenstille herrschte in der weiten Ebene, nur hie und da unterbrachen das Geheul der Schakale und das Gebell der halbwilden Hunde die Ruhe der Nacht. Endlich hatten wir den Teich, besser gesagt in einer Grube von der Nilüberschwemmung her zurückgebliebenes Wasser, erreicht. Chalil stellte rasch die Schützen an; in gespanntester Aufmerksamkeit lauerten wir, bis die Sonne goldig-rot über den arabischen Gebirgen emportauchte. Nichts war erschienen als ein Schakal, den Herr Ráth verpaßt hatte. Ein herrlicher Morgen entschädigte für die erfolglose Geduldsprobe. Der kurze Übergang von der Nacht, durch die Dämmerung zum Sonnenaufgang, war so reich an wechselnden Beleuchtungen und glühenden Farbeneffekten, wie sie nur das Innere Afrikas imstande ist hervorzuzaubern.

Viel Geflügel aller Art erschien an der Tränke, und so beschlossen wir den Vormittag jagend zuzubringen. Kleines Wild, darunter mehrere hier schon in Hülle und Fülle überwinternde Wachteln, wurden erlegt; die Felder durchstreifend, gelangten wir zu den Ruinen von Karnak; mehrere der Herren kehrten nun nach Luxor zurück, während ich zwischen den Schutt- und Trümmerhaufen ein Versteck wählte, um beim Aase auf große Geier zu lauern. Leider erschienen nur einige Milane und Aasgeier, auf die ich nicht schießen wollte. Der Tag war für diese Jagd nicht geeignet, denn dichte Sandwolken erfüllten die Luft, die nahen Gebirge sogar den Blicken verbergend. Der Champsin hatte sich in den Vormittagsstunden mit erneuter Kraft wieder eingestellt. Gar bald verließ ich mein altägyptisches Versteck und ging zu einem innerhalb der Ruinen gelegenen kleinen, ganz mit Steinplatten begrenzten Wasserreservoir, das aus den Tagen des Altertums stammt. Mehrere Bekassinen und Uferläufer, wahrscheinlich von Mattigkeit während der Reise übermannt, saßen in jämmerlicher Weise auf dem kahlen Gestein; eine kurze Jagd machte ihrem kümmerlichen Dasein ein Ende.

Nun ritt ich am nächsten Wege nach Luxor und zum Dampfer zurück. Für die Nachmittagsstunden hatten wir den ersten Ausflug zu den Denkmälern des westlichen Ufers projektiert, mußten aber des noch stetig wachsenden Champsinsturmes wegen die Pläne ändern und beschlossen, am folgenden Tage die Weiterreise anzutreten und die Westseite Thebens für die Rückkehr von den Katarakten aufzusparen. Der Nachmittag wurde teils an Bord des Dampfers, teils in Luxor selbst zugebracht. Mit Brugsch-Pascha besuchte ich den deutschen Konsular-Agenten, einen Kopten und zugleich Verkäufer altägyptischer Ausgrabungen, fand auch bei ihm bessere Objekte, als tags zuvor bei seinem englischen Kollegen. Mehrere recht wertvolle Stücke wurden eingehandelt und auf das Schiff gebracht, wo allmählich ein ägyptisches Museum zu entstehen begann. Nach still verbrachten Abendstunden wurde bald zur Ruhe gegangen.

Am 5. begann mit Sonnenaufgang die Weiterfahrt. Dem Rate einiger Europäer in Luxor folgend beschlossen wir, bei dem nahen, durch seine Zuckerfabrik und seine großen Zuckerfelder berühmten Dorfe Erment zu halten und daselbst einige Stunden der Jagd zu widmen. Nach zweistündiger Reise hatten wir unser nächstes Ziel erreicht. Einige französische Beamte der vollkommen nach europäischem Muster eingerichteten Fabrik empfingen uns auf das Freundlichste, stellten so viele Arbeiter, als wir zum Treiben der Zuckerrohrdickungen benötigten, zu unserer Verfügung und ließen augenblicklich einen Eisenbahnzug zur Fahrt bereithalten. Durch eine herrliche Sikomoren-Allee an den Fabriksgebäuden vorbei, gelangten wir nach wenigen Minuten zu dem kleinen Bahnhof des kurzen Schienenstranges, der die Fabrik mit den größten Feldern verbindet.

Jetzt hieß es die Treiber aussuchen; gar bald wurde uns ein Rudel vom Fabriksleben herabgekommener Fellachen zugetrieben und gleich darauf in die sonst nur für den Transport von Zuckerrohr bestimmten Waggons verpackt. Im letzten nahmen wir Platz und nun ging es zwischen den hübschen Gärten der Beamten und dann an einem äußerst ärmlichen Fellachen-Dorfe mit kleinem Palmenwalde vorbei in die Ebene hinaus. Nach kurzer Fahrt wurde angehalten. Ein schmaler Streif kultivierten Landes trennt den Nil von den hier nahe herantretenden Wüstengebieten. Das nächste Zuckerrohrfeld sollte durchtrieben werden, doch leider waren die Felder zu groß und dicht, die Treiber gingen schlecht und nur ein Wolf verließ unbeschossen sein Versteck. Bald erkannten wir die Erfolglosigkeit unserer Bestrebungen und kehrten zum Eisenbahnzuge zurück. Während der Fahrt durch das schon früher erwähnte kleine Dorf schoß ich aus dem Waggon einen Aasgeier, der mit anderen seiner Gattung, Haustieren ähnlich, bei einer Lehmhütte saß. In dem Garten eines französischen Beamten wurden uns noch mehrere Schakal- und, wie die braven Leute meinten, Wolfsbaue gezeigt. Ein Versuch, die Dachshunde hineinzulassen, blieb ohne Resultat und so kehrten wir nach kurzer Abwesenheit auf den Dampfer zurück.

Erment spielte schon im Altertume eine Rolle. Griechisch Hermonthis, altägyptisch Anmonth, auf dem westlichen Ufer des Nils gelegen, in südlicher Richtung von Theben, hatte auch diese Stadt mit ihren, dem Gotte Mouth geweihten Tempeln – deren letzter vor wenigen Jahren der ägyptischen Barbarei zum Opfer gefallen ist – den Ruf einer hochheiligen Kulturstätte. Nach dem politischen Niedergange der alten Reichshauptstadt Theben ward sie zur Metropolis der Thebaîs erhoben und bildete den eigentlichen Sitz der griechisch-römischen Behörden für diesen Teil Oberägyptens. Die an dem Ufer von Erment gefundenen Bruchstücke einer Stelle aus schwarzem Granit befinden sich jetzt in den kaiserlichen Sammlungen in Wien.

Auf dem Tempel von Edfu

Nach kurzem Aufenthalt setzten wir die Reise fort. Bald gelangten wir an eine Stelle, wo der Nil ein starkes Knie bildet, von hier an treten die Gebirge beiderseits immer näher heran, bis sie bei Gebelên in schroffen Wänden zum Strome herabsinken; besonders schön sind die malerisch geformten Schluchten, Felsen und Steinhalden des öden und hohen Gebel-Nisse-Gebirges, des arabischen Ufers.

Wir waren eben auf Verdeck, die prachtvolle Landschaft genießend, als ich einen auf einer Sandbank liegenden toten Büffel, umgeben von Geiern, sah. Mit dem Fernglase entdeckte ich, daß außer dem weißköpfigen auch der ganz große blauköpfige Ohrengeier, ein echt innerafrikanisches Tier, anwesend sei. Leider ließen die scheuen Vögel den Dampfer nicht auf gute Schußdistanz herankommen, rasch wurde gehalten und der Großherzog und ich fuhren ans Land; einige Ufergebüsche gewährten genügende Deckung und ruhig wartend, hofften wir die Wiederkehr der imposanten Ohrengeier zu ihrem gestörten Mahl; leider kam nichts als ein gefräßiges Aasgeier-Pärchen, wovon ich ein Exemplar mit der Büchse erlegte. Auf den Schuß eilten einige neugierige Fellachen, hier schon ganz dunkle, fast gar nicht bekleidete Gestalten herbei, denen wir den Auftrag gaben, tagtäglich den Geiern an dieser Stelle ein Aas vorzulegen und die Tiere in keiner Weise zu stören; auf der Rückreise wollte ich nämlich mein Glück auf Ohrengeier nochmals versuchen. Die biederen Leute versprachen in Anbetracht eines guten Bachschisch, allen unseren Wünschen auf das Pünktlichste nachzukommen. Nun fuhren wir im Kahn zum Dampfer zurück, auf welchem augenblicklich die Weiterreise fortgesetzt wurde. Unter einem kahlen, durch ein altes Schêch-Grab gekrönten Berg kamen wir vorbei; bald darauf traten die Höhenzüge wieder weiter zurück, allmählich der ziemlich breiten und wohlbebauten Ebene von Esne Raum gewährend.

Mit Sonnenuntergang erreichte das Schiff die große, durch Palmenhaine, üppige Gärten und schattige Alleen gezierte Stadt Esne. Am Landungsplatz wurde angelegt und vom Verdeck genossen wir das hübsche Bild des buntbewegten morgenländischen Lebens, das sich am Ufer bei Ankunft des Dampfbootes entspann. Der Abend war kühl und erfrischend nach der Hitze des Tages, denn dem Champsin folgte glühend heißes, in der Tat afrikanisches Wetter. Nach dem Speisen gingen wir ans Land, wo ein Mudîr uns auf das Freundlichste empfing. Zu Esel ritten wir längs des Randes der Stadt zu dem nahe gelegenen berühmten Tempel. Esne, altägyptisch Seni, von den Griechen wegen der Verehrung des daselbst heiligen Latus-Fisches »Latopolis« genannt, besaß eine Zahl von Heiligtümern, die dem widderköpfigen Gotte Chnum (dem Baumeister) geweiht waren und von denen nur noch die tief im modernen Stadtboden steckende Vorhalle eines der größeren als letzter Rest bis auf unsere Zeit erhalten geblieben ist.

Ein altägyptischer Festkalender, auf der Basis des alexandrinischen Jahres, und die astronomischen Deckenbilder verleihen auch diesem Werke aus der römischen Kaiserzeit einen besonderen Wert. Im Scheine sehr vieler Fackeln nahm sich die schöne, wenn auch einer, im Vergleiche zu den anderen Denkmälern, jungen Epoche angehörende Tempelhalle sehr gut aus und lange blieben wir in dem düsteren grauen Raume, das interessante Bild genießend. Am Rückwege folgte die Reisegesellschaft einer Einladung des freundlichen Mudîr und im ebenerdigen, nichts weniger als reichlich eingerichteten Gouvernements-Gebäude saßen wir alle gar bald auf großen Divans, gemütlich rauchend und Kaffee trinkend. Kaum waren die ersten Höflichkeitsphrasen gewechselt, als auch schon die Türen sich öffneten und leichtfüßige Tänzerinnen erschienen. Die eigentümliche Musik erklang und wir genossen abermals das fragliche Vergnügen eines Bienentanzes. Die Mädchen waren hier nicht schön, nur eine Abessinierin hatte sehr markierte Züge und glänzend braunschwarze Hautfarbe. Nach kurzem Aufenthalt verabschiedeten wir uns vom Mudîr und gingen auf den Dampfer zurück.

Am 6. März wurde in sehr früher Stunde die Reise begonnen und gar bald war die Talenge von El-Kab, jene schöne Gegend, wo die beiderseitigen Hochgebirge in wildromantischen Formen an den Strom herantreten, erreicht. Nach dieser schmalen Passage lassen die libyschen Wüstengebiete, sich zurückziehend, freien Raum für die ziemlich breite und gut kultivierte Ebene von Edfu, während die arabischen Höhenzüge von nun an ununterbrochen bis nahe zum Nil reichen. Auch ändert sich der Charakter der Berge; anstelle der schön geformten hohen Gebirgsmassen tritt ein wild zerklüftetes Sandsteingebirge, dessen niedrige Kuppen und Spitzen die absonderlichsten Gestaltungen annehmen.

Vormittags langte der Dampfer bei Edfu an; über einige Felder ritten wir allsogleich zum nahe liegenden ärmlichen Dorfe; durch schmutzige enge Gassen gelangten wir an den jenseitigen Rand des Ortes, wo zwischen Schutt- und Trümmerhaufen der besterhaltene Tempel Oberägyptens, eines der schönsten Baudenkmäler aller Zeiten, steht. Augenblicklich begannen wir unter Brugsch-Paschas Anleitung die Besichtigung der Räume.

Edfu, altägyptisch Debu oder Edbu, griechisch »Apollinopolis« die Große. Der Tempel von Edfu gilt mit Recht als eines der größten und umfangreichsten Heiligtümer, das sich aus dem Altertum bis auf die Neuzeit in wunderbarer Erhaltung bewahrt hat. Die ganze Anlage des Tempels, nach dem oben beschriebenen Grundplane ausgeführt, bietet somit dem modernen Beschauer das wahrheitsgetreueste Bild eines Tempelbaues in altägyptischer Zeit dar. Das gewaltige Heiligtum war dem Lichtgott Horus, dem ägyptischen Apollo geweiht, den die Inschriften genauer als die oberägyptische Form des Sonnengottes bezeichnen. Sperberköpfig dargestellt, erscheint der Gott zugleich als Sieger über die Finsternis, besonders symbolisiert durch das Bild eines ungeschlachten Nilpferdes. Die an der inneren Wand der westlichen Umfassungsmauer abgebildeten Kämpfe dieses Lichtgottes gegen Finsternis und Bosheit im moralischen Sinne, erinnern in ihrer Reihenfolge an die bekannten zwölf Arbeiten des Herkules der griechischen Göttersage. Die Reichhaltigkeit der Darstellungen und Inschriften, welche alle Flächen der steinernen Wände und Säulen dieses Tempels bedecken, übertrifft an Umfang des Inhaltes sämtliche Denkmäler Ägyptens.

Unerschöpflich zu nennen ist die Ausführlichkeit der darin niedergelegten Aufschlüsse über Geschichte, Geographie, Völkerkunde, Astronomie, Kalenderwesen, über die Baukunst und Vermessung, über die Form des Tempeldienstes usw., ganz abgesehen von der Fülle mythologischer Überlieferungen, welche den Stoff zu dickbändigen Werken liefern würden. Die Länge des Tempels an der Umfassungsmauer beträgt 433 Fuß 6 Zoll, die Breite eines jeden Turmflügels 100 Fuß 6 Zoll, die Höhe eines jeden 103 Fuß. Der Hof mit seinem von zweiunddreißig Säulen getragenen Peristyl ist malerisch und von imposanter Wirkung. Die sich in der Richtung der Achse von Süd nach Nord anschließenden Säle folgen in vorgeschriebener Reihe nacheinander bis zum Allerheiligsten hin, in welchem noch heute die aus den Zeiten des letzten einheimischen Pharaos herrührende Stein-Kapelle der Gottheit steht. Zum Schlusse die Bemerkung, daß nach den Aussagen der Inschriften der ganze Bau in den Zeiten der Ptolemäer-Könige vom Jahre 237 bis 142 vor Chr. Geb. nach altem Muster ausgeführt, daher erst nach Verlauf von fünfundneunzig Jahren vollendet worden ist. Nachdem wir alle Teile des Tempels gesehen hatten, gingen wir auf das flache Dach und genossen von da einen schönen Überblick nach dem Nil, der grünen Ebene, einer unweit vom Tempel beginnenden weiten Wüstenfläche und den dahinter sich aufbauenden, pyramidenartigen Sandsteingebirgen.

Da Geier in den Lüften kreisten, legte ich ein Aas hinter einem Schutthaufen aus und erwartete auf den Zinnen des Tempels die Ankunft der großen Raubvögel. Leider erschienen nur viele Aasgeier, aber kein großer Vultur und so mußte ich mich mit diesem kleinen Zeuge begnügen, da die Zeit zur Reise drängte. Durch das Ekel erregende Dorf ritten wir nun, denselben Weg einschlagend, nach dem Landungsplatze zurück. Wenige Minuten später dampfte unser Schiff stromaufwärts weiter.

Die Gegend blieb im Großen und Ganzen ziemlich gleich. Die östlichen arabischen Gebirge, hier niedrig, weißlich grau und wild zerklüftet, treten allenthalben bis nahe an den Strom heran, gar keinen oder nur einen ganz schmalen Streif kultivierten Landes lassend. Die westlichen libyschen, ebenfalls niedrigen, gelblich gefärbten, abenteuerlich geformten Gebirge nähern sich südlich Edfus stetig mehr dem Nil; das grüne Land wird nun auch an diesem Ufer immer schmäler und bietet das Bild einer zwar üppigen, aber verwahrlosten Vegetation dar. Städte fehlen vollkommen und selbst die wenigen elenden Dörfer werden nur sehr sporadisch. Große Züge Störche ziehen über dem Niltal nordwärts, Raubvögel kreisen in den Lüften und an den Felsen, und das Wassergeflügel des Stromes belebt die hier ziemlich vereinzelten Sandbänke.

In den Nachmittagsstunden erfreut die herrliche Felsenge von Gebel-Selsele mit ihren von beiden Seiten herantretenden Sandsteingebirgen den Wanderer, der vom Verdeck des Schiffes aus die malerischen, aber düster ernsten Wüstengebiete betrachtet. Abends mit Sonnenuntergang erreichten wir die Nordspitze einer großen, vegetationsreichen Insel. Im östlichen Arme des Stromes fahrend gewahrten wir gar bald den kleinen, aber reizend gelegenen Tempel von Kum-Ombu. Auf hohen, steilen, an den Hängen mit Pflanzenwuchs bedeckten Uferwänden, thront das Denkmal des Altertums, weithin sichtbar, öde und verlassen, ohne Stadt oder menschliche Ansiedelung in der Nähe, zwischen dem Strom und der Wüste eingeengt. Das Wüstengebiet reicht hier in Form eines Hochplateaus bis an den Rand der hohen Uferböschung; eigentliche Gebirge fehlen dieser Gegend vollkommen.

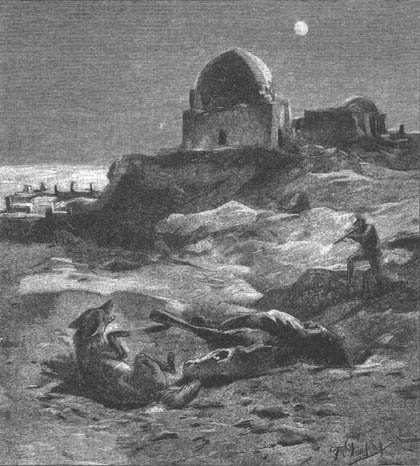

Da die Nacht hereinbrach, legten wir unter dem Tempel an; neben uns befand sich auch noch eine Dahabîyé, von einigen Europäern bewohnt. Der Dragoman dieser Reisegesellschaft, der jagdkundige Dalmatiner Paulovich, kam auf den Dampfer und riet uns, nach dem Speisen in den Tempel zu gehen, um da wohlversteckt mit einem meckernden Zicklein auf Wölfe zu lauern. Gesagt, getan; um die neunte Stunde schlich ich mit Hoyos die steilen Uferhänge empor, und den öden Tempel durchstöbernd, fanden wir an seiner Ostseite eine Säule, die Deckung gewährte; wenige Schritte davor wurde das jammernde Zicklein befestigt und nun lauerten wir mit gespannter Aufmerksamkeit durch zwei Stunden. Nichts regte sich; es war ein schaurig schönes Bild; der alte Tempel mit seinen düsteren Säulenreihen, die endlose Wüste, nur durch einige Trümmer und Felsblöcke unterbrochen, das alles vom herrlichen, echt innerafrikanischen Mondschein hell verklärt; nicht der bleichsüchtige Nachtlampenschein des europäischen Mondes war es, sondern jener taghelle Glanz, der das kleinste Steinchen erkennen läßt und volle Übersicht dem lauernden Jäger und sogar dem zeichnenden Künstler gewährt. Leider jagten die Europäer von der Dahabîyé ebenfalls in der Nähe unseres Versteckes und kehrten mit gackernden Hennen, die sie als Lockpfeife mitgenommen hatten, beim Tempel vorbei zurück; da schwanden die besten Erwartungen und auch wir eilten zum Dampfer nach Hause.

Unvergeßlich schön bleibt die Erinnerung an die Mondnacht in Kum-Ombu, d.i. »der Hügel von Ombu«, hieroglyphisch Nubi, d.i. »die Goldstadt«, griechisch Ombos oder Ombi genannt, mit den äußerst pittoresken Überresten eines halb versandeten Tempels, die Metropolis des späteren, Ombites genannten Gaues. Stadt und Tempel waren den übrigen Ägyptern verhaßt, da hierselbst Set, der altägyptische Typhon, in einer seiner Hauptformen verehrt ward. Das dieser Gottheit geweihte Tier, das Krokodil, findet sich aus diesem Grunde mehrfach in den Bildwerken dargestellt und in den Inschriften genannt.

Mit Sonnenaufgang verließen wir das schöne Kum-Ombu, die Reise nach Assuan fortsetzend. Herrliche Gegenden fesselten uns auf das Verdeck; niedere, aber schön geformte Gebirge traten an beiden Ufern bis nahe an den Strom heran, an manchen Stellen gar keinen oder nur sehr unbedeutenden Raum für Kulturlandschaften lassend. Hie und da erfreuten üppige Palmenhaine und dichte Gebüsche das Auge und dahinter erhoben sich Bergmassen mit Felsblöcken, Schutthaufen und Steinformationen der eigentümlichsten Art. Je mehr man sich Assuan nähert, desto absonderlicher, von den früheren Nillandschaften verschiedenartiger gestaltet sich die Gegend und desto seltener erscheinen Städte und Dörfer vor den Blicken des Wanderers. Einige Neger-Ansiedlungen eines weit nach Norden vorgeschobenen Stammes wurden beobachtet. Unter hohen Dattel- und Dum-Palmen standen elende Strohhütten von zeltähnlicher Konstruktion; zwischen üppiger Vegetation hatten sich die Schwarzen niedergelassen und es bot ein echt innerafrikanisches Bild dar, als wir mit dem Fernglas die Mohren in gründlichem Kostümmangel neben ihren eigentümlichen Wohnungen, inmitten des saftigen Pflanzenwuchses umhergehen sahen.

Gegen 11 Uhr war es, als die Landschaft einen immer wilderen Charakter annahm, der Nil schien vor uns wie durch Gebirgsmassen abgeschlossen. Steinblöcke, Felsplatten und Schutt grenzen bis an den Strom, der sich stetig mehr verengt, die Gebirge des rechten Ufers verflachen sich und weichen einer öden, mit Steinblöcken übersäten Ebene, aus der nur hie und da zackige Kegel emporragen. Am linken Ufer erhebt sich ein ziemlich hoher Berg, dessen Fuß bis an die Fluten des Nils reicht; seine Spitze ist gekrönt durch ein altes Gebäude, doch schon aus muslimischer Zeit. Bald tauchen Palmen, einige grüne Gärten und in ihrer Mitte die Zinnen der zwischen den Strom und die Wüste eng eingeklemmten, kleinen, aber malerischen Stadt Assuan auf. Der Strom teilt sich in zwei Arme; die durch ihre tropische Vegetation bekannte Insel Elephantine lacht uns entgegen; ein tückischer Kranz schwarzer Granitriffe umgibt das reizende Eiland; allenthalben tauchen scharfe Felsenkanten, die ersten Vorzeichen der nahen Katarakte, aus den Fluten empor.

Wild zerklüftetes Gestein, Wüste und Einöde, großartig und voll glühender Farbeneffekte; dazwischen der rauschende Strom, herrliche Felsenformationen, die echt muslimische Stadt; Islam und innerafrikanisches Völkergemisch nebeneinander, altägyptische Baudenkmäler und die herrliche Insel mit tropischem Pflanzenwuchs, das alles erscheint in einem Moment vor unseren Augen; wie geblendet bewundern wir das schöne Bild, die südlichste Station dieser Reise, die Nähe des Wendekreises, die Grenze der Tropen. Langsam nur konnte das Schiff zwischen den schwierigen Stellen hindurchgleiten, um nach einigen Minuten unter der hohen staubigen Uferböschung anzulegen. Ein Postdampfer sowie auch mehrere Dahabîyén waren anwesend. Kaum angelangt verließen wir auch schon unser Schiff, um die Stadt gründlich zu betrachten.

Es ist dies unstreitig einer der interessantesten Orte der ganzen Nilreise; den Gebäuden und Stadtbewohnern nach echt arabisch, sogar wahrhaft semitisch, eine der letzten Stationen der handel- und gewinnsüchtigen Araber. Mohammedanisch ist die Religion des Staates und der Stadt, ob auch des Landes allenthalben, muß ich bezweifeln. Die Häuser, aus Lehm gebaut, tragen den vollen Typus aller Nilstädte; die Gassen sind eng und unrein, nur die dem Strome nahe liegenden weisen höhere Gebäude und den recht sehenswürdigen Bazar auf; die weiteren Viertel bestehen aus elenden Erdhütten und allerlei unregelmäßigem Winkelwerk; an der Ostseite umgibt eine an manchen Punkten schon verfallene Mauer die Stadt, daran schließt sich ein weites Gebiet muslimischer Friedhöfe, das an anderer Stelle gründlich besprochen werden wird. Unser erster Gang galt dem Bazar. Eine lange Gasse ist zu beiden Seiten dicht angefüllt von Buden und mit Brettern der Sonne wegen überdeckt. Die Händler in den Läden sind Araber, in ihren langen orientalischen Gewändern, den Turban am Kopfe. Das Volk, das auf- und niederwogte, Waren zum Markte bringend, von den klugen Semiten angelogen und betrogen, sind keine Orientalen oder dazu verwandelte Fellachen, auch der Beduine fehlt ganz und gar; echt afrikanische Stämme, viele Neger, dunkelbraune Nubier, die Nachfolger der alten Äthiopier, Ababdés und Beschas, und wie sie alle heißen die kleineren Völker kuschitischen Ursprungs, treiben sich da herum.

Wir haben die Grenze des Orients erreicht, wo derselbe nur noch in Form des Handelsstandes zur Vermittlung der innerafrikanischen Waren nilabwärts besteht und gedeiht. Die echt morgenländischen Produkte, wie wir sie in der Muski Kairos fanden, sie sind hier nicht mehr zu sehen. Die Rohprodukte der Tropen liegen in den engen Buden aufgestapelt: weiße und graue Straußenfedern, Gehörne und Felle vieler Antilopen- und Gazellen-Gattungen, Panther- und Raubtierdecken verschiedener Art, Eier, Früchte tropischer Pflanzen, Gummi, Gewürze, afrikanische Waffen, Stöcke für Kameltreiber, primitiver Schmuck, wie selben die Neger tragen, Kleidungsstücke für nubische Damen, d.h. eine Schnur, an der einige, der Fliegen halber mit fürchterlich stinkenden Salben eingefettete Fäden hängen, Strohhüte für die wilden Stämme und desgleichen Tand aller Art. Über den Türen vieler Häuser sah ich aufgenagelte ausgestopfte junge Krokodile und vor den Türen saßen zahme Affen; ich kaufte mir einen, der uns viel Vergnügen bereitete, leider aber schon in Kairo starb.

Das Leben und Treiben im Bazar bot viel des Interessanten, insbesondere gefielen mir die Ababdés mit ihrem kriegerischen Aussehen, bis an die Zähne bewaffnet, in wenig Hadern mangelhaft gehüllt, die Haare eigentümlich hergerichtet. Neugierig betrachteten uns die verschiedenartigen Wilden und mit tückischer Schlauheit verkauften die klugen Araber um teures Geld innerafrikanische Waren, unsere Freude an denselben geschickt ausbeutend. Auf einer freien Stelle zwischen den Häusern und dem Landungsplatz führten die Ababdés vor uns ihren Kriegstanz auf. Es ist dies ein wildes Herumspringen von Menschen, die auf der niedersten Stufe der Entwicklung stehen. Die begleitende Musik, aus gräßlich dröhnenden Blech-Tam-Tams bestehend, erinnerte mich lebhaft an die Klänge, welche bei den Tänzen der Neger-Sklaven in Marokko erschallen, der Tanz selbst aber an jene ungezügelten Unterhaltungen der Riff-Piraten an der Nordküste des nordwestlichen Afrikas. Die biederen Ababdés sprangen nach Leibeskräften umher, führten Sätze von unglaublicher Länge aus, johlten und schrien dabei, schwangen und warfen Schwerter und Speere in die Höhe, klopften mit denselben auf die ledernen Schilde und ahmten Angriffe des einen gegen den anderen nach. Die braunen, spärlich bekleideten Gesellen mit den strahlenförmig auf Hölzern emporgewickelten Haaren, den Nasen- sowie Ohr- und Armringen sahen ganz eigentümlich aus. Ein Tanz war es von Wilden, wie man sich ihn nicht bunter ausdenken kann. Nach dieser Produktion ritten sie auch ihre Dromedare in scharfem Tempo, verschiedene Wendungen vollführend, vor. Nur die Jugend wirkte bei diesen Kunststücken mit, die Alten standen, die blendend weißen Zähne zwischen dunklen Lippen fletschend und wohlgefällig grinsend, neben uns.

Nach einiger Zeit kehrten wir mit Einkäufen und hochinteressanten Beobachtungen reich beladen auf den Dampfer zurück. Während des Frühstückes kreisten die hier in Unmassen hausenden Milane beständig über dem Schiff, die ins Wasser geschleuderten Brotstücke gierig fangend; selbst Schüsse konnten die gefräßigen Tiere nicht verscheuchen. Kaum war die Mahlzeit zu Ende, als wir auch wieder aufbrachen, um einen Ausflug nach den aus den Tagen des Altertums her berühmten Steinbrüchen zu unternehmen. Die Stadt war rasch durchschritten und bei den letzten elenden Hütten nahm uns die eigentliche Wüste mit ihrem weißen Sande und glühenden Reflexe auf. Ein breites, doch in seiner Sohle sehr unebenes, von niedrigen, mit Schech-Gräbern geschmückten Hügeln begrenztes Tal, ist vom Beginn bei Assuan bis beiläufig eine halbe Stunde landeinwärts mit einer wahren Gräberstadt bedeckt. Gleich den Chalifen-Gräbern stehen auch hier einige Windmühlen auf niedrigen Sandhügeln, doch sind die weiteren Bauten mit jenen Kairos nicht vergleichbar; ärmliche Grabsteine und halb verfallene Schech-Gräber mit schlichten Kuppeln müssen die herrlichen Grab-Moscheen ersetzen; dafür bietet die Totenstätte Assuans viel großartigere landschaftliche Reize als jene unter der Zitadelle; die einschließenden kahlen Hügel und die weite Steinwüste mit den abenteuerlichen Felsformationen, den prächtigen Farbeneffekten, durchbrannt von den Strahlen der innerafrikanischen Sonne, tragen einen ganz eigentümlichen Charakter an sich.

Am nördlichen Rande des breiten Tales ritten wir bei glühender Hitze durch das unordentliche Gewirre der Totenstadt, nach einiger Zeit wurden die Gräber immer seltener und die letzten Spuren menschlicher Tätigkeit verschwanden allmählich. Kein Grashalm erfreut hier das Auge, nichts als blanker Stein, Sand und Staub; dabei ist die Wüste uneben und ein Hügel folgt dem anderen. Eigentümlich geformte Granitblöcke zeigten die Nähe des Steinbruches an; bald erschien eine Felswand und unter derselben mit Schutt teilweise überdeckt der noch liegende Obelisk.

Seit den Tagen der Pharaonen ruhen diese großen Steinbrüche und die aufgerissenen Felswände und losgesprengten Blöcke geben stummes Zeugnis von der längst verschwundenen Kultur, die in diesen Gebieten vor Jahrtausenden herrschte. Derselbe Weg, auf dem wir gekommen waren, wurde nun wieder zur Heimkehr eingeschlagen. Bei der Gräberstadt trennte sich die Reisegesellschaft; ein Teil ritt nach Hause, während Hoyos und ich den nahe Assuans das Tal begrenzenden, ziemlich hohen, steinigen und vollkommen kahlen Hügel erklommen. Auf der Spitze steht ein altes Schêch-Grab mit rundem, gewölbtem Gebäude; vor dasselbe hatten wir schon früher ein Aas legen lassen, da einige große Geier hoch in den Lüften kreisten. Das günstige Versteck war augenblicklich bezogen und wenige Minuten nach unserer Ankunft begannen schon Milane und Aasgeier das tote Schaf zu benagen. Für große Raubvögel war die Stunde zu sehr vorgeschritten, auch drängte die Zeit und so schoß ich einen Aasgeier nieder. Das düstere Grabgebäude verlassend genossen wir nun mit Ruhe die herrliche Aussicht; in nördlicher Richtung, gerade unter uns, das enge, von Gebirgen eingeschlossene Niltal, der durch die wild zerklüfteten Katarakte sich durchdrängende Strom, hinter uns die tropische Insel Elephantine, das malerisch gelegene Assuan, die grausige Totenstadt, und um alles herum das endlose Gemenge von Gebirgen, Tälern, Ebenen und Plateaus, öde und kahl, Stein und Sand, echte Wüste; doch in den grellsten Reflexen zitternd, von den glühenden Sonnenstrahlen beleckt, blendend weiß, nur hie und da unterbrochen von rötlich gelben Felsen und schwarzem Granit, darüber der ewig blaue Himmel, wolkenlos, kristallklar. Bald hatten wir wieder Assuan erreicht.

Als die Sonne sich zum Untergange neigte und die farbenprächtigsten Beleuchtungen die schöne Landschaft übergossen, verließen Hoyos und ich abermals das Schiff. Ein Nubier in weißem Gewand, mit langer Flinte, als Jäger in Assuan bekannt, führte uns durch die Stadt zu den letzten Häusern derselben. Dort riet er, einige Minuten zu warten, da mit Beginn der Dämmerung die Raubtiere allabendlich nach Beute suchend bis in die entlegenen Teile von Assuan eindringen. Hunde bellten, Kinder schrien, ein Haufen Ababdés zog johlend in die Wüste nach Hause und trotz alledem erschien ein Schakal auf einem kleinen Windmühlen-Hügel, um augenblicklich wieder hinter Steinen zu verschwinden.

Da die Dämmerung merkbare Fortschritte machte, eilten wir in die Gräberstadt; ein Schakal lief vorbei und ein glücklicher Schuß streckte ihn zu Boden. Nahe vom Fuße jenes Berges, auf dessen Spitze wir des Nachmittags den Aasgeier erlegt hatten, unweit der letzten Gräber befindet sich eine alte Zisterne in einem kleinen, aus Sandhügeln gebildeten Tale. Dort war schon früher ein Aas ausgelegt worden, daneben nahmen wir in einem im Boden ausgehöhlten Versteck Platz. Der Mond ging auf und verbreitete, dank der reinen Luft, herrliches Licht über die schaurig ernste Landschaft; im weißen Lichte erglänzten die Wüste und die alten Schêch-Gräber mit ihren Kuppeln und düsteren Grabsteinen. Totenstille herrschte, nur hie und da unterbrochen vom Geheul der Dorfhunde und Schakale.

Wir mochten noch kaum eine halbe Stunde im höchst unbequemen Versteck gelegen sein, als ich das Geräusch eines dahertrollenden Tieres vernahm; gleich darauf erblickte ich dasselbe wie einen Schatten mehrmals vorbeigleiten; als endlich bei abermaliger Annäherung die Konturen deutlich sichtbar wurden, zielte ich, so genau es ging, und drückte auf gut Glück los. Jämmerliches Klagen war die Antwort auf meinen Schuß; der Stelle zueilend, erblickte ich einen starken Wolf, der mühsam Versuche anstellte, sich weiterzuschleppen. Eine zweite Ladung grober Schrote streckte das zähe Tier nieder. Nun nahm ich den Wolf auf den Rücken und ging wohl hundert Schritte weit, meinem an anderer Stelle verborgenen Gefährten entgegen. Das scheinbar tote Tier war schwer und die Hitze selbst des Nachts recht fühlbar, und so legte ich meine Beute nieder, wartend, bis der nubische Jäger kommen werde. Kaum lag der Wolf durch einige Sekunden am Boden, als er sich auch wieder zu regen begann und so lange zappelte, bis er abermals auf die Läufe kam und noch einen momentan tötenden Schuß bekommen mußte.

Wir gingen nun mit der schönen Beute, bestehend aus Wolf und Schakal, nach dem Dampfer zurück, wo ein Souper eingenommen wurde. Der Großherzog und Eschenbacher hatten sich auf der anderen Seite des Friedhofes in einem kuppelförmigen Grabgebäude versteckt, doch kehrten sie leider ohne Beute heim.

Wolfsjagd in Assuan

Am 8. März um 7 Uhr früh brachen wir alle auf; die meisten bestiegen Esel, nur Hoyos und Pausinger wollten den Ritt hoch zu Kamel unternehmen. Assuan umreitend, gelangten wir auf kürzerer Linie durch die Gräberstadt in die Wüste; Täler, Hügel, Sand, Fels und Schluchten folgten einander in angenehmer Abwechslung. Eine schmale Schlucht führte uns in das enge, von zackigen, bunten, durch schwarze Granitblöcke gezierten Bergen eingeschlossene Niltal; wie mit einem Schlage genossen wir ein herrliches Bild; düster ernste Steinmassen, der rasch durch die Enge brausende Strom, die grüne Insel Phylae mit ihren hochragenden Tempelruinen, und in südlicher Richtung das sich stetig erweiternde Tal, mit einem Band vegetationsreichen Landes an den Gestaden des Nils, das alles entrollte sich in einem Momente vor unseren Augen. Wir waren in Nubien. Nahe der Insel liegt ein elendes, aus Erdhütten bestehendes nubisches Dorf, Schellâl genannt. Braune, mehr oder weniger bekleidete Gesellen krochen aus ihren ärmlichen Behausungen hervor.

An dunklen Felsen und schwermütigen Sikomoren und Dumpalmen vorbei gelangten wir zu einer kleinen Ebene, an deren Gestaden Boote lagen. Einige Soldaten nubischer Infanterie, ganz weiß, aber nach europäischem Schnitt adjustiert, standen auf der Wache. Zum ersten Male genießt man da in unmittelbarer Nähe den entzückend schönen, unvergeßlichen Anblick. Das liebliche Eiland Phylae zeigt sich rings umgeben von felsigen Massen, die in dunkler Färbung aus den Wässern emporsteigen. Ein großes, hohes Boot, von vielen singenden Nubiern im Takte gerudert, trug uns der Insel zu. Das eigentümliche Fahrzeug hätte, was die altertümliche Form betrifft, ganz gut aus den Tagen der Kleopatra stammen können; ein Zelt mit roten Vorhängen sollte gegen die Sonne schützen und weiche Ruhebetten erhöhten noch das konische Aussehen dieser Nil-Fregatte. Nach wenigen Minuten hatten wir das steil abfallende Gestade der Insel erreicht und eilten über den dicht bebuschten Hang zum herrlichen Tempel empor.

Die Tempelanlagen dieser heiligen, von den alten Ägyptern »Pilak« genannten Insel sind verhältnismäßig jungen Datums, denn erst unter den Ptolemäern und Römern sind sie nach älteren Vorbildern aufgeführt worden. Die mit praktischem Verständnis angelegten steinernen Quais der Insel bekunden die höchste Technik für den Wasserbau, der besonders in der Region der Wasserfälle bei der reißenden Strömung nicht ohne Schwierigkeiten durchzuführen war.

Wenn auch in kleinerem Maßstabe ausgeführt, gewährt die Gesamtheit der alten Heiligtümer der Insel mit ihren Kolonnaden und hypäthralen Bauten, mitten unter den Trümmern eingestürzter Häuser zwischen Palmen und saftig grünen Gebüschen, einen unbeschreiblich malerischen Eindruck. Die hellen Flächen der Tempelwandseiten heben sich in der Umgebung tiefdunkler Felsmassen an den gegenüberliegenden Uferseiten des Stromes in wunderbarer Lichtfärbung ab; darüber wölbt der blaue südliche Himmel seinen Dom, dessen Abglanz die ganze Landschaft belebt. Alles ist Licht in dieser einsamen, halb versunkenen Welt der Vorzeit.

Die Schutzpatronin Nubiens, die Göttin Isis, hatte den Ruf einer besonderen Heiligkeit an dieser Stätte. Ägypter und Nubier opferten auf ihren Altären und verehrten sie mit gleicher Andacht. Die bunt bemalten Wände und Säulen ihrer Tempel rufen auch heute noch den Eindruck eines heiteren Kultus wach, der in Licht und Farbe selbst äußerlich zum Ausdruck gelangte.

Als die Heiligtümer der Isis verlassen und vergessen waren, baute das junge Christentum hier eine seiner ältesten Kirchen auf, zu welcher die nubischen Barabra in frommer Begeisterung wallfahrteten. Heutzutage haben sie den christlichen Glauben ihrer Väter aufgegeben und nur in dem Worte »Kirage« (griechisch Κνριαχη) für den Sonntag hat sich in ihrer Sprache die Erinnerung an ihren ehemaligen Glauben erhalten. Die Barabra sind Muslims in des Wortes voller Bedeutung geworden, doch ist ihre alte Heimat mit dem Mittelpunkte Phylae dieselbe geblieben.

Nachdem wir alle Teile des Tempels durchstöbert hatten, gingen wir über die vielen Reste alter Mauern durch Schutt und Trümmer nach der äußersten Südspitze der Insel. Unter einer altägyptischen Plattform fällt ein grauer Felsen stufenweise zum Strome ab, dichte, üppige Gebüsche und hohes Gras umgeben das dunkle Gestein. Mit wehmütigen Gefühlen kletterte ich bis zum letzten, jäh abstürzenden Rand und blickte hinaus auf den heiligen Nil, das sich erweiternde Tal und die Gefilde Nubiens.

Ein großer Abschnitt der Reise war erreicht; wir waren an unserem südlichsten Ziele angelangt. Der Wendekreis, die Grenze Nubiens, der Tropen, und des Nachts am Firmament die höchsten Sterne des berühmten südlichen Kreuzes, sie hatten uns gelockt, verführerisch an sich gezogen, doch ihnen folgen konnten wir nicht. Wieder nordwärts hieß es und in trüber Stimmung kletterten wir zum Tempel der Isis empor.