|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der zivilisierte Südamerikaner schnappt sofort ein, wenn man seine Europa nachgemachten Errungenschaften nicht gebührend bewundert oder so schildert, wie sie sind. Zur Zivilisation sollte aber auch gehören, daß man Kritik, und besonders eine wohlgemeinte, vertragen kann.

Südamerika steht heute am Anfang einer Entwicklung, die wir uns anschicken, allmählich zu überwinden, denn Zivilisation ist, verglichen mit der Natur, nichts als eine Verkleinerung, Beschränkung und Verarmung. Das Meer und der See werden zur Badewanne, Fluß und Bach zur Wasserleitung, der Wald zum Park und Garten und gar zum Blumenstock, die Farm und der Bauernhof zum Lebensmittelgeschäft, und vom Gebirge sind die Stockwerke übrig geblieben. Zivilisation heißt: jedem ein kleines Stückchen, aber nur gegen Geld und nur solange der Vorrat reicht. Ganz abgesehen von der Anbetung des Geldsackes ist sie auch sonst nichts anderes als ein später, glatziger und verkalkter Zustand gealterter Völker. In ihrem sterilen und heuchlerischen Bestreben nach Verfeinerung und Schematisierung, alles Natürliche, Ursprüngliche, Gesunde und Echte shocking wimmernd verdächtigend, oder bestenfalls als Kuriosum gelten lassend, ist sie – ein Salon- und Asphaltbazillus – der Todfeind des Lebens, überall, wo es sich regt, der Todfeind des Menschen, der Todfeind der Natur und der Todfeind der in ewiger Jugend allen Regeln spottenden Urnatur der Wildnis.

Als ich vom Ucayali herunterschwamm, vier Wochen in der Canoa, sah ich, geblendet von der schmerzenden Weißglut der Sonne, hindösend und gelähmt vom ewigen Fest des tropischen Sommers, plötzlich eine Fata morgana: auf einer steilen Böschung, deren zerrissene Baumkulissen sich in der trägen, braunen Lehmflut spiegelten, sah ich eine Stadt, eine blanke, schneeweiße Stadt mit Palästen und Bogenarkaden, weiten Plätzen und breiten Verkehrsstraßen, stolzen Palmenalleen, Springbrunnen, öffentlichen Bädern, Sportplätzen und smaragdgrünen Rasenflächen, auf denen leicht und hell gekleidete Menschen Ball spielten. Vom Fluß herauf, wo jetzt gefällte, übereinandergestürzte Baumriesen lagen, als hätte ein Hurrican sie zersplittert und durcheinandergewirbelt, führte eine breite Marmortreppe zur Stadt hinauf und zum gemauerten Kai, dessen Brüstung bronzene Kandelaber krönten. Und selbstverständlich war diese Stadt nicht nur prächtig und wunderbar anzuschauen, sondern auch mit allen hygienischen und sozialen Einrichtungen, die der Epoche unseres Lebens zur Verfügung stehen, in unübertrefflicher Weise versehen . . .

Ein Traum, ein europäischer Traum.

Ich will die Urwaldnester, die ich sah, nicht schildern. Nicht weil ich fürchte, bei Brasilianern und Peruanern schlecht angeschrieben zu stehen, sondern weil ich sie schon an anderen Stellen einprägsam genug, wie ich glaube, beschrieben und fotografiert und gemalt habe.

Ich sah zwei große bauliche Leistungen mitten im Urwald, den Panamakanal und die tote Gummistadt Manáos.

Ohne Zweifel zählt der Panamakanal zu den großartigsten technischen Bauwerken, die Menschen je hervorgebracht haben. Dieses Werk ist noch zu neu und zu unbekannt, als daß es schon (mit Ausnahme eines Romans von Edschmid) in einem Epos, einem Drama oder auch nur einem Monumentalfilm künstlerisch versinnbildlicht sein könnte; dieses kolossalische Thema ist zu großartig, als daß es schon bewältigt worden wäre. Wenn man den Kanal durchfährt, oder vielmehr durchgeschleust wird, kommt man aus dem erregten Schauen und verblüfften Staunen nicht heraus. Auf allen Seiten, oft greifbar nah, steht unberührt und unberührbar die grüne Welt des Anbeginns, der Urwald, undurchdringlich, geheimnisvoll anziehend und abweisend. Ein paar Affen kreischen, Papageien krähen, dann wieder Stille, schwingende Hitze, Schweigen. Das Schiff gleitet lautlos. Betonkais, elektrische Lokomotiven, stählerne Schleusentore und Lichtmaste, die größten Kräne der Welt, Werke, Maschinenhäuser, technische Wunder wohin man blickt; und mitten in Seen, Wäldern und Felsen blitzsaubere, höchst praktisch angelegte Beamtenvillen und Angestelltenwohnungen und asphaltierte Straßen zwischen englisch geschorenen Rasenflächen.

Ein anderes Bild. Am Amazonas, sechzehnhundert Kilometer vom Atlantik entfernt, mitten in einem Wald, der dem Ozean an Größe nicht nachsteht, eine Stadt, zu deren Bau jeder Stein auf Schiffen über den Ozean geholt werden mußte, in der die elektrische Tramway früher lief als in irgendeiner Großstadt Europas, deren Opernhaus zwanzig Millionen gekostet hat und deren Marmorfreitreppen, klassizistischen Fassaden und Parkskulpturen dem verwirklichten Traum eines Barockfürsten zwischen Dschungel und Busch gleichen. (Man wird diesen Stil freilich nicht wiederholen.)

Wie waren solche Schöpfungen möglich an Orten, die, solange die Welt steht, noch keinen Ziegelstein erblickt haben?

Der Panamakanal ist, wozu er auch außerdem noch dienen mag, ein strategisches Bauwerk des Dollar-Imperialismus der Vereinigten Staaten. Stets sind die Heeresstraßen die ersten Straßen gewesen und werden es immer sein. Die Erträgnisse aus dem Schiffsverkehr durch den Panamakanal stehen in keinem Verhältnis zu den ungeheuerlichen Herstellungskosten, wie auch dem Aufwand für die fortlaufende Unterhaltung und Wiederherstellung. Dieser Bau wird niemals einen unmittelbaren materiellen Nutzen abwerfen – aber vielleicht den mittelbaren, dem er dienen soll.

Und Gummi-Manáos ist das Produkt einer fantastischen Konjunktur, die sich nicht wiederholen wird, wenn auch der Brasilianer, der sie erlebt hat, bis an sein Grab von dieser Wiederkehr träumen wird. Manáos ist tot. Und wird nicht mehr zum Leben erwachen und auch nicht unterhalten und repariert, weil der Goldrausch des Gummigeschäftes nicht mehr wiederkehren und voraussichtlich auch kein anderer Goldstücke speiender Vulkan ausbrechen wird. Die Stadt zerfällt. Der Urwald dringt in sie ein, der Verputz zerbröckelt, das Unkraut wächst durch das Pflaster, der tote Stein weicht, die lebendige Pflanze triumphiert.

Keine Stadt und kein Dorf am Amazonas und seinen Zuflüssen ist eine gesunde Gründung, alle sind Konjunkturpilze des Kautschuks. Als es um den Gummi still wurde, wurde es auch in ihnen still, und jedesmal, wenn ich hinkam, waren sie noch stiller geworden. Sie vegetieren lethargisch dahin, schnell aufgeschossene Zivilisationsblüten, die ebenso schnell verblühen und verwelken. Was fragwürdig entstand, dessen Bestand ist fragwürdig. Und der Urwald wartet. – Denn das »Wir korrigieren die Natur!«, das ich einmal als Überschrift in einer Berliner Zeitung las, ist da doch nicht so ganz einfach.

Ach, der Traum auch der kleinsten Amazonasnester! Sie möchten alle groß werden! Und auf der Landkarte sind sie sogar schon groß, sehr groß angegeben – wenn man hinkommt, besteht die Stadt aus drei Lehmhäusern und sechs Rohrhütten, oder auch nur aus sechs Rohrhütten, ja manche Dampferstation bestand wahrhaftig aus sage und schreibe einer einzigen Hütte. Die Häuser und Hütten haben keine Aborte, die Straßen, wenn welche vorhanden sind, keine Kanalisation. In einem anscheinend sehr fortgeschrittenen Pueblo sah ich auf seiner einzigen Straße sogar Laternenpfähle mit Petroleumlampen. In meinem Hotel in der Stadt Iquitos gab es einen einzigen Abort, aber fragen Sie nicht, was für einen. In dem in Sumpf und Froschgequake hineingebauten, von Zancudos schwirrenden Masisea, das Flugstation ist, haben sie eine große Scheune gebaut, die Flughalle. Sie steht so knapp am Rand des hohen Ufers, an einer Stelle, auf die der Fluß in einer geschwungenen Kurve direkt zuschießt, daß ich mich schon das erstemal, als ich hinkam, darüber wunderte. Ich hätte mich nicht wundern sollen, denn daß es falsch gemacht war, war hier ganz richtig. Beim zweitenmal, nach ein paar Jahren, war der Landungssteg für die Flieger vom Wasser weggerissen, und die Balken der Halle ragten bereits über die abgebröckelte Böschung hinaus.

Manchmal liegt das Pueblo auf der Uferhöhe über einem steilen Absturz von schwarzer, trocken staubiger oder vom Regen in knietiefen Schlamm verwandelter Erde; manchmal, wenn im weiten Umkreis alles flach, abgeholzt und unbepflanzt ist, sieht es grenzenlos trostlos aus und verlassener als ein paar verfallene Torfhütten auf einem verbrannten Hochmoor; manchmal sieht es auch ganz freundlich und einladend aus, und besonders dann, wenn man längere Zeit keine Hütte gesehen hat; und manchmal sieht man überhaupt nichts. Die Lancha legt an, ein Brett wird als Landungssteg hinausgeworfen, die Marineros, die nach irgend etwas fragen wollen, nach Häuten, Fischen oder Brennholz, tippeln im Gänsemarsch einen schmalen Pfad zwischen drei Meter hohem Schilfgras, oder durch einen grünen Pflanzentunnel, in den kein Sonnenstrahl eindringt, und nach einer halben Stunde kommt tatsächlich ein rechteckiger, freier Platz, den auf beiden Seiten Hütten einsäumen, das Pueblo.

Das Pueblo heißt einmal Nuevo Paris, dann Pto. Verdun, dann Nuevo Hamburgo, und so weiter. Die barfüßigen Cholos, die nur alle vierzehn Tage, wenn die Lancha anlegt, Schuhe anziehen – nicht alle, nur die »besser situierten« –, geben ihnen diese stolzen Namen. Und wenn ich den Platz, auf dem meine Hütte stand, Nuevo München getauft hätte, dann wäre die Landkarte um einen Ort reicher gewesen und niemand hätte etwas dagegen gehabt.

Die Cholos und Mestizen kennen weder Paris, noch Verdun, noch Hamburg. Sie haben irgendeine Traumvorstellung von großen Städten, die mit der Wirklichkeit weniger als nichts zu tun hat. Ich habe auf diesen riesigen Strecken manche »armen Leute« gesehen, aber niemals einen Hungernden. Nur in den paar Städten, die es auf über fünfzigtausend Einwohner gebracht haben und die nicht Land- und Bauernstädte geblieben sind, gab es Not und Arbeitslosigkeit.

Existenzsorgen sind auch hier noch unbekannt, die Natur produziert mehr, als die einzelne Familie verzehren kann. »Wir sind zum Selbstaufessen verurteilt!« wird geklagt. Wenn es also ein Unglück ist, zu viel zu essen und zu wenig oder kein Geld zu haben, dann haben diese Siedler und Dorfleute allerdings Ursache, unzufrieden zu sein. Sie wollen, immer noch in den Anschauungen der vergangenen Generation der Auswanderer lebend, die alle Millionäre werden wollten, hoch hinaus, d. h. Geld verdienen. Der Unsinn, sich das Leben schwer zu machen, weil jeder reich werden will, hat seinen Einzug gehalten, und zu der Einsicht, daß weder das Heil noch die Sicherheit des Daseins im Besitz von Aktienpaketen liegt, ist es weiter als bis zum Mond.

Mir aber gefallen ihre Hüttendörfer trotz des W. C.-Mangels recht gut und besser als Verdun. Einiges könnten sie zwar schon tun, diese braunen Bewohner brauner Hütten, manches ließe sich verbessern und verschönern. Aber sie tun nichts, sie liegen in der Hängematte und warten, bis die Lancha kommt und der Commandante ihnen ihre Kuhhäute abkauft, träumen von einer großen Stadt wie kleine Kinder vom Himmel und lauschen in schlaflosen Nächten auf den technischen Sirenengesang Europas. Denn es ist heiß das ganze Jahr, zu heiß zum Arbeiten, und Mais und Tabak reifen und trocknen immer und auf jeden Fall. In einem dieser Pueblos, das von fruchtüberlasteten Naranjabäumen beschattet war, spielten die braunen Jungen mit riesigen Orangen Fußball, und die Schiffsmannschaft und meine Wenigkeit machten lustig mit.

So träumen die Amazonasdörfer unter unbarmherziger, befruchtender Sonne einen höchst beneidenswerten Dornröschenschlaf, aus dem sie kein Prinz oder Bankdirektor oder sonstiges geschäftliches Märchenwunder erwecken wird.

Man muß diesen Menschen einmal sagen, daß ihr Planen und Hoffen ein fundamentaler Irrtum ist. Und zwar nicht nur von der Poesie her gesehen, unter der nicht nur das zu verstehen ist, was die Dichter hervorbringen, sondern vor allem das Element des Lebens, der Teil und Lebensinhalt, der es erst zum Leben macht. Diese Substanz hat sich allerdings seit der Zeit unserer Großväter bis heute, Schritt um Schritt mit der technischen Entwicklung, immer mehr vermindert. Beschaulichkeit, Rast und Stille waren das Charakteristikum der vergangenen Zeit, Geschwindigkeit, Hast und Lärm sind die Kennzeichen der jetzigen.

Betrachten wir unseren Gegenstand aber auch von der nackten materiellen Wirklichkeit aus.

Nicht jedes Land eignet sich zur Industrialisierung, wie sich auch nicht jedes Land zur Ackerbau- und Landwirtschaft eignet. Ich habe aber schon gesagt, daß die gebildeten und herrschenden Schichten Südamerikas ihre Länder zwar regieren, aber nicht kennen und über sie nicht nur so wenig wissen, wie wir in Europa, sondern noch weniger. Wir haben immerhin Forscher und wißbegierige und unternehmungslustige Männer, die die Mühe nicht scheuen, fremde Länder zu durchqueren und zu durchforschen, drüben aber gibt es niemand, der sich einer so »undankbaren« Aufgabe unterziehen und niemand, der sie unterstützen würde. Um sich Kenntnisse von Land und Leuten zu verschaffen, sind anstrengende und unbequeme Reisen durch unwegsame Gebiete nicht zu umgehen, und Anstrengungen und Entbehrungen lieben Parlamentsdebattierer nun einmal nicht, namentlich, wenn nichts damit zu verdienen ist. Auch fürchten sie sich vor den Gefahren der Wildnis, von denen sie in Romanen gelesen haben, und vor den Wilden, von deren Blutdurst und Grausamkeit ihre Zeitungen mit ihrer Duldung berichten. (Wenn diese Lügner doch einmal von den Rothäuten so verprügelt würden, daß ihnen das Lügen auf eine Zeitlang verginge!)

Kann man sich denn für das Land, dem man seine Geburt verdankt, so wenig erwärmen und es so wenig lieben, daß man nicht einmal die Neigung verspürt, es kennenzulernen? fragen wir uns. Ja, der südamerikanische Städter kann das, er interessiert sich absichtlich nicht für sein Land, soweit es Hinterland ist, und Hinterland sind diese Länder zu neunzig bis neunundneunzig Prozent. Doch dieses unzivilisierte Hinterland existiert offiziell nicht, es wird verleugnet. Der Gesandte eines südamerikanischen Staates sagte zu einem meiner Freunde, der mehrere Male drüben war, und dieses Land allerdings besser kannte als der Gesandte: »Indios gibt es bei uns nicht!« Das ist freilich ein starkes Stück. Denn ebensogut hätte er behaupten können, daß Paris am Orinoco liegt. Der Zweck dieser merkwürdigen Diplomatie ist: der Ausländer soll glauben, daß ganz Venezuela so aussieht wie Maracaibo, und ganz Brasilien genau so wie Rio de Janeiro. Der Zivilisierte hockt in der Hauptstadt und blickt angestrengt nach Europa. Denn wenn da etwas wäre, was er noch nicht nachgeahmt hat, nichts Wesentliches freilich, aber vielleicht eine neue Hutmode, so wäre er todunglücklich und würde sich selbst nicht für voll nehmen.

So hat das zivilisierte Südamerika entdeckt, daß wir Industrieländer sind, und das will es jetzt flugs nachmachen und einholen.

Dabei brauchen tropische und subtropische Länder den größten Teil der Erzeugnisse, die unsere Lebensweise notwendig macht, nicht. Wenn eine elegante Dame in Pernambuco bei fünfundvierzig Grad im Schatten einen Fuchspelz tragen zu müssen glaubt, so ist das ihr Privatvergnügen, aber keine allgemeine Notwendigkeit. Daß aber jede und auch die unscheinbarste Kneipe in den glutheißen Küstenstädten Ventilatoren und einen elektrischen Kühlschrank besitzt, hat seine Berechtigung. Nur ist es deswegen nicht notwendig, im Urwald Kühlschrankfabriken zu bauen, denn die existieren bereits, und zwar in unübertrefflicher Vollendung und mit allem und jedem, das dazu notwendig ist, in Nordamerika und Europa.

Es ist ja kein reiner und sinnloser Zufall, daß Zentral- und Südamerika und andere tropische und für uns unvorstellbar fruchtbare Teile der Erde in der Entwicklung der Technik und Industrie hundert Jahre hinter Europa zurückgeblieben sind, genau so lange, wie die technische Entwicklung in Europa bis heute dauert, es ist kein Zufall, daß nicht Brasilien oder Uruguay, sondern Deutschland mit seinen industriellen und technischen Höchstleistungen in der Welt an der ersten Stelle steht, und daß ähnliche Leistungen ausschließlich nur in Ländern vollbracht werden, die auf der nördlichen Hälfte der Erdkugel liegen. Die technische Intelligenz dieser Völker wurde hervorgerufen durch die Übervölkerung, das Klima und die Bodenverhältnisse ihrer Länder. Deutschland hat achtzig Millionen Einwohner, Brasilien, fünfzehnmal so groß wie Deutschland, nur vierzehn Millionen. Wenn man in den iberoamerikanischen Ländern jede maschinelle Produktion für einen Fortschritt hält, so vergißt man dabei, daß bei uns Brotlaibe oder Teppiche nicht nur des Fortschritts wegen mit der Maschine gemacht werden; sondern die maschinelle Herstellung von Gütern und Gegenständen aller Art hat sich nur in solchen Ländern eingebürgert, in denen die handwerkliche Herstellung den Bedarf der immer zahlreicher gewordenen Bevölkerung nicht mehr decken konnte. Für diese übervölkerten Länder ist die Industrie eine Existenznotwendigkeit. Und wie nicht jedes Land, so ist auch nicht jedes Volk und jede Rasse dazu befähigt, industrielle und technische Leistungen hervorzubringen, die eine Frage der geistigen Befähigung und als solche wiederum Produkt und Begleiterscheinung des Klimas sind. Diese Leistungen der weißen Rasse können nicht einfach von irgend jemand nachgemacht werden, am allerwenigsten aber von Völkern mit tropischem Blut und Charakter und einer von der unseren grundverschiedenen Lebensauffassung, deren bezeichnendster Grundsatz ist: was heut nicht ist, ist – vielleicht! – morgen. Die können sich eine solche Weltanschauung leisten, wir wären mit ihr vielleicht zugrunde gegangen.

Doch vermutlich, ja höchstwahrscheinlich haben sie gar nicht die Absicht, mit der Industrie eine Aufgabe zu lösen und Bedürfnisse zu befriedigen, sondern sehen darin, wie in allen bisherigen Unternehmungen, nur eine andere Gelegenheit, bequem verdienen und sorglos und komfortabel leben zu können.

In Südamerika fehlen die geschulten Fach- und Qualitätsarbeiter. Nicht zufällig war die geringe bisherige Industrie wie auch der Handel fast ausschließlich in den Händen von Ausländern, sondern weil diese allein über die geschulten und gelernten Angestellten, Fach- und Spezialarbeiter, Techniker und Ingenieure verfügen, seit Generationen und im Überfluß, während sie Südamerika nicht hat und auch nicht auf ein paar neugegründeten Ingenieurschulen heranziehen kann. Weder reicht dazu seine Bevölkerung zahlenmäßig aus, noch ist sie dazu reif, noch geeignet, noch dem Klima zufolge auf die Dauer fähig. Eine wahrhaft groteske Idee, die Huitoto künftig zu Eisendrehern, die Cachibo zu Feinmechanikern, die Yagua zu Kesselschmieden und meine guten Amoishe und Campa zu Elektromonteuren und Flugzeugkonstrukteuren herandressieren zu wollen – da hat der europäische Facharbeiter ja eine fürchterliche Konkurrenz zu erwarten!

Die Wirtschaftler und Unternehmer waren in den meisten Fällen nicht einmal imstande, Straßen zu bauen, die den Austausch der Landesprodukte wenigstens in den Binnenländern ermöglicht hätten. Und diese gleichen Leute sollten fähig sein, die Riesenmaschinerie der europäischen Industrie aufzubauen und den Urwald in ein dichtes Eisenbahn-, Straßen-, Kanal- und Flugverkehrsnetz und in ein rauchendes Ruhrgebiet zu verwandeln? Wenn sie so tüchtig wären, dann hätten sie ja wohl das Nächstliegende angepackt und die Bodenschätze ihrer Länder gehoben und verwertet. Aber nicht einmal der Versuch dazu ist im Laufe von Jahrhunderten gemacht worden.

Es ist weder möglich, alle hierher gehörenden Gründe anzuführen (was die Aufgabe einer besonderen Arbeit wäre), noch nötig. Jeder Mensch, der nur einen Schritt in das innere Südamerika getan oder sich auf andere Weise über dessen Verhältnisse informiert hat, weiß, daß dieser Kontinent eines der größten und reichsten Reservoire von Lebensmitteln, Rohstoffen und Rohprodukten der Erde ist, in dem nicht nur der Kaffee verbrannt wird und die Baumwolle verfault, sondern wo Hunderte von Produkten überhaupt nicht angebaut werden – es sei denn in beschränktem Maß zum eigenen Verbrauch –, weil die Verbindungen mit den abnehmenden Ländern noch in den Kinderschuhen stecken. Ein einziges Land Südamerikas – und zwar nicht das größte, sondern das kleinste – könnte ganz Europa mit Lebensmitteln und Rohstoffen versorgen. Die von Natur und Klima vorgezeichnete Bestimmung dieser Länder ist die Produktion und der Austausch dieser ihrer eigenen Güter gegen solche fremdländische Erzeugnisse, die das Dasein ihrer Völker erleichtern und bereichern, und die ihren klimatischen Verhältnissen und Erfordernissen entsprechen – wie die erwähnten vorzüglichen Kühlschränke.

Auch der Incastaat war ein Ackerbaustaat.

Diese Betrachtung gilt allerdings nur für die zivilisierten Gebiete. Das Landesinnere und sein Bewohner, der Waldindianer, werden davon nicht betroffen. Die Zeit und Welt, in der er lebt, wird von den Bewegungen und Erschütterungen der übrigen Welt so wenig berührt wie von einem Erdbeben, das sich in einem anderen Erdteil ereignet.

Wie alle Naturmenschen ist auch der Indianer, der seit Jahrtausenden Jäger, Fischer und kleiner Ackerbauer ist, kein Freund der Maschine. Das erste Automobil, das nach Manáos gebracht wurde, mußte von Polizisten bewacht werden, weil die Indios es verbrennen wollten. Das erste Flugzeug, das die Amazonasindianer erblickten, nannten sie »Dämon der Weißen«. Nun haben sich die Neger auch nicht für Maschinen interessiert und sich trotzdem an Lokomotive, Auto und Traktor gewöhnt; aber sie bewundern und bestaunen diese Erfindungen nicht, sondern betrachten sie als selbstverständlich und gehen ungerührt darüber hinweg. Und der Indianer ist nicht neugierig. Als ein weißer Mechaniker Fahrräder nach Moyobamba brachte, schaute keiner der vorbeigehenden Indianer und Halbindianer darnach hin. Und nie hat mich einer nach der Bedeutung meiner Schreibmaschine gefragt, oder sie auch nur angesehen.

Daß die rote Rasse im Aussterben ist, trifft nicht zu. Eine Rasse stirbt nicht so leicht, besonders dann nicht, wenn sie einen Erdteil bevölkert hat und noch bevölkert, der vom Nordpol bis zum Südpol reicht. So ist das Reich der Inca untergegangen, aber das Volk lebt noch, immer noch und immer wieder. So oft ein Quechua-Indianer an mir vorbeiging, kindlich sorglos mit sich zufrieden und in sich versunken eine alte Melodie summend, jedesmal spürte ich, ins Innerste getroffen, daß die Tradition dieses einst großen Volkes noch immer und in jedem einzelnen lebendig ist.

Das braune Volk, gesund und unverbraucht, ist unterdrückt, aber nicht unterlegen, übervorteilt, aber nicht überwunden. Und es ist da gewachsen und zu Hause, wo der Weiße fremd ist. Klima und Landschaft, die einen ganz besonderen Typ hervorbringen, den Indianer, beeinflussen und modellieren ebenso jede andere Rasse, die sich in ihren Bereich begibt. Kein Weißer kann diesem Einfluß auf die Dauer widerstehen und sich dem Assimilierungsprozeß entziehen; am Ende, und sei es auch erst nach Generationen, wird er doch vom fremden Klima aufgesogen.

Das Indianertum lebt nicht nur noch, sondern es nimmt zu, sogar, wie die Volkszählungen von Jahr zu Jahr ergeben, in den USA., wo kaum etwas unterlassen worden ist, um es bis auf den letzten Mann auszurotten. Dieses Vernichtungsschicksal hat zwar fast alle Stämme, die einst die gemäßigte amerikanische Zone bewohnten, getroffen, aber nicht auch solche, die durch ein dem Weißen unzuträgliches Klima und durch schwer zugängliches oder unbewohnbares Terrain geschützter waren. Den auffallendsten alljährlichen Bevölkerungszuwachs verzeichnet Mexiko; aber auch in Kanada und Alaska sind die Indianer, wenn auch nicht nur reinblütige, in der Zunahme begriffen, und in den meisten verschonter gebliebenen Ländern Mittel- und Südamerikas zahlenmäßig immer noch so stark, daß – soweit in diesen Ländern statistische Erhebungen überhaupt möglich sind – zwar Blutsvermischungen, aber keine Bevölkerungsrückgänge beobachtet werden. Und die Stämme, die ich gesehen habe, machten alles andere als einen lebensunfähigen Eindruck.

Auch die Verwandlung, die der roten Rasse im Laufe der Zeit vermutlich nicht erspart bleiben wird, bedeutet noch lange nicht ihren Untergang. Denn genau so, wie sich alles in der Welt ändert, so bleibt auch wieder alles, d. h. was seinem Wesen treu bleibt, kann nie zugrunde gehen. Die erste Veränderung der roten Rasse, in der sie sich zum Teil schon befindet, ist die der bewußten Besinnung auf sich selbst, eine Bewegung, die überall, wo unterdrückte und mißhandelte Völker leben, selbst nach jahrhundertelanger Ohnmacht zuletzt doch unausbleiblich ist. Das auffallendste Anzeichen dieser Selbständigkeitsbewegung der Indianerstaaten ist der Umschwung in Mexiko, der den im Lande ansässigen Weißen fremder Nationalität aller bisher innegehabten Rechte beraubt, und der »Gewaltstreich« der Enteignung der amerikanischen Ölgruben. Man will in Mexiko die kapitalistische Krankheit mit der Verstaatlichung heilen; doch unter welchem Motto sich die Indianerrasse gegen die fremde Ausbeutung zusammenschließt, ist schließlich gleichgültig, wenn sie es nur tut. Und das mexikanische Vorgehen findet schon darum in Mittel- und Südamerika Nachahmung, weil es im Zuge der Zeit liegt. Nach dem nordamerikanischen Indianervolk war es das mexikanische, das seit der spanischen Eroberung in ununterbrochenen Kriegen und Revolutionen einen unvorstellbaren Leidensweg gehen mußte; man möchte glauben, daß dieses immer und immer wieder hingeschlachtete Volk sich nie wieder hätte erheben können. Aber eben diese Not zwang es als erstes unter den indianischen Völkern auf den Weg zur Besinnung auf seine Rasse und sein Volkstum.

Noch zur Zeit der Kautschuksucher, vor wenigen Jahrzehnten, waren der Ausspruch »Indios zählen nicht« und der echt angelsächsische Standpunkt »Der einzige gute Indianer ist ein toter Indianer« gang und gäbe. Aber schon 1927 mußte der damalige Präsident von Peru, Leguia, die »Hebung der Indios« auf sein Regierungsprogramm setzen. Zehn Jahre früher hätte man über eine solche politische Forderung geradeheraus gelacht. Heute ist die lächerliche Scham halbzivilisierter und halbblütiger Indianer, sich zu ihrer Rasse zu bekennen, im Schwinden, und die Fälle, daß Indianer zu leitenden und führenden Männern erwählt werden, sind nicht mehr vereinzelt. In den folgenden Jahren wurden in Peru die Büros der allmächtigen Standard Oil Company geschlossen und die Gesellschaft außer Landes gewiesen. In Brasilien erfolgte die Einstellung des Auslandsschuldendienstes (Peru z. B. war 1930 mit 165 Millionen Dollar an die USA. verschuldet und wird wohl eines Tages dem Beispiel Brasiliens folgen), und 1940 wurden in Brasilien die Amazonas-Schiffahrtsgesellschaft, die Hafengesellschaft von Belém-Pará und die Eisenbahnlinie Sao Paolo-Rio Grande, alle drei Unternehmungen englisch-französischen Kapitals, enteignet.

Diese Beispiele, die sich zusehends mehren, bedeuten, daß die Zeit der mit Ausbeutermethoden erzielten Riesengewinne, die goldenen Zeiten des ausländischen merkantilen Raubrittertums in Iberoamerika vorbei sind. Wären die Indianer nicht nur die geduldigsten, sondern auch die friedfertigsten Menschen, die in ihrer Einfalt alle anderen für genau so anständig halten, wie sie selbst sind, so hätte diese Epoche nicht einmal so lange dauern können.

Das Blatt hat sich gewendet, und die Prophezeiung Alexander von Humboldt's: »Diese Länder (die Amazonasländer) werden einst die Wiege einer neuen Menschheit sein«, wird sich in einem von dem großen Forscher nicht vorausgesehenen Sinn erfüllen. Denn wenn diese jungfräulichen Länder ein Paradies sind, und man kann sie ohne Übertreibung so nennen, so sind sie ein heute oder sehr bald schon für die Weißen verschlossenes und verlorenes Paradies. Josef Nadler sagte: »Unfaßbare Möglichkeiten waren geboten und wurden versäumt, Möglichkeiten, daß Südamerika auf beiden Ufern des Orinoco, wo die Welser mit einem Häuflein deutscher Knechte zu siedeln begannen, daß dieses Südamerika, das uns Alexander von Humboldt wie ein versäumtes deutsches Wunschland vor die gebannten Blicke zauberte, daß dieser Teil Südamerikas heute deutsch statt spanisch spräche.«

Nicht nur damals, auch später und immer wieder wurden die gleichen Möglichkeiten verpaßt. Noch vor dem Weltkrieg hätten wir die Ländereien im Amazonasgebiet – die besten der Erde – umsonst bekommen. Welche Gründe die Besiedlung in größerem Maßstab von tropischen und subtropischen Ländern verhindert haben, ist mir nicht bekannt, ich weiß nur, daß sie trotz mancherlei Anstrengungen und trotz der vielversprechendsten Möglichkeiten, von denen ich mich an Ort und Stelle überzeugt habe, unterblieben ist. Heute bekommt eine Kolonistenfamilie im oberen, peruanischen Amazonasgebiet »nur« noch 30 Hektar pro Kopf unentgeltlich.

Für den Indianer in Mexiko, und noch mehr in Mittel- und Südamerika, besteht kein Grund, pessimistisch in die Zukunft zu sehen, selbst wenn er nichts anderes tut, als was er in den vierhundert Jahren seit dem, in Südamerika peripher gebliebenen, Eindringen der Spanier getan hat: wenn er sich auch in den kommenden vierhundert Jahren dem Schutz des Tropenwaldes anvertraut. Dieser Wald ist groß und mächtig, zum Fürchten groß und großartig und immer er selbst und menschenleer, wie das Meer immer groß und leer ist, wenn es auch noch so viele Schiffe befahren – eine heilsame Medizin gegen menschliche Überheblichkeit. Wie viele nicht nur unerforschte, sondern überhaupt noch nie betretene Gebiete von fantastischen Ausmaßen umschließt er. Und sind Gebiete, die alle zehn Jahre einmal ein weißer Mann oder möglicherweise auch eine Expedition durchquert, darum weniger unbekannt? Bei den Siedlern in der Nähe meines Wohnplatzes waren im Verlaufe von zwanzig Jahren acht Weiße durchgekommen, von denen jeder einzelne ein Ereignis war, von dem die Kolonisten bis an ihr Lebensende und dann ihre Kinder noch erzählen werden. Das Gran Pajonal, zwischen Pichis, alto Ucayali und Perené, einige Tagereisen östlich meines Platzes, hat außer einem einzelnen Missionar oder einem waghalsigen Goldsucher noch kein weißer Mann betreten, ebenso wie die Sacramento-Pampa zwischen Ucayali und Huallaga, und noch unbekannter ist das noch östlichere Gebiet Madre de Dios. Und für die Durchquerung des Territoriums zwischen der Nordspitze Boliviens und dem nördlichen Peru hat die brasilianische Regierung einen Preis ausgesetzt, den sich noch niemand verdient hat; doch das sind nur einige Beispiele von vielen.

Vor kurzem brachten die Zeitungen die Nachricht, daß zwei peruanische Flieger in einem Dorf in der Nähe des Rio Madre de Dios notlanden mußten. Die Bewohner des Dorfes waren keine Indianer, sondern Weiße, die spanisch sprachen. Die Flieger wunderten sich darüber, daß diese Dorfbewohner nichts von dem gegenwärtigen Kriege wußten, sondern darnach fragten, ob die Deutschen und Franzosen noch immer gegeneinander Krieg führten; auch vom Weltkrieg hatten sie damals nur durch irgendeinen Forschungsreisenden oder von Gott weiß wem zufällig Kunde erhalten.

Der Berichterstatter nennt diesen Vorfall nahezu unvorstellbar. Genau so unvorstellbar für jeden, der ihn nicht gesehen hat, ist der südamerikanische Urwald; Dörfer, wie dieses, habe ich Dutzende getroffen, und 1929 fragte mich ein peruanischer Kolonist am Rio Pachitéa, ob der italienisch-türkische Krieg schon zu Ende sei. Selbst wenn man diesen Wald eines Erdteils mit allen zu Gebote stehenden und den rücksichtslosesten Gewaltmethoden ausrotten wollte (doch für wen sollte sich das rentieren?), so würde er einem solchen Angriff noch Jahrhunderte lang standhalten und zuletzt doch nie ganz zu besiegen sein. In seinen ungeheuren Flächen würden auch nach dem gewissenlosesten Raubbau – wie ihn die Amerikaner in Kanada betrieben haben – immer noch riesige Inseln der Unberührtheit bleiben, wie sich solche, wenn auch in kleinem Maßstab, sogar in Europa noch erhalten haben, Was dieser Wald bis heute war, das ist er auch morgen, und so lange er lebt, wird der Indianer leben. Seine Landschaft, sein Klima, seine Sonne sind seine Erzeuger, Ernährer und Beschützer, und das Wachstum, die begnadete Fruchtbarkeit der Sonnenländer wird sein und bleiben, solange es eine Sonne gibt.

Einer der lustigen kleinen Häfen am Amazonas in Belém-Iquitos

In den kleinen Urwaldnestern ist der Handwerker noch eine wichtige Erscheinung

Die Zivilisation ist künstlich, veränderlich und vergänglich, die Natur echt, gleichbleibend und dauernd.

Aus der Wildnis in das zivilisierte Gebiet der Ortschaften und Städte zurückzukommen, ist kein erhebendes Erlebnis.

Als ich einmal nach einer langen Flußfahrt bei einem einsamen Flußsiedler einkehrte, sagte der: »Sie kommen morgen an eine Stadt.« (Er meinte ein Pueblo, dessen Hütten mit Palmstroh und einige ganz vornehme sogar mit Wellblech gedeckt waren.) »Sehen Sie zu«, riet er mir, »daß Sie eine Kette bekommen, um Ihr Boot festzumachen, da wird alles gestohlen.«

Bis dahin hatte ich alles liegen und stehen lassen können, wo ich wollte, niemand rührte etwas an. Mitten in der Wildnis hatte ich allein und sorglos geschlafen. Jetzt war es damit vorbei.

Doch davon (daß man sich wieder an Schloß und Riegel gewöhnen und auf Schritt und Tritt Vorsicht üben muß) ganz abgesehen. Die gemischten Gefühle, die mich bei dieser Warnung beschlichen, hatten eine verdammte Ähnlichkeit mit den sauren Empfindungen des Arbeiters und Angestellten, der, nachdem seine Urlaubswochen abgelaufen sind, wieder in die Fabrik und ins Büro muß. Nur mit dem Unterschied, daß der Angestellte bald wieder in seiner Tretmühle daheim ist, er weiß, daß es »sein muß und nicht zu ändern ist«. Der aus der Wildnis Kommende aber findet sich nicht so rasch mehr zurecht in einem Klima, das ihn um den Sommer beschummelt, und in Verhältnissen, die ihm einmal die Welt bedeutet hatten, als er noch keine andere kannte, und die ihm nun fremd geworden sind. Was er erlebt und erschaut hat, verfolgt ihn auf Schritt und Tritt und zwingt ihn, ununterbrochen Vergleiche anzustellen; alles was anderen erträglich oder selbstverständlich erscheint, wird für ihn zu traurigem Zwang und aufreibendem Kampf, und das schlimmste ist, daß er in allem, das allen sinnvoll erscheint, die Sinnlosigkeit weiß. Er wird die Sehnsucht nach der Urwelt des Menschen nie mehr los, er lebt in zwei einander entgegengesetzten Erdteilen und ist in keinem zu Hause.

Der Mensch kann nur zufrieden sein in Unwissenheit und Unerfahrenheit, oder in der Entsagung des Alters. Die Tropen aber sind in der Regel die stärkeren, die Sonne siegt und holt den durch alle Winter Gegangenen wieder zurück. Und niemand, der sie verehrt, bleibt unbelohnt.

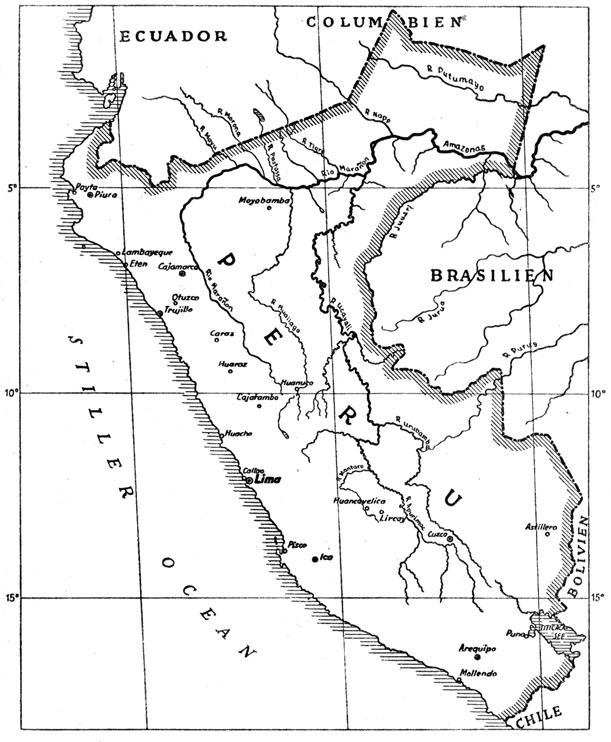

Das obere Amazonasquellengebiet