|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Auch ich habe Indianerbücher gelesen. Zehnpfennigheftchen mit farbigen Bildchen auf dem Umschlag, die aufregende Szenen darstellten. Beim Kramer Klaus hingen sie an der Ladentürscheibe, an eine Schnur geklammert, gebleicht und vergilbt. Angenommen, daß diese Jugendlektüre der erste Schritt auf dem Weg war, der mich später nach Südamerika führte, und daß eine Zeitungsnotiz, die ich eines Tages las, ein weiterer Schritt dazu war, so besagt das trotzdem nicht viel. Die Ursachen dessen, was wir tun und wohin wir gehen, sind, ohne daß man es immer gleich weiß, meist ganz andere, als man im Augenblick glaubt.

Die Zeitungsnotiz berichtete in wenigen Zeilen, daß ein junger Fabrikarbeiter in Riga zwanzig Millionen geerbt hatte, und zwar von einer brasilianischen Prinzessin, die seine Mutter war. Ein Roman in fünf Zeilen. Diesen Roman wollte ich schreiben. Für einen, der Fantasie hat, genügten zwar diese fünf Zeilen. Aber wenn alle Menschen Fantasie hätten, dann brauchten wir keine Romanschreiber.

Also gibt es oder gab es in Brasilien Prinzessinnen, schwerreiche, dunkelhäutige und glutäugige, mit pfundschweren Ohrringen und Diamantenhalsbändern?

Ich ging in die Bibliothek und las Bücher über Brasilien. Ich fand nicht viel Aufschlußreiches, das meiste war veraltet. Da ich aber schon einmal da war, sah ich mir auch Bücher über andere südamerikanische Länder an. Auch da war nicht viel vorhanden, und über das heutige, gegenwärtige und besonders über das innere Südamerika so viel wie nichts. Trotzdem verrieten mir die alten Schriften und geschichtlichen Werke etwas, das sich nicht ganz verbergen ließ: nicht Brasilien war das interessanteste Land Südamerikas, sondern Peru. Warum also sollte ich die Handlung meines Romans nicht nach Peru verlegen? Ein so gut wie unbekanntes, und, auch was seine Vergangenheit betrifft, höchst eigenartiges Land; nur sagten Reisebeschreibungen von Küstenschriftstellern und archäologische Studien nichts darüber, wie dieses Land heute aussieht.

Aber wenn es auch moderne Berichte gegeben hätte, meine Meinung über ein mir unbekanntes Land konnte ich nicht von anderen abschreiben.

Ich entschied mich für die Incaprinzessin.

Eine Episode. Ich verriet einem Freund, der eine angesehene literarisch-kaufmännische Stellung bekleidete, daß ich nach Peru gehen wolle. Er war ein feiner Kerl, ein prächtiger Mensch. Er riet mir ab, »zu meinem Besten«. Begründung: es werden so viele Bücher über fremde Länder geschrieben, ohne daß die Verfasser diese Länder je gesehen haben, warum sich also unnötig in Unkosten und Gefahren stürzen. Der Rat war gut gemeint und verriet mir, wie Bücher manchmal gemacht werden, wovon ich damals keine Ahnung hatte. Aber gut war der Rat nicht. In bezug auf den Mann hat es nichts zu sagen. Es kann einer eine irrige Ansicht haben und doch ein anständiger Kerl sein.

Der Rat wurde mir noch öfter zuteil. Auch in Lima wurde ich wegen meiner starrköpfigen Absicht, ins Landesinnere zu gehen, allgemein bedauert und schon im voraus begraben. »Warum, zu welchem Zweck?« hieß es, und da der Zweck kein geschäftlicher war, konnte ich nur ein bedauernswerter Irrer sein.

Ich will auch gleich erwähnen, wie ich hinübergekommen bin. Der Leser soll sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, ob ich ein vermögender Mann bin, der sich Weltreisen leisten kann, oder ob ein wissenschaftliches Institut mich mit Geld unterstützt hat, oder ob ich als Kohlentrimmer gefahren bin. Nichts von alledem. Ich lief in Berlin von einer Schriftleitung zur anderen, bis es mir gelang, einen großen Zeitungsverlag davon zu überzeugen, daß meine ausgefallene Idee, das heutige Peru zu entdecken, die selbstverständlichste Sache von der Welt sei. Es wurde ein Vertrag geschlossen und nach vielen vergeblichen Gängen endlich ein Tag festgesetzt, an dem ich das Reisegeld ausbezahlt erhalten sollte. Es war ein Februartag, es regnete. Ich besaß keinen Pfennig. Zu Fuß ging ich von Steglitz nach dem Zentrum, ins Zeitungsviertel. Ich mußte warten, hungrig und durchnäßt, die patschnassen Hosen klebten an den Beinen. Und keine einzige Zigarette. Vornehme Herren, angesehene Schriftsteller in Pelzmänteln, gingen und kamen. Endlich wurde ich vorgelassen. Der Redakteur war sehr aufgeregt und nervös. »Sie wollen also das Geld haben?« Es schien, als wollte er es nur höchst ungern hergeben und noch im letzten Augenblick neue Schwierigkeiten machen.

»Ja, ich muß die Schiffskarte bezahlen.«

»Haben Sie denn die Schiffskarte schon?«

»Jawohl«, log ich, »ich muß sie nur holen. Sie ist bereits bestellt.«

»Also gut, dann holen Sie die Schiffskarte und kommen dann wieder her. Aber Sie müssen sich beeilen, sonst ist die Kasse geschlossen.«

Ich rannte weg, im strömenden Regen die Friedrichsstraße hinunter, zu den Linden, bestellte bei einer Schiffahrtsgesellschaft die Fahrkarte nach Lima und ließ mir die Bestellung bescheinigen. Bis auf die Haut naß und schweißgebadet kam ich zurück und erklärte dem Schriftleiter, nach abermaligem langem Warten, daß die Karte nur gegen Barzahlung ausgefolgt wird. Endlich gab er mir die Anweisung. Es war vier Uhr, eine Minute vor Kassenschluß. Unwillig zahlte der Beamte aus.

Verdient habe ich, im Gegensatz zu Pizarro, dem ersten Entdecker Perus, bei diesem Auftrag nichts. Aber ich habe meine Absicht durchgesetzt. Ich durchquerte Peru, das Ursprungs- und zentrale Quellengebiet des Amazonas, nach verschiedenen Richtungen, kam nach Deutschland zurück, ging ein zweitesmal hinüber, sah den Amazonas von der Mündung bis nahe seinem Ursprung und lebte einige Jahre als Farmer im Wald.

Den Roman der brasilianischen Prinzessin und ihres Sohnes habe ich nicht geschrieben, aber ich verdanke der Dame, die ich nur aus einer Zeitungsnotiz kenne, eine gute Portion Erleben und Erfahrung.

Vor der ersten Überfahrt wußte ich nicht einmal genau, wo Peru liegt. Eine gebildete Dame hatte mir erzählt, die Hauptstadt Perus sei Quito, und eine damals sehr bekannt gewesene Lyrikerin ließ die Ureinwohner des Landes kaltblütig die Azteken sein. In der Lyrik ist bekanntlich alles erlaubt.

Wenn von Amerika die Rede ist, denkt im allgemeinen jeder nur an das halbe Amerika, an Nordamerika. Südamerika existiert noch so unklar im europäischen Bewußtsein, daß sich der allgemeinen Vorstellungswelt noch nicht einmal das geographische Kartenbild der zwei Riesenerdteile, die durch den dünnen Landstreifen von Panama zusammenhängen, eingeprägt hat. Nordamerika ist so gut wie bekannt, Südamerika so gut wie unbekannt. Rio de Janeiro und Buenos Aires . . . Aber von Nordamerika, dessen Religion das Geschäft und die Nützlichkeit ist, weiß man schon damit im allgemeinen so viel, daß man auf diesen Kontinent nicht mehr brennend neugierig ist.

Die Unterschiede der beiden Erdteile sind viel größer als etwa der Unterschied zwischen Europa und Afrika. Hier, im groben, die Gegensätze.

Nordamerika: kolonisiert, bebaut, zivilisiert, überzivilisiert, Großindustrie, Großfinanz, Goldanhäufung, europäisches, emanzipiertes Filialland, eingewanderte, weiße Bevölkerung, Sprache englisch, Mentalität angelsächsisch; Religion überwiegend protestantisch, mit ausgedehntem Sektenwesen.

Süd- oder Lateinamerika: von einer fadendünnen, weißen Zivilisationszone umrandeter, unerschlossener und unbegehbarer Hochgebirgs- und Tiefenurwald; Hauptbevölkerung, einschließlich Zentralamerika und Mexiko bis hinauf in die Südprovinzen der USA., indianisch, weiße Einwanderung verschwindend gering; in Brasilien und auf Cuba eingewanderte, ursprünglich eingeschleppte, Neger; Sprache spanisch und portugiesisch und Indianersprachen; Religion, in den zivilisierten Gebieten, katholisch.

Da man von den südamerikanischen Ländern noch immer nicht viel weiß, kann man auch von ihren Bewohnern nicht viel wissen. Und so heißt es, wenn von Indianern die Rede ist, kurzerhand, es gibt keine Indianer mehr.

Auf Nordamerika trifft das zu. Da man die Vereinigten Staaten bequem durchreisen kann, gibt es viele Europäer, die es kennen, und sachliche und glaubhafte Berichte über diesen merkwürdigen Kontinent; und der Telegraf, die Nabelschnur, die ihn noch mit seiner Mutter Europa verbindet, teilt uns alles schleunigst mit, was wir wissen wollen oder nicht wissen wollen. So ist bekannt, daß die Ureinwohner beider Erdteile in dem nördlichen von den eingedrungenen Weißen von ihrem angestammten Grund und Boden verjagt und so gut wie ausgerottet worden sind. Der jämmerliche Rest überlebender Rothäute darf in geschützten Reservationen wohnen und leben, wie ein aussterbendes Wild in eingezäunten Naturschutzgärten geduldet wird, um es dem ebenso staunenden wie unwissenden Cookrudelreisenden als ein interessantes Überbleibsel vergangener Zeiten vorzuführen. Am Eingang zu diesem Territorium und vor den armen Dörfern dieser Armen ist keine Tafel angebracht, auf der geschrieben stünde: Seht, so sind wir mit den Ureinwohnern und Eigentümern dieses Landes umgesprungen, von soundso vielen Millionen haben wir dieses trostlose Häuflein übriggelassen. Auch bekommt der Besucher dieses Geländes keine geschichtliche Beschreibung der Ausrottung der Indianer in die Hand gedrückt, denn dieses Stück Geschichte würde die salbungsvollen Humanitätsreden der politischen Machthaber nicht nur als plumpen Schwindel, sondern auch als hervorragenden Blödsinn erkennen lassen, und der eine oder andere Besucher könnte dann vielleicht auf den Einfall kommen, daß es lohnender sei, sich diese Herrschaften näher zu betrachten. Die nicht eingezäunten Indianer Nordamerikas sind, wenn nicht Proletarier, dann Ölgrubenbesitzer, Schullehrer, Rechtsanwälte und Grundstückshändler, auf jeden Fall aber Stimmvieh und Wahlkandidaten geworden. Der Berichterstatter sagt also mit gutem Recht »Die Indianer Nordamerikas sind keine Indianer mehr«. Das Unrecht ist längst vergessen, gerechtfertigt, erklärt und beschönigt, und der Amerikaner, der heute leben und arbeiten muß, ist schließlich damals nicht dabei gewesen. Doch: »Die Amerikaner sind stolz darauf, daß sie die Indianer ausgerottet und ihren Landbesitz gestohlen haben, daß sie die Neger martern und im heiligen Namen der Gleichheit verbrennen«, sagt der Ire Frank Harris.

Doch von der mexikanischen Grenze ab ändert sich das Bild. In Mexiko und in Zentral- und Südamerika leben nach ungefährer Schätzung (Traven) vierzig Millionen reinblütige Indianer und etwa ebenso viele Mischlinge. Diese Zahlen erscheinen gering im Vergleich zu den riesigen Ländern; wir sind andere Zahlen gewöhnt – aber die sind Übervölkerungszahlen. Südamerika ist und war immer dünn, das heißt normal bevölkert. Da hat der Mensch noch Platz.

Auch der Mischblutindianer, bei dem fast stets das indianische Blut das stärkere ist, darf als Vollindianer gerechnet werden, da der Mestize, zivilisiert, geschult oder sogar schon gebildet, der erste Träger und Bekenner des indianischen Rassenbewußtseins ist und manchmal, wie in Mexiko, schon fanatischer Propagandist des völkischen Erwachens der braunen Rasse.

»Soy indio, carajo! – Ich bin Indianer, verdammt nochmal!« sagte ein peruanischer Konsul in Berlin zu mir. Dieses mit Betonung gesprochene Wort habe ich oft vernommen.

Diese Frage ist eine wissenschaftliche. Die Wissenschaft nimmt an, daß die Indianer nach Amerika eingewandert seien. Auf Grund der Ähnlichkeit ihres häufig »mongoliden« (nicht selten aber auch dem arischen ähnlichen!) Typs, ihrer Sprachen, Religionen, Sitten und Gebräuche mit denen anderer Völker können sie, wie von verschiedenen Forschern angenommen wird, von den Nordasiaten, von den Europäern der Urzeit, von den Australnegern!, von den Polynesiern oder von den Maoris abstammen oder mit ihnen verwandt sein. Die Verwandtschaft der Indianer mit anderen Naturvölkern (man sagt Naturvölker, grade so, als ob andere Völker Unnaturvölker wären) ist allerdings in die Augen springend, weil die Naturvölker eben in vieler Beziehung alle einander ähnlich sind. Doch eine der Forschungstheorien nimmt wieder im Gegenteil an, daß Amerika geradezu die Wiege der Menschheit gewesen sei, so daß also umgekehrt die Australier usw. eingewanderte Amerikaner wären.

Das scheint nun fast zu weit zu gehen; aber es ist auch kein einleuchtender Grund dafür anzugeben, warum die Indianer nicht schon immer in Amerika gewesen sein sollen. Sie kannten z. B. vor der Ankunft der Europäer weder Pferde, noch Rinder oder Schweine, bei einer Einwanderung aus Asien aber hätten sie diese Art von Tieren doch wahrscheinlich mitgebracht, entweder, oder sie würden sie wenigstens aus der Überlieferung kennen. Mir fiel noch etwas auf. Wie kommt es, daß alle Naturvölker in den verschiedensten Teilen der Erde z. B. die Keule, den Bogen und Pfeil und den Speer kennen und haben? Die nächstliegende Erklärung ist die, daß die verschiedenen Völker die Anfertigung und den Gebrauch dieser ersten Waffen nicht voneinander abgeguckt haben, sondern daß jedes Volk in seinem Land sie selbst erfunden hat, durch die Not und die Erfahrung im Umgang mit der Natur und durch den Zufall, der alle Erfindungen auf dem Gewissen hat. Nicht nur die gleichen Waffen besitzen alle weit und antipodisch auseinander lebenden und einander wildfremden Völker, sie besitzen auch die gleichen oder verblüffend ähnlichen Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge und Musikinstrumente, wie z. B. die überall anzutreffenden Trommeln und Flöten (Panflöte); die Wohnhütten mancher Indianerstämme und deren Dachbedeckungen, das Geflecht ihrer Matten und Körbe, ihre Stricke und Webereien (das alles aus dem gleichen Material bereitet ist), die Art ihrer Feuerstellen, ihre Töpfereien, die ausgehöhlten Kürbisse, die sie als Eßgeschirre verwenden, die flachen Steine zum Zermahlen von Mais, ihre Speisen, Trachten und Schmuckketten, ihre Boote (Einbäume) usw. usw., alle diese Sachen und Gegenstände gleichen denen von manchen Südsee- und anderen Leuten aufs Haar; und wie die Gegenstände, so auch ihre Anschauungen und religiösen und anderen Gebräuche. Wenn alles das nur durch gegenseitige Anschauung voneinander gelernt und gewonnen worden wäre, dann müßten nicht nur die Asiaten nach Amerika gewandert sein, oder umgekehrt, sondern dann müßten sich im Laufe der Geschichte sämtliche Völker der Erde ohne Ausnahme gegenseitig besucht und voneinander gelernt haben; und dem widerspricht einigermaßen die Tatsache, daß der Weltverkehr doch erst eine Erscheinung der Neuzeit ist. Warum gedeiht die Banane auf den Südseeinseln, in Indien und Westindien, in Afrika und in Südamerika, ohne daß sie von einem Erdteil in den anderen verpflanzt wurde? Weil die gleichen Breitengrade die gleichen Produkte hervorbringen. Und was ist der Mensch anderes als ein Produkt seines Klimas und seiner Umgebung. Also können, ja müssen die Völker, ohne voneinander abstammen zu müssen, unter den gleichen Lebensbedingungen, dem gleichen Klima und der gleichen oder sehr ähnlichen Pflanzen- und Tierwelt notgedrungen und folgerichtig zu den gleichen Lebensformen kommen, ja sogar zu den gleichen Körperformen. (Alle hocken sie, im Orient beginnt es schon, mit gespreizten Schenkeln ohne Stuhl und Schemel auf ihren Waden, das natürliche Sitzen des noch unverbildeten Körpers – haben sie vielleicht auch dieses Hocken voneinander lernen müssen?)

Doch – Wichtigkeit. Zuerst vertilgt man die Einwohner und rechtmäßigen Eigentümer eines ganzen Kontinents und dann, wenn es sie nicht mehr gibt, zerbrechen sie sich den Kopf darüber, woher sie stammen – Komödie!

Die frechste Heuchelei aber ist die der Leute, die den Untergang und die Ausrottung der nordamerikanischen Indianer bedauern und beklagen, da doch das ganze Bestreben der zivilisierten Welt bis heute einzig und allein darauf ausging, den Menschen, wo er auch ist und welcher Rasse er auch angehört, auszurotten und an seine Stelle ein farb- und charakterloses, mechanisches und höchstens noch geschäftstüchtiges Unwesen zu setzen.

Laßt das wohltuende Geheimnis, das die Urzeiten umwölkt, Geheimnis bleiben; gewöhnlich kommt, wenn man den von allzuvielen Händen gewobenen Schleier der Vergangenheit lüftet, nichts Gutes heraus. Wenn die Geschichte der prähistorischen Vergangenheit der Indianer nachzuweisen so schwierig ist, soll man ihnen auch keine mit Gewalt aufdrängen, sie leben vorläufig auch ohne sie ganz zufrieden. Wenn man aber wirklich für sie so viel übrig hat, dann kann man ja etwas für ihre Zukunft tun, davon hätten sie mehr als vom Bedauern und Erforschen ihrer Vergangenheit.

Nicht das Steinzeitalter oder steinalte Bauten interessierten mich, sondern die Gegenwart der Amazonasländer, das Heute, in dem ich lebe. Aber die Gegenwart hängt nicht isoliert in der Luft, sondern mit dem Vergangenen zusammen. Ich machte es zwar nicht so gründlich wie ein Freund von mir, der, ehe er nach Padua ging, acht Jahre lang die Geschichte Paduas studierte, und als er hinkam, die Geschichte jedes Pflastersteins kannte, besser als die Paduenser selbst; aber ich hatte immerhin einen Schimmer von der Zeit der Incas, die ja erst vierhundert Jahre zurückliegt, eine nahe Vergangenheit, die sichtbar in die Gegenwart hereinragt. Ja, ich sah den Schimmer und Glanz dieser vergangenen Zeit sogar so deutlich, daß ich ihre Atmosphäre und ihre Luft zu riechen glaubte.

Die Geschichte des Incareiches würde einen umfangreichen Band füllen, und der ist schon geschrieben von dem Amerikaner William Prescott. »Die Eroberung von Peru«, ein unfaßlich gründliches und eindringliches Kolossalwerk, es nur zu lesen, ist schon eine Leistung. Ich kann diesen Abschnitt der Weltgeschichte nur in aller Kürze andeuten, wer ihn gründlich kennenlernen will, muß den Prescott lesen.

Soviele Lumpen, wie der Urenkel des Incavolkes heute anhat, soviel Gold und Silber konnte er sich vor vierhundert Jahren auf den Leib hängen, wenn er wollte. Also waren in Tahuantinsuyu, wie das Incaland hieß, alle Menschen reich? Nein, es gab keinen Reichtum und auch keine Armut, weil es kein Geld gab und außer Arbeit und Arbeitsprodukten kein Zahlungsmittel, mit dem man sich etwas kaufen konnte, es gab kein Kapital, keine Verzinsung, weder Handel noch Geschäft, noch Privatvermögen und Privatbesitz. Produkte und Waren wurden gegen Produkte und Waren getauscht, und aller Grund und Boden gehörte dem Staat als dessen Verwalter und Verteiler. Entsprechend dem lohnenden subtropischen Klima, in dem Mais und Baumwolle und noch in viertausend Meter Höhe die in Peru beheimatete Kartoffel gedeihen, und da Technik und Handwerksgewerbe fehlten, war der Incastaat vor allem Ackerbaustaat, obwohl seine Länder nicht im fruchtbarsten, sondern im kargsten Gebiet lagen, an der regenlosen Sandküste am Pazific und auf dem Cordillerenhochland. Diese schwierigen Bodenverhältnisse wurden ohne eisernes Gerät und ohne Haustiere überwunden durch Bewässerungskanäle, Wasserleitungen und Terrassierung der Berghänge, auf die das Erdreich hinaufgeschleppt wurde, und, um auch noch den schlechtesten Boden auszunützen, durch Guanodüngung.

Die regelmäßige Verpflegung von Volk und Heer wurde sichergestellt durch kolossale Magazinvorräte; das Saatgut verteilte die Regierung, die in Notjahren den Unterhalt der Bevölkerung vollständig übernahm. Kranken und Krüppeln, die ihr Land nicht selbst bebauen konnten, wurde es von anderen vor deren eigenem Land zuerst bebaut. Es wird berichtet, daß die Arbeit der Bevölkerung auf den Volks- und Staatsfeldern nicht mehr als ein Viertel der Zeit des Landbebauers in Anspruch nahm. Die Bestimmungen über die Arbeitspflicht waren vernünftig, schonend und human. Das nutzbare Land war in drei Teile geteilt, wovon ein Teil, im einzelnen nach der Kopfzahl der Familie bemessen, für den Lebensunterhalt des Volkes bestimmt war, ein anderer, genannt Sonnenland, für die Aufwendungen des Kultus, und der dritte für den regierenden Inca. Die Landteile konnten weder verkauft noch vererbt werden.

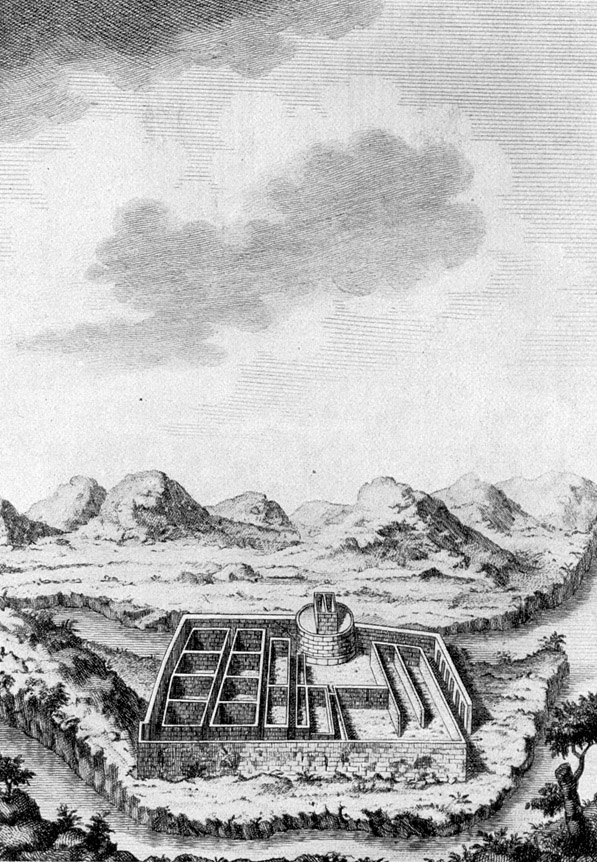

Rekonstruktion eines befestigten Incapalastes bei Cañar

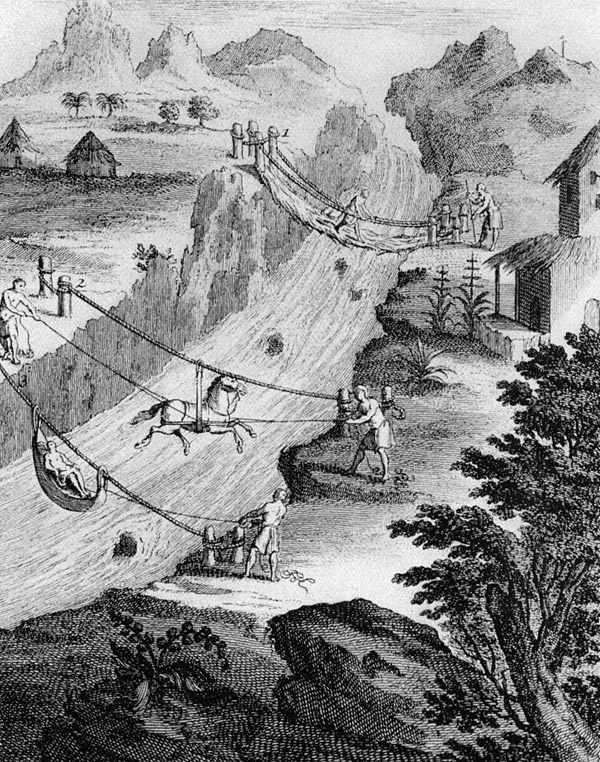

Flußüberquerungen in den südamerikanischen Anden, stellenweise auch heute noch üblich.

Nach einer Darstellung aus dem Jahre 1751

In einigen Gegenden Perus herrscht heute noch das Gesetz der kommunalen Zuteilung von Land an die Gemeindemitglieder, bemessen nach der Kopfzahl der Familie. Aber dieser aus der Incazeit überkommene Brauch besteht nur noch in wenigen, sehr abgelegenen Gemeinden des Innern, wo der Mangel von Wegen und Straßen das Eindringen der modernen Zivilisation bislang verhindert hat. Neuerdings kommt aber auch dort der alte Brauch mehr und mehr aus der Übung, da ja auch diesen Gemeinden das gesetzliche Recht zusteht, Besitztitel auszustellen, also Land zu verkaufen und die private Interessen- und Besitzwirtschaft einzuführen.

Die weitsichtige und straffe Organisation des Incareiches bedingte einen ungeheuerlichen Beamtenstaat mit einem äußerst komplizierten Apparat für die statistische und polizeiliche Kontrolle der Bevölkerung durch die Regierung.

Der Sozialismus ist keine moderne Erfindung und keine neue; und schon darum wird er in nicht zu ferner Zeit von einer neuen Weltanschauung abgelöst werden.

Vor der Epoche des sozialistisch-theokratisch-absolutistischen Indianerreiches Tahuantinsuyu (von ungefähr 1250 bis 1532) gab es in Südamerika, wie gleichzeitig in Mexiko, mehrere indianische Kulturvölker. Tahuantinsuyu bedeutet die vier Teile der Welt, worunter die vier Himmelsgegenden und Generalgovernementos oder Provinzen des Incareiches verstanden waren. Es erstreckte sich von Quito bis nahe Valparaiso. Die Reichssprache war das noch heute weitverbreitete Quechua, ursprünglich die Sprache des Quechuastammes.

Inca heißt Herr, nicht in unserem heutigen Sinn, wo jeder so genannt und sogar der Knecht noch als Herr betitelt wird, sondern in der damaligen Bedeutung von Herrscher und Fürst. Der Inca, eigentlich Sapa-Inca, war der absolute, unumschränkte Herrscher. Er und die regierende Kaste waren Kinder der Sonne, sie selbst sagten: »Die Sonne unser Vater.« Die Herrschkunst dieser Dynastie war von der Art, die Lao-tse meint, wenn er sagt: »Der Herrscher muß dem Volk zugrunde liegen, wie der See der Landschaft zugrunde liegt.« Mit anderen Worten, die Incas verwendeten ihre Macht nicht gegen, sondern für das Volk. Das Prinzip dieser Macht war nicht nur: leben und leben lassen, sondern: erst die anderen leben lassen und sicherstellen. Was bedeutete es da, wenn der Adel im Incareich eine bevorzugte luxuriöse Stellung einnahm, da alle staatlichen Maßnahmen und Einrichtungen, deren verantwortlicher Schöpfer der regierende Adel war, zuerst und zuletzt immer wieder nur der Erhaltung des Volkes dienten. War doch der Herrscher gemäß der Idee des Staates nicht die Verkörperung der obersten Macht im Sinne individualistischer Willkür, sondern die eigentliche Seele und oberste Spitze der Verwaltung. Da der Inca direkt vom Sonnengott abstammte, genoß er göttliche Verehrung, aber, wie die Geschichtsschreiber versichern, auch aufrichtige Liebe. Bei seinem Tod wurden ihm seine Lieblingsfrauen und Diener als Totenopfer dargebracht, die oftmals freiwillige waren.

Da die Incas ihre eigene Hofsprache sprachen, so schließt hieraus die Geschichtsschreibung, daß die Herrscherkaste ein fremder, eingewanderter Stamm war. Ein anderer Umstand berechtigt noch mehr zu diesem Schluß. Gebirgsstämme sind, im Gegensatz zu Steppenmenschen und Meeresanwohnern, aus geographischen Bedingungen engsichtig und engdenkend. Daß ein solches Glanzbeispiel von politischer Klugheit, von Weitblick und phantastischer Organisationskunst, wie es der Incastaat darstellte, von geborenen, inzüchtigen Gebirglern nicht nur erdacht, sondern auch ebenso genial verwirklicht werden konnte, ist wenig wahrscheinlich.

In zweiter Linie war der Incastaat ein Beamten- und Militärstaat, der, nicht zuletzt auch aus kulturellem Ehrgeiz, Eroberungs- und Machterweiterungskriege führte, und das Geheimnis der erfolgreichen Ausdehnung des Reiches war im Verein mit der Militärmacht der Umstand, daß die Eroberung für den unterworfenen Teil tatsächlich und praktisch einen Kulturfortschritt bedeutete. Der Kriegeradel, Offiziere von todesverachtender Tapferkeit, war der dem Inca rangnächste, in der Schlacht befand sich der Herrscher selbst im Handgemenge. Jedem Feldzug ging die Aufforderung voran, sich friedlich zu ergeben. Auf kriegerische Tapferkeit wurde bei jedem einzelnen der größte Wert gelegt, wer sich feige zeigte, fiel ohne Rücksicht auf Rang und Stand der Verachtung anheim. Die zum Heeresdienst oder Krieg Eingezogenen wurden, während ihre Felder andere mitbebauten, nach einigen Monaten durch andere abgelöst. Für die Familien der im Felde Stehenden wurde dadurch gesorgt, daß die Bearbeitung ihrer Felder, gleich denen der Witwen, allem voranging. In neu eroberten Landstrichen wurde nach der Errichtung von Schutzfestungen durch Bewässerungsanlagen und Terrassierungen die Anbaufläche vergrößert und dann die Teilung des Landes vorgenommen und der Gesamtverwaltung und ‑versorgung eingegliedert.

Es sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß das Heilwesen der Incas auf einer sehr hohen Stufe stand, daß ihre Heilbehandlung hauptsächlich in Vorbeugungsmaßnahmen und ‑mitteln bestand, und daß ihnen aber auch Medizinen gegen ansteckende und schwere Krankheiten bekannt waren, die bis heute ihr Geheimnis geblieben sind.

Sümpfe wurden auf Dämmen, Flüsse mit Seilhänge- oder schwimmenden Brücken überbrückt. Auch heute noch gibt es im Landesinnern keine anderen.

Neben den Straßen der Incas, dem »achten Weltwunder«, wie alte Geschichtsschreiber sie genannt haben, waren nicht weniger bewunderungswürdig ihre Bauten, Festungen, Grenzmauern, Vorratsgebäude, Amphitheater, Klöster, Kulthäuser, Opferstätten und Sonnenpyramiden, Tempel, Grabtürme, Tempelstädte und Paläste. Der Incapalast in Cuzco bildete allein eine Stadt für sich. Über das »Rätsel der Incasteine« ist viel geschrieben worden. Es ist bis heute noch ungeklärt, wie die zyklopischen, bis zehn Tonnen schweren Blöcke aus den Steinbrüchen im Tal auf Höhen von zweitausend Metern gebracht werden konnten, da man unter den Incas weder Eisen, noch Wagen und Pferde kannte. Die Zusammensetzung der ungleich großen und verschiedenförmigen Blöcke läßt vermuten, daß dabei ein uns unbekanntes mathematisches System angewandt wurde, und die Blöcke sind so geschliffen (man weiß nicht, womit), daß es möglich war, sie ohne Mörtel oder anderes Bindemittel haltbar und statisch aneinanderzufügen, und so haargenau, daß es noch heute nicht möglich ist, mit einer Nadel in die Fugen einzudringen.

Anordnung und Zeichen ihrer Sonnentempel, Sonnentore und Sonnenuhren weisen darauf hin, daß die Astronomie, im innigsten Zusammenhang mit der Sonnenreligion, unter ihren Wissenschaften die erste Stelle einnahm.

Das ganze, fast dreitausend Kilometer lange, gebirgige Reich durchzog ein Netz von Fernstraßen, die der Truppenbewegung und den Erfordernissen der Staatswirtschaft und Verwaltung dienten. Alexander von Humboldt nannte die Incastraße, die von Cuzco bis über Quito hinausführte, »eines der riesenhaftesten Werke, welche je von Menschen ausgeführt wurden«. Diese noch nie reparierten Straßen können streckenweise heute noch befahren werden.

Trotz dieser genialen Leistungen war das Zeitalter ein untechnisches, auch in Europa. So zum Beispiel war die technische Ausrüstung der hochzivilisierten Spanier, die das Incareich eroberten, für unsere heutigen Begriffe geradezu lächerlich. Und bei den Incas stand an Stelle der Technik einzig und allein die menschliche Körperkraft.

Wir Heutigen sind Techniker. Kaum jemals ist der Mensch, auch nicht von der mystischsten Mystik, so besoffen gewesen wie der moderne Mensch von seinem technischen Fimmel. Selbst die Kunst ist Technik geworden. Darum kommen wir nicht vom Fleck, so schnell wir uns auch mit Verkehrsmaschinen bewegen. (Das Erwachen aus diesem Rausch wird einen prächtigen Kater geben.) Bei den Incas, die in jeder Hinsicht überragende Leistungen hervorbrachten, existierte so gut wie kein technischer Apparat. Ihre Vorrichtungen waren die primitivsten, sie kannten nicht einmal das Eisen, sondern nur unzureichend gehärtetes Kupfer, besaßen nicht die einfachsten Werkzeuge, geschweige irgendwelche, noch so einfache Maschinen. Sie bewiesen schlagend, daß der menschliche Fortschritt nicht im Fortschritt der Technik liegt, sondern im Ethischen und Künstlerischen.

Als ich in der Oroyabahn, eine der drei kurzstreckigen Eisenbahnen Perus, in die Cordillere hinauffuhr, sah ich eine tief unter der Bahnstrecke liegende alte Incafestung. Vor einer hohen, senkrechten Felswand stand sie, aus Felsquadern aufgerichtet, breit und wuchtig zwischen Fluß und Berg hingepflanzt, im Rücken die Steilwand, die Vorderfront mit den Tortürmen gegen den Fluß, drohend, uneinnehmbar. Ich erwartete, daß jeden Augenblick der Inca, der unnahbare, verehrte, scheu geliebte Fürst und Sonnensohn, in goldener Sänfte aus dem Tor getragen wird, begleitet von halbnackten, federngeschmückten, adeligen Kriegern, von deren Hüften die gold- und silberbeschlagenen Köcher aus Lamaleder, gesteckt voll mit befiederten Pfeilen, fast bis auf die Erde schleiften.

Was sich wirklich unter den umhergestreuten Felstrümmern bewegte, war nur ein Hirte zwischen Ziegen oder Lamas. Auch unter den Trümmern der hellenischen Tempel rupfen Ziegen das Gras, das über alles wächst. Ziegen und Hirten haben etwas Ewiges.

Der Zug sauste unbarmherzig vorbei. Ich wäre am liebsten aus dem Fenster gesprungen. Er hielt irgendwo eine Minute und ratterte weiter. Einige Stunden später landete ich in einem trostlosen amerikanischen Minennest.

Ja, die Minen, das Gold!

Gold und Silber waren in Tahuantinsuyu kein Wertgegenstand oder Schatz, weil man sich damit nichts verschaffen konnte. Bezeichnend ist der Name des Goldes im Incareich, man nannte es Götterdreck, wortwörtlich Götterscheiße. Es ist eigentlich verwunderlich, daß sich diese so überaus treffende Bezeichnung noch nicht mehr eingebürgert hat und Allgemeingut geworden ist – die Welt hat sich in dieser Beziehung während der vergangenen Jahrhunderte rückwärts entwickelt. Nur die Goldgräber, die sich ja auch am meisten darum mühen und plagen müssen, haben den richtigen Ausdruck für Gold. Von einem Goldgräber wird man das Wort Gold in seinem ganzen Leben nicht hören, es heißt bei ihm gelber Dreck. (Denn die Götter kann man heute weglassen.) Die Incas schätzten Edelmetalle und Edelsteine nur als dekorativ wirkungsvolle Mittel zur Verschönerung der Kleidung und zur Erhöhung der öffentlichen Pracht. Der Reichssonnentempel Coricancha (Goldhaus) in Cuzco, in dem die kunstvoll mumifizierten Leichname der Incas auf goldenen Stühlen saßen, strotzte innen und außen von Gold und Kostbarkeiten; wobei Kostbarkeiten schon wieder falsch ist, denn sie kosteten nichts als die Arbeit, und jedenfalls kein Geld. Dieses Gebäude war das reichste, das je die Erde getragen hat. Und von solcher Verschwendung des Hofes und Kultus wurde niemand im ganzen Land im geringsten benachteiligt.

Die Gold- und Silberschmiedekunst war dementsprechend hoch entwickelt. Die feurig leuchtenden Incawebereien, man findet sie noch heute in den Bergnestern der Anden, sind ursprünglicher und kühner als die orientalischen, und die Incakeramik, die Gestalt und Kopf von Mensch und Tier als Krug modellierte, ist in ihrer Besonderheit einmalig.

Das hochentwickelte Staatswesen der Incas ist jede Anerkennung und Bewunderung wert, wenn auch kein Zweifel darüber bestehen kann, daß es letzten Endes nichts anderes war als eine grandiose Sklavenwirtschaft, die ihre großen, unschätzbaren Vorteile hatte: es gab keinen Existenzkampf und keine Existenzsorgen, weder in der Gegenwart, noch für die Zukunft!

Sollte ein Leser das Schicksal gehabt haben, daß er sich, wie ich, die meiste Zeit seines Lebens nicht hat sattessen können und vielleicht immer noch nicht ganz sicher sein, daß er es jeden Tag kann, so wird er am besten beurteilen können, was schon allein diese Einrichtung des Staates bedeutete. Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der es, gesehen von den Besitzenden, nicht nur ein Nachteil, sondern ein Todesurteil war, kein Geld zu haben, und eine Schande noch dazu.

Doch der Kampf gegen den nackten Reichtum ist nur eine Einsicht des beginnenden Jahrhunderts. Es wird unaufhaltsam weiterschreiten.

Wenn heute schon der am meisten Verdächtige der das meiste Besitzende ist, so haben wir aber darum die vergangene Zeit, die wir als Besitzlose mitgemacht haben, doch noch nicht vergessen. Ihr moralisches Elend war noch unerträglicher und grauenhafter als das materielle, ihre Schrecken und Qualen sitzen manchem zeitlebens in den Knochen.

Daß das erreicht wurde, daß ein ganzes Volk, das sich ständig vermehrte und vergrößerte, von materiellen Sorgen befreit und über die ordinären Bedürfnisse hinausgehoben war in ein durch keine Alltagswidrigkeit getrübtes Lebensbewußtsein, das ist nicht vor und nicht nach den Incas irgendwo geschafft worden. Die rote Rasse allein, die vom Christentum keine Ahnung hatte, hat es fertiggebracht, eine urchristliche Idee praktisch zu verwirklichen.

Fragen von Mein und Dein spielten demzufolge im Incaland eine gänzlich untergeordnete Rolle. Da jeder besaß, was er brauchte, und es darüber hinaus kein Eigentum gab, war Diebstahl sinnlos; und wohl darum stand auf Eigentumsvergehen, als einem nicht zu rechtfertigenden Verbrechen, die Todesstrafe. Die Rechtsprechung galt in erster Linie der Unverletzlichkeit der Gesetze des Staates, auf dem das Volksganze beruhte. Die Strafen waren sehr hart und sind dem Range des Delinquenten nach an Schärfe gestiegen.

Es konnte niemand Hunger, Entbehrung oder Not leiden, geschweige zugrunde gehen. Aber auch niemand konnte durch seine Arbeit in die Höhe kommen. Es gab keine Arbeitslosigkeit, aber auch keinen Müßiggang, und keine Bewegungsfreiheit, kein selbständiges Denken und Handeln, keinen individuellen freien Willen. Die Sorglosigkeit und das Wohlergehen der Gemeinschaft wurde erkauft durch die absolute staatliche Bevormundung jedes einzelnen. In diesem sozialistischen Staat war es mit der persönlichen Freiheit des einzelnen, des Millionärs im Prunkschloß wie des Vagabunden auf der Landstraße, vorbei, es gab weder den einen noch den anderen, niemand hatte das Recht, weder zu prassen noch zu hungern, wie es ihm gefiel.

Es gibt in der Welt keinen Vorteil ohne Tribut. Ein Volk kann jedoch von seiner Regierung nicht mehr verlangen und bekommen als die Sicherheit und Sorglosigkeit der Existenz, und, wo es Fragen stellt, die über das Materielle hinausgehen, eine befriedigende Antwort in der Gestalt seiner Religion. Ein Staat, auch ein sozialistischer, der nicht von Autoritäten gelenkt wird, ist eine Utopie und praktisch undurchführbar. Denn solange es eine Geschichte gibt, haben die Volksmassen immer nur bewiesen, daß sie mit einer ungeordneten, nicht von einer überragenden Autorität geregelten Freiheit nicht nur nichts anfangen, nichts hervorbringen und nichts aufbauen, sondern nicht einmal miteinander existieren können.

Darum auch, und nicht nur deshalb, weil die Incas keine Schriftzeichen kannten, gab es unter ihrer Herrschaft für das ackerbautreibende Volk keine Schulen. Der Wert dieser Erziehungsmittel ist für die breite Masse des Volkes tatsächlich ein zweifelhafter. Was nützt es dem Bauern, daß er Lesen und Schreiben gelernt hat, wenn er von dieser Kenntnis das ganze Jahr und sein ganzes Leben lang keinen Gebrauch macht. Er kann seine Landwirtschaft ohne einen Federstrich versehen und ohne eine einzige Zeile eines guten Buches zu kennen, und tut es auch. Immer wieder muß man beobachten, daß es auch in hochzivilisiertesten Ländern Menschen gibt, und nicht wenige, die trotz Zeitung, Literatur, Kino und Radio gegenüber den erschütterndsten Ereignissen so unwissend und gleichgültig sind, daß sich Analphabeten auch nicht indifferenter verhalten könnten.

Die geistige Erziehung eines Volkes kann nur mittelmäßige Resultate erzielen, weil geistige Fähigkeiten nicht das Produkt der Erziehung, sondern der Begabung sind.

Man braucht sich nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, ob das Incavolk mit seinem Dasein zufrieden war. Die Masse erträgt auch ein sorgenvolles Dasein, nicht nur ein sorgenfreies, und über die Materie hinaus trachten immer nur wenig einzelne, die sich ihren Weg und ihr Schicksal aus eigener Kraft und allen Hindernissen zum Trotz bereiten und formen.

Über die Existenzfrage hinaus war das Incavolk auch in seinen tieferen Bedürfnissen glänzend versorgt, denn eine Religion, die großartiger wäre und die dumpfe menschliche Sehnsucht nach höherem Wissen treffender befriedigen könnte als ihre Sonnenreligion, läßt sich schwer vorstellen.

Wenn man das Incareich begreifen will, kann man nichts einzelnes, wie Religion, Staat, Herrscher, Politik, Volk usw. herausgreifen und für sich betrachten, sondern nur alles das zusammen, das ein unzertrennbares Ganzes war. Waren die Incas Sonnensöhne, so war ihr Volk nicht weniger ein Volk der Sonne. Regierung und Volk und alle Einrichtungen des Lebens waren Religion, wie die Religion alles war, die tägliche Existenz, das Staatsoberhaupt, die staatlichen Einrichtungen, das ganze Dasein von der Geburt bis zum Tod. Alles, das Größte und das Kleinste, entsprang aus dem Sonnenglauben und mündete in ihn.

Die oberste Gottheit der Incas war Pachacamac, die Weltseele oder das Weltprinzip, das mit den vulkanischen Kräften des Erdinnern in Verbindung gebracht war; die nächste die Sonne und mit ihr der Mond, die dritte Donner und Blitz, die vierte die Erde, die fünfte einzelne Sterne usw. Also eine auf irdischen und kosmischen Tatsachen und Begriffen ruhende Naturreligion, ferne aller transzendenten und Jenseitsvorstellungen.

Die Verehrung und Anbetung der Sonne galt nicht nur einer Naturmacht, von der, auch nach wissenschaftlicher Erkenntnis, alles Leben stammt und abhängt, sondern die Sonnenreligion sah, wo wir nur ein Gestirn, einen Ball glühender Gase sehen, eine Gottsonne, den Sonnengott Inti, den Vater der Incas und Herrn des Reiches, mit anderen Worten das Prinzip der Lebenserhaltung. Der Mond war die Gattin der Sonne und die Mutter der Incas.

Der Sonnenkult beherrschte das ganze Leben. Überall im Reiche standen Sonnentempel und die Klöster der Sonnenjungfrauen, der »Bräute des Sonnengottes«, in denen viele Hunderte von Mädchen erzogen wurden und im Tempeldienst dem Inca und den Häuptlingen und adligen Offizieren zur Verfügung standen. Alljährlich wurden prunkvolle Sonnenfeste gefeiert.

Das Christentum, antiirdisch, asketisch und körperfeindlich, hat die Sonnenanbetung nicht nur im Incareich ausgerottet. (Der »Sonnenkönig« in Frankreich war eine Hanswurstiade, und der heutige Sonnenbadfanatismus ist nicht viel mehr als großstädtischer Modesport.) Man kann die Sonne nur da erleben, wo sie scheint, immer scheint, jeden Tag, vom Morgen bis zum Abend, das ganze Jahr und alle Jahre, von der Geburt bis zum Tod und von einer Generation zur anderen. Im Norden der Erde sehen wir nur einen matten Abglanz von ihr und kennen sie mehr nur vom Hörensagen und aus Erzählungen, die in fernen Ländern spielen; die wirkliche Sonne ist uns unbekannt, fremd und befremdlich, und sie wird von manchen mehr gefürchtet als geliebt. Kaum ist es im Sommer warm, wird schon geklagt und gejammert. Eine größere Undankbarkeit ist freilich schwer denkbar. Der Nordländer ist gegen Kälte, die er gewöhnt ist, widerstandsfähiger als gegen Hitze, und auf Gewohnheit beruhen die meisten menschlichen Eigenschaften und Anschauungen. Was allerdings nicht ausschließt, daß uns ein Quadratmeter großer Sonnenfleck in einem Großstadthinterhof ein Erlebnis sein kann. Die unserem Klima zuweilen entspringende fanatische Weltanschauung, die sich gegen Sonne und Sonnenverehrer richtet, ist geographisch und ideell, körperlich und geistig weit von der Sonne entfernt. Als der Tropenmaler Gauguin seine Südseebilder in Paris ausstellte, waren die Menschen nicht begeistert, sondern erschrocken, und der Nebelgrübler und Problemwälzer Strindberg war von diesen Abbildern der Sonnenwelt mehr als befremdet, er fühlte sich unbehaglich, verstand sie nicht. Er war nie draußen gewesen, hatte aber auch keine Fantasie, die über die Zone seines Geburtslandes hinausging.

Die natürlichen Vorteile sonniger Erdgegenden sind leicht aufzuzählen. Warmes und heißes Klima bedeuten (schon in Italien beginnt es) reicheres Wachstum, leichtere Ernährung, weniger Anstrengung, sorglosere Existenz und Erleichterung aller praktischen Verhältnisse. Wetterfeste Häuser, Heizung, warme Kleider und fettes, heißes Essen sind überflüssig. Die keimtötende und heilende Wirkung der Sonnenstrahlen haben wir erkannt und versuchen sie sogar künstlich herzustellen. Wir sind zur peinlichsten Reinlichkeit vielleicht veranlagt, sicher aber gezwungen. Ein Unrat, den in den Tropen, die Schwemmkanalisation ersetzend, der Glutbrand der Sonne verbrennt, würde bei uns furchtbare Epidemien zur Folge haben. Und schließlich ist nicht zu leugnen, daß da, wo die Sonne immer scheint, der Hunger nicht so hart und Not und Entbehrung erträglicher sind. Hungern ist leichter als frieren, hungern und frieren aber der Gipfelpunkt leiblicher Not. Im Sonnenschein sehen Armut und Dürftigkeit nicht so traurig, schmutzig und häßlich aus wie im kalten Regen. Nicht zu vergessen die Wirkung der Sonne auf das Gemüt. Schlechtes Wetter macht verdrossen, griesgrämig, grantig, gemütskrank; bei Sonnenschein ist jeder froher und ohne weiteres in der Stimmung, die sonst in rauchigen Buden durch Alkohol erzeugt werden muß. »Hab Sonne im Herzen!« empfahl ein garantiert stubenreiner Dichter – ein schlechter Trost und billiger Rat, wenn keine scheint. Die Sonne erhält uns nicht nur, sie regiert uns auch; unsere Uhr ist ihr nur nachgebildet.

In kalten Ländern, wo den Sonnenmenschen im Grab noch vor Kälte und Nässe schaudern würde, in den Ländern der Regenschirme und Gummimäntel, wo die Menschen, und selbst die, die den Winter schön finden, Tag um Tag und Jahr um Jahr über seine Strenge und Länge seufzen und stöhnen, klagen und jammern, fluchen und verzweifeln, müssen sie in festen, luftdicht verschlossenen Steinhäusern wohnen, müssen heizen und die Lebensmittel, die der Boden nicht hervorbringt, auf mechanischen Umwegen herbeischaffen und bezahlen. Zum Schutz vor Kälte sind unentbehrlich (nur die Aufzählung kann eine solche Unmenge von Dingen veranschaulichen): Öfen und Heizungsvorrichtungen, Federbetten, Wärmflaschen, Teppiche, Fenster und Doppelfenster, wollene Unterkleidung, Strümpfe, Schuhe, Handschuhe, Pulswärmer, Halstücher, dicke Überkleider, Mäntel, Felle und Pelze, Pelzmützen und Ohrenschützer. Und fetthaltiges, gekochtes Essen und Fleischnahrung. Je mehr der Mensch friert, desto mehr Sauerstoff braucht er. Ein anschauliches Beispiel dessen, was geschieht, wenn die Sonne sich entfernt, ist unser Winter. Daß Kälte gesund ist, ist nur unter besonderen Voraussetzungen und Einschränkungen wahr. Kalt ist der tote Mensch, alle lebendigen Wesen aber, Mensch, Tier und Pflanze, sind warm. Erkältung und Unterernährung sind die Ursachen der meisten Krankheiten. Und alle diese unzähligen Gegenstände und dazu noch Arzt und Apotheke, Badereisen und Sommerfrischen kosten Geld. Nichts davon bekommt man umsonst, alles muß gekauft und erarbeitet werden.

Das ist kein fanatisches Loblied auf die Sonne. Was schon droben ist, braucht man nicht in den Himmel zu heben. Es ist nichts als eine nüchterne Aufzählung. Doch die Größe des Sonnengestirns wäre unvollständig, wenn es nur Wohltaten spendete. Es gibt eine Sorte Menschen, die imstande ist, zu verlangen, daß das Feuer zwar leuchten, wärmen und kochen, aber nicht brennen soll. Diese Drückeberger im Leben, Kampf und Krieg irren sich. Alles Große und Gewaltige ist auch gefährlich. Dürre, Trockenheit, Verbrennen der Ernte und Wassermangel sind die andere Seite des unbarmherzigen Sonnenfeuers, Erschlaffung und Energielosigkeit ihre Wirkung auf den nördlichen Menschen, dessen helle Augen, Haut und Kopfhaar nicht für die Sonne geschaffen sind. Besonders den Augen wird die stete grelle Helligkeit gefährlich; bei meinen Fahrten auf den Flüssen war ich geblendet und blind von dem ewigen Spähen nach vorne, in das gleißende Reflexlicht auf dem Wasser.

Immerhin schützt man sich bedeutend leichter und weniger umständlich vor den Gefahren der Hitze, als vor Schnee und Eis. Gegen Hitze schützen: wenig und leichte Kleidung, Schatten, nicht zu schwere körperliche Arbeit in der prallen Sonne, Kopfschutz, Dusche und Bad.

Den praktischen Wert der Sonne nur vernunftmäßig zu erkennen, ist schon fast Religion. Ich glaube, daß man in einem sonnigen Klima Gott näher ist als in einem sonnenarmen. Bei den Incas war diese Erkenntnis ein kindlich gläubiger Mythos. Sie beteten das Himmelslicht an, am Himmel wie im Tempel.

Die Sonnenreligion kannte keine Verheißung des Paradieses nach dem Tode des Menschen in einem sagenhaften Jenseits. Die Seligkeit, die diese Religion nicht nur versprach, sondern, soweit menschliche Begrenztheit das vermag, auch hielt, bestand in der durch keine Sorge getrübten Ruhe des Daseins. Die in dem Leben, das wir leben müssen, praktisch sicherlich mehr ist als etwas, das uns erst dann beglücken soll, wenn wir unter der Erde liegen.

Eine recht vernünftige Religion! Das praktische Ergebnis der Religionen, auch der christlichen, ist ja nicht das, daß sie dem Menschen nach seinem Tode ein besseres Leben wirklich verschaffen, sondern sie machen ihm das irdische Leben erträglicher, oder überhaupt erst erträglich dadurch, daß sie ihm ein solches glückliches Nach-dem-Tode in Aussicht stellen. Wenn aber dies, das Leben erträglicher zu machen, eine der Aufgaben der Religionen ist, dann war die Inca-Religion die bessere, da sie diese Aufgabe auf die bestmögliche Weise gelöst hat.

Aber ob wir die Mutter der Menschheit glaubend oder denkend, religiös oder wissenschaftlich betrachten, sie ändert sich darüber nicht. Ihr Strahl, der in unseren Tag fällt, ist darum nicht weniger göttlich. Auch das Christentum ist nur eine Religion von der Gnade des Sonnengottes, die, wie alles, nur existieren kann, solange er leuchtet.

Im Januar 1531 segelte Pizarro mit seinen Leuten zum drittenmal von Panama nach dem »Goldland im Süden« ab. Sein Geschäftsteilhaber Almagro sandte ihm drei kleine Schiffe mit Mannschaften nach. In der Bucht von Guayaquil vereinigte sich diese Verstärkung mit der Vorhut.

Expeditionen nach Amerika waren in dem damaligen Spanien, dem »Reich, in dem die Sonne nicht unterging«, sehr modern und an der Tagesordnung. Und Pizarros Unternehmung war nicht neu, sondern dem seines großen Vorbildes Cortez, des Eroberers von Mexiko, verblüffend ähnlich und bis in Einzelheiten hinein nachgeahmt.

Der Conquistador landete in Tumbez und unterrichtete sich zuerst einmal über die Verhältnisse der fremdartigen Welt, die mit ihm zum erstenmal europäische Menschen betraten. Das Incareich befand sich auf dem Gipfel seiner Macht und Entfaltung, aber dennoch in keiner glücklichen Epoche. Mit dem Tode Huayna-Capac's, den die Geschichtsschreiber den größten aller Incaherrscher nennen, war der Thronfolgestreit und Bürgerkrieg zwischen seinen Söhnen Huascar und Atahuallpa ausgebrochen. Solche Zwistigkeiten sind die besten Gelegenheiten für Dritte. Doch dieser Bürgerkrieg war soeben beendet, Atahuallpa hatte seinen Bruder besiegt (und ließ ihn später hinrichten), er war alleiniger Beherrscher des Incareiches. Also mußte Pizarro seinen Vorteil anders wahrnehmen und sich dem Volk gegenüber als »Befreier von dem allgewaltigen Tyrannen« aufspielen.

Es war notwendig, an einer günstigen Stelle der Küste einen Hafen und Stützpunkt anzulegen. Pizarro gründete südlich von Tumbez im Tal von Tangalara, beim heutigen Pto. Payta, die Niederlassung und erste spanische Kolonie San Miguel. (Die Karte von Blaeuw aus dem sechzehnten Jahrhundert gibt diesen Ort noch an.) Über diese Vorbereitungen waren wieder fünf Monate vergangen, und die Heldenschar Pizarros fing allmählich an, aufzubegehren. Man wollte jetzt endlich einmal wissen, wo denn nun eigentlich das von Gold strotzende Reich, dieses berühmte und ihnen so sicher versprochene Goldland wäre.

Der Indianerkaiser, wie die Spanier den Inca hießen, residierte für gewöhnlich in der Haupt- und Residenzstadt Cuzco, augenblicklich aber hatte er sich zu einer Badekur nach Cajamarca begeben. Dem Inca auszuweichen wäre sinnlos gewesen, es galt im Gegenteil, ihm zu begegnen, denn der Inca war das Reich, und das Reich war der Inca. Und ob der Banditenführer nach dem goldschweren, entlegenen Cuzco oder nach dem näheren, aber nicht weniger schwer erreichbaren Cajamarca zog, war gesprungen wie gehupft. Also auf nach Cajamarca!

Das sieht auf der Landkarte (auf einer damaligen oder heutigen) ganz einfach aus. Was von diesen Karten zu halten ist, weiß ich am besten. Ich kann mir diesen Marsch der Pizarroleute, ein bei allem Goldhunger praktisch an Wahnsinn grenzendes Unternehmen, lebhaft vorstellen. Dabei hatte ich auf meinem Marsch außer einer Wolldecke und einem Paar Satteltaschen kein Gepäck, und mein Anzug bestand aus Hose und Hemd und einem zerfransten Strohdeckel. Die Herren Conquistadores aber trugen, außer dem Mantel der christlichen Nächstenliebe, dicke Wollkleider und darüber verrostetes Eisenblech und schwere, plumpe Waffen auf dem Leib, waren also für tropische Verhältnisse in jeder Beziehung entschieden zu warm angezogen.

Man muß sich vergegenwärtigen, was das heißt: eine Handvoll Söldner, angeführt von einem nagelneuen Hidalgo, einem zwei Jahre vorher ausdrücklich für dieses Unternehmen, damit es besser aussieht, zum Ritter beförderten Hauptmann (der in seiner Jugend in Estremadura Schweine gehütet hatte), ist entschlossen, sich dem unumschränkten, abgöttisch verehrten Herrscher eines riesigen Reiches und höchst kultivierten und hochorganisierten Staatswesens, der über ein kriegsgewohntes Heer von zweihunderttausend Mann verfügt, persönlich vorzustellen, mit der einfachen Absicht, ihm dieses Reich (das heißt seinen Reichtum an Gold und Kostbarkeiten) abzunehmen, wie man einem gemeinen Dieb seine Diebesbeute wegnimmt. Eine solche Unverschämtheit kommt in der an Tollheiten gewiß nicht armen Weltgeschichte nicht alle Tage vor. Was aber die Waghalsigkeit und Tollkühnheit dieses Entschlusses anlangt, so hat sie einen spürbaren Beigeschmack von Verzweiflung. Denn was konnte Pizarro, nachdem er einmal soweit war, zuletzt viel anderes anfangen? Seine Leute wurden ungemütlich, und Fehlschläge, Leiden und Entbehrungen, Hohn und Spott und Enttäuschungen hatte er schon mehr als genug hinter sich. 1524, bei seiner ersten Expedition, hatte er umkehren müssen, und das zweitemal, 1526, war ihm die Hälfte der Mannschaft einfach davongelaufen und nach Panama zurückgesegelt. Er mußte jetzt zupacken, ob es schief ging oder krumm, und zwar schnell. Es macht sich zwar immer gut, wenn man, in peinliche Situationen geraten, so tut, als wären das die angenehmsten, aber wie es dabei in ihm ausschaut, weiß nur der Betroffene selbst. Bei meinem wenig weltgeschichtlichen, aber auch bedeutend weniger lukrativen Marsch durch den Urwald habe ich mehr als einmal über die bittere Miene trüber Erfahrung die kühne Heldenmiene stülpen müssen. Denn nichts ist schwerer als umkehren und meist ist es schon rein praktisch unmöglich. Auf Pizarros Eroberungszug, ein Vabanquespiel vom Anfang bis zum Ende, war das Wort »zurück« ein für allemal aus dem Wörterbuch gestrichen. Mit Prädikaten wie heldenhaft ist da nicht sehr viel gesagt. Selbstverständlich waren diese Kerle Tatmenschen, Kraftmenschen und Kampfmenschen, und keine Bankjuden, die ihre Schlachten im Börsensaal schlagen. Man kommt ihrer Geistesverfassung näher, wenn man ihre Antriebe genauer betrachtet. Das waren nur zwei: einmal der Gold-, Besitz- und Machthunger, und daneben der religiöse Fanatismus des Spaniers dieser Zeit. Diese Leute glaubten ganz im Ernst und waren felsenfest davon überzeugt, daß eine höhere Macht sie dazu ausersehen habe, die Incas, diese »barbarischen Götzen- und Teufelsanbeter«, zum alleinseligmachenden Christentum zu bekehren. Wie dieser religiöse Wahn, der Armut und Nächstenliebe predigt, sich mit Goldgier und Totschlag verträgt, das zu erklären überlasse ich den christlichen Philosophen. Aber ohne diese beiden Antriebe hätte Pizarro sein Unternehmen weder beginnen noch durchführen können, durchführen und führen, denn der Führer war er. Nur wenige Menschen haben die Kraft, ihrer Überzeugung, oder auch nur ihrer Leidenschaft, bis zum letzten Schritt zu folgen. Wenn seine Leute schlapp machten, dann war er es, der ihnen den Mut wieder eintrichterte: »Schreitet vorwärts, wie es guten Spaniern geziemt, ganz unbekümmert, daß ihr Christen so klein seid an Zahl. Gott ist unser Beistand; er wird den Stolz der Heiden demütigen und sie zu unserem heiligen katholischen Glauben herüberführen!«

Straße in Cerro de Pasco, der höchsten Minenstadt der Welt

Aufbruch am Morgen auf dem Huagarunchon-Paß (4000 m). Den Mulas werden beim Packen die Augen verbunden

Am 21. September 1532 trat Pizarro mit 177 Mann (110 Fußsoldaten und 67 Reitern) und einigen indianischen Führern und Dolmetschern, die er sich selbst herangedrillt hatte, den Marsch an. Unter seiner Mannschaft befanden sich ganze drei Büchsenschützen, und das Geschütz bestand aus vier, nach anderen Berichten sogar nur aus zwei Feldschlangen kleinsten Kalibers.

Die Cordilleras de los Andes sind auch heute, nach vierhundert Jahren, noch kein Touristengebirge. Auf dem Weg östlich von Cajamarca begegnete ich einem Peruaner, begleitet von indianischen Führern und Trägern; allein kommt da kein Nichteinheimischer durch. Er war gänzlich erschöpft, vollkommen erledigt. »Wie ist der Weg?« fragte er mich, indem er sich, zum Unwillen der Indios, die es immer eilig haben, zu einer kleinen Rast niederließ. Er wollte wissen, wie die Fortsetzung des Weges aussah. »Noch schlechter«, sagte ich. Er riß die Augen auf, als hätte ich gelogen oder einen ungeheuerlichen Witz gemacht, um ihn zum besten zu halten. Kann ein Weg noch schlechter sein? fragte sein ungläubiger Blick. Verzweifelt stolperte er weiter.

So schleppte sich Pizarros Häuflein, Abenteurer, Galgenvögel und alte Haudegen, einige entlassene Galeerensträflinge dazwischen, Desperados, die alles zu gewinnen und nichts zu verlieren hatten als höchstens ihr armes Schindluderleben, durch die peruanische Küstenwüste, über ein wildes, sechstausend Meter hohes Gebirge und durch den Urwald, zermürbt von der Tropenhitze und bis ins Mark frierend im Eiswind der Höhen, überanstrengt, hungrig, durstig, apathisch und wurschtig. Mit ihren plumpen Säbeln schlugen sie sich einen Weg durchs Dickicht, stachelten die zaundürren Pferde, soweit sie nicht krepiert waren, mit Dornenästen zum Weitergehen an, schleppten ihre schwerfälligen Kanonen zerlegt durch Sümpfe und Flüsse und seilten sie mit Pflanzenstricken über senkrechte Felswände. Niemand wußte, was kommen wird, keiner hatte die geringste Vorstellung von der Beschaffenheit des rätselhaften Landes, dem sie sich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert hatten. Es gab sonderbare Krankheiten, blaue Beulen und Flechten im Gesicht, Schlangenbisse, giftige Früchte und Fische, eiternde Geschwüre von Insekten- und Dornenstichen, Schüttelfrost und Fieber, unförmig geschwollene Beine und gelähmte Gliedmaßen. Die Verpflegung war eine Schwierigkeit für sich. Wenn es zum Essen geht, sind 170 Mann ein Heer, und die Indianer – sie sollen gastfreundlich gewesen sein und sind es heute noch – hatten auch nicht mehr, als sie selbst brauchten, manchmal aber weniger. Diese nackten oder mit fantastischen Federkleidern und Fellen behangenen braunen Menschen waren nur der Übermacht gegenüber höflich und devot, dabei unheimlich schweigsam und gelegentlich heimtückisch. Es ging nicht ohne Zwischenfälle ab, Verwundete, Erschöpfte und Kranke blieben im Busch liegen und mußten der unsicheren Obhut unterworfener Indios anvertraut werden. Da war mancher gerne krank, wenn er von diesem mehr als verrückten Feldzug loskam, blieb in der Bambushütte einer kupferhäutigen India zurück und hatte ein Dach über sich, wenn auch nur eines aus Blättern. So einer dachte sich, eine Handvoll Mais und ein paar Kartoffeln täglich sicher zu haben ist mehr wert als Märchenerzählungen von goldenen Tempeln.

Daß nicht überhaupt der ganze heruntergekommene, halb irrsinnige Haufen erklärte, daß sie vorzögen, lieber auf der Stelle zu verenden, als nach und nach, dafür sorgte nicht allein die eiserne Energie ihres unbeugsamen Führers, denn Wunder wirken konnte er auch nicht. Das Wunder bewirkte zuletzt einzig und allein das Zauberwort Gold. Die Goldgräber sagen: Gold hat einen scharfen Geruch! – das Gold des Incareiches war ruchbar geworden bis hinüber nach Europa. Und es gab wirklich Gold, es war oft genug berichtet und von indianischen Führern bestätigt worden, und schon auf der zweiten Expedition Pizarros hatten sie bei einem Überfall auf ein Eingeborenendorf an einem Fluß, den sie später Rio San Juan nannten, eine recht ordentliche Beute an Schmucksachen aus Gold gemacht, die die braunen Kerle an jeder Stelle ihres Körpers trugen, als wären sie aus Blech – ein kleiner Vorglanz der Goldbergwerke und Schatzkammern der Rothäute.

Diese Schatzkammern haben die spanischen Eroberer gründlich leergemacht. Aber die Gold- und Silberbergwerke der westlichen Republiken Südamerikas sind noch immer nicht leer, und die Felsen und Flüsse Perus immer noch goldhaltig. Auch in der Nähe von Cajamarca, in der Gegend von Patás, fördern amerikanische Minen heute noch allmonatlich tausende Tonnen von Zink, Kupfer, Silber und Gold.

Ich habe mich für dieses merkwürdig überschätzte Metall, um das sich die Menschen schon allzulange Zeit gegenseitig die Schädel einschlagen, nicht interessiert. In den Minen zu arbeiten hätte mir nichts eingebracht, da hätte ich das Gold nur für andere herausgeholt und dafür einen Hungerlohn in Papierscheinen erhalten, und die garantiert echten Planzeichnungen von Goldvorkommen und mit reichen Schätzen gefüllten Incagräbern, die mir Waldläufer und andere bärtige Gesellen unterbreiteten, vermochten mich auch nicht zu verführen. Das Ende vom Lied ist bei diesen Unternehmungen immer, daß einer dem anderen den Hals abschneidet und mit seinem Kies abhaut; das Verschwindenlassen eines Menschen ist im Urwald eine Kleinigkeit, kein Hahn kräht nach ihm, und Nachforschungen, wenn sie wirklich angestellt werden, sind von vornherein aussichtslos. Wenn man diese und andere Eigentümlichkeiten des roten Metalls betrachtet, muß man unfehlbar zu dem Schluß kommen, daß es vernünftiger ist, es da liegen zu lassen, wo es liegt. Ich für meinen Teil habe kein Gold gegraben und keines gewaschen und nichts gewonnen, sondern nur alles verloren. (Und sogar Gold. Als ich einmal meine Kauwerkzeuge in eine am Feuer gebratene Wildschweinkeule hieb, nicht überlegend, daß wir keine Indianerzähne haben, brach mir ein Goldzahn aus und fiel in den Ucayali, wo er heute noch liegt, wenn ihn kein Goldwäscher herausgefischt hat.)

Der Inca und seine Priester, Krieger und Beamten konnten nicht auf den Gedanken kommen, daß das Gold der Grund war, der die weißhäutigen Fremden in ihr Land geführt hatte, weil das schöne, gelbe, gleißende Metall, der Götterdreck, für sie nur schön und schmückend war und keinen Zahlwert besaß. Um Gold oder Silber konnte man sich im Incareich keine Zitrone kaufen. Daß dieser Gedanke in der Vorstellungswelt des Inca nicht existierte, war der Vorteil, das Glück und die Rettung der weißen Räuber. Atahuallpa, Soldat und kriegerischer Herrscher und ein Mann, der kaltblütig genug war, seinen Bruder hinrichten zu lassen, dieser Mann kannte keine resignierten Handlungen. Er hätte keinen Augenblick gezögert, jedem, der seinen Besitz und seine Rechte antastete, welche Hautfarbe er auch haben mochte, und ob er einen langen oder kurzen Bart am Kinn trug oder nicht, das gleiche Los zu bereiten, und die Macht dazu besaß er auch, und das Gesetz war er selbst. Schon auf Beleidigung des Inca stand Todesstrafe. Und um die Eindringlinge zu vernichten, dazu hätte ihm ihr verzweifelter und gefährlicher Marsch nach Cajamarca hundertfach Gelegenheit gegeben. Aber der Gedanke, daß Fremde, Ausländer, den Sohn des Sonnengottes und sein Reich und Volk angreifen könnten, war so ungeheuerlich, im Volk wie für den Herrscher, daß er gleichfalls überhaupt nicht gedacht werden konnte. Atahuallpa kann gegen die Spanier keinen Verdacht gehabt und an keine Gefahr gedacht haben. Wahrscheinlich war er nur neugierig auf die geheimnisvoll interessanten Fremden, die, wie ihm seine Kundschafter berichteten, Metallkleider trugen und Bärte hatten (die Indianerrasse ist im allgemeinen bartlos), die Blitz und Donner mit sich führten und »vierfüßige Schlangen«, wofür sie die Pferde hielten, oder die vielleicht sechsfüßige Menschen waren. Statt die Bleichgesichter zu überfallen und zu erledigen, schickte der Inca einen seiner Edelmänner mit seinem Gefolge dem Häuptling der Fremden entgegen und ließ ihn an sein Hoflager einladen. Es wurden diplomatische, höfische und höfliche Redensarten und Geschenke ausgetauscht, und Pizarro nahm die Einladung des Indianerkaisers selbstverständlich dankend an. Er hätte ihn auch ohne Einladung aufgesucht, aber so sah es »besser« aus.

Wenn man auf dem aus dem Felsen gesprengten schmalen Bergsträßchen, das sich in tollkühnen Kurven in schwindligen Höhen über die Anden schraubt, an ihren östlichen Ausgang gelangt, bietet sich ein überraschender Anblick. Die trostlose Felswüste ist, vorläufig wenigstens, zu Ende; die verwachsene Steilschlucht unterhalb der Straße mündet in ein weites, grünes, von mächtigem Hochgebirge umrandetes Tal, und unten liegt sonnblitzend und weiß die Stadt Cajamarca. So hübsch und imposant dieser Blick ist, der Anblick des noch viel ausgedehnteren weißen Zeltlagers des Incaheeres, das die ganze Talebene bedeckte, war für den abgehetzten spanischen Söldnertrupp noch unerwarteter und im ersten Augenblick sicher nicht sehr ermutigend. Das Indianerheer umfaßte schätzungsweise hunderttausend Soldaten.

Man schrieb den 15. November 1532. Pizarro warf sich in seine Galauniform und marschierte, die Reiterei an der Spitze, mit entfalteten Fahnen und unter Trompetentrara in die Stadt ein. Schickte seine Offiziere und Hauptleute zur Begrüßung in das Feldlager des Inca, ließ ihm sagen, daß er in friedlicher Absicht gekommen sei, und bat um eine Unterredung, bei der beide Teile unbewaffnet sein sollten. Atahuallpa sagte zu und ging arglos und vertrauensvoll in die Falle. Tags darauf zog er, begleitet von Freunden und Edelleuten, es waren an die tausend Mann, alle unbewaffnet, mit großartiger Pracht und indianischem Prunk auf der Plaza von Cajamarca ein, wo Pizarro und seine Leute in einem kasernenartigen Staatshaus Quartier bezogen hatten. Die breiten Säulenhallen dieses Gebäudes umschlossen den Platz wie einen Hofraum und hätten als Kampfplatz nicht günstiger sein können. Der Herrscher und der Conquistador begegneten sich, und Pizarro wiederholte seine Worte – mit einer leichten Abwandlung: er komme in friedlicher Absicht von jenseits des Meeres als Abgesandter des ersten Kaisers der Welt, den Atahuallpa anerkennen wolle. Zugleich überreichte der Dominikanerpater Valverde, Pizarros geistlicher Ratgeber (der später zum Lohn für diese Dienstleistung zum Bischof von Cuzco befördert wurde), dem Inca die Bibel und forderte ihn auf, seinen »heidnischen« Glauben abzuschwören und den alleinigen Gott der Christenheit anzuerkennen.

Im Incareich waren Schrift und Buch so unbekannt, wie sie unter reinblütigen Indianern und selbst Mischlingen heute noch unbekannt sind. (Übrigens konnte auch Pizarro weder lesen noch schreiben.) Der Sonnensohn, der mit dem fremdartigen Gegenstand nichts anzufangen wußte, legte die Bibel achtlos beiseite, zeigte nach der Sonne und sagte ungefähr: »Es gibt nur einen Gott! Kannst du ihm ins Auge schauen?«

In diesem Augenblick geschah der von Pizarro umsichtig bis in jede Einzelheit vorbereitete Überfall der Spanier. Die versteckt aufgestellten Geschütze feuerten in den Haufen der Indios hinein, die Spanier fielen über das unbewaffnete Gefolge des Inca her, metzelten alles nieder und nahmen Atahuallpa, zu dessen Schutz sich seine Freunde reihenweise niedermähen ließen, gefangen.

Als Rechtfertigung für ihren gemeinen Wortbruch konstatierten die Spanier, weil der Inca die christliche Religion nicht anerkannte, den Tatbestand der Gotteslästerung.

Wenn man dieses Vorgehen der Spanier nur vom moralischen Standpunkt aus betrachtet, so läßt man außer acht, daß die katholische Kirche jener Zeit eine uns fast unvorstellbare Macht besaß. Sowohl der Kaiser des spanischen Weltreichs wie sein verwegener Hauptmann Pizarro waren nichts ohne die Kirche, waren nur Mächtige von kirchlichen Gnaden. Dabei waren die »heidnischen« Incas in ihren Leistungen für das Gemeinwohl, in ihrem praktischen Sozialismus, in ihrem Leben, Schaffen und Wirken, also in der Tat, zehnmal mehr Christen als die Spanier, die sich nur so nannten, ohne nach ihrem Lippenbekenntnis zu leben.

Hier beschuldigte wieder einmal der Dieb den Bestohlenen. Denn die Macht hat ihr eigenes Recht.

Die hunderttausend Soldaten Atahuallpas griffen nicht zu den Waffen. Es war kein Befehl dazu erteilt worden, und das Reich Tahuantinsuyu war ein aus Organisation und nichts als Organisation und Bürokratismus aufgebauter Staat, in dem nichts geschehen konnte und geschah, das nicht angeordnet und befohlen war, in dem es, ein dunkler Schatten in dem Glanz dieses Staatsgebildes, keinen individuellen Willen und Entschluß gab.

Wären die Incas in der christlichen Religionslehre bewandert gewesen, so hätten sie nur annehmen können, daß die weißgesichtigen Fremden entweder Abgesandte des Himmels oder der Hölle waren. Als Sonnenanbeter, ohne Ahnung von der überwirklichen, fantastisch jenseitigen Religion Europas, konnten sie in ihrer Bestürzung über die Gefangennahme des göttlichen Inca, der ihnen als unverletzlich und unbesiegbar galt, nur glauben, daß die Weißen noch stärkere und größere, vielleicht sogar sechsbeinige Götter besaßen, oder auch selbst waren.

Dieser abergläubische Schrecken der roten Rasse vor der weißen hat sich bis auf den heutigen Tag – allerdings nur bis auf den heutigen – in Gestalt eines mordsmäßigen Respekts vererbt. Nur der reinblütige Indio, der noch nie von einem Weißen gehört noch einen gesehen hat, macht sich nichts aus ihm. Wir interessieren ihn nicht, und je mehr er unsere bisherigen Vertreter kennengelernt hat, um so weniger. Jeder aber, der schon mit der weißen Zivilisation in Berührung kam, jeder Mestize und Halbblütige sah noch bis vor kurzem im weißen Menschen eine Art höheres Wesen. Die Pferde und die Schweine, die sie einst nicht gekannt haben, kennen sie jetzt. Aber dann trat an die Stelle der »vierfüßigen Schlangen« die Eisenbahn, das Auto, das Flugzeug und das Bankkonto.

Der Inca bot ein Lösegeld. Pizarro versprach ihm, ihn freizulassen, wenn er den Saal, in dem er gefangen war, bis zur Decke mit Gold anfülle. Atahuallpa wandte sich an seine Untertanen, die die geforderte Menge Gold und Silber bereitwillig herbeischafften. Sie machte einen Wert von 1 326 539 Goldtaler aus (nach heutigem Geld 80 Millionen Mark), die die Spanier unter sich verteilten, nachdem ein Teil nach Sevilla dirigiert war, wo er 1534 eintraf und Karl dem Fünften, der der größte Kaiser und zugleich das größte Pumpgenie seiner Zeit war, die chronische Leere seiner Taschen einigermaßen auffüllte.

Als Pizarro sah, mit welcher Leichtigkeit der Inca solche unheimlichen Mengen Gold auftrieb, erhöhte er das Lösegeld und verlangte jetzt eine zweite, noch größere Menge als das erstemal. Wieder sammelte das Volk und gab alles her, um die Freiheit seines Fürsten zu erkaufen, und brachte auch den zweiten Berg von Gold auf. Und dieser Berg bestand nicht aus geprägten Münzen, die nur Kurswert haben, sondern aus Kunstgegenständen, Plastiken, Gefäßen und Goldschmiedearbeiten der edelsten Art und von unschätzbarem Wert, der die spanischen Haudegen nicht im entferntesten interessierte. Sie ließen alles, die aus Gold künstlich nachgeahmten Blumen der Palastgärten und die goldenen Sonnen und silbernen Monde der Tempel, unbarmherzig zu Barren einschmelzen.

Und das war nur ein Anfang. Später fischten sie noch mehr.

Aber der alte Seeräuber Pizarro war gerissen genug, um zu begreifen, daß er das Land nur dann besiegen und ganz in Besitz nehmen konnte, wenn er den Inca beseitigte. Ein Vorwand fand sich. Die Eroberer klagten ihn an, daß er in der Gefangenschaft mit seinen Freunden gegen sie konspiriere. Es wurde eine Gerichtsposse inszeniert, in der eine gerecht fühlende Minderheit sogar protestierte, als wollte sie für künftige Zeiten dokumentieren, daß nicht alle und sämtliche dieser Spanier Lumpen waren; und mehr haben sie auch nicht erreicht, denn die Stimmenmehrheit verurteilte Atahuallpa, auf der Plaza von Cajamarca lebendig verbrannt zu werden. Dann aber »begnadigten« sie ihn zur Garrotte. Nach zehnmonatiger Gefangenschaft, am 29. August 1534, wurde der letzte regierende Sohn der Sonne erdrosselt. Womit Pizarro im Namen der christlichen Nächstenliebe ein neben der Verbrennung auch sehr beliebt gewesenes Mordwerkzeug der spanischen Inquisition offiziell im Sonnenland einführte.

Im Jahre 1541 wurde Pizarro in der von ihm gegründeten Hauptstadt Lima ermordet.

1574 wurde der letzte Schattenherrscher Tupac Amara durch den Vizekönig von Toledo hingerichtet, womit die Dynastie der Incas erloschen war.

Ich war begierig, die Stadt, in der der letzte Indianerkaiser ermordet wurde, zu sehen. Ich kam nicht von der nahen Küste her, sondern machte einen Umweg durch ganz Peru, der elf Monate dauerte. Aber ohne diesen Weg durch das indianische Hinterland hätte ich die »historische Stadt« wohl nicht mit denselben Augen betrachten können.

Eines Morgens erwache ich krumm und lahm auf dem buckligen Felsboden einer indianischen Steinhütte. Durch das Dach aus Farnzweigen tropfte der eisige Regen. Um vier Uhr ritten wir weiter über die flache, nebeldampfende Puna. Die Pferde versanken bis über die Fesseln im kurzgrasigen Sumpfboden, vor mir blinkte die wässerige Marschspur des Peons im Morgenlicht, auf den dunstigen Gipfeln der blaukalten Bergkette lag ein warmer Goldschimmer, der erste Gruß der aufsteigenden Sonne. Fröstelnd wickelte ich mich in den nassen Poncho und versuchte mit steifen, zitternden Fingern eine Zigarre zu drehen. Aber die Wärme stieg von Stunde zu Stunde und steigerte sich bald zur wohltuenden Hitze. Gemächlich ritten wir dahin. In den letzten Wochen hatte ich dank der Gebirgshöhen kaum noch Fieber verspürt (nicht das Goldfieber, nur die Malaria); ein wichtiges Ziel meiner Wanderung rückte näher. Und dann lag hinter den letzten, allerletzten Gipfeln der nie endenden Cordilleren mein letztes Ziel, die Küste.

Am Nachmittag stand ich auf der Plaza von Cajamarca, die so quadratisch ist wie alle Plazas, nur daß sich in ihrer Mitte statt des im Landesinnern üblichen hölzernen Kioskes ein vornehm sein sollender steinerner Springbrunnen erhebt. Von Incabauten kein Stein mehr zu erspähen. Dafür steht eine maurisch-barocke Kathedrale aus der Zeit Pizarros breitspurig da, und über die Flachdächer niedriger Häuschen ragen die Kuppeln und stumpfen Türme noch einiger Kirchen aus derselben Zeit. Die Stadt hat zwei Hotels, zwei Elektrizitätswerke, zwei große deutsche Handelshäuser und ein Kino, in dem ein amerikanischer Liebeskitschfilm lief.

Ich ging in eines der Handelshäuser. Der Chef war abwesend, einer der Angestellten begleitete mich unter die Tür. »Dieser Mann, der da die Straße herunterkommt«, sagte er, »das ist Herr Prelle, unser Konkurrent, dem müssen Sie sich vorstellen.«

Herr Prelle lud mich in sein Haus ein und interessierte sich lebhaft für die halsbrecherische Reise, die ich hinter mir hatte. Ich machte ihm einen Vorschlag. »Wie ich höre, leben hier ungefähr dreißig Deutsche«, sagte ich, »wenn mir jeder von ihnen ein Buch abkauft – ich verpflichte mich, die Bücher zu schicken –, dann habe ich das Reisegeld nach Lima.«

»Sieht das nicht ein bißchen komisch aus?« meinte Prelle. »Ich will Ihnen was sagen, ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, und der Fall ist erledigt.«

Außerdem mußte ich mir in seinem Warenlager einen Handkoffer aussuchen. Ich nahm den kleinsten, und auch der war für den Rest meiner Habe noch zu groß. Was hatte ich nicht alles verloren auf dieser verteufelten Wanderung! Kisten und Koffer, Gewehr und Revolver, Schreibmaschine, Fotoapparat, Kurbelkasten, 1500 Meter Film, Aquarelle und Skizzen, alles war zum Teufel gegangen, und meine halbe Gesundheit dazu. Was ich rettete, waren Notizen und Aufnahmen und ein dickes Paket Erfahrungen. Bescheidener hat nie eine Expedition geendet.

Es war Himmelfahrtstag. Durch die Straßen trottete unter eintönigem Singsang von Trommel und Flöte eine Prozession barfüßiger indianischer Bauern und Landarbeiter, die Kerzen und geweihte Blumen in silbernen Kelchen trugen.

Prelle schlug vor, die heißen Quellen von Cajamarca zu besuchen. Das Bad existiert noch, wenn auch verfallen, bis auf das steinerne Becken, in das mit Röhren kaltes und warmes Wasser geleitet wird. Aber weder waren prunkvoll gekleidete Hofleute und Offiziere zu sehen, noch die reichgeschmückten Odalisken des kaiserlichen Harems, die den Abgesandten Pizarros aus schweren Goldpokalen Chicha kredenzt hatten.

Sie sind, wie die bunte Mörtelglasur der Mauern und der lichte Säulengang um den offenen Hof, der einst Atahuallpas Bad umschloß, Staub und Sand und verdorrte Grasbüschel geworden.

Der heutige Serano (Bergindianer), der Nachkomme des Volkes der Incas, der noch immer seine Sprache spricht, ist entweder kleiner Bergbauer oder Peon, Hirt oder Knecht auf einer Hacienda, oder Arriero, Maultiertreiber. Der Costeño, Küstenbewohner, ist Stadtproletarier. Im Elendsviertel der Häfen und in den wenigen Provinzstädten hat das farbige und mischfarbige Proletariat längst keinen eigenen Boden mehr und dabei nicht einmal Arbeit. Das Heer der städtischen Arbeitslosen und Bettler ist das zweite Opfer auf der Jagdstrecke des weißen Profitjägers. Wochenlang lauern diese Erwerbshungrigen auf die Ankunft eines Dampfers, stürzen sich, zerlumpt und verwahrlost wie eine ausgebrochene Sträflingskolonie, im Sturmangriff auf das Gepäck des Reisenden, entschlossen, eine Schlacht zu schlagen, um ein paar Pfennige zu verdienen, und die Sieger aus dem Handgemenge schleppen Kisten und Koffer wie eroberte Beutestücke triumphierend davon. Aber auch die zu kurz gekommenen laufen mit, in ihren schwarzen Augen die inbrünstige Hoffnung, daß von so reichen Herren, wie weiße Reisende ohne Frage sind, durch eine günstige Fügung des Himmels doch noch ein Trinkgeld abfallen könnte. Man muß nicht Gepäckträger gewesen sein, wie ich, um zu wissen, was einer verdient, auch der Zahlende kann es sich ausrechnen. Und im Vergleich zu seinem Bruder Indio, der für einen Tagelohn von fünfzig Centavos den ganzen Tag zwei Zentner schwere Baumwollballen schleppt, verdient der Kofferträger, weil viel seltener, nur scheinbar mehr. Ich werde so leicht nicht vergessen, wie ich eines Tages mit einer Expedition in Inquitos ankam. Die Leute hatten ein wahres Mammutgepäck und wurden von einem ganzen Bataillon von Peons umlagert. Umsonst – die Expedition ließ einen Lastwagen kommen und alles aufladen. Die Enttäuschung der traurig davonschleichenden armen braunen Burschen mitanzusehen war schauderhaft.

Und der Mischblutindianerin hat die Stadt noch einen im Indianerland einst unbekannt gewesenen Beruf eingetragen, die Prostitution; mit ihren Folgeerscheinungen, den Geschlechtskrankheiten, neben allen anderen neuen Errungenschaften die dem indianischen Volke gefährlichste.

Wo die vor Jahrhunderten bepflanzten, längst verfallenen Bergterrassen von Bergwerken, Schloten, Maschinenhallen, Schmelzereien, Fabrikhöfen und Schutthalden verdrängt wurden, ist für den Bergbauern kein Platz mehr. Aber die Cordilleren sind groß, und die Grubengebiete nur kleine Inseln auf riesigen Strecken; das größere Gebiet gehört noch immer dem kleinen Bergbauern. Bedürfnislos und zufrieden lebt er in kleinen Landstädtchen und Gebirgsnestern oder allein im Urwaldrandgebiet als Ackerbauer für seine Familie noch in einer Zeit ohne Industrie und Geschäft. Auf dem Rücken seines Esels, Mulas oder Lamas, oder auf seinem eigenen, bringt er seine wenigen wohlfeilen Produkte zum Wochenmarkt ins Tal; und manchmal ist es nur eine Handvoll, was er feilbietet.

Er ist immer noch sein eigener Herr und besser daran als der Knecht, der sich auf der Pflanzung des kreolischen Großgrundbesitzers verdingt und seinen Lohn nach dem berüchtigten Schuldversklavungssystem in sündteuren Waren empfängt und, da er nicht lesen und schreiben kann, über seinen Tod hinaus mit Kindern und Kindeskindern seinem hervorragenden Herrn verschuldet bleibt.

Besitzt ein solcher Kleinbauer ein oder zwei Maultiere, dann kann es vorkommen, daß er sie eines Tages für einen hohen Regierungsbeamten, der Steuern kassieren geht, oder für einen amerikanischen Geologen, oder gar für einen wißbegierigen weißen Naturforscher satteln muß. Besitzt er kein Tragtier, dann geht er als Führer und Lastträger zu Fuß, barfuß oder in Fellsandalen. Sein Weib bereitet ihm den Proviant, Reis, Ingires (gekochte Suppenbananen), gerösteten Mais, vielleicht auch etwas gedörrten Fisch und die unentbehrliche Koka. Alles wird in Tücher gewickelt und in selbstgewebte schafwollene Säckchen verpackt. Dazu richtet sie ihm zwei, drei aus tausend Flicken und Flecken zusammengestückelte, aber sauber gewaschene Hemden zum Wechseln, weil er täglich durch Sümpfe, Flüsse und Bäche waten muß und im Gebirge oft tagelang der Regen prasselt. Alles wird sorgfältig verpackt und verschnürt, ist es doch seine eigene Karga, die er zu der gemieteten Last noch hinzu tragen muß. Er schleppt einen Zentner und mehr auf dem Rücken, gehalten durch einen breiten, um die Stirne gelegten Baststrick, und geht mit dieser Last auf den fürchterlichsten Wegen so schnell, daß man ihm kaum folgen kann, und ohne mehr als einmal am Tag und nur kurz zu rasten. Aber länger als eine Woche bleibt kein Peon fort, er will zu Frau und Kind heim, und dann muß man sich einen neuen mieten. Das Tragen der Last mit dem Stirnband ist ein alter, unabänderlicher Brauch. Ich versuchte einmal, einem beizubringen, wie man einen Rucksack trägt und zeigte ihm, wieviel praktischer und bequemer es ist, wenn man mit den Armen durch die beiden Riemen schlüpft. Er probierte es auch, aber nicht lange. Erstens lachten ihn seine Kameraden aus und außerdem war es ihm wirklich unbequem. Nach kurzer Zeit trug er den Rucksack wieder so, wie er alles trägt, die Riemen, die keineswegs dafür eingerichtet sind, um die Stirne gebunden.

Hat es der Indio nicht selbst zu einem Maultier gebracht, dann macht er den Arriero, gegen miserable Bezahlung selbstverständlich, bei einem Besitzer von mehreren Maultieren, der schon Unternehmer und meist auch der Posthalter ist.