|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

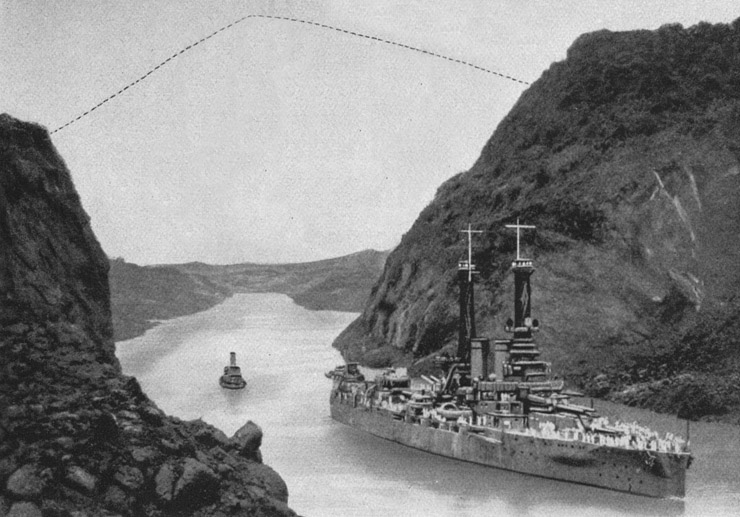

Am obersten Palcázu, eine Tagesreise flußaufwärts von seinem Zusammenfluß mit dem Chuchurras und ebensoweit vom letzten Siedler entfernt, in einer Gegend, in der man Jahr und Tag keinen Menschen sieht, stellte ich meine Hütte auf. Die zwei Flüsse sind mit zahlreichen anderen mittelbare Nebenflüsse des Ucayali und zählen zum südlichen Quellengebiet des Amazonas. War der Weg bis dahin eine mit fantastischer Vegetation ausgeschmückte Hülle gewesen, so paßte auf meinen Platz, eine winzige Oase in unbegrenzter Waldwildnis, und auf den ganzen Landstrich, einem der fruchtbarsten von ganz Peru und frei von Fieber und Stechmücken, ohne Übertreibung die viel mißbrauchte Bezeichnung Paradies.

Ich machte mir keine Gedanken darüber, daß ich ein Eindringling in indianisches Gebiet war. Weder hatten mich wissenschaftliche noch literarische Absichten hingeführt, noch wollte ich unbekannte Stämme entdecken – die fühlen sich auch ganz wohl, wenn sie nicht entdeckt werden –, ich war gekommen, um im Wald zu siedeln und zu leben: eine reine Existenzfrage also. Aber ich nahm niemand etwas weg und verjagte niemand. Ich hätte tausend oder auch zehntausend Hektar Wald in Besitz nehmen können, nicht nur ohne einen Pfennig dafür zahlen zu müssen, sondern auch ohne einen einzigen Indianer zu schädigen oder zu stören. Ich beabsichtigte ja nicht, Ölbohrtürme und Bergwerke oder auch nur eine Kaffeeplantage zu errichten und einige hundert Tagelöhner zu beschäftigen, um den Kaffee dann verbrennen zu müssen, weil ihn niemand kaufen kann. Mir genügte ein Platz, den man mit einem Stein überwerfen kann, denn ich konnte nicht einmal das, was da wuchs, allein aufessen.

Emilio Boettger, ein alter deutscher Kolonist zwischen Huancabamba und Oxapampa, erzählte mir, als ich bei ihm einkehrte, wie er angefangen hatte.

»Mit meinem Bruder Enrique kam ich nach unseren Kautschukfahrten hierher. Zuerst wurde uns das Vieh mit Pfeilen weggeschossen. Ich ging nach der Küste und kaufte Spielsachen. Die Sachen habe ich im Gebüsch aufgehängt. Am anderen Tag waren sie weggenommen und andere Sachen dafür hingehängt, Waffen, Schmuck und so weiter. Wieder habe ich allerlei Sachen unter einer kleinen Hütte im Freien aufgehängt. Da sind fünfzehn Mann gekommen und haben die Sachen heruntergenommen. Mein Bruder wollte das Gewehr nehmen. Du rührst mir kein Gewehr an! sagte ich. Die Wilden umringten uns und machten uns Zeichen, wir sollten mit ihnen kommen. Das wollte ich nicht, ich sagte, sie sollen zu uns kommen. Dann zählten sie an den Fingern: in fünf Monden, fünf Tagen, kommen wir wieder. Am fünften Tag kamen sie den Berg herunter. Ich hatte alles vorbereitet, ein großes Essen richten lassen und extra einen Stier geschlachtet; auch eine Arroba Schnaps fehlte nicht. Das gefiel ihnen, sie waren sehr zufrieden, und wir gingen mit in das Indianerdorf. Es waren viele Wilde, sie behandelten uns wie Brüder. So haben wir angefangen, und heute haben wir eine große Siedlung hier. Genau so haben wir es am Amazonas gemacht. Wir haben einige von unseren indianischen Freunden mitgenommen, die gingen voraus und sprachen mit den anderen, und wir warteten solange am Fluß. Dann holten sie uns, und wir wurden freundlich aufgenommen.«

Selbst wenn diese Geschichte nicht in allen Einzelheiten wahr sein sollte (unter den Farmern gibt es auch Märchenerzähler), so enthält sie doch die lehrreiche Moral, daß man mit den sogenannten Wilden, und besonders, wenn man etwas von ihnen haben will, zu seinem eigenen Besten auch menschlich umgehen kann.

Die ersten, die an meiner anfänglich recht kleinen Hütte zögernd vorbeischlenderten, waren zwei Campamädchen. Sie schienen eine Anrede zu erwarten, und ich forderte sie auf, hereinzukommen und meine gebratenen Bananen zu versuchen. Sie ließen sich das nicht zweimal sagen und waren auf ihre wildschämige Art fast kokett, dabei aber ganz unbefangen. Wären auch die Männer, die sich aus Neugier oder Zufall mit der Zeit nach und nach einfanden, so freundlich gewesen, dann wäre ich vielleicht stutzig geworden, denn mit Männern, die von Anfang an ungemein freundlich zu mir waren, habe ich noch nie gute Erfahrungen gemacht. Die Indianer waren in erster Linie schweigsam und, wenn man sie noch nicht länger kannte, von stolzem, finsterem oder auch sturem Ernst. Und eigentlich uninteressiert daran, was da vor sich ging. Platz gibt es ja im Überfluß, und solange einer nicht direkt von seinem bewohnten Boden vertrieben wird, berührt es ihn persönlich nicht, daß ein neuer Mensch da ist, sei es auch ein weißer. (Trotzdem fragte mich später einer, aus Neugier, weil er nicht verstand, warum ich mich ausgerechnet hier niederließ: »Warum machst du nicht auf deiner Erde Pflanzung?« Er meinte in meinem Vaterland.) Zu fürchten waren diese sanften, zahmen und friedfertigen braunen Leute nicht. Auch empfand ich ihnen gegenüber keine Machtgelüste, noch hatte ich eine versteckte Absicht, sie auf irgendeine Weise zu schädigen. Sicher haben sie das instinktiv auch gleich gespürt. Was mich am stärksten berührte, war, daß man mit ihnen, weil sie vollkommen arglos waren, auch gänzlich arglos verkehren konnte, ohne Sorge, Vorsicht oder Furcht vor Übervorteilung oder Boshaftigkeit und ohne die tausend mißtrauischen und unsicheren Empfindungen, die man unter zivilisierten Menschen fortwährend beachten und hegen und pflegen muß.

Die Amoishe, ein kleiner Stamm, der auf nur noch zweihundert Köpfe geschätzt wird, leben am Chuchurras und oberen Palcázu und deren Nebenflüssen. Die Campa, ihr Nachbarstamm, sind zahlreicher, vielleicht fünftausend. Ein Farmer sagte, es gäbe zwanzig- bis dreißigtausend Campa, doch das halte ich für übertrieben. Sie bewohnen das ausgedehnte, Gran Pajonal genannte Gebiet östlich des Pachitéa und Pichis bis über den Urubamba hinaus, doch heute vermischen sich die Wohnhütten der beiden Stämme schon zuweilen. (Der den Campas verwandte Stamm der Machigenga lebt südlich von ihnen am Urubamba und Paucartambo.) Die Campa sollen die Amoishe in früherer Zeit durch Überfälle stark dezimiert haben. Die kriegerische Feindschaft scheint erloschen zu sein, die Stammesabneigung in gemilderter Form noch zu bestehen, obwohl gegenseitig geheiratet wird.

Ihre ehemaligen Kämpfe waren Gefechte und Überfälle, doch kaum Schlachten, geschweige Kriege, zu nennen, mit Ausnahme vielleicht des Verteidigungskrieges der nordamerikanischen Indianer gegen die eingedrungenen Weißen. Der Krieg großer Massen und Völker unterscheidet sich von dem Kleinkrieg dieser einzelnen Volksgruppen – sichtbar an seiner technischen Vervollkommnung und Organisation – dadurch, daß die menschliche Intelligenz ihn ersinnt und ausführt, während jene nur triebmäßig kämpften.

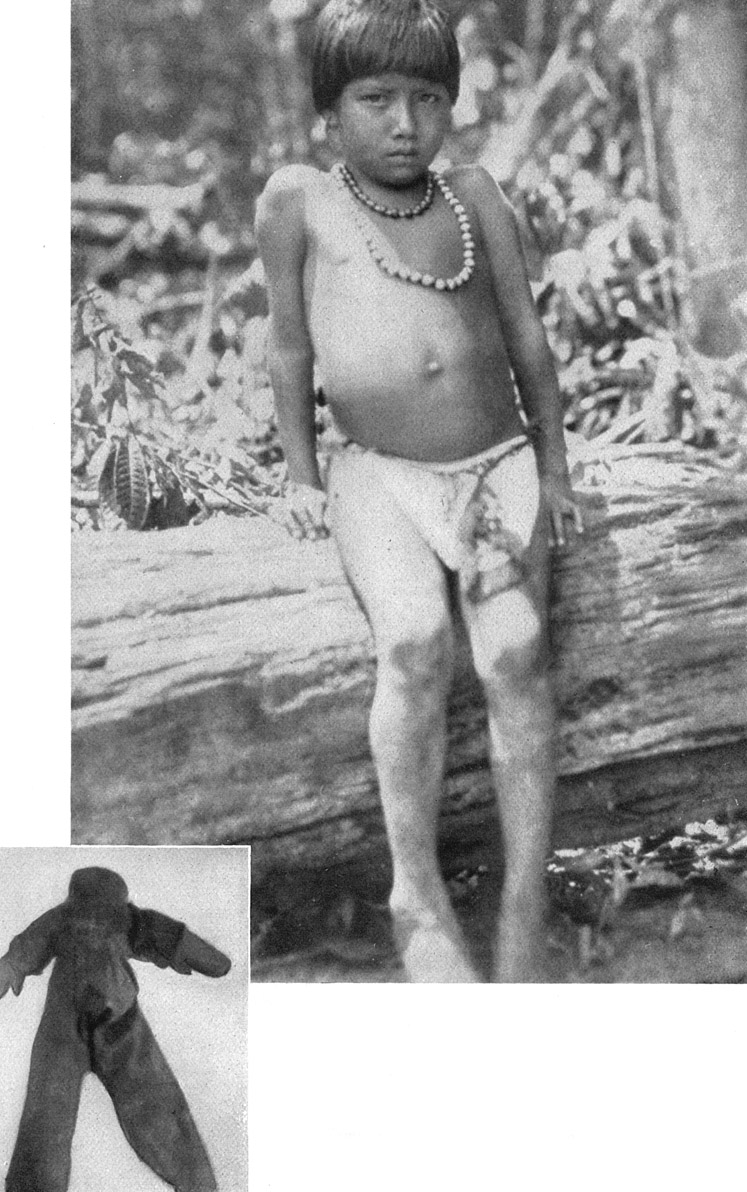

Die Amoishe erschienen mir nachgiebiger und verbindlicher, aber auch versteckter, schlauer und weniger tatkräftig, die Campa dagegen freier und selbstbewußter, kampflustig, offen und ehrlich, eindeutig, grob und robust, allem Anschein nach der lebenskräftigere Stamm. Ein Campa geht z. B. nur höchst selten zu einem Weißen arbeiten, ein Amoishe jedoch schon eher, wenn auch nicht grade mit Begeisterung. Ursprünglich kann der Charakterunterschied der beiden Stämme jedoch kein bedeutender gewesen sein, da sie sich in vieler Beziehung sehr ähnlich sind. Nur ist das Wohngebiet der Amoishe ein Randgebiet, das an besiedeltere und zivilisierte Andengegenden angrenzt, und so leben sie dem zivilisierten Einfluß und der Gefahr der Blutvermischung und Ansteckung durch eingeschleppte Krankheiten näher. Die Campa sind von Gestalt meist etwas größer als die Amoishe, beide jedoch gleich stark, muskulös, sehnig und ausdauernd, die Gesichtszüge kräftig, kantig und intelligent. Fettleibigkeit (die das Bild der europäischen Badeorte beherrscht) habe ich bei Indianern nirgends angetroffen. Auch kennen die weitaus meisten Stämme keinen Bart und halten Haare im Gesicht für häßlich, aus welchem Grund ich mich auch bemühte, öfters rasiert zu sein und meine Visage mit den verrostetsten Rasierklingen mißhandelte. Entdeckt ein alter Indianer ein oder zwei fusselige Haare an seinem Kinn, dann sieht man ihn eitel damit beschäftigt, sie sorgfältig auszuzupfen.

Dem gleichmäßigen Klima, das weder die Spannung der wechselnden Phasen unserer vier Jahreszeiten, noch Unbeständigkeit der Witterung kennt, sind auch das ausgeglichenere Temperament und die spezifisch indianischen Charaktereigenschaften, Ruhe, stoische Gelassenheit, unendliche Geduld und Heiterkeit zuzuschreiben. Denn so ernst sie sind oder scheinen – während Melancholie nur den über das Schicksal ihres versklavten Volkes trauernden und durch die jahrhundertelange Unterdrückung verdüsterten Bergindianern eignet –, so tun sie doch unter sich und wenn die Scheu und Zurückhaltung vor dem Fremden überwunden ist, nichts lieber als lachen, scherzen, witzeln, spötteln und den kindischsten Unsinn treiben. Dabei lernt man sie als gutmütig, naiv, gläubig und verlässig kennen; nur darf man von ihnen dabei keine Pünktlichkeit erwarten, weil sie kaum einen Zeit-, geschweige einen Stundenbegriff kennen. Nicht zu vergessen ist ihr natürlicher Stolz, der Ausdruck ihrer persönlichen Freiheit und eines gesunden Kraftbewußtseins. Ihre Wortkargheit erscheint uns als Denkfaulheit, zutreffender aber wird sein, daß sie des Denkens ungewohnt sind, weil es in ihrem Dasein nichts zu denken gibt. Daß Schweigen beredsamer sein kann als Disputieren und Schreien, habe ich wie anderswo so auch bei ihnen bestätigt gefunden, und das sagt ja auch schon ein altes Sprichwort bei uns. Wer viel redet, der will meistens etwas zu seinem Vorteil, seltener etwas zum Vorteil anderer.

Zuerst ist jeder Indianer scheu, mißtrauisch, abwartend und zurückhaltend, oder sogar furchtsam. Auf dem Grunde seiner Scheu ruht das instinktive Wissen, daß ihm der weiße Eindringling seinen uralten Frieden rauben wird. Er kennt, sei es durch eigene Erfahrung oder aus Erzählungen anderer, in der Hauptsache drei Gattungen von Weißen, den Cauchero, den Missionar und den Farmer, und hat mit allen dreien keine guten Erfahrungen gemacht. Die bösesten mit den Gummisuchern, die in den entlegensten Busch eindrangen, und unter denen es Typen gegeben hat, die die Braunen zur Arbeit preßten und über den Haufen knallten, ihre Weiber vergewaltigten und ihre Kinder raubten und verkauften. Der Missionar, der zwar immer auch Händler, aber kein gewalttätiger Mensch ist, tut dem Indianer, von Ausnahmen abgesehen, sogar manchmal Gutes; aber der sieht in ihm meist nur einen komischen Kauz, der es sich in den Kopf gesetzt hat, ihm einen fremden Gott aufzureden, eine unerbetene Störung. Und der Farmer, der immer Arbeiter braucht, ist ebenfalls immer Händler, und nicht immer ein ehrlicher. (Wer, außer dem Soldaten, ist eigentlich kein Händler?) Was sich sonst noch in den Urwald verirrt, sind auch nicht die ersten Repräsentanten der weißen Menschheit, Goldsucher, Abenteurer, ausgerissene Sträflinge und Buschklepper aller Art, nur zuweilen, unter Orchideen-, Schmetterlings- und Felljägern, auch ordentliche Leute, und schließlich die harmlosesten, Naturforscher und Wissenschaftler. So sieht in der Vorstellung des Waldindianers die weiße Rasse aus; wir sind nicht grade außerordentlich beliebt bei ihm, so daß er in Verzückung geriete, wenn er uns sieht, noch fühlt er sich veranlaßt, einen ehrfurchtsvollen Kniefall vor unsereinem zu machen. Schließlich sind mir ja die Eindringlinge in sein Land, und die erlittenen Gewalttaten, Grausamkeiten und Mißhandlungen, von denen die Alten erzählen, mahnen sie zur Vorsicht.

Auf meinen Flußfahrten habe ich oft, wenn ich mich nach der Richtung erkundigen wollte und eine am Ufer liegende Canoa eine Hütte verriet, diese Hütte leer gefunden, oder es hockten uralte Weiber unbeweglich wie Statuen da und beachteten mich kaum mit einem flüchtigen Blick. Die Männer mögen auf der Jagd oder beim Fischen gewesen sein. Da ich aber meist auch weder junge Frauen noch Kinder sah, bin ich sicher, daß sie ebensooft vor dem längst erspähten Boot des Weißen ausgerückt waren und sich versteckt hatten.

Der allererste, dem ich begegnete, stand plötzlich vor mir wie aus dem Boden gewachsen. Er hatte mich sicher gesehen und gehört, ich ihn nicht. Unbeweglich stand er da, Pfeil und Bogen in schußbereiter Haltung, lauschend und gespannt. Mich beachtete er nicht, die Jagd war wichtiger. Vielleicht habe ich ihm das Wild vergrämt, doch nichts in seiner Miene verriet irgendeine Regung.

Die nächsten waren drei junge Burschen, die, splitternackt, beisammenstanden. Als ich vorbeiging, verloren sie keinen Blick nach meiner Wenigkeit.

Nie sieht oder hört man einen Indianer kommen, er geht, wie das Tier, lautlos und unsichtbar.

Kam einer bei meiner Hütte an, dann brachte er entweder etwas oder er wollte etwas. Davon zu reden, fällt ihm jedoch nicht ein. Er legt seine Pfeile auf die Erde, dann bleibt er stehen oder hockt sich nieder und sagt gar nichts oder erzählt seine letzten Jagderlebnisse. Ist er fort und schon verschwunden, dann schreit er von weitem, als würde es ihm erst jetzt einfallen, was übrigens auch möglich ist: »Señor! No tienes un poco polvero?« (Hast nicht ein bißchen Schießpulver?)

Oder er wartet ab, ob man es nicht errät, was er will, oder ob die Rede zufällig darauf kommt. Ist das nicht der Fall, dann geht er auch wieder, ohne seinen Wunsch geäußert zu haben.

Der Indianer berührt kein fremdes Eigentum. War ich mehrere Tage von meiner Hütte weg, ließ ich alles liegen, wie es war; meine Uhr lag auf dem Tisch, Malsachen, Papiere, Werkzeug, vielerlei Dinge, die wir brauchen. Wenn ich zurückkam, lag alles so unberührt da wie vorher. Auch er läßt sein offenes Haus, wenn er jagen geht, mit allem Eigentum, Geschirr und Körben, Vorräten, Waffen und Geräten, tage- und wochenlang allein. Das Haus hat keine Tür und kein Schloß, doch niemand, wer auch vorbeikommt, betritt es, und noch weniger würde ein Indianer auf den Gedanken kommen, einen Gegenstand, der ihm nicht gehört, anzurühren oder gar wegzunehmen.

Bei einem heftigen Gewitterregen, der auf dem spritzenden Wasser die Sicht versperrte, lenkte ich mein Boot ans Ufer, um den Regen abzuwarten, und kam an eine leerstehende Hütte. An den herumliegenden Gegenständen sah ich, daß sie bewohnt war. Obwohl es der Sitte gemäß ungehörig ist, glaubte ich es doch wagen zu dürfen, einige Bogen und Pfeile mitzunehmen, wenn ich dafür Glasketten und billigen Schmuck hinlegte. Während ich mir ein paar Pfeile aussuchte, kam der Indio zurück. Er hatte Flußenten geschossen, legte sein durchnäßtes Hemd aus Rindenfaserstoff ab und zog ein trockenes an. Er war prachtvoll gebaut. Ich sah aber auch, daß es ihm nicht sonderlich gefiel, seine Waffen in meiner Hand zu sehen. Ich hatte einige Glasketten auf das Geländer gelegt, zeigte sie ihm und machte ihm deutlich, daß ich seine Pfeile nur gegen Hinterlegung dieser Sachen mitgenommen hätte. »Für deine Frau!« sagte ich und gab ihm noch eine Handvoll dazu, Blechbroschen und Messingringe mit falschen Steinen. Sie lieben diesen für uns wertlosen Schund, weil er glitzert und weil es etwas ist, das es bei ihnen nicht gibt und das sie sich weder verschaffen noch selbst anfertigen können. Darin besteht für sie der Wert solcher Sachen, und nicht etwa im Metall wert. Der zuerst so finstere Indianer war jetzt wie umgewandelt, freute sich kindlich, drängte mir mehr Bogen und Pfeile auf, als ich haben wollte, und suchte die schönsten aus.

Wenn man nun annimmt, daß Ehrlichkeit und Uneigennützigkeit indianische Charaktereigenschaften sind, was allerdings zutrifft, so ist damit nicht gesagt, daß sie diese Ehrlichkeit auch unbedingt beibehalten würden, wenn sie unter Verhältnissen leben müßten, die vom Geld regiert werden. Sie kennen eben das Geld noch nicht, das, eine Geißel der Menschheit, nicht nur dem Sorgen bereitet, der es nicht hat, sondern auch dem, der es hat, und haben darum keine Gelegenheit, sich in Versuchung führen zu lassen oder Standhaftigkeit zu beweisen. Ihre Existenzumstände sind so, daß jeder das hat, was er braucht, weil es die Natur keinem verwehrt. Die Wildnis hat alles und gehört allen, und so gibt es in ihr weder Arme noch Reiche, keiner ist weder um seine Ernährung noch um sein Eigentum besorgt, da er genug von beidem besitzt und es jeden Augenblick ergänzen und erneuern kann; und seinem Nachbarn etwas zu stehlen, lohnt sich nicht und wäre sinnlos, da keiner etwas hat, das nicht jeder besitzt oder sich ohne Schwierigkeit verschaffen kann.

Ein Dynamitschuß – siebzig Fische.

Der Mann mit dem Hut ist ein Deutschrusse, der einen Weg bauen sollte. Die Indianer sind Amoishe. Der Mann mit dem Gewehr ist ein Mischling

Das festliche Barbasco-Fischen in San Antonio

Unter meinen Nachbarn war ein einziger junger Indianer, der sich für Geld interessierte und einen gewissen Sammeleifer für Geldmünzen an den Tag legte. Da er aber die einzelnen Münzen und ihren Wert nicht kannte und nur bis fünf zählen, aber auch mit diesen wenigen Zahlen nicht rechnen konnte, vermochte ihm seine Sammelleidenschaft keine großen Vorteile zu bringen, im Gegenteil hätte man ihn, wenn man wollte, dabei nach Strich und Faden betrügen können.

Aus diesen Eigentumsverhältnissen der Indianer, die Geld, Kauf und Verkauf und Anhäufung von Vermögen nicht kannten, war auf ganz organische Weise der sozialistische Incastaat entstanden.

Genau so unbekannt wie der Diebstahl ist dem Indianer die Lüge, wenn er auch gerne fantastisch ausgeschmückte Erlebnisse erzählt und erfindet, harmlose Aufschneidereien, die wir Jägerlatein nennen, oder von Aberglauben und Geisterfurcht erzeugte Gruselgeschichten, die es auch bei unseren Bauern gibt. Lügen um eines Vorteiles willen aber hat unter ihnen keinen Zweck, weil nichts dabei herausspringt, und einen anderen zu übervorteilen ist nicht möglich, weil es keine Geschäfte zu machen gibt.

So wenig wie das Geld existiert für den Waldindianer der Begriff Arbeit, wie wir ihn verstehen. Das Wort Arbeit gibt es in keiner Indianersprache; schon daraus ergibt sich, daß dieses Jäger- und Fischervolk keine Leistung kennt, die für andere, für den Stamm oder die Gemeinde, getan wird – es sei denn eine Hilfeleistung –, sondern nur die Beschäftigung, die der Familie dient. Schon die weißen Eroberer der südamerikanischen Küstenstriche haben die Erfahrung machen müssen, daß der Indianer als Arbeiter und Lohnverdiener wenig brauchbar ist, und darauf ist die Einwanderung der arbeitswilligeren Neger, die mit dem Sklavenhandel begann, nach Brasilien, Westindien und in die Staaten zurückzuführen.

Dabei ist der Indianer keineswegs träge oder leistungsunfähig. Er geht auf der Jagd acht und zehn Stunden durch den Wald, und das mehrere Tage hintereinander, und rudert ebensolange, ohne einmal zu ermüden oder zu rasten. Er kann vom Morgen bis zum Abend neben einem trabenden Pferd herlaufen, ohne außer Atem zu kommen, und acht Tage lang durch pfadlose Wildnis und knietiefen Schlamm eine Zentnerlast schleppen, bei jedem Wetter, mit einfachster Nahrung und ohne Unterkunft und größere Rastpausen. Einen Weg, zu dem ich sieben Tage gebraucht hatte, ging ein Indianer hin und zurück in vier Tagen.

Aber wenn der Indianer auch faul wäre wie ein Faultier, würde es ihm trotzdem schwerlich gelingen, zu verhungern, es sei denn, er wäre auch zum Essen zu träge.

Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mit meinen indianischen Nachbarn in ein nicht nur scheinbares, sondern wirkliches Freundschaftsverhältnis kam. Ausschlaggebend dabei war – was sich unschwer beobachten ließ –, daß sie schließlich nach einiger Zeit rausgehabt haben, daß ich kein Händler und nicht darauf aus war, sie auszunützen, denn das merkt auch der primitivste Mensch, und ohne daß er in seinem Leben jemals etwas vom Sozialismus gehört hat. Ich zeigte mich im Gegenteil, im Rahmen meiner bescheidenen Verhältnisse natürlich, als freigebig, und mit Geschenken, auch den kleinsten, sind sie zu gewinnen wie Kinder. Im übrigen begegnete ich ihnen nie mit dem überheblichen Hochmut, den manche Weiße für angebracht oder klug halten, sondern war unter ihnen und gegen sie genau so leger und kameradschaftlich, wie ich das unter meinen Landsleuten auch bin. Auch scheute ich mich nicht, für einen einzutreten, wenn es irgendein Farmer gar zu stark trieb und einen unerfahrenen, gutgläubigen und unwissenden Indianer auf allzu plumpe Weise zu betrügen versuchte.

Hat der Indianer einmal mit einem Weißen Freundschaft geschlossen, dann läßt er ihn in unwandelbarer Anhänglichkeit niemals im Stich.

Etwa ein Jahr oder anderthalb hat es gedauert, bis sich die Indianer, die ich kannte, ohne ihre anfängliche verschlossene Fremdheit so offen und rückhaltlos mit mir unterhielten wie mit ihresgleichen. Und wenn mein Ausflug in die Wildnis belohnt wurde durch die Einkehr in die unversehrte Urwelt von Pflanze und Tier, so erlebte ich jetzt die Begegnung mit Menschen, die sich seit der Zeit ihres Urzustandes bis heute kaum verändert haben.

Da sie nicht mehr kennen als den Ort ihrer Geburt und seine nähere Umgebung, und über diese Erfahrung hinaus nichts wissen, so ist ihre Vorstellung von fremden Ländern, Menschen und Einrichtungen – die zunächst nicht vorhanden ist, sondern erst entsteht, wenn man die Rede auf dergleichen bringt – so naiv wie komisch und dabei doch auch wieder aufschlußreich.

Oft mußte ich mich verteidigen, wenn ich auf ihre Art ungeschickt war, und darauf hinweisen, daß auch sie, auf andere Weise, ungeschickt sind. So wollten mich einmal zwei Weiber auf einem Abkürzungsweg an den Fluß führen. Sie rannten voraus, und ich konnte ihnen, barfuß auf dem dornigen, kaum sichtbaren Wirrpfad, nicht rasch genug folgen, sah sie nicht mehr und verirrte mich in dem grünen Labyrinth. Ich schrie und sie antworteten, ganz nah, aber es nützte nichts, ich war gefangen im Dickicht.

»Hier! Hier!« schrien sie in einem fort.

»Es ist kein Weg!« rief ich. Schließlich fluchte ich aus Leibeskräften, und nun kam eine zurück.

»Da ist doch der Weg!«

Sie zeigte ihn mir, indem sie auf allen Vieren unter dem Geäst durchkroch, auf einer Spur von Weg, die sich sogleich wieder verlor. (Und das spielte sich noch keine fünf Minuten von meiner Hütte entfernt ab.)

Noch in der Nacht lachten und scherzten sie darüber, daß der weiße Señor den Weg nicht gefunden habe.

»Wer nicht im Wald geboren ist«, sagte ich daraufhin, »der lernt es nie, durch den Wald zu gehen. In dem großen Dorf, wo ich geboren bin (ich mußte Dorf sagen, Stadt hätten sie nicht verstanden), würdet ihr den Weg auch nicht finden!«

»So?«

Sie staunten, und die Männer bestätigten ganz ernst die Richtigkeit meiner Worte, als wüßten sie, wie so ein »Dorf« aussieht.

»Wachsen auf deiner Erde auch Bananen?« wurde ich öfters gefragt. Ich mußte ihnen dann sagen, daß bei uns Bananen nicht wachsen, weil es zu kalt ist, aber von heißen Ländern mit großen Canoas über das Meer gebracht werden und dann mit Geld gekauft werden können.

Die Unterhaltung über ein einziges solches Thema dauerte nicht nur Stunden und Tage, sondern wurde oft nach Wochen und Monaten wieder aufgegriffen und fortgesetzt.

»Warum ist es bei euch kalt? Was ist ein Meer?« und ähnliche Fragen waren nicht leicht zu beantworten und beschäftigten die Wißbegier der Männer, solange ich unter ihnen lebte.

Da sie das Rad nicht kennen, zeigte ich es ihnen praktisch, um dann erklären zu können, was ein Wagen, ein Auto, eine Eisenbahn ist. Ich schnitt aus einem Stück Karton zwei runde Scheiben, durchlöcherte sie und steckte ein Holz durch. »Wenn ihr darauf eine Canoa legt, dann kann sie auf dem Land fahren«, sagte ich. Dann erzählte ich ihnen, daß solche Wagen, »fahrende Canoas«, bei uns nicht nur auf der Erde fahren, sondern auch unter der Erde und sogar über die Dächer der Häuser hinweg. Von da an hielten sie mich für einen solchen Lügenbold, daß ich nichts Derartiges mehr erzählen konnte, ohne daß sie in schallendes Gelächter ausbrachen.

Daß es Pferde gibt, hatten sie gehört, gesehen aber hatte nur irgendein einzelner eines, oder wenigstens ein Maultier. Selbstverständlich hielten sie meine Versicherung, daß unsere Wagen ohne Pferde und Mulas ganz allein fahren können, für eine ganz ungeheuerliche Lüge. Die Tatsache, daß es so etwas geben kann, interessierte sie nicht, weil sie es nicht glaubten, daß mir aber solche »verrückte Sachen« einfielen, belustigte sie, und mein vermeintliches erfinderisches Talent imponierte ihnen; dieser Zug an mir war ihnen auch kein fremder, weil sie selbst auch gerne ungewöhnliche Erlebnisse erzählen, wie etwa die Begegnung mit einem Fisch, der einen Totenkopf hat, und ähnliches, aber freilich bei weitem nicht so tolle Sachen, wie sie mir in den Sinn kamen.

»Bei uns gibt es ein Telephon«, sagte ich einmal. »Ihr wißt nicht, was das ist – ich werde es euch zeigen.« Ich nahm eine Schnur, band sie an einen Pfosten der Hütte und ging mit dem anderen Ende einige Schritte weg. »Die Schnur kann viel länger sein«, erklärte ich, »so lang, daß ich mit ihr über den Fluß gehen kann, oder bis zum Pichis, nach Cahuapanas (ein Missionshaus), oder auch nach Iquitos, ganz gleich wohin; am anderen Ende der Schnur ist eine Muschel, und wenn ich da hineinrede, dann gehen meine Worte auf der Schnur bis zu euch und ihr könnt alles hören, wenn ihr mich auch nicht seht!«

Schmunzeln, Grinsen, Lachen, Kopfschütteln – das war wieder ein »ganz verflixter Witz«. Einer wandte ein: »Worte können nicht gehen, weil sie keine Beine haben.«

(Als das Telephon bei uns noch neu war, glaubte ein einfältiger Bauer, da stecke einer im Kasten drin.) Fehlte nur noch, daß ich ihnen auch noch den Film und das Fernsehtelephon erklärt hätte. Schon Telegraph und Radio zu schildern, wäre auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen. Sie kennen zwar selbst eine Art »Telegraphie«, die aus einem hohlen Baumstamm gefertigte Signaltrommel, aber diese ihre Nachrichtenübermittlung ist eine rein akustische. Stämme, die diese Trommel nicht kennen oder nicht benützen, müssen einen sehr schnellen mündlichen Nachrichtendienst haben. So war die Neuigkeit von meiner Ankunft bei den Amoishe, wie bei allen Indianern, die ich traf, stets schon einige Tage vor mir da, ohne daß ich ein Boot, das mir vorausgefahren wäre, zu Gesicht bekommen hätte. Übrigens muß ich gestehen, daß das Radio, wenn es mir einer noch so ausführlich erklärt, sogar mir trotzdem ein unbegreifliches Rätsel bleibt, obwohl es, wie alles Technische, rein technisch höchst einfach zu verstehen ist.

Ich habe nicht etwa die Absicht gehabt, die Indianer mit allen technischen Errungenschaften der Zivilisation bekanntzumachen – wozu vermutlich ein ganzes Leben nicht ausreichen würde –; es fielen mir nur manchmal diese und jene Dinge aus Europa ein, vielleicht deswegen, weil sie so weit weg waren. Und öfter, als ich absichtlich etwas zur Unterhaltung beisteuerte, geschah dies ganz unabsichtlich.

Als ich eines Tages einem jungen Indianer sagte, daß ich sie bald verlassen werde, weil ich wieder nach Deutschland gehe, nach »meiner Erde«, sagte er: »Ich geh' mit!«

Ich sagte, das ginge nicht, weil es zu weit sei.

»Wie weit? Drei Tage? Oder vier Tage?«

Er meinte, man brauche nur einige Tage durch den Wald zu wandern und dann wäre man in Deutschland. Meine weitläufige Schilderung der etliche tausend Kilometer langen Reisestrecke hielt er für eine schlaue Ausrede, und obwohl er dabei lachte und scherzte, entging mir nicht seine Resignation, in der er bei sich festgestellt haben mag, daß eben alle Weißen untreue Burschen sind, die eine wirkliche und dauernde Kameradschaft nicht kennen.

Nein, nein, wir unterhielten uns nicht nur über technische Dinge! Ihr beifallsfreudiges und dankbares Lachen regte meine Fantasie zu allen erdenklichen, wenn auch keineswegs immer geistvollen Einfällen an. Wenngleich ich mir immerhin etwas dabei dachte, wenn ich ihnen erzählte, daß es bei uns Menschen ohne Kopf gibt, während sie das wörtlich nahmen und dabei nicht etwa an »kopflose« Menschen dachten, sondern sich solche vorstellten, die keinen Kopf auf den Schultern haben. Wie sie an Dinge, die es wirklich gibt, um keinen Preis glauben wollten, so nahmen sie dann wieder das Unmöglichste ganz ernst für bare Münze.

Dann wurden Fragen gestellt.

»Der keinen Kopf hat, wie kann der gehen?«

»Der wird geschoben, von seinen Freunden!« zog ich mich aus der Schlinge.

»Hat er keine Augen? Wie ißt er?«

Ich geriet nicht in Verlegenheit und ließ ihm ein Auge auf dem Buckel wachsen und einen Mund auf dem Bauch. Bis dann alle Fragen beantwortet waren, hatte ich eine derartige anatomische Abnormität zusammengestoppelt, daß ich wollte, ich hätte so eine, um sie an einen Schaubudenbesitzer verkaufen zu können.

In der Skala in Berlin sah ich einmal einen armlosen Artisten, der alles, was Arme und Hände tun, mit den Füßen verrichtete. Aber das machte ihnen keinen großen Eindruck, es war ihnen nichts Ungewöhnliches, weil sie selbst bei verschiedenen Hantierungen die Füße und Zehen zu Hilfe nehmen. Wenn ich ihnen erzählt hätte, was in Romanen über Tigerjagden, Orchideenjäger, Giftpfeile, Menschenfresser und Piranhas usw. steht, dann hätten sie mich ausgelacht. Ich mußte zu kühneren Erfindungen greifen, zum richtigen Märchen. Ich konnte ihnen wohl sagen, z. B. daß es Leute gibt, die mit den Händen reden, wobei sie dann meinten, daß diese den oder die Munde in den Händen haben und das sehr lustig und komisch fanden, oder auch solche, denen beim Husten die Zähne herausfallen; doch dies verursachte ihnen mehr (abergläubischen) Schrecken als Belustigung, wie uns auch; aber ihnen zu erzählen, daß wieder andere Bäuche haben wie Fässer und keine Haare auf dem Kopf, und daß ihre Schädel so glatt sind wie der Mond, solche billige naturalistische Beschreibungen sagten ihnen weniger als meine technischen Schilderungen, die sie immerhin für märchenhafte Lügen hielten. Ich mußte alles ins Unglaubliche, Unmögliche und Unfaßbare steigern, wenn ich Glauben finden wollte, und welcher Erzähler möchte das nicht. Diese zwar kindlichen, aber bei ihren täglichen Verrichtungen ganz nüchtern und praktisch denkenden und handelnden Menschen wollten nur fantastische Märchengeschichten hören und glauben.

»Es gibt auch Menschen mit zwei Köpfen und mit drei Beinen, eins in der Mitte und zwei an der Seite!« log ich.

Herzzerreißendes Gelächter verriet, daß sie trotz ihrer sonst so eindimensionalen Anschauungsweise das unwillkürlich Doppelsinnige dieser Figur sofort begriffen hatten, obwohl sie Zweideutigkeiten nicht verstehen, dagegen die freie, gerade Eindeutigkeit mit harmloser Lustigkeit quittieren. Ihr Vergnügen an derben Erwähnungen unaussprechlicher Körperteile und erotischer Vorgänge ist kindlich und natürlich, genau so wie im noch unverfälschten Oberbayern; und so beruhte es wieder nur auf ihrer herausfordernden Befruchtung meiner Lügenerfindungsgabe, wenn ich ihnen zum Zeitvertreib oft nicht nur obszöne, sondern auch möglichst komische und fantastische Münchhausiaden auftischte, die bestimmt noch nirgends gedruckt sind und es auch nicht werden. Sie wollten sich dann kaputt lachen, während die Weiber, wenn sie in der Nähe waren, so taten, als ob sie nichts hörten oder verstünden, dabei aber insgeheim unter sich kicherten.

Da ich mein beschriebenes Manuskriptpapier verrauchte, wollten sie wissen, was auf »diesen Zigarren steht«. Ich las dann irgendeinen Blödsinn ab – der vielleicht auch nicht viel dümmer war als das, was wirklich auf dem Papier stand:

»Es war einmal ein Häuptling bei den Machigenga, der hatte ein himmelblaues Hinterteil und einen fünf Meter langen Schwanz. Er hieß Hupfender Floh und seine Tochter, die sehr schön war, aber nur ein Bein hatte, hupfte mit einem Bein im Wald spazieren.«

»Mit einem? Was machte sie im Wald? Warum war der Häuptling hinten blau?«

»Das weiß ich nicht« (ich wollte mich drücken), »das steht nicht mehr auf der Zigarre.«

»Du hast noch mehr Papierchen, lies uns, wie es weitergeht!«

War ihre Neugierde entbrannt, dann mußte ich, ob ich wollte oder nicht, die »Geschichte« zu Ende bringen.

Solchen Kohl erzählte ich ihnen und sie nahmen alles für wahre Begebenheiten. Und wenn sie sich anfänglich etwas geringschätzig über meine Papierwirtschaft gewundert hatten, so merkte ich später, daß sich dahinter doch auch ein gewisser Respekt verbarg, denn Buchstabenzeichen auf Papier machen und entziffern können, ist eine Zauberei, eine geheimnisvolle Fähigkeit, mit der man Gutes wie Böses bewirken kann.

Aber es bedurfte keineswegs immer Geschichten, sie lachten über die geringsten Kleinigkeiten und wunderten sich oft über etwas, so daß ich mich wieder über sie wundern mußte.

Ein junger Indianer, der sah, wie ich mich rasierte, lachte furchtbar. Ich fragte ihn, was es da zu lachen gäbe.

»Du siehst aus wie ein Carpintero!« antwortete er und krümmte sich vor Lachen.

Der Carpintero ist ein Äffchen, das um das Kinn einen weißen Fleck hat, genau so, als hätte es sich eingeseift.

Eine Canoa war wackelig, so daß man achtgeben mußte, nicht ins Wasser zu fallen.

»Kannst du schwimmen?« fragte mich der mich begleitende Indianer.

»Wie ein Fisch!« war meine Antwort.

Warum ihn das so zum Lachen brachte, daß wir beinahe umgekippt wären, war mir zunächst unverständlich. Bis ich dahinterkam: der Indianer weiß nur zu genau, wie ein Fisch schwimmt, nämlich blitzschnell und ohne Arme und Beine; darum muß ihm der Vergleich, daß ein Mensch wie ein Fisch schwimmen kann, äußerst komisch vorkommen.

Ein Peon sagte einmal zu mir, als wir nachts am Feuer hockten: »Bei euch ist Krieg gewesen?«

Er war ein Bergindianer, lebte in einer einsamen Hütte, kam aber wohl ein wenig herum und da und dort auch in ein Städtchen, in dem es vielleicht sogar eine Zeitung gab, die er zwar nicht lesen konnte, aber man wußte und hörte da einiges von der Welt draußen. Und so hatte er auch von dem großen Krieg in Europa gehört.

»Wie viele habt ihr totgemacht?«

Ich konnte ihm keine Zahl nennen, denn wenn ich gesagt hätte, soundso viele Millionen, dann hätte er damit ebensowenig anzufangen gewußt, wie wenn ich etwas Chinesisches gesagt hätte. Ich deutete nach dem Nachthimmel und sagte: »Mehr, als du dort oben Sterne siehst.«

Er schwieg eine Zeitlang. »Warum?« sagte er dann.

Was konnte ich ihm antworten. Daß die Aktionäre der Waffenindustrie verdienen wollten?

»Sie wollten Deutschland kaputt machen«, sagte ich.

»Die Feinde?«

»Ja, die Feinde.«

»Warst du auch dabei?«

»Ja, ich war auch dabei. Vier Jahre hat es gedauert.«

»Habt ihr verloren?«

»Nein.«

Der Indianer schwieg. Im Schein des Feuers sah ich, daß über sein faltiges Kupfergesicht ein beglücktes Lächeln huschte, als wäre er der Sieger gewesen.

Was schon unter uns zutrifft, daß niemand etwas versteht, das nicht in ihm selbst ist, das gilt noch mehr in einem fremden Land und Klima. Niemand kann aus seiner Haut heraus und noch weniger in eine andere hinein. Man kann auch mit dem besten Einfühlungsvermögen nicht mehr sehen, fassen und aufnehmen, als was man kraft seiner Abstammung schon kennt, und das einem dann von anderer Seite als gleichartig und verwandt entgegenkommt.

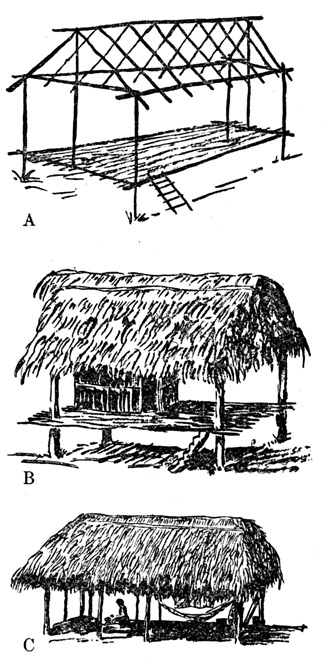

Amoishe wie Campa bauen ziemlich das gleiche rechteckige Haus, das verschieden groß ist, je nach der Kopfzahl der Bewohner eine winzige Hütte oder ein geräumiges Haus. Die Konstruktion ist pfahlbauartig, der Fußboden, der zugleich Sitz- und Schlafplatz ist, befindet sich einen halben bis einen Meter über der Erde. Diese Bauart sorgt für Durchlüftung; auf den Erdboden gelegtes Holz würde faulen und Insekten ansammeln. Die Stützsäulen, die das Dachgerüst tragen, sind sehr harte, runde Palmstämme, die in die Erde eingegraben werden. Das Dachgebälk – Satteldach – besteht aus Harthölzern, die nicht von Ameisen oder Holzwürmern angegriffen werden. Es wird von unten nach oben mit großen, ineinander verflochtenen Palmwedeln, meist der Yarinapalme, bedeckt. Dieses regendichte Dach hält zehn bis zwölf Jahre. Alle Hölzer des Hauses sind mit gespaltenen zähen Lianen oder mit Rindenbast verbunden, eine sehr haltbare und gleichzeitig elastische Befestigung. Der Boden – Barbacoa – besteht aus den Stämmen der Ponapalme, die mit weichem Mark gefüllt ist. Der Stamm wird gespalten und aufgerollt und ergibt ein jalousieartiges Brett. Massive, aus dem Baum geschnittene Bretter sind unbekannt. Hütten ohne Barbacoa begnügen sich mit dem festgetretenen Erdboden. Zur Barbacoa führt zuweilen eine Stiege hinauf, entweder ein Baumstamm, in den Stufen gehauen sind, oder eine aus Ästen zusammengebundene Art Leiter. Die Amoishe bringen gerne an einer Seite der Hütte ein Geländer an, vielleicht die Veranda der Farmerhäuser nachahmend. Wände und Abteilungen werden nur selten errichtet. In größeren Häusern bestehen häufig zwei nicht sichtbar gemachte Abteilungen für Männer und Frauen. Das Haus, das immer auf einem größeren oder kleineren, freien, vom Unkraut gesäuberten Platz steht, ist ein Dach auf Säulen; und so lebt der Indianer (es ist hier immer von den gleichen zwei Stämmen die Rede) nicht eingeschlossen und eingewandet, sondern unter einem Dach im hellen, luftigen Freien. Das weit überhängende Dach verhindert das Eindringen des Regens, zuweilen werden auf der Windseite auch Matten aufgehängt. (Mein auf die gleiche Art errichtetes Haus enthielt eine Rück- und zwei Seitenwände, die Vorderseite schloß ein Geländer ab.) Alles zum Hausbau Nötige liefert der Wald. Da die Waldungen verschieden sind, ist dieses Material nicht immer das gleiche; nicht überall gibt es die gleichen Palmen- und anderen Hölzer. So richtet sich die Bauart auch nach den in der Umgebung vorkommenden Hölzern, die oft aus weiter Entfernung hergeholt werden müssen. Am Ucayali sah ich, daß Hütten und Häuser statt aus Palmenholz, das dort selten ist, aus cañia brava errichtet sind, dem wilden Zuckerrohr. Dieses bambusähnliche, fünf, sechs Meter lange, starke und naturpolierte Rohr ist ein sehr gefälliges und sauberes Material.

Amoishe-Haus.

A Konstruktion

B mit hochliegendem Fußboden (Barbacoa) und Schlafabteilung,

C ohne Fußboden

Einen Küchenraum gibt es nicht. Die Feuerstelle befindet sich entweder neben dem Haus auf der Erde, oder, seltener, im Haus auf einer Lehmunterlage. Das Feuer wird mit Feuersteinen und getrocknetem Baumschwamm, zuweilen auch mit Hilfe eines Stückes von einem alten Eisen angezündet, doch nur selten, da es nie ausgeht und Hölzer verwendet werden, die Wochen, ja selbst Monate lang glimmen. Die ganzen, nicht zerkleinerten Stämme werden sternförmig auf die Erde gelegt und da, wo sie zusammenstoßen und brennen, der Kochtopf daraufgestellt. Die Indianerin ist gewöhnt, vor dem Feuer zu kauern und würde ein Herdfeuer, vor dem sie stehen müßte, ablehnen.

Die Häuser beider Stämme stehen nie in Gruppen, sondern stets einzeln in Entfernungen von einem Tagemarsch und mehr voneinander.

Der Hausbau ist Männerarbeit, nur das Flechten der Dachblätter besorgen die Weiber.

Bei anderen Stämmen sah ich bienenkorbartige Rundhütten, ein auf die Erde gesetztes Haubenblätterdach, das nur eine einzige Öffnung zum Hineinschlüpfen besaß. Andere nomadisierende Stämme errichten nur Windschutzdächer oder spannen Hängematten zwischen den Bäumen. Am Ucayali sah ich hochstelzige, taubenschlagartige Sommerhütten, die von dem betreffenden Stamm nur während der trockenen, zum Fischen günstigen Zeit bewohnt wurden, und die sie beim Eintritt der Regenzeit, wenn sie sich auf höherliegendes Gebiet zurückzogen, dem Hochwasser überließen.

Mein Haus auf andere als Indianerart zu errichten, ist mir nicht in den Sinn gekommen, da ich ja das den klimatischen und vegetativen Verhältnissen entsprungene und angepaßte Beispiel deutlich genug vor Augen hatte. Der Bau eines Steinhauses hätte Ziegelsteine, Kalk und Zement und geschnittene Balken und Bretter erfordert, deren Herantransport, wenn er überhaupt möglich war, teurer gewesen wäre als diese Materialien selbst.

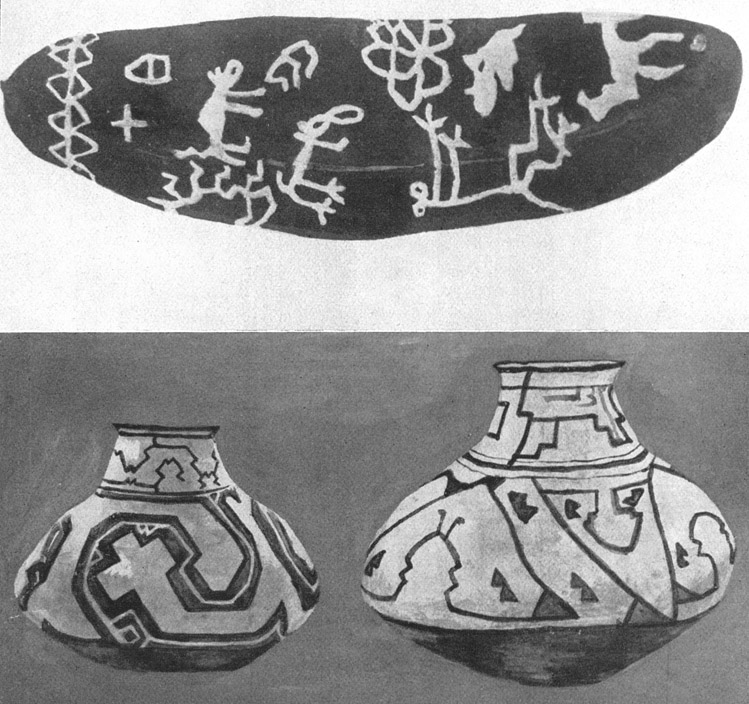

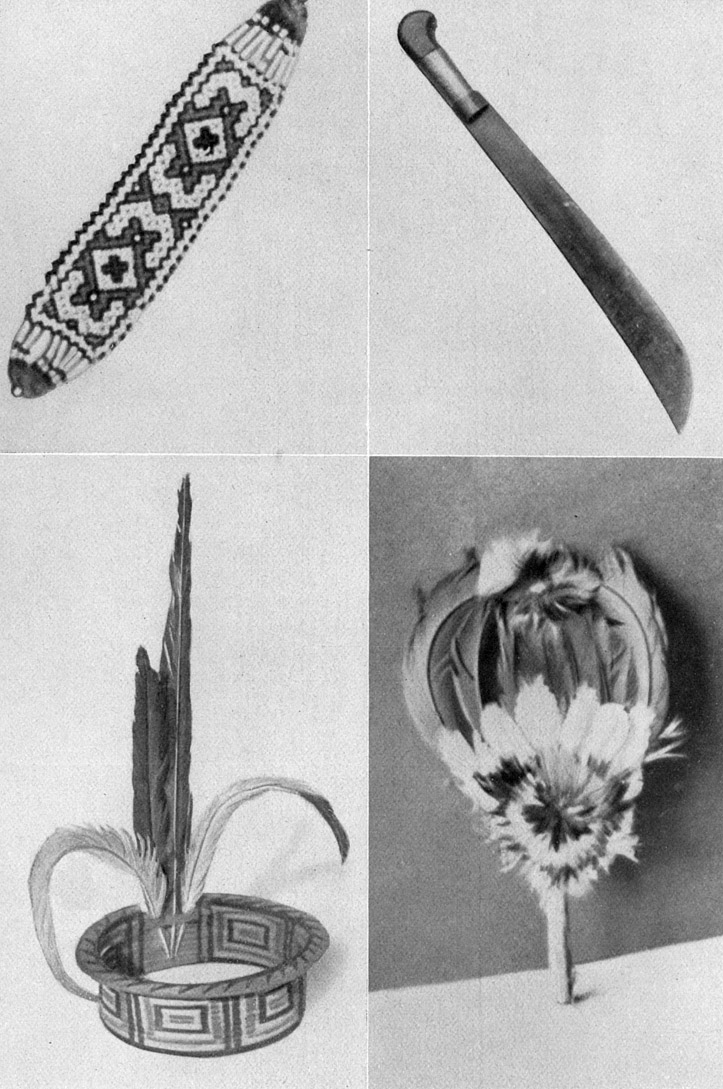

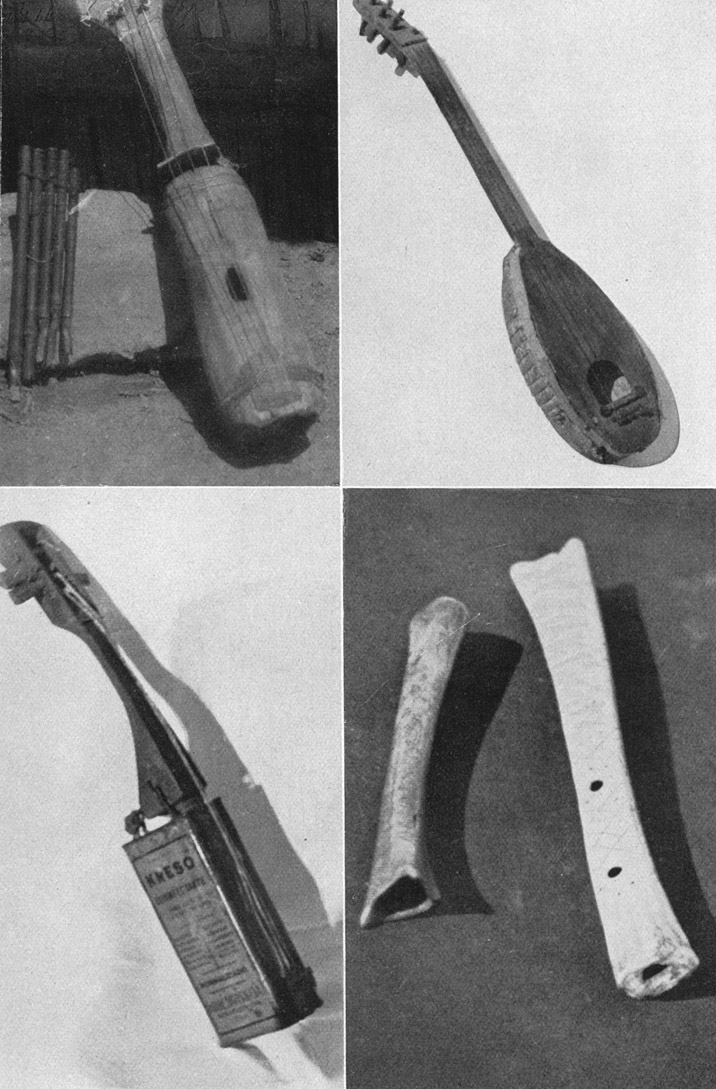

Einrichtung haben die Häuser keine. Es gibt weder Tisch, noch Stuhl oder Kästen (oder einen Waschtisch mit zu niedrigem Spiegelaufsatz, in dem man sich nur bis zum Hals sieht), höchstens einmal ein niedriges Stück Holz als Schemel. Als Schlafstätten dienen von den Weibern geflochtene Matten. Hängematten waren beiden Stämmen unbekannt. (Die Yaguas am Amazonas verfertigen kunstvoll geknüpfte und sehr haltbare Hängematten aus Bastschnüren.) Ein junger Indianer sah einen Tisch bei mir und wollte sich auch einen anfertigen; er brachte ihn auch zustande, aber nicht zum Stehen. Kochgeschirre und Wasserbehälter sind (wenn ihnen nicht ein Farmer oder Missionar als Arbeitslohn Aluminiumtöpfe und dergleichen aufhalst) von den Frauen in Wulsttechnik angefertigte Tontöpfe und Krüge, ebenso auch Trink- und Eßschalen. Von einigen wurden Flußmuscheln als Löffel benützt, meist aber die Suppe getrunken. Gabeln sind unbekannt. (Wer etwas vom Essen versteht, der weiß, daß manche Speisen mit den Fingern gegessen besser schmecken als mit unseren dabei barbarisch wirkenden künstlichen Eßwerkzeugen.) Auch ausgehöhlte Kürbisse dienen als Eßgeschirre, und die in allen Größen vorkommenden Hüllen der Flaschenkürbisse als Wasser- und Massatobehälter, die kleinen für gestoßenen Kalk, der beim Kokakauen gelutscht wird. Diese Flaschen werden mit den Spitzen der entkörnten Maiskolben verschlossen. So wachsen nicht allein Früchte, sondern auch Geschirre, Schalen, Flaschen und Teller auf den Bäumen. Fast in keiner Hütte fehlt ein Stück eines an der Stirnseite gehöhlten Baumstammes, ein Mörser, in dem mit einem hölzernen Stampfer Mais gestampft oder Reis geschält wird. Entkörnt werden die Maiskolben mit der Hand. Astgabeln finden als Aufhänger Verwendung (wie auch noch bei unseren Bauern). Der Besen wird aus belaubtem Reisig gebunden, oder aus Maisilla, der Feuerfächer entweder aus großen Vogelfedern oder aus Palmwedeln geflochten, ebenso Tragkörbe aus Bast, Schilf und Palmwedeln (Frauenarbeit). Stricke und Schnüre drehen die Männer aus Lianen und Bast. Bei besonderen Anlässen wird mit Copal, einem Baumharz, aus dem auch Fackeln bereitet werden, Licht gemacht, in der Regel genügt der Schein des Holzfeuers. Zur Befestigung von Kleidungsstücken dienen, wo die Näh- und Sicherheitsnadel noch nicht Eingang gefunden hat, Knochennadeln und Dornen, die es in allen Größen und Arten gibt, und die sich sogar, wie ich bei einem Farmer sah, als Ersatzgrammophonnadeln verwenden lassen.

Das Haus, an dem ich eineinhalb Jahre baute

Nichts ist verfehlter, als diese Menschen deswegen, weil sie nur ein paar Kochtöpfe besitzen, die ihren ganzen Haushalt darstellen, für arm zu halten. Arm war zum Beispiel der europäische Arbeiter, der jahrzehntelang die unvergeßlich scheußlichen »Möbel« aus schlechtem Holz um sündteures Geld von Abzahlungsgeschäften kaufen mußte und für die ihm, wenn er mit den Raten im Rückstand war, sein Wochenlohn gepfändet wurde. Arm zu werden beginnt der Indianer erst von dem Augenblick an, da er sich an Industriewaren gewöhnt, die er mit Geld oder Arbeit bezahlen muß, während ihn seine selbst hergestellten Geräte nichts gekostet haben. Ihre »primitive« Lebensweise ist nur die natürliche, ländliche, einfache und gesunde, die ungefähr der Lebensführung unserer Großväter entspricht, sofern sie Landbewohner waren und keine Großstädter. Es ist noch nicht lange her, daß z. B. meine Großeltern statt des elektrischen Lichtes einen Kienspan an ihrer Stubenwand gebrannt haben, und ob sie deswegen schlechter gelebt haben als ihre heutigen Nachkommen, möchte ich bezweifeln. Ich glaube, daß die »primitive« Einrichtung des menschlichen Haushalts die eigentliche, und die komplizierte die uneigentliche ist.

Amoishe wie Campa sind seßhaft und bebauen eine kleine Pflanzung, verändern aber innerhalb ihres Gebietes den Wohnplatz sehr oft. Angebaut werden in der Hauptsache die kartoffelähnlichen Yuccas, Mais, verschiedene Bananen und die dem Indianer unentbehrliche Koka. Da sie keine Raucher sind, bauen sie Tabak nur selten, wenig und in schlechter Qualität, weil sie die Behandlung nicht verstehen. Daß der Indianer nur wenige Produkte und davon nur so viel anbaut, als er für seine Familie braucht, also nicht über seinen Bedarf sät und erntet, ist damit zu erklären, daß er keinen Handel treibt. Das Urbarmachen des Waldes ist Männerarbeit, das Pflanzen, Unkraut ausschlagen und Ernten besorgen die Frauen. Das öftere Wechseln des Wohnplatzes, das der Indianer liebt, beruht vor allem auch darauf, daß es genug Raum und Boden gibt. Er kann es sich leisten, eine länger bewohnte Gegend, in der das Wild seltener geworden ist, zu verlassen und sich in einer weniger ausgebeuteten neu anzubauen, um vielleicht später, wenn sich der Wild- und Fischbestand in der alten Gegend wieder erholt hat, entweder in diese zurückzukehren oder wieder eine andere aufzusuchen. Manche Stämme betreiben die Fischerei nur in der trockenen und die Jagd in der Regenzeit und wechseln dementsprechend den Wohnplatz. Auch ein Todesfall ist ein Grund zum Umzug, da der Indianer nicht in der Nähe eines Begrabenen hausen will, ebenso Unglück und Krankheit, die er mit der örtlichen Umgebung in Zusammenhang bringt, oder wenn eine Schlange im Haus gefunden wird (kommt sehr selten vor), oder wenn es von Ameisen überfallen wird, oder schwer zu vertreibende Ameisen sich in der Nähe einnisten. In allen diesen Fällen verläßt er sein Haus, errichtet sich andernorts ein neues und holt das in seiner alten Pflanzung Angebaute solange von dort, bis er in der neuangelegten ernten kann.

Nomadisierende Stämme sind, da sie kein Feld bebauen, von Naturbeschaffenheiten und ‑vorgängen noch abhängiger, weil gezwungen, sich wandernd ihre Nahrung zu verschaffen.

Wie das Incavolk als einziges Tischlerwerkzeug die kupferne Axt kannte, so ist der stählerne Machete, ein vom Ausland eingeführtes modernes Erzeugnis, das einzige und Universalwerkzeug des Waldindianers. Er ist Messer, Axt, Spaten, Sichel usw., und auch Jagdwaffe.

Die Baumaxt ist nur selten anzutreffen, dann, wenn ein Indianer sich eine eingebildet und durch Arbeit auf einer Pflanzung erworben hat. Die vor einigen Jahrzehnten noch gebräuchlich gewesenen Steinbeile werden nicht mehr benutzt. (Sie wurden auch ehedem nicht etwa deshalb benützt, weil die Indianer von den Germanen der Steinzeit abstammen, sondern weil ihre Erfahrung kein Eisen kannte.)

Pfeil und Bogen sind die Hauptwaffe. Der Indianer schnitzt sie in verschiedenen Formen und Größen für verschiedenes Getier, Fische, Vögel und Wild. Die Spitzen werden aus Hartholz oder Knochen aufgesetzt und mit Baumharz und Baumwollfaden befestigt, wie ebenso die Flugfedern. Die Pfeile sind nicht vergiftet. (Aber auch vergiftete Pfeile können keine sehr gefährlichen Waffen sein, da man mit einem Pfeil höchstens einen Menschen treffen kann.) Die Bogen aus hartem, elastischem Chontaholz sind übermannsgroß, werden auf den Boden aufgesetzt und zwischen der großen und der zweiten Zehe eingestemmt. Auch Vorderladerflinten, die sie erworben oder eingetauscht haben, sind manchmal anzutreffen, doch mangelt es meistens an Pulver, Zündhütchen und Patronen. Die Campa sollen auch rohe Knüppelkeulen verwenden und Fallgruben anlegen. Jagdhütten zum Anstand werden aus in den Boden gesteckten Palmwedeln errichtet.

Bananenpalmen

Papayabaum in meiner Pflanzung.

Die schwarzen Baumstümpfe sind beim Abbrennen des Waldes verkohlt

Die Waffen dürfen von den Frauen nicht berührt werden.

Als Waffe sind auch die verschiedenen Gifte, die jeder Indianer zu bereiten versteht, anzusehen. Sie verwenden sie auch gegeneinander, meist aus Eifersucht. Das Geheimnis der Gift- und Arzneienbereitung, das der Indianer nie verrät, ist sein Verbündeter.

Als ich zum erstenmal im Lande war, schleppte ich Gewehr und Revolver und Munition wie ein korsischer Räuberhauptmann. Dabei dachte ich allerdings nur an die Jagd und vielleicht auch an die Verteidigung gegen Tiere, wie z. B. Schlangen. Als ich keinen Centavo mehr besaß, war ich froh, daß ich etwas zum Verklopfen hatte, und das war das Ende dieser etwas übertriebenen und nicht ganz praktischen Ausrüstung; denn die landesüblichen, einfachen Vorderladerflinten sind im Urwald viel brauchbarer als unsere empfindlichen und komplizierten.

Das zweite Mal besaß ich nichts dergleichen und nicht einmal ein Messer, nur einen Machete, und den hatte ich mitgebracht, weil man ohne Säbel nicht durch den Busch kommt. (Bei meiner letzten Rückreise aus Brasilien erzählte mir ein Auslandsdeutscher diesen Witz: Es ist noch nicht sehr lange her, da näherte sich ein Schiff der brasilianischen Küste. Als die Reisenden die Küste erblickten, fingen sie an, ihre Waffen zu putzen . . .)

Mit einer Schießwaffe zu Indianern zu gehen ist immer entweder eine Bedrohung oder ein Zeichen von Unsicherheit.

Gefischt wird mit Pfeil und Lanze, auf große Fische und Seekuh mit der Harpune, des Nachts mit Feuer an der Spitze der Canoa. Angeln, aus Knochen oder Holz, und Netze sind an den Gebirgsflüssen weniger, dagegen im breiten Unterlauf der Ströme häufiger gebräuchlich, eiserne Angelhaken sehr geschätzt. (Angel und Netz stammen aus Europa.)

Das Fischen mit Dynamit wurde von den Farmern eingeführt. Es ist zwar als Raubbau verboten, aber das Gesetz ist weit weg und steht auf dem Papier, und bei dem unerschöpflichen Fischreichtum der fast unbewohnten Amazonasflüsse richtet es, mit Maß und Ziel betrieben, kaum nennenswerten Schaden an. Die Farmer müssen das Dynamit selbst vom weit entfernten Händler holen und bezahlen, und ein Indianer bekommt es zum eigenen Gebrauch noch seltener in die Hand. Ein Stückchen des Sprengstoffes wird mit einer kleinen Zündschnur in einen Stoffetzen eingewickelt, das Päckchen mit einem glimmenden Span oder mit der Zigarette angezündet und ins Wasser geworfen. Die Explosion schleudert eine mächtige Woge in die Luft und das Wasser wimmelt von betäubten Fischen. Die Indianer, gute Schwimmer und Taucher, werfen sich unter übermütigem Schreien, Jauchzen und Johlen ins Wasser und schleudern die Fische klatschend ans Ufer, wo sie die Weiber und Kinder in die Tragkörbe sammeln. Prachtvoll anzusehen sind die braunen Burschen, wenn von ihren sehnigen Bronzekörpern das glitzernde Wasser abtropft. Ein Schuß bringt siebzig bis achtzig karpfengroße Fische.

Mancher Indianer, der mit dem Dynamit allzu sorglos umgegangen ist, hat einen oder mehrere Finger eingebüßt. Einen traf ich, dem die rechte Hand fehlte. Auch mit der Flinte, die ihnen noch zu neu ist, gehen sie oft unvorsichtig um und stützen sich zum Beispiel mit beiden Händen auf die Laufmündung des geladenen Gewehrs.

Das Fischen mit giftigen Kräutern ist wohl bei allen Stämmen gebräuchlich. Auch meine Nachbarsleute kannten das betäubende Giftkraut Barbasco, das in der Sonne getrocknet, zerrieben oder gestampft und in den Fluß gestreut wird, worauf sich das Wasser milchig weiß färbt. Die Fische treiben kraftlos eingeschläfert dahin, werden an aufgerichteten Steinwehren angeschwemmt und aufgespießt, oder mit der Hand genommen und herausgeworfen. Meine Indianerin ging manchmal zum Zeitvertreib nachmittags mit diesem Zeug fischen und brachte dann ihre Beute in einem kleinen Korb heim, genug für ein reichhaltiges Abendbrot. In dem Dorf San Antonio am Marañon ist das Barbasco-Fischen ein fröhliches, jahrmarktähnliches Fest, das nur einmal oder zweimal im Jahr stattfindet. Ich war am Vorabend eines solchen Festtages dort angekommen und alles war darüber in Aufregung, es gab keinen anderen Gesprächsstoff. Lange vor Tagesanbruch brach die ganze Einwohnerschaft, Männer, Weiber und Kinder, auf nach dem Fluß, bewaffnet mit Körben, Macheten und Dreizacks. Der Fischfang dauerte den ganzen Tag und auch noch den nächsten und dritten. Jeden Abend kam alles mit vollgepfropften Körben zurück.

Die Amoishe sind geschickt im Aufstellen von Fischreusen und aus Baumstämmen raffiniert gebauten Fischtennen; ebenso machen sie Fischwehre, die Nebenbäche absperren und wo sie den zappelnden Fang, nachdem das Wasser abgelassen wurde, einfach zusammensammeln.

An Beschäftigung fehlt es also dem Indianer nicht. Hausbau, Hauswesen, Pflanzung, Anfertigung von Geräten, Waffen und Instrumenten, Jagd und Fischerei füllen seine Zeit aus. Dazu kommt noch das Ausbrennen oder Aushauen von Canoas, das Schnitzen der Ruder, das Herholen von Brennholz und Kalk- und Salzsteinen und noch manches andere. Es ist klar, daß er, wenn er fremde Arbeit verrichtet, seine eigene versäumt. Und daß er nicht mehr anbaut, als er für die Köpfe seiner Familie braucht, ist kein Mangel an Fleiß oder Intelligenz, sondern die ihm von der Natur gebotene Lebensweise, ein weises Verharren in der natürlichen Schranke seines bodenständigen und urwüchsigen Daseins.

Nicht umsonst zeigt das Wappen Perus die Embleme des Reichtums, ein Vicuña, den Cascarillabaum und des Goldhorn. Aber auch der beredteste Dichtermund würde nicht imstande sein, zu veranschaulichen, was die subtropischen und tropischen und selbst noch die ariden Gebiete der Amazonasländer hervorbringen – da hilft nur eine trockene Aufzählung.

Pflanzen und Früchte

Achote, eine Farbfrucht, die zur Gesichtsbemalung verwendet wird.

Aji, sehr scharfe, paprikaähnliche Pfefferfrucht. Es gibt auch Aji dulce, süßen, d. h. weniger scharfen. Zuerst treibt dieser Pfeffer einem das Wasser aus den Augen und die Augen aus dem Kopf; später will man keine Speise mehr ohne ihn genießen.

Ananas, gedeihen in jedem Gebiet. Urwaldfarmer bezeichneten sie als Unkraut und verwendeten sie als Viehfutter. Die Indianer schätzten sie nicht. In meiner Pflanzung wuchsen so viele, daß ich sie nicht aufessen konnte.

Anona, der Ananas ähnliche, kinderkopfgroße, süße Baumfrucht.

Aprikosen.

Aguaje, eßbare Zapfenfrucht einer Palme.

Bambus.

Bananen, das »Brot des Landes«. Es gibt zahlreiche Sorten in verschiedensten Größen und Farben, Eß- und Kochbananen, zuckersüße, herbe und mehlige, die mit der Schale ins Feuer gelegt werden, die ingires genannte, die in der Suppe gekocht wird, usw. Die bei uns bekannte Sorte, die einzige, die sich, im grünen Zustand, zum Export eignet, ist die gewöhnlichste. Die Farmer verwenden sie als Viehfutter.

Barbasco, aus der Wurzel Yacquinina gerieben, narkotisch, wird zum Fischen verwendet.

Baumwolle, die peruanische Baumwolle ist als erste Qualität bekannt.

Bohnen (frejoles).

Brotfrucht.

Cacaville, wohlriechende Fettfrucht.

Cacavita, kastanienartige Arzneifrucht.

Cachu, eine Art rote Birne.

Caynito, weiche, apfelähnliche Frucht.

Chirimoya, kühle Honigfrucht. Wird mit dem Löffel aus der Schale gegessen und schmeckt wie eine von einem raffinierten Konditor kombinierte, kühle Süßigkeit.

Chonta, Palme, deren Mark als Salat und Gemüse gegessen wird.

Ciruela, Pflaumenart.

Cumalá, Cumarilla (stearinhaltige Früchte).

Erdbeeren.

Feigen.

Granadilla, die Frucht der Passionsblume.

Honig, wilder.

Huaba, Hülsenfrucht.

Huaracha, narkotische Giftpflanze, wird zum Fischen verwendet.

Hungarabi, Ölfrucht.

Johannisbrot.

Kaffee.

Kakao.

Kakteen.

Kapok (flor de Balsa).

Kartoffeln (batates). Peru gilt als die Heimat der Kartoffel. Sie gedeiht von einer gewissen Höhe ab bis 4000 Meter. Doch auch in den tiefsten Niederungen gibt es Kartoffelarten, so die violetten, pfeffersüßen camottes, die sacha papa (falsche Kartoffel) und andere. (Auch die riesengroße Pituca und die Yucca sind verwandte Arten.)

Kemi (Campa, spanisch: Chope), süße Gurke.

Klee, nur über 1600 Meter.

Koka, der Kokastrauch gedeiht auch in den niedrigsten tropischen Lagen. Die Wissenschaft behauptet fälschlich, die Pflanze gedeihe nur in Höhen von 1200 Metern aufwärts. Dort wächst sie allerdings auch, aber ich selbst pflanzte sie in der Niederung, wie auch alle Indianer meiner Gegend.

Kokosnuß, außer der bekannten noch verschiedene Arten.

Kürbisse, verschiedene Arten, eßbare, wie Gefäßfrüchte, darunter die tutumá. Auch Kürbisbäume.

Mais.

Maisilla, falscher Mais.

Mandarinen.

Mandeln.

Mayambo, Mango (Nüsse).

Manille, Erdnuß.

Marañon.

Mate, Tee.

Melonen.

Orangen.

Palta, eine Fleischpastete in Fruchtgestalt, die mit Salz gegessen wird.

Papaya.

Paránuß, Frucht des Juviabaumes.

Pfirsiche.

Pitota.

Pituca (siehe Kartoffel).

Reis, der Reis von Chuchurras wird dem indischen Carolinenreis gleichgestellt. Gedeiht ohne künstliche Bewässerung in der Regenzeit, was eine bessere Qualität ergibt als die bewässerte.

Rizinus.

Rocota, schwarzer Pfeffer.

Rüben.

Safran.

Tabak, sehr schwere, vollhaltige, beste Sorten.

Tagua, elfenbeinartige Steinfrucht.

Taperida, Birnenart.

Tintoma.

Vacrapona, Steinfrucht.

Vanille.

Yuccas, das Hauptnahrungsmittel sowohl der Indianer wie aller anderen Bewohner der Urwaldgebiete. Die Manioka Brasiliens und des nördlichen Südamerika ist der Yucca sehr ähnlich, nur daß Manioka vor der Zubereitung entgiftet werden muß. Die Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit der Yuccapflanze grenzt ans Unheimliche, die Frucht ist vielseitig verwendbar.

Wein, nur in Höhenlagen.

Weizen, wie jedes andere Getreide, nur in Höhen über 1600 Meter. (Man hat in den Tiefen günstige Versuche mit einer chinesischen Getreideart angestellt.)

Zapote, kinderkopfgroß, süß schmeckend.

Zitronen (limones), verschiedenste Sorten und Größen, auch süße, limas genannt.

Zuckerrohr.

Wild wachsen in geringerwertigen Sorten: Ananas, Bomba (wilde Baumwolle), Kakao, Kürbisse, Mate, Parfümpflanzen usw. Alte Farmer behaupteten, europäische Produkte würden nicht wachsen, sie seien lange genug da, um das zu wissen. Es wuchsen aber, wie ich sah, genau so wie bei uns, nur schneller und üppiger, z. B. Tomaten, Petersilie, Schnittlauch, Weißkohl, Knoblauch, Zwiebeln, Spargel; kurz, fast alle nicht einheimischen Früchte würden ebenso wachsen wie die einheimischen, nämlich auch im Übermaß, vorausgesetzt allerdings, daß sie gepflanzt werden! Nicht immer stimmt alles, was der Großvater behauptet hat. Wie die Verpflanzung des Kautschuks von Südamerika nach Indien möglich war, genau so sind auch Übertragungen von Pflanzen aus anderen Erdteilen nach Südamerika möglich. So hat ein Deutscher, den ich am Rio Itaya traf, eine afrikanische Ölpalme, deren Samen er sich kommen ließ, gepflanzt, und sie gedieh vortrefflich.

Andere Produkte

Erze: Gold, Silber, Kupfer, Zink, Eisen, Vanadium.

Hölzer: Mahagoni (verschiedene Sorten), Ceder, roten, weißen und wohlriechenden Kampfer, Blutholz, Eisenholz, Aquena (amerikanisches Nußbaumholz), Balsa (leichtes Schwimmholz für Flöße), Tacuna, Caracamata, Churuvaco, Estoraqui (Rosenholz), Eukalyptus, Gummibaum, Brotfruchtbaum, Korkbaum, zahlreiche harte Palmen, wie Assay, Chonta, Pona usw.; die Ponapalme z. B. wird 15 Meter hoch; ganz alte Stämme sind im unteren Teil eisenhart und sehr schwer zu fällen.

Das sind nur einige wenige Hölzer von hunderten. Von vielen Hölzern, die ich sah, wußte ich den Namen nicht. Die Schindeln meines Daches waren aus Cedernholz, Tische und Stühle, die ich mir anfertigte, Mahagoni. In der Kolonie Oxapampa sind sämtliche Häuser aus Mahagoniholz. Ein Zaun, den ein Farmer um seinen Schweinekorral zog, war aus einem sehr harten, marmorähnlichen Edelholz, das er selbst nicht kannte. Ein großer Baum, den ich in meiner Pflanzung fällte, brannte dickqualmig, als wäre sein Holz mit Öl oder Petroleum getränkt.

Die peruanische Cellulose soll an Qualität die kanadische übertreffen.

Das ausgelaugte, harte Treibholz der Flüsse, größtenteils Edelsorten, wird nur als Brennholz verwendet.

Ein peruanisches Gesetz bestimmt, daß für jeden gefällten Baum zwei junge gesetzt werden müssen. Da es aber kein Forstwesen gibt, steht auch dieses Gesetz, wie so viele, nur auf dem Papier.

Rinden; die bekanntesten: Chinarinde und Zimtrinde.

Harze und Öle, aus Bäumen gewonnen: Terpentin, Copayba (terpentinähnlich), Perubalsam, Eukalyptusöl, Kampfer.

Ferner: Häute, Felle, Pelze, Wollpelze, Echsen- und Krokodilleder. Schildpatt, Reiher, Guanodünger, Erdfarben. Salz wird aus Felsen gebrochen und erfordert oft weite Flußreisen.

Im großen gepflanzt und gehandelt wurden in der Hauptsache in Küstengebieten und von ausländischen Unternehmern: Baumwolle, Kaffee und Zuckerrohr; im großen ausgebeutet, auch vornehmlich von Ausländern, Kupfer und Silber, und vor allem Kautschuk (darunter Balatá und Shiringa, Feingummi), dessen Konjunktur in Südamerika durch die Entwendung von Samenpflanzen und die Überpflanzung nach Indien von den Engländern ein katastrophales Ende fand.

Erdöl, dessen größte Ausbeutestelle, neben Mexiko, Venezuela ist, wurde in Peru bis jetzt in geringerem Maße gebohrt. Auf einer Landkarte, die im Büro der Standard Oil Company in Iquitos hing, waren in quadratierter Einteilung sämtliche Vorkommen des Amazonasgebietes, darunter auch das des Erdöls, genauestens angegeben.

Diese Aufzählung ist weit davon entfernt, vollständig zu sein. Sie enthält nur die allgemein bekannten Produkte und einige wenige, die ich selbst kennenlernte. Auch war es nicht immer möglich, von jeder Frucht, Pflanze oder Holzart, die ich sah, den Namen zu erfahren. Vor allem birgt der Urwald noch eine unerschöpfliche Fülle von pflanzlichen und anderen Produkten, deren Bedeutung bis jetzt nur der Eingeborene kennt, wie Arzneipflanzen, Öl- und Seifenfrüchte usw.

Die Vorkommen der pflanzlichen Produkte verteilen sich naturgemäß auf die durch verschiedene Höhenlagen verschieden fruchtbaren Gebiete. Zuweilen sind bestimmte Gegenden arm an Produkten, von denen andere im Überfluß haben. Vor allem die tieferliegenden Gebiete bringen beinahe alles zugleich hervor. Ein Austausch kann jedoch nicht stattfinden, weil es keine Verbindungswege gibt. Die ertragreichsten Lagen sind 100 bis 300 Meter über dem Meere in tropischen oder fast tropischen Breitegraden, wo fünfzig Meter hohe Bäume die Regel sind und der Kaffee so reich gedeiht, daß die Sträucher sich zu Boden biegen. Die bekannte Redensart: Stecke einen Stock in den Boden und er wächst, ist hier keine Übertreibung, wie ich selbst beobachtet habe, wenn ich achtlos Äste und Zweige wegwarf, die in kurzer Zeit wieder Wurzel faßten. Dementsprechend wird auch mit Holz wie mit Produkten Verschwendung getrieben. Um z. B. die kirschenähnliche Frucht eines Baumes zu gewinnen, werden diese Bäume von den Indianern nicht abgeerntet, sondern einfach umgehauen. Einen Farmer sah ich seinen herrlichen Tabak in den Hühnerstall einstreuen zur Desinfektion gegen Hühnerflöhe.

Ergiebigkeit

Düngen und Pflügen ist unbekannt. Dagegen ist die Überschwemmung, die zugleich reinigt und mit Flußschlamm düngt, gewissen Pflanzen nützlich, so den Bananen, dem Mais und dem Reis. Auf der Hacienda eines Deutschen wurde dreißig Jahre lang auf demselben Boden Zuckerrohr gepflanzt und immer noch in der gleichen Qualität geerntet.

In subtropischer Höhe bringt ein Hektar Kaffeeland nach der ersten Ernte 60 Pfund. Nach drei Jahren verdoppelt sich der Ertrag.

In tropischen Lagen gibt ein Hektar Kaffeeland 1000 Pflanzen, eine mittelmäßige Pflanze ein Kilo geschälten Kaffee. Ein Hektar Mais bringt 10 000 Kolben. Eine Yuccafrucht wiegt etwa 12 Kilogramm. Die Yuccas können 16 bis 18 Monate in der Erde bleiben, ohne zu verderben. Die Bananenstaude gibt im ersten Jahr einen Kopf von etwa 50 Kilogramm, während des zweiten Jahres pro Staude 3 bis 4 Köpfe. Reis und Mais reifen in drei Monaten, können also, weil es keine Überwinterung gibt, viermal im Jahr geerntet werden. Bananen, Mais und Erdnüsse werden hier immerwährend geerntet, und zwar alle hundert Tage. Meine Bohnen, die ich in die Erde steckte, waren in vier Wochen drei Meter hoch und erntereif.

Allerdings wächst das Unkraut ebenso schnell, denn da die Natur kein Kunstgärtner ist, bringt der Urboden naturgemäß ebensoviel Unkraut hervor wie Produkte.

Wo so viel wächst und so rasch, ist Viehzucht kein anstrengendes Unternehmen, wie ebenso die Aufzucht von Schweinen, Schafen und Geflügel. Da das Vieh sich das ganze Jahr auf der Weide befindet, gibt es nur Grünfutter und kein Heu (das ja nur konserviertes Gras ist), und Stallungen sind überflüssig. Auch die Winterfütterung der Bienen entfällt.

Erzeugnisse und Verarbeitungen

Aus Zuckerrohr: honigähnlicher Rohzucker, flüssig miel, fest chancaca genannt. Ferner Zuckerrohrschnaps (Cachassa, Aquardiente, Pisco, Aquardiente de Caña, oder, wie das Zuckerrohr, kurz Caña genannt), und reiner Alkohol für medizinische und andere Zwecke.

Der Caña, wasserklarer, reiner, feurigster Schnaps, ersetzt im Urwald, und besonders auf der Wanderung, auf illusionäre und tatsächliche Weise alles, was es da nicht gibt, wie Bier, Wein, Eisgetränke, Milch und Tee. Dem Neuling im Lande verbrennt der erste Schluck Zunge und Kehle und treibt ihm das Wasser aus Augen und Nase. Aber mehr noch als ein Genuß für die Zunge des Kenners ist er vor allem ein medizinisches Mittel gegen Leiden des Körpers wie der Seele, sowohl pur, wie mit verschiedenen Kräutern und Wurzeln versetzt, gegen Übelkeit, Übermüdung, überanstrengte Muskeln, Mückenstiche und Fleischwunden und gegen Fieber und Schlangenbiß.

Leba, der halbgegorene Zuckerrohrsaft, ist ein süßes, stark berauschendes Getränk.

Aus Ananas und Bananen kann Wein bereitet werden. Aus Bananen auch Chapo, ein süßes Getränk; ebenso Essig und Mehl.

Aus Mais: Mehl, Brot und tortillas (gebackene Fladen).

Maisweine: Chicha und Sora.

Speiseöl wird gewonnen aus verschiedenen Nüssen. Die aus der Frucht Hungarabi und aus Schildkröteneiern gewonnenen Öle werden dem Olivenöl gleichgeschätzt.

Öle und Fette zur Seifenbereitung aus Cacaville, Cumalá, Cumarilla u. a.; das Rosenholz Estoraqui wird zur Parfümbereitung verwendet.

Aus Yuccas wird Farinha bereitet, ein grießartiges Mehl, das trocken, angefeuchtet, mit Rohzucker vermischt oder mit Fett gebraten gegessen wird. Bei den Indianern ein Leckerbissen, den sie jedoch, wegen des umständlichen Apparates, der zur Herstellung nötig ist, nicht selbst bereiten. Auch ich fand die Farinha sehr schmackhaft und als Proviant fast unentbehrlich.

Hingegen verarbeiten die Indianer einen großen Teil der angepflanzten Yuccas zu ihrem Lieblingsgetränk, dem Massato.

Decken, Tücher, Kleider und Teppiche werden im Landesinnern gewebt aus Schafwolle, Lama- und Vicuñawolle, Baumwolle, Bast- und Rindenfasern; Matten, Körbe und Hüte aus Schilfstroh.

Verschiedene Erden, Wurzeln und Früchte liefern Farben, auch solche zum Färben und Batiken von Stoffen. Eine gewisse Sorte Flußlehm ist brauchbares Material für Töpfereien.

Kautschuk wird heute fast nur noch in kleinen Hausindustrien der Farmer verarbeitet. Die Verarbeitung der Steinfrüchte zu Knöpfen usw., der Kokablätter zu Kokain, der Chinarinde zu Chinin, des Zuckerrohrs zu Feinzucker, der Zimtrinde, der Vanille, des Kakaos usw. erfolgen, wie alle industriellen Verarbeitungen von Rohstoffen und Rohprodukten, so gut wie ausschließlich im Ausland. Allerdings wurde die Chinarinde schon unter den Incas als Heilmittel verwendet und erst hundert Jahre nach der Eroberung des Incareiches nach Europa gebracht. Auch die Schokolade stammt von den Indianern Mexikos, die noch heute raffinierte Schokoladengerichte zu bereiten verstehen.

Einige Preise

| Im Landesinnern | An der Küste | |

| Ananas | 50 kg: 10 bis 20 Centav. | 1 Stück: 10 Centav. |

| Bananen | 50 kg: 10 bis 20 Centav. | – |

| Baumwolle mit Kern | 1 kg: 24 bis 30 Centav. | – |

| Kaffee roh, geschält | 1 kg: 30 bis 50 Centav. | – |

| Orangen und Zitronen | 50 bis 100 Stück: 10 Centav. | – |

| Paltas | 100 Stück: 1 Sol. | 1 Stück: 80 Centav. |

| Vanille | 1 kg: 20 bis 22 Soles | – |

(1 Sol = 100 Centavos = etwa 60 Pf.).

Es gibt Gegenden, in denen sich die Farmer Bananen nicht zahlen lassen, sondern froh sind, wenn jemand einen Zentner davon mitnimmt, und wieder andere, wo kaum eine auf dem Markt zu bekommen ist.

Schließlich, wenn man von Preisen spricht, muß auch erwähnt werden, daß der Boden im Innern nichts kostet.

Der italienische Gelehrte Raymondy hat das Land Peru einen Bettler auf einem goldenen Thron genannt, und so kann man getrost alle Amazonasländer nennen. Der dieses Wort prägte, wollte damit sagen, daß diese Länder alles haben und nichts damit anfangen können. Nun, die Ureinwohner des dünn bevölkerten Innern können schon etwas damit anfangen: sie leben ohne Nahrungs- und Existenzsorgen, und auch den Einsiedlerfarmern geht es, als Selbstversorgern, bestimmt nicht schlecht – sofern einer nicht zu faul ist, den Boden zu bepflanzen. Ich war nur ein ganz kleiner Farmer, aber mir fehlte nichts.

Die Tage meines Waldlebens waren ein Märchen. Im Schatten des Dachgebälkes trocknete der Tabak in langen Reihen von goldgelben Blättern, ein paar Griffe, und die Zigarre ist fertig. Schwer hingen die üppigen Trauben der Bananen, rings um das Haus wuchs, was die Küche braucht, standen die strotzend hohen Sträucher der Yuccas, und die Ananas dicht wie Kohlköpfe. Im Dickicht des Flusses, in dem ich badete, murrten die Lachtauben, kreischten die zanklustigen Vacamayos, der Windhauch wehte einen süßen Zitronenduft aus dem Wald, und das ewig sorglose Geplapper der Frösche verschlang das gefährliche Donnern der Weltmaschine. Und es gab keinen Kolonialbeamten und keinen Steuereinheber, nur ein paar langweilige Farmer, die ich nicht sah, wenn ich nicht wollte, weil sie weit genug weg waren, und wenn ich zu ihnen reiste, dann sah ich mir lieber ihre Kühe an, die bis zum Bauch im saftigen Gras weideten.

Und wie war es derweil in den wimmelnden Menschenzentralen, den Städten, die keine Landstädte mehr sind – sie waren nicht einmal in der Lage, die Landesprodukte unter sich zu tauschen und zu verteilen. So wurden in Peru z. B. zahlreiche Produkte und Materialien, die das Land im Überfluß besitzt, trotzdem vom Ausland eingeführt, wie Weizen, Reis, Kartoffeln, Farinha, Obst, Pfeffer, Salz, Seife, Leder, Petroleum, ja sogar, im Land der Urwälder, das Grubenholz, und noch vieles andere. Und das geschieht in Ländern, die einst die höchstentwickelte Ackerbaukultur und die vollkommenste Verpflegungsorganisation der Erde besaßen.

Kann man sich das in dem produktearmen, autarken Europa vorstellen, daß es Riesenländer gibt, die im Überfluß hocken und nicht einmal imstande sind, sich aus ihrer eigenen Fülle zu ernähren? Ist es nicht beinahe so, als ob die skrupellose Ausbeutung eines Teiles ihrer Naturschätze durch die ausländische Großindustrie wie eine verdiente Strafe für ihre Unfähigkeit über diese Länder hereingebrochen wäre, die freilich nicht die verantwortlichen Regierungen, sondern immer nur ihre betrogenen Völker traf. Das Öl, das auf dem Maracaibosee in Venezuela schwamm, ließ tausend Menschen bei lebendigem Leibe verbrennen, allerdings braune Arbeiter und keine Grubendirektoren. Das Öl führte in Mexiko zur bolschewistischen Politik und zur gewaltsamen Politisierung des simplen Buschindianers, Öl, Gummi, Kupfer und Baumwolle reißen Länder in Kriege und Revolutionen, und das Schicksal von 20 zentral- und südamerikanischen Republiken wird nicht mehr in ihren Hauptstädten, sondern in den Wolkenkratzern von New York entschieden.

Reichtum der Erde ist Segen und Unsegen, je nachdem, wer ihn verwaltet.

Fangen wir mit denen an, die, außer Fröschen und Grillen, den meisten Radau machen, den Vögeln und den Insekten. Ich will keine Liste von ihnen aufstellen und könnte es auch nicht, denn die würde einen dicken Band, oder mehrere, vielleicht auch eine ganze Bibliothek ausfüllen; ich will nur von denen erzählen, die ich gesehen und gehört habe, vor allem gehört, denn es geht, wie ich schon sagte, in der Region des ewigen Waldes zu bestimmten Stunden ziemlich geräuschvoll zu, sowohl am Tag wie bei Nacht, und irgendein Schreien, Pfeifen und Tuten ist immer, außer in der schläfrigen Hitzestunde der Tagesmitte. Nur Grillen und Zikaden scheint selbst diese tödliche Hitze nicht im mindesten zu stören, ihr tolles Geklingel, ein grelles Rasseln von einer Million Schulglocken, klirrt dann erst recht und noch toller, aber auch im Regen genau so – sie müssen hervorragende Zirpinstrumente besitzen. Die Frösche dagegen beginnen ihr Hauptkonzert – das Orchester besteht aus mehreren tausend Köpfen – erst am Abend, um die ganze Nacht bis zum grauenden Morgen nicht müde zu werden. Aber diese sangeslustigen Gesellen zählen weder zu den Vögeln noch zu den Insekten, von denen sie leben, sie überlärmen nur beide, wenn auch nur da, wo Wasser ist, zumeist an den Flußufern.

Zuerst hielt ich alles, was ich im Wald hörte, für Vogellaute, bis ich erfuhr und lernte, daß die meisten davon Insekten waren, die allerdings unmögliche Töne von sich gaben. So bläst die Chiriambo auf einer Kindertrompete und rasselt dann, zur Abwechslung, wie ein Schleifstein. Ein Wurm – der auf Bäumen lebt, um mit Insekten verwechselt zu werden – pfeift genau so wie eine Fabrikpfeife und sogar ebenso pünktlich, nämlich jeden Tag um sechs Uhr abends, so daß man die Uhr nach ihm richten kann, wenn man eine hat. Seinen Namen habe ich vergessen. Ich war überhaupt ein schlechter Wissenschaftler und habe mir leider viel zu wenig Mühe gegeben, um die Namen, oder gar noch die lateinischen, dieser tonangebenden Luftbewohner zu erfahren. Viele von ihnen besuchten mich des Abends, wenn sie in das blakende, für sie sicherlich sehr blendende Licht meiner kleinen Öllampe taumelten, ohne sich mir vorzustellen, und am Morgen waren sie wieder verschwunden. Ich taufte einige einfach nach den Geräuschen, die sie von sich gaben, so z. B. den Schlittenklingler, den Sensendengler, den Nähmaschinensurrer und den elektrischen Rasiermesserschleifer. Der Uraponga ist ein Vogel – hoffentlich irre ich da nicht –, jedenfalls gibt er einen Glockenschlag von sich, als spiele er mit einem feinen Hämmerchen auf einem silbernen Amboß. Kleine Fliegen summen ein leises Sprechen wie in einem schwach eingestellten Radio, dann schießt wieder ein Riesenkäfer mit blutdürstigem Gebrumm daher, als sei er hier ganz allein der Herr, und dröhnend wie ein Zeppelin; Glühkäfer schwirren, manche mit drei Lichtern, wie ein Flugzeug, und da kriecht, ohne in diese Kategorien zu passen, eine illuminierte Raupe, der Kopf glüht rot und der Leib grün. Doch bleiben wir bei den Geräuschen. Der Pfiff des Gummibaumvogels ist scharf wie ein Peitschenhieb, der Pirol oder Webervogel, der sein Nest wie der fliegende Hund in die höchsten Äste hängt, schluchzt verliebt und unermüdlich die ganze Nacht, und der blau und gelb gefiederte Quecho ahmt täuschend ähnlich alle anderen Vogel- und sonstigen Stimmen nach, bis es ihm auf einmal einfällt, seine eigene, in der Tat sehr eigenartige Melodie zum besten zu geben, eine Tonfolge, die ein armer Bettelmusikant auf seinem schon längere Zeit nicht mehr geölten Leierkasten auch nicht schöner hervorbringen kann. Das Gekicher der Lachtauben hört sich an, als ob hinter dem Ufergesträuch am frühen Vormittag schon eine übermütige Schar badender Mädchen versammelt wäre, die Waldtaube aber, der Kuckuck des Urwalds, ruft immer ferne, einsam und klagend.

Nicht jeden Tag singen die gleichen Vögel, ihre Gemütsverfassung richtet sich wohl auch nach dem Wetter, und dann hat jeder auch seine bestimmte Gesangsstunde. Der Ruf des Perdis kündet Regen an, und die Bibichus, grüne Zwergpapageien – vielleicht gehören sie in die Klasse der Sittiche –, bringen Glück, wenn man sie im Hause hält, und wenn sie am Morgen schon zwitschern, dann kommt Besuch; tatsächlich konnte ich mich von ihrer Zuverlässigkeit einige Male überzeugen – wenn es nicht Zufall war. Nicht nur singende, pfeifende oder sonstwie musizierende Vögel sind da, sondern auch – ich wette es sind Vögel, aber schwören kann ich es nicht in jedem Fall, ob alle diese grunzenden, brüllenden, schreienden, oder wie furchtsame kleine Kinder weinenden Stimmen nur Vögeln gehören, oder auch Insekten, Kriechtieren und Vierfüßlern, denn die wollen auch alle mitreden! Das alma perdida, verlorene Seele, genannte Tier hat noch kein Indianer gesehen, nur gehört hat es jeder schon. Sie sagen, wenn man sie hört, dann stirbt jemand in der Nähe, und auch mir kam diese unheimlich klagende Leier in der nächtlichen Finsternis ein bißchen schaurig vor und recht dazu angetan, abergläubische Vorstellungen zu erwecken, wenn man dazu Neigung besitzt. Was für ein Tier es eigentlich ist, wußte keiner. Es hat einen Berufskollegen, den Totenvogel, der nur am Tag ruft, und den ich auch gehört, aber auch nicht gesehen habe. Der Paujil wieder brummt genau so wie ein zorniger Truthahn – in diese Familie scheint er zu gehören, wie noch viele andere Waldhühner, die ich nicht alle kenne –, und das Gebrüll des fasanenartigen Trompetero von dem des Jaguars zu unterscheiden, vermag nur ein geübtes Ohr. Wilde Flußgänse und ‑enten und auch die verwilderten, die den Farmern davonschwimmen und, einmal in der Freiheit, nie mehr zurückkommen, verhalten sich ruhiger, und noch stiller und scheuer ist der schwer zu jagende, langbeinig und nachdenklich wie ein Gelehrter am Ufer stolzierende Fischreiher, der weiße und der rosafarbene.

Kein Steinhaufen, sondern Paranüsse

Lamaherde im Minengebiet der Anden