|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wenn ein solcher angesagt ist, so finden sich die Musikanten am bestimmten Sonntage um 1 Uhr nachmittags in der Dorfschenke ein. Die Burschen in schönen, weißen Strümpfen, schwarzledernen Kniehosen, rot- oder grünseidenen Westen und karminroten Halstüchern, ziehen haufenweis über Wiesen und Felder von fern und nahe herbei und sammeln sich in der Wirtsstube. Geschämiger und ängstlicher gelangen die Mädchen auf Umwegen und hinter den Häusern heran. Vor der Stubentüre im Vorhaus bleiben sie stehen, und keine will den Anfang machen, einzutreten. Während sie nun kichernd sich hier zusammendrängen, lassen die Burschen Musik von innen ertönen, weil sie die Gegenwart der Tänzerinnen merken. Die Aufregung der Musik belebt die Mädchen mit Mut. Es wagt die Kühnste ihre Hand auf die Klinke zu legen – patsch, schlägt eine zweite ihr die Hand nieder, und der Andrang schleudert nun die Türe weit auf, dass die vordersten bis in die Mitte des Zimmers vorgestoßen werden, die sich verlegen wieder zurückzudrängen suchen. Allein schon hat dem verlegenen Gekicher und Gewirr der tanzlustige Bursche abgeholfen, indem jeder einer Gewissen winkt oder pfeift oder sie bei Namen ruft. Die Gemeinte springt frisch zum Tänzer hin, und sogleich geht es voll Leben in der holprigen Stube herum. – Der beliebteste Tanz ist der Ländler. Er wird auf steirische Weise getanzt von denen, die im Rondeau sich bewegen, allein innerhalb des Kreises stellen sich zugleich so viele Paare auf als neben einander Platz finden, um sich herumdrehen zu können. Dieses Herumdrehen geschieht taktmäßig so, dass ein Takt zu einer ganzen Wendung hinreicht, und der Schluss jedes Taktes wird durch einen Stampf und gleichzeitiges Senken des Paares markiert. Mit diesem eigentümlichen Tanze ist ein häufiges Aufschwingen der Tänzerinnen verbunden, und man nennt das: »äf oan Eartl« tanzen. – Originell ist der musikalische Vortrag des Ländlers. Der erste Teil wird zweimal gespielt, wobei Klarinette das Hauptinstrument ist; eine Flöte sekundiert harmonisch, und zwei Violinen, ein Zimbal und Bass akkompagnieren piano dazu. Ist der erste Teil zweimal gespielt, so wird er gleichsam umgekehrt und wieder zweimal vorgetragen. Hierauf wird die Geige das Hauptinstrument und verändert denselben ersten Teil des Ländlers in ein willkürliches Gefiedel, aber in veränderter Tonart (z.B. aus C-Dur in G-Dur übergehend). Mit dem Vorgeiger klimpert nun auch das Zimbal die gleiche Partie, die Sekundgeige und der Bass arbeiten lebhaft mit, wozu sich das Schmettern einer Trompete gesellt. Klarinette und Flöte rasten. Während der zweite Teil des Ländlers abermals vierfach abgefiedelt wird, gehen die Tänzerpaare, im Rondeau wenig angeregt, nur langsam herum oder stehen, ein Gespräch unterhaltend, zur Seite. Die Tänzer »af oan Eartl« (oder auch »af oan Platzl«) treten nur von einem Fuß taktmäßig auf den andern, ziehen abwechselnd eine Hand der Tänzerin nach der andern ebenso taktmäßig an sich und stoßen sie wieder ab, so dass die Tänzerin in einer Halbdrehung erhalten wird. Wie man aber die Schlusskadenz des zweiten Teiles merkt, und das Klarinett-Flötensolo mit leisem, harmonischem Akkompagnement der übrigen Instrumente beginnt, da scheint eine entzückende Raserei in Tänzer und Tänzerinnen zu fahren; es entsteht ein Jauchzen und Springen, viele brechen vor Entzücken in ein durchdringendes, grelles Pfeifen aus, andere singen den Ländler mit. Je wilder sich da der Bursche äußern kann, desto willkommener ist es ihm. Bei stark gefüllter Stube ist dann der Tanz eine wahre Schlacht. Einer sucht den andern aus Reih' und Glied zu schleudern. Mancher bleibt im Rondeau voll seligen Übermuts stehen und beginnt »af oan Eartl« zu drehen. Die Nachtänzer schwellen hinter ihm an und sind gezwungen, um das schöne Solo nicht unbenutzt zu lassen, ebenfalls »af oan Platzl« anzufangen, so dass auf einmal im ganzen Zimmer ein Heben und Senken sichtbar wird. Die Tänzerinnen schweben häufig über den Köpfen, und die Szene gleicht einem Wasser-Wirbel, auf den ein heftiger Platzregen fällt, wo die stark aufschlagenden Wassertropfen über der drehenden Masse hüpfende Figürchen bilden. – Vier Ländler machen eine Tour, während welcher kein Bursch seine Tänzerin wechselt oder aufhört. Beim letzten Klang der Musik fasst jeder Bursch seine Tänzerin, führt sie in die Kammer, wo die Tische von den eigentlichen Trinkgästen besetzt sind, reicht ihr sein Glas zum Trinken und lässt sie dann laufen, wenn sie ihm gleichgültig ist, oder setzt sie zu sich an einen Tisch, wenn sie so glücklich ist, seine Dulcinea zu sein. In der Tanzstube aber gruppieren sich mehrere Burschen um die Musikanten, indem sie sich gegenseitig die Arme um den Hals schlingen, und singen verschiedene Volksmelodien, denen sie stets neue Texte unterlegen. Nach abgesungenem Text spielt ihnen die Musik die Melodie nach, welche gesungen wurde, und die Burschen springen und jauchzen dazu oder schnalzen mit der Zunge nach dem Takt. Die Mädchen aber hangen sich zwei und zwei zusammen mitten in der Stube, tanzend nach der gesungenen und gespielten Melodie. Verliebte Paare sitzen die meisten schäkernd an den Wandbänken herum. Beispiel solcher Liedertexte:

Deanal gei hea zon Zau,

Lauma dö rächt oschau,

Wos du füa Augerln host:

Schwoarz oda brau?

Als Antwort darauf folgt diesem immer folgender Text:

Augerl mai is nöd schwoarz,

Augerl mai is nöd brau,

Augerl mai is o krod,

Di onzuschau! –

Gegen die Tanzlust der übrigen Anwesenden darf der Gesang nicht sündigen, und man endet ihn, nachdem alle Sänger die Musik gezahlt haben, mit folgendem Texte:

Spielläd spielts ummat um,

Doß i za man Deandla kum,

Sitzt af da r Ofabonk,

D' Zät is ia long!

Bei einbrechendem Abend wird es etwas leer in der Tanzstube; die Knechte gehen füttern, die Mägde melken. Bauernsöhne und Töchter sind von der Arbeit dispensiert und bleiben, wenn sie auf das Nachtessen verzichten wollen, beim Tanz. Aber sie wissen recht wohl ihrem Hunger abzuhelfen durch heimlich mittelst jüngerer Geschwister herbeigeschafften Proviant von Mehlgebäck. Hartnäckig behaupten auch die alten Weiber ihren Platz auf der Ofenbank. Ihr Amt ist scharfe Kritik. Nachts übergeben die Hausfrauen ihre Kinder und das Haus der Wache und Aufsicht einer alten Magd oder Inwohnerin und erscheinen dann, ihren Männern folgend, gleichfalls im Wirtshause, wo jede am Tisch ihres Mannes Platz nimmt und sich mit Eifer und Kühnheit in das Gespräch mischt, auch dem Glase gehörig zuzusprechen nicht unterlässt. Geht ein reicherer Bursch oder Mann nach Hause, so nimmt er das halbe Orchester mit und lässt sich auf dem ganzen Weg vorspielen.

Streit zwischen den Burschen und Männern ist regelmäßig bei einem Tanze, Schlägereien, die mit bedenklichen Folgen enden, sind nicht selten. Als Repräsentanten solcher Auftritte stelle ich folgenden her, dessen Augenzeuge ich war. An einem Ecktische in der Tanzstube saß ein Schmied, groß und knochig, dessen ein Auge stark schielte. Ihm gegenüber hatte ein breitschulteriger, stämmiger Wirt Platz genommen. Beiden drückte sich im Gesichte die Wirkung bereits übermäßig genossenen Getränkes ab. Ein kleiner Wortwechsel hatte sie schon früher gespannt gemacht, weshalb sie sich nicht ansahen und weder zu einander noch zu den Umsitzenden ein Wort redeten, sondern dumpf vor sich auf den Tisch hinstarrten und sich aufrichteten, wenn sie tranken. Ihr Bewusstsein erlosch mehr, ihr Groll aber nährte sich tief-geheim und wuchs. Ein hagerer Freund des Wirtes, der gerne die beiden tätlich an einander gebracht hätte, winkte einem zweiten seines Gelichters mit den Augen, und beide gingen schweigend hinaus. Als sie zurückkamen, nahmen sie schweigend ihre Plätze wieder ein. Der Hagere fing nach Kurzem an, hetzende Worte fallen zu lassen. Das merkte des Schmiedes Weib, das neben seinem Manne saß und bereits über den früher geschlichteten Streit froh war. Sie sprang also jetzt zornig auf, und sprach zu dem hageren Anstifter: »Wos host du im Sinn, Halunk! Is da nöd rächt, dass da Lärm an End hod? Lump! Mochst du mia dö zwai Mona do wild, so heng' a dö af, du Nochtgöid, du ninxnutzös, du!« (Was hast du im Sinn, Halunk! Ist's dir nicht recht, dass der Lärm ein Ende hat? Lump! Machst du mir die zwei Männer da wild, so häng' ich dich auf, du Gespenst, du nichtsnutziges, du!) – Dabei schlug sie mit der flachen Hand auf den Tisch, dass die Gläser klirrten. – Der Wirt hatte drei Söhne beim Tanz, die ihn von ferne sorgfältig bewachten. Der älteste, ein lieber Bursch, kam jetzt hinzu, lehnte sich seinem Vater über die Schulter, sprach mild und besänftigend, aber allen hörbar, und trug sich an, mit ihm nach Hause zu gehen. Der Wirt ward davon so ergriffen, dass ihm zwei große Tränen über die Wangen liefen. Er erhob sich aus seinem Hinbrüten, stand auf und sagte mit verweisendem Blick auf den hageren Aufwiegler: »Na, na, na! Fronz, haind nimma!« – Dann reichte er die Hand über den Tisch dem Schmied und sagte: »Schmied – gi ma d'Händ – 's is ninx – sa ma guat!« Der Schmied stand also auch auf, indem mehre Stimmen riefen: »So is rar – kemts zom!« – Wie sich die Versöhnenden aber die Hände halten, tut der Wirt die arglose Frage: »Schmied, weiviel Finga höst du?« Der Schmied, welcher sich in der Jugend den Mittelfinger verstümmelt hatte, meinte das als Spott. »Himmelsakrment!« donnerte er, riss seine Hand zurück, ergriff ein Glas, und schleuderte es dem Wirte nach dem Kopf, der sich aber bückte, dass es an der Wand in tausend und tausend Scherben zersplitterte. Man tanzte eben. Die Burschen ließen ihre Tänzerinnen los, im Augenblicke waren alle Stühle zerschmettert und die Stuhlfüße zu Waffen geworden. Wie durch langes Verständnis bildeten sich schnell zwei Parteien. Der Schmied und seine Anhänger wurden in die Flucht getrieben.

Dazu wird immer eine Nacht bestimmt. Gegen Abend begibt sich der Bursch, welcher daran ist, Bräutigam zu werden, mit drei oder mehren verwandten Männern zuerst in – das Nachbarhaus der künftigen Braut und schickt einen der letzteren an den Vater der zu verlobenden Tochter, dass er anfrage, ob man kommen dürfe? ob es nun eben recht wäre, wenn man käme? wie man dächte? Der wohl vorbereitete Vater ladet natürlich sogleich freundlichst ein, man möchte nur kommen; sei ihm ja immer lieb, den Burschen und die Männer zu sehen; und wenn man in Freundschaft und guter Absicht komme, ehre man ja immer sein Haus. Auf diesen Bescheid hin kommen die Angemeldeten. Die Begleiter des Burschen heißen Beistände. Solche Beistände aber treffen nun auch von Seite des Brautvaters ein. Nach wechselseitiger Begrüßung setzen sich beide Parteien um zwei getrennt stehende Tische. Weder die Mutter noch die Tochter lassen sich blicken; aber um die Fenster von außen drängen sich neugierige Zuschauer in Menge, und in die Fensterrahmen drücken sich so viele Köpfe, als nur Platz finden. Nachdem die beiden Verlobungsparteien sich abgesondert im Geheimen verabredet haben, beginnt der Vater der Braut von seinem Tische hinüber zu reden nach dem Tische der Bräutigams-Partei, nun, und wie es denn stünde mit des Burschen Habe und Mitgift. Einer der Beistände zergliedert die Habe und Mitgift des Bräutigams. Überlegen der Brautpartei; dann Debatten, bis man einig ist. Hierauf erhebt ein Bräutigamsbeistand die Frage an den Brautvater, nun, wie es denn stünde mit der Habe und Mitgift seiner Tochter. Ein Beistand zergliedert die Habe und Mitgift der Braut. Überlegen der Bräutigams-Partei; dann Debatten, bis man einig ist. Jetzt werden beide Tische zusammengerückt, und die Hausfrau, welche bis jetzt in der Küche sich umgetan hat, erscheint, geschäftig grüßend und den Tisch deckend. Die Musikanten treten herein und spielen auf; (starkes Boxen der Köpfe in den Fensterrahmen, die alten Weiber müssen sich zurückziehen). Ein Fass Bier, welches der Bräutigam bereits einen Tag früher in das Haus der Braut bringen ließ, wird nun gezapft, und die Verlobungs-Parteien sprechen voll hoher Fröhlichkeit zu. Sobald die Speisen aufgetragen werden sollen, wird nach der Braut gefragt, die nun vorgeführt werden muss. Musik ertönt, und aus der Kammer wird ein Mütterlein geführt und dem Bräutigam vorgestellt mit der Frage, ob die wohl die rechte sei, oder ob er auf eine andere warte. Der Bräutigam meint, dass die Vorgestellte zwar kein übles »Trutscherl« sei, und dass er sie wohl heiraten würde, wenn er nicht schon eine andere im Herzen hätte. Das Mütterlein stellt sich beleidigt und fordert Genugtuung. Ein Versprechen des Bräutigams beruhigt es. Nun ertönt wieder Musik und die wirkliche Braut wird aus der Kammer geführt; sie ist in schönem Sonntagsputz. Wie man sie dem Bräutigam vorstellt mit der Frage, ob die es sei, steht jener auf und gibt ihr die Hand mit der Antwort: »Dö is!« (die ist's), indem er ihr zwei bis vier Krontaler (Brauttaler, Brotola) zugleich in die Hand drückt. Solange diese von der Braut nicht zurückgegeben werden, bleibt der Verlobungsvertrag gültig. Den Beiständen werden schöne Schnupftücher als Präsente auf die Teller gelegt, und nachdem Bräutigam und Braut am Tische neben einander Platz genommen haben, beginnt unter Musik ein reichlicher Schmaus. Während dieses versammeln sich tanzlustige Burschen und Mädchen draußen, die nach aufgehobener Tafel hereingelassen werden und oft den meisten Teil der Nacht durchtanzen. Begibt sich der Bräutigam nach Hause, so wird er eingefangen von seinen Kameraden, und nur ein Lösegeld macht ihn wieder frei. – Am folgenden Morgen werden die Verlobungspunkte zu Papier gebracht. Wenn hierauf das Brautpaar eine Religionsprüfung beim betreffenden Pfarrer bestanden hat, so dürfen die Brautleute mit ihren Heiratsbedingungen beim Oberamte eingetragen und mit dem Erlaubnisscheine versehen werden, dass sie als Willens, in den Ehestand zu treten, vom Geistlichen dreimal an hintereinander folgenden Sonntagen öffentlich aufgeboten werden. Acht Tage nach dem letzten Aufgebot folgt gewöhnlich schon die Hochzeit. Während dieser letzten acht Tage ladet der »Hochzeitlader« die Gäste zusammen, indem er nebst einer mündlichen, in Verse gesetzten Rede, noch auf jede Stubentüre eines Gastes einen kleinen Kranz zeichnet, woraus sich ein Rosmarinstrauß erhebt. In den Kranz schreibt er den Preis, welchen jeder Gast am Hochzeitstische zu entrichten hat. Gewöhnlich beträgt die Summe 1 fl. 12–30 kr. C. M.

Um folgenden Tags eine Hochzeit zu sehen, blieb ich in einem Dorfe über Nacht. Das Haus, wo ich zu bleiben beschloss, war klein und aus Bäumen gezimmert mit flachem Dache, wie dort fast durchaus die Bauart ist und zur Befestigung der Schindeln mit vielen gewichtigen Steinen beschwert. Man räumte mir auf dem Boden ober dem Wohnzimmer ein Bett, und der Laternenschein aus der Hand des Wegweisers ließ mich merken, dass die Hälfte des reinlichen Bodens mit Heu gefüllt war, übrigens aber einer netten Kammer glich, zum Schlafe einladend und äußerst erquickend durch die allseitig herein streichende Luft der Frühlingsnacht. Die blühenden Kirschbäume um das freundliche Haus und duftige Kräuter taten dem Geruchsinne wohl, als ich die Bettdecke bis an die Brust über mich schlug, und während das Ohr angenehm erregt ward, dem Lispeln und Plätschern eines vorübereilenden Mühlbaches zu horchen, goss der Mond unzählige Strahlen durch die feinen Fugen des Daches, und mein Auge hatte einen zauberhaften Himmel voll Kometen und Sternlein ober sich, auf den schwarzen Grund des Daches gemalt. – »Wann wird die gesprächige Welle, deren Klang ich jetzt höre, das Rad der nahen Mühle erreichen, und jählings, die Rinne hinabstürzend, dessen Umschwung befördern? – Noch betet man laut in einem fernen Bauernhofe – verschlagene, unverständliche Worte kommen aus der Weite – geisterhaft klappen die hölzernen Haustüren zu – die Riegel werden vorgeschoben, und wie ein Schwarm Hühner schläfrig plaudernd im Winkel der Steige sich setzt und anschmiegt zum Schlafe, so tun die Bewohner des Dorfes. Alles ist heim und sucht den Schlaf.« – So denkend, schlief ich ein. Allein mein Erwachen folgte bald. Ich hörte in der Ferne eine Schar Burschen jauchzen, lärmen und singen. Sie kamen bald näher, bald entfernten sie sich, und endlich zerschlug sich die Versammlung; denn nach allen Seiten und Fernen jauchzte man einzeln und zusammen. Die Stille, die jetzt eintrat, unterbrach eine andere Szene. Im Nachbarhof erscholl erst ein leises, dann stärkeres Klopfen am Fenster. Eine Männerstimme rief: »Lena! Lenarl! Moch äf! I bin's – Jakob, da Mo (Mann).« – Nach einer Pause klopfte es wieder, und wieder sagte die Männerstimme: »So kennst mö denn nöd? Lena! Lenarlö! Äfmocha sollst, mia, dan Mo!« Drauf hörte ich ein Fenster öffnen, und eine Weiberstimme rief: »Aha! Eiz kamst? Kost dö furtmocha, eiz broch 'i dö nöd! Gsuffa heist – und eiz kamst? Eiz kamst, wo's To (Tag) wiad, und d' Hona (Hähne) kra'nt!« – »Sakra!« sagte der Mann mit Nachdruck, als ihm das Fenster vor der Nase zugeschlossen ward. »Lenarl! sog (sage) i nomol (nochmals)«, fuhr er fort mit etwas erzwungener Mäßigung – »moch ma r af! Sa guatwillö – i bi nöd lüadala gwöst.« – »Wast nöd lüadala gwöst, wast zälicha käma«, antwortete aus der Kammer das Weib, und die unsichere Stimme, die von einer Anstrengung zeigte, ließ mich meinen, dass Lenerl, das Weib, gleichgültig das Bett wieder besteige und den Mann vor dem Fenster seinem Schicksale überlasse. Jetzt fing ein Bursch an, in der Nähe zu jauchzen und dann eine Melodie zu pfeifen. Der Mann rief ihm zu: »Fronz, bist du's?« – »Jo, Voda (Vater)«, antwortete der Bursch. »Wei kimst denn du dohea?« sagte der erste wieder. – »Wei kemt's denn ös dohea?« erwiderte der Sohn. »Strächst ma wieda r um?« – »No (nun) Voda, sat's denn ös im Bött?« – »Stad (still) eiz (jetzt), und scho (schaue), doss ma r ins Hos kemma!« – »Stagts am Gog (ein hölzerner Balkon), und zuigts (zieht) a Spogotschnüa'l nieda, dös vom Dua'l owahängt. Guatö Nocht! Hod eng d' Muada kreigt? Gschid eng rächt – d' Mona keant hoam!« – »Wo willst denn du no hi?« – »Stad – i woas scho wohi. Guatö Nocht.« – Der Bursch pfiff nun die unterbrochene Melodie weiter, doch mit abnehmender Stärke, und schwieg endlich ganz. – Eben überkam mich wieder ein leichter Schlummer, als ein Krachen und Knistern mich plötzlich wieder munter machte. Schweres Atmen verriet einen Menschen in der Nähe, nur war nicht gleich zu entscheiden, ob der Nachtwandler über das Dach schreite, denn Schindeln am Rande des Daches wurden rauschend verschoben – oder ob jemand am Holzstoß um die Fenster nach dem Balkon steige. Ich saß auf und horchte. In der Kammer unter mir schnarchte man behaglich, Kinder dehnten sich und raunzten, sich umwendend, oder träumten, halbe Worte schwerzüngig plaudernd. »Was ist das?« dachte ich, und war nicht ganz ohne Sorgen, denn jetzt hatte sich offenbar jemand gerade in der Nähe meines Bettes außen auf dem Balkon festgemacht. Ich erwartete den nächsten Schritt, den der Nachtwandler vorhatte, um danach mein Benehmen zu regeln. In der Nähe meines Kopfes griff eine Hand nach dem Strohbündel, der ein rundes Wandloch verstopfte, und er fiel rauschend auf den Boden herein. Ich erwartete, eine Hand werde hereindringen (und mein Kopf wäre zu erreichen gewesen), allein es begann eine zärtlich wispelnde Stimme: »Liab's Margarl! Märgarlö! Heast? Sogst a ninx? – Polomargarl (zusammengesetzt aus Polo – der Name des Bauernhofes – und Margarl)! Bist denn trutzö häd? Margarlö! Schom dö, dast ninxö sogst! Heast a nöd? Owä (aber) woart (wart)! Woart no!« – Als ich so zärtlich tun hörte, verstand ich wohl gleich, dass ein Bursch zu mir »Fensterln« komme, in der Meinung, Margerl liege statt meiner im Bett. Auch erklärte ich mir nun die Verlegenheit dieses Mädchens am Abend, als man nach einigem Beraten in der Familie mir endlich nicht ohne Scherz ihr Bett angewiesen hatte. Sie mochte den nächtlichen Besuch und die Folgen vorausgesehen haben. Und ich brauchte nicht länger zu zweifeln, denn aus der Kammer war ein Hüsteln und Keuchen hörbar, was ein mit dem Polster unterdrücktes Lachen war, zu heftig, um ganz verhalten zu werden. Die Maid ist also wach geblieben aus Besorgnis und hörte nun wirklich die zärtliche Ansprache des liebenden Burschen, die er an einen Mann und Fremden richtete. Der Bursch aber fuhr fort, aus zartem in wehmütigen Ton überzugehen, weil er bei meinem sehr leisen Atemholen auf Wachsein schloss und meinte, die Liebste wolle sich nicht melden. Um ihn zu trösten, schnarchte ich ein wenig – worauf er begann, von Neuem das Liebchen zu wecken. – Mir war schon Anfangs der Gedanke gekommen, ihm zu antworten, und ich begann nun nach leichtem erzwungenem Gähnen und Raunzen mein Erwachen anzuzeigen, und in der Rolle der Geliebten, kundig des Dialektes, und weil das Wispern der Stimme mich nicht verraten konnte, Antwort zu geben und ein Gespräch zu führen. Das verstohlene Gekicher aus der Kammer wurde nun fast laut, weil ich das Liebchen vorstellte. Der Inhalt unseres Gespräches war anfangs sein milder Vorwurf, dass ich so lange keine Antwort gegeben, und meine Entschuldigung, weil ich zu tief geschlafen und ihn nur nicht gehört hätte; drauf eine Versöhnung, und hierauf folgte ein gegenseitiges Befragen über das Erscheinen bei der Hochzeit am folgenden Tage. Die Familie unsers Liebhabers war geladen, und er war die teilhabende Person. In »Margarls« Namen aber wusst' ich nicht zu antworten mit Bestimmtheit, log also einige Bedenklichkeiten, von Seite des Vaters und der Mutter herleitend. Darauf schied er, die Hand zum Wandloch hinreichend: »Gi ma d'Hend, Margarl! Guatö Nocht!« – Es lag herzliche Kraft in seinem Händedruck. Die Schindeln am Dache rauschten, Bretter und Balken krachten wieder, der Bursch pfiff unten und ging. Seinem Jauchzen aber antwortete kein Bursch in der Nähe und Ferne mehr – er schwieg nun auch, während ich, eine liebe Aussicht durch das offene Wandloch gewinnend, im Mondenschein die klappernde Mühle stehen sah, ganz von Fliederstrauch umgeben und silberähnlichem Rasengrund, auf welchen nordwärts das Schattenbild von Mühle und Gebüsch fiel. – Mit diesem nächtlichen Abenteuer wurde mir der Begriff des »Fensterlns« recht deutlich, und, wie ich erfuhr, bezeichnen diese Grenzler es mit dem Ausdrucke »'s Schrä« – von Schreien, Anrufen zu einem nächtlichen Plausch zwischen Bursch und Liebchen.

Am folgenden Morgen weckte mich Löffelgeklirr, das aus der Wohnstube scholl. Man reinigt da unmittelbar vor Tisch das Esszeug, und wirft es klingend auf die Tischecke, die nach der Mitte des Zimmers zeigt. Dieser Schall dient statt einer Glocke, um diejenigen zu rufen, welche im Hause gegenwärtig sind, für Entferntere muss jemand vor die Haustüre treten. In meinem Falle war es ein blonder Knabe, der auch mit unterspreizten Armen schrie, dass er bis unter die Blondlocken rot wurde, während die Mutter zum Kammerfenster hinaus dasselbe Amt verrichtete: »Geit's zon Öss'n! Kemts zon Öss'n zom!« – Als ich in die Stube trat, saß die Familie bereits um den Tisch, Milchsuppe (den fast unumgänglichen Bestandteil des Frühstücks und Nachtmahls) aus einer Schüssel essend. Man verrichtet dieses Geschäft langsam und gemessen. Mit jedem Löffel Suppe fischt sich jeder einen Brocken Brot heraus, und während das Kauen geschieht, wird der Löffel vor sich auf den Tisch gepflanzt. Und das ist der Moment, wo man fragt und antwortet, und dem Tischgespräch huldigt. Vor und nach Tisch wird der englische Gruß, bisweilen noch ein anderes Gebet gebetet, und zwar vor Tische still, nach Tische gewöhnlich laut. Der Hausvater ist immer der Vorbeter. – Ich suchte »'s Margerl«, denn ich dachte über den nächtlichen Besuch zu scherzen; allein sie fehlte beim Essen, auch fragte Vater und Mutter nach ihr: »Mö (warum) kimt denn 's Margerl nöd zon Össn? Wo is denn dö wieda? Hans'l gei sauch's (suche sie)!« – Der zurückkehrende kleine Bote sagte: »Sie steit hintan Bianbam und sogt, dass sa sö schomt!« (Sie steht unterm Birnbaum, und sagt, dass sie sich schäme!) Ich teilte die Ursache mit, und man lachte laut und lange. – Der Hausvater war bereits im Sonntagskleid, denn er war Hochzeitsgast. An die Türe war mit Kreide der erwähnte Kreis gezeichnet mit dem Strauß, und darin stand: »1 fl. 30 kr. C.M.« geschrieben. Gegen neun Uhr früh nahte Musik, Pistolenschüsse erschütterten nah und ferne die Luft. Unser Hausvater selbst streckte jetzt einige Male sein Geschütz knallend aus dem Fenster. Mit dieser Zeremonie grüßte er der Musik entgegen, welche kam, ihn in das Haus des Bräutigams abzuholen, weil er diesem verwandt war, und also gleichsam dessen Gast bei der Hochzeit vorzustellen hatte. Der Musik folgten mehrere Gäste, welche bereits abgeholt waren. Das Ganze hatte ein feiertägliches Ansehen. Vor jeder Haustüre standen gruppiert die ungeladenen Bewohner des Dorfes im Halbsonntagskleid, um die Hochzeiter vorüberziehen zu sehen. Nach jedem Pistolenschuss tönte ein anhaltendes Jauchzen; selbst von den entfernten Feldern tönte Jubel in das Dorf hinein. Aus dem Nachbarhofe hatte man eben jetzt einen jungen Burschen abgeholt, den ich für den nächtlichen Besucher halten musste. Eine schlanke Gestalt, fromm-jugendliches Aussehen im wohlgestalteten, blühenden Gesicht, machte den Jungen für jedes Auge angenehm. Aus seiner Hand krachten einige Pistolenschüsse schnell auf einander. Sein halb mutwilliges Leben, Jauchzen und Springen hob ihn vorteilhaft hervor vor den Übrigen. Plötzlich ließ er jetzt die Musik mitten in einer Melodie anhalten, bestimmte das folgende Musikstück, jauchzte, knallte einen Pistolenschuss in die Luft, und schrie: »Eiz spielt's ma r af, ös Sakra! Lustö und frisch!« Die Musik klang durch die heitere, ruhige Luft, aus Fenstern und von Haustüren her rief und lachte man dem lustigen Burschen zu. Dieser aber sang zur gespielten Melodie mit heftigen Gebärden eines natürlichen Entzückens:

»Wenn i zo man Deanla gei,

Nim i ma Hearzerl mit;

Woas ma goa r oftmol nöd,

Wos eam koa Doarat gschiht!«

Mein Hausvater zog jetzt seinen Rock an, um Musikanten und Gäste zu empfangen. »Margerl« lief herein und kichernd durch die Stube nach der Kammer. Aber die Mutter brachte einen großen Laib schönes Weißbrot, schnitt ihn nach einer Bekreuzigung darüber oben ein wenig an, legte ihn samt einem großen, frisch geschliffenen Messer auf den Tisch. Man spielte und jauchzte zur Türe herein und schwang die Hüte. Der lustige Bursch aber war auf einmal zahm und trat zuletzt ein, nicht ohne flüchtig-forschendes Umhersehen. Die Männer drückten sich die Hände. Musik schwieg jetzt. Die Hausfrau war geschäftig im Anordnen: »Sötzts eng, schnäds o a Braud! Olta (zum Vater) schenk' ä! (zu den Männern) Willts ös denn zwoamol hean, Mona? Össts und trinkts, dass da Mei (Mühe) weart is!« – Man aß und trank etwas. Dann wurde ein Ländler gespielt, den der Hausvater mit seinem Weibe tanzte. Der lustige Bursch ging frisch nach der Kammer, und holte sich's »Margerl«, die indes sich nett angezogen hatte. Nach dem Tanz wurde eine Art Marsch gespielt, man brach auf, und an der Türe sprengte die Hausfrau etwas Weihwasser über ihren Mann, der andächtig das Kreuz machte und hinaus schritt. – Unter Schießen und Spielen ging der Zug in das Haus des Bräutigams. Indes hatte die andere Hälfte der Musikanten die Verwandten der Braut in ihr Haus zusammengeholt. Sowohl hier wie dort wurde den versammelten Freunden jetzt ein Frühstück vorgesetzt, bestehend aus einer sehr kräftigen Rindsuppe mit eingebrocktem Weißbrot oder Semmeln, Rindfleisch, »Wackä« Eine fette, gähe Mehlspeise aus Semmelschnitten, Eiern, Milchkäse, Gewürz ect., Würsten und Kuchen. Dieses Frühstück heißt man »Gäklhenn« und findet es nur bei größrn Hochzeiten. Wecken und Bier standen sonst noch reichlich auf dem Tische, und man sprach Letzterem bis zu einiger Betäubung zu. Nach Tisch wurde ein wenig getanzt, doch auf einen Wink schwieg die Musik, alle Gäste wurden plötzlich ernst, der Vater des Bräutigams nahm diesen am Arm, indem eine tiefe Blässe sein Gesicht überzog, und große Tränen stürzten über seine Wangen. Die Gäste nahmen feierlich die Hüte ab. In der Kammer stand die Mutter mit den Geschwistern des Bräutigams, die beim Eintritt des Vaters mit dem Sohne zu weinen und schluchzen anfingen. Der Bräutigam kniete nieder, indem er unter Weinen den Kopf senkte und kaum die Worte reden konnte: »Göts mä engan Sögn, Voda und Muada!« – Die Mutter besprengte mit einigen Tropfen Weihwasser sein Haupt, indem ihm der Vater händeauflegend den Segen gab: »Gei in Got's Nom, unsa keast Du eiz nimma; an ondas Hos kreigst Du, a Wä kreigst, und Kina kost kreign. Holt af ollö, wei's unsa Heargotl will; sa guat und vonünftö. Unsä Hear is durt, wo mia rächtschoffa san, gwis mit Glück und Sögn. Eiz stei af – i ho da r eiz ninx mea zon sogn.« Geh' in Gottes Namen! uns gehörst Du jetzt nicht mehr; ein anderes Haus bekommst Du, ein Weib bekommst Du, und Kinder kannst Du bekommen. Halte auf alle, wie es der Herr haben will; sei gut und vernünftig. Unser Herr ist dort, wo wir rechtschaffen sind, gewiss mit Glück und Segen. Jetzt steh' auf – ich hab' Dir nun nichts mehr zu sagen. Viele Tränen liefen bei dieser Rede dem Vater aus den Augen, und er sprach mit oftmaligem Unterbrechen. Während die weinenden Eltern den scheidenden Sohn segneten, beteten in der Stube alle versammelten Hochzeitsgaste laut, ernst und langsam für des Bräutigams Wohl. Dann erschienen Vater, Mutter und Geschwister mit dem Bräutigam wieder in der Stube. Dem letzteren reichten der Reihe nach alle Gäste ihre Hände und sagten ihm freundliche Glückwünschungsworte: »No – so wünsch' i dia ollas Guatö« – oder »viel Glück!« – »möchts da krodn und guat gei« – »No, so wöllt i hold« – – Dankend erwiderte der noch tief gerührte Bräutigam: »I donk eng, Voda – Basl – Voda« – – Die Musikanten hatten sich indes vor das Haus gestellt, den Aufbruch erwartend. Wie der Bräutigam an die Stubentüre trat, sprengte die Mutter noch einmal Weihwasser über sein Haupt und machte das Zeichen des heiligen Kreuzes über ihn, alle andern aber folgten ihm. Die Musik begann jetzt eine marschähnliche, heitere Melodie. Pistolen verkündeten mit lufterschütterndem Knallen weithin, dass der Bräutigam seinen Zug in das Haus der Braut beginne, um sie zum Kirchengang abzuholen. Hier, im Hause der Braut fanden während dieser Zeit dieselben Zeremonien statt, wie im Hause des Bräutigams: »Gaklhenn«, Segenerteilung und vor beiden ein kurzer Tanz. In der Stube erwartete die Braut den Bräutigam. Beide reichten sich die Hand und hielten sich dieselbe gegenseitig so lange, bis der Hochzeitlader, dessen erste Amtshandlung jetzt begann, folgenden Spruch gesprochen hatte:

Glück af! Holt's eng im Hearz so föst wei mit 'n Handn,

Füa r ollö Naud und ollö Löbnszat;

Denkt's 's nämlö To füa To; lausst's eng nöd wendn,

Oas nöd vom odan nöd, wenns rengt, wenns schnät;

Holts zom! Holts zom! wei Stoi in föst'n Moan,

Wei Bama mit'n Wurzln i dar Ead,

Doss enga Glückshos, enga Stombam doan –

Dos globts no! bis zon Gro und länga wead.

Ös willts doch glückla sa – no jo! no fralö!

Ös willts doch oas vom onan eng nöd trenna?

Jo no – so sats no sats 'n onan halö:

So hots ös schö! Holts zom! Holts zom, mogs schnä'm, mogs renga!!

(Glück auf! Fasst euch im Herz so fest wie mit den Händen,

Für alle Not und alle Lebenszeit;

Denkt gleich von Tag zu Tag; lasst Euch nicht wenden,

Das eine von dem andern nicht, ob's regnet, schneit;

Haltet zusammen, fest wie Steine in sichern Mauern,

Wie Baumeswurzeln in der Erde,

Dass euer Glückshaus, euer Stammbaum dauern,

Das glaubt nur! bis zum Grab und länger werde.

Ihr wollt doch glücklich sein – nun ja! nun freilich!

Ihr wollt doch eins vom andern Euch nicht trennen?

Nun ja, so seid nur eins dem andern heilig:

So habt ihr's schon! Vereint Euch fest, mag's schnei'n, mag's regnen!)

Im Hause der Braut wollen wir nun, während sich die Gäste der Bräutigams- und Brautpartei begrüßen, und langsam zum feierlichen Kirchengang anschicken, einen Blick auf das Brautpaar werfen und die einzelnen Würdenträger und Würdentragerinnen erwähnen. – Der Bräutigam war durch einen Rosmarinstrauß am Hute erkennbar, wodurch dieser mit vielen frischen Zweigen ringsum verhüllt wurde, und die hundertfachen Flitter und Gegenstände am Strauß (wie Fluggold, silberner Zitterdraht, kleine weiße Täubchen, mit vergoldeten Herzlein im Schnabel, Kunstblumen u. dgl.) brachten einen angenehm heiteren Effekt hervor. Da, wo der unterste Stamm des Rosmarinstraußes befestigt war (nämlich über der Stirn des Bräutigams) prangte eine aus dunkelrotem Seidenband künstlich geformte Pfingstrose, dort »Bobl« genannt. Wo der Bräutigam stehen mochte oder gehen, versammelte sich um ihn oder lief ihm eine Schar Kinder nach, die mit andächtigem Vergnügen das ewige Schwanken und Zittern der glänzenden Flitter von Silber und Gold betrachtete und nach den lieben Täubchen und Blümlein lächelte, die Hände danach streckend, ob nicht eines herabfallen und zwischen ihren Fingern hängen bleiben möchte. Außer dem Hutstrauß hatte er noch einen kleinen Rosmarinzweig am rechten Rockärmel befestigt. Ein schweres, hellkarminrotes Seidenhalstuch, wohl anschließend und vorn zu einer buschigen Masche gebunden, ober der die zwei blendend weißen Hemdkrägen heraus- und herabgeschlagen waren, gaben dem ernst-wehmütigen Gesichte des Bräutigams einen zarten, lieblichen Schein. Zum Unterschiede von den ledigen Burschen war auch seine rohseidene Weste bis an den Hals mit einer Reihe stark versilberter Zwanzigerknöpfe sittsam geschlossen. Die hirschlederne Hose von frischer Schwärze, deren Nähte durch einen schnurähnlichen Streifen Weißleder hervorgehoben wurden, schloss wohl unter dem Knie, die weißen Strümpfe fest aufrecht haltend. Sein Tuchrock lag besser als gewöhnlich und übertraf die aller Gäste an Qualität. – An der Braut fiel wohl besonders der Kopfputz auf. Die Haare waren von allen Seiten nach dem Wirbel gekämmt, dort zu einem Nest gewunden, dessen ganze äußere Fläche mit kleinen Maschen rosenfarbner Seidenbänder und dazwischen befestigten Rosmarinzweiglein bedeckt war. Rings um das Haargeflecht und dessen Verzier wand sich ein Blumenkranz aus Kunstblumen, woraus sechs silberglänzende Getreideähren in gleicher Entfernung von einem Ohr bis zum andern über das Haupt herüber hervorstanden. Das Haar war leicht bepudert. Weil die Braut blond und ihr Haar sehr zart war, so hatte sich der feine Flaum desselben um die Stirne von dieser ungewöhnlichen Zwangfrisur losgemacht, und bildete in gewisser Beleuchtung einen Marienschein um ihr Gesicht. Gleich ihrem werdenden Gemahl trug sie ein rotseidenes Halstuch, nur sehr locker geschlungen und doppelt grün verbrämt. Über das rosenfarbene Mieder hatte sie noch eine schwarzseidene Jacke, die knapp anschließend bis zu den Hüften hinab reichte und um die Brust wenig ausgeschnitten und garniert war. Der Rock und das Vortuch, ebenfalls von schwarzer Seide, reichten bis an die Knöchel hinab; ein rohseidenes Band hielt das Vortuch, und rückwärts hingen die Maschen und die beiden Enden des Bandes hinab Sonst (und noch jetzt an manchen Orten) trug die Braut einen dunkelbraunen oder hellroten Rock, der wenig über die mittlere Wade hinab reichte. Die Jacke, gewöhnlich aus Tuch, ging kaum über die Hälfte des Rückens hinab. Am Kopfputz fehlte sonst der Kranz.. – Die Art des Kopfputzes teilte, nur vereinfachter, mit der Braut die sogenannte »Brautmaschl« – (Brodmaschl) oder »Kranzeljungfer« (Kranzljungfa) Schwester des Bräutigams, die nebst der »Brautmutter« (Brodmuada) Taufpatin der Braut zu dem höchstbewürdeten Frauenpersonale gehörte. Unter den Männern standen obenan: der »Brautvater« (Brodvödä) Taufpate der Brätigams, der »Brautweiser« (Brodwäsa) Ein Bruder der Braut, als dirigierende, feierliche Person oder Zeremonienmeister der »Hochzeitlader« (Hauzatloda) und endlich die beiderseitig nächsten Verwandten. Die weiblichen Gäste trugen an der Brust Bouquete und Rosmarinzweige, auf den Hüten die Männer. Dieses Zeichen zeichnete sie eben als Gäste. – Auf einen Wink und Ruf des Hochzeitladers mit einem großen Stock, von dem oben ein rotes Seidenband herabhing, wurde es nun in der Stube still. Er nahm den Hut ab, desgleichen alle andern Gaste, und hielt folgende Anrede:

Eiz heit ma Zät! Mia kantn gei und trochtn;

Foa r ollen is doch Sögn und Kircha z ochtn.

Wea nöd mit Got ofongt und Gota's Liab,

Dea r is – ös wissts! – am oigna Glück sa Diab.

Drum schots eiz nöd goa dz viel zätlö Dinga,

Wos äbba fält, dös laußts ö nocha bringa,

Und git da Himml eng (dem Brautpaar) san Sögn,

So bringts ös lächt und gwis a 's Zätla zwögn.

Mochts! Af! Mia r ollö weama's no dalö'm,

Da Himml wiad eng frummö Kina gö'm.

Ös weats goa dz frin sa, weats koa Naud nöd kenna,

Und longö Johr wead eng da Taud nöd trenna.

(Wir hätten Zeit! Wir könnten geh'n und trachten.

Vor allem muss man Seg'n und Kirche achten:

Wer nicht mit Gott beginnt und Gottes Lieb',

Der ist – Ihr wisst's! am eignen Glück sein Dieb.

Drum schaut jetzt nicht zu viel nach ird'schen Dingen,

Was etwa fehlt, das lasst herein sich bringen,

Und spendet Euch der Himmel seinen Segen,

So bringt Ihr leicht das Ird'sche auch zuwegen.

Macht! Auf! Wir alle werden es erleben,

Der Himmel wird Euch fromme Kinder geben.

Ihr sollt zufrieden sein, die Not nicht kennen,

Und lange Jahr' wird Euch der Tod nicht trennen.)

Hierauf ordnete sich der Zug, die Musikanten gingen voran, eine marschartige, heitere Melodie spielend, hinter ihnen folgten: der Bräutigam mit der »Brautmäschl«, dann Braut und »Brautweiser«, dann die übrigen Gäste. Heftiger begann das Pistolenfeuer und Jauchzen, die nahen und fernen Anhöhen bedeckten sich mit Scharen von Zuschauern. Das Dorf mit der Pfarrkirche war nur durch eine Wiese getrennt. Unter diesem Jubel und Schießen klang die Kirchenglocke, die nahe gottesdienstliche Feier verkündend. – Nachdem man bis zur Kirche gelangt war, verstummten plötzlich Spielen und Schießen, die Brautleute nebst den wichtigsten Personen der Hochzeit begaben sich in den Pfarrhof, um sich immatrikulieren zu lassen. Von da ging man in die Kirche. Beim Eintritte in dieselbe schieden sich die männlichen von den weiblichen Gästen. Rechts im vordersten Stuhle saß der Bräutigam, »Vorgeher« (Foageia) Taufpate des Bräutigams und »Brautweiser;« hinter diesen die übrigen männlichen Gaste. Links im vordersten Stuhle ließen sich die Braut, »Brautmäschl« und »Brautmutter« nieder, hinter ihnen die übrigen weiblichen Gaste. – – –

Nach dem Hochamte wartete Musik und Pistoliade auf das junge Ehepaar und begrüßte dessen Austritt aus der Kirche; dann stellten sich alle Gäste in einen Kreis um dasselbe, und der Hochzeitlader sprach folgende Jubelrede.

Hochzeitlader.

Fifat! Fifat!

Gäste.

Fifat! Fifat!

(Musik.)

Hochzeitlader.

No segt's! do homa 's Paar'l, richtö is!

So schuißt's! Sö spielt's! Sö schrät's: Fifat!

Doss d'Luft voll Plödra, Gschroa und Musö is,

Voll Frädngschroa: Fifat! Fifat!

Gäste.

Fifat! Fifat!

(Musik.)

Hochzeitlader.

No, Voderl, Muaderl, no, wei ist denn eng?

Wiad eng um 's Hearz nöd Läwl und Müada dzeng?

Fifat!

Gäste.

Fifat! Fifat!

(Musik.)

Hochzeitlader (zum Brautpaar):

So wät i's! Zombrod säts, so bläbts börnöna,

Und fräts eng eiz weit's willts, eng mit anona!

Fifat! Fifat! u.s.f. ...

Jetzt zog man in das nahe Wirtshaus, wo man sich mit Tanz so lange unterhielt, bis ungefähr die Stunde zum Speisen gekommen war, dann kehrte man in das Geburtsdorf der Brautleute zurück, wo im Wirtshause bereits sechs Tische gedeckt waren, jeder für zwölf Personen berechnet. Einer dieser Tische, der »Brauttisch«, war für Braut, Bräutigam und die nächsten Angehörigen bestimmt. Bevor man aber zu Tische ging, sammelten sich die geladenen jungen Burschen und Männer zu einem Fußwettrennen, das zu den Hauptzeremonien einer Hochzeit gehört. Der beste Läufer erhält von der Brautmutter 8 bis 4 fl. E. M., und ist verbunden, solange die Brautmutter bei der Hochzeit zugegen ist, ihren Trabanten und Launenbefriediger zu machen, oder wie man sagen könnte, mit allem Aufwand von Scherz und Geld ihr die Kur zu machen. Der Erfolg des Wettrennens (das man »Ofaschusselhrenna« nennt) entschied für den lustigen Burschen, den wir vom »nächtlichen Besuch« her kennen. Er begann auch seine Rolle mit Geschick und fast ausgelassener Laune zum Ergötzen aller. – Bei Tisch erschien zuerst Suppe, allein bevor man zu genießen begann, ging ein Teller auf jedem Tische herum, worauf jeder Gast das bestimmte Geld zu erlegen hatte. Nach der Suppe kam Rindfleisch, und zwar in solcher Quantität, dass kein Gast seinen Teil aufzehren konnte; weshalb vor jedem ein leerer Teller stand, auf den er das Ungenossene zurücklegen und nach aufgehobener Tafel seiner Familie nach Hause schicken konnte. Nach dem Rindfleisch stand jeder Gast auf (außer denen, die am Brauttisch saßen) und an ihre Stellen setzten sich die »Nachtafelgänger« (d 'Nogangla), gewöhnlich Kinder oder Geschwister der früheren, welche nun vieles eingemachte und gebratene Fleisch und Würste, Kuchen, »Wackala«, Knödel (Hraudkopfat) u.s.f. genossen und zurücklegten. Unter diesen Nachgängern war auch unser »Margerl« (vom nächtlichen Besuch her bekannt) an die Stelle ihres Vaters zu sitzen gekommen. Bei ihrem Erscheinen ergriff es unsern jungen, lustigen Burschen, den Preisrenner oder Kurmacher der Brautmutter, erst recht mit leidenschaftlicher Heftigkeit. Er ließ am Brauttisch aufspielen, kam dann mit den Musikanten an jenen Tisch, wo »Margerl« saß, und wollte nimmer von ihrer Seite weichen, die halb verlegen, halb erfreut die Huldigung geschehen ließ. Er sprang, jauchzte und sang mehrere Lieder, deren Melodie er sich nachspielen ließ.

Deanal, du Hearzagö,

Moist a, i leissat dö,

Moist a, i mächt ma Lö'm

Nöd füa di gö'm? –

Deanal, dös Vögal durt

Hötschat dur d' Lüftla furt,

Hea no sa Gsangl o,

Kreigst scho an Mo! –

Hitschadö, hotschadö,

Stöckst a da Hearz dawö?

Druckst a da n Ogerl zom?

Daustas foa Schom? –

Bei Fenstern und Türen herein schauten Gruppen von Kindern, die von den Gästen reichlich mit Wurst, Wecken oder Kuchen erfreut wurden und bestimmt waren, die zurückgelegten Speisen nach Hause zu tragen. Einem kleinen Blondkopf sah ich zu, wie er nach einem Bauernhof schlenderte und mit andächtiger Behaglichkeit die besten Stücke des anvertrauten Packes verzehrte. – Nach Tische entstand ein Getümmel um den Brauttisch. Wandbänke und Stühle wurden gedrängt voll von Zuschauern. Der Hochzeitlader begann nun den letzten Spruch, die Danksagung. Sie war in ähnlicher Manier abgefasst, wie die vorhergehenden. Es wurde der Reihe nach erst den beiderseitigen Eltern im Namen des Brautpaares für Erziehung, Erhaltung, Ausstattung und sonstige Gnaden gedankt, dann allen Gästen für ihre warme Teilnahme im Namen der Eltern und des Brautpaares Dank gesagt, worauf nochmal ein Herzenswunsch des Sprechers folgte, dass die Neuvermählten ihre seligsten Tage von nun an erleben und das Alter der Ihrigen erfreuen möchten. –

Nun war es die nächste Aufgabe des Preiswettrenners, die Braut vom Tische herabzubringen. Die Musik spielte eine Melodie, dann fragte der Kurmacher die Brautmutter, unter welchen Bedingungen ihm die Braut herabgeführt würde? Diese sagte: »Bring ma r an Äma ohnö Roaf« (B ringe mir einen Eimer ohne Reif). Der Bursch jauchzte und rief: »Lustö! Spielts af!« Die Musik ließ sich wieder hören, und der Bursch lief hinaus, kam mit einem Ei, das er wie Columbus an einer Spitze ein wenig einschlug, und vor die Brautmutter hinstellte, fragend: »Is rächt?« – »Rächt is!« sagte diese darauf. – Jetzt besann sich die Rätselgeberin ein wenig und begann: »Wos hrump'lt und pump'lt i da hilzan Kopaln?« Die Musik begann abermals, und der Bursch lief hinaus und kehrte mit einem Stempel eines Buttergefäßes zurück, rufend: »Dös hrump'lt und pump'lt im hilzaran Fassl!« – Nach Lösung dieser Aufgaben folgten noch folgende Fragen: »Welche sind die besten Weiberuhren?« – »Haushähne« »Welches Obst reift drei Jahre?« – »Wachholderbeeren«. Endlich musste der Bursch ein Mus bringen, wozu man weder Mehl noch Feuer brauche. Er brachte Honig. Die Aufgabe, ein Rad zu bringen, das kein Wagner gemacht und wozu man kein Holz gebraucht habe, löste er, indem er einen Spritzkrapfen brachte, dessen Form die eines Wagenrades war. Zum Schluss sollte ihm die Braut nur über eine silberne Brücke zugeführt werden. Er legte also eine doppelte Reihe von Zwanzigern auf den Tisch, von einem Eck desselben bis zu jenem, wo die Braut saß. Die Braut stieg darauf, und darüber gegen den Brückenbauer, der sie empfing und auf den Boden herab hob. Unter Jubel der Herumstehenden erschallte Musik. Der Bursche sollte nun den Brauttanz mit der Braut eröffnen, allein Letztere vermisste einen Schuh, den man ihr schon früher heimlich unterm Tische vom Fuß gezogen hatte. Nach langem Suchen fand ihn der Bursch. Er tanzte einen Ländler mit der Braut einmal herum, ihm folgte dann der Vater der Braut mit dieser, dann Brüder, nächste Anverwandte und Hochzeitsgäste nach einander mit der Braut einmal herumtanzend. Jetzt tanzte der Bräutigam mit der Mutter der Braut, – dann mit seiner eigenen Mutter, und zuletzt mit seiner jungen Angetrauten. Hierauf galt keine zeremoniöse Regel mehr, und das übrige tanzlustige Blut bemächtigte sich des Terrains. Bald hatte der Tanz die Gestalt des früher geschilderten angenommen. Burschen und Mädchen kamen zahlreich dazu. Als »Margerl« und der »lustige Bursch« zum ersten Male Muse hatten, länger und heimlich mit einander zu sprechen, entdeckte sie ihm, dass er diese Nacht bei mir fensterln war. Ich beobachtete beide, wie sie verlegen taten, dann plötzlich ein helllautes Gelachter aufschlugen. »Wos?« hörte ich den Burschen sagen, »ea wa's gwöst? Sakra! Host mö für an Noarn? 's ko nöd sa!? – Dea Hear durt is i dan Bött glögn? – Jessas! Eiz mau ö do gla dafohrenna, und ko 's Locha nimma r afhean!« rief er in höchst ergötzlicher Unruhe. Dann schlich er lachend und stotternd zu mir, den Hut verlegen über die Brust haltend. »Hear – Hear – Hear – i bins gwöst – dös is zon Hautz'schnä! Sakra! dös fogis ö mai Lotta nöd!« –

Drei Wochen lang nach der Hochzeit müssen junge Eheleute getrennt bei ihren Eltern leben. Während dieser Zeit wird das Meiste und Wichtigste der Brautaussteuer besorgt und angeschafft. Die junge Frau mit ihren Eltern wandert auf Jahrmärkten bei Kaufleuten herum; zu Hause sind Tischler und Schlosser beschäftigt, standesmäßige Hausgeräte herzustellen. Ist man allseitig befriedigt, so wird der Tag der Vereinigung und Übersiedelung bestimmt. Die schönsten vier Pferde der Gegend werden zusammengespannt vor den Wagen (Kommawogn), auf den man die neuen, bunten Kästen, Tische, Bettgestelle, kurz die kleinsten und größten Geräte für das Hauswesen sich aufschichtet nach einer Art Kunsttheorie. Über diesen Gegenständen wird das Brautbett befestigt, zu oberst eine bunt bemalte Wiege. Was von Wäsche und andern Gegenständen in den Kästen Platz findet, wird da zusammengepresst. Zerbrechliche und bestimmte andere Dinge müssen getragen werden. Zu diesem Ende bittet das junge Weib alle ihre Jugend- und Schulfreundinnen, welche noch nicht verheiratet sind, an diesem Tage zusammen und um Beistand. Man kommt nun auch gerne, der Freundin den Dienst zu leisten. Jedes dieser Mädchen wird mit einem größeen oder kleineren Tragkorbe versehen, um darin einen der von der Sitte bestimmten Gegenstände bei der Übersiedelung zu tragen. Ist vor dem Elternhause des jungen Weibes der Wagen mit seinen vier wiehernden, mutigen Pferden, die mit Blumen, purpurfarbenen Tuchlappen und einem Geschirre voll glänzend geputzter Messingrosen an Kopf und Halse ausgeschmückt sind, zum Fortfahren bereit und hat die scheidende Tochter weinend Abschied genommen von ihren Eltern, so schwingt sich der Pferdelenker, einen Blumenstrauß am Hut und ein Seidenband an der Geißel, auf ein Pferd, und lärmend und jubelnd umringt von einer zahlreichen Begleitung, beginnt er den Zug. Hinterher kommen die Jugendfreundinnen mit ihren Tragkörben. Die einen tragen Küchengeräte, obenauf mit einem ungeheuren Kochlöffel, die junge Hausfrau an ihr Geschäft als Köchin erinnernd, und mahnend, dass man in ihrem Hause künftig »mit dem großen Löffel esse.« Andere tragen Flachs, Getreidegarben, Gespinst von der Hand der jungen Hausfrau, Brot, das sie selbst gebacken, teils um die Wünsche glücklicher Erntejahre, teils die Ermahnung an ihre Pflicht und den Beweis ihrer Tüchtigkeit und Kenntnisse einer Hausfrau anzuzeigen. Den Zug schließt die junge Frau, begleitet von den bei ihrer Hochzeit als Brautmutter, Kranzeljungfer u.s.f. fungierenden Frauen. Ihre Eltern folgen eine geraume Zeit später nach. Von allen Seiten des Dorfes strömen Zuschauer. Die Burschen, welche mit der jungen Frau aufgewachsen sind, wollen anzeigen, wie ungerne sie eine Jugendfreundin verlieren, die nach einem andern, besonders entfernten Dorfe geheiratet hat, und sperren am Ende ihres Dorfes durch aufgehäufte Gegenstände den Fahrweg. Kommt nun der Übersiedlungszug an, und die Pferde können den Holzdamm nicht durchbrechen, so erlegt der Pferdelenker einen Geldtribut, den die hinzukommende junge Frau vermehrt. Rasch wird die Sperre weggeräumt, die Burschen umgeben die Jugendfreundin und begleiten sie weiter. Auf dem Wege müssen bei bestimmten Veranlassungen gewisse abergläubische Sitten beobachtet werden. Hört man zum ersten Male einen Kuckuck rufen, so greift jedermann in den Sack und rührt das dort befindliche Geld auf, zum Zeichen, wie sehr man die Vermehrung des Wohlstandes der jungen Hausfrau wünsche. Der Kuckucksruf gilt als verheißendes Orakel dafür. Hört man eine Wachtel schlagen, so zählt man die Schläge; ihre Zahl bedeutet die künftige Anzahl Kinder dieser jungen Hausfrau. Schlägt die Wachtel in einer Getreideart, so wird diese die ganze Ehe hindurch die günstigste Ernte liefern: schlägt sie auf einem Rain, so bedeutet es Jahre des Misswuchses und Unglück mit Kindern. Hört man zum ersten Male donnern, so muss die junge Frau den nächsten schweren Gegenstand fassen und zu heben suchen, was ihr Gesundheit und Stärke für alle Verrichtungen sichert. Die Einfahrt in das Dorf des betreffenden jungen Gatten versperren wieder die Mädchen jenes Dorfes, scheinbar erzürnt, dass der einen aus ihnen ein Gatte entgangen, und ein Jugendfreund allen durch eine Fremde geraubt worden. Ein Tribut öffnet wieder den Weg. Die junge Frau ladet zugleich alle diese Mädchen in das Haus ihres Mannes. Nun wird sie auch von diesen begleitet. Einige hundert Schritte vom Hause entfernt, erwartet den Zug der junge Gatte. Er küsst sein Weib, und führt sie am Arm bis zu seiner Haustüre. Da begrüßt sie Musik; die Eltern des jungen Gatten sprengen an der Schwelle Weihwasser über das junge Ehepaar und begleiten es in die Stube. Die ganze Begleitung von Burschen und Mädchen beginnt nun etwa eine halbe Stunde zu tanzen; dann werden alle bewirtet, und man verlässt hierauf glückwünschend das Haus. Der Wagen wird mit Weihwasser übersprengt, und die jungen Eheleute beginnen die Möbel im Hause zu ordnen. Indes sind die beiderseitigen Eltern und nächsten Anverwandten zusammengekommen und verbringen den Rest des Tages und größten Teil der Nacht mit Essen und Ratgeben über das künftige Hauswesen des jungen Ehepaares.

In der Woche vor Pfingsten wird jedes Dorf vorzüglich durch drei Dinge belebt: durch die Anstalten zu einer Wallfahrt; durch die Vorkehrungen zum Hexentusch am Vorabend des heiligen Pfingstsonntages – und durch die Proben zum Pferdewettrennen am Pfingstmontage. – Die Wallfahrt besteht in einem frommen Besuch des sogenannten »Heiligenberges« (Halöbear) bei Pribram in Böhmen. Ein oder mehrere Dörfer unternehmen den frommen Pilgerzug zugleich, an demselben Tage aufbrechend und zurückkehrend. Veranlasst sind bei den meisten diese Wallfahrtsbesuche durch Versprechungen in bedrägnsnisvollen Lagen, z. B. in gefährlichen Augenblicken einer Krankheitskrisis an Eltern oder Kindern. Man gelübdet mit folgenden Worten: »Halös, hraudguldaras Heargotmuaderl! Half ma r i mana Naud! Moch mi (ma Kid) gsund, so wollfortö zo dia am halö'n Bear!« (Heiliges, rotgoldiges Herrgottmutterl! Hilf mir in meiner Not! Mache mich (mein Kind) gesund, so wallfahrte ich zu Dir auf den heiligen Berg.) Die Mutter Gottes vom heiligen Berge ist dargestellt aufrechtstehend, gekrönt samt dem Jesuskinde, welches sie auf dem linken Arme hält und mit der rechten Hand am Kinn streichelt. Um ihr anliegendes Kleid schlingt sich der Faltenwurf eines Mantels. Die Dorfkirche oder Kapelle versammelt die frommen Wallfahrer; nach verrichteten Gebeten beginnt der Auszug, die Männer unter Leitung eines Ältesten oder Vorbeters voraus, die Weiber und Mädchen nach, jede den Speisevorrat von Brot und anderem Mehlgebäck in einem Bündel am Rücken tragend. Überhaupt ist das Vertrauen auf die Hilfe der Mutter Gottes vielseitig und groß. Wallfahrtsgeschenke, wie grellgemalte Heiligen-, meistens Muttergottesbilder (Bilgla), bleierne befarbte Heilige (Hälan), Kelche, Monstranzen und sonstiges Messgerät aus demselben Stoffe, Fingerringlein (natürlich geweihte) für Kinder u.s.w., werden in Menge vom »heiligen Berge« mitgebracht und hoch in Ehren gehalten von Großen und Kleinen. Außer der Mutter Gottes vom »Halänbear« hat man noch vielseitiges Vertrauen auf andere wallfahrtsbeliebte Gottesmutter. Ein Beispiel davon gibt uns gleich das Verfahren bei der Segensheilung eines Auges, in das ein schmerzender Gegenstand fiel. Erst wird das geschlossene Augenlid mit Speichel befeuchtet (in Erinnerung des Verfahrens Christi bei der Augenheilung), dann die Spitze des rechten Zeigefingers leise darauf in einem kleinen Kreise herumgeführt unter dem Segensspruch:

Liabö fro fon haua Bogn

Dieses Gnadenbild stand einst am Fahrtwege auf dem Hochbogen (einer bedeutenden Bergwand des Böhmerwaldes, die aber schon zu Bayern gehört). Ein holzfahrender Bauer, den das Gnadenbild im Weiterfahren etwas irrte, hieb mit einem Beile darnach und spaltete der Mutter Gottes den halben Kopf. Augenblicklich erstarrte er und konnte mit seinem Fuhrwerk nicht mehr von der Stelle. Das Gnadenbild befindet sich jetzt in der Klosterkirche von Neukichen (einem bairischen Marktflecken am Fuße des »Hochbogen«) und wird hoch verehrt. –,

Is ma r äbbas i's Ogn gfolln;

Liabö fro fo Possa

Muttergottes-Gnadenbild von Passau; nähere Legendenangaben davon konnte ich nicht erfahren.,

Dauma's wieda r ossa;

Liabö fro fon hälan Bluat

Muttergottes-Gnadenbild von Klattau. Von diesem erzählt man, dass es berühmt wurde, als es, von einem frevlen Steinwurf getroffen, blutete, zu großem Staunen des Volks und zur Zerknirschung des Täters.,

Mochma ma Ogn wieda guat!

(Liebe Frau vom hohen Bogen,

Ist mir was ins Auge geflogen;

Liebe Frauen Passaus,

Tu' mir's wieder heraus;

Liebe Frau vom heiligen Blut,

Mach' mir mein Aug' wieder gut.)

Im Allgemeinen sprechen folgende Zeilen das Vertrauen zur Mutter Gottes aus:

I hon a Fotraua

Af unsa liabö Fraua,

Ollö To und ollö Stund;

So geiwö nöd z' Grund! –

(Ich hab' ein Vertrauen

Zu unser lieben Frauen,

Alle Tag' und alle Stund;

So geh' ich nicht zu Grund!)

Burschen und Knaben sind indes für ein eigenes Fest beschäftiget, das man Hexentusch nennt ('s Häxnostusch'n). Jeder dreht sich nach Verhältnis seiner Kraft große oder kleine Stricke, die gegen das eine Ende hin fast als Schnur auslaufen. Daran knüpfen sie eine wirkliche Schnur von Flachs- oder Seidengespinnst und schwärzen dann beide Enden mit Räderschmiere, um ein vorteilhaftes Gewicht in die Vorrichtung zu bringen. An einem Peitschenstock befestigt, gibt das ihre sogenannte »Patschn«, was eine ungewöhnlich große Peitsche bedeutet, deren einziger Zweck es ist, den Knall auf möglich hohen Grad zu steigern, der auch oft Staunen erregt. Die starken Burschen, auch junge Männer nehmen teil, einen Tusch mit solcher Riesenpeitsche zu exerzieren. Mit beiden Händen wird der Peitschenstock gefasst, durch Ausfahren rechts und links die Peitsche so gezwungen, über dem Haupte zauberhafte Verschlingungen zu machen, und sie mit tüchtigem Knalle (oft einem Gewehrschuss an Stärke gleich) aufzulösen. Diesen Tusch führt jeder so lange aus, bis ihm die Arme zu ermatten beginnen, wo er dann den Schlussknall so bewirkt, dass er, um die letzte Verschlingung der Peitsche zu entwirren, die Peitsche heftig auf den Boden rechts neben sich niederhaut. Die Vorwoche der Pfingstfeiertage lässt von jedem Dorfe her diese »Patschn« hören, und Knaben mit kleinen Geißeln belfern und kneifen dazwischen. Gegen Abend eines jeden Tages, wo das beendigte Tageswerk Zeit gestattet, hört man diese Exerzitien eifriger und anhaltender als zu andern Tageszeiten, denn jeder Bursch muss vorm Schlafengehen noch aufs »Mangerl« (der Rasenplatz vor Bauernhäusern) – und »d' Patschn probian.« – Man kennt genau die vorteilhaften Stellen des Widerhalles, die auch täglich eine Schar Probehaltender versammeln. Einer nach dem andern betritt die geeignetste Stelle und tuscht sich müde. So ergibt sich die Meisterschaft eines oder mehrerer Burschen, die man stets mit Entzücken auf dem Probeplatze erscheinen sieht. Das eigentliche Tuschfest feiert die Jugend in der Nacht vor dem Pfingstsonntage und soll das Verjagen aller Hexen aus Wohnungen, Ställen und Scheuern zur Folge haben. – An einem solchen Abend war's, als ich einst noch ein Dorf zu erreichen eilte. Längst schon klang es aus der Ferne wie heftiges Flintenfeuer feindlicher Truppen, und ich stand auf einer Anhöhe horchend still, aufgeregt und eigenen Träumen ergeben; denn vor mir, im Nachtdunkel versunken, nur durch wenige matte Lichtschimmer verraten, lagen mehrere Dörfer, aus denen ein ununterbrochenes Knallen allseitig näher und stärker, oder ferner und schwächer klang. Dazwischen erhob sich Stimmenjubel, Jauchzen und Gesang. Mir verschwamm der Effekt im Ganzen, bei einiger Nachhilfe der Phantasie wie Schlachtlärm und Gewehrfeuer. Siegesjubel, Schreien der Flüchtlinge, hie und da noch heftiger Widerstand – die flackernden Fensterlichter, des Schießens blitzende Boten – das Auflachen der Weiber und Jauchzen feiner Knaben- und Mädchenstimmen, fliehender Dorfbewohner Klageschreien und Wimmern – das Anschlagen gehetzter Hunde, die Kunde vom letzten Schützlingseifer der treuesten Hauswächter, die heulend eine Kriegerschar von der Schwelle zu wehren eifern. – Ich stieg mit einer Art Grauen nach der Schlachtszene; denn der Widerhall in den kleinen Wäldern um mich erfüllte diese mit dem Lärmeffekt hervorbrechender feindlicher Hinterhalte, und allseits stürmte Gefahr scheinbar auf mich ein. Mit meinem Nähern an das erste Dorf vereinfachte sich das Lärmen. Weiber und Kinder gingen nach Hause, denn nur die Zeit der ersten Dämmerung war ziemend ihrer Gegenwart im Freien. Das Abendläuten verlöschte die ganze Szene plötzlich, und ich erreichte bereits das Dorf, ohne Tusch und Lärm zu vernehmen. Beim ersten Hause sah ich einen Mann frischen Rasen vor Statt- und Haustüre legen und Weihwasser herum sprengen unter der lauten Zauberformel:

Fluigt's dafo Nochtgoid und Haxna!

D' Patschna tuschnt eng os,

D' Engl tadnt eng zmäxna

J man guat gwatn Hos. –

Nicht weit davon stand ein kleines, hölzernes Haus, mit kleinen Fenstern und ganz, fast bis unter das flache Dach von gespaltenem Holz umschichtet. Als das Abendläuten zu Ende und keine Störung der Andacht mehr zu besorgen war, knallten plötzlich um dieses Haus bei zwölf derbe Burschen, die sich in Distanzen herumgestellt hatten, lange, ohne Ermüdung zu beachten, und betäubten mich Nahestehenden so, dass mir lange danach die Ohren klangen und eine gellende Stimme, die jetzt aus einem Fenster scholl, fast keinen Eindruck auf mein Gehör machte. Die Bewohnerin des Hausleins galt für eine Hexe in der Gegend, und der Tusch sollte ihr die Macht (Kühe zum Blut statt Milchgeben zu vermögen – in Feldfrüchte Brand- und Afterähren zu zaubern – mit Nebel hinter ihr und vor ihr, unsichtbar herumzuschweifen u.s.f.) in Zukunft benehmen. Sie aber eiferte wild mit fliegendem Haar aus dem Kammerfenster, bis sich die »Patschnhelden« entfernten. –

(Fortsetzung.)

Bald, wenn die Nacht weiter vorgerückt ist, erstirbt das Knallen allmählich und die am längsten den Schauplatz behauptenden Burschen gehen stille, scheinbar nach Ruhe und Schlaf verlangend, auseinander, kaum hier und dort einmal jauchzend. Doch haben sie ganz andere Schelmenstücke beschlossen, als sie bereits an verrufenen alten Weibern verübt haben. An einem bestimmten Platze versammeln sie sich vor allem, damit sie sich beraten (»doss Rot schlognt«), wie sie sich verteilen und über die Mittel, welche sie für ihre Schelmenabsichten anwenden sollen. Es handelt sich darum, das Hausgeräte jeder Art, welches man eben mit aller Vorsicht an diesem Abend in den Häusern verwahrt, herauszukriegen und mitten in dem Dorfsumpf, oder auf einem andern schwer zugänglichen Platz zusammen- und hoch aufzuschichten, wohl achtend, dass ja jeder Schaden der Geräte verhütet werde. Selten bleibt ein Haus bei aller sorgfältigen Verwahrung den Burschen unzugänglich in dieser Nacht, weil die eigenen Haussöhne und Knechte zu Verrätern und Helfershelfern werden. Haben die Burschen mit bewundernswertem Eifer die höchst beschwerliche Arbeit (denn sie schleppen Fässer, Bettgestelle, ja leere Leiterwagen herbei) endlich vollendet, so bleibt eine Wache bei den aufgehäuften Geräten zurück, teils um zu verhüten, dass etwas entwendet oder von den Eigentümern vor Tagesanbruch heimlich zurückgeholt werde. – Nach Mitternacht werden die Ställe ganz sachte geöffnet und das Vieh ohne Geräusch auf die Weide getrieben. Mit Tagesanbruch kehrt man damit wieder zurück. Man spart einen Platz fetter Weide eigens für diese Nacht. Am Morgen des Pfingstsonntages entsteht großer Tumult um die aufgehäuften Hausgeräte. Unter Scherzen und Neckereien werden die einzelnen den Eigentümern zurückgegeben. Man hat eigene Redeformeln, wie:

Eigentümer (der ein kleines Fass vermisst).

Haz, Saparamenta! wo is ma Fassl? –

Ma Fassl! Ma Fassl!

Wachhabender Bursch.

No'z, Voda, wos wa dös? A Fassl? –

A Fassl? A Fassl?

Eigentümer.

No hea damit! 's Fassl hea! Wa's zon dakreign?

Wachhabender Bursch.

Na, Voda, koa Fäßl! eng keat o do Weign!

Eigentümer.

Potz Wada und Dorschlo und Stutzn,

Ma Fassl, sist frissa dö mit Stingl und Putzn!

Wachhabender Bursch.

No, no! Satz rauö und taut's nöd so wild,

A Schoissl hod oftmol 'n Boweih scho gstilt!

Nach diesen Worten reicht der Bursch (in diesem Fall das Fassl) herunter. So wird jeder Gegenstand einzeln begehrt und zurückgegeben. Findet sich ein zweideutiger Gegenstand vor (Nachtgeschirr o. dgl.), so meldet sich wohl selten der Besitzer, und die Laune der Burschen ergötzt die lärmende Zuschauermenge. Solche Gegenstände werden in der folgenden Nacht zurückgestellt und man findet sie vor den Fenstern oder am Bestimmungsorte wieder. –

Die Pflege der dazu bestimmten Pferde wird lange vor Pfingsten der Eigentümer wärmste Sorge. Die erwählten Reiter (Söhne oder andere Burschen) müssen entweder selbst in der Pfingst-Vorwoche täglich einen Proberitt damit machen oder durch andere machen lassen. Zweimal wird Hauptprobe gehalten, wonach sich meistens ziemlich sicher der Erfolg des Wettrennens erraten lässt. Doch wird selten dadurch ein Reiter ganz entmutigt, dass sein Proberitt weniger günstig war; seine Entschuldigungen sind vielfach, und seine Pferdepflege wird umso eifriger. Am Pfingstmontage versammeln sich die Reiter in jenem Dorfe, in dessen Nähe der bestimmte Rittplatz sich befindet. Der Rittplatz ist ein Brachfeld oder eine Gemeinweide. Zuschauer strömen von allen Seiten herbei, nicht nur Dorfbewohner, sondern auch Herrschaftsbeamte, Provinzstädter und Herren jeder Art. Im Wirtshause ist der Sammelplatz. – Hier klingt heitere Musik für die Ohren und fallen beachtenswerte Dinge in die Augen. Eine Fahne, woran die Preise für die Reiter hangen: ein rot- oder blauseidener Westenstoff für den Preisritter; ein karminrotseidenes Halstuch für den zweiten Preisempfänger; ein schöner Hosenträger nebst Strauß von Kunstblumen, der an der Spitze der Fahnenstange prangt, ist bestimmt dem Dritten in der Ordnung. Der Vierte erhält eine unbedeutende Summe an Geld. (Zum Einkauf dieser Dinge und um die sonstigen Ausgaben zu bestreiten, erlegen die Reiter einige Tage vor dem Wettreiten eine Geldsumme.) Unter den Reitern figuriert die komische Person (da Gschboasmocha). Nicht nur er ist ergötzlich kostümiert, sondern man hat ihm auch das erbärmlichste Schindluderpferd der ganzen Umgegend zugeführt. Als ich einem solchen Wettreiten beiwohnte, sah dieses Pferd solchermaßen aus: wo es den Kopf hatte, da war ein H– von Stroh nachgemacht, und hinter dem Schweife desselben sahen die verschämten Augen hervor; und wo die Mähre wirklich den H– hatte, dort war ein künstlicher Strohhals und Strohkopf angebracht. Mittelst einer Leiter bestieg der »Gschboasmocha« seinen Hengst, während drei bis vier Mann von der entgegengesetzten Seite sich mit den Händen an die Rippen des Pferdes stemmten, um es aufrecht zu erhalten während des Besteigens. Ein betäubendes Gelächter zerriss die Luft, als der Hengst mit seinem Reiter einige ehrenrettende Sprünge machte und mit den Vorderfüßen aufstieg, denn es musste den Zuschauern scheinen, als bäume es sich mit dem H– und laufe mit ihm voraus. Die Belohnung des Spaßmachers sind gewöhnlich zwölf Päckchen Rauchtabak, oder wenn er will, eine gleiche Quantität Schnupftabak. Die ordentlichen Reiter tragen auf dem Kopfe eine lederne Mütze, die nicht viel mehr als den Wirbel bedeckt, ein nur locker geschlungenes Halstuch, haben keine Jacke an, sitzen ohne Sattel auf dem Pferd, ihre Weißstrümpfe hängen ungeknüpft bis an die Schuhe hinab. Das Pferd ist an Zaum, Mähne und Schweif mit roten Seidenbandmaschen geschmückt. Ein leichter Zaum dient dem Burschen als Lenkungsmittel. Unter fröhlichem Spiel der Musik beginnt die Reiterschar ihren Aufbruch, und die Zuschauermasse wälzt ihre bunten Haufen nebenher über Hohlweg, Hecken und Zäune; die Weiber schäkern und schreien ihre fröhlichen Launen in die Luft; die Männer streiten, rauchen, wetten trotz Engländern, und das leidenschaftliche Sprechen und beeilte Gehen macht alle fast atemlos. Manche leidenschaftliche Äußerung ergießt sich in dem bekannten Texte:

Laud is, wenn d' Hrossa schei gströckt,

Krod aß wenn's Nochtgoid Heid gschröckt,

Aho'nt und psälgschwing hi fluignt,

Und eng d' Hröda sö fürassö buignt;

Wei eng do 's Nosnlo schnurrt!

Wei eng dos Taiflsros pfurrt!

Wei so da Hröda hoisarö keart!

Gschwinka fürö sa Rapperl meart!

(Schön ist's, wenn die Pferde schön g'streckt,

Gleichwie vom Nachtkobold g'schreckt,

Einhau'n und pfeilschnell her fliegen.

Und sich die Reiter vorwärts biegen;

Wie euch da 's Nasenloch schnurrt!

Wie euch das Teufelsross pfurrt!

Wie da der Reiter, heiser vom Schrei'n,

Schneller zwingt 's Rapperl zu sein!)

Um den Rittplatz ist weit umher die Gegend bunt von Zuschauern besät. Bis an die Stelle, wo sich die Reiter postieren, begleitet diese Musik, das Ziel ist durch dünne Strohspur markiert, worüber hinweg der letzte entscheidende Sprung der Pferde gehen muss. Wenn die Reiter die möglichst ruhige Stellung angenommen haben, regt sich auch kein Laut mehr unter den Zuschauern, Alles starrt regungslos nach der Reiterfronte, die Pferdeeigentümer erblassen, gleich wie die Angehörigen der reitenden Burschen von ängstlicher Erstarrung heimgesucht werden, und niemand erwartet ohne Spannung den Moment, wo das Feuer der Flinte blitzt, und der Knall die Pferde aufschreckt und plötzlich unter Peitschenhieben und Schreien abgejagt wird. Dieser Augenblick bringt fieberhafte Bewegung in die Zuschauer. Einige wollen ihren Pferden vorwärts helfen, und starren danach hin, mit vorgestreckten Händen, die rechte Fußspitze vorwärts biegend und in den Boden grabend; andere summen heftig durch die Nase, mit den Fingern krabbelnd über die Hose; viele schreien ein ohrzerreißendes: »Wiah! Wiah! (Vorwärts!) Räpperl! Brail! (Braunes) Schimmerl wiah! Fixl! Ho zau! (Hau zu!) Fronz wiah dö (Franz wehr' Dich)! 's mö hot 's East (meins hat das Erste, Beste)! u.s.f.; wieder einige hauen sich mit den Händen über die Schenkel, als säßen sie selbst zu Pferde, und laufen hinter diesen her; im Enthusiasmus sah ich einen, dessen Pferd dem vordersten sehr nahe war, wie er mit einem dünnen Stabe die Umstehenden auf die Köpfe hieb, und als man aus seiner Nähe wich, stand er allein da, ein schnurrendes Rad schlagend mit dem Stabe. Knaben bilden sich entzückt ein, Pferde zu sein, beißen in die Zügel, schnauben und laufen wiehernd nach dem Ziele. Murren, Geschrei und Rauschen wird von allen Seiten laut; zusammen fließt die bunte Zuschauermasse um das erreichte Ziel. Jedermann sucht dem Preisbeteilten nahe zu kommen, der nun, die Fahne in der Hand, jauchzt und aufspielen lässt. Lob, Tadel, Freude, Zorn äußert sich nun, und in dumpfes Lärmen löst sich die Wirkung der Szene auf. Doch plötzlich knallt ein zweiter Flintenschuss, und der »Towaghräda« oder »Gschboaßmocha«, oder Nöstschässa« beginnt nun allein seinen Lauf. Sein Ross läuft mit Anstrengung aller Kräfte etwa zwanzig Schritte, dann steigt der Reiter ab, füttert und ergötzt einige Zeit die Zuschauer. Wenn er am Ziele anlangt, beginnt er einen heftigen Streit mit dem Preisritter um die Fahne, bis ihm sein Lohn anderer Art zugesagt ist. Unter Musik, Jauchzen und Lärmen feiert man den Triumphzug nach dem Dorfe. Nach kurzem Tanze reiten die Burschen durch das ganze Dorf unter Musik, sprengen einige Male um jeden Bauernhof, während die komische Person mit einem großen Tragkorb am Rücken die Hausfrau bestürmt mit den Worten:

»Baren schot's offö dur d'Fenzascha'm,

Kint's ös do hoathearzö bla'm?

Hrädnt ums Hos one Sodl und Woia –

Tadet eng hruia, hats! Keichal und Oia?«

(Bäurin schaut durch die Fensterscheiben.

Könnt ihr da hartherzig bleiben?

Reiten ums Haus ohne Sattel und Zaum –

Geizt ihr mit Kuchen und Eiern? Wohl kaum!)

Die gesammelten Kuchen und Eier speisen die Burschen im Wirtshause. Hierauf beginnt regelmäßiger Sonntagstanz. –

Eine originelle Seite gewinnt das Volksleben am Böhmerwalde durch die lustigen Streifereien der Burschen nachts in den Dörfern. Die Montag-Dienstag-Donnerstag-Nächte werden seltener und mit weniger Aufwand der Unterhaltungsgabe von Seite einzelner gefeiert. Doch wenn auch in solchen Nächten keine bedeutende Versammlung und Unterhaltung der Burschen stattfindet, so wird man gewiss häufig einzelne jauchzen und singen hören; denn der Weg bis zum Liebchen, der allnächtlich, wenn auch einsam, gewandert wird, muss mit Rosen bestreut werden. Diese Rosen sind Gesang, Jauchzen, Pfeifen einer Melodie mittelst der bloßen Lippen oder einer Mundharmonika. Sonst, vor dem Bekanntwerden mit den Mundharmoniken, waren in diesen Gegenden die Rohrpfeifen allgemein gebraucht; sie bestanden gewöhnlich aus elf Rohrstücken, die ihre bestimmte Stimmung von der Mitte (dem Orte des tiefsten Tones) gegen die beiden Enden hin hatten. Man besaß die Fertigkeit, jeden Ländler darauf zu spielen. Freitagnacht, Norma. Die Mittwoch- und Samstagnächte sind die herkömmlich festgesetzten, wo man sich zahlreich versammelt, lärmt, jubelt, singt, Possen liebt und treibt, wo man die empfindlichsten Verlegenheiten und ausgelassensten Tollheiten erlebt. Zu diesen beiden letzten darf man auch (aber mit vielen Ausnahmen) die Sonntagsnächte rechnen. Diese Einteilung behält während des längsten Teils des Jahres wenig abweichende Geltung. Am treuesten halt man sich an diese Ordnung im Winter, wo die Strenge der Witterung dem jugendlichen Blute weniger brausenden Übermut zulässt, und zu Zeiten, wo allzu strenge Tagesarbeiten den Körper der Burschen sehr erschöpfen, wie z. B. während der Ernte. Im Frühling aber und während des Sommers vor der Ernte, wie nach mehreren besonders arbeitsfreien Tagen gilt gar keine allgemeine Regel. Da wird jede Nacht, oft bis zum hereinbrechenden Morgenrot, auf die lustigste Weise durchschwärmt. Aber auch da bleibt jede Freitags- eine Ruhenacht. Ich will eine solche lustige Burschennacht, wie ich sie diesen Sommer (1842) als ungesehener Beobachter belauschte, nachfolgend schildern. – – Es war gerade Sonnabend, die meiste Ernte vorüber.

Gleich nach Sonnenuntergang verließ ich das Dorf. In den meisten Häusern nachtmahlte man eben bei Spanbeleuchtung. Indem man aber hier bei Tische aufgeräumt war und scherzte und lachte, kam ich auch manches Haus vorüber, wo man, bereits gesättigt, schon das Nachtgebet begann. Da man fast überall während dieser notwendigen Abendverrichtungen die Fenster geöffnet lässt, so vermengten sich Scherz und Gebet in meinen Ohren zu einem unverständlichen Gemenge von Lauten. Kaum war ich aus dem Dorfe und im Versuch, eine leichte Anhöhe zu ersteigen, so begann die Dorfglocke zum Abendgebet zu mahnen. Durch die Dämmerung der stillen Luft schwebten nach und nach die Glockentöne aus allen umliegenden Dörfern um mich zusammen und verhallten ebenso nach und nach wieder. »Liebliche Abenddämmerung! Holder Klang voll Gottvertrauen! Du Ende aller Dinge!« – und so weiter, was man sich denkt. Ich wollte auf der Anhöhe abwarten, bis mich irgendwo beginnender Gesang oder Jauchzen der Burschen wieder in das Dorf locken würde. Bald waren das laute Leben in den Häusern erloschen, die Lichter ausgegangen. Über den vier großen Linden um die Kapelle glimmte der unruhig-heitere Abendstern bereits. Beim langen Betrachten aller Bäume, Häuser und anderer größerer Gegenstände merkte ich deutlich die Wirkung, wie die tiefere Dämmerung denselben jenes Verschwimmen zu einer gewissen Rundform mitteilte. An den vier Linden war die Wirkung auffallend und gab nach und nach Charakter. Je mehr die Durchlichtung der Äste sich verlor und das Zurückschmelzen der vorspringenden Zweige an die Kernform der nebeneinander stehenden Linden überhandnahm, bildete sich auch auffallender ein regelmäßiger Mönchskopf heraus. Zwei große Äste gegen Westen vorspringend und dann abwärts hängend, stellten eine Adlernase vor, wie sie im Verhältnisse zu dem tonsierten Scheitel und der Völle des übrigen Gesichtes gerade groß und entsprechend genug sein musste. Weil die Äste der Linden von den Stämmen einige Länge herab verdeckten, so schien der Kopf mittelst eines kurzen Halsstumpfes auf der Erde zu sitzen. Und auf diese Täuschung sehend, bildete sich meine Einbildungskraft die verhältnismäßige Körpergestalt nach Breite und Tiefe des umliegenden Bodens dazu – jene Anhöhe die rechte Schulter – Brust und Bauch – – horch, da jauchzten zwei Burschen im Dorfe, und schnell Platz und Gedanken verlassend, eilte ich in das Dorf hinab den Stimmen der Burschen nach, welche von Westen nach Osten ihren Weg durch das Dorf gingen. Und kaum angelangt, jauchzten die zwei Burschen schon an dem letzten östlichen Hause. Wie ich ihnen ganz nahe kam, ohne bemerkt zu werden, erblickte ich im Lichte des eben aufgehenden Mondes zwei Burschen, welche sich auf dem grasigen Platz vor dem Hause neben einem Haufen Reisig hinstreckten. Der Eine stützte sich auf die linke Hand, fast eine sitzende Haltung annehmend und führte mit der rechten eine lieblich tönende Mundharmonika zwischen den Lippen hin und her, folgende Melodie spielend:

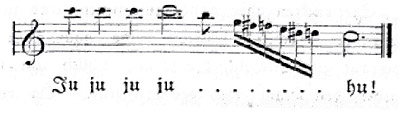

Der andere Bursch, platt auf den Rücken hingestreckt, jauchzte:

Die Harmonika wiederholte die vorige Melodie, dann sangen

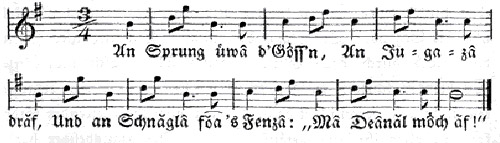

beide zu derselben folgende Texte:

So weng, wos koa Wasserl

Gengä Bear kon hrinna,

So weng konö di os man

Hearzal bringa.

So wenig ein Bächlein

Den Berg hinauf dringt,

So wenig mein Herz Deinem

Bild sich entringt.

Gi ma koa Schmozerl mea

Af manö Wong;

As is o a folschö Lia,

Doat nöd long.

Gib mir kein Busserl mehr

Auf meine Wang';

Ist ja eine falsche Lieb',

Dauert nicht lang.

Beide:

Noch antwortete ihnen keine andere jauchzende Burschenstimme im Dorfe. Sie rückten aber näher zusammen, und indem sie leise zu einander sprachen, blickten beide nach dem nahen Hause. Hierauf entfernte sich der eine, schlich am Gartenzaun hin über den Bach nach der Scheune. Da rückte er ein Brett mit Leichtigkeit weg und stieg hinein. Der andere Bursch blieb liegen, auf der Harmonika bald vorige Melodie wiederholend, bald folgende spielend:

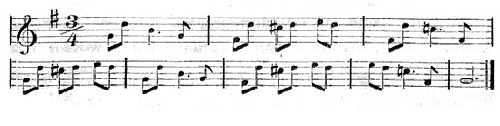

In wenigen Augenblicken darauf stieg der erstere wieder aus der Scheune, zog geräuschlos eine Leiter nach sich, schob das Brett wieder paffend vor die entstandene Spalte und kam zurück. Als er am hölzernen Balkon die Leiter festlehnen wollte, hörte er seinen Freund warnend zischen. Er hielt inne, und dieser lief auf den Zehen hinzu. »Woart! Stad! Dea Sakara wens'lt wieda r um häd! Is a wieda weia brunstö's Nochtgöid, und ko nöd hraua!« (Warte! Still! Der Sakramenter schleicht wieder herum heute! Ist wieder wie ein Gespenst, ein lausiges, und kann nicht ruhen!) Er meinte den Hausbesitzer, der eben mit einem Licht durch die Kammer ging. Als dieses verschwand, lehnten beide hastig die Leiter an den hölzernen Balkon, einer kletterte hinauf und sprang auf die Balken, worauf er an der Wand hinschlich, bis er an einem Fenster hielt und leise klopfte, indem er rief: »Nanö! Nanerlo! Heast? Heast a nöd?« Mehr konnte ich nicht verstehen, denn das Mädchen musste ihn jetzt gehört haben und leise mit ihm sprechen. Der andere Bursch hatte indes die Leiter zum Reisighaufen getragen und neben sich gelegt. So lag er ganz ruhig, ohne dem Jauchzen, welches jetzt von verschiedenen Seiten einzeln zu hören war, zu antworten. Seine ganze Beschäftigung bestand im einförmigen Niederschlagen neben sich mit einem Stocke. Gegen die Südwestseite des Dorfes schienen sich die jauchzenden Burschen zu sammeln. Fernes Lärmen und Lachen machte bald die Versammlung unleugbar. Nachdem man allgemein bald durch Jauchzen, Pfeifen, bald durch nachgeahmtes Krähen eines Hahnes oder Werfen nach bretternen Scheuerwänden seine lustige Tollheit bemerkbar gemacht hatte, vereinten sich alle Stimmen, seltsam gemischt zu einer harmonischen Wirkung in folgender Melodie:

Krähen, Jauchzen, Schnalzen mit der Zunge folgte darauf im wunderlichsten Chaos. Ich wollte die lärmende Schar in der Nähe beobachten, und eilte aus meinem Versteck an der Mühle vorüber bis hinter das nächste Haus bei dem Aufenthaltsplatze der Burschen. Sie standen, ungefähr ihrer Zwölf an Zahl, in einer zwanglosen Gruppe, in ihrer Mitte einer, der die Mundharmonika blies. Dieser wiederholte eben die obige Melodie, welche man so begleitete, dass man jeden Takt dreimal stark mit der Zunge schnalzte oder eben so oft mit den hohl gehaltenen Händen klatschte. Wenn der Bläser zu Ende war, führte jeder eine lärmende Narrheit aus, dann sang man zur Melodie mehrere Texte, wie:

Da Gucku is g'schäckat,

Hod owal blo Feiß –