|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Nach der Kreoleninsel Martinique – Der Unglücksberg Mont Pelé – In Fort de France – Auf den Trümmern von Saint Pierre – Die Erzählung des Negers – Wie Saint Pierre mit 45 000 Menschen vernichtet wurde

Jetzt packt der Passatwind mit glühenden Krallen das Schiff und wiegt uns in einen Zustand wunschloser Schlaffheit, in träumendes Hindämmern, ins Nirwana. Wir zählen die Stunden nicht mehr, die Zeit hat ihren Wert und Inhalt verloren, kaum, daß wir noch dem Ruf zu den Mahlzeiten Folge leisten. Wie tut dieses Losgelöstsein von allem, was den Menschen sonst beschäftigt und bekümmert, so wohl! Zwischen halbgeschlossenen Augenlidern gleitet der Blick über die leicht bewegte, unendlich blaue, seidig glänzende Flut bis dorthin, wo sie am Horizont mit der leuchtenden, flimmernden Luft in eins zu verschwimmen scheint. Sonderbar still und leblos ist hier das Karibische Meer. In den drei Tagen unserer Fahrt von Jamaika nach Martinique begegnet uns kein einziger Dampfer, kein Segelschiff, nicht einmal einer der sonst so häufigen Tümmler; gespenstige Einsamkeit waltet ringsum und erschließt der Phantasie inmitten der Wasserwüste ein Land der seltsamsten Wunder.

In gleichmäßigem Tempo, ohne schädliche Hast, die ihrer alten Maschine nicht gut bekommen würde, aber auch ohne zu »nölen« haspelt die brave »Undine« ihre Knoten ab. Hin und wieder liegen wir beide, Martini und ich, über die Reling gebeugt und starren in die rauschende, siedende, weiß schäumende Flut. Ein süßlicher Fäulnisgeruch, der Verwesungsduft unzähliger niedriger Organismen, steigt zu uns empor und vermischt sich mit dem Geruch des weichgewordenen Pechs und Teers, das unter der Einwirkung der Hitze überall aus den Fugen quillt, sowie mit den nicht immer erfreulichen Düften aus Jochens, unseres Schiffskochs, Kombüse. Wir blicken in die Tiefe hinab, und manchmal kommt es uns vor, als ob wir bis auf den Grund des Meeres sehen könnten. Spiel der Einbildung! Denn das Karibische Meer ist hier sehr tief, mehr als 5000 Meter. Da könnte also der höchste deutsche Berg, die Zugspitze, auf dem Meeresgrund stehen, und unser Schiff würde noch immer 2000 Meter über seinem Gipfel hinwegfahren. Welch einen winzigen, kaum meßbaren Gegenstand bedeutet das Schiff im Vergleich zu solchen Maßen! Wie lange würde ein menschlicher Körper wohl unterwegs sein, der hier in die Tiefe versinkt, ehe er den Meeresgrund berührt? Dennoch gibt es in den Meeren Stellen, wo die Wassertiefe fast das Doppelte beträgt; die größte Tiefe, die das Senklot bisher festgestellt hat, 9636 Meter, befindet sich im Stillen Ozean in der Nähe der Marianen.

Es war am dritten Morgen nach unserer Abfahrt von Port Antonio in aller Frühe, als wir uns der Insel Martinique und dem Hafen von Fort de France näherten. Unsere Augen suchten vor allem den Mont Pelé, den Vulkan, der im Jahre 1902 so schweres Unheil über Martinique gebracht und die blühende Stadt zu seinen Füßen, Saint Pierre, die damalige Hauptstadt der Insel, mit allen Bewohnern vernichtet hat. Anfangs konnten wir ihn nicht ausfindig machen, denn noch verhüllten die Schleier der Morgendämmerung den Horizont, sie zerrissen aber allmählich, und bald war der Berg, der unmittelbar an der Küste liegt, mit dem Fernglas in voller Deutlichkeit zu erkennen. Ein erfreulicher Anblick ist es nicht. Wenn man von einem Berge sagen darf, daß er eine Verbrecherphysiognomie habe, so trifft es auf diesen zu. Selbst wenn man nicht wüßte, was er angerichtet hat, würde man sich nicht zu ihm hingezogen fühlen, so häßlich und unwirtlich sieht er aus, so völlig kahl, ohne eine Spur von Vegetation, sind seine Abhänge. Ungeheure Ströme von längst verhärteter Asche, die Spuren der großen Katastrophe, ziehen sich von oben zum Meer hinab. Selbst an den klarsten Tagen ist der Gipfel des Mont Pelé von einem zähen, grauen Gewölk verhüllt, und dieser Umstand scheint doch dafür zu sprechen, daß dort beständig eine Ausströmung von Dampf und Gasen stattfindet. Explodierende Gase waren es ja in der Hauptsache auch, die an jenem unheilvollen Morgen des 8. Mai 1902 Saint Pierre wie ein Glutstrom überfluteten und in wenigen Sekunden 45 000 Menschen samt allen Häusern und aller Habe und allen Schiffen im Hafen dem Flammentod weihten.

Eine Stunde später lief die »Undine« in den Hafen von Fort de France ein, und wir begaben uns nach Erledigung der üblichen Sanitätskontrolle an Land.

Wie an allen westindischen Hafenplätzen, hatte sich auch hier eine neugierig gaffende Menge von gewohnheitsmäßigen Nichtstuern eingefunden, um den Ankömmlingen unter betäubendem Stimmengeschwirr die ersten Grüße des Landes zu entbieten. Wir hatten kaum den Fuß auf Martiniques Erde gesetzt, als wir uns schon von einem Rudel zerlumpter Negerburschen umringt sahen, die in höchst aufdringlicher Weise ihre Dienste als Führer, Träger, Dolmetscher, und ich weiß nicht was alles noch, anboten. Händler mit Muscheln, Papageien und anderem Getier, Panamahüten und allerlei Kuriositäten klammerten sich förmlich an uns fest und suchten uns mit lautem Geschrei ihre Ware aufzuschwatzen. Was uns in dem lärmenden, bunten Treiben am meisten auffiel und fesselte, war die farbenfreudige Art, wie die Negerinnen von Fort de France sich zu kleiden pflegen. Es sind sehr stattliche Frauen und Mädchen mit lebhaften, intelligenten Augen, in faltenreiche, schreiend bunte Baumwollstoffe gehüllt und auf dem Kopf ein turbanähnliches Gebilde aus roten, grünen und gelben Tüchern. Ihr sonderbar klingender französischer Dialekt, das Martinique-Platt, bleibt dem Fremden beinahe unverständlich.

Martinique, zu der inselreichen Gruppe der Kleinen Antillen gehörend, ist die wichtigste Besitzung der Franzosen in Westindien, ihnen gehören außerdem Guadeloupe und ein paar kleinere Inseln. Trotz seiner vulkanisch-gebirgigen Natur, die der Landwirtschaft Schwierigkeiten bereitet, ist Martinique eines der am dichtesten bevölkerten Länder des westindischen Archipels; ungefähr ebenso groß wie Rügen, hat es doch eine fast fünfmal stärkere Bevölkerung als unsere Ostseeinsel, nämlich 220 000, worunter nur 8000 Weiße sind. Neger und Mulatten beherrschen die Insel fast vollkommen und sind die stattlichsten ihrer Rasse in ganz Westindien. Die Küste ist im Osten von Korallenbänken umsäumt und durch zahlreiche Baien stark zerschnitten, während an der Westseite die große und tiefe Bucht von Fort de France den besten Naturhafen der Kleinen Antillen bildet. Es herrscht hier bei einer ziemlich beständigen Temperatur von 28 Grad das echte Tropenklima, das eine Vegetation von überschwenglicher Üppigkeit gedeihen läßt. In der Regenzeit, d. h. von Juni bis November, brausen oft verheerende Orkane über die Insel hin. Das Gebirge. steigt im Mont Pelé bis zu 1350 Meter auf. Bis zu dem verheerenden Ausbruch des Mont Pelé von 1902 war Saint Pierre der bedeutendste Hafen- und Handelsplatz von Martinique, aber seit der Vernichtung jener Stadt hat Fort de France ihre Rolle übernommen. Fort de France zählt 25 000 Einwohner und ist Sitz des französischen Gouverneurs, der Mittelpunkt des Ausfuhrhandels, dessen Hauptartikel in Zucker, Rum und Kakao bestehen.

Übrigens ist Fort de France der Geburtsort einer geschichtlich berühmten Frau, und gleich am Hafen, auf dem weiten Rasenplatz der Savanna, von einem Kreis prächtiger Königspalmen umgeben, erhebt sich, im Sonnenlicht strahlend, ihr überlebensgroßes weißes Marmorbild, die Figur einer schönen, lächelnden Dame in Empiretracht. Es ist die Kaiserin Josephine, Napoleon Bonapartes erste Gattin. Sie war eine Kreolin von Martinique und hatte 1763 in Fort de France als Tochter des Hafenkapitäns das Licht der Welt erblickt. Sehr glücklich ist sie trotz ihrem glänzenden Aufstieg nicht gewesen. Ihr erster Gatte, Alexander Beauharnais, endigte als Opfer der großen Revolution auf dem Schafott, und ihr zweiter Gatte, Napoleon, ließ sich nach dreizehnjähriger Ehe von ihr scheiden. Sie starb fünf Jahre später, 1814, enttäuscht und verbittert in Malmaison. Welch ein weiter und wunderlicher Schicksalsweg von der entlegenen Tropeninsel bis zum Glanz des Pariser Kaiserhofes, bis zur gekrönten Gemahlin des mächtigsten Mannes seiner Zeit!

Würde in den Gärten von Fort de France nicht überall eine wundervolle Vegetation die Blicke auf sich ziehen und böte nicht das Leben und Treiben der schokoladefarbigen Eingeborenen mit ihrer unfreiwilligen Komik zu unterhaltsamen Betrachtungen Stoff, so hätte die Stadt an sich schwerlich etwas, das zum längeren Verweilen einladen könnte. Es ist ein französisches Provinznest, in die heiße Zone verpflanzt, mit nichtssagenden Häusern, plundrigen Geschäftsläden, den neuesten Moden des vorigen Jahres und dem echt französischen Provinzkaffeehaus, in dem ein paar Kolonisten rauchend und spuckend ihre Partie Domino spielen. Bunter und lustiger äußert sich das Leben in der Vorstadt, wo in halbzerfallenen Hütten farbiges Volk sorglos den Tag verträumt, mit dem Behagen des Naturkindes, das sich um kein morgen kümmert, wenn es nur heute satt zu essen hat. Hier liegt auch der Friedhof der Europäer. Schmerzend grell leuchten im Sonnenbrand einsame, weiße Marmortafeln. »Fern von der Heimat gestorben« – diese Worte kehren in den Inschriften immer wieder und sind bezeichnend für die Sehnsucht des Kolonisten nach seinem Vaterland. Gleichviel, ob Deutsche, Engländer, Franzosen, Holländer, Dänen, alle, die auf den Inseln Westindiens ihr Brot verdienen, wollen hier nicht ihr Grab bereitet wissen, sondern harren voll Sehnsucht des Tages, wo sie die Früchte ihrer Arbeit unter ihresgleichen in der Heimat verzehren können. Aber wie vielen stellt der bekannte knöcherne Herr ein Bein, ehe sie das Ziel ihrer Wünsche erreichen, und bettet sie, fern von der Heimat, unter Palmen zum ewigen Schlaf.

Da Fort de France uns nicht lange fesseln konnte, beschlossen wir schon am nächsten Tag die Ruinen von Saint Pierre zu besuchen. Der liebenswürdige deutsche Schiffsagent erbot sich, uns einen Führer zu besorgen. »Und zwar ist es,« wie er sagte, »ein Führer eigener Art. Es ist einer der ganz wenigen, sechs oder sieben Menschen, die die Katastrophe von Saint Pierre miterlebt und überlebt haben. Also ein klassischer Augenzeuge, wie Sie sich keinen besseren wünschen können.«

Gleich nach Sonnenaufgang des nächsten Tages stellte sich der Mann mit drei Maultieren vor unserem Gasthause ein. Es war ein schon weißhaariger, aber rüstiger Neger namens Themistokles. Die westindischen Schwarzen haben in ihrer kindlichen Großtuerei eine komische Vorliebe für hochtrabende Namen, es wimmelt bei ihnen von Cäsars, Agamemnons, Kolumbussen, Napoleons und anderen Größen der Weltgeschichte. Herr Themistokles schien ein braver alter Bursche zu sein, er begrüßte uns höflich und bescheiden.

Es hatte in der Nacht geregnet, die Luft war angenehm kühl und frisch, und die Landstraße frei von Staub. Übrigens war es eine vorzüglich gepflegte Chaussee, wie man sie auf einer kleinen Antilleninsel kaum erwartet hätte. Das muß man den Franzosen lassen, daß sie als Straßenbauer nicht nur in Frankreich selbst, sondern auch in den Kolonien Vortreffliches leisten. Die Maultiere griffen munter aus und brachten uns rasch vorwärts. Es war ein schöner Ritt in der würzigen Morgenluft. Nahe zur Linken lag das Meer, rechts dehnten sich Pflanzungen von Zuckerrohr und Kakao aus. Da es ein Sonntag war, befanden sich keine Arbeiter auf den Feldern, dafür tauchten in den Dörfern, durch die wir kamen, trotz der frühen Morgenstunde schon die ersten feiertäglich geputzten Eingeborenen auf, die Frauen und Mädchen in ihren malerischen, heute besonders bunten Gewändern, die Männer mit allen möglichen, oft sehr drolligen Kleidungsstücken behangen. Wer es sich leisten konnte und starken Eindruck machen wollte, der hatte sich einen von Europäern abgelegten alten Zylinderhut auf den Wollkopf gestülpt, in den Augen eines Negers das erhabenste Symbol irdischen Glanzes.

So ging es in mäßigem Lauf bergauf und bergab mit kurzen Unterbrechungen drei Stunden lang. Die Sonne stand bereits ziemlich hoch und brannte immer heißer vom Himmel herab. Die Gegend wurde allmählich öder, der sorgfältige Anbau des Landes hörte auf, und nach einer scharfen Biegung der Straße lag, ganz dicht am Meer, die massige Gestalt des Mont Pelé vor unseren Augen. Auch heute wieder lastete trotz der Reinheit der Luft ein zähes graues Gewölk auf dem Berge und verhüllte seinen oberen Teil so vollkommen, daß man nur hin und wieder durch einen schmalen, vom Wind verursachten Wolkenspalt etwas vom Gipfel zu sehen bekam.

»Nur an ganz wenigen Tagen des Jahres bekommt man den Berg unverhüllt zu Gesicht, und auch dann immer nur für sehr kurze Zeit,« sagte der alte Themistokles, als wir abgestiegen waren, um abseits vom Wege zu rasten und uns im Angesicht des unheimlichen Berges und des blauen Meeres das mitgenommene Frühstück schmecken zu lassen. »An solchen Tagen,« fuhr der Schwarze fort, »zeigt es sich auch, daß der Gipfel des Mont Pelé beständig die Form wechselt. Bald ist er höher, bald kleiner, bald breiter, bald schmäler. Er muß sich wohl also durch Ausbrüche und Zusammenstürze fortwährend verändern.«

»Wo aber liegt Saint Pierre? Ist es noch weit bis zur Trümmerstätte?« fragte ich.

»Herr, wir befinden uns bereits unmittelbar davor,« erwiderte der Neger, und eine Hand deutete auf das Meer. »Zwischen unserem Platz hier und dem Strand lag vor zwölf Jahren Saint Pierre.«

Wir konnten einen Ruf des Erstaunens nicht unterdrücken. Wohl hatten wir nur Trümmer erwartet, aber doch immerhin stattliche Trümmer, aus denen sich ohne Mühe im Geist das Bild einer lebhaften Stadt wiederherstellen ließ. Dieses verwilderte, von üppig wuchernder Vegetation übersponnene Gelände aber, das sollte die Stätte sein, auf der sich noch vor so kurzer Zeit eine blühende Stadt erhoben hatte? Erst bei schärferem Hinsehen entdeckte das Auge hier und dort zwischen dem Gebüsch einen Mauerrest, das Bruchstück einer Hauswand oder dergleichen – über alle Trümmer hatte die rastlose Schöpfungskraft der Tropennatur ein grünes, blühendes Leichentuch gewebt. Noch weitere zwölf Jahre, und es wird auch von diesen geringfügigen Resten kaum noch etwas zu sehen sein, ein Dickicht wird dann die Spuren der Stadt bedecken, die jetzt schon so aussah, als ob nicht ein gutes Jahrzehnt, sondern zwei Jahrtausende darüber hinweggegangen wären.

Wir ließen die Maultiere angebunden zurück und bahnten uns, dem voranschreitenden Themistokles folgend, einen Weg durch das Gestrüpp und die Trümmer. Vorsicht tat not, denn unter der Decke der Vegetation liegen als tückische Fallgruben ehemalige Kellergewölbe. Aber Themistokles war mit dem Stadtplan und den früheren Straßenzügen von Saint Pierre wohlvertraut und geleitete uns sicher bis in die Nähe des Strandes. Hier befanden sich auch die verhältnismäßig am besten erhaltenen Trümmer, nämlich die Überreste der Kathedrale, des ehemals stattlichsten Bauwerkes der unglücklichen Stadt.

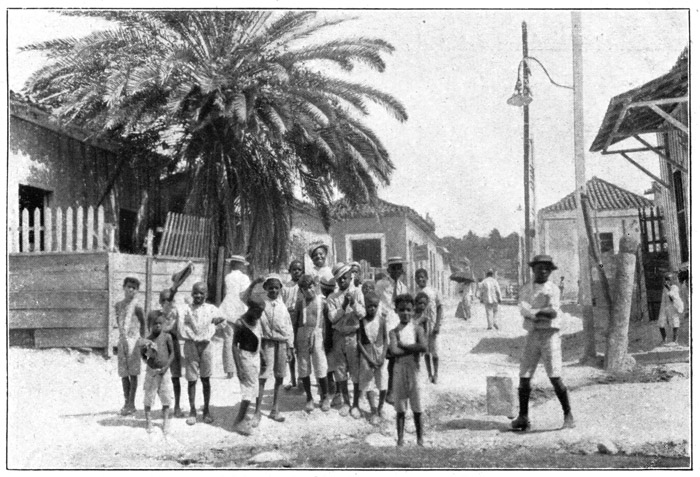

Ein typisches Straßenbild von den Antillen:

Westindiens hofnungsvoller schwarzer NAchwuchs

»Ach, ihr Herren, was war das für eine schöne, lustige, lebhafte Stadt, mein liebes altes Saint Pierre,« sagte der Neger, als wir uns im Anblick der Kathedrale auf einem Steinblock niederließen. »45 000 Einwohner zählte sie, alle wohlhabenden Kolonisten von Martinique hatten hier ihren Wohnsitz. Rings umher dehnten sich die schönsten Zuckerrohrpflanzungen aus, im Hafen aber, an dem prächtigen Kai, lag immer eine größere Anzahl Schiffe, nicht bloß die kleinen Küstenfahrer, sondern auch große Ozeandampfer. Alle Seeleute freuten sich, wenn sie Saint Pierre anlaufen konnten, denn es gab im ganzen Antillenmeer keinen anderen Platz, der so voller Leben und Fröhlichkeit war, wie meine arme Vaterstadt. Restaurants, Kaffeehäuser, Musik, Theater, an nichts fehlte es hier. Auf den Promenaden fuhren abends die reichen Kaufherren und Zuckerbarone in ihren Equipagen Korso, und die schönen eleganten Damen ließen sich in ihren Pariser Kostümen bewundern. Ach, alles das, die Häuser, die Kirchen, die Vergnügungsstätten, die Schiffe im Hafen, die 45 000 Menschen, Arm und Reich, Gut und Böse, und jegliche Kreatur – alles hat der Unheilsberg dort, der Mont Pelé, an jenem Tage des Jammers in einem Atemzuge weggeblasen, ausgelöscht, vom Boden getilgt! Es war am 8. Mai 1902, und ich war damals noch ein junger Mann. Das mag kaum glaubhaft erscheinen in Anbetracht meines weißen Haares, meiner gerunzelten, welken Züge, und dennoch verhält es sich so. Jener furchtbare Tag, und was ich an ihm erleben mußte, hat mich frühzeitig altern gemacht. Gern würde ich Näheres davon erzählen, wenn ich nicht fürchten müßte, Sie mit meinem einfältigen Geschwätz zu langweilen.«

»Davon kann keine Rede sein, im Gegenteil, wir bitten Sie sehr, uns alles zu erzählen,« sagten wir.

»Nun denn, Sie müssen wissen, daß der Mont Pelé seit 51 Jahren kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Nur die alten Leute erinnerten sich aus ihrer Jugend einiger kleiner Ausbrüche des Vulkans. Wir, die wir jung waren, dachten kaum noch daran, daß der Mont Pelé ein feuerspeiender Berg wäre, wenn er auch immer verschleiert war und hin und wieder so etwas wie ein leises Rumoren vernehmen ließ. Unheimlich genug sah er mit seiner ewigen Wolkenhaube ja immer aus, damals wie heute, aber da er uns nichts zuleide tat, kannten wir auch keine sonderliche Furcht vor ihm. Unmittelbar vor jenem verhängnisvollen Maitage freilich hatte es nicht an allerlei Zeichen gefehlt, aus denen hervorging, daß irgend etwas mit dem Berge nicht in Ordnung war. Er war noch dichter als sonst in Wolken gehüllt, und das Gewölk zeigte bald weiße, bald dunkle Stellen, so daß es schien, als ob abwechselnd Rauch- und Dampfwolken aus ihm hervorquollen. Einigen Bürgern wurde ängstlich zumute, sie packten ihre Sachen und zogen nach Fort de France. Es waren aber nur wenige, und man machte sich über die furchtsamen Seelen lustig. Selbst bei einem Ausbruch des Berges glaubten wir unbesorgt sein zu dürfen, da doch sein Gipfel so weit von der Stadt entfernt lag.

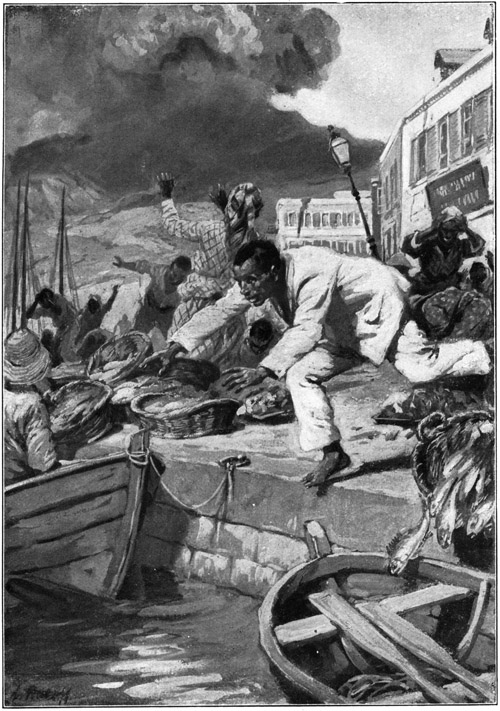

Marktszene bei Fort de France, Martinique

Ich war damals Bedienter eines wohlhabenden Handelsherrn und hatte an jenem Morgen von der Dame des Hauses den Auftrag erhalten, auf dem Fischmarkt am Hafen ein paar gute Fische für die Mittagstafel zu besorgen. Es war ein strahlend schöner Tag, und trotz der Morgenstunde schon sehr heiß. Die Uhr hatte noch nicht acht geschlagen, da stand ich dort an jener Stelle des Bollwerks, die Sie von hier aus deutlich sehen. Freilich, Sie sehen nichts weiter als Sand und Dornengebüsch und ein paar Mauerreste. Sie müssen sich das Bollwerk in seinem damaligen Zustand vorstellen: eine steinerne Kaimauer, die die Hafenstraße nach dem Meere abschloß und an der die kleineren Segelschiffe und Boote lagen. Dort befand sich auch der Fischmarkt, und dort war ich gerade dabei, eine soeben herangebrachte Ladung Fische zu mustern, als die Verkäuferin mich auf den Gipfel des Mont Pelé aufmerksam machte. Wir sahen mit Verwunderung, daß der Wolkenschleier plötzlich zerrissen war und der Gipfel vollkommen deutlich, förmlich zum Greifen nahe, vor uns lag. Das war etwas sehr Seltenes und kam immer höchstens einmal im Jahre vor. Ich wollte eine Bemerkung darüber machen, aber mir blieb das Wort in der Kehle stecken, denn eine neue, ganz ungeheuerliche Erscheinung ward sichtbar. Es schien, als ob der ganze oberste Teil des Gipfels einen Sprung in den Himmel hinauf machte und ungeheure Massen von Feuer und Rauch sich den Berg hinunter zum Meere wälzten. Ich glaubte erst meinen Augen nicht trauen zu dürfen, aber gellende Schreie bestätigten mir, daß auch andere Leute ringsum das furchtbare Schauspiel wahrgenommen hatten.

Was in den nächsten Sekunden und Minuten geschah, darüber bin ich mir nicht im klaren. Ich weiß nur so viel, daß sofort nach dem Zerspringen des Vulkangipfels, noch ehe wir ein Wort darüber äußern konnten, mir etwas Entsetzliches an die Kehle fuhr, mir den Atem benahm, das Blut in die Schläfen preßte, die Augen aus den Höhlen trieb. Es war, wie uns später die gelehrten Herren erzählt haben und wie Sie ja wissen, jenes tödliche Gas, das sich aus dem Krater des Mont Pelé über Saint Pierre ergoß und, um so grauenhafter in seiner Unsichtbarkeit, alles Lebendige zum Ersticken brachte.

Ich kann, wie schon gesagt, den Hergang der Ereignisse in diesen entsetzlichen Sekunden nicht so genau schildern, weil ich ja selbst mit dem Tode rang. Mir schwamm es vor den Augen, und nur so viel bemerkte ich noch, daß die Leute in meiner Umgebung schreiend, stöhnend, ächzend zu Boden fielen und ihren Kopf, ihren Mund vor dem Gas zu schützen suchten. Ohne rechte Überlegung, nur einem dunklen Triebe folgend, tat ich da etwas, das mir das Leben retten sollte: ich sprang vom Bollwerk ins Wasser und tauchte unter. Sie wissen wohl, was für vorzügliche Taucher die jungen Farbigen von Martinique sind. Sie haben die Burschen wahrscheinlich bei Ihrer Ankunft im Hafen bei Ausübung ihrer Tauchkunststücke bewundern können. Auch ich war als Knabe und Jüngling einer der besten Taucher gewesen, und hatte es so weit gebracht, anderthalb Minuten lang unter Wasser zu bleiben. Diese Fähigkeit hatte mir von seiten der Reisenden schon manche kleine Silbermünze eingebracht, aber daß sie mir eines Tages das Leben retten sollte, auf den Gedanken war ich nie gekommen. Genug, ich tauchte also unter und blieb so lange wie möglich unter Wasser. Als ich wieder hoch kam, war die Luft zwar noch immer so von Gas erfüllt, daß ich nur mühsam Atem schöpfen konnte, aber sie wirkte doch nicht mehr so vergiftend, wie vorhin. Ich tauchte abermals unter, und wiederholte das ein paarmal, bis ich von der Anstrengung und dem eingesogenen giftigen Gas völlig erschöpft und meiner Sinne nicht mehr mächtig war. Ich hatte gerade noch so viel Kraft, mich in eines der Boote zu schwingen, dort sank ich hin und verfiel in todesähnliche Bewußtlosigkeit. Im letzten Hinschwinden meiner Sinne war mir noch, als ob ich ein ungeheures Flammenmeer sähe und sengende Glut meine Glieder dörrte.

»Das tödliche Gas des Vulkans erfüllte die Luft – ich sprang vom Bollwerk ins Wasser und tauchte unter – –«

Stundenlang habe ich so gelegen; als ich erwachte, hatte die Sonne die Mittagshöhe schon überschritten. Mit dumpfem, schwerem Kopf richtete ich mich im Boot mühsam empor. Ja, was war das – träumte ich denn – lag ich im Fieber? ... Oder war das der Untergang der Welt? ... Was war aus dem Bollwerk geworden, auf dem ich morgens gestanden hatte? Es war geborsten, in Stücke zerrissen. Und die Häuser der Hafenstraße, die schönsten Häuser der Stadt? Ein wüster Trümmerhaufen, aus dem die Flammen schlugen. Wohin ich nur blickte, überall nichts als Trümmer und Feuer und beizender Rauch, und dazwischen, auf den aufgerissenen, von Spalten durchsetzten Straßen, leblose Körper, die Leichen der unglücklichen Menschen, viele halb oder ganz verkohlt.

Als ich nun, schwankend vor Schwäche, durch die Straßen taumelte, soweit sie bei dem noch wütenden Brand überhaupt zu betreten waren, glaubte ich dem Wahnsinn nahe zu sein. Überall Tod und Vernichtung, Vernichtung und Tod! Ich suchte das Haus meines Herrn, aber es war mitsamt der ganzen Nachbarschaft nur noch ein ungeheurer Haufen geborstener Mauern, eine schwelende, rauchende Trümmerstätte, die solche Hitze ausströmte, daß man sich ihr nicht nähern konnte.

Von Grauen gepackt, bin ich da, so rasch mich die Füße trugen, davongerannt, über Stock und Stein, hinter mir der wieder in Wolken gehüllte Unglücksberg und die Stadt, das gewesene Saint Pierre ... Als ich am Rande der Stadt an einem der letzten Häuser vorbeikam, war es mir, als ob ich eine menschliche Stimme vernahm, die einzige in dieser Wüstenei des Todes. Ich hemmte meinen Lauf und ging dem Klang der Stimme nach. Sie kam aus dem in der Nähe befindlichen Gefängnis, das natürlich auch in Trümmern dalag. Nach längerem Suchen entdeckte ich den Urheber des kläglichen Hilfegeschreis hinter dem Gitterfenster eines Kellergewölbes. Es war ein Sträfling, den man dort untergebracht hatte und der als einziger von allen Gefängnisinsassen mit dem Leben davongekommen war. Nach vieler Mühe gelang es mir, den Mann, der vor ausgestandenem Schreck halbtot war, aus seinem Verließ zu befreien, und wir setzten dann gemeinschaftlich die Flucht nach dem nächsten Dorfe fort. Unterwegs gesellten sich noch einige andere, auf ähnlich wunderbare Weise gerettete Leute zu uns. Im ganzen sind nur sechs oder sieben Personen dem Massentod von Saint Pierre entgangen.

Ich bin mit meiner Erzählung zu Ende. Nun wißt ihr Herren, welchem furchtbaren Erlebnis ich meine weißen Haare und meine Runzeln zu verdanken habe.«

Wir hatten der Erzählung des Negers mit Spannung gelauscht. Da auch er, wie die wenigen anderen Überlebenden, im Augenblick der höchsten Gefahr keine genauen Beobachtungen anstellen konnte, ist man über den Hergang der Katastrophe, ihre Plötzlichkeit und Unwiderstehlichkeit im wesentlichen nur auf Vermutungen angewiesen. Danach handelte es sich beim Untergang von Saint Pierre wohl um das gleichzeitige Zusammenwirken verschiedener Zerstörungskräfte. Das Schlimmste war der Gasausbruch des Vulkans. Welcher Art dieses Gas war, steht nicht fest, jedenfalls aber hat es auf alles Lebendige, Mensch und Tier, mit ganz vereinzelten Ausnahmen im Nu tödlich gewirkt. Es muß auch brennbar gewesen sein und sich an sämtlichen offenen Flammen entzündet haben, denn so viel ist sicher, daß die Stadt sofort an allen Ecken und Enden brannte. Gleichzeitig brachte ein heftiges Erdbeben die Häuser zum Einsturz. Wie ungeheuer die Glut war, geht daraus hervor, daß auch die im Hafen liegenden Schiffe sofort Feuer fingen und verbrannten. Auf jeden Fall steht die Katastrophe mit der Urgewalt und Unerbittlichkeit ihrer Zerstörungswut ganz einzig da.

Und dennoch, wie traurig auch das Bild einer anscheinend sinnlos grausamen Verheerung ist, wie furchtbar auch das schwere Geschick für die Betroffenen war – wie geringfügig, nur ein kleines Feuerwerk und Zwischenspiel, erscheint es im Rahmen der unerschöpflichen Natur und ihrer rastlosen Schöpferkraft! Überall in den Trümmern grünt und blüht es und treibt es Säfte im Überschwang der tropischen Fruchtbarkeit. Wie lange dauert es noch, vielleicht weitere zwölf oder fünfzehn Jahre, dann ist die Stelle, auf der sich einst die Bewohner von Saint Pierre des Lebens freuten, von jungem Urwald bedeckt, und wie ein Märchen klingt dann die Erzählung von der vernichteten und vom Erdboden verschwundenen Stadt!

*

Schon am Abend desselben Tages, nachdem wir von unserem Ausflug nach Saint Pierre zurückgekehrt waren, setzte unser Dampfer die Reise nach Barbados fort. Ein prachtvoller Sonnenuntergang verwandelte das Meer förmlich in eine Feuerflut von intensiv leuchtenden Farben, so daß wir uns an dem herrlichen Schauspiel gar nicht satt sehen konnten. Als wir uns dann umwandten, um noch einmal einen Blick nach Osten, auf die allmählich verschwindende Küste von Martinique, zu richten, schien es, als ob die Insel wie ein düsterer Riesensarg auf dem hier schon bleiern grauen Wasser schwamm. Dann fiel das Schiff bei rasch wachsender Dunkelheit nach Süden und weiter nach Südosten ab, um sich dem Fahrwasser zuzuwenden, das Martinique von der britischen Nachbarinsel Santa Lucia trennt, und das wir passieren mußten, um nach Barbados zu gelangen.

Wie an den vorherigen Abenden unserer Reise saßen wir auch heute nach dem gemeinschaftlichen Essen noch ein Stündchen mit dem Kapitän vor seinem kleinen Salon zusammen, um eine Pfeife zu rauchen und »ein Garn zu spinnen«, wie der Seemann das Plaudern und Erzählen nennt. Kapitän Settekorn war diesmal, eigentlich zum erstenmal auf unserer Reise, ungewöhnlich gesprächig. Er hatte im Laufe des Tages beim Ladegeschäft einen verdrießlichen Auftritt mit den Franzosen gehabt und fühlte nun wohl das Bedürfnis, seinem beschwerten Herzen Luft zu machen.

»Französische Häfen laufe ich immer am unliebsten an«, so begann er zu erzählen, »besonders aber den französisch-westindischen Häfen, und unter ihnen wieder in erster Linie Fort de France, gehe ich am liebsten aus dem Wege. Ich bin in dieser Beziehung freilich nicht vorurteilslos, denn über das, was ich hier einmal durchzumachen hatte, kommt man sein ganzes Leben lang nicht hinweg.«

Wir horchten auf. Das klang ja wie der Anfang einer Geschichte. Aber der Kapitän schwieg, als hätte er schon zuviel gesagt, und paffte ruhig seine Tabakswolken in die Nacht. Erst als wir ihn baten, uns das, worauf er soeben angespielt hatte, doch zu erzählen, begann er, anfangs stockend und langsam, dann aber immer wärmer und lebhafter werdend, sein Garn zu spinnen und von jenen ungewöhnlichen Erlebnissen zu berichten, die, mit nur geringen Veränderungen, im folgenden Kapitel wiedergegeben sind.