|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aus arktischer Kälte ins Sonnenland – Sturm bei Kap Hatteras – Die Sargassosee – Geographische und politische Verhältnisse Westindiens – Nassau, die Hauptstadt der Bahamas – Von den westindischen Negern – Schwammfischerei und Schildkrötenfang – Eine submarine Wunderwelt – Wie man Haifische harpuniert

Westindien, ferne, heiße Inselwelt im Karibischen Meer! Welche Fülle leuchtender Bilder taucht beim Klang deines Namens vor meiner Seele auf! Ich schließe die Augen und mir ist, als sähe ich hinter schäumenden Brandungswellen wieder deine hoch ansteigenden Küsten mit weißen Städten, wiegenden Palmenkronen, farbigen Menschen, als fühlte ich wieder deine sengende Sonnenglut auf dem Scheitel brennen, als hörte ich wieder das Kauderwelschen deiner Neger, ihre nasalen Gesänge, das ewige Lachen und Gezänk dieser großen Kinder, als söge ich wieder den Duft deiner Zuckerrohrfelder und grünen Savannen, den salzig-warmen Hauch deines Meeres ein – als läge ich wieder unter dem funkelnden Sternenhimmel des Südens nachts auf Deck, umrauscht von den ewigen Wassern, die das ewige Lied der Welt und der Menschheit singen!

Seltsam genug ist es, daß das amerikanische Westindien – infolge eines entschuldbaren Irrtums nur zu oft mit dem asiatischen Ostindien in Verbindung gebracht oder verwechselt – zu den in Deutschland am wenigsten bekannten Gebieten der Erde gehört, obwohl es zweifellos eines der interessantesten ist, fesselnd nicht nur durch den ungewöhnlichen Reichtum seiner Landformationen und Lebenserscheinungen, sondern auch durch die Buntheit seiner ethnographischen und politischen Verhältnisse. Sehr gering ist die Anzahl der sonst so weltbewanderten Deutschen, die Westindien oder wenigstens einen Teil davon aus eigener Anschauung kennen. Wichtige Welthandelswaren, vor allem der kubanische Tabak, das edelste Gewächs seiner Art, nehmen von Westindien ihren Weg über die ganze Erde. Und von Westindien aus hat die Entdeckung und Erschließung Amerikas, diese ungeheure Bereicherung menschlichen Wissens, begonnen.

Am 12. Oktober 1492 war es, als Christoph Kolumbus nach bangen Wochen der Zuversicht und der Verzweiflung auf der Bahamainsel Guanahani zum erstenmal amerikanischen Boden betrat. Ein Gefolge von kleineren Abenteurern nützte die Großtat des kühnen Seefahrers für ihre persönlichen Zwecke aus. Sie gingen nicht als fleißige Kolonisten, als reisende Kaufleute über das große Wasser, jede Absicht ehrlicher Arbeit lag ihnen fern. Was sie trieb und lockte, das war der Goldrausch, der Taumel, der auf Grund übertriebener Gerüchte ganz Spanien befallen hatte und den Wahn entstehen ließ, dort drüben jenseits des großen Wassers läge das sagenhafte Goldland Dorado, dort brauchte sich nur zu bücken, wer sich die Taschen mit Edelmetall und kostbaren Steinen füllen wollte. Die Führer der verschiedenen Expeditionen, Gewaltmenschen rücksichtslosester Art, setzten sich zunächst auf den westindischen Inseln fest und brandschatzten sie so lange, bis es nichts mehr zu morden und zu plündern gab. Die indianische Urbevölkerung der Antillen, unfähig, sich mit ihren primitiven Waffen gegen Pulver und Blei zu verteidigen, wurde in kurzer Zeit fast ausgerottet. So gelangten Haiti, Portoriko, Kuba und die kleineren Inseln Westindiens nach und nach in den Besitz der Spanier.

Aber auf den Antillen waren keine großen Schätze zu holen, wenigstens kein Gold und Edelgestein. Die Fruchtbarkeit des Bodens interessierte die Abenteurer nicht, die war nur durch fleißige Arbeit in Geldwert umzusetzen. Die Blicke richteten sich deshalb begehrlich weiter nach Westen, nach dem Festland Amerikas, von dem man erst sehr unbestimmte Kunde vernommen hatte. Westindien wurde zum Sprungbrett für den Angriff auf den Kontinent, dort hoffte man endlich das heißersehnte Dorado zu finden. –

Um die kleineren Inseln kümmerte man sich jetzt, wo die Schätze Mexikos und Perus lockten, nicht mehr viel und gab sie den Freibeutern der See und den politischen Feinden Spaniens preis. Die große Zeit der Bukanier und Flibustier brach an, jener wildromantischen Seeräuber aus allen Nationen, die sich unter Führung kühner Gewaltmenschen wie Morgan, Monbars, Van Horn in Westindien festsetzten und nicht nur die Inseln und die Schiffahrt in den Gewässern ringsum ständig bedrohten, sondern auch das amerikanische Festland mit Mordbrennereien und Plünderungen heimsuchten. Noch zeigt manches zerfallene Gemäuer an den Küsten westindischer Inseln die Stellen an, wo sich die Schlupfwinkel der Banditen befanden; noch geht manche Legende um von ungeheuren Schätzen an Gold und kostbaren Steinen, die hier und dort aus Bukanierzeit verborgen sein sollen, und noch heute gesellen sich in der Tat manche Abenteurer zusammen, um auf Grund fabelhafter Überlieferungen oder angeblich echter alter Aufzeichnungen die Verstecke ausfindig zu machen und Schatzgräberei zu treiben.

Nach diesen fernen Gestaden stand schon immer mein Sinn, aber erst kurz vor Ausbruch des großen Krieges, der meinen Weltwanderfahrten vorläufig ein jähes Ende bereiten sollte, war es mir vergönnt, auch Westindien und die mittelamerikanischen Küsten kennenzulernen, nachdem ich schon früher Mexiko durchstreift hatte.

*

Vierundzwanzig Grad unter Null – ein etwas frostiger Anfang meiner Reise ins heiße Antillenmeer! Dabei befanden wir uns doch schort in der zweiten Hälfte des Februar, als ich eines Morgens das Riesenhotel in Neuyork (mit rund 2000 Betten und 1400 Angestellten!) verließ und mit meinen beiden Koffern über den Hudson nach Hoboken fuhr, wo das Schiff, das mich nach den Bahamas bringen sollte, an einem der mächtigen Piers bereits unter Dampf lag. In wundervoller Reinheit spannte sich der blaßblaue Nachwinterhimmel über der Riesenstadt Neuyork und dem rastlosen Getriebe auf dem Hudsonstrome aus, die zahllosen Fensterscheiben der ganz unwahrscheinlich wirkenden Wolkenkratzer funkelten im Sonnenglanz, und kerzengerade stieg der Rauch aus tausenden von Schornsteinen in die unbewegt stille, kristallklare, schneidend eisige Luft. Unter anderen Umständen hätte ich mich wohl gern mit größerer Beschaulichkeit in das packende Hafengetriebe Neuyorks vertieft, aber diesmal kam ich nicht voll zum Genuß – mich fror zu entsetzlich! Als ich nämlich vor vierzehn Tagen aus Bremen abgefahren war, um von Neuyork aus die Westindienreise anzutreten, hatte so schönes warmes Wetter geherrscht, daß ich mich mit meiner Garderobe leichtsinnigerweise nur auf gemäßigtes und heißes Klima, aber nicht auf arktische Kälte eingerichtet hatte. Um das Ungemach noch zu verstärken, waren auch die Innenräume des Dampfers ungeheizt und eisig kalt.

»Wozu heizen?« sagte der Kapitän. »Es lohnt sich nicht. Wir kommen schon abends in den warmen Golfstrom hinein, da tauen Sie ganz von allein wieder auf.«

Eine tröstliche Aussicht also ... Die Stunde der Abfahrt schlug. Langsam schob sich der Dampfer vom Pier ins Fahrwasser des Hudson hinein. Dann glitt er den Strom hinab, vorbei an Manhattans Südspitze, vorbei an Bartholdis Freiheitsstatue, die, so gewaltig sie auch ist, in dem breiten Becken der Oberen Bai doch ziemlich verschwindet, weiter durch die Enge zwischen Brooklyn und Richmond in das schon seeartig große Gewässer der Außenbai und schließlich, hinter der Landspitze Sandy Hook, dem äußersten Vorposten des Neuyorker Hafens, in das Atlantische Meer hinaus.

Wie sich bald zeigte, hatte uns der Kapitän eher zu wenig als zu viel versprochen, denn als wir nun nach Süden abschwenkten, immer an der (freilich nicht mehr in Sehweite befindlichen) Küste entlang, wurde es schon im Lauf des Nachmittags auffallend wärmer, so daß die Eiszapfen an den Wanten und Rundhölzern zu tröpfeln begannen und neue Hoffnung in die vergletscherten Gemüter zog. Und als wir am nächsten Morgen erwachten, da schwammen wir schon im Golfstrom, und das Wetter war geradezu warm. Freilich auch sehr naß. Unermeßliche Regenfluten strömten Stunde für Stunde auf Meer und Schiff, hüllten alles rundum in undurchdringliches Grau, so daß es unmöglich war, von einem Ende des Dampfers zum andern zu sehen. Aber was hatte das zu bedeuten! Nur ein paar Tage noch, und die Wärme des Südens, die sonnige Pracht der subtropischen Zone sollte rasch wieder gut machen, was der verdrießliche Norden uns Leid antat.

Es war indessen nicht die Absicht des Nordens, uns ohne einen gehörigen Denkzettel aus seinem Bereich zu entlassen. Er hatte noch eine besonders hübsche Überraschung für uns bereit. Habt ihr vom Kap Hatteras gehört? Es ist der äußerste Vorsprung der amerikanischen Küste zwischen Neuyork und Florida, und in der Schifferwelt nicht nur wegen der tückischen Untiefen des Gewässers, sondern auch um seiner Stürme willen berüchtigt, gefürchtet und gern gemieden. Die Stürme wüten hier hauptsächlich in der Übergangszeit vom Winter zum Frühling und vom Herbst zum Winter. Wir befanden uns also gerade jetzt in der besten Saison, und als nachmittags ein rasch immer heftiger werdender Wind aufkam, die Regenfluten zu peitschen begann und die bis dahin ziemlich ruhige See in Aufruhr versetzte, da wußten wir, daß das nur das Vorspiel zu einem wilden Tanze war. Auf unserem Dampfer wurden sogleich die nötigen Vorbereitungen getroffen, alle Luken verschalkt und alle Gegenstände auf Deck so festgezurrt, daß ihnen die Sturzseen nichts anhaben konnten.

Abends ging es dann in der Tat auch los, und in der Nacht erreichte der Sturm mit der Windstärke 10 der zwölfteiligen Beaufortschen Skala den Höhepunkt. Stärke 10 bedeutet vollen Sturm, also einen Wind, der auf dem Lande größere Bäume umwirft. Ein toller Tanz! Ein Höllenaufruhr ohne Pause. Zur Schonung des Schiffes wurde die Maschine auf ganz langsame Fahrt gestellt, so daß wir stundenlang fast gar nicht vorwärtskamen. Mit dumpfem Donnern stürzten die Wassermassen der überkommenden Seen auf Deck, um gleich darauf rauschend und zischend durch die Speigatten wieder abzufließen, hin und wieder ergoß sich auch die salzige Flut über die Bretterverschalkungen fort in die inneren Räume und überschwemmte den zu den Kabinen führenden Gang. Es ist gerade kein angenehmes Gefühl, bei solchem Wetter nachts im Bewußtsein völliger Hilflosigkeit in seiner engen Koje zu liegen, wenn beim Rollen des Schiffes immer abwechselnd bald der Kopf, bald die Füße steil gen Himmel ragen, draußen das Brausen und Brüllen der entfesselten Elemente und drinnen im Schiff das Poltern, Klappern und Rasseln der umgefallenen oder losgerissenen Gegenstände ertönt. Wir wußten, daß hier erst vor einigen Tagen ein amerikanischer Dampfer im Sturm untergegangen war und 96 Menschen dabei den Tod in den Wellen gefunden hatten – und nun lag man so, nur durch eine Wand von ein paar Zentimeter Stärke von dem ungeheuren Wassergrabe getrennt, in der dumpfen, finsteren Koje und zählte die Stunden, die entsetzlich langsam schleichenden Stunden der peinvollen Nacht ...

Aber auch die Nacht verging, wie so viele andere bange Nächte vorher, und als der Morgen zu dämmern begann, da ließ das Unwetter nach, der Sturm flaute ab und die Aufregung der See begann sich zu legen. Mittags befanden wir uns bei schon ganz heiterem, immer wärmer werdendem Wetter auf der Höhe von Savannah, und auf der Oberfläche des Wassers zeigten bald kleinere, bald größere Flächen einer zähen braunen Tangmasse die Nähe der berühmten Sargassosee an. Der Name stammt von der Algengattung Sargassum, einer stark verzweigten Wasserpflanze mit lanzettförmigen, gesägten Blättern, stachelspitzigen Luftblasen und gegabelten Fruchtästen. In ungeheuren Massen im Meere schwimmend und bei ruhigem Wetter zu förmlichen Krautwiesen von meilenweiter Ausdehnung vereinigt, bilden die Algen im Atlantischen Ozean in der Gegend des Wendekreises des Krebses die sogenannte Sargassosee. Bereits von alten Schriftstellern, wie Aristoteles, werden auf Grund der Schiffererzählungen diese Krautflächen erwähnt, Kolumbus ist auf seiner ersten Reise vierzehn Tage lang durch die Sargassosee gefahren. Flunkereien der Seeleute haben früher fabelhafte Vorstellungen von der Dicke und Zähigkeit der Algenmassen und ihren Gefahren für die Schifffahrt entstehen lassen. In Wirklichkeit behindern selbst ausgedehnte Sargassofelder die größeren Dampfer und Segelschiffe kaum; immerhin läßt es sich denken, daß kleinen Fahrzeugen das maritime Unkraut, wo es in besonders großen Massen erscheint, zu schaffen macht. Übrigens kommen die Sargassumalgen nicht bloß im Atlantischen Meer, sondern auch in gewissen Teilen des Indischen und des Stillen Ozeans vor.

Alles Ungemach der bisherigen Fahrt, Kälte, Nässe und Unwetter, war vergessen, als wir uns am folgenden Tage bei blanker Sonne und glatter See dem Nordost-Providence-Kanal näherten, dem breiten und tiefen Fahrwasser, das zwischen den Untiefen der Korallenriffe und Bänke zum Zentrum des Bahamaarchipels und zur Insel New Providence führt, auf der sich unser Reiseziel, der Hauptort Nassau, befindet. Der Bahama-Archipel besteht aus 29 größeren Inseln, von denen nur 19 bewohnt sind, und ein paar tausend unbewohnten Felseninselchen und Klippen. Für einsiedlerisch Veranlagte, die ihr Leben in völliger Zurückgezogenheit, in beschaulicher Ruhe verbringen wollen, wäre hier also noch reichlich Raum. Allerdings müßten sie ihre Lebensbedürfnisse auf ein äußerstes Mindestmaß beschränken, denn außer Fischen und Schildkröten gibt es auf den größtenteils kahlen, schutzlos der Sonnenglut preisgegebenen, oft von verheerenden Stürmen bestrichenen kleinen Koralleneilanden nichts zu essen. Die 19 bewohnten größeren Inseln ernähren eine Bevölkerung von 54 000 Seelen, zum weit überwiegenden Teil Neger. Die Bahamas gehören – man möchte beinahe sagen: selbstverständlich – zum englischen Kolonialbesitz. Bei der westindischen Schiffahrt sind sie wenig beliebt, denn die ganze See zwischen den Inseln und rings umher ist mit Ausnahme der tiefen Fahrrinnen, der Kanäle, wegen der von zahllosen Korallenriffen durchsetzten Untiefen sehr gefährlich und wird mit Recht zu den sogenannten »Friedhöfen der Schiffe« gezählt. Wehe dem Seemann in diesen Gewässern, die in der schönen Jahreszeit so überaus harmlos und spiegelglatt aussehen, der nicht beständig die besten Seekarten zu Rate zieht, um sich die tückischen Bänke vom Leibe zu halten, über denen das Wasser durchschnittlich drei bis vier, häufig aber auch nur einen Meter tief ist! Er ist dann bestimmt verloren, denn sehr bald würde er auf einem der zahllosen eisenharten Korallenriffe festsitzen und rettungslos von Wind und Wellen zerschlagen werden. Rings um die Bahamabänke fällt der Meeresboden ganz plötzlich zu ungeheurer Tiefe ab, stellenweise bis zu 5000 Meter. Denkt man sich hier das Meer trocken gelegt und sich selber auf dem Meeresgrund stehend, so würden dann die Bahamabänke den Anblick steiler, riesenhafter Gebirgsplateaus von der Höhe des Montblanc bieten!

Am dritten Tage nach der Abfahrt von Neuyork lief unser Schiff bei wolkenlosem Himmel und warmem Frühlingswetter in den Hafen von Nassau ein. Aber bevor ich von meinen dortigen Erlebnissen erzähle, möchte ich einige kurze orientierende Bemerkungen über Westindien und seine geographischen, staatlichen und sonstigen Verhältnisse einschalten.

*

Ein Blick auf die Karte zeigt, welches interessante geographische Gebilde die mittelamerikanische Inselwelt Westindiens zusammen mit den benachbarten Teilen des amerikanischen Festlandes darstellt. Der schön geschwungene Bogen der Großen Antillen beginnt gegenüber der Halbinsel Yukatan und bildet den nördlichen Abschluß des Karibischen Meeres, das nach Westen und Süden von den nicht minder edlen Konturen der mittelamerikanischen Festlandküsten umrissen wird, während die Kleinen Antillen das Karibische Meer nach dem Atlantischen Ozean hin begrenzen. Oberhalb der Großen Antillen aber erstreckt sich zwischen Florida, Kuba und Haïti die ausgedehnte, zerrissene Inselmasse des Bahama-Archipels.

Eigentlich ist der Name Westindien eine höchst unglückliche Bezeichnung der mittelamerikanischen Inselwelt, unglücklich deshalb, weil er überall, wo man mit der Geographie nicht auf vertrautem Fuße steht, zu ständigen Verwechslungen mit dem asiatischen Indien, das auf der anderen Seite der Erdkugel liegt, also Britisch-Ostindien, Hinter-Indien und Holländisch-Indien, Veranlassung gibt. Der irreführende Name geht bekanntlich auf den historischen Irrtum von Christoph Kolumbus zurück, der in dem Glauben lebte und starb, daß er hier auf der Rundfahrt um die Erde das asiatische Indien von Osten aus erreicht hätte. Den Vorzug größerer Deutlichkeit hat deshalb der zweite Name der mittelamerikanischen Inselwelt: Antillen, jedoch werden die Bahamas von der Geographie zu den Antillen nicht mitgerechnet. Der Name Antillen rührt von einer fabelhaften Insel Antiglia oder Antillia her, die noch vor dem Auftreten Kolumbus' auf den Seekarten zwischen Europa und Japan verzeichnet war und das erste verschwommene Wissen von der Existenz des amerikanischen Erdteils bekundet. Später wurde dann der Name auf die von Kolumbus entdeckten Inseln übertragen. Man unterscheidet zwischen den Großen Antillen: Kuba, Jamaika, Haïti und Portoriko, und den Kleinen Antillen, die nach der alten Seemannssprache als »Inseln über dem Wind« von den Jungferinseln bis Trinidad und als »Inseln unter dem Wind« von Trinidad längs der Küste Venezuelas westwärts bis Aruba reichen.

In klimatischer Hinsicht erstreckt sich Westindien von der subtropischen bis zur tropischen Zone, von den noch gemäßigt warmen Bahamas im Norden bis zur südlichsten Insel, dem heißen Trinidad vor dem Mündungsdelta des Orinoko. Mit Ausnahme der nördlichen Bahamainseln herrscht das ganze Jahr hindurch eine ziemlich gleichmäßige Temperatur von 22–33 Grad Celsius, einige Inseln, besonders Jamaika und Trinidad, gehören zu den heißesten Gegenden der Erde. Ungeheure Regenfluten und heftige Wirbelwinde richten oft große Verheerungen an.

Zerrissen und bunt wie das geographische Bild Westindiens sind auch die staatlichen Verhältnisse der Inselwelt. Es gibt drei selbständige Freistaaten: Kuba, mit dessen Selbständigkeit es aber, wie wir noch sehen werden, nicht weit her ist, und die verlotterten Negerrepubliken Haïti und Santo Domingo, deren Schicksal ebenfalls ganz von der Hand Onkel Sams, das heißt der Vereinigten Staaten von Nordamerika, abhängt. In alle anderen Inseln teilen sich fremde Mächte. Die Amerikaner besitzen außer Portoriko seit 1916 auch die von Dänemark käuflich erworbenen bisherigen dänischen Inseln St. Thomas, St. Croix und St. John, die Engländer als fetteste Happen den Bahama-Archipel, Jamaika, Trinidad, Barbados und eine Anzahl kleinerer Inseln, die Franzosen Martinique, Guadeloupe und ebenfalls einige kleinere Inseln, die Niederländer die berühmte Likörinsel Curaçao nebst den Nachbarinseln. Die Spanier haben ihren großen westindischen Kolonialbesitz, nämlich Kuba und Portoriko, zusammen mit den Philippinen, in dem unglücklichen Kriege mit den Vereinigten Staaten 1898 bekanntlich verloren, und Dänemark hat, wie schon vorhin erwähnt, seinen kleinen westindischen Besitz freiwillig veräußert, weil er zu unergiebig und seine Verwaltung zu kostspielig geworden war.

Die Bevölkerung Westindiens beläuft sich auf ungefähr 6 300 000 Seelen, wovon etwa 30 Prozent reine Weiße oder solche Mischlinge sind, bei denen das europäische Blut überwiegt. Sieht man aber von Kuba und Portoriko ab, auf denen weit über die Hälfte der Bevölkerung weiß ist, so beträgt die Zahl der Weißen auf allen anderen Inseln noch nicht einmal 8 Prozent. Unter den Europäern und ihren Nachkommen sind 89 Prozent Spanier, 6 Prozent Engländer und 5 Prozent Franzosen. Deutsche Kolonisten gibt es in nennenswerter Anzahl nur in Havanna und einigen anderen Städten Kubas. Sämtliche Bewohner Westindiens sind dem Namen nach Christen, doch ist das Christentum bei den Negern zumeist rein äußerlicher Art, viele Schwarze bleiben heimlich ihrem alten Fetischdienst treu, und in Haïti, wo die Schwarzen besonders rückständig und hemmungslos sind, wird unter dem Namen »Vaudou« ein Geheimkultus getrieben, der außer Schlangenverehrung und Tieropfern sogar Menschenopfer umfassen soll.

*

Nassau, die Hauptstadt und überhaupt einzige bedeutendere Ansiedlung des Bahama-Archipels, die sonderbarerweise einen deutschen Namen führt, hat ganz und gar das typische Aussehen der kleinen westindischen Städte: einzeln stehende, niedrige weiße Häuser mit flachen Dächern, breite, luftige Straßen, mit Korallenkalkstaub bedeckt und blendend hell, dazwischen viele Gärten, viele ragende Palmen, viel Grün, und auf Straßen und Plätzen in bunten oder weißen – oder doch einmal weiß gewesenen – Kleidern das zappelnd lebendige, immer schwatzende, immer lachende oder zankende schwarze und braune Volk der Eingeborenen. Im Geschäftsviertel, das sich hier wie überall in Westindien in nächster Nähe der Schiffsanlegeplätze befindet, stehen die meist nur einstöckigen, weiß getünchten Häuser der Handelsfaktoreien und Ladengeschäfte. In diesen Läden gibt es, obwohl sie nur von geringer Größe sind, von der Stecknadel bis zur Nähmaschine und zum fertigen Anzug so ziemlich alles zu kaufen, was der Kolonist und der Eingeborene braucht. Bis zur Decke hinauf sind die Gewölbe mit tausenderlei verschiedenen Waren vollgepfropft, so daß man nicht begreift, wie der Verkäufer sich in dem Chaos zurechtfindet. Hier am Strande befinden sich auch in Parkanlagen einige mit allen Bequemlichkeiten versehene Hotels, darunter ein prachtvoll ausgestattetes Luxushotel echt amerikanischer Art, in dem sich bei entsprechenden Preisen ein schlemmerhaftes Dasein führen läßt. Denn Nassau ist klimatischer Kurort und wird im Winter gern von reichen Amerikanern und Engländern aufgesucht, die hier unter einem fast immer klaren, sonnigen Himmel bei angenehmer, nicht zu warmer Temperatur dem Schnee und der Kälte zu Hause entgehen wollen. Landeinwärts liegt die weitläufig angelegte Eingeborenenstadt, eine richtige Gartenstadt, denn fast jedes der hübschen kleinen Häuschen ist von grünenden, blühenden Pflanzen umgeben. Der Boden ist flach, denn da, wie schon vorhin bemerkt, der Bahama-Archipel ein Produkt der Korallentierchen ist, so ragen die Inseln zumeist nur wenige Meter über den Meeresspiegel empor. Das schwarzbraune Völkchen der Neger, das in Nassau einen weit besseren Eindruck macht, als in manchen anderen Gegenden Westindiens, fühlt sich hier offenbar sehr glücklich. Von anstrengender Tätigkeit ist es kein Freund, aber wo die Natur es so gut mit den Menschen meint und ihnen die Schätze des Bodens und des Meeres in so reichlicher Fülle spendet, bedarf es auch nur geringer Arbeit, um sich den nötigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Auch darin unterscheidet sich die Hauptstadt der Bahamas vorteilhaft von anderen Plätzen Westindiens, daß hier die Schulbildung und Erziehung des Negernachwuchses nicht vernachlässigt wird. Wie es heißt, soll es mit Ausnahme mancher alten Leute überhaupt keine Analphabeten geben, jedes Negerkind, ob Knabe oder Mädchen, besucht die Schule, kann lesen und schreiben.

Die westindischen Neger sind keine eingeborene Rasse in dem Sinne, als ob sie von jeher dort ansässig gewesen wären. Amerika hat, wenigstens in geschichtlichen Zeiten, keine schwarze Rasse hervorgebracht. Die Urbewohner Westindiens waren die braunen Arowaken und Kariben, Indianervölker, die vor der Ankunft der Europäer nicht bloß die Antillen (damals auch Karibische Inseln genannt), sondern auch das südamerikanische Festland bis ins innere Brasilien hinein bewohnten und in zahlreiche Stämme zerfielen. Von den Arowaken, die schon einige Kultur besaßen, ist längst keine Spur mehr vorhanden, und auch die zäheren, kriegerischen Kariben, denen man Seeräuberei und Menschenfresserei nachgesagt hat, sind bis auf einige kleine Reste in Trinidad, Dominica und St. Vincent längst ausgestorben; sie wurden schon zu Zeiten des Kolumbus und seiner Nachfolger von den spanischen Eindringlingen, diesen ruchlosen Mordbrennern und Plünderern, in zahlreichen Kämpfen auf die grausamste Weise fast völlig ausgerottet. Westindiens Boden ist mit Blut gedüngt! Da es infolge dieser Schlächterei bald an Arbeitskräften gebrach, um die Anpflanzungen, in denen damals das Zuckerrohr die wichtigste Rolle spielte, zu bestellen, begannen die weißen Ansiedler um die Mitte des 16. Jahrhunderts gewaltsam Negersklaven aus Afrika in Westindien und Mittelamerika einzuführen. Das war wieder einmal ein Musterstückchen europäischer »Kultur«! Die schwarzen Menschen galten einfach als Ware, man handelte und spekulierte mit ihnen wie mit Baumwolle und Zucker. Am meisten geschätzt wurden die Neger der afrikanischen Guineaküste, weil sie die kräftigsten waren. Karl V., deutscher Kaiser und König von Spanien, erteilte 1517 flämischen Schiffern das Privileg, alljährlich 4000 afrikanische Sklaven in Amerika einzuführen. Das höchst einträgliche Geschäft galt für so wenig schimpflich, daß sich selbst so hervorragende Männer wie Francis Drake, der berühmte Seefahrer und Eroberer, ohne die geringsten Gewissensbisse daran beteiligten. Man machte in Afrika förmlich Jagd auf die Schwarzen und verfrachtete sie dann auf den wenigen Schiffen, die für den Transport zur Verfügung standen, wie die Heringe. Von jeder Ladung des »schwarzen Elfenbeins« ging der zehnte Teil oder mehr durch Krankheit, Entbehrungen und Mißhandlungen zugrunde und mußte über Bord geworfen werden – das war eben einfach das unvermeidliche Transportrisiko und schon im voraus in die Kalkulation eingestellt! Niemandem, wenigstens keinem Weißen, fiel es ein, sich über das Schicksal der unglücklichen Sklaven, die gar nicht für richtige Menschen galten, irgendwie Gedanken zu machen.

Das dauerte so fast 300 Jahre, bis die Sklaverei in den englischen Besitzungen Westindiens gegen Entschädigung der Pflanzer mit einer sehr großen Summe 1833 aufgehoben wurde, so daß mit einemmal 639 000 Sklaven, auf Jamaika allein 322 000, ihre Freiheit erhielten. 1848 erfolgte die Befreiung der Sklaven auf den französischen und den anderen Antillen mit Ausnahme von Kuba, wo erst das Gesetz von 1888 die Sklaverei völlig beseitigte. Im Süden der Vereinigten Staaten hatte der Sieg des Nordens im großen Bürgerkriege, der ja wegen der Sklavenfrage entfacht war, den Negern 1865 die Freiheit und politische Gleichberechtigung verschafft. Die heutigen Neger und Mulatten (Mischlinge), die den weitaus größten Teil der Bevölkerung Westindiens ausmachen, sind nun die Nachkommen jener befreiten Sklaven.

So sehr auch aus rein menschlichen Gründen die Beseitigung der Sklaverei zu billigen ist, kann man doch nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, daß die befreiten Neger es nur zum geringsten Teil verstanden haben, den richtigen Gebrauch von ihrer Freiheit zu machen. Die Erwartungen, die von den Idealisten auf die Emanzipation der Schwarzen gesetzt wurden, sind nicht in Erfüllung gegangen. Der westindische Neger, ein großes Kind mit starkem Hang zum Müßiggang und zur Spielerei, bedarf durchaus der Führung durch eine wohlwollend, aber energisch zugreifende weiße Hand; ohne solche Führung ist er nicht imstande, eine Rolle als Staatsbürger im modernen Sinne zu spielen oder gar selbständig mit seinesgleichen ein Staatswesen zu verwalten. Beweis: die unglaubliche Verlotterung im westindischen Negerstaat Haïti sowie in der afrikanischen Negerrepublik Liberia, die ja auch von ehemaligen amerikanischen Sklaven begründet wurde. Beweis ferner: die Notwendigkeit, ostindische Hindus in großer Menge in Westindien als Kulis einzuführen, weil der »farbige Gentleman«, wie der Neger sich gern nennt (wofern er seine Zugehörigkeit zur schwarzen Rasse nicht einfach bestreitet, was komischerweise auch oft genug vorkommt), ohne äußerste Notwendigkeit nur sehr ungern arbeitet. Aber die Neger sind nun einmal da, und – Ironie der Weltgeschichte! – die ehemaligen Sklaven haben sich ihrer Zahl nach zu den eigentlichen Herren Westindiens, mit Ausnahme von Kuba, emporgeschwungen. Die weißen Kolonisten beschränken sich in der Eigenschaft von Beamten, Kaufleuten und höheren Angestellten auf einen geringfügigen Prozentsatz der Bevölkerung. Chinesische Händler, Venezolaner, Mexikaner und andere Rassenangehörige der verschiedensten Hautschattierungen vervollständigen die kosmopolitische Buntheit.

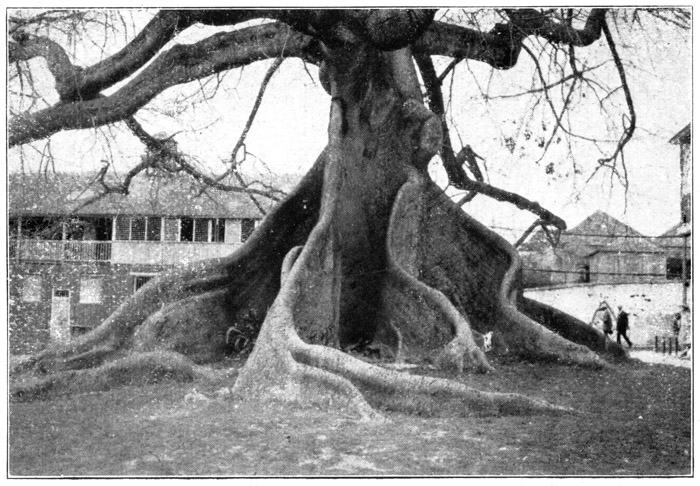

Zu den auffälligsten Wahrzeichen Nassaus gehört ein uraltes und kolossales Exemplar des Wollbaumes ( Eriodendron Caribaeum), der für die Flora Westindiens sehr charakteristisch ist Der Wollbaum verdankt seinen Namen dem baumwollähnlichen Gespinst der Blütenkapseln; dieses Gespinst kommt unter der Bezeichnung Kapok in den Handel und dient hauptsächlich als Polsterungsmaterial. Der ungeheuer dicke Stamm des karibischen Wollbaumes zeichnet sich durch seltsame, wulstige Faltenbildungen aus; diese Falten stellen förmliche, weit vorspringende Wände dar, so daß die Räume zwischen den einzelnen Falten von den Landbewohnern gern überdeckt und als Kleinviehställe oder Vorratskammern benützt werden. Der große Wollbaum von Nassau, der vor dem Postgebäude steht, hat sicherlich schon zu einer Zeit hier gegrünt und geblüht, als noch die braunen Ureinwohner die Insel bevölkerten und nichts von dem Schicksal ahnten, das ihnen durch das Erscheinen des Kolumbus und seiner Nachfolger bereitet werden sollte.

Ein uraltes Wahrzeichen von Nassau:

Der ungehueure Stamm eines Wollbaumes mit seltsamen Faltenbildungen

Wie die Bahamainseln ein Erzeugnis des Meeres sind und sie ihr felsiges Skelett den Korallentieren verdanken, so leben ihre Bewohner wiederum hauptsächlich von den Produkten des Meeres, in erster Linie von der Schwammfischerei und dem Schildkrötenfang.

Von den zahllosen Menschen, die beim Waschen oder Baden einen Schwamm benützen, haben sicherlich nicht allzuviele eine ganz klare Vorstellung davon, was für ein Ding das eigentlich ist, solch ein Schwamm; die meisten werden wohl, falls sie sich überhaupt Gedanken darüber machen, es für ein maritimes Pflanzengebilde halten, eine Art Alge oder dergleichen. Aber der Schwamm ist tierischen Ursprungs, er stellt das Hornfädengerüst eines auf sehr niedriger Stufe stehenden, mehrzelligen, pflanzenähnlichen Tieres dar oder, genauer gesagt, einer riesigen Kolonie solcher Tiere, in der das Einzelwesen schließlich so hinter dem Gesamtorganismus verschwindet, daß es kaum mehr ermittelt werden kann. In lebendigem Zustand ist solch ein Schwamm von einer schleimigweichen, flimmernden Masse erfüllt und umgeben, diese wird durch Kneten, Auswaschen und Trocknen entfernt, und indem man so die Schwammtiere tötet, verwandelt man ihr Gerüst oder Skelett zum vielseitig verwendbaren Badeschwamm, dessen Aufsaugefähigkeit von keinem künstlichen Gebilde (Kautschukschwämme) erreicht wird. Die feinsten, aber auch teuersten Toiletteschwämme kommen aus dem Mittelmeer. Viel billiger sind die westindischen Bahamaschwämme, die allerdings an Feinheit weit hinter dem Mittelmeerschwamm zurückbleiben und wegen ihrer Großporigkeit und Rauheit als Gesichtsschwämme kaum verwendbar sind, aber als Badeschwämme und zu industriellen Zwecken in großen Massen auf den Markt gelangen.

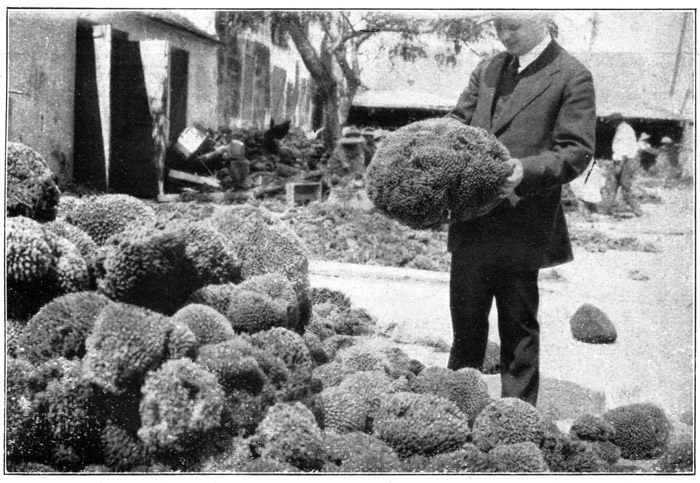

Die Faktoreien, in denen der Schwamm verarbeitet wird, liegen in Nassau am Ufer und empfangen das Rohprodukt unmittelbar aus den Barken der von ihnen beschäftigten Schwammfischer. Gewinnung und Verarbeitung sind außerordentlich einfach. Die Schwämme sitzen in den Lagunen in nur geringer Tiefe an den Steinen auf dem Grunde fest und können in dem klaren Wasser von oben gesehen werden. Man holt sie mit besonders konstruierten Gabeln heraus und breitet sie zum Trocknen aus, wobei die tierischen Organismen absterben und sich verflüchtigen. Die braunen Schwämme werden darauf in heißer Sodalösung gereinigt, die Kalkrückstände mit verdünnter Salzsäure entfernt. Muntere Negerinnen, deren Mundwerk keine halbe Minute lang stillstehen kann, nehmen dann die Schwämme vor, schneiden alle untauglichen Stellen ab und sortieren sie nach Größe und Feinheit. Damit ist die ganze Arbeit getan, und die Schwämme wandern nun, zu Ballen verpackt, in die Welt hinaus. Die Bahamaschwämme sind die größten der Welt, manche Stücke messen 60 cm und mehr in der Länge und Breite.

Aus einer Schammfaktorei in Nassau, Bahama-Archipel;

Ein Haufen Riesenschwämme

Der Feinschmecker, der einen Leckerbissen zu schätzen weiß, wird sich von dem anderen Hauptausfuhrartikel Nassaus, der Suppenschildkröte, lebhafter angezogen fühlen, als von den Schwämmen, die ja nur für den äußeren Gebrauch bestimmt sind. In Deutschland weiß man kaum, wie delikat das Fleisch der Suppenschildkröte schmeckt, denn die Schildkrötenkonserven, die bei uns in den Handel kommen und von denen man eine recht dünne, ziemlich fade Suppe bereitet, geben keine genügende Vorstellung von dem, was eine richtige Schildkrötensuppe oder ein Schildkrötenragout zu bedeuten hat. Die erste » Real Turtle Soup« von ganz hervorragender Qualität habe ich früher in einem uralten Londoner Frühstückslokal gegessen, in dem die Börsenbesucher verkehren und wo es überhaupt nur Hummern, Schildkrötensuppe und Beefsteaks gibt. Die Suppe wurde in alter Silberschüssel serviert und war eigentlich schon mehr ein Ragout, ein wahrhaft königliches Gericht von köstlichem Wohlgeschmack. Später habe ich dann in Ceylon ebenfalls ausgezeichnete Turtle Soup vorgesetzt erhalten. Aber am meisten schätzt der Schildkrötenkenner doch die Panzertiere, die im Bahamaarchipel gefangen oder gezüchtet werden; ihr Fleisch gilt für das zarteste, feinste, und sie werden deshalb in großen Mengen exportiert, hauptsächlich nach Neuyork und London.

Die Suppenschildkröte gehört zu den größten Tieren ihrer Gattung, ihr Rückenpanzer erreicht eine Länge von 1¼ Meter, und das Gewicht eines ausgewachsenen Exemplares beläuft sich auf etwa 450 Kilogramm. Sie ist ein vollendetes Meertier, hält sich vorzugsweise in Nähe der Küste auf, besucht auch die Mündungen größerer Flüsse, wird aber auch sehr oft weit von jedem Lande auf hoher See angetroffen. Sie schwimmt gern auf der Oberfläche des Wassers, liegt auf ihr auch zuweilen ganz still, anscheinend schlafend, ist aber sehr scheu und wachsam und verschwindet bei der geringsten Störung sofort in die Tiefe. Auf dem Lande sehr schwerfällig, entwickeln die Riesenschildkröten im Wasser eine erstaunliche Behendigkeit und Gewandtheit und nehmen dabei alle denkbaren Stellungen ein. Sie sind geselliger Natur und werden deshalb häufig in größeren Gruppen angetroffen. Ihre Nahrung besteht aus allerlei Seegräsern und Tangen, sie scheinen aber auch kleinere Tiere nicht zu verschmähen.

Ihres wohlschmeckenden, nahrhaften Fleisches und auch des Schildpatts wegen wird den Suppenschildkröten, wie sich denken läßt, überall nachgestellt, und das ist auch der Grund, weshalb die Tiere so scheu und vorsichtig geworden sind. Schildkröten im offenen Meere zu fangen, ist kaum möglich und, wenn es einmal gelingt, eben nur ein glücklicher Zufall. Allerdings wird behauptet, daß manche Fischer es verstehen, sich an die auf dem Wasser liegenden schlafenden Schildkröten leise heranzupirschen und sie dann mit einer um den Leib geworfenen Seilschlinge zu fesseln und im Schlepptau ans Land zu ziehen. Es sei dahingestellt, wieviel davon auf Wahrheit, wieviel auf Schildkrötenlatein beruht. Jedenfalls würde der Fischer, der sich auf diese Methode verläßt, schwerlich sein Auskommen finden. In der Hauptsache erfolgt der Fang am Lande, zu der Zeit, wo die Schildkrötenweibchen den Strand aufsuchen, um ihre Eier abzulegen. Sie kehren dabei gern immer wieder zu bestimmten Küstenstellen zurück, die möglichst entfernt von menschlichen Siedelungen liegen. Ehe die Riesenschildkröte sich abends ans Land begibt, beobachtet sie den ganzen Tag über, im Wasser an der Oberfläche schwimmend, genau die Küste, und wenn nur irgend etwas ihr verdächtig erscheint oder ein Geräusch sie stört, so bleibt sie dem Lande fern. Bleibt alles ruhig und still, so kriecht sie endlich abends 10-15 Meter weit am Strand hinauf, höhlt in dem Sandboden mit den flossenartigen Hinterfüßen ein Loch aus und legt ihre Eier hinein, hundert Stück und mehr von Walnußgröße. Sie verscharrt dann die Eier und kehrt in ihr feuchtes Element zurück. Übrigens werden auch die Eier von den Eingeborenen gern gegessen.

Während des Eierlegegeschäftes nun sucht man die Schildkröten zu überrumpeln. Die Eingeborenen, die sich in einiger Entfernung vom Strande hinter Bäumen und Steinen versteckt gehalten haben, springen plötzlich hervor und suchen dem Tier, das schleunigst ins Meer entfliehen will, den Weg abzuschneiden. Der plumpe Koloß ist hilflos gegenüber seinen menschlichen Feinden. Man schiebt kräftige Stangen unter seinen Körper und wälzt die Riesenschildkröte mit Hilfe dieser Hebel auf die andere Seite, so daß sie nun mit dem Rückenpanzer auf der Erde liegt. Mit eigener Kraft vermag sich die Schildkröte aus dieser Lage nicht zu befreien, und man läßt nun das arme Tier ruhig so lange liegen und zappeln, bis Fuhrwerke zur Stelle sind, mit welchen die Jagdbeute eingesammelt und fortgeschafft wird.

Die Bahamaschildkröten werden meistens lebend versandt, allerdings magern sie auf der mitunter mehrere Wochen dauernden Seefahrt stark ab, aber bei ihrer großen Zähigkeit bleiben sie am Leben und werden nun erst an Ort und Stelle ihrer Bestimmung geschlachtet.

Da die Jagd auf freilebende Schildkröten doch ziemlich umständlich ist und bei der zunehmenden Scheu der Tiere immer weniger ertragreich wird, hat man sich in Nassau auch der künstlichen Züchtung der Suppenschildkröten in den großen Wasserbecken der Lagunen zugewandt. Allerdings behaupten die Kenner, daß das Fleisch dieser »zahmen« Panzertiere nicht so wohlschmeckend sei wie das der »wilden«.

Das Wasser in den Lagunen, die zwischen dem Strand und den Korallenriffen liegen und durch den Schutzwall der Riffe gegen grobe See gesichert sind, ist von einer so wunderbaren Reinheit und Klarheit, daß man selbst bei zehn Meter Tiefe bis auf den Grund sehen kann. Und was bekommt man da nicht alles zu sehen! Mit Recht werden diese Lagunen »Seegärten« genannt, da sie wegen ihres Reichtums an Wasserpflanzen der seltsamsten Art sowie an pflanzenähnlichen Tieren, die auf dem Grunde leben, überschwemmten phantastischen Wundergärten gleichen. Um das Naturschauspiel in aller Bequemlichkeit beobachten und genießen zu können, hat man in Nassau Boote gebaut, deren Boden aus dickem, aber gut durchsichtigem Glase besteht. Während das Boot nun langsam über die Lagunen gleitet oder still auf dem Wasser ruht, kann der Insasse in aller Muße durch den Glasboden hindurch die Fülle von Erscheinungen des submarinen Tier- und Pflanzenlebens betrachten, die abenteuerlich verästelten, hin und her schwankenden Tange und Algen, die in allen Farben schillernden oder opalisierenden, wundervoll zarten Gebilde der Medusen und Quallen, das unermüdliche Spiel der Seegräser, deren schmale Blätter eine Länge von vielen Metern erreichen, die am Boden haftenden Schwämme, bunten Korallen, Seesterne, Pflanzentiere und Muscheln, und zwischendurch das Tummeln und Jagen der Fische, unter denen es solche von berückender Farbenpracht und ganz seltsamen Formen gibt. Sehr eigenartig sind auch die Erscheinungen in dem sogenannten Feuersee, einer Lagune, deren Wasser ein phosphoreszierendes Leuchten zeigt (dieses wird durch einen mikroskopisch kleinen, in ungeheurer Menge vorhandenen Organismus hervorgerufen). Die ins Wasser getauchten Ruder funkeln und glänzen von dem magischen Licht, ebenso die Körper der Negerjungen, die hier ihre erstaunlichen Tauchkunststücke zum besten geben und jede in die Lagune geworfene Münze, sei sie auch noch so klein, mit unfehlbarer Sicherheit im Wasser erhaschen.

Ein glücklicher Zufall ließ mich die Bekanntschaft eines der Kapitäne der Schwammfischerflottille machen, die im Dienste industrieller Unternehmungen steht. Die Flottille besteht aus kleinen Kuttern und Schonern, aber für größere Expeditionen sind auch einige größere Fahrzeuge vorhanden. Kapitän W., ein Nordamerikaner, hatte die Liebenswürdigkeit, mich nebst einigen anderen Herren zur Teilnahme an einer kleinen Inspektionsfahrt mit seiner Bark einzuladen, und es bot sich uns dabei die sehr willkommene Gelegenheit, etwas tiefer in die Geheimnisse der Schwammfischerei und der damit in Verbindung stehenden Nebenerwerbszweige einzudringen. Im ganzen beschäftigt die Schwammfischerei der Bahamas ungefähr 500 Fahrzeuge und 3000 Menschen.

Dort, wo die nicht zu erhebliche Tiefe des Wassers es gestattet, also hauptsächlich in den Lagunen, werden die auf dem Meeresgründe an Steinen haftenden Schwämme teils mit mehrzinkigen langen Gabeln harpuniert, teils mit Schleppnetzen abgerissen und gesammelt. Bei größerer Tiefe treten Taucher in Tätigkeit. Neben den Tauchern in Taucherrüstung gibt es noch immer zahlreiche Eingeborene, die das Tauchen und die Schwammernte ohne alle Apparate und Hilfsmittel besorgen. Diese Leute haben durch Übung von zartester Kindheit an die Fähigkeit erworben, eine unglaublich lange Zeit unter Wasser zu verweilen und auch den starken Wasserdruck in größeren Tiefen ohne Nachteile zu ertragen. Zwei Minuten sind die gewöhnliche, dreiundeinehalbe die alleräußerste Dauer des Tauchens, und in dieser Zeit raffen die Leute so viel Schwämme als nur möglich zusammen und stecken sie in ein am Leibe befestigtes Netz.

Hin und wieder werden mit den Schwämmen höchst sonderbare Gebilde zur Oberfläche des Meeres befördert. Kapitän W. zeigte uns in seinem kleinen Salon eine ganze Anzahl derartiger Kuriositäten, darunter eine prächtige, wie ein großer Pokal geformte Koralle, in deren Höhlung ein Schwamm so hineingewachsen war, daß es den Anschein hatte, als ob der Korallenbecher von der Natur zu seiner Aufnahme geradezu bestimmt gewesen wäre.

Während die Bark langsam in Nähe der Küste und der Korallenriffe kreuzte, ergötzten wir uns an dem munteren Treiben der Tümmler oder Delphine, die das Schiff gleichsam spielend umkreisten und ihre spindelförmigen, kraftvoll gedrungenen Körper hin und wieder mit elegantem Schwung über den Wasserspiegel schnellten. Es war eine ganze »Schule«, wie der Seemann eine größere Ansammlung der sehr geselligen Tiere nennt. Plötzlich mochte irgendein Störenfried aufgetreten sein, denn die »Schule« drängte sich, wie zu gemeinschaftlicher Abwehr, dicht zusammen.

»Ein Schwarm Haie,« sagte der Kapitän und deutete auf eine Anzahl spitzer, dreieckiger Rückenflossen, die hier und dort über die Oberfläche des Wassers ragten. »Spitzschwanzige Blauhaie, freches Raubgesindel. Wenn die Herren Lust haben, können wir ja eine kleine Haifischjagd veranstalten, obwohl es nicht gerade die edelste Sorte Sport ist.«

Das hätte für uns allerdings den Reiz der Neuheit, erwiderten wir. Aber auf welche Weise wolle er den Bestien zu Leibe gehen? Etwa mit Angel und Speck?

Der Kapitän lächelte. »In meinen jungen Jahren bin ich auf einem Walfischfänger gefahren und galt damals für einen der besten Harpunierer. Wir jagten auch Haie mit Harpunen, die Riesenhaie der nördlichen Meere, die bis 12 Meter lang werden und deren Leber einen ganz guten Tran abgibt. Ich bin meiner alten Passion treu geblieben und harpuniere manchmal ein bißchen zum Zeitvertreib. He, Gomez! Hol mir mal meine Harpunen und was sonst dazu gehört.«

Der Matrose erschien alsbald mit den Harpunen. Es waren aus zähem Holz geschnitzte, schlanke Schafte von 3 Meter Länge mit starken Eisenspitzen und Widerhaken. Nicht weit von der Spitze befand sich am Schaft eine Öse, an der eine Leine befestigt werden konnte. Mit diesem Jagdwerkzeug begaben wir uns nun in das Beiboot, in dem auch eine Suppenschildkröte, die wir vorher aus dem Tank der Schildkrötenzüchterei herausgeholt hatten, untergebracht war.

Die Leute ruderten das Boot eine Strecke weit vom Schiff ins Meer hinaus und warfen dabei von Zeit zu Zeit allerlei Speiseabfälle ins Wasser. Der Kapitän stand vorn im Boot, in der Hand eine Harpune, an der die leicht abrollbare Leine befestigt war. Es dauerte nicht lange, da hatten die hinausgeworfenen leckeren Brocken ein paar Haie so begehrlich gemacht, daß sie, vor Freßgier alle Scheu vergessend, in nächster Nähe des Bootes auftauchten. Die Harpune wurfbereit haltend, unbeweglich, wie aus Bronze gegossen, spähte der »Alte« aufs Wasser hinaus. Auf sein Geheiß wurde nun mit dem Rudern aufgehört, so daß unser Boot still auf der nur leise bewegten Flut schaukelte. Da tauchte just vor dem Boot, in ganz geringer Entfernung von uns, die Rückenflosse eines Haies auf – und mit wuchtigem Schwung sauste das Wurfgeschoß in die See. Der Haifisch verschwand, die Harpune auch. Aber sie steckte fest im Körper des in die Tiefe flüchtenden Tieres, denn die Leine haspelte sich mit rasender Schnelligkeit von ihrer Rolle ab. Nun griffen die Schiffsleute zu und rollten die straff gespannte Leine wieder auf. Es war dabei ein starker Widerstand zu überwinden, geleistet durch das Gewicht und das Sträuben des aufgespießten Haies, der sich mit aller Kraft der Harpune zu entledigen versuchte, dabei unser Boot durch die Fluten mitriß und es dermaßen ins Schwanken brachte, daß es manchmal aussah, als ob wir kentern würden. Schließlich erlahmte das Untier aber doch, und wir konnten es nahe genug ans Boot heranbringen, um ihm die Harpune aus dem Rücken zu ziehen und es daraufhin fahren zu lassen. Denn an dem Besitz des ungenießbaren Tieres war uns nichts gelegen, Kapitän W. hatte uns ja nur seine Jagdmethode zeigen wollen.

»Nicht immer nimmt das Harpuniergeschäft einen so glatten Verlauf,« sagte der Kapitän, als wir uns wieder an Bord der Bark befanden. »Nur bei kleineren Exemplaren darf man es wagen, Haie vom Boot aus zu harpunieren, bei großen und besonders kräftigen Tieren bekommt das manchmal schlecht, die Sache kann dann doch recht unangenehm werden. Solch eine Geschichte ist mir einmal in den nördlichen Breiten passiert, wo die Haie ansehnlicher sind als hier und oft eine Länge von acht Meter und mehr erreichen. Es war ein schöner Tag wie heute und so windstill, daß wir nicht vom Fleck kamen. Ich hatte das kleinste Beiboot bestiegen und war ganz allein eine Strecke vom Schiff fortgerudert, um in Ruhe zu angeln. Unglücklicherweise lag in dem Boot auch eine Harpune. Ich sage: unglücklicherweise, denn ohne die Harpune wäre ich nicht auf den törichten Einfall gekommen, mich in dem kleinen Boot ohne jeden Beistand mit Haien abzugeben, muß man doch bei den Bestien immer einer peinlichen Überraschung gewärtig sein. Kurz und gut, als ich so mit meiner Angelrute saß, erblickte ich plötzlich ganz nahe beim Boot die Rückenflosse eines Haies. Ich schien dem Burschen nicht schlecht zu gefallen, denn er umkreiste das Boot in immer engeren Bogen. Na warte, alter Schnappsack, dachte ich, dir will ich den Appetit nach Menschenfleisch schon verleiden. Ich wickle mir also ohne viel Überlegen das eine Ende der Harpunenleine ums linke Handgelenk, packe mit der Rechten den Wurfspieß, luge scharf nach dem Untier aus – und als es wieder beim Boot vorbeiflitzt, schwupp! schleudere ich ihm die Harpune ins feiste Genick. Das saß! Mein Hai, hui! fährt los wie das Dunnerkiel und schießt davon, so lang die Leine ist. In dem Augenblick wird mir klar, welche kapitale Dummheit ich begangen habe, als ich mir das Leinenende ums Handgelenk band. Denn es ist für einen einzelnen Mann natürlich ganz unmöglich, einen viele Zentner schweren Hai, der sich aus Leibeskräften sträubt und zur Wehr setzt, heranzuziehen und zu bergen. Schon ist die Leine straff gespannt – im nächsten Moment ein Ruck, daß ich lang im Boot hinschlage – und dann schießt die Bestie wie toll davon, mich und das Boot, an das ich mich krampfhaft klammere, mit sich fortschleppend. Vergebens suche ich die Leine vom Handgelenk zu streifen, sie sitzt fest und schneidet sich in die Haut ein. So geht es wie rasend durch die See, daß das Wasser rings um mich aufspritzt. Ich weiß: wenn das Boot kentert und ich herausfalle, bin ich verloren, dann zieht mich der Hai in die Tiefe hinab. Das Messer! denke ich, umklammere mit den Beinen die Bootsbank, suche mit der Rechten in allen Taschen nach dem Messer – vergebens! Der Angstschweiß bricht mir hervor, denn das Boot ist bei einer scharfen Wendung des Hais nahe beim Kentern – da sehe ich das Messer auf dem Bootsboden liegen. Ich kann es packen – ein paar Schnitte durch die Leine – Gottlob, sie reißt! Der Hai schießt mit Harpune und Leine davon, das Boot bleibt mit mir zurück. Ich mußte mich erst lange verschnaufen, bis ich zum Schiff zurückrudern konnte, und die tief eingeschnittenen Striemen ums Handgelenk taten mir noch tagelang weh. Daß einem alten Schiffer auch eine solche Unüberlegtheit passieren mußte!«