|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die nachfolgende Schilderung des Verlaufes und der Ergebnisse der Expedition nach Labrador entstammt der Feder des Herrn Dr. Koch. Jetzt Professor an der technischen Hochschule in Aachen.

Zweck der Expedition. Die Gründe, welche es wünschenswerth erscheinen ließen, an der Küste Labradors meteorologische Stationen einzurichten, sind zwar schon in allgemeinen Zügen im Kapitel 2 dieses Bandes angedeutet worden, mögen aber hier in Kürze noch einmal erwähnt werden. Das Netz von meteorologischen Beobachtungsstationen, welches den Nord-Atlantischen Ocean umgiebt, weist zwischen Grönland und Canada eine Lücke auf, welche die Herstellung durchaus zutreffender synoptischer Wetterkarten für den Nord-Atlantischen Ocean und für das Polargebiet unmöglich macht. Es wird dies sofort verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß etwa 15% aller vom nordamerikanischen Kontinente gegen den Atlantischen Ocean ziehenden barometrischen Depressionen sich über Labrador hin der Davis-Straße zuwenden. Ferner war es auch von entschieden großem Werthe, wenn während der Zeit, in welcher die Stationen der internationalen Polarforschung rund um den Nordpol in Thätigkeit waren, an der Küste Labradors Beobachtungen über die wahrscheinlich dort mit großer Intensität und Häufigkeit auftretenden Polarlichterscheinungen gemacht wurden, da nach den von H. Fritz H. Fritz: Das Polarlicht. Internationale wissenschaftliche Bibliothek Bd. 49. Leipzig. 1881.gezogenen Isochasmen, die Zone der größten Häufigkeit der Polarlichter Labrador durchschneidet. Es war mithin für die meteorologischen und erdmagnetischen Forschungen der internationalen Polar-Expeditionen von großer Wichtigkeit, daß an der Küste von Labrador meteorologische Stationen errichtet und Beobachtungen über die Polarlichterscheinungen angestellt wurden. Durch diese Gründe bewogen, beschloß die Deutsche Polar-Kommission dort meteorologische Stationen zu errichten und demjenigen, der dieselben einrichtete, während des Jahres der internationalen Polarforschung sorgfältige Aufzeichnungen über die Form, Anzahl, Stellung, Zeit der auftretenden Polarlichterscheinungeu aufzutragen. Ermöglicht wurde die Gründung dieser Stationen nur durch die freundliche Förderung, welche das Unternehmen durch den Vorstand der Brüdergemeinde in Herrenhut und den der Society for furthering the Gospel in London erfuhr, die nicht nur die Gründung der meteorologischen Stationen auf ihren sechs Missionsplätzen gestatteten, sondern mir selber auch nebst meinem sehr umfangreichen Gepäck, bestehend aus Instrumenten und Proviant, die Ueberfahrt von England nach Labrador an Bord des die Küste alljährlich einmal besuchenden Missionsschiffes gewährten. Es mag an dieser Stelle den Vorständen der Missionsgesellschaft, so wie den wackeren Missionaren in Labrador selbst der wärmste Dank für ihr Entgegenkommen ausgesprochen werden, durch das sie der Wissenschaft einen großen Dienst geleistet haben und noch leisten, da sie nicht nur während der Periode der internationalen Polarforschung 1882/83 die meteorologischen Beobachtungen bereitwilligst übernahmen und mit der größten Gewissenhaftigkeit durchführten, sondern dieselben auch zum größten Nutzen der meteorologischen Wissenschaft noch heute fortsetzen. Da ich mich bei der Einrichtung der Stationen auf die Hülfe der Missionare stützen konnte, so verzichtete ich auf die Begleitung eines Gehülfen, wodurch, abgesehen von der nicht unbedeutenden Ersparniß, die Frage der etwaigen Unterkunft im Missionshause, wie der Verpflegung bedeutend vereinfacht wurde.

Die Ueberfahrt von England nach Labrador. Am 16. Juli 1882 um zwei Uhr Morgens traf ich an Bord der Bark »Harmony«, der Missionsgesellschaft der Brüdergemeinde gehörig, ein, die im Hafen von Stromneß auf den Orkney-Inseln mich erwartete, auf der ich meine Reise an die Labradorküste ausführen sollte. Ein schmuckes, kleines, scharf gebautes Schiff, das außerdem, wenigstens wie mir der Kapitän Mr. Linklater versicherte, der schnellste Segler weit und breit war und die angenehme Eigenschaft besaß, sich, wie er sagte, auf dem Teller drehen zu können, gewiß ein beim Manöveriren im Eis und an jener felsigen, durch zahllose Riffe umsäumten Küste Labradors kein zu unterschätzender Vortheil: damit mag denn aber wohl nothwendig jener Nachtheil verbunden gewesen sein, daß das Schiff bei stürmischer See alle nur denkbar möglichen Bewegungen und zwar so unregelmäßig und in so schneller Folge machte, daß selbst die daran gewöhnten » Sealegs« des alten Kapitäns manchmal daran irre wurden, so daß er, wenn er beim Mittagessen nach vergeblichem Balanciren mit dem Suppenteller doch eine Portion Erbsensuppe über Rock und Weste erhielt, ärgerlich meinte: » I think the old girl (er meinte sein Schiff damit) is mad«. Ein paar Stunden nach meiner Ankunft an Bord lichtete die »Harmony« die Anker, setzte Segel, und unsere Fahrt wurde so begünstigt, daß bereits am Nachmittage the Old Man of Hoy, ein einzelner von den Fluthen bespülter Felsenthurm, und die steile Küste der Insel Hoy selbst unseren Blicken entschwunden waren. Am folgenden Mittag passirten wir St. Kilda und damit lagen die äußersten westlichen Vorposten des alten Kontinentes hinter uns. Vor uns breitete sich der weite Ocean aus, durch dessen blaugrüne Wasser sich das Schiff mit weißschäumendem Buge drängte; den Tag verbringt man vom Morgen bis Abend mit dem Kapitän im Wechselgespräch auf den neun Schritt langen Quarterdeck spazierend, nächtlich klopft die Welle an die Kojenwand und man lauscht dem vorbeihuschenden Wasser; aber den Möven gleich umflattert den Passagier, dessen Bücher und Instrumente im Schiffsraum, weiß Gott wo, verstaut sind und dessen Luken des schlechten Wetters wegen nicht geöffnet werden können, das Gespenst der langen Weile – doch derartige Reisen im Segelschiff auf einsamen Routen des Oceans sind wohl schon häufig geschildert, daß ich nur oft Gesagtes hier wiederholen müßte, wollte ich die meine ausführlich beschreiben. Trotz widriger Winde und zeitweiser Windstille kamen wir doch stetig vorwärts. Südlich von Kap Farewell hatten wir heftigen Nordwest-Wind, im Rücken nahe das Grönländische Eis, dessen Getöse wir vernahmen, noch ehe wir dessen ansichtig wurden. Da wir uns von demselben freisegeln mußten, so arbeitete das Schiff schwer in der hohlen See.

Von hier ab waren bald mehr bald weniger zahlreiche Eisberge und ständiger Nebel unsere Begleiter, so daß bis in die Nähe der Küste keine astronomische Ortsbestimmung mehr möglich war. Erst am 8. August gelang es mir in der Dämmerung durch Beobachtung einer Polarsternhöhe eine angenäherte Breitenbestimmung zu machen und mit einer am Nachmittage in einem glücklichen Moment, als der Nebel sich für kurze Zeit lichtete, gemachten Sonnenhöhenbeobachtung zu kombiniren, woraus auch eine genäherte Längenbestimmung erhalten werden konnte. Daraus ergab sich, daß wir nur noch einige Meilen von den vor dem Festlande Labradors längs der ganzen Küste liegenden Inseln entfernt waren. Der Kapitän drehte deshalb über Nacht bei und in der That sahen wir am anderen Morgen eine Inselgruppe vor uns, zwischen denen eine Anzahl New-Foundländer Fischerschooner vor Anker lag. Dieselbe erwies sich in größerer Nähe als die Nennoktut (Bären-Inseln); wir befanden uns also entsprechend der astronomischen Beobachtung etwas zu weit nördlich von der Einfahrt nach Hoffenthal. Wir steuerten deshalb südwestwärts und kamen bald in die Nähe der vor Hoffenthal liegenden Insel Nanjaksaluk, Gull Island und Farmers House der Neu-Fundländer Fischer. Von hier ab geht die gewöhnliche Fahrstraße für die von Ost kommenden Schiffe ziemlich genau von Ost nach West zwischen zahlreichen Inseln jeder Größe auf die Insel Annioviktok (Ort wo Schneewehen sind) zu, hinter der die Bucht von Hoffenthal gelegen ist. Mit erwartungsvollen Blicken beobachtete ich das sich nähernde Land, das vorläufig für ein Jahr lang meine Heimath werden sollte. Man kann sich wohl kaum etwas Oederes und Trostloseres denken, als diese äußeren vor Hoffenthal gelegenen Inseln; durch frühere Vergletscherung des Landes vollkommen abgerundet, nahezu ohne Vegetation, oft mit dem kahlen Scheitel nur gerade aus der Oberfläche des Wassers erscheinend, erinnern die kleineren der Inselchen lebhaft an auf dem Wasser schwimmende Kohlköpfe; andere sind größer und höher, aber ebenfalls nahezu ohne Vegetation. ihre Grate und Kuppen sind abgerundet und abgeschliffen; das ganze, ein Bild, das weder lieblich noch großartig erscheint! Während die »Harmony« vor leichtem Winde in den Abendstunden des 10. August zwischen den Inseln dahinglitt, ertönten plötzlich hinter einer Landzunge Flintenschüsse und Rufe und nach kurzer Zeit kam ein Boot zum Vorschein, angefüllt mit Eskimos. Ein Tau wurde ihnen von Bord aus zugeworfen, sie kamen langseits, und ich mußte mich nur verwundern, was alles in dem Boot Platz gefunden hatte, und zwar, wie ich später erfuhr, nicht nur im Momente, um möglichst schnell an das Schiff zu gelangen, sondern für längere Zeit. In dem Boote, offenbar einem von den Eskimos erhandelten alten Schiffsboote, wohnten zwei Familien von vier Erwachsenen und fünf Kindern nebst circa ½ Dutzend Hunden; das krabbelte alles untereinander mit lebhaftem Gekreisch und gelegentlichem Hundegeheul und suchte am Fallreep heraufzuentern, endlich standen die Familienmitglieder mit Ausnahme der Hunde an Deck. Ein unendlicher Thrangeruch zog ihnen voran und folgte ihnen wie ein Kometenschweif nach; gekleidet waren die Weiber in europäische Lumpen, auf die sie noch besonders stolz zu sein schienen; endlich schien die Fahne der einen bei einer Arbeit, die sie im Boot zu verrichten hatte, unbequem zu werden, sie zog den europäischen Rock aus und präsentirte sich uns nun in ihrer Nationaltracht: Hosen, Attije (Hemdähnliche Jacke mit Kapuze), die im Gegensatz zu dem männlichen hinten einen Schwanz ( akkut) besitzt. Die Kleider waren allerdings auch aus europäischen Stoffen im Eskimoschnitt gefertigt, aber doch ohne Löcher.

Während des ganzen Sommers und auch des größten Theils des Winters fand ich diese Kleidung (Eskimoschnitt und europäische Stoffe) bei den Labrador-Eskimos vorherrschend: eine Ausnahme schienen nur die nördlich von Rama wohnenden zu machen, bei denen ich, altem Herkommen getreu, auch im Sommer noch Fellkleider gesehen habe; die südlicher wohnenden ziehen erst bei ganz strenger Kälte ihre Pelze an.

Auf das erste Boot folgten noch andere, in ähnlicher Weise beladen, so daß wir bald eine ganze Flotille von Booten hinter uns im Schlepptau hatten und die Eingeborenen Kajüten und Verdeck besetzten. Da unser Kapitän die Reise an die Küste schon 25mal gemacht hatte und der erste Steuermann (sein Bruder) ein Jahr lang in Labrador überwintert hatte, so waren alle Eingeborenen demselben persönlich bekannt und des Händeschüttelns und Fragens war kein Ende. Inzwischen schwand das Tageslicht, die Dämmerung nahm zu und der Wind ab, so daß wir schon fürchteten, wir müßten an irgend einer Stelle zwischen den Inseln, so gut es bei dem felsigen Grund geht, vor Anker gehen, da das schwierige Fahrwasser in der Dunkelheit nicht mehr zu finden war; da half der Himmel uns in unerwarteter Weise. In Ost zuckte plötzlich ein heller Strahl am Himmel auf gegen das Zenith, von West gleichzeitig ein ähnlicher, beide vereinigten sich zu einem farbenprächtigen, roth und grünen intensiv leuchtenden Bande, das einem wehenden Wimpel ähnlich über unseren Häuptern zu flattern schien; die Inseln, das Wasser waren von einem sanften Lichte übergossen – da verschwand die Erscheinung ebenso plötzlich wie sie gekommen, aber anstatt dessen stand hoch am nördlichen Himmel ein weißlicher Lichtbogen, von dem hier und da glänzende Strahlen gegen das Zenith schossen – es war die erste größere Polarlichterscheinung, die ich an der Labradorküste erblickte. – Beim Schein desselben war es dem Kapitän möglich, zwischen dem Inselgewirr seinen Weg zu finden; um Mitternacht gingen wir in der Hoffenthaler Bucht vor Anker, begrüßt von Böllerschüssen und dem illuminirten Missionshäuschen.

*

Die Küstenfahrt. Seit mehr als hundert Jahren haben sich die Missionare der Brüdergemeinde an der Küste Labradors niedergelassen und die Eskimos bis auf wenige nördlich nach der Ungava-Bay zu wohnende bekehrt und civilisirt, so daß nicht nur jeder Eskimo, soweit der Einfluß der Missionare reicht, sich zum Christenthum bekennt, sondern auch lesen, schreiben und rechnen kann. Im Laufe der Jahre haben sie sechs Missionsstationen Hoffenthal, Zoar, Nain, Okak, Hebron und Rama errichtet; eine andere Station ist, glaube ich, neuerdings noch südlich von Kap Ailik hinzugekommen. Wie ich schon erwähnt habe, bestand meine Aufgabe vorerst einmal darin, auf diesen Stationen die Missionare zur Uebernahme der meteorologischen Beobachtungen zu gewinnen. Da nun die »Harmony« nach einander alle Stationen anläuft, Ladung löscht und neue einnimmt, so war es am einfachsten, wenn ich alle Stationen mit dieser Gelegenheit besuchte und in der allerdings nur kurzen Dauer des Aufenthaltes des Schiffes auf den einzelnen Stationen die Aufstellung der meteorologischen Instrumente und die Instruktion der Beobachter zu bewerkstelligen suchte. Es gelang dies auch vollkommen, jedoch muß ich den Erfolg einzig der großen Bereitwilligkeit der Herren Missionare und dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Kapitän Linklater zuschreiben, der mir den Schiffszimmermann jeweils zur Aufstellung der Regenmesser und der Thermometerhäuschen zur Verfügung stellte. Natürlich konnte ich bei dem immer nur kurzen Aufenthalte auf jeder Station, keine Exkursionen ins Innere vornehmen, sondern die Ausflüge beschränkten sich bei der geringen Zeit, die mir noch verblieb, auf Spaziergänge in der Nähe und wenn möglich, auf die Besteigung irgend eines höheren Berges in der Nähe der Station. Ich übergehe hier die Beschreibung der Art und Weise der Einrichtung der Stationen, der Aufstellung der Instrumente und will nur nochmals erwähnen, daß es nicht nur gelang, diese Stationen für das Jahr der internationalen Polarforschung 1882/83 in Thätigkeit zu setzen, sondern daß dieselben auch nach dieser Periode durch die Bereitwilligkeit der Missionare bestehen geblieben sind und somit ein dauernder Erfolg für die meteorologische Wissenschaft errungen ist.

Die unmittelbare Umgebung der Station Hoffenthal selbst unterschied sich in ihrem landschaftlichen Charakter von den äußeren Inseln nur dadurch, daß die Berge höher wurden; ihre Form behielten dieselben bei, an den Vorsprüngen und Kuppen abgerundet und, abgesehen von Flechten und Moosen, nahezu ohne Vegetation! Mit einem der Missionare bestieg ich den hinter der Station gelegenen Schiffsberg, so genannt, weil von ihm aus der Ocean und die gewöhnliche Fahrstraße, auf der das Missionsschiff kommt, zu übersehen ist. Da eine lange Zeit die einzige Verbindung mit Europa in dem, nur einmal im Jahre die Küste anlaufenden Missionsschiff bestand, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn der Ankunft desselben mit Sehnsucht entgegengesehen wurde und bei jeder Station einer der Aussichtsberge davon seinen Namen erhielt. Von diesem Berge hinter Hoffenthal war die Aussicht wunderbar großartig: In der Ferne der blaue Ocean mit vielen Eisbergen, Schwänen gleich, besäet; davor die zahlreichen Inseln und Inselchen, durch die auf ihnen wachsenden Moose und Flechten mit röthlichem Schimmer inmitten des blaugrünen Wassers übergossen, auf der Bucht zu unseren Füßen vor seinen Ankern das Schiff, umgeben von Eskimos in winzigen Kajaks und Ruderbooten, die Mannschaft beschäftigt mit dem Löschen der Ladung, im Hintergrunde landeinwärts ein bergiges Land, eingeschnitten von tiefen Fjorden, die Thalsohlen mit grünblauen Tannen bedeckt, ein Bild voll majestätischer Ruhe und Großartigkeit, zu dem die kleinliche menschliche Geschäftigkeit zu unseren Füßen nur schlecht paßte. Nach den Mittheilungen der Missionare befinden sich im Hintergrunde der Fjorde von Hoffenthal wunderbar schöne großartige Thäler mit tiefen, stillen Seen, die untereinander, wie die Perlen an einer Schnur, durch Wasserfälle und Stromschnellen verbunden und umgeben sind von dunklen Nadelholzwaldungen; auf meinen späteren Ausflügen ins Innere hatte ich oft Gelegenheit, dieselben zu bewundern; denn die ganze Küste bis nördlich zur Narpartok (d. h. Baumort), also bis zur Waldgrenze, hat einen ähnlichen Charakter: vorgelagerte Inseln, tief eingeschnittene Buchten und Fjorde, die sich landeinwärts in schöne Thäler fortsetzen mit Reihen von Seen, die mit Stromschnellen und Wasserfällen abwechseln, an deren Ufer sich schmale, nur die Thalsohle bedeckende Tannenwäldchen hinziehen. Bei diesem Ausfluge auf den Schiffsberg bei Hoffenthal konnte ich mich zugleich von der früheren Vergletscherung des Landes überzeugen. Soweit das Auge reichte, hatten alle Bergkuppen die bekannte Form der » Roches moutonnées«, das ganze Land war übersäet mit zerstreuten, zum Theil riesigen erratischen Blöcken verschiedenartigen Gesteines, die sich oft in den abenteuerlichsten Lagen befanden, so daß eine nur geringe Kraftanstrengung genügte, um dieselben ins Rollen zu bringen.

Nachdem das Schiff seine Ladung gelöscht und die neue, bestehend aus den Produkten des Landes, hauptsächlich aus Seehundsthran, Fellen, Stockfischen etc. eingenommen hatte, setzte die »Harmony« Segel. Leider flauete der Wind ab, wir erreichten die nächste Station Zoar nicht mehr am Abend und gingen bei einer Insel, deren Namen mir entfallen ist, vor Anker. Am nächsten Vormittage waren wir in Zoar, wo unser ein ebensolcher freudiger Empfang wartete wie in Hoffenthal.

Zoar liegt im Hintergrunde einer Bucht, ein kleines Tannenwäldchen umgiebt die Station; luftig in die Morgenfrische und in den Nebel hinein hörten wir bei unserer Annäherung am Morgen das Glöckchen des Kirchleins läuten, ein anheimelnder Gruß in öder Wildniß. Hier in Zoar machte ich zum ersten Male die Bekanntschaft mit der Plage, welcher man in Labrador von den Moskiten und Sandfliegen ausgesetzt ist; nach einem Abendspaziergange kam ich dermaßen zerstochen und zerbissen an Bord zurück, daß ich in der Nacht und am folgenden Tage Fieber und große Mattigkeit verspürte; nach dieser Impfung schien ich jedoch für das Gift des Stiches unempfänglich geworden zu sein, die gestochene Stelle schwoll nicht mehr so hoch auf, es entstand nur ein kleines rothes, eine Zeit lang etwas brennendes Fleckchen.

Auch in Zoar war unseres Bleibens nur zwei Tage, alsdann segelten wir weiter nach Nain. Schon bei der Annäherung an Zoar wurden die Berge höher, die Küsten steiler, die ganze Gegend großartiger; je nördlicher wir kamen, um so mehr erinnerte die Küste an die Fjorde von Norwegen: tiefes, blaugrünes Wasser in den Buchten und Straßen, schroffe Felsen, die sich senkrecht aus ihnen erheben, in der Ferne blaue Schatten an steilen röthlichen Hängen und Wänden, dazwischen einsame Riffe und Klippen, umschwärmt von Möven und sonstigen Wasservögeln, zwischen denen unser Schiff vor leichtem Südwest-Winde lautlos dahinglitt. Schon im Laufe des nächsten Vormittags befanden wir uns unter der Kauk (auf deutsch Stirn), einem steilen Felsen, der nur durch eine schmale Landzunge mit einer Halbinsel verbunden ist, deren gegenüberliegende Seite die Südkante der Nainer Bucht bildet. Diese Halbinsel läuft in ein schroffes Vorgebirge aus, wegen seiner Gestalt die »Nase« genannt. Zwischen diesen und den Buchten von Pauls Island, dem Tunnulusoak (d. h. großer Bergrücken) des Eskimos, segelten wir hindurch und warfen um Mittag vor Nain Anker. Nain ist die Hauptmissionsstation an der Küste, hier ist der Sitz des Missionsvorstehers für alle Stationen Labradors, der auch zugleich das Amt eines deutschen Konsuls verwaltet.

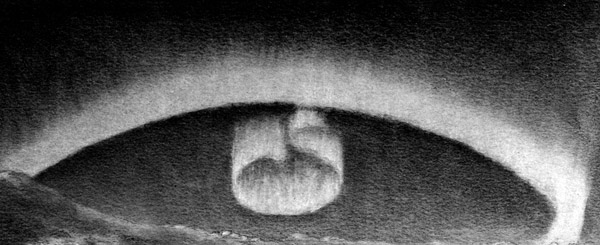

Die Nainer Bucht ist umrahmt von 200-300 m hohen Bergen, von dened der Nain gegenüberliegende, Sophie genannt, nahezu senkrecht aus dem Wasser sich erhebt. (Siehe nebenstehende Ansicht von Nain). Da ich Nain zu meinem Winterquartier gewählt hatte, so ließ ich mein Gepäck, meine Kisten mit Conserven und Instrumenten, soweit ich dieselben nicht für die Einrichtung der noch übrigen nördlicheren Stationen bedurfte, in Nain zurück. Allnächtlich bei heiterem Himmel strahlte jetzt entsprechend der Jahreszeit das Polarlicht, bald als ruhiger Bogen über dem nördlichen Himmel, bald in Strahlen und leuchtenden Garben gegen das Zenith ausgedehnt, oder als unbestimmtes Polarlichtgewölk am ganzen Himmel verbreitet: gleichzeitig leuchtete und sprühte es auch drunten an der Oberfläche des Meeres, jede Welle, die plätschernd gegen die Bordwand schlug, jeder Wirbel, den das eintauchende Ruder hinterließ, im Schaume am Bug des Bootes, im Kielwasser hinter ihm, phosphorescirte das Meer in bläulichem Lichte. Und zwar waren es nicht die mikroskopisch kleinen Lebewesen, denen man sonst das Meeresleuchten zuschreibt, sondern das Licht ging großentheils von verhältnißmäßig großen Krustenthierchen aus, die in unzähliger Menge leuchtend durch das Wasser dahinschossen. Im Spectroskop zeigte dieses Licht nur einen schwachen Schimmer im Grüngelb, das Maximum lag etwa bei der Wellenlänge ʎ = 5100; möglichen Falls lag etwaiges Licht anderer Wellenlänge in Folge seiner schwachen Intensität unterhalb der Reizschwelle.

Nachdem auch hier das Löschen und Einnehmen der Ladung mit gewohnter Hast besorgt war, die meteorologischen Beobachtungen in Gang waren, segelten wir weiter und zwar läuft aus Rücksicht, glaube ich, auf den noch nicht beendeten Codfischfang der Eskimos, die »Harmony« von Nain aus zuerst die nördlichste Station Rama an und besucht darauf, erst wieder südwärts segelnd, die beiden anderen Stationen Hebron und Okak. Bei der Ausfahrt von Nain hatten wir einen schönen Blick in die majestätische fjordähnliche Bucht Nunaingok; am Eingange derselben liegt ein gleich einer Burg aus dem Wasser aufragendes Felseneiland, Pekkalluja (d. h. Eisberg) genannt, von imposanter Gestalt; gegenüber an der Nainer Halbinsel liegen die grünbewachsenen Berghänge von Akbikse, so genannt, weil mit ihnen die Akbik ( Rubus Chamaemorus) häufig wächst, von den Eskimos wegen ihrer Heilkraft bei Skorbutanfällen geschätzt: von dort segelten wir an zwei kleinen Inseln vorüber, zwischen denen in Folge des Ebbe- und Fluthstromes das Wasser in fortwährender brausender und wallender Bewegung ist, dann fuhren wir in einem Kanal zwischen hochgebirgigen Inseln dahin; namentlich an der südlichen Seite desselben traten 200-400 m hohe Felswände und steile Hänge beinahe ohne Vorland, direkt aus den Fluthen empor; dieser Bergzug besaß vier ausgeprägte Spitzen; der am meisten seewärts gelegene gespaltene Gipfel heißt schon, ich weiß nicht nach welchem Peter, Peterhead. Während der Vorbeifahrt kaufte ich von unseren Matrosen für eine Flasche Rum eine der noch namenlosen Spitzen, – die Eskimos benennen zwar alle Inseln, Vorgebirge und Landzungen, aber selten geben sie Bergen irgend welchen Namen – so daß dieselbe meinen Namen tragen sollte, inzwischen ist aber schon bei unserer Rückfahrt wegen der hahnenkammähnlichen Gestalt aus Koch's Cock's Head geworden. Der uns so günstige SW.-Wind nahm während unserer Fahrt ständig zu, ja wehte einmal am Nachmittage plötzlich so stürmisch, daß unser Kapitän während eines Nachmittagsschläfchens in seiner Cabine durch eine umstürzende Wasserflasche ein unfreiwilliges Schauerbad bekam. Da glücklicher Weise Stengen und Segel Stand gehalten hatten, so kam der zweite Steuermann, der die Wache hatte, auch mit einer geringeren Fluth von ††† davon als es sonst wohl der Fall gewesen wäre. In Folge des günstigen Windes befanden mir uns schon am nächsten Morgen vor dem Eingange der Bucht von Rama, der Nullatartok (d. h. Ort, an dem es Seehundslöcher im Eise giebt).

Die Gegend nahm von Nain aus an Großartigkeit mehr und mehr zu, bald nach dem Verlassen jener erwähnten Straße zwischen den hohen Inseln, passirten wir den mit Unrecht »Hafen« genannten Port Manvers, denn es ist eine von den Bewohnern dort wegen seines starken Ebbe- und Fluthstromes wenig beliebte Durchfahrt zwischen der Insel Aulatsivik und dem Festlande nach der Nunaingok zu. Etwas nördlich davon kamen wir alsdann in Sicht der grotesken Felszähne der Kiglapait (d. h. die Sägezähne), eines über 1000 m hohen, ziemlich schroff in seinen Ausläufern aus dem Meere aufsteigenden Bergzuges, der von Ost nach West verläuft und seinen Namen von der sägezahn-förmigen Gestalt seines Kammes hat. In Schlünden und Schluchten lag noch letztjähriger Schnee, von einer eigentlichen Gletscherbildung war jedoch nichts zu merken. Auf diesen Gebirgszug folgten wieder etwas niedrigere Berge, an Höhe etwa gleich denen der Umgebung von Nain, – nur befanden uns jetzt auf der Höhe von Okak – nördlich davon steigt die Küste wieder und baut sich zu einem ebenfalls von Ost nach West verlaufenden Gebirgszuge von gleichfalls über 1000 m Höhe auf, dem Kaumajat (d. h. dem Glänzenden, weil meist mit Schnee bedeckt), der in einem majestätischen Vorgebirge, Cap Mugford (600-700 m hoch) steil ins Meer abfällt; ihm vorgelagert ist ein seltsam groteskes Eiland Nennoktut (Bären-Insel). Zuckerhutförmige, zum Theil scheinbar überhängende Berge steigen beinahe ohne Vorland aus der blau- grünen Fluth hervor, die Felsklippen besetzt mit zahllosen Möven, Eiderenten und Tauchern. Ein nach Nord zu liegender Vorberg der Kaumajat fällt durch seine eigentümliche Gestalt auf, er scheint von einer riesigen Burgruine gekrönt zu sein; von den Eskimos wird er Tupektalik (d. h. Ort, wo man Zelte aufschlägt) genannt. Nach einer Mittheilung des Kapitän Linklater ginge unter den Eskimos von ihm die Sage, daß ihre Vorfahren dorthin zur Zeit der großen Fluth geflüchtet wären. Bis gegen Hebron werden dann die Berge wieder niedriger, unmittelbar nördlich von Hebron nimmt jedoch mit dem von den Missionaren sogenannten Johannes (700-800 m hoch) die Gegend vollständig den Charakter eines Alpenlandes an, dessen Höhe stetig nach Norden zu wächst und nördlich der Nachvakbucht gegenüber der Insel Aulatsivik seine größte Erhebung erreicht. Zum Theil erinnert die Landschaft an die Felsterrassen der Churfirsten am Wallensee, andere Partien erinnern an die Gestade des Vierwaldstädter Sees, nur fehlen die schimmernden gastlichen Paläste, anderes gleicht den Bildern norwegischer Küste, ohne doch diesen allen wirklich gleich zu sein und seine Eigenart zu verlieren. Wir passirten auf dieser Hinfahrt die meisten dieser großartigen Gegenden in der Nacht, da ich jedoch dieselbe Tour zu vier verschiedenen Malen gemacht habe, so bekam ich nach und nach den ganzen Küstenstrich zu sehen. Wie wir vor der Einfahrt von Rama, harrend auf günstigen Wind, kreuzten, konnten wir die ganze Küste nördlich bis Aulatsivik hin übersehen, vor uns lagen hohe, schroffe, schwärzliche Berge, welche die Nullatarok und die Nachvakbucht umgeben, überragt im Hintergrunde von Höhen, welche die Wasserscheide bilden, zwischen dem Flußsystem des Atlantischen Oceans und der Ungava-Bay – nach Norden zu ragten fern am Horizonte zwei sehr hohe, steile Bergspitzen herüber, offenbar zwei von den vier hohen Piks gegenüber der Insel Aulatsivik, von denen die amerikanische Sonnenfinsterniß-Expedition erzählt, Peterm. Mittheil. VII. 1861, pag. 213. die gewiß über 2000 m hoch sein müssen. Leider erlaubte es die kurze Zeit meines Aufenthaltes nicht, mich denselben zu nähern, oder gar eine Besteigung derselben zu versuchen.

Inzwischen blies der Südwest-Wind, der uns von Nain aus begleitet hatte, in ungeschwächter Kraft fort, so daß an ein Aufkreuzen gegen denselben nicht zu denken war, – da zogen in Nordost dunkle Wolken herauf, der Südwestwind hörte plötzlich auf und schlug in wenigen Minuten nach Nordost um, – in niederen Breiten würde man an einen Gewittersturm denken – die Segel konnten nur gerade noch gerefft und geborgen werden, vor fliegendem Nordnordost-Sturme mit dichtgerefften Marssegeln fuhren wir nach Rama ein, Regen und Schnee in unserem Gefolge. Die Bucht ist beiderseits von steilen, bis 800 m hohen, terrassenförmigen Wänden umgeben, an Stellen wohl nur 500 m breit; die scheinbar von oben herunterkommenden Windstöße waren von solcher Stärke, daß das Schiff ganz auf die Seite gelegt wurde, so daß die hoch in den Davits hängenden Boote ins Wasser tauchten und an Backbord die Reeling vollkommen unter Wasser war. In verhältnißmäßig kurzer Zeit war der Fjord durchsegelt und wir gingen dem Stationshäuschen von Rama gegenüber vor Anker. Der Sturm ließ nach und wir bewunderten die jetzt wieder sonnenbeschienenen, zerklüfteten Bergkuppen, die uns rundumher umgaben. Die Eskimos, welche wir hier trafen, unterschieden sich in vortheilhafter Weise von den südlicher wohnenden, allerdings trugen auch sie großentheils, weil es Sommerszeit war, europäische Stoffe, aber man bemerkte nicht an ihnen die Sucht, sich um jeden Preis europäisch zu kleiden, auch wenn es, wie bei den Hoffenthaler Eskimos zum Theil der Fall war, nur Lumpen und Fetzen waren. Ich bestieg während meiner Anwesenheit einen der Berge, welche die Bucht im Norden umgeben, von den Missionaren theils Kohlmeisters'berg, theils Zeichenberg genannt; mit dem Aneroid gemessen, fand ich eine Höhe von 785 m über dem Meere; es war jedoch nur einer der Vorberge, im Hintergrunde befanden sich bedeutend höhere Gipfel. Das Bild, das sich mir dort bot, war wohl das großartigste, das ich je gesehen. Zu meinen Füßen der dunkelblaugrüne Fjord, umrahmt von steil abfallenden, mauergleichen Felsen, die sich terrassenförmig höher und höher aufbauten, auf den Absätzen mit Moosen und Kräutern bedeckt, die von den ersten Nachtfrösten roth gefärbt waren; zur Linken der tiefblaue Ocean mit seinen grünweißen Eisbergen; gegenüber und nach Westen zu, steile zackige Felsgrate, enge Thäler gleich riesigen Klüften, in deren Tiefen ein dunkler Bergsee mit seinem schwarzen Wasser die schroffen Zacken wiederspiegelte; landeinwärts höhere und immer höhere Berge, die Kuppen mit frischem Schnee bedeckt, die sich, so weit das Auge reichte, nach Nord und Süd zu einem imposanten Berglande aufbauten. Auffällig war die ungeheure Zerklüftung, welche das Gestein des Gipfels zeigte, auf dem ich mich befand. Während die südlicher um Nain, Hoffenthal etc. gelegenen Berge und Hügel alle abgerundete Kuppen und geglättete Wände zeigten, trifft man hier, ähnlich wie auf den Hochgipfeln der Alpen, nur zerklüftete, durch den Frost gesprengte Gesteine; etwas tiefer, dem Thale zu, zeigten sich allerdings wohl wieder unzweifelhafte Gletscherspuren, dieselben waren jedoch nicht in der Deutlichkeit vorhanden, wie sie die südlicher gelegenen Theile Labradors aufweisen. Bei der Besteigung des bei Hebron gelegenen Johannes bemerkte ich etwas Aehnliches; das Tiefland und die mittleren Höhen zeigten hier wie überall die Form der » Roches moutonnées«, dagegen war auf der Kuppe des Johannes (Höhe ca. 725 m) nichts Deutliches derart zu bemerken. Es scheint demnach, was ja auch ganz natürlich ist, daß die größeren Höhen, über 6-700 m, nicht vom Eise bedeckt gewesen sind und speciell in diesem Gebirgslande, östlich der Ungavabay, nur lokale Gletscher bestanden haben.

Nachdem auch in Rama die meteorologische Station eingerichtet war, das Schiff seine Ladung gelöscht und frische eingenommen hatte, segelten wir aus der Nullatartok wieder heraus und wandten uns südwärts Hebron zu. Da das Wetter heiter war und wir jetzt der Sonne entgegenfuhren, so war es für den wachthabenden Officier äußerst anstrengend, das Schiff vor Kollisionen mit den umherschwimmenden Eisschollen zu bewahren: weil das vom Wasser reflektirte blendende Sonnenlicht die Augen ungeheuer angriff: ich versuchte deshalb mit einem Nicol'schen Prisma, das ich einem meiner Apparate entnahm, auszuhelfen. Hielt man dasselbe in richtiger Stellung vor das Auge, so wurde jenes blendende, vom Wasser reflektirte Licht beinahe gänzlich fortgeschafft und es war, ohne die Augen anzustrengen, leicht möglich, die vor uns liegende Wasserfläche, ohne geblendet zu werden, nach herumschwimmenden Eisschollen abzusuchen. Ich erwähne dieses Umstandes hier, weil sich eine derartige Vorrichtung (passende Nicol'sche Prismen) leicht in einem Doppelfernrohr, wie solche jetzt anstatt der sogenannten Feldstecher häufig angefertigt werden, anbringen läßt, wodurch ein Instrument geschaffen würde, welches in jedem Falle, indem es sich um die Beseitigung des störenden Einflusses polarisirten Lichtes handelt, speciell aber bei der Führung eines Schiffes in arktischen Gewässern von großem Nutzen sein würde. In einem gewöhnlichen Feldstecher würde, falls man nicht zu Turmalinplättchen greifen wollte, durch diese Vorrichtung das Gesichtsfeld wohl zu sehr beschränkt werden.

Die Missionsstation Hebron, welche wir jetzt besuchten, liegt dem offenen Ocean sehr nahe, sodaß man bei der dort beinahe immer stehenden starken Dünung das tosende Donnern der Brandung an den Felsen unaufhörlich vernimmt. Hebron hat weitaus das schönste und geräumigste Missionsgebäude, welches fast ganz zu Schiff dorthin gebracht werden mußte, weil unweit nördlich von Nain jegliches Holz fehlt. Sonst macht gerade Hebron den unwirthlichsten Eindruck von allen Stationen; die Umgebung von Rama ist durch die kühnen Bergformen großartig wie ein Schweizer Hochgebirgsbild, die südlicheren Stationen Zoar und Nain, weil innerhalb der Waldgrenze gelegen, sind durch die umgebenden Tannenwäldchen eher lieblich zu nennen. Okak, zwar ohne Wald, liegt am Fuße und im Schutze eines grünen, mit Moos und Kräutern und Sträuchern bewachsenen Hügels. Dagegen entbehren Hebron und zum Theil auch Hoffenthal, weil an letzterem Orte der Wald vernichtet ist, dieser Vorzüge, sie liegen an kahler Küste, auf Felsen, die von den Gletschern rundgeschliffen sind und sind umgeben von ebenso kahlen, öden, felsigen abgerundeten Hügeln.

Nach kurzem Aufenthalte, der jedoch durch den ersten Schneesturm des beginnenden Spätjahres um zwei Tage verlängert wurde, bei dem kaum drei Anker das Schiff zu halten vermochten, segelten wir weiter nach Okak. Auf dieser Fahrt hielten wir uns unter Land und konnten die großartigen Ausläufer der Kaumajat, das Kap Mugford, den Tupektalik, die Nennoktut, aus unmittelbarer Nähe betrachten, ein großartiger, unvergeßlicher Anblick. Der noch immer stark wehende Westwind verwehrte uns vorläufig noch die Einfahrt nach Okak, wir blieben deshalb während der Nacht kreuzend zwischen Kap Mugford und dem Saddle Island; erst am folgenden Morgen hatte der Wind so weit nachgelassen, daß es möglich wurde, gegen ihn aufzukreuzen; es wurde allerdings bei jedem Schlage nur wenig gewonnen, trotzdem gelang es aber doch am Abend noch kurz vor eintretender Dunkelheit bis vor Okak zu kommen. Von hier aus kehrte nun die »Harmony« nach etwa achttägigem Aufenthalte nach Europa zurück. Immerhin etwas beklommenen Herzens sah ich den Anker aufgehen, das Schiff Segel setzen und majestätisch hinter dem östlichen Vorgebirge verschwinden; war doch damit definitiv auf ein Jahr lang und länger für mich aller Kontakt mit der Heimath unterbrochen.

Da ich die Station Nain zum Winterquartier erwählt hatte, so mußte ich von Okak aus wieder nach Nain zurückzukommen suchen. Zu dem Zwecke hatte ich bei meinem Aufenthalte in Nain, die der Mission gehörige Schaluppe »Meta« gechartert, die denn auch schon am Tage nach Abgang der »Harmony« in Okak eintraf. Nachdem die meteorologische Station eingerichtet und der Beobachter gehörig instruirt war, wozu wegen der vielen Geschäfte erst nach Abgang der »Harmony« Zeit gefunden wurde, segelte ich mit der »Meta«, die der im Dienste der Mission stehende William Ford führte, nach Nain zurück. Wir fuhren jetzt unmittelbar unter Land am Fuße der Kiglapait vorüber, die jetzt, weil sie mit frischem Schnee bedeckt waren, womöglich noch schroffer, zackiger und großartiger sich ausnahmen, als sie mir vor drei bis vier Wochen, mit der »Harmomy« nordwärts segelnd, aus größerer Entfernung erschienen waren.

Wiederum segelten wir an Port Mauvers mit seinem Mount Thoresby vorüber, dessen Name Thoresby, wie alle Bergnamen der britischen Admiralitätskarte, an der Küste vollkommen unbekannt ist. Dasselbe ist der Fall mit Table hill, The Domes, Mt. Blow-me-down, Mt. Razorback etc. etc. Port Manvers selbst ist unbewohnt und wie erwähnt, kein Hafen, sondern eine Meerenge. Den Schiffbrüchigen eines der Hudsons-Bay Company gehörigen Schiffes »Kitty«, das, meine ich, nördlich der Hudsonsstraße bei den Savage-Inseln verunglückte, hätte der gesperrte Druck, den Port Manvers auf der von ihnen benutzten Karte besessen hat, beinahe das Leben gekostet. Schon dem Verhungern nahe, waren sie an der ganzen Labradorküste an Hebron und Okak, die, scheint es, nicht als bewohnte Stationen auf ihrer Karte angegeben waren, vorüber gefahren, in der Absicht, den sicheren Port Manvers zu erreichen, den sie nach ihrer Aussage bewohnt glaubten. Selbst aus der bis 1881 fortgeführten britischen Admiralitätskarte Nr. 1422 ist nicht zu ersehen, daß die Missionsstationen bewohnte Plätze und nicht etwa bloß Namen von Halbinseln oder dergleichen sind. Sie wären natürlich ihrem sicheren Ende entgegen gegangen, wenn nicht die Eskimos von Okak sie zufällig getroffen und nach Okak geleitet hätten; ihr Boot, das sie der Station Okak schenkten, wird dort noch jetzt (seit 1858) als Stationsboot benutzt und zum Andenken an das verlorene Mutterschiff »Kitty« genannt. – Wir erreichten mit Dunkelwerden einen der zur Station Nain gehörigen Seehundsfangplätze »Kernatut« (die Schwarzen) mit Namen, so genannt wegen der Felsen von schwarzem Gestein, die in seiner Nähe sich befinden. Wir ankerten in einem engen Hafen mit noch engerer Einfahrt; hinter diesem liegt eine geräumigere Bucht, die für die Seehunde auf ihrem Zuge südwärts ein beliebter Aufenthaltsort ist. An dem schmalen Zugange zu dieser Bucht werden sie in fängisch gestellten Netzen gefangen. Zu diesem Fangen der Seehunde in Netzen mußte sich das Handelshaus der Mission entschließen, da es den Eskimos wahrscheinlich in Folge der neuerdings auf der Neu-Fundland-Bank in sehr großem Maaßstabe betriebenen Robbenschlägerei, nicht mehr möglich ist, die für ihren und ihrer Hunde Winterbedarf notwendige Zahl von Seehunden mit Flinte und Harpune zu erlegen. Auf diesem Fangplatze halten sich alsdann vom Oktober bis zur Weihnachtszeit einige Eskimofamilien zur Besorgung des Fanges auf und wohnen zum Theil in dem Rumpfe eines dort gestrandeten Schooners, den sie aufs Trockene gezogen haben. Die Netze, die ein verhältnißmäßig großes Kapital repräsentiren, stellt das Handelshaus der Missionsstation, dafür gehört der Speck der gefangenen Thiere, aus dem der Thran gewonnen wird, dem Handelshause, das Fleisch und das Fell den Eskimos, außerdem gehören den letzteren noch alle von ihnen in der abgesperrten Bucht mit Flinte und Harpune erlegten Seehunde ganz. Wir blieben die Nacht hier vor Anker und versuchten am andern Morgen vergeblich gegen den jetzt stürmisch gewordenen Westwind in dem schon früher beschriebenen engen Kanal aufzukreuzen. Wir gingen deshalb bei, glaube ich, Parngertok hieß die Insel, vor Anker und mußten hier zwei Tage des widrigen Windes wegen bleiben.

Auf der Landspitze, hinter welcher wir ankerten, hatten Eskimos ihr Zelt aufgeschlagen. Unser Proviant ging zu Ende, nur selten gelang es, mit der Spinnangel eines Dorsches habhaft zu werden, wir waren deshalb froh, als der Wind doch so weit nachließ, daß wir durch jenen engen Kanal aufkreuzen konnten. In den letzten Tagen des September traf ich dann glücklich in Nain ein. Die Zeit bis zum ersten Oktober verwandte ich dazu, um die nothwendigen Einrichtungen für die Aufstellung des Meteoroskopes für die Polarlichtbeobachtungen und eines Beobachtungspfeilers für die nöthigen astronomischen Beobachtungen zu treffen, so daß ich mit sämmtlichen mir für den Winter aufgetragenen Arbeiten am 1. Oktober 1882 beginnen konnte.

Ansicht von Nain, S.S.W, vom Moorhardberg. Halbe Fluthhöhe.

Die wissenschaftlichen Arbeiten in Nain. Von Seiten der Deutschen Polar-Kommission war mir in dankenswerther Weise für meine eigene wissenschaftliche Thätigkeit während des Winters nahezu vollkommene Freiheit gewährt. Mir waren nur allgemeine Fingerzeige über die Richtung gegeben, in der die Polar-Kommission ein Arbeiten für ersprießlich hielt. Hauptsächlich zwei Dinge waren mir als wünschenswerth und dem allgemeinen Zwecke der internationalen Polarforschung entsprechend bezeichnet: erstens die Anstellung von meteorologischen Beobachtungen in größerem Umfange, als sie auf den übrigen Stationen gemacht wurden, verbunden mit einer Vergleichung der Angaben des August'schen Psychrometers mit denen des Regnault'schen Hygrometers bei tiefen Temperaturen, zweitens eine sorgfältige Aufzeichnung der auftretenden Polarlichterscheinungen unter möglichst genauer Angabe der Zeit ihres Auftretens. Die freie Zeit, welche mir dann noch blieb, war zu meiner eigenen Verfügung und ich benutzte dieselbe zu Arbeiten über gewisse physikalische Eigenschaften des Eises.

Die erweiterten meteorologischen Untersuchungen bestanden in Beobachtungen der Intensität der Sonnenstrahlung und der nächtlichen Ausstrahlung, in der Messung der Temperatur des Erdbodens resp. der auf ihm lagernden Schneedecke und in genauen Aufzeichnungen über den Zug der Wolken, namentlich der Cirruswolken. Außerdem beobachtete ich, wenn der Küste eine größere Depression mit ihren starken Stürmen nahte, von halber Stunde zu halber Stunde Barometer, Thermometer, Windrichtung imb Wolkenzug, wobei sich zeigte, daß jene Stürme meist eine typische Eigenthümlichkeit besitzen, die ihr Studium sehr interessant erscheinen läßt.

Ohne hier in eine nähere Diskussion der Resultate eintreten zu wollen, möge doch Folgendes bemerkt werden. Das geschwärzte Insolationsthermometer (in einer luftleeren Kugel befindlich), erreichte in den Strahlen der Frühjahrssonne den hohen Stand von + 59° C. bei einer äußeren Temperatur, die unter Null Grad lag. Es liefert das einen Beweis für die Trockenheit und Reinheit der dortigen Luft, denn derartige hohe Stände in Meereshöhe sind, soviel mir bekannt, wohl kaum beobachtet worden; natürlich ist gleicherweise auch die nächtliche Ausstrahlung gegen den kalten Weltraum sehr groß. Hierbei zeigte sich, daß man, wie es zu erwarten steht, zu ganz verschiedenen Werthen kommt, je nachdem die Kugel des Ausstrahlungsthermometers geschwärzt oder mit Alcohol gefüllt ist, der gefärbt ist oder nicht. Die Winterstürme Labradors können sich, glaube ich, mit den tropischen Stürmen an Stärke messen. Da die Temperatur nie über den Gefrierpunkt während des Winters steigt, so hat der Schnee keine Kruste; die Luft ist dadurch bei den Stürmen bis zu beträchtlicher Höhe vollkommen mit Eisnadeln erfüllt, sie verursachen, durch den Wind ins Gesicht gepeitscht, einen stechenden Schmerz und verhindern nahezu das Oeffnen der Augen. Alles zusammen mit dem Heulen des Sturmes, der das Haus erbeben macht, und der dabei herrschenden intensiven Kälte, macht einen geradezu sinnverwirrenden und betäubenden Eindruck. Bei solchen Stürmen kommt es denn vor, das jemand, wenn er sich nur wenige Schritte vom schützenden Hause entfernt, sich trotz der unmittelbaren Nähe desselben nicht mehr zurechtfinden kann; einer der Missionare ist einmal über eine Stunde lang auf dem Wege zwischen dem fünfzig Schritt entfernten Handelshause und dem Wohnhause umhergeirrt, bis er sich endlich wieder zurecht fand; wird man im Freien, entfernt von der Station, von einem solchen, oft plötzlich auftretenden Sturme, überrascht, so ist man in äußerster Lebensgefahr, und es vergeht wohl kaum ein Winter, in welchem nicht in Folge eines solchen Sturmes Menschen umkommen. Jedoch ist der Sturm andererseits den Bewohnern dort auch sehr willkommen, weil er die Wege bahnt; er rafft die Schneekrystalle auf, wirbelt sie in tollem Tanze in der Lust umher und packt einen hart neben dem anderen an einem anderen Orte zusammen und zwar so dicht, daß sie eine harte massive Schneelage bilden, über die man ohne einzusinken hinwegschreiten kann. Dieses Festwerden des lockeren Schnees ist um so bedeutender, je tiefer die äußere Temperatur ist, sobald die Temperatur über ungefähr - 10° steigt, beginnt der Schnee wieder lockerer zu werden, man sinkt wieder ein und muß sich der Schneeschuhe bedienen. Tritt einmal nach einem dichten Schneefall kein Sturm ein, so ist nahezu jede Verbindung unterbrochen, denn man sinkt alsdann trotz der Schneeschuhe knietief in die pulverförmige Masse ein und der Schlitten gleicht einem Boot, welches das Wasser durchfurcht. Den Stürmen gingen in der Regel farbenprächtige Ringe und Höfe um Sonne und Mond oder auch Nebensonnen vorher, dabei zog ein Cirrusschleier gewöhnlich aus südlicher oder aus südwestlicher Richtung auf, das Barometer fing an, rapide zu fallen, oft zwei Millimeter und darüber in der Stunde, das Thermometer stieg gewaltig, im Laufe des Tages um 28° bis 30° C, so daß die Temperatur nahe dem Gefrierpunkte lag, dabei drehte der Wind von West nach Ost. Manchmal herrschte auf der Vorderseite der Depression Windstille mit dichtem Schneefall, ein anderes Mal setzte auch gleichzeitig mit dem Fallen des Barometers ein stärker und stärker werdender Ostwind ein, der anhielt, bis das Barometer seinen tiefsten Stand annahm; dann war häufig während einer Zeit von ein bis zwei Stunden nahezu Windstille; mit steigendem Barometer fing alsdann ein westlicher Wind zu blasen an, der in der Regel gleich mit starken Stößen begann, daß das ganze Haus erzitterte, das Thermometer fiel dabei gewöhnlich noch schneller als es beim herannahenden Sturme gestiegen war, die Luft war mit stöbernden Eisnadeln erfüllt, so daß man nicht wußte, schneiete es noch fort oder war es nur aufgewirbelter Schnee, der in der Luft schwebte. War dann nach zwei Tagen die Gewalt des Sturmes gebrochen, so fand man sich in einer veränderten Welt wieder, die große Schneewehe hinter dem Hanue war verschwunden, dafür waren aber vorn alle Fenster verschneit bis unter das Dach hinauf, die Gärten, in denen die Missionare mit vieler Mühe während des kurzen Sommers einige Kartoffeln bauen, sind unter einer riesigen Schneewehe begraben, am Eingang zu dem Tannenwäldchen dahinter liegt eine andere, die wohl 10 m hoch ist und nur die obersten Spitzen der Tannen herausschauen läßt, an anderen Stellen wieder, die vor dem Sturme tief unter dem Schnee begraben lagen, tritt jetzt der nackte Fels zu Tage. Es versteht sich, daß bei solchen Verhältnissen auch jedes Maaß für die Größe des Niederschlages fehlt; oft befanden sich die Regenmesser selber unter einer großen Schneewehe und mußten herausgegraben werden. Nahezu alle Winterstürme spielten sich in der so eben beschriebenen Weise ab; unverkennbar ist hierbei die Analogie mit den Stürmen niederer Breiten, die sich zeigt in dem plötzlichen Eintreten, der Heftigkeit des Windes, dem Barometersturz, der Windstille im centralen Theile, dem plötzlichen Umspringen des Windes nach Vorübergang des Centrums. Von Interesse waren bei diesen Stürmen die am Barometer im Zimmer zu beobachtenden verhältinßmäßigen großen Schwankungen, die vor dieser Zeit nur wenig beachtet, später 1886 namentlich zu den Diskussionen über Barometer-Exposure in » Science Vol. VII & VIII, 1886 « geführt haben. Versuche mit einem offenen Manometer, dessen einer Schenkel mit der freien Atmosphäre kommumicirte, zeigten, daß der Luftdruck im Zimmer gegen den draußen herrschenden bedeutenden Schwankungen unterworfen war.

Die Vergleichuug der Angaben des Psychrometers mit denen eines Regnault'schen Hygrometers zeigte, daß beide Instrumente für Beobachtungen bei tiefen Temperaturen unbrauchbar sind. efr. pag. 128 des I. Bandes des Hauptwerkes Daß das Psychrometer dazu kein passendes Instrument ist, erscheint selbstverständlich, wenn man bedenkt, daß bei einer Temperatur von - 20° C der Fehler der Feuchtigkeitsbestimmnug bereits 6% beträgt, wenn in der psychrometrischen Differenz ein Fehler von 1/10° C . gemacht wird. Auch das Regnault'sche Hygrometer bietet der Beobachtung eine merkwürdige Schwierigkeit dar. Es tritt nämlich nicht wie bei Temperaturen über Null Grad ein allgemeines gleichzeitiges Beschlagen der spiegelnden Fläche ein, sondern die Kondensation findet in der Weise statt, daß sich zerstreut Eiskryställchen rauh-frostartig ansetzen, deren Anwesenheit man oft nur mit dem Mikroskop wahrnehmen kann; die Spiegelung selbst wird, da es anfänglich nur einzelne Krystalle sind, nicht gestört; man ist also vollständig außer Stande anzugeben, bei welcher Temperatur- -Erniedrigung die Kondensation stattfand. Außerdem mußte bei tiefen Temperaturen außerordentlich viel Luft hindurch gesaugt werden, bis die Temperatur so tief gesunken war, daß Kondensation eintrat; vermittelst der gewöhnlichen Aspiratoren, die dem Instrumente beigegeben zu sein pflegen, war dies nicht möglich, ich mußte deshalb einen neuen Aspirator konstruiren und erst gewöhnlich nach dem Durchsaugen von 40-50 l fing der beschriebene Niederschlag an sich zu bilden. (Siehe hierüber auch Anhang Seite 79 - 81).

Sehr interessant, aber für mich als einzelnen Beobachter äußerst anstrengend, waren die Beobachtungen der Polarlichterscheinungen. Da dasselbe an nahezu jedem heiteren Abend strahlte, so gehörte oft sehr große Willenskraft dazu, um bei dem schneidenden Westwinde mehrere Stunden am Beobachtungspfeiler auszuharren in fortdauerndem Kampfe gegen das Erfrieren einzelner Körpertheile, und gelegentlichen Attacken der wilden Eskimohunde; manchmal trat auch ohne ein eigentliches Kältegefühl ein Absterben der Füße und Beine ein, was dann viele Stunden Schlaflosigkeit zur Folge hatte. Indessen wurde man durch die Großartigkeit der Erscheinung hinlänglich entschädigt, die in manchen Nächten vom Dunkelwerden bis zum Morgengrauen in von Minute zu Minute wechselnder Form, Färbung und Intensität ihr Spiel am Himmel vollführte, so daß man anfänglich durch die Mannigfaltigkeit der Formen, den stets wechselnden Ort, an dem es bald hier bald dort aufflammte und wieder erlosch, wie betäubt war. Vielleicht kann ich dem Leser am besten eine Vorstellung von dieser prachtvollen Erscheinung geben, wenn ich auszugsweise ans meinem Tagebuche hier Einiges anführe.

»Die Scenerie ist trostlos öde; das Meer, der Fluß, das Land, alles ist erstarrt: es ist eine Nacht im Frühjahre, zu dieser Zeit (der Tag- und Nachtgleiche) sind die Erscheinungen am brillantesten; der Dämmerungsschein im Südwest ist nach und nach erloschen, die Sterne glitzern und ihre Anzahl scheint nach und nach unzählig geworden zu sein, denn die außerordentliche Durchsichtigkeit der Luft gestattet viel mehr Sterne mit bloßem Auge zu sehen, als wie wir in unseren Gegenden mit bloßem Auge zu sehen gewohnt sind; von den Plejaden, jenem bekannten Sternhaufen im Stier, von denen in Deutschland ein gewöhnliches Auge 6 zu sehen gewohnt ist, sieht man dort in klaren Nächten bequem 10 - 12. Die Nacht ist todtenstille, nur zuweilen tönt vom Meere her ein eigenthümliches Knistern und Rascheln, es ist das Eis, das sich unter dem Einfluß der Ebbe und Fluth alle 6 Stunden hebt und senkt. Ich selber stehe harrend am Beobachtungspfeiler, auf dem das Meteoroskop aufgestellt ist, mit dem der Ort der zu erwartenden Polarlichterscheinung gemessen werden soll; im Pelzhandschuhe in der linken Hand ist die Uhr verborgen, denn würde man dieselbe frei in der Hand halten, so würde sie bei der intensiven Kälte von 30-40° unter Null unausbleiblich sofort ihren Dienst verweigern und stehen bleiben.

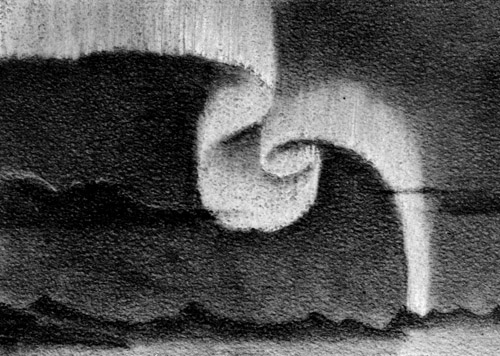

Da plötzlich zuckt aus Ost ein Strahl auf, ähnlich einem geschleuderten Speer, jetzt im West ein zweiter; ebenso schnell jedoch wie sie aufleuchteten, sind sie aber auch wieder verschwunden und anstatt derselben steht plötzlich wie hingezaubert ein zartes, bogenförmiges Band, ähnlich der Milchstraße, nur bedeutend heller, das sich von Ost über uns fort nach West erstreckt. Auch dieses Band verblaßt nach einigen Minuten wieder und über den Nordhimmel gespannt, ziemlich tief am Horizonte, erblicken wir plötzlich, ohne daß wir das »Wie« seines Entstehens angeben können, einen ruhigen, regelmäßigen Bogen. Um sich eine Vorstellung von einem solchen Bogen zu machen, stelle man sich einen Regenbogen vor, der sich über den Nachthimmel spannt, nur ist die Färbung des Polarlichtbogens in der Regel eine weißliche, den Augen wohlthuende Farbe, die Ränder sind nicht wie beim Regenbogen verschwimmend und verlaufen in das allgemeine Grau des Himmels, sondern der Bogen kontrastirt grell gegen den dunklen Nachthimmel, sein unterer, dem Horizonte zugekehrter Rand ist namentlich sehr scharf begrenzt, während der obere mehr allmählich in den dunkeln Ton des Himmels übergeht. Das Charakteristische dieses Bogens ist die Ruhe, es ist nicht gerade viel Bewegung in ihm zu gewahren, hie und da nimmt seine Intensität zu, hie und da erhebt er sich höher oder senkt sich tiefer gegen den Horizont. Dieses Spiel mag eine Zeit lang gedauert haben, aber allmählich wird die Lichtentwickelung in demselben stärker, er rückt höher und höher, er verliert seine Ruhe, es sondern sich mehrere ihm parallele Bögen ab, aus der Bogenform des am höchsten stehenden wird ein welliges Band; ähnlich dem langen Wimpel eines Kriegsschiffes wallt es über den Himmel. Sehen wir uns aber jenes scheinbare Wallen näher an, so besteht dasselbe aus Aenderungen der Lichtstärke, die successive den Bogen durchwandern und bald von Ost nach West bald umgekehrt wie Wellen das Band durchlaufen.

1. Polarlicht in Bänderform beobachtet in Nain, am 21. Nov. 1882 7 h. o m. abends.

2. Ein sich zu einer Draperie auflösendes Band beobachtet in Nain am 9, Febr. 1883 8 h. 5 m. abends.

3. Polarlichtbogen mit Draperieförmigem Gebilde im Innern, beobachtet in Nain am 11. Dec. 1882 7 h. 50 m. abends.

Flammend und unter lebhafter Lichtentwickelung erreicht jetzt das Band den Scheitelpunkt des Himmels, indem es nach Art einer ungeheuren Draperie den größten Theil des Himmels überdeckt, und senkt sich mit abnehmender Lichtintensität nach Süden. Aber schon ist ein zweiter Bogen gefolgt, ein dritter, ein vierter und immer neue Bogen lösen sich scheinbar von dem Urbogen, wie ich ihn nennen möchte, im Norden ab und passiren wallend und wogend das Zenith, so daß jetzt sieben und mehr leuchtende Bogen auf einmal den Himmel überspannen. Alsdann folgt in der Regel ein Zustand der Ruhe; die über den nördl. Theil des Himmels gespannten Bogen oder Bänder verblassen und es bleiben nur einer oder einige über den südl. Himmel gespannte übrig, so daß für den Beobachter die ganze Erscheinung jetzt südlich stattzufinden scheint. Wiederum zeichnet sich die Erscheinung, d. h. einer oder mehrere zu einander parallele tief am Süd-Horizonte stehende Bogen, durch jene Ruhe aus, die auch dem Urbogen eigen war, der sich anfänglich über den Nord-Himmel spannte. Da geräth Bewegung in denselben; der Bogen besteht plötzlich nicht mehr aus einer einzigen zusammenhängenden Lichtmasse, sondern aus einzelnen, dicht aneinandergereihten, aber deutlich durch dunkle Zwischenräume getrennten kurzen Strahlen, die radienförmig auf dem Kreissegmente, das durch den Bogen vom Himmelsgewölbe scheinbar abgeschnitten ist, angeordnet sind. Im Bogen ist keine ruhige Lichtentfaltung mehr, sondern unaufhörliche Bewegung. Fortdauernd schießen die Strahlen, bald leuchtet hier bald da ein Strahl stärker auf, so daß man den Eindruck hat, als tanzten die Strahlen. Der Bogen theilt sich in mehrere, einander parallel laufende. Höher und höher rückt der oberste Bogen, er verliert dabei wieder wie vorher mit einer gewissen Höhe seine regelmäßige Gestalt, durch die er dem Regenbogen in seiner Form glich; das zarte, wenn auch oft sehr intensive Weiß hat grünen und rothen Farbentönen Platz gemacht, und zwar ist immer der untere Saum roth, der obere grün gefärbt. Unter lebhaften Bewegungen und mit lebhaftem Strahlenschießen erreicht der Bogen das Zenith. Da scheinen, wenn das Band in diese Stellung gekommen ist, plötzlich alle Strahlen in einem Punkt des Himmels zusammen zu schießen und dieser Punkt ist ein ganz bestimmter und hat bei jeder Erscheinung immer nahezu dieselbe Lage. Dieser Punkt fällt zusammen mit demjenigen, gegen den eine frei ausgehängte Magnetnabel sich wendet.

Dieses Zusammenschießen der vielfach gefärbten Strahlen in scheinbar denselben Punkt ist die so berühmte Kronenbildimg des Polarlichtes. Hierbei ist das Farbenspiel in der Regel am lebhaftesten, die Helligkeit ist die größte, so daß man mit Bequemlichkeit gewöhnliche Druckschrift lesen und an der Sekundenuhr ohne künstliche Beleuchtung den Zeitpunkt des Eintrittes dieser Kronenbildung ablesen kann. Jetzt senkt sich das Band, lichtschwächer werdend, gegen den Nord-Horizont herab. Aber schon ist dem ersten Bande ein zweites von Süden her gefolgt, das sich ebenfalls aus dem jetzt im Süden stehenden Urbogen abgelöst hat, es findet dasselbe farbenprächtige Schauspiel statt, auch dieses passirt unser Zenith und senkt sich gegen Norden; ein drittes, ein viertes, ein fünftes Band folgen mit allmählich geringer Lichtstärke. Die Erscheinung hat den Höhepunkt ihrer Entfaltung überschritten, die scharf definirten Gebilde der Bogen und Bänder hören auf: der ganze Himmel ist jetzt an den verschiedensten Stellen mit Polarlichtdunst bebeckt, d. h. mit wolkenförmigen Lichtgebilden, die Ort, Lichtstärke und Contour unaufhörlich ändern. Diese Dunstmassen, die scheinbar regellos den Himmel nach solchen brillanten Erscheinungen bedecken, sind nichts als die Fragmente von den vorhergegangenen jetzt unzusammenhängend gewordenen Bogen und Bändern. Auch diese Dunstmassen verschwinden allmählich und zurück bleibt nur ein Bogen, der sich, wie im Anfang der Erscheinung, über den Nordhimmel ziemlich tief am Horizonte spannt und dessen, ich möchte sagen klassische Ruhe, nur unterbrochen wird durch jene sich langsam von Zeit zu Zeit durch ihn fortwälzenden Lichtwellen, eine Ruhe, die sonderbar kontrastirt mit der Unruhe, dem Wechsel und dem Farbenspiele der vorausgegangenen Erscheinungen. Nach einiger Zeit beginnt alsdann das soeben beschriebene Spiel von Neuem, wieder erheben sich die Bogen unter Wallen und Wogen gegen den Scheitelpunkt des Himmels und senken sich gegen Süden. Und es setzt sich die Erscheinung mit einer gegen Morgen oft wieder zunehmenden Intensität die ganze Nacht hindurch fort, bis bei Tagesanbruch die Gebilde wie Spukgestalten verblassen und das fahle Morgengrauen die in Schnee und Eis starrende Einöde mit fröstelndem Schimmer überzieht.«

Gewöhnlich brach ich nach Schluß der ersten Hauptentwickelungs- Periode, die meistens Abends gegen zehn Uhr ihr Ende erreichte, die Beobachtung ab, da es mir in der Regel nicht länger möglich war, bei der tiefen Temperatur im Freien stehend auszuhalten. Ueber die wissenschaftlichen Resultate dieser Beobachtungen ist bereits im ersten Bande des Hauptwerkes, Seite 546 ff. ausführlich berichtet worden.

In der mir noch freibleibenden Zeit beschäftigte ich mich mit Untersuchungen über die Elastieität und Plasticität des Eises bei tiefen Temperaturen. Die Details der Arbeit sind veröffentlicht in Wied.-Ann. 25. 1885. pag. 438 ff. Es zeigte sich hierbei, daß sich ein Eisstab noch bei Temperaturen tiefer als – 20° . plastisch – etwa wie eine Siegellackstange verhielt, – so daß ein an beiden Enden unterstützter Stab durch ein auf seine Mitte während einiger Stunden wirkendes Gewicht vollständig krumm gebogen wurde. Auffällig war bei diesen Versuchen die außerordentlich starke elastische Nachwirkung, die der Stab beim Belasten und Entlasten zeigte. Es wurden auch Eiscylinder von circa 2 cm Höhe und 1 cm Radius einem starken, in der Richtung der Axe wirkenden Drucke, 3 bis 5 kg pro Quadratcentimeter, ausgesetzt, doch betrug hierbei die Deformation in Richtung des Druckes nur einige Tausendstel Millimeter pro Stunde, erst bei Annäherung an den Schmelzpunkt nahm dieselbe an Größe zu.

Den Sommer benutzte ich dazu, die Umgebung von Rain zu kartiren, weil auf der von Herrn Reichel gegebenen Karte der Rainer Halbinsel mehrere Unrichtigkeiten sich befinden, die der Korrektur bedurften.

*

Die Eskimos. Nach einer unter den Eskimos verbreiteten Sage wären sie von West her nach Labrador eingewandert und hätten an der Küste andere Einwohner getroffen, die sie » tunek « oder in der Mehrheit » tunit « (auch wohl wie » tomgit « ausgesprochen) nennen diese hätten auf den äußersten Inseln gewohnt und wären nach und nach von ihnen verdrängt. Merkwürdiger Weise nennen sie die Grönländer, von deren Dasein jenseits des Meeres sie sonderbarer Weise Kenntniß haben, ebenfalls tunit . Was tunek eigentlich bedeutet, ist wohl nicht ganz klar; es wäre möglich, daß es mit tunno , das, was nach hinten (dem Lande zu) sich befindet, zusammenhinge, was mir aber auch nicht recht glaublich erscheint. Diesen Ureinwohnern schreiben sie alte Ruinen zu, die sich auf den äußeren Inseln befinden; dieselbe bestehen aus Steinen, die in Form eines Rechteckes aufgestellt sind und dadurch etwa an Hünengräber ( Saumur ) erinnern. Daß dieselben nicht gut Eskimos zugeschrieben werden können, geht aus der ganzen Form des Grundrisses hervor, wenigstens bauen die jetzigen Eskimos ihre iglo vollkommen anders (als Vorbild dient ihnen gleichsam immer das Schneehaus), sie sind in Bezug auf diese Ruinen auch selber der Meinung, daß sie nicht von einem Innuk (also Eskimo) herrühren könnten. Da, so viel mir bekannt, irgend welche Gerätschaften in der Nähe derselben nicht gefunden sind, so läßt sich vorläufig wohl etwas Bestimmtes über diese Ureinwohner nicht aussagen.

Seit der Berührung mit den Europäern nimmt die Zahl der Eskimos stetig ab und nur der väterlichen Fürsorge der Missionare ist es zu danken, daß dieselben überhaupt noch existiren. Man sollte vermuthen, daß der ewige Kampf ums Dasein, den der Eskimo führen muß, um sein Leben zu fristen, haushälterische Menschen erzeuge; das ist jedoch nicht der Fall; so lange Jagd und Fischfang günstig sind, leben sie im Ueberflusse, aber sie hören auf zu fischen und zu jagen, wenn sie für ihre augenblicklichen Bedürfnisse gesorgt haben, obgleich ihnen bewußt ist, daß in verhältnißmäßig kurzer Zeit der Wild- und Fischreichthum gerade so plötzlich verschwunden ist, wie er auftrat. Denn die gesammte Thierwelt Labrabors ist auf immerwährender Wanderschaft im Spätjahre von Norden nach Süden, im Frühling umgekehrt von Süden nach Norden; alles tritt deshalb zu gewissen Zeiten, in großen Massen auf, fehlt aber an derselben Stelle nach wenigen Wochen wieder vollständig. Da sie nun in den fetten Zeiten nicht sammeln, so gerathen sie in den mageren oft in Noth, wenn eben der zu erwartende, der Jahreszeit entsprechende Fang mißglückt oder durch ungünstige Witterung vereitelt wird. Um dies besser verständlich zu machen, mögen hier einige Bemerkungen über die Lebensgewohnheiten der Eskimos ihre Stelle finden.

Von Weihnacht bis gegen das Ende des März lebt der Eskimo nahezu unthätig in seinem Winterhause, einem Maulwurfshügel ähnlichen, halb unter der Erde gelegenen, länglichen Gebände – auf den südlichen Stationen, wo ihnen Holz zur Verfügung steht, bewohnen sie in Folge europäischen Einflusses blockhausartige Hütten. – Der Reichthum des Eskimos besteht in den im Spätjahre erlegten Seehunden und dem Spann, jener bekannten spitzähnlichen, an Größe dem Neu-Fundländer gleichen Hundeart.

Von den Seehunden liefert er den Speck zur Thranbereitung an das Handelshaus der Mission ab, um dagegen Flinte, Pulver, Blei und die Leckerbissen Syrup und Schiffsbrod einzuhandeln. Das Fleisch der Seehunde dient ihm und seinen Hunden als Nahrung für den Winter. Gewöhnlich reicht jedoch der Vorrath nicht aus, es müssen ihnen alsdann vom Handelshause auf Kredit Waaren verabfolgt werden; die hierdurch kontrahirten Schulden sind sie verpflichtet, im Laufe der folgenden Erwerbszeit und spätestens bis zum Abgange der »Harmony« also dem Anfange des nächsten Winters abzutragen, wenn anders sie im folgenden Winter wiederum Kredit haben wollen.

In diese Winterszeit, in der sie auf der Missionsstation angesiedelt sind, fallen die der Brüdergemeinde eigentümlichen kirchlichen Feste; es ist für die Jugend die Zeit der Schule und des Lernens, für die Erwachsenen die Zeit der innigeren Gemeinschaft mit den Missionaren. An jedem Sonn und Feiertage ist, wie die Eskimos es nennen, Itterviksak , d. h. Eingang in das Missionshaus, wohin alsdann die Eskimos zusammenströmen. In verschiedener Weise beschäftigen sich alsdann die verschiedenen Missionsfamilien mit ihnen.

In dem Zimmer des einen werden ihnen illustrirte Zeitschriften gezeigt und erklärt, irgend ein Freund der Mission hat sie den Missionaren zu diesem Zweck geschenkt, in einem anderen Zimmer bemüht sich ein anderer ihnen die Wunderwelt, welche das Mikroskop aufschließt, zu demonstriren; derjenige findet jedoch das dankbarste Publikum, der ihnen irgendwie Musik macht; dieser rege Sinn für Musik ist, glaube ich, entgegen anderen uncivilisirten Völkern ein charakterischer Zug des Eskimostammes. Durch freunde der Mission sind dieser, nach Bekannt werden dieser Vorliebe und ihres Talentes für Musik, allerhand Instrumente geschenkt worden, so daß auf den großen Stationen ein kleines Orchester besteht, gebildet aus Eskimos, denen die Anfangsgründe für das Spielen der Instrumente von den Missionaren mitgetheilt sind, das bei den Gottesdiensten das Orgelspiel und den Gesang der Gemeinde begleitet. Es macht einen merkwürdigen Eindruck, wenn man jene seehundspelzbekleideten Gestalten, die noch vor wenigen Stunden die 30 Fuß lange Hundepeitsche schwangen, jetzt sanft mit dem Bogen über die Saiten fahren sieht. Der höchste Wunsch eines Eskimos ist der, selber ein kleines Harmonium zu besitzen, das dann oft die abenteuerlichsten Fahrten zu Wasser und zu Eis mitmachen muß.

In der Kirche besitzt jede der Stationen ein größeres Harmonium, Rain sogar eine kleine Orgel; als Organist fungirt dabei immer ein Eskimo, und versieht seine Stelle dabei vielleicht besser, als mancher hinterpommersche Schulmeister. Die Missionare haben den Eskimos auch allerhand deutsche Volkslieder übersetzt, und es berühren die heimathlichen Melodien merkwürdig, wenn man die Eskimo-Mädel etwa singen hört: »Freut Euch des Lebens« oder »Steh ich in finstrer Mitternacht«; allerdings ist aber vorsorglicher Weise in der Regel der Text ein anderer, als derjenige des deutschen Liedes. Die Bildungsfähigkeit dieses Volksstammes ist überhaupt sehr groß; wie erwähnt, können alle Eskimos, so weit der Einfluß der Mission reicht, lesen und schreiben, einige der südlicher wohnenden sprechen ganz leidlich englisch nur für das Rechnen mangelt den Eskimos die Begabung. In keinem Gegenstande stößt, wie mir die Missionare erzählten, der Unterricht auf größere Schwierigkeiten. Sehr lebhaftes Interesse haben sie dagegen für Geographie, und ein überraschendes Verständnis; für Landkarten, auch sind sie selber im Stande, sehr gut die Umrisse einer Küste, einer Insel, eines Sees und dergleichen zu zeichnen. Diese Winterzeit ist außerdem die Hauptreisesaison; auf der Jagd ist außer einigen Schneehühnern nichts zu erbeuten; wenn dann Hundefutter genug vorhanden ist, in Gestalt von erlegten Seehunden, so fährt der Eskimo gern im Schlitten auf die anderen Stationen, was leicht zu bewerkstelligen ist, wenn man einen plötzlich einbrechenden Schneesturm mit in Kauf nimmt, denn alle Straßen zwischen den Inseln sind von Eis und das Land selbst ist mit Schnee bedeckt. In der Weise verfließt die Zeit von Weihnacht bis Ostern dem Eskimo in verhältnismäßiger Ruhe.

Um Mitte März beginnt die Rennthierjagd. Die Rennthiere ziehen um diese Zeit aus dem südlichen Labrador wieder gegen Norden und sind in großen Herden bei einander, in ihrem Gefolge die Füchse und Wölfe. Das Eis auf den reißenden Flußläufen ist fest wie eine Mauer, die Schneebedeckung hat die natürlichen Unebenheiten des Flußbettes ausgeglichen, da fährt man mit dem Hundeschlitten landeinwärts unter der Benutzung dieser Seen und Flüsse, auf guter Bahn legt man im Tage bequem 50 Kilometer und mehr zurück. Der Schlitten der Eskimos ist schmalspurig, sehr lang, die Kufen mit Brettern belegt, mit einem Bärenfell bedeckt, auf denen man ca. 30 cm über dem Boden sitzt, indem man die Füße und halben Unterschenkel seitwärts herüberhängen läßt, man ist dabei verhältnißmäßig nur leicht gekleidet. Wird man während der Fahrt kalt, so springt man ab und läuft einige Zeit neben dem Schlitten her, um sich wieder zu erwärmen: da in der Regel die Gangart der Hunde eine sehr schnelle ist, so muß man oft alle Kraft anstrengen, um mit dem Schlitten Schritt zu halten. Der Schlitten wird gezogen von einer Anzahl von Hunden, die je nach der Wohlhabenheit des Besitzers schwankt; man sieht Schlitten mit 10 bis 20 Hunden bespannt und manchmal auch welche, wo Mann und Frau neben einem verhungerten Thier selbst den Hund machen. Gewöhnlich sind ein ober zwei Hunde, wenn möglich Hund und Hündin, an zwei längeren, etwa 20–30 Fuß, aus der Haut eines Seehundes gefertigten Zugriemen befestigt, dies sind die Leithunde, die anderen sind kürzer eingespannt. Gelenkt werden die Hunde durch fortwährendes Zurufen: auk, auk, auk, auk heißt rechts, ra, ra, ra, ra, ra, ra (mit der Zungenspitze gesprochen) heißt links. Will man sie mitreißen, so muß man möglichst wüste Töne hervorrufen, je auffälliger und häßlicher sie sind, desto besser laufen die Hunde, natürlich muß man seinen Worten hierbei oftmals durch die 10–12 m lange Peitsche außerdem noch einigen Nachdruck verschaffen.

Kommt man dann in die Nähe einer Rennthierherde, so hält man den Schlitten mit den Hunden womöglich so zeitig an, daß die Hunde die Rennthiere nicht sehen; sie werden alsdann festgebunden und die Jäger schleichen die Herde an; es gelingt dies meistens leicht, weil die Thiere in dieser Jahreszeit sehr vertraut sind. Selbst um das Schießen kümmern sie sich nur wenig, so daß in vielen Fällen sehr bald so viel erlegt werden, wie man auf dem Schlitten transportiern kann.

Man übernachtet auf diesem, je nach dem Jagdglück, eine Woche und länger dauernden Ausfluge natürlich im Schneehause. Auf diesen Ausflügen treffen die Eskimos hie und ba mit Indianern zusammen, die im Innern leben. Durch die früheren ständigen Kriege zwischen den beiden Volksstämmen besteht noch immer ein etwas gespanntes Verhältniß zwischen beiden. Den Erzählungen der Eskimos zu Folge, sind sie früher häufig von den Indianern aus dem Hinterhalte überfallen – die Indianer hatten eher Feuerwaffen als die Eskimos – und große Blutbäder unter ihnen angerichtet; Orte bei Rain, bei Ukkusiksalik tragen davon noch darauf bezügliche Namen. Ende April ist in der Regel die Zeit der Rennthierjagd vorüber, weil durch die vermehrte Sonnenstrahlung und die Rückstrahlung von den Felswänden während der Tageszeit das Eis in den oft engen Flußthälern zu schmelzen beginnt, wenn auch die Lufttemperatur noch nicht über den Gefrierpunkt steigt; dadurch werden dann die Flußläufe für die Schlittenfahrt unbrauchbar. Der Eskimo hat auch keine Zeit mehr, den Rennthieren nachzugehen, denn jetzt beginnt der Frühjahrszug der Seehunde nach dem Norden. Derselbe findet weit vom Festlande an der Treibeiskante statt; der Eskimo eilt deshalb mit seiner ganzen Familie, die ihn auf der Rennthierjagd nicht begleitet hat, auf eine der äußersten dbem Meere zu gelegenen Inseln und jagt in den Spalten zwischen den Eisfeldern auf Seehunde. Diese Jagd ist äußerst gefahrvoll, weil das Eis im Treiben begriffen ist, und die Möglichkeit sehr nahe liegt, mit einem solchen Felde in den Ocean hinausgetrieben zu werden. Thatsächlich schweben auch in jedem Jahre einige Eskimos hierbei in Lebensgefahr oder kommen gar darin um.

Bei weiter fortschreitendem Thauwetter entstehen vor der Mündung der Bäche und Flüsse offene Stellen, an denen sich zu dieser Zeit die Lachsforellen ( Ekalluk der Eskimos) zeigen: diese werden dann mit einem künstlichen Köder und eigens dazu konstruirtem Stecher gefangen. Der Stecher ist sehr einfach und sinnreich konstruirt und scheint, da er auch von Herrn Klutschak H. W. Klutschak: Als Eskimo unter den Eskimos. Wien 1881, pag. 120. beschrieben wird, ziemlich allgemein von den Eskimos gebraucht zu werden. Er besteht aus einem Stabe, der unten in einen spitzen Haken ausläuft, seitlich davon sind zwei federnde aus Rennthiergeweih angefertigte Streifen gabelförmig befestigt und an ihrem äußerdten Ende mit zwei nach innen gebogenen, starken, langen Nägeln besetzt. Schnappt der Fisch nach dem Köder, so wird er mit dem so geformten Speere geworfen, die mittlere Spitze dringt ein und die beiden äusseren umfassen ihn seitlich. Der Fang wird jedoch nur noch selten in dieser Weise betrieben; viel ergiebiger ist derselbe später, wenn das Eis die Buchten verlassen hat – ungefähr um die Mitte des Juni tritt dies ein – alsdann werden die Lachsforellen in der Nähe der Flußmündungen in Netzen oft in großen Mengen gefangen, auf der Station gesalzen, in Fässer verpackt und durch das zweite der Mission gehörige größere Schiff nach Neu-Fundland gebracht. Gegen Ende Juli verschwinden die Lachoforellen wieder, und zwar so plötzlich, wie sie aufgetreten sind. Um diese Zeit besucht alsdann der große Dorsch, von den Eskimos » ogak « genannt, die Küste; derselbe tritt gleich in enormen Mengen auf, er wird von den Eskimos mit einer schweren Spinnangel gefangen. Fischt man an richtiger Stelle, d. h. auf sogenannten Fischbänken, Stellen mit seichtem Wasser, so hat man nur nöthig, die Angel in der Nähe des Grundes einige Male ruckweise zu heben, um einen Fisch zu fangen, eines Köders bedarf es dabei gar nicht; der Fisch steht dabei manchmal so dicht, daß man deutlich fühlt, wie der schwere Spinner unten auf etwas lebendiges stößt, das unter ihm wieder verschwindet, ehe er den Grund erreicht. Von Neu-Fundland gehen in den Sommermonaten ganze Flottillen von Fischerschoonern zum Dorschfang an die Labradorküste und neuerdings sammelt sogar ein eigener Dampfer die Nachrichten über die Resultate des Fischfanges für die Fisch-Börse von St. Johns.

Außer diesem großen Dorsch existirt noch ein kleinerer, der schon im Februar an die Küste kommt und von den Eskimos durch Löcher im Eise gefangen wird. Das Ende des Dorschfanges fällt zusammen mit dem Fortgange der »Harmony« von der Küste; wie erwähnt, muß jeder Eskimo, der im Winter wieder Kredit haben will, im Handelshause bis dahin seine Schulden beglichen haben, er bestreitet in der Regel den Rest, wenn er thätig ist, leicht mit den an der Luft getrockneten Dorschen; der weitere Fang wäre für ihn immerhin sehr lohnend, da er ihn und seine Hunde für den Winter mit Futter versorgen würde. Aber in Folge seiner leichtlebigen Natur sorgt er doch nicht weiter als für den Augenblick, legt sich lieber auf die faule Haut oder sucht von den Neu-Fundländer Fischern irgend welche werthlose Gegenstände einzutauschen. Oft gereicht ihnen dabei dieser Tauschverkehr zu ihrem Verderben, indem sie durch alte Kleider, die sie eintauschen, auch ansteckende Krankheiten einhandeln, durch die sie, wie im Jahre vor meiner Anwesenheit durch die Masern, die auf diese Weise eingeschleppt waren, sehr decimirt werden, iveil der Verlauf solcher Krankheit beim Eskimo meist tödtlich ist. Mitte September beginnt dann die Zeit der herbstlichen Rennthierjagd, die Thiere stehen jedoch jetzt nicht mehr in großen Herden beisammen, sondern halten sich einzelnen zerstreut auf und sind deshalb überaus scheu und schwer zu erlegen. Die Jagd wird weniger des Wildprets als der Decken wegen betrieben, denn nur die Sommerfelle der Rennthiere sind zu Kleidern zu gebrauchen. Während die Winterfelle mit ihren fingerlangen Haaren im Frühjahre meist durch die unter der Haut ausgebrüteten ausschlüpfenden Insekten siebartig durchlöchert sind und die Haare leicht lassen, sind die Sommerfelle unversehrt, kurzhaarig und halten die Haare verhältnismäßig gut. Diese Sommerjagd wird noch deshalb so beschwerlich, weil in den Sommermonaten die zahllosen Moskiten und Sandfliegen eine entsetzliche Plage bilden, und Decken und Wildpret nach erfolgreicher Jagd viele Tagereisen weit über Land getragen werden müssen.

Mit eintretendem Frostwetter beginnt dann der Zug der Seehunde südwärts; der Eskimo stellt ihnen nach im Kajak mit Flinte und Harpune oder auf den Fangplätzen in Netzen. Der Erwerb für den Eskimo wird jedoch von Jahr zu Jahr schwieriger und die Ausbeute geringer, weil die Zahl der Seehunde wohl in Folge des auf der Neu-Fundlandbank im Frühjahr jetzt in großem Maaßstabe betriebenen Robbenschlages, sehr abgenommen hat. Haben sich dann die Buchten und Straßen mit frischem Eise bedeckt und ist hierbei die strenge Kälte ziemlich plötzlich eingefallen, so sind die Seehunde gezwungen, da, wo sie vom Eise eingeschlossen wurden, zu überwintern; sie werden nun vom dünnen Eise aus, von den Eskimos an den noch durch den Ebbe- und Fluthstrom offen gebliebenen Stellen oder an den Löchern, die sie sich des Athmens wegen im Eise offen halten, erlegt. Diese Jagd kann zum Theil wohl recht unbehaglich werden, namentlich für den Europäer, dem es an der instinktiven Kenntniß der Eskimos fehlt, zu beurtheilen, wann und wo das Eis trägt und wann nicht; derselbe nimmt an einer solchen Jagd ohne einige unfreiwillige kalte Bäder nicht Theil.

Durch jene Verminderung der Seehunde sind den Eskimos ihre ihnen eigenthümlichen Lebensbedingungen entzogen; dies, verbunden mit Infektionskrankheiten, die eingeschleppt werden, mit einer veränderten Lebensweise, zu der sie durch die Berührung und den Verkehr mit den Europäern kommen, vermindert ihre Zahl von Jahr zu Jahr. Während sie vor hundert Jahren noch nach Tausenden an der Labradorküste zählten, ist jetzt ihre Zahl auf ca. 1200 heruntergegangen und nimmt stetig weiter ab. Die kinderlosen Ehen haben merkwürdiger Weise ebenfalls an Zahl zugenommen, der Procentsatz der in den ersten Lebensjahren sterbenden Kinder ist größer geworden, wohl deshalb, weil denselben häufig eine ganz ungeeignete Nahrung gereicht wird, die, wie mir erzählt wurde, manchmal einfach aus in kaltem Wasser angerührtem Mehl besteht; alles dieses trägt dazu bei, mit diesen sehr bildungs- und kulturfähigen Stamm seinem Erlöschen näher und näher zu bringen.

Im Gegensatze zu den Eskimos nehmen die sogenannten Settler –das sind Europäer (Engländer und Neu-Fundländer), welche sich an der Küste niedergelassen haben – von Jahr zu Jahr an Zahl zu, ihre Familien sind sehr zahlreich, meist haben sie Eskimomädchen zu Frauen genommen, so daß sich ein Mischvolk bildet, das vollkommen in allen Künsten der Eskimos, der Jagd, dem Fischfange, der Schlittenführung, erfahren ist und, wie es scheint, nach und nach ihre Stelle einnehmen wird.

*