|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Der Maelifell südlich Saudarkroki, eine in Island immer wiederkehrende Bergform.

Ein Land von der Größe Süddeutschlands auf dreißig Druckseiten zu schildern, von der unendlich wechselvollen Bergnatur Islands und seiner ungewöhnlichen Eigenart auf so knappem Raume ein anschauliches Bild zu geben – dies ist gewiß ein kühnes Unterfangen. Es wenigstens in großen Zügen durchzuführen soll jedoch versucht werden. Bei näherer Bekanntschaft stellt sich zudem heraus, daß in der Reichhaltigkeit der isländischen Landschaftsbilder doch eine Art Gesetzmäßigkeit herrscht, daß gewisse Formen immer wiederkehren, mögen sie im einzelnen auch ihre Besonderheiten aufweisen.

In wissenschaftlichen Werken über Islands Natur findet sich immer wieder der Gedanke, daß die Insel durch vulkanische Kräfte emporgetrieben sei, daß sie sozusagen der Gipfel eines riesigen, im übrigen unterseeischen Vulkangebirges sei. Es fehlt dem Laien das Recht, dieser Meinung zu widersprechen. Da wir aber keine Erklärung für Islands Entstehung zu geben haben, sondern nur eine Beschreibung des Bildes, das es dem Auge bietet, so dürfen wir wohl sagen: der äußere Anschein entspricht dieser wissenschaftlichen Ansicht nicht. Island sieht nicht aus wie eine aus dem Meer emporgetauchte Insel, sondern durchaus wie der Rest eines einstigen größeren Festlandes. Es ist offensichtlich nicht ein Plus, ein Etwas, was eigentlich nicht da sein sollte – sondern ist ein Minus, ist ein Etwas, das schlecht und recht der Überrest eines größeren Etwas ist. Es bedarf nur einer Fahrt »ums Land«, etwa mit einem der Küstendampfer, um überall Bruchkanten zu sehen, um überall festzustellen, daß die isländische Erdscholle einst viel größer gewesen sein muß und daß rings um den jetzt verbliebenen Kern Randschollen abbrachen und in die Tiefe gesunken sein müssen, wo sie jetzt von den Fluten des Weltmeeres überdeckt sind. Anders sind die steilen, fast senkrecht schroffen Küstenwände garnicht zu erklären.

Solche Bruchkanten finden sich auch im Innern der Insel. Überall trifft man auf Hochebenen, zum Teil mit aufgesetzten Bergen, die in langer Kante schroff und plötzlich zur tiefen Ebene hinabstürzen. Daß dieser Eindruck des Abgebrochenseins keine Täuschung ist, wird bewiesen durch das Überhängen der Kante, während der steile Hang im übrigen senkrecht streifige Struktur hat, Rinnen und Rillen besitzt, in denen das lockere Erdreich beim Bruch nachrutschte, und die nachträglich durch Schmelzwasser, also durch Erosion, vertieft sein mögen. So ist Island in großen Teilen stufenförmig aufgebaut – Stufen von wenigen Metern bis zu tausend Meter Höhe, über die sich Gießbäche und ganze Ströme hinabstürzen und die riesigen Wasserfälle bilden, von denen wir noch hören. Daß die Entstehung dieser Stufen auf Islands vulkanische Natur zurückgeht, ist offenbar. Doch bildeten sie sich vermutlich nicht durch vulkanische Ausbrüche, sondern durch Erdbeben. Ungeheure Erdstöße von unten her mögen in uralter Zeit die ursprünglich zusammenhängende, ziemlich gleichmäßig aufgebaute Island-Scholle mit Rissen durchzogen, gespalten haben, sodaß die Randschollen bei späteren Erdbeben abbrachen und ins Meer versanken und Schollen im heutigen Innern als ganze Tafeln einsanken, während andere erhalten blieben. So ist das ganze Land eine einzige riesige Trümmerstätte.

Erstaunlich ist, wie sich bei einer Fahrt um die Insel allenthalben an den Bruchkanten der Küste die innere Schichtung Islands deutlich und klar beobachten läßt. Ganz Island war ursprünglich offenbar aus wagerecht übereinander liegenden Tafeln von Felsschichten aufgebaut. Die Ränder dieser Tafeln treten überall an den Bruchkanten zutage als horizontal verlaufende Felsengalerien, die sich rings um die Küste herumziehen. Allerorten stößt man in derselben Höhe auf dieselben Felsentafeln, auf dieselben Felsengalerien. So sieht es wenigstens der flüchtige Betrachter, doch ist die Erscheinung so augenfällig, so unverkennbar, daß sich mit Zuversicht behaupten läßt, eingehende wissenschaftliche Prüfung würde diese Meinung nicht umzustoßen vermögen. Wer die jetzt mehr und mehr zur Geltung kommenden Erklärungen des Wiener Hütteningenieurs und Astronomen Hans Hörbiger über die Entstehung der Gebirge kennt ein kleiner Bruchteil seiner weltumspannenden »Glazialkosmogenie«., die nach ihm gelegentlich ins Riesige gesteigerter Ebbe und Flut an den damaligen Meeresküsten schichtenweise aufgebaut wurden (nicht durch Faltung der einschrumpfenden Erdrinde, wie die offizielle Lehre lautet) – wer diese wundervoll schlüssige und einleuchtende Erklärung kennt, der muß beim Anblick des an den Bruchkanten klargelegten schichtenmäßigen Aufbaus unserer Polarinsel wohl nachdenklich werden und sie für eine schlagende Rechtfertigung des genialen Wieners nehmen.

Je eingehender der aufmerksame Reisende dieses Island betrachtet, um so mehr drängt sich ihm die Überzeugung auf, daß es durch Vulkanismus nicht aufgebaut, sondern zerstört worden ist. Zerstörung schreitet ja noch zu unseren Zeiten fort, wie wir noch erfahren werden, und auch künftige Geschlechter werden hiervon noch zu sagen haben. Die sichtbaren Spuren dieses Vulkanismus – eben seine Verheerungen – bilden die andere Eigenart der isländischen Landschaft. Zahlreich sind die Vulkane, soweit man sie zu den noch tätigen rechnen muß, noch zahlreicher sind die erloschenen alten, zum Teil sehr alten Krater. In ihrer äußeren Gestalt ähneln weder die einen noch die anderen dem bekannten Bilde, das sich jeder nach dem Muster des Vesuv von einem feuerspeienden Berge macht. Die tätigen Vulkane sind eher mit dem Gebirgsmassiv des Ätna zu vergleichen; sie entbehren der schönen Kegelform des Vesuv. Die erloschenen Krater geben das Bild des Vesuv schon eher wieder, aber sie sind ausgeprägter in ihrer Umrißlinie, sind mehr »Krater« als dieser. Will man ihnen ähnliche Bildungen in der Welt finden, so muß man den Blick schon zum Monde richten. Was uns das Fernrohr dort an wohlausgebildeten, zackigen, schroffen und steilen Kratern zeigt, das finden wir auf Island in unverfälschter Gleichheit wieder, und die Ähnlichkeit ist um so verblüffender, als auch die isländischen Krater nackt und kahl sind, nur aus Lava oder Urgestein bestehend, ohne jegliche Spur einer Vegetation, wie sie am Vesuv das Schauerliche des Bildes mit üppigem, grünem Mantel umhüllt und äußerlich anziehend, lieblich erscheinen läßt. Die öde Welt der alten, seit Zehntausenden von Jahren erloschenen Krater auf Island ist erhaben, läßt den Besucher aber durch ihre Trostlosigkeit zurückschaudern.

Worin die Tätigkeit dieser uralten Krater bestand, wie sich die Tätigkeit der noch nicht erloschenen Vulkane noch jetzt äußert: ihre Spuren bedecken weite Gelände der Insel. Freilich sind diese »Spuren« keine »verwehten«, sind nicht etwa kümmerliche Reste, sondern bedecken als Lavafelder ungeheure Gebiete von der Größe ganzer Fürstentümer oder Herzogtümer. Ein einziges großes Lavafeld ist zum Beispiel die Halbinsel Reykjanes im Süden und Südwesten von Reykjavik. Ihr Besuch ist heutigentags eine Kleinigkeit, wenigstens für den, der erst einmal bis zu Islands Hauptstadt gelangte. Man hat nämlich in den letzten Jahren eine Autostraße durch die Halbinsel hindurch gebaut. Sie ist etwa siebzig Kilometer lang; sechzig davon führt sie fast ununterbrochen durch Lava. Eine Fahrt auf ihr ist dem Sehenswertesten beizumessen, was Mutter Erde an Sehenswertem bietet. Zehn Kilometer hinter Reykjavik beginnt das riesige Lavafeld. Die Straße durchschneidet es fast gradlinig. Bald säumen rechts und links hohe Mauern sie ein, dort, wo man sie in die Lava hineinschneiden mußte. Dann wieder befindet man sich auf ihrem Rücken und übersieht das ganze öde Gefilde, im Süden begrenzt von alten hohen Kratern, die ganze Kettengebirge bilden; so dicht stehen sie beieinander. Im Norden schweift der Blick hinaus über die breite Meeresbucht von Reykjavik, deren letzten Abschluß die hohen Randgebirge mit ihren meist verschneiten Gipfeln bilden. Das unendliche Lavafeld selber erscheint in der Entfernung wie eine gleichförmige graue Ebene. Die Nähe aber belehrt uns, daß ihre Oberfläche sanfte Wölbungen aufweist, auf denen sich hie und da kleine Hügel auftürmen, nicht selten gekrönt von größeren Steinen oder erstarrten Lavaklumpen. Das Schieben und Drängen in der sich langsam voranwälzenden, ehemals zähflüssigen heißen Masse mag sie vor Urzeiten an die Oberfläche befördert haben, wo sie nun in verhältnismäßiger Höhe thronen. Die Fahrt durch dieses phantastische Gelände mutet an wie ein absichtlich so schaurig hergerichteter Film. Was das Auge erhascht, ist märchenhaft – nicht an Schönheit, wohl aber an Eigenart und grausiger Erhabenheit. Man denke, daß hier kein Hälmchen gedeiht, kein bescheidenes Moos Wurzel schlagen konnte. Zählt doch die ganze Halbinsel Reykjanes nicht mehr als ein Prozent Vegetation! Gleichwohl fehlt es nicht an Farben. Die Lava selber, in der Hauptsache grau, schillert stellenweise, auf kurze Strecken, grün, blau und noch häufiger rot und gelb. Die Gelehrten führen diese Farben auf chemische Veränderungen zurück, hervorgerufen durch Schwefel-, Ammoniak- und andere Gase, wie sie frische Lava eben mit sich führt oder gar erzeugt. Risse und Höhlungen in der Lava entdeckt unser Blick: sie bildeten eine ständige Gefahr für diejenigen, die zu Roß oder gar zu Fuß dieses Gebiet zu queren suchten, ehe die Fahrstraße es erschloß. Zu Fuß werden noch jetzt kleinere Touren in die Lava gemacht, um noch mehr von ihr zu sehen, als was die Autostraße zeigt. Da heißt es freilich das beste Schuhzeug anziehen! Gewöhnliche Ledersohlen wetzt die Lava mit ihren vielen scharfen Kanten und Buckeln in kürzester Frist ab. Man könnte versucht sein, sich die Schuhsohlen benageln zu lassen; empfehlen möchten wir es jedoch keinem, denn mit solchen für Bergkraxeleien wohlgeeigneten Schuhen würde der Wanderer keinen festen Halt auf der Lava finden, sondern im Gegenteil nur um so schneller ausrutschen, wahrscheinlich dabei in eine der zahlreichen Spalten geraten und sich Fuß oder Beine brechen. – Die Höhlungen dienen manchem Tier als Schlupfwinkel. Es soll nicht wenige Füchse dort geben. Wir wollen diese Angabe Einheimischer nicht bezweifeln, wenngleich der kritische Verstand sich vergeblich fragt, womit diese Füchse wohl ihr Leben fristen mögen. Hingegen ist Tatsache, daß viele der schon erwähnten Raben diese Höhlungen bewohnen. Für Vogelkundige mag diese Art zu hausen überraschend sein, denn der Rabe ist sonst wohl nur als Tier bekannt, das die Nacht auf Bäumen zubringt. – Zwei Stunden etwa fährt das Auto in ost-westlicher Richtung, dann biegt die Straße plötzlich im rechten Winkel nach Süden ab. Nun geht es quer durch die Halbinsel hindurch und auch quer durch die Lava, die, als sie noch floß, sich in der Hauptsache gleichfalls von Osten nach Westen wälzte. Wir nähern uns nun schnell den erwähnten Kraterketten, die uns die Aussicht im Süden begrenzten. Durch eine schluchtartige Lücke geht es hindurch, dann öffnet sich der Blick. Im Hintergrunde breitet sich der Spiegel des Ozeans aus, vor uns aber, an der Küste, liegt eine ansehnliche Ortschaft mit freundlichen Häusern und auch etlichen grünen Grasflächen. Zur Rechten und zur Linken jedoch wieder die trostlose Öde, ohne Halm und Strauch, tot, erstorben. Das einzige Leben in und an ihr sind die Rauchfahnen ferner Schwefel- und sonstiger heißer Quellen, die uns mahnen, daß der Vulkanismus nur schlummert – und an der ganzen kahlen Küste entlang die donnernde, kochende Brandung, deren Wüten schon in einem früheren Abschnitte geschildert wurde.

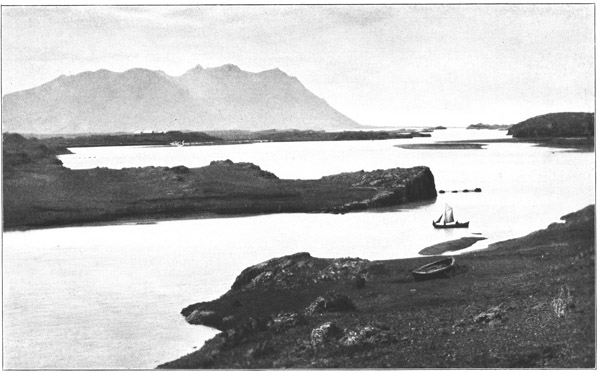

Mündung der Hvitá (Weißer Fluß) bei Borgarnes.

Ähnliche Lavagebiete gibt es auf Island noch dutzendfältig, zum Teil geringer an Ausdehnung, einzelne aber noch gewaltiger. Der Isländer nennt sie »hraun«, gesprochen hrön (das h scharf, beinahe wie ch). Unser deutscher Gebirgsname Rhön ist selbstverständlich dasselbe Wort, woran um so weniger zu zweifeln sein mag, als auch die Rhön stark vulkanisch ist. Der freundliche Leser wird sich nach dieser kleinen Einschaltung nun auch erklären können, woher das h hinter dem R kommt: es ist eine Verballhornung des altnordischen sehr häufigen hr und hat mit dem Griechischen (wie mancher bisher kopfschüttelnd vermutet haben mag) nicht das Geringste zu tun Genau so dürfte sich die scheinbar ganz undeutsche, griechelnde Schreibweise des gutdeutschen Vater Rhein erklären. Im Isländischen (und damit auch im Altnordischen) gibt es das Wort hrein, und es bedeutet »rein«, »schimmernd«, »strahlend«..

Der Burfell im Nordwestlande. Hochplateau mit aufgesetztem Kegel.

Fassen wir zusammen, was wir über Vulkane, Krater und Lavafelder gehört haben, so dürfen wir sagen: Island ist nicht nur ein großes Trümmerfeld, es ist auch eine riesige Brandstätte! –

Neben den schroffen Felswänden der Bruchränder, neben den Vulkanen und den Kratern treten, zerstreut über das ganze Land, auch Bergformen auf, die dem bekannten Watzmanntyp entsprechen: gewaltige Erhebungen, die felsige Zinnen zum Himmel emporrecken – aber vielfach nicht nur ein oder zwei (wie der genannte Watzmann), sondern mehr, gleich den Fingern einer Hand; einer dieser Bergriesen, der Sulur, nordöstlich Reykjavik, hat gar ihrer sieben: ein ins Gigantische gesteigertes Siebengebirge! Auf Grund ihrer Höhe sind diese Zinnen fast das ganze Jahr mit Schnee bedeckt. Leuchtend-weiß heben sie sich vom blauen Himmel ab und bieten das Bild einer echten Alpenlandschaft.

Die höchsten Erhebungen Islands sind seine zwanzig Gletscher. An Ausdehnung ihrer Eisfelder übertreffen sie alles, was wir vom Kontinent her kennen; an Schönheit vermögen sie mit den Schweizer und Tiroler Gletschern jedoch nicht zu wetteifern. Sie sind nichts als riesige flachgewölbte Kuppeln von Eis, die den ganzen unter ihnen liegenden Bergstock bedecken und so weit zur Tiefe hinabreichen, bis sie eben abtauen. Die wunderbaren Bilder des in eine tiefe Talschlucht hinein- und diese hinabfließenden Eisstromes, wie etwa Jungfrau oder Ortler sie bieten, sucht man in Island vergebens, und auch den gewaltigen Eindruck, den Grönlands bis ins Meer hinabreichende Gletscher hervorrufen, lassen die isländischen vermissen: keiner von ihnen erreicht die Küste. So liegt über ihnen nur der Eindruck der ewigen Ruhe, nicht der der Wildheit, des Phantastischen. In der Nähe und im Einzelnen ändert sich dieses Bild selbstverständlich. Zerklüftet, von ungeheuren Spalten zerrissen sind auch sie – und an einzelnen Stellen bilden sie gar richtige Gletscherfälle: das Eis bricht an schroffen Abhängen, die es erreicht, ab, fällt hundert, zweihundert Meter in die Tiefe, ballt sich dort unten erneut zusammen und schiebt sich als Gletscherstrom langsam weiter!

Die größten dieser Gletscher – Vatnajökull, Hofsjökull und Langjökull – sind die Väter der gewaltigen Ströme, die nach allen Himmelsrichtungen dem nahen Meere zueilen. Mehrere von ihnen können sich an Breite und Wasserreichtum mit Rhein und Donau messen. Daß so mächtige Wasseradern sich in einem so kleinen Lande bilden können, ist erstaunlich; besitzt doch keiner dieser Ströme mehr als hundertundfünfzig Kilometer Lauflänge. Hundertfünfzig Kilometer – das ist eine Strecke etwa von Bitterfeld bis Berlin! Die meisten isländischen Ströme und Flüsse erreichen aber diese Länge noch nicht einmal. Einer von ihnen ist gar nur zwei Kilometer lang und ist zuzeiten breiter als lang! Die Entstehung von Strömen, die bei ihrer Kürze so mächtig und wasserreich sind, wäre undenkbar, wenn nicht die Gletscher sie mit ihren Schmelzwässern speisten. Doch selbst das Abschmelzen so riesiger Eisfelder würde die Wassermächtigkeit der Ströme nicht erklären, wenn dieses Abschmelzen allein durch atmosphärische Wärme zustande käme. Gewiß, diese Wärme ist im Sommer nicht gering; doch die Ströme büßen auch im Winter von ihrer Wasserfülle nichts ein. Das Schmelzen der Gletscher muß also noch eine andere Ursache haben. Wer sich der vulkanischen Natur Islands erinnert, wird die wahre Ursache sehr schnell erkennen: es ist die unterirdische, eben durch den Vulkanismus erzeugte Wärme, die das Gletschereis unaufhörlich und in gewaltigen Mengen

zum Schmelzen bringt. Die meisten der Gletscher – und zumal die genannten größten – sind Vulkane, noch jetzt tätige Vulkane. Sie ragen so hoch in die dünne und kalte Luft empor, daß jeder Niederschlag als Schnee auf sie niedergeht, der sich zu Eis verdickt – aber die Wärme unter ihm läßt seine untersten Schichten unaufhörlich schmelzen. So machen diese scheinbar ewigen, toten und erstarrten Eispanzer ständig ein Werden und Vergehen durch: von oben her frieren die Niederschläge auf ihnen fest, von unten her taut ihr Eis schnell und in großen Mengen ab. So erneuern sich die ungeheuren Gletscherkuppen unaufhörlich und in schnellem Fortgange. Für einen Fachmann würde es eine leichte Aufgabe sein, die Geschwindigkeit dieses Prozesses von Neubildung und Auflösung in Gletscherbäche und -ströme zu berechnen. Eine solche Rechnung ist bisher nicht bekannt geworden, doch darf der Laie, ohne Gefahr der Übertreibung, die Meinung aussprechen: wer nur alle paar Jahre nach Island kommt, sieht nie dieselben Gletscher wieder, sondern stets neue, in denen auch nicht ein Körnchen Eis älter ist als die Dauer seiner Abwesenheit.

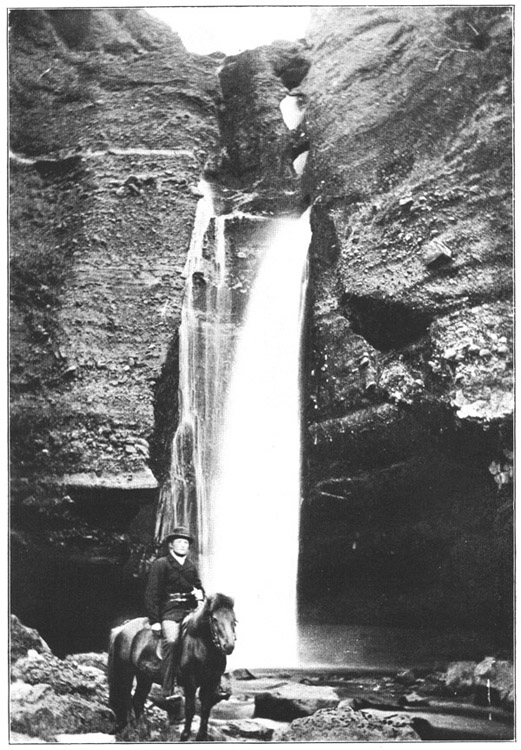

Namenloser Fall im Südlande als ein Beispiel von Tausenden ähnlicher Fälle.

Den vergletscherten Vulkanen ist ihre wahre Natur von außen her nicht anzusehen: ihre Krater, Feuerschlünde, Lava speienden Trichter sind mit Eis bedeckt, und dieses Eis hält häufig selbst dann stand, wenn ein »unterglazialer« Ausbruch erfolgt. Wenigstens hält es äußerlich, sodaß manchmal nicht einmal eine Rauchentwicklung dem Auge verrät, daß der Riese wieder einmal als Ventil für die binnenirdischen Glutherde dient. Es wäre ein Irrtum, aus diesem Fehlen von sichtbaren, sonst bei Vulkanausbrüchen stets beobachteten Begleiterscheinungen wie Rauchentsendung, Aschenregen, Lavaströmen zu schließen, daß der Mensch von dem vulkanischen Kataklysmus dort oben unter dem Eispanzer nichts spürte. Was er nicht unmittelbar sieht, das erhält er um so grausiger und entsetzlicher mittelbar zu fühlen. Die gesteigerte vulkanische Tätigkeit bringt gesteigerte Wärme-, Hitze-Entwicklung mit sich – deren Folge ist ein beschleunigtes – man möchte sagen: überstürztes Abtauen der unteren Eisschichten, und es entströmen dem von unten her überheizten Gletscher urplötzlich Massen von Wasser mit einer Wucht und in einer Fülle, die jede menschliche Vorstellungskraft überschreiten. Zugleich bersten nicht selten ganze Randfelder des Gletschers und gehen als ungeheure Eisblöcke und Eistafeln zu Tal. Solche Katastrophen nennt der Isländer bezeichnenderweise »Gletscherlauf«. Unbeschreibliche Verwüstungen haben sie im Gefolge, und sie sind keineswegs selten. Noch in unseren Zeiten haben sie auf dem Skeidarársandur, im Süden des Vatnajökull, stattgefunden – in den Jahren 1892 und 1903. Der älteste bekannte Gletscherlauf wird aus dem Jahre 1311 berichtet. Er ging von der Katla aus. Einundfünfzig Gehöfte sollen damals vernichtet worden und nur zwei Menschen am Leben geblieben sein, die sich auf eine der von den Fluten mitgerissenen Eisschollen zu retten vermochten, ins Meer hinaus- und später an Land getrieben wurden. 1349 hatte der Öraefi, der südlichste und höchste Gipfel des Vatnajökull, einen Gletscherlauf zu verzeichnen.

Eigenartige Felsenecke am Önundarfjord.

An einem Morgen gingen damals vierzig Gehöfte und die Kirche zugrunde, und Geröll und Sand wurden in solchen Mengen zum Meeresstrande hinabgerissen, daß sich eine Landbarre dort bildete, wo das Meer zuvor sechzig Meter tief gewesen. 1660 war es wieder die Katla. Binnen einer Woche – im November – ereigneten sich drei Gletscherläufe. Die Wasserfluten strömten acht Tage lang und führten Eisblöcke groß wie Häuser ins Meer mit sich. Die Küste baute sich als ein neues gewaltiges Geröllfeld auf eine Breite von siebenhundert Metern ins Meer hinaus. Die Katastrophe wiederholte sich im Jahre 1721. Damals blockierten die fortgerissenen Eismassen die Küste auf eine Breite von fünf Kilometern in die See hinaus. Beim nächsten Gletscherlauf der Katla, im Jahre 1753, schmolz so viel Schnee und Eis, daß eine Fläche von einhundertzwanzig Geviertkilometern vom Eise vollständig verschüttet wurde. Die Eismassen bildeten an der Küste einen Gürtel, der wiederum fast fünf Kilometer in die See hinausragte. Die Wasserfluten, die bei dieser Katastrophe urplötzlich herniederbrachen, haben in den Tälern Wasserstände von zweihundert Metern über der Talsohle erreicht! Die Spuren dieser ungeheuren verderblichen Ereignisse findet der Reisende, der Islands Südküste besucht, in der Nähe der Gletscher fast allerorten.

Der Mulafoß (Mühlenfall) im Ostlande, schön wie eine Theaterdekoration, jedoch unverfälschte Natur.

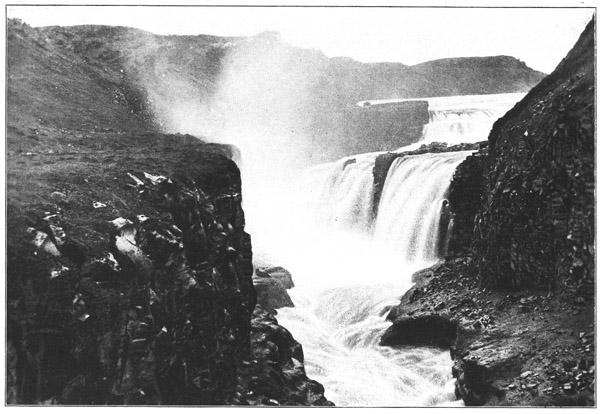

So bewirkt der Vulkanismus, daß das Wasser im Naturleben Islands keine geringere Rolle spielt als das Feuer – freilich, wie dieses, keine aufbauende, sondern eine zerstörende. Und ebenso wenig ist das Kulturleben bisher durch diese Ströme, Flüsse, Bäche befruchtet worden. Gewiß, in unbedeutendem Maße hat sich der Mensch die Wasserkräfte nutzbar gemacht: läßt Elektrizität durch sie erzeugen. Im Großen und Ganzen ist das Wasser auf Island eine feindliche Macht. Insonderheit stellen die großen Ströme, so wasserreich sie jahrein, jahraus auch sind, keine Verkehrsadern dar, sondern nur Verkehrshindernisse. Schiffbar ist nur einer von ihnen, und auch dieser nur auf eine kurze Strecke und obendrein nur für unbedeutende Motorboote. Es ist ja kein Wunder: alle diese Flüsse entspringen auf hohen Bergen, münden ins Meer, und ihre Länge beträgt im Höchstfalle hundertundfünfzig Kilometer. Auf diese kurze Strecke haben sie fünfzehnhundert Meter Fall und noch mehr. Diese Verhältnisse ergeben keine friedlichen, feierlich einherfließenden Ströme, sondern Sturzbäche, Gießbäche – mögen diese »Bäche« auch Wassermengen führen wie Rhein und Donau. Daher sind Islands Ströme wild, strudelnd, schießen mit ungeheurer Wucht und Schnelligkeit zu Tal, und sie würden noch reißender sein, als sie schon sind, hätte nicht die Natur für eine Art Regulierung, Aufstauung gesorgt, wie der Mensch sie künstlich anlegt. Sie hat in den mehrfach erwähnten gigantischen Wasserfällen riesige Wehre geschaffen, in denen die Flüsse fünfzig, achtzig, hundert Meter Niveauunterschied auf einmal ausgleichen, sodaß sie oberhalb und unterhalb der Fälle verhältnismäßig ruhig und gemessen einherströmen können. Die bedeutendsten dieser Fälle sind Dettifoß, Gullfoß und Godafoß. Der Dettifoß sucht nach Wassermenge und Fallhöhe seinesgleichen; letztere beträgt mehr als hundert Meter! Malerischer, fürs Auge überwältigender ist jedoch der Gullfoß. Er ist auch bekannter, denn er ist von Reykjavik aus nicht schwer zu erreichen und liegt zudem unweit des weltberühmten Geysir. Bei zweihundert Meter Breite hat er eine Gesamtfallhöhe von fünfzig Metern. Unsere Bilder zeigen, daß er eigentlich aus zwei, kurz auf einander folgenden Fällen besteht. Der obere Fall ist zwanzig Meter, der untere dreißig Meter hoch. Wie der Donner dort brüllt, die Wässer zerstieben und als rauchartige dicke Nebel aus der Schlucht wieder emporsteigen, in die der Strom hinabstürzt, wie die Sonne in diesen Nebelschwaden die herrlichsten Regenbogen hervorzaubert – dies alles ist aus ähnlichen Beschreibungen, etwa des berühmten Niagara, so bekannt, daß wir uns hier nicht wiederholen wollen.

Dettifoß, Gullfoß, Godafoß sind zwar die größten, doch bei weitem nicht die einzigen Wasserfälle Islands. Ähnliche, wohl kleinere, aber gleichwohl noch mächtige Fälle gibt es dort zu Dutzenden, und jeder von ihnen würde bekannt und gerühmt sein, müßte er nicht hinter den genannten noch gewaltigeren zurückstehen. Und Sturzbäche, Gießbäche, wie wir sie in der Schweiz bewundern, sind in Island Alltäglichkeit und zu Hunderten vertreten. Ganze Prachtwerke könnte man mit ihren Abbildungen füllen. Und nun gar Wasser-»Fälle«, wie sie uns etwa im Harz durch den Fall von Romkerhall und den Radaufall, in Thüringen durch den Trusefall, in der Sächsischen »Schweiz« durch den Lichtenhainer Fall vorgetäuscht werden – deren Zahl beläuft sich in Island sicherlich auf Zehntausende, zumal zur Zeit der Schneeschmelze, im Mai und im Juni. Dann rauscht es von allen Berghängen herab, und die Fjorde sind erfüllt vom Lärme ihres Tosens und Schäumens. In einem solchen Fjord hat Verfasser an einer Bergwand, die tausend Meter hoch sein mochte, auf eine Strecke von fünf Kilometern Küstenlänge einhundertundachtzig solcher Fälle gezählt, und an ihrer Bildung hatten mehr als vierzig Bäche Anteil, die den Hang herabkamen und eben über jede der eingangs geschilderten wagerechten Felsengalerien als Kaskade herniederstürzten. Unter diesen einhundertachtzig Fällen war nicht einer, der nicht den Radaufall übertroffen hätte!

Der Leser, der schon von den vielen heißen Quellen und Strudeln Islands gehört oder gelesen hat, wird geneigt sein zu vermuten, diese Wasserfälle, die da über die Abhänge hinabbrausen, entstammten zu beträchtlichen Teilen dem Erdinnern. Diese Meinung ist irrig. Islands Wasserreichtum ist fast ausschließlich auf Schmelzwasser zurückzuführen. Gleichwohl hat es mit der großen Zahl der Sprudel und heißen Quellen seine Richtigkeit, nur daß deren Abläufe in der sonstigen Menge des abströmenden Wassers eben eine ganz verschwindende Rolle spielen. Anderseits verdankt grade ihnen Island seinen Ruf als Land der Weltwunder. Die bedeutendste seiner Springquellen ist jedem Kinde dem Namen nach bekannt: der Geysir. Sein Ruhm in aller Welt ist so groß, daß nach ihm überhaupt alle Springquellen »Geysir« genannt werden. Genau genommen, mit Unrecht; denn geysi ist eine altnordische Vorsatzsilbe und bedeutet »ungeheuer« (an Größe, Stärke – je nachdem). Man hört dieses Wort in der Sprache des Alltages oft. Zum Beispiel heißt mikill groß, geysimikill demnach »ungeheuer groß«. Der Name »der Ungeheure« sollte also eigentlich der größten dieser Springquellen allein vorbehalten bleiben – eben dem einzigen, gewaltigen Geysir.

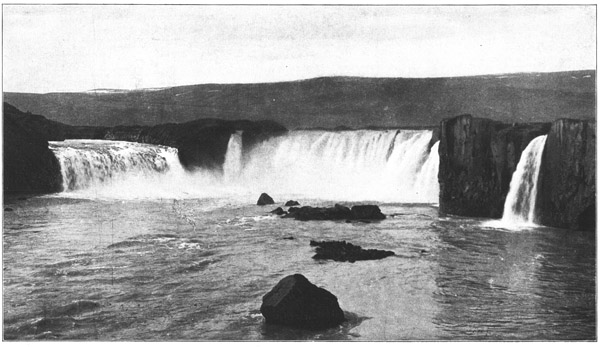

Der Godafoß (Götterfall), Islands zweitmächtigster Fall. Die Falltiefe beträgt nur wenig mehr als sechs Meter; um so größer ist die Menge des herniederstürzenden Wassers.

Der freundliche Leser wird nun eine Beschreibung dieses Weltwunders erwarten. Zu unserem Leidwesen müssen wir ihn enttäuschen; der Geysir ist tot, oder so gut wie tot. In großen, großen Zeitabständen wirft er seinen Wasserstrahl wohl noch einmal empor, aber nur noch zehn oder zwölf Meter – und wer dieses Schauspiel zu sehen erhalten soll, muß schon ungewöhnliches Glück haben. Beim Geysir verfängt nicht einmal das beliebte »Kitzeln« der Springquellen, durch das man sie veranlaßt, ihre Künste zu zeigen. Wirft man nämlich grüne Seife in ihren Schlund, dann fängt es nach kurzer Zeit da drinnen an zu brodeln, zu kochen, bis schließlich die Wassersäule emporsteigt und des Betrachters Auge entzückt. Aber beim Geysir nützt, wie gesagt, auch dies sonst bewährte Mittel nicht mehr. Sein innerer Bau muß bei den heftigen Erdbeben der Jahre 1896 und 1897 grundlegend verändert worden sein, denn seit jener Zeit »kränkelt« er. Seine Wirksamkeit hat mehr und mehr abgenommen, und seit 1910 zählen seine Ausbrüche zu den größten Seltenheiten. Die Welt ist somit um dieses eine Wunder ärmer, und diese bedauerliche Tatsache wird dadurch nicht ausgewogen, daß in nächster Nähe des Geysir noch ein halbes Hundert anderer Springquellen ihr Wesen treiben. Interessant sind sie, aber an Größe und Pracht der Erscheinung reicht doch keine an den echten Geysir heran. Dessen Springkünste müssen wirklich überwältigenden Eindruck gemacht haben; man hört es aus der Beschreibung derer heraus, die ihn noch in seinem ganzen Glanze sahen: erst unterirdisches Grollen und Erdstöße, dann plötzlich ein Aufschießen der mehr als meterdicken, kristallklaren, seegrünen kochenden Wassersäule zu einer Höhe von vierzig Metern, mehrere Minuten langes Anhalten dieses Schauspieles, dann Aufsteigen von Dampfwolken, welche die Fontäne mehr und mehr einhüllten und unsichtbar machten, und hinter deren Schleier sie nach und nach an Kraft nachließ und verschwand – und schließlich Abziehen der Dampfwolken, die dann dem Blicke den Trichter des Geysir freigaben, so still und unbewegt, wie er zu Beginn des Ausbruchs ausgesehen. Wahrlich, es ist tief bedauerlich, daß dieses erhabene Schaustück der Natur nicht mehr besteht. Es bleibt nur die Hoffnung, ein künftiges Erdbeben möge den alten Zustand wiederherstellen und den Geysir zu neuer lebendiger Kraft erwecken. – Was man jetzt von ihm sieht, läßt seine vergangene Schönheit noch sehr wohl ahnen. Um seinen Trichter hat er, aus Sinter- und Kalkabsetzungen, einen Hügel von sieben Meter Höhe und siebzig Meter Durchmesser aufgebaut. Oben ist dieser Hügel ausgehöhlt wie eine flache Untertasse – freilich nicht von den Ausmaßen einer solchen: die Höhlung hat an zwanzig Meter Durchmesser und zwei Meter Tiefe! Auf ihrem Grunde erblickt man ein Loch von drei Meter Durchmesser, das senkrecht nach unten führt und in etwa zwanzig Meter Tiefe dem Blicke entschwindet. Die Röhre samt der riesigen »Untertasse« ist in der Regel mit Wasser gefüllt, dessen Wärme an achtzig Grad nach Celsius beträgt. Zu Zeiten, wo Höhlung und senkrechte Röhre wasserleer waren, hat man die Wärme des Inneren gemessen und in zwanzig Meter Tiefe hundertunddreißig Grad gefunden.

Diese Herrlichkeit ist also entschwunden. Die erwähnten anderen und noch viele sonstige Springquellen auf Island sind für sie kein Ersatz – höchstens einer mit dem fatalen Beigeschmack, den die Kriegszeit diesem Worte anheftete. Wir versagen uns daher eine nähere Beschreibung, wenngleich jeder einzelne dieser natürlichen Springbrunnen sie verdiente und jeglicher seine Eigenart aufweist. Viel zahlreicher als diese Sprudel sind die ihnen verwandten heißen, kochenden Quellen. Der Mensch hat sie sich zum Teil dienstbar gemacht. Im Abschnitte »Reykjavik« erwähnten wir schon die dortige Waschanstalt und das Schwimmbad. Im Norden Islands, in der Gegend des Myvatn, gibt es gar ein ganz von der Natur gebautes Warmbad: eine von dem Ablaufe solch heißer Quelle durchflossene Schlucht, wo ein kleineres natürliches Bassin als Viehschwemme dient, ein größeres von drei Meter Tiefe aber als Schwimmbad. Jeden Sonnabend tummelt sich hier die Bewohnerschaft der umliegenden Gehöfte. – Nicht immer führen die kochenden Quellen klares Wasser. Bei einer Anzahl von ihnen ist dies stark mit Sand, Lehm, steinigem Grus durchsetzt, und bei etlichen überwiegen in dieser Mischung die festen Bestandteile so sehr, daß statt heißen Wassers nur ein kochender Schlamm zutage tritt. Man nennt sie, recht anschaulich, »Schlammvulkane«. – Den heißen Quellen verwandt sind die Schwefelquellen (Solfataren und Fumarolen), deren Island gleichfalls nicht wenige zählt. Die bedeutendsten finden sich etwa dreißig Kilometer südlich Reykjavik, auf der Halbinsel Reykjanes, bei der kleinen Ortschaft Krisuvik. Man hat vor einigen Jahrzehnten versucht, sie kaufmännisch auszubeuten. Da der Weltpreis für Schwefel jedoch sehr gesunken ist, andererseits die Kosten des Fortschaffens sehr hoch waren – alles auf dem Rücken der Lastpferde –, so konnten diese Versuche nicht gelingen. Aus denselben Gründen besteht auch keine Aussicht, diese Schwefelquellen zu Heilzwecken auszunutzen. Zwar kann nicht zweifelhaft sein, daß sie an Kraft und Wirkung alle Schwefelbäder des Kontinents übertreffen würden; doch Island selber ist zu abgelegen, und selbst wer schon im Lande ist, muß meilenweit durch ödeste Lava reiten, bis er ihren Ort erreicht. Auch an Unterkunft fehlt es gänzlich. Kurz: Schwefelbad Island wird noch lange ein schöner Traum bleiben müssen.

In alter Zeit waren die Schwefelquellen und überhaupt die grausigen Kraterwüsten Islands dem Menschen ein Schrecken. Im finsteren Mittelalter war man fast überzeugt, auf Island befände sich der Eingang zur Hölle. Die Schwefelquellen hielt der Aberglaube für Gucklöcher, durch die man das Fegefeuer und die verdammten Seelen sehen könne. Ähnlichen Rufes erfreute sich der unheimliche Geysir, und kein Besucher unterließ, dort im Vorübergehen dem »Teufel ins Maul zu spucken«.

All diese Quellen mit ihren weithin sichtbaren Rauchfahnen und Dampfschwaden erinnern den Reisenden an das vulkanische Leben, das noch heutigentags unter seinen Füßen im Verborgenen brodelt und brennt, mögen auch Jahrzehnte ohne ernstlichen Vulkanausbruch oder Erdbeben vergehen. Indessen soll hier eine irrige Meinung berichtigt werden, die wohl die meisten hegen mögen, der unseres Wissens aber noch nie widersprochen wurde: der nämlich, diese Sprudel, heißen Quellen, Fumarolen, Solfataren seien vorzugsweise in der Nähe tätiger Vulkane zu finden. Grade das Gegenteil ist der Fall. Die Nachbarschaft der noch nicht erloschenen Vulkane ist von ihnen fast frei; ihr Ort sind die Gegenden, die sich ehemals durch heftigen Vulkanismus auszeichneten. In Italien besteht übrigens ein ähnliches Verhältnis. Man wird sie daher am richtigsten »halbvulkanisch« nennen müssen und sie für vulkanische Alterserscheinungen zu halten haben.

Schematische Darstellung des Geysir.

Über die tätigen Vulkane Islands ist merkwürdigerweise herzlich wenig zu sagen, von einigen wissen wir schon, daß sie unter Gletschern begraben liegen; es ist von ihnen nichts zu sehen, und es war auch nicht möglich, sie des Näheren zu untersuchen. Man weiß nur, daß sie halt da sind und von Zeit zu Zeit Tod und Verderben um sich her verbreiten. Ein anderer der tätigen Vulkane liegt in der See vor Kap Reykjanes. Er ist vom Meer überflutet, und von ihm ist daher erst recht nichts zu sehen, so lange er sich untätig verhält. Tief im Landinnern liegt die dem Namen nach bekannte Askja; eine Reise zu ihr ist ein größeres Unternehmen als eine Expedition ins Innere Afrikas. Sie hatte im Jahre 1921 einen nicht unerheblichen Ausbruch. Genaueres wissen wir darüber nicht, denn seither ist noch kein Mensch wieder bis in die Wüste vorgedrungen, inmitten deren sie liegt. Erst jetzt, im Sommer 1924, während diese Zeilen geschrieben werden, hat ein deutscher Forscher unternommen, sich den Weg zu ihr zu erkämpfen und zu untersuchen, welche Veränderungen ihr letzter Ausbruch herbeigeführt hat. Ob der wissensdurstige Mann sein Ziel erreichen wird, steht noch dahin. Er wäre nicht der Erste, der eine Reise ins innere Island vorzeitig abbrechen mußte. – Vulkanisch tätig während des 18. Jahrhunderts war auch die Gegend westlich des Myvatn; seither ist sie ruhig geblieben. Zu den tätigen Vulkanen kann man die dort liegenden Krafla und Helviti also eigentlich nicht mehr rechnen, und grade sie sind verhältnismäßig leicht zu erreichen, von all' den tätigen Vulkanen bleibt in Wahrheit daher nur einer übrig, der eingehend untersucht werden konnte und auch jedes Jahr etliche Reisende auf seinem Gipfel sieht: das ist die Hekla. Sie liegt für den Island-Trotter gradezu »auf dem Präsentierbrett« und gibt für die beliebte Reit-Reise ab Reykjavik nach Thingvellir, zum Geysir und zum Gullfoß einen wirkungsvollen Abschluß. Deshalb ist die Hekla in aller Welt bekannt geworden wie sonst kein isländischer Vulkan. Aus eigener Anschauung kann Verfasser sie nicht schildern. Was er von Leuten hörte, die sie besuchten, klang zwar fesselnd, erbrachte aber nichts, was für das jetzige Leben des Vulkans bezeichnend gewesen wäre. Jedermann wußte nur von riesigen Resten früherer Ausbrüche zu erzählen – wie wir sie schließlich fast an jedem Orte Islands auch sonst finden. Eine ständige Rauchfahne, wie der Vesuv, hat die Hekla nicht. Man kann sie daher nicht mit Unrecht auch für einen erloschenen Vulkan halten – so lange, bis sie eben wieder einmal ausbricht. Das letzte Mal tat sie dies 1878, hat nun also fast fünfzig Jahre Ruhe bewahrt.

Man preist den Aufstieg zu ihr auch weniger im Hinblick auf ihre vulkanische Natur als auf den unvergleichlich schönen Rundblick, den sie gewähren soll. Dieses »soll« ist nicht ohne guten Grund niedergeschrieben: im Sommer bietet sie nämlich meist keine Aussicht, der trüben Luft halber, die vielfach über ihr liegt. Der Aussicht wird unter anderem nachgerühmt, sie reiche bis zum Skagafjord im Norden, und zwar könne man diesen durch die breite und tiefe Tallücke hindurch sehen, die Hofsjökull und Langjökull von einander trennt. Freilich ließ sich bisher niemand finden, der diesen märchenhaften Anblick mit eigenen Augen genossen hätte. Eine Prüfung der Karte ergibt auch, daß diese Angabe unmöglich wahr sein kann, denn der Skagafjord liegt nicht in der angenommenen Blickrichtung, sondern westlich heraus. Wohl aber ergibt eine Rechnung, daß es – theoretisch – möglich sein müßte, von der Hekla durch die genannte Gletscherlücke hindurch weiter draußen das Eismeer zu sehen. Ob die Rechnung auch praktisch sich bestätigen würde, dies zu prüfen hatte der Verfasser Gelegenheit. Zwar hat er – wie bereits zugestanden – den Gipfel der Hekla nicht erklommen, aber er war dort draußen im Eismeer, und wenn man von der Hekla aus dieses Eismeer soll sehen können, so muß dies natürlich auch umgekehrt gelten. Der Verfasser fuhr also bei strahlendschönem Sonnenschein und kalter, klarer Luft von Saudarkroki nach Siglufjord, und dort draußen, unterwegs (vergl. Karte), erblickte er in der Tat durch den tiefen Einschnitt zwischen den beiden Jökull hindurch in weiter, weiter Ferne noch einen Bergrücken. Es kann nichts anderes als die Hekla gewesen sein.

Der Gullfoß (Goldfall), oberer Teil. Die obere Kaskade hat eine Falltiefe von zwanzig Metern.

Der Gullfoß (Goldfall), unterer Teil. Der untere Fall stürzt dreißig Meter tief in eine enge Schlucht hinab.

Die geruhigen Betrachtungen, die wir bis hierher über die Hekla anstellen konnten und auch auf andere der noch nicht erloschenen Vulkane hätten ausdehnen können, verlieren ihre Berechtigung natürlich in dem Augenblicke, da das Feuer im Berginnern zu neuem Leben erwacht, sich nach außen einen Ausweg sucht und eine jener Katastrophen heraufbeschwört, an denen die Geschichte Islands so reich ist – die geologische wie die kulturelle. Ein wenig weiter unten geben wir – zu anderem Zwecke – eine Liste derjenigen Jahre, die vulkanische Ausbrüche gebracht haben, ohne aber behaupten zu wollen, die Liste sei lückenlos; bis zum 13. Jahrhundert ist sie es bestimmt nicht. Der Leser ersieht aus ihr, wie durchschnittlich alle fünfzehn bis zwanzig Jahre irgendwo auf Island der Schauplatz gewesen ist, auf dem vulkanische Gewalten sich austobten. Nur eine einzige größere Pause findet sich: zwischen 1436 und 1554, also 118 Jahre lang, aber auch innerhalb ihrer, im Jahre 1510, hatte wenigstens die Hekla einen Ausbruch mäßigen Umfanges. So läßt sich – abgesehen von der festgestellten hundertachtzehnjährigen Pause – mit Recht sagen: es hat jedes Geschlecht auf Island die Schrecken des Vulkanismus kennen gelernt, keine Generation ist ganz verschont geblieben! Wird dies auch weiterhin so sein?

Die verderblichsten der Katastrophen, die in geschichtlicher Zeit über Island hingegangen sind, wollen wir in aller Kürze kennzeichnen, soweit sichere Nachrichten über sie vorhanden sind.

1211. Mit gleichzeitigem gewaltigem Erdbeben im ganzen Südlande bricht draußen in der See vor Kap Reykjanes Feuer aus; neue Inseln entstehen dort, alte verschwinden.

1390. Gleichzeitig ungeheure Ausbrüche der Hekla und der Trölladyngja (südwestlich der Askja). Die ganze Halbinsel Reykjanes war zur selben Zeit nur ein einziges Flammenmeer.

1625. Zwölftägiger Ausbruch der Katla, in Verbindung mit Gletscherlauf (s. o.) und Erdbeben. Das Getöse war bis zur Nordküste hörbar. Die ausgeschleuderte Asche verdunkelte tagelang die Sonne, sodaß es Nacht blieb. Die Asche wurde bis nach Bergen in Norwegen getrieben. Gleichzeitig wurden rätselhafte elektrische Erscheinungen beobachtet; zum Beispiel strahlten die Kleider der Menschen elektrisches Licht aus gleich dem Sankt-Elmsfeuer.

1721. Wieder ein sehr starker Aschenausbruch der Katla mit Gletscherlauf. Das Meer geriet dermaßen in Aufruhr, daß die Brandung an der ganzen Küste entlang bis Kap Reykjanes viele Ansiedelungen zerstörte.

1724. Erdbeben, Sand-, Aschen- und Lavaausbruch am Myvatn, hauptsächlich von Krafla und Helviti. Unzählige Häuser wurden vernichtet und ausgedehnte Flächen grüner Meide völlig ödegelegt. Zahlreiche Erdrisse und -spalten brachen auf.

1728. Erneute Ausbrüche in derselben Gegend. Sie wurde von glühender Lava gradezu überschwemmt. Allgemeine Flucht der Bevölkerung. Zu gleicher Zeit Ausbrüche von Hekla und Öræfi.

1729. Ein gleicher Ausbruch. Die Lava erreichte diesmal den See Myvatn und brachte dessen Wasser zum Kochen. Sie verschlang alle Gehöfte der betroffenen Gegend, nur die Kirche blieb wie durch ein Wunder verschont: die Lava teilte sich, kurz ehe sie das Gotteshaus erreichte.

1755, das Jahr der Zerstörung Lissabons. Zur selben Zeit rumorte es auf ganz Island; vor allem hatte die Katla einen mächtigen Ausbruch, wieder mit Gletscherlauf. Schwere Erdbeben an der Nordküste bei Husavik.

1783. Ausbruch des Skaptá-Jökull. Er begann mit starkem Erdbeben. Dann brach eine ungeheure Rauchwolke hervor, heftiger Aschenregen setzte ein, und plötzlich stiegen aus den vergletscherten Abhängen an zahlreichen Stellen gewaltige Feuersäulen empor. – Der Fluß Skaptá führte erst große Massen schlammigen, heißen, von Asche breiartig verdickten Wassers, versiegte aber plötzlich. Nach zwei Tagen ergoß sich in das leere Flußbett ein Lavastrom von 200 Fuß Breite und 600 Fuß Tiefe. Auf ihrem weiteren Wege stürzte sich die Lava in einen See, dessen Wasser sie verdrängte, z. T. auch verdampfte. Nach wenigen Tagen war das ganze Becken des ehemaligen Sees mit Lava erfüllt, diese strömte im Flußbett weiter, stürzte über die Katarakte hinweg und gelangte schließlich ins Meer. Im Tale der Skaptá liegt die Lava noch heute 500-600 Fuß dick, auf der vorgelagerten Ebene 100 Fuß dick. Der Ausbruch währte volle zwei Monate. Er förderte Lava in einer Gesamtmasse von 10 000 000 Kubikfuß zutage.

1845. Gewaltiger Ausbruch der Hekla mit einer Dauer von sieben Monaten. Unermeßliche Lavamassen ergossen sich nach Westen zu ins Land. Neue Krater, Risse und Spalten bildeten sich, während der Gipfel der Hekla einstürzte. Die Rauchsäulen stiegen bis zu 5000 Meter empor und gelangten bis nach Norwegen und den Shetlands-Inseln.

1878. Letzter Ausbruch der Hekla. Er begann am 27. Februar, währte aber den ganzen März und April; ja, selbst im Mai wurde noch Bimstein in Mengen ausgeworfen. Lava strömte wieder in unermeßlichen Massen aus und bedeckt noch heute dreißig Meter hoch den Erdboden. vierzehn neue Krater bildeten sich während dieses Ausbruches auf der Kuppe der Hekla. –

Die angeführten nackten, nüchternen Tatsachen mögen für sich selber sprechen. Wir versagen uns zu schildern, was in solchem Aufruhr der Elemente der Mensch erleben kann – zumal es im Hinblick auf unendlich viele richtiger heißen müßte: wie schauerlich sie ihr Leben dabei enden.

Noch aber sind wir nicht am Ende mit den lebenvernichtenden Katastrophen: über die Erdbeben ist noch zu berichten. Der Leser erinnert sich wahrscheinlich, daß die Wissenschaft zwei Arten von Erdbeben unterscheidet: plutonische und tektonische. Was hier so gelehrt klingt, ist mit deutschem Worte einfach genug zu kennzeichnen. Die einen sind hervorgerufen durch Vorgänge, wie sie größere Vulkanausbrüche mit sich bringen, sind also deren Begleiterscheinungen; wir haben sie mehrfach bei unseren Berichten der Ausbrüche erwähnen müssen. Die anderen Beben jedoch stehen nicht in Zusammenhang mit vulkanischen Ereignissen, sondern sind Erschütterungen, die durch Veränderungen der Erdrinde verursacht werden, etwa durch gegenseitiges Sich-Verschieben größerer Erdschollen oder durch Einsturz unterirdischer Hohlräume. Man nennt die tektonischen Beben daher auch Einsturzbeben. Es würden dies also Vorgänge sein ähnlich jenen, wie wir sie für älteste Zeiten vermutet haben als Abbrechen von Erdschollen – Vorgänge, die wir eingangs dieses Abschnittes für Island in ausgedehntem Maße in Anspruch genommen haben. Es kann dieser Meinung, die wir durchaus verteidigen möchten, nur Beweiskraft verleihen, wenn wir einmal eine Übersicht geben, wieviel Erdbeben Island in geschichtlicher Zeit erlebt hat ohne gleichzeitige Vulkanausbrüche. Die nebenstehende Tabelle soll diese Übersicht geben, wo in der Tabelle Erdbeben und Vulkanausbruch als zu gleicher Zeit erfolgt hervorgehoben sind, da sind stets Erdbeben gemeint, die räumlich vom Herde des Ausbruches so weit entfernt waren, daß sie durchaus als tektonisch zu gelten haben.

Die Tabelle zeigt mit Deutlichkeit, daß die tektonischen Beben in Island überaus häufig sind. Es wird daher niemanden mehr befremden, daß wir überall Bruchkanten zu erblicken geglaubt hatten.

An Grausigkeit und Verderblichkeit für den Menschen stehen diese Einsturzbeben den Vulkanausbrüchen nicht nach. Wie schaurig ihr Verlauf ist, mag wenigstens an einem Beispiel gezeigt werden, das sich nach zu unseren Tagen ereignet hat:

Am 26. August 1896 abends kurz vor 10 Uhr traf das flache Südland ein mächtiger Erdstoß, der sogleich sechzig Gehöfte zum Einsturze brachte. Um 27. wiederholte er sich und zertrümmerte, was an menschlichen Bauwerken noch nicht ganz zerstört war. Bis zum 4. September folgten zahlreiche weniger starke Stöße. Da trat am 5. September abends ½11 Uhr ein Beben der Erde auf die Dauer einer Minute so heftig ein, daß noch weitere hundert Gehöfte, die vom ersten Bebenherd entfernter lagen, gleichfalls in Schutt und Staub sanken. Ruf den Bergen lösten sich Felsen, stürzten hinab und ließen ungeheure Staubwolken in die Höhe steigen. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen und Brausen erfüllte die Luft. Nachts 2 Uhr erfolgte die letzte, aber stärkste Erschütterung. Sie war so gewaltig, daß die Erdoberfläche sich wellenförmig hob und senkte, wie das Meer bei Seegang, und daß niemand sich auf den Füßen erhalten konnte, wiederum begleitete unglaubliches Dröhnen und Donnern die Katastrophe. Noch weitere dreißig Gehöfte waren binnen Sekunden Ruinen. In den Kirchen, so weit sie nicht gleichfalls zerstört wurden, begannen infolge der Erschütterung die Glocken zu läuten. Die Nacht war rabenschwarz. Die Menschen waren der Verzweiflung nahe. – Zahlreiche heiße Quellen entstanden neu und sprudelten tagelang zum Teil zu nie gesehenen Höhen empor; andere versiegten urplötzlich. Auch der Geysir wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, wie wir bereits hörten. Soweit bekannt, ist über Island nie ein stärkeres und verderblicheres Erdbeben hingegangen als dieses. –

Als ein Reich des Feuers und des Wassers haben wir Island nunmehr kennen gelernt. Nimmt der freundliche Leser hinzu, was wir früher berichtet haben von den Kräften, die das Luftelement entfesselt, so wird er schon selber seine Erwartungen herabschrauben, wenn wir jetzt an eine Beschreibung dessen herangehen, wie das organische Leben in dieser ihm feindlichen Inselwelt aussieht und besteht.

Der Pflanzenwuchs ist kümmerlich und spärlich, hierüber können auch die nicht unbeträchtlichen Gras- und Weideflächen nicht hinwegtäuschen, so freundlich-grün sie den Besucher im Sommer auch anlachen. Sie sind groß genug, eine halbe Million Schafe und fast hunderttausend Pferde zu ernähren – aufs Ganze gerechnet aber bedeckt diese Vegetation doch nur einen verschwindenden Prozentsatz. Die Moose, die vielerorts noch dort fortkommen, wo Gras nicht mehr gedeiht, ändern an dem ungünstigen Verhältnis fast nichts. Bäume und Sträucher? Wir erfuhren bereits, daß sie zu den Seltenheiten auf Island rechnen. Einige Gärten mit stattlichen Ebereschen besitzt der klimatisch bevorzugte Ort Akureyri im Nordlande. Birkenwälder soll es gleichfalls geben. Leute, die sie mit eigenen Augen sahen, versicherten, diese Birkenbäume seien nicht mehr als Birkenkraut. Kulturpflanzen würde man erst recht vergebens suchen, außer in gartenmäßigen Anbauflächen, wo Rüben und Kartoffeln mit Mühe und Not reifen. Einige Oasen in dieser Wüste, Kinder der unterirdischen Wärme, sind der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. So anziehend, freundlich, herzerfrischend diese grünen Inseln auf das Gemüt wirken grade wegen der sonstigen Öde des Landes – im Ganzen ist Island nackt, kahl, eine Stein-, Geröll- und Lavawüste, und der Eindruck ist um so bedrückender, als dunkle, fast schwarze Farben in seinem Erdreich und seinem Gestein vorwalten.

Auch die isländische Erde erweist sich also dem Leben durchaus feindlich – und mit ihr haben wir das vierte der »Elemente«, die das Altertum kannte: Feuer, Wasser, Erde, Luft, sie zeigen sich auf Island von ihrer brutalsten Seite.

Die kahlen, nackten Flächen sind auch die Ursache merkwürdiger Gesichtstäuschungen, denen man auf Island sozusagen auf Schritt und Tritt ausgesetzt ist. Andere Besucher des Landes sprechen von ihnen als von »Luftspiegelungen«. Dieser Ausdruck erscheint wenig glücklich, von wirklichen Spiegelungen, von Fata Morgana, wie sie uns jeder Wüstenreisende schildert und wie sie jedes Lehrbuch der Physik erklärt, kann auf Island, soweit des Verfassers Erfahrung reicht, keine Rede sein. Getäuscht wird das Auge durch ein beispiellos starkes Wallen der untersten Luftschichten. Man hat sie auch in Deutschland an heißen Tagen über Sandflächen und selbst über Wiesen und Feldern, nur sind sie auf Island weit stärker. Die Sonne besitzt dort, wie wir in früheren Abschnitten berichteten, eine unerwartet große Heizkraft und wärmt den Erdboden beträchtlich, um so stärker, als sie infolge seiner Kahlheit ungehindert auf ihn einwirken kann. Die Bodenwärme teilt sich der Luft mit, aber nur bis zu geringer Höhe hinauf, da die etwas höheren Luftschichten durch stete Luftzufuhr von der See her oder gar aus dem kalten Norden kühl erhalten werden. Es herrschen somit in der Luft schon nahe dem Erdboden große Wärmeunterschiede, und wegen der Größe wie wegen des kurzen Abstandes der verschieden warmen Luftschichten geht der Wärmeaustausch mit Schnelligkeit und Heftigkeit vor sich. Die Folge ist ungewöhnlich starkes Luftwallen. Über den Küstenwässern, zumal im Süden, wo sich die Wärme des Golfstromes bemerkbar macht, herrschen die gleichen Verhältnisse, und Gesichtstäuschungen sind am Gestade daher ebenso häufig wie im Binnenlande. Ferne Inseln scheinen über den Horizont emporgehoben und nach unten zugespitzt. Auf dem Erdboden stehende oder sich bewegende Gegenstände sind oft überhaupt nicht zu erkennen. So näherte sich dem Verfasser einmal ein Trupp Reiter, die als solche auch mit dem Prismenglase nicht zu erkennen waren, bis sie ihm auf etwa zweihundert Meter nahegekommen. Sie erschienen nur als unbestimmte, mit hellen horizontalen Streifen durchsetzte dunkle Masse, an der sich nur erkennen ließ, daß sie sich irgendwie in Bewegung befand.

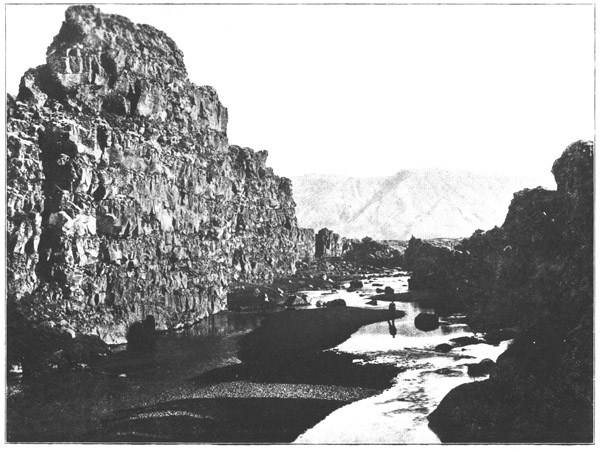

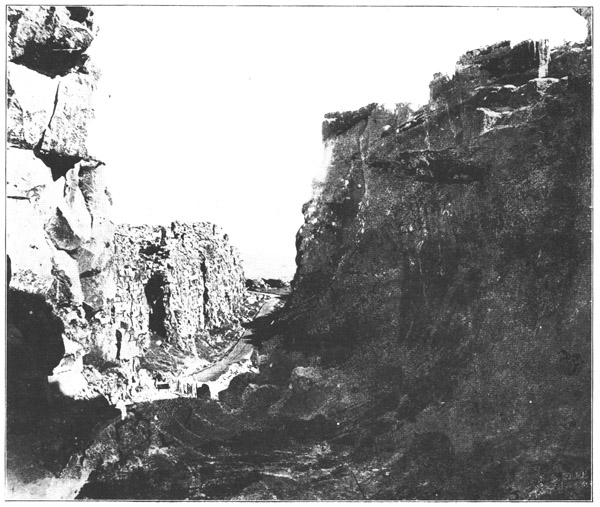

Am Ende der Almannagjá (Allmännerschlucht) bei Thingvellir. Der Öxar-Fluß durchströmt die Schlucht.

Der Ärmlichkeit des Pflanzenwuchses entspricht die des Tierlebens auf dem Lande. Kerbtiere und Kriechtiere sind so gut wie unbekannt. Ratten, Mäuse, Füchse, das ist sozusagen alles, was dort kreucht – abgesehen von den durch den Menschen gezüchteten Tieren. Renntiere sind vor zweihundert Jahren von Lappland her eingeführt, aber wieder eingegangen, mit Ausnahme vielleicht einer Herde, die noch im unwirtlichen Innern hausen soll; es ist jedoch durchaus zweifelhaft, ob die Tiere wirklich noch am Leben sind. Von Wassersäugetieren ist der Seehund noch vertreten, aber arm an Zahl geworden. Die ehemals hier heimischen Wale sind so gut wie gänzlich ausgerottet. Ein Eisbär wird hin und wieder auf einer Eisscholle vom Norden hierher verschlagen. Die Insekten sind mit Fliegen und Mücken vertreten; es scheint, daß diese kleinen Plagegeister in jedem Klima leben können. Kennen doch sogar die Eskimo die Mückenplage. – Reich vertreten ist andererseits die Welt der Vögel, von Seevögeln und Eiderenten und -gänsen hörten wir schon; sie zählen nach Millionen. Wilde Schwäne, Wildgänse und Wildenten brüten im Sommer in großer Zahl auf den Binnenseen. Falken werden noch häufig gesehen. Adler und Geier hingegen, vor Jahrhunderten überaus zahlreich, sind restlos verschwunden.

Wie hat sich nun der Mensch mit dieser kärglichen, ihm feindlichen Natur abgefunden? Leicht ist dem Isländer das Leben nicht gemacht, soweit er nicht vom Handel oder als Kapitalist in den Städten ein beschauliches Dasein führt. Kein Wort des Lobes und der Anerkennung ist zu hoch oder zu viel für die Ausdauer und Zähigkeit, mit der er in den überhaupt bewohnbaren Gegenden die Natur besiegt hat. Kommt man nach Reykjavik, so sieht man von diesem Kampfe nicht mehr viel. Die Hauptstadt ist aus dem Stadium des Kampfes mit der Natur heraus, ist auch nach kontinentalen Begriffen eine richtige Stadt, und was wir an Bauten – Häusern, Hafenanlagen, Gaswerk usw. – in ihr finden, das sieht alles recht selbstverständlich aus. Aber schon jeder kleine Ausflug in die Umgegend belehrt den Wanderer über die wahre Natur des Landes. Gewiß, es führen, wie erwähnt, gute Straßen ins Innere, und man kann auf ihnen ansehnliche Strecken mit dem Auto zurücklegen; aber gleichwohl – rechts und links dieser Straßen sehen wir Bilder, die nach Wild-West anmuten. Je tiefer man ins Land hineinkommt, um so mehr verstärkt sich dieser Eindruck, bis wir uns schließlich tatsächlich in der jungfräulichen, unberührten Natur befinden. Die Autostraße ist schon längst keine solche mehr, wurde nach und nach ein Feldweg, schließlich ein Reitpfad, und auch dieser hört zuletzt gänzlich auf. Schöne, kunstvolle Brücken, die uns noch über die ersten Ströme führten, bleiben hinter uns, und Flüsse, die nun zu queren sind, müssen in primitiver Art überwunden werden. Auch Fähre und Fährboot werden Ausnahmen, je weiter man sich von der Hauptstadt entfernt. An einigen Orten hat man urwüchsige Luftfähren erbaut, Kästen, die an einem straff gespannten Seil hängen und von Ufer zu Ufer gezogen werden; der Reisende hockt sich in sie hinein und macht diese Luftfahrt, die gewiß keine Luftfahrt ist, während die Pferde den Strom durchschwimmen müssen. Aber selbst diese naiven Vorrichtungen haben noch als Luxus zu gelten. Meist ist der Mensch auf Furten angewiesen. Sie haben die üble Eigenschaft, ihren Ort häufig zu wechseln als Folge der schnellen Veränderungen, die das Flußbett der Gletscherflüsse erleidet. Da heißt es denn nicht selten: stundenlang suchen, bis man eine neue Furt gefunden. Im Südlande, auf dem schmalen Streifen zwischen Küste und Gletscherabhängen, wo die Wasseradern besonders reichlich und ergiebig strudeln, kann man das Vergnügen haben, an einem Tage an die achtzig solcher Furten durchreiten zu müssen! Man möchte sich auf solchen Reisen täglich nur immer von neuem wundern, daß man tatsächlich immer wieder auf menschliche Ansiedelungen trifft, in denen man Erquickung finden und zur Nacht bleiben kann. Der Mensch ist eben ein zähes Geschöpf, das auch unter den widrigsten Verhältnissen sein Leben zu fristen versteht und nicht nur bereit ist, in der wilden Einsamkeit, wo er seine Hütte aufgeschlagen, auszuharren, sondern solche Heimat auch noch liebt, freilich sind in Island auch Fälle zu verzeichnen, daß Ansiedler nur deshalb die Einöde nicht verlassen, weil ihnen die Regierung staatliche Gelder als Zuschuß für ihr Bleiben zahlt. Man braucht die Ansiedler eben an jenen Orten, um den schwachen Reiseverkehr durch die einsamen Gegenden überhaupt aufrecht erhalten zu können. Es reisen dort ja nicht nur wißbegierige und abenteuerlustige Fremde aus fernen Ländern, sondern auch Einheimische. Zum Beispiel muß die Post durch diese Einöden hindurch, um die Verbindung mit anderen, dichter besiedelten Gegenden zu unterhalten. Zu beneiden ist so ein isländischer »Landbriefträger« gewiß nicht. Mit einer kleinen Karawane von Lastpferden reitet er allein, ohne jede Begleitung, ins Land hinein, und kehrt er nach Überstehung unzähliger Anstrengungen und auch Gefahren an seinen Ort zurück, so sind Wochen vergangen! Einsamkeit – dies ist überhaupt das Leitmotiv, das sich durch das Leben aller der Isländer zieht, die nicht grade in den wenigen größeren Orten oder im volkreicheren Südwestlande hausen. Am Südabhange des Vatnajökull ist der dort lebende Mensch so von aller Welt abgeschieden, daß noch nicht einmal Ratten und Mäuse den Weg bis zu ihm gefunden haben. Der Ort Vik, hart östlich der Südspitze Islands, hat für Seeschiffe so schwierige Landungsverhältnisse, daß nicht selten Monate vergehen, ehe eines anlegen kann. Da ist der reitende Postbote dann der einzige, der die Verbindung mit der übrigen Welt aufrecht erhält, und auch er kommt selbst in heutiger Zeit höchstens ein Mal monatlich. Selbst auf den Westmänner-Inseln, die heute regen Verkehr haben, da fast alle Dampfschiffe sie anlaufen, war man noch vor wenigen Jahrzehnten zuzeiten so vollständig von der Außenwelt abgeschnitten, daß man sich der Flaschenpost bedienen mußte, um Verbindung mit den Küstenbewohnern zu erhalten. Man tat seinen Brief samt einem Stück Kautabak in die Flasche und warf diese in die Brandung, die den Transport zum Festlande regelmäßig prompt besorgte. Der Kautabak war für den Finder der Lohn für seine Bemühung, den Brief an seinen Bestimmungsort zu befördern.

Blick auf das Thing-Tal (Thingvellir) von der westlichen Talseite, rechts der Öxar-Fluß vor seinem Fall in die Allmännerschlucht.

Die technischen Fortschritte unserer Zeit haben auch an diesen urwüchsigen Verhältnissen viel gebessert, und die Isländer selber haben seit Begründung ihrer staatlichen Selbständigkeit wacker gearbeitet, die Verkehrsverhältnisse ihres Landes zu heben. Es ist ein regelmäßiger Dampferdienst »ums Land« eingerichtet, der nicht nur alle Küstenorte mit der Hauptstadt und unter einander verbindet, sondern sogar einzelne Gehöfte an der Küste berücksichtigt, sofern Fracht vorhanden und Wetter und Wind es erlauben. Auch der Fernsprecher geht in Island heute überallhin, wo Menschen wohnen. Wirklich vereinsamt braucht sich also auch der kleinste Bauer nicht mehr zu fühlen. Immerhin würden Geist und Gemüt dessen, der an kontinentale Verhältnisse gewöhnt ist, ein Leben oder überhaupt nur einen längeren Aufenthalt in den Küstennestern oder auf abgelegenen Bauernhöfen nicht zu ertragen vermögen. Dies kann nur, wer dort geboren ist.

Einen Ort bei Island gibt es, der noch heute eine wirkliche Einsiedelei darstellt: das Inselchen Grimsey weit draußen im Eismeer, dicht über dem Polarkreis (im Norden von Akureyri). Seine etwa hundert Bewohner leben in der Tat außerhalb der Welt. Sie haben kein Telefon und keine Schiffsverbindung. Im Winter sind sie vollständig von der übrigen Menschheit abgeschnitten. So erhalten sie regelmäßig vom September bis März keinerlei Nachricht aus der übrigen Welt. Die Untätigkeit, zu der sie den langen Polarwinter hindurch verurteilt sind, der Mangel an jeglicher geistigen Anregung haben in ihnen die Liebe zu einer geistigen Beschäftigung großgezogen, die man dort oben zu allerletzt vermuten würde: die Leute von Grimsey sind samt und sonders hervorragende Schachspieler! Diese Kunst hat ihnen übrigens einmal einen tüchtigen Batzen Geld eingebracht. Ein amerikanischer Gelehrter namens Fiske, selber ein eifriger Schachspieler, machte die dortigen Jünger seiner Lieblingskunst gelegentlich einer zu geologischen Forschungen unternommenen Reise ausfindig. Er war von ihnen dermaßen begeistert, daß er ihnen durch letzten Willen sein Vermögen von etwa 40 000 Kronen vermachte. Grimsey ist seit etwa zwanzig Jahren im Besitze dieses Kapitals. Man hat Schule und Gemeindehaus von dem Gelde erbaut, ein gutes Harmonium angeschafft und eine Bibliothek angelegt; der Rest des Kapitals wurde auf Zinsen gelegt. – Es wird übrigens auch diese arktische Einsiedelei in den nächsten Jahren Verbindung mit der Welt erhalten: es soll ein Werk für Funkentelegraphie dort errichtet werden. –

Die freundliche, echter Menschenliebe gemäße Aufnahme, die der im Lande Reisende überall in den einsamen Gehöften bei Bauer und Bäuerin findet, haben wir schon früher gerühmt. An vielen Orten kann man voller Stolz erzählt erhalten, die Stätte, auf der man sich befinde, sei durch Geschichte und Alter geweiht: es sei noch derselbe Fleck, an dem der aus Norwegen vertriebene Urahne soundso »Land genommen« habe. Die Ansiedler in jenen Gegenden, die von Erdbeben, vulkanischen Ausbrüchen, Gletscherlauf heimgesucht worden sind, können sich solcher Weihe ihrer Wohnstätte natürlich nicht rühmen, denn das alte Stammgrundstück der Familie ist verschüttet, unter Lava begraben oder sonstwie unbewohnbar geworden. Aber die anderen Bauern, in glücklicheren Gegenden, haben mit ihrem stolzen Rühmen durchaus recht: unendlich viele Gehöfte haben noch dieselbe Stelle inne, wo der älteste Vorfahre sich niederließ, tragen auch noch den uralten Namen, und der jetzige Bewohner weiß nicht nur den Namen zu deuten, er weiß auch, weshalb sein Anwesen gerade diesen Namen und keinen anderen in alter Zeit erhalten hat. Ein frommes Gedenken an die Vorfahren und ihre Taten ist ja überhaupt ein hervorstechender Wesensadel des Isländers. Was vor tausend Jahren auf Island geschehen, ist im Gedächtnis noch heute lebendig. Freilich ist dem Isländer die Übung solcher Pietät praktisch auch viel leichter und dankbarer gemacht als uns. Was unsere Vorfahren einst aufgezeichnet hatten in Chroniken und Kirchenbüchern, das ist uns im Dreißigjährigen Kriege, geführt »zur höheren Ehre Gottes«, zum größten Teile verbrannt, vernichtet worden. Auf Island hat ein gütiges Geschick das Landnáma-Buch und die jetzt fast tausend Jahre alten Sagas erhalten, in denen bis ins einzelne genau geschrieben steht, was sich einst dort zugetragen und wer es getan. So findet man denn auch in keinem Lande verhältnismäßig so viele durch Sage und Geschichte verklärte und ehrwürdige Stätten wie in dem schwach besiedelten Island. Sie können nicht mit stolzen Ruinen, mit Resten einstiger Prachtbauten prunken und weisen überhaupt nur kümmerliche äußere Spuren ihrer einstigen Bedeutung auf. Island ist eben nicht ein Land zerfallener Burgen und noch weniger ein Pompeji. Aber landschaftlich bemerkenswert sind diese Stätten fast ausnahmslos, und deshalb dürfen wir einiges von ihnen in diesem Abschnitte berichten.

Die Allmännerschlucht (Almannagjá) mit ihren Steilwänden von dreißig bis vierzig Metern Höhe. Die Schlucht ist zehn Kilometer lang, ein gewaltiger Erdriß in dem Lavagebiet um Thingvellir. In ihr verläuft heute eine Strecke weit der neue Fahrweg von Reykjavik her.

Die bekannteste geschichtliche Örtlichkeit Islands ist das Thing-Tal (Thingvellir), fünfzig Kilometer nordöstlich Reykjaviks am Ufer des nach ihm Thingvallavatn genannten größten Binnensees. Thingvellir ist eine Lavaebene von einer Stunde Breite, östlich und westlich begrenzt durch zwei riesige Schluchten, die rechts und links von mächtigen Lavawänden eingeschlossen sind: die Allmännerschlucht und die Rabenschlucht. Die Allmännerschlucht ist zum Teil von einem Flüßchen durchflossen, das aber in einem Wasserfall aus ihm ausbricht, in die Ebene strömt und sich durch sie hindurchschlängelt, bis es in das Thingvallavatn einmündet. Die Lavaebene selber ist noch von einigen tiefen Erdspalten durchzogen, die mit köstlich-klarem Wasser gefüllt sind. Es stehen heutigentags einige Gebäude dort: Kirche, Gästehaus, Bauernanwesen, die mit der Geschichte dieser Örtlichkeit nichts zu tun haben, das Bild aber ganz angenehm beleben. Zu charakterisieren ist der Eindruck dieser Thingstätte so: es ist ein Gemisch von Lieblichem mit Schaurig-Schönem. Äußerst reizvoll wirkt im Süden die große Fläche des Sees mit mehreren Inseln und abschließenden Vulkanbergen im Hintergrunde. Erloschene Vulkane von stattlicher Höhe begrenzen das Bild auch nach Westen, Norden und Osten. Die Schönheit der Gegend verdiente, mit begeisterten Worten gepriesen zu werden. Es erschiene uns dies aber als ein törichtes Beginnen, denn mit Worten kann man ihre Schönheit dem, der sie nicht selber sah, nicht anschaulich machen noch sie ihn gar mitgenießen lassen. Unsere Bilder mögen einen schwachen Begriff von ihr geben.

Vom Jahre 930 nach Christo bis zum Jahre 1797 versammelte sich hier alljährlich der isländische Reichstag, Althing genannt, um Gesetze zu beraten und zu erlassen, um Recht zu sprechen und, wenigstens in alter Zeit, um die Fehden zwischen den herrschenden Geschlechtern zu schlichten. Das Thing begann in der elften Sommerwoche, die ihren Anfang zwischen dem 18. und 24. Juni haben konnte, und währte etwa vierzehn Tage. Es muß damals ein buntes Leben und Treiben auf der Thingstätte geherrscht haben, denn die Häuptlinge (späterhin die gekürten Abgeordneten) kamen nicht allein, sondern brachten Frau, Rinder, Knechte mit. Man wohnte in Hütten mit Mauerwänden, über die man als Dach Zelttücher breitete. Die Fülle der Menschen lockte natürlich Händler, Gaukler, Schankwirte an, und es mag ein recht vergnügliches Volksfest gewesen sein. Freilich berichtet die Geschichte, daß nicht wenige dieser Things ein böses und blutiges Ende nahmen. Die Geschlechter, statt die erwähnten Fehden beizulegen, gerieten oft genug erst recht in Streit und Kampf, und aus der Thingstätte wurde dann eine Walstätte. Über abgesehen von diesen Raufereien und Prügeleien (in denen die alten Isländer, den Sagas zufolge, Erkleckliches geleistet haben) haben die verschiedenen Althings auch wertvolle friedliche Arbeit getan, vor allem sind die Gesetze, die dort ausgearbeitet und erlassen wurden, ein Muster juristischen Scharfsinns und werden in diesem Punkt von den berühmten römischen Rechtsbüchern nicht übertroffen. Einige dieser alten Gesetze gelten noch heutigentags und bewähren sich durchaus, ein Beweis, welch wissenschaftlich stichhaltige Arbeit jene alten Raufbolde zu leisten verstanden.

Über die einzelnen Formalitäten bei den Beratungen, Abstimmungen und Verkündungen, die auf dem Althing gebräuchlich waren, sind wir heute noch aufs genaueste unterrichtet. Den Besuchern Thingvellirs werden die verschiedenen Örtlichkeiten gezeigt, an denen die einzelnen Formalitäten geübt wurden. Es hätte wenig Sinn, hierauf an dieser Stelle des Näheren eingehen zu wollen.

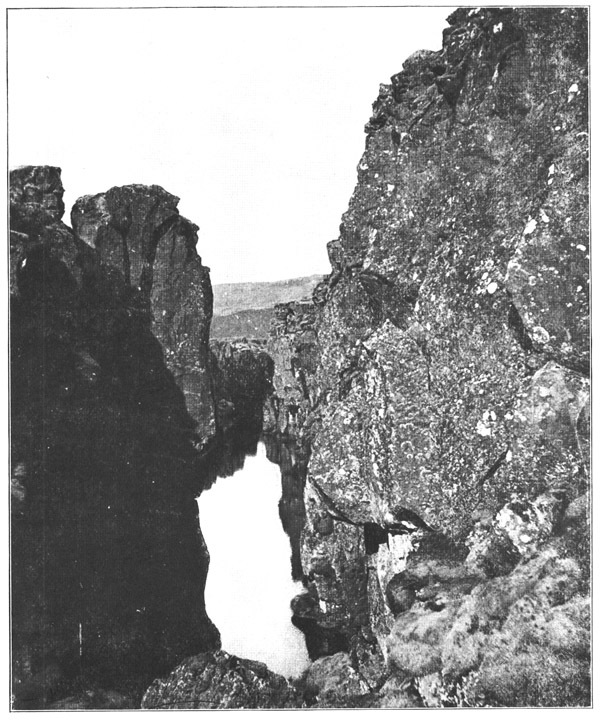

Die Flosagjá (Fließschlucht) in Thingvellir. Am Grunde ihres eiskalten Wassers liegen Tausende von Geldmünzen. Die fremden Besucher werfen sie hinein, denn ein frommer Glaube verheißt solchem Opfer Rückkehr zu dieser Stätte.

Neben dem Althing – dem für alle geltenden Thing – gab es auch noch Things mit örtlicher Bedeutung, die also etwa unseren heutigen Provinziallandtagen und Kreistagen entsprechen würden. Auch ihre Stätten sind noch bekannt; man trifft auf sie in allen möglichen Gegenden Islands. Erwähnt sei davon nur eine, die in der Nähe des Städtchens Stykkisholm zu suchen ist. Man zeigt dort einen Richtstein, der angeblich zu Hinrichtungen diente, und einen »Trittstein«. Es ist dies ein ins Meer hineinragender Felsen, von dem herab die Teilnehmer am Thing – mit Respekt zu melden! – ihre Bedürfnisse verrichteten; die eigentliche Thingstätte war ihnen so heilig, daß sie weder sie noch ihre nächste Umgebung verunreinigt haben würden. – Nicht weit entfernt von hier ist jene kleine Insel mit tiefer Bucht, wo Erich der Rote sein Schiff ausrüstete zu der Seefahrt, auf der er Grönland entdeckte. – Gleichfalls in der Nähe liegt die Insel Flatey, die Fundstätte der umfangreichsten isländischen Saga-Handschrift, die nach ihr den Namen Flateyarbók erhalten hat.

Erwähnenswert ist die Insel Drangey im Skogafjord. Sie ist oben flach wie ein Kistendeckel; ihre Ränder steigen senkrecht etwa vierzig Meter aus dem Meere empor. Sie ist bekannt für ihren ergiebigen Vogelfang. Geschichtlich erinnert sie uns an Grettir den Starken, einen besonders bedeutenden Helden der isländischen Sage, der hier die letzten neunzehn Jahre seines Lebens als Geächteter hauste. Als ihm einst das Feuer ausging, schwamm er durch den breiten Fjord zur Küste hinüber, besorgte sich neues Feuer und schwamm zurück!

Einen alten Befestigungsbau kann Island aufweisen; man könnte ihn eine Burgruine nennen. Es ist Borgarviki bei Blönduosi. Die kleine Festung ist um das Jahr 1020 in den Kämpfen erbaut worden, von denen die Vatnsdal-Sage erzählt. Ihre heutigen Reste zeigen, wie primitiv sie gewesen ist; freilich diente sie auch nur als Zufluchtsort in Zeiten der Gefahr und wurde sonst nicht bewohnt. Die Skizze, die wir abbilden, mag eine Vorstellung von ihrem heutigen Aussehen geben. –

Ein hartes, kräftiges Geschlecht ist es gewesen, das einst, vor tausend Jahren, aus Norwegen in dieses Land der Wassers- und der Feuersnöte übersiedelte. Ein schwächliches, weichliches hätte sich in dieser erbarmungslosen Natur auch nicht behaupten können. Zäh und stark ist der Isländer noch heute, mag auch die Bevölkerung der Städte, zumal Reykjaviks, in ihren kulturtragenden Schichten in Körper wie vor allem in Geist weichlicher geworden sein. Und er muß es auch sein. Glaube niemand, mit den gewaltigen Hilfsmitteln unserer Technik sei es jetzt ein Kinderspiel, mit dieser Natur fertigzuwerden. Diese Aufgabe erfordert noch immer einen ganzen Mann. Obendrein stehen dem Isländer diese Hilfsmittel erst seit Jahren zu Gebote, vorher war er zu arm, sie zu erkaufen. Aus eigener Kraft hat er sich in seinem unwirtlichen Lande behauptet – und daß er in diesem harten Kampfe obendrein nicht nur zu Wohlstand gelangte, sondern auch noch ein echtes Kulturvolk blieb, dies verdient unsere uneingeschränkte Bewunderung.