|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Unter diesem Titel hat Chopin vier seiner eigenartigsten, wertvollsten Stücke hinterlassen. Der Name Impromptu ist in der Musikliteratur vor Chopin nicht gerade häufig anzutreffen. Schubert hat kleinere Stücke (liedartigen Charakters), Impromptus, eine ihm ureigene Gattung. Von Schuberts köstlichen Stücken mag wohl Chopin die Anregung zu seinen Impromptus erhalten haben. In der Form ähneln die Chopinschen Impromptus den Nocturnen. Sie sind in einer Art grossen dreiteiligen Liedform geschrieben: auf den Hauptsatz folgt ein kontrastirender Mittelsatz und diesem die Wiederholung des Hauptsatzes. In den Nocturnes ist gewöhnlich der Hauptsatz langsam, der Mittelsatz lebhafter, in den Impromptus steht umgekehrt ein langsamer Mittelsatz zwischen zwei bewegten Teilen. Man denkt dabei an die Urformen der Ouvertüre im 17. Jahrhundert, die sogenannte französische und italienische Ouvertüre, die genau den gleichen Unterschied aufweisen.

No. 1, (As-dur) op. 22. Der erste Teil ein erstaunliches Beispiel für die Möglichkeiten des zweistimmigen Klaviersatzes. Niemals werden mehr als zwei Töne zugleich angeschlagen, und das Resultat: eine Weichheit, Fülle, Schönheit des Klanges, dass der unerfahrene Zuhörer meinen möchte, einen vielstimmigen Satz zu hören. Niemand vor Chopin verstand den zweistimmigen Satz zu solcher Wirkung zu bringen. Die Mittel sind eine grosse Beweglichkeit der Figuren, subtilste Linienführung, ausgedehnte Verwendung des Pedals und sorgsamste Auswahl der Begleitfiguren in der linken Hand, häufige Verwendung von Decimensprüngen auf dem guten Taktteil, die mit Hilfe des Pedals dem Bass grosse Sonorität geben.

No. 2, (Fis-dur) op. 36. In der Form von den anderen Impromptus etwas abweichend, indem die Wiederholung des Hauptsatzes sehr frei behandelt ist. Unter den Impromptus kommt diesem Stück zweifellos die erste Stelle zu, es gehört überhaupt zu den schönsten Kompositionen Chopins. Bukolisch beginnt es. Ueber einem ostinato-artigen Gefüge zweier Unterstimmen wölbt sich eine friedliche Schalmeien-Weise. Prächtige Behandlung des dreistimmigen Satzes. Die strikte Führung dreier selbständiger Stimmen bringt hier oft aparte Zusammenklänge reizvollster Art herbei. Zweimal schweift die Melodie von der ruhigen Linie, frei phantasierend, aufgelöst ab in weitgedehnten rapiden Läufen. Ein neues Motiv setzt ein, wie ein ganzer Chor von Blasinstrumenten, fast feierlich und doch heiter:

eines der köstlichsten Motive Chopins. Es leitet über zum Mittelsatz in D-dur: Stolze Rythmen ziehen hindurch. Immer mächtiger schwellen die Akkorde. Eine glänzende Kavalkade naht. Dröhnend zieht es wie eine erzgepanzerte Schar vorüber. Kaum ist der letzte Mann entschwunden, so umfängt uns wieder die friedliche Stille des Anfangs. Wie seltsam wirkt doch die geniale Modulation von C-dur nach F-dur, dem F-dur, in dem jetzt die Wiederholung des Fis-dur-Hauptsatzes

anhebt. Wie wird es plötzlich kühler und schattiger! Allmählich kommt auch Fis-dur wieder. Alles ist jetzt in Triolen aufgelöst, bald kommen 32stel hinzu und in den duftigsten Figurationen, den perlendsten Läufen gleitet die Oberstimme über dem klangvollen hohen Bass hin, den Melodiefragmenten im Tenor. War der Anfang an hellen Tag, an heissen Mittag gemahnend, so glaubt man hier das Weben des späten Sommerabends zu spüren, leises Rauschen, Stille, kühle Lüfte, den Zauberglanz des Mondes. Schliesslich verliert sich das Rauschen in weitester Ferne. Feierlich tritt das prächtige Chor-Motiv wieder ein, aber keine Schar gepanzerter Männer folgt jetzt. Zwei kräftige Akkordschläge beenden das Stück.

No. 3, (Ges-dur) op. 51. Sehr mild, weich, geschmeidig. Zu Anfang das Hauptmotiv zweistimmig, später bei der Wiederkehr durch Hinzufügung einer Mittelstimme sehr schöne Klangwirkung.

Fantasie-Impromptu op. 66, (Cis-moll). Ein posthumes Werk, von Chopin nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Von allen Impromptus das beliebteste. Ein wohlklingendes, brillantes Stück, an künstlerischem Wert jedoch den andern Impromptus nachstehend, obschon ein Stück, das manchem andern Komponisten noch immer zur Ehre gereichen würde. Im Hauptsatz 4/16 in der rechten Hand gegen 3/8 in der linken durchgehends, auch ein Mittel, im zweistimmigen Satze den Anschein ungemeiner Fülle zu erwecken.

Beethoven hatte an Stelle des Menuets in der Sonate das lebhaftere, humorvollere Scherzo gesetzt und in einigen seiner grossen Werke, Quartetten und Sinfonien dem Scherzo sehr grosse Dimensionen gegeben. Chopin war der erste, der Scherzi als selbständige Stücke in ziemlich grossen Dimensionen schrieb. Freilich von Scherz, heiterem Spiel, Humor ist in Chopins Scherzi nicht viel zu finden. Von Humor ist bei Chopin überhaupt nur selten die Rede, höchstens in den Tänzen, besonders den Mazurkas gelegentlich. Die Gattung hat mit Chopin ihr Ende erreicht. Von später entstandenen Scherzi kann nur etwa Brahms' Scherzo op. 4 neben Chopins Stücken einigermassen in Betracht kommen. Mendelssohns Stücke sind durchaus anders geartet.

No. 1, op. 20, (H-moll). Wahrscheinlich schon vor der Pariser Zeit entstanden. Ein düsteres, wild-leidenschaftliches Stück. Der Anfang eine von Chopin's originellen Neubildungen: Die Schlussformel II 7, V 7, I wird hier kühn an den Anfang gesetzt. Mit einem heftigen Aufschrei beginnt das Stück. Man beachte, wie die nach älterer Auffassung dissonierenden Septakkorde hier ohne eigentliche Auflösung, im strikten Sinne des Wortes nebeneinander gestellt sind, fast als konsonierende Akkorde behandelt sind. Ein ungestümes Drängen und Wogen setzt nun ein, das sich stellenweise zu wahrem Toben steigert. Ein zarter Mittelsatz in H-dur bildet den denkbar schärfsten Kontrast. Gegen den Schluss hin grosse Steigerung, von der Stelle risoluto e sempre più animato an. Den Höhepunkt erreicht der Ansturm bei der wie mit ingrimmiger Wut herausgeschleuderten fff-Stelle, neunmal wiederholt die knirschende Dissonanz:

Man denke dabei an die Stelle »Flammis acribus« in Berlioz's Requiem. Im Mittelsatz soll ein polnisches Weihnachtslied verwoben sein. Hoesick teilt S. 76 den Text des betreffenden Weihnachtsliedes mit: »Lulaj-ze Jezuniu, moja perelko, Lulaj-ze Jezuniu, mie piescedelko. Lulaj-zu Jezuniu, lulaj-ze lulaj, A ty go matulu w placzu utulaj.«

No. 2, op. 31, (B-moll). Von allen Scherzi am meisten gespielt. Vor allen andern durch Plastik der Motive und Schönheit der Kantilene ausgezeichnet und daher am leichtesten eingänglich. Nach einem überaus spannenden Beginn – viele Generalpausen, sotto voce-Phrasen in der Tiefe, mächtige volle Akkorde dagegen, wie Frage und Antwort – geht das Präludieren endlich in fester gefügte Melodie über, einen Gesang von berückendem Charme.

Ein neues, überaus schönes Gebilde enthält der Mittelsatz in A-dur: smaragdgrün leuchtend wie der Spiegel eines ruhigen Waldsees. Mit mächtigem Schwung und Feuer wird das Stück aufgerollt. Meisterlich ist die Einführung der Reprise in der zweiten Hälfte. Schumann sagt von dem Scherzo, es wäre »nicht uneben einem Lord Byron'schen Gedicht zu vergleichen, so zart, so keck, so liebe- wie verachtungsvoll.«

No. 3, op. 39, (Cis-moll). Chopin arbeitete in Majorca an diesem Stück. Anfang stark modulierend, präludierend, der tonische Dreiklang Cis-moll tritt erst nach 24 Takten zum ersten Mal ein, dann aber mit um so grösserer Wirkung. Das erste Thema ein energisches staccato-Motiv in Oktaven. Das zweite Thema legato, langgezogene markige Posaunen- und Hörner-Akkorde; ein prächtiger, ganz neuer Klangeffekt wird dadurch erzielt, dass auf den vom Pedal gehaltenen letzten Akkord der Phrase jedesmal aus der Höhe ein duftiges Gespinnst zartester Fäden geworfen wird:

Aus dem Klavier klingt es wie tausend zarte Stimmen, ein holder Elfenspuk. Das Stück ist eine Phantasie über die beiden genannten Motive. In keinem der anderen Scherzi ist Chopin so sparsam mit thematischem Material. Von besonders prächtiger Wirkung ist im letzten Teil die Rückleitung nach Cis-moll. Ueber einem Orgelpunkt auf Gis schwingt sich in weitem Bogen immer höher steigend die Oberstimme. Die schweren Akkorde und massigen Oktaven am Schluss erinnern an die Art, wie Brahms oft seine Schlüsse bildet.

No. 4, op. 54, (E-dur). Hell und klar. Von allen Scherzi harmonisch das einfachste. Am wenigsten fantastisch. Im Gegensatz zum 3. Scherzo sehr reiches thematisches Material. Doch ist der Charakter der Motive nicht von jenem hinreissenden Schwung, wie im B-moll-Scherzo. Die Eleganz, Vornehmheit, das Temperament Chopin's sind jedoch auch hier unverkennbar. Besonders der letzte Teil ist prächtig gesteigert. Rauschend, als wenn das volle Blech hineinklänge, schliesst das Stück ab.

Die Balladen, alle vier zu Chopins vorzüglichsten Werken gehörend, stellen einen ganz neuen Typus dar. Chopin wurde zu ihnen durch Gedichte von Mickiewicz veranlasst, wie er selbst aussagte. Der Einfluss von Slowacki ist aber in den Balladen vielleicht noch mehr ausgesprochen. Siehe Hoesick, S. XLIV. Vergl. zw. Chopins 4. Ballade und Slowacki's Balladen.

Die Nachfolge, die er hatte, ist gering geblieben. Liszts Des-dur-Ballade und Brahms op. 10 und seine Rhapsodien sind fast die einzigen Werke des Genre, die neben Chopin stand halten können.

Alle 4 Balladen stehen im 6/4 oder 6/8 Takt. Ob aus Zufall oder Absicht?

No. 1. (G-moll), op. 23. Wahrscheinlich schon in Wien oder München geschrieben. Präludierend beginnt das Stück im Balladenton. Der Anfang nach Chopin'scher Weise ungewöhnlich auf einer Kadenzformel basiert. IIb, V 7, IV 6, I 6 4, V 7. Durch das in G-moll fremde As (den sog. neapolitanischen Sextakkord), bald zu Anfang ein Ton des Fernen, Entlegenen. Pathetisch ist der Beginn, leiser wird es, endet in schmerzvoller Frage (die ungelöste Dissonanz im 7. Takte, die in manchen Ausgaben fälschlich verbessert ist), und nun erst beginnt die eigentliche Recitation. Ruhig beginnt der Sänger, bald aber reisst ihn die Erregung fort. Rauschend fährt er über seine Harfe, – doch der Ungestüm sänftigt sich, ein zartes Gebilde in Es-dur tritt als zweites Thema auf. Das Stück ist im wesentlichen eine sonatenähnliche, stürmische Fantasie voller Glut, Leidenschaft, Kraft und Glanz über die beiden Hauptmotive. Von Kampf, Vernichtung und Tod singt der Barde. Der düstere Schluss schwer, tragisch. Der Eindruck des Balladenartigen – ein Sang aus der Vorzeit –, durch die vielen harfenartigen Figuren schon äusserlich gewahrt. Man achte besonders am Schluss darauf. Ein Teil aus Mickiewicz Epos: Konrad Wallenrodt soll zu dieser Ballade den Anstoss gegeben haben.

No. 2, op. 38 (F-dur). Am übersichtlichsten gestaltet. Abwechselnd ein einfaches, volksliedartiges Gebilde, unmittelbar darauf ein ungeheuer wilder und stürmischer Abschnitt; nach vier Abschnitten eine Coda-agitato. Schumann berichtet, dass er Chopin selbst die Ballade spielen hörte, doch hatte sie damals (1835) noch nicht die »leidenschaftlichen Zwischensätze«, auch schloss sie in F-dur, nicht in A-moll, wie in der veröffentlichten Fassung. Der andantino-Satz von entzückender Grazie und Einfachheit. Das Presto von einer athemraubenden Vehemenz. Beim zweiten Mal hat das andantino schon leidenschaftliche Accente angenommen, vom Eintritt des zweiten Presto an bis zum Schluss herrscht nur noch stürmisches Begehren. Accente ergreifender Tragik gegen den Schluss hin; erbarmungsloses Niedertreten:

Mit einer schrillen Dissonanz plötzlicher Abbruch. Wie ein Schatten im pp nur noch einmal die rührende Anfangsmelodie angedeutet – eine geknickte Blume. Lange Pause, dann drei breite Schlussakkorde. Die Ballade »Switezianka« des Mickiewicz (dem Undinen- Stoff ähnlich) soll die Anregung zu dieser Komposition gegeben haben.

No. 3. As-dur, op. 47. Eins der glänzendsten Stücke der gesammten Klavierliteratur, An wirkungsvoller Steigerung lassen sich nur wenige Stücke mit dieser Ballade vergleichen. Durch das ganze Stück geht ein Rythmus, der an den Tritt des Pferdes gemahnt im ersten Teil mehr wie der wiegende Gang eines sanften Zelters, später wie das Ausgreifen eines feurigen Rappen.

Die Steigerung im zweiten Teil (die letzten 85 Takte) zieht eine Klangfülle aus dem Instrument, wie man sie vor Chopin vergebens suchen würde. Von packender Wirkung sind die harmonischen Rückungen um einen halben Ton nach oben, immer über dem tremolierenden Bass:

erst auf H, dann leitet eine schnelle chromatische Bassfigur nach C, dasselbe Spiel auf C, darauf über Cis nach D, schliesslich nach Es, Dominante der Haupttonart As, und hier endlich wird die kolossale Spannung gelöst. – Auf dem Orgelpunkt Es wird noch einmal alle Energie zusammengerafft und dann stürmt das Hauptthema endlich im dröhnendsten ff wie siegestrunken dahin.

Die chromatischen Rückungen des Basses hier finden ein merkwürdiges Seitenstück in Berlioz's Requiem: s. das Dies irae, dreimaliger chromatischer Lauf der Streicher bis zum endlichen Eintritt der 4 Blasorchester. Ein ganz ähnlicher Gedanke.

No. 4. op. 52 (F-moll). Die Form dieses Stückes kommt einem Rondo am nächsten, mit dem Unterschiede, dass in diesem Falle das Hauptthema bei jeder Wiederkehr variiert wird; zwischen den Variationen sind freie Ueberleitungssätze. Im Detail ausserordentlich reich und sorgfältig durchgeführt. Nach einer Einleitung von 8 Takten erscheint das Thema, ein melancholischer, bittender Gesang von jener erzählenden Weise, die für das Balladenhafte charakteristisch ist. Wie dieses Thema vielfach variiert wird, durch Auszierungen in den Mittelstimmen mehr Fülle und Eindringlichkeit gewinnt, oder in Figuration aufgelöst, in wogender Tonfülle u. s. w. dem Grundcharakter jedesmal eine andere Nuance gibt, dies ist bewundernswert.

* * *

Die Berceuse op. 57 (Des-dur) ist eins der entzückendsten Gebilde Chopin's.

Schon im Aufbau meisterlich. Der wiegende 6/8-Rhythmus im Bass ist von Anfang bis Ende ununterbrochen festgehalten. In der Art eines basso ostinato wiederholt sich die nämliche Bassfigur gegen 70 mal fast ohne jede Aenderung. Darüber erhebt sich eine zarte viertaktige Melodie, die nun immerwährend variiert wird. Im Ganzen sind es 17 Variationen. Bewundernswert ist die Fülle der Gestaltungen, die aus dem dürren Bass hervorgezaubert werden. Nur die allerzartesten Linien und Farben sind verwendet. Ein Stimmungsbild ersten Ranges. Man meint die Stille eines heissen Sommernachmittags zu spüren, das Summen der Fliegen zu hören, die liebliche Stimme der jungen Mutter zu vernehmen, die ihr Kind in Schlaf wiegt.

Ein Seitenstück zur Berceuse ist die Barcarolle op. 60, Fis-dur.

Fast das ganze Stück hindurch ist im Bass der schaukelnde Barcarollenrythmus gewahrt, immerwährende Vorwärtsbewegung herrscht vor, ein Ruhepunkt tritt nur in der Mitte ein. Ein schöner Dominant-Anfang echt Chopin'scher Art, Orgelpunkt auf cis; man beachte die reizvollen dissonierenden Zusammenklänge auf jedes dritte Achtel, hervorgerufen durch die selbstständig geführte Mittelstimme, die sequenzartige Fortführung des Motivs. Die Tonika tritt ein. Zwei Takte lang wird der Rythmus im Bass allein markiert, dann erscheint das Hauptmotiv in den Oberstimmen, eine warme, weitgeschwungene Kantilene. Die Melodie wird durchgehend zweistimmig gebracht, wie ein Duett, teils in Terzen und Sexten, teils mit rythmisch kontrastierender Mittelstimme. In schöner Steigerung entwickelt sich der erste Teil. Vor seinem Abschluss erscheint ein merkwürdiger Pedaleffekt: sämtliche Töne der Tonleiter erklingen zugleich. Ueber das fortklingende cis, gis, h im Bass tönen dis, cis, fis weiter: man meint, die nach allen Seiten durcheinander laufenden Kreise im Wasser zu sehen, wenn das eingezogene Ruder auf der Wasserfläche gleitet. Langsamer gleitet das Boot dahin, von den Rudern fallen Tropfen herab (die kleinen Vorschläge), nun treibt die Strömung es sanft, vom Ufer fällt es wie kühler Schatten grüner Bäume aufs Wasser – mit prächtiger Wirkung setzt der Mittelsatz in A-dur ein. Langsam beginnen sich die Ruder wieder zu rühren. Wie ein heimlicher Liebessang erklingt es, steigert sich glutvoll, nimmt an Stärke wieder ab und verliert sich schliesslich in einer schwärmerischen Improvisation (s. das dolce sfogato), in graziösen Arabesken. Nach und nach wird zur Wiederholung der Hauptmelodie übergeleitet, die jetzt schwungvoll und freudig erklingt, in vollen Akkorden gegriffen – freudige Heimkehr winkt den Beiden im Boote. Vor dem Schluss ein 13taktiger Orgelpunkteffekt, eine der klangschönsten Stellen bei Chopin.

Von den 3 Klaviersonaten Chopins kommen nur die beiden letzten als Kunstwerk ernsthaft in Betracht. Die gänzlich unreife posthume Sonate op. 4, ein Jugendwerk, ist schon an anderer Stelle (S. 34) genannt worden. Die Sonaten in B-moll (op. 35) und H-moll (op. 58) gehören zu den reifsten Schöpfungen Chopins. Legt man den Massstab der grossen Beethovenschen Sonaten an, so müssen die Chopins freilich zurückstehen. Es fehlt ihnen, wie allen grösseren Stücken Chopins, an durchgebildeter Form. Die einzelnen Sätze gehören nicht notwendig zusammen; sie sind mehr wie vier Einzelstücke als wie ein Werk in 4 Abteilungen. Schumann denkt an ähnliches, wenn er über die B-moll Sonate sagt: »Dass er (Chopin) es »Sonate« nannte, möchte man eher eine Kaprice heissen, wenn nicht einen Uebermut, dass er gerade vier seiner tollsten Kinder zusammenkoppelte, sie unter diesem Namen vielleicht an Orte einzuschwärzen, wohin sie sonst nicht gedrungen wären.«

Die B-moll-Sonate (op. 35) ist eins der leidenschaftlichsten, glühendsten Werke der gesamten Klavierliteratur. Vor der H-moll Sonate hat sie Knappheit der Form bedeutend voraus. Der erste Satz ist für einen Chopin'schen Sonatensatz sogar erstaunlich knapp. Er enthält eine Fülle harmonischer Kühnheiten, die noch heute frappieren. Bald der Anfang:

wirkt wie ein ungeheures Fragezeichen; er bewirkt, dass der Eintritt des B-moll im 5. Takt unvergleichlich grösseren Eindruck macht, als wenn das Stück sogleich mit der Haupttonart in älterer Weise begonnen hätte. Aber noch vier weitere Takte hindurch wird der Hörer in Spannung gehalten, bis endlich im 9. Takte das Hauptmotiv einsetzt, eine agitato Phrase von drängender Leidenschaftlichkeit, wie keuchend im eiligen Lauf (beachte die abgebrochenen Phrasen, die Pausen):

Als Seitenthema folgt ohne Umschweife eine vortrefflich mit dem ersten Teil kontrastierende getragene Melodie (sostenuto) in Des-dur, ein Gebilde von ungemein nobler Art. Sie wird in grossem Zuge entwickelt und führt zu einem höchst originellen Schlussmotiv, das in Des-dur anhebt und mit den merkwürdigsten harmonischen Schiebungen aufs seltsamste schillert. An der Stelle beachte man die echt Chopin'sche dissonierende Mittelstimme:

zu einem und demselben Akkord in verschiedenen Lagen, tritt eine skalenmässig aufsteigende Mittelstimme, die in jedem zweiten Ton scharf mit den Akkordnoten dissoniert. Ebenso seltsam sind die chromatischen kleinen Rückungen der unmittelbar darauf folgenden Schlussphrase. Den letzten Akkord des ersten Teils möchte man für verdruckt halten, der unaufgelöste Vorhalt klingt gar zu hart, (vielleicht fes oder f-es? Die Durchführung mag zu Chopins Zeiten als Gipfel harmonischer Tollheit erschienen sein. Es geht wild darin zu. Von dem logischen Aufbau einer Beethoven'schen Durchführung ist hier keine Rede. Chopins Durchführung ist eine freie Fantasie über den Rythmus des Hauptmotivs, ein zügelloses, leidenschaftliches Dahinstürmen. Harmonieen von barbarischer Schönheit, von wilder Kraft tauchen überall hervor. An manchen Stellen wird man ganz deutlich an die mächtigen Akkordfolgen im Vorspiel des dritten Siegfried-Aktes erinnert: Wotans Ritt zur Höhle der Erda. Dieser zuchtlosen Durchführung folgt eine regellose, aber künstlerisch weise Reprise. Nachdem das Hauptmotiv während der ganzen langen Durchführung buchstäblich bis zum äussersten gehetzt war, verzichtet der Komponist darauf, die Reprise nach dem Schema nochmals mit dem Hauptthema zu eröffnen und leitet sogleich zur Wiederholung des Seitensatzes über, die einen jetzt sehr erwünschten Ruhepunkt bietet. Die Reprise verläuft im übrigen regelmässig. Eine prächtige, markige Coda, wuchtige Posaunen- und Trompetenakkorde, glanzvoll in die Höhe steigend, schliessen in B-dur mit äusserster Kraft diesen imponierenden Satz ab.

Das Scherzo, Es-moll, ist von wilder Energie durchzogen: Man beachte das eigensinnige Pochen auf derselben Tonstufe im Hauptmotiv, das immerwährende Aufstreben aus der Tiefe nach der Höhe in allen Motiven des ersten Teils. Nach dem Doppelstrich sausen die chromatischen Sextakkordgänge wie ein Sturmwind dahin – ein Wagner'scher Effekt – weiterhin ein triumphierender Siegesgesang. Harmonisch dieselbe Zügellosigkeit, dieselbe Verachtung der Konvention wie im ersten Satz. Der Mittelsatz Più lento bringt in richtiger Weise den Kontrast, eine zarte, ruhige Trio-Weise in Ges-dur, jetzt durchaus tonische Harmonieen, fast ohne jegliche Modulation, auch hierin das komplete Gegenstück des ersten Teils. Aber auch bei geringem Wechsel der Harmonie versteht Chopin aparte harmonische Wirkungen zu erzielen durch Anwendung einer ostinaten Mittelstimme:

Der dritte Satz ist der berühmt gewordene Marche Funèbre, ein Stück von packender Kraft des Ausdrucks. Die ostinaten Bass- und Mittelstimmen zu Anfang sind wohl als Glockengeläute zu deuten:

Die faszinierende Wirkung beruht auf der merkwürdigen Aufeinanderfolge des B-moll- und Ges-dur -Akkordes; diese an und für sich ganz alltägliche Akkordverbindung wirkt hier durch den genialen Einfall einer Lagenveränderung. Anstatt in der Grundlage steht der Ges-dur-Akkord in der Quart-Sextumkehrung. Hoesick bringt zwei berühmte polnische Gedichte in Parallele mit diesem Stück, das eine von Ujejski, das andere: »Begräbnis des Kapitän M.« von Slowacki.

Das Finale ist eins der sonderbarsten Stücke der ganzen Literatur, ein Unikum. Von Anfang bis Ende ein eintöniges Gemurmel, beide Hände in Oktaven, ohne jeglichen Versuch harmonischer, noch melodischer, noch rythmischer Wirkungen. Schumann sagt darüber: »Was wir im Schlusssatz unter dem Namen Finale erhalten, gleicht eher einem Spott als irgend Musik. Und doch gestehe man es sich, auch aus diesem melodie- und freudelosen Satze weht uns ein eigener, grausiger Geist an, der, was sich gegen ihn auflehnen möchte, mit überlegener Faust niederhält, dass wir wie gebannt und ohne zu murren bis zum Schlusse gehorchen – aber auch ohne zu loben; denn Musik ist das nicht. So schliesst die Sonate, wie sie angefangen, rätselhaft, einer Sphinx gleich mit spöttischem Lächeln.« Rubinstein sagt von dem Satz, es wäre in ihm wie das Sausen des Nachtwindes über den Gräbern, – offenbar denkt er an eine Fortsetzung des Marche Funèbre. Chopin selbst schreibt einmal recht trocken darüber: »Rechte und linke Hand unisono. Sie schwatzen miteinander nach dem Marsch.« (Brief an Fontana. Sommer 1839.

Die H-moll Sonate op. 58 verdient unter den gross angelegten Werken Chopins an erster Stelle genannt zu werden, obschon Meisterschaft im symphonischen Aufbau nicht gerade ihre Stärke ist.

Die Exposition des ersten Satzes ist etwas diffus geraten. Was an Konzentration mangelt, wird aber aufgewogen durch die Schönheit und Kraft der Motive, die Fülle origineller Einfälle. Von hervorragender Schönheit ist die weitgedehnte D-dur Kantilene des Seitensatzes. Hier zum ersten mal wird eine Tonart festgehalten. Der ganze Satz steht in H-moll. Nichtsdestoweniger hört man die Tonart H-moll nur in den ersten vier Takten, dann wird (T. 14-16) H-moll nur einmal angedeutet und kehrt überhaupt im ganzen Satz fast gar nicht mehr wieder, H-dur erst bei der Reprise des Seitensatzes. Schon der erste Teil vor dem Seitensatz moduliert so stark wie Beethoven nur je in seinen kompliziertesten Durchführungen.

Der zweite Satz ist ein graziöses Scherzo, mehr weiblich im Gegensatz zu dem wilden, männlichen Scherzo der B-moll Sonate. Dem flüchtig bewegten ersten Teil in Es-dur steht ein ganz ruhiger Mittelsatz gegenüber auf lang gehaltenen Bässen. Prächtige harmonische Effekte enthält besonders der zweite Teil, wie z.+ B. der Uebergang von Fis-moll über F-moll nach A-dur und dann zur Wiederholung des Hauptmotivs in H-dur.

Das Largo ist ein ausserordentlich breiter, sanfter und milder Gesang, ein Abendlied. Es ist voll von charakteristischen Feinheiten Chopin'scher Harmonik, als da sind: Das Hineinmodulieren in die Haupttonart zum Anfang, die ostinato-artigen teilweise dissonierenden Mittelstimmen bei der Wiederholung des Themas, die ganz aparte Kadenz vor dem Eintritt des Mittelsatzes. Dieser Mittelsatz selbst ist choralartig, wie in Verse abgeteilt, eigentümlich sonor wie Hörner, Harfen und Glocken zugleich; in den Kadenzen tönen Flöten und Klarinetten hinein.

Das Finale ist ein Rondo, nicht von der gemütlich, heiter dahingehenden Art, sondern wie im vollsten Lauf dahingalloppierend, voller Kraft, Glanz und dabei doch Eleganz. Durchaus chevaleresk. Technisch eins der schwersten Stücke der gesamten Literatur, dafür aber auch von zündender Wirkung. Auch harmonisch sehr merkwürdige Stellen kommen vor. Man betrachte z.+B. die Einführung des Rondothemas bei den Wiederholungen:

Diese rassigen Dissonanzen sind neu. Nur bei Bach findet man analoges, aber auf ganz anderer Basis.

Die Sonate in G-moll, op. 65 für Klavier und Cello war das letzte Werk, das Chopin selbst noch veröffentlichte. Sie ist seinem Freunde, dem Cellisten Franchomme gewidmet. Das Werk hält einen Vergleich mit der Mehrzahl der Kompositionen Chopins für Klavier nicht aus. Am schwächsten sind die beiden Mittelsätze, besonders das kurze Largo ist Chopins kaum würdig. Die beiden Aussensätze, trübe, leidenschaftliche Stücke zeigen in der Harmonik und im Klaviersatz deutlich den Chopin der späteren Zeit, sind aber streckenweise ziemlich öde und reizlos, interessieren in der thematischen Erfindung wenig. Dass es darin einige prachtvolle Stellen gibt, ist weiter nicht überraschend, als Ganzes ist die Sonate eins von Chopins weniger glücklichen Werken.

* * *

Im Mai 1844 starb Chopins Vater. Chopins Schwager Barcinski teilte in einem schönen Briefe die Nachricht mit Siehe Karlowicz, S. 194.: »75 Jahre lebte er inmitten von Korruption und Verderbtheit, und hatte nicht einen einzigen Feind,« heisst es darin von dem trefflichen Manne. Chopin konnte sich nicht dazu aufraffen, selbst an Mutter und Schwester nach diesem traurigen Ereignis zu schreiben. G. Sand nahm für ihn die Feder in die Hand und richtete an die Angehörigen einen Brief. Abgedruckt bei Karasowski, S. 298. Darin heisst es mit Bezug auf Chopin:

»Je ne peux pas lui ôter cette peine si profonde, si legitime et si durable; mais je puis du moins soigner sa santé et l'entourer d'autant d'affection et de précaution que vous le feriez vous même. C'est un devoir bien doux que je me suis imposé avec bonheur et auquel je ne manquerai jamais.« Weiter: »Je consacrerai mes jours à son (votre) fils et je le regarde comme le mien propre.«

Das Herauskehren der mütterlichen Gefühle, die wiederholte Betonung ihrer aufopfernden Pflege fallen sofort in die Augen. Ein paar Wochen darauf stattete Chopins Schwester Louise in Nohant einen Besuch ab. An diesen Besuch knüpft sich eine Reihe Briefe von G. Sand an Louise, (mitgeteilt in der neuen Briefsg.) In unangenehmer Weise fällt in diesen Briefen die Phrasenhaftigkeit der Schreiberin auf. Man bedenke, dass diese Briefe in eine Zeit fallen, wo G. Sands Liebe zu Chopin stark abnahm und sich über den Zeitpunkt des völligen Bruches bis kurz vor Chopins Tod erstrecken. Einige der in jedem Brief manchmal mehrfach wiederkehrenden Phrasen seien hier wiedergegeben:

»Je vous aime de toute mon âme ... je vous aime, c'est mon refrain éternel, ... Personne plus que moi vous chérit ... chère soeur de mon coeur.

Die unaufhörlichen Liebesbeteuerungen sind zu zärtlich, um aufrichtig zu erscheinen. Im ersten übrigens stilistisch vollendeten Brief ist von Chopin die Rede als von: mon eher enfant ... j'ai au moins la consolation de lui avoir donné autant d'affection que possible après vous autres.«

Geradezu widerlich jedoch erscheint der Brief vom l. Sept. 1849, kurz vor Chopins Tod:

»Ne croyez pas que j'aie passée un jour de ma vie, depuis celui où je vous ai connu, sans penser à vous et sans chérir votre souvenir.«

Einen Kommentar zu diesen Zeilen werden später die noch zu citirenden Briefe von G. Sands Tochter an Chopin und dessen fluch- und hasserfüllte Aeusserungen über G. Sand geben.

Im Jahre 1845 erhielt Chopin die Einladung zur Teilnahme an der Enthüllungsfeier des Beethoven-Monuments in Bonn. Die Garcia, Liszt, Meyerbeer, Vieuxtemps hatten u. a. ihr Erscheinen zugesagt. Chopin kam nicht. In seinen Briefen behandelt er die ganze Angelegenheit in moquantem Ton.

Portrait aus dem Jahre 1847/48, gemalt von Chopins Freund Anton Kolberg, Paris.

Am 20. Juli 1845 berichtet er aus Nohant von der Ueberschwemmung des Indre und fügt hinzu: »Ich bin nicht für das Land geschaffen; doch tut mir die frische Luft wohl.« Damit stimmt G. Sands Mitteilung überein, dass Chopin zu sehr Stadtmensch war, um sich auf dem Lande dauernd wohl zu fühlen: »Chopin sehnte sich immer nach Nohant und konnte es dort nicht aushalten.« »Die Rückkehr (nach Nohant) im Frühling erfüllte ihn für kurze Zeit mit ekstatischer Freude; aber sobald er mit seiner Arbeit begonnen hatte, nahm die ganze Umgebung für ihn ein düsteres Aussehen an.« Einer Beschreibung seiner Zimmereinrichtung sei das folgende entnommen: »Zur Linken liegen meine Notenblätter, M. Thiers und Gedichtsammlungen, zur rechten Cherubini.« Im Allgemeinen hatte Chopin nach allen Berichten nur geringes Interesse für Literatur, selbst G. Sands Werke soll er nur selten gelesen haben. Liszt sah manchmal die Gedichte von Nodier auf seinem Tisch. Diese Geringschätzung der Literaten ist um so auffallender, da Chopin mit fast allen Schriftstellern von Ruf in Paris mehr oder weniger Verkehr pflegte. Bei G. Sand traf er oft mit ihnen zusammen; doch soll die dort versammelte Gesellschaft nicht immer nach seinem Geschmack gewesen sein. Liszt macht einige Andeutungen, dass Chopin durch das Benehmen G. Sands und gewisser Gäste in Nohant manchmal tief verletzt war. G. Sand hatte um sich oft eine Chopin durchaus antipathische Athmosphäre: Sozialisten, fanatische Schwärmer, wie der Abbé Lamennais, dann wieder ungeschliffene Demokraten, Atheisten und Revolutionäre bewegten sich um sie, daneben grosse Künstler, Mitglieder der höchsten Gesellschaft, Politiker, Theaterfreunde – kurz ein buntes Gemisch der verschiedensten Interessen kam in ihrem Salon zum Ausdruck. Ein sensualistischer Hauch wehte in das pêle-mêle hinein. Manchmal ging es laut und etwas vulgär zu. War Chopin schon ohnedies phrasenhaften Diskussionen nicht geneigt, war seine Interessensphäre von Hause aus schon ziemlich eng begrenzt, so mag ihm dies Raketenfeuer des Sandschen Geistes nach allen Richtungen hin durchaus unangenehm gewesen sein. Mit ersichtlich geringschätzigem Ton erzählt Chopin in dem zitierten Briefe von Victor Hugos Liebesabenteuern. Ueberhaupt enthält der Brief viel »bavardage« über allerlei grosse und kleine Pariser Affairen. Die Schwatzlaune hatte Chopin so ergiiffen, dass er in der Nachschrift noch eine Anzahl richtiger, nicht allzu delikater Kalauer zum Besten gab. Ueberhaupt war Chopins Ausdrucksweise im Verkehr mit seinen Landsleuten durchaus nicht immer so gewählt, wie man von dem eleganten Liebling der vornehmsten Salons wohl erwartet hätte. Ueber seine Vorliebe für gesellschaftliche Vergnügungen hat G. Sand in »Ma vie« interessante Mitteilungen hinterlassen. Sie erzählt, dass Chopin in Paris jeden Tag mehrere Salons aufsuchte. Er liebte kleine Gesellschaften von »habitués«, Gesellschaften, die seine Persönlichkeit völlig beherrschte, wo sich alles um ihn drehte:

»Dann erst zeigte er sein ganzes Genie und Talent. Wenn er die Zuhörerschaft in ein tiefes recueillement gestürzt hatte oder in tiefe Traurigkeit – seine Musik zog bisweilen die Seele tief in trostlose Traurigkeit, besonders wenn er improvisierte – dann schlich er sich, um den peinlichen Eindruck der Niedergeschlagenheit zu verwischen, plötzlich an einen Spiegel, arrangierte sein Haar und seine Kravatte und zeigte sich plötzlich in einen phlegmatischen Engländer verwandelt, oder einen impertinenten alten Herrn, eine lächerliche, sentimentale Engländerin, einen schmutzigen Juden. Diese Typen waren immer traurig, so komisch sie manchmal auch erscheinen mochten, aber vollkommen sicher erfasst und so fein durchgeführt, dass man nicht müde wurde, ihn zu bewundern. Alle diese sublimen, bezaubernden, bizarren Dinge, die er aus sich herauszuschöpfen verstand, machten ihn zur Seele der gewählten Gesellschaft, und um seine Gegenwart wurde buchstäblich ein Streit ausgefochten. Sein vornehmer Charakter, seine Selbstlosigkeit, sein Selbstbewusstsein und Eigenstolz, seine Abneigung gegen jegliche geschmacklose Eitelkeit und jede freche Reklame, seine Verlässlichkeit und der Schliff seiner Manieren machten ihn zum angenehmsten und vollwertigsten Freund.«

So weit G. Sand. Auch Berliozs Gedenk-Artikel nach Chopins Tode (Journal des Débats, 27. Okt. 1849) bezieht sich auf den Gegenstand:

»Nur in einem kleinen Kreise von Hörern, wenn er ganz sicher wusste, dass man ihn zu hören wünschte, konnte er zum Spielen veranlasst werden. Und was für Empfindungen rief er dann wach! In welch glühende, melancholische Reverieen goss er seine Seele hinein! Gewöhnlich gab er sich erst gegen Mitternacht dem grössten abandon hin, wenn die grossen Schmetterlinge des Salons davongeflattert waren, wenn die politischen Tagesfragen sattsam erörtert waren, wenn alle Klatschbasen ihre Anekdoten beendet hatten, wenn alle Fallen gelegt waren, alle Hinterlistigkeiten erschöpft waren, wenn man der Prosa überdrüssig war: dann gehorchte er der stummen Bitte irgend eines schönen, geistvollen Augenpaares, dann wurde er zum Dichter und sang die Ossianische Liebe der Helden seiner Traumwelt, ihr chevaleresken Freuden, den Kummer um das ferne Vaterland, sein geliebtes Polen, das immer zum Siegen bereit war und immer besiegt wurde. Aber ohne diese Vorbedingungen, – dass er sie streng erfüllt sehen wollte, dafür müssen ihm alle Künstler danken – war es zwecklos, ihn zu drängen. ... Ich erinnere mich eines schneidenden Wortes, das er eines Abends dem Hausherrn, bei dem er zum Diner geladen war, an den Kopf warf. Kaum hatte man Kaffee serviert, als der Hausherr an Chopin herantrat, ihm vorhielt, dass die Gäste ihn nie gehört hätten und hofften, er würde sich ans Klavier setzen und irgend eine Kleinigkeit spielen. Chopin entschuldigte sich in einer Art, die keinen Zweifel darüber liess, dass er keine Lust zum Spielen hatte. Aber als der Gastgeber in beinahe beleidigender Weise auf seiner Bitte beharrte, wie ein Mann, der den Wert und den Zweck seines Diners wohl kennt, da brach der Künstler den Disput kurz ab, indem er mit schwacher, gebrochener Stimme laut hustend sagte: »Ach, Verehrtester, ... ich habe ... so wenig gegessen.«

Ein schwerer Schlag für Chopin war der im Jahre 1842 erfolgte Tod seines Jugendfreundes Johann Matuszynski. Nicht sehr lange darauf starb Nicolaus Chopin. Auf den ohnedies sehr schlechten Gesundheitszustand Chopins waren solch heftige Gemütserregungen von nachhaltigster Wirkung. Er litt häufig unter Hallucinationen, qualvollen Angstzuständen. G. Sand schreibt darüber:

»Das katholische Dogma häuft fürchterliche Schrecknisse auf den Tod. Mit der Vorstellung seines Todes verknüpfte er alle die abergläubischen Phantastereien der slavischen Dichtung. Als Pole lebte er unter dem Banne der heimischen Legenden. Die Phantome riefen ihn, packten ihn, und anstatt den Vater und den Freund aus dem strahlenden Himmel lächeln zu sehen, wie ihn der lutherische Glaube vorstellt – bildete er sich ein, dass neben seinem Lager ihre Totenschädel wären, suchte er sich dem Griff ihrer eisigkalten Hände zu entziehen«.

Fast zehn Jahre lang meinten die Pariser Bekannten, es gehe mit ihm rasch zu Ende, und doch erholte er sich immer wieder. Der schwerste Schlag stand ihm noch bevor: Der Bruch mit George Sand. Einstweilen jedoch war das Verhältnis wenigstens nach aussen hin noch leidlich.

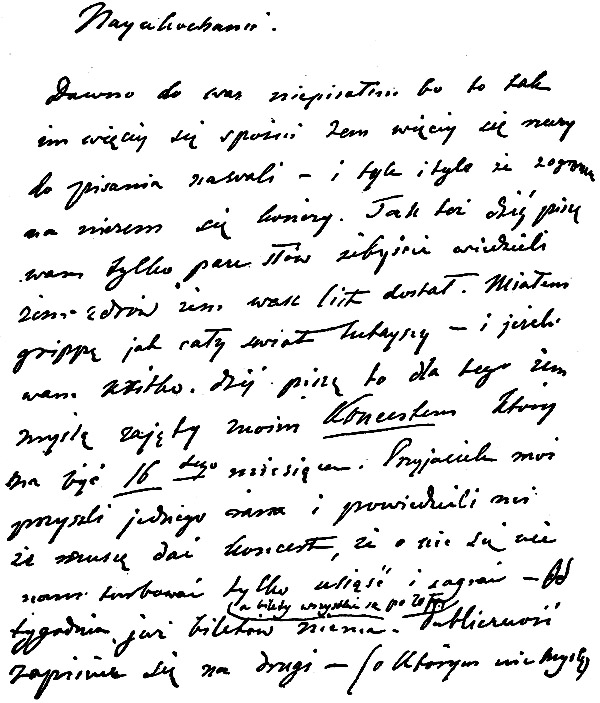

Facsimile eines Briefes von Chopin.

Die Briefe aus den Jahren 1845, 46 und 47 tragen alle eine auffallend gute Laune zur Schau; über seine Krankheit berichtet Chopin fast nichts. Fast scheint es, als ob er, um die Angehörigen nicht zu beunruhigen, eine lächelnde Miene aufsetzte, und doch hatte er gerade in diesen Jahren eine Fülle von körperlichen und seelischen Leiden auszukosten. So spricht er z. B. am 11. Oktober 1846 (neue Briefslg.) von häuslichen Kleinigkeiten, astronomischen Entdeckungen, von Schiessbaumwolle und Musikautomaten, von der Oper in London und Paris, von Dumas, dem Maler Boulanger, der Rachel, Persiani, der Grisi und Viardot, erzählt Theatergeschichten, beschreibt Neuanschaffungen im Jardin des Plantes u. s. w. Auch die Cellosonate, an der er lange arbeitete, wird wieder erwähnt: »Manchmal bin ich mit meiner Arbeit zufrieden, dann wieder unzufrieden. Ich werfe sie in die Ecke und hole sie nachher wieder vor.« Ueber drei neue Mazurkas (op. 63, 1847 erschienen) heisst es:

»Wenn man komponiert, dann scheint die Arbeit gut zu sein, wäre es anders, dann würde man überhaupt nichts schreiben. Dann aber kommt die Ueberlegung, man verwirft dies, behält jenes. Die Zeit ist der beste Richter, die Geduld der beste Lehrer.

Solche Sätze lassen auf die Mühe schliessen, die Chopin auf seine Kompositionen wandte. Am 19. April 1847 schreibt er von seinem Porträt, das Ari Scheffer malte, erwähnt G. Sands Roman »Piccinino«, den er mit Vergnügen hat vorlesen hören. In ganz ruhigem Ton erwähnt er auch G. Sands »Lucrezia Floriani«, jenen Roman, in dem er selbst für die Hauptperson, den Fürsten Karl Modell gestanden hat, wie die massgebenden Zeitgenossen einstimmig berichten. Oder ist auch hier etwa eine Bemäntelung des Sachverhalts den Angehörigen gegenüber anzunehmen? Sollte Chopin allein nicht gesehen haben, was jeder um ihn sah? Sollte er nicht gemerkt haben, dass sein Verhältnis zu G. Sand den Kern des Romans bildet, dass Lucrezia Floriani, die liebensmüde Schöne, die wie eine Heilige nur in der Liebe zu ihren Kindern aufgeht und in mütterlicher Zuneigung sich aufopfernd ihren jungen Freund pflegt, dass diese Lucrezia G. Sand selbst ist? Lucrezia wird durch den Freund zu Tode gemartert, der sie wahnsinnig liebt, dem sie aber nur eine mütterliche Freundin sein kann. In Wirklichkeit spielte sich die Tragödie ähnlich wie im Roman ab, nur dass Chopin das Opfer war, nicht Lucrezia. Liszt citiert mehrere Stellen aus Lucrezia Floriani; man vergleiche auch in der Calman Levy'schen Ausgabe des Romans S. 15, 16, 18, 19 »plus aimable qu'amant«. 21 »intolérance d'esprit«, 22, 30, besonders 37, 38, dann S. 53, 66 u. s. f.

Es ist nun an der Stelle, auf den Bruch zwischen G. Sand und Chopin einzugehen. Zweifellos sicher ist es, dass Chopin eine tiefe Liebe zu G. Sand hegte, und dass auch sie wenigstens in den ersten Jahren des Verhältnisses eine starke Neigung zu Chopin hatte. Nicht zu leugnen ist ferner, dass Chopin Jahre hindurch viele glückliche Stunden bei G. Sand verlebte. Karasowski erzählt, dass Chopin in früheren Jahren ernstlich daran dachte, G. Sand zu heiraten und die unglücklichen Verhältnisse verwünschte, die ihn davon abhielten. Dass G. Sand sich seiner in schweren Stunden angenommen und ihn sorglich gepflegt hatte, spricht auch zu ihren Gunsten. Aber Treue und Beständigkeit waren ihr fremd. Je schwächer und hilfsbedürftiger Chopin wurde, desto mehr strebte sie von ihm hinweg. Viele kleine und grosse Demütigungen musste er in den letzten Jahren ertragen. Mit welchem Schmerz musste es ihn erfüllen, als er merkte, dass die Frau, an der er noch immer mit Liebe hing, ihm gegenüber kälter und kälter wurde! Im Jahre 1847 war die innerliche Trennung schon so weit vorgeschritten, dass G. Sand nur nach einem Vorwand suchte, um mit Chopin vollständig zu brechen. G. Sand erzählt, dass Chopin mit ihrem Sohn Maurice (den er ohnehin nicht gut leiden mochte, wie aus Briefstellen hervorgeht) Streit bekam, dass sie die Partei ihres Sohnes nahm und Chopin daraufhin sich von ihr abwandte. So wenig stichhaltig wie ihre Verteidigung in Betreff von Lucrezia Floriani, ist auch diese Erklärung. Der wahre Sachverhalt wird durch die neue Briefsammlung klargestellt, in Verbindung mit den Berichten, die Niecks nach Liszt's und Franchomme's Mitteilungen gibt. Im Mai 1847 verheiratete G. Sand ihre Tochter Solange mit dem Bildhauer Clésinger. Kurz darauf fand ein heftiger Streit statt zwischen Clésinger und seiner Schwiegermutter. George Sand soll ihren Schwiegersohn geohrfeigt haben. Sie wies dem jungen Paar die Tür und schrieb an Chopin, der damals im Juni noch in Paris weilte, dass sie mit ihm nichts mehr zu tun haben werde, wenn er etwa Solange und Clésinger aufnehmen wollte. Trotzdem unterstützte Chopin Solange, die er sehr gern hatte, und G. Sand machte daraufhin ihre Drohung wahr. Sehr zu Gunsten Chopin's spricht es, dass Solange an ihn eine Reihe vertrauter Briefe richtete (in der neuen Briefsammlung zum ersten Mal veröffentlicht), die Chopin als väterlichen, treuen Freund erscheinen lassen. G. Sand kommt dabei allerdings sehr übel davon. Aus La Châtre schreibt Solange, dass sie krank wäre und bittet Chopin ihr zur Rückkehr nach Paris seinen Wagen zu leihen, der in Nohant war, den G. Sand aber verweigert hatte: »J'ai quitté Nohant pour toujours après les scènes les plus atroces de la part de ma mère«. G. Sand stellte die Bedingung, dass Solange ihren Gatten verliesse; dann würde sie ihr in Nohant wieder ein Heim gewähren:

»après cela je n'ai rien su à lui dire de tendre. ... une mère qui installe un théâtre dans la chambre de noces de sa »fille chérie« (G. Sand hatte in dem betreffenden Zimmer eine Komödienbühne eingerichtet)«.

G. Sand hatte ihre Tochter der Not preisgegeben; Chopin lieh Solange 500 Fr. Clésinger scheint etwas energielos und leicht entmutigt gewesen zu sein. Auf Solange's Bitten musste Chopin ihm mehrmals die Leviten lesen. Doch war das Verhältnis zwischen den beiden Männern wohl ein gutes; kurze Briefe Clésinger's an Chopin deuten durch ihren achtungsvollen, warmen Ton darauf. Solange war übrigens in der ersten Zeit ihrer Ehe glücklich. Vom 14. Mai 1849 ist ein Brief vorhanden, in dem sie über die Freuden ihrer Mutterschaft entzückt an Chopin berichtet. Dies war nach der Geburt ihres zweiten Töchterchens. Das erste Kind war kurz nach der Geburt gestorben; mit Bezug darauf schreibt sie über G. Sand:

»Mon Dieu, comment peut-elle être aussi peu tendre. Moi qui ai eu une fille et qui l'ai perdu quoique bien jeune, je ne puis la comprendre. C'est si affreux et si cruel de ne plus être mère. Oh, elle n'en sait rien.«

G. Sand hatte sich lieblos, rücksichtslos, und roh gezeigt, sowohl Chopin wie auch ihrer Tochter gegenüber. Nach den jetzt vorhandenen Dokumenten kann der Bruch zwischen ihr und Chopin mit Sicherheit in die zweite Hälfte des Jahres 1847 verlegt werden. Am Weihnachtstage 1847 schreibt Chopin darüber als ein fait accompli nach Hause. Das Schreiben wirft auf beide ein so helles Licht, dass es hier wenigstens teilweise einen Platz finden muss: ....

»Man könnte glauben, dass sie ihre Tochter und mich gleichzeitig los werden wollte weil wir ihr lästig waren. Doch wird sie mit ihrer Tochter korrespondieren: so wird ihr mütterliches Herz ... wenigstens für den Augenblick besänftigt sein und ihr Gewissen eingeschläfert sein. Sie wird meinen, gerecht zu sein und wird mich ihren Feind nennen, weil ich zu ihrem Schwiegersohn gehalten habe, den sie nicht ausstehen kann, einzig darum, weil er ihre Tochter geheiratet hat. Und doch habe ich mich dieser Heirat sc viel ich konnte widersetzt. Sonderbares Geschöpf bei aller ihrer Intelligenz! Eine fixe Idee ergreift sie, und sie zerstört ihr Leben, die Existenz ihrer Tochter.

Gedenkstein für Chopin in der Heil. Kreuz-Kirche zu Warschau.

... Zu ihrer Entschuldigung möchte sie Fehler finden bei denen, die ihr wohlwollen, die an sie glauben, die sich niemals Gemeinheiten gegen sie erlaubt haben, und die sie nicht um sich dulden kann, weil sie der Spiegel ihres Gewissens sind. Darum hat sie kein einziges Wort mehr geschrieben, darum kommt sie diesen Winter nicht nach Paris, darum spricht sie kein Wort zu ihrer Tochter. Ich bereue es nicht, dass ich ihr die acht schwersten Jahre ihres Lebens habe ertragen helfen, jene Jahre, in denen ihre Tochter heranwuchs, in denen sie ihren Sohn gross zog. Ich beklage nicht, was ich gelitten habe, aber ich beklage, dass ihre Tochter, diese zarte Pflanze, die so sorgsam vor den Stürmen behütet war, in den Händen der Mutter gebrochen worden ist, und dies mit einer Unklugheit und Leichtfertigkeit, die man vielleicht einer Frau von 20 Jahren nachsehen könnte, aber nicht einer von 40. Was gewesen ist und nicht mehr ist, liest man nicht in den Annalen. Wenn sie sich später in ihre Vergangenheit versenken wird, dann wird Mme S. in ihrer Seele nur gute Erinnerungen an mich finden können. Gegenwärtig steckt sie in dem seltsamsten Paroxysmus der Mutterschaft, und spielt die Rolle einer gerechteren und besseren Mutter, als sie in Wahrheit ist. Das ist ein Fieber, gegen das kein Heilmittel existiert, zumal wenn es einen so exaltierten Kopf erfasst, der sich auf der schiefen Ebene gleiten lässt«.

Am Schluss des Briefes erzählt er ruhig von G. Sand's neuesten Roman: »François le champi« und von ihren Memoiren, über deren bevorstehendes Erscheinen man damals sprach:

»Eigentlich ist es dafür zu früh, denn die liebe Mme S. wird noch viele Abenteuer erleben, bevor sie altert; viele hübsche Dinge werden ihr noch passieren, wohl auch hässliche«.

In den Jahren 1847 und 1848 spielte Chopin noch mehreremal öffentlich. Im März 1847 wirkte er in einer Soiree bei Mme. de Courbonne mit, wo er auch seine Schülerin Mlle. Camille O'Meara (später Mme. Dubois) auf einem zweiten Klavier begleitete, sie spielte sein E-moll Konzert. Chopins letztes Konzert in Paris fand am 16. Febr. 1848 statt. Der Violinist Alard, der Cellist Franchomme, die Sängerin Antonia Molina di Mondi, der Sänger Roger waren Mitwirkende. Vorgetragen wurden ein Trio von Mozart, Chopins neue Cellosonate (ohne den ersten Satz), eine Anzahl Chopin'scher Stücke, die Barcarolle, Berceuse, Nocturne, Etude, Préludes, Mazurkas, Valses, eine Arie aus Robert der Teufel und andere nicht näher bezeichnete Gesangstücke. Jedes Billet kostete 20 Fr. Der Verlauf des Konzerts war wie bei früheren Gelegenheiten: das ganze vornehme Paris drängte sich dazu. Nach Chopin's Angaben betrug die Einnahme etwa 6000 Fr. Brief vom 11. Februar 1848 bei Karlowicz.. Am 11. Februar schrieb Chopin über das bevorstehende Konzert:

»Ich werde mich wie zu Hause fühlen und meine Augen werden so zu sagen nur bekannte Gesichter treffen. .... Der König, die Königin, der Herzog von Orleans, der Herzog von Montpensier haben jeder auf 10 Plätze subskribiert, obgleich sie Trauer haben und keiner von ihnen kommen kann«.

Ueber G. Sand fallen in dem Brief v. 10. Febr. bittere Worte:

»Bis jetzt habe ich mich darüber (über den Bruch) noch nicht getröstet. Darum schrieb ich nicht an Euch; was ich anfange, verbrenne ich. Und schreiben soll ich doch! Warum? Ist es nicht besser, überhaupt nichts zu schreiben? Wie lange ist es her, seit wir (G. Sand und Chopin) ohne Kämpfe und Szenen mit einander auskamen!«

Im März 1848 fand noch ein Zusammentreffen Chopin's mit G. Sand statt. Einzelheiten sind darüber vorläufig nicht bekannt. Ein zweites Konzert sollte im März stattfinden. Doch der Ausbruch der Februarrevolution veranlasste Chopin, das Konzert abzusagen. Im April trat er eine Reise nach England an, wohin ihn seine zahlreichen Bewunderer und Freunde schon oft eingeladen hatten. Ueber Chopin's Erlebnisse in England sind wir gut unterrichtet, einmal durch eine Reihe seiner Briefe und dann durch Niecks' Nachforschungen.

In London wurde Chopin mit grosser Achtung und Höflichkeit aufgenommen. Das grosse Publikum freilich wusste wenig von ihm, aber in den Kreisen der geistigen Elite fand er gebührende Würdigung. In einem 8 grosse Druckseiten langen Brief (Edinburgh, 19. Aug. 1848, No. 13 neue Slg.) schilderte er einige seiner Londoner Erlebnisse. So erfahren wir, dass er in einer Soiree bei der Duchess of Sutherland der Königin Viktoria vorgestellt wurde. Anwesend waren über 80 Personen der höchsten Kreise, die königliche Familie, der Prinz von Preussen, (spätere Kaiser Wilhelm I?), Wellington. Es wurde ihm nahegelegt bei Hofe zu spielen; doch da er sich in der Sache nicht weiter bemühte, wurde nichts daraus.

Chopin war in London direkt auf Geldverdienst angewiesen. Seine Krankheit hatte ihn seit einiger Zeit verhindert, so viel zu unterrichten, als in früheren Jahren. Wenn wir in einem Brief vom 19. April 1849 lesen: »Gestern habe ich sieben Stunden gegeben«, so können wir mit Sicherheit annehmen, dass nur die Notwendigkeit den totkranken Mann zu solchen Strapazen zwang. Zudem hatte er in den letzten Jahren sehr wenig publiziert. Ein undatierter kurzer Brief seiner Mutter (neue Briefslg.) muss gegen 1848 geschrieben sein. Chopin war in so drückendem Geldmangel, dass die Mutter ihm 1200 Fr. schickte: »O wie wünschte ich bei Dir sein zu können und Dich zu pflegen wie früher.« Damit vergleiche man einen anderen Brief der Mutter, noch vor des Vaters Tode, also vor 1844 geschrieben, worin sie ihn bittet, ihr 3000 poln. Gulden zu senden, die sie jemandem schuldet – der Vater sollte nichts davon erfahren. Lediglich in der Absicht, Geld zu verdienen, veranstaltete er in London zwei Matineen bei Mrs. Sartoris und Lord Falmouth. Billets kosteten 1 Guinee das Stück. Die Einnahme aus beiden Matineen betrug für Chopin 300 Guineen (ca. 6000 Mk.). In der italienischen Oper hörte er Jenny Lind als »Somnambula« und kurz darauf lernte er sie persönlich kennen. Ueber ihren Gesang spricht er sich sehr anerkennend aus. Die Einladung, in der Philharmonie Society zu spielen, lehnte er ab, einmal, weil er sich sehr schwach fühlte, und dann, weil nur eine Probe, noch dazu öffentlich, stattfinden sollte. Chopin bereitete immer jedes öffentliche Auftreten mit peinlicher Sorgfalt vor und konnte sich also mit der üblichen Art des Probens nicht zufrieden geben: »Wir hätten sicherlich schlecht gespielt« schreibt er.

Anfang August 1848 reiste Chopin von London nach Schottland ab. Von Lord Torphichen, dem Schwager von Miss Stirling und Mrs. Erskine (Chopin's Schülerinnen), war er eingeladen worden auf dessen Landsitz Calder House in der Nähe von Edinburgh einige Zeit zu verweilen. Dass er sich dort behagte, ist aus vielen Aeusserungen der Briefe ersichtlich. Er beklagt sich über seine Unfähigkeit zum Komponieren: »Nicht ein vernünftiger musikalischer Gedanke ... ich bin wie ein Esel auf dem Maskenball, wie eine Violinseite auf dem Kontrabass – aus meinem Geleise heraus.« Am 28. August spielte Chopin in Manchester. Man honorierte sein Auftreten mit £ 60. Neben ihm wirkten die Sängerinnen Signora Alboni, Signora Corbari und Signor Salvi mit. In Manchester war er auf kurze Zeit der Gast von Mr. und Mrs. Salis Schwabe. In Glasgow spielte er am 27. September öffentlich, in Edinburgh am 4. Oktober, immer nur seine eigenen Kompositionen. In Edinburgh verkehrte er viel mit seinem Landsmann, dem Arzt Dr. Lischinsky, dessen Gast er auch war.

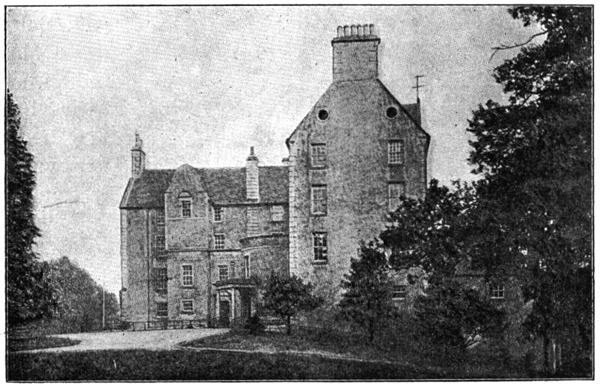

Calder House, Mid Lothian, wo Chopin während seines Aufenthalts in Schottland 1848 wohnte.

Nach dem Konzert in Glasgow folgte er einer Einladung des Fürsten Alexander Czartoryski auf dessen Landsitz Johnstone Castle bei Glasgow:

»Ich schleppe mich von einem Lord zum andern, von einem Herzog zum andern. Ueberall finde ich neben liebenswürdiger und gastfreundlichster Aufnahme vorzügliche Klaviere, schöne Bilder, ausgesuchte Bibliotheken; auch gibt es Jagden, Pferde, Hunde, endlose Diners und Weinkeller, was mich alles wenig angeht.«

Ueber Stirling Castle (Keir Pertshire), wo er auch als Gast weilte, schreibt er:

»Obgleich ich von dem Fenster, an dem ich schreibe, den schönsten Blick auf Stirling Castle habe – es ist derselbe, an welchem sich, wie Du wohl weisst, Robert Bruce ergötzte – und Berge, Seen, einen herrlichen Park, kurz, die durch ihre Schönheit berühmteste Aussicht Schottlands vor mir habe, so sehe ich doch nur dann etwas, wenn der Nebel der Sonne auf kurze Zeit weichen muss. Der Besitzer dieses Schlosses heisst Stirling, ist der Onkel unserer beiden Schottinen (Jane Stirling und Mrs. Erskine) und das Oberhaupt der Familie. Ich lernte ihn in London kennen. Er ist ein reicher Junggeselle und besitzt eine sehr schöne Gemäldegalerie, die sich besonders durch Werke Murillos und anderer spanischer Meister auszeichnet. Er hat jetzt sogar ein höchst interessantes Buch über die spanische Schule herausgegeben; er ist viel gereist (besuchte auch den Orient) und ist ein sehr intelligenter Mann. Alle bedeutenden Engländer, die nach Schottland kommen, gehen zu ihm; er hat stets offenes Haus, sodass täglich durchschnittlich 30 Personen bei ihm zu Mittag sind. Bei dieser Gelegenheit bekommt man die verschiedensten englischen Schönheiten zu sehen .... an Herzögen, Earls und Lords sieht man hier jetzt mehr als je zuvor, weil die Königin sich in Schottland aufhält.«

Chopin war um diese Zeit so schwach, dass sein Diener ihn wie ein Kind in sein Schlafzimmer tragen, an- und auskleiden musste. Husten, Asthma, heftige Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit quälten ihn, und dazu kam eine tiefe Niedergeschlagenheit, ein Sinken des Lebensmutes. Gegen Anfang November reiste er nach London zurück. Unter ärztlicher Pflege erholte er sich dort so weit, dass er am 16. November am polnischen Ball und Konzert teilnehmen konnte. Bei diesem Fest spielte er zum letzten Mal öffentlich. Erschütternd ist eine Stelle des Briefes an Grzymala (London, 17.–18. Nov.): »Ich habe niemals jemand verflucht, aber jetzt bin ich des Lebens so überdrüssig, dass ich nahe daran bin, Lucrezia zu verfluchen. Aber auch sie leidet, und leidet desto mehr, da sie in ihrer Bosheit täglich älter wird.« Wie sehr ihm G. Sand verhasst war, zeigen auch andere Stellen der Londoner Briefe. Einmal heisst es (neue Slg. No 13):

»Als Mme. S. in Nohant angekommen war, wurde sie von den Bauern sehr schlecht empfangen, weil sie bei allen diesen niederträchtigen Geschichten die Hand im Spiele gehabt hatte. Sie musste nach Tours flüchten ..... man schreibt ihr die abscheulichen Proklamationen zu, die den Bürgerkrieg entfacht haben.«

Obgleich man Chopin in England überall mit grosser Achtung aufgenommen hatte, war ihm dennoch das Land und die Leute im allgemeinen nicht sympathisch. Bis zum Januar 1849 hielt er es in London aus, wenn auch mit Widerstreben und immerwährender Sehnsucht nach Paris. Unmittelbar vor seiner Abreise schreibt er an Grzymala: »Einen Tag länger hier und ich werde verrückt oder sterbe. Meine schottischen Damen sind gütig, aber so langweilig, dass – Gott erbarme Dich unser!« Mit seinem Landsmann Niedzwiecki machte Chopin die Reise nach Paris zusammen. Als sie bei Boulogne vorbeikamen, sagte Chopin zu seinem Reisegefährten: »Sehen Sie das Rindvieh auf der Wiese dort? Ça a plus d'intelligence que les Anglais« Mitteilung von Niedzwiecki an Niecks.

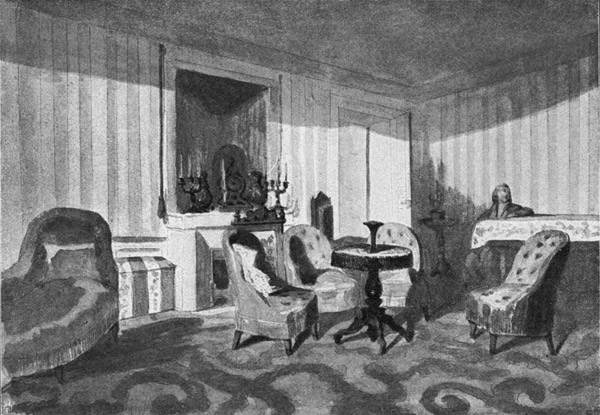

Chopins Salon in seiner letzten Wohnung, Place Vendôme 12. (Nach einem Aquarell von Kwiatkowski)

In Paris bezog Chopin seine Wohnung Square d'Orleans 9. Im August 1849 wechselte er noch einmal Quartier und zog nach der Rue Chaillot No. 12, gegen Oktober schliesslich von da nach Place Vendôme No. 12, seiner letzten Wohnung. Das letzte Jahr seines Lebens war mit Leiden aller Art gefüllt. Zu der Krankheit kam noch die missliche Vermögenslage. Alle Einnahmequellen waren gesperrt, er konnte weder komponieren, noch Konzerte geben oder unterrichten. Ersparnisse hatte er nicht gemacht, und er wäre in die traurigste Notlage gekommen, wenn sich die Freunde nicht seiner angenommen hätten. Sie halfen ihm in so zartfühlender Weise, dass er oftmals gar nicht wusste, dass fremde Leute für seine Bedürfnisse sorgten. So bezahlte z.+B. die Gräfin Obreskoff einen grossen Teil der Miete in der Rue Chaillot. Mitteilung an Niecks von Mme. Rubio und Franchomme. Chopin sagte man, dass die Wohnungen im Sommer sehr billig seien. Am wirksamsten half Jane Stirling. Sie liess bei dem Portier des Hauses für Chopin ein Packet abgeben, enthaltend 25+000 Fr. (nach anderen 20+000 Fr.), ohne jedoch ihren Namen zu nennen. Das Geschenk eines unbekannten Wohltäters anzunehmen, wäre Chopin wohl leichter geworden, mochte sie geglaubt haben. Einige Tage später klagte Chopin jedoch über drückenden Geldmangel, und als die Freunde, darüber erstaunt, Nachforschungen anstellten, ergab sich, dass Chopin das Geld nicht erhalten hatte. Es wurde schliesslich in der Portierswohnung versteckt gefunden. Diese Entdeckung war merkwürdigerweise der Angabe eines berühmten Clair-voyant Alexis oder Alexandre zu verdanken, den man in der Angelegenheit befragt hatte. Chopin soll nur einen Teil der Summe angenommen haben.

Totenmaske Chopins (von Clésinger abgenommen).

Ergreifend ist der letzte Brief, den Chopin an die Seinigen schrieb. (25. Juni 1849). Wenigstens die Anfangssätze seien hier mitgeteilt. »Meine Geliebten! Wenn Ihr es könnt, dann kommt. Ich bin krank und kein Arzt wird mir helfen, wie Ihr. Wenn euch Geld fehlt, dann borgt es; wenn es mir besser geht, werde ich leicht Geld verdienen und es dem zurückgeben, der es euch geliehen hat, aber jetzt sitze ich zu sehr auf dem Trockenen, um euch etwas senden zu können.« Immer noch spricht er die Hoffnung auf Genesung aus, macht Spässe, täuscht eine vergnügte Laune vor. Dieser Brief war es, der seine Schwester Luise bewog, mit ihrem Gatten und ihrer Tochter nach Paris zu eilen, um des Bruders Pflege zu übernehmen.

Der letzte Brief Chopin's ist für seine Ausdrucksweise so charakteristisch, dass noch einige Teile daraus hier angeführt sein mögen:

»Bemüht euch also um einen Pass ... Bringet also Mutter Ludwika und Tochter Ludwika einen Fingerhut und Stricknadeln mit. Ich werde euch Taschentücher zum Zeichnen und Socken zu machen geben, und ihr werdet hier in frischer Luft ein paar Monate mit eurem alten Bruder und Onkel verleben ... Ich weiss selbst nicht, weshalb ich so auf die Ludwika versessen bin, aber es ist so als ob ich ein armes Weib in anderen Umständen wäre ... Ich hege die Hoffnung, dass der Familienrat sie mir schickt; wer weiss,ob ich sie nicht zurückbegleiten werde, wenn ich besser bin. Da würden wir uns alle umarmen, wie ich schon schrieb, nur noch ohne Perücken und im Besitz unserer Zähne. Die Frau ist immerhin dem Manne Gehorsam schuldig, man muss also den Mann bitten, dass er die Frau herbringt. Also bitte ich ihn sehr darum ...« Am Schluss: »Nun los, Herr Calasante, dann werde ich dir eine mächtige, vorzügliche Cigarre dafür geben; ich kenne jemanden, der grossartige Cigarren raucht, notabene im Garten ... Ich will an all dies nicht denken, denn es wird mir ganz heiss davon, und ich habe Gott sei Dank keine Hitze, was alle gewöhnlichen Doktoren deroutirt und ärgert.«

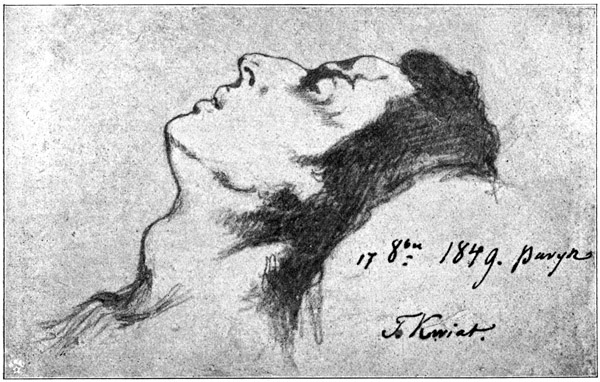

Chopin auf dem Totenbett. (Oelskizze von Kwiatkowski.)

Die letzten Zeilen von Chopins Hand.

Ueber Chopins letzte Lebenstage sind eine Anzahl von Legenden bekannt. Auch Niecks' Bericht ist nicht glaubhaft. Die einzige authentische Darstellung stammt von Chopins Nichte, die mit ihrer Mutter an seinem Krankenbett weilte. Siehe darüber Hoesick, S. XX ff. Niecks hat seiner Darstellung hauptsächlich den Bericht Gavard's neben anderen zu Grunde gelegt. Nach der Erklärung von Chopins Nichte ist der Hergang ein ganz anderer gewesen, als Niecks ihn darstellt. Niecks kannte die Darstellung von Chopins Nichte garnicht, obschon sie schon vor Abfassung seines Werkes erschienen war. Die Szene mit der Gräfin Delphine Potocka spielte sich wesentlich anders ab. G. Sand hatte keinen Boten gesandt, um Erkundigungen einzuziehen, sie hatte nur einmal an Luise geschrieben. Chopin starb nicht in Guttmann's Armen. Guttmann war überhaupt zur Zeit in Paris nicht anwesend. Auch Franchomme und Frl. Gavard waren beim Tode nicht zugegen. Sie veröffentlichte diese Darstellung, um den poetisch aufgeputzten Beschreibungen entgegenzutreten, die von Karasowski, Gavard u. a. verbreitet wurden. Chopin empfing bis kurz vor dem Ende viele Bekannte. Er hoffte noch immer, den Winter im Süden zubringen zu können, und erst in den allerletzten Tagen war er von der Hoffnungslosigkeit seines Zustandes überzeugt. Er nahm am 16. Oktober die Sterbesakramente. Der polnische Abbé Alexander Jelowiecki war täglich bei ihm, obschon man ihn zuerst dreimal fortgesandt hatte. Seit vielen Jahren hatte Chopin nicht gebeichtet. Wie Liszt von dem Abbé erfuhr, habe Chopin nach der Beichte den Abbé umarmt und ausgerufen: »Dank, Dank! Nun werde ich wenigstens nicht wie ein Schwein sterben«. Unter denen, die sich um die Pflege Chopin's besonders bemühten, ist neben der Schwester die Fürstin Marcelline Czartoryska an erster Stelle zu nennen. Einige Tage vor dem Tode ereignete sich die so oft ausgeschmückte Scene: Die Gräfin Potocka sang auf sein Bitten mehrere Gesänge, – es war wohl die letzte Musik, die er hörte. Chopin drückte den Wunsch aus, dass sein Herz nach Polen gebracht werde. Seine letzten Worte waren: »Matka, moja biedna matka!« (Mutter, meine arme Mutter!) In der Nacht zum 17. Oktober gegen ½3 Uhr Nachts verschied er schmerzlos. Nach dem Tode nahmen die Züge einen verklärten Ausdruck von Reinheit, Ruhe und jugendlicher Schönheit an, wie Liszt berichtet. Am 17. Oktober nahm Clésinger die Totenmaske ab; auch Kwiatkowski entwarf eine Bleistiftskizze des Kopfes.

Fürstin Marcelline Czartoryska.

Das Begräbnis fand erst am 30. Oktober statt. Die Trauerfeier in der Madeleine hatte eine ungeheure Menschenmenge herbeigelockt. Eine besondere Vergünstigung war es, dass es die Geistlichkeit gestattete, Sängerinnen in der Kirche singen zu lassen. Unter der Leitung Girards wurde vom Orchester und Chor des Konservatoriums Mozarts Requiem aufgeführt. Die Soli wurden von der Viardot-Garcia, der Mme. Castellan, von Lablache und Alexis Dupont gesungen. Auch eine Anzahl Chopinscher Kompositionen wurde während der Ceremonie gespielt, der Trauermarsch aus der B-moll-Sonate (von Henri Reber für Orchester gesetzt), und die Préludes No. 4 und 6, auf der Orgel vom Organisten Lefébure-Wély vorgetragen. Bei der Ueberführung der Leiche zum Friedhof Père Lachaise schritten Fürst Adam Czartoryski und Meyerbeer an der Spitze des Zuges, Fürst Alexander Czartoryski, Delacroix, Franchomme und Guttmann trugen die Zipfel des Bahrtuchs, wie Liszt berichtet. Andere Berichterstatter jedoch erwähnen auch Pleyel und nennen Meyerbeer unter den Trägern des Bartuches. Als der Sarg in das Grab gesenkt wurde, schütteten die Freunde einen Becher gefüllt mit polnischer Erde darüber aus, denselben Becher, den Chopin beim Abschied von Polen empfangen hatte. Auf dem Père Lachaise liegt Chopin in unmittelbarer Nähe von Bellini, Cherubini, Boieldieu, Grétry; nicht weit entfernt sind die Gräber von Ignaz Pleyel, Kreutzer, Méhul, Paër. Chopins Herz wurde nach Polen gebracht. Es wird in der Heilig-Kreuz-Kirche in Warschau aufbewahrt.

Kurz nach Chopins Tode bildete sich mit Delacroix an der Spitze ein Komitee, das für ein Denkmal Sorge trug. Am 17. Oktober 1850, dem Jahrestage von Chopins Tod, wurde auf dem Grabe ein Denkmal enthüllt. Clésinger, der Gatte von George Sands Tochter, hatte es entworfen. Es ist dasjenige, das noch jetzt steht. Andere Gedenksteine und Tafeln wurden in der Heilig-Kreuz-Kirche in Warschau und in Chopins Geburtsort Zelazowa Wola errichtet, auch in Krakau und Reinerz, in Marienbad am Haus »zum weissen Schwan«, wo Chopin 1836 gewohnt hatte und am Sterbehaus in Paris, Place Vendôme No. 12.

Gedenkstein für Chopin in Zelazowa Wola.