|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

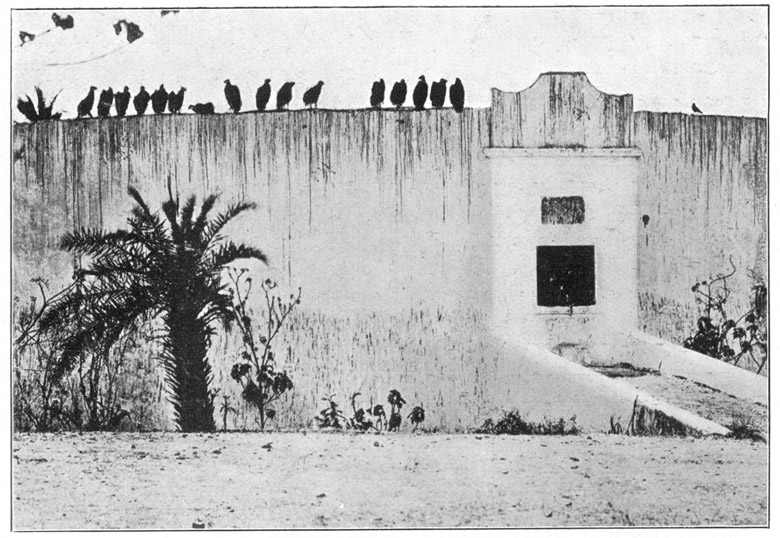

Karachi (Indien): Ein Turm des Schweigens, Begräbnisstätte der Parsen

Ich hatte kein Auge geschlossen und nichts gegessen. Ganz matt und teilnahmslos lag ich in der Ecke, als wir in eine größere Halle einfuhren und ich auf einer Uhr acht las. Die dicke Ehrwürdige mir gegenüber half ihrem Gatten, der eben die Schönste sorgfältig verschleierte, die Koffer und Päckchen zusammenzufinden, und sagte zu mir:

»Karachi?« fragte ich ungläubig. Ich hatte gefürchtet, noch einen weiteren Tag fahren zu müssen.

Irgendwie erreichte ich mit Hilfe eines Trägers eine Droschke und mit dieser, eine endlose Straße entlang, die Bunder Road und in einem sandigen Garten das christliche Jungmädchenheim.

Die Leiterin war in der Kirche, und ich saß in einer Ecke und wartete, bis sie eintraf. Sie kam mit Jill, ihrem Hunde, der breiter als lang war und mit seiner hündischen Ueberlegenheit (er wurde täglich gebadet, gekämmt, bebändert) so recht in ein christliches Mädchenheim paßte. Auf meine Bitte hin wies sie mir das fernste und deshalb ruhigste aller Zimmer oben im ersten Stock an. Eine lange Steinveranda mit großen Bogen ohne Fenster führte dahin. Ein Holzgitterwerk verdeckte bis weit über die Hälfte alle Aussicht, als ob man auch hier hinter der Purda säße. Nach und nach fragte ich nach dem Grunde und erfuhr, daß sich sonst unten auf der Straße Männer versammelten, um den jungen Christinnen beim Auskleiden zuzusehen. Bei der Hitze ließ man natürlich alle Türen und Fenster angelweit offen …

Ich schloß meine Türe, nicht aus Neid, sondern weil ich immer gern eine Schranke zog, die meinen Mitmenschen sagte: »Bis hierher und nicht weiter!«

Es war ein stilles Zimmer (still für den Osten!) und ich dankte Gott alle Tage dafür, umsomehr als ich ihm herzlich wenig sonst zu danken hatte. Es enthielt zwei Betten, ein Tischchen, einen Schubladenkasten, einen halbblinden Spiegel – lange gut genug für mich! – einen Hängeschrank und zwei Stühle. Es hatte auch drei Fenster und zwei Türen mit Glasscheiben und weiß getünchte Wände und war grell wie die Wüste. Die meisten hätten sich darin nicht wohl gefühlt, ich aber freute mich all' dieses Lichtes. Nun konnte ich malen, zeichnen, schreiben, lesen …

Ich nahm ein Bad – ich bedurfte dessen! – und kleidete mich um; schwankte unsicher auf den Beinen und ging hierauf zum Frühstück hinab, das am Sonntag um zehn Uhr war und gleichzeitig auch Tiffin in sich einschloß. Man hatte da in der Regel zuerst Fisch und dann Reiscurry mit einem Gebäck, das sehr dünn und aus gestampften Fischen hergestellt war, mit Kümmel bestreut und heiß ausgetragen wurde. Dazu hatten wir Tee und Obst.

Man erlaubte mir, ein Buch aus der Bücherei zu nehmen, und ich setzte mich unten im weiten Salon hin, wo die niederhängenden Strohmatten das Leuchten des Hofsandes abhielten und nur einzelne Strahlen wie Goldfäden über das Grau des Steinbodens liefen. Miß H., eine kleine hübsche Gestalt, saß am Klavier und spielte, und anstatt zu lesen, lauschte ich ihrem Spiel und Gesang. Ihre Stimme war wie eine Glocke, und sie sah sich nicht nach mir um. Es war auch besser so, denn ich hatte das Buch fallen gelassen und hing nur meinen trüben Gedanken nach. So verblieben wir beide über eine Stunde. Ich dankte ihr für ihr Spiel, erfuhr einen Teil ihrer Lebensgeschichte beim Aufstieg und merkte nur, daß sie Nummer acht, während ich Nummer zehn inne hatte. Nummer neun lag krank im Hospital nach einer Operation und wurde heimerwartet. Ein Rabe saß aus der Brüstung, der feine Sand wirbelte über die Fliesen hin, die Sonne warf ihren grellen Schein auf die fernen Belutschiberge. Jill watschelte asthmatisch seiner Herrin nach. Da standen wir und sprachen und ahnten nicht, daß der Tod die Fittiche über uns drei gebreitet hielt und wie traurig unser aller Ende, so verschieden es auch war, ausfallen würde …

Indien verwöhnt, verwöhnt sogar einen grundarmen Teufel wie mich. Um sieben Uhr früh brachte ein lautloser Diener mit einem malerischen Turban und weiten Hosen mein Chota hazari und stellte es auf ein Tischchen dicht an das Bett, so daß ich nur die Hand auszustrecken brauchte, um mir den guten, starken Tee einzuschänken und die Butterbrötchen in den Mund zu schieben. Dabei lag ich gleich den Göttern und Fidjiern auf dem Bauche und las das Buch, das ich am Abend weggelegt hatte. Hob ich dagegen den Kopf, so sah ich ganz Sind an mir vorbeischreiten, denn durch die breite Seitenstraße, nur einseitig von Parsihäuschen begrenzt, kamen die Karawanen aus Belutschistan, die vor vielen Stunden die Hügel gekreuzt und wie einst die Eroberer vierzig Jahre nach des Propheten Tod über die Wüste geritten waren. Sie brachten persische Teppiche und allerlei Seiden, und die kurzhaarigen, lichten Kamele mit ihrem verächtlichen Nasenausdruck wiegten sich unter meinen Fenstern vorüber stadtwärts. Es eilten auch Arbeiterinnen zum Bau – starke Weiber, die gut Sand oder Ziegel tragen konnten – in rote Gewänder gehüllt, barfuß, oft silberne Knöchelspangen und auf dem Rücken ein schlafendes Kind tragend. Da saßen auch Bettler und schlugen mit der Stirne gegen den staubigen Weg, und heilige Kühe wandelten unzufrieden durch diese Einöde.

Kaum hatte ich in Ruhe gefrühstückt, vernahm ich schon Lärm im angrenzenden Badezimmer und konnte ins heiße Wasser springen. In der kleinen halbgefüllten Wanne fand ich gerade zusammengelegt Platz und wusch mich zuerst aus Reinlichkeitsbedürfnis und dann aus Vergnügen.

Alle kleinen Sachen wusch ich selbst und trocknete sie an der Leine, die von meiner Hintertür bis zur Säule der Hinterveranda reichte, und mehr als einmal flog mir eine unverschämte Krähe bei einem Haar mit einer Hemdhose davon. Sonst kamen auch noch Baumratten dahin, die allen Wolldecken gefährlich wurden, weil sie die Fransen abbissen und sich daraus weiche warme Nester machten. Ein Nest hatten sie im Badezimmer der Leiterin zwischen Innen- und Außenfenster, und abends krochen vier und oft sechs dieser reizenden Tierchen hinein und lagen, weil der Raum begreiflicherweise sehr eng war, übereinander!

Vom Schwitzen erzählen keine Worte! Nach dem Bade rann das Wasser in solchen Mengen aus den Poren, daß ich ein besonderes Kleid überwarf und es erst zum Auswinden naß werden ließ, ehe ich mich nochmals gut abrieb und Wäsche und Tagkleid anlegte. Nun arbeitete ich auf der geliebten Erika bis neun Uhr. Es war die erste Frühstücksglocke, und ich eilte in das Erdgeschoß hinab zum Morgenimbiß, der aus Tee, Hafergrütze und einer Fischspeise bestand und von Butterbrot und Obst vervollständigt wurde. Nun konnte man ungestört bis ein Uhr arbeiten oder ausgehen, dann gab es Tissin mit Fisch oder gerösteter Leber oder Gemüselaibchen und Butterbrot. Tee brachte der Diener um halb fünf, und das Abendbrot wurde um halb neun eingenommen. Als ich hinkam, gab es wenig zu essen, doch nach einer allgemeinen Beschwerde erhielten wir sehr gute Mahlzeiten (die Leiterin hatte das Karachiheim eben erst übernommen gehabt) und zum Abendbrot Suppe, irgend eine Zwischenspeise, Fleisch und Gemüse oder Fisch und Zutaten und einen Pudding, gefolgt von den sogenannten Promotions- oder Beförderungsnüssen, das waren Erdnüsse in Cayennepfeffer geröstet und so bezeichnet, weil sie einen angeblich in den Himmel beförderten.

Nach dem Abendbrot lagen wir im Salon auf den Knien und hörten etwas Erbauliches an, beteten irgend etwas und dann das Vaterunser. Am Anfang betete ich ganz geduldig mit, zum Schluß steckte ich die Augen hinter die Hände und verblieb eben kniend. Ich war ein ganz schrecklicher Heide geworden, und das Unerklärlichste blieb mir, daß ich immer ungläubiger wurde, je mehr um mich her gepredigt und gebetet wurde. Wirkungen des Bösen, vermute ich.

Später saß ich unten im Salon und wurde sofort umringt, denn die Karachimädchen waren bedeutend netter als die Kalkuttarinnen, sie fragten mich schon beim zweiten Mal nach allem aus, waren wie die meisten Menschen gerade von meinen Südsee-Erfahrungen begeistert und forderten mich lebhaft zum Erzählen auf. Sie waren aber auch geneigt, mir selbst allerlei zu erzählen, und aus diesem Grunde lernte ich in Karachi mehr als irgendwo in Indien, denn die Mädchen kamen aus den verschiedensten Teilen und entsprangen verschiedenen Klassen. Untereinander lagen sie sich öfter in den Haaren, aber ich hielt mich, außer am Abend, stark zurück und konnte mich nicht beklagen. Ein einziger Vorfall verdüsterte den Aufenthalt, und selbst daran hatte ich keine Schuld getragen.

Um zehn Uhr gingen wir immer auf unsere Zimmer, um elf Uhr wurde das Licht abgedreht. Zuzeiten störte uns noch eine späte Hochzeit, und sehr oft heulten in mondhellen Nächten die Hunde, die Yam Dut, den »Herrn des Todes« sahen, aber in der Regel trat verhältnismäßige Stille ein. Außerhalb von Karachi heulten Schakale und lachten Hyänen in die laue Tropennacht hinein.

Karachi ist heute der wichtigste Luftschiffhafen Indiens und wird durch die Bewässerung der Wüste noch an Wert gewinnen. Karachi ist auch das Tor des Nordens, denn von hier gehen alle Erzeugnisse des Punjabs, der oberen Himalayagebiete, von Kaschmir und Peshawar nach Europa ab, und hierher kommen die Karawanen aus dem wilden Belutschistan, aus dem verbotenen Afghanistan, aus Persien, aus Arabien, und viele sehr verschiedene Völker stoßen hier zusammen. Nur noch in Bombay findet man zum Beispiel so viele Parsis, und über all dem, was man sieht, brütet die Hitze, der Sand, das Geheimnisvolle der Wüste. Es regnet oft jahrelang nicht oder höchstens zwei- oder dreimal jährlich in starken Güssen. Die Wolken, vom Meer aufsteigend, fliehen über die Stadt hinweg bis zu den Himalayas, verdunkeln die weite Ebene und lassen nicht einen Tropfen fallen, doch wenn es regnet (es regnete dreimal während meines Aufenthaltes, und das war ungewöhnlich) stürzt das Wasser in solchen Mengen nieder, daß die Abflußmöglichkeiten nicht genügen, die Straßen zu Seen werden und die Tropfen, die den feinen Sand von oben niederschlagen, wie tausend Nadeln in die Haut eindringen. Mücken bilden sich, Krankheiten entstehen, denn nur die furchtbare Hitze und Trockenheit kann vor der Pest schützen. Ganz ohne Pflanzen ist die Stadt aber nicht, teils weil in den Gärten begossen wird, teils weil durch das nahe Meer und das äußerste Delta des Indus genug Feuchtigkeit in den porösen Boden eindringt, um besonders Dattel- und Kokospalmen genügend zu bewässern, denen ja auch schon Luftfeuchtigkeit, die in Karachi groß ist, genügt.

Ein Teil der Flotte Alexanders wartete hier drei Wochen lang auf günstige Winde; damals war der Ort nur ein elendes Fischerdorf, doch im Jahre 1729 wanderten einige Händler aus Kharak aus und siedelten sich am Hügel Kalachi-Kun, unweit der heutigen alten Stadt, an, daher der Name.

Unweit des Cantonments oder Europäerviertels, das in Karachi indessen nicht fest begrenzt ist, liegt Elphintone Street mit den umliegenden Straßen voll kleiner Geschäfte, an die sich das Goan- oder Portugiesenviertel mit der katholischen Kirche, dem Kloster und so weiter anschließt. Doch das eigentliche Herz der Eingeborenenstadt ist eine gute halbe Wegstunde gegen den Hafen zu, rund um den Boultonmarkt, und obschon man da alle Krankheiten der Tropen erwischen kann, blieb das mein Lieblingsausflug. Man überschätzte die gesundheitliche sowie die wirkliche Gefahr des Viertels. Zuerst ging ich nur begleitet, dann führte ich andere unternehmungslustige Europäerinnen und zum Schluß durchwanderte ich mutterseelenallein das komische Gekreuze und Gequere der engen Gäßchen, allerdings ganz selten nach Sonnenuntergang.

Schon die Markthalle war ein Studium für sich. Davor saßen Bettler, darunter einer, der Gliederzucken hatte und seine Gelenke wie Bälle herumwarf; daneben ein Ohr- und Nasenloser, ein dritter ohne Beine oder Arme, ferner Blinde, Krätzeverunstaltete, dann näherten sich die Körbchenträger – kleine Jungen von zwölf bis vierzehn Jahren, zudringlich und unabschüttelbar wie Kletten. Man trägt in Indien nämlich nichts selbst, sondern nimmt solch einen Jungen, der die Sachen in seinem Körbchen bis zur Ghari, der Droschke, oder bis nach Hause bringt und dem man einige Annas dafür schenkt. Ich kaufte selten mehr als eine Kleinigkeit, daher wies ich die Jungen ab, wurde aber, bis sie mich kannten, durch mehrere Straßen verfolgt. Es machte sich zuzeiten bezahlt, einen zu nehmen, um die Herde loszuwerden.

Der Markt verriet die Subtropen mit Trauben, Pfirsichen, Melonen, neben denen man noch Papayas, Bananen, Ananas, Orangen und die Früchte der Wüste, wie Datteln, Belutschipflaumen und so weiter, fand, während auf den schiefabfallenden Gemüsetischen, die drei Fuß über dem Boden erst begannen, Schlangenfrüchte (ein Gemüse wie Gurken, ganz grün und wie eine Schlange geformt), Eierpflaumen, Zwergzitronen, allerlei Pfeffer, Zwiebel, Lauche, Pfefferminz, Kerrikraut in Bündeln und vor dem Markte in niederen runden Körben Lotossamen, Erdnüsse, Bohnen und Seifennüsse, die im Wasser aufgelöst genau wie Seife schäumten, zu sehen waren.

Bis hierher kamen oft auch Europäerinnen, doch wenige wagten sich in das Gewirr hinter dem Boultonmarkt. Die Häuser hatten oft schön verzierte, vorspringende, doch stark vergitterte Erkerchen, waren zweistöckig und vieleckig, drückten sich plötzlich an niedere, verschwiegene Bauten, die fast fensterlos waren und einem strenggläubigen Mohammedaner gehörten, und hatten im Erdgeschoß immer die tiefen, etwa einen Fuß über dem Boden beginnenden Nischen, die Geschäftsraum wurden, während die Kunden draußen auf der Straße blieben. Vorsichtig mußte man auch aus dem Grunde sein, weil unzählige Kamelkarren, ganze Kamelkarawanen mit schweren Lasten, nicht wenige Esel und eine gute Zahl Gharis durchfuhren, die kaum genug Raum zum Sichdurchwinden fanden und daher den Fußgänger gefährdeten. Ueberdies mußte man den vielen heiligen Kühen ausweichen, die trotz ihrer Riesenhörner sehr gutmütig waren und die ich ganz ungeniert in eine Ecke schob, wenn ich vorbei wollte.

Ich war ganz selig, wenn ich in diesem Schmutz herumsteigen durfte. Ich lebte mit. Da lagen ausrastend auf dem Boden die Kamele, die nach dem Sand der Hügel und dem Schmutz fremder Karawansereien rochen und gegen den bösen Blick blaue Glasperlen um den Hals trugen. Sie hatten immer einen unerfreulichen Ausdruck auf dem Gesicht, und man sagte, daß sie sogar den eigenen Herrn nicht mögen, nie ganz zahm werden. Die Tragsessel, unförmige Dinger, waren nicht immer abgeschnallt, doch die Säcke mit Waren türmten sich auf der staubigen Erde und versperrten nicht selten den Weg.

An einem Zaun um ein winziges Stück Rasen hingen giftgrüne Ballen frischgefärbten Garns, die in die Gefängnisse geschickt und dort zu billigen Teppichen verarbeitet werden sollten; der Hukhaladen war wie ein Wandschrank und die bäuchigen schwarzen Pfeifenkörper, die kleinen indischen Schalen, die langen Schläuche wie Schlangen von der Decke hängend, machten einen seltsam unheimlichen Eindruck. Daneben war der Weihrauchmann mit Bergen von Räucherstäbchen in rotem Papier mit Goldschrift, mit Päckchen von gemischter Opfererde (Weihrauch, Kuhmist, Sandelholzsplitter, Benzoeabfälle, getrocknete Kräuter), mit Hügeln duftender Harze, mit einem Gefüge von geheimnisvollen Schachteln, die er neidisch geschlossen hielt; ihm quer gegenüber war der Kuchenhändler für das einfachere Volk mit Honigwürfeln, schwarzen Zuckerkugeln und Bergen von Datteln, auf denen zehntausend Fliegen zwanzigtausend Nester hatten …

Im Mehlladen standen nicht nur Säcke mit ernstsprechenden Händlern andächtig im Kreis herum, sondern es gab auch Hirse, Reis, Bohnen, getrocknete Erbsen, Dhal, Gram und so weiter in flachen Körben zur Schau, und dann kam der Reisighändler, der lauter »Holzkram« zu haben schien und der dennoch die fieberheilenden Tschiretareiser, die Zahnputzrinde, die den Mund rotfärbte, die Stäbchen, mit denen man sich morgens die Zähne massieren sollte, Sandelholz, die hölzernen Stiele und Schläger, die jedermann brauchte, feilbot, und sein Nachbar machte Armbänder aus roter Baumwolle, die er mit einem feinen Goldfaden umspann und mit einer winzigen Schleife, die einen Kopf aus Wolle einfing, vollendete. Ich machte eine Aufnahme von ihm, und er war ganz damit zufrieden.

Eine ganze Straße nahmen die Baumwollhändler ein. Vor dem Geschäft hing die Baumwolle in runden Körben oder Bündeln, und auf dem Fußsteig, oder was dessen Stelle einnahm, wurde die Wolle gereinigt, indem ein sitzender Mann mit einem langen harfenartigen Instrument, gegen das er mit einem langen runden Holz schlug, die Baumwolle immer in die Luft springen und sie zerflattern machte. Dadurch verflog der darin befindliche Staub, und die Baumwolle war wieder leicht und konnte neuerdings zu Matratzen verarbeitet werden. Man kaufte da auch frische Baumwolle in Ballen oder in kleinen Mengen, ganz wie man wollte, und mitten in diesem Flockenwerk saß irgend ein beturbanter Händler und zog an seiner Huka.

Einige Männer einer besonderen Sekte trugen eine Art flachen, mützenartigen Turban, dessen Innenseite aus dem schimmerndsten Goldbrokat war, andere gingen barhaupt, die Parsis trugen gestickte Fez, die Mohammedaner je nach ihrer Provinz sehr hochentwickelte, vorn mit einem Edelstein geschlossene Turbane, oder flachere, deren Ende bis zum Kreuz niederflatterte, oder turmartige, die dem Gesicht etwas Finsteres verliehen, und ebenso verschieden war die Tracht der Frauen. Die Mahrattis mit ihren faltigen Röcken, blusenartigen Brusthaltern und umgewundenen Saris, die Sindhikinder alle in engen Hosen, auch die Mädchen; die Parsis am hübschesten gekleidet, das Sari mehr als freier Schleier über ein volles Gewand geworfen und immer aus dem Gürtel hervor die breite Spitzenrandung des zeremoniellen Hemdes aufweisend. Manche Inderinnen trugen so schwere Knöchelspangen, daß sie kaum zu gehen vermochten, andere hatten Beinarmbänder bis zum Ellbogen, und das Schlimmste war der ungeheure, meist mit drei Rubinen geschmückte Nasenring …

Man darf sich aber das Wandern durch diese engen Straßen – in denen man nie den geheimen Ariadnefaden verlieren darf, denn da ist niemand, den man fragen kann oder den zu fragen es ratsam sein würde – nicht angenehm vorstellen, denn der staubige Weg ist voll Kuhmist, Eselerinnerungen, den kleinen Visitenkarten der Kamele, den unfreiwilligen Verlusten vieler Kinder und den Aufzeichnungen herrenloser Hunde, und über all dem schwebt der Geruch von schwitzender Menschheit, ranzigem Oel, lausigem Federvieh, ungewaschenen Rindern und der fadsüße Duft östlicher Kuchen, der harzige von fremdem Weihrauch, der scharfe aus einer indischen Eßstube, und alles das verschmilzt zu einer einzigen Nasenplage. Auch gibt es viele Fliegen, die in die Augen möchten und gegen die man sich tunlichst schützen muß. Am schlimmsten aber ist die Hitze, die in diesem engen Gewirr, wohin kein Lufthauch dringt, doppelt unerträglich wird. In Karachi, zum erstenmal seit ich im Tropengebiet weilte, erkrankte ich an der » prickly heat«, einem sehr schmerzhaften Hitzausschlag, der den Körper in eine ununterbrochene Masse roter Pusteln verwandelte, die durch jede Feuchtigkeit noch ärger brennend und juckend wurden, und wer kann bei sechzig Grad Celsius trocken bleiben?! Man wusch sich zweimal täglich (ich durfte nicht öfter), und je mehr man badete, desto schlimmer wurde der Ausschlag. Von zwei bis vier lag ich ruhend und lesend auf dem Bette, eine Arzneiflasche und Pinsel in der Hand und pinselte mich ununterbrochen bald da, bald dort. In der Nacht war an ein Schlafen nicht zu denken, die Luft lag schwer wie ein Alp auf dem erschöpften Leib, und alle Pusteln bissen wie gierige Stechmücken in das nasse Fleisch …

Ich litt fast zwei Monate daran.

Dazu kamen bald die sogenannten Mangozehen, an denen ich nur zu häufig zu leiden gehabt – tiefe eiternde Sprünge zwischen den Zehen, die ebenfalls durch das unaufhörliche Schwitzen immer schlechter wurden und so juckten, daß ich kratzen mußte, bis der Mund schief im Gesicht stand und mir die Augenwinkel vor lauter Gesichterschneiden brannten. Endlich stieg die Malaria zu neuer Kraft im Blut.

Meine ersten schattenhaften Erinnerungen umgeben eine Frau, bei der ich ernstlich an den Aufstieg vom Tier- zum Menschenreich zu glauben begann, denn sie hatte das stillzufriedene breite Gesicht einer wiederkäuenden Kuh und die großen, ausdruckslosen, gutmütig braunen Augen einer solchen. Ihr Verstand stand auf gleicher Höhe, und nur ihr Gatte wirkte auf sie wie ein rotes Tuch auf ein Rind. Sie war ihm davongelaufen und hatte im Heim Zuflucht gesucht. Eine große Geschichte mit viel Prügelei endete mit einem Schutzmann und ihrer friedlichen Rückkehr zu ihrem gesetzlichen Anhänger, der wie ein Regenwurm aussah, über den aus Versehen die Schotterwalze gefahren …

Ferner wohnte eine farbige Mutter mit einer sehr lebenslustigen Tochter im Heim – seelengut, doch mit der schrecklichen Gewohnheit der Eurasier, einen fortwährend anzugreifen – und sie hatte die Pest gehabt, so daß sie mir genau erzählen konnte, wie sie einmal in einem Bazar einen scheinbar harmlosen Floh (nicht bissiger also als alle anderen!?) gefangen und kurze Zeit danach sonderbares Herzklopfen und Fieber verspürt hatte. Am schlimmsten seien die Schmerzen am Ende der Oberschenkel und unter den Armen gewesen und als sie hingegriffen hatte, war sie sich bewußt geworden, daß es die Beulenpest sein mußte. Der Arzt kam, und da man heute nicht das Ausreifen der Beulen abwartet, sondern sofort jede Erhebung aufschneidet, entging sie nach einer Woche der Gefahr, verblieb aber lange leidend und behielt eine dauernde Herzschwäche zur Erinnerung.

Eine Missionslehrerin aus Sukker, still, höflich, gutmütig, und ihre sehr energische, mit allen Dienern schreiende, mit jedem Menschen Streit suchende Schwester, die eine Stelle als Erzieherin zu kleinen Kindern suchte, Edna R., dunkel wie eine überreife Kokosnuß, die jüngste und wildeste im Heim, aber gefällig und gutherzig, eine unglückliche Deutsche, die vor kaum drei Monaten geheiratet hatte, nun ihren Mann verließ und überdies in anderen Umständen und fast mittellos war, eine kleine Französin, die mit einem englischen Feldwebel verlobt war und ebenfalls heimfahren wollte, Fräulein S., die aus dem Hospital heimgekehrt und als geheilt angesehen wurde (meine nächste Zimmernachbarin), und eine bejahrte, sehr taube Missionarin, die furchtbar gern an allem teilgenommen hätte, die aber jeden Menschen bekehren wollte, und die neben mir saß, was mit der Zeit zu Reibungen führte, da ich nicht nur unbekehrt blieb, sondern endlich ihre Behauptungen widerlegte, und zwei Krankenpflegerinnen, die aber in Indien schon fast Doktorgrad haben müssen, waren die Insassen des Heims und – was im Grunde selten ist – sehr betonte Charaktere. Man hatte nicht wenig Mühe, an allen Klippen gefahrlos vorüberzuschwimmen, aber es verlohnte sich, wenn erreicht. Sie waren ausnahmslos überraschend gut gegen mich, doch mein geheimes Sehnen ging immer zur älteren der beiden Pflegerinnen, die etwas Stolzes, Herbes hatte und deren silbergraues Haar so vornehm wirkte. Sie wußte sehr viel über indisches Leben, und sie war es, die sich mir allmählich näherte und mir unendlich viele Sachen von wissenschaftlichem Werte und schönem Aussehen schenkte. Von ihr lernte ich am meisten.

Fräulein I., die kleine Missionarin, war mein erster Schutzengel und Wegweiser. Sie sah, daß ich gern lernte, und sie führte mich in eine Kokosölfabrik, in der ich die Zubereitung der Kokosseife, Kokosbutter, des Kokosöls und anderer Kokosfabrikate kennen lernte und auch mit einem neuen Stadtteil bekannt wurde. Sie brachte mich in verschiedene Schulen, wo ich das Unterrichtswesen aus nächster Nähe studieren konnte, und sie führte mich bei einigen Freunden ein, die viel über indischen Aberglauben und seltsame Bräuche wußten. Leider kochten diese Bekannten nach indischer Art, und eine Familie brachte Kuchen aus dem Boulton-Markt heim. Es gab Dschilabis, ein Netzwerk aus Sirup und Ghi (flüssiger Butter), die besonders bei der Geburt eines Kindes aufgetischt wurden, Ladu-Bälle aus Dhal (einer gelben Hülsenfrucht) und Zucker, Kuchen, der wie ein Stück blauweißer Waschseife aussah, etwas, das ein Krapfen sein mochte, viereckige Würfel aus Rohzucker und Muskat, Hirsestangen und andere unbekannte Herrlichkeiten und an und für sich alle ganz gut. Leider mußte auf einem Kuchen eine verpestete Fliege gesessen haben, denn der Kuchen nahm mir die letzten Reste von Magen und »Innereien«. Ich erbrach ihn mit einer Hingabe (oder Rückgabe), die mich körperlich und sogar seelisch erschütterte, denn man kann nicht bei der Erika sitzen, wenn man stets über eine Schüssel geneigt stehen soll. Von da ab konnte ich kein Fleisch mehr vertragen und verfiel, ohne es zu ahnen, in eine chronische Dysenterie. Als ich endlich etwas zu vermuten begann, gingen schon die Schleimhäute ab, und es war an eine Heilung in den Tropen nicht mehr zu denken. Dadurch verlor ich Gewicht und gewann die Freundschaft Miß Hoffs, die mich liebevoll pflegte und als schützender Pfeiler zwischen mir und einer oft unfreundlichen Welt stand.

Kamele mit einer bergartigen Hirsestrohlast zogen an uns vorüber, als wir von der mohammedanischen Karawanserei abbogen und am Sikhtempel vorbei zu unseren Gastgebern gingen. Der Tempel war weit offen, und vier Männer mit wallenden Bärten und Gewändern saßen vor einem Altar, auf dem nur drei prachtvoll gebundene Bücher lagen, auf dem Boden. Ein feiner Duft erfüllte die Luft, die Kerzen brannten und die Schleier um etwas, das ein Baldachin sein mochte, wogten leise. An der Wand hingen Bilder aus dem Leben Nanaks, des Gründers, der vor etwa zweihundert Jahren diese Sekte ins Leben gerufen hatte, die keine weiteren Götter kennt, nur die Bücher verehrt, von denen das heiligste unter dem Baldachin an heißen Tagen gefächelt wird, und die vernünftige Tugendregeln aufstellt. Ein Priester in weißer Jacke und dem wehenden Lendentuch, Dhoti genannt, das die Bengalen immer tragen, winkte uns, einzutreten, und wir streiften uns erst die Schuhe ab, ließen hierauf die Handtaschen, weil ebenfalls von Leder, vor der Tür, spülten uns die Hände an der nahen Quelle ab und betraten hierauf das winzige Heiligtum. Auf den sehr schön gestickten, prunkvollen Seidendecken des Altars sah man immer drei Gestalten – in der Matte den Weisen und zu beiden Seiten die Lieblingsjünger. Man hätte uns selbst das Preschad (eine heilige Speise) gegeben, doch wies ich sehr höflich dankend ab, da mein Magen von heiligen und unheiligen fremden Speisen genug zu haben schien und ich eben erst einen schweren Malariaanfall überwunden hatte, der mich weichgelenkig wie eine Gliederpuppe mit verdorbenem Gummiband gemacht hatte.

In der Ghariktastraße, durch die ich stets zum Hauptpostamt zu eilen pflegte, gelangten wir zu den vierstöckigen, mietskasernenartigen Diwan-Jethumal-Bauten, und im obersten Stock wohnte der Kaufmann, den wir besuchen wollten.

Indien braucht einen anderen Maßstab. Der Mann, den wir kennen lernen sollten, war ein sehr wohlgestellter Kaufmann von Karachi, ein Mann, der seine zehn- bis zwölftausend Rupien jährlich verdienen mochte (20 000 Mark!), und dennoch stiegen wir eine so düstere, eng eingebaute Steintreppe zu ihm hinaus, wie man sie bei uns höchstens in den ärmeren Arbeitervierteln findet. Kahle Mauern gaben keine Aussicht, und erst als vier Stockwerke hinter uns lagen und wir durch eine Holzgitterpforte und über zwei oder drei weitere Stufen einen freien Dachplatz erreicht hatten, sahen wir davon abzweigend die Türen, die in eine kleine Kammer, in eine offene, düstere Küche und in ein eigentliches Wohnzimmer führten, das aber auch nur ein unordentlich aufgebettetes Lager voll brauner Decken und verschiedener Kisten nebst einigen abgestreiften Kleidungsstücken enthielt, während daneben ein dichtbeladenes Wandbrett undeutliche Ecken bildete, und vor dem hohen Bett ein breiter Tisch mit einer roten Decke fast den ganzen Raum einnahm.

Die Aussicht war schön. In der Ferne verdämmerten die braungelben Belutschihügel, die Ebene lag als gelber Teppich vor dem weißen Gefüge der Häuser, dem flimmernden Blau des Meeres, dem spärlichen Grün vereinzelter Anlagen. Die Flora war ähnlich der des tropischen Afrikas. Man traf Sträucher, deren Blätter zu Stengelverlängerungen geworden waren und deren zarte rosa Blüten dicht aus diesen Stengeln wuchsen; man fand den Kameldornbaum, der immer noch kleine grüne Blätter trug, wenn alle anderen Pflanzen schon verdorrt waren. Der Boden war hie und da mit dem weißen, wolligen Lämmergras bewachsen, Kakteen und die Rizinusstaude gediehen und auch vereinzelte Aromabüsche mit den winzigen, puderquastenartigen gelben Blüten, mit denen man die Suppe würzte. Die Schlangenpflanze, deren Blätter Tellergröße erreichten und die Schlangen angeblich an das Haus lockten, wanden sich um die Säulen mancher Villen, doch der Gesamteindruck war der von Sand, Oede und vereinzelten windgebeugten zerzausten Kokospalmen.

Die Windfänge, die wie Holzschuppen wirkten, grüßten von den nächsten Dächern, und überall standen auf den flachen Terrassen die schmucklosen, niederen, gurtenüberspannten Betten der Inder, die gleichzeitig Bett, Sofa, Tisch, Stuhl und Abladeort für alles Ueberflüssige sein konnten, die man mitten auf den staubigen Nebenstraßen, in dumpfen Stuben, auf Dächern, Veranden und Höfen fand und auf denen wir Europäer nie bequem sitzen konnten. Die Inderinnen dagegen zogen die beringten Füße seitlich an sich, schlugen die Arme um die Knie, plauderten in dieser Stellung stundenlang, arbeiteten, ruhten, liebten da oben …

Tochter und Schwiegertochter begrüßten uns nach indischer Weise, indem sie erst salaamten, dann die Hände auf unsere Schultern und das Haupt auf unsere linke Achsel legten. Sundri, »die Schöne«, die zehnjährige Enkelin in Hosen und einer gestickten Jacke, führte uns in einen Winkel des Daches und schüttete uns zeremoniell Wasser über die Hände, ehe sie uns an den weiß gedeckten Tisch führte und uns einen europäischen Teller zuschob. Nach alter Hindusitte dürfen die Speisen nur auf frischen Blättern vorgesetzt werden, aber der Westen mit seinem Geschirr hat da störend eingegriffen – störend, denn das Laub wurde weggeworfen und frisches gebracht, und bei Tellern weiß man nie, welcher Art Waschung (wenn überhaupt einer) sie ausgesetzt gewesen. Weil alles, was wir einmal berührt hatten, dadurch unrein geworden und nicht mehr benützt werden durfte, nahmen wir nur ein wenig von jedem Gericht auf unseren Teller und baten »die Schöne«, den Rest zurück in die Küche zu tragen.

Wir hatten Reis, der in Ghi gekocht worden war und den man sehr stark mit Kümmel gewürzt hatte, so daß er aussah, als ob schwarze Ameisen über ihn geraten wären; hierauf Dhal, der sehr weich gekocht und zu einem Brei verrührt worden war und überdies eine wahre Kruste schwarzen Pfeffers hatte; Pokhoras, eine sehr gute indische Speise, die aus einem leichten Teig besteht, der mit Zwiebel, Petersilie und roten Pfefferchen gefüllt wird und schnell aus heißem Sesamöl gebacken werden soll; ein Tellerchen mit zerhacktem Chilipfeffer und Kerri, heiß wie die Hölle und scharf wie eine Damaszenerklinge; gebeizte Mangoscheiben und einen Fisch, der voll Gräten und aus Ghi gebacken war. An Stelle von Brot erhielten wir einen ganzen Berg flacher Tschipatis, die wir in heißen Ghi tauchen konnten, nachdem wir sie zuerst wie ein Taschentuch zusammengelegt hatten. Nachdem wir uns gesättigt hatten, brachte man uns Scheiben goldgelber Baummelonen, Aprikosen klein wie Pflaumen aus Quetta im Norden und anderes Obst. Später spülten wir uns auf dem Dache die Hände ab und trockneten sie an der Luft. Padmani, die »Lotos«, und »Sundri«, die Schöne, zeigten uns ihre Schulbücher, Stickereien zum neuen Kleid und endlich die Kinderwiege aus gesprenkeltem Lack, in der das Kind wie in einer niederrandigen, viereckigen Holzschachtel liegt. Solche Schaukelbetten aus ebenso schönem Lack gibt es auch für Erwachsene, insbesondere Frauen, die darauf den Tag verschaukeln und auch oft die Nacht da verbringen.

Raben sprangen auf dem Dache herum, setzten sich auf die leeren Schüsseln, tranken aus dem Wassereimer; kleine indische Spatzen suchten nach Reis, Eidechsen huschten am Gemäuer herab. Die Hitze nahm zu. Wir stiegen auf der seltsamen, unüberdachten Treppe zwischen den beiden hohen Häusern nieder und begaben uns heim zur Ruhe. Niemand arbeitet, ehe die Sonne ihre Füße ins Meer taucht …

Es gab im Innern von Indien – ich will nicht sagen wo – einen steinreichen, jungen und hübschen Nawab, der einen herrlichen Palast, noch schöneren Schmuck und Tischgeschirr aus reinstem Gold hatte; was ihm indessen durch Tücke des Geschicks entgangen war und was sich so ohne weiteres nachzuschaffen schon die britische Regierung (die darüber sehr enggezogene Ansichten hegt) allein nicht möglich oder doch nicht leicht und gefahrlos machte, das war: eine weiße Frau!

Nun war die Zahl reinweißer, nachweislich durch und durch echter Frauen in Karachi keineswegs so groß, wie man glauben könnte. Unter den 217 000 Einwohnern waren, das ist tief gegriffen, vier Fünftel Asiaten, und von dem letzten Fünftel fiel ein Großteil auf die in Karachi diensttuenden Offiziere. Frauen und Kinder waren wenige Hunderte – wenn überhaupt so viele – und von diesen wenigen nur einige unverheiratet, jung, erträglich hübsch und etwas rundlich angehaucht. Der einzige Ort, wo man etwaige Nachschau halten konnte, war im Jungmädchenheim, in dem aber, o Bosheit des Geschicks, vorwiegend alte Schachteln wohnten oder Mischlinge, auf die ein echter Inder noch verächtlicher als die Europäer heruntersieht.

Ich fiel bei dem nochmaligen Durchsieben gewiß durch, weil mich weder die Schönheit noch die Rundung plagte und ich von der Tropensonne, der ich mich unbarmherzig aussetzte, auch braungebraten wie eine geröstete Erdnuß war. Deshalb blieben nur zwei Jungfrauen über – die hübsch singende kleine Modistin von Nummer acht und die stattlichere, stolzere Mabel S. von Nummer neun.

Anstatt nun kurzweg mit der einen dieser beiden davonzulaufen (romantischer nächtlicher Ueberfall mit vermummten Dienern, Flucht auf einem Kamel und so weiter, wie es mir als Nichtbeteiligter gefallen hätte), sandte der gute Nawab nach altasiatischem Brauche zwei oder drei ältere Inderinnen, die Miß H. in ihrem Geschäft besuchten und langsam mehr und mehr Fühler ausstreckten. Die reine Wahrheit habe ich nie erfahren: Ob sie halb zugesagt und es dann bereut hatte, ob sie ihre Busenfreundin als Ersatz vorgeschlagen, ob sie sich über den Antrag so sehr geschmeichelt gefühlt hatte, ob sie nichts zu verschweigen vermochte – wir erfuhren es nicht. Sie machte nur die Anzeige bei der Regierung, und nun hatten wir an Stelle von fliegenden Turbanen, rasenden Kamelen, glitzernden Palästen und so weiter die prosaische Polizei im Haus, ewige Bewachung und sehr viel Aerger. Ich nahm mir vor, jeden, der eine von uns stehlen wollte, nach Nummer vier zu schicken, wo die sehr gesetzte, umfangreiche Missionarin hauste, weil erstens an ihr viel zu tragen war und ich ihr wünschte, einmal einen Nawab in seinem Palast anstatt ein Mitopfer in einer Verpflegungsanstalt quälen und bekehren zu dürfen.

Die Geschichte verlief im Sande, denn niemand von uns war schön genug (zusammengerechnet, nicht einzeln!), um eine Flucht zu lohnen, aber von da an gab es feurige Szenen zwischen acht und neun, und ich mußte immer mit den Sätzen eines Dschungeltigers in mein Zimmer flüchten, um nicht in den Kampf gerissen zu werden, der mehr und mehr um sich griff. Von da an waren die beiden Feinde. Die Nichtigkeit irdischen Hasses wurde mir an ihnen klar: Keine nahm der Nawab.

Ich aber lernte in den vier oder fünf Monaten meines Karachi-Aufenthaltes, daß es nicht gut ist, viele Weibchen ohne Männchen in ein Haus zu sperren. Es reißt an den Nerven und führt zu Intermezzos, die nur für den unbeteiligten Beschauer von vergnüglichen Folgen sind …

Zuerst trafen Geldsendungen ein, und es war mir möglich, meine Kost und Wohnung genau zu begleichen, doch nach kurzer Zeit blieben alle weiteren Zahlungen aus, und ich konnte kabeln, schreiben, drängen, es rührte sich nichts, und das erstreckte sich mit überraschender Gleichheit auf meine Heimat, auf Oesterreich und auf Deutschland. Es war wie verhext.

Dabei folgte Brief auf Brief, der mich nach Hause rief und mir klar machte, was für eine schlechte Tochter ich war, wie sehr ich als einziges Kind der Verpflichtung unterlag, bei meiner Mutter zu bleiben, und viele eindringliche Bemerkungen mehr, ohne daß jemand seine guten Lehren mit Geld unterstrich, mit dem allein man von den Enden der Erde nach Europa fliegen konnte, und ohne in Betracht zu ziehen, daß ich nun auch – wie meine betagte Mutter, die zu spät im Leben geheiratet hatte – schwach und krank war, unfähig, wie einst im Zwischendeck zu fahren oder weiß Gott wohin zu Fuß zu laufen. Es fehlten nun einige Wochen auf das vollendete achte Jahr meiner Studienreise, von der jeder Tag seine Mühen und Drangsale und seine Arbeit gehabt hatte …

Eine wachsende Erbitterung erfaßte mich, vielleicht umsomehr, als die alte Missionarin mir mit dem »lieben Herrgott«, der mich so schön sitzen ließ, ewig in den Ohren lag und ich gegen alle Reden taub geworden war. Ich sah weder Wahrheit noch Trug: Ich sah nichts als den Umstand, daß ich achtmal 366 Tage hindurch unentwegt meine Pflicht erfüllt, mich ganz meiner Aufgabe hingegeben hatte, daß meine Koffer hier, die Schränke meines Vertreters daheim von Arbeiten aller Art strotzten, daß ich Werk auf Werk, das in mir emporgewachsen war, verschickt und keine Antwort erhalten hatte – kurz, daß ich einem Kaufmann glich, der seine Perlen, Seiden, Früchte mit jedem Schiff abgesandt hatte und den man nun nicht bezahlen wollte. An mir hatte es nicht gefehlt. Das Schicksal und seine Ausgesandten traf die Schuld …

Und neben mir zum Frühstück, zum Tiffin und zum Abendbrot predigte jemand den engsten und beschränktesten Christenglauben – das Vertrauen auf das Wort! Nun aber geschah es, daß ich wieder einmal einen Anfall von Malaria hatte, der mich vor Fieber tanzen machte, und zu diesem nächtlichen Tanzen, ganz leise barfuß ausgeführt, kam Miß H. und fand, daß ich auf 41° zuwackelte. Sie war sprachlos, umso mehr, als ich über Schmerzen am Rippenfell klagte. Sie benachrichtigte das ganze Heim, und die Leiterin, die gerade einen Besuch fremder Missionare aus Persien hatte, glaubte mich schon auf dem Weg in die Ewigkeit. Kein Beteuern meinerseits half. Sie rang die Hände, die Eurasierinnen fürchteten sich vor meinem Geist (der noch gar nicht losgekoppelt war und gewiß nie die Hallen eines langweiligen Mädchenheims aufgesucht hätte), und Miß Hoff kam mit einer Pferdetinktur und rieb mich ein, daß ich den Himmel, wenn nicht schon besaß, so doch zu sehen wähnte, denn ich hörte vor Schmerzen alle Engel singen. Die Haut drohte sich zu lösen, und nun wurde ich mit einer Salbe von der Pferdetinktur befreit; das alles, während ich an der Todesgrenze herumflackerte und nicht darüber hinweg konnte.

Am Morgen war ich nicht tot, sondern sehr lebendig, denn die Brust und der Rücken brannten und die Zunge klebte dicht belegt wie immer nach dem Tropenfieber am Gaumen. Da öffnete sich die Türe, und die Missionarin aus Persien, die zugleich Aerztin war, schob sich mit einem hinkenden Bein ins Zimmer, begann mir Vorwürfe zu machen und zuzureden, doch ins Hospital zu gehen, um niemand Angelegenheiten und Verantwortung aufzubürden. Sie sprach von den Pflichten gegen den lieben Nächsten, und als sie am salbungsvollsten geworden, löste sich meine Zunge vom Gaumen, und ich sagte ihr, was ich von den »Pflichten gegen den Nächsten« hielt. Es war der beste Beweis dafür, daß ich jedenfalls nicht ganz tot war.

Sie bat mich später, ein Bild für sie instand zu setzen, und ich war nahe daran ihr zu sagen, daß ich als Leiche nicht malen konnte, tat ihr aber dennoch den Gefallen, weil ich mir dachte, daß man nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollte. Wie sehr aber dachte ich an meine lieben katholischen Mitschwestern, die nie von einer Verantwortung gesprochen hatten und die, auf einsamer Insel, gewiß in einer ganz anderen Lage den Behörden gegenüber waren. Unzweifelhaft ist der katholische Glaube der, der weitaus mehr Idealisten zeugt. Der echte Glaube, sagte ich meiner die Bibel-durch-die-Kehle-Jagenden immer, besteht nicht in Worten, sondern in der Liebe, und Liebe löst sich in Taten aus.

Da ich schlechter und schlechter auszusehen begann, die Leiterin auch mit einer Kummermiene herumschlich und sich alle vor meinem zukünftigen Geist bangten (Eurasierinnen sind sehr abergläubisch!), trat die Bibelquetscherin (echtgläubige Menschen, die ihren Glauben leben, die ehre ich, aber solch aufdringliches Bekehrungsgewinsel ist weitab von rechter Ueberzeugung) eines Morgens, gerade als ich müde vom Hauptpostamt zurückgekehrt war, ungebeten bei mir ein und begann mich mit Anklagen zu überschütten. Jemand wie ich könne den Krebs haben, sei eine Gefahr für die anderen, eine Plage, ein Verderben …

Das an einem Ort, wo es Pest, Cholera und chronische Dysenterie gab und meine arme Zimmernachbarin ins Hospital mußte, um sich die Brust herausschneiden zu lassen. Ich sagte einige wenige Worte; sie genügten. Ich habe nicht vergeblich mit Menschenfressern gekämpft. Die Tür schloß sich von außen.

Wie krank ich am Abend sein mochte, wie müde am Morgen, nie wieder fehlte ich bei einer Mahlzeit, damit ich nicht mit Gewalt ins Krankenhaus geschickt wurde. Welche Ueberwindung es mich kostete, vermag ich kaum zu sagen. Es gab Stunden, in denen ich mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett lag und zu erschöpft schien, auch nur einen Gedanken zu fassen. Dennoch arbeitete ich, malte in den frühen Nachmittagsstunden, lief durch halb Karachi nach Sonnenuntergang. Ich würde all diese Nebensächlichkeiten nicht anführen, wenn ich nicht eben zeigen wollte, daß bei einer solchen Reise allerlei hindernde Tatsachen in die eigentlichen Gefahren und Widerwärtigkeiten eingreifen, und daß man die Welt erobern, zum Schluß aber dennoch scheinbar nichts erreichen kann …

Erst wenn ich tot bin, werden andere – die nichts dazu getan haben – ernten, was ich unter so vielen Tränen gesät und großgezogen habe; wie jemand, der einen Palast gebaut hat, in dem seine Feinde hausen, während er als Bettler durch die Welt zieht.

So wurde ich im sehr christlichen Mädchenheim täglich mehr und mehr eine ausgesprochene Heidin.

Nur auf der Straße atmete ich auf. Da war ich losgelöst von allem, eine von den vielen, die den Staub Karachis aufwühlten. Meist ging ich stadtwärts gegen das Hauptpostamt, selbst wenn ich keine Nachfrage hielt. Es war mir angenehmer, meine Briefe allein zu erhalten, sie nicht von allen Neugierigen befingert zu wissen. Und der Weg durch die Straßen der Eingeborenenstadt war immer lehrreich.

Ich wußte, welche Häuser einem Mohammedaner gehörten, denn die Fenster waren vergittert und verklebt; welche einem Hindu, der Vorhänge spannte, und welches Haus von den Parsis oder Feueranbetern bewohnt wurde, denn eine Schnur getrockneter Blumen hing quer über den Eingang, und im Staub und auf der Steinschwelle sah man die hübschen Abdrücke aus weißer Kreide, die täglich erneuert werden mußten und die Glück zu bringen bestimmt waren.

Manchmal sah ich in einen Hindutempelhof, der von einem Scheiterhaufen erhellt wurde; vielleicht verbrannte man da eben eine Leiche; oder ich lauschte dem Singen irgend einer Sekte in einem geschlossenen Haus in einer Nebenstraße, oder ich beobachtete den Wanderkoch, der Pokhoras briet und andere indische Leckerbissen herstellte. Unten, an der Wegkreuzung hinter dem Park, saß sehr oft ein Sadhu, ein Mann von geweihtem Leben. Er hatte einen kleinen, blumenumkränzten Spiegel (gewiß nicht für sich, denn er war fast nackt, abgezehrt, aschebestrichen, mit langem, ungekämmten Haar), wohl um die Strahlen der Sonne anzuziehen, eine Wasserflasche aus einem ausgehöhlten Flaschenkürbis und eine arg gebrauchte Schlafmatte. Gegen Abend kamen seine Zuhörer und kauerten um ihn, während er die Perlen seines Rosenkranzes durch die Finger gleiten ließ und von irgend einem Guru, einem weisen Lehrer, erzählte oder berichtete, wie er selbst durch Betrachtung den Weg zum Heil gefunden. Und jeder lauschte andächtig, denn jeder Mann hatte Sinn für das Uebersinnliche, dachte – in freien Augenblicken – über die Geheimnisse des Daseins nach.

Es gab auch heilige Pilger, die in Gruppen wanderten und auf einem brachen Felde übernachteten; es streiften mich heilige Kühe auf dem Wege, und oft sah ich ein Kind mit einem irdenen Gesäß hinter solch einem Tier herwackeln und warten, bis es ihm gefällig sein würde, sich zu erleichtern, um die kostbaren Tropfen aufzufangen. Immer sammelten die Frauen den frischen Kuhmist und trugen ihn heim, um ihn zu trocknen, und einem Sterbenden sollte ein Kalb zugeführt werden, damit er den Schwanz hielt. Manchen Leuten goß man Gangeswasser, anderen Kuh-Urin in den Mund, doch dürfen wir nicht vergessen, daß die Kuh in Wahrheit die Göttin Saraswati sein soll und man die Erde in ihr anruft, zu der man zurück muß. Daher entbinden Gujaratifrauen immer auf dem nackten Erdboden und lassen sich Kinderwäsche, Kinderkleider erst nach der Geburt schenken.

Ehe eine Hindufrau zu kochen beginnt, muß sie sich die Hände waschen, frische Kleider anziehen (man wäscht die alten, indem man sich unter einen Brunnen stellt, sie langsam löst, nach und nach die frischen Gewänder anlegt und die alten durchschwemmt und auswindet), die Herdstelle mit getrocknetem Kuhdünger umgeben, also einen magischen Kreis ziehen, den kein Nichtkochender zu überschreiten die Erlaubnis hat. Erst dann macht sie sich ans Werk, doch werden nur zwei Mahlzeiten – eine morgens, eine abends – eingenommen.

Selbst an heiteren Vorfällen war kein Mängel. Die Karachibettelkinder sind von einer Ausdauer, die geradezu unvernichtbar ist; so lief mir im Anfang ein kleiner Junge, in einen elenden Fetzen gehüllt, aber ganz gut ernährt und höchst vergnügt aussehend, nach und bettelte mich mit den schaurigsten Grimassen des Hungers an. Gab ich ihm etwas, so würde ich diese Pest jedesmal auf dem Halse haben. Er folgte mir eine geschlagene halbe Stunde, denn die meisten Weißen geben, nur um das Geheule loszuwerden, doch blieb ich standhaft, und wenn wir uns später trafen, lachten wir uns gegenseitig sehr vergnügt an. Wir kannten uns.

Oder es saß ein Gharikutscher auf dem Bock im Schatten eines breitkronigen Baumes und schlief den Schlaf der Ungerechten. Da kam eine heilige Kuh vorbei, die sich seit langem an Zeitungspapier und Stoffrestchen gemästet hatte, sah das frische Gras unter den Füßen des Schlafenden, das aber so karg bemessen war, daß der Gaul knapp an der Hungergrenze vorbeiglitt und tat einen kräftigen Riß. Die Gharikutscher sind Mohammedaner und ohnehin nicht gut auf die heiligen Kühe zu sprechen. So einen die Kuh verwünschen zu hören, war ein literarischer Hochgenuß.

Es gab auch sehr stille Gäßchen, in denen die Leute auf den Gurtenbetten saßen und man kleine Kinder in einem Stoffnetz schaukeln sah. Ein lieber Anblick, weil ein kaum größeres Kind das winzige hin- und herschwenkte. Nicht selten mußte man einem Zauber ausweichen – eine Sache, die wenigen Touristen bekannt sein dürfte. Man sieht häufig, meist in kleineren Straßen, einen schmutzigen Fetzen oder ein kleines Staubhäufchen, nicht größer als ein Maulwurfshügel, mitten auf dem Weg. Nun darf man nicht darübersteigen, denn jemand hat die Krankheit hineingezaubert, und wer nun daran stößt, der muß erkranken. Dafür heilt der Kranke zusehends schnell. In diesem Aberglauben ist ein Punkt voller Wahrheit: die Eingeborenen nehmen ein Stück Tuch und reiben damit einen Kranken, der die schwarzen Blattern oder sonst eine ansteckende Krankheit hat, vom Kopf bis zu den Füßen gut ab und werfen hierauf den Fetzen mit einer Zauberformel vor die Tür, immer mitten auf den Gehweg. Da es sich um ansteckende Krankheiten handelt, ist es allerdings sehr leicht denkbar, daß man durch eine Berührung den Keim heimträgt und erkrankt. Geschlechtskranke werfen ebenfalls sehr häßlich beschmutzte Fetzen so auf die Fahrstraße. Es empfiehlt sich daher tatsächlich, einen Bogen herum zu machen.

Das Schlimmste von ganz Karachi ist vielleicht die Elektrische; man sitzt neben einem Kohlenträger, einem Geldwechsler, einer Mahrattifrau, die tagsüber Steine geschleppt hat, einer Mutter aus Sind mit drei Kindern und sechs Bündeln, einer kränklichen Frau unter der Burka, die vielleicht eben ein Kind an den schwarzen Blattern daheim hat, einem Kuli, dessen Lendentuch am äußersten Rand des Oberschenkels endet, und wer Volksstudien machen will, für den ist die Elektrische der Boden, aber mir waren meine Füße als Beförderungsmittel lieber.

Manchmal, wenn ich durch die Seitengäßchen hinter dem Boultonmarkt ging, oder die Bettler mit ihrem glänzenden Kopfputz phantastisch über den Fetzenmarkt schreiten sah, die Messingarbeiten oder die herrlichen Silbersachen bestaunte, kam ich an einem Eckladen vorbei, in dem die gruseltiefsten Bilder aus der Mahabharata, der Ramayama und der Götterlehre hingen. Zuzeiten kaufte ich, da die Bilder lächerlich billig waren, eins, und so sammelte ich eine ganz hübsche Anzahl, die mir indessen wenig nützten, so lange ich mir über die Bedeutung der einzelnen Gestalten nicht ganz im Klaren war. Man sah die Strafen im nächsten Leben abgebildet – diesem wurden fürs Tabakrauchen die Augen ausgerissen, jener wurde wegen Ehebruchs samt der Mitschuldigen auf einer glühenden Platte geröstet, und auch da wollte ich das Was und Wofür wissen, deshalb brachte ich die Bilder Miß Hoff, und diese fragte ihren Zahnarzt, der in Deutschland studiert und für Deutsche viel übrig hatte, ob er nicht so gut sein würde, mir die Sachen zu erklären. Er war gern bereit, und so kam es, daß ich im Atelier und dicht neben dem sehr gefürchteten Stuhl meine Bilder richtig erklärt erhielt, sehr viel über indische Anschauungen hörte, was mir noch fremd gewesen, und auch erfuhr, welche Werke zum Studium dieser oder jener Sache am besten waren. All das hatte jedoch nur mittelbaren Wert. Er erkundigte sich nämlich nach meinem Berufe, und so erfuhr er von Reise und Erfahrungen und schlug die Hände zusammen. So etwas begrub man stillschweigend im christlichen Heim!? Ich sollte vortragen, unter die Leute kommen, Menschen kennen lernen! Ich vermoderte ja unter den Missionaren! So schlimm war es nicht gewesen, denn Miß I. war mir wirklich sehr an die Hand gegangen. Miß Hoff hatte mir viel gezeigt, geschenkt, erzählt, aber unzweifelhaft waren mir die Wege weit mehr geebnet, wenn ich vortrug und bekannt wurde.

Am Sonntag darauf speiste ich bei ihm und kaute, zum ersten- und letztenmal in meinem Leben, Betel, am Montag war ich bei Parsimillionären eingeladen, und schon sechs oder acht Tage später trug ich in der Zoroasterhalle meine Erlebnisse bei den Wilden vor und zeigte meine Pfeile und Sperre. Von da ab folgte eine Zeit wilder Aufregung und Hast. Kaum hatte ich mich nach Tisch niedergelegt, so ging der Fernsprecher, und ich mußte nach unten laufen. Ich hatte Vorträge in Schulen, in Hallen, bei Hindus, Christen, Parsis. Sogar im Sind-College, dem größten der ganzen Provinz. Eine starke Erkältung hinderte mich beinahe am Sprechen, und daher stand Miß Hoff mit der Arzneiflasche mitten auf der Veranda und fing mich ab. Je mehr Arznei ich trank, desto furchtbarer hustete ich. Ich war so müde, daß ich den ganzen Tag auf dem Bette liegend arbeitete und nur abends zu den Vorträgen ausging. Immer begleiteten mich die beiden Hoffschwestern und das war sehr gut und angenehm, denn es sieht in Indien sehr schlecht aus, ohne Begleitung herumzulaufen, und ich sah überdies sehr zart und daher sehr jung aus.

Materiellen Gewinn brachten die Vorträge wenig, denn an den Schulen und so weiter trug ich selbstverständlich zum Wohle der Hindus oder der Parsis vor, doch hatte ich dadurch sehr viel Gelegenheit, indische Konzerte, Theater und andere Vergnügungen kostenlos mitzumachen, durfte stundenlang mit dem höchsten Priester der Parsis sprechen, wurde mit Herrn Pithawalla vom Parsi-College bekannt, erhielt sein Buch und andere Bücher geschenkt und wurde mit Frauen aller Sekten und Religionen in Berührung gebracht, so daß ich auch nach ihren Ansichten forschen durfte. Es öffneten sich mir viele Tore, und auch eine Anstellung wäre möglich gewesen, aber wie durfte ich annehmen, wenn ich gebundene Hände hatte? Wenn meine Mutter unbedingt meine Heimkehr schon in diesem Winter ersehnte und auch ich das Gefühl hatte, daß ich sie nur dann noch lebend antreffen würde?

Ich hatte daher um das Geld für die Rückkehr heimgekabelt und wartete und wartete vergeblich auf Antwort. Mit jedem Tage näherte sich der Winter und machte eine Heimreise für mich gefährlicher. Ueberdies sollte ich Aegypten durchfliegen und das gelobte Land ganz aufgeben. In der Tat, in mein Jerusalem zog ich nie ein. Mir blieben vom Tempel der Gnade einzig die Klagemauern …

Es war eine fieberhafte Zeit. Oft kehrte ich mit sehr schönen Blumengewinden nach Hause zurück. Es waren Tempelblumen, duftende Gräser und allerlei Goldflitterzeug, sehr hübsch verflochten, und manche Kette so lang, daß mir das Ende bis tief auf den Bauch herabhing. Das war wohl weniger die Schuld der langen Kette als die Kürze meines Ichs.

Ich speiste in Hindufamilien und besuchte die Mädchenschule der Parsis; erfuhr die Bedeutung des heiligen Hemdes, und sah, daß die Mädchen immer einen Schleier, eine Kopfbedeckung irgend welcher Art tragen mußten; ich konnte den »Hund mit vier Augen« sehen (irgend einen Hund, der über den Augen zwei dunkle Flecke hat), der besonders günstig sein soll, um den Toten anzuschauen, ehe die Leiche in die Türme des Schweigens getragen wird. Ueber Recht und überliefertes Gesetz gab man mir Aufschlüsse und wunderbare Bücher über Firdausi und die Geschichten aus dem Sha Nameh.

Plötzlich brachen die Schulferien an – es war tief im Oktober – und ich gewann wieder Zeit für mich selbst. Draußen war es kühler geworden, die herbstliche Verbrennung des »bösen Riesen« und der indische Jahrmarkt zu Ende. Miß Hoff verließ das Jungmädchenheim, weil sie mit der Bekehrerin nicht länger zusammen sein wollte. Ich war unausgesetzt krank.

Die jüngere Schwester war in das Innere zu einer kranken Wöchnerin gefahren, die vier Brüste hatte. Die ältere Schwester übersiedelte in ein kleines indisches Häuschen, vor dem Stallungen zu stehen schienen, die in Wahrheit jedoch nur die elenden Wohnungen verschiedener sonst recht netter, doch armer Inder waren. Ein Mann war ein pensionierter Bahnwächter und überdies Philosoph und Gelegenheitspriester. Er ermahnte die übrigen Leute zu Geduld und stimmte dem Waschmann bei, der behauptete, alles Uebel käme von den Frauen, und daß nur der ihm entginge, der die Augen nie höher als bis zu den Knöchelspangen der Schönen erhob. Einmal feierte er die Hochzeit des Salagramisteines (das Zeichen Sivas) mit der Tulsipflanze, die in einem vorigen Leben Weib und eine Geliebte des Gottes gewesen war. Wir durften mit bei der Hochzeit sein, standen daher auf dem weißen Tuch, warfen siebenmal Reis gegen die geschmückte Pflanze, sahen, wie sie mit schönen Worten vermählt wurde, erhielten zur Feier weißen Zuckerkuchen und gerösteten Reis, und nur das rote Glückszeichen, das er mit Sendul allen Frauen mit dem befeuchteten Daumen aufdrückte, unterließ er bei uns. Frauen und Mädchen durften es immer tragen, Witwen dagegen nicht, denn sie waren verfluchte Geschöpfe, die Unglück brachten und daher an keiner Feier, an keinem Feste teilnehmen konnten.

Einmal brachte er uns auch eine seltsame Sekte weiblicher Priesterinnen. Sie trugen ganz einfache, düstere Gewandung und waren Bhut- oder Geisterdienerinnen, mußten sich einmal jährlich auf freiem Felde vor einer Grube niederwerfen, Beschwörungen sprechen, auf die Geister warten. Sie hatten den Schwur abgelegt, immer unverheiratet zu bleiben, und die, die ich sah, machten vermutlich aus der Not eine Tugend, denn sie waren zum Schreien häßlich. Auf dem Haupte trugen sie ein Lehmkörbchen, und dieses sah fast wie eine Festung mit fünf Messingtürmchen aus. In der Mitte thronte angeblich ihr Gott, und sie gingen von Zeit zu Zeit betteln und versprachen Glück.

Ich weiß nicht, wie ich diese Zeit ohne Miß Hoff ertragen hätte. So krank ich war, arbeitete ich täglich weiter, und das war umso schwerer, als meine Erika nur noch lief, wenn ich sie mit einer Hand schob. Dazu sich aber immer und immer wieder alles versagen müssen, gezwungen zu sein, seine Miete schuldig zu bleiben, obschon man genau weiß, daß Geld unterwegs sein sollte, sich stets Eindringling zu fühlen, sich tausend feinen Demütigungen unterworfen zu wissen und am Ende als Bettelnde zu Vereinen wandern müssen …

Nein, lieber blieb ich in Indien – – –

Jeden Abend nach Sonnenuntergang besuchte ich Miß H. Die Wohnung bestand aus drei kleinen Räumen und einer Küche einfachster Art, doch wir saßen auf geborgten Möbeln (man kann sie immer erhalten) und tranken Wermut, halb französischen, halb italienischen, und ich glaube, dies hielt meine Seele im Leib, denn ich nahm ununterbrochen ab. Manchmal sangen die Eingeborenen, manchmal ließ Miß H. ihr Grammophon spielen, meist plauderten wir, und das Bewußtsein ihrer Freundschaft bewahrte mich vor Selbstmord.

Sehr schön war der botanische Garten. Dort erhielt ich viele Blumen und Früchte, die ich malte. Wir betrachteten zusammen die wenigen Tiere in den Käfigen, und zum Schluß ertränkten wir unseren Weltschmerz – wir beide litten ja daran – in einem Gläschen Wermut.

Nicht einmal diese Freude blieb ungetrübt. Ein Soldat (irgend eine Charge) lauerte mir zweimal nacheinander auf, einmal betrunken, am folgenden Tage nüchtern und daher viel gefährlicher und verfolgte mich bis in unseren Garten, wo er mich nach Art der Zweibeine herumzuwerfen begann. Ich schrie, und der Mali, der Gärtner, zeigte sich auf der Schwelle. Mehrere Abende erwarteten mich die beiden Diener unweit des Hauses, um den Mann abzufangen, der noch zweimal auf einem Rade folgte, und die Angriffe erst beim Anblick der mit Stöcken bewaffneten Diener aufgab.

»Das ist, weil Sie allein gehen!« sagte man im Jungmädchenheim.

Himmel, mit wem hätte ich gehen können?

Der Mann erlitt keine Strafe, die übrigen Mädchen hatten den Spaß und auch das Gruseln, und ich hatte die blauen Arme. Und das soll eine anständige und gerechte Welt sein?

Erstens hatte ich kein Geld zur Heimfahrt, und zweitens hatte ich keine Papiere. Der Paß war tot, ganz tot, und keine Negierung wollte ihn auferstehen machen. Ich erwähne den Umstand erst an dieser Stelle, doch schrieb ich seit Monaten von Pontius zu Pilatus um irgend einen Ausweis, und immer hieß es so angenehm ablehnend:

» Ich nicht! Sie sind nicht meine Staatsangehörige!«

Italien wollte mich ohne Papiere nicht durchlassen. Ich verstehe das Gesetz nicht. Ein Paß mag veraltet sein, man kann nach und nach von der eigenen Behörde gezwungen werden, für ihn nachzuzahlen, aber wenn das Schriftstück voriges Jahr besagte, daß ich der Besitzer bin – ich, wirklich ich – wie kann man, weil das Datum alt geworden ist, seine Persönlichkeit wie ein Taschentuch verlieren?

Kurz, ich war niemand.

Zum Schluß ging ich, wie immer, zu den Engländern. Der Gouverneur von Sind konnte einen Paß geben, und ich ging hin, ihn darum zu bitten. Auch er lehnte im Anfang die Zumutung ab, doch als ich ihm erklärte, in dem Fall zeitlebens in Indien bleiben zu wollen, kam ein wenig Schwung in die Sache. Da schlug ich ihm vor, mich mach Hause zu schicken, ich würde das Geld der Regierung ersetzen. Er meinte, zwangsweise verschiffe man nur unwünschenswerte Leute. Nein, ich war nicht unwünschenswert …

Das war ja erfreulich und traurig zugleich. Für die Lumpen zahlten die anderen, und für die Nichtlumpen, da zahlt man selbst.

Letzten Endes erhielt ich dennoch die Papiere, und der Beamte, der sie mir ausstellte, war sehr liebenswürdig. Zum Schluß sollte ich gemessen werden, und ich sagte »fünf Fuß drei Zoll«, denn das hatte ich in England als Studentin gehabt.

»Nicht möglich!« meinte er und schob mich unter den Apparat. Ich hatte drei Zoll verloren! Wo, wo in aller Welt waren die drei Zoll geblieben? Vor lauter Kummer mußte ich eingeschrumpft sein …

Die Italiener aber, für die ich immerhin noch eine »Größe« war, schrieben in ihre Papiere »mittelgroß«, und daraus ersieht man, daß es sogar bei solchen Kleinigkeiten auf den Gesichtspunkt ankommt.