|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

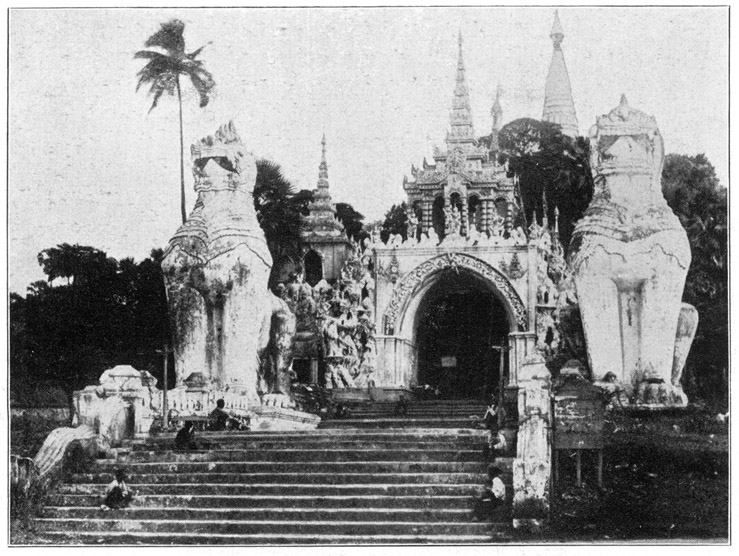

Burma: Treppentor der Schwe-Dagon-Pagode in Rangoon.

Birma nannte mau einst Suvarna Bhumi – das goldene Land. Ich bemerkte eines Morgens die nebligen Umrisse des ansteigenden Landes und Molmein, die kleine von den Engländern gegründete Stadt im Süden am Eingang des eigentlichen Golfes, doch erst am folgenden Tage sahen wir im Morgenlicht Rangoon (verstümmelt aus Yangon, was »Ende des Krieges« bedeutet) vor uns liegen. Das Bild gehört zu den schönsten der Welt, denn die von Osten einfallenden Sonnenstrahlen treffen die herrliche Pagode Shwe Dagon außerhalb der Stadt selbst und der Reihe nach all die Pagoden, deren oberer Teil immer aus strahlendstem Golde ist und besten Verzierungen, oft ebenfalls vergoldet, wundersam funkeln. Sind es auch nicht in Wahrheit zehntausend Pagoden, so bleibt noch genug übrig, um das Herz zu erfreuen.

Einst gab es verschiedene Tore zur Stadt, die heute nur Schutt sind, aber aus dem Alten entstand doch künstlerisch hochstehendes Neues. Die inneren Pagoden, die schönen europäischen Bauten am Hafen, die Moschee in maurischem Stil, und anziehender als alles andere das Volk und das Treiben selbst.

Siam war noch der Ferne Osten, war noch Hinterindien im eigentlichen Sinne mit allem, was an China anklingt, doch Rangoon zeigte Ostindien in seiner für mich vollen Neuheit und hatte durch die Verschmelzung einen eigenen Reiz. Hier begegnete man schon den echten Indern neben den mongolischen Birmanen. Als ich vom Schiff dem Postamt zueilte – stets mein erster Ort in einem neuen Land – sah ich auf dem breiten Pflaster einen Mohammedaner, der sich eben den Turban neu anlegte. Ein Knabe hielt das eine Ende des meterlangen Stoffes, und der Mann drehte sich, indem er die Falten ums Haupt ordnete, langsam um die eigene Achse, bis der ganze Turban einen stattlichen Kopfputz bildete, der bei der Tropenhitze nicht anders als beschwerlich sein konnte. Die Zipfel des langen Bartes hatte er geschickt und ebenfalls unter dem Turban in Ohrnähe verstaut.

Dann kamen die Mittelstraßen – breiter und besser als jene in Bangkok und auch mit dem verwirrenden Leben auf dem Pflaster, denn nur zu oft versperrten Buden oder Tische vor Eßhäusern den Weg. Ich lachte vergnüglich, weil mich die Inder scherzweise anriefen, und mich einluden, bei ihnen zu essen – etwas Ungeheuerliches für alle, selbst für Mischlinge, undenkbar für reine Europäerinnen, obgleich es herabgekommene Weiße gibt, die da aus geldlichen Gründen speisen müssen. Für mich kam nur das Verzichten in Betracht, doch sahen einzelne Speisen lecker aus, und ich hätte so ein Huhn mit Kräutern und Kerri ganz gern verspeist.

Eigenartig waren nicht nur die Inder mit ihren goldgestickten Mützen, ihrem goldwurstigen Kopfputz, halb Mütze, halb Turban oder dem Turban selbst, der manchmal schneeweiß beim Hadschipilger, manchmal aus hellrosa, sonst aus gelber Seide war und bei den reicheren Leuten vorn einen Edelstein zum Abschluß hatte, sondern auch die Birmanen in ihren weiten weißen Hosen, der losen Jacke, und die Birmaninnen mit zu einem auffallenden Knoten oben auf dem Kopfe gedrehtem Haar. Sie trugen den Sarong und darüber eine lose Jacke, doch waren sie nicht so zierlich wie die kleineren Siamesinnen, lachten indessen ebenso vergnügt in die Welt hinein und rauchten so ungeheuer dicke und lange Zigarren, daß ich um jeden Preis so einen Stinkstengel kaufen wollte. Ich begab mich in die auffallend schöne und große Markthalle, wo man prachtvolle Seiden, herrliche Stickereien, allerlei Früchte und vor allem die entzückenden Sonnenschirme fand, die mich noch zuzeiten im Traum verfolgen, obschon ich nie einen Schirm trage und so viele Jahre ohne Schirm um die Welt gefahren bin. Sie sind wie die japanischen Schirme aus irgend einer hellen Seide (blaßgrün, rosa, hellblau), aber sie haben eine reichere Stickerei rund um das schöngeschwungene Dach und überdies reizende Fransen rund herum, die das Gesicht des Trägers weich umranden. Unter einem solchen Schirm muß jede Frau schön sein, doch da mir dies selbst mit einem birmanischen Schirm kaum gelingen dürfte und ein jeder über zwanzig Rupien kostet, verblieb ich nach wie vor schirmlos. Dagegen ging ich zu einer Frau, deren Bude mit großen Zigarren überschüttet war und legte vier Annas auf den Tisch, denn mich in ein Gespräch einzulassen, wagte ich nicht. Sie lächelte und gab mir zwölf Zigarren, die so sehr nach Würsten oder Holzstücken und so wenig nach Tabak aussahen und rochen, daß ich sie glatt durch unzählige Zollbehörden hindurchschmuggelte und sie später als wissenschaftliche Lehrmittel an Schulen usw. verteilte.

Rangoon ist die Stadt der Elefanten, die dort genau den Dienst leisten, den wir sonst von Ochsen verlangen; mehr als das, denn sie arbeiten als Holzschichter auf den Holzplätzen an den Ufern des Irrawaddy. Ich wollte sie um jeden Preis sehen und fuhr daher mit der Elektrischen hinaus. Es gab eine erste und eine zweite Klasse und ich fuhr, weil ich ganz unbekannt und abenteuerlustig war, in der Zweiten, neben einem Kohlenträger, dessen Körbchen ihn ganz verdeckten, einem Priester in gelbem Gewand mit dem steifen Blatt einer Fächerpalme als spanischer Wand, einer Birmanin in langem, braungefleckten Sarong und einer grellrosa Bluse, und einem Shan, einem Manne aus dem Innern, der sich in Rangoon so scheu wie ich selbst fühlte und sein Nationalkostüm trug – weite Hosen, die hinten in einem Sack endeten und einen weichen Riesenstrohhut, der wie ein welkes Blatt um sein braunes Gesicht fiel. Die Shan wahrsagen aus Hühnerknochen, weil sie – wenn ich mich recht erinnere – der Meinung sind, daß ein Huhn einst versehentlich ihre heilige Schrift gefressen hat.

Ich sollte (so hatte man mir angedeutet) bei einem Bach jenseits einer Brücke abspringen und nach rechts gehen. Das tat ich, und siehe da! mir gerade gegenüber stand schon ein Elefant und hob einen mächtigen Teakstamm, den er mit sich schleppte und auf andere Stämme rollte. Der Inder, nur mit einem Lendentuch bekleidet, saß oben auf dem Tier dicht hinter den Ohren und stachelte ihn mit einer spitzen Stange zur Arbeit an, oder bedeutete dem Tier damit, was zunächst von ihm begehrt wurde. Dann kamen weitere Elefanten, hoben einen Stamm vereint auf und schichteten die Hölzer bald zu Haufen.

Sie lassen sich nicht befehlen – das heißt, nicht wahllos; wenn kein Schatten fällt, die Sonne also genau zu Häupten steht, weiß der Elefant, daß es zwölf Uhr ist, und dann legt er das Holz hin und begibt sich zum Sammelplatz, wo sein Futter in Gestalt von Reisstroh, Bananenlaub und ähnlichen Dingen auf ihn wartet. Um keinen Preis würde er über die Zeit arbeiten, und seine Ruhe will er haben. Nach Sonnenuntergang rührt er nichts mehr an, und vierzehn Tage jährlich hat er Ferien. Da geht er hinaus in den Dschungel und vergnügt sich nach Elefantenart, doch kehrt er immer zurück, wenn seine Tage um sind. Weibchen werden, wenn sie trächtig geworden sind, sofort freigegeben, weil sie in der Gefangenschaft nur wunderselten werfen oder lebenskräftige Junge haben. In der Nacht stellt sich stets eine andere Frau zur Mutter, damit das Kind zwischen ihnen steht und so vor dem Tiger oder anderem Raubzeug geschützt bleibt. Geht ein Weibchen ein, so nimmt eine einheimische Frau das Kind an die Brust, nur muß solch ein Elefantenbaby drei Jahre gesäugt werden. Es trinkt mit dem Rüssel um den Hals der Frau und ist ihr so anhänglich wie einer echten Mutter. Mit vierzig Jahren ist der Elefant ein frischer Junge, mit siebzig ein Junggeselle für die Ehe reif, aber wenn er ins zweite Jahrhundert geht, fängt ihn die Welt zu ärgern an, und da wird er böse, wenn er nicht frei laufen darf. Man gibt ihm daher seine Freiheit wieder, und er wandert fern von der Herde, allein. Das sind die gefährlichsten Tiere, denn meist haben sie einen Stoßzahn schon ausgebrochen und greifen in ihrem Griesgram an, was ihnen in den Weg läuft. Eine Herde zerstört höchstens durch Kraft oder Mutwillen, reißt ein paar Bananen als Gabelfrühstück aus oder zertrampelt einen Garten, beschnuppert mit dem Rüssel feinfühlig auch Menschen, wenn sie nur ruhig bleiben und sich »untersuchen« lassen, und geht weiter, doch ein einsamer »alter Herr« faßt an, wirft den Angegriffenen hoch in die Lust und zerstampft das Opfer mit seinen säulenartigen Beinen.

In schweren Windungen schiebt sich der Irrawaddy landeinwärts, immer an den schon bekannten Pfahlbauten vorbei, die doch irgendwie ein verändertes Aussehen haben und die allerlei Anzeichen tragen, daß man von ihnen unliebsame Geister mit weißbemalten Töpfen und so weiter verscheuchen will. Auf den Hügeln wohnen die Karen, ein Volksstamm, der zugewandert ist, der am Ackerbau mehr Vergnügen als der echte Birmane findet und dessen Verzweigungen in Sitte und Sprache bis nach Potaram, etwa vier Eisenbahnstationen von Bangkok, reichen.

Die Schiffe fahren den Irrawaddy langsam auf und nieder, doch mit der Bahn geht es schneller in das reizvolle Innere, und eines Morgens sieht man das Leuchten der Pagoden und die teilweise noch erhaltenen Tore der Stadt, von denen es einmal zwölf gegeben hat und unter denen immer ein Knabe und ein Mädchen lebendig begraben worden waren. Auch standen da in verschlossenen Nischen Oelkrüge, und alle sieben Jahre öffnete ein Priester sie, um zu prüfen, wie das Oel sich erhalten hatte. In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verdarb das Oel plötzlich, und andere böse Zeichen bedrohten den Staat, der bald darauf von den Engländern genommen wurde. Thebaw, der letzte König, wurde immer der »goldene Fuß« genannt und durfte nur aus der Ferne betrachtet werden. Duft, der ihm angenehm war, wurde seiner »goldenen Nase« angeboten, und sein Palast führte den stolzen Namen »Mittelpunkt des Weltalls«. Man näherte sich ihm nur kniend, und er wurde von den sogenannten »gefleckten Männern« oder Henkersleuten bewacht, die einen schwarzen Kreis auf die Wange tätowiert hatten zum Zeichen, daß sie Verbrecher waren und alle Hinrichtungen vornehmen mußten.

Schön, wenn auch schon meist zerfallen, sind die Tempel und Pagoden von Mandalay. Sie tragen teilweise das schöne Flammenmuster, teilweise im Relief den in Betrachtung versunkenen Buddha und Motive von Lotosblüten, dem Lebensrade, dem heiligen Elefanten, in dessen Leib der vollkommen Erleuchtete die letzte Wiedergeburt vor seiner Befreiung verbracht haben soll, weil das lange und beschauliche Leben eines Elefanten lange Zeit zu Betrachtung und Erfahrung gab.

Frauen mit Kindern auf der Hüfte, betelkauend, lachend, jede von ihnen beinahe die Inhaberin eines winzigen Ladens, denn die Birmaninnen sind die glücklichsten und freiesten Frauen des Ostens, behalten allein, was sie verdienen, und dürfen sich ihren Gatten selbst wählen. Sehr viele, sehr schöne Liebesgeschichten entstehen daraus und auch die Märchen sind allerliebst, handeln von jungen Mädchen, die ein Tiger entführt und ein Kröterich befreit, von schlimmen Jungen, die nicht arbeiten wollen, und vom törichten Knaben, den die Elfen in das große blaue Himmelreich getragen haben und der aus lauter Gefräßigkeit wieder auf die Erde zurückfiel.

Hinter Mandalay beginnen die Teegärten, und die Bahn endet hoch oben an der Grenze von China …

Ich wollte Birma nur ungern verlassen, ehe ich die berühmteste Pagode des Landes, ganz nahe bei Rangoon, gesehen hatte. Wohl riet man mir ab, weil man als Ausländerin allerlei Unannehmlichkeiten hatte, aber ich entschloß mich dennoch, einen Versuch zu wagen.

So lächerlich stößt im Leben häufig das Ehrfurchterweckende an das Gemeine, das Tragische an das Komische. Ich saß auf der Elektrischen und sah die leuchtende Kuppel oder besser die oberste Hälfte der Riesenpagode vor mir wie eine Sonne aufflammen, da entledigten sich die Mitreisenden schon ihrer Schuhe und schritten barfuß über den großen sonnengebadeten Platz. Ich ging hinter ihnen her, doch als ich die äußerste Stufe erreichte, wurde mir bedeutet, Schuhe und Strümpfe auszuziehen, die in der Obhut eines Alten verblieben. Dann schritt ich die breite, von einer hohen Wölbung beschattete Steintreppe empor. Endlos sind die Stufen, mau ersteigt einen wahren Berg. Ungefähr in der Mitte kann man vortreten und über die Stadt hinwegschauen. Es ist da eine Art Schützengraben, von dem aus bald Feind, bald Freund geschossen hatten.

Angenehm war der Aufstieg nicht, denn die Treppen waren arg verspuckt, von vielen fragwürdig reinen Füßen glatt geschliffen worden, und an dem Ende eines jeden Absatzes saßen viele Bettler mit allerlei Hautkrankheiten, Wunden und selbst dem Aussatz behaftet. Nackte Füße zu haben, war ein recht ungutes Gefühl.

Endlich begannen die Buden mit den Opferkerzen, den Räucherstäbchen, den geflochtenen und losen Blumen, die von den Betern mitgenommen wurden, und überdies den birmanischen Trommeln, seltsam überspannt, und all dem gelungenen Kleinkram, der immer eine Tempelbude so romantisch verklärt. Ich schaute mir beinahe die Augen aus dem Kopfe. In diesen unmöglichen Kuchen, diesen kurzgeschorenen Puppen, diesen weißen Holzelefanten lag ein Stück der Volksseele.

Ein Führer hatte sich meiner bemächtigt und war nicht länger abzuschütteln. Er hetzte mich vorwärts und trieb mich, oben angekommen, von Pagode zu Pagode. Es gibt ihrer über fünfhundert, und jede einzelne Pagode – ob sie nun aus weißem Marmor wie ein Stück Hochzeitstorte im Sonnenlicht funkelt oder aus braunem, wertvollen Holze das Flammenmuster aufweist und goldglitzernde Kanten und Auswüchse hat – ist ein vollendetes Kunstwerk; in der schattigen Nische sitzt eine Buddhagestalt mit ernsten abgeklärten Zügen, meist mit dem seltsam verlängerten Kopfe aus Gold, dem Zeichen der inneren Flamme. Räucherstäbchen glühen im Halbdunkel, der bläuliche Rauch windet sich um die feinen verschnörkelten Verzierungen; in Messingbecken, die schimmerten, stand das Weihwasser. Zuzeiten war es verschüttet, und da trat ich verstohlen hinein, weniger um der Heiligkeit als der Kühlung halber, denn die Steinfliesen waren unerträglich heiß, obschon es höchstens zehn Uhr früh war. Sie brannten derart unter meinen nackten Sohlen, daß ich vor Schmerz Tränen in den Augen hatte und von Zeit zu Zeit in einem Schattenfleckchen stehen bleiben mußte, nur um wieder weiter zu können. Die Eingeborenen gingen ganz ruhig darüber hin.

Diese Schmerzen verleideten mir einigermaßen die Freude an all der Schönheit; dennoch war ich entzückt genug, zu behaupten, daß es die schönste Pagode war, die ich je geschaut hatte. Die fünfhundert Pagoden bildeten zahlreiche Kränze um die riesige Mittelpagode, deren goldfunkelndes herrliches Dach von den Pilgern immer neu vergoldet wurde. Es war ein großer Platz, der ein Ausbreiten gestattete, und all dieser Marmor, diese herrlich verzierten, goldgeränderten Nischen, diese hellen, glatten Fliesen und darüber, das Gold umhüllend, der prachtvolle, wolkenlose Himmel der tropischen Trockenzeit! Ich stand begeistert in einer Ecke, kühlte die Füße und wärmte Herz und Sinne. Das war die Feste des Buddhismus, war das Heiligtum des stillen Glaubens, der im Gesetz ewiger Wiedervergeltung, in der Macht von Ursache und Wirkung wurzelt und von keiner Gnade weiß. Was ein Mensch getan hat, das muß er wieder abdienen, wie sehr er auch winseln oder beten mag. Es gab keine Barmherzigkeit. Es gab aber auch nicht, wie im Christentum, eine Bevorzugung. Kein Wesen war »Kind Gottes«, sondern alle im gleichen Maße, und man konnte seine Taten nicht abbetteln, nicht abfasten, nicht »erlassen« erhalten. Man trug die Folgen – gut oder schlecht je nach der Tat – in der kaltgerechten Auslösung. Es schien mir die einzig faßbare Religion der Welt. Sie umfaßte alles – Mensch, Tier, Pflanze, Stein – und sie führte zum Urquell aller Schöpfung in sehend gewordener, verklärter und gereinigter Form zurück.

Nichts brachten die Leute als Blumen, um ihrem Lehrer zu sagen:

»Hab' Dank, du Erleuchteter, daß du uns den Weg gewiesen!«

Ich ging eine andere Treppe hinab als die, über die ich hinaufgestiegen war, und kaufte mir zur Erinnerung eine birmanische Trommel, was den Eingeborenen ein belustigtes Lächeln abgewann. Dann holte ich meine Schuhe gegen Bakschisch unten ab, wusch mir die Füße wie jeder andere am öffentlichen Brunnen (und reichlich von Nutzen war die Waschung!) und begab mich wieder nach Rangoon zurück.

Wie überall blieben auch hier die Straßen das Ziel meiner Wünsche. Ich durchwanderte sie stundenlang, und in diesem Wandern eröffnete sich mir die Seele des Landes. Es lag nicht allein im Sehen; es war die »Atmosphäre«. Jeder Ort hat sein schwer zu beschreibendes Gepräge, seine Gerüche, seinen Tonfall, seine Farbe. Später, wenn ich etwas schöpferisch aus mir holen wollte, brauchte ich nur diesen »Hauch« zu beschwören, dann wußte ich, wie man dachte, fühlte, liebte, und die Geschichten quollen hervor wie Wasser aus einem richtig angebohrten Stein. Deshalb fühlt man bei einem Werke immer, ob der Autor nur flüchtig Geschautes, nur Gelesenes oder Seelenerlebtes mitteilt. In ein Reisewerk, dessen Rahmen so scharf begrenzt ist, kann wenig davon einfließen – höchstens ein Flaum auf einer Erfahrung da und dort, kurz angedeutet eher, als beschrieben, doch ein Roman, eine Geschichte ist ohne diesen »Duft« tot. Ein Abklatsch sonder Wert. Für mich hatte selbst der Schmutz Romantik …

So verirrte ich mich bei einem Haare eines Abends und hatte große Mühe, zur Mittelpagode (meinem Kennzeichen) zurückzufinden. Was sah ich da alles hinter halboffenen Türen, um ein Theater, in den kleinen Eßhäusern! Liebe, Armut, Elend, sogar Verbrechen, doch wie ähnlich sind wir Menschen einander! Und wie tief unser aller Sehnen nach Freude, nach Ruhe, nach Glückseligkeit!

Einmal begegnete mir der Leichenzug eines Priesters mit all seiner Pracht, einmal in einem grundarmen Viertel bemerkte ich, wie segnende Fakire von Hütte zu Hütte gingen, irgend ein Zaubersprüchlein sprachen, eine Handvoll Reis zum Dank erhielten und zur nächsten Hütte weiterzogen. In diesen Hütten lauerte vielleicht die Pest, in diesen Straßen an der fernsten Grenzlinie hausten Schmutz und Armut, und dennoch gab es so viel Freude in Frauenaugen, als ein Menschenleben zu fassen vermag, wenn auch die Kinder nackt und dickbäuchig und die Männer braun, verschwitzt und möglicherweise verlaust waren …

Glück ist nicht an Geld gebunden – Gott sei Dank, muß man sagen.

Zuzeiten folgten mir neugierige Blicke, selten abweisende, und in den Blicken der Frauen, der Mädchen lag etwas, das meiner Seele zurief, die dünne Sprachgrenze überfliegend:

»Gehst du einsam? Ganz einsam?«

Und meine Europäeraugen, die etwas von unserer Kühle und Zurückhaltung haben, wurden groß und still und erwiderten durch das Glühen des Abendrots:

»Ja, – ich gehe einsam, ganz einsam, von einem bis zum anderen Ende der Welt!«