|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die wenigen, an den Fingern einer Hand zählbaren Hüttchen des zur größeren Sippe der Churruyes rechnenden Völkchens lagen in einer Landschaft, die uns nach dem Einerlei unserer trüben Marschtage wie ein Garten Eden erschien. Zum ersten Male sahen wir wieder Felsen und luftige Bergeshöhen, Wasserfälle und saftige Wiesen, kurz auf verhältnismäßig engem Raume jenen bunten Wechsel von Busch und Savanne, Berg und Fluß zusammengedrängt, den die Sehnsucht eines Romantikers sich so gern herbeiwünscht.

Die wenigen, an den Fingern einer Hand zählbaren Hüttchen des zur größeren Sippe der Churruyes rechnenden Völkchens lagen in einer Landschaft, die uns nach dem Einerlei unserer trüben Marschtage wie ein Garten Eden erschien. Zum ersten Male sahen wir wieder Felsen und luftige Bergeshöhen, Wasserfälle und saftige Wiesen, kurz auf verhältnismäßig engem Raume jenen bunten Wechsel von Busch und Savanne, Berg und Fluß zusammengedrängt, den die Sehnsucht eines Romantikers sich so gern herbeiwünscht.

Die Hütten selbst lagen auf einer Roça, einem Waldschlag, in dem bei unserer Ankunft ein lärmendes Hundegebell anhub. Wie wir später sehen sollten, waren diese Artgenossen unseres unglücklichen Tyras auf den Mann dressiert und schienen von der kriegsmobilen Stimmung des Lagers bereits angesteckt zu sein.

Die Churruyes selbst, in der Hauptsache schmale Gestalten, deren glänzende Haut sich über straffe Muskeln spannt, erschöpften ihre Neugierde an uns eher als an unseren Waffen. Sie fuhren beinahe liebkosend über die Läufe unserer Karabiner, und der Tucháua und seine Payés, die Medizinmänner, drückten den Wunsch aus, das »große Feuer« möglichst bald aus den Feuerrohren, mit denen man jeden Krieg gewinnen müsse, emporflammen zu sehen.

Mr. Harper war der Geeignete, uns mit der nötigen Reklame einzuführen. Er hatte dreißig Meter vor sich den Schädel eines Tapirs entdeckt. Er griff zum Karabiner, schoß – und der Tapirschädel flog in tausend Splitter.

Es ist schwer zu sagen, was in den Schädeln der Churruyes in diesem Augenblick vor sich ging. Sie sanken buchstäblich wie reife Mahd zu Boden; nicht einer, der stehengeblieben war. Keiner lachte, aber alle waren geradezu tief ergriffen. Der Häuptling führte uns selbst auf den besten Platz inmitten seiner bananenblattgedeckten Hütten und ließ uns durch Koläko sagen: »Die großen Götter haben euch uns geschickt. Von morgen an wird die Gegend frei sein von Ando-gues. Ihr aber mögt Zeit eures Lebens in unseren Häusern wohnen.«

Der gastfreien Bewillkommnung folgte die Tat. Unsere Feldtische wurden an diesem Tage nicht leer von süßduftenden Früchten, die uns lange entbehrte Genüsse waren, und von am Spieß gerösteten Wildpret. Diese Krieger schienen zu wissen, daß die Kriege mit dem Magen ausgefochten werden. Der Braten besonders, von einer Art Bergschwein herrührend, versöhnte uns mit vielem, was wir im magisch hindämmernden Walde entbehrt hatten. Nur eins war sich gleich geblieben, eins fanden wir auch unter den Zelten des Tucháuas der Churruyes, was uns nie gemangelt hatte: ein Heer von Insekten, die aufs Ganze gingen!

Mit unserem Gepäck kam der wollköpfige Bonaparte, der schon seit dem Aufbruch von Yama-ko ein freier Mann war. Er war kein geringerer Gegenstand der Neugier als unsere Flinten, und Huitaca übersetzte uns, daß man ihn für angemalt hielt. Grinsend wies er seine weißen Zähne, daß den Frauen des Tucháuas ein Gruseln über den Rücken hinunterlief. Aber als die Sonne zur Rüste ging, hatten sie mit ihm gute Freundschaft geschlossen.

» Rouge et noir«, sagte Mr. Harper, den Saft einer Limone durch den Strohhalm saugend. »Ich kalkuliere, daß wir den schwarzen Master, der sich hier lieb Kind macht, bald los sein werden.«

Eben zeigte er den Helden im Papageifederstaat die Straffheit seiner Armmuskeln und hieb mit dem Façao eine Konservenbüchse in Stücke. »Kß – kß!« machte er dazu mit heiserem Zischen. Da verstanden wir, daß er den Indios vormachte, wie er ihren Feinden die Köpfe massakrieren wollte.

Und abends führte er sogar einen Niggertanz auf.

Die roten Weiber kreischten vor Entzücken.

»Es steht dir natürlich frei, bei diesen gastfreien Leuten zu bleiben,« sagte der Professor zu ihm. »Zu jeder Stunde magst du dich von uns trennen.«

Er schüttelte grinsend den Kopf. »Ich bleiben bei gute Señores. Y soy puro Alemán – eine reine Deutsch, weil die Alemánes sein Männer.«

»Ein Kompliment!« Mr. Harper bog sich vor Vergnügen. »Hat man je solchen Windhund gesehen!«

Wir anderen hatten alle Ursache, uns für das Kompliment zu bedanken. Eine derartig unverschämte Schmeichelei verbaten wir uns dringendst!

Koläko behielt im übrigen recht. Es war unserem Stamm mit seiner Mobilmachung heiliger Ernst, und wiederholt kamen Boten aus benachbarten Wigwams mit geheimnisvollen Meldungen in die Hütte des Häuptlings, in der ununterbrochen großer Staatsrat abgehalten wurde. Das A und O der Kriegführung war den Leuten jedenfalls nicht fremd. Es gab Posten und irgendein Feldgeschrei, ohne das niemand weder von der Land-, noch von der Flußseite dem Ort nahekommen durfte, und nachts flammten auf dem Rücken des Felsens, der hinter dem Galeriewald des Flusses zackig in den stahlblauen, sternenklaren Himmel ragte, lodernde Brände auf.

»Illumination der Wolfsschlucht«, meinte Dr. Stenger.

»Oder vielmehr Signale zu einem Bruderstamm. ›Die Flammenzeichen rauchen.‹ Koläko hat uns hoffentlich nur als Kerntruppe bei erfolgendem feindlichen Angriff verpflichtet? Es könnte leicht sein, daß die Ando-gues-Leute, oder wie die Schwefelbande heißt, auf die Feuersignale mit einem nächtlichen Besuch reagieren.«

»Hm ... In Koläkos Abmachung ist weder von der Abwehr eines feindlichen Angriffs, noch von der Angriffstätigkeit unseres Tucháuas die Rede. Vielmehr von unserer Waffenhilfe schlechthin. Wir werden also nicht umhin können –«

»Erlauben Sie mal, Mr. Harper!« Dr. Stenger fuhr auf seinem Feldsessel herum. »Soll das Ihr Ernst sein, daß wir mit unserer scharfen Munition in die Alltagsstreitigkeiten dieser Naturkinder eingreifen?«

Mr. Harper verzog keine Miene. »Mein voller Ernst. Auch handelt es sich hier um keine beliebige Rauferei. Wir haben A gesagt und müssen als Gentlemen zu unserem Wort stehen und B sagen.«

»Aber bedenken Sie ... wehrlose, nackte Wilde! Kerlchens, die mit der Armbrust und der Schleuder ausrücken! Ich denke, da tun's nötigenfalls ein paar Dutzend Platzpatronen. Wenn wir aber mit unseren Maschinenpistolen in die armen, roten Teufel hineinleuchten, das gäbe eine Menschenschlächterei, die ich mir nie im Leben verzeihen könnte!«

»Dann könnte es passieren, daß uns die roten Teufel, die Ihre Milde zu schonen sucht, mit einem tomahawkartigen Instrument auf den Kopf kommen. Denn Teufel sind es, soweit ich verstanden habe.«

Koläko nickte lebhaft. »Der Señor hat richtig gesprochen. Die Ando-gues sind Teufel, die keinen Greis, kein Weib und kein Kind verschonen. Sie dürsten nach Blut und verzehren Menschenfleisch –«

»Kannibalen?!«

»So nennt man sie, Señor. Und Ihr seid im Irrtum, wenn Ihr sie rote Teufel nennt. Rot sind die Churruyes, in deren Hütten wir rasten, und rot sind die Krieger vom Stamm der Marqui Ritares, für die oben auf dem Felsen das rote Feuer brennt. Die Ando-gues aber sind weißhäutige Teufel –«

»Weißhäutige?« ... Dr. Stenger war nicht der einzige, der aufsprang. »Die weißen Indianer, denen unser Suchen gilt? Die berüchtigten Weißhäute, die Don Federigos Rancho überfallen haben? Woher kannst du das mit solcher Bestimmtheit sagen? Warum erst jetzt?«

Der indianische Buschreiter blieb ganz ruhig. »Ihr fragt viel auf einmal, Señor Eberardo. Ich konnte Euch nichts sagen, was ich selbst erst vor einer Stunde von den Kriegern des gastfreundlichen Tucháuas erfahren habe. Viele Fragen und Antworten gingen hin und her, bis ich hinter das Geheimnis kam, das ich Euch lösen helfen sollte. Jetzt aber weiß ich, daß wir dem unerreichbar dünkenden Ziele nahe sind. Die gefürchtetsten Gegner unseres Tucháuas sind jene weißen Indios, von denen ein Raubkorps Don Federigos Haus zerstörte und die gute Misia erschlug, die Don Julios und Ernestos Mutter war. In ihren blutbefleckten Händen wird Don Federigo sein Leben geendet haben. Und nun sagt, ob Ihr Eure Flinten ins Feuer bringen wollt oder nicht. Ich aber habe getan, was ich tun konnte.«

Dr. Stenger nickte schweigend. »Noch gleicht das alles, was Koläko sagt, einem Märchen. Noch ist es kaum zu fassen, daß wir, wie er ganz richtig sagt, hier so unerwartet am Ziele stehen sollen, das ich längst im stillen für nie erreichbar hielt. Und nun sollte uns wirklich der Zufall bis an die letzten Wünsche unseres Forscherglücks getragen haben?«

»Wir haben uns gewöhnt, alles für Zufall zu halten,« sagte Mr. Harper, »was auch anders sein könnte, als es ist. Ich für meine Person halte alles für Zufall. Infolgedessen auch alles für möglich. Aber mein Credo tut nichts zur Sache. Hier ist die Frage, schließen wir uns dem Tucháua an oder nicht. Ich schlage namentliche Abstimmung vor.«

»Unter solchen Umständen bedarf es keines Wortes mehr. Lauf, Koläko, und frage den Tucháua, wann sie aufbrechen.«

Schon nach kurzer Zeit kehrte der Buschreiter mit dem Bescheid zurück: »Unsere roten Freunde sagen, sie würden mit der Sonne aufbrechen, vorher aber warteten sie noch, daß ihnen ihre großen Götter ein Zeichen des Sieges schicken sollen.«

»Vorsichtige Leute! Und was soll das für ein Zeichen sein?«

»Es gibt der göttlichen Zeichen viele, Señor Eberardo. Ein Donner, der von den Bergen grollt, oder ein Blitz, der um Mitternacht den Busch aufleuchten läßt.«

»Sollen sie haben!« knurrte Mr. Harper, stand auf und schritt vorsichtig an dem Lager vorbei, wo neben Herbert die beiden elternlosen Knaben längst im Schlummer lagen.

Zehn Minuten später zuckte ein blauzüngelnder Blitz nach der Hütte hinüber, wo der Häuptling mit seinen Großen Rat hielt. Und weitere fünf Minuten später jagten Hals über Kopf bogenbewehrte Churruyeskrieger in die Nacht hinaus. Koläko konnte melden, daß der Schlacht kein Hindernis mehr im Wege stehe, und der Amerikaner zog sich lächelnd sein Moskitonetz über die Ohren.

»Es zündete, Gentlemen! Kein Kunststück natürlich. So etwas macht mein Glühkathodenapparat in Verbindung mit meinem Tesla-Kreis spielend.«

Und am frühesten Morgen weckten uns tatsächlich die kriegerischen, ohrenbetäubenden Klänge der Muschelhörner!

War das Gegenwart oder träumten wir, und es stiegen plötzlich Professor Wagemanns alte Chibchakrieger aus ihren Gräbern? Der ganze Platz vor den Hütten wimmelte von rotbraunen Gesellen in bunter Bemalung und mit Papageienfedern auf den Köpfen, und dicht, Boot an Boot, drängten sich die malerischen Gestalten auf dem im rotglühenden Feuer des Morgens schimmernden Wasser. Nur der Goldschmuck der alten Chibchas fehlte, aber die polierten Bogen glänzten, und die Trachten der Leute, die vorsintflutlich anmutenden Einbäume, das Klirren der Ketten und das unaufhörliche Lärmen der Muschelhörner waren seltsam genug, und es war nicht anders, als kletterten jene alten, tapferen Indios in die Kanus und durch die Schluchten, die vor vielen Menschenaltern in die Gewehre der Konquistadoren gelaufen waren!

Ja, es war unseren Churruyes Ernst! Aus allen Waldgründen kamen Verstärkungen, aus den Schluchten quollen sie hervor, von den Bergen stiegen sie hernieder. Und sie zeigten auf uns und schrien und winkten und warfen die Arme in die Luft. Der Tucháua aber, von seinen unzertrennlichen Medizinmännern begleitet, kam noch selbst und fragte, auf unsere Waffen zeigend, ob wir ihnen auch wirklich folgen würden. Huitaca übersetzte. Er sagte: »Der Häuptling vertraut auf die Überlegenheit Eurer Schießwaffen, denen kein Ando-gue standhält. Ihr sollt alle Läufe mit Kugeln laden und die Berge vom Donner widerhallen lassen. Wenn Ihr dann die Augen aufhebt, werden alle Weißhäute sterbend am Boden liegen.«

»Das ist viel Vertrauen,« ließ Wagemann antworten. »Wir werden mit unseren Waffen zur Stelle sein.«

Niemand widersprach dem Beschluß. Waren die weißhäutigen Indios die Kannibalen und Raubgesellen, als die sie Koläko und die Churruyes schilderten, so waren sie die Feinde der Menschheit: waren unter ihnen die Bestien in Menschengestalt, die friedliche deutsche Farmer hingemordet hatten, so sollte die Vergeltung nicht fehlen! Vor allem aber mußten wir sie, die seit der Äquatorreise des Schiffsfähnrichs Bahadilla Anno 1763 kaum ein Europäer zu Gesicht bekommen hatte und über deren Existenz so einander widersprechende Forscherberichte im Umlauf waren, erst gesehen haben. Die Gelegenheit war da, uns ihr zu entziehen kam Wortbruch und Feigheit gleich.

Dr. Stenger, seit Koläkos letzten Eröffnungen leidenschaftlich erregt, war heute einer der ersten, die zum Aufbruch trieben. Den Arrieros und Peonen mußte es freigestellt werden, ob sie sich der kriegerischen Expedition anschließen wollten oder nicht, und es muß zu ihrer Ehre gesagt werden, daß sich keiner von ihnen allen feige zu drücken versuchte. Bonaparte war der einzige, der sich plötzlich erinnerte, daß ihn eine alte Beinwunde leider ans Lager fesselte. Er blieb mit einigen verläßlichen Arrieros auf der »Operationsbasis« zurück.

Dieses Los mußten zu ihrem Leidwesen unsere jüngsten Schützlinge Ernst und Julius Ramshorn teilen, und mit der Aufsicht über unsere zurückbleibende Bagage wurden die Venezolaner Barrada und Enrico betraut, die beide noch am Sumpffieber litten. Juarez dagegen, von dem gleichen Übel erst notdürftig hergestellt, war vom Kampfeifer des Lagers angesteckt gleich mit dem ersten Trupp von des Tucháuas Leuten abmarschiert.

Von einem eigentlichen Marschieren war selbstverständlich nicht die Rede. Das kriegerische Unternehmen bestand zunächst in einem Klettern über Felsgeröll und Schluchten, durch die sich Bergbäche wälzten, dann im Überwinden eines schlüpfrigen, steilen Abhangs und anschließend dem Durcharbeiten durch ein Guiavendickicht, bis wieder ein Flußbett den Weg verlegte. Hier sammelten die rotbraunen Krieger der verschiedenen Sippen zu gemeinsamem Vorgehen. Die Entfernung bis zu den Gegnern sollte nach Kundschafteraussagen keine zwei Stunden weit sein, wenigstens rechneten wir uns die nach dem Stand der Sonne gemachte Angabe dahingehend um. Der Fluß, nicht breiter und tiefer als der letzte Nebenfluß des Vichada, den wir tags zuvor passiert hatten, wurde merkwürdigerweise auf Baumstämmen überschritten. Als Herbert, der sich darüber lustig machte, daß die Herren Soldaten wohl wasserscheu oder ängstlich darauf bedacht wären, ihre heldisch bemalten Beine nicht naß zu machen, keck in den Fluß sprang, erhoben die nächsten Rothäute ein Geschrei, das Herbert zu spät als einen wohlgemeinten Warnungsruf erkannte.

Es war auch schon zu spät! Er hatte kaum ein paar Schritte gemacht, als er mit einem Schrei zusammenknickte und kopfüber in die Wellen fiel.

Die Indios schrien noch lauter und versuchten uns abzuhalten, ihm zu Hilfe zu kommen. Das war freilich kein Hinderungsgrund, daß Wagemann und Juarez, die der Ungücksstelle am nächsten waren, trotzdem ins Wasser sprangen. Wir anderen standen vor einem Rätsel. Keiner konnte zunächst verstehen, warum Herbert wie vom Schlage getroffen hingesunken war. Wie einen Toten schleppten ihn die Arme seiner Retter zum Ufer zurück.

»Porraque ... porraque!« riefen die Rothäute unaufhörlich.

Ich bekam Huitaca zu packen. »Was wollen sie? Was schreien sie? Was ist geschehen?«

Er zuckte die Schultern; auch er verstand nicht. Juarez und der Professor hatten den Regungslosen mittlerweile in den Sand gebettet, Dr. Stenger war aschfahl. Auch er stammelte: »Was schreien sie? Was hat er sich getan?«

»Ruhe!« mahnte der Professor, und ich werde nie sein ernstes Gesicht vergessen, mit dem er niederkniete und, Herberts Hemd aufreißend, an dessen Herzen horchte. Erst allmählich glätteten sich seine Züge. »Dem Himmel sei Dank ... er lebt!«

»Wie? Was ist denn?« Herberts Oheim war fassungslos. »Erklären Sie doch ...«

Professor Wagemann stand auf. »Ganz einfach ... es konnte schlimm, sehr schlimm ablaufen. Herbert ist auf eine Anzahl Porraques gestoßen – von denen dieser Bach zu wimmeln scheint. Die Eingeborenen haben davon genaue Kenntnis. Der Porraque ist das, was wir als Gymnotus electricus ... was wir unter dem Namen Zitteraal kennen.«

»Allmächtiger!«

»Durch einen elektrischen Schlag gelähmt, ist er zusammengebrochen. Glücklicherweise ist es ein schwächerer Schlag gewesen, den er abbekam. Er ist nur ohnmächtig. Machen Sie sich keine Sorge.«

Da schlug auch schon Herbert die Augen auf.

»Donnerschlag!« Das war alles, was er, erstaunt um sich blickend, von sich gab. Dr. Stenger schlang seine Arme um ihn. Er ließ sich ohne Mühe auf die Füße stellen.

»Gott sei Dank! Das wäre noch einmal glücklich abgelaufen! Und ein Glück, daß wir dich gleich hinfallen sahen. Du wärest sonst ertrunken.«

Dr. Stenger schüttelte den Rettern die Hand. »Sie setzten Ihr Leben aufs Spiel. Was Herbert zustieß, konnte ebensogut Ihnen zustoßen.«

»Unser Leben setzen wir heute alle aufs Spiel«, antwortete Juarez. »Bitte sehen Sie, dort kommt eben ein Mann zurück, der schwer verwundet zu sein scheint.«

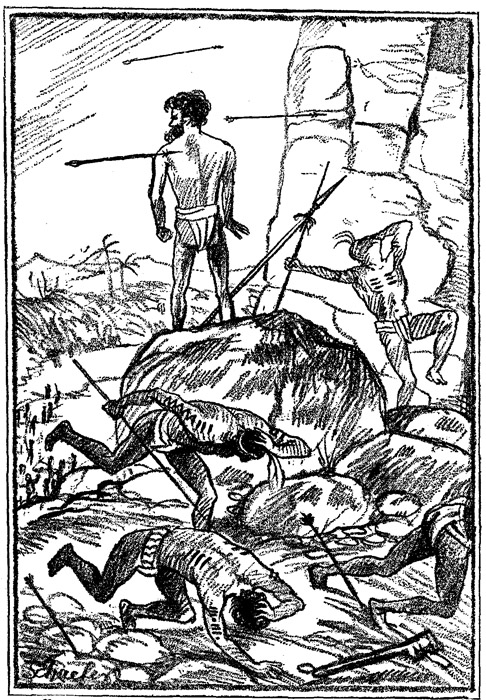

Durch den Zwischenfall abgelenkt, hatten wir gar nicht bemerkt, daß der Lärm der Indios schon lange nicht mehr Herbert galt. Ganz unerwartet waren sie, kaum hundertundfünfzig Schritt hinter dem Fluß auf den Feind gestoßen. Drei Indios, die, Ausschau haltend vorangeeilt waren, hatten ihren Wagemut mit dem Leben bezahlen müssen. Andere, die nicht schnell genug Deckung nehmen konnten, waren unter einem Hagel von Pfeilen zusammengebrochen, ehe sie selbst den Bogen spannen konnten. Mit einem Schlage war der ganze gestrüppbedeckte Höhenrücken, der eine unwegsame Schlucht überragte, von feindlichen Wilden besetzt ... von riesenhaften, ein gellendes Kampfgeschrei erhebenden, nackten Menschenleibern ... von nackten Riesenkerlen mit Bogen und Spießen, Speeren und Blasrohren, die fast weiße Hautfarbe hatten und dennoch auf den ersten Blick als Indianer zu erkennen waren!

Über die Felsen herab, die an beiden Seiten steil von einander gerissen waren, schwirrten die Wurfspieße. Körper duckten und wanden sich. Gellende Schreie mischten sich in das ohrenbetäubende Geheul, das aus Schlucht und Berg und Dickicht brach, und in das der ganze Wald einzustimmen schien.

Aber in das Geheul hinein krachte ein scharfer Schuß. Mr. Harper war der erste, der seinen Revolver abfeuerte. Dann peitschte prasselnd eine ungeleitete Salve Karabinerfeuer hinterdrein.

Die Wirkung war unbeschreiblich. Die Arme der wild tätowierten weißen Riesen, die schon den Speer zum erbarmungslosen Wurf erhoben hatten, erstarrten, ein paar dumpfe Todesschreie noch, und das Geheul verstummte wie abgehackt. Im nächsten Augenblick stoben die nackten Gestalten nach rechts und links und rückwärts wie ein Volk aufgescheuchter Hühner auseinander!

Nur einer stand, wie gelähmt an allen Gliedern, und über seinen Kopf hinweg schwirrten die Pfeile der Churruyes und Marqui Ritares.

Sie flohen, sie taumelten, sie überschlugen und traten sich, einer riß den anderen mit sich, andere, ob getroffen oder vor Schreck, stürzten in die gähnende Tiefe unter den Felsblöcken ...

Nur einer stand, wie gelähmt an allen Gliedern, ein einziger von hundert oder aberhundert, über seinen Kopf hinweg schwirrten die Pfeile der Churruyes und Marqui Ritares ...

Professor Wagemanns Hand tastete nach dem Abzug, aber er strauchelte. Er wollte etwas rufen, aber seine Kehle versagte ihm. Nur die Kraft zu einer abwehrenden Handbewegung hatte er noch. Doch Mr. Harper begriff ihn nicht. Er hob den Revolver ... zielte –

Da kam in die weiße, todesstarre Gestalt da oben zuckendes Leben. Der Mann hob die Arme und schrie, daß es jeden von uns durch Mark und Seele ging – schrie auf Spanisch: »Nicht ... schießen! Gut Freund! Nicht schießen!« Dann sank er zusammen ...

Eine Sekunde, und es ward totenstill. Nicht nur uns, auch den Churruyeskriegern erstarb jeder Laut auf der Zunge. Das Unerhörte, das Unfaßbare, das Ungeheuerliche hatte uns stumm gemacht. Im nächsten Augenblick stieß Koläko einen gellenden Schrei aus. Er löste den Bann, der uns lähmend durchschauerte. Den Indianern in großen Sätzen voran stürmten wir vorwärts ... Juarez, Wagemann, rechts von mir Mr. Harper ...

Dr. Stenger folgte mit den übrigen. Atemlos langten wir an der Stelle an, wo der Fremde zu Boden gesunken war, und wie ein Jubelschrei klang es, als Wagemann ausrief: » Er lebt!«

Beinahe scheu kamen wir dem Wunder näher. Selbst der sonst wahrlich nicht auf den Mund gefallene Mr. Lear Harper brachte lange kein Wort heraus und schüttelte nur immer wieder den Kopf.

»Um ein Haar – und wir hätten einen der Unseren gemordet! Ein Europäer unter Kannibalen!«

»Ein Spanier, den sie gefangen hielten?«

Die Churruyes schwärmten an uns vorüber. Ihr Weg ging über die blutüberströmten Verwundeten. Aber Neugierige blieben stehen. Auch sie hatten begriffen, daß hier ein weißer Mann lag, der nicht zu den weißhäutigen Feinden rechnete.

Wir beugten uns über ihn. Er trug keine Wunde. Er war nackt bis auf den Lendenschurz. Der erste Blick sagte jedem, daß es ein Europäer war. Als er die Augen aufschlug, standen ihm Tränen darin. Reden konnte er noch nicht. Es schien, als habe er seine ganze Kraft, die ihm die Natur zum Sprechen verliehen, in jenem einen uns alle erschütternden Ausruf ausströmen lassen.

Koläko aber, der seinen Karabiner von sich geworfen hatte, warf sich neben dem fremden Mann ins Gras, umklammerte seine Knie und schluchzte wie ein kleines Kind. » Santa virgen! Heilige Mutter Gottes und alle Heiligen – er ist es! Er ist es wirklich und wahrhaftig: es ist niemand anders als mein Herr und Gebieter Don Federigo!«

Unwillkürlich wichen wir zurück. Mit verstörten Gesichtern sahen wir einander an, und das Blut jagte manchem von uns mit Fieberschnelle durch die Adern.

»Don ... Federigo? Friedrich Ramshorn! ... Allgütiger!«

Der blonde Professor riß sich die Jacke vom Leibe und half dem Unglücklichen, der sein Glück noch nicht fassen, der nur weinen konnte, in die langentbehrte Kleidung. Jeder half, so gut er konnte. Dann richteten wir ihn vollends auf. Mit einem befreienden Seufzer sank er dem Professor, der ihm tröstende Worte ins Ohr rief, in die Arme.

Und dann fand er endlich selbst wieder Worte ... ein Stammeln des Dankes ... eine erschütternde Frage an Koläko, die Weib und Kinder betraf ... und dann, als ihm die frohe Botschaft von der Errettung seiner Knaben geworden war, Tränen der Freude, wie sie gewiß selten über ein abgehärmtes, von tausend Leidenstagen erzählendes Antlitz geflossen sind ...

Fritz Ramshorn war wieder frei, war deutschen Landsleuten wiedergeschenkt!