|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die große Frage, die uns alle bewegte, war die, ob Bonaparte die Wahrheit gesprochen oder sich aus Dichtung und Wahrheit ein Märchen zusammengeflickt hatte. Ein höllisch durchtriebener Bursche, der auf Verlangen das Unterste zu oberst log, war er auf jeden Fall, und einem Überläufer gegenüber wie er ihn gewissermaßen darstellte, konnte nicht genug Vorsicht am Platze sein. Es versteht sich von selbst, daß wir diesen dunklen Gentleman auch nicht eine halbe Sekunde mehr aus den Augen ließen.

Aber selbst dann, wenn er seiner liebgewordenen Gewohnheit abwechslungshalber einmal untreu geworden war und sich auf einer Ehrlichkeit hatte ertappen lassen, stand es noch lange nicht fest, ob wir nicht noch andere Überraschungen zu gewärtigen hatten, als nur die in Aussicht gestellte Gesellschaft des indianischen Meldereiters Koläko. Was dem einen möglich gewesen war, nämlich unsere Spur in so schneller Zeit aufzuspüren, konnte noch anderen Kreaturen Arboledas gelungen sein. Wer vermochte es zu sagen, wieviel Späher der »Schreckliche« unterwegs hatte! Besonders nun, da er sein mit allen heimlichen Listen sorgsam gehütetes Geheimnis, das uns die Quebrada von Elisardo verraten hatte, preisgegeben hatte und den letzten Schachzug, den er plante, gefährdet wußte!

Solche Erwägungen beschleunigten unseren Fuß, obwohl wir schon die letzten beiden Tage bis an die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit gegangen waren, bei der bekanntlich das äquatoriale Klima ein gehöriges Wort mitzusprechen hat. Die Gesichter der Arrieros drückten längst eine tiefe Abscheu über einen Eifer aus, der ihnen nicht nur neu, sondern geradezu unheimlich zu werden begann. In einem Lande, wo das einfache Spazierengehen schon eine niederträchtige Strapaze darstellt, mußten unsere beschwerlichen Märsche förmlich Entsetzen erregen, und mancher der Arrieros mag sich einen feierlichen Schwur geleistet haben, einmal, aber nie wieder auf so landfremde Señores hineinzufallen, wie wir sie in ihren Augen waren. Wir mußten ihnen nachhelfen. Sie kamen mit lächerlich wenig Arbeit aus – ihre Tragelasten hatten längst die ungefähre Größe einer Zigarrenkiste angenommen, während alles übrige den Maultieren aufgehalst worden war –, womit sie aber unter solchen Umständen nicht eine Stunde länger auskommen konnten, das war der ihnen in Aussicht gestellte klingende Lohn. Dr. Stenger war kein Unmensch; er kümmerte sich auch nicht darum, ob er künftigen Urwaldreisenden die Preise verdarb. Er bewilligte aus freien Stücken eine Tropenzulage, die Wunder wirkte: sie machte Lahme gehen und, was ebensoviel wert war, verdrießliche Gesichter heiter und angenehm. Außerdem wurde den Leuten eine ausgiebige Rast versprochen, die sie für der letzten Tage große Qual reichlich entschädigen sollte – ein Versprechen, das gewiß ehrlich gemeint war, bei dem aber unserm lieben, dicken Doktor doch ein wenig das Gewissen schlug. Denn hatten wir es, nach allem, was wir uns in der Schlucht bei den unauffindbaren Gräbern eingebrockt hatten, noch in der Hand, uns nach eigenem Belieben gemütlich niederzutun? Kündigte die Nähe des nächtlichen Reiters nicht einen Kleinkrieg an, der unsere Reise zu einer Flucht machen mußte?

Gleich beim Aufbruch aus dem letzten Biwak hatten wir Bonaparte nochmals scharf ins Verhör genommen. Er bestand das Examen gut und verwickelte sich in keine Widersprüche. Seine Rede triefte von Ergebenheit: nicht umsonst hatte er jahrelang die Luft eines hispano-tropischen Hauses durch seine Lungen gesogen. Er schwor, er werde sich in Zukunft lieber eigenhändig ein Auge ausreißen, als jemals wieder einem Menschen, der es noch mit Don Carlos von Elisardo halte, ein Zeichen mit Finger und Auge geben. Er bereute tief und spuckte verächtlich aus, so oft wir den Namen Koläko in den Mund nahmen.

Wir wollten gern Näheres wissen, wie die weißen Knaben in die Gesellschaft des alten Indianers gekommen seien. Doch darüber konnte oder wollte Bonaparte nichts aussagen, obwohl er seine Stirn nachdenklich in Falten zog.

»Wenn er aber einen Rancho und drei Mustangs besitzt, warum bleibt der Mann dann nicht daheim und bestellt seinen Acker?«

»Die Indios sind faul, Señor. Sprichst du zu ihnen, sie sollen den Acker bestellen, so werfen sie dir Steine an den Kopf. Alle sind sie faul.«

Im Munde eines Bonaparte, der freiwillig sicher noch nie im Leben eine Arbeit angefaßt hatte, machte sich das harte Urteil besonders schön.

»Wenn die Knaben nun doch weiße Indianer wären ...«

Huitaca bekam Herberts Worte übersetzt. Wagemann verfügte über einen kleinen Schatz von Vokabeln des indianischen Idioms. Huitaca schnupfte bedächtig aus seinem Schneckenhaus mit den Vogelknochen. »Ihr werdet nur rote Indios finden. Die Mutter aller Indios, die große Bachúe, die der Lagune von Fuquene entstieg, war rot wie die Sonne am Abend.«

»Ganz logisch gefolgert«, sagte Mr. Harper, als der blonde Professor die Antwort übersetzte.

Aber Huitaca wußte noch mehr. Er erzählte, daß es Blutsverwandte von ihm gebe, die sich schwarz färben, mit dem roten Safte der Chicablätter, der zwischen Morgen und Abend schwarz werde wie die Nacht ohne Mond und Sterne. Und andere kämen schon schwarz auf die Welt; das seien die Leute vom Stamm der Huitótos. Andere wieder salbten und malten sich gelb; diese hießen Gu-ara-unos und wohnten in schwebenden Häusern in den Zweigen der Palmen. Und es ginge die Rede, daß sich wieder andere mit blauer Farbe bemalten. Keine aber mit weißer.

Unser Ethnologe hörte mit Staunen zu. Wenn Huitaca ihm nichts Neues sagte, so bestätigte er vieles, was der Professor erst in mühsamem Studium zusammengetragen hatte, und Huitaca, uns längst der liebste unserer dunkelhäutigen und hellrotbraunen Begleitmannschaft, hatte von Stunde an bei Professor Wagemann einen besonderen Stein im Brett. Die Guahibos hatten uns einen ihrer intelligentesten Söhne in diesem jungen Mann gestellt, und man konnte es verstehen, daß ihm die » maloca«, wie er die am Wege liegenden Hütten genannt hatte, frühzeitig zu eng geworden war. Er war auch ehrgeizig, und sein Traum war, eines Tages in Orocué oder gar in Bogotá zu leben – etwa so, wie der Franzose aus der Provinz von Paris träumt, das ihm der Inbegriff so vieler Herrlichkeiten ist –, aber er wollte sich dort nicht verdingen, sondern er wollte »so leben«, womit er ausdrücken wollte, daß er ein freier und selbständiger Mann zu werden wünschte. Wagemann radebrechte noch mit ihm, als uns das erste Boot auf dem Fluß in Sicht kam. Es war ein Einbaum, in dem ein Indio mit der Angel hockte, der bei unserem Näherkommen erschrocken nach der Mitte des Wassers ruderte und durch keinen Wink und Zuruf zu bewegen war, sich näher mit uns bekanntzumachen. Vielmehr versteckte er sich in seinem Nachen, daß nur seine an dem uns zugekehrten Bootsrand festgeklammerten Hände und sein noch eben über den Rand des Einbaums hervorragendes langes, schwarzglänzendes Haar zu sehen waren. Aus dieser Vogel-Strauß-Politik ließ er sich auch durch Huitacas Zurufe, daß wir ihn mit » hô« – dem geliebten Tabak – beschenken wollten, nicht herauslocken. Er verfuhr völlig nach dem Vorbild gewisser sechs- und vierfüßiger Geschöpfe, die sich beim Herannahen eines feindlichen Wesens hinwerfen und in vollkommener Regungslosigkeit verharren, bis die Gefahr, die ihre Glieder mit Schrecken erfüllt hat, vorüber ist.

»Nur keine Zeit mit nutzlosem Parlamentieren verschwenden!« riet Mr. Harper. »Was der scheue Jüngling uns allenfalls sagen könnte, verrät uns schon sein Anblick, nämlich, daß wir sehr bald auf Eingeborene stoßen müssen. Wenn ich recht sehe, krebsen da vorn noch andere Boote auf dem Wasser.«

Es war so. Wieder sichteten wir zwei Einbäume desselben Kalibers, in denen fischende Indios saßen. Sie hatten uns rechtzeitig bemerkt und überwanden ihre Scheu nach kurzem Kriegsrat. Diesmal waren es ältere Leute, an Farbe unseren indianischen Peonen gleichend, deren Sprache sie freilich nicht verstanden. Zwar gingen sie in ihrem Vertrauen nicht so weit, daß sie uns etwa ihre roten Hände gereicht hätten, sondern sie hielten ihre beiden langen Einbäume immer noch so vorsichtig vom Ufer ab, daß ein Stück Wasser zwischen uns blieb, wir erfuhren aber von ihnen, daß ihre » pebis« – ihre Männer – nur wenig weiter stromab einen »Ort« bewohnten.

Das war mehr, als wir erhofft hatten. Es sollte sich freilich sehr bald zeigen, was es mit diesem »Ort« auf sich hatte. Er bestand nur aus einer einzigen, allerdings fast zwanzig Meter langen, mit Palmblättern gedeckten Maloca. Und vor dieser Hütte tummelte sich »das ganze Volk«, Männer und Frauen, pebis und pihauas, und ein rotbäckiges Heer von Kindern, die vor Aufregung einen ohrenzerreißenden Höllenlärm anstimmten, rannten, flohen, sich drängten und überstürzten, um dann als einzige hellrotbraune Masse mit offenstehenden Mäulern und plötzlich ganz still vor dem Eingang zur Maloca Posto zu fassen, nicht anders, als habe sich hier der ganze Stamm keilvoll eng zu einer photographischen Massenaufnahme zusammengedrängt!

Und in der Mitte stand die Respektsperson – richtig, wie Huitaca es vorausgesagt hatte, mit einem Kopfputz aus den rubinroten Federn, die der Brustlatz der Kolibris hergegeben hatte! Unverkennbar war diese Persönlichkeit der Stammesälteste und Häuptling. Er war wohlbeleibt und gefaßt. Mit einer Armbewegung schob er sein ängstliches Volk beiseite und trat ein paar Schritte auf uns zu, die wir uns beeilten, ihm unsere friedlichen Absichten klarzumachen. Als Antwort deutete der Mann, der uns wohl verstanden, auf ein Gerüst am Kopfende der Maloca, auf dem mehrere Hängematten gewebt zu sein schienen. Er wollte sagen, daß auch sie einem friedsamen Gewerbe nachgingen.

Dr. Stenger nickte und ließ das Maultier vorführen, auf dem die kleinen Geschenke verstaut waren, die die Freundschaft erhalten oder anbahnen – die hunderterlei bunten, glitzernden Sächelchen, die der Buschmann über alles liebt. Und richtig war, sobald Dr. Stenger die ersten kleinen Spiegel und Glasperlen aus den Packtaschen hervorgezaubert hatte, die Freundschaft geschlossen. Sie schien unzerreißbar, als der Liebesgabe ein paar nützliche Werkzeuge und etliche Päckchen mit Tabak folgten. So schwer anfangs die Verständigung auch war, das Zeichen der einladenden Handbewegung des Häuptlings war nicht mißzuverstehen: er bat uns, an seinem Feuer auszuruhen und es uns wohlsein zu lassen.

»Dieser Huitaca ist kein schlechter Prophet.« Wagemann ließ neben einem kleinen Hain stacheliger Fiederpalmen unseren Troß aufmarschieren. »Es stimmt alles aufs Haar, und nur der unangenehme, reitende Bote, auf dessen Besuch wir gefaßt sein sollten, ist nicht zu entdecken. Aber wir werden alles umkehren und in jeden Schlupfwinkel hineinleuchten. In die Maloca freilich getraue ich mich noch nicht hinein.«

»Aber die Leute sind doch friedlich wie die Kinder –«

»Jawohl, aber der ganze Stamm wohnt in dieser einzigen Hütte, Tag und Nacht, Jahr und Tag. Und auf Lüftung der Appartements wird schwerlich Wert gelegt. Für eine anspruchsvolle Nase ist das nichts.«

Wie Kinder waren die rotbraunen Gesellen aber wirklich. Sie umwirbelten uns in unerschöpflicher Neugier. Der ganze Staat sah unserem Abschirren und Lagerbau zu, den Ausrufe des Entzückens und Staunens begleiteten. Wieder standen alle wie die Orgelpfeifen um ihren Häuptling herum, ihre Blicke gingen abwechselnd zu uns und zu seinem Antlitz. Sie mußten bei jeder Bewegung, die wir vollführten, bei jedem Gegenstand, den wir vom Sattel lösten, immer zuerst sehen, welchen Eindruck es auf ihr Stammesoberhaupt machte, und je nachdem, wie der »welterfahrene« Mann mit Miene und Gebärde zu unserem Treiben Stellung nahm, steigerte sich ihr Interesse oder ebbte ihr kindlicher Jubel ab. Die Jünglinge des Stammes waren sehnig und schlank, das tiefschwarze, ins bläuliche schimmernde Haupthaar fiel lang in die hohe und wohlgeformte Stirn hinein. Die Männer neigten, gleich ihrem Oberhaupt, das Yama-ko hieß, zu leiblicher Fülle, und die Frauen und Mädchen hatten ihre runden Gesichter mit schwarzen Punkten bemalt, die an die auch bei uns daheim noch wohlbekannte Sitte beziehungsweise Unsitte der Schönheitspflästerchen erinnerte. Allen gemeinsam war die Anspruchslosigkeit in puncto Bekleidung. In der Hauptsache war sie nur durch Schürzen angedeutet, die wenig Flechtwerk benötigt hatten.

Unsere Bedürfnisse waren den Leuten nicht fremd. Schon wallten die Rauchfahnen von den Feuerstätten himmelwärts, und in irdenen Töpfen wurden Fische gedörrt.

»Glück muß der Mensch haben«, sagte der Professor. »Diese Wilden verzehren ebenso gern wie heute die Fische morgen das Fleisch der Kaimans, der Schlangen oder häßlichen Schildkröten, die der Fluß ans Land wirft.«

Dr. Stenger aber ließ sich heute nicht den Appetit verderben. Er hatte reife Bananen entdeckt und bereits von einem Gasttrunk genippt, den die Guahibos aus den Hülsen eben jener Fiederpalmen gewonnen hatten, neben denen wir unsere Stallgasse aufschlugen. Wohlig gab sich alles der lange entbehrten Ruhe hin, und nur Mr. Harper war unermüdlich tätig. Im Verein mit Juarez, Barrada und Enrico zimmerte er irgendein Gestänge zusammen, und wenn jemand nach ihm rief, antwortete er aus dem Gebüsch heraus, er bitte dringend, vorderhand nicht gestört zu werden und ihm das rothäutige Weibervolk vom Halse zu halten.

»Er wird doch hier nicht funken wollen?«

»Das halte ich für ausgeschlossen. Er sprach davon, er hoffe am Abend in der Nähe einen günstigen Punkt dafür zu finden, übrigens ist es nachgerade ungemütlich, daß Bonapartes indianischer Kumpan nichts von sich sehen und hören läßt. Ob er nicht doch umgekehrt sein mag? Selbst Bonaparte ist niedergedrückt, seit der Reiter auf sich warten läßt.«

»Wie das? Wenn er gelogen hat und Aussicht besteht, daß plötzlich Arboleda uns seine Rächer auf den Hals hetzt, müßte er doch schon jetzt im stillen frohlocken.«

»Dazu läge kein Grund vor, da ihm Mr. Harper geschworen hat, ihm die erste Kugel seines Sechsläufers durch die Stirn zu jagen, wenn er uns angeschwindelt hat.«

»Sollen wir nicht wenigstens Posten aufstellen?«

»Würden sie uns etwas nützen, wenn Arboleda wirklich Ernst macht?« fragte der Professor dagegen. »Was hat er von uns zu fürchten, die wir von jeder zivilisierten Niederlassung ferner sind als je? Einzig und allein doch, daß wir von den Waffenlagern etwas verraten können. Das ist uns aber unmöglich, wenn wir in dieser Wildnis sind, denn bis wir die Grenze überschritten haben werden, vergehen noch viele Tage. Inzwischen hat er sein Arsenal zu Schiff verladen und ist, wenn es ihm mit schnellem Losschlagen wirklich Ernst ist, weit eher am Ziel als wir am Ausgang dieser Wälder. Nein, was er fürchtet, ist lediglich Mr. Harpers de Forestsche Anlage. Er hat sich natürlich nicht so leicht täuschen lassen wie sein Sohn, dem Mr. Harper beim Abschied zurief, daß sein Antennenapparat kaputt gegangen sei und nur noch zum alten Eisen gehöre. Deswegen ist es ja so einleuchtend, was Bonaparte behauptet, daß Arboleda den Reiter mit keinem andern Befehl hierher schickte, als daß er die Maultiere mit Mr. Harpers Funkergerät stehlen oder, was noch wahrscheinlicher ist, die Apparate zertrümmern soll.«

»Und weiter hätten wir dann nichts zu befahren?« Dr. Stenger überlegte. »Hm ... was meinen Sie denn? Ist es nicht am Ende besser, statt daß Menschenblut vergossen wird, wir ein Opfer bringen, das sich bald verschmerzen läßt? Wir haben dem Mann seine Gefangenen oder sagen wir milder Geiseln und zwei seiner afrikanischen Enakssöhne ausgespannt. Und er will uns die Funkerkiste ausspannen, die ihm gefährlich ist. Man muß solche Sache von beiden Seiten ansehen.«

Der Professor schüttelte den Kopf. »Sie sind zu gut, Doktor. Sie wären imstande, den Schaden allein tragen zu wollen.«

»Ich würde Mr. Harper jedenfalls nach besten Kräften behilflich sein, ihm rechtzeitig einen neuen Apparat –«

Er wurde durch Mr. Harper selbst unterbrochen. Der Amerikaner machte ein vergnügtes Gesicht. »Gentlemen, es gibt heute noch einen famosen Spaß! Eben ist der berühmte Reiter gesichtet worden. Antonio hat mir keine größere Freude machen können als mit der Meldung, daß der Mann tatsächlich auftritt.«

»Was denn? Wie denn? Der Mensch will doch Ihrem Apparat zu Leibe!«

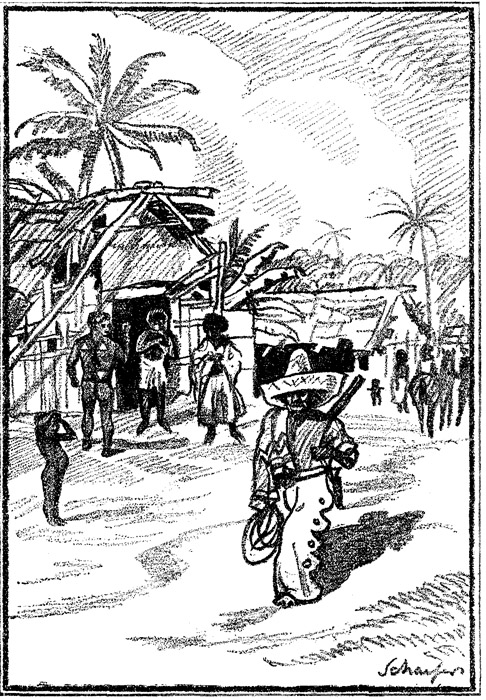

Mr. Harper lachte noch verschmitzter. » I hope! Hoffentlich ...« Und er rieb sich die Hände. Vor der Staats- und Familienhütte aber erhob sich das uns schon bekannte Geschrei, das jeder Begrüßung eines Besuchers dieses Wigwams voranzugehen pflegte und bei dem die Brüllaffen noch etwas lernen konnten. Diesmal kündigte es den Einzug des ehrenwerten Herrn Koläko auf seinem struppigen, aber drahtigen Mustang an. Koläko schwenkte seinen breitrandigen Sombrero, grinste höflich nach allen Seiten und sprang zur Erde. Er war gestiefelt und gespornt wie ein Ranchero, trug die in Südamerika beliebten vorsintflutlich großen und grausamen Sporen an den nackten Füßen, hatte weitbauschige Zamarros an und ein flammendrotes Sporthemd. Eine Doppelbüchse, Lasso und Nilpferdpeitsche bildeten seine militärische Ausrüstung. Im Mundwinkel klemmte eine Tonpfeife. Ein Maler, der ein Modell für einen Cowboy aus dem wildesten Westen gebraucht hätte, würde an Mr. Koläko seine Freude gehabt haben.

Koläko hielt seinen Einzug ins Dorf, er trug den breitrandigen Sombrero, weitbauschige Zamarros und ein flammendrotes Sporthemd.

Seine indianischen Blutsvettern grüßte dieser merkwürdige Mann freundlich-herablassend, denn zwischen nackten Bravos und einem von der Kultur seit Jahrzehnten beleckten Indio muß ein Unterschied sein. Uns begrüßte er mit scheinheiliger Ergebenheit und einem spanischen » Salud y pesedas! Gesundheit und Geld.« Als er Bonaparte, der mit keiner Wimper zuckte, vor uns neben Wagemanns Tyras am Boden hocken sah, spuckte er aus. Das war der Gipfel der Verstellung. Wir freuten uns nicht wenig, daß Bonaparte und Master Koläko ihren Gefühlen von Achtung und Ehrerbietung somit auf gleiche Weise Ausdruck verliehen hatten. Im übrigen belästigte er uns nicht, sondern hielt das Pathos der Distanz, die für einen Indio gegenüber dem Weißen ziemliche Entfernung. Als die stark gewürzten Dörrfische und Cassavebrot zur Mahlzeit herumgingen, hatte er bei unseren Guahibos Platz genommen. Huitaoa mußte uns später alles, was der Mann sagte, verdolmetschen. Es war aber nicht viel. Er ließ nur fallen, daß er vor Nacht noch weiterreite, und blieb im übrigen verschlossen.

Uns anderen ward die Ehre zuteil, mit Häuptling Yama-ko das Mahl einzunehmen. Er redete nicht. Er schien das beim Essen für schädlich zu halten. Dafür trug er uns zu Ehren die Kette aus weißen Glasperlen, bei jedem zweiten Bissen sich mit den Fingern seiner runzligen Hände vergewissernd, ob sie ihm noch auf der Brust schaukle. Sein »Volk« hielt sich in respektvoller Entfernung,, ohne uns nur eine Minute aus den Augen zu verlieren. Glücklicherweise schrien sie jetzt nicht mehr. Vielmehr betrachteten sie uns mit ruhigen Augen und sachlichem Interesse. Einige hatten dazu ihren Festschmuck angelegt, der aus Pfeil und Bogen bestand, und am Halse hing ihnen ein ganz ähnlicher Schnupfapparat, wie ihn Huitaca besaß. Obwohl unser junger Freund zweifellos derselben Sprachfamilie angehörte wie unsere Wirte, verstand auch er nur unvollkommen, was gesprochen wurde. Aber er erfuhr vielerlei, was wir nicht ahnten; unter anderem, daß Yama-ko der siegreichste Held aller noch lebenden Indios und schon durch den Wald gezogen war, als die ältesten Baumriesen nicht höher gewesen waren als eine Grasnelke. Außerdem konnte er es blitzen und donnern lassen, wenn er wollte, und was solche Selbstverständlichkeiten mehr waren. Alles das erfuhr Huitaca und übersetzte es mit demselben ernsten Gesicht, mit dem er es aus seinen entfernten Vettern herausholte.

Eine Mitteilung aber ließ unseren Ethnologen freudig aufspringen.

»Doktor! Haben Sie verstanden?«

»Nicht eine Silbe!«

Sie werden hier alte Gräber in der Nähe sehen! Ganz in der Nähe, in einer Maloca, die größer ist als diese. Die Guahibos bestatten bekanntlich ihre Toten in den Hütten. Erst wenn der Boden einer solchen ganz mit Gräbern angefüllt ist, bauen sie eine neue. Nun kommen Sie doch noch zu Ihrem Rechte, und Ihr Sammlerherz wird Ihnen lachen!«

»Das tut es schon bei solcher Nachricht!« Dr. Stenger wäre am liebsten gleich fortgerannt, um keine Minute zu verlieren. Doch die heiße Sonne erinnerte ihn rechtzeitig daran, daß gut Ding Weile haben will – besonders aber vierundeinhalb Grad nördlich vom Äquator!

Ich fragte Mr. Harper, was er vor Tisch so fleißig zusammengezimmert habe. Er paffte vergnüglich seinen Rauch zum blauen Himmel.

»Ich? Ich habe eine Falle gebaut, mein Lieber.«

»Wollen Sie einen Puma in der Falle fangen?«

»So etwas Ähnliches. Finden Sie nicht, daß heute eine leidliche Brise weht? Sie kommt mir wie gerufen.«

»Natürlich. Ein frischer Windzug ist immer willkommen. Es weht auch wirklich in den Wipfeln, seit in den Llanos weit im Süden ein Gewitter getobt hat. Daher unser nächtliches Wetterleuchten.«

Wir durften uns alle zufrieden der Beschaulichkeit des Nachmittags hingeben. Hier fand jeder von uns, was er brauchte, Dr. Stenger fieberte nach den indianischen Gräbern, die kein Guaquero vor ihm heimgesucht hatte, der Professor schwitzte vor hellem Eifer, sich am Sprachschatz und den heimischen Sitten und Gebräuchen der Guahiboleute zu bereichern, Herbert hatte seine Blumen und Schmetterlinge und jagte ein paar Schlangen und Eidechsen auf, und wohin sein Auge fiel, überall fand er es bestätigt, daß das Reich Yama-kos mit allen Schätzen übergossen war, nach denen es das Herz eines Sammlers oder wundersuchenden Knaben zieht. Und ich selbst hatte alle Hände voll zu tun, um auf der Landkarte, die so viel leere Flecke zeigte, meine Messungen einzutragen, die vorerst nur Tropfen im Meer bedeuteten und doch eines Tages der wissenschaftlichen Aufklärung dienen durften.

Um den Reiter Koläko kümmerte sich scheinbar niemand, und dennoch folgte jeder seiner Bewegungen ein verstohlener Blick, wie ihn ferner auf lautlosen Sohlen Antonio und Huitaca folgten, als er zum Fluß hinunterschlenderte. Es ereignete sich jedoch nichts Auffälliges. Er lag im Grase, wie die meisten um die heißen Stunden, und sah den im Kanu Angelnden zu, oder den Baumstämmen und dem Gestrüpp, das der Fluh neuerdings mit sich führte. Das letztere und die schlammige Farbe des angeschwollenen Wassers bestätigten unsere Annahme, daß im Quellgebiet des Llanokindes ein schweres Wetter niedergegangen war. Einmal sah ich Koläko mit einer Stange den Wasserstand prüfen. Er schien mit seiner Messung zufrieden. Auch an dieser Stelle war, wie wir nachher erfuhren, eine Furt vorhanden.

»Seine Stunde ist noch nicht gekommen«, sagte Mr. Harper mit listigem Augenblinzeln.

Herbert kam mit betroffenem Gesicht an. »Wo steckt Ihr Funkergerät, Mr. Harper? Es ist verschwunden!«

»Besten Dank für Ihre Fürsorge«, gab Mr. Harper völlig ruhig zur Antwort. »Ich habe es für angezeigt gefunden, es mit Hilfe der Mischlinge aus Venezuela ein Stückchen seitab ins Dickicht zu transportieren.«

»Aber wenn es Koläko dort entdeckt?«

»Er hat es bereits entdeckt. Ich habe ihm Gelegenheit gegeben, sich die Stelle genau einzuprägen. Seine Augen glänzten und waren groß wie die weißen Glasperlen, die Ihr Onkel dem vollgefressenen Häuptling dieser Bande verehrt hat.«

»Das verstehe ich nicht. Wenn Ihr Apparat, an dem Ihnen und den Venezolanern so viel liegt, außerhalb des Lagers untergebracht ist, hat Koläko doch leichtes Spiel, ihn zu zertrümmern!«

» I hope«, war alles, was der Amerikaner antwortete.

Herbert warf mir einen Blick zu, der sagen wollte, bei Mr. Harper müsse nicht mehr alles richtig sein. Seinem Oheim erzählte er später, Mr. Harper scheine sich eines anderen besonnen zu haben und entschlossen zu sein, seinen Funker zu opfern, und Dr. Stenger erwiderte: »Wäre das Gescheiteste, was der Mann machen könnte. Auf die Art wären wir vor allen Nachstellungen Arboledas sicher. Und mir liegt unendlich viel daran, diese interessante Gegend mit gründlicher Ruhe zu studieren. Dazu brauchen wir Tage, und die Rast wird uns allen gut tun.«

Sie kannten aber Mr. Harper schlecht. Er übernahm mit den Venezolanern die Nachtwache und sagte, wir sollten uns ruhig aufs Ohr legen. Da wußten wir, daß er auf dem Posten war. Yama-kos Leute waren Zeitig-Zubettgeher.

Wir lagen noch im ersten Halbschlummer. Die Zikaden konzertierten noch mit ihrer ganzen Tonfülle. Da wurden wir fast gleichzeitig munter. Wir hörten nichts und sahen zunächst nichts, aber wir spürten, daß uns ein Geräusch, das ungewohnt war, gleichzeitig geweckt hatte.

»Schrie da nicht einer, Mr. Harper?«

Kein Mensch antwortete.

Wieder riefen wir: »Mr. Harper ... Hallo?«

Nichts regte sich. Nur der Wind schüttelte die Wipfel, und in der großen Maloca wimmerte ein kleines Kind.

Nun schlichen wir nach der Stelle, wo wir Mr. Harper zuletzt gesehen hatten. Sie war leer. Wenige Schritte weiter stieß Herbert mit voller Wucht an die Nase eines Pferdes, das erschrocken aufwieherte.

»Der Mustang Koläkos! – Unheimlich! Wenn Harper überrumpelt worden wäre ...?«

Wir lauschten. In der Ferne – nicht zu unterscheiden hinter welchen Büschen – klangen plötzlich Stimmen.

»Nicht rufen!« flüsterte Dr. Stenger. »Stehenbleiben! Das sind spanische Laute! Wir dürfen uns auf alles gefaßt machen. Der arme Harper! Alles deutet darauf hin, daß der Schlaue einen schlaueren Feind gefunden hat. Vielleicht war es sein letzter Schrei, der uns auffahren ließ.«

»Unsinn!« sagte der Professor. »Ich habe eben Bonaparte gesprochen. Er sagt, ich solle ihm auf der Stelle die Kehle abschneiden, wenn ein anderer Fremder außer Koläko in der Nähe ist. Er hat ihn ins Gebüsch schleichen sehen und will seinen Schrei genau gehört haben. Als Gemütsmensch setzte er hinzu, er glaube, daß Koläko uns nicht ein zweites Mal die Nachtruhe stören werde, und Mr. Harper habe recht getan. Mit solchem Gesindel müsse kurzer Prozeß gemacht werden.«

»Na, wenn der schwarze Tunichtgut Sie nur nicht zum besten gehabt hat! Hier ist etwas nicht richtig –«

» All right! Rennen Sie mich nicht um, gentlemen! Alles programmäßig verlaufen!« Vor uns, seinen elektrischen Leuchtstab aufflammen lassend, stand Mr. Harper mit der unvermeidlichen brennenden Shagpfeife.

»Es tut mir leid, daß Sie sich haben erwecken lassen«, sagte er. »Ich hatte mir die größte Mühe gegeben, mein Geschäft lautlos zu erledigen. In demselben Augenblick, wo Koläko meinen Apparat mit kräftiger Hand zerbog und zerstörte, bin ich ihm mit beiden Beinen auf den Nacken gesprungen. Er schluckte nur ein paarmal. Dann war er von Juarez and Company geknebelt und postversandfertig verschnürt. Bitte, belieben Sie das Paket anzusehen!«

Es war, wie er sagte. Juarez und seine beiden Gefährten hatten Koläko völlig unschädlich gemacht; der Mann, der bei seinem Abenteuer so gründlich überrascht worden war, daß er kaum einen Schreckenslaut hatte ausstoßen können, vermochte kein Glied zu rühren. In ohnmächtiger Wut hatte er seine Fäuste geballt. Es stellte sich heraus, daß Mr. Harper auf der Gabel zweier Zweige versteckt gesessen hatte. Die Venezolaner hatten in der Nähe auf Mr. Harpers Absprung gewartet.

»Aber den Apparat? Sie opferten ihn, Mr. Harper?«

»Warum nicht gar! Das, woran dieser Büffel seine plumpe Wut ausgelassen hat, ist nichts als eine Attrappe ... eine Nachbildung meines Röhrensenders, die ich mit Hilfe der Gentlemen aus Venezuela im Schweiße meines Angesichts zusammengezimmert habe. Mein richtiger Apparat liegt, sorgfältig zugedeckt, zwischen Antonio und Huitaca im tiefen Grase!«

Koläko war also auf den Leim gekrochen und in die Falle spaziert!

»Ich brauche Ihnen nicht einzuschärfen, daß er genau so streng bewacht werden muß, wie der Nigger Bonaparte. Ich selbst will Sie einige Stunden verlassen, da es mich drängt, in der ersten Morgenfrühe von geeigneter Stelle aus endlich meinen Funkspruch loszuwerden. Wollen Sie mir Ihr großes Faltboot dazu leihen, Dr. Stenger?«

Dr. Stenger nickte. »Wenn Ihnen nur nichts zustößt! Sie wollen flußabwärts rudern? Wird das zum Ziele führen?«

»Die Herren aus Venezuela sind gute Ruderer, und das Faltboot, das längst darauf wartet, statt von den Eseln spazieren getragen zu werden, in sein eigentliches Element zu kommen, hat Platz genug für uns alle.«

»Das wohl, aber Sie sagten doch selbst, daß es hier schwerhielte, einen Funkspruch an den Mann zu bringen.«

»Nur, solange kein Wind ging. Der hat sich erfreulicherweise eingestellt. Ich werde einen Drachen steigen lassen, und der Drachen trägt den Sendedraht. Am Mittag hoffe ich zurück zu sein.«

Die Zurüstungen zu dieser Bootsfahrt wurden schnell betrieben. Herbert wollte durchaus mitfahren, aber sein Oheim legte ein energisches Veto ein. Und auch Huitaca riet ab. »Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.«

»Fürchtest du die Kaimans?« fragte der Professor.

»Nein,« antwortete er, »aber ich fürchte die Geister der Toten. Nachts sind sie überm Fluß unterwegs.«

»Versteht sich«, sagte Mr. Harper. »Sie singen und rascheln im Nachtwind. So 'ne Art indianischer Erlkönig. Good bye, old fellow!«

Da gab Huitaca dem Boot einen kräftigen Abschwung, daß es in den schwarzglänzenden Fluß hinausschoß, und dann machte er mit den Schultern eine Bewegung, als wollte er sagen: »Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen.«