|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Und der Karneval zog ins Land. Bunt und lustig wie immer am Rhein, füllte er die Luft mit Schellenklang, Pritschenschlag und Musik und blendete die Augen durch leuchtende Farben.

Therese erschien plötzlich wie ausgewechselt. War sie vordem allzu still und gereizt gewesen, so hatte sich ihrer jetzt ein wahrer Uebermut bemächtigt. »Das echte rheinische Mädchenblut,« meinte lachend der Doktor, als sie in einem kurzen Kostüm aus hellblauem mit weißen Rosen durchwirktem Atlas, mit Puderfrisur und hohen Stöckelschuhen im Salon umherlief und sich von ihm haschen lassen wollte.

»Drunten wartet der Wagen,« mahnte er dann, ihr nacheilend, »und was noch wichtiger ist, die Mutter. Komm, laß dir den Mantel umhängen!« Aber sie floh von einer Ecke in die andre, und zuletzt sprang sie auf das Sofa, alles mit einem sonderbaren Lachen, das er noch nie von ihr gehört hatte. Und als er, auf den Scherz eingehend, den Tisch dicht heran schob, um sie zu fangen, da sprang sie gar auf den Tisch, und er nahm sie glückselig auf den Arm, wie er es mit seinem Jungen zu thun pflegte.

Nun musterte sie ihn plötzlich von oben herab mit kalten Augen und verändertem Gesicht. »Dieses altdeutsche Barett kleidet dich entsetzlich!« sagte sie.

»Du siehst um so reizender aus, Therese.«

»Bitte, laß mich los!« forderte sie.

»Ja, unter einer Bedingung.«

»O, ich weiß schon!« Und sie hatte sich blitzschnell hinuntergebeugt und ihn in die Wange gebissen, daß die Spur ihrer kleinen Zähne dunkelrot darin zurückblieb. Ebenso rasch stand sie auf der Erde und sah ihn mit einem Blicke an, in dem sich Ekel mit Zorn mischten.

Er bemerkte ihn nicht. »Nun, das ging schon über den Spaß,« sagte er ruhig und wischte mit dem Taschentuch die schmerzende Stelle ab.

»Du weißt doch, ich kann diese Albernheiten nicht leiden,« erwiderte sie, und auf einmal begann sie zu schluchzen. »Ach, es ist ja alles so gräßlich dumm auf dieser Welt, alles, alles! Und heute ist – Karneval!«

Er schüttelte den Kopf.

»Weißt du, deine Nerven sind sehr angegriffen,« sagte er, »und wärst du meine Patientin, so müßtest du hier bleiben.«

Eben wurde das Kind noch einmal hereingetragen, damit es die Mutter zum Abschied küsse. Aber es fürchtete sich vor der schwarzen Sammetmaske und schrie und Therese befahl heftig, den Knaben hinauszubringen! Tief beleidigt verschwand die Wärterin.

Ein Weilchen darauf lag das Haus still da, das junge Paar und die Frau Rätin waren zum Ball gefahren; das Kind schlief und ebenso drunten das alte Fräulein. Nur aus Julias Fenster schimmerte noch Licht; sie saß und sorgte sich um fremdes Glück und schalt sich selbst ob ihrer spukhaften Phantasie. Ihr reiner Mädchensinn sträubte sich heftig gegen das, was immer aufs neue ihr Mißtrauen wachrief. Hätte sie nur jenen Blick nicht gesehen, hätte sie nur nicht gewußt, daß Therese schon einmal die Treue gebrochen! – Aber das war keine Treue, die am Altar beschworen war, sagte sich das Mädchen, keine, die durch das Heiligste auf der Welt befestigt wurde. Und sie dachte an den blonden Buben droben in seinem Bettchen und wurde ruhiger. Lange blieb auch der Frieder nicht mehr hier, und dann würde Theresens oberflächliches Herz sich wieder auf sich selbst besinnen. Wenn er nur erst ab gereist wäre! Schlecht ist Therese nicht, sicher nicht; sie läßt sich nur so hinreißen durch alles, was sie bewundern zu müssen glaubt – nein, schlecht ist sie nicht! – –

All das ehemalige Glück der jungen Ehe suchte sich das Mädchen zu vergegenwärtigen, um es als Beweis für Theresens Treue anzuhäufen. Ach, es war gar schrecklich, daß sie so grübeln mußte. – Nein – es konnte nicht sein – denn Fritz – Fritz ertrüge diese Täuschung nicht.

Am andern Tage gegen Abend kam der Doktor aus dem Hause seines Schwiegervaters, den er täglich zu besuchen pflegte. Auf der Freitreppe der Villa zögerte er, besann sich und beschloß durch den Garten zu gehen, anstatt am Rhein entlang. Die Ballnacht lag ihm noch in den Gliedern. Man war erst in der Morgenfrühe heimgekehrt; und als er kaum schlief, hatte man ihn schon wieder herausgeklingelt, um einem Opfer des Karnevals die Wunde zu verbinden, die ihm das Bierseidel eines Nebenbuhlers geschlagen. Die unerquickliche Scene, die sich in einer Gesellenherberge abspielte, hatte ihm die ohnehin nicht rosige Stimmung vollends verdorben.

Therese war unbestritten Ballkönigin gewesen und hatte die Huldigungen der jungen Männerwelt hingenommen wie ein Mädchen, das noch über Herz und Hand verfügen darf. Und er hatte viertelstundenlang in irgend einer Ecke gestanden und sich geärgert, daß einer vernünftigen Frau solche Thorheiten Vergnügen machen konnten, hatte sich vorgenommen, ihr in aller Ruhe zu erklären, daß jetzt mit dem Besuch der Gesellschaften aufgehört werden müsse, denn sie sei ihm zu nervös und das Tanzen für sie ein Unding. Sie war in der That nach jedem Tanze bleicher geworden und ihre Augen immer fieberhafter.

Heute früh war er noch nicht dazu gekommen, mit ihr zu reden, denn sie hatte geschlafen, und bei Tisch hatte er zu seiner Ueberraschung die Mutter oben gefunden. Therese hatte sie eingeladen, ragout fin mitzuessen, das Lieblingsgericht der alten Dame. Und ehe noch der Nachtisch gekommen war, hatte sich die junge Frau abermals schlafen gelegt. Wenn er jetzt nach Hause kam, konnte er endlich wohl mit ihr reden.

Es war die lichte blaugraue Dämmerung eines Februarabends zu Ende des Monats, zu dunkel, um die Gegenstände noch deutlich zu erkennen, doch hell genug, um gerade noch sehen zu können. Hie und da schimmerte ein Streifchen liegen gebliebenen Schnees am Rande der Rasenflächen, und seitwärts leuchteten die weiß angestrichenen Baumstämme des Obstgartens wie Gespenster durch das Dunkel. Er ging, seine Cigarre rauchend, nicht den nächsten Weg, sondern um das große Rasenrund herum und kam an dem Gartenhäuschen vorüber, das unmittelbar an der Mauer gegen den Rhein lag. Der alte Herr hatte, als er den Garten kaufte, das altertümliche Ding wieder ausgebessert und möbliert, da es vom Fenster aus eine köstliche freie Aussicht über den Strom gewährte. Er weilte hier gern im Vorfrühling, wenn es noch nicht möglich war, im Freien zu sitzen, oder im Spätherbst, wenn die Bö den Rhein heraufzog und Regenschauer vor sich her trieb.

In dem kleinen Vorplatz, sowie in der winzigen Küche logierten jetzt die wunderlichen Rokokofigürchen des Gartens, die Herr Alois Krautner in der Auktion des herzoglichen Parkes erstanden hatte und deren nackte Gliederchen sich so drollig zu Toupet und Schäferhütchen ausnahmen – sonst stand das Gebäude unbenützt zur Winterszeit.

Fritz schritt gedankenvoll vorüber und stolperte fast über die breiten Sandsteinstufen, die sich kaum von dem Wege abhoben. Dann verließ er den Garten und stand ein Weilchen vor der Thür des eigenen Grundstücks am nachtdunklen Strome. Da hörte er seitwärts ein scharfes kratzendes Geräusch und gewahrte einen Schatten, der unterhalb des Gartenhäuschens an der Mauer hinunterglitt; nicht anders als sei er aus dem Fenster des Häuschens gekommen. Sicher ein Dieb! Er schickte sich schon an, dem Flüchtling mit langen Schritten zu folgen, hielt dann aber ein, als habe er sich eines Besseren besonnen, denn der Unbekannte war längst im Dunst und Nebel des Abends verschwunden. So hielt er es für geratener, umzukehren und nachzusehen, ob etwa in das Gartenhaus eingebrochen worden sei, um nötigenfalls den Hausherrn zu benachrichtigen. Vielleicht hatte da auch ein Flößer ein komfortables Nachtquartier gesucht. – Der Garten lag jetzt finster und spukhaft einsam da, nur meinte er aus der Verbindungsthür mit dem eigenen Garten etwas Lichtes huschen zu sehen – oder doch nicht? Er mußte sich wohl geirrt haben, denn als er eben wieder hinblickte, glaubte er bestimmt, den leuchtenden Birkenstamm neben der Pforte damit verwechselt zu haben, und schritt nun rasch nach dem Gartenhaus hinüber. Es überraschte ihn, die Thür, die in dieser Jahreszeit immer verschlossen zu sein pflegte, nur angelehnt zu finden.

Er zündete im Vorflur sein Taschenlaternchen an und betrat die winzige Stube.

Niemand hier.

Er öffnete den Wandschrank – der Gartenrock des alten Herrn hing da, der Strohhut darüber. Auf der andern Seite standen Tassen, Fidibusbecher und ein altes Messingkohlenbecken in ungestörter Beschaulichkeit bei einander. Er leuchtete an die Fenster; sie waren geschlossen, nur ein Laden war nicht zugeriegelt und klaffte etwas. Er befestigte ihn vollends und sah dann weiter umher; der Fußteppich vor dem Sofa lag schief gerückt, sonst – –

Plötzlich richtete er sich empor und starrte wie gebannt auf einen Gegenstand zu seinen Füßen, dann bückte er sich und erfaßte ein leichtes weißes, mit Goldstickerei verziertes seidenes Gewebe.

»Julias Tuch,« sagte er und wußte selbst nicht, warum ihn so jählings ein tiefer innerer Zorn packte. »Julias Tuch!« wiederholte er und lachte kurz auf.

Er löschte das Licht in der Laterne und setzte sich auf das ächzende kleine Möbel, als müsse er erst Kraft sammeln, das Unerhörte fassen zu können. Ein Mann, der aus dem Fenster springt, und Julia mit ihm in diesem abgelegenen Winkel – allein! Das stolze Mädchen, das ihm bis jetzt so rein und klar erschienen war wie – ja, es fiel ihm gar kein Vergleich ein. »Aber das kommt von der Lieblosigkeit, mit der sie aufgezogen wurde,« murmelte er bitter. »Und doch – trotz alledem ist's unbegreiflich! Aber warnen muß ich sie, ihr helfen, raten!«

Er sprang auf und eilte ins Freie, das Tuch in der Hand. Es war völlig dunkel geworden. Eins der Krautnerschen Dienstmädchen begegnete ihm in der Nähe der Verbindungsthür beider Grundstücke.

»Ist vielleicht meine Frau bei ihrem Vater?«

»Frau Doktor war heut noch gar nicht hier,« antwortete das Mädchen; »es ist überhaupt gar niemand bei uns gewesen außer Ihnen, Herr Doktor. Der Herr Lieutenant sind schon seit ein paar Stunden fort; ich glaube, er wollte zu Fuß nach« – sie nannte ein Städtchen in der Nähe – »ich hört' es nur, wie er es zum Herrn sagte.«

»Ja, ich weiß,« antwortete er zerstreut und ging.

In seinem eigenen Hause sah er Licht, im Kinderzimmer und im Boudoir seiner Frau. Bei Tante Riekchen war es dunkel. Er öffnete die Thür zu ihrem Zimmer und fragte hinein: »Ist Julia da?«

»Ja!« antwortete die tiefe klangvolle Stimme des Mädchens.

»Warst du bis jetzt daheim?«

Ein kurzes Schweigen, dann ein »Nein!«

»Verzeih – wo warst du, Julia?«

»Ich,« – wieder eine Pause – »wie kann dich das interessieren?«

Er antwortete nicht darauf. »Willst du in einer Viertelstunde auf einige Minuten in mein Zimmer kommen – in das Studierzimmer?«

»Gern!« scholl es zurück.

Fritz begab sich in sein Zimmer, legte das Tuch sorgsam auf den Schreibtisch und ging zu seiner Frau.

Therese lag auf ihrem Sofa im Boudoir, die Lampe war mit einem dunklen Schleier verhängt. Sie sah bleich aus und ein Frösteln schüttelte ihren Körper.

»O weh!« sagte er besorgt, »willst du meine Praxis vermehren?«

»Ich bin so müde,« klagte sie.

»Du hättest ein wenig an die Luft gehen sollen – warst du heute gar nicht aus?«

»Nein!« stieß sie hervor.

»Immer hier auf dem Sofa? Dann wundert mich dein Frieren nicht. Hast wohl gelesen? Wenn du das doch lassen wolltest, sobald du angegriffen bist.«

»Ich möchte so gern schlafen.«

»Das heißt wohl, ich soll dich verlassen, Kind? Gut, aber morgen habe ich ernsthaft mit dir zu reden; so geht das nicht weiter, Therese!«

Sie fuhr empor. »Was geht nicht so weiter?«

»O! O! Heute nicht, morgen! Sei vernünftig und schlafe dich aus – ich werde sorgen, daß alles ruhig bleibt!« Er nickte ihr ernst zu und verließ das Zimmer.

»O, diese Frauen!« murmelte er und klopfte an Tante Riekchens Thür.

»Willst du kommen, Julia?«

»Sofort!« antwortete sie.

Er ging voran, setzte sich an seinen Arbeitstisch und schraubte die angezündete Lampe höher, dann stützte er die Wange auf die Hand. Er hatte Herzklopfen wie ein Schuljunge. Gleich darauf trat sie ein.

Er betrachtete sie, wie sie nun vor ihm stand, ohne ein Wort zu sprechen. Sie sah leidend aus; es war ihr kindliches Gesicht nicht mehr. Er meinte auf einmal, etwas in den schönen Zügen zu erkennen, das an innere Kämpfe, an heimliche Leidenschaft mahne.

»Julia,« begann er, und das Sprechen ward ihm schwer, »Du weißt, daß du in mir immer einen Freund, einen Bruder, gehabt hast – oder war ich es dir nicht, Julia?«

Sie blickte ihn an und das Zucken ihrer Mundwinkel verstärkte sich; es sah fast hochmütig aus.

»O, gewiß!« antwortete sie.

»Du wirft dir denken können, daß es einen Bruder aufs schmerzlichste und peinlichste berühren muß, entdeckt er an der Schwester –«

Er stockte und ging im Zimmer, auf und ab; er wußte nicht, wie er ihr kundthun sollte, daß er ihr Geheimnis entdeckt. »Sieh das Tuch!« sprach er endlich heiser und deutete auf das Gewebe neben der Lampe.

Sie sah es an und dann ihn, ruhig, mit einem Ausdruck von Verwunderung in den Blicken.

»Ich fand es eben – du hast es wohl vergessen bei deinem Stelldichein im Gartenhaus – im Schmerz des Abschieds, vielleicht auch –« Und gereizt durch ihre Ruhe: »Ach, Julia, Kind, wie konntest du dich so weit vergessen!«

Ihre Augen hatten sich unheimlich erweitert. »Das Tuch – ich, ich soll es –?«

»Sei aufrichtig gegen mich, Julia!« bat er. »Daß du einmal lieben würdest – das mußte ja kommen, aber ich habe gemeint, es würde da, wie es der Brauch und Sitte ist, bei Tante Riekchen oder bei mir ein achtbarer Mann anklopfen, der frank und frei deine Hand begehrt; niemals habe ich gedacht, daß du einem – Liebhaber gehören würdest, mit dem du dich verstecken mußt, der durch das Fenster seinen Weg nimmt!«

Sie fuhr empor.

»Du bist wahnsinnig!« schrie sie. »O, das ist – das ist –« Dann verstummte sie jäh, und ihre Hand tastete nach der Lehne des Sofas, während sie die andre vor die Augen legte, als sei ihr schwindlig geworden. »Mein Gott!« klang es durch das Gemach.

»Ja, es ist besser, du leugnest nicht und schenkst mir Vertrauen, es kann ja noch alles gut werden. Ich bitte dich, Julia, sag mir alles, laß mich mit dem Manne reden! Ich bin bereit, wenn auch mit schwerem Herzen, dich zu entschuldigen. Du hast keine Mutter gehabt, Tante Riekchen hat nicht verstanden, deine Liebe zu gewinnen – du bist herzenseinsam gewesen all die Zeit her, hast vielleicht den Mut nicht gehabt, der Tante zu sagen: ›Ich liebe und werde geliebt!‹ – Ich will dein Vertrauen ehren, dir helfen – aber beichte, Kind, sage mir, wer es ist! So kann es ja doch nicht fortgehen; es ist deiner und unsrer unwürdig!«

Er war neben sie getreten und streichelte ihr das Haar. »Sprich doch, Unnütz, sprich!« sagte er bittend.

»Ich kann nicht! Ich kann nicht! Laß mich!« rief sie, seine Hand zurückstoßend; ihre verstörten Augen irrten durch das Zimmer, als wisse sie nicht, ob sie wache oder träume.

»Du kannst nicht?«

»Nein! Nein!«

Und sie brach in ein kurzes nervöses Lachen aus. »Gib das Tuch her, ich will gehen!«

»Nein, du gehst nicht!« rief er heftig, gereizt durch das Lachen. »Du entkommst mir nicht! Ich als Herr dieses Hauses dulde nicht, daß man mit Fingern auf die deuten darf, welche Kindesrechte hier genoß – also rede, sprich!«

Da trat sie vor ihn hin mit aufgehobener Hand, als wollte sie den Schimpf durch einen Schlag rächen. »Mit Fingern auf mich deuten?« stieß sie hervor.

Er erfaßte die Hand und zog sie nieder. Julias kreideweißes Gesicht hatte einen unheimlichen Ausdruck.

»Besinne dich! Dieses Tuch trugst du vor ein paar Tagen; ich sah dich darin, als dein Bruder den Vortrag hielt. Irre ich mich? Ja oder nein! Sagst du nein, so werde ich weiter forschen, wem dies Tuch gehört. Rede: Ja oder nein?«

Sie senkte plötzlich den Kopf. »Es ist mein Tuch,« sprach sie tonlos.

»Und wer war bei dir?«

»Ich kann es nicht sagen.«

»Du willst es mir nicht gestehen?«

»Nein!«

Da stieg ihm der Zorn heiß zu Kopfe. »Ich hab's nie für möglich gehalten, daß du auf lichtscheuen Wegen gehen könntest,« rief er empört. »Geh – ich will dich nicht mehr sehen!«

Sie schritt hinaus, das Tuch in der schlaff herabhängenden Hand, die ganze Gestalt wie gebrochen. Erst an der Thür warf sie den Kopf in den Nacken und richtete sich empor.

Festen Schrittes ging Julia aus dem Hause, durch den Garten. Atemlos langte sie in der Villa drüben an und fragte nach ihrem Bruder. Er war zu Hause; sie fand ihn auf dem Sofa, Cigaretten rauchend und lesend. Er erschrak vor dem bleichen drohenden Mädchengesicht.

»Was ist denn los?« fuhr er auf.

»Du wirst deinen Koffer packen und sogleich abreisen,« sagte sie, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend.

»Weshalb denn?«

»Weil du nicht länger einen anständigen Menschen betrügen sollst. Ich weiß alles! Du hast mit Therese ein Stelldichein gehabt – man hat dich gesehen!«

Er machte ein erstauntes Gesicht, aber seine Blässe bestätigte vollauf, daß dem so sei. »Der Teufel auch, was ist denn da weiter?« brummte er ärgerlich. »Uebrigens – wer hat mich denn gesehen?«

»Fritz.«

Er lachte kurz auf. »Na dann kommt's eben schon jetzt zum Klappen. Woher weiß übrigens der Doktor, daß es Therese war?«

»Er weiß es nicht.«

»Na, was lamentierst du dann so?«

Sie blickte ihn entsetzt an. »Fritz glaubt, ich sei dagewesen mit einem –« Die Stimme versagte ihr.

»Ach, das ist ja köstlich! Du hast ihn hoffentlich bei dem Verdacht gelassen?«

»Ja,« sagte sie bebend, »weil er es nicht überleben würde, daß Therese sich so schamlos benimmt.«

Frieder richtete sich in seiner ganzen Größe auf. »Schamlos? Nein, mein liebes Kind, diese Angelegenheit verstehst du nicht, deshalb erlaube dir auch kein Urteil! Es ist viel von dir, die Schuld auf dich zu nehmen, ich bin dir dankbar dafür und werde dir diesen klugen Streich nie vergessen – Therese aber verschone mit deiner Kritik! Sie kam auf meine Bitte in das Gartenhaus, damit wir endlich ungestört besprechen konnten, wie unsre Zukunft sich gestalten soll; sie liebt mich und beabsichtigt, sich von Fritz zu trennen – das ist das Ganze!«

»Sie liebt dich?« fragte das Mädchen, vor deren Augen wirre Schatten tanzten, »das ist nicht wahr, das kann sie nicht gesagt haben, und wenn, so hat sie sich's nur eingeredet. Du mußt fort, Frieder, heute noch, wenn du ein Ehrenmann bist! Ich schicke dir deine Sachen nach. Therese wird zur Besinnung kommen, ich weiß es – – aber so mach doch Anstalten, es eilt!« Und sie holte in fieberhafter Hast seinen Hut und Ueberzieher.

»Rege dich nur nicht auf,« sagte er gelassen, »es geht alles seinen richtigen Weg. Ich reise, wenn es Zeit ist und die Verhältnisse sich geklärt haben.«

»›Seinen richtigen Weg‹ nennst du das?« rief sie und trat vor ihn mit sprühenden Augen. »Ist das recht, dem besten edelsten Menschen sein Glück abwendig zu machen?«

»Es ist die Vergeltung!« antwortete er und drehte sich eine neue Cigarette. »Er hat mir die Braut abwendig gemacht; wie er es fertig gebracht, weiß ich nicht, jedenfalls aber unter der Maske des Biedermanns, die ihn trefflich kleidet. Uebrigens ist die Vergeltung ohne mein Zuthun gekommen – Therese hat mir gestanden, in ihr sei beim ersten Wiedersehen die alte Liebe erwacht.«

Julia wandte sich mit einer stummen Gebärde des Abscheus zum Gehen; sie fühlte sich zum Sterben elend.

»Wo willst du denn hin?« rief er ihr nach. »Ich rate dir, mache keine Thorheiten, sonst –«

»Zu Therese,« murmelte sie.

Sie wußte später nie mehr, wie sie hinauf gekommen war in das kleine Boudoir. Dort schlossen sich ihre Lippen und die Zähne bissen sich aufeinander – neben Theresens Lager stand über sie gebeugt, die das Gesicht mit einem Taschentuch verdeckt hatte, der Betrogene, der Armselige und fragte mit besorgter Miene nach dem Ergehen der Frau, die ihn verriet! Und als Julia sich zum Gehen wandte, hörte sie, wie er Therese Liebling und Herzblatt nannte.

In ihrer Herzensangst wollte sie zur Rätin gehen, aber dann hatte sie doch so viel Besinnung, sich zu sagen, daß diese Frau das ganze Haus sofort in Aufruhr bringen würde, ja daß keine Möglichkeit mehr sei, das geschehene Unrecht gut zu machen, daß sein Glück doch verloren sei für immer. Und dennoch, es mußte etwas geschehen! Auf einmal fiel ihr der alte Krautner ein und sie lief zur Hausthür.

»Wo denn hinaus?« erscholl da die Stimme der Rätin hinter ihr. »Bei uns ist Nachtwandeln nicht Mode, mein Fräulein! Die Mädchen aus unserm Hause bleiben abends ehrbar in der Stube.« Und an ihr vorüber gehend, schloß die Rätin die Thür ab und steckte mit geflissentlicher Deutlichkeit den Schlüssel in die Tasche. – Nun wußte Julia, daß die alte Frau gehorcht hatte, daß noch heute abend die Mädchen in der Küche die willkommene Neuigkeit mit allen möglichen Ausschmückungen sich zuflüstern würden. Sie hätte aufschreien mögen vor Zorn und Weh. In diesem Augenblick kam der Doktor von oben herunter. Er schritt nach seinem Arbeitszimmer und wandte den Kopf nicht nach ihr, als er sagte: »Ich bitte, daß meine Frau heute abend nicht mehr gestört wird.«

Sie sah ihm stumm nach, ein unendliches Mitleid mit ihm verdrängte ihren Zorn. Dann ging sie in ihre Schlafstube; es war ihr nicht möglich, Tante Riekchen »Gute Nacht« zu wünschen, nicht möglich, das Lager aufzusuchen. Ihr war, als müßten die engen Wände sie erdrücken, die Luft schien ihr unerträglich heiß. Mit nervöser Hast riß sie das Fenster auf. Dann begann sie im Zimmer auf und ab zu schreiten, ruhelos, mit gerungenen Händen. Von Zeit zu Zeit fuhr sie mechanisch über die schmerzende Stirn, auf der feucht das kurze Haar lag. Es war längst Mitternacht vorbei, als sie das stumme Wandern endlich aufgab.

Sie trug einen Stuhl an ihre Kommode und zog die oberste Lade heraus. Dort lagen sie alle wohlgeordnet, die kleinen Schätze ihrer freudenarmen Jugend. Gedankenlos nahm sie dies oder jenes Pappkästchen in die Hand und musterte den Inhalt. Da waren die geliebten verbotenen Ohrringe, da war die Nadel der Mutter, der kleine Dolch mit dem Mosaikgriff; dort ein paar Gedichtbücher, die hatte ihr Fritz geschenkt zur Konfirmation, endlich ein Buch mit leeren Blättern, das auf braunem Lederdeckel den goldgepreßten Titel »Tagebuch« zeigte.

Es war eine Weihnachtsgabe Theresens gewesen, eines jener Geschenke, die gedankenlos ausgesucht und nur gegeben werden, weil doch nun einmal etwas geschenkt werden muß; sie hatte es am ersten Feiertag mit den übrigen mehr oder weniger nutzlosen Gaben in die Kommode gelegt, nicht ohne es vorher mit bitterem Lächeln zu betrachten. Was sollten ihr die Blätter, die so leer bleiben würden wie ihr Leben! Was hatte sie aufzuschreiben! Und dann hatte sie doch einmal die Feder eingetaucht und mit der großen kräftigen Schrift, die ihr eigen war, ein paar Worte hineingeschrieben:

»Wie meine Tage vergehen?

Ich will es künden euch gleich –

Es macht mich kein einziger ärmer,

Und auch kein einziger reich!

Und wißt ihr, warum ich so trübe,

Warum ich so trotzig mag sein?

Ich hatte viel Durst nach Liebe,

Und niemand schenkte mir ein.

Wohl sah ich im Glase blinken

Des Lebens goldigen Wein,

Sah alle die andern trinken –

Mich aber lud keiner ein.

Nur einmal hat es geschienen,

Als kam urplötzlich das Glück –

Es bot mir einer den Becher,

Den vollen, mit freudigem Blick.

Und zaub'risch spielten die Farben

Wohl auf des Kelches Grund –

Fassen wollt' ich ihn, heben

Und trinken mein Herze gesund.

Doch wie ich mich beugte, zu nippen,

Da brach das Glas in Stück'. –

Und durstig blieben die Lippen

Und ferne blieb das Glück.

Das ist's, warum ich so trübe,

Warum ich so trotzig mag sein;

Ich wollte nicht Mitleid für Liebe –

Nun bin ich ewig

allein!«

Sie lächelte über das Gedicht, aber fast mitleidig, und wunderte sich, daß sie einmal etwas Gereimtes zu stande gebracht hatte. Dann kam ihr der Gedanke, wie sie sich schämen müsse, wenn jemals eines andern Menschen Auge das lese, und ihre Finger zuckten, das Blatt aus dem Buche zu reißen, es zu vernichten. Aber sie ließ die Hand doch wieder sinken – ein Gedanke packte sie, den sie vergebens abzuwehren trachtete, obgleich sie ihn in innerster Seele verwerflich fand. Das Buch fiel zur Erde, sie legte die Arme auf die Kommode und barg ihr glühendes Antlitz darin. Warum denn, warum wollte sie durchaus das Opferlamm, den Friedensengel spielen? Warum jene Frau zwingen, ihrer Treue eingedenk zu bleiben? Was ging es sie an, wenn Therese sich von ihm trennte, um einem andern anzugehören? Wurde er dann nicht frei? Und er würde den Schlag überwinden, gewiß! Ein Mann wie er stirbt nicht, wenn er etwas verliert, das ohnehin wertlos für ihn sein mußte. Und selbst, wenn er nie von der Treulosigkeit seiner Frau erführe – was konnte ihm fernerhin eine Frau sein, die zuerst zurückgeführt werden mußte zu ihrer Pflicht, gewaltsam zurückgeführt? Eine glückliche Ehe konnte das nie wieder werden, nie! Er hätte der feinfühlige Mensch nicht sein müssen, der er war, um nicht zu empfinden, daß ein nur mühsam zusammengeflicktes Pflichtgefühl die Frau an seiner Seite hielt! War es also das schlechteste für ihn, wenn er schonungslos jetzt erkannte, daß er betrogen sei? Hatte sie denn überhaupt das Recht, ihm die Wahrheit zu verschweigen? Die Sorge, ihn vor dem Verlust des Liebsten zu bewahren, Mitleid, Erbarmen, das für sich selbst nichts mehr will, nichts mehr sucht – das alles war heute auf sie eingestürmt, als sie das Tuch für ihr Eigentum erklärt hatte. Aber war sie dabei nicht eine Thörin gewesen, das Opfer einer überspannten Anwandlung?

Ihr Herz bäumte sich auf gegen die Trostlosigkeit der Zukunft, die nun noch öder, einsamer für sie werden mußte – es raunte ihr allerhand süße hoffnungsselige Träume ins Ohr. Frei würde er sein, ihr würde er eines Tages gehören, und bei Gott, sie wollte ihm die Hände unter die Füße breiten, ihn alles vergessen machen, ihm alles verzeihen, und sein Kind, das –

Ach, das Kind!

Das Kind sollte seine Mutter verlieren?

Und was für eine Mutter! sagte das rebellische Herz.

Aber sie war doch seine Mutter, und so ganz verkümmert konnte Theresens Seele doch nicht sein, daß sie nicht einst um des Sohnes willen die Stunde segnen würde, in der sie ihrem Liebestraum entsagt hatte, um bei dem Gatten zu bleiben –

Und Julia hob den Kopf, und die heißen trockenen Augen sahen entschlossen in dem kleinen Raume umher.

Was wird aus dir? fragte die verlockende Stimme.

Sie wußte es nicht. Sie hatte schon so vieles ertragen, warum nicht auch das noch, daß man sie für eine leichtsinnige, ehrvergessene Person hielt? – Doch nein, das würde sie nicht ertragen, seine Verachtung nie! Es wäre am besten, wenn sie sterben würde! In diesem Falle wäre es doch keine Feigheit, gewiß nicht!

O, das schöne Leben, die goldene Jugend! Wieviel Jahre lagen noch vor ihr, und wenn sie hinausginge, auf freien Füßen, irgendwo in der Welt mußte sie doch einen Platz finden, wo es Ruhe für sie gab, wo sie atmen konnte und die Sonne sehen und die schöne, schöne Welt!

Da – was war das? Droben über ihrem Zimmer wurde eine Thür heftig zugeschlagen, und nun war deutlich die weinende Stimme Theresens vernehmbar. Jetzt wohlbekannte Tritte durch den Flur herunter, das Knarren einer Thür – Fritz war in seine Studierstube gegangen. Was mochte das bedeuten? Sollte Therese – – Julias Glieder waren plötzlich schwer wie Blei; sie stand unbeweglich und lauschte. Das Schluchzen droben ward immer heftiger, jetzt unterschied sie auch die Stimme der alten Kinderfrau.

Julia war auf einmal entschlossen, wandte sich kurz um und ging hinaus. Im ganzen Hause war tiefe nächtliche Stille. Die Lampe im Flur brannte, sie wurde immer erst des Morgens ausgelöscht; Fritz wünschte dies so, für den Fall, daß er nachts zu einem Kranken gerufen würde. Julia stieg die Treppe empor; auf der obersten Stufe saß die schwarze Hauskatze und blinzelte sie verschlafen an; die alte Dielenuhr schlug drei Uhr, als Julia vorüberging.

Die Schmerzenslaute Theresens klangen jetzt ganz deutlich heraus, unangenehm wie die eines verwöhnten Kindes, das seinen Willen nicht durchsetzen kann. Julia nahm ihren Weg durch die Kinderstube. Im Schimmer der Nachtlampe sah sie das goldige Köpfchen des kleinen schlummernden Buben in den weißen Kissen und das leere Bett der Wärterin. Die Thür nach dem Schlafzimmer Theresens stand angelehnt, und die Stimme der alten Frau sagte gerade: »Aber, Frau Doktor, so beruhigen Sie sich doch nur und trinken Sie das Wasser! Was nutzt denn so ein Weinen? Sie werden sich nur krank machen.«

Julia ging ohne weiteres hinein. »Was ist dir denn, Therese?« fragte sie, an das Bett der jungen Frau tretend, die ganz aufgelöst in Thränen schien und wie eine Verzweifelnde die Hände rang.

»Na, Gott sei Dank, Fräulein, daß Sie kommen!« brummte jetzt die alte Frau, setzte das Zuckerwasser auf die Platte des Betttischchens und verschwand in ihrer Kinderstube.

Therese war emporgefahren und starrte Julia an.

»Ich hörte dein Weinen unten,« sagte diese, indem sie vorsichtig die Thür hinter der Alten schloß. »Was ist dir? Bist du krank?«

»Nein, aber ich werd's schon werden nach dieser Behandlung!« stieß Therese hervor und zupfte an den Spitzen, mit denen die blaue seidene Bettdecke besetzt war.

»Wer hat dich denn so schlecht behandelt?«

»Wer? Lächerlich! Fritz natürlich! Wenn man sich nicht alles gefallen läßt, so ist man eben ungezogen, kindisch! Und ich habe weiter nichts gesagt als das: Warum er so ewig lange zu schreiben habe – er kam wieder einmal erst vor einer halben Stunde. Und da« – sie begann wieder zu schluchzen – »da gab ein Wort das andre, und da hab' ich schließlich gesagt –«

Die junge Frau verstummte und ein trotziger entschlossener Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht.

»Da hast du gesagt,« sprach Julia sehr langsam, »es wäre das beste, du würdest dich von ihm trennen und den Lieutenant Adami heiraten.«

Therese sah die Sprecherin an, als stände ein entsetzliches Gespenst vor ihrem Lager. »Was willst du damit sagen?« stieß sie hervor.

»Nichts weiter als das, was du seit heute nachmittag bestimmt weißt und worauf du schon seit Wochen hinarbeitest. Nur fängst du das jammervoll kleinlich an,« fuhr sie fort. »Mit solch erbärmlichen Plänkeleien den Mann, der dich mit seiner ganzen Seele liebt, so weit bringen zu wollen, daß er in eine Scheidung willigt, ist grausam, sinnlos. Hast du nicht den Mut, es ihm ruhig zu sagen? Du hattest doch den Mut, mit Frieder bereits alles zu bereden!«

Therese war wie ohnmächtig zurückgesunken. »Wer hat dir das verraten?«

»Der Zufall – und Frieder bestätigte es.«

Es war jetzt ganz still im Zimmer. Julias Augen irrten durch das trauliche Gemach; dann heftete sie ihren Blick wieder auf die Frau, die unbeweglich dalag und sie mit angstvollen verstörten Augen anstarrte.

»Willst du mich anhören?« fragte Julia, ohne ihre Stellung am Fuße des Bettes zu verlassen; sie stützte nur leicht ihren Arm gegen den dunklen Nußbaumknauf. »Ich möchte dich bitten, Therese – –«

»Mach mir keine Vorwürfe,« unterbrach die junge Frau sie heftig, »ich kann nichts dafür, daß ich den Frieder liebe – du verstehst das freilich nicht – du nicht.«

»Ich verstehe es nicht, nein! Das heißt, ich verstand es einst, daß du den Frieder liebtest – –«

»Ihr habt ja alle nicht gewollt, daß ich ihn heiraten sollte,« murmelte sie.

»Das ist nicht wahr!« antwortete Julia fest.

»Nicht wahr? Mein Vater drohte mir sogar mit Enterbung, und du – weigertest dich, mir zu helfen.«

»Ehrliche, standhafte Neigung hätte deinen Vater bezwungen – –«

»Lächerlich! Du hast gut reden – aber jung wie ich damals war …«

»Das ist keine Entschuldigung für dein Verhalten. Und jedenfalls – du hast den Fritz genommen und wirst ihn auch behalten, Therese.«

»Nein! Ich kann nicht, ich liebe ihn nicht mehr! Ich bitte dich, verlasse mich! Du hast nie ein Herz für mich gehabt und fühlst nicht mit mir, willst es nicht! Geh, bitte, geh!«

»Nicht eher, als bis du mir versprichst, an Frieder zu schreiben, daß er sofort abreise!«

»Nein! Nein!«

»Aber kannst du denn überhaupt einen Atemzug thun in der zweifelhaften Stellung, in der du dich befindest?« rief Julia außer sich. »Also entweder schreibst du jetzt an Frieder und machst dieser Thorheit für immer ein Ende – oder aber du sagst Fritz morgen alles wahr und offen!«

»Niemals – ich fürchte mich!« stieß Therese hervor, und die Zähne schlugen ihr zusammen.

»Dann werde ich zu deinem Vater gehen.«

»Das wirst du nicht thun! Was geht dich die Sache an? Mit welchem Rechte spielst du dich als Sittenrichterin über mich auf, du, die du selbst nicht besser bist!«

Julia sah die junge Frau hilflos an. »Ich?« sagte sie.

»Ja, du! Oder denkst du, ich weiß nicht, daß du Fritz leidenschaftlich liebst? Daß du ihn mir niemals gegönnt hast?«

Eine fahle Blässe legte sich auf Julias Gesicht.

Wieder eine Pause. Aus dem Nebenzimmer tönte das weinerliche Sümmchen des Kleinen herüber.

»Therese,« sagte Julia, und herzustürzend kniete sie am Bette nieder. »Hör doch – an dein Kind hast du nicht gedacht, an dein Kind, das ihr beide liebt!«

Da warf sich die junge Frau ungestüm zur Seite. »O, ich wollte, es wäre nie geboren!« schrie sie auf.

»Du versündigst dich, Therese –«

»Es mag sein; es mag auch sein, daß ich schlecht bin, aber ich kann, ich will nicht anders.«

»Und dein alter Vater?«

»Mein Vater?« Und Therese lachte höhnisch auf. »Mein Vater, der ist verliebter in deinen Bruder als ich – hast du das noch nicht bemerkt?«

»Ja, er hat ihn gern; aber wüßte er, daß er einem Betrüger Gastfreundschaft gewährt –«

»Einem Betrüger? Wir betrügen keinen! Wenn Fritz nicht so grenzenlos von sich eingenommen wäre – seit Monaten hätte er es merken müssen, daß ich ihn – –«

»Daß du ihn betrügst, ja! Aber mit seinem rechtlichen Charakter kann er sich das nicht einmal vorstellen! Du mußt ihn entschuldigen, Therese, er ahnt nicht, daß es möglich sei, du könntest ihn verlassen. Und mit welchem Rechte denn, Therese? Auf welchen Grund stützt du dich?«

»Ich habe keinen andern Grund, als den, daß ich Frieder liebe, ihn immer geliebt habe und sein geblieben wäre, hätte man mich nicht von ihm getrennt,« schloß die gereizte Frau.

Julia rang nach Fassung. »Noch einmal, Therese, willst du Frieder schreiben, daß er reise?«

»Nein, kein Wort! Und als Mann von Ehre würde er auch gar nicht gehen. Glaubst du, daß er mich jetzt in dieser Lage allein läßt? Die Bitte wäre vergebens. – Aber sei beruhigt, ich kehre in das Haus meines Vaters zurück, und alles wird sich in Frieden ordnen lassen – nur quäle mich jetzt nicht länger! Uebrigens,« setzte sie hinzu, »die Sache muß bald ihren Abschluß finden, damit es sich entscheiden kann, ob Frieder wieder Soldat wird oder ob wir auf Reisen gehen, je nachdem – –«

»So will ich morgen früh noch einmal zu Frieder hinüber,« unterbrach Julia. »Ein Funke von Besonnenheit wird ja noch in ihm sein und von Rücksicht auf das Haus, dessen Gastfreundschaft er genießt.«

Therese zuckte die Schultern und lehnte sich in die Kissen zurück. An der Thür zögerte Julia und blickte noch einmal hinüber zu der verblendeten Frau, aber die hielt die verweinten Augen fest geschlossen, und die Hände lagen zur Faust geballt auf der Decke. Da schloß sie wortlos die Thür.

»O, du armer Bub'!« flüsterte das Mädchen, im Kinderzimmer über das Bett des Knaben gebeugt, und aus den Kissen heraus schluchzte die Wärterin: »Ach, Fräuleinchen, wenn eines so mutwillig sein Glück zerschlagen will – – Sie glauben's nicht, was der Herr die Zeit her ausgestanden und welche Engelsgeduld er gehabt hat mit der Frau.«

»Sie ist krank, Doris, es wird wohl wieder anders!«

»Ja, ja – wenn sie ihren Willen kriegt, sonst nicht!« –

Julia ging hinunter in ihr Zimmer, aber sie wußte nicht, was beginnen. Schlafen! Ihre Nerven waren überreizt, sie hätte es nicht vermocht. Sie begann Toilette zu machen; das kühle Wasser that ihren heißen Wangen gut, die noch brannten von der Unterredung mit Therese. Wie gräßlich war diese Welt! An was konnte man denn noch glauben, wenn nicht mehr an die Treue der Frau, an die Liebe der Mutter?

Sie war ans Fenster getreten und schaute über die Gärten weg, die im Nebel lagen. Nichts vom Strome und von der Aue war zu sehen, nur ein bläuliches Dunstmeer, das alles verbarg. Was würde der Tag heute bringen? Noch lag er verschleiert. Aber wenn der Abend sinkt – wer weiß, wie anders es dann hier ist. –

Im Studierzimmer saß bei der erlöschenden Lampe, deren gelblichroter Schein sich mit dem fahlen Morgenlicht mischte, der Doktor, vor sich die Hefte, darin er geschrieben, die Feder noch in der Hand.

Er dachte an ganz andres als an die wissenschaftliche Frage, über die er vorhin geschrieben hatte und über die er auf dem nächsten ärztlichen Kongreß reden wollte. Was war mit Therese vorgegangen? Das war kein Eigensinn und keine Laune mehr, das war ein ernstliches Nervenleiden, und baldige Abhilfe that not! – Wo war sein goldenes Glück geblieben? Die reizenden Stunden droben in ihrem kleinen Boudoir, die jauchzende Freude von Mutter und Kind, daran er sich nicht satt sehen konnte? Er grübelte. Wann hatte er nur die ersten Anzeichen ihrer veränderten Stimmung bemerkt?

Und dann tauchte ein blasses schönes Antlitz vor seinem Auge auf, ein Paar blitzender dunkler Augen – Julia. Er schüttelte unmutig den Kopf und griff zur Feder, ein Gemisch von Verachtung und schmerzlichem Mitleid überkam ihn.

Wohin mit ihr?

Läßt man sie hier? Aber man weiß ja nicht, welcher Art ihre Beziehungen sind – wer soll sie hüten? Die alte gelähmte Tante? Die strenge, dem Mädchen gegenüber allzustrenge Mutter?

Ja, das kommt davon – sie ist nicht besser als ein Dienstmädchen gehalten worden; sie hat keinerlei Vergnügen beanspruchen dürfen wie andre junge Mädchen ihres Alters, nun rächt sich's. Und doch – es kann ja nicht möglich sein! Ihre Züge können so nicht täuschen!

»Ach, was hat man für Not mit dem Weibervolk!« sagte er laut, als wollte er versuchen, sich mit einem Scherz aus seinen trübseligen Gedanken zu reißen. »Die eine krank, die andre – noch schlimmer!«

Und er erhob sich mit den schweren Gliedern eines Menschen, der die Nacht anstatt im Bett auf einem Stuhle verbracht hat, schob die Papiere zusammen und schickte sich an, hinaufzugehen zu Therese. Er hatte sie in hellem Zorn verlassen und einem Arzt soll von Rechts wegen die Geduld gar nicht ausgehen. Sie war doch krank! Arme kleine Frau, wer weiß wie lange sie noch geschluchzt hat in der Nacht.

Im Flure stand seine Mutter mit verärgertem Gesicht, das graue Morgenkleid flüchtig zugeknöpft, die Haube mit den lila Bändern schief auf dem lässig gekämmten Haare.

»Nun ist's aber doch an der Zeit, Fritz, daß du mit Julias Vormund redest, und wenn du es nicht thust, werde ich hingehen. Heute früh, wie die Mädchen aufstehen, ist die Hausthür nach dem Garten unverschlossen und das Zimmer von Fräulein Julia leer. Hältst du sie abends fest, so läuft sie des Morgens davon – ums Himmels willen, wer hätte das gedacht!«

Er sah traurig überrascht auf. Da erblickte er in der Hand der Mutter zusammengeknüllt das unselige Tuch von gestern.

Sie bemerkte seinen fragenden Blick. »Das hab' ich eben aufgehoben, dort an der Treppe hat's gelegen,« fuhr sie empört fort. »So geht die Julia mit den Sachen um. Und wenn's noch ihrTuch wär, aber das hatte ihr die Therese geborgt aus Gnad' und Barmherzigkeit, und –«

»Das Tuch gehört Therese?« fragte er.

»Jawohl!« ertönte von oben die Stimme der Jungfer Theresens, und die robuste Blondine kam die Treppe herunter und streckte die Hand nach dem Tuch aus. »Frau Doktor haben's gestern abend schon vermißt und haben gesagt, ich sollt' es suchen.«

»Das Tuch gehört meiner Frau?«

»Ja, Herr Doktor, das Fräulein hat's nur einmal an dem Abend getragen, als der Herr Lieutenant in der ›Traube‹ geredet hat. Am andern Tage hat sie's schon wiedergebracht, und nun –«

»Wann hat meine Frau das Tuch verloren?« Die Stimme des Mannes klang so tonlos, daß die alte Dame ihn verwundert ansah.

»Ich weiß nicht,« berichtete das Mädchen; »aber ich meine, gestern abend hat's die gnädige Frau noch umgehabt, als sie in den Garten gegangen ist.«

»Es ist gut, ich selbst will das Tuch meiner Frau geben.«

Er nahm es und that ein paar Schritte der Treppe zu, drehte sich dann unschlüssig wieder um und endlich stieg er doch hinauf. Der Rätin war es, als strauchle er, und sie sah, wie er tastend nach dem Geländer griff.

Therese lag noch im Bett; das Zimmer roch nach Kölnischem Wasser und Aether. Mit schweren Schritten kam Fritz herein, ging zum Fenster und riß die Vorhänge auseinander, daß das Tageslicht hereinströmte. Und nun wandte er sich zu der jungen Frau, und seine Hand hielt ihr das Tuch entgegen, aber sie zitterte, diese Hand.

»Ist dies dein Tuch, Therese?«

»Weshalb denn?« fragte sie. »Warum?«

»Ist dies dein Tuch, Therese?«

»Ja!«

»Und seit wann vermißt du es?«

Sie zuckte die Achseln. »Ich glaube, seit gestern,« antwortete sie gleichgültig. Dann erweiterten sich ihre Augen schreckhaft. »Um Gottes willen, Fritz!« stieß sie hervor – das war der Blick, der ihr schon einmal ein Grauen eingejagt hatte!

»Besinne dich,« sagte er, »du wirst mir nachher genau erzählen, wo du das Tuch verloren hast. Ich komme wieder, wenn ich – ruhiger geworden bin.«

Und das Tuch auf einen Tisch schleudernd, verließ er das Zimmer. Drunten im Flure suchte er nach Stock und Hut, und dann schritt er durch die Gassen auf die Landstraße hinaus. Rechts bog ein Feldweg ab, von kahlen Obstbäumen umsäumt; in diesen lenkte er ein. Er riß im Gehen den Hut vom Kopfe und ließ sich den Februarwind um die Stirn wehen, immer weiter wandernd – immer weiter. Und vor seinen Augen flatterte es wie ein weißes goldumsäumtes Tuch, vor seinen Augen stand der Platz, an dem er es gefunden – das kleine halbfinstere Gemach mit dem altmodischen Sofa, so weltentrückt, so heimlich wie möglich. Und da, vor dem Sofa, hatte das Tuch gelegen! Und nun kamen sie, die Erinnerungen, und schlangen Glied um Glied zu einer unheilvollen Kette.

War er denn blind und taub gewesen? Alles, alles fiel ihm ein. Da war er einmal rasch in das Eßzimmer getreten, und da hatte sich der Frieder just mit möglichster Gelassenheit von seinen Knieen erhoben und gesagt, er könne das Zwirnknäuel nicht finden … ja, ja, der Frieder – der Frieder!

Der Doktor war wie ein Toller gelaufen; er stand plötzlich am Eingang eines kleinen Dorfes, in dem er eine Schwerkranke hatte. – Mochte sie sterben und verderben! –

Er wandte wieder um. Da rannte ihm ein Kind nach, ein Bübchen mit blondem Haar und blauen Augen. »Herr Doktor, du sollst doch hereinkommen zur Mutter,« bat es, ihn am Rock fassend. Und der Mann starrte das Kind an und ging hinter ihm her in das kleine Haus. Er halte an seinen Buben denken müssen.

Als er wieder hinaustrat, schlug er den kürzesten Weg nach Hause ein. Das Kind! Ja freilich, das arme Kind! Und es stieg ihm feucht in den Augen auf.

Er befand sich in kürzester Frist wieder in der Stadt, und wäre er nicht von seinen eigenen Gedanken so hingenommen gewesen, er würde bemerkt haben, daß ihn die Leute groß anstarrten und daß die Frauen in den kleinen Bürgerhäusern klirrend die Fenster hinter ihm aufrissen. – Aus einem Fischerhause am Rhein trat ein alter Mann heraus. Er triefte vor Nässe und sein weißes Haar war ohne Bedeckung. Als er des Doktors ansichtig ward, stand er erst verlegen still, dann kam er näher.

»Herr Doktor,« sagte er stockend, »ich glaube, daheim werden Sie erwartet.«

»Ich? Bei mir zu Hause?«

»Ja, Herr Doktor; man hat Sie überall gesucht, weil – aber erschrecken Sie nicht, Herr Doktor, ich mein', es ist eines von Ihren Leuten krank geworden.«

Der Doktor griff mechanisch an den Hut und eilte heimwärts, eine tödliche Angst im Herzen. Da hörte er, wie eine alte Frau sagte: »O Gott! Ich möchte der auch nicht sein, der ihm das verkünden muß!« – Und nun wußte er auf einmal, daß es ein Unglück gegeben!

In wenigen Sekunden hatte er sein Haus erreicht. Wohin sich wenden? Von der Hinterthüre her zogen sich nasse Spuren über die Treppe in den ersten Stock. Also droben …

An der Mündung der Treppe stand sein Schwiegervater. Der alte Mann faßte krampfhaft den Arm des Heraufstürmenden. Man sah, er wollte sprechen, aber er konnte nicht; die Thränen rannen ihm über die Wangen. »Im Salon,« stieß er endlich hervor und winkte mit der Hand. »Geh nicht zu hart mit ihr ins Gericht, sie ist schwer bestraft.«

Inmitten des reichen, blau dekorierten Gemaches hatte man das Bett des Kindes hingestellt, daneben einen Tisch mit Kissen und Tüchern. Der Mann schwankte plötzlich und stützte sich stöhnend auf das Gitter des Bettchens.

»Du bist es?« schrie er auf und riß den kleinen starren Körper empor, »du – du mußt es sein?«

Auf der andern Seite des Bettes, die Hände in das halb aufgelöste Haar gekrallt, lag eine bebende schluchzende Frau. »Fritz, vergib, vergib!«

Er sah sie nicht an; er hielt noch immer das Kind im Arme und dann raffte er ein Tuch vom Tische, deckte es über das stille Gesicht und verließ das Zimmer mit dem kleinen Toten.

Hinter ihm blieb es ganz still.

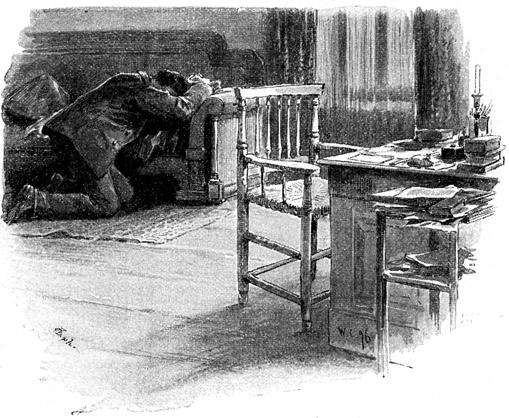

Hinunter in seine Stube trug er ihn und dort bettete er ihn auf das Sofa und schloß die Thüre ab. Und nun warf er die Arme verzweifelt über den stillen Liebling und lauschte mit wahnsinniger Angst auf den Schlag des kleinen Herzens – vergeblich – alles vergeblich –!

»Du mußt es sein – du!« schrie er auf.

Er fragte nicht, wie es geschehen – es gab keine Antwort; stundenlang ließ er die Leute vergeblich pochen! Endlich am Abend rief die Mutter noch einmal – »Komme doch wenigstens zu Julia, sie braucht deine Hilfe.«

Die alte Frau erschrak, als der Sohn ihr öffnete. »Gott im Himmel, Fritz!« schluchzte sie, »Fritz, nimm deinen Verstand zusammen. Denk doch an deine alte Mutter.«

»Was ist's mit Julia?« fragte er hart.

»Lieber Gott, sie hat ja doch das Würmchen retten wollen und ist selbst beinah ertrunken! Vorhin war sie bei Besinnung, aber jetzt liegt sie wieder so starr da!«

Er fuhr mit der Hand an die Stirn, dann ging er in das Stübchen des Mädchens. Die alte Dame schloß die Thür hinter ihm, und er trat allein an das Bett. Auf der Kommode flackerte eine Kerze und beleuchtete das blasse Mädchengesicht, das mit einem unheimlich starren Ausdruck in den Kissen ruhte.

»Julia!« sagte er leise. Da schlug sie die Augen auf und erkannte ihn.

»Fritz!« Und sie streckte ihm die Hände entgegen. »Fritz, ich wär' so gern an seiner Statt gestorben.« Und jahrelanges Leid brach sich Bahn in dem heißen Schluchzen, das nun folgte.

Er vermochte nicht zu sprechen, aber er bückte sich und zog ihre Hand an seine Lippen.

*

»Ja, siehst du, Fritz,« sagte die Rätin eine halbe Stunde später zu ihrem Sohn, als die alte Doris ›ihren Bub‹ in den kleinen Sarg gelegt hatte, »siehst du, Fritz, sie hatte das Kind an der Hand; ich traf sie noch an der Treppe und fragte: ›Therese, willst du das Kind bei dem Winde mit hinausnehmen?‹ – ›Nur bis zu Papa,‹ antwortete sie mir. Und da beruhige ich mich denn und gehe in die Küche und sehe noch, wie sie den Mittelweg so hastig dahinläuft, daß das Kerlchen ihr kaum folgen kann. Und dann habe ich noch einmal das rote Mützchen hinter dem Strauchwerk schimmern sehen, aber an weiter nichts gedacht. Auf einmal hör' ich das Julchen schreien und sehe sie hinausrasen den Weg entlang, und wie ich alte Frau dahinter her komme, da liegt das Julchen im Wasser, und ich sehe das rote Mützchen des Buben schwimmen und die Leute in einem Nachen herankommen. Und das Julchen ist ganz verschwunden gewesen, und endlich hat sie's herausgebracht, das Kind, und wie sie's ihr abgenommen hatten, da ist sie noch einmal verschwunden und dann wieder aufgetaucht, und da hat sie nach der Stange gestoßen, nach der sie hätte greifen sollen, und der alte Fischer sagte, sie hätte sich um keinen Preis retten lassen wollen, und ganz wie tot haben sie sie hereingetragen. Und den alten Onkel Doktor und den neuen Kollegen, die hatten wir gleich, aber du warst nicht zu finden. Freilich – es hätte ja auch nicht geholfen bei unserm Engelchen.«

»Willst du denn nicht zu Therese hinaufgehen?« fragte sie dann. »Gott im Himmel, sie ist ja schuld daran, denn sie hatte es ganz vergessen, daß sie den Buben mitgenommen, und da ist das kleine Dingelchen allein an den Rhein gepaddelt – aber denke doch, wie nötig sie ein bißchen Trost hat!«

»Laß, Mutter,« sagte er, » meinen Trost braucht sie nicht.«

Da band sie sich ein schwarzes Tuch über das Kleid und ging selbst hinauf zu ihrer Schwiegertochter. Aber als sie ein Zimmer nach dem andern öffnete, da war es überall leer, unheimlich leer und still.

»Wo ist die Frau Doktor?« fragte sie endlich mit klopfendem Herzen in die Küche hinein, wo die Mädchen müßig saßen mit verstörten Gesichtern.

»Drüben bei ihrem Vater,« antwortete die Köchin.

Die alte Frau ging in die Villa hinüber. Therese war in ihrem Mädchenzimmer; sie wolle niemand sehen, hieß es, Herr Krautner aber lasse bitten. Die Rätin trat bei dem alten Herrn ein. Erschreckt sahen sich beide an. »Um Gottes willen, ist's noch nicht genug an einem Unglück?« fragte die Rätin, in banger Ahnung das unheilverkündende Gesicht des Alten betrachtend.

Dieser wandte sich kurz um, und da er nicht sprechen konnte, begann er zu pfeifen. Endlich trat er wieder vor die Frau.

»Damals, als mein Hannchen gestorben ist, Frau Nachbarin, da hab' ich gemeint, etwas Schlimmeres könnt's nicht geben. Heute weiß ich, daß das ein kleiner Schmerz gewesen ist, gar kein Vergleich zu dem, der mein Herz jetzt zerreißt. Es trifft auch Sie. Meine Tochter – Gott weiß, wie sie so geworden – ist heute morgen zu mir gekommen und hat gesagt, sie will fort vom Fritz – – Sonst habe ich schelten können und zanken, heut aber ist mir's gewesen, daß ich keine Silbe gefunden habe. Und wie sie gesagt hat, daß sie den Frieder Adami liebt und ihn nach der Scheidung heiraten will, da habe ich erst recht nichts sagen können; nur inwendig, da habe ich mich angeklagt und mich einen Esel geheißen, der da meinte, alles gut zu machen, und nicht bedachte, daß man kein Menschenherz auskennt, selbst nicht sein eigen Fleisch und Blut. Und erst zuletzt habe ich gefragt: ›Und dein Kind, Therese?‹ Und da ist's gerade gewesen, wie sie das Bübchen tot aus dem Wasser gefischt haben.«

Die alte Dame war sprachlos in einen Stuhl gesunken. »O mein Bub'! Mein armer Bub'!« kam es dann langsam von ihren Lippen. Und der alte Mann drückte ihr die Hand und nickte still mit dem grauen Kopf. Endlich sagte er:

»Ich kann nichts dafür, von mir aus ist sie rechtlich gewöhnt, und ich war so glücklich, als sie den braven Mann bekam. Wenn es helfen könnte – wie gern wollt' ich mein altes Leben hingeben! Aber, Frau Nachbarin, es gibt einen über uns, welcher die Schicksale lenkt, sagte mein Hannchen immer. – Stillhalten, Frau Nachbarin, stillhalten!«

*