|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das Fest war just vorüber. Einer der stillen, finsteren Tage zwischen Weihnacht und Neujahr neigte sich seinem Ende zu; es schneite in feinen Flocken, war bitterkalt, und ein scharfer Ostwind hielt die Leute in den Stuben. Nur der alte Briefträger schritt mit seinen großen Lederstiefeln auf dem schmalen Bürgersteig dahin; hier und dort trat er in ein Haus, Botschaft bringend aus der Ferne, gute und schlechte, Glück und Unglück übermittelnd, ohne eine Miene zu verziehen im Gefühl seiner Unverantwortlichkeit.

»Da soll man heut abend noch da 'naus laufen,« murmelte er, unter einer Laterne stehenbleibend und einen eingeschriebenen Brief betrachtend, der die Aufschrift trug:

»Fräulein Friederike Trautmann

Andersheim a. Rhein

Germania.«

Der alte Mann schüttelte den Kopf und bog mit verdrießlichem Aufseufzen in eine Gasse ein, die dunkler und einsamer dalag als die andern. Er beschleunigte den Schritt und fand sein Ziel mit Hilfe des vorschriftsmäßigen Laternchens nach ungefähr zehn Minuten. Er klingelte an der Thür einer Gartenmauer, worauf sich Hundegebell hören ließ, gleich danach rasselte eine Thürschelle, und ein schwacher Lichtschein machte die Umrisse eines ansehnlichen Hauses sichtbar.

»He!« rief der Mann draußen, »der Briefträger ist es! Kann ich das Fräulein sprechen?«

Die Thür in der Mauer ward aufgethan, und ein braunlockiger Junge von ungefähr zwölf Jahren sah mit neugierigen, höchst verwunderten Augen bald den Brief, bald den Ueberbringer an. »Für die Tante?« fragte er atemlos.

»Für Fräulein Trautmann!«

»Mutter,« schrie er, über einen schmalen, gepflasterten Weg ins Haus laufend, »die Tante kriegt einen Brief!«

Die Thür mit dem kleinen Guckfenster rechter Hand in dem großen, kaum erhellten Hausflur öffnete sich, und eine Frau erschien auf der Schwelle, die Lampe in der Hand. Sie trug auf kaum ergrauendem Haar eine schwarze Spitzenhaube, und ihr längliches, farbloses Gesicht zeigte die offenbarste Verwunderung.

»Meine Schwester? Einen Brief?«

Aus der Küche war jetzt auch das Dienstmädchen herzugelaufen, ein frisches, treuherziges Ding, das ebenfalls vor Erstaunen sprachlos geworden schien.

»Geben Sie her,« sagte die Dame, die Stufen herunterkommend, »wo ist der Brief?«

»Thut mir leid, Frau Rat, muß eigenhändig in Empfang genommen werden. Ist das Fräulein nicht zu Hause?«

»Ei – ei – eigenhändig?« stammelte Frau Roettger.

»Jawohl, kann's nicht anders machen.«

»Das Fräulein ist droben. – Luischen, nimm die Lampe und führe den Mann hinauf!«

Der Bub' mußte abermals dabei sein. Er sprang voran, immer gleich drei Stufen auf einmal nehmend, und polterte den Flur entlang, daß man glauben konnte, es wolle sich jemand vor Feuer retten. »Tante,« hallte seine Stimme in dem Gange, »Tante Riekchen, es kommt ein Brief!« Er riß die Thür auf zu ihrem Zimmer und rief noch einmal: »Ein Brief, Tante Riekchen! Du bekommst einen Brief!«

»Ich? Einen Brief?« klang es zurück.

Es lag ebenfalls die höchste Verwunderung in der Stimme, aber diese Stimme war so sanft, so wohlklingend, daß der alte Briefträger unwillkürlich seinen bärbeißigen Ton milderte und höflich sagte: »Guten Abend, Fräulein, 's ist etwas zum Unterschreiben.«

Darauf erhob sich eine Gestalt, die bis jetzt am Fenster gesessen hatte, und ging leisen Schrittes durch das Gemach; nun sprühte ein Streichholz auf, nun brannte ein Wachsstock in spiegelblanker Messingkapsel, und nun griff eine bleiche Frauenhand nach dem Schreiben.

»Bitte, wollen Sie hier Ihren Namen hersetzen.«

Die Schrift war krakelfüßig, denn die Hand, die schrieb, bebte. »Kostet es etwas?« fragte die Empfängerin des Briefes.

»Nein, Fräulein!«

»Nicht? Ach, warten Sie!« Und die zitternde Hand legte ein Geldstück in die Rechte des Postboten.

»Guten Abend – danke gehorsamst!«

Draußen auf dem Vorsaal verklangen harte Schritte; hier innen stand Fräulein Friederike Trautmann, den Brief in der Hand, und wagte nicht, ihn zu öffnen. Der Junge ihr gegenüber hatte purpurrote Wangen vor Ungeduld und Erregung.

»Tante, warum liest du denn nicht?« platzte er heraus.

Sie schrak zusammen. »Geh hinunter, Fritz!« sprach sie und strich ihm über den lockigen Scheitel.

»Aber von wem ist er denn, Tante?«

»Ich weiß es nicht.«

»Er ist aus Italien, sieh doch die Marke!«

»Ja – – aber den Absender kenne ich nicht – geh, mein Bub'! – Geh!« wiederholte sie noch einmal, als er zögerte.

Der hübsche Bursche in grauer Joppe verließ unmutig das Zimmer. Sie folgte ihm bis zur Thüre, verriegelte diese und ließ sich dann am Tische nieder vor dem Wachsstock.

Sie war nicht mehr jung, die Mitte der Vierzig mochte sie wohl überschritten haben; aber das Gesicht zeigte noch immer die Spuren einstiger Schönheit. Der Gram hatte das blonde Haar gebleicht und die einst so glänzenden Augen matt gemacht; er hatte um den kleinen Mund tiefe Falten und um die Augen dunkle Ringe gezogen, und dennoch flog in diesem Augenblick ein Schimmer von Jugend über das erregte Gesicht. »Aus Italien!« flüsterte sie. »Nachricht von ihm! Von wem denn sonst?«

Sie öffnete den Umschlag und las. Sie sah nicht mehr gut und mußte sich tief hinunterbeugen auf das Papier, und plötzlich senkte sich ihr Antlitz noch tiefer, und ein dumpfes Stöhnen klang durch das Zimmer. Jetzt sprang sie auf, so hastig, daß sie den Wachsstock zur Erde warf; er erlosch, und nun ward es ganz finster und ganz still. Nach einer langen Weile erst erklang ein Schluchzen aus dem Lehnstuhl am Fenster, das matt von dem Schneelicht erhellt war, ein heißes, bitterliches Schluchzen, welches erst verstummte, als draußen ein harter Finger an die Thür pochte und die Stimme der Frau Rat erscholl: »Kommst du noch nicht zu Tische, Friederike? Die Kartoffeln werden kalt!«

»Bitte, entschuldige mich,« antwortete Riekchen Trautmann.

»Na, was hat's denn gegeben? So sprich dich doch aus! Man kommt ja um vor Angst!« klang es draußen gereizt.

»Ja, später – ich komme noch hinunter, Minna.«

»Du bist eben ein Dickkopf! – Meinetwegen –«

Die Schritte der Frau Rat entfernten sich. Friederike Trautmann hatte aufgehört zu weinen; sie saß, das Haupt in die Hand gestützt, und starrte durch das Fenster. Im gespenstischen Dämmerlicht lag der Garten, die beiden kahlen Nußbäume drunten am Zaune hoben sich schwarz von dem grauen Hintergrund ab; Fräulein Trautmann konnte jetzt sogar ganz deutlich die Eisschollen sehen, die auf dem Rheine dahintrieben. Wie furchtbar öde, wie tot war das alles! Hatte es wirklich einmal einen Frühling gegeben, einen Lenz, in dem die Welt duftete, grünte und blühte, in dem das Mondlicht auf dem Strome zitterte und die Nachtigallen schlugen? Einen Abend, an dem sie dort unter dem Nußbaum stand in weißem Kleide und mit klopfendem Herzen dem Nachen entgegenschaute, der ihn zu ihr trug – –? Ein kurzer Traum war es gewesen; der Reif war auch in diese Frühlingsnacht gefallen, so unbarmherzig und vernichtend, daß keine Blüte je wieder aufsproßte.

Sie hatten es nicht gewollt, daß sie dem unbekannten Maler folgen sollte, der da gekommen war – Gott weiß, woher – um überall, wo er eine schöne Stelle fand, seinen Malschirm aufzuspannen. Der Vater hatte von brotlosen Künsten geredet, die Mutter von dem Leichtsinn solcher jungen, hübschen Burschen, die zwar der Sammetrock wohl kleide, die jedoch ganz und gar, und so gewiß sie lebe, alle miteinander nichts taugten und nur da seien, die Mädchen und später ihre armen Frauen unglücklich zu machen. Die Schwester aber, die weit weniger schöne Schwester, die konnte es dem jungen Manne nicht verzeihen, daß er nur Augen für das »Riekchen« hatte, daß er an dem Abend, wo sie im Mondschein von der Aue heimruderten, sein Riekchen aus dem Nachen, in dem sie, die Minna Trautmann, saß, herauslotste in ein kleines Boot, und daß sie trotz der Entfernung, in der dieses Boot von dem andern sich hielt, doch deutlich mit ihren scharfen Falkenaugen erkennen konnte, wie eng umschlungen die beiden auf der Bank saßen.

Sie war es gewesen, die es der Mutter verriet, und ein böser Morgen war über dem Trautmannschen Hause emporgestiegen, der für Riekchens Augen viele Thränen brachte. Am Abend war sie dann noch einmal hinausgegangen, um ihm lebewohl zu sagen. Die Schwester hatte es bemerkt und ihr vom Lager aus zugerufen: »Bleib hier, das paßt sich nicht – verstehst?«

Riekchen war dennoch gegangen mit einem trotzigen: »So sag's! – Das Abschiednehmen wenigstens darf mir keiner verwehren!«

Aber Minna hatte nichts verraten. Der aufschluchzende Ton, welcher der Schwester Worte schloß, mochte sie eigen berührt haben, und Riekchen konnte unter dem alten Nußbaum ungestört die schmerzvollste, bitterste Stunde ihres Lebens auskosten.

Jetzt, in diesem Augenblicke, sah sie so deutlich sein bleiches Gesicht. »Hast recht gethan, Mädchen, daß du nachgibst! Was willst du auch mit dem armen Schlucker!« Das waren die Worte gewesen, mit denen er sie empfing. Erst als sie in verzweifeltem Schluchzen an seinem Halse hing und immer, immer wieder stammelte: »Ich bleib' dir treu, ich vergeß dich nimmer, ich kann von dir nicht lassen!« – da war auch er weich geworden, und ihre Thränen flossen zusammen.

»Schreibst mir?« fragte sie endlich.

»Wenn du es willst, lieb Riekchen!«

»Es ist mein einzig Glück!«

Und nach einer ganzen Weile: »Heinrich, bleibst du mir treu?«

»Ich – ich wohl – – aber du?«

»O immer, immer!« hatte sie geschluchzt.

»Weißt was, Riekchen – ich glaub's nicht, du bist zu fein und lieb dazu.«

»Heinrich, so wahr mir Gott helfe, ich seh' keinen andern an, ich wart' auf dich und würd' ich alt und grau! Und wenn du mal in Not bist, gelt, du sagst's mir, und wenn du die Sterne vom Himmel verlangst, ich hol' sie dir; und wenn ich wüßt', es wär' dein Glück, so lief ich mit dir heut abend, ohne Gram und Scham – aber –«

»Aber?«

»Sie sagen, es sei dein Unglück wie meines!«

»Meines? Das wär gleich!«

»Aber du sollst glücklich sein! Ich will mich nicht an dich hängen wie eine Klette – deine Kunst will Freiheit … geh – aber denk an mich, vergiß mich nicht!«

»Hör auf zu weinen,« hatte er nach einer Weile getröstet, »Italien ist nicht aus der Welt –«

»Ach, Heinrich, viel zu weit für die Lieb'! Und die Mädchen dort – sie sind arg schön, hab' ich gelesen.«

Und dann hatten sie beide unter Thränen gelacht und sich wieder geküßt. »Laß die Mädchen – so schön wie du ist keine!«

Und noch einmal wurde es von Mund zu Munde gesprochen: »Leb wohl! Ich bleib' dir treu!« – »Komm wieder – ich warte dein – behüt dich Gott!« –

Sie meinte noch jetzt, nach langen Jahren, das Plätschern der Ruder zu hören, den letzten Ruf vom Wasser herüber: »Leb wohl, mein goldenes Lieb!«

Ach, und dann! Dumpf, öde hatten die Tage sich fortgesponnen. Sie hätte es heut nicht sagen können, ob sie gewacht oder geträumt während all der Zeit. Einzelnes hob sich aus grauem Einerlei heraus, das waren seine Briefe; wie leuchtende Sterne am nächtlichen Himmel hatten sie in ihr Leben gestrahlt. Dann kam ein Freier – sie schlug ihn aus; noch einer – sie wollte ihn nicht; der Vater ward ärgerlich ob des abermaligen: »Ich heirat' nicht!«

»Sie kann den windigen Maler nicht vergessen,« erklärte die Schwester. Und als Riekchen einst nicht daheim war, stöberte die Mutter ihre Brieftasche durch, fand Heinrichs Adresse, und der Vater schrieb einen höchst nachdrücklichen Brief, des Inhalts, daß er sich nunmehr das läppische Geschreibsel verbitte, denn das Mädchen beginne vernünftig zu werden und an eine passende Partie zu denken.

Riekchen ahnte nichts; sie litt nur unter dem Schweigen des Geliebten unsagbar. Endlich, an einem Weihnachtsabend, ward sie krank. Drunten feierte man just die Verlobung der Schwester mit Herrn Referendar Roettger; sie phantasierte von ihm in der stillen Krankenstube, und immer klang die Frage an das Ohr der Wärterin: »Gelt, hast mich vergessen. Lieber? Da drunten sind die Mädchen schöner, ach, so viel schöner!«

Als sie wieder genesen war, wurde Minnas Hochzeit gefeiert. In der Kirche brach Riekchen ohnmächtig zusammen, sie war noch nicht kräftig genug. Aber sie meinten doch alle, sie habe wunderschön ausgesehen mit ihrem Lockenköpfchen und den weißen Blüten im Haar. Dasselbe meinte auch der Hauptmann Erbenstein, aber sie fand, daß ihn das wenig interessieren könne – und der Hauptmann mußte sich trösten.

Und weiter zogen die Jahre. Erst starb der Vater, dann die Mutter; und die Sterbende hatte nach ihrer Hand gefaßt: »Du hast nicht glücklich sein wollen, Kind – wie mich das schmerzt!«

Und das Mädchen hatte fast heiter erwidert: » Gewollt, lieb Mütterchen, hab' ich's wohl, aber nimmer – –«

»Dürfen« wollte sie sagen, doch mochte sie der Sterbenden keinen Vorwurf mit ins Grab geben; und so hatte sie sich denn begnügt, hinzuzusetzen: »Aber ich hab's nicht recht verstanden, hab' kein Talent dazu.«

Nun war sie allein in dem großen Hause, das ihr vermacht worden war. Die Schwester kam zwar ab und zu, sie brachte auch ein Kind mit, einen prächtigen, braunlockigen Buben, der es verstand, mit seinem hellen Kinderlachen sich der Einsamen ins Herz zu schmeicheln. Er war mehr und lieber bei der Tante denn daheim, und als der Tod eine unglückliche Ehe löste, kam der kleine Friedrich ganz ins Tantenhaus, samt seiner Mutter, die wieder in die heimatlichen Räume flüchtete. Sie nahm das Anerbieten der Schwester, die Parterrewohnung zu beziehen, nur allzugern an, denn sie befand sich angeblich in bedrängten Verhältnissen; der Verstorbene hätte das meiste ihres recht netten Vermögens »verlumpt« – wie sie sich verächtlich ausdrückte. In Wahrheit aber besaß sie noch alles, sogar noch mehr, denn sie war äußerst genau und sparsam gewesen.

Nun, Riekchen half ja. Sie hatte für weiter nichts zu sorgen, und der Bub' stand ihr auf der ganzen Welt am nächsten; wozu sollte die alte Jungfer auch sonst ihr Geld gebrauchen! Tante Riekchen sah sich zu der zweifelhaften Würde einer Erbtante erhoben, und Frau Minna vertrug sich mit ihr, so gut es ihr zänkisches, rechthaberisches Naturell zuließ. Verstehen konnten sie sich nicht, es war auch nicht nötig. Mochte Frau Minna dort unten immerhin ihre Kaffeegesellschaften geben und ihre endlosen Bettdecken häkeln und stricken, hier oben, da lebte etwas Besseres, da sprachen die alten Erinnerungen in einsamen Dämmerstunden, da stand noch allzeit eine Skizze auf der Staffelei, da kehrten Bücher und Journale ein, da klangen aus dem Flügel Beethovens und Schumanns herrliche Melodien und – da saß der Bub' und ließ sich Geschichten erzählen von alten Zeiten, oder lernte sein Latein, oder spielte auf seiner kleinen Violine.

So war es allmählich still in ihr geworden. Wenn aber die Schwester einmal taktloserweise die alte Wunde berührte, kam der Schmerz heiß und bitter wie nur je. Und wissen wollte sie immer, was aus ihm geworden sei – ob er verdorben und gestorben, ob er zurückgekehrt sei nach Deutschland, glücklich und behaglich lebe, oder ob er dort geblieben sei, ein Weib genommen und der alten Liebe vergessen habe.

Nie war eine Kunde gekommen, nie – bis heute. Da kam eine – aber welche!

Sie stand plötzlich auf wie jemand, der einen raschen Entschluß gefaßt hat, zündete Licht an, holte einen dunklen, altmodischen Mantel und eine Kapuze aus der Nebenstube, und den Brief in der Hand tragend, verließ sie das Zimmer. Unten ging sie zuerst in die Küche, hieß die Magd eine Laterne anzünden und sich bereit machen, sie zu begleiten, dann klopfte sie an die Thür der Schwester.

»Herein!« Frau Minna saß am runden Tische bei der Lampe und häkelte; der Sohn las.

»Jesus, wie siehst du aus!« schrie die Rätin, ganz entsetzt in das blasse Antlitz der Schwester blickend. »Was ist dir? Sag's doch endlich!«

»Ich hab' eine Nachricht von – –« der Name wollte nicht über die blassen Lippen, »aus Italien –«

»Gott soll mich schützen! Er kommt doch nicht etwa zurück? Oder sollst du gar hin! Grundgütiger, die Geschicht' ist aber dauerhaft!«

Tante Riekchen stand hoch aufgerichtet und antwortete nicht.

»Nun, er will dich wohl noch? Ist nun wohl endlich so weit, daß er eine Frau ernähren kann?«

»Er ist tot,« antwortete Fräulein Riekchen.

Frau Minna schrak doch einen Augenblick zusammen vor dem verhaltenen Schmerzensruf der Schwester. Sie wollte etwas sagen, aber es fiel ihr nichts ein, sie sah nur mit einem nicht sehr klugen Gesicht der Frauengestalt nach, die aus der Thür schritt. Gleich darauf rasselte unten die Schelle, und Tante Riekchen hatte das Hans verlassen.

»Wo will die Tante hin?« forschte der Sohn.

»Was weiß ich! Wird wohl einen Kranz bestellen wollen – aber den kann sie ja gar nicht schicken, so weit – Gott mag wissen, was sie vor hat. Ich bin nur froh, daß da endlich mal ein Ende wird.«

»War das Tante Riekchens Bräutigam?«

»Ja, so was war's. Aber lerne nur; sie kommt schon wieder. Wenn ihr irgend etwas quer geht, läuft sie hinaus, und wenn's Spitzbuben regnet. Hat sie sich dann ausgetobt, so fällt's ihr schon wieder ein, wo sie wohnt.«

Fritz senkte den Kopf gehorsam über sein Buch, jedoch lernen konnte er nicht. Er hatte die Tante aufrichtig lieb; er fand bei ihr Ersatz für die Prosa, mit der die Mutter sich umgab, und daß sie ein Leid erdulden mußte, machte ihn selbst ganz traurig und unruhig.

»Wenn ich nur wüßte, wo sie hin ist,« wagte er nach einem Weilchen zu sagen.

»Lern doch!« – –

Indessen war Fräulein Riekchen Trautmann im Sturm und Schneetreiben durch ein paar finstere Straßen geschritten und in ein hochgiebeliges Haus getreten, hinter dessen Läden im Unterstock ein Licht schimmerte.

»Ist der Herr zu Hause?«

»Jawohl!« antwortete ein alter Mann, der in einer Art Livree steckte, »just raucht er seine Pfeife, und die Frau Doktor setzen das Schachbrett zurecht.«

»Fragen Sie, ob ich einen Augenblick stören darf!«

»Na, aber allemal! Was ist da zu fragen? Sie kann ich immer anmelden, Fräulein Riekchen.« Und ohne an die Stubenthür zu gehen, brüllte er mit wahrer Donnerstimme: »Frau Doktor, Trautmanns Riekchen ist da!« Dann öffnete er eine Thür, und ein lachendes, noch recht schmuckes Frauenantlitz erschien in dem Rahmen.

»Immer herein, lieb Riekchen, mein Alter sieht schon wie eitel Sonnenschein aus!« Und den Gast über die Schwelle ziehend, rief sie: »So! Und nun den Mantel herunter und die Kapuze. Das war ein gescheiter Gedanke! Nimmst doch ein Gläschen Wein? Alter, ich hole von dem Eberbacher, – und nun unterhaltet euch gut derweil, ich seh' es euch ja an der Nase an, ihr habt Heimlichkeiten! – Na, eifersüchtig bin ich nicht, obgleich sich's schon noch verlohnte!« rief sie zurück.

»Plappermühle!« sagte lächelnd ein hochgewachsener, ältlicher Herr, dem man den Arzt auf den ersten Blick ansah. Und er hatte die Hand seines Gastes ergriffen und nötigte Riekchen neben sich auf das altmodische Sofa. »Nun? womit kann ich dienen? Gibt's wieder mal Aerger mit Frau Minna? Oder rebelliert das Herz wieder bei Ihnen? Sie sehen blaß aus, Fräulein Riekchen – nicht so viel sitzen, gehen Sie doch mehr spazieren –«

»Ich komme nicht um meine Gesundheit, lieber Doktor, ich möcht' einen andern Rat, möcht' Ihre Vermittelung bei Ihrem Bruder – – nicht wahr, er ist noch in Florenz?«

»Ja – wenigstens vor vier Wochen war er noch dort.«

»Ich hätt' eine große Bitte an ihn.«

»Die er Ihnen sicher gern erfüllen wird.«

»Selbstverständlich sollen ihm keinerlei pekuniäre Verpflichtungen erwachsen, dafür sorge ich; ich würde ihn nur bitten, nach Rom zu reisen, dort eine Frau aufzusuchen, bei ihr einen Jungen abzuholen und diesen dann über die Alpen nach Basel zu geleiten, wo ich ihn in Empfang nehmen will.«

»Herrje! Das klingt ja ganz geheimnisvoll!«

»Es ist keinerlei Geheimnis dabei,« sagte sie matt lächelnd. »Dieser Bub' ist der Sohn eines Jugendfreundes, der vor kurzem starb. In einem Briefe, den er zwei Tage vor seinem Tode schrieb und den mir ein Kollege von ihm seinem Willen gemäß übermittelt hat, bittet er mich, ich solle mich seines Knaben annehmen und ihn nach Deutschland holen.«

»Wie heißt das Kind?«

Sie faßte sich an die Kehle, als würge sie etwas. »Friedrich Adami« kam es stockend heraus.

»Ach so – Verzeihung, Riekchen, ich kenne den Namen – ich – ich habe selbst einst –«

»Darunter gelitten« wollte er sagen, verstummte aber und blickte still das edle, reine Gesicht des Mädchens an, das er einst heiß begehrt hatte und von dem er abgewiesen worden war um jenes Fremden willen.

»Sie wollen sich also des Kindes annehmen?«

»Ja, lieber Doktor!«

»Wie alt ist es denn?«

»Dreizehn Jahre, ungefähr so alt wie der Fritz Roettger.«

»Wissen Sie, was Sie sich damit aufbürden?«

»Vollkommen!«

»So will ich an Oskar schreiben. Er dürfte, so wie ich ihn kenne, mit Wonne bereit sein, eine Tour nach Rom zu machen. Ihre Börse wird er dabei nicht zurückweisen mögen oder können – weiß der liebe Himmel, Geld ist auch heute noch trotz seiner sechsunddreißig Jahre das wenigste bei ihm –«

»Und in Basel oder Zürich, oder wo er will, nehme ich ihm den Knaben ab.«

»Ich mein', Riekchen, wenn er schon so weit ist, wird er sich auch gern mal wieder die alte Heimat anschauen, und dazu soll ein Zuschuß von mir ihm verhelfen.«

»Das wär' noch schöner! Sie wissen, lieber Doktor, ich bin all mein Lebtag nicht aus unserm Neste hinausgekommen. Aber hier ist nun die Adresse: Signora Adami, Piazza de' Cappuccini 16.«

»Danke!« sagte der alte Herr und schrieb sich die Namen auf.

Die Frau Doktor trat mit Römern und Flasche herein, als Riekchen sich schon wieder zum Fortgehen anschickte. »Nichts da!« rief sie, »erst wird getrunken! Soll ich umsonst in den Keller gestiegen sein?« Und sie drängte der Eiligen ein Glas auf.

»Nun denn, Fräulein Riekchen, lassen Sie uns anstoßen auf alles Glück zu Ihrem Vorhaben!« sagte Doktor Kortüm.

»Himmel, was ist denn los?« rief die kleine, niedliche Frau mit den schwarzen, blitzenden Augen.

»Sie will ein Kind adoptieren.«

Die Frau Doktor schlug die Hände über dem Kopfe zusammen. »Du mein!« rief sie, »geh, sei gescheit – 's ist nicht wahr!«

»Doch, Frau! Mach doch nicht so thörichte Augen!«

»Aber die Verantwortlichkeit! Da nähme ich doch lieber ein Mopperl oder ein paar Kanar – –«

»Schweig, Frau, sie thut ein gutes Werk! Aber – was wird Frau Minna sagen?«

»Eben will ich es ihr noch mitteilen,« erwiderte Riekchen« etwas verzagt.

»Was die Minna sagen wird?« rief Frau Doktor. »Aussehen wird sie wie unser Kater, der Peter, wenn ich ihm die Milchschüssel wegnehme – – O du liebe Zeit, ich wär' nicht so kühn, ihr das zu vermelden!«

»Es ist auch schwer,« sagte leise das blasse Mädchen, und ihre Augen blickten ganz starr. »Lebt wohl; sie wartet auf mich!«

Nach einer knappen Viertelstunde war sie wieder daheim und trat in die Wohnstube. Frau Minna aß eben einen Bratapfel, Fritz blätterte gelangweilt in seinem Briefmarkenalbum.

»Ach wie gut, daß du kommst, Tante,« rief er, »da können wir droben noch das Kapitel vom Lederstrumpf weiterlesen!«

Sie legte plötzlich die Hand auf seinen Kopf. »Fritz, sieh mich mal an – du erhältst einen Kameraden ins Haus; ich bekomme Besuch, langen Besuch von einem Burschen in deinem Alter – freust du dich?«

»Famos!« schrie der Junge, »du bist famos, Tante!«

»Was ist das für Unsinn?« fragte Frau Minna.

»Adamis Sohn kommt zu mir,« klärte Riekchen sie auf, scheinbar ruhig, aber ihre Brust hob und senkte sich stürmisch.

»Auf Besuch?«

»Nein – vorläufig – für immer, Minna.«

Die Frau auf dem Sofa hatte sich verfärbt. »Das heißt – das heißt – daß du –?«

»Daß ich für ihn sorgen werde!«

»Daß du verrückt bist, heißt's!« rief Frau Minna. Und als die Schwester mit einem ruhigen »Gute Nacht!« allen weiteren Erörterungen aus dem Wege ging, brach die Frau auf dem Sofa in ein nervöses Lachen aus. »So!« rief sie und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, »so! Nun ist's vollkommen, nun wisch dir den Mund, du armer Schlucker, du!«

»Aber – Mutter –« wollte der Knabe beruhigen, doch sie stieß ihn zurück, flüchtete in ihr Schlafzimmer, und dort stöhnte sie, als sei ihr das schwerste Unglück widerfahren, indes der Junge sich die rosigsten Zukunftsbilder an der Seite seines Kameraden ausmalte.

Und Tante Riekchen saß droben und las noch einmal einen langen Brief, dessen zitterige Schriftzüge die Hand eines Schwerleidenden verrieten. – –

»Der Gedanke, daß Du meine Bitte erfüllen wirst, erleichtert mir das Sterben. Ich bitte mit keinerlei Recht, ich weiß es, aber ich weiß auch, daß Du mich nicht vergessen hast. Zu spät erfuhr ich es, daß Dein Vater mir die Unwahrheit schrieb, indem er mir mitteilte, daß Du glücklich seiest, an der Seite eines andern.

»Es ist herb gesündigt worden an uns beiden, armes Kind! Doch wir sind nicht die einzigen in der Welt, denen so geschehen ist, nicht die einzigen, die erfahren haben, was es heißt, entsagen zu müssen. – Ich habe einen Sohn, Friederike, ich liebe ihn unbeschreiblich; solange ich lebe, ist er geborgen, aber – dann? – Seine Mutter – – ich darf keine Anklage schreiben – –. Nimm Dich des Kindes an, gib ihm etwas Liebe, etwas Sonnenschein! Gott segne es Dir! Er soll Dich ehren wie Dein eigen Kind – gib ihm Güte und Geduld, gib ihm Liebe!

»Als ich vor langen Jahren den oben erwähnten Brief Deines Vaters erhielt, da ging es mir, wie es ein altes deutsches Volkslied ausdrückt: ›Mir war's, als sei verschwunden die Sonn' am hellen Tag –‹ Ich könnt' es heute nicht beschreiben, wie ich jene Zeit ertrug. Mein Schaffen, mein Wollen schien gelähmt, gänzlich gelähmt.

»Die Tochter meiner Wirtin war es, die mich vor dem Aergsten bewahrte, um – mich noch Aergeres erleben zu lassen. Ich verdiente nichts mehr, ich kam aus den Schenken kaum noch heim, ich verdarb es mit den Familien, die mir zuredeten, mich aufzuraffen; ich war am Rande des Abgrundes angelangt. Die Wirtin, meine nachherige Schwiegermutter, eröffnete mir eines Tages, daß sie mich nicht länger im Hause dulden wolle, dafern ich nicht sofort die rückständige Miete bezahlte – ich lachte und wies ihr die leeren Taschen. Sie begann darauf in der kreischenden Weise ihres Volkes zu zetern, mit Polizei zu drohen – und ihre Tochter stand blaß und wortlos an der Thür. Als die Alte endlich das Zimmer verließ, riß sie das Mädchen mit sich hinaus, und draußen begann ein Streit zwischen den beiden Frauen, während ich ein paar Sächelchen zusammensuchte, die das Leihhaus noch nicht verschlungen hatte.

»Die volle tiefe Stimme des Mädchens blieb endlich Siegerin; es ward still in dem kleinen Hause –

»Ach, Friederike, es wird mir schwer, Dir dies zu schreiben, aber ich meine, Du hast ein Recht darauf, zu wissen, wie ich mein Weib gewann. Es war der Abend dieses Tages gekommen, ich hatte just mein letztes Wertstück in der Hand und war im Begriff, dasselbe als einzige Bezahlung der ehrenwerten Donna Marchi zu geben und dann das Haus auf Nimmerwiedersehen zu verlassen. Da klopfte es leise und Julia huschte in das Zimmer.

»›Signor Federigo‹ flüsterte sie, ›Ihr braucht nicht auszuziehen – behaltet Euer Studio, die Mutter läßt es Euch, Ihr werdet kein böses Wort mehr hören.‹

»›Wie kommt denn das?‹ fragte ich gleichgültig; mir war es wirklich einerlei, ob ich ging oder blieb.

»›Ich habe –‹ Sie stockte und sah mich durch die Dämmerung an mit den dunklen Augen, die in Thränen schimmerten. – Sie war ein kleines zierliches Geschöpf, ohne Spur von Farbe in dem gelblich bleichen Antlitz. Ich hatte sie kaum beachtet, wenn sie an ihrem Webstuhl saß und seidene Fäden zu Bändern webte, wie sie es bei einer Muhme in Sorrent gelernt hatte.

»›Was haben Sie denn, Julia?‹

»›Ich bezahlte der Mutter –‹ stieß sie hervor, ›ich habe mir heimlich gespart von dem, was ich verdiene, aber sie darf es nicht wissen, Signor, sie schlüge mich sonst tot.‹

»›Das nehme ich nicht an, Julia,‹ sagte ich kurz. ›Du bist ein gutes Kind, doch – das ist unmöglich! Geh, rufe die Mutter!‹

»Da fiel mir das Mädchen zu Füßen und begann zu weinen, bitterlich und leidenschaftlich, und dazwischen kamen einzelne Worte hervor – ich solle nicht gehen, ich solle sie nicht verlassen, ohne mich wolle sie nicht leben, denn – sie liebe mich. Sie müsse es bekennen, es sei nun einmal so, und sie werde ersticken, wenn sie es nicht hinausschreien dürfe. Und wenn ich gehe, so laufe sie mir nach, und keinen Ton wolle sie sagen, wenn ich sie auch schelten und treten würde. – – Da hob ich sie auf und zog sie an mein Herz und dachte, daß Du mich verlassen habest, und daß dieses arme Kind des Volkes hoch über der Frau stehe, die mir die vielgerühmte deutsche Treue brach. Und nach ein paar Tagen ward sie mein Weib und saß nach wie vor an ihrem Webstuhl, während meine Schwiegermutter für vornehme Herrschaften wusch und ich fleißig genötigt wurde, ebenfalls zu schaffen, denn die Zeiten seien schlecht und man wolle doch zuweilen sonntags und festtags an meinem Arme sich zeigen im Theater oder in einem Café.

»Das Elend, das moralische Elend blieb nicht aus. Anfangs, nach der Geburt meines Jungen, kam noch einmal ein Aufleuchten, aber dann – – Ich habe mich, das Kind im Arme, anfangs tapfer gewehrt gegen den Einfluß der Unbildung und Niedrigkeit, ich habe den Knaben vom ersten erwachenden Verständnis an in meinem Atelier, unter meinen Augen gehabt, ich habe gearbeitet, bis mir die Krankheit Pinsel und Palette aus der Hand riß und die überhandnehmende Schwäche es nicht mehr verhindern konnte, daß mein Liebling das dumpfe Krankenzimmer floh und sich auf der Gasse in Gesellschaft umhertrieb, die seiner nicht würdig war. – Meine Frau arbeitete doppelt emsig; die Wiege mit einem zweiten Kinde stand neben ihr. Sie war in dem letzten Jahre viel in meiner Stube, mir zur Qual – Gott verzeihe mir – denn jedes ihrer Worte war ein Stachel, eine Anklage gegen den jämmerlichen Mann, an den sie ihr Herz gehängt.

»Und dann erfuhr ich, daß Du mir treu geblieben bist! Das war das Schwerste, und doch so schön. – Habe Dank, Friederike! – Noch einmal bitte ich Dich, gib dem Kinde Deine edle Gesinnung, Dein vornehmes Denken, Deine Treue! – Leb wohl, und verzeihe mir! Ich habe Dich nie vergessen!«

Friederike Trautmann saß noch lange, den Brief in der Hand. Das Licht war heruntergebrannt und erloschen – sie merkte es nicht. Eine nie gekannte peinigende Bitterkeit hatte ihr Herz gepackt.

»O, ihr!« flüsterte sie und streckte die Hand aus gegen das Bild der Eltern, »hattet ihr denn das Recht, uns zwei elend zu machen?«

Und je mehr sie darüber nachsann, um so größer ward ihre Sehnsucht nach dem Kinde des geliebten Mannes. Alles, alles, was er von ihr verlangte für seinen Sohn, würde sie diesem geben, mehr noch, viel mehr! Wie ein Verschmachtender trinkt, so sog sie die Vorstellung jener Minute ein, in der sie die Arme ausbreiten würde, um dieses Kind ans Herz zu nehmen.

Wollte Gott, es stünde erst neben ihr!

*

Und der Tag nahte sich; die Zeit war langsam, aber sie war vergangen. Die Vorbereitungen hatten der angehenden Pflegemutter viel heimliche Freuden, die Sticheleien der Schwester, das bekümmerte Aussehen des Neffen, der von der Mutter allmählich überzeugt worden war, daß ihm durch das Erscheinen des »fremden Bengels« bitter Unrecht geschehe, viel offenbare Kränkungen gebracht. Aber sie ging doch unbeirrt ihren Weg. Zwei Tage vorher war denn alles in schönster Ordnung, wenigstens im Obergeschoß des alten Hauses, das sein spitzes Giebeldach trug wie eine verhältnismäßig viel zu hohe Kopfbedeckung und dessen zahllose Bodenluken verschlafenen Augen glichen. Nun ächzte die alte rostige Wetterfahne im Westwind, der über den Rhein daherbrauste, und in den Straßen des winzigen Städtchens tobte die liebe Jugend in allerhand billigen Verkleidungen einher, denn es war der Rosenmontag, und wenigstens die kleinen Leute wollten ihren festlichen Umzug haben wie die großen dort unten im heiligen Köln und oben im goldenen Mainz.

Fritz Roettger stürmte auch die Treppe hinauf in Tante Riekchens Zimmer, obgleich ihn die Mutter gewarnt hatte, daß besagte Tante ja doch keine Augen mehr für ihn haben würde.

Sie hatte recht gehabt, die Mutter. Tante Riekchen saß stumm und bleich im Sofa, und vor ihr stand der Onkel Doktor mit einem Briefe in der Hand und schien so halbwegs ihre Fassungslosigkeit zu teilen, denn er kratzte sich bedenklich hinter den Ohren. Fritz hörte durch seine schwarze Pferdehaarperücke, mittels welcher er sich zu einem »Ratzdimausefallenjungen« umgeschaffen hatte, noch deutlich, wie er sagte: »Ja, das ist nun nicht anders, mein liebes Fräulein Riekchen; bedenken Sie, daß es so das Nächstliegende war. Hier haben Sie das Schreiben. Vorläufig ist nichts daran zu ändern, und später – kann ja dann Rat werden. Gezwungen – – Was stehst du denn hier und gaffst, dummer Bub',« herrschte er den Knaben an, der mit offenem Munde lauschte. »Lauf 'nunter, ich hör' schon die Musik.« Und als der Verdutzte verschwunden war, fuhr der Doktor fort: » Gezwungen werden, das zweite auch noch als Pflegekind anzunehmen, können Sie nicht. Ich bitte Sie, der Adami muß doch hier in Deutschland herum noch Verwandte haben, deren Pflicht und Schuldigkeit es ist, für die Kinder zu sorgen?«

»Keine hat er, lieber Doktor!«

»Na, das wird sich alles finden. Mein Bruder war aber in ganz verwünschter Lage; stellen Sie sich nur vor – wie schreibt er denn?« Und er begann zu lesen:

»Ich kann dir nicht sagen, wie es aussah dort in dem kleinen Hause nahe der Kapuzinerkirche. Das verstaubte öde Atelier, mitten darin die Bahre der jungen Frau, die, wie man mir sagte, sich bei der Pflege des schwindsüchtigen Gatten angesteckt hatte, um in unglaublich kurzer Zeit derselben furchtbaren Krankheit zu erliegen; dazu eine alte halb blödsinnige Person, die Mutter der Verstorbenen, die ein wahres Zetergeschrei erhob über die Last, die sie auch noch mit einem Kinde haben müsse, einem ganz abscheulich boshaften Kinde. Den Aeltesten würde sie gleich behalten, wenn ich nur die da mitnehmen wollte, und sie wies nach einer Ecke, in der ein kleines Mädchen hockte, ein armseliges mageres Ding mit großen ausdruckslosen Augen, dem Schelte und Schläge gar nicht mehr weh zu thun schienen, vermutlich, weil es vom ersten Tage an daran gewöhnt worden war.

»Ich machte der widerwärtigen Scene ein Ende, indem ich erklärte, beide Kinder mitnehmen zu wollen. Es ist eigenmächtig und leichtsinnig, ich gestehe es, aber das Herz drehte sich mir im Leibe um beim Anblick des kleinen jammervollen Geschöpfes und ich denke, so völlig wird ja doch Edelsinn und Großmut noch nicht aus der Welt geschieden sein, daß so ein armes Dingel verkommen müßte. Wäre ich ein andrer, lieber Bruder, ich behielt es selbst – aber so –«

»Behalte ich es,« unterbrach die Stimme Riekchens den Lesenden, »es muß auch gehen. Die Freudigkeit zu diesem Schritte wird sich noch finden,« setzte sie hinzu, »bis jetzt geschieht es nur unter dem Einfluß der Notwendigkeit.« Und sie drückte dem alten Freunde die Hand.

Entschlossen, ihr Werk nicht halb zu thun und beide Kinder Adamis bei sich aufzunehmen, klingelte Riekchen ihrer Magd und begann mit neuem Rumoren im Hause, just über der Schlafstube der Frau Rätin, die sich gerade das schwarze Häubchen aus Wollspitzen auf den Scheitel setzte. Schwarze Wollspitzen schienen ihr das praktischste, sie kosteten keine Wäsche und waren haltbar.

»Luischen!« rief sie in die Stube, wo das Mädchen den Ofen schürte, »was ist denn da oben wieder los?«

Und Luischen ging auf Kundschaft und kam mit schreckensbleichem Gesicht zurück. »Um Gottes willen, Frau Rätin, das Fräulein richtet ein zweites Bettchen auf, ein kleines; vom obersten Boden hat sie's herunterschaffen und neben ihrer Schlafstube aufstellen lassen, und das Käthchen sagt, es kämen nicht eines, sondern zwei Kinder.«

»Gott erbarme sich!« rief die entsetzte Frau, »was fällt ihr ein? Unser Haus ist doch keine Kinderbewahranstalt!« Und sie lief spornstreichs die breite Eichentreppe hinauf und trat in die geöffnete Thür eines kleinen einfenstrigen, alkovenartigen Raumes, der dem verstorbenen Vater, dem Justizamtmann, als Aktenkammer gedient hatte. Dort stand jetzt ein schmales Gitterbettchen, darin einst beide Schwestern ihre Kinderträume verträumt hatten und in welches Fräulein Riekchen eben ein Kopfkissen als Deckbettchen legte.

»Na, ich hab's nicht glauben wollen – jetzt seh' ich's,« sagte die Frau Rätin tonlos.

»Ich kann's selber schwer glauben,« antwortete die Schwester und nahm eine alte Zitzgardine vom Tische, um sie prüfend gegen das Fensterlein zu halten.

»Nun, wenigstens scheinst du dich einfacher einrichten zu wollen bei diesem neuen Zuwachs,« kam es von den zitternden Lippen der Frau Minna, »oder wird da auch neu tapeziert und gestrichen, und werden zu Dutzenden die teuersten Spielsachen aufgebaut wie drüben bei dem Prinzen?« Und sie deutete mit der Hand nach der gegenüberliegenden Thür, über der ein höchst einfaches, von Tannenzweigen umrahmtes »Gott segne deinen Eingang!« prangte.

Riekchen antwortete nicht und begann das rotgetüpfelte Stückchen Zeug an ein Gardinenbrett zu heften. Was sollte sie auch sagen? Jedes Wort hätte den Sturm entfesselt, der schon lange in der Luft dieses Hauses lag, und sie wollte Frieden, Frieden um der Kinder willen.

Die erregte Frau bezwang sich endlich angesichts dieser Gelassenheit, that nur einen tiefen Seufzer und sagte: »Wüßten's der Vater und die Mutter, im Grabe drehten sie sich um, nicht einmal, sondern zweimal!« Damit ging sie, um sich drunten ihr Schwarzseidenes überzuwerfen, denn sie war zu einem Kaffee gebeten bei Frau Kammerrätin Gerbach, woselbst sich auch die sämtlichen, möglich und unmöglich aufgeputzten Kinder versammelten, um sich bei Punsch und Kuchen gütlich zu thun. Dort saß sie und erzählte mit gen Himmel gerichteten Augen, daß es doch ein wahres Kreuz um eine alte Jungfer sei. Schrullen habe das Riekchen, höher als ein Haus, aber sie, sie wasche ihre Hände in Unschuld. Drunter und drüber werde es ja gehen. »Na, ihr werdet sehen, Kinder, denkt an mich!«

*

Aschermittwoch, und alles übernächtig, traurig und still; die Alten mit Kopfweh, die Kinder mit Magenbeschwerden, und dazu ein ganz abscheulicher Ostwind, der selbst durch die Fensterritzen sein Opfer sucht mit Halsschmerzen und Schnupfen.

Frau Rätin hatte große Wäsche angesetzt; was gingen sie denn die Empfangsfeierlichkeiten da droben an? Der feuchte Dunst der Waschküche fand seinen Weg bis in den großen, mit uralten nachgedunkelten Porträts geschmückten Flur und vermischte sich mit dem Duft des frischgebackenen Kuchens, der von oben aus der neu eingerichteten Küche des Fräuleins herabdrang. Denn die Frau Rätin hatte erklärt, fortan sei es besser, jede Familie führe ihre eigene Wirtschaft.

Die Frau Rätin that sich viel darauf zu gute, ihre Meinung »ehrlich« heraus zu sagen. Daß dieser sonst recht lobenswerte Grundsatz in einer Art Anwendung fand, die verletzend wirken mußte, fühlte sie nicht; bei ihr war Grobheit und Wahrheit gleichbedeutend. Ihr Wahlspruch lautete: »Ich kann mich nicht verstellen. Wem's nicht paßt, wie ich bin, der soll mir vom Leibe bleiben. So ein zimperliches, rücksichtsvolles Gethue, wie es das Riekchen an sich hat, ist mir schrecklich, das ist nicht Fisch noch Vogel, nicht lau und nicht warm, basta!«

»Du gehst in die Wohnstube, dummer Bub', und hast nicht etwa Maulaffen feil, wenn die fremden Kinder kommen!« fuhr sie den Sohn an.

Fritz verzog sein Gesicht, denn er hatte schon die Einladung der Tante, das Mittagsbrot bei ihr zu essen, abschlagen müssen; aber gegen den Willen der Mutter gab es kein Auflehnen. Er begnügte sich, den Lauscherposten am Fenster einzunehmen und so gespannt die Mauerpforte im Auge zu behalten, als stehe er auf dem Anstand.

Droben saß auch jemand am Fenster und wartete.

Es war ein mittelgroßes behagliches Zimmer mit Wandtäfelung und dunklem Balkenwerk. In der Mitte des Raumes unter einer Hängelampe stand ein alter massiver Eichentisch; an der Wand neben dem Ofen aus Backsteinen, um den eine hölzerne Bank lief, hing ein leeres Bücherregal; es sollte sich erst noch füllen. Einige Landkarten, ein paar Bilder, Darstellungen aus der römischen Geschichte, ein Schreibpult und ein Bett vervollständigten die Einrichtung. Der Tisch aber trug eine wahre Weihnachtsbescherung an Spielen, Soldaten, Büchern, alles umkränzt mit Tannenzweigen. Das war das Zimmer, welches der kleine Friedrich Adami bewohnen sollte, und man sah auf den ersten Blick, daß Hoffnung und Liebe es eingerichtet hatten.

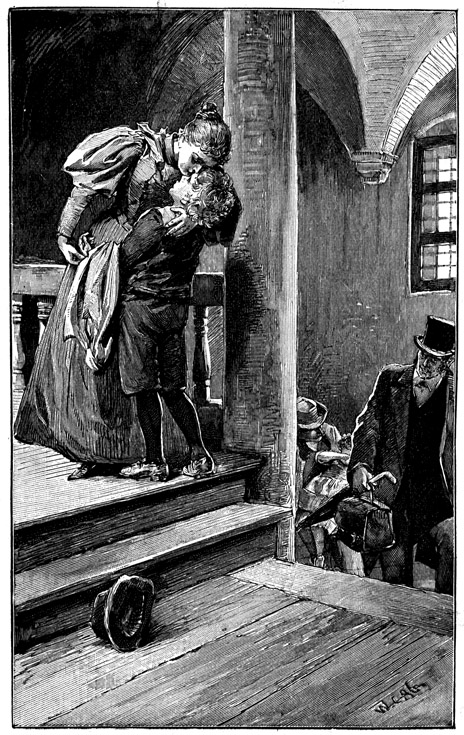

Fräulein Riekchens Herz hörte fast auf zu schlagen, als die Glocke drunten gezogen wurde. Die alte Dora, die just zu jener Zeit im Hause gedient hatte, als Riekchen sich von ihrem heimlich Verlobten trennen mußte, und die, nun längst Witwe, auf Bitten des Fräuleins den Posten einer Wirtschafterin in dem vergrößerten Haushalt übernommen hatte, obgleich sie Stein und Bein schwur, sie könne nicht mehr so recht schaffen, – sie lief, so rasch es ihre alten Füße gestatteten, die Treppe hinunter und an die Hausthür, während ihre Herrin dort oben stand wie gelähmt und nur eines sah, einen schlanken blonden Buben, der an der Hand des Doktors über den Hof schritt.

Die Füße zitterten ihr. Wie eine steinalte Frau schleppte sie sich bis zur Stubenthür und hinaus auf den Flur, und dort lehnte sie am Treppengeländer mit vergehendem Atem. »Mein Junge,« flüsterte sie in heftiger Bewegung, »mein herziger armer Bub', sei willkommen!« Und sie zog den biegsamen Körper des schlanken Burschen an sich und starrte ihm ins Gesicht, und sie preßte ihre Lippen auf den Blondkopf, und die klaren Tropfen aus ihren Augen rannen auf das krause dicke Haar, dasselbe Haar, wie der Vater es gehabt. »Friedrich heißt du wie dein Vater? Und bist du gern zu mir gekommen? Ich will dich lieb haben, Friedrich – du verstehst mich doch, du sprichst doch deutsch?«

Er hatte sich etwas verlegen aus den Armen der fremden Frau gewunden. »Ja!« sagte er und sah an ihr vorüber, »aber Italienisch ist schöner.«

Der Doktor lachte verlegen. »Oskar,« rief er zurück, »kommst du noch nicht?«

Vom Absatz der Treppe her war schon während einiger Minuten die zuredende Stimme eines Mannes gedrungen. »Ja doch! Ja doch!« rief dieselbe Stimme jetzt, »der kleine Racker sitzt hier auf der Treppenstufe und ist nicht zu bewegen, weiter zu gehen. – Na, dann komm, du Eigensinn,« fuhr er fort, »ich will dich tragen!«

Nun der Schrei eines erschreckten Kindes, und gleich darauf tauchte an der Biegung der Treppe ein Mann auf mit breitkrempigem Kalabreserhut, der ein sonderbares kleines Wesen in den Armen trug. Es lag darin, wie man etwa ein Wickelkind trägt, den Kopf hintenüber gebeugt, die Augen halb geschlossen, einen trotzigen Zug um den Mund und die Fäustchen geballt.

»Wo kann denn die Vorstellung des kleinen Fräuleins erfolgen?« fragte scherzend der Bildhauer, Oskar Kortum, der Bruder des Doktors; »es ist wohl am besten, ich bringe sie gleich an Ort und Stelle, sonst fängt der scheue Vogel auf der Stubenschwelle noch einmal an, mit den Flügeln zu schlagen.«

»Mein Junge,« flüsterte sie in heftiger Bewegung, »mein herziger armer Bub', sei willkommen!«

Fräulein Riekchen öffnete die Thür zu des Knaben Zimmer, und dort stellte der Künstler ein kleines Geschöpf auf zwei winzige Füßchen, ganz drollig anzusehen; aus einem sonderbar buntgestreiften Tuche, das um die Taille geknüpft war, tauchte ein blasses Gesichtchen empor, von einer Fülle dunkler krauser Haare umgeben. Regungslos stand das Persönchen da, vollständig fremdländisch anzuschauen; das einzige, was sich an ihm regte, waren die großen goldenen Ringe in den zierlichen Ohren.

»Geh zu der Dame und gib ihr die Hand,« sagte der Bildhauer auf italienisch. Aber die beiden braunen Hände schlangen sich fest ineinander, das Mündchen preßte sich zusammen und zwei große dunkle Augen streiften scheu unter langen Wimpern hervor die schlanke Frau, die noch immer den Bruder mit einem Arme umschlungen hielt.

»Komm doch zu mir, Kleine,« forderte Riekchen. Aber ihre Stimme klang anders, als sie zu dem Bruder gesprochen hatte. »Komm, mein Kind, wie heißt du denn?«

»Julia,« antwortete der Knabe an ihrer Stelle, »Julia, wie die Mama.«

»Komm her, Julia!« Riekchen Trautmann sprach es ungeduldig und befehlend, über ihr Gesicht war jäh eine rote Flamme hingeschlagen. Und als das Kind stumm zurückwich, riß sie es zu sich herüber, und vor ihm niederkniend, hielt sie es an beiden Schultern und sah ihm in das schmale blasse Gesichtchen unter dem wirren Gelock.

»Keine Spur von ihm – fremd, fremd!« sprach ihr Herz, und jede weiche Regung schwand daraus. »Das ist ihr Kind, das Kind jener, die das Glück besaß, das doch mir gehörte von Gottes und Rechts wegen!« Sie fand kein Wort der Liebe für das bebende Geschöpfchen; fast heftig ließ sie es los und richtete sich empor.

»Dora,« sagte sie zu der alten Dienerin, »thue du ihm die warmen Tücher ab und nimm es hinüber in sein Stübchen.« Und wieder wandte sie sich zu dem Jungen, der an dem Tische stand und mit leuchtenden Augen die Schätze betrachtete, die dort für ihn lagen.

»Es ist dein, Friedrich – beschau es dir, nachher wollen wir essen. Ich bitte die Herren,« – und sie schritt zur Thür – »treten Sie einstweilen, bis es zu Tische geht, in mein Wohnzimmer, und lassen Sie sich danken, Herr Oskar Kortum, für den großen Dienst, den Sie mir erwiesen haben.«

Die Brüder hatten rasch einen stummen Blick gewechselt. Der jüngere seufzte. »Die Kleine dauert mich,« murmelte er, so daß es nur der ältere verstand.

»Warte doch ab!« tröstete dieser.

*

Frau Minna scharwerkte indes unten in der Küche umher; da das Mädchen bei der Wäsche half, bereitete sie heute das Essen. Die Bratendüfte aus dem oberen Stock, wo der Doktor und der »windige« Bildhauer aus Florenz, der die »unnützen Dinger« gebracht, mitspeisten, machten ihre Laune nicht besser. Als nun gar der Fritz in die Küche schaute und fragte, ob er denn wirklich nicht oben essen dürfe – Tante Riekchen habe ihn noch einmal einladen lassen – ward sie ganz erbost. »So lauf in Kuckucks Namen!« rief sie und schmetterte einen Deckel so heftig auf den brodelnden Fleischtopf, daß es wie Janitscharenmusik klang. Sie lief dann ins Waschhaus, und kein Stück war ihr recht gewaschen; es gab scharfen Tadel und bittere Redensarten, und endlich setzte sie sich in der Küchenschürze auf den Sorgenstuhl am Fenster der Wohnstube und nahm sich vor, ihre leibliche Schwester wegen Verschwendung und Unzurechnungsfähigkeit unter Kuratel stellen zu lassen.

»Und gleich zwei! Gleich zwei!« murmelte sie; »das zweite ist ganz und gar überflüssig. Eine Sünd' und eine Schand' ist's – ersticken möcht' man darob!«

Und just in diesem Augenblick erscholl über ihr ein heftiges Kinderschreien, gellend und boshaft, wie die Rätin meinte; dann die Stimme Riekchens, so laut wie sie in diesem Hause noch nie vernommen worden war, und jetzt unterschied die Lauschende auch noch Doras hohes Organ. »Na, das kann ja hübsch werden!« sprach die Rätin vor sich hin. »Herr Gott, wenn ich bedenke, was das Riekchen für ein Gesicht machte, wenn mein Bub' einmal schrie!« Dann wurde es plötzlich still, aber in die Stube zur Frau Rätin kam das Luischen mit aufgestreiften Aermeln und nasser Schürze. »Haben die Frau gehört?« fragte sie eifrig.

»Jawohl, ich bin nicht taub!«

»Ach du mein, bin ich erschrocken! Eh' man sich da dran gewöhnt! Die Kleine, das Mädchen, soll ein so böses Ding sein, vor Eigensinn ist's ganz weggeblieben, sagt eben das Käthchen von droben, ganz blau ist's geworden.«

»Du sollst dich um deine Wäsche kümmern!«

»Ich geh' ja schon, Frau Rätin, aber so etwas hab' ich noch nicht gehört, daß ein Kind wild wird, wenn's etwas Liebes gethan bekommt. Schad' um die neue Puppe, eben hat das Käthchen die Scherben in die Müllgrube gethan.«

Frau Rätin sah zum Fenster hinaus, und Luischen zog sich zurück; sie hörte nur noch, wie die Frau die Hände faltete und sagte: »Großer Gott, was für eine Last, was für eine Last! Was für ein unnützes Ding!« – –

Fräulein Riekchens trauliche Schlafstube floh heute der Friede. Sie ging noch um Mitternacht auf und ab, jeder Nerv bebte ihr. Sie nahm den Wachsstock und schlich nach dem Zimmer des Knaben; der schlummerte nicht, er lag mit großen offenen Augen und starrte in die neue Umgebung.

»Schlaf, mein Bub',« flüsterte sie und beugte sich über ihn und strich ihm die Locken zurück, die sich genau so keck auf die weiße, schön geformte Stirn legten wie einst bei dem Vater.

»Ja, Tante!«

»Gefällt es dir bei mir?« forschte sie zärtlich.

»O ja! – Der Fritz und ich wollen uns morgen Kaninchen kaufen. Er sagt, wenn ich's möchte, erlaubtest du es.«

Sie schwieg.

»Nicht wahr, du erlaubst es?« fragte er und umfaßte mit beiden Armen ihren Hals und zog sie zu sich herunter.

Ihr schwebte ein »Nein!« auf der Zunge, denn sie hatte vor kurzem erst dem Neffen diesen Wunsch abgeschlagen, aber das »Nein!« verwandelte sich in ein »Ja!« unter der Zärtlichkeit des Knaben. Sie war sich der Schwäche bewußt und es bangte ihr vor sich selbst.

»Nun schlafe aber auch!«

»Ja, Tante!«

Und dann ging sie auch an das Lager des kleinen Mädchens. Das Kind lag in dem weißen Bettchen, fest schlummernd, den kleinen Mund herb heruntergezogen, die Fäustchen geschlossen. Die alte Dora schlief tief in ihren aufgetürmten Kissen. Friederike stellte das Licht auf ein Tischchen und stand mit schlaff herabhängenden Armen und gesenktem Kopfe vor diesem Kinde. Welch ein unseliger Charakter steckte in dem zerbrechlichen kleinen Ding! Ihr Herz zitterte noch bei der Erinnerung an die Scene von heute mittag. Jubelnd hatte der Bub' seine Schätze der Schwester gezeigt und das Mädchen hatte sie mit großen begehrlichen Augen angesehen, ohne sich zu rühren. Und da hatte ihr Riekchen eine Puppe hingehalten, eine sehr häßliche gewöhnliche Puppe, die Käthchen in aller Eile um ein paar Groschen aus dem nächsten Laden geholt, weil man so gar nicht an Mädchenspielzeug gedacht. Die Kleine aber griff nicht zu; sie streckte wie heute früh die Hände auf den Rücken und blickte schier verächtlich von der bunten Karikatur auf das Hänneschentheater, mit dem der Junge sich zu schaffen machte. Da nahm Riekchen ungeduldig die Puppe und drückte sie dem kleinen trotzigen Dinge gewaltsam in die Arme – und nun geschah etwas Unerwartetes. Die Hände des Kindes ergriffen die bunte Bäuerin und schmetterten sie so gewaltsam zur Erde, daß der Porzellankopf in tausend Scherben zersplitterte. Ein sprühender Blick traf die erschrockene Geberin, und das winzige Persönchen wandte ihr mit einer ganz unnachahmlich stolzen Gebärde den Rücken. Riekchen aber quoll ein unbekanntes schreckliches Gefühl heiß zum Herzen; sie faßte das Kind und führte es heftig in das Stübchen, da es schlafen sollte, und dort – wie kam es nur, daß sie so zornig werden konnte? – dort schlug sie die braunen unartigen Händchen, bis ein lautes Schreien begann, ein thränenloses entsetzliches Schreien, das ihr die Ohren gellen machte. Erst Dora hatte die kleine Gestrafte zu beruhigen vermocht.

Sie war zu hart gewesen, Riekchen gestand es sich ehrlich ein und war dennoch nicht im stande, die Hand auszustrecken, um liebkosend dieses schmale Kinderantlitz zu berühren. Und plötzlich sank sie am Bette nieder und klammerte sich weinend an die Gitterstäbchen. »Herr Gott,« schluchzte sie, »welch eine Last, welch eine schwere Last hast du mir auferlegt! Hilf mir – mein Herz wendet sich ab von diesem Kinde, ich kenne mich selbst nicht mehr!«

Und sie weinte, bis die Alte erwachte. »Ja, ja, sie ist 'ne Last, die Kleine da, eine schwere Last, Fräulein – aber, sehen Sie, da hilft nur Güte und Geduld.«

Und in diesem Augenblick sprach diese schwere kleine Last im Traume: » Mama mia, mia carissima Mama!« Es klang so süß, so weich, wie wenn ein Vögelchen im Schlafe zwitschert.

Riekchen starrte in das Kindergesicht – es lächelte; wie entzückend sah es aus!

Ja, wenn sie auch so gelächelt hatte – und wieder stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und sie ging rasch hinaus, denn jetzt konnte sie das Kind erst recht nicht sehen.

*