|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zum Geleite!

Wie in der Neuauflage »Der oberösterreichische Bauernkriag«, Band XV »Aus dá Hoamát«, des Nähern aufscheint, hat die Verlagsbuchhandlung der »Heimatgaue«, R. Pirngruber in Linz, Neuauflagen von vergriffenen Bänden unseres Sammelwerkes übernommen, auf ihre Kosten, gegen Einräumung des einmaligen Verlagsrechtes.

Mit der Einbeziehung des gegenständlichen Hanrieder-Bandes in diese Vereinbarung ward die schätzenswerte Gelegenheit geboten, doch einen Teil des seit dem Jahre 1913 im Landesmuseum verwahrten Nachlasses unserem Sammelwerke einzuverleiben, gegen Ausscheidung eines Teiles der I. Auflage.

Dem liebreichen Einraten und Mittaten des h. H. Professors Dr. Johann Ilg gemäß erscheint diese Neuauflage eingerichtet als einheitlicher Band aus dem oberen Mühlviertel. Diesem Grundzuge folgend – lud sich geziemend auch ein zur verkürzten Wiedergabe die schriftdeutsche Novelle »Die Waldmühle« mit ihrer charakteristischen Schilderung typischer Erscheinungen, von Sitten und Gebräuchen des oberen Mühlviertels.

So gestaltet, rückt der Band aus im Dienste seines Herrn in umflorter Zeit – als Hoamátfreund zu werben für sein angestammtes Volkstum. Glück auf!

Eferding, im eingehenden Frühjahr 1924.

Für den Stelzhamer-Bund:

Dr. Hans Zötl.

»I halts mit'n Volk u. Land!«

Hanrieder.

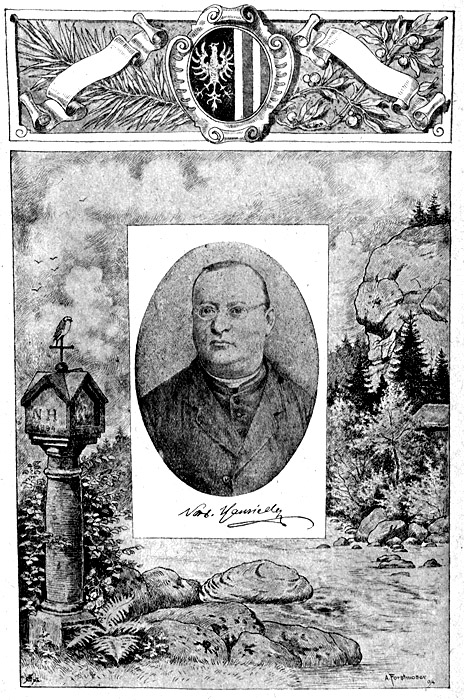

Norbert Hanrieder.

geboren 2. Juni 1842 zu Kollerschlag im Mühlviertel – Vater Wundarzt, eingewandert aus Bayrisch-Schwaben, Mutter bodenständig, eine Frohnatur – kam als Sängerknabe nach Wilhering, studierte am Linzer Gymnasium, Matura im Deutschen: »Eminenz mit Applaus«, dafür Mathematik und Physik »genügend«; bei der Berufswahl – am Scheidewege, ob Germanistik oder Theologie – eingetreten ins Priesterseminar, da anfänglich verkannt in seinem angestammten Wesen, schrieb er sich mit seinen innigen Marienliedern seine Herzensnot von der Seele, in Stellvertretung des stützig gewordenen ersten Tenoristen ruinierte er sich halb seinen Bariton; kam im Jahre 1867 als Kooperator nach Losenstein, wo er sich um die Pflege der Schosserschen Lieder verdient machte, einen Sprung über's Wasser hinauf nach Peilstein und herab nach Sarleinsbach und lebt seit dem Jahre 1874 als Pfarrer in Putzleinsdorf.

So die etwas ergänzten biographischen Worte des Vorwortes zur ersten Auflage des vorliegenden Bandes aus dem Jahre 1895, übertragen dahin aus dem ersten Bande »Aus dá Hoamát« vom Jahre 1885.

Zum 70. Geburtstage hat ihm der warme Heimatfreund Professor Georg Prader in St. Pölten ein herzkräftig auferbauliches Denkmal gesetzt in seinem führenden Werke: »Norbert Hanrieder in seinen Dichtungen«, St. Pölten, 1912, Druck und Verlag der Preßvereinsdruckerei, auf das hier verwiesen sei.

Und in ihrem »Nachklang zu seinem 70. Geburtstag« (»Der Volksbote«, Linz, 1912, und XX. Band »Aus dá Hoamát«) begrüßte Frau Karoline Redtenbacher-Stürzl ihn im Gedenken an die liebreiche Aufnahme ihres Besuches – eingangs ihrer Herzensausschüttung – wie folgt:

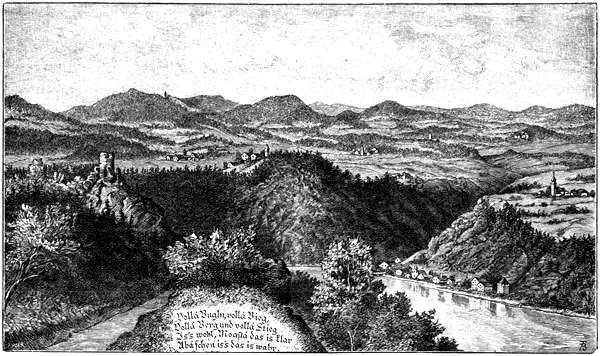

Wo die Wellen der Donau, etwa von Wesenufer bis gegen Aschach hin die Landschaft durchziehen, sind sie höhenumschlossen und waldüberrauscht. In die zaubervolle Einsamkeit blickt manch graues Gemäuer sagenhafter Burgen, tönt laut und die Zeiten durchbebend der Nibelungen alte Weise, der Nibelungen Sang und wehe Klage.

Dort, wo die goldig-braunen Wasser der Kleinen Mühl über Stock und Stein lustig dahergehüpft kommen und sich alsbald den ausgleichenden Wogen der Donau beigesellen, zieht sich aufwärts, hoch und höher eine Straße hinan, an malerischen Felsgruppen und düster hallenden Tannenpalästen vorbei, um auf erreichter Höhe sich durch die wechselvolle Schöne grüner Hügel und Täler weiter zu schlingen.

Dort oben ist das Heim eines Dichters, dort oben im freundlichen Markte Putzleinsdorf schafft und wirkt Norbert Hanrieder als Dechant und Pfarrer, als treuer Sohn seines Landes schon manches liebe Jahr. Die mattenumduftete Lieblichkeit seiner Heimat zeichnet er selber am besten:

»Und siag i di vo weiten liegn,

Als wiar án liachten Gartenangá,

So ströck i Händ und Finger aus,

Als wollt i di dáglangá.« –

Ist es diesmal auch einzig und allein das Interesse für den Dichter, das den wechselschönen Reiz von Berg und Tal seines Landes nicht weiter zu beachten gestattet, so ist es doch nicht von ihm zu trennen. Trotzig und fest wie die Tannen dort drüben wurzelt er in seiner Muttererde. Und ist er der höchste und kühnste der Bäume, weit überschauend und überragend alle die anderen, – er brüstet sich dessen nicht. Wer hier im Walde vermag ihn zu unterscheiden? Doch wenn sich ein Menschenkind just an seinen Stamm hinlagert und schlafmüde die Augen schließt, dann kann es wohl sein, daß ihm wunderbarlich zumute wird, daß ihm anderes träumt als bislang, wo es doch an so vielen Stämmen schon Rast gehalten.

Das Giebelhaus des Pfarrherrn von Putzleinsdorf ist an den beiden Seiten, mit denen es sich nach außen hin zeigt, von Efeu dicht überwuchert. Aus den Fenstern der einen, der Sonnenseite, glüht eine farbige Blumenpracht und zeichnet helle Freundlichkeit in den dunkeln, starr glänzenden Efeuernst.

Nichts in der ländlichen Stille deutet darauf hin, daß hier der Genius sich eine Stätte schuf und daß sein Flügelschlag gerade hier so viel Edles und Schönes, Mutiges und Tapferes erstehen hieß.

In der Idylle dieses Giebelhauses hat Norbert Hanrieder seine schönsten und reifsten Dichtungen geschaffen, vor allem das herrliche Epos: »Der oberösterreichische Bauernkrieg« ... Im Sommer aber, sei noch beigefügt, gibt es Besuch über Besuch beim liebenswürdigsten Hausherrn, und ihm treu zur Seite, ganz in seiner Art, Marie Meisinger – seine Hauswirtin, seinerzeit als Kind armer Leute von ihm angenommen, ein gar rares Leut – Herzensdank noch hinüber in die Ewigkeit, für alle entgegengebrachte Herzlichkeit!

Sie, die Schriftstellerin, lüftet dann auch ein klein wenig den Vorhang der Vergangenheit, hinter dem der kreuzfidele Bruder Studio – Bertl Hanrieder – hauset, der an gewissen Tagen der Woche gern blau machte.

Diese seine Studentenzeit aber lebt noch – wie von gestern – fort im Herzen seines Unterzeichneten damaligen Famulus.

So sitzt er wieder einmal an seinem Lieblingsplatz im Gartl Damals noch in der Vertiefung des Stadtgrabens gelegen. bei der »Glocke«, – da blendet ihn der Schatten eines ungewöhnlich langen Mannes. Husch! ist er dahin und sitzt an seinem Platze im Kollegium drin, wie der lange Mann eintritt: Professor Schafflinger, der Studentenvater »Schäf«, mit dem ersten Blick auf Hanrieder hin. Tacitus, der römische Geschichtschreiber, wird aufgeschlagen mit dem Kapitel vom rühmlichsten Lobe auf die vornehmste Tugend der Germanen, die Treue, und Hanrieder examiniert. »Nun, Sie sind doch auch ein Deutscher?« Er fühlt sich getroffen im Innersten, da er das gegebene Versprechen, nicht mehr »blau« zu machen, gebrochen.

Von der Stunde an hält er sein Wort und ist sich und seinem urgermanischen Wesen getreu geblieben sein Leben lang.

Ja, meine Gnädige! Sein gewester Famulus hat sich noch manches aus dieser köstlichen Zeit in seinem Kopfe notiert. Warum er zwieroft »blau« machte? Mathes und Physik lagen ihm halt nicht und schon gar nicht deren Professor »Kvu« (Kudelka), der nußtruckene Patron; da saß er dann lieber bei einer frischen Halben, zupfte und zupfte fort an seinem feinen Schnauzbartl, notierte was ab und zu und ging dann schmunzelnd wieder seiner Wege, – ein wohlgereimtes Briefchen in der Tasche haltend für den Famulus zum Verfrachten an das gar so putzige Stubenkätzchen aus dem Michllande, das ihm viel näher lag; ja, schier zum greifen, wenn es vom gegenüberliegenden Fenster aus bei seiner Hantierung hineinäugte in die rauchige Studentenherberge dort, im hintersten Winkel der unteren Badgasse, jetzt Adlergasse Nr. 20.

Ei, wie rauschte zwieroft auf da drinnen Sang und Klang in brünstigen und flotten Weisen, ein Tanzen der Klampfen auf den aufjauchzenden Saiten! Eine verstohlene Herz- und Augenweide des Famulus über sein Pensum hinweg hinten in der Ecke. – Da stolpert es über die stockfinstere, halsbrecherische Stiege des uralten vierstöckigen Kastens herauf in den zweiten Stock und schon pflanzen sich auf die hereinstürmenden Kameraden mit ihren langen Studentenpfeifen, heute frisch angekommen aus Passau, der Pfeifenkopf fein, »Germania auf der Wacht!« Ach, – famos, also heute abends feierliche Einweihung mit der Gründung der Verbindung »Germania«!

»Nun, das ist wieder einmal ein Spektakel!« brummte die dicke Schustersfrau Hawlas in ihrem anstoßenden Zimmer auf den durchpassierenden Famulus hin; aber im Grunde ihrer Seele hatte sie gern ihre Studenten und versorgte sie ab und zu, wie sich selber täglich, mit fetten Bissen.

Tags darauf liegt der Bruder Studio schon zeitlich im Bette, das Studierbuch wohl in der Hand, aber mit lausigem Magen und der abgeschlagene Ziegenhainer kauert in seiner Ecke. Mein, vom Kaplanhof herauf in die Stadt eine weite Strecke; natürlich angeheitert, ausgenützt zu Ulk mit Aushängschilder-Verhängen u. dgl. und setzt auch leicht ab eine Keilerei; ist Hanrieder dabei mit seiner Bärenstärke, so ist der Sieg von vornherein entschieden; hat er doch bei dem gemeinsamen Maiausfluge des Gymnasiums und der Realschule auf der Waldwiese zu Kirchschlag selbst den Turnlehrer niedergerungen, das war ein Halloh! – »He, Famulus, zwei Strohsäcke (vierzipfige Wecken), schön resch, aufgesprungen, rassen Bauernkas und etwas Butter – macht zusammen 10 kr. – also flugs!« Ja wohl; dahin und schon wieder zurück. Aufgeschnitten, aufgestrichen, geschnappt, das Buch zugeklappt, sich gelegt der Wand zu aufs linke Ohr und schon schnarcht – noch im Traume schmunzelnd – der Vollblutgermane, »Eiserle« getauft, ein Menschenkind ganz nach dem Herzen Gottes! –

Ja, es war eine köstliche Zeit. Ob er damals auch schon geträumt vom oberösterreichischen Bauernkrieg, von Hedwig, Fadingers fein Töchterlein? Bekannt war uns wohl schon die Abkunft des »trauten« Namens unseres Wohnungswinkels »Arschgarben« aus der Zeit des Bauernkrieges: Hier beim Schuler-Törl wurde der Sturmangriff der Bauern auf Linz, dem Herberstorf verraten, blutigst abgeschlagen. – –

Ein halbes Jahrhundert und darüber ist seither in buntem Wechsel der Zeit auch vorübergezogen an diesem stillverschwiegenen Winkel, ohne Sonnenschein. Und doch, zieht er vorüber mit seinem Gruß, lacht ihm ins Herz hinein vom Fenster im zweiten Stock über der Haustür – die Geburtsstätte der »lieben Mutter Germania«, dem Famulus, der in Ehren hält als letzte Reliquie von ihrem Geburtstage, den letzten Pfeifenkopf! Eine zahlreiche, üppige Sippe hat sie in den 100 Semestern und darüber großgezogen, getragen von wirksamster Liebe zur Heimat. Ihn selbst, unseren Liebling, hat inzwischen der Wechsel der Tage gesehen im Institute Del Anima in Rom an der Seite seines nachmaligen Bischofs Fr. M. Doppelbauer, auch auf der Fahrt ins gelobte Land, ansonsten aber inmitten seiner umschlägigen sozialen Wirksamkeit in seinem ihm ins Herz gewachsenen Pfarrdorfe. Warum dann bei solcher Leistungsfähigkeit nicht auch im Landtag? – »Die Zeit für einen katholischen und deutschen Pfarrer ist noch nicht gekommen,« heißt es u. a. einmal in einem Briefe.

Aber nochmals zurück in die seltsam köstliche Zeit seiner Jungburschenseligkeit, wie sie sich zum eigenen tiefgefühlten Schaffen auch in übermütigen Gstanzln entrang der wogenden Brust zum Klang der gemeisterten Laute, so daß es nach langen Jahren noch fortgstanzelte im launigen Zwiegespräche der beiden nun schon »gstáztn Herren« und der würdige Pfarrherr schmunzelte: »Schau, das hat er sich auch noch gemerkt!«

Und diese seine Jugendlust, der er selbst ein Denkmal gesetzt in seiner Sammlung »Aus der Jugendzeit« und was drananreicht, gab auch ihre vollwirksame Resonanz ab inmitten des kämpfenden, schaffenden Lebens.

»Wie von selbst in lieben Stunden

Hat Apoll sich eingefunden.

Meine besten Lieder sind

Der Gitarre Angebind.

Ach, so manche Leidenschaften,

Wie sie an der Jugend haften

Und mit denen ich gekämpft,

Hat ihr Saitenklang gedämpft.

Selbst Quartette wiedergeben

Und zum Vierklang sich erheben

Mußte die Gitarre sich

Und sie folgte meisterlich.

Viele Stunden voll Behagen

Hat mein Spiel mir eingetragen,

Wenn ich in der Einsamkeit

Ihrem Dienste mich geweiht.

Oft umfing ich sie alltäglich,

War die Welt mir unerträglich,

Bis der Unmut mir entschwand

Und ich selbst mich wiederfand.«

Drum etwas geschüttelt seinen Jugendblütenbaum für ein Körbchen voll – hinein ins eigene Heim! – behandelt in einem eigenen Kapitel.

Das ganze Schaffenswerk liegt vor in den beiden Hanrieder-Bänden VI »Bilder aus dem Volksleben des Mühlviertels«, und XV »Der oberösterreichische Bauernkriag« im Zusammenhalte mit dem Nachlaß, verwahrt im Landesmuseum; die einzelnen Päckchen, vom Dichter selbst mit Ueberschriften versehen und aus denselben für den vorliegenden Band die im Inhaltsverzeichnisse aufscheinenden Nummern entnommen, und zwar aus:

I. Extrastube; II. Zerstreute Blätter; III. Rumpelkammer; IV. Dialekt-Schwänke; V. Dá Ádám und seine Narreteien; VI. Schriftdeutsche Prosa; VII. Fragmente aus der Jugendzeit.

Doch ist damit die ganze Reihenfolge der einzelnen Abteilungen noch nicht erschöpft und der von Professor Dr. Johann Ilg am Schlusse seines Hanrieder-Vortrages vom 8. November 1923 kundgegebene Wunsch nach einer Gesamtausgabe Hanrieders voll begründet.

Nun aber, wie schaute sich damals in der Studentenzeit das Verhältnis, das gegenseitige, zwischen Mentor und Famulus?

Ein unscheinbares Verweben zweier junger Leben im wechselseitigen Liebesdienste. Allein die Vertrauensseligkeit der Jugend überdauert im Gedenken Raum und Zeit – und siehe! Sie hat hier gestiftet draußen im Kampfe des Lebens einen Freundschaftsbund, geweiht zum Liebesdienste »Aus dá Hoamát«, mit seinem reichen Blütensegen, – ausgestreut, behütet und betreut durch die ganze sturmgepeitschte Zeit.

Angesammelt hat sein Verkehr durch ein Menschenalter einen gar reichhaltigen Briefschatz mit seiner gegenseitigen Offenbarung des wahren Innenlebens in Freud und Leid: In wahrheitsliebender Gerechtigkeit, treu seinem Volke – mit »Trotz« und »Selbstermunterung«.

Trotz.

Ich lasse da kommen Sturm und Wind

Und will nicht zagen und fliehn;

Denn wie sie beide gekommen sind,

So werden sie weiter ziehn.

Ich lasse mich drängen durch Qual und Not

Und will nicht klagen dabei;

Nur ihm, dem alten, gütigen Gott,

Gesteh den Jammer ich frei!

Und was die Welt an Tücken hat,

Das übe sich weiter an mir,

Mag kämpfen mit List, mit Trug und Verrat,

Sie macht mich nicht feige, nicht irr!

Sie weckt den trotzenden Mannesmut,

Welch köstlicher, herrlicher Schatz!

Für alle die brennende Hassesglut,

Welch tröstlicher, hoher Ersatz! –

Selbstermunterung.

Ertrage willig dein Geschick

Und poche nicht, mein Herz!

Voll starrer Ruhe sei mein Blick,

Die Brust wie Stahl und Erz.

Die Rede leicht geschürzt,

Mein Handeln sei voll Ebenmaß,

Und niemand soll erraten, daß

Mein Himmel eingestürzt.

*

Und:

Ich fühle mich nicht wie ein störrisches Pferd,

Das stetig sich gegen die Zügel wehrt.

Doch plagen mitunter mich Gelsen und Schnaken

Und machen sich breit auf Rücken und Nacken,

Da schlag' ich denn aus nach beiden Seiten,

Ob links, ob rechts, hat nichts zu bedeuten.

Drum soll, wer einst mich zum Druck bestimmt,

Einseitig mich nicht behandeln:

Das hieße denn doch, wer's ehrlich nimmt,

Den ganzen Hanrieder verschandeln!

Einen solchen Einblick in das Innenleben beansprucht die Charakteristik, gegeben zur Orientierung über jeweilige Zeitverhältnisse und Gemütsverfassung – sine ira et studio, in aller Wohlmeinung; schmeckt es dann in seiner Weise gleichwohl hin und wieder im Gesellschaftskreise als etwas anbittere Medizin, – nun, so ist's purgierend heilsam nach ärztlicher Doktrin.

Dabei pietätvoll zu beherzigen » Der Toten Segen« – heraus aus dem tiefen Schachte der Lyrik der Freifrau Marie Rüling, geborenen Gräfin Seeau aus Helfenberg, also auch einer Mühlviertlerin:

»O lasse friedvoll die Verstorbnen ruhn

Von ihres Daseins Mühe, Kampf und Schmerz,

Vermeide stündlich und bei allem Tun

Was je im Leben weh berührt das Herz!

Die Pflicht der Liebe endet nicht der Tod –

Und heilig sei zu allen Zeiten dir,

Was dir im Leben ihre Macht gebot. –

Der Toten Friede segnet dich dafür!«

Doch für den gegenständlichen Zweck empfiehlt sich ohnehin als Scheinwerfer nur der als abgesonderter Beitrag hier vorliegende gekürzte Gedankenaustausch zur ersten Manuskriptsendung des »Bauernkriegs« als Nachtrag zu seiner Neuauflage – sowie jener über das Erscheinen des Bandes VI (samt Anhang) – wie bemerkt – vom Jahre 1895.

In dem Vorworte dort heißt es dann weiter:

»Zehn Jahre sind ins Land gezogen seit dem Erscheinen des einleitenden I. Bandes »Aus dá Hoamát« und frohgemut können wir sagen: Es waren fruchtbare Jahre, die Saat ist reiflich aufgegangen. Und er – Norbert Hanrieder – hat ehrlich mit geholfen, Purschka, Schosser, Moser und Reischl im Lande einzubürgern; er wirkt mit bei der geplanten Stelzhamer-Ausgabe (die auch erschienen ist), und so reichen wir ihm die Freundeshand, da seine eigene Dichtung den Weg zum geliebten Volke der Heimat sucht, und wünschen ihm herzlich Glück auf diesen Weg.«

Gestrichen aber wurde aus diesem Vorworte seinerzeit bei der Schlußredaktion, um die einheitliche Fassung nicht zu stören, der folgende Einsatz: »Ueberblicken wir angesichts des zehnjährigen Gedächtnistages das nun üppige Arbeitsfeld – von wannen kam der Sonnenblick, der es erschauen und lieb gewinnen ließ, welche treibende Kraft hielt und hält her die umsichtige Schaffenslust und was zog und zieht heran, mitzuwirken im munteren Bund zu schönem Erfolge – all die trauten Gefährten und lieben Landsleute aus nah und fern? Es war und ist die alte Treue zur lieben Heimatmutter.

Zu ihr, zu diesem Horte flüchtete das eigene sturmgepeitschte Lebensschifflein inmitten des allgemeinen Mißtrauens und im kindlichen wechselseitigen Vertrauen – erwachsen aus der seligen Jugendfreundschaft – hält zusammen wie Stein und Bein und werkt in den Tag hinein die Herzensbrüderschaft.«

Also geschrieben vor drei Jahrzehnten. Und heute in den Umsturztagen?

Ohne Fragen – wieder ist die alte Treue ihre Gnadenspenderin, die opferwillig beseelt, die aufrecht erhält, und die so vorbildlich bewährt hat unser Heimatdichter.

Treu? Bei Gott, das will ich sein!

Treu dem Herrn, dem ewig klaren,

Treu dem Wort, dem ewig wahren,

Treu dem Weg, den Er geschritten,

Der für unser Heil gelitten,

Treu der Menschheit, treu dem Leben;

Treu – bei Gott, das will ich sein!

So auf sich selbst gestellt, ein Held, hat er schließlich nur noch

Ein Verlangen.

(7. November 1908.)

Mir soll das Sterben nicht mißfallen,

Es naht der Tod sich schließlich allen;

Doch weiß man für die letzte Fahrt

Kein Wie und Wann, und das ist hart.

Ich möchte fallen wie die Blätter

Im späten Herbst vor Winterwetter;

Sie lassen gern des Lebens Last

Und gleiten still von Ast zu Ast.

Es ist kein schmerzhaft trübes Fallen,

Vielmehr ein sanftes Niederwallen.

Ein Lüftchen trägt das Blatt hinab

Zum Stamm, der ihm das Dasein gab.

Und bin ich selbst des Lebens matt,

So möcht' ich fallen wie ein Blatt,

Doch aufwärts durch die Lüfte still

Zur Heimat, die mich wieder will.

Hoch aufragend droben im oberen Bergland – einem typischen Eichenstamme gleich, mit wuchtiger Ausladung des massigen Geästes, beherrschend seinen weiten Umkreis und darüber hinaus ungemessene Fernen mit dem Weitblicke – so hat sich eingeprägt seinen Wertschätzern im Verlaufe eines halben Säkulums sein Lebensbild.

Eine Schöpfungsharmonie an der Heimatsonne in herkulischer Kraft der Erscheinung – eine Spanne vor dem Weltkriege – am 14. Oktober 1913 – hinabgesunken hinter unseren Horizont und das Heimatland erglüht im Widerscheine seines Lebenswerkes.

Dr. Hans Zötl.

und zwar: Aus dem schriftdeutschen Nachlaß und aus dem Briefwechsel Putzleinsdorf – Leonfelden zu den beiden Hanrieder-Bänden.

und zwar: Aus dem schriftdeutschen Nachlaß und aus dem Briefwechsel Putzleinsdorf – Leonfelden zu den beiden Hanrieder-Bänden.

A. »Aus der Jugendzeit« und was sich daran reiht.

I. »Unterm Blütenreich der alten Linde, der Zeugin seiner frühen Seligkeit, die dem Kinde schon gewährte Gefühle reiner Heiterkeit, wo auch zur Maienzeit im Leben die Liebe sternhell ihm entgegenkam« – da fällt nun reicher Blütensegen von seinem eig'nen Stamm:

1. An die Liebste.

Reizend bist du, wenn im Schoße

Dir die Mandoline ruht,

Wenn dein Antlitz seine Rose

Öffnet mit belebter Glut;

Grazien umspielen dich,

Und ein Freudenhimmel strahlt um mich!

Wenn die vollen Saiten klingen,

Froh dein blaues Auge winkt,

Wenn die schönen Lippen singen

Von der Muse leicht beschwingt,

Drückt der Liebe Flammenschein

Tief sich mir ins wunde Herz hinein!

2. Wetterschlag.

Liebe, schickst du deine Wonnen,

Daß sie Sturm und Wind verwehen?

Himmel, strahlen deine Sonnen

Nur damit sie untergehen?

Hat das Leben seine kleinen

Lichten Tagesaugenblicke

Nur deshalb, daß ihr Weinen,

Dunkle Nacht uns ganz erdrücke?

Ach, es schweigen meine Fragen

An der Liebsten stummem Grabe,

Ob ich auch vor ein paar Tagen

Glücklich sie umschlungen habe!

II. Neuer Liebesfrühling:

1. Der Rosenstock.

Hold Lieschen schritt dahin

Auf lichten Jugendwegen;

Nichts mochte ihren Sinn,

Bewältigend erregen,

Beherrschend naheziehn.

Da sank ein Maientag

Hernieder auf die Auen –

Ihr Herz mit süßem Schlag

Erhob sich aufzutauen

Am holden Maientag.

Und mich hat sie erblickt,

Geliebt den Freudenlosen –

Ein Stöckchen mir geschickt

Mit unerschloss'nen Rosen,

Von keuschem Duft gewiegt.

So mußte ich es sein,

Der Traurigste von allen,

Auf den in süßer Pein

Dein Engelsblick gefallen,

So herzig mild und rein!

Wo stummes Leiden spricht,

Dort schwindet das Verlangen,

Drum sind die Knospen nicht

Vollduftend aufgegangen –

Der Dorn nur bleibt und sticht.

2. Maientag.

Es war ein Maienmorgen,

Viel Blüten hingen am Baum,

Durchdufteten sehnsuchtatmend

Den kühlen, tauenden Raum.

Mein Herz in süßer Wehmut

Schwoll an vor Lust und Glück,

Mir war, als schliche leise

Ein alter Traum zurück.

Und als es Abend geworden,

Kam Sturm und Regen geschwind;

Die Blüten liegen am Boden,

Nur wenige schonte der Wind.

So ist es gleich uns ergangen,

Dem blühenden Baum und mir,

Nur galt es bei ihm ein Jährchen,

Bei mir das Leben schier.

3. Im Mai.

Im Mai!

Da war von süßem Reiz umflossen

Mein Geist emporgeschossen,

So frisch und lichtumgossen,

So frei!

Im Mai!

Da klang's in allen Herzensräumen

In zukunftsfrohen Träumen.

Da galt kein Halt, kein Säumen,

Juhei!

Im Mai!

Hatt' ich ein schönes Glück gewonnen,

Da quoll der Freudebronnen,

Doch alles ist zerronnen,

Vorbei!

Im Mai!

Da steh ich nun betrübt, beladen,

In Schmerz den Geist zu baden,

Seit jener Freudenfaden

Entzwei!

Im Mai!

Wenn alles jauchzt im Jugenddrange,

Da zuckt es um die Wange

So lebensmüd und bange –

Im Mai!

III. Vom Scheiden und Meiden:

1. Abschied von der Geliebten.

Mein Herzchen, unvergänglich

Und ewig sind wir beide;

Drum sei dir auch nicht bänglich

Ob unserem kurzen Leide.

Wir hatten uns getroffen

Im jungen Mai des Lebens,

Doch all das süße Hoffen

Beschlich uns nur vergebens.

Nie fanden Menschenseelen

Sich glühender zusammen:

Wie könnten wir verhehlen,

Daß uns're Herzen flammen?

Sie flammen und verzehren

Uns selbst mit ihren Gluten;

Der schnöden Welt zu Ehren

Muß unser Glück verbluten.

Doch sei dir ja nicht bänglich

Ob unserm kurzen Leide:

Die Lieb' ist unvergänglich

Und ewig sind wir beide.

2. Glück.

Ich kenn' ein armes, kleines Ding,

Bewegt durch Ernst und Lust;

Der Ernst ist groß, die Lust gering:

Es ist die Menschenbrust.

Doch daß das Sein uns freuen mag,

Erscheint mir wunderbar:

Auf tausend Wochen kommt ein Tag,

Der halbwegs unser war!

Doch nein! – Es blitzt in unser Sein

Des Himmels vollster Glanz

Und lehrt: Das Glück, das hier so klein,

Wird oben groß und ganz!

3. Ein Blick.

Das Dampfroß schickt zum Laufe sich an,

Es trägt mich nach fernen Landen;

Ich lehne am Fenster und schaue die Bahn,

Von wirrem Gedränge umstanden.

Die Leute wogten gar emsig umher,

Sie riefen, sie liefen, sie schafften;

Ich fühlte mich einsam im wogenden Meer

Und meine Gedanken erschlafften.

Doch siehe! Was steht am Wege fern?

Ein Kind, süß träumend und sinnend;

Sein Blick ist ähnlich dem Morgenstern,

So freundlich-ernst und gewinnend.

Da wurde mir schnell im Herzen so wohl,

Als säh' ich die Heimat wieder.

Die Seele ward mir plötzlich so voll,

Ich glaube, voll Leben und Lieder.

Und als ich fuhr die Stelle vorbei,

Da wollt' ich, es möchte mich schauen –

Daß froh sich hebe mein Geist und frei –

Mit seinen Aeuglein, den blauen.

Es blickte mich an mit dem reinen Blick,

Dann rauschte der Zug vorüber;

Ich sah noch lange, lange zurück

Und fand mich selber drüber.

4. Mut.

Mein Herz, du könntest dich grämen,

Weil Glück und Freude dich flieht?

Weil über dein wogendes Leben

Die Wolke des Unheils zieht?

Mein Herz, du lodernde Flamme,

Du könntest verlöschen so bald,

Weil drohende Wetterstürme

Dir nahen in wüster Gewalt?

Mein Herz, du wolltest sterben

Und werden zum kalten Grab,

Weil züngelnder Haß statt Liebe

Die Welt dir wiedergab?

O nein, du sollst nicht sterben,

Sollst wallen für diese Welt,

Dem Hasse begegnen mit Opfern,

In denen sich Liebe gefällt.

Sich selber vergessen – und leben

Zu anderer Heil und Glück:

Das ist die Liebe, die große,

Das ist das Meisterstück.

IV. Aus dem Mariengedicht »Maria Bründl« bei Putzleinsdorf. – Die Natur stimmt mit dem Wallfahrer in die Verehrung Mariens ein (Ilg):

Aus »Maria Bründl«.

Der Wald stellt seine Vertreter,

Die Fichten und Tannen ringsum,

Hochragende, stramme Beter,

Bewegen das Haupt sie stumm.

Waldkäfer bedienen die Glocken

Und ziehen am Blütenstrang;

Das klingt wie zärtliches Locken

Den lieblichen Hain entlang.

Maiglöckchen tun es am Ende

Noch allen Blumen zuvor;

Sie schwingen die Kelche behende

Und rufen beharrlich zum Chor.

Die Amseln, Drosseln und Meisen

Besorgen den Weihegesang;

Der Wind begleitet die Weisen

Mit rauschendem Orgelklang.

Der Kuckuck liefert die Terzen,

Die Lerche des Trillers Lauf;

Glanzlichter der Sonne für Kerzen

Steckt freundlich der Himmel auf.

Waldmeister bekleidet als Teppich

Den hellbeleuchteten Plan;

Als Kranz-Zier rankt sich der Eppich

An Stamm und Gezweige hinan.

Den Weihrauch duften die Bäume

Als flüssiges Harz ins All;

Wetteifernd mit ihm durch die Räume

Verpflanzt sich der Widerhall.

Natur und Menschen zum Bunde

Im gleichen Drange beseelt. –

Das schallt wie aus

einem Munde

Hinaus in die Gotteswelt!

V. Von mannigfachem Herzeleid getroffen:

1. Einst.

Als Kind, von Mutterliebe zart geführt,

Begann mein Herz sein Dasein weich und lind;

Und manch Bekannter fuhr mir halb gerührt

Ums Kinn und sprach: Du gutes Kind.

Doch wie der Hagel in den Fluren wettert,

So tat mit mir des Lebens rauhe Hand;

Gar manches Blütenreislein ward zerschmettert

Und lag zertreten tief im Sand.

Die Täuschung fraß mit Gier am jungen Herzen

Der Heimat fern und fern von Trost und Lieb';

Und konnt' ich noch wie alle Jugend scherzen –

Viel war verloren – wenig blieb.

So ward ich rauh und dennoch zog in gleicher

Empfindung still für sich der Geist dahin;

Nach außen schmerzverschlossen, war ich reicher

An Herz, als manchem Zweifler schien.

So hatt' ich manches harte Wort gesprochen

Und drin im Busen war es nicht gedacht –

Und mancher Freundschaftsbund schon abgebrochen,

Bevor er recht zum Leben aufgewacht.

Manch edler Mensch, an dem ich mich versündigt,

Durch unbedachte Rede, bitterfrei,

Hat mir mit Schmerz die Liebe aufgekündigt,

Trug auch mein Herz nicht Schuld dabei.

Nun bin ich arm geworden, schal und nichtig,

Ob auch die Seele jugendwarm sich fühlt;

Ein kleiner Rest verschanzt sich undurchsichtig

Dem Feind, der fort und fort sich wühlt.

Und stiegen jene guten Seelen nieder,

Die mir die Wangen strichen weich und lind,

Sie würden sich bedenken, heute wieder

Wie einst zu sagen:

Gutes Kind!

Doch Mütterchens Frohnatur läßt das Herz nicht erkalten:

2. Später einmal.

Auf dem weichen Mutterschoße

Sitzt ein wunderlieblich Kind,

Spielt mit einer dunklen Rose,

Streut die Blätter in den Wind.

Doch die Mutter fragt nun leise,

Halb im Ernste, halb im Scherz:

»Liebes Klärchen, sag mir weise,

Sag, wo hast du denn dein Herz?«

Und der Kleinen zarte Hände

Tasten ratend hin und her,

Ob sie nicht ihr Herzlein fände –

Doch das Raten wird ihr schwer.

Warte nur, du liebes Klärchen,

Noch zu frühe fragt man dich;

Erst nach einem Dutzend Jährchen

Findet Herz und Antwort sich.

Ach, daß Gott es dann bewahre,

Wenn es warm und heiß sich hebt!

Daß es niemals Leid erfahre,

Wenn es einst in Liebe bebt!

Daß dein Engel dich behüte,

Wenn dein Herz der Liebe glaubt,

Vor dem Lose jener Blüte,

Der du Sein und Duft geraubt!

So denkt er noch im Alter mit nassem Blick zurück an sein eigenes Kindesglück:

3. Mutterbriefe.

Erst heute nach vielen Jahren

Beschlich mich ein süßer Trieb,

Als Alter neu zu erfahren,

Was einst die Mutter mir schrieb.

Ich hielt ihre sämtlichen Briefe

Bis heute verschlossen im Schrank

Und hole sie nun aus der Tiefe

Mir selber zum Troste und Dank.

Ihr Leib ist lange vermodert,

Der diesem Leben entrückt;

Jedoch aus den Briefen lodert

Ihr Lieben noch unzerstückt.

Die lieben, ehrlichen Züge!

Das holde, mahnende Wort!

Lebendig pulsiert durch die Flüge

Der Zeiten ihr Wesen fort.

Ihr Leben wenn ich betrachte,

Wie war es so sorgenschwer!

Die Opfer, die sie mir brachte,

Wie waren sie hoch und hehr!

Sie war wie niemand gewogen

Dem sorgebedürftigen Kind

Und hat es doch nicht verzogen

Wie manche Mütter blind.

Jetzt kann ich erst völlig ahnen

In reiferer Lebensfrist,

Was die für die edleren Bahnen

Mir alles gewesen ist.

Ich küsse die falben Seiten

Und lasse der Schwermut Lauf;

Die Tränen, die sie begleiten,

Hält kein Bemühen mehr auf.

Und bin ich selber nun älter,

Verjüngt ist mein Leben und Weh:

Die Liebe zum Leben ist kälter,

Zur Mutter doch größer als je.

Nun neigen schweigend sich der alten Linde Zweige über seinen Lebenstraum, dieweil in langen Tagen so reichlich Segen eingetragen – sein Blütenbaum. –

So hat gegeben uns sein Leben ein »Beispiel«, wie es Marie Rüling formt in ihrem Lieder-Frühling:

Ein Beispiel.

Was soll das tolle Ungestüm,

Das Hasten und das Jagen?

Die Wolke, die am Himmel zieht,

Die Welle, die beständig flieht,

Hat Früchte nie getragen!

Der Baum, der seine Wurzeln schlägt,

Zum warmen Grund der Erden,

Und stolz den Blick zur Höhe richt

Nach Himmelstau und Sonnenlicht,

Soll uns ein Beispiel werden.

Drum halt in Acht, wie er selber war bedacht, ihr:

Dir selber treu.

O, nur dir selbst sollst treu du sein

In allen Lebensstürmen,

Treu deinem Ich, ob sich auch hoch

Um dich die Lasten türmen!

Des härtesten Schicksals Ungemach

Kannst du mit Stärke tragen,

Wenn du nicht vor dem eignen Ich

Das Aug' mußt niederschlagen. –

zur ersten Manuskriptsendung »Der oberösterreichische Bauernkriag« und zu Band VI »Bilder aus dem Volksleben des Mühlviertels«, in seiner zierlichen Handschrift, wie gestochen:

Putzleinsdorf, 27. November 1891.

»Lieber Freund!

Ich nehme keinen Anstand, Dir die ganze Bauern-Epopoe anzuvertrauen, wiewohl ich nur von den ersten drei Gesängen eine Abschrift in Händen habe. Ich weiß ja, wen ich in Dir habe.

Ich möchte Dich nur bitten, neben der Lesung auch einen historischen Rückblick zu machen. Es reicht hiezu Czerny hin, der in seinen Beiträgen zum Aufstand 1626 die kürzeste, aber unbefangenste und übersichtlichste Schilderung liefert. Stieve hat mit seinem neuesten Werk eine Reinwaschung Herberstorfs und der bayrischen Schinderei versucht, was ihm aber schlecht gelungen ist. Sonst ist auch seine Darstellung recht anschaulich.

Wenn ich dieses Ansinnen stelle, so geschieht es deshalb, damit Du beiläufig erkennst, wie sehr mir darum zu tun war, den historischen Tatsachen zu folgen. Dabei blieb mir Raum und Gelegenheit zu Erfindungen genug.

Selbst die Doppelgänger-Gestalten Glacian-Franz sind halb historisch.

Die ihnen korrespondierenden beiden Hedwig sind erfunden, ebenso die Hexe Sybilla, der Schwärzer, während die übrigen Figuren, selbst der Riese von Bamsheim, der Wirklichkeit entsprechen.

Es galt, nachdem die Hauptperson des Bauernkrieges – Fadinger – zu bald von der Schaubühne abtritt, dem Leser je nach seiner individuellen Auffassung die Wahl zu lassen, wie dies ja auch in der Iliade und in den Nibelungen der Fall ist, wo man sich beliebig den Achilleus, Hektar, die Helena – und vice versa den Sigfrit, Hagen und Chrimhilde zur Lieblings- und Hauptfigur erkiesen kann.

Darum auch der Titel: »Bauernkrieg«, wie dort »Iliade«, »Nibelungen«.

Die altdeutsche Form (vier Hebungen mit beliebiger Senkung) habe ich erst nach langem Widerstreben angenommen, so sehr hing mir die »griechisch-lateinische Impfung« nach. – Jetzt bereue ich es nicht, Herrn Weitzenböck nachgegeben zu haben.

Ein Versuch, den ersten Gesang in Hexametern wiederzugeben, die mich viel leichter ankamen, war ebenso interessant als die richtige Wahl bestätigend.

Die wenigen weiblichen Reime, die ich absichtlich einstreute, sollen die ohnedies gebotene Möglichkeit reicher Abwechslung noch erhöhen.

Hätte ich nicht so viel Liebe zum Volke, so wäre ich über die Schwierigkeiten mancher Partien, wo der Dialekt entweder der Lächerlichkeit zu verfallen drohte oder überhaupt zu versagen schien (man denke nur an den Verkehr der Großen, an Begriffsentwicklungen oder abstrakte Windungen), nicht hinweggekommen.

Bezüglich der Sprache bemühte ich mich, zwischen dem rohen Bauernidiom und dem verfeinerten Dialekte die richtige Mitte einzuhalten, da ich denn doch für alle Stände des Volkes schrieb.

Deinen Bemerkungen sehe ich mit Begierde entgegen, denn wenn mich bei meinen literarischen Arbeiten überhaupt etwas vorwärts gebracht hat, so war es eine gewisse Feinfühligkeit für die Berechtigung dieses oder jenes Einwurfes.

In Liebe und Treuen

Dein Hanrieder.«

Leonfelden, 1. Jänner 1892.

»Liebwerter Freund!

Zu Weihnachten war die Abschrift von Deinem Bauernkrieg fertig und mein erster Vorsatz war, Dir sofort das Manuskript zurückzusenden, Deinem Rate zufolge in der Geschichte nachzulesen, dann so recht nach Muße und Stimmung die einzelnen Gesänge in mir aufzunehmen, und wenn sich alles so hübsch gesetzt haben würde, Dir über den gewonnenen Eindruck zu berichten.

Es kitzelte mich aber doch das Verlangen, wenigstens etwas davon zu naschen; so las ich den ersten Gesang und begann den zweiten, und um den lieben Vorsatz war es geschehen. – Zwar brachte es die liebe Weihnachtszeit, die der Familie geweiht ist, zumal wenn das Christkind die sonst Getrennten wieder einmal unter einem Dache vereinigt, mit sich, daß ich nur, wenn über allen Polsterzipfeln Ruhe eingekehrt war, zum Lesen kam; aber die Dichtung ließ mich nicht mehr aus, und jetzt steckt sie ganz in mir.

Ueber dieselbe als Kunstwerk zu reden, sei von mir Berufeneren überlassen; ich will darüber nur meine Meinung äußern von meinem Standpunkt als Volksmann, und da kann ich Dir nur gleich von vornherein sagen, daß sie auf mich als solchen – einen mächtigen Eindruck gemacht und in mir hinterlassen hat.

Der Geist, der aus diesem Epos spricht, ist der Geist der Gerechtigkeit, und die führt eine harte, doch nicht abstoßende, sondern eindringliche und schwerwiegende Sprache. Wer für ihre Sache in Wahrheit streitet, dem verleiht sie auch die Kraft ihrer Rede und die Wucht der Überzeugung.

Gerecht war die Sache des Volkes, gerecht wird sie hier vertreten, und ein Akt der Gerechtigkeit ist es, daß hier Recht gesprochen wird von einem katholischen Pfarrer!

Recht und trefflich erscheint es, daß diese Bauernsache geführt wird in dieser Sprache, mit einem Anklang an die »herrische«, da sie es doch mit den Herrischen zu tun hatten; sie befördert die Auffassung und Einprägung der ganzen bäuerlichen Manier, die sich da kundgibt, es lebt sich ganz und gar im bäurischen Leben, nirgends eine Störung fühlbar. So ist dieses Epos ein echter, gerechter Bauerng'sang, in Seele und Leib mit erschütternder Wirkung.

Die Kraft und Zähigkeit des Bauers, sein realistischer und zugleich religiöser Sinn, seine Kaisertreue, seine Findigkeit, und daneben wieder die Zügellosigkeit nach ungewohnten Erfolgen, das alles zeigt sich hier in greller Beleuchtung, mit Fadinger und seiner bäuerlichen Horde im Vordergrunde, die im Schwärzer-Schmied und den boarischen Kunten wahre Prachtkerle aus dem Volke aufweist.

Mit der Urwüchsigkeit verbrüdert sich die Verstandeskraft in den beiden Studenten mit ihrer zwiefachen Richtung, der idealistischen und der realistischen, zum Bauer und Studenten gesellt sich als Dritter im Bunde der Adelige, dessen Gesinnung in A. Willinger bestens gekennzeichnet ist – und darunter mengt sich das Schuasterl und die Sybilla als die hundsföttische Niederträchtigkeit mit der Verschiedenheit ihrer Aeußerung im Manne und Weibe. –

Auf der Gegenseite der Bluthund Herberstorf als der personifizierte Bauernschinder mit seiner bayrischen Soldateska und mit der Krämerseele, – den eingeschüchterten Ständen und Bürgern – im Hintergrunde der kraftlose Kaiser. –

Schwerer Druck lastet auf dem ganzen Lande, der das Volk knechtet und schändet.

Er ist unerträglich geworden – keine Hilfe erscheint, die Faust ballt sich. Da kommt es in einem Bergdorfe zu einem Wortgefechte zwischen Bauern und ihren Widersachern – und aus diesem zum Handgemenge, – der erste Schuß fällt und ein Menschenleben zum Opfer. – Der Aufstand ist entbrannt und wie ein Orkan wälzt er sich über Stadt und Land verheerend, brennend und sengend; in blutigen Gefechten werden die Heerestruppen geschlagen – die Hauptstadt wird belagert – und mit ihr der erbittertste Feind, der Herberstorf selber – auf den sich der blutige Haß aller vereinigt, und mit vollstem Recht.

Er schreckt auch vor Verrat nicht zurück, und der entscheidet den Kampf, natürlich zugunsten des Teufels. Der Führer des Volkes kommt darin um und damit Verwirrung und Uneinigkeit in dasselbe; auf das große Blutbad bei Pinsdorf folgt als würdiger Schluß die Hinrichtung in Linz.

Des Volkes Kraft ist auf Jahrhunderte hinaus gebrochen. –

Ein erschütternd tragisches Stück der Geschichte des Heimatlandes hat sich abgespielt; dessen wird man sich vollends bewußt; – ich hatte genug. – Die Gliederung des Stoffes klar, – die Zeichnung der Personen, bis auf Einzelheiten, worüber man anderer Meinung sein kann, lebenswahr, insbesondere die Lieblingsfigur, der Student, der zur Versöhnung hinüberleitet, streng psychologisch durchgeführt, dessen Verhältnis zu Hedwig ein Sonnenblick aus dem umdüsterten Himmel, die aus dem Naturleben genommenen Vergleiche äußerst treffend gezogen und die Schilderung der Kriegsführung meisterlich; der Herberstorf aber wird sich noch ächzend und krächzend im Grabe umdrehen, wie er es verdient. – Doch mit dieser Beurteilung habe ich ja meinen oben gekennzeichneten Standpunkt im Handumdrehen verlassen.

Sei es drum; ganz beherrscht von dem nachhaltigen Eindrucke schälte sich meine Meinung in diesem Punkte ganz von selbst ab.

Nun wieder zurück und zur reflektierenden Betrachtung.

Leiden wir nicht noch heutzutage an den Folgen dieses Ausganges des Bauernkrieges?

Wo stünden wir, wenn die Verbindung des Fadinger mit dem Studenten den Sieg davongetragen hätte! Geht nicht unser Streben dahin, diesen Sieg nun im friedlichen Wege zu erreichen?

Aus den Banden der Herrschaft des »beschränkten Untertanenverstandes« ringt sich das Volk mühselig zur Selbstverwaltung heraus, die alten Verhältnisse sind dadurch ins Wanken geraten. – Die Machthaber, zumeist in banger Ungewißheit, was da kommen wird, klammern sich an die alten Ueberlieferungen an, die neuen Bestrebungen werden verdächtigt, der Geist der Lüge breitet sich aus und verbindet sich mit der kleinlichen Krämerseele, die nur an das denkt, was dem Leibe frommt, die angestammte Autorität schwindet; auf der Gegenseite stehen auch die, welche nichts verlieren, nur gewinnen können und aus dem von drüben gegebenen Beispiele in ihrer Weise Kapital schlagen; in der Mitte aber nur ein kleines Häuflein, das unentwegt dem gedachten Ziele zustrebt:

Das gute Alte mit dem gesunden Neuen zu verbinden, daß es sich gegenseitig durchdringe und ein probates Ganzes daraus erstehe. – Die Geschichte, heißt es, ist die beste Lehrmeisterin und das fasse ich als größten Gewinn dieser Dichtung auf, daß sie geeignet ist, auf dieser Grundlage praktischen Nutzen für das Volk zu bringen, welches daraus erkennen mag die Lehre, aus welcher Verbindung ihm sein Heil erwächst.

Es ist ein vehementer Windstoß, der damit hineinfährt in unser Mucker- und Druckertum ohne Saft und Kraft, ohne Ah und Gschmah, mit seinem grauslichen Verkleisterungstriebe und seiner Scheinheiligkeit, die rostartig Treu und Glauben zerfrißt – daher ungemein zeitgemäß.

Herzensgruß

Dein Zötl.«

Putzleinsdorf, 10. Jänner 1892.

»Herzlieber Freund!

Auf eine liebevolle Aufnahme meiner Dichtung von Deiner Seite war ich wohl gefaßt; namentlich erwartete ich die Anerkennung meiner Bemühung, gerecht und unparteiisch den heimischen Stoff zu behandeln. Deine Bemängelungen finde ich für begründet und freue ich mich, daß sie nur Kleinigkeiten betreffen. Daß ich nicht alles in Rechnung ziehen konnte und manches Materiale unbenützt lassen mußte, ist der Vorsicht zuzuschreiben, womit ich der Berührung zwischen dem bäuerlichen und herrischen Elemente möglichst aus dem Wege ging, weil gerade in diesem Punkte die Gefahr, ins Lächerliche oder Banale zu verfallen, am drohendsten war. Ich ließ daher die famosen Kommissäre und den geriebenen Madlseder sowie die übrigen studierten Teilnehmer an den Ereignissen jener Zeit in den Hintergrund treten. Daß das Mühlviertel spezifisch hervortritt, ist einesteils verzeihlich, wie denn auch der Sänger der Nibelungen, weil er in der Donaugegend bewandert ist, das dortige Lokale kräftiger hervortreten läßt, andernteils aber auch begründet, weil dieser Landesteil in allen drei Bauernaufständen am zähesten sich erwies. Gewiß wird Herr Commenda noch manches finden, was ich benützen, respektive verbessern kann.

Im allgemeinen kann ich mehr als zufrieden sein und Du hast den Umfang Deiner günstigen Besprechung vielleicht nicht einmal ganz bedacht, wenn Du sagst, daß Dich wider Willen und Vorsatz die Lektüre von A bis Z beschäftigte und daß Du das Gesamtbild nicht mehr losbringst.

Mehr kann sich auch der eitelste Poet nicht wünschen. Es dürfte jedenfalls, wenn die Epopoe zum Druck gelangt, ein Vorwort notwendig werden, wo die Sprache, Stoffeinteilung, historische Auffassung und auch einige bewußte Abweichungen gerechtfertigt werden sollen.

Doch das ist Nebensache.

Natürlich bin ich damit einverstanden, wenn mir der Stelzhamerbund als Pate zur Seite steht. Buchhändlerischen Gewinn habt Ihr ja nicht im Auge, wie ich selber nicht um Sold schreibe.

Der Bauernkrieg dürfte etwa 150 Seiten in Anspruch nehmen und handelt es sich demnach, ob er separat oder in Verbindung mit meinen Schwänken, Schnurren und sonstigen Dialektdichtungen oder mit einer Auswahl aus denselben vereint herausgegeben werden soll. Natürlich überlasse ich das Eurem Gutdünken.

Ueber die Wirkung bei den offiziellen Kreisen bin ich mir klar. Ich bin noch nicht so alt wie Purschka, um darüber ängstlich zu werden. Wo man mir Unrecht tut, werde ich mich rühren und bin mir da des Beistandes der Freunde bewußt; sonst aber will ich mich freuen, volksmäßig zu sein und im Notfall mich mit einer Hungerpension zurückziehen.

Deine Erfahrungen in Leonfelden sind bitter.

Wir wollen für das Volk arbeiten, nicht weil, sondern obgleich. –

In Liebe und Verehrung

Dein Hanrieder.«

Putzleinsdorf, 26. Oktober 1894.

»Gutedel!

Also, Deine bessere Hälfte guckt in meine Briefe!

Da muß ich mich füglich in der Schreibweise entsprechend bessern, um ihre unverdiente Schätzung doch in Etwas zu verdienen! Am Inhalt, der nach wie vor, meiner Natur nach, zwanglos sein soll, wird dies nichts ändern, denn ich habe noch immer gefunden, daß literarisch gebildete Damen viel nachsichtiger zu sein pflegen als die Männer.

Und somit empfehle ich mich Ihrer und Deiner Großmut zugleich.

Ich neide Dich um Dein Heim, das Dir den schalen Umgang mit der Außenwelt entbehrlich macht. Ich kann diese fragliche Anregung nicht entbehren, wenn ich auf dem Laufenden bleiben und meiner Stellung als Weltpriester eingedenk sein will. Als noch mein Mütterchen lebte, hätte eine solche Anwandlung nicht statthaben können.

Wie kam mir ihr lebensfreudiges Gemüt zu statten! Etwa vierzehn Tage vor ihrem Tode machte sie mich auf das Klagegeschrei eines Finken aufmerksam, dem ein Rabe oder eine Katze das Nest zerstört haben mochte, und als sie unmittelbar darauf einen Schlaganfall hatte, von dem sie sich wieder erholte, war es wieder der klagende Fink, der sie beschäftigte. Diese Gefühlsinnigkeit und fast jugendfrische Lebensauffassung war mir förderlicher als jeglicher andere Impuls.

Ich muß mich gewaltsam einem anderen Gegenstande zuwenden.

Wenn Weitzenböck zwischen Schwänken und Schnurren nicht unterscheidet, so hat er von seinem Standpunkte aus ganz recht. Ich selber reihte unter die Schwänke alle Humoristika, die ein Faktum zum Gegenstande haben, also mehr episch behandelt sind, während die Schnurren subjektive Auffassung zeigen.

Was er ausgeschieden wissen will, gefällt mir selbst nicht recht oder kommt mir bedenklich vor.

Der »Krautesel« und »d' Wött« müssen jedenfalls auf unbefangenere Zeiten warten. So auch der »Dowelschuß« und »Dá Rehrlbrunn«. Die beiden ersteren sind zu keck, die beiden letzteren nicht anständig genug.

»Dö dowelt Hantierung« muß auch wegbleiben, da der Pfannsepp noch lebt und in »Warum der Hund auf Pösenbah rennt« darf ja nicht Wösenbah gesetzt werden, damit mich der Taddö nicht »dertappt«.

Ich möchte nur ein Vorwort gegen die Kürzungen beim »Löbábártl« und »Wöbásepp« einlegen. Bei letzterem kann wohl ohne Nachteil die Einleitung und der Schluß entfallen, aber der Bártl kann die Amputation nicht vertragen.

Ich habe zur weiteren, gedeihlichen Gewissenserforschung noch einmal Lambels Kritik (zum »Bauernkriag«) vorgenommen und mit dem unabänderlichen Entschluß wieder aufgehoben, daß ich das ganze Opus erst dann aus der Hand geben werde, wenn ich von A bis Z die möglichen Korrekturen und Ergänzungen vorgenommen habe. Dort, wo ich mit mir selber einig bin, werde ich auch meine eigenen Wege gehen. Ich bin ihm trotz der beispiellosen Kaltblütigkeit, womit er seine Vivisektion ins Werk setzte, dankbar und weiß, daß er redlich seine Meinung sagte.

In Liebe und Treuen

Dein Norbert H.«

Putzleinsdorf, 4. Jänner 1896.

»Lieber Freund!

Was die mitgeteilte Rezension des VI. Bandes »Hoamát« im »Welser Anzeiger« betrifft, so wurde mir dieselbe durch Pfarrer Mayr in Hagenberg zugeschickt und auf mein Befragen über den Urheber von ihm mitgeteilt, daß derselbe in Steiermark domiziliert, Name wurde mir keiner angegeben. Jedenfalls ist er mit den oberösterreichischen Verhältnissen ziemlich vertraut.

Mit seinem Kalkül kann man um so mehr zufrieden sein, als er offenbar zu denen gehört, die in dem Bestreben, sich ja kein X für ein U vormachen zu lassen, an jedem Gegenstande die Kehrseite mit einbeziehen.

Seine Schlußwendung, in welcher er vor dem »Schwarzen«, der sich an den »Bauernkriag« heranwagt, fast Scheu bekommt, hat mich wahrhaftig belustigt. (Bergingenieur Ed. Binder, der den »Bauernkriag« nach seinem Erscheinen in einem eigenen Schreiben als ein » nationales Denkmal« gefeiert hat. D. Sch.)

Außer dieser spontanen Besprechung habe ich eine ähnliche im Vaterlande gefunden, die von G. Vielhaber in Schlägl herstammt und nicht günstiger sein könnte. Die sehr eingehende und mit viel Sachkenntnis geschriebene Kritik Dr. Teutschmanns im »Volksboten« hat mir ein Freund in Lambach zugeschickt und die Weitzenböcksche Freundesarbeit in der »Tages-Post« erhielt ich in Lembach zugesteckt. Briefliche Anerkennungen sind mir zahlreiche zugekommen, dazu von so verschiedenen Lebens- und Bildungsstufen, daß ich schon etwas auf mich halten könnte.

Eine literarische Liebschaft mit einem sehr begabten Fräulein, das das Idiom und den Rhythmus völlig beherrscht und nun schon bei Nr. X ihrer Reimbriefe angelangt ist, ist auch eine Folge der Edition »Hoamát« VI.

So hätte ich denn auch, si licet componere parva magnis, meinen »Briefwechsel mit einem Kinde«.

Man lernt sehr vieles aus Kritiken, und zwar nicht bloß in dem, worin sie einig sind, sondern vielleicht noch mehr in dem, wo sie auseinander gehen!

Gottes reichste Huld über Dich, Frau Gemahlin und gesamte Familie!

In Liebe und Treuen

Dein Hanrieder.«

Putzleinsdorf, 15. Juli 1901. / 18. März 1902.

»Liebster Freund!

Das Werk »Der oberösterreichische Bauernkriag« ist danach angelegt, die Denkfähigen zur Besinnung zu bringen. Ein politisches Moment kann ich schon gar nicht herausfinden, es wäre denn, daß man Volksrechte nicht mehr betonen dürfte.

Ich stelle mir die Kultur-Entwicklung der Menschheit wie eine Lokomotive vor, die nicht bloß Heizer, sondern auch Bremser bedarf. Erstere besorgen den »Fortschritt«, letztere verhüten die »Entgleisung«. Wie nun, wenn Heizer und Bremser sich in den Haaren liegen? Wird nicht das Vehikel, wenn der Heizer am Boden liegt, stillstehen müssen oder, wenn der Bremser überwältigt wird, durchgehen? Der Konservatismus hat ebensoviel Berechtigung wie der Liberalismus und beide sollten sich gegenseitig wohl kontrollieren, aber auch ergänzen und schätzen. Dann wäre politisch Lied kein leidig Lied.

Das wäre nach meinem Dafürhalten jene akademische Bildung, die jeder Studierte von der Alma mater und auch der Priester vom Seminar aus mitnehmen soll ins Leben. Man könnte dann ebenso friedlich nebeneinander leben, als man entschieden für seine Grundsätze einzutreten vermöchte. Der h. Augustinus hat Ähnliches vor Augen gehabt, als er seinen herrlichen Spruch in die Welt setzte: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas!

Ich bitte recht sehr, mich Deiner hochverehrten Frau Gemahlin bestens zu empfehlen und bin Dein

alter Hanrieder, Pfarrer.«

*

Nachtrag. Nach Mitteilung des Herrn Bergingenieurs E. Binder hat Hanrieder mit ihm und anderen den Fechtkurs mitgemacht beim damaligen Realschulprofessor und Turnlehrer Dawidovsky und statt zu parieren, zum großen Gaudium zugedroschen wie ein Bauer.

Z.

Als Original-Novelle veröffentlicht im »Linzer Volksblatt« vom Jahre 1871.

Dargeboten erscheint eine Episode aus dem Schwärzerleben des oberen Mühlviertels im Zusammenhange mit der inmitten der Erzählung stehenden Hochzeit des jungen Waldmüllers, die verwertet ist zur getreuen, liebevollen Schilderung der einschlägigen Sitten und Gebräuche. – Um diese nach Maßgabe des gemessenen Raumes in diesem Bande unterzubringen – gekürzte Wiedergabe der Dichtung.

Der Vortag vor der Hochzeit des Waldmüllersohnes Georg. – Der alte Waldmüller allein im Hause, in ein Hausbuch vertieft, sein alter Jagdhund zu seinen Füßen.

Nun schlägt der Hund an. – Es muß sich jemand der Mühle nähern, – der Wald verhütet, ihn zu sehen. Jetzt kommt ein junger Bursch gelaufen. Es ist Hans, der Mühljunge.

»Hans«, ruft der Alte aus dem Fenster, »wann kommen sie?«

»Mit den Brautgütern kommen sie heute noch; euer Sohn, der Georg, kommt aber erst morgen. Er hat sich besonnen, daß er noch manches einzukaufen habe und ist nach Aigen gefahren. Er läßt euch bitten, alles zu besorgen, daß die Leut' heute abends keine Not haben, daß d' Musikanten eintreffen, daß für Bier und Brot und was dazue g'hert, gesorgt is und daß mit ein Wort der »Auszug« eine Art hat.«

»Hast dir's gut gemerkt!« schmunzelte der Müller – »kann aber auch anschaffen, mein Sohn! Komm nun herein, wirst müd sein.«

Der Bursche trat ins Haus. Der Müller schüttelte ihm an der Schwelle des Zimmers die Hand und lud ihn ein, sichs bequem zu machen. Dies ließ sich der junge Mann nicht zweimal schaffen und der Umstand, daß er sich nicht lange besann, mag dartun, daß er eine derartige Freundlichkeit von Seite seines Dienstherrn gewohnt war und daher auch selbstverständlich fand.

»Mußt dich halt mit kaltem Lammfleisch und Brot begnügen; die Weibsbilder sind ja drüben auf'n Steinhof und helfen Brauttruhen füllen. – Most kannst du dir selbst aus dem Keller holen. Ist er auch etwas sauer, so wird er dir nach der Bewegung zum Selchfleisch doch wohl schmecken!«

»Dank euchs Gott«, rief fröhlich der Mühljunge, »ihr habt doch immer Einsicht und Kennen und wißt, was einem anderen Christenmenschen wohl- und nottut!« Dies sagend, sprang er lustig fort und der Kellertüre zu.

Bald war er mit Speise und Trank eingehend beschäftigt. Die Antworten, die er auf die Fragen des Müllers geben mußte, waren so kurz als möglich, um in der Stillung des »kauenden Bedürfnisses« keine Zeit zu verlieren. Sein Magen schien eine für einen Gourmand beneidenswerte Tatkraft zu manifestieren.

»Warst du im Pfarrhofe?« fragte der Müller.

»Ja.«

»Alles in Ordnung? Die Zeit des Hochzeitszuges genau bestimmt? In der Schule alles rechtzeitig angesagt, der Mesner verständigt?

»Ja!«

»Hast du sonst nichts Neues erfahren?«

Hans begnügte sich, den Kopf zu schütteln.

»Keinem Verwandten begegnet?«

Hans wiederholte dieselbe Kopfbewegung.

»Ist dir auch kein Hase über den Weg gelaufen?« setzte der Alte hinzu, gleichsam begierig, ob sich die Eßlust Hansens wirklich durch nichts unterbrechen lasse.

Da wurde Hans plötzlich sprechlustig. Er fuhr mit dem Aermel über den etwas fettglänzenden Mund, holte einen tüchtigen Schluck aus dem eng zulaufenden Mostglas und brummte:

»Wärs ein Hase gewesen, so wollt ich mir nichts draus machen! Aber so ein altes Weib – – und just vor der Mühle muß es mir noch den Weg vertreten!«

»Pfui, Hans«, belehrte der Müller den Jungen. – »Wer wird doch so abergläubisch und herzlos sein! Ein altes Weib ist auch ein Mensch und wir müssen Gott danken für jeden Lebenstag, den er uns gibt. – Warum sollte gerade dem Weibe das Altwerden nicht zustehen?«

»Es gibt verschiedene alte Weiber«, replizierte Hans, »und das Alter allein machts nicht aus, sondern die Bosheit, was sie in meinen Augen zu solchen »alten« Weibern stempelt. – Nur dieser Alten wollt ich nie und nimmer begegnen; im wärmsten Sommertag friert mich, wenn sie mich mit ihren neidgrünen Augen anglotzt«; das letzte sprach Hans mehr für sich als für den Müller.

»Wen meinst du?« fragte, neugierig geworden, der Müller.

»Nun, die alte Mietz vom Wolfbauerngut!«

»Die Mietz!« wiederholte leise der Müller, und der derbe Mann schüttelte sich, wie um eine unangenehme Erinnerung abzuwerfen.

»Die Leute sagen, Ihr und die Mietz seiet einmal verlobt gewesen?« fragte der Mühljunge, dem die Bewegung des Alten nicht entgangen war.

Jeden anderen Tag würde der Mühljunge für seine indiskrete Frage den gebührenden Verweis erhalten haben; wenigstens hätte sich der Müller abgewandt und das Gespräch aufgegeben. – Heute war aber der alte Mann besonders weich gestimmt und er sagte seufzend:

»Das war eine traurige Geschichte!«

»Wie ist's gekommen«, fuhr der Bursche fort, »daß die Heirat nicht fertig wurde, ja daß die Mietz, wie die ganze Umgebung weiß, eure Todfeindin geworden ist?«

Der Müller war in eine seltsame Gemütsaufregung gekommen. Er legte seine Hand auf die Schulter Hansens und sprach in leisem, aber nachdrücklichem Tone zu ihm:

»Hans, du bist ein junger, lebensfroher Bursche. – Ich war es auch. – Aber laß dich durch den sprudelnden Uebermut der Jugend nicht zu leichtsinnigen Streichen verleiten, die dem Alter dann teuer zu stehen kommen.

Diese Mietz war eine reiche Bauerstochter. Das Wolfbauerngut war das »rantigste« in der ganzen Gegend. Die Mietz selbst, damals die schöne Medy genannt, war ein blitzäugiges Geschöpf – die Leute sagten ihr nach, daß sie herzlos und stolz sei; das schreckte mich, den jungen Burschen, der sich ungeheuer viel einbildete, nicht im geringsten; reizte mich vielmehr. Ich wollte um jeden Preis ihre Eroberung machen. – Und siehst du, Hans, das ist mein arger Jugendfehler, daß ich aus Eitelkeit ohne Herzensdrang mich in das Herz der spröden Dirne einschleichen konnte! Was vielen mit den redlichsten Absichten mißglückte, gelang meinem Leichtsinn: Die Mietz ward mir mit einer Art selbstsüchtigen Leidenschaft zugetan – (denn einer wahren Neigung kann ich sie nicht fähig halten) – das war mir anfangs freilich eine schmeichelhafte Genugtuung – jetzt aber möchte ich diesen Fleck aus dem Buche meines Jugendlebens gern auswischen.« –

»Habt Ihr euch denn zur Heirat nicht entschließen können?« fragte Hans weiter.

»Ich hatte anfangs im Sinne, ihr trotz meiner keimenden Abneigung die Hand zu geben. – Die Väter trieben auch gegenseits. Da scheuchte mich ein Vorfall für immer aus dem Hause meiner Braut. – Ich sah, wie sie ihre alte Mutter schlug und beschimpfte. – Von diesem Augenblicke an war's aus, – meine Abneigung war nun entschuldigt, aber meine leichtsinnige Annäherung nicht. – Das andere ist kurz erzählt. – Es folgten einige häßliche Auftritte. Die Mietz schwur mir ewige Rache. Bald darauf starben ihre betagten Eltern. – Man sagt, sie habe dieselben zu Tode geärgert; ich glaube, man hat ihr damit nichts aufgebracht. – Sie heiratete nicht. – Das Gut kam unter ihren Händen ganz herab, zuletzt wurde es vergantet. Man hielt es für unmöglich, aber der Fluch der Eltern reißt größere Häuser nieder. – Jetzt ist sie eine Bettlerin – alt, häßlich, gebrechlich – stark ist nur ihr unauslöschlicher Haß gegen mich und was mir teuer ist. Bis jetzt hat er mir nicht geschadet. – Nun, wie Gott will«, – setzte er nachdenklich hinzu. – »Vieles wollte ich geben und manches ertragen, hätte ich diesen Haß in keiner Beziehung verdient.«

Mit der Hand über die heißgewordene Stirne fahrend, hielt er plötzlich inne und in frischem, an ihm gewohnten Tone richtete er einige Aufträge an den Müllerburschen, die für den Tag noch zu verrichten waren, griff nach Pfeife und Stock und schickte sich an, nach dem eine halbe Stunde entfernten Pfarrdorfe zu gehen. Er wollte sich selbst überzeugen, ob die Vorbereitungen zur Hochzeit seines Sohnes, des jungen Waldmüllers, mit der Steinhofer Maria auch gehörig getroffen seien.

Wir lassen den alten Mann langsam mit seinem trägen »Waldl« dahinwandeln und wollen uns einmal umsehen, wie es im Hause der Braut zugeht, im Steinhof.

Ein kurzer Waldpfad wird eingeschlagen und bald öffnet sich die Gegend, wogende Kornfelder glänzen golden durch den Waldsaum. Eine Viertelstunde die gelinde Anhöhe hinangestrebt und es rauchen dir die Schlote des Steinhofes entgegen, die heute besonders in Anspruch genommen zu sein scheinen. Der Steinhof ist ein ziemlich großes Gebäude, Ställe und Scheunen sind gut angebracht. Der Barometer für den Zustand eines Bauerngutes und den Betrieb desselben – der Düngerhaufen – läßt auf einen umsichtigen Wirtschafter schließen – Stiegen und Antritte sind reinlich gehalten und wenn wir, zufrieden mit dieser oberflächlichen Prüfung, den Blick um den Hof herum schweifen lassen, so sehen wir Baum an Baum in rechtwinkliger Ordnung aufgestellt – links erblicken wir sogar eine kleine Obstbaumschule und eine Mostpresse, – ein Beweis, daß der Besitzer des Hauses das Vorurteil seiner Landsleute nicht teilt, und sich mit der Obstbaumpflege abgibt, die fast im gesamten Mühlviertel unter meist nichtigen Vorwänden verwahrlost wird.

Treten wir ins Haus. Geschäftige Dirnen rennen auf und ab. Es gibt eben viel zu schaffen heute am Vortage der Hochzeit. Da wird gesotten und gebraten, gepackt und geordnet und alles ist in eiliger Bewegung.

Aus der großen Gesindstube tönen Klarinetten und Geigen und zwischendurch jubelt die Trompete drein. – Es sind die bestellten Musikanten, die beim Ueberführen der Brautgüter in das Haus des Bräutigams (das sogenannte »Brauttruhenführen«), den Zug begleiten. Sie hatten sich etwas früher eingefunden, teils, weil die Gastlichkeit des Hauses bekannt war, teils auch, um einzelnen jungen Leuten, die morgen zum erstenmal an einer Hochzeit teilnehmen wollen, Gelegenheit zu notwendigen Tanzübungen zu geben.

Besuche kommen ab und zu. Es sind teils Verwandte, teils Neugierige. Es ist eben Gebrauch, daß die Mitgift der Braut zur Schau gestellt wird.

Die Eitelkeit, eine Haupttriebfeder der menschlichen Handlungen, ist auch hier zu Hause. Dadurch, daß man noch nicht gelernt hat, die Regungen des eitlen Herzens dem Beurteiler fast ganz und gar zu verbergen, sondern sich gerade durch ungeschickte Verdemütigungen preisgibt, bilden sich höchst drollige Szenen heraus.

Die Truhen, in welchen Wäsche, Kleidung, Leinwand, Flachs, Eier usw. aufbewahrt sind, werden schon vierzehn Tage vor der Hochzeit aufgespreizt. Da kommen nun die Leute, besonders am letzten Tage, und schauen sich die Herrlichkeiten an. – Die Gefühle, mit denen sie alles mustern, sind verschieden, gewöhnlich aber nicht weit von Neid und von der Sucht entfernt, irgend etwas zu entdecken, was sie mit boshafter Geschwätzigkeit wieder an Mann oder besser gesagt »ans Weib« bringen können, – denn daß bei derlei Besuchen und dem folgenden Geklatsch fast ausschließlich das zarte Geschlecht vertreten ist, ist selbstverständlich.

Rede und Gegenrede sind fast stereotyp und es muß für die Brautmutter (welche gewöhnlich das Geschäft trifft, die bewundernden Huldigungen entgegenzunehmen), etwas langweilig werden, immer dasselbe zu hören und dasselbe zu sagen.

Eine solche Szene gibt sich beiläufig so:

Der Besuch wird in die Schatzkammer geführt. Zuvor erfährt er die demütige Versicherung, daß es nicht viel sei mit der Mitgift.

Dann wird umständlich jede Truhe visitiert – noch immer mit dem Ausruf: »Es ist nicht viel!« Schon aber beeilt sich der höfliche Besuch staunend und bewundernd auszurufen: »I jegerl, das Leut hat Sach'!« Und so fort in immer höherem Tone, je mehr die Visitation dem Ende zugeht.

Schließlich zeigt wohl gar die Brautmutter mit etwas erkünstelter Gleichgültigkeit auf etliche Truhen, mit den Worten: »Da herunten ham már á nu á zwo Truhán; da is holt á weng á Tuah (Leinwand) drinn!«

Da geht nun das Verwundern erst recht an, mit: »O mei, o mei, jecham na, hats Leut, hat dös Mensch Sach!« –

Von der anderen Seite folgt dann gewöhnlich die mit höchst durchsichtigem Stolze hingeworfene Aeußerung: »Ja, mir kinnán ihr halt nit mehr geb'n!«

Wehe dem Hause, wenn der neiderfüllte Besuch irgend welche Veranlassung zum Tadel findet. – Das wird dann verwertet, auseinandergezerrt, häßlich aufgeputzt und der ländlichen Chronic scandaleuse übergeben, die mitunter die städtische übertreffen mag.

Aber heute hat der Neid einen schlechten Feiertag! – Vorerst wird er schon entwaffnet durch die liebliche Erscheinung der Tochter des Hauses, die mit natürlicher Eleganz und ungeheuchelter Bescheidenheit im Gastzimmer des Hauses (gewöhnlich die obere Stube genannt) die Honneurs macht. Dann sind aber auch die Brauttruhen so zahlreich und so wohlgefüllt, daß auch die böswilligste Zunge schweigen und das schärfste Auge sich schließen muß.

Fürwahr, für dieses Leben bist du versorgt, Marie! Du hast so viele Kleider, daß du sie nie alle verreißen, so viel an Leinwand, daß du sie nie verschneiden kannst, – deine Mutter hat dich redlich ausstaffiert! Es muß aber auch eine brave Mutter sein, die Steinhoferin! Wie ungezwungen sie sich benimmt! Man sieht es ihr an, daß sie mehr auf das Kind stolz ist als auf die Sachen. – Gewiß, sie betrachtet den morgigen Tag eigentlich als ihren Ehrentag; denn das Glück ihrer Tochter ist ja erst recht das ihrige! Und das einzige Kind!

Jetzt tritt der alte Steinhofer aus dem Meierhof ins Haus. Er hat bei den Pferden nachgesehen und schreit jetzt seiner Tochter, die ihm ebensosehr ans Herz gewachsen wie der Mutter. Die Marie war ein aufmerksames Kind und schnell an seiner Seite. – Es ist ein nettes Genrebild, dies blühende Geschöpf an der Seite des etwas gebeugten Mannes, auf der Schwelle stehend. Der Alte hat ihre Hand genommen und sagt ihr seine besten Ratschläge ins Ohr, die sie mit treuherzigem Blick entgegennimmt; doch an einem solchen Tag ist keine Zeit mehr vorhanden zu ruhigem Zwiegespräch. – Schon drängt ein neuer Besuch zum Hause herein; diesmal ist's der Rechte.

Ein hochgewachsener, stämmiger Bursche stand vor den Beiden und gab zuerst dem Bauer, dann der errötenden Marie die Hand. Es ist der Waldmüller Georg, Mariens Bräutigam. Wer den Burschen ansah, mußte ihm zugetan sein. Sein offenes, sorgfältig rasiertes Gesicht mit den klugen, frischen Augen und dem lachenden Mund, das reiche Haar, welches er etwas länger trägt, als es in hiesiger Gegend der Brauch ist und das nicht ungepflegt über die Stirne hängt, sondern oben und an den Schläfen zurückgestrichen ist, sein schneidiger, nichts weniger als unbeholfener Gang machen ihn zum hübschesten Burschen im Umkreis. Dabei ist er weit entfernt, sein angenehmes Aeußere mit gesuchter Zierlichkeit zur Geltung zu bringen, sondern der Reiz der Natürlichkeit, der um den schmucken Jungen ausgegossen ist, bildet eben seinen Hauptvorzug. Aber eines möchte der genaue Beobachter entdecken, was nicht ganz beruhigt: Oefters schießt ein so jäher, übermütiger Blitz aus seinen Augen, daß man darin gleichsam das Feuer des Leichtsinns flammen sieht!

Vielleicht hat auch der alte Steinhofer diesen Gedanken, weil er halb besorgt, halb zärtlich den Angekommenen mustert.

Marie hat aber keinen Hintergedanken.

»Grüß Gott, Georg«, sagte der Steinhofer. »Du kommst gerade zur rechten Zeit. Es ist alles in Ordnung, um mit den Brautgütern wegzufahren. Du fährst wohl gleich mit uns?«

»Muß noch fort nach Aigen«, erwiderte Georg, »was würde meine Braut sagen, wenn der Brautkranz fehlen würde?«, setzte er, zu Marie gewendet, scherzend hinzu.

»Ich würde dir auch ohne Kranz folgen«, meinte Marie, »und ich weiß: Du würdest mich auch ohne Kranz heimführen. Doch die Leute würdens nicht so leicht hinnehmen.«

»Ja, ja, die Leute!« lachte Georg, – »sie gönnen dich mir mit und ohne Kranz nicht! Doch je mehr sie mich beneiden, desto mehr soll's mich freuen.«

»Du wirst aber doch zurücktrachten«, mahnte der Steinhofer, »wir erwarten dich die Nacht noch zurück.«

»Ich weiß noch nicht, wie bald ich abkommen kann«, überlegte Georg. –

»Es ist dies und jenes noch ins Reine zu bringen, die Wege sind auch schlecht. – Ich denke vor Tagesanbruch nicht in die Mühle zurückkommen zu können. Ich will mich aber beeilen, wie einer, der schatzgräbt; und der Schatz bist ja du, Marie – nicht wahr, diesen Schatz läßt man nicht zurück?«

Unter diesen Worten traten der Bauer samt dem Brautpaar ins Haus; nach kurzem Aufenthalte verließ Georg in heiterster Laune den Hof, schwang sich auf das leichte »Steirerwagerl« und war bald im Baumgarten verschwunden.

Eine kurze Weile hierauf wurde es noch lebendiger im Hof. – Was nur an Gespann vorhanden war – und im Steinhof war man wohlversehen, – wurde aufgeboten und auch fremdes entlehnt, um den reichlichen Brautschatz wegzuführen.

Wagenburgenähnlich mit ihren aufgetürmten Kisten und Truhen harrten die belasteten Gefährte der starken Landrosse, um in Bewegung gesetzt zu werden.

Endlich hatte jeder Wagen seine Bespannung und noch obendrein zuhöchst auf den Brautgütern thronend lustige Hochzeitsgäste.

Auf dem vorletzten Wagen, halb von Weiberröcken, Spitzen, Bettzeug und derlei vielseitigem Hausbedarf verschüttet, sind die Braut, die Brautmutter und andere Weibsleute postiert.

Zuletzt kommt der Musikantenwagen, mit Tannenreisig und Bändern geziert. Noch werden einige Maßkrüge an den Wagen hinaufgereicht, wobei man besonders am letzten bedeutende Nachfrage bemerkt, und endlich setzt sich der Zug in Bewegung. Die Musikanten taten ihr höchstes und die beiden Trompeter, unverwüstlich im Ansatz und in Ausdauer, schmetterten die allerneuesten Weisen hinaus in die reine Bergluft, während schallende Jauchzer im höchsten Kehllaut die Umgebung von dem Ereignis des Tages in Kenntnis setzen.

Weil die Entfernung vom Hofe zur Mühle nur eine kleine Viertelstunde betrug, so hätte sich's nach der Anschauung der Teilnehmer nicht gelohnt, der kurzen Strecke willen zu fahren, man wählte daher den dreifachen Umweg über das Pfarrdorf, wobei voraussichtlich der ländliche Pomp zur größeren Geltung kommen würde.

Im Pfarrdorf ist alles auf den Beinen. Weiber und Kinder liefern das größte Kontingent der Zuschauer. Erstere wollen ihre Neugierde befriedigen und klatschen, letztere bereiten sich auf ein anderes Vergnügen vor, das zugleich auch einträglich ist. Sie schleppen Stricke und Stangen herbei, versperren damit die engen Stellen der Straße, auf der der Zug kommen muß, kurz – sie wollen die Brautfahrer »verziehen«, wie der übliche Ausdruck lautet. Nur gegen klingende Münze, die von den Wagen mitten unter die Buben geworfen wird, was dann gewöhnlich zu kleinen Balgereien führt, lassen sich Stangen und Seile nieder, um an anderen Stellen des Weges denselben Zwecken zu dienen – ob aber mit gleichem Erfolg? Nur manchmal wird dem Brautführer oder sonst einem die Maut der kindlichen Industrieritter lästig, er

»... zuckts Stillet ausn Zwerisack und

Schneidt – was nöt áflaßt g'schwind, Strick und Schnur und Bändel frisch wurzweg.

Ja – da gienlöffeln d'Buem, stattn Trinkgeld – Ertl und Trümmá!

G'schiacht iehn awá schan recht, und g'straft mueß wern, was kain'n Bon hat!

(Stelzhamer. D' Áhnl.)

Der Verzug, der durch dieses »Verziehen« eintritt, ist nicht unbeträchtlich – doch kommt dabei niemand zu Schaden. Die Zuschauer haben hiedurch größere Bürgschaft, daß ihnen nichts entgeht, die Teilnehmer, daß alles bemerkt wird – und es ist diese Langsamkeit nach bäuerlichen Begriffen auch majestätischer und nobler. Weiß der liebe Gott, woher diese Ansicht kommt, jedoch boshafte Leute wollen bemerken, daß daran der bedächtige Geschäftsgang bei den Behörden (insgemein »Herren« genannt), mit denen der Bauer hin und wieder zu tun hat, nicht das wenigste Verdienst trägt.

Die Fahrt durch das Pfarrdorf ist glücklich überstanden. Die Weiber haben so viel gesehen, daß sie für ein paar Tage Stoff zur Unterhaltung haben, und die liebe Jugend ist auch zufrieden – denn manchen bayrischen Sechser hat es getragen und kein Seil ist zerschnitten.

Man hatte noch eine kleine Strecke zum Walde, der vor der Mühle liegt. Das Herz der jungen Braut klopfte in seltsamer Beklemmung. Sie konnte sich nicht Rechenschaft geben, aber ihr war, als stehe ihr ein recht widerliches Erlebnis bevor.

Ihre Angst sollte sich nicht unbegründet erweisen.

Schon waren die meisten Wagen im Walde verschwunden – die beiden letzten wollten eben einbiegen – da scheuten die Pferde wie vor einem ungewöhnlichen Anblick. Betroffen fuhr Marie aus schmerzlichem Sinnen und blickte vorwärts – da stand mitten auf der Straße unbeweglich eine weibliche Gestalt, die sich urplötzlich vor die Pferde des vorletzten Wagens gestellt haben mußte, den Blick auf die Obensitzenden gerichtet.

Es war die alte Mietz. Hans, der Mühlbursche, war entschuldigt, wenn er sich nicht verlangte, dieser Person zu begegnen. Es war eine ungemein abschreckende Erscheinung. Marie spürte ein Gefühl, als ob ihr eine Kröte über das Gesicht liefe. Die Alte trug kein besonderes Merkzeichen der Häßlichkeit, wie triefende Augen, gekrümmten Rücken usw., wohl war sie gebeugt und ihr Gesicht gefurcht von tiefen Falten; jedoch was sie entstellte, war der ungemein stechende, bösartige Blick jener Augen, die Hans neidgrün genannt.

Diese Augen hafteten jetzt unverwandt auf Marie.

Einen Moment herrschte ein merkwürdiges Schweigen – die Pferde standen unbeweglich und der Rosselenker vergaß sie anzutreiben.

Jetzt öffnete die alte Mietz den zahnlosen Mund und Worte des glühendsten Hasses entströmten ihm.

»Ah – das ist ja die Braut von der Waldmühl! Wollt euch noch früher anschauen, bevor Ihr einzieht in das verfluchte Haus des Müllers! Es soll euch nicht wohlbekommen! Ihr glaubt nun, euch recht warm hineinsetzen zu können und die Hausfrau machen zu dürfen – hütet euch – die Weiber leben nicht lang in der Mühle – denkt an die Müllerin, die bei der Geburt eures Bräutigams gestorben ist – das hat mein Fluch gemacht, der alle trifft, die mit dieser Mühle in Berührung kommen!

Man nennt euch die »schöne Medy« – das war einmal auch mein Name – und jetzt bin ich die alte, verachtete Mietz, der alles aus dem Wege geht, – doch ich brauche niemand, – ich und mein Haß sind uns genug. Aber das sag ich dir, junge Müllerin«, sprach das schreckliche Weib, nähertretend, »du sollst deinen Hochzeitstag bereuen!«

Marie hatte bleichen Gesichtes die unerwartete Standrede angehört, ohne ein Wort zu sagen. Jetzt aber riß den Spielleuten im letzten Wagen die Geduld – die zwei flinken Trompeter sprangen vom Wagen und während die giftige Alte noch immer fortreden wollte, bliesen ihr die Beiden mit aller Macht von beiden Seiten die schmetterndsten Töne in die Ohren, so daß sie von ihrer Absicht, weiter zu sprechen, abstehen mußte. –

Sie warf den beiden jungen Leuten einen ihrer häßlichsten Blicke zu und mit dem Ausrufe: »Glückliche Hochzeit!« schlug sie sich unter gellendem Gelächter seitwärts in den Wald.

Die Musikanten fielen gleich mit lustigen Ländlerklängen ein, doch in den Ohren der Braut hallte noch immer das gelle Lachen, das so schadenfroh ertönte.

Man stand vor der Mühle; der Müller war bereits wieder zu Hause, um Braut und Gäste herzlich zu empfangen.

»Sali« und »Seph« rief er zweien von den Wägen springenden Mägden zu, – »jetzt seid ihr wieder in der Mühle, – seht nun, wie ihr alles in Gang bringt. Ich habe mich wohl, während ihr im Steinhof packen halft, umgetan, doch bei derlei Gelegenheiten sind Mannesarme nicht recht zu brauchen!«

Mit sichtlicher Freude führte er Braut und Brauteltern in das Haus. Die anderen folgten. Man verschwieg dem Müller die unangenehme Begegnung vor dem Walde, weil man wußte, wie schmerzlich schon der Name »Mietz« auf den Alten wirkte.

Bald gestaltete sich die Physiognomie der Unterhaltung ähnlich der im Steinhof. Während die eigentlichen Festpersonen mehr mit der Vorbereitung für den kommenden Tag beschäftigt waren, unterhielt sich der übrige Teil so gut als möglich.

Der grelle Lichtschein der beleuchteten Fenster fiel verlängert in den still vorbeischleichenden Grenzbach. Es war eben über den Beschäftigungen des Tages Abend geworden. Der dunkle Wald kontrastierte fast befremdlich mit der jubelerhellten Mühle und fast schien es, als trüge das bleiche Gesicht des Mondes, der eben über den riesigen Fichten auftauchte, mürrische, verdrießliche Züge. Die in der Mühle drinnen bekümmerten sich darum nicht im geringsten – nur Marie stand in geheimnisvoll-beengenden Gefühlen am Fenster, sah auf den schimmernden Bach, auf den dunklen Wald und auf die Mondscheibe – es fröstelte sie – dann faltete sie die Hände und sprach ein herzliches Gebet um Abwehr einer unbewußten Gefahr. –

Die diabolischen Pläne des rachgierigen Weibes, – der alten Mietz – soll die nächste Zukunft ausbrüten. So viel sei gesagt, daß sich der ganze Anschlag auf den jugendlichen Leichtsinn Georgs und die alten Schwärzerverbindungen der Waldmühle stützte; denn wiewohl der alte Müller sorgsam bedacht war, nicht bloß den Schein, sondern auch die Wirklichkeit einer solchen Verbindung von sich abzuwehren, so lassen sich doch gewisse Anknüpfungspunkte einer weitverzweigten Unternehmung nicht so leicht entfernen. Hasardspiele, und ein solches ist das Paschen – bedingen Revanchen, und war auch die Mühle nicht mehr tatsächlich engagiert, so gab es doch noch allerlei stillschweigende Konzessionen, von denen der alte Müller freilich nichts wissen durfte, zu denen sich aber der Müllerssohn nicht des persönlichen Vorteiles wegen, sondern aus jugendlichem Uebermut und um dem verhaßten Zollgesetz eine Nase zu drehen, willig fand.

Georg und Marie sollten einen schönen Hochzeitstag bekommen.