|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1. Die nordwestliche Durchfahrt. – 2. Die Suche nach dem offenen Polarmeere. – 3. Die nordöstliche Durchfahrt. – 4. Zum Nordpol. – 5. Nordenskjöld und Nansen auf dem Inlandeise Grönlands. – 6. Im Eisfjord auf Spitzbergen. – 7. Im nördlichen Polarmeer.

Zugleich mit der Auffindung der Neuen Welt und der Seewege nach Indien setzt die neuere Nordpolarforschung ein, weil die Spanier und Portugiesen die neugefundenen Seewege aus dem Atlantischen Ozean in den Indischen und in den Pazifischen Ozean für Schiffe anderer Staaten sperrten, um die Handelsherrschaft sich zu wahren. Denn die Unternehmungslust besonders der Engländer und Holländer suchte nun auf neuen Wegen um die Norderdteile herum den eigennützigen Gegnern ein Schnippchen zu schlagen, da die neuen Straßen nach Nordwesten und Nordosten, um Nordamerika und um Nordasien herum, den Weg nach Indien abzukürzen versprachen und vor den eifersüchtigen Mitbewerbern sicher waren. Diese rein praktischen Beweggründe führten zwar nicht zu dem erwünschten Ziele, dienten aber einerseits der wirtschaftlichen Erschließung des Nordpolargebiets als vor allem andererseits der wissenschaftlichen Erforschung und kartographischen Festlegung der bisher ganz unbekannten arktischen Gebiete. Mehr und mehr wurden wissenschaftliche Absichten aller Art die Triebfedern der kühnen Erkundungsfahrten und Vorstöße gegen die nördliche Eiskappe unseres Planeten, und dieser ideale Zug des Erkenntnistriebes feierte dabei Sieg auf Sieg, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß eine Art Sportleidenschaft, die um jeden Preis den Pol selbst erzwingen will und sich der hohen Zahl der erreichten Grade und Minuten freut, manchmal dabei eingeschlichen ist.

Quellen für 1-3: J. Löwenberg, Die Entdeckungs- und Forschungsreisen in beiden Polarzonen. Prag 1886 (F. Tempsky). – K. Hassert, Die Polarforschung. Leipzig 1902 (B. G. Teubner).durch die arktische Inselwelt Amerikas zum Stillen Ozean bemühten sich besonders die Engländer zu finden. Die Land- und Meernamen, die die Karte in diesem Gebiete nennt, halten die Erinnerung an die kühnen englischen Seefahrer fest. Die vorbereitenden Fahrten eines Martin Frobisher 1576/78 (vgl. Frobisherbai auf Baffinland), eines John Davis 1585/87 (vgl. Davisstraße), der den englischen Walfang in jenen Gegenden ins Leben rief, eines Henry Hudson 1607/11 (vgl. Hudsonstraße und -bai), eines William Baff in 1612/16 (vgl. Baffinsbai und -land) und anderer klärten die Polargegenden Nordamerikas auf, ohne doch die Durchfahrt zu finden. Die Lösung der Aufgabe wurde erst im Anfange des 19. Jahrhunderts, besonders auf das Betreiben John Barrows hin (vgl. Barrowstraße als Fortsetzung des Lancastersunds) wieder aufgenommen, und der englische Staat machte die Polarforschung zur Nationalsache. Ein Preis von 400 000 Mark wurde für die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt, eine Belohnung von 100 000 Mark für die Erreichung des 110. Grades westlicher Länge von Greenwich ausgesetzt.

Edward Parry war schon 1818 als Begleiter von John Roß an die Tore der nordwestlichen Durchfahrt gelangt, und das Vertrauen der englischen Admiralität setzte ihn 1819 in den Stand, an der Spitze zweier stattlicher Segelschiffe »Griper« und »Hekla«, begleitet vom jüngeren Roß, Sabine und Beechey, die Flagge Englands so weit zu tragen, als es ihm die eigene Kraft und die Umstände gestatten würden. Am 8. Mai 1819 lichtete er die Anker, erreichte glücklich die Baffinsbai, wo er mit Glück die Zusammenstöße mit den mächtigen, schwimmenden Eisbergen vermied, und warf am 1. August Anker im Lancastersund, der ersten Station auf der Nordwestlinie. Wo ein Jahr vorher Wolkengebilde dem älteren Roß ein hemmendes Gebirge vorgetäuscht hatten, fand er eisfreies Wasser, und mit geblähten Segeln fuhr er in ein die zweite Station seiner Route, die Barrowstraße. Hier verzögerte sich zum ersten Male seine unter so günstigen Zeichen begonnene Fahrt durch vorgelagerte Eismassen. Er versuchte nach Süden auszuweichen, fand aber denselben widerstandsfähigen Feind, und außerdem drohte die Magnetnadel ihren Dienst zu versagen; befand er sich doch, ohne es zu ahnen, in der Nähe des magnetischen Nordpols. Mit kühnem Mut zwang er seine Fahrzeuge wieder westwärts, drang glücklich in den Melvillesund ein, gewissermaßen den Binnenhafen der nordwestlichen Durchfahrt. Schon hatte er den 110. Grad w. Gr. erreicht und damit den Preis von 100 000 Mark errungen, als ihn der arktische Winter nötigte, an der Südküste der Melville-lnsel den sogenannten Winterhafen aufzusuchen. Er war hier zehn volle Monate festgebannt im Eise, sah am 15. November 1819 die Sonne zum letztenmal untergehen, um 84 Tage die teure Himmelsbotin nicht wieder zu begrüßen. Mit Willenskraft und richtigem Blick suchte er seine Mannschaften in der so notwendigen Tätigkeit zu erhalten, überdachte die Fahrzeuge gegen Sturm und Kälte, ließ Boote und Tauwerk an Land bringen und sorgte in seiner großen Familie für Arbeit wie für Unterhaltung. Erst am 15. August 1820 wurden seine Fahrzeuge befreit aus der Eispresse, und sofort begann die Fahrt nach Westen; doch es sollte ihm nicht vergönnt sein, auch die letzte Strecke der Nordweststraße zu durchfahren; vor Banksland stand ihm die Eisbarre ohne jede Öffnung drohend im Wege und nötigte ihn zu eiliger Heimkehr. Die ganze Inselflur der amerikanischen Arktis wurde später ihm zu Ehren Parry-Archipel getauft. Obwohl der große Forscher in den Jahren 1821 bis 1823 die Lösung seiner Aufgabe in niederen Breiten versuchte, der Hudsonstraße auf den Schiffen »Fury« und »Hekla« folgend, sollte ihm die Lüftung des Schleiers auch an dieser Stelle nicht vergönnt sein. Auch eine dritte Fahrt 1824 war nicht vom Glück begünstigt.

Von der irrigen Ansicht ausgehend, daß das Eis im höchsten Norden eine zusammenhängende, glatte Decke bilde, wollte Parry den Nordpol selbst erobern, und mit ungeschwächter Begeisterung warf er sich auf die Verwirklichung dieses neuen Gedankens, den er auf anderem Wege mit Hilfe des Schlittens auszuführen suchte. In Gemeinschaft mit Clark, Roß und Crozier stach er am 4. April 1827 mit der »Hekla« abermals in See und befand sich am 19. glücklich in Hammerfest, wo er acht Renntiere an Bord nahm. In nördlicher Fahrrichtung erreichte er im Kampfe mit widrigen Winden Spitzbergen; als jedoch die Reise nach dem Pol zu angetreten werden sollte, war die Jahreszeit (der arktische Sommer) schon zu weit vorgerückt. Er ließ die Renntiere samt dem Schiffe zurück, belud die Schlitten, die gegebenenfalls ebensogut als Boote verwendet werden konnten, für 71 Tage mit Vorräten und trat am 22. Juni seinen Marsch nach dem Pol an. Auf der ersten Strecke von 40 Stunden war das Eis glatt wie ein Spiegel, und man kam rasch vorwärts. Doch als man den Rand dieser Fläche überschritt, zeigten sich bereits die Wirkungen des warmen arktischen Sommers: das Eis war zerrissen, rauh, an manchen Stellen dünn und weich, von Kanälen durchschnitten, so daß der Vormarsch, besonders das Ziehen der Schlitten ungeheuer erschwert war. Man reiste nur bei Nacht, da bei Tage der Schnee das Auge zu sehr blendete; am Morgen wurde dann der Tag mit dem Abendgebet beschlossen, und sieben Stunden gab man sich einem erquickenden Schlafe hin auf treibenden Eisschollen. Zu den vorigen Beschwerden gesellte sich bald der Regen; oft hatte man in vier Stunden angestrengtester Arbeit nicht eine halbe Stunde Weges zurückgelegt; am 25. Juni war man unter 81°13' n. Br., am 29. desselben Monats unter 81°23', am 23. Juli unter 82°45' und am 26. Juli gar unter 82°40'23". Man war also auf dem nach Süden abtreibenden Eise rückwärts getrieben worden. 35 Tage hatte man sich übermenschlich abgemüht, den Pol zu erreichen, doch vergeblich. Unverrichteter Sache zwar, doch wohlbehalten, kehrte Parry zurück. Er hatte wenigstens den Erfolg, dem Pole so nahe gewesen zu sein, wie niemand vor ihm.

Die englische Admiralität verweigerte in Zukunft die Mittel zur Erreichung eines als Hirngespinst erkannten Zieles und zog 1828 auch den Preis für die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt zurück. Doch jetzt tat die Privatunternehmung das ihrige. Der ältere Roß (John) rüstete mit Hilfe des reichen Privatmannes Felix Booth den Raddampfer »Victory« aus, um die nordwestliche Durchfahrt zu suchen. In Begleitung seines Neffen James Clarke Roß trat er am 29. Mai 1829 seine (zweite) Reise nach den arktischen Gegenden an. Nachdem er an der grönländischen Küste die Schäden der »Victory« ausgebessert, drang er durch den Lancastersund und die Barrowstraße; doch die Eisbarre zwang ihn, südwärts in die Prinzregentstraße abzubiegen. Er fand hier zu seiner Freude die 1824 von Parry als Wrack zurückgelassene »Fury« mit gut erhaltenen Lebensmitteln und Booten. Am 1. Oktober war er bis zum 70. Grad südwärts gelangt, als ihm auch hier Eismassen ein Ziel setzten. An der Ostküste einer nach Norden vorragenden Halbinsel des nordamerikanischen Festlandes, die er nach seinem Gönner Boothia Felix nannte, richtete er sich für den Winter ein; denn zwei volle Jahre hielt ihn das Eis gefangen; zwei Winter, in denen das Thermometer bis -50°R= 62½°C. fiel. Bei den Wanderungen über die schmale Halbinsel, die er mit geringen Vorräten und wenigen Gefährten unternahm, entdeckte er den durch Beobachtungen an der Magnetnadel vorher berechneten »magnetischen Nordpol« der Erde, jene Stelle, wo die Inklinationsnadel senkrecht steht. Sie liegt unter 70°5'17" n. Br. und 96°46'45" w. Gr. in einer trostlos öden Strecke der Westküste von Boothia Felix; er hißte an diesem für die Wissenschaft wichtigen Punkte die englische Flagge. Zwar gelang es, im Herbst 1831 die »Victory« aus der Eispresse zu befreien, doch unmöglich war es dem alten Seehelden, sie über die westliche Spitze der Halbinsel Boothia Felix hinauszubringen. Er mußte endlich die treue Gefährtin im Stich lassen und trat mit seinen Leuten die Wanderung an über Eis und Felsland nach jener Stelle, wo die »Fury« von Parrys Expedition lag. Hier verbrachten die Nordpolfahrer den vierten arktischen Winter in jenem furchtbaren Klima. Im Sommer 1833 endlich zwängte man sich mit den Booten der »Fury« durch bis zum Lancastersund, hoffend, daß Gott die Mutigen nicht verlassen werde. Ein Schiff zeigte sich, doch vergebens waren alle Anstrengungen, sich bemerklich zu machen. Nach langem, langem Warten erschien ein zweites, das sofort ein Boot aussetzte, sie aufzunehmen. Kein Mensch vermutete, in diesen bärtigen, von Schmutz starrenden, in Eisbärenfelle eingehüllten, bis auf die Knochen abgezehrten Gestalten europäische Landsleute zu finden. »Die ›Isabella‹ von Hull, einst von Kapitän Roß befehligt,« so rief der Steuermann den Ankömmlingen entgegen.1818 hatte John Roß auf der Isabella seine erste Polarfahrt gemacht.

»Der Kapitän Roß bin ich selbst, und das ist die Mannschaft der ›Victory‹«, entgegnete der erstaunte Seeheld. Der Steuermann starrte ihn ungläubig an; Roß hielt er längst für tot, und die »Isabella« war ausgesandt, die Spuren der Verschollenen zu suchen. So fügte es die gütige Vorsehung, daß die beiden Roß nach 4½jährigem Begrabensein im Eise des Nordens die Küsten Altenglands wieder erblickten.

Der Gedanke einer nordwestlichen Durchfahrt ließ trotz der bittern Enttäuschungen die Gemüter nicht zur Ruhe kommen, und die Frage darnach kam wieder in Fluß mit John Franklin, der 1845 mit den Schiffen »Erebus« und »Terror« England verließ. Er war damals 59 Jahre alt und hatte Entdeckungsreisen in Australien und im arktischen Amerika schon ausgeführt. Den tüchtigen französischen Kapitän Crozier zur Seite, mit 129 Schiffsleuten und Vorräten für drei Jahre, so ging er am 26. Mai mit großen Hoffnungen in See. Von Walfängern aus der Baffinsbai erhielt man von ihm Berichte aus dem Juli 1845. Es waren die letzten, die man überhaupt von ihm empfing. Als nach drei Jahren noch keine Nachricht über seine Unternehmung eingegangen war, legte sich die bange Ahnung, daß ihm irgendein Unglück zugestoßen sein müsse, beängstigend auf alle Gemüter. Doch nicht dumpfe Verzweiflung machte sich breit, sondern ein tatkräftiger, rühmlicher Wetteifer, der kein Opfer scheut, den Unglücklichen womöglich Rettung zu bringen, oder mindestens Gewißheit über ihr Schicksal zu schaffen. Man mußte den Vermißten auf dem Wege folgen, der sich nach ihrer Aufgabe vermuten ließ. Drei Möglichkeiten lagen vor: entweder mußte man sie in den Sunden der nordwestlichen Durchfahrt und ihrem Inselgewirre oder an Amerikas Nordküste oder endlich in der Nähe der Beringstraße suchen.

Und aus diesen Umständen erklären sich die zahlreichen Arktisfahrten, die zwar wenig über Franklins Schicksal, viel dagegen für die Wissenschaft ergaben, und die über dreißig Jahre lang den edelsten Wetteifer der Engländer und Amerikaner im Dienste der Menschlichkeit bekundeten.

Im Jahre 1850 waren nicht weniger als 16 Schiffe zur Aufsuchung Franklins unterwegs. Dampfkraft und Pulver sollten ihnen den Weg durch die Welt von Eis bahnen helfen, Kanonendonner den Vermißten Rettung verkündigen, kleine Luftballons sollten Tausende von bedruckten Papierstreifen durch die Lüfte tragen und ihnen die Kunde naher menschlicher Hilfe bringen. Doch nur gering waren die Erfolge der gewaltigen Anstrengungen; von Franklins Leuten fand man nur das letzte Winterlager und drei Gräber auf der kleinen Beecheyinsel am Eingange der Barrowstraße. Unter den 16 Schiffen, welche im Jahre 1850 ihre Tätigkeit begannen, war besonders der ›Investigator‹ unter Mac Clures (spr. mäkluhr) Führung glücklich, insofern er zwar nicht Franklin, wohl aber die von diesem und so manchem andern vergeblich gesuchte nordwestliche Durchfahrt fand.

Mac Clure war der erste Offizier Sir Richard Collinsons, des Befehlshabers der ›Enterprise‹, und beide wollten von der Beringstraße aus, wo zwei Stationsschiffe mit Vorräten ihrer harrten, nach den arktischen Inseln Amerikas vorgehen. Die beiden Schiffe hatten jedoch ganz verschiedene Geschwindigkeit, und so kam es, daß, als Mac Clure in Honolulu (Hawaiiinseln) eintraf, Collinson diesen Hafen bereits verlassen hatte. Um nicht von der Ehre der Entdeckung ausgeschlossen zu sein, nahm Clure einen viel geraderen Weg nach der Beringstraße, fand aber seinen Admiral Collinson nicht vor und machte sich allein an die Lösung der Aufgabe. Am 2. August 1850 umfuhr er Kap Barrow (Nordküste Amerikas), am 9. September erreichte er nach unendlichen Mühen in jener Einöde des Polareises die Südspitze der Insel Banksland, und von hohem Bergesgipfel erblickte er die zwischen Banks- und Prinz-Albertland hindurchführende Prinz-Walesstraße, die in den Melvillesund mündet. Es gelang ihm nicht, in demselben Jahre die Straße ganz zu durchfahren; 7½ geographische Meilen vom Melvillesund entfernt, mußte er inmitten gewaltiger Packeismassen überwintern.

Die Winterzeit benutzte er, um auf dem Schlitten sich seiner Entdeckung zu vergewissern. Doch seine Hoffnung, im nächsten Sommer den »Investigator« vollends zum Melvillesund vorzuschieben, erfüllte sich nicht, weil das Eis sich nicht in Bewegung setzte. Er fuhr rückwärts, um auf der Nordseite von Banksland durch die Banksstraße, die wohl nach ihm auch Mac Clurestraße genannt wird, seine Entdeckung vollständig zu machen. Doch nur mit Pulversprengungen war es möglich, vorwärts zu dringen, und schon am 24. September 1851 fror er wiederum ein, um sich nun volle zwei Jahre aus jenen Eismassen nicht wieder zu entfernen. Auch von hier aus erreichte er auf Schlitten den Melvillesund, fand eine Urkunde von Leutnant Clintock, die ein Jahr früher dort niedergelegt war, und schloß seinerseits ein Schriftstück bei. Als die Vorräte mehr und mehr schwanden, die Zuteilungen für die Mannschaften immer kleiner werden mußten und auch der dritte Sommer keine eisfreie Straße herstellte, da wurde seine Lage verzweifelt. So kam es, daß in einer Beratung am 30. März 1853 beschlossen wurde, daß 26 Mann den Weg übers Eis ostwärts nach der Barrowstraße, sechs dagegen die Richtung südwärts nach dem Mackenzie nehmen sollten, um wieder in bewohnte Gegenden zu gelangen. Der 15. April sollte der Tag des Aufbruches sein. Am 5. hatte Mac Clure seine Briefe geregelt, am 6. aber erscholl plötzlich der Ruf: »Leutnant Pim vom ›Herald‹«. Dieser gehörte einer vom Osten vordringenden Expedition an (Kellet), welche Mac Clures Urkunde auf der Melvilleinsel gefunden hatte. Pim war mit Hundeschlitten zu Hilfe gesandt worden. Mac Clure ließ sein Schiff im Stich und vollendete so 1853 die Durchfahrt nach dem Atlantischen Ozean auf den Schiffen seiner Retter. So war das Rätsel der lange gesuchten Nordwestdurchfahrt fast gelöst. Mac Clure erhielt dafür 200 000 Mark. Collinson aber hatte mit seinem großen schwerfälligen Schiffe die Viktoriastraße und damit in der Nähe von Boothia Felix den dritten Anschluß an die alten Entdeckungen gefunden, da er aber sein Schiff als braver Seemann nicht aufgeben wollte, kehrte er durch die Beringstraße zurück, ohne die Durchfahrt zu vollenden. Obwohl er ihre Möglichkeit auch nachgewiesen hatte, erhielt er nichts von dem ausgesetzten Preise.

Von Franklin freilich wußte man blutwenig. Auf die dringenden Bitten der Gattin des unglücklichen Nordpolfahrers setzten sich 1853 Kapitän Inglefield und Elisha Kane, ein Arzt, an die Spitze einer von dem Amerikaner Grinnell ausgerüsteten Unternehmung, um in dem vermuteten offenen, eisfreien Meere, nördlich von der Baffinsbai, die Forschungen fortzusetzen. Glücklich gelangte die kleine Zahl mutiger Männer in den Smithsund an Grönlands Westküste (78°) und von hier aus auf Schlitten bis zum 82. Grad n. Br.; die Küstenstrecken mit ihren durch herabhängende Gletscher ausgefüllten Fjorden wurden genau untersucht und aufgenommen, die Tier- und Pflanzenwelt, sowie die Temperatur, die Eisbildungen jener Breiten genau erforscht, doch eine Spur der Vermißten suchte man vergebens.

Ihr Schicksal wurde durch John Rae aufgehellt, welcher 1853 auf Boothia Felix mit Vermessungen tätig war: nach den Berichten dortiger Eskimos waren im Frühling 1850 gegen 40 weiße Männer an der (westlich von Boothia Felix gelegenen) König-Williamsinsel gesehen worden, welche mit einem Boote und Schlitten nach Süden zogen. Von ihnen waren später 35 als Leichen in der Nähe des Back- oder großen Fischflusses gefunden worden. Rae brachte auch aus den Händen der Eskimos Gegenstände mit, die sicher einst Eigentum der Franklinschen Expedition gewesen. So stand denn endlich fest, daß Franklin nicht nach Norden und Westen vorgedrungen war, sondern daß er den Weg nach Süden, nach den Stationen der Hudsonsbailänder gesucht. Daraufhin fand am 6. Mai 1859 Leutnant Hobson vom »Fox«, der unter der Führung von Mac Clintock von Franklins Gattin ausgesandt war, auf Point Victory der Nordwestküste von König-Williamsland unter einem Steinhaufen eine Blechbüchse mit einem Schriftstück folgenden Wortlautes:

»Ihrer Majestät Schiffe ›Erebus‹ und ›Terror‹ überwinterten im Packeise am 28. Mai 1847 in 70°5' n. Br., 98°23' w. Gr. Überwinterten 1846-47 auf Beecheyinsel in 74°43'28" n. Br., 91°39'15" w. Gr., nachdem sie im Wellingtonkanal bis 77° hinaufgefahren und an der Westseite der Cornwallisinsel zurückgekehrt waren. Sir John Franklin kommandiert die Expedition. Alle wohl!«

Die Umschrift lautete: »25. April 1848. Ihrer Majestät Schiffe ›Erebus‹ und ›Terror‹ wurden am 22. April 1¼ geographische Meilen nordnordwestlich von hier verlassen, nachdem sie seit dem 12. September 1846 eingefroren waren. Die Offiziere und Mannschaften, bestehend aus 105 Mann, unter dem Befehl von Kapitän Crozier, landeten hier in 69°37'4" n. Br. und 98°4' w. Gr. Dieses Papier wurde durch Herrn Irving unter dem Steinhaufen gefunden, von dem man vermutet, daß er von Sir James Roß 1831 eine geographische Meile nördlich erbaut sei. Hier wurde es niedergelegt durch den verstorbenen Kommandeur Gore im Juni 1847. Sir James Roß' Steinhaufen war nicht mehr vorhanden, dieser Bericht aber da niedergelegt, wo derselbe stand. Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847, und der ganze Verlust durch Tod in der Expedition war bis heute 9 Offiziere und 15 Mann. – I. R. Crozier, Kapitän und ältester Offizier, James Fitzjames, Kapitän I. Maj. S. ›Erebus‹, reisen ab, morgen am 26. nach Backs=Fischfluß –.«

Verschiedene Gegenstände: Kleider, Eßwaren, Schaufeln, Kochgeräte, ein Arzneikasten, etwas weiter südlich zwei Boote mit einer Menge von Kleidungsstücken, zwei Menschengerippen, fünf Taschenuhren, silbernen Löffeln und Gabeln, religiösen Büchern und einer geladenen Doppelflinte wurden gefunden; das eine Boot lag an der Südküste von König-Williamsland, gegenüber der Mündung des großen Fischflusses (Backflusses). Was aus den Leuten geworden, darüber herrschte Todesschweigen.

Im Jahre 1878 durchsuchte der nordamerikanische Marineoffizier Schwatka als Führer des »Cothen« nochmals die König-Williamsinsel nach Überresten der Franklinschen Polfahrt. Als das Packeis den »Cothen« festbannte, unternahm er die größte, je gemachte arktische Schlittenreise, die ihn erst nach 11 Monaten und 4 Tagen zu seinem Schiffe zurückgelangen ließ, und auf welcher er 5232 km zurücklegte. Obwohl das Thermometer Anfang des Jahres 1880 wochenlang bis -57°C anzeigte, drang die kühne Schar, nach Eskimoweise lebend, doch unaufhaltsam vorwärts. Die Insel König-Williamsland und die gegenüberliegende Festlandsküste von Nordamerika wurden gründlich untersucht. Man fand noch Gebeine von Franklins Leuten und bestattete sie, aber keinerlei Aufzeichnungen der Unglücklichen. Wie entsetzlich die Leiden der Ärmsten gewesen sein müssen, das erkannte man unzweideutig daraus, daß die Unglücklichen in der äußersten Not das Fleisch der toten Genossen nicht verschmäht hatten. Ihre Aufzeichnungen waren den Eskimos in die Hände gefallen und verloren.

Den Spuren Collinsons folgend und die Rae-Straße, welche König-Williamsland vom Festlande trennt, nach dem Rate Mac Clintocks benutzend, ist es in den Jahren 1903-1907 Roald Amundsen mit nur sieben Leuten an Bord seines kleinen Schiffes Gjöa gelungen, die nordwestliche Durchfahrt in der Richtung von Ost nach West zu erzwingen. Zum Zwecke magnetischer Beobachtungen überwinterte Amundsen auf König-Williamsland im »Gjöahafen« an der Rae-Straße. Schlittenreisen zumeist in Begleitung von Eskimos, von denen die Reisenden den Schneehüttenbau erlernten, brachten Kunde von neuem Lande im Norden, auch der magnetische Pol auf Boothia wurde besucht. Durch die Simpsonstraße südlich von König-Williamsland gelangte die Gjöa in das inselreiche Dronning-Maud-Meer südlich von Viktorialand und dann, längs der Nordküste des Festlandes hinfahrend, glücklich durch die Beringstraße nach dem Goldgräberhafen Alaskas, Nome. Ein Mitglied der sieben Tapferen hatte sein Leben lassen müssen infolge einer Rippenfellentzündung. Bei Königs-Spitze, westlich vom Mackenziedelta, dem Winterlager 1905/6, liegt das Grab Gustav Juel Wiiks. Die Fahrt Amundsens löste endlich die Aufgabe der nordwestlichen Durchfahrt um Nordamerika herum zum Stillen Ozean; Verkehrsvorteile freilich konnte man von dieser Lösung nicht mehr erwarten.

wurde besonders rege durch die Nordamerikaner betrieben. Inglefield und Dr. Kane hatten im Smithsund zwischen Grönland und Ellesmeereland auf der Suche nach Franklin im Norden eisfreies Meer gesichtet und eine Zunahme des tierischen Lebens gefunden. Daraus schloß man, von dort aus in ein weites offenes Polarmeer gelangen zu können, das durch das warme Wasser eines Golfstromzweiges offen gehalten werde. Es gälte nur, die Packeiszone, die davor lagere, zu überwinden und man habe leichte Fahrt zum Pole. Diese wissenschaftliche Täuschung vom offenen zirkumpolaren Meere, die auch der deutsche Gelehrte August Petermann verfocht, führte zu einer Reihe kühner Vorstöße, anfangs besonders durch den Smithsund, die wenigstens die Inselnatur Grönlands zur Gewißheit machten, aber weder das offene Polarmeer noch den Pol fanden.

Der Arzt Isaak Hayes setzte die Forschungen Dr. Kanes fort, indem er 1860 mit ungeheurer Anstrengung längs dem Gestade von Grinnell-Land durch den Kennedykanal und den Packeisgürtel nach Norden vordrang und in morschem Eis und dunklem Himmel Anzeichen der gesuchten »Open Polar Sea« zu finden meinte. Die denkwürdigste Fahrt, die diesem Zwecke diente, wurde unter dem kühnen amerikanischen Kapitän Hall im Jahre 1871 auf dem sorgfältig ausgerüsteten Schraubendampfer »Polaris« ausgeführt. Von Deutschen begleiteten ihn: der Ingenieur Emil Schumann, der Arzt und Naturforscher Dr. Emil Bessels aus Heidelberg, der den Reisebericht schrieb, und der Meteorolog Friedrich Meyer. Auch unter den Matrosen waren zahlreiche Deutsche. Dazu kamen die wegkundigen Begleiter Kanes und Hayes, der Steuermann Morton und der Eskimo Hans Hendrik. Außerdem bewog Hall eine Eskimofamilie zur Mitfahrt: Joseph, Hannah und Pannik: Vater, Mutter und Tochter, die als Dolmetscher und als Jäger gute Dienste leisten sollten. Von Neuyork stach die »Polaris« am 29. Juni 1871 in See, gelangte an der Westküste Grönlands entlang schon am 24. August in den Smithsund und arbeitete sich in dem engen Robesonkanal zwischen Eismassen bis 82°26' durch, eine bisher von keinem Schiffe erreichte Leistung. Hier jedoch war das Glück des Sternenbanners zu Ende. Nebel und Eis drohten dem Schiffe den Untergang, aber aus dem Mastkorbe hatte man nordwärts offenes Fahrwasser gemeldet und taufte die weite Meeresfläche Lincolnsee.

Im »Gottseidankhafen« an Grönlands Westküste überwinterte man in 81°38' n. Br. Ringförmige Bauten, Harpunen, Lanzenspitzen und Schlittenkufen deuteten darauf hin, daß das menschliche Leben auch in diesen Breiten nicht ganz erstorben war; Moschusochsen, Eisbären, Füchse, Lemminge boten reiche Jagdbeute; ja selbst Bienen und Schmetterlinge fehlten nicht; im Sommer kleidete eine Moosdecke den Boden, durchwebt von rot- und blaublühenden Alpenpflanzen. Starkes Treibholz lieferte ausreichend Brennstoff. Den anstrengenden Eismärschen erlag Hall am 7. November 1871. Kapitän Buddington übernahm an seiner Statt den Oberbefehl. Seine Bemühungen, im Sommer 1872 nordwärts vorzudringen, mißglückten, zumal die »Polaris« leck geworden war. Mit schwerem Herzen kehrte man um an der Pforte des offenen Polarmeeres – wie man meinte. Bis zum 15. September zwängte man das Schiff durchs Eis; dann mußte man es verlassen. Man brachte Instrumente und Vorräte aufs Eis. Da brach plötzlich die gewaltige Scholle, und 19 Personen, darunter neun Eskimos, die zufällig auf dem abgebrochenen Eisfelde waren, trieben darauf mit dem Sturme südwärts, und bald waren Schiff und Gefährten ihren Blicken entschwunden.

Kapitän Tyson, Obersteward Heron, der Meteorolog Friedrich Meyer, sieben Matrosen und neun Eskimos – unter ihnen Hans Hendrik mit seinem einen Säugling nährenden Weibe – bildeten die Besatzung des wunderlichen Wracks. Der Mundvorrat für diese Gesellschaft von 14 Erwachsenen und fünf Kindern betrug 800 Pfund, während der Feuerungsvorrat – zwei Säcke Kohlen – kaum einige Tage ausreichen konnte. Da man nicht wußte, wie lange man von menschlicher Hilfe entfernt sein konnte, beschloß man, täglich nur zwei karge Mahlzeiten zu halten, die über einer Tranlampe erwärmt wurden. Besonders lästig war den unfreiwillig Reisenden der Wassermangel, welcher die Reinlichkeit fast unmöglich machte. Die Hütte auf dem schwimmenden Eisfelde war namentlich zur Zeit der Dunkelheit und des Schneegestöbers ein unheimlicher Ort. Als im November der Eskimo Joseph so glücklich war, einige Seehunde zu erlegen, war das blutreiche Fleisch ein rechtes Labsal, und eine zweite Tranlampe machte die Hütte wohnlicher hinsichtlich des Lichtes wie der Wärme. Doch die Polarnacht verbot ihnen endlich auch die Jagd, und bald trat das Gespenst der Hungersnot drohend vor ihre Augen; auf Licht und Wärme mußte man ebenfalls verzichten. Am Weihnachtsfest saßen die 19 Menschen hungernd, frierend, in Schmutz starrend in ihrer Hütte; ein bis zwei Lot zurückgelegter Schinken, ebensoviel Zwieback, fünf Lot Pemmikan und etwas gefrorenes Seehundblut bildeten ihr Weihnachtsmahl. Am 1. April 1873 trat zu den ihnen längst vertrauten Gefahren ein furchtbarer Sturm, ihre Eisscholle wurde zertrümmert, und das nasse, eiskalte Wasser nahte sich drohend ihrer Hütte. Als die Scholle immer kleiner und kleiner wurde und kein anderes Eisfeld sich zeigen wollte, sprangen sie ins Boot, um das im Westen vermutete Packeis zu erreichen. Doch das für sechs Personen berechnete, aber mit 19 Mann belastete Fahrzeug konnte nur dadurch über Wasser erhalten werden, daß man Bettzeug und Mundvorrat – freilich mit blutendem Herzen, über Bord warf. Sobald man eine nur irgendwie geeignete Scholle fand, sprangen die Männer darauf – nur Frauen und Kinder ließ man im Boote – und trieben so nach Süden. Die Jagd war im April wenig ergiebig, der Hunger wütete in den Eingeweiden, die Scholle schmolz wiederum zusammen, so daß man jeden Augenblick gefaßt sein mußte, ins Boot zurückzukehren. Sieben Monate war man nun unterwegs, und aus 77° n. Br. war man in die Nähe des 54. gelangt. Schon zeigte sich hie und da die Küste von Labrador und endlich auch die Rettung. Der englische Walfänger »Tigress« nahm die Schollenfahrer auf, und sie trafen sämtlich wohlbehalten in Washington ein. Ihre 14 Genossen von der »Polaris« hatten aus dem lecken Schiffe zwei Boote gezimmert, waren nach Süden gefahren und wurden in der Melvillebai von einem schottischen Walfischfänger gerettet.

Eine 1875 ausgefahrene englische Expedition unter Kapitän Nares drang von Grantland aus bis 83°20'26" vor, fand nichts als gewaltige Eismassen statt des gesuchten Seeweges zum Pole und faßte ihren Mißerfolg in das Telegramm zusammen: The North-Pole impracticable, der Nordpol ist unerreichbar. Doch zeigten Schlittenreisen, daß die grönländische Küste rasch nach Osten umbog, eine Stütze mehr für die Ansicht, daß Grönland eine Insel sei.

Auch die amerikanische Forschungsreise in den Smithsund unter Leutnant Greely scheiterte vollständig. Der tapfere Leutnant Lockwood drang zwar bis 83°30½' nach Norden vor, fand aber 1883 bei Kap Sabine auf Ellesmoreland den Hungertod mit vielen seiner Gefährten, nur 6 von 25 kehrten mit Sammlungen und Küstenaufnahmen zurück.

Erst dem amerikanischen Marineingenieur Peary glückte es, die Inselnatur Grönlands festzustellen. Seit 1891 ist der kühne Mann jahrelang in Nordgrönland tätig gewesen, hat bei 83°39' die Nordspitze Grönlands gefunden und ist Schritt für Schritt polwärts vorgedrungen. Die Umsegelung Grönlands, die der Norweger Kapitän Otto Sverdrup vom Smithsund aus 1898-1902 erzwingen wollte, gelang nicht, dafür fand er »neues Land« im Westen von Ellesmoreland: König Oskar-Land, Axel-Heibergland usw. Peary aber, der am 20. April 1906 schon eine Breite von 87°6' erreicht hatte, aber wegen Nahrungsmangels und Ermattung umkehren mußte, konnte nach über zwanzigjähriger, immer wiederholter Anstrengung im Frühjahr 1909 seinen Ehrgeiz, den Pol zu erreichen, durchsetzen. Mit seinem treuen Schiffe »Roosevelt« war er im Sommer 1908 durch den Kennedy- und Robesonkanal glücklich bis Kap Sheritan auf Grantland gekommen und dort eingewintert. Schon am 15. Februar 1909 verließ er mit Schlitten das Schiff und fuhr erst an der Küste von Grantland bis zu dessen Nordspitze, dem Kolumbiakap. Und dann ging es übers Meereis nordwärts; vom 2.-11. März verlor der kühne Mann viel Zeit durch Rinnen offenen Wassers, ebenso am 15. März nördlich von 84° – am 29. März jenseit 87°. Am 2. April überschritt er den 88. Breitengrad, den 89. am 4. April und am 6. April 1909 stand er am Nordpol und pflanzte das Sternenbanner auf dem beweglichen Eise auf. Auch die Rückfahrt ging glücklich von statten. Nur ein Mitglied dieser letzten Pearyfahrt hatte infolge eines Unglücksfalles an einer offenen Rinne im Eise seinen Tod durch Ertrinken gefunden. »Der wahre Forschungsreisende tut sein Werk nicht in der Hoffnung auf Lohn oder Ehre, sondern weil die Sache, die er sich vorgenommen, einen Teil seines Wesens bildet und nur um ihrer selbst willen ausgeführt werden muß.« (Peary am 15. Dezember 1906.)

* * *

Der deutsche Geograph August Petermann hatte wohl den Gedanken des offenen Polarmeeres verfochten, aber den Weg durch den Smithsund von Anfang an für verkehrt gehalten. Als nun die Amerikaner trotz wiederholter Vorstöße dort wirklich keinen Erfolg hatten, drang er um so mehr darauf, daß sein Rat, zwischen Grönland und Nowaja Semlja zum Pole vorzudringen, von den Deutschen befolgt werde. Auf dem ersten deutschen Geographentag 1865 in Frankfurt a. M., der unter Petermanns Leitung stand, faßte man denn auch den Entschluß, für das nächste Jahr eine deutsche Nordpolfahrt auszurüsten, die freilich, abgesehen von einer mißlungenen Vorbereitungsfahrt 1865, wegen des 66er Krieges erst 1868 zur Ausführung kam. Aber die Unternehmung des Kapitäns Koldewey auf der kleinen Jacht »Germania« erreichte nicht viel, so daß 1869 auf Petermanns Betreiben eine neue größere »Germania«, ein Dampfer, und mit ihr ein Segelschiff, die »Hansa«, von neuem in See stachen, der Dampfer unter Koldewey, der Segler unter Kapitän Hegemann. Sie sollten an der Ostküste Grönlands möglichst weit nach Norden vorzudringen suchen, dabei Lage und Natur des Landes aufhellend. Am 20. Juli aber, als dichter Nebel das Meer bedeckte, wurden die beiden Schiffe für die ganze Dauer der Expedition voneinander getrennt. Die »Hansa« blieb im Treibeis der Ostküste festsitzen und trieb darin südwärts, bis sie zerdrückt sank. Lassen wir uns das Schicksal der Hansamannschaft durch ihren ersten Steuermann Hildebrandt selbst erzählen:

»Unser erster Versuch, die Küste zu erreichen, mißlang. Wir waren nur so weit westlich vorgedrungen, daß wir die Ostküste Grönlands in schwachen Umrissen sahen, und da wir, mit dem Eisstrome immer weiter südlich treibend, nicht darauf rechnen konnten, durch die dichten Eismassen und eng aneinander liegenden Eisberge hindurchzukommen, steuerten wir weiter, dem freien Wasser im Osten zu, um dort nördlicher zu gehen und einen zweiten Vorstoß zur Küste hin zu versuchen. Die »Germania« hatte, wie sich später ergab, während dieser Zeit an der Eisgrenze gelegen und war, als wir das freie Wasser gewonnen hatten, in den Eisgürtel hineingegangen. Auch sie hatte das nämliche Mißgeschick wie wir, sie mußte wieder hinaus in das offene Meer, um einen zweiten Versuch zu wagen. Zu derselben Zeit saßen wir aber schon wieder tief im Eisgürtel und hatten etwa nur noch sieben bis acht deutsche Meilen bis zur Küste zurückzulegen, als wir dermaßen von dem Eise erfaßt wurden, daß ein Entrinnen unmöglich wurde. Wir kannten die Gefahren, die uns drohten, allein wie sollten wir uns dagegen schützen?

Einige Wochen hatten wir schon so dagelegen und waren mit dem ganzen Eislabyrinth mehrere Grade nach Süden getrieben. Manche Schneestürme hatten ungeheure Schneemassen über uns ausgeschüttet und das Eis in die heftigste Bewegung gebracht, ohne jedoch dem Schiffe Schaden zu tun. Allein es war unmöglich anzunehmen, daß es auch ferner so gehen würde; die hohen Eisdämme und Eisfelder, die uns umschlossen, mußten dem Schiffe endlich verderblich werden. Wir beschlossen daher, um für alle Fälle gerüstet zu sein, aus den Steinkohlenbriketts, welche wir für die »Germania« mitgenommen hatten, auf der größten der neben uns liegenden Schollen ein Haus aufzubauen.

Ende September begannen wir dieses eigentümliche Bauwerk aus Schnee, Wasser und Kohlen und beendeten es zu unserer nicht geringen Freude am 16. Oktober. Wir hatten für uns 14 Mann eine Art Stall errichtet, der mit seinen schwarzen niedrigen Mauern auf dem weißen Schneefelde allerdings einem Sarge ähnlicher sah als einer Behausung. Kaum hatten wir für das Haus, welches 6 m lang, 4 m breit und 2 m im Giebel und ohne Fenster war, eine Tür gemacht, als auch die Stunde des Unterganges der »Hansa« geschlagen hatte. Am 19. Oktober, als wir gerade unsere gewöhnlichen Tageseinträge über Wind und Wetter machen wollten und draußen der Schneesturm mit seiner ganzen Kraft tobte, fing das um uns liegende Eis dermaßen an zu tosen und gegen das Schiff zu pressen, daß die Balken zu brechen drohten, die Deckplanken sich bogen und das Pech wie Staub aus den Nähten sprang. Wir eilten auf das Verdeck, das Schneetreiben ließ uns nicht die allernächste Umgebung erkennen. Wir hörten nur das Seufzen und Stöhnen des Schiffes und fühlten, wie es bei jeder neuen Pressung unter unseren Füßen bebte. Dann war es wieder einen Augenblick still, und nur die umgebenden Eismassen hörte man sich auftürmen und wieder zusammenstürzen. Schon glaubten wir der Gefahr entronnen zu sein, als neue Eismassen gegen das Schiff andrängten. Diesen neuen Pressungen konnte es nicht widerstehen; 4 m hoch und fast 2 m querfeldein geschoben, sank es, als die Eismassen sich auseinander taten, als Wrack in das Wasser zurück, um nach 36 Stunden auf dem Meeresgrunde zu ruhen.

Wir hatten diesem Schiffsunglück natürlich nicht mit müßigen Händen zugesehen. War anfänglich nur eine geringe Menge Mundvorrat auf die Scholle geworfen worden, so lag jetzt schon ein großer Teil darauf, und hierzu Zeug, Feuermaterial, ein großes Faß Seehundsspeck, Seehunds- und Eisbärenfelle, der Kochherd, die drei Boote, überhaupt alles, was in der Eile aufgerafft werden und uns von Nutzen sein konnte. Nach dem Verschwinden der »Hansa« war unsere nächste Arbeit, die neue Wohnung besser und wohnlicher zu gestalten. Nach acht Tagen hatten wir es auch so weit gebracht, daß uns, obgleich die Kopfkissen noch an den Haaren festfroren, doch wenigstens nicht mehr vollständige Sturzbäder von dem lecken Dache ins Gesicht flossen.

Mit der Zeit wurde unsere Ansiedelung immer wohnlicher. In der Mitte stand das Wohnhaus, links dahinter ein Schneehaus, nicht weit davon ein anderes, welches als Waschhaus diente; dann standen die drei Boote verteilt, und endlich war, um bei unsern langen Spaziergängen nicht die Richtung zu verlieren, ein Flaggenstock aufgepflanzt, die vormalige Bramstange der »Hansa«. So trieben wir mit unserm ganzen Haushalt auf einem Eisgrund immer südlicher und an der ostgrönländischen Küste entlang, ohne jemals den Versuch, sie zu erreichen, glücken zu sehen. Um uns frisch und gesund durch Tätigkeit zu erhalten, wurde eine stetige Arbeitszeit eingehalten und befolgt. Arbeit war auch immer genug da. Bald waren wir so tief eingeschneit, daß wir keinen Ausweg finden konnten. Dann wurde ein unterirdischer Gang von ungefähr 8 m Länge zur Oberfläche geschaufelt; bald waren die Boote mit Schnee bedeckt und mußten wieder ausgegraben und von neuem segelfertig gemacht werden. Es wurden Rundhölzer zum Heizen zerhauen, Matten über unseren Eisboden geschlagen usw. Es galt nun einmal, unser Leben auf alle Weise zu erhalten. Jeder legte daher selbst gern Hand an, um alles das zu besorgen, was zu unserem Unterhalt not tat. An schönen Tagen machten wir lange Streifzüge über das Eis, um Jagd auf Bären oder anderes Getier anzustellen zur Vermehrung unserer Vorräte.

Unaufhaltsam trieben wir mit der Scholle und zwar, abgesehen von den häufigen Schneestürmen, ohne Ungemach weiter und hatten das neue Jahr 1870 schon begrüßt, als wir aus unserem ruhigen und geregelten Leben auf eine höchst unangenehme Weise herausgerissen werden sollten. Der 2. Januar 1870 brachte abermals einen schweren Schneesturm, so daß in Zeit von fünf Minuten unser Feld, welches einen Umfang von zwei deutschen Meilen, eine Stärke von ungefähr 18 m hatte, bis auf den achten Teil der ganzen Größe verkleinert ward. Unser Wohnraum, der nur 400 Schritte von dem Rande stand, blieb aber glücklicherweise unversehrt. Aber schon einige Tage darauf sollte unsere kleine Scholle, die inzwischen mehr und mehr ein Spielball der sie umgebenden größeren war, gerade zu brechen, wo unsere Ansiedelung stand. Der Bruch ging quer durch den Boden unseres Hauses. Wir flüchteten so, wie wir waren, auf einen noch fest zusammenhängenden Teil der Scholle.

Jetzt war guter Rat teuer. Soweit Nacht und Schneegestöber uns zu sehen gestatteten, wirbelten Eismassen durcheinander, welche uns jeden Augenblick erdrücken konnten. Wir wurden mit unserer Scholle hinaus in ein großes, eisfreies Wasser gedrängt, wo unser Grund und Boden ein Spiel der Wellen und der Dünung wurde. Beim Heben durch die Wellen brach ein Stück nach dem andern durch die eigne Schwere ab. Und doch wäre ein Verlassen der Scholle zu Boot sicher unser Untergang gewesen.

Nachdem wir drei Tage so umhergetrieben und unter freiem Himmel ohne jegliches Obdach dem Sturme Trotz geboten hatten, legte sich das Unwetter. Sogleich wurde die günstige Zeit benutzt, um aus dem Rest des alten Hauses ein neues aufzubauen. Am Morgen fingen wir diesen Bau an, des Abends war er fertig und wurde bezogen. Aber der neue Aufenthalt bot im Vergleich zu unserer früheren, mit einer gewissen Behaglichkeit ausgestatteten Ansiedelung einen traurigen und ärmlichen Anblick dar. Eßgeschirr, Kleidungsvorrat, Bettzeug usw., davon war keine Spur mehr zu finden. Alles das war mit dem alten Hause zugrunde gegangen. Die übriggebliebenen Steinkohlenwände lieferten Feuerung; denn unser Holzlager war verschwunden. Indes so gut es ging, setzten wir uns auf der kleinen Scholle wieder in erträglichen Zustand. Bären-, Seehunds- und Walroßspeck dienten auch zum Leuchten und Heizen, das Fleisch dieser Tiere ergänzte den zusammengeschmolzenen Mundvorrat. Im März gerieten wir mit unserem Stück Treibeis in einen Malstrom, in welchem wir das Vergnügen hatten, vier Wochen hindurch uns im Kreise herumzudrehen, bis wir endlich durch einen günstigen Wind herausgesetzt wurden und unser Eisfloß seine Reise weiter nach der Südspitze Grönlands antreten konnte. Die Nächte wurden allmählich kürzer, und mit den längeren und wärmeren Tagen stärkte sich unsere Hoffnung auf endliche Rettung.

Wir hatten uns mehr und mehr einem Küstenstriche genähert, wo wir erwarten konnten, Eingeborene zu treffen. Unserem bis auf ein Restchen verminderten Stück Eis trauten wir den Widerstand gegen einen schweren Sturm nicht mehr zu. Wir beschlossen daher, bei der nächsten Gelegenheit, d. h. sobald sich zwischen den Schollen Kanäle bilden würden, breit genug, um unsere Boote hindurchzubringen, aufzubrechen und zu versuchen, die Küste zu erreichen.

Am 7. Mai 1870 bot sich uns eine solche Gelegenheit dar. In wenigen Stunden waren wir mit unseren drei Booten fahrtbereit und hatten unsere treue Scholle, die uns sieben Monate auf ihrem Rücken über 300 deutsche Meilen nach Südwest getragen hatte, verlassen. Die ganze Ansiedelung trieb herrenlos weiter und wurde später an der Westküste von Eskimos getroffen und besucht, die noch einige zurückgelassene Gegenstände vorfanden. Wir hegten die größte Hoffnung, binnen kurzer Zeit landen zu können; aber auch hierin sollten wir uns täuschen. Der Wind, anfänglich Südwest, setzte nach Nordost um, und schon nach kurzer Zeit lagen wir wieder eingeschlossen mit unseren Booten auf einer anderen Stelle. Harren auf Änderung war ebenfalls vergebens. Die Vorräte gingen auf die Neige, und Ersatz war nicht mehr aufzutreiben, da sich keine Spur von Tierleben zeigte. Wohl oder übel mußten wir den letzten Versuch, unser Leben zu retten, unternehmen. Er bestand darin, die Boote über das Eis hinweg bis zur Küste, zwischen deren Klippen wir freies Wasser vermuteten, zu ziehen. Unter welchen unsäglichen Anstrengungen und Mühen dies endlich gelang, ist kaum zu schildern. Man denke sich in die Lage eines Menschen, der vier Wochen lang unter freiem Himmel in den arktischen Gegenden, Wind und Wetter preisgegeben, täglich die anstrengendsten Arbeiten verrichten muß, ohne des Nachts Ruhe zu haben, ohne dem hungrigen Magen seine Befriedigung angedeihen zu lassen, der dazu gelegentlich schneeblind wird und endlich auch zeitweise keinen trockenen Faden auf dem Körper hat!

Endlich am 4. Juni kamen wir, die Boote Schritt für Schritt hinter uns herschleppend, an der Küste an. In unseren Hoffnungen, freies Fahrwasser zu finden, hatten wir uns nicht getäuscht; es war eine ziemlich freie fahrbare Straße vorhanden. Wir machten an einer Insel Halt, um ein kärgliches Mahl einzunehmen und einige Seevögel zu schießen. Nach einer mehrstündigen Jagd hatten wir eine Mahlzeit für 14 Mann erbeutet.

Unsere Fahrt nach Süden ging jetzt in Booten weiter. Es war noch ein siebentägiges langes Umherirren zwischen Eisklippen und Fjorden, ehe wir die Nordspitze des Kap Farewell erreichten und zu der Eskimo-Ansiedelung Friedrichstal gelangten. Hier wurden wir zu unserer freudigen Überraschung von zwei deutschen Herrnhuter Missionaren begrüßt und aufgenommen. Wir 14 Schiffbrüchigen waren nach achtmonatigen Rettungsversuchen und grauenvoller Schollen- und Bootfahrt gerettet!«Vergl. S. 14 die Schollenfahrt der Polaris.

Die Germania war unterdessen (1869) bis 75½° und die Mannschaft 1870 in Schlitten bis 77° n. Br. vorgedrungen, wo das König-Wilhelmsland, der Franz-Josephs-Fjord, die Petermannspitze usw. an der Ostküste Grönlands an ihre Tätigkeit erinnern. Koldewey war so glücklich, auf der Kuhninsel Kohlenlager zu entdecken, die gerade für die Forschung in jenen Breiten von weittragender Bedeutung sind. Am 10. September 1870 kehrte die »Germania« von dieser wissenschaftlichen Nordpolfahrt zurück, ohne jede Ahnung, daß inzwischen der große Krieg ausgebrochen war.

Waren auch die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben, war vor allem das eisfreie Meer um den Pol nicht aufgefunden worden, so ließ sich doch der Geograph Petermann in Gotha nicht beirren, und auf sein Betreiben kam mit Hilfe der hochherzigen österreichischen Grafen Zichy und Wilczek die berühmte Nordfahrt des »Tegetthoff« unter Payer und Weyprecht zustande. Als äußerstes Ziel schwebte ihr die nordöstliche Durchfahrt vor, also von Nowaja Semlja ostwärts vorzudringen, womöglich bis zur Beringstraße. Petermann wies auch darauf hin, daß durch den warmen Golfstrom zwischen Spitzbergen und Nowaja Semlja wahrscheinlich eine offene Zufahrt zum »Polarmeere« sei, eine Gasse zum Pole. Am 13. Juni 1872 begann die Fahrt des gut ausgestatteten Schiffes, das außerdem drei Boote und sechs für Eisfahrten eigens gebaute Schlitten mit sich führte. Am 3. Juni war der »Tegetthoff« in Tromsö, am 21. August verließ er, nach abermaliger Einnahme von Mundvorrat und Kohlen die Bäreninsel, um auf drei Jahre gänzlich den Augen der Welt zu entschwinden. Bald war er vom Treibeis eingepreßt für lange Zeit. Das mächtige Schiff wurde in die Höhe gepreßt, drohte umzustürzen, und dazu kam am 28. Oktober die 109tägige arktische Nacht. Erst am 16. Februar 1873 erschien die Himmelskönigin wieder am Horizont, und am 25. desselben Monats gab das Eis seine Beute frei. Durch die Südwinde des August wurden die kühnen Forscher nach Norden getrieben in ein Gebiet, das wohl noch nie ein europäisches Schiff durchfurcht hatte. Plötzlich stieg am 31. August 1873 eine hoch über die Meeresflache emporragende Landmasse vor ihren Augen auf. Mit dreimaligem Hurra begrüßte man sie und nannte das neue europäische Inselreich Kaiser-Franz-Josephs-Land. Doch erst Ende Oktober konnte man es betreten, da Wind und Eis jeden Landungsversuch verhinderten.

Die Forscher verbrachten hier den zweiten Winter. In einer Schneehütte barg man die wissenschaftlichen Geräte, und es begannen nun Himmels- und Wetterbeobachtungen und magnetische Messungen. Namentlich fesselte das Auge die Pracht des in allen Farben und Formen erscheinenden Nordlichts. Erst im Frühjahr 1874 nahm die Durchforschung des Landes ihren Anfang und zwar zu Schlitten. Es war ein vergletschertes Hochland, fast ohne jedes Leben, ganz selten nur trat das bloße Gestein, vorwiegend Basalt, zutage, sonst war es überall in den Eispanzer gezwängt. Die Temperatur fiel bis zu -50°C. Alle Kleidungsstücke froren bei diesen Streifzügen infolge des Schneegestöbers steif wie Blech. Die Hunde waren bis auf drei tot oder dienstunfähig; so spannten sich denn die Männer – unter ihnen Kapitän Payer – selbst vor den mit 16 Zentnern belasteten Schlitten, um Ausdehnung und Natur des Landes zu erforschen. Es bestand aus zwei Hauptinseln, Wilczekland im O. und Zichyland im W., welche durch einen Sund getrennt sind. Reich an Fjorden und schöngeformten Bergzügen, war es doch arm an Häfen, arm an Pflanzen, und die einzigen Lebewesen waren Eisbär, Polarfuchs, Seehund und Alk. Die höchste erreichte Breite betrug 82°5' und lag 160 deutsche Meilen vom Standpunkte des »Tegetthoff« entfernt. Am 20. Mai 1874 begann die Heimreise und zwar, da das Schiff im Eise festsaß, in Booten und Schlitten. Am 16. August – nach 96 Tagen voller Gefahren und Abenteuer – erblickten sie Nowaja Semlja, wo zwei russische Fischer sich ihrer annahmen und sie nach Vardö (an der norwegischen Nordküste) brachten. Am 3. September meldete der Telegraph von Hammerfest aus der harrenden Welt ihre Heimkehr.

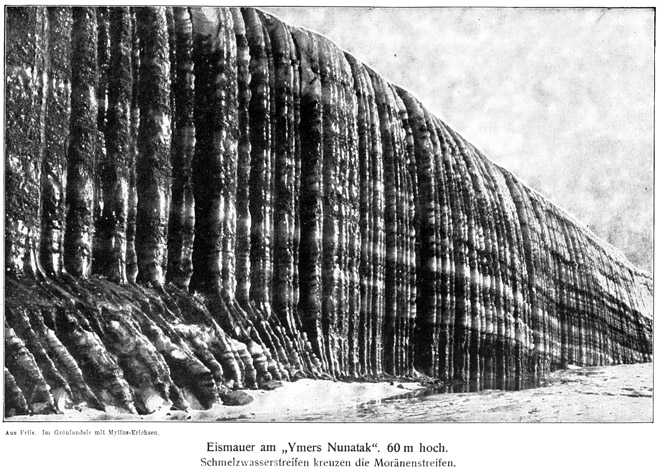

Die Forschungen der deutschen Expedition unter Koldewey 1870 hatten die schwer zugängliche Ostküste Grönlands bis 77° n. Br. bekannt gemacht. Von Norden aber hatte der unermüdliche Peary die Aufklärungsarbeit auf zahlreichen Fahrten soweit gefördert, daß die Inselnatur Grönlands als festgestellt angesehen werden konnte. Nun galt es noch, das letzte Stück der Ostküste von Kap Bridgman auf Pearyland unter 83½° bis zum Kap Bismarck auf König-Wilhelmsland unter 77° zu entschleiern. Diese Aufgabe löste die »Danmark«-Expedition unter Dr. L. Mylius-Erichsen 1906 bis 1908. Drei tapferen Männern aber, dem Führer selbst, dem Oberleutnant Höegh-Hagen und dem Grönländer Jörgen Brönlund kostete das kühne Unternehmen das Leben: auf der Rückwanderung wurden die Forscher durch brüchiges Eis und tiefeingeschnittene Fjorde so lange aufgehalten, daß ihre Vorräte ausgingen und sie als Helden und Märtyrer der Polarforschung durch Hunger und Entkräftung im Grönlandeise ihr Grab fanden. Die Tagebücher wurden bei der Leiche Brönlunds, der am längsten ausgehalten hatte, gefunden; die Leichen der beiden andern Forscher behielt das tückische Inlandeis als Opfer zurück.

längs der Nordküste Asiens zum Stillen Ozean, damit zu Chinas, Japans und Indiens Küsten war nach verschiedenen Versuchen der Engländer besonders das Ziel der Holländer, die einen Preis von 25 000 Gulden für diese Entdeckung ausgesetzt hatten. Aber auch ein Willem Barents kam nicht weiter als bis Nowaja Semlja, wo er mit fünf seiner Leute dem Skorbut erlag im Jahre 1597, nachdem er die Bäreninsel und Spitzbergen entdeckt hatte.

Die russische Eroberung Sibiriens mit Hilfe der Kosaken führte 1654 zur Auffindung der Beringstraße durch den Kosaken Deschnew, der die Ostspitze Asiens von der Tschuktschenhalbinsel bis ins Beringmeer umsegelte. Aber erst durch die Expedition Peters des Großen unter dem Dänen Vitus Bering 1725 wurde die wichtige Pforte zum Sibirischen Eismeere bekannt und benannt. Nachdem von 1734-43 die Russen in vielen Teilunternehmungen, an denen auch hervorragende deutsche Gelehrte beteiligt waren, das Nordgestade Asiens aufgeklärt hatten, nahmen sie auch das Rätsel der nordöstlichen Durchfahrt wieder auf, nicht mehr, um einen Wasserweg nach China und Japan, als vielmehr zu ihrem neuen Besitz Sibirien zu suchen, in dessen reichen Stromläufen man günstige Zugänge von Norden ins Innere erhoffte. Durch die Beringstraße drangen die Russen nach des Engländers James Cook Einfahrt 1778 verschiedene Male ins sibirische Eismeer ein, doch ohne für die Lösung der Aufgabe der Durchfahrt Erhebliches zu leisten. Auch vom Lande aus drangen Russen nordwärts wiederholt vor. Der Weg von Europa aus, den die Holländer versucht hatten, war gewöhnlich nur bis ins Karische Meer schiffbar, so daß der Erforscher Nowaja Semljas, der Naturforscher Karl Ernst von Baer, 1837 den eigentümlichen Ausdruck »Eiskeller des Nordpols« dafür prägte, obwohl damals schon die russische Küstenbevölkerung im Sommer einen gewissen Schiffsverkehr bis zu den sibirischen Strömen Ob und Jenissei unterhalten hatte.

Da das schiffbare Gebiet des Ob, Jenissei und der Lena einen Handelsbezirk darstellt weit größer als Europa, da die Güter dieses Landes (Getreide, Fleisch, Talg, Häute, Flachs, Holz, Metalle, Graphit, Salz, Pelzwaren, chinesischer Tee) Europa viel leichter zugänglich gemacht werden konnten, wenn es gelang, sie aus den Mündungen der Ströme jährlich auf dem Seewege nach Europa zu bringen, ruhte die Frage nicht.

Als im Jahre 1869 die norwegischen Robbenfänger Carlsen und Johansen das Karische Meer eisfrei gefunden hatten, zeigte sich der Unternehmungsgeist besonders tätig, um durch den schwedischen Seemann und Gelehrten Adolf Erik Nordenskjöld zum Siege geführt zu werden. Bereits geübt in Polarfahrten, verließ er das erstemal am 8. Juni 1875 Tromsö auf dem Segler »Pröven«, den ihm der Großkaufmann Oskar Dickson in Göteborg zur Verfügung gestellt hatte. Obwohl er bereits am 22. Juni an die Pforten des Karischen Meeres (Karische und Jugorstraße) klopfte, taten sie sich doch erst am 2. August auf. Er stach ins Karische Meer und landete am 15. desselben Monats an der Mündung des Jenissei, wo er im Dicksonhafen eine gute Stelle für künftige Landungen fand. Von hier aus nahm er seinen Weg in kleinerem Fahrzeug den Jenissei hinauf und dann zu Lande nach Petersburg und Schweden zurück.

Um zu zeigen, daß die »Handelsstraße nach Nordsibirien eröffnet sei« und seine glückliche Fahrt nicht bloß Spiel des Zufalls gewesen, legte er auf dem Dampfer »Ymer« vom 25. Juli bis 18. September 1876 denselben Weg in einem Sommer mit demselben Glücke zurück.

Diese Fahrten brachten Nordenskjöld zu der Überzeugung, daß die nordöstliche Durchfahrt, damit die Umsegelung Asiens eine lösbare Aufgabe sei, wenn nur die rechte Zeit wahrgenommen würde, da das Küsteneis von dem warmen Sommerwasser der sibirischen Ströme aufgelockert und nach Norden geführt wird. Mit Hilfe des opferwilligen Dickson, des reichen russischen Goldwäschereibesitzers Sibiriakow und des schwedischen Königs Oskar II. konnte er mit der »Vega« und drei anderen Schiffen die Fahrt am 25. Juli 1878 antreten. An der Mündung des Jenissei, die man ohne Hemmung durch Eismassen am 6. August erreichte, fand eine Trennung des kleinen Geschwaders statt; zwei Schiffe kehrten mit der Ladung heim, während »Vega« und »Lena« dem fernen Ziele zusteuerten. Bald traten ihnen in dem undurchdringlichen Nebel, den zahlreichen, bisher auf keiner Karte verzeichneten Inselreihen, dem seichten Fahrwasser dazwischen, bedeutende Hindernisse entgegen. Doch schon am 19. August hatte man mit dem Kap Tscheljuskin 77°42' n. Br. den nördlichsten Landvorsprung der alten Welt erreicht, am 27. August warf man in der Lenamündung Anker. Hier trennte sich auch der letzte Gefährte von der »Vega«, indem die »Lena« ihrem Ziele Irkutsk nach Süden zusteuerte.

Am 4. September trat die »Vega« ein in die Welt des Eises; rastlos drang das ausgezeichnete Fahrzeug vorwärts, überwand Kaps, die man früher von Osten her vergebens zu umschiffen versucht hatte, bis es endlich am 28. September, nur 180 km von der Beringstraße entfernt, festgekeilt wurde. Nordenskjöld richtete das Winterlager ein, um es 295 Tage (vom 28. September 1878 bis Juli 1879) nicht zu verlassen. Mit meteorologischen und magnetischen Beobachtungen, kartographischen Aufnahmen der Küsten, Studium der Tschuktschenbevölkerung verbrachte man in nützlicher Weise die lange Zeit. Im Juli 1879 endlich entfloh die »Vega« der Eispresse, fuhr am 29. ein in die Beringstraße, und am 2. September warf sie Anker im Hafen von Jokohama, um durch den Suezkanal die Fahrt um die alte Welt zu vollenden. Überall wurden Nordenskjöld und sein Stab begrüßt als Helden der Seefahrt und der Erderforschung. Widerlegt war also die Ansicht von einem sibirischen, in ewiger Erstarrung befindlichen Meere von Eis, dem sibirischen Handel war ein neuer – wenn auch jährlich nur sechs Wochen fahrbarer – Weg eröffnet, die alte Welt umfahren, Erdkunde und Naturwissenschaft bereichert.

Leider hatte diese überaus glückliche Expedition ein schreckliches Nachspiel. Als die »Vega« 295 Tage festgebannt war im Eis in der Nähe der Beringstraße, glaubte man, daß ihr ein Unglück zugestoßen, und in hochherziger Weise stellte Gordon Bennett, der Besitzer des »Neuyork Herald«, die Mittel zu einer Aufsuchungsfahrt zur Verfügung. Wie er 1871 Livingstone am Tanganika und 1874-77 Stanley im heißen Afrika geholfen, so rüstete er jetzt die »Jeannette« unter Führung des Kapitäns de Long aus zu einer Polarfahrt. Ende Juni 1879 fuhr die »Jeanette« aus San Francisco und nahm ihren Weg durch die Beringstraße nach der sibirischen Nordküste. Man erfuhr am 19. August durch einige Tschuktschen, daß Nordenskjöld bereits Ende Juli die Beringstraße durchfahren habe. Verschiedene Gegenstände in der Hand dieser Leute unterstützten ihre Aussagen, so daß de Long nicht daran zweifeln konnte. Um nicht tatenlos umzukehren, stach die »Jeannette« ins Polarmeer in nördlicher Richtung, war jedoch am 24. August vollständig vom Eise umschlossen; 21 Monate, bis zu ihrem Untergange, wurde sie darin willenlos umhergetrieben. Am 7. Januar 1880 war sie leck geworden, sie trieb beständig weiter nach NW. Am 12. Juni war der Aufenthalt auf dem Schiffe mit Lebensgefahr verbunden; unter 77°13' n. Br., fast 1000 km vom Festlande, mußte es verlassen werden. Am Morgen des 17. Juni 1881 fand es sein Grab im nordischen Eise. Die aus 32 Personen bestehende Mannschaft verteilte sich auf die drei Boote, die von de Long, Leutnant Chipp und Oberingenieur Melville geführt wurden. Der Kurs war südlich, nach der sibirischen Küste gerichtet. Als man ungefähr 400 km vom Lenadelta entfernt war, wurden die drei Boote durch Sturm und Nebel voneinander getrennt. Das Boot Melvilles langte mit 11 Insassen am 16. September im östlichen Arme des Lenadeltas an, erreichte glücklich den russischen Stützpunkt Bulun an der untern Lena und endlich Irkutsk.

Das Boot, in welchem de Long selbst die Führung hatte, landete in einem so seichten Lenaarme, daß die Bootfahrt unmöglich war. In durchaus ungenügender Kleidung, mit Vorräten nur für wenige Tage machten sich die 14 Mann zu Fuß auf nach Bulun, der einzigen, 750 km entfernten, ihnen bekannten Niederlassung an der untern Lena. Da die Lebensmittel sehr bald aufgezehrt waren und die Erschöpfung der Mannschaft sich fühlbar zu machen begann, schickte der Kapitän die beiden deutschen Matrosen Nindemann und Noros voraus nach Hilfe. Nachdem sie 23 Tage in vollständiger Einöde sich hingeschleppt, fielen sie schließlich Jakuten in die Hände, die sie nach Bulun brachten. Sie trafen hier mit Melville zusammen, der, sobald er über de Longs Weg Kenntnis erlangt hatte, ihnen entgegeneilte; er fand die treuen Gefährten, aber – tot, verhungert, erfroren, verbrannt. In ihren Taschen hatten die meisten Stückchen verbrannten Pelzwerks, an dem sie genagt zu haben schienen. Die Hände waren ihnen verbrannt, wohl weil sie dem Feuer zu nahe gekommen waren. Hören wir über die letzten Tage eine Stelle aus de Longs Tagebuch, die einen Einblick gewährt in ihre furchtbaren Leiden: »Am 10. Oktober ½6 Uhr früh genossen wir jeder die letzte halbe Unze Alkohol und aßen Streifen von Renntierhaut. Gestern morgen verzehrte ich die Fußspitzen meiner Renntierhaut. Luft nicht sehr kalt. Um 8 Uhr unterwegs. Um 11 Uhr sind wir sehr erschöpft. Feuer gemacht und einen Trank aus den Teeblättern bereitet. Mittag wieder vorwärts. Frischer SSW-Wind. Treibschnee. Schwieriger Marsch. Lee bittet, zurückgelassen zu werden. Um 3 Uhr machen wir, völlig erschöpft, halt. Wir krochen in ein Loch am Ufer, sammelten Holz und machten Feuer. Zum Abendessen hatten wir nichts als einen Löffel Glyzerin. Alle sind schwach und matt, aber heiter. Gott stehe uns bei! Am 12. Oktober SW-Sturm mit Schnee. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Teelöffel voll Glyzerin und heißes Wasser zum Frühstück. Zum Mittag hatten wir einen Aufguß auf Weidenblätter. Alle werden schwächer und schwächer. Wir haben kaum noch Kraft genug, um Feuerholz zu holen. SW-Sturm mit Schnee. Am 13. Oktober Weidentee. Heftiger SW-Wind. Wir sind in den Händen Gottes, und wenn er uns nicht weiter hilft, sind wir verloren. Wir können nicht gegen den Wind gehen, und Hierbleiben heißt so viel als umkommen. Nachmittags gingen wir ein Stück, etwa eine Meile, weiter und kreuzten einen Flußarm oder eine Biegung des Hauptflusses. Darauf vermißten wir Lee. Wir legten uns in ein Loch am Ufer und sandten Leute nach Lee zurück. Er hatte sich niedergelegt, um zu sterben. Alle vereinigten sich im Gebet zu Gott. Abends brach ein Sturm los. Furchtbare Nacht. Am 14. Oktober früh Weidenblättertee. Zum Mittag genossen wir wieder solchen mit einem Löffel Öl. Alexia schoß ein Schneehuhn, das uns eine Suppe lieferte. Der Südwind wurde schwächer. Am 15. Oktober hatten wir zum Frühstück Weidenblättertee und zwei alte Stiefel. Wir beschließen beim Sonnenaufgang weiter zu ziehen. Alexia zusammengebrochen. Wir kamen zu einer leeren Hütte und lagerten darin. Bei der Morgendämmerung zeigten sich südlich Spuren von Rauch. Am 16. Oktober. Alexia liegt danieder. Gottesdienst. Am 17. Oktober. Alexia im Sterben. Der Doktor taufte ihn. Ich las Gebet für den Kranken. Heute ist Collins' vierzigster Geburtstag. Gegen Abend stirbt Alexia an Erschöpfung aus Mangel an Nahrung. Ich bedeckte den Leichnam mit der Flagge. Am 18. Oktober ruhiges müdes Wetter. Schneefall. Am Nachmittag legten wir Alexias Leiche auf das Eis des Flusses und bedeckten sie mit Stücken Eis. Am 19. Oktober schnitten wir das Zelt auseinander, um uns Fußzeug daraus zu machen. Am 20. Oktober hell und sonnig, aber sehr kalt. Lee und Knack sind am Ende. Am 21. Oktober. Lee fanden wir um Mitternacht zwischen mir und dem Doktor tot. Knack starb gegen Mittag. Wir lesen Gebete für die Kranken. Am 22. Oktober. Wir sind zu schwach, um die beiden Leichen aufs Eis zu bringen. So brachte der Doktor Collins und ich sie nur hinaus aus Sicht. Dann schloß sich mein Auge. Am 23. Oktober. Alle sind sehr matt. Wir schliefen oder ruhten heute und versuchten dann vor Dunkelwerden genug Holz zusammenzubringen. Dann beteten wir. Unsere Füße schmerzen uns; kein Fußzeug. Am 24. Oktober eine schwere Nacht. Am 27. Oktober. Iversen zusammengebrochen. Am 28. Oktober. Iversen starb in der Frühe. Am 29. Oktober. In der Nacht starb Dreßler. Am 30. Oktober. Boyd und Gortz starben in der Nacht. Collins liegt im Sterben.« –

Was dem dritten Boot und seinen Insassen zugestoßen, das erzählt wohl nie eine lebende Seele.

Diese schreckliche arktische Niederlage bewirkte, daß zunächst ein Stillstand in den Entdeckungsfahrten eintrat. Man begnügte sich damit, rings um den Pol einen Beobachtungsring von wissenschaftlichen Warten zu schaffen auf erreichbaren, doch vorgeschobenen Posten, z. Br. Fort Rae am großen Sklavensee, Point Barrow, Spitzbergen, Lenamündung usw., deren Einrichtung 11 seefahrende Staaten, zum Teil auch Einzelpersonen, besorgten.

Andererseits wurde gerade das Unglück der »Jeannette« der Anlaß zu der kühnsten und erfolgreichsten arktischen Forscherfahrt, die bisher unternommen worden ist, dem Vorstoß Fridtjof Nansens auf der »Fram« gegen den Pol selbst.

So heißt in neuerer Zeit die Losung der Arktisfahrer. Fridtjof Nansen gründete auf die Tatsache, daß Überreste der »Jeannette« in Julianehaab an der Küste Südgrönlands nach drei Jahren auf einer treibenden Scholle aufgefunden worden waren, einen kühnen Plan dazu. Er vermutete aus der Richtung dieser Schollendrift eine Meeresströmung, die über den Pol gehe von Asiens Nordküste her nach Grönland. Sibirisches Treibholz findet sich häufig in Grönland, und das stützte seine Ansicht von einer Polarströmung in der angegebenen Richtung.

Dieser Treibeisströmung wollte er sich auf einem Schiffe anvertrauen, das durch den Eisdruck nicht zerdrückt, sondern emporgehoben wurde vermöge seiner glatten, schrägen Seiten und seiner starken Bauart aus italienischem Eichenholz. Der norwegische Schiffsbaumeister Colin Archer baute ihm dies Schiff, an dem die Erfahrungen aller Polarfahrer wahrgenommen und verwertet wurden, die seitdem weltberühmt gewordene »Fram« (d. h. Vorwärts). Während der Polarnacht sollte sie elektrisch beleuchtet werden, die Dynamomaschine wurde während der Fahrt durch die Dampfmaschine, während des Aufenthalts im Eise durch eine Windmühle an Deck getrieben. Zwölf Norweger, darunter der Kapitän Otto Sverdrup, der die Querung des grönländischen Inlandeises mit bestanden hatte, begleiteten Nansen auf seiner Fahrt »durch Nacht und Eis«. Ein Reserveleutnant Fredrik Hjalmar Johansen war so begeistert für die Teilnahme an dem Unternehmen, daß er sich als Heizer meldete, weil sonst kein Platz für ihn frei war. Am Johannistag 1893 fuhr die »Fram« aus Kristiania ab, begleitet von Lustjachten, zuletzt bei Laurvik ein Stück gesteuert von Archer, ihrem Erbauer.

Am 21. Juli 1893 nahm die »Fram« Abschied von Norwegen in Vardö. In Chabarowa an der Jugorschen Straße brachte man 34 Schlittenhunde an Bord, die Baron Toll, ein russischer Polarfahrer, versorgt hatte. Am 7. August sahen die Framleute die letzten Menschen, zwei Samojeden von der Halbinsel Jalmal. Die Karische See war eisfrei und setzte der Fahrt wenig Widerstand entgegen, nur an den Küsten lagen Haufen von Meereistrümmern, Torosse, die übereinander geschoben und an den Kanten allmählich abgerundet, zu ungeheueren Blöcken zusammenfrieren. Nordöstlich der Jenisseimündung kamen die kleinen Kamennyjinseln (Felseninseln) in Sicht, und Nansen bemerkte deutliche Strandlinien, die für eine Hebung der sibirischen Küste seit der Eiszeit sprechen, auch wurden viele kleine Felseninseln vor der westlichen Taimyr entdeckt und benannt, eine kleine Gruppe auch Nordenskjöldinseln. Gegenwind und Totwasser hielten die »Fram« oft auf. Das Totwasser entsteht, wenn eine Süßwasserschicht über dem schweren Salzwasser liegt und sich an das Fahrzeug wie eine hemmende Schleppe heftet. Das Tierleben auf dem Eise war reich an Seehunden, besonders Phoca barbata, auf den Inseln und dem Festlande an Renntieren und Eisbären. Mit knapper Not gelang es, das Kap Tscheljuskin, den nördlichen Punkt der Alten Welt, noch vor der winterlichen Vereisung zu umschiffen, doch mußte Nansen auf eine zweite Lieferung von ostjakischen Schlittenhunden, die Baron Toll an die Mündung des Olenek gesandt hatte, verzichten. Nördlich der Lenamündung fand er bis über 77° n. Br. hinaus plötzlich freies Wasser, die neusibirischen Inseln blieben östlich der kühn polwärts fahrenden »Fram«. Sverdrup glaubte fast, in das offene Polarmeer gekommen zu sein. Wirklich trieb eine starke Strömung nach Norden, wie Nansen vermutet hatte. Am 20. September stieß er bei ziemlich 78° n. Br. auf die geschlossene Eiskante. Bald fror die »Fram« im Eise ein und trieb in sonderbaren Kurven im ganzen nordnordwestlich. Die lange Winternacht brach ein, das elektrische Licht ersetzte, vom Windmotor erzeugt, auf dem Schiffe das Tageslicht. Bärenjagden, Arbeiten aller Art, besonders wissenschaftliche Beobachtungen kürzten die Zeit. Hören wir eine Schilderung der Polarnacht aus Nansens Tagebuch:In Nacht und Eis I, S. 190.

»Es gibt nichts so wunderbar Schönes wie die arktische Nacht. Es ist ein Traumland, in den zartesten Tönen gemalt, die man sich denken kann; es ist in Äther verwandelte Farbe. Ein Schatten verschmilzt in den andern, so daß man nicht weiß, wo der eine endigt und der andere beginnt, und doch sind sie alle vorhanden. Keine Formen; alles ist schwache, träumerisch gefärbte Musik, eine weit entfernte, lang gezogene Melodie auf gedämpften Saiten. Ist nicht alle Schönheit des Lebens erhaben und zart und rein wie diese Nacht? Gebt ihr glänzendere Farben, und sie ist nicht mehr so schön.

Der Himmel gleicht einer großen Kuppel, die im Scheitelpunkt blau ist und sich abwärts in Grün, dann in Lila und Violett an den Rändern abschattiert. Über den Eisfeldern lagern kalte und violettblaue Schatten mit helleren blaßroten Tinten, wo hier und dort ein Grat den letzten Widerschein des entschwindenden Tages auffängt. Oben im Blau der Kuppel scheinen die Sterne, die den Frieden verkünden, wie es diese unveränderlichen Freunde stets tun. Im Süden steht ein großer rotgelber Mond, umgeben von einem gelben Ringe und leichten goldenen Wolken, die vor dem blauen Hintergrunde schweben.

Jetzt breitet das Nordlicht über das Himmelsgewölbe seinen glitzernden Silberschleier aus, der sich nun in Gelb, nun in Grün, nun in Rot verwandelt; er breitet sich aus und zieht sich wieder zusammen in ruheloser Veränderung, um sich dann in wehende vielfältige Bänder von blitzendem Silber zu teilen, über die wellenförmige glitzernde Strahlen dahinschießen; dann verschwindet die Pracht. Im nächsten Augenblicke erschimmert sie in Flammenzungen gerade im Zenith, dann wieder schießt ein heller Strahl vom Horizont gerade empor, bis das ganze im Mondschein fortschmilzt. Es ist, als ob man den Seufzer eines verschwindenden Geistes vernähme. Hier und dort sind noch einige wehende Lichtstrahlen, unbestimmt wie eine Vorahnung – sie sind der Staub vom glänzenden Gewande des Nordlichts. Aber jetzt nimmt es wieder zu, es schießen wieder Blitze herauf, und das endlose Spiel beginnt aufs neue. Und während der ganzen Zeit Totenstille, eindrucksvoll wie die Symphonie der Unendlichkeit.«

Anfangs schien es, als ob Nansens Vermutung einer nördlich gerichteten Eisströmung zunichte werden sollte; denn das Schiff trieb reichlich einen Monat südöstlich ab. Erst seit dem 8. November 1893 wuchs mit zunehmender Norddrift Nansens Hoffnung wieder, und bald wurde die Vermutung zur Gewißheit. Dagegen bewährte sich die »Fram« vorzüglich in den gewaltigen Eispressungen, die bei Flut eintraten, besonders stark bei Neumond. Im eigentlichen Polarbecken kamen sie nicht so regelmäßig vor, da sie hier mehr durch den Wind verursacht wurden, der das Eis trieb.In Nacht und Eis I, S. 209, 210.

»Solch ein Kampf zwischen den Eismassen ist unleugbar ein großartiges Schauspiel . . Zuerst vernimmt man in der großen Eiswüste ein Geräusch wie Donnergebrüll eines weit entfernten Erdbebens, dann hört man es, immer näher und näher kommend, an mehreren Stellen. Die schweigende Eiswelt widerhallt vom Donner, die Riesen der Natur erwachen zur Schlacht. Das Eis birst ringsumher und türmt sich auf, ganz plötzlich befindet man sich mitten im Kampfe. Auf allen Seiten hört man Heulen und Donnern, man fühlt das Eis erzittern, hört es unter den Füßen brüllen; nirgends ist Friede. In dem Halbdunkel sieht man es zu immer näher und näher kommenden hohen Ketten sich auftürmen und aufwerfen; Schollen von 3, 4 und 5 m Dicke bersten und werden übereinander geworfen, als ob sie federleicht wären. Sie sind jetzt ganz nahe, und man eilt fort, das Leben zu retten; aber plötzlich spaltet sich das Eis vor uns, ein schwarzer Abgrund öffnet sich, aus dem das Wasser emporströmt . . Ringsum wälzen sich neue Wälle von Eisblöcken heran mit Donner und Gebrüll wie von einem ungeheueren Wasserfall, mit Explosionen wie Geschützsalven . . Dies ereignet sich im hohen Norden jahraus, jahrein. Könnte man die Eisfelder von oben betrachten, so würden sie ein Netzwerk solcher zusammengeschobener Eisketten oder »Preßdeiche« mit fast quadratischen Maschen vorstellen.«

Nur in einer Beziehung erwiesen sich Nansens Vorbereitungen als unzulänglich, die Lotleine von 3475 m Länge war zu kurz; denn man stieß, je weiter nach Norden man kam, auf große Meerestiefen, bis zu 3900 m.

Das Fangnetz lieferte in hohen Breiten reiche Ausbeute an kleinem Seegetier: Flohkrebse, leuchtende Ruderfüßer und Crustaceen, so daß oft der Inhalt des Netzes wie glühende Kohlen aussah. Denn das Tiefenwasser wurde verhältnismäßig warm gefunden, in 250 m Tiefe z. B. +0,55°C.

Im taghellen Sommer bildeten sich auf dem drei und mehr Meter dicken Eise Süßwassertümpel, die sogar Segelfahrten gestatteten, und große offene Rinnen. Über diesen schwebten Beute suchend Möwen aller Art, fingen Garnelen und anderes Seegetier; besonders freute sich Nansen, die seltene Rosenmöwe in etwa 81° n. Br. schießen zu können. Auch Bären suchten diese Rinnen nach Seehunden ab.

Im Winter 1894/95 hatte Nansen den Plan gefaßt, die »Fram« zu verlassen, um begleitet von Johansen eine Schlittenreise polwärts anzutreten. Nach zwei verunglückten Anläufen brach er am 14. März 1895 endgültig auf, nachdem er den Oberbefehl an Kapitän Sverdrup übergeben hatte. Die Anstrengungen dieser Forschungsreise waren ungeheuer: Die Eisketten und offenen Rinnen waren auf den schweren Hundeschlitten kaum zu kreuzen, die Kälte blieb beständig zwischen 30 und 50°C. Die Kleider wurden von den Ausdünstungen des Körpers, die sich außen niederschlugen und gefroren, zu Eispanzern, die so steif waren, daß sie Wunden scheuerten und im Doppelschlafsack erst nach Stunden durch die Körperwärme auftauten. Sie konnten natürlich nie getrocknet werden: »es war, als lägen wir beständig in einem nassen Umschlag«, schreibt Nansen. Dazu trieb das Eis südwärts, während sie nordwärts wanderten, so daß sie bis zum 8. April nur bis zu der allerdings erstaunlichen Polhöhe von 86°4' N. vordrangen, dann aber des Mundvorrats für den Rückweg und der Hindernisse wegen nur noch 450 km vom Pol entfernt umkehren mußten. Auf der Rückfahrt gegen Franz-Josephsland mußte ein Hund nach dem andern als Nahrung für die übrigen geopfert werden, da die mitgenommenen Futtervorräte nicht ausreichten. Land war weit und breit nicht zu erblicken, die Lebensmittel fingen an, knapp zu werden, endlich glückte es, am 22. Juni, in einer der offenen Rinnen einen Seehund zur Ergänzung des Vorrates zu schießen. Drei Hunde waren nur noch vorhanden. Die Rinnen wurden schließlich so breit, daß sie auf Kajaks aus Bambus und Segeltuch gekreuzt werden mußten. Seehundstran diente zum Heizen, Seehundsfleisch wurde getrocknet. Endlich glückte es auch, eine Bärin mit zwei Jungen zu erlegen, damit auch die beiden letzten Hunde Kaiphas und Suggen wieder einmal reichlich zu füttern. Das war im »Sehnsuchtslager« auf dem Eise am 10. Juli 1895. Am 24. Juli endlich erscholl der Ruf: Land! Land! und belebte die Kräfte der armen Eiswanderer aufs neue. Aber erst am 7. August, nach 107tägiger Wanderung wurde es erreicht, zugleich aber auch offenes Meer! Diese erste Insel taufte Nansen nach seiner Gemahlin Evaland. Nun mußten die beiden treuen Hunde erschossen werden, da sie auf der Kajakfahrt auf offener See nicht zu gebrauchen waren. Bald folgte die Livinsel, nach Nansens Töchterchen genannt, und zwei andere; »Weißland« wurde die kleine Gruppe getauft. Zu Lande von Bären gefährdet, drohte den beiden Forschern in den leichten Kajaks jetzt von Walrossen Gefahr. Nun zeigte sich aber bald mehr und mehr Land und Leben: Blumen blühten zwischen Basaltblöcken! Am 28. August schon waren die beiden Wanderer gezwungen, ein Winterlager auf dem neugefundenen Lande zu errichten. Denn Eis sperrte den Weg nach Süden. Bären an Land, Walrosse auf dem Eise waren zur Genüge da. Aus Steinblöcken wurde eine Art Hütte gebaut, aus einem Treibholzstamm ein First gesetzt und Walroßhaut darüber gespannt, die durch Steingewichte straff gezogen wurde. Aus Schnee ein kleiner Schornstein; Speck, Verbandszeug und Blechschalen lieferten Brennstoff, Docht und Lampe. Wie kam Nansen jetzt sein früherer Verkehr mit den grönländischen Eskimos zugute und alle Erfahrungen, die er dort gesammelt, bei seinem 9monatigen Robinsonleben auf Frederik-Jacksonland unter 81°10' n. Br. Glücklicherweise blieben beide Einsiedler gesund bis auf Gliederreißen; der Skorbut, der von allen Arktisforschern gefürchtet wird, stellte sich nicht ein. Sie litten nur unter dem Schmutze, dem Mangel an Kleidung, den diebischen Blaufüchsen, die alles stahlen, was sie fortbringen konnten: Bambusstücke, Stahldraht, Harpunen, die Steinsammlung, das Moosherbarium, ein Thermometer sogar. Endlich drückte sie seelisch die Einsamkeit, der Mangel an geistiger Anregung – besonders während der langen Polarnacht. Dennoch blieben die beiden Männer gutes Mutes und suchten die lange Dunkelzeit zu verschlafen; eng aneinander geschmiegt, in Eisbärfelle gewickelt, brachten sie es bis zu 20 Stunden Schlaf hintereinander.