|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

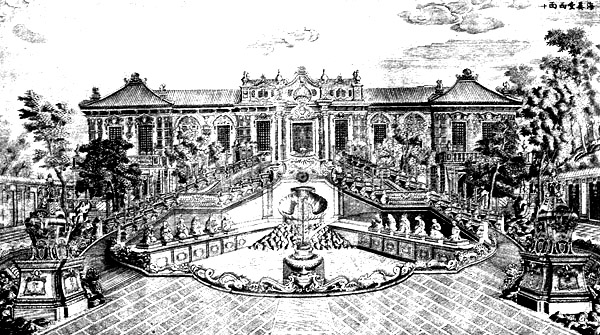

Die Mitte des XVIII. Jahrhunderts darf, wenn wir die Ausdehnung des französischen Gartenstils in Betracht ziehen, als sein Höhepunkt angesehen werden. Der neue malerische Gartenstil hatte über England hinaus noch wenig Propaganda gemacht. Dafür schien es damals einen Augenblick, als wollte die große Kunst, die Le Nôtre auf ihre Höhe geführt hatte, selbst im allerfernsten Osten festen Fuß fassen. Damals gelangten Briefe von den französischen Missionären aus China nach Frankreich, die erzählten, daß der Kaiser den Jesuitenpater Benoît damit beauftragt habe, einen Teil seines Parkes bei seinem Sommerpalast in Yuen-ming-yuen in französischem Geschmack anzulegen, und Pater Castiglione erbaute damals die ersten europäischen Häuser in der Hauptstadt. Das erste, was Pater Benoît schuf, war eine höchst kunstvolle Kaskade: zwei Wasserpyramiden umschließen ein Hemizyklium, hier soll der Kampf der Fische, Vögel und wilden Tiere im Wasserspiegel dargestellt werden. Als ein besonderes Kompliment an die Söhne des Himmels stellte Benoît eine kunstvolle Tagesuhr her: nach chinesischer Vorstellung waren die 12 Stunden des Tages durch 12 Tiere repräsentiert, diese Tiere waren nun so angeordnet, daß jedes seine Stunde Wasser spie (Abb. 550).

Die Mitte des XVIII. Jahrhunderts darf, wenn wir die Ausdehnung des französischen Gartenstils in Betracht ziehen, als sein Höhepunkt angesehen werden. Der neue malerische Gartenstil hatte über England hinaus noch wenig Propaganda gemacht. Dafür schien es damals einen Augenblick, als wollte die große Kunst, die Le Nôtre auf ihre Höhe geführt hatte, selbst im allerfernsten Osten festen Fuß fassen. Damals gelangten Briefe von den französischen Missionären aus China nach Frankreich, die erzählten, daß der Kaiser den Jesuitenpater Benoît damit beauftragt habe, einen Teil seines Parkes bei seinem Sommerpalast in Yuen-ming-yuen in französischem Geschmack anzulegen, und Pater Castiglione erbaute damals die ersten europäischen Häuser in der Hauptstadt. Das erste, was Pater Benoît schuf, war eine höchst kunstvolle Kaskade: zwei Wasserpyramiden umschließen ein Hemizyklium, hier soll der Kampf der Fische, Vögel und wilden Tiere im Wasserspiegel dargestellt werden. Als ein besonderes Kompliment an die Söhne des Himmels stellte Benoît eine kunstvolle Tagesuhr her: nach chinesischer Vorstellung waren die 12 Stunden des Tages durch 12 Tiere repräsentiert, diese Tiere waren nun so angeordnet, daß jedes seine Stunde Wasser spie (Abb. 550).

Abb. 550

Europäischer Garten im Kaiserpalast zu Yuen-ming-yuen, Peking

Stich aus der Bibliothek des Kunstgewerbe-Museums, Berlin

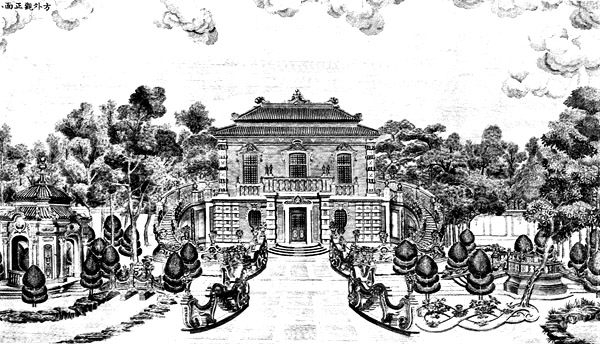

Diese Kunst war in dem zweiten Pavillon à l'italienne als ein großes Wasserbüffet aufgestellt. Stolz zählen die Berichterstatter diese und ähnliche Anlagen des chinesischen Versailles auf. Der Kaiser aber schmückte Gebäude und Gärten mit europäischen Kostbarkeiten aus, die sich damals schon in Menge in seinen Schatzkammern aufgehäuft hatten. Er ließ diese neuen europäischen Anlagen in Kupfer stechen und sandte sie nach Europa. Man könnte sie wohl am ehesten mit Versailler Bosketts vergleichen, sie sind ein Zeichen der höchst beweglichen Jesuitenphantasie und zeigen ein seltsames Gemisch eines ausgelassenen Barocks mit chinesischen Motiven (Abb. 551). Die Chinesen aber staunten ob der wunderbaren hydraulischen Mechanik, die die fremden Missionäre wie Wundermänner erscheinen ließ. Sie lernten zwar überraschend schnell mit diesen Maschinen umzugehen, als sie aber die vermeintlichen Wunderkräfte kennen gelernt hatten, verloren sie das Interesse daran. Nach Benoîts Tode wurden die Maschinen nicht mehr repariert, der altgewordene Kaiser kam nur noch selten in diese Parkteile; wurde sein Besuch aber einmal angekündigt, dann stellte man eine große Zahl von Menschenkräften an, die die Bassins füllen mußten, so daß die Wasser spielen konnten, solange der Kaiser vorüberging Delatour, Essais sur l'Architecture des Chinois, sur leurs jardins etc. I, p. 97 ff., Paris 1803. Delatour schildert in seinem sehr selten gewordenen Buche diese europäischen Anlagen, zu denen die Kupfer passen. Außer diesen Kupfern kennt Delatour auch 6 Gemälde aus dem Park von Yuen-ming-yuen.. Bald hörte man nichts mehr von diesen europäischen Kunststücken, China war auch hierin weiter als je entfernt, sich europäischem Einflusse zu erschließen.

Abb. 551

Europäischer Garten im Kaiserpalast zu Yuen-ming-yuen, Peking

Stich aus der Bibliothek des Kunstgewerbe-Museums Berlin

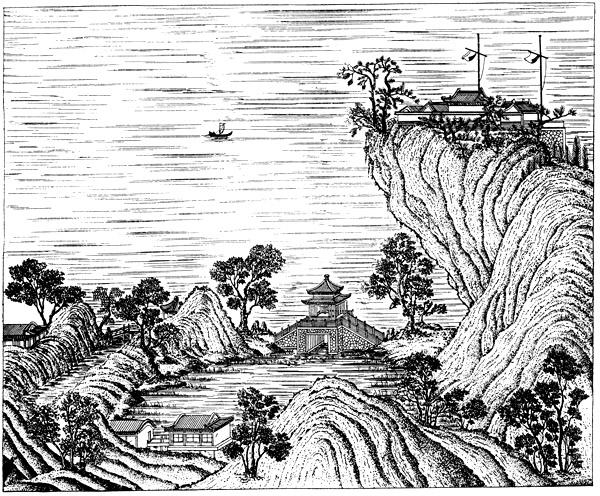

Weit durchgreifender, gewaltiger wirkten die Berichte der heimgekehrten Reisenden oder die Relationen, die die Missionäre aus dem fernen Osten in ihre Heimat sandten, in Europa. Langsam erst konnte sich im Westen das Verständnis für diese Gartenkunst der Länder des Sonnenaufgangs erschließen, denn zum ersten Male tritt in der Geschichte der Gartenkunst hier ein ganz neuer, mit keinem bisher geschilderten vergleichbarer Stil auf: der malerische, der bis in die letzten Prinzipien dem architektonischen Stile, wie er die Gartenkunst der übrigen Welt beherrscht hat, entgegengesetzt ist. Die erste Nachricht von Chinas Gärten gibt uns der Venezianer Marco Polo in dem Berichte von seiner Reise, die er als Kaufmann in den Jahren 1272–93 unternahm. Marco Polo gelangte damals an den Hof Kublai Khans, des großen Mongolenkaisers The Book of Marco Polo, ed by H. Yule I, p. 326 ff.. Er sah den schönen Tierpark bei seiner Sommerresidenz bei Schang-Tu, zu dem man nur, wie in alle chinesischen Gartenanlagen, durch den Palast gelangte, mit seinem säulengetragenen Sommerpalast inmitten eines Wäldchens. Er sah den Palast des Großkhans in Cambalu, dem heutigen Peking, und schildert seine doppelte Umwallung: zwischen den beiden Mauern sind Tierparks angelegt, und durch die üppige Vegetation führen gepflasterte und erhobene Fußsteige, von denen der Regen abfließt, so daß sie nie schmutzig sind und die Vegetation ringsumher immer bewässert ist. An der Ecke der Umwallung, die nach Nordwest läuft, liegt ein schöner Fischteich, der von einem Fluß durchzogen wird, bronzene Gitter am Ab- und Zufluß hindern die Fische am Fortschwimmen. In dem eigentlichen Palastgarten bewundert er besonders einen volle hundert Schritt hohen, künstlichen Hügel, der an der Basis ungefähr eine Meile (wohl tausend Schritt?) beträgt; dieser ist aus der Erde, die man aus dem See gegraben hat, errichtet und mit den schönsten immergrünen Bäumen besetzt; denn sobald seine Majestät erfährt, daß an irgendeinem Platze ein schöner Baum wächst, läßt er ihn mit allen Wurzeln und der umgebenden Erde ausgraben, wie groß und schwer er auch ist, und durch Elefanten auf diesen Hügel schaffen, so daß er die schönste Sammlung von Bäumen in der Welt hat. Er hat den Hügel mit grüner Erde bedecken lassen, so daß nicht nur die Bäume, sondern der ganze Hügel grün ist; so hat er den Namen des grünen Berges erhalten (Abb. 552).

Abb. 552

Blick auf den grünen Berg in Peking

Nach Yule

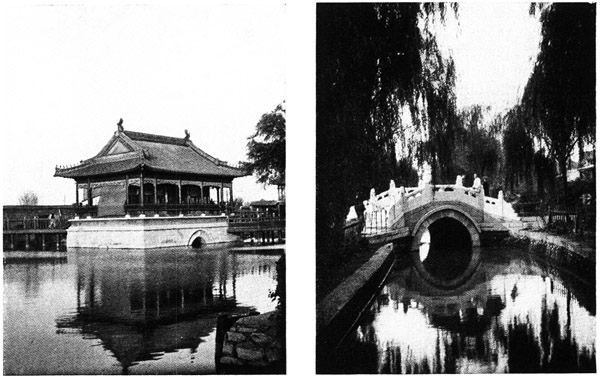

Auf seinem Gipfel ist ein zierlicher Palast errichtet, der gleichfalls völlig grün innen und außen ist. Alles dies zusammen, der Berg, die Bäume, das Gebäude, gewährt einen köstlichen und gar wunderbaren Anblick; wundervoll ist das Zusammenstimmen der Farben The Book of Marco Polo, ed by H. Yule I, p. 326 ff.. Zwischen dem Palaste, den der Großkhan seinem Sohne erbaut hat, und seinem eigenen liegt ein zweiter See, über den eine Brücke von Palast zu Palast führt. Weit herrlicher und prächtiger aber als Peking, das erst die Mongolenfürsten zu ihrer Residenz erhoben haben, wird die Hauptstadt der überwundenen Dynastie, wird King-hsi, das heutige Hang-tschu, geschildert. Marco Polo, wie allen Reisenden dieser frühen Zeit Yule, Marco Polo II, p. 167, note 12., erscheint sie als die größte und schönste Stadt der Welt. Sie wird auf einer Seite von dem Flusse Tsientang, auf der andern Seite nach Westen von dem See Hsi-hu begrenzt, der den Chinesen von alters her bis in die neueste Zeit als ihre schönste, von Dichtern und Malern unendlich gepriesene Landschaft gilt. »Ringsumher«, schildert Marco Polo, »sind die schönsten Häuser und Paläste errichtet, von ausgesuchter Bauart, den Vornehmen der Stadt gehörig, auch Heidentempel sind viele an den Ufern. In der Mitte des Sees sind zwei Inseln, auf jeder steht ein reiches, schönes Gebäude (wie in Abb. 553), so ausgestattet, daß es eines Kaisers würdig wäre, und wenn einer der Städter ein Fest geben will, so tut er das in einem der Paläste. Und alles nötige Silbergeschirr und Teller usw. findet er dort ... Zahllose Boote sind darauf für alle Arten von Vergnügungsfahrten .... und wahrlich, eine Fahrt auf diesem See gehört zu den größten Erholungen, die man finden kann. Denn auf einer Seite liegt die Stadt in ihrer ganzen Ausdehnung, so daß die Leute in ihren Barken von ferne den ganzen Anblick ihrer Schönheit haben, mit den zahllosen Palästen, Tempeln, Klöstern und Gärten mit hohen Bäumen, die sich an die Ufer herabsenken« Marco Polo II, 146/147..

Abb. 553

Inselpalast beim Sommerpalast Peking

Phot.

Diese Schilderung des Venezianers wird von allen späteren Reisenden bestätigt und ausgeschmückt. Der See hieß der Lotossee von China, da alle flachen Teile mit diesen köstlichen Blumen, den lien-hua, den chinesischen Lotosblüten, bedeckt sind. Barrow Barrow, Reisen in China, aus d. Engl, übers., Hamburg 1805, II, S. 304. (Das englische Original ist 1804 herausgekommen.), der Begleiter des englischen Gesandten Lord Macartnay, rühmt die vielen auf Pfeilern erbauten Pavillons, die auf einer gepflasterten Terrasse stehen oder auf künstlichen Hügeln errichtet sind. Untereinander sind sie durch gewölbte, mit Geländern versehene Brücken verbunden (wie in Abb. 554). Und in dieser Stadt liegt der Palast des alten vertriebenen Kaisers, den Marco Polo schon halb in Ruinen sieht, von dem er aber nach Erzählungen seines Führers und geschriebenen chinesischen Schilderungen noch ein gutes Bild geben kann. Wieder sieht er herrliche Gärten zwischen den Umwallungen, Obst- und Tiergärten mit Hainen und Seen, voll von Fischen. Die Frauenwohnungen, jetzt ganz verfallen, lagen um einen See, an dessen schönen Ufern der Kaiser mit seinen Frauen in herrlichen Festen seines hohen Amtes vergaß, um alles an den mächtigen Eroberer zu verlieren. Erst spätere Schilderungen lassen erkennen, wie genau der Venezianer beobachtet hat. Und wenn, wie alle seine andern Schilderungen, auch die der chinesischen Kaisergärten im Abendlande den verdienten Eindruck nicht machten, so lag das nicht nur daran, daß man sie lange für Märchen nahm, sondern vor allem hatte das Abendland in seinen damaligen Gärten gar keinen Maßstab der Vergleichung und empfand darum auch nicht den großen Unterschied von den eigenen Gärten.

Abb. 554

Brücke im Garten, über einen See, China

Phot.

Die andern Reisenden im XIII. und XIV. Jahrhundert, wie der Mönch Odoric, der in den Jahren 1325–27 auch in China seine Bekehrungsversuche machte, können im besten Falle nur bestätigen, was Marco Polo berichtet. Maundevilles wilde Wunderberichte um die gleiche Zeit brachten auch Marco Polo eher noch mehr in Mißkredit, und China war für das Bewußtsein des Abendlandes verloren, bis die Portugiesen in der Mitte des XVI. Jahrhunderts wieder wenigstens an seine Grenzen gelangten. Fast ein Jahrhundert lang machte man nun immer wiederholte, wenn auch meist resultatlose Versuche, in das Innere des Reichs vorzudringen. Den spärlichen Berichten jener Zeit sieht man die Befangenheit und Unselbständigkeit an Dell'Historia della China descritta nella lingua espagnola, tradotto nell'Italiana dal Mag. M. Fr. Avanyo, 1586. Enthält eine Reihe von Reisen der Franziskaner und Augustiner um 1580, die aber alle kaum weiter als bis zu den Häfen kamen. Die Beschreibungen der Gärten daher nur vom Hörensagen II, p. 21, 74, 217 u. a. m.. Im Jahre 1644 endlich wurde die alte Ming-Dynastie durch die Mandschu-Dynastie abgelöst. Jetzt änderte sich mit einem Schlage die Lage, die Missionäre der Gesellschaft Jesu, die, seit Franz Xaver im Angesichte des verschlossenen China gestorben war, in langer Vorbereitung auf diesen Augenblick gewartet hatten, zogen mit Siegergefühl in die Hauptstadt, wo sie bald an dem Hofe der klugen Politiker gerade durch ihre Klugheit eine große Rolle spielen sollten. Nicht als die Bringer von Heilswahrheiten, sondern als Ingenieure, Mathematiker und Astronomen errangen sie ihre Stellung. Und nachdem der kluge und gewandte Kölner Jesuit Adam Schall im Jahre 1644/45 Präsident des kaiserlichen astronomischen Tribunals geworden war, haben mit kurzen Unterbrechungen diesen Posten Jesuiten auch in der schlimmsten Zeit der Verfolgung bis in das XIX. Jahrhundert bekleidet Wetzer u. Welte, Kirchenlexikon, Artikel: Chinesische Mission.. Schon 1655 erschien des Jesuiten Martinus Martini »Novus Atlas Sinensis« in Amsterdam, der 1663 in dem Prachtwerke von Blaeus »Weltatlas« aufgenommen wurde Martinus Martini, Novus Atlas Sinensis, 1655, in Blaeu, Weltatlas (Geographie Blaviane), Amsterdam 1667.. Aus chinesischen Karten und Quellen war das Werk kompiliert und von des Autors eigenen Beobachtungen unterstützt. Die Kaufleute folgten den Vätern, und die Berichte der ersten Gesandtschaften der Niederländer Dapper, Drei Gesandtschaftsreisen der Niederländer, 1663. in den sechziger Jahren erhalten ihre Autorität auch durch die Unterstützung der ansässigen Jesuiten. Seit dann vom Jahre 1688 ab, nach der Ankunft der fünf französischen Jesuiten, die regelmäßigen Berichte und Briefe der Väter nach Paris gelangten Mémoires concernants l'histoire etc. des Chinois par les Missionnaires de Peking u. Lettres édifiantes., glaubte man nicht nur die Tore Chinas der christlichen Mission für immer offen, sondern die Begierde, bis in die geheimnisvollsten Falten dieser merkwürdigen Kultur einzudringen, wuchs im Auslande ins Ungemessene. Wir werden noch sehen, wie die Rückwirkung auf Europa sich in dieser Zeit für unsere Kunst gestaltete. Die erste Hoffnung sollte sich nur zu bald als trügerisch erweisen, als im ersten Viertel des XVIII. Jahrhunderts die Verfolgungen der Christen begannen und mit klugem Zielbewußtsein von dem Kaiser Kienlong, dessen lange Regierungszeit sich über die zwei letzten Drittel des Jahrhunderts erstreckte, durchgeführt wurden. Er behielt in Peking für sich die nützlichen Jesuiten, zog allen Vorteil aus ihrer Gelehrsamkeit, ließ ihnen hohe wissenschaftliche Ämter, ehrte einen Künstler, wie den italienischen Maler Castiglione hoch, ließ sich europäische Häuser bauen und Gärten anlegen; in ihrem eigentlichen Berufe aber wußte er sie vollkommen kalt zu stellen. So geschah es, daß China im XVIII. Jahrhundert sich den Fremden zwar völlig verschloß – auch die berühmte englische Gesandtschaftsreise des Lords Macartnay war wirtschaftlich resultatlos De Guignes, Voyages à Peking etc., 1784-1801, Tome I. – aber trotzdem der regelmäßige Strom von Nachrichten aus dem innersten China niemals unterbrochen wurde. Ja, erst das XVIII. Jahrhundert brachte ein wirkliches Verständnis und fruchtbare Vergleichungsbilder mit der abendländischen Kultur. Und diese kurze Skizze charakterisiert auch die Quellen, aus denen das Bild dieser ostasiatischen Gartenkunst vor dem europäischen Auge entsteht. Es ist eine Kunst, deren eigenartige Technik und Empfindungsweise uns heute vielleicht verständlicher in ihrer wunderbaren, fremdartigen Blüte entgegentritt, weil wir imstande sind, sie in die große ostasiatische Kunst überhaupt einzureihen; anderseits stehen wir heute am Ende einer europäischen Entwicklung des malerischen Stiles der Gartenkunst, die wir vergleichend mit Ostasien in ihrem ähnlichen Streben wie in der großen Verschiedenheit ihrer Mittel und Endzwecke begreifen möchten. Den Europäern des XVII. Jahrhunderts aber war Wort und Bild ein »Landschaftsgarten«, von dem die Reisenden berichteten, noch etwas vollkommen Fremdes.

Mit Staunen schreibt darüber Sir William Temple 1685 in seinem Essay, in dem er die Richtungen der Gartenkunst seiner Zeit mit feinem Empfinden zu einem Blütenstrauß zusammenbindet: »Es mag ganz unregelmäßige (Gartenformen) geben, die vielleicht mehr Schönheit als die unsern haben mögen, .... das habe ich gehört von Leuten, die viel unter den Chinesen gelebt haben, einem Volke, dessen Denkweise von der unsern in Europa so weit wie die Landschaft entfernt zu liegen scheint. Bei uns legen wir den Wert der Schönheit der Bauten und Anlagen hauptsächlich in Proportion, Symmetrie oder Einheit; unsere Wege und Bäume sind so angeordnet, daß sie einander in gewissen Abständen entsprechen. Die Chinesen spotten dieser Art von Anlagen ..... Ihr höchstes Ziel der Einbildungskraft ist darauf gerichtet, Gestaltungen zu bilden, deren Schönheit groß und ins Auge fallend ist, aber ohne Ordnung und Verhältnisse der Teile, die leicht erkennbar sind. .... Und wer die Arbeit der besten Gewänder oder ihre Malerei auf Wandschirmen oder Porzellan beobachtet, wird ihre Schönheit überall die gleiche finden, d. h. ohne Ordnung« Sir William Temple, The Gardens of Epicurus, 1688: The King's Classics, p. 53/54.. Der folgenden Generation, die in Europa den malerischen Stil zur Herrschaft brachte, half gerade ihr geringes Verständnis für das eigentlich chinesische Stilgefühl das eigene unbefangen zu entfalten. Man hat über Sir William Temples Besorgnis gelacht, mit der er warnte, eine so schwierige Sache, wie die Nachahmung eines chinesischen Gartens, zu unternehmen, ohne zu ahnen, wie er im Grunde doch recht hatte. Fruchtbar hätte vor allem sein Gedanke wirken sollen, die chinesische Gartenkunst durch ihre Malerei zu begreifen, denn beide gehören auf das allerengste zusammen.

Fertig, völlig ausgebildet, tritt diese neue, eigenartige Gartenkunst in unseren Gesichtskreis als ein auf lange Tradition gebauter Kunststil, der von allem, was wir Gartenbau oder Anbau nennen, in dessen Nützlichkeitsbedingungen wir bisher die Wurzel aller andern Gartenkunst fanden, sich völlig gelöst hat. Ja, nach gewisser Hinsicht ist der chinesische Gartenstil reinster Kunststil, und die Frage nach dem Entstehen und Werden dieser Kunst drängt sich lockend genug auf. Hier aber stellen sich unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg: in keinem Lande können wir weniger darauf hoffen, irgendwelche Spuren alter historischer Gärten anzutreffen, da die eigentümliche Etikette den chinesischen Kaisern und in weitem Umfang auch ihren Großen verbietet, das Haus ihres Vorgängers als Residenz zu bewohnen, und meist verlegte auch jede neue Dynastie ihre Hauptstadt nach einem andern Orte. Da aber länger als in irgendeinem andern Lande die chinesische Kunst sich ausschließlich um den Kaiserhof gruppierte, so verfielen die früheren Residenzen. Alle Residenzen bis in die neueste Zeit Hesse-Wartegg, China und Japan, 1900, S. 280 ff. wissen über den schlechten Zustand der Paläste der Kaiser und Großen, die eben zur Zeit nicht Residenz waren, zu berichten. Das Land zog seinen Vorteil daraus, wenn die Kaiser das Reisen liebten, wie fast alle Mitglieder der Mandschu-Dynastie, die seit 1644 häufige Reisen nach ihrer tatarischen Heimat machten. Alle Paläste, die der Kaiser auf seinen Reisen besuchte, mußten gepflegt und gut unterhalten werden; wie weit das aber immer nur ein Augenblicksbild ergab, zeigt, daß die Klage über Verfall schon erhoben wird, sobald ein altgewordener Kaiser seine Reisen aufgibt, denn sofort wurden die zur Unterhaltung bestimmten Gelder veruntreut. Es nützte auch nicht, wenn er dann den einen oder andern seiner Paläste einem reichen Manne mit der Bedingung der Unterhaltung überläßt. So hatte der Kaiser Kienlong die herrlichen Gärten um seinen Reisepalast Ou-yen einem reichen Salzkaufmann überlassen, dieser aber, in der Sicherheit, daß der alte Kaiser nicht mehr hinkommen würde, hatte auch nichts mehr dafür getan. Die europäischen Reisenden fanden ihn nach wenigen Jahren so in Verfall, daß sie kaum noch eine Brücke oder Holzgalerie zu betreten wagten De Guignes, Voyages à Peking etc., 1784-1801, I, p. 38.

Demgegenüber steht die beispiellose Kontinuität der chinesischen Kultur auf allen Gebieten, und nicht zum mindesten dem der Gartenkultur, für die man vielleicht die Zentralisation an dem Kaiserhof als eine ihrer Hauptstützen ansehen darf. Die Etikette an diesem Hofe ist immer ein Hauptgegenstand der Wissenschaft gewesen. Es fehlt dem Chinesen, für den Kenntnis des Alten eine nationale Leidenschaft ist, gewiß nicht an historischer Forschung aller Art, aber die ununterbrochene Entwicklung durch Jahrhunderte hält das Auge des Forschers so wenig durch Kontraste auf, daß sich die Wurzeln einer so langsam erwachsenen Kunstübung ganz in das Dunkel der Vorzeit verlieren.

Immerhin lassen manche Nachrichten über die Bauten der Han-Dynastie, die von 206 v. Chr. bis 201 n. Chr. den chinesischen Thron besaß, schließen, daß zuerst unter diesen Kaisern die Lust erwachte, große Hügel aufzuwerfen, auf denen man Paläste erbaute, die wieder untereinander mit Brücken verbunden wurden. Daß die Hauptstadt, die sie begründeten, nicht wie die früheren regelmäßig angelegt worden sei, sondern »Sternbildern gleichgesehen habe« Münsterberg, Chines. Kunstgeschichte, 1910, S. 70–71., wird ausdrücklich berichtet. Freilich erzählen chinesische Chroniken von weit älteren Gärten. Von den Wundergärten auf dem Berge Kuen-luen wollen sie das Sagenhafte gar nicht verschleiern. Doch wissen sie auch von Prunkgärten der Tschou-Kaiser zu erzählen, die bis in das 2. Jahrtausend v. Chr. zurückreichen. Die Parks, die in erster Linie zur Jagd angelegt wurden, erregen, da sie ihm Nahrung spendenden Boden entziehen, immer wieder den Unwillen des Volkes. Und deutlich spricht sich die Tendenz der Chronisten aus, die meist solche Anlage von Gärten und Parks den Fürsten zu einem Fallstricke werden lassen: ihr der Regierung abgewandtes Leben des Vergnügens in ihren Gärten macht es einem ehrgeizigen Nachfolger leicht, ihnen Thron und Leben zu rauben Cibot, Essai sur les jardins de plaisance des Chinois: Mémoires concernants les Chinois VIII, p. 301 f., 1782.. Nachrichten über die Art dieser Gärten, ihre Anlage, fehlen aber ganz. Unter der Han-Dynastie scheint der Kaiser Wouty 140 v. Chr. sich besonders durch seine Liebe für gewaltige Gärten ausgezeichnet zu haben. Noch in der Sungzeit gab es außerhalb der Stadt zehn über dreißig Fuß hohe künstliche Erdhügel, die einst kaiserliche Pavillons getragen hatten und mit dem Stadtpalast durch Brücken verbunden waren Münsterberg, a. o. O., S. 71.. Die Chronisten erzählen, daß seine Gärten 50 Meilen im Umfange gehabt hätten, jedes der Täler, die durch die Berge gebildet wurden, sei mit Palästen, Pavillons und Grotten übersät gewesen. Auch dieser Kaiser erschöpfte mit seinen Anlagen den Staatsschatz Mémoires conc. les Chinois VIII, 1782, p. 309.. Er erbaute Gärten und Paläste für seine Geliebte Fey-yen, deren Schönheit Dichter, wie den großen Lyriker Li-Tai-pe, noch 800 Jahre später zu begeisterten Gedichten anfeuerte. Seinen Sommerpalast von Tschao-Yan schildert Li-Tai-pe als ein köstliches Frühlingsparadies, wo der Kaiser mit Fey-yen die Liebesnächte verlebte Hans Heilmann, Chines. Lyrik, S. 25, n. Anm. 21 u. 44: Die Fruchtschale..

Doch alle diese Schilderungen sind noch vage genug, und wenn die Vorliebe der Chinesen unter der Han-Dynastie für künstliche Hügel gerühmt wird, so wissen wir aus der westasiatischen Gartenentwicklung, daß auch den Assyriern und Babyloniern eine Vorliebe für solche Dinge eigen war. Im Beginn der großen Zeit der chinesischen Kunst, unter der Tang-Dynastie, finden wir in der zarten, tiefempfundenen Lyrik Anspielungen und Einzelheiten, die darauf hinweisen, daß auch die Gartenkunst in gleicher Weise wie die Malerei damals auf einer sehr hohen Stufe gestanden hat. Doch ebenso wie von der Malerei jener Zeit uns kein einziges Original erhalten ist, so tritt ein wirklich greifbares Bild der Gartenkunst auch erst in einem Gedichte des XI. Jahrhunderts vor unsere Augen, in der großen Gartenschilderung des Hsi-ma-kuang aus dem Jahre 1026. Hsi-ma-kuang war ein großer Staatsmann, »er war ein Wohltäter seines Jahrhunderts durch Weisheit, Wohlwollen und Milde seines Ministeriums«, sagt ein späterer Kaiser von ihm Mémoires concern. les Chinois IX, p. 643-50; A. v. Humboldt, Kosmos II, S. 102; Huc, Empire Chinois I, 206 ff.. Der Minister schildert hier seinen eigenen Landsitz: »Mögen andere Paläste bauen, um darin ihren Kummer einzuschließen oder ihrer Eitelkeit zu frönen. Ich habe nur eine Einsiedelei erbaut, um darin mich meiner Muße zu überlassen und mit meinen Freunden zu plaudern. Zwanzig Morgen haben mir für meine Bedürfnisse genügt. In der Mitte ist ein großes Gartenhaus (salon nach der französischen Übersetzung, aber augenscheinlich einer der vielen Einzelbauten), wo ich meine 5000 Bände gesammelt habe, um die Weisheit zu befragen und mit dem Altertume meine Zwiesprache zu halten. An der Mittagsseite findet man einen Pavillon inmitten des Wassers, das ein Bach, der von dem östlichen Hügel herabfließt, herbeiführt. Die Wasser bilden ein tiefes Bassin, von wo sie sich in fünf Zweigen wie die Klauen eines Leoparden verbreiten, zahllose Schwäne schwimmen darauf und spielen auf allen Seiten. Am Rande des ersten Baches, der in Kaskaden herabfällt, erhebt sich ein steiler Fels, dessen Gipfel, gekrümmt und vorne überhängend wie der Rüssel eines Elefanten, einen luftigen, offenen Pavillon trägt (wie in Abb. 555), damit man sich darin erfrischen und die Röte, mit der der Morgen die aufgehende Sonne krönt, bewundern kann. Der zweite Arm teilt sich nach wenigen Schritten in zwei Kanäle, welche sich um eine Galerie schlängeln, die von einer doppelten Terrasse begrenzt ist, wo Rosen- und Granatbaumspaliere den Balkon bilden. Der östliche Arm fließt gegen Nord zurück, auf den Bogen einer isolierten Säulenhalle, danach bildet er eine Insel; die Gestade dieser Insel sind mit Sand bedeckt, von Muscheln und Kieseln verschiedener Farbe; ein Teil ist mit immergrünen Bäumen bepflanzt, der andere ist mit einer Hütte aus Stroh und Schilf geschmückt, wie die der Fischer. Die beiden andern Arme scheinen sich abwechselnd zu fliehen und zu suchen, indem sie der Neigung einer mit Blumen geschmückten Wiese folgen, die sie frisch halten. Manchmal treten sie über ihr Bett und bilden kleine Wasserspiegel, die von zartem Rasen gefaßt sind, dann verlassen sie die Wiese und fließen in engen Kanälen herab, wo sie sich in einem Labyrinth von Felsen, die sie am Durchgang hindern, drängen und brechen, vor denen sie aufbrüllen und in schäumigen Silberwellen ihren gewundenen Lauf sich erzwingen müssen. Nördlich von dem großen Lusthause sind mehrere Pavillons, hier und dort vom Zufall zerstreut, die einen auf Hügeln, die sich über die andern erheben, wie eine Mutter über ihre Kinder, andere sind am Abhang erbaut, mehrere liegen in kleinen Schluchten, die der Hügel bildet und sind nur zur Hälfte zu sehen. Alles ist von Bambuswäldchen beschattet, von sandigen Fußpfaden durchschnitten, wohin die Sonne niemals dringt. Nach Osten öffnet sich eine kleine vielgestaltige Ebene, welche ein Zedernwäldchen vor dem kalten Nordwind schützt. Alle Täler sind erfüllt mit wohlriechenden Pflanzen, medizinischen Kräutern, Blumen und Sträuchern. Der Frühling verläßt diesen köstlichen Ort niemals. Ein Wäldchen von Granatbäumen, Zitronen und Orangen, immer von Blumen und Früchten beladen, begrenzt den Horizont. In der Mitte liegt ein grüner Pavillon, zu welchem man auf unmerklicher Neigung emporsteigt, in mehreren Schneckenwindungen, die enger werden bis zum Gipfel. Die Wege dieses Hügels sind mit Rasen begrenzt und laden von Zeit zu Zeit zum Sitzen ein, um alle Blicke von allen Seiten zu genießen. Im Westen führt eine Allee von Trauerweiden zum Ufer des Flusses, welcher von der Höhe eines Felsens, der mit Efeu und wilden Blumen verschiedener Farben bedeckt ist, herabfällt. Ringsumher sind Felsen bizarr amphitheatralisch angehäuft in einer wilden, rauhen Manier. Wenn man bis zum Grunde geht, findet man eine tiefe Grotte, welche sich allmählich erweitert und eine Art von unregelmäßigem Raum mit gewölbter Decke bildet. Das Licht kommt durch eine ziemlich große Öffnung, von der wilder Wein und Geißblatt herabhängen. Hier findet man Schutz in den brennenden Hundstagen. Zerstreute Felsen, eine Art von ausgehöhlten Nischen, dienen als Sitze. Eine kleine Quelle, welche von einer Seite herauskommt, erfüllt die Höhlung eines großen Steines, von wo sie in kleinen Strömen auf den Boden herabträufelt, in Spalten umherirrt, bis sie sich in einem Reservoir zu einem Bade vereinigt. Dies Bassin vertieft sich unter einer Wölbung, macht eine kleine Biegung und fließt in einen Teich ab, der zu Füßen der Grotte liegt. Dieser Teich läßt nur einen kleinen Fußpfad zwischen den formlosen, seltsam aufgehäuften Felsen, welche ihn umgeben. Ein ganzes Volk von Kaninchen bewohnt sie und erschreckt die Fische des Sees, wie sie von ihnen erschreckt werden. Wie entzückend diese Einsiedelei ist! Der zweite Wasserspiegel ist mit kleinen Schilfinseln bedeckt, die größten sind mit Vogelhäusern aller Sorten Vögel übersät, man geht bequem von einer zur andern über große Steine, die aus dem Wasser ragen, oder kleine Holzbrücken, die hier und dort zerstreut bald als Bogen, andere im Zickzack oder in gerader Linie, je nach dem Raume, den sie ausfüllen sollen, angebracht sind. Wenn die Seerosen, die am Ufer des Teiches wachsen, blühen, scheint er bekränzt mit Purpur und Scharlach, wie der Horizont des südlichen Meeres, wenn die Sonne aufgeht. Man muß sich entschließen, auf dem gleichen Wege zurückzugehen oder die Felsen zu überschreiten, die den Ort auf allen Seiten umgeben. Die Natur hat gewollt, daß sie nur zugänglich von einer Spitze des Teiches seien; die Felsen erscheinen wie gefaltet, wo die Wasser sich einen Durchgang zwischen den Weiden, welche sie trennen, geöffnet haben und nach der andern Seite durchbrechen, indem sie sich mit Geräusch einzwängen. Alte Tannen verbergen diese Einsenkung und lassen über ihren Wipfeln nur Steine sehen, die sich in Rinnen und zerbrochenen Baumstämmen gebettet haben. Man gelangt auf die Höhe dieses Felsenwalles durch eine enge steile Treppe, die man mit der Hacke hat aushöhlen müssen, deren Schläge man noch sieht. Der Pavillon, den man hier zum Ausruhen findet, ist ganz einfach, aber er ist ausgezeichnet durch die Aussicht auf eine weite Ebene, wo der Kiang sich inmitten von Reisfeldern schlängelt« Mémoires concern. les Chinois II, p. 645 ff.. Das Gedicht schließt mit einer Schilderung von des Verfassers ländlicher Beschäftigung, dem Besuch der Freunde, einem Lob der Einsamkeit und einem Lebewohl an den geliebten Garten, weil sein Leben dem Vaterlande geweiht sei, das ihn in die Stadt ruft. Hsi-ma-kuang gehört der Sing-Dynastie an, d. h. jener Periode der chinesischen Kultur, in der alle Künste ihre höchste lebendige Entwicklung fanden, das klassische Zeitalter Chinas, vergleichbar der Renaissanceepoche der westeuropäischen Völkerfamilie. Dichtkunst und Malerei durchdringen sich auf das tiefste, »ein Bild ist ein gemaltes Gedicht«, und Gemälde sollen die Empfindung eines poetischen Temperaments in gleichem Maße zeigen, wie die Poesie die Seelenstimmung eines Künstlers erkennen läßt. Die Gartenkunst ist aber nur ein Zweig der Landschaftsmalerei. Nichts setzt den Ostasiaten, der unsere Gartenkunst betrachtet, so sehr in Erstaunen, als daß wir, die wir so gern uns Landschaftsbilder an die Wände unserer Zimmer hängen, niemals darauf kommen, solche Gemälde, die wir aus den Gegenständen der Natur bilden, als Gärten um unsere Häuser zu schaffen Unser Vaterland, Ein Buch von Japanern über Japan, 1909, Kapitel Kunst von Baron Sujematsu, S. 558..

Abb. 555

Überhängender Felsen, europäischer Stich nach chinesischer Vorlage

Aus Le Jardin Anglo-Chinois

Vielleicht dürfen wir in der eigenartigen Verehrung, die die Chinesen den Bergen und Steinen entgegenbringen, eine Urform der Religion, den letzten Grund auch ihrer Gartenformation sehen. Martini spricht in seinem chinesischen Atlas von dem seltsamen Aberglauben der Chinesen, ihre Berge betreffend. »Sie erforschen die Psychologie eines Berges, seine Formation, seine Adern, wie sonst die Astrologen den Himmel oder die Chiromanten die Hand.« Wenn der Drache, d. h. das quellende Wasser, für sie der Bringer allen Glückes, den Berg zur Wohnung sucht, dann ist er auch glückbringend, dort bauen sie dann die Gräber ihrer Ahnen und ihre Heiligtümer Martinus Martini, Novus Atlas Sinensis in Blaeu, Weltatlas, p. 17.. In Ostasien nimmt Berg, Fels und Stein ungefähr die Stelle ein, die die Baumverehrung in Westasien und großen Teilen Europas einnahm. Das erste, was wir daher über die Gartenanlagen anschaulich und technisch genau erfahren, ist die Anlage von künstlichen Hügeln. Waren eben bestimmte Berge der Natur als ganz besonders glückverheißend verehrt, so ist es sehr begreiflich, wenn man solch ein Naturgebilde in seiner Nähe auf eigenem Grund und Boden nachbildete. War der Garten klein, so mußte natürlich auch der Berg in kleinem Maßstabe nachgebildet werden. In der Malerei gibt es Vorlagehefte für Bergformationen, die in 16 verschiedenen schematischen Strichelungen unter uns kaum verständlichen Bezeichnungen die Möglichkeiten traditioneller Formation auf Bildern festlegen Münsterberg, Chinesische Kunstgeschichte 1910, I, 188/189.. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß ähnliche Schemata auch für die Bergformationen in den Gärten festgesetzt waren.

Abb. 556

Pavillon und Steingruppe aus dem Garten des Winterpalastes der verbotenen Stadt Peking

Phot.

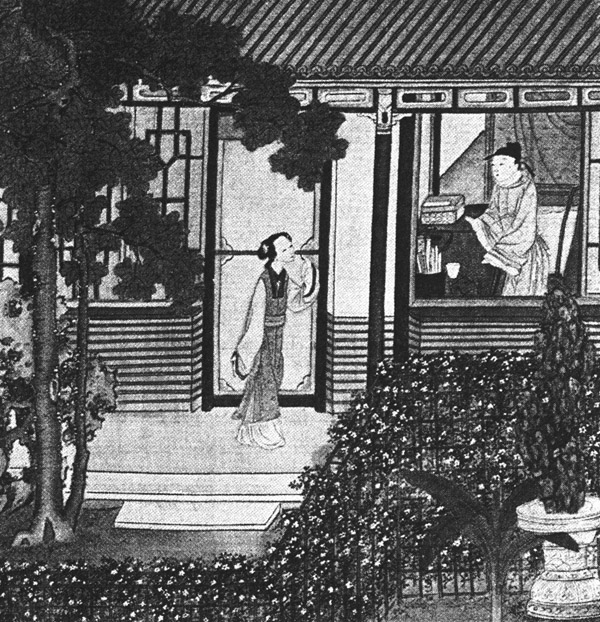

Welch seltsame Formen sie dort bevorzugen, zeigt der wie ein Elefantenrüssel überragende Felsberg in Hsi-ma-kuangs Garten, eine Bildung, die sehr häufig in chinesischen Gärten wie auf chinesischen Bildern wiederkehrt. Neben den eigentlichen Bergen stehen die Steine, die für die chinesische Gartenkunst einen wichtigen Zweig ausmachen. Delatour Delatour, Essais sur l'Architecture des Chinois, sur leurs jardins etc., 1803, I, p. 136., der im Anfange des XIX. Jahrhunderts den Versuch macht, das Wesen der chinesischen Gartenkunst zu ergründen, erzählt, daß er in seinem Kabinett eine Sammlung von mehreren Hundert solcher Steinzeichnungen besäße, von allen Sorten und Farben, die meistens aus einem Stück (Abb. 556) bestehen, andere sind zusammengesetzte Pyramiden, etagenförmig, oder Nadeln; mehrere sind unregelmäßig durchbrochen (Abb. 557); wenn sie felsartig sind, fließt Wasser durch die Öffnungen, sie sind von verschiedenster Größe. Häufig stellt man sie auf Basen oder Holzgestellen, dann meist in der Nähe der Gebäude oder im Vordergrund kleiner Gärten auf, wo sie dann in ihrer seltsamen Form oft als Tisch oder Sessel für die vornehmen Frauen (Abb. 558), deren ganzes Leben sich in den Gärten abspielt, dienen. Sie sind häufig von azurblauer Farbe, aus einem Stein, der in Südchina gebrochen wird, hergestellt. Die Hauptstädte haben große Läden, in denen solche Steine zum Verkaufe ausstehen, besonders schöne werden mit hohen Preisen bezahlt.

Abb. 557

Hausgarten, Naturstein als Sessel

Ms. Brit. Museum Phot.

Die Adern des Berges sind das Wasser, das wieder für sich, je nach der Richtung seines Laufes, nach den Höhlen, die es bildet, nach den Seen, in denen es sich sammelt, das bedeutungsvolle Wesen des Berges bestimmt. Wo der Chinese in seinem Garten künstliche Berge und Hügel anlegt, da hat er mit der ausgegrabenen Erde zugleich das Bett eines künstlichen Sees hergestellt. Hsi-ma-kuang läßt den Zufluß zu dem See seines Hauptgartens von den östlichen Hügeln herabströmen, denn der Lauf des Wassers von Ost nach West bedeutet Glück, und eine ähnliche Bedeutung werden wohl auch die fünf »wie die Klauen eines Leoparden ausströmenden Bäche« haben. Martini erzählt Martinus Martini, Atlas Sin., a. o. O , p. 40., daß ein See, der durch 9 Quellen gespeist wird, als glückbringend gilt, so der See von Kien-lung, der See der 9 Drachen. Wie ihrer Naturbetrachtung, so liegt auch ihrer Kunst ein tiefer, über die Erscheinung hinausgehender Sinn zugrunde; ihr eigenstes Wesen ist das Symbolische; darum deutet sie nur an, mag sie auch noch so treu im einzelnen ihrer Naturbeobachtung sein. Diese traditionelle Erziehung des Chinesen zum Kunstbetrachten ist uns oft schwer verständlich. Unter der Bildrolle eines berühmten chinesischen Malers hat der Kaiser Kien-lung eine Blumenskizze gemalt und die Worte geschrieben: In einer feierlichen Stunde im Sommer kam mir Ku-Kaichihs Bild in die Hände, und unter seinem Einfluß malte ich in schwarzer Tusche den Zweig von Epidendrum, als Ausdruck der Bewunderung für den tiefempfundenen und geheimnisvollen Sinn des Bildes.

Abb. 558

Garten mit chinesischem blauen Stein als Tisch

Ms. Brit. Museum Phot.

Diese suggestive Kraft der chinesischen Kunst ermöglicht auch dem chinesischen Gartenkünstler, den Wunsch zu erfüllen, der eine Hauptsache für den Gartenbesitzer war: eine Nachahmung berühmter Landschaften des Reiches zu besitzen. Eine große Vorliebe hatte man für den Hsi-hu-See; um dessen Schönheit im Geiste zu genießen, brauchte man aber kaum mehr als einen See mit einer oder zwei Inseln, auf denen Pavillons stehen, die durch Brücken miteinander verbunden sind, am Gestade Berge, auch mit Gebäuden gekrönt. Eine oder die andere Gesteinsart, die der Gegend besonders eigen, eine oder die andere Pflanze, die die Erinnerung besonders lebhaft wachruft, vor allem aber die Seerosen, mit denen der Hsi-hu-See so reich bedeckt ist (Abb. 559), genügen vollkommen, damit nun vor den Augen des Beschauers von der Veranda des Hauses oder einem bestimmten Pavillon das ganze teure Bild der schönen Landschaft entstehen konnte.

Abb. 559

Garten mit Lotosblütenteich, Hong-tschu

Phot.

Der Künstler behielt im übrigen völlig freie Hand, das Bild in Haupt- und Nebenmassen, je nach der Beleuchtung, je nach dem Sinn, den es ausdrücken will, mit seinen Mitteln zu gestalten. Neben der Nachahmung bestimmter Landschaften schuf man auch freie Bilder, die durch den Namen den phantastischen oder mystischen Sinn, der dem Bildner vorschwebte, ausdrücken sollten. »Der Garten der Tausend Schneestapfen« (Abb. 560) fand der französische Nachstecher auf seiner Vorlage, die er sorgfältig wiedergab. Die Anordnung der künstlichen Hügel, der zahlreichen Pavillons, der Zickzacktreppenwege, des Baches mit Wasserfall und Brücken, der Bäume und Steine schließt diesen Sinn in ein klares Landschaftsbild ein. Denn immer zwang und half eine feste Tradition, die ganz genau vorschrieb, wie die drei Hauptmittel des Ausdrucks: Berg und Steine, See und Bach, Pavillon und anderer Schmuck zu verteilen sind. Der überhängende, mit einem Pavillon gekrönte Felsen, aus dem Hsi-ma-kuang die Röte des aufgehenden Morgens bewundert, hat seine ganz bestimmte Aufgabe im Garten. Wir werden noch in Japan, wo die theoretische Gartenliteratur klare Aufschlüsse verleiht, sehen, wie weit sich Tradition mit künstlerischer Freiheit verbinden ließ.

Abb. 560

Der Garten der Tausend Schneestapfen, französischer Stich nach chinesischer Vorlage

Aus Le Jardin Anglo-Chinois

Der Chinese kennt den Begriff des Spazierengehens nicht. Die vornehme Frau besonders war schon durch die eingezwängten, am Wachstum gehinderten Füße untauglich für jeden Weg. Ihr Leben aber spielte sich im Garten ab, und nach ihren Bedürfnissen richtete sich die Gartenkunst. Die Chinesen sind zwar alle große Blumenfreunde, die Frauen tragen Blumen im Haar bis in das Greisenalter, auch in den untersten Klassen; weil sie aber nicht ins Feld wandern, so fehlt ihnen jeder Sinn für die frei wachsenden Feld- und Wiesenblumen. Auch im Garten werden die Blumen nicht in Beeten zusammengepflanzt, sondern nur ebenso wie die blühenden Gesträuche in Gruppen angeordnet, besonders Lilienarten und Päonien.

Abb. 561

Vor dem Hause, Rosengatter und Kiefer und Steinblüte

Ms. Brit. Museum Phot.

Das Bildchen (Abb. 561) zeigt auch die Rose, ein Gitter überrankend, vielleicht dürfen wir darin europäischen Einfluß sehen; echt chinesisch aber ist die Kiefer auf der einen Seite, auf der andern die Blattpflanze neben einem schön verzierten Gefäß, aus dem ein Stein, wie eine Blüte gestaltet, herauswächst. Dieses alles aber, verbunden mit den blühenden Bäumen, auf die der Ostasiate den größten Wert legt, gibt dem Garten ein prächtig buntes Aussehen, das je nach der Jahreszeit von blühenden Topfpflanzen unterstützt wird. Diesen Garten nun genießt der Chinese sitzend, darum versah man ihn mit so vielen Pavillons, jedem Europäer fiel dieser Zug zuerst in die Augen. Zu diesen Ruhepunkten führen die geschlängelten, mit bunten Kieselmosaiken gepflasterten Wege hin. Jeder Pavillon hatte seine feste Aufgabe, eine bestimmte Szenerie zu beleben oder der Ruhepunkt für ein bestimmtes Bild zu sein oder auch den Garten in der Beleuchtung der verschiedenen Tageszeiten zu zeigen, wie jener, der Morgensonne zugekehrte des Hsi-ma-kuang. Als die Versammlungspunkte aller Geselligkeit spielen die Pavillons in der Dichtkunst der Lyrik eine besondere Rolle (Abb. 562). Man muß ein Bild, wie das kleine Gedicht: »Der Porzellanpavillon« von Li-Tai-pe, lesen, um den ganzen Zauber chinesischen Gartenlebens zu empfinden.

»Mitten in dem kleinen künstlichen See,

erhebt sich ein Pavillon aus grünem und weißem Porzellan.

Man gelangt zu ihm auf einer Brücke von Jade,

Die sich wölbt wie der Rücken eines Tigers.

In diesem Pavillon sitzen die Freunde, in lichte Gewänder gekleidet, beim Wein.

Sie plaudern lustig miteinander oder sie schreiben Verse nieder,

Dazu stoßen sie ihre Kopfbedeckungen zurück und streifen ein wenig die Ärmel auf.

Und in dem See, in dem die kleine Brücke umgekehrt

Gleich einem Halbmond von Jade erscheint,

Trinken die Freunde, in lichte Gewänder gekleidet,

Auf dem Kopfe stehend, in einem Pavillon von Porzellan«

Heilmann, Chin. Lyrik, S. 53/54..

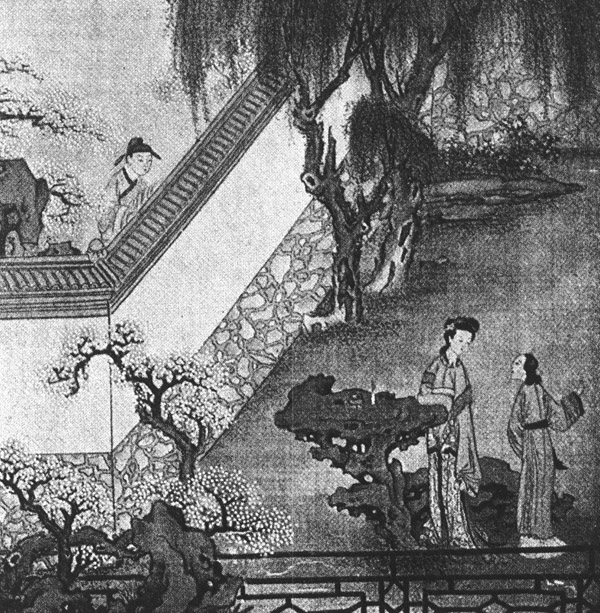

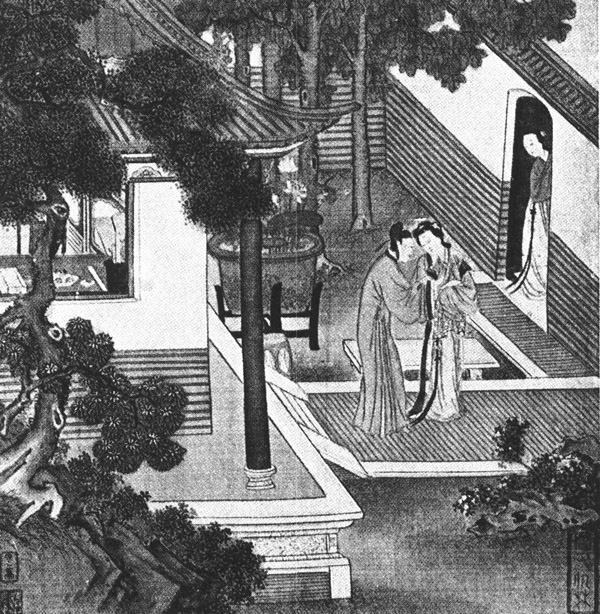

Verse machen gehört immer zu der notwendigen Würze aller chinesischen Geselligkeit. Bei einem Lieblingsspiel, das sich später auch nach Japan verpflanzte, ließ man einen Weinbecher auf einem Bache schwimmen, und jeder, bei dem er vorüberschiffte, mußte einen Vers machen oder ein großes Maß Wein trinken Brinkley, Japan and China VI, p. 67.. Zwei Bilder der Ming-Dynastie aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts schildern solche Gartenfeste Tjama, Selected Reliques of Japanese Art, vol. II.. Das erste zeigt den Garten der Villa Kin-Kou in Honan, einst durch Schi-Tsung in der Tsin-Dynastie zwischen dem III. und IV. Jahrhundert gegründet. Schi-Tsung war ein hoher Beamter der kaiserlichen Familie, man sieht ihn auf dem Bilde neben seiner Geliebten, um deretwillen er seine Karriere ruinierte, inmitten der wein- und liederfrohen Gesellschaft. Das zweite Bild schildert ein Gartenfest des Dichters Li-Tai-pe selber, der mit seinen drei Brüdern in dem Garten der Villa Tau-li, die eine große Berühmtheit in der Tang-Hauptstadt Tsi-Nan-Fu hatte, ein Fest feiert. Es war eine Illustration zu einem Gedichte von Li-Tai-pe: »Eine Nacht, in der die schönen Blumen duften und ein leichter Nachtwind kühlt, ist uns vom Himmel zu unserer Freude gegeben. Deshalb können wir dann nichts Besseres tun, als fröhlich sein, die Lichtkerzen anzünden, das Weinglas erheben und dichten. Wer aber keine Verse machen kann, muß drei Gläser erheben, wie es einst im Gartenfest zu Kin-Kou geschah« Münsterberg, Chin. Kunstgeschichte I, S. 281.. Beide stellen nur den Vordergrund des Gartens beim Hause dar, wir sehen die Brücken und die blühenden Bäume und die Kiefern, unter denen man Tische aufgestellt hat.

Abb. 562

Pavillon und Brücke im Hause des Li-Ching-Mai, Peking

Phot

Auch Hsi-ma-kuang spricht von den vielen Pavillons, mit denen sein Garten übersät war, und alle Gesandten, die später in kaiserlichen und anderen Gärten Zutritt haben, berichten, wie sie bald in diesem, bald in jenem Pavillon untergebracht waren, wie der Kaiser in den verschiedensten Pavillons speiste; von dem Harem, wo jeder Haushalt mindestens ein gesondertes Haus besaß, ganz zu schweigen. Jeder große Garten in China bestand nun aus den verschiedensten Bildern, die jedes für sich von einem besonderen Ruheplatze genossen werden konnten. Meistens war das erste, vom Haupthause anzusehen oder auch dem Eintretenden sich entfaltend, ähnlich wie das, was Hsi-ma-kuang schildert: in einem offenen, lachenden Tal bildet, je nach der Größe des Terrains, ein kleinerer oder größerer See den Mittelpunkt. Ist er groß genug, so schmückten ihn ein oder mehrere Inseln, die mit kleinen Lusthäuschen geziert sind; entweder ein Weg von flachen Steinen oder eine Brücke führt herüber. In der Vielgestaltigkeit der Brücken ist die ostasiatische Phantasie schier unerschöpflich: je nach der Entfernung ist sie von flachen, nebeneinandergelegten, rechteckigen Steinplatten gebildet, oder führt, aus Holz mit einem Geländer, im Zickzack herüber. Ist der See groß und tief genug, daß der Besitzer dem Lieblingsvergnügen, dem Kahnfahren, fröhnen kann, so sind die Brücken mannigfaltig gewölbt, aus dem verschiedensten Material, um Fahrzeuge durchzulassen. So vielgestaltig See und Brücke auch sein mochten, erinnerten sie den Chinesen doch immer an die Urform aller chinesischen Seen, den Hsi-hu; dort waren die Brücken zwischen den Straßen, die über den See führten, hoch genug, daß die Hausboote, die man sich da mietete, um einen ganzen Tag mit seiner Familie darauf zuzubringen, hindurchfahren konnten. Häufig war auf der Mitte der Brücke ein Pavillon oder an beiden Enden ein Triumphtor. Solche Triumphtore schmückten die beiden Enden der Brücke, die über den See im Kaiserpalast zu Peking führte, von dem Marco Polo berichtet Magalhans, Nouvelle Description de la Chine, 1688, p. 283. Hsi-ma-kuangs Garten, der durch besondere Einfachheit den Geschmack des stillen Gelehrten widerspiegeln soll – ist doch seine Bibliothek der Mittelpunkt – zeigt als Hauptgarten ein einfaches Bild. Er spricht nicht einmal von einer Insel im See, doch fehlt der Bach, der von den östlichen Hügeln herabfließt, nicht, denn die Kaskade im Osten ist eine unerläßliche Bedingung der Hauptszene. Auch nach Norden und Westen umgeben Hügel die Ufer dieses Sees, die in der Mitte etwas zurücktreten, um die Aussicht freier zu machen, den Blick in halbversteckte Schluchten, Bambuswäldchen und am Horizonte in das köstliche, kleine, blühende Wäldchen von Granatbäumen, Zitronen und Orangen zu lenken, aus dessen Mitte sanft ansteigend der Schneckenhügel mit dem grünen Pavillon ragt.

Drei Hauptarten von Szenerie unterscheidet der Chinese; nach dem Lachenden soll durch Kontrast das erhaben Schreckliche wirken: drohende, überhängende Felsen, dunkle Höhlen, schäumende Wasserfälle, die von allen Höhen herabstürzen, verkrüppelte Bäume, die von der Gewalt des Sturmes gebrochen scheinen, Gebäude, die halb wie Ruinen, einige wie vom Feuer zerstört aussehen, das sind die Mittel, mit denen dieser Eindruck hervorgebracht wird. Hsi-ma-kuangs Einsiedelei ist milder, er hat das köstliche Bild, das er von seinem felsummauerten stillen See entwirft, mit vielen Zügen der dritten Gattung, der romantisch-idyllischen, vermischt, die in der kleinen Insel mit der Fischerhütte sich zeigt. Nach der Einsiedelei führt uns der Dichter durch kühle, dunkle Höhlen. In den großen künstlichen Bergen und Felsen waren in allen größeren Gärten Höhlen und Gemächer, oft mit großem Aufwand, eingerichtet. Auch Martini erzählt davon: »In den schönen Gärten Chinas habe ich einen künstlichen Berg gesehen, in dem man höchst kunstvoll Höhlen, Zimmer und Stufen gegraben hatte, ja Teiche, Bäume und andere Sachen angelegt hatte, in welchen die Kunst mit der Natur im Wettstreit war. Das machen sie, um die Hitze des Sommers mit der Kühle der Höhlen zu betrügen, wenn sie dort studieren oder Feste geben. Was die Schönheit noch erhöht, ist die Anlage von Labyrinthen; denn, obgleich der Platz nicht sehr groß war, konnte man darin 2–3 Stunden umhergehen« Martinus Martini, Atl. Sin. (liv. 4, cap. 6), p. 32; Dapper: Drei Gesandtschaftsreisen der Niederländer, S. 22 ff., Widerholung des Berichts.. Eine Hauptaufgabe des chinesischen Gartenarchitekten aber war es, einen Zentralpunkt zu finden, um alle diese verschiedenen Bilder, die man nacheinander einzeln genoß, zu einem großen Übersichtsblick zusammenzuschließen. Hsi-makuang hebt diesen Punkt nicht besonders hervor, wahrscheinlich aber war es der Aussichtsberg auf der Höhe, der ihm auch die Ebene mit dem heimatlichen Flusse Kiang zeigt.

Dieser Garten des Ministers wurde an Größe und Reichtum von den kaiserlichen Gärten weit übertroffen. Überall aber, ob das Terrain groß oder klein war, mußte die Hauptaufgabe des chinesischen Gartenkünstlers sein, das Bild dem Raume proportional zu gestalten. Da er die freie Natur, die er nachahmen will, doch fast niemals in ihren eigenen Verhältnissen wiedergeben konnte, so war es ein besonderes Studium, durch geschickte Anordnung die Perspektive bedeutender ahnen zu lassen. So erzählt Staunton, der im Gefolge der englischen Gesandtschaft reiste, von einem Garten, wo eine leichte Mauer, in einer gewissen Entfernung durch die Zweige eines Dickichts gesehen, vollkommen den Eindruck eines prächtigen Hauses machte Staunton, Reise d. brit. Gesandtsch. unter Lord Macartnay in Matth. C. Sprengel, Auswahl der besten ausl. geogr. Nachrichten. Halle 1794–1800, X, S. 20.. Selbst in seinen großen Gärten mußte der Chinese einen verkleinerten Maßstab anlegen, Staunton schildert den Kaiserpalast zu Peking, »er macht den Mittelpunkt der Tatarenstadt aus, und ungeachtet die Stadt in einer staubigen Ebene liegt, schließen dennoch die Mauern des Palastes jede Abwechslung des Bodens, welche die Natur auf der Oberfläche der Erde in ihrer heitersten Schöpferlaune hervorgebracht hat, nach verjüngtem Maßstabe in sich: Berge, Täler, Seen, Flüsse, kühne Abgründe und sanft ansteigende Hügel sind hervorgebracht worden, wo die Natur sie nicht angelegt hatte, und zwar nach so treuen Verhältnissen und mit so viel Harmonie, daß, wenn das allgemeine Ansehen der ganzen umliegenden Gegend der Täuschung nicht widerspräche, der Zuschauer zweifeln würde, ob es wirkliche Naturanlagen oder glückliche Nachbildungen ihrer Schönheit wären. Diese Welt im kleinen ist auf das Geheiß eines Menschen zu seinem Vergnügen durch die saure Arbeit von Tausenden hervorgebracht« Staunton, a. o. O., p. 197/198.. Wenn schon ein so bedeutsamer Raum, wie ein Kaisergarten, eine Verkleinerung der Verhältnisse bedingte, so mußten sich die Künstler doch auch jedem noch so kleinen Räume bequemen. Das führte vor allem zu einer Beschränkung des Wachstums der Bäume, bis zum äußersten Zwergwuchs, der aber alle Eigentümlichkeit eines alten, völlig ausgewachsenen Baumes zeigen mußte. Auch in der freien Natur bewundert der Ostasiate besonders die Vielgestaltigkeit, die bizarre Unregelmäßigkeit der Bäume, wie sie ganz alte Weiden, Kiefern und andere Nadelbäume, wohl auch Kirschbäume, annehmen; diese bevorzugen besonders die Maler auf ihren Bildern (Abb. 563).

Abb. 563

Chinesischer Hausgarten mit Kiefern

Brit. Museum

Fast scheint es, daß, wie die Gebirgsformation Chinas reich an bizarren, seltsam geformten überhängenden Felsen ist, auch die Bäume in der Natur, sich selbst überlassen, eine reichere Formensprache reden als bei uns. Diese Landschaftsbilder sind oft als Ganzes kaum von einem großen Garten zu unterscheiden und werden diesem auch oft als Vorbild gedient haben (Abb. 564). Solche Bäume auch in den Gärten in allen Größen, vom ausgewachsenen Baum des großen Gartens bis zu der zwerghaften Gestalt, die die kleinen Hügel, Täler und Felsen eines winzigen Terrains schmückt, zu erziehen, ist eine Hauptaufgabe der chinesischen Gärtner. Nachdem die Kunst, das Wachstum der Bäume zu bestimmen, erst einmal den Gärtnern bekannt war, ging man auch so weit, sich solche Zwergbäume in Vasen als Zimmerschmuck zu ziehen (Abb. 565). Pater Cibot berichtet in seinem Essay, daß er solche Bäume, Kiefern und Zedern, wenige Daumen hoch, gesehen habe Mémoires conc. les Chin. VIII, 1782, a. o. O., p. 301., und diesen kleinen Bäumen entsprechend war dann oft in einer Vase eine ganze Miniaturlandschaft in richtigen Proportionen angelegt. Solch eine kleine Landschaft ruft der Phantasie des Chinesen alle Schönheit der großen Natur vor die Seele. Auch Lord Macartnay, der englische Gesandte, berichtet, daß die Zucht dieser Zwergbäume, als Gartengeheimnis gehalten, für einen kostbaren Besitz galt Staunton, a. o. O., I, p. 430.. Ein chinesischer Dichter rühmt diese Miniaturkunst: »Sie erweckt Heiterkeit des Temperaments, füllt das Herz mit Liebe, zerstreut Dumpfheit, verbannt üble Leidenschaften, lehrt den Wechsel von Blumen und Bäumen, bringt entfernte Landschaften nahe, gibt ohne Reise Zutritt zu Berghöhlen, brandenden Küsten, kühlen Grotten und zeigt den Fortschritt von Zeitaltern ohne Verfall« Captain J. Brinkley, Japan and China II, p. 241/242.. So viel weiß der Ostasiate in einer kleinen, wenige Fuß großen Landschaft zu erleben. Neben der so hoch bewunderten Einzelindividualität des Baumes findet sich aber auch die Allee, die als feierlicher Eingang zu Tempeln wie als Richtlinie für einen Prospekt, um das Auge zu einem bestimmten Punkte zu lenken, gebraucht wird, so die Weidenallee in Hsi-ma-kuangs Garten. Die chinesischen Häuser umschließen wie überall im Orient größere und kleinere Höfe, die auch bei den Ärmsten durch blühende Bäume und Sträucher oder am liebsten durch Topfpflanzen einen Charaktergarten erhalten.

Abb. 564

ChinesischeLandschaft,Gartenvorbild

Brit. Museum

Diese Höfe durchschreitet man, ehe man zu dem eigentlichen Garten kommt, auf den die Veranda des Hauses schaut. In der Nähe des Hauses nimmt der Teich oft als Bassin eine regelmäßige Form an; überhaupt erhält der Schmuck größere Zierlichkeit und Ordnung, ein rosenberankter Lattenzaun erinnert an die europäischen kleinen Hausgärten, auch Laubengänge, die die Mauern der Gärten verdecken, kennt und liebt der Chinese wie der Europäer; durch Baum- und Steingruppen wird aber doch die scheinbare Unregelmäßigkeit bis dicht an die Terrasse des Hauses geführt British Mus. Chinese 1902 – 6 – 6 (278 Ch'en Ying painter of the 15th Century). Siehe die Abb. 557, 558, 561, 563 als Illustrationen einer chinesischen Erzählung..

Abb. 565

Veranda mit Topfpflanzen und Zwergbäumen, China

Phot.

In der nächsten Umgebung des Hauses spielt auch die immer rege Natursymbolik des Chinesen eine den Schmuck stark bestimmende Rolle. Jeder Pflanze, jedem Baum ist eine Beziehung zum menschlichen Leben zugewiesen, und je nach den Wünschen des Eigentümers wählt er die Pflanzen für sein Haus aus. Und wie beim Bau des Hauses, so müssen bei der Anlage des Gartens bestimmte Gesetze befolgt werden, die gute Geister geneigt machen und böse abhalten. Tong-shui nennt der Chinese diese Gesetze, nach denen er gewissen Bäumen und Pflanzen nach ihrem Standort segensreiche Kräfte leiht. Einen Pfirsichbaum als Symbol der Unsterblichkeit wird jeder gern vor seiner Türe finden. Ein Kraut, das auch die Unsterblichkeit symbolisiert, eine Fungusart, ling-tschi genannt, hält in der Kunst häufig ein gefleckter Hirsch im Maule; manchmal zog man sich deshalb in den Gärten das Bild eines solchen Hirsches aus Zypressen und steckte ihm das Kraut in das Maul. Da der Reiher ein sehr hohes Alter verheißt, so wurde auch dieser als Gegenstück ähnlich gezogen, ja menschliche Gestalten, Genien darstellend, wurden aus grünendem Holze gemacht, genau wie in den europäischen Gärten und vielleicht nicht ganz unbeeinflußt von diesen; wie wir ja überhaupt Einzelheiten des Gartenschmucks bei dem Hin und Her des gegenseitigen Einflusses bald hier, bald dort finden.

Von den Kaisergärten sind den Europäern die des XVIII. Jahrhunderts am besten bekannt. Damals kamen die Nachrichten von allen Seiten, die immer aufs neue ganze Schilderungen gaben oder von einzelnen Schönheiten dieser Gärten berichteten. Die Mandschu-Kaiser hatten sie im Westen der Hauptstadt angelegt, während vorher die Ming-Dynastie, die 1368 begann und der die Chinesen selbst die höchste Blüte ihrer Gartenkunst zuschreiben, im Süden ihre prächtigen Lustschlösser und Gärten erbaut hatte Lettres édifiantes rec. 10, p. 415 (Pater Gerbillon).. Yuen-ming-yuen, d. h. Garten des Himmels, das Lustschloß Kaiser Kuen-longs, liegt auf einer langen, ziemlich stark ansteigenden Ebene, die den Aufbau der Gärten sehr erleichtert. Pater Attiret, der von diesem Garten besonders ausführlich berichtet, gibt den künstlichen Bergen, die dort errichtet sind, eine Höhe von 20 – 60 Fuß, eine ungeheuere Menge von kleinen Tälern ziehen sich zwischen den Hügeln, ihren Grund bewässern Kanäle mit klarem Wasser, die an verschiedenen Orten Teiche und Seen bilden, auf denen kostbare Barken fahren, einige mit kleinen Häuschen darauf. Die Pfade, die sich hin durchschlängeln, sind mit Kieseln gepflastert, nähern sich bald dem Wasser und entfernen sich wieder. Jedes Tal hat sein Haus, das einstöckig ist und klein in seiner Umgebung erscheint, aber beträchtlich genug ist, um den Kaiser mit Gefolge zu beherbergen. Sie scheinen wie Feenmärchen auf ihrem Felsen zu liegen, Felsstufen, die ganz natürlich aussehen, führen hinauf. Von den Häuschen sind einige aus Zedernholz, alle ruhen auf Säulen und sind prächtig bemalt. »Das Erstaunen muß wachsen, wenn man sagt, daß innerhalb der Umzäunung dieses gewaltigen Terrains mehr als 200 solcher Palais liegen.« Die Gebäude sind immer durch Wasser oder künstliche Hügel voneinander getrennt. Höchst verschiedenartige Brücken, manchmal gewunden, oft mit Geländern von weißem Marmor, sehr schön durchbrochen und gemeißelt, führen herüber. Auf den Brücken, die eine besonders schöne Aussicht haben, liegen Pavillons, andere haben Triumphbögen. Eins der größten Bassins hat fast eine halbe französische Meile Durchmesser; in der Mitte liegt ein wahres Kleinod, eine Insel oder ein Felsen, rauh und abschüssig; darauf ist ein kleiner Palast erbaut, der aber nichtsdestoweniger 100 Zimmer enthält. Diesen Punkt hat der Architekt gewählt, damit das Auge alle Schönheiten dieses Parkes, die bei einem Spaziergang nur eine nach der andern genossen werden können, auf einmal entdecke. Man erblickt alle Berge, die hier enden, alle Kanäle, die ihr Wasser hierher ergießen oder von hier empfangen, alle Brücken, die entfernten und nahen, alle Pavillons, Triumphbögen, die sie schmücken, alle Wäldchen, die zwischen oder vor den Palästen grünen. Die Ufer der Kanäle und Seen sind sehr abwechslungsreich, bald begleiten sie Galerien auf Steinkais, bald sind es mit Muscheln ausgelegte Wege, bald schöne Terrassen mit Stufen, die zu den Palästen emporsteigen. Darüber liegen höhere Terrassen mit amphitheatralischen Gebäuden, von Wäldern blühender Bäume umgeben. Zwischen den Felsen blühen überall Blumen, weiterhin folgen Bosketts wilder Bäume, die nur auf sehr wilden Bergen wachsen, endlich hochgewachsene Bäume, ein Asyl des Schattens. In Yuen-ming-yuen liegt auch der europäische Bezirk mit seinen sonst in China unbekannten Wasserkünsten, die damals ihre kurze Blütezeit sahen. Um die Mauern dieses Fürstensitzes sind eine Reihe von Künstler- und Architektenwohnungen angesiedelt, in denen beständig für den Garten und die Palais gearbeitet wird. Neben dieser Sommerresidenz des Kaisers lagen noch eine ganze Reihe anderer.

Eine besondere Vorliebe hatte der Herrscher für das nahe, nur durch eine Chaussee von Yuen-ming-yuen getrennte Wan-tschou-schan, d. h. Berg weiter Aussicht; er hätte dort gern seine Residenz aufgeschlagen, wenn die Etikette ihm nicht verboten hätte, in dem Hause seines Vorgängers zu wohnen. Dieser Garten war nach den Schilderungen einheitlicher angelegt und verdiente seinen Namen, da sich seine Gebäude terrassenförmig an einem hohen Berge hinanzogen, dessen Fuß ein sehr großer See mit zahlreichen Gebäuden bedeckte. Bei andern, wie Tschang-chuen-yuen, Garten ewigen Frühlings, oder Tsing-ming-yuen, Garten herrlicher Ruhe, soll schon der Name die Phantasie anregen. Wie schon erwähnt, reisten die Mandschu-Kaiser gern, und jedes Jahr wurde die Heimat, wo ein herrliches Jagdschloß, Je-hol oder Ze-hol, als Reiseziel sie erwartete,, in sieben Tagen vom Kaiser erreicht. Auf diesen Etappen liegt je ein Palast, mit allem Nötigen eingerichtet, von Gärten umgeben. Lord Macartnay suchte den Kaiser in Ze-hol auf und fand die Gärten dort ohnegleichen. Er rühmt ein grünes Tal, mit mächtigen alten Weiden bestanden, durch das sie zu dem großen See gelangten, auf dem sie zwischen den köstlichen Wasserlilien an kleinen Palästen des Ufers vorüberfuhren, bis eine Brücke die Barke hemmte, hinter der sich der See in blauer Ferne zu verlieren schien. Die Paläste hatten alle einen großen Saal mit einem Thron und waren mit Kunstwerken, auch europäischen, geschmückt. Der Gesandte bewundert besonders die Geschicklichkeit des Kontrastes, so daß durch die Anlage der Täler die nordische Eiche und die zartesten südlichen Pflanzen gezogen werden konnten, und doch lag der Palast in einem rauhen unwirtlichen Lande Staunton, a. o. O., p. 152–162..

Die Chinesen hatten auch öffentliche Gartenanlagen. Das Gesellschaftshaus auf der Insel des Hsi-hu-Sees wurde schon erwähnt. So hatten auch die reichen Salzpächter dem Kaiser damals ein überaus prächtiges Lustschloß bei der Stadt Yangtschou, zwischen den Flüssen Kiang und Hoang-ho gelegen, geschenkt, das als öffentliche Promenade der Stadt zur großen Zierde gereichte. Obgleich man ¾ Stunden zum Durchwandern brauchte, war doch alles offen, und der Eintretende stand am Ufer des großen Sees an dem Zentralpunkte, der ihm das Ganze enthüllte. Er konnte sich in einen der kleinen Teepavillons, die am Ufer zahlreich angelegt waren, setzen, dem bunten Schauspiel der Vergnügungsbarken auf dem See zuschauen oder seine Blicke über die heiteren Gruppen zu dem mit Gebäuden bedeckten Berge senden. Die Höhe schmückte der Kaiserpalast, von dem man die herrlichste Aussicht genoß.

Abb. 566

Lunghua-Pagode in Shanghai

Phot.

Auch die Gärten an den Tempeln waren öffentlich, ihre ganze Bedeutung für die ostasiatische Gartenkunst wird erst in Japan klar erkannt, aber auch die chinesische Tempelumgebung weist noch heute die schönsten und ältesten Bäume auf, die oft schon bei der Tempelgründung gepflanzt waren. Die phantastische Bauart und bunte Bemalung der Tempel paßt gut in die Gartenumgebung hinein; ja die Pagoden mit ihren vielfach geschweiften Dächern erscheinen selbst wie starr gewordene Bäume (Abb. 566). Die berühmte Pagode von Lunghua in Shanghai steht inmitten alter Bäume, während das merkwürdige Gebäude der Pagode bei Fu-tshan (Abb. 567) die Ecke eines Tempelgartens, hinter dem sie steht, zeigt. Die Tempelbäume sind ebenso unverletzlich wie die Bäume, die der Chinese um seine Ahnengräber pflanzt, denn dieser allgemein orientalische Zug ist in China besonders weit verbreitet und tief gewurzelt. Außer den Allerärmsten hat jeder Chinese sein Familiengrab, das ihm heilig ist, und dessen Baumumgebung zum Park angewachsen ist. In dem dicht angebauten Lande, in dem sonst jeder Fuß breit für die Kultur ausgenutzt ist, sind diese heiligen Haine meist die einzigen Baumbestände.

Abb. 567

Pagode bei Fu-tshan, Südchina

Phot.