|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

An Bord des Sperbers.

So war ich denn glücklich wieder auf meiner geliebten alten Back! Meinem Toppgalant-Vorkastell, das mich schon einmal unter diesen Breiten so manche Sturmnacht geherbergt hat, manche stille Sternenstunde auch, wenn unten an die dumpfen Kajüten kein Schlaf pochen wollte. Da sitze ich nun im Windschiff unterm Klüver wie ein alter Nilfahrer nach dem Lande Ophir und durchfurche die Hellen der Südnacht. Erklimme mit meinen Blicken die vor mir aufgebaute Segelpyramide, deren mondbeglänzte Linnentreppe wie die Stiege einer alten Sternenburg der Ramseniten zu mir herniedersteigt. Aus Höhen über mir, wo alle Hafenfeuer funkeln der aufgetanen Ewigkeit!

So war ich denn glücklich wieder auf meiner geliebten alten Back! Meinem Toppgalant-Vorkastell, das mich schon einmal unter diesen Breiten so manche Sturmnacht geherbergt hat, manche stille Sternenstunde auch, wenn unten an die dumpfen Kajüten kein Schlaf pochen wollte. Da sitze ich nun im Windschiff unterm Klüver wie ein alter Nilfahrer nach dem Lande Ophir und durchfurche die Hellen der Südnacht. Erklimme mit meinen Blicken die vor mir aufgebaute Segelpyramide, deren mondbeglänzte Linnentreppe wie die Stiege einer alten Sternenburg der Ramseniten zu mir herniedersteigt. Aus Höhen über mir, wo alle Hafenfeuer funkeln der aufgetanen Ewigkeit!

Welt, wie bist du schön! Erde, wie bist du herrlich über die Maßen! ...

Ich gedenke einer Nacht vor Jahren zurück, da zum ersten Male vor meinem Auge ein Sternenbild aufglühte, das ich nie zuvor geschaut hatte. Und ich erinnere mich noch, als wäre es gestern geschehen, des ergreifenden Eindrucks, den jener Anblick auf mich hatte. Das war in Breiten gewesen, hoch oben noch über der Linie. Je tiefer wir dann über die erste Wende hinauskamen und hinabgelangten in die südlichen Breiten, je mehr immer, je herrlicher, während die alten Rätsel hinabsanken, entbetteten sich neue Wunder nie erblickter Gestirne und entschleierten vor uns alle nachtschimmernde Schönheit des Südens.

Solch eine Nacht war heute.

Eine Nacht, geschaffen dazu, an den Brunnen der Zeit und Ewigkeit zu schöpfen. –

So verging auch die folgende und die dritte Nacht in derselben leuchtenden Schönheit Himmels und des Meeres. Und die Tage zwischen diesen Nächten verrannen einer wie der andere, ohne jedes Geschehen. Am Abend aber des vierten Tages, da ich hinten am Ruder stand und mit dem Steuermann sprach – der Sonnenball tauchte gerade in die Westsee hinunter –, geschah etwas Seltsames. Etwas, für das ich keine Erklärung weiß als die unberechenbare Tiefe der Menschenseele und die Unbegreiflichkeit einer geheimnisvollen Vorsehung.

Der Steuermann, mitten in seinen Worten stockend, faßte mich wie erschrocken plötzlich beim Arme an und flüsterte mir zu, indem er dabei mit großen Augen mich anstarrte: »Hören Sie nicht –? ... Hören Sie nicht –?«

Ich lauschte.

Doch nichts als die Stille des aufleuchtenden Meeres vernahm ich. Glanzgebreitet vor den Augen der Gestirne wie eine bräutliche schöne Schläferin lag es atmend zu unsern Füßen, kaum daß hin und wieder eine leise Wellenregung, unter die Planken des Schiffes schwellend, uns lautlos hochhob oder senkte.

»Abermal, abermal! Hören Sie es nicht?!« unterbrach der Steuermann meine Aufmerksamkeit und war noch mehr erschrocken denn zuvor.

Ich horchte noch einmal, tiefer hinab. Dann antwortete ich mit einer Bewegung des äußersten Erstaunens: »Ich glaube da unten einen Ton zu hören – einen seltsamen, wundersamen Ton – einen Ton ... was rede ich – nein, eine ganz hinflutende Melodie vernehme ich!« ...

Und wirklich, es war eine Melodie! Eine über allen Ausdruck beispiellos schöne und erschütternde Melodie, wie aus dem untersten Grunde des Meeres herauf, und ich hatte sie sogar schon einmal gehört im Leben – Beethoven!

Beethoven aus der Tiefe des Meeres ...

Mit atemloser Stimme, als fürchtete ich den Wohllaut zu verstören, flüsterte ich: »Ist dies kein Zauber des Ozeans, so kann der Spieler nur einer sein – René de Montsabréy!«

Ein Blitz des Erkennens war durch mich gegangen, doch der Steuermann verstand nicht meine Worte und stand taub und ratlos vor dem Wunder dieser Weise. Einem Wunder göttlicher Schaffung, das wahrhaftig tausendmal größer noch war als die Merkwürdigkeit seiner Offenbarung mitten in der Einsamkeitstiefe des großen Weltwassers.

Alles ward mir klar im tausendsten Teil einer Sekunde. René hatte sich in jener Nacht schwimmend an Bord des Sperbers gerettet und unten im Raume des Schiffes unbemerkt verborgen. Da man die Luken in der Frühe noch mit einigen Fässern Frischwasser vollgestaut und dann geschlossen hatte, war ihm der Rückweg verbaut, vermauert worden und er nun unten in der Finsternis Hunger und Durst überliefert. Wahrscheinlich auf der Suche nach Wasser und Nahrung begriffen, war er auf eine der Holzkisten für Valparaiso gestoßen, hatte sie aufgesprengt mit der Kraft der Verzweiflung und dann statt Brot die Geige darin gefunden. Diese Wundergeige, die er jetzt als das Rettungswerkzeug benutzte, sich vernehmbar zu machen.

Es dauerte noch lange, bis wir den armen Jungen herausgebracht hatten. Das ganze Schiffsvolk war um ihn zusammengelaufen und starrte ihn wie ein Meerwunder an. Viel eher aber sah er wie das Leiden Christi aus. Die wenigen Tage körperlichen Notstandes hatten zu den Spuren der seelischen Pein in seinem Angesichte neue Schmerzenslinien hinzugefügt und die Blässe seiner Wangen noch mehr entfärbt. Man konnte gar nicht anders, man mußte mitfühlen mit ihm, wenn man ihn so ansah.

In meiner Kajüte, nachdem er mit etwas Wein und leichtem Zwieback in der vorsichtigsten Weise gelabt und gestärkt worden war, empfing ich aus seinem Munde die Bestätigung für die Richtigkeit meiner Vermutungen Die Umstände seiner Flucht in der letzten Nacht in Rio hatten sich in der Tat so verhalten, wie ich es mir gedacht habe. Mit Hilfe eines mitleidigen Heizers, der ihn seit Paramaribo in seinem Bunker hinter einem Kohlenhaufen versteckt gehalten, hatte er seine Flucht nach Kenntniserlangung aller ihm günstigen und gefährlichen Umstände sorgfältig vorbereiten können und war auch von seinem Beschützer für die ersten Tage mit einer Wenigkeit getrockneten Fleisches und einem Lederfläschchen voll Frischwasser notversehen worden. Die auch von mir gehörten Schüsse waren hart vor Renés Kopfe eingeschlagen, denn er hatte den Wasserdruck der Geschosse durch Nase und Ohren schmerzlich verspürt. Durch Tauchen und Unterwasserschwimmen war es ihm aber geglückt, sich den Blicken seiner Verfolger zu entziehen und unbemerkt in den Schatten zwischen beiden Schiffen zu gelangen. Hier hatte er sich eine Zeitlang, bis alles still geworden, zunächst an der Ankerkette des Sperbers festgehalten. Dann erst hatte er gewagt, die Bark zu erklettern. Von keiner Seele gehört und gesehen, hatte er sich schnell an einer Talje Talje: eine Art Flaschenzug. in das Kistenlabyrinth des Schiffsraums hinuntergelassen, wo er ein sicheres Versteck fand. Drei Tage und Nächte nach seiner Schätzung verhielt er sich in der Finsternis unten wie ein Mäuslein und gab keinen Laut von sich, denn er fürchtete noch immer den »grausamen Holländer«, der ihm nachjagen möchte. Dann, da er die Luke nicht wiederfand, hatte ihn quälender Durst und Hunger gezwungen, zu schreien. Allein seine heiseren Rufe, verschmachtet und vertrocknet auch vor Erregung, waren in den engen verbauten Kistengängen da unten ungehört erstorben. Durch einen Zufall – er glaubte eine Kiste mit Schiffszwieback gefunden zu haben – ertastete er dann die Instrumentenkiste für Valparaiso, welche die Geige enthielt, hob den Deckel mit einem verrosteten Nagel auf und kam auf den erlösenden Gedanken, als seinen Befreier zu den Sternen hinauf den Genius Beethovens anzurufen! ... Dies ist die wundersame Geschichte von Renés Rettung.

Der Unglückliche hatte seinen Bericht, indem er dabei meine beiden Hände erfaßte und mich treuherzig mit seinen großen traurigen Augen anblickte, mit der Bitte geschlossen, ihn nicht auszuliefern an Holland, ihm aber freundliche Gelegenheit zu geben, sich als ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu erweisen und zu zeigen, daß er ein besserer Mensch sei, als es wohl den Anschein haben möchte. Auch bat er mich, seinen Namen René de Montsabréy, bis er ihn wieder zu Ehren gebracht habe, als ein Geheimnis zu bewahren. »Nennen Sie mich, mein gütiger Beschützer,« sagte er, »nach dem Tage meines Schicksals – es war der letzte des Jahres, das so furchtbar hinter mir liegt! – Sylvester! Nennen Sie mich Sylvester Unbekannt!« ...

»So sei es, mein junger Freund!« drückte ich seine Hand. »Ihr Name Sylvester wird Ihnen ein Zeichen sein, daß Ihr Herz zwar rückwärts blickt über die Schmerzen eines versunkenen Jahres, Ihr Schritt aber vorwärts weist und Ihr Auge hinausschaut in ein neues Leben! ... Nun gehen Sie, Sylvester.«

Da sein Zustand großer Schonung und Ruhe bedurfte, ließ ich ihm eine Kabine mittschiffs in der Nähe des Großmastes geben, wo die Schiffsbewegung am gelindesten ist.

Am andern Morgen fand ich Sylvester nach einer gut verbrachten Nacht beträchtlich besser und frischer aussehend. Er erzählte mir in einfachen, bescheidenen Worten und mit einem Ausdruck der unbedingten Wahrhaftigkeit die Geschichte seines Lebens bis dahin, wo sich jenes furchtbare Ereignis vorzubereiten beginnt, das die aufsteigende Linie seiner hoffnungsreichen Jugend plötzlich herunterbrach, wie der Sturm einen Frühlingszweig. Grausam und unerbittlich. Ich vermied es mit großer Vorsicht, an sein Geheimnis zu rühren und faßte ihn überhaupt mit einer zarten Behutsamkeit an, als hätte seine Seele den feinen Farbenstaub von Schmetterlingsflügeln, der jeden Fingerdruck erkennen läßt. So kam es wohl, daß ich mir bald sein ganzes, fast noch kindliches Vertrauen erwarb.

Um den Ereignissen nicht vorzugreifen, will ich hier nachholen, daß seit unsrer Abfahrt von Rio fünf Tage vergangen waren. Renés große Furcht, der Holländer, war erst an diesem Tage gegen Sonnenuntergang als ein schwarzer Punkt am östlichen Horizont aus unserm Gesichtskreise entschwunden. Am sechsten Tage morgens ging der Wind herum. Wir traten aus dem Südostpassat in die Region der braven Westwinde ein, jene nicht weniger verlässige, immerständige Luftströmung, welche hier etwa, unter dem dreißigsten Grad Südbreite, die befahrene Hochstraße des Meeres hinüberlenkt nach Afrika und Ostindien. Uns Westfahrern weniger günstig, mußten wir uns, wie im Südpassat, mit halbem Wind in den Segeln behelfen, so daß wir volle siebzehn Tage noch brauchten, bis wir am 22. Dezember am Vorgebirge der Elftausend Jungfrauen zwischen Feuerland und Patagonien die südliche Durchfahrt erreichten. Bei einem nach der großen Wärme vorher doppelt empfindlichen Rauhwetter, das uns jedoch nicht unfroh machte. Drei Tage lang, drei Nächte lang hatten wir uns durch die gletscherbedeckten, sturmdurchfahrenen Felsenengen der Straße Magellans Magellan oder Magalhães. hindurchzuloten, bis wir endlich am ersten Weihnachtsfeiertage mittags zwölf Uhr bei Kap Pilar das Tor des Großen Ozeans erblickten. Da lag sie vor uns aufgerollt und wie ein grauer Schleier grenzenloser Ewigkeit gebreitet, die raume Südsee.

So hatten wir denn glücklich das seiner Stürme wegen gefürchtete Kap Horn vermieden und trafen nun bei unserer Einfahrt in den Stillen Ozean, weiter obenhin, einen günstigen Backstagswind Backstag: ein Befestigungstau des Klüverbaums. Backstagswind (oder Brise), der die Segel günstig, d. h. in derselben Richtung trifft, wie das Backstag gespannt ist. an, der uns wieder gestattete, alle Leinwand zu zeigen. Wir hielten vom Lande ab, bis wir die hohe See erreicht hatten und setzten dann unsern Kurs, die südchilenische Westküste hinauf, auf Valparaiso ab, unser letztes Zwischenziel.

Die Tage wurden wieder wärmer und die Nächte milder, je höher wir hinaufkamen und uns wieder den Sonnenbreiten der heißen Zone näherten. Eines Abends übernahm ich für den Steuermann, der den Kapitän ablöste, die Nachtaufsicht. Es war schon ziemlich still an Bord. Das Meer lag eitel und kristallen wie der geschmückten Nacht ihr Spiegel da, und wir hatten im Schiffe den Anblick, als glitten wir, mitten im Raume schwebend, über versunkene Sternengründe hinweg. Flimmernde Tiefen, so unter wie über uns. Ob sie Tränen deuteten oder leuchtende Schätze, wer möchte es erloten, wer erforschen! ... Als es noch später ward und die Nachtkühle kam, fing das Meer zu gleißen an und die Lichter da unten in einem allgemeinen Feuer zu verschlingen. Es entfaltete sein reiches Leben. Bläulich schillernde Delphine, Verirrte des Ozeans, die sonst nicht häufig sind in diesen Gewässern, umkreisten das Schiff im munteren Spiele, der Tümmler machte seine blitzenden Luftsprünge, und ganze Schwärme fliegender Fische, hin- und widerschießend, schüttelten von ihren Flossen das leuchtende Wasser herab.

Der Steuermann hatte seine gute Stunde. Seit Tagen schon war keine Rahe mehr gebraßt Die Braß: das die Rahe wagrecht lenkende Tau. Brassen: die Rahen so stellen, daß die Segel Vollwind haben. Überhaupt: die Segel nach dem Winde richten. und das festgestellte Ruder nicht mehr umgelegt worden, so beständig waren Wind und Strömung mit uns. Ich hatte meinen Platz hochachtern auf dem Oberdeck der Kampanje eingenommen, von wo aus ich bequem das ganze Schiff übersehen konnte, als ich um das sechste Glasen meiner Wache, elf Uhr etwa, Besuch empfing. Es war Sylvester. Seit einigen Tagen hatte er sich kaum mehr sehen lassen, immer eingeriegelt in seiner Kammer gehalten und vom Morgen bis zum Abend geschrieben. Dann hatte er alles in ein Kästchen, das ich ihm gab, verschlossen und versiegelt und den Schlüssel dazu an einem Bande, das er um den Hals trug, an seiner Brust geborgen. Aber die Last mußte ihm noch immer zu schwer sein, denn er kam so spät zu mir, um etwas seine Seele zu erleichtern. Ich lud ihn ein, niederzusitzen und hörte nun, was ich jetzt erzählen will.

Soweit es mein Gedächtnis festgehalten hat, in Sylvesters eigenen Worten. Immerhin bedaure ich, daß auf dem langen Wege, den das Wort von seinen Lippen bis in meine Feder nehmen mußte, vieles verloren gegangen ist von dem eigenen Reize eines Hauches von Kindlichkeit, den seine Darstellung hatte und der besonders auch in dem Ton seiner Stimme lag. Lassen wir ihn also sprechen, Sylvester, wenn man diesen Flüsterton, den seine leise, stockende Stimme annahm, so nennen darf.

»Ich kann nicht alles sagen,« begann er und neigte dabei ein wenig den Kopf zur Seite, »was ich möchte; denn es giebt Dinge, die noch schrecklicher wären, wenn man sie aussprechen wollte. Sie sind schon furchtbar genug, um sie schweigend zu tragen. So will ich nur den Schleier ein wenig lüften von ihnen, nicht ihn aufheben, denn auch Ihnen, mein gütiger Freund, würde ihr Anblick schmerzlich sein.

Ich stamme aus einer alten normannischen Hugenottenfamilie, die seit langen Geschlechtern in der Schweiz ansässig ist, an den schönen Ufern des Genfer Sees, wo sie eine neue Heimat gefunden hat. In jungen Jahren schon verlor ich den Vater, der Musikmeister in Lausanne war, und kam, um zu lernen, nach Paris. Ich bin von Haus aus Geigenbauer gewesen – Geigenbauerlehrling muß ich besser sagen – und ich habe das Violinspiel anfangs nur aus Neigung und Leidenschaft betrieben. Nach meiner Mutter, die sich nicht von mir hatte trennen können, liebte ich nichts so sehr auf Erden wie meine Geige. Sie hatte Seele für mich, hatte ein heimliches Wesen, das lebte und webte. Sie war mir gleichsam in einem meine Geliebte, meine Freundin, meine vertraute Schwester, war mein Weinen und Lachen, Sehnsucht und Vergessen – alles. Es war ein gutes Instrument, von Gaston Tardinas in Paris gebaut, meinem ersten Meister und Unterweiser. Eines Abends aber gefiel es mir nicht mehr. Das war an jenem schneeweißen Dezemberabend vor drei Jahren, als ich zum ersten Male den großen Sarasate hörte. Er spielte ein Instrument von Stradivarius, dem berühmten Geigenmacher von Cremona. Aus den dunklen Schallöchern dieses kleinen waldbaumhölzernen Kästleins der Meistergeige quoll der Ton seines Spieles wie Wind und Strom und Sturm über die Saiten und erregte ein Meer von Wohllaut, darin ich rettungslos ertrank. Die ganze Nacht tat ich kein Auge zu. Ich sann und grübelte und konnte mich lange nicht beruhigen, wie ich den Gesang meiner armen Schachtelgeige etwas verbessern möchte. Ich erinnerte mich, einmal gehört zu haben, daß bei einer Geige Alter und Trockenheit des Holzes für die Reinheit und Fülle ihres Klanges von großer Bedeutung sei. Nun zermarterte ich tagelang, wochenlang meinen Kopf, wie man wohl dem Ahorn für die Zargen und dem Fichtenholze für Rücken und Decke der Geige die letzte Feuchtigkeit entziehen möchte, ohne doch dabei das Gefäser und Gefüge des Holzes schadhaft zu machen. Eines Tages durchblitzte mich ein Gedanke. Ich setzte meine Amata einem Verfahren aus, von dem ich glaubte, daß es helfen müsse, ohne Nachteil zu bringen. Und sieh – es glückte! Ich erkannte sie nicht wieder, die alte Tardinasse! Es war, als würden die Klangstrahlen in ihrer hölzernen Tiefe wie eine Brandung gebrochen und an die Ufer der Schönheit seliger Inseln geworfen. Was würde hierzu Meister Tardinas gesagt haben, wenn er es noch erlebt hätte, dieser Kammerklänge Macht zu hören? Es war kein Zweifel mehr, ich hatte das Geheimnis des Stradivarius gefunden.

An demselben Nachmittage kam mein Freund Javelin zu mir. Ohne ein Wort zu sagen, spielte ich ihm die Variationen in G von Paganini vor. Als ihn dabei einmal zufällig mein Blick streifte, gewahrte ich mit einer kindischen Freude den nahezu verblüfften Ausdruck seines Gesichtes. Nachdem ich geendet hatte, erhob sich Javelin von seinem Sessel, nahm mir die Geige aus der Hand, wendete sie lange her und hin nach allen Seiten, um sie dann ruhig zurück auf den Tisch zu legen und sich mit einer lässigen Handbewegung eine Zigarette anzustecken. Ich sah ihn fragend an. Seine Züge hatten wieder ihren gewöhnlichen Ausdruck einer gleichgültigen, selten bewegten Ruhe angenommen, der mich so sehr reizte an ihm, weil er mir verborgene Unruhen dahinter und Rätsel zu bergen schien. Und dann auch, weil diese Unbeweglichkeit immer wieder meine Begier stachelte, um etwas mehr Wärme von ihm zu werben. Endlich löste sich ein Wort von seiner Zunge: »Wie kommst du dazu?«

»Wozu?« fragte ich erstaunt.

»Nun, zu der Geige, komische Frage!«

»Zu der Geige?« wiederholte ich. »Ja, siehst du denn nicht, daß es meine alte Tardinasse ist?«

Er richtete sein Auge auf mich ... »Gewiß hab ich das gesehen, aber sie scheint mir etwas in ihrem Ton verändert zu sein. Hast du was gemacht damit?«

»Gar nicht viel, Edmond, nur ein letztes Tröpfchen Feuchtigkeit herausgezogen.«

»Ich dacht es mir, übrigens kein so schlechter Gedanke! Wie hast dus angefangen, René, ohne der Geige dabei Schaden zu tun?«

Ich erzählte ihm nun umständlich mein ganzes Verfahren.

»Wir werden ja sehen,« lächelte Javelin, »wir werden ja sehen. Ich fürchte nur für deine Amata, daß ihr die Wasserkur für die Dauer nicht bekommen wird.« –

Bald danach ging er. –

Als ich abends in meinem Bett lag, kam mir der Gedanke, meine Entdeckung Papa Lebon anzubieten, nach dem Tode von Meister Tardinas nunmehr der erste Geigenmacher von Paris. Ich malte mir schon die fabelhaften Summen aus, mit denen der Alte mich überschütten würde, um das Geheimnis des Stradivarius in seinen Besitz zu bringen. Um ihn recht zu überwältigen, beschloß ich aber noch einige Tage mit meinem Vorhaben zu warten und diese Zeit zu benutzen, um mein erwähltes Probestück, Paganinis »Karneval von Venedig«, bis auf die letzte Note meinem Blute einzugeigen. So stand ich die folgenden Tage vom Morgen bis zum späten Abend vor meinem Pult und übte ohne Unterlaß.

Am Donnerstag erwartete ich Javelin wieder, denn er hatte mir auf diesen Tag versprochen, ein Buch zu bringen. Allein er kam nicht und ebensowenig eine Nachricht von ihm. Auch die nächsten Tage und die ganze folgende Woche ließ sich Javelin nicht bei mir sehen, obwohl ihn sein täglicher Weg ganz in meiner Nähe vorbeiführte. Ich kam daher auf den Gedanken, er müsse krank geworden sein und suchte ihn eines Morgens in seiner Wohnung auf. Zu meinem Erstaunen hörte ich, daß er am Abend vorher verreist war. Wohin und auf wie lange wußte die Wirtin nicht anzugeben. Etwas verstimmt darüber, daß mir Javelin von seinen Reiseplänen kein Wörtchen mitgeteilt und ganz ohne Abschied Paris verlassen hatte, trat ich den Rückweg an und machte meinem Unmut Luft zu Hause, indem ich den ganzen »Karneval« tapfer herunterspielte.

Es ging. Jede Note saß. Jeder Bogenstrich wie ein Rappierhieb auf Leben und Tod. So zog ich mir denn am andern Morgen die braune Samtjacke an, band mir meinen hübschen Schmetterling vor und ging zu Papa Lebon. Er nahm mich mit der herzgewinnenden Freundlichkeit auf, die in ganz Paris von ihm sprichwörtlich ist. Als ich mein Anliegen vorgebracht hatte, sah mir der alte Herr durch die großen scharfgeschliffenen Brillengläser aufmerksam ins Auge und sagte dann: »Ja, mein Freund, da ist aber schon ein Herr dagewesen – genau mit Ihrer Sache.« Das Gesicht, das ich in diesem Augenblicke machte, mußte wohl ein so unverfälschtes Erstaunen ausdrücken, daß es Papa Lebon von der Ehrlichkeit meiner Sache sofort überzeugte. Denn er fuhr fort: »Ich will Ihnen auch den Namen dieses Herrn nennen, kennen Sie einen gewissen Barbican? Ein schmächtiger großer Herr mit einem rötlichen Malerbart –? Er sagte, daß er aus London komme und Kaufmann sei.« Ich verneinte. Mann und Name waren mir völlig unbekannt. »Ja dann mein Lieber,« beendete Lebon das Gespräch, »wird nichts zu tun sein in Ihrer Angelegenheit. Ich möchte Ihnen aber zum Trost schon heute sagen, daß ich an die Bewährbarkeit Ihres Verfahrens nicht recht glaube. Ich lasse jetzt noch Versuche anstellen und werde Sie von dem Ergebnis gern unterrichten. Also – Kopf hübsch oben behalten!«

Tief unglücklich ging ich nach Hause. Es war nicht nur die Zerstörung meiner Hoffnungen, die mich so betrübte, es war vielleicht noch mehr die innere Zerrissenheit, die mich hin- und herwarf zwischen einem plötzlich aufsteigenden furchtbaren Verdachte und andererseits quälerischen Vorwürfen, mit denen ich wieder diese Gedanken des Mißtrauens als mich selbst befleckend weit von mir wies.

Vierzehn Tage später begegnete ich Javelin, am Pont de la Concorde. Er stellte sich, als ob er mich nicht sähe, und suchte zwischen den Wagen hindurch schnell auf die andere Seite zu gelangen. Am Quai d'Orsay erreichte ich ihn und schlug ihn leicht auf die Schulter: »Nun, Javelin, warst du in London bei Barbican?«

Ich bin nicht imstande, den Schreck zu schildern, der sich auf Augenblicke in Javelins erblassenden Zügen malte und der auch auf mich übergriff, so betreten war ich selber über meine völlig unbeabsichtigte Frage und über die Wirkung, die sie hatte. Erkannte ich doch im Augenblicke den furchtbaren Abgrund, an dessen Rand ich die vielen Jahre meines Lebens das ganze Vertrauen, den ganzen hingebenden Glauben, dessen eine Freundschaft fähig und bedürftig ist, unbekümmert ausgeschüttet hatte.

Von diesem Tage an ward mir keine ruhige Stunde mehr, dafür sorgte Javelin. Was nun folgt, mein gütiger Freund, ich mag es Ihnen kaum andeuten, es ist (hier wurde seine Stimme noch leiser) zu schamvoll ... zu schwer für – achtzehn Jahre ...

Javelin, in der Furcht, daß ich sein Unrecht aufdecken möchte, suchte mir mit einem vernichtenden Streiche zuvorzukommen. Da er aber wußte, daß mit ehrlicher Waffe und Aug' in Auge stehend die Ehre meines Lebens nicht anzutasten war, griff er zu vergifteten Pfeilen aus dem Hinterhalte, zu Verleumdungen, eine immer schändlicher, tückischer, ungeheuerlicher als die andere. Wo ich Freunde hatte, suchte er sie auf diese Weise von mir abzuwenden, wo ich Feinde und Neider hatte, verband er sich mit ihnen, wo mir Quellen des Lebens sprangen, sann er darauf, sie zu verschütten, sie abzugraben, sie hinwegzulenken von meinen Lippen. Sein Plan, den er verfolgte mit der Zähigkeit eines Hasses, dessen tödlicher Blick nichts Menschliches mehr hatte, war zunächst der, mich wegzudrängen von aller Liebe und Hilfe, mich einzukreisen wie ein Stück Wild, und dann – niederzutun. Wenn es etwas zu seiner Entschuldigung gab, so mag es das einzige gewesen sein, daß er von meinem Charakter nichts wußte. Zu spät gingen mir die Augen auf, wie wenig er in meine Seele gedrungen war, in allen den Jahren unserer Freundschaft. Die ganze Niedrigkeit seiner Gedanken über mich erkannte ich erst daran, daß er mir Fallen stellte, die nur zu schmählich waren, um mir verhängnisvoll werden zu können. So fiel er in die Gruben, die er für mich gegraben hatte, selbst hinein. Schließlich, da nun alles versagt hatte, mich in seine Gewalt zu bringen, führte er sein Letztes aus. Meine Einsamkeit, in die er mich schon gebracht hatte, vollständig zu machen, schritt er nun zu einem Plane, der wahrhaft satanisch war – er trat zwischen Sohn und Mutter. Er streute in den heiligsten Brunnen der Kindes- und Mutterliebe von allen seinen Giften das entsetzlichste aus ... das, was nicht zu sagen ist ...«

Ein Weinkrampf erstickte bei diesen Worten Sylvesters Stimme, so daß er lange nicht weitersprechen konnte. Als er sich einigermaßen beruhigt hatte, stammelte er seinen traurigen Bericht zu Ende.

»Wenn Javelin auch seine Absicht nicht erreicht hat und das Auge einer Mutter ihn schneller durchschaute als ihres unglücklichen Sohnes Blick – er hat aus Augen, die zufrieden sahen, den Glanz genommen für immer. Das ist ihm gelungen.«

»Armer Junge,« warf ich ein, »er hat dein Leben zerstört!«

»Und doch, glauben Sie mir,« sagte Sylvester, »das alles noch, das alles vielleicht hätt' ich mit der Zeit verschmerzen lernen, wäre es nur das Lachen meiner Jugend gewesen, das er mir totschlug, Tau und Duft allein, den er von ihr genommen. Aber auch das Lächeln meiner Mutter hat er traurig gemacht. Ja, dieser Zerstörer!

Wenn ein Mensch wissen könnte, was ich damals gelitten – oh! Wochenlang, monatelang wühlte der Gedanke in mir, daß ich ihn töten müsse. Ich habe ihn gemieden, ich bin geflohen vor ihm, wo ich ihn nur vermuten konnte. Bin geflohen vor mir selber. Er – er – er ... trieb mich in einen Zustand hinein, wo der Mensch zu allem fähig ist.

Eines Tages, in meiner Angst, da ich nicht mehr mir zu helfen wußte, trat ich vor die Mutter hin: ›Mutter, ich muß fort von hier, fort, fort von Paris!‹

›Ach liebes Kind, bleibe doch bei mir, willst du von deiner Mutter gehen?‹ überklang die Angst ihre Zärtlichkeit. Ich aber entzog mich der alten Hand, die mich liebkoste, und ging.

Nach Holland.

Noch einmal bin ich nach Paris gekommen, damals, als sie starb.

Nach Amsterdam zurückgekehrt, hörte ich, daß Javelin seit einiger Zeit in London lebe. Von da an, als ich dieses erfuhr, ging ich jeden Tag zum Hafen hinunter, um die Stunde, wo das Londoner Schiff eintrifft. Ich hatte ein Gefühl in mir, daß er einmal in diesem Schiffe mitkommen würde. So hatte ich dreizehn Monate lang Tag für Tag, um die Hochwasserzeit, unten am Hafen gestanden. Immer tiefer ging die Sonne, immer kürzer wurden die Tage. Da, in des Jahres zwölfter Stunde, in der Silvesterdämmerung des letzten Dezemberabends – ich hab ihn nicht vergessen! – stieg aus dem Schiffe ein Mann heraus, dessen ehrenmörderisches Auge, kalt und höhnisch, wie ein Dolchstoß meine Seele traf.

Da – ist es geschehen.

Doch noch, doch noch ...

Als man uns beide aus dem Meere herauszog, war er schon tot. Man mußte ihn aus meinen erstarrten Händen lösen.« –

Sylvester schwieg. An diesem Abend sprachen wir nicht mehr.

Am andern Vormittage klopfte es schon zeitig an meine Tür. Sylvester. Er hatte das versiegelte Kästchen in der Hand und bat mich, es in meine dauernde Verwahrung zu nehmen. Wir sprachen lange miteinander. Als wir zu Ende waren, bedeckte er meine Hand mit heißen Tränen und ließ mich, auf das Kästchen deutend, allein. Ich nahm es, um es in meinem Schranke zu verwahren. Hierbei fiel mein Blick auf ein aufgeklebtes Zettelchen, das den Vermerk trug:

Nach meinem Tode zu öffnen.

Sylvester Unbekannt.

*

Zwei Tage hiernach, als wir etwa auf die Höhe von Juan Fernandez, Robinsons Eiland, gekommen waren, legten wir das Ruder nach Steuerbord herum und richteten unsern Kurs Ostnordost auf das Festland hinüber. Es dauerte nicht lange, da kamen uns schon als Vorboten des nahenden Landes zwei große Kauffahrteischiffe in Sicht, die anscheinend dieselbe Richtung verfolgten wie wir, und noch an demselben Tage abends, dem 2. Januar, liefen wir in Valparaiso ein. Wir machten an der eisernen Ladebrücke bei den Kauffahrteiern fest und löschten sogleich unsere paar Güter für die Stadt.

Am Morgen, obwohl wir die ganze Strecke von Rio an ohne Dampf zurückgelegt hatten, füllten wir Kohlen auf, nahmen Frischwasser ein und bestimmten den Rest des Tages der Erholung und Ruhe. Punkt elf Uhr wurde Reinschiff gemeldet, und mit Ausnahme der Wache an Bord und Sylvesters, der sich nicht wohl fühlte, die gesamte Schiffsmannschaft an Land gebootet. In der Stadt sollte mir eine unerwartete Freude widerfahren. Ich fand hier eine Spur von meinem alten Freunde Tim vor!

Wir sitzen, eine ganze fröhliche Kumpanei, vom Kapitän bis zum Schiffsjungen hinunter, in einer Hafenwirtschaft beim Mittagsmahle und lassen es uns wohl sein, als mir einfällt, vom Wirte die Schiffsnachrichten zu verlangen. Ich sehe hin und her darin, und da, ganz unten, als ich das Blatt schon wieder weglegen will, fällt mein Blick auf den Namen »Rafter« ... »Rafter?« schlag ich mich an die Stirn, sollte das dein Rafter sein, dein alter, wackerer Tim? Der Vermerk in seiner üblichen lakonischen Kürze gab keinen Aufschluß hierüber. Er lautete:

»Barkschiff Tibbie Dunbar, Kapitän Rafter. Von Yarmouth nach Hongkong bestimmt. 1. Januar abgereist nach Makassar, Celebes.«

Also vorgestern, einen Tag vor Ankunft des Sperbers! Ich nehme mir den Wirt vor, den Unglücklichen – Brüh' und Braten mußte er im Stiche lassen! – und unterwerfe ihn wie ein Großmeister der spanischen Inquisition einem hochnotpeinlichen Verhöre, wobei ich denn alles herausbekomme, was ich wünschte. Herr »Ricardo« Schulze (übrigens trotz des verschandelten Namens ein ehrlicher alter Hamburger, der sich eine hübsche Chilenin zur Frau genommen hatte) kannte besagten Rafter genau, da der Kapitän wiederholt im »Südseefahrer« gespeist hatte. Nach der Beschreibung konnte es Tim schon sein. Statur, Bart, Alter, die ganze Art und Weise – alles schien zu stimmen wie der Punkt auf das i. Auffällig war mir nur das eine, wie das offenbar englische Schiff zu einem holländischen Kapitän sollte gekommen sein. Was ich darüber hörte, beseitigte jedoch meinen letzten Zweifel. Leider lautete diese Auskunft weniger erfreuend und machte mich um das Schicksal meines alten Freundes recht besorgt. Tim hatte die Führung des englischen Schiffes nur einstweilig übernommen: in Stellvertretung des am Gelben Fieber erkrankten rechtmäßigen Kapitäns, eines Schotten aus Aberdeen, den er zufällig schon von Sumbawa her kannte und den er nun hier in Valparaiso in einer auch sonst sehr üblen Lage wiedergefunden. Auf des Kranken dringendes Bitten hin hatte sich Tim bereit finden lassen, ihn abzulösen und die englische Bark unter den bedenklichsten Umständen nach ihrem Bestimmungsorte zu bringen, während er sein eigenes Schiff, mit heimatlichem Gegenkurs, unter den Befehl seines bewährten ersten Gehilfen stellte. Der Wirt erzählte von ernsten Streitigkeiten, die der englische Kapitän mit seinem Schiffsvolk bestanden hatte. Gegen den Ersten Steuermann gerichtet, der sich wenig beliebt gemacht hatte, waren sie schon während der Fahrt im Atlantik zum Ausbruch gekommen und hatten in Valparaiso fast den Charakter der Meuterei angenommen. Da es indessen unmöglich erschien, die ganze Mannschaft, die sich als geschlossen erklärte, an Ort und Stelle auszuwechseln, hatte der zudem noch von seinem Leiden Bedrängte wohl oder übel nachgeben müssen und den Mißliebigen abgelohnt, obschon er sonst ein tüchtiger Mann und ihm fast unentbehrlich war. Man wird sich vorstellen, wie infolge dieser Vorkommnisse auch das Verhältnis zwischen des Kapitäns Nachfolger – noch dazu einem Holländer! – und den englischen Matrosen nicht das allerbeste sein konnte, und wie die Befürchtung neuer Verschärfungen und einer gefährlichen Zuspitzung der Lage draußen im weiten Meere nicht von der Hand zu weisen war.

Unter diesen Umständen war mein Entschluß gefaßt. Es blieb nichts weiter übrig, als unsern Aufenthalt in der chilenischen Hauptstadt, der zur Ausruhung der Mannschaft auf drei Tage angesetzt war, sofort abzubrechen und das Äußerste aufzubieten, die hübsche Tibbie einzuholen. Sie hatte zwar einen Vorsprung von achtundvierzig Stunden voraus, indessen der Sperber war schnell. Und der Kurs nach Makassar durch die Torresstraße ging, wie ein Blick auf die Karte zeigte, genau mit dem unsern. Mit dem Versprechen, die Leute in einer anderen Weise reichlich zu entschädigen, teilte ich meine Entschließung der Schiffsmannschaft mit und versicherte mich auf diese Weise ihrer Zustimmung und guten Laune auch weiterhin. So wurde die Abfahrt auf acht Uhr abends festgesetzt und der ganze Nachmittag noch dem Vergnügen gelassen.

Neun Tage schon fuhren wir auf dem Meere, ohne daß wir von der schönen Tibbie Dunbar auch nur das kleinste Stückchen Leinwand hätten entdecken können. Das einzige Segel der Lüfte, das uns in dieser langen Zeit zwischen Himmel und Wasser begegnete, war das klafternde Flügelpaar eines mächtigen Fregattvogels. Andre seines Geschlechtes, nur noch schwarze Pünktchen im blauen Äther, flogen so unfaßbar hoch, daß die Wolken zweier Winde, unten des Südost- und oben des Antipassates, tief unter ihnen blieben. Ein alter Matrose sagte mir: »Das giebt Sturm! Wenn diese beiden, der Fregattvogel und der Albatros, in solche Höhen steigen, dann wirds schlimm hier unten!«

Der Mann kannte sein Meer, wie hat er recht behalten! Der Taifun schickt seine Boten wie der Tod.

Am 13. Januar, fünf Grad südlich unter der Linie, gerieten wir aus dem Südostpassat in die berüchtigtste Windstillengegend des Erdballs hinein, an die sogenannte Windstillensee. Wir hielten ab und suchten wieder zurück in die südäquatoriale Trift- und Passatströmung zu kommen, was uns denn auch nach einiger Mühe gelang. Diese Windstillensee ist wohl die am meisten gefürchtete Region aller Ozeane. Mit ihr hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Nur in zwei Monaten des Jahres, während des August- und September-Monsuns, ist sie überhaupt zu passieren, allein auch in dieser Zeit, welche die furchtbarsten Orkane und Wirbelstürme über sie hinwegführt, nur mit großen Gefahren. In allen übrigen Monaten liegt sie glühend bleiern und unbeweglich wie ein Verderben brütendes ungeheueres totes Meer da. Wehe dem Segelschiffe, das ein immer schwach und schwächer werdender Wind in ihren Machtbereich unmerklich hineingeleitet: es ist rettungslos verloren. Denn bald weht keines Lüftchens leisester Hauch mehr, der es je wieder herausführte. Alles, was lebt auf dem Schiffe, ist dem Hunger- und Verdurstungstode überliefert, der glühenden Verfäulnis. Die Windstillensee hat ein neues Opfer.

Es ist als gar nichts Seltenes bekannt, daß der heiße Atem ihrer Umklammerung in den Schiffsfugen selbst schon das Pech geschmolzen und wie ein Mark des Lebens herausgesogen hat. Nur Schiffe, die den Dampf gezwungen haben, dem schweigenden Wind die Stirn zu biegen, können ungestraft die Einfahrt in die Todeszone wagen. Auch wir hatten uns der gefürchteten stillen Umarmung nur dadurch so schnell entzogen, daß wir sofort Feuer an die Kessel setzten. Bald schwammen wir glücklich wieder im Passat, der südlich an der Stillensee entlang streicht, und lenkten, von ihm begünstigt, in das weite Westmeer hinein.

Mit aufgebänkten Feuern, die weißen Segel dem raumen Wind Raumer Wind, von räumen: günstiger Wind. Raume See: räumige, bahnfreie See. (Vgl. S. 98, Zl. 10 v. unt.) gebreitet, ging es jetzt frisch vorwärts. Am elften Tage unserer Fahrt, morgens in der Frühe, als ich mir eben in meiner Koje den Schlaf aus den Augen rieb und durch die Glasluke hinaus nach der Sonne blinzelte, rief der Schiffsjunge vom Mast herunter: »Back voraus, Schiff in Sicht!« Eins, drei war ich angekleidet und oben auf Deck. Der Kapitän reichte mir das Fernrohr. Richtig, da hob es sich scharf auf dem westlichen Horizont: ein stattlicher Dreimaster mit Barktakelage. Ob es die hübsche Tibbie Dunbar war mit meinem alten Tim an Bord? Wir setzten noch Leinwand auf, Schönwettersegel, Wasserflieger an der Seite, und jachterten, Jager voraus, was das Zeug hielt. Gegen Mittag waren wir so weit herangekommen, daß wir uns mit der Bark durch Zeichen verständigen konnten. In einer übermütigen Laune ließ ich das Flaggensignal steigen: »Liebe Tibbie Dunbar, warte auf Rust!« ... Vergebens harrten wir auf ein Zeichen der Gegenliebe, die Leute da drüben schienen keinen Spaß zu verstehen, sie antworteten gar nicht. Das war auffällig. Gegen allen Seemannsbrauch und gute Sitte. Jetzt erst bemerkten wir, daß das Schiff überhaupt keine Flagge zeigte, weder Haus- noch Heimatfarbe. Dieser Umstand besonders bestärkte den Verdacht in uns, daß auf dem Schiffe irgend etwas nicht in Ordnung war, und so wiederholten wir das Signal zu halten in einer etwas ernsteren Sprache. Die Antwort diesmal ein Kanonenschuß, der drei Kabellängen vor uns ins Wasser schlug. Da hatten wir Gewißheit! Ein Meutererschiff. Flibustier in dieser Gegend gab es nicht, sie hätten auch nicht vor uns die Flagge gestrichen. So war es also die Tibbie Dunbar, es blieb kein Zweifel mehr! Eine kurze Beratung mit dem Kapitän und Steuermann ließ uns übereinkommen, in Rücksicht auf Kapitän Rafter und sein Schiff nur ein paar blinde Schreckschüsse abzugeben und die Verfolgung fortzusetzen. Die Rebellen, als sie sahen, daß wir auch für Feuergespräche gerüstet waren, zogen es nun doch vor, ihre Kanonen schweigen zu lassen, und erwiderten überhaupt nicht mehr. Durch das Fernrohr aber sahen wir, daß der Bark noch Flieger und Skysegel gesetzt wurden.

Arme Tibbie Dunbar!

Immer näher kamen wir heran, je tiefer die Sonne sank. Schon konnten wir hoffen, sie in einer Viertelstunde abzufangen, als die Nacht hereinbrach. Mit der Schnelligkeit, die ihr in den Tropen eigen ist, ließ sie ihre Schleier fallen und entzog das meuternde Schiff, das mit abgeblendeten Lichtern fuhr, bald unseren Blicken. Da der Mond, im ersten Viertel stehend, noch nicht aufgegangen war und den Sternenhimmel reichliche Wolken bedeckten, befiel uns eine Finsternis, daß wir zuletzt nicht die Hand mehr vor dem Auge sehen konnten und die Verfolgung der Bark aufgeben mußten. Zu diesem Mißgeschick traf uns nun auch noch ein Schaden, den wir am Zeitmesser genommen hatten. Infolgedessen auf unsre Taschenuhren angewiesen, sahen wir uns vor dem umzogenen Himmel in doppelter Verlegenheit, den Schiffsort, wo wir uns befanden, genauer zu bestimmen. Als dann der säumige Trabant unserer Erde oben hinter Wolkenbastionen seine blasse Schildwacht angetreten hatte, konnten wir aus seiner Verspätung zu gestern keine Schlüsse ziehen. Versteckt und unsichtbar blieb er hinter seinen Wällen. Glücklicherweise brachte der Wind späterhin einige Risse ins Gewölk, so daß wir schließlich noch den Meridiandurchgang mehrerer Gestirne beobachten und ihre Mitternachtshöhen messen konnten. Im übrigen vertrauten wir der Richtkraft der Magnetnadel und hielten den Westpunkt fest.

So schwand die Nacht zwischen Besorgnis und Erwartung dahin. Als mit bleiernem Schein die Sonne aufging und ein hurtiger Morgenwind die ersten mattgrauen Lichter, die sie herabwarf, von Ost nach West über die Flächen fegte, war von dem Engländer nichts mehr zu sehen. Da er, uns zu entgehen, wahrscheinlich seinen Kurs geändert hatte, wollten wir uns schon jeder Hoffnung entschlagen, ihn wiederzufinden. Nun sollte uns aber ein unerwarteter Umstand, der möglicherweise auf die verlorene Spur zurückführen konnte, zu Hilfe kommen. Unser getreuer Begleiter bisher, der Südostpassat, wurde an diesem Tage unstetig und ging nördlich herum. Wir schlossen nun ganz richtig. Die Meuterer, wenn sie, um uns irrezuführen, zunächst ihren Kurs verlassen hatten, so würden sie jetzt, mit Wahrnehmung des neuen Windes, voraussichtlich etwas weiter südlich in die südpazifische Triftströmung heruntergehen, die ihnen ja ebenso günstig war wie die äquatoriale, in der wir uns befanden. Den ganzen Tag und den folgenden Tag kreuzten wir herum, ohne indessen die Spur des Schiffes zu finden. So kam der dritte Abend heran. Alle Lichter hatten wir gelöscht bis auf die gedeckten Kompaßlampen des Nachthauses. Da bemerkten wir im spärlichen Mondenscheine einen Gegensegler, dessen Schatten geradewegs auf uns zukam. Lautlos glitten wir durch die Dämmernacht. Nur eine halbe Schiffsmeile noch war zwischen uns, als die Bark plötzlich eine scharfe Wendung machte und westlich abfiel. Keine zwei Minuten später lagen wir an, und das Jagen begann wieder.

Der Wind, der den ganzen Tag von Nordnordost geweht, wechselte gegen Mitternacht in den vierten Quadranten und kam etwa um drei Uhr früh vier Strich westlicher aus Nordnordwest. Das englische Schiff, um nicht seinen Vorsprung zu verringern, sah sich hierdurch in die Lage gebracht, gegen den Wind aufkreuzen zu müssen. Wir, in seinem Kielwasser, immer nach und hinterher Die Wahrheit zu sagen, es war ein tüchtiges Schiff, die Tibbie Dunbar. Sie hielt ihren Abstand gut. Bald waren wir näher heran, bald wieder etwas ferner, und als der Tag graute, fand er die Entscheidung noch nicht gefallen. Es war ein Jagen und Jachtern ostwärts, westwärts – immer im Zickzack, kreuz und quer.

In den späteren Morgenstunden fing der Wind an abzuflauen, und gegen Mittag hin trat eine vollkommene Luftstille ein. Alle Segel und Wimpel, die Verklicker selbst, fielen schlaff herunter, und die beiden Schiffe, jetzt in ihrer Verlangsamung nur noch zwei unbeholfene große Schneckenhäuser, blieben schließlich, kaum noch vier, fünf Kabellängen voneinander entfernt, wie angemauert auf dem Meere stehen. Dieses, blitzend, wie ein ungeheuerer Brennspiegel, warf auf uns die glühenden Pfeile zurück, die die Sonne aus einem seltsamen, wolkenlosen Himmel herabsandte, und von seinen Glänzen und Gewässern stieg eine beängstigende Schwüle auf.

Jetzt oder nie mußte ich mich meines Freundes versichern. Ich gab Befehl, als letzten gütlichen Versuch noch ein Flaggensignal zu hissen: »Rust bittet Kapitän Rafter, an Bord des Sperbers zu kommen ...« Als wieder keine Antwort erfolgte und wir durchs Fernrohr an Bord des Engländers eine verdächtige lebhafte Bewegung bemerkten, die eine nicht erkennbare Person oder Gruppe von Personen unter erregten Gesten zu bedrohen schien, war unser schneller Entschluß gefaßt. Wir richteten die Schiffskanone mittschiffs auf die Wasserlinie der englischen Bark, luden scharf und ließen das Warnsignal steigen: »Falls nicht binnen fünf Minuten Kapitän unversehrt ausgeliefert, erfolgt Scharfschuß.«

Das schien zu wirken. Jetzt endlich konnten wir einen Erfolg unseres Wortes wahrnehmen. Von Backbord der Tibbie Dunbar wurde ein kleiner Kutter zu Wasser gelassen, den acht Menschen bestiegen, anscheinend der Kapitän des Schiffes und sieben, die ihm treu geblieben. Sonderbarerweise aber ruderte das Boot nicht südlich, an den Sperber heran, sondern wendete sich von beiden Schiffen gleichmäßig ab, in östlicher Richtung. Da legte unser Kapitän seine Hand auf meinen Arm: »Sehen Sie nicht? Der Kurs des Kutters wird dort von der Schiffskanone aus gesteuert! So will man Raum vor uns gewinnen und Zeit!«

»Gut, nun machen Sie Ernst«, gab ich zur Antwort.

Die Kanone wurde umgerichtet und das Rohr auf das Geschütz des Gegners eingestellt. Der Kapitän kommandierte: Stille ... Gebt acht! ... Feuer!

Ein Blitz und Donner ...

Als sich der Pulverdampf verzogen hatte, zeigte es sich, daß wir einen Treffer gemacht hatten. Anscheinend war drüben die Lafette zerschmettert und das Rohr herausgefallen.

»So! Dir hätten wir deinen Kurs auf den Steuerstrich gebrannt«, schmunzelte der Kapitän und strich sich mit der Hand über den Bart. Schon hatten wir wieder geladen, die widerspenstige Tibbie noch völlig zu zähmen, hatten gleichzeitig ein Signal für meinen Freund Tim: »Keine Gefahr mehr, Kapitän und Getreue willkommen!« noch nicht zu Ende geflaggt, als das Boot der Ausgesetzten aus eigenem Antrieb wendete und auf den Sperber hielt. Nach einer Viertelstunde ließen wir bei Steuerbord die Fallreepstreppe herab, und der Kutter legte an.

Eine Minute später stand Tim Rafter – denn er war es, wirklich und leibhaftig! – auf Deck des Sperbers! ...

Ein Wiederfinden! Mögen es die meisten Menschen einen blinden Zufall nennen, wie ihn das Leben zu Tausenden bietet – ich kann mir nicht helfen: ich verehre darin das unbegreifliche Walten einer höheren Macht, einer Vorsehung zwischen Himmel und Erde, die keine Schulweisheit ergründen wird.

Kehren wir aber zu unserm Freund Tim zurück. »God dorje«, war sein erstes, nicht bös gemeintes Kraftwort: »So aber wars nicht ausgemacht!«

»Ja, wer hat mich damals warten lassen, im Westindienfahrer?« antwortete ich lachend.

»Still, Jung, wir sprechen noch drüber«, lachte wieder sein wetterbraunes, hartliniges, im tiefsten Grunde aber gutmütiges Gesicht. »Habe was bestanden da drüben! Die Hälfte fast, die Rädelsführer: schlechtgegerbte Seemannshäute, über das Knochengerüst von Landratten gespannt. Was treu und wacker war, hab ich mitgebracht. – Aber jetzt, Kinder, schwätzen wir nicht, reden wir nicht. Es wird einen Sturm geben, wie vielleicht noch keiner von euch mitgemacht hat!« Bei diesen Worten deutete er auf den Himmel, der noch immer glühte in gewölbter, wolkenloser Spannung.

Nur am äußersten Osthorizont glimmte wie dünn gezogen ein langes, weißlich-gäles Federwölkchen auf, eigentlich nur ein Hauch, ein Schleier zu nennen, eine zarte Windgalle, die langsam in die Höhe stieg. Die eigentümliche Stille und Schwüle wurde durch eine seltsame Dünung des Meeres, deren Ursache in der aufgemauerten Luft nicht zu erkennen war, noch unheimlicher. Einherkommend in langgezogenen schwerrollenden Wellen, die eine unsichtbare Kraft zu lenken schien, war diese Dünung wie die erste schauerliche Regung, die den schlafenden Wasserriesen überlief. Gleichsam des Sturmes drohende Ader, schwoll sie langsam zu einer Höhe von etwa sechs Ellen empor und machte unser Schifflein auf- und niederschwanken wie ein bretternes Kinderspiel, ohne es jedoch im geringsten dabei fortzubewegen. Hinter dem blassen Federwölkchen im Osten schob sich eine Wetterbank herauf, deren gilblich-braune Färbung allmählich in dunklere Töne und zuletzt in ein tiefes Schwarz überging.

»Lassen wir den Kapitän seine Anordnungen treffen«, sagte ich zu Rafter und zog ihn mit mir in die Kajüte hinein. Hier konnten wir uns ruhiger austauschen. Wir sprachen von diesem und jenem, gedachten des alten, lieben Hamburg und des Tages, da wir uns dort hatten kennengelernt, berührten flüchtig, wie es die Stunde gebot, unsere Fahrten und Schicksale, und wieso es gekommen war, daß wir uns im »Westindienfahrer« damals verfehlt hatten und auch späterhin nicht wiederfinden konnten, und wurden doch nicht froh bei unserm Gespräche. Was mir auffiel: Tim Rafter schien von der Wolke am Himmel beunruhigt zu sein, mehr als ich. Fortwährend lenkten seine Augen ab und sahen durch die Kajütenfenster entweder zum Himmel hinauf, der immer schwärzer wurde, oder nach Westen hinaus, wo schon eine große See stand, oder auf das Barometer draußen, das ununterbrochen fiel. Schon seit gestern war es gefallen, seit einer Stunde aber rapid.

»Kommen Sie, Rust, 's ist besser draußen für uns«, sagte er und erhob sich. »Man sieht nicht mehr!«

Keine halbe Stunde hatten wir uns verweilt in der Kajüte, und schon fanden wir auf Deck einen völlig veränderten Himmel vor. Von Ost nach Westen zugezogen wie mit einem ungeheuren schwarzen Tuche, verbreitete er, nachmittags drei Uhr, eine Finsternis umher, daß wir meinten, die Sonne habe einen Sprung getan und die Nacht sei gekommen. Nur ganz im Süden unten stand noch ein fahler Strich, eine ängstliche, blasse Lichtspalte, die die Dunkelheit des Ganzen noch furchtbarer erscheinen ließ. Ein kreischender Schwarm von Sturmvögeln, man wußte nicht, woher sie mit einem Male da waren, rauschte mit mächtigem Fittichschlage über unseren Häuptern dahin, in der Richtung auf jenen Wetterspalt. Noch verfolgten wir ihren Flug mit unseren Gläsern, als wir plötzlich von einem Stoße, den das Schiff in die rechte Breitseite erhielt, allzusammen umgeworfen wurden. Eine Bö war aufgesprungen, und ihr erster windnasser Tatzenschlag hatte uns getroffen. Die Sturmbestie war erwacht. Aber noch zögerte sie und duckte sich lauernd wieder nieder in die Windstille.

Der Kapitän hatte inzwischen seine Maßnahmen beendet. Sämtliche Obersegel bis zur Bramrah herab waren eingeholt und festgemacht, die Sturmfock gesetzt, die Marssegel dicht gereeft worden, und nur die großen Untersegel hatte man voll gelassen.

»So können wir den Sturm erwarten«, meinte der Kapitän.

»Nennen wir immerhin das Kind beim Namen,« sagte Rafter, »es wird ein rechtschaffner Orkan werden, ich fürchte sogar ein Zyklon. Sehen Sie, die Dünung hat aufgehört, eine ganz wirre See ist es jetzt, in dieser Stille! Da müssen schon irgendwo Winde drehen, weit um uns herum. Mir scheint sogar, daß wir uns mitten im Zentrum eines Hochdruckgebietes befinden. Diese schwüle, dicke aufgesammelte Luft ist zuviel hier. Sie wird sich – da nach Westen, denk ich mir! – einen Abzug suchen und sich ausgleichen in ein entferntes Wettertief. Und das ist das gefährliche Zentrum, nicht das unsere. Die Gefahr ist nur die, in das Tiefgebiet nicht hinübergerissen zu werden!«

»Also immerhin eine Lage, nicht zu spaßen darin«, gab ich mein Wort dazu. »Ich glaube einmal gehört zu haben, daß Drehstürme in dieser Gegend zwar seltener auftreten, aber wenn sie kommen, dann ganz besonders verheerend sind.«

»Seitdem wir das Gesetz der Stürme kennen von unserem wackern Meister Dove,« erwiderte der Kapitän, »ist es nicht ganz so schlimm mehr, wir sind heute in der Lage, die Sturmbahn eines Zyklons zu berechnen und dem gefährlichen Mittelpunkte des tieferen Wirbels auszuweichen.«

»Und doch gehen so viele Schiffe noch zugrunde in diesen Stürmen«, entgegnete ich.

»Das liegt daran,« antwortete der Kapitän, »daß es so schwer hält, den einzigen Augenblick zu erkennen, wo es gegeben ist, mit seinem Schiffe aus dem Orkanfelde sozusagen herauszuspringen. Und das ist auf einem Punkte der Sturmbahn, der in der Verbindung zwischen den beiden Spiralen liegt, die den Weg eines Zyklons bezeichnen. Die Spirale, im Hochdruckgebiet beginnend, rollt sich auf wie eine riesenhaft geblähte Schlange, die ihre Ringe immer größer und größer zieht, bis sie dann, wo der Kreis am mächtigsten geworden, unmerklich biegt, in einer gewaltigen Kurve herumschwingt und sich wieder einrollt um ein Tiefgebiet herum.«

» Das ist es«, ergänzte Rafter. »Solange wir die auslaufende Spirale fahren, das ist in diesen Breiten gegen den Uhrzeiger, hat es keine so große Gefahr weiter, bei einiger Vorsicht und Tüchtigkeit des Schiffes. Erst an jenem unsichtbaren Punkte der Umbiegung in die einlaufende Tiefspirale beginnt das Verhängnis. In der Richtung mit dem Uhrzeiger! Wehe dem Schiffe im Taifun, das diesen Punkt überfahren hat!«

Der Erste Steuermann, der soeben mit dem Hochbootsmann kam und, herantretend, die letzten Worte Rafters noch gehört hatte, wußte schauerliche Geschichten zu erzählen von den ungeheuren, häuser- und türmehohen Strudeln, den steigenden und den fallenden Wirbeln eines solchen zyklonischen Wettertiefs. Er sagte: »Noch kein Schiff ist wiedergekommen, das in das Zentrum geriet. Und nur zweimal in tausend Jahren soll es vorgekommen sein, daß ein Mensch aus dem Strudel gerettet wurde. Verbürgt aber ist auch das nicht. Von diesen beiden Sonntagskindern, sagt man, wissen wirs und ist es überkommen auf ewige Tage: der steigende Wirbel, das soll eine Trombe sein, die das Meer aufreißt bis in die blitzenden Eingeweide seiner Tiefe hinab und zum Himmel schleudert wohl viele Meilen und Berge hoch. Und der fallende Wirbel, das wäre ein Strudel wieder, der tausend Klafter und mehr bis zum untersten Grunde der Finsternis reißt. Ob dies wahr und richtig so ist, niemand weiß es, der wiederkam.«

Unter diesen Gesprächen war es vier Uhr geworden. Und noch immer diese unheimliche Windstille.

Einen Gedanken, der uns einen Augenblick lang beschäftigt hatte, nämlich Boote auszusetzen und die rebellische Tibbie mit Gewalt zu nehmen, hatten wir angesichts der Sturmgefahr wieder aufgeben müssen. Und wie recht wir daran getan, zeigten schon die nächsten Augenblicke.

Es war, als käme mit einem Male auf eine unerklärliche Weise in die Sturmstille Fluß hinein, als würden wir aus unserem toten Punkte heraus nicht etwa wind- getrieben, sondern von einer unsichtbaren Gewalt herausgezogen. Denn ohne daß sich von achtern her auch nur ein Lüftchen bewegte, wurden plötzlich unsre Segel angesogen, stülpten sich, als wären sie mit Wind gefüllt, und doch wollte das Schiff dabei nicht weiter. Aber nur Sekunden dauerte dies. Im nächsten Augenblicke sprang der Sturm auf, der Taifun in seiner ganzen Gewalt. Schlug uns hintereinander drei nasse Böen in die Segel, daß wir nun mehr Wind als zuviel hatten. Ein Ruck in der Wasserlinie, und schon flogen wir in der Sturmbahn, um das kalme kalm: windstill. Zentrum im Kreise. Nach unserer Berechnung nahm sein Umfang ein Gebiet ein, dessen Durchmesser etwa sieben deutsche Wegmeilen betrug, so daß man den Durchmesser des zweiten Zentrums, das mit dem Hauptwirbel westlich marschierte, auf eine gute Stunde, und den des ganzen Orkanfeldes auf nicht weniger als 120 Meilen annehmen mußte! In Seemeilen das Vierfache! Noch war die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegten, nicht übermäßig. Windstärke 9 etwa mit elf Faden in der Sekunde; aber wir merkten es bis in die Fingerspitzen, wie es schneller und schneller ging, Wind und Wellen immer wilder wurden.

Nachmittags sechs Uhr rief der Kapitän: »Klar an die Jungfern, die Wanten Wanten: zu Strickleitern verbundenes Tauwerk, das von der Rüst aus an der Außenbordwand vermittels der »Jungfern« beiderseits die Masten hält. steifgesetzt!« und gab Anweisung, die Ober- und Untermarssegel zu bergen. Sein Befehl war noch nicht ausgeführt, als ein Windschlag das Großbramsegel in Fetzen riß, ein zweiter den Besan glatt von der Gaffel strich und wie einen großen, bleichen Drachen in die Finsternis entführte. Alle Leinwand oben und unten bis auf Fock und Sturmfock und das dichtgereefte Großmarssegel wurde nunmehr schnell heruntergeholt und festgemacht. Als auch dieses vollbracht war, blieb vorläufig nichts weiter übrig, als das Schiff lenzen lenzen: segelleer fahren oder treiben lassen. zu lassen und vor dem Sturme zu fahren. Und warten ...

Von dem Schottländer sahen wir nichts mehr. Noch einige Zeit hatte er uns in dem Abstand, der zuletzt zwischen uns war, begleitet, um dann auf dem nächsten, schneller drehenden Ringe der Sturmspirale uns vorauszueilen und schließlich in der Dunkelheit zu verschwinden.

So war es Abend geworden. Das Barometer fiel noch immer. In der rabenschwarzen Nacht, die alles um uns her bedeckte, mußte jedes Auge erlöschen, und des Sturmes Zeuge blieb allein noch das Gehör. Eine Weide des Schreckens. Oben in den Lüften das Heulen und Zischen der Winde, unten in der Tiefe der Wogen Donnergetös – das brüllende Meer tanzte mit dem Taifun Hochzeit. Zu schauerlicher Spielbegleitung. Selbst die Schiffsglocke, vom Orkan geschwungen, begann sich in Bewegung zu setzen – ein rasendes Totengeläut.

Eine Nacht verging: mein Lebtag vergeß ich die nicht! Unausgesetzt gingen über uns die Sturzseen hinweg, und das ganze Schiff triefte wie eine Meerfrau, wenn sie mit gischenden Sturmkämmen ihres Hauptes Haare strähnt. Und lacht dazu ... Aber nichts geschah uns. Ein paar Spieren wurden geworfen, ein paar Stengen zertrümmert, das war alles. Nur einmal faßte uns ein gewaltiger Schrecken an. Das war, als gegen Mitternacht an Steuerbordseite ein geisterhaftes Licht vorüberglitt. Es war kein Backbordlicht und auch kein Blink einer Mastlaterne, denn sein Schein stand seltsam bläulich, unruhig und flimmernd, und viel zu hoch dafür. Rafter meinte, es möchte wohl ein Elmsfeuer auf der Mastspitze eines Schiffes sein, vielleicht gar seiner ungebärdigen Tibbie. Da aber von einem Schiffe nichts zu erkennen war, wurden die Abergläubischen unter uns von den sonderbarsten Vorstellungen und Befürchtungen ergriffen.

Der Morgen kam. Die Uhren zeigten auf Sieben. Wenn sie nicht logen, mußte es Tag sein. Das sturmgepeitschte Meer, immer toller vor Wut, bäumte von allen Seiten wildbrüllend gegen das Schiff an, daß es, mitgetroffen, in den Quer- und Kreuzseen wie ein gejagter Kreisel tanzte, um dann wieder weitergerissen zu werden in der Bahn des Grausens.

Als die neunte Stunde anbrach, riß am südlichen Gewitterhimmel das schwarze Gewölbe auf, und es zeigte sich wieder dieselbe schmale Klüftung wie gestern, so daß in unsern Kessel herab einiges Licht gelangen konnte. Da auf einmal hören wir keine drei Kabellängen voraus einen furchtbaren Hilfeschrei das kochende Meer übergellen. Und wir sehen vor uns, entmastet vor Top und Takel treibend, die unglückliche Tibbie Dunbar! Ein halbes Hundert ringende Hände streckt sich flehend uns entgegen, und keiner kann helfen!

Ich wendete mich zu Tim Rafter, der sich zu dem Steuermann an das Ruder gestellt hatte: »Und noch erst sind wir in der Ostspirale!«

Rafter antwortete nicht.

Der Kapitän, von Tau zu Tau greifend, um nicht fortgerissen zu werden, kam jetzt auch heran. »Ich habe den Eindruck,« sagte er, »als ob wir uns der Kurve näherten. Nach dem Drehungsgesetz der auslaufenden Spirale –«

Er vollendete nicht und sah erschrocken Rafter an, der ihm, ins Gesicht starrend, mit einer Betonung, die mir das Blut gerinnen ließ, ins Wort fiel: »Herr Kapitän, die Kurve liegt hinter uns; wir sind bereits im Machtbereich der einlaufenden Westspirale!«

Wie schwer und langsam tropften diese Worte von seinem Munde! Ein Schweigen folgte ihnen, schwül und schicksalsschwanger wie sie selber. Ich, endlich, brach den Bann: »Woran, Tim, erkennen Sie das?«

»Sehen Sie,« zeigte Rafter mit der Hand voraus, »das Schiff giert bereits nach Steuerbord, es krängt krängt: legt sich nach der Seite über. sogar, umgekehrt als bisher: wir fahren sonach einwärts mit dem Uhrzeiger! Das ist das Eine. Und was es bestätigt, der andere verdächtige Umstand: die Tibbie Dunbar, die wir siebzehn Stunden lang immer steuerbords zur Seite hatten, finden wir mit einem Male, uns voraus, in unserer Fahrbahn wieder. Ich wette tausend Goldgulden holländisch Kurant gegen einen, es werden keine drei Stunden vergehn, wo wir das Schiff hinter uns sehen werden, obwohl es in wachsender Strömung vor uns läuft und schneller als wir. Wenn ich raten darf und Rat noch Zweck hat,« wendete sich Rafter an den Kapitän, »so lassen Sie jetzt herunter, was nicht niet- und nagelfest ist: Spieren, Stengen, Rahen, Segel – alles! Und machen Sie Dampf an!«

Der Kapitän war so verständig, diesen Rat zu befolgen und überhaupt nichts zu unterlassen, was den Windfang verringern konnte. So wurden denn selbst die Sturmsegel eingeholt, die Mastverlängerungen losgemuttert, die aufgebänkten Feuer sodann (der Tibbie Dunbar wegen hatten wir sie nicht völlig ausgehen lassen) auf die Roste gezogen und frisch an die Kessel gesetzt.

Unter diesen zum Teil schwierigen und gefahrvollen Maßnahmen, die glücklicherweise kein Menschenopfer erforderten, war es elf Uhr geworden. Ein Viertel vor Zwölf ging die Schraube an. »Rückwärts mit voller Kraft«, so stand auf der Signaltafel des Maschinentelegraphen zu lesen. In Wirklichkeit aber wurden wir von den heranstürzenden Winden und Wassern unverändert in einer unheimlichen Geschwindigkeit vor- und mitgerissen, als ginge es dem Schlund der Hölle zu. Vielleicht – auf einige Minuten lang, das sei dahingestellt! – um den tausendsten Bruchteil eines unmeßbaren Grades nicht ganz so schnell als bisher. Wenn ich dieser Fahrt überhaupt etwas vergleichen soll, so war die Bewegung unsres Schiffes etwa der eines Tierchens ähnlich, das, auf eine rasend wirbelnde Scheibe gesetzt, der Drehungsrichtung mühselig entgegenkriecht. Und je tiefer wir in die Zone vor dem Zentrum hineingerissen wurden, um so schlimmer kam es. Das war kein Fahren mehr und kein Führen. Es war wie die sausende Wut eines wahnwitzigen Machthabers der entfesselten Weltkräfte. Es war wie das Schnauben der Himmel und Erde verschlingenden Midgardschlange im letzten Ragnarök. Und doch auch sprach aus diesem Furchtbaren ein so Überwältigend-Erhebendes daraus, die unvergleichliche Kundgebung einer götterdämmernden Allmacht, daß alle kleinliche Angst ersticken mußte in dem großen Schauder des Grausens, das wohl jeden vom uns ergriff. Es fehlt das Wort für das, was wir erlebten. Ein Wetter, von dem selbst Rafter bekennen mußte und die ältesten Matrosen des Schiffes, so etwas noch nie gesehen und gehört zu haben. Von dem Getöse, das jetzt über uns hereinbrach, will ich schweigen, es ist nicht zu beschreiben: markerschütternd war es. Man wird sich davon am besten noch eine Vorstellung machen, wenn man die Gewalten bedenkt, die hier brüllten, pfiffen, zischten, donnerten. Das Meer, das sonst im stärksten Brandungsorkan, zu Spring- und Sturmflutzeiten, seine Wellen kaum über die Höhe eines mittelgroßen Hauses erhebt, übertürmte hier, übergipfelte sich bergehoch. Und zu unseren Füßen sahen wir Täler gähnen, schwarze, rollende Abgründe, in den Augenblicken, wo unser Schifflein emporgehoben, am schwankenden Schaumgrat eines Gipfels hing.

Nach Rafters und des Kapitäns Schätzungen befanden wir uns jetzt bereits im vierten Sturmring vor dem Zentrum, welches selber wir in drei Stunden erreichen mußten. Nach menschlicher Voraussicht die letzte Frist, die uns noch gegeben war. Wir ratschlagten hin und her, ob nicht doch noch eine Rettung möglich wäre. Der schlug das und jener schlug dieses vor, aber keiner von den Vorschlägen war dazu angetan, einen Erfolg zu versprechen. Rafter, der noch unsre letzte Hoffnung war, verhielt sich schweigsam und sagte zu allem nichts.

Wie wir so noch sprachen und in schaudernder Bewunderung in die schwarze Wasserwelt hinter uns starrten, erblickten wir mit einem Male auf dem Wogenden einen bläulichen Lichtschimmer, ähnlich jenem, den wir in der vergangenen Nacht gesichtet hatten. Näher und näher mit dem Sausen des Windes kam er heran, und wir sahen bald tatsächlich auf dem mittleren Maststumpfe eines sturmgejagten Wrackes ein Elmsfeuer hüpfen. Es war die Tibbie Dunbar! Schon in gleicher Höhe wie wir, nur eine Seemeile tieferhin nach der Mitte zu, ging sie jetzt im dritten Sturmring an uns vorüber und war in wenigen Augenblicken hinter den nassen Bergen verschwunden. Das war um zwölf Uhr mittags, genau die Stunde, die Tim Rafter für die Wiederkunft des Schiffes angesagt hatte.

Immer rasender wurde die Drehung, die uns herumwirbelte, immer hohler und ungeheurer die sich werfende, quer und kreuz überstürzende See, immer kleiner der wandernde Kreis der Wassergebirge, die noch zu umfahren standen bis zum letzten, wetterleuchtenden Ende. Um das zweite Glasen der Backbordwache, ein Uhr, als wir uns mitten im dritten Ringe befanden, begegnete uns die Tibbie Dunbar abermals, das heißt, sie kam wiederum hinter uns und überholte den Sperber. Dabei ereignete sich ein seltsamer Zwischenfall. Der Abstand zwischen beiden Barken, als sie wieder auf die gleiche Höhe kamen, war diesmal geringer und betrug kaum noch vier Kabellängen, da jedes Schiff nahe an der beiderseitigen Grenze ihrer Strömungen fuhr. In jenem Augenblicke nun, wo des Sperbers unheimlicher Begleiter wie ein Gespensterschiff vorüberschoß, zuckte drüben auf dem gebrochenen Maste von neuem das Elmsfeuer auf, ballte sich zu einer Lichtkugel, die grünliche Strahlen ausschoß und sprang zu unserm Entsetzen zwei-, dreimal hintereinander auf unsern Besanmast herüber und wieder zurück auf die Engländerbark. Als die Kugel zum dritten Male von uns absprang und mit der Tibbie Dunbar, zu der sie zurückkehrte, verschwand, hatten viele unter uns von neuem ein abergläubisches Gefühl, als ob der Erscheinung eine Bedeutung für unser Schicksal zukäme. Auch ich war diesmal im Augenblick nicht ganz frei davon, ich muß es schon bekennen. Aber keine Zeit blieb uns zu Gedanken hierüber.

Weiter, weiter ging die wilde, rasende Fahrt, als würde das Schiff von der wachsenden, unwiderstehlichen Anziehung jenes sagenhaften Magnetberges gezogen. Wie die Stunden glasten, eine um die andere, da wußten wir, daß wir im dritten, im zweiten, im letzten Ringe vor dem Wirbel liefen ... dem letzten Sturme, der letzten Stille zu. Zwischen kreisenden Schaumgebirgen ging die Sturmfahrt bald in einer tiefen, schwarzen Höhlung dahin, die die Windswut vor uns aufriß. In diesem Wassertale, weil es eingeengt zwischen den bergehohen Wogen zweier Flutungen wanderte und so gewissermaßen einen Paß bildete, in dessen Schlüften die hereinfallenden Winde sich preßten und drängten, konnten die Wellen weniger aufkommen, so daß wir hier eine verhältnismäßige Ruhe vorfanden. Nur die unfaßbare Geschwindigkeit der es durchschießenden Strömung, einer tieferen Flutwelle, die nach unseren Logmessungen achthundert Meter in der Sekunde erreichte (das ist anderthalbmal schneller als eine fliegende Kanonenkugel, aber fünfzigmal so schnell als ein dahinrasender Eisenbahnzug), gab Zeugnis von den ungeheuerlichen Gewalten, die unser Schifflein trugen. »Wenn etwas uns retten kann,« sagte jetzt Tim Rafter, »so ist es diese Geschwindigkeit!«

»Bestimmen Sie, Rafter, was wir tun sollen.« antwortete der Kapitän. »Ich für meine Person habe die Hoffnung aufgegeben, und so brauche ich mir keinen Vorwurf zu machen, wenn ich in dieser schweren Stunde die Führung des Schiffes der Hand überlasse, die noch die einzige ist, eine Rettungsmöglichkeit zu ergreifen. Ich leider glaube nicht daran.«

»Mein bißchen Wissenschaft, Kapitän,« antwortete Rafter, »'s ist auch bloß Menschenwitz: ein Würfelspiel auf Leben und Tod. Allein, es bleibt uns keine Wahl, und so muß es versucht sein. Mein Rat und Vorschlag geht dahin: Wir haben noch eine halbe Stunde Frist, nützen wir sie. Die höchste Geschwindigkeit des Orkans dreht, wie wir leider nun aus Erfahrung wissen, hier im letzten Ringe vor der Wirbelmitte, der wir jetzt uns nähern. Achthundert Sekundenmeter, wie soeben gemessen wurde. Vielleicht wäre es nun möglich, diese nahezu kosmische Schnelle, die sich jetzt auch bereits unserm Schiffe mitgeteilt hat, ihm für seine Rettung dienstbar zu machen. Ich schlage folgendes vor. Statt wie bisher dieser Bewegung nutzlosen Widerstand zu leisten, werden wir sie vielmehr noch beschleunigen, mit äußerster Kraft vorwärts gehen und die Sturmringe, einen nach dem andern, zu durchbrechen suchen. Es ist ja gewiß, darüber kann kein Zweifel bestehen, ein gewagtes Unternehmen, allein dem Menschen ist vieles möglich: es muß versucht werden! Für das Gelingen die Hauptsache dabei wird sein, daß das Ruder hält! Und daß es glückt, in einem äußerst flachen Winkel durchzubrechen, damit wir keine Querseen in die linke Breitseite erhalten, und die volle Stromkraft jedes einzelnen Ringes von achtern Achter: hinten. her wieder mit uns nehmen. Auf diese Weise könnte vielleicht der Durchbruch möglich werden. Auf etliche ›Wasserdurchgänge‹ müssen wir uns freilich gefaßt halten! Ich rate daher, alle Mann, die nicht unbedingt gebraucht werden, unter Deck zu schicken und die anderen mit uns zusammen hier anzuseilen.«

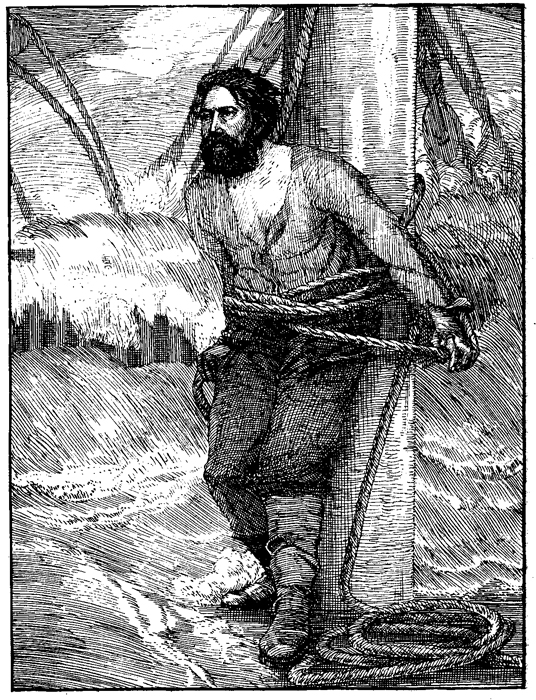

Dieser Vorschlag fand den einmütigen Beifall aller. Tim Rafter mit zwölf Mann bezog seinen Posten im Ruderhause. Die besten und bewährtesten Männer suchte er sich aus, alles Handfeste, darunter die beiden Steuermänner und den Hochbootsmann des Sperbers, die drei Steuerleute der Kleopatra und auch den ihm treu gebliebenen (zweiten) Steuermann von der Tibbie Dunbar. Auf seinem Stande mitschiffs wurde der Kapitän festgebunden. Desgleichen je vier Matrosen am Besan Besanmast: der hintere Mast bei Dreimastschiffen. und Mittelmast, um sie für alle Fälle zur Hand zu haben. Ich selber ließ mich vorn an den Fockmast binden und mir gegenüber an die Tür zur Backskajüte Sylvester, der durchaus in meiner Nähe bleiben wollte. Über die ganze Schiffslänge, vom Stern zum Bug hinauf, wurden zwei kräftige Trossen gespannt, als eine ziemlich sichere Leitbahn für die Matrosen. Nachdem alle beweglichen Gegenstände unter Deck gebracht und die Schiffskanone im Gatt gekettet worden war (durchaus keine unnötige Vorsicht, denn es ist verbürgt und bekannt, daß schon die schwersten Kaliber von den Wirbeln des Taifuns in die Lüfte entführt worden sind), nachdem dies alles geschehen, wurden Kabelgatt und Kajüten geschlossen, alle Türen, Fallklappen und Luken mit Persenningen Persenninge: geteerte Segelstücke. verdeckt und dann das Ruder in die entscheidende Lage gebracht. Ein Zoll zu viel, einer zu wenig, und wir wären im Augenblicke verloren gewesen! Das war nachmittags zwei Minuten vor drei Uhr, nach Chronometerzeit.

Das Schiff begann sich eben langsam zu drehen und kam um einen kleinen, spitzen Winkel nach Backbord ab, als vor unseren Augen plötzlich wieder, zum viertenmal, die Tibbie Dunbar erschien. Vor uns diesmal, also am Ende der Spirale! Jetzt völlig eine Hilflose, mit zerbrochenem Ruder sogar, tauchte sie vor unseren entsetzten Augen auf, ganz in Schaum und Wasserstaub gehüllt. Vom Wind gerissen, kreiste sie zugleich um sich selber, als wüßte sie noch gar nicht, wohin sie solle! Kein Elmsfeuer mehr zeigte sich funkelnd auf ihren Stumpfen. Dafür sahen wir sie von einem Schwarme jener furchtbaren Sturmvögel umflattert, die, des Schiffers Grauen, sein Verderben bringen und begleiten. Ein düster-dunkler Schicksalsschwarm jener rauchbraunen Sankt Petersvögel – »Mutter Careys Hühnchen« nennt sie der Matrose – die immer sind, wo der Tod ist, auf dem untergehenden Schiffe.

Nur zwei Kabellängen trennten uns noch voneinander, als das Entsetzliche eintrat. Eine turmhohe Wasserwand, die, keine Schiffsbreite mehr von der Tibbie Dunbar ab, in rasender Drehung um den Mittelwirbel schoß, öffnete und tat sich plötzlich auf, wie von einer unsichtbaren Gewalt auseinandergerissen, und wir sahen, in einem Augenblicke, wo das wilde Geäder der phosphorisch flammenden und unaufhörlich krachenden Blitze die Spalte erhellte, in einen ungeheueren, schwarzen, kreißenden Kessel hinein, der sich trichternd und in die Tiefe quirlend verlor. In diesen kochenden Höllenschlund stürzte sich die Flutwelle, die auch uns trug, mit dem tausendfachen Donner des Untergangs durch die Kluft hinunter und wirbelte, riß mit sich die unglückliche Tibbie Dunbar auf Niemehrwiedersehen.

*

Dies alles war das Werk kaum einer Sekunde. Hätten wir auch nur einen einzigen Pulsschlag noch gezögert, unser Ruder umzulegen, so wäre unser Schicksal das der Tibbie Dunbar gewesen. Wie es gekommen ist, daß das schreckliche Tor des Wirbels an uns vorüberging, ich weiß es nicht. Ich sah nichts mehr, ich hörte nichts mehr, ich fühlte nur noch, wie es plötzlich um mich Wassernacht wurde, und ein furchtbarer Schwall, der alles unter sich zu begraben schien, über das Schiff hinwegflutete. Von den Wassern erst niedergedrückt und dann emporgehoben, wurde ich nur noch durch meine Fesseln gehalten und so vor dem Hinabgleiten zur Tiefe bewahrt. Ich hielt lange den Atem an, und es war mir schon, als wollte mir die Brust zerspringen, als ich unter meinen Füßen den Druck des Schiffes verspürte und mich wie auf einem Luftkasten in die atmende Welt zurückgehoben fühlte. Als ich die Augen aufschlug, fand ich uns wieder zwischen zwei flutenden Gewässerketten, deren Wellenberge nicht ganz so hoch mehr gingen wie die im Ringe vor dem Mittenwirbel. Noch dreimal wiederholte sich dieser schreckliche Vorgang, und erst nach Durchbrechen der vierten Wassermauer gelangten wir im fünften Ringe in ein Fahrwasser zurück, das uns einigermaßen gestattete, die Wellenberge abzureiten. Zu unserm Glücke gingen jetzt auch die Wolken auf und ließen einen heftigen Platzregen fallen, der Wind und Wellen etwas niederhielt. Als es abends nahe an acht Uhr war, die Zeit, wo sonst die erste Nachtwache begann, kam Tim Rafter aus dem Ruderhause und rief über das Schiff hin: »Herr Kapitän, ich melde: Wir sind aus dem Zyklon heraus!« In wenigen Augenblicken waren unsere Fesseln abgestreift, Türen und Luken aufgetan, und wir lagen einander in den Armen.

Der Sperber im Taifun

Nach einer immerhin noch recht stürmischen Nachtfahrt, während deren das Barometer, besseres Wetter kündend, langsam wieder hinaufkletterte, ging uns am andern Morgen zum erstenmal wieder die Sonne auf, und der Wind bedarte bedaren: ruhiger werden.. In manchem Auge, das schon das Weinen glaubte verlernt zu haben, wollten Tränen blitzen, und Hände, harte Hände fanden sich dankend zu dem allerhaltenden Schöpfer.

Von diesem Tage an hatten wir glückliche Fahrt. Mein kleines schwimmendes Königreich von zwölfhundert Registertonnen, wie hatte es die große Sturmprobe bestanden!

Nun vom frischen in seine weiße Takelage schimmernder Segel gekleidet, nahm das Schiff westwärts seinen Kurs wieder auf. Der Orkan, der, wie alle diese Drehstürme, eine doppelte Bewegung verfolgte und in der ganzen gewaltigen Ausdehnung seines Bereichs von Nordost nach Südwesten weiterschritt, hatte uns binnen vierundzwanzig Stunden um nahezu tausend Schiffsmeilen heruntergeführt! Unter dem Wendekreise des Steinbocks erst, in der Nähe der Chamisso-Insel Salas y Gomez, die wir aber leider nicht in Sicht bekamen, fanden wir uns wieder. Dafür konnten wir schon andern Tages die Osterinsel passieren, mit ihren steinernen, rätselhaften Bildsäulen aus alter Phönizierzeit.

*

Leuchtende Tage kamen und wechselten ihren Schimmer mit den Nächten. Dieses furchtbare Meer, das uns eben noch seine schreckliche Größe und Gewalt gezeigt hatte in einer Offenbarung ohnegleichen: nun lag es wie ein liebliches Kind schlafend und lächelnd zu unsern Füßen, und kaum ein gelinder Wiegewind bändigte seinen Frieden. Das war der stille Ozean!

Tagelang, wochenlang lagen wir jetzt unter dem Sonnensegel und durchzogen das leuchtende Glanzgewässer wie die Schiffer zu den Inseln der Seligen. Sannen und spannen in einem köstlichen Genügen kristallene Träume und verwoben das erfüllende Lichtgefühl unserer Seele den blau- und goldenen Strahlen des Äthers, der, wie ein Gral aus Goldazur, das blaue Meer der Glänze überfließen ließ.

Zwölf Wochen lang furchten wir über die Goldflut dahin, weiße Schäume ziehend, und träumten von seligen Inseln. Inseln der Wirklichkeit gingen leuchtend vorüber an uns wie ruhende grüne Oasen der ewig bewegten Bläue.

Pitcairn, »die Insel im äußersten Meere«, und die Felsen Mangarewas, die niedrigen und geselligen Inseln mit der lieblichen Tahiti, die Schiffer- und Freundschaftsinseln über der großen Tiefe: sie alle zogen unserm Auge vorüber, schöne Erdenträume, sanfte Gestade der Einsamkeit. Bis wir endlich am 6. April in der Osterwoche, morgens in der Frühe, das diamantene Eiland unserer Sehnsucht aus den schimmernden Stillen des Meeres hochtauchen sahen wie eine junge Göttin der Anmut.

Hinter den Riffen, in der grünumrauschten freundlichen Innenbucht zu Füßen bewaldeter Berge, die mir noch von früher her gar wohl vertraut waren, warfen wir unseren Anker aus. Ein frischer Morgenwind blies, und unter der aufgehenden Sonne flatterten die Farben des fernen Vater-Mutterlandes. So betraten wir, mit freudefeuchten Augen, die Erde unsrer neuen Heimat.