|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

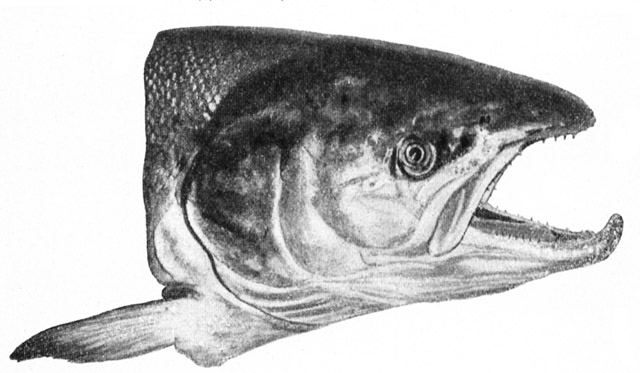

Ein gutes Gegenstück zum Aale in bezug auf Wanderung und Laichgeschäft ist der gleichfalls so hoch geschätzte Lachs ( Sálmo sálar). Wenn im zeitigen Frühjahr unsere Küsten eisfrei werden, erscheinen daselbst aus tieferen und mehr nördlich gelegenen Meeresteilen fortpflanzungsfähige Lachse in Trupps zu 30–40 und halten sich zunächst noch längere Zeit an den Strommündungen und in den Haffen, überhaupt möglichst im Brackwasser auf, um sich an den Übergang aus dem Salz- ins Süßwasser allmählich zu gewöhnen, da ein zu plötzlicher Wechsel ihrem Organismus nicht zuträglich ist, vielmehr oft ihren Tod zur Folge hat, wie auch durch Versuche nachgewiesen wurde. Nach dieser Übergangszeit aber steigen sie in den Flüssen selbst aufwärts als wohlgenährte, kraftstrotzende und lebensfrohe Tiere mit schiefergrauem Rücken, silberigen Seiten und weiß schimmerndem Bauch. In diesem Zustande heißen sie bei den Fischern Salme und werden besonders geschätzt, deshalb auch eifrig weggefangen. Manche bleiben auch ein ganzes Jahr im unteren Teil der Ströme, überspringen also eine Laichperiode und bekommen dann als sogenannte Winterlachse ein besonders zartes, schön rot gefärbtes Fleisch. Die große Mehrzahl aber wandert gleich weiter und legt nun unterwegs das Hochzeitskleid an, das bei ganz alten Milchnern in den herrlichsten Farben prangt: der Rücken wird tief schwarz mit Sammetglanz, die Flanken erscheinen übersät mit lose hingetupften, brennendroten, bisweilen zu Zickzacklinien verfließenden Flecken, der Bauch prangt in lebhaftem Orangerot, über die Seiten huschen grünliche Lichter, und die Flossen werden teilweise wunderbar chromgelb. Übrigens ändert die Gesamtfärbung bei allen lachsartigen Fischen ganz außerordentlich ab, wodurch ihre genaue Beschreibung sehr erschwert wird und dem Systematiker viele Verdrießlichkeiten erwachsen, zumal auch schon in freier Natur zahlreiche Verbastardierungen vorkommen, so daß bezüglich einer strengen Scheidung der einzelnen Arten auch heute noch vielfach Unklarheiten herrschen. Alter, Geschlecht, Jahreszeit, Ernährungsverhältnisse, Klima, Beschaffenheit des Wassers und des Untergrundes scheinen die dabei maßgebenden Faktoren zu sein. Selbst Skelett, Flossenstrahlen und Bezahnung, also Körperteile, die bei anderen Fischen als unverrückbar feststehend gelten, und deshalb sichere Artkennzeichen abgeben, sind mannigfachen Veränderungen unterworfen. Gleichzeitig mit dem Auftreten der prangenden Hochzeitsfarben verdickt sich beim männlichen Lachse die Oberkopf- und Nackenhaut schwartenartig, so daß die kleinen Schuppen völlig darin verschwinden, die Schnauze streckt sich, und der Unterkiefer wächst sich zu einem eberzahnartig nach oben gebogenen Haken aus, der 6 cm lang werden und dann das Schließen des Maules unmöglich machen kann, (Hakenlachs). Die bedeutsamsten Veränderungen gehen aber im Inneren des Körpers selbst vor, indem nach und nach die Geschlechtsorgane zu einer fabelhaften Mächtigkeit entwickelt werden. Machten sie vorher nur ½ Proz. des Körpergewichtes aus, so jetzt 25 Proz. und mehr! Diese einseitige Bereicherung erfolgt ganz auf Kosten der feisten Rumpf- und namentlich Seitenmuskulatur, die förmlich zusammenschrumpft, und so wird aus dem wohlgenährten Salm in kurzer Zeit ein zwar bunter, aber klapperdürrer Geselle.

Kopf eines Rheinlachses mit schwach ausgebildeten Haken. (Naturaufnahme von Dr. E. Bade.)

Während bisher die Reise nur langsam und zögernd, im gemächlichen Bummeltempo vor sich ging, ergreift nun die von reifen Geschlechtsprodukten strotzenden Fische ein schier unbändiger Wandertrieb, der sie alle Hindernisse überwinden und rücksichtslos das Leben aufs Spiel setzen läßt, um das Ziel ihrer Sehnsucht baldmöglichst zu erreichen. Zur leichteren Überwindung des Wasserwiderstandes ordnen sie sich wie Kraniche oder Wildgänse zu keilförmigem Zuge, wobei das älteste und stärkste Exemplar die Spitze nimmt. Stellt sich ein Wehr oder Wasserfall entgegen, so schwimmen die Fische bis unmittelbar an seinen Fuß heran, stützen sich mit der Schwanzflosse auf einen Stein und schnellen sich dann durch einen gewaltigen Muskeldruck mit halbmondförmig gekrümmtem Körper aus dem Wasser heraus und über das Hindernis hinweg, wobei sie Sprünge von 3–4 m Höhe und 5–6 m Weite im Bogen vollführen. Mißlingt der erste, so wird er unzählige Male wiederholt, bis das Wagnis endlich doch glückt oder der Lachs mit zerschundenem Leibe sterbend auf dem trockenen Felsen liegt. Nur sehr bedeutende Wasserfälle, wie der Schaffhausener, können vom Lachse nicht überwunden werden, der deshalb auch dem Bodensee fehlt. Das Allermerkwürdigste bei dieser harten und entbehrungsreichen Brautfahrt ist aber der Umstand, daß die Lachse während ihrer ganzen, sich über 4-6, ja selbst 10-12 Monate erstreckenden Dauer anscheinend keinerlei Nahrung zu sich nehmen, sich also förmlich als Hungerkünstler produzieren. Wenigstens hat man in ihrem Leibe noch niemals Nahrungsreste irgendwelcher Art gefunden, vielmehr die Beobachtung gemacht, daß Magen und Darm eintrocknen, keine Ausscheidungen mehr liefern und selbst das Gebiß durch Nichtgebrauch verkümmert. Und daß Lachse tatsächlich ein volles Jahr zu fasten vermögen, beweist ein von Paton 12 Monate lang gefangen gehaltenes, nur 5 pfündiges Exemplar, das in dieser Zeit niemals gefüttert, wohl aber zweimal zum Befruchten von Rogen abgestrichen wurde. Unser Wanderfisch ohnegleichen, der sich allen Hindernissen zum Trotz im Kampf gegen Wehre, Schleusen und Stromschnellen den Weg vom Meer zum Fels bahnt, ist also auch ein Hungerkünstler, der Succi und Genossen weit übertrifft. Es handelt sich hier um eines der größten und interessantesten Fastenexperimente, das die Physiologie kennt. Bis in die kleinsten Gebirgsbäche hinauf wird die Reise ausgedehnt, und nicht selten erreicht der Lachs dabei Meereshöhen von 1000 m und mehr. Wo reines, sauerstoffreiches Wasser flach über kiesigen Untergrund strömt, da erscheint den weitgereisten Wanderern endlich die Gelegenheit günstig, sich ihrer sie belastenden Geschlechtsprodukte zu entledigen. In der Regel steht ein Rogner mit einem alten und mehreren jungen Milchnern zusammen. Durch energisches Fegen mit der Schwanzflosse schafft sich das Weibchen eine Laichgrube und setzt in diese nach und nach seine 10–30 000 rotbraunen Eier ab, die von dem daneben liegenden oder etwas oberhalb im Wasser stehenden Männchen sofort besamt und dann mit Sand oder Kies oberflächlich wieder verdeckt werden. Die Tiere gehen in ihrer Buhlschaft, die sich 8–14 Tage hinziehen kann, völlig auf, haben für nichts anderes mehr Sinn und lassen sich an seichten Plätzen sogar mit Händen greifen. Das alte Lachsmännchen ist während dieser Zeit eifersüchtig wie ein Türke, nimmt jede Störung furchtbar übel und schießt wie ein böser Bullenbeißer auf alles los, das seinen Unwillen erregt. Mit Geschlechtsgenossen der eigenen Art setzt es dann erbitterte Kämpfe ab, bei denen das Blut fließt und nicht selten einer der beiden Duellanten tot auf dem Platze bleibt, während die jungen »Spetzker« die günstige Gelegenheit benutzen, auch von den Freuden der Minne zu kosten, so daß wir hier ähnliche Verhältnisse vor uns haben, wie zwischen Platzhirsch und Spießer. Bei solchen Raufereien kommen dann Schwartenpanzer und Eberzahn zu ihrem Recht. Das anstrengende Laichgeschäft erschöpft die letzten Kräfte der vielgeprüften Fische. Zum Skelett abgemagert, todesmatt, mißfarbig treten sie den Rückweg zum fernen Meere an, lassen sich vielmehr fast ohne eigenes Zutun von der Strömung dorthin treiben, und nicht wenige gehen dabei vor Erschöpfung zugrunde. Das Fleisch solcher Lachse ist fad und weichlich geworden und durchaus kein Leckerbissen mehr, gilt vielmehr als nahezu ungenießbar. Wieder im nahrungsreichen Meere angekommen, erholen sie sich aber rasch, fressen nun tüchtig und nehmen dadurch in einer Weise zu, die selbst im Reich der Fische einzig dasteht. So wurde ein im Februar 1908 in England gefangener 8-pfündiger Lachs gezeichnet, und nach genau einem Jahre als fetter 20-pfündiger Bursche wieder gefangen. Der in den Gebirgswassern abgesetzte Laich braucht geraume Zeit bis zum Ausschlüpfen, nämlich je nach den Temperaturverhältnissen des Wassers 3–5 Monate. Die jungen Lachse leben dann im allgemeinen etwa zwei Jahre an ihrem Geburtsorte oder in dessen Nähe, bis sie gegen 40 cm lang geworden sind und den schönen Silberglanz bekommen, worauf sie langsam die Wanderung nach dem Meere antreten, um sich hier tüchtig an Krebstieren, Gewürm, Muscheln und kleinen Fischen zu mästen und die Geschlechtsreife zu erhalten, worauf sie sich dann zum ersten Male auf die beschwerliche Brautfahrt begeben. Unbedingt notwendig ist übrigens für die Lachse der hier geschilderte fortwährende Wechsel zwischen Salz- und Süßwasser nicht, denn es gibt auch Lachse in völlig abgeschlossenen Wasserbecken, wo sie dann lediglich die seichte Uferzone zum Laichen aufsuchen. Über verschiedene andere mit der Wanderung zusammenhängende Fragen gibt am besten der Fisch selbst Auskunft, und zwar durch das Tagebuch, das er auf seine Schuppen schreibt. Wir wissen ja, daß die Schuppen der Fische sogenannte Jahresringe aufweisen, nämlich regelmäßig abwechselnde Zonen schnelleren und langsameren Wachstums, die reichlichen oder spärlichen Ernährungsperioden entsprechen und sich mit den bekannteren Jahresringen der Bäume vergleichen lassen, wie man auch nach ihnen gerade wie bei diesen das Alter der Fische mit annähernder Sicherheit bestimmen kann. Hutton hat nun herausgefunden, daß der frisch ins Meer eingewanderte Junglachs auf der Schuppe deutlich zwei Zonen mit eng zusammengedrängten konzentrischen Linien erkennen läßt. Sie entsprechen je einem Winteraufenthalt im Süßwasser mit seiner knappen Ernährung. Später schließt sich dann eine Zone an, in der die Linien ganz auffallend weit auseinander stehen: der Fisch ist sehr rasch gewachsen, denn das Meer bot ihm seinen Nahrungsreichtum dar. Aber auch dieser wird im Winter spärlicher oder nicht in gleichem Maße ausgenutzt, und so markiert sich jeder im Meer zugebrachte Winter wieder durch eine Zone eng beisammen liegender Linien. Dadurch wird es ermöglicht, genau festzustellen, wie viel Winter, bzw. Jahre der Lachs im Meere verbringt, ehe er erstmals zum Laichen in die Flüsse emporsteigt, und es hat sich herausgestellt, daß die in die Flußmündungen eintretenden kleinsten Lachse 1–3 Winterringe auf den Schuppen tragen. Die lange Fastenzeit im Süßwasser wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die Schuppen sich auffasern und aussehen, als seien sie schadhaft geworden. Diese abgeriebene Zone bleibt stets erkennbar, auch wenn sich wieder neue Linien angesetzt haben, und es hat sich so ergeben, daß der Lachs seine entbehrungsreiche Brautfahrt nicht alljährlich unternimmt, sondern sich bisweilen ein Jahr der Ruhe und Kräftigung im Meere vergönnt. Zu seinem Wohlbefinden beansprucht der Lachs vor allem eins: reines, ungetrübtes Wasser, und er ist deshalb aus unseren durch die Industrie verseuchten Gewässern leider so leicht zu vertreiben wie kaum ein anderer Fisch. Fast wie eine Sage mutet es uns an, daß einst in Hamburg, Pommern, West- und Ostpreußen die Dienstboten sich verbaten, mehr als zweimal wöchentlich Lachsfleisch vorgesetzt zu erhalten, denn inzwischen ist der Lachsfang bei uns ganz gewaltig zurückgegangen und auch das Aussetzen künstlich erzielter Brut hat das köstliche Lachsfleisch, das in nordischen Ländern noch heute vielfach Volksnahrungsmittel ist, noch nicht wieder verbilligen können.

Immerhin liefert der Lachsfang an der ostpreußischen Küste und der Salmfang am Niederrhein auch jetzt noch recht schöne Erträge. Im Norden ist der wertvolle Fisch, dessen Verbreitungsgebiet auch nach der Neuen Welt hinübergreift, weit zahlreicher als bei uns, fehlt dagegen südlich der Alpen, kommt also in allen sich ins Mittelmeer ergießenden Strömen nicht vor. Es ist wohl anzunehmen, daß die heutige Verbreitung der lachsartigen Fische auf die Einflüsse der letzten Eiszeit zurückzuführen ist. Ursprünglich im hohen Norden heimisch und an ein kaltes Klima gewöhnt, wanderten die Salmoniden mit den vorrückenden Gletschern nach Mitteleuropa, und als die Gletscher wieder wichen, blieb ein Teil der Einwanderer in den kühleren Gewässern zurück, und die dadurch entstehende Isolierung begünstigte die Entwicklung zahlreicher nahe verwandter Formen, während andere zu Wanderfischen wurden. So ist der Lachs und seine Sippschaft ein köstliches Geschenk, das uns die Eiszeit beschert hat. Der Fang des Lachses wird auf die verschiedenste Weise betrieben. Besonders aufregend und unterhaltend ist das Speeren bei Fackelschein. In England hat sich das Lachsangeln zu einem aristokratischen Sport herausgebildet, der geradezu fanatische, vor keinem Opfer zurückschreckende Anhänger zählt. Allenthalben in der nordischen Welt trifft man diese englischen Lachsangler an. »Hoch oben in der Nähe des Nordkaps habe ich sie sitzen sehen, diese unverwüstlichen Fischer, mit einem aus Mücken gebildeten Heiligenschein umgeben, eingehüllt in dichte Schleier, um sich vor den blutgierigen Kerfen wenigstens einigermaßen zu schützen. In der Nähe ansprechender Stromschnellen hatten sie Zelte aufgeschlagen, inmitten der Birkenwaldungen auf Wochen mit den notwendigsten Lebensbedürfnissen sich versehen, und standhaft wie Helden ertrugen sie Wind und Wetter, Einsamkeit und Mücken, schmale Kost und Mangel an Gesellschaft, zahlten auch ohne Widerrede den Besitzern eine Pacht von Tausenden von Mark für das Recht, sechs Wochen lang hier fischen zu dürfen, und gaben außerdem noch den größten Teil ihrer Beute unentgeltlich den Besitzern der benachbarten Höfe ab.« (Brehm.)

Eine nahe Verwandte des Lachses ist das wertvollste Kleinod unserer Gebirgswässer, die vielgerühmte Forelle ( Trúta fário). Sie ist aber im Gegensatz zu ihm Standfisch oder wandert doch nur zur Laichzeit ein wenig flußaufwärts, wobei sich beide Geschlechter getrennt halten, sich schließlich aber doch wieder mit Sicherheit zusammenfinden. Erfahrene Fischer wollen sogar eine gewisse Zuneigung der einzelnen Individuen zu ganz bestimmten Artgenossen festgestellt haben und behaupten, daß die paare innig zusammenhalten und die Laichgrube gegen fremde Eindringlinge gemeinsam auf das wütendste verteidigen. Bei diesen Eifersuchtskämpfen, die mit dem scharfen Gebiß ausgefochten werden, gibt es Wunden und Schrammen genug, und man findet deshalb nach Beendigung der Laichzeit selten eine ganz unverletzte Forelle. Eingeleitet wird der Laichakt durch reizende Schwimmspiele, wobei sich die Tiere in eleganten Wendungen gegenseitig umschwimmen, zart aneinander reiben und durch die gewagtesten Drehungen ihre schöne Färbung Zur Geltung Zu bringen suchen. Der Laichakt selbst vollzieht sich in ganz ähnlicher Weise wie beim Hecht. Das Weibchen bereitet das Laichbett, indem es sich rasch von einer Seite auf die andere wirft, durch kräftige Schwanzbewegungen die Kiesel beiseite fegt oder solche wohl auch mit dem Maule entfernt. Sind die orangefarbenen Eier abgelegt und befruchtet, so werden von beiden Gatten gemeinsam mit aller Kraft Kieselsteinchen auf das Laichbett geschleudert, die sich oft zu einem kleinen Hügel auftürmen. Die Gesamtzahl der Eier beträgt nur etwa 1000 und sie werden in größeren Zwischenräumen abgelegt, so daß sich das Laichgeschäft, das meist in die Wintermonate fällt, über eine volle Woche hinzieht. Erst nach frühestens zwei Monaten entschlüpfen die anfangs recht unbehilflichen und durch den großen Dottersack in ihren Bewegungen sehr behinderten Jungen. Da, wo klares, sauerstoffreiches Wasser über Moos, Kiesel und Felstrümmer rasch dahinströmt, dazwischen ruhigere Stellen mit tieferem Wasser sich finden, überhängende Uferränder gute Schlupfwinkel abgeben und am Rande stehende Bäume die Oberfläche beschatten, fühlt sich die Forelle am wohlsten, und sie steigt an solchen Örtlichkeiten selbst bis zur Schneegrenze aufwärts, bleibt dann allerdings wegen der knappen Nahrung stets auffällig klein. Doch vermag sie sich auch allen möglichen anderen Verhältnissen anzupassen, wenn nur durch lebhaften Wellenschlag für eine genügende Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff gesorgt ist. So gedeiht sie recht gut in entsprechenden Teichen, die von kalten Wellen gespeist werden. Unsere Forellenbestände sind durch schonungslose Überfischerei und durch Vergiftung der Bäche mit Fabrikabwässern leider schon so stark zurückgegangen, daß der wohlschmeckende Fisch, für den namentlich in »modernen« Touristengegenden oft ganz märchenhafte Preise bezahlt werden müssen, heute nur noch die Tafel der Reichen schmückt. Ehemals war das ganz anders, und im östlichen Montenegro z. B. lernte ich die Forelle auch jetzt noch als ein billiges Volksnahrungsmittel kennen. Nebenbei gesagt, war in den betreffenden Gegenden auch die Wasseramsel überaus häufig, die von unseren Fischzüchtern so vielfach als die schlimmste Feindin der Forelle hingestellt wird. Wenige Fische sind so menschenscheu und vorsichtig wie die Forelle. Nur wenn ringsum alles ganz ruhig ist, kommt sie aus ihrem Versteck zwischen Baumwurzeln oder Steinen heraus und stellt sich mit dem Kopfe gegen die Strömung, indem sie sich durch richtig abgemessene Schläge der Brustflossen und schraubenartige Bewegungen der Schwanzflosse stundenlang auf der gleichen Stelle erhält und geduldig darauf lauert, ob nicht ein günstiger Zufall ein Beutetier vorüberführen oder ein Insekt ins Wasser wehen wird. Nach über dem Wasser tanzenden Mücken oder Eintagsfliegen springt der Fisch auch aus seinem Elemente heraus und erhascht die Ahnungslosen mit geschickter Wendung. Bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr aber schießt die Forelle pfeilschnell ihrem Schlupfwinkel zu, tauscht diesen gleich darauf mit einem anderen und ist so gar nicht leicht ausfindig zu machen, obgleich sie als ein überaus zäher Standfisch bei Tage aus einem Gebiet von etwa 20 m Bachlänge kaum herausgeht. Bei Nacht schweift sie auf der Nahrungssuche weiter umher und zeigt sich dann als ein tüchtiger Räuber, der selbst der eigenen Nachkommenschaft nicht schont. Wie gefräßig die Forellen sind, geht daraus hervor, daß man schon Stücke gefangen hat, denen noch das Schwanzende einer erst halb verdauten Ringelnatter zum Maule heraushing, da die verzehrte Schlange doppelt so lang war als der Fisch. Im allgemeinen gelten bei uns mehr als halbmeterlange Forellen als eine Seltenheit. Doch sind auch schon mehr als meterlange Exemplare mit entsprechendem Gewicht vorgekommen. Der Feinschmecker wird ihnen stets die kleinen Portionsforellen vorziehen. Die ansprechende Färbung mit der hübschen Tüpfelzeichnung wechselt fast in noch höherem Maße als beim Lachs, und diese Verschiedenheit erstreckt sich sogar auf das Aussehen des Fleisches, das alle Zwischenstufen vom reinsten Weiß bis zum schönen Lachsrot durchlaufen kann. Die englischen Sportfischer behaupten, daß das Fleisch um so röter werde, je mehr phosphorhaltige Nahrungsmittel der Fisch vertilge. Auch sollen die am schönsten gefärbten und am lebhaftesten gefleckten Forellen das weißeste Fleisch haben und umgekehrt, Teichforellen ein röteres als die in steinigen Bächen lebenden. In Torfgewässern trifft man fast schwarze Forellen, in unterirdischen Wasserläufen, so in von einem Bach durchströmten Tunneldurchschlägen, nicht eben selten Albinos oder auch blinde Exemplare, in kleinen Gebirgsbächen die am hübschesten gezeichneten. In seiner Jugend hat unser Fisch, dessen Farbstoffe auch in die Flossen eintreten, Bänderzeichnung aufzuweisen. Nach den Untersuchungen Wagners unterscheiden sich diese Jugendbänder ihrer Pigmentierung nach nicht quantitativ, sondern nur qualitativ von den übrigen Partien der Oberhaut; sie sind also nicht aus einer größeren Anzahl von Chromatophoren (Farbstoffzellen in der Haut) zusammengesetzt, sondern diese befinden sich in einem anderen Zustande der Ausdehnung, können unabhängig von denjenigen des übrigen Körpers tätig sein und werden auf besondere Art mit Nervenfasern versorgt. Das Plasma der orangeroten Zellen ist von einer ölartigen Masse erfüllt, die dem Dottersacköl der Embryonen sehr nahe steht, vielleicht sogar mit ihm gleichbedeutend ist. Sie bilden in ihrem Inneren die später außenzelligen Liptochromtröpfchen, die die roten Tupfen der älteren Forellen zusammensetzen. Zur Laichzeit werden diese auf dem Bauch mehr oder minder schwärzlich und besitzen jederzeit ein ziemlich starkes Farbanpassungsvermögen. Bei uns darf die Forelle (sie hieß früher »Fohre«, im Bayrischen jetzt noch »Föhrchen«, und in Mitteldeutschland wird ihr moderner Name vielfach noch auf der ersten Silbe betont) wohl als der beliebteste Angelfisch gelten, da sie in ihrer Raubgier gut auf den Insektenköder oder auf die künstliche Fliege geht. Ihr zartes, von den Alten merkwürdigerweise nicht gewürdigtes, fein nußartig schmeckendes Fleisch wird in Deutschland in der Regel blau gesotten, in Oesterreich dagegen meist gebacken – in meinen Augen eine Barbarei. In jüngster Zeit sind die Forellenbestände mancher Gegenden durch die eigenartige Taumelkrankheit arg mitgenommen und gefährdet worden. Verursacht wird diese Seuche durch einen in den inneren Geweben, besonders aber im Gehirn schmarotzenden, winzigen Algenpilz, den Ichthyophonus hoferi, wie er zu Ehren Hofers heißt, der die Taumelkrankheit 1893 erstmalig beschrieb. Merkwürdig ist, daß die Fische immer nur in einem gewissen Lebensalter von der sich zuerst durch Dunkelfärbung des Schwanzendes kenntlich machenden Krankheit ergriffen werden.

Glücklicherweise ist gerade die Forelle in hohem Maße für die künstliche Fischzucht geeignet. Hat diese auch nicht all die überschwenglichen Hoffnungen erfüllt, die man in der ersten Begeisterung auf sie gründete, so darf sie doch schon heute als ein volkswirtschaftlich nicht unbedeutender Faktor und als ein geeignetes und wirksames Mittel gelten, der drohenden Verödung unserer Gewässer entgegenzuwirken. Obwohl bereits zur Zeit des 7jährigen Krieges der Mathematiker, Landwirt und Landeshauptmann Jacobi im Lippeschen die Grundzüge der künstlichen Fischzucht und ihre Bedeutung richtig erkannte, geriet seine Entdeckung doch wieder in Vergessenheit, da die Zeiten zu bewegt, eine Presse zur raschen und allgemeinen Verbreitung gemeinnütziger Ideen kaum vorhanden war, und da es vor allem noch keinen Mangel an Fischen gab. Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts kamen zwei einfache französische Fischer, Remy und Gehin, erneut auf den guten Gedanken, der nun in dem Pariser Professor Coste einen begeisterten Propheten und in Napoleon III. einen verständnisvollen Förderer fand. Sein etwas voreiliges Versprechen, in wenigen Jahren ganz Frankreich mit Edelfischen zu bevölkern und jedem Franzosen eine stattliche Forelle auf den Sonntagstisch zu zaubern, vermochte Coste freilich nicht einzulösen, wie überhaupt die ganze Sache in Deutschland bald kräftiger und praktischer entwickelt wurde. In sehr hoher Blüte steht sie heute in der Schweiz, wo 180 Brutanstalten in Betrieb sind und jährlich einige 50 Millionen Jungfische verschiedener Art liefern. Früher brachte man Rogen und Milch, die durch sanftes Streichen an der Bauchseite der Tiere gewonnen werden, im Wasser zur Berührung, wobei sich eine Befruchtung von etwa 50 Proz. ergab, immerhin ein großer Fortschritt gegen die natürlichen Verhältnisse, wo nicht viel mehr als 10 Proz. der Eier wirklich befruchtet werden. Seit man aber dazu übergegangen ist, die Geschlechtsprodukte ohne Wasserzusatz trocken mit einer Gänsefeder zu verrühren und die Eier zunächst in ein Sieb zu entleeren, aus dem der mit ausfließende und sie schädigende Harn abfließen kann, hat man das sehr befriedigende Ergebnis von 90 Proz. Befruchtung erzielt. Die Eier quellen nämlich im Wasser rasch auf und sind dann für die Samenfäden nicht mehr zugänglich. Bei der ganzen Manipulation muß man fix verfahren, denn die Samenfäden der Fische haben nur eine sehr kurze Lebensdauer und Bewegungsfähigkeit. Sie soll bei der Forelle nur 40, beim Lachs nur 45 Sekunden betragen, beim Karpfen und Barsch größer sein und beim Hecht sich gar über vier Minuten erstrecken. Nachdem die Eier mit Wasser übergossen wurden (unbefruchtet gebliebene verraten sich bald durch weiße Farbe), kommen sie in die Brutkästen, die fortwährend von frischem, schlammfreiem und sauerstoffreichem Wasser durchspült werden, das ständig auf gleicher Temperatur zu halten ist. Vor Erschütterungen sind die Eier sorgsam zu bewahren, auch ab und zu abzubrausen, um eine Verschleimung zu verhüten, und täglich müssen abgestorbene oder verpilzte Eier ausgelesen und entfernt werden. Sobald dann erst die Augenpunkte der Embryonen sichtbar werden, sind die Eier weniger empfindlich. Die Milch eines Männchens genügt, um die Eier mehrerer Rogner zu befruchten. Trotzdem scheinen in freier Natur, wie überhaupt bei den meisten Fischen, mehr Männchen als Weibchen vorhanden zu sein, und man hat daraus schließen wollen, daß die Fische in Polyandrie (Vielmännerei) leben, soweit von einer solchen bei einer nur äußerlichen Vereinigung der Geschlechtsprodukte überhaupt die Rede sein kann. Bezüglich des Geschlechts der Nachzucht soll nach den Erfahrungen der Aquarienfreunde an ausländischen Zierfischen die Temperatur maßgebend sein, in der die Elterntiere gehalten wurden. Bei warmer Temperatur soll der Laich mehr Weibchen liefern, bei kalter mehr Männchen. Von der gerade bei Fischen leicht durchzuführenden Bastardzucht, von der man sich vor einigen Jahrzehnten wahre Wunder versprach, ist man jetzt so ziemlich wieder abgekommen. Sie hat im allgemeinen mehr geschadet als genützt, und in der Regel hat die freie Natur die Produkte allzu eifriger Züchter bald wieder fortgefegt. Ebenso sind die Gefahren der Inzucht bei der Fischzucht nicht gering anzuschlagen. Mit dem Schwanze voran, entschlüpfen die jungen Forellen nun endlich der Eihülle und müssen nach Aufzehrung ihres umfangreichen Dottersackes mit Daphnien, Mückenlarven, Eigelb, Quark, Kalbshirn und dergl. ernährt werden, worauf sie in die Streckteiche kommen, wo sie bei Fütterung mit Schellfischfleisch, Leber, mit Mehl oder Kleie verknetetem Blut rasch wachsen. Einjährig werden sie endlich in die freien Teiche oder Bachläufe eingesetzt und können dann schon nach 6-8 Monaten das Marktgewicht erreichen, ohne noch viel von ihren natürlichen Feinden, die ihnen ja im zarten Alter am gefährlichsten sind, leiden zu müssen.

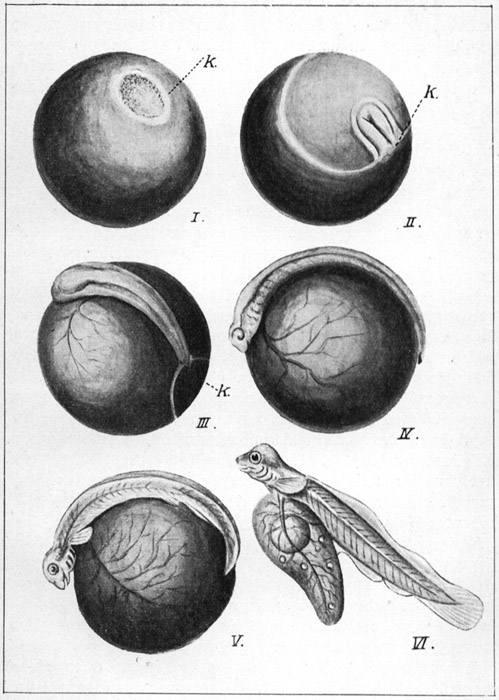

Embryonalentwicklung eines Knochenfisches, (Nach Kennel gez. von Dr. E. Bade.)

I. Ei mit Keimscheibe,

k fixierte Randstelle derselben, Hinterende des Embryo.

II. Ausbreitung der Keimscheibe mit Embryonal- oder Primitivwulst,

k fixierte Stelle.

III. Stadium mit stark nach vorn verlängerter und vortretender Embryonalanlage der Rückenteile.

IV. und V. Weitere Stadien, der Dotter ist ganz von den Keimscheiben umwachsen, Kopf und Schwanz heben sich ab, letzterer wächst nach hinten in die Länge.

VI. Junger Fisch mit Dottersack, in diesem die Blutgefäße und Fetttropfen.

Gerade in Forellenbrutanstalten kann man sehr gut die Entwicklung des Fisches im Ei beobachten. Die Furchung ist eine partielle, indem nur der Bildungsdotter eine Teilung erfährt, und die von der Seite her erfolgende Einstülpung bleibt unvollkommen: der dem Nahrungsdotter dann scheibenförmig aufliegende Keim wird zur zweischichtigen »Scheibengastrula«. Im weiteren Verlauf der Entwicklung bildet sich die Körperform immer deutlicher aus, indem die Keimscheibe durch Einrollung nach unten die Form eines umgekehrten Kahnes annimmt. Das Vorderende mit den stark hervortretenden Augen charakterisiert sich durch seine Dicke bald als Kopf, das Hinterende durch seine Schlankheit als Schwanz. Das Ganze umwächst den Nahrungsdotter, streckt sich in die Länge und hebt sich von seiner Unterlage ab. Augen und Schwanz vollführen zuckende Bewegungen, und letzterer bereitet dadurch das Ausschlüpfen vor. Die zwei ursprünglichen Keimhäute bilden nach unten offene Röhren, das Haut- und das Darmrohr, und als drittes kommt das Nervenrohr hinzu, das durch Einstülpung vom Rücken her mit nachfolgender Abschnürung entsteht und das spätere Rückenmark vorstellt. Von der inneren Keimhaut aus bildet sich die Grundlage der späteren Wirbelsäule, und ein sich neu einschiebendes drittes Keimblatt liefert die Stoffe zum Aufbau der Knochen und Muskeln. Sehr früh macht sich das mit roten Blutkörperchen erfüllte Herz bemerkbar. Am Halse zeigen sich Kiemenspalten und dazwischen Kiemenbögen, und außen setzen sich als einfache Stumpfe die Flossen an.

Die Gruppe der lachsartigen Fische, die sich durch edlen Körperbau, das Vorhandensein einer kleinen, strahlenlosen Fettflosse zwischen Schwanz- und Rückenflosse, kleine Beschuppung und grätenarmes Fleisch auszeichnet, umfaßt noch eine ganze Reihe wirtschaftlich wichtiger Speisefische. Der Huchen oder Donaulachs ( Sálmo húcho) war früher wohl auch Wanderer, ist aber notgedrungen zum Standfisch geworden, da das Schwarze Meer, auf das er angewiesen wäre, wegen seines Schwefelwasserstoffgehaltes keine geeigneten Tiefen bietet. Er bummelt aber doch gerne – schon der Ernährungsverhältnisse wegen – ein wenig in der Welt herum, indem er sich im Hauptstrome oder in den Nebenflüssen sachte und allmählich nach aufwärts schiebt. Doch herrscht über die Wanderungen dieses stattlichen, 2 m lang und 25 kg schwer werdenden Fisches noch viel Unklarheit, was auch im wirtschaftlichen Interesse sehr zu bedauern ist, da er ein besonders wohlschmeckendes weißes Fleisch hat und die Ausübung des Angelsports auf ihn mancherlei interessante Momente und Erlebnisse zu zeitigen pflegt. Seiner Größe entsprechend ist der Huchen ein gewaltiger Räuber, der oft wie ein Windhund hinter seiner Beute dreinjagt und sich dabei als ein sehr gewandter Schwimmer zeigt, und der selbst Wasserratten und Wassergeflügel nicht verschont. Gewöhnlich steht er im tiefen, stark strömenden Wasser, und nur zur Laichzeit sucht er flache und kiesige Stellen auf. Diese fällt übrigens bei ihm im Gegensatz zu anderen Salmoniden in die Frühjahrsmonate. Ein Charaktertier der stillen und kalten Gebirgsseen unserer Alpen ist der Saibling ( Sálmo salvelínus), der von allen unsren Fischen das köstlichste Fleisch liefern soll und deshalb sehr teuer bezahlt wird, obschon sein durchschnittliches Gewicht nur ½kg beträgt. Da er willig künstliches Futter annimmt und sich überhaupt recht widerstandsfähig zeigt, eignet er sich auch gut zur Mast. Gewöhnlich hält sich dieser ausgesprochene Standfisch scharenweise in größeren Tiefen seiner Wohngewässer auf und steigt nur abends zum Mückenfang an die Oberfläche empor. Den in den Seen des Salzkammergutes und namentlich im Gosausee lebenden Schwarzreiter möchte ich für eine Kümmerform des Saiblings halten. Die Meer- oder Lachsforelle ( Sálmo trútta) verbringt den größten Teil ihres Daseins im Salzwasser unserer Küsten und vollführt von da aus des Laichgeschäftes halber ähnliche Wanderungen wie der Lachs, wird aber nicht so hoch geschätzt wie dieser. Als eine durch ständigen Aufenthalt im Süßwasser seßhaft gewordene Abart von ihr ist die Schwebe- oder Seeforelle ( Sálmo lacústris) aufzufassen, die eine ähnliche Verbreitung hat, wie der Saibling, aber in etwas abgeänderter Form auch in den Seen Skandinaviens und Schottlands vorkommt. Zum Laichen steigt der stattliche, sich sonst in beträchtlicher Tiefe aufhaltende und hier fleißig auf Lauben und Renken jagende Fisch in den einmündenden Flüssen während des Winters aufwärts. Die von den alten Weibchen angelegten Laichgruben sind so umfangreich, daß sie bequem einen liegenden Mann aufnehmen können. Interessant ist, daß dieser wirtschaftlich wichtige Fisch in zwei verschiedenen Formen auftritt, die namentlich im Bodensee scharf differenziert sind. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daß bei allen Salmoniden gewisse Individuen sich geschlechtlich nicht zur Reife entwickeln und auch äußerlich zeitlebens von den normalen Exemplaren verschieden bleiben. Wenigstens ist der berühmte Fischforscher v. Siebold der Ansicht, daß diese Unfruchtbarkeit für das ganze Leben anhalte und in den meisten Fällen auf die Abgeschlossenheit in zuflußlosen Seen zurückzuführen sei, während Widegren die Sterilität nur für eine vorübergehende Erscheinung hält, da die Fische in einer späteren oder auch sehr viel späteren Periode doch noch geschlechtlich vollreif würden. Vielleicht bringen die seit 1907 angestellten Markierungsversuche Klarheit in diese einstweilen noch recht dunkle Frage. Jedenfalls ist im Bodensee die behäbige, stumpfschnauzige, dunkle, geschlechtsreif werdende Form als »Grundforelle« ganz verschieden von der schlanken, spitzschnauzigen, silberigen, nur sehr spärlich gefleckten und stets kleiner bleibenden »Mai-«, »Silber-« oder »Schwebeforelle«, so daß der den ansässigen Fischern längst bekannte Unterschied beider auch dem Laien sofort auffällt. Ihrer Schnellwüchsigkeit und des dadurch bedingten wirtschaftlichen Wertes halber sind aus Nordamerika der Bachsaibling ( Sálmo fontinális) und die Regenbogenforelle ( Sálmo iridéus) bei uns eingebürgert worden. Ein nur 15–30 cm lang werdendes, stark silberglänzendes Fischchen mit tief gespaltenem Maul ist der sehr variable Stint ( Osmérus eperlánus), seines üblen Geruches halber auch »Stinkfisch« benannt. Namentlich in den Haffen der Ostsee tritt er zu gewissen Jahreszeiten in wahren Unmassen auf, so daß ein sehr lohnender Fang betrieben wird. Hat man sich einmal an den zum mindesten recht eigenartigen Geruch gewöhnt, so wird man das Stintfleisch und besonders die aus ihm bereitete delikate Suppe hoch zu schätzen wissen. Gewöhnlich wissen die Fischer mit dem übergroßen Stintsegen allerdings nichts anderes anzufangen, als ihn in die Schweinetröge zu schütten oder als Dung auf die Felder zu fahren, bestenfalls ihn zur Tranbereitung einzukochen. Die flüchtige, ungemein bewegliche, höchstens 1½ kg schwer werdende Äsche ( Thymállus vulgáris) mit der prachtvoll purpurroten, durch schwarze Fleckenbinden noch gehobenen Rückenflosse darf wohl als einer der schönsten und anmutigsten deutschen Fische bezeichnet werden. Sie bevorzugt ähnliche Örtlichkeiten wie die Forelle, siedelt sich jedoch in der Regel etwas unterhalb der Forellenregion an. In bezug auf Reinheit und Sauerstoffgehalt des Wassers ist die Äsche noch anspruchsvoller als die Forelle, schweift auch mehr herum als diese und lebt geselliger. Neben Insekten verzehrt sie hauptsächlich Schnecken und kleine Muscheln und produziert ein das Entzücken aller Feinschmecker bildendes Fleisch, das angeblich nach Thymian riechen soll, wovon ich allerdings noch nichts wahrzunehmen vermochte. Die nur kleine oder mittelgroße Arten umfassende Gattung Coregonus zeichnet sich durch größere Schuppen und mehr weißfischartigen Körperbau vor den echten Lachsen aus. Zu ihr gehört die große Maräne ( Coregónus lavarétus), die gleich ihren Verwandten in beträchtlichen Tiefen ein lichtscheues Dasein führt und nur zur Laichzeit in flacheres Wasser kommt. Ihre teilweise Isolierung in abgeschlossenen Binnenseen hat die Bildung zahlreicher Lokalformen begünstigt, von denen hier Wander-, Madü- und Edelmaräne genannt seien, denen sich die in alpinen Seen lebende Bodenrenke zugesellt. Alle Maränen, die für den Fang allerdings fast nur zur Laichzeit zugänglich sind, gelten ebenso wie die übrigen Angehörigen dieser Gruppe für äußerst wohlschmeckend. Besonders wichtig sind alle verschiedenen Renkenformen für die Stromfischerei Sibiriens, wo der Fang auf sie im großartigsten Maßstäbe betrieben wird. Die in den Seen Norddeutschlands heimische Zwergmaräne ( Coregónus álbula), die nicht leicht über 35 cm lang wird, nährt sich hauptsächlich von kleinen Krustern und zeigt sich in warmen Sommernächten unter vielem Geplätscher auch an der Oberfläche. In geräuchertem Zustande bildet sie eine hochgeschätzte Delikatesse und geht als solche in alle Welt hinaus. Das Blaufelchen ( Coregónus wartmánni) ist der bekannteste Speisefisch des Bodensees und kommt in etwas abgeänderter Form (Traunseemaräne, Pfäffikonmaräne usw.) auch in anderen Alpenseen vor. In tiefen und kühlen Wasserschichten führen diese sehr geselligen Fische ein unstetes Wanderleben, indem sie den frei im Wasser schwebenden Kleintieren folgen. Zur Laichzeit drängen sie sich an geeigneten Stellen derart zusammen, daß sie sich gegenseitig den das Hochzeitskleid bildenden Körnerausschlag abreiben, der dann weithin den Wasserspiegel bedeckt. Nach dem Zeugnisse Vogts sollen sie beim Laichakt paarweise meterhoch aus dem Wasser herausspringen und dabei, Bauch gegen Bauch gekehrt, gleichzeitig Milch und Rogen fahren lassen. Der sehr lohnende Fang der Blaufelchen, die 1886 mit Erfolg auch im Laacher See eingebürgert wurden und sich dort schon stark umgebildet haben, erfolgt zur Laichzeit in großen Zugnetzen, sonst mit tiefgehenden Angelschnüren. In der Hauptsache auf Boden- und Ammersee beschränkt ist das kleinere, durch kurzen Leibesbau und deutlich gebogenen Rücken ausgezeichnete Kropffelchen ( Coregónus hiemális) oder der Kilch. Von allen Renken ist diese Art der ausgesprochenste Tiefenfisch, so daß er bei raschem Heraufholen »trommelsüchtig« wird, indem die Schwimmblase sich infolge des plötzlich verminderten Atmosphärendrucks jäh ausdehnt, dadurch den Leib unförmlich auftreibt, die Eingeweide verschiebt und schließlich wohl gar den Leib mit lautem Knall zum Platzen bringt. Da der Kilch nur zur Laichzeit für wenige Tage in die Ufergewässer kommt, wissen wir über seine Naturgeschichte noch recht wenig, und auch sein Fang ist aus dem gleichen Grunde schwierig und wenig lohnend. Ganz das Gegenteil gilt vom Schnäpel ( Coregónus oxyrhynchus), einem sehr wanderlustigen Gesellen, der wie der Lachs zum Laichen aus der Nord- und Ostsee truppweise in die Flüsse steigt, hier allerdings seine Wanderungen nicht so weit ausdehnt, wie jener. Dafür beginnt die junge Schnäpelbrut schon dem Meere zuzustreben, wenn sie kaum erst den Dottersack aufgezehrt hat.

Als den Wolf in unserer heimischen Fischwelt könnte man den Hecht ( Esox lúcius) bezeichnen. Wie jenes grimmige Säugetier ist auch er von einer unbändigen Raublust beseelt, wie jener erscheint er beständig vom Hunger geplagt und wagt sich dann an größere Geschöpfe, wie jener ist er der Schrecken aller friedliebenden Tiere in seiner Umgebung. Der langgestreckte, walzenförmige Leib mit der weit nach hinten gestellten, der Afterflosse gerade gegenüber befindlichen Rückenflosse, der charakteristische Alligatorkopf mit der entenschnabelähnlichen Schnauze und den niederträchtig blickenden, starren Augen, das Überwiegen der grünen Farbe auf dem Oberkörper, das ungewöhnlich scharf abgesetzte Schwanzende mit der tief gegabelten Flosse machen den Hecht sofort kenntlich. Während die große Mehrzahl der Hechte bei uns nur meterlang wird, werden doch nicht allzu selten auch Stücke von doppelter Länge und bis zu 35 kg Gewicht gefangen. Ja, es scheinen gerade bei diesem Fische wahre Goliaths vorzukommen. So berichteten die Tageszeitungen, daß im Juni 1908 im Ammersee durch den Wellenschlag eines Dampfers ein Hecht an den Strand geworfen worden sei, der nicht weniger als 60 kg gewogen habe und ganz von Moos überzogen gewesen sei. Eine freilich nicht genügend verbürgte Überlieferung erzählt, daß ein im Jahre 1250 von Kaiser Friedrich II. eigenhändig bei Kaiserslautern ausgesetzter und gezeichneter Hecht im Alter von 267 Jahren wieder gefangen worden sei und dann 175 kg (?!) gewogen habe. Jedenfalls steht soviel fest, daß Wachstum und Gewicht beim Hechte außerordentlich verschieden sind, je nach der Ergiebigkeit seiner Jagdgründe. Erscheinen ihm diese nicht reichhaltig genug, so entschließt er sich oft zur Auswanderung und scheut sich dabei nicht, kleinere Hindernisse nach Lachsart zu überspringen. Seine Raubgier ist unermeßlich, sein Heißhunger unersättlich, seine Tollkühnheit verblüffend, seine Kraft und Schnelligkeit bewundernswert, seinem ganzen Wesen haftet etwas von der brutalen Gewalt verschollener Zeiten an. Man hat berechnet, daß er zu seiner Erhaltung wöchentlich so viel Fischfleisch benötigt, als er selbst wiegt, und daß er, um 1 kg Gewichtszunahme zu erzielen, 25 kg Fische verzehren muß. Wer selbst einmal Junghechte im Aquarium gehalten hat, dem werden diese Zahlen eher noch zu niedrig gegriffen erscheinen. So verzehrte ein nur 30 cm langer Hecht im Aquarium täglich 15 Weißfischchen. Die Jagdweise des Hechtes ist ein heimliches Heranschleichen und plötzliches Losschnellen. Oder er liegt stundenlang fast bewegungslos auf der Lauer. Dabei gewährt sein gleichzeitig kühner und hinterlistiger Gesichtsausdruck dem Beobachter einen hohen Reiz. Jede Gemütsregung des Fisches verrät sich in seinen Stellungen, seinem Augen- und Flossenspiel. Sehr hübsche Beobachtungen hierüber hat der mehrfach erwähnte Ward gemacht. Bewegungslos liegt der Hecht im Rohrbett, mit dem Körper gerade auf dem Boden, gestützt auf die Flossen, alle Muskeln sind schlaff, nur die Rückenlinie zeigt schwache Bewegung, aber die flach anliegende Rückenflosse offenbart die seelische Ruhe des Tieres. Nur der gierige Blick des Auges verrät, daß der Hecht trotz alledem ständig auf dem Posten ist. Plötzlich, als ein sicheres Zeichen von Erregung, richtet sich die Rückenflosse auf und entfaltet sich, ohne daß jedoch die übrigen Flossen und der Rumpf in Tätigkeit treten. Augenscheinlich hat der Fisch in einiger Entfernung einen Lichtstreif entdeckt, als ein Weißfisch sich zur Seite wandte und so seine Gegenwart verriet. In dem Maße, wie er sich nähert, wächst die Erregung des Hechtes, was sich deutlich an weiteren Bewegungen der Rückenflosse erkennen läßt, die herüber und hinüber schwankt, sich öffnet und schließt wie ein Fächer. Endlich entschließt sich der Hecht zum Angriff und nimmt sogleich eine Haltung an, die deutlich seine Absicht erkennen läßt: er erhebt sich auf den Flossen, alle Muskeln spannen sich, und die Rückenlinie wird infolgedessen gerade wie ein Pfeil. Diese Angriffsstellung ist im Augenblicke unveränderlich, kann aber nur einige Sekunden oder höchstens Minuten beibehalten werden. Verschwindet nun der Weißfisch wieder, so entspannen sich des Hechtes Muskeln, und die Rückenflosse sinkt allmählich herab, wenn aber das Opfer auch noch weiterhin sich nähert, so schnellt der Hecht, durch eine schraubenartige Bewegung seiner Schwanzflosse getrieben, hervor und gleitet nun langsam vorwärts, indem er hinterlistig jeder Bewegung des Beutefisches folgt. Schöpft der Weißfisch Argwohn, so hält der Hecht inne, und »hängt« bewegungslos im Wasser, zitternd vor Unruhe. Ist aber endlich die richtige Entfernung erreicht, so schnellt der Hecht plötzlich vor und packt den Weißfisch in der Mitte des Körpers. Nur ein kleiner Wirbel auf dem Wasserspiegel gibt der Außenwelt Kunde von dem Drama, das sich soeben abgespielt hat. Mit einer ruckweisen Bewegung der Kinnbacken wirft der Räuber sein Opfer herum und verspeist es mit dem Kopfe voran. Manchmal sieht der Hecht beim Belauern oder Nachschleichen aber etwas, das ihm mißfällt. Dann überkommt ihn der Zweifel: seine Muskeln werden schlaff, der Rücken biegt sich, und der Fisch hängt bewegungslos im Wasser, unausgesetzt den Gegenstand seines Argwohns betrachtend. Fühlt er sich wieder sicher, so wird er abermals steif und schnellt zum Angriff vor; will sich aber sein Argwohn nicht zerstreuen, so schleicht er sich sachte fort. Ist der Angriff etwa fehlgeschlagen, so verändert sich das Bild abermals völlig: mit gebogenem Rücken und zornig schnappendem Rachen sinkt der Hecht enttäuscht zu Boden. Was er einmal mit seinen nach hinten gerichteten Hechelzähnen (der aus Westdeutschland stammende Name Hecht dürfte mit dem Zeitwort »hecheln« zusammenhängen) gepackt hat, das läßt er so leicht nicht wieder aus. Manchmal kann ihm aber gerade die Art seiner Bezahnung zum Verhängnis werden, indem er einen in der Gier gefaßten, allzu großen Bissen nicht loszuwerden vermag und nun elend ersticken muß. Raublustig ist er auch bei vollem Magen, und selbst wenn ihm das Schwanzende des zuletzt verschluckten Fisches noch unverdaut aus dem Maule ragt, schnappt er schon wieder nach neuer Beute, wie die Erfahrungen der Angler sattsam beweisen. Alles ist ihm recht, nur vor dem Stichling hat er einigen Respekt, aber sonst schont er nicht einmal jüngere und kleinere Angehörige der eigenen Art, ist vielmehr ein ausgesprochener Kannibale. Bilden auch Fische der verschiedensten Art seine Hauptnahrung, so erjagt er doch auch im Wasser sich tummelnde Säuger, Frösche, sich badende oder trinkende Vögel, junge Enten und Wasserhühner, wo immer sich ihm Gelegenheit bietet. Nagender Heißhunger verleitet ihn bisweilen zu den unglaublichsten Taten und zu ganz zwecklosen Angriffen. So berichtet Wagener aus Irland, daß ein am Flusse trinkendes Kalb plötzlich laut aufschrie, und als man hinzueilte, fand sichs, daß ihm ein größerer Hecht an der Nase hing, den das erschreckte Tier 50 Schritte weit mit forttrug, worauf ein wohlgezielter Steinwurf den Räuber zur Strecke brachte. Verbürgte Fälle sind bekannt, daß Schwäne von Hechten am Halse gepackt, unter Wasser gezogen und ertränkt wurden. Am Badestrand zu Rossatz in der Wachau verspürte unlängst ein junges Mädchen einen heftigen und schmerzhaften Anprall an der Hüfte. Es zeigte sich, daß sie einen tief eindringenden Biß davongetragen hatte, der aus einer ziemlichen Anzahl nadelstichartiger, im Halbkreis angeordneter Wunden bestand, so daß kaum ein Zweifel obwalten kannte, daß ein gewaltiger Donauhecht der Angreifer gewesen war. Dieses Exemplar scheint also eine Vorliebe für »Backfische« besessen zu haben. Über einen ganz unglaublichen Vorfall berichtete kürzlich die Wiesbadener Zeitung: aus einem See bei Wollstein suchte ein neunjähriger Knabe Hechte zu fangen, wozu er ein Loch in die Eisdecke schlug. In demselben Augenblicke schnellte ein 16-pfündiger Hecht empor und verbiß sich in dem Arm des Knaben. Dieser wurde später samt dem Hecht erfroren auf dem Eise aufgefunden (?). Fischzüchter pflegen Hechte in die mit älteren Karpfen bevölkerten Teichen einzusetzen, damit sie Leben in diese faule Gesellschaft bringen und die als Nahrungsmitbewerber auftretenden Weißfische wegfangen sollen. Doch ist dabei immer eine gewisse Vorsicht am Platze, und man darf die Hechte keinesfalls zu groß werden lassen, damit sie sich nicht als »Wolf im Schafstall« entpuppen. Seine schrankenlose Freßgier verurteilt den Hecht zur Einsamkeit, und nur zur Laichzeit sucht er seinesgleichen auf. Schon ganz zeitig im Frühjahr, wenn noch Eisstücke auf den Wassern schwimmen, schreitet er zur Fortpflanzung und begibt sich dann an die seichtesten Stellen, selbst in kleine Gräben und auf überschwemmte Wiesen, wobei er nicht selten seine Lust mit dem Leben büßen muß. Hier kann er sogar mit Pfeil und Bogen oder mit der Schrotflinte erlegt oder mit der Hechtgabel gestochen werden, was namentlich nachts bei Fackelschein recht lohnend ist, und wobei nicht selten beide Gatten gleichzeitig durchbohrt werden. Eigentlich ist diese Fangart verpönt, wird aber doch in Norddeutschland vielfach ausgeübt. Auch der Angler hat am Hecht seine Freude, da er in seiner blinden Raubgier fast jeden Köder annimmt. Obgleich das Hechtfleisch etwas trocken und ziemlich grätig ist, findet es doch viele Liebhaber, ja begeisterte Lobredner. Aus eigener Erfahrung kann ich versichern, daß die jungen »Grashechte«, wenn man sie oberflächlich in der glimmenden Asche des Lagerfeuers röstet, eine treffliche Mahlzeit abgeben, aber bezüglich der Riesenhechte halte ich es mit Marshall, der den Genuß eines solchen mit demjenigen eines wohlgespickten Nadelkissens vergleicht. Mittelgroße Hechte munden am besten, wenn sie wie Hasenbraten gespickt und gebraten und mit saurer Sahnensauce begossen werden.

Der Riese unter unseren Süßwasserfischen ist der massige, ungeschlachte, dickköpfige, breitmäulige, mit zwei langen und zwei kurzen Barteln versehene Wels (Silúrus glánis) oder Waller, dessen Rückenflosse auffallend kurz, dessen Afterflosse dagegen ungewöhnlich umfangreich ist und dessen glatter und schlüpfriger Haut die Schuppen vollständig fehlen. Während der Bauch weißlich ist, hat der Rücken eine düstere Schlammfarbe, die in Anpassung an die Verstecke des mächtigen Tieres zwischen dem Wurzelwerk überhängender Ufer öfters in eigentümlich zerrissener Weise marmoriert erscheint. Hier liegt der Wels, der sich am liebsten in langsam fließendem Wasser mit reichem Pflanzenwuchs und morastigem Untergrunde aufhält, tagsüber in träger Ruhe und läßt lediglich seine Bartfäden spielen, um nach den dadurch angelockten Fischen zu schnappen. Er ist überwiegend Nachttier und ein ganz gewaltiger Räuber dazu. Bei seiner Größe (er wird über 3 m lang und bis zu 250 kg schwer) vermag er recht umfangreiche Bissen, wie Gänse, hinunterzuwürgen, und es ist durchaus keine Fabel, wenn man behauptet, daß sogar badende Kinder ernstlich durch ihn gefährdet werden können. Bei uns in Deutschland sind so große Welse freilich eine Seltenheit, zahlreich aber habe ich sie am Kaspi gesehen. Dort kamen die Fische Anfang April (alle mir zugänglichen Lehrbücher geben fälschlich Mai und Juni an) massenhaft zum Laichen in die flachen, rohrbewachsenen Uferbuchten, wo die Rogner ihre verhältnismäßig sehr kleinen und auch nicht übermäßig zahlreichen (etwa 20 000) Eier, aus denen ein minderwertiger Kaviar gewonnen wird, an den Rohrstengeln abstrichen. Die fast wie Kaulquappen aussehenden Jungen schlüpfen schon nach acht Tagen aus. Während ich von dem für den Kaspi überall angegebenen Grundangelbetrieb nirgends etwas gesehen habe, sperrten die Fischer solche Buchten und Flußmündungen nach dem Eintreten der Welse mit großen und starken Netzen ab und trieben die Tiere durch Vorrücken derselben schließlich in einem Winkel zusammen. Auf kleinem Raum waren dann viele Tausende der mächtigen Fischleiber zusammengedrängt, und zwischen diesem wallenden Gewimmel fuhren die Tataren wagehalsig auf kleinen, schwanken Booten herum und harpunierten mit großen Stoßlanzen einen der gewichtigen Fische nach dem anderen heraus, um ihn dann mit gewaltigem Schwung an Bord des von Armeniern besetzten Fischkutters zu werfen. Oft mußten zwei oder drei Mann zugreifen, um die schweren Fische zu heben, und nicht selten geschah es dabei, daß sie trotzdem insgesamt das Übergewicht bekamen und in das aufspritzende Wasser mitten zwischen die geängstigten Fischriesen stürzten. Dazu der glührote Fackelschein, das Geschrei der aufgeregten Männer, das betäubende Gekreisch der unzähligen großen Möwen, die sich um die fortgeworfenen Eingeweide zankten, der gespenstige Anblick, den die auf dem Meer schaukelnden, abgeschnittenen und im unsicheren Mondeslicht wie Menschenhäupter aussehenden Welsköpfe boten – das alles vereinigte sich zu einem so eigenartigen Bilde, daß ich es nie vergessen kann. Einmal habe ich auch selbst am lichten Tage einen in der Nähe des Ufers schwimmenden Wels mit Vogeldunst erlegt, der auf den Schuß hin sofort die weiße Bauchseite nach oben kehrte. Das weiße, fette Welsfleisch, auf das ich dort vielfach zu meiner Ernährung angewiesen war, habe ich besser befunden, als seinen Ruf, und nur bei sehr alten Stücken schmeckt es etwas tranig, ist dann auch für einen verwöhnten Gaumen zu zäh. Eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit dem Wels besitzt die freilich nur 60 cm lang und höchstens 8 kg schwer werdende, äußerst räuberisch veranlagte Quappe (Lóta lóta), auch Aalraupe oder Trüsche genannt. Walzenförmiger Leib, dicker Kopf, kleine Beschuppung und kurze Kinnbarteln bilden ihre hervorstechendsten Merkmale. Mit dem Wels hat sie an und für sich nichts zu tun, gehört vielmehr in die Verwandtschaft der weichstrahligen Schellfische, hat aber doch in der Lebensweise viel Gemeinsames mit dem Waller. Wie dieser ist sie ein ausgesprochener Nacht- und Bodenfisch, hält auch ähnliche Standorte ein, obschon sie mehr Wert auf reine Beschaffenheit des Wassers legt und deshalb hoch in den Gebirgsflüssen emporsteigt, wo dann Forellenbrut ihre Lieblingsnahrung bildet. Den geschmeidigen Leib schiebt sie mehr kriechend als schwimmend über den Boden hin, schießt aber blitzschnell durchs Wasser, wenn man sie durch Aufheben eines Steines aus ihrem Schlupfwinkel aufstöberte. Sonst sehr ungeselliger Natur vereinigt sie sich doch während der in die kälteste Jahreszeit fallenden Laichperiode zu wahren Knäueln. Steinbuch will beobachtet haben, daß während des Laichaktes eine innige Vereinigung beider Geschlechter stattfinde, die dabei durch ein von ausgeschiedenem Milchsaft gebildetes Band fest zusammengehalten würden, doch hat diese höchst auffällige Entdeckung eine spätere und einwandsfreie Bestätigung von anderer Seite meines Wissens bisher nicht erfahren. Die Quappenleber fand früher in der Arzneikunde Verwendung, und aus der Haut der zählebigen Tiere bereitet man in Sibirien nicht nur Kleidungsstücke, sondern sogar – Fensterscheiben. Das Fleisch wird sehr verschieden beurteilt, im allgemeinen aber wenig gewürdigt. Mit Unrecht! Es ist zart, fett, grätenarm und von eigenartigem Wohlgeschmack. Wer es richtig schätzen lernen will, der lasse sich von seiner Eheliebsten einmal die Nationalspeise der ostpreußischen Haffischer, »bunte Fische«, bereiten. Verschiedene Lagen zerschnittener Kartoffeln wechseln mit ebensoviel Schichten Fischfleisch ab. Je mehr, desto besser! Wichtig ist, daß die unterste Schicht durch einen recht fetten Fisch gebildet wird, und dazu eignet sich die Quappe mehr als jeder andere, wenn sie auch im Notfall durch Aal ersetzt werden kann. Nach Beigabe des nötigen Wassers und unter Zufügung der üblichen Gewürze, schraubt man dann den Topf zu und läßt das Ganze nach Art des Pichelsteiner Fleisches dünsten, wobei sich der köstliche Fischgeschmack in die zerfallenden Kartoffeln zieht. Probatum est! Ab und zu wird in unseren Gewässern auch einmal ein Angehöriger der zu den Schmelzschuppern gehörigen Familie der Störe ( Acipénser) gefangen, die durch ihren köstlichen Kaviar weltberühmt geworden sind, indessen betrachten wir diese eigenartige, mehr im Osten beheimatete Gruppe wohl besser erst im nächstjährigen Kosmosbändchen, das von den ausländischen Fischen handeln soll.

Sehr tiefstehende, aber in mehr als einer Beziehung hochinteressante Fische – wenn man sie überhaupt noch zu den Fischen zählen darf – sind die wurmförmig gestalteten, als »Rundmäuler« eine besondere Ordnung bildenden Neunaugen. Ihren Namen haben sie davon, daß man die sieben Kiemenspalten jederseits und das unpaare Nasenloch als »Augen« mitgezählt hat. Das Auffallendste an diesen, der paarigen Flossen entbehrenden Geschöpfen ist der rüsselförmig vorgestreckte Mund mit seiner kreisrunden Saugscheibe, von deren Gestaltung unsere Abbildung eine gute Vorstellung gibt. Will sich das Tier damit irgendwo ansaugen, so braucht es bloß den Zungenstöpsel zu heben, dadurch einen luft- bezgl. wasserleeren Raum zu schaffen und die Saugscheibe fest gegen den erwählten Gegenstand zu drücken. Es haftet dann so fest, daß man z. B. eine dreipfündige Makrele samt einem zehnpfündigen Stein, an den sie sich angesogen hat, aus dem Wasser heben kann. Die Neunaugen machen von dieser Fähigkeit namentlich auch während des Laichgeschäftes Gebrauch, indem sie oberhalb der Laichstelle ziemlich große Steine ansaugen, sich mühsam mit ihnen erheben und sich dann langsam und absatzweise von der Strömung bis zu dem Hochzeitslager treiben lassen. Beide Geschlechter beteiligen sich fleißig an dieser beschwerlichen Arbeit, und unsere größte Art, die Lamprete ( Petromyzon marínus) schleppt dabei mehrpfündige Steine mit der Geschicklichkeit eines Ingenieurs fort, um sie schließlich zu einem Haufen von Armeslänge und 60 bis 80 cm Höhe aufzutürmen, in den dann das Weibchen seine Eier hineinlegt, während die ausschlüpfenden Jungen in den engen Zwischenräumen zwischen den Steinen und in deren Spalten selbst geeignete Schlupfwinkel finden. Beim Bachneunauge oder der Zwergbricke ( Petromyzon pláneri) hat ein Aquarienfreund auch gesehen, daß sie sich im Bodensand aus Steinen förmliche Wohnröhren baute, in denen das lichtscheue Geschöpf tagsüber verborgen lag. Weiter dient die Saugscheibe den Neunaugen aber auch noch zum Nahrungserwerb. Bei der Lamprete und bei dem Flußneunauge oder der Pricke ( Petromyzon fluviátilis) wenigstens ist es zweifellos festgestellt, daß sie eine teilweise parasitäre Lebensweise führen, indem sie größere Fische ansaugen, ihnen mit den Raspelzähnen ihrer Zunge Haut und Fleisch durchsägen und sich den Nahrungsbrei einpumpen, während bezüglich der kleineren und harmloseren Zwergbricke die Untersuchungen über diesen Punkt noch nicht abgeschlossen sind. Man hat schon Fische gefunden, die von Neunaugen buchstäblich in zwei Stücke zersägt waren. So vermögen sie zu furchtbaren Quälern und Feinden anderer Fische zu werden, zumal sie auch viel Fischlaich verzehren, der neben allerlei Gewürm ihre bevorzugte Speise auszumachen scheint. Gar nicht unwahrscheinlich ist es, daß sie sich von ihren beschuppten Reitpferden auch auf ihren Wanderungen gern ein Stück Weges tragen lassen, da sie selbst mit ihren schlängelnden Bewegungen nur mühsam größere Strecken zurücklegen können. Auf diese Weise dürfte auch das vereinzelte Vorkommen von Lampreten in Gegenden zu erklären sein, die sie sonst nicht aufsuchen, so im Oberrhein, wohin sie wahrscheinlich durch Lachse verschleppt wurden. Interessant ist die Entwicklung der Neunaugen, die ein Gegenstück zu derjenigen des Aales darstellt. Denn wie bei diesem entschlüpft dem Ei nicht das fertige Tier, sondern eine unfertige Zwischenform, eine Art Larve, die unter dem Namen »Querder« schon lange bekannt ist, aber früher für eine besondere Fischart gehalten wurde. Zeitweise findet man nur solche Querder in den Gewässern, da die alten Neunaugen bald nach Beendigung des Laichgeschäftes absterben. Der wurmförmige Querder ist blind, von schmutzig gelblicher Farbe, ohne Metallglanz, ohne getrennte Flossen, ohne richtige Saugscheibe und ohne Geschlechtsorgane. Im Schlamm und Moder, den er freiwillig kaum verläßt und von dessen verwesenden Bestandteilen er sich nährt, führt er ein höchst stumpfsinniges Dasein. Nur ganz allmählich und langsam geht die tiefgreifende, mehrere Jahre beanspruchende Verwandlung zum geschlechtsreifen Neunauge vor sich. Während die Zwergbricke das Süßwasser zeitlebens nicht verläßt, sucht es die sonst im Meer hausende Lamprete nur zur Laichzeit auf, und die Pricke pendelt zwischen beiden hin und her, scheint sich aber am liebsten im Brackwasser aufzuhalten, sicherlich sind alle drei Formen aus einem gemeinsamen Grundtypus in Anpassung an diese verschiedenen Wohnorte hervorgegangen.

Mundscheibe des Neunauges.

Am zahlreichsten treten die beiden größeren Formen an unserem Ostseestrande und in den dort einmündenden Strömen auf, so namentlich bei Elbing, bei Memel und in den sich ins Kurische Haff ergießenden Strömen, und nur in diesen Gegenden hat ihr Fang in besonderen Brickensäcken wirtschaftliche Bedeutung zu erlangen vermocht. Die Feinschmecker in den genannten Städten warten aber mit großer Sehnsucht auf das Eintreffen der ersten Brickenfänger im Frühherbst. Ich erinnere mich, daß in Memel dieses frohe Ereignis durch einen Böllerschuß und das Aufziehen einer roten Flagge auf einer kleinen Strandkneipe urbi et orbi verkündigt wurde. Dann eilten alle Leckermäuler dorthin und ließen sich die im eigenen Fett frisch auf dem Rost gebratenen Neunaugen trefflich schmecken. Man darf aber des Guten nicht zu viel tun, da sie schwer verdaulich sind, und handelt weise, wenn man einen Kümmel draufsetzt. Leider lassen sich so geröstete Bricken nicht verschicken, und der Binnenländer, der sie nur als marinierte Fische kennt, hat keine Ahnung von ihrem köstlichen Wohlgeschmack. Leider nehmen diese Schmarotzerfische rasch ab, und ihre ganze Organisation weist ja schon darauf hin, daß sie eigentlich in ein früheres Zeitalter hineingehören. Gegenwärtig sollen jährlich nur noch etwa 5–6000 Schock in Ost- und Westpreußen gefangen werden, und demgemäß ist auch der Preis gestiegen. Leider ist es noch nicht gelungen, Neunaugen zu züchten und uns so vielleicht einen Weg zu zeigen, auf dem wir unseren Feinschmeckern diesen sonderbaren »Fisch«, dieses Wirbeltier ohne Wirbelsäule, wenigstens künstlich erhalten könnten. Hier läge eine ebenso lohnende wie wissenschaftlich interessante Aufgabe für biologische Versuchsanstalten vor.

Der Maifisch oder die Alse ( Clúpea alósa) mit dem tief gespaltenen Maul und den beiden merkwürdigen Flügelschuppen vor der Schwanzflosse kann uns zu der wirtschaftlich so hochwichtigen Gruppe der Heringe hinüberleiten, denn er läßt sich recht gut als der Hering des Süßwassers charakterisieren, und auch seine kleinere und etwas später erscheinende Abart, die Finte, verrät selbst dem Laien sofort ihre Zugehörigkeit zur großen Heringsfamilie. Auch der Maifisch verbringt den größten Teil seines Daseins im Meere und wandert nur zur Laichzeit in den Flüssen aufwärts, indem er sich mit seltener Pünktlichkeit an ihren Mündungen einstellt und dann in großen Scharen dicht unter der Oberfläche und mit vielem Gelärm, das durch fortwährende Schwanzschläge verursacht wird, sich aber wie Schweinegrunzen anhören soll, flußaufwärts zieht. So werden seine Wanderungen sehr auffällig und sind denn auch von jeher von den Fischern weidlich ausgenutzt worden. Zum Überspringen von Hindernissen entschließt sich dieser behäbige und phlegmatische Fisch aber nicht leicht, macht deshalb auch nur selten von den angelegten Fischleitern Gebrauch und fehlt daher heute schon vielfach wegen der vielen Wehre in Gewässern, wo er früher eine regelmäßige und gern gesehene Erscheinung war, wie im Main. Man sagt auch ihm nach, daß er während der ganzen Reise fasten soll, und jedenfalls sind die wenigen Maifische, die den Zähnen der Raubfische und den Netzen der Menschen entgingen und nach beendigtem Laichgeschäft wieder zum Meere zurückkehren, jämmerlich abgemagert und völlig erschöpft, so daß auch der sie mit Verachtung straft, dem im Frühjahr der feiste Fisch trotz seiner vielen Gräten als ein köstlicher Leckerbissen erschien. Dagegen soll der im Meere lebende Maifisch auch nichts wert sein, und es scheint, daß er erst eine Zeitlang Süßwasser Kneipen müsse, um der menschlichen Tafel würdig zu werden. Bei der Rückkehr, die nach dem stolzen und geräuschvollen Frühlingseinzug anmutet wie die Rückkehr der großen Armee aus den Schneefeldern Rußlands, sterben viele vor Ermattung, und man sieht dann ihre Leichname oft massenhaft stromabwärts treiben. Leider wird auch dieser Fisch, der einst bei Speyer zu Tausenden mit Schaufeln dem Rhein entnommen werden konnte, bei uns immer seltener, wozu namentlich die Raubfischerei der Holländer beitragen mag, die die Rheinarme mit einer mehrfachen Netzwand ihrer ganzen Breite nach abzusperren pflegen, so daß der weitaus größte Teil der wandernden Fische schon hier ein frühzeitiges Ende findet.

In richtiger Erkenntnis von der steigenden wirtschaftlichen Bedeutung unserer Süßwasserfischerei, die durch die Verunreinigung der Gewässer vielfach zurückgegangen war, sich neuerdings aber mit Hilfe der künstlichen Fischzucht wieder gehoben hat, haben die Regierungen während der letzten Jahre die gesetzlichen Vorschriften zu ihrer Erhaltung beträchtlich ausgebaut und erweitert, die auf Fischfrevel gesetzten Strafen bedeutend verschärft. So begrüßenswert das ist, muß doch der Naturfreund bedauern, daß man dabei im Übereifer vielfach über das Ziel hinausgeschossen ist und insbesondere der systematischen Vernichtung der Fischfeinde eine ganz übertriebene Bedeutung beigelegt hat. Wohin soll es z. B. führen, wenn, wie der neue preußische Fischereigesetzentwurf vorsieht, künftig der Fischer das Recht haben soll, ohne Rücksicht auf den Jagdinhaber fischfressende Vögel zu vertilgen und sogar ihre Nester zu zerstören? Dann wären wir auch die letzten Reste von Reiherkolonien u. dgl. bald los, für Eisvogel und Wasseramsel hätte die Todesstunde geschlagen, und die traurige Verödung unserer einst so reichen Natur wäre wieder um einen Riesenschritt weiter. Nein, gerade der Fischer, der den unerschöpflichen Reichtum des Wassers kennt, wie kein anderer, sollte auch die Wahrheit des alten Spruches erkennen: Raum für alle hat die Erde!