|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das mehr ellipsoid wie kugelig gestaltete Fischauge ist in hohem Grade kurzsichtig und etwa auf eine Entfernung von nur 1 m eingestellt. Durch die Akkommodation vermittels »Sichelfortsatz« und »Glöckchen« kann aber die Linse derart verschoben werden, daß der Fisch noch auf Entfernungen von 10–12 m einigermaßen deutlich zu sehen vermag. Eine noch weitergehende Fernsichtigkeit aber hätte für ihn keinen Zweck, da ja auch das klarste und reinste Wasser durch treibende Organismen und Stoffe immer derart getrübt ist, daß ein Sehen über 15 m hinaus überhaupt kaum möglich ist. Alles über einen solchen Umkreis hinausreichende wird also dem Fisch wie in tiefe Dunkelheit gehüllt erscheinen. Dagegen ist nicht einzusehen, warum es dem nahe der Oberfläche schwimmenden Fisch nicht möglich sein sollte, auch einen Blick in die Welt jenseits der Wasserfläche zu werfen, obschon diese Möglichkeit von guten Fischkennern oft bestritten worden ist. Freilich wird diese Welt sich im Fischauge in einer uns recht ungewohnt und seltsam anmutenden Weise widerspiegeln. Sehr hinderlich beim Sehen vom Wasser in die Luft ist nämlich der Umstand, daß jeder Lichtstrahl, der den Wasserspiegel in einem Winkel von mehr als etwa 48½° trifft, nicht in die Luft übergehen kann, sondern ins Wasser zurückgeworfen, also »total reflektiert« wird. Infolgedessen wird der Fisch immer nur einen beschränkten, kreisförmigen Ausschnitt aus der Luftwelt überblicken können, dessen Grundfläche der eines Kegels von zweimal 48° entspricht und an Größe zu-, aber an Deutlichkeit abnimmt mit der Tiefe, in der sich das Fischauge befindet. Wood hat in sehr sinnreicher Weise auf photographischem Wege zu zeigen versucht, wie sich so wohl die Welt in einem Fischauge gestalten mag, wobei natürlich immer eine ruhige und spiegelglatte Wasserfläche vorausgesetzt wird, da schon eine geringe Wellenkräuselung die entstandenen Bilder bis zur Unkenntlichkeit zu verzerren vermag. So erhielt Wood mit seiner »Wasserkamera« an der Kreuzung von 3 Straßen, die sich in rechtem Winkel trafen, eine Ansicht längs jeder der drei Straßen, und gleichzeitig hatten sich der Boden und der Himmel vom Horizont bis zum Zenith abgebildet. In einem Zimmer wurde ein Bild gewonnen, auf dem drei Wände, die ganze Decke und der Fußboden sichtbar waren. Eine gerade Reihe von neun Männern auf einem geraden Gartenweg erschien im Halbkreis gebogen, solche wunderbare Bilder von der Außenwelt muß also in ruhigem und klarem Wasser auch das Fischauge auf seiner Netzhaut empfangen. Im allgemeinen dürfen wir wohl annehmen, daß der Fisch von der Oberwelt den Eindruck hat, als ob die ganze Wasserfläche oben mit einem undurchsichtigen Dach verdeckt wäre, in das ein rundes Fenster eingeschnitten ist. Auch werden ihm die einzelnen Gegenstände stets etwas höher erscheinen, ein auf dem Erdboden gehender Mensch also etwa so, als ob er in der Luft schwebte. Es gibt sogar eine Zahnkarpfenart ( Anableps tetrophthálmus), die es zu richtigen Doppelaugen gebracht hat, indem Hornhaut und Sehlöcher durch Zweiteilung je ein Luft- und ein Wasserauge entwickelten. Der Fisch schwimmt unmittelbar an der Oberfläche so, daß die Luftaugen aus dem Wasser heraussehen und ihrer Aufgabe ebensogut gerecht werden können, wie die tiefer liegenden Wasseraugen im feuchten Elemente selbst.

Besonders gut entwickelte Augen gehen in der Regel parallel mit wenig entwickelten Tastorganen oder Seitenlinien, so daß wir bei den Fischen ähnlich unterscheiden können wie bei den Säugern, wo wir mit einer gewissen Berechtigung von Augen- und Nasentieren sprechen. Solche Fische, die in größeren Tiefen leben, in denen nur mattes Dämmerungslicht herrscht, haben oft ganz riesenhaft entwickelte Augen, um die wenigen sich nach dort verirrenden Lichtstrahlen sicher auffangen zu können. Dies ist auch die Region, in der man Fische mit Teleskop- oder beweglichen Stielaugen antrifft, und überhaupt hat gerade hier die Natur ihre ganze Erfindungsgabe und Schöpferkraft aufgeboten, um auch unter den ungünstigsten Bedingungen noch ein gewisses Sehen zu verschaffen, scheinbar Unmögliches möglich zu machen. So haben gewisse Teleskopfische in dem über den Kopf hervorragenden Abschnitt der Augenröhre ein Fenster in der Farbstoffschicht, das die Rolle eines »Spion«-Spiegels spielt und das Gesichtsfeld des Tieres nicht unwesentlich erweitert. Noch raffinierter ist die Art und Weise, wie bei manchen Tiefseefischen Leuchtorgane und Augen zusammenwirken. So wirft bei der Gattung Argyropélecus ein neben dem Teleskopauge sitzendes Leuchtorgan sein Licht unmittelbar ins Auge hinein, während es nach außen durch eine Farbstoffschicht abgeblendet ist. In noch größerer Tiefe, wo ewige Dunkelheit herrscht, werden die Augen schließlich überflüssig und verkümmern deshalb mehr und mehr. Ähnliche Verhältnisse treffen wir bei den Höhlenfischen an, und wir können sie in geringerem Maße auch künstlich erzielen, wenn wir Fische jahrelang im Dunkeln halten. Ebenso haben Fischlarven oft nur rudimentäre Augen. Viel umstritten worden ist auch die Frage, ob die Fische farbenempfindlich sind oder nicht. Heß ist bei seinen Untersuchungen mit dem Spektrum zu der Überzeugung gelangt, daß die Fische vollständig farbenblind sind, daß sie also nicht verschiedene Farben, sondern lediglich verschiedene Helligkeitsgrade ein und derselben grauen Grundfarbe zu unterscheiden vermögen. Wenn sich das bewahrheiten würde, wäre es auch für die Fischerei von der größten Bedeutung. Aber wie so oft, steht auch hier wieder einmal die praktische Erfahrung den Ergebnissen des Laboratoriumsversuches schnurstracks entgegen. Obwohl die Versuche des berühmten Würzburger Ophtalmologen selbstverständlich in einer Fehlerquellen nach menschlichem Ermessen ausschließenden Weise ausgeführt sind, vermag ich mich mit dem Ergebnis doch nicht zu befreunden, da es feststeht, daß beim Angeln mit der künstlichen Fliege deren Färbung eine recht wesentliche Rolle spielt, und da sonst auch das prächtig schimmernde Hochzeitskleid so vieler Fischarten, das doch ersichtlich einen erregenden Reiz auf die Weibchen ausübt, gar keinen Sinn und Zweck hätte. Und die Geschichte der Zoologie hat ja schon recht häufig gezeigt, daß solche praktische Erfahrungen sich als zuverlässiger erwiesen haben als das gekünstelte Experiment und früher oder später auch in einer wissenschaftlich einwandfreien Weise begründet werden konnten. Jedenfalls möchte ich keinem Sportangler raten, nun auf Grund der heßschen Untersuchungen etwa sein Petriheil lediglich mit hell- oder dunkelgrauen Kunstfliegen versuchen zu wollen, obschon solche Fangarten wissenschaftlich recht interessant wären. Auch ist der heßschen Hypothese gegenüber zu bedenken, daß ja dann die so überraschenden und zahlreichen Fälle von Farbanpassung bei den Fischen jeder Erklärung entbehren würden, und daß bei anderen Versuchen z. B. Raubfische sehr wohl zu unterscheiden verstanden, wenn man ihre Beutetiere in verschiedener Weise färbte. Mir scheint aus den Spektrumsversuchen lediglich hervorzugehen, daß die verwendeten Fische sich am liebsten in den am besten belichteten Wasserschichten aufhalten, nicht aber, daß sie gänzlich farbenblind sind.

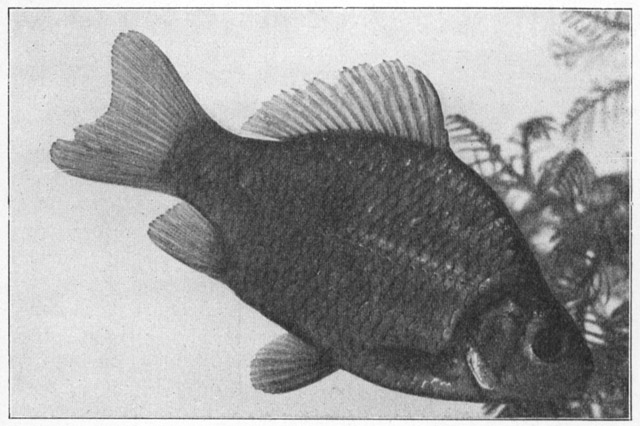

Daß, wie eben erwähnt wurde, manche Fische zur Laichzeit ein farbenschimmerndes Hochzeitskleid anlegen, wird uns nicht weiter in Erstaunen setzen, nachdem wir bereits am Rohrbarsch gesehen haben, wie stark seelische Erregung die Färbung der Fische zu beeinflussen vermag, und nachdem wir wissen, daß die Allgewalt der Liebe auch bei den kaltblütigen Fischen nichts von ihrer Macht eingebüßt hat, sie vielmehr zu gewissen Zeiten mit einer so rückhaltlosen Leidenschaft beherrscht, daß ihr gegenüber selbst die Forderungen des ewig heißhungrigen Magens wochenlang völlig in den Hintergrund treten. Es ist nicht poetische Übertreibung, sondern es ist nackte Wahrheit, wenn man sagt: die Fische erglühen während der Fortpflanzungsperiode unter dem heißen Hauch der Liebe. Ein prächtiges Beispiel dafür bietet unser kleinster Karpfenfisch, der nur 6-7 cm (in der Nahe fand Geysenheimer eine Riesenform von 10 cm Länge) lang werdende, flinke und anmutige, ewig spiel- und necklustige Bitterling ( Rhodéus amárus) oder Schneiderkarpfen, der den Namen nach seinem bitteren und ungenießbaren Fleische hat. Außerhalb der Laichzeit weicht das zierliche Fischlein, das sich am liebsten scharenweise in toten, üppig bewachsenen Flußarmen aufhält und hier schlecht und recht von Gewürm und Pflanzenkost allerlei Art ernährt, nicht sonderlich von der üblichen Färbung anderer Kleinfische ab: blaugrün auf dem Rücken, silberglänzend an den Zeiten, ein tiefgrüner Streif von der Körpermitte bis zur Schwanzwurzel. Aber mit Beginn der Laichzeit erstrahlt das sich dann sehr aufgeregt geberdende Männchen, das dann auch einen eigenartigen kreideweißen Warzenwulst an der Oberlippe bekommt, in herrlich schimmernden Regenbogenfarben. Prachtvoll smaragdgrün schillert dann der Streifen, glühend orangerot die Bauchseite, wunderbar stahlblau und violett der Rücken, während schwarze Säume das prächtige Rot der After- und Rückenflosse noch schärfer hervorheben, so daß das Tierchen in seiner feurigen Farbenglut der schönsten Goldfische und der buntesten Exoten spotten kann.

Bitterling mit Malermuschel. (Nach einer Zeichnung von R. Oeffinger.)

Namentlich in Augenblicken geschlechtlicher Erregung scheint es förmlich aufzuleuchten, während unmittelbar nach der Milchabgabe die schönen Farben wieder für einige Zeit verblassen. Das Weibchen behält zwar seine schlichte Färbung bei, entwickelt aber dafür am After eine mehrere Zentimeter längs Legeröhre von rotgelber Färbung, die trotz ihrer Auffälligkeit erst 1857 durch Krauß beschrieben wurde, während ihre Bedeutung und Funktion erst 1869 durch Noll richtig erkannt wurde. Der Bitterling lebt nämlich in einer hochinteressanten Symbiose So nennt man das engere »Zusammenleben« von Lebewesen verschiedener Art, die einander wechselseitig nützen. mit der Malermuschel und benötigt die Legeröhre dazu, seine gelblichen Eierchen durch deren Ausfuhröffnung in das Innere der Muschel einzuführen, worauf dann das vor Erregung zitternd im Wasser stehende Männchen seine Milch über dem Atemschlitz der Muschel ergießt. Da die Samenfäden eine starke Eigenbewegung besitzen, werden sie nicht wie Nahrungspartikelchen zum Munde der Muschel fortgestrudelt, sondern bohren sich zwischen ihren Flimmerhärchen hindurch, bis sie in den inneren Kiemenfächern mit den inzwischen gleichfalls dorthin gelangten Eiern zusammentreffen, um sie hier zu befruchten. Hat ein Bitterlingspärchen erst einmal eine geeignete Muschel ausfindig gemacht, so sucht es sie wiederholt heim, um ihr seine Liebesbürde anzuvertrauen, da das Weibchen jedesmal nur 1-2 Eier austreten läßt, wobei sich die Legeröhre gewaltig steift, um gleich danach wieder zusammenzufallen und am Schluß der Laichperiode gänzlich einzuschrumpfen. Die Fischchen sind in ihrem Fortpflanzungsgeschäft gänzlich auf die Muschel angewiesen, denn die Jungen entschlüpfen den Eiern in einem so unreifen Zustande, daß sie außerhalb der schützenden und stets einen frischen Wasserstrom unterhaltenden Kiemen gar nicht zu leben vermöchten. Sie nähren sich aber nicht etwa von den Körpersäften ihres Wirtstieres, sondern sind vielmehr lediglich Raumparasiten, die der Muschel weiter keinen Schaden zufügen. Trotzdem mögen die ungebetenen Gäste dieser unbequem genug sein, und sie versucht auch, sich ihrer durch krampfhafte Bewegungen zu entledigen, was aber in der Regel nur großen und alten Muscheln gelingt. Erschwert wird das noch dadurch, daß sich bei den Jungfischen hinter dem Kopfe ein Querwulst mit zwei kegelförmigen Fortsätzen entwickelt, der es ihnen erlaubt, sich in der Kiemenkammer sehr solid zu verankern. Übrigens sind die Fischchen schon nach 14 Tagen so weit, durch den Kloakensipho ihrer Stiefmutter in ihr eigentliches Element auswandern zu können. Und die Muschel vergilt später Gleiches mit Gleichem. Die von ihr ausgestoßenen Larven sinken nämlich zu Boden, lassen aber ihren langen klebrigen Byssusfaden nach oben spielen, bis sich Gelegenheit bietet, ihn einem vorüberschwimmenden Fisch anzuheften (und das ist meist wieder ein Bitterling), worauf die Jungmuschel ihre mit Haken versehene Schale in die Haut des Fisches einschlägt. Dies gibt zu einer starken Wucherung Veranlassung, innerhalb derer die Muschellarve gemächlich und sicher 2–10 Wochen lang von den Säften des Fisches lebt, um erst als ausgebildete, wenn auch kaum größer gewordene Muschel die gastliche Stätte zu verlassen, wahrlich, eine der wechselvollsten und anziehendsten Symbiosen, die die einheimische Natur uns zu bieten vermag und deren Beobachtung im Aquarium viel Freude bereitet.

Der Stichling und sein Nest. (Nach der Natur gezeichnet von R. Oeffinger.)

Mit dem Bitterling wetteifert der Stichling (Gasterósteus aculeátus) in der Farbenpracht des Hochzeitskleides, und auch bei ihm kommt ein eigenartiger und hochinteressanter Brutverlauf hinzu. Die gewöhnliche Farbe ist olivgrünlich auf der Ober- und silberweiß auf der Unterseite. Aber zur Laichzeit im Frühjahr wird das Männchen zu einem wahren Prachtkerl, der mit den schönsten Exoten erfolgreich zu wetteifern vermag. Vom satten Schiefergrau über Grün zum tiefsten Blau erstrahlt sein Rücken, während die Bauchseite wie mit Blut übergossen aussieht und das Auge im feurigsten Smaragdgrün schimmert. Mehr noch als bei Barsch und Bitterling wirkt die jeweilige Erregung fördernd auf diese Farbenpracht ein, die geradezu als ein Gradmesser für den Seelenzustand des Fischchens angesehen werden kann. Namentlich bei Zorn und Kampflust leuchtet das Tierchen auf im feurigsten Rot und erscheint in solchen Augenblicken wie mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Denn unser Stechbüttel, wie er vom Volke gewöhnlich genannt wird, ist ein gar zornmütiger Gesell, dessen Raufsucht aller Beschreibung spottet. Die metallisch glänzenden Stacheln, von denen er drei auf dem Rücken und je einen an jeder Bauchseite trägt, bewähren sich selbst weit überlegenen Feinden gegenüber als eine gefährliche Waffe, und das Fischchen ist sich ihrer Furchtbarkeit auch wohl bewußt, scheut deshalb so leicht keinen Gegner, sondern greift jeden, namentlich zur Paarungszeit, mit wahrer Berserkerwut und bewundernswerter Tapferkeit an, wobei ihm seine große Schwimmgewandtheit auch nicht wenig zustatten kommt. Selbst die größeren Raubfische vergreifen sich nicht leicht an dem borstigen Gesellen, dessen Stacheln mit besonderen Sperrgelenken versehen und durch diese ebenso einfache wie sinnreiche und wirkungsvolle Einrichtung denen des Barsches weit über sind. Der Fisch hat also keine Muskelkraft nötig, um die Stacheln aufrecht zu erhalten, was ihn rasch ermüden müßte, sondern er braucht nur die Sperrvorrichtung am Gelenk-Knopf des Stachels einzuschalten, worauf dieser unverrückbar feststeht, so daß er selbst von einem Menschen nur unter Anwendung erheblicher Kraft und durch Zerbrechen des Sperrgelenkes niedergedrückt werden kann. Dagegen besorgt der Stichling selbst dieses Niederlegen der Stacheln mit Leichtigkeit durch einen einzigen Muskelzug, durch den der Gelenkkopf aus seiner Tage herausgehoben wird. Der russische Fischkundige Thilo ist übrigens der Ansicht, daß namentlich der Bauchstachel nicht nur als Waffe diene, sondern daß sich der Stechbüttel mit ihm durch Einstoßen in den Untergrund auch im reißenden Strome oder in der tosenden Brandung verankern könne und dadurch gleichfalls viel Muskelkraft erspare. Vielleicht halte das Tier auch in ähnlicher Stellung einen Winterschlaf. Die dem Stechbüttel von Natur aus schon jederzeit eigene Unruhe, Rastlosigkeit und Händelsucht steigert sich mit Beginn der Laichperiode zu einer wahrhaft heillosen Nervosität, die sich nicht selten in brutalen Mißhandlungen der schwächeren Weibchen durch ihre gestrengen Eheherren Lust macht. Aber gerade jetzt wird die Beobachtung der jähzornigen Zwerge (nur ausnahmsweise wird der Stichling über 8 cm lang) doppelt unterhaltend, denn der Stichling gehört ja zu denjenigen Fischen, die im Wasser richtige Nester bauen, wie die Vögel im grünen Gezweig. Zunächst höhlt das Männchen in einem recht stillen und traulichen Winkel und am liebsten in Anlehnung an einen stärkeren Wasserpflanzenstengel eine Grube im sandigen Boden aus, die etwa Form und Größe eines halben Hühnereies hat und durch eifriges Fächeln mit den Flossen sauber gereinigt und geglättet wird. Dann geht es mit geradezu rührendem Fleiße an das Herbeischleppen von allerlei Baumaterial, wie es sich im Wasser treibend findet oder mit großer Kraftanstrengung von den Pflanzen abgerissen wird. Hälmchen, Würzelchen, Blätter, Stengel aller Art und selbst Steinchen müssen dazu dienen. Zuerst wird eine solide Unterlage geschaffen und fest zusammengekittet, indem der darüber stehende Fisch aus seiner Afteröffnung tropfenweise ein äußerst klebriges Nierensekret austreten läßt, das ihm also als Mörtel dienen muß. Dann führt der kleine Baukünstler die Seitenwände und schließlich mit besonderer Sorgfalt die obere Wölbung auf, so daß das Ganze Form und Größe einer mäßigen, länglichen Kartoffel erhält. Nach Schaffung der Eingänge erinnert das Gebilde sehr an einen kleinen Muff. Zuletzt wird durch wiederholtes Einbohren mit der Schnauze eine nett gerundete Eingangsöffnung geschaffen. Gar nicht hübsch genug kann der um diese Zeit selbst die Suche nach Nahrung vergessende Stechbüttel seine Hochzeitskammer bekommen. Immer hat er noch daran zu bessern und zu runden und zu glätten, hier ein widerspenstiges Hälmchen zurechtzubiegen, dort noch ein besonders gefallendes Würzelchen einzubauen. Während der ganzen, etwa 2–3 Tage umfassenden Bauzeit befindet sich der kleine Kerl in der leidenschaftlichsten Erregung, vor allem beim Erscheinen eines männlichen Artgenossen, mit dem sofort ein ingrimmiges Duell ausgefochten wird. Auch die Weibchen, die sich etwa neugierig und voreilig dem geheimnisvollen Wasserschloß nähern, werden rücksichtslos weggebissen, solange dieses nicht völlig vollendet ist. Sobald aber das fertige Werk endlich zu seiner Zufriedenheit ausgefallen ist, wird aus dem unverträglichen Neidhammel mit einem Schlage ein galanter, wenn auch sehr stürmischer und leidenschaftlicher Liebhaber. Fast tänzelnd nähert sich das farbenglühende Männchen den verschüchtert in irgendeinem Winkel des Wasserpflanzenwustes zusammengedrängten Weibchen und sucht vor diesen seine Reize unter Aufbietung aller Schwimmkünste zu entfalten, wodurch er ihr Wohlgefallen in solchem Maße erregt, daß schließlich ein Exemplar mit reifem Laich seinen liebenswürdigen Werbungen und Einladungen nicht widerstehen kann, sondern ihm langsam und zögernd unter oftmaligem Ausreißen und Wiedergeholtwerden zu der so schön und sorgsam bereiteten Hochzeitskammer folgt. Zögert es, das kleine Heiligtum durch den engen Eingang zu betreten, so wird von dem seine Herrennatur auch jetzt nicht ganz verleugnenden Männchen durch Schläge mit der Schwanzflosse oder stoßen mit dem Maule, im Notfalle selbst durch einen scharfen Sporenstich mit dem langen Mittelstachel gehörig nachgeholfen, und wenn die spröde Schöne erst einmal den Kopf ins Innere des Nestes gesteckt hat, legt sich das Männchen trotzig quer vor den Eingang und läßt seine Auserkorene nicht wieder heraus, sie legt daher einige Eier ab, die eine Minute später von dem nachschwimmenden Männchen befruchtet werden, und bahnt sich dann mit der Schnauze auf der entgegengesetzten Seite einen Ausweg durch die Wandung, so daß also das Nest von diesem Augenblicke an zwei Öffnungen aufzuweisen hat. Nach einer Erholungspause begibt sich das Männchen abermals auf die Brautschau und wiederholt dieses Spiel so lange, bis ihm die Zahl der im Neste aufgespeicherten glashellen und mohnkorngroßen Eier genügend erscheint. Hat es so seinen Zweck erreicht, so wird es sofort wieder zum brutalen Tyrannen und verfolgt jedes sich nähernde Weibchen mit solcher Roheit, daß es nicht selten an den Folgen der erlittenen Mißhandlungen eingeht. Freilich hat der kleine Bosnickel dazu auch einen gewichtigen Grund, denn das Hochzeitsbett hat sich ja jetzt zur Kinderwiege gewandelt, und nun heißt es, Vaterpflichten zu erfüllen. Und die sind gerade im Stechbüttelleben wahrlich nicht leicht, erfordern vielmehr eine beispiellose Aufopferung und Selbstverleugnung. Fortwährend steht der Herr Papa vor seiner Kinderstube auf der Lauer und schießt wie ein schimmernder Pfeil auf jedes Lebewesen los, dem nur irgendwie Appetit auf Kaviar zuzutrauen wäre. Am meisten versessen auf die Eier sind die kannibalischen Stichlingsweibchen selbst, und so erklärt es sich wenigstens, daß der heißblütige Gemahl ihnen gegenüber so rauhe Saiten aufziehen muß. Ist er nicht gerade im Kampfe mit einem wirklichen oder vermeintlichen Feinde oder auf dessen Verfolgung begriffen, so steht er steil über der Eingangsöffnung und erzeugt in dieser durch beständiges Fächeln mit den Flossen und mit einer Ausdauer und Unermüdlichkeit, die uns die größte Achtung abnötigen müssen, einen frischen Wasserstrom kräftigster Art, so daß den Eiern immer genügend Sauerstoff zugeführt wird und sie nicht der Verpilzung anheimfallen können. Sind ihnen nach etwa 5 – 6 Tagen die winzigen Jungen entschlüpft, so beginnt für den vielgeplagten Vater erst recht eine schwere Zeit, denn er muß sich bemühen, dieses kribbelige hundertköpfige Kindergewimmel in Ordnung zu halten und die unbeholfenen und wehrlosen Kleinen vor einem vorzeitigen Verlassen des schützenden Nestes zu bewahren. Aber das fällt schwer genug, denn schon in diesen Liliputanern kreist das unruhige Stichlingsblut. Hier erwischt der Papa gerade noch einen der leichtsinnigen Ausreißer, verschluckt ihn und speit ihn dann behutsam wieder in das auch fortwährende Ausbesserungen nötig machende Nest zurück, und dort sind dafür schon wieder zwei andere in die fremde Welt hinausgestürmt. Erst wenn die Jungen nach etwa 14 Tagen einigermaßen selbständig geworden sind, erkaltet allmählich die treubesorgte Liebe des Stichlingsmännchens, und bald darauf kümmert es sich gar nicht mehr um seine Nachkommenschaft. Aber seine aufopfernde Brutpflege hat es doch fertig gebracht, daß die meisten Eier zu lebensfähigen Jungen wurden, und so erklärt es sich auch, daß der Stichling mit einer Eierzahl von nur 60 – 80 pro Jahr und Weibchen sein Auslangen findet, die doch dem Eierreichtum anderer Fische gegenüber verschwindend gering erscheint. Ja, die Vermehrung der Stichlinge ist bisweilen so stark, daß in ihren Wohngewässern Übervölkerung eintritt und dann ein großes Massensterben anhebt, so daß die verwesenden Kadaver von Hunderttausenden von Stechbütteln weithin die Gewässer verpesten. Auch unter Schmarotzern hat der Stichling vielfach zu leiden, und namentlich finden sich in seinem Leibe oft Eingeweidewürmer ( Schistocéphalus) von solcher Größe und in solcher Zahl, daß sie ihm den Bauch unförmlich auftreiben und schließlich zum Platzen bringen. Wenn man den Stichling seinem Benehmen nach mit dem Kampfhahn unter den Vögeln vergleichen könnte, so hinsichtlich seiner Ernährungsweise sicherlich mit der Spitzmaus unter den Säugetieren. Mit unersättlicher Raubgier stürzt sich der stachlige Heißsporn auf alles, was er bewältigen zu können glaubt, und er hat ja von seinen eigenen Kräften keine geringe Vorstellung. Besäße er die Größe und Kraft eines Wellers, er würde in wenigen Jahren alle Gewässer der Erde entvölkern. Namentlich in Nord- und Ostdeutschland fehlt er keinem pflanzenreichen Teich, toten Flußarm oder auch nur Wassergraben, aber im ganzen Donaugebiet ist er eine unbekannte Erscheinung. Er gewöhnt sich auch an das Leben im Meerwasser und bildet dann die Panzerplatten an seinen Körperseiten noch stärker aus. Die Systematiker haben aus solchen Abänderungen eigne Arten machen wollen, sind aber dabei entschieden im Unrecht, wie die biologischen Forschungen erwiesen haben, da sich in einem Neste oft verschiedene dieser angeblichen Arten vereinigt finden. So hervorragend interessant und intelligent unser Fischchen dem Auge des Naturfreundes erscheint, so wenig will doch in der Regel der Berufsfischer von ihm wissen, der ihm nachsagt, daß er ein böser Feind des Fischlaiches und der Fischbrut, sowie ein arger und kaum aus dem Felde zu schlagender Nahrungswettbewerber für die wertvollen Speisefische sei. Auch in gesundheitlicher Beziehung bringe sein häufiges Massensterben nicht zu unterschätzende Gefahren mit sich. Das mag alles bis zu einem gewissen Grade seine Richtigkeit haben, aber wir wollen gerade in letzterer Beziehung nicht vergessen, daß eben der Stichling einer der wirksamsten Vertilger der Stechmückenlarven ist, also der Anópheles, die als Trägerin und Verbreiterin der gefürchteten Malaria-Blutparasiten gilt. Als Braten kann der Stechbüttel schon wegen seiner Kleinheit nicht in Betracht kommen, aber er wird doch bisweilen so massenhaft gefangen, daß man ihn als wertvollen Dung auf die Felder hinausfährt oder zum Tranauskochen benutzt. So wird allein im Pillauer Tief und den angrenzenden Gewässern aus Stichlingen alljährlich durchschnittlich für 22 000 Mark Tran gewonnen, in manchen Jahren sogar mehr als das Dreifache. Ein Vetter des Stechbüttels, der 7–11 Rückenstacheln führende Zwergstichling ( Gasterósteus pungítius) ist unser kleinster Fisch, da er 6 cm Gesamtlänge kaum überschreitet (als winzigster Fisch der Erde gilt der nur 1½ cm lang werdende Luzonfisch der Philippinen). Sein Hochzeitsgewand ist nicht so farbenprächtig wie bei der größeren Art, wirkt aber dafür vornehmer: ein tiefes, gesättigtes Sammetschwarz, aus dem sich die smaragdgrün funkelnden Augen ganz wundersam herausheben. In der Nestanlage unterscheidet er sich insofern, als er seinen Bau stets schwebend an Wasserpflanzen frei befestigt.

Weitaus nicht von der bestechenden Farbenschönheit wie bei Stechbüttel und Bitterling, aber dafür um so merkwürdiger und eigenartiger, jedenfalls viel dauerhafter und nicht fortwährenden Schwankungen und Gemütsaufwallungen unterworfen ist das hochzeitliche Gewand bei der Karpfengruppe. Hier erhalten nämlich die Männchen zu Beginn der Laichzeit am Vorderkörper einen weiß glänzenden Perlausschlag, der später gelblich wird und schließlich von selbst wieder abfällt. Der uns vertrauteste Fisch, der Karpfen ( Cyprínus cárpio), darf gewissermaßen als das Urbild der Fischgestalt gelten, sozusagen als der Fisch an sich, und doch ist es gar nicht so leicht, diese zur Weihnachtstafel so hochwillkommene Erscheinung naturgeschichtlich einigermaßen richtig zu kennzeichnen. Das hängt vor allem damit zusammen, daß der Karpfen wie jedes vom Menschen gezüchtete Haustier – und wenigstens als ein halbes Haustier muß er heute wohl bezeichnet werden – im Laufe der Jahrhunderte eine Menge Varietäten ausgebildet hat, die ihrerseits wieder vielfach ineinander übergehen oder miteinander verbastardiert werden. Da gibt es z. B. die hochrückigen und schnellwüchsigen, durch delikates Fleisch ausgezeichneten, aber in der Nahrung wählerischen und auch sonst ziemlich empfindlichen Galizier, als Gegenstück zu ihnen die Lausitzer mit breitem und niedrigem Rücken, geringerem Fleisch, aber besonders stark entwickelten Geschlechtsprodukten, von langsamerem Wachstum, aber anspruchslos und unempfindlich, wie es nur ein Fisch sein kann, und so hat fast jede Karpfengegend ihre besonderen Eigenheiten aufzuweisen, die das geschulte Auge des Kundigen sofort erkennt und danach die Herkunft des Fisches mit erstaunlicher Sicherheit zu bestimmen vermag. In bezug auf die Beschuppung seien als bekannte Rassen genannt der schuppenlose Lederkarpfen und der hochgeschätzte Spiegelkarpfen, bei dem zwar auch größere Teile des Leibes nackt sind, während sich über andere streifenförmig angeordnete plattenförmige Schuppen von außerordentlicher Größe hinziehen, die ersichtlich aus der Verschmelzung mehrerer kleiner Einzelschuppen hervorgegangen sind. Diese Rassen lassen sich aber weder bisher rein durchzüchten, noch sind sie besonderen Gegenden eigentümlich. Auch an krankhaften Abnormitäten fehlt es gerade beim Karpfen keineswegs. So gibt es Zwitter, Gistlinge, Mopsmäuler, Albinismen mit Goldschuppen, schwanzlose Exemplare usw. Der behäbige Karpfen, der so viel sattes Behagen und eine so spießbürgerliche Selbstzufriedenheit zur Schau trägt, hat oft als der deutscheste Fisch gegolten, und doch ist er wahrscheinlich ebensogut ein Fremdling in unseren Gewässern, wie Fasan und Kaninchen in unseren Wäldern und Fluren, wenn er sich auch das Bürgerrecht schon längere Zeit ersessen hat. Zwar will Nehring in jungen, jedoch immerhin vormenschlichen norddeutschen Erdablagerungen versteinerte Karpfenreste gefunden haben, wonach also der Fisch von jeher bei uns ansässig gewesen sein müßte, aber ich möchte doch Marshall beipflichten, wenn er meint, daß hier wohl eine Verwechslung mit der Karausche vorliege, denn die Schuppen, Gräten und Kopfknöchelchen dieser beiden so ähnlichen und sich oft fruchtbar miteinander vermischenden Fische wird wohl auch der scharfsinnigste Gelehrte kaum mit Sicherheit voneinander zu unterscheiden vermögen, noch dazu in versteinertem Zustande, wahrscheinlicher ist wohl, daß die Urheimat des Karpfens im fernen Orient zu suchen ist, von wo er durch die Römer, die übrigens gerade an diesem Fisch keinen besonderen Geschmack fanden, so lüsterne Fischesser sie sonst auch waren, zuerst nach Südeuropa und erst in karolingischer Zeit nach Deutschland gebracht wurde, während er heute fast in der ganzen Kulturwelt zu finden ist. Viererlei verlangt der Karpfen stets und überall von seinem Aufenthaltsorte, wenn er gedeihen und sich ordentlich fortpflanzen soll: schlammigen Untergrund, intensive Besonnung, weiches und ruhiges Wasser mit genügender Vegetation und zum Laichen geschützte und seichte Stellen. Rasch fließende Gebirgswasser mit sandigem oder kiesigem Untergrund meidet dieser Fisch durchaus. Er gehört zu den sogenannten Friedfischen, ist also kein grimmiger Räuber, sondern ein gemütlicher Allesfresser, der namentlich allerlei kleines Gewürm, aber auch Pflanzenteile verzehrt. Seinen endständigen, mit 4 Barteln versehenen, dicklippigen und sehr beweglichen Mund benutzt der Karpfen zwar nicht zum Küssen, wie Marshall launig bemerkt, obwohl er sich dazu wegen seines großen Nervenreichtums ganz hervorragend eignen würde, wohl aber zum fleißigen Durchwühlen des Badenschlamms, dem er seine meiste und zusagendste Nahrung entnimmt. Bei seiner faulen Lebensweise schlägt sie ihm auch recht gut an, und so wird der Fisch als »bemoostes Haupt« ein großer Phlegmatiker, dem so leicht nichts seine beschauliche Lebensweise stört. Der Studentenausdruck »bemoostes Haupt« stammt übrigens gerade vom Karpfen her und ist bis zu einem gewissen Grade sogar wörtlich zu nehmen, wenn es auch nicht gerade Moos ist, das den ehrwürdigen Kopf eines solchen Methusalem, dem oft vor Altersschwäche sämtliche Schuppen ausgefallen sind, mit einem grünen Schleier überzieht, sondern lediglich gewisse, an ihm schmarotzende Parasiten. Solche alte Karpfen haben, obschon sie zuletzt kaum noch wachsen, natürlich auch eine entsprechende Länge und ein recht ansehnliches Gewicht, obschon im allgemeinen bereits 40 pfundige Karpfen zu den Seltenheiten gehören. Am schmackhaftesten sind sie bei Eintritt der Geschlechtsreife, also im dritten Lebensjahr, weshalb auch drei- und viersömmerige Karpfen im Gewicht von 1½-2 kg die gesuchteste und am besten bezahlte Marktware bilden. In einer Beziehung ist der gern gesellig lebende Karpfen den farbenschönen Fischarten, die vorher geschildert wurden, entschieden über, nämlich in bezug auf Fruchtbarkeit, worauf ja schon sein wissenschaftlicher Name (auch der deutsche dürfte auf eine Verstümmelung desselben zurückzuführen sein) hinweist, der an die zyprische Liebesgöttin als Beschützerin der Fruchtbarkeit erinnert. Es ist in der Tat erstaunlich, welche Unmenge von Eiern so ein Karpfenleib zu produzieren vermag. Während man früher auf 3–600 000 Eier beim Rogner schloß, haben neuerdings genaue Schätzungen durch Staff ergeben, daß selbst diese ungeheuerlichen Zahlen noch weitaus zu niedrig gegriffen waren. Es kommen vielmehr auf jedes Kilo Fleischgewicht nahezu 400 000 Eier, also auf einen halbwegs erwachsenen Mutterfisch etwa 1,6 bis 1,7 Millionen! Auf einer bayrischen Fischereiausstellung wurden kürzlich einem Karpfen, bei dem infolge Laichverhaltung eine Verflüssigung der Eierstöcke eingetreten war, nicht weniger als 1700 ccm Flüssigkeit abgezapft. Es können also ungezählte Massen davon als Eier oder Jungfischchen zugrunde gehen, ohne den Bestand der Art im geringsten zu gefährden, denn es genügt vollkommen, wenn nur je 10 000 Eier einen Fisch liefern. Die stecknadelkopfgroßen Eier werden an Wasserpflanzen angeklebt, und das Laichgeschäft vollzieht sich unter vielem Geplätscher an ganz seichten Stellen. Bei der Beliebtheit, deren sich das zarte Karpfenfleisch heutzutage allenthalben erfreut, und bei der großen Lebenszähigkeit dieses Fisches, die seine Versendung auf weite Entfernungen hin gestattet, wird Karpfenzucht in allen dazu geeigneten Gegenden mit viel Eifer und Erfolg betrieben, und der Karpfen ist der wichtigste Bewohner unserer Fischteiche geworden. Hauptbedingung für eine erfolgreiche Karpfenzucht im großen ist, daß man über verschiedene Arten von Teichen verfügt: kleine, sonnige, pflanzenreiche, flache Zuchtteiche, die erst unmittelbar vor der Laichperiode bespannt werden, um keine Parasiten aufkommen zu lassen, größere Zuwachsteiche mit reichlichem Naturfutter, die in der Mitte eine vertiefte, nie ausfrierende Mulde zum Überwintern der Fische haben müssen, und endlich Kaufgutteiche, in denen die Karpfen vollends die marktfähige Größe erreichen sollen. Um das zu beschleunigen, wird auch noch besonders gefüttert, und es kommt darauf an, Futtermittel zu wählen, die das in ihnen angelegte Geld möglichst rasch in möglichst viel gutes und wertvolles Fischfleisch verwandeln. Namentlich in Schlesien, Böhmen und Galizien befinden sich großartige Karpfenzuchtanstalten dieser Art. Gewonnen wird der weitaus größte Teil des auf den Markt gelangenden Karpfenfleisches durch Ablassen der Teiche, da der träge und alles Verschluckbare vorher vorsichtig betastende Fisch nur schlecht nach der Angel geht und auch seiner bodenständigen Lebensweise halber nicht gut in größerer Menge mit dem Netz zu fangen ist. Vor Weihnachten ist Hochsaison auf dem Karpfenmarkt. Dann tragen ganze, besonders dazu eingerichtete Eisenbahnzüge die schmackhaften Schuppenträger aus Galizien und Schlesien nach Norden, oder eigens für diesen Zweck zusammengestellte Flöße mit eingebauten Fischkästen bringen sie auf der Moldau und Elbe nach unserer Reichshauptstadt. Blau gesotten, gebacken, als Bierfisch oder mit Paprikatunke – kurz, in jeder Form bildet dieser nützliche Fisch eine gesunde und fast allgemein beliebte Speise. Nur ist zwischen Karpfen und Karpfen ein großer Unterschied. Vor allem muß der Fisch ganz frisch sein, was die Hausfrau an den blanken und klaren Augen und daran erkennen kann, daß ein Fingerdruck auf das Rückenfleisch sofort wieder verschwindet. »Frische Fische – gute Fische« sagt sehr richtig das Sprichwort. Leider hat sich bei uns die Karpfenzucht nachgerade fast zu einem Privileg des Großgrundbesitzes herausgebildet. Und doch läßt sich der Fisch selbst in den elendesten Dorfteichen mit großem Erfolg, wenn auch nicht züchten, so doch mästen. In dieser Beziehung geschieht noch viel zu wenig, denn so können sonst fast ertragslose Wasserflächen noch eine schöne Rente abwerfen.

Gerade bei dem langsam durch die Fluten ziehenden Karpfen lassen sich sehr gut die Schwimmbewegungen des Fisches beobachten und studieren. Bei aufmerksamer Betrachtung werden wir sehen, daß es nicht eigentlich die Flossen, oder diese doch nur in geringem Grade sind, die den Fisch fortbewegen. Das hauptsächliche Fortbewegungsorgan ist vielmehr der Schwanz, überhaupt die ganze hintere Körperhälfte. Sie ist mit zwei Reihen starker Muskelzüge ausgestattet, durch deren Zusammenziehen kräftige Schläge gegen das Wasser geführt werden, und zwar in einer derartigen Richtung, daß sie den Fisch vorwärts treiben müssen. Abwechselnde Biegungen der Schwanzflossenzipfel können allerdings auch nach Art einer Schiffsschraube wirken und den Fisch langsam vorwärts bringen. Die paarigen Flossen aber wirken lediglich regulierend und steuernd, während After- und Rückenflosse die Körperfläche vergrößern und ein Hin- und Hergeworfenwerden des Fisches bei den heftigen und wechselnden Schwanzschlägen verhindern. Experimentatoren haben nachgewiesen, daß ein der Rückenflosse beraubter Fisch im Zickzack schwimmt, daß er sich bei einseitiger Entfernung der das Gleichgewicht haltenden Brust- und Bauchflossen auf die Seite legt, daß bei Entfernung beider Brustflossen das Vorderende tief sinkt und daß nach Abschneiden sämtlicher paariger Flossen der Fisch auf dem Rücken schwimmt. Ein Vorwärtsschlagen der Brustflossen ermöglicht ein langsames Rückwärtsschwimmen. Der französische Gelehrte Houssan hat übrigens durch vergleichende Experimente mit einer großen Zahl künstlicher Modelle festgestellt, daß der Fischkörper, der ja auch für die menschliche Schiffstechnik vorbildlich und maßgebend gewesen ist, gerade in bezug auf die leichte Überwindung des Wasserwiderstandes heute von unseren Schiffsmodellen bereits überholt ist, daß er aber in bezug auf Stabilität, also das Vermögen, die richtige Lage im Wasser beizubehalten, noch unerreicht dasteht. In dieser Beziehung sind namentlich die paarigen Fischflossen ein ganz unübertreffliches Werkzeug. Weitere Versuche von Alliaud und Vles mit elektrisierten Fischen haben gezeigt, daß die Fische eine stete Muskelanstrengung aufwenden müssen, um sich in den Fluten ihre gewöhnliche Lage zu erhalten. Setzt man diese Muskelkraft durch den elektrischen Strom außer Tätigkeit, so dreht sich der Fisch sofort um und treibt hilflos auf dem Rücken. Er gleicht also nicht einem Schiff, sondern einem Radfahrer, der sich ja auch mit fortwährender Muskelarbeit im Gleichgewicht erhalten muß. Ein anderer französischer Gelehrter, Regnard, hat auf sinnreiche Weise Untersuchungen über die Schnelligkeit der schwimmenden Fische angestellt. Er ließ kreisförmige Wasserrinnen herstellen, die durch einen elektrischen Motor gedreht wurden, worauf die eingesetzten Versuchsfische gegen den Strom zu schwimmen suchten. Wenn sie dann trotz aller Anstrengungen auf der gleichen Stelle stehen blieben, mußte ihre Geschwindigkeit gleich der Drehungsgeschwindigkeit des Apparates sein. Es ergab sich, daß die Schwimmgeschwindigkeit von Karpfen und Weißfischen etwa das Zehnfache ihrer Körperlänge in der Sekunde beträgt, daß aber ihre Ausdauer bei solch höchster Kraftanspannung nur gering ist, und bald Ermüdung eintritt. Die Schwimmgeschwindigkeit verminderte sich sofort auf ein Drittel, wenn man die Schwanzflosse abschnitt, während die Entfernung von Brust- oder Bauchflossen nur dann einen größeren Einfluß ausübte, wenn sie lediglich auf einer Seite geschah. Von der so ermittelten Schnelligkeit ist natürlich diejenige verschieden, die die Fische beim Rauben oder auf ihren Wanderungen entwickeln. Den Rekord soll die Forelle mit 35 km in der Stunde halten; der Hecht soll 23-27, die Barbe 18, Karpfen, Schleie und Aal 12 km in der Stunde zurücklegen können. In Siam veranstaltet man in langen Aquarien sogar besondere Wettrennen zwischen verschiedenen Fischarten, und der auch in Europa wohlbekannte verstorbene König Chulalongkorn soll bei einem solchen Rennen einmal eine seiner Frauen verwettet haben.

Im Zusammenhange mit diesen Betrachtungen seien auch gleich noch der für die Fische vielfach so kennzeichnenden Schwimmblase und ihrer biologischen Bedeutung einige Worte gewidmet. Sie fehlt als zwecklos den echten Grundfischen, die keinen Druckschwankungen ausgesetzt sind, aber auch manchen guten Schwimmern, wie dem Hai und der Makrele, ohne daß wir bisher wissen, warum, und wodurch sie ihnen ersetzt wird. Sie ist ein aus luftdichten Häuten bestehender Sack zwischen Darm und Nieren, der sich oft durch die ganze Leibeshöhle erstreckt, aber nach Form und Ausdehnung sehr verschieden gestaltet ist. Beim Karpfen ist sie durch eine Einschnürung in zwei Teile zerlegt, die Flughähne haben zwei nebeneinander liegende Blasen, der Schlammbeißer eine in eine Knochenkapsel eingehüllte.

Im embryonalen Zustande hat die auf eine Darmausstülpung zurückzuführende Schwimmblase stets einen zu ihrer Füllung dienenden Luftgang, der z. B. den Ganoidfischen auch im Alter verbleibt, während er bei der Mehrzahl der erwachsenen Fische verschwunden ist. Das Organ dient einmal dazu, das spezifische Gewicht des Fisches durch Ausdehnung oder Zusammenziehung zu regeln und ihm damit ein leichtes Auf- oder Niedersteigen zu ermöglichen. Diese Zusammenziehungen geschehen in der Hauptsache passiv durch den Wasserdruck und nur zum geringen Teile aktiv durch die ziemlich schwach entwickelte Blasenmuskulatur, die mehr zur Verlegung des Schwerpunktes dient und besonders bei plötzlichem Höhenwechsel in Tätigkeit tritt. Die endgültige und für längere Zeit wirksame Einstellung der Schwimmblase auf ein bestimmtes Höhenniveau aber erfolgt unter Ersparung von Muskelkraft lediglich durch Abscheidung von Sauerstoff in ihren leeren Raum oder durch das Einsaugen von solchem aus ihm. Schon Moreau hat 1876 erkannt, daß das die Schwimmblase füllende Gas in der Hauptsache reiner Sauerstoff ist, aber erst 1903 hat uns Jäger-Gießen darüber aufgeklärt, wo und wie dessen Abscheidung geschieht. Er entdeckte an der unteren Wand der Schwimmblase eine sehr verschieden starke (bei Süßwasserfischen nur 2–4, bei Seewasserfischen 20 und mehr Schichten) Anhäufung eigentümlicher Drüsenzellen, die durch eine vergiftende Tätigkeit die roten Blutkörperchen vernichten, wodurch der Sauerstoff frei wird, sich verdichtet und in das Innere der Schwimmblase strömt. Er nannte dieses Organ den »roten Körper«. will der Fisch sich in einem höheren Niveau aufhalten, so muß das Gegenteil geschehen, der Sauerstoff muß wieder aus der Blase entweichen können. Diese Zurückleitung des Sauerstoffes in das Blut besorgt das im oberen Teile der Schwimmblase gelegene, durch Muskelwirkung zu öffnende oder zu schließende »Oval«, das auffallenderweise allen denjenigen Fischen fehlt, die einen Luftgang besitzen. Eingeleitet werden alle diese Vorgänge durch Nervenreizungen, und Thilo hat nachgewiesen, daß ein Druck auf die Schwimmblase Hebel in Bewegung setzt, die auf eine Platte im Rückenmark wirken, so daß Druckschwankungen den Fischen unmittelbar zum Bewußtsein gelangen. Man könnte also die Schwimmblase fast auch als ein Sinnesorgan ansehen, und jedenfalls erspart sie dem Fische sehr viel Muskelarbeit. – Obwohl die Fische bei ihrem ständigen Aufenthalt in einem flüssigen Medium ein wirkliches Durstgefühl kaum kennen werden, verschlucken sie doch schon rein zufällig eine Menge Wasser, und es ist auch kaum anzunehmen, daß dieses für den Aufbau ihres Körpers entbehrt werden könnte. Wenigstens haben Versuche mit gefärbtem Wasser, die die biologische Anstalt in Friedrichshafen anstellte, unzweifelhaft ergeben, daß die Fische Wasser auch in den Magen aufnehmen. Dadurch erklärt es sich auch, daß man bisweilen sogar betrunkene Fische findet, die die tollsten Kapriolen vollführen, nämlich da, wo Hefenfabriken den als Nebenprodukt bei der Hefenfabrikation gewonnenen Spiritus der Steuerersparnis halber einfach ins Wasser laufen lassen. Dann gibt es billige Hefe, aber dafür betrunkene Fische.

Karausche ( Carássius carássius). (Naturaufnahme von Oberlehrer W. Koehler.)

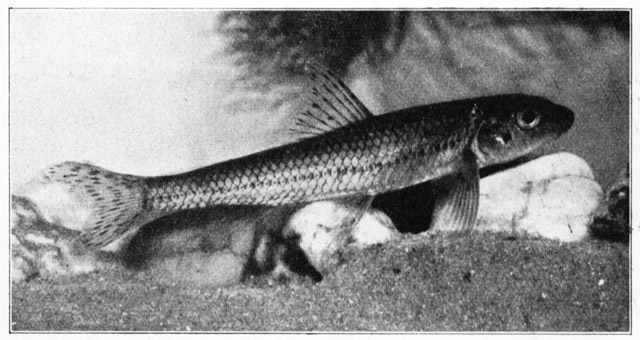

Ein großer Teil unserer heimischen Fische gehört zur Verwandtschaft des Karpfens. Da ist zunächst die kleinköpfige und dünnlippige, selten mehr als ¾ kg schwer werdende Karausche ( Carássius carássius), die oft von Aquarienfreunden, die schon hunderte wertvoller Exoten gezüchtet haben, mit dem Karpfen verwechselt wird, obschon bei aller Ähnlichkeit des Körperbaus ein einziger Blick auf den kleinen Mund genügt zur sofortigen Unterscheidung, indem der Karpfen stets Barteln besitzt, die Karausche aber niemals. Sie vermischt sich auch fruchtbar mit dem Karpfen und wird deshalb in Zuchtteichen nicht gern gesehen, da sie mit ihrem minderwertigen, grätigen Fleisch die ganze Nachzucht zu verderben vermag. Auch im schmutzigsten und modrigsten Wasser hält dieser zähe und anspruchslose Fisch aus, denn überall findet er seine unreinliche Nahrung. Die ältesten Tierzüchter der Welt, Chinesen und Japaner, haben aus der Karausche schon vor uralten Zeiten einen farbenschönen Sportfisch herangezüchtet, der fast eine ähnliche Rolle spielt, wie der allverbreitete Kanarienvogel, und der als Goldfisch einen einzig dastehenden Siegeszug auch durch ganz Europa angetreten hat. Mancherlei absonderliche Spielarten, wie Teleskopfische und Schleierschwänze, sind dann weiter aus ihm hervorgegangen. Was den Goldfisch dem Laien so sehr empfiehlt, ist außer seiner bestechenden Farbenschönheit namentlich seine geradezu rührende Anspruchslosigkeit, die auch die ärgste Vernachlässigung und die naturwidrigste Behandlung geduldig hinnimmt, aber der echte Tierfreund wird an diesem Kunstprodukt doch nur wenig Gefallen finden; dazu ist der Goldfisch zu langweilig und zu stumpfsinnig. Ein ganz ausgesprochener Bodenfisch, der sich bei Gefahr geradezu in den Schlamm einzuwühlen pflegt und dadurch vielen Nachstellungen entgeht, ist die grünliche Schleie ( Tínca tínca). Ihre unglaubliche Genügsamkeit und sehr geringes Sauerstoffbedürfnis ermöglichen ihr das Dasein selbst in den verjauchtesten Tümpeln. Ihr fettes und zartes Fleisch gereicht der vornehmsten Tafel zur Zierde, wenn man nur die Vorsicht übte, den Fisch vor dem Schlachten einige Wochen in fließendem Wasser zu halten, damit er den ihm meist anhaftenden Modergeschmack verlieren konnte. Um die Teichwirtschaft macht sich der träge Fisch durch fleißiges Vertilgen der schädlichen Fischegel verdient, wenn er auch andrerseits als Wettbewerber um die Nahrung der wertvolleren Karpfen von den Fischzüchtern nur widerwillig in den Teichen geduldet wird. Auch von dieser Form ist eine prachtvolle Spielart als Goldschleie bekannt. Interessanter als diese langweiligen Gesellen ist der kleinere, gestreckter gebaute und mit zwei Bartfäden versehene Gründling oder Greßling ( Góbio góbio). Dieser sehr gesellige Fisch, dem man eine besondere Vorliebe für das Aas nachsagt, bevorzugt klares, fließendes Wasser mit sandigem oder kiesigem Untergrunde, findet sich aber auch an anderen Örtlichkeiten, selbst in unterirdischen Gewässern, so in der berühmten Adelsberger Grotte. Die bläulichen Eier werden im Kiesgeröll ganz seichter Bäche abgesetzt, worauf dann die Greßlinge wieder in ihre tieferen Wohngewässer zurückkehren. Beim Ablaichen reibt das vom Männchen an eine entsprechende Stelle getriebene Weibchen seine Bauchfläche am Kiese, wobei der Kopf und der ganze Rücken für ½–¾ Minuten aus dem Wasser hervorsehen. Die Jungen schlüpfen bei genügender Wärme schon nach drei Tagen aus und hängen dann noch mehrere Tage wie kleine graue Kommas an Steinen und Pflanzen umher, ehe sie die ersten unbeholfenen Schwimmversuche beginnen. Auch im Aquarium, für das sich dieser bescheidene Fisch überhaupt gut eignet, ist er schon gezüchtet worden, und soll dabei, wie ein russischer Beobachter mitteilt, sich zum Laichen eine besondere Grube hergerichtet haben.

Gründling (Góbio góbio.) (Nach einer Aufnahme von Oberlehrer W. Koehler.)

Trotz seiner geringen Größe findet der Gründling auch für die Küche gern Verwendung, da sein zartes Fleisch von hervorragendem Wohlgeschmack ist. Im Donaugebiet wird unsere Art durch den Steingreßling ( Góbio uranóscopus) mit spitzerem Kopfe und längeren Bartfäden vertreten. Beide Fische, die gewöhnlich am Boden auf Beute lauern, bewegen sich zwar ruckweise, aber nicht mit übermäßiger Schnelligkeit fort. Da ist die niedliche und anmutige, stets zum Jagen und Spielen aufgelegte Elritze ( Phoxínus laévis) ein weit flinker Ding. Sie ist äußerst beweglich, namentlich sehr springfähig, aber dabei im Freien schüchtern und schreckhaft, Wenn sich im Sommer das Wasser zu sehr erwärmt, wandern die Elritzen oft in dichtgedrängten Scharen in die kühleren Gebirgswässer aus und überspringen dabei Hindernisse, die in gar keinem Verhältnis zu ihrer winzigen Körpergröße stehen. Bei solchen Gelegenheiten werden viele von ihnen gefangen und mariniert als »Pfrillen« oder »Rümpchen« trotz ihres etwas bitterlichen Geschmacks in manchen Gegenden sehr gern gegessen. Leider müssen bei dieser Fangart auch zahlreiche Junge der wertvollsten Speisefische mit dran glauben und sich als Rümpchen verzehren lassen. Der rundliche, unverhältnismäßig großköpfige Döbel ( Leucíscus céphalus), mit dem breiten Maule und dem blaßrot schimmernden Bauch hält sich in seiner Jugend massenhaft in kleinen kiesigen Bächen auf, während er im Alter mehr in die Flüsse und Seen der Ebene hinabzieht. Er ist pfeilschnell und räuberischer veranlagt als andere Karpfenfische. Selbst Mäusen soll er nachstellen und deshalb in manchen Gegenden geradezu »Mäusefresser« genannt werden. Bei solch reichlicher Kost erreicht er denn auch ein Gewicht von 4 kg und darüber. Diesen Angaben stehen nun freilich die Magenuntersuchungen Sustas schnurstracks gegenüber, der den Döbel für einen echten und sich hauptsächlich an grobes Gras haltenden Grünweidefisch erklärt. Dieser Widerspruch erscheint noch völlig ungeklärt, denn es ist doch kaum denkbar, daß ein und dieselbe Art vielleicht an verschiedenen Örtlichkeiten so grundverschiedene Ernährungsweisen zeigen könnte. Eher möchte ich glauben, daß die betreffenden Fische von diesem oder jenem Forscher falsch bestimmt wurden. Auffallend ist die Vorliebe des Döbels für Stromschnellen, Mühlwehre, Brückenpfeiler und ähnliche Örtlichkeiten. Seiner vielen Gräten wegen ist er höchstens als Backfisch und auch dies nur in ganz frischem Zustande zu verwerten. Angler versichern, daß der Döbel auch an Beeren und süße Früchte geht, und im Aquarium sah man jüngere Exemplare sowohl animalische wie vegetabilische Kost zu sich nehmen. Die Angler haben von jeher eine gewisse Vorliebe für diesen jetzt sichtlich seltener werdenden Fisch gehabt, weil er auf alles anbeißt, so daß die Köderwahl geradezu zur Qual werden kann, und weil sich mit seiner stattlichen Größe prahlen läßt. Die süd- und ostdeutschen Angler bezeichnen den ziemlich proletenhaft anmutenden Fisch als Räuber, und die Rhein- und Elbefischer erklären ihn für den friedfertigsten Gesellen der Welt. Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß Genosse Dickkapf Allesfresser geworden ist und seine Speisekarte um eine Reihe von Gerichten bereichert hat, die er früher nicht kannte und verschmähte. Ein unzweifelhafter Grünweidefisch ist dagegen der durch die kleine und schief aufwärts gerichtete Mundöffnung gekennzeichnete Aland ( Leucíscus ídus), auch Silberorfe genannt. Eine besonders schöne Abart wird als Goldorfe gern in warmen Teichen gezogen, und sie eignet sich als Zierfisch namentlich auch insofern gut, als sie sich beim Schwimmen beständig an der Oberfläche hält und so ihre Schönheit auch zur Geltung zu bringen weiß. Die wilde Stammform beansprucht reines, kaltes, tiefes, und schnellfließendes Wasser, ist auch selbst ein recht flinker Schwimmer. Der etwas dickköpfig aussehende Fisch, der bis 3 kg schwer wird, hat ein zwar grätiges, aber doch recht wohlschmeckendes, rötlich aussehendes Fleisch, und wird deshalb gern geangelt. Unter dem Sammelnamen »Weißfisch« faßt der Naturfreund eine Anzahl karpfenähnlicher Fische zusammen, deren Jugendformen oft selbst der Fachmann nur schwer auseinanderhalten kann, und deren erwachsene Stücke wenigstens der Laie sehr häufig verwechselt. Es sind die Proleten unserer Fischwelt, die nach Handwerksburschenmanier in zahlreichen Trupps alle Wasserstraßen bevölkern. Hierher gehören z. B. zwei durch hübsch rote Flossenfarbe ausgezeichnete Fische, die Plötze ( Leucíscus rútilus) und das Rotauge. Will man sie mit voller Sicherheit bestimmen, so muß man schon zu den ein untrügliches Unterscheidungsmerkmal abgebenden Schlundzähnen seine Zuflucht nehmen, die bei der Plötze in einfacher Reihe stehen, links 6 oder 5, rechts stets 5, während sie beim Rotauge in zwei Reihen zu 3 und 5 angeordnet sind. Die Plötze ist wohl der gemeinste deutsche Fisch und wird deshalb auch vielfach gefangen, obwohl ihr stark mit Gräten durchsetztes Fleisch eigentlich nicht viel wert ist. Immerhin gibt sie frisch noch einen leidlichen Backfisch ab. Während sie bei uns kaum schwerer als 1½ kg wird, werden im Kaspischen Meere noch heute bisweilen wahre Riesenplötzen gefangen. Beide Arten sind lebhafte und scheue, aber nicht eben sonderlich kluge Grünweidefische und laichen unter vielem Geplätscher gesellig, nachdem sie in dichtgedrängten Scharen hierzu geeignete Plätze aufgesucht haben. Beim Rotauge ( Leucíscus erythrophtálmus), auch Rotfeder genannt, fällt außer dem roten Auge namentlich die ungewöhnlich harte und scharfe Beschuppung der Bauchgegend auf. Der stark messingglänzende Fisch, der seine beiden deutschen Namen vollauf rechtfertigt, ist eigentlich eine recht schöne Erscheinung und verdiente es, daß ihm die Aquarianer größere Beachtung als bisher zuwenden würden. Zwischen beiden Arten kommen auch Mischlinge vor, wie ja überhaupt bei dem geselligen Laichgeschäft der Karpfenfische oft genug ein zwar unbeabsichtigtes, aber fruchtbares Durcheinander entsteht, das der systematischen Forschung schon manche Schwierigkeiten in den Weg gestellt hat. Für die Küche taugt das Rotauge noch weniger als sein Vetter, und man verwertet sie deshalb am besten als Schweinefutter. Wichtiger für den menschlichen Haushalt ist der hochgebaute Blei oder Brassen (Abramis bráma), da er ein Gewicht bis zu 6 kg erreicht und sein Fleisch zwar auch ziemlich grätig, aber doch recht wohlschmeckend ist. Zur Laichzeit, bei der es sehr lebhaft zugeht, die großen Fische oft weit aus dem Wasser herausspringen und sich auch durch Beobachtung in unmittelbarer Nähe nicht stören lassen, nimmt der Blei eine fast hochgelbe Farbe an, und die Männchen sehen infolge des starken Hautausschlages wie zerkratzt und blutig zerschunden aus. Der stattliche Fisch mit dem schiefgestellten Mund bewohnt größere Ströme und tiefere Seen mit lehmigem Grund, den er beim geselligen Grasen oft derart aufwühlt, daß er weithin das Wasser trübt. Bei dieser schweineartigen Tätigkeit kommt ihm seine rüsselförmig ausgebildete Schnauze sehr zustatten. Die Blikke oder der Güster ( Blícca björkna) hat einen ähnlich hochrückigen Leibesbau wie die Abramisarten, und ein solcher darf in gewissem Sinne auch als eine Schutzmaßregel gelten, da die Raubfische sich nur ungern an so unbequem zu verschluckende Beute machen. Der Name dieses Fisches dürfte mit »blinken« zusammenhängen, ebenso wie »Pleinzen« Es ist dies der Zobel ( Abramis sáha) des Donaugebiets. mit »blinzeln«. Die höchstens 1 kg schwer werdende Blikke ist einer unserer gemeinsten Fische und bevorzugt langsam fließendes Wasser mit sandigem Untergrund. Sonst scheu und vorsichtig, gibt sie sich doch dem Laichgeschäft im Spätfrühling mit so rückhaltloser Inbrunst hin, daß man sie dabei geradezu mit Händen greifen kann. Auch sie ist ein ausgesprochener Friedfisch, aber dabei so gefräßig, daß sie sich leicht angeln läßt, was allerdings ihres schlechten und grätenreichen Fleisches halber kaum der Mühe verlohnt. Als ein halber Raubfisch muß dagegen der schon durch sein großes Maul gekennzeichnete Rapfen (Aspius áspius) bezeichnet werden. Den kleinen Weißfischen stellt er mit solcher Gier nach, daß er dabei öfters versehentlich auf den Strand schießt und dann elend umkommen muß. In stillen Nächten betreibt er seine Jagden mit weithin vernehmbarem Geräusch, indem sowohl Verfolgte wie Verfolger dabei öfters hoch aus dem Wasser herausspringen. Trotzdem verrät der Rapfen immer eine gewisse Ungeschicklichkeit in der Ausübung seines räuberischen Handwerks und stößt viel öfters fehl als die echten Raubfische. Er ist ein Oberflächenfisch und bewohnt am liebsten langsam fließendes, aber reines Wasser. Da er 6 kg schwer wird, könnte er für die Küche eine Rolle spielen, wenn sein an sich fettes und wohlschmeckendes Fleisch nicht so grätig wäre und beim Kochen nicht so leicht zerfiele. Wenn auch das Fleisch des niedlichen Uckelei ( Albúrnus albúrnus) ganz ähnliche Eigenschaften aufweist und dieses glitzernde Fischchen schon wegen seiner geringen Größe (es wird nur 15–20 cm lang) noch weniger für die Küche in Betracht kommen kann, so beschäftigt es doch in anderer Beziehung eine ganze Industrie und wird deshalb in gewissen Gegenden Norddeutschlands, so namentlich am Frischen Haff, während der Wintermonate in großen Zugnetzen massenhaft gefangen. Aus seinen stark silberglänzenden, gegen jede unsanfte Berührung sehr empfindlichen Schuppen, gewinnt man nämlich die sogenannte Perlenessenz ( Essence de l'Orient, deren Zusammensetzung und Herkunft früher ängstlich geheim gehalten wurde und die von einem französischen Rosenkranzfabrikanten entdeckt worden sein soll) zur Herstellung künstlicher Perlen. Die gefangenen und ans Land gebrachten Fische werden sofort geschuppt, und die gereinigten Schuppen in Kisten nach Paris oder Wien, neuerdings aber auch vielfach nach Thüringen verschickt. In der Fabrik werden die Schuppen zunächst 24 Stunden lang in Salzwasser gewässert, mit leinenen Lappen abgerieben, schwach gepreßt, für ein Stündchen in Alkohol gebadet und wieder getrocknet. Hierauf kommen sie in Ammoniak, in dem sich die anderen Bestandteile leicht lösen, während die den herrlichen Silberschimmer bedingenden Plättchen als kleine Kristalle sich am Boden niederschlagen. Nach einigen Stunden kann die wässerige Lösung behutsam abgegossen werden, und es bleibt nur ein silberiges, dickes Öl übrig – die Perlenessenz. Sie wird in hohle und dann mit wachs zu verschließende Glasperlen gefüllt, die dadurch einen prachtvollen, matten Perlenglanz erhalten. Die besten Sorten dieser künstlichen Perlen sind den echten derart ähnlich, daß nur eine genaue Prüfung durch einen Sachverständigen die Imitation nachzuweisen vermag. Übermäßig billig sind sie freilich auch nicht gerade, was erklärlich wird, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß etwa 20 000 Fischlein nötig sind, um nur ½ kg Perlenessenz anzufertigen. Man gewinnt aus den Uckeleischuppen wie aus denen verwandter Arten weiter auch noch die in der Malerei eine große Rolle spielende und ebenfalls teuer bezahlte Silbertinktur. Aber auch im Leben ist der sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven ernährende Uckelei ein höchst anziehender und unterhaltender Fisch, der sich dem am Flußufer lustwandelnden Spaziergänger mehr bemerkbar macht, als irgendein anderer, da er häufig seinen silberglitzernden Leib aus dem Wasser herausschnellt, um eine über diesem tanzende Mücke oder Eintagsfliege zu erhaschen, und da er sich überhaupt gewöhnlich scharenweise dicht unter der Oberfläche herumtreibt und hier seine lustigen Spiele vollführt, überhaupt viel Frohsinn und Lebenslust bekundet, obgleich gerade er nicht nur den Raubfischen, sondern auch den Wasservögeln besonders häufig zur Beute fällt, ängstliche Schüchternheit einerseits und eine unbezähmbare Neugier andrerseits sind seine hervorstechendsten Charaktereigenschaften. Gleich dem Uckelei gehören zur Gruppe der durch das schief nach oben gerichtete Maul ausgezeichneten Lauben noch die bei uns auf die klaren und tiefen Gebirgsseen Oberbayerns beschränkte Mairenke ( Albúrnus ménto) und die fließendes Wasser bevorzugende Alandblecke ( Albúrnus bipunctátus). Letztere heißt im Volksmunde gewöhnlich »Schneider«, da ein zu beiden Seiten der Seitenlinie verlaufender Streifen schwarzer Pigmentpunkte wie eine Naht aussieht. Im Aquarium gemachten Beobachtungen zufolge soll sie eine Art Brutpflege ausüben, indem eines der Elterntiere den Laich bis kurz vor dem Ausschlüpfen bewacht und verteidigt und durch beständiges Flossenfächeln mit frischem, sauerstoffreichem Wasser umspült. An der sonderbar knorpeligen Schnauze, dem überragenden Oberkiefer und den harten, schneidenden Lippen ist die höchstens ½ m lang werdende Nase ( Chondóstroma násus) sofort von anderen Süßwasserfischen zu unterscheiden. Auch biologisch hat sie mancherlei Eigentümlichkeiten aufzuweisen. Ihre scharfen Kiefernränder dienen dazu, den Algenüberzug von Steinen und dergleichen abzuweiden. Charakteristisch für sie ist, daß sie sich im seichten Wasser gern um sich selbst wälzt, so daß für Augenblicke die lichte Unterseite zum Vorschein kommt. Zur Laichzeit gewinnt ihr dunkler Rücken ein streifiges Ansehen, und an den Mundwinkeln zeigt sich ein lebhaftes Orangerot.

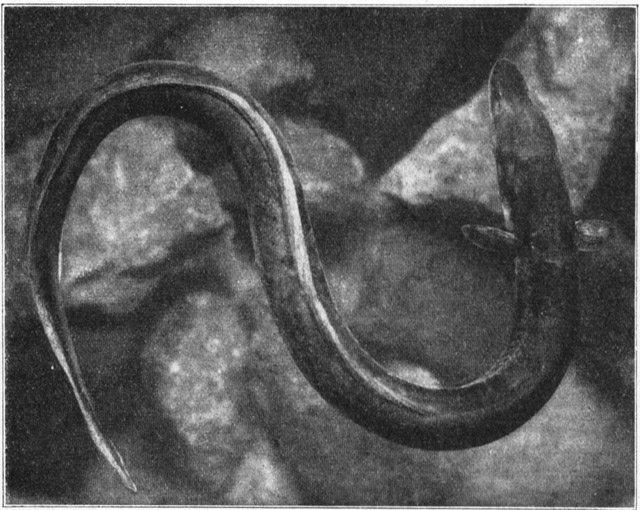

Außer der Verfärbung zum Hochzeitskleid tritt mit Beginn der Laichfähigkeit bei vielen Fischen noch eine andere wunderbare Erscheinung auf: ihre mehr oder minder mit dem Fortpflanzungsgeschäft in Zusammenhang stehenden, durch rücksichtslose Kühnheit und erstaunliche Zähigkeit ausgezeichneten Wanderungen, die an geheimnisvollen Rätseln dem Vogelzug kaum nachstehen. Sehr oft sind ja die besten und sichersten Nährgründe nicht auch zugleich zum Absetzen des Laiches geeignet, und der Fisch ist deshalb gezwungen, eine weitgehende Ortsveränderung vorzunehmen, wenn er sich seiner Bürde entledigen und den Weiterbestand seiner Art sicher stellen will. Häufig kommt es vor, daß gewöhnlich im Meer lebende Fische zum Laichen hoch in die Flüsse hinaufsteigen oder umgekehrt das Süßwasser zum Laichen mit dem Meer vertauschen. Zu diesen gehört beispielsweise der Aal, zu jenen der Lachs, wenn wir diese echten Wanderer etwa mit den Zugvögeln vergleichen können, so gibt es andrerseits auch noch eine Reihe beschränkter Wanderer, die den Strichvögeln entsprechen und nur im gleichen Stromsystem oder Meere hin und her ziehen, wobei Wärme- und Ernährungsverhältnisse, Salzgehalt des Wassers und Laichgelegenheiten als die maßgebenden Faktoren anzusehen sind. Hierher gehören z. B. von Süßwasserfischen die Forelle und von Seefischen die Flunder, die zwar Hunderte von Kilometern weit reist, nicht aber aus der Nordsee in die Ostsee zieht oder umgekehrt. Während man früher sich um die Fischwanderungen wenig gekümmert hat, ist ihnen in neuerer Zeit eine sehr eingehende und sorgfältige Beachtung zugewendet worden, und zwar nicht nur aus rein wissenschaftlichen, sondern namentlich auch aus praktischen und volkswirtschaftlichen Gründen. Nirgends und zu keiner Zeit drängen sich ja die Fische in solchen Massen zusammen wie auf ihren Wanderungen von und zu den Laichplätzen, und niemals sind sie so mühelos und in so lohnender Menge zu fangen wie bei solchen Gelegenheiten. Mit Sehnsucht warten ganze Dörfer und Städte auf das seit Jahrhunderten gewohnte Erscheinen der riesigen Fischheere, die reichen Verdienst mit sich bringen, und die Trauer und die Enttäuschung sind groß, wenn die geschuppten Geschwader einmal aus irgendwelchen Gründen ausbleiben, denn das bedeutet Elend und Verarmung. Da aber plötzliche Verlegungen der altbekannten Heeresstraßen gerade in den letzten Jahrzehnten öfters vorgekommen sind und dadurch mehrfach wirtschaftliche Katastrophen hervorgerufen wurden, während andrerseits unvermutet unendliche Fischzüge an ungewohnten Plätzen erschienen, wo sie nicht genügend verwertet werden konnten, und oft genug als Dung auf die Felder gefahren werden mußten, so liegt es auf der Hand, welch hohe praktische Bedeutung der Erforschung solcher Erscheinungen und dem Studium der Fischwanderungen überhaupt zukommt. So ist es zunächst sehr wichtig, zu wissen, was wohl die Fische auf ihren Wanderungen leitet. Da man in wissenschaftlichen Kreisen dem »stumpfsinnigen« Fisch irgendwelche an geistige Fähigkeiten anstreifende Handlungsweise nicht zutraute, so sollte auch die Wanderung ein rein reflektorischer Vorgang sein, der natürlich durch gewisse Reize ausgelöst werden mußte. Man dachte da namentlich an die sogenannte Phototaxis, d. h. an das Reagieren des Organismus gegen veränderte Belichtungs- und Bestrahlungsverhältnisse. Nun hat aber jüngst erst Franz in einer Reihe sehr eingehender Studien nachgewiesen, daß die durch gekünstelte Experimente gewonnene Vorstellung von der Phototaxis lediglich ein reiner Laboratoriumsbegriff ist, wenigstens soweit die Fische in Betracht kommen. Sie ist in Wirklichkeit nichts als ein unter ungünstigen Daseinsveränderungen und insbesondere bei anscheinender Gefahr ausgelöster Fluchtreflex, der bei Oberflächenfischen sich als »positiv«, bei Grundfischen dagegen als »negativ« erweisen wird, da diese bei Bedrohung ja instinktmäßig ins Dunkel flüchten. Will man von dem durch den Wechsel zwischen Tag und Nacht bedingten Aufsteigen und Niedersinken gewisser Meeresfische und ihrer Larven absehen, so gibt es eine Phototaxis bei erwachsenen Fischen in freier Natur überhaupt nicht, bei ihren Larven nur in ganz beschränktem, kaum angedeutetem Umfang. Deshalb kann die Phototaxis auch auf die Wanderungen der Fische nicht den allergeringsten Einfluß ausüben, sondern es müssen andere Faktoren zu ihrer Erklärung herangezogen werden. Einen solchen glaubt Franz zunächst einmal in dem Ortssinn und in dem Ortsgedächtnis der Fische gefunden zu haben, die er sorgsam auf ihre Leistungsfähigkeit hin geprüft und weit höher entwickelt gefunden hat, als sich dies unsere Schulweisheit bisher träumen ließ. Danach scheinen doch auch schon die Fische teilweise wenigstens keine absoluten Reflexmaschinen mehr zu sein, vielmehr bei ihnen schon wenigstens schüchterne Ansätze sich geltend zu machen zum Verwerten erlebter Erfahrungen und zum Verknüpfen von Assoziationen, so sehr man sich andrerseits vor Vermenschlichungen bei dieser immerhin tiefstehenden Tierklasse hüten muß, deren Lebensäußerungen zumeist durch mehr oder minder verwickelte und sich kreuzende Instinkte und Reflexe unschwer sich werden erklären lassen. Wie immer dem sei, jedenfalls beweisen schon die einfachsten Experimente, daß die Fische tatsächlich einigermaßen gemachte Erfahrungen zu ihrem Besten zu verwerten wissen. So stutzten Barsche, denen man als Futterfische Sardinen gab, als man einige derselben rot färbte, machten aber schließlich einen Versuch und verzehrten dann gefärbte und ungefärbte ohne Unterschied. Ähnlich ging es, als man noch einige blau gefärbte Sardinen dazu setzte. Als dann aber kleine Stücke von Seenesseln an den blauen Sardinen befestigt wurden und die Barsche sich beim Zugreifen tüchtig stachen, fuhren sie erschrocken zurück und mieden von da ab die blauen Sardinen. Freilich hielt in diesem Falle ihr Gedächtnis nur bis zum nächsten Tage vor; dann scheinen aber die Barsche besonders vergeßliche Bursche zu sein, denn vom Karpfen ist nachgewiesen, daß er mindestens vier Monate lang für Örtlichkeitsverhältnisse Gedächtnis hat, und bei anderen Fischen verhält es sich ähnlich. Dieser Auffassung steht nun allerdings die Tatsache entgegen, daß geangelte und dabei entkommene oder wieder ausgesetzte Fische oft schon nach kurzer Zeit sich zum zweiten oder dritten Male fangen lassen, also die gemachte böse Erfahrung anscheinend sehr rasch vergessen haben. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß einerseits die dem Fische beim Angeln zugefügte Schmerzempfindung aller Wahrscheinlichkeit nach eine nach menschlichem Maßstabe überraschend geringe, und daß andrerseits der Zuschnappreflex, wenn der Ausdruck statthaft ist, ein sehr stark entwickelter ist und eben in solchen Fällen den Sieg über die geringe Lernfähigkeit davonträgt. Edinger kommt auf Grund umfassender Untersuchungen geradezu zu dem Schlusse, daß der Fisch nicht zubeißt, weil er zubeißen will, sondern weil er zubeißen muß. Er schaltet also einen selbständigen Willen des Tieres dabei vollständig aus, und die praktischen Erfahrungen der Angler, die in England das Sprichwort haben »Wenn du der Forelle die rechte Fliege zur rechten Zeit gibst, fängst du sie sicher«, scheinen ihm darin nicht unrecht zu geben. Edinger glaubt demnach, daß infolge sich gegenseitig auslösender Reflexe ein hungriger Fisch unter bestimmten Umständen anbeißen muß, wenn die Nahrung ihm genau in der Weise zukommt, wie die naturgemäße, und störende Nebenumstände (Sichtbarkeit der Schnur, Schatten des Anglers usw.) vermieden werden. Die ganze Geschicklichkeit des Anglers bestehe deshalb lediglich darin, diesen richtigen Augenblick ausfindig zu machen. Übrigens gehen intelligentere Fische wie der Schill doch nicht leicht zum zweiten Male an die Angel, wenn sie schwer gereizt wurden. Wenn nun auch die Lernfähigkeit der Fische jedenfalls nur eine geringe ist, so ist das Ortsgedächtnis doch in nicht unerheblichem, wenn auch sehr verschieden hohem Grade vorhanden, und am besten ist es jedenfalls bei den Wanderfischen entwickelt. So hat man festgestellt, daß zwar Stichlinge ihr Nest nur auf 10 m Entfernung wieder fanden, Forellen dagegen trotz zwischengelegter Hindernisse aus 6 km Entfernung zu ihrem Standplatze zurückfanden. Ein derart gutes Ortsgedächtnis muß den Fischen natürlich auch auf ihren Wanderungen in hohem Maße zustatten kommen, und man könnte sich auch recht wohl vorstellen, daß die Kenntnis bestimmter Heeresstraßen sich ähnlich wie bei den Vögeln durch Tausende von Generationen vererbt habe, dadurch fixiert und zu einem bloßen Instinkt geworden sei. Aber dann hat ja der Fisch auch noch eine Seitenlinie, die ihn so genau über den jeweiligen Verlauf der Strömung unterrichtet, und es muß deshalb für ihn eine Kleinigkeit sein, sich in Strömen oder Flüssen zurechtzufinden, sei es nun, daß er abwärts ins Meer oder aufwärts ins Quellgebiet zu gelangen wünscht. Diese Faktoren reichen also wohl aus, um reine Süßwasserwanderungen zu erklären, aber ganz anders und viel geheimnisvoller gestaltet sich das Bild, wenn wir etwa an die Einwanderung der jungen Aale aus dem Meere in die Ströme denken. Man denke sich diese Fischchen, die noch nie eine Reise gemacht haben, in der unendlich einförmigen, in ewige Finsternis gehüllten Wassermasse, wo das Fischauge keine festen Anhaltspunkte gewinnen kann, sondern eine unbestimmte nebelige Ferne vor sich hat. Hier kann natürlich von irgendwelchem Ortsgedächtnis keine Rede sein. Franz ist der Meinung, daß es der abweichende Salzgehalt der verschiedenen Wasserschichten und Meeresteile ist, der den Tieren als Führer aus dieser Wüstenei dient. Wasserschichten verschiedenen Salzgehalts zeigen ja auch abweichende Temperaturen, und diese wiederum zeitigen Strömungserscheinungen. Freilich werden solche ganz gering sein und erst nach Zurücklegung weiterer Strecken sich deutlich bemerkbar machen, aber es ist wohl mit Recht anzunehmen, daß die gesteigerte nervöse Erregbarkeit der Fische zur Brunst- oder Wanderungszeit auch die Feinfühligkeit ihrer Sinnesorgane und namentlich der Seitenlinie erhöht. Und so ließe sich auch hier schließlich folgern, daß die Wanderung der Meeresfische mehr eine Art Zwangsbewegung darstellt. Vielleicht bringen die Markierungsversuche, die seit einigen Jahren von zahlreichen biologischen Stationen gemacht werden, allmählich mehr Licht in diese einstweilen noch ziemlich dunkle Seite des Fischlebens.

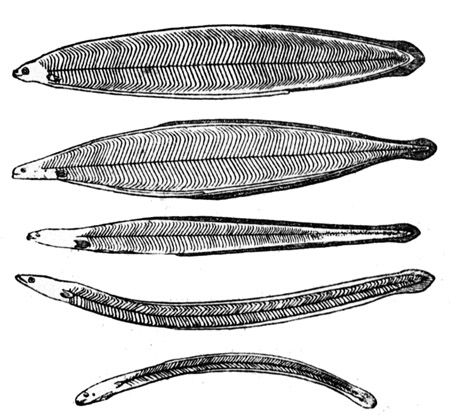

Betrachten wir nun zunächst einmal als Beispiel für die ersterwähnte Art der Wanderung den Aal ( Anguílla vulgáris, bei dem ja gerade seine ausgedehnten Reisen sein ganzes Leben mit einem schier undurchdringlichen Schleier des Rätselhaften und Geheimnisvollen umhüllt haben, den zu lüften emsiger Forschung erst in jüngster Zeit gelungen ist. Fortpflanzung und Wanderung sind hier nicht nur in der innigsten, sondern auch in der seltsamsten Weise miteinander verknüpft. Lange tappte man diesbezüglich im dunkeln und erzählte sich mehr oder minder unsinnige Märchen nach, und daß die Forschung das große Aalproblem jetzt in seinen Hauptzügen, wenn freilich auch noch lange nicht erschöpfend gelöst hat, darf als einer der glänzendsten Triumphe der biologischen Wissenschaft angesehen werden. Viel hat zu der jahrhundertelangen Verwirrung der Umstand beigetragen, daß es lange nicht gelingen wollte, Geschlechtsorgane bei unseren Süßwasseraalen aufzufinden, so unzählige man auch dieserhalb untersuchte. Da kann es nicht Wunder nehmen, daß das uralte Märchen von der Urzeugung gerade beim Aal überraschend lange in Geltung blieb, um später durch die ebenso falsche Auffassung abgelöst zu werden, daß der Aal lebendige Junge gebäre. Wahrscheinlich wurde sie hervorgerufen durch die Auffindung von massenhaft im Leibe des Aals schmarotzenden Spulwürmern ( Ascaris), die bei oberflächlicher Betrachtung wohl als Jungaale gelten konnten. Noch in den 70 er Jahren ist ein strebsamer Naturgeschichtsprofessor auf eine ihm von einem Fischer gebrachte »Aalmutter« hereingefallen (es ist dies ein ganz anderer Fisch, Zoárces vivípara, der schon seit Jahrhunderten als lebendig gebärend bekannt ist) und hat einen sehr langen, sehr gelehrten und schön illustrierten Aufsatz darüber in der »Gartenlaube« veröffentlicht, um dadurch das Lebendgebären beim Aale zu beweisen. Auch über einen vermutlichen Generationswechsel bei diesem merkwürdigen Fische hat man viel gefabelt. In Wirklichkeit verhält sich aber die Sache so, daß alle in unseren Süßwassern lebenden Aale überhaupt noch nicht geschlechtsreif sind. Denn als man endlich mit Hilfe der gesteigerten Mikroskoptechnik die Geschlechtsorgane auffand, die in Fettmassen verborgen liegen, da stellte es sich heraus, daß sie noch völlig unentwickelt waren. Hatten doch die Eier in den weiblichen Geschlechtsteilen kaum einen Durchmesser von 0,1 mm, waren also mit bloßem Auge gar nicht sichtbar. Da man schon längst wußte, daß ein Teil unserer Aale im Herbst ins Meer wandert, lag die Folgerung nahe, daß die Tiere erst dort ihre volle Geschlechtsreife erlangen und zum Laichen schreiten. Von da an befand sich die Forschung auf dem richtigen Weg, und es ist namentlich das Verdienst des Italieners Grassi und des Dänen Schmidt, daß heute das Aalproblem den Nimbus des Unerklärlichen verloren hat. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, daß fast alle die großen Aale unserer Binnengewässer Weibchen, also Aaljungfern sind und sich durch silbergrauen Bauch auszeichnen, während die viel kleineren, gelb- oder braunbäuchigen Aale an den Strommündungen und Haffen fast nur aus Männchen bestehen. Im Alter von 3-7 Jahren – je nach dem Ernährungszustand – wird die Aaljungfrau, deren ganzes Dasein bis dahin lediglich aus Fressen und Schlafen bestand, von einer unüberwindlichen Sehnsucht nach dem fernen Meere gepackt, in dessen tiefsten Gründen einst ihre Kinderwiege stand. Sie begibt sich auf die Reise und findet unterwegs eine sich ständig vermehrende Zahl von Gefährtinnen, die die gleiche Sehnsucht vorwärts treibt. Die Wanderung vollzieht sich namentlich in recht dunklen, stürmischen und unfreundlichen Nächten, in denen etwa je 15 km zurückgelegt werden, wird aber öfters durch Rast- und Erholungstage unterbrochen, so daß es geraume Zeit dauert, bis man am Ziele angelangt ist. Unzählige gehen unterwegs an der Tücke des Menschen oder an anderen Unbilden zugrunde, aber dafür treffen die Überlebenden in den Strommündungen mit den Männchen zusammen, so daß nun beide Geschlechter in traulichem Verein die Reise fortsetzen können, die noch gar weit ins Innere des Weltenmeeres hineinführt. Inzwischen haben die Eierchen, deren jedes Weibchen 1-1½ Millionen bergen soll, schon um das 2 bis 2½-fache an Größe zugenommen, aber erst durch die Berührung mit dem fruchtbringenden Meer entwickeln sich nun beider Geschlechter Organe zu derjenigen Vollkommenheit, die zur Ausübung des Laichaktes notwendig ist. Gleichzeitig wird der Aal zum Tiefseefisch, von Farbe dunkler und metallglänzend, mit spitzerem Kopf und weit größeren, 1 cm im Durchmesser haltenden Augen. An seine Laichplätze stellt er ganz besondere, sehr spezifizierte Forderungen.

Aal. (Nach einer Aufnahme von Jacques Boyer.)

Sie sollen in ungefähr 1000 Meerestiefe liegen, einen Salzgehalt von 3,52 Proz. und eine Durchschnittstemperatur von etwa 9° haben, was bei solch erheblicher Meerestiefe von vornherein nur in der Nähe des wärmenden Golfstroms möglich ist. Der Aal findet derartige Plätze erst weit draußen im offenen Atlantik, in einem halbmondförmigen Gebiet, das sich von den Faröern zur Küste Spaniens erstreckt. Hier wird also Hochzeit gefeiert in für das menschliche Auge undurchdringlichen Tiefen: die Binnengewässer sind des jungen Aales Tummelplatz, die Meerfahrt ist seine Brautfahrt, die Tiefe des Atlantik sein Hochzeitsbette und wahrscheinlich auch sein Grab. Wenigstens hat man keinen der so stürmisch zu den Freuden der Minne nach dem Meere strebenden Aale jemals wieder in die Ströme zurückkehren sehen. Vielleicht führen sie nach der Laichzeit noch ein unbeachtetes Dasein im grenzenlosen Ozean, wahrscheinlicher aber gehören sie zum Stamme jener Asra, »die da sterben, wenn sie lieben,« ähnlich wie die Neunaugen, deren Lebenslauf ja überhaupt manche Ähnlichkeit mit dem des Aales aufweist. Ihr Dasein hat ja auch keinen rechten Zweck mehr, denn für die Erhaltung ihrer Art haben sie überreichlich gesorgt. Die Myriaden kleiner Krebstierchen in der Tiefsee werden sich gierig über die Leichname herstürzen und diese nicht nur gründlich, sondern auch so rasch vertilgen, daß sie erst gar keine Zeit haben, durch Leichengase aufzuschwellen und an die Oberfläche emporzukommen. Da sich also die wichtigsten Lebensvorgänge des Aales im Meere abspielen, muß er unbedingt als ein Meeresfisch bezeichnet werden, der erst in zweiter Linie und nebenbei auch zum Süßwasserbewohner geworden ist. Beim Lachs verhält es sich gerade umgekehrt. Auch die abgelegten, auffällig kleinen Eier bleiben in der Tiefe, da ihnen ein flottierendes Element in Gestalt von beigegebenen Öltröpfchen, wie es viele andre Fischeier haben, fehlt, und dies ist ein Grund mehr dafür, daß sie so schwer und so selten aufgefunden werden. Ihnen entschlüpfen nun aber keineswegs fertige Jungaale, sondern gar seltsame Wesen, die eine Larvenform darstellen und wenigstens äußerlich so stark vom Aaltypus abweichen, daß man sie früher unter dem Namen Leptocéphalus breviróstris als eine eigene Art beschrieb, ohne ihren nahen Zusammenhang mit der heiß umstrittenen Fortpflanzungsgeschichte des Aales zu ahnen. Diese Wesen sind 6-8 cm lang, haben die flache Form eines Weidenblatts, dazu einen winzigen Kopf und eine kleine Schwanzflosse und bestehen im übrigen fast ganz aus mächtigen Muskelzügen. Ihr Blut ist farblos, das ganze Geschöpf wasserhell und durchsichtig wie Glas, so daß man durch seinen Leib hindurch sogar lesen kann. Die Tierchen kommen später bei Nacht an die Oberfläche des Meeres, während sie sich bei Tage in Tiefen von 100-150 m aufhalten. Allmählich wandeln sie sich zum Aal, wobei verschiedene Zwischenstadien durchlaufen werden. Der Leib wird dicker und runder, die Flossen bilden sich aus, und schließlich ist ein Geschöpf von echtem Aaltypus fertig, das aber etwas kürzer erscheint als die Larve (da diese zuletzt keine Nahrung zu sich nimmt) und zunächst auch noch glashell ist. Diese »Glasaale« begeben sich nun auf die Wanderschaft und suchen in dicht gedrängten Zügen Strommündungen zu erreichen. Zu Milliarden finden sie sich an geeigneten Plätzen ein, eine Erscheinung, die die Franzosen als » montée««, die Italiener als » montada« bezeichnen.

Die Entwicklung des Aales, (Nach Grassi u. Calandruiccio.)