|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Ach, wüßtest du, wie's Fischlein ist

So wohlig auf dem Grund,

Du stiegst herunter wie du bist

Und würdest erst gesund!«

Ob Altmeister Goethe, der ja bekanntlich auch einen recht tiefen Einblick in das weite Reich der Natur getan hat, recht hat, wenn er in einem seiner formvollendetsten Gedichte, in dem fast italienischen Wohlklang atmenden »Fischer«, von dem Wohligsein der Fische spricht und den Menschen sie darum beneiden läßt? Der Naturforscher wird entschieden antworten, daß hier die Phantasie mit dem Dichter durchgegangen sei. Die Natur ist ja durchaus nicht die allgütige und allsorgende Mutter, als die eine sentimentale Weltauffassung sie hinzustellen beliebt, sondern vielmehr eine recht rauhe Erzieherin, die eine gar strenge und nachsichtslose, oft geradezu zu raffinierter Grausamkeit gesteigerte Auslese unter ihren »Kindern« hält, der das Schicksal des Individuums gleichgültig ist, wenn sich nur Aussicht bietet, den Bestand der Art zu erhalten. Und wenn aus diesen Gründen schon auf dem Festlande ein rücksichtsloser Kampf aller gegen alle tobt, so herrscht ein solcher in tausendfach vergrößerter und verbitterter Form im scheinbar so friedlichen Wasser, und besonders unter dessen höchst entwickelten Bewohnern, den Fischen, unter denen ja ausschließliche Pflanzenfresser eine Seltenheit sind, während grimmige Räuber in Unzahl das feuchte Element bevölkern. Das ganze Dasein der »wohligen« Fische ist ein fast ununterbrochenes Hetzen und Jagen, Verfolgen und Verfolgtwerden, alles dreht sich bei ihnen ums Fressen oder Gefressenwerden, solange nicht für mehr oder minder kurze Zeit der allmächtige Fortpflanzungsinstinkt alles andere in den Hintergrund drängt, die sonst Unersättlichen zu wochen- und monatelangem Fasten verurteilt und ganze Millionenheere zu weiten Wanderungen veranlaßt, die in der rücksichtslosen, fast brutalen Art ihrer Ausführung etwas geradezu Fanatisches und Hypnotisierendes an sich haben. Da also der Kampf ums Dasein in den Gewässern noch unerbittlicher tobt als auf dem Festlande, wird es ohne weiteres begreiflich erscheinen, wenn die einzelnen Arten ihm nach dieser oder jener Richtung hin in weitgehender Weise angepaßt wurden, und wir werden ja im folgenden verschiedentlich Gelegenheit haben, solche Anpassungserscheinungen und ihre tiefgehende Bedeutung und Wirksamkeit für die Biologie der Fische kennen zu lernen.

Selbst dem Laien, der öfters vor einem Aquarium gestanden hat, wird bald auffallen, daß er die Fische eigentlich jedesmal und zu jeder Tages- oder Nachtzeit in mehr oder minder lebhafter Bewegung, jedenfalls fast nie ganz ohne solche vorfindet. Bei einigem Nachdenken muß er sich schließlich ganz von selbst fragen, ob denn diese unermüdlichen Tiere eigentlich überhaupt nicht schlafen. Diese Frage ist keineswegs so naiv, wie sie auf den ersten Anblick erscheinen mag, denn bis in die neueste Zeit hinein haben auch angesehene Fachgelehrte der Meinung zugeneigt, daß die Fische tatsächlich überhaupt keines Schlafes bedürfen. Daß diese Anschauung so lange Zeit hindurch sich behaupten konnte, wird erklärlicher, wenn wir bedenken, daß das Hauptzeichen echten Schlafes, das geschlossene Auge, bei der Mehrzahl der Fische in Wegfall kommt, indem sie keine Augenlider haben. Das sonst so bewegliche Fischauge bleibt aber im Schlafe starr und ruhig, ohne jedoch seine Funktion völlig auszusetzen. Und das ist auch nötig, denn da das Gehör bei der großen Mehrzahl der Fische fast völlig versagt, muß das offene Auge ihren Schlaf behüten, wohingegen bei dem schlafenden Menschen das Gehör nicht gänzlich außer Funktion tritt und ihm eine herannahende Gefahr oft noch rechtzeitig genug verrät. Doch gibt es auch Fische, die Augenlider haben, wie z. B. die Haie und Rochen, und diese schließen im Schlafe auch das Auge fast völlig, während sich gleichzeitig die Pupille ganz wie bei uns Menschen verengt. Nur die ungemein schwierige Beobachtung solcher großen Meeresfische ist schuld daran, daß diese Tatsache so lange übersehen wurde, die man erst neuerdings an dem kleinen Katzenhai, der zu den gewöhnlichen Bewohnern der Schauaquarien gehört, festgestellt hat. Wir müssen übrigens zweierlei Arten von Schlaf bei den Fischen unterscheiden, nämlich einerseits den lethargischen Erstarrungszustand, in den gewisse Fische während der Winterkälte oder Sommerdürre für längere Zeit verfallen, der also ganz dem Winter - oder Sommerschlaf gewisser Säuger, Kriechtiere und Lurche entspricht, und andrerseits den eigentlichen Nacht-, bezüglich Tagesschlaf. Der erstere ist ja schon seit längerer Zeit bekannt, wir wissen, daß alle Fische, die bekanntlich zu den Kaltblütern gehören, nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen zu existieren und nur bei einem gewissen Temperaturoptimum ihre volle Lebenstätigkeit zu entfalten vermögen. Freilich sind diese Temperaturzonen bei den einzelnen Arten außerordentlich verschieden, was ja nicht weiter Wunder nehmen kann, wenn wir bedenken, daß manche Fische zwischen den Eisschollen der Nordmeere sich tummeln, andere dagegen in den lauwarmen Wassern der tropischen Riesenströme oder gar in heißen (Quellen wohnen, die wie diejenigen von Aix eine Wärme von 45 Grad Celsius aufweisen, wenn auch die widerstandsfähigeren Fische sich im Aquarium allmählich an eine nicht unbeträchtlich kältere oder auch wärmere Temperatur gewöhnen lassen, als sie im Freileben gewohnt sind, so weiß doch jeder Kauarienbesitzer, wie überraschend empfindlich seine Pfleglinge sich gegen plötzliche Temperaturschwankungen selbst geringfügiger Art zu zeigen pflegen. So erklärt sich auch die merkwürdige Tatsache, daß Aquarienfische sich sehr leicht erkälten, obwohl sie doch im Wasser selbst leben, und vereinzelte Ausnahmefälle, wo Tropenfische bei einer Temperatur von nur wenigen Graden völlig erstarrten und schon für tot gehalten wurden, dann aber beim Erwärmen zu neuem Leben erwachten, bestätigen nur die Regel. In freier Natur dagegen dürften Erkältungserscheinungen bei Fischen nur äußerst selten vorkommen, da ja die natürlichen Gewässer sich nur ganz langsam erwärmen oder abkühlen, wird aber dabei eine gewisse Grenze überschritten, so erleidet die aktive Lebenstätigkeit der Fische eine immer weiter gehende Herabminderung, die schließlich in unserem Klima zur Erscheinung des lethargischen Winterschlafes führt. Unsere Weißfische und Karpfen z. B. fallen in einen solchen bei einer Wassertemperatur von 4 -6°C, nachdem sie sich vorher scharenweise im Schlamm eingewühlt und sich hier oft so dicht aneinander gedrängt haben, wie Pökelheringe in einer vollgepfropften Tonne, während dieses Winterschlafes wird ganz wie bei Hamstern oder Fledermäusen die Tätigkeit des Herzens und sonstiger Muskeln, sowie die der Atmungs- und Ausscheidungsorgane auf ein Minimum herabgesetzt bei Weißfischen z. B. sinkt nach Haempel die Zahl der Herzschläge von 20–30 auf 1–2 in der Minute), und der Körper zehrt während dieser ganzen Zeit lediglich von seinem eigenen, vorher nach Möglichkeit aufgespeicherten Fett, so daß er während des Winterschlafes einen Gewichtsverlust von 5 v. h. und mehr erleidet. Die Wärme des Frühjahrs erweckt dann die schlafenden Fische zu neuem Leben, falls nicht die Temperatur zu tief unter den Gefrierpunkt gesunken war und dadurch den zeitlichen Schlaf in einen ewigen verwandelt hat. Es ist übrigens erstaunlich, was die Fische gerade in dieser Beziehung auszuhalten vermögen. So sind verbürgte Fälle bekannt, daß Karpfen bei einer Temperatur von -15 bis -20°C vollständig in einen Eisblock eingefroren waren und sich dann bei ganz allmählichem und genügend vorsichtigem Auftauen doch völlig erholten. Während viele unserer Fische, wie der Hecht, auch während der rauhen Jahreszeit in Tätigkeit bleiben, bietet andrerseits unsre Fischwelt sogar manches bemerkenswerte Gegenstück zu dem Sommerschlaf der Tropenfische, der bei den in wissenschaftlicher Hinsicht so bemerkenswerten Zungenfischen seine höchste Vollendung erreicht und den Zweck verfolgt, beim Austrocknen der Wohngewässer die sommerliche Dürre ohne Schaden überdauern zu können. So erzählt Antipa aus dem Donaugebiete, daß er den Schlammpeitzker wiederholt in durchaus lebensfähigem Zustande tief im Schlamm vergraben angetroffen habe, während seine Wohntümpel so scharf ausgetrocknet waren, daß man mit beladenen Wagen darüber hinwegfahren konnte. Das wird erklärlich, wenn wir an die später noch näher zu besprechende Darmatmung dieses merkwürdigen Fisches denken.

Viel weniger zahlreich sind aus dem schon erwähnten Grunde sichere Beobachtungen über den eigentlichen Schlaf der Fische, aber sie mehren sich in neuerer Zeit auffallend, so daß wir wohl annehmen dürfen, daß die Mehrzahl der Fische der süßen Wohltat des Schlafes nicht zu entbehren braucht, was ja auch physiologisch kaum denkbar wäre. Doch scheint soviel festzustehen, daß das Schlafbedürfnis der Fische ein ungleich geringeres ist, als das der übrigen Wirbeltiere und daß es sich noch am ehesten bei drückender Hitze und sauerstoffarmem Wasser geltend macht, bei den einzelnen Arten sehr verschieden stark ausgeprägt ist und auch individuelle Abweichungen nicht vermissen läßt. Insbesondere scheinen bestimmte Schlafstellungen für die einzelnen Arten kennzeichnend zu sein. Viele Fische schlafen in der gewöhnlichen Schwimmstellung freischwebend im Wasser, andere begeben sich zum Boden herab, drehen hier den Kopf der Strömung entgegen und stützen sich auf Brust- und Bauch-, sowie auf den unteren Rand der Schwanzflosse. Der Katzenhai steht senkrecht auf dieser, während er zugleich den Kopf an einen Stein oder an die Glaswand des Aquariums anlehnt, die Lippfische legen sich auf die Seite, nehmen also im Schlafen eine ähnliche Stellung ein wie der Mensch, und die Panzerwelse des Nil legen sich nach den Beobachtungen Werners sogar auf den Rücken und treiben mit nach oben gekehrtem Bauche an der Oberfläche einher, so daß man sie unbedingt für abgestorbene Fische hält. Der von den Aquarienfreunden wegen seiner interessanten Brutpflege hochgeschätzte Maulbrüter (das Weibchen schleppt den befruchteten Laich bis zu seiner völligen Entwicklung im Maule mit sich, das auch den Jungen während ihrer ersten Lebenstage noch als Zufluchtsstätte dient) schiebt sich zum Ausruhen flach auf ein geeignetes, oft nur wenig vom Wasser überspültes Pflanzenblatt, und die hübschen Zwergwelse Nordamerikas hängen in halbmondförmig gekrümmter Stellung, wie wir sie von den gekocht auf unsere Tafel kommenden Schleien her kennen, dicht an der Wasseroberfläche. Eine ähnliche Schlafstellung nimmt nicht selten auch unser Schlammpeitzker ein, indem er Kopf und Schwanz nach unten biegt, den schmiegsamen Leib aber nach oben krümmt. Auch den nahe verwandten Steinbeißer kann man bisweilen in dieser merkwürdigen Lage überraschen, vielleicht ist sie auch auf das bei den Schlafstellungen der höheren Wirbeltiere so deutlich ausgeprägte Bestreben des Organismus zurückzuführen, während des wehrlosen Schlummers nach Möglichkeit zur primitiven, die geringste Angriffsfläche bietenden Kugelform zurückzukehren, was den Fischen bei ihrem meist starren Leibe allerdings nur andeutungsweise möglich ist. Während des Schlafes erscheint die Reizempfänglichkeit der Fische stark herabgemindert. Man muß ihnen schon ziemlich grob kommen, um sie aufzustören. So reagieren sie auf Steinwürfe in der Regel erst dann, wenn sie unmittelbar getroffen werden, versuche Schmids haben gezeigt, daß sich Fische durch Zusätze von Veronal oder Trional (beide Stoffe gelten ja auch beim Menschen als Schlafmittel) zum Wasser auch künstlich einschläfern lassen, wobei sie ihre Bewegungen ganz allmählich verlangsamen und schließlich selbst gegen unmittelbare Berührungsreize unempfindlich werden. Schleien nahmen dabei eine im Winkel von 45° schräg nach unten gerichtete Stellung ein. Auch die Vorstufe des Schlafes, das charakteristische Ermüdungszeichen des Gähnens, ist im Fischreiche keine unbekannte Erscheinung, so sonderbar uns das auch anmuten mag. Namentlich in warmem und sauerstoffarmem Wasser kann man die Fische häufig gähnen sehen, gerade wie auch bei uns Menschen weichliches Wetter leicht Ermüdungszustände hervorruft. Beim Gähnen öffnet der Fisch sein Maul sehr weit, spreizt die Kiemen, hebt seine Bauchflossen und stößt dann mit großer Geschwindigkeit das eingesogene Wasser teils durchs Maul, teils durch die Kiemen wieder aus. Die Stellung der Flossen während des Schlafes ist am eingehendsten beim Schlammpeitzker beobachtet worden; gewöhnlich werden sie dem Körper glatt angelegt, die Brustflossen nicht selten aber auch flach ausgespreizt.

Bei dieser Gelegenheit sei gleich noch einiges über den Schlammpeitzker oder Schlammbeißer (Cobítis fossílis) gesagt, diesen wegen seiner leichten Erreichbarkeit bei der Jugend so beliebten, wegen seiner vielen merkwürdigen Eigenarten aber auch für den Forscher und Aquarienfreund hochinteressanten Bewohner unserer kleinen stehenden Gewässer mit schlammigem Untergrunde. Er lebt hier als ein echter Bodenfisch und als ein ausgesprochenes Nachttier, das tagsüber untätig dem schlammigen Untergrunde aufliegt und erst mit Einbruch der Dämmerung zu regerem Leben erwacht, um den Schlamm nach allerlei Gewürm, Schnecken und jungen Muscheln zu durchwühlen, nebenbei wohl auch vermodernde Pflanzenteile zu sich zu nehmen. Bekannt geworden ist der Schlammbeißer in weiteren Kreisen namentlich als Wetterprophet, weshalb er auch im Volksmunde vielfach den Namen Wetterfisch führt, und er verdient diesen Ruf sicher in höherem Grade als der zu Unrecht gepriesene Laubfrosch. Es ist Tatsache, daß der Schlammbeißer wenigstens gegen elektrische Veränderungen in der Atmosphäre sich überaus empfindlich erweist und namentlich das Herannahen von Gewitterbildungen viele Stunden vorher (angeblich sogar 24 Stunden vorher) mit fast untrüglicher Sicherheit anzeigt. Der sonst so träge Geselle gerät dann in lebhafte Unruhe und schwimmt rastlos unter kräftig schlängelnden Bewegungen hin und her, kommt auch mit sichtbarer Ängstlichkeit häufig an die Oberfläche, um Luft zu schnappen. Es erscheint daher zweifellos, daß er für Fluida elektrischer oder magnetischer oder vielleicht gar radioaktiver Herkunft besonders empfänglich ist, ohne daß wir jedoch bisher diese auffallende Erscheinung irgendwie befriedigend aufzuklären vermöchten. Diese Eigenschaft des Schlammbeißers bringt es mit sich, daß man ihn in manchen Gegenden als geschätzten Wetterpropheten in einfachen Fisch- oder Einmachegläsern mit Sandbelag hält, was für den sonst sehr widerstandsfähigen Fisch freilich nur einen langsamen und qualvollen Tod bedeutet. Da er ebenso wie der Steinbeißer sich von einer geschickten Hand im Wasser ohne allzu große Schwierigkeiten ergreifen läßt, muß er ferner in der Regel für die ersten Aquarienversuche der lieben Jugend herhalten. Das ist sehr zu bedauern, und es erscheint nachgerade angezeigt, auch in bezug auf unsere Fischfauna den Naturschutz in höherem Grade zu berücksichtigen, als es bisher geschah, denn auch die Fauna unserer Binnengewässer und namentlich der kleinen Tümpel und Teiche droht infolge rücksichtsloser Nachstellungen mehr und mehr zu veröden und zu verarmen. Dagegen sei den modernen Aquarienfreunden, deren praktische Kenntnisse in der Tierpflege groß genug sind, um jede Tierquälerei auszuschließen, bei dieser Gelegenheit die sachgemäße Haltung und Beobachtung unserer so anziehenden einheimischen Fische, die über der Sucht nach ausländischen Neueinführungen und -züchtungen nur allzu sehr vernachlässigt worden sind, wieder einmal dringend ans Herz gelegt. Gibt es doch gerade an unseren so charakteristischen einheimischen Formen, von denen nicht wenige ebenso schön und zierlich sind, wie die berühmtesten Exoten, biologisch noch ungeheuer viel und Hochinteressantes genug zu erforschen, wobei auch der bloße Liebhaber tüchtig mithelfen kann. Übrigens ist der Schlammbeißer durchaus nicht der einzige Wetterfisch, vielmehr scheint zahlreichen Arten eine mehr oder minder große Empfindlichkeit gegenüber den elektrischen Zuständen der Luft eigen zu sein, und sie zeigen sich deshalb beim Herannahen eines Gewitters vielfach beängstigt und unruhig, wenn sie es auch nicht auf so lange Zeit vorauszuempfinden vermögen wie der Schlammbeißer. Im Zusammenhang damit mag es stehen, daß Fische bei Gewittern so leicht absterben, was man auf die durch die starke Temperaturerhöhung bewirkte Verminderung des Sauerstoffs im Wasser und auf die durch die plötzliche Erniedrigung des Luftdrucks hervorgerufene Übersättigung des Wassers mit schädlichen Gasen aus dem Untergrunde zurückgeführt hat, ohne jedoch bisher völlig über diese rätselhafte Erscheinung und über die Rolle, die die Elektrizität selbst dabei spielt, sich klar geworden zu sein. Als sehr weitblickende Wetterpropheten gelten in gewissen Gegenden z. B. auch die Forellen. So unwahrscheinlich es auch klingt, so schwören doch viele alterfahrene Fischer darauf, daß man aus dem Verhalten dieser Fische beim Laichgeschäft sichere Schlüsse auf die Gestaltung des kommenden Winters ziehen könne. Wenn die Forellen ihre Eier an den tiefsten, starker Abkühlung des Wassers weniger ausgesetzten Stellen ablegen, soll ein harter und strenger Winter zu erwarten sein, der ja immer auch einen beträchtlichen Rückgang des Wasserstandes mit sich bringt. Laichen die Forellen aber an seichten Stellen nahe am Ufer, wo die Strömung weniger stark ist, so soll ein milder und regenreicher Winter bevorstehen.

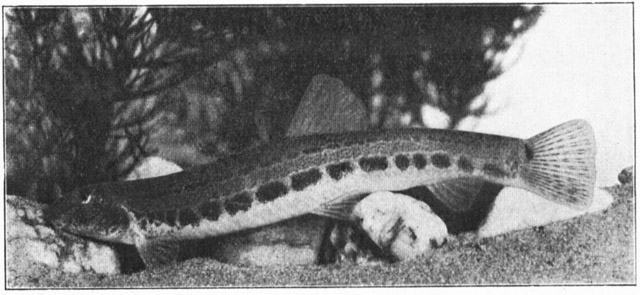

Steinbeißer (Naturaufnahme von Oberlehrer W. Koehler).

Der etwa 30 cm lang werdende Schlammbeißer, um auf diesen zurückzukommen, kennzeichnet sich durch seinen langgestreckten zylindrischen Leib mit kleiner und spärlicher Beschuppung, die gut entwickelte, abgerundete Schwanzflosse, die zehn kurzen Bartfäden an dem kleinen, aber sehr beweglichen Maul und durch die eigenartige Färbung: oberseits schwärzlich mit fünf gelben und braunen Längsstreifen, unterseits orangegelb mit schwarzen Tüpfeln. Der beträchtlich kleinere Steinbeißer (Cobítis taénia) hat nur sechs Bartfäden und auf ledergelbem Grunde großfleckige braune Binden an den Seiten und auf der Rückenmitte. Bei der dritten im Bunde, der zierlichen Schmerle oder Bartgrundel (Cobítis barbátula), die ebenfalls mit sechs Barteln ausgerüstet ist und nur wenig größer wird als der Steinbeißer, ist die Färbung viel unbestimmter, meist aber oben dunkelbraungrün mit regelloser Schwarzstreifung, unten hellgrau oder graugelblich. Während der Schlammbeißer hinsichtlich des Wohnsitzes seinem Namen alle Ehre macht, liebt der Steinbeißer klare Bäche und Wiesengräben mit sandigem Untergrund, und die Schmerle ist ein Kind des reinen, flachen, schnell über festen und steinigen Boden hinströmenden Wassers. Bei allen drei Arten dient also die buntfarbige Beschuppung zugleich als Schutzfärbung. Wenn die Frühjahrsregen Tümpel und Bäche neu aufgefüllt haben, schreiten die Cobitis-Formen zur Fortpflanzung an ruhigen und geschützten Stellen ihrer Wohngewässer, und zwar legt jedes Weibchen an Pflanzen oder Steinen 100–150 000 Eierchen ab, von denen aber nur ein geringer Prozentsatz zur Entwicklung kommt. Die große Mehrzahl der Jungen fällt überdies den Raubfischen zur Beute, denen die Bartgrundeln vermöge ihrer mundgerechten Gestalt überhaupt ein besonders willkommener Bissen sind. Deshalb bleibt ihre Zahl allenthalben eine ziemlich beschränkte. Von einer Brutpflege durch das Männchen, die Leunis wahrgenommen haben will, wissen spätere Beobachter nichts mehr zu berichten. Der Steinbeißer besitzt wenigstens noch eine eigenartige Waffe gegen seine zahllosen Feinde, die bei den beiden anderen Arten nur in rudimentärem Zustande vorhanden ist. Es handelt sich um einen dem Suborbitalknochen aufsitzenden, frei beweglichen und feststellbaren Augendorn. Ergreift man den Fisch, so biegt er den Kopf nach der Hand herum und bohrt den aufgerichteten Dorn mit beträchtlichem Kraftaufwand in deren Fleisch ein. Giftig ist dieser Dorn aber nicht, wie man wohl gefabelt hat. Wirtschaftlich sind die Cobitis-Arten schon wegen ihrer Kleinheit ohne sonderliche Bedeutung, und das Fleisch des Steinbeißers ist überdies mager und zähe. Dagegen wird die Schmerle von ausgepichten Feinschmeckern als ein gar köstlicher Bissen hoch geschätzt, und schon der alte Gesner singt begeistert ihr Lob. Doch stehen diese Fischchen ungemein rasch ab und dürfen deshalb nur in ganz frischem Zustande Verwendung finden, wenn sie ihren vollen Wohlgeschmack entfalten sollen. Am besten behandelt man sie wie Neunaugen, brät sie also auf dem Rost oder mariniert sie ein.

Auf gleiche Weise behandelte Schlammbeißer, die ein grätenarmes und nicht sehr fettes Fleisch haben, schmecken auch nicht übel, wenn man nur die Vorsicht gebraucht, sie erst einige Tage in klarem, fließendem Wasser zu halten, damit der ihnen sonst anhaftende Modergeruch und -geschmack sich verliert. Heutzutage führt man den vielen Fischen anhaftenden und ihre Verwendung für die Küche erschwerenden Schlammgeschmack nicht mehr auf die Einwirkung der Armleuchtergewächse zurück, sondern vielmehr auf gewisse niedere Algen, die Oszillarien. Wo sie in großer Menge vorhanden sind, haftet dem Fischfleische auch mehr oder minder der fatale Schlammgeschmack an, der schließlich selbst bei Regenbogenforellen so stark werden kann, daß er sie fast ungenießbar macht. Wo die Oszillarien völlig fehlen, gibt es auch keinen Schlammgeschmack. Fische, deren Haut reichlich mit Schleimdrüsen versehen ist, wie es z. B. bei Aalen und Schleien der Fall ist, nehmen den Schlammgeschmack immer rascher und stärker an, aber völlig verschont bleibt unter gegebenen Verhältnissen keiner, selbst nicht die delikate Bachforelle.

Daß der Schlammbeißer in seinen oft kleinen Wohntümpeln bei heißem und trockenem Wetter nicht massenhaft zugrunde geht, hat er der ihm eigenen und wissenschaftlich hochinteressanten Fähigkeit der Darmatmung zu verdanken. Schon im Aquarium kann man häufig sehen, wie die Schlammbeißer von Zeit zu Zeit fast nach Art der Molche zur Oberfläche emporsteigen, hier einen tüchtigen Schluck voll Luft nehmen und dann langsam wieder zum Boden herabsinken, wie sie ja überhaupt keine Freunde überflüssiger Bewegung sind, sondern bei Gefahr immer nur rasch von einem Versteck nach dem andern schießen. Die mit dem Maul aufgenommene Luft preßt der Schlammbeißer unter krampfhaftem Schließen der Kiemendeckel durch seinen kurzen und fast gerade verlaufenden Verdauungsschlauch, wo der von feinsten Blutgefäßchen umsponnene Mitteldarm gewissermaßen als Lunge wirkt und der Luft gut die Hälfte ihres Sauerstoffes entzieht, um sie dann unter hörbar glucksendem Geräusch verbraucht durch den After wieder auszustoßen. Ein völliger Ersatz für die Kiemenatmung freilich ist mit alledem doch nicht gegeben, da nur durch diese die Ausscheidung der giftigen Kohlensäure bewirkt werden kann und deshalb ein lediglich auf die Darmatmung angewiesener Fisch doch zugrunde gehen muß. Diese Darmatmung, die sich ja auch bei der am tiefsten stehenden Fischform, bei dem Lanzettfischchen findet, ist wohl die ursprüngliche im Reich der Fische gewesen, und man kann deutlich eine Entwicklungsreihe verfolgen, die von da über die einfachen Kiemen der Rundmäuler, Haie und Rochen bis zu dem verwickelten Kiemenapparat der Knochenfische hinführt.

Der Fähigkeit der Darmatmung verdankt nun aber der Schlammbeißer noch eine weitere und in den Kreisen der heimischen Fischfauna höchst seltene Eigenschaft, indem er nämlich auch imstande ist, deutlich wahrnehmbare Töne von sich zu geben. Nimmt man ihn nämlich aus dem Wasser heraus, so hört man ein Geräusch, das nach Johannes Müller die Mitte hält zwischen dem »Quieken einer Maus und dem Schall eines breiten Kusses.« Verursacht wird es offenbar durch das plötzliche und krampfhafte Ausstoßen der im Darm befindlichen Atemluft. Es ist also nicht eine freiwillige Lautäußerung, sondern vom Willen des Tieres völlig unabhängig, demnach nicht etwa ein Balz- oder Liebeslaut, sondern so ziemlich das gerade Gegenteil und eher mit dem Angstschrei der Vögel und Säuger zu vergleichen oder mit dem Vorgang, durch den sich nach einem derbdeutschen Sprichwort die »bleiche Furcht« bei Feiglingen zu erkennen gibt.

Wesentlich stimmbegabter ist der Knurrhahn unserer Meere, und dieser hat auch im Süßwasser eine allerdings stumme Verwandte in der allbekannten Groppe (Cóttus góbio), der gefräßigen und unerwünschten Begleiterin der Forelle. Das sind zwei, die sich im wahrsten Sinne des Wortes »zum Fressen gern haben«. Freilich nicht gerade zur Freude des Forellenzüchters, der deshalb dem von ihm verfolgten buntschimmernden Eisvogel dankbar sein sollte, der neben Schmerlen hauptsächlich junge Groppen verzehrt, wenn sie sich mal aus ihrem Schlupfwinkel hervorwagen. Namentlich zur Laichzeit der Forellen entwickelt die Groppe eine recht fatale Tätigkeit. Durch das Plätschern der laichenden Forellen aufmerksam gemacht, erscheint sie alsbald auf dem Schauplatze und hält hier unbekümmert einen reichlichen Kaviarschmaus, weil Liebe auch die sonst so vorsichtige und wehrhafte Forelle blind macht. »Senkrecht im Wasser stehend, den Kopf zu unterst und den Schwanz nach oben, wirbelt sie mit den Brustflossen die leicht flottierenden Eier auf, um eines nach dem anderen zu verschlingen. Es ist keine Seltenheit, in dem Magen einer fingerlangen Groppe bis zu 30 Stück der erbsengroßen Forelleneier zu finden« (Jäger). Auch die ausgeschlüpften Jungforellen haben in der tückisch unter Steinen auf sie lauernden Groppe, die auch sonst alles zu überwältigende Getier und mit besonderer Vorliebe Libellenlarven gierig verschlingt, ihren schlimmsten Feind. Der Spieß wird aber umgedreht, und die Stunde der Rache erscheint, sobald die Groppe selbst im zeitigen Frühjahr zur Fortpflanzung schreitet. Dann ist es die raublustige Forelle, die hinter den jungen Groppen und dem Groppenlaich her ist und unnachsichtlich Vergeltung übt. Die Begegnung mit der alten Forelle hat auch die ausgewachsene Groppe zu scheuen, obwohl sie in solchen Fällen eine besondere Schreckstellung annimmt und den Kopf durch Aufsperren der Kiemenstrahlen drohend aufbläht.

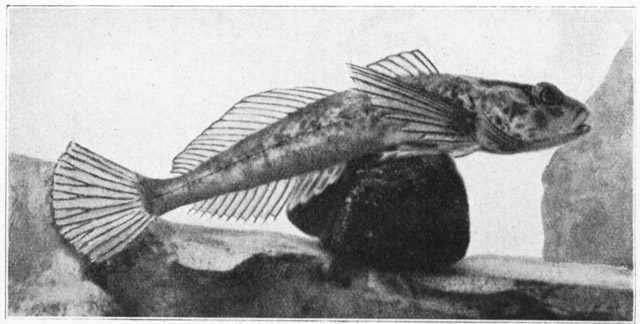

Groppe (

Cottus gobio). (Naturaufnahme von Dr. E. Bade.)

(Aus: Bade, Die mitteleuropäischen Süßwasserfische.)

Von den in festen Klumpen von 100 bis 300 Stück abgesetzten rötlichgelben Groppeneiern würden wahrscheinlich wenige übrig bleiben, wenn nicht das Männchen in der tapfersten Weise Brutpflege ausübte. Es verteidigt den zur Laichablage zwischen den Steinen ausgewählten Platz aufs heldenmütigste und ausdauerndste gegen jeden nahenden Feind, namentlich aber auch gegen die eigenen Geschlechtsgenossen, wobei es zu so erbitterten Kämpfen kommt, daß die Gegner sich bisweilen vollständig ineinander verbeißen und in diesem wehrlosen Zustande, der an den verkämpfter Hirsche erinnert, mit Leichtigkeit gefangen werden. Ohne selbst Nahrung zu sich zu nehmen, hält so das Männchen 4 bis 5 Wochen lang treulich Wacht. Um so schutzloser sind aber dann die ausgeschwärmten jungen Groppen ihren Feinden preisgegeben, zu denen außer den Eisvögeln und Forellen namentlich auch die alten Groppen selbst zählen, die bei ihrer unersättlichen Freßgier in ausgesprochenem Maße dem Kannibalismus huldigen. Gleich der Forelle bevorzugt die Groppe klares, schnell fließendes Wasser und einen mit Steinen und Kiesgeröll bedeckten Untergrund. Deshalb ist sie auch in Gebirgsgegenden häufig, ja in manchen hochgelegenen Gewässern der einzige vorkommende Fisch. Sie hält sich hier tagsüber unter Steinen verborgen und schießt aufgescheucht mit großer Schnelligkeit durchs Wasser, aber immer nur auf kurze Strecken und geradlinig, da ihr die Schwimmblase fehlt. Zu verkennen ist sie nicht, denn der spindelförmig zulaufende, platt gedrückte Leib, der mächtige Dickkopf mit dem Riesenmaul, die auffallend großen Brustflossen und die schuppenlose, schleimige Haut sind untrügliche Merkmale. Die im allgemeinen dunkle, mit Braun und Grau schattierte Färbung wechselt nach Wohnort, Untergrund und Individuum ganz außerordentlich, und es erscheint sicher, daß auch der Groppe das bei den Schollen so ausgeprägte und noch näher zu besprechende Farbwechselvermögen zukommt. Bei ihrer Lebensweise muß das ein großer Vorteil für sie sein. In der Tat gehört schon ein sehr gut geschultes Auge dazu, um eine auf kiesigem Untergrund ruhende und sich dabei regungslos verhaltende Groppe aus einiger Entfernung zu erkennen. Daß die Groppe trotz ihrer versteckten Lebensweise ein recht volkstümlicher Fisch ist, beweist die große Zahl ihrer Trivialnamen, deren manche recht drastisch anmuten. »Rotzkober« nannten wir Thüringer Jungen sie, wenn wir stolz zum Fischfang auszogen; Mühlkoppe, Breitschädel, Kaulquappe, Grotzfisch, Dick- und Kautzenkopf, Kaulhäuptlein, Kulheet und sogar Papst heißt sie in anderen Gegenden. Wirtschaftlich hat sie höchstens als Köderfisch einige Bedeutung, obschon sie gar nicht übel mundet. Wendet man die Steine im Bach vorsichtig um, so kann man bei einiger Übung den schlüpfrigen und großmäuligen Burschen ganz gut mit der Hand ergreifen und hat sich dabei nur vor Verletzungen durch die spitzen Flossenstrahlen zu hüten.

Da oben von der vorzüglichen Schutzfärbung der Groppe und von ihrem ausgeprägten Farbwechselvermögen die Rede war, seien hier gleich noch einige allgemeine Betrachtungen über die Färbung der Fische eingeschaltet. Es liegt auf der Hand, daß bei dem schonungslosen und ununterbrochenen Kampfe ums Dasein, der sich im Wasser abspielt, Schutzfärbungen fast noch wichtiger erscheinen und daher noch häufiger anzutreffen sein werden, als auf dem Festlande. Und in der Tat fehlen sie kaum einem unserer heimischen Fische, wenn sie uns auch nicht immer gleich als solche erscheinen wollen. Aber wir müssen bei der Beurteilung solcher Erscheinungen eben immer die eigentümlichen Beleuchtungs- und Färbungsverhältnisse im Wasser berücksichtigen. Dann werden wir es sofort verstehen, warum alle unsere Oberflächenfische eine dunkle Rückenfärbung und eine helle Bauchfärbung mit lebhaftem Silber- oder auch Goldglanz haben, der an den Seiten besonders lebhaft hervortritt. Beides ist eine ausgeprägte Schutzfärbung, die gerade diese Fische um so nötiger haben, als sie sich für gewöhnlich ja nicht in Schlupfwinkeln verstecken oder auf dem Boden liegen, sondern im freien Wasser nahe der Oberfläche ihr anziehendes Spiel treiben. Die dunkle Rückenfärbung schützt sie vor dem scharfen Auge solcher Feinde, die aus der Luft auf sie herabspähen, also der fischfressenden Vögel. Ein jeder von uns weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schwer es hält, einen im Wasser stehenden Fisch von oben her zu erkennen. Umgekehrt schützt der Silberglanz des Bauches, der nach oberflächlicher Auffassung so leicht zum Verräter werden könnte, in vortrefflicher Weise vor den lüsternen Blicken der Raubfische, die ja gewöhnlich tiefer im Wasser stehen oder dem Boden aufliegend auf Leute lauern, diese also schräg von unten zu Gesicht bekommen werden. Von da aus erscheint aber der ganze Wasserspiegel selbst bei bedecktem Himmel in lebhaft metallischem Lichtglanz, und wenn gar funkelnde Sonnenstrahlen die Oberfläche treffen, zucken leuchtende Lichtbündel, die sich von dem Aufblitzen der hin und her schwimmenden Fische kaum unterscheiden lassen, allenthalben auf, wovon sich jeder leicht beim Baden überzeugen kann. Schon vor mehr als 40 Jahren hat Gustav Jäger diese Entdeckung gemacht, die dann aber in Vergessenheit geraten war und erst neuerdings ohne Namensnennung wieder ausgegraben wurde. Daß der nahe der Oberfläche befindliche Beutefisch auf silbrigem Grunde silbern erscheint, somit nur sehr schwer sichtbar ist, wird nach den Untersuchungen von Popoff und Kapelkin physikalisch dadurch erklärt, daß die Fische infolge der eigentümlichen Lage ihrer Augen die Wasseroberfläche höchstens unter einem Winkel von etwa 45° sehen, die in einem solchen Winkel auf die Wasserfläche fallenden Lichtstrahlen aber diese niemals durchdringen können, sondern völlig zurückgeworfen werden. Etwas abweichender Ansicht ist in neuester Zeit Franz, indem er glaubt, daß die silberne Bauchseite, wie sie bei Hering und Makrele besonders schön ausgebildet ist, als Spiegel wirke, wenn auch mit dem Unterschiede, daß sie das Licht meist nur sehr diffus (zerstreut) zurückwirft. Demgemäß würde also ein solcher Silberspiegel lediglich die Farbe des Wohngewässers selbst wiedergeben, gleichviel ob diese ins Bläuliche, Grünliche oder Bräunliche fällt, und die Natur hätte mit dieser automatischen Farbenanpassung durch Spiegelwirkung eine verblüffend einfache und doch äußerst wirkungsvolle Leistung vollbracht. Daß die uns Menschen so auffallende Silberfärbung aber zum mindesten als Schutzfärbung aufzufassen ist, geht schon daraus hervor, daß sie allen Bodenfischen, wie auch den Tiefseefischen als zwecklos völlig fehlt. Denn im Ozean verschwinden schon bei 500 m Tiefe die Silberbäuche völlig, und Rot ist nun zur überwiegenden Schutzfarbe geworden, während mit 1 000 m Meerestiefe ein mehr oder minder tiefes oder getrübtes Schwarz diese Rolle fast ausschließlich übernimmt, da ja Schwarz in den schauerlich finsteren Tiefen des Weltmeers naturgemäß den besten Schutz gewährt, auch gegenüber den Leuchtorganen, mit denen viele Raubfische zum Aufsuchen oder Anlocken ihrer Beute ausgerüstet sind.

Ganz besonders schön ausgeprägt ist die Schutzfärbung bei den in erwachsenem Zustande auf dem Meeresgrunde lebenden Plattfischen, zu denen einige der schmackhaftesten Bewohner von Nord- und Ostsee zählen, und von denen die Flunder (Pleuronéctes flésus) gelegentlich auch im Süßwasser vorkommt. Und sie wird hier noch in ganz großartiger Weise unterstützt durch das diesen merkwürdigen Fischen eigene Farbwechselvermögen , das in so überraschender Weise in Tätigkeit tritt, daß darob selbst das in dieser Hinsicht doch weltberühmt gewordene Chamäleon erröten müßte, wenn anders Rot auf seiner Farbenskala verzeichnet wäre. Ganz wie beim Chamäleon wird auch bei den Plattfischen die sich dem Untergrund anpassende Farbänderung hervorgerufen durch die Tätigkeit der unter der Oberhaut liegenden und mit verschiedenartigen Farbstoffen angefüllten Farbzellen oder Chromatophoren, die leicht und rasch zusammengezogen oder ausgedehnt werden können und dadurch eine Auflichtung oder ein Dunklerwerden der Gesamtfärbung sowie eine Vergrößerung oder Verkleinerung, ein Verblassen oder ein Hervortreten, wenn auch keine Verschiebung der Fleckung und Zeichnung bewirken. Danach wird ein auf gelblichem Sande ruhender Plattfisch ganz anders aussehen als ein auf dunklem Untergrunde liegender, ein auf grobem Kiesgeröll befindlicher ganz anders als ein auf feinem Gries gelagerter. So weit geht diese Anpassung, daß für das menschliche Auge oft förmliche Vexierbilder entstehen und das Herausfinden eines sich regungslos verhaltenden Plattfisches selbst im beschränkten Raume des Aquariums seine nicht geringen Schwierigkeiten hat. Besonders deutlich konnte Sumner in Neapel die Erscheinung dann verfolgen, wenn er den Fischen einen künstlichem Untergrund aus verschiedenartig karriertem oder geflecktem Papier gab, dem sie sich in überraschend kurzer Frist in weitgehender Weise anzupassen suchten. Bei alledem steht soviel unzweifelhaft fest, daß diese Farbanpassung vom Willen des Tieres völlig unabhängig und als ein rein reflektorischer Akt zu deuten ist, als dessen Ausgangspunkt wir die durch die Netzhaut des Auges wahrgenommenen Lichteindrücke anzusehen haben. Sumner hat dies auch durch Versuche nachgewiesen, indem die von ihm geblendeten Plattfische andauernd dunkel blieben und unter keinen Umständen mehr einen Farbwechsel vorzunehmen vermochten. Auf eine ungleich hübschere, weniger grausame und dabei eigentlich noch viel überzeugendere Weise ist Ward zu dem gleichen Ergebnis gelangt. Er teilte einen Wasserbehälter in zwei Hälften durch ein Stück Linoleum, in das er ein Loch hineinschnitt, gerade groß genug, um einen kleinen Hecht darin festzuhalten. Die eine Hälfte des Behälters war weiß und die andere schwarz austapeziert. Wurde nun der Hecht so hineingesetzt, daß sein Kopf sich in der dunklen Hälfte, Körper und Schwanz dagegen in der hellen Hälfte befanden, so blieben die Pigmentstellen entspannt, der ganze Fisch somit dunkel, sobald man den Versuchsfisch aber herumdrehte und den Kopf in die helle Hälfte versetzte, so war schon nach drei Minuten der ganze Fischkörper bleich, weil sich die dunklen Pigmentzellen zusammengezogen hatten. Das die Färbung beeinflussende Licht wirkt also nicht unmittelbar, sondern durch die Vermittlung des Fischauges.

Häufiger als aktive Giftwaffen (Petermännchen) ist in unserer Fischfauna eine oft nur zeitweise Giftigkeit gewisser Fischteile beim Genuß, selbst wenn wir von dem Fleisch erkrankter oder bereits in Fäulnis übergegangener Fische absehen. So entwickelt das Blut des Aals, sobald es in fremde Blutbahnen gebracht wird, stark giftige Eigenschaften, die allerdings schon durch gelindes Kochen völlig zum Verschwinden gebracht werden. Bei der schmackhaften und sonst so bekömmlichen Barbe hat zur Laichzeit der Genuß des Rogens und (entgegen der Auffassung Blochs, nach einem aus neuester Zeit stammenden Bericht der Pariser Société Zoologique) auch des diesen umgebenden Fleisches bedenkliche Vergiftungserscheinungen im Gefolge, die sich namentlich in heftigem Durchfall und Erbrechen äußern. In noch verstärktem Maße finden wir die gleiche Erscheinung bei den merkwürdigen Kugelfischen ( Tétrodon) der japanischen Gewässer, weshalb auch deren Verkauf auf den Fischmärkten streng verboten ist, während andrerseits Kugelfischkaviar eine beliebte Delikatesse der dort aus den verschiedensten Gründen so häufigen Selbstmordkandidaten sein soll. Unsere, eine Länge von 70 cm und ein Gewicht von 10 kg und mehr erreichende Flußbarbe ( Bárbus fluviátilis) – der verwandte, in Siebenbürgen und Ungarn heimische, aber auch schon im Oder- und Weichselgebiet vorkommende Semling ( Bárbus petényi) bleibt stets beträchtlich kleiner – verdient ihren Namen, denn sie fehlt den stehenden Gewässern ebenso wie dem Meere, während sie zu den charakteristischsten und häufigsten Bewohnern unserer Flüsse und Ströme zählt, soweit diese steinigen oder kiesigen oder wenigstens sandigen Untergrund haben, dem sie sich in ihrer Färbung ebenfalls in weitgehender Weise anzupassen vermag, während die jungen, erst im vierten Jahre fortpflanzungsfähig werdenden Barben, die sich überhaupt durch eine reizvolle Beweglichkeit und große Spiellust auszeichnen, beständig unter zuckenden Flossenbewegungen umherschwimmen, werden die Alten mehr und mehr zu Nachttieren und Bodenfischen und schließlich zu richtigen Faulpelzen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit ziehen sie auf Nahrung aus, indem sie ganz nach Schweineart mit ihrer rüsselförmig verlängerten Schnauze den Boden nach allerlei Genießbarem durchwühlen. Da der nach Karpfenart gebaute, nur wesentlich schlankere Fisch dabei in der Aufnahme von Nahrung ebensowenig wählerisch und ebenso vielseitig ist, wie der grunzende Borstenträger, wird er in manchen Gegenden vom Volke gar nicht übel als »Sauchen« bezeichnet. Auch an Aas und selbst an menschliche Leichname geht die Barbe recht gern, und für Kot aller Art hat sie sogar eine ausgesprochene Vorliebe, mästet sich deshalb am besten da, wo Aborte und Kanäle ihren Inhalt in die Fluten entleeren, und wird aus ähnlichen Gründen auch in der Nähe von Badeanstalten nicht leicht vermißt. Indessen hat diese wenig appetitliche Ernährungsweise ebenso wenig wie der Grätenreichtum ihres sonst vorzüglichen Fleisches oder die Giftigkeit ihres Rogens zu verhindern vermocht, daß sie als Tafelfisch sich einer nicht geringen Wertschätzung erfreut. Der Angler weiß, daß sie am sichersten auf ein Stückchen Schweizerkäse anbeißt. Namentlich als »Bierfische« werden die Barben in manchen Gegenden sehr geschätzt, so daß man sie wegen ihrer verhältnismäßig geringen Vermehrungsfähigkeit sogar schon künstlich zu züchten versucht, dabei aber wegen der großen Klebrigkeit der Eier, die im Freien während der Frühlingsmonate an Steinen abgesetzt werden, keine sonderlich ermutigenden Erfolge erzielt hat. Zur Laichzeit sieht man die Barbenmännchen oft in langen Zügen wie im »Gänsemarsche« hinter den laichfähigen alten Weibchen einherziehen. Gerade die Barben erkranken sehr leicht an der Beulenpest, die durch einen einzelligen Schmarotzer aus der Klasse der Sporentierchen ( Nyxobólus pfeífferi)verursacht wird und zu erbsen- bis nußgroßen Geschwülsten auf der Haut der befallenen Tiere führt. Die aus den eiternden Beulen austretenden Keime befallen auch Fische anderer Art, sind vielleicht auch für den badenden Menschen nicht ungefährlich und vermögen so ganze Gewässer zu verpesten. Die Barbenbestände selbst sterben dann fast völlig ab, wie es in den Jahren 1885 und 1886 in der Maas und Mosel der Fall war, wo man allein in Mézières täglich bis zu 2 Zentnern abgestandener Barben auffischen konnte. Ebenso sind krankhafte Farbenabweichungen gerade bei Barben keine besondere Seltenheit; selbst Stücke mit lebhaft goldgelben Schuppen, die stark an Goldfische erinnern, kommen gelegentlich vor.

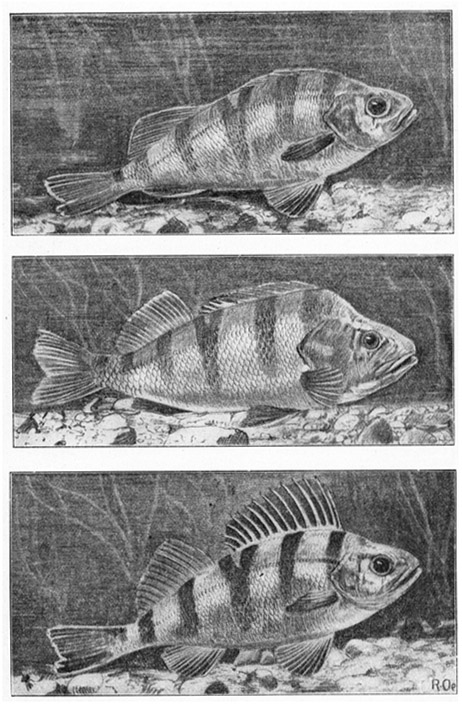

Als ein gutes Beispiel für die Farbenanpassung an die Pflanzenwelt des Süßwassers wollen wir hier endlich noch den Flußbarsch (Pérca fluviátilis) herausgreifen, dessen Name mit dem Begriff »Borste« zusammenhängen soll, und ein recht borstiger Bursche ist ja dieser stachelbewehrte Räuber tatsächlich in jeder Hinsicht, der im Fischreiche biologisch etwa dieselbe Rolle spielt, wie der Sperber in der Vogelwelt. Von Schutzfärbung ist freilich bei ihm zunächst wenig zu merken, denn der Oberkörper ist messingglänzend, und diese Farbe geht auf den Zeiten mehr ins Grünliche, auf dem Bauche ins weißliche über, während quer über den Leib 5 – 9 mehr oder minder dunkle Zebrabinden verlaufen, wir müssen aber berücksichtigen, daß der Barsch in der Regel unter einer überhängenden Uferstelle im ruhigen Wasser zwischen Rohrhalmen auf Leute lauert, und hier kommt ihm die den Rohr- und Pflanzenstengeln gleichende Körperzeichnung doch sehr zustatten, zumal sie sich den Belichtungs- und Schattierungsverhältnissen ebenfalls in wundersamer Weise anzupassen vermag.

Barsch (nach Naturaufnahmen von Fr. Ward [Marvels of fish life] gezeichnet von R. Oeffinger).

Je klarer und durchsichtiger das Wasser, in desto lebhafterer Färbung pflegt der Barsch zu prahlen. Nun kommt aber noch hinzu, daß auch sein jeweiliger Gemütszustand die Färbung ganz erheblich zu beeinflussen pflegt, wie ja die Fische trotz ihres kalten Bluts überhaupt keineswegs die leidenschaftslosen und »kaltblütigen« Geschöpfe sind, als die sie bei oberflächlicher Betrachtung erscheinen. Ganz im Gegenteil feiern glühende Liebe, brennender Haß und ungestümer Wanderdrang, kurz, rücksichtslose Leidenschaften aller Art gerade im Fischreiche wahre Orgien, und das kommt auch in der jeweiligen Färbung oft deutlich genug zum Ausdruck. So beweisen die einwandfreien Photographien des schon erwähnten englischen Forschers ward, daß namentlich der Barsch nicht nur ein durch die verschiedene Flossenstellung vermitteltes, sehr ausdrucksvolles Mienen- und Geberdenspiel hat, sondern daß er auch aus Angst und Furcht oder bei plötzlichem Schreck die Farbe zu verändern, insbesondere bis zur Leichenblässe zu erbleichen vermag. Eben noch liegt der Fisch in behaglicher Ruhe auf dem Grunde, den Körper gestützt auf Schwanz- und Beckenflossen, während die übrigen Flossen sich ihm anschmiegen und die Zebrastreifen fast gar nicht sichtbar sind. Da – eine leise Erschütterung des Glasbehälters, und der Barsch richtet sofort als Zeichen der Beunruhigung die zweite Rückenflosse steil auf. Eine zweite und dritte stärkere Erschütterung – und der nun vollends erschreckte Barsch erhebt sich vom Boden, richtet auch die übrigen Flossen auf, spreizt die Kiemendeckel und – erbleicht plötzlich vor Furcht, so daß die Zebrastreifen scharf und deutlich hervortreten. »Drei Minuten lang verharrte er in dieser Stellung und schwamm dann fort, andauernd seine großen Augen rollend, als ob er nach Gefahr ausschaute.« Gleichzeitig mit dem Erbleichen wird eine besondere Verteidigungsstellung eingenommen, und dabei werden namentlich die scharfen Stacheln der Rückenflossen gespreizt, denn sie sind die natürlichen Abwehrwaffen des Barsches. Doch stehen sie nicht wie beim Stichling in besonderen Sperrgelenken, und deshalb gewähren sie auch nicht einen so weitgehenden Schutz, obschon die größeren Raubfische in der Regel nur bei besonderem Hunger sich an den stacheligen Gesellen machen. Der Hecht z. B. packt den sich nach Kräften Sträubenden mit einer gewissen Vorsicht am Maul und läßt ihn sich nun erst so weit abmatten, bis die dräuend erhobenen Stacheln von selbst herabsinken und so das Opfer verschlungen werden kann. Seinerseits ist aber auch der Barsch ein gar grimmer Räuber, der blindgierig auf alles losschnappt, was er halbwegs bewältigen zu können glaubt, und dabei nicht selten üble Erfahrungen machen muß. In der Jugend zwar begnügt er sich mit Gewürm und Schnecken, im Alter aber wird er zum fast ausschließlichen Fischfresser. Lauernd lugt er dann aus seinem Versteck, und wie ein Sperber stößt er urplötzlich hervor unter das harmlos spielende Proletenvolk der Weißfischchen, die erschreckt auseinander stieben, wohl gar aus dem Wasser hervorschnellen, aber von dem Raubritter in schnellen, ruckweisen Schwimmstößen so lange verfolgt werden, bis einer erhascht ist, falls dies nicht schon auf den ersten Anhieb geschah. Auch der Fischbrut und den kleineren Krebsen tut der Barsch viel Schaden. So las ich erst unlängst, daß ein nur 16 cm langer Barsch nicht weniger als 3 noch frische, weichhäutige Krebse von 5–7½ cm Länge im Magen hatte, der dadurch ganz unförmlich aufgetrieben war. Selbst an kleineren Säugern und Vögeln vergreift sich dieser gierige Räuber, wenn sich ihm Gelegenheit dazu bietet. Da er blind nach allem Genießbaren schnappt, bildet er die Freude des angehenden Anglers, dessen Unerfahrenheit er oft mit einem unverhofften und wegen seines wohlschmeckenden Fleisches hochwillkommenen Erfolge krönt, der allerdings nicht selten mit einer schmerzhaften Verletzung der Hand durch die spitzigen Rückenstacheln bezahlt werden muß. Das gilt freilich nur von jungen und unerfahrenen Barschen, denn die alten sind recht scheu und mißtrauisch, und der Angler darf sich solchen gegenüber keineswegs unvorsichtig benehmen. Wer irgendwelche Barscharten längere Zeit hindurch im Aquarium gepflegt hat, wird mir beipflichten, wenn ich mich erkühne, diese Fische geradezu als nervöse Geschöpfe zu bezeichnen. An Heißblütigkeit und Ungestüm des Temperaments geben sie ihrem würdigen Vertreter in der Vogelwelt, dem Sperber, sicherlich nicht das geringste nach. Ja, ihre Erregung vermag sich wie beim Vogel derart zu steigern, daß sie in krampfhafte Zustände verfallen oder gar plötzlich tot zu Boden sinken. Auch mancher Exotenzüchter vermag von dieser noch wenig bekannten und erforschten Eigenschaft der als kaltblütig verschrieenen Fische ein Lied zu singen. So sind Fälle bekannt, wo Makropoden aus Erregung über die Zerstörung ihres Schaumnestes sofort verendeten; der Pfauenaugenbarsch wechselt aus Angst oder Schreck alle Farben, oder verfällt in Starrkrampf, der Diamantbarsch geberdet sich im Ärger genau so sinnlos wie ein Habicht oder Sperber und sucht sich mit weit abstehenden Kiemen in den Sand einzubohren. Unser Fluß- oder Rohrbarsch, der gewöhnlich 35–40 cm lang und 1 kg schwer wird (kürzlich wurde bei Zürich ein Exemplar von 2¼ kg Gewicht gefangen), bewohnt sowohl stehende wie fließende Gewässer, bevorzugt in diesen jedoch die langsam fließenden Stellen mit sandigem, mergeligem oder lehmigem Grunde und gibt immer einem möglichst klaren Wasser den Vorzug. Die Laichzeit fällt in die Frühlingsmonate, und zwar werden die mohnkorngroßen Eier in mehr als meterlangen, schlauchartigen Schnüren netzartig um allerlei feste Gegenstände im Wasser geschlungen. Das Weibchen kriecht bei der Laichabgabe förmlich wie eine Schnecke über die Unterlage und unterstützt durch scharfes Anpressen des Bauches, also durch eine Art Selbstmassage das Austreten der zwar kleinen, aber sehr klebrigen und spezifisch auffallend schweren Eier. Künstliche Besamungsversuche in der Biologischen Versuchsanstalt zu Wien haben gezeigt, daß es sich bei einer bisher rätselhaften Barschform aus dem Donaugebiet um Bastarde zwischen Rohr- und Kaulbarsch handelt, die demgemäß auch in freier Natur vorkommen. Diese Mischlinge sind im allgemeinen mehr kaulbarschähnlich, aber hochrückiger und seitlich stärker zusammengedrückt, während die Zebrabinden nur dann hervortreten, wenn der Rohrbarsch die Mutter war; sie sind träger, aber zählebiger und schnellwüchsiger als beide Stammarten.

Größere wirtschaftliche Bedeutung als der Flußbarsch besitzt sein äußerst wohlschmeckender und dabei grätenarmer größerer Vetter, der Zander oder Schill ( Luciopérca sándra), dessen wissenschaftlicher Name »Hechtbarsch« vortrefflich gewählt erscheint, denn in der Tat vereinigt dieser Fisch äußerlich wie biologisch die Eigenarten beider Familien in sich. Mehr noch als der Flußbarsch ist er auf recht sauerstoffreiches Wasser angewiesen, worauf schon der ungemein zarte Bau seiner Kiemen hindeutet. So findet er sich besonders zahlreich in weiten, aber flachen Wasserbecken, die durch stürmische Winde ab und zu gründlich aufgewühlt und dadurch mit dem Sauerstoff der Luft gesättigt werden, wie dies z. B. beim Kurischen Haff der Fall ist, wo deshalb auch ein sehr lohnender Zanderfang noch heute betrieben wird, wenn auch die Zeiten, wo man die massenhaft erbeuteten wertvollen Zander lediglich zum Trankochen benutzte, dort längst vorüber sind. Ebenso ist der Zander als »Fogosch« ein Charakterfisch des Plattensees und bildet, auf dem Rost gebraten, eine beliebte ungarische Nationalspeise. Die so zahlreich in die Berliner Markthallen gelangenden Zander dagegen entstammen größtenteils dem Wolgagebiet, wo eine besondere Art, der Berschik ( Luciopérca volgénsis) auftritt, die neuerdings auch durch das Schwarze Meer ins Donaugebiet einzuwandern beginnt. Auch der Zander ist ein ausgesprochener, überaus freßgieriger Raubfisch, der aber seines engen Schlundes und Magens wegen doch nur kleinere Fische zu bewältigen vermag. Der Angler wird ihm gegenüber nur dann Erfolg haben, wenn er einen lebenden Köder verwendet und auf die große Furchtsamkeit und Leckerhaftigkeit dieses Fisches genügend Rücksicht nimmt. Dann aber bietet gerade das Zanderangeln viel Anregung und hohen sportlichen Genuß. Gleich dem Flußbarsch treibt sich der Zander gern in kleinen Trupps umher, und es ist merkwürdig, wie diese im Wasser oft förmlich exerzieren und wie auf Kommando gemeinsame Schwenkungen vollführen. Die ganz jungen Zander fressen außer tierischen Substanzen auch massenhaft schwebende Algen, und selbst die Alten scheinen Pflanzenkost nicht völlig zu verschmähen. Jedenfalls ist es auffallend, daß die in Zandermägen vorgefundenen Fische fast immer in allerlei Pflanzengrün eingehüllt sind, wobei es einstweilen dahingestellt bleiben muß, ob dieses etwa zur Beförderung der Verdauung mit verschluckt wurde. Von anderweitigen Angehörigen der Barschfamilie, die sich durch das Vorhandensein von zwei selbständigen, stacheligen Rückenflossen kennzeichnet, seien hier noch kurz erwähnt der schlank gebaute Streber ( Aspro stréber), der bei uns gleich dem Zingel ( Aspro zíngel) auf das Donaugebiet beschränkt ist, und der bisher nur in fließendem Wasser gefundene Schrätzer ( Acerína schráetser). Alle diese Arten sind zu klein und treten zu vereinzelt auf, als daß sie wirtschaftliche Bedeutung gewinnen könnten, obschon ihr Fleisch recht gut mundet. Beim Zingel hat Kammerer interessanterweise einen ganz verwickelten Nestbau beobachtet, indem das Tier eine kreisförmige Grube im Sande auswirft, in der Grubenmitte mit der Schnauze Steine zusammenschiebt, und zwischen die Steine mühselig herbeigeholte Algenwatte einklemmt. Durch Hineinarbeiten und Drehen des Körpers gewann diese Algenmasse mützenförmige Gestalt, die durch quergesteckte Reiser klaffend erhalten wurde. Der Schrätzerlaich erscheint zwar ebenfalls wie beim Flußbarsch zu Schnüren angeordnet, aber die Eier liegen nicht in einem gemeinsamen Schlauch, sondern sind nur reihenweise dicht nebeneinander auf dem Boden festgeklebt. Dieser stachelige Fisch, der dem etwas Besseres erhoffenden Angler manche Enttäuschung bereitet und ihm beim Auslösen manchen blutigen Stich beibringt, gilt bei den Donaufischern als ein arger Schädling der Fischbrut, während Streber und Zingel, die man in kleinen Geschwadern ruckweise durchs Wasser schießen sieht, völlig harmlos sind und sich lediglich von Mückenlarven, Wasserasseln, Flohkrebsen und Erbsenmuscheln, namentlich aber van Würmern ernähren, Sie schaufeln diese förmlich aus dem Boden hervor und drehen sich von großen Exemplaren maulgerechte Stücke ab, indem sie sich wie die Molche hin und her werfen und um die eigene Achse wälzen. Neuerdings sind auch zwei nordamerikanische Barscharten ihrer Schnellwüchsigkeit halber mit Erfolg in Deutschland eingebürgert worden, der Schwarzbarsch und der Forellenbarsch, die sich namentlich in kleinen Teichen mit festem Untergrunde recht gut entwickeln und hier die Rolle des Hechts vertreten können, wichtiger aber als sie alle ist trotz seiner Kleinheit (er bringt es höchstens auf ½kg Körpergewicht) der Kaulbarsch ( Acerína cérnua), ein gelbbrauner oder olivengrüner Bursche mit seinen Pünktchen, die das Volk in Süddeutschland für Läuse hält und deshalb den Fisch, der von jeher gern in den Klöstern verspeist wurde, »Pfaffenlaus« getauft hat. Noch furchtbarer als andere Barscharten ist diese mit Stacheln bewehrt, so daß die Fischer von ihr sagen, man dürfe sie nur mit blechernen Handschuhen anfassen, und kenntlich wird der gedrungen gebaute Kaulbarsch sofort daran, daß die beiden Rückenflossen nicht scharf getrennt sind, sondern ineinander übergehen. Er führt eine zigeunerartige und nomadenhafte Lebensweise, erscheint aber zu bestimmten Jahreszeiten in gewissen Gegenden in ganz fabelhafter Menge. Als ich vor einer Reihe von Jahren am Kurischen Haff wohnte, wurden dort nicht selten solche Unmengen von Kaulbarschen gefangen, daß man mit dem Überfluß bisweilen nichts anderes anzufangen wußte, als ihn als Dung auf die Felder zu fahren. Heute wird das wohl auch anders geworden sein, denn Kaulbarsch gibt die leckerste Fischsuppe, die sich nur denken läßt. In den langen und harten Wintern lernte ich damals dort auch eine ganz eigentümliche Fangweise kennen, die besonders dem Kaulbarsch galt. Wenn das weite Kurische Haff zugefroren war, schoben die Fischer mit Stangen nebeneinander 12–15 Stecknetze von je 30 bis 50 m Länge und ½–¾ m Höhe unter das Eis und ließen sie eine weile stehen, unter Umständen tagelang. Dann wurde in der Nähe eine lange, bis auf den Grund reichende Stange, die an einem Gestelle mehrere eiserne Ringe trug, durch das Eis gestoßen und mit ihr ein möglichst großer Lärm vollführt. Die Folge war, daß sich die Netze dicht mit Kaulbarschen füllten, die nach den Behauptungen der Fischer durch das erzeugte Geräusch angelockt, richtiger vielleicht dadurch zu sinnloser Flucht aufgescheucht wurden.

Dies führt uns zu der interessanten und neuerdings viel erörterten Frage, ob überhaupt und bis zu welchem Grade Fische zu hören vermögen. Um über diese vielumstrittene Frage ins klare zu kommen, soweit dies der heutige Stand der Wissenschaft erlaubt, ist es nötig, daß wir uns zunächst den Bau des Gehörorgans der Fische vergegenwärtigen. Bekanntlich besitzen diese kein äußeres Ohr, und auch von den inneren Teilen fehlt ihnen die sogenannte Schnecke, der Träger des Cortischen Organs, das wir seit Helmholtz als den eigentlichen Sitz des Gehörsinnes kennen. Wohl ist das sogenannte Labyrinth vorhanden und in ihm ein großer und zwei kleine Gehörknöchelchen oder Otolithen, die von kalkiger Struktur sind und deutlich ein Jahreswachstum erkennen lassen, aber diese Gebilde haben mit dem eigentlichen Gehörvermögen nichts mehr zu tun, sondern unterrichten, eingebettet in eine gallertige Masse und in Zusammenhang stehend mit seinen, in Nervenzellen endigenden Härchen, den Fisch lediglich über seine Lage, dienen insbesondere auch zur Erhaltung des so nötigen Gleichgewichts, sind also ein ausgesprochen statisches Organ, weshalb man die Otolithen auch besser und richtiger Statolithen nennen sollte. Fische, die dieses Organs beraubt sind, verlieren das Gleichgewicht und das Orientierungsvermögen und schwimmen auf der Seite oder auf dem Rücken sinnlos im Kreise herum. Um es kurz zusammenzufassen: während das Ohr der höheren Wirbeltiere zugleich als statisches und als Gehörorgan dient, kann seinem ganzen anatomischen und histologischen Bau nach bei den Fischen ausschließlich nur die erstere Funktion in Betracht kommen. Die Fische können also wegen des Fehlens eines vermittelnden Organs nicht hören, d. h. sie sind für Schallwirkungen an sich unempfänglich. Dem wird freilich der in der Praxis geschulte Fischer mit überlegenem Lächeln entgegenhalten, daß die meisten Fische doch sehr wohl auf starke Geräusche reagieren, der Tierfreund wird uns erzählen, daß er bei diesem oder jenem alten Klosterteiche gesehen habe, wie die fetten Mooskarpfen auf ein gegebenes Glockenzeichen, an das sie seit vielen Jahren gewöhnt seien, zur Fütterung herbeigeschwommen kamen, der Weltreisende wird uns versichern, daß das in Japan jedes Kind wisse, weil man in den Gartenteichen die Goldfische durch Pfeifen oder Glockensignale zur Fütterung herbeirufe. Auch der erfahrene Aquarienliebhaber wird uns mit bedenklicher Miene darauf aufmerksam machen, daß die trommelnden Laute der Guramis doch offenbar die Rolle eines geschlechtlichen Reizmittels spielten und demnach auch von dem anderen Teile vernommen werden müßten, wenn sie überhaupt einen Zweck haben sollten. Das ist alles ganz richtig, und doch liegen überall Trugschlüsse vor. Die hungrigen Karpfen hören nicht das Glockenläuten, wohl aber empfinden sie die durch die Schritte des nahenden Futterspenders der Erde mitgeteilte und sich im Wasser fortpflanzende Erschütterung, sehen und kennen vielleicht sogar die Gestalt ihres Wohltäters. Wartet dieser aber erst ruhig ein Stündchen und stellt er sich dann so auf, daß er beim Glockenläuten nicht gesehen werden kann, so kann er noch so lange und nach so schön bimmeln, keiner der faulen Karpfen wird sich die Mühe nehmen, lediglich des Glockentones wegen herbeizuschwimmen. Besonders bezeichnend ist es, daß Fische auf schwache Geräusche außerhalb des Wassers niemals achten, daß sie aber erschreckt zusammenfahren, wenn man unmittelbar neben einem Tümpel einen Gewehrschuß abfeuert oder wenn man über dem Aquarium stark in die Hände klatscht. Daraus dürfen mir ruhig schließen, daß sie nur für solche Töne sich empfänglich zeigen, die stark genug sind, um sich im Wasser als Erschütterungswellen fortzupflanzen, und damit haben wir zugleich des Rätsels Lösung. Nicht die Schallwellen sind es, die der Fisch wahrnimmt, sondern die durch sie im Wasser erzeugten Erschütterungswellen, und nicht oder doch nicht ausschließlich mit dem Ohre nimmt er sie auf, sondern mit seiner gesamten Körperoberfläche, in erster Linie mit der sogenannten Seitenlinie, diesem noch so geheimnisvollen sechsten Sinn. Wir dürfen also diese Art der Wahrnehmung nicht als Gehörsinn bezeichnen, sondern könnten sie etwa Erzitterungs- oder Erschütterungssinn nennen. Gewiß werden die umworbenen Weibchen bestimmter Fischarten die balzenden Knurr- oder Trommeltöne ihrer Verehrer zu würdigen wissen, aber mitgeteilt werden sie ihrem verliebten Hirn nicht durch das lediglich als statisches Organ dienende Ohr, sondern durch die hochempfindlichen Sinnesbecher, die durch die Löcher der Seitenlinie mit der Außenwelt in Verbindung stehen. Im Wasser selbst und bei ganz kurzer Entfernung, wie sie ja in allen solchen Fällen allein in Betracht kommt, brauchen die Töne natürlich durchaus nicht sonderlich laut zu sein, um verstanden zu werden. Nun gibt es allerdings bekanntlich keine Regel ohne Ausnahme, und so will es in der Tat fast scheinen, als ob doch einige wenige Fische den Anfang zu einem echten Hörvermögen besäßen und wenigstens für ganz bestimmte Töne einigermaßen empfänglich wären. So hat Maier von dem nordamerikanischen Zwergwels neuerdings in einer anscheinend einwandfreien Weise festgestellt, daß er recht lebhaft auf Pfiffe reagierte. Seine Versuche sind von zuständiger Seite nachgeprüft und bestätigt worden. Und was dem Zwergwels recht ist, das sollte auch unserem Weller billig sein. Vielleicht haben wir also in der Gruppe der Welse den Beginn des Gehörvermögens bei den Fischen zu suchen. Immerhin könnten bei dieser höchst auffallenden Beobachtung doch Fehlerquellen mit unterlaufen sein, und völlige Gewißheit werden wir über sie erst dann gewinnen, wenn das Gehörvermögen der Welse mit Seziermesser und Mikroskop eingehend untersucht sein wird, was meines Wissens bisher noch nicht geschehen ist. Im Einklang mit den vorausgehenden Ausführungen stehen dagegen die Untersuchungen, die Edinger über das Fischhirn gemacht hat, und aus denen wir wissen, daß bei diesen Tieren das sogenannte Neenkephalon höchstens andeutungsweise zur Entwicklung gelangen kann, während sie im übrigen auf das lediglich Reflexe ermöglichende Paläenkephalon angewiesen sind. Sodann wollen wir nicht vergessen, daß ein Hören von außerhalb des Wassers verursachten Geräuschen für die Fische eigentlich wenig Sinn und Zweck hätte, und daß die schaffende Natur überflüssige Einrichtungen nicht liebt, sondern sich in weiser Sparsamkeit auf das Notwendige beschränkt, dieses aber dafür um so vollkommener auszubilden sucht.

Es dürfte angebracht sein, bei dieser Gelegenheit auch noch der schon erwähnten Seitenlinie der Fische einige Worte zu widmen. Daß sie ein Sinnesorgan ist und ihrem ganzen Bau nach nichts anderes sein kann, wissen wir, aber über die Art und Weise ihrer Wirksamkeit können wir uns eigentlich nur mehr oder minder gut begründeten Mutmaßungen hingeben. Schon Leydig erkannte 1851 die Seitenlinie als Sitz eines sechsten Sinnes, aber erst durch Hofers eingehende Untersuchungen sind wir über dessen Funktion einigermaßen klar geworden. Bald glaubte man, daß die Seitenlinie dem Fischkörper die Wellenbewegungen des Wassers mitteile, bald sollte sie ihm den Wasserdruck angeben oder ihn über die jeweilige Höhe und Tiefe orientieren, bald sah man in ihr ein Gleichgewichtsorgan, bald einen Wahrnehmungsapparat für leichte Erschütterungen, bald einen Regulator für die Gasproduktion, und sogar mit dem Fortpflanzungsgeschäft hat man sie in Beziehungen bringen wollen. Jedenfalls ist sie kein eigentlicher Gefühls- oder Tastsinn, der beim Fische vielmehr durch die ganze Hautoberfläche und insbesondere durch die wulstigen Lippen sowie die oft vorhandenen Bartfäden oder sonstige Anhängsel vermittelt wird, übrigens in sehr verschieden hohem Grade ausgebildet ist. Soviel scheint jedoch festzustehen, daß die Fische eine auffallend geringe Schmerzempfindung besitzen, was ja auch mit den beim Angelsport gemachten Erfahrungen übereinstimmt, indem oft ein eben erst auf das empfindlichste durch den Angelhaken verletzter Fisch sofort wieder anbeißt, als ob nichts geschehen wäre. Die von tierschützerischer Seite so oft gegen das Angeln erhobenen Vorwürfe entbehren daher der physiologischen Begründung. Am wahrscheinlichsten und teilweise auch schon auf experimentellem Wege erwiesen ist es wohl, daß der Seitenlinie die Aufgabe zufällt, den Fisch über die jeweiligen Strömungen des Wassers und damit indirekt auch über seinem Weg entgegenstehende Hindernisse zu unterrichten. Diese Aufgabe ist wichtig genug, denn ohne ein derartiges Organ würde namentlich der in dunkler Tiefe lebende Fisch sich überhaupt nicht zurechtfinden können (deshalb ist auch die Seitenlinie bei Tiefseefischen besonders gut entwickelt), der Süßwasserfisch würde unweigerlich ins Meer geschwemmt werden, weil er sich nicht über die Strömung unterrichten könnte, er vermöchte auch nicht die einmündenden Bäche und Flüsse aufzufinden, auf seinen Wanderungen nicht die zu überwindenden Hindernisse wahrzunehmen und abzuschätzen. Gewöhnlich verläuft die Seitenlinie unter der Hautoberfläche und steht nur durch die durchbohrten Schuppen mit der Außenwelt in Verbindung, bisweilen (so bei den Seekatzen) liegt sie aber auch frei in einem häutigen, tief eingesenkten Kanal. Die knospenförmigen, eigentlichen Sinneszellen in ihr wechseln mit stark entwickelten Schleimzellen ab, weshalb man vor dem Auftreten Leydigs die ganze Anlage lediglich für ein Schleim absonderndes Organ hielt.

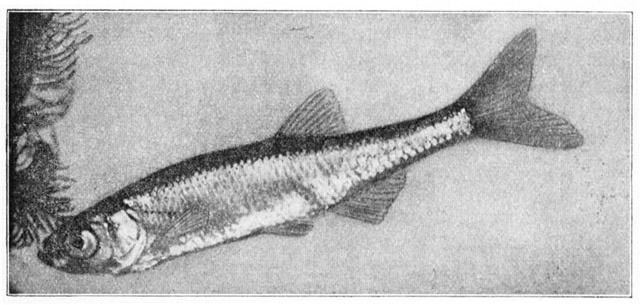

Moderlieschen. (Nach einer Naturaufnahme von Dr. E. Bade.) (Aus: Bade, Die mitteleuropäischen Süßwasserfische.)

Meist ist die Seitenlinie schon äußerlich gut zu erkennen, und zwar verläuft sie in der Regel in gerader oder sanft geschwungener Linie von den Kiemen über die ganze Körperseite bis zur Schwanzflosse. Indessen erleidet diese Regel viele Ausnahmen, und in solchen Fällen gibt die abweichende Gestaltung der Seitenlinie oft ein gutes Unterscheidungsmerkmal für nahestehende Arten ab. So ist das Organ nicht selten nur teilweise ausgebildet, wie z. B. beim Moderlieschen ( Leucáspius delineátus), das von allen ähnlichen Fischchen sich sofort dadurch unterscheidet, daß die Seitenlinie schon dicht hinter dem Kopfe endigt.

Das gestreckt gebaute, aber in der Gestalt sehr wandelbare niedliche Tierchen mit dem steil nach oben gerichteten Mäulchen, der tief ausgeschnittenen Schwanzflosse, den großen Augen und den stark silberglänzenden Seiten, über dessen Verbreitungsbezirk wir noch keineswegs hinreichend unterrichtet sind, das aber im Osten entschieden häufiger ist, als im Westen, gehört zu unseren anspruchslosesten Fischen. Es findet sich nicht nur in Flüssen aller Art, sondern gar nicht selten in Torfausschachtungen und lehmigen Heidetümpeln. Interessant ist die Brutpflege des Moderlieschens. Das Männchen bewacht und verteidigt nämlich eifrig den Laich, der vom Weibchen manschettenförmig um die Stengel des Froschlöffels herumgelegt wird. Zugleich bemüht sich das wackere Männchen auch, die Eier dadurch vor Verpilzung zu schützen, daß es durch fortwährende Schwanzschläge den sie tragenden Pflanzenstengel in Bewegung erhält. Einen ganz eigenartigen, in unserer Fischwelt einzig dastehenden Verlauf nimmt die Seitenlinie bei dem durch stark zusammengedrückten Leibesbau, hervorgewölbten Bauch und lebhaften Silberglanz ausgezeichneten Sichling ( Pélecus cultrátus), auch Messerkarpfen, Zicke und Dünnbauch genannt. Sie biegt bei ihm gleich am Kopfe in flachem Bogen nach unten, geht dann fast senkrecht bis nahe zur Bauchkante, schwingt sich von hier in mäßigem Bogen bis zum unteren Körperdrittel empor, senkt sich hierauf zwischen Bauch- und Afterflosse wieder nach unten und steigt zuletzt in flachem Bogen aufwärts, um am Schwanz in der Körpermitte zu endigen. Dieser Fisch hat auch sonst mancherlei Merkwürdiges an sich. So ist schon seine Verbreitung auffallend genug, denn er findet sich einerseits in der Ostsee mit allen ihren Verzweigungen und Zuflüssen und andrerseits ebenso im Gebiete des Schwarzen Meeres, ohne doch irgendwo sonderlich häufig zu sein. Ja, im Donaugebiet erscheint er nach der Meinung der Fischer nur alle sieben Jahre, weshalb sie ihn als Unglücksfisch und Pestbringer betrachten, ähnlich wie die Vogelkundigen früherer Zeiten den Seidenschwanz. Von seiner Lebensweise wissen wir eigentlich nicht viel mehr, als daß er ein gesellig lebender Oberflächenfisch ist und zwischen Salz-, Brack- und Süßwasser kaum irgendwelchen Unterschied macht, sondern sich allenthalben gleich wohl zu fühlen scheint. Obgleich man ihm hier und da (so im Kurischen Haff) mit Netzen nachstellt und er immerhin bis zu 1 kg schwer wird, hat er doch kaum irgendwelche wirtschaftliche Bedeutung, da er nirgends in Massen auftritt und überdies sein weichliches Fleisch sehr grätig ist. Es dürfte angezeigt sein, im Anschluß an die Betrachtung der Zeitenlinie gleich auch noch den sonstigen Sinnesfähigkeiten der Fische einige Worte zu widmen. Über Geschmacks- und Geruchssinn war man insofern lange im Unklaren, als man beide nicht recht auseinanderzuhalten vermochte. Lange Zeit hat man fast allgemein geglaubt, daß die Fische überhaupt nicht zu wittern vermögen, sondern daß bei ihnen der Geruch durch den stark entwickelten Geschmack ersetzt werde, obschon das Witterungsvermögen nicht von vornherein ausgeschlossen schien, da ja Gase bekanntlich auch im Wasser löslich sind und die meisten Fische paarige Nasenlöcher haben (nur das tiefstehende Lanzettfischchen und die Rundmäuler haben ein einziges Nasenloch), die mit einer strahlenförmig gefalteten und durch besondere Nerven mit dem Gehirn verbundenen Schleimhaut ausgekleidet sind. Bei den Haien und Rochen liegen diese Geruchsorgane merkwürdigerweise auf der Unterseite des Kopfes. Zur vorderen Öffnung strömt das Wasser herein, zur Hinteren heraus, nachdem es mit den in der Schleimhaut enthaltenen Sinneszellen in Berührung gekommen ist, und es liegt auf der Hand, daß diese Strömung beim schwimmenden Fisch ungleich lebhafter sein muß, als beim ruhenden, daß demgemäß jener auch weit besser wittert, falls er dazu überhaupt imstande ist. Und dies ist nach den Untersuchungen des amerikanischen Zoologen Parker am Katzenwels wohl unzweifelhaft der Fall. Hängte der Genannte undurchsichtige Leinwandbeutel ins Aquarium, die teils leer, teils mit zerschnittenen Regenwürmern gefüllt waren, so kamen die Fische schon aus ziemlicher Entfernung auf letztere zugeschwommen, während erstere völlig unbeachtet blieben. Wurde dann auf experimentellem Wege das Geruchsorgan ausgeschaltet, so fanden auch die gefüllten Beutelchen keine Beachtung mehr. Der Einwand, daß dieses Geruchsvermögen vielleicht nur auf den Katzenwels oder auf die ja überhaupt manche Besonderheiten aufweisende Gruppe der Welse beschränkt sei, ist auch schon zum Teil hinfällig geworden, indem man bei Zahnkarpfen und anderen Fischen ganz dieselben Versuche mit dem gleichen Erfolge wiederholt hat. Im Einklange damit stehen ja auch die praktischen Erfahrungen der Seeleute, die übereinstimmend versichern, daß Haie ins Wasser geworfene Fleischbrocken auf große Entfernung hin zu wittern vermögen. Natürlich wird der Geruchssinn bei den einzelnen Fischgruppen in sehr verschieden hohem Maße entwickelt sein, worüber nähere Untersuchungen noch ausstehen, und das gleiche gilt auch von dem Geschmackssinn . Raubfische, die ihre Beute unzerkleinert verschlingen, werden einen weit geringeren Geschmackssinn haben als pflanzenfressende Fische, die ihre Nahrung ordentlich kauen. Wir können ja an jedem fressenden Karpfen sehen, wie er ihm nicht Zusagendes sofort wieder ausspuckt. Bei diesen Fischen ist der Geschmack anscheinend in einem am Gaumen sitzenden Paket von Sinneszellen konzentriert, während die harte und gewöhnlich mit Zähnen besetzte Zunge sich nur wenig zum Träger von Geschmacksempfindungen eignet. Wohl aber finden wir recht empfindliche Geschmackszellen an den wulstigen Lippen, an den Barteln und sonstigen Anhängseln, ja an Flossenstrahlen und überhaupt am ganzen Körper, namentlich auch an dessen Seiten. So erklärt es sich auch, daß ein Fisch begierig auch dann nach dem Köder schnappt, wenn dieser nicht seinen Mund, sondern nur seine seitliche Körperfläche berührt. Interessant ist es ferner, daß Maulbrüter, denen ihr Pfleger einmal einen ihnen unbekannten Wurm verfüttern wollte, zunächst freßlustig darauf zuschwammen, aber in 2 cm Entfernung blitzschnell umdrehten und dem Bissen mit allen Zeichen des Abscheus den Rücken kehrten, ohne daß genau festgestellt werden konnte, ob hier der Geruch- oder der Geschmacksinn der maßgebende Faktor war. Andere Versuche haben gezeigt, daß Fische gegen salzige, süße oder saure Flüssigkeiten sehr deutlich mit der gesamten Körperfläche reagierten.