|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Kein Land der Erde erlitt jemals schrecklichere Heimsuchungen, als Deutschland während des 17. Jahrhunderts. Gleich einem verheerenden Sturmwind brauste zunächst der durch religiösen Zwiespalt heraufbeschworene Dreißigjährige Krieg durch alle Gauen, und ließ sie in einem solchen Zustande gänzlicher Zerrüttung zurück, daß Deutschland im wahren Sinne des Wortes einer großen Wüste mit einigen Kulturoasen darinnen glich. In Württemberg gingen in den Jahren 1634 bis 1641 über 345 000 Menschen zugrunde. In Sachsen wurden innerhalb der beiden Jahre 1631 und 1632 943 000 Personen erschlagen oder durch Seuchen weggerafft. Die blühende Pfalz, welche vor dem Krieg 500 000 Bewohner besaß, zählte zur Zeit des Friedensschlusses nur noch 43 000, darunter bloß 200 Bauern. Im preußischen Henneberg vernichtete der furchtbare Glaubenskrieg 68, im Eisenacher Oberland 90 % aller Bewohner. In Meiningen waren in 19 Dörfern von 1773 Familien nur noch 316 übrig. Im Nassauischen gab es Orte, die bis auf eine oder zwei Familien ausgestorben waren. Man nimmt an, daß Deutschlands Bevölkerung in jener Zeit sich von 17 auf nur 4 Millionen verminderte.

Dieser entsetzlichen Einbuße an Menschenleben entsprach der Verlust an Eigentum. Nach Hunderten zählten die zerstörten Ortschaften. In Württemberg lagen 8 Städte, 45 Dörfer, 158 Schulhäuser und Pfarrhäuser, 65 Kirchen und 36 000 Wohnhäuser in Asche. 80 % aller Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen waren zugrunde gegangen. Bedeutende Teile des Reiches, die sich früher des blühendsten Wohlstandes erfreuten, blieben unbebaut, weil es an Saaten, Zugtieren und Werkzeugen fehlte, um die Felder zu bestellen. Die ganze Landwirtschaft war so zugrunde gerichtet, daß die Bevölkerung, trotzdem sie so schrecklich zusammengeschmolzen war, sich kaum zu ernähren vermochte.

Als Schleppenträgerinnen der Kriegsfurie folgten Hungersnot und Pestilenz. Von wahnsinniger Verzweiflung ergriffen mordeten Eltern ihre eigenen Kinder, um deren Fleisch zur Sättigung zu benutzen. In Hessen und Sachsen, im Elsaß und an andern Orten hörte man von Menschenfressern, die Jagd auf Lebende machten, um sie zu verzehren.

In der Schrift »Excidium Germaniae« heißt es: »Man wandert bei zehn Meilen und sieht nicht einen Menschen, nicht ein Vieh. In allen Dörfern sind die Häuser voll toter Leichname und Äser gelegen; Mann, Weib, Kinder und Gesinde, Pferde, Schweine, Ochsen und Kühe neben- und untereinander, von Pest und Hunger erwürget, von Wölfen, Hunden, Krähen und Raben gefressen, weil niemand gewesen, der sie begraben.«

Manche der Überlebenden, obdachlos und ohne Existenzmittel, scharten sich zu Räuberbanden zusammen, zogen sengend und plündernd von Hof zu Hof, nahmen den Bewohnern das letzte und boten den ohnmächtigen Regierungen Trotz.

Noch waren diese furchtbaren Leiden, welche der große Krieg den deutschen Landen geschlagen hatte, nicht verwunden, so kamen die Kriege gegen die Polen, Schweden, Türken und Franzosen. Nebenher gab es endlose Streitigkeiten der Reichsstände untereinander. Um das Elend voll zu machen, begingen die an verschwenderische Hofhaltung, glänzende Gelage und große Jagden gewöhnten großen und kleinen Landesherren an dem gewöhnlichen Volke die ärgsten Bedrückungen. Auf ihr Gottesgnadentum pochend und ihre Länder als persönliches Eigentum betrachtend, zwangen sie ihre Untertanen in ein entwürdigendes, von völliger Leibeigenschaft kaum noch zu unterscheidendes Knechtschaftsverhältnis.

In dieser langen Zeit des Leidens und des materiellen Elends schwand einem großen Teil des deutschen Volkes eine seiner edelsten Eigenschaften: der unternehmende kühne Mannesmut, der es seit den Tagen, wo es zum ersten Male in den Bereich der Geschichte trat, in so hoher Weise ausgezeichnet hatte. Aus dem freien deutschen Manne wurde ein ängstlicher, in sein Schicksal ergebener Spießbürger, der kaum noch Verständnis für das Entwürdigende seiner Lage besaß, sondern Trost für seine Leiden tatenlos in der Religion suchte. Aber auch das war ihm häufig erschwert. Nach dem Dreißigjährigen Kriege waren in Deutschland drei Bekenntnisse, das katholische, lutherische und reformierte, anerkannt worden. Aber ihre Anhänger und Priester befehdeten auch nach dem Kriege einander fort und fort. Besonders die an den zahlreichen Fürstenhöfen angestellten Hofgeistlichen und Beichtväter suchten auf die Landesherren Einfluß zu gewinnen und sie zu veranlassen, das von ihnen vertretene Bekenntnis zur Staatsreligion zu machen. Dies gelang in manchen Ländern, und so kam es, daß in Gegenden, deren Herrscher katholisch geblieben waren, die Lutheraner und Reformierten in der Ausübung ihrer Andachten behindert wurden; in Ländern hingegen, wo die Lutheraner oder Reformierten Oberwasser besaßen, waren die Katholiken und Reformierten oder die Katholiken und Lutheraner allerlei Bedrängnissen ausgesetzt.

In verschiedenen Teilen Deutschlands hatten sich aber auch Sekten gebildet, die sich sowohl von den Katholiken wie von den Reformierten und Lutheranern absonderten und darum sowohl von den Geistlichen wie von der Regierung verfolgt wurden, da man der immer größer werdenden religiösen Zersplitterung vorbeugen wollte.

Diese Sekten waren die Mennoniten, Labadisten, Pietisten, Herrnhuter, Schwenkfeldianer, Tunker und andere mehr. Sie strebten meist eine Wiederherstellung des schlichten, innigen Gemeindelebens an, wie es die ersten Christen geführt hatten. Da sie von berufsmäßigen Predigern nicht viel hielten und auch die Beständigkeit der Kirche als Organisation nicht anerkannten, so zogen sie sich natürlich den Zorn der Geistlichkeit zu. Den Regierungen erschienen sie verdächtig, weil sie Neigungen bekundeten, die man als gefährlich für die bestehenden Staatsformen betrachtete. Namentlich war es der von einigen Sekten vertretene kommunistische Gedanke der gemeinsam füreinander arbeitenden Brüder und Schwestern, den man nicht dulden zu dürfen glaubte. Da die Sektierer sich obendrein weigerten, Kriegsdienste und Kriegssteuern zu leisten, weil Christus das Führen des Schwertes und das Töten von Menschen verboten habe, so wandte sich der Groll der ausschließlich auf militärischer Gewalt beruhenden Regierungen gegen sie.

Die Verfolgungen, denen die Sektierer sich infolgedessen ausgesetzt sahen, nahmen in manchen Ländern so grausame Formen an, daß viele, um der Einkerkerung oder den drohenden Leibes- und Lebensstrafen zu entgehen, sich zur Auswanderung entschlossen.

Die Anregung dazu kam durch englische und holländische Puritaner und Quäker, von denen viele gleicher Bedrängnisse wegen nach der Neuen Welt gezogen waren. Von ihnen, mit denen man Fühlung hielt, erfuhr man, daß Amerika, insbesondere Pennsylvanien, ein duldsames Land sei, wo jedermann seinen religiösen Anschauungen ungehindert leben könne und auch der Bauer darauf rechnen dürfe, des Lohnes für seine Arbeit teilhaftig zu werden.

William Penn.

Die ersten deutschen Sektierer, welche sich von der Scholle lösten, um in der Fremde ungehindert ihren religiösen Anschauungen leben zu können, waren Mennoniten, Anhänger des um das Jahr 1492 in dem friesländischen Dorfe Witmarsum geborenen Menno Simon. Derselbe war ursprünglich Priester der katholischen Kirche, hatte sich aber von derselben losgesagt und predigte in reformatorischem Sinne. Seinen Anhängern empfahl er Sittlichkeit, Herzensmilde und Reinheit; sich der Verfolgung Andersgläubiger, des Tragens und Gebrauchens von Waffen, ja, jeder Gegenwehr zu enthalten; auch das Klagen vor weltlichen Gerichten, das Schwören von Eiden, die Teilnahme an weltlicher Regierung und unnötigen Aufwand in Kleidung und Lebensweise zu unterlassen. Hinsichtlich der Auffassung der Gottheit Christi stimmte er mit den Wiedertäufern überein, beobachtete die Fußwaschung als religiöse Zeremonie und erteilte die Taufe nur als bloßes Symbol innerer Sinnesänderung.

Seine Anhänger, die Mennoniten, bildeten diese Grundsätze noch weiter aus. Das irdische Leben lediglich als eine Vorbereitung für das Jenseits betrachtend, sonderten sie sich, um den Versuchungen dieser Welt zu entgehen, soviel als möglich von den Gemeinwesen ab. In ihren Ehebündnissen beschränkten sie sich ausschließlich auf Mitglieder der eignen Kreise.

Da von allen Sektierern die Mennoniten den unchristlichen Charakter der Kirchen, wie des nur auf militärischer Gewalt beruhenden Staatswesens am schärfsten kritisierten und obendrein sich weigerten, Kriegsdienste und Kriegssteuern zu leisten, so wurden sie auch mit der größten Erbitterung verfolgt.

Schon der Gründer der Sekte, Menno Simon, wurde für vogelfrei erklärt. Wer seinen Kopf einliefre, sollte als Belohnung einen Karlsgulden und außerdem, welche Verbrechen er immer begangen habe, völlige Straflosigkeit erhalten. Unter diesem Bann floh Menno Simon von Ort zu Ort, vom Rhein bis zu den Ostseeländern, bis endlich im Jahre 1561 der Tod ihn seinen Verfolgern entrückte. Seine Anhänger aber mußten den furchtbaren Haß derselben vollauf verspüren. In den Niederlanden marterten die fanatischen Spanier ihrer 6000 zu Tode; in Süddeutschland und in der Schweiz hauchten über 3000 unter den Richtschwertern oder auf den Scheiterhaufen ihre letzten Seufzer aus. Die entsetzlichen Leiden dieser Märtyrer wurden von Tieleman Jans van Braght in einem dickleibigen Folianten »Het Bloedig Toneel of Martelaars Spiegel«, »Der blutige Schauplatz oder Märtyrer-Spiegel« beschrieben.

Namenszug von William Penn.

Erst nach 1579 ließen die wütenden Verfolgungen in Holland und Norddeutschland nach; in andern Ländern hingegen wurde den Mennoniten bis ins 18. Jahrhundert hinein zugesetzt. Die Anzeige eines Mennoniten wurde mit fünf Gulden belohnt; die Sektierer selber bedrohte man mit Einziehung ihres Vermögens, körperlicher Züchtigung und Gefängnisstrafe. Trotzdem bildeten sich in Lübeck, Emden, Frankfurt a. M., Krefeld und Krisheim bei Worms Mennonitengemeinden, die mit den nach ähnlichen Glaubenssatzungen lebenden Quäkern in Holland und England nicht nur geheimen Verkehr unterhielten, sondern bisweilen auch den Besuch von Predigern derselben empfingen. Einer jener englischen Quäkermissionare, welche Deutschland bereisten, war William Penn. Auf seinen in den Jahren 1671 und 1677 unternommenen Missionsreisen kam er auch nach Krefeld, Frankfurt a. M. und Krisheim, wo er vor den dortigen Mennonitengemeinden predigte und bei all seinen Hörern einen tiefen, nachhaltigen Eindruck hinterließ.

Penns Vater, ein Admiral in englischen Diensten, hatte seinem Sohne eine auf 16 000 Pfund Sterling lautende Forderung an die Regierung hinterlassen. William entschloß sich, an Stelle baren Geldes eine bedeutende Strecke Landes anzunehmen, die in Nordamerika, westlich vom Delaware, lag. Zum Gedächtnis an seinen Vater und im Hinblick auf den ungeheuren Waldreichtum des Landes nannte William Penn sein Besitztum Pennsylvanien.

Der Verfolgungen seiner Glaubensgenossen gedenkend, beschloß er, dieses Besitztum zu einem Zufluchtsort für alle zu machen, die in Europa wegen ihres Glaubens bedrängt wurden. Nachdem er durch seinen berühmten Vertrag mit den Indianern bei Schackamoxon Pennsylvanien zu einer wirklichen Stätte des Friedens gemacht hatte, veröffentlichte er eine in englischer, deutscher und holländischer Sprache gedruckte Beschreibung von Pennsylvanien. Die deutschen Ausgaben erschienen in Amsterdam und Frankfurt unter dem Titel: »Eine nachricht wegen der Landschaft Pennsylvania in America: welche jungstens unter dem Großen Siegel in Engelland an William Penn Sambt den Freiheiten und der Macht so zu behörigen guten Regierung derselben nötig, übergeben worden.«

Diese Schrift enthielt zugleich die Einladung an alle wegen ihrer religiösen Anschauungen Verfolgten, nach der jenseits des Ozeans errichteten Freistätte zu kommen. Die Einladung wurde von den Mennoniten in Frankfurt, Krefeld und Krisheim freudig aufgenommen, zumal die Bedingungen, unter welchen Penn Grundstücke zum Kauf anbot, äußerst günstig waren. Er verkaufte je 5000 Acker für 100 Pfund Sterling und 100 Acker für 40 Schilling neben Zahlung einer Erbpacht von 1 Schilling für 100 Acker. Wer nicht kaufen wollte, konnte bis zu 200 Acker Land für einen jährlichen Zins von 1 Penny den Acker pachten.

Namenszug von Pastorius.

Mehrere Mitglieder der Frankfurter Gemeinde traten zu der sogenannten »Frankfurter Gesellschaft« zusammen und erwarben 25 000 Acker. Die Krefelder Gemeinde sicherte sich 18 000 Acker. Beim Abschluß des Kaufvertrages bedienten die Frankfurter sich eines jungen Rechtsgelehrten, namens Franz Daniel Pastorius. Derselbe war am 26. September 1651 zu Sommerhausen in Franken geboren. Nach Beendigung seiner Studien auf den Universitäten Straßburg, Basel und Jena hatte er eine längere Reise durch Deutschland, Holland, England, Frankreich und die Schweiz gemacht und war im November 1682 nach Frankfurt gekommen, wo er in Beziehungen mit der dortigen Pietistengemeinde trat.

»Weilen ich nun,« so erzählt Pastorius in seinen Aufzeichnungen, »alldar von meinen Bekannten Pennsylvanien zum öfteren sehr rühmen hörte und verschiedene Relationsschreiben davon zu lesen bekam, auch einige Gott fürchtende Menschen sich bereits dorthin zu transportieren entschlossen und allschon zusammengepackt hatten, entstund eine nicht geringe Begierde bey mir, in ihrer Gesellschaft mit über zu segeln und daselbst nach überdrüssig gesehenen und gekosteten europäischen Eitelkeiten nebenst ihnen ein still und christlich Leben zu führen. Verehrte und schickte derowegen meine Bücher u. s. w. an meinen Bruder Joh. Samuel und erlangte endlich nach mehrmaliger Briefwechselung meines verehrten Vatters Verwilligung sammt 250 Reichsthalern, worauf ich dann nach Krisheim reisete und mich sofort ganz reisefertig machte.«

Am 2. April fuhr Pastorius von Frankfurt den Rhein hinab, verweilte kurze Zeit in Köln und begab sich dann nach Krefeld, wo er mit mehreren Mitgliedern der dortigen Mennonitengemeinde Unterredungen hatte und von denselben erfuhr, daß sie gleichfalls bereit seien, nach Pennsylvanien überzusiedeln. Pastorius versprach, für ihre Ankunft alles vorzubereiten und begab sich über Rotterdam und London nach Gravesend, von wo er am 6. Juni mit dem Schiff »America« nach Philadelphia segelte. Als er dort am 20. August landete, bestand dieser »Ort der Bruderliebe« erst aus wenigen notdürftig hergerichteten Blockhütten.

»Das Übrige war Wald und Gestrüpp, worin ich mich mehrere Male verlor. Was für einen Eindruck solch eine Stadt auf mich machte, der ich eben London, Paris, Amsterdam und Gent besucht hatte, brauche ich nicht zu beschreiben.«

Dem Beispiel der Bewohner dieser Ansiedlung folgend, erbaute Pastorius sich ein bescheidenes, für die erste Unterkunft genügendes Häuschen, dessen Fensteröffnungen er, da Glas nicht zu haben war, mit ölgetränktem Papier verklebte. Altem deutschem Brauch folgend, setzte er über die Haustür den von ihm ersonnenen Spruch:

»Parva domus sed amica bonis, procul este profani.«

»Klein ist mein Haus, doch Gute sieht es gern,

Wer gottlos ist, der bleibe fern.« –

Mit William Penn häufig verkehrend und von diesem hochgeschätzt, erwartete Pastorius in seinem kleinen Nothause die Ankunft der Krefelder Einwanderer.

Von der Krefelder Gemeinde hatten sich zunächst 13 Familien zur Übersiedlung nach Pennsylvanien entschlossen. Es waren die Familien von Hermann, Abraham und Dirk (Dietrich) op den Graeff, Lenert (Leonhard) Arets, Tünes (Anton) Kunders, Reinert (Reinhard) Tisen oder Theißen, Wilhelm Strepers, Jan (Johann) Lensen, Peter Keurlis oder Kuirlis, Jan Simens, Johann Bleickers, Abraham Tünes oder Tünies und Jan Lüken oder Luyken. Zusammen bildeten diese Personen eine Schar von 33 Köpfen.

Am 18. Juni befanden sich die Auswanderer in Rotterdam, gingen von dort nach England und schifften sich am 24. Juli 1683 auf der »Concord« in Gravesend zur Überfahrt nach Amerika ein. Entlang der Küste Englands ging die Fahrt äußerst langsam von statten, denn man behielt dieselbe drei Wochen lang in Sicht. Nach weiteren 49 Tagen erblickten die Reisenden die Gestade der Neuen Welt und betraten am 6 Oktober (dem 16. Oktober gegenwärtiger Zeitrechnung) den Boden derselben.

Von Pastorius und Penn freudig begrüßt, schritten die deutschen Pilger nach kurzem Verweilen zur Auswahl eines geeigneten Platzes für die zu gründende Niederlassung. Man entschied sich für einen zwei Stunden von Philadelphia in der Nähe des Schuylkillflusses gelegenen Landstreifen, auf dem William Penn »am 24. Octobris durch Thomas Fairman 14 Lose oder Erbe abmessen ließ, umb welche oberwähnte 13 Familien am 25. dito durch Zettel das Los zogen und sofort anfingen, Keller und Hütten zu machen, worinnen sie den Winter nicht sonder große Beschwerlichkeiten zubrachten. Den Ort nannten wir Germantown, welches der Teutschen-Statt bedeutete. Etliche gaben ihm den Beynamen Armentown, sindemahl viel der vorgedachten Beginner sich nicht auf etliche Wochen, zu geschweigen Monaten, provisioniren kunnten. Und mag weder genug beschrieben noch von denen vermöglicheren Nachkömmlingen geglaubt werden, in was Mangel und Armuth, anbey mit welch einer Christlichen Vergnüglichkeit und unermüdetem Fleiß diese Germantownship begunnen sey.«

Zunächst hatten die deutschen Ansiedler einen schweren Kampf gegen die schier unbezwingliche Wildnis zu führen, die sich dicht an ihre Hütten drängte, und deren Ende gen Westen hin noch kein Weißer erreicht hatte. »Man wende sich,« so schrieb Pastorius an seine in Deutschland zurückgebliebenen Angehörigen, »hin, wo man wolle, da heißet es: ›Itur in antiquam sylvam‹, und ist alles mit Holtz überwachsen, also daß ich mir offt ein paar Dutzet starke Tyroler gewünschet, welche die dicke Aychen-Bäume darnieder geworffen hätten.« In diesem Kampf mit der Wildnis bedurfte es, wie Pastorius an einer anderen Stelle gesteht, »gedachten William Penns offtmaliger dringender Assistenz, zumal wir wegen ermangelnder sattsamer Experienz in solcherlei Sachen vieles gethan haben, was wir hernach theils selbst ändern, theils der klügeren Nachfahren Verbesserung anbefehlen müssen.«

Mit der Zeit wurde das Aussehen der Ortschaft doch ein wohnliches. Sie war durch eine breite, von mehreren Querstraßen durchschnittene und auf beiden Seiten mit Pfirsichbäumen besetzte Straße in zwei Hälften geteilt. Ein kleines hölzernes Kirchlein erstand 1686. Die Wohnhäuser lagen inmitten großer Blumen- und Gemüsegärten, deren fruchtbarer Boden die auf ihn gewendete Mühe so reich lohnte, daß man mit den gewonnenen Erzeugnissen sowohl den Bedarf der Bewohner decken wie auch den Markt von Philadelphia versorgen konnte. Ja, nach mehreren Jahren konnte man den Überfluß an Getreide und Vieh nach Barbados verhandeln »umb Brandwein, Syrup, Zucker und Salz«.

Mit den Eingeborenen, die Pastorius als »starke, hurtige und gelenke Leute« schildert, die »sich einer aufrichtigen Redlichkeit befleißigen, genau über ihren Versprechen hielten und Niemanden betrogen oder beleidigten«, kam man gut aus. Man unterhielt sogar mit ihnen einen einträglichen Handel. »Der wilden Leute ihre Kaufmannschaften,« so erzählt Pastorius weiter, »ist von Fischen, Vögeln, Hirschhäuten und allerlei Pelzwerk von Bibern, Ottern, Füchsen, u. s. w. Bißweilen vertauschen sie's gegen Getränk, bißweilen verkauffen sie's umb ihr Landgeld, welches nur langlichte an Faden angeschnürte Corallen aus Meer-Muscheln geschliffen (Wampumperlen) theils weis, theils braunlecht.« Das im Handel mit den Indianern erworbene Pelzwerk verschiffte man nach England.

Fleiß, Sparsamkeit und Genügsamkeit bildeten die Tugenden, durch welche die Ansiedler von Germantown sich auszeichneten und die Achtung aller Umwohner erwarben. Besondere Sorgfalt wendeten sie auf den Anbau von Flachs und Wein, die hoch in Ehren gehalten wurden. Der Flachs hatte Bedeutung, weil die Krefelder Leineweberei betrieben. Dies Gewerbe setzten sie in der Neuen Welt fort und stellten allerlei Zeuge her, die wegen ihrer Güte und Haltbarkeit überall willige Abnehmer fanden. Als Rheinländer waren sie Freunde des Frohsinns und wußten den Wein als Quelle desselben zu schätzen. So währte es nicht lange, daß sich um die Fenster und Türen ihrer Hütten schwertragende Reben rankten, andere sich zu schattigen Lauben verbanden. Gewiß war es ein sinniger Gedanke, daß Pastorius beim Entwurf eines Ortssiegels in dasselbe ein Kleeblatt zeichnete, dessen drei Blätter den Weinstock, den Flachs und die Weberei darstellen sollten, was durch die Umschrift: »Vinum, Linum et Textrinum« (»Wein, Lein und Webeschrein«) Ausdruck fand. Dadurch wurde zugleich die Mission der Deutschen in Amerika, die Förderung des Ackerbaues, des Gewerbes und des heiteren Lebensgenusses in der glücklichsten Weise angedeutet.

Welch glückliche Stunden mögen die Väter der deutschen Auswanderung in Germantown verlebt haben, wenn sie abends nach vollbrachter Arbeit auf den nach heimischer Art zu beiden Seiten der Haustür angebrachten Bänken saßen, von Bienen umsummt, von Tauben umflattert und vom Wohlgeruch der Blumen umwallt, die den aus Deutschland mitgebrachten Sämereien entsprossen! Wie oft mögen sie da der fernen Heimat gedacht haben, in der sie nur Kümmernisse und Verfolgung erlebt hatten, die ihnen aber trotzdem heilig und teuer blieb! Die Anhänglichkeit an dieselbe bekundeten sie, indem sie drei neue Ortschaften, die der Zuwachs später notwendig machte, Krefeld, Krisheim und Sommerhausen tauften.

Unter den alltäglichen Arbeiten vergaßen die Bewohner der deutschen Stadt nicht die Pflege des Geisteslebens. Den Mittelpunkt desselben bildete Pastorius, der die Errichtung einer Schule durchsetzte und persönlich eine Abendklasse leitete, in der er den reichen Born seines Wissens allen erschloß, die auf Vertiefung ihrer Kenntnisse bedacht waren. Der in jeder Beziehung merkwürdige Mann fand neben der Erledigung seiner Berufspflichten auch noch Zeit, schriftstellerisch tätig zu sein. Von seiner Vielseitigkeit und Gemütstiefe zeugt gewiß die Tatsache, daß er nicht weniger als 43 Bände mit Aufsätzen über Rechtskunde, Naturwissenschaft, Geschichte, Landwirtschaft, Theologie, Gedichten, Sinnsprüchen und philosophischen Betrachtungen füllte. Wie warm in seinem Herzen echte Liebe für das Vaterland und für seine Landsleute glühte, geht aus seinem berühmten, in lateinischer Sprache geschriebenen »Gruß an die

Nachkommen« hervor, mit dem er das Grundbuch von Germantown eröffnete. Der um die deutsch-pennsylvanische Geschichte hochverdiente Oswald Seidensticker, dessen Hauptwerk »Die Gründung von Germantown« eine Perle echter, gemütstiefer Geschichtsschreibung ist, um die jedes Volk das Deutschamerikanertum beneiden dürfte, übersetzte denselben folgendermaßen: »Sei gegrüßt, Nachkommenschaft! Nachkommenschaft in Germanopolis! Und erfahre zuvörderst aus dem Inhalt der folgenden Seite, daß deine Eltern und Vorfahren Deutschland, das holde Land, das sie geboren und genährt, in freiwilliger Verbannung verlassen haben – oh, ihr heimischen Herde! – um in diesem waldreichen Pennsylvanien, in der öden Einsamkeit minder sorgenvoll den Rest ihres Lebens in deutscher Weise, d. h. wie Brüder, zu verbringen. Erfahre auch ferner, wie mühselig es war, nach Überschiffung des Atlantischen Meeres in diesem Striche Nordamerikas den deutschen Stamm zu gründen. Und du, geliebte Reihe der Enkel, wo wir ein Muster des Rechten waren, ahme unser Beispiel nach; wo wir aber von dem so schwierigen Pfade abwichen, was reumütig anerkannt wird, vergib uns; mögen die Gefahren, die andere liefen, dich vorsichtig machen. Heil dir, Nachkommenschaft! Heil dir, deutsches Brudervolk! Heil dir auf immer!«

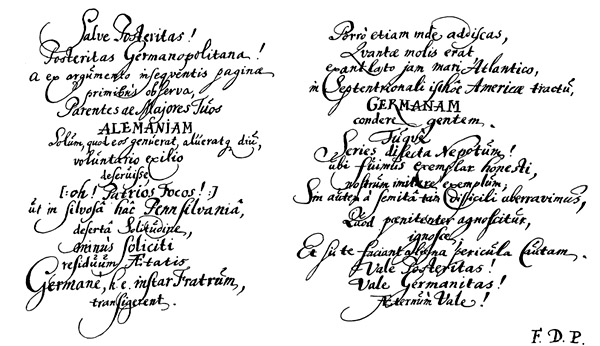

Der lateinische Originaltext lautet:

Salve Posteritas!Posteritas Germanopolitana!

A ex argumento in sequentis paginae primibus observa, Parentes ae Majores Tuos Alemaniam Solum quod eos genuerat, alueratque diu, voluntario exilio deseruisse, (oh! Patrios Focos!) ut in Silvosa hac Pennsylvania, deserta Solitudine, minus soliciti residuum Aetatis Germane, h. e. instar Fratrum, transigerent. Porro etiam inde addiscas, quantae molis erat, exant lato jam mari Atlantico, in Septentrionali isthoc Americae tractu, Germanam condere gentem. Tuque Series dilecta Nepotum! ubi fuimus exemplar honesti, nostrum imitare exemplum; Sin autem a semita tam difficili aberravimus, quod poenitenter agnoscitur, ignosce; Et sic te faciant aliena pericula cautam. Vale Posteritas! Vale Germanitas! Aeternum Vale!

Pastorius' Gruß an die Nachkommenschaft. Kopie der im Grundbuch von Germantown befindlichen Originalniederschrift.

Bereits im Jahre 1691 erhielt Germantown städtische Gerechtsame. Daß die Bewohner Pastorius zum Bürgermeister erwählten, war der Ausdruck der von allen gegen ihn empfundenen Dankbarkeit. Zugleich bekleidete er das Amt eines Friedensrichters. Als er am 2. Juni ein Ratsbuch beschaffte, eröffnete er dasselbe mit einigen seinen Gerechtigkeitssinn kennzeichnenden Sprüchen.

»Lasset die Forcht des Herrn bey Euch seyn und nehmet nicht Geschenke. Beleidigt keine Wittib noch Waisen. Schaffet dem Armen Recht und helffet dem Elenden und Dörftigen. Richtet recht zwischen Jedermann; sehet keine Person an, sondern höret den Kleinen wie den Großen. In euren Wahltagen setzet zu Häuptern übers Volk redliche, weise, erfahrene und verständige Leute, die wahrhafftig und dem Geitze feind sind.«

Wie wohl würde es um die amerikanische Nation stehen, wenn alle Richter sich bestrebten, gleich einem Pastorius solchen Grundsätzen gerecht zu werden.

Als Richter hatte Pastorius kaum etwas zu tun. Mitunter vergingen Monate, ehe er Anlaß fand, einen Bewohner von Germantown in eine gelinde Geldstrafe zu nehmen. Seidensticker, welcher die Gerichtsakten von Germantown einer Durchsicht unterzog, nennt dieselben trocken und langweilig, fügt aber hinzu: »Glücklich die Gemeinde, deren Gerichts-Annalen langweilig sind!«

Unzweifelhaft ist auch eine Großtat der ersten deutschen Ansiedler in Amerika auf den hochherzigen Pastorius zurückzuführen: der erste in der zivilisierten Welt erhobene Protest wider die Sklaverei, die unfreiwillige Knechtschaft. Die Einfuhr von Negersklaven in die an der Ostküste von Nordamerika gelegenen holländischen und englischen Kolonien wurde bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts betrieben, ohne daß die für allgemeine Menschenrechte eintretenden Puritaner und Quäker den Menschenhandel als eine Ungerechtigkeit empfanden. Erst als William Penn für seine Provinz den »Frame of Government« entwarf, und das Dokument seinem Freunde Benjamin Furley, einem in Rotterdam geborenen Quäker, der zugleich Agent der Frankfurter Gesellschaft war, zur Begutachtung vorlegte, hatte dieser ihm den Vorschlag unterbreitet: »Laßt keine Schwarze direkt eingeführt werden. Und wenn solche aus Virginien, Maryland oder sonst woher mit Familien kommen, welche dieselben früher irgendwo kauften, so laßt dieselben (wie nach der Verfassung von West Jersey) nach acht Jahren frei erklären.«

Aber die Handelsgesellschaft, welcher Penn angehörte, und die gleich allen anderen Kolonisten englischer und holländischer Abkunft Sklaven hielt, wollte diesem Vorschlag Furleys nur so weit entgegenkommen, daß sie in eine Freilassung ihrer Sklaven nach 14jähriger Dienstzeit derselben willige, wenn dieselben sich verpflichteten, nach erfolgter Freilassung zwei Drittel aller Erzeugnisse des ihnen zugewiesenen Landes an das Warenhaus der Gesellschaft abzuliefern, anderenfalls sie in dienendem Verhältnis bleiben müßten.

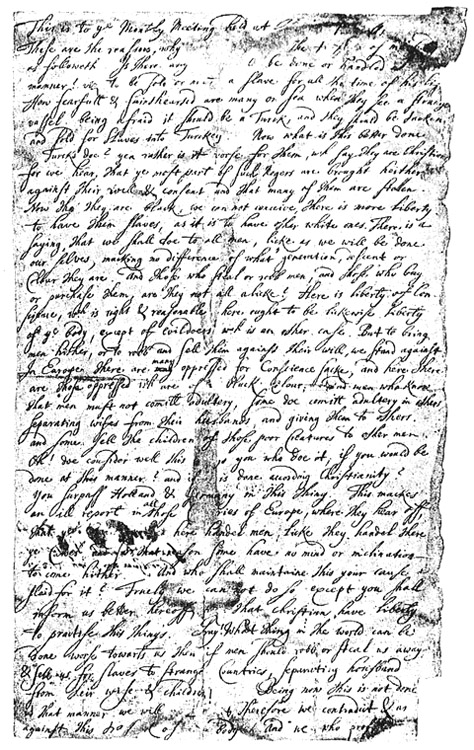

Den Deutschen, welche in ihrer eigenen Heimat den Druck der Obrigkeit schwer empfunden hatten, schien die Sklaverei höchst ungerecht, indem sie gegen die Lehren der christlichen Religion verstoße. Deshalb beschäftigten sie sich sehr lebhaft mit dieser Frage und ließen ihren von Pastorius in englischer Sprache niedergeschriebenen Protest im Februar 1688 der Monatsversammlung der Quäker verlesen. Das denkwürdige Schriftstück hat verdeutscht folgenden Wortlaut:

»An die Versammlung bei Richard Worrells.

Hier folgen die Gründe, warum wir gegen den Handel in Menschenleibern sind. Ist irgend jemand, der in gleicher Weise behandelt, das heißt verkauft und zeitlebens als Sklave gehalten werden möchte? – Wie zaghaft und schwachherzig gebärden sich viele auf See, wenn ihnen ein fremdes Schiff begegnet, – fürchtend, es möge ein türkisches sein, und sie möchten gefangengenommen und in der Türkei als Sklaven verkauft werden. Wohlan, ist Euer Verfahren besser als das der Türken? Im Gegenteil, es steht denen weit übler an, welche vorgeben, Christen zu sein. Denn wir hören, daß die meisten Neger gegen ihren Willen und gegen ihre Zustimmung hierhergebracht werden, und daß viele von ihnen gestohlen wurden. Nun, obgleich sie schwarz sind, können wir doch nicht einsehen, daß dieser Umstand irgendwelche größere Berechtigung verleiht, sie als Sklaven zu halten, als wenn man es mit weißen Menschen zu tun hätte. Man sagt, wir sollten allen Menschen ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse oder Hautfarbe, so begegnen, wie man selbst behandelt zu werden wünscht. Doch sind die, welche Menschen rauben und jene, welche sie kaufen und verkaufen, nicht alle gleich? – Hier herrscht Freiheit des Glaubens, was recht und vernünftig ist. Aber hier sollte auch Freiheit des Körpers herrschen, ausgenommen für Übeltäter, was ein andrer Fall ist. Aber wir protestieren dagegen, Leute wider ihren Willen herzubringen. In Europa sind viele ihres Glaubens wegen unterdrückt. Hier dagegen sind die, welche wegen ihrer schwarzen Farbe unterdrückt werden.

Der Protest der Deutschen von Germantown gegen die Sklaverei. Nach der in der Gesellschaft der »Freunde« zu Philadelphia aufbewahrten Originalhandschrift.

Wir wissen, daß die Menschen keinen Ehebruch begehen sollen. Aber manche machen sich dieser schweren Sünde in andrer Form schuldig, indem sie Frauen von ihren Männern trennen und anderen überliefern. Manche verhandeln obendrein die Kinder dieser armen Geschöpfe an andere Leute. Oh, die Ihr solche Dinge tut, überlegt, ob Ihr in der gleichen Weise behandelt werden möchtet, und ob es sich mit wahrem Christentum verträgt. Ihr überbietet Holland und Deutschland in solchen Dingen. Es bringt Euch in allen europäischen Ländern in Verruf, wenn sie dort hören, daß die Quäker hier Menschen in der gleichen Weise wie das Vieh verkaufen. Aus diesem Grunde zeigen manche keine Neigung, hierherzukommen. Denn wer könnte solches Tun verteidigen oder befürworten? Wir können es nicht; es sei denn, daß Ihr uns überzeugt, daß Christen ein Recht haben, so zu handeln. Sagt, was könnte uns Schlimmeres widerfahren, als wenn Menschen uns rauben oder stehlen wollten, um uns von unseren Angehörigen zu trennen und als Sklaven in fremde Länder zu verkaufen? Einsehend, daß dies nicht die Art ist, in der wir mit uns verfahren sehen möchten, protestieren wir gegen diesen Menschenschacher. Und wir, die wir bekennen, daß es ungesetzlich ist, zu stehlen, müssen es gleichfalls unterlassen, Dinge zu kaufen, von denen wir wissen, daß sie gestohlen wurden. Wir sollten dagegen helfen, daß dieser Raub und Diebstahl unterdrückt werden. Die Sklaven aber sollten aus den Händen ihrer Räuber erlöst und in gleicher Weise freigegeben werden, wie in Europa. Dann wird Pennsylvanien einen guten Ruf erlangen, wohingegen es jetzt dieser Ursache wegen in anderen Ländern berüchtigt ist. Wir sollten dies um so mehr tun, als die Europäer begierig sind, zu erfahren, in welcher Weise die Quäker ihre Provinz regieren. Viele dieser Europäer beneiden uns. Wenn dies aber wohlgetan ist, was wäre dann vom Übel?

Falls es diesen als dumm und hinterlistig verschrienen Sklaven einmal in den Sinn käme, sich zu vereinigen und für ihre Freiheit zu kämpfen und dann ihre Herren und Herrinnen in der gleichen Weise zu behandeln, wie diese sie behandelten, werden dann diese Herren und Herrinnen zum Schwert greifen und diese armen Sklaven bekämpfen? Manche würden, wie wir glauben, nicht zögern, dies zu tun. Aber hätten diese Neger nicht ebensogut das Recht, für ihre Freiheit zu kämpfen, als wie Ihr das Recht zu haben glaubt, sie als Sklaven zu halten?

Nun erwägt diese Angelegenheit wohl, ob sie gut oder böse ist. Falls Ihr es für recht befindet, die Schwarzen in solcher Weise zu behandeln, so bitten und ersuchen wir Euch hiermit liebevoll, uns darin zu belehren, was bis heute nie zuvor getan wurde, nämlich, daß es Christen ziemt, so zu verfahren. Einstweilen werden wir uns über diese Angelegenheit zufriedengeben, und gleichfalls unsere guten Freunde und Bekannte in der Heimat beruhigen, für welche es ein Schrecken und Abscheu ist, daß Menschen derart in Pennsylvanien behandelt werden.

Dies ist von unsrer Versammlung in Germantown, abgehalten am 18. des 2. Monats 1688. Zu übergeben an die Monatsversammlung bei Richard Worrells.

Garret Hendericks. Derick up de Graeff. Francis Daniell Pastorius. Abraham up den Graeff.«

Die Monatsversammlung der Quäker fand das Dokument zu wichtig, als daß sie sich für zuständig hielt, einen Beschluß zu fassen. Sie überwies das Schriftstück der »Vierteljahrsversammlung«, die dasselbe aus den gleichen Gründen am 4. April an die »Jahresversammlung« weitergab. Diese drückte sich am 5. Juli mit der Erklärung um die heikle Frage herum: »Es wurde hier eine von mehreren deutschen Freunden verfaßte Schrift eingereicht, welche die Frage der Gesetzlichkeit oder Ungesetzlichkeit des Kaufs und Haltens von Negern betrifft. Man kam dahin überein, daß es dieser Versammlung nicht zustehe, ein positives Urteil über diese so viele andere Dinge berührende Frage abzugeben. Aus diesem Grunde unterließ man es, auf die Angelegenheit einzugehen.«

Damit wurde das denkwürdige Schriftstück zu den Akten gelegt. Erst volle 155 Jahre später wurde es von dem Geschichtsforscher Nathan Kite wieder aufgefunden und am 13. Januar 1844 in der Quäkerwochenschrift »Friend« zum Abdruck gebracht. Das Original, ein stark verwitterter Bogen in Folioformat, befindet sich noch heute im Besitz der Quäkergesellschaft der Friends in Philadelphia.

Wenngleich der menschenfreundliche Pastorius die Abschaffung der Sklaverei nicht erlebte, so durfte er sich doch versichert halten, daß seine Anregung einst Früchte tragen werde. Bereits im Jahre 1711 kam in Pennsylvanien ein Gesetz zur Annahme: »An act to prevent the Importation of Negroes and Indians into the province.« Es wurde zwar von der englischen Regierung sofort für ungültig erklärt, aber schon 1715 begannen die Quäker ernstlich sich gegen den überseeischen Sklavenhandel auszusprechen. 1730 gingen sie schon so weit, das Kaufen importierter Sklaven zu mißbilligen.

Unterdessen war, was an dem edlen Pastorius sterblich, längst zu Staub zerfallen. Er schied gegen Ende des Jahres 1719 aus dem Leben und wurde auf dem alten Quäkerfriedhof von Germantown begraben. Kein Nachweis ist vorhanden, an welcher Stelle die Gebeine des edlen Mannes ruhen, von dem sein berühmter, ihm im Tode vorausgegangener Zeitgenosse und Freund William Penn einst sagte: »Vir sobrius, probus, prudens et pius, spectatae inter inculpataeque famae«; »Nüchtern, rechtschaffen, weise und fromm, ein Mann von allgemein geachtetem und unbescholtenem Namen«.

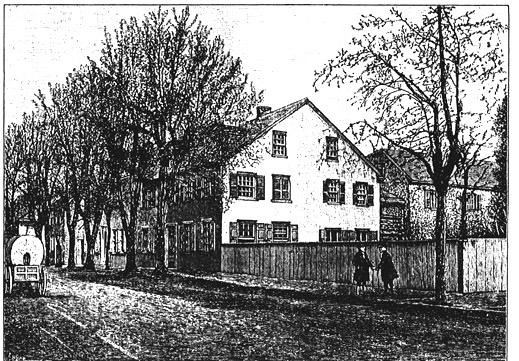

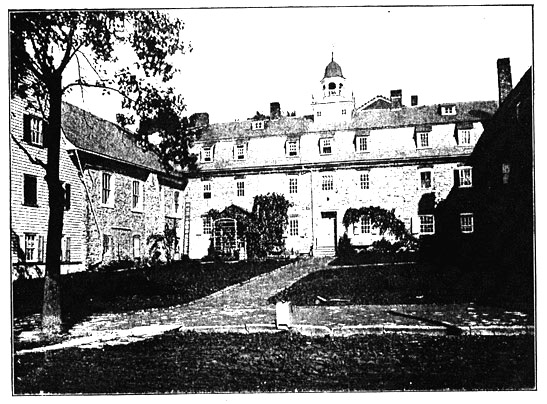

Altes Haus in Germantown, in dem der Protest gegen die Sklaverei verfaßt und geschrieben wurde. Nach einer alten Zeichnung.

Auch nach Pastorius' Tode flossen die Jahre in Frieden über die deutsche Stadt hinweg. Keine Indianerkämpfe, Religionsstreitigkeiten oder Parteifehden wurden hier ausgefochten. Mit den benachbarten Quäkern, denen sich viele Mennoniten von Germantown förmlich anschlossen, unterhielt man die beste Fühlung. Zuwanderung aus Deutschland und den benachbarten Kolonien ließ das Städtchen Germantown rasch emporblühen. Von diesem Zuwachs erwies sich keiner so wertvoll wie die Einwanderung eines aus Laasphe in Westfalen stammenden Mannes, Christoph Saur, der im Jahre 1727 in Germantown anlangte.

Nicht an Gelehrsamkeit, sicher aber an Vielseitigkeit war er dem edlen Pastorius über. Sagt doch eine handschriftliche Notiz von ihm: »Er ist ein sehr ingenieuser Mann, ein Separist, der auf die 30 Handwerke ohne Lehrmeister erlernet. Denn als ein Schneider ist er dahin nach Amerika gereiset und nun ein Buchdrucker, Apotheker, Chirurgus, Botanicus, groß und klein Uhrmacher, Schreiner, Buchbinder, Concipient der Zeitungen, der sich alle seine Buchdruckerwerkzeuge selbst verfertigt; ziehet auch Bley und Drat, ist ein Papiermüller, u. s. w.«

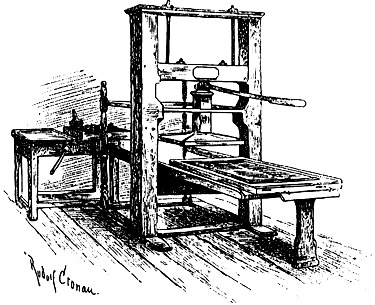

In keiner seiner vielen Beschäftigungen erzielte Christoph Saur so große und nachhaltige Erfolge wie in der Druckerei.

Die nach Pennsylvanien gekommenen deutschen Sektierer verfaßten zahlreiche religiöse Erbauungsschriften, die sie in Philadelphia bei Andreas Bradford, Samuel Keimer und Benjamin Franklin drucken ließen. Sie mußten es sich allerdings gefallen lassen, daß ihre Andachtsbücher mit lateinischen Lettern gedruckt wurden, da gotische Typen bisher nicht nach Amerika gebracht waren. Seidensticker zählt in seiner Monographie: »German printing in America« eine ganze Reihe solcher mit römischen Typen gedruckten Bücher auf. Welchen Wert die amerikanischen Drucker auf die Kundschaft der Deutschen legten, geht daraus hervor, daß Bradford im Jahre 1730 einen deutschen Kalender erscheinen ließ unter dem Titel: »Der Teutsche Pilgrim, mitbringend seinen sitten Calender. Auf das Jahr nach der gnadenreichen Geburt unseres Herrn und Heylands Jesu Christ MDCXXXI.«

Benjamin Franklin wagte sich sogar an die Herausgabe einer deutschen Ausgabe seiner »Pennsylvania Gazette«. Er kündigte dieselbe am 11. Juli 1732 mit folgenden Worten an: »Am nächsten Samstag wird die Philadelphische Zeitung, ein Blatt in Hochdeutsch, herausgegeben werden. Dieselbe wird alle vierzehn Tage Samstags erscheinen. Auf dem Lande wohnende Subskribenten können sie um zehn Uhr in Empfang nehmen. Anzeigen werden vom Drucker der Zeitung wie auch von Herrn Louis Timothee, Sprachlehrer angenommen, welcher dieselben übersetzt.

Diese Zeitung war mit römischen Lettern gedruckt. Eine Kopie der zweiten Nummer vom 24. Juni 1732 befindet sich in den Sammlungen der Historical Society of Pennsylvania. Gleich an der Spitze dieser Zeitung läßt Franklin sich folgendermaßen vernehmen: »Wiewohl ich geglaubt hätte, daß sich unter denen teutschen Einwohnern dieses Landes mehr Liebhaber sollten gefunden haben, die dieses zumahl vor junge Personen so nützliche Werk, die Ausgabe der Zeitungen nehmlich, befördern, und dazu mit anstehen würden; so erstreckte sich doch die Anzahl derer, die sich dazu unterschrieben haben, vor jetzt nicht über 50. Nichtsdestoweniger habe ich auf meiner seiten nicht ermangeln wollen, damit einen Anfang zu machen, der Hoffnung lebend, daß sich noch mehrere einfinden werden, selbiges zu befördern, sonsten ich mich genöthigt sehen würde, bald wieder damit aufzuhören.«

Da diese Ermunterung ohne Wirkung blieb, so stellte Franklin den Druck der »Philadelphischen Zeitung« wieder ein. Die geringe Teilnahme der deutschen Bevölkerung an diesem Unternehmen erklärt sich dadurch, daß Franklin wiederholt Äußerungen getan hatte, aus denen starke Abneigung gegen alles Deutsche hervorleuchtete.

Dem scharfen Blick Christoph Saurs entging es nicht, daß er sich eine lohnende Existenz gründen könne, wenn er in Germantown eine Druckerei eröffne und bei der Vervielfältigung der von seinen Landsleuten verfaßten Schriften gotische Lettern verwende, die aus alter Gewohnheit von den Deutschen bevorzugt wurden. Wie richtig er rechnete, beweist die Tatsache, daß fortan fast alle Werke der deutschen Sektierer in und um Germantown bei ihm verlegt wurden.

Die Frage, ob Saur auch die ersten deutschen Lettern nach Amerika brachte, ist noch offen. Die Ansicht Seidenstickers, dies sei der Fall gewesen, wurde neuerdings durch den Fund eines im Besitz des Herrn Julius Sachse in Philadelphia befindlichen, mit gotischen Lettern gedruckten Büchleins hinfällig, das die Jahreszahl 1728 trägt.

Seidensticker erwähnt in einem für den »Deutschen Pionier« geschriebenen Aufsatz über »Deutsch-amerikanische Inkunabeln« mehrere Überlieferungen, wie es in Germantown zur Einrichtung einer deutschen Druckerei gekommen sei. Nach einer derselben hätten die aus Westfalen stammenden Tunker eine Druckerpresse nebst Lettern von ihren in der Heimat zurückgebliebenen Glaubensgenossen zugeschickt erhalten. Einer anderen Überlieferung zufolge habe der Tunker Jacob Gaus Presse und Lettern mitgebracht, um für die deutschen Sekten in Pennsylvanien religiöse Schriften zu drucken. Da er dazu nicht geschickt genug gewesen sei, habe er den Apparat müßig stehen lassen, der später von Christoph Saur erworben worden wäre.

Unzweifelhaft nahm die deutsche Druckerei in Nordamerika erst mit Saur ihren Aufschwung. Er ergriff den neuen Beruf mit förmlicher Begeisterung, überzeugt, durch die Gründung einer deutschen Druckerei ein gottgefälliges Werk zu verrichten. So schrieb er in einem vom 17. November 1738 datierten Brief:

»Womit finde ich Worte, den guten Gott zu loben? Ich bin ihm hoch verpflichtet! Mein Alles sey zu seinem Dienst und Verherrlichung seines Namens! Dieses war in Schwachheit meine Begierde und Verlangen vor das viele Gute, so mir die Zeit meines Hierseyns und meines gantzen Lebens wiederfahren. Darum habe ich auch gewünschet, eine deutsche Druckerei im Lande mir anzulegen, die mir ... gekauft und hierher befördert. Nun könnte man kein bequemer Vehiculum finden, solches durchs ganze Land bekannt zu machen, als zuerst einen Calender zu drucken.«

Dieser Kalender erschien unter dem Titel:

Der Hoch-Deutsch

Amerikanische Calender

auf das Jahr

nach der gnadenreichen Geburt unseres

Herrn und

Heylands Jesu Christi

1739.

Er enthielt neben den üblichen Mitteilungen allerhand nützliche Belehrungen über Pflanzenkunde, Gesundheits- und Krankheitspflege, Geschichte, Länder- und Völkerkunde und dergleichen mehr. Dem Kalender folgte noch im selben Jahre ein von den Klosterbrüdern zu Ephrata zusammengestelltes, 792 Seiten umfassendes Gesangbuch. Dasselbe war »allen in der Wüsten girrenden und einsamen Turteltäublein« gewidmet und trug den wunderlichen Titel: »Zionitischer Weyrauchs-Hügel oder Myrrhen-berg, worinnen allerley liebliches und wohlriechendes, nach Apotheker-Kunst zubereitetes Rauch-Werk zu finden.«

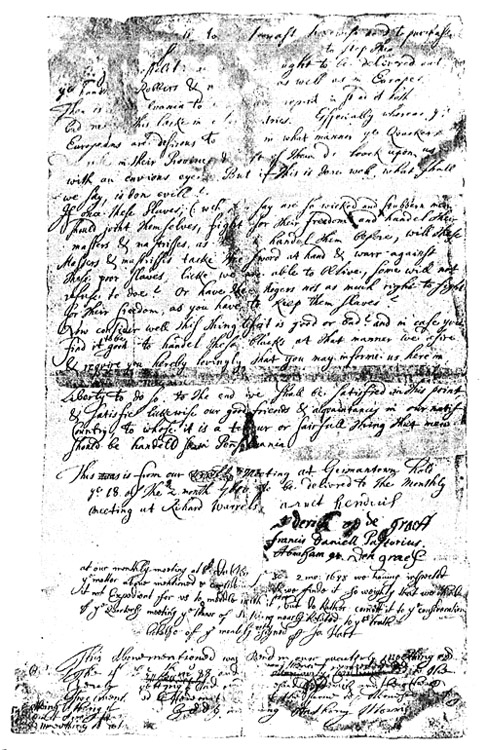

Es bezeugt gewiß den Wagemut Saurs, daß er, nachdem dieses Werk kaum fertig war, schon zur Herausgabe einer deutschen Zeitung schritt. Dieselbe erschien am 20. August 1739, hatte vier doppelspaltige Seiten von 13 Zoll Höhe und 9 Zoll Breite und trug den Titel: »Der Hoch-Deutsch Pennsylvanische Geschichtsschreiber oder Sammlung wichtiger Nachrichten aus dem Natur- und Kirchenreich.«

Dieser Erstling der deutsch-amerikanischen Zeitungspresse sollte dem ursprünglichen Plan des Herausgebers zufolge viermal im Jahre erscheinen. Die Zeitung schlug aber gleich mit ihrer ersten Nummer so gut ein, daß Saur sich entschloß, sie jeden Monat erscheinen zu lassen. Im Jahre 1748 konnte sie bereits halbmonatlich erscheinen. Drei Jahre später belief sich die Auflage bereits auf 4000 Exemplare, die über das ganze östliche Pennsylvanien Verbreitung fanden.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Saur seine Zeitung nicht nur druckte, sondern auch selbst zusammenstellte. Er befleißigte sich dabei der größten Gewissenhaftigkeit. Nichts war ihm so peinlich, als wenn in seine Zeitung Nachrichten hineingerieten, die sich später als falsch erwiesen.

Für die Uneigennützigkeit Saurs im Verkehr mit seinen Abnehmern zeugt die Tatsache, daß er, obwohl dieselben statt der ursprünglich angekündigten vier Nummern jährlich zwölf erhielten, den Subskriptionspreis von 3 Schillingen (40 Cents) unverändert beibehielt. Daran wurde auch nicht gerüttelt, als später das Blatt halbmonatlich und endlich als »Germantowner Zeitung« wöchentlich herauskam. Als Grund hierfür gab Saur die Erklärung, daß den größeren Auslagen für Zusammenstellen, Druck und Papier auch größere Einnahmen aus den Anzeigen gegenüberständen und daß ein ehrlicher Mann sich nicht doppelt bezahlt machen dürfe.

Im Jahre 1742 schritt Saur zu dem in Anbetracht damaliger Verhältnisse erstaunlichen Unternehmen, eine deutsche Bibel zu drucken, wozu er neue Typen aus Frankfurt a. M. bestellte. Bereits im Sommer 1743 konnte der 1272 Seiten starke Quartband den Subskribenten ausgeliefert werden, wobei Saur das Exemplar um zwei Schillinge billiger als den ursprünglich auf 14 Schillinge festgesetzten Preis abgab. »Für Arme und Bedürftige«, so kündigte er in seiner Zeitung an, »ist kein Preis«.

Titelblatt der ersten mit deutschen Lettern in Amerika gedruckten Zeitung.

Für die Geschichte der Buchdruckerkunst in Amerika ist die Saursche Bibel insofern von besonderer Wichtigkeit, als sie die erste in europäischer Sprache auf der westlichen Erdhälfte hervorgebrachte Bibel ist. Ihr ging nur eine im Jahre 1663 in der Sprache der Massachusettsindianer gedruckte Bibel voraus, welche von dem Missionär Eliot hergestellt war. Eine englische Bibelausgabe erschien in Amerika erst 40 Jahre nach der deutschen.

Titelblatt der ersten in Amerika gedruckten deutschen Bibel.

In den Jahren 1763 und 1776 veranstalteten die Söhne Saurs noch zwei Neuauflagen der Bibel. Der Gesamtverlag umfaßte, bevor im Revolutionskrieg schweres Unglück über die Saursche Familie hereinbrach, 150 Werke des verschiedensten Inhalts. Saurs Druckerei befand sich in einem höchst bescheidenen Hintergebäude seines in Germantown gelegenen Wohnhauses. Leider mußten beide Gebäude in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einem Neubau weichen. Dem eifrigen Betreiben des wackern Druckers Christoph Saur ist die Errichtung der Germantown Academy zu danken, die im Jahre 1761 eröffnet wurde und noch heute besteht. Ihr Lehrpersonal bestand zunächst aus einem deutschen und einem englischen Lehrer, sowie einem Hilfslehrer.

Christoph Saurs Wohnhaus und Druckerei.

Daß im Jahre 1690 in Germantown auch die erste Papierfabrik in Amerika errichtet wurde, möge nebenbei bemerkt sein.

So knüpfen sich an den Namen Germantown mancherlei Vorgänge, die nicht bloß für die Geschichte des Deutschtums in Amerika, sondern überhaupt für die Kulturgeschichte der Neuen Welt von hervorragender Bedeutung sind. Kein Historiker, der es unternehmen wollte, die kulturelle Entwicklung Amerikas, insbesondere der großen transatlantischen Republik, zu schildern, dürfte versäumen, Germantowns und seiner Gründer zu gedenken.

Germantown blieb nicht die einzige Mennonitenniederlassung der Neuen Welt. Durch den Erfolg ihrer Glaubensgenossen angeregt, kamen bald andere Mennoniten aus Deutschland, England und der Schweiz. Besonders stark war ihr Zuzug während der Jahre 1709, 1717 und 1726. Ihr Hauptsitz wurde der pennsylvanische Kreis Lancaster, von wo die Mennoniten sich später über andere Teile Pennsylvaniens sowie über West-Virginien, Virginien, Ohio, Tennessee, Indiana und Illinois ausbreiteten.

Nach 1730 erhielt die Sekte wenig Zufluß aus Europa. Erst in den Jahren 1873 bis 1878 schnellte ihre bereits 60 000 betragende Kopfzahl um nahezu 100 000 empor. Dieser gewaltige Zuwachs bestand aus Mennoniten, die im 18. Jahrhundert nach Westpreußen und später, um der Militärpflicht zu entgehen, nach Rußland ausgewandert waren, wo man ihnen nicht nur volle Glaubensfreiheit, sondern auch Befreiung vom Militärdienst und Kriegssteuern zugesichert hatte. Als die russische Regierung im Jahre 1871 diese Freiheiten aufhob, verkauften die Sektierer ihre blühenden Wohnsitze, um nicht genötigt zu sein, durch das Tragen von Mordwaffen gegen ihr Gewissen handeln zu müssen. Sie wandten sich nach den noch wenig besiedelten, in ihrem landwirtschaftlichen Charakter den südrussischen Steppen ähnlichen Staaten Kansas, Nebraska, Minnesota, Dakota und Kanada, wo sie, deutsches Wesen und deutsche Sprache treu bewahrend, durch Fleiß, rechtschaffenes Leben sowie durch ihre Erfolge die Achtung aller Amerikaner erwarben.

Das Siegel von Germantown.

Johannes Kelpius. Nach einer alten Malerei im Besitz der Historical Society of Pennsylvania.

Das von den Krefelder Mennoniten gegebene Beispiel veranlaßte viele der in Deutschland schweren Bedrängnissen ausgesetzten Sekten zur Nachfolge. Noch war kein Jahr seit der Landung der Krefelder in Philadelphia verstrichen, als in Friesland die Labadisten sich zur Übersiedlung nach Amerika anschickten. Sie waren Anhänger des im Jahre 1610 geborenen französischen Jesuiten de la Badie, der nach seinem Übertritt zum Protestantismus in Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, in Norddeutschland und Holstein mehrere Gemeinden gegründet hatte. Eine in dem friesischen Städtchen Wieward bestehende Labadistengemeinde sandte bereits im Jahre 1679 zwei erprobte Männer, Petrus Schlüter oder Sluyter, und Jaspar Dankers, nach Amerika, um dort einen Landstreifen anzukaufen, der sich für eine Niederlassung eigne. Die beiden entschieden sich für ein 3750 Acker großes Grundstück an dem in Maryland gelegenen Bohemiafluß, welches zum Besitz des in einem früheren Abschnitt erwähnten Landvermessers Augustin Herrman gehörte.

Der Kaufakt wurde am 11. August 1684 vollzogen. Als bald darauf die 100 Köpfe starke Hauptschar der Labadisten eintraf, begann dieselbe sofort mit dem Bau eines Klosters. Seine Insassen entschlossen sich, in Gütergemeinschaft zu leben. Niemand durfte – auch im Fall seines Austritts – etwas vom Gesamtvermögen beanspruchen.

Da Trennung der Geschlechter und strenge Enthaltsamkeit zu den Grundsätzen der Labadisten gehörte, so wurden der Sektierer im Lauf der Jahre immer weniger. Bereits um das Jahr 1724 war die ganze Kolonie ausgestorben, ohne irgendwelchen Einfluß auf die Kultur Amerikas ausgeübt zu haben.

Ebenso unfruchtbar blieb der Zuzug einer anderen Schar von Sektierern, die am 23. Juni 1694, 40 Personen stark in Philadelphia anlangte und großes Aufsehen erregte. Ein Teil der Ankömmlinge war in grobe Pilgergewänder gekleidet; andere trugen die Talare der deutschen Gelehrten und Studenten oder die bunte Tracht mitteldeutscher Landbewohner. Nicht minder erregte es Befremden, als bei Anbruch der Dunkelheit die seltsamen Gäste hinauszogen und auf einem Hügel unter geheimnisvollen Zeremonien ein St. Johannis- oder Sonnewendfeuer entzündeten, wohl das erste, welches auf der westlichen Erdhälfte emporflammte.

Die seltsamen Gäste waren sogenannte »Rosenkreuzer«, die in den Wildnissen Amerikas eine theosophische Gemeinde gründen wollten. Ihr Führer war Johann Kelpius, »Dokter der Freien Künste und Weltweisheit«.

In der Stadt der Bruderliebe bewies man den Fremdlingen großes Entgegenkommen. Ein Bürger, Thomas Fairman, schenkte ihnen sogar ein 175 Acker großes Grundstück, das in der wildromantischen Einöde am Wissahickonbach lag. Dorthin siedelten die Mystiker über und bauten auf dem höchsten Punkt des Landes ein großes Blockhaus, dessen Seiten genau nach den vier Hauptpunkten des Kompasses gerichtet waren.

Es umschloß einen für die gemeinschaftlichen religiösen Übungen bestimmten Saal sowie eine Anzahl zellenartiger Kammern, die den Theosophen als Wohnung dienten. Auf dem Dach erhob sich ein Observatorium, wo die frommen Brüder mit einem Fernrohr beständig Ausschau hielten, ob am Firmament gewisse Zeichen das Nahen des sehnsüchtig erwarteten himmlischen Bräutigams und den Anbruch des tausendjährigen Reiches verkünden möchten. Da diese Ereignisse ihrer Meinung nach jederzeit eintreten konnten, so sollte der himmlische Bräutigam sie nicht unvorbereitet finden. Außer dem Observatorium besaß das Tabernakel – so nannten die Einsiedler ihr Blockhaus – noch eine Besonderheit: das hoch an einer Stange aufgerichtete Zeichen der Rosenkreuzer, ein in einem Kreise stehendes Kreuz, das uralte Symbol des Sonnenjahres.

Nachdem die Theosophen für ihr Haus gesorgt, begannen sie das umliegende Land zu bestellen. Außer Getreide und Gemüse zogen sie allerhand Heilkräuter, deren Samen sie aus Deutschland mitgebracht hatten.

Den größten Teil ihrer Zeit verbrachten die Rosenkreuzer mit frommen Betrachtungen. Zu stiller Einkehr, zum Grübeln über die Rätsel des Lebens und die Geheimnisse des Jenseits waren die Wälder am rauschenden Wissahickon allerdings wie geschaffen. Zwischen ragendem Geklipp und unter tausendjährigen Eichen, Buchen und Fichten gab es überall Plätze, die durch ihre Weltentrücktheit und Stille zu philosophischen Betrachtungen einluden. Höchst selten wurden die frommen Einsiedler durch Besucher gestört, denn die Bewohner der Umgegend hielten sich in scheuer Ehrfurcht fern, zumal sie glaubten, daß die Einsiedler im Besitz geheimnisvoller Kräfte seien, die »weiße Magie« verstünden, Umgang mit unsichtbaren Geistern hielten und ihre Seele nach Wunsch vom Körper loszulösen vermöchten.

In der Tat gab es bei den Rosenkreuzern manches, was befremden konnte. Schon der Name, den die Theosophengemeinde sich zugelegt hatte, war seltsam genug. Er war den Versen 1 und 6 des 12. Kapitels der Offenbarung Johannis entlehnt, wo es heißt: »Es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen. Auf ihrem Haupt trug es eine Krone von zwölf Sternen.« Und weiter: »Dies Weib entfloh in die Wüste, wo es eine von Gott hergerichtete Stätte hatte, daß sie daselbst ernähret würde tausend zweihundert und sechzig Tage.« Nach diesen Versen nannten die Theosophen sich »Das Weib in der Wüste«. Sie verstanden unter diesem Namen eine Gemeinschaft von Auserwählten inmitten der Wüste der vom wahren Glauben abgewichenen Christen.

In dieser Wüste warteten sie der Wiederkunft Christi. Mit welch heißer Inbrunst Kelpius diesem Ereignis entgegensah, bekundet folgende seiner noch erhaltenen Dichtungen:

»O quälende Liebe! O süßeste Plag!

Verlege, verschiebe nicht länger den Tag!

Verkürze die Zeiten, laß kommen die Stund!

Denk an den getreuen, gnädigen Bund!

Und mache denselben für alle Welt kund!« ...

Aber Jahr auf Jahr rollte dahin, ohne daß der Seelenbräutigam erschien. Verzagend ließen manche Brüder in ihrem frommen Eifer nach und zogen nach Germantown, um wieder am bürgerlichen Leben teilzunehmen.

Auch die Zurückgebliebenen wurden lässiger in ihren religiösen Übungen. Ja, sogar das Observatorium, auf dem man so lange Wacht gehalten, vereinsamte. Nur Kelpius harrte mit wenigen Gestählten aus, obwohl ihre Ungeduld sich häufig zu förmlicher Seelenqual steigerte. Einzelne seiner Gesänge legen davon Zeugnis ab. Tief niedergeschlagen brach er in die Worte aus:

»So manches kummervolle Jahr

Hab ich nun dein geharret,

Doch ach! umsonst, ich fürcht' fürwahr,

Ich werd' doch eingescharret,

Eh ich dich seh',

Eh denn ich steh'

Geschmückt zu deiner Rechten

Gekrönt mit den Gerechten.«

In dem Wahn, in seiner Selbstkasteiung noch nicht genug getan zu haben, ließ Kelpius in der Nähe einer noch heute seinen Namen tragenden Quelle eine künstliche Höhle herrichten, in die er sich mit seinen Büchern und wissenschaftlichen Apparaten zurückzog, um völlig ungestört seinen Gedanken nachhängen zu können. Aber infolge des langen Verweilens in diesem halbunterirdischen feuchten Raum zog der dürftig gebaute, durch frugales Leben geschwächte Gelehrte sich eine starke Erkältung zu, die in Schwindsucht überging.

Kelpius hatte gehofft, daß er nicht dem Tode verfallen, sondern von Gott ›überschattet‹ und gleich Elias zum Himmel emporgetragen werde. Die drei letzten Tage vor seinem Tode verbrachte er mit inbrünstigen Gebeten und unter Anrufung des Herrn. Als aber kein Zeichen ankündigte, daß sein Sehnen erfüllt werde, brach er in tiefe Klagen aus, daß ihm nicht beschieden sei, was er so inbrünstig erstrebt habe. »Nichts bin ich als irdischer Staub; und zum Staube werde ich zurückkehren. Es ist bestimmt, daß ich sterben soll gleich allen andern Adamskindern!«

Kurz vor seiner Auflösung berief er, wie in den an allen religiösen Vorgängen Amerikas Anteil nehmenden ›Hallischen Nachrichten‹ (p. 1265) ausführlich erzählt ist, seinen Diener und Freund Daniel an sein Lager und übergab ihm eine versiegelte Schachtel mit dem Befehl, dieselbe unverzüglich in den Schuylkillfluß zu werfen. Daniel aber dachte, daß die Schachtel einen Schatz enthalte, der ihm von Nutzen sein könne. Deshalb habe er den Befehl nicht erfüllt, sondern die Schachtel am Ufer versteckt. Als er zu dem Sterbenden zurückkam, habe dieser ihm scharf in die Augen geschaut und ihm die Nichterfüllung des Befehls vorgehalten, worauf Daniel tief erschrocken über die Allwissenheit seines Herrn schleunigst an den Fluß zurückkehrte und die Schachtel ins Wasser warf. Kaum kam sie mit demselben in Berührung, als sie unter Blitz und Donner zersprang. Als Daniel an das Bett des Sterbenden zurückkehrte, rief dieser »Es ist vollbracht!« Gleich darauf, im April 1703, hauchte Kelpius, kaum 35 Jahre alt, seine Seele aus. Die wenigen Überlebenden seiner Gemeinde begruben ihn unter geheimnisvollen Zeremonien bei Sonnenuntergang. Als die letzten Strahlen über das Gelände glitten, ließen sie den einfachen Sarg unter den feierlichen Klängen des ›De Profundis‹ in die Gruft hernieder, aus der im selben Augenblick eine bereitgehaltene weiße Taube sich himmelwärts in die Lüfte schwang. Mit gefalteten Händen sahen die Trauernden ihr nach, dreimal die Worte rufend: »Gott gebe ihm eine selige Auferstehung!«

Nach Kelpius Tode ließ die Auflösung der Theosophengemeinde sich nicht länger verhüten. Ein Glied nach dem andern fiel ab. Manche gerieten, wie die Chronik des benachbarten Klosters Ephrata berichtete, ›ans Weib‹, andere schlossen sich den um jene Zeit ins Land einwandernden Mährischen Brüdern oder Herrnhutern an oder zogen mit Conrad Beissel, dem merkwürdigen Begründer der Sekte der ›Erweckten‹ nach den Wildnissen am Conestoga.

Der letzte Rosenkreuzer hieß Conrad Matthäi. Man sah ihn nur selten; dann aber verfehlte seine Erscheinung nicht, auf alle tiefen Eindruck zu machen. Er trug stets ein aus grobem ungefärbtem Zeug hergestelltes Pilgergewand, das bis auf die mit Sandalen bekleideten Füße reichte. In den Händen trug er einen langen Pilgerstab, auf den von weißen Locken und einem wallenden Bart umgebenen Haupt einen breitkrämpigen Hut, an dessen Vorderseite eine Pilgermuschel befestigt war. Die Augen des ehrwürdigen Eremiten leuchteten stets in eigentümlichem überirdischem Feuer; über der ganzen Erscheinung ruhte der Hauch des Weltentrückten.

Im August des Jahres 1748 erlag auch dieser letzte Theosoph dem Allbezwinger Tod. Sein Wunsch, zu Füßen seines Meisters Kelpius begraben zu werden, wurde von der zionitischen Brüderschaft Ephratas erfüllt.

So ruhten nun alle im Schatten ihres zerfallenen Tabernakels, die Brüder einer Gemeinde, in deren Herzen das heilige Feuer mittelalterlicher Schwärmerei noch einmal in hellen Flammen emporgeflackert war. Durchdrungen von der Überzeugung, daß die Verheißung der Bibel in Erfüllung gehen und eines Tages das tausendjährige Reich anbrechen werde, hatten sie in den Wildnissen Amerikas ein an Mühseligkeiten und Entbehrungen reiches Leben geführt. Sich als Fremdlinge auf dieser Erde betrachtend, schlummerten sie, an ihrem Glauben unverrückt festhaltend, in die Ewigkeit hinüber.

Kelpius' Höhle.

Fast gleichzeitig mit den Mennoniten erschienen in Pennsylvanien die Tunker oder Dunker, die ihren Namen davon erhielten, daß sie die Taufe durch dreimaliges Untertauchen oder Tunken des ganzen Körpers vollziehen und diese Handlung als die allein richtige Taufe betrachten. In ihren sonstigen Ansichten sind sie den Mennoniten eng verwandt. Die Sekte nahm im Jahre 1708 in Schwarzenau bei Berleburg ihren Ursprung. Es fanden sich daselbst acht Personen im Hause des Alexander Mack zusammen, um in sorgfältigem Studium der Bibel den wahren Glauben zu suchen, den ihrer Meinung nach die Kirchen nicht zu erfassen vermocht hatten. Eine Zweiggemeinde entstand in Marienborn; beide Gemeinden aber zogen, als die Regierung die in den Flüssen vorgenommenen Taufakte nicht länger gestatten wollte, in den Jahren 1719 und 1729 nach Pennsylvanien, in die Nähe von Germantown. Zweigniederlassungen entstanden später in Maryland, Virginien, Ohio, Indiana, Kansas, Missouri und Texas. Im Jahre 1896 zogen 2500 Tunker nach Norddakota, um neue Kolonien zu gründen. Die Gesamtzahl der Tunker, die in Deutschland völlig ausgestorben sind, beläuft sich in den Vereinigen Staaten auf über 100 000. Sie unterhalten 1100 Kirchen, 10 Colleges und über 2500 Pfarrer.

Konrad Beissel. Nach einer gleichzeitigen Silhouette.

In Tracht und Lebensweise nahmen sie seit ihrem Verweilen in Amerika mancherlei Eigentümlichkeiten an. Stoff, Farbe und Schnitt der Kleidung, die Tracht des Haares und Bartes werden auf den Jahresversammlungen genau bestimmt. Diese Vorschriften erstrecken sich auf die geringfügigsten Kleinigkeiten, ob z. B. die Kleider durch Knöpfe oder Haken zu schließen und wie die Haare zu scheiteln sind. Die Erörterung solcher Fragen führte bisweilen zu Disputen, ja zur Absonderung einzelner Gemeinden, die dann für sich neue Sekten bildeten. So zweigte sich die nach ihrem Führer Jacob Amman genannte Amisch Sekte ab, welche wiederum in mehrere Gruppen zerfällt.

Schon bald nach der Ankunft der Tunker in Pennsylvanien trennte sich von ihnen eine kleine Schar von Mystikern, die gleich den Labadisten und Rosenkreuzern streng religiöses Leben auf die Spitze trieben. Ihr Oberhaupt war der Pfälzer Konrad Beissel aus Ebersbach (geb. im März 1696). Sie zogen sich in die Einsamkeit am Cocalicofluß zurück und bauten dort im Jahre 1735 ein Kloster, das unter dem Namen Ephrata weithin bekannt wurde. Es bestand aus einem großen Versammlungshause, dem Brüderhaus Bethanien und dem Schwesternhaus Saron. Die Gebäude standen im Dreieck zueinander. Das Zölibat war den Insassen des Klosters, deren Zahl sich auf etwa 300 belief, nicht streng vorgeschrieben, aber sehr bevorzugt. Sämtliche Angehörigen, auch die verheirateten Familien, die sich in eigenen Hütten in der Nähe des Klosters ansässig machten, verpflichteten sich zur Gemeinsamkeit alles Eigentums, trugen im Sommer weißleinene, im Winter weißwollene Ordensgewänder, lebten von Pflanzenkost und Quellwasser und schliefen in engen Zellen auf Bretterbänken mit einem Holzklotz als Kopfkissen. Ein Schrank und ein Stundenglas vollendeten das Mobilar. Nächtliche Gebetversammlungen, Liebesmähler und Fußwaschungen waren für ihren Gottesdienst bezeichnend. Der Samstag wurde als Sabath streng gefeiert, wohingegen man am Sonntag gewöhnliche Arbeiten verrichtete. Vom Volk wurden sie daher die »Siebentäger« genannt. Unter den Brüdern gab es verschiedene Männer und Frauen, die große Kenntnisse sowie Fertigkeit in Musik und Dichtkunst besaßen. Mit ihnen gründete Beissel einen Chor, dessen Leistungen von allen Zeitgenossen, die das Kloster besuchten, sehr gerühmt wurde. Man bemühte sich in dem Gesang das Wehen und Klingen der damals sehr beliebten Äolsharfen nachzuahmen. Ein Engländer, der das Kloster besuchte, schreibt: »Die Schwestern saßen da mit zurückgelegten Häuptern. Die Mienen der infolge des strengen Lebenswandels bleichen und abgezehrten Gesichter waren feierlich und klagend. Die Kleidung war schneeweiß und sehr malerisch. Der Gesang der Schwestern schien von Instrumenten zu kommen; die Lippen wurden kaum geöffnet, aber die süßen sanften Töne klangen so, daß sie bis in die tiefste Seele drangen. Dabei war der Gesang von einem bewundernswerten Ausdruck, einer seltenen Bestimmtheit in Zeitmaß und Betonung. Ich war nahe daran, mich in einer Geisterwelt zu glauben.« Alle von diesem Chor gesungenen Lieder waren von Beissel oder anderen Mitgliedern des Ordens gedichtet und in Musik gesetzt.

Ein Liebesmahl der Tunker.

Um das Jahr 1740 schaffte das Kloster auch eine Druckerpresse an, auf welcher zahlreiche religiöse Bücher in deutscher und englischer Sprache hergestellt wurden. Man hatte diese Erbauungsbücher früher bei William Bradford und Benjamin Franklin in Philadelphia, später bei Christoph Saur in Germantown drucken lassen. Als Beissel aber mit letzterem wegen religiöser Fragen in Meinungsverschiedenheiten geriet, erbauten die Ephratenser nicht nur eine eigne Papiermühle, sondern schafften auch eine Presse an, die noch jetzt im Museum der Historischen Gesellschaft zu Philadelphia aufbewahrt wird.

Eine Klosterschwester von Ephrata. Aus einer im Kloster angefertigten Handschrift.

Aus dieser Presse gingen viele mit absonderlichen Titeln versehene Bücher hervor, wie z. B. die Liedersammlungen: »Das Gesäng der einsamen und verlassenen Turteltaube, nämlich der Christlichen Kirche. Von einem friedsamen und nach der stillen Ewigkeit wallenden Pilger«; »Ein angenehmer Geruch der Rosen und Lilien, die im Thale der Demuth unter den Dornen hervorwachsen – geistliche Lieder der Schwestern«; ferner »Das Paradisische Wunderspiel« u. a. m.

Das bedeutendste Erzeugnis der Presse zu Ephrata war ein mächtiger Großfolioband von 1514 Seiten, eine Obersetzung des im Jahre 1660 von Tilemann Jans vom Braght in Holland geschriebenen »Märtyrerspiegels«. Dieses Buch galt den Mennoniten als besonders wertvoll, weil es die Leidensgeschichte vieler Glaubensgenossen enthielt, die in den Niederlanden, der Schweiz und in Süddeutschland den Märtyrertod auf flammenden Scheiterhaufen oder durch das Richtschwert erlitten hatten.

Die Handpresse des Klosters Ephrata. Jetzt im Besitz der Historischen Gesellschaft zu Pennsylvanien.

Das Werk wurde in Ephrata zunächst von dem Bruder Peter Miller aus dem Holländischen ins Deutsche übersetzt. Über seine technische Herstellung berichtet die »Chronik von Ephrata« folgendermaßen:

»Nach geendetem Mühlenbau wurde der Druck des Marterbuchs vor die Hand genommen, zu welcher wichtigen Arbeit fünfzehn Brüder ausgesetzt wurden, davon neun ihre Arbeit in der Druckerei hatten, nämlich ein Corrector, welcher auch Übersetzer war, vier Setzer und vier Preßleute; die übrigen fanden ihre Arbeit in der Papiermühle. Mit diesem Buche hat man drey Jahre zugebracht, doch nicht anhaltend, weilen es oft an Papier gebrach. Und weilen während der Zeit sonst wenig Geschäfte im Lager (im Kloster) war, so ist darüber der Brüder Haushaltung tief in Schulden geraten, welche aber durch den starken Abgang des Buches bald getilgt wurden. Das Buch wurde in groß Folio gedruckt, enthielt sechzehn Buch Papier und war die Auflag 1300 Stück. In einem mit den Mennoniten gehaltenen Rat war der Preiß auf 20 Schilling auf ein Exemplar gesetzt, welches sie kann überzeugen, daß man zu desselben Druck gantz andere Ursachen als Gewinnsucht gehabt.« –

Ein Teil der Auflage dieses Märtyrerspiegels verfiel übrigens während des Unabhängigkeitskrieges einem seltsamen Schicksal. Er wurde von den amerikanischen Soldaten beschlagnahmt und zu Papierpfropfen für die Gewehre verarbeitet.

Auch die mittelalterliche Miniaturmalerei lebte in Ephrata wieder auf. Vornehmlich unter den Ordensschwestern gab es manche vorzügliche Kalligraphen, die prachtvoll ausgeführte Manuskripte für das Kloster anfertigten und die Wände des Versammlungssaales mit großen Frakturschriften und allegorischen Bildern verzierten.

Nach dem am 6. Juli 1768 erfolgten Tode Beissels fiel die Leitung des Klosters an Peter Miller, ehemaligen Doktor der Theologie an der Universität zu Heidelberg. Er stand bis zu seinem 1796 eintretenden Tode dem Kloster vor, das dann aber verfiel und im Jahre 1814 ganz einging. Ein bei Waynesboro gegründetes Zweigkloster erhielt sich bis in die neueste Zeit, besaß aber im Jahre 1890 nur noch drei hochbetagte Insassen. Von der Sekte der Siebentäger sind in Pennsylvanien noch geringe Reste in den Grafschaften Franklin und Lancaster vorhanden.

Titelblatt des in Ephrata gedruckten Märtyrerspiegels.

Gleich den bisher beschriebenen Sekten fanden auch die nach dem schlesischen Edelmann Kaspar Schwenkfeld von Ossing (geb. 1490, gest. 1561) benannten Schwenkfelder in Pennsylvanien eine Zuflucht. Schwenkfeld hatte in Köln den Titel eines Doktors der Rechtswissenschaften und Philosophie erworben. Seine Ansichten über die Lehre vom Abendmahl wichen von denjenigen Luthers ab; so lehrte er, daß der Körper Christi ebenfalls göttlicher Natur sei. Dieser und einiger andern Besonderheiten wegen wurden er und seine Anhänger sowohl von den Lutheranern wie von den Katholiken verfolgt; ja, Kaiser Karl VI. forderte im Jahre 1725 die Schwenkfelder unter harten Strafandrohungen auf, in den Schoß der katholischen Kirche zurückzukehren. Die Sektierer aber zogen vor, nach der Neuen Welt überzusiedeln, wo sie, 184 Köpfe stark, am 22. September 1734 eintrafen. Ihre Niederlassungen befinden sich noch jetzt in den pennsylvanischen Grafschaften Berks, Montgomery und Lehigh.

Wegen ihres Fleißes und ihrer Sparsamkeit sind die Schwenkfelder bekannt. Schönere Farmen als die ihrigen gibt es im ganzen Lande nicht. Ihr Eigentum vererbt sich von Generation auf Generation. Niemals wird es zugelassen, daß ein Schwenkfelder bettelt oder gar in ein Armenhaus geht. Um dies zu verhüten, legten sie einen Armenfonds an, der aber selten in Anspruch genommen wird. Schon lange, ehe im Staate Pennsylvania das Volksschulsystem eingeführt wurde, besaßen sie auch einen Schulfonds, aus welchem sie die Kosten der Erziehung ihrer Kinder bestritten.

Pastor Johann Martin Bolzius.

Zu den religiösen Flüchtlingen zählten auch die protestantischen Salzburger, welche im Jahre 1734 nach Georgia kamen. Sie waren Nachkommen der im 13. Jahrhundert in Südfrankreich entstandenen Sekte der Waldenser, welche dort bekanntlich äußerst harten Verfolgungen ausgesetzt gewesen und endlich zur Aufgabe ihrer schönen Heimat Savoyen gezwungen worden war. Ein Teil dieser Flüchtlinge wandte sich nach den Tiroler und Salzburger Alpen, wo sie deutsche Sprache und Sitten annahmen, tüchtige lutherische Prediger erhielten und Luthers Bibel und Schriften lasen. Durch Fleiß und Genügsamkeit brachten sie es zu großem Wohlstand.

Ein dauerndes Asyl war ihnen aber auch dort nicht beschieden. Die religiösen Verfolgungen begannen aufs neue. Ihre Prediger wurden vertrieben oder ins Gefängnis geworfen, einer sogar enthauptet. Im Jahre 1684 erließ der Erzbischof von Salzburg den Befehl, sämtliche Protestanten, die sich weigerten, in den Schoß der alleinseligmachenden Kirche zurückzukehren, des Landes zu verweisen. Es bedurfte der Vorstellungen aller protestantischen Fürsten Deutschlands, daß jene Verfügung den Beschlüssen des Westfälischen Friedens zuwiderlaufe, um den Widerruf jener Maßregel zu veranlassen.

Dieselbe lebte aber in voller Härte wieder auf, als im Jahre 1727 Graf Leopold von Firmian Erzbischof von Salzburg wurde. Die Wiederherstellung der früheren Glaubenseinheit seines Erzbistums betrachtete er als sein höchstes Ziel. Wer nicht freiwillig dem Protestantismus entsagte und keine feste Wohnstätte besaß, mußte innerhalb einer Woche das Land verlassen. Den Hausbesitzern und Landwirten gewährte man eine Frist von einem bis drei Monaten. Hatten sie innerhalb dieser Zeit nicht ihre Rückkehr zur römischen Kirche angekündigt, so sollten sie aller Bürgerrechte verlustig sein und der Acht verfallen.

Die Proteste und Drohungen der reformierten Fürsten Deutschlands blieben diesmal ohne Wirkung und so begann im Dezember 1731 der Auszug der Protestanten aus Salzburg. Ihrer 30 000 verließen die ihnen so liebgewordenen Gebirge, ohne zu wissen, wo sie neue Heimstätten finden würden.

Aber es öffneten sich an anderen Orten Deutschlands, in Schwaben, Franken und Preußen, wohin die Kunde von dem Schicksal und guten Ruf der Auswandrer gedrungen war, tausend Arme, um sie gastlich aufzunehmen.

Ihre Wanderung nahm den Charakter eines Triumphzuges an. Näherten sie sich einer protestantischen Stadt, so zogen die Prediger und Behörden an der Spitze der Einwohnerschaft den Fremdlingen entgegen und geleiteten sie unter dem feierlichen Geläute der Glocken in den Ort. Hier bewirtete man die Wandrer und erbaute sie durch zu ihren Ehren veranstaltete Kirchenfeierlichkeiten. Man stritt sich darum, wer sie beherbergen dürfe. Zum Andenken an ihren Durchzug prägte man silberne Denkmünzen. Mehrere protestantische Fürsten, vor allen der edle König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, boten ihnen Ländereien an.

Eine in warmen Worten gehaltene Einladung zur Übersiedelung nach Amerika kam auch aus der südlich von Virginien und Karolina gegründeten englischen Kolonie Georgia. Die Leiter derselben hatten im Juni des Jahres 1732 von der englischen Regierung die Genehmigung zur Organisierung der Kolonie unter der Bedingung empfangen, daß man daselbst »den armen Bewohnern Englands wie auch den bekümmerten Salzburgern und andern Protestanten eine Zuflucht eröffne«.

Man hatte in England von dem traurigen Schicksal der Salzburger durch den Augsburger Pfarrer Samuel Urlsperger Kunde erhalten, und an demselben herzlichen Anteil genommen. Als man den Salzburgern sogar Schiffe zur freien Überfahrt zur Verfügung stellte und die »Society for the Propagation of Christianity« in London die Reisekosten der Auswandrer bis Rotterdam zu tragen übernahm, entschlossen sich zunächst 50, insgesamt 91 Köpfe zählende Familien, der Einladung zu folgen. Sie versammelten sich in Berchtesgaden, und begaben sich dann unter der Führung des Freiherrn von Reck zunächst nach Rotterdam, wo sie am 27. November 1733 eintrafen. Hier gesellten sich die vom Waisenhaus in Halle entsandten Pastoren Johann Martin Bolzius und Israel Christian Gronau zu ihnen, um der kleinen Gemeinde fortan als geistliche Berater zu dienen.

Die Ankunft der Salzburger in Georgia am 12. März 1734 gestaltete sich zu einen förmlichen Festtag. Die Neulinge wurden mit Kanonensalven begrüßt und aufs herzlichste bewillkommt. Sie fanden unter den Bewohnern der ein Jahr zuvor angelegten Stadt Savannah auch bereits einige Deutsche. Der menschenfreundliche Leiter der Kolonie, General Oglethorpe, stellte den Salzburgern anheim, ein ihnen zusagendes Stück Land zur Anlage einer Ortschaft auszuwählen. Sie entschieden sich für einen 24 englische Meilen von Savannah entfernten Platz, der an einem Nebenfluß des Savannah inmitten ungeheurer Fichtenwälder lag.

Dort schlug man Zelte und Blockhütten auf und nannte diese Ansiedlung Ebenezer, »bis hierher hat der Herr geholfen«.

Leider machte der ungesunde Charakter der Gegend bald eine Verlegung der Ansiedlung an eine günstigere Stelle nötig. Diese fand sich direkt am Ufer des Savannah, wo nun die Niederlassung Neu-Ebenezer entstand. Die Entwicklung dieser Ortschaft hat mit derjenigen von Germantown viel Gemeinsames. Auch hier gab es manches Ungemach, aber die an harte Arbeit Gewöhnten ertrugen dasselbe mit christlicher Geduld und in der Zuversicht, daß ihrem Fleiß, ihrer Ausdauer der Lohn nicht fehlen könne.

Bald stellte sich Verstärkung ein; 75 andere Salzburger langten im Jahre 1735 an, denen sich später noch mehrere kleine Nachschübe zugesellten. Im Jahre 1741 betrug die Bevölkerung von Ebenezer bereits 1200 Köpfe.

Das Leben in Ebenezer war von arkadischer Einfachheit. Neben dem Ackerbau trieb man Viehzucht; als besondere Spezialität auch Seidengewinnung. Letztere war durch den Piemontesen Nicolas Amatis im Jahre 1739 nach Georgia übertragen worden. Pastor Bolzius bewog die Salzburger, die Seidenkultur aufzunehmen. Er sorgte für die Anpflanzung von Maulbeerbäumen und begründete dadurch in Ebenezer eine gewinnbringende Industrie, die um so lohnender wurde, als die englischen Kolonisten nach mehreren Mißerfolgen die Seidenkultur aufgaben. Bereits im Jahre 1751 sandten die Bewohner von Ebenezer 1000 Pfund Kokons und 74 Pfund Rohseide nach England, wofür sie 110 Pfund Sterling erzielten. Um diese Industrie zu fördern, schenkten die Behörden jeder derselben sich zuwendenden Frau eine Haspelmaschine. Ferner bewilligten sie zwei Pfund Sterling zum Ankauf von Seidenwürmern und Anpflanzen von Maulbeerbäumen. Auch der Anbau von Indigo wurde von den Salzburgern betrieben.

Die beiden Pastoren Bolzius und Gronau erwiesen sich als echte Väter ihrer Gemeinde. Sich nicht bloß auf die geistliche Fürsorge beschränkend, nahmen sie an allen weltlichen Angelegenheiten lebhaften Anteil. Sie sorgten für den Bau einer Kirche, einer Schule und eines Waisenhauses. Das letzte richteten sie so vorzüglich ein, daß es den berühmten englischen Methodisten George Whitfield geradezu begeisterte und ihm als Vorbild für seine Waisenanstalt Bethesda diente.

Der wackere Bolzius diente seiner Gemeinde 32 Jahre. Mit der Heimat, insbesondere mit dem in Augsburg wohnenden Prediger Samuel Urlsperger unterhielt er regelmäßigen schriftlichen Verkehr. Urlsperger redigierte seine Berichte über das tägliche Leben in Ebenezer mit großer Sorgfalt und gab sie unter dem Titel »Ausführliche Nachrichten von der königlich Großbritannischen Kolonie der Saltzburgischen Emigranten in America« in Buchform heraus. Sie bildeten die wichtigste Quelle zur Geschichte der Salzburger in Georgia.

Aus ihr ist zu ersehen, daß auch die Salzburger Anstoß an der Einfuhr von Negersklaven in die englischen Kolonien nahmen. Wenn sie auch nicht, wie die Bewohner von Germantown gegen die Sklaverei öffentlichen Protest erhoben, so gaben sie ihre Abneigung doch so deutlich zu erkennen, daß sie die Opposition ihrer anglo-amerikanischen Nachbarn erregten. Um ihr Gewissen zu beruhigen, riefen sie die Meinung ihres Beraters Urlsperger in Augsburg an. Dieser erwiderte folgendes: »Wenn ihr Sklaven nehmt als Christen und in der Absicht, sie als Christen zu erziehen, so wird diese Handlung keine Sünde sein, sondern mag euch Segen bringen.«

Die Kolonie der Salzburger erhielt sich bis ins 19. Jahrhundert. Ihre Bewohner kennzeichneten sich durch Fleiß, Eintracht, Redlichkeit und freundliches Wesen. Man sah unter ihnen weder Trunkenbolde noch Müßiggänger. Bis zum Jahre 1824 wurde in Ebenezer deutsch gepredigt. Als kein Zuzug mehr aus Deutschland erfolgte, ging die Kolonie allmählich im Amerikanertum auf. Aber noch heute verraten die Namen und Gesichtszüge zahlreicher in Ebenezer, Savannah und benachbarten Orten lebender Familien ihren echt deutschen Ursprung.

Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.

Im Gegensatz zu den bisher genannten Sekten, die als Verfolgte nach Nordamerika kamen, erschienen im Jahre 1735 Angehörige der großen Missionssekte der Mährischen Brüder oder Herrnhuter als freiwillige Sendboten. Die aus den hussitischen Bewegungen in Böhmen und Mähren hervorgegangenen Mährischen Brüder strebten gleich ihrem am 6. Juli 1415 zu Konstanz dem Flammentod verfallenen Stifter Johann Hus die Wiederherstellung der ursprünglichen Einfachheit und Reinheit der Apostolischen Kirche an.

Während der ganzen Dauer des 17. Jahrhunderts aufs fürchterlichste verfolgt, fanden sie zusammen mit Angehörigen der Böhmischen Brüder und der Sekte der Schwenkfelder endlich im Jahre 1723 eine Zufluchtsstätte auf den Besitzungen des berühmten Pietisten Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Derselbe gründete im Jahre 1727 in Sachsen das Dorf Herrnhut, welches als Stammgemeinde der Herrnhuter weltbekannt wurde.