|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Benedicite Domino omnia opera ejus.

Ps. II. v. 22.

Am andern Tage warf die Sonne wieder ihre leuchtenden Strahlen auf die Erde. Schon frühe am Morgen ging ich auf den Wegen unsres Gartens, um zu sehen, ob ich die Naturstimmen unterscheiden und verstehen könne; dies glückte mir bei einigen und zwar bei denjenigen Wesen, deren Bedürfnisse und Lebensweise ich kannte. Es wunderte mich außerordentlich, daß die Stimmen mich nichts Neues lehrten, und sie nur das bestätigten, was ich bereits wußte. Ich begriff jetzt, warum der alte Mann die Kenntniß der Natursprachen gerühmt, – weil diese Kenntniß, um vollständig zu sein, eine allgemeine Kunde der Schöpfung erfordert. In der Erwartung, daß mein Lehrmeister käme, um mich über die Art der Wesen zu unterrichten, schritt ich langsam und voll Gedanken durch den Garten.

Es betrübte mich sehr, des zweiten Gesichtes beraubt zu sein, obwohl ich während der kurzen Zeit, die ich es besessen, nicht wenig Angst und Bangigkeit ausgestanden. Durch dieses Mittel würde ich ohne die Hülfe des Greises bis auf das Kleinste alle Wesen kennen gelernt haben. Ich begann bei mir selbst zu denken, wie sehr es zu bedauern, daß der Schöpfer den Menschen nicht mit mächtigeren Augen begabt hat. Dieser Gedanke verschwand jedoch aus meinem Geiste, als mein irrendes Auge auf das Maßliebchen fiel, das am vorhergehenden Tage mit dem Greise gesprochen.

In der That, der nächtliche Thau hatte es nicht erquickt. Nun stund es da, mit hängendem Kopfe und verdorrten Blättern, wie ein todtes Mädchen, dessen Farbe und Leben unter der Hand des unbarmherzigen Todes dahin geschwunden. Ein Gefühl des Mitleidens bewegte mein Herz und ich betrachtete mit Schmerz die Leiche des armen Maßliebchens. Durch Erregung meiner Geisteskräfte rief meine Einbildung Gefühl und Leben in die Leiche zurück und ich gebot der verwelkten Blume zu sprechen. Sie sagte mit trauriger und heiserer Stimme zu mir:

»Als der Schöpfer in der dritten Morgenstunde meine Mutter aus dem Nichts hervorgerufen, sagte er zu ihr: wachse und mehre Dich

Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamete, ein jegliches nach seiner Art; und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sahe, daß es gut war.

Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.. Dies allmächtige Wort ist das Räthsel des Blumenlebens und war auch der Ursprung meines Bestehens. Im vergangenen Jahr trieb mich meine Mutter voll Hoffnung aus der Erde: ich war ein unbedeutender Same und doch war der Befehl Gottes mit tiefem Stempel mir aufgedrückt: das Ziel meines ganzen Lebenslaufes war Vermehrung und ein obgleich schlafender Keim, barg ich nichts destoweniger eine Reihe von tausend Geschlechtern in meinem Schooß

Das Hauptziel der Pflanzen ist die Fortsetzung ihres Geschlechtes und hierin gehorchen sie dem schöpferischen Willen Gottes. Namentlich bei den Pflanzen, die nur ein Jahr leben, tritt die Bestimmung deutlich hervor. Nehmen wir zum Beispiel eine Mohnblume (

Papaver somniferum). Diese Pflanze blüht in der Mitte des Sommers und stirbt, sobald ihr Same reif ist. Wenn man sie ihrer Natur überläßt, so treibt sie eine kleine Anzahl Blumen; fünf oder sechs. Es ist jedoch möglich, ihr Leben sehr zu verlängern und sie zum Triebe einer großen Anzahl Blumenknospen zu bringen. Dies zu erreichen, muß man alle ihre Blumen, bevor sie sich öffnen, abbrechen. Die Pflanze, die sich nun alle Mühe gibt, Samen zu zeugen, wird überall an ihrem Stamme neue Blumenstengel hervortreiben und bis zum Winter fortleben, wenn man sie stets ihrer Knospen beraubt. Läßt man aber die Samenkapseln zur Reife kommen, so stirbt die Pflanze unmittelbar – und ihr Zweck ist erreicht. Auf diese Weise erhalten die Gärtner auch die Resedenbäumchen. Die Resede ist gleichfalls eine Jahrespflanze, die im Winter stirbt; aber die Gärtner pflücken ihre Blumen ab und bringen sie Winters in die warmen Häuser. Die Resede, welche nun ihren Samen nicht reifen lassen konnte, lebt bis zum folgenden Sommer, um dies Ziel zu erreichen..

Wie schön war der Tag des Erwachens der Natur, der Tag meiner Geburt! Die Sonne, ein schmeichelnder Freund, koste die Erde sanft mit ihren wärmenden Strahlen; ich fühlte das Leben wie einen Balsam durch meinen Samen strömen und trieb mit Freude meine erste Wurzel; bald erhob ich meine niederen Samenlappen

Samenlappen (

Cotyledo) ist derjenige Theil, welcher bei dem Keimen der Saat zuerst über der Erde erscheint und zum Beispiel bei den Bohnen und Eicheln sehr schwer und dick ist: einige der unvollkommensten Blumen haben keine sichtbaren Lappen: man nennt sie Lappenlose (

acotyledones). Zu dieser Gattung gehören die Algen (

Algae), die Schwämme, die Pilze (

Fungi), die Moose (

Musci), die Farrenkräter (

Filices).

Eine große Anzahl Pflanzen schießt aus der Erde mit einem einzelnen Lappen; man nennt sie die einlappigen (

monocotyledones) und zählt unter diese: die

Aroideen, die wilden

Cyperaceen, die

Gramineae, Alismaceae, Colchieaceae, Palmae, Asparaginae, Liliaceae, Nympheaceae.

Die übrigen Pflanzen und Bäume nennt man die Zweilappigen (

Dicotyledones.). über den Boden und wurde die Braut der Sonne. Schon erschlossen sich meine Blumen: in ihrem samenreichen Schooße ruhte für mich die Hoffnung einer zahlreichen Nachkommenschaft; ich zählte meine ungeborenen Kinder zu Tausenden und die Gewißheit, daß ich mannigfache Samen in die Erde streuen werde, um nach der Wiederkehr der Sonne hundertmal wieder aufzuleben, machte mich zu einer glücklichen Blume. Aber der Lenz verging wie ein Rauch, ohne etwas anderes von sich zu hinterlassen, als die Erinnerung an verlorene Freude.

»Ich war nicht mehr jung: das Gelb des Alters hatte meine Blätter ihres Glanzes beraubt; doch erfreute ich mich noch der Liebe der Sonne, obschon ihre Strahlen mich mit raschen Schritten einem frühen Tode entgegen führten. Ich hätte mich retten können: denn die Blätter meiner Schwester Potentilla (Fingerkraut) boten mir einen sicheren Schutz; aber durch die Liebe blind gemacht, verschmähte ich diese Hülfe und stellte mein Haupt und meine Blätter hartnäckig unter das versengende Feuer der Sonne. Ich habe meine Eitelkeit mit dem Tode gebüßt – nun stehe ich hier verwelkt und verbrannt, wartend, bis ein Platzregen mich in den Koth wirft und mich dem schmutzigen Ungeziefer, das bereits meinen Fuß benagt, als Beute preisgibt.«

Die Seufzer der todten Blume versetzten mich in tiefe Trauer und es verging lange Zeit, ehe ich wieder meine Augen durch den Garten schweifen ließ. Ich sah noch mehr verwelkter Blumen, die mir ihre Klagen entgegenriefen: ein einzelner Baum hob unter der Sonne seine Zweige und Blätter stolz in die Höhe und sang ein Freudenlied. Dies wunderte mich um so mehr, als jener Baum bis zu diesem Augenblicke trotz meiner Sorge für ihn, getrauert und in vielen Jahren nie ein so üppiges Aussehen gezeigt hatte. Es war eine Weide, die mein Vater in einer Ecke des Gartens gepflanzt, und die ich in dankbarem Andenken an den Verstorbenen nicht umgehauen hatte, obwohl sie in dem Sandboden nicht recht fortkommen wollte. Nun glänzten ihre zart grünen Blätter in dem Lichte der Sonne, als bekäme sie jetzt erst ihren Frühlingstrieb und es schossen aus ihrem Stamme eine Menge junger Zweige hervor. Dies neue Leben und die ungemeine Triebkraft machten mich staunen und veranlaßten mich, den Baum zu fragen. Anfangs konnte ich seine Sprache nicht verstehen; nachdem ich jedoch ohne seine Hülfe die Ursache dieser Erscheinung untersucht hatte und dieselbe zu vermuthen begann, sprach der Baum zu mir:

»O Mensch, danke dem Vater der Natur, daß er dich mit dem Lichte der Vernunft begabt hat; aber glaube nicht, daß die anderen Geschöpfe keinen Theil an dem Reichthum seiner unschätzbaren Gaben haben. Jedes Wesen hat von Gott Gefühl genug empfangen, um seine Nothdurft zu suchen, und sich gegen den Tod zu schützen, wenn dieser Tod selbst nicht sein vorherbestimmtes Ende ist. Und wenn du in uns lahmen Blumen keinen Willen und keine zweckmäßige Bewegung findest, so glaube deßhalb nicht, daß wir nicht suchen, was zu unserem Leben dient, und nicht fliehen, was uns schadet. Der Schöpfer wollte, daß wir leben und hat uns das richtige Gefühl und die nöthigen Mittel dazu geschenkt. Es scheint dir wunderbar, daß ich, der immer trauerte, nun plötzlich mit neuen Kräften begabt bin und wieder aufzuleben beginne, während meine umherstehenden Brüder und Schwestern unter der Glut der Sonne sich klagend beugen?

»Und die Ursache meiner Triebkraft ist doch so einfach, deine Hand hat mich von meiner Mutter getrennt, um mich hier in einen sandigen trockenen Boden zu pflanzen. Du hast nicht wohl daran gethan. Meine Mutter, obschon sie ein Baum ist, wie ich, weiß besser, was für ihre Kinder taugt; sie säet sie in feuchte Erde, bei den silbernen Bächen, weil sie weiß, daß wir überflüssig trinken müssen, um zu leben. Was hier von der Weide gesagt ist, die ihren Samen auf feuchte Plätze streue, darf man nur ganz im Allgemeinen verstehen. Der Samen der Weiden keimt allerdings nur in wasserreichem Boden, doch beweist dies noch nicht, daß keine Samenkörner auf trockenen Boden fallen und dort verderben. Im Gegentheil, von allen Gewächsen geht der größte Theil des Samens verloren, denn wenn dies nicht der Fall wäre, so würde der Trieb eines einzigen Jahres hinreichen, um den Erdboden hundertmal mit neuen Gewächsen zu bedecken. Nichts destoweniger sieht man, daß jede Art von Samen einen günstigen Platz zu finden weiß: man nehme nur zum Beispiel den Gelbveiel ( Cheiranthus Cheiri) und das Mauerglöckchen, dessen Samen, aus großen Entfernungen herbeigetrieben, einige hundert Fuß hoch in den Ritzen der Steine von Thürmen und Festungsmauern sich eindrängt und üppig wächst. Du handeltest gegen das Gesetz der Natur, indem du mich in den Sand pflanztest und hast mich mehre Jahre lang in Pein und Todesangst verbringen lassen. Anfangs suchte ich mit meinen Wurzeln überall umher, um einen feuchten Platz zu finden, aber meine Mühe war vergeblich; ich mußte trauern und früher oder später vor Durst umkommen.«

»Vor etlichen Nächten rieche ich plötzlich unter dem Boden einen fernen Dunst wie von einem gährenden Wasserpfuhl; durch diese herrliche Entdeckung aus meinem Traume aufgerüttelt, sammelte ich alle meine Kräfte und sandte eine meiner Wurzeln aus, um den Nahrungsquell zu suchen. Lange mußte sie fortschießen und selbst unter einer Mauer durchkriechen, ehe sie den Pfuhl erreichen konnte. Endlich gelang es ihr und sie legte nun ein Netz von Saugern aus, die mir jetzt reichliche Nahrung zuführen und mir gestatten, das Feuer der Sonne in seiner Unmacht herauszufordern. – Und so siehst Du, o Mensch, daß Gott mich gleichfalls mit dem Gefühl begabt hat, das zu meinem Leben nöthig ist und daß ich zu suchen, zu unterscheiden und zu finden weiß.«

Meine Ahnung war also gegründet gewesen; denn es schien mir auch, daß etwas derartiges die Ursache der neuen Lebenskraft gewesen sein müsse. Ich hatte wirklich bemerkt, daß der Bauer, unser Nachbar, nicht ferne von der Mauer, die unsern Garten umschloß, unlängst eine Düngergrube gegraben hatte und die Feuchtigkeit aus seinem Kuhstall dorthin laufen ließ. Indessen wunderte ich mich über das feine Gefühl des Baumes, da er wenigstens zwanzig Fuß von der Düngergrube stand und aus solcher Entfernung nun seine Nahrung holte. Um der Sache noch näher nachzuforschen, grub ich die Erde rings um den Baum auf und fand, daß seine Wurzeln alle klein waren, mit Ausnahme einer einzigen, welche die anderen an Dicke übertraf und wie ein Pfeil gerade nach der Düngergrube fortschoß.

Die Thatsache, welche wir hier berührt, haben wir selbst gesehen und durch viele Untersuchungen bestätigt gefunden. Die Pflanzen suchen mit ihren Wurzeln nach dem Boden, der für sie der beste ist; wenn sie einen Klumpen lehmartige Erde treffen, oder etwas Anderes, was ihnen schädlich oder nutzlos sein kann, drehen sie ihre Wurzeln nach einer andern Seite hin. Ueber diese Erscheinung, wie überhaupt über das Leben der Pflanzen hat man mancherlei Deutung versucht. Manche neuere Gelehrte behaupten, daß alle Gewächse und alle Thiere nur eine Sammlung von einsaugenden und ausdünstenden Bläschen seien und mit diesem Ausspruch glauben sie das Leben erklärt zu haben, oder wähnen zum Mindesten, ihm auf der Spur zu sein. Mit dieser Behauptung nimmt man jedoch die Folge für die Ursache. Die lebendigen Wesen mögen aus Bläschen oder aus Fasern allein oder aus tausenderlei verschiedenen Grundstoffen bestehen; was nützt diese Wissenschaft zur Erklärung des Lebensräthsels? Bleiben nicht dieselben Fragen stehen? Wer hat dem ersten Bläschen oder der ersten Faser die Eigenschaft gegeben, die sie in den Stand setzt, ihre vorgeschriebene Bestimmung zu erfüllen, zu blühen und zu leben, ihr Ebenbild hervorzubringen, beständige Formen anzunehmen und sich nach den Gesetzen der Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit zu bewegen.

Man kann sagen, die Wurzel der Weide suche nicht nach Wasser, sondern die Bläschen, welche im feuchten Boden mehr Nahrung einsaugen, vervielfältigen sich an solchen Plätzen reicher und die Wurzel werde dadurch stärker. Uns aber hindert die eigene Forschung, solches anzunehmen; wir sahen die Wurzeln der Bäume in weite Entfernung zu dem Wasser gehen, und da wir wissen, daß der Baum die Feuchtigkeit nöthig hat, und das Wasser zum mindesten die Wurzeln nicht braucht, so schließen wir mit Recht daraus, daß die Bewegung der Wurzeln von dem Baum und nicht von dem Wasser ausgeht.

Großen Stoff zum Nachdenken lieferte mir die Entdeckung dieser Art Gefühl und Willen in dem Baum. Ich ging mit gebeugtem Haupte unter eine schattenreiche Platane, setzte mich auf eine Bank nieder und blickte bewußtlos auf den Boden. In dieser tiefen Träumerei entstand bei mir der Gedanke, daß alle Gewächse beseelte Wesen sein könnten, deren Empfindungen der Mensch mit seinen Sinneswerkzeugen nicht zu fassen vermöge; es freute mich unendlich, bei meinen geliebten Blumen und Pflanzen ein eigenes Leben und Bewußtsein zu finden; mich umringt zu sehen von fühlenden Wesen, die vielleicht meine Sorge für sie kannten; zu leben zwischen Gegenständen, die sich nach mir sehnten, mich vielleicht liebten! – Zu meinen Füßen keimten zahlreiche Samenkörner, welche die Platane im vergangenen Herbst ausgestreut hatte; ich begann über den Ursprung dieser Samen, über ihr Leben als Baum und über ihren Tod nachzudenken, als wären es wirklich Thiere und fand in dieser vergleichenden Untersuchung die Bestätigung meines dichterischen Gedankens. Erfreut über diese schöne Entdeckung rief ich mit lauter Stimme:

»Ja, ja die Pflanzen sind Thiere ohne Füße; der ganze Unterschied zwischen den Gewächsen und Wesen, welche man Thiere nennt, ist der, daß diese ihren Standort verändern können, die Pflanzen aber nicht!«

Plötzlich hörte ich Jemand lachen; der Greis stand hinter mir! Er setzte sich zu mir auf die Bank und sagte:

»Mein Sohn, Du sprichst sonderbare Worte. Dein dichterisches Gemüth beseelt und macht Alles lebendig, was Dein Auge gewahrt. Weit entfernt, mich einer solchen Stimmung des Geistes zu widersetzen, halte ich sie für die höchste Gabe, die der Schöpfer auf Erden dem Menschen allein geschenkt; aber wenn es einen reinen Genuß gewährt, durch seine Einbildungskraft zu höheren Kreisen sich aufzuschwingen und Alles so zu schaffen, wie man es liebt, dann bleibt dies doch nur ein unbestimmt Gefühl, ein Seufzer der Seele nach einer besseren Natur und nach einem reicheren Vaterland. Willst Du die Pflanzen in Deinen dichterischen Träumen als fühlende und wissende Wesen ansehen, so mag es seyn, doch darf diese Anschauung in Dir nicht zum Glauben und zur Gewißheit werden, denn es wäre ein tiefer Irrthum. Dennoch mein Kind, gestehe ich, daß eine entfernte Wahrheit in Deinem Ausdrucke lag; die Pflanzen besitzen wirklich mehr von einem gewissen Gefühle und von gewissen Lebenseigenschaften, als der gemeine Mann vermuthet. – Wir werden heute zusammen unsere Betrachtung auf das Pflanzenreich richten und zwar vornehmlich in einem Sinne, der Dir auf das antworten mag, was Du schon zu glauben scheinst. Laß uns damit beginnen, zu untersuchen, welche Gleichheit und welcher Unterschied zwischen Thieren und Gewächsen besteht; dadurch wirst Du wahrscheinlich auch bald zur Einsicht kommen, wie weit Du Blumen und Kräuter im Besitze von Lebenskräften achten darfst.

»Mein Sohn, der Mensch theilt die Naturwesen in große Kreise und folgt hierin genau der Aufeinanderfolge der Schöpfungstage. Was die Erde selbst betrifft, hat er gesagt:

Theilen wir die Natur in drei Reiche. Das erste umschließe den Menschen und die Thiere, welche leben, fühlen und wachsen; das zweite, die Pflanzen, welche leben und wachsen, aber nicht fühlen; das dritte, die Erde selbst mit Allem, was sie in ihren Eingeweiden einschließt, als da sind Mineralien, Metalle, Steine und Salze, welche wachsen, aber nicht leben und fühlen. Mineralia crescunt, Vegetalia crescunt et vivunt, Animalia crescunt vivunt et sentiunt. Linne. Diese Eintheilung ist jedoch unvollkommen, wie es das Werk des Menschen immer sein wird. Man hat noch andere Eintheilungen versucht, jedoch ohne besseren Erfolg, weil man in der Aufeinanderfolge der Wesen keine Unterbrechung finden kann. Der Naturforscher Büffon sagt selbst: »Vergebens werden wir durch die Worte Thier und Pflanze Scheidelinien zwischen organischen und rohen Körpern ziehen. Diese Trennung besteht in der Natur nicht; es gibt Wesen, welche weder Mineral, noch Pflanze, noch Thier sind.« So wissen wir zwar zu sagen, daß der Löwe ein Thier ist, und die Distel eine Pflanze – daß der Weinstock eine Pflanze ist und der Marmor ein Stein; aber es gibt Wesen, die zu gleicher Zeit Thier, Pflanze, Stein zu sein scheinen und die Eigenschaften der Geschöpfe aller drei Naturreiche in sich vereinigen. Wie soll der Mensch diese nennen, Thier, Pflanze oder Stein? Die Natur spottet unserer Eintheilungen und unseres schwachen Geistesvermögens; sie, die ein untheilbares Ganzes ausmacht, läßt sich nicht also zergliedern und verbirgt ihre Ruhepunkte in tiefer Dämmerung.

Und wie kann es anders sein, da die Eintheilungen von den Menschen ausgehen, nicht nach der inneren Art der Dinge selbst, sondern nach ihrer äußeren Gestalt oder dem Wenigen, was wir von der Art der Dinge wissen, gemacht werden. Deßhalb, wenn die menschlichen Kenntnisse unvollkommen sind, so müssen auch die gemachten Eintheilungen der Natur gebrechlich bleiben, so lange die Schöpfung noch Geheimnisse für uns hat. Hüte Dich darum wohl vor dem Gedanken, daß die Grenzlinien, die der Mensch in der Stufenleiter der Wesen gezogen, auch von der Natur anerkannt werden. So hat man heutzutage allgemein angenommen, durch das Wort Thier werde ein Wesen bezeichnet, das sich von der Stelle bewegen kann, um seine Nahrung zu suchen. Findet man nun aber morgen eine ächte Pflanze, die diese Eigenschaft besitzt, oder ein Thier, das ihrer ermangelt, was soll dann diese Beschreibung heißen? Man müßte augenblicklich diese Bezeichnung des Wortes Thier verändern oder erweitern; die Natur jedoch würde nicht verändert sein. Betrachte die Eintheilungen nur als ein Mittel, das ersonnen ist, um die Wesen, welche einige Aehnlichkeit mit einander haben, unter einem allgemeinen Namen zu umfassen, die Betrachtung der Natur in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, und sich gegenseitig diejenigen Wesen andeuten zu können, deren allgemeine Eigenschaften man in einer umfassenden Untersuchung erforschen und beschreiben will.

In diesem Sinn ist die Eintheilung eine nützliche Leiter, um in geregelter Weise zur Kenntniß der Wesen aufzusteigen oder herabzusteigen, je nachdem man die Untersuchung mit dem Menschen beginnt oder endigt. Sobald ich heimgehe, werde ich dir eine Tabelle geben, auf welcher du die Eintheilung der Natur dargelegt und erklärt findest; diese Kenntniß wird dir nützlich sein, um meinen Unterricht klar und deutlich in deinem Gedächtniß einzuprägen. Siehe den Anhang dieses Buches.

Nun aber will ich Dir in wenigen Worten mittheilen, wie man gewöhnt ist, die Grenzpunkte der drei Reiche der Natur festzustellen.

Die Thiere und die Pflanzen zusammengenommen bestehen aus vielen von einander verschiedenen Hauptstoffen, vornehmlich aber aus festen und aus flüssigen Stoffen. Sie besitzen Werkzeuge, welche zu einem bestimmten Zwecke geschaffen sind, und von denen jedes eine besondere Arbeit verrichtet; sie pflanzen sich fort durch Junge, Eier oder Samen von Wesen, die ihnen gleichen; ihre Gestalt bleibt dieselbe und ihre Größe hat bestimmte Grenzen; sie leben mittelst eingenommener oder eingesogener Nahrung, die in ihrem Körper aufgelöst und zweckmäßig zubereitet wird; sie bestehen nur eine bestimmte Zeit, die man Leben nennt und während welcher sie dem Einflusse der Naturkörper widerstehen: ist diese Zeit erfüllt, so unterliegen sie dem Tod und fallen unter den Einfluß der Gesetze, welche über die leblosen Körper herrschen. Soweit gleichen die Pflanzen den Thieren. Sie sind jedoch in anderer Hinsicht verschieden. Die Thiere fühlen; sie wissen, daß sie bestehen; sie sind empfänglich für Leiden und für Freuden und ergreifen das, was ihnen angenehm und fliehen, was ihnen unangenehm ist; um über die Gegenstände zu urtheilen, besitzen sie besondere Gaben, wie Gesicht, Geruch, Gehör u. s. w., sie haben in ihrem Körper einen Magen oder Aufbewahrungsplatz für die Nahrung, weil sie dieselbe suchen müssen und nicht immer finden können.

Die Pflanzen dagegen sind durch Wurzeln am Boden festgehalten, sie haben kein bewußtes Gefühl wie die Thiere, sie sind nicht empfänglich für Leiden und Freuden, sie besitzen keinen Magen oder besonderen Nahrungsbehälter; sie ermangeln des Gesichtes, des Gehöres u. s. w.

Die Mineralien oder rohen Körper unterscheiden sich von den beiden lebenden Reichen durch folgende Eigenschaften. Sie sind unbeweglich und gefühllos, durch eine gleichartige Vermischung von Stoffen gebildet, die nicht von Innen, sondern von Außen durch Ansetzung neuer Lagen wachsen; ihre Gestalt und Größe ist unbestimmt; sie pflanzen sich nicht durch Wesen ihres Gleichen fort und können solche auch nicht hervorbringen; ihre Existenz ist unbegrenzt; sind sie einmal gebildet, so brauchen sie sich keine Stoffe zuzueignen, um fortzudauern; sie unterliegen nicht dem Tod, wie die Thiere und Pflanzen.

Diese Beschreibungen sind richtig, wenn man sie im Allgemeinen auf Thiere, Pflanzen und Mineralien anwendet, deren Kennzeichen sichtbar sind; aber es gibt von diesen Regeln eine Menge Ausnahmen und an den Grenzen der Reiche werden die Eigenschaften so räthselhaft und die Unterscheidung wird so schwer, daß man gezwungen ist, zu bekennen und zu wiederholen, der Mensch kann unmöglich strenge und ausschließende Linien zwischen den Naturwesen ziehen. Einige Beispiele werden Dir dies beweisen:

Der Polyp der süßen Wasser ist ein Thier oder eine

Pflanze; – geben wir ihm aber lieber den ersten dieser Namen, weil es uns seltsam scheint, ein lebend und essend Wesen eine Pflanze zu heißen. Dies Thier ist ein Sack, der nur

eine Oeffnung zeigt: oben an dem Rand des Sackes stehen eine gewisse Anzahl beweglicher Fäden; unten endigt der Sack in ein Füßchen, womit er sich an die Wasserkräuter klammert, und somit seinen Standort freiwillig verändert. Der Polyp ist gefräßig und heißhungrig; er weiß mit seinen Fäden die Wasserthiere in Menge zu fangen, schleudert sie mit Gewalt in seinen Bauch und stopft sich bisweilen so voll, daß er angefüllt mit den verschlungenen Thieren wohl dreimal größer als gewöhnlich ist. Es ist wahrlich ein Wunder, daß der Polyp nur eine Oeffnung im Leibe hat, um seine Nahrung zu empfangen und nach der Aussaugung wieder herauszuwerfen; wunderbar auch, daß er des Kopfes, der Augen, der Eingeweide und der Füße beraubt scheint. Bis hieher ist jedoch alles in ihm noch thierisch, aber in mancher andern Hinsicht gleicht der Polyp einer ächten Pflanze: seine Junge wachsen ihm an allen Theilen aus dem Leib und breiten sich wie Zweige aus und auf diesen wieder andere, so daß der Polyp dem Auge den Anblick eines schönen Gewächses bietet, das, durch Oeffnung der Fangarme mit Blumen wie langfädige Maßliebchen gekrönt scheint. Nicht nur leben die Zweige oder Jungen fort, wenn man sie abreißt; sondern selbst wenn man den Mutterpolypen und seine Kinder in viele Stücke schneidet, bleiben alle Stücke lebendig und werden wieder vollkommene Thiere, die gleichfalls ihre Zweige und Sprößlinge bekommen. Ja wenn man den Polyp wie einen Sack umwendet, frißt er fort und treibt Sprößlinge, wie zuvor; was sein Magen war, wird seine Haut, ohne daß diese Veränderung ihm hinderlich wäre. Gegen den Winter legt er jedoch auch Eier, welche im folgenden Jahre ausschlüpfen

Der Polyp der süßen Wasser, von Linne

Hydra genannt und bei den Franzosen unter dem Namen

Polype d'eau douce bekannt, wurde zuerst von Leeuwenhoeck entdeckt und von Trembley später genauer beschrieben. Diese Entdeckung setzte die ganze Gelehrtenwelt von Europa in Bewegung und manches tief gelehrte Werk wurde über die Hydra geschrieben. Trembley, Jussieu, Pallas, Schrank, Wagler, Ehrenberg und eine große Anzahl anderer Gelehrter haben den Polyp einer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt. Die Frage ob der Polyp ein Thier oder eine Pflanze sei, hat beinahe ein Jahrhundert lang die Schriftsteller in zwei Parteien getrennt; heutzutage ist man jedoch allgemein der Ansicht, daß der Polyp als ein Thier zu betrachten sei, das in der Schöpfung auf dem Uebergang vom Thierreich zum Pflanzenreich steht. Die

Académie des Sciences in Paris hat in ihrer Sitzung vom 26. Februar 1844 ein vortreffliches Werk über die Polypen gekrönt. Es führt den Titel:

Recherches sur l'Hydre et l'Éponge d'eau douce etc. par Laurent und erklärt viele ungelöste Räthsel über das Leben der Polypen.

Wir selbst beschäftigten uns während des ganzen Sommers von 1844 mit mikroskopischen Beobachtungen dieses seltsamen Thiers. Man findet den Polyp in allen holländischen Grachten und Bächen; aber namentlich in solchen, die keinen oder wenig Ablauf haben und in welchen Wasserpflanzen wachsen; sie setzen sich vornehmlich gerne an die Wurzeln der Wasserlinsen und an die emporrankenden Stängel anderer kleiner Wasserpflanzen an. Um sie zu finden, legt man etwas Kraut in ein Glas Wasser und läßt es lange Zeit stehen; worauf man leicht die Polypen mit dem blosen Auge entdecken wird..

Im allgemeinen bezeichnet der Mensch mit dem Worte Thier ein Wesen, in welchem sich ein Sinnenmittelpunkt findet und dessen Gliedmaßen nie allein fortleben, sondern dem Tode verfallen, wenn man sie von diesem Sinnenmittelpunkte trennt. In dieser Hinsicht ist der Polyp eine Pflanze, da seine abgeschnittenen Theile als Zweige und Sprößlinge der Bäume wieder wachsen, um ein gleichartiges lebendiges Wesen hervorzubringen. Unter einem andern Gesichtspunkte betrachtet, ist der Polyp ein Thier, da er andere Thiere fängt und frißt, und sich willkürlich von einem Platze fortbewegen kann. Der Mangel beinahe aller Organe (Sinnenwerkzeuge) und der Eingeweide macht jedoch wieder einen Einbruch in sein Thierleben. Du siehst also, mein Sohn, der Polyp und einige andere Wesen, die ihm gleichen, dienen als unbegreiflicher Uebergang vom Thierreich zum Pflanzenreich und Niemand kann sagen: »hier ist der Grenzpunkt!«

Ich hatte aufmerksam auf die Worte meines Lehrmeisters gehorcht, obwohl der Polyp mir nicht unbekannt war und ich schon viele in Stücke geschnitten, um ihrem Wiederaufleben nachzuforschen: es wunderte mich jedoch, daß der Greis aus der Art dieses sonderbaren Wesens zu schließen schien, daß es ebenso gut Pflanze, als Thier genannt werden könne. Vermessen sagte ich zu ihm:

»Aber Vater, wie konnte man glauben, daß der Polyp eine Pflanze sei? Nach Eurer ersten Beschreibung ist es hinlänglich, wenn ein Wesen lebt, fühlt, wächst, um als Thier betrachtet zu werden. Der Polyp vereinigt augenscheinlich diese Eigenschaften, und darum sehe ich nicht, weßhalb die Eintheilung der Naturforscher mangelhaft sein soll. Ueberdieß nimmt er seine Nahrung durch eine einzelne Oeffnung, den Mund ein, er fängt seine Beute, er ändert seinen Standort nach seinem Wohlgefallen und besitzt also die Gabe der Unterscheidung und des Willens. Trotz seiner Vervielfältigung durch Sprößlinge, muß man ihn unzweifelhaft ein lebendes und fühlendes Thier nennen, wenn man die Pflanzen als Wesen einer andern Art betrachtet.«

Der Greis hatte gewiß meine Bemerkung vorhergesehen, denn er nickte billigend mit dem Kopf und antwortete:

»Du hast Recht, mein Sohn, der Polyp ist ein Thier, obschon er sich deutlich dem Pflanzenreich nähert. Ich habe nicht ohne besondere Absicht Dein Urtheil über seine eigenthümliche Art hervorgerufen. Nun wollen wir sehen, ob Du mit ebensoviel Keckheit einem Wesen, dessen Leben oder Leblosigkeit ein unverständliches Räthsel ist, seinen Standpunkt wirst anweisen dürfen.

Wenn man Sommers die Stadtgräben abläßt und der Uferboden vom Wasser frei ist, dann sieht man auf den Steinen und Holzstücken ein seltsames Gewächs, das man Süßwasserschwamm nennt. Er hat eine gelblich grüne Farbe und gleicht auf den ersten Anblick fest ineinandergewachsenem Moose; er enthält, wie der Seeschwamm, Wasser in seinen Röhrchen und man kann ihn mit der Hand auspressen.

Der Süßwasserschwamm klebt an den Steinen und andern Gegenständen fest, wie das Moos an den Bäumen, das heißt, vermittelst einer Art Wurzelplatte; er scheint mit einer schleimigen Haut bedeckt und zeigt meistens auf seinem schlammigen Körper eine große Zahl kleiner gelber Körner von eiförmiger Gestalt. – Hast Du die Süßwasserschwämme nie gesehen?«

»O, und wie viele!« antwortete ich, »aber nie habe ich besonders darauf Acht gehabt. Welches Interesse konnte mir eine Pflanze bieten, die in jeder Hinsicht vielen Arten von Kellergewächsen gleicht, und durch das Ausdünsten eines eckelhaften Geruches zurückstößt!«

Mein Lehrmeister fuhr fort, als ob ich nichts gesagt hätte:

»Der Süßwasserschwamm bleibt bis er stirbt an demselben Platze stehen, wo er hervorgewachsen ist; seine Formen sind veränderlich, er breitet sich in die Länge und Breite aus, ohne eine bestimmte Gestalt zu haben, wie das Moos, das in unregelmäßigen Platten auf unsern Dächern wächst. Man kann ihn in Stücke schneiden und so im Wasser fortpflanzen, oder alle Stücke wieder zusammenbringen, worauf sie als ein Körper fortwachsen … Wie würdest Du nun den Süßwasserschwamm nennen – Pflanze oder Thier?«

Diese Frage wunderte mich in hohem Grade und ich sah den Greis lächelnd an, bis er sie nochmals wiederholte.

»Der Süßwasserschwamm ist eine Pflanze,« rief ich, »daran habe ich nie gezweifelt; er ist wie andere niedere Kräuter gebildet; er ermangelt des Gefühls und der Bewegung und nimmt seine Nahrung nicht durch eine Oeffnung, wie der Polyp; er kann sich auch nicht von der Stelle bewegen, wie es diesem möglich ist.«

»Deßhalb hältst Du,« sprach mein Lehrmeister, »den Süßwasserschwamm für eine Pflanze und in Deinem Geiste ist kein Raum mehr für eine andere Vorstellung. – Ich bin mit der Beschreibung des Süßwasserschwamms noch nicht zu Ende. Vielleicht wirst Du es bald gegen mich vertheidigen, daß er ein ächtes Thier ist. Höre nur noch einen Augenblick. Jeder besondere Flußfadenschwamm hat eine Röhre oder Oeffnung: durch diese Röhre speit er unaufhörlich einen Wasserstrom aus, in

welchem sich beinahe unsichtbare Stückchen schleimigen Stoffes befinden. Der Flußfadenschwamm saugt also das Wasser durch die ganze Oberfläche seines Körpers ein und treibt es wieder durch eine einzelne Oeffnung aus. Darin findest Du sogleich eine Bewegung, welche einen bestimmten Zweck hat. Untersuchen wir nun, wie dieses Gewächs oder Thier sich vervielfältigt. Die gelben Körner, welche Du in dem Flußfadenschwamm bemerkt hast, sind Eier, keine Jungen; denn diese drei Arten der Vervielfältigung scheinen dem Flußfadenschwamm eigenthümlich zu sein. Wenn ein Keim von seiner Mutter ausgetrieben oder losgelöst wird, hat er die Gestalt eines Eies; aber er ist umgeben von beweglichen Härchen und schwimmt damit fünf bis sechs Tage, bis er sich für immer auf dem einen oder andern Gegenstande festsetzt. Hier verliert er augenblicklich seine Schwimmfasern und wird ein Flußfadenschwamm mit einem Rohr, um das Wasser in die Höhe zu treiben. Der Flußfadenschwamm

(

Spongilla ramosa) wächst auf dem Boden der süßen Wasser und setzt sich an Steinen

und Pflanzen fest. Seine Körperbildung gleicht der der gewöhnlichen Seeschwämme; er ist hellgrün von Farbe und ohne bestimmte Gestalt oder Größe. Wenn man ihn häutet, so stirbt er, das heißt, mit der thierischen Bedeckung verliert er auch sein Leben, und gibt dann einen Geruch von sich, wie verfaultes Fleisch. Alle Stücke, welche man von ihm trennt und unter das Wasser legt, bleiben leben und wenn zufällig viele junge Schwämme neben einander liegen, so wachsen sie alle in

einen Körper zusammen und verschmelzen sich zu

einem Wesen. Der Flußfadenschwamm vervielfältigt sich durch zwei Arten von Keimen und zwei Arten von Eiern.

Die erste Art von Keimen verläßt ihre Mutter im Frühling und Sommer und schwimmt während fünf bis sechs Tagen im Wasser umher mittelst der haarartigen Floßen; die zweite Art von Keimen bleibt an dem Körper der Mutter hängen und entwickelt sich nicht, bis diese todt ist. Die Eier sind gleichfalls doppelter Art. Die einen sind gelb und entstehen im Frühling, die andern haben eine dunkelbraune Farbe und kommen am Ende des Jahres zum Vorschein; sie schlüpfen im folgenden Jahre aus.

Der Flußfadenschwamm ist unlängst mit großer Sorgfalt untersucht worden – von

Dudrochet und

Laurent. – Der Erste, welcher die schwimmenden Keime nicht bemerkt hat, stellt ihn unter die Pflanzen; der Zweite rechnet ihn mit mehr Grund unter die Thiere, obschon er vollkommen einem Gewächse gleicht und von dem gemeinen Mann stets als solches betrachtet werden wird.

Wir fanden den Flußfadenschwamm in Menge in einigen Grachten, namentlich aber in der Nähe der Borgerhoutsche Poort in Antwerpen, wo er Sommers einen häßlichen Geruch verbreitet. Sage mir nun, mein Junge, ein Wesen,

das mit haarartigen Floßen schwimmt, sich bewegt, im Wasser sich umhertreibt und einen günstigen Platz sucht, um sich niederzulassen, was kann dies sein, eine Pflanze oder ein Thier?«

Ich wußte nicht mehr, was antworten; der Gedanke, dem Flußfadenschwamm den Namen Thier geben zu müssen, gefiel mir durchaus nicht:

»Ich fühle, mein Vater, daß ich mich in jedem Falle täuschen werde: dennoch glaube ich, daß ein Wesen, welches mittelst beweglicher Werkzeuge schwimmt und sucht, ein Thier genannt werden muß.

»Und glaubst Du auch, daß aus einer Pflanze ein lebendig und bewegliches Thier geboren werden kann? Nein, nicht wahr? Deßhalb, wenn das Ei oder der Keim des Flußfadenschwammes ein Thier ist, wird seine Mutter auch ein Thier sein? Was mich betrifft, so werde ich mich wohl hüten, mich zu etwas Bestimmtem zu entschließen, weil ich überzeugt bin, daß der Flußfadenschwamm Thier und Pflanze zugleich ist und keine Veränderung erleiden wird, wenn man dieß Geschöpf auch in ein besonderes Reich wiese. – Bei dem Flußfadenschwamm endigt jedoch die Dunkelheit nicht, mein Sohn: es gibt Arten von haarigen Wasserfaden – wie Du sie des Sommers in den Grachten (Canälen) siehst, wo sie das Wasser wie tausend grüne Fädchen durchweben und wie ein grau Papier erscheinen, wenn sie sich nach Austrocknung der Grachten durch die Hitze zusammen auf dem Boden niedergelassen haben; – diese Wasserfaden haben gleichfalls zweckmäßige Bewegungen, welche man eher von einem Thier als einer Pflanze erwarten sollte.« Der haarige Wasserfaden ( Converva jugalis), der in Gestalt von vielen grünen seidenen Fäden einige kleine Kanäle ganz erfüllt, zeigt eine sonderbare Erscheinung. Er besteht aus Röhrchen mit Knöpfen, wie man sie an Grashalmen sieht. Ihre Befruchtung geschieht auf folgende Weise: Zwei verschiedene Fäden nähern sich einander und vereinigen ihre Knöpfe; in dieser Lage paaren sie sich und entfernen sich wieder von einander nach der Befruchtung. An den gepaarten Knöpfen wachsen unmittelbar Eier oder Samen, aus welchen neue Wasserfäden hervorkommen.

Kaum hatte mein Lehrmeister zu sprechen aufgehört, als ich bemerkte:

»Aber Vater, das was Ihr mir von dem Polyp und dem Flußfadenschwamm gesagt, scheint mir die Bestätigung meiner ersten Vermuthung zu seyn. Nun ist mir noch nicht bewiesen, daß ich geirrt habe, und was ich bei der Betrachtung der Samen, die zu unsern Füßen keimen, gedacht, das denke ich noch.«

»Und was hast Du denn gedacht, mein Sohn?« fragte der Greis.

»Nun seht, mein Vater,« war meine Antwort, »ich saß in tiefes Nachdenken versunken da und blickte bewegungslos auf den Boden. Da sagte ich in meinem Geiste zu den Samen: ihr, die ihr an meinem Fuße keimt, seid die Nachkommenschaft eines anderen Geschöpfes, das euch gleicht; ihr habt also eine Mutter, wie ich selbst …«

»Sie haben auch einen Vater,« murmelte mein Lehrmeister.

Ich sah ihn mit Verwunderung an; er gab mir jedoch ein Zeichen, daß ich fortfahren solle.

»Ja, ihr demüthigen Samen, die ihr einst eure Mutter verlassen, um als selbstständige Geschöpfe in der Welt zu erscheinen; da liegt ihr nun, wie ungeschickte Kinder, die gegen die ersten Gefahren des Lebens ankämpfen. Der Fuß eines Vogels kann euch zertreten, ein Sonnenstrahl kann euch tödten, ein Regen euch entwurzeln, ein Wurm euch vernichten. Wenn ihr bestimmt seid, die ersten Jahre der Kindheit durchzukämpfen, wenn keine Krankheiten euren Lebensfaden zerreißen, dann werdet ihr langsam euren Stamm erheben, eure zarten grünen Blättchen ausbreiten, frisch und lieblich blüh'n – wie junge Bäume eure lichte Krone zum Himmel aufschießen, zum Manne heranreifen in eurem Geschlechte, und Kinder hervorbringen auf Erden; aber dann, dann werdet ihr auch alt und kränklich werden, euer Leib wird verdorren, euer Stamm sich mit dem grünen Moose des Alterthums und den Knorren der Erstarrung bedecken; allerlei Krankheiten werden euch überfallen … und endlich wird der Tod euch treffen, denn er verschont auch euch nicht; ihr werdet sterben, verfaulen und zur Erde zurückkehren, von wo ihr gekommen seid. Dies ist die Bestimmung der Thiere – und ihr, meine Sämchen, auch ihr habt euer Theil auf dieser Welt, und euer Loos ist das Loos von Allem, was Leben hat.«

Der Greis betrachtete mich mit einem sonderbaren Ausdruck und sprach nach kurzem Schweigen:

»Mein Kind, was Du da sagst, ist wohl gedacht. Ich vermuthete noch nicht so viel Einsicht bei Dir und freue mich über die frühzeitige Ausbildung Deines vergleichenden Urtheils. Aber was schließest Du denn daraus?«

»Was ich daraus schließe?« sagte ich mit Stolz und einem gewissen Selbstgefühle: »ich schließe daraus, daß die Pflanzen auch Thiere sind, mit andern Umkleidungen und andern Mitteln zum Leben.«

»Du spielst mit den Worten, mein junger Freund, so wirst Du nie zur Wahrheit gelangen,« sagte der Greis. »Der Mensch gab einem Vereine gewisser Eigenschaften und Formen in einem Wesen die Bezeichnung Thier, und einem Vereine anderer Eigenschaften die Bezeichnung Pflanze. Was Du deßhalb denken oder sehen magst, wirst Du Dir jedesmal eine falsche Vorstellung machen, so oft Du die Eigenschaften beider Reiche vermischest. Thiere und Pflanzen sind beide lebendige Wesen, deren Bestimmung auf Erden sich gegenübersteht, wie ich Dir heute noch beweisen werde. Laufen die Reiche der Natur an ihren Enden unmerklich in einander, so kann man höchstens vermuthen, daß es Geschöpfe gebe, die auf Erden die doppelte Bestimmung als Pflanze und Thier empfangen haben, ohne daß deßhalb der unendliche Unterschied zwischen der Eiche und dem Löwen aufhören sollte. Die Ursache unserer Unmacht, dies Räthsel zu lösen, besteht darin, daß wir nicht wissen und nie wissen werden, was das Leben ist. Der Schöpfer hat sein unendliches Werk von Anfang an auf eine so wunderbare Einheit gebaut, daß man sagen kann, das Leben ist ein und dasselbe, wo es sich auch zeigt. In den tausenderlei Gestalten des Lebens liegt das größte und staunenswertheste Geheimniß von Gottes Allmacht: vor dem Schleier, welcher dies Geheimniß ewig verborgen hält, muß der Mensch anbetend knieen, wie vor der Thüre des Tempels, in welchem der Beginn alles Lebens selbst wohnt!«

Der Greis schwieg und schien eine Bemerkung von mir zu erwarten. Ich sagte:

»Ich darf meinen ersten Gedanken nun nicht mehr festhalten, da Ihr mir zu beweisen versprochen, daß die Bestimmung der Pflanzen und Thiere eine entgegengesetzte ist. Auch weiß ich wohl, daß ich unrecht hatte, da Ihr es sagt, mein Vater; ehe Ihr jedoch fortfahrt, wünsche ich sehr, daß Ihr die Güte habt, mir zu erklären, was Ihr damit meintet, daß die Platanensamen auch einen Vater haben, ich begreife das nicht.«

»Mein Sohn,« sprach der Greis, »ich halte es für nöthig, Dir mit besonderer Ausführlichkeit von den allgemeinen Eigenschaften und der Art des Lebens der Gewächse zu sprechen. Aus dieser schönen Forschung wirst Du außer der Kenntniß der Kräuter auch eine tiefere Ueberzeugung von der allgemeinen Einheit des Lebens schöpfen. Höre deßhalb aufmerksam zu, mein Sohn; ich beginne damit, Dir zu erklären, wie das kommt, daß die Samen neben ihrer Mutter auch einen Vater haben.

»Die Pflanzen haben ihre Männchen und ihre Weibchen; sie paaren und befruchten sich wie die Thiere, doch auf eine andere Weise. In den meisten Pflanzen stehen die beiden Geschlechter neben einander in derselben Blume; bei andern sind die Blumen auf ein und derselben Pflanze getrennt: männlich und weiblich; wieder bei anderen stehen die Männchen und Weibchen auf verschiedenen Pflanzen und bisweilen sehr von einander entfernt. Einige Beispiele werden Dir dies deutlicher erklären. Laß uns durch den Garten gehen: wir werden Blumen und Pflanzen finden, die Zeugniß von dem geben, was ich gesagt.« Der große Linné hat sein Pflanzensystem auf die Geschlechtstheile der Blumen und Blüthen gegründet. Man sehe dieses System in dem Anhange unserer Schrift.

Als wir in den Garten eingetreten waren, brach der Greis eine weiße Lilie von ihrem Stengel und sprach, indem er sie mir zeigte:

»Du siehst in der Mitte dieser Blume einen aufrecht stehenden Theil, den man den Stempel nennt; er hat auf seinem Kopfe eine gummiartige Feuchtigkeit, welche klebt. Dieser Stempel sinkt in das Herz der Blumen und steht in Verbindung mit allen Samen, die in dem sogenannten Eierstock oder der Samenkapsel sich befinden. – Dieser Theil ist das Weibchen der Lilie. – Betrachte nun daneben eine Anzahl kleiner Fädchen, von denen jedes einen beweglichen Kopf trägt, der nur aus gelbem Stoffe zu bestehen scheint und an meinen Fingern ein röthliches Mehl zurückläßt. Diese Fädchen, die man Staubfäden nennt, sind an dem Fuße der Blumenblätter festgeklebt und haben keine Gemeinschaft mit der Samenkapsel; dies sind die Männchen der Lilie, welche ihren befruchtenden Staub auf den Stempel fallen lassen und dem Samen in dem Eierstocke Leben geben. Willst Du die Wahrheit und Nothwendigkeit dieser Paarung prüfen, so will ich Dir das Mittel dazu an die Hand geben.

»Betrachte diese Lilie, eine Blume, die morgen früh aufgehen wird: schneide nun alle übrigen Lilienblumen in dem Garten ab. Morgen vor Sonnenaufgang wirst Du aus dem Kelche der Lilie alle Köpfe der Männchen wegnehmen; dann lasse sie blühen, sie wird keinen Samen hervorbringen; geschähe es auch, daß der Samen solcher Wittwenblumen scheinbar zur Reife gelangte, so würdest Du sie doch wieder und wieder säen können, ohne daß sie aufgingen, da sie des Keimes beraubt sind, wie das

Ei einer Henne, die ohne Hahn lebt.

Diese Versuche mißglücken bisweilen, weil es beinahe unmöglich ist, in einem Garten die Pflanze so abzusondern, daß der befruchtende Stoff weder durch die Luft, noch durch fliegende Insekten von anderwärts herbeigetragen werde. Sieh, hier neben uns steht Mais. Die oberste Feder, welche großen blühenden Haferhalmen gleicht, ist der Mann; darunter und zur Seite des Stammes bemerkst Du Häufchen von federigen Haaren, die auf den Körnern des Mais stehen. Dies sind die Weibchen. Wenn

Du nun die Feder vor dem Aufgehen wegnimmst und die Pflanze hinlänglich absonderst, damit sie nicht durch den Wind befruchtenden Stoff von andern gleichartigen Pflanzen empfangen kann, so machst Du den Samen sterben oder wenigstens das Wachsen sehr mühsam. Die Haselnuß ist gleichfalls eine Pflanze von dieser Art; im Frühjahr sieht man eine große Anzahl Knospen, die man Kätzchen nennt, an den Zweigen der Haselstaude hängen: dies sind die Männchen. Aus den dicksten Knospen kommen dann auch die Weibchen in der Form eines blutrothen Zängchens zum Vorschein. – Als Beispiel der dritten Sorte kannst Du die Wachholderstauden (

Juniperus communis) betrachten, die dort im Zedernparke stehen. Du wirst darunter Bäume bemerkt haben, welche nie schwarze Beeren tragen. Das sind die männlichen Bäume; die anderen, welche immer mit Früchten, sei es nun grünen oder schwarzen, behangen stehen, sind die weiblichen. Schlägst Du im Frühjahr mit dem Stocke nach dem Stamm des Männchens der Wachholderstaude, so wirst Du zwischen seinem Laub eine ganze Wolke befruchtenden Stoffes aufsteigen sehen. – Den Weg nach meiner Wohnung entlang stehen eine Menge wilder Widerstoße.

Lychnis dioica. Man nennt sie in Flandern das Christusauge. Diese Blume ist während des Tages geruchlos, hat aber des Nachts einen lieblichen Geruch. Du hast wohl gesehen, daß ein Theil dieser Pflanzen früher, als der andere stirbt und nie Samen hervorbringt; es sind dies die Männchen, welche nach der Befruchtung nutzlos werden und früher sterben, weil ihre

Bestimmung früher, als die der Weibchen erreicht ist. Für die Bäume und Pflanzen, deren Geschlechter auf verschiedenen Stämmen stehen, ist der Wind der Träger des Samens; sehr zahlreich müssen diese kleinen Samen sein, da sie die weibliche Pflanze auf große Entfernung befruchten, wenn der Wind sie in ihre Richtung treibt oder die Bienen und andere fliegende Thierchen den Samen zur weiblichen Pflanze bringen.

Die Gärtner wissen wohl, daß die Pflanzen einander befruchten. Ich habe selbst davon ein hübsches Beispiel gesehen. Ich hörte einst einen Landbauer seinen Nachbar mit einem Rechtsstreit oder Prozeß bedrohen, um ihn zum Schadenersatz zu zwingen. Als ich kurze Zeit darauf den andern Landbauer um den Grund seiner Streitigkeit fragte, gab dieser mir die Antwort: – »Ja, der Schelm weiß seinen Samen tragenden weißen Kohl immer so zu pflanzen, daß sein Staub auf meinen blühenden rothen Kohl fällt, und so erhalte ich stets Pflanzen, die weder weißem, noch rothem Kohl gleichen. Die Menschen wollen meine gestreiften und gesprenkelten Pflanzen nicht kaufen und er verursacht mir jedes Jahr wohl hundert Gulden Schaden.« Ich fragte ihn darauf, welches Mittels sich der Nachbar bediene, um dies zu bewerkstelligen, worauf er mir erklärte, daß dies ein Geheimniß sei; daß man lange Jahre nachforschen müsse, welche Winde gewöhnlich in der Blüthezeit des Kohles wehen, um sie in der Richtung zu pflanzen, und daß sein Nachbar Bienenkörbe habe, welche er offen oder geschlossen halte, um die Befruchtung hindern zu helfen. – Ob die Vermuthungen des Gärtners gegründet waren, weiß ich nicht; aus seinen Behauptungen erhellt jedoch, daß er die Blumenpaarung und die Befruchtung durch Pflanzenstaub kannte.

Ein anderes seltsames Beispiel der Pflanzenbefruchtung ist folgendes. Es befand sich im

Jardin des Plantes in Paris ein einziger weiblicher Pistazienbaum, der jährlich Blüthen, doch nie Früchte trug, weil kein männlicher Baum in der Nähe stand. Im Jahre 1518 sah der gelehrte

B. de Jussieu mit Verwunderung, daß der weibliche Pistazienbaum Früchte trug. Ohne Zögern behauptete er, es müsse in der Umgegend eine männliche Pistazie geblüht haben, die den Baum im

Jardin des Plantes befruchtet habe. Nach langem Suchen fand man am Ende der Stadt in einem Garten eine kleine männliche Pistazie, die dies Jahr zum erstenmal Blüthen getragen. Die Geheimnisse der Blumenpaarung sind mannichfaltig und unergründlich: in

vielen Blumen beugt das Männchen das Haupt zum Weibchen und richtet sich nach der Befruchtung wieder auf.

Man hat davon ein Beispiel an dem Sauerdorn oder Berberitzenstrauch und der Raute.

Der Mensch, nicht zufrieden mit den geschaffenen Thiergeschlechtern, hat versucht, ihre Zahl durch unnatürliche Paarung verschiedener Thiere zu vergrößern. Als es ihm glückte, aus einem Pferd und einem Esel ein drittes, noch unbekanntes Thier zu erzeugen, das er Maulesel nannte, glaubte er gewiß einen Theil der Macht des Schöpfers zu besitzen und auf Erden eine Anzahl neuer Geschlechter schaffen zu können. Er betrog sich aber in seiner Vermessenheit und erkannte bald, daß die erzeugten Maulthiere unfruchtbar blieben und die Fortpflanzung derselben mühsam war. Was der Mensch in dieser Hinsicht mit den Thieren versucht hat, thut er noch täglich mit den Pflanzen und die Natur selbst bringt unter den Gewächsen solche Bastarde hervor. Aber sie erkennt sie nicht als ihre Kinder an, schlägt sie mit Unfruchtbarkeit und vernichtet sie, wenn sie sie nicht zu ihrer ursprünglichen Form zurückbringen kann.

Wenn zwei Pflanzen von einem ganz verschiedenen Geschlechte einander befruchten, so sind die Pflanzen, die dadurch erzeugt werden, unfruchtbar. Dies ist aber nicht immer der Fall, wenn zwei verschiedene Pflanzen von

einem Geschlechte sich befruchten.

Die Gärtner in England wissen mit großer Kunst den Samenstaub von gleichartigen, aber verschiedenen Blumen auf einander überzutragen und so neue Varietäten zu erzeugen. Diesem Verfahren verdankt man viele der schönsten Dahlien. So sah ich einst den gelehrten Karl van Geert in Antwerpen aus Neugierde die Blumenknospen von zwei verschiedenen Potentillen (Fingerkraut) übereinander binden: die eine war hochroth, die andere gelb. Der Same, der daraus hervorkam, wurde ein Jahr darauf gesäet, und wir harrten mit einer gewissen Ungeduld des Erfolgs. Als die Knospen aufgingen, sahen wir, daß roth und gelb sich wirklich vermischt hatten; ihr Herz war roth und ihr Rand war gelb. Diese Pflanze trägt im Handel den Namen Potentilla van Geertii. Der Herr van Geert sagte mir später, daß er vergeblich den Samen dieser Blumen gepflanzt, die somit so unfruchtbar als das Maulthier sei. Hier vor uns steht ein rother Widerstoß (

Lychnis dioica rosea plena), dessen

Knospen unregelmäßig ausbrachen. Würdest Du in dieser schweren und starkgefärbten Blume die Tochter einer einfachen und eines Widerstoßes erkannt haben, das am Wege nach meiner Wohnung steht? Nein, nicht wahr? Und doch, ihr Großvater blühte an diesem Orte; aber sie ist ein Bastard, ein Kind des Zufalls. Dieser unglückliche Widerstoß ist ein doppeltes Monstrum – an Form und an Farbe. Als ein verlorenes Wesen wird es einst als eine Verirrung der Natur in dem Nichts verschwinden, als ob es niemals dagewesen.

Die Pflanzen- und Blumenliebhaber können häufig genug bemerken, wie alle Gewächse, die von ihren natürlichen Formen abgewichen sind, sich große Mühe geben, wieder zu ihrer Ursprünglichkeit zurückzukehren. Man nennt diese Neigung verlaufen. Die Dahlien verlaufen sehr stark; es gibt Blumen darunter, die in London vor drei Jahren den Preis davontrugen und nun so vereinzelt dastehen, daß man ihre Wurzeln auf den Misthaufen wirft. Die beständige Sorgfalt des Menschen und die fremde Erde, in die sie gepflanzt werden, sind die einzigen Ursachen, welche die Dahlien hindern, ihre ursprüngliche Form und Farbe anzunehmen.

Mein Sohn, Dein Auge hat mehr als einmal mit Liebe und Bewunderung auf dieser schönen Rose geruht; ihre hundert purpurnen Blätter, so kunstmäßig in einander gefügt, schienen Dir von vernünftiger Hand mit großer Mühe abgemessen, gefaltet und vereinigt. Die Pflanzenliebhaber nennen sie die Königin der Rosen und erheben ihre Schönheit über alles, was des Menschen Auge entzückt … Und doch, mein Kind, ist sie eine Mißgeburt, ein ungestaltetes Ungeheuer, das nicht im Stande ist, wie es das schöpferische Wort Gottes befiehlt, durch Samen ihr Geschlecht auf Erden fortzusetzen. Sieh hier eine wilde Rose; sie trägt in ihrem Herzen ein Weibchen und viele Männchen: sie wird Samen treiben und sich vervielfältigen. Betrachte nun auch die doppelte Rose: ihre Männchen sind zu Blumenblättern geworden und ihr Weibchen ist unfruchtbar. Sie ist in der Natur ein Geschöpf ohne Ort und Bestimmung, das bald verschwinden würde, wenn der Mensch es nicht beständig durch Sprößlinge fortpflanzte. Von diesen Bastarden werden jährlich viele geboren: man kennt selbst künstliche Mittel, um die Natur in der Erzeugung der Blumen sich irren zu lassen: aber sobald der Mensch das gebrechliche Geschöpf verlassen, um einem neuen Gegenstande seiner Liebe seine Sorgfalt zuzuwenden, so rächt sich die Natur: die Pflanze, nicht mehr künstlich getrieben, stirbt aus oder wird aus einer doppelten eine einfache und nimmt die Formen an, die sie zur Hervorbringung des Samens fähig machen. Allerdings geben viele Pflanzen, die man für doppelt hält, auch Samen; aber dann sind sie nicht vollkommen doppelt; sie bleiben fruchtbar, je nachdem sie ihrer ursprünglichen Form treu sind, und kehren im Verlauf der Zeiten unwiderstehlich zu dieser zurück oder sterben aus.

Du siehst also, mein Sohn, daß die Vervielfältigung der Geschöpfe und die Fortpflanzung der Geschlechter auf denselben Grundbedingungen beruht, wie bei den Thieren. Wir werden mit dieser vergleichenden Untersuchung fortfahren.

Thiere und Pflanzen entwickeln, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, ihre Grundformen, indem sie sich andere Stoffe unter der Gestalt von Nahrung und Befruchtung zu eigen machen: sie wachsen bis zu einer gewissen Größe, sterben und kehren wieder zur Erde zurück, wodurch alle die sie bildenden Stoffe, durch Verwesung entbunden, dem allgemeinen Schooße der Natur zurückgegeben werden.

Auf welche Weise geschieht die Zueigenmachung der fremden Stoffe in Thieren und Pflanzen? Die Thiere nehmen ihre beste Nahrung durch eine Oeffnung, die man Mund heißt; der genossene Stoff erleidet in dem Körper vielerlei Bearbeitung; der nahrhafte Theil desselben gewährt einen milchartigen Saft, der von verschiedenen Gefäßen aufgesogen, mit dem allgemeinen Strom des Blutes sich vermischt und umherläuft, um sich nach mehrfacher Verarbeitung an gewissen Orten festzusetzen oder nach Erfüllung seiner Bestimmung ausgetrieben zu werden. – Die Pflanze nimmt ihren festen Nahrungsstoff durch die haarartigen Enden ihrer Wurzel; sie hat also einen zahlreichen Mund. Der eingezogene Saft steigt in besonderen Röhren oder Adern durch das Holz bis in die Blätter, wo er einer Gährung unterliegt und sich verdickt; von da sinkt er durch andere Röhren und den Bast wieder herab, vermengt sich mit dem neu eingesogenen Saft und steigt dann wieder in die Blätter. Ein Theil der ausgestoßenen oder unbrauchbaren Stoffe wird durch Ausdünstung ausgetrieben, während der andere Theil durch die Wurzeln in den Boden gesenkt wird. Außer diesen auf- und niederführenden Röhrchen hat die Pflanze noch zahlreiche andere Gefäße, die sternartig von ihrem Marke ausstrahlen und dazu dienen, einige zubereitete Theile des umherlaufenden Saftes aufzufassen und nach besonderen Orten zur Festsetzung und zum Anwachsen zu führen. – Du siehst, daß ein Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Nahrung besteht, daß sie jedoch auf denselben Anfang gegründet sind.

Ehe ich nun von dem Athmen der Thiere und Pflanzen spreche, muß ich Dir einige Erklärungen über die Art der Luft selbst geben.

Die Luft, die uns umgibt, besteht aus verschiedenen Dunstkörpern, die man Gase nennt. Ein einziges dieser Gase ist zur Erhaltung des Lebens nöthig und deßhalb hat man es auch die Lebensluft genannt. Da sie in ihrer Mischung mit vielen Stoffen eine Säure in sich aufnimmt, trägt sie meist den Namen Sauerstoffgas. Ein anderes Gas, welches man Stickluft nennt, macht mit dem Vorigen die gewöhnliche Lebensluft aus; doch finden sich in der Atmosphäre (Dunstkreis), obschon in geringerem Maße, noch zwei andere Gase, nämlich das Wasserstoffgas und die Kohlensäure. Die Stoffe, aus deren Verflüchtigung diese Gase entstehen, sind: Sauerstoff ( Oxygenium), Wasserstoff ( Hydrogenium), Stickstoff ( Nitricum), und Kohlenstoff ( Carbonium). Die gewöhnliche Luft der Atmosphäre enthält 21 Theile Sauerstoff und 79 Theile Stickstoff. Wie ich Dir so eben sagte: der Sauerstoff allein ist zum Leben nothwendig; wo dieses Gas vollständig mangelt, folgt immer und unfehlbar der Tod alles dessen, was Leben hat.

Die Thiere athmen das Sauerstoffgas aus der Luft in ihre Lungen; hier kommt dasselbe in Berührung mit dem Blut, nimmt etwas Kohlenstoff aus demselben auf, bildet sich zu Kohlensäure und wird als vermischter Körper wieder durch das Thier ausgeathmet. Aus der chemischen Vermischung dieser zwei Gase entsteht die Wärme der Thiere; sie ist nicht die Ursache, und dient noch weniger zur Nahrung und Erhaltung des Lebens. Merke Dir nun wohl, daß die Kohlensäure, aus der Mischung von Sauerstoff und Kohlenstoff bestehend, nicht zum Einathmen taugt und sogar in gewissem Grade den Tod verursacht; daraus kannst Du schließen, daß das Thier stets neues Sauerstoffgas zum Athmen bedarf und somit eine Gährung vor sich gehen muß, um die Kohlensäure zu entbinden und die reine Lebenslust wieder der Athmospäre zurück zu geben.

Diese chemische Vermittlung ist die Aufgabe der Gewächse, wie Du hören wirst.

Die Pflanzen athmen so gut, als die Thiere, nur auf verschiedene Art. An der unteren Seite der Blätter, die gewöhnlich weniger grün ist, als die obere, sind unzählbare kleine Poren oder Oeffnungen, welche die Luft einathmen, um sie in Berührung mit dem umherfließenden Saft zu bringen, welcher hier die Stelle des Blutes der Thiere vertritt; ferner stehen die Poren der Blätter in Verbindung mit zahlreichen Luftröhren, die bis an die Wurzel des Baumes herabgehen.

Das Athmen der Pflanzen ist ein gedoppeltes: während des Tags, unter dem Einflusse des Lichtes, athmen sie Kohlensäure ein, entbinden dieselbe, behalten den Kohlenstoff und stoßen den Sauerstoff oder die reine Lebensluft in die Atmosphäre aus; während der Nacht und in der Dunkelheit, athmen sie Lebensluft ein, verbinden dieselbe mit ihrem eigenen Kohlenstoff und stoßen die Kohlensäure aus. Nach der Ansicht vieler neuerer Chemiker haben die Pflanzen nur eine Art von Einathmung; nämlich sie athmen unter dem Einfluß des Lichtes Kohlensäure ein und stoßen Lebensgas aus. Des Nachts ruhen sie vollständig; und findet man sie in der Dunkelheit mit etwas Kohlensäure umgeben, so kommt diese nur aus der gewöhnlichen Wirkung der Luft auf alle Körper; die Pflanze selbst ist zur Bildung der Kohlensäure nicht thätig. Nach diesen Beobachtungen sollen die Pflanzen im vollen Sinn des Wortes geschaffen sein, um die Luft unaufhörlich zu reinigen und für die Einathmung der Thiere zu bereiten. (Vgl. J. Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Argricultur und Physiologie.) Es ist deßhalb sehr gefährlich, mein Sohn, in einem Zimmer zu schlafen, worin sich viele grüne Pflanzen befinden; noch gefährlicher und bisweilen tödtlich können des Nachts die Blumen in einem Zimmer werden, wo Menschen oder Thiere wohnen. Dies Letztere kommt daher, daß die Blumen unaufhörlich die Lebensluft einathmen und nie etwas anderes als unathembare Stickluft ausströmen.

Du denkst vielleicht, daß die Pflanzen eigentlich an der allgemeinen Beschaffenheit der Luft nichts verändern, da sie bei Nacht eine Thätigkeit entwickeln, die gerade das Gegentheil von der bei Tage ist. Du würdest Dich aber hierin täuschen: die athmende Pflanze, wenn sie Kohlensäure eingesogen hat, behält einen Theil des Kohlenstoffes zu ihrem Wachsthum zurück und hat deßhalb nach Verfluß von vierundzwanzig Stunden der Atmosphäre mehr reine Lebensluft zurückgegeben, als sie eingeathmet. Die große Menge der Gewächse, welche den Erdboden bedecken, und trüge auch jedes nur ein unmerklich Theil zur Luftreinigung bei, ist hinreichend, um stets den Quell der Lebensluft, welchen die Thiere erschöpfen, wieder zu erneuern. Ohne diese Thätigkeit der Pflanzen würden alle Thiere der Erde unfehlbar dem Tode erliegen.

Ferner kannst Du noch auf eine andere Art bestimmen, welche Thätigkeit den Pflanzen in der ewigen Arbeit der Natur auferlegt ist. Kein Thier kann seine Bedürfnisse unmittelbar aus dem Reich des Unlebendigen nehmen, obschon alle Nahrung ursprünglich aus demselben kommt. Ehe die rohen Stoffe zur Nahrung der Thiere tauglich werden können, müssen sie in dem Körper der Pflanzen eine besondere Bearbeitung erleiden. Dann erst werden sie von den pflanzenfressenden Thieren genossen und durch eine Vermischung und Zubereitung zu thierischen Stoffen gemacht, die ihrerseits wiederum allein im Stande sind, das Leben der fleischfressenden Thiere zu unterhalten. Jede Pflanze ist somit eine Art von Naturküche, in welcher die Nahrung aller Geschöpfe bereitet wird, die von Gott höher oder niedriger auf den Stufen der Natur gestellt worden sind. Frage deßhalb nicht mehr mein Sohn, ob die Pflanzen auch Thiere sind. Unsre Betrachtung hat Dich gelehrt, daß ihre Aufgabe auf der Erde eine verschiedene ist und daß sie in der Schöpfung als Gleichgewicht einander gegenüberstehen. Wenn Du jedoch daraus schließen wolltest, daß die Pflanzen in keiner Hinsicht den Thieren gleichen, so würdest Du wiederum irren; denn in der Natur ist kein Grund zu solchen strengen Folgerungen. Behalte im Gegentheil die Ueberzeugung, daß das Leben in den Gewächsen von dem Thierleben sich nur in der Anwendung und Richtung der Grundkräfte des Lebens unterscheidet, die in allen Wesen dieselben sind. Mag auch in Deinem Geist der Mangel an Bewegung in den Pflanzen einige Zweifel an dieser Wahrheit erregen, so werde ich Dir doch Gründe zu geben im Stande sein, welche Dir beweisen, daß auch hierin der Unterschied nur in der Größe der Kraft und in der Art und Weise des Besitzes derselben besteht.

Die Thiere haben zweckmäßige Bewegungen, die man als Folge eines eigenen Gefühles und eines eigenen Willens betrachtet. Diese Bewegungen mangeln den Pflanzen nicht; aber man hat noch keinen entsprechenden Namen für das in den Pflanzen gefunden, was man in den Thieren Gefühl und Willen nennt. Die Worte thun jedoch nichts zur Sache: beide Aeußerungen in Thieren und Pflanzen sind Wirkungen des unbegreiflichen Lebens, dessen Räderwerk man vielleicht vermuthen kann, dessen Springfedern man jedoch ewig vergeblich suchen wird. Ich werde Dir einige Beispiele von zweckmäßiger Bewegung in den Gewächsen geben.

Lege während des Frühlings einen Erdapfel in Deinen Keller; nimm ihm alles Licht, bis auf eine kleine Oeffnung, durch die die Lichtstrahlen von außen hereinfallen können. Der Erdapfel wird einen weißen schwachen Schößling treiben und mit dem Kopf gerade nach dem Luftloch steuern; ja und wäre dieses auch zehn Fuß hoch, er wird, wenn er Unterstützung findet, solange aufschießen, bis er das Licht erreicht hat; dort wird er vor dem Fenster liegen bleiben, wie ein Gefangener, der, bei der Betrachtung des blauen Himmels und der lachenden Felder, seinen dunklen Kerker vergißt.

Ich setze nun den Fall, daß ein unvernünftiges Thier, ein Hund zum Beispiel, von großem Hunger getrieben, sich auf ein Stück Fleisch werfe und es verschlinge. Thut der Hund dies, weil er weiß, daß er aus Mangel an Nahrung sterben würde? Nein, denn der Hund weiß dies nicht; er fühlt es: geheime Triebfedern, die in seinem Wesen liegen, bewegen ihn zu der That, welche dazu dient, sein Leben zu erhalten. – Sollte es wohl anders mit dem Erdapfel sein? Der Erdapfel hat Licht nöthig, sonst würde er ersticken; Alle grünen Pflanzen, die man in die Dunkelheit pflanzt, werden, wenn sie einige Zeit am Leben bleiben, blaß. Dieser Zustand ist bereits ein Anfang von Erstickung, da die Pflanzen nur unter dem Einflusse des Lichts ihren täglichen Bedarf von Luft einathmen können. Das Blaßwerden ist eine Krankheit, die unfehlbar den Tod der Pflanze zur Folge hat, wenn die Dunkelheit anhaltend fortdauert. Die Gärtner wissen wohl, wie bald der Salat und andere Kräuter, die sie blaß werden lassen, absterben. er weiß es nicht und fühlt es wahrscheinlich auch nicht, aber doch sind in seinem Wesen geheime Triebfedern verborgen, welche ihn zu einer Thätigkeit bewegen, die zur Erhaltung seines Lebens dient. – Die menschliche Sprache, mein Sohn, ist mangelhaft: sie besitzt, außer den mathematischen Bestimmungen, keine einzelne Benennung, um den genauen Abstand zwischen mehr und minder auszudrücken, und darin gerade liegt das Räthsel des Unterschiedes zwischen dem Leben der Thiere und dem Leben der Pflanzen.

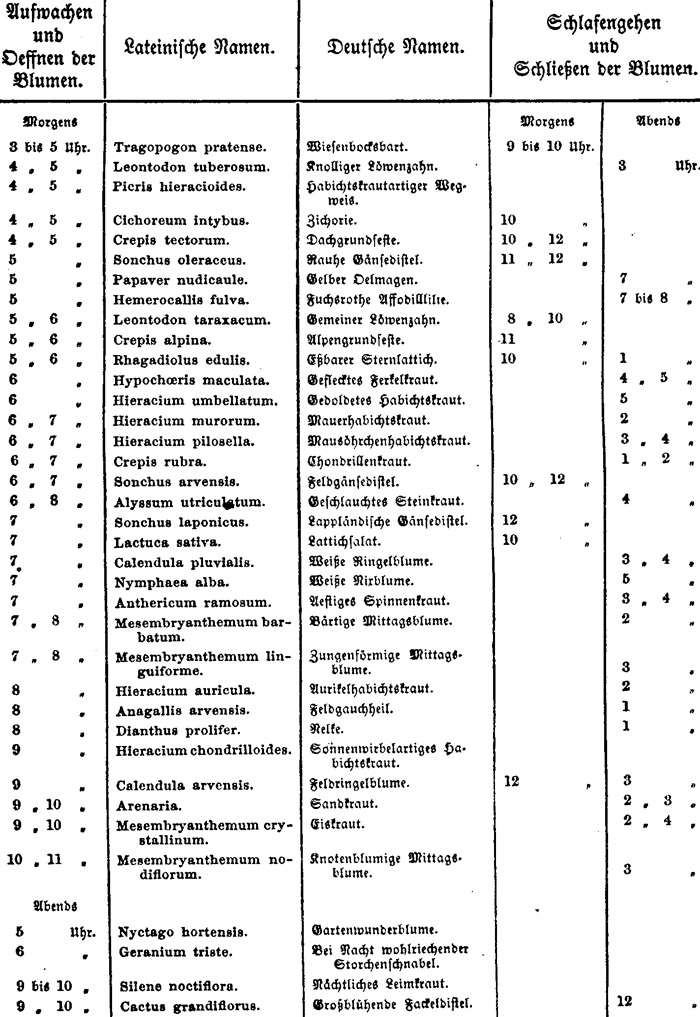

Ich werde hier noch einige andere Beweise der Bewegung und eines gewissen Gefühles in den Pflanzen anführen: Du hast mehrmals gesehen, daß die Seerose, die in deinem Teiche blüht, ihre Blumen des Abends schließt und bis die Sonne aufgeht unter dem Wasser verbirgt; die andern sichtbar blühenden Pflanzen, welche ein ganzes Jahr unter dem Wasser leben, wissen ihre Blumen während der Paarung emporzustrecken und sobald die Befruchtung geschehen ist, wieder unter das Wasser zurückzuziehen. Weiß ein Same, wie man ihn auch in den Boden lege, nicht immer seine Wurzel in den Schoos der Erde einsenken und seinen Schößling himmelwärts zu treiben? Kehre bei den Blättern eines Baumes das Unterste nach Oben und müßtest Du auch seine Krone gegen die Erde wenden, Du würdest finden, daß alle Blätter sich wieder in ihre natürliche Stellung begeben, das heißt, mit den Luftlöchern nach unten: wenn eine unwiderstehliche Kraft die Blätter insgesammt umgekehrt halten würde, könnte der Baum nicht mehr athmen: er würde ersticken und sterben. – Dreht sich die Sonnenblume ( Helianthus Annuus) nicht täglich mit der Sonne von Osten nach Westen? Schließt die gelbe Lilie ( Hemerocallis flava) nicht ihre Kelche im selben Augenblicke, in welchem die Jalappe ( Mirabilis Jalappa et Longiflora) die ihren öffnet – und wissen die meisten Blumen nicht, in welcher Stunde der Nacht oder des Tages ihnen vergönnt ist zu glänzen und in welcher Stunde sie sich schließen müssen? Der große Pflanzenkenner Linné hat sich ein eigenthümliches Uhrwerk gemacht, das er Stundenzeiger der Flora nannte. Er hat beobachtet und sich aufgezeichnet, um welche Stunde des Tages gewisse Blumen sich öffnen und sich schließen und bekam auf diese Art die auf der Rückseite stehende Stundentafel. Man bemerke jedoch, daß Linné diese Tafel in Upsala in Schweden berechnet hat und deßhalb ungefähr eine Stunde Unterschied für Mitteldeutschland sich ergibt. Sieht man Abends nicht beinahe alle Gewächse in Bewegung kommen, ihre Blätter falten und ihre Augen schließen, wie Geschöpfe, die sich zur Ruhe begeben wollen? Erwachen sie nicht beim Aufgehen der Sonne und breiten sie dann nicht ihre Blätter aus? Oeffnen sie nicht ihre prächtigen farbigen Augen? Doch wie sehr Dich auch schon die allgemeinen Beweise, wenigstens eines gewissen noch unerklärten Gefühles in den Pflanzen wundern mögen, will ich Dir doch noch einige Gewächse schildern, deren Bewegungen weit mehr auf einen bestimmten Zweck hinweisen. – Das Schlauchblatt Nepenthes distillatoria. Eine chinesische Pflanze, auch auf der Insel Madagaskar vorkommend. hat an jedem seiner Blätter einen Schlauch hängen, der mit einem beweglichen Deckel versehen ist. Nachts schließt die Pflanze ihre Schläuche zu und füllt dieselben mit einem reinen und trinkbaren Wasser; und als wollte sie den Insecten und andern Geschöpfen sagen: Kommt und labt Euch an meinen Kelchen, öffnet sie selbst die Deckel ihrer Trinkgefässe, sobald die aufsteigende Sonne die Thiere weckt.

Der zitternde Hahnenkopf Hedysarum gyrans. Eine ostindische Pflanze. ist gleichfalls eine sich bewegende Pflanze: an ihrem Stängel stehen zwei Arten von Blättern: große und kleine. Die großen Blätter fallen des Nachts abwärts; bei Tage richten sie sich wieder auf und zittern beständig. Die kleinen Blätter, welche immer paarweise bei einander stehen, steigen und sinken abwechslungweise und zwar so, daß wenn das eine in die Höhe steht, das andere niederhängt.

Ebenso wunderbar ist das Leben der Muscipula oder Venusfliegenfalle ( Dionoea muscipula). Diese sonderbare Pflanze hat doppelte Blätter; in der Mitte derselben glänzt ein süßer Saft, der die Fliegen anlockt. Kaum hat sich das kleinste Fliegchen bei der Lockspeise niedergesetzt, so klappt die Pflanze ihre Blätter mit aller Gewalt zu und hält sie so lange geschlossen, bis die Fliege verschmachtet ist, und keine Anstrengung mehr macht, sich zu befreien; dann öffnet sie ihre mörderische Schlinge wieder, um auf neue Schlachtopfer zu harren.

Aber die Pflanze, die sich am meisten bewegt, und wirklich mit einem gewissen thierischen Gefühle zu leben scheint, ist die Sinnpflanze. Mimosa pudica (Sensitiva) ist eine Pflanze aus Brasilien und wird bei uns jährlich in den warmen Häusern aus Samen gezogen. Bei der geringsten Berührung läßt sie ihre Blätter sinken, als ob sie der Tod getroffen und diese seltsame Bewegung geschieht hier sichtbar mittelst Gelenken, wie bei einem Menschen, der seine Arme in einanderschlingt; man sieht deutlich, daß diese Bewegung die Folge eines plötzlichen Gefühles und einer Art von Trauer ist, da sie nicht langsam, sondern rasch und mit Kraft geschieht. Nachts zieht die Pflanze ihre Blätter zusammen und läßt ihre Zweige niederhängen, so daß sie unläugbar in den Zustand tritt, den man bei den Thieren Schlaf nennt.«

Der Greis hielt inne. Ich hatte jedoch mit so großer Neugierde und Freude seinen Erklärungen gelauscht, daß ich erst nach langem Schweigen zu ihm sagte:

»Guter Meister, ich wußte nicht, daß rund um mich her in diesen Feldern, wo ich gleichgültig lebte und vorüberschlenderte, so viele Geheimnisse verborgen sind; obgleich ich nun überzeugt bin, daß die Reiche der Natur sich durch die Zwecke unterscheiden, die sie auf Erden zu erfüllen haben, so werde ich doch künftig in jeder Pflanze ein Geschöpf sehen, das unendlich viele Lebensgaben besitzt. Mit welcher Lust werde ich nun alle Erscheinungen des Pflanzenreiches betrachten, um mit meinen Augen die Lebenszeichen zu beobachten, die Ihr mir angedeutet! Mit welcher Liebe werde ich meine Blumen besorgen und vom Unkraute reinigen, als ob ein Gefühl der Dankbarkeit meine Liebe belohnen könnte.«

Mein Lehrmeister schien in tiefes Nachdenken versunken und sah zu Boden ohne zu sprechen; ich fragte ihn, als mir plötzlich ein Gedanke durch den Kopf zuckte:

»Aber Vater, wie kommt es, daß das Unkraut so üppig gedeiht, während meine Blumen immer meiner Fürsorge bedürfen, um frisch erhalten zu bleiben?

Der Greis erhob den Kopf und lächelte, als freute er sich meiner Frage. Er antwortete:

»In dem Urtheil, das Gott gegen Adam aussprach als er sagte: ›Du sollst im Schweiße deines Angesichts dein Brod essen,‹ liegt für den Menschen die Möglichkeit, in den Pflanzen, welche ihm zur Nahrung oder zum Genusse dienen, einige Verbesserungen zu erzielen oder sie von dem Orten ihres Entstehens an fremde Orte zu bringen; diese Verbesserungen oder Veränderungen halten jedoch nicht Stand und hören wieder auf, sobald der Mensch seine Arbeit einstellt. Er muß deßhalb nach dem strafenden Worte Gottes ewig im Schweiße seines Angesichts arbeiten.

Siehe das Unkraut in Deinem Garten ist von der Natur selbst gesäet, es ist ihr wahres Kind und in welchem Ueberflusse treibt sie es hervor! Welch' unvertilgbares Leben beseelt das Unkraut und wie quält es den armen Landmann! Kaum hat dieser ein Unkraut ausgerauft, so schießt unter seiner Hand ein neuer Grashalm hervor und wenn er nicht unaufhörlich arbeitete, um die Früchte seiner Aecker gegen die Gewalt der Naturpflanzen zu vertheidigen, theils durch Abweiden, theils durch Umgraben und Pflügen, so würde nach und nach eine ganze Wildniß von Kräutern und Bäumen rings umher entstehen.

Ich sehe dort an der Mauer eine Ecke, welche verlassen scheint und worauf viel Unkraut wächst. Komm', laß' uns dorthin gehen. Bemerkst Du inmitten der üppigen Naturkinder eine trauernde und beinahe todte Nelke ( Dianthus Caryophyllus). Sie scheint sich zu beklagen, daß man ihr alle Nahrung nimmt, und sie selbst der Luft und des Lichtes beraubt; die gefräßige Quecke ( Triticum repens) wühlt jedoch um ihre Wurzeln und scheint auf ihre Klagen zu antworten: Welches Recht hast du an diesem Platze zu stehen? Ist er nicht mein Vaterland und hat mich nicht meine Mutter selbst hieher gesäet? Fort, fort du schwacher Fremdling, mir gehört dieser Fleck Erde, ganz und ungeteilt!«

Und die arme Nelcke wird sterben, wenn Du sie nicht von ihren Feinden befreist. Ihr Vaterland ist Italien; wäre sie dort geblieben, so würde sie auch Lebenskraft genug haben, um die fremden Pflanzen zu tödten oder von ihrer Heimath zu vertreiben. Du siehst, die Natur verachtet die Werke des Menschen und ist immer thätig, sie zu vernichten.

Da steht ein junger Mispelbaum, der gleichfalls zu trauern scheint; es ist ein Pfropfreis, das dein Gärtner auf einen üppigen Stamm gesetzt. Man pfropft die Mispel gewöhnlich auf den Weißdorn. – Es gibt sehr viele Arten, die Zweige oder Knospen von einem Stamm auf den andern zu pfropfen: in den Stamm, in die Rinde, durch Kleben, durch Absäugeln u s. w. Man beobachtet dabei aber, daß man die Bäume, deren Früchte Kerne haben, wie die Aepfel, nicht auf Bäume pfropft, deren Früchte einen Stein haben, wie die Kirschen u. s. w. Man pfropft die Mispel auf den Weißdorn, weil sie beide einen ähnlichen steinartigen Samen in ihren Früchten tragen. – Als ich mich noch in Battenbroek auf dem Landgute des Herrn Manneckens van Lidth befand, zeigte mir dieser erfahrene Landwirth ein Dornenhaag, auf dessen dickstem Stamme man eine Anzahl Birnbäume gepfropft. Sie schienen mir jedoch sehr üppig zu gedeihen. Der fremde Zweig will nicht wachsen, während der Stamm seine eigenen Schößlinge so tüchtig nährt, daß sie schon mehr als eine Elle hoch sind. Höre, der Baum selbst wird uns die Gründe dieser Erscheinung mittheilen.«

Kaum hatte der alte Mann dies gesagt, als mein Geist die Klagen des Baumes vernahm. Er sprach etwa so:

»Ich war ein junger Weißdorn und stand an dem Ende eines dichten Busches, lustig blühend, als ein Mensch mich mit Gewalt aus meiner Muttererde riß und mich an diesen offnen und engen Platz brachte. Die Sonne sah mich während einer ganzen Himmelsreise trauern: endlich jedoch hatte ich bei ihrer Wiederkunft neue Wurzeln getrieben, und ich prangte mit glänzendem Grün und schönen Zweigen inmitten dieser unbekannten Gewächse. Schon begann ich meine Heimath zu vergessen, und hoffte hier eben so gut meine Bestimmung erfüllen zu können; denn schon fühlte ich, daß meine Knospen die Keime mannichfaltiger Blumen und Früchte in sich schlossen. Ich sollte Mutter werden. Aber derselbe Mensch, der mich aus dem Busche gerissen, näherte sich mir, legte ein schneidend Werkzeug in meinen Körper und warf meine Kronen zu Boden. Dann ritzte er meinen Stamm und steckte den Zweig eines fremden Baumes in meinen Schooß, indem er sagte: ›Ich habe dich aller deiner Kinder beraubt, dafür gebe ich dir ein anderes, damit du es nährest. Ströme deine Lebenssäfte in diesen Zweig und sorge für ihn, als wäre er dein eigen Kind.‹ Ich armer Baum! nun stand ich da mit einem nackten Stamm und einem fremden Sprößling. O! ich haßte dies Kind! Hätte ich es erwürgen oder Hungers sterben lassen können, ich wäre mit Freuden eine böse Stiefmutter geworden. Unglücklich, wie ich war, drückte ich etwas Saft aus meiner Wunde, und das fremde Kind, das sich mit meinem Blute nährte, gewann Kraft genug, um sich nun unzertrennlich an meinem Körper festzuhalten. Sterben wird es doch! Ich will sie nicht an mir, die Frucht eines andern Baumes. Siehe, ich habe auf meinem Stamme andere Schößlinge erzeugt und alle Nahrung, die meine Wurzeln einsaugen, gehört ihnen. Sieh! wie sie lebendig, grün, kräftig, zart und schön sind. Aber dieser fremde Verstoßene ist dem Tode geweiht; ich werde seinen Fuß in eine Rindenverhärtung schließen und ihn des schrecklichsten Hungers sterben lassen. Schon werden seine Blätter gelb, seine Haut wird runzelig und glanzlos – noch eine Sonnenreise und der Wind wird die Leiche des fremden Kindes in den Koth schleudern und der Verwesung überliefern. Dann werde ich mehr Sprößlinge an meinem Haupte treiben, eine neue Krone bilden und trotz aller dieser siechen und mißgestalteten Gewächse herrlich glänzen.«

»Du siehst,« bemerkte der alte Mann, »Dein Gärtner hat sich nicht bemüht, den Weißdorn beständig seiner Wasserschößlinge oder gefräßigen Kinder zu berauben und nun ist die Arbeit eine vergebliche. Das Pfropfreis stirbt ab, weil ihm der Baum die nöthige Nahrung versagt.

Heute bin ich zu lange bei Dir geblieben, mein Sohn. Ich muß meine Betrachtung abbrechen, um sie morgen wieder aufzunehmen. Bleibe hier im Garten und suche mit Deinen eigenen Augen zu entdecken, was ich Dir in meinen Gründen angedeutet habe und Du wirst dann mit größerem Vergnügen vernehmen, was ich Dir noch über die Pflanzen zu sagen habe. – Bis morgen denn, mein Kind.«