|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es war wieder Sommer geworden. Heiß und unerbittlich brannte die Junisonne auf die Erde, die vor Trockenheit in große Risse zersprang. Hecken und Bäume waren mit einer dichten, weißen Staubschicht bedeckt, unter der alles Lebendige nur mühsam atmete. In tiefem, wolkenlosem Blau stand Tag für Tag der Himmel über der dürstenden Erde, und nur der Olivenbaum in seinem unveränderten silbergrauen Kleid schien weder von der Sonne noch vom Staub zu leiden.

Im Schatten der Cypressen von San Damiano hatte sich gegen Abend Besuch eingefunden. Von den Carceri, vom Subasio und von Ereccio her waren Francescos treuste Jünger gekommen, um mit Schwester Chiara zu beraten.

»Unerträglich ist's, was wir sehen müssen«, sagte Leone stürmisch, »Kardinäle, Bischöfe und Papst regieren die Portiuncula und alle unsere Niederlassungen in ihrem Sinn, der nicht der unseres Vaters ist.«

»Wir hier, seine ersten Jünger, sind die Unbequemen, die man am liebsten in ein Klostergefängnis sperren möchte«, fiel Masseo ein.

»Und denen man einen Maulkorb umbinden möchte, der sie am Reden hindert und am Beißen«, fügte Juniperus grimmig lachend bei und trocknete sich den Schweiß von der Stirne.

Mit ängstlichen Augen hörten die Nonnen den zornigen Reden der Brüder zu, die rotbraun gebrannt von der Sonne und schweiß- und staubbedeckt sich erschöpft ins Gras geworfen hatten. Schwester Angelika brachte Wein und Wasser herbei zur Erquickung, und Benedikta einen Teller voll Fenchelwurzel und Brot.

»Schwester Chiara, du und dein Kloster sind unsere ganze Labe«, meinte Egidius bewundernd. »Tapfer habt ihr armen Frauen euch gehalten –«

»Das ist das mindeste, was man von uns Frauen fordern kann – treu sein«, wehrte Chiara.

»Es ist das größte«, sagte Leone. »Und wie klug du mit dem Kardinal geredet hast! Ich hörte ihn sagen, du seist unangreifbar.«

»So war die leidige Weltklugheit doch einmal unserer Sache nützlich«, lächelte Chiara.

»Das war nicht die Weltklugheit, die Schwester Chiara den Sieg erfochten hat,« verbesserte Bernardo, »sondern ihre Lauterkeit und Aufrichtigkeit.«

»Brüder, nein, es war Francescos Segen, den er mir gab für unsere Sache; er ahnte unsere Schwierigkeiten, wenn er sie auch noch nicht sah.«

»Verfolgt man euch?« fragte die stille Angelika, »weil ihr euch fast alle in die Einsamkeit zurückgezogen habt?«

»Hier und überall im Lande, denn wir sind das Gewissen der Bruderschaft«, antwortete Bernardo. »Und dahinter stehen die Männer der Kirche, nicht die Weltleute.«

»Tut man euch Übel?« fragte Chiara besorgt.

»Noch ist's nicht so weit, aber es wird noch kommen. Glaube mir, Schwester, der Teufel macht nicht halbe Arbeit, wenn er die Menschen in seine Netze lockt.« Die Brüder sahen sorgenvoll drein.

»O wäre doch Bruder Francesco im Lande!« rief Chiara sehnsuchtsvoll. »Wir sind wie Schafe ohne Hirten, wenn er nicht unter uns ist.«

»Wir haben schon darüber gesprochen, wir Brüder, und wir fanden auch, daß er nicht länger zögern darf zu kommen, wenn er noch von seinem Geist in der Brüderschaft finden will. Eben deshalb sind wir heute gekommen«, erwiderte Masseo lebhaft. »Draußen wartet ein Mann, du kennst ihn, es ist Giovanni, der Schafhirt vom Subasio. Den Burschen lockt die Fremde, er will zum Kreuzfahrerheer ins heilige Land und hat sich uns Brüdern genähert.«

»Kann man ihm so Schweres anvertrauen?« fragte Benedikta bedenklich.

Juniperus schüttelte den Kopf. »Du mußt ihn prüfen, Schwester Chiara. Meinem dummen Kopf scheint es, als habe Gott ihn uns selber geschickt.«

»Er will als Schiffsjunge nach Syrien, dort Bruder Francesco suchen, der wohl auch bei den Kreuzfahrern zu finden ist, und ihm sagen, wie es in Assisi steht. Wir können ihm Briefe mitgeben. Wärst du damit einverstanden, Schwester?«

»Mit der Sache wohl, aber ob mit der Person? Da müßte Gott ein Wunder tun, wenn er ihn unsern Vater finden ließe«, meinte Chiara zweifelnd.

»Das Wunder ist uns immer nah«, rief Egidio schwärmerisch.

»Aber lieber würde ich ja selbst auf nackten Sohlen nach Syrien gehen, als daß ich sehen müßte, wie Bruder Francescos Werk hier untergeht«, sagte Chiara entschlossen.

»O laß mich hinziehen, Schwester!« bat Agnes stürmisch. Chiara lächelte. »Dann doch noch lieber Giovanni.«

»O wie war es herrlich, als wir noch wenige waren, ein Herz und eine Seele und verbunden in unerschütterlicher Liebe!« sagte Leone sehnsuchtsvoll. »Nie mehr kommt diese Zeit zurück!«

»Wißt ihr noch in Rivo Torto, da wir kaum Platz hatten, um uns zum Schlaf niederzulegen?« fragte Juniperus.

Sie sahen sich mit feuchten Augen an.

»Die grüne Hecke um die Portiuncula hauen sie auch ab und wollen eine hohe Steinmauer darum bauen«, berichtete Masseo.

»Das ist wie ein Symbol, statt der lebendigen Pflanzen und der Freiheit starre Mauern«, bemerkte Angelika. »Und wie süß duftete der Weißdorn im April, wenn alles voll weißer Blüten war.«

»Du hast recht, Schwester Angelika«, sagte Bernardo, der schweigsam während der Verhandlung die Holzperlen seines schwarzen Rosenkranzes gedreht hatte. »Der Geist des Lebens und der Freiheit kämpft mit dem Geist der Erstarrung und des Todes.« Sein Gesicht wurde seherisch, und seine blauen Augen glühten in den tiefen Höhlen. »Denn wißt ihr, es ist ein gefährliches Ding um den Geist des Lebens und der Freiheit, – ein gefährlich Ding! Wenn man nicht ganz in Gott ist – – – nicht ganz lauter – – – ganz seinem Willen hingegeben – – –«

»Ja, dann ist es ein gefährlich Ding«, murmelte Chiara.

Die andern nickten schweigsam.

Aber Chiara hob den Kopf, blickte leuchtend die Brüder und Schwestern an und sagte froh: »Wir müssen ja nicht alles selber tun; Gott streckt sich uns entgegen, und seine starke Hand hält uns, wenn wir schwach sind. Er sieht auf unsere Gesinnung.«

Es war, wie wenn ein Sonnenstrahl in ein düsteres Gemach gefallen wäre nach Chiaras Worten. Die gesenkten Häupter hoben sich, wie wenn jemand ihnen eine Last abgenommen hätte; Leone stand auf und reckte seine zusammengebeugte Gestalt.

»Wenn doch Bruder Francesco wieder da wäre, er ist Brot und Licht für uns und verjagt alle Zweifel.«

Chiara trat an des Mönchs Seite. »So wollen wir Giovanni senden und zu Gott für ihn beten«, sagte sie entschlossen. »Ruft ihn in mein Oratorium und folgt mir, daß wir ihm gleich die Briefe schreiben. Ich schreibe für die Schwestern, du, Leone, für die Brüder, du bist ein guter Künstler mit der Feder.«

Als es Herbst geworden war, und die Trauben schwer an den Reben hingen, die sich von Baum zu Baum zogen, da durchlief wie ein Blitz die Freudenkunde ganz Umbrien: ›Bruder Francesco ist in Venedig gelandet!‹

Um diese Zeit standen vor dem Minoritenkloster in Bologna zwei zerlumpte Mönche, die verwundert den stolzen Bau betrachteten.

»Ist dies wirklich das Kloster der Minoriten?« fragte der eine, ein bleich aussehender, kleiner Mann mit entzündeten Augen, einen vorübergehenden Wasserträger.

Der blieb lachend stehen. »So ist es, Mönch, die baufällige Hütte vor den Toren paßte den gelehrten Herren nicht; nun wohnen sie seit einem halben Jahr hier in der Stadt. Es sind ihrer gar viel geworden in diesem Jahr, über hundert.«

»Von wem haben die Brüder das Haus?« fragte streng der Mönch.

Der Gefragte zuckte die Achseln. »Man sagt, Kardinal Ugolino habe es ihnen geschenkt.«

Der Mönch bedeckte seine Augen mit der Hand und stöhnte.

»Warum hast du vorhin gelacht, guter Freund?« mischte sich nun der ältere Graubärtige ins Gespräch.

»Habe ich gelacht? Je nun, ich dachte gerade, daß den Minoriten die Armut leid zu werden beginnt und die Einfalt, und es war komisch, eure verblüfften Gesichter zu sehen beim Anblick des schönen Hauses. Mir kann's gleich sein, ich wohne auch lieber in einem Haus, in dem es nicht zum Dach hereinregnet, und die Heiligkeit ist eben doch eine gar anstrengende Sache auf die Dauer.« Der Wasserträger nahm grinsend seine vollen Eimer wieder auf die Schultern und ging weiter.

»Gräme dich nicht, Bruder Francesco,« tröstete der Ältere unbeholfen mit seiner rauhen, tiefen Stimme, »das Haus ist nicht der Mensch; laß uns hineingehen und uns an der Liebe der Brüder erfreuen.«

Bruder Francescos Miene erhellte sich nicht. »Von Kardinal Ugolino selbst …« murmelte er ungläubig und blickte fragend seinen Gefährten an.

Der erwiderte den schmerzlichen Blick treuherzig, aber ohne daß ein Strahl tieferen Verstehens sein gutmütiges, einfältiges Gesicht erhellt hätte.

Johannes zog die Klingel, aber sie mußten lange warten. Endlich nahte sich schlürfenden Schrittes ein junger Bruder und öffnete.

»Wir sind Brüder und kommen aus dem heiligen Lande und bitten euch um Herberge«, sagte Francesco schnell, denn er sah, daß der Pförtner ihn nicht kannte.

Mißtrauisch blickte der unerfahrene Bruder auf die zerlumpten schmutzigen Gestalten. »Wir können niemand beherbergen, Kardinal Ugolino kommt heute mit Gefolge in unser Kloster, um die neue große Kirche einzuweihen.«

»Und für arme Pilger aus dem heiligen Land habt ihr da keinen Raum?« fragte Francesco bitter.

»Ihr könntet ansteckende Krankheiten mitbringen, wie sie die Heiden haben, du siehst gerade so aus«, entgegnete abweisend der junge Mönch.

»So gib uns wenigstens eine warme Mahlzeit, wir sind sehr hungrig«, mischte sich Johannes ein mit grollender Stimme.

»Wir kochen erst gegen Abend, wenn der Herr Kardinal kommt; Bruder Küchenmeister ist ausgegangen, junge Hühner zu kaufen. Ich will euch ein Stück Brot holen.«

»Rufe mir euern Abt«, gebot Bruder Francesco ernst.

»O nein, den darf ich nicht stören, er studiert in der Bibliothek.«

»Geh und rufe ihn! Sage, daß zwei arme Brüder seiner bedürften«, wiederholte Francesco streng.

Verwundert gehorchte der Pförtner, aber er schloß erst vorsichtig die Türe zu.

Schmerzvoll zornig sah Francesco den Gefährten an. »Wahrlich, ich sage dir, es wird eine Zeit kommen, da unser Orden so seinen guten Namen verloren haben wird, daß wir uns schämen werden, öffentlich aufzutreten.«

»Wollte Gott, Bruder Francesco, daß du und ich das nicht mehr erleben müssen«, antwortete Johannes erschrocken.

Der Pförtner kehrte zurück, ein Stück altes, graues Brot in den Händen. »Der Herr Abt hat keine Zeit eben, ihr möchtet zu gelegener Zeit wieder kommen; er ist gerade beim Studieren.« Damit wollte der Jüngling ihnen die Türe vor der Nase zuschlagen. Johannes schob den Fuß dazwischen.

»So sage deinem Abt,« rief der kleine Mönch mit starker Stimme, daß der Klostergang widerhallte, »Bruder Francesco von Assisi sei draußen vor dem Tor gewesen, und er habe ihn zurückgewiesen wie einen räudigen Hund.«

Der Pförtner erbleichte vor Schrecken. »Bruder Francesco von Assisi«, stammelte er verwirrt. »Verzeih, ich kannte dich nicht«, bat er demütig und versuchte dem Zurückgewiesenen den Ärmel der Kutte zu küssen. »Tretet ein, ich bitte euch.«

Flammenden Auges blickte Francesco den zerknirschten Menschen an. »Ich werde wieder kommen, wenn Ugolino hier ist, ich habe mit ihm zu reden. Komm, Bruder Johannes, wir wollen die Gastfreundschaft der Armut hier in den Gassen Bolognas erbitten, da das Minoritenkloster die Armut nicht mehr zu lieben scheint.«

»Ach, heiliger Vater!« stammelte unglücklich der Mönch, und warf sich vor ihm auf die Kniee.

»Du aber merke dir das Wort: Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist, ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränkt, ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt.«

Die Mönche gingen und ließen den tief beschämten Bruder auf der Schwelle liegen.

Es war am späten Nachmittag; im Refektorium des Minoritenklosters standen sich Ugolino und Francesco gegenüber. Der Kardinal war im Reisegewand, ein violetter Mantel umhüllte die mächtige Herrschergestalt. Er stand aufrecht vor dem unscheinbaren Mönch, der gekommen war, ihn zur Verantwortung zu ziehen, und dessen schmerzvolles, vorwurfsvolles Auge er im tiefsten Innern fürchtete. Aber der kluge Greis gedachte den Pfeil zurückzuschießen und Francesco mit Vorwürfen, die ihm gerecht erschienen, einzuschüchtern. So suchte er sein Herz zu verhärten gegen die rührende Erscheinung des Poverello, der demütig und doch entschlossen vor ihm stand.

»Wie kommt es, daß meine Brüder in diesem prächtigen Hause wohnen, entgegen der Regel, die ich ihnen gab?« fragte verletzt der Mönch nach der ersten Begrüßung.

»Das Haus gehört nicht den Brüdern zu eigen,« versicherte der Kardinal, entgegen der Wahrheit, »ich habe es den Brüdern nur überlassen, und behalte mir vor, es jederzeit zurückzuziehen.«

»Sie müssen sofort das Haus verlassen und in ihre alte Wohnung zurückkehren. Die Wasserträger spotten schon über die frommen Brüder, denen die Armut leid wird. Es ist viel zu groß und reich für Leute wie wir, die der Armut dienen. Wußtet Ihr das nicht, Herr Kardinal?«

Der Kirchenfürst zuckte die Achseln. »Es stand mir kein anderes zur Verfügung.«

»Wie sollen die Brüder, die in einem solchen Hause wohnen, den Armen und Obdachlosen Freude und Heil verkünden? Wie können sie die Armut und Einfachheit lieben lehren? Unsere Armut ist es, auf die Gott den Segen des Erfolgs bei den Menschen gelegt hat. Ich habe heute schon erfahren am eigenen Leibe, daß die Herzen der Brüder sich hier verhärten.«

Ugolino hielt es für besser, hierauf nicht zu antworten.

»Und was ich von Assisi höre – – –« Francesco brach schmerzbewegt ab.

»Lieber Bruder, ich habe es dir schon bei deinem Weggang gesagt, die Verantwortung für das Heil deines Ordens liegt schwer auf mir. Glaube mir, es hat mich manche schlaflose Nacht gekostet. Ihr seid zu viel. Zehn, zwanzig, ja noch hundert konnte man allenfalls leiten, wie du es getan, durch den Blick deines Auges und dein Beispiel. Tausende – da versagt deine Kraft und deine Art der Erziehung. Es gehört große Erfahrung her, wie sie nur die Kirche hat, um eine Organisation zu schaffen, die zum Heil ausschlägt und nicht zur Gefahr wird. Manches Ärgernis ist vorgekommen, weil diese Organisation gefehlt hat. Auch unter den Nonnen. In Monticelli hat sich Maria Tornabuoni einer sündigen Liebe ergeben. Bei der Klausur, wie ich dir es geraten hatte, wäre das nicht geschehen.«

»Gott gab mir Kraft, immer wieder, wo meine fehlte …« warf Francesco ein, »hundertmal und tausendmal.«

Ugolino hörte nicht auf den Einwurf. »Du wirst dich erinnern, lieber Bruder, wie oft ich dich gebeten habe, ausführliche Lebensvorschrift zu geben, wie ich dir die andern Orden empfohlen habe zur Nacheiferung.«

»Ich mußte Gott gehorchen«, murmelte Francesco.

»So sagst du, aber wenn du dem heiligen Vater folgst, gehorchst du dann nicht auch der Stimme Gottes? Prüfe dich, ob es nicht vielleicht Hochmut ist auf die eigene Erleuchtung, der dich so eigensinnig, sowohl den Mahnungen, als auch den Gnaden des heiligen Vaters widerstreben macht.«

Francesco senkte den Kopf. Tiefe Schatten lagen unter seinen Augen, deren Lider von der brennenden Sonne Syriens entzündet waren.

»Dieses Widerstreben, dich päpstlicher Empfehlungen und Vorrechte zu bedienen, hat gemacht, daß die Missionsreisen der Brüder in Deutschland gefahrvoll und ohne Erfolg verlaufen sind. Sie haben um deines Eigensinns willen viel leiden müssen.«

»Gott ist es, der Erfolg gibt oder versagt. Auch Jesus ging so wie wir unter die Menschen, und kein Breve eines Mächtigen bahnte ihm den Weg. Ich bin mir auch nicht bewußt, gegen die schuldige Demut gefehlt zu haben«, sagte Francesco, bedrückt von den Vorwürfen Ugolinos.

»Man fehlt auch manchmal unbewußt, Bruder Francesco«, erwiderte der Kardinal milder.

»Wenn Ihr mir sagt, daß ich gefehlt habe,« antwortete Francesco bekümmert, »so werdet Ihr es wohl wissen. Alles scheint jetzt gegen mich zu zeugen …«

»Ich mußte dir das sagen, lieber Bruder,« sprach Ugolino herzlich, »aber glaub mir, mein Herz brennt für dich und deine Sache. Wäre es anders, würde ich sie dann zu der meinen machen?«

Francesco hob schwer die schmerzenden Augen zu der imponierenden Gestalt.

»Sagt mir, was ich tun soll, Herr Kardinal. Ich sehe, daß ich zurücktreten sollte von der Leitung des Ordens. Da sei Gott davor, daß ich mich der Herrschaft anmaße, ich, der kleine, unwissende Bruder Francesco.«

»Wir wollen das später besprechen, lieber Bruder, du bist müde und der Ruhe und Sammlung bedürftig. Gehe für einige Wochen in eine Einsiedelei in der Nähe, ehe du nach Assisi zurückkehrst, damit du innere und äußere Kraft sammeln kannst.«

»Ja, ich bin müde und traurig,« antwortete Francesco schwer, »und der Wille Gottes ist mir dunkel wie eine Nacht ohne Mond und Sternenschein.«

Ugolino blickte bewegt auf den Mann, der da gebeugt neben ihm stand, als ob er schwere Lasten trüge, und den er gesehen hatte aufjauchzen in himmlischer Freude und Gottestrunkenheit.

»Du weißt, Bruder Francesco, daß ich dein Freund bin, wenn ich dir auch Schmerzen zufüge«, sagte er mitleidig.

»Ich weiß es, Herr Kardinal, und ich danke Euch, daß Ihr mich nicht schont.«

Schweigend erhob sich der stolze Greis. Francesco stand in der Mitte des düstern Zimmers, wie in Sinnen versunken, und mit träumender Stimme sprach er:

»Ich sah zur Nacht im Traum eine kleine, schwarze Henne, die konnte ihre Brut nicht mit ihren Flügeln decken und sie wärmen, so sehr sie es auch wünschte – – –« Fragend blickte der Mönch nach oben mit gekreuzten Armen, und seine Augen sahen nichts als das Stückchen blauen Himmel, das durch das hochgelegene kleine Fenster hereinschaute, und in seinem Antlitz war ein tiefer Schmerz, aber auch eine heilige Leidensbereitschaft, die den Keim des Trostes in sich trug.

Alle tausend Jahre träumt ein großes Herz den Traum der königlichen Armut und der erbarmenden Liebe und läßt in den Herzen der andern dadurch den tiefen Eindruck der Bedeutungslosigkeit irdischer Güter und der Verbundenheit aller Menschen zurück. Denen aber, in deren Mitte er geträumt wurde, scheint er wirklicher zu sein, als das Leben selbst.

Ruft sie nicht an, die den köstlichen Gottesschatz in sterblichen Händen tragen, damit die Hände nicht zittern und das Herz nicht zweifelt, denn dieser Traum ist das Beste und Heiligste, was dem Menschen gegeben ist. Eine solche Kraft geht von ihm aus, daß die Jahrhunderte von ihm leben und darauf sterben, wenn er einmal in seiner ganzen Tiefe und Reinheit von einem ihrer Söhne geträumt wurde. – –

Den Poverello von Assisi hatte man angerufen wie einen Schlafwandelnden, und er war schwankend und tödlich im Herzen getroffen, von Angst und Zweifel verzehrt, in die Einsamkeit geflüchtet. Die Stimme Gottes in seinem Innern schien verstummt, und die Stimme der Kirche schleuderte ihre Anklagen. Francesco aber, in seiner aufrichtigen Demut, wagte es nicht, Kritik an das Tun der Kirche und ihrer Diener zu legen; er suchte den Fehler allein bei sich, in seiner Schwäche, in seinen Sünden, in seiner Kleinheit und Armseligkeit.

Der Missionseifer war gebrochen in Francesco, die Sehnsucht nach Einsamkeit wurde übermächtig in ihm, und auch Chiaras Tröstungen gelang es nicht, ihn noch einmal sich selber und der Welt wieder zu geben.

»Ich kann jetzt nichts mehr tun an meinem Teil,« erwiderte er ihr traurig, »als mit meinem Leben und Beispiel laut dafür zeugen, daß das Wort von Gott war, das er mir einst gegeben hat.«

Aber der Geist des Zweifels, einmal wach geworden in einem Herzen, das so wie Francescos vom Glauben lebte, mußte zur Verzweiflung führen. Es kam die Nacht, die die dunkelste seines Lebens werden sollte.

Es war in einer Einsiedelei im Apennin und kalter Winter. Schnee lag auf den Höhen und begrub die Niederlassung der Mönche. Alles Leben schien erstorben, nur die Raben krächzten in der Ebene, und um die Gipfel der Berge strich in einsamem Flug der Steinadler.

Francesco war am frühen Nachmittag gekommen, als die untergehende Sonne den Schnee in Rosenglut tauchte; er hatte mit den Brüdern die Vespergebete gesprochen und war dann in der kleinen, dunkeln, eisigen Kapelle geblieben, in der der Funken der ewigen Lampe wie ein zitternder Stern erschien, stets bereit zu erlöschen, wenn der Wind durch die Spalten der klaffenden Tür wehte.

Aus der Kirche trat Francesco in den Kreis der Brüder, die sich um den Herd gedrängt hatten. Die roten Flammen glühten auf und sanken zusammen, und warfen zuckende Lichter auf die bleichen Gesichter der Mönche, die zufrieden und heiter um das Feuer saßen, und auf die schmutzige Lehmwand der Hütte.

Ein junger Bruder, dem erst der Flaum auf den Wangen sproßte, näherte sich ihm. »Vater,« sagte er schüchtern, »es würde mir ein so großer Trost sein, wenn ich einen Psalter zu eigen haben dürfte, ich kann lesen, und der Herr Generalminister hat mir erlaubt, daß ich eine Ausnahme von dem Gebot der völligen Besitzlosigkeit mache …« Er stockte.

»Nun, und?« fragte Francesco schmerzlich.

»Ich wünschte, daß auch du mir es erlaubtest, denn es ist mir nicht lieb, gegen deinen Willen etwas zu tun.«

»O mein Sohn, hatte Karl der Große einen Psalter, und brauchte König Artus einen, oder der Held Roland? Und doch taten sie Taten, die nie vergehen. So tue du die Taten der Helden und trachte nicht nach den Büchern, in denen nur von ihnen berichtet wird, denn die Tat ist mehr als das Wort.«

Francesco sprach eindringlich, und die älteren Mönche nickten in schweigendem Einverständnis.

»Es ist doch ein gutes Buch und erbaulich«, murmelte der Novize.

»Gewiß ist es ein gutes Buch, aber du hast es nicht nötig, um gute Taten zu tun. Wenn du deinen Psalter hast, wirst du nach einem Brevier verlangen, und wenn du dein Brevier hast, wirst du wie ein großer Prälat in deinem Stuhle sitzen und zu deinem Bruder sprechen: ›Reiche mir mein Brevier‹ …«

Die Brüder schmunzelten beifällig.

Aber der Jüngling hatte sein ganzes Herz auf diesen einen Wunsch gesetzt. »Der Herr Generalminister, den du selber ausgewählt hast, hat es mir doch gestattet«, begann er von neuem.

»Wenn du auf meine Worte nicht hören willst, so gehorche deinem Generalminister«, versetzte Francesco kurz und verfiel in trübes Schweigen.

Der junge Mönch machte sich verlegen am Feuer zu schaffen und brach Holz in Stücke und schürte die Glut.

Da erhob sich Francesco und trat zu ihm hin. »Verzeih mir, lieber Bruder, daß ich sagte, du sollest tun, was deine Oberen dir erlauben, ich tat Unrecht. Höre denn die Wahrheit, die ich nicht verschweigen darf: Ein Minorit darf gar nichts zu eigen haben.«

Der Jüngling senkte den Kopf. Dann bückte er sich still über Francescos Hand und küßte sie.

Immer tiefer fielen die Schatten über den Heiligen, der an diesem Zwischenfall wieder sah, wie ein neuer Geist einzog in die armseligsten, abgelegensten Klöster, und wie seine Brüder die ursprüngliche Reinheit verloren, indem sie sich mit Besitz befleckten, entgegen der Regel, die er ihnen vorgelebt hatte.

Francesco sprach an diesem Abend kein Wort mehr, sondern starrte mit verlorenem Blick in die wehenden Flammen, sodaß die Brüder scheu nach ihm hinsahen und sich fragend anschauten. Hier und da sprach einer ein Wort mit halblauter Stimme, wie man an Sterbebetten spricht, und um Francescos frierende, zusammengekauerte Gestalt kroch die Einsamkeit. Er fühlte, wie sich die Brüder immer weiter von ihm entfernten, wie er ihnen fremd und verändert erschien, wie sie scheu vor ihm zurückwichen; aber es war ihm, als könne er kein Glied rühren und kein Wort reden, das die Verbindung wieder herstellte.

Leise hatten die Mönche die Küche verlassen. Sein Lager war am Herd bereitet, frisches Holz aufgeworfen, Speise hingestellt; er hatte nichts bemerkt. Nun war es ganz still um ihn.

Stimmen sprachen zu ihm in der Einsamkeit der Nacht: drohende, wie Posaunen des Gerichts am jüngsten Tag, lockende, wie der Gesang der Sirenen auf gefahrvollem Meer, zweifelnde, wie nur arme Menschenseelen zweifeln, die in Heiligkeit dem Höchsten leben wollen, und nach denen die kluge Welt mit harten Händen greift.

»Du hast den Weg verlassen, den ich dir gezeigt, du hast das Gut verschleudert, das ich dir vertraut, so will ich dich auch verlassen, wie man die unfruchtbare Wüste verläßt, so will ich dich auch wegschleudern, wie man die nutzlose Spreu wegschleudert.«

Zitternd sank Francesco in die Kniee. »Gott, mein Gott, nein, verlaß mich nicht! Ich habe dich nicht verlassen, ich klammere mich an dich mit meinen schwachen Händen.«

»Törichter Mensch,« klang's nun halb schmeichelnd, halb spöttisch, »und was hast du verlassen, um deiner eigenen Gedanken willen? Du hast die Herrlichkeit der Welt verlassen, du hast die Süßigkeiten der Weibesliebe verschmäht, du bist auf nackten Füßen dornige Wege gegangen – für was? Für was?«

Verzweifelt schlug der Mönch die eisigen Hände vor die heißen Augen, als könne er den Brand kühlen, der in seinem Herzen glühte.

»Nicht umsonst, nicht umsonst,« stöhnte er, »Gott gab mir Kranke, sie zu pflegen, Menschen, sie zu ihm zu führen, Weinende, sie zu trösten, Arme, mit meiner Armut ihnen Mut zu machen.«

»Sie zu ihm zu führen«, sagte eine harte, nüchterne Stimme, und sie schien aus seinem eigenen Innern aufzusteigen. »Weißt du, ob du sie zu Gott geführt hast, verblendeter Mönch? Hast du sie nicht auch in die Wüste und in die Irre geführt, daß sie hier verschmachten wie du? Du hast ihnen unmenschliche Lasten aufgelegt, die sie nicht tragen können. Schon schütteln die sie ab, die du nicht ganz bezaubert hast – –«

Wild sprang Francesco auf, die Hände wie zur Abwehr ausgestreckt, mit geisterhaften Augen, Qual im Angesicht.

»Nein, nein, du weißt es, Gott,« schrie er laut, »daß ich nur das Gute wollte, nur deinen Willen tun!«

Tiefe Stille. Vorgebeugt lauschte der Mönch, nur die ersterbenden Flammen knisterten leise im Reisig.

»Du weißt es nicht? Du bleibst still?« Wehes Staunen zitterte in seiner Stimme.

»Du bist ganz allein, du, du Mensch,« sagte die harte Stimme wieder, »deine Brüder schlafen, und wenn sie auch nicht schliefen, du wärest dennoch allein, ewig allein …

Denkst du an Chiara Sciffi, die holde Jungfrau? Sie hat dich geliebt, wie nur die edelsten der Frauen lieben; aber du Törichter hast ihre langen, seidigen, blonden Haare abgeschnitten – –«

Francesco stöhnte auf, und seine Hände griffen in die glühende Asche, um den innern Schmerz zu betäuben.

»Du hast den edeln, schönen Leib, die schlanken, weißen Glieder in eine rauhe Kutte gehüllt und hast sie gelehrt, das Heiligtum ihres Körpers peinigen …«

Große Tränen rannen in des Mönchs Bart.

»Du hast die Hingabe ihres Herzens genommen wie einen Raub, an dem du nicht wagtest froh zu sein, und es war das Beste, was Gott dir gegeben hatte.«

Der Mönch sank auf sein Lager und verhüllte sein Angesicht.

»Du könntest jetzt im Hause deines Vaters auf weichem Lager liegen, das schönste, treuste Weib, nah, ganz nah an deiner Seite, in deinem Arm. O seliger Mann!«

Wieder seufzte der Gepeinigte auf in dumpfer Qual.

»Und um dein Bett herum die Betten deiner Kinder. Leise und friedlich geht ihr Atem. ›Vater‹, lallt das jüngste im Schlaf. Horch, dein Weib regt sich, es öffnet die Augen, Chiaras blaue, strahlende Augen. ›Francesco‹, sagt sie leise, so hold klingt dein Name von ihren Lippen.«

Mit wildem Schrei sprang der Mönch in die Höhe. Er riß die Türe ins Freie auf; eisiger Wind fuhr ihm entgegen, der Schneeflocken in sein glühendes Gesicht warf. Aber er fühlte ihre Kälte nicht, sie stachen ihn nur wie mit tausend spitzen Nadeln.

»Chiara, Chiara!« schrie er laut auf. »O Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!«

Und mit fiebernden Händen begann er Schnee zu ballen und Gestalten zu formen, die sich wie Gespenster in der bleichen Winternacht ausnahmen.

»Immer mehr Schnee …« Der Atem ging ihm in Wolken vom Munde, Haar und Bart hingen voll Eiszapfen.

»So,« murmelte er, »das ist mein Weib, die schöne, große, bleiche, mit den goldenen Haaren, und das, das ist mein Sohn« … er formte eine zweite Gestalt. Keuchend arbeitete er weiter. »Und das die Tochter klein, blond, blond wie mein Weib. Und noch eine, da, und noch ein Sohn, ganz klein, er hat gerade gehen gelernt, heißt Francesco wie sein Vater.«

Schwer atmend hielt er inne und betrachtete sein Werk. Schweiß troff ihm von der gefurchten Stirne. Das Schneegestöber und der Wind hatte aufgehört; langsam schob sich der Mond hinter zerfetzten Wolken hervor und beleuchtete die stummen, weißen Schneesäulen und den Mann mit den brennenden Augen und dem verzweifelten Blick.

Langsam wankte der Mönch zu der größten der Gestalten. »Chiara, meine Schwester«, murmelte er, und müde sank sein Haupt an die kalte Schneebrust der Jungfrau. Und Träne auf Träne fiel auf das eisige Weiß und zog schmelzend kleine Rinnen in das spukhafte Gebilde. Aber mit jeder Träne ward der Herzschlag des gequälten Mannes ruhiger, und die Kühle der Nacht legte sich wie Balsam auf seine fiebernde Stirne.

Und eine sanfte Stimme sprach: »Blick auf.«

Da hob er die verweinten Augen und sah das mondhelle Land vor sich, im reinsten Weiß des Winters. Durch die schwarze Schlucht, wo das Wildwasser toste und die alten Tannen sich unter der Schneelast beugten, kam es hervor wie silberner Nebel. Aber wie er näher hinsah, da waren es tausend und aber tausend Gestalten, Männer und Frauen, die schwebend, schreitend, geisterhaft, den Weg auf ihn zu nahmen.

Leise, langsam, kamen sie an ihm vorüber, und nur ihre Augen lebten. Es umwehte ihn wie von tausend Stimmen, die doch alle zusammen nur klangen wie das Säuseln des Frühlingswindes in den Oliven.

»Sei gesegnet, sei gesegnet!« so tönte es aus der Symphonie dieses Geisterkonzerts.

Und ganz zuletzt kam eine Frau in Chiaras Gestalt, umflossen von lichten Schleiern, die senkte die strahlenden Augen in seine und legte sanft die kühle Hand auf sein Haupt: »Siehe, mein Bruder, alle die Töchter und Söhne, die Gott dir und mir gegeben hat.«

Die Geister waren entschwebt, still lag der Wald, eine schwarze Wolke zog über den Mond und warf einen gleitenden Schatten auf die Schneehalde. Auf dem Boden aber kniete Francesco in tiefem, inbrünstigem Gebet.

›Und die Engel Gottes traten herzu und dienten ihm‹.

Ein halbes Jahr war vergangen. Die grelle Herbstsonne glühte auf dem steinigen Bergpfad, der über das Gebirge von San Sepolcro nach dem Einsiedlerberg der Minoriten, dem La Vernia führt. Ein kleiner Trupp Menschen bewegte sich langsam den steilen Pfad hinauf; einer ritt auf einem kleinen, braunen Esel, den ein junger Bauer führte, die andern gingen zur Seite und setzten vorsichtig ihre nackten, braunen Füße, damit die spitzen Steine sie nicht verletzten. Es lag eine Stimmung von Traurigkeit und Erschöpfung über ihnen, wie sie Soldaten haben, die von einer verlorenen Schlacht zurückkehren.

»So wäre ich nun aller Verantwortung ledig; meine Kinder haben ihren Vater verlassen und sitzen zu den Füßen anderer Lehrer.«

»Wir haben dich nicht verlassen, Bruder Francesco, du selber gabst dein Amt in Elias Hände«, berichtigte Masseo.

»Du hast recht, Bruder Weisheit, ich war es selber«, antwortete Francesco müde mit einem bittern Lächeln. »Ein kranker, schwacher Vater ist seinen Kindern nichts mehr nütze, davon hat Kardinal Ugolino mich überzeugt.«

»Ach rede nicht so, mein Vater, du weißt, wie wir dich brauchen und lieben«, sagte Leone traurig.

Schweigend blickte er den treuen Jünger an, dem die Tränen in die Augen traten.

»Ich freue mich, in die Einsamkeit auf unsern Berg La Vernia zu gehen«, sagte Francesco nach einer Weile aufatmend. »Wie werden die Vögel dort singen, und wie stille wird es sein! Da will ich mit ganzer Seele Christi Leiden bedenken, daß ich in ihm erfunden werde, wenn Bruder Tod mich von hinnen gehen heißt.«

»Und wir, Bruder Francesco, und wir?« rief schmerzlich der junge Angelus, der eine schwärmerische Liebe zu dem Meister hatte.

»Ja, ihr –« und Francesco hob die brennenden Augen und blickte versunken über das sonnendurchglühte Land, indes seine Hand in liebendem Instinkt dem Esel, auf dem er ritt, die Stechfliegen verscheuchte.

Neugierig war der Bauer, dem der Esel gehörte, dem Gespräch der Mönche gefolgt. »Ist es wahr,« fragte er nach einer Weile, »daß du der berühmte Bruder Francesco von Assisi bist?«

Die Mönche bejahten es.

»Nun wohl,« sagte der Treiber trocken, »so gib dir Mühe, daß du so gut bist, wie die Leute sagen, daß du seist, damit du nicht die Erwartungen der Armen täuschest, die dir vertrauen. Das ist ein Rat, den ich dir gebe.«

Die Brüder sahen entrüstet auf den Bauern, der so zu sprechen wagte. Bruder Francesco aber wurde aus seiner Versunkenheit erweckt. Er stieg vom Esel, küßte dem Bauern die Hand und rief feurig: »Dank sei dir, daß du mir das sagst, ich weiß wohl, daß ich der Liebe nicht wert bin.«

Der Eseltreiber wurde verlegen und versuchte seine Worte abzuschwächen; er hatte nicht so viel natürliche Demut und Bescheidenheit von dem berühmten Heiligen erwartet.

Endlich, nach heißen, mühevollen Tagen erreichten sie den steilen La Vernia, von dem man weithin ins toskanische und umbrische Land sieht, bis ans blaue Meer, das wie ein gleißendes Band am Horizont liegt.

Schattiges Waldesgrün an Stelle des stechenden Lichtes auf den Straßen, blumige, kühle Schluchten statt der Hitze und des Staubes, Vogelsang statt des Geschreis der Märkte, Einsamkeit an Stelle des Menschengewühls. Tief atmete Francesco auf, erquickt an Leib und Seele, und seine Gefährten machten sich daran, ihm eine Hütte zu bauen, etwas entfernt von der ihren, und Leone wurde gebeten, einmal des Morgens zu kommen und ihm für den Tag zu bringen, was er bedurfte, denn er wollte keinen, auch nicht den liebsten Gefährten um sich haben.

Es ging auf den Abend. Die Berge wurden blau, die Schatten gedämpft, die Ebene lag klar. Unter einem alten Ahornbaum stand Francesco und blickte mit schwermütigen Augen ins Land. Die Hände hielt er lässig gefaltet, und sein Kopf lehnte an dem glatten Stamm; er rührte sich nicht. Schon eine Weile stand Leone hinter ihm und wagte nicht, das Sinnen des Meisters zu stören. Aber sein offenes, kindliches Gesicht drückte Unruhe und Besorgnis aus.

Francesco seufzte tief auf, und wie ein Echo hob sich auch Leones Brust in einem Stöhnen. Francesco drehte sich zu ihm hin.

»Bist du hier, mein Leone?«

»Ja, Bruder Francesco, ich bin schon lange hier.«

»Ich bin sehr müde …«

»Ruhe dich aus, Fasten und Nachtwachen und die lange Reise haben dich ermattet.«

»Nicht mein Körper ist sehr müde, es ist mein Geist.«

»Gott wird ihm neue Kraft geben«, tröstete der Freund, und seine Augen wurden feucht.

»Mein Leone, du weißt nicht, wie sehr ich leide. Die Brüder gehen andere Wege, als die Gott mir für sie gezeigt hat, und sie werden es immer mehr tun.«

»Wir sind dir treu und unsern Gelübden, Bruder Francesco, wir, deine ersten Gefährten.«

»Wohl, aber wo sind eure Söhne?«

»Gott kann sie aus diesen Steinen erwecken«, erwiderte Leone zuversichtlich.

Francesco schüttelte traurig den Kopf.

»Es ist mir manchmal, als sei ich ganz allein in der Wüste. Ich höre eure Stimmen wie aus weiter Ferne, aber wenn ich meine Hände nach euch ausstrecke, so greife ich in leere Luft oder in glühenden Sand. Kannst du dir denken, wie das ist, Leone?«

»Nein, Bruder Francesco, ich habe die Brüder, und wenn sie alle mich verlassen, so habe ich dich«, sagte der Mönch in schmerzlicher Verwunderung.

Francesco fühlte, daß er dem Freund weh getan und griff nach Leones Hand, die er in seiner behielt. Er verstummte und blickte wieder ins Land hinaus. Die Sonne war im Sinken und färbte den Himmel mit purpurner Rosenglut und zauberte auch auf die fahlen Gesichter der Mönche einen Schimmer jugendlicher Verklärung.

»Wann ist Schwester Sonne am schönsten, Bruder Leone?« fragte er nach einer Weile.

»Im Sinken, Bruder Francesco. So muß sie im Paradiese sein, so glühend in Farbenpracht und so mild in sanfter Wärme.«

»Ja, im Sinken ist sie am schönsten«, wiederholte Francesco sinnend. Nach einer Weile wendete er sein bestrahltes Gesicht zu seinem Gefährten. »Ich bin auch im Sinken, Bruder Leone.«

Der Mönch drückte heftig Francescos Hand.

»Bruder Leone, sage mir, darf ich wohl im Sinken alle Kräfte meiner Seele, alle Liebe meines Herzens Gott zuwenden? Darf ich vergessen, daß ich Brüder und Schwestern habe, darf ich mein Blut verströmen, nur für ihn?

Darf ich die Sorgen, die mich martern, wegwerfen und in ihn versinken, abgrundtief?«

»Was fragst du mich, Bruder Francesco, ich bin ein unwissender, geringer Mensch«, sagte Leone demütig. »Aber es tut mir weh zu denken, daß du uns vergessen möchtest, die wir dich so sehr brauchen.«

Liebevoll ruhte Francescos umschattetes Auge auf dem Jünger, der sich schmerzlich abwandte.

»In ihm werde ich euch tiefer und völliger wiederfinden«, antwortete Francesco.

Leone schwieg. Mit leiser, leidenschaftlicher Stimme fuhr der Mönch fort: »Ach wenn ihr wüßtet, wie mein Herz nach Gott dürstet, nach einer völligen Vereinigung mit ihm. Ich möchte für ihn gekreuzigt werden und für ihn sterben. Ich möchte namenlose Schmerzen für ihn leiden und aus diesen Schmerzen unendliche Wonnen trinken.«

»Schwester Chiara wies dich unter die Menschen, auf den Weg der Apostel«, wagte Leone einzuwerfen, aber Francesco hörte ihn nicht.

»Mit Jesus will ich in der Wüste fasten, mit ihm will ich leiden; seine Dornenkrone soll mein Haupt verwunden, seine Nägel meine Hände und Füße durchbohren …«

Francescos Gesicht leuchtete in Ekstase. In Furcht und Zittern und anbetender Liebe hingen Leones Augen an dem verklärten Meister.

Die Sonne war niedergegangen, die purpurnen Farben erloschen, fahl, grau lag das Land. Francescos Lippen zitterten, seine Augen glühten in innerlichem Feuer. Betend hob er die Hände empor.

»Alles erloschen und tot, nur du lebendig und gegenwärtig. Ich verloren in dir, und du alles erfüllend in mir.«

Schroffe Felswände fallen steil zu beiden Seiten ab und bilden eine dämmernde Schlucht auf dem La Vernia. Wer hinabsteigen will, muß mühsam den Weg suchen, auf dem sein Fuß nicht strauchelt, zähe Ginstern und Hainbuchengestrüpp geben seinen Händen einen Halt. Unten in der Tiefe rauscht ein Wasser. Kühl und feucht weht's aus der Schlucht empor; zierliche Farnkräuter und smaragdgrünes Moos wachsen hier und weben mit Ahorn, Eschen und alten Steineichen eine grüne Dämmerung, in der die Wünsche des Herzens entschlafen. Von oben blickt nur ein kleines Stück Himmel herein, und der einzige Laut hier ist das Brausen des Wassers und der Gesang der Vögel, die zu Hunderten ungestört in der grünen Wildnis nisten.

Dies ist der Ort, wo Francesco seit Wochen weilt, wo er Tage und Nächte hindurch in Gebet und Betrachtung verbringt und darüber das Leben und seine Bedürfnisse vergißt.

Leone hat ihm alles erspart, was ihn an die Außenwelt erinnert. Geräuschlos kommt er, um ihm Brot und Wasser zu bringen, oder von den Früchten, die im Tale reifen. Der Versunkene hört ihn nicht kommen, sieht ihn nicht gehen. Er kniet dort unten und drückt sich täglich die Dornenkrone des Herrn aufs Haupt und geht mit ihm den Weg nach Gethsemane und Golgatha und leidet mit ihm alle Schmerzen innerer und äußerer Verlassenheit. Seine Tränen netzen den Boden, und er weiß nicht, für was er sie weint, die Spannung seiner Seele erpreßt sie ihm.

Manche Nacht verbringt er hier. Das Stückchen Blau über ihm wird matt, dann dunkelblau, mit Sternen bestickt, dann sammetschwarz. Nachtvögel und Fledermäuse umschwirren ihn, zwischen den Bäumen meint er höllische Geister und bleiche Gespenster zu sehen, die auf ihn lauern, das Grauen der Nacht stürzt sich auf sein eindrucksfähiges Gemüt, und wie ein angstvolles Kind nach der Mutter greift, so streckt er seine Arme aus, um sich in den Schutz der ewigen Güte zu flüchten.

Und eine Nacht kommt, da quillt wie aus verborgenen Brunnen seines Herzens eine glühende Gottesliebe. Wie ein heißer Strom durchrinnt sie seine Adern; er fühlt nicht mehr seinen Körper, seine Glieder sind wie gelähmt. Er kann nur stille halten, und ein unsäglicher Schmerz und eine unendliche Wonne sprengen ihm das Herz.

Da ist's ihm, als ob im blassen Dämmergrau des Morgens eine Gestalt vor ihm erschiene: Jesus ist's am Kreuze, und Seraphsflügel halten ihn schwebend über der Schlucht zwischen Himmel und Erde. Von den Händen und Füßen des Gekreuzigten aber dringen glühende Lichtstrahlen zu ihm hin und scheinen seine eigenen Hände zu durchbohren, die er betend der göttlichen Gestalt entgegenstreckt. – – –

Die nächtliche Erscheinung ist verschwunden, der helle Tag gießt grüngoldnes Licht in die Schlucht, und die Vögel begrüßen mit verträumtem Zwitschern die aufgehende Sonne.

Francesco erwacht aus seiner Erstarrung, mühsam regt er die Glieder.

»Bruder Falke, weckst du mich schon? Ist es Zeit, die Morgengebete zu beginnen?«

Flügel von großen Vögeln rauschen über ihm.

Seine Haare sind feucht vom Tau, und seine Hände und Füße schmerzen. Da sieht er die Wundmale des Herrn an seinem eigenen Körper, und in seinem Herzen quillt immer noch die glühende, schmerzvolle Liebe, die ihn in der Nacht überwältigt und in die heilige Leidensgemeinschaft mit Jesus getrieben hat

Glücklich der Held, der eine Frau unter seinen Jüngern hat! Wenn alle fliehen, sie wird ihm bleiben, wenn alle untreu werden, sie bleibt treu. Armut, Kerker, Schmach und Tod wird sie mit ihm teilen, und sich selig preisen, daß sie sie teilen darf.

Es war im August des Jahres 1225, daß Francesco zu seiner Erholung und letzten Rast vor den schweren Leidensmonaten in San Damiano eintraf.

Heftiger Schrecken faßte Chiara und ihre Nonnen, als sie seiner ansichtig wurden; sie hatten ihn seit Monaten nicht gesehen und fanden ihn so verändert. Sorgsam geleitet von Bruder Leone, betrat er das Refektorium; auch das Gehen machte ihm Schmerzen, denn die Wundmale seiner Füße brannten. Sein Gesicht war geisterhaft bleich und zusammengefallen, seine Gestalt wie gebeugt unter schwerer Last.

»Ah, hier ist es kühl und dunkel«, sagte er aufatmend und mühte sich, die geschwollenen, entzündeten Lider aufzuschlagen. »Wo bist du, Schwester Chiara, ich sehe dich nicht, die Sonne draußen hat mich geblendet.«

Chiara trat hinzu und legte sanft ihre Hand auf seine Schulter. »Hier bin ich, mein Vater, und danke Gott, daß ich dich wiedersehe«, sagte sie, zitternd vor Bewegung.

»Ja, das ist deine liebe Stimme und deine sanfte Hand. Ich komme zu dir wie ein krankes Kind zur Mutter.« Er lächelte wehmütig.

»Und du kommst zu uns wie der Engel Gottes, der es sich gefallen läßt, in der Menschen Hütten einzukehren.«

»Seit wann hat Schwester Chiara es gelernt, schmeichelnde Worte zu sagen?«

»Sie hat es nicht gelernt,« antwortete Angelika an ihrer Stelle, »sie spricht nur aus, was wir alle empfinden. Wir sind glücklich, dir zu dienen.«

Die Nonnen waren geschäftig, dem Kranken zu helfen. Sie holten Wasser, die Füße zu waschen, kühle Salben, um die Augen zu erquicken, Speise und Trank und weiche Kissen, und es war ein Hin- und Herhuschen von flinken Frauenfüßen im Kloster, ein Denken an alles, was des Kranken Leiden lindern, sein Herz erfreuen konnte, daß Leone ausrief:

»O Bruder Francesco, ich lasse dich gerne hier bei unsern Schwestern. Wie viel hast du Pflege bei uns rauhen, ungeschickten Männern vermissen müssen!«

»Ich habe nichts bei euch entbehrt«, antwortete der Kranke freundlich.

»Wie sind ihre Hände so zart mit dir und leicht. Du sprichst kein Wort, und doch schleppen sie alles herbei, was du brauchst.«

»Gott gab unsern Schwestern, den Frauen, das Herz der Mutter. Die kleinen Kindlein können auch nur weinen, und doch erraten die Mütter alle ihre Schmerzen und Bedürfnisse«, sagte Francesco lächelnd und lehnte den Kopf zurück.

Leone war gegangen. Mit Kissen gestützt, im bequemsten Stuhl, vom Licht abgewendet, ruhte der Kranke; neben ihm saß Chiara.

»Ich kann dein Gesicht nicht sehen, Schwester, ich sehe alles nur wie helle Flecken, feurige Kugeln, rote Glut, wenn ich aufblicke.«

»Lieber Bruder,« sagte die Äbtissin tröstend, »so es Gott gefällt, wird es dir hier besser. Wir wollen mit kühlen Wassern und Salben den Brand in deinen armen Augen kühlen.«

»Es ist mir wie eine Heimat, hier bei euch zu sein«, seufzte aufatmend der Leidende.

»Ach wenn doch Gott die Hilfe in unsere Hand legen wollte! Wir wünschen so innig, dir zu dienen …« Chiaras Stimme brach vor unterdrückten Tränen. Tastend streckte Francesco die Hand aus, die er bis jetzt in der Kutte verborgen hatte.

Sachte nahm die Nonne sie in die ihre; da verschob sich die Binde um seine Hand, und sie sah das Zeichen von Francescos heiliger Leidensgemeinschaft in der durchbohrten Hand. Leone hatte ihr schon davon gesprochen, aber Francesco hatte die Wunden immer in Scham verborgen gehalten.

Mit Tränen in den Augen beugte Chiara die Kniee und küßte die Nägelmale. »Du Heiliger, mein Heiliger«, flüsterte sie in scheuer Ehrfurcht.

Schamhaft zog der Mönch die Hand zurück. »Nenne mich nicht so, Schwester Chiara, kein Mensch ist heilig.«

Die Nonne stand verwirrt auf und schritt durch das Gemach; Francesco hörte ihr Kleid den Steinboden streifen.

»Gehst du fort, Schwester Chiara?« fragte er lauschend.

»Ich will dir unser jüngstes Schwesterchen holen,« sagte sie, »es soll dir ein Lied singen.«

Nach einigen Minuten kam sie mit einem lieblichen, dunkellockigen Mägdlein von sechs Jahren wieder, das sie zu ihm hinführte.

»Segne es, Bruder, es will eine unsrer Schwestern werden, wenn es groß ist, nicht wahr, Agneta?«

»Ja, Mutter«, sagte zutraulich das Kind und schmiegte sich an Chiaras Kleid.

»Kennst du es noch?« Der Mönch schüttelte den Kopf.

»Es ist das Kind der sterbenden Frau, die ich vor drei Jahren besuchte, als du Abschied nahmst. Du trugst das Kind auf deinen Armen nach San Damiano. Ich bin dem verlassenen Waislein Mutter geworden, und Gott hat mir Trost und Segen durch sein unschuldiges, holdes Wesen gegeben. Wir Frauen haben Kinder so lieb …« Ihre Lippen zitterten.

»Bist du gern hier, Agneta?« fragte der Kranke und legte seine Hand auf das dunkle Köpfchen.

»O ja, Mutter Chiara ist so gut, und die Schwestern singen schöne Lieder.«

»Kannst du denn auch singen?«

Eifrig nickte das Kind.

»Willst du mir ein Lied singen?«

Scheu barg die Kleine ihr Köpfchen in den Arm.

Chiara bückte sich zu ihr herunter und nahm lächelnd das Händchen von ihren Augen. »Singe uns das Krippenlied, das wir an Weihnachten sangen, willst du?«

Immer noch zögerte das Kind und sah ängstlich in des fremden Mönchs Gesicht, das so seltsam traurig aussah mit den gesenkten Augen.

»Mutter«, sie zupfte Chiara am Ärmel.

Scheu deutete die Kleine auf Francesco und flüsterte: »Mutter, ist der Mann da der süße Jesus Christ?«

Bewegt schüttelte Chiara den Kopf und flüsterte zurück: »Er ist's nicht selbst, aber es ist sein Heiliger.«

»Dann will ich singen,« sagte Agneta, »aber du mußt mir anfangen helfen.«

Und gleich darauf tönte das alte Lied in seiner jubelnden Melodie durch das düstere Refektorium.

Adeste Fideles, laeti triumphantes;

Venite, venite in Betlehem,

Natum videte Regem Angelorum.

Venite, adoremus; venite, adoremus,

Venite, adoremus Dominum.

Den ersten Vers sangen die beiden zusammen, dann fuhr die helle Kinderstimme allein fort, und es klang so süß, wie das Jubellied einer kleinen Lerche am Sonntagmorgen.

Der Kranke lauschte, das Haupt in die Hände gestützt. Als die Sängerin geendet hatte, blickte sie erwartungsvoll auf den Mönch, der langsam die Hand sinken ließ. »Komm näher zu mir, kleines Schwesterchen«, sagte er freundlich.

Die Kleine kam herbei, bis sie seine Kniee berührte. Sachte fuhr der Bruder ihr über das weiche Haar. »Willst du unsern Herrn Jesus immer lieb haben, Agneta?«

»Ich habe ihn lieb,« sagte das Kind treuherzig, »denn Mutter Chiara hat ihn auch lieb.«

Ein gütiges Lächeln verklärte Francescos Leidensgesicht. Ernsthaft blickte ihn das Kind an. Plötzlich hob es sich auf die Fußspitzen und gab ihm einen zärtlichen Kinderkuß. »Weil du doch der süße Jesus Christ bist«, sagte sie hastig und huschte dann beschämt aus dem Zimmer.

Am andern Tag tat Chiara schwere Arbeit. Sie kannte Bruder Francescos Gewohnheiten und wußte, wie sehr es ihm Bedürfnis war, ein Stück Einsamkeit um sich zu haben. Das Kloster aber war klein, und die liebende Sorge der Nonnen umgab ihn immer mit ihrer Gegenwart. Sie bat deshalb die zwei Brüder, die für die Nahrung der Nonnen in San Damiano sorgten, daß sie ihr vier oder fünf Mauleselladungen Schilfrohr brächten, wie es einige Stunden weit entfernt an einem sumpfigen Ort wuchs.

Das Rohr wurde gebracht, und nun begann Chiara mit ihren eigenen Händen ihm eine Hütte zu bauen. Sie spitzte Holzstäbe mit einer kleinen Axt und rammte sie dann in den Boden, im Klostergarten an einer entfernten, geschützten Stelle. Alte Cypressen beschirmten den Platz, und der Boden bestand aus weichem Rasen.

»Soll ich dir nicht helfen, Schwester Chiara?« fragte einer der Brüder, »siehe, deine Hände bluten von der schweren Arbeit.«

Aber die Nonne schüttelte den Kopf und antwortete vorwurfsvoll: »Sollte ich nicht wenigstens dies für unsern Vater tun, wo doch jeder Tropfen Blut in mir ihm gehört, und ich mein Leben hundertmal gäbe für ihn?«

Und sie fuhr fort, die Stäbe einzurammen und sie dann dicht mit Schilf zu durchflechten, und nie war ihr eine Arbeit so wonnevoll erschienen, als diese. Nun holten die Schwestern alles aus dem Haus, um die Hütte in ihrer Armut bewohnbar zu machen, und ehe ein zweiter Tag vergangen war, hatte der Kranke seine Zelle.

Es war gut, daß linder Frauentrost ihm so nahe war, denn sein Leiden verschlimmerte sich immer mehr. Vierzehn Tage lang konnte er das Licht der Sonne nicht mehr sehen und war in stete Dunkelheit gehüllt. Dazu die langen, heißen Sommernächte! Kein Schlaf kam in seine Augen. In allen Ecken und Enden der Hütte raschelte es, Mäuse und Ratten führten ihren gespenstischen Reigen auf. Sie pfiffen und huschten über des Blinden Gesicht, knabberten an den Nüssen und an dem Brot, das man ihm zur Speise hingestellt hatte; sie schütteten den Wasserkrug um, der ihn erquicken sollte.

Es war Francesco, als seien das keine Tiere der Erde, als habe die Hölle alle bösen Geister losgelassen, um ihn zu peinigen.

Als die Sonne aufging, die der Blinde nicht sehen konnte, trat Bruder Philippo zu ihm in die Hütte und fand ihn auf dem Lager sitzen und Ströme von Tränen vergießen.

Betreten hielt er inne. »Warum weinst du, Bruder?« fragte er endlich scheu.

»Ich weine über meine Sünden und über die meiner Brüder,« rief Francesco.

»Aber Bruder, du hast uns doch gelehrt, daß stete Fröhlichkeit das beste Mittel zum Frieden ist«, mahnte der kleine, hagere Mönch, der eine viel zu weite Kutte trug.

Der Kranke richtete die schmerzenden Augen zu dem Ort, wo die Stimme herkam.

»O wenn ihr wüßtet, wie ich leide, wie würdet ihr Mitleid haben!« klagte er.

»Bruder Francesco,« sagte der junge Mann weise, »das sind gewiß Versuchungen des Teufels, daß du so geplagt bist. Mit Gebet wirst du sie überwinden. ›Selig ist der Mensch, den Gott straft, drum weigere dich der Züchtigung des Allmächtigen nicht.‹«

Francesco antwortete nicht, sondern fuhr fort zu weinen.

»Deine Augen werden schlimmer werden,« meinte nach einer Weile der Mönch schüchtern, »soll ich die Brüder zu dir schicken?«

Ein Frauenkleid rauschte leise über den Gartenweg; Chiara brachte das Frühstück. Verlegen, fast schuldbewußt zog sich der Mönch zurück.

»Du weinst, mein Vater?« fragte sie innig betrübt und setzte Brot und Milch auf den Tisch.

»O Schwester Chiara, was war ich einst und was bin ich jetzt!«

Sachte führte ihm die Nonne das Getränk zum Mund.

»Einst, mein Vater,« sagte sie mit weicher Stimme, »warst du ein junger, feuriger Ritter, der sein Pferd dort an die Oliven des Weges band und in den Krieg zu ziehen begehrte; jetzt bist du aus dem Krieg zurückgekommen, mit Wunden bedeckt, aber ein Sieger.«

»Kein Sieger, Schwester Chiara, ein Besiegter.«

»Ein Sieger, mein Vater, so wahr unser Erlöser am Kreuz auch ein Sieger war.«

Sanft legte sie kühle Umschläge auf die brennenden Augen und wischte ihm mit ihrem Tuch die Tränen ab.

»Weine nicht, mein geliebter Vater, freue dich, daß Gott dich so wie keinen der Nachfolge Jesu gewürdigt hat.«

»Und wenn meine Sünden, meine Schwachheit das ganze Werk gefährden?«

»So werden Gottes starke Arme es stützen«, sagte sie mutig.

»O Schwester Chiara, deine Hände tun meinen Augen gut und deine Worte meinem Herzen.«

Mit einem Blick unendlicher mütterlicher Liebe und Sorge umfaßte die Frau die Gestalt des Leidenden, und Tränen des heißen Mitleids drängten sich ihr in die Augen.

Aber ihre Stimme sprach mit sanfter Heiterkeit weiter. »Wie muß dich hier alles an die erste Zeit erinnern! Die Steinbank steht noch, worauf dein alter Freund, der Priester, zu sitzen pflegte, und die Nische, darin du dich vor deinem Vater verbargst, ist immer vor unsern Augen. Oft meine ich dich zu sehen, wie du ein Jüngling warst.«

»O schöne, vergangene Zeit!« seufzte Francesco, und der Schatten eines Lächelns zog in Erinnerung über sein Gesicht.

»Auch die Gegenwart ist schön und groß. Haben dir die Brüder schon erzählt, wie es Juniperus neulich in Rom erging?«

Der Kranke schüttelte den Kopf, und Chiara erzählte.

»Bruder Juniperus wollte nach Rom, wo sich das Gerücht von seiner Heiligkeit schon verbreitet hatte; da gingen ihm viele Römer in großer Verehrung entgegen bis vor das Tor. Als Bruder Juniperus so viel Leute kommen sah, gedachte er ihre Ehrfurcht durch eine Schalkheit hinters Licht zu führen, wie er das so gerne tut.

Da waren zwei Kinder, die wippten, indem sie ein Holz über ein anderes gelegt hatten, und jedes stand an seinem Ende, und sie wippten auf und ab.

Kommt Bruder Juniperus und entfernt eins dieser Kinder von dem Brett, steigt selber auf und beginnt zu wippen. Unterdessen kommen die Leute und wundern sich, Bruder Juniperus wippen zu sehen; nichtsdestoweniger grüßten sie ihn mit großer Ehrfurcht und erwarteten, daß er mit dem Spiel des Wippens aufhöre, um ihn dann ehrenvoll in sein Kloster zu begleiten und gottselige Worte von ihm zu hören.

Doch Bruder Juniperus kümmerte sich wenig um ihre Begrüßung und Ehrfurcht und Erwartung, sondern war sehr mit dem Wippen beschäftigt. Und so warteten sie lange Zeit, bis etliche anfingen sich zu langweilen und sagten: »Was ist das doch für ein altes Schaf!«

Einige aber, die seine Art kannten, bekamen noch größere Ehrfurcht. Dennoch gingen sie alle fort und ließen Bruder Juniperus wippen. Nachdem alle gegangen waren, fühlte sich Bruder Juniperus ganz getröstet, weil er etliche gesehen, die sich über ihn lustig gemacht hatten. Er erhob sich und betrat Rom mit aller Sanftmut und Demut und gelangte so zu dem Kloster der Minoritenbrüder.«

Ein fröhliches Lachen klang aus Francescos Mund. »Das ist ganz Bruder Wachholder, so kenne ich ihn! Gott sei Dank, der alte Geist ist noch nicht tot unter den Meinen.«

»Er wird nie aussterben, mein Vater«, sagte Chiara zuversichtlich und nahm das leere Geschirr, um zum Kloster zurückzukehren.

Als die Nonnen später im Garten Gemüse holten, hörten sie verlorene Töne aus der Schilfhütte kommen, wie wenn einer versuchen will zu singen und es nicht recht geht.

»Horch, Bruder Francesco singt«, rief Benedikta freudig.

»Gott sei Dank, daß seine Heiterkeit wiederkehrt,« sagte Angelika, »diese goldene Heiterkeit. Ich hätte immer weinen mögen, wenn ich ihn sah.«

»Das wäre recht verkehrt gewesen, Schwester Angelika, sieh doch, wie Schwester Chiara es macht. Ihr Herz bricht fast vor Kummer über seine schweren Leiden, und nichts als heitere, sanfte Worte kommen über ihre Lippen.«

»Sie weint und betet in der Stille, ich habe es wohl gemerkt.«

»So tue du auch.« Resolut richtete sich Benedikta auf und blickte nachdenklich auf das Gemüse im Korb. »Ich möchte Bruder Francesco heute gern einen Eierkuchen backen mit kräftigen Kräutern drin, die das Blut gesund machen. Such mir einmal Salbei und Wermut, Thymian, Basilikum und Estragon.«

»Wir brauchen auch Kräutchen Augentrost und Kamillen, um neues Augenwasser zu kochen«, erinnerte Angelika, und ging suchend zwischen den Beeten entlang, auf denen Schwester Christine die Heilkräuter pflanzte.

Und immer wieder drangen Töne durch die Schilfhütte, kurze Zeilen einer fremden Musik, die im Wehen der Cypressen und im Rauschen der Oliven erstarb, und der die Nonnen bei ihrer Arbeit mit freudigem Herzklopfen lauschten.

Gegen Abend aber litt Francesco von neuem große Schmerzen. Bruder Philipps betete im Brevier Sylvesters des Priesters und saß vor seiner Schilfzelle, um in der Nähe zu sein, wenn der Kranke einer Handreichung bedurfte. Die Nonnen waren in der Kirche zum Vespergebet.

»Bruder Philippo,« rief der Kranke mit schwacher Stimme, »hast du nicht einst die Guitarre gespielt, ehe du in unsere Bruderschaft eintratst?«

»Ja, ich spielte zu Tanz und Lustbarkeit auf«, erwiderte das zaghafte Männchen, und sah ihn ängstlich ergeben an. »Aber dann kamst du und riefst mich aus der Welt, da habe ich das Instrument verschenkt und nie wieder eins angerührt.«

»Ach wie gerne möchte ich ein wenig Musik hören«, seufzte Francesco.

Verlegen schwieg der Mönch und strich sich über den kahlen Kopf, auf dem kleine Schweißperlen standen.

»Die Sänger Gottes, unsere kleinen Brüder, die Vögel singen jetzt im Hochsommer nicht vor lauter Elternsorge, sonst möchte wohl eine Lerche oder eine Nachtigall mein Herz erquicken«, fuhr der Kranke fort und sah sehnsüchtig in den rötlich besonnten Garten.

Aus der Kirche scholl das eintönige Gebet der Nonnen in starrem Rhythmus wie eine dumpfe Brandung. Der Mönch trat auf die Schwelle.

»Soll ich dir aus dem Brevier vorlesen, Bruder Francesco, oder aus dem Meßbuch,« schlug er vor, »damit du deine Schmerzen vergissest und dein Herz zu Gott hinwendest?«

»O Bruder Philippo, meinst du, ich könnte diese Leiden ertragen, wenn mein Herz nicht immerdar Gott zugewendet wäre?«

Wieder wurde es still in der Zelle; Philippo betete leise seinen Rosenkranz und ließ die abgegriffenen rohen Holzperlen durch seine Finger rollen. Ruhelos warf der Kranke den Kopf herum, alles brannte und glühte, die Augen, die Stirne, und es war, wie wenn spitze Pfeile ihm durchs Hirn gebohrt würden.

»Bruder Philippo,« begann Francesco noch einmal, »Lieber, gehe doch in die Stadt und laß dir eine Guitarre geben und spiele mir heitere Weisen vor, daß ich meine Schmerzen vergesse.«

Philippo hob verlegen sein schmales, kränkliches Gesicht mit der niedern Stirne.

»Ach, Bruder Francesco, ich würde es gern tun, selbst wenn Gott mir dies als Rückfall in weltliches Wesen anrechnen würde …«

»Es ist ein Dienst der Liebe, alles ist göttlich, was wir in Liebe tun.«

»Wohl, Bruder Francesco, aber bedenke, wir sind nahe an der Straße, muß nicht jeder an deiner Heiligkeit zweifeln, der hört, daß du, statt mit Gebeten, mit Guitarrenspiel deiner Schmerzen Herr wirst?«

»O Bruder Unverstand!« sagte Francesco niedergeschlagen. »Aber ich will dein Gewissen nicht belasten …«

Und die Nacht kam; Francesco lag in Schmerzen; ein leises Dämmern hüllte auf Minuten sein Bewußtsein ein; draußen rauschte ein Gewitterregen herab, und der Wind heulte um die Schilfhütte.

Da hörte er einen zarten, süßen Ton, wie von einer köstlichen Geige durch das dunkle Gemach zittern; und der Ton schwoll an und sank, andere kamen herbei wie mutwillige Kinder, die auf grünem Sommerrasen tanzen und sich haschen. Dann waren sie alle plötzlich verschwunden, und eine einzelne Stimme von unendlicher Süßigkeit sang ein Lied, das wie das Lied der Liebe selbst klang. Francesco spürte keinen Schmerz, er spürte nicht einmal, ob er atmete oder lebte, so nahm ihn die Geistermusik gefangen.

Nun rauschte es wie von vielen Instrumenten, und wie ein Chor der Seligen, die immerdar Gott loben, schwoll es durch das Krankenzimmer. Francescos Herz wurde weit, und seine Seele vergaß ihres Körpers. Und immer mächtiger und immer wonnevoller strömten die Stimmen einher und verklangen leise; dann löste sich wieder aus dem Chor die einzelne Geige, von solch bezauberndem Wohlklang, daß lauschend alle Instrumente verstummten; immer durchdringender, immer lockender klang die süße Engelsweise, daß der Mönch fühlte: noch einen Bogenstrich und meine Seele hat sich gelöst, um nie wieder auf diese Erde zurückzukehren.

»Hast du gut geruht, Bruder Francesco?« fragte da die Stimme eines Bruders, »wir freuen uns, daß du geschlafen hast.«

Langsam schlug der Heilige die Augen auf, ohne zu verstehen, was man ihm sagte. Die Morgensonne schien durch die Ritzen der Schilfhütte, behäbig standen die dunkeln Gestalten vor ihm. Aber die Musik schwieg – der eine Bogenstrich war nicht mehr gestrichen worden. – – –

Es war einige Tage später, und durch das geöffnete Fenster des Refektoriums kam ein frischer Wind mit hellem Sonnenschein, der die dumpfe Klosterluft vertrieb. Neben Francescos Stuhl saß ein junger, gelehrter Minorit aus Arrezzo, der gekommen war, um seine ärztlichen Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Eine scharfe Falte stand zwischen seinen buschigen Augen, als er den Zustand des Kranken untersucht hatte; seine Miene drückte ein zwiespältiges Gefühl aus: die Überlegenheit des Arztes dem Kranken gegenüber kämpfte mit der Demut des Menschen vor dem heiligen Stifter seines Ordens.

»Nun, Bruder Arzt,« fragte Francesco mühsam, »wie lange gibst du mir noch Zeit?«

Die Falte im Gesicht des Mönchs verschwand, und ein ermutigendes Lächeln spielte um die Lippen des jungen Mannes. »Dein Leben ist in Gottes Hand, mein Vater, das kann alles vorübergehen, wenn es ihm gefällt.«

Der Kranke zuckte mit den Wimpern. »Ich bin doch kein Feigling, der sich vor dem Tod fürchtet. Sage mir die Wahrheit, ich bin zufrieden, ob sie Leben oder Tod bedeutet.«

Noch zögerte der Minorit und suchte nach einer Beruhigung; Francesco hatte die Augen geschlossen, und seine Lippen bewegten sich wie im Gebet.

»Nun?« sagte er nach einer Weile und blickte den Arzt durchdringend an.

»Dein Körper ist sehr geschwächt, denn du hast ihn allezeit behandelt wie einen schlechten Knecht, der seiner Nahrung nicht wert ist …«

Der Mönch lächelte. »Bruder Esel pflegte ich ihn zu nennen.«

»Bruder Esel schlägt nun aus. Aber in Rieti sind geschickte Ärzte, vielleicht wissen sie ihn zu bändigen. Armer Vater, sie werden dir viele Schmerzen bereiten müssen, sie werden deine Stirne brennen, um das Gift aus den Augen und deinem Körper herauszuziehen.«

Der Kranke schauderte zusammen und schwieg; der Arzt wagte ihn nicht zu stören und blätterte in einem abgegriffenen Rezeptbuch.

»Bruder Feuer, ich habe dich immer geliebt in deiner Schönheit und Stärke, du wirst mir gnädig sein«, flüsterte der Leidende und ein Ausdruck kindlicher Zuversicht und Hoffnung verklärte sein abgezehrtes Gesicht.

Die Türe des Refektoriums öffnete sich, und der Zug der Schwestern kam herein. Es war die Zeit des Mittagsmahls, und Francesco begehrte es in ihrer Gemeinschaft einzunehmen. Der Arzt verabschiedete sich mit einem stummen Händedruck und von den Nonnen mit einer klösterlich würdevollen Verneigung.

Benedikta brachte die einfachen Speisen herein, Agnes setzte einen Strauß rosa Oleanderblüten auf den Tisch, gerade vor Francescos Platz.

Niemand fragte ihn nach dem Bescheid des Arztes, obwohl Chiaras Augen gespannt in seinem Gesicht zu lesen versuchten. Aber sie fanden darin nur eine inbrünstige Hingegebenheit der Seele und ein Entrücktsein aus der Sphäre des Leidens und der Schmerzen.

Chiara sprach das Tischgebet, dann setzte man sich schweigend zum Essen. Francesco aber vergaß Speise und Trank. Seine Augen gingen von den rohen, grauen Steinmauern zu dem hellen Fenster, durch das die Herbstsonne hereinflutete, daß der rote Ziegelboden in ihrem Licht wie Blut aufglühte. Dann streifte sein Blick die Schwesternschar mit den vielen gesenkten Köpfen. Wo Schwester Agnes und die kleine Agneta saßen, gab es eine leichte Unruhe und Gelächter, sodaß Chiara aufsah und mit dem sanften Blick ihrer blauen Augen die Ordnung herstellte. Zuletzt haftete seine Aufmerksamkeit auf den purpurnen Blüten, die eine Biene aus dem Garten angelockt hatten.

Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück und schloß die Augen. Besorgt blickte Chiara ihn an, aber ein verklärtes Lächeln ging über seine bleichen Züge, er bewegte die Lippen, und seine Hände erhoben sich, wie wenn er eine Überfülle des Glücks abwehren wollte, die ihn überwältigte.

Die Schwestern wurden aufmerksam. Sie hörten auf zu essen und saßen mit gefalteten Händen, halb in Schrecken, halb in Erwartung eines himmlischen Wunders.

Endlich kam Francesco wieder zu sich. Er öffnete die Lider und sah mit entzückten Augen vor sich hin, in denen langsam eine heilige Freude aufglühte.

»Lobet den Herrn!« rief er voller Freude und breitete die Arme aus.

»Wir loben ihn und danken ihm, mein Vater«, antwortete Chiara.

»Wir loben ihn mit dir«, murmelten die Nonnen.

Wie träumend starrte Francesco mit verzücktem Gesicht nach der Decke des Gemachs, und dann löste es sich jubelnd von seinen Lippen, das Lied, das man später unter dem Namen des Sonnengesangs unter die Weltliteratur aller Zeit aufgenommen hat.

»Höchster, allmächtiger, guter Gott,

Dein ist Preis und Ruhm und jeglicher Segen,

Dir allein, o Höchster, gebühren sie,

Und kein Mensch ist würdig, deinen Namen zu nennen.

Sei gelobt, Herr, mit allen deinen Geschöpfen,

Besonders Schwester Sonne,

Die den Tag bringt und dein Licht;

Sie ist schön und strahlend mit großem Glanz,

Von dir, o Höchster, ist sie ein Abbild.

Sei gelobt, Herr, durch Bruder Mond und die Sterne,

An den Himmel hast du sie gesetzt, klar, köstlich und schön.

Sei gelobt, Herr, durch Bruder Wind,

Durch die Luft und die Wolken, den heiteren Himmel,

Unter denen du deine Geschöpfe lassest leben.

Sei gelobt, Herr, durch unsere Schwester, das Wasser,

Es ist nützlich, demütig, köstlich und rein.

Sei gelobt, Herr, durch unsern Bruder, das Feuer,

Mit dem du unsere Nacht erhellst;

Es ist schön und heiter, mutig und stark.

Sei gelobt, Herr, durch unsere Mutter, die Erde,

Die uns trägt und ernährt

Und Früchte hervorbringt und farbige Blumen und Gräser.

Lobet und preiset den Herrn und bringet ihm Dank

Und dient ihm mit großer Demut.«

Francesco schwieg und schien noch immer entrückt. Chiara wiederholte mit leuchtenden Augen: »Lobet und preiset den Herrn und bringet ihm Dank, und dient ihm mit großer Demut.« – –

Am andern Tag brach Francesco von einigen Jüngern begleitet nach Rieti auf. Lange blickten die Nonnen ihm vom Dachgärtchen aus nach, so viele ihrer auf dem schmalen Streifen Platz hatten. Eine Staubwolke zeigte noch in der Ferne den Weg an, dann verschwand auch sie, und Chiaras Augen starrten vergeblich in die Ferne, bis sie sich mit Tränen füllten.

»Wenn wir ihn nie wiedersähen!« sagte sie erschauernd zu Agnes.

»Das verhüte Gott«, antwortete die junge Nonne erschrocken.

Chiara erwiderte nichts, sie beugte sich über die herbstlichen Astern, und langsam lösten sich zwei Tränen und blieben in dem Kelch einer weißen Blume hängen.

Dreiviertel Jahre waren seit Francescos Abreise verflossen. Es ging gegen Abend. Der heiße Sommertag hatte Assisis Bürger in den fensterlosen Häusern gehalten, und auch jetzt noch, da die Sonne tief stand, strömten die grauweißen Häuser brütende Hitze aus, und blendete die helle Straße und der weite Himmel. Aber von dem Seitental, in dem das ausgetrocknete Bett des Tescio wie eine helle Schlange sich hervorwand, wehte ein frischer Wind, der vom Gebirg kam und lockte die Menschen aus ihren finstern Häusern. Die jungen Burschen und Mädchen schäkerten am Brunnen, die ältern Männer saßen auf der heißen, sonndurchglühten Mauer, halbnackte Kinder spielten zu ihren Füßen; Weiber gingen mit trägem Schritt und königlicher Haltung zwischen ihnen her, den Wasserkrug auf der Schulter, und beschatteten die Augen mit den Händen, um zu sehen, was drunten in der Ebene sich ereignete. Ein Schwatzen und Lachen erfüllte die Luft, dazwischen wieder ein heftiger Wortwechsel, ein derbes Schimpfwort, ein heidnischer Fluch.

Wie eine Fata Morgana stieg auf fernem, blauen Hügel Perugia mit seinen hellen Häusern auf, zart hingezeichnet und von der scheidenden Sonne rosig bestrahlt. Eine weiße Straße zog sich durchs Tal und durchschnitt den immergrünen Steineichenwald, in dem sie sich verlor, um in der Ferne wieder aufzutauchen, über diesem letzten sichtbaren Teil stand eine graue Staubwolke, die sich langsam, kaum merkbar, fortbewegte.

»Das Ding dort will mir nicht gefallen«, meinte ein älterer, kriegerisch aussehender Mann, mit roter Narbe quer über der Stirne. »Ich müßte niemals hier Ausschau nach Feinden gehalten haben, wenn das nicht ein Haufen Kriegsleute ist mit Pferden.«

»Oder eine Ochsenherde«, lachte ein Bürschlein, den das umgehängte Stierhorn als Hirten kennzeichnete.

»Was weiß ein Schafhirt von Ochsen!« sagte geringschätzig ein niedliches Jüngferlein und setzte den tönernen Wasserkrug auf die Schultern.

»Vielleicht kehrt unser Heiliger wieder zurück von Rieti, wo die Ärzte ihm die Stirne gebrannt haben wegen seiner schlimmen Augen. Ich hörte, daß er schwer krank sei und in Assisi sterben wolle«, warf ein gelehrt aussehender Mann in halb geistlicher Kleidung ein, der aus San Giorgio kam.

»Es sind ihrer zu viele«, meinte beobachtend der alte Krieger.

Furchtsam drängten ein paar Weiber heran.

»Was denkst du, daß es sei, Giacomo?« fragte eine üppige junge Frau, »denkst du Feinde?«

»Sie kommen von Perugia«, sagte nachdenklich ein Mönch, der sich der Gruppe zugesellt hatte und den schlaffen Bettelsack auf die Brüstung warf.

»Von Perugia ist Assisi noch nie etwas Gutes gekommen«, murrte ein Kupferschmied und rieb an dem zierlichen Kesselchen, denn er war im Schurzfell aus der Werkstatt fortgelaufen, als er merkte, daß etwas zu sehen war.

Am Brunnen entstand ein Tumult. Von Porta Mojano war ein rotköpfiger Junge heraufgestürmt, staub- und schweißbedeckt, hinter ihm der Torwächter mit seinem Spieß.

»Was? Was wollen sie? Den Heiligen fangen?«

»O diese Esel! Diese Kohlköpfe! Diese Höllensöhne!«

Ein Wutschrei brach aus den Kehlen der leidenschaftlichen Menschen.

Die Männer an der Mauer kamen herüber.

»Was gibt's?« fragte Giacomo in rauhem Kommandoton.

Zwanzig Stimmen antworteten zugleich. Man zerrte den Jungen am Brunnen weg. aus dessen Röhre er mit durstigen Zügen getrunken hatte.

»Wer bist du?« fragte der Kupferschmied.

Mit unruhigen, flackernden Augen sah sich der Junge um, als suche er Gelegenheit zu entfliehen.

»Was fragt ihr?« rief mit gellender Stimme ein Weib, häßlich wie eine alte Hexe … seht den roten Schlingel an! Ich will eine Heidin sein und in Ewigkeit verdammt, wenn das nicht einer von der Germanenbrut ist, die Kaiser Heinrichs Heer hier im Lande zurückgelassen hat. Möge Gott es verfluchen!«

Begütigend hob der Mönch die Hand. »Was hast du gesehen, antworte«, sagte er freundlich zu dem geängsteten Knaben.

»Von Perugia sind Bürger und Söldner aufgebrochen, zweihundert, mit Speeren, sie wollen den Heiligen fangen. Sie haben auch Priester mit sich«, antwortete rasch der Bursche.

»Ho!« schrien die Männer, »holt eure Waffen, wir lassen unsern Heiligen nicht wegfangen, nicht von Perugia, nicht von Bologna, und nicht von Rom.«

»Das würde den Kohlköpfen passen, seine heiligen Gebeine in ihren protzigen Dom zu retten.«

»Er gehört Assisi,« zeterten die Weiber, »er ist unser Heiliger, und uns gehören seine Wunder, die er tun wird.«

»Jetzt und in alle Ewigkeit, Amen«, sagte der Mönch. Dann lächelte er schlau. »Wir haben es geahnt, Bruder Elias kennt alle Schliche der Weltleute. Hört! Perugias Heer zieht da unten durch die Ebene, Bruder Francesco aber kommt übers Gebirge über Eubbio und Nocera.«

Alle lachten ausgelassen. »O ihr dummen Kohlköpfe! Wollt Assisi seinen Heiligen wegfangen? Da müßt ihr früher aufstehen! O, o!« Und die Mädchen und Kinder tanzten jauchzend um den Brunnen.

»Ist die Reise nicht zu beschwerlich übers Gebirge?« fragte mitleidig eine schwarzäugige, runde Frau, mit einem schlafenden Kind auf dem Arm.

»Sie tragen ihn, Faustina, er ist ja ein totkranker Mann«, erklärte Bruder Philipps, der Mönch, und sein Gesicht verschattete sich.

Der Jubel verstummte. »Unser armer Heiliger! Unser lieber, frommer Vater!« klagten die Frauen, rasch vom Jubel zum Kummer bewegt.

»Wir wollen ihm entgegengehen zur Porta Perlici!« rief der Kupferschmied und schwang unternehmend sein goldblitzendes Kesselchen.

»Zur Porta Perlici!« schrien die Weiber und Kinder, »kommt, kommt, daß uns der Heilige segnet!«

»Nach Nocera!« stimmten die Männer ein, »daß niemand uns seinen heiligen Körper raube!«

»Kinder, Kinder!« murmelte der gelehrte Herr und sah geringschätzig auf die erregten Menschen.

»Was wollt Ihr, es muß auch Kinder geben«, erwiderte der Mönch, der das Gemurmel gehört hatte.

»Wer sein Leben dem Volk opfert, der wirft sich weg, so oder so.«

Der Mönch schüttelte den Kopf. »Unser heiliger Vater sieht das anders an. Merket auf, wie das Volk doch das Geschenk seines Lebens fühlt und es ihm dankt.«

»Ja, ja, so wie Kinder danken, die im Grunde nur an sich denken.«

Da waren auch schon Speere da; kleine Knaben hatten sie aus den Häusern geholt, und ein fünfjähriger Knirps, dem nur ein schmutziges Hemdchen um das nackte, braune Körperchen hing, schleppte sich mit einem rostigen Schwert, das hell gegen das Pflaster der Straße klirrte.

An der Porta Perlici drängte sich das Volk, Kinder, Weiber und alte Männer. In einer fernen Staubwolke verschwanden die blitzenden Hellebarden der Krieger, die zum Geleit und Schutz Francescos auszogen.

»Wir werden einen heiligen Leichnam in unsern Mauern haben; wer wird nun Assisi schaden können?« meinte ein enthusiastischer alter Priester in einem schmierigen, langen, geistlichen Gewand. »Das kleine Assisi wird berühmt werden vor allen Städten der Welt, wie Roma und Firenze.«

Ein paar halbwüchsige Knaben schnitten spottend eine Fratze hinter seinem krummen Rücken und dem kahlen Kopf.

»Das bringt viel Wohlstand, viel Wohlstand«, bemerkte ein behäbiger Kaufmann, mit feisten Wangen. »Ich sehe schon die Pilgerzüge nach unsern Kirchen wallen und unsere Herbergen füllen.«

»Ah, und wir werden an seinem Grabe beten«, seufzte eine junge Frau und drückte den blassen Säugling an ihre Brust. »Keiner wie er hat so viele Liebe zu den Armen und Kranken, und mein kleiner Pietro ist so schwächlich.«

»Denkt ihr, daß der Tote euch mehr hilft als der Lebende?« fragte skeptisch ein langhaariger Jüngling in ritterlichem Gewand.

Man belehrte ihn stürmisch. »Er ist doch dann bei Gott und kann für uns bitten? Er ist doch sein Heiliger, dem Gott Macht gibt zum Lohne für seine Heiligkeit? Und er wird uns nicht vergessen, er hat uns lieb.«

Die jungen Mädchen rissen Zweige von den Ölbäumen und Cypressen.

»Verderbt mir meine Oliven nicht«, wehrte ein alter Bauer und scheuchte die leichtfüßige lachende Schar aus dem Feld.

»Alter Geizhals, deine Bäume werden doppelt tragen, wenn wir zu Ehren des Heiligen Äste abreißen«, rief ein großgewachsenes, dunkellockiges Mädchen ihm spöttisch zu und fuchtelte mit den Zweigen vor seiner Nase herum. Wenn er aber eins der Mädchen haschen wollte, stoben sie alle lachend davon.

»Sie kommen, sie kommen!« rief es von der Mauer. Ein Rudel barfüßiger Kinder lief schreiend dem Zug entgegen. Stolz und Freude lag auf allen Gesichtern, als nun die Bahre herankam, auf der Francesco lag. Die Soldaten wichen zurück, vier Mönche trugen den Heiligen durch das Tor.

»Heil, San Francesco!« jauchzten die Frauen und schwenkten ihre Zweige. Teilnahmlos lag der Kranke, von tiefer Ermattung befallen, von Schmerzen gepeinigt. Kein mitleidiges Auge gewahrte seine Leiden, fühlte sein Bedürfnis nach Stille und Ruhe. Die Freude, daß Assisi nun bald vor vielen Städten Italiens das Grab eines großen Heiligen haben sollte, von dem Segen ausströmte, berauschte alle und ließ sie des leidenden lebendigen Menschen vergessen, der in ihre Stadt einzog, um unter ihrem Jubel zu sterben.

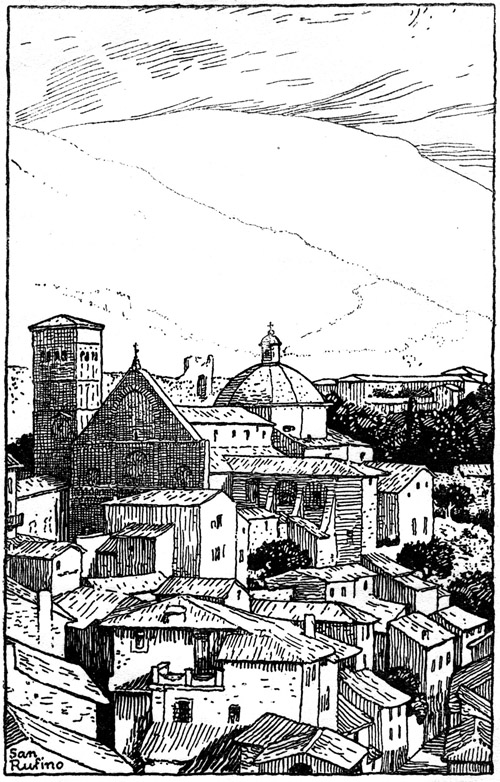

Als sie zu dem schönen, neuen Dom San Rufino gekommen waren, stockte der Zug, so drängte das Volk, und die Soldaten hatten Mühe zu wehren, daß es nicht heranstürmte, um dem Heiligen die Kleider vom Leibe zu reißen und sie als köstliche Reliquie aufzubewahren. In diesem Tumult lag der Kranke wie tot und rührte sich nicht.

Plötzlich drängte sich durch die Menge ein armer Bettler in Lumpen, der rücksichtslos zur Seite stieß, was ihn hinderte. Murrend wichen die Frauen zurück. Als er den Mönch erblickte, der bleich wie ein Sterbender, mit geschloffenen Augen dalag, rief er ihn laut an.

»Bruder Francesco, hörst du mich?« Es klang etwas wie Angst, die mit Trotz kämpft, in dieser Männerstimme.

Der Mönch zuckte mit den Lidern, ohne sie zu öffnen. Ein Seufzer war seine Antwort.

»Bruder Francesco,« rief der Bettler noch einmal, »du kommst heim, um zu sterben, stirbst du getrost in dem Glauben an die Armut und die Liebe, in dem du gelebt?«

Da schlug Francesco mühsam die Augen auf. »Ich sterbe, wie ich gelebt«, flüsterte er.

»Und keine Reue quält dich, daß du entsagt hast?« Der Frager mußte sich zu ihm beugen, um die Antwort zu verstehen.

»Keine Reue, – nur daß ich ihr nicht noch vollkommener gedient habe.«

Der Bettler verstummte bewegt, die Menge um ihn jubelte, sie hatte die kurze Zwiesprache gehört.

»Heil dem Heiligen! Heil Assisi!«

Da kniete der Mann in Lumpen an der Bahre nieder und ergriff des Heiligen abgezehrte Hand. »Ich danke dir im Namen aller Elenden und Ausgestoßenen, aller Armen und Kranken. Ich habe Gott geflucht, von heute ab will ich ihn preisen, denn du, guter Mönch, hilfst uns unser Schicksal tragen.«