|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zwei Jahre waren vergangen, da wanderten an einem heißen Sommertag die Landstraße, die von Foligno am Rand der Berge herführt, drei Mönche. Es war schwül, und am Himmel ballten sich drohende Wolken, als wollte ein Gewitter heraufziehen. Die drei Wanderer waren müde, besonders Bruder Francesco, dessen Körper die Strapazen nicht so aushielt wie der kräftige Elias oder der wetterharte Masseo.

Sie waren gerade aus Spello, einer kleinen Stadt in der Nähe Assisis, herausgekommen, wo die Einwohner sie mit Begeisterung aufgenommen hatten. Francesco hatte gepredigt, Masseo und Elias um Almosen gebeten, und die Säcke, mit Brot, Bohnen und Früchten gefüllt, drückten schwer auf die Schultern der Mönche. Über Masseos Stirne rann der Schweiß in großen Tropfen und floß ihm in den wirren Bart, ohne daß er ihn abwischte, während Elias in aller Armseligkeit nie ganz die Gewohnheiten eines höheren Standes verleugnete und ein Tuch aus der Kutte zog und sich die Stirne damit wischte.

Nun gingen sie so dahin, und jeder hing seinen Gedanken nach. Plötzlich sah Masseo von der Seite her Francesco an, wie wenn er ihn zum erstenmal sähe. Der schritt mit verschlossenem Gesicht neben ihm her, klein und unscheinbar, die Füße schmutzig vom Kot der Straße, die Kutte bestaubt und geflickt, ein Mensch wie er auch.

»Warum gerade du? Warum gerade du?« brach Masseo das Schweigen. Elias und Francesco blickten verwundert auf.

»Was meinst du denn damit?« fragte Francesco erstaunt.

»Ich wundere mich, daß alle Welt dir nachläuft, jeder dich sehen, dich hören, dir gehorchen will; und doch bist du nicht schön, nicht gelehrt, nicht von vornehmer Familie. Woher kommt es, daß jedermann dir folgen will?«

Francesco blieb stehen, wie selber benommen von diesem überwältigenden Gedanken. Er hob die Augen zum Himmel und blieb lange so versunken, indes Elias ungeduldig voranschritt.

»Du willst wissen, warum man gerade mir folgt? Du willst es wissen?«

Masseo nickte.

»Nun wohl, die Augen des Allmächtigen haben es so gewollt. Sie sehen ohne Unterlaß die Guten und die Bösen, und weil seine heiligen Augen unter den Sündern keinen gefunden haben, der kleiner, ungenügender, sündiger gewesen wäre als mich, haben sie mich erwählt, um das wunderbare Werk zu vollenden.« Masseo sah erstaunt aus. »Darum …?« Er sann nach; dann streifte sein Blick mit scheuer Bewunderung die Gestalt seines demütigen Meisters, und beschämt senkte er den Kopf.

Das Gespräch hatte in Francesco ein trübes Sinnen geweckt.

»Ja, er fand keinen, der ungenügender war …« sagte er nach einer Pause noch einmal.

»Wie meinst du das?« fragte Elias mit hochgezogenen Brauen.

»Wie ich es sagte. Wenn ich denke, wie viele Brüder und Schwestern in diesen Jahren Gott uns geschenkt hat, und ich sollte sie leiten, auf mich wollen sie sehen – – – Bruder Elias, du wärest ein besserer Leiter.«

Über das Gesicht des Mönches zuckte es, und er reckte sich unter seinem Bettelsack, ohne etwas zu entgegnen.

»Aber ich?« fuhr Francesco fort. »Ich kann dienen, aber nicht herrschen. Ich will auch nicht herrschen. Als wir wenige waren, hatte es keine Not, wir lebten zusammen und liebten uns.«

»Und wir sahen nur auf dich, Bruder Francesco, denn du hast das Wort von Gott«, fiel Masseo ein.

»Nun möchte der Papst uns Regeln geben und eine feste Ordnung«, fügte Elias hinzu. »Vielleicht hat er recht. Er kennt die Menschennatur gar gut und weiß, was zum Besten der Kirche dient.«

Schmerzlich sah Francesco den Sprecher an. »Niemals, Bruder Elias. Sobald wir uns der bequemen Menschennatur anpassen, werden wir herabsinken.«

»Wohl …« sagte Elias und schien ein ›aber‹ zu verschlucken.

Ein heißer Wind fegte den Straßenstaub wie eine graue Säule auf, die die Luft verfinsterte. Die Mönche schlossen die geblendeten Augen und eilten weiter, während der Sturm ihnen die langen Kutten peitschte.

»Kann das Werkzeug für seine Untüchtigkeit?« fragte Francesco nach einer Weile, in der sie stumm gegen den Wind angekämpft hatten.

Seine Gefährten gaben keine Antwort, und er wiederholte seine Frage nicht, aber sein Kopf sank tief auf die Brust. Da nahm ihm Masseo, ohne ein Wort zu sagen, den Sack vom Rücken und legte ihn stillschweigend auf die eigenen kräftigen Schultern.

»Das Wetter zieht ins Gebirg,« sagte Elias, der den Himmel beobachtet hatte, »wir werden trocken nach Hause kommen.« Francesco gab keine Antwort, er hatte die Bemerkung gar nicht gehört, so sehr war er mit seinen Gedanken beschäftigt.

Endlich kamen sie bei der Portiuncula an. Die Brüder eilten ihnen entgegen und wollten sie gleich mit Trank und Speise erquicken, aber Francesco wies alles zurück und verschwand in seiner Hütte.

»Er wird doch nicht krank sein und sich an dieser entsetzlichen Seuche angesteckt haben? Er steckt immer bei den Aussätzigen«, sagte ängstlich ein junger Bruder, der noch nicht lange im Orden war.

Masseo schüttelte den Kopf und deutete nach der Zelle, von wo man Seufzen hörte und das Klatschen der Geißel. Die Brüder wurden von großer Traurigkeit befallen, denn sie waren dieses Wesen nicht von Francesco gewöhnt.

»So ist er nun schon seit Wochen,« klagte Leone, »was ihm wohl die göttliche Heiterkeit seiner Seele raubt?«

»Vielleicht sind's höllische Versuchungen«, riet Bernardo.

»Es fällt so plötzlich über ihn«, meinte Juniperus. »Als er nach Foligno und Montefalco auszog und vorher in San Damiano einkehrte, war er heiter und sprach holdselige Worte zu den Schwestern, die sich sehr daran labten.«

»Vielleicht ist er traurig, daß er keine Ernte reifen sah, als er den heiligen Samen in Spanien ausstreute«, meinte Masseo.

»Oder er trauert, weil er sieht, wie oft wir vom Weg der Vollkommenheit abirren?« fragte Leone, der jede Schuld zuerst bei sich suchte.

Bruder Elias, der besonders klug war, und von feiner Bildung und großer Willenskraft, meinte nachdenklich: »Und wenn er sähe, daß das Leben der Armut und Freiheit, wie wir es führen, ein Traum wäre, der mit ihm ins Grab sinkt?«

Die andern fuhren auf. »Niemals, Bruder Elias, du magst klüger sein, als wir alle, aber wie kannst du das einen Traum nennen, was für uns lebendige Wirklichkeit ist?« rief Leone.

»Wirklichkeit unter dem Zauber und der Kraft Bruder Francescos«, sagte der Gescholtene langsam.

Mißtrauisch blickte Juniperus aus seinen tiefliegenden Augen auf den großen Mönch, der wie ein Herrscher unter ihnen stand.

Elias fühlte den Blick. Er schüttelte seine Gedanken ab. »Beunruhigt euch nicht, jede große Seele hat Zeiten, da sie an ihrer Sendung irre wird, da gerade das Wunderbare der Sendung den Zweifeln Nahrung gibt, so wird es auch bei unserm Vater sein.«

»An uns ist es dann, um so treuer zu ihm zu halten und in uns selbst jeden derartigen Gedanken zu unterdrücken«, sagte Leone strafend.

Ein leises Zucken, das fast verächtlich aussah, spielte um Elias' Mund, aber er schwieg.

»Laßt uns alle die Dämonen des Zweifels mit Gebet austreiben«, begütigte Bernardo.

Wie er noch redete, trat Francesco wieder unter sie. Hager und bleich war das bräunliche Angesicht, tiefe Schatten lagen unter den Augen, die wie in großem, schmerzlichem Erstaunen die verwandelte Welt um ihn betrachteten. Er winkte Masseo, der schnell zu ihm trat, Ergebenheit und Dienstbereitschaft in jeder Bewegung.

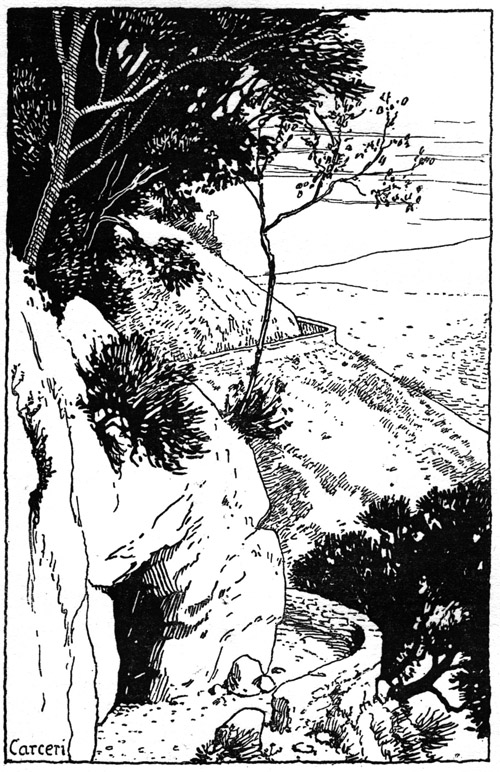

»Ich schicke dich zu Bruder Sylvester in die Carceri und zu unsrer Schwester Chiara nach San Damiano …« Es machte ihm Mühe zu reden, seine Stimme war rauh und trocken. »Sag ihnen, daß sie im Gebet die Nacht durchwachen sollen. Meine Seele ist in Zweifeln …«

Die Brüder schlugen schamhaft die Augen nieder, Leone trat zu ihm und ergriff tröstend seine Hand.

»Sag ihnen, daß ich nicht wisse, ob ich, wie unser Heiland und Erlöser getan hat, sein Evangelium verkünden soll auf den Gassen wie bisher, oder ob es für mich, als ein untaugliches Werkzeug, nicht besser sei, im Gebirge, in Einsamkeit, Gott zu dienen und also meine Seele zu retten.«

»Aber Bruder Francesco,« sagte Masseo aufmunternd, »denke doch daran, wie dir die Leute in Foligno nachliefen, wie sie an deinem Munde hingen, wie sie bereit waren, alles zu tun, was du gebotst. Haben sie dich nicht begrüßt wie einen Heiligen, einen Gesandten Gottes?«

Stumm blickte Francesco auf seine nackten Füße, die von Staub bedeckt waren. Dann sagte er leise: »Das Wanderleben unter den Menschen bestaubt die Füße. Ganz rein bleibt der Mönch nur auf den Bergen im Angesichte Gottes.«

»So sollen wir Einsiedler werden?« fragte Bernardo gespannt, denn er hatte Neigung zum beschaulichen Leben.

»Ich weiß es nicht«, seufzte Francesco müde. »Was ist all unser Wirken unter den Menschen …?«

Unbeholfen brachte Juniperus eine Schale Milch und ein Brot. »Trink und iß, lieber Bruder«, sagte er gutmütig. »Gott wird dir deinen Weg weisen. Mache uns die Freude, dich Speise genießen zu sehen.«

Dankend trank Francesco von der Milch, dann kehrte er mit müden Schritten in seine Hütte zurück, deren Türe er verschloß.

Unschlüssig wog Juniperus das Beil in seiner Hand. »Sollten wir nicht auch zusammenbleiben und in Gemeinschaft den Feind bekämpfen, der unserm Vater das Herz sinken macht?«

Sie knieten unter den Bäumen und beteten mit flüsternden Lippen, nur Masseo gürtete sich die Holzsandalen an zu dem Gang in das felsige Gebirg, wo Bruder Sylvester in den Kalksteinhöhlen des Subasio hauste, in denen einst Francesco Gottes Stimme gehört hatte.

Es wurde Abend, als er zu Schwester Chiara nach San Damiano kam und ihr sein Herz ausschüttete und den Auftrag ausrichtete.

In Sorge blieb Chiara zurück, und im Kummer um des Freundes innere Bedrängnis. Und doch enthielt dieser Auftrag für sie eine tiefe, süße Freude. Zu ihr schickte er, im Zweifel, von ihr holte er sich Mut, zu ihr kam er um Rat, zu ihr unter allen Menschen flüchtete er in seiner Not. Hoch wallte in ihr die heilige Liebe des mütterlichen Weibes auf, und die demütige Hingebung der Jüngerin beugte sich unter dem Vertrauen, das der Heilige ihr bewies.

Als die Schwestern zur Ruhe gegangen waren, schlich sie sich aus der Mitte der Schlafenden in die Kirche, wo das Kreuz hing, das in entscheidender Stunde Francescos Leben beeinflußt hatte, und warf sich hier auf die Kniee. Aber keine Sammlung und keine Klarheit kam über sie; zu tief fühlte sie hier unter dem Kreuz im nächtlichen Dunkel seine innere Verlassenheit, die auf sie hinübergreifen wollte.

Das zuckende Flämmchen der ewigen Lampe warf schwachen Schein auf die Wände, an denen gespenstische Schatten hinzuhuschen schienen. Ein dumpfer Weihrauchduft hing in der Luft; die Steinmauern drohten und bedrückten, und bleich schimmerte des Erlösers Schmerzensbild in dem unruhigen Licht, das doch die Dunkelheit und das Grauen nicht verjagte.

»Francesco,« flüsterte sie leise, »mein Vater! Könnte ich mein Herz für dich aus der Brust reißen, ich gäbe es hin – in Seligkeit. Ach, ich bin so schwach und ohnmächtig, meine Gebete kriechen am Erdboden hin und legen sich alle zu deinen Füßen, statt dorthin aufzusteigen, wo allein Heil für dich ist …

Und dennoch vertraust du mir, daß Gott meiner liebenden Seele den Segenskelch für dich reiche …«

Lange blieb sie so; aber keine Erleuchtung, keine Antwort wurde ihr hier. Da stieg sie aus der dumpfigen Kirche auf zu ihrem Blumengärtchen.

Ein schwarzblauer Sommernachthimmel mit flammenden Sternen spannte sich über der umbrischen Ebene aus. Die Luft war erfüllt von Rosenduft, und die sammetweichen Blüten streiften ihre Wange, als sie niederkniete, das Angesicht der fernen Portiuncula zugewandt. Von den Sternen zuckten helle Strahlen herab zum schlummernden Land und schienen eine Verbindung herzustellen zwischen Himmel und Erde. Und wie sie so mit ausgebreiteten Händen das Licht von oben in sich aufnahm, da kam es wie eine große Klarheit über sie.

Da oben die Millionen Sterne, hier unten die Häuser der schlummernden Menschen im Tale; und jenseits der Berge, und am Meere, und über dem großen Wasser – Menschen, Menschen – – leidende, irrende, sehnsüchtige Menschen; hilfsbedürftig, geknechtet, in Sünden, in Dunkelheit. Und alle streckten sie ihre Hände aus, wie sie hier in der Nacht, und riefen: »Komm und hilf uns, hilf uns!«

Dann sah sie Francescos Gestalt, arm und klein unter den Rufenden, aber Licht ging von seinen Augen aus, und Segen von seinen Händen. Und immer neue Scharen strömten herzu, sie küßten sein Gewand und die Spuren seiner Füße im Sand.

Da fühlte Chiara sich ganz eins mit Francescos Seele, und die Wellen des Mitleids gingen auch über sie hin, ob des großen Volks, das seiner bedurfte. Zugleich aber fühlte sie, wie sich alle von Francescos Blut nährten, wie sie von seiner Kraft erstarkten, wie er hinschwand unter ihren flehenden Händen.

»Er gibt sein Leben für sie hin«, murmelte sie mit bebenden Lippen. Dann richtete sie sich auf von den Knieen und sah weit über Berg und Tal, und ihre Augen strahlten im Glanz der Seherin.

»Wohl, und wenn er sein Leben für sie gibt, und wenn ich selbst dies teure Leben in meiner Hand hätte und das meine dazu, ich würde es auch geben. Und wenn ich verdammt wäre und Francesco dazu, damit diese selig würden – – Nimm unser Leben hin, Herr Gott Allmächtiger, und unsere Kraft und unsere Liebe. Laß uns Werkzeuge sein deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit, und wenn wir stumpf geworden sind und nichts mehr taugen, so tue mit uns nach deinem Gefallen.«

Langsam sanken ihre ausgestreckten Arme herunter; nie hatte sie sich so mit Francesco verbunden gefühlt wie in dieser Nacht, da sie sich über persönliches Lieben und persönliches Glück erhoben hatte, da sie ihr und Francescos Leben zum Opfer brachte auf dem Altar der Menschenliebe.

Schon rötete sich der Himmel, und die Sterne der Sommernacht erblichen; da suchte Chiara zu kurzem Schlummer ihr Lager. Als Agnes an diesem Morgen vor der Schwester erwachte und sich über die Schlafende beugte, war sie betroffen von dem süßen Rosenduft, den ihre Kleider aushauchten, und von dem Ausdruck heiliger Reinheit und Güte, der wie Himmelsglanz über dem Gesicht der jungen Nonne lag.

Ein müder Mann schritt am folgenden Tag durch die Wiesen und die Olivengärten, die mit Weißdornhecken eingefaßt waren, nach San Damiano. Seine Augen hafteten, geblendet von der grellen Sonne, an dem weißlichen Staub des Wegs, und er hatte der Blumen nicht acht, die auch an dieser heißen Straße blühten.

Am Spital der Aussätzigen tönte ihm das aufregende Geräusch einer hölzernen Klapper entgegen, mit der die Kranken den Nahenden auf ihre verpestende Nähe aufmerksam machen mußten. Francesco wurde nicht geschreckt durch diesen Laut; er kam rasch näher, und als die entzündeten Augen des Aussätzigen den Mönch erkannten, flog ein Freudenschein über sein zerrissenes, mit Schwären bedecktes Gesicht. Eilig humpelte er ihm entgegen; aber Francesco sah erst auf, als die Jammergestalt vor ihm stand und ihn erwartungsvoll anschaute, mit dem heißen scheuen Leidensblick des Ausgestoßenen.

»Gott gebe dir Frieden, lieber Bruder«, sagte er zu dem Kranken. Aber seine Stimme klang matt, wie ausgelöscht, und die Bewegung seiner Hand, die er segnend erhoben hatte, war müde.

»Wie gut fängt ein Tag an, Bruder Francesco,« sagte der Kranke heiser, mit einem mühsamen Lächeln, »wo man dir schon am frühen Morgen begegnet!«

»Wie geht es dir?« fragte der Mönch, und bemühte sich, seine Traurigkeit um des andern willen zu verbergen.

»Wie es mir geht?« antwortete der bitter. »So wie es einem gehen kann, der von Gott verlassen und von Menschen gemieden ist! Ich muß mein schmerzenreiches Leben schleppen, bis der Tod es endet.«

»Nicht von Gott verlassen,« erwiderte Francesco, lebhafter werdend, »und auch nicht von Menschen.« Und mit dem raschen Impuls seines liebevollen Herzens umarmte er den elenden Menschen, drückte ihn an seine Brust und küßte ihn sanft auf die Wange, mitten unter die eiternden Wunden auf die zerrissene Haut.

Dem Kranken stürzten die Tränen aus den Augen; er suchte den Mönch von sich abzudrängen, und doch tat ihm die Berührung der brüderlichen Arme so wohl, daß er weinen mußte. Auch Francesco wurden die Augen feucht.

»Wenn ich, der arme, sündige Mensch, dich nicht verlasse und meide, wie viel weniger wird dein Cott im Himmel dich verlassen, lieber Bruder!« sagte er sanft. »Glaubst du das?«

»Bruder Francesco, dir muß man alles glauben, du bist ein Bürge für Gottes Gnade und Liebe. Wir Aussätzige segnen dich. Aber geh,« angstvoll wich er einen Schritt zurück, »geh, daß nicht die schreckliche Krankheit von mir zu dir übergreife und ich doppelt vom Fluche beladen sei.«

»Ich bin in Gottes Hand, wie du auch. Gott gebe dir Frieden und Freude!«

Hinter ihm blickte der Aussätzige mit brennenden Augen drein. Plötzlich warf sich der Elende zu Boden und küßte die Spuren, die Francescos nackte Füße im Sand hinterlassen hatten …

Der Mönch schritt weiter seinen staubigen Weg. Die Begegnung hatte ihm wohl getan; aber nach wenigen Minuten verloren seine Augen wieder ihren Glanz, und er begann zu grübeln. Die Liebe des Aussätzigen bedrückte ihn. Er wußte, wieviel inneren Widerstand, wieviel Ekelgefühl er zu überwinden gehabt hatte, bis er liebend, als Mensch zum Menschen mit diesen Kranken sprechen konnte. Er kam sich wie ein Betrüger vor, und seine Liebe und sein Mitleid erschienen ihm schwach wie eine Pflanze, die im Dunkel gewachsen ist. Wie viel leichter war es, Gott zu lieben, bei dem alles Vollkommenheit und Licht war, als dies arme, entstellte Menschenbild eines Ausgestoßenen!

»Ich passe nicht zum Apostel unter Menschen, sondern nur in die Einsamkeit mit Gott«, dachte er traurig. Zugleich fühlte er aber, wie sein Herz heiß aufwallte beim Gedanken an die Menschen, die seiner bedurften.

Nun hatte er San Damiano erreicht, und man meldete Schwester Chiara, daß Bruder Francesco sie zu sprechen wünsche.

»Führe ihn zu mir herauf in den Blumengarten und sage ihm, daß er die Antwort hören solle, wo Gott in seiner Gnade mir die Antwort gab.«

Dem müden Mann gegenüber, dessen Lider gerötet waren von Nachtwachen und Tränen, stand Chiara, und als Francesco sie ansah, erschien sie ihm wie ein Engel des Himmels, so leuchtete ihr Antlitz von Mut und Liebe. Demütig stand er vor ihr.

»Was hat Gott meiner Schwester vertraut in dieser Nacht?« fragte er, die Arme über der Brust gekreuzt, sich vor der Jungfrau neigend.

»Mein Bruder,« Chiaras Stimme zitterte, »blick um dich.«

Francesco hob die Augen auf und sah das schimmernde Land und die Hütten der Menschen, zerstreut im Tale.

Und sie fuhr fort mit starker Stimme: »So sprach Gott zu mir: Meine Schafe gehen in der Irre, und niemand ist, der sie weidet. Und ich habe meinen Hirtenstab einem Menschen gegeben; aber er ist müde geworden, und es dunkelt vor seinen Augen, weil er manches Schaf aus seiner Herde verloren hat, und der Weg ihm staubig dünkt und seine Füße beschmutzt. Nun will er in der Einsamkeit dafür büßen und seine Seele retten. Er läßt die hunderttausend Schafe in der Wüste, wo sie umkommen.« Der Mönch zuckte zusammen.

»Auf, müder Mann! weißt du nicht, daß meine Kraft in dir mächtig ist? Daß ich deine beschmutzten Füße waschen will mit dem Blute meines Sohnes und den Freudentränen der Geretteten?

Und ich will dir neue Kraft geben, daß du auffahren sollst, wie ein junger Adler und nicht müde werden. Denn ich habe dich erwählt, den Weg meines lieben Sohnes zu gehen, den Weg der Liebe, den Weg des Leidens.«

Chiara hatte geendet. Noch während sie sprach, war Francesco erschüttert in die Kniee gesunken, und große Tränen entfielen seinen Augen. Lange war ein Schweigen zwischen beiden. Chiara blickte mit brennendem, hochgemutem Herzen auf die zusammengekauerte Gestalt des Freundes.

Endlich erhob er sich. Er schaute um sich, wie wenn er die Welt in ihrer Schöne erst jetzt erfassen könnte. Seine Glieder strafften sich, seine Augen leuchteten.

»Schwester Chiara!« Er streckte ihr beide Hände entgegen. »Du Bote Gottes, ich danke dir! Du sollst mich nicht mehr müde finden. Heute noch will ich gehen; mir ist's, wie wenn ich von schwerer Krankheit genesen wäre. Gloria in excelsis Deo!«

Chiara senkte den Kopf. Sie war ganz wieder die schwache Schwester, die ihr Leben aus Bruder Francescos Händen empfangen hatte, aber ihr Herz klopfte vor Wonne, den Freund wieder tapfer und voll Vertrauen und Kraft zu sehen.

Und nun ging er von ihr. Masseo erwartete ihn im Refektorium der Schwestern. War das sein Schritt, so jung und federnd? War das seine Stimme, durch die das Metall erwachter Willenskraft und Schaffensfreude klang?

»Wir gehen, Bruder Masseo, Gott schickt uns in die Welt, seine Liebe zu verkündigen.«

»Wohin?«

»Wohin er uns führen wird.« Er war glücklich wie ein Kind, und kaum hatte er das Tor San Damianos verlassen, als er in ein jubelndes Loblied ausbrach, in das Masseo nicht einstimmen konnte, da es direkt aus dem überfließenden Herzen des Sängers geboren wurde.

Sie stiegen aufwärts durch Assisi hindurch, ohne daß Francesco seinen Gesang unterbrach. Kinder liefen ihm nach und küßten seine Kutte, ein paar vornehme Männer lachten verstohlen, ein Priester schlug einen Seitenweg ein, um nicht an ihm vorüber zu müssen.

Hinter der Porta Perlici führt der Weg ins Gebirge hinein. Da dehnten sich die Felskolosse und reckten ihre gewaltigen Glieder; die Sonne brannte rostrote Farben in ihre kahlen Hänge, und die blaue Luft hüllte die fernen Berge in durchsichtige Gewänder, sodaß Francesco die Arme all dieser Schönheit entgegenbreitete und rief:

»Ah, ah, Bruder Masseo, kann auch ein Herze zerspringen vor Freude? Hörst du, wie der Tescio da unten rauscht, er führt in diesem Sommer Wasser; das machen die starken Gewitterstürme der letzten Tage.«

Der Weg teilte sich. »Wohin wollen wir gehen, Bruder Francesco?«

»Wohin Gott es will.«

»Wie sollen wir aber seinen Willen erfahren?«

Francesco lächelte schalkhaft. »Drehe dich um dich selbst, wie die spielenden Kinder tun, und wenn du niederfällst, so wollen wir sehen, wohin dein Gesicht steht.«

Verwundert blickte Masseo ihn an; aber ohne Widerrede begann sich der schöne, stattliche Mann im Kreise zu drehen, bis er vom Schwindel überwältigt niederfiel.

»Wohin sollen wir gehen?«

»Ich sehe nach Nocera.«

»So gehen wir nach Nocera.«

Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Masseo war ein wenig ungehalten im Innern, aber er ließ es sich nicht merken. Francesco, mit seinem feinen Gefühl für die Seele der Menschen, spürte es wohl.

»Lieber Bruder« sagte er freundlich, »ich freue mich zu sehen, wie du in der Demut und im Gehorsam wächst. Gott wird dir noch viel anvertrauen.«

Der Gelobte blickte beschämt zu Boden. »Ich war gerade ein wenig ungehalten, weil mir schien, daß du Törichtes von mir verlangtest«, sagte er ehrlich.

Francesco sah ihn liebreich an. »Es war eine Probe; Gott verlangt, daß wir auch niedrige und geringe Dinge aushalten.«

Sie gingen nun eine Zeitlang die felsige Bergstraße, und die Sonne brannte recht unerbittlich auf die unbedeckten Häupter, bis sie zum Schutz die Kapuzen überzogen. Als sie den Subasio auf halber Höhe umschritten hatten, kamen sie an einen schattigen Eichenwald; hier rieselte ein klares Wasser in lebhaften Sprüngen dem Tescio zu und lud zur Rast. Francesco zog aus seiner Kutte etliche Stücke trockenes Brot und legte sie mit großem Behagen auf einen glatten, weißen Stein, der wie ein Tisch aussah und neben der Quelle stand.

Hier lagerten sie sich und begannen zu essen und von dem kühlen Wasser zu trinken.

»O Bruder Masseo,« rief Francesco aus tiefem Herzensgrunde, »wie gut haben wir es doch; siehe, wie schön uns der Tisch gedeckt ist. Unsere kleinen Schwestern, die Blumen, schmücken die Tafelrunde, haben wir nicht alles in Fülle? O daß wir die Armut recht lieben möchten, und die Freuden, die uns aus ihr erblühen!«

Masseo lächelte. »Ich bin glücklich, lieber Bruder, dich so heiter zu sehen.«

»Schwester Chiara bekam von Gott das Wort, das meine Seele heilte, deshalb bin ich so fröhlich.«

Nachdem sie gegessen hatten, schritten sie tiefer in den Wald. Die Sonne neigte sich schon und warf ihre Strahlen schräge durch die Bäume. Da kamen sie an eine Waldwiese, und die Bäume, die dort standen, saßen voll von Singvögeln, die ihr Abendlied sangen; auf der fahlgelben Wiese liefen grauweiße Waldtauben herum, die gurrten und Krähen, die nach Nahrung suchten.

»Sieh unsere Brüder, die Vögel! Verscheuche sie nicht, Masseo«, rief Francesco bittend.

Der Mönch faßte seine flatternde Kutte zusammen und blieb zurück; Francesco trat vorsichtig näher. Zutraulich liefen die Tauben um seine Füße und streiften sein Gewand, und von den Zweigen wippten Rotkehlchen und Amseln mit den zierlichen Schwänzen und sangen. Keins dachte daran fortzufliegen; der Mensch, der hier unter ihnen stand, wie ein Stück göttlicher Natur, den empfanden sie nicht als Feind.

In Francescos Herzen glühte eine heiße Freude auf über die Zutraulichkeit der holden Geschöpfe: »Vöglein, liebe Brüder,« rief er sanft, »ihr dürft wohl Gott euern Schöpfer loben und preisen. Er hat euch Federn gegeben zum Kleid und Flügel zu fliegen. Er läßt euch in der reinen Luft wohnen; ihr braucht nicht zu säen und nicht zu ernten, er sorgt für euch.«

Und es war ihm, als ob die Vögel darnach noch viel lieblicher sängen, sodaß er seine Hände ausbreitete und sie segnete, worauf sie davonflogen und die Mönche ihren Weg fortsetzten.

Im Arbeitszimmer des Bischofs Guido von Assisi befanden sich zwei Männer: der schöne Greis mit der aufrechten, gebietenden Haltung und den feurigen blauen Augen im hageren Gesicht war der Kardinal Ugolino, zugleich Bischof von Ostia, der andere, ein beleibter Fünfziger, mit vollem, rötlichem Gesicht und glattem, schwarzem Haar, war Bischof Guido selbst. Der Kardinal saß in einem Florentiner Sessel aus Ebenholz, mit Silber eingelegt, indes der Bischof an das Fensterkreuz gelehnt stand und während er sprach, bald einen Blick auf den Platz hinauswarf, bald ihn forschend auf dem Gesicht seines Gegenübers ruhen ließ.

»Und Ihr habt wirklich den Eindruck, Herr Bischof, daß diese Bewegung, die von Bruder Francesco ausgeht, und die in diesen Jahren so gewaltig gewachsen ist, eine Gefahr für die Kirche bedeutet?«

»Ja«, antwortete Guido und schlug bekräftigend mit der fleischigen Hand auf das zierliche Metalltischchen, das zwischen ihnen stand. »Wir Männer der Kirche, denen diese Minoriten, die Geringen, wie sie sich in zur Schau getragener Demut nennen, so nahe auf den Leib gerückt sind, wie hier in Assisi, wir wissen davon zu reden. Alles läuft ihnen in Scharen zu, wenn sie in ihrer zuchtlosen, derben Art auf den Straßen anfangen zu reden. Das gemeine Volk liebt uns Priester und Fürsten einer herrschenden Kirche sowieso nicht, hat uns nie geliebt; aber es fürchtet uns, denn wir haben Macht, in zeitlicher und ewiger Not beizustehen oder zu verlassen.«

»Aber mir scheint, daß Bruder Francesco diese Kluft eher überbrückt mit seiner rührenden, kindlichen Ehrfurcht vor allem Gottgeweihten?« Ein leises Augurenlächeln voll Ironie zuckte um des Kardinals geistreichen Mund.

Der Bischof bemerkte es wohl, aber er war zu erregt, um es zu erwidern. »Wohl, das tut er mit Worten und Gebärden, aber sein Tun setzt uns trotzdem in den Augen des Volks herab. Unsere Feinde sind da flink bei der Arbeit, hier zu loben und zu preisen, da zu verdammen. Diese gesuchte Christusähnlichkeit …«

»Ah, ich verstehe, sein reines, apostolisches Leben beunruhigt Euch, Herr Bischof?«

Guido zog die Augenbrauen hoch. »Beunruhigen?« sagte er geringschätzig, »das nicht, aber wir finden ihn unbequem in seinen steten Ansprüchen, und wir lieben nicht die Vergleiche des unwissenden, verblendeten Volks. Ich selbst habe ihn einst mit meinem bischöflichen Mantel vor dem Zorn seines Vaters beschützt. Damals dachte ich nicht, daß der kleine, schmächtige Jüngling eine Gefahr werden könnte, die Kirche zu verderben.«

»Zu verderben?« Der Kardinal stützte sein Haupt sorgenvoll in die knochige Hand mit den blauen, hervortretenden Adersträngen. Nach einer Pause sagte er gedankenschwer: »Ändern wird sich die Kirche nicht, sie ist eine weltliche Macht geworden, neben der geistigen. Man verzichtet nicht auf Errungenes, und jedes Reich wird durch seine eigenen Mittel erhalten. Aber wenn es uns gelänge, Bruder Francescos Gedanken und Lebensweise so in uns aufzunehmen, daß der Kirche neues rotes Blut zugeführt würde, eine zweite Jugend über sie käme?«

Der Bischof lachte zornig. »Wollt Ihr den Purpur ausziehen, Herr Kardinal, und künftig in der braunen Kutte, barfuß und bei erbetteltem Brot die Kirche regieren?«

»Wenn sie dadurch wirklich zu retten wäre …« rief Ugolino begeistert.

Bischof Guido warf einen mißtrauischen Blick auf den Kardinal, dann deutete er mit ausgestreckter Hand hinunter auf den Platz.

»Seht, hier habt Ihr eine Probe des neuen Wahnsinns, der wie eine Krankheit ganz Umbrien und die Mark Ankona heimsucht.«

Der Kardinal erhob sich und trat neben Guido, den er fast um Haupteslänge überragte.

Unten vor dem Dome wogte eine bunte Volksmenge. An der gegenüberliegenden Seite des Platzes war ein alter, in Stein gehauener Brunnen, zu dem etliche Stufen hinaufführten. Auf der obersten stand Bruder Francesco und schien bereit, zu reden; das Volk drängte um ihn, und immer neue Scharen strömten aus den benachbarten Gassen herbei. Zu seinen Füßen hatte sich Bruder Juniperus niedergekauert, und neben diesem stand ein Bettler, der dem Mönch mit bittender Gebärde seinen zerrissenen Schuh hinstreckte, indes er den nackten Fuß auf einen Zipfel des Mönchskleides stellte.

Gutmütig zog der Minorit, im Schusterhandwerk wohlgeübt, sein Werkzeug aus der Tasche und machte sich daran, den Schuh des Greises zu flicken. Er unterbrach seine Arbeit auch nicht, als Bruder Francesco zu predigen anfing, aber man sah ihm an, daß er dennoch zuhörte. Der Bettler jedoch vergaß seinen zerrissenen Schuh; mit weit offenen Augen starrte er dem Redner ins Gesicht, und als dieser eine Pause machte, schlug er die Hände zusammen und rief laut: »Hört den Heiligen! Hört den Heiligen!«

Vorwurfsvoll drehte sich der Mönch zu ihm um: »O Bruder Bettelmann, was hat dir der Teufel eingegeben zu sagen?«

Aber das Volk nahm den Ruf des Bettlers auf: »Hört ihn, den Heiligen, seht den Heiligen!«

Kinder drängten sich herbei, denen er liebevoll die Haare streichelte, Frauen brachten ihre Säuglinge, daß er das Kreuzeszeichen über ihnen mache.

Fern und abgerissen nur klang die Rede Francescos zu den beiden Kirchenfürsten empor.

»Wer zwei Röcke hat, der gebe dem, der keinen hat, und wer Speise hat, der tue auch also.«

Und sie sahen plötzlich, wie ein vornehmer roter Sammetmantel die Schultern eines blöden Bettlers bedeckte, dessen zerrissene Hosen und wirre Haare die Gestalt grotesk-kläglich erscheinen ließen, während ein feiner Jüngling errötend in einem Hause verschwand, vom Beifallsgemurmel der Menge begleitet.

Um Guidos Augen zuckte ein spöttisches Lächeln, als er bei einem Blick in des Kardinals Gesicht an dessen eisgrauer Wimper eine Träne hängen sah. Ugolino fühlte den Blick und schrak aus seiner Versunkenheit auf.

»Welch eine Zeit, Herr Bischof! Bruder Francesco ist wahrhaftig ein heiliger Mann, und Schwester Chiara, die vornehme Jungfrau, ist seiner wert.«

»Er predigt den Umsturz aller Dinge«, sagte Guido kühl.

Gedankenvoll nickte der Kardinal. »Und glaubt doch ein treuer Sohn seiner Kirche zu sein. Aber was ist hier Wahrheit!«

»Daß er das glaubt, ist noch sein Glück, denn er hat viele Feinde beim Papst, die ihn gern unschädlich machen möchten.«

»Er müßte jemand haben, der ihn dort schützt«, rief feurig Ugolino.

»Wollt Ihr das nicht sein, Herr Kardinal? Als sein Freund und des Papstes Berater habt Ihr dazu Gelegenheit«, meinte Guido gelassen. »Seinen Freunden ist er dankbar, denn er hat ein gutes Herz. Auch hört er demütig auf ihren Rat, – wenigstens manchmal.«

Noch einmal streifte Ugolinos Auge den Mönch, der nun von seinem Brunnen herabstieg und, gefolgt von einem Teil der Menge, den Weg zur Porta Mojano einschlug. Dann richtete er die etwas zusammengesunkene Gestalt straff auf.

»Herr Bischof, Ihr habt mir einen guten Gedanken eingegeben. Mein persönlicher Einfluß ist groß, auch auf Bruder Francesco, denn er weiß, daß ich ihn innig liebe und verehre, ebenso wie auch Schwester Chiara. Wenn mir Gott die Gnade gäbe, die Kirche vor dem Zerstörenden in dieser Bewegung zu bewahren! Und ihr doch den Segen zu erhalten, den der Brüder heiliger Lebenswandel gibt!« Ein Feuer brach aus den blauen Greisenaugen.

»Das wäre ein Werk, Eurer Klugheit und Weitsichtigkeit würdig,« meinte Guido bewundernd, »meine Hände sind dazu zu plump.«

»Es erfordert viel Klugheit und zähen Willen.« Der Kardinal sann nach. »Und neben dem allem große Liebe zu Bruder Francescos Person und zu unserer heiligen Kirche.« Wieder verstummte er; Schatten huschten über sein gespanntes Gesicht, Guido störte ihn nicht. Endlich seufzte der Greis tief auf.

»Lieber würde ich schon sagen: Bruder Francesco, laß mich einer der Deinen sein.«

»Ihr wollt ihn ja nicht bekämpfen, sondern nur lenken und sein Werk beschirmen; wenn's sein muß, gegen ihn selber«, tröstete Guido. »Ihr müßt selber zugestehen, daß Bruder Francesco Gefahr läuft, alles aufzulösen, was doch von Anfang an von Gott geordnet ist.«

Ein wenig verächtlich blickte Ugolino auf den Tröster herab und sagte ehrlich: »Nennen wir's mit einem andern Wort. Ich muß für meine Person dem Zwang meiner vornehmen Stellung gehorchen, die ich nicht abwerfen will, vielleicht nicht abwerfen darf, und will wenigstens versuchen, meine Pflicht auf eine Weise zu tun, die Bruder Francesco keinen Schmerz bereitet. Denn in Wahrheit, Herr Bischof, mein Herz ist in dieser Sache gespalten.«

Das Volk auf dem Platz hatte sich zerstreut, eine Gruppe ärmlich gekleideter Männer ging am Palast vorbei; einer schaute mit finsterer Miene hinauf.

»Da steht er im Purpur, der Herr Bischof, der Diener des armen Jesus, und seine Lippen sind rot von Wein!«

Ein anderer reckte drohend seine Faust aus dem zerlumpten Kittel. »Das sind die wahren Heiligen!« rief er höhnisch. »Mein bestes Äckerlein habt ihr mir gefressen, als mein Weib mir starb. Damit sie nicht so lange brennen sollte! Es war ein gutes Weib. Nun kann ich betteln gehen, oder Kriegsdienste nehmen beim Friedrich, dem Länderfresser.«

Die Männer blieben stehen; einige Gaffer lachten und nickten.

»Und erlöse uns von dem Übel!« sagte feierlich ein alter Mann in anständiger Kleidung.

»Amen, Amen!« riefen halbwüchsige Jungen in nachgeahmtem Priesterton.

Der Bischof trat bleich vom Fenster zurück. »Seht Ihr's?« zischte er den Kardinal an.

Der blickte ernst und verschlossen. »Das ist das Reich des Antichrists,« murmelte er, »aber Francesco ist daran nicht schuld.«

»Wer sonst?« fragte Guido scharf.

Der Kardinal blickte auf. »Wir«, sagte er ruhig. Dann seufzte er tief auf. »Dennoch – es bleibt dabei, ich weiß keinen andern Weg …«

Auf dem steilen Weg, der zur Rocca, der alten, trotzigen Burg führte, stand an einem sonnigen Pfingstmorgen Bruder Francesco an eins der niedrigen Weinbergsmäuerchen gelehnt und blickte von da in das weite Land hinaus. Ihm gegenüber rauschte ein Brunnen mit einer steinernen Heiligenfigur, die in die hohe, weiße Gartenmauer eines Palastes eingelassen war. Kinder und junge Mädchen hatten sie noch vor Sonnenaufgang mit purpurroten Nelkensträußchen und gelben und lila Schwertlilien geschmückt; sie neigten jetzt in der beginnenden Hitze die Köpfe und hauchten ersterbend ihre süßesten Düfte aus. Von der hellen Mauer hingen große Büsche von roten und gelben Rosen herab, die ihre Ranken bis tief in den Weg streckten. Dahinter schauten alte, schwarze Cypressen heraus, und leises Vogelgezwitscher kam aus den Jasminbüschen des verborgenen Gartens, die sich durch ihren Geruch verrieten.

Francesco sah mit trunkenen Blicken über die Sommerherrlichkeit seines umbrischen Landes. Weiße, flockige Wolken segelten langsam an einem tiefblauen Himmel und ballten sich über den Gipfeln des fernen Apennin. Assisi lag wie in einen blumigen Mantel gebettet, und die grausten Steintürme und die zerfallensten Mauern hatten sich blühende Kränze aufs Haupt gedrückt.

Das Herz des Mönches klopfte schwer vor Freude unter seiner mißfarbenen Kutte. Unten in der Ebene und auf den Straßen Assisis, die er von hier oben überschauen konnte, wimmelte es von Menschen. Ganze Züge Minoritenmönche waren seit gestern nach Assisi gewallt. Sie kamen von Florenz und Bologna, von Rom und Siena, aus Frankreich und der Provence zu dem großen Pfingstkapitel, zu dem ihr Vater sie berufen hatte. Wo eine Niederlassung war, aus der Bergeseinsamkeit des Apennin, aus Fonte Colombo, aus Greccio, aus Poggio Bustone und aus dem fruchtbaren Tal des Clitumnus waren sie herbeigeeilt; und ihnen nach zogen die Landleute der ganzen Umgebung in bunten Scharen.

Unten in der Ebene lagerten sie, im Walde und auf den Wiesen um die Portiuncula, kein Obdach über sich als die Wipfel der Bäume und den sterneflimmernden Sommernachthimmel.

Auch Ugolino war auf Wunsch des Papstes Honorius gekommen mit vielen Priestern und hatte beim Bischof Guido in seinem Palaste Wohnung genommen. Sie alle, die da draußen auf den Matten lagerten, wurden von den Landleuten gespeist, die herbeiströmten, um sich an so viel Heiligkeit und Frömmigkeit zu laben, stolz darauf, daß sie ihren Ursprung aus dem kleinen Assisi genommen hatte.

Francesco sah von da oben das große, wimmelnde Volk, das alle Straßen füllte, aus den Kirchen flutete und wieder hinein, und deren Lobgesänge man bis hier herauf hörte, wo der Gesang der Lerchen ihnen antwortete, daß es wie Wechselgesang zwischen Himmel und Erde ertönte. Sie alle waren auf sein Wort gekommen, und ein Bangen wollte ihn beschleichen, als die Größe seines Wirkens so sichtbar vor ihm sich ausdehnte.

»Tausend und aber tausend, daß man sie nicht zählen kann! Du, Herr, hast sie alle herbeigerufen – durch mich? Wie ist's, daß dein Werkzeug nicht zerbrach unter deiner Hand?«

Langsam erhob er sich. In Assisi läuteten die Glocken; ein schwarzer Menschenstrom quoll aus den geöffneten Kirchentüren und zerstreute sich in der Stadt und hinunter nach dem Wald. Francesco verlangte es zu den Brüdern, wie es ihn am frühen Morgen in die Einsamkeit gezogen hatte.

Unhörbar stieg er auf nackten Sohlen die steile, gepflasterte Gasse hinunter bis zum Amphitheater. Hier geriet er in eine heitere Gesellschaft farbig gekleideter Landmädchen; auch Bürgertöchter aus Assisi waren darunter. Sie hielten in der Hand kleine, tönerne Glocken, die etruskischen Glocken, wie sie ihrem alten Ursprung nach genannt wurden, und hinter ihnen drein kamen die ledigen Burschen mit weißen Stäben in der Hand. Bis zur Porta Mojano wälzte sich der Zug, von den Neckworten der Vorübergehenden begleitet.

»Lauf nur tüchtig, Teresina, sonst wird Umberto deine Glocke zerschlagen, und du mußt dein Lebtag helfen ihm die Schafe hüten!«

»Ah, Caterina, ich wette, du hast dir Kiesel in die Schuhe getan, damit der dicke Beppo dich sicher einfängt.«

»Schlag der schwarzen Luzia nicht auf die kleinen Finger, Carlo, anstatt auf die Glocke, sie schmettert dir sonst ihre Glocke an deinem viereckigen Schädel entzwei.«

Mißbilligend blickte ein Priester auf die lachende Schar. Der schwarze Rock schlotterte wie ein Bahrtuch um seine hageren Glieder, und er murrte etwas von heidnischen Sitten, die man mit Feuer und Schwert ausbrennen sollte.

Francesco ging hintendrein mit gesenktem Blick, er trieb fast ohne Bewußtsein in dem Strom von Freude, Jugend und Sonnenschein, der ihn umgab. Da huschte etwas an seiner Seite, wie ein scheuer, flatternder Vogel; ein zierliches Bauernmädchen, im roten Rock und klappernden Holzschuhen, die tönerne Glocke in der Hand, schaute ihn mit großen, bangen Augen an.

»Bruder Francesco,« flüsterte sie hastig und streckte bittend die kleine, braune Hand zu dem Mönch empor, »ich bitte Euch so sehr, gebt mir Euern Segen, damit nicht der ungeschlachte Pietro Bardi meine Glocke zerschlägt, sondern Philippo, des Weingärtners Sohn aus Spoleto.«

Der Mönch lächelte zu dem Mädchen herunter. »Du Kind, wie soll mein Segen wirksam sein für dieses da?« Er rührte die buntgemalte Glocke an.

»Dein Segen ist immer wirksam für alles, was gut ist. Und ich habe Philippo doch so sehr lieb, ist das nicht gut?« fragte sie vertrauensvoll.

»Ja, meine Tochter, Liebe ist immer gut«, sagte Francesco gedankenvoll und legte seine schmale Hand auf das Krausköpfchen, das sich vor ihm beugte.

»Danke, lieber Bruder Francesco!« Die frischen Lippen berührten andächtig die segnende Hand, dann setzten sich die jungen Füße leichtherzig in Bewegung und eilten den Gefährten nach zum etruskischen Brautlauf.

Am späten Nachmittag waren alle die vielen tausend Mönche in dem Wald um die Portiuncula versammelt. Gewaltig hatte Francesco gepredigt, und mit ernstem Rat hatten die Oberen beisammen gesessen und Ordensangelegenheiten besprochen. So etwas war in Assisi noch nicht gesehen worden, und es kam ihnen zum Bewußtsein, welche weltumfassende Bedeutung Francesco Bernardone für Gottes Reich gewonnen hatte.

Auch Ugolino war aufs neue ergriffen von Francescos reinem, heiterm Wesen, seinem liebevollen Herzen und seinem himmelstürmenden Glauben.

»Ich muß dich lieben, Bruder Francesco,« sagte er, hingerissen von fast jugendlichem Enthusiasmus, »es fehlte nicht viel und ich würde einer der Deinen. Aber auch so, – wo ich dir nützen kann, da zähle auf mich.«

Er erhob seine Stimme, daß man ihn auch weiterhin hören konnte. »Ja, vernehmt es alle! Wer des Rates und der Hilfe bedarf von euch Minoriten, der komme zu mir. Gewaltig ist eure Schar gewachsen in diesen Jahren, mannigfach sind die Bedürfnisse, die ein jeder unter euch hat, und wohl mag es euerm geistigen Vater manchmal schwer werden, für euch alle da zu sein. Seht drum in mir den Schützer eures Ordens. Bis zum heiligen Stuhl dringt mein Einfluß und kann alle eure Feinde und ihre Anschläge vernichten.«

Ein Beifallsrufen erhob sich, nur einige Mönche sah man mit verschlossenen Gesichtern dasitzen und auf Bruder Francesco schauen. Der aber schien, wie in tiefes Sinnen verloren, nur halb des Kardinals freundliche Worte gehört zu haben, und erst, als Ugolino ihn an der Hand faßte und so vor die Versammlung mit ihm trat, erwachte er. Er war keines Wortes mächtig, seine Augen blickten, wie wenn er ein Gesicht gesehen hätte. Er breitete die Hände zum Segen über alle aus, mit einem Ausdruck unendlicher sorgender Liebe und heißen Gebets auf dem emporgewandten Gesicht.

Ahnte er, daß der Schutz der Mächtigen für ihn und die Seinen eine Gefahr für ihre persönliche Freiheit bedeutete? Und war er machtlos, sie vor dieser Gefahr zu schützen?

Langsam lösten sich die Gruppen der Lagernden, und Ugolino und Francesco traten in eine der ärmlichen Hütten, die den Brüdern zum nächtlichen Obdach dienten bei Unwetter oder zur Winterszeit.

Der Enthusiasmus war aus des Kardinals Augen geschwunden; mit scharfem Blick sah er die Löcher des zerfetzten Daches, die Dunkelheit und Enge der Zelle. Außer einem Lager aus Streu, einem hölzernen Kruzifix und einigem Handwerkszeug, enthielt der Raum nichts: kein Buch, kein Heiligenbild, kein Musikinstrument, nichts, was das Auge erfreute, nur die nackte Notwendigkeit.

»Lieber Bruder,« begann er vorsichtig, und die klugen Linien um seinen geistreichen Mund traten deutlicher hervor, »du hast neuerdings in Bologna und Florenz viel gelehrte Männer unter deine Brüder aufgenommen; solltest du ihnen nicht dementsprechend auch Einfluß auf eure Lebensart und mehr Rat verstatten? Es scheint mir fast nötig, daß ihr bessere Wohnungen habt und feste Wohnsitze, dieses Herumschweifen artet leicht in zügellose Freiheit und Abenteuerlust aus.«

»Ihr vergesset, Herr Kardinal, daß wir fester gebunden sind durch unsere Liebe zu Gott, als die schärfste Klosterzucht uns binden könnte«, sagte der Mönch verletzt.

»Ihr braucht eine straffere Regel. Die Freiheit, die du so sehr liebst, kann für viele auch eine Gefahr werden. Du wirst sehen, wie deine Brüderschaft sich unter dem Schutz des Papstes in alle Länder ausbreiten wird, wie ein gewaltiger Baum, unter dem die Vögel des Himmels kommen zu wohnen. Bedenke auch, daß du keinen bisher eine Probezeit durchmachen ließest, wie es doch überall Sitte.«

»Herr Kardinal,« antwortete der Mönch bescheiden, »wenn Gott einen Menschen ruft, so ruft er ihn, und nicht an mir ist's zu sagen: Warte ein Jahr, mein Freund, ob Gott dich auch wirklich gerufen hat. Und was unsere Wohnsitze angeht? Sind wir nicht Nachfolger Jesu, der nicht hatte, da er sein Haupt hinlegte? Wahrhaftig, wenn ich das bedenke, und dabei diese Zelle ansehe, so schäme ich mich und möchte sie nie mehr betreten!«

»Aber wolltest du nicht vielleicht die Regel der Benediktiner und Augustiner studieren und manches darnach einrichten?« fuhr der Kardinal mit sanfter Beharrlichkeit fort. »Auch sie waren von Gott erleuchtet, und auch der heilige Stuhl empfängt seine Weisungen vom Herrn des Himmels und der Erde. Der Heilige Vater Honorius wünscht, daß du manches in eurer Lebensweise milderest und anderes verschärfest. Besonders diese allzu strenge Einhaltung der Armut …«

Francesco zuckte zusammen; nun verstand er. Voll Leidenschaft und Feuer, und im Innersten verwundet, erhob er seine Stimme, sodaß etliche Brüder herzutraten, um zu hören.

»Herr Kardinal, Gott hat mich durch die Stimme der Einfalt und Demut und Armut gerufen. In ihnen hat er mir die Wahrheit für mich gezeigt und für die, die mir nachfolgen wollten; ich habe keinen dazu gezwungen, freiwillig sind sie zu mir gekommen. Sprecht mir doch nicht von der Regel des heiligen Benedikt und Augustin und Bernhard, noch von irgend einer andern, sondern nur von der, die Gott in seiner Gnade mir hat zeigen wollen. Durch eure Wissenschaft und Weisheit wird Gott euch noch verwirren. Weil sie klug sein wollte, aß Eva von dem verbotenen Baume.«

Der Kardinal erwiderte kein Wort; er senkte die Lider und mied Francescos traurig-zornigen Blick. Er war von der Sicherheit betroffen, mit der der Mönch seine Gedanken verteidigte. Aber mehr denn je war er auch überzeugt, daß diese Bruderschaft eine Verlegenheit und Gefahr für den heiligen Stuhl werden mußte. Sie verschmähte jedes Privileg der Kirche und jeden weltlichen Vorteil; das gab ihr eine Unabhängigkeit, die für Rom gefährlich sein konnte. Wie schön ließen sich sonst die Mönchsorden vom Papste gebrauchen, als Werkzeuge seines Willens, wofür man sie mit allerlei Vorrechten belohnte, die ihre Macht über die Menschen vermehrten.

»Und fürchtest du nicht, daß unter deinen Brüdern viele sind, die es selber anders wünschen?« forschte der Kardinal nach einer Weile.

Francesco blickte ihn lange an mit tief schmerzlichen Augen; dann wandte er sich stumm zu den Brüdern. Aber die waren plötzlich nicht mehr da, und er sah ihre braunen Kutten hinter den Eichbäumen verschwinden.

»Ich meine es so gut mit dir, aber du verkennst die menschliche Natur«, sagte Ugolino mit aufrichtiger Trauer und Mitleid in der Stimme.

»Ich glaube Euch, daß Ihr es gut meint, Herr Kardinal,« murmelte der Mönch und starrte den entschwundenen Brüdern nach, »aber ich muß tun, wie Gott es mir gebot.«

»Gebe Gott, daß du nicht irrest und dich nicht eine dämonische Macht verblendet. Alles reißt, was man zu scharf spannt, und Gehorsam ist eine erste Pflicht.«

Francesco beugte sich vor Ugolino. »Ich gehorchte bisher gern Euern Worten, Herr Kardinal, auf Euern Wunsch gab ich einst die Missionsreise in das heilige Land auf.«

»Wohl, das tatest du«, erwiderte Ugolino langsam.

»Und es fiel mir schwer«, sagte Francesco und unterdrückte einen Seufzer.

Ugolino senkte seine forschenden Augen in das schwärmerische Gesicht des Mönchs mit den kindlichen Augen. Gehorsam und demütig stand die kleine, bewegliche Gestalt vor ihm, die hagern Hände in den weiten Kuttenärmeln verborgen.

Ein starker Gedanke durchzuckte Ugolinos Herz, und er schlug die Augen nieder, daß der Mönch ihn nicht von seinem Gesichte lese. Mit einer Gebärde des Nachdenkens legte er die feine Greisenhand, von der ein blutroter Rubin blitzte, an die kahle Stirne und verharrte in kurzem Schweigen, das Francesco nicht zu stören wagte. Blitzschnell durchdachte der kluge Mann verschlungene Wege und ihr Ziel; sein Herz begann zu klopfen. Dann ließ er die leicht erzitternde Hand sinken.

»Möchtest du jetzt diese Reise antreten? Ich erlaube es dir.«

Francesco erbleichte vor innerer Bewegung.

»Ihr gebt mir Urlaub für einige Jahre?«

»Solange du es für gut hältst.«

Francesco verstummte. So sollte er doch noch das ersehnte heilige Land mit seinen Füßen betreten? Es flutete und strömte durch sein Herz von Angst, Freude, Zweifel und Sehnen.

»Und warum jetzt?« zitterte es fast unbewußt von seinen Lippen.

Der Kardinal kniff den Mund zusammen; er blickte an Francesco vorbei.

»Weil du jetzt hier zu entbehren bist. Ich bin viel in Perugia, ich werde deine Brüder schützen, wie ich dir's heute versprochen habe, und deinem Orden beistehen in allen Schwierigkeiten.«

Der Mönch beugte gehorsam das Haupt.

»Ich werde gehen«, sagte er leise.

»Der Friede Gottes und sein Segen sei mit dir«, antwortete der Kardinal mit einer feierlichen Handbewegung.

Francesco schlug die Augen auf und heftete sie groß und vertrauend auf das geistreiche Gesicht des Greises, der nicht mit der Wimper zuckte.

»Und Ihr werdet daran gedenken, daß Gott von uns allen einst die Verantwortung fordert?« fragte er demütig.

»Ich werde daran denken, und bei Gott, die Verantwortung liegt schwer auf meinem Gewissen«, sagte Ugolino in tiefem Ernst.

»Und wollet nicht hart mit den Sündern fahren und sie nicht beschämen?« bat Francesco noch einmal, »in Liebe und durchs eigene Beispiel werden sie viel sicherer zu Gott geführt.«

»Mein Herz ist nicht so groß als deines, Bruder Francesco, und ich bin mehr gewohnt, ein Richter zu sein, als du; aber ich werde deines Wunsches gedenken, gehe ohne Sorgen.«

Schweigend bückte sich Francesco vor dem Fürsten, um ihm die Hand zu küssen; aber dieser folgte einem raschen Impuls seines Herzens und zog ihn in seine Arme und küßte ihn wie der Bruder den Bruder. –

Schwester Chiara war von einer Sterbenden ins Gebirg gerufen worden. Es geschah sehr selten, daß sie ihr Kloster verließ, sie wollte den Nonnen selbst mit gutem Beispiel in der Liebe zur Eingezogenheit vorangehen. Aber dem Ruf der sterbenden Frau, die sie zu sehen wünschte, durfte sie sich nicht entziehen.

Es war ein schwüler Tag, und das Gebirg lag verschleiert in feuchtem, warmem Dunst. Steil stieg der Ziegenpfad an über Geröll und nackte Felsplatten, bis er die Hütte Giuliana Montis erreicht hatte. Sie glich mehr einem wüsten Steinhaufen, den man hier in der Einsamkeit aufgetürmt hatte, als einer menschlichen Behausung. Die Türe war ein Loch, durch das die Nonne gebückt hindurchschreiten mußte, und diente zugleich als Rauchabzug und Fenster. Innen war es finster, die Wände von Ruß geschwärzt; aus einem dunkeln Winkel ertönte das eintönige Gemurmel einer Männerstimme. Chiara erkannte Bruder Sylvester, den Priester ihres Ordens. Auf dem Boden vor der Feuerstelle saß ein dreijähriges, dunkellockiges Kind im zerlumpten Hemdchen, mit Schmutz bedeckt, das die Eintretende mit großen, ängstlichen Augen anstarrte.

»Wie heißt du?« flüsterte Chiara freundlich, sich zu dem kleinen Häuflein Mensch herunterbeugend.

»Brot!« rief die Kleine statt jeder Antwort, mit einer weinerlichen Stimme, und streckte verlangend das braune Händchen aus.

»Armes Ding!« murmelte die Nonne mitleidig und zog ein Stück Brot aus ihrem Kleid, in das die Kleine heißhungrig hineinbiß.

Der Priester wandte sich zum Gehen und schritt mit stummem, ehrfurchtsvollem Gruß an der jungen Äbtissin vorbei. Chiara trat an das Bett. Sie sah im Zwielicht ein Paar hohle Augen in einem gelben, ausgedörrten Gesicht, die unruhig im Raum herumblickten. Endlich hafteten sie auf dem stillen, frommen Antlitz der Nonne.

»Du hast mich rufen lassen, Giuliana«, sagte sanft die Äbtissin, als die Frau immer noch schwieg und sie nur mit bangen Augen anstarrte.

»Ja, fromme Mutter, ich bin eine große Sünderin«, flüsterte heiser die Kranke.

»Wir sind alle Sünderinnen.«

»Ach,« erwiderte das Weib fast wegwerfend, »was sprecht Ihr von Sünden? Ihr Klosterfrauen kennt nur die Gespenster von Sünden. Wir in der Welt – in der Not – wir kennen die Sünde und müssen mit ihr fertig werden.« Erschöpft von der heftigen Rede sank sie zurück und atmete schwer.

»Aber Bruder Sylvester hat dich losgesprochen, gedenke nicht des Vergangenen, denke nur an Gottes Gnade und sage mir, was du von mir wünschest, liebe, arme Schwester.«

»Ja«, des Weibes Augen suchten das Kind. »Agneta – sie ist so klein und unschuldig, ihre zwei Schwestern sind Sünderinnen und nehmen das Brot, wo sie's finden, ihre Brüder sind Räuber im Gebirge; sie soll nicht auch … sie ist noch so klein und gut …« Ihre Worte erstarben in Geflüster.

»Soll ich Agneta zu mir ins Kloster nehmen?« erriet Chiara den Wunsch des Weibes. Giuliana nickte heftig. »Sie soll lieber mit den Gespenstern kämpfen …«

»Darf ich sie gleich mit mir nehmen? Sie bedarf der Pflege, das arme, kleine, verhungerte Ding …«

»Ja, nehmt sie, fromme Mutter, Gott lohn es Euch«, stöhnte die Kranke.

»Und du?« fragte Chiara mitleidig.

»Es dauert nicht mehr lange; Nina ist draußen bei den Ziegen. Sie wollte nicht hereinkommen, solang Ihr und der Priester …«

»Komm her, Agneta«, sagte Chiara mütterlich. Das Kind krabbelte gehorsam in die Höhe. »Küsse die Mutter, Kindchen, sie will zum lieben Gott gehen.«

Die Kleine sah erstaunt auf und machte ein weinerliches Gesichtchen. »Agneta mitgehen!«

»Du gehst mit mir zu den frommen Schwestern, willst du das?«

Agneta schüttelte die wirren Locken und streckte die magern, braunen Ärmchen nach der Mutter aus.

»Geh, Kind, flüsterte die Kranke, »du bekommst ein warmes Kleid und Brot und Feigen und Suppe«, überredete die Mutter mit ihrer letzten Kraft.

Prüfend sah die Kleine auf Chiara, dann legte sie vertrauensvoll ihre Kinderhand in die ausgestreckte der Nonne.

»Kann ich noch etwas für dich tun, Giuliana?«

»Wenn Ihr für eine große Sünderin beten wollt …« kam es wie ein Hauch aus dem Munde des Weibes.

»Das will ich tun, und will auch dein Kind für die Mutter beten lehren.«

»Sie soll mich nicht vergessen«, flüsterte die Sterbende.

Chiara hob das Kind in die Höhe, das die Ärmchen um den Hals der Mutter legte und sich herzen ließ. Dann beugte sich auch die Äbtissin herunter und küßte das elende Weib auf die Stirne.

»Gott gebe dir seinen Frieden und die ewige Seligkeit.«

»Ihr werdet Agneta lieben?« fragte plötzlich angstvoll die Frau, und ihre hohlen, heißen Augen hingen flehend an dem sanften Gesicht der Nonne.

»Wie wenn sie mein eigen wäre«, versprach Chiara und verließ mit dem Kind auf dem Arm die dumpfe Höhle. Hinter ihr huschte eine weibliche Gestalt in die Hütte.

»Nina!« rief Agneta und streckte das Händchen aus; aber die Schwester tat, als sähe sie nichts.

Vorsichtig setzte Chiara das kleine Mädchen draußen auf den Boden und nahm es an der Hand; es ließ sich willig fortführen.

»Agneta Brot und Suppe, gelt?« plauderte das Kind und trippelte mit seinen nackten, schmutzigen Füßchen neben der Nonne her.

Im Westen hatten sich schwere Wolken geballt, ein Wetter zog auf. Fahle Blitze zuckten über den ganzen Himmel, denen dumpfer Donner folgte, und ein heißer Wind peitschte den Schleier der Nonne und das Hemdchen des Kindes. Schon fielen die ersten Tropfen, und Chiara hob die Augen, um ein Obdach zu suchen, bis das Gewitter vorbei wäre.

Da sah sie eine dunkle Mönchsgestalt mit eiligen Schritten den Berg herauf ihr entgegenkommen.

»Bruder Francesco, auch du hier in den Bergen?« rief sie freudig. »Ja, Schwester Chiara,« antwortete der Mönch keuchend vom schnellen Gang, »ich war nach San Damiano gekommen, um Abschied zu nehmen, morgen ziehen wir aus ins heilige Land, Bruder Sylvester, Johannes, Philipps und ich, der kleine Bruder Francesco.«

»O, das böse Abschiednehmen!« versetzte die Nonne traurig.

»Ich wollte noch einmal reden mit dir, ehe ich gehe, und deine Schwestern sagten mir, Giuliana Monti habe nach dir geschickt; da ging ich, dir zu begegnen.«

Ein heftiger Donnerschlag erschreckte das Kind; es fing an zu weinen. Chiara blickte sich um. »Ist da nicht irgend ein Obdach? Es beginnt zu regnen, und die Kleine kann in diesem Wetter nicht gehen.«

»Komm mit mir, ein paar Schritte vom Weg ist ein verfallenes Bergkloster; die Kapelle steht noch und hat ein Dach.«

Sie drängten sich durch niederes Buschwerk, das sich mit zähen Wurzeln am steinigen Grund anklammerte. Vor ihnen jagte eine erschreckte Hammelherde den Abhang hinunter und löste in rasendem Lauf eine Steinlawine hinter sich los, die prasselnd zu Tal stürzte. Ein Hirtenjunge lief schreiend hinter den Tieren drein und rief die Mutter Gottes und alle Heiligen um Beistand an.

Nun flammten die Blitze grell und nah, und der Donner hatte die Stimme des murrenden Löwen verloren und schmetterte wie die Posaunen des jüngsten Gerichts. Da sahen sie im Regenschleier graue Mauern aufsteigen und waren mit wenigen Schritten geborgen.

Das Kapellchen war uralt und mit grünem Schimmel bewachsen. Die Wände zeigten Spuren von bunten Fresken. Hier tauchte ein pausbäckiges Engelsköpfchen aus einem Farbennebel, dort ein nackter Männerarm oder ein leichenhaft blasses Frauengesicht. Der Raum enthielt nichts sonst, keinen Altar und keinen Betstuhl, nur einige Steinstufen führten zu einer Erhöhung, wo das Heiligtum einst gestanden haben mochte.

Chiara setzte sich auf die Treppe und nahm das zitternde Kind auf den Schoß, das vor dem feurigen Schein der Blitze sein Köpfchen an ihrer Brust barg. Mit einer zarten, mütterlichen Bewegung hüllte sie Agneta in ihren Mantel und blickte dann zu Francesco auf, der die Türe vor dem hereinschlagenden Regen verschloß und dann sinnend auf sie niedersah, wie sie sich mit dem Kind zu tun machte.

»Du wolltest mit mir reden, mein Vater?« begann Chiara ernst, ohne daß die Einsamkeit zu zweien ihr das Herz klopfen machte.

»Ja, Schwester Chiara, ich gehe, und der Herr Kardinal hat versprochen, für meinen Orden zu sorgen nach seinem Gewissen; aber mir ist bange …«

»Hältst du ihn für falsch?«

»Da sei Gott davor; er ist wohl klug wie die Menschen der Welt, aber er ist auch aufrichtig.«

»Was fürchtest du, mein Vater?« fragte Chiara weich, und sie hätte gern tröstend seine Hand in die ihre genommen.

Francescos Gesicht leuchtete bleich in der Dämmerung des Raums und im Schein der Blitze.

»Mir ist's,« sagte er schwer und zögernd, »als ginge es mit unserm Orden wohl in die Weite, aber herunter von der Höhe. Wir sind zu viele, das verflacht, und die Kirche mag nicht mit uns wenigen gehen.«

Chiara neigte langsam den Kopf. »Ich fühle das gleiche, und es schmerzt.«

»Schwester Chiara,« fuhr der Mönch in leidenschaftlicher Trauer fort, »mein ganzes Leben habe ich gegeben, daß Jesu Wille und Gottes Wort Fleisch würde auf der Erde, und ich bitte dich, so sehr ich kann, bei der reinen Liebe, die du zu mir armseligen Menschen hast, und bei der Gnade, mit der Gott dich täglich zu sich zieht, laß unsern Orden nicht untergehen, wenn ich ferne bin. Ich, der kleine Bruder Francesco, will dem Leben und der Armut Jesu Christi nachfolgen, unsers hohen Herrn und seiner heiligen Mutter, zu einer Wehr gegen alle, die nach den Genüssen und Reichtümern der Welt jagen. So haben wir freiwillig einst die größte Armut auf uns genommen. Und nun bitte ich dich und flehe dich an, immer auszuharren in diesem heiligen Leben und der Armut. Nimm dich in acht, daß du nie auf die Ratschläge und Anweisungen anderer dich einläßt – wer es auch sein möge.«

»Mein Vater, fürchte nichts, ich und mein Kloster, wir bleiben treu, und wenn alle untreu würden.«

»Du bist klug und von starkem Willen, du wirst deine Töchter durch alle Fährlichkeiten leiten. Dabei lauter und einfältig; wenn du nicht dem Leben, das Gott uns gebot, die Treue wahrst, wer sollte es sonst tun? Bist du nicht mein zweites Ich?«

»Ich danke dir, mein Vater, daß du so zu mir redest«, sagte Chiara bewegt. »Als ich dich kennen lernte, war ich wie eine schwache Pflanze, von dir gepflanzt; sie konnte nirgends leben und wachsen, als bei dir. Sie klammerte sich an dich, wie der Efeu hier an die Ruine.« Sie stockte, ihre Stimme senkte sich. »Es kam eine Zeit, mein Vater, da löstest du die Wurzeln – deine Pflanze sollte erstarken und sich nur an Gott anklammern. Es tat weh, mein Vater – –« Sie schwieg.

»Ich weiß es, meine Tochter, es tat auch mir – weh«, flüsterte der Mönch.

Chiara hob den Kopf wieder, und mit einer Stimme, in der es klang wie tiefe Glocken, fuhr sie fort:

»Nun bin ich erstarkt durch Gottes Gnade, und ich nehme die Aufgabe an, die du auf meine Schultern legst.« Sie erhob sich, das eingeschlafene Kind auf dem Arm, wie ein Bild der Kraft und der Mütterlichkeit.

»Ich will allem nachleben, was du mich gelehrt, ich will das Gewissen sein der Brüder und der Schwestern, mein Kloster soll die Zuflucht werden für alle Verfolgten; nirgends soll die Armut so geliebt sein, wie in San Damiano. Ich will Päpsten, Bischöfen und Kardinalen widerstehen, wenn sie mich lösen wollen von dem Leben, zu dem du mich gerufen, wie es Gott in seiner Barmherzigkeit gefiel.«

»Schwester,« sagte Francesco erschüttert, »so lasse ich alles in Gottes und in deinen Händen.« Betend hob er die Arme, und segnend legte er die Hände auf Chiaras Haupt.

Agneta erwachte, das Gewitter hatte sich verzogen. Als der Mönch die Türe aufstieß, schoß schon tief im Westen ein glutroter Sonnenstrahl wie ein Feuerpfeil durch das abziehende Gewölk. Die Büsche und Bäume tropften; das blühende Geißblatt, das die Ruine umrankte und die leeren Fensterhöhlen umspann, hauchte süßen Duft, die Luft war frisch und kühl. Drunten dampfte in silberblauem Nebel die Ebene, und nur im Süden stand eine dunkle Wolkenwand, die das Hochgebirge verhüllte.

»Laß mich dein Kind tragen, Chiara«, bat der Mönch. »Ich möchte dir noch einmal etwas Liebes tun und eine Last abnehmen. Wer weiß, ob nicht mein Grab mich erwartet drüben im heiligen Land.«

Chiara lächelte mutig mit feuchten Augen. »Ich werde dich wiedersehen, mein Vater …« Sie deutete nach Westen, wo die rote Glut des Abendhimmels in Flammen über das Firmament loderte. »Und um den Abend wird es licht werden.«

Einen Monat war Francesco nun schon mit einigen Brüdern fort. Ugolino, der in dieser Zeit nur drei Wegstunden entfernt, in Perugia war, und die Vertreter Francescos hatten oft zusammen Rats gepflogen. Der Kardinal hatte viel seiner Zeit und seiner Gedanken zur Ordnung und Ausgestaltung des Ordens verwendet.

Matthäus von Narni, den Francesco zum Oberhaupt in der Portiuncula ernannt hatte, war ein älterer, etwas phlegmatischer Mann, von gutem Wissen und einer kindlichen Eitelkeit, während Gregor von Neapel eifrig, jung, abenteuerlustig war. Ihn hatte Francesco zum Besuch der Brüder in Italien ausersehen.

An einem Sommertag war der Kardinal zu Pferde nach der Portiuncula gekommen, um den ganzen Tag den Ordensangelegenheiten zu widmen. Es war ein sehr schwüler Tag, und kein Lüftchen wollte sich regen. Unter den Eichen flogen die Stechmücken in großen Schwärmen auf, wenn man durch die Gebüsche streifte, und den Brüdern gebrach es an Speise, weil bei der Hitze niemand ausgehen wollte zu arbeiten. Die Hütten waren schmutzig, und ein übler, dumpfer Geruch schlug dem Eintretenden entgegen.

Bedauernd schüttelte Ugolino den Kopf. »Das könnte alles nicht vorkommen, wenn ihr euer Kloster hättet und Land, um Frucht zu bauen und Schafe zu weiden, wie die andern Orden auch.«

»Ihr wisset, Herr,« sagte Egidius ruhig, »daß, wenn wir Güter hätten, wir auch der Waffen bedürften, sie zu verteidigen, denn hier ist die Quelle aller Streitigkeiten, und die Liebe zu Gott und dem Nächsten begegnet hier den meisten Schwierigkeiten.«

»Ja,« fiel Masseo ein, »deshalb wollen wir keine zeitlichen Güter haben und nicht einmal das Geld anrühren, in dem der Teufel selbst steckt.«

»Vielleicht geht ja hier Bruder Francesco zu weit«, gab Elias zu, der eine gewisse Ähnlichkeit des Charakters mit Ugolino hatte. »Es ist auch nicht immer eines Dieners Gottes würdig, jedermanns Knecht zu sein.«

» Et sint minores«, fiel Egidius heftig ein.

»Was ist ein Name!« antwortete Elias unmutig.

»Ich muß Euch noch berichten, Herr Kardinal,« unterbrach Matthäus den Streit, »daß einer unserer Brüder, Johannes di Conpello, Aussätzige beiderlei Geschlechts zu einem besondern Orden vereinigt hat und ihm eine eigene Regel geben will.«

Ein Schrei der Empörung brach aus den Herzen der treuesten Gefährten des Poverello.

»Und ich bringe ein Gesuch aus Bologna mit,« fiel Gregor ein, »man bittet dort um ein festes Haus und Gelegenheit zum Studium der Wissenschaften, da etliche Gelehrte in den Orden eingetreten sind.«

»Bruder Francesco liebt es nicht, wenn wir uns damit beschäftigen,« brummte Juniperus im Hintergrund, »es gibt genug, die ihr dienen. Wir sollen der Armut, der Liebe und der Demut dienen. Hochmütig wird der Mensch durch die Wissenschaften und mißachtet die Geringen.«

» Kann er werden, Bruder Juniperus«, fiel Matthäus ein. »Ich muß gestehen, daß auch ich die Beschäftigung mit den Büchern entbehre. Ich galt für einen guten Lateiner, ehe ich hier eintrat.« Ein selbstgefälliges Lächeln flog über sein rundes Gesicht.

»Warum bist du dann überhaupt bei uns eingetreten? Du hättest zu den Brüdern des Dominikus gehen sollen, den gelehrten Herren!« rief Leone hitzig.

Masseo legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter, und der Mönch setzte sich wieder, ohne ein weiteres Wort.

Der Kardinal ließ die Brüder reden, ohne sie zu unterbrechen; immer mehr wogten die Meinungen hin und her, leidenschaftlicher wurden die Reden. Es war, als ob die Glut des Sommertages wie giftige Dünste alle Unzufriedenheit ausgebrütet hätte, die sich in den Menschen regte. Und kein Bruder Francesco war da, dessen glühendes Herz die Müden angefeuert, die Verzagten mit Mut erfüllt, die Eifernden besänftigt hätte. Fern auf dem blauen Meer, ein Spiel der Wellen, trieb der, der das Herz der ganzen Gemeinschaft war, und mit dessen Abwesenheit alles auseinanderzufallen drohte, was nicht ganz von seinem Geist erfüllt war.

Widerstreitende Gedanken füllten des Kardinals Herz: Freude, daß hier alles den Änderungen, die er wünschte, entgegenzustreben schien, und Wehmut, wenn er Francescos gedachte, und wie die Gedanken dieses reinen, liebenden Menschen den Weg aller großen Gedanken gingen, den Weg der Anpassung an die bequeme niedere Natur des Durchschnittsmenschen. Und wie eine Vision zog an ihm jenes andere gleichartige Schauspiel vorüber, im heiligen Land, wo man den Tod herbeirufen mußte, damit die Welt nicht durch einen Gerechten aus ihrem Gleichgewicht käme. Ugolino haßte sich in diesem Augenblick dafür, daß er auf der Seite der Vielen kämpfte gegen den Einen, den die Flügel des Glaubens zu hoch emporgetragen hatten, als daß die erdgebundene Menschennatur ihm folgen konnte. Auch die seine konnte es nicht. Seine Vernunft war größer als sein Glaube, und sein Wille zur Macht stärker, als seine Liebe zur Einfachheit und zum evangelischen Lebenswandel.

»Liebe Brüder,« sagte er mit ruhiger, entschlossener Stimme, »ich habe eure Klagen gehört und noch viele andere, die heute nicht ausgesprochen wurden. Ich muß gestehen, daß eine gewisse Berechtigung darin liegt. Der Enthusiasmus Bruder Francescos geht über die Menschennatur hinaus und macht ihm Opfer leicht, die andere schwer erdrücken. Ich will nicht euer entsagungsvolles heiliges Leben erleichtern, höchstens nach der Seite der völligen Armut hin, die sich nicht durchführen läßt, ja, die zu einer Gefahr werden kann, besonders wenn euer Orden sich nach den nördlichen Ländern ausdehnt. Auch bin ich nicht dafür, daß ihr euch so eigensinnig gegen alle Privilegien sträubt, die der Papst euch so gern gäbe, und die euch auch eure Missionstätigkeit sehr viel erleichtern würden. Auf der andern Seite gibt euer seraphischer Vater wieder zu viel Freiheit, sodaß leicht ein Geist der Nachlässigkeit einreißen könnte. Nun meine ich, daß wir die Fasten verschärfen und die Stunden, der Andacht, dem Gebet und dem Gottesdienst geweiht, straffer regeln sollten, wie es auch in den andern Klöstern Brauch ist.«

»An Stelle des freien Liebesopfers die fromme Gewohnheit setzen«, sagte Juniperus zornig und verließ die Hütte. Ihm folgten bekümmert Egidius, Masseo und Leone.

»Ihr glaubt, daß Bruder Francesco mit diesen Änderungen einverstanden ist?« fragte Matthäus, ein wenig betroffen über den zornigen Weggang der vier Brüder.

»Änderungen?« erwiderte der Kardinal erstaunt, »da ist doch kaum von Änderungen zu reden. Es sind Sandkörner, die ich von der Rechten in die Linke nehme.«

» Principiis obsta«, sagte Matthäus nachdenklich und rieb sich die hohe, kahle Stirne, wie um die Gedanken in Fluß zu bringen. Ugolino antwortete nicht.

»So kann ich den Brüdern in Bologna gute Nachricht bringen?« fragte Gregor.

»Du kannst es, wir wollen das Nähere noch besprechen. Und dir, Bruder Matthäus, steht jederzeit meine Bibliothek zur Verfügung; wir wollen doch den Minoriten die guten Lateiner erhalten, sie zieren den Orden«, sagte er mit höflichem Lächeln, das von Matthäus geschmeichelt, mit einigen abwehrenden Worten erwidert wurde.

»Bruder Elias, darf ich dich um deine Begleitung nach Perugia bitten? Ich möchte es dir nicht zumuten, Bruder Matthäus, bei dieser Hitze. Bruder Elias wird dir dann berichten, wie ihr die Änderungen am besten einführt.«

Elias hatte sich mit freudigem Gesicht erhoben; seine Gestalt war stattlich und gebietend, und das scharfgemeißelte Gesicht glühte von mühsam gebändigter Willenskraft und durchdringendem Verstand.

»Ich bin bereit«, sagte er, gleichwohl äußerlich demütig.

Die beiden großen Männer verließen gebückt die niedrige Zelle; draußen schwang sich der Kardinal auf sein wieherndes Roß.

Hart klang der Hufschlag des Pferdes an das Gestein, daß die Funken sprühten; es ging im Schritt, und die Hand des Reiters hielt nur lässig die Zügel, er dachte nach. Neben ihm schritt zu Fuß der Mönch und erwartete die Anrede des Kardinals.

»Bruder Elias, du hast kein Minoritengesicht«, brach Ugolino das Schweigen.

Fragend blickte der Angeredete auf. »Wie soll ich das verstehen, Herr Kardinal? Wollt Ihr damit sagen, daß ich nicht würdig …«

Der Reiter hob abwehrend die Hand und lächelte fein. »Du verstehst mich schon, Bruder; oder ist es nötig, einem so klugen Auge zu erklären, was es von selber sieht?«

Halb trotzig, halb verlegen hob Elias den Kopf. »Nun wohl, Herr, ich weiß, daß es mir an Demut fehlt, daß ich mehr zu herrschen liebe, als zu dienen, daß ich manches sehe, was die Brüder nicht sehen; es sind vielerlei Gaben, aber es ist doch ein Geist.«

»Das hoffe ich; aber ich möchte deine besondern Gaben zum Segen der Kirche anwenden.« Er sah forschend dem Mönch ins Gesicht, dessen eherne Stirne undurchdringlich schwieg. »Sprecht, Herr Kardinal«, sagte Elias zurückhaltend.

»Wenn der Orden weiter so geleitet wird, ohne Regel, ohne Zwang, ohne jedes Eigentum, wie bisher, so stehen wir vor einer zwiefachen Gefahr. Die eine ist, daß Unordnung und zuchtloses Wesen einreißt, daß sich Unwürdige einschleichen und unter euerm Kleid und in euerm Namen ihre eigenen Zwecke verfolgen, recht unlautere Zwecke, wie ich fürchte …« Elias nickte zustimmend.

»Die andere Gefahr ist, daß ihr euch gegen den Willen des heiligen Vaters, der eure Brüderschaft im Sinne der Kirche ordnen will, auflehnt, euch in Gegensatz zu ihm setzt und dadurch der Häresie verfallt, wie die abtrünnigen Waldenser.«

»Das würde Bruder Francesco nie tun, er verehrt den heiligen Vater und die Kirche.«

»So droht die Gefahr der Verwilderung. Bruder Francesco kann nicht Tausende regieren. Sein Herz ist größer als sein Verstand. Und sein System …«

Elias wollte etwas einwerfen, schwieg aber dann und senkte die Augen.

»Ich habe den Mann gefunden, der eine solche Gemeinschaft leiten könnte«, sagte leise und betont der Kardinal.

Eine flüchtige Röte flog über den broncefarbenen Römerkopf des Mönchs und zeigte, daß er den Kardinal verstand.

»Ihr meint Matthäus von Narni?« fragte er gleichwohl ruhig, um sich keine Blöße zu geben.

»Ach was, Matthäus ist ein eitler Tropf, der weder große Ziele verfolgen kann, noch für eine Kupfermünze Mut hat.«

»So meint Ihr Gregor von Neapel? An Mut fehlt es ihm nicht.«

»Du weißt, wen ich meine, Bruder Elias, du bist der Mann.«

Wie ein Adler sein Gefieder schüttelt, ehe er zum Flug aufsteigt, so wallte das ehrgeizige Blut des Mönchs, als der Kardinal seinen Namen nannte. Dennoch beherrschte er sein Gesicht, was der Kardinal, der ihn scharf beobachtete, mit Befriedigung bemerkte.

»Es wäre eine wunderbare Aufgabe,« sagte Elias endlich langsam; »Gesetze geben mit Weisheit und Gemeinschaften ausbauen … Menschen, die unsere besten Gedanken verwirklichen, dem Wink einer höhern Einsicht ohne Widerspruch gehorchen … der Kirche und dem Gottesreich auf Erden Tausende von Streitern gleich einer wohldisziplinierten Armee zuführen … Ja, das wäre eine Mannesaufgabe, die einer ganzen Hingabe wert wäre.« Er sann mit gefalteter Stirne. »Aber dazu paßt nicht der Orden der Minoriten.«

»Er muß passen!« rief ungestüm der Greis. »Er muß sich anpassen, wie das Werkzeug der Hand des Meisters.«

»Und Bruder Francesco?« fragte Elias und richtete zum erstenmal die Augen voll auf das Gesicht des Kardinals.

Der Kirchenfürst senkte vor diesem stählernen Blick die Augen. »Bruder Francesco ist ein Heiliger, aber kein Regent,« sagte er hart, »er muß zurücktreten.«

»Er wird es niemals tun«, rief Elias rasch.

»Er wird es tun«, sagte der Greis ruhig, und ein kluges, fast dämonisches Lächeln erhellte sein faltiges Gesicht. »Du kennst Bruder Francescos Demut noch nicht, weil sie dir zu fremd ist.«

Betroffen wandte Elias den Kopf ab. »Das wird ihm weh tun«, sagte er leise.

»Ja,« antwortete fest der Kardinal, »aber die Sache will es. Dich habe ich dazu ersehen, daß du die Änderungen, die sich notwendig erweisen werden, einführst, einstweilen in meinem Auftrag.«

»Und wenn Bruder Francesco zurückkommt?«

»So wird er freiwillig von seinem Amt zurücktreten und dich an seine Stelle setzen.«

Ein Funke sprang in des Mönchs Auge auf und wurde zur Flamme, indes seine starken, sehnigen Hände sich ballten; er sah aus wie ein Feldherr, der im Begriffe ist, eine Schlacht auf Leben und Tod zu schlagen.

›Der geborene Herrscher‹, dachte Ugolino, als er so neben ihm her ritt durch den sinkenden Tag. ›Was ist neben dieser Erscheinung der kleine Poverello! und doch – – –‹

Ein Jahr war Francesco fort, da hielt eines Tags ein prächtiger Zug an der Pforte von San Damiano: Ugolino, begleitet von etlichen Priestern, Bruder Elias und sonstigem Gefolge. Der Kardinal begehrte die Äbtissin zu besuchen, das Gefolge lagerte sich unter dem Schatten der Cypressen im Klostergarten.

Mit überströmender Herzlichkeit begrüßte der stolze Greis die Jungfrau, die ihn mit bangen Augen kommen sah.

»Endlich, endlich, sehe ich wieder Euer gesegnetes Antlitz, Schwester Chiara! Wenn Ihr wüßtet, welch eine Erquickung es für mich ist, in Eurer heiligen Nähe zu atmen!«

»Ihr beschämt mich, Herr Kardinal«, erwiderte schüchtern die Äbtissin.

»Immer nur Gutes höre ich von Euch: von Kranken, die Ihr geheilt, von Verlassenen, deren Ihr Euch angenommen, von Sterbenden, die Ihr erquickt habt, von dem heiligen Lebenswandel, den Ihr führt.«

»Wollt Ihr nicht Platz nehmen, Herr Kardinal?«

Sie führte ihn in ihr Oratorium; ritterlich trat der Fürst an der Türe zurück, um sie zuerst eintreten zu lassen. Beim Geräusch der nahenden Schritte flatterte eine von Francescos Tauben auf und suchte den Weg ins Freie.

Da fiel das Bangen von der jungen Frau, und sie wappnete ihr Herz mit Mut und Treue. Freimütig hob sie die Augen zu denen des gebietenden Greises auf, und ihre Linke griff Halt suchend an den harten Strick, der ihr Gewand zusammenhielt. Vor dem Fenster flatterten die Tauben hin und her, sie getrauten sich nicht in das Gemach, in dem ein Fremder war. Schließlich setzten sie sich auf das Fenstersims und äugten zutraulich und doch ängstlich hinein.

»Sie sind zahm, Eure Schwestern, die Tauben?« sagte der Kardinal lächelnd in Francescos Sprache.

»Ja, sie sind treu und ohne Furcht«, antwortete die Äbtissin. Einen Augenblick schien es dem Greis, als habe die Jungfrau es mit einer gewissen Betonung gesagt, aber das zarte, ernste Gesicht verriet nichts von einem Hintergedanken.

»Ich komme in Ordensangelegenheiten, Schwester Chiara«, begann endlich Ugolino ohne Umschweife.

Fest griff Chiara nach dem eisernen Kreuz, das an ihrer Seite hing, dann neigte sie gehorsam das Haupt und ließ sich dem Kardinal gegenüber nieder.

»Ihr habt gehört, daß im Frauenkloster zu Monticelli schweres Ärgernis durch eine entlaufene Nonne vorgekommen ist?«

Chiara nickte schweigend.

»Es ist ein Symptom, und ich bin mit Bruder Francescos Vertretern übereingekommen, daß die Frauenklöster der Minoriten die strengste Klausur einführen sollen. Sie ist ein Schutz für die Schwachen …«

»Und eine unerträgliche Knebelung der Starken«, sagte Chiara schroff.

»Was sollte unerträglich sein, wenn es als Askese, als Opfer aufgefaßt wird?«

»Ich werde hier in meinem Kloster nichts Neues einführen, als was Bruder Francesco mich einführen heißt: ich erkenne da keine Vertretung an, auf Bruder Francescos ausdrücklichen Wunsch, den er mir aussprach.«

»Ich verhandelte einst mit ihm darüber, er hatte nichts wider die Klausur einzuwenden, besonders bei den Frauenklöstern. Tatsächlich lebt ihr euer Leben ja so zurückgezogen, wie wenn es unter Klausur wäre.«

»Es ist ein Unterschied zwischen freiwilliger Zurückgezogenheit und zwischen äußerm Zwang. Wir wollen warten, ob Bruder Francesco diese Neuerung gutheißt. Wenn ja. so gehorche ich.«