|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein ganzes Jahr war vergangen, ein Sommer mit seinem Glanz und Reichtum, ein Winter mit seiner Kälte und Dunkelheit, und Chiara hatte unaussprechliche Entbehrungen durchgemacht und unausdenkbare Seligkeit genossen.

Armut und Kälte, Hunger und harte, niedrige Arbeit, alles hatten die acht Schwestern geduldig zusammen ertragen, war doch Chiara immer die erste unter ihnen, die alles Schwere auf sich nahm.

Sie war es, die am frühesten aufstand, wenn noch kaum die Schatten der Nacht entwichen, um die Lampen anzuzünden und die Gebetglocke zu läuten, sie war die letzte, die abends noch wachend vor dem Altar der Kirche lag, im heißen Gebet versunken. Ihr Lager war ein Sack, mit Laub gefüllt, ihr Kopfkissen ein Holzklotz; oft fastete sie tagelang bei Wasser und Brot und konnte sich nicht genug tun, in Liebe Gott zu opfern.

Und das Glück und der Friede wohnten unter den armen Schwestern und machten es ihnen leicht, auf Wohlleben und Freude, ja selbst auf die trauten Bande der Familie zu verzichten.

Treulich hatten Francesco und die Brüder für die Schwestern gesorgt. Sie hatten ihre Speise und oft auch ihren Mangel mit ihnen geteilt, denn es war besonders im Winter schwer, Arbeit für die Mönche zu finden. Bruder Juniperus hatte viele Besen gebunden und Schuhe geflickt, und Masseo manche Last Holz auf seinem Rücken hinauf nach Assisi getragen, und alle hatten sie im Januar bei der Olivenernte geholfen, mit fleißigen Händen und fröhlichem Gesang. Aber wenn man kein Holz und keine Besen brauchte und auch nicht ihre starken Arme, um Garten und Feld umzugraben, so setzten sie sich zutraulich an den Tisch, den Gott den Armen gedeckt hatte, und baten um Almosen. Das war besonders für die Söhne aus gutem Hause, die alle ihre Habe den Armen gegeben hatten, schwer und demütigend, und sie mußten manches harte Wort an den Türen Assisis hören. Doch sie trugen diese Demütigungen mit Lust, indem sie das Opfer in ihre Liebe zu Gott tauchten, und es ihm so darbrachten.

In diesem Winter geschah es auch einmal, daß Francesco einsam durch das Gebirge wanderte. Tiefer Schnee lag auf den Bergen und in den Schluchten, ein schwerer, grauer Himmel hing über dem Land, und von Zeit zu Zeit fegte ein eisiger Wind dichten Flockenwirbel über den einsamen Mönch.

Francesco kannte die Schrecken der Einsamkeit, wenn es schien, als ob die Hölle alle Teufel und Gespenster auf ihn losgelassen hätte, und er kannte die Wonne der Einsamkeit, wenn Engel ihm zur Seite schritten, und sein Herz von dem heißen Strom der Gottesliebe durchglüht wurde und überfloß.

So ging es ihm heute; seine Stimme hallte singend durch den winterlichen Tod, und das Echo seiner Gotteslieder tönte jubelnd von den Bergen wider. Oben am Subasio, wo das graue Steinkreuz stand, und der Weg schmal war am jähen Abgrund, traten ihm plötzlich zwei Gestalten entgegen, wie Ziegenhirten angetan und das Gesicht von Kapuzen verhüllt.

»Das Vöglein singt«, sagte der eine höhnisch.

»Wird nicht lange mehr singen«, lachte der andere. »Wenn der Geier kommt, schweigt die Nachtigall.«

»Die Nachtigall!« spottete der andere, »sag lieber der Gimpel, denn er kriecht soeben auf den Leim.«

Francesco sah den Männern ruhig ins Gesicht und wollte grüßend vorübergehen.

»He, nicht so eilig, Mönchlein!«

Und kaum erkannte Francesco die Gefahr, als auch schon der eine der Gesellen mit einem Knüppel auf ihn schlug, daß ihm das warme Blut über die Stirne rann. Sogleich packte ihn der andere und stürzte ihn in die Schlucht hinunter.

»Fahr wohl, brauner Gimpel, du wirst keinen Ritter mehr beleidigen!« Er beugte sich über den Abgrund und lachte.

Der Mönch lag wie tot unten, sein Blut färbte den Schnee. Zufrieden gingen die Strolche zurück nach dem Gebirge.

»Das war glatte Arbeit« sagte befriedigt der eine.

»Leonardo wird zufrieden sein.« – – – – –

Der Wind sauste stärker und fing sich in der Schlucht. Er fegte mit seinem eisigen Hauch über die leblose Gestalt und zerrte an dem zerrissenen Gewand des Mönchs und häufte Schnee über seinen Körper, den er in der nächsten Minute wieder wegblies.

Aber Francesco war nicht tot, nur betäubt. Nach einiger Zeit begann es um ihn zu brausen, wie von gewaltigen Wasserfällen, die über ihn stürzten und ihr kühles Naß ihm ins Gesicht spritzten. Dann wurde es hell vor seinen Augen, und er fühlte, wie kalte Schneeflocken sich sacht auf seine brennende Stirne legten. Mühsam tastete er um sich; überall griff seine Hand in tiefen, weichen Schnee. Er öffnete erstaunt die Augen und wußte nicht, wie er hierher gekommen war; ein stechender Schmerz an seiner Stirne brachte ihn vollends zum Bewußtsein seiner Lage. Er richtete sich vorsichtig auf und fühlte dabei, daß ihm kein ernstliches Unheil geschehen war. Seine Hände waren klebrig vom Blut, aber die Stirnwunde, aus der es floß, war nicht tief, und der Sturz in den Abgrund war durch den weichen Schnee gemildert worden.

Seine strahlende Heiterkeit kehrte zurück; am liebsten hätte er gleich ein Loblied über seine Rettung angestimmt, aber er fühlte sich doch noch zu schwach. Als er aufstand, schwindelte es ihn, und er wagte nicht, die steile Wand zu erklettern, die ihn wieder auf den Weg geführt hätte. Er sah sich um. Die Schlucht, in die er gestürzt war, fiel von hier sanft ab, und wenn er dem Lauf eines spärlichen Baches folgte, mußte er in das Tal gelangen, von wo ihn der Weg zur Portiuncula führte. Mit steifen Gliedern und schmerzendem Kopf kletterte er durch den tiefen Schnee, halb gleitend, halb steigend. Der Schneewirbel wurde immer heftiger, sodaß er ohne das Rauschen des Wassers jede Richtung verloren hätte.

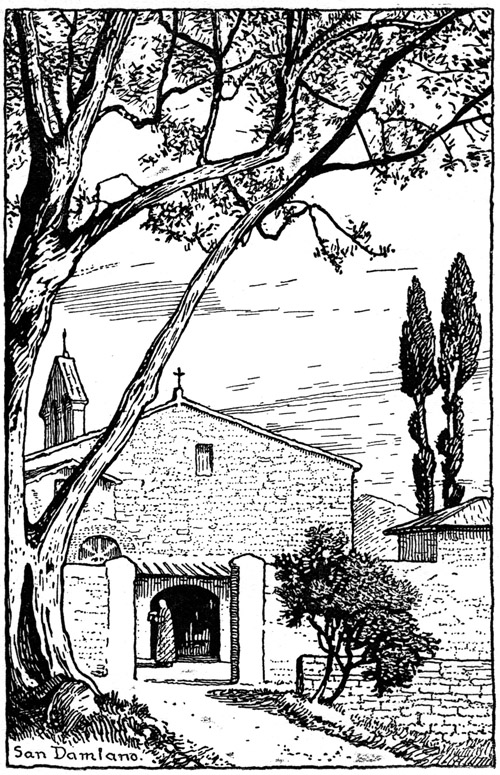

Da hörte er durch die dicke Schneeluft die Glocke aus San Damiano. Tödlich erschöpft hatte er sich auf einem schneefreien Felsblock niedergelassen; er war so müde, daß er am liebsten eingeschlafen wäre; in seinem Kopf summte es, und oft wurde es ihm dunkel vor den Augen. Er stützte den schmerzenden Kopf in die Hände und schloß die Augen. Leise fielen die Flocken.

Unten in San Damiano wollte die Glocke nicht schweigen; sie wimmerte wie ein verirrtes Kind, und wenn sie einmal matt wurde und fast verstummt war, dann erhob sie in der nächsten Minute wieder ihre aufgeregt rufende Stimme. Francesco wunderte sich mit halben Gedanken, daß die Glocke so lange läutete. Es war ihm, wie wenn seine Freundin von seinem Unfall wüßte und ihn nun rufe, damit er sich nicht dem gefährlichen Schlaf der Erschöpfung hingebe und im Schnee vergraben werde.

Schwankend erhob er sich endlich und fand die Kraft, den Weg fortzusetzen. So gelangte er mit Einbruch der Dunkelheit in völliger Erschöpfung in der Portiuncula an, wo die Brüder Gott dankten, der ihren Vater so wunderbar behütet hatte.

»Die Glocken San Damianos«, sagte er noch matt, dann fiel er in tiefen Schlaf. – – –

Nun war der kurze Winter vorüber, der ihnen dennoch lang erschien; schon wärmte die Sonne die grauen Steinmauern San Damianos, daß die Nonnen sich nicht mehr frierend um den Herd, die einzige Feuerstätte des Klosters, drängen mußten. Linde Lüfte zogen durch die kleinen Fenster des Refektoriums, in dem die Schwestern an diesem Nachmittag bei der Arbeit saßen. Chiara und einige Gefährtinnen spannen mit der Spindel die grauweiße Wolle der Bergschafe des Apennin, Agnes zupfte die Wolle auf, Schwester Angelika, mit dem länglichen, zarten Gesicht, die von schwacher Gesundheit war, hatte den besten Platz in der Sonne und hielt in den blassen, schmalen Händen eine feine Näherei. Draußen im Klostergärtchen grub Benvenuta, die derbgliedrige Bauerntochter aus Spoleto, und Agnes warf manchmal einen sehnsüchtig verlangenden Blick ins Freie hinaus, wo die Sonne leuchtend auf dem Grün der Wiese lag und die Cypressen im Frühlingswind flüsterten. Aber sie wollte ihren Wunsch nicht äußern, sondern arbeitete geduldig an der staubigen Wolle und streckte dabei ihre nackten, braunen Füße in den Sonnenfleck auf dem Steinboden.

»Lange war Bruder Francesco nicht hier,« brach Angelika das Schweigen, und sie hob die großen, fiebrigen Augen; »mich verlangt sein Angesicht zu sehen, das ist stärkend zu allem Guten.«

Chiaras Gesicht überflog ein leises Rot, und sie unterdrückte einen Seufzer.

»Vielleicht kommt er am Sonntag, um uns zu predigen, wie vor vier Wochen«, tröstete Benedikta. »Dann ist mir immer, als sähe ich den Himmel offen.«

Benedikta war die älteste der Nonnen, mit grobgeschnittenen Zügen, nüchtern und praktisch, mit einer leisen Neigung zur Herrschsucht, aber von rauher Aufrichtigkeit.

»Sie bereiten eine Reise vor, Bruder Francesco will das Evangelium den Heiden bringen. Ich glaube, er sehnt sich nach der Märtyrerkrone«, sagte Chiara, und ihre Lippen zuckten schmerzlich.

Agnes machte ein erschrockenes Gesicht. »Ach nein, das soll er nicht!« rief sie ungestüm und ließ die Arbeit in den Schoß sinken.

»Aber, Schwester Agnes,« sagte Amata strafend, »die Märtyrer bekommen einen bevorzugten Platz im Himmel. Willst du ihm seine Krone mißgönnen?«

»Mißgönnen?« Agnes warf trotzig die Lippen auf. »Bruder Francesco wird mehr, er wird die Krone der Heiligen tragen, und wir werden zu ihm beten.«

Alle sahen gespannt auf Chiara. Triumphierend blickte sich Agnes im Kreise der Nonnen um. »Was sagst du, Schwester?«

»Gott möge ihm das Schönste und Beste geben, was er den Menschen aufbewahrt hat, denn er verdient es«, kam es innig aus Chiaras Mund.

Draußen an der Klosterpforte schlug die Türglocke an. Mit einem Satz war Agnes in der Höhe, daß die Wolle im ganzen Raum herumflog.

»Die Schwester Pförtnerin ist in die Stadt gegangen, ich will schnell nachsehen.«

»Du bist wohl neugierig?« rief Benedikta nach.

»Ja«, tönte es ehrlich zurück, und die kleine Nonne war draußen.

Einige Augenblicke später trat Bruder Francesco mit Agnes unter die Schwestern.

»Gott gebe euch seinen Frieden!« begrüßte er sie, und fuhr rasch fort: »Ich habe unterwegs eine kranke Frau mit einem kleinen Kind gefunden, sie war auf der Wanderschaft und konnte nicht mehr weiter. Wollt ihr sie pflegen?«

Schon waren einige Schwestern bereitwillig hinausgeeilt, um die Kranke hereinzutragen; Agnes hatte das Kind auf dem Arm und beruhigte sein Weinen. Sie tänzelte mit ihm herum und war glücklich über ihr lebendiges Spielzeug.

»Wir haben dich lange nicht unter unserm Dach gesehen, mein Bruder,« sagte Chiara vorwurfsvoll, »unser Herz hat sehr nach dir verlangt.«

»Ihr werdet mich bald noch länger missen, Schwester Chiara, Gott ruft mich nach Spanien unter die Ungläubigen; ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen.«

Chiara erbleichte. »Oh – Bruder Francesco!«

»Denkst du, daß ich dort euer vergäße, oder daß ich dir dort weniger nahe wäre?«

»So empfinde ich es«, antwortete Chiara traurig.

Francesco sah sie still an. »Du wirst des Geistes Kraft, die über Raum und Zeit reicht, noch kennen lernen und unaussprechlich dadurch getröstet sein.«

In Chiaras Augen glänzte eine Träne. Langsam ging sie zu dem Fenster und blickte hinaus, um sie zu verbergen. Die Schwestern hatten sich entfernt, um die Kranke zu betten und zu erquicken.

»Willst du mir die Frühlingsblumen in deinem Garten zeigen, Schwester Chiara?«

Sie nickte stumm und ging ihm voraus, ohne ihre Augen abzuwischen. Der kleine Landstreifen war voll mit Blüten: Levkojen und Goldlack hauchten süßen Duft aus, und die Bienen schwirrten summend um die bunten Kelche. Von den dunkeln Cypressen im Vordergrund hoben sich licht und klar die blauen Berge in der Ferne ab; sie waren wie ein Bild, eingerahmt von den Mauern des Klosters. Eine schmale Steinbank lud zur Rast ein; von ihr blickte man in das lachende, fruchtbare Tal. Francesco ließ sich darauf nieder; Chiara blieb vor ihm stehen, halb abgewendet. Der Schmerz der nahen Trennung durchflutete ihr Herz mit schwerer Trauer.

Stumm sah der Mönch in den Sand zu seinen Füßen; er fühlte Chiaras Stimmung und wie sie sich gleich einem düsteren Schleier auch über ihn auszubreiten drohte.

»Schwester Chiara,« sagte er endlich leise, ohne aufzublicken, »ich möchte nie zwischen dich und Gott treten mit meiner armen Menschlichkeit.«

»Es ist doch wenigstens die Richtung auf ihn«, antwortete die Nonne mit halberstickter Stimme. »Du bist mir wie zu seinem Bilde geschaffen, ihm, den ich nicht mit meinen Augen sehen kann. Dich liebend, liebe ich ihn, dir gehorchend, gehorche ich ihm, dir nachfolgend, folge ich ihm. Und nun wirst du mir so ferne sein!« Ihre tränenerfüllten Augen hingen an den blauen Höhenzügen, ohne etwas zu erkennen.

Francesco bückte sich noch tiefer; seine Hand griff in die Erde zu seinen Füßen und streute den grauen Staub über sein Haupt und die Kutte.

»Dies bin ich, Schwester Chiara, was du hier siehst: ein armer, beschmutzter Mensch, den Gott täglich neu zu sich ziehen muß, den er täglich neu in seiner Gnade reinigen muß.«

Chiara wandte sich langsam zu ihm. »Mein Bruder, ich weiß nur, was du mir bist: mein Erlöser aus dem Leben der Welt und der Eigenliebe, mein Führer zu Gott, mein Retter aus Sünde, aus dem mir Leben und Reichtum fließt.«

»Das alles will dir Jesus sein!« rief Francesco wie in Angst.

»Es gefiel Gott, sich deiner zu bedienen, mein Bruder, nun bin ich deine Schwester, dein Kind geworden. Sollte ich nun nicht trauern, daß der Vater sein Kind verläßt?« Sie sah ihn an mit dem großen Blick des Schmerzes und der Liebe.

Zögernd erhob sich Francesco und trat neben Chiara; seine Augen ruhten auf ihr in Sanftmut, und wunderbarer Trost ging von ihnen aus zu der trauernden Frau. »Liebe Schwester, liebe Freundin, reine Blume in dieser unreinen Welt, Gott segne dich und lasse dich ein Segen sein! Übergib du dich ihm und alle deine Sorgen, er wird immer bei dir sein mit seiner Hilfe, glaubst du das?«

»Mein Bruder – –« erschüttert beugte sich Chiara herunter und küßte ihm die Hand. »Kehre uns wieder und bringe uns allen Trost zurück, der mit deinem Abschied von uns geht. Ach, auch hier mußte ich ja um dein geliebtes Leben zittern, Haß und Rache lauern überall an deinem Weg …«

»Gott hat mich bis jetzt behütet,« antwortete der Mönch in kindlicher Zuversicht, »Bruder Räuber konnte mir kein Haar krümmen.«

Chiara seufzte bang auf, dann wandten sie sich ins Innere des Klosters zurück, wo die Nachricht von Francescos Fortgehen großes Wehklagen erregte. Nur aus Chiaras Mund kam kein Wort mehr darüber, und ihre Lippen waren geschlossen; aber ihre Augen folgten dem Mönch, als müßten sie sein Bild für alle Zeit in sich aufnehmen, und ihr Gesicht war bleich und wie versteinert.

Sechs Monate war Bruder Francesco nun schon fort in Spanien, und in der Portiuncula wie in San Damiano ersehnte man seine Heimkehr mit wachsender Innigkeit. Wenn die Brüder den Schwestern Lebensmittel brachten, oder sich allerlei von ihnen holten, was weiblicher Hausfleiß für sie gefertigt hatte, Leinwand zu Unterkleidern oder wollene Gewebe zu Kutten, so saßen sie oft zusammen und redeten von ihm. Sie erinnerten sich kleiner Züge, in denen seine Liebe und seine Demut sich äußerte und die hinreißende Macht seines gotterfüllten Gemüts. Da war es, als ob er mitten unter ihnen sei, und Friede und Freude ging von seiner Person aus, die trotz der Ferne ihnen dennoch im Geiste nahe war.

Ein Geist der Fröhlichkeit und Freiheit, des sorglosen Vertrauens in Gottes Güte lag über allen. Wo die Mönche hinkamen, erklangen ihre Lieder, bei der Arbeit und beim Gottesdienst, und singend erbaten sie das Brot vor den Türen. Ihre Kanzel war das Feld mit den Erntearbeitern, der Marktplatz mit seinen Gaffern und Herumtreibern, die Landstraße mit ihren Wanderern, den Heimatlosen und Ausgestoßenen.

Nun war es Winter mit Schnee und Kälte, die hier im Gebirge empfindlich sein konnten, und die Brüder, die den Sommer bis auf wenige im Land herumgestreift waren, als Säeleute für Gottes Samen, als seine Spielleute, wie sie sich gern nannten, fanden sich nun wieder zusammen.

Da ging bei Kälte und Mangel manchmal die Mutlosigkeit und die Unzufriedenheit unter ihnen um und suchte sich die Schwächsten als Opfer. Und Francesco, die Quelle ihres Lebens, die Sonne ihrer Gemeinschaft, war fern. Gern flüchteten sie in solcher Stimmung nach San Damiano.

Da saßen sie, die Brüder, mit nackten, bestaubten Füßen und langen Bärten, die mißfarbenen Kutten über und über mit Flicken besetzt, die Gesichter ausgedörrt und braun von Fasten und Sonnenglut, die Hände hart und rauh von Arbeit.

Dann wurde das Lämpchen angezündet, die Schwestern setzten sich in dichtem Kreis herum, die Spindeln flogen, Agnes bediente den Haspel, und in der Kammer häufte sich Strang auf Strang der graubraunen Wolle und des hellen Flachses.

»Wir wollen Bruder Francesco eine Kutte weben zum Willkomm«, sagte Chiara, und Benedikta, die des Webens kundig war, stellte mit Johannes Hilfe den Webstuhl auf und unterrichtete Chiara und die Nonnen in seinem Gebrauch. Nun flog das Schifflein auf und ab, und in das eintönige klappernde Geräusch mischte sich der Gesang der Schwestern, das Knarren des Haspels, das Schnurren der Spindeln.

Das Tuch wurde fertig und vom Stuhl genommen, es wurde genäht, und bald konnte Chiara die neue Kutte in den Schrein bergen. Wie oft strich leise ihre Hand über das rauhe Tuch! Wie oft netzte es eine heimliche Träne! – – – – – –

An einem düstern Wintertag saßen sie auch so bei der Arbeit um den Herd herum, dessen Flamme Wärme und Licht zugleich gab. Draußen stürmte und regnete es; Leone, Masseo und Juniperus wärmten sich am Feuer und munterten die Schwestern auf, die wie ein verzagtes Häuflein zusammensaßen, denn es war Mangel und Dunkelheit um sie, und Francesco war fern.

Da begann Leone zu erzählen, und seine Worte machten das Bild ihres Vaters lebendig und erinnerten sie an die Tage, an denen er bei ihnen gewesen war. Dazu knisterte das Feuer und warf sein rotes Licht auf die verhärmten Gesichter, über die es wie Verklärung ging, sodaß sie alle Sorgen und Entbehrungen vergaßen.

»Einmal«, begann Leone, »ging ich mit Bruder Francesco bei übelm Wetter, Regen und kaltem Wind, von Perugia nach Santa Maria degli Angeli, und die Kälte quälte uns sehr. Ich ging voran und hinter mir Bruder Francesco.

Da rief mich Bruder Francesco und sagte: ›O Bruder Leone, mögen auch die Brüder allerorten ein großes Beispiel der Erbauung geben, so merke dir's genau, daß da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist.‹

Wir gingen weiter, und es stürmte um uns her von Schnee und Regen; da rief er zum andernmal: ›O Bruder Leone, mag auch der Bruder die Blinden sehend und die Krummen gerade machen, und Teufel austreiben, und Tauben das Gehör, Lahmen den Gang wiedergeben und Stummen die Sprache, ja, wenn er selbst Tote auferweckte, so wisse, daß da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist.‹

Und als wir ein Stück Weg weitergegangen waren und den Wald schon von ferne sahen, da rief Francesco abermals: ›O Bruder Leone, du Lamm des Herrn, und könnte der Minorit auch mit Engelszungen reden und wüßte den Lauf der Sterne und die Kräfte der Pflanzen, und wären ihm alle Schätze der Erde offenbar, und kennte er die Art der Vögel und der Fische, der Tiere und Menschen, der Bäume und Steine, der Wurzeln und Wasser, so wisse, daß da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist.‹

Und nach einer Weile rief Francesco mich wieder und sprach: ›O Bruder Leone, und verstünden wir so zu predigen, daß wir alle Heiden zum Glauben an Christum bekehrten, so wisse, daß auch das noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist.‹

Unterdessen waren wir in den Wald gekommen, und der Sturm riß Äste von den Bäumen und warf sie uns vor die Füße. Ich war aber sehr verwundert über Bruder Francescos Rede und fragte ihn endlich: ›So sage mir um Gotteswillen, lieber Bruder, wo ist denn vollkommene Glückseligkeit?‹

Und Francesco antwortete: ›Wenn wir in Santa Maria degli Angeli angelangt sein werden, ganz von Regen durchnäßt, von Kälte durchschauert und von Hunger gequält, und an die Pforte klopfen, und der Pförtner ärgerlich herauskommen und sagen wird: »Wer seid ihr?« Und wenn wir dann antworten: »Zwei von euren Brüdern«, er aber sagen wird: »Ihr lügt, ihr seid Landstreicher, die den Armen die Almosen wegnehmen, geht nur fort.« Und wenn er uns gar nicht auftun wird, und uns draußen stehen läßt in Schnee und Regen, in Frost und Hunger bis in die Nacht hinein, und wenn wir dann solche Grausamkeit und so harten Bescheid geduldig entgegennehmen, ohne uns zu entrüsten oder zu murren. Wenn wir dann demütig und liebevoll erwägen, daß der Pförtner uns wohl kennt, daß aber Gott ihn wider uns reden heißt: Bruder Leone, wisse, da ist vollkommene Glückseligkeit.

Und wenn wir dann in den Ängsten des Hungers, der Kälte und der Nacht noch einmal klopfen und um Gotteswillen mit Tränen bitten, daß man uns doch öffne und hineinlasse. Und wenn der Pförtner in noch größerem Zorn sagen wird: »Das sind unverschämte Kerle, ich will sie schon strafen!« Wenn er dann mit einem Prügel kommen und uns an der Kapuze packen und zu Boden werfen wird, daß wir uns im Schnee wälzen müssen, dann, wenn wir das alles geduldig und mit Heiterkeit ertragen werden, in Gedanken an die Leiden Christi, da, Bruder Leone, wisse, ist vollkommene Glückseligkeit.‹«

Leone schwieg, die Schwestern und Brüder atmeten auf.

»Ja,« sagte Chiara leuchtend, »so ist er, so heilig, so geduldig, so demütig, so heiter; das ist sein Geist.«

»Aber ob wir auch diesen Geist in uns haben?« meinte Leone zweifelnd, »stellt euch doch vor …«

»Ja, das wäre sehr schwer,« gab Benedikta zu, »ich würde sicher schelten und grobe Worte gebrauchen.«

Schweigend stimmten die Brüder und Schwestern ihr zu.

»Und wißt ihr noch,« fragte Juniperus, »wie er die Gedanken der Brüder las, und nichts vor ihm verborgen blieb, das er nicht ans Licht ziehen konnte, wenn es ihm gut dünkte?«

Masseo errötete. Das sah seltsam aus bei dem schönen, stattlichen Menschen, der so sicher und gewandt in seinem Benehmen war. Aber ihm fiel eine Stunde ein, da Francesco auch seines Herzens Gedanken durchschaut hatte, und jedesmal, wenn er später dieser Stunde gedachte, brannte die Scham auf seiner braunen Stirne. – – – – – – –

Die Brüder waren gegangen und hatten die Nonnen fröhlich zurückgelassen. Die junge Agnes war fast übermütig, sie neckte die Schwestern und dachte sich ein Fest zum Willkomm Bruder Francescos aus. Chiara ließ sie lächelnd gewähren, es war ihr so traumhaft zu Mut, so losgelöst von der Wirklichkeit. Es kam ihr zum Bewußtsein, wie sehr sie von Francescos Persönlichkeit lebte, und wie fast jede Kraft, die sie in ihrem Leben brauchte, ihr aus ihm floß. Es schien ihr süß, so ganz sein Geschöpf zu sein, und zugleich fühlte sie dumpf die Gefahr, die darin lag. Es zog sie in die Einsamkeit ihres Oratoriums.

»Chiara, Beatrix unsere Schwester ist da, komm schnell«, unterbrach plötzlich Agnes das Sinnen der Schwester, indem sie in das stille Gemach hereinstürmte.

»Nicht so heftig, Kind, eine Nonne muß nicht rennen wie ein Straßenjunge.«

»Ja, aber weißt du auch, daß Beatrix ihren Sohn bei sich hat? Ein süßer, kleiner Junge!«

»Führe sie doch herein«, sagte Chiara mit frauenhafter Ruhe und erhob sich. Sie war blaß.

Eine Minute später hielten die Schwestern sich umschlungen. Chiara löste sanft die Arme der jungen Frau von ihrem Halse.

»Laß dich anschauen, Beatrix.«

»Willst du wissen, wie eine Glückliche aussieht?« fragte die junge Mutter mit strahlenden Augen. Die Fülle ihrer dunkeln Locken war nur halb von einem goldgestickten Schleier verhüllt, ein grünes Tuchkleid mit schweren Goldspitzen umfloß die rundliche, blühende Gestalt. In dem rosigen Grübchengesicht glühte ein purpurner Mund, dem man die Küsse ansah, die er gab und empfing. Sie schob einen zweijährigen Jungen im blauen Sammetröckchen vor. »Gib der Tante eine Hand, Alberto«, sagte sie schmeichelnd.

Trotzig wich der Kleine zurück und sah scheu zu der Nonne auf. »Ist nicht meine Tante«, murrte er. Agnes kniete bei ihm nieder und lockte ihn an sich.

»Aber dir, Schwester, wie geht es dir? Seit deiner Flucht habe ich dich nicht gesehen; jetzt endlich hat der Vater mir den Besuch erlaubt, als er sah, wie sehr Kardinal Ugolino dich und dein Leben bewundert. Das hat ihn sehr nachdenklich gemacht. Ugolino will dich sogar hier besuchen, ›zu seiner Erbauung und Freude‹, wie er selber dem Bischof Guido gesagt hat.«

Chiara erwiderte nichts; zu ihrer Verwunderung bemerkte Beatrix, daß die Verehrung des großen Kirchenfürsten keinen Eindruck auf die Schwester machte. Sie faßte Chiara an der Schulter und drehte sie dem Lichte zu.

»Wie bist du verändert, Schwester!« Und der leichtbeweglichen Frau schossen beim Anblick der zarten, bleichen Züge mit den blaugeäderten Schläfen die Tränen in die Augen.

»Ich hoffe es«, sagte die Äbtissin.

Beatrix schüttelte den Kopf. »Das ist wohl noch das feine, vornehme Gesicht einer Sciffi, aber so blaß, so hager. Warst du denn krank?«

Chiara lächelte und schüttelte den Kopf. »Das bringt unser Stand so mit sich.«

»O Schwester, Schwester, warum hast du es getan!« rief die junge Frau erschüttert. Sie streifte das rauhe Tuch des Nonnenkleides. »Immer dieses häßliche Gewand und immer dieses kahle Zimmer! Ach, wie schön ist es bei mir; du mußt mich einmal besuchen. Wir wohnen im Palast der Nevis, in der Via Superba; in meinem Zimmer sind köstliche orientalische Teppiche, der Fußboden ist aus weißem Marmor; in meinem Garten springen Wasserfontänen, und ein Pfau schlägt dort sein schillerndes Rad. Und mein Mann überschüttet mich mit seidenen Kleidern und Schmuck aus aller Herren Länder, denn er hat mich lieb.«

Die Äbtissin lächelte nachsichtig. »Liebe Schwester, ich habe noch mit keinem einzigen Gedanken bedauert, daß ich die Pracht und den Reichtum verlassen habe, als Gott mich in die Armut und in seinen Dienst rief.«

»Wie verschieden wir sind! Ich könnte es nicht. Um mich muß alles schön und rein sein. Armut ist so häßlich, so unsauber, so übelriechend.« Sie rümpfte die Nase.

Die Nonne errötete und blickte an ihrem grauen Kleid hinunter, das die Spuren der Gartenarbeit an sich trug.

»Es kommt doch wohl mehr auf die Reinheit des Herzens und der Gedanken an, als auf die des Kleides«, sagte sie abweisend.

»Oho, Beatrix, wir waschen und putzen auch!« rief Agnes gekränkt und schaukelte dabei auf dem Knie den kleinen Alberto, der rasch zutraulich wurde.

»Ich habe nicht gerade euch gemeint, ich sprach von der Armut überhaupt«, entschuldigte sich Beatrix. Sie zog Chiara zum Fenster hin.

»Und daß du das Schönste und Holdeste entbehren sollst,« flüsterte sie, »die Liebe zu Mann und Kind …«

Chiara erblaßte. »Unsere Herzen gehören Gott …«

»Ja, ja, aber ob ihr so selig seid wie ich in Nicolos Armen, oder an der Wiege meines Kindes? Ob ihr jauchzt vor Glück und weinet vor Wonne?«

Chiara preßte die Lippen aufeinander. »Meinst du nicht, daß Gott überreich ersetzen kann, was wir ihm geopfert haben?« fragte sie herb.

»Ich weiß nicht; aber ich könnte es nicht, wahrhaftig nicht!« rief die junge Frau lebhaft und begann im Zimmer umherzugehen und die spärlichen Geräte zu mustern. Vor dem Kruzifix blieb sie stehen, nachdem sie ein Kreuz geschlagen hatte.

»Es ähnelt ein wenig Bruder Francesco«, meinte sie leichthin.

»Ich habe es noch nicht bemerkt«, antwortete Chiara zurückhaltend. »Aber willst du nicht unser Kloster ansehen? Agnes wird es dir gern zeigen. Mich ruft die Pflicht zur Arbeit.«

»Ich wollte dir noch so viel erzählen«, sagte Beatrix enttäuscht.

»Liebe Schwester, es tut wohl den Weltleuten gut, wenn sie mit uns Klosterfrauen zusammenkommen, aber eine alte Erfahrung weiß, daß es nicht umgekehrt ist. Es ist besser, du siehst und hörst, was wir dir zu geben haben; erzähle unserer Jüngsten nicht, so wie du mir erzählt hast; sie ist fast noch ein Kind, und je jünger das Herz, um so versuchbarer ist es.«

»Fürchtet ihr euch vor der Welt?« fragte Beatrix und schüttelte triumphierend die schwarzen Locken zurück.

Ein stolzer Ausdruck trat in Chiaras Gesicht. »Wir fürchten uns vor nichts, als vor der Beleidigung Gottes.«

Kleinlaut schwieg die Schwester vor den flammenden Augen der Nonne. Sie streckte ihr die Hand hin. »So leb denn wohl, und wenn ihr Mangel leidet, so schicke doch ja in mein Haus, daß ich euch von meinem Reichtum mitteile.«

»Ich danke dir«, sagte Chiara freundlich und ohne Hochmut. »Die armen Frauen San Damianos werden zu dir kommen; Gott erhalte dir dein Glück.«

Beatrix hatte mit Agnes und dem Kind das Oratorium verlassen; Chiara trat vor das Kreuz und blickte mit gefalteten Händen hinauf. Plötzlich warf sie sich auf die Kniee und barg ihr Gesicht in den Händen.

»O Francesco, Francesco, kehre zurück! Warum hast du mich so allein gelassen? Alles, alles kann ich mit Freuden opfern, aber deine Nähe kann ich nicht entbehren.«

Der Sommer war vorübergegangen, neue Nonnen waren Chiara von den Brüdern zugeführt worden, und mit Klugheit und Liebe hatte die junge Äbtissin sich der einzelnen Jungfrauen angenommen, lehrend und mahnend, leitend und sorgend, und immer liebend und dienend.

Nun war es Herbst geworden; Chiara war gerade dabei, mit den Nonnen die Wintergemüse einzuernten und die Beete umzugraben; ein rauher Herbstwind wehte, daß die Frauen mit den nackten Füßen froren und immer wieder in die roten Hände hauchten. Da ward Chiara von der Pförtnerin nicht ohne Aufregung ein vornehmer Besuch gemeldet, der Bischof von Ostia, Kardinal Ugolino. Sie hatte ihn in das düstere Oratorium geführt, und als Chiara die Augen aufschlug, sah sie an dem offenen Fenster des Gebäudes eine hohe Männergestalt in rotem Kleide stehen, die der Arbeit der Nonnen zusah.

Gelassen erhob sich die Äbtissin von den Knieen, klopfte die Erde von dem graubraunen Gewand und wusch die Hände am Brunnentrog, denn sie waren von der Arbeit beschmutzt. Dann schritt sie ins Haus, wo sie gleich darauf ihren hohen Besuch mit dem Anstand der adeligen Frau und zugleich der Demut der Franziskanerin begrüßte.

Lebhaft trat der Kardinal auf sie zu. Er war ein schöner Greis, um die siebzig herum, mit weißem, vollem Haar, scharfgeschnittenen Zügen, die hohe Intelligenz, Willenskraft und die Gewohnheit zu herrschen verrieten. Aus den blauen Augen aber leuchtete das Feuer einer ungebrochenen Jugend, und die große Gestalt war elastisch und ungebeugt.

Bewundernd mußte Chiara zu ihm aufsehen, und sonderbar hob sich die nackte Mauer des Gemachs und das härene, schmucklose Gewand der Äbtissin vom Purpurkleid und der Goldkette des Kirchenfürsten ab.

»Madonna Chiara,« sagte Ugolino, sich zum Handkuß niederbeugend, »ich wünschte die Bekanntschaft der Frau zu machen, deren Name mir in dem letzten Jahr überall mit hoher Bewunderung genannt wurde.«

Die höfische Sprache war Chiara in den Jahren ihres Klosterlebens, im Verkehr mit den Ärmsten des Volkes, fremd geworden, und ohne auf des Kardinals Liebenswürdigkeit einzugehen, bot sie ihm mit einer Verbeugung den einzigen, etwas wackeligen Holzstuhl und setzte sich selbst auf die gemauerte Fensterbank ihm gegenüber.

Mit einem kurzen Blick streifte Ugolino die armselige Umgebung. »Ihr vermisset nicht die Pracht Eures väterlichen Hauses? Doch was frage ich!« unterbrach er sich, als er Chiaras erstaunten Blick auf sich fühlte.

»Ihr seid mir willkommen, Herr Kardinal, denn ich weiß, daß Ihr unserer Gemeinschaft Freundschaft entgegenbringt«, sagte Chiara nun mit ruhiger Würde.

»Dessen seid versichert, Madonna Chiara«, erwiderte Ugolino mit Aufrichtigkeit. »Wer könnte ungerührt bleiben, der dem Bruder Francesco in die Augen geschaut hat? Da ich in Assisi zu tun hatte und Bruder Francesco, wie man mir sagte, abwesend ist, gedachte ich Euch, als seiner nächsten Freundin und treuesten Nachfolgerin, einen Besuch abzustatten.«

»Ich freue mich, den kennen zu lernen, den Bruder Francesco so hoch schätzt und seiner Freundschaft würdigt«, erwiderte Chiara schlicht. Und mit weiblicher Anmut fuhr sie fort: »Laßt es Euch gefallen im Hause der armen Frauen und nehmt mit der Gastfreundschaft vorlieb, die wir Euch bieten können.«

Eine kleine Pause entstand im Gespräch, während der der Kardinal mit Rührung das junge, holde Gesicht vor sich betrachtete, das wie vom Geist der Liebe von innen heraus verklärt schien und trotz Blässe und den Spuren tiefgehender Kämpfe sein Herz bewegte.

»Und das Leben ist nicht zu schwer für Euch, Madonna Chiara, in dieser vollkommenen Armut?« fragte er gerührt. »Laßt Krieg oder Pestilenz oder Mißwachs kommen, und ihr werdet schweren Mangel leiden, vielleicht sterben. Wollt ihr nicht Land von mir nehmen, das ihr verpachtet? Wie gerne, glaubt mir, würde ich eure Lage sicherer gestalten!«

»Kann sie sicherer sein, als in Gottes Hand?« fragte die Äbtissin mit ruhigem Lächeln.

»Das nicht, aber bedenkt, daß Gott sich der Hände der Menschen bedient, auch jetzt. Warum nicht der meinen?«

»Herr Kardinal, als unser Bruder Francesco die Gemeinschaft der Minoriten gründete, da erhielt er von Gott selbst die Regel, nach der er leben sollte, aus dem heiligen Evangelium. Und es hieß: Ihr sollt nichts euer eigen nennen, ihr sollt auch nicht zwei Röcke haben und weder Stab noch Geld mit euch nehmen …«

Der Kardinal machte eine Bewegung, als wollte er unterbrechen; dann lehnte er sich wieder in seinen Stuhl zurück. Chiara fuhr ernst fort:

»Und wir gelobten, nach dieser Regel zu leben, die uns allein wahre Freiheit und wahre Liebe gibt. Denn zwischen uns und den Menschen steht nichts – nichts – kein Acker, den ein anderer möchte, keine Güter, die wir verteidigen müßten, kein gleißendes Gold, um das die Menschen einander verraten und verkaufen; wir leben wie die Kinder aus der Hand ihres Vaters.«

»Und wenn heute jemand käme und euch aus diesem Haus vertriebe, das euch nicht zu eigen gehört?«

»So werden wir heute noch aus diesem Hause gehen und unsere Zuflucht suchen im Walde und in den Höhlen des Gebirges. Dann sind wir in Wahrheit ähnlich dem Sohne Gottes, der nicht hatte, da er sein Haupt hinlegen konnte.«

»Euer Leben ist so hart; wenn ich bedenke, wie ihr euch jeder Sicherheit und Bequemlichkeit, aller Freuden beraubt …« sagte der Kardinal mitleidig und betrachtete die feinen, verarbeiteten Hände der Äbtissin.

»Herr Kardinal,« antwortete Chiara leuchtend, »wir haben Freuden, von denen sich die Kinder der Welt nichts träumen lassen, sonst würden sie alles dafür hingeben.«

Bezwungen erhob sich Ugolino. »Wahrlich, Euer Glaube ist stark, Madonna Chiara, so stark, daß er die heilige Kirche aus den Angeln heben könnte.«

»Oder sie stützen«, lächelte die Nonne.

»Ich weiß,« erwiderte der Kirchenfürst rasch, »der heilige Vater träumte diesen Traum; er sah die Kirche wanken, und Bruder Francesco stützte sie mit seiner Schulter …«

Sorgenvoll blickte der Kardinal drein. »Noch ist's nicht an dem«, murmelte er vor sich hin; das Gespräch führte nach einer Richtung, die ihm peinlich war.

»Wollt Ihr das Kloster besichtigen, ehe Euch meine Schwestern den Imbiß aufgetragen haben?« fragte Chiara, die das durchfühlte.

»Gerne.« Der Kirchenfürst folgte der Äbtissin. Seine Purpurschleppe fegte über zerbröckelnden Backsteinboden, und seine hohe Gestalt mußte sich unter den niedern Türen und engen Treppen beugen, indes im Refektorium die Nonnen geschäftig herbeitrugen, was ihre Küche vermochte.

Zuletzt kamen sie in Chiaras Gärtchen.

»Ist es nicht lieblich und stille, dies Fleckchen Erde?« fragte sie mit fröhlichen Augen und pflückte eine blasse Herbstrose, die sie dem Fürsten reichte.

»Es ist der einzige Ort in San Damiano, wo ich Euch gern weiß, unter Blumen in der Sonne. O Madonna Chiara, welch eine Herzensstille ist bei Euch! Ich möchte wohl auch diesen Purpur ausziehen und eure arme Kutte dafür eintauschen mit euerm Frieden, mit eurer Freude. Denn was ist diese Welt – –«

»Herr Kardinal,« sagte Chiara schüchtern, »ich will Gott bitten, daß der Friede auch an Euerm Throne stehe.«

Tief beugte sich der Kardinal über die schmale Hand der Äbtissin. »So wollt Ihr in Euerm Gebete meiner gedenken? Ich danke Euch dafür, denn wessen Gebet ist sicherer, erhört zu werden, als das Eure?«

»O Herr, wollt Ihr meine Demut auf die Probe stellen?« fragte die Nonne beklommen.

»Nein, Frau Äbtissin«, sagte Ugolino, und ein aufrichtiger Strahl der Rührung brach aus seinen stolzen Augen. »Aber glaubt mir, das Heimweh nach Euerm gesegneten Leben und nach Euch wird mich nicht mehr verlassen. Ihr habt meine Seele wahrhaft erquickt.«

Agnes erschien schüchtern an der Türe, um zu melden, daß das Mahl aufgetragen sei. Unter den dunkeln Steinbogen des Refektoriums war der Tisch gedeckt. Sie hatten nichts weiter, als trockenes Brot, Wein und Trauben; für den Gast eine Eierspeise.

»Laßt es Euch gefallen am Tisch der armen Frauen,« sagte Chiara lächelnd, »sie vermögen keine großen Gastmähler zu halten.«

Ugolino verbeugte sich schweigend und nahm neben der Äbtissin Platz. Sein prächtiges Gewand erschien ihm wie Hohn unter der Armut, die hier von einer zarten, vornehmen Frau und ihren Gefährten in der Nachfolge Jesu getragen wurde.

Mechanisch zerbröckelte er das Brot und kostete den säuerlichen Wein; ernste Gedanken furchten seine Stirne.

Welch eine Gefahr für die prachtliebende Kirche und ihre Diener, wenn das Volk hier begann Vergleiche zu ziehen! Aber vom Zauber der Umgebung bezwungen, gab er in seinem Herzen den Beurteilern recht, die hier die wahre Nachfolge erkannten. Und wieder fiel ihm der Traum Innocenz des Dritten ein. Würde diese Bewegung wirklich der Kirche dienen und den absterbenden Körper mit neuem Geist und Leben füllen? Auf Messerschneide ging der Pfad hier am Abgrund der Häresie hin, und nur Bruder Francescos große Demut, die mit solcher Ehrfurcht zu allem, was Priester hieß und die Weihe empfangen hatte, aufschaute, konnte den Sturz verhindern.

Und eines Tages hieß es, Bruder Francesco sei nach Italien zurückgekehrt.

Abend für Abend stand nun Chiara um die Zeit der sinkenden Sonne hier in dem schmalen Blumengärtlein, das jetzt im Spätherbst kahl und voller Dornen war. Sie hatte die Augen mit der Hand vor den roten Strahlen geschützt und blickte den Weg zur Portiuncula hinab, ob sich unter all den Wanderern nicht die kleine, zierliche Gestalt mit dem lebhaften Schritt zeige, die sie aus Tausenden heraus erkannt hätte.

Aber die Sonne sank und mit ihr wieder ein Tag, und Chiara kehrte zu den Schwestern zurück, das Herz schwer von unverstandener Sehnsucht – –

Dort auf dem Subasio, wo sich das Gebirg zu falten scheint, um dann noch einmal zu beträchtlicher Höhe aufzusteigen, wo sich der uralte Steineichenwald an der Flanke des Berges hinaufzieht, sind tiefe Höhlen im Gestein, die dem Einsiedler Schutz vor der rauhen Witterung gewähren. Der dichte Wald hüllt ihre Andacht in den Schatten der Verborgenheit, ohne den Ausblick auf die unendliche Weite der Ebene und auf die fernen Berge zu rauben.

Dies war der Ort, den Francesco ganz besonders liebte, und hierher war er von Spello heraufgekommen, um die Heimat zum erstenmal wieder zu grüßen, ihr nah und doch den Menschen noch entrückt. Die Brüder, die seine Reisegefährten in Spanien gewesen waren, hatten den geraden Weg auf der Landstraße genommen, um den Daheimgebliebenen die nahe Ankunft ihres Vaters zu verkünden.

Schon neigte sich der Tag dem Untergang, Perugia und die umliegenden Berge tauchten in violette Abendschatten. Die Sonne selbst, durch Wolken halb verhüllt, strömte rote Glut aus von einer Pracht, die nicht von dieser Erde schien. Der Tescio warf das Feuer mit dem blanken Wasserspiegel zurück und lag wie eine glühende Schlange in der dunstigen Ebene. Über dem fernen Wald ballten sich die Nebel dichter und schwebten wie rosige Riesenvögel, bald aufsteigend, dann zerfließend und sich aufs neue vereinend. Mehrmals hielt Francesco staunend inne; seine Brust atmete fast beklommen.

»Schwester Sonne, wie bist du herrlich!« rief er endlich voll Andacht und breitete die Arme nach dem purpurnen Abendhimmel aus, dessen Widerschein sein fahles Gesicht rötete, und der in seinen strahlenden Augen Feuerfünkchen zucken ließ.

Um ihn herum war es still; kein Vogel sang mehr. Die Weiden waren abgegrast, gelbgrau und dürr; bis zu den Carceri lag schon eine leichte, vergängliche Schneedecke über dem Gipfel. Nur die immergrünen Steineichen, die silbergrauen Oliven mit den reifen Früchten und die schwarzen Cypressen, die so finster gegen den flammenden Abendhimmel standen, hatten allein des Sommers Schmuck bewahrt.

Der Weg ging steil den Berg herunter, und Steine lösten sich unter den Füßen des Abwärtsschreitenden. Sein Herz war zum Überfließen voll; eine kleine, blasse Herbstaster, die frierend im Wind stand, nahm er mit und barg sie in seiner Kutte. Etwas weiter unten holte ihn ein schwarzäugiger Jüngling ein, der in großen Sätzen hinter ihm herpolterte. Der Junge sah den Mönch etwas scheu an und grüßte.

»Gott schenke dir Frieden, Giovanni, bist du im Gebirge gewesen?« fragte Francesco freundlich.

»Ja!« Der Junge lachte unbeholfen. »Zwei Wildtauben habe ich in den Sprenkeln gefangen, das gibt ein gutes Sonntagsessen für morgen.«

Francescos Gesicht verdüsterte sich; er war so erfüllt von Liebe und Daseinsfreude, daß es ihm Schmerz machte, vom Tod der unschuldigen Tiere zu hören.

»Zeige sie mir«, bat er den Burschen.

Der lüftete ein Tuch, in dem zwei grauweiße Täubchen mit ängstlichen Augen dicht aneinandergedrängt saßen und beim Anblick Francescos leise zu gurren anfingen.

»Täubchen, ihr unschuldigen,« sagte der Mönch traurig, »ihr seid doch sonst so flink und fliegt über die Berge und Täler; warum habt ihr euch fangen lassen?«

Die Tierchen zitterten und sperrten in ihrer Angst die Schnäbel auf.

»Gib sie mir, Giovanni,« bat Francesco, »ich muß bei den Leiden dieser unschuldigen Tiere an unseres Herrn Christi Leiden denken.«

Giovanni zögerte ein wenig. Da senkten sich die Augen des Mönchs mit solch tiefem Bitten in die seinen, daß er wie unbewußt nachgab.

»Dafür sollst du gesegnet sein, mein Sohn«, sagte Francesco beglückt und barg die zitternden Geschöpfe auf seiner nackten Brust, schlug die Kutte darüber, und die Tiere wurden still an dem Herzen, dessen Liebe so groß war, daß es auch die stumme, leidende Kreatur mit einschloß.

Giovanni war munter ins Tal hinabgesprungen, irgend etwas in ihm war froh. Noch aus der Ferne hörte Francesco ihn seine Canzonen singen, eintönig, mit etwas heiserer Stimme.

Nun sah der Mönch San Damiano unter sich in den Olivengärten liegen, die Cypressen rauschten um die grauen Steinmauern, und eine dünnstimmige Glocke schwang sich in dem kleinen Dachgiebel. Da schlug er einen Seitenpfad ein, der vor der Stadt abführte, und kam gerade zum Schluß des Vesperläutens an.

»Friede sei mit dir, Schwester Chiara«, sagte er freudig zu der Nonne, die noch das Glockenseil in der Hand hielt.

Chiara erblaßte vor innerer Bewegung und ließ das Seil fahren. Sie stand zitternd auf ihrem Platz und drückte die Hände auf das Herz. Warum durfte sie sich ihm jetzt nicht zu Füßen werfen und seine Hände küssen, warum konnte sie nicht seine Kniee umfangen und mit Freudentränen seine Füße benetzen? Ihre Augen waren groß auf ihn gerichtet und verrieten die Glut ihres liebenden Herzens, während die viel geübte Selbstzucht es ihr ermöglichte, die äußere Haltung zu bewahren.

»Mein Bruder …« stammelte sie, »du bist zurückgekommen …«

»Meine liebe Schwester,« sagte er mit halblauter Stimme, »du siehst nicht so wohl aus, wie ich dich verlassen hatte; bist du krank gewesen?«

»Nein, mein Bruder.«

»Habt ihr Mangel gelitten?«

»Es hat uns nicht an Speise gefehlt.« Ein rasches Rot flog über ihre Züge. »Vielleicht hat mir eine geistige Speise gefehlt, als du fort warst, mein Bruder.«

»Und du hast dich kasteit und viel gefastet?«

Sie schwieg, aber ihre Augen gaben die Antwort.

»Ist dein Lager auch nicht zu hart und kalt? Hast du eine warme Decke? Denke daran, daß dein Leib nicht schwach werden soll im Dienste Gottes. Willst du es nicht vergessen, und daß ich es wünsche?«

»Nein, mein Bruder, ich werde dir in allem gehorchen.«

Wie ist er gut, dachte Chiara, das Größte ist ihm nicht zu groß, und das Kleinste ist ihm nicht zu gering, wenn seine liebende Seele es fordert.

Sie traten in das düstere Oratorium ein. »Wo sind die Schwestern? Es ist so still hier.«

»Sie schmücken die Kirche zum Advent. Wie werden sie glücklich sein, dich lebend, gesund wieder zu sehen!« Die Stimme brach ihr, und die Tränen flossen über ihr Gesicht, als müsse sich jetzt nachträglich noch alle Angst lösen, die sie um ihn erduldet hatte.

»Ich habe dir etwas mitgebracht, Schwester Chiara«, sagte er ablenkend und griff in seine Kutte und holte die beiden Täubchen heraus, die sich ohne Angst von seiner Hand halten ließen.

»Gib ihnen einen Platz unter deinem Dach, sie sollen nicht sterben, denn ich habe sie vom Tode errettet. Baue ihnen Nester und lasse sie zeugen und Junge aufziehen, daß sie Gott den Herrn loben und sich ihres Lebens freuen mögen.«

Mit frohem Aufblick nahm die Äbtissin die Tierchen aus Francescos Hand; sie schmiegte ihre kühle Wange an die warmen, weichen Geschöpfe, die an Francescos Brust geruht hatten, und die Täubchen pickten zutraulich nach ihrem Mund, sodaß sie in ihrer Verwirrung mit ihnen scherzte und törichte Sachen redete, wie die Mütter mit ihren Säuglingen.

In freundlichen Gedanken versunken sah Francesco dem lieblichen Bilde zu, wie die Reinheit mit der Unschuld koste. Aber unter dem traf ihn ein Blick aus Chiaras Augen, von einer verborgenen Innigkeit erfüllt.

»Mein Bruder, ich tändele hier, und deine Füße sind müde und staubig, und du hast gewiß Hunger und Durst.« Sie rief nach den Nonnen in der Kirche und gab ihnen die Tauben, und während die Schwestern das Glück des Wiedersehens kosteten, holte sie selbst warmes Wasser in der Küche, um Francesco die Füße zu waschen.

Sie war glücklich, ihm diesen Dienst zu erweisen; diese einfache Pflicht der Gastfreundschaft wurde für sie zu einem Symbol, in das sie die ganze Demut und Hingegebenheit ihrer Liebe legte. Und Francesco, der die Gedanken derer, die um ihn waren, so oft in wunderbarer Klarheit fühlte, wurde hineingezogen in diesen magischen Kreis, den eine Zusammengehörigkeit der Seelen um ihn zog.

Chiara beugte sich tief bei ihrer Arbeit, sodaß es aussah, als küsse sie seine Füße. Einmal sah sie zu ihm auf und sagte mit bebender Stimme »O mein Bruder, wenn ich noch meine langen, blonden Haare hätte, so möchte ich dir wohl die Füße damit trocknen, wie die große Sünderin dem süßen Jesus tat.«

Francesco zuckte zusammen. »Schwester Chiara, mein Kind,« sagte er bange, »wie wird es sein, wenn ich einmal ganz von euch scheiden muß? O daß ihr nie vergäßet, in mir nur das elende Werkzeug Gottes zu sehen, in seiner ganzen Armut und Gebrechlichkeit!«

»Sorge dich nicht, mein Bruder,« sagte Chiara vertrauensvoll, »deine Pflanze wird blühen und köstlichen Samen ausstreuen und dir treu bleiben, wenn auch alle untreu würden, denn sie hat ihr ganzes Leben in die Liebe und Treue zu dir gelegt.«

»Mir treu bleiben heißt Gott treu bleiben, meinst du es so?« fragte Francesco ernst.

»Ja, mein Bruder, so meine ich es wohl; ich rede nur so wie die Gedanken sind, die aus meinem Herzen kommen. Und die sind immer bei dir.«

Francesco blickte sie lange schweigend an, und sie hielt seinen sanften Blick aus. Dann schrak sie auf; die Schwestern kamen im Triumph herein und brachten Brot und Früchte mit und die neugewebte Kutte.

»Du hast wohl eine neue Kutte nötig, mein Bruder,« sagte Chiara mit einem frauenhaften, fürsorglichen Lächeln, »man sieht vor Flicken den Stoff nicht mehr. Sie haben dir in Spanien manch unheilbares Loch gerissen.«

»Aber diese ist viel zu schön, so neu und warm; man wird denken, Bruder Francesco sei hoffärtig geworden«, meinte der Heimgekehrte bescheiden.

»Wir können ja einen Flicken drauf setzen«, rief Agnes. Aber der Schalk saß ihr dabei im Nacken.

»Ich denke, Bruder Francesco kann es schon ertragen, für hoffärtig gehalten zu werden«, sagte Chiara ernst. »Ist das nicht auch Demut, den Schein der Hoffart auf sich nehmen, von der das Herz sich doch frei weiß?«

Der Mönch schaute überrascht auf. »O Schwester Chiara, wie bist du gewachsen in diesem Jahr in der Erkenntnis Gottes und der Nachfolge Jesu!«

»Sage das nicht!« rief Chiara bittend; »in mir ist nur ein Gutes, und selbst das könnte mir Sünde werden.«

Francesco sah sie fragend an, aber er sagte nichts darauf. Chiara errötete und trat beschämt hinter die Schwestern zurück.

»Bruder Francesco,« bat Benedikta, »willst du nicht uns Schwestern eine große Erquickung geben und morgen in San Damiano predigen?«

Der Mönch zauderte. Aber die Nonnen umdrängten und bestürmten ihn mit Bitten. Über dem Reden traf ihn Chiaras Blick wie eine helle Flamme, die zum Himmel lodern muß. Er erschrak und wurde verwirrt, sodaß er den Nonnen kein Wort erwiderte. Sein Blick kehrte sich nach innen und tastete dunkeln Gedanken nach und verborgenen Empfindungen. Dann sah er ernst die junge Äbtissin an. »Ich werde morgen kommen und euch das Wort von Gott sagen, das er mir für euch gibt.«

Mit sinkender Nacht war Francesco in der Portiuncula, und in lebhafter Freude empfingen ihn dort die Brüder. Jeder wollte erzählen, was ihm am meisten am Herzen lag.

»Und Bruder Juniperus ist heute heimgekommen, sieh ihn einmal an«, sagte Masseo und zog den Mönch aus dem Hintergrund hervor.

Ein zerstreutes Lächeln flog über Francescos Gesicht; Bruder Juniperus sah gar seltsam aus. Seine härene Kutte hatte nur einen Ärmel, aus dem Armloch des andern kam der nackte, sehnige Arm hervor.

»Wie ging das zu?« fragte der Heimgekehrte.

»Nun, wie das bei mir immer zugeht«, versetzte ein wenig unwirsch und verlegen der große Mensch. »Ein Weib begegnete mir mit einem kleinen Kind; das Geschöpfchen war fast nackt, hatte nur ein zerrissen Hemdlein an, und es war kalt. Bittet mich das Weib um etwas Warmes für das Kind. Die Kapuze – nun, die hat neulich ein alter Mann gekriegt, der am Kopf fror, jetzt hatte ich nur die Kutte. Nun – und so ist's gegangen; das Kind hatte gerade Platz in dem weiten Ärmel.« Juniperus lachte dumpf vor sich hin. »Es sah lustig aus, das kleine Mönchlein, wie eine braune Wurst, aus der ein Krausköpflein heraussieht. Vielleicht wird's noch einmal ein Bruder Minorit.«

»Ja, Bruder Juniperus, da mußt du morgen mit nach San Damiano gehen und sehen, ob Schwester Benedikta für deine Kutte Rat weiß. Es wird kalt, auf dem Subasio liegt schon Schnee.«

»Ach, es macht nicht viel; ich schiebe den nackten Arm, so gut ich kann, in den andern Ärmel hinein.«

»Ja, vor Juniperus ist nichts sicher, was nicht niet- und nagelfest ist, einerlei, ob's ihm oder den Brüdern gehört,« klagte Bruder Leone, »mein Beil ist auch fort.«

»Das ist doch auch einerlei, wem von uns es gehört!« rief Juniperus erstaunt, »wenn es doch ein armer Holzhacker gebraucht hat!«

»Es täte not, daß wir verschließen, was wir zur Arbeit nötig haben«, meinte Masseo.

»O meine Brüder,« bat Francesco, »wollet euch doch nicht sorgen um derlei irdisches Gut. Freuet euch, freuet euch, daß ihr von Gott geliebt seid und seinem Sohn nachfolgen dürft. Alles andere – ach – –«

Und dann fing er mit solch starken, freudigen Worten an zu reden, daß die Brüder sich mit leuchtenden Augen um ihn herum auf den Boden kauerten und an seinen Lippen hingen und sich fühlten als eine Familie in Liebe und Eintracht, und alles vergaßen, Hunger, Kälte, Einsamkeit und jede Härte ihres Daseins.

»Verzeih, Bruder Juniperus,« flüsterte Leone dem vorher Gescholtenen zu, »ich tat Unrecht, dir zu grollen.«

»Und ich deine Sachen zu verschenken, ohne dich zu fragen«, erwiderte Juniperus treuherzig.

Und der Geist der Liebe lächelte über Santa Maria degli Angeli. – –

Aber die Nacht war dunkel. Sanft schliefen die Brüder, und ihr ruhiges Atmen suchte vergeblich Francescos wache Sinne einzuschläfern. Kein Schlaf kam über ihn. Aus der Finsternis selber schlich die Angst in die stille Zelle und vereinte sich mit des Mönchs unruhigem Herzschlag.

Leise erhob er sich und trat, über die schlafenden Gefährten hinweg, hinaus ins Freie. Draußen rauschte der Nachtwind in den Steineichen, und zwischen den Wipfeln blickte ein dunkelblauer Sternenhimmel herein.

Ein bleiches, süßes Frauengesicht sah ihm aus der Nacht entgegen, zart und voll demütiger Liebe, das folgte ihm bis in seine Gebete. Konnte aus dem Reinsten und Holdesten ihm und seinem Werke eine Versuchung kommen? Und konnte er, der Aufrichtige, Lautere, eine Versuchung werden für andere?

Seine betend ausgestreckten Hände streiften die Dornen, die um seine Hütte wuchsen, und deren Rosen ihn im Sommer mit ihrem lieblichen Blütenduft erquickt hatten. Jetzt waren die Zweige kahl, und nur einzelne matte Blätter bewegten sich noch im Nachtwind.

Der körperliche Schmerz lenkte ihn ab; er drückte die dornigen Zweige fest an sich, daß sie ihn verwundeten und das warme Blut über seine Hände rann.

»Nehmt mich in eure stacheligen Arme, erstickt die Süßigkeit, die Weichheit, die sich so lind einschleichen will zwischen mein Herz und zwischen Gottes Herz.

Ah, so möge sterben in mir, was nicht von ihm ist!«

Dunkel breitete die Nacht ihre Schwingen, und sie verbarg die Gedanken, die in ihrem Schatten gedacht wurden, die Gebete, die im Geflüster der windbewegten Blätter erstarben, die Seufzer, die von einem Menschenmunde wehten. Sie hielt den Atem an, und die Geräusche des Waldes verstummten, um einer Stimme zu lauschen, die in dem Herzen einer Gott hingegebenen Menschenseele ihre unwiderstehliche Kraft erprobte.

Am andern Morgen wartete man auf ihn in San Damiano, in der heiligen Freude, mit der man seine Besuche dort und jede Äußerung seines Wesens hinnahm. Man mußte sich lange gedulden. Endlich erschien Bruder Francesco mit etlichen Mönchen durch die vordere Türe der Kapelle. Sein Gesicht war bleich und überwacht, die Lider gerötet; er blickte nicht auf, sein Auge grüßte niemand. Er stieg auch nicht zur Kanzel hinauf, sondern warf sich in stummem Gebet auf den Stufen des Altars nieder.

Endlich erhob er sich, winkte die Schwester herbei, die Meßnerdienste versah, und gab ihr einen leisen Befehl. Verwundert blickte Schwester Christine auf und verschwand. Nach einigen Minuten kehrte sie wieder und stellte einen Korb voll Asche neben den Altar. Und Francesco begann die Asche um sich her zu schütten und auf Schultern und Haupt zu streuen, daß sein hageres Antlitz darunter erschien wie das eines elenden, verzweifelten Menschen. Dann hob er seine Hände empor, und mit halblauter, tief erschütterter Stimme begann er:

»Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich wohl von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat, und meine Sünde ist immer vor mir.«

Wie gebannt blickten die Frauen zu ihm hin, der so in Jammergestalt vor ihnen erschien. Ihr Herzschlag stockte, Tränen drängten sich in ihre Augen. Aber Chiara verstand den Sinn dieser symbolischen Handlung: sie fühlte, daß Francesco ihr sagen wollte: Ich bin Staub, elend und vergänglich und sündig: Gott allein lebt und ist wert der Anbetung und Liebe jedes Menschenherzens. Sie wußte auch, warum er gerade heute so vor sie hintrat. Hatte er gefühlt, wie Ströme der Liebe und Hingebung gestern von ihr ihm zugeflutet waren?

Vom Altar klang es her:

»Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesichte, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir.«

Und wie er gekommen, mit gesenktem Haupt, so schritt Francesco hinaus; erschüttert knieten die Nonnen in ihren Stühlen, und in ihren Herzen hallten die Worte des Bußpsalms wieder, die sie soeben vernommen aus dem Munde des größten und besten unter den Lebenden.

Nur Chiara beugte sich nicht. Verklärt hing ihr Auge an der Stelle, wo Francesco gestanden, und ihre Lippen murmelten: »Du Heiliger Gottes, du Heiliger! Wie könnte ich mich verlieren, wo ich dir anhange?«

Der Staufenkaiser Friedrich der Zweite lagerte in der umbrischen Ebene unterhalb Assisi, und die Einwohner der Stadt strömten herbei, um die unerhörte Pracht seines Heerzuges zu bestaunen, Lebensmittel herbeizuschleppen und die Edeln Assisis unter den Befehlshabern der Armee zu bewundern und sich in ihrem Glanz mit zu sonnen; denn Friedrich kam diesmal als Freund, der den Seinen reichlich Gaben austeilte. Es war wohl eine Freundschaft, auf die nicht viel zu bauen war, aber auch das leichtbewegliche italienische Volk war ein unsicherer Bundesgenosse, bei dem man immer mit Verrat rechnen mußte.

Unter der bunten Schar der Schaulustigen, die zum Lager des großen Kaisers pilgerten, wie zu einem Volksfest, gingen auch zwei Minoriten, etwas abseits, und scheu betrachtet von den Vorüberziehenden.

Der eine Langbärtige, mit dem bäurisch derben gutmütigen Gesicht war Bruder Johannes, derselbe, der die Nachfolge Francescos so weit trieb, daß er seinem großen Bruder in Einfalt alle Äußerlichkeiten ablauschte und nachahmte, weshalb er manchmal von den andern Mönchen geneckt wurde. Sein Gefährte war Egidius, ein stiller, fleißiger Jüngling, der die Aussätzigen mit größter Hingebung pflegte, kein weinendes Kind ungetröstet ließ, aber kein großer Prediger war.

»Warum Bruder Francesco gerade uns beide vor den mächtigen Kaiser schickt?« fragte Johannes in aufrichtiger Selbsterkenntnis. »Warum geht nicht er selbst, dem doch keiner widerstehen kann, oder Masseo, der stattliche Prediger, oder Bernardo mit dem prophetischen Geist?«

»Ich denke, daß er meint, Gott solle hier alles allein tun und sich verherrlichen, auch durch so geringe Werkzeuge wie wir«, antwortete Egidius nachdenklich. »Aber mir ist bange …«

»Mir nicht, Bruder Egidius, ist nicht alle diese Herrlichkeit ein Dreck, der von den Sünden der Großen stinkt?«

»Er ist ein kluger Herr, der Kaiser, und weiß unendlich viel. Wie werden wir vor ihm bestehen?«

»Laß mich nur machen, Bruder Egidius,« sagte Johannes zuversichtlich, »ich werde ihm seine Sünden vorschmeißen wie den Säuen das Futter, und ihm die Hölle vormalen, daß ihm und den Seinen das Herz entsinken wird.«

Zweifelnd blickte der kleinere, noch jugendliche Mönch den vierschrötigen Bruder an. »Francescos Herz ist beschwert, und sein Geist ist nicht frei, sonst wäre er selbst gegangen«, murmelte er mehr vor sich hin, als daß er es dem Gefährten sagen wollte.

Sie waren aus dem Wald herausgetreten, und nun lag die grüne Ebene vor ihnen mit dem Heerlager des Staufen; es sah von ferne aus wie ein großer, schwarz wimmelnder Ameisenhaufen. Weiße Zelte, rauchende Wachtfeuer und herumliegende und stehende Soldaten belebten die Felder. Die achtlosen Krieger und ihre Pferde zertraten das junge Gras und zerstörten im Mutwillen die Weinberge. An einem mächtigen Feuer brieten halbnackte Burschen einen ganzen Ochsen, und hungrige Soldaten standen lüstern drum herum und schürten die Flammen, deren Glut sich rot auf den bärtigen Gesichtern malte und sie noch wilder aussehen ließ, als sie von Natur waren. Ein Knabe zerrte das blutige Ochsenfell an der Erde hin, bis es ihm ein grauhaariger Alter mit einer Ohrfeige entriß und es prüfend auf seine Güte betrachtete.

Daneben war ein großes Faß aufgestellt, aus dem zwei junge, kecke Dirnen roten Wein in die hingehaltenen Krüge gossen. Silberstücke klirrten in eine Zinnbüchse, kreischendes Lachen von grellen Weiberstimmen lohnte die derben Scherze und Handgreiflichkeiten der Soldaten, und mißbilligend schritten die Mönche durch das wilde Treiben: Egidius mit gesenktem Kopf und schmerzlich gefalteter Stirne, Johannes mit zornig rollenden Augen und rasch hingeschleuderten geistlichen Schimpfreden.

Man lachte hinter ihnen drein, warf ihnen die Würfel vor die Füße, stieß quietschende Dirnen gegen sie, und ihre Bedrängnis wurde immer größer. Heftig schüttelte Johannes ein rothaariges germanisches Mädchen ab, das sich an seinen Arm gehängt hatte und in gebrochenem Italienisch ihm unflätige Worte zurief: ein junger Knabe warf ihnen einen Pallasch zwischen die Füße, daß Egidius stolperte und in die Arme einer großgewachsenen schwarzen Dirne flog.

»Halt ihn fest, den süßen Schatz!« johlten die Zuschauer.

»Aber wasch ihn erst, ehe du ihm einen Kuß gibst«, schrie ein kleiner Trommelschläger, mit einem lasterhaften, jungen Gesicht.

Ein brüllendes Gelächter lohnte den Scherz. Da tönte ein fremdes, scharfes Kommandowort in den Tumult hinein, und augenblicklich lösten sich die zusammengeballten Massen, und die Mönche standen frei, verwirrt um sich blickend.

Vor ihnen hielt ein blonder Hüne auf weißem Pferd, vor dem sie sich unwillkürlich verbeugten.

»Was wollt ihr hier?« fragte der vornehme Herr in schlechtem Italienisch. »Im Heere wird nicht gebettelt.«

»Unser heiliger Vater, Bruder Francesco von Assisi, schickt uns mit einer Botschaft zu dem Kaiser«, antwortete Egidius.

»Wer ist Bruder Francesco von Assisi, Herr Leonardo, daß er wagt, Botschaft an unsern Herrn zu schicken?« wandte sich der deutsche Ritter zurück an den dunkelhaarigen Italiener, der hinter ihm auf der Straße ungeduldig sein steigendes Roß zügelte.

»Ein Verrückter, ein Bettelmönch, ein Heiliger, Herr Kanzler, – wie Ihr ihn nennen wollt. Führt sie zu unserm Kaiser, er wird seinen Spaß an ihnen haben, denn er hält Mittagsrast, und seinen Narren hat er soeben fortgejagt. Der Kerl erlaubte sich zuviel.«

»Ob er aber an dieser Sorte Freude hat? Die scheinen nicht viel Witz und Verstand zu haben«, fragte zweifelnd der Deutsche.

»Dann reizt ihn ihre Dummheit. Auch ich habe noch ein Hühnchen mit ihnen zu pflücken und gönne ihnen einen Tanz, zu dem ich gern aufspielen möchte«, sagte Leonardo giftig.

Verwundert blickte Hermann von Salza die zerlumpten Mönche an, die so sehr den Haß eines Vornehmen erregen konnten. Dazu schienen sie ihm eigentlich zu gering.

Die Mönche waren verblüfft und benommen von den fremdartigen Szenen; Johannes ordnete seine zerraufte Kleidung, Egidius griff nach seinem Rosenkranz, wie nach einem Halt und freute sich kindlich, daß die wilden Burschen ihn nicht zerrissen hatten.

Ein leiser Zug von Abneigung zeigte sich auf dem offenen Gesicht des Kanzlers. »So kommt, ich will euch zu ihm führen«, sagte er kurz.

Die Ritter wandten die Pferde, und unter ihrem Geleit kamen die Mönche sicher durch das Lager.

Immer verwirrender stürmte hier die Fremdartigkeit der Umgebung auf sie ein, je mehr sie sich seinem Mittelpunkt näherten. Da standen Riesentiere aus heißen Ländern, die sie noch nie gesehen, und mit denen der Kaiser sich mit Vorliebe umgab, um die abgöttische Ehrfurcht zu erhöhen, die man ihm auch ohnehin zollte. Mächtige Elefanten und höckerige Kamele ruhten neben possierlichen Affen, die an Ketten lagen und gegen die Vorübergehenden die Zähne fletschten, sodaß Johannes erschrocken zur Seite sprang.

»Dies ist wahrlich die Hölle, Bruder Egidius, siehst du die grinsenden Teufel?«

»Es sind afrikanische Tiere, Affen, die den Menschen gleichen, keine Teufel«, belehrte Egidius mit einem scheuen Blick nach den häßlichen Gesellen. »Und wenn es auch Teufel wären, wenn Gott uns unter die Teufel schickt, ihnen das Evangelium zu bringen, wir dürfen nicht zittern, weil er uns schickt.«

Ein weißer Elefant stieß einen trompetenartigen Schrei aus. Die Mönche fuhren zusammen und schlugen ein Kreuz.

Nun tauchte ein purpurnes, großes Zelt vor ihnen auf. Die beiden Reiter sprangen ab und gaben ihre Tiere einem braunen Sarazenen, der mit einigen andern Wache stand. Hier sah es seltsam und bunt aus. Farbenschillernde Papageien saßen in goldenen Käfigen und stießen ein gellendes Gekreisch aus; unter den Cypressen lagen geschmückte Frauen, schlanke, feueräugige Sarazeninnen mit langen, schwarzen Locken, in rotseidnen Hosen, mit goldgestickten Jäckchen darüber; daneben rosige Blondinen in fließenden, weißen Gewändern, die ihre hellen, seidigen Haare mit glutroten Granaten schmückten, und schwarzhaarige, bleiche Italienerinnen, mit sanften, dunkeln Rehaugen, die auf saitenbezogenen Instrumenten schwermütige Weisen spielten.

Unter der aufgeschlagenen Zelttür stand ein hochgewachsener Mann, mit rötlichem, krausem Bart und goldblonden Locken, die ihm auf die Schultern fielen. Über der feinen, geraden Nase blickten feurige, blaue Augen aus dem jugendlichen Gesicht, die etwas durchdringend Überlegenes hatten, und um den vollen Mund spielte ein Zug frühreifen, müden Spotts, der sich vertiefte, als sein Kanzler die beiden Mönche vor ihn führte.

»Sie wünschten Euch zu sprechen, Herr Kaiser«, sagte Hermann von Salza.

»Diese? Konnte mir die mein Kanzler nicht ersparen?«

»Wir dachten, es sei Euch eine Unterhaltung«, mischte Leonardo sich ein, »an Stelle Bambinos, des frechen Narren.«

»Ach so …« Der Kaiser streifte sie flüchtigen Blicks.

»Sie behaupten, von einem Heiligen Botschaft zu haben«, erklärte der Kanzler.

Die Mönche traten vor und neigten sich vor der majestätischen Erscheinung des jungen Helden.

»Der Herr schenke dir Frieden!«

»Seid ihr von Papst Honorius gesandt, um mir einen Bannfluch zu bringen, wie es seinem Vorgänger Innocenz so sehr beliebte?« spottete gut gelaunt der Kaiser. »Aber nein,« unterbrach er sich, »der Herr Papst hätte mit solch heikelm Auftrag wohl ansehnlichere Boten geschickt. Sprecht, was wollt ihr?« Und sein Feuerauge ruhte so durchbohrend auf dem bleichen, verträumten Gesicht des Egidius, daß dem die Worte vergingen und er stumm den milden Blick seiner sanften Augen auf dem Herrscher ruhen ließ.

Aber Johannes hatte seine Dreistigkeit wieder gefunden. Er tat seinen breiten Mund auf und rollte die kleinen Augen.

»Herr Kaiser, uns schickt Bruder Francesco von Assisi, der fromme Bettler und Heilige, und er läßt dir sagen: Halte ein auf deinem Weg der Sünde, der dich in die Hölle und in die Verdammnis führt. Zittere, du Erdenwurm, vor der Strafe Gottes, den du stündlich beleidigst

»Weiter mit der hübschen Botschaft«, ermunterte spöttisch der Kaiser, als Johannes stockte.

»Tue Buße im Staub, denn deine Sünden stinken zum Himmel und deine Lästerungen …«

»Schweig, Hund von einem Mönch, willst du die Peitsche haben?« fuhr Leonardo auf.

Der Kaiser lächelte finster. »Geistliche Beredsamkeit, ich kenne sie – der Kerl hat Mut, denn er ist sehr dumm.«

»Gebt ihm Euern fürstlichen Dank mit der Hundepeitsche, Herr Kaiser, bis die Läuse in seinem filzigen Bart um Gnade winseln«, rief Leonardo zornig. Der Staufe winkte ihm mit königlicher Gebärde zu schweigen.

»Nun, und du?« wandte er sich an Egidius, der versunken das lichtvolle, geistreiche Gesicht des Kaisers anstarrte. »Warum bist du so stumm? Hast du keinen Auftrag?«

»Nur mein Mund ist stumm, meine Seele schreit zu Jesus Christ um Gnade und Friede für die Seele meines Kaisers« sagte Egidius schwärmerisch, und ein warmer Schein trat in sein abgezehrtes Jünglingsgesicht.

»Weißt du nicht, daß Jesus Christ tot ist?« fragte wegwerfend der Staufe. »Drei Betrüger führten die Welt am Narrenseil: Moses, Christus und Muhammed. Vielleicht ist euer heiliger Francesco der vierte?«

»Ihr lästert, Herr!« riefen die Mönche entsetzt, wie aus einem Munde.

»Ich beschwöre Euch, Herr, bei der Liebe und Treue …« flehte Egidius mit aufgehobenen Händen.

Der Kaiser unterbrach ihn mit bitterem Lachen. »Ich habe in meinem Leben weder Liebe und Treue gefunden, noch Gott und die Seele.« Er wandte sich zu seiner Umgebung. »Ich habe Himmel und Erde durchforscht und fand keinen Gott, ich kenne den Bau des menschlichen Körpers, er hat keinen Platz für eine Seele.«

»Und was habt Ihr gefunden, Herr Kaiser?« fragte Salza ernst, und sein Auge ruhte mitleidig auf dem jungen Herrscher, der ohne Eltern, in fremdem Land aufgewachsen, Glauben und Liebe verneinte.

»Ich fand nur Schönheit, und die bete ich an,« er wies auf die lauschenden Frauen, deren strahlende Augen an seiner geschmeidigen, stolzen Gestalt hingen, »Natur, die liebe ich, und Weisheit der alten Heiden, mit der tröste und erquicke ich mich. Denn die Wissenschaft kennt keinen Gott …«

Mit lässiger Gebärde wandte er sich wieder an die Mönche. »Oder habt ihr euern Gott mit dem Geiselstrick entdeckt, oder im Schmutz eurer Armut?«

Verständnislos, mit gerunzelter Stirn war Johannes seiner Rede gefolgt und tat nun einen tiefen Atemzug, um einen kräftigen geistlichen Fluch auf des Kaisers lästerliche Rede zu setzen.

Aber der Staufe achtete nicht auf ihn, vor ihm erglühte das Gesicht des stillen Egidius von einem innern Feuer.

»Herr,« stammelte er, »Ihr achtet die Wissenschaft zu hoch. Wissen haben auch die Dämonen – aber keine Liebe.« Er hob die Hände bittend zu dem stolzen Helden, der einen Augenblick betroffen das leuchtende Antlitz des Mönches ansah. Dann lächelte er leicht mit seinem skeptischen Lächeln, und mit einer ritterlich höflichen Handbewegung winkte er den Minoriten.

»Das war ein gutes Schlußwort, auf den Abgang kommt es an, Histrionen!«

Traurig wandte sich Egidius ab. »O hättest du nur einen Funken von dem Geist unsers Heiligen gespürt!«

»Betrüger oder Betrogene«, murmelte der Kaiser achselzuckend. »Salza, geleite die frommen Brüder aus dem Lager, aber ohne Leonardos italienischen Dank.« Die Umstehenden lachten über die Zweideutigkeit des kaiserlichen Scherzes; Leonardo biß sich auf die Lippen.

Der deutsche Ritter verbeugte sich schweigend und verließ mit den Mönchen das kaiserliche Zelt.

In Nachdenken versunken wühlte Friedrich in seinem roten Bart, indes er mit großen Schritten auf und ab ging. Plötzlich hielt er vor Leonardo an, der mürrisch an seinem Wehrgehänge zerrte.

»Ihr seid unzufrieden mit meiner Milde gegen die Narren? Was habt Ihr gegen die Mönche? Der eine ist dumm und dreist, aber in dem andern glühte ein unbegreifliches wahres Leben.«

»Bruder Francesco, der sie geschickt hat, raubte mir einst die Braut, da schwur ich ihm und den Seinen Rache«, murrte der Ritter. »Einmal war ich nahe dran, aber sie mißlang.«

»Oho, ist das ein solcher? Wie verträgt sich Jungfernraub mit seiner Heiligkeit?« fragte stirnrunzelnd der Kaiser.

»Nicht so, wie Ihr meint, Herr; sie ging, betört durch seine Predigt, ins Kloster.«

Der Kaiser schüttelte den Kopf. »Die Dummen wachsen wie die Nesseln. War sie hübsch?«

»Sehr schön und eines Grafen Tochter. Auch klug.«

»Als Ihr in der Schlacht bei Neapel den Streich des päpstlichen Söldners von mir abwehrtet, versprach ich Euch eine Gnade. Euch brennt ein Wunsch in Euerm Herzen, nennt ihn.«

»Es ist umsonst, Herr, auch Ihr habt nicht die Macht, dem Kloster zu rauben, was ihm gehört.«

»Ihr denkt, Honorius sei stärker als Friedrich?« fragte der Kaiser scharf.

»Das nicht, aber wer von Euerm Kriegsvolk sollte wagen, dem Bannfluch der Kirche für Schändung des Heiligtums zu trotzen?«

Der Kaiser lächelte spöttisch. »Wenn Ihr ihm nur zu trotzen wagt! Aber nicht umsonst habe ich meine Sarazenen und hüte sie ängstlich vor der Bekehrungswut Eurer Priester. Wir bleiben hier drei Tage im Lager und ziehen dann vor Spoleto; wenn sich das ergeben hat, stelle ich Euch zwanzig Sarazenen zur Verfügung, die mögen das Kloster stürmen.«

Leonardo wurde dunkelrot, so heftig wallte ihm das Blut zum Kopfe ob des kühnen Plans. Er zögerte.

»Ihr schwankt? O ihr Italiener! Ihr spottet über Papst und Kirche, aber zu trotzen wagt ihr nicht!«

»Das ist es nicht …«

»Oder sollte ein Italiener aus Assisi vor Verrat, Gewalt und Blutvergießen zurückscheuen?«

»So wenig als ein Staufe«, antwortete hochmütig der Ritter und zog die schwarzen Brauen hoch.

Der Kaiser erblaßte, und ein Blitz brach aus seinen blauen Augen, aber er bezwang sich. »Sie ist eines Grafen Tochter,« fuhr er fort, als habe er nicht verstanden, »Ihr werdet sie zum Weibe nehmen, Herr Leonardo?«

»Ja, Herr Kaiser, wenn sie den Tod nicht dem Brautbett vorzieht.«

»Ah, das ist es, was Euch zögern machte?« fragte der Kaiser erstaunt. »Lebt solch ein Geist in dieser zarten Frau?«

»Ja, Herr.« Ein geheimer Stolz auf Chiara machte Leonardos Herz höher schlagen.

»So wäre sie wert, eine Fürstin zu sein.«

Der Ritter verbeugte sich, und Friedrich winkte seinem Falkner, der ihm sein Lieblingstier brachte. Der Vogel hackte nach seinem Finger.

»So wild, mein Falke? Auf, flieg!« Und das Tier schwang sich in die Luft, daß es rasch dem Auge des Herrn entschwand.

Nach einigen Minuten kehrte er wieder.

»Ja, du bist treu«, sagte der Kaiser, und seine blauen Augen verschleierten sich.

»Bruder Francesco läßt euch sagen, daß er am Sonntag nicht zur Predigt nach San Damiano komme, er will einen andern der Brüder schicken.« Egidius stand verlegen an der Türe des Refektoriums, als er die Botschaft ausrichtete; er fühlte, daß es keine erfreuliche war.

»Schon wieder nicht!« rief Chiara traurig.

»Seit sechs Wochen haben wir unsern Vater nicht hier predigen hören, will er denn ganz seine Töchter verlassen?« klagte Angelika und verließ ihren Fensterplatz, um näher zu kommen.

Schüchtern barg der junge Mönch seine Hände in den Ärmeln der Kutte. »Er will einen andern der Brüder senden«, wiederholte er beschwichtigend.

»Was ist das für ein Ersatz!« rief Benedikta ärgerlich. »Es ist wie Tag und Nacht, unsern seraphischen Vater hören oder einen der Brüder.«

»Du hast recht, Schwester Benedikta,« antwortete Egidius demütig, »besonders da Bruder Francesco mich erwählt hat, den geringsten unter den predigenden Brüdern.«

Die Nonne nickte energisch mit rotem Kopf. »Ja, es ist wahr, Bruder Egidius, an jedem andern Ort bist du mehr am Platze, als auf der Kanzel.«

Ohne zu erwidern oder ärgerlich zu werden, steckte der Mönch die schonungslose Kritik seiner Person ein. Benedikta war zu aufgeregt, um ihre Worte abzuwägen.

»Was sich Bruder Francesco denkt,« fuhr sie gekränkt fort, »kaum daß er hier ist und in unser Kloster hereingeblickt hat, nimmt er auch schon wieder Abschied, das ist nicht brüderlich gehandelt, wo wir doch unsere leiblichen Brüder und Schwestern verlassen haben um seinetwillen.«

»Benedikta,« warnte Chiara mit strengem Gesicht, »sprich nicht weiter …«

»Was willst du?« fuhr die Nonne auf, »du leidest ja am allermeisten darunter. Nein, ich sag's noch einmal, es ist nicht recht von Bruder Francesco, uns so zu vernachlässigen. Im Anfang verging keine Woche …«

Chiara streckte die Hand aus und legte sie auf Benediktas Mund; ihre blauen Augen blickten zornig.

»Es steht uns nicht zu, Benedikta, Bruder Francescos Handlungen zu tadeln; was er tut, ist immer recht. Und wenn er etwas täte, das ich für Sünde achtete, so würde ich von diesem Tag an es für gut halten, nur weil Bruder Francesco es tut.«

Egidius und die Nonnen standen stumm vor diesem Ausbruch.

»Dein Vertrauen ist grenzenlos und unerhört«, murmelte Benedikta.

Egidius senkte die Augen vor dem triumphierenden Glauben, der aus dem Angesicht und den Worten der Jungfrau leuchtete.

Agnes hatte sich an Chiaras Seite geschlichen und lehnte ihre Wange an der großen Schwester Schultern. Ihre Lippen zitterten, und die dunkeln Augen funkelten von Tränen. Verstohlen drückte sie der Äbtissin einen Kuß auf die Wange.

»Unsere Liebe ist ärmlich und klein neben der deinen«, flüsterte sie. »Nur – es tut uns so leid …«

»Meinst du, mir nicht?« fragte Chiara und blickte ihr tief in die Augen. »Aber wenn es Bruder Francesco für recht hält, fernzubleiben und uns seiner trostvollen Gegenwart zu berauben, sollen wir darum zürnen, weil es uns weh tut?« Sie ließ Agnes los und sah sich im Kreise um.

»Gott weiß, was uns not, meine Schwestern,« sagte sie mit starker Stimme, »und Bruder Francesco will nichts, als Gottes Willen tun. Wollen wir uns dem entgegensetzen?«

Die Nonnen blickten beschämt zu Boden.

»Wir dachten nur …« stammelte Christine.

»Es ist besser, Gottes Gedanken zu denken, als die eigenen, liebe Schwester. Aber ich selber bin wohl oft ein schlechtes Beispiel, verzeiht mir.« Sie streckte Benedikta und Christine mit bittendem Lächeln die Hände hin.

»Und du, Bruder Egidius,« wandte sie sich mit ernster Freundlichkeit an den steif dastehenden Mönch, »bringe du Bruder Francesco unsere Grüße und sage, daß wir uns in alle seine Anordnungen fügen, auch in die schmerzlichsten; ich lasse ihn aber um eine Unterredung bitten, da ich allerlei mit ihm zu besprechen habe; und dann soll er dir die Hände auflegen und dir etwas von seinem Geiste mitteilen, ehe er dich zu unserer Erbauung nach San Damiano schickt.«

»Schwester Chiara,« antwortete der Mönch stockend, »du hast mich heute mehr erbaut, als ich es je imstand sein werde … ich will deinen Auftrag ausrichten.«

»Lebe wohl, Bruder Egidius,« unterbrach ihn Chiara, »du bist uns auch lieb, so wie du bist, nicht wahr, Benedikta?«

»Nun ja, freilich.« antwortete diese rauh, »ich habe es nicht böse mit Bruder Egidius gemeint, ihr wißt, daß ich keine schönen Worte machen kann.«

»Ich weiß, Schwester Benedikta, und ich bin auch nicht beleidigt, es ist ja wahr, was du gesagt hast, ich habe es erst jetzt wieder vor dem Kaiser gefühlt. Da stand ich wie ein Unmündiger …« erwiderte Egidius bescheiden und verließ mit einer linkischen Verbeugung das Zimmer. –

Chiaras Ruhe war nur äußerlich, und mit Mühe bewahrte sie weiter die gefaßte Miene. Aber sie sprach die Chorgebete mechanisch mit den Nonnen, und bei der Abendmahlzeit glühten ihre Wangen, wie wenn sie Fieber hätte.

Endlich waren alle zur Ruhe gegangen und das Kloster still geworden. Chiara blieb noch in ihrem Oratorium; das gelbe Flackerlicht einer dünnen Wachskerze erhellte nur einen Teil des kleinen Raums; sie flüchtete sich in die dunkelste Ecke. Eine heiße Scham brannte in ihr, die sie das Licht fliehen ließ.

»Was habe ich getan? Ist meine Liebe in einer unbewachten Minute beim Wiedersehen hervorgebrochen und hat die Hingegebenheit des Weibes verraten? Flieht Francesco deshalb mein Angesicht? Ach, er mußte es ja fühlen, wie das selige Glück seiner Gegenwart mich durchbebte. Liebe, die allgewaltige, kann sich so nicht verbergen.

Und nun?«

Sie warf sich vor dem Betstuhl auf die Kniee und schlug die Hände vor das heiße Gesicht, um nichts zu sehen. Dabei fühlte sie, daß ihr Blut wie ein Feuerstrom durch ihre Adern rann und an ihren Schläfen klopfte.