|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

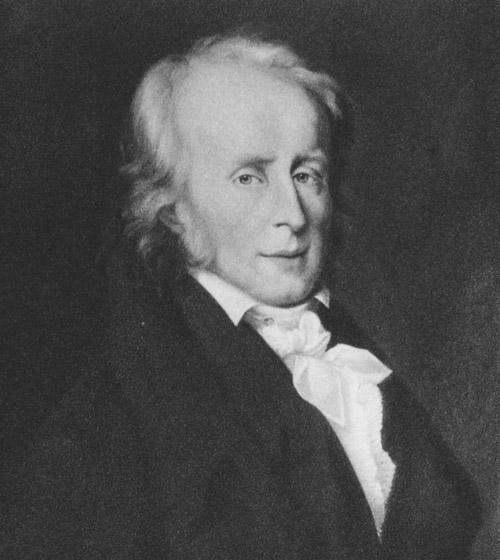

Friedrich Schlegel.

Nach einer Zeichnung von Augusta von Buttlar. Gestochen von J. Axmann

Wer das Ich auf eine Wirklichkeit festlegt, zerstört es; die Welt des genialen Ich ist allein die Welt der Möglichkeiten: mit einer solchen Einstellung suchten die deutschen Romantiker, mehr aphoristisch als systematisch, dem Segel ihres Schiffchens den Wind zu machen. Weil man aber immerhin lebte, was Verpflichtungen einschloß, und weil man sich äußerte, was nicht anders geht als in rationalen Formen, so fand man in der Ironie das Mittel, Verpflichtung und Rationales wenn auch nicht ganz aufzuheben, so doch sehr unzuverlässig und schwankend zu machen. Bei geringer produktiver Begabung war es opportun, eine Theorie der Ironie zu haben, die erklärte, es komme nicht auf das Werk an, sondern darauf, das Leben zu poetisieren, die Kunst ins Leben zu bringen. Da man aber auch kein sonderliches Leben hatte, eigentlich nirgendwohin gehörte als in ein paar Berliner Salons, so hatte dieses bißchen Leben nichts dagegen, sich poetisieren zu lassen. So balancierte der Romantiker auf der Brücke der Ironie, die er über seine Unzulänglichkeiten schlug, solche des Lebens und solche der Kunst. Das trug eine Weile, solange man jung war. Später kroch man unter, wo immer sich eine Gelegenheit bot, bescheidete sich im Staats- oder Kirchendienst subaltern.

Der deutsche Polizeistaat hatte sich hinreichend stark erwiesen, die politisch-literarischen Ungebundenheiten der jungen Romantiker ohne jede Ängstlichkeit hinzunehmen. Und die Kirche ließ als eine rationale Weltmacht das Genie-Christentum dieser jungen Leute seine Kapriolen schlagen, ohne auch nur hinzusehen.

Im Jahre 1799 schrieb und veröffentlichte Friedrich Schlegel die Lucinde. Als der Autor 1801 in Jena für die Erlangung des Doktorgrades disputierte, nannte einer seiner Opponenten das Buch ein Tractatum eroticum. Es gab einen Skandal, denn Schlegel warf dem Opponenten einen »Narren« an den Kopf. Der war er auch. Denn der junge Schlegel wußte eine Menge anderes, und es war nicht nötig, ihn bei dieser akademischen Gelegenheit, wo er den Gelehrten vorstellte, als erotischen Dandy anzugreifen. Denn nichts weiter als das Schattenbild eines solchen ist Julius, unter welchem Namen Schlegel in jenem Traktate sein Selbstbildnis zeichnet. »Alles konnte ihn reizen, nichts mochte ihm genügen. Daher kam es, daß ihm eine Ausschweifung nur so lange interessant war, bis er sie versucht hatte und näher kannte. Keine Art derselben konnte ihm ausschließend zur Gewohnheit werden: denn er hatte ebensoviel Verachtung als Leichtsinn. Er konnte mit Besonnenheit schwelgen und sich in den Genuß gleichsam vertiefen ... Die Frauen kannte er eigentlich gar nicht, ungeachtet er schon früh gewohnt war, mit ihnen zu sein. Sie erschienen ihm wunderbar fremd, oft ganz unbegreiflich und kaum wie Wesen seiner Gattung ... Er ward sinnlich aus Verzweiflung am Geistigen und war wirklich mit einer Art von Treuherzigkeit unsittlich.« Er erinnert sich eines Mädchens aus seiner Knabenzeit. Er eilt zurück in ihre Nähe, findet sie »ausgebildeter, aber noch ebenso edel und eigen, so sinnig und stolz wie ehedem.« Seinem »aufmerksamen Auge entgeht nicht die entschiedenste Anlage zu einer grenzenlosen Leidenschaft ... Aber mit Verdruß mußte er sich's gestehen, daß er seinem Ziele nicht näher kam, und schalt sich zu ungeschickt, ein Kind zu verführen. Willig überließ sie sich einigen Liebkosungen und erwiderte sie mit schüchterner Lüsternheit. Sobald er aber diese Grenzen überschreiten wollte, widersetzte sie sich ... vielleicht mehr aus Glauben an ein fremdes Gebot, als aus eigenem Gefühl von dem, was allenfalls erlaubt sei.« Aber es kommt der Moment, der das Mädchen nachgiebig zeigt. Doch im kritischen Augenblick entstürzen ihr Tränen, und Julius erschrickt heftig. Er kommt zur Besinnung. »Er dachte an alles, was vorhergegangen war, und was nun folgen würde; an das Opfer vor ihm und an das arme Schicksal der Menschen. Da überlief ihn ein kalter Schauer ...« Der Augenblick war versäumt. Er suchte nur das gute Kind zu trösten und »eilte mit Abscheu von dem Ort hinweg, wo er den Blütenkranz der Unschuld hatte mutwillig zerreißen wollen ...« Es kommen ihm aber doch Zweifel, ob er es da richtig gemacht hätte. »Indessen hielt er seine Dummheit doch für ausgezeichnet und interessant.« Aber das Mädchen schien mit dieser Dummheit unzufrieden. Darüber gerät Julius »in große Erbitterung«.

Nicht besser ergeht es ihm bei einer Koketten aus der Gesellschaft. Er kommt mit Hilfe von Freunden darauf, daß »sie es auch mit ihm nicht ehrlich meine«. Nun wandte er sich einem Mädchen zu, die er »so sehr als möglich allein zu besitzen strebte, obgleich er sie unter denen gefunden hatte, die beinah öffentlich sind ... Mitten im Stande der äußersten Verderbtheit zeigte sich eine Art von Charakter ... Nächst der Unabhängigkeit liebte sie nichts so unmäßig wie das Geld ... Dabei war sie billig gegen jeden, der nicht sehr reich war.« Den Wert dieses Mädchens erkennt Julius: »Darum hing sie auch mehr an ihm, als sich sagen läßt.« Aber er bleibt etwas geringschätzend, da sie ja doch eine Dirne ist. »Wie entrüstet war er daher, als sie ihm einst unerwarteterweise die Ehre der Vaterschaft ankündigte. Und er wußte es doch, daß sie trotz ihres Versprechens noch vor kurzem Besuche von einem andern angenommen hatte ... Aber sie brauchte mehr, als er geben konnte.« Das Mädchen ersticht sich verzweifelt, und Julius nimmt zur Erinnerung eine Locke. Wohlbereitet durch den nun folgenden Umgang mit den romantischen Damen, der Rahel, der Karoline Schlegel, der Dorothea Veit, lernt Julius endlich Lucinde kennen, die Künstlerin, in deren Armen er »seine Jugend wiederfindet. Die üppige Ausbildung ihres schönen Wuchses war für die Wut seiner Liebe und seiner Sinne reizender als der frische Reiz der Brüste und der Spiegel eines jungfräulichen Leibes. Die hinreißende Kraft und Wärme ihrer Umschließung war mehr als mädchenhaft; sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Wenn er sie im Zauberschein einer milden Dämmerung hingegossen sah ...«

Das Resultat dieser mit Aufwand erzählten Fadheiten und Plattitüden ist die magere Erkenntnis, daß »die Liebe für die weibliche Seele ein unteilbares, durchaus einfaches Gefühl ist, für den Mann nur ein Wechsel und eine Mischung von Leidenschaft, von Freundschaft und von Sinnlichkeit sein kann. Und Julius sah mit frohem Erstaunen, daß er ebenso unendlich geliebt werde, wie er liebe.«

Der sanfte Schleiermacher sah in der Lucinde – die den Jungdeutschen noch die Bibel der freien Liebe war – die nur zu lobende Zurückweisung einer Verleugnung der Sinne. Schlegel wollte aber mehr als diesen Bürgerschreck. Man lebte in gewissen Berliner Kreisen ganz unbekümmert und in nichts darin behindert den Sinnen, und eine Apologie wäre nicht nötig gewesen. Aber vielleicht ein System nach der romantischen Formel von der Identität von Leben und Poesie. Der große Hymnus auf die Sinnlichkeit war ja schon von Heinse im Ardinghello gesungen worden. Aber die romantische Formel, durch die Schlegel mit Worten, nach vor- und rückwärts zu lesen, die ganze Welt jagte, war zu schwächlich für ein System des Denkens, und die fehlende Geselligkeit einer noch nicht vorhandenen Nation – es existierten nur ein paar Zirkel, wo sich Adel und Schöngeister bei Frauen trafen – gab auch für einen Roman nichts her, in dem diese Formel Gestalt bekommen hätte. So wurde, unterstützt von der spezifischen künstlerischen Unbegabtheit und Phantasielosigkeit des kritischen Schlegel, aus beiden Ansätzen, dem denkerischen und dem künstlerischen, etwas hergestellt, das Lucinde genannt wurde. Genietet wurde schlecht und recht mit einem bißchen Frechheit, die verblüffen sollte. Und mit einer Ironie, die nichts verschonte außer sich selber. Diese Romantiker der Ironie waren gegen sich selber ja alle von einem tödlichen Ernst. Ein Spottvers traf das Produkt ins Schwarze:

Der Pedantismus bat die Phantasie

Um einen Kuß; sie wies ihn an die Sünde;

Frech, ohne Kraft umarmt er sie,

Und sie genas von einem toten Kinde,

Genannt Lucinde.

Nur mit der Sünde hat das Epigramm unrecht, das die Karoline ihrem Manne, es war gerade August Wilhelm Schlegel, mit erheiterter Zustimmung zitiert. Denn Karoline war, wie alle Frauen des Kreises, viel gescheiter als ihre respektiven Männer, wenn die auch alles taten, sie davon abzubringen. Wobei sie schließlich auch Erfolg hatten. Denn als sich die frühe Romantik in das in ihr von Anfang an beschlossene Idyll des Biedermeiers begab, da war es, daß ein Jungdeutscher klagte: »Das Unglück dieser Zeit – 1835 – ist, daß die Frauen so unendlich weit hinter den Männern zurückgeblieben sind. Man sagte uns, daß die Frauen nur da seien, uns von den Anstrengungen des öffentlichen Lebens angenehm zu erholen, oder wohl gar, daß sie die Ableiter unserer Leidenschaften wären, welche uns nur stören würden draußen in der Welt, wenn wir sie nicht tierisch befriedigten. So kam es, daß die Frauenherzen zusammenschrumpften. Ihre empfängliche Seele vertrocknete an kleinen Dingen; sie verstehn uns ja gar nicht mehr, unsere Ausdrücke nicht, unsern Stil, unsre Gedanken, unsre Interessen. Sie scheinen nur da zu sein, um durch ängstliche Rücksichten den Flug unsres Wesens niederzuhalten ... Ich rede von jenen, welche den ganzen Tag am Flügel sitzen, da Fra Diavolo singen und über die Krawattenschleife ihrer Tänzer beim gestrigen Ball nachdenken, von dieser Million allerliebster, aber ununterscheidbar ähnlicher chinesischer Chignonköpfe, welche vor Klavier, Tanz und Gesang nicht einmal dazu kommen, ihre Lieblingsschriftsteller Belani und Storch zu lesen, für welche die ganze klassische Literatur von ehemals und heute böhmische Dörfer sind ... Ihr begrüßt und küßt auch: Wie? Kamt ihr euch in diesem Augenblick neu und außerordentlich vor? Wußtet ihr, daß ihr unsterblich seid? Ach nein: Eure Weste ist heut nicht geschmackvoll, und die Mutter hat gezankt, daß Sie so lange blieben, mein Herr, und es wäre doch Zeit, auf die Promenade zu gehen.« Der jungdeutsche Verehrer der Lucinde, die er den Mädchen seiner Zeit empfiehlt, die »vom Strickzeug oder Höhe und Tiefe der Taille sprechen«, spricht von jener bessern Zeit, wo Berlin den »Ton der laxen Moral angab, als Sitz einer in der Wollust des Verwesens begriffenen Regierung, der Tummelplatz der Rouerie und Patronage und der große Venusberg leichter und raffinierter Sitten. Das Beispiel des Thrones heiligte jede Ausschweifung. Die Mode war revolutionär und griechisch genial, und der Enthusiasmus für Kunst und schöne Literatur kam hinzu, um für die kleinen Gewissensbisse Ersatz und geniale Entschuldigung zu geben ... Die Brust war sehr entblößt, die Kleider orientalisch weit und schwelgerisch geschnitten, einige Aspasien gaben reizende Teestunden, und die jungen Revolutionäre, Catilina Prinz Louis Ferdinand-Schmettau an der Spitze, liefen mit exzentrischen Redensarten aus einem Boudoir ins andere. Die Literatur war der Faden, an welchem sich allmählich statt der neuesten Rezension in den Horen die heiße und begehrliche Leidenschaft aufzog, welche nur einer Leiter bedurfte ... Schlegels Lucinde war der Ausdruck dessen, was man sich in einer verabredeten Stunde und bei Aufstellung eines wachsamen Kammermädchens nicht mehr versagte.«

Die kleine deutsche Gesellschaft, eben erst geworden, ohne Tradition, ohne Zentrum, das Beispiel hätte sein können, politisch verengt, sozial ungeordnet, religiös pietistisch aufgewachsen, bürgerlich regsam und beweglich, machte äußerste Anstrengungen, in kürzester Zeit ein verlorenes Jahrhundert nachzuholen. Sie mußte ihre Versittlichung von der Literatur beziehen, denn nur sie gab etwas. Dieser Gesellschaft war auch ein etwas romantisierter Crébillon noch nötig, und Schlegel gab die Mischung so gut er konnte, denn besser war ihm nicht gegeben. Er war am Erotischen nicht mehr als an den andern Realitäten beteiligt: es war ihm ein Anlaß oder Ausgangspunkt zum vermeintlich schöpferischen Genuß der eigenen Persönlichkeit. Wie man sich die Geliebte vorstellt, ist wichtiger, als wie sie ist. Was man an ihr findet, ist eignes Werk, sie hat kein Verdienst daran – »sie war nur der Anlaß«, wie Friedrich an seinen Bruder schreibt, der Anlaß für die unendlichen Möglichkeiten, welche allein die Freiheit der genialen Person garantieren. Praktisch wirkt sich das so aus, daß man ein Wort von Solger, der es vom Leben sagt, variierend sagen kann: man will nicht lieben, sondern vom Lieben schwatzen. Das unverpflichtende Gespräch ging über alles. Adam Müller, der sich für einen großen Staatsmann hielt, redete zwölf Reden über das Reden, und es ist seine beste Leistung. Man heiratete, trennte sich, heiratete wieder – bis man die geduldigste, nachsichtigste Freundin in der Frau gefunden hatte, die bewunderte und einiges verzieh. Es ist in allen diesen Frauentauschen dieser deutschen Romantiker nicht die Spur einer Leidenschaft: sie suchen nur das passende Komplement für ihre Passivität.

Die Lucinde hatte nicht Figur genug, um sich über das kleine Skandälchen des Tages zu behaupten. Und Julius, der ein bißchen provinzlerisch den Ton des Roué übertreibt, um in den Berliner Salons Wirkung zu tun, hatte keine brauchbare eindeutige Formel gefunden für das, was er als freie Liebe dozierte. Der Freund Schleiermacher, auch er wie Schlegel in Liebessorgen um die Frau eines andern Mannes, sprang ein mit Briefen zum Thema »gegen die Ehe«, wo »die Eheleute in gegenseitiger Verachtung voreinander leben, wo er in ihr nur ihr Geschlecht, sie in ihm seine bürgerliche Stellung, und beide in den Kindern ihr Machwerk und Eigentum erblicken«. Aber man hatte sich etwas zu viel vorgenommen, wollte in ein, zwei Jahren ein versäumtes Jahrhundert nachholen, glaubte, einige schöne Beispiele freier Frauen wie der Pauline Wiesel – Alexander von Humboldt ging zwölf Meilen zu Fuß, um sie zu sehen –, wie der Karoline Schlegel, weniger schön, aber geistig freier, wie der Rahel Varnhagen, der Dorothea Veit würden zusamt einem kleinen schlechten Buche genügen, der Nation klarzumachen, daß sie keine erotische Erziehung besitze, weil »ihre Männer von den Frauen Unschuld und Mangel an Bildung verlangten, wodurch die Frauen zur lächerlichsten Prüderie, zur Prätention der Unschuld ohne Unschuld gezwungen würden«. Man muß erinnern, daß die sittlichen Verurteiler der Lucinde die eifrigsten Leser des gerade viel übersetzten Crébillon und ähnlicher französischer Dinge waren, gar nichts gegen die Frivolität im Heimlichen hatten, aber sehr viel für die »Heiligkeit der Ehe« im Öffentlichen. Und diesen sagte nun der Prediger Schleiermacher, daß viele Versuche nötig seien, und daß, »wenn man drei, vier Paare zusammennähme, recht gute Ehen zustande kommen könnten, falls man sie tauschen ließe«. Es blieb dies auf den sehr kleinen Kreis der Romantiker beschränkt, und die Nation folgte ihrem Beispiel nicht. Vielleicht weil es in der Breite an den Frauen fehlte, welche die Mühe solchen Tausches lohnten. Vielleicht auch, weil es an den Männern fehlte, die imstande gewesen wären, Unterschiede wahrzunehmen. Das Erotische ist keine wesentliche Farbe im Charakter des protestantischen Deutschen. Er ist ein um der Fruchtbarkeit willen mehr ehelicher Typus, geneigt, sich des andern zu schämen, weshalb er es heimlich und mit schlechtem Gewissen tut. Man hört es auch in der Lucinde klopfen.

»Wir wollen selber Götter sein ...«: was stand dem aus religiöser und sozialer Bindung befreiten Individuum von 1800 im Wege, solches zu wollen? Ein kleiner Artillerieleutnant aus Korsika wird Kaiser der Franzosen und erobert Europa – jeder kann ein Kaiser sein und sein Europa erobern. Dieses Geschlecht, dem René angehört, der Held eines kleinen, unlesbar gewordenen Buches, in dem sich eine Epoche erkannte und daran bildete, dieses Geschlecht hat den stärksten, bedeutungsvollsten Satz der Liaisons Dangereuses im müden Blute: »On s'ennuie de tout, mon ange.« Prophetische Diagnose jener Gemütskrankheit, an der die Jugend der napoleonischen Zeit litt, die sie erlitt, abseits stehend, untauglich oder unwillentlich zum Soldaten, von Ehrgeiz zerfressen, eine Welt von Möglichkeiten offen sehend, aber ohne Kraft, sich in diese Welt zu stürzen. Da brach, der kaiserliche Adler flog vor ihm her, irgendein herrlich uniformierter Offizier auf drei Wochen Urlaub in die Stadt, es brauchte gar nicht der schöne Murat zu sein, selbst dem unansehnlichen Artillerieleutnant Henry Beyle gelang es – und der Uniformierte war ein Gott unter den Frauen, deren Nüstern sich blähten, um das Blut und den Schweiß dieser Männer zu schnüffeln. Und den Ruhm. Was hat man gegen diese Eroberer zu setzen? Was gegen den alles überklingenden Namen dieses Bonaparte, den Chateaubriand verächtlich, wie er meint, Buonaparte nennt und sich in demselben Jahre 1768 geboren sein läßt, um ihm darin gleich, wenn auch an Genie ein Jahr älter zu sein. Diese geistig von der Enzyklopädie genährte und ausgedörrte Generation hatte die Revolution gesehen und sah deren Sohn am außerordentlichen Werke. Über nichts als ihre Seele gebeugt in der Einsamkeit ihres frisch erworbenen Individualismus wird sie, das ist ihr Grundzug, schwermütig bis zur Todessehnsucht, steigert sich zur Genialität, um sich davon zu befreien, erliegt in jungen Jahren ihrer Erschöpfung: Lenz, Hölderlin, Novalis, Shelley, Keats, Byron, Kleist: alle sterben jung, weil sie jung alt werden. Die Überlebenden langweilen sich zu Tode, wenn sie sich nicht in die Kirche retten, ihrer melancholischen Langeweile damit ein pompöses Dekor geben wie Chateaubriand. In seinem einzigen heute noch lesbaren Buche, das charakteristischerweise die Memoiren aus dem Grabe sind, steht der wenige Jahre vor seinem Tode geschriebene Satz: »Ich glaube nicht mehr, weder an den Ruhm noch an die Zukunft, weder an die Macht noch an die Freiheit, weder an die Könige noch an die Völker. Ich hause allein in einem weitläufigen Appartement, wo ich mich langweile, und wo ich undeutlich irgendwas, ich weiß nicht was, erwarte, das ich nicht verlange, und das nie kommt. Ich lache gähnend über mich, ich gehe um neun schlafen. Ich bewundere meine Katze, die ihre Jungen wirft ... Je regarde passer à mes pieds ma dernière heure.« Das ist datiert 6. Juni 1841. Er hatte über siebenzig Jahre. Aber René hätte im Jahre 1802 dieselbe Melancholie ausdrücken können. Tat er es nicht? Er glaubte auch mit fünfundzwanzig Jahren an nichts als sich selbst und mußte sich mit höchst delikaten verliebten eitlen Fingern anfassen, um diesen fatalen Glauben nicht allzu rasch zu verlieren. Er mußte sich eine Bedeutung bis zum Absurden geben, um das Wenige zu retten und zu tun. Um zu leben. Im Schatten eines Menschen der Tat. »Napoleon konnte mit den Königen fertig werden, aber nicht mit mir«, meinte die kindliche Eitelkeit dieses zierlichen, auf eleganten, vielbewunderten Füßen posierenden Mannes, der mit fünfundzwanzig anfing, seine eigene Statue zu werden, die er über seiner innern Leere errichtete. Als Legitimist ist er royalistischer als der König, als Katholik päpstlicher als der Papst, als Aristokrat, der er von Ahnen war, ist er ein Parvenü, der sich selber immer betitelt, als Schriftsteller vor der Ewigkeit in großer Parade drapiert er sich mit Gefühlen, die er zu haben glaubt, weil er sie schreibt, und weil er an nichts sonst glaubt – nicht einmal an das, was er tut –, an nichts sonst als an seine Worte. Wer den Wert seiner Sätze bezweifelt, der trifft ihn, wie den heutigen Karl Kraus, an der Stelle, wo vielleicht sein Herz ist, womit aber nichts weiter getroffen ist als ein theatralisches Arrangement falscher und gefälschter Wirkungsmittel im Dienste einer grotesk-tragischen Eitelkeit. Da ist nichts geheuchelt, denn zur Heuchelei fehlt René die Tiefe. Was so klingt, als ob es tief wäre, ist nur Hohlheit, Ausgehöhltheit eines tönernen Monuments der Selbstgefälligkeit nach allen Dimensionen hin, himmlischen wie irdischen. Er ist der Typus des Literaten, den das ihm folgende Jahrhundert endlos abwandeln wird. Er spielt den vom Ruhm Gelangweilten, den den Beifall Verachtenden und denkt nur an den Applaus. Er ist im Wechsel für den König, für Napoleon, für den Papst, für die Republik, weil er immer nur seinem eignen Ruhm treu ist. Nur sich selber dienend, weist er jeden andern Dienst als seiner Bedeutung unwürdig von sich. Auch in der Liebe. Nur die Selbstgefälligkeit äußert sich hier, keinerlei Glauben – nicht einmal die Sinnlichkeit.

Die Zahl der Frauen, welche René liebten, hat ihresgleichen nur in den Romeos, die um die Couchette schmachteten, auf der Giulietta Récamier ihren koketten Fächer handhabte. Ähnlich sind sich beide darin, daß René das Gefühl für die Liebe fehlte wie Juliette, um es diskret auszudrücken, das Schlüsselloch für alle die Schlüssel, welche ihr Geheimnis aufsperren wollten. Der Impotenz des Leibes hier entsprach die Impotenz der Seele dort. Aus dem dürren Boden ihrer Wüste schlug die Frau, weiblicher Moses mit dem Fächer, die Koketterie, die keinen Anbeter verlieren wollte, schuf der Mann, Moses mit der heraufzaubernden Schreibfeder, das metaphorische Gewässer seiner Rede. Beide bezogen ihr Leben aus ihrer Begehrtheit, der sie nicht nachgaben, diese nicht mit dem Leibe, den sie in einem gewissen Sinne nicht besaß, jener nicht mit der Seele, die er nicht besaß oder deren Weniges er ganz für sich selber brauchte zur Feuerung für diese Maschinerie seiner Eitelkeit. Was schreibt er etwa einer Frau, die ihn liebt? »Mein Leben ist nur ein Zufall; nehmen Sie von diesem Zufall die Leidenschaft, das Chaos und das Unglück – ich werde Ihnen an einem Tage mehr davon geben als andere in langen Jahren.« So sprach noch der René von vierundsechzig Jahren. Mit fünfundzwanzig Jahren hieß der Satz so: »Ja, Celuta, wenn du mich verlierst, wirst du als Witwe leben – denn wer könnte dich mit der Flamme umgeben, die ich ausstrahle, selbst wenn ich nicht liebe?« Oder in gleicher Großartigkeit, wie ein Gott der schenkenden Liebe: »Meinem Herzen entströmen Flammen, denen es an Nahrung gebricht, welche die Schöpfung verzehren könnten, ohne gesättigt zu werden, und welche selbst Dich verzehren könnten.« In dem insipiden Büchlein, das Renés Weltschmerz enthält, wird aus den kleinen Jugendsünden, die Bruder und Schwester einmal bedeutungslos näherbrachten, eine Poesie hergestellt, in der die Schwester, in inzestuöser Leidenschaft zum Bruder entbrannt, ihn flieht und den Schleier nimmt. Das Geständnis ihrer Leidenschaft macht sie ihm vor dem Altar auf dem symbolischen Totenlager, das der Einkleidung vorausgeht. So ruchlos war man! Byron entzückte das nicht weniger als die minderen Zeitgenossen, die renéisierten, wie man dreißig Jahre zuvor wertherisiert hatte. Ganz dem frivolen Geschmack der Libertinage ergeben, kaschiert Chateaubriand das in Großartigkeit pompöser Worte, verzweifelter Gesten, verachtungsvoller Haltung. Cherubin spielt Hamlet, entzückt von seiner Rolle.

François René Chateaubriand.

Nach einem Gemälde von Aubry-Lecomte

Aber dieser Hamlet war verheiratet. Dieser Hamlet, von dem so viele, ja alle Frauen meinten, es sei ein schöner Gedanke, in seinem Schoß zu lieben, hatte in seiner Frau die einzige Frau, die nicht in ihn verliebt war, weder in seine eitle Männlichkeit noch in seine eitlere Literatur. Die Gräfin Chateaubriand, eine geborene Céleste Buisson de la Vigne, war eine Frau von Geist, aber das hätte nicht genügt, ihr diese schöne eheliche Philosophie zu geben, die sie auszeichnete. Als Sechzehnjährige konnte sie mit ihrem blonden Lockenhaar für hübsch gelten. Das Porträt, das man von ihr besitzt, zeigt sie von langer ehelicher Übung etwas vertrocknet, mit eher männlichen Zügen, einer bitteren Falte um den Mund. Eine große knochige Nase beherrscht das stolze verwüstete Gesicht. Dem Steuer dieser intelligenten Nase dankt sie es, auf dem tumultuösen Meer ihres Gatten nicht Schiffbruch gelitten zu haben. Sie hatte sich auf der rechten, nicht auf der linken Seite Renés niedergelassen, und von da rührte sie sich nicht mehr. Mit einer leichten Ironie liebte sie es, die sentimentalen Fanfaronaden ihres Gatten zu belächeln, oder Schönfärbereien, die er Erzähltem zu seinen Gunsten gab, trocken und präzis zu berichtigen. Er hatte eine sehr respektvolle Angst vor ihr: sie schüchterte ihn ein. Aber er sagte: »Die Gräfin Chateaubriand bewundert mich, ohne je zwei Zeilen meiner Werke gelesen zu haben.« Beides stimmte nicht. Sie las ihren Mann, goutierte ihn aber nicht, denn sie war weder romanesk noch romantisch. Sein Genre ging ihr auf die Nerven. Außerdem liebte sie mehr die Politik als die Literatur, und in der ihres Mannes stieß sie auch zu oft auf »diese Madames«, wie sie des Gatten Passaden nannte. Von denen sie meinte, daß sie ihn politisch nicht vorwärts brächten. Wie oft solche ausgetrockneten weiblichen Wesen war sie politisch besessen und immer dahinter her, ihren Mann in der Politik zu managen. Sie war die geborene Ministerfrau. Dafür nur liebte sie ihn, kochte ihm Schokolade, pflegte den rheumatischen alten Verführer. Sie war der anständige Mann in der Ehe. Atala, René, Natchez – das geht alles in Florida, in den Savannen Louisianas vor sich, in Landschaften, die weder Chateaubriands leibliches noch geistiges Auge je gesehen hat. In einer sentimentalen Welt, in der sich Tropisches schaukelt wie Papageien in Messingringen. Nicht daß das alles keine äußere Wahrheit hat, sondern daß ihm die innere Wahrheit, die Ehrlichkeit und Reinheit der Emotion fehlt, ist charakteristisch für diese Schriften, für ihren Autor, für seine Lieben. Er spricht von alldem nur wie vom Hörensagen. Denn er will ja nur von sich sprechen, so wie er wünscht, daß man ihn sehe, weil er selber nichts glaubt als dieses Bild, das er sich von sich gemacht hat. Er besitzt keine andern Ressourcen als dieses sein armes Ich, das doch immer düpiert. Mit diesem Selbstkultus inauguriert er eine noch nicht geschlossene Epoche, in der jeder, mangels etwas Besseren, sein eigner Gott ist. Er trifft nach siebenundzwanzig Jahren als Gesandter in London eine Dame, nun Witwe, wieder, die ihn damals geliebt hatte, und er fragt sie, wie sie ihn finde. Er hebt die damit soufflierte Antwort in seinen Memoiren auf: »Ganz unverändert, nicht einmal älter geworden.« Denn das war seine peinigendste Angst: alt werden, und nicht mehr die Frauen, das dankbarste Publikum, verwirren, konsumieren können, woran ihm ja so viel lag. Jene Dame fragt er auch, ganz wie ein Parvenü: »Sagen Sie, Madame, was sagen Sie zu meinem neuen Glück?« Und er zwingt sie damit, in den Memoiren notiert, zur Antwort: »Als ich Sie kennenlernte, wußte niemand Ihren Namen, wer kennt ihn heute nicht?« Jung bleiben, berühmt sein: Fixationspunkte seines Lebens. Mit der affektierten Lässigkeit des Frauenlieblings spricht er in seinen Memoiren von »allen diesen Frauen, die an mir vorübergezogen ...«, und es waren nicht die ersten besten. Pauline de Beaumont, Delphine de Custine, die Herzogin von Mouchy, die Herzogin von Duras, Madame Récamier... – »alle diese Frauen«. Er deutet an, wie er ihre Liebe und ihre Leiden hinnahm, duldete. Eine von ihnen schreibt an einen Freund: »Ich bin verrückter als je, ich liebe ihn mehr als je, und ich bin unglücklicher, als ich sagen kann.« Es sind für ihn in der Tat ganz unterschiedslos »diese Frauen«, denn er liebt keine von ihnen, sondern nur die Gelegenheit von Erregung, Verwirrung, die sie ihm geben, sie sind ihm die guten Priesterinnen des Kultes, den er mit sich treibt, und für den er gern Anbeterinnen seines eignen Idols hat. Er genießt durch sie die Illusion einer ihm teuren Situation. Dazu zu verführen wird ihm mit vielen Mitteln, über die er wie eine eitle Frau verfügt, leicht, mit dem Wort, dem Lächeln, der Grazie einer Bewegung. Er ist ein vortrefflicher Regisseur, der nie den Kopf verliert an ein Gefühl, weil er nichts derlei besitzt. Die Flammen, von denen René zu Celuta spricht, verzehren weder das All noch das Mädchen, denn sie brennen nicht, sie locken nur durch ihr Glänzen. Er weiß, daß er ein Herz ganz in die Liebe stürzt, wenn er ihm wie der Celuta sagt, daß er sie nicht liebe, nie geliebt habe, aber doch wolle, daß sie ihn nie vergesse, denn keiner könne sie mit solcher Flamme umgeben wie er, selbst wenn er sie nicht liebe. Dieser seltsame Epikuräer, der sich christlich färbt, um eine größere Skala, eine reichere Palette zu haben, mischt auch die Farben des Todes in seine Liebe – »melons des voluptés à la mort!« –, spricht, stärkster Ausdruck des Weltschmerzes, von einer »Manie zu leben«, um damit die Anhänglichkeit an das Leben zu beleidigen. Er gibt den Frauen, die von ihm »weg« sind, nichts und behauptet, das sei mehr, als irgendein Mann ihnen geben könne – aber so stark war der Renéismus und so willfährig ihm die Frauen, daß ihm keine einzige widersprochen hat. Der Verführer, der das Register melancholischer Indifferenz und Gelangweiltheit spielt, bezwang sie. Denn dreißig Jahre variiert er diesen Ton: »Ich langweile mich am Leben; die Langeweile hat mich immer verzehrt; was die andern Menschen interessiert, berührt mich nicht. Hirt oder König, was hätte ich mit meiner Hütte, meiner Krone gemacht? Gleicherweise ermüdet vom Ruhm und vom Genie, von der Arbeit und vom Nichtstun, von Wohlhabenheit und Mißgeschick. In Europa, in Amerika hat mich Gesellschaft wie Natur gleich kalt gelassen. Ich bin tugendhaft ohne Freude daran; wär' ich ein Verbrecher, ich wäre es ohne Gewissensbisse. Ich wollte, ich wäre nie geboren, oder wäre auf ewig vergessen.« Dieser Ton von 1795 lautet 1832 nicht anders: »Macht und Liebe, beides ist mir ganz gleich indifferent, alles ist mir zuwider.« Den sinnlichen Funken aus dem auf Tod gespielten Stein zu schlagen, muß immer wieder starke Versuchung der Frauen gewesen sein, die in seine Nähe kamen und ihr erlagen. Das Satanische in dieser christlichen Affektation, das Tod und Liebe zu einer erotischen Morbidezza verbindet, muß betäubend gewirkt haben auf diese Frauen, die nur kräftig attackierende Reiteroffiziere oder schwächliche Bankiers kannten. Auch daß sie hinter all diesem dandyhaften Aufwand eine nicht geringe Lubrizität witterten, half mit. Denn auch diese verrät er, als er, im Alter, seines Stiles nicht immer ganz mehr sicher ist. Er erinnert sich jenes Mädchens Charlotte in London, die er bezauberte, um im kritischen Moment zu sagen, daß er verheiratet sei. Aber auch die junge Mutter des Mädchens lüstete ihn. Da rutscht es dann in den Memoiren heraus: »Eh bien! Hätte ich damals in meine Arme Braut und Mutter gedrückt, jene, die mir als Jungfrau und Gattin versprochen zusamt der Mutter, ich hätte es mit einer Art wilder Wut getan ...« Die Sinne dieses Mannes sind zur Zeit modelliert worden, als die Liaisons Dangereuses erschienen. Und diese wilde Wut, das ist das tobende Nichts unter der Maske des Todes, der diesem Narziß keine Figur des Lebens ist, sondern der Vernichter. Denn Narziß muß auf dem Grunde seines Spiegelbildes immer die Grimasse des Todes sehen, seines Todes, der ihn auslöscht.

Für dieses mit siebenzehn Jahren schon etwas greisenhafte Männergeschlecht hatte das junge Mädchen, das Klärchen oder Gretchen hieß, den erotischen Charakter verlieren müssen, denn diese männliche Schwäche konnte mit der sich hinschenkenden Naivität nicht mehr zurechtkommen. War es schon ein Mädchen, dann steigerte es sich zur Schwester wie bei René und Byron, der ihn hier kopierte, oder es verjüngte sich zum Kinde, wie in Hardenbergs Sophie, die noch nicht fünfzehn alt war, als sie starb. Diese bis in die letzte Herzfaser abgekühlten, von Zweifel und Langeweile zernagten Männer trennte ihr Schicksal, Revolution und Napoleon erlebt zu haben, von den Eroten des ancien régime, deren Rosenlaube, wie ihre feinen Nasen merkten, schon vor 1789 nach leichter Fäule roch. Und was zur Zeit noch in jener Mode herumlief, war von allen belächelte Karikatur, wie der Prinz von Ligne, dessen Alter es mitbrachte, daß er bei der Mode seiner Jugend blieb. Oh, nicht als ob man keusch lebte! Nicht als ob man dem Abenteuer aus dem Wege ging! Man hieß Constant, und es stimmte schon, daß man den Spitznamen Inconstant bekam. Aber man hatte eine andere Haltung, hatte ein dünneres Blut, war früh blasiert, und das alles brachte einen radikalen Wechsel des erotischen Gegenstandes mit sich. Nichts leichter, als ein Kind von siebenzehn Jahren betören, das höchstens darüber weint, sitzengelassen zu werden – aber was sind das schon für Schmerzen! Man suchte die Leidenschaft, den großen Aufruhr der Seele, das Alles oder Nichts bei der Frau, die man lieben wollte, und das war die Frau von dreißig Jahren, die einige Jahrzehnte später die von vierzig werden sollte, bei der schon das Mütterliche mitspricht, das die sich ihnen nähernden Kind-Männer von Männern brauchen, um Männlichkeit merken zu lassen, und Weiblichkeit als Passion zu spüren.

Sieben Jahre nach den »Wahlverwandtschaften«, dem fast wissenschaftlich konstruierten Versuch, den Eros ohne weitere Determination im Psychologischen als eine Naturkraft nachzuweisen, wie sie sich nicht anders auch außerhalb der Menschen äußere – im Jahre 1816 erschien »Adolphe« als der erste epochale Versuch, das bisher nur als einfach hingenommene Gefühl der Liebe als einen Komplex aufzuweisen und in seine vielen Teile zu zerlegen. Mit diesem kleinen Roman zwischen zwei Menschen und ohne wechselnde Situation ist literarisch der moderne Roman inauguriert. Daß er psychologisch ist, ergab sich aus wesentlichen Änderungen des gesellschaftlichen Lebens unter staatlichem und kirchlichem Druck, ausgeübt, um die nicht mehr einheitlichen Elemente der neuen Gesellschaft zusammenzuhalten. Man haßt den Skandal als schädigend, nicht als unmoralisch, denn man bereitet dem Laster ganz freundlichen Empfang, wenn ihm nur der Skandal nicht angehängt ist. Es gab schon öffentliche Meinung, Zeitung, Politik. Man hatte schon ein offizielles Gesicht und ein privates. Man fing schon an, Masken zu tragen und Masken »herunterzureißen«. Jeder, der eine trug, zitterte, wurde vorsichtig, tat heimlich, was er nicht lassen konnte, und verurteilte bei andern laut, was er selber heimlich tat. Der hypokrite Mensch des neunzehnten Jahrhunderts war auf die Welt gekommen. Balzac sollte bald dessen Epopöe schreiben, wenn auch in den Bereichen des Sentimentalischen der Liebe das unterschlagend, was Constant im Falle seines Adolphe bis auf den letzten Nerv seziert hatte. Bis zu Adolphe war die Liebe die Illusion des Erwachens zu ihr gewesen, das erste Sehen, das Verlangen: es wird erfüllt, und der Vorhang fällt. Es wird nicht erfüllt: und der Tod, der frei gewählte, zieht den Vorhang zu. Man bangte, man litt, man jubelte, man verzweifelte, man schoß sich tot. Kam es in den Niederungen anders, so zu jenem verabsolutierten Glück in einer Ehe, wo das Gesicht der Frau völlig verschwindet in Kindern, Wirtschaft und derlei. Das angebliche Gesicht, denn es war auch vorher nichts davon da gewesen als irgendwas Blasses, das einen weiblichen Vornamen trug und heiraten wollte. Aber in den hohen Konzeptionen sterben die jungen Mädchen, oder fliehen ins Kloster. Und die Jünglinge geben sich den Tod, oder flüchten in die Welt oder in die Einsamkeit. Alles war Sturm, Drang, Romantik, ohne Dauer, war Wunsch nach dem höchsten Augenblick, dem keinerlei Zeit nachfolgt. Zu solcher Attacke auf die Frau gehörte die physische und seelische Kraft, wie sie die empfindsame Epoche nur mehr in Ausnahmen besaß. Aber auch die andern, welche nicht Goethes ausnahmehafte Natur besaßen, liebten doch die Geste und gingen darüber zugrunde. Brachen sich am Widerstande, teils bürgerlich-überlegtem, teils empfindsam-erworbenem des Mädchens, dem seit Rousseau vage Träume einer Emanzipation durch die Seele zogen. Die Jünglinge waren zu schwache Herren geworden, um den Meister zu zeigen, waren selber auch angesteckt von diesem neuen Feminismus, den sie mit exaltierter Schwärmerei auszudrücken suchten wie Novalis, oder mit Dandytum des Weltschmerzes wie Byron. Von all dem ist nichts mehr in Constant, nichts mehr als die Frühreife – mit elf Jahren schreibt er Briefe nach Haus, die man vorliest – und die Blasiertheit, die weniger Mode als Charakter der Zeit ist. Die Menschen dieser Zeit haben die eine Hälfte ihres Lebens auf dem andern Ufer des Stromes verbracht, in der rationalen Kühle des achtzehnten Jahrhunderts, wo man alles in den Geist auflöste, Geist hatte und mehr noch den Geist, den man haben wollte. Nun lebten sie die zweite Hälfte ihres Lebens auf dem andern Ufer – welchen Stromes? Er trug nur Blut und Tat, die Revolution und ihren großen Sohn. Wenn so Ungeheuerliches sich vollzieht, daß französische Armeen in Lissabon, in Wien, in Moskau Winterquartiere beziehen, muß auch der Liebe ein entsprechendes Format gesucht werden – die kleinen Mädchen den Rekruten des erotischen Daseins, dessen Offizieren die Frauen, welche zu erschüttern vermögen. Nicht mehr Zeitvertreib der Sinne oder Vorspiel zur prädestinierten bürgerlichen Ehe, sondern die Liebe schlechthin, dieses Feuer, das alles zu Asche niederbrennt und sich selbst genügt. In Adolphe wird zum erstenmal festgestellt, daß dieser Flamme Rauch nach verbranntem Fleisch riecht. Von der Flamme, die eine Siebenzehnjährige verbrannte, sagten grausam liebenswürdige Jahrhunderte, es dufte nach Rosen. Adolphe aber liebt eine Frau, die um Jahre älter ist als er. (Frau von Girardin sagte zur Entschuldigung Balzacs, daß er die Frau von dreißig schildere: man müsse die Leidenschaft dort malen, wo man sie finde, und heutzutage finde man sie eben nicht in einem sechzehnjährigen Herzen.) Der junge Constant sagte einmal: »Ich amüsiere mich in allen diesen Verlegenheiten, in denen ich mich befinde, als wären sie die eines andern.« Im Zorn liebte er es, zu sagen: »Ich bin wütend, verliere den Verstand vor Wut, aber im Grunde ist mir das Ganze höchst gleichgültig.« Er schreibt eine Bittschrift an Ludwig XVIII., erklärt seinen Abfall zu Napoleon in den hundert Tagen, versichert den König seiner Loyalität. Man sagt ihm abends in einer Gesellschaft, daß seine Bittschrift den König überzeugt habe, und Constant meint: »Das glaub' ich, sie hätte mich beinah selber überzeugt.« Seine Amouren beginnt er mit siebenzehn; er hat schönes blondes Haar und rote Lippen, aber eine scharfe Nase darüber, und einen schmutzigen Blick. Madame de Charrière, Verfasserin von faden Romanen, ist zwanzig Jahre älter als er, als er sie liebt. Dann heiratet er eine sentimentale, etwas dumme Deutsche, von der er sich scheiden läßt. Denn Madame de Staël war aufgetaucht und wollte ihn auf ihrem breiten Schoß haben, auf den sie lieber noch Napoleon gesetzt hätte, um »Kindchen« zu ihm sagen, und ihm die Schlachtpläne korrigieren zu können. Eine tumultuöse Frau, Gendarm der Beredsamkeit, halb Schweizerin halb Deutsche, die ihn zu ihrer großen Leidenschaft machen wollte, wovor er etwas Angst hatte, so sehr, daß er ihr Heirat vorschlug. Lieber das, als ihre Uniform tragen. Sie lehnte ab, wollte ihren berühmten Namen behalten, das Glück der Welt bringen, nicht einem Manne. Constant glaubte wirklich, dieses seltsame Ungetüm zu lieben, vor dessen Reden Goethe die Migräne bekam. Aber es war zwischen den beiden immer nur der Kampf, wer der Stärkere sei, wobei die Staël noch den Mann mitspielte. Er erwartete die Leidenschaft von ihr, sie von ihm: das war der Zustand. Er hatte einen Strick um den Hals, dieser sinnliche Skeptiker, der auf die Liebe hoffte. Er nahm nicht, sondern wurde genommen.

Benjamin Constant.

Nach einem Gemälde von L. Vallier

Ellénore, die deklassierte Mätresse eines Polen, die Adolphe begehrt, ist nicht nach dem Modell der Staël gearbeitet, nur aus Erfahrungen mit ihr und andern Frauen. Sie ist eine erfahrene Frau, die auf Welt und Reichtum verzichtet hat ihrer Liebe zu Herrn von P. willen. Sie hat nicht mehr Geist oder Verstand, als diese Erfahrung ihr gab, um ihrer Liebe willen deklassiert zu sein. Das erträgt sie, und wenn sie mit ihrer Liebe einen Fehler begangen, will sie ihn mit Treue büßen. Sie hat ihre Welt verloren, nur mehr den Verkehr mit den Freunden ihres Freundes, die sie respektieren, aber nicht ganz mit dem richtigen Ton. So lebte sie Jahre. Da hat sie Anlaß, an seiner Liebe zu zweifeln, und nur mehr an seine Anständigkeit zu glauben. Noch nicht, an seiner Treue zu zweifeln, aber an deren Motiv. Sie erkennt es nicht mehr als die Liebe, sondern als Wohlerzogenheit, Dankbarkeit, die sich verpflichtet fühlt. Der ganze Sinn ihrer Existenz schwindet ihr. Was soll ihre Treue, die ihre Rettung war, wenn keine Liebe des Mannes mehr sie stützt? Da trifft sie Adolphe. Seine Blasiertheit, seine Gelangweiltheit, seine Eitelkeit erwarten Erschütterung von dieser leidenschaftlich bewegten, sinnlich erregenden Frau, die eine wissende ist, wie seine jugendliche Sehnsucht sie sucht. Sie erliegt ihm, weil sie den Glauben an die Liebe braucht, der ihr durch den andern verlorenging. Weil sie die Treue zu einer Liebe braucht als Rechtfertigung ihres Deklassements, das sie verwirft und keineswegs als eine Bohèmienne lachend trägt. Und sie liebt den Mann, der jünger ist als sie, weil sie in dieser Liebe auch das Schwesterliche, das Mütterliche findet, das ihrem Herzen wohltut. Und nun beginnt der Roman, den Constant erzählt: die Auflösung, die Zersetzung dieser Liebe, die Anstrengung, diese Zersetzung aufzuhalten, sie zu verbergen, zu verhüllen. Die Szene dieser Tragödie ist das Gewissen, aber nicht Pflicht und Willen sind die Handlung dieses Dramas, sondern das Chaos, in dem sich, wie Suarès sagt, die Herzen selber und einander zerfleischen. Vor dieser ersten Darstellung der Liebe als einer Erkrankung gab es Liebe und Haß – hier ist das nicht mehr zu unterscheiden, ob ein Haß liebt oder eine Liebe haßt. Ob die Lippen sich zum Kusse oder zum Bisse suchen. Ob geben nicht auch nehmen ist. Von nun ab ist das Glück der Liebe, von dem man früher sprach, da man sie nur so kannte oder kennen wollte, vergiftet mit einem höchst subtilen Gifte, das im Hirn erzeugt wird. Das Gift ist aus dem Leibe der Liebe nicht mehr herauszutreiben. Es wird eine wuchernde Erkrankung wie ein Krebs.

Von nun ab ist Furcht vor der Liebe in der Welt, denn wer ist sicher, daß seine Leidenschaft nicht falsch sei wie die Adolphes? Und daß er daher nicht den kleinsten Rausch eines Glückes erleben würde, um dessentwillen man lebt? Wer ist sicher, daß er sich nicht über sich selbst irre, und für eine Leidenschaft halte, was nur kurzes Aufbrennen einer dürren Seele ist? Und in dessen Folgen er sich verstrickt, weil er immer noch gerade so viel Herz hat, um zu ertragen, zu erdulden, zu schweigen, Mitleid aufzubringen, aber auch die Ironie, die sich über alles das lustig macht? Adolphe irrte sich, als er mit Leidenschaft zu lieben glaubte, denn es fehlte ihm jeder Glaube. »Von allem blasiert, von allem gelangweilt, bitter, egoistisch, mit einer Art Sensibilität, die nur dazu dient, mich zu martern, beweglich dabei, daß ich oft für einen Affen gelte, Melancholien unterworfen, die alle meine Pläne unterbrechen, wie wollen Sie da, daß ich reüssiere, daß ich gefalle, daß ich lebe?« fragt Constant. Er ist der erste Europäer und trachtet, Frankreich zu dirigieren. Er glaubt nicht an Gott, aber er schreibt ein eifriges Buch über die Religion. Er ist von der Liebe nicht zu düpieren und sucht sein ganzes Leben lang, unter eine Leidenschaft zu kommen. Er ist zweimal verheiratet, die zweite Frau, Charlotte von Hardenberg, ist ihm so fremd wie seine erste, denn er ist der geborene Junggeselle. Er haßt die Einsamkeit und hat weder Haus noch Herd noch Kinder. Er »löscht«, wie Suarès es sagte, »alle Feuer des Lebensaus, um deren Asche zu wägen; aber er lebt im ewigen Bedauern der Hitze und der Flammen.« Der alte Constant sagt: »Was anderes soll man begehren, als mit möglichst wenig Schmerz aus dem Leben zu echappieren?« Ganz jung schon alt, erreichte er seine Vollendung im Alter – und in der Verachtung seiner moralischen Zeitgenossen, deren Auge nicht höher reichte als auf seine schwachen Knie. Sein letztes Duell schoß er sitzend von einem Lehnstuhl aus. Und starb dreiundsechzig Jahre alt am Spieltisch, wo dieser Klarsichtige seit Jahrzehnten Tag um Tag das Glück versucht hat, indem er sich dieser Leidenschaft der Leidenschaftslosen überließ, dem immer überraschenden Zufall.