|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

(1840-1847)

Ein leicht verständliches Gefühl macht es mir unmöglich, zu sagen, was unser gemeinsames Schicksal bedeutete, solange es Franz und mich so innig vereinte.

In den Jahren, die wir zusammen unter ganz ungewöhnlichen Verhältnissen der Gesellschaft, den Gesetzen und in gewisser Hinsicht auch der öffentlichen Meinung trotzten, waren wir einzig auf unsere eigene Kraft angewiesen. Wir hingen nur noch voneinander ab und wollten alles was uns traf, dem heldischen Bewußtsein der Leidenschaft unterwerfen. Daher bewirkten diese Jahre eine vollständige Umwälzung nicht nur in meinen Beziehungen zur Umwelt, sondern auch in den tiefsten Tiefen meines Seins. Als ich nach fünf Jahren der schwersten Prüfungen, denen das Herz, der Geist und der Charakter, der Mut und der Stolz einer Frau ausgesetzt werden können, nach Frankreich zurückkam, war ich ein neuer Mensch in einer ganz neuen Umgebung.

Wie war diese Umgebung und wer dieser neue Mensch? Das wird man aus der folgenden Erzählung ersehen. Ich empfinde bei der Niederschrift weder Verlegenheit noch habe ich Bedenken, denn mein Leben ist nicht mehr eins mit Franz, und ich laufe nicht mehr Gefahr, wie es sich früher hätte ereignen können, daß ich beim Ablegen meiner eigenen Beichte gleichzeitig die eines anderen ablegen würde. Dazu habe ich weder das Recht, noch habe ich den Wunsch.

Bei meiner Rückkehr nach Paris hatte ich keinerlei feste Pläne. Ich wußte nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich hatte, offengestanden, keine Ahnung, wie sich mein Leben gestalten würde. Der Wunsch, das Leid, das ich zugefügt, wiedergutzumachen und nach besten Kräften den Kummer, den ich verursacht, zu lindern, war in mir sehr stark. Aber ich war dazu weder aus Pflichtgefühl gegen die Kirche noch aus Sehnsucht nach der Welt oder gar in der Erwartung von Vorteilen, die mir eine Annäherung an meine Familie verschaffen könnten, bewogen worden. Auf den Gedanken, meinen Mann um Verzeihung zu bitten (der Edelmut seines Herzens, die Liebe zu meiner Tochter und die Gefühle, die er mir bewahrt hatte, hätten es ihm wahrscheinlich erleichtert), kam ich überhaupt nicht. Ich war zu tief erschrocken über den Strudel des Künstlerlebens, in das Franz sich auf die unerwartetste und für mich unverständlichste Art hatte ziehen lassen, als daß ich ihm dahin hätte folgen können, noch dürfen.

Aber meine Liebe war zu groß und ich darf sagen, zu rein gewesen in ihrer romantischen Überspanntheit, als daß ich sie jemals verleugnet hätte. Je mehr er mich hatte leiden lassen, desto mehr war er mir in die Seele gewachsen. In ihre Tiefe zurückgedrängt, bewahrte meine Liebe dort ihren Stolz. Aber ich würde mich selber haben verachten müssen, wenn ich mich hätte bestimmen lassen, mich auf irgendeine Weise endgültig von dem Mann loszusagen, den ich über alles in der Welt geliebt habe, und den ich vielleicht noch liebte, trotzdem ich mich entschloß, ihn zu verlassen.

Ein anderer, sehr wichtiger Grund bestimmte mich, in meiner Lage, so schwierig sie auch sein mochte, meine vollständige Unabhängigkeit zu bewahren. Ich wollte mich nicht von meinen Kindern trennen, denn ich hatte sie in einer Lebenslage geboren, in der ich ihnen nach französischem Gesetz nichts sein konnte. Ich durfte ihnen weder meinen Namen noch mein Vermögen geben. Um so mehr hielt ich darauf, ihnen meine ganze Zärtlichkeit zu bewahren, und niemals hätte ich eine Mutterschaft verleugnet, gegen die sich die ganze Strenge des Gesetzes und die öffentliche Meinung verschworen hatten.

Die Beziehungen zu meiner Familie litten auch unter meinem Bedürfnis nach einer etwas hochmütigen Offenheit, die beständig über meine lebhaftesten Neigungen und noch mehr über meine Interessen siegte.

Wenn ich mich in den fünf Jahren, die ich fern von Frankreich verbracht, sehr verändert hatte, so war auch der Geist und ich möchte sagen, die Beschaffenheit unserer Familie verändert. Der Tod meines Vaters und meiner Großmutter, die Heirat meines Bruders und seine Annäherung nach 1830 an die Regierung des »juste milieu«, der Übertritt meiner Mutter, die, unter dem Einfluß meiner Schwägerin, dem Protestantismus abgeschworen hatte, all das zusammen bemerkte ich erst nach und nach. Die Gleichgültigkeit gegen die Religion im väterlichen Hause und die parteilichen Gepflogenheiten in politischen Fragen, die der Gesellschaft des alten französischen Adels eigen waren, hatten einer bedingungslosen Frömmigkeit und der »satisfaction« Man bezeichnete um jene Zeit unter dem Namen »satisfaits« die Konservation, die das Ministerium Guizot stützten. der Konservativen im Bürgerkönigtum Platz gemacht. Das alles machte ihnen jede Abweichung unsympathisch und widersprach der Natur meines freien und suchenden Geistes. Es ergaben sich also von dieser Seite, trotz der Freude meiner Mutter, mich wiederzusehen und trotz ihres Eifers bei meinem Empfang und meinem dringenden Wunsch, ihr zu gefallen, Schwierigkeiten und Hindernisse. Infolgedessen fehlte es auf beiden Seiten nicht an ungemütlichen Stimmungen und getäuschten Hoffnungen.

Meine früheren Freunde hatten sich größtenteils so leichtfertig in ihrem Urteil und so schnell im Vergessen gezeigt, daß ich nichts sehnlicher wünschte, als sie von mir fernzuhalten.

Nichts bot sich mir voll und ganz. Ich hatte keinen Anker, an dem ich meine abgetriebene Barke befestigen konnte. Ich sah auch weit und breit kein deutliches Ziel. Meine Pflichten waren widerspruchsvoll. Ich war mir weder über sie noch über meinen Willen klar. Ich fühlte mich entmutigt, noch ehe ich etwas versucht hatte. Allein, ganz allein irrte ich, wie der Dichter, in der Nacht meines Herzens und Gewissens umher.

Die sieben Jahre, die zwischen meiner Rückkehr nach Frankreich und dem Tod meiner Mutter lagen, konnten unter diesen Umständen nur äußerst unruhig sein. Es bedurfte keiner geringeren Zeit, um meine Entschlußkraft zu stärken und mir einen Namen zu machen. Denn wenn ich auch sehr viel Kraft hatte, so spürte ich doch auch sehr viele Schwächen in mir. Und lange zögerte und schwankte ich in meinen Entschlüssen, bis ich der Stimme folgte, die mich schüchtern zu kühnem Ehrgeiz aufrief.

Ich sollte nicht das Wort Ehrgeiz brauchen, denn darunter versteht man leicht Ruhmsucht, Gier nach Ansehen, nach Reichtümern, Größe und Macht. Das alles lag mir fern. Ich hatte andere Gründe, Schriftstellerin zu werden und mich trotz meiner Scheu und meinem Stolze, den Zufälligkeiten und den Härten der Öffentlichkeit auszusetzen. Aber ehe ich diesen heiklen Punkt berühre, muß ich weiter ausholen, um den Weg zu zeigen, auf dem ich dazu kam, mich schriftstellerisch zu betätigen.

Ich habe im ersten Teil meiner »Erinnerungen« gesagt, welche Fähigkeiten ich bei meiner Geburt mitbrachte. Seit meiner Kindheit offenbarte sich in meinen Spielen Einbildungskraft und Erfindungsgabe. Ich hatte sehr jung angefangen, zu schreiben und nach deutscher Sitte, Tagebuch zu führen. Sogar kleine Romane hatte ich verfaßt. Schon diese kindlichen Versuche, von denen ich später einige wiedergefunden habe, zeigen ein gewisses natürliches Talent. Während meines weltlichen Lebens hatte ein umfangreicher Briefwechsel meine Feder geübt. Meine Briefe gingen von Hand zu Hand. Ich achtete mehr und mehr auf meine Ausdrucksweise und machte merkliche Fortschritte. So fand ich Geschmack an einem eleganten Stil, und wie ich Schmuck liebte, so liebte ich auch den »Schmuck der Gedanken«, wie ich es gern nannte.

Pierre Leroux, Sozialist und Freund des Hauses

Aber mein Verstand war, weil ihm die so notwendige Anregung und die gesunde und starke Nahrung fehlte, untätig geblieben. Er schlummerte in mir, als die Leidenschaft ihn weckte, ihm Bewegung gab und ihm seine Flamme lieh.

In der gewittrigen Atmosphäre, in die ich mich plötzlich versetzt sah, war die Liebe für mich keineswegs die sanfte Trunkenheit, das Vergessen aller Dinge, Glückseligkeit, eine Wollust der Seele und der Sinne, wie sie glücklich Liebende umfängt und wie Dichter sie besingen. Ich habe immer gelitten, grausam gelitten. Ich war immer unruhig, angefeindet, tausend Ängsten ausgeliefert. Und so weckte die Liebe in mir alle Kräfte der Erregung, der Überlegung, der Konzentration und des Kampfes. Sie gab meinem Geiste eine Beweglichkeit, eine innere Stärke, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte.

In Genf, wo ich mich lange aufgehalten, in Deutschland, Italien, wo ich der Reihe nach in Turin, Mailand, Venedig, Florenz und Rom wohnte, hatte ich ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Freundschaftlicher Verkehr mit einigen sehr bedeutenden Männern, ihre Unterhaltung, ihr Beispiel und ihre Sympathie ermutigten mich zu ernsten Studien. Das protestantische und das republikanische Milieu von Genf, die Unterhaltung mit geistvollen Männern wie Sismondi, Pictet, Candolle, Coindett und Diodati Genfer Theologe, Prediger, Schriftsteller 1789-1860. hatten meine Urteilsfähigkeit rasch zu selbständigen Kritiken angespornt. In diesen Kreisen, die so verschieden von den meinen waren, bemerkte ich zu meiner Betrübnis sehr schnell, in welcher Unwissenheit mich meine Erziehung gelassen, die doch für die glänzendste der Welt galt. Und ich unternahm es alsbald, auf allen Gebieten von vorn anzufangen.

Das wenige an französischer Philosophie, das sich bei uns mit dem Katechismus verträgt und das mir auf solche Weise beigebracht worden war, ergänzte ich, nach dem Studienplan meines gelehrten Freundes Pictet, durch die Ideen der deutschen Philosophie.

Mit seiner gütigen Hilfe berichtigte und ordnete ich, meinem Auffassungsvermögen entsprechend, die verstreuten, unzusammenhängenden und widerspruchsvollen Begriffe, die ich aus meinem oberflächlichen Unterrichte behalten hatte. Die Sprache Kants, Sendlings, Fichtes und Hegels war mir bekannt. Die Tiefen der Metaphysik schreckten mich nicht. Sie zogen mich an. Spinoza verbreitete, als ich mich an ihn heranwagte, über meinen Geist ein wunderbares Licht, und aus der Hand dieses Mannes, den Rom verworfen, nahm ich auf, was ich von dem Wesen und dem Adel Gottes je verstehen und anbeten konnte. Die Lehre, die der katholische Glaube in meiner Seele gelassen, als ich von ihm abfiel, wurde sofort ausgefüllt. Und als ich sah, wie gut sich die Moral der Weisen des Altertums der Philosophie Spinozas anpaßte, ward mir das Leben Epictets und Aurels als das Ideal aller menschlichen Heiligkeit und Glückseligkeit offenbar.

Von da an empfand ich weder Zweifel noch Bedauern über den verlorenen Glauben. Gut und Böse, Himmel und Hölle der Bibel schwanden gänzlich aus meiner Seele. Das kleine Universum der Schöpfung, in der sie sich bis dahin bewegt hatte, ging unter in der unendlichen Ewigkeit von Spinozas Welt.

Um meinem Gedächtnis und meinem Denkvermögen in den Studien, an die ich so wenig gewöhnt war, aufzuhelfen und auch meine Feder für die Sprache der metaphysischen Abstraktion geschmeidig zu machen, hielt ich es für angebracht, die wichtigsten Abschnitte meiner Lektüre zu übersetzen und durch einige Kommentare zu meinem Gebrauch zu erklären.

In Frankreich hätte mich solche Beschäftigung in meinen Kreisen, abgesehen davon, daß sie mir von meinen geistlichen Führern untersagt worden wäre, lächerlich gemacht. Aber in dem Lande Coppets, Madame de Staëls und der Madame Necker de Saussure, fand niemand etwas erstaunliches darin, daß eine Frau die Gesetze, die ihren eigenen Geist beherrschen, kennenlernen wollte. Hier bestritt man dem weiblichen Geschlechte nicht, wie bei uns damals, die Fähigkeit und infolgedessen das Recht und die Pflicht, den Urgrund der Dinge zu suchen und zu verstehen. Auch machte es mir keine Schwierigkeit, trotz meines großen Mißtrauens gegen mich und der Scheu, die daraus entsprang, meine »Essais« (ich erinnere mich unter anderem der Reflexionen über Schelling und der Gedanken, die mir die Ethik Spinozas eingab) einigen Personen, deren Wohlwollen ich sicher war, vorzulesen. Sie ermutigten mich, darin fortzufahren und schienen sogar zu glauben, daß mein schriftstellerisches Talent meiner Denkkraft entspräche. Einige gingen so weit, mir einen glänzenden Erfolg in der Schriftstellerei zu prophezeien. Aber ich sah darin nur eine freundschaftliche Übertreibung und setzte meine Studien in größter Bescheidenheit und ohne ein anderes Ziel als zu lernen, fort.

Als mein Heißhunger nach Philosophie etwas gestillt war, wandte ich mich der Geschichte zu. Auch da hatte ich alles zu lernen und wiederzulernen. Ich sparte keine Mühe. Sismondi und seine »Italienische Republik«, Augustin Thierry, Guizot, Thiers und Mignet eröffneten mir vollständig neue Ausblicke.

Italien gab meinen Studien neuen Reiz und neue Anziehungskraft. Aber bevor ich von dem Einfluß spreche, den die Kulturleistung dieses Landes auf mich ausübte, muß ich hier zwei Personen erwähnen, die um diese Zeit auf meine Einbildungskraft einen lebhaften Eindruck gemacht und, wenn auch nur indirekt, Bedeutung für meine Entwicklung gewannen.

Kurz nach dem schrecklichen Tage, an dem ich beschlossen hatte, meinem Haus, meiner Familie und allem was gewesen, den Rücken zu kehren, um einer unsicheren Zukunft entgegenzugehen, war ich eines Morgens in unruhigster Seelenverfassung allein zuhause, als ein Diener ungerufen in mein Zimmer trat und mir einen unbekannten Herrn meldete, der vorgelassen zu werden wünschte.

»Ich will niemanden sehen«, rief ich aus. Der Diener ging, kam aber fast sogleich wieder. »Der Herr bittet sehr darum, Frau Gräfin möchte ihn empfangen. Er reist aufs Land und scheint der Frau Gräfin etwas dringendes zu sagen zu haben.« »Haben Sie nach seinem Namen gefragt?« – »Er hat ihn nicht sagen wollen.« – »Haben Sie ihn jemals gesehen? Wie sieht er aus?« – »Nicht sehr gut. Er ist klein, mager, trägt grobe Stiefel, blaue Strümpfe – einen alten Überrock.« Ein Blitz durchzuckte mein Hirn. Ich wußte von Franz, daß der Abbé de Lamennais in Paris erwartet wurde, und daß mein Name zwischen ihnen gefallen war. Die Beschreibung des Dieners konnte auf sein altbretonisches Aussehen und seine ländliche Kleidung passen. – Wenn er es wäre! – »Ich lasse bitten!« sagte ich ohne weitere Überlegung, und mein Herz klopfte, denn ich hegte für den berühmten Verfasser der »Worte eines Gläubigen«, für sein stolzes Selbstbewußtsein und für sein großartiges Entsagen eine grenzenlose Verehrung und Bewunderung.

Er war es wirklich. Er nannte, als er vor mir stand, mit schwacher, zögernder Stimme seinen Namen. Der schüchterne Tonfall entsprach wenig der Vorstellung, die ich mir von seiner mächtigen Persönlichkeit gemacht hatte. Er entschuldigte sich linkisch, ohne Anmeldung zu mir gekommen zu sein. Aber die Zeit dränge. Der Grund, der ihn herführe, sei sehr ernst. Er hoffe also … Als ich sah, daß er Mühe hatte, weiterzusprechen, unterbrach ich ihn, um ihm mit wenigen Worten zu versichern, wie hoch ich ihn schätze, und daß sein Besuch mir niemals unwillkommen sein könne.

Während ich mit ihm sprach, hielt er seinen Blick gesenkt. Und auch als er sprach und ich ihn nur mit einigen flüchtigen Ausrufen unterbrach, sah er mir nicht ein einziges Mal ins Gesicht. Seine Augen wandten sich nach rechts und nach links oder er senkte sie oder er betrachtete seine Knie, wie es vielleicht ein verlegener Bauer in einem Stadtsalon in Gegenwart einer Dame tun würde. Ich konnte also, obwohl ich sehr bewegt war, meine Neugier während seiner feurigen Rede befriedigen und mir das asketische Antlitz des abtrünnigen Priesters ins Gedächtnis einprägen.

Félicité de Lamennais, Monsieur Féli, wie ihn seine jungen Schüler unter sich nannten, mochte damals ungefähr fünfundsechzig Jahre alt sein. Er war sehr klein und sah ärmlich, ja dürftig aus. Sein Antlitz war schrecklich gefurcht. Seine große Adlernase, sein schielender Blick gaben ihm etwas raubtierartiges. Nichts an dem ganzen Menschen war ruhig und harmonisch: Seine Haltung wechselte jeden Augenblick. Seine langen mageren Finger verkrampften sich. Seine langen ergrauenden Haare fielen ihm in Strähnen in die Stirn, die sich bei dem geringsten Anschein von Widerspruch faltete. Sein Lächeln war verkniffen, und seine Rede überstürzte sich bald wie ein Gebirgsbach, bald stockte sie verlegen.

Hatte man indes sein erstes Erstaunen, ihn so anders zu sehen, als man erwartet hatte, überwunden, so spürte man an ihm eine Kraft und eine Überlegenheit, die nach und nach imponierte. Es mischte sich in diese Kraft, die nur noch von seiner Seelengüte übertroffen wurde, eine große natürliche Sanftmut und Treuherzigkeit. Alle Elemente von Wohlwollen und Sympathie und der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden, verliehen diesem alten Manne eine grenzenlose Macht über die Jugend. Im Schatten von La Chênay sammelte und begeisterte er junge Menschen, die für ihn durchs Feuer gingen und predigte ihnen das Evangelium. Sie nannten ihn den »guten Vater«. Geistvolle und gute Männer wie Lacordaire, Montalembert und Gerblet Prälat, Philosoph und Jünger des Abbé de Lamennais. bildeten um ihn eine inbrünstige Gemeinde und verehrten ihn wie einen Heiligen aus primitiven Zeiten und als den göttlichen Vorläufer einer neuen Wiedergeburt. Franz fand bei dieser Gemeinde, ohne ihr beigetreten zu sein, die herzlichste Aufnahme. Monsieur Féli war entzückt von seinem wunderbaren Genius und erwies ihm väterliche Vorliebe. Er liebte rastlose Seelen, denen nichts hier auf Erden genügt. Er hatte für die Verwirrungen der Leidenschaft die Nachsicht eines katholischen Beichtigers und noch etwas, was er vielleicht schmerzlichen Erinnerungen verdankte. Man konnte ihm wenig verheimlichen, und was man ihm nicht sagte, das ahnte er. So hatte er auch an einigen schwachen Anzeichen eine nahe Krise in Franzens Seele geahnt. Seine Vermutungen waren ihm durch Gerüchte von außen bestätigt worden. In Sorge um diesen seinen Lieblingssohn hatte er plötzlich seine Einsamkeit verlassen, ohne irgend jemandem etwas von seinem Plane zu sagen, war plötzlich da und entriß Franz in einer väterlichen Unterredung unser ganzes Geheimnis.

Nachdem er alle Vernunftsgründe erschöpft hatte, ihn von seinem unheilvollen Entschlüsse abzubringen, kam der Abbé zu mir. War Franz nicht zu erschüttern gewesen, so glaubte er zweifellos mehr Macht über den schwächeren Willen einer Frau zu haben. Und so kam er zu mir und schnitt, wie ich schon erzählte, dieses äußerst heikle Thema an. Seiner Überzeugung nach sollte dieses Gespräch über das fernere Schicksal zweier Menschen, denen er Teilnahme entgegenbrachte, so oder so entscheiden. Lange hörte ich in achtungsvollem Schweigen zu, aber ich muß gestehen: er überzeugte mich nicht. Beredt, denn das wurde er nach den ersten Umschweifen, sobald er der Sache auf den Grund ging, beredt malte er das Unglück aus, das den Geist der Auflehnung trifft, den Tadel anständiger Menschen, die einen nach und nach verlassen, den Zweifel und die Reue, die einen in der Einsamkeit befallen und die geheime Macht, die Notwendigkeit einer untadelhaften Ordnung, die früher oder später über den höchsten Mut triumphiert und sich an dem Verwegenen rächt. Vergeblich hoffe er ihrer Umschlingung zu entschlüpfen. Der Abbé erregte in mir stummen Protest, weil er selber das Beispiel gegeben hatte. Was hat er denn anders getan? fragte ich mich. Hat denn der Priester, der mit seiner Kirche bricht, der Gläubige, der die Bekenntnisse des Glaubens verwirft, der abtrünnige Apostel, der sich dem geschriebenen Gesetz entzieht, und der aller Verfluchung trotzt, um der Eingebung seines Herzens zu folgen, bereut, und will er seine Ketten wiedernehmen? Sollte in seinen Augen die Aufrichtigkeit nicht mehr die oberste Tugend edler Menschen sein?

Der Abbé täuschte sich nicht über mein Schweigen. Mit dem raschen Blick, den er seiner Aposteltätigkeit verdankte, fühlte er bei mir den Widerstand. Er merkte, daß er nichts in mir zu erschüttern vermocht hatte. Und nun verzichtete er darauf, mich durch Vernunftsgründe zu überzeugen. Er rührte an meine Empfindsamkeit. Er führte mir den Kummer vor Augen, den ich meiner trostlosen Mutter und meiner mutterlosen Tochter verursachen würde. Er ließ mich bittere Tränen vergießen.

Der Gedanke an das Leid, das ich den Meinen zufügen würde, bewegte ihn tief und aufrichtig. In dem Glauben, damit meinen Widerstand besiegt zu haben, warf er sich mir zu Füßen und umfaßte meine Knie. In einem Tonfall, der plötzlich flehend und fast demütig wurde, beschwor er mich, den unwiderruflichen Schritt noch nicht zu tun, und ihm einige Wochen, einige Tage zu bewilligen. Er bat nicht mehr, er beschwor mich, ihm das zuzugestehen. Um die Tragweite des Opfers, das er mir zu entreißen hoffte, zu mildern, rief er immer noch auf den Knien: »Das wolle Gott nicht, daß ich daran denke, zwei Menschen zu trennen, deren Liebe einander so würdig ist, die so geschaffen sind, sich zu lieben und sich gemeinsam zu den höchsten Höhen der Liebe und des Glaubens zu erheben. Mein einziger Wunsch ist, ihre Liebe noch stärker zu machen, noch würdiger des Gottes der Liebe, der sie in seinem Schoße vereinigen will … Fassen Sie sich, schöne Seele! Lassen Sie mich Franz in die Einsamkeit geleiten … Lassen Sie sich nicht von verwirrender Leidenschaft fortreißen. Läutern Sie die Flamme Ihrer göttlichen Liebe … Unterhalten Sie sich, besprechen Sie sich miteinander, aber aus der Ferne, bis Sie fühlen, daß die wogende Leidenschaft sich sänftigt … Oh, was für ein Beispiel würden Sie der Welt geben! Was für Kraft in sich fühlen, um auf andere Seelen zu wirken und Gottes Werke zu tun! Sagen Sie, sagen Sie mir ein einziges Wort, und ich gehe als Glücklichster unter den Sterblichen …!«

Ich nahm seine beiden Hände und hob ihn langsam auf: »Ich kann Sie nicht so flehen hören, ohne Ihrer Bitte nachzugeben. Um Gotteswillen, entreißen Sie mir nicht in diesem Augenblick der Rührung ein Versprechen, das mein freier Wille nicht halten kann. Ich fühle, daß ich zu allem, was Sie fordern, ja sagen möchte, aber ich weiß auch, daß Sie dann nach einer Stunde einen Brief erhalten würden, in dem ich mein Wort zurücknehme. Und das wäre weder Ihrer noch meiner würdig.«

Der Abbé de Lamennais stand auf. Zum erstenmal seit der einen Stunde, die wir zusammen waren, sah er mich an. Ich las in seinem Blick tiefes Erstaunen und größtes Mitgefühl. Nach einem Schweigen von wenigen Sekunden sagte er: »Leben Sie wohl, Frau Gräfin, ich bitte Sie um nichts. Ich werde Gott bitten, daß er Sie erleuchte, denn er liebt Sie … Ich fahre nach La Chênay zurück. Dort warte ich auf ein Wort von Ihnen – ja? Wie es auch ausfallen mag«, fuhr er fort, als ich zögerte, »mein Herz wird mit der größten Bangigkeit bei Ihnen sein … Noch hoffe ich!«

Er entfernte sich. Ich habe nachher erfahren, daß er einer Freundin, die auf ihn wartete, gesagt hat: »Ich habe noch nie einen solchen Widerstand bei einer Frau angetroffen … Eine einzige Saite zittert in ihr zu dieser Stunde. Wenn sie gerissen ist, ist alles vernichtet.«

Einige Monate später schrieb ich dem Abbé, wie er gebeten hatte. Und die große Nachsicht, die vollkommene Güte seiner Antwort bahnten zwischen uns einen Briefwechsel an, der sich bis zu meiner Rückkehr fortsetzte. Als ich nach Paris zurückkam, war einer meiner ersten Gedanken, ihn in seiner Mansarde im fünften Stock eines Hauses der Avenue Châteaubriand im Quartier Beaujou aufzusuchen. Er empfing mich sehr herzlich, kam auch zu mir, speiste häufig bei mir, manchmal mit einigen Freunden, manchmal auch zu zweien, und wir plauderten auf das lebhafteste miteinander, ohne jemals auf den Umstand anzuspielen, der uns zusammengeführt hatte. Aber er ließ mich stets seine aufrichtige Teilnahme für mein moralisches und geistiges Leben erkennen. Eines Tages, als er mich im kleinen Freundeskreis trauriger und schweigsamer als gewöhnlich gefunden hatte, sagte er beim Fortgehen feurig zu einigen Bekannten: »Wie glücklich wäre ich, wenn ich diese schöne, halb gebrochene Pflanze aufrichten könnte. Wie froh würde ich sein, ihr Halt und Schutz zu gewähren.«

In diesem heißen Wunsche begrüßte er meine ersten literarischen Versuche eifrig. Er gab mir Ratschläge und glaubte, eine Kraft in meinem Talente wahrzunehmen.

Unsere Freundschaft war indes nicht frei von Wolken. Der Abbé hatte ein galliges Temperament, war heftig und argwöhnisch und zugleich leichtgläubig. In seinen Zuneigungen war er ungestüm und wandelbar, daher oft von schreiender Ungerechtigkeit. Er war immer ohne Maß, prüfte nicht genug, überlegte zu wenig. Engel oder Teufel war seine Parole. Niemals war man in seinen Augen ein einfacher Sterblicher. Oft empfahl er mir, denn er war außerordentlich mildtätig und wurde von politischen und anderen Bettlern ausgebeutet, diese oder jene Person, die einen »erhabenen Charakter« habe oder außerordentlich »genial« oder »fleckenlos tugendhaft« sei. Am anderen Tage erhielt ich dann wohl etwa folgendes Billett: »Schließen Sie Ihre Tür vor Herrn X. Er ist ein Betrüger, ein Schurke, ein Fälscher, ein Mann, der zu allen Gemeinheiten fähig ist. Kurz, ein ganz gefährlicher Mensch!« Dieser Herr X. war in der Regel nur ein Dummkopf oder er war aufdringlich oder ganz unbedeutend und hatte die Leichtgläubigkeit des Abbé, wie soviele andere, mißbraucht.

Ich wurde meinerseits Opfer dieser plötzlichen Wankelmütigkeit seines Charakters. Wie er mich mit voller Überzeugung über alle Personen meines Geschlechtes erhoben hatte, hielt er mich beinahe der niedrigsten Gefühle für fähig. Mein Essai »Über die Freiheit«, versetzte ihn in Zorn. Das Kapitel über die Scheidung empfand er als Ungeheuerlichkeit. Ein Kapitel, in dem ich den Schmerz des Gebärens und die Freuden der Entbindung ausmalte, als materialistisch. Ich erfuhr seinen Ausspruch: »Die Gräfin d'Agoult spricht von einer gebärenden Frau wie von einer kalbenden Kuh.« Und doch, wenn ich meinem innersten Gefühl und dem Eindruck glauben darf, den der Abschnitt meiner Schrift über die Niederkunft auf die meisten meiner Leser hervorgerufen hat, so ist noch nie mit gleich kühner Feder die Erhabenheit und die Größe dieses Augenblickes geschildert worden. Und nie war eine Schilderung keuscher und mehr von dem Verständnis für dieses göttliche Geschehen in der Natur durchdrungen, das einem Wesen göttlichen Gehaltes das Licht bringt.

Als Madame Sand während ihrer Mitarbeit im Journal »Le Monde«, das der Abbé leitete, die Frage der Scheidung behandeln wollte, kränkte er sie tief. In einem Brief, den sie mich sehen ließ, ermahnte er sie in Ausdrücken geringschätzender Galanterie, sie solle lieber einen ihrer hübschen Romane schreiben.

Trotz aller glühenden Empörung gegen Rom haftete ihm etwas von der Voreingenommenheit, Engigkeit und Bitterkeit des katholischen Priesters an. Die Scheidung war ihm ein Greuel. Er geruhte gar nicht erst zu prüfen, ob die Moral in protestantischen Ländern, wo die Scheidung erlaubt ist, weniger rein, die Familie weniger gut gesichert sei. Er verdammte einfach. »Ohne allen Zweifel, ohne irgendeine Art von Zweifel.« Das waren die Formeln, die in seinen heftigen Diskursen immer wiederkehrten. Goethische Lebensauffassung war ihm völlig fremd. Er war fanatisch in jedem Sinne, ausschließlich Franzose, etwas beschränkt und sehr unwissend in vielen Punkten, zum Beispiel in der Geschichte.

Sein Urteil »Über die Freiheit« verletzte mich tief. Ich fand es ungerecht und ging nicht mehr zu ihm. Ich glaube, daß zwischen uns im Grunde, trotz vieler Gedanken- und Gefühlsgemeinschaft, eine natürliche Antipathie bestand. Ich bewunderte ihn, achtete ihn hoch. Aber er gefiel mir nicht.

Er dagegen ward von gewissen Äußerungen meines Geistes angezogen. Und doch empfand er immer denselben stummen Widerstand wie bei unserer ersten Begegnung. Er hatte keine Macht über mich. Das fühlte er. Mein Geist war ihm zu goethisch. Er übte keine absolute Herrschaft über mich aus, wie er es wollte. Das deutsche und das goethische an mir mißfiel ihm.

Im Jahre 1848 näherte ich mich infolge der republikanischen Bewegung, in die ich verwickelt war, wieder dem Abbé. Monsieur de Lamartine wünschte, ihn zu sehen und sich mit ihm über Politik zu unterhalten. Er übergab mir mehrere Botschaften an M. de Lamennais und erleichterte durch meine Vermittlung die Veröffentlichung des »Peuple Constituant«, der einen sehr kühnen Feldzug gegen die im Luxembourg tagenden Kommunisten eröffnet hatte.

Mehrere Male während der Provisorischen Regierung speisten die beiden berühmten Männer in vertraulicher Unterhaltung bei mir. Sie bemühten sich sehr umeinander. M. de Lamartine bewunderte die Mäßigung und die vollkommene »Vernunft« des Abbé höchlichst, oder tat wenigstens so. »Man hält ihn immer für einen blinden Revolutionär«, sagte er mir eines Tages. »Ginge es nach mir, so würde ich ihm das Portefeuille für Auswärtige Angelegenheiten anvertrauen.«

Eines Abends war bei mir eine Vorlesung über Lamennais' Verfassungspläne. Er hatte gewünscht, daß alle hervorragenden Persönlichkeiten der republikanischen Partei zugegen seien, und er hatte mich gebeten, die Einladungen ergehen zu lassen. Aber M. de Lamartine bat, um ungestörter diskutieren zu können, wir möchten allein bleiben. Ein Advokat, M. Auvillais, las vor. M. de Lamennais unterbrach ihn, glühend vor Begeisterung, oft, um die Schönheiten zu entwickeln. M. de Lamartine lag auf einem Diwan und hörte nachlässig zu.

Kurze Zeit darauf legte M. de Lamennais sein Amt beim Konstitutionskomité nieder, da sein Plan dort nicht mehr Anklang fand, als bei M. de Lamartine.

Am 13. Juni (Tag von Ledru-Rollin Französischer Rechtsanwalt und Politiker, geboren in Paris. 1807-1874. im Arts et Metiers), als ich dachte, er müsse in diese Angelegenheit verwickelt sein, die ich seit dem Morgen für verfehlt ansah, eilte ich zu ihm (er wohnte damals im Quartier Beaujou), um mich und meine Börse zu seiner Verfügung zu stellen. Er saß ruhig in seinem Sessel, wie jemand, den die ganze Sache nicht im geringsten angeht, und der sich nur mittelmäßig dafür interessiert. Ich habe später erfahren, daß er für alle Fälle immer acht bis zehntausend Franken in seiner Schublade hatte. Er muß mich für sehr naiv mit meinem Angebot gehalten haben. Wir glaubten alle, er sei so außerordentlich arm wie er aussah.

Die andere Persönlichkeit, von der ich, bevor ich weitergehe, sprechen muß, war Madame Aurore Dudevant. (Wenn ihr Einfluß auf mich auch ebenso wenig von Dauer war, wie der von M. de Lamennais, so hat sie mir doch auch geistige Anregung verschafft.) Sie übte zu jener Zeit auf die Einbildungskraft eine ähnlich agitatorische Macht aus wie M. de Lamennais.

Madame Dudevant stand damals im vollen Glanze ihrer Jugend und ihres Talentes. Sie hatte soeben unter einem männlichen Pseudonym George Sand., das lange die Öffentlichkeit beschäftigte, ihre ersten Romane veröffentlicht. Auch sie lehnte sich gegen die Gesellschaft auf, wenn auch in einer anderen Form. Es war der Schrei der Frau gegen die Tyrannei des Mannes. Eine Revolte gegen die Unauflöslichkeit der Ehe. Die stolze Lélia verflucht die Liebe. Die Lektüre dieser Bücher hatte mich, wie so viele andere, in meinem Gemütszustand, in der Verwirrung meiner Leidenschaft aufgestört. Die Seltsamkeit und das Geheimnisvolle erhöhten die Bewunderung sehr. Man erzählte sich von der jungen Frau tausend byronische Dinge. Sie trüge Männerkleidung und rauche. Als unerschrockene Reiterin durchjage sie wilde Gegenden und Wälder. Man flüsterte sich zu, sie konspiriere und besuche geheime republikanische Zusammenkünfte. War sie ein Mann oder eine Frau, ein Engel oder ein Teufel? Kam sie wie Lelia »vom Himmel oder aus der Hölle«? Wie jeder, so hatte auch ich ihre seltsamen Romane gelesen und bewunderte sie sehr. Auch war ich auf das angenehmste überrascht, als ich erfuhr, sie wünsche mich kennenzulernen. Sie hatte von Franz, den M. de Musset ihr vorgestellt hatte, erfahren, ich sei im Begriff, Frankreich zu verlassen und warum. Sie fand eine solche Kühnheit der Leidenschaft außerordentlich. Und da sie damals nach Persönlichkeiten fahndete, gab Franz ihr und mir ein Diner bei seiner Mutter. Diese Zusammenkunft verlief sehr seltsam. Die Erzählung einer Reise, die Liszt, die Gräfin d'Agoult, Adolphe Pictet, George Sand und ihre Kinder nach Chamonix machten. Adolphe Pictet, der uns später zusammen sah, hat den Gegensatz zwischen uns in seiner »Course à Chamonix« gezeichnet. Der Gegensatz war so vollkommen, wie ihn sich ein Künstler nur vorstellen kann. George Sand war sehr klein und wirkte noch kleiner durch ihre Männerkleidung, die sie ungezwungen und nicht ohne jünglinghafte Anmut trug. Weder Busen noch Hüften verrieten das weibliche Geschlecht bei ihr. Ihr Redingote aus schwarzem Sammet, der ihre Taille zusammenschnürte, die Stiefeln mit Absätzen, welche ihren kleinen, sehr gewölbten Fuß bekleideten, die Krawatte, die ihren runden und vollen Hals umwand, der Herrenhut, den sie sehr ritterlich auf ihr dichtes, kurzes Haar zu setzen wußte, behinderten weder die Freiheit ihres Benehmens, noch die Ungezwungenheit ihrer Haltung. Vielmehr erhöhte alles den Eindruck einer ruhigen Kraft. Ihr sehr rein geschnittener Kopf war verhältnismäßig größer, schöner und edler als ihr Körper. Ihr schwarzes Auge hatte wie auch das Haar in seiner Schönheit etwas sehr eigenartiges. Es schien zu blicken, ohne wahrzunehmen. Es war mächtig und doch undurchdringlich. Ihre Ruhe beunruhigte. Sie hatte in ihrer Kälte etwas von einer antiken Sphinx. Die Stirn war gut modelliert, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Der untere Teil des Gesichtes entsprach nicht dem Adel des oberen.

Marie d'Agoult

Sie war sehr zuvorkommend gegen mich und bat mich, zu ihr zu kommen: sie wolle meinen Besuch in Genf erwidern, wenn ich noch dort sei, sobald ihre Geschäfte ihre Anwesenheit nicht mehr erforderten (der Scheidungsprozeß mit Dudevant, der gerade spielte). Dann bat sie darum, mir ihren Roman, den sie gerade beendet hatte, widmen zu dürfen (Simon 1836), und bat mich auch, ihr zu schreiben. Sie hat in ihren »Lettres d'un voyageur« die acht Tage beschrieben, die wir zusammen in Chamonix verbrachten. Mir gab sie den Namen Arabella. Über den Eindruck, den sie auf mich machte, konnte sie natürlich nichts sagen. Seltsames Phänomen! Ich ward wie beim Abbé de Lamennais zugleich angezogen und abgestoßen, empfand lebhafte Bewunderung für ihren Geist, aber auch etwas wie Schrecken.

Auch sie war, selbst in ihrer Auflehnung noch, zu katholisch, ein Wesen von zu ausschließlicher Einbildungskraft, ein Ausnahmemensch. Auch sie gab sich nicht. Ich besaß nie ihr Vertrauen, aber sie ermutigte mich, zu Schriftstellern: »Wenn Sie Lust haben, zu schreiben, so schreiben Sie doch!« Sie entwickelte in mir die Liebe zur Natur, und ihr Lob bewirkte, daß ich einen Teil meines Mißtrauens gegen mich verlor.

Sie machte mich mit ihren republikanischen Freunden bekannt und regte mich an, die Geheimnisse meines Herzens mehr zu erforschen und zu prüfen, als ich es von selbst getan hätte. Sie half mir, mich selber zu erkennen und mich zu ergründen.

Anfang 1837 brach, gerade als ich nach Italien fahren wollte, die Cholera aus. Da lud sie mich mit der liebenswürdigsten Dringlichkeit nach Nohant ein. Ich verbrachte drei sehr beschauliche Monate bei ihr. Wir ritten viel zusammen in den »traînes« der »Vallée Noire«, die sie so gut beschrieben hat. Ihre Kinder waren da. Solange, ihre Tochter, trug auch männliche Kleidung.

Schöne Lektüre. Gute Gespräche. Astronomie, Botanik und Musik, die sie leidenschaftlich liebte.

Besprechungen über die Abschaffung der Todesstrafe, über alle Gedanken, die man damals humanitär nannte, und über die Republik.

Diese drei Monate blieben eine sehr poetische Erinnerung in meinem Leben.

Man wollte alles reformieren: das Theater, die Dichtkunst, die Musik, die Religion und die Gesellschaft …

Alles war fiebrig, krankhaft, aber es entsprang edlen Beweggründen.

Welch eine Überspannung der Einbildungskraft und aller Fähigkeiten! Liebe zum Volke, zu den Niedrigen, Leidenden, zu einem Christentum, das auf das künftige Leben nicht warten wollte.

Einer der ersten Menschen, die ich wiedersah, war Delphine Gay, jetzt Madame Emile de Girardin. Wir hatten uns, wie ich erzählte, schon als junge Mädchen gekannt. Bei einer zufälligen Begegnung kam sie beim Verlassen einer Vorstellung von »Chatterton«, wenn ich nicht irre, auf mich zu, reichte mir die Hand und fragte lebhaft nach meinem Befinden und nach den Stunden, in denen ich anzutreffen sei. Und am folgenden Tage kam sie zu mir. Wir plauderten lange miteinander. Sie schien meine Einsamkeit nicht recht zu verstehen und sprach mir von der Gesellschaft, von den Salons, ohne die sie nicht leben könne, als wenn es mein Wunsch sein müsse, dahin zurückzukehren. Ich sah, wie sie im Geiste die Wege dazu für mich suchte, und daß sie mir gern als Vermittlerin dienen wollte. Sie bat mich, bei ihr mit Lamartine, mit Victor Hugo und Theophile Gauthier zu speisen. Ich hatte erfahren, daß sie meinen Charakter, meine Liebenswürdigkeit und die Anmut meines Geistes sehr gerühmt hatte.

Ich ging zu ihr. Sie stellte mir ihren Mann und ihre berühmten Gäste vor. Der Schweigsamste unter ihnen interessierte mich am meisten. Emile de Girardin sprach fast gar nicht. Das war nicht notwendig in seinem Hause, da Delphine eine wunderbare Unterhaltungsgabe entfaltete. Er war sehr bleich und ein konzentrierter, etwas ironischer Beobachter, aber sanft und sehr comme il faut in seinen Manieren, dabei eigenartig, ohne es erscheinen zu wollen.

Als ich meinerseits Delphine einlud, bei mir zu speisen, nahm er an, was er sonst nie tat, wie er sagte. Es schien ihm bei mir zu gefallen, denn er kam wieder, und bald sprachen wir auch über mich, meine seltsame Lage und über meine Pläne … »Meine Pläne? Ich habe keine« antwortete ich. »Ich will nicht in die Gesellschaft zurückkehren. Ich studiere, arbeite, liebe die Künste.« Unter dem Worte Arbeit verstand er sogleich Arbeit für die Öffentlichkeit. Er sagte: »Gut, sehr gut! Wenn Sie mir Ihre Arbeiten geben wollen, so werden sie in der Presse erscheinen.« Er drängte mich lange und kam immer wieder darauf zurück. Nie besuchte er mich, ohne danach zu fragen: »Nun, ist etwas fertig? Bekomme ich heute etwas? Zeigen Sie doch her!«

Eines Abends erzählte ich ihm, ich hätte, als ich morgens in der Schule der »Schönen Künste« gewesen sei, um die Gemälde des »Hemicycle« von Delaroche Berühmter französischer Maler 1777-1856. zu sehen, meine Eindrücke analysiert. Er nahm die Blätter und sagte: »Ausgezeichnet! Ich verstehe zwar nichts davon, weiß auch nicht, ob Sie recht haben, aber es ist so geschrieben, wie nur wenige schreiben, und Sie machen den Eindruck, als hätten Sie das Recht, ein eigenes Urteil zu haben. Ich nehme das mit. Morgen früh bringe ich Ihnen die Abzüge.« Ich wußte nicht, was das sei: Abzüge … Das Wort flößte mir einen leichten Schauder ein … Er war schon an der Tür. Dann sagte er: »Sie müssen noch unterzeichnen.« »Ich will aber nicht.« »Warum?« »Ich kann doch nicht über einen Namen verfügen, der mir nicht allein gehört. Und um die Ermächtigung will ich nicht fragen. Wenn ich in den Zeitungen kritisiert werde, möchte ich nicht, daß jemand verpflichtet sei, mich mit seiner Ehre zu verteidigen.« »Das ist richtig«, rief Girardin aus. »Gut, dann wählen Sie ein Pseudonym.« »Was für eins?« »Suchen Sie einen Namen!« Auf dem Tisch lagen Löschblatt und Bleifeder. Ich nahm den Stift mechanisch und schrieb Daniel. Das war der Name, den ich einem meiner Kinder gegeben hatte, der Name des Propheten und Traumdeuters, der aus der Löwengrube gerettet worden war. Diese Geschichte aus der Bibel gefiel mir ganz besonders. Wahrscheinlich dachte ich an mich selber, die ich, ach, allein mancher Gehässigkeit ausgesetzt war. Daniel … aber dann? Ich suchte einen deutschen Namen, denn ich fühlte mich deutsch … Daniel Wahr. Ich wollte vor allen Dingen wahr sein. Daniel Stern! Vielleicht würde mir ein Stern leuchten. »Daniel Stern!« Der Name war gefunden, die Geheimhaltung versprochen. Ich legte mich nieder und schlief ein, ohne weiter an etwas zu denken. Am andern Morgen, als ich die Abzüge kommen sah, schlug mir das Herz stark. M. de Girardin hatte eine Liste von Druckerzeichen beigelegt. Ich verbesserte sehr schlecht, wie man sich vorstellen kann. Und am selben Abend fragten mich mehrere Personen, die sich bei mir trafen, wer wohl dieser Daniel Stern sein könne, der mit solcher Strenge den angesehensten Modemaler beurteile und sich erlaube, an einem so großartigen Werke wie »Hemicycle« Fehler zu finden.

Das Geheimnis wurde gut gewahrt. Madame de Girardin fragte ihren Mann vergeblich. Er antwortete nur mit einem geheimnisvollen Lächeln. Es machte ihm Spaß, ihr zu verstehen zu geben, daß es vielleicht M. Ballanche sein könne. Die Familie und die Freunde von Delaroche waren über soviel Kühnheit sehr entrüstet. Es war das erstemal, daß jemand sich solche Kritik erlaubte. Sie war um so härter, als meine Feder noch ungeübt war und das Beschönigen noch nicht gelernt hatte. Auch dachte ich nicht an die unangenehmen Seiten der Aufrichtigkeit und war nicht gewillt, irgend etwas zu schonen oder zu verschweigen. Aber es lag in dieser Unabhängigkeit eine gewisse Kraft, eine Ursprünglichkeit, die noch schüchtern, aber doch fühlbar war. Es war also ein Erfolg. Er wirbelte Staub auf. Und M. de Girardin, der für seine Zeitung das Aufsehen liebte, ließ mir keine Ruhe, bis ich ihm etwas anderes gegeben hatte. Der Augenblick der Ausstellung, des »Salon«, wie man damals sagte, nahte heran. M. Ch… schrieb seit mehreren Jahren darüber langweilige Artikel. Er beklagte sich über diese eintönige, verdrießliche Arbeit, die er seit vielen Jahren mache. M. de Girardin erklärte ihm, daß er ihn gern davon befreien wolle. Große Überraschung, großes Mißvergnügen, schlechte Laune, Übelwollen gegen den armen Schriftsteller, diesen Eindringling in der Presse, der wer weiß woher kam, der nicht die Sprache der Zunft schrieb, der niemanden kannte und den man nicht auf den Boulevards traf … M. de Girardin wurde auch ärgerlich, und ich hatte bereits die ganze Redaktion der Zeitung, deren Mitarbeiter ich gegen meinen Willen geworden war, gegen mich.

Zwei kleine Novellen »Hervé« und »Julien« folgten diesen Kunstaufsätzen. Girardin versicherte mir immer, daß der Erfolg groß sei. Ich wurde allmählich kühner. Endlich, während eines Sommers, den ich in dem Dorfe Herbley verbrachte, wo ich ein Häuschen mit Blick auf die Seine gemietet hatte, schrieb ich einen ganzen Roman: Nélida. Warum wählte ich die Form des Romanes? Ich hatte kaum die Fähigkeiten zu einem Romanschriftsteller. Es war doch auch töricht, scheinbar den Spuren der George Sand folgen zu wollen, da ich doch nicht ihr Genie hatte. In »Hervé«, in »Julien« und in »Nélida« machten die moralischen und betrachtsamen Eigenschaften den Erfolg aus. Die Ursprünglichkeit, das Persönliche am Gedanken, die Art, ohne gesuchte Originalität etwas zu sagen, war so recht die meine. Aber ich war äußerst bescheiden. Ich glaubte nicht, daß eine Frau, daß besonders ich, Ideen behandeln und ihnen eine Form zu geben vermöchte. Ich war ungeschickt darin, aber aufrichtig, kühn und schlicht. Die ganze erste Hälfte des Romans gefiel sehr. Die Schlußfolgerung, wo die Persönlichkeit der Nonne Tendenzen nach sozialer Erneuerung, also einen Geist der Reform verriet, erschien unerträglich.

Ich hatte das Manuskript M. de Lamennais anvertraut, der sich sehr für mein Talent interessierte. Nachdem er es gewissenhaft gelesen, sagte er mir: »Das Werk macht einen ausgezeichneten Eindruck. Doch bin ich nicht maßgebend in diesen Dingen. Ich könnte mich irren. Aber ich kenne einen Menschen, der ein unvergleichliches Urteil hat und ein sicherer Kritiker ist: M. Béranger. Wollen Sie mir erlauben, ihn Ihren Roman lesen zu lassen?« Ich nahm das wohlwollende Anerbieten dankbar an. Einige Tage darauf trat M. Béranger in mein Arbeitszimmer. Er stellte seinen Hut und seinen Schirm sorgfältig in eine Ecke und sagte: »M. de Lamennais meint, Sie seien eine Frau, der man die Wahrheit sagen kann. Das ist sehr selten«, fügte er spöttisch hinzu: »und doch sehr wahr. Nun gut, so will ich Ihnen sagen, daß ich Ihnen nicht raten möchte, diesen Roman zu veröffentlichen. Er ist nicht schlecht, aber er ist weder so gut wie ein Balzac noch wie ein George Sand. Man wird Sie unvermeidlich vergleichen. Und das ist ungerecht gegen Sie. Einige Personen werden sich wiedererkennen. Man wird sagen, Sie hätten Porträts gezeichnet. Man wird Ihnen zürnen und Sie anschwärzen, Sie und Ihr Talent. Sie werden endlosen Ärger haben. Sie beschäftigen sich mit sozialen Fragen (das war das Wort damals). Warum schreiben Sie nicht über den Sozialismus oder über den öffentlichen Unterricht? – Sie könnten ganz in der vordersten Reihe stehen. Lamennais sagt, Sie hätten Bildung und Mäßigung und Sie dächten etwas deutsch. Nun gut, sagen Sie uns Ihre deutschen Ansichten über diese Dinge.« Er sprach lange sehr verständig und wohlwollend mit mir. Ich fand, daß er recht hatte. Und doch, wie es so häufig der Fall ist, handelte ich nicht nach seinem Rat. Ich hatte ein vielleicht blindes, aber fast unwiderstehliches Bedürfnis, aus der Einsamkeit meines Herzens und Geistes herauszutreten, denn schon mehr als einmal hatte ich an Selbstmord gedacht. Ich mußte aus mir herausgehen, mußte meinem Leben einen neuen Gehalt geben. Nicht nach Liebe verlangte ich, sondern nach geistigen Beziehungen zu Gesinnungs- und Leidensgenossen. Ich veröffentlichte meinen Roman also in der »Révue Indépendante«. Béranger ärgerte sich nicht mehr, als M. de Lamennais es getan hatte … Ein Jahr später schrieb er mir in einem Nachsatz eines sehr liebenswürdigen Briefes à propos des Erfolges von »Nélida«: »Was habe ich Ihnen doch für einen guten Rat gegeben, und wie gut war es, daß Sie ihn nicht befolgten!«

Immerhin beherzigte ich seinen Rat und ließ nur zwei kurze Novellen »Valentia« und »Der Briefkasten« im Jahre 1847 erscheinen. Sie wurden von einer sehr kleinen Anzahl meiner Freunde wegen ihrer eigenartigen Selbständigkeit geschätzt. Aber ihre ruhige Kühnheit fand man unmoralisch, und so verzichtete ich darauf, Romane zu schreiben. Dagegen sammelte ich meine Betrachtungen in dem »Essai über die Freiheit« und faßte sie als Anfang und Ende auf.

»Schon der Titel dieses Buches ist ein schönes Buch« schrieb mir Anselme Petetin. Publizist und französischer Staatsbeamter 1807-1873. Es war wirklich eine, in Frankreich wenigstens, ganz neue Art, dieses Wort aufzufassen. Ich sah in der Freiheit nicht die Willkür, mit der man sie gewöhnlich verwechselt, sondern das Einverständnis der Intelligenz mit der Vernunft und den freiwilligen Gehorsam des Geistes gegen das, was die Frommen den Willen Gottes und was die Philosophen die unverrückbare Ordnung der Dinge nennen. Vielleicht eine spinozistische, eine stoische oder eine goethische Auffassung. Jedenfalls eine sehr wenig französische. (Das Vorwort erklärt den wahren Stand meines literarischen Gewissens, meinen Wunsch, mich zu erleichtern und andern zu helfen.)

Dies Buch hatte keinen Erfolg. Es fand einige Enthusiasten, besonders aus den Kreisen der Jugend erhielt ich Briefe leidenschaftlicher Bewunderung.

Obwohl mein Essai keinen eigentlichen Erfolg gehabt, hatte ich damit viele junge Menschen an mich herangezogen, Republikaner, Menschenfreunde, kurz alles, was sich um die »Révue Indépendante« gesammelt hatte und was mehr oder weniger offen die Republik übertrieben lobte, wie Dr. Guépin Arzt und Publizist 1805-1873. und Eugène Pelletan. Ich hatte indessen auch Freunde in der liberalen Partei, die dem konstitutionellen Königtum nahestanden, wie die Herren Viel-Castel, Mignet, Französischer Schriftsteller und Historiker 1796-1884. de Lagrenée, Französischer Diplomat 1800-1862. de Bois-le-Comte Französischer Publizist und Diplomat. und den General Delarue, dessen Schwester mir befreundet war. Ich sah auch viele Fremde: Sir Henry Bulwer, Englischer Diplomat und Schriftsteller. der mich in seine englischen Gedankengänge einführte, Baron Eckstein, Heinrich Heine, den Prinzen Lubomirski, Graf Franz Schönborn, Confalonieri, Italienischer Patriot 1790-1846. Georg Herwegh, Deutscher Dichter 1817-1875. G. S…, Madame L…, Emerson, Amerikanischer Philosoph und Dichter 1803-1882. Georges Bakounine, Russischer Revolutionär 1814-1876. H…

Ich war begeistert für den republikanischen Gedanken, aber ohne Fanatismus. Ich besaß weder seine Überlieferungen noch seine Sprache.

Ich liebte die Hierarchie.

Liebe zu den Niedrigen, den völkischen Tugenden, den Bauern, Arbeitern, doch ohne die moderne sentimentale Täuschung über ihre Leistung.

Ein Mann, der mir sehr nützlich hätte sein können, war Sainte-Beuve. Aber er war nur bitter, schöngeistig, geziert, machte seine Bedingungen, verließ mich gekränkt und sprach niemals von mir.

Meine Studien und Arbeiten waren das Ergebnis furchtbaren Kummers. Meine Kinder wurden mir gewaltsam genommen, auch Blandine, die bei mir aufwuchs. Ich hatte versucht, mich dagegen zu wehren und Rechtsgelehrte wie Lamennais um Rat gefragt. Es ist nicht einmal erlaubt, den Kindern eine Mutter zu wählen. Die Mutter, welche man ihnen gab, war eine Frau von jüdischer Rasse, die ein Leben in den Geheimgängen des Vatikans beschließt. Die Fürstin Caroline von Sayn-Wittgenstein.

Tod meiner Mutter im Jahre 1847.

Die Heirat meiner Tochter Claire-Christine, Tochter des Grafen d'Agoult, Marquise de Charnacé. 1849 gab mir meine volle Freiheit wieder.

Lange Zwischenräume von Spleen.

Großes Herzeleid und viel Besänftigendes.

Zur Zeit des Staatsstreiches, am 2. Dezember 1851, hatte ich gerade in den oberen Champs-Elysées einen kleinen Palast gekauft, und nach meiner Rückkehr von Croissy, wo meine Tochter kaum von ihrem Wochenbette aufgestanden war, beschäftigte ich mich damit, unser Winterquartier einzurichten. In dieser reizenden Behausung, die 1857 durch administrative Verfügung »aus Gründen öffentlicher Nützlichkeit« niedergelegt wurde, hatte ich zehn Jahre lang einen Familien- und Freundeskreis, einen »Salon«, den die Zeitungen die »Abtei im Walde der Demokratie« nannten. Dieser Titel war ungenau. Die Sache entsprach nicht dem Namen. Wir nannten sie das »Rosenhaus«, diese Bezeichnung paßte besser. Wir hatten diesen Namen wegen der Farbe der Ziegelsteine gewählt und wegen der dichten Reihen von Rosenstöcken, welche diese lachende Wohnung zu allen Jahreszeiten mit einem blühenden Gürtel umgaben. Sie hat uns allen so liebe Erinnerungen hinterlassen, daß ich nicht verfehlen möchte, sie einen Augenblick unter meiner Feder mit all denen aufleben zu lassen, die sich dort versammelten, um sie mir teuer zu machen.

Das »Rosenhaus« war sehr eigen in einer von Akazien bepflanzten Allee gelegen, die auf ihren äußersten Enden mit Gittern abgeschlossen war. Tiere weideten auf den unbebauten Grundstücken ringsum, und das Haus empfing das volle Licht des Himmels.

Gegen Westen konnte man den Triumphbogen sehen. Der Maler Jacquard, der es erbaut hatte, besaß viel Geschmack. Die Fassade mit ihrem einfachen Renaissancegiebel war, was selten ist, belebt und einfach zugleich. Die Verteilung der Innenräume war originell und doch bequem. Zwei Ateliers im Erdgeschoß und im ersten Stock ließen sich leicht für meinen Gebrauch in Salon und Bibliothek umwandeln. Ein drittes, hinten im Garten, behielt seine eigentliche Bestimmung für meine Tochter. Ich habe größere und großartigere Wohnungen gesehen, aber keine, die vom ersten Augenblick an einen so harmonischen Eindruck gemacht hätte. Man trat durch ein Gitter, das von zwei kleinen Pavillons aus Ziegelsteinen flankiert war. Lange Gewinde von Efeu und wildem Wein wiegten sich anmutig und verschwiegen im Winde und schützten uns vor der Neugier von außen. Ein gewaltiger Neufundländer, der sich im Hofe allein langweilte, lief wohl durch das Gebüsch und steckte seine riesige Schnauze zwischen die Gitterstäbe, und von den Fenstern im Salon glaubten wir an dem Wedeln seines Schweifes erraten zu können, wer von unsern Freunden an der Pforte klingelte. Eine Außentreppe von fünf oder sechs Stufen war von einer Markise überdeckt und gewährte zum Vorzimmer Zutritt. Hier gewahrte man zwischen dicken Portieren den Aufgang, der ein kleines Meisterwerk war. Er war mit blauen, roten und goldenen Feldern auf Elfenbeingrund verziert und von einem schönen heraldischen Fenster beleuchtet. Der schwarzgeränderte, orangenfarbene Teppich war so weich für die Füße, das Geländer von einem so angenehmen Schwung für das Auge, das Licht hier so ruhig und von einer so malerischen Wirkung, daß wir manche morgendliche Plauder- und Lesestunde auf seinen Stufen sitzend verbrachten.

Zur Rechten des Vorzimmers trat man in einen kleinen, achteckigen, reizend geschmückten Salon. Die Wand und der Diwan, der an ihr entlanglief, waren mit karmesinrotem Sammet bespannt. Auf dem mattvergoldeten Ebenholz seiner drei Türen hoben sich in Medaillons die Bilder großer Künstler der Renaissance ab: von Dante, Giotto, Guido di Arezzo, Lionardo, Raffael usw. Das Porträt der Mona Lisa erinnerte an den weiblichen Einfluß im Leben dieser berühmten Männer. Und unter das Bild Michelangelos ließ ich den Wahlspruch Sallusts setzen: »Pulchrum est bene facere rei publicae« »Es ist schön, der Republik Gutes zu tun.«, um mich so der Täuschung hinzugeben, als ob wir im Schöße einer stolzen und schönen Republik lebten. Von diesem kleinen Zimmer trat man in den Raum, der früher Atelier gewesen war. Er war viel größer, und ich hatte ihn ernster gehalten. Die Bemalung der Türen und der Decke war eichenfarben und mit Gold aufgetragen. Ein geschnitzter Kamin, flämische Gobelins an den Wänden und die Krone aus Bergkristall, die ich aus Croissy mitgebracht hatte, eine Büste aus Carraramarmor, das Werk eines toskanischen Bildhauers Bartolini, und eine einzige Öffnung auf den Wintergarten, in dem zwischen Mimosen, Rhododendren, Gardenien ein kleiner Springbrunnen hüpfte, verliehen diesem Salon ein seltsames, zugleich düsteres und mildes Gepräge und einen verschwiegenen und geheimnisvollen Ausdruck.

Man stelle sich nun ein solches Heim vor, wie es von einer ganzen Blüte von Jugend verschönt und belebt war, die aus- und einging, sich ans Klavier und an die Staffelei setzte, die man singen hörte und die sich in reizenden Gruppen belustigte, unter ihnen eine schöne junge Frau Die Marquise de Charnacé. und ihr Kindchen, das mit nackten Armen und Beinen auf dem Teppich spielte oder auf dem Sammetkissen schlief. Dazu zwei blonde und helle Mädchen Blandine und Cosima. mit blauen Augen und einen Jüngling Daniel Liszt., ihren Bruder, mit der träumerischen Stirn unter seinen Schullorbeeren. Es war ein wunderbarer Zusammenklang von Anmut und Süßigkeit, von gutem Einvernehmen und Liebe, ein Frühling, ein Traum von Mütterlichkeit – ach, nur ein Traum. Aber man wird begreifen, warum ich niemals die Kraft hatte, ihn zu vergessen, noch Lust, das Schicksal anzuklagen.

In unserm holden Leben fanden wir Geschmack an der Arbeit. Wir wetteiferten darin miteinander. Die Mutter gab das Beispiel. Alles, sogar das kleine Kind folgte ihm. Die englische Gouvernante zeigte wohl auf den Neufundländer, wenn er bellte und sagte ernst: »Dog barking!« Und »dog barking)« lallte ernst das Kind. Es war ein erster Schritt zu dem Monolog aus dem »Hamlet« und zu den Gesängen des »Childe Harold«. Die junge Frau war Schülerin von Ingres und Flandrin und zeichnete unsere Porträts. Schon am Morgen ging sie nach dem Louvre, um dort alte Meister zu kopieren. Sie las die Autoren mit einem diplomierten Studenten der Universität, Herrn Prévost-Paradol, Mitglied der Akademie »in spe«, der mir damals als Sekretär diente. Die beiden jungen Mädchen studierten zusammen Homer und Beethoven. Daniel Manin Italienischer Staatsmann 1804-1857. führte uns in die »Hölle« und in das »Paradies« Dantes. Weder die Naturwissenschaften noch die Mathematik wurde in unserm fleißigen Hause vernachlässigt. Dabei vermieden wir alle Pedanterie und Härte. Zahlreiche Freunde halfen uns. Man war ebenso ernst wie liebenswürdig in unserm Kreise. Meine Reisen und meine Schriften hatten mich in Verbindung mit vielen Fremden gebracht. »Die Geschichte der Revolution« von 1848 führte mir hervorragende Männer der republikanischen Partei zu. Es bildete sich um uns ein Salon, ein richtiger Salon, der von liberalem Geiste belebt und sehr abwechslungsreich in seinen Schattierungen war. Ich empfing gleichzeitig mit meinen alten Beziehungen: den Herrn Marquis de Montcalm, den Baron de Viel-Castel, de Bourgoing, Französischer Diplomat und Schriftsteller 1771-1864. de Bois-le-Comte, de Courseillet, de Metz, de Penhoen, Historiker und Publizist 1801-1855. von Eckstein, den General Delarue usw. die Herren Carnot, Littré, Henri Martin, Jules Simon, Dupont-White, Französischer Economist. Pelletan, Grévy, Freslon, de Tocqueville usw., auch junge Berühmtheiten: Literaten, Naturwissenschaftler, Juristen oder Politiker, wie die Herren: Ponsard, Renan, Lanfrey, Französischer Schriftsteller, Historiker, Politiker. Berthelot, Dollfuß, Französischer Literat. Emile Olliver, Guillaume Guizot, Französischer Literaturprofessor. Paul Janet, Französischer Philosoph. Louis Ratisbonne, Französischer Dichter und Journalist. dann die ungarischen Emigranten: Ladislaus Teleki, Ungarischer Staatsmann und Schriftsteller. den General Klapka usw., den Moralisten Emerson, den Dichter Mickiewicz, Georges Herwegh, Karl Gutzkow, Deutscher Dichter und Literat. Meyerbeer usw. und vornehme Frauen, wie die Gräfin Polcastro, Gräfin Lützow, Fanny Lewald, Deutsche Romanschriftstellerin, Frauenrechtlerin. Gräfin Karolyi, die Baronin Marenholtz.

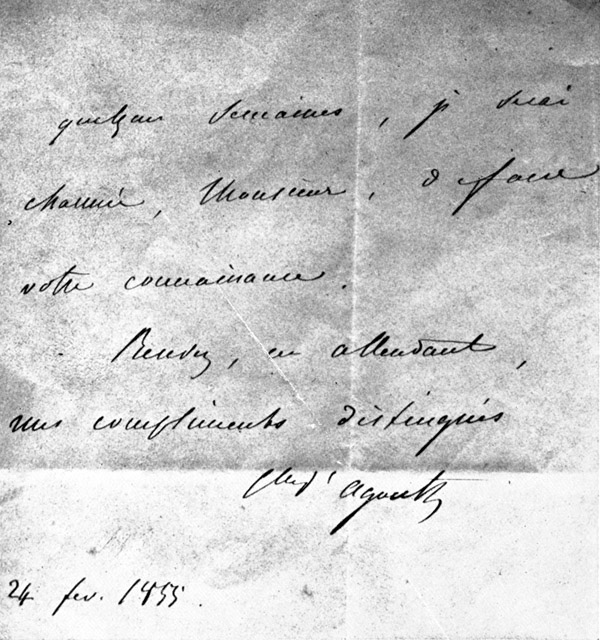

Die Handschrift von Marie d'Agoult

Ein Geist des Wohlwollens herrschte unter uns. Die Gegenwart einer jungen Frau und zweier junger Mädchen machte allen Anstand und zarte Rücksicht zur Pflicht. Wir hatten das Bestreben, einander zu gefallen, wir fragten uns gegenseitig nach unsern Studienplänen und lobten uns mit Herzlichkeit. Eines Tages, als der Schauspieler Bocage uns gerade »Jeanne d'Arc« vorgelesen hatte, sagte Michelet in einem sehr artigen, heiteren und sympathischen Tonfall: »Sie tragen leichten Fußes die Last der Geschichte!« Diese glücklichen und liebenswürdigen Worte paßten gut auf mein Heim, und ich glaube, daß die Gäste des »Rosenhauses« sich niemals ohne Sehnsucht der Stunden erinnern werden, die sie dort verbracht haben. Ponsard schrieb mir aus Mont-Salomon bei Wien am 20. September 1854: »Ich vermisse Paris wenig, aber ich habe Sehnsucht (das spreche ich aus dem Grunde meines Herzens heraus) nach Ihrem stillen kleinen Palast in den Champs Élysées. Warum schreibe ich gerade Ihnen? Schriebe ich einer andern, so würde ich sagen: Wie ist doch diese kleine Zuflucht am Ende von Paris entzückend! Wie versteht es die Herrin des Hauses anmutig, herzlich und schlicht zu empfangen! Wie gut hat sie ihre Soiréen besetzt! Wie erinnert das doch an ein Epistel des Horaz! Wie wäre Voltaire in Ferney darauf eifersüchtig gewesen!«

Dieses Haus ist spurlos verschwunden. Der Platz, wo es gestanden, hat sich so verändert, daß ich zur Stunde seine Spur nicht zu finden vermöchte. Viele andere, einfache oder prächtige, alte oder neue Häuser haben das gleiche Schicksal gefunden. Unser Herdfeuer verlischt langsam. Die Familien verstreuen sich, ein unfruchtbarer Wind streicht über uns und unsere Vergangenheit und scheint seinen Scherz mit allen Absichten der Zukunft treiben zu wollen. Sollten die Menschen der Überlieferungen, der Andenken, Gewohnheiten und der zarten Herzensrücksicht müde sein? Sollte ihnen all das nur ein Hindernis für ihr Ungestüm bedeuten? Als eine allzu süße Fessel für die Unruhe, die sie in unbekannte Fernen treibt? Heilige Flamme des alten Herdes, schützende Gottheit, schöner mütterlicher Schutzgeist, Symbol der Beständigkeit, lebendes Gewissen alles dessen, was desselben Namens und desselben Blutes war! Was ist aus euch geworden? Ach, ein trauriger Haufen Asche bietet sich unsern Augen, wenn wir unter euren Trümmern die verwehten Spuren der Stätte suchen, wo unsere Wiege stand!

Wir sind heute so stolz auf unsere Leistungen, sprechen laut von unseren Entdeckungen, unseren Berechnungen und unseren unerhörten Unternehmungen. Wir feiern unser Genie, unsere Grundsätze und Tugenden. Wir schreiben die Brüderlichkeit der Völker auf unsere Fahnen, proklamieren die Einheit des Menschengeschlechtes, gehen weit, sehr weit, bis an das äußerste Ende der Welt und des Geistes. Wir bringen viele Dinge heim, die unseren Vätern unbekannt waren. Aber bei unserer Heimkehr wartet unser nicht mehr der Sang unserer Frauen noch das Lachen unserer Kinder. Das Vertrauen wacht nicht mehr am Herde. Irgendeine Unsicherheit macht uns beklommen. Unsere Stimme weckt kein Echo mehr im väterlichen Hause. Ach, wir haben kein Elternhaus mehr.

Vom fünften Teil der »Denkwürdigkeiten« ist nur noch der Titel: »Mein Geist und meine Bücher« vorhanden.

Vom sechsten Teil: »Meine Ehrfurcht und meine Wißbegier«, sind nur die folgenden Zeilen wiedergefunden worden, die den Plan der Verfasserin anzeigen.