|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

1833-1839

»Ecce Deus fortior me.« Vita Nuova.

Ich war sechs Jahre verheiratet, war die Frau eines guten und ehrenhaften Mannes, Mutter zweier anmutiger, hübscher Kinder. Vermögen und gesellschaftliche Stellung sicherten mir volle Freiheit. Ich hatte eine vortreffliche Familie, zahlreiche Verbindungen und tausenderlei bequeme Mittel, mich zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich besaß mit einem Worte alles, was man eine schöne und gesicherte Existenz nennt.

Aber wie wenig entsprach meine Gemütsverfassung diesem glänzenden Äußeren!

Vom Tage meiner Hochzeit an hatte ich keine glückliche Stunde. Das Gefühl einer völligen Vereinsamung meines Herzens und meines Verstandes inmitten der neuen Beziehungen meines Lebens als Frau, ein schmerzliches Erstaunen über das was ich getan, als ich mich einem Manne vermählte, der mir keine Liebe einflößte, hatten schon seit jenem ersten Tage Todestraurigkeit über mich geworfen.

Von da an und in demselben Maße wie sich die Folgen einer unauflöslichen Verbindung offenbarten und sich die Gelegenheiten mehrten, bei denen ganz von selbst die Gegensätze von Wesen, Charakter und Geist zwischen meinem Manne und mir hervortraten, habe ich mehr und mehr gelitten, statt mich daran zu gewöhnen oder mich darein zu ergeben.

Da ich meinen Schmerz verbergen zu müssen glaubte, ward er immer größer. Mich jemanden anzuvertrauen, wäre mir wie ein schweres Unrecht vorgekommen, wie ein Verrat an dem Manne, den ich zu lieben gelobt hatte. Ich wollte ihn wenigstens durch mein Schweigen achten. Darum gab ich mich meinen nächsten Angehörigen, ja dem Priester gegenüber, dem ich sonst mein Herz ganz öffnete, so, als sei ich zufrieden. Doch bei dieser fortgesetzten Verstellung, zu der ich mich zwang, verlor ich meine Ruhe und die innere Freudigkeit des Gewissens, die aus der Offenheit erwächst.

Sechs Jahre lang lebte ich in beständiger Unruhe, die keine feste Form hatte, in einer Art von Reue, die nicht recht greifbar war, weil meine Absichten lauter und meine Wünsche die reinsten von der Welt waren. Vor mir schwebte ein Trugbild von Glückseligkeit, wie das Leben es Liebenden spendet, und ich sah mit Entsetzen in eine Zukunft, die unverändert trostlos bleiben würde. Während dieses unfruchtbaren und unfreien Daseins welkten, aus Mangel an Licht und Luft, meine teuersten Hoffnungen, und es schwand aller Eifer aus meiner betrogenen Jugend.

Wie hatte doch diese Heirat, deren traurige Wirkung sich so rasch zeigte, zustandekommen können? Welche Unkenntnis meiner selbst hatte mich, leidenschaftlich und romantisch wie ich war, so sehr irreführen können, daß ich in eine Ehe willigte, bei der von Neigung keine Rede war? Warum hatte ich mich, obwohl ich doch frei von Eitelkeit und Ehrgeiz war, zu einer reinen Standesehe entschlossen?

Franz Liszt.

Nach einem Gemälde von Ary Scheffer 1838 Mit Erlaubnis des Goethe-Nationalmuseums zu Weimar veröffentlicht

Aus welcher Willensschwäche war ich, so jung noch, dahin gekommen, einen Gatten zu nehmen, den ich kaum kannte und dessen ganze Erscheinung so wenig zu der meinen paßte, daß es auch Fernstehenden sofort auffiel? Was für eine unfaßbare Macht der Gewohnheit hatte eine Ehe zustandekommen lassen, gegen die alles sprach: der Altersunterschied, die Verschiedenheit des Temperamentes und sogar der auffallende Gegensatz im Äußeren?

Zweimal war die Verlobung aufgelöst, zweimal wieder geschlossen worden. Es war, als widersetze sich das Schicksal, und doch, trotz aller Furcht beim Nahen des Hochzeitstages, heiratete ich.

Durch welchen Mangel an Einsicht ließ sich der rechtschaffene und gute Mensch, der um mich warb, zu einer so unverständigen Handlung verleiten, und weshalb blieb seiner Rechtlichkeit und meiner Unerfahrenheit der unwiderruflichste aller Fehler nicht erspart? Je länger ich forsche, um so schwerer fällt es mir, das dunkle Gespinst zu entwirren, das aus Freiwilligkeit und Zwang, aus Zufall und Bestimmung gesponnen, sich in unseren Händen verknotete und doch das Gewebe unseres Lebens bildete.

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend saß,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein,

Ihr laßt den Armen schuldig werden,

Dann überlaßt ihr ihn der Pein,

Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Wie dem auch sei, ich bemerkte zu spät, daß ich meinen Kräften zuviel zugemutet, als ich auf die Träume meiner Jugend und auf die Hoffnung, zu lieben, verzichtet hatte. Es entstand eine fürchterliche Leere in mir. Ich versuchte, sie mit weltlichen Vergnügungen auszufüllen. Ich übernahm nichtssagende Pflichten. Vergebens. Mein ernster und freimütiger Charakter ward von diesen unnützen Dingen und allem falschen Schein nur abgestoßen. Die fieberhafte Tätigkeit, in die ich mich entschlossen gestürzt hatte, verwirrte und ermüdete mich, ohne mich abzulenken, und wenn ich meine Tagesleistung besah, bekam ich Mitleid mit mir selber.

Indessen verlangten meine heranwachsenden Kinder nach meiner Zärtlichkeit. Jeden Tag bannte mich ein schwermutsvoller Zauber länger in ihre Nähe. Aber auch jeden Tag mischte irgendeine unbestimmbare Sehnsucht neue Bitterkeit in die Süßigkeit unserer Liebkosungen. Zwischen ihrem Vater und mir waren die lachenden Geschöpfe meistens nur Anlaß zu Unstimmigkeiten. Wir liebten sie nicht auf dieselbe Weise, und in keinem Punkte, der ihr Vergnügen und ihr Wohlbefinden anging, waren wir gleicher Ansicht. Sogar bei Zukunftsplänen, über die sich liebevolle Eltern schon frühzeitig verständigen, waren unsere Gedanken sich entgegen und trafen sich nicht. Und so ward mir meine Einsamkeit auch in der Kinderstube fühlbar, und die Küsse der Kleinen riefen mir immer wieder das unklare, aber schmerzliche Gefühl wach, wie es hätte sein können.

Die Religion bot mir ihre Tröstungen an, und ich nahm auch zu ihnen Zuflucht. Man hatte mir frühzeitig die christliche Auffassung beigebracht, Leiden sei gottwohlgefällig. Ich gab mir Mühe, mich davon zu überzeugen. Ich versenkte mich in die Betrachtung des göttlichen Leidens, trug mein Kreuz und dachte an den Erlöser. Ich weinte viel und fühlte mich dadurch erleichtert.

Da kam mir der Gedanke, daß die Wahrheiten des Evangeliums mir bei genauerer Kenntnis eine Kraft der Entsagung verleihen würden, die mein Leben ausfüllen könnte. Ich hoffte auch, daß die eifrige Lektüre der großen Kirchenlehrer mein Verständnis für die Geheimnisse unseres Glaubens erhöhen und mich das menschliche Elend und meine eigenen kleinen Leiden von einem höheren Standpunkt ansehen lassen würden. Ich wandte mich dem Studium der heiligen Dinge zu, trug den ernstesten Wunsch, auf den Wegen des Heils vorwärts zu schreiten. Mußte ich nicht erhört werden? Wenn ich, die ich in Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift erzogen war, ohne Hintergedanken und ohne Anmaßung die Deuter des Gotteswortes befragte, so geschah es in der Erwartung, mein Glaube werde sich dadurch befestigen. Wenn ich das Gesetz besser kennenlernen wollte, so war es, um es besser befolgen zu können.

Genau das Gegenteil trat ein.

Infolge der Aufmerksamkeit, die ich den Lehrbüchern der Kirche schenkte, durch das Studium der heiligen Texte und dank der Anlage zur Kritik, die mir vielleicht dunkel aus dem protestantischen Blut meiner Mutter zugeflossen war, und die ich mir nicht zugetraut hatte, weil ich sie niemals geübt, kam mir bei diesem ersten freien Verkehr mit mächtigen Geistern die erste Furcht vor dem Zweifel. In der ehrwürdigen Gesellschaft der Kirchenväter und Doktoren, in Gegenwart Augustins, Hieronymus' und Bossuets mußte ich mit Unruhe erkennen, wie schwer es war, die offenbarten mit den natürlichen Wahrheiten, das Dogma mit der Vernunft, den gesunden Menschenverstand mit Wundern in Einklang zu bringen. Meine Überraschung war außerordentlich. Ich bekam Furcht. Ich unterbrach die Lektüre, deren Wirkung so ganz anders war, als ich erwartet hatte, und ich entschloß mich, von nun an wieder, ohne allzuviel zu denken, die wahre Lehre in ihrer Reinheit und Einfachheit anzunehmen. Wie mein Beichtvater, so erwartete auch ich von der häufigen Kommunion den Sieg des Gefühles über den Verstand, der göttlichen Kraft der Gnade über die trügerische Freiheit menschlichen Stolzes. Ich sah meine Nichtigkeit in Hinblick auf die jahrhundertalte Autorität der Überlieferung und der Kirche ein. Mit der ganzen Demut einer wahrhaft frommen Seele erflehte ich vom Himmel Verzeihung für meine Vermessenheit.

Aber weder mein Gebet noch die innige Vereinigung mit Gott im Sakrament der Eucharistie gaben meinem Herzen den Frieden und meinem Geiste die Erleuchtung. Sogar mein Gewissen blieb, trotzdem es nur die vollkommene Reinheit meiner Absichten bezeugen konnte, unruhig. Die Ermahnungen des guten Priesters vermochten bald nichts mehr über meine Zweifel, wenn ich an den Heiligen Tisch trat. Und ich entfernte mich traurig, weil ich überzeugt war, ihm nicht mehr im vollen Glauben nahen zu können. Und verfiel tiefer noch als vorher in trübseligste Gleichgültigkeit gegen mich und gegen alles.

Da entzündete eine unerwartete Begegnung (es widerstrebt mir, sie zufällig zu nennen) die verborgene Flamme in meinem Herzen, und der heiße, so lange verhaltene Wunsch, zu lieben, setzte sich mit furchtbarer Gewalt durch.

Es war gegen das Ende des dritten Jahres nach der Revolution von 1830. In den Künsten und in der Literatur hatte eine starke Bewegung eingesetzt. Zahlreiche Talente kamen auf. Sie bildeten Gruppen, leisteten einander Gefolgschaft und beleuchteten sich gegenseitig mit glänzendem Lichte.

Unter diesen verschiedenen Talenten, Dichtern Schriftstellern und Künstlern strahlte in der Sphäre der Musik ein wunderbarer Geist, der schon als Kind, sagte man, dem jungen Mozart gleichgekommen war. Ich werde ihn Franz Franz Liszt. nennen.

Obwohl Franz in der Zeit, von der ich rede, eben erst zwanzig geworden war, hatte er gerade die Welt, die ihm schon zehn Jahre lang unerhörte Erfolge bereitet, verlassen. Nirgends mehr war der unvergleichliche Virtuose zu hören. Er gab noch einige Stunden, um seine alte Mutter zu unterstützen, aber wenn diese Pflicht erfüllt war, schloß er sich ab und lebte in vollkommener Zurückgezogenheit. Die Beweggründe zu dieser Handlungsweise kannte niemand. Die Salons, in denen er gefeiert worden, die Frauen besonders, wunderten sich über seinen plötzlichen Entschluß, der so unbegründet erschien. Man erzählte sich von einem Liebeskummer, und einige behaupteten sogar, daß er Priester werden wolle.

Zu denen, die ernstlich an diesem romantischen Geheimnis Anteil nahmen, gehörte auch eine alte Dame, die mich liebgewonnen hatte. Eine hübsche Nichte, die in ihrem Hause aufwuchs, war eine der bevorzugten Schülerinnen, die Franz behalten hatte. Von Zeit zu Zeit kam er zu der Marquise L. V., um Musik zu machen. Er tat es unter der ausdrücklichen Bedingung, daß nur Familie anwesend sei, und daß man keine Einladungen erlasse.

Aber sie hatte nicht Wort gehalten. Unmerklich öffnete sich ihre Tür, die zuerst streng geschlossen war, wenn Franz spielte, immer weiter, und schließlich lud sie die ganze Gesellschaft ein. Nachdem ich mehrmals die Einladung der Marquise ausgeschlagen hatte, denn ich war es müde, auszugehen und hatte überdies kein Verlangen, noch einen Virtuosen mehr zu hören (hatte ich sie doch fast alle gehört), mochte ich schließlich doch eine so liebenswürdige Dame nicht kränken und begab mich, auf ihr Drängen hin, an dem Abend zu ihr, an dem Franz zum letzten Male spielen wollte.

Als ich gegen 10 Uhr in den Salon trat, war schon alles versammelt. Ich war, wie die Hausherrin mir sagte, bereits ungeduldig erwartet worden. Franz war nicht da. Die Marquise entschuldigte sich deswegen. Sie kam einer Frage zuvor, die ich niemals gestellt haben würde, und sagte mir, man wolle gerade einen Chor von Weber singen. Der Künstler sei in ein Nebenzimmer gegangen, um eine Stimme abzuschreiben, die verlorengegangen … Die Marquise sprach noch, als sich die Tür öffnete, und eine seltsame Erscheinung sich meinen Augen darbot. Ich sage Erscheinung, denn ein anderes Wort würde die außerordentliche Gemütsbewegung nicht wiedergeben, die mir der ungewöhnlichste Mensch, den ich jemals gesehen, verursachte.

Hochgewachsen und überschlank, ein bleiches Antlitz, mit großen meergrünen Augen, in denen plötzlich Lichter aufblitzen konnten, als träfe ein Strahl die Welle; leidende und doch gebietende Züge, unsicherer Gang, der mehr dahinglitt als schritt; zerstreute, unruhige Miene, wie die eines Phantoms, das jeden Augenblick in die Finsternis abgerufen werden kann: das war der Eindruck von dem jungen Genie, das vor mir stand und dessen geheimnisvolles Leben ebenso lebhafte Neugier erweckte, wie seine Triumphe vor kurzem noch Neid erregt hatten. Franz ließ sich mir vorstellen, setzte sich neben mich und begann mit kühner Anmut, als kenne er mich schon lange, vertraulich mit mir zu plaudern. Unter dem seltsamen Äußeren, das mich zuerst in Erstaunen gesetzt hatte, fühlte ich die Kraft und die Freiheit eines selbständigen Geistes, der mich anzog. Und längst ehe unser Gespräch zu Ende war, fand ich sein Wesen, das meiner Welt so ungewohnt war, einfach und natürlich.

Franz sprach sehr schnell und heftig. Er setzte seine Ideen leidenschaftlich auseinander und gab Urteile ab, die meinem Ohr seltsam klingen mußten, denn es war an die Alltäglichkeit überkommener Ansichten gewöhnt. Der Blitz seines Blickes, seine Gebärde, sein Lächeln, das bald tief und von unendlicher Sanftmut, bald satirisch war, schienen mich zum Widerspruch oder zum Beifall reizen zu wollen. Und ich, die zwischen beiden schwankte, weil mich die Schnelligkeit dieser eigenartigen Bekanntschaft überraschte, ich antwortete kaum. Die Dame des Hauses half mir aus der Verlegenheit. Der Flügel ward geöffnet, die Lichter wurden zu beiden Seiten angezündet. Die Marquise murmelte einige Worte, die Franz sie nicht erst beenden ließ. Er stand sogleich auf, unwillig, wie ich zu bemerken glaubte, und ich folgte dem Künstler, ohne daß er mich darum gebeten hätte, wie freiwillig und ohne Überlegung, zum Flügel, wo der Chor der jungen Mädchen ihn erwartete. Ich nahm einer von ihnen ein Mezzosopranblatt aus der Hand und begleitete ihre frischen Stimmen mit bewegtem Ausdruck. Franz hatte mich bis dahin nicht bemerkt, da ich in einer Gruppe von Sängerinnen verborgen stand. Als das Stück zu Ende war, wandte er sich um, ein Leuchten ging über sein Gesicht, verschwand wieder, und den ganzen Abend über versuchte er nicht mehr, sich mir zu nähern.

Ich sagte ihm, wie die anderen auch, einige Worte der Bewunderung über sein Spiel. Das verlangte die Höflichkeit. Es wurde ziemlich spät, ehe ich heimkam. Lange konnte ich keinen Schlaf finden, und seltsame Träume suchten mich heim.

Am anderen Morgen kam die Marquise in Begleitung eines ihrer Verwandten mit dem liebenswürdigsten Eifer zu mir, um sich nach meinem Befinden zu erkundigen. Sie hatte mich am Abend vorher etwas blaß gefunden und wollte sehen, ob ich etwa leidend sei. Ohne meine Antwort abzuwarten, sagte sie begeistert: »Nicht wahr, Franz ist unvergleichlich. Dieses Feuer! Der hat wirklich Seele und Geist! Er hat sich aber auch gestern abend selbst übertroffen. Niemals hat er so gespielt. Seine Augen haben immer Sie gesucht. Sie haben ihn inspiriert. Das sagen auch seine Schüler. Als Sie applaudierten, strahlte sein Gesicht.«

Die Marquise hätte noch lange so weiterreden können, ich hätte nicht daran gedacht, sie zu unterbrechen. Ihr Verwandter, ein artiger und wohlbedachter Mann, warf einige Bemerkungen über die Exzentrizitäten der Künstler hin und über die Unschicklichkeit, die darin läge, ihnen Zutritt zu gewähren und sich mit ihnen auf gleichen Fuß zu stellen. Diese Bemerkungen mißfielen mir, und ich wußte der Marquise Dank, daß sie gar nicht darauf achtete. Sie sang vielmehr, als sei noch gar nicht darüber gesprochen worden, von neuem Franzens Lob. Sein Charakter sei eben so groß wie sein Geist, sein Herz ebenso edel wie sein Talent. Sein Glaube fuße auf dem Evangelium, und trotz der täglichen Sorgen, die sein Leben mit sich bringe, helfe er den Armen mit schrankenloser Barmherzigkeit. Jeder, der ihn kenne, liebe ihn … Dann änderte sie den Ton und sagte vorwurfsvoll: »Und Sie haben ihm nicht die Erlaubnis gegeben, Ihnen seine Aufwartung zu machen. Er verdient diese Auszeichnung wirklich. Sie hätten ihn sicherlich stolz und glücklich gemacht.«

Der Verwandte machte eine Bewegung, als wolle er sagen: »Wie unpassend!« Das entschied die Antwort. Ich fragte die Marquise nach Franzens Adresse, und sobald sie mich verlassen hatte, nahm ich die Feder und lud ihn zu meinem Empfangstag ein. Dreimal fing ich an, die drei Zeilen zu schreiben. Aber es wollte mir nicht gelingen. Entweder hatte ich allzusehr das Vergnügen betont, ihn bei mir zu sehen oder ich fand meine Höflichkeit zu förmlich. Ich hatte bei dem Künstler während unserer Unterhaltung etwas wie Argwohn wahrgenommen, wie eine Art Hast, an den Unterschied des Ranges zu erinnern, als ob er fürchte, daß man sonst ihn daran erinnern werde. Die Bemerkung des Verwandten hatte mich auf etwas gebracht, woran ich noch keine Gelegenheit gehabt hatte, zu denken: an den Unterschied des Namens, des Blutes und des Vermögens, den wir dem Zufall verdanken, und der uns anderen Menschen überlegen macht. Jetzt fühlte ich mich durch diese anscheinende Überlegenheit im Verkehr mit einem Menschen befangen, dessen ungeheure Begabung, und wie ich nun schon zu wissen glaubte, dessen Charakter ich in meiner eigenen Wertschätzung hoch über mich stellte. Bei der Abfassung meines Briefes fürchtete ich, daß die Gewohnheiten der großen Welt, einem Künstler gegenüber gewisse Formeln anzuwenden, mich hochmütig erscheinen lassen könnten, auch wenn ich weiter nichts als schicklich sein wollte. Aber ich fürchtete, auch, wenn ich diese Formeln vernachlässigte, mehr Interesse zu verraten, als es in dieser neuen Beziehung zu einem so jungen und meiner Welt so fremden Manne angängig sei.

Franz folgte meiner Einladung, ohne zu antworten. Der Empfang, der ihm in meinem engsten Kreise zuteil wurde, bestimmte ihn, wiederzukommen. Ich bat ihn darum. Meine Vorliebe für Musik war bekannt und machte sein Erscheinen bei mir nur natürlich. Außerdem sicherte mir die allgemeine Achtung, die mich nach sechsjähriger Ehe umgab, vollständige Unabhängigkeit. Nichts hinderte uns also, sehr oft zusammen zu sein. Wir nahmen die Unterhaltung von Anfang an sehr ernst. Wie auf Verabredung vermieden wir alle Banalitäten. Ohne Zögern und Anstrengung folgten wir dem natürlichen Hang unseres Geistes und wählten nur hohe Gesprächsstoffe, wie sie allein für uns Anziehungskraft haben konnten. Wir sprachen von der ungewissen und traurigen Bestimmung des Menschen, von seiner Seele und von Gott. Wir wechselten tiefe Gedanken über die Gegenwart, über das künftige Leben und über die Versprechungen der Religion im Jenseits. Wir sagten uns nichts über unser persönliches Schicksal, aber es verstand sich von selbst (der Ton unserer Gespräche ergab es), daß wir beide sehr unglücklich waren, und daß wir, trotz unserer Jugend, mehr als eine bittere Erfahrung gemacht hatten.

In diese halben Andeutungen und verschleierten Geständnisse und in diese sehr freien und sehr vertraulichen Ergüsse, die für uns einen immer größer werdenden Reiz bedeuteten, brachte Franz eine solche Abwechslung, eine Überfülle, eine Originalität der Eindrücke, daß sie in mir eine ganze schlummernde Welt weckten, und mich, nach seinem Fortgehen, in Träumereien ohne Ende ließen. Franz hatte nur eine sehr unvollkommene Erziehung erhalten. Seit seiner Kindheit hatte er alle seine Zeit der Ausübung seiner Kunst widmen müssen. Da er immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hatte, betrachtete er die Dinge von sehr verschiedenen Gesichtspunkten. Bald sah er sie mit den geblendeten Augen einer Theaterberühmtheit, bald wie jemand, der, infolge eines entbehrungsreichen Lebens, der Masse und ihren Launen dienen muß. Heute war er der kleine Mozart gewesen, den Königinnen und Prinzessinnen liebkosten, morgen lebte er in Armut und Einsamkeit. So hatte Franz viel mehr als ich die Folgewidrigkeit, die Ungerechtigkeit und die Dummheit, die grausame Oberflächlichkeit und die Tyrannei der öffentlichen Meinung verspürt. Er war von Natur aus und infolge seiner ganzen Lebenslage abenteuerlicher als ich veranlagt, und so hatte ihn seine Wißbegier sehr viel weitergetrieben, im Guten wie im Bösen. Obwohl er, in der Einbildung wenigstens, streng katholisch war, und das Gerücht, er wolle in einen Orden eintreten, nicht der Wahrheit entbehrte, drängte ihn sein unruhiger Geist doch zur Ketzerei. Er hatte in den letzten Jahren die Predigten der Sekten und Schulen, die neue Offenbarungen verhießen, eifrig verfolgt. Er besuchte die Versammlungen der Saint-Simonschule. Im Schatten La Chênay's hatte er gierig den Lehren des berühmten »Gläubigen« Félicité de Lamennais, Abbé französischer Philosoph und Theologe. Verfaßte unter anderem die »Worte eines Gläubigen«. 1782-1854. gelauscht, den Rom bereits verdammt hatte.

In der Politik wie in der Religion haßte Franz alle Lauheit. Er widersprach mit äußerster Kühnheit der öffentlichen Meinung. Er verachtete das Bürgerkönigtum und die Regierung des »juste milieu«. Inbrünstig rief er nach der Herrschaft der Gerechtigkeit, das hieß, wie er mir auseinandersetzte, nach der Republik. In derselben Aufwallung vertiefte er sich in die Neuerscheinungen, die in Kunst und Wissenschaft die alten Lehren bedrohten: Childe Harold, Manfred, Werther, Obermann, die stolzen und verzweifelten Empörer der romantischen Dichtung waren die Genossen seiner schlaflosen Nächte. Mit ihnen steigerte er sich in eine stolze Verachtung der Konvention. Wie sie, zitterte er unter dem verhaßten Joch der Aristokratie, deren Grundlagen weder Genie noch Tugend waren. Er wollte keine Unterwerfung, keine Ergebung, sondern den heiligen, unstillbaren Haß, der alle Unbilligkeit rächt. Tausende von Namen, Ideen, Gefühlen und Empörungen, die mir bisher in dem begrenzten Kreise meiner früheren, ganz den Überlieferungen lebenden Welt, fast unbekannt geblieben waren, fielen wie Funken auf meine schmachtenden Gedanken. Sie erschreckten mich, zogen mich an, verwandelten mich und ließen mich die Unruhe meines Herzens verkennen. Lange Zeit verstrich, ohne daß Überraschungen unsere Unterhaltung und unsere Lektüre störten. Ich überwand meine erste Scheu und nahm mehr und mehr Teil daran. Wenn ich die Stimme des jungen Zauberers hörte und seinen klangvollen Worten lauschte, öffnete sich vor mir die ganze Unendlichkeit, und bewegt tauchte mein Geist in ihr Licht und in ihr Dunkel. Kein Schatten von Koketterie oder Galanterie mischte sich, wie es sonst wohl zwischen Personen verschiedenen Geschlechtes der Fall ist, in meinen Verkehr mit Franz. Wir waren jung und ernst, tief und naiv zugleich. Wir waren es zufrieden, uns jeden Tag zu sehen, und wir schieden in dem sicheren Gefühl, uns am nächsten Tage zur selben Stunde und mit derselben Ungezwungenheit wiederzusehen. Wir überließen uns beide der Sicherheit und dem Reichtum eines freiwilligen und gegenseitigen Gefühles, das sich nicht befragt, noch analysiert und das nicht einmal nötig hat, sich zu erklären, so sehr fühlt es sich verstanden, erwidert, notwendig und gänzlich unausdrückbar.

Mit dem Wechsel der Jahreszeit siedelte ich aufs Land über. Das brach den Zauberbann und erinnerte uns, daß wir beide nicht allein auf der Welt waren. Ich weilte schon sechs Wochen in Croissy, als sich Gelegenheit bot, Franz dahin einzuladen. Diese sechs Wochen waren mir wie ein Jahrhundert vorgekommen. Nach der großen und immer wieder neuen Freude an unserer Unterhaltung zu zweien, dem raschen und aufrichtigen Austausch unserer Gedanken und Gefühle, der alle meine Stunden belebt hatte, wurde mir die langweilige Eintönigkeit, die Etikette und der Zwang einer Nachbarschaft von nur guter Erziehung unerträglich. Der schönste Teil meines Tages war der, den ich auf meinem Zimmer allein mit meinen Kindern verbrachte. Ich erteilte ihnen den ersten Elementarunterricht, wie er ihrem zarten Alter entsprach. Aber die Zeit war nur kurz, weil die Kleinen noch keine anhaltende Aufmerksamkeit aufbringen konnten. Und dann hatte ich selber eher nötig, zu lernen, als zu lehren. Ich war noch nicht in jenen Zustand edler Reife getreten, in dem man erworbene Schätze um sich streuen kann. Meine eingeengte Jugend war auf halbem Wege in ihrer Entwicklung stehengeblieben. Sie war eigentlich nur eine Art verlängerter Kindheit gewesen. Ich hungerte und durstete nach geistiger Nahrung. Mein Verstand verlangte ebenso stark nach Wissen, wie mein Herz nach Liebe. Beide drohten ohne die Flamme zu erlöschen, die in Franzens Seele loderte.

Er kam auf meine Einladung nach Croissy. Meine Kinder waren bei mir, als man ihn in den Salon führte. Er hatte sie noch nie vorher gesehen, da er in Paris ja nur abends kam, wenn sie schon schliefen. Was ging plötzlich in seinem Gesicht vor? Was für ein Gedanke durchbohrte ihn wie ein Pfeil? Ich weiß es nicht. Aber sein schönes Antlitz verkrampfte sich. Wir verharrten einen Augenblick, ohne sprechen zu können. Franz war auf der Schwelle stehengeblieben. Zitternd und schweigend tat ich einige Schritte nach ihm hin. In einer und derselben Erleuchtung des Gewissens fühlten wir uns sichtlich schuldig. Denn wir wagten uns nichts mehr zu sagen. Von diesem Tage ab veränderten sich meine Beziehungen zu Franz. Ich sah ihn nur noch ab und zu, und selten allein. Und ich wußte manchmal nicht mehr, ob ich ein Zusammensein mehr wünschte oder mehr fürchtete, so sehr beunruhigte es mich. In unseren Gesprächen, die immer kürzer und immer öfter unterbrochen wurden, waren wir plötzlich nicht ganz wir selbst. Blieb auch der Ernst unserer Unterhaltung derselbe, so war der Ton doch ein anderer. Franz brachte phantastische Laune hinein, ich Befangenheit und Verlegenheit. Bald herrschte langes Schweigen zwischen uns, bald plauderte Franz mit fieberhafter Lebhaftigkeit. Er heuchelte Fröhlichkeit, aber es war eine spöttelnde Fröhlichkeit, die schmerzte. Er war so voller Enthusiasmus, so beredt gewesen, wenn es das Schöne und Gute gegolten. Er hatte so ehrgeizig nach Veredelung seines der hohen Kunst geweihten Lebens gestrebt, und er war so religiös in allen seinen Gedanken gewesen. Und nun sprach er von dem allen nur noch mit Ironie. Er brüstete sich mit seiner Ungläubigkeit. Seine Achtung und seine Verachtung, seine Bewunderung und seine Sympathie waren absichtlich mit vollkommener Gleichgültigkeit durchsetzt.

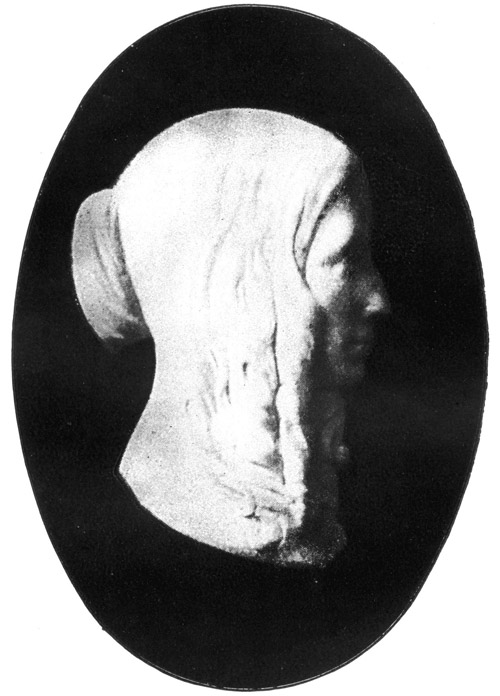

Marie d'Agoult. Nach einem Elfenbein-Relief

Er pries die Binsenwahrheit und das leichte Leben. Er gefiel sich in der Verteidigung des Sittenlosen. Plötzlich, ohne jeden Anlaß redete er in einer Weise, die in seinem Munde unerhört war. Er rühmte mein »schönes Leben«. Er beglückwünschte mich zu meiner Stellung in der Welt. Er bewunderte mein »königliches Haus«, die Üppigkeit und die Erlesenheit meiner Umgebung. War das Ernst oder Spott? In seiner unbewegten Miene, in seiner traurigen Stimme las ich keine Deutung.

Seltsam, Franzens Talent schien mir ebenso verändert wie sein Geist. Wenn er auf dem Flügel improvisierte, war es nicht, um ihm süße, himmelöffnende Harmonien zu entlocken. Er ließ unter seinen ehernen Händen scharfe, unharmonische Töne erzittern. Er machte mir keine Vorwürfe, und doch schien ihm meine Gegenwart weder Friede noch Freude zu bringen. Es war, als nähre er irgendeinen geheimen Groll gegen mich. Einmal überraschte ich sogar einen fahlen Blick des Hasses … Was bedeutete das? Ich wagte nicht zu fragen. Wenn unsere Blicke sich trafen, glaubte ich in seinen Augen eine plötzliche Rührung zu lesen. Aber sobald er mich bewegt sah, erschien auf seiner Lippe wieder die ironische Falte. Die Trockenheit seiner Stimme, wenn ich versuchte, den freundschaftlichen Ton unserer früheren Gespräche wieder anzuschlagen, machte mich unsicher. Unruhig und auf mich allein angewiesen, verlor ich mich in Vermutungen, und Angst erfüllte mich.

Eines Tages entfuhr mir unter dem Hieb eines scharfen, schmerzenden Wortes eine Klage. Meine lang verhaltenen Tränen flossen reichlich. Franz betrachtete mich erschüttert. Schweigend kämpfte er mit sich selber und schien von widerstrebenden Gefühlen bewegt. Seine Lippen zitterten. Plötzlich fiel er mir zu Füßen und beschwor mich in Lauten, die ich heute noch höre, und mit tiefem, schmerzlichem Blick, ihm zu verzeihen. Diese Verzeihung wurde unter dem heißen Druck unserer Hände zu einem Ausbruch unserer Liebe, zu einem Geständnis und zu einem gegenseitigen Schwur, uns zu lieben, uns ausschließlich zu lieben, grenzenlos, ohne Ende, auf Erden und in alle Ewigkeit!

In den Stunden, Tagen, Wochen und Monaten, die nun folgten, gingen wir wie verzaubert umher. Ohne Pläne zu machen, ohne irgend etwas im voraus zu überlegen, ergab sich alles immer von selbst. Wir fanden uns stets. Wir waren gleich zärtlich, aber Franz brachte eine bezaubernde Innigkeit in seine Liebkosung. Wir sprachen jetzt viel von uns. Er erzählte mir von seiner freudlosen Jugend, seiner Jünglingszeit, in der er keinen Berater, keinen Halt gehabt hatte. Er gestand mir seine Versuchungen, seine Gewissensbisse und seinen Wunsch, vor ihnen ins Kloster zu entfliehen. Er beschrieb mir in Feuerfarben seine widerstreitenden Leidenschaften, die schon sehr früh in seiner Brust gerungen hatten, seinen weltlichen Ehrgeiz und seine enthaltsame Inbrunst, seine schrankenlose Gier und herbe Neugier nach verbotenen Dingen. Er wies mir alle Stacheln in seinem Fleisch und alle Stacheln, die eitler Tagesruhm in seinem Geiste hinterlassen, und die er doch selber tief verachtete.

Franz deutete mir mit äußerster Zartheit die aufwühlende, leidenschaftliche Erregung an, die ich ihm eingeflößt; seine blinden, schuldigen, unsinnigen Hoffnungen und die Versuchung zum Selbstmord, die ihn in klaren Augenblicken befiel. Aber wie fern sei nun das alles! Sein Inneres sei vollkommen durch mich verwandelt. Nichts sei mehr in ihm, das nicht mit der Zeit meiner würdig werden könne. Wenn ich mich nur herabließe, es zu wollen …

Meine Seele ward allmählich durchdrungen von seiner betörenden Überredungskunst. In dem Maße, wie er mir seine Seele öffnete, entdeckten wir tausend geheime Ähnlichkeiten, die wir noch nicht bemerkt hatten, und die uns zeigten, daß wir füreinander bestimmt waren. Wir kamen auch sehr oft und mit äußerstem Entzücken auf die jüngste, jetzt so fernliegende Vergangenheit zurück, in der wir uns zuerst gesehen und gefallen hatten … Wir wollten uns der kleinsten Einzelheiten erinnern. Mit unermüdlicher Neugier befragten wir uns über jeden Eindruck, den wir vom anderen empfangen und kamen immer wieder zu dem Schluß, daß wir gar nicht anders konnten, als uns lieben, und daß das Ende unserer Liebe den Tod bedeuten müsse.

Auf unsern Wanderungen in Croissy über die Felder und Wiesen atmete Franz mit Wonne den ländlichen Frieden ein, den seine Kindheit im Lärm der Großstadt nicht gekannt. Sein Künstlerohr lauschte auf den langsamen Tonfall allen ländlichen Lebens. Er unterschied in Halm und Gras die flüchtigsten Geräusche. Er hörte in der Luft das zarteste Summen. Während er jeden Hauch und alles äußere Leben in sich aufnahm, folgte seine Seele dem Rhythmus seiner Gedanken, und ich, auf seinen Arm gestützt, neigte mich zu ihm und lauschte den undeutlichen, unbestimmbaren und klangvollen Tönen, die mir auf seinen bewegten Lippen das Vorspiel himmlischer Chöre schienen.

Man wird staunen, und ich staune selber über die plötzliche Stille jugendlicher Sturmgewalt, über diesen Frieden der Seele und der Sinne, der sich so bald auf zwei leidenschaftliche Menschen senkte, am andern Tag schon, da sie sich das Geheimnis ihrer Liebe preisgegeben hatten. Man fragt sich, wie es kommt, daß alles, was sich anzieht und abstößt, zurückhält und fortreißt, nicht in einem furchtbaren Anprall aufeinandertrifft …

Wer hat nicht zuweilen das geheimnisvolle Schweigen im Walde vernommen? Es ist wie eine unruhige Unbeweglichkeit, es ist, als ob die Natur ihren Atem anhielte. Es hüllt alles ein, durchdringt alles und folgt plötzlich wieder dem Knistern toter Zweige, dem Säuseln der Brise unter dem Laubdach, dem Summen der Insekten und dem Flattern der Vögel. Trügerischer Friede! Drohendes Schweigen! Es ist die Furcht vor dem Gewitter, das sich in den Wolken anzeigt, es bedeutet nahenden Sturm, der alles verwüsten wird! … Der Sturm war nicht mehr fern.

Gegen Ende Oktober erkrankte meine älteste Tochter, Sie hatte Fieberanfälle, die kamen und gingen. Ich schrieb sie den abendlichen Herbstnebeln über den Teichen zu und nahm das Kind mit mir nach Paris. Bald schwand alle Ungewißheit. Die Symptome verstärkten sich. Die Kleine litt an Gehirnfieber. Die Erinnerung an meinen Vater, der innerhalb weniger Stunden von dieser grausamen Krankheit hingerafft worden war, tauchte wie eine Drohung vor mir auf. Meine Angehörigen eilten herbei. Franz kam mehrmals täglich, um Nachrichten zu holen, ließ sich aber nicht melden. Ich wich nicht von dem Lager meiner Tochter. Das Übel verschlimmerte sich. Das Fieber ward heftiger und steigerte sich zum Delirium, auf das lange, todesähnliche Ohnmachten folgten. So vergingen die Tage. Der Arzt wurde sehr besorgt. Er bat, andere Kollegen hinzuziehen zu dürfen. Sie verordneten einstimmig Eisumschläge um die Stirn des Kindes. Aber ich ersah aus ihrer Haltung, aus der Art, wie sie meine Fragen umgingen, daß sie nur wenig von dieser ihrer letzten Bemühung erwarteten. Es trat auch wirklich keine Besserung in dem schnellen Verlauf der Krankheit ein. Im Gegenteil, neue und sehr schwere Anzeichen nahmen mir von Stunde zu Stunde meine letzte Hoffnung. Ich saß am Bette meiner Tochter und spähte vergeblich in ihren offenen und traurigen Augen nach einem Blick, der mir galt. Sie erkannte mich nicht mehr. Aus ihrem Munde kam ein unregelmäßiges und rauhes Röcheln, das mir das Herz zerriß, und das ich doch jeden Augenblick fürchten mußte, nicht mehr zu hören. Es war ja das letzte Zeichen, das mir sagte, sie sei noch am Leben.

Und wieder kam und verging eine Nacht. Ich konnte nicht mehr weinen, nicht mehr beten. Ich sprach auch nicht mehr. Ich kam mir selber wie eine Tote vor in diesem schweigenden, düsteren Zimmer, das mich wie eine Grabkammer anmutete. Die dritte Nacht nahte. Ich weiß nicht, um welche Zeit es war. Von Müdigkeit überwältigt, war ich auf einem Sessel eingeschlummert. Achtundvierzig Stunden hatte ich weder geruht noch Nahrung zu mir genommen. Ich könnte auch nicht sagen, ob dieser Schlaf von langer oder von kurzer Dauer gewesen. Als ich plötzlich erwachte, drangen die ersten Strahlen des Morgens durch die Spalten der Fensterläden. Die Kerzen waren bis auf die Stümpfe heruntergebrannt und waren am Verlöschen. War es in diesem Zwielicht eine Sinnestäuschung? Ich vermeinte, Louise strecke auf dem weißen Linnen des Bettes ihre Hand nach mir aus. Ich eilte zum Fenster, zog die Vorhänge zurück und warf einen Blick, der alles wieder hoffte, auf das Lager. Kein Zweifel, Louise öffnete die Augen, allerdings nur, um sie alsbald wieder zu schließen. Ich machte der Wärterin ein Zeichen. Sie nahm die Hand des Kindes, denn ich wagte nicht, es selbst zu befragen. O Wonne! Der Puls schlug stärker. Der Atem ging gleichmäßiger. Der rasche Blick des Arztes, der eben eingetreten war, sagte mir mehr als alles andere …

In diesem Augenblick öffnete Louise die Augen, aber diesmal schloß sie sie nicht wieder. Sie hatte mich erkannt und lächelte mir zu. Ich glaube nicht, daß je ein unverhoffteres Glück ein tiefer bewegtes Herz freudiger hat schlagen lassen und daß je ein inbrünstigeres Gebet zu Gott aufgestiegen ist! Inzwischen ward die Rückkehr zum Leben im Blick und in den Zügen des Kindes noch deutlicher sichtbar. Freude verbreitete sich im Hause. In der Familie und unter der Dienerschaft sagte man sich: »Sie war doch sehr krank!« Wir gingen und kamen weniger langsam. Wir sprachen lauter. Das erste Frühstück ward bereitet. Und ich verlor, wie außer mir, in einer Art himmlischer Trunkenheit, jedes Bewußtsein von Ort und Zeit und meiner selbst. Nur das unbeschreibliche Hochgefühl, das süß und schmerzlich zugleich war, sagte mir, daß ich dem schrecklichen Gespenst des Todes ein Leben abgerungen hatte. Ich drückte alle Hände, die sich mir entgegenstreckten, ohne Unterschied, und weinte heiße Tränen. Eine Stunde verstrich. Das Kind, das nicht gesprochen hatte, schien sanft eingeschlafen zu sein. Zum ersten Male seit zwei Tagen ging ich in das Nebenzimmer, um etwas Ordnung in meine Sachen zu bringen. Aber kaum hatte ich mich vom Bette entfernt, als ein unruhiges Gefühl mich dahin zurücktrieb … Großer Gott, was sah ich?! Es war entsetzlich. Louise hatte sich aufgerichtet. Ihre Augen waren offen und blickten wild. Ich stürzte zu ihr. Sie warf ihre Arme mit einer Bewegung des Schreckens um meinen Hals, als wolle sie einer unsichtbaren Hand entfliehen. Ich drückte das Kind an mich. Es stieß einen Schrei aus, und dann fühlte ich, wie sein Leib sich in lebloser Schwere auf mich niedersenkte.

Was sich dann ereignet hat, weiß ich nicht mehr. Man sagte mir später, ich sei sogleich fortgebracht worden. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich bei den Meinen in Croissy. Sie gaben mir eine Menge Briefe, die sie mir bis dahin vorenthalten zu müssen geglaubt hatten. Ich öffnete einen auf gut Glück, ohne seine Schriftzüge zu erkennen. Er war von Franz. Er hoffe nicht, mich jetzt sehen zu dürfen, schrieb er; noch glaube er, daß seine Gegenwart mir irgendwelchen Trost bringen könne. Er reise nach »La Chênay«. Besitz des Abbé de Lamennais in der Bretagne. Franz sagte nicht, auf wie lange. Er bat mich auch nicht darum, ihm zu schreiben. In dem Ton seines Briefes und in der Art seines Entschlusses war eine Kälte, die mich hätte verwunden müssen. Aber ich verspürte im Gegenteil eine bittere Erleichterung. Der Schmerz macht menschenscheu und selbstsüchtig. Ich begehrte für den meinen weder Ruhe noch Teilung. Franz schien das zu ahnen, und ich wußte ihm Dank, daß er mich meiner Verzweiflung ganz überließ.

Es ist eine der Härten der Natur und des Schicksals, über die das Herz staunen muß, daß der gemeinsame Schmerz über den Verlust eines Kindes den Abstand und das Schweigen zwischen mir und meinem Manne nur vergrößerte, anstatt uns einander näherzubringen … In den großen, hallenden Sälen, die vor kurzem noch zwei reizende Stimmen belebt hatten, gingen wir und kamen wir traurig und stumm. Die kleine Silberstimme des schwarzgekleideten Kindes, die sich jetzt allein hören ließ, tat unsern Herzen weh, ohne sie zu erweichen. Ungerecht, düster und bitter zürnte ich dem vierjährigen Kinde, weil es den Tod nicht begriff. Ich ärgerte mich über seine Spiele. Ich wies seine Zärtlichkeiten von mir, und bald verursachte mir seine Gegenwart soviel Pein, daß man beschloß, es zu entfernen. Im Einverständnis mit meinem Manne gab meine Mutter Claire in ein Pensionat. Zu schnell für mein Gefühl gewöhnte sie sich dort ein. Und das gab meinem Schmerze neue Nahrung.

So vergingen einige Monate. Aber sie brachten mir keine Ergebung. Im Gegenteil, ich empörte mich immer heftiger gegen den ungerechten Beschluß des Schicksals, gegen den Gott ohne Mitleid, der meinen Bitten taub geblieben war. Als der Geist der Auflehnung matter geworden war, verfiel ich in äußerste Schwäche. Schon lange konnte ich nicht mehr schlafen. Jede Nahrung, jede Bewegung war mir zuwider. Ich sprach nicht mehr. Ich hörte nicht mehr zu. Ich bezeugte auf keine Weise, daß in mir noch eine Empfindung oder ein Gedanke sei. Ich vegetierte nur noch. Ob noch lange? Daran konnte man zweifeln, so deutlich wurden die Anzeichen eines schnellen Verfalles. Ich schwand sichtbar dahin. Es war Anfang Mai. Vor sechs Wochen war Franz nach La Chênay gegangen. Während dieser langen Zeit hatte er mir nicht geschrieben. Sein Name wurde in meiner Gegenwart nicht genannt. Und in meinem flackernden Gedächtnis lebte sein Bild nur undeutlich und wie verwischt. Da kam ein Brief von ihm. Ich mußte mich aufraffen, das Siegel zu entfernen. Er enthielt nur wenige Worte. Franz hatte beschlossen, Frankreich und Europa zu verlassen. Er wünschte, mich, falls es mir nicht zu qualvoll sei, ein letztesmal wiederzusehen. Er bat mich, ihm den Ort, Tag und Stunde anzugeben … Bis dahin hatte ich nur mechanisch gelesen, aber als meine Augen auf die letzten Zeilen fielen, fühlte ich mich wie von einem elektrischen Schlage getroffen. Alles Blut, das solange in meinen Adern gestockt hatte, strömte plötzlich zu meinem Herzen. Das Gedächtnis kam mir wieder, das Leben kehrte mit schmerzender Heftigkeit in mich zurück.

Eine Viertelstunde darauf brachte ein Bote meinen Brief nach Paris. Ich hatte den folgenden Nachmittag angegeben und wollte Franz bei seiner Mutter zum letzten Male sehen.

Franz erwartete mich auf der Schwelle. Er war bei meinem Anblick erschrocken. Langsam geleitete er mich zu einem Sessel, in den ich mich sinken ließ.

»Arme Mutter«, rief er. »Was müssen Sie gelitten haben!«

Tränen stürzten mir aus den Augen.

»Ich war besorgt«, fuhr Franz fort und sah mich durchdringend an. »War ich es vielleicht noch nicht genug? Können Sie mich etwas beruhigen und mir von sich sprechen?«

»Ich will Ihnen alles erzählen«, sagte ich.

Und dann berichtete ich Franz mit einem Überschwang und einem Mitteilungsbedürfnis, das mir selbst in den glücklichsten Zeiten unserer Freundschaft nicht eigen gewesen, alles, was vorgefallen, seit wir uns zuletzt gesehen. Er hörte gespannt zu. Als ich ihm schilderte, in welchen Zustand ich nach dem Tode meines Kindes verfallen war, wie ungerecht, aufbrausend, niedergeschlagen an Leib und Seele ich geworden sei, wie gelähmt und untätig mich die Verzweiflung gemacht habe, und wie ich beim Anblick seines Namens plötzlich wieder aufgelebt sei, schien er nicht mehr zuzuhören. Sein Gesicht hatte einen Ausdruck angenommen, den ich nicht an ihm kannte. Ich las darin eine Sicherheit und Ruhe, wie nie zuvor. Da er nicht sprach, sondern in tiefen Gedanken zu sein schien, sagte ich:

»Aber Sie, Franz, was haben Sie in dieser langen Zeit getan? Was haben Sie beschlossen? Was hatten Sie mir zu sagen? Reisen Sie?«

»Wir reisen«, antwortete Franz in einem seltsamen Tonfall und heftete einen langen Blick auf mich, der in den tiefsten Tiefen meines Herzens nach Zustimmung suchte.

Ich schwieg. Ich vermochte, wagte nicht zu verstehen.

»Wir reisen!« wiederholte er. Und seine Augen nahmen einen so flehentlichen Ausdruck von Hoffnung und Liebe an, daß es mir unmöglich war, ihn auszuhalten.

»Was sagen Sie, Franz?« Und ich wandte den Blick ab.

»Ich sage«, fuhr Franz fort, »daß wir so nicht weiterleben können. Sagen Sie nichts dagegen. Ich habe alles vorausbedacht, was Sie einwenden könnten. Seit den ersten Tagen meiner heißen, verlangenden Liebe zu Ihnen habe ich für Sie gezittert. Ich beschloß, Sie zu verlassen. Eben noch wollte ich ein Weltmeer zwischen Sie und mich legen, damit Sie wenigstens, wenn auch kein Glück, so doch Frieden hätten … Und was habe ich getan? … Arme Frau! Wie sind Sie jetzt gebeugt, kraftlos und unfähig, zu leben! Was ist aus Ihnen fern von mir geworden? Nein, nein, ich werde Sie nicht so traurig hinsiechen und umkommen lassen. Auch ich habe Hunger nach dem Leben. Wenn wir uns schon unter ein Joch zwingen lassen müssen, wenn wir kämpfen und leiden sollen, so wollen wir zusammen und aufrecht kämpfen. Für Halbheiten sind wir nicht geschaffen. Auch nicht für stumme Ergebung, die alles in Tränen erstickt. Wir sind jung, tapfer, freimütig und stolz. Wir müssen große Fehler oder große Tugenden haben. Wir müssen, angesichts des Himmels, die Heiligkeit oder das Verhängnis unserer Liebe eingestehen. Hörst du mich, verstehst du mich?« Und Franz preßte mich in seine Arme.

»Großer Gott!« rief ich aus.

»Dein Gott ist nicht mein Gott!« sagte Franz und legte seine Hand auf meinen Mund. »Es gibt nur einen Gott, den Gott der Liebe.«

Erschüttert, halb ohnmächtig, fühlte ich meinen Willen schwinden. Ein Schleier senkte sich über meine Augen. Franz hörte nicht mehr auf meine stockenden Worte. Er antwortete sich selber: »Wo wir hingehen? Das ist einerlei. Ob wir glücklich oder unglücklich werden? Was weiß ich! Ich weiß nur, daß es zu spät ist, etwas anderes zu wollen. Ich weiß, daß ich dich liebe, und das heißt soviel wie deine Fesseln brechen, das heißt, daß wir im Leben wie im Tode auf immer vereint sind …« Acht Tage später verließen wir Frankreich. Alles war zerbrochen, verworfen, mit Füßen getreten, nur unsere Liebe nicht. Der unbekannte Gott, der stärkere Gott, hatte sich unserer bemächtigt, unser und unseres Schicksals.

Wie warst du, Triumph der Liebe, in uns so vollkommen und so groß! Auf einer gewaltigen Bühne, in tiefster Einsamkeit und in feierlichem Schweigen entfaltetest du gemächlich dein Gefolge von Illusionen. Mauern von Granit, unerklimmbare Felsen hast du zwischen uns und der Welt aufgerichtet, als wolltest du uns ihrem Blicke entziehen. Versteckte Täler, schwarze Tannen hüllten uns in ihre Schatten. Seen rauschten auf, es grollte dumpf aus Abgründen, und süß lockende Rhythmen von den Almen her gaben unserer Trunkenheit jener Tage einen Hauch von Seligkeit. Schmerzliche und teure Schatten meiner Jugend, ich beschwöre euch hierher in mein bewegtes Gedächtnis, zum letzten Male … Einen Tag noch, und ihr tretet mit mir in die stumme Finsternis, aus der ein Gott uns aufsteigen hieß. Wird sie uns immerdar ohnmächtig und ausgelöscht in ihrem Todesschweigen festhalten? Oder werden wir vielmehr in die ungeheure Fruchtbarkeit untertauchen, die unaufhörlich Leben aus dem Tode zieht und den leeren Schatten Form und Geist verleiht?

Bald wirst du es erfahren, du mein müdes, mein unruhiges Herz!

Warte nur,

Balde ruhest du auch.

Wir hatten keinerlei Pläne gemacht, keinerlei Reiseroute festgelegt. Ein Zufall hatte unsere Schritte nach der Schweiz gelenkt. Es war ja einerlei, wohin wir gingen. Wir hatten kein anderes Ziel, als allein, aber zusammenzuleben und zwischen uns und unsere Vergangenheit einen tiefen Graben zu ziehen. Wie unseren Horizont, so wollten wir unser Leben verändern, wollten Einsamkeit, Sammlung und Arbeit. Franz war ermüdet und irgendwie beschämt von dem Glanze einer vergänglichen Berühmtheit, die mit ihm verbleichen würde. Er wünschte Schweigen um sein Leben zu breiten, um sich ungestört dem Studium der Meister und der Komposition eines großen Kunstwerkes hingeben zu können.

Die christliche Kunst nahm alle seine Gedanken in Anspruch. Biblische Geschichte, Legenden und sogar in Augenblicken, in denen sein Genie lauter sprach als seine Zweifel, das Leiden des Erlösers, reizten seine Phantasie. Die heilige Musik wieder in die Kirche zu versetzen, die der unheilige Geschmack des Jahrhunderts daraus verbannt, Gott in der idealsten aller Künste einen gereinigten Kultus wiederzugeben, die Masse zu erschüttern und mit sich fortzureißen, sie mit Anbetung und Liebe zu Gott zu durchdringen, das war die geheime Hoffnung, die Franz hegte und die er in den seltenen Augenblicken offenbarte, in denen er sich bei mir zutraulich und glücklich seinen Träumereien hingab. Auch mich hielt er nicht für unfähig, meinen Gefühlen und meinen Gedanken eine dauerhafte Form zu geben. Er ermunterte mich zur Arbeit.

Manchmal auch, wenn er mir von unserer fernen Zukunft sprach, schien er jenseits der Leidenschaft und jenseits der dichterischen Schöpfung und aller Verzückungen der Liebe und des Ruhmes ein endgültiges Verzichten, eine freiwillige Sühne für unser allzu großes Glück vorauszuahnen. Er sprach dann von den Einflüsterungen göttlichen Geistes, die ihn vor kurzem noch mönchischen Gelübden zugänglich gemacht hatten.

Er gab für uns die Möglichkeit einer freiwilligen Trennung zu. Würde sie auch unsere irdischen Bande lösen, so bereite uns doch die Einsamkeit und die Läuterung des Klosterlebens auf die Vereinigung im Himmel vor. Dort würden die Seelen derer, die sich hier unten in Keuschheit geliebt hätten, frei von aller Versuchung auf immer unzertrennlich im Schoße Gottes bleiben.

Zwei Monate vergingen so in ernster Unterhaltung inmitten der erhabenen Alpenwelt. Zerstreuung brachten uns alle die tausend Zufälligkeiten einer Reise ohne festes Ziel, all die liebreichen und belanglosen Gespräche, die plötzlichen Freuden ohne eigentliche Ursache, kurz alle die nichtigen und doch so reizenden Harmlosigkeiten des Glückes, von deren Geheimnis nur die Liebe junger Menschen weiß und deren Wonnen nur sie auszukosten versteht.

Kein einziger Brief gelangte zu uns auf unsern zauberhaften Wanderungen durch die Berge. Niemand kannte unsere Namen in den einsamen Hütten und Weilern, in denen wir uns mit Vorliebe aufhielten. Fast überall hielt man uns für Geschwister, so ähnlich war unser Wuchs, unser Haar, unsere Augen, die Hautfarbe und der Klang unserer Stimme. Wir waren selig darüber. Denn solch ein Irrtum bewies besser als alles andere die geheime Verwandtschaft, die uns so stark zueinander hingezogen hatte. War sie nicht der sichere Beweis, daß wir füreinander bestimmt waren und daß wir uns lieben mußten, ob wir es wollten oder nicht?

Die Gestade des Wallenstadtsees hielten uns lange Zeit fest. Franz komponierte eine melancholische Harmonie für mich, welche die Seufzer der Wellen und das Fallen der Ruderstangen nachahmte und die ich niemals hören konnte, ohne zu weinen. An den Ufern des Sees von Wallenstadt, aus der Sammlung: Wanderjahre. Wir gingen dann ins Rhônetal in die Nähe von Bex, wo wir »Obermann« und »Jocelyn« lasen. Dort nahm unser erster Traum ein Ende.

Man kann sich den Forderungen der Gesellschaft für einige Zeit entziehen, den Naturgesetzen entgeht niemand.

Eines Morgens, als ich aufwachte, es war gegen Ende September, spürte ich eine empfindliche Kälte. Bis dahin war die Temperatur außerordentlich milde gewesen. Ich öffnete mein Fenster, und meine Überraschung war »groß, als ich das Gebirge, das unsern Horizont begrenzte, mit einem Schneemantel bedeckt sah. Bei diesem starren Anblick der Natur, die gestern noch so lieblich gewesen, zog sich mein Herz zusammen. Ach, das waren die ersten Vorboten des Winters in diesen Gegenden. Eine ernste Mahnung, daß die Jahreszeit vorrückte. Ich hatte das wie alles übrige vergessen. Wir mußten das Tal verlassen, das allzusehr der Kälte ausgesetzt war, und in irgendeiner Stadt Zuflucht nehmen. Genf lag am nächsten. Dorthin, so hatten wir vor unserer Abreise aus Paris angeordnet, sollte unsere Post geschickt werden. Dieser Grund wirkte bestimmend. Wir nahmen das Schiff nach Villeneuve, und einige Stunden später landeten wir am Rhônekai.

Marie d'Agoult. Nach einem Gemälde von H, Lehmann

Gleich beim Aussteigen empfand ich es unangenehm, daß mich zahllose zudringliche Leute umringten, um, wie überall, wo Fremde hinkommen, Vorteile aus der Verlegenheit ankommender Reisenden zu ziehen. Als wir auf der Suche nach einer Unterkunft die Stadt durchstreiften, ward es noch schlimmer. In der ländlichen Gegend, in der wir zwei Monate lang gelebt, hatte mich nichts an die Welt erinnert. Ich glaubte sie für immer verlassen zu haben. Die Leidenschaft, die so stark in mir fieberte, stand nicht im Mißklang mit den Naturgesetzen. Die Stimme Gottes verursachte ihr in der Stille der Berge keinen Schauder. Aber hier in den belebten Straßen der geräuschvollen Stadt, in denen ich jeden Augenblick fürchten mußte, Bekannte zu streifen, brachte mir jedes neue Haus, dessen Fenster sich öffnete, jede Kirche, vor der ich mich aufhielt, jeder Laden, den ich betreten mußte, jeder Blick, der sich auf mich richtete, und jedes Wort, das ich im Fluge erhaschte, die sozialen Beziehungen und das Vorhandensein einer Welt voll von Verbindungen und Überlieferungen in Erinnerung, die ich vergessen zu können geglaubt hatte. Ein Mißbehagen, für das ich mir keine Rechenschaft wußte, eine seltsame Beklemmung des Atems und des Kopfes machte mich während dieses ersten Tages äußerst traurig und schweigsam. Ich fürchtete, Franz werde es bemerken. Glücklicherweise war er von andern Sorgen erfüllt. Er schien nicht unter unserm veränderten Leben zu leiden. Am andern Tage gebot mir eine größere und schmerzlichere Erschütterung, Ausflüchte zu suchen, um allein zu bleiben, damit ich mich nicht verriet.

Franz war allein zur Post gegangen und hatte mir zwei postlagernde Briefe gebracht, die mich dort seit langer Zeit erwarteten. Sie waren von meiner Mutter und von meinem Bruder. Ich hatte ihnen nach meiner Ankunft in der Schweiz geschrieben (ohne meine Adresse anzugeben), daß ich künftig mit Franz außerhalb Frankreichs leben wolle. Ich war auf einen Zornesausbruch, auf heftige Vorwürfe von Seiten meines Bruders, sogar auf meiner Mutter Fluch gefaßt und erwartete von meinem beleidigten Manne alle Maßnahmen, die das rächende Gesetz ihm erlaubte. Gegen Strenge war ich gepanzert. Ich glaubte, mein Herz sei aus Stahl. Aber wie hatte ich mich darin getäuscht! Bei den ersten Zeilen meiner Mutter schmolz all mein Mut, und ich verging vor Tränen …

Als ich mich etwas erholt hatte, las ich die Briefe wohl zehnmal, um mir recht klarzumachen, daß meine Augen sich nicht täuschten. War es denn möglich? Meine arme, ins Herz getroffene Mutter (ich war ja ihr Liebling und ihr ganzer Stolz) sagte mir nicht ein strenges Wort. Sie machte mir keine Vorwürfe, beklagte sich über nichts, noch klagte sie jemanden an. Sie schien nur darüber verwundert (und auch dies drückte sie mit unendlicher Zartheit aus), daß Franz, dessen Glauben und dessen christliche Frömmigkeit jedermann kannte, seinen Einfluß auf mich hatte mißbrauchen können, um mich meinen liebsten Angehörigen zu rauben, Sie sprach nicht einmal von meinen Pflichten, so groß war ihre Sorge, mich zu verletzen. Sie schien auf irgendeinen Wechsel in unseren Entschlüssen zu rechnen, auf heilsame Überlegungen, die uns zur Heimkehr raten würden, solange es noch Zeit sei. Sie bot mir jede Hilfe an, dies zu erleichtern. Sie wollte von Frankfurt, wo sie einige Zeit bei ihrer Familie verbracht hatte, nach Basel kommen und mich dort erwarten. Wir würden zusammen nach Paris gehen. Auf diese Weise würden die Gerüchte, die über meine Abwesenheit im Gange waren, zum Schweigen gebracht. Aber damit begnügte sich ihre mütterliche Sorge nicht. Seit langem hatte sie, was ich ihr immer verheimlichen wollte, den unerträglichen Zwang meines Ehelebens geahnt. Sie ließ die Notwendigkeit gelten, daß ich mich von meinem Gatten trennte, und öffnete mir ihr Haus, damit ich fortan wieder mit ihr zusammen lebe.

Mein Bruder war in diesen heiklen Dingen womöglich noch klarer. Er ging mehr auf Einzelheiten ein und gab sich, wie meine Mutter, der Hoffnung hin, daß ich schnell zurückkehren würde. Er wies mir alle Mittel, die mir blieben, um ohne allzu große Opfer eine kaum kompromittierte Stellung wieder einzunehmen. Er meinte, daß es mir, und sogar mit Einwilligung meines Gatten, leicht sein würde, von nun an unabhängig und doch in geordneten Verhältnissen zu leben. Von meiner Familie umgeben, könnte ich mich, in der Nähe meiner Tochter, nach meinem Geschmack beschäftigen und doch meinen Anteil an den Zerstreuungen der Welt haben, soweit ich dazu Lust hätte. Er zweifelte nicht, daß mir die öffentliche Meinung, die mich als etwas Besonderes betrachte, auch besondere Gunst bezeigen würde. Er machte sich anheischig, binnen kürzester Zeit auch die strengsten Sittenrichter zu überzeugen. Maurice fügte seinem Brief einige Zeilen von Claires Hand hinzu. Sie schickte mir Küsse und fragte, »ob ich nicht bald heimkäme.«

Ich sah im Geiste das Haus, das Heim, mein Mädchenzimmer wieder und die Gärten, in denen mein Kind spielte … die Kirche, in der ich so viel gebetet und geweint, das Grab meines Vaters … und von überall her vernahm ich eine klagende Stimme, die ganz leise rief: »Marie, Marie!«

Und je mehr ich daran dachte, um so mehr gewannen Bewunderung und Dankbarkeit gegen die unendliche Zärtlichkeit der Meinen die Oberhand. Denn sie bildete einen so greifbaren Gegensatz zu der Härte meines Verlassenseins. Nicht nur, daß das Wort Verzeihung nirgends in diesen Briefen zu finden war, sogar die leiseste Andeutung einer Schuld war sorgsam vermieden. Es war klar, nur von mir hing es ab, bedingungslos meinen Platz im mütterlichen Heim wieder einzunehmen. Mein Mann bereitete mir keinen Widerstand. Er hatte zuviel Achtung gegen die Frau, die seinen Namen trug, er liebte seine Tochter zu sehr, als daß er sie von mir hätte trennen wollen. Ich war auch sicher, bei den Nonnen, denen Claires Erziehung Sie heiratete den Marquis de Charnacé. anvertraut war, das größte Entgegenkommen zu finden. Keinerlei ernste Schwierigkeit widersetzte sich also meiner Rückkehr. Ich würde der Welt mehr der Form als dem Inhalt nach einige Zugeständnisse machen, und an dem Tage, an dem ich nach menschlicher Berechnung meinen bedeutend älteren Mann überlebte, würde ich meine völlige Unabhängigkeit zurückgewonnen haben.

Zu diesen Erwägungen, die sich mir immer mehr aufdrängten, wenn ich aufhörte zu weinen und wieder frei denken konnte, gesellte sich die geheime Überzeugung, daß Franz, wenn meine Mutter an seinen Edelmut appellieren sollte, ihre Bitte nicht abschlagen würde. Auch würde er so ehrenhaft sein, meinen freien Entschluß nicht zu beirren. Wie dieser auch ausfallen mochte, es mußte ihm eine Erleichterung sein, nicht mehr allein das Gewicht dieser schrecklichen Verantwortung zu tragen, die er vor Gott und den Menschen auf sich geladen und deren Tragweite er von Anfang an vielleicht nicht voll ermessen hatte.

Wenn ich bedenke, was ich im Laufe eines Lebens, in dem mir beinahe kein Leid erspart geblieben ist, gelitten habe, finde ich nichts, was sich mit der Herzensbeklemmung dieser höchsten Qual vergleichen ließe, die während langer Stunden in einer heftigen Erschütterung meines ganzen Seins die leidenschaftlichsten und gegensätzlichsten Gefühle der menschlichen Natur in Aufruhr brachte: die Begeisterung der Liebe, die geheiligten Triebe des Blutes, die Ehre, die Pflicht … Ich weiß nicht, aber es scheint mir, daß diese gräßliche Mischung von widerstreitenden Gefühlen mit ihren Schrecknissen, ihrem Irrsinn und ihrer Ohnmacht ähnlich gewesen sein muß wie die Kämpfe, die sich in der Seele eines Christen zwischen seiner religiösen Berufung und den verzweifelten Widerständen aller irdischen Lockungen abspielen.

Meine Leidenschaft für Franz, die sich in der Einsamkeit dieser letzten drei Monate noch gesteigert hatte, grenzte an Fanatismus. Ich sah in ihm ein besonderes Wesen, das allen andern überlegen war. Bei meinem Hang zu einem Aberglauben des Herzens meinte ich in einer Art von mystischem Wahn, ich sei von Gott berufen, der Größe, dem Heil dieses Genies geopfert zu werden, das nichts gemein hatte mit den übrigen Menschen, und das nicht mit den üblichen Maßen gemessen werden durfte. In dieser Liebesekstase, die mir zweifellos aus dem germanischen Blut meiner Mutter kam, glaubte ich, alles, was ich an Wünschen, Willen, Zuneigungen, Pflichten und Gewissen hätte, für ihn opfern zu müssen. In einem solchen Augenblick nervöser Spannung und büßender Inbrunst überhörte ich meine innere Stimme und nahm meinen Angehörigen mit schmerzerstarrter Hand jede Hoffnung auf meine Rückkehr.

Während dieser Zeit war Franz auf andere Weise beschäftigt. Als er unsere Briefe vom Postamt holte, hatte er einen Freund aus der Kindheit getroffen, einen jungen Musiker, der sich seit einigen Jahren in Genf niedergelassen hatte. Eduard Pierre-Étienne Wolff, Liszt's Schüler. (dies war der Name des jungen Virtuosen) nahm ihn herzlich auf und erbot sich, ihm in allem behilflich zu sein. Sie gingen zusammen auf die Suche nach einer geeigneten Wohnung für mich, und dann führte er Franz in die Stadtbibliothek. Auf seine Empfehlung sollten wir nun alle Bücher bekommen, die wir zu unsern Studien brauchten. Eduard wollte Franz auch mit einem Musikverleger zusammenbringen für den Fall, daß er in Genf eine seiner Kompositionen veröffentlichen wolle. Schließlich zeigte er ihm sein Haus und machte ihn mit seiner engeren Familie bekannt. Dann behielt er ihn zwei Tage hintereinander zum Essen zurück, so daß ich Franz während dieser ersten Stunden in Genf nur sehr wenig sah, und das erleichterte es mir, meine Gesichtszüge zu beruhigen und meine Tränen zu verbergen.

Als Franz eines Nachmittags heimkam, erzählte er mir von dem Erfolge seiner Bemühungen mit seinem Freunde und fragte nebenher und in einem Tone, als ob er nichts Verdrießliches erfahren wolle, ob ich gute Nachrichten aus Frankreich erhalten hätte. Ich machte mich gerade zum Ausgehen fertig und stand hinter seinem Sessel. Er sah mich nicht erbeben, bemerkte auch nicht die Veränderung meiner Stimme, als ich bejahte. Er ahnte nichts oder er wollte nichts wissen. Und wir sprachen von etwas anderem.

Von diesem Augenblicke an, der scheinbar unbedeutend war und den sicherlich niemand, der ihn miterlebt, für so schwerwiegend gehalten hätte, war etwas in meiner Beziehung zu Franz unwiderruflich geändert. Ich fühlte, was bisher nie der Fall gewesen war, zwischen ihm und mir einen luftleeren Raum, in dem unsere Gedanken sich nicht mehr trafen. Ich entdeckte in dem letzten Grunde meines Herzens ein Versteck, in das Franz nicht eindrang. Und alsbald blendete ein Wort, das ich bisher nicht verstanden hatte, wenn ich es ehedem las, mein Herz blitzartig mit seinem gewitterigen Lichte. Traurig, ganz leise wiederholte ich mit dem Dichter das unverstanden-tiefe Wort:

Ich habe einen Freund, aber mein Leid hat keinen Freund.

Mehrere Wochen verstrichen ohne bedeutsame Ereignisse. Meine neue Wohnung gefiel mir. Das Haus, in dem wir ein Stockwerk gemietet hatten, lag unweit der öffentlichen Promenade im oberen Teil der Stadt. Von meinen Fenstern aus hatte ich einen prachtvollen Rundblick auf die dunklen Massen des Jura, an dessen jenseitigem Hange ich später wohnen sollte. Ich sah die weite Ebene mit ihren Villen und Gärten und die blauen Fluten der Rhône, die schnell wie ein Pfeil dahinschossen:

The blue rushing of the arrowy Rhône.

Das Zimmer, in dem ich mich für gewöhnlich aufhielt, hatte einen Balkon, von dem aus ich mit nie nachlassender Bewunderung dieses großartige Schauspiel betrachtete. Oft auch, wenn der Abend schön war, lauschte ich dort lange dem ernsten Gesange biblischer Psalmen, der aus einer nahen Kapelle zu mir drang. Ein Flügel von Erard, einige Bücher auf einer Etagère, ein Korb mit schönen Pflanzen, wie sie Bäuerinnen vom Salève oder aus Voiron jeden Morgen für die Liebhaber der Pflanzenkunde zu bringen pflegten, deren es viele in Genf gibt … Es war nur eine kleine und bescheidene Einrichtung, die aber hübsch anzusehen war und für mich ein reizendes »home« bildete. Die einzige Dienerin, die ich mir aus Bex mitgenommen hatte, war ein junges Mädchen aus dem Kanton Bern, mit sehr angenehmen und gefälligen Zügen. Es hielt mir mein »home« ordentlich und sauber, arbeitete ruhig, und ich fand mich besser bedient, als vor kurzem noch auf Schloß Croissy mit seiner zahlreichen Dienerschaft.

Nach den ersten aufregenden Tagen, von denen ich gesprochen, hatten Franz und ich unsere geregelte Lektüre, unsere Studien und unsere Unterhaltung wieder aufgenommen. Er hatte angefangen, zu komponieren. Meine Gegenwart war ihm beim Schreiben nicht lästig. Im Gegenteil, wenn ich mich leise zurückziehen wollte, bat er mich, zu bleiben. Er habe weniger Mühe, sich zu sammeln, und seine Ideen ordneten sich besser, wenn er mich in seiner Nähe wisse. Es war für mich, die sich dann stellte, als lese sie, die in Wirklichkeit aber nicht eine Bewegung seiner Feder und seiner Lippen verlor, immer ein tiefes Erleben, ihn so seiner Kunst und dem Gotte hingegeben zu sehen. Dem Gotte, der aus seinen Augen strahlte und den ich im geheimen anbetete. Und doch interessierte mich bei Franz seltsamerweise nicht das musikalische Genie am meisten. Ich war musikalisch genug, um ihn zu verstehen, aber nicht Musikerin genug, um in seine Pläne einzudringen und zu ihrer Verwirklichung beizutragen, wie es eine Musikerin von Beruf, eine Virtuosin, wie die Malibran etwa vermocht hätte. Vielleicht mahnte mich sogar unbewußt (ich wage es nicht zu bejahen) ein geheimer Trieb, daß es da etwas mir feindliches gäbe, was unsere Liebe bedrohe. Einige Monate waren auf diese Weise ruhig und sanft verflossen. Meine Gesundheit, die eine Zeitlang sehr gelitten hatte, gewann allmählich bei dieser regelmäßigen Lebensweise ihr Gleichgewicht zurück. Franz arbeitete viel. Er war für gewöhnlich heiter und schien glücklich zu sein.

Eines Morgens, als die Post gekommen war, öffnete er vor meinen Augen einen Brief und las ihn zweimal mit einer gewissen Rührung. Dann gab er ihn mir, ohne etwas zu sagen. Der Inhalt dieses Briefes bewegte auch mich. Er war von einem jungen Schüler Franzens, den er mehrfach in meiner Gegenwart getroffen hatte, und den er für ein seltenes Talent hielt. Hermann (er sollte diesen Namen zweimal berühmt machen, einmal als Virtuose, dann, nach den Ausschweifungen einer sehr bewegten Jugend, mit seinem aufsehenerregenden Glaubenswechsel und seinen mönchischen Gelübden Pater Hermann trat in den Barfüßer-Orden der Carmeliter ein, starb in Stettin 1871 an den Pocken, die er sich bei der Pflege unserer Verwundeten im Hospital zugezogen hatte. (Notiz von 1872.)) war trostlos über die Abreise seines Lehrers. Seitdem, sagte er, widere ihn sein Studium an. Er fühle sich verlassen, entmutigt und verloren. Es sei um ihn und seine Zukunft geschehen. Er werfe sich seinem Wohltäter zu Füßen, umfasse seine Knie und bitte und beschwöre ihn, kommen zu dürfen, gleichviel wohin und unter welchen Bedingungen. Er verlange nicht, die Stunden wieder aufzunehmen. Wenn er nur in derselben Stadt wie sein teurer Meister sein, wenn er ihn nur einige Male sehen dürfe, das genüge ihm. Er würde in dieser Hoffnung wieder aufleben, seinen Fleiß verdoppeln, und nichts würde ihm schwierig erscheinen.

»Er muß kommen!« sagte Franz und nahm mir den Brief aus der Hand. »Ich werde ihm schreiben.« Der Brief des Jungen hatte auch mich gerührt. Ich wollte schon für ihn bitten … Aber dieses Wort Franzens machte mich stumm. Wie denn!? Er zögerte nicht, besprach sich nicht mit mir, bevor er einen so schwerwiegenden Entschluß faßte? Nachdem wir mit allem gebrochen hatten, um zusammenzuleben, sollten wir nun einem Dritten, einem Kind, das ich kaum kannte, Zutritt zu unserer Einsamkeit gewähren? … Ich fühlte sogleich, daß Hermann, einmal in Genf, nicht abseits bleiben würde, wie er es vorhatte. Die Umstände waren so, daß sie keine Zurückhaltung in den Beziehungen zuließen. Hermann zu uns rufen, hieß ihm unser Haus öffnen, ihm die Intimität unserer Hauses preisgeben. Und Franz schien das so einfach zu finden, daß er mich nicht einmal fragte, ob es mir auch angenehm sei?

Ich würde sicherlich nicht nein gesagt haben. Niemals hätte ich eine edelmütige Handlung verhindern mögen: Franz mußte ja überall Leben und Talente wecken. Auch würde ich mir nicht das Recht angemaßt haben, einen hoffnungsvollen Jungen abzuweisen, ihn sich selbst oder gar bitterer Armut zu überlassen … Aber ich hätte gewünscht, daß man wenigstens meine Einwilligung einholte und mich so an einem guten Werke teilhaben ließ. Auch hätte ich bei Franz gern einiges Mißvergnügen bei dem Gedanken an einen Wechsel unserer bisher so von aller äußeren Berührung behüteten Existenz gesehen.

Franzens Antwort ging noch am Abend fort. Sechs Tage später, gegen Mittag, schlug der Hammer gegen die Haustür. Jemand nahm vier Stufen auf einmal, trat heftig ein und warf sich Franz an die Brust: Es war Hermann!

An dem Tage behielten wir ihn selbstverständlich zum Essen. Am anderen Tage kam er, um eine Stunde zu nehmen. Dann ging er mit seinem Lehrer aus. Dann verabredete man, daß er jeden Tag wiederkommen solle. Unmerklich kam Franz dahin, dem sehr begabten, aber sehr unwissenden Jungen Vorlesungen zu halten, die er mit langen Kommentaren begleitete. Der Junge analysierte sie aus dem Gedächtnis und brachte sie am nächsten Tage mit. Das waren die ersten Anfänge einer vollständigen Ausbildung. Ich nahm Anteil an den schnellen Fortschritten dieser jungen Intelligenz. Die Liebe Hermanns zu Franz rührte mich in ihrer Unschuld. Aber etwas Heiliges und Persönliches in mir ward, ohne daß ich es mir einzugestehen wagte, durch diese fast stündliche Gegenwart verletzt. Es schien mir zuweilen, daß Franz ein gewisses Zartgefühl abging, daß er so gar nicht spürte, wie die Gegenwart Hermanns in mir Erinnerungen wecken und Betrachtungen hervorrufen mußte. Hatte ich denn mein eigenes Kind verlassen, um ein fremdes aufzunehmen? Diese freundschaftliche Ausbildung, diese Bande von Sohnes- und Vaterliebe, die unter meinen Augen zwischen Franz und Hermann immer enger wurden, mußten mich verletzen und mir Bitterkeit bereiten. Denn während sie ihre Freuden teilten, war ich mit meinem Leid meistens allein. Dazu kamen tausend Mißverständnisse, die sich bei jeder Gelegenheit aus einer unklaren Lage ergeben. Und doch war das alles noch nichts gegen das was sich ereignen sollte. Eines Tages bat mich Franz um die Erlaubnis, mir den Freund bringen zu dürfen, der ihm so behilflich bei unserer Ankunft gewesen war. Es sei nun einen Monat her, sagte er, seit Eduard die Bitte ausgesprochen habe, mir vorgestellt zu werden. Da Franz meinen Widerwillen, Menschen zu sehen, begriff, hatte er es von Tag zu Tag verschoben, aber jetzt, meinte er, sei es unmöglich, ohne die Freundschaft zu verletzen, noch länger zu zögern. Eduard sei übrigens ein liebenswürdiger und gebildeter Mensch und seine Unterhaltung würde mir unbedingt gefallen. Wie sollte ich, ohne einen zwingenden Grund anzugeben, eine so natürliche und einfache Höflichkeit ausschlagen? Ich empfing also Eduard. Er war bescheiden und sprach mit Zurückhaltung, aber ich erfuhr doch viele Dinge, die ich lieber nicht erfahren hätte. Die Genfer Gesellschaft, mit der wir uns nicht beschäftigt hatten, beschäftigte sich sehr mit uns. Sie wünschte sehnlichst, Franz kennenzulernen und ihn spielen zu hören. Man suchte nur die Gelegenheit oder einen Vorwand dazu.

Einige Musikliebhaber sprachen davon, ihm ein Bankett zu geben. Man hatte Eduard gebeten, bei seinem Freunde vorsichtig anzufragen, ob er geneigt sei, die Leitung eines Musikkonservatoriums zu übernehmen, das jüngst von den Stadtvätern gegründet worden war. Eine russische Dame aus der allerersten Gesellschaft, eine vollende Musikerin, wünschte leidenschaftlich Stunden bei Franz zu nehmen. Für diese Auszeichnung bot sie einen königlichen, noch nie dagewesenen Preis. Ich fiel aus allen Wolken, als ich das hörte. Und doch, war das nicht vorauszusehen? Man konnte nicht an Franzens Persönlichkeit vorübergehen. Seine Gegenwart konnte nirgends unbemerkt bleiben. Sein junger Ruhm, der Zauber seines Talentes, der Glanz und das Geheimnis des Romanes, dessen Held er war, beschäftigten aller Einbildung und erregten die lebhafteste Neugier. Was war natürlicher? Und wie konnte Eduard, als er davon sprach, argwöhnen, daß er tausend scharfe Nadeln in mein Herz bohrte? Er ahnte so wenig davon, daß er mir eines Tages im Vertrauen sagte und so, als ob ich mich darüber freuen müsse, die Damen der Genfer Fremdenkolonie beabsichtigten ein Liebhaberkonzert zugunsten der Armen zu organisieren; er habe den Auftrag, Franzens Einwilligung zur Mitwirkung einzuholen. Bevor er seinem Freunde davon sprach, hatte Eduard mich im Interesse der Damen gewinnen wollen. Er war überzeugt, daß, falls Franz zögern sollte, mitzuwirken, ich die beste Verbündete sein würde. Und als ich diese Eröffnung mit Wärme aufzunehmen schien, malte Eduard in den lebhaftesten Farben den Erfolg, den Triumph aus, der Franz bevorstand. Genf, sagte er, sei dieses Jahr der Sammelpunkt einer auserlesenen europäischen Gesellschaft. Sehr einflußreiche Persönlichkeiten seien anwesend, die Franz noch nie gehört hätten. Es sei eine einzigartige Gelegenheit für ihn, die nützlichsten Verbindungen von der Welt für seinen Ruhm und sein Glück anzuknüpfen. Ich versprach Eduard, was er verlangte. Aber, soll ich es gestehen? Ich versprach es so leichthin, weil ich sicher zu sein glaubte, nicht gehört zu werden. In der Lage, in der wir uns so bald nach dem Skandal meiner Entführung (wie man es nannte) befanden, zu einer Zeit, als meine Familie noch unter dem Eindruck des schmerzlichen Bruches stand, gab es für mich von nun an nur die Würde des Schweigens. Ein Auftreten vor dem Publikum in einem Theatersaal schien mir für Franz so unpassend, daß ich diese Zumutung zurückweisen mußte. Mein ganzer Stolz als Frau, als Geliebte und als Mutter lehnte sich dagegen auf. Ich teilte übrigens, was den Triumph betraf, den man Franz bereiten wollte, keineswegs Eduards Erwartungen. Aus meinen jüngsten Gesprächen hatte ich die Überzeugung gewonnen, daß diese kindischen Triumphe, die so wenig eines hohen Strebens würdig waren und deren er schon in früher Jugend überdrüssig gewesen, keinen Reiz mehr für ihn hatten. Trotzdem nahm ich mich zusammen und überbrachte Franz getreulich die Botschaft, die ich übernommen hatte. Er unterbrach mich sofort. Er hatte Eduard, der eben von mir kam, getroffen und war von allem unterrichtet. Eduard hatte sein Geheimnis nicht für sich behalten können. »Es ist eine dumme Geschichte«, sagte Franz. »Und ich weiß nicht, wie ich ihr entgehen soll. Nach allem, was mir Eduard erzählt hat, ist es auch wohl Ihre Ansicht, daß ich mich kaum weigern kann. Aber, ehe ich meine Zustimmung gebe, wollte ich mich doch vergewissern, daß wir darin einer Meinung sind … Und auch darin«, fuhr er fort, »daß Sie dem Konzerte beiwohnen, denn das ist die Bedingung, ohne die ein öffentliches Spiel für mich nicht mehr in Frage kommt.«

»– Ich, Franz?«

Ich fühlte, wie sich meine Kehle zusammenzog … Er sprach weiter, ohne auf meinen Einwurf zu achten. Wenn ich auch seine Worte nicht verstand, so begriff ich doch ungefähr ihren Sinn. Trotz des Vorbehaltes, den er gemacht zu haben glaubte, hatte er sich bereits tatsächlich gebunden. Der Eifer Eduards hatte alles überstürzt und hatte mich weit mehr verpflichtet, als ich ihm zugestanden hatte. Ich sah, daß Franz nicht den leisesten Zweifel an meinem Einverständnis hegte. Und ich wagte in meiner unglaublichen Schwachheit nicht, ihn zu enttäuschen.

Als er mich allein gelassen, war ich verwirrt über das was ich getan, und was ich hatte geschehen lassen. Ich hatte wirklich zugesagt, bei dem Konzert zu erscheinen! Ich hatte es so sehr an Geistesgegenwart und Offenherzigkeit fehlen lassen … Unfaßbar! Und noch unwahrscheinlicher klingt es, daß ich in den folgenden Tagen, als Franz nicht mehr davon sprach, nicht einmal wagte, das Gespräch auf diesen heiklen Punkt zu lenken. Nach Art furchtsamer und unentschlossener Menschen überließ ich dem Zufall die Sorge, mich aus der Verlegenheit zu befreien.

Marie d'Agoult. Richard Wagner-Museum, Eisenach

Und die Zeit verging sehr schnell in unserem tätigen Leben zu zweien, das ich um so mehr genoß, als ich es seit der Ankunft Hermanns hatte entbehren müssen. Eduard war nämlich nach Lausanne gegangen, um ein Musikfest zu organisieren, und er hatte mit der Erlaubnis des Meisters unseren jungen Virtuosen mitgenommen.

Wir waren also allein, Franz und ich, und unterhielten uns wie ehemals, während langer Abende, über die großen Fragen: Gott, die Seele, das künftige Leben, die Liebe, die weder Wechsel noch Tod kennt. – Und Franz fand, als er mir von diesen Dingen sprach, so edlen und mächtigen Ausdruck, daß ich beim Zuhören von neuem alles vergaß, was nicht er war und mich ohne Rückhalt dem Glück der Liebe überließ.

Und doch nahte der fast schon vergessene, der unglückselige Tag heran. Eines Nachmittags kam Franz heim und sagte ganz nebenbei, Eduard werde abends kommen, um mich ins Theater zu geleiten. Ich war so überrascht, als ob nie vorher davon die Rede gewesen wäre. Ich stammelte einige Worte, um nicht gehen zu müssen, deutete an, daß ich leidend sei; aber da wurde Franz so unruhig, bedrängte mich mit sovielen Fragen, daß ich ihm schließlich gestand, was ich ihm bis dahin nicht einzugestehen gewagt hatte. In meiner Stimme, in meinem Blick lag sicher, gegen meinen Willen, der Schein eines Vorwurfes, denn Franz erblaßte, stand auf und wandte sich gegen die Tür. Ich hielt ihn zurück.

»Wo wollen Sie hingehen?«

»Können Sie noch fragen? Ich werde mein Wort zurücknehmen, sagen, daß man meinen Namen vom Programm streicht …«

Als ich diese ernsten und kalten Worte vernahm, fühlte ich, wie ich bleich wurde. Die unerhörte Unschicklichkeit, die darin lag, im letzten Augenblick abzusagen, der Vorwurf, der Franz treffen würde, standen in voller Klarheit vor meinem Geiste. Ich mußte ihn daran hindern, koste es was es wolle. Ich flehte ihn an, mich zu hören. Ich stellte alles in Abrede, klagte mich an, einem Augenblick kindischer Furchtsamkeit nachgegeben zu haben. Ich beschwor Franz, es zu vergessen und mich nicht zu strafen, indem er sich seinerseits einer unschönen Handlung schuldig mache, deren Last ich dann mir zuschreiben müsse. Er wollte nichts hören. Ich drang in ihn. Der Kampf zwischen uns zog sich hin. Während dieser Zeit rückte der Uhrzeiger vor – die Stunde nahte, sie war vorüber. Es war nun nicht mehr möglich, abzusagen … Ich bat Franz um Verzeihung, und obwohl ich im besten Glauben von der Welt gehandelt hatte, war ich der festen Überzeugung, daß ich in allem unrecht hatte.