|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Mein Vater war ein kluger Mann. Als ich, ein neugebackener, kaum 19jähriger Leutnant 1877 den Wunsch aussprach, meinen ersten 14tägigen Urlaub in der schönen Kaiserstadt an der Donau zu verbringen, von der mir ältere Kameraden eine begeisterte Schilderung entworfen hatten, sah er mich lange forschend an. Er kannte den ungewöhnlich großen, überschlanken jungen Menschen, der nicht recht wußte, was er mit seinen langen Gliedern anfangen sollte, natürlich ganz genau, sah das verworrene Sehnen und Suchen in dem knabenhaften Gesicht, den glühenden Wunsch, etwas zu erleben, wohl auch ein gewisses Zerwürfnis mit der Welt, wie das in diesem Alter so der Fall ist, mit einem Wort das gänzlich unfertige Menschenmaterial, aus dem noch werden konnte, was da wollte. Augenscheinlich überlegte er sich. Sollte er mich nach dem verführerischen Wien gehen lassen? Wie und auf welche Weise sollte er den Jüngling leiten, in dem so mancherlei Kräfte sich bekämpften und nach Betätigung rangen? War es überhaupt möglich, das zu tun? Nach einigem Nachdenken erklärte er, zu einer Reise in die Alpen werde er mir einen entsprechenden Beitrag geben, für Wien aber nicht.

In die Alpen! So unerwartet mir dieser Vorschlag kam, so bedeutete er immerhin das Entgegenkommen, mir überhaupt eine Reise zu ermöglichen, und das war damals keineswegs etwas so Selbstverständliches, wie heutzutage, wo jedermann seine jährliche Ferientour als ein natürliches Recht beansprucht. Und zu der väterlichen Einsicht durfte ich doch gewiß Vertrauen haben. Aber freilich, da war auch mein Trotz, der seine eigenen Wege gehen, sich nichts sagen lassen wollte. Außerdem, was gingen mich denn die Alpen an, wo ich doch endlich das Leben kennen lernen wollte, das richtige, großzügige Erleben, von dem ich mir um so phantastischere Vorstellungen machte, je mehr ich mich bis jetzt enttäuscht wähnte.

Um in das Heer einzutreten, hatte ich die Schule schon nach der Obersekunda verlassen. Eigentlich nur ungern, denn so zerfahren und ausgelassen ich anfänglich auch gewesen, so hatte ich doch später mehr und mehr Freude am Lernen gewonnen. Aber die Rücksicht auf die Zukunft war ausschlaggebend gewesen, und ich wollte die Lücken in meiner Bildung schon noch ausfüllen. Auch war der Entschluß, Offizier zu werden, gewissermaßen ein selbstverständlicher. Als Abkömmling einer alten Soldatenfamilie, die vor hundert Jahren ihre althergebrachten philosophischen Neigungen an den Nagel gehängt, das Schwert ergriffen und seither nicht mehr aus der Hand gelegt hatte, rann sozusagen kriegerisches Blut in meinen Adern. Dazu die Abenteuerlust, die in jeder Generation meiner Vorfahren immer wieder zum Durchbruch gekommen war! Freilich auch das Grüblerische steckte mir aus alter Vorzeit noch sehr im Blut, und ich war ein recht kritischer Geist. Daß das im Verein mit einem unbändigen Trotz meinen militärischen Weg nicht gerade ebnen würde, lag auf der Hand, und wenn ich mit all dem glühenden Überschwang der Jugend gewähnt hatte, ohne weiteres den Marschallstab in meinem Tornister zu haben, so war klar, daß in der Kaserne manches Wasser in den gärenden Most gegossen werden würde. In die militärische Zucht, die sich mir mit ihrer ehernen Selbstverständlichkeit aufzwang, fand ich mich ja soweit schon. Auch der Umstand, daß die älteren Kameraden, denen ich schon als »Generalsjöhre« verdächtig war, mehr als nötig an mir herumdokterten, kümmerte mich nicht allzusehr. Meinen Lebensnerv aber traf es, daß mein Bestreben, mich allgemein weiterzubilden, auf unüberwindliche Schwierigkeiten stieß und ich in der Enge des Kasernenlebens unterzugehen fürchtete. Wenn ich gehofft hatte, wenigstens als Offizier in dieser Hinsicht größere Bewegungsfreiheit zu erhalten, so erwies sich das als eine Täuschung. Mein Hauptmann, Gott hab ihn selig! spannte mich derart an, daß ich tagsüber überhaupt nicht aus der Kaserne kam und des Abends nur noch mein Bett aufsuchen konnte, mehr tot, als lebendig und ohne die so ersehnte Möglichkeit, die Lücken meiner Bildung auszufüllen. Das aber war mir innerstes Herzensbedürfnis. Wozu lebte man, was nützte dieses Dasein denn, wenn man sich nicht auf einen höheren Standpunkt hinaufrang, von dem aus man die Dinge überblicken, die Welt und das Leben beurteilen, sie mit philosophischer Gelassenheit an sich vorüberziehen lassen konnte! Und war das denn möglich ohne entsprechendes Wissen? Das mir versagt zu sein schien. Dazu kam, daß es damals weder Kolonien, noch Flieger, noch irgendeine der andern Abwechslungen gab, die einem unternehmungslustigen jungen Offizier heutzutage winken und wenigstens meine Abenteuerlust befriedigt hätten, sondern nur Drill, Drill und Drill. So sah ich in eine fünfzehnjährige Leutnantszeit hinein, deren Monotonie mir unerträglich erschien. Was Wunder, daß ich mich da einer aussichtslosen Liebe zu einer um ein halbes Jahrzehnt älteren, im übrigen ganz annehmbaren jungen Dame in die Arme geworfen hatte, mit der ich in Weltschmerz und Materialismus schwelgte. Denn Materialistin war die Auserwählte meines Herzens, das war damals Modephilosophie und kam nicht bloß meiner Stimmung, sondern auch meinem grüblerischen Wesen entgegen. So studierten wir jeden Sonntagnachmittag entsprechende Bücher, ohne sie zu verstehen und ergingen uns in pessimistischen Betrachtungen dunkelster Art. Meine Mutter, die Wind von der Sache bekommen hatte, war darüber ziemlich trostlos. Sie ahnte wohl die naturgemäße Reaktion einer allzusehr auf die Spitze getriebenen religiösen Erziehung, gegen die der philosophische Hang, der mir nun einmal im Blut lag, rebellierte. Aber ihre Einsprüche erreichten angesichts der ganzen Sachlage natürlich nicht ihr Ziel.

Wenn ich somit das Gefühl hatte, daß sich alles gegen mich verschworen habe, so erhoffte ich um so mehr von meinem Urlaub, so kurz er auch war. Nicht etwa im Sinne einer Erholung, denn ich fühlte unmenschlich viel Lebenskraft in mir. Nein, das Reisen und alles, was damit zusammenhing, bedeutete mir unermeßlich viel mehr. Es war die so ersehnte Abwechslung, die Sehnsucht, das Abenteuerliche, Romantische, das beglückend Ereignisreiche, in gewissem Sinne auch das Wissen, mit einem Wort, das große Unbekannte, das lockt und reizt, von dem man in der Jugend die unmöglichsten Wunder erwartet.

Und nun suchte man mir auch da noch Fesseln anzulegen!

Daß mir mein Vater nur einen Weg zu gesunden, natürlichen Anschauungen zeigen wollte, sah ich natürlich nicht. Im übrigen ging er dabei wohl nicht bloß von erzieherischen Rücksichten aus, sondern auch von einer Art platonischer Bergesliebe, die ihn die wärmsten Töne für das Gebirge finden ließ, obgleich er es nie richtig betreten hatte. Dabei blieb er trotz aller meiner Einsprüche unbeugsam, und wenn ich in meinem Ärger auch eine Zeitlang daran dachte, den zu erwartenden Mammon heimlicherweise doch noch zu einer Reise nach Wien zu verwenden, so gewann schließlich die Ehrlichkeit die Oberhand und ich zog in die Berge, oder besser gesagt in die Täler, denn für gewöhnliche Sterbliche war das Bergsteigen damals so gut wie unbekannt.

Die Reise führte mich nach den Hauptsehenswürdigkeiten der Schweiz: Zürich, Rigi, Vierwaldstättersee, Furka, Grimsel, Grindelwald, Wengernalp, Interlaken. Weiterhin hatte ich nach Genf und Chamonix gehen wollen, als mich der alte germanische Drang packte und ich über den Gotthard italienwärts zog. Allerdings nur bis Bellinzona, weiter reichten Zeit und Geld nicht. Dann ging es über den Bernhardin und die Via Mala zurück.

Dabei zeigte sich bald, daß ich doch jünger war, als ich mir in meinem Weltschmerz eingebildet hatte.

Schon der Hohentwiel erregte durch Scheffel mein Interesse mächtig, dann der Rheinfall mit seinen klaren Wassern, seinem Brausen und Toben, die Aussicht vom Ütliberg und nun gar vom Rigi! Das alles erweckte wieder Begeisterung in mir, die in dem Alltag verloren zu gehen gedroht hatte. Bis auf Kleinigkeiten erstreckte sich das. So erinnere ich mich jetzt noch des Anblicks der ersten Sennhütte, die mir an den steilen Hängen des Rigi »wie angeklebt«, also hochromantisch, erschien, der weidenden Herden, jodelnden Sennerbuben, und was sonst noch solche poetische Kleinigkeiten sind. Mein besonderes Interesse erweckten zunächst die Seen, und ich schrieb der Geliebten eine längere Epistel über den »majestätischen, kähnereichen Züricher See mit seinen eleganten Villenufern«, den »ruhig würdigen Zuger See«, über die »Idylle des Lowerzer Sees mit seinen »anmutigen Inselchen« und den »dramatischen Vierwaldstätter See«, auf dem auch der Sonnenuntergang mit dem gezackten Pilatus am blutroten Horizont mir mächtig imponierte. Dann kam der Geist Wilhelm Tells über mich, die Axenstraße und die Teufelsbrücke taten es mir an, und ich schwelgte in politischen Freiheitsidealen.

Neben dieser jugendlichen Wanderfreude trat aber auch hier bald der grüblerische Hang hervor, der sich immer wieder mit den großen Daseinsrätseln abquälte, an allem und jedem herumdeutelte. So verdichteten sich zum Beispiel meine Gedanken beim Überschreiten der düstern Grimsel in einem meiner merkwürdigen Liebesbriefe ganz im Gegensatz zu dem bisherigen Materialismus in folgender Weise: »Stell dir vor, du kommst aus einem blumengeschmückten Tal auf einen Paß zwischen riesenhaften Felsen. Tief unter dir befindet sich ein wettergraues Haus an einem stillen, unbeweglichen See, und rings um dasselbe türmen sich kahle Felsen zu schwindelnder Höhe auf. Hoch oben glitzern eisige Gletscher. Du siehst nur Fels, Wasser, Eis und ein bißchen Himmel. Eine Wolke kommt das Tal herauf. Sie hüllt dich ein und es fängt zu schneien an und schneit und schneit. Kannst du glauben, daß aus einem solchen kalten Chaos Pflanzen, Tiere, vernünftige, fühlende Wesen ohne weiteres Dazutun entstehen können?«

Dieses beständige Grübeln äußerte sich auch noch darin, daß ich, der doch nach Wien hatte gehen wollen, nun plötzlich den Drang in mir fühlte, möglichst wilde, öde und verlassene Gegenden aufzusuchen, wohl weil man da »dem Weltgeist näher ist, als sonst« und das Walten der Natur deutlicher fühlt. Also: »Ich sucht' und suchte sie am liebsten doch im Schrecken«, wie Byron, von dem ich im übrigen keine Ahnung hatte, wohl aber von meinem geliebten roten Bädeker, den ich immer wieder diesbezüglich um Rat befragte. Dieses Streben führte mich nach einigen Regentagen im Berner Oberland auf den Gotthard und brachte da ein kleines Abenteuer mit sich, dessen Humor meine ganze Jugendlichkeit charakterisiert.

Mit einem Plaid und Regenschirm bewaffnet, näherte ich mich der Paßhöhe, die wohl recht wild und verlassen aussah, aber doch nicht so öde, als ich es gehofft hatte. So schlug ich denn wieder einmal meinen getreuen Bädeker auf, um darin zu sehen, daß der Monte Fibbia, eine der höchsten Erhebungen des Gotthard, schon von einer Dame bestiegen worden sei. Das reizte, wenn schon eine Dame dort oben war, dann mußte ja wohl auch ein Leutnant hinaufkommen, und in solcher Höhe mußte es doch wild und verlassen genug sein.

Ich kam natürlich entfernt nicht hinauf.

Ohne auch nur einen Augenblick zu überlegen, bog ich von der Straße ab und ging geradewegs auf einen Gipfel zu, den ich für den gesuchten hielt, oder besser gesagt dafür erklärte. So kam ich nach manchen Mühen durch Bäche, über Felsblöcke und Geröll zu einem Felskamm, an dem ich emporkletterte, in der Hoffnung, meinen ganz naheliegenden Gipfel bald zu erreichen. Das tat ich denn auch, nur stellte sich heraus, daß ich mich auf einer unbedeutenden Erhebung befand, über die sich der Kamm ruhig weiter erhob. Also ging eben auch ich weiter. Mit demselben Erfolg. Das Spiel wiederholte sich von Kuppe zu Kuppe, bis ich schließlich merkte, daß ich mich auf einem von zahlreichen Absätzen gebildeten, halboffenen Bergeskranz befand, dessen eisiger Gipfel noch hoch in die Lüfte ragte und auf dem man tagelang herumklettern konnte. Dabei war die Sache keineswegs einfach. Bei jedem Schritt polterten die losgetretenen Steine in die Tiefe, und die Einsamkeit und Stille wirkten bedrückend. So gab ich mich schließlich zufrieden, als ich wieder einmal eine die Umgebung einigermaßen überragende Kuppe erreicht hatte. Es war zwar nicht die höchste, aber mein Drang nach oben war befriedigt und der Wunsch: wenn ich nur erst heil wieder unten wäre! wurde ziemlich lebhaft. Nachdem ich den Namen der Liebsten etwas zaghaft in die Lüfte gerufen hatte – man ist ja in solchen Dingen immer schüchtern – versuchte ich den Abstieg in einer steilen, mit losem Geröll bedeckten Rinne und kam schließlich an eine Stelle, wo zwei große Felsblöcke sich eingekeilt hatten. Sie hingen über eine Felswand hinaus, in der sich ein senkrechter Riß befand, der tiefer unten wieder weniger steil wurde. Gelang es mir, die senkrechte Stelle zu überwinden, so war ein weiterkommen vielleicht möglich. Also vorwärts! Ich hing meinen Regenschirm mit dem Griff in die Rocktasche, ging auf der Kante des am weitesten überragenden Blockes in Stütz, streckte mich meiner ganzen Länge nach aus, suchte mit der einen Hand nach einem Halt unterhalb der Blöcke und ließ mich oben los, so daß ich unter den Blöcken gewissermaßen frei in der Luft hing. Aber wenn ich geglaubt hatte, mich nun durch Anstemmen von Armen und Beinen in dem Riß hinabarbeiten zu können, so war das eine Täuschung. Herabrieselndes Wasser hatte die Felsen völlig glatt gemacht, und wenn ich los ließ, so mußte ich rettungslos in die Tiefe sausen. Was nun? Einige Augenblicke hing ich ratlos da und bemerkte bald, wie die Kräfte nachzulassen begannen. Nun kam ich mir ja in einem nachträglichen Brief an die Geliebte mit pessimistischen Todesgedanken recht interessant vor, in Wirklichkeit aber machte ich einen entschlossenen Ruck und war im Handumdrehen wieder oben auf meinem Gipfel, so unmöglich mir das auch vorher geschienen hatte. Dann versuchte ich es wohl oder übel mit einer anderen Rinne, die mich auch glücklich hinunter auf das Firnfeld brachte, wo dann neue Nöte begannen. Ich phantasierte von verborgenen Spalten, gegen die ich mich mit meinem Regenschirm sorgfältig sondierend wehrte und brach schließlich, als ich den befreienden Satz aufs Land machen wollte, durch die dünne Eisdecke in den See ein, der sich am untern Rande solcher Firnfelder zu bilden pflegt. So zog ich am Abend pudelnaß in Airolo ein und wurde von einem beim dortigen Tunnelbau beschäftigten Freund gehörig ausgelacht.

Dieser erste naive Besteigungsversuch ist mir später oft als geradezu sinnbildlich für mein beständiges Bestreben erschienen, mir eine Weltanschauung aufzubauen, die mich über die Dinge stellen sollte, von der aus ich dieses Dasein überlegen und gleichmütig betrachten konnte. Auch da wollte ich nur so nach dem Höchsten greifen, auch da packte ich eine Riesenaufgabe mit jugendlicher Raschheit und Unüberlegtheit an, ohne ihre Größe auch nur zu ahnen, und wenn ich allemal wähnte, den ersehnten Gipfel nun endlich zu erreichen, so stellte sich immer wieder heraus, daß es nur eine ganz unerhebliche Kuppe an dem Berggiganten war, dessen Gipfel sich so unnahbar wie nur je erwies, dessen Einsamkeit und Kälte mir höchstens Schauer einflößten und mich schließlich froh sein ließen, glücklich wieder auf den gewohnten Boden herunter zu kommen.

Damals freilich nahmen sich die Dinge anders aus. Ich war stolz darauf, die Alpen überschritten zu haben, und trotz allen Mißerfolgs freute ich mich der vermeintlichen Abenteuerlichkeit meines Tuns ebenso, wie der dabei entwickelten Kraftanstrengung. Auch erhabene Schauer hatte die Einsamkeit in mir ausgelöst, die zu genießen doch in gewissem Sinn eine Art Sieg über mich selbst bedeutete, den ich mit Genugtuung empfand.

Wie anders war es bei dem sich anschließenden Marsch italienwärts! Vegetation und Farbenpracht, schwarze Augen und schäumender Asti gefielen mir da so, daß sich etwas wie ein Zwiespalt in mein reisefrohes Herz einschlich; der Zwiespalt: hie Alpen, hie Italien, oder anders ausgedrückt: hie mühevolles Wandern und Grübeln in der Einsamkeit des Gebirgs, hie gedankenloses Bummeln durch romantische Gefilde. An Wien aber dachte ich mit keinem Gedanken mehr.

Wenn so diese Reise den väterlichen Zweck durchaus erreichte und ich für das Wandern gewonnen war, so war ich doch von einem richtigen Genießen noch weit entfernt. Wohl hatte ich manche Momente glücklicher Selbstvergessenheit gehabt, aber so ganz und dauernd hatte ich mich doch nicht hingegeben. Es war da etwas in mir, das dem überhaupt widerstrebte. In dem Drang des Erleben- und Sehenwollens hatte mich eine beständige Unrast weiter getrieben und mich zu keiner richtigen Beschaulichkeit kommen lassen. Das enorme Quantum Körper, das nur zufrieden war, wenn es halb zu Tod gehetzt wurde, wollte dauernd beschäftigt sein. Noch schlimmer war's mit dem rastlosen Geist, der nicht allein immer wieder nach Neuem verlangte und das Vergnügen des Schauens, das ihm wie verächtliche Trägheit vorkam, nicht verstand. Anstatt geradezu zu genießen, was sich bot, wollte ich in jugendlicher Neugierde alles begreifen, wissen und verstehen, nach der Methode jenes Gelehrten, der behauptete, um richtig reisen zu können, müsse man 70 Wissenschaften beherrschen. Ich aber beherrschte überhaupt keine, stand vor allem ratlos da, und das bedrückte mich mehr denn je. Immerhin hatte die Reise den Erfolg, daß ich wieder mit hoffnungsvolleren Augen ins Leben sah, das sich denn auch günstiger gestaltete, als ich gedacht. Mit der tragischen Liebe war's bald aus, indem die Geliebte sich von ihrem weltschmerzlichen Pessimismus zur Ehe mit einem andern bekehrte, und mein neuer Hauptmann ließ mir mehr freie Zeit, so daß ich daran denken konnte, auf die geistige Wanderschaft zu gehen, die mir so sehr am Herzen lag und die mich auch in allerhand Fernen führen sollte. Daß ich dabei naturwissenschaftliche Wege einschlug, entsprach meinem bisherigen Entwicklungsgang, zu dem auch diese Reise das ihrige beitrug. Ja, positiv wollte ich sein, wollte den Grund der Dinge kennen lernen, mich nicht mit leeren Phrasen begnügen. So hörte ich anthropologische und biologische Vorlesungen an dem heimischen Politechnikum und verkehrte viel mit Gelehrten und Ärzten, an deren Worten ich begeistert hing. Freilich nur zu bald kam auch hier der Grübler zum Vorschein, ich verlor mich in Spekulationen aller Art über Werden und Vergehen und entfernte mich immer mehr von der Wirklichkeit in die nebelhafte Vorzeit.

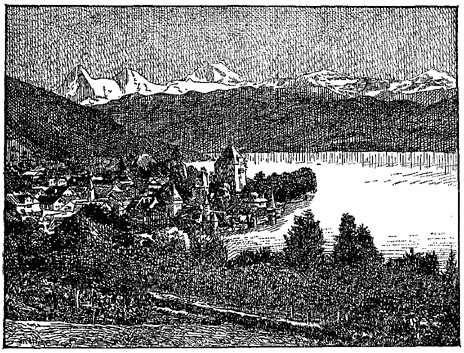

Es war abermals eine Reise, die mich auf andere Gedanken brachte, als ein Jahr später die Stunde der Freiheit wieder schlug und der väterliche Geldbeutel sich bei meinem Wunsch, über die Alpen nach Italien zu gehen, widerstandslos öffnete. Ich befand mich diesmal in Gesellschaft eines Freundes, der ganz anders geartet war, als ich. Weniger schwerblütig und in keiner Weise von des Gedankens Blässe angekränkelt, war er eine anspruchslose Natur, ein fröhlicher Gesell, der das Leben nahm, wie es gerade war. Das steckte unwillkürlich auch mich an. Die naive Wanderfreude beherrschte uns also ganz, und unsere Jugend zeigte uns alles im rosigsten Licht, wie sogen wir die Eindrücke ein, wie unermeßlich wichtig und interessant kam uns alles vor! Da war zunächst der Thuner See mit den schneebedeckten Berner Alpen über den Wassern, das liebliche Kandertal, der grandiose Fernblick von der Gemmi auf die Walliser Berge, die gewaltige Felsenwelt auf dem Weg hinunter ins Rhonetal! Die französische Sprache, die wir dann dort unten vorfanden, tat es uns an, und wie die Pensions-Mädchen versuchten wir auf Welsch miteinander zu parlieren, was drollig genug geklungen haben mag. In Zermatt und beim Marsch auf den Gornergrat fanden wir dann schlechtes Wetter vor, und so wurden wir eine leichte Beute für zwei profitliche Führer aus Macugnaga, die uns unter Schauergeschichten aller Art von der Absicht, über das Matterjoch zu gehen, abbrachten und uns überredeten, mit ihnen den weiten Umweg über ihr heimatliches Dorf zu machen.

Thuner See mit Berner Oberland.

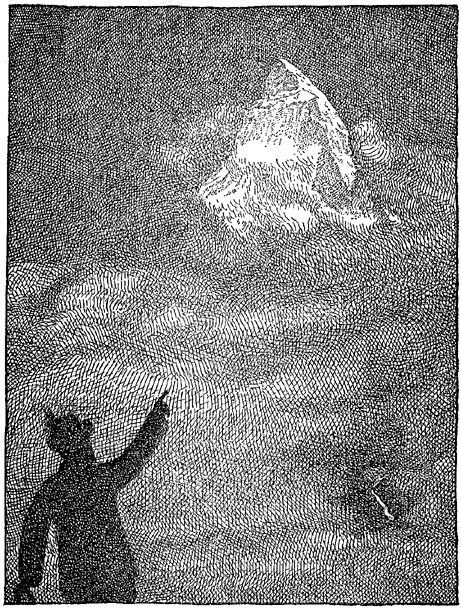

Da, als wir gedankenlos durch die Nebel nach Zermatt zurücktrotteten, ereignete sich etwas, das mich jäh aus meiner Harmlosigkeit aufrüttelte, mich an jene andere Welt von tieferem Gehalt erinnerte und mir beinahe wie zur Offenbarung wurde. Plötzlich zerriß das Gewölk und das Matterhorn stand in seiner ganzen Größe und Wucht im Schneegewand vor uns. Es war ein völlig unerwarteter Anblick, so märchenhaft und unbegreiflich, daß es mich einfach überwältigte. Und ehe ich mich auch nur einigermaßen von dem Staunen erholt hatte, war der Schleier schon wieder vorgezogen und lichtete sich nicht mehr. Mir aber hatte es das Matterhorn angetan. Durch die Jahrzehnte habe ich es mit mir herumgetragen, und es ist in mancher Hinsicht bestimmend für mich geworden, so wenig ich damals daran dachte, daß ich je einmal den Riesen bezwingen könnte. Ja weit verstiegen sich meine Gedanken nicht, aber das Bild lebte in mir und mit ihm ein merkwürdiges Sehnen, ein Gefühl, das unbewußt drängte und trieb, ohne daß ich es mit meiner Schulweisheit zu rubrizieren vermochte. Es war das erste wirkliche Erlebnis, ein überwältigendes Durchschauertsein von höheren Mächten.

Das Matterhorn über den Wolken.

Andern Tags standen wir dann nach einem recht anstrengenden und zum Teil nicht unschwierigen Marsch, der uns auf abkürzenden Seitenpfaden bis beinahe nach Stalden zurückbrachte, auf der Paßhöhe des Monte Moro und wurden von unsern Führern noch auf das Joderhorn hinaufgeschleppt, was ihnen zu ihrem sonstigen Verdienst noch weitere 12 Franken eintrug. Nun, wir konnten dort oben bei herrlich klarem Wetter über den gezackten Bergeskranz hinwegblicken, so weit das Auge reichte, vor allem auch hinüber zu der nahen Ostwand des Monte Rosa, dieser gewaltigsten Mauer der Alpen mit ihrer Welt von Eis und Schnee, wieder so ein Moment, der haftete.

Und dann kam die ganze frohe Heiterkeit italienischen Lebens, Grünens und Blühens, mit seiner Farbenpracht, Lebhaftigkeit und Romantik, die uns in unserer jugendlichen Neugier gar nicht zu uns selbst kommen ließ. Da war der Lago Maggiore mit seinen prächtigen Inseln, das großstädtische Getriebe in Mailand, sein wunderbarer Dom, der herrliche Comer See mit dem schönen Bellaggio, wo wir ohne ein Wort zu verlieren unsere Fahrt unterbrachen und ausstiegen, um auch einmal das Dolce far niente zu üben, mit Hilfe des schäumenden Asti so gründlich, daß uns der Rückmarsch über den Splügen ordentlich sauer wurde.

Im Gegensatz zu der ersten ließ diese Reise keinen Zwiespalt in meinem Herzen zurück. Wohl hatte ich unvergeßliche Ewigkeitseindrücke von dem Matterhorn und auf dem Monte Moro erhalten, aber sie schlummerten mehr in der träumenden Seele, die nicht recht wußte, was sie mit ihnen anfangen sollte und wagten sich nicht so an die Oberfläche, wie das Interesse, das mir das anziehende Leben und Treiben in Italien einflößte, dessen romantischer Schimmer mein jugendliches Gemüt völlig gefangen nahm. Wozu auch grüblerisch einsame Wege gehen, wenn das frische pulsierende Leben fröhlich winkte! Nicht bloß auf meine Wandergedanken erstreckte sich das, sondern bald auch auf meine Studien. Was hatte ich davon, wenn ich mich in den Jahrmillionen biologischer Spekulation verlor, welchen Sinn hatte schließlich mein geliebter Darwinismus, was konnte es mir bedeuten, ob unsere Vorfahren in jenem allergrauesten Altertum Affen oder Menschen waren! Und war denn der heutige Mensch mit seinen merkwürdigen Verschiedenheiten nicht doch das Interessanteste, was es gab? Der Einzelne, die Völker, ihr Entwicklungsgang, ihre Taten, ihre Geschichte! Ja, Länder und Völker wollte ich künftig studieren und kennen lernen, das erschien mir jetzt wertvoller als die tote Vorzeit. Vor allem aber berauschte mich der italienische Traum und wurde mir zur großen, unbändigen Sehnsucht.

Zunächst freilich hatte mir das Leben eine andere, prosaischere Reiseüberraschung aufgespart. Infolge eines Massenduells mit Studenten hatte ich mich mit zwei Freunden auf ein einsam gelegenes, altes Bergfort zu begeben, dessen Besteigung volle vier Monate in Anspruch nahm. Im übrigen war es dort oben trotz der sogenannten Festungshaft recht nett und unterhaltsam. Wir ergingen uns viel in beträchtlichen Spaziergängen auf dem aussichtsreichen Wall und hatten fröhliche gemeinsame Abende, bei denen auch gehörig pokuliert wurde. Auch der Humor schoß üppig ins Kraut. So machte es uns an den Sonntagnachmittagen ein besonderes Vergnügen, den stets zahlreich ankommenden Fremden, welche sich neben der Aussicht und dem guten Wein auch für die »Gefangenen« interessierten, ein gelindes Gruseln einzujagen, indem wir mit Fechtmasken vor den Gesichtern drei Mann hoch nebeneinander an unsern Gittern rüttelten und wie Bären im Käfig die Köpfe hin- und herwiegten. Oft halbe Stunden lang, so daß die entsetzten Zuschauer uns ihren staunenden Kindern als warnendes Beispiel vorführen konnten. Die Hauptsache aber, die mich diese Zeit als die »schönste meines Lebens« ansehen ließ, war die Arbeitsfreiheit, die ich bei diesem »Gefangenenleben« hatte. Meinem neuen Programm entsprechend lernte ich mit Macht Französisch, Englisch und auch einigermaßen Italienisch. Zur Erholung wurde ferner Shakespeare studiert, was meinen Blick noch mehr auf des Lebens frohe Vielgestaltigkeit lenkte. So legte ich denn nach meiner Versetzung in die kleine Universitätsstadt die Naturwissenschaften endgültig beiseite und warf mich auf das Studium der Geschichte, von dem ich jetzt mein ganzes Heil erhoffte. Und in gewissem Sinn auch erhielt. Begeistert vertiefte ich mich in Mommsens klassische Schilderungen des römischen Altertums, und das Studium des tatendurstigen italienischen Mittelalters, zu dem die immer wiederholte Lektüre Shakespeares die gestaltenreiche Begleitmelodie gab, erfüllte mich mit lebensfrohestem Ahnen.

Was Wunder, daß mich da helles Entzücken ergriff, als der Traum zur Wirklichkeit wurde und ich 1880 eine dreiwöchige Reise in das Land meiner Sehnsucht bis nach Rom machen durfte. Die Versuche, in Kunst zu schwärmen, gab ich dabei bald auf. Wohl machte ich Uffizien und Pitti, Kapitol und was sonst alles dazu gehörte, gewissenhaft ab, ich war aber auch aufrichtig genug, mir einzugestehen, daß ich da manches nicht verstand, mir nur Rückenschmerzen von dem vielen Schauen holte und meine Begeisterung doch eine mehr oder weniger gemachte war. Nein, mich interessierten die alten, malerischen Stadtwinkel, in denen das Cinque Cento mit Schwertern, Dolchen und glühenden schwarzen Augen vor mir auftauchte, die römischen Altertümer, Kaiserpaläste und Gärten, Forum und Kolosseum, wo ich die sieggewohnten römischen Legionen leibhaftig vor mir zu sehen glaubte. Ich träumte mich da in einen historischen Traum hinein, der mir beinahe wie die Wirklichkeit selbst erschien und mich in den lebhaften, romantisch aussehenden Menschen wahre Idealgestalten erblicken ließ. Nie werde ich jenen Abend vergessen, den ich mit einigen rasch gewonnenen Freunden in den Ruinen des fackelerleuchteten Kolosseums verbrachte, wo wir übermütig die leeren Fiaski an den düstern Wänden emporschleuderten und ich im Geiste die Gladiatoren ihre Kämpfe ausfechten, die Quadrigen die Arena durchsausen sah. Mir war, als hätte ich die ganze übrige Welt darüber vergessen.

Da, auch hier wiederum ein neuer, an die Natur mahnender Eindruck, der mich aus meinen Träumen riß: das Meer. Ich sah es von der Peterskuppel in der Ferne in seinem Strahlenglanze leuchten und war in Civitavecchia so begeistert, daß ich sofort ein Boot nahm, mich hinausrudern ließ und, mich rasch entkleidend, in die schäumenden, tiefblauen Fluten sprang. Das Spiel der Wellen freilich dämpfte meinen Enthusiasmus bald, ich wurde seekrank, und die Sache nahm ein recht klägliches Ende, indem der Fährmann mich halb nackt und notdürftig mit meinen Kleidern bedeckt am Ufer liegen ließ, wo ich einige Stunden lang vergeblich das viele geschluckte Seewasser zu verdauen suchte. Nun, um so schöner war nach diesem ersten Tribut die Fahrt nach Livorno, die beständig an den blauen, sich kräuselnden Fluten entlang ging und mir zum erstenmal das grandiose Schauspiel eines Sonnenuntergangs über dem Meer vorführte, das Hinabtauchen des glühenden Balls in die unendlichen Wasser! Dann freilich lenkte Venedigs mittelalterliche Romantik den Blick wieder ganz zurück in die Vergangenheit.

Eines hatte mir diese Reise doch nicht gegeben. Der jugendliche Drang nach Abenteuern war nicht befriedigt worden, und er ließ mir keine Ruhe. So kam es bald darauf während eines Kommandos zu den Pionieren zu einer Rekordfahrt, die ich mit einem Freund auf der Donau unternahm. Eine Rekordfahrt war es insofern, als sie, aus guten Gründen, ohne Barmittel unternommen werden sollte, nach dem Motto, daß mit Geld jeder reisen könne, während ohne solches es erst eine wahre und genußreiche Kunst sei. Wir verschleuderten also ganze 18 Mark an den Ankauf eines entsprechenden Nachens und verwendeten den Rest unseres Vermögens auf die Beschaffung von Genußmitteln, bestehend aus einigen Laiben Kommißbrot und verschiedenen Krügen Most, denen glücklicherweise noch eine Reiseapotheke beigefügt wurde. Eine Rekordfahrt sollte es ferner werden durch die geplante Länge der Fahrt, die den unsere Ruderfertigkeit anzweifelnden Pionieren zeigen sollte, was wir konnten, und eine Rekordfahrt war es endlich insofern, als wir tatsächlich keine Ahnung vom Nachenfahren hatten. Die so sehr ersehnten Abenteuer ließen denn auch nicht lange auf sich warten. Daß zunächst der lange Aufenthalt auf dem Wasser angesichts unserer leichten Drillichanzüge Folgen mit sich brachte, die in dem kleinen, schwankenden Nachen kaum zu beheben waren und nur durch ungeheure Mengen von Opium einigermaßen paralisiert werden konnten, sei nur nebenbei bemerkt. Größere Schwierigkeiten machten die zahlreichen Brücken, von denen wir im ganzen 30 passierten. Schon bei der ersten fuhren wir mit solcher Wucht gegen einen Pfeiler, daß unsere Gondel in ihren innersten Fugen erbebte. Dies wiederholte sich unweigerlich, bis wir, um ein Ende zu machen, in unserer Verzweiflung direkt auf die Pfeiler zuruderten und dabei die Erfahrung machten, daß uns eine gütige Strömung im letzten Augenblick allemal noch verhältnismäßig glimpflich um das gefürchtete Hindernis herumbrachte. In direkte Wassersnot kamen wir dann am zweiten Tag, wo es derartig stürmte und regnete, daß der Fluß weit aus seinen Ufern trat und unser Fahrzeug sich trotz aller Bemühungen so mit Wasser füllte, daß wir, bis halbwegs zum Knie darin stehend, unsere liebe Not hatten, nicht umzukippen, während unsere in dem Nachen herumschwimmenden Brotlaibe allmählich ungeheuerliche Dimensionen annahmen. Unsere Tage wurde um so schwieriger, als wir uns der Stromschnelle von Weltenburg näherten, wo der Fluß mehrere Kilometer weit sich zwischen senkrecht abfallenden Felsen hindurchzwängt und das geringste Mißgeschick zweifellos eine Katastrophe bedeutet hätte. Nun, auch hier half uns ein gütiges Geschick, und wir erreichten in aufregender Fahrt Regensburg, wo wir durch den Verkauf unseres Nachens um 12 Mark das nötige Kleingeld zur Heimreise erwarben. Auf der Rückreise hatten wir dann noch ein interessantes Nachtquartier in Augsburg, wo wir für Nachtessen, Bier und zwei Nachtlager zusammen 92 Pfennige bezahlten, was gewiß billig genannt werden kann. Im Vertrauen gesagt: es war die Wirtschaft »Zur finstern Stube«, die hiermit wärmstens empfohlen sein soll. Alles in allem waren wir rund 230 Kilometer weit gefahren und konnten die Pioniere stolz auffordern, es uns nachzumachen.

Eine arbeitsreiche Zeit folgte. Es handelte sich um die Verwirklichung meines lang gehegten Traumes, die Mangelhaftigkeit meiner Schulbildung durch das dreijährige Studium auf der Kriegsakademie nachzuholen. Ich gab mir nicht wenig Mühe, um das dafür notwendige Konkurrenzexamen zu bestehen, und die Freude darüber, daß dies der Fall war, wurde nicht geringer, als ich nun auch noch einen dreimonatigen Urlaub zu meiner Weiterbildung erhielt. Er führte mich nach London zur Erlernung der englischen Sprache, die es mir seit der Lektüre Shakespeares angetan hatte. Auch interessierten mich die Engländer als modernes Volk ebenso, wie gewisse Engländerinnen.

Zunächst kam wieder das Abenteuerliche an die Reihe, indem ich beschloß, den ganzen Rhein von Mannheim bis Rotterdam hinunterzufahren. Es war dies ein Plan, der einen mächtigen Reiz für mich hatte, wie oft hatte man gesungen von dem Vater Rhein, seinen Burgen und Reben, seiner Lorelei und den sonstigen Schönen! Freilich, zunächst schien mir die Prosa des Lebens einen Strich durch meine poetische Rechnung machen zu wollen. Das Schiff, auf das ich angewiesen war, führte 2000 Auswanderer mit sich und war so überfüllt, daß man sich nicht vom Platz rühren konnte; nette Aussichten für die nächsten 36 Stunden! Nun, die hübschen rheinischen Augen bekam ich doch zu sehen. Ein junges Mädchen aus Köln, das aus der Schweizer Pension zurückkam, hatte den gleichen romantischen Plan gefaßt und bereute nun bitterlich. Es gab da also etwas zu trösten, und da auch noch ein junges Ehepaar unser Los teilte, so erkämpften wir uns als die einzigen Fahrgäste erster Klasse die Damenkajüte, bestellten einige Pullen Rheinwein und tranken uns höchst vergnüglich den Fluß hinunter, ohne die Landschaft auch nur mit einem Blick zu sehen. Es war so behaglich und feuchtfröhlich da drinnen, daß uns die Scheidestunde in Köln noch viel zu schnell schlug.

Bis Rotterdam war es dann weniger unterhaltsam, während die Stadt selbst mit ihrem Seemannsleben mein höchstes Interesse, wenn auch nicht gerade Entzücken, erregte. Was es da nicht alles zu sehen gab an merkwürdigem Realismus!

Bei der Fahrt nach Harwich trat dann die Natur wieder in ihre Rechte. Zum erstenmal richtig auf dem Meer! Die so eigen fremde Dünenlandschaft in der Abenddämmerung, das Stampfen und Kämpfen des Schiffes, als es an dem Leuchtturm vorbei hinausging auf die weite, wogende See, der Sonnenuntergang hinter den schäumenden Wellenkämmen, das alles packte mich mit elementarer Gewalt, während der ganzen Nacht über blieb ich an Bord, sah in die brausenden Wogen hinein, hinauf zum Sternenhimmel und betrachtete erwartungsvoll die im Sonnenaufgang erstrahlende Küste.

Und nun England selbst! Wenn ich in Italien vorwiegend in einem romantischen Traum der Vergangenheit schwelgte, in dem sich meine lebhafte Phantasie die Dinge nach Belieben zurechtlegte, so interessierten mich hier die modernen Verhältnisse, auf die man in einem so real denkenden Land ja auch ganz von selbst hingewiesen wird.

Zunächst blendeten mich naturgemäß der enorme aus allen Teilen der Welt angesammelte Reichtum und behagliche Luxus, die ich des öfteren in großen Klubs, wie auch in manchem echt englischen Home zu sehen bekam. Ich bin ferner in den besseren Kreisen, zu denen ich reichlich Zutritt hatte, auf recht großzügige und freie Anschauungen gestoßen, die zu leugnen Torheit wäre. Auch habe ich mir manche dauernde Freunde erworben.

Im englischen Charakter interessierte mich das vorwiegend Willensmäßige, das das Gefühlsleben so stark dominiert, und ich habe mich als impulsive Natur oft zweifelnd gefragt, ob ein falsches Zurückdämmen des Gefühls hinter den Willen nicht doch das Richtige sei? Ich könnte zahlreiche Beispiele angeben, wo die unerhörte Zähigkeit des einmal gefaßten Entschlusses den Betreffenden insofern wenigstens zu einem gewissen Glück führte, als sie ihn mit Befriedigung auf sein konsequentes Tun zurückblicken ließ, was auch etwas wert ist, während der reine Gefühlsmensch doch leicht unter den Schwankungen seines Empfindens leidet.

Vor allem fiel mir diese Betonung des Willensmäßigen in dem Sportsleben auf, das mir in hohem Maße imponierte. Kann man sich doch heutzutage kaum mehr einen Begriff davon machen, wie rückständig wir damals in dieser Hinsicht waren. Ich will nicht weiter davon reden, daß z.B. zu meiner Mutter Zeiten das Schlittschuhlaufen der Damen bei uns beinahe als unanständig galt, ich weiß nur, daß in meiner eigenen Jugend jeglicher Sport als eine eines Erwachsenen unwürdige Kinderei belächelt und verachtet wurde. Das einzige, was damals sportmäßig betrieben wurde, war das Biertrinken, bei dem die Grenzen jeglicher Vernunft weit überschritten wurden, so daß ein unermeßlicher Schaden an Gesundheit und geistiger Frische entstand. Wie ganz anders sah es in England aus, welche Unsumme von Energie, Entschlossenheit und Selbstverleugnung konnte man da bei den glänzendsten Leistungen erblicken!

Freilich ebenso bedenklich sind drüben die sportlichen Übertreibungen, die oft zu merkwürdig schiefen Ansichten führen, das Wesen der Dinge ganz auf den Kopf stellen.

Um nur ein Beispiel anzugeben, so ist es ja gewiß sehr hübsch, zu sehen, mit welcher Begeisterung sich die ganze Bevölkerung an einer Fuchshetze beteiligt. Man sieht da Leute zu Pferd, denen man es nie zugetraut hätte. Aber daß darum der Fuchs ein geheiligtes Tier sein soll, ist weniger verständlich. In welchem Maß dies der Fall ist, konnte ich gelegentlich einer Fasanenjagd erfahren. Als sich der Jagdheger darüber beklagte, daß ihm die Füchse so viele, mit schweren Kosten ausgesetzte Fasanen wegfingen, fragte ich ihn harmlos, warum er sie denn nicht abschieße? Ein unbeschreiblicher Blick des Mannes folgte, als wolle ich ihn verhöhnen. Schließlich meinte er, meinem Ausländertum Rechnung tragend: »O Herr, in England können Sie viel eher einen Menschen totschießen, als einen Fuchs.«

Nun faßt aber der Engländer meist alles als Sport auf. Kriegführung, Politik und häufig auch der Gelderwerb sind ihm einfach sportliche Betätigungen, die er weniger um der Sache willen, als aus Sportfreude betreibt. Der Soldat oder vielmehr der Söldner hat eben Lust am »Fighting«. Wofür oder gegen wen er kämpft, ist ihm völlig gleichgültig. Aus dieser Sportsfreude und dem Ansehen, das sie genießt, erklärt sich z. B. auch die unsereinem völlig unverständliche Tatsache, daß der Offizier seine Stelle damals einfach kaufte und sich lediglich mit Hilfe seines Geldbeutels bis zum General befördern konnte. Man nahm eben an, wenn der Mann so viel Geld für diesen Sport ausgebe, so werde er auch das nötige Interesse und Verständnis dafür haben.

Daß auch die Politik vielfach nur als Sport betrieben wird, kann man häufig beobachten. Ich hatte in Oxford in einer der allwöchentlich stattfindenden Sitzungen des studentischen Debattierklubs Gelegenheit, einen Blick in die Werkstätte zu tun, in der die Politiker erzogen werden. Es handelte sich dabei lediglich um die Debattierfertigkeit, d. h. darum, in irgendeiner gleichgültigen Frage vor einem beliebig zusammengewürfelten Publikum schöne und packende Worte zu finden, die dann auch wahllos beklatscht wurden. Es war eine Berauschung durch Wort und Form, die für einen sachlich denkenden Germanengeist völlig unverständlich, die ganze Oberflächlichkeit des politischen Sportsmanns charakterisiert. Tatsächlich nimmt ja auch der Engländer seine Politiker gar nicht so ernst, er weiß schon, wie das gemeint ist.

Hierher gehört auch die übertriebene Art und Weise, wie die berühmte englische Freiheit aufgefaßt wird. Ich habe es mit angehört, wie ein öffentlicher Redner in Regent Park den Prinzen von Wales und das ganze Kabinett für Lumpen und Schufte erklärte, ohne daß sich jemand darüber aufregte, oder der dabei stehende Schutzmann einschritt. Als ich den letzteren fragte, ob das denn erlaubt sei, meinte er nur, das habe nichts zu sagen, und irgendein Ventil müsse doch da sein. Gut! Aber auch in anderer Weise zeigte sich diese Freiheit.

So erfuhr ich zum Beispiel von einer jungen Dame, die die Wette machte, mit einer ausgewachsenen Sonnenblume an der Brust die ganze Regent Street, die vornehmste Verkehrsader Londons, hinauf und hinunter zu gehen, was auch ohne besonderes Aufsehen geschah. Welcher Engländer würde da lachen! Ist es nicht ein allgemeines Menschenrecht, mit einer Sonnenblume im Knopfloch spazieren zu gehen? Auch das Recht sich zu prügeln hat man, wenn es nur nach den Regeln der Kunst geschieht. Die Geschichte von dem Lord, der sich wegen unverschämter Forderungen mit seinem Kutscher boxt, ist ja bekannt genug. Ich konnte sie zwar nicht selbst beobachten, habe es aber mit angesehen, wie zwei Frauen in der vollbelebten, nächtlichen Regent Street einen Mann mit ihren Schirmen derart verprügelten, daß sie, die Schirme nämlich, in Stücke flogen. Der Gentleman rührte sich nicht, – wer würde sich gegen eine Frau auch nur wehren! – die herumstehende Menge, Polizei eingeschlossen, sah schweigend zu, und der Kampf war erst aus, als die beiden Megären nichts mehr zum Dreinschlagen hatten, worauf man wortlos auseinander ging.

Eine andere Art dieser »Freiheit« bildete die Aufdringlichkeit der Heilsarmee. Daß man mitten auf den belebtesten Plätzen, wo man wirklich besorgt sein mußte, nicht überfahren zu werden, Leute mit großen Plakaten sah: »Mensch, denk an deine Seele!«, konnte man ja mit Humor ertragen. Weniger harmlos, wenn auch ganz amüsant in seiner Art war folgendes Erlebnis. Ich machte an einem Sonntagnachmittag mit einer richtiggehenden Cousine, Vaters Bruders Tochter, einen Spaziergang in der Stadt, und wir blieben gelegentlich bei einem Heilsarmeemenschen stehen, der vor einem größeren Publikum seine Predigt hielt. Als der Mann uns Arm in Arm sah, hörte er plötzlich in seiner Rede auf und sprach uns mit lauter Stimme an, wir sollen den leichtsinnigen Lebenswandel lassen und in uns gehen, was er dann in keineswegs erbaulicher Weise weiter ausführte. Zum Glück verstand ihn meine Cousine nicht, und wir konnten uns lachend drücken. Ein andermal fragte mich mein bis dahin schweigendes Gegenüber in der Eisenbahn plötzlich ganz ernst: »Spielen Sie Karten? Trinken Sie?« Als ich, um Weitläufigkeiten zu entgehen, kurz mit »Nein« antwortete, streckte er mir begeistert seine schwielige Rechte entgegen mit den Worten: »Jetzt sind wir Freunde!« Es war ein Anerbieten, auf das ich wirklich keinen besonderen Wert legte.

Interessant war auch der Besuch einer Versammlung, die zugunsten eines Soldatenheims abgehalten wurde, das eine junge und recht hübsche Miß in der Nähe einer Kaserne gegründet hatte, um die Soldaten zu bekehren. Diese Versammlung bestand aus hocheleganten Damen und einigen Geistlichen und verlief in der Weise, daß eine Anzahl Bekehrter, meist alte Unteroffiziere, die in allen Erdteilen gedient hatten, auf ein Podium stiegen und zunächst in krassestem Realismus ihre Sünden erzählten, bis sie dann von der gütigen Miß auf den guten und christlichen Weg geführt wurden. Das alles wurde unter atemlosem Schweigen vorgetragen, und nur dann und wann hörte man das Schluchzen der gerührten Damen. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich hatte das Gefühl, daß ihnen eine gewöhnliche Theatervorstellung nicht mehr genügte, sie vielmehr aufregenderer Sensationen bedurften. Auch in anderer Hinsicht wurde ich stutzig durch die Unterredung, welche ein Reverend nach Schluß der Vorstellung an dem sehr reichlich ausgestatteten Büfett mit mir anknüpfte und worin er nicht genug rühmen konnte, wie sehr die edle Miß die Soldaten zu Mäßigkeit und Enthaltsamkeit anhalte. An sich wäre dagegen ja weiter nichts einzuwenden gewesen, hätte ich nicht die bekehrten Sünder an dem allerdings alkoholfreien Büfett Leckerbissen in einer Weise füttern sehen, die einen mehr als gierigen Eindruck machte und mir als praktischen Soldaten unwillkürlich den Gedanken nahe legte, daß sie sich nur deshalb bekehren ließen. Auch das hätte ich ja noch im allgemeinen soldatischen Interesse humorvoll mit angesehen, hätte der Mäßigkeitsapostel von Reverend nicht mit dem Eßlöffel so ungeheure Mengen von Eis verschlungen, daß ich seine Worte unmöglich mit seinen Taten in Einklang bringen konnte.

Ich komme damit auf das Kapitel des Cant, der ja aus dem bisher Gesagten schon überall herausleuchtet.

Auch folgendes spricht dabei mit.

Der junge Engländer ist vielfach darauf angewiesen, in die Welt hinaus zu ziehen, in der ihm ja alle Erdteile offen sind, er besteht dort oft verwegene Abenteuer und kehrt mit den rücksichtslos eingeheimsten Reichtümern zurück, um sein Leben angenehm zu Hause zu beschließen, wo er vor allem seine Ruhe und Behaglichkeit haben will. Er weiß ganz genau, daß, »draußen« gar manches nötig ist, um vorwärts zu kommen, aber in dem geheiligten Territorium der Heimat soll man ihn damit verschonen, soll den Schein und die Form wahren, und wer sich anders amüsieren will, soll das zu Hause tun, oder nach Paris gehen. Ist doch auch dafür gesorgt, daß man ungestört bleibt, wenn man nur nicht auffällt. Da ist zunächst der Grundsatz, daß »mein Haus meine Burg« ist, zu der nicht einmal die Polizei ohne richterlichen Befehl Zutritt hat. Bei vielen erfährt man aber die Wohnung überhaupt nicht. So hatte ich eine Empfehlung an einen bekannten Schriftsteller, die die Adresse seines Klubs trug. Als ich den Mann dort nicht vorfand, fragte ich den Portier harmlos nach seiner Wohnung, worauf der mich groß ansah und erklärte, er sei nicht berechtigt, Privatadressen anzugeben, auch wenn er sie wüßte. Im Verein mit dem Fehlen jeglicher polizeilichen Anmeldepflicht und der Möglichkeit, seinen Namen jederzeit von Rechts wegen zu ändern, ist es deshalb ein leichtes, plötzlich für kürzer oder länger vor der Welt und seinen Bekannten zu verschwinden. Was das bedeuten kann, dafür gab damals der Irenführer Parnell, der »ungekrönte König von Irland«, ein klassisches Beispiel, indem seine häufige unerklärliche Abwesenheit mit politischen Gründen aller Art in Zusammenhang gebracht wurde, bis sich bei einem Ehebruchsprozeß herausstellte, daß er ganz andere als politische Wege ging.

Daß der Cant auch in der hohen Politik seine unheilvolle Rolle spielt, haben wir inzwischen ja zur Genüge erfahren. Er hat da seine Wurzeln in dem gottseligen Puritanertum, das im Verein mit den riesenhaften Erfolgen eines zügellosen Eroberungsdranges dazu führte, daß man sich für das »auserwählte Volk« des Alten Testaments hält, das über den andern steht, sie von Rechts wegen beherrscht, bestraft und belohnt, wenn ihm dabei jedes Mittel der Gewalt, Scheinheiligkeit und Verleumdung recht ist, und Neid und Hochmut ihre Krallen überall hervorstrecken, so erscheint das um so befremdlicher, als die persönliche Wahrhaftigkeit und Lauterkeit immer gar so sehr betont werden. Schade, daß durch diese, in Jahrhunderten bewußt ausgebildeten Masseninstinkte so manches persönliche Gute verdunkelt wird!

London selbst, wohin ich nach einem kurzen Aufenthalt in dem schön gelegenen Richmond und dem ehrwürdigen Oxford übersiedelte, imponierte mir sehr. Der riesenhafte, einem mächtigen Strome ähnliche Verkehr mit seiner ewig gleichen Rastlosigkeit und vielgestaltigen Geschäftigkeit entbehrte für den Provinzler einer gewissen großzügigen Romantik nicht. Auch kam ich viel hinaus ins Freie, wo die herrlichen Parks mit ihren stolzen Landsitzen, die weiten, malerischen Wasserläufe und das durch so viele uralte Gebäude in die Gegenwart hineinragende Mittelalter einen besonderen Reiz für mich hatten. Eine Zeitlang wenigstens. Dann aber machte sich die Rastlosigkeit geltend, ein Sehnen nach etwas Tieferem, zu Herz und Gemüt Sprechendem, das ich in dem Menschengetriebe mehr und mehr vermißte. Es war die Natur, die wieder einmal lockte, bis ich auf und davon ging.

Schottische Ruine.

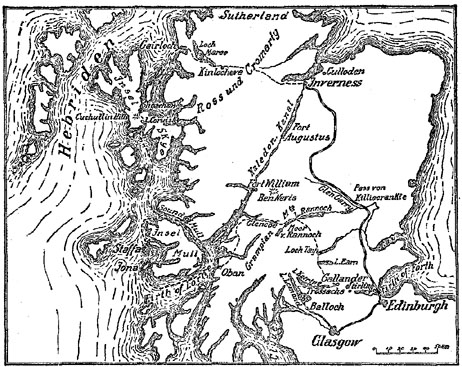

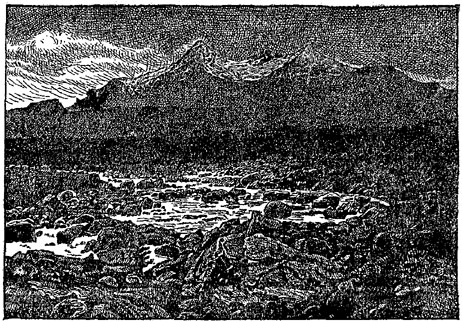

Mein Ziel war Schottland. Auch Wales und das meerumsäumte, klippenreiche Devonshire hatten gelockt, aber das Hochland trug den Sieg davon, so wenig ich von ihm wußte. Macbeth mit seinen Hexen auf dem wilden Moor war mir natürlich bekannt, ich hatte einiges von Walter Scott gelesen, hatte von den Sagen Ossians aus wilder Vorzeit und von der blutgetränkten Geschichte des Landes gehört. Und das alles war düster, traurig und verworren. Noch verworrener freilich war der Reiz, den etwas anderes auf mich ausübte, ein Wort, eine Idee, eine Ahnung. Der Norden hatte es mir angetan, und so gewiß es war, daß es sich da um kein eigentliches Nordland, sondern um eine Reisegegend wie irgendeine andere handelte, so hatte es doch einen eigenen Reiz für mich, auch einmal »dort oben« zu sein, und wie ich bei meiner ersten Reise vornämlich wilde und verlassene Gegenden aufsuchte, so hoffte ich auch diesmal etwas zu finden, das meinem schwerblütigen Gemüt entsprach, verwandte Saiten anklingen ließ. Dieses Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich kam da in einen merkwürdigen Traum von eigen packender Gewalt hinein, der mich ganz gefangen nahm.

Zunächst erreichte ich Glasgow über Irland auf dem Wasser. Ich brauchte Meer, um nach dem Stadtleben wieder aufnahmefähig zu werden. Bald darauf war ich dann an dem schönen, inselreichen Loch Lomond, der seiner ganzen Länge nach durchfahren wurde. Immer näher rückten die kahlen Berge zu beiden Seiten heran, tiefe Nebelwolken hingen über dem Seeende, und ein eigen melancholischer Reiz lagerte über der Landschaft dort oben, die Ahnung dessen, was kommen sollte. Ich wurde ordentlich gespannt darauf. Zunächst allerdings blieb ich noch am Rande des Hochlands und fuhr in vergnüglicher Postfahrt an dem kleinen, malerischen Loch Katrine entlang und durch die bewaldete Schlucht der Trossachs, den einstigen Grenzpaß. Man geht da auf den Spuren Walter Scotts, wird in die wildromantische Vergangenheit seiner Lady vom See zurückversetzt, mit der hoffnungslosen Liebe des königlichen Jägers zu der schönen Rebellentochter und hört von allerhand sagenhaften Kämpfen in der Paßschlucht. Dann verließ ich die große Heerstraße und wandte mich nach Norden, den Mooren des Hochlands zu, deren Zauber mich bald umfing. An sich war ja eigentlich nicht viel zu sehen, es lag alles mehr in der Stimmung. Ringsum weite Flächen ohne Baum und Strauch, Heideland mit Pfützen und Rinnsalen, eingerahmt von kahlen, welligen Bergen, auf denen da und dort noch Schneeflocken lagen. So ging es an langgestreckten, stillen Seen vorbei, deren leblose Wasser den Eindruck düsterer Verlassenheit noch verstärkten. Und über alledem niedere, ziehende Wolken mit jagenden Schatten. Man hätte meinen sollen, ein solcher mehrtägiger Marsch müsse monoton und langweilig sein, doch war dem nicht so. Was man da sah, war eben Macbethland, in dem die alten Sagen und Geschichten, von denen mein Reisehandbuch Schritt für Schritt erzählte, wie greifbar wieder lebendig wurden; mit ihren Morden und Gewalttaten, ihren Hexen und sonstigem phantastischen Aberglauben einem mit solch zwingender Gewalt vor die Seele traten, daß man sich völlig in eine andere Welt versetzt wähnte. Mir war, als lebte ich in einem gruseligen Traum wilder Vorzeit, der mich nicht mehr los ließ. Selbst das beständig herrschende nasse Wetter schien mir dazu zu gehören. Eine Art Mittelding zwischen feuchtem Nebel und eigentlichem Regen, war es für mich der Gruß der wilden See, die ringsum das Land umbrandet. So zog ich träumend durch die Grampischen Berge und Moore bis hinauf zum Rannochsee, um mich dann durch das blutgetränkte Tal von Glencoe nach Westen zu wenden und an dem weiten Meeresarm des Firth of Lorne entlang, Oban zu erreichen. Dabei ergaben sich wieder völlig neue Eindrücke in den prächtigen Blicken auf die inselreiche Fjordlandschaft mit ihren Schlössern und Ruinen, bei denen man sich in der Tat besinnen mußte, »ob die Gegend dem Wasser oder dem Lande gehöre.« Oban war damals schon eine freundliche Fremdenstadt, die sich amphitheatralisch an den bewaldeten Hängen des Fjords aufbaut, von hier aus unternahm ich die bekannte Dampfertour nach den Inseln Staffa und Jona, die mich zunächst durch den landschaftlich so reizvollen Sound of Mull und dann hinaus auf die hohe See führte.

Schottisches Moor.

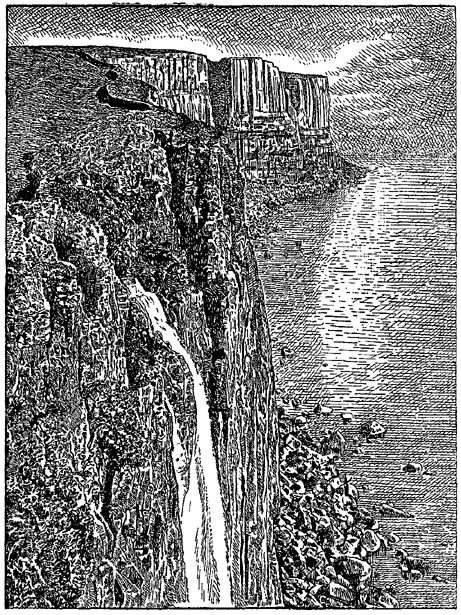

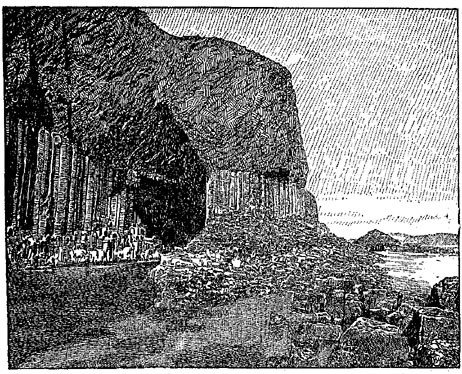

Staffa, die Säuleninsel mit ihren langen, dem Meer entragenden Basaltreihen und grüner Grasdecke darüber, ist ein kleines Felseneiland, das durch die »sagenhafte« Fingalshöhle erst seit Walter Scott seine Weltberühmtheit erlangt hat. Es herrschte hoher Seegang, als wir vor der hafenlosen Insel ankamen, und es war keine Kleinigkeit, den richtigen Moment zu erfassen, um in das Boot zu springen, das wie wahnsinnig an der Schiffswand auf und ab sauste.

Die Höhle ist an einer Ecke der Insel gelegen, und man gelangt zu ihr auf schlüpfrigen, dem Wasser entragenden Basaltstumpen. Unser Herrgott soll sie nach gotischem Stil gebaut haben, was ich nicht bestreiten will. Jedenfalls ist sie auch in ihrem Innern zu beiden Seiten von senkrechten Basaltreihen umgeben, während das sich hoch zuspitzende Dach aus festem Gestein besteht.

Insel Staffa.

Als wir ankamen, brausten beständig mächtige Wogen von der offenen See heran, fluteten über die Basaltstumpen hinweg und tobten zu beiden Seiten hoch aufspritzend in die Höhle hinein, sich mit Gischt unter gewaltigem Donner brechend und wieder zurückflutend. Es war ein Schauspiel ohnegleichen, das das Ohr ebenso in Anspruch nahm wie das staunende Auge, eindrucksvoll und fantastisch im höchsten Grade. Daß hier die Sage thronen sollte, leuchtet jedermann ohne weiteres ein, und Ossians Vater, der Riese Fingal, wäre gewiß geeignet gewesen, sie zu beleben. Aber so sehr ich mir Mühe gab, etwas darüber zu erfahren, es war vergeblich. Man sprach damals von einem Liebespaar, das in ihr Zuflucht suchte und von der steigenden Flut ertränkt wurde, ich glaube aber, es lag da eine Verwechslung mit dem im Sound of Mull befindlichen Ladys Rock vor, wo ein Häuptling angeblich seine Gattin aussetzte, um sich ihrer durch die darüber hinwegwogende Flut zu entledigen.

Fingalshöhle

Wenn Staffa die wilde nordische Natur plastisch zum Ausdruck bringt, so weist die »heilige« Insel Jona, die keinerlei landschaftliche Reize hat, ausschließlich auf die Vergangenheit hin, als die erste Pflanzstätte des Christentums im Norden, zu der die verfolgten Mönche aus Irland flohen. Diese Tatsache, im Verein mit der andern, daß ganze Reihen schottischer, irischer und norwegischer Könige an der heiligen Stätte begraben sein sollen, macht die Insel naturgemäß zu einer besonderen Sehenswürdigkeit der Engländer.

Weiterhin fuhr ich nach der mir als besonders wild und romantisch geschilderten Insel Skye, wo ich mich an dem Tech Coruisk aussetzen ließ. Damit kam der Höhepunkt der Reise. Dieser See und die ihn umgebenden Cuchullin Hills, die inzwischen ein Klettergarten für schottische Bergsteiger geworden sind, sowie das dahinter liegende Moor von Sligachan boten Bilder von solch eindrucksvoller Öde und Verlassenheit, daß sie mir in unvergeßlicher Erinnerung geblieben sind. Es war ein erneuter Traum von Moor, Fels, düstern Wolken und stürmischer Meeresküste, in den sich wieder blutige Vorzeit, Aberglauben, Sage und Geschichte in gruseligem Behagen verflochten.

von Sligachan fuhr ich nach Gairloch, dem nördlichsten Punkt, den ich erreichte. Meine Zeit war um, und es ging im Eilmarsch an dem prächtigen Loch Maree vorbei, quer durch das ganze Land nach Inverneß und von da mit der Bahn nach Edinburgh. Die romantische Lage dieser merkwürdigen Felsenstadt tat es mir ebenso an, wie ihr unheimliches Schloß Holyrood mit dem blutgetränkten Rizziozimmer, in dem Schönheit und Liebe, Mord und Dolch, Romantik und düster wilde Grausamkeit so eindrucksvoll vor einen treten und durch die schöne Büßerin Maria Stuart verklärt werden, deren romantische Gestalt doch den hellsten Schein auf ein jetzt so nüchternes, kaltes und berechnendes Volk wirft.

Und nun wiederum ein Wechsel! Zu der lange ersehnten dreijährigen Studienzeit auf der Berliner Kriegsakademie, die mir schon äußerlich so manches Neue gab. Begann doch damit eine Art studentischer Zeit mit jener Mischung von Studium, Bohême und Geselligkeit, die Jugend und Großstadt in einem solchen Falle mit sich bringen, deren Freiheit und Ungebundenheit ich in vollen Zügen genoß und die mir gewissermaßen das Reisen ersetzte. Ich hatte das Gefühl, mich auf beständiger Wanderung zu befinden. Alles war mir neu, ich hatte einen netten Kreis unternehmender Kameraden, und beinahe jeden Abend zogen wir auf Abenteuer aus, um Berlin in allen seinen Einzelheiten zu entdecken. Auch das gehörte ja dazu. Und dann das Studium! Daß ich dasselbe nicht bloß auf die militärischen Fächer beschränkte, verstand sich von selbst, wenn je, so war jetzt die Gelegenheit, meinem alten Sehnen nachzugehen, mich auf jene Höhe der Erkenntnis hinaufzuringen, von der ich mir so viel versprach. Und das Studium der Geschichte, dem ich mich jetzt mit doppeltem Eifer widmete, schien mir das ja auch zu geben. Zunächst wenigstens. Mit welcher Begeisterung hörte ich die Flammenworte Treitschkes, wie lauschte ich dem hinreißenden Mommsen, dem kühl abwägenden Droysen, dem ehrwürdigen Max Dunker! Aber wie einst bei den Naturwissenschaften, so begnügte sich der rastlos grübelnde Geist bald auch hier nicht mehr mit den Tatsachen, sondern wollte in das Wesen der Dinge eindringen, ihr innerstes Walten und Weben verstehen. Auch der praktische Soldat sprach unwillkürlich mit, der aus der Kriegsgeschichte seine positiven Nutzanwendungen zog. Welchen Zweck hatte dieses ganze Studium vergangener Tatsachen, wenn es nicht zu positiven, nutzbringenden Ergebnissen führte? Und lag denn diese Nutzanwendung nicht ganz nahe? Wo ich mich im Zentrum des politischen Lebens befand, das hier so viel lebhafter pulsierte, als bei uns zu Hause! So wurde der schon in London erwachte Sinn fürs politische noch mehr angeregt, und neben den geschichtlichen Studien warf ich mich auf Staatswissenschaft und Politik und hörte mit großem Eifer die Zelebritäten der Universität in diesen Fächern. Vergangenheit und Gegenwart begannen in mir zu streiten, und mehr und mehr gewann die letztere die Oberhand. Ich besuchte viel den Reichstag, begeisterte mich an Bismarcks Riesengestalt, ging in Versammlungen aller Art und wurde theoretisch ein so leidenschaftlicher Politiker, daß mir diese Beschäftigung geradezu als das gesuchte Ideal erschien, war es nicht das höchste, die Menschen zu leiten, ihren Sorgen abzuhelfen?

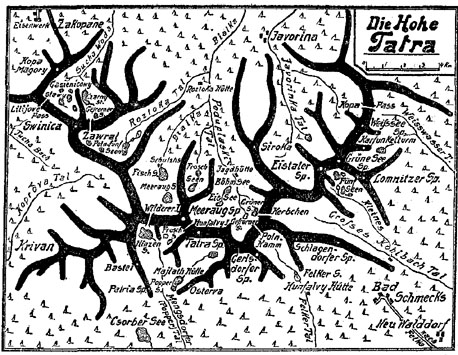

Der Sommer 1882 brachte mich dann auf ein Vierteljahr zu einem Kavallerieregiment nach dem Osten, wo es allerhand neue Eindrücke, insbesondere auch recht feudaler Art gab. Ich lernte da ferner das Leben auf den großen Gütern und seine Vertreter kennen, für die ich mich als Süddeutscher naturgemäß besonders interessierte. Sie imponierten mir auch mit ihrer unzerstörbaren Lebenskraft, ihrer Bestimmtheit in allem und jedem, ihrer Zähigkeit und Konsequenz, die sich überall so entschlossen durchzusetzen wußte. Sprach da nicht die Tat gegenüber den doch etwas verworrenen Berliner Ideen, und war dieses scheinbar völlige Aufgehen in dem Staatsgedanken nicht vielleicht das, was mir als dunkles Ziel vorschwebte? Nebenbei kam auch mein Herz in Wallung und eine kleine Idylle entspann sich, die vielleicht ernsthaft geworden wäre, wenn nicht ... Aber ein solches »Wenn nicht« ist ja meist vorhanden. Als ich dann zum Schluß 14 Tage freie Zeit für mich hatte, schwankte ich lange, was ich tun solle. Nach dem Manöver-Wanderleben von Gut zu Gut erschien mir die Großstadt wieder besonders anziehend. Warum also nicht nach Berlin zurückfahren, wo ich meine Bequemlichkeit hatte und mir alles winkte, was mein Herz begehrte? Was hatte ich denn noch draußen in der Welt verloren, in dem fernen Osten, wo sich so wie so kein anziehendes Reiseziel bot! Aber da reizte wieder das Unbekannte, und der Wandertrieb siegte. Und so merkwürdig es vielleicht klingen mag: Wenn mich in Schottland der Norden angezogen hatte, so war es jetzt der Osten, gerade weil er so unbekannt und verrufen war. Krakau, mein erstes Reiseziel, erinnerte mich in mancher Hinsicht an Italien. Die engen Straßen, die hohen mittelalterlichen Häuser mit den großen, von Galerien umgebenen Innenhöfen, die zahlreichen Kirchen und Türme, das stattliche Schloß, die fremdartigen Gestalten mit ihren bunten Trachten auf den starkbelebten Straßen, das alles hatte für mich einen südlichen Anstrich und gefiel mir. Wenn nur der Schmutz nicht gewesen wäre! Nun ja, ich war eben verwöhnt, hatte es auf allen meinen bisherigen Reisen, wo ich stets komfortabel leben konnte, viel zu gut gehabt. Aber so oft ich mir das auch sagte, zu einer reinen Freude kam es nicht, und immer wieder überlegte ich mir, ob ich nicht doch nach Berlin zurückfahren solle. Da, auf dem Cosciusco-Hügel, dem polnischen Nationaldenkmal in der Nähe der Stadt, wurde ich doch ergriffen durch einen überwältigenden Rundblick. Vor mir die weite Ebene mit ihren unbegrenzten Fernen, dazwischen das Silberband der Weichsel, die sich bis zum Horizont durch das grüne Gewoge der unermeßlich sich ausdehnenden Wälder schlängelte, dort die Türme Krakaus im Sonnenglanz und über der kahlen Hochfläche der Babia Gura die wilden Zacken der Hohen Tatra! Ja, das war es! Was ging mich Krakau mit all seinen Sehenswürdigkeiten an! Dort im Gebirge lag mein Ziel. Das brachte wieder Leben in mich, und ich zog sofort entschlossen los.

Freilich, so ganz einfach war die Sache nicht.

Daß mich auf der Eisenbahnfahrt nach Wieliczka zwei Bauernfänger mit dem Kümmelblättchen zu fangen versuchten, war schon nicht gerade ermunternd. Der Gedanke, in die Gesellschaft von solchen Strolchen mit ihren abgetretenen Hosen und rabenschwarzen Fingernägeln zu kommen, hatte etwas recht Peinliches für mich. Immerhin habe ich selten dümmere Gesichter gesehen, als die der beiden Gentlemen, die wie begossene Pudel das Weite suchten, nachdem sie so gar nichts erreichten.

Das Salzbergwerk von Wieliczka mit seinen von Fackeln beleuchteten Gängen, mächtigen Hallen, malerischen Kapellen und Salzsäulen war hochinteressant, und die Fahrt über den weiten, unterirdischen See, dessen turmhohes Gewölbe in dem Feuer von bengalischen Lichtern und Raketen erstrahlte, feenhaft. Wie das glitzerte und sprühte auf dem dunklen Wasser, bis hinauf zu den weiten Kuppeln! Auch der Tanz mit der hübschen, feurigen Polin war pikant genug, und nur ungern kam ich wieder ans Tageslicht, wo mich sofort wieder dieser entsetzliche Schmutz anstarrte, den ich nicht ertragen konnte. Also weiter! Mein Ziel, Zakopane, war rund 90 Kilometer entfernt. Davon wollte ich trotz der bald einbrechenden Nacht wenigstens noch ein Stück herunterlaufen.

So begann die Tour, auf der ich das Wandern lernen sollte.

Die ersten Versuche, ein Unterkommen zu finden, die ich nach einigen Stunden unternahm, waren recht wenig erfreulich. Ich kam in völlig menschenunwürdige Höhlen hinein, und immer wieder trieb es mich rastlos weiter. Schließlich freilich, in der Not frißt der Teufel nun einmal Fliegen, mußte ich wohl oder übel mit einer Herberge vorlieb nehmen, so wenig einladend sie auch aussah. Ein malerisches Halbdunkel herrschte in der niedern, durch eine beinahe undurchdringliche Wolke schauderhaftesten Tabakqualms verräucherten Stube, und nur mit Mühe konnte ich eine Anzahl Bauern erkennen, die auf den an die Wand geschobenen Tischen saßen. Lebhaft gestikulierend unterhielten sie sich, tranken einen ätzend riechenden Schnaps, qualmten wie die Wilden aus ihren Holzpfeifen und spuckten beständig in das mehr als zweifelhafte Lokal. Na ja! Zunächst verstand mich kein Mensch, bis sich schließlich der Wirtssohn, ein Krakauer Student, meiner annahm und mir als Dolmetscher diente. Vorsichtigerweise bestellte ich zunächst ein halbes Dutzend Eier, die mir als das Appetitlichste erschienen. Schlimmer stand es mit dem Wein, denn schon beim ersten Schluck hatte ich wohlgezählte vier Fliegen im Mund. Da ich mich nun in dieser Weise doch nicht auf Fleischnahrung einlassen wollte, so bequemte ich mich eben zum Wasser. Ein gutes Wasser war doch das wenigste, was man auf dem Lande verlangen konnte. Freilich, trotz größten Durstes mundete auch das recht eigenartig, und so stellte ich schließlich den irdenen Krug, in den man nicht hineinsehen konnte, mürrisch beiseite. Als die Leute dann gegangen waren, warf der Wirt einen Haufen Stroh in das Zimmer, auf dem ich, eingewickelt in meinen Plaid, zu schlafen versuchte, bis ich trotz des Tabakqualms merkte, daß es schon benützte Pferdestreu war. Auch meine Versuche, mich am andern Morgen zu waschen, waren nicht sehr erfolgreich. Nachdem es mir nicht gelang, ein einigermaßen sauberes Wasser zu erhalten, ging ich selbst an den großen Ziehbrunnen, förderte aber trotz aller Bemühungen immer nur schmutziges Schlammwasser zutage. Schließlich meinte mein Student, der mir mit unverhohlener Verwunderung zusah: »Wenn Sie gestern von dem Wasser getrunken haben, so können Sie sich doch heute auch damit waschen.«

Ein heißer und recht anstrengender Tag auf staubiger Landstraße folgte, denn ich hatte eine heilige Scheu vor allen Wirtschaften und ging in weitem Bogen um sie herum. Als ich dann gegen Abend gar zu müde wurde, nahm ich einen Wagen, um nach Neumarkt zu fahren, dem einzigen sogenannten Städtchen, das auf meinem Wege lag, denn eines stand für mich fest: heute wollte ich in einem richtigen Bett schlafen. Es war eine Art Berner Wägelchen, in dem ich auf Stroh verstaut wurde, etwa wie man die Kälber zum Markt fährt, aber immerhin! Es lag sich bequem darin, die fremdartige Landschaft unter dem prächtigen Sternenhimmel mit dem vom Mond beschienenen zackigen Gebirge am Horizont nahm sich hochromantisch aus, und ich kam doch vorwärts. Wenigstens dachte ich so. Aber als ich einige Zeit etwas eingenickt war und wieder erwachte, bemerkte ich mit Erstaunen, daß der Wagen hielt, das Pferd an einem Bündel Klee fraß, während der Kutscher gemütlich schnarchend im Straßengraben lag. Eine kurze Auseinandersetzung folgte. Aber weder Bitten noch Drohungen konnten den Mann bewegen, sich auch nur zu rühren, und es machte keinerlei Eindruck, als ich mit der Verweigerung der Bezahlung drohte. Er bedeutete mir nur immer wieder, daß ich ruhig gehen könne. Damit freilich war mir auch nicht gedient. Es war schon spät, ich kannte weder Weg noch Steg und hätte mein Ziel sicher nicht erreicht. So gab ich eben nach, legte mich wieder hin und schlief weiter. Wohl eine Stunde mochte so vorgegangen sein, als das Fuhrwerk sich doch wieder in Bewegung setzte, so daß wir endlich nach Mitternacht Neumarkt und damit ein sogenanntes Hotel erreichten.

Es dauerte einige Zeit, bis der Wirt geweckt war und mich in ein Zimmer mit zwei Betten führte unter dem Hinweis: »Das ist Ihr Bett.« Ich freilich war nicht so schnell zufrieden und verlangte eine Flasche vom besten Ungarwein, den er im Keller habe. Das imponierte ihm augenscheinlich, und als er mit dem Gewünschten zurück kam, meinte er gutmütig: »Legen Sie sich lieber in das Bett, das ist noch frischer.«

Mein Weggang am andern Morgen, als ich mir erst noch das »Städtchen« betrachten wollte, glich einer Flucht. Nie habe ich etwas Trostloseres gesehen, als diese niedern Blockhütten mit ihren verwitterten Strohdächern, die beinahe bis auf den Boden heranreichten, dem unsagbaren Schmutz und den überall auf der Straße frei herumlaufenden Schweinen. Weiter, nur weiter! Als es dann aber auch noch in Strömen zu regnen begann, wurde ich doch allmählich nachdenklich. Was wollte ich denn eigentlich? Was für ein Esel war ich doch, so von aller Zivilisation wegzurennen, immer tiefer in den Schmutz hinein! Wie ein Stromer, wahrend ich bequem in Berlin sitzen konnte!

Da kam plötzlich die Erleuchtung in Gestalt eines Selbstgesprächs, das mein innerer Mensch mit mir hielt. »Alter Freund«, meinte er, »du bist ja wirklich zu dumm! Was nützt dich denn all der Ärger, nachdem du dich selbst in den Dreck gesetzt hast und doch nichts mehr zu ändern ist! Außerdem, was gehen dich denn Wind und Wetter, Schmutz und Ungeziefer, polnisches Bettzeug und Pferdestreu an, wenn du nur du selbst bist, der große Philosoph, der sich über alles hinwegsetzt! Dir fehlt der Humor. Also sei gescheit, blamier dich nicht und zieh dich heraus aus dem Sumpf, mein lieber Münchhausen, auch wenn's am eigenen Schopf sein muß!« Das tat ich denn, und wenn es zunächst nur Galgenhumor war, als ich mich in dem strömenden Regen an den Bach neben der Straße setzte, einen kräftigen Schluck daraus trank und den letzten Bissen meines Proviants verzehrte, fest entschlossen zu absolutester, unermeßlicher Wurstigkeit, so war es doch Humor. Und bald bewährte sich dann auch das Sprüchlein:

»Nun hab ich mein Sach auf nichts gestellt

Und mein gehört die ganze Welt.«

Es wurde heller und heller in mir, ich fühlte ordentlich, wie ich mich über die Dinge erhob, die Welt mir untertan wurde. Ich hatte das Wandern gelernt.

Das Wandern! Auch das Leben ist ja ein Wandern, und auch da suchte ich mir einen Standpunkt, von dem aus ich die Welt mit mildem Humor betrachten konnte, aber da freilich hatte ich das befreiende Wort noch lange nicht gefunden, und es gab noch manches polnische Abenteuer zu verdauen.

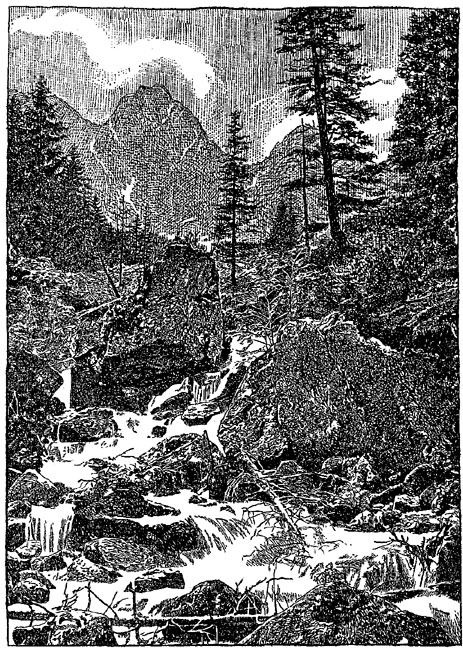

Zunächst nahmen jetzt auch die Dinge einen freundlicheren Anblick an. In Zakopane, einem richtigen Touristenstandquartier, traf ich ganz annehmbare Unterkunftsverhältnisse vor, sowie eine Gesellschaft unterhaltsamer Beamter des dortigen Eisenwerks, die froh waren, ein neues Gesicht zu sehen und in der Annahme: »Aha, da kommt wieder einer, der vor der Tatra Respekt bekommen will«, mir des Abends am Biertisch grausige Geschichten von blutdürstigen Bärinnen und sonstigen Schrecken aller Art versetzten, wofür ich mich dann meinerseits durch die unglaublichsten Abenteuer, die ich angeblich erlebt hatte, revanchierte. Im übrigen erwies sich die Tatra als ein ideales Gebirge, in dem damals wenigstens eine geradezu erfrischende Ursprünglichkeit herrschte. Da waren vor allem richtige Urwälder mit halb vermoderten, umgefallenen Stämmen, Gestrüpp und Gebüsch, dazwischen reißende Wildbäche mit mächtigem Geröll und Wasserfällen und darüber die gewaltigsten phantastischen Felsgestalten, alles wie geschaffen für mein romantisches Gemüt.

In den Vorbergen der Hohen Tatra.

Die ersten Tage wanderte ich allein in den Vorbergen herum, und es war mir eine Wonne, durch Bäche zu waten, an den Felsen emporzuklettern, Umschau über die Lande zu halten und den Bärinnen nachzuforschen, von denen ich aber nur einmal eine hinterlassene Spur zu sehen wähnte. Dann machte ich die bekannte Tour zu dem prächtigen Fischsee, dem Glanzpunkt der Tatra, und kam damit in das eigentliche Gebirge. Als höchster Teil der Zentral-Karpathen und auf engsten Raum zusammengedrängt, hebt es sich 100–1500 Meter scharf und plastisch aus dem umgebenden Land heraus und bildet eine Welt für sich, die an wilder, ursprünglicher Pracht nichts zu wünschen läßt. Wohl ragen die Gipfel nur wenig aus den steilen Kämmen hervor, aber auch die Pässe bilden nur geringe Einschnitte, so daß man den Eindruck übermächtiger Mauern erhält, die sich überaus gewaltig auftürmen. Dieser wilde Eindruck wird noch verstärkt durch eine merkwürdige, sozusagen unfertige Talbildung. Statt langgestreckter Täler erhebt sich ein Trümmerkessel über dem andern, durch steile Wände getrennt, an denen Wasserfälle herabstürzen, die den zahlreichen, in den Kesseln liegenden Seen, sogenannten ›Meeraugen‹, entstammen und im Verein mit den Wäldern das Bild eigen beleben.

Ein Führer namens Gasienica begleitete mich. Ein richtiger Pole, in rotumsäumter, heller Flanelljuppe und eng anliegenden Hosen nahm er sich mit seinen scharfgeschnittenen Gesichtszügen und rabenschwarzen Flechtenhaaren unter dem umgestülpten Banditenhut recht malerisch aus. Auch sprach er einigermaßen Deutsch und war ganz intelligent, wäre der Schweißgeruch nicht gewesen, man hätte wahrhaftig Freundschaft mit ihm schließen können.

Zunächst ging es zum Czarny Staw, einem inmitten gewaltiger Felswände und weiter Trümmerfelder gelegenen, einsamen See, dessen ruhige, dunkle Fläche, Czarny Staw heißt Schwarzsee, einen merkwürdig toten Eindruck machte. Noch verlassener war der darüber liegende Eissee mit seinen verschneiten Ufern und schwimmenden Eisblöcken. Auf der trümmerbedeckten Paßhöhe des Zawrat, die mühsam erklettert wurde, kamen wir dann in die Nebel hinein und mußten uns statt der Aussicht damit begnügen, Felsblöcke in die Tiefe zu rollen, um das Gefühl der Verlassenheit los zu werden. Bei den polnischen fünf Seen war dann wieder besseres Wetter, und wir hatten herrliche Blicke über das verlassene Tal mit seinen stillen Wassern.

Geradezu abenteuerlich romantisch wurde mir der Abend am Fischsee. Schon seine Lage inmitten des trümmerreichen Bergeskranzes regte meine Phantasie aufs höchste an. Dazu das Übernachten in der aus mächtigen Stämmen rohgezimmerten Blockhütte! Da sich in der Nähe nur Gestrüpp vorfand, so erklärte Gasienica, er wolle Holz herbeischaffen und verschwand, während ich daran ging, mich in der Hütte häuslich einzurichten, wo außer einigen Holzbänken und Pritschen nichts vorhanden war. Ich sammelte zunächst Kleinholz, zündete ein Feuer im Kamin an und kochte mir Tee. Dann richtete ich aus Tannenreis ein Lager her. Es war das erstemal, daß ich so etwas tat, und ich träumte mich unwillkürlich in die jugendlichen Indianergeschichten hinein, die mich seinerzeit so sehr in Anspruch genommen hatten. Lederstrumpf! das war die Idee, die mich in dem einsamen Blockhaus am See mehr und mehr ergriff. Auch an dem Gruseligen sollte es nicht fehlen. Eine gute Stunde war verflossen, es begann rasch zu dunkeln, ohne daß sich Gasienica wieder gezeigt hätte, und all mein Suchen und Rufen war vergeblich. Wo war der Mann? War ihm etwas zugestoßen, war er durchgegangen, oder was hatte er sonst vor? Da, ich traue meinen Augen nicht, als ich plötzlich eine Art Fahrzeug mitten auf dem weiten See, ein mit hohem Geländer versehenes Floß, sehe, das langsam auf das Ufer zutreibt. Wahrhaftig, es ist Gasienica, der zwei mächtige Bäume gefällt hat, mit denen wir nun ein Riesenfeuer anzünden, kochen und um das wir zu einem höchst unterhaltsamen Abend herumsitzen.

Ehe ich mich schlafen legte, ging ich noch einmal hinaus. Es war eine sternenhelle Nacht, unermeßlich hoch hoben sich die Felsen aus der weiten Fläche mit ihren vom Mond beleuchteten Silberstreifen, und mitten im See zog das Floß vom Winde getrieben langsam dahin. Es lag etwas Magisches in dieser ruhigen, selbsttätigen Bewegung auf dem dunkeln, verlassenen Wasser, und wieder mußte ich an die Lederstrumpferzählungen denken, wo Kutters Arche auch so ziel- und planlos auf dem Urwaldsee hin- und hergetrieben wird.

Weniger romantisch war es während der Nacht. Trotz meiner Tannenzweige lag ich auf der verdammten Pritsche so hart, daß mich alle Knochen schmerzten. Dabei fuhr der Wind durch die schlecht gefügten Stämme der Hütte und es fror mich zum Erbarmen.

Auch am anderen Morgen sah's recht trübe aus. Bei strömendem Regen erstiegen wir die zum Meeraugsee führende Talstufe, und trotz Gasienicas Einspruch versuchte ich, die Besteigung der Meeraugspitze zu erzwingen.

Fischsee mit Meeraugspitze.

Aber als wir uns nach mehrstündigem Steigen schließlich in den Nebeln verloren und der Regen immer toller wurde, gab ich nach. Drunten in der Hütte ging mir dann der geringe Vorrat an Proviant so auf den Magen, beziehungsweise der Blick auf die drei aus meinen Stiefeln herausstehenden Zehen so zu Herzen, daß es mich trotz aller Bedenken Gasienicas unwiderstehlich nach den Fleischtöpfen Zakopanes zurücktrieb. Diese Bedenken waren insofern nicht ganz ungerechtfertigt, als es sich um einen sechsstündigen Marsch durch nächtlichen Urwald handelte. Wohl hatten wir einen Lichtstumpen bei uns, der uns an den schwierigsten Stellen wenigstens einigermaßen ein Weiterkommen durch das Gestrüpp und über die umgefallenen, durcheinander liegenden Baumstämme ermöglichte, im übrigen aber herrschte rabenschwarze Nacht, und ich wundere mich heute noch, wie mein edler Pole sich immer wieder zurechtfand. Er muß geradezu einen Zugvogelinstinkt gehabt haben. Es war schon lange nach Mitternacht, als wir endlich an dem ersehnten Ziel ankamen.

Andern Tags wurde die Einweihung eines neuen Etablissements des Eisenwerks gefeiert. Die Festlichkeit trug einen streng nationalen, das heißt in diesem Fall polnischen Charakter. Der Norden des Gebirges für die Polen, der Süden für die Magyaren, das war die Parole, die nach dem Grundsatz, wer am meisten schreit, hat recht, mit schroffstem Fanatismus durchgeführt wurde. Um die zahlreichen, gerade hier ansässigen Deutschen, Slowaken, Slowenen, Ruthenen und Zigeuner kümmerte man sich einfach nicht, und leider ließen die sich's gefallen.

Sie boten ein hübsches Bild, alle diese malerischen Gestalten mit ihren bunten Trachten, lebhaften Bewegungen und lauten Ausrufen. Bei der Rede des Direktors passierte ein humorvolles Mißverständnis, das dem zahlreich vertretenen weiblichen Teil seiner Familie keinen geringen Schreck einjagte. Als der Mann, der nun einmal nur Deutsch konnte, er war ein richtig gehender gemietlicher Sachse, seine Rede mit der »unwiderstehlichen Wucht der vereinten Kräfte« schwungvoll endete, stürzten zwei handfeste Kerle auf ihn los, packten ihn an den Beinen und hoben ihn hoch, als wollten sie ihn zum Fenster hinauswerfen, wie weiland die Prager Ratsschreiber zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, und es mußte der halb ohnmächtigen Frau Direktorin erst klar gemacht werden, daß es landesübliche Sitte sei, denjenigen, den man hochleben lasse, der Versammlung triumphierend zu zeigen. Die Rede war nämlich mißverstanden worden: man hatte geglaubt, der Direktor lasse sich selbst hochleben. Sehr hübsch war der Tanz, der nun einsetzte. Erst war es nur eine Polka, die aber bald zu dem allgemeinen stürmischen Verlangen nach einem Czardas führte. Das elektrisierte die hübsche junge Polin, die bei dem Direktor zu Gaste war, so, daß sie sich einen jungen Burschen heranwinkte, der ihr als guter Tänzer bezeichnet wurde. Und nun kam ein Tanz der beiden, wie ich ihn nicht für möglich gehalten hätte. Jede Muskel, jede Fiber war angespannt, das wirbelte nur so in völligem Selbstvergessen. Das Volk aber stand in bewundernder Andacht im Kreis herum, schaukelte den Rhythmus in Knien und Hüften mit und betrachtete sich jede einzelne Bewegung mit begeistertem Kennerblick, obgleich die Sache wohl über eine halbe Stunde dauerte.

Swinica.