|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es kam, wie es kommen mußte. Die letzte Phase des Weltkrieges begann am 12. Dezember 1916 mit dem Friedensangebot unseres »Vierverbandes«, das der damalige »Zehnverband« unserer Feinde mit offenem Hohne zurückwies. Unerwartet kam diese Zurückweisung nur denen von uns, die, verführt durch die amtliche Hetze gegen die »Miesmacher«, die die Dinge so zu sehen versuchten, wie sie in Wirklichkeit waren, unsere Lage völlig verkannten oder nicht erkennen wollten. Aber gerade diese Verkennung trieb uns immer tiefer ins Verderben hinein. Wahrscheinlich wären damals wenigstens die rein deutschen Teile Elsaß-Lothringens noch zu retten gewesen, wenn wir Nordamerika nicht sehenden Auges in den Krieg hineingezogen hätten. Daß wir Wilson gleichzeitig um seine Vermittlung angingen und ihm mitteilten, daß wir zu dem uneingeschränkten Unterseebootkriege zurückkehren würden, obgleich Amerika erklärt hatte, es werde dieses als Kriegsfall ansehen, war ein Vabanque-Spiel, das ich zum Entsetzen der meisten meiner Freunde als eine Verblendung ansah, die unsere Feinde nun ihrerseits als Hohn oder als Doppelzüngigkeit auffassen mußten. Daß Amerika uns unter allen Umständen auch sonst den Krieg erklärt hätte, hielt ich und halte ich, wenngleich die meisten Deutschen es behaupten und dieser oder jener Amerikaner es später gelegentlich einmal zugegeben haben mag, noch heute für unwahrscheinlich. Der ideale, ritterliche Zug in dem geschäftigen und geschäftsfrohen Wesen unserer angelsächsischen Vettern diesseits wie jenseits des Atlantischen Ozeans pflegt in Deutschland geflissentlich verkannt zu werden. Wenn Wilson, so wenig deutschfreundlich er war, von Anfang an beabsichtigt hätte, an dem Kriege gegen uns teilzunehmen, hätte er unmöglich wiederholt so ernstlich Friedensvorschläge erörtern können, wie er es getan. Die Wahrheit ist vielmehr, daß die Amerikaner sich zunächst durch die Versenkung der »Lusitania«, bei der viele der angesehensten Amerikaner, selbst ein Vanderbilt, das Leben verloren, so gerechtfertigt sie von unserem Standpunkt aus war, ins Herz getroffen gefühlt hatten und daß sie selbst keine Ehre im Leibe gehabt hätten, wenn sie den rücksichtslosen Unterseebootkrieg, nachdem sie vor aller Welt erklärt hatten, daß sie ihn als Kriegsfall betrachten würden, ruhig hingenommen hätten. Daß es Leute genug in Amerika gab, die den Krieg aus geschäftlichen Gründen wünschten, ändert in meinen Augen an dieser Sachlage nichts.

Ich erinnere mich eines Gespräches mit einem führenden sächsischen Staatsmann, in dem dieser mir vorhielt, Amerikas Drohung sei nur ein Bluff; es dächte gar nicht daran, uns den Krieg zu erklären; und wenn es das täte, so könnte uns dieses gleichgültig sein, da es gar nicht so viele Truppen nach Europa schaffen könnte, um uns zu schaden.

Vergeblich antwortete ich, das sei die gleiche Unterschätzung Amerikas, wie man am Anfang des Krieges England unterschätzt habe. Amerika würde sich sicher nicht vor sich und der ganzen Welt so lächerlich machen, seine Kriegsdrohung nicht auszuführen, wenn wir den »rücksichtslosen« Unterseebootkrieg durchführten; und es werde sicher, trotz unserer Unterseeboote, seine Armee so gut nach Frankreich bringen können, wie England seine Truppen aus Kanada dorthin gebracht habe.

Um den verstärkten Unterseebootskrieg durchzusetzen und jede Friedensverhandlungen, in denen wir auch nur einen Fußbreit nachgäben, zu verhindern, wurde in Deutschland damals eine eigene Partei der Unentwegten gegründet, die sich selbst als »Vaterlandspartei« bezeichnete. Alle Achtung vor ihrem reinen, großen und mutigen Wollen! Jedes einzelne ihrer Mitglieder war ein Mann nach meinem Herzen. Aber aufs Herz allein kam es nicht mehr an. Ich hielt es schon damals für vaterländischer, das Mögliche als das Unmögliche für sein Vaterland zu erstreben, und trat der Partei, die den heiligen Namen für sich allein, und meiner Meinung nach mit Unrecht, beanspruchte, nicht bei.

Es kam, wie ich fürchtete. Der große Umschwung, den die russische Revolution bis zu dem Frieden von Brest-Litowsk, den wir erzwangen, zu unseren Gunsten brachte, schien unseren blinden Draufgängern eine Zeitlang freilich recht zu geben; aber nur eine Zeitlang. Daß wir unsere Kräfte, anstatt sie für die großen letzten Entscheidungskämpfe an der Somme und der Aisne einzusetzen, zur Verfolgung fernerliegender Ziele in Rußland verzettelten, ängstigte meinen Laienverstand. Bis tief in Rußland hinein, von Finnland, das es uns freilich dankte, bis zu Odessa und Sebastopol, wo wir nichts zu suchen hatten, tauchten unsere Truppen auf. Bei alledem lauteten unsere amtlichen Siegesberichte »fast unheimlich zuversichtlich«, wie ich am 21. April 1917 in mein Tagebuch schrieb; und ich fügte hinzu: »Wir müssen uns also sagen, daß unser beschränkter Untertanenverstand die Lage auf dem Schachbrett des Kriegsschauplatzes nicht richtig beurteilen kann«.

Ja, noch zu Weihnachten desselben Jahres glaubte Hindenburg, unser großer, edler Feldherr, den allein von allen unseren Heerführern aus dem Weltkrieg ich noch heute aufrichtig verehre, obgleich er sich das scheußliche Riesendenkmal, das man ihm vorzeitig in Berlin zimmerte und nagelte, nicht hätte gefallen lassen sollen, dem deutschen Volke die frohe Botschaft verkünden zu dürfen, die er am 24. Dezember 1917 im Großen Hauptquartier niederschrieb: »Der Segen Gottes ruhte 1917 auf unseren Waffen. Er wird 1918 unsere gerechte Sache zu einem guten Ende führen.« Es kam anders. Nach anfänglich großen Erfolgen unseres angriffsreichen Vorgehens im Sommer 1918 trat, nachdem Amerikas Truppen sich den französischen gesellt, am 19. Juli die große Wandlung ein. Seit dem 29. Juli 1918 konnten auch die Blindesten einsehen, daß es mit uns zu Ende ging. Die Amerikaner brachten trotz unserer Unterseeboote frische, junge Legionen über den Ozean. Ihre Flieger sausten dicht über den Köpfen unserer Regimenter einher, die sie von oben herab niedermähten. Ihre Tanks wälzten sich über Tausende der Unseren dahin, die sie wie Unkraut zermalmten und in den Boden stampften.

Daß die Widerstandskraft und mit ihr der Widerstandswille unseres tapferen Heeres allmählich zermürbten, war wahrlich kein Wunder. An ihrer Verpflegstelle am Dresdner Hauptbahnhof bekam meine Frau jetzt manchmal schreckliche Worte zu hören. Daß der Friede, den die alten Soldaten ersehnten – wer kann es ihnen verdenken? – aus dem »Schützengraben« kommen werde, hatten sie schon seit Jahresfrist gemunkelt. Jetzt sagten sie es lauter und lauter. Wilde Worte, unheilschwangere, fügten sie öfter und öfter hinzu. Meine Frau suchte, wie immer, zu beruhigen und zurechtzuweisen, zu trösten und auf eine bessere Zukunft zu verweisen. Aber was halfen Worte gegen den handgreiflichen Sachverhalt?

Zum großen Teil kam die Zermürbung wohl wirklich, unmittelbarem Erleben entsprungen, aus dem Schützengraben, zum großen Teil aus der faulen »Etappe«, zum großen Teil aber auch aus den Briefen der bestochenen Frauen im Volke daheim. War in England doch ein eigener »Propaganda-Minister« ernannt worden, um die Unzufriedenheit im deutschen Volke zu schüren; und wurden den armen Frauen und Töchtern daheim, wie wir aus eigenem Erleben hörten, doch 10 bis 20 Mark für jeden Hetz- und Brandbrief bezahlt, den sie an ihre Männer und Brüder an der Front richteten. Als alles vorüber war, konnte man in der Umgebung Dresdens, wie wohl in der Umgebung aller deutschen Städte, Frauen aus dem Volke klagen hören, sie hätten kein Auskommen mehr, weil keine Hetzbriefgelder mehr gezahlt würden.

So kam es, wie es mußte. Ob die Niederlagen unseres Heeres die Revolution erzeugt haben, wie es dem unbefangenen Beobachter scheint, oder ob die Revolution den Zusammenbruch unseres Heeres verursacht hat, wie unsere militärischen Führer es erklärlicherweise behaupten, wird sich schwer entscheiden lassen. Jedenfalls sind unser militärischer Zusammenbruch und der Aufstand unseres Volkes Geschwister, und jedenfalls erscheint es mir ebenso unbestreitbar, daß die innere Umwälzung nicht erfolgt wäre, wenn wir im Sommer 1918 Sieg auf Sieg bis zum großen Endsieg erfochten hätten, wie daß wir, wenn der berüchtigte »Dolchstoß von hinten« nicht erfolgt wäre, mit einem zwar geschlagenen, aber unversehrt zusammengehaltenen Heere, dessen Front zurückgedrängt, aber nicht durchbrochen war, weit günstigere Waffenstillstands- und Friedensbedingungen erhalten hätten, als wir unterschreiben mußten.

Daß wir am 5. Oktober 1918 gerade Wilson, der uns noch kurz vorher öffentlich die Ehre abgesprochen hatte, um Waffenstillstand und Frieden baten, empfand ich als besonders empfindliche freiwillige Demütigung. Aber was war diese Demütigung gegen alle Schmach und Schande, die die feindlichen Bedingungen uns auferlegten? Gegen Ende des Monats machte sich einerseits eine letzte Widerstandsbewegung, anderseits eine deutliche Umsturzbewegung im Innern des Reiches bemerkbar. Am 7. November hatten die eigentlichen Waffenstillstandsverhandlungen begonnen, hatte die Kieler Flotte aber auch die rote Fahne aufgezogen. Deutschlands jammervolles Schicksal war entschieden.

Seit dem Anfang des Jahres 1917 gestaltete sich auch das bürgerliche Leben in Dresden, wie in allen deutschen Städten, immer kriegsgemäßer. Wenn Land und Stadt auch von gesegneten Auen umgeben wie im tiefen Frieden dalagen und der Krieg nur fern, fern an des Reiches Grenzen tobte, so machte sich unsere Absperrung von aller Zufuhr doch immer empfindlicher bemerkbar, je länger der Krieg dauerte. Alles was man an verwendbaren Metallen, namentlich an Kupfer und seinen Legierungen besaß, mußte abgegeben werden, selbst messingene Gardinenstangen und Türdrücker: schließlich sollte man sogar die Blitzableiter von seinen Häusern hergeben, wobei die Eifrigen, die, wie wir, diesen und ähnlichen Verordnungen sofort nachkamen, den kürzeren zogen, denn an die strenge Durchführung solcher Verordnungen dachte trotz der Strafandrohungen, die sie enthielten, niemand; und die Schlauen, oft zugleich jene, die die Vaterlandsliebe am lautesten im Munde führten, haben z. B. ihre Blitzableiter noch heute unversehrt auf ihrem Dache.

Die Lebensmittel, die dem einzelnen zugewiesen wurden, wurden immer knapper. Eier bekamen nur die »Hamsterer« zu sehen, die aufs Land hinauswanderten und sie für hohes Geld aufkauften. Im Winter 1917, dem berüchtigten Kohlrübenwinter, in dem auch die Kartoffeln knapp waren, bildeten die Kohl- oder Steckrüben, aus denen geschickte Hausfrauen durch verschiedene Zutaten verschiedene Gerichte zu machen verstanden, den Hauptbestandteil der Nahrung auch in unserem Hause. Daß wir dabei abmagerten, kam einigen von uns, wie mir, da ich nun zu demselben Zweck nicht wie früher nach dem so wie so unerreichbaren Marienbad zu reisen brauchte, offensichtlich zugute. Die Schneider, die man sonst nicht mehr in Tätigkeit setzte, hatten alle Hände voll zu tun, die Kleider enger zu machen. Ich selbst wurde so dünn, daß ich mich kaum wiedererkannte, fühlte mich aber leiblich so wohl dabei, daß ich mich bei der Seelennot, die auf uns lastete, dessen beinahe schämte.

Da man sich nicht mehr zu leiblichen Mahlzeiten einlud, war man froh, wenn man sie durch geistige ersetzen konnte. Die musikalischen Vormittage bei Bertrand Roth versammelten nach wie vor an jedem zweiten Sonntag eine erlesene Gesellschaft in seinem schönen Hause in der Kaitzer Straße, und einmal wenigstens gelang es auch uns, unseren Freunden – ihrer achtzig erschienen – einen gastlichen Genuß zu bereiten, ohne ihnen etwas anderes vorzusetzen als Tonstücke von Johann Sebastian Bach, die unser junger Freund Heinrich Kaminski, der sich damals noch nicht wie heute durch eigene Tonschöpfungen von eigenartiger Größe einen Namen gemacht hatte, mit unvergleichlicher Meisterschaft vortrug und durch tiefgründige Erläuterungen begleitete, die vom Geiste unseres mittelalterlichen Mystikers Eckart erfüllt waren. Kaminski, der sich damals schon am Fuße der bayrischen Alpen niedergelassen hatte, hatte uns auf einige Tage, ein stets willkommener Gast, in Dresden besucht.

Auch in unserem Schriftstellerklub Symposion, dessen alten Stamm ich schon bei meiner Rückkehr von meiner letzten großen Reise durch wertvolle Mitglieder, wie Friedrich Kummer, den bekannten Verfasser einer deutschen Literaturgeschichte, Georg Irrgang, den liebenswürdigen Dichter, Heinrich Stadelmann, den Nervenarzt, der auch poetisch wirkte, und Fritz Schwangart, den Tharandter Professor der Zoologie, der gedankenschwere Gedichte schrieb, bereichert fand, ging es knapper her als früher. Aber seine Zusammenkünfte, die nun stets im Hotel Monopol am Wiener Platz stattfanden, waren reger besucht als je; hatte man doch mehr als je das Bedürfnis, sich auszusprechen, und auch einmal von anderen Dingen als dem Krieg und seinen Einzelerscheinungen zu reden, die unsere Gedanken im täglichen Leben fast völlig erfüllten. Im Herbst 1915 übernahm ich wieder den Vorsitz des Vereins. Zu den regsten Mitgliedern, die ihm nach dieser Zeit beitraten, gehörten der Professor der Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule Robert Bruck, der auch hübsche Märchen geschrieben hat, und der stark- und feinfühlige Dichter Georg von der Gabelentz, der eine Zeitlang Intendant der Dresdner Oper gewesen war; und nachdem wir den ersten Paragraphen unserer Satzungen so ausgelegt, daß unter den schaffenden Schriftstellern, die ordentliche Mitglieder werden konnten, auch Männer der Wissenschaft verstanden sein sollten, die in ihrem Fach schriftstellerisch tätig waren, gewann unsere Vereinigung mit neuen Mitgliedern anderen Schlages einen mannigfaltigen vertieften Gehalt, ohne an ihrer alten Gemütlichkeit, die in dem Gefühl geistiger Zusammengehörigkeit wurzelte, etwas einzubüßen. Auch mein Neffe Philalethes Kuhn, der die Professur für Hygiene an der Technischen Hochschule erhalten hatte, trat dem Verein bei, und alte Freunde, wie Professor Eugen Galewsky und der Oberregisseur Ernst Lewinger, wurden von selbst von außerordentlichen zu ordentlichen Mitgliedern. Daß wir die Bitternisse der Kriegs- und der Nachkriegszeit in alter Weise überdauerten, verdankten wir vor allem dem gastlichen Entgegenkommen unseres trefflichen, idealgesinnten Wirtes Adolf Strähle, den wir daher auch freudig in unsere Mitte aufnahmen. Ach, wie oft haben wir in unserem trauten Gemache in den stürmischsten Zeiten wie auf einer stillen Insel im brausenden Meere zusammengesessen und uns in göttlicher Weltvergessenheit über uns selbst und unsere Zeit zu erheben versucht!

Ein neues, wichtiges Ereignis in unserem engeren Familienleben war dann die zweite schwere Verwundung unseres Sohnes, die er am 26. April 1918 wieder in Nordfrankreich erlitt. Dieses Mal platzte eine Granate in seiner unmittelbaren Nähe; und er wäre unfehlbar in Stücke zerrissen worden, wenn er sich nicht, als das Unheil nahte, schleunigst in den alten Granatentrichter geworfen hätte, neben dem er stand. So war er mit dem Leben davongekommen, aber durch viele Granatensplitter, die noch heute nicht alle entfernt worden, mit vielen kleinen Wunden bedeckt worden, die zusammen doch wieder eine schwere Verwundung ausmachten. Aus dem Feldlazarett zu Montmédy wurde er nach einigen Tagen in das Vereinslazarett im »Nonnenkloster zum Herzen Jesu« in Trier überführt. Hier besuchte seine Mutter ihn wieder für einige Tage und kehrte dann, befriedigt von seinem Befinden, zu uns nach dem Berghotel Gottleuba zurück, in das wir uns wieder einmal zurückgezogen hatten.

Im Juni hatte meine Frau, vielfach überanstrengt wie sie war, einen schweren Krankheitsanfall zu überstehen, den sie aber schon halb überwunden hatte, als unser Sohn am 26. Juni, zwar am Stock, im übrigen aber munter, bei uns eintraf; als »Ambulant« erklärt, durfte er gleich zu uns ins Haus ziehn. Mutter und Sohn waren nun eine Zeitlang schonungsbedürftig. Daß mein Sohn nicht wieder an die Front konnte, stand von vornherein fest. Daß meine Frau ihre Bahnhofspflichten nicht in vollem Umfang wieder aufnehme, wenigstens den Nachtdienst nicht, war der dringende Wunsch unseres Hausarztes; aber sie ließ sich nicht abhalten und war bald wieder mitten in ihrer alten Tätigkeit.

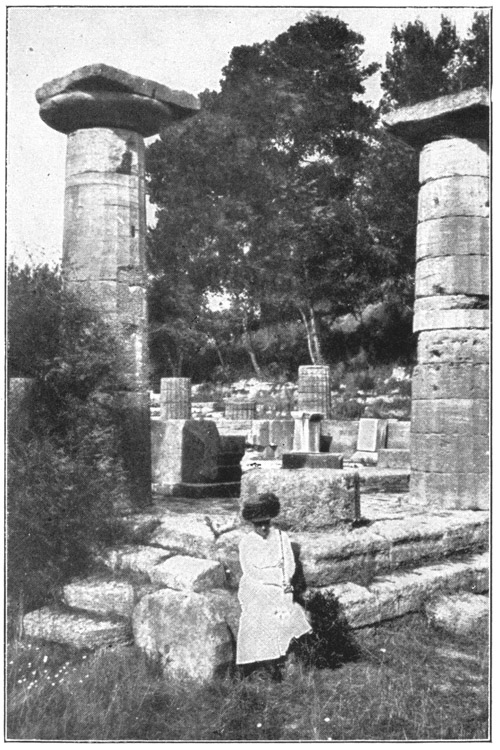

Am Hera-Tempel zu Olympia Vorn Frau Ada Woermann (1911)

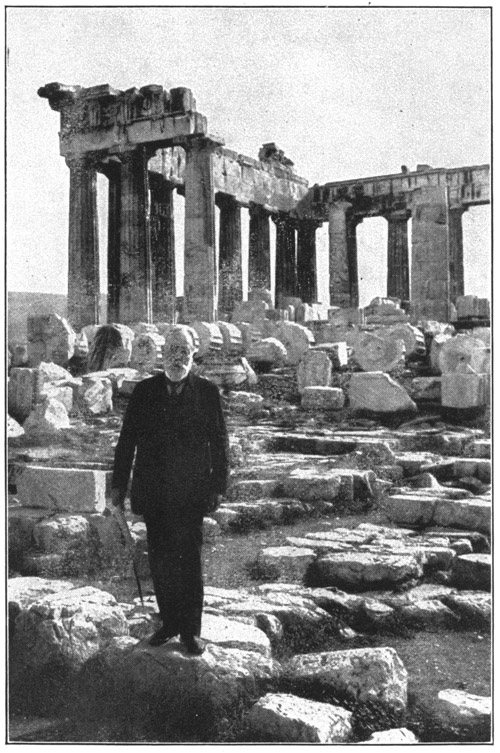

Vor den Ruinen des Parthenon in Athen Vorn Karl Woermann (1911)

Draußen und drinnen zog die Schlinge um den Hals unseres eigensten alten Lebens sich nun eben immer enger zusammen. Anfang September 1918 fand ich noch den Mut, mit meiner Tochter und meinem Sohn einen mehrtägigen Ausflug in den wendischen Spreewald zu unternehmen. Es war uns eine Erquickung, einmal die Luft einer anderen Welt zu atmen. Wie fremdartig diese stille, kleine, nicht deutsche und damals doch nicht deutschfeindliche Welt vor den Toren der Reichshauptstadt! Wie seltsam das Reisen im offenen Nachen, in dem man wie im Traum auf langen glatten Kanälen durch Wälder, Gärten und Dörfer dahingleitet! Wie bunt die Trachten der Spreewälderinnen, die sich am Sonntagmorgen vor den Kirchen versammeln! Wie feierlich das Laubdach, zu dem die Bäume beider Ufer sich oft auf weite Strecken über die Wasserstraßen wölben! Und wie fremd die slawische Sprache, die die Leute unter sich reden, und selbst der Tonfall klingt, in dem sie deutsch sprechen! Über den Krieg, die Lebensmittelnot und die Friedensmöglichkeiten redeten sie nüchtern und verständig. Als Preußen fühlen sie sich allenfalls. Dem Deutschtum stehen sie, wie nicht anders zu erwarten, kühl gegenüber.

Ich kann nicht leugnen, daß wir den Eindruck hatten, einen Abstecher ins Ausland gemacht zu haben; und doch ist diese wendische Insel ein unauslösbares Stück Deutschlands geworden und weiß auch, daß sie es ist.

Gegen Ende Oktober mußte meine Frau sich ihrer Ermüdung wegen auf einige Wochen beurlauben. Wir zogen uns abermals in den Berg- und Waldfrieden Gottleubas zurück. Noch waren die Waffenstillstandsbedingungen nicht verabredet; aber die Verhandlungen waren im Gange. Oben auf dem Berge, zu dem die trüben Nachrichten scheinbar gedämpfter hinaufdrangen, hörten wir von Ludendorffs Abgang, von der völligen Unterwerfung Österreich-Ungarns, das sich den Siegern zum Durchmarsch gegen Deutschland auslieferte, und schließlich von dem Flottenaufstand in Kiel.

Am Nachmittag des 8. November 1918 fühlte meine Frau sich verpflichtet, auf 24 Stunden nach Dresden zurückzukehren, um sich in ihrer Verpflegstelle am Hauptbahnhof, in der gewandte Damen sie jetzt auch im Nachtdienst vertraten, umzusehen. Sie traf abends gerade zur rechten Zeit dort ein, um das Stückchen der Revolution, das sich am Dresdner Hauptbahnhof abspielte, mit zu erleben.

Sie war innerhalb des Bahnhofs auf dem Wege zur Bahnhofskommandantur, um Erkundigungen einzuziehen, als der Zug einlief, dem etwa 120 aufrührerische Soldaten mit ihrem Soldatenrat an der Spitze entstiegen und sich der Kommandantur bemächtigten. Meine Frau kehrte sofort in ihren Verpflegungssaal im ersten Stockwerk zurück. Von der Galerie, die vor ihm im Innern der Halle entlang läuft, konnte sie alles beobachten. Als die Stürmer auch in ihrem Saal nach Offizieren suchen wollten, trat sie ihnen ruhig entgegen und bat sie, sich der Ordnung, die im Verpflegungssaale herrschte, zu fügen. Die drei Stürmer, die hier natürlich keine Offiziere fanden, wurden drinnen von den anderen Damen, die noch nichts von dem Vorgefallenen bemerkt hatten, wie andere verpflegungsberechtigte Soldaten erquickt und zogen dann wieder ab. Mein Sohn, der selbst in einem benachbarten Café, in dem auch Offiziere in Uniform weilten, das Eindringen der Umstürzler miterlebt hatte, begab sich ungehindert zu meiner Frau auf die Verpflegstelle.

Den in der ersten Erregung gefaßten Beschluß der Stadt, die Verpflegstellen zu schließen, gelang es meiner Frau und anderen durch den Hinweis auf die Notwendigkeit, die heimziehenden, durch Dresden kommenden Truppen nicht im Stich zu lassen, rückgängig zu machen. Sie hat ihre Pflichten gegen das arme entwaffnete deutsche »Volk in Waffen«, wie vorher unter dem Bahnhofskommandanten, so jetzt unter dem Soldatenrat, der ein gebildeter und menschenfreundlicher Schauspieler war, im alten Geiste weiter erfüllt, bis die letzten Nachzügler heimgekehrt waren. Erst Ende Februar 1919 wurde die Verpflegstelle aufgelöst.

Am Morgen des 9. November erwarteten meine Tochter und ich in Gottleuba die Rückkehr meiner Frau von Dresden, als wir ein Telegramm von ihr mit der Bitte erhielten, sofort nach Dresden zurückzukehren, da man nicht wisse, ob die Verbindung mit Pirna nicht abgeschnitten werde. Mit unserem Sohn fuhr sie uns, da sie ihrer Pflegerinnentracht für alle Fälle eine besänftigende Wirkung zutraute, bis Pirna entgegen, uns heimzuholen.

Zu Hause hatten wir kaum Zeit, unseren Gedanken nachzuhängen. Der dumpfen Spannung folgte eine heftige Erregung. Gleich am Abend unserer Heimkehr hörten wir, daß der Kaiser abgedankt habe; und nun folgte Tag auf Tag und Schlag auf Schlag alles übrige.

In Dresden wurde gleich am 10. November die Republik ausgerufen; am 11. wurde der Waffenstillstand unterzeichnet, den wir, so schmählich seine Bedingungen waren, doch nur im Hinblick auf die halbwegs erträglichen Friedensbedingungen, die Wilson in Aussicht gestellt hatte, angenommen haben.

Wie mir nach diesem Waffenstillstand zumute war, spricht sich in den Versen aus, die mir einige Tage später in die Feder flossen:

Jach und ruhmlos kam die Wende,

Deutschlands Atem stockt:

Schmählich geht der Krieg zu Ende,

Und der Feind frohlockt.

Deutsches Volk, des Lichts Verkünder,

Jach erlosch dein Licht.

Angeklagt, ein armer Sünder,

Stehst du vor Gericht.

Unters Joch nun sollst du beugen

Dein verhülltes Haupt.

Folgsam schwören tausend Zeugen,

Was der Haß erlaubt.

Was der Throne Troß verbrochen,

Schieben dir sie zu.

Grauses Urteil wird gesprochen.

Du bist nicht mehr du.

Deutsches Volk, und liegst gerichtet,

Hungernd, eingekreist.

Du am Boden, nicht vernichtet

Ist dein Feuergeist.

Deutsches Volk, raff' dich zusammen.

Stähl' dich, Mann an Mann.

Leucht' mit neuen Geistesflammen

Aller Welt voran!

Am 14. November dankten die Könige von Bayern und von Sachsen ab, denen in den nächsten Tagen alle übrigen regierenden Fürsten Deutschlands folgten, ohne daß ein Finger sich zur Rettung ihrer Throne gerührt hätte. Wichtige Kulturaufgaben, die sie gepflegt hatten, sanken mit ihnen in den Staub, geheiligte Erinnerungen verflogen mit ihrer Flucht in die Lüfte, tausend bewährte Einrichtungen wurden mit ihren Thronen in Trümmer zerschlagen. Aber die Bahn, eine wirkliche Reichseinheit zu schaffen, die freilich nicht betreten worden, wurde frei.

Ich habe schon früher erwähnt, daß ich nicht mit der Verehrung des »monarchischen Gedankens« groß geworden war und die Frage, ob Monarchie oder Republik, stets als eine entwicklungsgeschichtliche Frage für jedes einzelne Land angesehen hatte. Ich leugne nicht, daß ich, so warm mein Herz für einige unserer deutschen Fürsten als Menschen und als Herrscher schlug, jetzt in Deutschland die große entwicklungsgeschichtliche Wendung zur Republik als vollzogen ansah.

War ich niemals Mitglied einer politischen Partei geworden, da es mir nicht gegeben war, mir in jedem Einzelfall vorschreiben zu lassen, wie ich ihn beurteilen solle, so pflegte ich vor dem Kriege doch meistens mit der nationalliberalen Partei, und zwar, da ich für unsere Zeit den Parlamentarismus für unumgehbar hielt, vornehmlich mit deren linkem Flügel zu stimmen. Da dieser, der, wie ich, die Zeit der Republik für gekommen hielt, zur neuen demokratischen Partei abschwenkte, so stimmte auch ich bei den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 und den nächsten Wahlen für die demokratische Liste meines Wahlbezirkes. Jetzt heißt es, abwarten. An die Alleinseligmachung des Parlamentarismus habe ich nie geglaubt. Alles hat seine Zeit, und die Erfahrungen, die wir seit 1919 in Deutschland mit ihm gemacht haben, sind danach angetan, den Vaterlandsfreund an ihm irre zu machen. Verspräche, was man von links oder von rechts an seine Stelle setzen möchte, nur Besseres!

Jammerschade ist es, daß Deutschland nicht wie Frankreich schon zur Zeit der Herrschaft des absoluten Königtums zu einer völkischen Einheit zusammengeschmiedet worden, die sich stärker erweist als das Parteigetriebe, oder wie Italien aus der Zeit seiner Zersplitterung und Ohnmacht das Bewußtsein gerettet hat, daß nur ein einigender Zusammenschluß der Parteien einem Volke die Kraft verleiht, sich einer Welt von Gegnern gegenüber zu behaupten.

Übrigens war ich schon durch den Schulunterricht, den ich als Knabe in Hamburg erhalten hatte, gegen das Frankfurter Parlament von 1848, die von ihm beschlossene Reichsverfassung von 1849 und die schwarz-rot-goldene Fahne, die in meiner Jugend als Sinnbild deutscher Einheit und Freiheit galt, keineswegs so voreingenommen, wie die meisten meiner Freunde, die es in der Schule anders gelernt hatten. Ich gehörte daher zu denen, die die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919, die in manchen Stücken ihrer 70 Jahre älteren, früh verunglückten Schwester glich, mit einer gewissen Befriedigung begrüßten; und ich glaube noch heute, daß wir, um äußere und innere Verwicklungen zu vermeiden, an ihr festhalten müssen, bis vielleicht andere Zeiten andere Satzungen organisch aus ihr heraus entwickeln.

Als am 28. Juni 1919 der schmähliche Friede von Versailles unterzeichnet worden war, war es mir beinahe ein Trost, daß auch die demokratischen Vertreter des Reiches sich nicht dazu hergaben, ihn zu unterzeichnen, sondern dies dem Zentrum und der Sozialdemokratie überließen, die von Haus aus mehr international als national eingestellt gewesen waren. Daß er unterzeichnet wurde, mag unerläßlich gewesen sein, um uns vor noch Schlimmerem zu bewahren. Aber der Versailler Friede von 1919 bleibt darum doch der schmachvollste und unritterlichste Friede, der jemals einem tapfern Volke, das der gewaltigen Übermacht von 28 Staaten, einschließlich 6 Großstaaten, erlag, aufgenötigt worden ist. Von den 14 Punkten Wilsons, deren Mäßigung uns geködert hatte, war keine Rede mehr. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dem zuliebe unsere Feinde behaupteten, uns bekriegt zu haben, wurde den Millionen Deutschen gegenüber, die gegen ihren Willen ihren feindlich gesinnten Nachbarn ausgeliefert wurden, mit Füßen getreten. Unsere Kolonien, deren blühende Städte und reich bebaute Gelände die Bewunderung aller Unbefangenen erregt hatten, wurden uns unter dem heuchlerischen und lügnerischen Vorwand, wir verstünden nicht zu kolonisieren, wenn auch der Form nach nur vorläufig, geraubt. Unsere Kriegsflotte wurde versenkt oder verzettelt, unserer Handelsflotte wurden nur kleine Schiffe gelassen. Die Summen der Kriegskosten, die uns unter anderem Namen (da uns zugesagt worden war, uns keine Kriegskosten aufzuerlegen) angerechnet werden sollten, wurden offen gelassen, um sie beliebig zu einer Höhe hinaufschrauben zu können, deren Bezahlung unmöglich war; und das schamloseste war, daß man uns wider besseres Wissen zwang, zu erklären, daß wir das alles verdient hätten, weil wir allein die Schuld am Kriege trügen. Daß das Gegenteil der Fall war, lag doch offen vor den Augen aller da, die das letzte halbe Jahrhundert miterlebt hatten. Es war, wie wenn 28 Bewaffnete, die sich nach und nach zusammengefunden, um vier des Weges kommende Wanderer auszurauben, diese durch ihre Übermacht nach tapferer Gegenwehr bezwungen und ausgeplündert hätten und ihnen nun mit vorgehaltener Pistole die Erklärung abpreßten, sie hätten den Streit angefangen. Einzeln hätten wohl die meisten Siegerstaaten sich geschämt, ihrem besiegten Gegner derartige heuchlerisch gestellte Bedingungen zuzumuten. Aber zu vielen, wenn einer den anderen deckt, mag auch der Mut zur Lüge und zur Ungerechtigkeit wachsen.

Wie jedem ehrlichen Deutschen nach diesem Friedensschlusse zumute war, läßt sich nicht beschreiben. Die Schmach brannte ihm auf Stirn und Wangen; und in seinen Augen erloschen die Flammen des alten Mannesstolzes. » Ceterum censeo Carthaginem delendam esse« hatte der alte Römer Cato seinen Landsleuten so lange zugerufen, bis Karthago wirklich vernichtet am Boden lag. Germaniam delendam esse hatte eine angesehene englische Wochenschrift, die Saturday Review, den Ihren schon ein Jahrzehnt vor dem Kriege ins Ohr geraunt.

Jetzt war es geschehen. Eine der gewaltigsten Tragödien der Weltgeschichte hatte sich abgespielt. An Satyrspielen, die folgten, fehlte es nicht. Achtundzwanzig mit hineingezogene Länder des Erdballs klatschten Beifall.

Aber die Deutschen sind keine Punier. Aus der Asche ihres zerstörten alten Reiches ist bereits das Gerüst eines jungen neuen deutschen Reiches emporgestiegen, das des Ausbaues und der Festigung harrt. Die 60 Millionen Deutsche, die ihm geblieben sind, haben die leiblichen und geistigen Anlagen ihrer Väter und Vorväter geerbt. Sie brauchen sich nur auf sie, auf ihre Stärken und ihre Schwächen, zu besinnen, um, durch die Erfahrungen von 2000 Jahren gewitzigt, als neues Volk mit allen seinen alten Kräften und Idealen dazustehen. Sie brauchen, anstatt sich im Schlamme des Bruderzwistes zu wälzen oder unfruchtbaren Rachegedanken nachzuhängen, nur zusammenzuraffen und wiederaufzurichten, was ihnen allen gehört, um, ebenbürtig unter Ebenbürtigen, ihren Platz unter den freien Völkern wieder einzunehmen, deren gemeinsames Ringen der Vervollkommnung und Durchgeistigung der Menschheit auf Erden gilt.