|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Aus dem Tagebuch der Reise von 1911–12

Am Bord des österreichischen Lloyddampfers »Brünn«,

den 26. Oktober 1911.

»Am Bord des neuen, sauberen Schnelldampfers ›Brünn‹ vom Typ unserer ›Eleonore Woermann‹,der uns von Triest nach Patras, der westgriechischen Hafenstadt, trägt, ist alles gut zugeschnitten und anheimelnd eingerichtet. Als wir heute Morgen sein Deck betraten, ging die Sonne über den groß umrissenen Bergketten Albaniens auf, die zu unserer Linken in herber, brauner Schönheit den munter hüpfenden azurblauen Wogen der Adria entstiegen.

»Rasch nähern wir uns, weiter südlich steuernd, der Küste. Vor Vierzigheiligen ( Santi Quaranta), dem dürftigen Hafenort der hundert Kilometer landeinwärts gelegenen Hauptstadt Jannina, werfen wir Anker. Ein junges Ehepaar schifft sich hier aus, um, von Gendarmen begleitet, die lange Wagenfahrt nach Jannina auszuführen. Ein Stündchen nur – reichlich lange genug – lagen wir vor dem öden Städtchen, das sich dem ansteigenden getürmten Mauernhalbkreis seiner mittelalterlichen Befestigung leer und locker einfügt; dann ging es weiter, sofort in die großartige, reich gebuchtete Wasserstraße hinein, die Korfu vom Festlands trennt.

» Korfu, das Kerkyra oder Korkyra der Alten, die Phäakeninsel Scheria der Odyssee, die ›schwarze‹ die dunkle Korkyra, wie Strabo sie wohl wegen der dunklen Wälder nennt, die sie bedeckten! Lebendige Erinnerung verband mich schon von meiner Jugendreise her mit ihren heutigen Wäldern, die, da sie aus Olivenbäumen bestehen, in lichtem Silbergrau schimmern. Wie freute ich mich, mich mit den Meinen von ihrem Zauber umstricken zu lassen! Wie gespannt aber war ich auch auf den Besuch zwei ihrer Stätten, die erst seit kurzem besucht werden konnten! Die eine ist das Achilleion, das köstliche Landschloß der unglücklichen Kaiserin Elisabeth von Österreich, das diese geistvolle Herrscherin, deren Lieblingsdichter Heinrich Heine war, mit einem Heinetempel, diesen aber mit dem Marmorsitzbild des Dichters von der Hand des dänischen Bildhauers Louis Hasselriis ausgestattet hatte. Zu diesem Denkmal hatte ich besondere Beziehungen. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich eine Vereinigung gebildet, die es, als es noch im Besitz seines Schöpfers war, käuflich erwerben und unter Mitwirkung des damaligen Oberbürgermeisters von Düsseldorf in der auch mir so nahe stehenden Vaterstadt des Dichters aufstellen wollte. Ich hatte mich mit an die Spitze des Unternehmens gestellt und die Sammlung für das Denkmal in Dresden übernommen. Als alles bereit war, wurde aber von höherer Stelle Einspruch gegen die Errichtung eines Heinedenkmals in Deutschland erhoben. Die Kaiserin von Österreich erwarb es und baute ihm sogar einen Tempel in ihrem Achilleion auf Korfu. Das Achilleion aber war nach der Ermordung der Herrscherin in den Besitz unseres Kaisers übergegangen, dem das Heinedenkmal natürlich ein Dorn im Auge war. Wohin es gekommen, kann ich nicht sagen.

»Die zweite neu entstandene Sehenswürdigkeit der Insel, zu der es mich zog, sind die Reste des uralten griechischen Tempels, den unser trefflicher Wilhelm Dörpfeld hier im Auftrage des Kaisers vor einem halben Jahre wieder ausgegraben hat.

»Einen halben Tag hatten wir bis zur Weiterfahrt der ›Brünn‹ Zeit, uns in Korfu umzusehen. Gegen unsere frühere Gewohnheit übergaben wir uns hier, wie wir es in Zukunft in Griechenland zur Erleichterung der Äußerlichkeiten der Reise zu halten gedenken, einem Lohndiener, der es übernahm, uns für 25 Drachmen einschließlich aller Fahrgelegenheiten alles zu zeigen, was wir zu sehen wünschten. Eine schöne Barke trug uns von der Reede leicht tänzelnd ans Land. Ein bereitstehender Zweispänner fuhr uns in raschem Trabe zum Achilleion hinaus und hinan. O wie schön ist das Eiland des glücklichen Volkes des Dolce far niente! Wie überraschend die Fülle der südlichen Welt, in die wir uns plötzlich wieder versetzt sahen! Fettleibige, krummstämmige Kaktuspflanzen bilden die Hecken der Einzelfelder, wie die Weißdornhecken bei uns in Holstein. Uralte Ölbäume mit knorrigen Stämmen tauchen anfangs einzeln, dann in größeren Hainen auf und werden rasch zu zusammenhängenden Wäldern, deren Silbergrün überall vom Schwarz der dazwischen aufragenden Zypressen durchbrochen wird. Hier und da Palmen, hier und da Agaveneinfassungen, aus denen einzelne ihre hohen, gespreizten Blütenstengel haushoch emporschießen. Saftiggrüne Feigenbäume überall; Orangen aber nur vereinzelt in den geschlossenen Gärten.

Als wir höher kamen, blühte es zu beiden Seiten der Straße rot von großen Eriken und zarten Alpenveilchen, zwischen denen rein weiße Krokusblüten sich drängten. In edlen, ruhigen Umrissen steigt zu unserer Rechten das Gebirge hoch und höher hinan. Blau schimmert unter uns die tiefeinschneidende, landseeartige Bucht, vor der die Zypresseninsel liegt, die angeblich das Vorbild zu Böcklins Toteninsel sein soll. Andere Inseln im Lago Maggiore und im Gardasee erheben freilich mit größerem Rechte den gleichen Anspruch. Böcklin soll niemals auf Korfu gewesen sein. Das Ganze schließt sich, unendlich groß, fein, weich und ruhig zusammen; und überaus malerisch beleben die Landleute, die uns begegnen, die Straße: Männer, Frauen und Kinder in ihren eigenartigen Trachten, zu Pferde, zu Esel und zu Fuß, manchmal in schönen Gruppen, die von Künstlerhand zusammengeordnet zu sein scheinen.

»Schließlich ging's steil bergan. Im Achilleion wirkt das banale Schlößchen ernüchternd, der seines Marmordichters beraubte Heinetempel entmutigend. Aber auch Ernst Herters großes Marmorbild des sterbenden Achilleus, das schon die Kaiserin Elisabeth angeschafft, und Karl Goetz' großes, ehernes Standbild des griechischen Helden, das erst unser Kaiser hier aufgestellt hat, haben uns nichts besonderes zu sagen. Das Standbild, so groß es ist, wirkt doch viel zu klein, um, wie der Kaiser wünschte, schon vom Meere aus sichtbar zu sein. Mächtig aber zog die Aussicht von allen Höhen des vom Meer ansteigenden Terrassenparks uns an. Wie fesselnd fügen die Buchten und Inseln und jenseits des Meeres die kahlen albanischen Gebirge sich, aus dem üppigen Pflanzenwuchs dieses Gartens gesehen, zu einem ernsten, gerade durch seine Gegensätzlichkeit ergreifenden Gesamtbild zusammen!

»Vom Achilleion fuhren wir geradesweges zu Dörpfelds Ausgrabungsstätte. Ein rechteckiger Altar mit Triglyphenwänden, ein uraltes dorisches Kapitell, das mit seinem Blätterhalsansatz unter dem mächtigen Wulst umgestürzt dalag, und einige jüngere dorische Säulentrommeln, die uns den Wiederaufbau des Tempels im Geiste erleichtern, war alles, was an der Stätte selbst unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Die wichtigsten der hier ausgegrabenen Bildwerke sind in dem nahe gelegenen kleinen Museum untergebracht worden. Die uralte Flügelmeduse mit schematischen Ringellocken, kurzem Panzer und steifem Schlangengürtel starrt uns aus mächtigen Glotzaugen bösartig an. Von den beiden heraldischen Löwen zu ihren Seiten ist nur der zur Linken, dessen Leib wie mit Pantherfellflecken mit konzentrischen Kreisen bedeckt ist, einigermaßen vollständig erhalten. Dazu höchst altertümliche Giebelreliefgestalten. Alles harrt noch der näheren Bestimmung. Jedenfalls sind es wichtige Reste der altgriechischen Kunst des 7. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung, die ich in der neuen Auflage meiner Kunstgeschichte nicht übergehen kann.

»Fast lautlos gleiten wir durch die stille, jetzt nächtig dunkle Wasserstraße an Leukas und an Ithaka, der Heimatinsel des Odysseus, vorbei. Dörpfelds Ansicht, nicht Ithaka, sondern Leukas sei die Heimat des göttlichen Dulders gewesen, regt uns heute abend nicht auf. Entscheiden können wir sie doch nicht; und ich kann mich auch nach wie vor nicht davon überzeugen, daß es richtig ist, in jeder der kurzen landschaftlichen Ortsandeutungen Homers die Wiedergabe einer ganz bestimmten wirklichen Örtlichkeit zu sehen.«

Olympia, den 28. Oktober 1911.

»Wie mir heute zumute war, als wir den geweihten Boden Olympias betraten, auf dem im Lichte des Zeustempels, des heiligsten Heiligtums Griechenlands, die schönsten jungen Männer aller Hellenenstämme sich, Körper und Seele zu stählen, alle vier Jahre in den erlesensten Leibesspielen maßen, kann ich nicht aussprechen. Strömten zu diesen Wettkämpfen doch die Zuschauer aus ganz Hellas herbei, denen die hier erfochtenen Siege so wichtige Abschnitte ihres gemeinsamen Empfindens bedeuteten, daß sie die Jahre der olympischen Spiele zur Grundlage ihrer Zeitrechnung wählten! Umfaßten die tausend Jahre dieser Zeitrechnung doch die ganze Blüte des Hellenentums, das sich nur in den gemeinsamen Kampfspielen dieser und anderer Art seiner volklichen Einheit bewußt blieb! Hatte ich mir, um mich in ahnendem Sehnen für das geistige Nachempfinden der Errungenschaften dieses Volkstums vorzubereiten, doch schon als Vierzehnjähriger heimlich eine griechische Grammatik erstanden! Und sollte ich Olympia und Delphi, die am weitesten hin strahlenden Stätten des griechischen Staatenlebens, doch zum ersten Male mit eigenen Augen schauen!

»Gedanken dieser Art beschäftigten mich gestern den ganzen Tag in der nüchternen Handelsstadt Patras und heute auf der stillen Eisenbahnfahrt hierher. Patras selbst ist in der Tat eine nüchterne Stadt, deren Straßen von dürftigem Menschengewühl belebt sind. Aber ihre Umgebung, in die wir unserer Gewohnheit nach alsbald hinausfuhren, ließ uns doch gleich wieder fühlen, in Griechenland zu sein. Echt griechisch ist die blaue Bucht, an der die Stadt sich lagert, echt griechisch sind die kühn gestalteten Berge, die sie umringen; und echt griechisch in anderem Sinne ist auch die fruchtbare Küstenebene, die Patras umgürtet. Römisch aber ist das Odeion-Theater am Aufgang zum Burgberg. Das Theater ist lehrreich, da nicht nur sein Zuschauerhalbrund mit Resten des Marmorbelags seiner Sitzreihen, sondern auch seine Bühne wieder bloßgelegt und leidlich erhalten ist. Am genußreichsten aber ist die Aussicht von der Höhe der verfallenen venezianischen Feste. Über fernen Inseln sahen wir die Sonne strahlend untergehen.

»Um halb sieben Uhr heute morgen fuhren wir auf der Eisenbahn nach Olympia ab. Auf der Fahrt am Golf von Patras entlang galt es, bald nach rechts, bald nach links hinauszuschauen. Bald rollt man durch weite, üppig mit rot blühenden Erikabüschen bestandene Heidestrecken, bald durch Olivenhaine oder immergrüne Eichwälder, bald an weißen Dünen vorüber, zuletzt immer durch Korinthenpflanzungen dahin. Zur Linken sieht man überall das braune Hochgebirge ragen, zur Rechten blickt man aufs blaue Meer hinaus, auf dem die Insel Zante zu schwimmen scheint.

»Bis Pyrgos war uns der Wirt des Eisenbahnhotels in Olympia entgegengefahren, bei dem wir uns angemeldet hatten. Er half uns hier beim Umsteigen, am Bahnhof zu Olympia beim Aussteigen und begleitete uns, dienstbeflissener als uns lieb war, in unsere Zimmer seines durchaus nicht üblen Gasthofes, in dem wir die einzigen Gäste waren.

»Unser erster Weg war natürlich ins Museum, das die köstlichsten, in Olympia wieder ausgegrabenen Bildwerke birgt, die wir in wohlgelungenen Gipsabgüssen schon, wie oft, betrachtet haben und auch daheim bewundern können, sooft wir wollen. Die Urbilder in ihrer eigenen Marmorschönheit zu sehen, aber drängt es uns mit unwiderstehlicher Hast. Liegt das Museum, der würdige Bau Friedrich Adlers und Wilhelm Dörpfelds, unserem Gasthof doch auch am nächsten. Wie könnten wir an ihm vorübergehen, ohne seine lichten Räume zu betreten? Groß und feierlich ist die stille Natureinsamkeit auf der fichtenwaldumkränzten Höhe über dem Alpheiostal, in dem zu unseren Füßen der seichte Fluß, das Blau des Himmels widerspiegelnd, sich wie ein Azurband windet. Die beiden strammen, denen des Zeustempels nachgebildeten dorischen Säulen, zwischen denen hindurch wir die Empfangshalle des Museums betreten, wecken den Rhythmus in uns, der drinnen weiterhallt. Pochenden Herzens stehen wir in dem fein abgemessenen Oberlichtsaal, an dessen Langwänden, deren Länge der Breite des Zeustempels entspricht, die berühmten figurenreichen Giebelgruppen dieses Tempels ausgestellt sind, die uns in der herben Vorreife ihrer Formensprache von hinreißender Schönheit erscheinen: links, vom Ostgiebel, die Gruppe, die den Wagenwettkampf des Pelops und des Önomaos veranschaulicht: rechts, vom Westgiebel, von der sehnigen Richtergestalt Apollons überragt, der Kampf des Lapithen mit den Kentauren. Zerschmettert, zertrümmert, in hundert Bruchstücken verstreut wurden diese Gestalten ausgegraben. Der künstlerische Scharfsinn unseres Freundes Georg Treu hat sie zusammengeordnet und ausgestellt, wie sie sich hier, einleuchtend und verständlich, vor uns aufbauen. Daß andere Gelehrte dieses oder jenes anders zusammengesetzt sehen möchten, kümmert uns heute hier nicht. Wir stehen bewundernd vor der Kunst des Bildhauers, der diese lebendigen Handlungen so sprechend veranschaulicht und zugleich, wie durch ein Wunder dem gegebenen Raum der Breitgiebel wie selbstverständlich eingefügt hat.

»Wie anders wirkt die Siegesgöttin des Päonios von Mende dort an der Schmalseite des Saales auf uns ein! Dies ist vollreife hellenische Kunst. Schade, daß ihr edles Antlitz verloren ist. Aber wir meinen es, wie wiedergeboren aus den Formen der ganzen Gestalt, uns gnädig leuchten zu sehen. Wie groß bewegt ist die vom Himmel herabschwebende Flügelgestalt! Wie vorbildlich für alle Zeiten die Behandlung des Gewandes der Fliegenden, das sich vorn, leichte Falten bildend, dem edlen Leibe anschmiegt, nach hinten aber in schönem, große Falten bildendem Fluß hinausschwingt!

»Dann der Hermes des Praxiteles! Der alte, herrliche, ewigjunge Freund! In den Gipsabgüssen sahen wir nur sein Bildnis, hier sehen wir ihn selbst, den erdenfesten Jüngling, den strahlenden Gott, die in sich beschlossene Schöpfung des großen Meisters.

»Die Nike des Päonios und der Hermes des Praxiteles sind die einzigen beglaubigten erhaltenen Originalwerke kunstgeschichtlich berühmter Meister. In ihrer ursprünglichen Marmorherrlichkeit wirken sie überwältigend, fast erschütternd auf uns ein.

»Wie ergreifend auch der mächtige, trotzig-urwüchsig dreinblickende, gekrönte Mergelkalksteinkopf der Himmelsgöttin Hera. Wie streng die Zeit, die ihre Götter noch in solcher starren Hoheit sah!

»Aber ich kann hier nicht bei allen Wundern des Museums verweilen. Beim Hinausgehen empfinden wir mit Stolz, daß es deutsche Ausgrabungen sind, die uns alles dies zurückgegeben haben, gedenken aber auch in Liebe der uns nahe stehenden Männer, die das meiste zu ihrer Verwirklichung beigetragen haben. Verlassen haben diese Welt schon der alte, edle Ernst Curtius, den ich vor 44 Jahren zu meinen Lehrern zählte, und Gustav Hirschfeld, mein römischer Freund von 1872, der die ersten Spatenstiche in Olympia geleitet hat. Lebendig wirkt und lehrt und schafft aber noch Georg Treu, unser lieber Dresdner Freund seit 30 Jahren, dessen Name für alle Zeiten mit dem des wiedererstandenen Hermes des Praxiteles verbunden ist.

»Gegen Sonnenuntergang unternahmen wir, uns zu sammeln, noch eine schöne Wanderung nach dem hoch über uns am Bergabhang gelegenen Dorfe Dhruwa und auf dem Höhenrücken, der sich von hier nach der Seeseite hinzieht. Oben wandert es sich glatt mit köstlichen Blicken ins Alpheiostal, dessen Strom sich noch einmal in zahlreichen Windungen nach Norden wendet, ehe er sich westlich ins Meer ergießt, so daß wir ihn an beiden Seiten zu unseren Füßen sehen. Dazu im Westen das Meer und die Insel Zante, im Süden und Osten die immer höher, schroffer und wilder ansteigenden Gebirge Arkadiens. Es ist eine durch den Flußlauf zu unseren Füßen für Griechenland ganz besondere, doch aber eine durchaus und lediglich griechische Landschaft.

»Die Menschen, die uns begegnen, rufen uns freundlich ihr guten Abend (καλή σπέρα) zu. Die Pferdchen, Hunde und Schweinchen kommen neugierig herangelaufen und lassen sich streicheln. Die sinkende Sonne hüllt alles in friedlichen Purpurschein.«

Olympia, den 29. Oktober 1911.

»Ach, wie schön ist es in Griechenland! Ach, wie wohl tut uns der Friede der Natur und der Kunst Olympias!

»Unser erster Weg war abermals ins Museum, wo wir unsere Andacht vor dem Hermes des Praxiteles verrichteten. Dann hinunter ins Ausgrabungsfeld, in dem die überall verstreuten Seefichten hie und da Schatten vor den glühenden Sonnenstrahlen spenden. Die großartigen Bauschöpfungen, die man in Grundrissen und Herstellungen hundertmal auf dem Papier studiert hat, treten uns hier unmittelbar entgegen. Deutlich erkennt man auch hier überall nur die wieder bloßgelegten Grundrisse. Hier und da ist eine der gestürzten Säulen wieder aufgerichtet. Die meisten ruhen reihenweis am Boden. Weithin verschleudert liegen die Kapitelle umher. Nur im Geiste bauen wir uns alles wieder auf und wandeln in der Kühle mächtiger Säulenhallen, wo wir in leiblicher Gegenwart jetzt im Schatten dunkelgrüner Fichtenkronen ruhen.

»Dort der gewaltige Zeustempel! Wie beseligend, im Geiste vor dem riesigen, von Phidias' Meisterhand aus Gold und Elfenbein gefügten Sitzbilde des Zeus zu stehen, von dem die Alten selbst behaupteten, es habe ihrer Religion neues Leben eingehaucht! Hier der Tempel der Herrscherin Hera, der älteste aller zu nennenden Tempel, in dessen Aufbau noch Pausanias den Umschwung vom Holzbau zum Steinbau verfolgen konnte. Weiter westlich, aus jüngerer, schon mazedonischer Zeit, der schöne Rundbau des Philippeion, der schon ein Tempel vergötterter irdischer Machthaber war. Wie verändert aber auch das Stilempfinden, das sich, im Gegensatz zu jenen Rechteckstempeln im dorischen Stil, in dem äußeren ionischen und dem inneren korinthischen Säulenkranz dieses Rundbaus ausspricht!

»Darunter, wie weit, der große Festplatz, die Altis, im Osten von der langgestreckten dorischen Echohalle begrenzt, hinter der das Stadion, die eigentliche Wettlauf-, Wettstreit- und Wettfahrbahn sich dehnt, die den Hauptnerv Olympias bildete. Gegenüber, außerhalb der Westmauer der Altis, die Palästra, der Übungsplatz der Ringkämpfer, hinter dem der schmale Kladeosfluß sich südwärts zum Alpheios hinabwindet. Dazu die übrigen Nebenbauten alle. Ja, es ist wirklich beglückend, von Natur und Kunst und Wissenschaft zugleich umwunden zu werden!

»Wie begierig die Natur in sich zurückzieht, was ihr entnommen war! Neben den wuchtigen Säulentrommeln, die liegen, wie sie gefallen, duftet der Boden von Thymian und allen würzigen Kräutern des Südens. Um alte Werkstücke rankt sich üppiges Brombeergesträuch, dessen Früchte, die uns laben, von einer Süßigkeit und einem Wohlgeschmack sind, die sie im Norden niemals erreichen. Die gewaltigen Säulen- und Giebelbauten, die wir im Geiste ragen sehen, heben sich licht von den goldgrünen Fichten des Kronioshügels ab.«

Olympia, den 31. Oktober 1911.

»Heute nachmittag wanderten wir auf der Landstraße, die nach Pyrgos führt. So weit man sieht, ist sie von Eseln, Maultieren und Pferden, von Trägern, Treibern und Reitern belebt. Es herrscht hier ein größerer Verkehr von Ort zu Ort, als man denken sollte. Wagen oder Karren aber sieht man kaum. Malerisch blicken die schwerbeladenen kleinen Reittiere mit ihren Reitern oder ihren Treibern drein. Manchmal ziehen ganze kleine Karawanen daher. Die meisten Menschen, denen man begegnet, sehen hübsch und liebenswürdig aus. Es scheint ein guter Menschenschlag zu sein. Freundlich grüßt den großstädtischen Wanderer auch in der weiteren ländlichen Einsamkeit ein herzliches »καλή σπέρα« oder »καλή μέρα«, freundlicher noch ein Blick aus dunklem Auge. Wohltuend fällt uns auf, daß dieses Volk hier, so arm es ist, im vollsten Gegensatz zu dem unteritalienischen, nicht bettelt; und wenn man einer armen Frau, die mit ihrem Kinde im Arm am Wege hockt oder die unter schwerer Last einherkeucht, einige Lepta in die Hand drückt, so dankt sie mit feurigen Blicken und Worten.

»Wie groß und still die Landschaft! An der einen Seite die mit Fichtenwald bestandenen Höhen des nahen Mittelgebirges, hinter denen das arkadische Hochgebirge auftaucht, an der anderen Seite die Weingärten der Ebene, durch die der Alpheios sich windet. Im Vordergrunde mächtige Baumgruppen und Riesenschilfsträuße; am Wegerande Feigen, Kakteen und Agaven, von denen eine einen so gewaltigen Blütenschoß getrieben hat, wie ich ihn nie gesehen zu haben meine. Die schönste und üppigste der Fichten der ganzen Gegend aber steht zwischen dem Museum und unserem Hause. Als wir vorher auf unserem Balkon ausruhten, hüllte der Mond, dessen erstes Viertel nahezu erfüllt ist, den Waldhügel Kronions, der vor uns liegt, in sanftgetönte Silberschleier; und unter uns wetteiferten Grillen und Frösche in schwirrendem Abendgesang.«

Delphi, den 5. November 1911.

»Von Olympia nach Delphi! Von dem heiligsten Bezirke des Zeus und der Hera zu dem heiligsten Heiligtume des strahlenden Pythontöters Apollon! Aus den fruchtbaren, von Öl und Wein triefenden Tälern des Kladeos und des Alpheios zu den wilden kahlen Felsen und den kalten geheimnisvoll drohenden Schluchten des Parnassos! Von der Stätte der Wettkämpfe, die die Zuschauer der ganzen alten Welt in das liebliche Elis zogen, zu der rauhen Stätte des delphischen Orakels, zu dem die Abgesandten aller Länder pilgerten, es um Rat zu fragen! Mit frommen Erwartungsschauern machen wir uns auf den Weg.

»In Patras haben wir nochmals übernachtet, unser großes Gepäck gleich von dort nach Athen vorausgeschickt, den gestrigen Tag aber zu einer nochmaligen Ausfahrt in das aussichtsreiche Gebirge benutzt, die uns zum Bewußtsein brachte, daß die Hafen- und Handelsstadt am Ausgange des Golfes von Korinth im Kranze ihrer schön geformten, schroffen braunen Berge, im Glanze ihrer tiefblauen Meerbucht und im Schleppengewande ihrer grünen Küstenebene zugleich eine der schönst gelegenen Städte Europas ist. Mit Schmerzen warteten wir gestern oder vielmehr heute seit Mitternacht auf den Küstendampfer ›Phylaros‹, der uns nach Itea, der Hafenstadt Salonas am Fuße des Parnassos, bringen sollte. Erst um halb zwei Uhr nachts konnten wir uns auf ihm einschiffen. In seinem Innern aber war es fürchterlich. Wir blieben fast die ganze Nacht auf dem Verdeck, auf dem wir uns, da es kalt wurde, in unsere Wintermäntel hüllten.

»Dann aber erlebten wir die köstlichste Mondschein-Wasserfahrt, die ich je erlebt habe. Der Mond stand gerade hinter uns. Es war ein Glänzen, ein Schimmern, ein Leuchten von bestrickendem Zauber. Die hohen Berge der beiderseitigen Küsten schienen in weichen Umrissen zwischen dem Himmel und dem Wasser zu schweben. Nach 4 Uhr sank der Mond blutrot hinter uns ins Meer. Nach 5 Uhr erschien das erste blasse Silberleuchten des dämmernden Morgens. Rasch aber verwandelte das Silberweiß hinter den östlichen Bergen sich in Goldgelb und ebenso rasch in leuchtendes Rubinrot. Im Nordosten wird der wolkenumschleierte Riesengipfel des Parnasses sichtbar. Der Parnaß! Ersehnter, seit meinen Knabenjahren ersehnter Berg Apollons und der Musen! Da liegst du in deiner ganzen majestätischen Größe vor uns; da strahlst du mir in dem ganzen Glanze entgegen, der dem höhersteigenden Wagen des Sonnengottes, deines Herrschers, entströmt!

»Es war voller Tag, als wir an der Bucht von Salona vor dem von außen weiß und sauber daliegenden Städtchen Itea ankerten. Der ›Gasthof zum Pythischen Apollon‹ in Delphi, dem wir uns verschrieben, hat uns seinen Dolmetscher Stephanos entgegengeschickt. Wir sind froh, die saubere Barke zu besteigen, in der er uns vom Dampfschiff abholt. Sein Landauer steht am Strande schon für uns bereit. Rasch haben wir uns in ihm mit unserem Handgepäck vertragen. Stephanos hat sich neben den Kutscher auf den Bock geschwungen. Ist das eine herrliche Fahrt! Uralter dichter Ölwald bedeckt die Talsohle, durch die wir uns landeinwärts wenden. Seine Ausläufer begleiten uns noch ein Stück Weges den Parnaß hinan. In Chrysó, wo uns guter, nach griechischer Art geharzter Rotwein erquickte, waren wir schon mitten in der wilden, öden Bergnatur. Wie alte Festungsmauern stehen die Felsen vor uns auf einer unteren Terrasse. Die steile Wand über uns ist in phantastisch gelbe Felsen aufgelöst, die wie Rieseneulen oder Riesengeier dreinschauen. Immer steiler windet die gute neue Landstraße sich zu dem alten Orakelheiligtum empor. Immer großartiger werden die Aussichten auf die Bucht von Salona, bald auch auf den ganzen Golf von Korinth und die fernen Berghäupter Arkadiens, ins graugrüne Ölwaldtal, in die wilden Schluchten und auf die schroffen Felsengipfel, denen wir entgegenfahren. Immer frischer wird die Bergluft, die uns umfängt.

»In Kastri, dem sauberen Dorfe, das ursprünglich auf dem alten Delphi lag, aber den Ausgrabungen zuliebe freundlich beiseite geschoben worden ist, empfängt uns der gute ›Gasthof zum Pythischen Apollon‹. Nachmittags machten wir dem von den Franzosen wieder ausgegrabenen heiligen Bezirk unseren ersten, staunenden Besuch. Was die Franzosen hier, wie die Deutschen in Olympia, vollbracht haben, ist so ziemlich dasselbe. Aber wie völlig verschieden wirkt es auf uns ein! Dort die ebene Talsohle, in der alles bequem nebeneinander liegt, hier der steile Bergabhang, an dem es mühsam auf und ab zu klettern gilt. Dort die Fichtenhügel, Ölwaldhänge und Weingärten! Hier die schroffe Hochgebirgsnatur! Von dem Apollontempel, in dem die orakelnde Pythia auf goldenem Dreifuß über dem Nabelstein saß, den die Alten für den Mittelpunkt der Welt hielten, ist noch weniger erhalten als von dem Zeustempel zu Olympia. Die Säulenschmuckteile, die zu ihm gehörten, liegen nicht in malerischer Unordnung umher, wie die des Zeustempels zu Olympia, sondern sind von den Franzosen fein säuberlich zusammengelegt. Von den Schatzhäusern, die sich hier an der unteren Umfassungsmauer entlangziehen, ist das der Athener wieder aufgerichtet. Sein Bildwerk, das ins Museum gebracht ist, ist hier draußen durch Gipsabgüsse ersetzt worden. Einen Überblick über die Ausgrabungsstätte, die den ganzen steil ansteigenden heiligen Bezirk umfaßt, gewannen wir schon heute. Wir blieben, bis es dunkelte. Der Abstieg von den glatten Kalksteinstufen und Marmorplatten erschien uns beinahe halsbrechend. Als wir heimgingen, stieg der leuchtende Vollmond hinter den Phädriaden, den beiden, in stumpfem Winkel zueinander gestellten mächtigen Felswänden empor, zwischen denen die kalte Schlucht über dem kastalischen Quell sich öffnet.«

Delphi, den 6. November 1911.

»Unser erster Weg galt heute dem Museum, das sich in seiner formlosen Außenseite weder als Kunstbau dem Museum von Olympia an die Seite stellen, noch in Bezug auf den Kunstwert der in ihm aufgestellten, am Orte ausgegrabenen Bildwerke sich mit diesem messen kann. Sind doch keine Originalwerke berühmter Künstler in Delphi zutage getreten, wie der Hermes des Praxiteles und die Nike des Päonios, keine Giebelgruppen von der Wucht und Größe derer des olympischen Zeustempels, ja, kaum ein archaisches Bildwerk von der Bedeutung des Herakopfes vom Heraion.

»Aber ferne sei es von uns, die Schätze des Museums von Delphi zu verkleinern. Kunstgeschichtliche Fragen regen sie fast in noch größerer Fülle an als die in Olympia; die Entwicklungsgeschichte der griechischen Kunst tritt uns auch in ihnen lehrreich entgegen, und an Einzelschöpfungen von bestrickendem Reize fehlt es auch ihm nicht.

»Ein köstliches, noch ganz vom herben Reize einer Kunst in ihrem Jünglingsalter umflossenes Bildwerk ist vor allem der überlebensgroße, noch langbekleidete bronzene Wagenlenker, von dessen Viergespann, das 478 v. Chr. von Gelon von Syrakus gestiftet war, sich nur wenige Bruchstücke erhalten haben. Der linke Arm fehlt, der rechte ist vorgestreckt, um die Zügel zu halten. Das gegürtete Gewand bildet an Brust und Oberarm feingelegte, lebendige Falten. Wunderbar sind die Füße, die noch mit beiden Sohlen den Boden berühren, die Hand und der keusche und strenge Kopf mit den gerade aufs Ziel gerichteten braunen Onyxaugen und den leise schwellenden Lippen durchgebildet.

»Auch die geflügelte Sphinx, die, auf dem altertümlich ionischen Kapitell der Säule der Naxier sitzend, rätselschwanger dreinblickt, ist noch von der Strenge der älteren griechischen Kunst getragen; und in den Marmorresten des Gigantenkampfes vom Apollontempel vereinigen sich altertümliche Steifheit der Formen und volle Lebendigkeit der Bewegungen zu reizvollem Eigenstil.

»Aus der reifen Zeit entzückt uns im Museum zu Delphi vor allem die große Marmorgruppe der drei mit dem Rücken aneinandergelehnten Tänzerinnen, fesselt uns aber auch die lysippische Gestalt des nackten Jünglings vom Daochosdenkmal, die, wenn sie auch kein reifes Originalwerk ist, doch als ein Abglanz reiner Künstlervollendung strahlt.

»Heute nachmittag machten wir dem Ausgrabungsabhang unseren Hauptbesuch. An den Schatzhäusern und dem Apollontempel vorüber stiegen wir zu dem Stufenhalbrund des Theaters empor, in dem wir uns, auf- und absteigend, alles zu vergegenwärtigen suchten. Dann aber zog es mich zur Lesche, der Plauderhalle der Knidier, die mit den von Pausanias genau beschriebenen berühmten Wandgemälden der Zerstörung Trojas nach der Ilias und der Unterwelt nach der Odyssee von der Hand des großen, noch schlichtstrengen Malers Polygnotos geschmückt waren. Daß keine Spuren dieser Gemälde an den Wänden des wiederausgegrabenen kleinen Gebäudes erhalten sind, wußte ich freilich. Aber meine eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen waren zu eng mit der griechischen Malerei verknüpft, als daß ich nicht das seelische Bedürfnis gefühlt hätte, wenigstens vor den Wänden gestanden zu haben, die mit den unsterblichen, und doch nur allzusterblichen Gemälden geschmückt gewesen sind. Leicht aber war es nicht, obgleich die Lesche auf unserem Plane deutlich verzeichnet war, zu ihr zu gelangen. Schon gestern hatten wir es vergeblich versucht. Klüfte, Felsen, Brunnenlöcher und Ruinenwände stellten sich uns immer wieder in den Weg. Wir riefen einen Aufseher in Uniform zur Hilfe. Aber er verstand uns nicht, obgleich ich ihm auf einem griechischen Plane die Stelle der Lesche zeigte.

»Er geleitete uns statt dessen zu dem noch höher gelegenen Stadion, das zu den allereindrucksvollsten Stücken des Delphischen Ausgrabungsgebietes gehört. Die mächtigen, lang-ovalen Stufenreihen sind vorzüglich erhalten. Am schönsten aber ist die Aussicht von diesen Stufen. Hier hat man das ganze abschüssige, zerklüftete Gelände vor sich. Hier gewinnt man eine Übersicht, die man unten drin nicht haben kann. Auf vielen Umwegen brachte unser liebenswürdiger Führer uns schließlich doch zur Lesche, in der es freilich fast noch weniger zu sehen gab, als ich erwartet hatte. Aber was ich wollte, hatte ich erreicht. Ich habe in der Lesche der Knidier zu Delphi gestanden. Als ich unserem stattlichen Aufseher, der uns so unermüdlich geführt und mir an schweren Stellen – wie oft – die Hand gereicht, ein Entgelt darbot, wies er dieses mit so aufrichtiger Entschiedenheit als verbotene Frucht zurück, daß ich nicht wagte, ihn weiter in Versuchung zu führen. Das neugriechische Volk macht mir dieses Mal einen gereifteren Eindruck als vor 33 Jahren.«

Delphi, den 7. November 1911.

»Meine delphischen Untersuchungen haben heute eine wesentliche Stütze erhalten. In unserem Gasthof ist der junge Archäologe Georg Rodenwaldt vom deutschen Archäologischen Institut in Athen mit seinem Bruder, der Arzt ist, und dessen liebenswürdiger Gattin angekommen. Wie selbstverständlich befreunden wir uns und sind bald in archäologische Gespräche verwickelt. Rodenwaldt begleitet uns ins Museum, wo sich auch dessen Kustos, der griechische Gelehrte Kontoleon, uns vorstellte. Im Museum drehte sich unsere Unterhaltung hauptsächlich um die dort untergebrachten Bildwerke von den Schatzhäusern der Sikyonier, der Siphnier und der Knidier, von denen das der Knidier, dessen Eingangshalle von Karyatiden-Jungfrauen statt der Säulen getragen wird, hier wieder aufgebaut ist. Auf die Streitfragen, die sich an die Giebel- und Fries-Bildwerke dieses Gebäudes knüpften, kann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Wie lebendig aber in ihrem derben Zupacken die Giebelgestalten des altertümlich strengen Dreifußraubes: Apollon und Artemis verteidigen den heiligen Orakelstuhl, den Herakles zu rauben sucht! Wie wohl abgewogen schon der Kampf der Götter gegen die Giganten auf dem Friese! Die Götterversammlung, die die Ewigen darstellt, die siegesgewiß dasitzend dem Kampfe zuschauen, weist bei aller hergebrachten Starrheit der Einzelformen in ihrer schlichten Ruhe bereits auf die berühmte Götterversammlung des attischen Parthenon-Frieses voraus.«

Delphi, den 8. November 1911.

»Heute nachmittag wanderten wir zur alten heiligen Phädriadenschlucht, zur alten sühnenden Kastalia-Quelle. Wie gewaltig die Felsen, zwischen denen in der eiskalten, ewig umschatteten Spalte das heilige Wasser entspringt! Wie stattlich vor ihr die Platanen, bis zu denen aus dem tief unten schimmernden Xeropotamos-Tale durch die weitere Papadiaschlucht der liebliche Ölwald heraufsteigt! Einst wuschen die Pilger zum Heiligtum Apollons sich am kastalischen Quell durch leichte Besprengung die Schuld von der Seele. Heute tränken die Reiter der Landstraße ihre Esel, Pferdchen und Maultiere an ihm; und hübsche Wäscherinnen liegen an ihm auf den Knien, ihre Hemden in ihm zu waschen.

»Weiter unten im Ölwald lag die alte eigentliche Stadt Delphi. Die Hauptterrasse Makaria bietet mit ihren Athenatempeln, den beiden kleineren Heiligtümern und dem Rundbau des Tholos das einheitlichste Ausgrabungsbild in ganz Delphi dar. Während unseres Heimwegs auf der von Hirten und Herden gefüllten Landstraße, auf der wir in ein lustig-freundliches Gedränge von Pferden, Schafen, Ziegen und Hunden gerieten, sank die Sonne. Unbeirrt durch die Zerstörung und die Wiederausgrabung der ihrem Gott geweihten Stätte zieht sie von Jahrtausend zu Jahrtausend ihre immer gleiche Bahn.«

Athen, den 15. November 1911.

»Die erste Woche unter der Akropolis und dem Parthenon, die uns als hohe alte Freunde begnadigend grüßten, ist im Rausche angestrengter, genußreicher Arbeit wie im Traum verflogen. Wir fuhren von Delphi in 6 Stunden im Dreispänner über das Gebirge, auf dessen Paßhöhe uns herrlicher Edeltannenwald fast wie im Schwarzwald umfing, nach der Bahnstation Braló, von dort in abermals 6 Stunden durch die böotische Ebene, geschichtlich denkwürdige Stätten im Fluge streifend, nach Athen, wo wir dieses Mal in dem guten, fast nur von gebildeten Griechen besuchten Grand Hotel wohnten. Es gab und galt hier eine Fülle neuen archäologisch-kunstgeschichtlichen Stoffes zu verarbeiten, die aus den Ausgrabungen weit voneinander entfernter Stätten hier zusammengeflossen ist. Wie hatte sich in den 33 Jahren, seit denen wir nicht hier waren, schon auf der Akropolis alles verändert! Überall hatte man aufgeräumt, alte Grundrißmauern bloßgelegt, hier und dort auch wieder aufgebaut. Welche Fülle neuer Gegenstände der alten mykenischen und der älteren und neueren hellenischen Kunst gab es in dem neu und übersichtlich geordneten Nationalmuseum zu studieren. Wie neu aber auch der Eindruck der Gräberstraße am Diyplon-Tor. Daß man hier eine Reihe der schönsten Denkmäler, wie das Reiterbild des Dexileos, die Denktafel der Hegeso, den lebensvollen Stier und den prächtigen Molosserhund wieder aufgestellt hat, verschafft uns ein lebendigeres Bild von dem schönheitsdurchhauchten Frieden der griechischen Gräberfelder.

»Die größte, für meine Zwecke wichtigste Neuheit, die ich in Athen vorfand, war das nun schon altbewährte Deutsche Archäologische Institut, das unter der Leitung Wilhelm Dörpfeldts und Georg Karos auf der Höhe seiner erfolgreichen Wirksamkeit stand. Ich hatte das Gefühl, hier mit offenen Armen ausgenommen und in jeder Hinsicht unterstützt zu werden. Dörpfeldt und Karo selbst nahmen sich unser aufs liebenswürdigste an; und von den jungen Archäologen des Instituts traten namentlich Georg Rodenwaldt, mit dem wir uns schon in Delphi befreundet hatten, und Kurt Müller in rege wissenschaftliche und gesellige Beziehungen zu uns.

»Von besonderer Bedeutung für mich ist es, daß Rodenwaldts Sondergebiet gerade das der antiken, d.h. der kretischen, mykenischen und hellenischen Malerei ist, an deren Erforschung auch ich in meiner Jugend einigen Anteil gehabt habe. Ich wurde hier sofort auf meinem ersten und eigensten wissenschaftlichen Gebiete mit einer Fülle neuer Anschauung und neuer Anregung beglückt.

»Dörpfeldt hält regelmäßige Vorträge auf der Akropolis, an denen auch der Kronprinz Konstantin und seine Gemahlin, die bekanntlich eine Schwester unseres Kaisers ist, teilnehmen. Natürlich dürfen auch wir uns den Zuhörern anschließen. Wie lebendig und überzeugend der große Entdecker und hellsichtige Forscher, der immerhin ein Anrecht auf einige Sonderansichten hat, uns seine Anschauungen über die alten Mauern Athens und über die Entwicklungsgeschichte des Parthenon und des Erechtheion und ihrer Vorläufer vorträgt, kann nur mitempfinden, wer selbst zu seinen Zuhörern gehört hat. Dörpfeldt bezeichnete es als ein Unglück für die Wissenschaft, daß Neu-Athen nicht im Süden, sondern, wie der Hauptteil der alten Stadt, im Norden der Akropolis angelegt worden sei. Im Süden würde es viel gesünder gelegen und den Norden der Archäologie für ihre Ausgrabungen freigelassen haben.

»Rodenwaldt ist in einem geschlossenen Seitenzimmer des Nationalmuseums damit beschäftigt, die zahlreichen Bruchstücke der in Tiryns neu entdeckten Fresken, die er veröffentlicht, zu großen Bildern zusammenzufügen. Gleich heute hat der liebenswürdige junge Gelehrte uns eingeladen, ihn bei seiner nahezu vollendeten Arbeit zu besuchen; und wir nahmen mit aufrichtiger Bewunderung an seinen scharfsinnigen und offensichtlich unanfechtbaren Zusammenstellungen teil. Auch das schon seit längerer Zeit bekannte Fresko des Stierfangs, das sich in Weiß und Rotbraun von blauem Grunde abhebt, sah ich hier zum ersten Male. Die neuen Freskenfunde aus Tiryns sind teils, weil in tieferer Schicht gefunden, älter und besser als der Stierfang, teils ebenso alt und ebenso gut wie dieser. Die älteren stellen, wie einige in Knossos auf Kreta aufgedeckte Wandgemälde, Jagden, Wagenfahrten und ähnliche Gegenstände dar. Von den jüngeren veranschaulichen die Miniaturfriese unter anderem eine Eberjagd und Frauengestalten, ein großer Fries aber lebensgroße Frauen mit weißen Gesichtern, roten Lippen, abstehenden Glockenröcken und reicher Gewandornamentik. Rodenwaldt machte uns darauf aufmerksam, daß die Darstellungen aus Tiryns und Mykene andere Trachten zeigen als die in Kreta gefundenen, was doch auf eine Verselbständigung des künstlerischen Betriebes in Mykene schließen lasse.«

Athen, den 17. November 1911.

»Heute beschränkte ich mich im Museum auf den mykenischen Saal mit allen seinen Herrlichkeiten. Eine Weile gesellte sich Dörpfeldt dort zu mir und hielt mir ein höchst interessantes Privatissimum darüber, daß nach seiner Auffassung, die übrigens auch die meines Freundes Wolfgang Helbig in Rom ist, die angeblich ›mykenische‹ Kunst weder kretisch noch mykenisch, sondern phönizisch sei. Ausgrabungen in Sidon müßten es bestätigen. Warten wir diese Ausgrabungen ab! Bei dem jetzigen Stande der Spatenforschung und dem wenigen, was wir sonst von der phönizischen Kunst wissen, kann ich mich Dörpfeldts Ansicht nicht anschließen.«

Athen, den 24. November 1911.

»Zum Gabelfrühstück um 1 Uhr waren wir heute mit Dörpfeldt beim deutschen Gesandten Freiherrn von Wangenheim eingeladen. Von dort nahm Dörpfeldt uns mit ins Archäologische Institut, wo Karo und Müller uns zahlreiche Gipsabdrücke und Kopien noch nicht nach Athen gebrachter mykenischer und griechischer Kunstwerke zeigten. Dann aber führte Rodenwaldt uns zu der Werkstatt des archäologischen Malers Gilliéron, eines Schweizers, dessen für die Veröffentlichung bestimmte ausgezeichnete Kopien nach allen hauptsächlichen in Kreta und an der pagasäischen Bucht wieder ausgegrabenen Wand- und Stelengemälde mich in höchste wissenschaftliche Begeisterung versetzten. Da hatte ich ja alle diese uralten Gemälde, über die ich schon soviel gelesen hatte, in wirklicher Größe und ihren wirklichen Farben unmittelbar vor Augen. Ich werde morgen noch einmal hierher zurückkehren. Die Anschauung und die Einsicht, die diese Bilder mir eröffnen, sind unbezahlbar.«

Athen, den 27. November 1911.

»Noch nie bin ich so ungern von Athen geschieden wie dieses Mal. Noch nie sind mir seine Natur und seine Kunst so innig auseinander hervorgegangen und miteinander verwachsen erschienen wie dieses Mal. Noch nie aber auch ist mir das neugriechische Volk so liebenswürdig vorgekommen wie in diesen Wochen. Daß es sich in den 33 Jahren weiterer Erziehung zu völkischer Reife gründlich zu seinem Vorteil verändert hat, springt mir überall wohltuend in die Augen. Konnte man vor 33 Jahren noch keine Fahrt, keinen Ritt, und erst recht keine Fußwanderung durch die griechische Landschaft unternehmen, ohne sich von Soldaten begleiten zu lassen, so ist Griechenland heute, wie mir allgemein versichert wird und die eigene Erfahrung zeigt, das sicherste Land der Welt. Eine einzelne Dame sogar könnte zu Fuß alle seine Gebirge und Küsten durchwandern, ohne daß ihr ein Haar gekrümmt würde. Nirgends wird man angebettelt und nirgends auch, wenn ich richtig sehe, übervorteilt. Ein Droschkenkutscher, den ich auf Zeit gemietet hatte, um einige Besuche zu machen und ihn dann am Akropolisausgang zu entlassen, machte mich darauf aufmerksam, daß von der vollen Stunde, die ich bezahlt habe, noch eine halbe übrig sei. Wolle ich nur noch zwanzig Minuten oben bleiben, so werde er warten, um mich umsonst zurückzufahren. Wie rührend aber auch die lesenden und lernenden Stiefelputzerjungen auf den öffentlichen Plätzen. Einer, der mir die Schuhe wichste, las, wenn er auf Kunden wartete, eifrig in einem Buche. Als ich ihn fragte, was er da lese, zeigte er mir das Buch. Es war Homers Odyssee in der Ursprache. Als er mich darauf etwas fragte und ich ihm Ὄχι (nein) antwortete und das ch scharf wie in unserem ›brauchen‹ aussprach, sagte er: ›Aber, lieber Herr, Sie müssen nicht Ὄχι (hart), sondern Ὄχί (weich wie in ›riechen‹) sagen.‹ Ähnliche Züge, die ich früher nicht bemerkt habe, obgleich ich in meiner Jugend, als ich allein reiste, dem Volke näherzutreten pflegte als jetzt, begegnen mir dieses Mal auf Schritt und Tritt.

»Wie glücklich das Volk, das seine neue Gesittung unmittelbar an die alte, vor 3000 Jahren blühende, deren Sprache es noch versteht und mit wenigen Abwandlungen auch noch spricht, wieder anknüpfen kann!

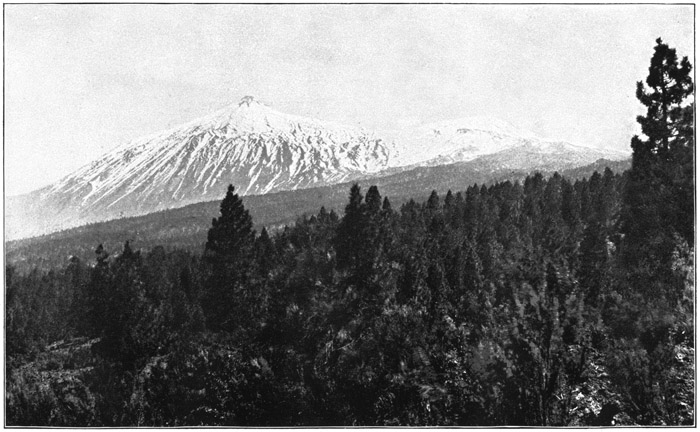

Tafel 8

Der Pik von Tenerife Nach Photographie von Hans Meyer

»Die alte griechische Baukunst haben hier freilich nordische Künstler germanischen Blutes erneuert; und man möchte darüber streiten, ob die klassischen Bauten dieser Meister, ob Hans Christian Hansens prachtvolles Universitätsgebäude, Theophil Hansens noch prächtigerer Akademiebau und Ludwig Langes fein empfundenes Nationalmuseum hier wirklich als bodenständige Kunst anzusehen sei. Aber einheimische Meister, wie Lysandros Kastanzoglu, der Schöpfer des großartig griechischen Polytechnikums, haben den dorischen und den ionischen Stil auch nicht echter erneuert als jene nordischen Meister; und was im Norden fremdartig klassizistisch, der bodenständigen Entwicklung widerstrebend wirkt, scheint hier doch in natürlicher Weiterbildung an das alte Klassische wieder anzuknüpfen. Was sollte man den Griechen auch für einen anderen Stil empfehlen als ihren eigenen, der einst ihrem Boden urwüchsig entsprang? Nur, ob alle seine Bauten ihn nicht in neuzeitlichem Sinne frischer verselbständigen gekonnt hätten, mag fraglich bleiben.

»O, wie schwer wurde uns heute abend der Abschied von der Akropolis. Daß mir nun in meinem Erdenleben noch einmal vergönnt sein wird, hier unter den Säulen des Parthenon und im Schatten der Propyläen zu stehen, ist äußerst unwahrscheinlich. Hinter Salamis sinkt die Sonne. Jeden Tag breitet ihr Untergang neue Farbenzusammenklänge über Himmel, Meer und Erde aus. In keinem Lande habe ich so farbenreiche Sonnenuntergänge gesehen wie in Griechenland. Rosenrot leuchtete gestern der Himmel der sinkenden Sonne gegenüber hinter dem Hymettos. Heute aber übertraf die Sonnenuntergangspracht an Reichtum und Sättigung die Farbentöne aller vorigen Tage. Vorn erglänzte das Meer veilchenblau, hinten seegrün; und am Himmel zog sich zwischen grauen Wolken, über denen lichtgrüne Töne schwebten, ein feuerroter Streifen hin.«

Rom, den 15. Dezember 1911.

»Die Eisenbahnfahrt durch die Abruzzen, der unsere Nachruhe in Pescara gegolten, gestaltete sich außerordentlich genußreich. Um 7 Uhr morgens verließ unser Zug, in dem wir ein sehr behagliches Heim erhielten, die Küste der Adria. Gleich bei Pescara tritt der höchste Berg Mittelitaliens, der Gran Sasso d'Italia, als mächtige, dem Ätna ähnliche Schneepyramide, die rosig im Morgenlichte leuchtete, in wunderbarer Majestät hervor. Dann geht es geradesweges ins Gebirge hinein, eigentlich zwischen der Kette des Gran Sasso und der Kette der Majella hindurch. Die Schneerücken beider Gebirgsstöcke treten bei den Windungen der Bahn abwechselnd hüben und drüben hervor. Die Majella gleicht, oben abgeflacht und vielfach senkrecht durchschnitten, einer von Gigantenhänden aufgetürmten Riesenfeste. Aus der Kette des Gran Sasso ragt dieser selbst, vom Westen gesehen, schroff und wild zerrissen gen Himmel. Wie herrlich das Tal, in dem Sulmona, der Geburtsort Ovids, liegt, des unglücklichen, weichen römischen Dichters, dem meine erste wissenschaftliche Arbeit gegolten hat. An drei Seiten umzieht die Bahn das Tal. Höher und höher hinanklimmend, eröffnet sie immer neue und immer herrlichere Aussichten. Tunnel folgt auf Tunnel, bis die Bahn den Hauptstock der Abruzzen durchbrochen hat.

»Jenseits fing es an zu nebeln. Den ausgetrockneten Fuciner See umfuhren wir, in feuchten, grauen Schleier gehüllt. Beim Eintritt ins Sabinergebirge hatte uns die Müdigkeit die Augen geschlossen. Aber mitten in den malerischen Bergen, die ich in der Jugend mit lieben Künstlern durchwandert hatte, weckte uns leuchtender Sonnenglanz. Dort, zur Linken, zweigt die Bahn nach Subiaco ab. Rings sind die Orte der Geschichte der römisch-deutschen Landschaftsmalerei seit hundert Jahren heilig. Tivoli! Wir grollen den Tunneln. Nur flüchtige Blicke erhaschen wir auf die berühmten Wasserfälle und den alten römischen Rundtempel. Dann geht's in die Campagna hinunter. Die Campagna! Wir sehen sie wieder. Dort taucht Michelangelos einzige Kuppel der Peterskirche auf, ohne die Rom uns nicht Rom wäre. Um vier Uhr halten wir auf dem Hauptbahnhof der Ewigen Stadt.«

Rom, den 17. Dezember 1911.

»Zum Kapitol hinauf! Ach, wie anders blickt es heute drein als vor 33 Jahren. Wie lastend beherrscht der neue Riesenbau des Denkmals Vittorio Emmanueles mit seinen mächtigen Treppenanlagen, seiner korinthischen Säulenpracht, seiner Fülle von Bildwerken den Corso, den Hügel und die ganze Stadt! Wie klein wirkt beim ersten Anblick, nachdem wir das Denkmal umwandert, der köstliche Platz Michelangelos auf der Höhe des Kapitols. Aber rasch siegt doch dessen innere Größe. Von Augenblick zu Augenblick wächst er machtvoller wieder auf uns herein.

»Dann hinunter zum alten Forum! An die altgriechischen knüpfen sich naturgemäß die altrömischen Forschungen an. Welcher Weg von der Altis in Olympia zum Forum Romanum! Und doch ist es eine organische, natürliche Weiterentwickelung.

»Die Ausgrabungen des letzten Menschenalters haben auch dem römischen Forum ein neues Ansehen gegeben. Vor acht Jahren blickte es freilich fast schon wie heute drein. Aber damals fesselten mich andere Aufgaben in Rom. Dieses Mal ließ ich das weite Ruinengelände mit seinen alten und neuen Wundern in seiner Ganzheit und mit allen Einzelheiten auf mich wirken. Hübsch grün ist jetzt alles durchwachsen; fein bequem sind die Übergänge und Durchgänge zurechtgemacht. Neben dem Bogen des Septimius Severus beleuchtet ein freundlicher Kustode uns die uralten Steine mit ihren seltsamen Inschriften im sogenannten Grabe des Romulus. Neben dem Bogen des Titus fegt ein anderer aufmerksamer Wächter in der mächtigen Basliika Konstantins uns ein Stück des prächtigen weiß-grün-gelb belegten Marmorfußbodens von dem Sande rein, mit dem es zur Schonung bedeckt ist. Neben dem Konstantinsbogen, der sich schon mit fremden Federn schmückt, ragt in seiner alten eirunden Größe das Kolosseum, in dessen zugänglichem Stockwerke auch alle Stiegen geglättet und ausgebessert sind. Immer von neuem aber überwältigt uns sein Anblick von außen und der weite Blick in die Campagna von seinen Höhen.

»Nachmittags waren wir auf dem Monte Pincio, der heute bei strahlendem Wetter eine Fülle von Menschen zu Fuß, zu Pferde und zu Wagen angelockt hatte, die sich bei den Klängen des Nachmittagskonzerts in ziemlich engem Kreise herumbewegen. An schönen vornehmen, mit herrlichen Rossen bespannten Eigenwagen fehlt es nicht. Doch ist ihre Anzahl gering schon gegenüber denen der Nachmittagsschaufahrten in den Cascine von Florenz, verschwindend klein im Vergleich mit denen, die man im Bois de Boulogne in Paris oder gar im Hyde Park zu London spazierenfahren sieht. Die meisten Wagen, die uns auf dem Monte Pincio begegnen, sind nur schlichte und schlechte, von elenden Kleppern gezogene Einspännerdroschken.

»Aber die Landschaft ist reicher geworden. Die Übergänge vom Monte Pincio zur Villa Borghese, die in meiner Jugend noch nicht zugänglich waren, sind geöffnet. Jetzt bildet das Ganze eine wirklich großstädtische und mit seinen Piniengehölzen und Einzelpalmen wirklich südeuropäische – beileibe nicht tropische – Parkanlage. Unverwüstlich aber ist die Aussicht vom Monte Pincio. Auch sie ist nicht mehr ganz die gleiche wie früher. Die regelmäßigen Stadtteile am rechten Tiberufer sprechen neuzeitlich mit; und das Denkmal Viktor Emanuels ragt zwischen den Kuppeln und Türmen fast aufdringlich empor. Aber klar und feurig, wie immer, ging die Sonne hinter den Hügeln unter, die das weite, von der ewigen, einzigen Peterskuppel überragte Häusermeer säumen. Ja, wir sind heute wirklich wieder in Rom gewesen.«

Rom, den 21. Dezember 1911.

»Die große römische Kunstausstellung, die in diesem Herbst so viele Fremde nach Rom gezogen, ist nur noch teilweise geöffnet. Die deutsche, die französische, die englische und die amerikanische Abteilung sind bereits geschlossen. Am merkwürdigsten, massig titanenhaft und urweltlich wirkte in ihrer Bau- und Bildkunst die serbische Abteilung auf uns ein. In der dänischen Abteilung gefiel uns namentlich die köstliche eherne Tierplastik; in der schwedischen wirkt der Larsson-Saal anziehender, weil bodenständiger als der Zorn-Saal; in der norwegischen ist Munch verhältnismäßig zahm, Krohg charakteristisch genug vertreten. In der spanischen Abteilung wirkt der den Bildern Sorolla y Bastidas eingeräumte Saal weniger packend als die freilich im internationalen Gebäude untergebrachten Säle Zuloagas und Angladas, deren etwas äußerliche Kunst doch eigenartig spanisch ist. Ungarn hat seine wenig neuzeitlichen Maler Munkácsy und Laszlo in ein gutes Licht gesetzt. In Österreich tritt Klimt geistvoll manieriert, aber raumkünstlerisch anziehend, tritt unser Dresdner Freund Karl Mediz namentlich mit seiner herrlichen Landschaft ›Einsamkeit‹ wirkungsvoll hervor.

»Am meisten in der Richtung meiner diesjährigen Studien liegt und vielleicht nur deshalb am bedeutendsten erscheint uns die archäologische Abteilung der Ausstellung, die, freilich fern ihrem Hauptgelände, in den Gewölben der Diokletiansthermen eingerichtet ist. Die eingestürzten Wölbungen der gewaltigen Räume sind notdürftig überdacht, der Ausstellung aber würdig angepaßt worden. In ihrer Abteilung ›Griechische Kunst‹ ist in Abgüssen und Photographien so ziemlich alles beieinander einschließlich der Gilliéronschen Nachbildungen der kretischen Wandgemälde, was wir in den letzten festlichen Wochen in Griechenland selbst bewundert haben. Wie lehrreich und fesselnd uns dieses ›Repetitorium‹ war, brauche ich nicht zu sagen.

»Trotzdem liegt das Hauptgewicht dieser Ausstellung in ihren altrömischen Sälen, in denen namentlich die spätrömische Reichskunst in Abgüssen, Zusammensetzungen und Photographien außerordentlich lehrreich vertreten ist. Da kommt die berühmte Ara pacis, deren Reste in allen Hauptmuseen Europas zerstreut sind, in richtiger Zusammensetzung vollständig zur Geltung. Da stehen das Tropäum Trajani von Adamklissi in Rumänien, die Kaisersäule aus Mainz und das Schifferdenkmal aus Trier. Auch Afrika ist mit übersichtlichen Modellen aus Timgad ausgezeichnet vertreten. Allmählich schließen immer neue Funde und Ausgrabungen sich zu einem anscheinend abgerundeten Bilde der antiken Kunst zusammen; und doch: wieviel fehlt ihm noch zur Vollständigkeit. Wie bitterwenig ist von seinem ursprünglichen Glanze erhalten. Ahnen und Raten ist immer noch das meiste. Aber gerade das macht die Geschichte der antiken Kunst, künstlerisch-schöpferisch, wie sie sein muß, zu einem so überaus anziehenden Gebiete der Wissenschaft.«

Rom, den 22. Dezember 1911.

»Heute waren wir im Vatikan. Wir haben alle seine Herrlichkeiten wiedergesehen; wir haben Michelangelo und Rafael in ihrer ganzen Größe, den Laokoon und den Apoll von Belvedere in ihrem ganzen Marmorglanze stumm empfänglich wieder auf uns wirken lassen. Schließlich aber zog es mich in das Zimmer der antiken Wandgemälde der vatikanischen Bibliothek. Meine Odysseelandschaften, die ich die meinen nenne, weil ich mir mit ihrer Herausgabe in Farbendrucken, die ich vor 40 Jahren unternommen, meine wissenschaftlichen Sporen verdient habe, hingen noch an ihrem alten Platze (Bd. 1, S. 279). Ich hatte die Originale seit 33 Jahren nicht gesehen. Als ich dem Kustoden berichtete, daß ich der erste sei, der sie herausgegeben, flüsterte dieser es einem der geistlichen vatikanischen Gelehrten zu, der zufällig vorüberging. Dieser wandte sich sofort mit strahlendem Gesichte zu mir um und schüttelte mir mit den Worten » Lei è il Woermann?« aufs herzlichste die Hand, überaus zuvorkommend wurde ich hier nun ausgenommen, und mehr als ich benutzen konnte, wurde mir zur Verfügung gestellt. Mir tat es doch wohl. Gerade hier mußte ich des Goetheschen Wortes gedenken:

›Was man in der Jugend begehrt.

Das hat man im Alter in Fülle!‹«

Rom, den 5. Januar 1912.

»Den Vormittag haben wir in den Ruinen der Kaiserpaläste des Palatinischen Hügels zugebracht. Wie viel Neues, Schönes und Lehrreiches gab es hier zu sehen! Professor R. Delbrück vom Archäologischen Institut, mit dem und dessen vorzüglichen Gattin wir uns schon längst befreundet hatten, führte uns selbst in die neuen Ausgrabungsstätten an der Ostseite des Palatin, wo er uns namentlich die großartigen, in ihren Grundmauern wieder bloßgelegten Anlagen des Kaiserpalastes Domitians erklärte, den er herauszugeben im Begriffe steht.«

Messina, den 16. Januar 1912.

»Auf der Reise von Rom hierher erlebten wir den ersten hemmenden Zwischenfall auf unserer bisher so glatt verlaufenen Reise. Bei Pizzo an der kalabrischen Küste hat ein Bergrutsch den Eisenbahndamm verschüttet. Wir konnten daher nicht auf dem kürzesten Weg von Rom und Neapel über Paola nach Reggio, der Messina gegenüber gelegenen süditalienischen Hafenstadt, fahren, sondern mußten den Umweg über Catanzaro am Ionischen Meere machen und die ganze Südspitze Italiens umfahren.

»Wir erfuhren das Hindernis erst unterwegs. Unser Eisenbahnwagen sollte von Rom, im Fährschiff über die Meerenge geführt, nach Catania durchgehen. Statt dessen mußten wir einen Umweg von 8 Stunden machen; und wie oft wir würden umsteigen müssen. konnte uns niemand sagen. Die Schaffner wußten auch in Neapel nicht, was aus uns werden werde. Schließlich waren wir froh, daß man den Wagen, in dem wir saßen, den ganzen Umweg mitmachen und uns wenigstens nach Reggio bringen ließ. Wir fanden uns christlich in unser Schicksal. Die Rundfahrt um die kalabrische Halbinsel, die uns wider Erwarten in den Schoß fiel, genossen wir in vollen Zügen. Die Gegend ist hier weicher und milder in den Linien und Farben als jene, die wir in Santa Eufemia verlassen hatten. Lange schon, ehe wir in Reggio ankamen, sahen wir jenseits der Meeresarme die Lichter Messinas glänzen. Um 10 Uhr waren wir in Albergo Regina Elena. Von der Zerstörung Messinas durch das große Erdbeben, das es vor drei Jahren heimgesucht hat, sahen wir heute abend noch wenig. Aber freilich: unser guter Gasthof selbst, der, vollständig eingestürzt, hierher, weit hinaus verlegt worden, ist ein handgreifliches Beispiel des vorläufigen Wiederaufbaus. Es ist ein Holzbarackenbau, wie man sie in meiner Jugend im Far West Amerikas sah.«

Taormina, den 17. Januar 1912.

»Heute vormittag unternahmen wir, nachdem wir uns in Messina gründlich ausgeschlafen und uns im Frühstückszimmer unseres wohnlich und behaglich eingerichteten Holzhauses an der herrlichen Aussicht aufs Meer erfreut, eine kurze, aber inhaltreiche Rundfahrt durch die vom Erdbeben zerstörte Stadt. In Trümmern liegt der einst so herrliche Dom, dessen mittelalterliche Schauseite zu den Glanzstücken der frühitalienischen Kunst gehörte. Der dem wüsten Steinhaufen gegenüber errichtete kleine Holz- und Wellblechbau gilt als interimistische Kathedrale. Dasselbe Bild in allen Straßen der eingestürzten Stadt. Paläste und Hütten, Kirchen und weltliche Gebäude bieten den gleichen trostlosen Anblick. Nichts als Trümmer. Es ist wirklich erschütternd.

»In der alten Stadt ist noch fast nichts wieder aufgebaut. Die neue Holzbarackenstadt liegt südwestlich draußen. Wenn man die Wirkung des Erdbebens so handgreiflich vor sich sieht, versteht man, wie die großen Ruinenstätten der alten Welt, wie die Altis in Olympia und das Forum in Rom zu dem geworden sind, was die Ausgrabungen hier wieder aufgedeckt haben. Erdbeben haben auch dazu das meiste beigetragen.

»Nachmittags brachte uns die unvergleichlich reizvolle Küstenbahnfahrt von Messina hierher nach Taormina. Wir befinden uns wieder im Bannkreis des Riesen Ätna, der uns stückweise nacheinander alle seine Reize, seine mächtig aufsteigenden Flanken, seine weiten weißen Schneefelder und seinen rauchenden Gipfel enthüllt. Weiches Nebelgewölk umwallt ihn. Der rötliche Abendhimmel, von dem er sich abhebt, ist von wagerechten grünen Wolkenstreifen durchzogen. Morgen früh soll ich zum drittenmal in meinem Leben den Sonnenaufgang vom römischen Theater von Taormina aus genießen, das eines der großartigsten Naturschauspiele dieser Erde ist.«

Girgenti, den 21. Januar 1912.

»Hier sind wir wieder in Griechenland, im alten Großgriechenland, das zu den üppigsten und prächtigsten Teilen des alten Hellas gehörte. Wie weithin hat die alte, geld- und geistesmächtige Stadt Akragas sich gedehnt! Stand doch oben auf dem Bergrücken über unserem deutsch-schweizerischen ›Hotel des Tempels‹, in dem mittelalterlichen Städtchen, dessen helle Aussichtsterrassen uns mit den engen Gassen und schmutzigen Häusern ihres Innern versöhnen, der alte dorische Tempel, dessen Reste in Santa Maria de' Greci verbaut sind, und liegen dort unter uns im Tale doch weit auseinander die berühmten altgriechischen Tempel und Tempeltrümmer, denen unser Besuch Girgentis gilt. Den ganzen heutigen Vormittag widmeten wir der Tempelrundfahrt im unteren Gelände. Herrlich blüht und duftet der Lenz auf allen unseren Wegen. Die Mandelblüte entfaltet gerade ihre volle rosige Pracht. In den Gärten blühen Lavendel, Rosen und Orangen. Aus den Wiesen steigt der Wohlgeruch von tausend feingewürzten Blumen und Kräutern herauf. Der weißliche Silberschimmer einer wiesenschaumkrautartigen Blume breitet einen zarten Schleier über die Flächen aus; und kräftig durchbricht ihn das satte Rot der Löwenmaulblüten, die ich noch nie zu so üppiger Pracht entfaltet gesehen habe.

»Zu den Tempeln geleitete uns ein bildschöner Wächter, der sich zu uns auf den Bock schwang. Schade nur, daß er schlecht hörte. Eben deswegen aber hat er den Unteroffiziersrock mit der Kustodenuniform vertauschen müssen. Sehr gut unterrichtet war er auch nicht. Er setzte alle die altgriechischen Tempel, denen die Volksarchäologie ja auch irrtümlich lauter römische Namen gegeben, viel zu spät an. Und so sah ich sie denn endlich mit eigenen Augen und berührte sie mit eigenen Händen, die herrlichen, goldbraunen alten Muschelkalktempel, über die ich so viel gelesen, ja, nach Maßgabe der großartigen Abbildungswerke, die über sie veröffentlicht sind, selbst schon so manches geschrieben hatte.

»Von Osten nach Westen liegen sie in langer, gewundener Reihe da: stattlich aufrecht stehen noch der Tempel der Juno Lucina und der Concordia; als mächtige, nur zum Teil erhaltene Ruinen grüßen uns der Tempel des Kastor und Pollux und des Tempels des Herkules, der zu den gewaltigsten des ganzen Altertums gehörte. Von den Telamonen oder Atlanten seines Innern, den Stützen in riesiger Menschengestalt, liegt einer, aus seinen Bruchstücken zusammengesetzt, in der Mitte am Boden. Auch die Stuck- und Farbenreste an den Säulen und Kapitellen dieses Tempels nahmen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Weiter entfernt ragte der Tempel des Vulkan – ich wiederhole, daß alle diese Namen aus der Luft gegriffen sind –, von dessen entschwundener Pracht nur noch zwei hohe Säulen stehen; in der Nähe aber fesseln uns als Seltenheit die Reste eines altgriechischen Hauses, in dessen Haupthof die Säulenstümpfe, in dessen Wohnzimmern die Fußbodenmosaiken wieder bloßgelegt sind.

»So stimmungsvoll und in sich abgeschlossen wie das antike Tempelgelände von Pästum bei Salerno in Unteritalien, das wir in einigen Tagen wiedersehen werden, ist das von Girgenti nicht zusammengehalten. Aber gerade die Entfernung, in der die einzelnen Tempel voneinander liegen, läßt uns die Größe und den Tempelreichtum des alten Akragas ahnen.

»Nachmittags besuchten wir die obere Stadt, bis die abendliche Hauptmahlzeit uns zu unserem Tempelhotel zurückrief. Inzwischen war der englische Ministerpräsident Mr. Asquith mit seiner Familie und seiner Dienerschaft in unserem Gasthof eingetroffen; von Ansehen kannte ich ihn schon. Als ich vor einigen Jahren an dem jährlichen Festessen der Royal Academy in London teilnehmen durfte, hielt er eine der üblichen Reden. Heute abend speiste er mit seiner Tochter, seinem Sekretär und einer Freundin seiner Tochter an einem Tische neben dem unseren. Andere Gäste waren nicht da. Mit Miß Asquith hatten wir vor dem Essen einige freundliche Worte gewechselt. Der Minister aber sprach uns nicht an. Er hatte natürlich andere Dinge im Kopf. Mr. Asquith ist übrigens ein würdig dreinschauender glattrasierter Herr mit frischer Farbe des von längerem grauen Haar umrahmten Gesichtes.«

Palermo, den 27. Januar 1912.

»Der gestrige Tag war dem Besuch der hoch im Gebirge gelegenen Stätte der alten Stadt Segesta gewidmet. Auf dem höchsten Berge liegt das Theater, das in seinem Sitzreihenhalbrund mit hoher Rückwand und seinem Bühnengrundriß anschaulich genug erhalten ist; großartig aber ist der Blick von seinen Sitzreihen auf den schimmernden Busen von Castellammare und die gesegneten Küsten. Die eigenartige sizilianische Landschaft liegt in ihrer ganzen Herrlichkeit zu seinen Füßen. Im Sattel unter dem Theatergipfel aber hebt der in seinem äußeren Aufbau prächtig erhaltene dorische Tempel sich in seiner ganzen klassischen Schönheit von den jetzt im Winter frischgrünen Matten der nächstgelegenen Abhänge ab. Offenbar ist er nie vollendet worden. Nur das Säulengerüst mit seinem Gebälk steht da. Die Säulen sind noch nicht gerieft; und von den Zellawänden hat sich keine Spur erhalten. Wunderbar wirkt der Rhythmus des reinen, himmelslichtdurchwirkten Säulenbaues. Lehrreich aber sind die Aufschlüsse, die sein Zustand über die Baumethoden der Alten gewährt.

»Die Nacht verbrachten wir, nicht sonderlich erquicklich, in einem recht mittelmäßigen Gasthof des Städtchens Castelvetrano, von dem aus die gewaltigen Tempelruinen der alten Stadt Selinunt besucht werden. Nur das Essen war, wie in allen kleinen, echt italienischen Häusern, vorzüglich. Der Besuch der alten Tempelruinenstätten gehört nun einmal zu den Aufgaben meiner diesjährigen griechischen Reise. Noch nicht in Selinunt gewesen zu sein, hatte ich längst als empfindliche Lücke meiner kunstgeschichtlichen Anschauungen empfunden; und einförmig wirkt der Besuch aller dieser altdorischen Tempelgelände auch in keiner Weise. Kunstwissenschaft und Natur wirken in jedem von ihnen andersartig zusammen.

»Die Ruinen von Selinunt liegen auf zwei langgestreckten Höhenrücken, die, durch eine tiefe Schlucht voneinander getrennt, ihre schmalen, vom Dünensand verwehten Stirnseiten dem im Süden hart unter ihnen brandenden Mittelmeer zuwenden. Die eigentliche alte Stadt, deren Akropolis die ältesten Tempel umfaßt, lag auf dem Westhügel; auf dem Osthügel aber liegen die größten und jüngsten der alten Tempel, von denen der Apollontempel, der als solcher durch eine Inschrift beglaubigt ist, einer der größten ganz Griechenlands, noch nicht ganz vollendet war, als er zerstört wurde.

»Nordisch kalt und grau lag heute morgen die Dünenlandschaft vor uns, der wir von Castelvetrano entgegenwanderten; am Osthügel, der der Stadt zunächst liegt, empfing uns der amtliche Aufseher und Führer, auf dessen Begleitung wir angewiesen waren. Wir baten ihn, uns zuerst zu der noch westlich vom Westhügel gelegenen, durch den Mogionefluß von diesem getrennten Friedhofsstadt Gaggera zu führen. Wir durchschritten also zunächst, mit Schauern der Andacht um uns blickend, ohne uns aufzuhalten, die Ruinen des Osthügels und betraten dann den neuen, mit Agaven bepflanzten Dünenweg, der, eine halbe Stunde lang, die beiden Höhen miteinander verbindet; von den Agaven abgesehen, könnte man glauben, auf Sylt zu wandern; donnernd brandete das Meer zu unseren Füßen. In malerischen Windungen führt der Weg uns in die Schlucht hinunter und an deren anderer Seite zur Akropolis hinauf, in der wir uns, wie auf dem Osthügel, zunächst nur in stiller Ergriffenheit umschauten. Jenseits der Akropolis des Westhügels ging es ins Moggionetal hinab, das, trotz der Brücke über dem Flüßchen, schwer zu durchschreiten war.

»Stimmungsvoll fesselten uns die Ruinen von Gaggera, über die der Aufseher nur schlecht unterrichtet war: namentlich der Propyläenbau und hinter ihm am Abhang des Mogionetales der Tempel ohne Säulenumgang, in dem man das Megaron der Demeter erkennt, und vor ihm der 16 Meter lange Altar. Wie mystisch läßt sich im Geiste das alles beleben. Mächtiger aber zog dann der Westhügel der Stadt mit der Akropolis uns in ihren Bann. Unten umschritten wir die gewaltigen Stütz- und Befestigungsmauern des Burgberges, um dann im Norden neben den trutzigen Türmen zum Burgtor hinaufzusteigen, durch das wir die innere, ganz von den eingestürzten vier Tempeln blockierte Fläche betraten. Auf die Tempel und ihren Wiederaufbau auf dem Papier will ich hier nicht eingehen. Es ist genug darüber geschrieben worden. Der künstlerische Eindruck der einzelnen Werkstücke und der landschaftliche Eindruck des Gesamtbildes nehmen unsere Sinne ganz gefangen. Der braungelbe Stein der Werkstücke schmiegt sich dem Dünensande, der eine ähnliche Farbe hat, im Gleichklang an, und einen feinen Farbengegensatz dazu bildet das lichte Blaugrün des buschartigen Krautes, mit dem die Trümmer durchwachsen sind, und der grünblauen Agaven, die ihren Rand umsäumen. Ergreifend wirken im Gesamtbild die umgestürzten Langseitensäulen des ältesten der Tempel, die wirklich durch ein Erdbeben in gleichgerichteten Reihen nordwärts gestürzt und wie im Kampf gefallene Recken nebeneinander hingestreckt liegengeblieben sind. Die Naturgewalten haben sich auch hier das ihnen Genommene zurückgeholt; und mit uraltem Naturlaut donnert heute wie vor tausend Jahren die wuchtige Brandung am Südstrand unter dem Burgberg.

»Gewaltsamer noch aufeinandergehäuft erscheinen die Reste der drei großen Tempel des Osthügels, mit deren Besichtigung wir unser Selinunter Tagewerk beschließen. Ein gewaltigeres, von dem Abglanz ewiger Schönheit offensichtlicher durchstrahltes Ruinenfeld als dieses gibt es in der ganzen Welt nicht. Der Apollontempel, der seiner Größe wegen innen hypäthral war, d. h. ein dem Licht und der Luft in der Mitte geöffnetes Dach hatte, wie der Zeustempel in Akragas und das Didymäon in Milet, muß einer der größten der ganzen Griechenzeit gewesen sein. Essenartig ragen nur vereinzelte Säulen aus den Trümmermassen hervor.«

Neapel, den 7. Februar 1912.

»Die Rückfahrt von Palermo nach Neapel vollzog sich bis Cava dei Tirreni, wo wir uns einige Tage in stiller, halbnordischer Wald- und Bergnatur vom leiblichen und geistigen Schauen erholten, glatt und bequem in dem durchgehenden Eisenbahnwagen, den wir dieses Mal auch auf der Meerengenfähre nicht zu verlassen brauchten. In Pästum, das ich schon wiederholt besucht und geschildert habe, umfing uns zum letztenmal der Zauber eines echt altgriechischen Tempelbezirks; und keiner, wie gesagt, ist so geschlossen und wohlerhalten, keiner versetzt uns so unmittelbar in die alte Griechenwelt zurück wie dieser. Die Weiterfahrt von Cava nach Vietri hinunter und dann am Golf von Salerno entlang nach Amalfi unternahmen wir im offenen Landauer. Nur so lassen sich die schönsten Straßen in vollsten Zügen, nicht zu rasch und nicht zu langsam, genießen.

»Die Fahrt, die wir am 2. Februar machten, erschien mir schöner und großartiger als, von der Corniche bei Mentone abgesehen, irgendeine der Küstenfahrten an der Riviera di Ponente oder der Riviera di Levante. Wie majestätisch ragen die Bergketten, die den Golf von Salerno umringen, gen Himmel! Je weiter wir fahren, desto höher scheinen sie emporzusteigen, desto heller heben ihre weißen Schneegipfel sich vom grauen Himmel ab. Benennen können wir sie auch mit Hilfe des Kutschers und der Landkarte nicht. Die Schneepyramide mit dem langsamen Anstieg, die im Südosten steht, gleicht der des Ätna. Das Meer ist graublau, die halbverschleierte Sonne wirft hier und da einen breiten Silberglanz auf die Wellen. Die Uferstraße führt bald landeinwärts in tiefe Schluchten, bald landauswärts um schroffe Vorgebirge herum. Wahrhaftig, dort taucht Capri, meine Jugendliebe, im Fernenebel auf. Ihre Nebenfelsen, die Faraglioni, sind, von hier aus gesehen, deutlich von ihnen getrennt. Majori! Minori! Atrani! Wie malerisch die kleinen ›Marinen‹ dieser Orte mit ihren farbig angestrichenen Barken! Wie üppig die Zitronenterrassen unter den Ölwäldern, die sie umkränzen!

»Unser Gasthof in Amalfi hat sich in das ehemalige Kapuzinerkloster eingenistet. Unsere engen Zimmer sind die alten Mönchszellen. Das Speisezimmer ist das alte Refektorium; der Hallenhof ist der feine alte Spitzbogenkreuzgang. Eng ist das Haus zwischen die steilen Felsen und den steilen Abhang gedrängt. Auf stufenreicher Treppe ist es nur zu Fuß zu erreichen. Wie köstlich die Orangenterrasse, an denen sie hinanführt, wie blau das Meer, das weißschäumend zu ihren Füßen brandet!

»Herrlich war der Tag in Amalfi. Wir benutzten ihn natürlich, um die mittelalterlichen Kirchen in Atrani und Amalfi mit ihren in Konstantinopel gegossenen Bronzetüren und ihren in ihrer Art klassischen Bildwerken, die die antike Auffassung ins Mittelalter herübergerettet haben, zu besuchen. Köstlich aber war die Wagenfahrt von Amalfi nach Sorrent am 4. Februar, die jener an der anderen Seite der Halbinsel des Monte Sant'Angelo gleicht; neuartig reicher am nächsten Tag die Fahrt von Sorrent nach Pompeji. Der Vesuv hat sich seine Umgebung, die er wie ein Fürst beherrscht, selbst gebildet. Heute hat er sich eine weiße Wolkenkappe aufgesetzt. Zu rauchen scheint er nicht. Ich komme in bekanntes Gelände, das mir seit dem Sommer 1872 fast heimatlich vertraut ist. Aber freilich: Pompeji erkannte ich in manchen Beziehungen kaum wieder. Wie hier jetzt alles fein säuberlich wieder aufgebaut und hergerichtet wird! Wie selbst die alten Peristyle der Wohnhäuser wieder mit Gartenanlagen geschmückt sind! Wie man überall vor verschlossene Türen kommt, die nur gegen besondere Trinkgelder, obgleich diese verboten sind, geöffnet werden! So idyllisch wie früher ist es nicht mehr; aber es ist wohl nicht anders möglich. Die großartigste Neuheit ist die Villa, die der Besitzer unseres Gasthofes, Signor Item, vor zwei Jahren vor dem Herkulanischen Tore hat ausgraben lassen. Es gelang uns trotz Herrn Items Hilfe nur schwer, Einlaß zu ihr zu erhalten; aber es gelang. Ihre Wandgemälde mit lebensgroßen Menschengestalten sind die großartigsten Malereien ›zweiten Stiles‹, die es in Pompeji gibt. Hier bin ich ganz auf meinem Sondergebiet. Hier hieß es die Augen und das Merkbuch weit aufmachen.

»Heute beschlossen wir, auch nach Neapel zu Wagen zu fahren. Die ganze üppige Weichheit der Gegend, › dove sorridere vuol il criato‹, kommt uns auf diese Weise am anschaulichsten zum Bewußtsein. Aber auch die Besteigung des Vesuvs wollten wir mit dieser Fahrt verbinden. Es war gutes Wetter. Um 10 Uhr fuhren wir von Pompeji ab. Um 12 Uhr hielten wir am Drahtseilbahnhof zu Pugliano, wo wir den Wagen mit unserem Gepäck bis zu unserer Rückkehr vom Gipfel halten ließen. Die Auffahrt auf der Drahtseilbahn ging glatt vonstatten. Immer weiter und prächtiger entfaltet sich der Rundblick, je höher man kommt. Am Fuße des Aschenkegels mußten wir umsteigen. Die obere Bahn war, da der letzte Vesuvausbruch die Endstation zerstört hatte, nur bis zu einer unteren Haltestelle befahrbar. Den letzten Teil des Weges bis zum Kraterrand mußten wir zu Fuß auf dem Pfade zurücklegen, der sich, vielfach aus und ein biegend, um die Kegelspitze herumwindet. Da mir auf diesem Pfade schwindlig wurde, gab mir der Führer den Arm. So kamen wir glücklich hinauf.

»Niemals habe ich den Vesuv so untätig gesehen wie dieses Mal. Nur gestern entsandte er leichte Rauchwölkchen. Heute war der tiefe Krater, in den man mit Grausen wie in die Eingeweide des Erdkörpers hinabblickt, fast rauch- und feuerfrei; nur aus vielen Spaltstellen seiner abschüssigen Wände qualmte leichtes, schweflig riechendes Dampfgewölk hervor; und draußen freilich strahlten die Schlackenlöcher noch Hitze aus.

»Wie feindlich die Unterweltsmächte, die jeden Augenblick, wütend hervorbrechend, die freundliche Maske abzuwerfen drohen! Wie friedlich aber die weite, weite Rundsicht über die bergumkränzte, blühende Terra di Lavoro, das meilenweit nach Norden sich allmählich verdichtende Häusermeer der großen Stadt und das schimmernde Wassermeer, über das der Blick in endlose Weiten schweift! Entzückend war die Niederfahrt. An der Endstation Pugliano hatte unser Wagen geduldig auf uns gewartet. Anderthalb Stunden hatten wir noch zu fahren.

»An Resina und Portici vorüber, deren staubige, getümmelvolle Hauptstraße ich in meiner Jugend – wie oft – durchfahren, ging es noch oben her durch vornehme Villengegenden. Durch Portici und San Giovanni a Tebuccio fuhren wir unten auf der schmutzigen, lärmenden Straße, auf der Lastwagen sich an Lastwagen reiht, bis wir unvermerkt Neapel selbst erreichten. »Unvermerkt« ist freilich zu viel gesagt. Noch sechs städtische Zollgrenzen hatten wir zu durchfahren. An allen wurden wir angehalten; an allen aber nach einigen Verhandlungen und Erklärungen freigegeben. Gräßlich verschmutzt und verfallen sieht es unten in dem östlichen Stadtteil aus, den man zuerst durchfährt. Erst wenn man den Hafen hinter sich hat, wird es heller, klarer und sauberer, aber kaum ruhiger. Die Piazza del Municipio nimmt uns auf, am Castel Nuovo, am Palazzo Reale fahren wir vorüber. Dann durch belebte, freundliche, allmählich breiter und vornehmer werdende Straßen zum herrlichen Corso Emanuele hinauf, an dem uns auch dieses Mal ein prächtiger Fremdenhof gastlich empfängt.

»Alte, unheilige und doch so beseligende Parthenope, womit wirst du uns dieses Mal überraschen?«