|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zwischen den vier Wänden seines Hauses oder den vier Zäunen seines Gartens hält ein guter Deutscher, noch fast so wanderlustig wie zur Zeit der Völkerwanderung, es kein Jahr, ja kaum einen Monat aus. Auf der Eisenbahn, auf dem Dampfschiff oder im offenen Wagen von Stadt zu Stadt, über Berg und Tal, durch lichte Wasserwogen und dunkle Wälder dahingleitend habe auch ich mich stets am meisten als mich selbst, ich möchte sagen, als »Mensch an sich« gefühlt. Daß mich jetzt, wenn es irgend anging, nicht nur wie bisher meine Frau, sondern auch unsere Kinder begleiteten, erhöhte das Gefühl des Losgelöstseins von der übrigen Welt und der Zusammengehörigkeit mit den Meinen.

Zwischen den Dienstreisen aus Staatsmitteln, auf denen meine Frau mich – natürlich aus unseren eigenen Mitteln – nur manchmal begleitete, und den Erholungsreisen, auf denen ich mich nur selten und nur aus besonderen Gründen von den Meinen trennte, wurde grundsätzlich scharf unterschieden; tatsächlich aber wurden sie oft genug miteinander verbunden, aneinander gereiht oder ineinander verwoben.

Eigentlich lebten wir das ganze Jahr hindurch in stiller Vorbereitung auf den Monat oder die anderthalb Monate, während deren wir, frei von amtlichen und geselligen Verpflichtungen Dresdens, wirklich einander gehörten. Erst in den Urlaubs- und Ferienwochen meinten die Meinen und ich, den ganzen Tag füreinander da zu sein: auf Fahrten und Wanderungen, solange die Sonne schien, im gemeinsamen Genusse von Dichtungen aller Zeiten und Völker, die ich vorzulesen pflegte, wenn die Schatten der Nacht herabsanken und wir beim häuslich sammelnden Lampenlicht beieinander saßen. Solche Wochen schienen mir dann der eigentliche Zweck und das wirkliche Ziel meiner ganzen Jahresarbeit zu sein.

Zu unseren schönsten Erholungszeiten gehörten die zwei Monate, die wir, ein viertel Jahr vor der Geburt unseres Sohnes, mit unserem anderthalbjährigen Töchterchen an der Riviera di Levante verbrachten. Mein Schwager Johannes Weber und meine Schwester Emilie, die sich in ihrem schönen, palmenreichen und mit allen Blüten und Früchten des Südens gesegneten Garten an der Westbucht in San Remo ein stattliches neues Haus unweit ihres alten, trauten kleinen Landhauses gebaut hatten, stellten uns dieses für die Spätherbstmonate des Jahres 1887 zur Verfügung. Am 29. Oktober dieses Jahres reisten wir über Frankfurt und den Sankt Gotthard nach Genua, am 31. Dezember kehrten wir auf demselben Wege nach Dresden zurück. In San Remo wirtschafteten wir hauptsächlich selbst in unserer idyllischen Häuslichkeit, genossen aber auch oft genug die großzügige Gastfreundschaft unserer Geschwister im Haupthause. In unserem Tagewerk wechselten Spaziergänge am tosenden Meergestade und an den dicht mit silbergrünen Ölwäldern bewachsenen, von aussichtsreichen Schlängelwegen durchzogenen Bergabhängen und weitere Wanderungen bis zu den von goldgrünen Kieferwäldern gekrönten Höhen mit fast täglichen weiteren Ausflügen in dem von unserem Mietschimmel Liso gezogenen Einspänner in die paradiesische, von der Natur mit verschwenderischer Fülle ausgestattete Umgebung und mit den stillen Abendstunden zu Hause, in denen wir uns in die Arme der Dichtkunst stürzten.

Dieses Mal hatten wir es darauf abgesehen, uns mit den modernen »realistischen« jungdeutschen Schriftstellern anzufreunden, die damals mit demselben Anspruch auf Alleinberechtigung auftraten, wie ein Menschenalter später ihre Gegner, die Expressionisten. Auf dem Dresdner Schriftstellertag, den ich kurz vor unserer Abreise mitgemacht hatte, waren diese damaligen Jüngsten, mit Karl Bleibtreu, dem Verfasser der »Revolution der Literatur«, an der Spitze, dem es vor allem um den Sturz Paul Heyses zu tun war, herrisch und überzeugt in den Vordergrund getreten. Karl Bleibtreu und seine nächsten Jünger hatte ich dort kennengelernt; aus seinem Munde hatte ich mich zum ersten Male als »Klassizisten« bezeichnen gehört. Wir hatten uns aber nicht unfreundlich berührt; und er hatte mir namentlich Max Kretzers Berliner Roman »Die Verkommenen« und Hermann Conradis »Lieder eines Sünders« als maßgebende Schöpfungen der neuen »realistischen« deutschen Richtung empfohlen, deren Abgott natürlich wieder ein Franzose, Emile Zola, war. Mit den Werken dieser Art, zu denen auch die Dramen, Novellen und Gedichte Hermann Friedrichs gehörten, der sich mir schriftlich genähert hatte, wollten wir uns zunächst beschäftigen und ihnen vor allem die russischen Dichter von Puschkin bis zu dem großen Dostojewski, dem gestaltungskräftigsten aller modernen Realisten, anschließen. Die düsteren Welten, in die wir abends versanken, standen in ergreifendem Gegensatz zu der üppigen, sonnigen Landschaft, die uns tagsüber erquickte.

Pegli, den 5. November 1887.

»Bei bindfadenstarkem Regen, der nur kleine Gänge an den Strand und in den Garten erlaubte, haben wir einen ruhigen, in sich gesammelten Tag verlebt. Vor unserem Vorderzimmer brandet das Meer, donnernd und schäumend, in mächtigen Wellen. Unser Hinterzimmer blickt in den prächtigen Gasthofgarten, in dem Palmen sich den Magnolien- und Lorbeerbäumen, die Orangen und Zitronen den Myrten und Rosen gesellen.

»Schon beim zweiten Frühstück machten wir die Bekanntschaft Professor Heinrich Marquardsens (1826-97), des bekannten Erlanger Staatsrechtslehrers und vielgenannten nationalliberalen Parlamentariers, mit dem wir uns, da er im Reichstage Parteigenosse meines Bruders und dessen Freund ist, rasch befreundeten. Unsere langen, lehrreichen Unterhaltungen mit dem trefflichen Manne, dessen rotes Weingesicht Klugheit, Gemütlichkeit und Wohlwollen ausstrahlt, entschädigten uns für den Ausfall der Wanderungen, die das scheußliche Wetter verbot. Abends begann ich, Ada die neuen realistischen Novellen Hermann Friedrichs »Liebeskämpfe« vorzulesen. Die »Schöne Unnahbare«, mit der wir den Anfang machten, gab uns nichts, wußte uns schließlich durch das psychologische Problem, das sie behandelt, aber doch zu fesseln.«

San Remo, den 9. November 1887.

»Die Rivierafahrt von Pegli hierher war köstlich, wie immer. Bei Piano-Marino und Oneglia traten uns die Spuren des großen Erdbebens, das im Februar dieses Jahres dieses Erdenparadies heimgesucht hat, gewaltig entgegen. Trümmerhaufen, von Palmen überragt und von Orangenbäumen durchsprossen, wechseln am Wege noch immer mit den Holzbaracken, in denen die Obdachlosen Unterschlupf gefunden.

»Abends, nach dem feierlichen Empfangsessen bei unseren Geschwistern drüben in der großen Villa, sitzen wir in traulichen Gesprächen beisammen. Was haben wir einander nicht zu erzählen! Frohes und Trauriges. Schließlich mündet auch unsere Unterhaltung in das heurige hiesige Tagesgespräch. Weilt doch der Kronprinz Friedrich des Deutschen Reiches, die Hoffnung unserer nächsten Zukunft, leidend hier unter uns in San Remo. Drüben an der Ostbucht in der Villa Zirio wohnt er. Morgen soll hier die Zusammenkunft seines englischen Arztes, des Sir Morel Mackenzie mit seinen Wiener und Berliner Ärzten stattfinden, um über den Charakter seiner neu ausgetretenen Kehlkopfwucherung, über die Möglichkeit einer Operation, über die Zweckmäßigkeit seiner Rückkehr nach Berlin zu beraten. Die Augen ganz Deutschlands, ja ganz Europas sind mit banger Spannung auf dieses Fleckchen Erde gerichtet.«

San Remo, den 10. November 1887.

»Heute erhielt ich einen Brief Professor Marquardsens aus Pegli, ob ich nicht der an ihn ergangenen Aufforderung der ›Kölnischen Zeitung‹ entsprechen wolle, über das Befinden des Kronprinzen und den Verlauf der Beratung der Ärzte zu berichten. Ich antwortete, da ich auf schriftstellerische Arbeiten dieser Art nicht eingestellt war, telegraphisch ablehnend und fügte brieflich hinzu, daß wir hier, da vielleicht nur in San Remo keine Depeschen aus San Remo veröffentlicht werden, wohl weniger über das Leben und das Befinden des Kronprinzen hören als in irgendeiner andern Stadt.«

San Remo, den 11. November 1887.

»Ich habe Marquardsen heute von außen zu der prachtvoll gelegenen, von üppigem Palmengarten umgebenen Villa Zirio in der Ostbucht geführt. Vor dem Hotel de la Mediterranee begegnete uns der Schriftleiter der ›Nationalzeitung‹, der auch hier ist, um zu sehen, zu hören und zu berichten. Die beiden Herren standen sich erstaunt mit offenen Armen gegenüber. Ich war froh, den einen Augurn dem anderen überliefert zu haben, und glaubte um so eher, mich verabschieden zu dürfen, als Marquardsen Einladungen zu uns zum Frühstück und zu meinem Schwager zum abendlichen Mittagessen wegen seiner anderweiten Verpflichtungen abgelehnt hatte.«

San Remo, den 13. November 1887.

»Heute unternahmen wir, um uns die geschützte und abgeschlossene Lage unseres berühmten Kurortes zu vergegenwärtigen, eine Meerfahrt in hübscher, zweiruderiger Barke, die flott über die heute nur leicht gekräuselten tiefblauen Wellen dahinglitt. Köstlich entfaltete sich aus der Entfernung einer halben Seemeile das Panorama der engen alten Bergstadt und der zu ihren beiden Seiten weithin am Uferstreifen und an den Ölwaldabhängen ausgedehnten, von farbigen Gärten durchzogenen neuen Fremdenstadt. Hoch oben über der engen Altstadt, die sich malerisch auf steilem, schmalem Felsengrund von dem blauen Meere zu dem graugrünen Ölwald hinanzieht, thront, von dunklen Zypressen umgeben, die weiße Kuppelkirche der Madonna della Costa. Unten dehnt sich rechts von dem durch einen weit herausgebauten Steindamm geschützten Hafen die flach geschweifte Ostbucht mit dem großen Hotel Mediterranée, der Villa Zirio und allen anderen an der stattlichen Platanenallee gelegenen Gasthöfen und Villen, links die etwas steiler begrenzte Westbucht mit dem Hotel Westend, unserer Villa Weber und allen anderen, über der Palmenallee des Corso di Mezzogiorno amphitheatralisch ins Grün des Abhanges gebetteten, schimmernden Fremdenhäusern; alles aber überragt zusammenfassend das mächtig abfallende, kahl gegipfelte Gebirge, über dem man, wenn man noch weiter ins Meer hinausfährt, die fernen Schneegipfel der Alpen auftauchen steht.

»Heute abend daheim begannen wir Karl Bleibtreus Novellen ›Schlechte Gesellschaft‹ zu lesen. Wir lasen die ›Prostitution des Herzens‹, eine Geschichte, die uns allerdings in sehr schlechte Gesellschaft führt, in der Art, wie sie erzählt ist, aber den berufenen Dichter verrät, der uns vielleicht noch mehr anziehen würde, wenn er sich nicht als literarisches Parteihaupt fühlte, der seine Erlebnisse dem als allein ›modern‹ angenommenen ›Realismus‹ entsprechend gestalten muß. Bleibtreu und seine Anhänger benutzen ihren ›Realismus‹, den sie einseitig fast nur auf die Darstellung schlechter Gesellschaft und geschlechtlicher Probleme verwenden, geradezu als Aushängeschild. ›Eine realistische Wochenschrift‹ nannte M. G. Conrad, Bleibtreus Münchener Freund, bis vor kurzem das von ihm herausgegebene Blatt ›Die Gesellschaft‹. Als ›realistischen Roman‹ bezeichnete Hermann Friedrichs sein Erstlingswerk, die ›Margarete Menkes‹. ›Realistischer Romanzero‹ taufte Franz Held seinen Bleibtreu gewidmeten, schwülstigen Gedichtband ›Gorgonenhäupter‹, und als ›realistische Novellen‹ betitelt Bleibtreu selbst den Band, in dem wir lesen. Wozu das alles? Doch nur, um zu zeigen, daß man zur ›Partei‹ gehöre.«

San Remo, den 19. November 1887.

»Heute, wie gestern, ein vollständiger Regentag, der vierte Tag, an dem wir die Sonne nicht gesehen. Die Riviera ohne Sonne ist wie ein Vogel ohne Lieder, wie eine Blume ohne Duft, wie ein Herz ohne Liebe.

»Ich erhielt einen Brief von Hermann Friedrichs, in dem er mich bittet, seine Novellen »Liebeskämpfe‹ im ›Kunstwart‹ zu besprechen. Ich gebe mich höchst ungern zu solchen Gelegenheits- und Gefälligkeitsbesprechungen her. Entweder ist man literarischer Kritiker von Beruf und hat seine Zeitschrift, in der man alles bespricht, oder man läßt die Finger davon. Friedrichs schrieb mir aber einen so herzzerreißenden Brief über die seelische Not, in die er gerate, wenn er nicht als Dichter genannt werde, daß ich doch wieder eine Ausnahme machte und die Besprechung, in der ich lobte, was ich zu loben fand, schrieb und abschickte. Ich bin neugierig, ob Avenarius sie nimmt.«

San Remo, den 23. November 1887.

»Im Süden steht ein heller Streifen über dem Horizonte. Im Norden hängen graue Wolken an den Bergen. Es ist ein Kampf zwischen den Mächten des Lichtes und der Finsternis, zwischen Ormuzd und Ahriman. Der Kampf bleibt heute unentschieden. Es kommt weder zum Regen noch zum Sonnenschein. Doch ist es ein stiller, weicher, schwüler Tag. Die Kranken ergehen sich scharenweis auf dem Corso di Mezzogiorno. Hier blicken uns Tag für Tag dieselben blassen Gesichter mit rötlichen Flecken auf den Wangen, dieselben ernsten, eigentümlich glänzenden Augen der frühem Tode Geweihten an. Es ist zum Weinen.«

San Remo, den 23. November 1878.

»Heute lasen wir Hermann Conradis ›Lieder eines Sünders‹, die in diesem Jahre in Leipzig erschienen sind. Ich ging mit einiger Besorgnis an dieses Buch, das Bleibtreu selbst mir empfohlen hatte. Auf dem neulichen Dresdener Schriftstellertag saß ich beim Festmahl neben Hermann Conradi. Er war ein nichts weniger als schöner, verdrießlich dreinblickender, bebrillter Jüngling, mit dem ich vergebens versuchte, eine Unterhaltung anzuknüpfen. Erst als ich ihm mein Bedauern ausdrückte, seine ›Lieder eines Sünders‹ noch nicht gelesen zu haben und ihm versprach, sie zu kaufen und zu lesen, war er aufgetaut, und wir waren als gute Freunde geschieden. Also jetzt habe ich das Buch gelesen; und ich gestehe gern, daß es mich lebhaft angezogen hat. Es ist heißes Feuer und echte Leidenschaft darin.

Freilich ist es durchweg Gedanken- oder Betrachtungslyrik; aber die innere Entwicklung, die sich in den Gedichten ausspricht, wirkt doch beinahe episch und zwingt uns, sie hintereinander weg zu lesen. Anfangs finden wir den Dichter im Pfuhl der Sünde, in dem es an anschaulicher Leiblichkeit auch nicht fehlt. Die Sünde aber gebiert in ihm die Reue, die Verzweiflung, die Verachtung seiner selbst und der Welt. Es treten Weltschmerzklänge zutage, gegen die alles, was unsere romantischen Weltschmerzdichter gesungen haben, Kinderspiel ist: groß, wuchtig, von männlichem Ernste. Aber der Dichter bleibt dabei nicht stehen. Eine Wendung tritt ein. Er lernt wieder an den Frühling und die reine Liebe glauben. Er strebt zur Wahrheit und zur Freiheit empor, die ihm freilich blutrot im Lichte der Revolution erscheint:

›Nun nahe, du Tag! nun hebe dich rot –

Blutrot aus der Zukunft Wogen!

Nun künde dein Menschheitsversöhnungsgebot

Von Friedenstauben umflogen!

Ein jeder von uns, dein kampffroher Sohn,

Der seine Sendung begriffen,

Hat blank für deine Revolution,

Des Geistes Schwert schon geschliffen!‹«

San Remo, den 28. November 1887.

»Ein klarer, warmer, sonnenheller Tag! Kein Lüftchen regte sich. Kein Wölkchen schwamm im blauen Äthermeer. Ich machte mit meiner Frau, die in dieser Zeit nicht gut zu Fuß war, eine Wagenfahrt auf der Strandstraße nach Osten, über das Capo verde hinaus. Wie stattlich die Madonna della Guardia auf der Höhe des Capo verde! Wie lieblich die Weiterfahrt in die Bucht von Riva und Santo Stefano! Wie reizend die Blicke auf die Berge mit ihren Oliven- und Zypressenhainen, ihren Pinien- und Orangengärten, ihren hoch oben an der Grenze des Pflanzenwuchses am Abhang klebenden, weißschimmernden Örtchen und Städtchen! Wie reizend die Blicke hinab auf das leicht bewegte, mit zahlreichen, in der Sonne leuchtenden Segeln belebte Meer! Wie lockend der Blick voraus in die Bucht! Der erste Ort, Arma di Taggia, sollte das Endziel unserer Fahrt sein. Aber plötzlich wandelte uns die Lust an, Taggia selbst zu besuchen, das eine kleine Stunde Weges landeinwärts gelegene Städtchen, das durch das Erdbeben so stark gelitten hat. Die Fahrt dahin war köstlich. Sie führte in einer von kühn geschnittenen Bergen begrenzten Talsohle durch einen uralten, prächtigen Ölwald. Unten im Grunde rauschte der breite Bergstrom, an dessen beiden Seiten sich die berühmten Orangengärten von Taggia entlangziehen. Die Orangen gedeihen in einiger Entfernung vom Meere nämlich besser als unter dem unmittelbaren Einfluß der Salzflut. Die Straße wurde immer malerischer. Der Gegensatz des silbergrünen Laubes des Ölwaldes, durch den wir fuhren, zu den goldgrünen Blättern der Orangenbäume mit ihren leuchtenden Früchten rechts unter uns wurde immer wirksamer. Das hohe Rohr am Saum des Stromes überragt noch die Orangenbäume. Die Stadt liegt malerisch in einem Bergkessel, von dessen Höhen vorgeschobene Kirchen und Gehöfte herabblicken. Wir sind hier ganz im Gebirge.

»In den engen Straßen liegen viele der vom Erdbeben zerstörten Häuser noch in Trümmern. Am Flusse entlang stehen noch lange Reihen von Holzbaracken der Geflüchteten. Wir betraten auch einige der Orangengärten und zählten an manchen Bäumen mehr als tausend der reifenden goldenen Früchte. Auf dem Heimweg strahlten, als wir uns der Uferstraße wieder näherten, Riva und Santo Stefano im Purpurlicht der untergehenden Sonne, die wir, als wir das Capo verde wieder umfahren hatten, leuchtend ins Meer versinken sahen. Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, Zerstörung und Wiederaufbau! Ewiger Kreislauf im Weben der Natur!

»Abends zu Hause lasen wir Kretzers Roman ›Die Verkommenen‹ zu Ende, mit dem wir uns seit einigen Tagen beschäftigten. Das ist freilich geschlossener, straffer, unmittelbarer als alles, was Bleibtreu oder gar Friedrichs geschrieben. Erquicklich kann und will das Buch natürlich nicht sein; aber es packt uns und erschüttert uns. Welch ein Gegensatz zwischen den Nachtseiten des Berliner Lebens, das uns hier in überzeugenden, entsetzlich düsteren Farben entrollt wird, und unserem Dolcefarniente-Dasein in den Hesperidengärten der Riviera! Fast kommen wir selbst uns als Verbrecher vor.«

San Remo, den 29. November 1887.

»Auf der Straße begegnete mir heute mein Berliner Freund und Fachgenosse, der Professor der Kunstgeschichte, der Verfasser der Geschichte der deutschen Baukunst, Robert Dohme, der, wie ich in den Zeitungen gelesen, zum Besuche beim Kronprinzen gewesen war. ›Was‹, sagte er, ›Sie sind es wirklich? Wissen denn Kronprinzens, daß Sie hier sind? Kennen Sie die Herrschaften denn nicht? Sie würden sich doch gewiß freuen, mit Ihnen zu verkehren.‹ Ich antwortete, ich sei ihnen nicht vorgestellt, sei ihnen auch noch nie begegnet, konnte mich aber nicht entschließen, Dohme, wie er zu erwarten schien, zu bitten, die Bekanntschaft zu vermitteln.«

San Remo, den 30. November 1887.

»Avenarius hat mir heute geantwortet. Er dankt mir, will meine Besprechung der Friedrichschen Liebeskämpfe bringen und bittet mich sogar, fernere Besprechungen zu schicken; aber – der hinkende Bote kommt nach – er bittet mich auch, mich in Zukunft doch an die wirklich bedeutenden Dichter, wie Heyse, Schack usw. zu halten. Heyse, Schack usw. Ja! das sind ja gerade meine Freunde; und sie haben nicht nötig, daß ich mich ihrer annehme; und freilich das ›jüngste Deutschland‹ schmäht sie oder schweigt sie tot. Aber müssen wir deshalb das jüngste Deutschland wieder totschweigen?«

San Remo, den 3. Dezember 1887.

»Wie plump und seelenlos erscheint der Realismus der Geschichten Bleibtreus, Friedrichs und selbst Kretzers gegen die wuchtige, packende, in allen Einzelheiten meisterhaft beobachtete und doch immer aufs Ganze gestimmte Wahrheit der Romane Dostojewskis, dessen ›Raskolnikow‹ wir heute zu Ende gelesen haben. Dies ist wirklicher, durchgeistigter Realismus, wie er uns vorschwebt; aber das ist auch die gewaltige Schöpfung eines wirklichen, nicht nach Rezepten arbeitenden, sondern aus sich heraus neuschöpfenden Dichters.«

San Remo, den 5. Dezember 1887.

»Heute waren wir mit meinem Schwager und meiner Schwester in Bordighera. Es war Juliwetter: weiche, feuchte Windstille bei hellem Sonnenschein. Die Rivieralandschaft offenbart täglich neue Reize. Bis Ospedaletti kannten wir den Weg schon. Dann ein Seefichtenabhang als angenehme Abwechslung nach all den Ölbergen. Dann aber die durch die Dichtkunst verklärte Stätte, wo oben an der Landstraße in Ruffinis Doktor Antonio der Wagen umschlug, unten am Meere aber der alte Brunnen in der Palmengruppe steht, von der unser Viktor Scheffel singt:

Zwölf Palmen stehen am Meeresstrand

Um eine alte Zisterne usw.

In Wirklichkeit sind es ihrer zwanzig. Wir stiegen hinunter, wandelten ungestraft unter den Palmen, schauten in die tiefe alte Zisterne und saßen am Strande unter der mächtigen, schäumenden Brandung des uralten Meeres. Thymian und andere Kräuter dufteten am Abhang. Wäre nicht der Rückblick auf die Bucht von Ospedaletti mit ihren Luxusbauten, würde man eher glauben, an der Küste Arabiens als an der Italiens zu sein.

»Auf der Weiterfahrt nach Bordighera wird es rasch immer südlicher, immer tropischer. Die Landschaft ist so mit Palmen überfüllt, daß sie afrikanisch oder gar indisch dreinblickt. Ich gedachte der Küsten Ceylons, die ich in meiner Jugend gesehen. Die weiße Stadt Bordighera aber liegt inmitten ihrer Palmenwälder leuchtend auf dem Bergvorsprung, von dem man ostwärts bis zum Capo verde zurückschaut, westwärts aber noch Mentone und Monte Carlo und bis zu dem Estrelgebirge bei Cannes hinüberblickt.«

San Remo, den 8. Dezember 1887.

»Als ich heute morgen bei warmem Sonnenschein mit einem Buche im Garten saß, stand plötzlich ein junger Mann mit schwarzem Vollbart um ein echt Elberfelder Gesicht in gewählter Kleidung mit hohem Zylinderhut vor mir und gab sich als Hermann Friedrichs zu erkennen. Wir gerieten sofort in ein lebhaftes literarisches Gespräch, in dem wir doch nur teilweise einer Meinung waren. Meine Frau gesellte sich zu uns und lud ihn zum Frühstück ein. Es ließ sich ganz harmlos mit dem ›realistischen‹ Dichter plaudern. Er reiste mit seinem Vater, einem ehrsamen Elberfelder Uhrmacher, der sich durch den Ankauf und Verkauf von Grundstücken ein Vermögen erworben hatte. Nach dem Essen empfahl der Dichter sich sofort, weil sein Vater ihm unten auf der Straße entgegenkommen wollte. Als wir ihm von unserer Gartenterrasse nachblickten, sahen wir ihn sich unten seinem Vater gesellen und eine Fußwanderung nach Bordighera antreten. Beide trugen, die einzigen weit und breit, hohe schwarze Hüte. Übrigens hatte Friedrichs durchaus keinen unangenehmen Eindruck auf uns gemacht: er ist eher hübsch als häßlich, eher bescheiden als aufdringlich, eher liebenswürdig als unliebenswürdig, aber auch eher hausbacken-philiströs als so sinnlich-leidenschaftlich, wie man nach seinen Arbeiten erwarten sollte, deren zügelloser Ton offenbar nicht seinem eigensten Selbst, sondern der Mitläufermode entspringt.«

San Remo, den 10. Dezember 1887.

»Gestern gaben wir für den Dichter und seinen Vater eine kleine Abendgesellschaft. Vom Nachbarhaus waren mein Schwager, meine Schwester, deren Sohn und dessen Hauslehrer erschienen. Die Unterhaltung war lebhaft, drehte sich aber ohne Geistesaufwand um das Nächstgelegene. Der Dichtervater, ein hagerer, spitzer Sechziger, den man auch für einen Gymnasialprofessor halten könnte, benahm sich unbeholfen, aber bescheiden. Er hing an den Lippen seines berühmt werden sollenden Sohnes. Heute holten die Herren mich zu einem Abschiedstrunk in einer wenig eigenartigen Bottigleria ab. Sie trugen, wie immer, Zylinderhüte. Wir unterhielten uns eifrig über deutsche Zustände, tranken schlichten roten Landwein und hörten deutsche Hausknechte ›Die Wacht am Rhein‹ singen. Ich konnte mich nicht enthalten, die Herren freundschaftlich mit ihren Zylinderhüten an der Riviera aufzuziehen. Sie entgegneten ernsthaft, sie trügen grundsätzlich keine anderen Hüte, wo sie auch seien. Mir schien auch das kein Zeichen von echtem Wirklichkeitssinn zu sein.«

San Remo, den 12. Dezember 1887.

»Gestern haben wir unseren Hauptausflug gemacht. Wir sind mit der Bahn nach Ventimiglia, dem italienisch-französischen Grenzorte, zu Wagen von dort nach Mentone gefahren, in dem wir uns einige Stunden aufhielten, um dann über die Corniche, die landschaftlich großartigste und schönste Fahrstraße der Welt, die wir 1879 schon einmal genossen, nach Nizza, dem Stück Paris am Mittelmeer, zu fahren, dessen staubige Pracht wie ein Wandelbild an uns vorüberglitt.

»Schon auf der Brücke über den Grenzfluß bei Ventimiglia ändert sich plötzlich das Landschaftsbild. Größer zugeschnitten, öffnet sich hier ein tiefer Einblick ins Land. Schneeweiße hohe Alpengipfel ragen herüber. Von Genua bis hierher schiebt sich die Apenninenkette am Meere entlang vor die Alpen. Auch San Remo liegt noch am Abhang der Apenninen. Jenseits Ventimiglias treten die wilden Kalkfelsen der Alpen dicht ans Meer. Der geographische und geologische Unterschied gibt der Landschaft auch physiognomisch ein anderes Ansehen.

»Die französische Landesgrenze fällt beinahe mit der Stadtgrenze von Mentone zusammen. In einer kleinen Holzbude am Wege hausen die Grenzwächter der französischen Republik. Wir betreten seit dem Sommer 1879 zum ersten Male wieder französische Erde. Damals merkten wir bei unserem Aufenthalt in Frankreich kaum, daß der Deutsche dort nur geduldet sei. Die Franzosen fühlten sich noch nicht wieder stark genug, um ihr Revanchegeschrei, von dem heute ihr ganzes Land widerhallt, mit besonderem Nachdruck zu erheben. Inzwischen ist ihnen und uns der Krieg bedeutend näher gerückt. Nicht selten liest man bereits von Unannehmlichkeiten, denen Deutsche in Frankreich ausgesetzt gewesen. Aber derartiges werden die Deutschen, die es erfahren, sich selbst zuzuschreiben haben. Die Grenzwächter sahen uns freilich etwas scheel an, hielten aber nur unseren italienischen Kutscher mit der Untersuchung seiner Passierscheine länger auf, als uns nötig schien.

»Mentone machte einen großen Eindruck auf uns. Nicht nur die Landschaft, auch der ganze Gesamtzuschnitt ist hier größer als in San Remo. Das Gelände ist reicher und malerischer gegliedert. Die kahlen Alpenriesen, die vom Norden herüberragen, sind plastischer umrissen, und die niedrige, mit üppigem Öl- und Pinienwald bedeckte Landzunge, die die Bucht im Westen abschließt, bildet einen wirksamen Gegensatz zu ihnen. Der Seestrand ist weiter, sauberer, angenehmer zugänglich als in San Remo. Stundenweit führen köstliche Pfade an ihm entlang. Und dennoch! In San Remo sind wir in Italien; und Italien ist nun einmal das Land unserer Liebe.

»Nachdem wir im Grand Hotel de Paris vortrefflich gefrühstückt, stand der Wagen zur Weiterfahrt nach Nizza vor der Tür. Mit dem langen, blonden, blauäugigen Kutscher konnten wir uns weder auf italienisch noch auf französisch recht verständigen. Schließlich gestand er uns, daß er eigentlich nur deutsch könne. Er sei Schweizer, der die Fremden im Sommer im Engadin, im Winter an der Riviera umherfahre.

»Die dreieinhalbstündige Fahrt erschien uns im Rausche des Naturgenusses nur allzu kurz. Die schroffen, grauen Kalkfelsen, durch die die hohe Straße der Corniche sich windet, bilden einen kühnen, immer gleichen und doch immer wechselnden Vordergrund für die gewaltigen Ausblicke, die sich nach allen Seiten öffnen. Die Schneehäupter der Alpenriesen, das weite blaue Meer, die Landzungen, Halbinseln und Inseln, die ein voll südlicher Pflanzenwuchs bedeckt, die glänzenden Ortschaften, die sich in den Wellen spiegeln, alles das vereinigt sich in großen Linien und blendenden Farben zu einem Ganzen von unvergleichlicher Wirkung.

»Bei der Ankunft in Nizza hatten wir ein kleines Abenteuer. Unser biederer Eidgenosse, dem die Straßenzüge der großen Stadt nicht besonders vertraut waren, verirrte sich von der Fahrstraße auf die nur für Fußgänger bestimmte Strandallee. Derbe französische Zurufe von allen Seiten erschreckten ihn und uns; und unsere laute deutsche Zurechtweisung des Kutschers verbesserte den Eindruck unserer Ungeschicklichkeit keineswegs. Aber in einer halben Minute war alles wieder in Ordnung.

»Im Dunkeln traten wir auf der Eisenbahn die Rückfahrt nach San Remo an. Bis Monaco fuhr ein Stück jenes Auswurfs der Menschheit mit uns, der hier an den Spielbänken Monte Carlos eine Zufluchtsstätte gefunden hat. Ein übler Bordellgeruch verbreitete sich in unserem Abteil. Wir waren froh, als wir die Gesellschaft los wurden. Monte Carlo wieder zu besuchen, hatte es uns nicht gelockt. Auf der nächtlichen Weiterfahrt sahen wir die Häuserreihen der Halbinsel von Monaco und die große Terrasse von Monte Carlo in feenhaftem Lichterglanze schimmern und sich in den Buchten widerspiegeln.

»Wir waren selig, als wir wieder in unserem stillen, schönen Garten in San Remo standen. Hell stand der Orion am Himmel. Sanft rauschte das Meer. Orangen, Zitronen, Rosen, Heliotropen und seltene Blüten des Südens atmeten weiche, würzige Düfte um uns aus.

»Unser Kind schlief süß. Nein, wir hätten allen Glanz Mentones, Monacos und Nizzas nicht mit unserem Idyll in San Remo vertauschen gemocht.«

San Remo, den 16. Dezember 1887.

»Andere Fremde begriffen nicht, daß wir den Kronprinzen des Deutschen Reiches noch nicht gesehen hatten. Es lag wohl daran, daß unsere täglichen Wanderungen uns nur selten in die Ostbucht führten. Gestern aber, als wir auf der Ausfahrt nach Ceriana mit unserem Schimmel den Hafen von San Remo hinter uns gelassen, begegnete uns der hohe Herr, auf den wir alle so große Hoffnungen setzen. Er trug einen weichen, grauen Wiener Hut mit schwarzem Bande. Zu seiner Rechten ging die Prinzessin, zu deren Rechten der Prinz Heinrich, der seit einigen Tagen hier ist. Alle sahen frisch und fröhlich aus, auch der Kronprinz. Es soll ihm besser gehen. Man munkelt sogar, die Ärzte, die sein Leiden für bösartig erklärt, hätten sich alle geirrt; Dr. Mackenzie werde schließlich recht behalten. Hoffen wir es!

»Und merkwürdig. Heute vormittag begegnete die ganze kronprinzliche Familie uns abermals, dieses Mal auf dem Corso di Mezzogiorno. An seiner Seite ging dieses Mal der mir wohlbekannte Generaldirektor der Berliner Sammlungen, Richard Schöne, dessen edler Charakterkopf sich fein von den regelmäßigen Zügen unseres zukünftigen Kaisers abhob. Es scheint, daß dieser sich in der Tat abwechselnd die Berliner Kunstgelehrten einlädt, ihn zu unterhalten.«

San Remo, den 20. Dezember 1887.

»Während wir uns nun einmal vorgenommen haben, uns hier bei uns mit unsern jüngsten Dichtern von der realistischen Zunft zu beschäftigen, lesen wir drüben bei meinem Schwager und meiner Schwester an den Abenden, die wir bei ihnen zubringen, grundsätzlich andere Sachen. Lebhaft nimmt uns das Tagebuch unserer teuren Großmutter Weber in Anspruch, das sie 1839–41 während ihres Aufenthalts in Italien geschrieben. Es enthält eine Fülle feiner Beobachtungen von Menschen, Landschaften und Kunstwerken. Aber sie hat letztwillig streng untersagt, etwas davon zu veröffentlichen. – Von unseren Dichtern fesseln uns hier Heyse, Schack und Rosegger. Gestern lasen wir einige kleine Geschichten aus Roseggers ›Allerhand Leute‹. Sie sind gewiß mindestens so wirklichkeitsstark wie die Geschichten unserer Parteirealisten, deren Charakterschilderungen ebensooft verhäßlichen, wie die der Parteiidealisten verschönen. In Roseggers Geschichten ist aber zugleich Humor und Gemüt. Es ist merkwürdig, daß die Realisten von Beruf Humor und Gemüt verschmähen, als seien sie keine Naturbestandteile des menschlichen Geistes. Wer uns weinen und lachen macht, wie Rosegger, steht mir doch höher als der Parteirealist, der mich eigentlich nur naturwissenschaftlich belehren zu wollen scheint.«

San Remo, den 25. Dezember 1887.

»Weihnacht! Purpurn, wie sie unterging,

Hob die Sonne heut' sich aus dem Meer.

Wie ein Schleier, dunkel und gering,

Um ein Frauenglutenantlitz, hing

Leicht Gewölk um ihre Stirne her.

Weihnacht! Wie der Sonne Feuerball,

Neu geboren, Leben rings entflammt,

So vom Neugeborenen im Stall

Ging ein Licht aus, leuchtend durch das All,

Dessen Rätselgluten es entstammt.

Weihnacht! Was vom Gottessohn man lehrt,

Ist ein Bild, das tiefen Sinn umhüllt:

Was er selbst gelehrt, vom Licht genährt,

Dessen Widerschein die Welt verklärt,

Hat den Menschen ew'ge Lieb' enthüllt.

Weihnachtssonne überm Mittelmeer!

Helles Spiegellicht in blauer Flut!

Weicher West, von Rosendüften schwer!

Reifes, sattes Fruchtgold ringsumher!

Einsgewordene Erd- und Himmelsglut!«

Einen unerwarteten Verlauf nahmen unsere Erholungsfahrten im Sommer 1896, für die ein Urlaub von Anfang Juli bis Anfang September in Aussicht genommen war. Unsere Lebensgeister, die meiner Frau wie die meinen, bedurften damals einer gründlichen Auffrischung. Unser Hausarzt empfahl uns dringend, uns einmal zu trennen und verschiedene Wege einzuschlagen. Mich wollte er wieder nach Franzensbad schicken, das mir im vorigen Jahre so wohl getan hatte, meine Frau sollte allein eine Wasserheilanstalt in den Alpen aufsuchen. Nach längerem Schmollen erhielt meine Frau wenigstens die Erlaubnis, unsere damals 10- und 8jährigen Kinder mit deren Fräulein in die Schweiz mitnehmen zu dürfen; und mir wurde gestattet, an oder gar auf die See zu gehen. Für die Meinen fand sich ein geeigneter Aufenthalt in Schöneck über Beckenried am Vierwaldstätter See. Für mich wurde entscheidend, daß meine Brüder mir für eine Ozeanfahrt eine Luxuskabine auf dem neuerbauten großen Passagierdampfer »Herzog« der Ostafrikalinie anboten, der auf der Ausreise nach Ostafrika Amsterdam, Lissabon und Neapel anlief und sich in jedem dieser Häfen drei Tage aufhielt. Am 21. Juli sollte er Hamburg verlassen, am 4. August in Neapel eintreffen. Bis zu seiner Abfahrt wollte ich auf Helgoland verweilen; in Neapel oder seiner Umgebung sollte ich 14 Tage auf einen rückkehrenden Dampfer derselben Linie warten. Der Plan begeisterte mich. Sollte ich doch meine herzlichsten Jugendverhältnisse erneuern, meine Freundschaft mit dem Ozean, der mich in frühester Jünglingszeit liebend umfangen, meine Liebe zu der roten, inzwischen deutsch gewordenen Nordseeinsel, auf der ich in jungen Jahren monatelang verweilt, und meine Schwärmerei für Neapel, in dem ich mich schon einmal während eines heißen Sommers so wohl gefühlt, daß ich ihm ein ganzes Büchlein Elegien und Oden gewidmet hatte.

Die Trennung von Weib und Kind wurde mir freilich schwer. Als ich in der Frühe des 6. Juli am Dresdner Hauptbahnhof Abschied von ihnen nahm, meinte Hermann, der treffliche Diener, der uns damals betreute, er glaube nicht daran, daß wir getrennt zurückkämen, wie wir abreisten. Wir aber bestanden auf unserem Kopf, der eigentlich der Kopf unseres lieben Hausarztes Dr. Klotz war.

In Hamburg, wo meine Brüder Adolph und Eduard und mein Schwager Eduard Bohlen in jenen Jahren auf der Höhe ihrer Schaffenskraft und ihres Ansehens standen, verlebte ich, von allen Seiten eingeladen und zu allem hinzugezogen, einige rauschende, wiedersehensfrohe, aber auch inhaltreiche Tage. Auf Helgoland fühlte ich mich, wenngleich ich durch die deutschen Befestigungsanlagen manches verändert fand, rasch wieder heimisch. Lebte doch auch mein Jugendfreund, der Schiffer Ölrich Kanye noch, von dem ich seit Jahrzehnten Hummer gegen ländliche Lebensmittel einzutauschen pflegte; segelte ich mit ihm wie vor 31 Jahren doch tagtäglich über die grünen Nordseewellen einher! Hatten wir uns doch immer soviel zu erzählen! Und wenn er verhindert war, übergab er mich seinem Sohn Hinrich Kanye, der selbst schon seit Jahren Vater und eigentlich schmucker und stämmiger war als Ölrich. Aber der Jugendfreund blieb doch eben der Jugendfreund. So folgen Geschlechter auf Geschlechter. Auch die Insel blickt nicht mehr ganz so drein, wie damals, als Ölrich und ich uns kennenlernten. Damals gab der Durchblick durch das inzwischen eingestürzte rote Felsentor von Mörmers Gatt an der Südseite der Insel ein eigenartig malerisches Bild. Nur das Meer ist unverändert das alte; und es erwidert meine Liebe so stürmisch wie vor einem Menschenalter.

Am 21. Juli fuhr ich mit dem Dampfschiff »Prinzeß Elisabeth« nach Hamburg zurück, wo wir erst um halb zehn Uhr abends eintrafen. An der Sankt-Pauli-Landungsbrücke holten meine Brüder mich mit ihrer Dampfbarkasse ab und brachten mich an Bord des » Herzog«. Eine Stunde später verließen wir den Hamburger Hafen. Meine Brüder und meine Schwägerin Gertrud, die die ersten Fahrten ihrer Dampfschiffe bis zum nächsten Hafen immer mitzumachen pflegten, begleiteten mich bis Amsterdam. Während mein jüngerer Bruder Eduard sofort über Land nach Hamburg zurückkehrte, benutzten mein Bruder Adolph und seine Frau die beiden Tage, die der »Herzog« in der alten, immer wieder reizvollen, so malerisch von ihren Grachten durchzogenen Handelshauptstadt Hollands lag, unter meiner Führung einen Blick in die holländische Landschaft und die holländische Kunst zu tun. Zandvoort, das Seebad vor Haarlem! Zaandam, Zaandyck, Worwersveer! Wie lieblich anheimelnd und doch wie eigenartig die Fahrt im sauberen kleinen Dampfboot auf der Zaan durch das flache Inselgelände! In langen Reihen und malerischen, farbig belebten Gruppen folgen Windmühlen auf Windmühlen. Man zählt ihrer nicht weniger als vierhundert. Von reinlichen, wohlgepflegten Gärten umgeben, lächeln die kleinen Fischer- und Schifferhäuser mit ihrem weißen, grünen und roten Holzanstrich uns selbstzufrieden an! Es ist doch wieder eine kleine, in ihrer Art feine Welt für sich! Was aber die kostbaren Gemälde der alten holländischen Meister in den Sälen des Reichsmuseums von Amsterdam uns von der Tatkraft, dem Reichtum, dem Wohlleben, dem Familiensinn und – wenigstens bei den Größten von ihnen, wie Rembrandt – auch von dem Seelenleben der alten Holländer des 17. Jahrhunderts erzählen, kam mir dieses Mal, wo ich nicht gerade der Kunst als solcher willen in Amsterdam war, sondern als Hamburger mit meinen Hamburger Geschwistern reiste, so deutlich zum Bewußtsein, wie nie vorher.

Statt meiner Geschwister, die nach Hamburg zurückkehrten, gesellte sich für die Weiterfahrt nach Neapel mir unerwarteter und keineswegs sonderlich willkommener Weise ein jüngerer englischer Fabrikant aus Manchester, ein Geschäftsfreund meines Bruders Adolph und sein Hausfreund, dem ich, da ich vor Jahren mit meiner jungen Frau in dem Rauche Manchesters ein gastliches Asyl in seinem Hause gefunden, zu Dank verpflichtet war. Ich war recht erschrocken, als er mich »Karl« anredete und erklärte, er sei gekommen, um einmal eine Reise mit mir zu machen. Nicht daß er mir für ein gelegentliches Plauderstündchen im Rauchzimmer nicht willkommen gewesen wäre, aber Natur und Kunst an seiner Seite zu genießen, schien mir undenkbar; und doch blieb mir nichts anderes übrig, als mich in das Unvermeidliche zu finden.

Am Morgen des 26. Juli lag die ganze steile englische Kreideküste vor uns ausgebreitet: An Dover, für dessen altes, hochgelegenes Schloß und dessen malerische Lage an reichen, zerschnittenen Hügeln ich von jeher eine Schwäche gehabt habe, fuhren wir in nächster Nähe vorbei. Folkestone, das hübsche Seebad, in dem ich vor 5 Jahren mit meiner Schwester Marie schöne Tage verlebt hatte, der Leuchtturm von Dungeneß auf der vorgeschobenen flachen Landzunge vor der Hügelküste, Hastings unter seinen hier besonders romantischen Kreidefelsen, die denkwürdige Stätte, an der Wilhelm, der normannische Eroberer, vor mehr als 800 Jahren den Angelsachsen Harald besiegte, Eastbourne, der südlich angehauchte Kurort unter dem hohen Vorgebirge Beachy Head, alles alte Bekannte! Bei dem Vorgebirge verließen wir die Küste, um weiter südwestwärts dem Ausgang des Ärmelmeeres zuzusteuern.

Am 27. Juli durchquerten wir den gefürchteten Golf von Biscaya, der uns weich und melodisch in leichten, über einer breiten Westdünung hinhüpfenden Kräuselwellen wiegte. Zahlreiche Dampfer kamen uns entgegen, andere holten wir ein. Walfische sahen wir ihre mächtigen Wasserstrahlen als lebendige Springbrunnen in die Luft schleudern. Am 28. lag die ganze Nordwestküste Spaniens in hellem Sonnenglanze vor uns: Cap Vilaño mit seinem kühn gestellten Leuchtturm; kahle, lange Berge, von deren braunen Rücken nur hier und da ein weißes Haus, hier und da ein Stück dunklen Waldes sich abhebt; eine Stunde später in blauer Ferne Kap Finisterre, das bald unseren Blicken entschwand.

Am 29. Juli, an dem ein frischer Nordwind uns schaumweißköpfige Wogen umtanzen ließ, fuhren wir an der bergigen, sonnig herüberleuchtenden portugiesischen Küste entlang: Kap Mondego, Kap Carvoeiro, die Farilhoes, kahle Felseninseln, nach denen der Ozean seit Jahrtausenden seine starken Wellenarme ausstreckt. Um 2 Uhr sahen wir den schroffen, hohen Bergrücken, auf dessen Höhe das in der Mitte unseres Jahrhunderts erbaute Pena-Schloß von Cintra ragt, gerade vor uns liegen. In großem Bogen umfuhren wir den mächtigen Gebirgsstock und das in Kuppen abgestufte Vorland. Ein kalter steifer Nordwind wehte. Die berühmte Einfahrt in den Tajo war strahlend schön. Die blühenden, weißleuchtenden Einzelorte an der Küste zur Linken verdichten sich allmählich zu Vororten, die Vororte zur Hauptstadt. Um 5 Uhr ankerten wir auf der breiten, meergrünen Reede vor der Siebenhügelstadt Lissabon.

Lissabon sah ich zum ersten Male. Daß es sich reich und großartig, von grünen Gärten und von Palmenterrassen durchzogen, über seine durch tiefe Schluchten getrennten Höhen hinzieht, gibt ihm unzweifelhaft ein prächtiges Ansehen, aber daß es sich, seiner Lage nach, wie man behauptet, den schönsten Hauptstädten Europas, Konstantinopel, Neapel, Genua und Edinburg anreihe, konnte ich nicht finden. Dazu sind seine Umrisse nicht ausgeprägt genug, ist sein Panorama nicht geschlossen und nicht gegliedert genug.

Von den beiden Tagen, die der »Herzog« in Lissabon löschte und lud, verbrachte ich teils in Gesellschaft der gastfreien Geschäftsfreunde des Woermannschen Hauses, teils in Gesellschaft meines englischen Begleiters wieder abwechselnd in der Stadt und in ihrer Umgebung. Gleich den 30. Juli fuhren wir nach Cintra, der alten Sommerresidenz aller Beherrscher von Lissabon. Cintra hat den Ruf, zu den schönsten Fleckchen dieser Erde zu gehören, und wunderbar schön ist es in der Tat: die hohe, weithin über Gipfel und Täler bis zum blauen Ozean schauende Felsenhöhe, der herrliche, von der italienischen Kiefer beherrschte Pflanzenwuchs in wohl gepflegten Gärten, in Wäldern und Hainen, und die alten und neuen, kunstgeschichtlich wertvollen Prachtbauten seiner drei Schlösser, von denen wir das Königsschloß in Cintra selbst und das Maurenschloß auf der Nachbarhöhe besichtigten, das höchstgelegene neue Schloß aber, da die Königsfamilie es bewohnte, nur von außen ansehen durften, vereinigen alle ihre Reize zu einem köstlichen Gesamteindruck. In leichtem Wagen fuhren wir auch noch über Cintra hinaus, zu der an guten Gemälden und seltenen Pflanzen reichen Villa des Sir Francis Cook, und nach Collares, dem wegen seines Rotweins berühmten Städtchen, das uns gastlich empfing.

Am zweiten Tag fuhr der Sohn des Geschäftsfreundes meiner Brüder mich in Lissabon von einer Sehenswürdigkeit zur anderen. Besonders fesselten mich die Renaissancekirchen des Italieners Filippo Terzi, der seit 1570 eine Reihe von Palästen und Kirchen in Lissabon schuf, deren Stil schon leicht barock angehaucht ist. Das Erdbeben von 1755 hat die meisten seiner Schöpfungen zerstört. Am besten erhalten ist São Roque, in der freilich die erst 1710 nach dem Entwurf des Römers Vanvitelli errichtete, in den kostbarsten Steinarten schwelgende Kapelle Johannes des Täufers für die größte Sehenswürdigkeit gilt. Erhalten ist auch, bis auf die eingestürzte Kuppel Terzis, die hochragende, weithin sichtbare, zweitürmige Kirche São Vicente de Fora, wogegen seine Kirche Santo Antão bis auf die stattliche Schauseite in Trümmern liegt. Auch die großartigste gotische Erdbebenruine, die Kirche do Carmo, mußte ich bewundern; und selbstverständlich fuhren wir wiederholt über die berühmteste »Promenadenstraße« Lissabons, die von Palmen, mit denen Laubbäume abwechseln, beschattete Avenida da Liberdade, und natürlich erreichten wir auch den aussichtsreichsten Glanzpunkt Lissabons, den Botanischen Garten, der, sich von seiner Terrassenhöhe tief in die unter ihm gähnende Schlucht erstreckend, mit den seltensten tropischen und subtropischen Baumarten in malerischer Anordnung geschmückt ist.

War es noch frisch, ja beinahe kalt gewesen, als wir das Vorgebirge des heiligen Vicentius umschifften, so wehte uns, als wir Gibraltar, unter dem wir leider im Dunklen herfuhren, hinter uns hatten, eine weiche, warme, feuchte Treibhausluft entgegen. Am Morgen des 2. August sahen wir hoch zur Linken die weißen Gipfel der Sierra Nevada den Nebel durchbrechen. Málaga, das ich vor 17 Jahren mit Ada besucht hatte, ahnten wir nur. Heiß und schwül ging es ins offene Mittelmeer hinein. Am Nachmittag des 4. August ließen wir uns vom Kap Spartivento auf Sardinien nach Neapel melden.

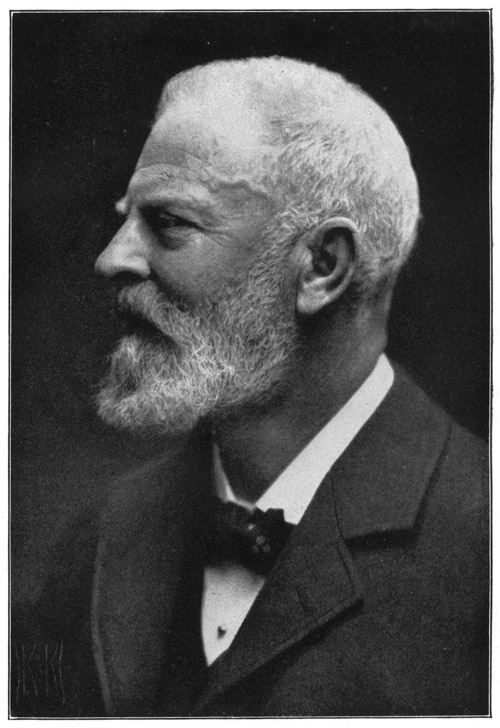

Adolph Woermann (1910) 62 Jahre alt

Die letzte Nacht an Bord war so heiß und schwül, daß jeder über Schlaflosigkeit klagte. Die Sciroccoluft war so feucht, daß sie das Bettzeug meiner Kammer völlig durchnäßte. Am Morgen des 5. August enthüllte der Golf von Neapel, in den wir glatt hineindampften, sich in seiner ganzen unwiderstehlichen Herrlichkeit. Eine der Inseln, die ihn bewachen, nach der andern kam uns entgegen! Ischia! die Ponza-Inseln! Capri! Eigentlich hätte mich hier alles heimatlich grüßen sollen, wenn die erschlaffende Hitze, wie ich sie hier im Sommer 1872 nie erlebt, nicht alle Erinnerungen abgestumpft hätte. Aber dort, näher und näher kommend, in der Mitte, gerade vor uns er selbst, er selbst, der Vesuv, dessen Gipfel heute nur ein leichtes, leichtes Wölkchen entstieg. Die Einfahrt war laut und bunt wie immer.

Als wir in Neapel ankerten, kam der Geschäftsfreund unserer Dampferlinien, Herr Kellner, der sich, obgleich tüchtiger Kaufmann, selbst als Dichter versucht hat, zu unserer Begrüßung an Bord. Er sagte, in Neapel sei es nicht zum Aushalten. Seine Familie sei am Typhus erkrankt. Aber auch auf Capri und auf Ischia sei es viel zu heiß für uns. Wollten wir 14 Tage in der Bannmeile Neapels bleiben, um den nächsten heimkehrenden Dampfer unserer Linien abzuwarten, so könnten wir nur nach Castellammare gehen. Dort sei es am kühlsten. Ehe wir uns dessen versahen, saßen mein Engländer und ich auf dem kleinen Dampfer, der uns nach Castellammare brachte, und dort in der Carrozzella, die uns zum Hotel Margherita in dem hochgelegenen ehemaligen Königsschlosse Quisisana hinauftrug. Oben war es kaum kühler als unten. Mein Thermometer zeigte 30 Grad Reaumur im Schatten. Schlaff hingegossen lagen oben die Sommergäste, fast ausschließlich Italiener der guten Gesellschaft, in den Sesseln oder auf den Ruhebänken umher. Alle stöhnten, alle klagten.

Die Nacht war fürchterlich. Alles troff vor Hitze. Obgleich man mir gesagt hatte, mein Bett habe keine Mückennetze, weil es hier solche Untiere nicht gebe, wurde ich jämmerlich zerstochen. Im Zimmer neben mir schnarchte mein englischer guter Freund. Ich tat kein Auge zu. Um 4 Uhr morgens reifte in mir ein plötzlicher Entschluß: Fort aus dieser Hitze, fort von der Seite dieses langweiligen, liebenswürdigen Engländers, der sich an meine Fersen heftete! In dreißig Stunden geradewegs durchfahren zu den Meinen nach der kühlen Schweiz! Gesagt, getan. Um fünf Uhr in aller Eile meine Koffer gepackt. Um 8 Uhr meinem englischen Freunde beim Frühstück reisefertig entgegengetreten. Er nahm es gelassen auf. Wir machten noch eine hübsche Rundfahrt durch den Wald, in dem unser Gasthof lag. Dann wieder hinunter zum Bahnhof Castellammare. Abschied von meinem Begleiter. Gottlob, wieder allein! Um 2 Uhr war ich in Neapel.

Nun schien das Wetter sich freilich zu ändern. Wolken zogen auf. Die Wut der Hitze schien gebrochen. Aber mein Entschluß war gefaßt. Um 3 Uhr aus Neapel, um 8 Uhr in Rom. Die Fahrt war luftig. Es wetterleuchtete überall. Um 10 Uhr weiter. Zwischen Rom und La Spezia war es dunkel. Die Riviera di Levante genoß ich im Morgengrauen. In Pisa regnete es. In Mailand war es kühl und naß. Um 10 Uhr morgens – es war unser Hochzeitstag – ging es nordwärts weiter. Ich hatte Neapel, Rom, Pisa, Genua und Mailand wiedergesehen und war doch nur 36 Stunden in Italien gewesen! Um 5 Uhr nachmittags traf ich in Flüelen ein. Ich setzte mich telephonisch mit meiner Frau in Schöneck in Verbindung. Sie hatte Schweres durchgemacht. Kaum hatte sie einige Tage richtig ihrer Kur gelebt, als sie die Nachricht aus Barmen erhielt, der Gatte ihrer einzigen Schwester, unser Schwager Professor Emil Bernard, sei plötzlich gestorben. Sie war, tief erregt, zum Begräbnis nach Barmen gefahren, gestern Abend aber nach Schöneck zurückgekehrt. Wir verabredeten, daß sie mich morgen in Flüelen abholen solle.

In Flüelen zeigte mein Thermometer, als ich mich zu Bette legte, nur 12° Reaumur. In Castellammare war es 18° heißer gewesen.

Am Morgen des 8. August fuhr ich an der Seite der einzigen Frau, die ich in meinem Leben wirklich geliebt habe, durch die Südbucht des Vierwaldstätter Sees, den Urner See, in den die Alpenriesen hoch herein schauen, um die große Windung, die der See bei Brunnen macht, und links hinüber nach Beckenried. Wie groß, wie herrlich, wie ernst, und doch wieder wie lieblich die Natur auch hier, wo alle Welt deutsch sprach! Von Beckenried fuhren wir in kleinem Wagen nach Schöneck hinauf. Unsere Kinder und ihr Fräulein empfingen uns jubelnd auf halber Bergeshöhe. Der Leiter der dortigen großen Kuranstalt, der treffliche Arzt und liebenswürdige Mensch, Dr. Wunderlich, aber war keineswegs zufrieden damit, daß ich gekommen war. Ich sollte, meine Frau allein ihrer Kur zu überlassen, mindestens erst noch 8 Tage nach Engelberg gehen. Ich gehorchte.

Die 8 Tage in der großen Natur des bekannten Luftkurortes, in dem mir alte Bekannte aus allen Gegenden der Welt begegneten, zogen mir wie im Fluge dahin. Es war kalt, nur 8° Reaumur. Man heizte. Gleich am ersten Abend in Engelberg erzählte mir meine Tischnachbarin, es sei ihr hier zu kalt, sie werde am nächsten Tage nach Castellammare abreisen. Ich trug ihr Grüße an Castellammare und an mein Neapel auf, das ich dieses Mal ebenso schlecht behandelt hatte wie es mich.

Die 14 Tage, die ich dann noch mit den Meinen in Schöneck zubringen durfte, haben uns beiden gut getan. Am Abend des 3. September waren wir wieder in Dresden. Unser Diener Hermann, der uns am Bahnhof empfing, meinte, er habe es ja vorausgesagt, daß wir zusammen wiederkommen werden.

Die schönste Schweizerreise mit unsern Kindern, die wir gemacht haben, führte uns im Sommer 1898 nach Seewis in Graubünden, wo wir vier Wochen in lieblicher, großartiger Alpenlandschaft am Abhang des Vilan der Ruhe pflegten, die oft so schnurrigen und doch so ausblickreichen Romane unseres alten Jean Paul wieder lasen und auf den herrlichsten Bergwanderungen, so weit und so hoch uns unsere nicht eben für Hochtouren geschaffenen Füße trugen, in Fern- und Nahblicken schwelgten. Immer größer, immer reicher wurde die Landschaft um Seewis, je länger wir in ihr verweilten; und immer größer und immer reicher erschienen uns auch die Fluren der Dichtkunst, durch die Jean Paul uns führte. Das Kurhaus, in dem wir wohnten, war in dem ehemaligen Schloß derer von Salis-Seewis eingerichtet, die durch den Dichter Johann Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834) bekannt geworden sind. Seine weichen, zarten, lyrischen Gedichte, die an jene seines Freundes und Herausgebers Friedrich Matthisson erinnern, erlebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Auflagen. Wer liest sie heute noch? Eine Tischnachbarin aus Basel ließ sie uns kommen. Wir lasen sie nicht ohne Vergnügen, wunderten uns aber, so wenig Anklänge an die große Natur, in der der Dichter aufgewachsen, in ihnen zu finden. Und doch! Einmal als er als französischer Offizier in Paris weilte, wo er der Schweizergarde angehörte, fand seine Sehnsucht nach den heimatlichen Bergen anschaulichen und ergreifenden Ausdruck.

Seewis, den 27. Juli 1898.

»Die Wege, die uns hier täglich ans Herz der großen und hier doch so anmutigen Alpennatur führen, sind glücklicherweise noch keine glatt und breit zugeschnittenen Fremdenwege, sondern schmale Fußpfade, auf denen wir einer hinter dem andern hergehen, oder holprige, ländliche Fahrwege, die von Dorf zu Dorf führen. Aber sie umziehen die Bergterrasse am Vilan im weiten, noch nicht einmal vollständigen Halbkreis, dessen Endpunkte, die zwei Stunden auseinander liegen, zwei verschiedenen Welten anzugehören scheinen: im Nordosten die tiefe Tobelschlucht unter der schneeigen zackigen Scesaplana, die zum Greifen nahe hereinragt, während das Rauschen des prächtigen Tannenwaldes, der uns umgibt, sich mit dem Brausen des Taschinesbaches tief unten im Grunde vermählt; im Südosten das Rheintal, über dem die mächtige Schneespitze des Calanda noch von den Grauhörnern überragt wird; dazwischen das blühende, weite Landquarttal mit der gewaltigen, gletscherreichen Silvrettagruppe im Hintergrund und auf unserer eigenen Bergterrasse das parkartig üppige Islatal, das durch die Gripspitze und den Mannaswald abgeschlossen wird.

»Alles das aber erscheint uns täglich, ja stündlich in neuem, oft nie vorher gesehenem Lichte. Jeder Tag, ja jede Stunde, hat ihr eigenes Ansehen. Wie am Meere jeder Windwechsel einen anderen Anschlag der Wogen am Strande, jede Welle eine neue Beleuchtung und Färbung des Meeres hervorruft, so ist auch im Hochgebirge alles in stetem Wechsel begriffen.

»Wie die Wolken als weiße Dämpfe in den Schluchten liegen und langsam aus ihnen emporsteigen, wie sie ganze Berggruppen abwechselnd verhüllen und entschleiern, sich bald wie Kragen um einzelne Berge legen, deren Häupter aus ihnen hervorragen, bald wie lange Brautschleier von ihnen herabwallen, wie sie bald die Täler mit hellgrauen Nebeln füllen, so daß wir wie auf wallende, lichte Meereswogen auf sie hinabblicken, bald uns selbst in feuchte Nebel hüllen, so daß wir kaum einander erkennen: das ist immer neu, immer eigenartig, immer groß und ergreifend. Und wie die Sonnenstrahlen, das Gewölk durchbrechend, bald diesen, bald jenen Gipfel mit warmem Licht vergolden, bald diese, bald jene Matte in lichtem Smaragdgrün aufleuchten lassen, sich bald in den Fenstern des einen, bald des anderen Dorfes widerspiegeln, an schönen Abenden aber, in Purpurgluten verwandelt, die Schneegipfel in allen Farbenabstufungen erglühen lassen, das sind immer neue Überraschungen fürs Auge des Beschauers. Jede Tageszeit hat ihre besonderen Überraschungen. Mit Spannung erwartet man oft die Entwicklung. Ein dramatisches Leben erfüllt die Landschaft, um die Riesengeister ununterbrochen zu kämpfen scheinen.«

Seewis, den 4. August 1898.

»Wie ein Blitz hat die Nachricht, daß Bismarck gestorben, in unser Idyll eingeschlagen. Sie hat uns so Lief ergriffen, daß ich erst heute den Mut finde, ihrer zu gedenken. Unser Schmerz erstickt auch heute jede rhetorische Anwandlung. Sich selbst hätte er beinahe überlebt. Seine Schöpfung aber wird viele Geschlechter überleben. Hätten wir diese feste Hoffnung nicht, so müßten wir verzweifeln.«

Von Seewis zogen wir höher hinauf, den Silvrettagletschern entgegen. Statt der heiteren Großartigkeit von Seewis umfing uns die ernste, gewaltige Großartigkeit von Klosters, das uns einige Tage festhielt. Dann Davos, dessen Krankenantlitz uns Tränen in die Augen trieb; und höher und höher hinauf: zum Flüelapaß, auf dem wir, nachdem wir auf dem Wege hinauf Alpenrosen gebrochen, im Schnee standen und auf das gelobte, bergumkränzte Land des Engadin hinabblickten.

Dann aber ins Rheintal: nach Chur, nach Thusis, zur Via mala, von der mir in meiner Kindheit soviel Schreckliches erzählt worden war, daß sie mir fast zahm erschien. Daß der Rhein, »Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze«, von dem Heine spottete, daß die Holländer ihm die Füße bänden, während die Schweizer sein Haupt hielten, hier oben in der Felsenstarre, die über ihm zusammenzuschlagen droht, wirklich der Rhein, unser Rhein sei, wie er dem Bodensee entströmt, wollte mein Herz nicht gleich zugeben. Aber er gewann es durch den kecken, tollen Jugendübermut, den er hier zur Schau trug, doch rasch genug! Ohne den wilden Knaben kein tatkräftiger Mann! Ohne den gärenden Most kein köstlicher Wein! Was sind Raum, was ist Zeit? In ewiger Jugend schäumt der Rhein hier oben, in ewiger Manneskraft strömt er durch Deutschland, in Greisenalter verläuft er sich jenseits der holländischen Grenze. Aber was ist Jugend, was ist Alter? Ewig ist nichts in der Welt, in der großen Natur so wenig wie in der Kunst der Menschen. Vor fünfhunderttausend Jahren war der Rhein sicher noch nicht der Rhein, und ob er es nach aber fünfhunderttausend Jahren noch sein wird, wer kann es sagen? Vor Gott aber sind tausend Jahre wie ein Tag!

Den schönsten Aufenthalt in den oberitalienischen Alpen aber nahmen wir im Spätherbst des nächsten Jahres in Salò am Gardasee. Unser Töchterchen war nun schon ein munterer Backfisch. Unser Sohn war in der Obhut einer befreundeten Lehrerfamilie in Dresden geblieben. Kunststudien hatten wir auch mit dieser Reise verbunden. In München hatte ich auf der Versteigerung Schubart-Czermak die Landschaft von Hobbema für die Dresdner Galerie erworben. In Trient umfing uns weiche italienische Luft. Von Mori nach Torbole, wo wir den Gardasee erreichten, der uns seit langem der liebste der italienischen Seen war, fuhren wir dieses Mal im offenen Wagen durch das großartig wilde Loppiotal, das den langrückigen Monte Baldo im Norden begrenzt. Von Riva, das noch österreichisch war, ging es auf italienischem Dampfschiff unter der steil abfallenden Felsenküste des Sees her in das geliebte Land hinein. Limone mit seinen Zitronenpflanzungen am steilen Ufer, Tremosine hoch oben in schwindelnder Höhe auf den Felsen. Gargnano, Toscolano, Maderno! Dann die eigentliche Winterkurküste des Gardasees von Gardone und Fasano bis Salò. Überall Öl, Wein und Feigen! Überall schlanke, schwarze Zypressen! Überall Zitronenspaliere! Alles am 29. Oktober in schönster Herbstblüte! Zu Salò entschlossen wir uns, weil es südlich außerhalb der eigentlichen Krankenriviera von Gardone und Fasano liegt und weil es in seinem Hotel Salò einen ausgezeichneten, echt italienischen, frei in großem Garten am See gelegenen Gasthof hat, dessen Besitzer, Italiener von guter Familie, die Signori Triaca und Guastalla, es ihren Gästen in ihrem Hause so angenehm, häuslich und unterhaltend zu machen verstanden, wie wenig andere Wirte. Der alte Herr Triaca hatte seine Nichte, eine junge Frau geheiratet, die der Liebling aller Gäste war. Signor Guastalla, ein liebenswürdiger junger Herr, Schwager des bekannten mir befreundeten italienischen Kunstgelehrten Corrado Ricci, begleitete die Gäste des Hauses auf Ausflügen und sorgte dafür, daß die zueinander passenden Gäste sich kennenlernten. Feingebildete Deutsche und Italiener verkehrten hier zwanglos freundschaftlich miteinander.

An den langen Abenden aber las ich nach unserer Gewohnheit in unserem eigenen Wohnzimmer den Meinen aus deutschen Dichtern vor. Zum ersten Male nahm mein Töchterchen an diesen Vorlesungen teil. Es galt, sie mit den Meisterwerken unserer Klassiker vertraut zu machen. Wir lasen Klopstock, Lessing, Goethe und Schiller, einmal aber auch Novellen von Paul Heyse; und damit hatte es seine besondere Bewandtnis: Signora Triaca hatte uns den Novellenband des Dichters gebracht, der »Die Macht der Stunde« und »Vroni« enthielt, und uns darauf aufmerksam gemacht, daß die erste dieser Novellen nicht nur in Salò, sondern hier in ihrem Hause und seiner Umgebung, auf dem Wege nach Gardone und auf der reizenden Halbinsel Sermione spielt. Wir lasen die Novelle, die im besten Sinne »ein echter Heyse« war, mit lebhaftem Interesse. In der Tat war unser Gasthof ausführlich geschildert. Auch der alte Herr Triaca und seine hübsche junge Frau und Signor Guastalla, der immer gefällige, waren, wenn sie auch im Hintergrund der Handlung blieben, bildnistreu veranschaulicht; und sogar die beiden großen grünen Papageien, die fortwährend »Pasquale!« und »Pasqualetto!« riefen, waren nicht vergessen; nur der prächtige weiße Kater, der unser ganzes Herz besaß, fehlte. Triaca sagte uns, den haben sie noch nicht gehabt, als Heyse bei ihnen gewohnt habe. Es war uns lehrreich zu sehen, wie getreu auch Dichter wie Heyse den Hintergrund ihrer Erzählungen der Wirklichkeit entlehnen.

Als wir am nächsten Tage nach Fasano wanderten, begegnete uns Paul Heyse, mein alter Freund und Gönner, selbst. Er hatte, was auch Triacas noch nicht wußten, für sich und seine immer noch jugendlich schöne Münchner Gattin für diesen Winter eine eigene kleine Villa in Fasano gemietet. Die Freude des unerwarteten Wiedersehens, aus dem sich natürlich ein lebhafter Verkehr zwischen Salò und Fasano entspann, war groß. Heyses hatten es lieber, daß wir sie zum Nachmittagstee in Fasano besuchten, als daß wir sie zu uns nach Salò einluden. Zum 22. November bestellte er mich nach Fasano, um mich zu zeichnen. Er hatte sich, auch hierin ein Abbild Goethes, nicht ohne Begabung aufs Zeichnen verlegt und vor kurzem sogar ein Album zeitgenössischer Bildnisse, mit einem Einleitungsgedicht versehen, herausgegeben. In die zweite Folge sollte auch das meine aufgenommen werden. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Mein Töchterchen fand, ich sei etwas mephistophelisch geraten; und im übrigen wunderte es sich, daß man mit einem berühmten Dichter so viel von alltäglichen Dingen spreche. »Ja, mein Töchterchen, das ist aber doch nur selbstverständlich. Wer sich nicht zunächst selbst als Mensch unter Menschen fühlt, kann uns auch nicht über uns erheben. Ohne Alltagspflichten gibt es keine Sonntagsfreuden.«

An unseren Aufenthalt in Salò, der uns köstlich in Erinnerung geblieben, schlossen wir aber auch noch eine nicht minder köstliche oberitalienische Kunstreise an. Zuerst ging es nach Piacenza, wo ich Forschungen zur Geschichte unserer Madonna Sistina unternahm. Dann war es mir – für meine große Kunstgeschichte – darum zu tun, die ganze Entwicklung der christlichen Kunst Oberitaliens von den altchristlich-byzantinischen Mosaiken Ravennas, die mir nie so märchenhaft schön erschienen waren wie dieses Mal, über die starken Fresken Giottos und Mantegnas in Padua bis zu den vollreifen venezianischen Meistern Giorgione, Palmavecchia, Tizian und Paolo Veronese wieder einmal an meinen Blicken vorüberziehen zu lassen, aber auch mein Töchterchen in alle Wunder Venedigs, das uns so weich und warm umfing wie nur je, und der übrigen Städte Oberitaliens einzuführen. Es waren schöne, sonnige, inhaltreiche Tage.

Wenn ich an die großen Urlaubsreisen zurückdenke, in denen ich in diesen Jahren besondere kunstgeschichtliche Untersuchungen für die große Kunstgeschichte, an der ich schrieb, mit erfrischendem Genusse freier und großer Natur zu verbinden suchte, so taucht vor meiner Erinnerung als helles Panorama aber auch meine große Herbstreise des Jahres 1901 auf, auf der ich mich in Mittel- und Norddeutschland erneuten Studien der mittelalterlich-romanischen Bildnerei und Malerei hingab. Ich reiste allein voraus; erst in Süddeutschland gesellten meine Frau und mein nunmehr fünfzehnjähriges Töchterchen sich zu mir.

Ich begann am Dom zu Freiberg mit der berühmten »Goldenen Pforte«, in deren Gewände- und Rundbogenkehlen der ganze Inhalt der christlichen Heilslehre, Prophezeiung und Erfüllung, Erlösung und Gericht, in figurenreichem Bildwerk von herber, fast noch schüchterner Reife den Rahmen fest und sicher füllen. Nie vorher glaubte ich so erfüllt von ihrer Schönheit gewesen zu sein, wie dieses Mal, da ich mich ganz auf die mittelalterliche Anschauungsweise eingestellt hatte. Zum erstenmal aber betrat ich die berühmte Kirche zu Wechselburg, deren noch älteres Stein- und Holzbildwerk nächst den machtvollen Stiftergestalten des Naumburger Doms das Vollendetste ist, was die mittelalterliche Bildnerei Deutschlands geschaffen hat. In Glauchau, wo ich übernachtete, erfuhr ich, daß zu dem Besuche der Schloßkirche von Wechselburg die Erlaubnis des Reichsgrafen von Schönburg nötig sei, der in beiden Städten residierte. Kaum hatte der gefällige Wirt des Gasthofs, in dem ich abgestiegen war, den Zweck meines Besuches erfahren, als sich zwischen ihm und dem »Haushofmeister« des Grafen ein kurzes Ferngespräch entspann. Nach zehn Minuten war der Haushofmeister selbst da und teilte mit, der Herr Graf würde mich in Wechselburg anmelden, sich aber auch freuen, mich persönlich kennenzulernen. Ich schickte meine Karte hinüber; und nach einer Viertelstunde hatte ich eine Einladung zum Abendessen. Die Gräfin war in den Wochen. Der Graf, eine feine noch jugendliche Gestalt mit zarten Zügen, empfing mich, obgleich wir nur unter uns waren, im Frack. Ich entschuldigte mich kurz, auf meine Kunstreise keinen solchen mitgenommen zu haben, war aber bald in eine inhaltreiche und förderliche Unterhaltung mit ihm verwickelt.

Am nächsten Morgen brachte mich eine kurze Eisenbahnfahrt durch das reizende Muldental nach Wechselburg, eine kurze Wanderung durch den prächtigen Schloßpark zur Kirche, an der mich der Lehrer, der mit meiner Führung beauftragt war, empfing. Zuerst führte er mich freilich auf den Dachboden des Schlosses, wo ich allerhand mittelmäßiges gotisches Bildwerk bewundern mußte, dann aber in die Kirche, wo er sich sofort ans Harmonium setzte, meinen Genuß der Bildwerke durch stimmungsvolle Weisen des großen Johann Sebastian Bach zu erhöhen. Selten habe ich mich einer kleinen Kunstwelt für sich so ungestört und so beseelt hingeben gedurft wie dieser. Wie heilig milde, fast rund aus dem Stein herausgemeißelt der Heiland zwischen Maria und Johannes an der Vorderseite der viereckigen Steinkanzel, wie rein und groß in den Formen, wie ruhig beseelt im Ausdruck! Und an der Schmalseite das Opfer Abrahams und die Erhöhung der Schlange, wie schlicht und überzeugend erzählt! Dann von den beiden auseinandergerissenen steinernen Chorschranken, die jetzt an den Triumphbogenpfeilern aufgestellten Prachtgestalten des alten Testaments: Abraham auf dem Löwen als schöner, bartloser, junger Krieger, und Melchisedek auf dem Drachen als schwarzbärtiger alter Priester mit gerunzelten Zügen; wie stilvoll in ihrer Durchdringung von typischer Großheit mit erstaunlicher Wahrheit des Eigenlebens! Über dem Altaraufbau aber die mächtige, aus Eichenholz geschnitzte Kreuzigung Christi, die reifste und feinste aller deutschen Kreuzigungsgruppen dieser Zeit! Der Heiland am Kreuze, zu dessen Füßen der alte Adam mit dem erhobenen Kelche emporblickt, ist schon mit beiden durch einen Nagel übereinander gehefteten Füßen, schon mit krampfhafter Ausbiegung des reckenhaften Körpers, schon mit seitwärts geneigtem, dornengekröntem Haupte, aber noch mit offenen Augen dargestellt: und zu seiner Rechten Maria, unter deren Füßen sich die Gestalt des Heidentums krümmt, zu seiner Linken Johannes, der das verleiblichte Judentum zertritt: wie packend in ihrer äußeren und inneren Bewegung! Die erneuerte Bemalung der steinernen wie der hölzernen Gruppen schien mir nicht so störend, wie anderen. Ohne Bemalung machen mittelalterliche Bildwerke dieser Art von vornherein einen unrichtigen Eindruck. Bereichert und erhoben schied ich von dieser geweihten Stätte.

Auf der Weiterreise besuchte ich zunächst die alten romanischen Kirchen und Bildwerke in Regensburg. In der Emmeranskirche und der Schottenkirche traf ich alles, was ich sehen wollte. Vergebens suchte ich die alten romanischen Steinköpfe an der Donaubrücke, fand sie aber wohlgeborgen im Altertumsmuseum der Ulrichskirche. Der nächste Tag führte mich nach Landshut und hinauf zur Trausnitzbürg, deren zweistöckige Kapelle ein Schatzkästlein deutsch-romanischer Bildhauerei ist. Am bedeutendsten, schon frühgotisch belebt, erschienen mir die großen sitzenden Gestalten an der oberen Chorbrüstung: Christus, Maria und Johannes zwischen den zwölf Aposteln, die die ganze Breite der Kapelle füllen und wohl als die Mitte eines Jüngsten Gerichtes gedacht sind. Wie selig überredend blickten die ausdrucksvoll lächelnden Köpfe mich an!

Der folgende Tag brachte mich nach Freising, dessen Domkrypta mit ihren phantastisch aus Tier- und Menschenleibern zusammengesetztem Bildwerk geschmückten Säulenkapitellen und -Basen und der ganz mit einem wilden Kampfgedränge von Drachen und Menschen bemeißelten Mittelsäule mir den nordisch-germanischen Einschlag in die deutsch-romanische Kunst lebendig veranschaulichte.

Einen lehrreichen Abschluß aber fanden meine Untersuchungen der romanischen Bildwerke dann im Nationalmuseum in München, in dem eine Reihe der wichtigsten bayrischen Bildwerke dieser Zeit, wie die von Wessobrunn und von dem Bogenfeld der Ulrichskirche in Augsburg vereinigt sind.

An das Studium deutsch-romanischer plastischer Bildwerke schloß sich auf dieser Reise dann, nachdem sich in Ulm, dessen gewaltiges Münster mit seinem nunmehr vollendeten höchsten Kirchturm der Welt ich nicht oft genug wiedersehen konnte, meine Frau und meine Tochter mir gesellt, der Besuch der noch älteren deutschen Wandgemälde der Insel Reichenau und ihrer Schule an. In den Abbildungswerken, aus denen allein ich sie bisher kannte, traten sie uns freilich anschaulicher entgegen, als an den schlecht erhaltenen Kirchenwänden selbst; aber erst hier in ihrer ganzen stimmungsvollen Umwelt erschlossen sie uns doch ihren vollen Eigenwert.

Von Sigmaringen aus, wo mein trefflicher Freund und Fachgenosse Konrad Lange, der Universitätsprofessor in Tübingen ist, uns mit seiner liebenswerten Frau besucht hatte, fuhren wir am 18. Oktober nach Burgfelden, dem höchsten bewohnten Ort Schwabens hinauf. Dicke Nebel hüllten das Donautal ein, als wir auf der Eisenbahn nach Ebingen abfuhren, das schon 200 Meter höher liegt als Sigmaringen. Die Nebel, die, wie wir später hörten, in Sigmaringen den ganzen Tag der Sonne keinen Durchblick gegönnt, hatten schon diese Höhe nicht erreicht. Bei köstlichem Sonnenschein fuhren wir in dem Landauer, den wir uns in Ebingen gemietet hatten, durch einen der schönsten Teile der schwäbischen Alb nach Burgfelden hinauf, das über 920 Meter hoch liegt. Die Laubwälder der Berge prangten überall, von grauen Kalksteinfelsen durchbrochen, in den reichsten und tiefsten Oktoberfarben. Tief unten im Grunde schäumt die Eyach. Bei Juliwärme oben angekommen, bestiegen wir zunächst den wegen seiner weiten, das ganze Alpenpanorama umfassenden Aussicht berühmten Böllatfelsen, der einer der schönsten Punkte Deutschlands bleibt, und statteten erst dann dem Kirchlein und seinen Wandgemälden unseren einstündigen Besuch ab. Das Jüngste Gericht mit dem immer noch nach frühmittelalterlicher Sitte unbärtig dargestellten Heiland und mit den Seligen, die von Engeln dem himmlischen Licht, und den Verdammten, die von Teufeln dem höllischen Feuer zugeführt werden, zeigt schon die fortgeschrittenere Anordnung dieser Darstellung. Auf dem Bilde des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter, das den Überfall eines Reisenden im Wald darstellt, tragen die Waldbäume an stengelartigen Zweigen statt der Blätter nur einige stilisierte Blüten, die größer geraten sind als die Köpfe der Menschen. War es absichtliche oder notgedrungene Naturferne? Unsere Jüngsten nehmen schwerlich mit Recht an, der Künstler solcher Bilder habe, wenn er gewollt hätte, ebensogut einen Baum so natürlich darstellen gekonnt, wie Ruisdael oder Hobbema.

Von Sigmaringen fuhren wir auf der Bahn nach Radolfzell, von hier im offenen Wagen an der ganzen Nordseite des Zeller Sees entlang und über den langen, mit Pappeln besetzten Damm zur Insel Reichenau hinüber, auf dieser aber zunächst nach Oberzell, dessen Georgskirche die kunstgeschichtlich so überaus wichtigen Wandgemälde aus der ottonischen Zeit enthält. Wie alte Freunde, die wir bisher nur brieflich kennengelernt, begrüßten wir sie. Ihr Stil ist ebensowohl als Nachklang der Antike wie als Vorklang der romanischen Kunst aufzufassen. An der Außenseite der Westwand ist oder war das älteste diesseits der Alpen erhaltene Wandgemälde des Jüngsten Gerichtes dargestellt, das den bartlosen Heiland zwischen Johannes und Maria im mandelförmigen Nimbus, unter ihnen, rechts und links, die Apostel mit verrenkten Gliedmaßen auf langen Bänken sitzend, noch weiter unten aber die dem Erdboden entsteigenden Seelen erst in Erwartung der Höllenstrafen und Himmelsfreuden zeigt. An den inneren Oberwänden des Langhauses der Kirche sind dann die Wunder des Heilandes, noch unverstanden in den Einzelheiten, noch ganz ohne räumliche Vertiefung, ganz ohne malerische Wirkung, schlicht und anschaulich erzählt und empfindungsvoll in der Fläche verteilt. Ist von diesen Gemälden auch etwas mehr erhalten als von dem Jüngsten Gericht der Außenwand, so kann man sich ihre Gesamtdarstellungen doch besser durch die Kopien von gleicher Größe auf den Vorhängen, mit denen sie zu ihrer Schonung neuerdings bedeckt worden sind, zusammensuchen, als an den Wänden selbst. Der Meßner zog uns einen der Vorhänge nach dem andern auf. Es war wirklich ein mehr wissenschaftlicher als künstlerischer Genuß. Aber ein Genuß war es.

Auf der Weiterfahrt nach Niederzell betraten wir in Mittelzell das baugeschichtlich anziehende alte Münster, das eine flachgedeckte Basilika mit doppeltem Querschiff ist. In Unterzell aber fesselten uns wieder zunächst die Fresken der Kirche, die erst im vorhergehenden Jahre von ihrer Tünche befreit worden waren. Da gerade Gottesdienst war, bemühten wir uns, die Bilder, die ein Jahrhundert jünger sind als die von Oberzell und den Heiland bereits vollbärtig darstellen, mit dem Fernglase zu betrachten; aber plötzlich wurde, wie es schien unseretwegen, der Gottesdienst unterbrochen und der eifrige Pfarrer winkte uns zu näherer Betrachtung heran. Früher als es ihm recht zu sein schien, mußten wir aufbrechen, um das Dampfschiff zu erreichen, das uns nach Schaffhausen brachte. Am nächsten Morgen erwachten wir angesichts des alten Rheinfalls zu Schaffhausen, der mir, was man auch gegen ihn sagen mag, sooft ich zu ihm zurückkehre, der schönste und machtvollste Wasserfall Europas bleibt.

In der Folge blieben wir für unsere eigentlichen Erholungsreisen darauf bedacht, uns den nordischen Winter zu verkürzen. Wir verlegten unseren großen Erholungsurlaub daher, wenn nichts anderes vorlag, in die letzten Monate des Jahres und verbrachten ihn im Süden. Daß wir jetzt anstatt der Riviera di Ponente, von der die drohenden Erdbeben auch meine Geschwister vertrieben hatten, die lieblichere, für Wanderungen geeignetere Riviera di Levante bevorzugten, lag zum großen Teil wieder an der Anziehungskraft eines Gasthofes, des Grand Hotel Sestri in Sestri Levante, von dem und dessen liebenswürdigem Wirte wir uns nicht trennen mochten. Herrn Fritz Jensch, dessen Vater Geheimer Justizrat in Bromberg und preußischer Landtagsabgeordneter war, war es nicht an der Wiege gesungen worden, daß er es als Besitzer eines großen vornehmen Gasthofes in Italien zu Ansehen bringen werde. Als Jüngling seiner Gesundheit wegen einmal an die Riviera geschickt, hielt er es, auch als er wiederhergestellt war, im Norden nicht aus. Unwiderstehlich zog es ihn an die Riviera zurück. Hier geriet er, mittellos, in eine mißliche Lage; aber die zufällige Bekanntschaft mit der Tochter eines angesehenen Schweizer Hoteliers in Genua führte ihm eine ebenso erfahrene wie liebenswürdige Lebensgefährtin zu, an deren Seite sein neuer Lebensweg sich fast von selbst ergab. In noch höherem Grade als jene italienischen Wirte in Salò nahmen Jenschs sich ihrer Gäste an. Auf Ausflügen wie zu Hause fühlte man sich bei ihnen so heimisch, daß man die geschäftliche Seite des Verhältnisses völlig vergaß.

Die Landschaft um Sestri Levante hat ihre besonderen Reize: Die reich mit Ilex- und Pinienwald durchzogene, schroffe Felsenhalbinsel der Villa Piume! Der von Zypressen gekrönte Berg, um den herum ein wunderbar malerischer Weg zum Fischerdorf Riva in der südlichen Nachbarbucht führt! Die Ruine der Annenkapelle, zu der man durch prächtigen Pinienwald emporklimmt! Der Erikawald, der zum Sitzen und Sinnen wie geschaffen ist! In keinem anderen Orte treten uns so viele Erinnerungen an Böcklinsche Landschaften entgegen wie hier. Der Landschaftsmaler findet hier mehr als in San Remo. Das Ganze wie das Einzelne webt sich hier besser zu geschlossenen Bildern zusammen.

Am längsten hat Sestri Levante uns 1904 festgehalten. Sogar das Weihnachtsfest dieses Jahres haben wir im Hause Jensch verlebt; und unser Sohn war damals, 16jährig, schon Manns genug, uns allein nachzureisen und die Weihnachtsferien mit uns, von der Sonne des Mittelmeeres beschienen, zu verleben.

Einmal aber habe ich vor dem Abschied von meinen Ämtern auch noch eine Ozeanfahrt gemacht; und diese Fahrt gehört zu den glanzvollsten Erinnerungen meines Lebens. Mein Bruder Adolph hatte mich 1908 eingeladen, ihn auf einer Reise nach den Kanarischen Inseln zu begleiten. Unsere Frauen, die beide nicht besonders seefest waren, sollten zu Hause bleiben. Wir aber wollten die Reise großzügig genießen. Großzügig reiste der »königliche Kaufmann«, wie Bismarck ihn getauft hatte. Um uns zu der Zeit, die ihm paßte, von Las Palmas nach Tenerife und von Tenerife nach Antwerpen, das dieses Mal statt Amsterdams angelaufen wurde, zu befördern, ließ er die Dampfschiffe beider Linien ihre Fahrten nach unserem Bedürfnis, das für ihn natürlich geschäftliche Notwendigkeit war, verändern. Seinen Kraftwagen und dessen Führer hatte er mit an Bord genommen, um ihn, wo wir landeten, gleich zur Verfügung zu haben. Es waren die fürstlichsten Wochen meines Lebens, zugleich aber Wochen des erhabensten Naturgenusses und der brüderlichsten Liebe.

Als wir es uns in Antwerpen an Bord des »Feldmarschall« der Ostafrika-Linie bequem gemacht hatten, tauchte plötzlich unerwartet meine Schwägerin Gertrud auf. Sie hatte es, jede Furcht vor der Seekrankheit hintenansetzend, doch nicht lassen gekonnt. Sie war ihrem Gatten nachgefahren und wollte die Reise mitmachen. Natürlich wurde sie mit Jubel empfangen; und ihre Gesellschaft trug viel dazu bei, uns die Reise zu verschönen.