|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Gebhard Truchsess von Waldburg war nach der Abdankung des Kurfürsten Salentin von Köln durch die Fürsprache des Grafen Hermann von Nuenar zum Erzbischof von Köln gewählt und vom Papst bestätigt worden. Als er bei einer Prozession die schöne Gräfin Agnes von Mansfeld erblickte, erwachte in ihm, dem erst dreißigjährigen Manne, unpriesterliche Leidenschaft. Der Wunsch ihres Besitzes konnte nur eine Zeit lang unter einem verbotenen Umgange verborgen bleiben. Von den Brüdern der Geliebten gedrängt und von seinen Freunden, den Grafen Nuenar von Solms, ermutigt, beschloß er, den Wünschen seiner Agnes nachzugeben, sich mit ihr zu vermählen, jedoch nach dem Beispiel des brandenburgischen Prinzen Joachim Friedrich, Erzbischofs von Magdeburg, die Verwaltung des Erzstiftes auch ferner fortzuführen. Der Entschluß kam bald zur Ausführung. Im Dezember 1582 schied Gebhard öffentlich aus der katholischen Kirche aus, und einige Monate nachher ward ihm zu Bonn durch einen reformierten Geistlichen die schöne Gräfin Agnes angetraut. Am 1. April 1583 aber erfolgte von Rom aus gegen ihn der Bann und zugleich die Entsetzung aller seiner Ämter und Würden. Sein früherer Mitbewerber, Prinz Ernst von Bayern ward an seine Stelle gewählt. Der Schritt des Papstes, die Absetzung eines Kurfürsten, erregte in Deutschland gewaltiges Aufsehen, und als es dem Neuerwählten durch Beihilfe des spanischen Feldherrn, Herzogs von Parma, von den Niederlanden aus gelang, seinen Gegner aus dem rheinischen Teil seines Erzstiftes zu verdrängen, traten die drei Kurfürsten von Brandenburg, Sachsen und der Pfalz am kaiserlichen Hofe mit einer Klage auf über das verfassungswidrige Eingreifen des päpstlichen Stuhles in die Rechte des Kurfürsten-Kollegiums und über die Einmischung Spaniens in die deutsche Sache. Dessenungeachtet zeigten sie wenig Bereitwilligkeit, den Erzbischof Gebhard gegen seine Widersacher zu halten, weil es der protestantischen Gesinnung der Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen nicht zusagte, daß Gebhard die ihnen verhaßte Lehre Calvins der lutherischen vorzog. Nur der eifrige Anhänger des Calvinismus, Pfalzgraf Johann Kasimir, rüstete einen Heerhaufen und sandte ihn im August 1583 unter der Führung seines Feldmarschalls, des Grafen Fabian von Dohna, seinem Glaubensgenossen zu Hilfe. Allein er war der Gegenmacht nicht gewachsen, und da Geldmangel den Pfalzgrafen nötigte, nach einigen Monaten seine Truppen wieder zu entlassen, blieb Gebhard völlig hilflos; er lebte noch 16 Jahre zu Straßburg als Dechant des dortigen Domkapitels, jedoch ohne dem Titel eines Kurfürsten, an den er seine Anrechte knüpfte, zu entsagen.

Wenige Jahre nachher war es wieder die Religionssache in Frankreich, welche die Teilnahme der drei Kurfürsten von Sachsen, Brandenburg und der Pfalz, sowie anderer deutscher Fürsten und Reichsstände, lebhaft in Anspruch nahm. Eine von ihnen an den König Heinrich III. ergangene Aufforderung, den seinen reformierten Untertanen bewilligten, von ihm feierlich beschworenen Frieden wiederherzustellen, war von ihm so zweideutig beantwortet worden, daß sich der Pfalzgraf Johann Kasimir, damals Regent der Pfalz, für seinen Neffen, den Kurfürsten Friedrich IV., bewogen fand, zum Schutz seiner Glaubensgenossen in Frankreich mit dem König Heinrich von Navarra am 11. Januar 1587 über die Werbung eines Hilfsheeres einen Vertrag zu schließen. Durch die Gelder des Königs, der deutschen Fürsten und der Königin Elisabeth von England gelang es bald, aus dem Elsaß, der Schweiz und einigen Ländern Deutschlands ein Heer von 29 000 Mann aufzubringen, welches mit den in Frankreich gesammelten Heerhaufen des Herzogs von Bouillon, des Grafen La Mark und anderen freiwillig herzuströmenden Scharen eine Streitmacht von 40 000 Mann bildete. Der Oberbefehl war vom Pfalzgrafen abermals dem kriegskundigen Grafen Fabian von Dohna anvertraut; denn kein anderer kam ihm an Mut und Kühnheit gleich. König Heinrich, in seinen Streitkräften viel zu schwach, um sich der feindlichen Macht entgegenstellen zu können, sah die Deutschen unter Dohnas Führung durch Lothringen und Burgund verheerend und plündernd bis an die Loire vordringen, wo er die Übergänge besetzt und befestigt hatte. Dies und der Mangel an Lebensmitteln in den ausgeplünderten Gebieten der Loire nötigten das deutsche Heer, sich in nördliche, wohlhabendere Gegenden zu wenden. Schon war Paris bedroht. Da folgte allerlei Ungemach. Niederlagen einzelner Heeresteile, Uneinigkeit unter den Befehlshabern, Ungehorsam unter den Truppen, die Weigerung der Schweizer, gegen ihre Landsleute im königlichen Heere zu streiten, der Mangel aller Hilfe und Teilnahme von Seiten des Königs von Navarra, ungesunde Witterung bei herannahendem Winter und Unmäßigkeit im Genuß: alles dies schwächte und entmutigte das deutsche Heer in dem Maße, daß es seiner völligen Vernichtung entgegensah. Gern nahmen daher die Führer einen vom König ihnen dargebotenen Vertrag an, in dem ihnen freier Abzug über die Grenze des Reiches bewilligt ward, wogegen sie versprechen mußten, nie wieder ohne des Königs Befehl in Frankreich zu dienen.

Unmutig ging Graf Dohna in die Pfalz zurück und begab sich noch 1588 in sein Geburtsland Preußen. Hier fand er im Hause seines Bruders, des Grafen Achatins von Dohna, einen Knaben, der bald seine volle Liebe auf sich zog. Christoph, der jüngste von dreizehn Geschwistern, deren mehrere aber schon in früher Jugend gestorben waren, zählte damals erst fünf Jahre. Allein schon in diesem Kindesalter zeigte er eine Wißbegierde, die über seine Jahre ging. Wenn der Oheim von seinem Hofleben in der Pfalz, den Burgen am Rheinstrom oder den vielfältigen Widerwärtigkeiten erzählte, die er in Frankreich selbst erduldet oder als Augenzeuge wahrgenommen, hing der Knabe an seinen Lippen und unterbrach ihn jeden Augenblick durch neue Fragen.

Wohl mochten es diese Erzählungen sein, die den regen Geist des aufgeweckten Knaben aus dem engen Kreise der heimatlichen Umgebung in die Welt schweifen ließen. Der Vater aber förderte, was der Oheim angeregt. Graf Achatius, der mehrere Jahre am Hofe des Kaisers Maximilians II., dann als Gesandter am polnischen Hofe gelebt, mit Auszeichnung im ungarischen Kriege gedient und auf dem Reichstage zu Speyer das Reichstagsleben kennen gelernt hatte, liebte es, von den Erfahrungen und Schicksalen seines früheren Lebens zu erzählen. Er unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz und pflegte daraus der Familie die wichtigsten politischen Zeitereignisse mitzuteilen. So gewannen die Söhne nicht nur Kunde von allein, was in der Welt vorging, sondern sie mußten auch häufig die dem Vater zugekommenen Zeitungen, die damals meist nur geschrieben wurden, abwechselnd abschreiben, wenn er sie Freunden oder Verwandten senden wollte.

Christoph zählte das sechste Jahr, als sein Vater die Stadt Mohrungen, seinen bisherigen Aufenthalt, verließ und das alte Stammschloß seiner Ahnen, Schlobitten im Preußischen Oberlande, bezog, mit ihm eine Tochter und sieben Söhne, Friedrich, Heinrich, Fabian, Abraham, Dietrich, Achatius und Christoph. Bis 1597 genossen sie sämtlich häuslichen Unterricht. Die zwei ältesten, Friedrich und Heinrich, bezogen darauf die Universität; jener ging nach Jena, dieser nach Wittenberg und dann nach Heidelberg. Der dritte Bruder, Graf Fabian, lernte zuerst auf einer Reise mehrere Länder Deutschlands kennen, begab sich darauf nach Ungarn, wo er in Kriegsdienste trat und einer der ersten war, die das feste Gran erstürmten. Später, in den Niederlanden, wo er mehrere Reiterkorps befehligte, stand er in hoher Gunst bei dem Prinzen Moritz von Oranien. Auch die drei übrigen Brüder blieben nur noch kurze Zeit im elterlichen Hause, wo sie von einem Lehrer den nötigen Unterricht in Sprachen und Wissenschaften erhielten. Er wurde ihnen in einer kleinen Kammer eines abgelegenen Hauses erteilt, deren Wände sie ringsum mit vielen aus der Bibliothek ihres Vaters entnommenen Bildern von orthodoxen Theologen beklebt hatten, worunter aber auch Beza, Zwingli und verschiedene Calvinisten waren, wobei es ihnen viele Mühe kostete, die unter den Bildern befindlichen lateinischen Verse zu verstehen. Graf Christoph wunderte sich späterhin selbst darüber, wie es die streng orthodoxen Eltern hatten dulden können, die Bilder der ihnen verhaßten Calvinisten unter den ehrwürdigen Orthodoxen aufgereiht zu finden.

Solis, Narrentanz. Federzeichnung vom Jahre 1542. Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg'sches Kupferstichkabinett

Nachdem sich bald darauf die jungen Grafen Dietrich und Achatius in Begleitung ihres Oheims Fabian, der noch in kurpfälzischen Diensten stand, nach Heidelberg begeben, befand sich Christoph allein im väterlichen Hause; denn sein Bruder Abraham war nach Rostock gegangen, wohin ihn der bisherige Lehrer der jungen Grafen, David German aus Riga, hatte begleiten müssen. Da Christoph mit vielem Eifer schon in seinem vierzehnten Jahre die Reden Ciceros gelesen und sein neuer Lehrer, Engelbrecht aus Kolberg, »ein guter Poet« war, so mußte er sich täglich nun in lateinischen Versen üben. Damals schon pflegte er alles, was ihm merkwürdig schien, so genau wie möglich aufzuzeichnen, wobei ihm die Kalender als Tagebücher dienen mußten; eine Gewohnheit, die auch für sein späteres Leben von bedeutendem Einfluß war.

Als der junge Graf sein fünfzehntes Jahr zurückgelegt hatte, verließ auch er das väterliche Haus, um in Begleitung seines Bruders Heinrich, der auf kurze Zeit nach Preußen zurückgekehrt war, im August 1598 die Universität Altdorf zu beziehen. Nicht ohne Absicht hatte der Vater diesen jüngsten seiner Söhne, der trotz der Aufsicht im elterlichen Hause schon manche Untugend kennengelernt, dem religiös gesinnten Bruder Heinrich anvertraut. Dieser sollte auf der Universität sein Führer sein und seine Studien leiten. Er benutzte schon auf der Reise jede Gelegenheit, auf seinen Bruder wohltätig einzuwirken. Nach alter Sitte versäumten sie nie, jeden Morgen mit dem Gebete eines Psalms zu beginnen, wie es schon im elterlichen Hause herkömmlich war. Beide Brüder erreichten indes das Ziel ihrer Reise nicht; denn in Nürnberg angekommen, erkrankte Graf Heinrich sehr gefährlich. Sie setzten zwar die Reise fort, die Krankheit aber wiederholte sich und nahm so bedeutend überhand, daß der Leidende schon nach wenigen Tagen in einer Dorfschenke starb. Dadurch in die traurigste Lage versetzt, eilte Christoph nach Altdorf, wohin sich, nach kurzem Aufenthalt zu Rostock, auch sein Bruder Abraham begeben und bald zum Rektor der Universität erwählt worden war. Auch der Bruder Achatius fand sich dort aus Heidelberg ein, um die nötigen Anstalten zur Beisetzung des Verstorbenen zu treffen. Die drei Brüder verweilten den Winter über in Altdorf; denn die dortige hohe Schule stand damals in großem Ruf; besonders glänzten die Namen mehrerer Professoren der Rechtsgelehrsamkeit, bei denen die Grafen Vorlesungen hörten.

Indessen stand das Studentenleben in Altdorf damals nicht im besten Ruf: Ein großer Teil der Studierenden vergeudete die Zeit bei Trinkgelagen und mit Mummereien auf Schlittenfahrten oder ähnlichen Ergötzlichkeiten.

Da Graf Abraham im Frühling 1599 sich nach Frankreich begab und Achatius nach Heidelberg zurückkehren wollte, so konnte es nicht der Eltern Wille sein, den jungen Sohn Christoph in Altdorf sich selbst zu überlassen. Auf des Vaters Befehl begleitete er seinen Bruder nach Heidelberg. Sie nahmen den Weg über Nürnberg, wo sie, dem obersten Ratsherrn Hieronymus Baumgärtner empfohlen, die Ehre hatten, vom Rat zu einem stattlichen Mittagsmahl auf dem Rathause eingeladen zu werden. Sie verweilten mehrere Tage in der interessanten Stadt; ihre eigentümliche Physiognomie, die große Zahl ihrer Kunstschätze, das rege industrielle Treiben ihrer Bürgerschaft, – alles nahm Christophs Wißbegierde in Anspruch; es machte auf ihn einen Eindruck, dessen er sich auch in den spätesten Jahren seines Lebens noch mit Freuden erinnerte.

Der Name Dohna stand am kurpfälzischen Hofe im besten Klang. An ihn knüpften sich viele Verdienste, die sich Fabian von Dohna um das kurpfälzische Haus erworben, und während der ganzen Regierung des Kurfürsten Friedrich IV. hatte er als Geheimer Rat bedeutenden Einfluß auf die gesamte Verwaltung des Landes. Durch ihn wurden die beiden jungen Neffen, bald nach ihrer Ankunft in Heidelberg, am Hofe eingeführt, und der junge Kurfürst Friedrich, damals erst 25 Jahre alt, schenkte ihnen seine Gunst. Es fand kein Hoffest statt, bei dem sie nicht als Gäste erschienen, kein fürstliches Vergnügen, an dem sie nicht teilnehmen mußten. Der junge Kurfürst liebte es, zur Waffenübung seiner Untertanen kriegerische Kampfspiele anzuordnen. Dann wurden etwa 90 mit langen Spießen oder Piken bewaffnete Bürger einigen 30 von Adel, mit großen Schilden oder Tartschen bewehrt, gegenübergestellt. An ihrer Spitze standen bald Graf Johann von Nassau und Graf Otto von Solms, bald auch der Kurfürst selbst und ein Graf von Dohna; gerieten die Haufen aneinander, so gab es in der Hitze des Kampfes harte Stöße. Bei diesem ersten Eintritt in das Hofleben zu Heidelberg lernte Graf Christoph auch den Fürsten Christian von Anhalt kennen, mit dem er später, durch Freundschaft verbunden, soviel zusammen lebte. Mitunter erlaubte sich der junge Kurfürst am Hofe allerlei Schwänke. Als er eines Tages dem Markgrafen Ernst Friedrich von Baden-Durlach einen Besuch abstattete, kamen sie beim Trinkgelage auf den Einfall, allen Leuten die Bärte abschneiden zu lassen, und es wurde dies auch sogleich an allen Gästen vollführt, »was,« wie Dohna sagt, »sonderlich an den alten, vornehmen geheimen Räten ein großer Übelstand gewesen, denn man sie kaum noch kannte«.

Bei diesen Zerstreuungen des Hoflebens vergaßen die Grafen jedoch ihre Studien nicht. Sie hatten – was auf ihre Ausbildung wohltätig einwirkte – ihren Tisch bei dem berühmten calvinistischen Theologen Magister Abraham Scultetus, einem Schlesier, der, nachdem er in Wittenberg und Heidelberg seine Studien vollendet und sich durch mehrere Reisen ausgebildet, vom Kurfürsten Friedrich IV. als Gehilfe seines Hofpredigers Bartholomäus Pitiscus angestellt wurde. Bei ihm hörten sie Vorlesungen über Logik, über Ethik und übten sich unter seiner Leitung im lateinischen Stil, wobei ihnen die Briefe und Reden Ciceros zur Nachahmung dienten. Besonders aber war der tägliche Umgang mit diesem gelehrten Mann auf ihre Bildung von großem Einfluß. So freundlich er sie auch behandelte, so sah er ihnen doch keinen Fehler ohne Rüge nach. »Ich«, sagte Graf Christoph von sich selbst, »der ich immer alles mit Eile und Gewalt ausrichten wollte und dabei von Natur auch geneigt war, viel zu schwatzen und schnell zu urteilen, wurde deshalb von Scultetus nicht selten durch lateinische Kernsprüche gewarnt und zurechtgewiesen.«

In Heidelberg, wo Graf Christoph auch mit mehreren Professoren persönlichen Umgang hatte, verweilte er zwei Jahre. Nachdem er, wahrscheinlich nicht ohne Einfluß des Scultetus, das reformierte Glaubensbekenntnis angenommen, trat er mit seinem Bruder Achatius 1600 eine Reise nach Italien an. Sie besuchten zuerst Venedig, wo sich für Dohnas empfänglichen Geist eine ganz neue Welt eröffnete. Dann gingen sie über Ferrara und Bologna nach Florenz. Hier hielten sie sich längere Zeit auf, teils, um sich in der italienischen Sprache möglichst zu vervollkommnen, teils, um die dortigen Kunstschätze gründlich kennen zu lernen; vorzüglich fesselte sie auch der nähere Umgang mit mehreren deutschen Fürsten, die damals in Florenz verweilten. Am interessantesten war für die jungen Grafen die Bekanntschaft mit dem wissenschaftlich gebildeten Fürsten Ludwig von Anhalt, dem Begründer der nachmals so weit verbreiteten »Fruchtbringenden Gesellschaft«, als deren erstes Oberhaupt er von seinem Sinnbild, einem gut ausgebackenen Weizenbrot, den Beinamen des »Nährenden« führte. Seine große Vollkommenheit im Lautenspiel gab Anlaß, daß sich Graf Christoph bei dem damals berühmten Florentiner Musiker Lorenzo Allegri auch bedeutende Fertigkeit auf der Laute erwarb.

Von Florenz eilten die beiden Grafen im September 1601 zunächst nach Neapel und begaben sich von dort nach Rom, wo sie im November ankamen. Auf Christophs Seele machte die Weltstadt den gewaltigsten Eindruck; alles übertraf seine gespannten Erwartungen. Höchst günstig für ihre Belehrung und den Genuß alles Großartigen und Schönen, war es für die Grafen, daß sie an dem Herrn Fabian Konopatzki, der in des Papstes Clemens VIII. Diensten stand, einen Verwandten fanden, durch dessen Vermittelung ihnen die Bekanntschaft mit allen Merkwürdigkeiten außerordentlich erleichtert wurde. Alles, was Graf Christoph an interessanten Gebäuden, Denkmälern aus dem Altertum, schönen Gemälden oder Kunstwerken sah, zeichnete er mit großer Genauigkeit in einem Itinerarium auf. Dabei versäumte er auch die Leibesübungen nicht, die damals zur Ausbildung eines Kavaliers gehörten, lernte Fechten, Voltigieren, Fahnenschwingen und ähnliche Künste. Vielen Fleiß verwandte er bei dem berühmten Meister Nanino auf die Musik.

Die unerwartete Nachricht vom Tode ihres Vaters, der gegen Ende 1601 gestorben war, veranlaßte sie zu einer früheren Abreise von Rom als ursprünglich in ihrem Plane lag. Sie hatten während ihres Aufenthaltes, durch mannigfache Verhältnisse begünstigt, für ihre Ausbildung in aller Hinsicht viel gewonnen. Auf der Rückkehr besuchten sie Genua, Mailand, Verona, Brescia und Bergamo, auch Venedig und Florenz wieder; hier ließ sich Graf Christoph den Platz zeigen, wo der berühmte Mönch Geronimo Savonarola seine begeisternden Reden gehalten, das Kloster, wo er gewohnt, und den Ort, wo man ihn auf dem Scheiterhaufen verbrannt hatte. »Noch heute«, schrieb Dohna in sein Tagebuch, »halten viele gelehrte Leute in Florenz hoch auf ihn.« Von da nahmen die beiden Grafen die Rückreise durch die reizenden Gegenden Tirols, über den Comersee, durch Graubünden in die Schweiz, wo sie aber so lange verweilten, daß sie über Straßburg erst im August in Heidelberg ankamen.

Hier hatten sie früher lehr- und genußreiche Tage verlebt, die Stadt war ihnen so lieb geworden, das Leben und Treiben an dem heiteren Hofe des Kurfürsten, wo sie bei Staatsmännern, kurfürstlichen Räten und fremden Gästen lehrreiche Unterhaltung fanden, – dies alles fesselte sie so sehr, daß sie ihren Aufenthalt von Monat zu Monat verlängerten. Graf Christoph lernte damals mehrere fürstliche Personen kennen, mit denen er später in Berührung kam, den Herzog von Bouillon, der, einer verbrecherischen Verbindung gegen den König Heinrich IV. angeklagt, aus Frankreich entflohen war, den Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, damals Administrator in Straßburg, und den Landgrafen Moritz von Hessen. Es ergab sich bald Gelegenheit, den Grafen mit dem höheren Staatsleben bekannt zu machen. Um das Getriebe auf einem Reichstage kennen zu lernen, begleitete er 1603 seinen Oheim, Fabian von Dohna, den der Kurfürst zu seinem Bevollmächtigten ernannt hatte, auf den Reichstag nach Regensburg, und des Oheims ausgebreitete Geschäftskenntnis und diplomatische Gewandtheit waren für ihn ebenso lehrreich, wie sein stets heiteres Wesen anziehend und gewinnend. Die Nachricht von dem am 26. April 1603 erfolgten Tode des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach, des bisherigen Administrators von Preußen und Vormunds des blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich, machte für Fabian von Dohna eine Reise nach Preußen notwendig, wohin ihn sein Neffe Christoph begleitete.

Nachdem er bis zum März 1604 dort verweilt hatte, trat er mit seinem Bruder Achatius eine Reise nach Frankreich an. Die Fahrt ging über Dessau, wo der Fürst sie mehrere Tage aufs Schloß nahm, über Frankfurt, Heidelberg, Straßburg und Basel, wo sie den gelehrten Johann Jakob Grynäus kennen lernten, zunächst nach Genf. Hier fesselte sie auf längere Zeit der Umgang mit vielen Fremden von Adel, die sich zahlreich in Genf aufhielten, und vorzüglich die Bekanntschaft mit mehreren Gelehrten, mit denen Graf Christoph auf seinen Reisen vor allen gern in nähere Berührung zu kommen suchte. Unter diese gehörte in Genf der ehrwürdige Theodor Beza, zwar schon ein Greis von 85 Jahren, aber frischen Geistes. Unter dessen Leitung vervollkommnete Graf Christoph seine Kenntnisse in der griechischen Sprache; außerdem wurde auch das Französische mit dem größten Fleiß betrieben, sodaß er in wenigen Monaten der Sprache völlig mächtig wurde. Neben diesem Gewinn für seine Bildung sprach ihn auch das Volksleben an. »Ich muß bekennen«, schreibt er in sein Tagebuch, »daß der fromme und eingezogene Wandel, den man zu Genf führt, wie auch die gute Ordnung und Disziplin, so allda gehalten wird, mir sehr wohl gefiel und mir großen Nutzen gebracht. So hat man im Monat Mai an den Stadtgraben und Bollwerken zu Genf zu bauen angefangen. Damit nun aber das Volk zur Arbeit desto williger wäre, hat man die Fremden von Adel aufgefordert, mit dem Volke auszuziehen und sich in Ordnung mit ihm nach dem Ort hin zu verfügen. Als man nun dahin gekommen, wohin auch mein Bruder Achatius mit deutschen und niederländischen Studenten gegangen, hat man zuerst Gebet gehalten; hernach hat ein jeder seinen Spaten genommen und etliche Stiche gegraben; darauf das Volk, so zur Arbeit verordnet, fröhlich zu schanzen angefangen.«

Da es Hauptzweck der Reise war, Volk und Land genau kennen zu lernen, so eilten sie nicht sofort der Hauptstadt zu. Sie sahen, von Genf aus, über Chambéry, Grenoble und Lyon durchs südliche Frankreich eine große Menge von Städten bis nach Bordeaux hin, wo sie einen Teil des Sommers verlebten. Was sie auch jetzt noch von Paris fern hielt, war die Nachricht von dem Tode der einzigen Schwester des Königs Heinrichs IV., Katharina, Gemahlin Herzogs Heinrich von Lothringen, die am 30. Juli 1604 gestorben war. Dieser Todesfall versetzte den König, der seine Schwester innigst liebte, in tiefste Trauer. Graf Christoph bemerkt darüber in seinem Tagebuch: »Obwohl die Herzogin einen päpstlichen Herrn gehabt, ist sie ihrer Religion doch beständig geblieben und als sie nun gestorben war, hat der ganze königliche Hof groß Leid getragen, wie auch die fremden Gesandten, unter welchen der päpstliche Nuntius sich anfangs lange bedacht, ob er auch trauern solle; hat jedoch endlich schwarz angelegt und dem König das Leid geklagt, mit Vermelden: Andere beweinten den Leib, sein Herr aber, der Papst, und er müßten auch die Seele beklagen. Der König hat darauf geantwortet: ›Er stehe in keinem Zweifel, daß seiner Schwester Seele der ewigen Seligkeit teilhaftig geworden.‹ Diesen Tod hat der König so tief betrauert, daß seine Majestät sich anfangs gar nicht hat wollen trösten lassen, sondern begehrt, man solle ihm Zeit geben, sich des Schmerzes zu erholen.«

Unsere Grafen setzten hierauf ihre Reise über La Rochelle, Poitiers, Bourges, Orléans, Blois, Tours bis Saumur fort. Hier fesselte sie der Umgang mit einem der gebildetsten und einflußreichsten Staatsmänner Frankreichs. Es war Philipp von Mornay, Herr du Plessis-Marly, damals königlicher Rat und Gouverneur von Saumur. Schon in seinem dreiundzwanzigsten Jahre hatte er auf Colignys Antrag ein wichtiges Memoire verfaßt, worin er seine Ansicht über den Krieg gegen Spanien für den König Karl IX. aussprach. Als strenger Reformierter verfocht er die Sache seiner Glaubensgenossen immer mit solchem Feuereifer, daß man ihn häufig den protestantischen Papst nannte. Dies entfernte ihn auch vom königlichen Hofe, als Heinrich IV. zur katholischen Kirche übertrat, und er lebte längere Zeit in Saumur, wo er für Reformierte eine Universität gestiftet hatte. In der Unterhaltung mit diesem Staatsmann fanden die Grafen Dohna mehrere Wochen die gründlichste Belehrung über die damaligen Zustände in Frankreich.

Erst gegen Ende des Mai 1605 kamen sie, von Chartres aus, in Paris an, wo sie zwei Vettern aus Böhmen, die Grafen Wladislaw und Otto von Dohna und einen dritten Verwandten, Karl Hannibal von Dohna, anwesend fanden. Da jene beiden Lutheraner, dieser Katholik, Christoph und Achatius Reformierte waren, so sah man in ihnen drei Religionen vertreten. Außer der Bekanntschaft mit dem alten Grafen Ludwig von Wittgenstein, die Graf Christoph schon in den ersten Tagen machte, war besonders die mit dem berühmten Geschichtsschreiber Jacques Auguste de Thou (Thuanus) für ihn von großer Wichtigkeit. Von ihm, der früher Präsident im Parlament gewesen, erhielt Dohna über viele Zeitverhältnisse Aufklärungen und Mitteilungen, wie er sie von keinem anderen erwarten durfte. Während des Aufenthalts der Grafen in Paris war in der vornehmen Welt Hauptgegenstand lebendigster Unterhaltung die Rückkehr der ersten, im Jahr 1600 verstoßenen Gemahlin Heinrichs IV., Margarethe, der Tochter des Königs Heinrich II. von Frankreich. Der König hatte damals diese seine Gemahlin, um seine Geliebte Gabrielle d'Estrées zur Königin zu erheben, als Gefangene in ein entferntes Schloß verbannt. Da aber Gabrielle bald darauf gestorben war, hatte sich der König mit der florentinischen Prinzessin Maria von Medici vermählt. Jetzt hatte Margarethe, wie Dohna berichtet, die Erlaubnis erhalten, an den Hof zurückzukehren, wo sie von der Königin stattlich empfangen wurde. Dies gab Anlaß, den König zu beschuldigen, er habe zu gleicher Zeit drei Frauen gehabt. In Paris liefen damals die Verse um:

Le plus grand Roy, qui ait jamais été,

C'est le mari de trois femmes en estre

L'une qui l'est, l'autre qui l'a esté

Et une encore, qui a tout droit de l'estre.

Ein anderes wichtiges Ereignis, von dem Graf Christoph berichtet, war ein Angriff auf des Königs Leben: Als dieser, eines Tages von der Jagd nach Paris zurückkehrend, an eine Brücke kam, stürzte ein Mensch auf ihn zu und hielt ihn am Mantel fest. Auf die Frage des Königs, was er wolle, antwortete der Verwegene »Euer Leben« und griff alsbald nach dem Dolch. Ehe es aber zur Tat kam, fielen Hofleute über ihn her und nahmen ihn gefangen. Die Untersuchung ergab, daß der Mensch, schon mehrmals von Wahnsinn befallen, einmal sogar seinen Bruder habe ins Feuer werfen wollen, um ihn, wie er angab, schon auf Erden durch Fegefeuer von seinen Sünden zu reinigen. Der König schenkte ihm das Leben, verurteilte ihn jedoch zu lebenslänglichem Gefängnis. Indes ging bald das Gerücht, der Verbrecher sei ein heimlicher Jesuit, oder, wie andere behaupteten, von versteckten Jesuiten zu seinem Mordanfall gewonnen.

Nichts aber hielt gegen Ende des Jahres 1605 die Unterhaltung mehr in Bewegung als die englische Pulververschwörung, wozu die Zeitungen reichen Stoff boten. »Aus England«, so schrieb man damals, »haben wir Nachrichten, daß zu London man an dem Tage, als die Versammlung der Stände des ganzen Königreichs hat gehalten werden sollen, ein Impressa wider den König und alle Räte, sie umzubringen, hat vornehmen wollen, welches aber dergestalt entdeckt worden ist: Ein guter Freund hat einem Herrn vom Lande ein Brieflein zugeschickt, so aber von niemand unterschrieben, darin er ihn ermahnt, es werde heutiges Tags ein Anschlag auf den König und seine Räte gemacht; er bitte und rate ihm, er wolle sich nicht dabei finden lassen. Der Autor werde sich selbst auch abwesend halten. Dieser zeigt das Brieflein dem Könige stracks morgens um 7 Uhr. Der König aber will anfänglich solchem keinen Glauben geben; letztlich jedoch läßt er den Saal der Zusammenkunft, den man Whitehall nennt, nächst bei der großen Kirche Westminster, untersuchen. Daselbst findet man, daß ein großer Keller daran stößt, darin ein Hartschierer des Königs etliches Holz und Stroh gehalten; man findet dort 33 Tonnen und zwei große Weinfässer mit Pulver, auch ein Meßgewand, Weihwasser und ein Kruzifix, auch einen Knecht, der mit Stiefel und Sporen herausgeht, welcher alsbald ergriffen wird und, da man ihn examiniert, bekennt er, daß man den Saal, darin der König, die Königin und ihre junge Herrschaft, samt über 700 Herren vom Rate und 4000 vom Lande hätten sein sollen, habe in die Luft sprengen wollen. Alsdann wird ein Aufruhr in der Stadt. Der Profoß wird ausgeschickt, welcher 18 Personen, die wie der Hartschierer dieses Handels teilhaftig und Päpstische gewesen sein sollen, so auch den Grafen von Northumberland gefangen genommen. Man hat alsbald den Spaniern, die zu Dover gelegen, ihre Waffen abgenommen und dem spanischen Gesandten eine Guardia in sein Losament gelegt. Man hat auch Schreiben aus London, daß noch viele Herren und Grafen, an 200, gefangen worden seien und daß von des Königs wegen ein Edikt publiziert worden: es solle sich niemand unterstehen, etwa ausheimische Könige, Fürsten, Herren und Gemeinden mit diesem Werke zu bezichtigen, bis zu der Zeit, da ihre Majestät und deren Räte von allem wohl informiert, solches selbst ans Licht bringen wollen.

Unbekannter Meister des 16. Jahrhunderts nach einem verschollenen Gemälde von Hans Henneberger, Albrecht, Hochmeister des deutschen Ordens. Kloster Alsheim bei Ansbach

Das Edikt, welches der König am 15. November 1605 hat publizieren lassen, lautet also:

»Kund und offenbar, daß ein Edelmann und Pensionär Ihrer Majestät, genannt Thomas Percy, die gräulichste und erschrecklichste Verräterei unternommen hat, die nie erhört und erdacht worden, nämlich, daß er hat wollen in die Luft sprengen den König, die Königin, seinen Sohn, den jungen Prinzen, alle Edelleute und Kommittirten mit einer großen Menge Pulver, die er heimlich gebracht hat in einen Keller unter einer Kammer des Parlaments, da die Versammlung sein sollte, welches Pulver diesen Morgen gefunden worden; dazwischen hat sich der Percy davon gemacht. Ist darum unser Wille und Begehren an alle unsere Offiziere und Untersassen, daß sie wollen williglich vollbringen, daran wir nicht zweifeln, nämlich, daß sie fleißige Nachforschungen haben sollen, den Percy durch alle möglichen Mittel zu bekommen, auf daß seine anderen Konspiratoren mögen offen bar werden. Der gedachte Percy ist ein langer Mann mit einem großen, breiten Bart, von einer bequemen Statur, die Gestalt seines Hauptes und sein Bart sind vermischt mit greisen Haaren; sein Haupt ist weißer als sein Bart; er ist etwas breitschulterig, seine Augen goldfarbig, hat lange Füße und dünne Beine. Gegeben in unserem Palast Westminister im Jahre unserer Regierung von Großbritannien im V.«

Bald darauf lasen die Grafen Dohna in den Pariser Zeitungen: »Thomas Percy, ein naher Verwandter des Grafen von Northumberland, solle gefangen worden sein. Derjenige aber, der bei den Fässern mit Pulver, mit einem falschen Licht im Gewölbe unter dem Palast, da man das Parlament halten wollte, gewesen, ist auch ergriffen und des Percy Diener, de Huson genannt, hat sich höchlich beklagt, daß sein heilsam Fürnehmen, welches ihm der Allmächtige inspiriert hätte, durch den Teufel ans Licht gebracht worden sei. Als ihm durch den königlichen Rat vorgehalten worden, daß er doch wohl gewußt, daß in solchen Versammlungen auch viele Herren erscheinen würden, die der römischen Religion zugetan, und man gerne wissen wolle, mit welchem Gewissen er denselben das Leben hätte nehmen können, hat er geantwortet: Da es vollzogen worden, wäre es unmöglich gewesen, daß nicht auch viele gute Katholische solches hätten entgelten müssen; aber man sollte bedenken, daß dieselben als Märtyrer oder Zeugen Gottes nachmals kanonisiert und für Heilige sollten gehalten sein. Als man ihn weiter gefragt: wer seine Mitgesellen wären? hat er nichts anderes bekennen wollen, als daß er vor zwei Monaten in Brabant, Flandern und Frankreich gewesen und mit etlichen jesuitischen Patres Konversation gehalten hätte, hat aber nicht gestehen wollen, was ihre Kommunikation gewesen, ja noch dazu gesagt: wenn man ihm auch die größte Marter antäte, wolle er doch nichts davon bekennen. Aus London wird auch an eine vornehme Person des Hofes allhier geschrieben, dort gehe die Sage, daß die Verräterei mit Vorwissen und aus Anstiftung der holländischen Staaten verursacht und bestellt gewesen und daß der Prinzipaltäter Thomas Percy alsbald nach Holland geflohen sei und daselbst noch zur Zeit seinen Aufenthalt habe. Die abwesenden Stände in England, die auf dem bestimmten Tag des Parlaments in Westminster nicht erschienen, entschuldigen sich damit, daß sie etliche Tage zuvor durch ein unbekanntes Schreiben gewarnt worden, welches sie auch dem Könige überschickt, ehe der Anschlag hat ins Werk sollen gerichtet werden; dadurch aber machen sie sich noch mehr verdächtig und man will es für eine genugsame Entschuldigung ihres Abwesens nicht passieren lassen. In Summa, die Vermutung geht stark, auch sind erhebliche Ursachen zu glauben, die ganze Verräterei sei eine holländische Praktik mit vielen malcontenten Ständen in England gewesen.«

Das Leben in der Hauptstadt fesselte die Grafen ein ganzes Jahr. Sie hatten die Freude, im Frühling 1606 auch den Herzog von Bouillon, den sie schon in Heidelberg kennen gelernt und dessen nähere Bekanntschaft besonders dem Grafen Christoph später von großer Wichtigkeit wurde, in Paris begrüßen zu können. Der Herzog nämlich hatte sich aus Deutschland nach Sedan begeben. Der König wünschte eine Versöhnung mit ihm; allein die angeknüpften Unterhandlungen blieben ohne Erfolg; denn der Herzog erklärte sich zwar bereit, den König, wenn er mit seinem Hofgefolge nach Sedan komme, dort aufnehmen zu wollen, weigerte sich aber standhaft, ihm den Platz zu übergeben, bevor er durch eine feste Zusage der königlichen Gnade gesichert sei. Der König brach im April 1606 mit einem Heere nach Sedan auf, um, wie man meinte, den Herzog mit Gewalt zur Ergebung zu zwingen. Als er sich der Stadt näherte, leitete der kluge Staatssekretär de Villeroi eine Zusammenkunft mit dem Herzog ein, versicherte diesen der wohlwollenden Gesinnungen des Königs, worauf jener sofort in die vorgeschlagenen Bedingungen einwilligte und dem Könige bis Donchery entgegenzog. Hier kam es zur völligen Versöhnung. Der König zog in Sedan ein, verweilte dort einige Tage, übergab die Stadt vorläufig einem Gouverneur, der sie nach einem Monat dem Herzog wieder einräumen mußte. Dieser begleitete den König nach Paris zurück, wo er am Hofe als welterfahrener Staatsmann mit außerordentlicher Auszeichnung behandelt wurde. In die Gesellschaft der vornehmen Welt, die sich häufig bei ihm versammelte, lud er regelmäßig die jungen Grafen von Dohna ein; denn mit ihnen unterhielt er sich besonders gern. Aus seinem früheren Leben erzählte er dem Grafen Christoph einst folgende, sonst unbekannte Tatsache: er sei, von katholischen Eltern abstammend, in seiner Jugend Katholik gewesen. Eines Tages sei er in Montauban in eine reformierte Kirche gegangen, um in jugendlichem Übermut den Prediger auf irgend eine Weise in Verlegenheit zu setzen. Allein die Rede des Geistlichen habe auf ihn den gewaltigsten Eindruck gemacht, sodaß er über sich und seinen Glauben zu ernster Gesinnung gekommen und endlich auf diesem Wege der Selbstbekehrung zur reformierten Kirche übergegangen sei. Durch Vermittelung dieses Staatsmannes glückte es den Grafen Dohna, in einer Audienz dem König Heinrich IV. vorgestellt zu werden. Sie wurden in ein Lusthaus an den Tuilerien eingeladen, wo sich der König in der großen Galerie befand. Er hatte, wie Christoph in seinem Tagebuch bemerkt, ein Kleid von braunem, gewässertem Tobin an, trug einen schwarzseidenen Mantel, um den Hals eine Kröse und auf dem Kopf einen schwarzen Hut. Als der Herzog von Bouillon ihm die beiden Grafen vorstellte, nahm der König den Hut ab und begann seine Unterredung mit den artigen Worten: »Je serai bien aisé de vous faire plaisir.« Während der Unterhaltung ging er mit den Grafen im Garten spazieren. Bald darauf, noch im Frühling 1606, kehrten die Grafen, um auch das nördliche Frankreich kennen zu lernen, über Soissons, Laon, Sedan, Nancy und Saarbrück nach Heidelberg zurück, wo Graf Achatius die Stelle eines Gouverneurs des zehnjährigen Kurprinzen Friedrich, ältesten Sohnes des Kurfürsten Friedrichs IV., erhielt.

Am Kurpfälzischen Hofe befand sich der Fürst Christian I. von Anhalt, dem bei der Teilung der anhaltischen Lande der Anteil von Bernburg zugefallen war. Er hatte bisher aber wenig in seiner heimatlichen Herrschaft gelebt. Reiselust trieb ihn schon als Jüngling in die Türkei. Nach seiner Rückkehr gewann er seine Hofbildung an den Kurhöfen von Brandenburg und Sachsen. Von beiden aber schreckte ihn die damals dort herrschende Sauflust hinweg; denn diese haßte er ebenso sehr, wie er dem Kriegshandwerk ergeben war. Im Kriegswesen hatte er sich früher schon einen reichen Schatz von Kenntnissen erworben, und so stand er jetzt als ein Mann da, der wegen seiner Entschlossenheit im Handeln, seiner Gewandtheit in Staatsgeschäften und seiner kriegerischen Tapferkeit überall Achtung und Vertrauen genoß. Er hatte soeben, als die Grafen Dohna nach Heidelberg zurückkehrten, vom Kurfürsten Friedrich den Auftrag erhalten, eine Gesandtschaft an König Heinrich IV. zu übernehmen, und war bereits mit einer Instruktion versehen, worin die wesentlichsten Bestimmungen zur Einrichtung eines Bündnisses aller protestantischen Fürsten in Deutschland zur Abwehr gegen katholische Anmaßungen in Sachen des Glaubens und der Kirche vorgezeichnet waren. Seine Aufgabe war, den König Heinrich zur Unterstützung dieses Bündnisses zu gewinnen.

Er wünschte, bei seinem wichtigen Auftrage einen Begleiter zu haben, der die Verhältnisse des französischen Hofes aus eigener Anschauung kannte, und sein Auge konnte kaum auf einen anderen fallen als auf den Grafen Christoph von Dohna. Dieser zählte damals zwar erst 23 Jahre; allein seine genauere Bekanntschaft mit de Thou, mit Mornay du Plessis, der eine Zeitlang in Paris lebte, mit dem Herzog von Bouillon und anderen Staatsmännern empfahl ihn vor allen. Der Fürst teilte seinen Wunsch dem Grafen Fabian von Dohna mit, auf dessen Anraten Graf Christoph, dessen Reiselust auch längerem Besinnen nicht Raum ließ, das Anerbieten sofort annahm. So trat Graf Christoph im Juni 1606 seine zweite Reise nach Frankreich an, durch die er ins diplomatische Leben eingeführt wurde. Der Fürst, begleitet von seinem Schwager, dem Grafen von Bentheim, kam mit seinem Gefolge am 21. Juli in Paris an und ließ sich alsbald durch ein Handschreiben beim Könige anmelden. Da dieser indes in der Hauptstadt nicht anwesend war, benutzte er die erste Woche, um sich in Begleitung des Grafen Christoph mit den merkwürdigsten Lokalitäten, Gebäuden und Sammlungen von Kunstgegenständen bekannt zu machen. Nachdem der König am ersten August nach Paris zurückgekehrt war, ließ er den Fürsten aufs freundlichste willkommen heißen und zugleich am anderen Tage zu sich in die Tuilerien einladen, wohin diesen ein kostbarer königlicher Wagen abholte. Achtzehn deutsche Edelleute, die seinen Hof bildeten, begleiteten ihn. Vom König mit außerordentlicher Freundlichkeit empfangen, unterhielt sich dieser mit ihm ganz allein über eine Stunde, und der Zweck der Sendung des Fürsten war erreicht; denn der König sagte Unterstützung des beabsichtigten Bündnisses bereitwillig zu. Nachdem darauf dem Könige mehrere Begleiter des Fürsten vorgestellt waren, unter denen er besonders den ihm schon bekannten Grafen von Dohna freundlich ansprach, unterbrach die Messe bei den Kapuzinern, die der König hören wollte, die weitere Unterhaltung. Fürst Christian verweilte in Paris noch bis gegen Ende August. Als sein Begleiter machte Dohna die interessantesten Bekanntschaften mit den ersten Staatsmännern Frankreichs. Zu diesen gehörte der im höchsten Ansehen stehende Marquis von Rosny, Maximilian von Béthune, den der König soeben zum Pair und Herzog von Sully erhoben hatte. Seit seiner Jugend Waffengefährte des Königs und in die geheimsten Pläne der französischen Politik eingeweiht, war er für Graf Dohna Gegenstand schärfster Aufmerksamkeit. Da Fürst Christian das Arsenal kennen zu lernen wünschte, so führte ihn Sully, der Großmeister der Artillerie und Oberintendant der Festungen war, selbst umher. Damals machte auch Graf Dohna nähere Bekanntschaft mit ihm, an die sich später vielfache Geschäftsverhältnisse knüpften. Auch mit Villeroi, einem der bedeutendsten Staatsmänner, kam Dohna damals schon in nähere Berührung. Nicht minder wichtig war für ihn die Bekanntschaft mit Jeannin, der sich aus dem Handwerkerstande – er war der Sohn eines armen Lohgerbers – bis zur Würde eines Parlamentspräsidenten emporgehoben hatte und jetzt am Staatsruder saß, von seinem König mit dem vollsten Vertrauen beehrt, besonders in der Geschäftsverwaltung der auswärtigen Angelegenheiten. Alle diese und zahlreiche andere Bekanntschaften, namentlich auch mit den am französischen Hofe damals accreditierten Gesandten von England, den Niederlanden und Florenz, waren für Dohna späterhin von größter Wichtigkeit. Im übrigen brachte seine amtliche Stellung den jungen Grafen in angenehme Verhältnisse. Er nahm an allen Hoffesten teil; denn der König fand Gefallen an seiner Unterhaltung. Er erhielt auch eine Einladung, als in der königlichen Familie eine dreifache Kindertaufe, nämlich die des ältesten Sohnes des Königs, des Dauphin Ludwig und der beiden Prinzessinnen Isabelle und Christine zu Fontainebleau stattfand, wobei es dem Grafen auffallend war, daß bei der königlichen Tafel, an der auch er als Gast saß, der königlichen Familie Fürsten von Geblüt, dem päpstlichen Legaten aber, der für den Papst Paul V. Patenstelle vertrat, sowie den anderen Gevattern, die Fürsten des Hauses Lothringen und andere großen Herren aufzuwarten hatten und ausdrücklich angeordnet war, daß Religionsverwandte nur von Religionsverwandten, zum Beispiel der päpstliche Legat vom Sohne des Duc de Sully, bedient werden durften. Wenn sich hier die Religionsspaltung nur in mildester Form zeigte, so sah sie Graf Dohna damals in den Provinzen an vielen Orten weit schärfer hervortreten. Zu Montauban in Gascogne, las er im Dezember 1606 in den Pariser Zeitungen, ist der Bischof samt seiner Klerisei ohne einige Ursache weggezogen, vorgebend, er könne Gewissens halber nicht neben den Ketzern und Hugenotten sein Amt verrichten. Man will dafür halten, es sei eine jesuitische Finte, auf einen neuen Lärm und auf ein Blutbad abgesehen. Allhier in Paris lassen sie noch nicht nach, diejenigen Evangelischen, die zu dem Exercitium gehen, zu verfolgen, auszulachen, ja auch mit Kot zu bewerfen, nur damit sie Ursache zum Tumult erlangen möchten, und also wird es in die Länge keinen Bestand haben, wo der König nicht selbst wehrt. Der gemeine Pöbel sucht nichts anderes als Aufruhr. Also läßt sichs gar zu einem Blutbade ansehen und haben etliche, fügt Dohna hinzu, schon soviel Luft von den Praktiken, daß sie dem Wetter nicht trauen, sondern ihre Sachen richtig machen und von Paris sich gen Straßburg zu begeben Vorhabens sind.

Erst im Anfang des Oktober 1607 konnte Graf Dohna an die Rückkehr denken. Er hatte am 8. dieses Monats im Garten der Tuilerien zuvor noch eine Audienz beim Könige, um sich bei ihm zu verabschieden. Dieser entließ ihn nach einer längeren Unterhaltung mit den freundlichen Worten: »Vous allez trouver Mr. le Prince d'Anhalt; dites lui, que je le prie de se souvenir de ce qu'avons traité emsemble et de poursuivre. Je lui suis toujours bien affectionné; et pour vous en votre particulier je vous serai toujours bien affectionné.«

Um auch das mittlere Frankreich kennen zu lernen, schlug Dohna auf der Rückreise den Weg über Chalons, Verdun und Metz ein und kam über Kaiserslautern und Mannheim nach Heidelberg, wo er seinen Bruder Achatius als Prinzen-Instruktor des jungen Pfalzgrafen Friedrich, des nachherigen Kurfürsten und späteren Königs von Böhmen, am Hofe fand. Er verweilte in Heidelberg den größten Teil des Winters, oft an den kurfürstlichen Hof geladen; denn der kränkliche Kurfürst liebte es, zu seiner Erheiterung unterhaltende Gäste zu versammeln. »Zum Abendessen«, bemerkt Dohna in seinem Tagebuch, »haben Sr. Kurfürstliche Gnaden mich sehr oft lassen erfordern; da hat jedermann müssen Historien erzählen, um Ihro Kurfürstlichen Gnaden, welche am Podagra und Stein litten, die Zeit zu kürzen, da es denn allerhand gute Historien und Discours gegeben.«

Dennoch bemächtigten sich in einsamen Stunden der Seele Dohnas trübe Stimmungen. Wer, wie er, die Erscheinungen der Zeit beobachtete und mit so richtigem Urteil in ihren möglichen Ausgängen und Folgen erwog, konnte nicht verkennen: die drückende Gewitterluft drohe eine Katastrophe herbeizuführen, die alles Bestehende in Staat und Kirche um so schrecklicher erschüttern werde, je mehr der unheilvolle Zündstoff Zeit gewann, sich nach allen Richtungen hin in seiner furchtbaren Masse aufzuhäufen. Zwar suchte Dohna, fromm wie er war, im Worte Gottes Halt und Trost. Der Gedanke an eine göttliche Vorsehung kehrte darin in seine bekümmerte Seele zurück. Er nahm in solchen Stunden, wie er selbst erzählt, gern die Bibel zur Hand und schlug sie auf, ob ihm vielleicht ein Trostspruch in die Augen falle. Und wenn er dann las: »Euere Haare auf dem Haupte sind alle gezählt« oder »Gott sind all' unseres Herzens Sorgen samt den Gedanken unverborgen«, so kehrte in seine Seele wieder Ruhe zurück. Allein neue drohende Ereignisse verscheuchten sie auch immer wieder.

In solchen Stimmungen wurden die Gedanken an die väterliche Heimat immer lebendiger. Die Sehnsucht, die Seinigen im elterlichen Hause wiederzusehen, drängte sich so unüberwindlich auf, daß er den Fürsten von Anhalt, in dessen Dienst er noch stand, um Urlaub zu einer Reise nach Preußen bat. Er erhielt ihn, jedoch nur auf kurze Zeit, und trat mit seinem Bruder Dietrich, der aus den Niederlanden nach Heidelberg gekommen war, zu Ende Januar 1608 bei sehr strenger Kälte die Reise an. Erst nach vier Wochen sahen sie ihr geliebtes Stammschloß Schlobitten wieder. Der erste Besuch galt dem hochbejahrten Oheim Fabian, damals Oberburggraf zu Königsberg, nach dem sich König Heinrich von Frankreich oft aufs angelegentlichste erkundigt hatte. Graf Christoph wurde wiederholt von der Herzogin Maria Eleonore von Preußen zur Tafel geladen, wo sie viel mit ihm in französischer Sprache konversierte; denn die Fürstin, eine Rheinländerin, liebte diese fast mehr als ihre Muttersprache. Auch in Preußen fand Dohna alles in Aufregung und Parteiung; denn nachdem Kurfürst Joachim Friedrich von Brandenburg nach vielen Schwierigkeiten und Hindernissen die Kuratel über den blödsinnigen Herzog Albrecht Friedrich vom polnischen Hofe zugesprochen erhalten, trat ein großer Teil des preußischen Adels, der den günstig scheinenden Moment zur Erweiterung seiner Rechte nicht vorübergehen lassen wollte, mit einer Unzahl von Klagen und Beschwerden auf, die man abgestellt wissen wollte, bevor man die übertragene Kuratel anerkenne. Die Familie Dohna stand in dieser Parteiung auf der Seite des Kurfürsten. »Es ist damals«, berichtet Graf Christoph selbst, »im ganzen Herzogtum große Unruhe gewesen; weil auf einer Seite mein Herr Vetter (Graf Fabian, der Oberburggraf) nebst meinen Brüdern und anderen Gutherzigen auf des kurfürstlichen Hauses Brandenburg als des Landesfürsten Hoheit gesehen und sich bemüht, solche zu des Vaterlandes Besten zu erhalten; die anderen aber, die sich die klagenden Räte genannt, allein auf ihre Privilegien und Freiheiten drungen und darüber in großen Zwist, Unkosten und Widerwillen geraten sind.«

Dieses verderbliche Parteiwesen erleichterte dem Grafen Christoph den Abschied von Preußen. Er trat die Rückkehr nach Amberg zum Fürsten von Anhalt schon zu Ende April an. Ehe indes der Graf beim Fürsten anlangte, war ein wichtiges Ereignis erfolgt, wobei auch seine Tätigkeit von neuem in Anspruch genommen ward. Wir hörten bereits, daß schon früher der Gedanke eines Bündnisses der protestantischen Fürsten die wichtigste Veranlassung zur Sendung des Fürsten von Anhalt an den französischen Hof gewesen. Heinrich IV. hatte längst den Plan verfolgt, unter den protestantischen Fürsten Deutschlands eine Union gegen das habsburgische Haus zustande zubringen und ihm die Kaiserkrone zu entziehen. Schon 1602 hatte er darüber mit dem Landgrafen Moritz von Hessen bei dessen Besuch in Frankreich vieles unterhandelt und 1606 hatte er zunächst den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz für den Plan einer Union zu gewinnen gesucht, indem er ihm vorstellen ließ, wie notwendig eine Vereinigung der deutschen Fürsten und namentlich derjenigen sei, die Ansprüche auf die jülich-cleveschen Länder machten, damit nicht die immer steigende Macht des spanisch-österreichischen Hauses sich durch ihren Besitz vergrößere. Der Plan einer solchen Verbindung wurde wahrscheinlich zwischen dem König und dem Fürsten von Anhalt näher verabredet, indes erst die Bedrückungen der Protestanten in Deutschland, das immer gewalttätigere Auftreten des Kaisers und endlich auch der Tod des alten Herzogs Friedrich von Württemberg, der jeder Verbindung gegen den Kaiser widerstrebt hatte, mußten hinzukommen, um den Plan wirklich zur Ausführung zubringen. Am 4. Mai 1608 traten der Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, der Markgraf Johann Friedrich von Baden-Durlach, der Herzog Johann Friedrich von Württemberg und die Markgrafen Christian und Joachim Ernst von Brandenburg-Kulmbach und Ansbach im Kloster Ahausen im Ansbachischen zur Sicherung des evangelischen Gemeinwesens in einen Bund zusammen, nach der Überschrift des darüber lautenden Rezesses die Union genannt. Der Fürst von Anhalt hatte sich damals dem Bunde noch nicht angeschlossen; er trat ihm, nebst anderen Fürsten, erst im folgenden Jahre für sein ganzes Haus bei und noch später (1610) nahmen auch der Kurfürst von Brandenburg, der Landgraf von Hessen und vier Reichsstädte an der Union teil. Doch wurde 1608 schon bestimmt, daß in Friedenszeiten das Bundesdirektorium vom Kurfürsten von der Pfalz geführt werden solle.

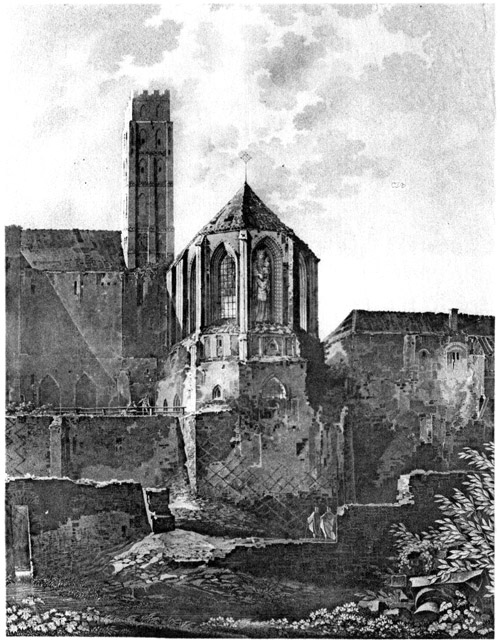

F. Gilly, Marienburg. Schloßkirche. Geätzt von F. Frick

Vor allem aber erforderte der Zweck des Bundes, unter möglicherweise bald eintretenden Umständen auf sichere Geldmittel rechnen zu können. Es sollten wegen des von der Krone Frankreich zu zahlenden Geldes Wechsel auf einige reiche Kaufleute in Venedig ausgestellt werden. Es kam darauf an, einen Mann dahin zu senden, der, außer der italienischen Sprache, auch Umsicht und Gewandtheit besitze. Man fand keinen mehr geeignet als den Grafen Christoph von Dohna. Er erhielt von den Mitgliedern der Union den Auftrag zu einer Gesandtschaft nach Venedig, indem er zugleich angewiesen wurde, sich über den Stand der Streitigkeiten zu unterrichten, die seit einigen Jahren zwischen Papst Paul V. und der Republik obwalteten.

Die Republik hatte bisher mit staatsmännischer Klugheit die Rechte der Geistlichkeit in politischen Dingen in festen Schranken gehalten. Geistliche wurden, wenn es das Wohl des Staates erforderte, ohne weiteres festgenommen und mit weltlichen Strafen belegt. Ein altes Gesetz untersagte der Kirche jede Erwerbung von Grundstücken und gebot zugleich, daß jedes Grundeigentum, das ihr durch letztwillige Bestimmungen zufiel, sofort von ihr wieder verkauft werden solle. Nach den Ansichten des Papstes Paul V. widersprach dies den Freiheiten der Kirche; er verlangte nicht nur die Aufhebung dieses Gesetzes, sondern auch die Freigebung zweier Geistlichen, die schwerer Verbrechen wegen gefangen gesetzt worden waren. Der Doge Leonardo Donato, erst seit dem 10. Januar 1606 erwählt, machte dagegen am römischen Hofe Vorstellungen, jedoch ohne Erfolg. Der Papst schleuderte gegen den Dogen und den gesamten Senat den Bann und belegte Venedig mit dem Interdikt. Da diese Strafen nicht schreckten und die venetianische Geistlichkeit, mit Ausnahme einiger Mönchsorden, die das venetianische Gebiet verließen, ihren Gottesdienst nach wie vor fortsetzte, so ließ der Papst, der sich Hülfe von den spanischen Statthaltern in Italien versprach, Truppen werben. Die Republik rüstete ebenfalls, und Heinrich IV. versprach ihr Beistand, sobald der König von Spanien feindlich gegen sie auftreten würde. Nun kam es zwar dahin, daß der Papst das Interdikt aufheben ließ und in die Vertreibung der Jesuiten willigte, während der Senat die gefangenen Geistlichen frei gab. Allein der Papst konnte es der Republik nicht vergessen, daß er seine übrigen Forderungen hatte zurücknehmen müssen; denn als gegen Ende des Jahres 1607 der Patriarch von Venedig starb und der Senat seinem Recht gemäß einen Nachfolger ernannte, glaubte der Papst an jenem dadurch Rache üben zu können, daß er eine alte Verordnung zur Geltung bringen wollte, nach welcher die von einer weltlichen Macht ernannten Bischöfe sich einer Prüfung unterwerfen sollten. Er verlangte, gegen die bisherige Gewohnheit, daß diese Prüfung in Person zu Rom abgehalten werden müsse, und als man endlich nach langen Verhandlungen in seine Forderung willigte, rächte er sich noch dadurch, daß er zum Examinator des Patriarchen einen Jesuiten bestellte, wodurch er den Venetianischen Senat von neuem gegen sich erbitterte.

So fand Graf Dohna die Verhältnisse, als er in der zweiten Hälfte des Juli 1608 in Venedig ankam. Seine erste Bekanntschaft knüpfte er mit dem französischen Gesandten, einem Herrn von Champigny, an und unterhandelte mit ihm wegen der französischen Hilfsgelder. Dieser erbot sich, auch, ihn in einer Audienz dem Dogen vorstellen zu wollen; er sah dies umsomehr als seine Pflicht an, weil der Fürst von Anhalt ihn mit einem schmeichelhaften Schreiben beehrt hatte. Graf Dohna nahm das Anerbieten an, obgleich er sich durch einen anderen berühmten und damals beim Dogen vielgeltenden Mann, den er schon früher kennen gelernt, seine Audienz hatte verschaffen wollen. Auch der englische Gesandte Wotton, dem Dohna durch den Fürsten von Anhalt ebenfalls empfohlen war, wollte sich die Ehre nicht nehmen lassen, ihn beim Dogen einzuführen und zugleich Gelegenheit zu nehmen, diesen mit der Persönlichkeit des Fürsten von Anhalt bekannt zu machen. Dohna aber konnte zu ihm kein rechtes Vertrauen gewinnen und lehnte das Anerbieten durch eine feine Entschuldigung ab.

Am 23. Juli ward der Graf durch den französischen Gesandten in einer Audienz beim Dogen eingeführt. Am Mittwoch morgens, berichtet er darüber selbst, ging ich nach St. Marcus, um des Ambassadors von Frankreich Ankunft zu erwarten. Er kam, und als er nach dem Audienzsaal hinaufging, sagte er mir: ich würde sogleich gerufen werden. Bald wurde ich auch von einem Sekretär einberufen. Als ich hineintrat, fand ich den Dogen in der Mitte sitzend, den französischen Ambassador zu seiner Rechten und um ihn her dreißig Signori. Ich machte eine dreimalige Verbeugung. Darauf redete mich der Doge mit folgenden Worten in italienischer Sprache an: »Der Ambassador des christlichen Königs hier hat mir Kunde gegeben von Euerer Ankunft in dieser Stadt und daß Ihr Briefe habet vom Fürsten von Anhalt an diese Signorie. Wir wünschen, sowohl aus Liebe zum christlichsten König als auch zum Fürsten von Anhalt, daß wir in dem, was Ihr in Eueren Geschäften nötig haben möchtet, Gewährschaft leisten könnten. Wir wollen gerne die Briefe sehen, die Ihr habet.« Dohna antwortete: »Durchlauchtigster Fürst, Exzellenzen und Hochedelste Signori! Ich bin von dem erlauchtigsten Fürsten von Anhalt, meinem Herrn, in gewissen Angelegenheiten hierher gesandt, wie Euere Durchlaucht aus dem Schreiben ersehen werden, das ich überbringe. Mein Fürst hat mir aufgetragen, Euerer Durchlaucht, Eueren Exzellenzen und Euch, Hochedelsten, ihn aufs ergebenste zu empfehlen und dieselben der Gewogenheit zu versichern, die er zu Euerer Größe und Euerer Wohlfahrt hegt, indem er bittet, meinen Auftrag zu befördern, den Euere Durchlaucht aus diesem Schreiben ersehen wird.« Nachdem ein Sekretär das Schreiben eröffnet und laut vorgelesen, sprach der Doge: »Es ist uns sehr angenehm, die wohlwollende Gesinnung des erlauchten Fürsten zu vernehmen. Ihr könnt Euere Geschäfte, die Ihr habt, in Ordnung bringen. Diese Signorie hier wird Euch gern jegliche Unterstützung gewähren und wir werden auf das Schreiben bei Euerer Abreise Antwort geben.« Hierauf machte der Graf wiederum eine dreimalige Verbeugung vor den hohen Herren und entfernte sich. Am anderen Tag benachrichtigte er den englischen Gesandten von dem Ausfall seiner Audienz, der sich darüber sehr zufrieden äußerte.

Drei Tage darauf hatte Graf Dohna beim Dogen eine Privataudienz. Hier setzte er ihm die politischen Verhältnisse Deutschlands, den Zweck der Union, ihre Stellung zu Frankreich und England, auseinander und schilderte ihm vorzüglich auch die Persönlichkeiten des Kurfürsten von der Pfalz und des Fürsten Christian von Anhalt. Während er die Machtstellung des Kurfürsten, seinen Einfluß auf den Reichstagen, seinen Eifer für die Religion, seine bedeutende Militärmacht hervorhob, um den Dogen zu überzeugen, wie wichtig die Freundschaft dieses Fürsten auch für die Republik werden könne, ergoß er sich über die Eigenschaften des Fürsten von Anhalt im vollsten Lobe, sprach von seiner wichtigen Verwandtschaft mit den ersten Fürstenhäusern Deutschlands, seiner Gunst bei den Königen von Frankreich, England und Dänemark, von seinem hohen Ansehen bei allen deutschen Fürsten, von seiner Geltung bei dem Kurfürsten von der Pfalz und von dem unbedingten Vertrauen, das alle seine Glaubensgenossen, wie in Deutschland so in Frankreich und England, ihm schenkten.

Die meiste Zeit, die Graf Dohna von seinen Geschäften erübrigen konnte, widmete er dem lehrreichen Umgange mit dem Pater Paolo, »dem frommen Mönch«, wie er ihn nennt, »mit welchem ich«, wie er hinzufügt, »damals gute Gelegenheit gehabt, vieles insgeheim und unvermerkt zu reden, und in große Vertraulichkeit mit ihm geraten bin«. Es war dies kein anderer als der berühmte Servitenmönch Fra Paolo Sarpi, aus Venedig gebürtig, »einer der seltenen Heroen in der Geschichte des menschlichen Geistes«, damals ein Mann von 56 Jahren, gleich ausgezeichnet durch seine Kenntnisse in der Theologie und Philosophie, im kanonischen Recht, in den alten Sprachen und in der Mathematik, wie nicht minder bewandert in den Naturwissenschaften und der Arzneikunde. Er stand damals als mutvoller Verteidiger der Sache der Republik gegen den Papst zu Venedig in hoher Achtung. Beim Dogen und im Senat war sein Rat stets von außerordentlichem Gewicht. Für Graf Dohna hatte die Unterhaltung mit diesem anspruchslosen Mönch eine magnetische Kraft; er fühlte sich immer stärker zu ihm hingezogen; so oft er konnte, suchte er ihn in seinem dunkeln Kloster auf und unterhielt sich mit ihm stundenlang. Gegen ihn sprach er sich offen und frei über den Streit der Republik mit dem Papst aus; nach der Ansicht der protestantischen Fürsten Deutschlands sei das, was die Republik gegen den Papst verfechte, nicht blos ihre Sache allein, sondern eine gemeinsame Sache aller derer, die sich gegen solche Tyrannei aufrecht zu erhalten suchten; denn sie sähen wohl, daß der Papst solche Pläne gegen alle hege; darum freuten sie sich sehr, daß die Republik erkannt habe, daß solche schrankenlose und tyrannische Herrschsucht dem Worte Gottes widerstrebe, und sie hofften, daß diese Erkenntnis der Republik heilsam sein solle. Auch über die jüngst erfolgte Union der deutschen Fürsten und über die etwaige Teilnahme der Republik an diesem Bündnis teilte der Graf manches mit, empfahl jedoch vorerst Geheimhaltung der Sache. Wie Dohna, so sprach sich auch gegen ihn Fra Paolo immer mit Offenheit über Sachen des Staates und der Kirche aus, und dies war es vorzüglich, was den Grafen zu dem interessanten Mönch so gewaltig hinzog. Außer dieser Bekanntschaft wurde er durch den französischen Gesandten auch in das Haus des reichen Senators Francesco Morosini eingeführt, wo er eine ausgezeichnete Gemäldesammlung, Werke der ersten italienischen und deutschen Meister, fand.

Dohna hatte in Venedig einen Monat zugebracht und trat, nachdem er beim Dogen eine Abschiedsaudienz gehabt, am 26. August die Rückreise an. Er fand den Fürsten von Anhalt mit dem Kurfürsten zu Alsheim in der Unterpfalz mit den Fürsten der Union in Unterhandlungen begriffen; denn man hatte auf einem zweiten Unionstage (27. Juli 1608) zu Rotenburg a. d. Tauber den Markgrafen Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach zum General der Union, außerhalb der unirten Lande, ernannt und den Fürsten von Anhalt als General-Oberstleutnant ihm beigeordnet. Um die Verhandlungen mit dem französischen Hofe in betreff der nötigenfalls zu leistenden Beihilfe zum Schluß zu bringen und Bestimmungen darüber festzustellen, übertrug der Fürst von Anhalt dem Grafen Dohna im Anfang des Jahres 1609 eine neue Gesandtschaft nach Paris, wohin ihn abermals sein Bruder Achatius begleitete. Seine Aufgabe war mit manchen Schwierigkeiten verbunden; denn im Königlichen Rat herrschten damals in Beziehung auf die auswärtige Politik entgegengesetzte Ansichten und Bestrebungen. Villeroi, Jeannin und Sillery, katholisch-spanisch gesinnt, hielten ein enges Anschließen an Spanien und eine Verbindung mit dem Papst und dem Kaiser für das zweckmäßigste Mittel, den französischen Einfluß auf das Ausland zu sichern. Der König dagegen und mit ihm Sully hielten Spanien und Österreich für Frankreichs gefährlichste Feinde. Graf Dohna konnte unter solchen Umständen nur beim Könige für die Union etwas zu bewirken hoffen. Da dieser bei seiner Ankunft in Paris eben im Begriff war, sich nach Meaux zu begeben, so schloß sich der Graf dem königlichen Gefolge an, um ihm dort seine Aufträge vorzutragen. Bevor er aber noch um eine besondere Audienz gebeten, bemerkte ihn der König unter den ihn umgebenden Edelleuten, ließ ihn sogleich rufen, reichte ihm die Hand und ergoß sich in großes Lob über seinen Oheim, den Grafen Fabian; da bald auch der Herzog von Mayenne hinzutrat, sagte der König: »Voici le neveu du Baron de Dohna, qui a fait tête à votre père au combat de Vimory.«

Da der König ihn zur näheren Verhandlung über seine Angelegenheiten auf eine spätere Audienz verwies, so trat Dohna zuerst, gleichfalls in diplomatischen Aufträgen der Union, eine Reise nach dem Haag an, setzte aber nach kurzem Aufenthalt nach England über, stets von seinem Bruder Achatius begleitet. Der Besuch Englands hatte keinen politischen Zweck. Sie fanden indes Gelegenheit, auch den König Jakob und die Königin kennen zu lernen, machten dem Prinzen von Wales ihre Aufwartung und sprachen damals auch die Prinzessin Elisabeth, nachherige Gemahlin des Kurfürsten Friedrichs V. und später Königin von Böhmen, freilich nicht ahnend, daß sie ihr einst so nahe stehen würden.

Nach Paris zurückgekehrt, ließen sich die Grafen beim Könige anmelden, der sie in einer Audienz zu Fontainebleau aufs freundlichste empfing. »Der König«, schreibt Graf Christoph, »hat uns gar gnädig angeredet und den Bruder Achatius viel über den Zustand in England gefragt, dann auch seinem Premier valet de chambre anbefohlen, uns das Schloß und alle Kammern zu zeigen.« Da Graf Achatius bald nachher nach Sedan abreiste, so blieb Christoph allein zurück. Kaum von einer Krankheit, die Folge der anstrengenden Reisebeschwerden, genesen, wurde er auch vom Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg in diplomatischen Geschäften in Anspruch genommen.

Bekanntlich trat dieser Kurfürst mit Ansprüchen auf den Besitz der Jülich-Cleveschen Erblande auf; ein zweiter Bewerber war der Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg; ihnen gegenüber aber behaupteten auch die beiden Linien des sächsischen Hauses Ansprüche an die Erbschaft. Während nun Sachsen die Gültigkeit seiner Ansprüche im ordentlichen Wege durch den Ausspruch des Kaisers erwartete, schlossen die beiden anderen Fürsten im Juni zu Dortmund einen Vertrag, worin sie sich gegenseitig versprachen, bis zum Austrage der Sache auf gütlichem oder rechtlichem Wege als nahe Verwandte freundlich zusammenzuhalten und zur Verteidigung der Lande allen anderen Ansprüchen entgegenzutreten. Was Heinrich IV. aber schon früher geahnt, war bereits erfolgt. Der Kaiser hatte einen Befehl erlassen, durch den er Prätendenten vorlud, binnen vier Monaten ihre Ansprüche an seinem Hofe auszuweisen. Während Brandenburg und Pfalz-Neuburg sich beeilten, von den Ländern Besitz zu ergreifen, wurde vom Kaiser der Erzherzog Leopold, damals Bischof von Straßburg, bevollmächtigt, sie in Sequestration zu nehmen, und die Festung Jülich wurde ihm durch Einverständnis mit dem Befehlshaber geöffnet. Die Absicht des Kaisers, sich als obersten Lehnsherrn die Länder als ihm heimgefallen zuzueignen und einem ihm gefälligen Fürsten zu verleihen, war nicht zu verkennen. Aber es war ebenso gewiß, daß Heinrich IV. auf dieses Verfahren des Kaisers nicht gleichgültig hinsehen werde. Um so mehr durften Brandenburg und Pfalz-Neuburg von ihm nötigenfalls Hilfe erwarten. Beide sandten Abgeordnete an ihn, der Pfalzgraf einen Grafen von Hohenzollern, der Kurfürst zwei Grafen von Solms, beide mit dem Auftrage, den König zur Unterstützung ihrer Ansprüche Zugewinnen. Der Kurfürst ließ überdies dem Grafen Christoph von Dohna ein Schreiben überbringen, worin er ihn ersuchte, seine Gunst beim Könige zu benutzen, um bei diesem für seine Sache zu wirken. Da nun die kurfürstlichen Gesandten wünschten, Dohna möge zuvor, ehe sie eine Audienz erhalten würden, dem Könige die Verhältnisse des Kurfürsten in betreff seiner Ansprüche ins rechte Licht setzen, so beschloß dieser, sich nach Fontainebleau zu begeben, wo sich Heinrich damals aufhielt.

Nach einem freundlichen Empfang am königlichen Hofe wurde er zur Tafel geladen. Als der König ihn erblickte, rief er ihn zu sich, und »viele große Herren«, sagt Dohna, »mußten weichen und mir Platz machen, damit ich zu des Königs Stuhl kommen konnte«; der König sagte zu ihnen: »C'est le neveu du Comte de Dohna, qui a été en nos armées«, wobei er sich mit großem Lob über den alten Grafen Fabian von Dohna aussprach.

Graf Dohna benutzte bald darauf eine Audienz, die Sache des Kurfürsten von Brandenburg dem Könige angelegentlich zu empfehlen. Er vernahm zu seiner Freude, daß Heinrich sich ungleich mehr für den Kurfürsten interessiere als für den Pfalzgrafen. Er meldete daher sofort dem Kurfürsten: Der König habe in der Audienz ihm offen mitgeteilt, daß er dem Kurfürsten stets sonderlich zugetan gewesen, noch sei und auch allezeit bleiben wolle; denn die große Freundschaft und die guten Officia der Vorfahren des Kurfürsten seien bei ihm noch in gutem Andenken. So habe der König zu verstehen gegeben, daß er den Kurfürsten ganz besonders hochachte. Dabei gibt Dohna dem Kurfürsten den Rat: Wenn er in dieser oder einer anderen Sache am französischen Hofe etwas betreiben wolle, sei es nötig, nicht allein an den König, sondern zugleich auch an den Kanzler, Duc de Sully, Monsieur de Villeroi und Monsieur de Puissieux zu schreiben; die seien die geheimsten Räte; dem Duc de Sully aber dürfe man nicht weniger als »Illustrissimus«, den übrigen nur »Illustris« geben. Es seien nun einmal große Herren, auch werde es zuträglich sein, wenn der Kurfürst an den obersten Rat und Kammerherrn von Beringen schreibe, »ihn desto affectionirter zu machen«. Die Bevorzugung des Kurfürsten gab der König auch dadurch zu erkennen, daß er dem pfälzischen Gesandten, dem Grafen von Hohenzollern, geraume Zeit keine Audienz gewährte, während er die brandenburgischen mit ganz besonderer Huld empfing. Man schrieb damals aus Paris: »Ein Abgesandter vom Herrn Kurfürsten von Brandenburg ist beim König angelangt und von Ihrer Majestät ganz stattlich mit vielen Caressen empfangen worden, hat seiner Werbung halber allen guten Bescheid und Satisfaction von derselben erlangt, darauf er sowol Ihrer Majestät als der Königin herrliche Geschenke im Namen seines Herrn Principalen verehrt. Vom Grafen von Hohenzollern weiß man nichts von Audienz und was seine Werbung gewesen. Ihre Majestät war und bleibt dem Kurfürsten als dero Aliirten und Befreundeten ganz und gar gewogen und zugethan und will sich, ihm gegen diejenigen, welche ihn in seiner Possession und Prätension in und auf die jülichschen Lande turbiren würden, alle Hülfe und Beistand zu leisten, keineswegs abschrecken lassen, gleichwie Ihre Majestät sich vor diesem gegen ihre kurfürstliche Gnaden, wie auch gegen andere Potentaten und noch neulich auch gegen den Erzherzog Leopold genugsam erklärt hat.« Erst später hatte auch der pfälzische Gesandte eine Audienz beim Könige, reiste aber schon bald darauf von Paris wieder ab; doch empfing dieser eine zweite pfälzische Gesandtschaft, die kurz nachher ankam, mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit.

Die angenehmsten Stunden, die Graf Dohna von seinen diplomatischen Geschäften erübrigen konnte, verlebte er im Umgang mit den berühmtesten Staatsmännern. Auch jetzt war es vor allem der berühmte Geschichtschreiber, der Präsident de Thou, den er immer am liebsten aufsuchte. Wir lesen in seinem Tagebuch: »Unter anderen gelehrten vornehmen Leuten habe ich am öftersten den Präsidenten de Thou gesprochen, welcher eine schöne lateinische Historie geschrieben. Er war nicht abergläubisch, papistisch, haßte die Jesuiten, verstieß die Religionsverwandten nicht, hat seine Freiheit im Schreiben sich nicht nehmen lassen, derwegen man seine Bücher in Rom verbrannte.« Es wirft ein schönes Licht auf Dohnas Geist und Gesinnung, daß er sich zu diesem aller Frömmelei abholden Manne ganz besonders hingezogen fühlte. Auch im Hause des Herzogs von Bouillon brachte er manche für ihn sehr lehrreiche Stunde zu; denn dieser hohe Gönner schenkte ihm fortwährend großes Vertrauen und teilte ihm oft und gern vieles über geheime Verhältnisse des Hofes mit. »Er hat zwar«, sagt Dohna von ihm, »nichts studiert, ist aber mit einem großen Verstand begabt und hat in Kriegs- und Regimentssachen eine gewaltige Erfahrung, nebst einer Scharfsinnigkeit, die allzu hoch und ihm fast selbst schädlich ist, also daß man von ihm sagt: ›C'est un couteau qui coupe sa gaîne‹.« Unter den fremden diplomatischen Personen, die er näher kennen lernte, war ihm der Gesandte des Herzogs von Mantua, Traiano Guiscardi, der interessanteste, ein ebenso gelehrter und durchgebildeter Staatsmann als auch in seinem Charakter höchst achtungswert. Dohna besuchte ihn oft, besprach sich mit ihm über Dinge des Staates und die Ereignisse der Zeit. Häufig war auch die protestantische Glaubenslehre, die Guiscardi, obgleich Katholik, sehr richtig beurteilte, Gegenstand ihrer Unterhaltung. Wie mit dem geistreichen Mönch Paolo Sarpi in Venedig blieb Dohna auch mit Guiscardi, als dieser Großkanzler zu Casale geworden, fortwährend im Briefwechsel.

Dohna hatte während seiner Anwesenheit in Paris oftmals Gelegenheit, am Hofe den außerordentlichen Glanz und die verschwenderische Pracht zu bewundern, womit sich der König umgab, besonders, wenn er vor dem Volk erschien. Er beschreibt einen glänzenden Einzug, den der König nach einer Abwesenheit von einigen Monaten in Paris hielt: Der König saß auf einem weißen Roß, der Sattel von schwarzem Samt mit reicher Stickerei von Silber, bekleidet mit einem weißen Wams, die Beinkleider von schwarzem Samt mit silberner Stickerei niedlich verziert, auf dem Hut eine glänzend weiße Feder. Ihm zur Linken der Herzog von Sully zu Fuß, den Hut in der Hand, während der König lange mit ihm sprach. Nach ihnen zwanzig Prinzen und Herzöge und eine große Schar von Grafen und Edelleuten, alle stattlich ausgerüstet und prachtvoll geschmückt, ihre Kleidung glänzend von Gold und Silber, das Geschirr ihrer Rosse, ihre Federbüsche so reich als möglich. Die Zahl der Edelleute konnte wohl 5 bis 600 sein, sämtlich aufs prächtigste gerüstet; dann eine unzählige Volksmasse, die den König mit Jubel empfing, aber alles dies so »pêle-mêle« unter- und durcheinander, daß es zwei Stunden währte, bis der König vom Tore St. Antoine bis nach dem Louvre kam.

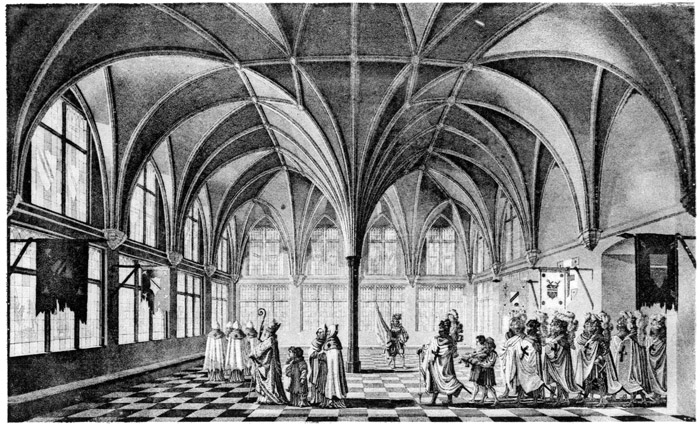

F. Frick, Marienburg. Fassade des Kapitelsaales. Zeichnung und Ätzung von F. Frick

Während Dohnas Abwesenheit hatte sich in Deutschland der Stand der Dinge bedeutend verändert. Der Union waren nun auch der Kurfürst von Brandenburg, der Landgraf Moritz von Hessen, die Fürsten von Anhalt, der Graf von Öttingen, die drei »ausschreibenden Städte« Straßburg, Nürnberg und Ulm, nebst mehreren kleineren Reichsstädten, Speier, Worms, Hall in Schwaben, Heilbronn und andere beigetreten. Ihr gegenüber aber standen bereits seit dem 10. Juli 1609 der Herzog Maximilian von Bayern, der Erzherzog Leopold von Österreich, die Bischöfe von Würzburg, Augsburg, Regensburg, Salzburg und Konstanz nebst mehreren schwäbischen Reichsprälaten unter dem Namen der Liga in einem Gegenbündnis, an das sich bald auch die drei geistlichen Kurfürsten und mehrere katholische Stände anschlossen. Der Zweck dieses Bundes war die Aufrechterhaltung des Friedens und der Reichsordnung gegen die Unternehmungen der Union und Schutz der katholischen Kirche und der ihr zugewandten Stände. An seiner Spitze stand als Haupt und Urheber der Herzog von Bayern, der seine Stiftung mit großem Eifer betrieben hatte. Jetzt aber entwickelte auch der Fürst Christian von Anhalt für die Sache der Union eine ungemeine Tätigkeit. Er war es, der (18. Juli 1609) an der Spitze einer Gesandtschaft der Unirten an den Kaiser Rudolf zu Prag den Vortrag über die Beschwerden des Bundes hielt und in einer Privataudienz, die ihm der Kaiser gestattete, mit solcher Schärfe und so eindringlichem Ernste sprach, daß diesen für den Augenblick die Furcht übermannte. Jetzt schien es an der Zeit zu sein, den König Heinrich von Frankreich zu tätiger Hilfe für die Union aufzurufen, und Fürst Christian war es wieder, der im Dezember 1609 nach Paris eilte. Er fand den Grafen Dohna dort noch anwesend, wurde vom König aufs freundlichste empfangen, erhielt auch Zusage einer kräftigen Unterstützung und kehrte darauf in Eile nach Deutschland zurück, mit ihm Graf Dohna, der am 1. Januar 1610 in Heidelberg anlangte.

Im Januar 1610 traten die Bundesverwandten der Union zu einem Beratungstag in der Bundesstadt Hall in Schwaben zusammen. Er war zahlreich von Fürsten und Gesandten besucht; außer den älteren Bundesgliedern war auch der Kurfürst von Brandenburg erschienen. Den Fürsten von Anhalt hatte Graf Dohna dahin begleitet. Die Beratung galt zunächst der Jülichschen Erbschaftsache der possidirenden Fürsten, denn so hießen jetzt Kur-Brandenburg und Pfalz-Neuburg. Da man Kunde erhielt, daß ein französischer Gesandter, Johann von Thumery, Herr von Boissise, im Anzuge sei, der die Gesandtschaft des Fürsten von Anhalt erwidern solle, so bekam Graf Dohna den Auftrag, mit einigen anderen Räten ihm entgegenzuziehen, ihn ehrenvoll zu empfangen und in seine Wohnung zu begleiten. Nachdem man zuvörderst über die vom Kaiser dem Fürsten von Anhalt gegebenen, aber unerfüllt gebliebenen Zusagen Bericht erstattet, wurde beschlossen, man wolle sich im Jülichschen Erbschaftstreit der evangelischen Interessenten gegen jede ungerechte Gewalt annehmen, die Union über den ganzen Norden Deutschlands verbreiten und mit den Evangelischen in Österreich, Böhmen, Mähren, Schlesien, selbst mit denen in England, Dänemark, Holland, Venedig und der Schweiz in nähere Verbindung treten. Um die Freiheit Deutschlands gegen die Kaisermacht zu sichern, versprach der König von Frankreich seinen Beistand in betreff der Jülichschen Sache jenen Fürsten, denen die Erbfolge in den Jülichschen Landen zustehe. Man kam am 11. Februar 1610 mit dem Gesandten überein, daß diesen Fürsten sowohl die Union als der König mit 4000 Mann zu Fuß und 1200 Reitern zu Hilfe kommen sollten.

Graf Dohna erhielt sofort von den versammelten Unionsfürsten den Auftrag, als Unionsgesandter nach Paris zu gehen, dem König für sein bereitwilliges Erbieten »zur Erhaltung der deutschen Libertät als fürnehmlich zur Manutenirung der interessirten Fürsten in ihrer Possession« zu danken, ihn gleicher Willfährigkeit von Seiten der Union zu versichern, teils ihm auch über die gefaßten Beschlüsse Bericht zu erstatten und ihn um deren Genehmigung und Bestätigung zu bitten. Auch sollte er ihm vorstellen, daß Hilfsleistung große Eile erfordere, weil die Gegenpartei bereits stark rüste, weshalb der König zu bitten sei, seine zwei in den Niederlanden stehenden Regimenter unter dem Herrn von Chatillon nach den Jülichschen Landen ziehen zu lassen. Endlich sollte er den König um seine Genehmigung ersuchen, daß »zur Verhütung vieler Inconvenienzen, die unter unterschiedlichen Generalen im Felde leicht eintreten«, der oberste Feldherrnbefehl und das Direktorium über das gesamte, also auch über das königliche Kriegsvolk, dem Fürsten von Anhalt übertragen werden könne.

Nach einer höchst beschwerlichen Reise bei strenger Kälte, sehr erschöpft und fast erkrankt, kam Graf Dohna in der Mitte des Februars in Paris an. Von Herrn von Villeroi beim König angemeldet, erhielt er sogleich Audienz. »Ich ging«, so berichtet er selbst, »stracks zum Könige; er war in der Königin Cabinet und stand bei ihr am Fenster; als ich hereintrat, hatte ich die Ehre, daß er mich mit Affection umarmte; dann sprach er zur Königin: ›Madame, le voilà, le prendriez vous bien pour un Allemand?‹ Darauf hörte er mein Anbringen ganz gnädig an und als ich bat, mich in vier oder fünf Tagen abzufertigen, antwortete er: ›Ich will Euch in drei Tagen Bescheid geben; die übrigen könnt Ihr in Eurer Lust zubringen.‹ Das Gespräch gab dann, daß man von dem Zustand der jülichschen Lande zu reden kam. Da fragte Ihre Majestät: ›Was da vorfiele?‹ Ich erzählte von der Belagerung des Schlosses Bredenbend. Als der König durch das Fenster sah, daß es schneite und böses Wetter war, antwortete er: ›Das ist wohl ein schön Wetter zur Belagerung.‹ Sodann fragte er nach dem Markgrafen von Anspach und fügte hinzu: ›Der Gesandte hätte der Fürsten gute Affection gegen Ihre königliche Majestät sehr gerühmt.‹ Hierauf befahl er mir, ins Logement zu gehen.«

Dohna benutzte die wenigen Tage zu Besuchen bei den königlichen Räten, um ihre Ansichten auszuforschen. Alle aber verhielten sich sehr schweigsam oder gaben nur allgemeine Antworten; so der Kanzler, Jeannin und Villeroi. Selbst Sully hielt mit seiner Meinung zurück. »Der König werde Wort halten und er werde helfen, daß alles gut gehe«, war fast alles, was er sagte.

Nun war während des letzten Aufenthalts Dohnas in Paris folgendes Ereignis vorgefallen: Der Prinz Heinrich II. von Condé hatte sich mit dem ausgezeichnet schönen Fräulein von Montmorency, einer Tochter des Connetable Heinrich von Montmorency, vermählt. Er war ein Neffe des Königs; denn Heinrichs IV. Vater und des Prinzen Großvater, Ludwig von Bourbon, Prinz von Condé, waren Brüder. Der Prinz fand indes in der heftigen Neigung des Königs zu seiner jungen Gemahlin und in dem beleidigenden Benehmen des Königs gegen ihn hinreichend Ursache, sich mit seiner Gemahlin auf seine Güter in der Picardie zu begeben. Der König folgte dieser nach und suchte sich ihr verkleidet zu nähern. Der Prinz aber, davon unterrichtet, entfloh heimlich, worüber Heinrich sich so entrüstete, daß er den Flüchtlingen einen Reiterhaufen nachsandte, um sie aufgreifen zu lassen. Allein es war zu spät; sie waren bereits, nicht ohne viel Beschwerden, bei strenger Kälte in den Niederlanden angekommen, wo sie in Brüssel ehrenvolle Aufnahme und spanischen Schutz fanden.