|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

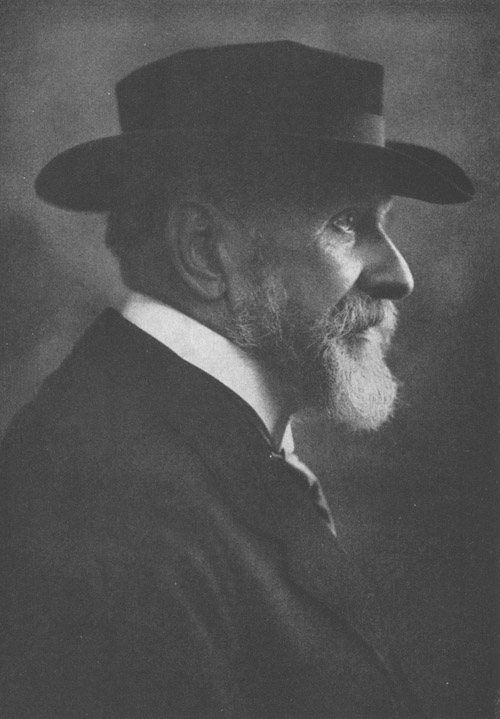

Carl Spitteler im Jahre 1916

Die Hochschätzung der dichterischen und künstlerischen Persönlichkeit, die fast selbstverständlich scheint, ist gleichwohl das Produkt einer raffinierten Kultur. Der naive Mensch genießt ein Kunstwerk wie einen Kuchen: er läßt sichs schmecken, ohne sich im mindesten um den Verfertiger zu kümmern, ja ohne nur nach seinem Namen zu fragen.

So tut das Kind mit seinen Bilderbüchern, dem es vollständig einerlei ist, ob sie von Meggendorfer oder Flinzer oder wem sonst herrühren. So tut der Lehrjunge, welcher eine Opernmelodie pfeift, deren Herkunft zu erfahren ihn nicht kümmert. So tun unsere Dienstmädchen, die wir ins Theater schicken, indem sie nachher zwar genau den Hergang des Stückes zu erzählen, aber gewiß nicht den Namen des Verfassers zu nennen wissen. So tat jener Schullehrer, von welchem uns erzählt wird, daß er auf die Frage nach der Bedeutung der Worte Uhland und Schiller in einem Gedichtbuch die Antwort erteilte, das wären geheime technische Winke für den Setzer.

In unliterarischen Zeitaltern verfährt eine ganze Nation mit der nämlichen Nachlässigkeit, so daß sogar umfangreiche und schönheitsgewaltige Riesenwerke ohne Verfassernamen auf uns gekommen sind, so zum Beispiel die Homerischen Gedichte und die Nibelungen. Dann nennt mans Volkspoesie, ein Titel, der einen verhängnisvollen Irrtum einschließt. Was man Volkspoesie nennt, ist im Grunde einfach anonyme Poesie. Auf welche Weise aber die Anonymität entstand und noch heute entsteht, das können Sie alltäglich kontrollieren, da jetzt wie vor zweitausend Jahren der naive Mensch, mit andern Worten das Volk, jedes Kunstwerk anonym genießt, anonym weitergibt und hiermit binnen kurzer Zeit anonymisiert. Gehen Sie in die Dörfer und fragen Sie die Leute, die den «Guten Kameraden» oder «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten» singen, nach den Verfassern; sie haben die Namen in der Schule gelernt, aber nachher wieder vergessen; existierte nicht eine Wissenschaft der Literaturgeschichte, so wären sie bald für die ganze Welt vergessen. Wie denn in der Tat populäre Gedichte solcher Männer, welche die Literaturgeschichte zu erwähnen nicht der Mühe wert hält, in zwei Generationen schon fast gänzlich anonymisiert erscheinen, auch wenn man ursprünglich den Verfasser gar wohl kannte und nannte. So erging es dem Verelilied, dem Doktor Eisenbart, dem Lieben Augustin und den sämtlichen patriotischen Nationalhymnen. Die Gelehrten kennen den Verfasser noch, das Volk hat ihn bereits vergessen. Zuweilen gelingt es der Gelehrsamkeit, eine bereits im Verlöschen begriffene Identität in elfter Stunde künstlich wieder aufzufrischen, wie zum Beispiel für die «Wacht am Rhein» und den «Struwelpeter».

Wie unbefangen, ich möchte fast sagen, wie dreist sich das Volk alles und jedes, was ursprünglich persönlich war, als sein eigenes nationales Produkt aneignet, das können Sie am besten beurteilen, wenn Sie nach der zeitlichen Entfernung auch die räumliche befragen, indem Sie sich einfach über die Grenze bemühen. Was diesseits noch als das Erzeugnis eines bestimmten Verfassers gilt, heißt jenseits schon Volkspoesie. Heines allbekanntes, hundertmal gedrucktes Lied von den schönsten Augen wurde mir in Rußland ganz fröhlich als russisches Volkslied angeboten. Was würden Sie aber vollends dazu sagen, wenn ich Ihnen als möglich hinstellte, daß Beethovensche Sonaten einmal als Volkslieder aufmarschierten? Nun, ich habe es mit eigenen Ohren und Augen erlebt. Eine Zigeunerbande kündigte eine alte zigeunische Volksweise an und sang unter diesem Titel – den ersten Satz der Sonate pathétique, samt der Introduktion und ohne die Läuferpassagen zu vergessen! Solche Erfahrungen und Beobachtungen sind geeignet, bei Denkenden den landläufigen Begriff von Volkspoesie zu korrigieren. Nämlich Volkspoesie ist nicht unpersönliche Poesie, nicht Produkt irgendeiner kollektiven Volksseele, sondern einfach eine nachträglich anonymisierte Anthologie von verschiedenen Verfassern, und zwar meistens von gebildeten Dilettanten, denen ausnahmsweise aus Unvorsichtigkeit etwas Gelungenes passierte. Von den großen individuellen Künstlern zu der Volkspoesie flüchten, heißt einfach die Meister der Kunst gegen Schullehrer, Pfarrer und Advokaten vertauschen.

Wenn nun dergestalt das Volk, also der naive Mensch, ein eingefleischter Anonymisator ist, so sehen Sie leicht ein, daß von hier bis zum modernen Persönlichkeitskultus ein ungeheurer Weg zurückgelegt werden mußte.

Vor allem mußte gelernt werden, daß das Kunstwerk einen idealen Wert von unermeßlicher Höhe enthält, was bekanntlich dem naiven Menschen nichts weniger als leicht eingeht. Dichterprodukte, welche der moderne Bildungsstaat mit Gold auf wägt und deren Auffindung dem glücklichen Gelehrten Ruhm, Ehren, Orden und Pensionen einbringt, gibt das Volk als wertlose Schnurrpfeifereien verächtlich von Mund zu Mund und von Großmutter zu Enkel. Was für eine Mühe hatten die Sammler, die herrlichen Volksepen der Serben vorgetragen zu erhalten! Denn die Sänger schämten sich des ‹kindischen Zeuges›. Ähnlich erging es Grimm bei der Sammlung der deutschen Volksmärchen. Überall und immer gilt dem Ungebildeten die Kunst für Tand und der Künstler für einen Tändler. Wer seine Kindheit im Volke zugebracht hat, weiß davon zu erzählen.

Dann mußte man darauf aufmerksam werden, daß das Gediegene in den Künsten seltener gefunden wird als im Handwerk, daß mehreres Tüchtige aus der nämlichen Quelle zu fließen pflegt, daß Tausende nichts, einer unermeßlich viel Schönes zu leisten vermag. Das Erstaunen hierüber begründet den populären Ruhm, welcher nicht sowohl demjenigen zuteil wird, der Großes, als demjenigen, der wiederholt Auffälliges leistet. Dann pflegt das Volk auch, nachdem es sich einmal mühsam einen imponierenden Namen gemerkt, ihm alles herren- und namenlose Kunstgut zuzuschreiben, wovon die Literaturgeschichte der alten Völker viele Beispiele aufweist. Denken Sie an die Psalmen Davids und an die Sprüche Salomos, von welchen neun Zehnteile ‹unecht› sind, das heißt von anonymisierten Verfassern stammen. Also statt: ‹Jedem das Seine›, urteilt das Volk in Kunstsachen: ‹Wer da hat, dem wird gegeben.›

Ein weiterer und sehr schwieriger Schritt war die Beobachtung, daß Vollkommenes im Kleinen oder Großen nur von persönlich Großen geschaffen werden kann. Wie ungemein schwierig diese Erkenntnis ist, zeigt Ihnen die Schar der lyrischen Dilettanten, welche in ihrem harmlosen Gemüt keine Ahnung davon haben, daß auch das kleinste Lied eine hervorragende Originalität des Dichters voraussetzt, sondern allen Ernstes von irgendwelcher Begeisterung Gelingen hoffen. ‹Die Gunst der Stunde.› ‹Der Kuß der Muse.› Schön und gut. Leider genießt diese Gunst nur derjenige, der ohnehin Günstling ist, und die Muse küßt nur Gesichter mit scharf ausgeprägtem Profil. So ausschlaggebend ist in aller Kunst die Persönlichkeit, daß selbstschaffende Künstler aus der geringfügigsten Probe sofort zu entscheiden vermögen, ob derjenige, der diese einzige Seite geschrieben, überhaupt ein Berufener oder ein Schwächling ist.

Es hat also die Frage nach der literarischen Persönlichkeit des Dichters und Künstlers ihre hohe Berechtigung; ja auf sie reduziert sich schließlich die wahre Kunstkritik.

Allein diese Frage kann auch ausarten, und sie ist ausgeartet. Dies geschieht aber, sobald literarhistorische Überbildung das Kunstwerk in die zweite Linie, die Persönlichkeit des Künstlers dagegen in die erste rückt. Verschiedene Beweggründe haben unsere Generation hierzu verführt: byzantinisches Klimbim, ich meine den Götzendienst und die Heiligenlegenden um unsere Klassiker herum; ferner andächtige, romanhafte Klatschsucht, welche nicht in Frieden sterben kann, ehe sie jedem Künstler ein Liebschäftchen angekuppelt hat, denn all unsere Kunstweisheit mündet ja schließlich in Frauengestalten; ferner allerlei ethischer Aberwitz, wie und wasmaßen des Künstlers höchstes Kunstwerk sein Leben sein solle, eine Forderung, welche Shakespeare zu einem bedenklichen Pfuscher erniedrigen würde; und endlich die Hauptsache: die wachsende Unfähigkeit, das Kunstwerk aufrichtig zu genießen. Deshalb gibt man seine Visitenkarte beim Künstler ab.

So ist ein Dichterkultus und eine Geniesucht endemisch geworden, deren schädliche Wirkungen auf die Literatur ich Ihnen hier in der Kürze natürlich nicht entwickeln kann. Wenn Sie jedoch etwa vielleicht glauben, daß dergleichen den Patienten angenehm sei, so bitte ich um die Erlaubnis, das Gegenteil behaupten zu dürfen. Zwar nicht etwa, als ob es den Geschmack der hohen Herren beleidigte, daß man ein gar so übertriebenes Wesen von ihnen machte! Denn der Künstler oder Literat, welcher in seinem Herzen zugäbe, daß man ihn überschätze, muß erst noch geboren werden. Sondern einfach, weil die Sucht nach der Persönlichkeit des Künstlers naturgemäß von fertigen Vorstellungen, also von Forderungen begleitet ist, welche der Berufene unmöglich erfüllen kann, während der gehalt- und haltlose Nachahmer sich ihnen mit Leichtigkeit anpaßt. Dann geht es mit den zugedachten Ehren, wie wenn Sie den Amseln Brot streuen: die Sperlinge werden davon fett; die Amseln aber frißt die Katze.

Nämlich die Forderungen eines Zeitalters an des Dichters Persönlichkeit sind unfehlbar ungereimt. Erstens, weil sie ihm zumuten, dem retuschierten Bild zu gleichen, das von einem Vorhergegangenen abstrahiert wurde; zweitens, weil die Forderungen alle fünfzehn Jahre wechseln und überdies mit Vorliebe einander widersprechen, so daß der arme Musenwurm, um den populären Wünschen zu genügen, wenigstens vier verschiedene Charaktere besitzen müßte; drittens, weil die Forderungen meistens einen kleinen Stich ins Kindische haben.

Die Geschichte steht mir zum Zeugen, daß ich nicht übertreibe. Ein Jahrzehnt lang wird als unerläßliche Bedingung der Anerkennung vom Dichter verlangt, daß er beständig greine und seufze. Ein anderes Mal soll er als verrückter Pudel mit offenem Hemdenkragen und zerrissenem Gemüte einherstürmen und zwischen zwei Reimen drei Herzen knicken. Wieder ein andermal soll er harmonisch ausgeglichen auf der linken Zehenspitze balancieren, den kleinen Finger zierlich an den Mund gedrückt wie eine Terpsichore. Dann plötzlich wieder lautet die Parole: Ruppigkeit und Struppigkeit. Wer keine Borsten aufweist, wer kein in der Wolle gefärbter Philister, kein Erzpedant ist, dem wird jetzt die Dichterqualität abgesprochen. Und kaum daß man sich etwas von dem Schrecken erholt hat, siehe da, nun soll er wieder vom Scheitel bis zur Sohle psychopathisch sein wie eine stigmatisierte Nonne.

Bemerken Sie wohl, daß für alle diese Forderungen Beispiele aus Geschichte und Gegenwart vorliegen und daß jedesmal die Forderung als unerläßlich gehandhabt wird.

Was sind nun demgegenüber die wirklichen gemeinsamen Merkmale der dichterischen Privatpersönlichkeit? Es verlangt ja nach ihnen nicht bloß die fürwitzige Neugier, sondern auch jenes edle Dankgefühl, das uns auffordert, demjenigen, dessen Werk uns Genüsse intimster Art geschenkt, näher zu treten. Außerdem hat die Frage einen psychologischen, ich möchte sagen naturwissenschaftlichen Reiz.

Ich hoffe nun, Sie werden es mir nicht als mephistophelische Denkungsart auslegen, wenn ich Ihnen im folgenden den Satz zu beweisen suche, daß die nähere Bekanntschaft mit der Privatpersönlichkeit des Dichters in den meisten Fällen kein Gewinn heißen darf, sondern daß man sich vielmehr zu seiner räumlichen oder zeitlichen Entfernung Glück wünschen soll. Nicht als ob ich meinte, die Wertschätzung verlöre durch die Bekanntschaft. Gleich Ihnen bin ich davon überzeugt, daß die Vorzüge die Fehler und Schwächen überwiegen. Allein die Vorzüge liegen nicht für jeden auf der Hand, während die Fehler derart sind, daß sie den geselligen Verkehr beeinträchtigen, wenn nicht gar in Verdruß verwandeln. Schon aus einem einzigen flüchtigen Besuch erwächst in vielen Fällen das Gefühl der Enttäuschung, welches nicht immer bloß in kindlichen Voraussetzungen des Besuchers seinen Grund hat. Bedenklicher noch wird der vermeintliche Verlust durch häufigeren Umgang. Da pflegt der mitgebrachte Nimbus gänzlich zu verfliegen. Öfterer Verkehr, wenn er oberflächlich bleibt, ist sogar das sicherste Mittel, einen hervorragenden Mann zu unterschätzen. Geistreich sagt das La Bruyère: «Wer kennt einen großen Mann am wenigsten? Seine Bekannten.» Erst die Freundschaft und die Liebe findet den persönlichen Wert des Privatcharakters unter den zahlreichen Schwächen heraus, und selbst dazu bedarf es eines milden und großen Herzens. Denn auch da handelt es sich nicht sowohl um Genießen und Bewundern als um Ertragen und Entschuldigen. Als der schwedische König Karl XIII. der Witwe des berühmten Dichters Bellman dazu gratulierte, einen so großen Mann zum Gemahl gehabt zu haben, seufzte sie: «Ach Gott, Majestät, wenn Sie nur wüßten, wie unausstehlich er war!» Der Grund der Unausstehlichkeit, oder sagen wir richtiger und gerechter: der Unersprießlichkeit des dichterischen Privatcharakters beruht nun nicht etwa in Kleinheit, die den Gegensatz zur künstlerischen Größe bildete, wie der Neid der Mittelmäßigen das Verhältnis darstellen möchte, sondern die Unerquicklichkeit ist eine unvermeidliche pathologische Folge seines Schaffens, also eine Berufskrankheit. Während aber andere Berufsarten nur den Körper krankhaft beeinflussen, zieht die fortdauernde produktive Phantasiearbeit auch noch das Temperament und mitunter sogar den Charakter in Mitleidenschaft.

Von den enormen Anforderungen, welche der Dichterberuf, wenn er mit Ernst und Größe aufgefaßt wird, an den Menschen stellt, von den peinlichen Gewissenssorgen und Seelenängsten, welche der eigentlichen Arbeit vorangehen, macht man sich nämlich kaum eine ahnende Vorstellung. Es ist nichts weniger als das Opfer eines ganzen Lebens, täglich von neuem dargebracht. Die Muse ‹besucht› nicht ihren Auserwählten, sondern sie tyrannisiert ihn schonungslos von frühester Jugend bis zum letzten Atemzuge.

Wenn Sie die Biographien ausgezeichneter Dichter lesen, so werden Sie finden, daß meistens schon das Kindesalter einen fortwährenden Krieg bildete, indem diejenige Eigenschaft, welche ich den Keim alles Talentes nennen möchte, nämlich die Wahrhaftigkeit gegen sich selbst, in Konflikt mit der Autorität, das heißt mit der Konvention geriet. Zwietracht mit Eltern oder Lehrern sind da das Allergewöhnlichste.

Die sogenannte Entwicklungsperiode geht meist unter entsetzlichen Seelenstürmen vor sich, welche hart am Grabe vorbeiführen, während ebendieselben Gewitter das Herz mit denjenigen Blitzfunken laden, aus welchen später bei reifem Können die großen Werke gemacht werden.

Anläßlich dieser Jugendstürme bemerken wir folgende auffällige und beherzigenswerte Tatsache. Anstatt daß die Spiegelung der Außenwelt dann am reinsten geschähe, wenn die Seele am ruhigsten ist, wie es das Gleichnis vom Wasser wünscht und die landläufige Meinung behauptet, geben gerade diejenigen Dichter, welche die tiefsten Seelenstürme erlebten, die besten Beobachter. Die berühmte Beobachtungsgabe großer Dichter besteht nämlich nicht in einer bewußten Aufmerksamkeit auf das, was außer ihnen vorgeht; vollends das Studiensammeln und Dokumentenschnöbern ist ein untrüglicher Heimatschein der Stümperei. Vielmehr verhält sich die Sache so: Die Aufmerksamkeit ist nach innen gerichtet; währenddessen läuft aber allerlei Äußerliches, Unerwünschtes dem Künstler vor das Beobachtungsglas, wie die Fliege über das Teleskop. Dieses Äußerliche wird mit dem Willen beseitigt, bleibt aber, wie überhaupt alles und jedes, unbewußt im Gedächtnis haften und findet sich dort vor, falls der Dichter es später zu irgendeinem Zwecke braucht.

Nun besteht aber das Merkwürdige darin, daß die Fähigkeit zu solcher unbewußter Gedächtnisaufnahme um so größer ist, je bewegter, je erfüllter die Seele sich in dem betreffenden Moment befindet, ein Gesetz, dessen Wahrheit Sie im Leben an sich selbst erproben können. Welche Menschen, welche Naturszenen, welche Örtlichkeiten haften am lebhaftesten in Ihrer Erinnerung? Etwa jene, die Sie absichtlich beobachten? zum Beispiel die Städte, die Menschen, die Gegenden, die Sie als müßige Touristen in Augenschein nahmen? Gewiß nicht, sondern im Gegenteil jene, an welchen Sie mit teilnahmslosem Willen vorbeigingen, während Ihr Gemüt von einem wichtigen Ereignis aufgerührt war. Was wir zum Beispiel auf einem durchgehenden Pferde, den Tod vor Augen, wahrnehmen, das wird vom Gedächtnis bis in die unbedeutendste Einzelheit aufgeschrieben. Ähnlich bei einem großen Schmerze, also etwa bei einem Leidgange, oder bei einer großen Freude. Und immer lautet das Gesetz so: Je vollständiger die Seele aufgerüttelt und der Geist absorbiert ist, desto schärfer wird das Zufällige unwillkürlich beobachtet. Die Beobachtungsgabe des Dichters beruht also gerade in seiner Abkehr von der Wirklichkeit, verbunden mit seinem starken Innenleben. Jetzt werden Sie wohl auch begreifen, warum den professionellen Naturalisten die Schilderung der Wirklichkeit so unendlich schwer wird und warum gerade den Idealisten die gewaltigsten realistischen Werke gelingen, wovon Ihnen unter anderm der Däne Paludan-Müller ein Beispiel gibt. Um ein großer Realist zu werden, muß einer tief nach innen geblickt haben. Mit dem lieblichen Bilde unserer Musenalmanache, das uns den Dichter darstellt, wie er aus olympischen Kristallaugen die Natur mit überlegener objektiver Ruhe aufsaugt, ist es also nichts.

Unter wachsenden Gemütsorkanen bricht sich endlich ein Erstlingswerk mit vulkanischer Gewalt Bahn, dessen Erfolg oder Mißerfolg nicht selten die Gefühlssphäre für das ganze übrige Leben bestimmt. Mißerfolg erzeugt entweder Entmutigung oder, was bei den Echten häufiger vorkommt, Verbitterung. Das Selbstbewußtsein, durch die Ablehnung mächtig gesteigert, setzt sich in Opposition, und jede Äußerung erhält fortan einen Beigeschmack von Leber. Selbst Charaktergröße schützt nicht davor, falls sich der Mißerfolg öfters wiederholt, wie wir an dem Beispiel eines der Größten, nämlich Grillparzers, lernen. Wer sich aber darüber aufhalten möchte, daß der Mißerfolg eine solche verderbliche Rückwirkung hat, anstatt daß man einfach mit frohem Mut weiterarbeitete, der vergißt, daß der Dichter in sein Werk, namentlich in sein Erstlingswerk, seine ganze Seele hineinlegt, weshalb dessen Schicksal ihn ins Herz trifft.

Von dieser verbitterten, verkannten Spezies brauche ich Ihnen nicht weiter zu reden, denn jedermann gibt zu, daß nicht leicht eine unumgänglichere, unerquicklichere Menschenklasse gefunden werden kann, als der verkannte oder der sich verkannt glaubende Poet.

Hat umgekehrt Erfolg stattgefunden, dann erwartet das Publikum einfach die Fortsetzung und wird irre, wenn sie ausbleibt. Sie bleibt aber meistens jahrelang aus und muß es bleiben, weil zwischen instinktiver eruptiver Einmalschöpfung und bewußtem stetigem Kunstwirken ein gewaltiger Unterschied und eine weite Kluft besteht. Jetzt heißt es erst festen Fuß in der Kunst fassen, sich in allen Formen umsehen und dasjenige Gebiet finden, in welchem die gegebene Individualität das Höchste leisten wird. Eine schwere und bange Aufgabe, die nur mittels Fehlversuchen und unermüdlicher Willenskraft gelöst wird. Ein halbes, oft ein ganzes Jahrzehnt kann darüber hingehen.

Hat endlich der einzelne dasjenige Feld erkannt und erobert, auf welchem er fortan als Herr und Meister schalten wird, dann beginnt erst recht die Arbeit. Eine selige, beneidenswerte Arbeit, weil Erntearbeit, aber eine Arbeit von einer Intensivität wie keine andere. Und wohlverstanden: vor jedem neuen Werk muß wieder von vorne angefangen und um die Form gerungen werden. Es gibt keine Meister im populären Sinn, so nämlich, daß einer seine Kunst ein für allemal im reinen hätte. Selbst ein Schiller zwang jedes seiner Dramen nur mit Müh und Sorgen. Und hinfort wird bis zum letzten Atemzug die Arbeit nicht mehr ruhen. Denn wen unsterbliche Motive heimsuchen, dem steht es nicht frei, sie anzunehmen oder sie abzulehnen oder auch nur sie aufzuschieben. Er muß sie ins Werk setzen, und ob dabei sein armes Leben zugrunde ginge. Bei solchen Künstlern, deren Begabung eine reiche ist, wird deshalb der Produktionstrieb, wenn einmal die entsprechende Kunst der Ausführung erworben ist, ein geradezu fieberhafter.

Also eine ruhelose, wenn auch keineswegs freudenlose Arbeit von beispielloser Anspannung bis zur Besessenheit, das ist die Bedingung des Künstlers und Dichters großen Stils. Entweder Okkupation oder Präokkupation, niemals völlige Pause. Können Sie nun hoffen, mit einem derart in sein Lebenswerk gefangenen Menschen gedeihlichen Umgang zu pflegen? mit ihm zu ‹schwärmen› oder ihm überhaupt nur für irgend etwas anderes ein tieferes Interesse einzuflößen? Unmöglich. Rücksichtslos wird er entfernen, ja nötigenfalls zerstören, was ihn hemmt: Menschen und Verhältnisse. Und mit Recht. Denn Menschen und Verhältnisse vergehen, sein Werk aber soll bleiben. Dadurch kommt er freilich in den Ruf des Egoismus, wie übrigens jeder fleißige Mensch. Hätten wir nur viel von demjenigen Egoismus, der sich einem idealen Werk opfert! Mit welcher Naturgewalt aber bei energisch produktiven Künstlern das jeweilige Arbeitsthema den Menschen gefangen nimmt und für alles andere verstockt und verblendet, dafür besitzen wir einen hübschen Ausdruck von Balzac. Als ihm einmal ein Freund wichtige Nachrichten brachte, unterbrach er ihn: «Sprechen wir lieber von der Wirklichkeit!», sagte er und fing an, von einer seiner Romanfiguren zu reden. Das trifft den Nagel auf den Kopf: dem Künstler und Dichter großen Schlages ist sein Werk Wirklichkeit, alles andere verhängt ein Schleier. Nicht etwa wegen ‹Begeisterung›, denn ein großer Geist ist nie ‹begeistert›, sondern wegen Pflichtgefühl oder richtiger wegen des Bewußtseins dessen, was er tun kann und deshalb tun muß.

Indem ich dem Dichter Begeisterung abspreche, muß ich wohl dieses Paradoxon etwas erklären. Erhebung und zwar hohe Erhebung findet gewiß statt, ja sie bildet die Grundbedingung des Schaffens; allein nur in der allerersten Zeit wird diese als Exaltation empfunden, später lebt der produktive Künstler dermaßen mit der Phantasie beständig in der Höhenluft, daß eine Steigerung von ihm selber nicht mehr wahrgenommen wird. Selbst die Vision oder Konzeption oder wie man den plötzlichen Keimprozeß der geistigen Schöpfung sonst nennen will, stellt sich nicht mehr unter Erschütterungen des ganzen Menschen ein, wie in der ersten Jugend, sondern nur unter seelischem Bildglanz, durch welchen eine tiefe Traurigkeit zittert. Denn alle Wahrheit, von der Höhe des Lebens geschaut, ist traurig, und die Visionen, die sich dem erwachsenen Dichter aufdrängen, tragen das Totenhemd begrabener Hoffnungen. Sich innerlich aufzuschwingen, um in den Lüften nach Einfällen zu jagen, das fällt keinem Meister ein; der hat genug zu tun, die von selbst auferstehenden Toten teils zu bannen, teils zu befriedigen. Wie Odysseus in der Hölle, als die Schatten ihn bestürmten, um Leib und Leben bettelnd, so daß er sich ihrer mit dem Schwerte erwehren mußte. Die meisten Schatten lassen sich abwehren, einige von ihnen aber werden so zudringlich, so lästig, so drohend, daß ihre Forderung bewilligt werden muß. Das sind die Stoffe, die man wirklich ausführt; das werden die Bücher, die man schreibt. Auch während der Ausführung versagt sich der Meister den Genuß der Begeisterung an den eigenen Bildern. Stoff und Arbeit, Aufgabe und Lösung, das sind seine Kategorien; richtig und genau zu vollfertigen, was die Konzeption erheischt, ist seine bange Sorge. Was an Schönheit dabei abfällt, heimst er eifrig ein, aber ohne sich dabei aufzuhalten, ohne es auszukosten, wie es der Anfänger tut und wie es später der Genießende tun wird und tun soll und darf; weil aller Fortschritt darauf beruht, daß das Erstaunliche als selbstverständlich empfunden werde. Das ganze Verhältnis, ich meine den Unterschied zwischen der poetischen Schwärmerei des Anfängers und der Kaltblütigkeit des Meisters angesichts der entzückendsten Visionen hat La Bruyère sehr schön in folgendem Paradoxon ausgedrückt: Der Unterschied zwischen einem Genie und einem Pfuscher, sagt er, bestehe darin, daß der Pfuscher sich bemüht, erhaben zu sein, während das Genie sich damit begnügt, exakt sein zu wollen. Ich möchte Ihnen noch folgendes erklärende Bild empfehlen: Der Dichter, der sich begeistert, mahnt mich an den Knaben, der an der Mauer eines Weinberges die verzweifeltsten Sprünge ausführt, um womöglich zufällig eine Traube herunterzureißen; wer dagegen groß genug ist, um an die Rebstöcke hinanzureichen, der wählt sich festen Standes mit scharfem Auge die schönsten Muskateller, und seine Sorge ist hauptsächlich darauf gerichtet, daß beim Pflücken keine Beeren verloren gehen.

Mit einem solchen ruhelosen Weben und Schaffen in der Sphäre des Gemüts und der Phantasie sind aber schwere Störungen des Temperaments und des Nervensystems ganz unvermeidlich. Das kann nur der bestreiten, der nicht weiß, was Phantasiearbeit heißt, oder der sich in eine entgegengesetzte Theorie verrannt hat.

Aus mißverstandenen Beispielen hat man nämlich versucht, ein Evangelium der Gesundheit und Kraft mit obligatorischer Hygiene für den Dichter zu verfassen. Mit Gesundheit und Kraft der Kunst erklärt sich wohl jeder einverstanden. Aber robuste Künstler und Dichter mit Hausknechtsnerven ist ein Ding der Unmöglichkeit. Damit macht die Natur einen Pompier oder Kanonier, aber nicht einmal einen großen Kapitän. Alexander, Napoleon und Friedrich der Große zeigen ebenfalls nervös-sentimentale Symptome. Solange die Welt steht, werden Phantasiemenschen schwere neurasthenische Störungen aufweisen. Es tut mir leid, daß es so ist, aber es ist so. Und niemand soll mir einwerfen, daß das bei den ganz Großen anders wäre. Dante ist wohl meines Wissens auch ein ganz Großer; auch wird schwerlich jemand seine Kunst eine ungesunde nennen. Nichtsdestoweniger würde er heutzutage nach der modernen Gesundheitstheorie wegen seiner Halluzinationen und seiner Ohnmachten ein ‹erbärmlicher Schwächling› heißen und energisch mit Kaltwasser behandelt werden. Shakespeare, dessen Kunst doch, wie ich vernommen habe, ebenso kräftig als gesund ist, wurde wegen seiner persönlichen ‹Süßlichkeit› verspottet. Dem würden unsere Kraftkritiker unfehlbar Holzspalten verordnet haben.

Die mindeste Einsicht in den menschlichen Organismus reicht übrigens hin, um zu erraten, daß dem auch gar nicht anders sein kann, daß fortgesetzte konzentrierte Phantasietätigkeit, überdies mit Gemütsaffekten kompliziert, unvermeidlich pathologisch stimmen muß. Schon angestrengte Geistesarbeit steht ja bei den Ärzten in fatalem Kredit; und ein kerngesundes Nervensystem, wie man es dem Künstler zumuten möchte, hat überhaupt bloß der Muskelarbeiter. Mehrere bedeutende Denker, darunter der Philosoph Lotze, haben ausgesprochen, daß vom sanitarischen Standpunkte aus der Geist als ein unnützer, wenn nicht schädlicher Schmarotzer des Körpers betrachtet werden müsse.

Von der Phantasie aber gilt das in ungleich höherem Grade. Rechnet doch einer der berühmtesten französischen Psychiater, nämlich Moreau de Tours, jede Phantasietätigkeit schon unter die krankhaften seelischen Zustände. So erzählt er von einem Krankheitsfall, in welchem der Patient abwesende Personen nach Belieben sich habe vorstellen können, mit allen Einzelheiten der Gesichtszüge. Also das einfache Erinnerungsvermögen wird von dem Herrn Doktor schon als Seelenstörung aufgefaßt. Daß einem die Geliebte in rosigem Schimmer und goldenem Schein strahlt, zählt er unter eine bestimmte Rubrik der Geisteskrankheiten: unter die Erotomanie. Wie übertrieben und aberwitzig eine solche psychiatrische Gendarmenkritik sein mag, so zeigt sie uns doch den Weg, auf welchem wir wandeln: Wo immer ein Mensch vorzugsweise ein Phantasieleben statt ein nach außen gerichtetes führt, da bewegt er sich schon in der Richtung zur Krankheit; einstweilen zahlt er der Neurasthenie mit allen ihren Folgen einen reichen Tribut. Ein Künstler und mehr noch ein Dichter, während er mit einem großen Werk beschäftigt ist, steht unter den Bedingungen jener Geisteskranken, welche ein sogenanntes Doppelleben führen. Lange Zeit mag der Verstoß gegen die Natur ungestraft bleiben, es genügt aber oft eine Kleinigkeit, ein äußerer Schicksalsschlag oder ein deprimierender Gemütsaffekt, um plötzlich die Geistesstörung öffentlich zu dokumentieren. Die Literaturgeschichte gibt uns leider nur allzu häufige Beweise hierfür. Doch muß man sich ja vor einer Verwechslung hüten: Genie an und für sich ist nicht Wahnsinn, sondern im Gegenteil außerordentlicher Tiefsinn und Scharfsinn, wie denn die großen Dichter immer zugleich die besten Denker gewesen sind. Aber die Betätigungen des Genies, diese unausgesetzte Präokkupation, dieses angespannte Phantasieleben, diese angestrengte Riesenarbeit führt durch die Stationen der Neurasthenie und Hysterie leicht zur Störung des geistigen Gleichgewichtes.

Wenn Sie einem, der die verschiedensten Geistesarbeiten versucht und verglichen hat, ein Urteil aus seiner eigenen Erfahrung erlauben wollen, so gestatte ich mir die Bemerkung, daß die kleinste dichterische Produktion, und flösse sie auch noch so leicht und schnell und scheinbar ohne Gemütsaffektionen, die Nerven mehr erschöpft als tagelange konzentrierte Denkarbeit.

Jeder Dichter wird also, vorausgesetzt, daß er energisch mit grossen Plänen umgeht, mehr oder weniger die Symptome eines Nervenkranken aufweisen. Daraus erklären sich seine berühmten ‹unbegreiflichen› Schwächen. Ihm dieselben zum Vorwurf zu machen, ist so gescheit, als wenn man einen Soldaten, der eine Wunde ins Bein erhalten hat, darum tadeln wollte, daß er schwankt.

Freilich eine Quelle des Genusses für die Nebenmenschen ist diese krankhafte Reizbarkeit keineswegs, ebensowenig wie der Umgang mit einer hysterischen Frau.

Ich habe mich nun oft gefragt, ob die Reizbarkeit des Künstlers irgendwelche spezifische Merkmale trage, die von der allgemeinen nervösen Reizbarkeit sich unterscheiden. Vielleicht können wir ein solches spezifisches Merkmal in der Maßlosigkeit und Nachhaltigkeit der Reaktion auf äußere Eindrücke erblicken. Ein Tadel, eine unwillkürliche Vernachlässigung wird als tödliche Beleidigung empfunden, ein schnödes Wort will nicht aus dem Gedächtnis weichen, wo es vielmehr von Tag zu Tag größere Proportionen annimmt. Und ähnliches mehr, ja bis zum Verfolgungswahnsinn; wie wir es in Goethes «Tasso» lesen und in der Wirklichkeit erleben.

Die psychologische Erklärung hierfür ist leicht zu finden. Empfindsamkeit kann nicht ohne Empfindlichkeit bestehen; das Gemüt des Künstlers hat Tasten, welche leichter anschlagen, und Saiten, welche länger nachklingen, als das beim Normalmenschen der Fall ist. Auch muß derjenige, dessen Ohr gewohnt ist, den Gesprächen von Phantasiegestalten zu lauschen, die wirkliche materielle Rede des Nebenmenschen als einen gewaltsamen Eingriff wahrnehmen. Er wird sich auf Schritt und Tritt beleidigt wähnen und, indem er seinerseits gegen vermeintliches Übelwollen reagiert, vielleicht ungerecht werden. Hier haben Sie ein Beispiel, wo die Neurasthenie den Charakter alteriert.

Psychologisch interessant, weil auf den ersten Blick unbegreiflich, ist die Hinneigung zur Taktlosigkeit, von welcher wir seit Simonides über Ovid bis Rousseau und in unsere Tage merkwürdige Beispiele haben. Man sollte meinen, daß der feinsinnigsten, weiblichsten Männerklasse nichts so fern liegen sollte als Taktlosigkeit. Allein ebensosehr wie Gefühlsplumpheit kann Gefühlsraffiniertheit Taktlosigkeit erzeugen, weil Takt die Übereinstimmung einer Äußerung mit dem mittleren temperierten Gefühl des normalen Nebenmenschen bedeutet. Wessen eigenes Gefühl von dieser mittleren Temperatur abweicht, sei es nun nach oben oder nach unten, der wird den jeweiligen Gefühlszustand des Nebenmenschen nicht erraten und sich demzufolge unangemessen äußern. Deshalb ist mit Einsamkeit fast immer einige Taktlosigkeit verbunden.

Von Künstlern und Dichtern zu reden, ohne ihre sprichwörtliche Eitelkeit zu erwähnen, möchte manchem als ein grobes Versäumnis vorkommen. Ich gestehe indessen, daß ich diese Eigenschaft bei Großen nicht habe beobachten können, und halte den Vorwurf vielmehr für einen Ausfluß von Mißverständnissen und auch ein wenig von Bosheit.

Was ist Eitelkeit? Ein Sich-zugute-tun auf seine Privatperson. Nun widerspricht schon die Tatsache, daß große Künstler sich in die Einsamkeit zurückziehen, der Eitelkeit. Denn eitle Menschen brauchen Geselligkeit, um sich bewundern zu lassen.

Will man aber mit dem Vorwurf der Eitelkeit zu verstehen geben, daß Autoren gerne von ihren Werken reden, daß das Lob derselben ihnen wohltut, die Verwerfung derselben sie schmerzt, daß sie sich überhaupt angelegentlich um die Wertschätzung ihrer Leistungen durch die Mitwelt kümmern, so wird zwar die Tatsache zutreffen, nicht aber der Vorwurf. Abgesehen davon nämlich, daß Selbstbewußtsein über eine brave, wichtige und mühsam geschaffene Leistung nichts Eitles, sondern vielmehr etwas Mannhaftes ist, so bekundet die Lust, von dem zu reden, was einem das Wichtigste ist, was die Gedanken erfüllt, einfach Naivität. Der Dichter redet gerne von dem Werke, das ihn eben beschäftigt, wie eine Mutter von einem Kinde, das ihr Sorge macht.

Mit der angelegentlichen Besorgnis um den Ruhm der Werke aber hat es eine sehr ernste Bewandtnis. Vergessen Sie nicht, daß jeder Künstler und Dichter Grandissimo gegen Nullissimo spielt. Entweder ist er alles, oder er ist gar nichts; denn ein Mittleres gibt es hier nicht. Nun ist niemand seiner selbst und des Wertes seiner Leistungen so sicher, daß er nicht Stunden schweren Zweifels oder selbst der Verzweiflung kosten müßte. Hat doch selbst Beethoven Zeiten gehabt, in welchen er keinen andern Trost fand als den, daß ihm ein Platz in der Musikgeschichte werde müssen eingeräumt werden. Um daher der bangen Zweifel auf immer ledig werden zu können, bedarf jeder, daß der Spruch seines Selbstbewußtseins von seinen Zeitgenossen unterschrieben werde. Darum auch die fürchterliche Rückwirkung der Nichtanerkennung. Denn in diesem Falle kann der Glaube an sich selbst nur um den schweren Preis der Menschenverachtung aufrechterhalten werden. Man sei daher mit dem Vorwurf der Eitelkeit etwas vorsichtiger. Übrigens beruht nach meiner Meinung die Popularität dieses Vorwurfs einfach auf einer Verwechslung. Nämlich nicht die Künstler und Dichter sind eitel, sondern gewisse Klassen, die durch persönliche Vorstellung wirken und die das Volk irrtümlich ‹Künstler› nennt: Schauspieler, Opernsänger und Zirkusleute, überdies – und nicht am wenigsten: die hochgeehrten Herren Dilettanten.

Auch vom Neid muß ich die Dichter freisprechen. Wenn mir jemand von einem bedeutenden Autor berichtet, daß er einen andern beneide, so sage ich unbedenklich: «Das ist nicht wahr», auch wenn ich ihn gar nicht kenne. Denn wo wahres Talent waltet, da ist auch die Wertschätzung fremder Leistung so mächtig, daß das Gefühl für ihren Verfasser dasjenige der Achtung und der Freundschaft sein muß. Verhetzen kann man freilich durch Künste der Intrigen und der parteiischen Ungerechtigkeit einen gegen den andern, wie man Mendelssohn und Schumann verhetzt hat, allein auch dann kommt es bloß zu einer gewissen Animosität, die sogleich schwindet, wenn die hetzende Meute nachläßt, wenn die beiden Betreffenden sich allein gegenüberstehen. Die Geschichte der Kunst und Literatur legt von großer Kollegialität glänzende Zeugnisse ab. Vergleichen Sie zum Beispiel die Maler und Dichter der Renaissance mit den Humanisten, so werden Sie finden, daß es nicht die Künstler und Dichter sind, die sich hassen, beneiden und schädigen, sondern eine andere, staatlich bevorzugtere Menschenklasse.

Unendlich vieles gehörte noch von wegen des Themas hierher. Zum Beispiel die Erörterung, warum wir bei Künstlern und Dichtern so häufig die sogenannte Sinnlichkeit (richtiger die Phantasiebetörung durch Schönheit der weiblichen Form) treffen, eine Frage, welche uns auf den Zusammenhang der Phantasie mit dem erotischen Nervensystem führen würde und welche von Nietzsche ebenso bündig als richtig beantwortet worden ist.

Allein meine Frist ist um. Ohnehin kann das Gesagte genügen, um Ihnen anzudeuten, warum ich den habituellen Umgang mit hervorragenden Dichtern nicht für ein Vergnügen, sondern für eine schwere Aufgabe halte. Zugleich aber auch für eine ernste. Denn man kann tief verletzen und Unersetzliches zerstören. Schonung ist unerläßlich. Man schuldet sie zwar nicht. Denn den Künstlernaturen Ausnahmsrechte zuzugestehen, das gäbe eine saubere Geniewirtschaft! Wo aber einem Dichter aus freien Stücken Schonung zuteil wird, sei es von seiten eines liebenden Weibes oder eines hochsinnigen Maecenas oder einer großherzigen Nation oder Generation, wie sie Frankreich mit Rousseau übte, da weiht den edlen nachsichtigen Beschützern die Geschichte ihren schönsten Segen. Wer aber nicht vom Schicksal den Beruf erhalten hat, sich mit dieser Menschenklasse abzugeben, der bleibe besser ferne, eingedenk des weisen Sprichwortes unserer Nachbarn: Weit vom Gschütz gibt alte Kriegsleut. Nämlich nicht bloß Schonung bedürfen die Literaten; sondern es ist ihnen auch Bedürfnis, andere nicht zu schonen. Mit deutlichen Worten: sie werden manchmal recht grob.

Eine Ausnahme nur mache ich: die Herren Kollegen. Diese werden durch den Umgang, sei er nun vorübergehend oder dauernd, Unersetzliches gewinnen, durch gegenseitige Mitteilung, Belehrung und Ermutigung. Den übrigen sind Unterhaltungen mit literarischen Berühmtheiten gänzlich unersprießlich. Entweder der Herr redet uns vom Wetter oder von der Salatkultur statt von Goethe und Schiller, oder er wirft einem technische Belehrungen an den Kopf, die ihn gerade interessieren, aber uns nicht; in keinem Falle wird er das tun, was wir von ihm begehren, nämlich poetisch werden. Ein echter Dichter wird überhaupt nie poetisch. Dergleichen müssen Sie sich von gebildeten Hausfreunden besorgen lassen.

Und nun zum Abschied, damit ich Sie mit einer erhebenderen Vorstellungsreihe entlasse, die bloße Nennung der beiden persönlichen Kardinalvorzüge des echten Dichters: die heißen Edelmut und Seelengröße. Die schwersten Tugenden sind ihm gerade die leichtesten: Hingabe eines ganzen Lebens an einen idealen Zweck, ohne Lohn und oft auch ohne Hoffnung, Verzicht und Verzeihung, und die legendäre Vergeltung des Bösen mit dem Guten.

Das alles fließt ihm so natürlich aus dem Charakter wie aus dem Brunnen der Quell. Er kann gar nicht anders.

Wenn Sie aber finden sollten, daß die einzige Tugend der Großmut einen ganzen Rosenkranz von entstellenden Schwächen wettmache, so werde ich Ihnen nicht widersprechen.

Je länger, je mehr komme ich zu der Überzeugung, daß es ein besonderes Talent zur Dichtkunst ähnlich dem Talent zur bildenden Kunst oder zur Musik überhaupt nicht gibt. Man wird zum Künstler oder Musiker geboren, nicht aber zum Dichter. Das, was man für Dichtertalent ausgibt, halte ich für eine Vereinigung, eine ‹Komplikation› mehrerer, ja vieler verschiedenartiger Anlagen, von denen keine einzeln für sich genommen genügt, um den künftigen Dichter zu bezeichnen. Welcher Anlagen? Das möchte nicht leicht zu ergründen sein; Phantasie jedenfalls ist unerläßlich, allein die spätere dichterische Phantasie kann sich im Anfang als eine bildnerische, malerische kundgeben, wie denn überhaupt das Bildsehen und Bilddenken dem Dichten näher verwandt sein wird, als man wohl gewöhnlich annimmt. Ferner spielen hier Charaktereigenschaften eine Hauptrolle; vor allem künstlerisches Wollen und künstlerisches Gewissen, dann Zähigkeit und Geduld. Das Malertalent verrät sich durch Zeichnen und Malen früh, das Musikertalent durch Musizieren, aber beim ‹Dichtertalent› brauchen die sprachlichen und verstechnischen Fähigkeiten oder Gelüste in der Jugend nur eine ganz geringe Rolle zu spielen. Ob einer von Kindheit an ‹Gedichte› zu machen liebe und übe oder ob einer gegen Sprache und Vers sich gänzlich gleichgültig zeige, entscheidet nicht das mindeste, ja kommt gar nicht einmal in Betracht. Man kann nicht sagen: in einem Knaben regt sich der künftige Dichter, weil er immer Schauspiele oder Verse verursacht, und man kann umgekehrt auch nicht sagen: aus dem wird niemals ein rechter Dichter, weil er als Knabe oder als Jüngling nicht die mindeste Teilnahme für Poesie zeigt. Es gibt eben im Menschen kein besonderes poetisches Organ, wie es das Ohr für die Musik und das Auge für den Maler ist. Daß aber die Zunge dieses Organ wäre, dies bestreite ich entschieden; und bestreite gleichfalls, daß die Ausbildung der Sprache den nämlichen Wert für den Dichter hätte wie die Ausbildung der Hand für den Maler. Hiervon mehr zu reden – ich meine davon, daß die Sprache für den Dichter die entscheidende Bedeutung, die man ihr, durch die Analogie verführt, beizumessen pflegt, nicht hat –, das behalte ich mir vor. Hier nur noch einmal meine feste Überzeugung: Man wird nicht zum Dichter geboren, sondern erst im Jünglingsalter zum Dichter gestürmt, und zwar von verschiedenen Seiten her. Ob aber die Keime, die der Sturm aufwühlt, später zu Kunstwerken gedeihen, hierüber entscheiden weniger die Fähigkeiten als die Charaktereigenschaften, die einer vorrätig hat.

Immer und immer wieder erhält so ziemlich jeder Schriftsteller Gedichtproben von ‹Anfängern› zugeschickt, mit der bescheidenen, liebenswürdig ausgesprochenen Bitte, gefälligst offen und strenge ein Urteil darüber abzugeben, ob die beigelegten Gedichte bei allen etwanigen zum voraus zugegebenen Mängeln dichterisches Talent verrieten, also wenigstens für die Zukunft etwas versprächen. Und jedesmal von neuem muß der Schriftsteller von Fall zu Fall eine nämliche Antwort erteilen, über welche wir alle einig sind, welche schon oft ausgesprochen worden ist und welche die Welt schließlich ein für allemal sich merken könnte: Ein solches Urteil ist rein unmöglich. Deshalb, weil es in der Poesie kein ‹Versprechen› und kein ‹Anfangen› gibt, sondern bloß ein Halten und ein Können; mit andern Worten: weil noch so viele innere und äußere Vorzüge vorliegender Proben nicht die mindeste Bürgschaft für die zukünftige Tüchtigkeit, überhaupt für die Befugtheit ihres Verfassers bieten. Man kann zwar, wenigstens einige könnens (ich kann es nicht), mit einiger Sicherheit, Irrtum vorbehalten, urteilen: «Die vorliegenden Gedichte taugen, oder sie taugen nichts, sie sind vollendet, oder sie haben die und die Mängel», aber man kann nicht sagen: «Trotz den noch vorliegenden Mängeln bekundet der Verfasser dichterisches Talent.» Gibt es denn überhaupt ein dichterisches Talent? Ich habe es schon mehrmals ausgesprochen und bleibe dabei, daß ich das bestreite.

Aber daß ein Mensch entschieden kein dichterisches Talent habe, falls die vorliegenden Gedichtproben nicht bloß unter der Mittelmäßigkeit, sondern unter aller Kritik lauten, das wenigstens, sollte man meinen, wäre doch zu entscheiden möglich? Statt umständlicher Erörterungen will ich drei Beispiele hinsetzen:

Selbstermahnung

Es muß dich nicht reuen,

Mußt wirken und suchen

Mit Schelten und Fluchen,

Es wird dich noch freuen.

Du hast verloren zwar Zeit,

Doch hast gewonnen Arbeit,

Arbeit gibt dir zwiefach Lohn.

An *

(ein Mädchen)

Wälzt auf deinen Scheitel

Sich manch schweres Jahr,

Bleicht dein krauses Haar,

's ist nicht alles eitel.

Ist dir nicht geblieben

Für den Schmerz

Ein Herz?

Hast nicht für den Lieben

Einen Sinn von Erz?

Der erste Beste

Man will sich bequemen,

Alles vorwegnehmen.

Darum sagt man: «Das Erste das Beste».

Aber was unten im Neste

Verborgen liegt, das Letzte, das ist das Beste.

Ich glaube, wir alle, ohne Ausnahme, würden, wenn uns diese drei Gedichte eines nämlichen Verfassers heute zur Beurteilung brieflich eingesandt würden, mit der Bitte, zu entscheiden, ob der Verfasser dichterisches Talent bekunde, mit einem entschiedenen, fröhlichen Nein antworten; um so entschiedener, wenn wir vernähmen, daß der Verfasser dieser greulichen Verse nicht etwa ein Bub, sondern ein Zwanzigjähriger ist. Nicht wahr, wir würden ihm raten, das Dichten ein für allemal bleiben zu lassen. Ob wir uns damit täuschten? Nun, das zu bestimmen kommt mir nicht zu; ich begnüge mich, mitzuteilen, daß der Zwanzigjährige, der diese bösen Reimereien verübte, ich selber war. Und jetzt vergleiche man damit die tausend wirklich schönen, ergreifenden, mitunter vollendeten Gedichte von tausend andern Zwanzigjährigen. Womit ich beileibe nicht etwa gesagt haben will, elende Gedichte wären mehrversprechend als gute und schöne. Immerhin, dieses Beispiel gibt Anlaß, über ‹vielversprechende› Anfänger und über das sogenannte ‹dichterische Talent› nachzudenken; zu diesem Zweck, also um zu solchem Nachdenken Anlaß und Anstoß zu geben, habe ich diese Zeilen geschrieben und diese Proben hergesetzt, die ich jüngst zufällig aufgefunden.

Wenn man übrigens, während man mir obige Proben als die Gedichte eines Fremden zugesandt hätte, mir gleichzeitig die Tatsache würde gemeldet haben, daß der Verfasser außer diesen einzigen drei Reimereien bis zu seinem vierzigsten Jahre überhaupt nichts gereimt hat, dann, ja dann würde ich mich vielleicht vermessen haben, aus dieser Tatsache auf dichterisches Talent zu schließen. Nichtdichten gilt nämlich bei mir als die günstigste Vorbedeutung für einen angehenden Dichter.

Aus alledem folgt, daß man, seltene Ausnahmen abgerechnet, nicht seine lyrischen Gedichte einem Schriftsteller zur Beurteilung einsenden soll, überhaupt nicht seine Manuskripte, außer vom Kollegen zum Kollegen, vom Freund zum Freunde. Man kann, man soll, man muß seiner Sache sicher sein, und dann trete man sogleich herzhaft vor die Öffentlichkeit; das heißt, wenn man einen Verleger findet.

Es gibt eine Kritik, die wir völlig verlernt haben: die Fähigkeit, aus der kleinsten Stichprobe zu erkennen, mit wem wirs zu tun haben, ob mit einem Löwen oder mit einem Schakal und Köter oder mit einem Faselhuhn. Diese Kritik steht zwar prinzipiell im zweiten Rang; die Prüfung des Gesamtwerkes ist ihr selbstverständlich übergeordnet. Allein sie hat einen Vorzug voraus: sie ist zuverlässiger als jede andre Kritik. Ja, wenn wir nur befugte und unter den befugten nur unvoreingenommene Prüfer und Richter hätten, dann könnten wir die Krallenkritik entbehren. Allein in einer Nation, in einem Zeitalter, das dogmatisch urteilt, die Kunstwerke danach abschätzt, ob sie dem neuesten theoretisch konstruierten Kunstkanon entsprechen, ob sie in den ‹Zeitgeist› oder in eine andere jeweilen alleingültige Schachtel passen, und im verneinenden Fall das Werk samt dem Menschen einfach verächtlich beiseite wirft, in solch einem Volke, in solch einem Zeitalter ist die Krallenkritik unerläßlich, zur Kontrolle, zur Korrektur unsrer jeweiligen dogmatischen Voreingenommenheit.

Die Krallenkritik gründet sich auf folgende Tatsache: ein bedeutender Mensch, in welcher Kunst er sich auch betätige, wirft unbewußt und unwillkürlich alles und jedes bis in die kleinste Einzelheit ganz anders hin als ein unbedeutender. In der Poesie zum Beispiel genügen schon ein halb Dutzend Verse, um einen deutlich zu belehren, mit wem mans zu tun hat, ja mitunter genügt ein einziger Vers. Denn obschon sich auch bei großen Dichtern unbedeutende Verse finden lassen, so findet man ganz sicher nie und nimmer bei einem kleinen Dichter einen bedeutenden Vers.

Ich meine also, daß ein heilloses Schulmeistervolk, wie wir Deutschen eines sind, die Krallenkritik bitter nötig hat, um sich vor den gröbsten und schmählichsten Irrtümern des eigenen Urteils zu schützen.

Es ist richtig, daß Geist nicht Poesie ist, noch Poesie verbürgt, noch Poesie ersetzt. Es ist gleichfalls richtig, daß man sich eine Poesie, die des Geistes und des Gedankens entbehrt, vorstellen kann, also zum Beispiel Gefühls- und Stimmungspoesie. Es ist wiederum richtig, daß oberflächlich spielender, also frivoler Geist dem Dichter und seinem Werk nicht wohl bekommt, worin es zum Beispiel Wieland übel versah. Es ist endlich mehr als richtig, es ist eine tiefe Wahrheit, daß scheinbare Torheit, dem naiven kindlichen Gemüt entsprießend, eine der köstlichsten Erscheinungsformen der heiligen Seele ist. Der reine Tor, der träumerisch durch die fremde Welt ins Glück tappende jüngste Sohn des deutschen Märchens, gehören zu den tiefsinnigsten Erfindungen der Dichtung, die für sich allein schon die erstaunliche poetische Begabung der Germanen beweisen würden.

Dagegen ist nicht minder wahr, daß die obersten, größten Formen der Kunstpoesie Geist nicht bloß dulden, sondern strengstens erfordern, und zwar Geist in der höchsten Vollendung. Nur ein Geist ersten Ranges kann ein Dichter ersten Ranges sein; wie denn zu allen Zeiten die großen Dichter zugleich die großen Denker waren.

Ferner: Ob auch die kleinen Formen, also etwa die liedmäßige Lyrik, theoretisch der Beihilfe von Geist und Gedanken nicht bedürfen, so gelingen selbst diese erfahrungsgemäß nur dem geistig Hochstehenden. Es braucht einen Goethe oder Heine oder Uhland, um die einfache, bescheidene Liedform sicher zu beherrschen, obwohl das Lied scheinbar mit dem Gedanken nichts zu tun hat. Es ist schwer zu sagen, warum es so ist; aber es ist so.

Aus Versehen freilich kann in einer schwachen Stunde wohl auch einem mittelmäßigen Geist, selbst einem Dilettanten, ein einzelnes leidliches Lied gelingen, doch während seines ganzen Lebens keine zwei oder mehr. Solche aus Versehen gelungenen Einmalkleinigkeiten mittelmäßiger Geister und schwacher Künstler nennt die Literatur Volkslieder.

Warum fallen denn neun Zehntel all der vielen Hunderte von glänzenden Talenten, die alljährlich, namentlich um Weihnachten herum, der Nation entdeckt werden, später in die Vergessenheit zurück?

Warum halten die vielversprechendsten, begabtesten Jünglinge als Männer so wenig?

Weil es ihnen entweder an Charakter oder an Geist fehlt, oder an beidem zugleich.

Was sodann unsern Widerwillen gegen Gedankenpoesie und die logisch geschärfte Diktion betrifft, so liegt hier ein nationaler Geschmacksbildungsfehler vor, der korrigiert sein will. Er beruht auf unvollkommener Entwicklung des Sprachgefühls und unausgeglichener Übung der Denktätigkeit. Die übrigen Nationen schätzen den Gedanken innerhalb der Poesie höher, schleifen demgemäß die poetische Diktion logisch schärfer. Denken Sie zum Beispiel an die sophistische Dialektik der athenischen, die Antithesen der französischen Tragödie oder, wenn Ihnen das näher liegt, an die Spitzfindigkeiten Shakespeares.

Nunmehr der Geistesübermut und -überfluß oder, wie man sich wohl verächtlich ausdrückt, die Geistreichheit. Ja, geistreich sein ist nicht so wohlfeil, wie man sichs etwa vorstellt. Das ist weder eine angeborne Gabe der Natur noch ein lernbares Gedanken- Taschenspielerkunststückchen. Nein, es ist die redlich erworbene Frucht lebenslänglichen ehrlichen Denkens. Erste Voraussetzung, um geistreich zu sein, ist, daß einer jeweilen die Zustimmung der ernsten Wahrheit habe. Hat er die nicht, so kann er zwar ein Witzbold, nimmermehr jedoch geistreich sein. Warum aber – möchte man vielleicht fragen – gibt einer nicht lieber die ernste Wahrheit einfach und ernst, als spielend? Nun, aus demselben Grunde, warum der Dichter nicht einfach seine Sätze in ernster, nüchterner Prosa ausspricht, sondern in klingenden Rhythmen und spielenden Reimen; mit einem Wort: aus Stilgefühl. Nicht um die Leser zu unterhalten, spricht ja der Dichter in Versen, sondern weil er seinetwegen nicht anders kann und darf; nicht, um jemand zu belustigen, wendet der Geistreiche die Wahrheit, die er bietet, auf die glänzende Seite, sondern weil er sichs selber schuldig ist.

Es ist wie die natürliche, schöne Bewegung einer feinen, seelischen Hand. Man könnte ja gewiß den nämlichen Gegenstand plumps mit grober Faust hinwerfen, die Gabe bliebe die nämliche. Die feine Hand jedoch kann nicht anders, als sie anmutig überreichen.

Schließlich will ich Ihnen zeigen, daß höchster Geist mit der größten Torheit (Torheit im poetisch-pathetischen Sinne) gar wohl in dem nämlichen Menschen vereint sein kann.

Es braucht nur einer seinen Zeitgenossen geistig überlegen zu sein, so ist er schon der reinste Tor.

Was mich an der gegenwärtigen Literaturtätigkeit und Literaturbetrachtung immer wieder überrascht, ist die Abwesenheit einer Eigenschaft, die ehemals für die selbstverständlichste Voraussetzung aller Kunstübung und Kunstempfänglichkeit gehalten wurde: der Herzensgüte. Diese galt zu der Zeit, als unsere Klassiker jung waren, geradezu für den Prüfstein der Kunstbegabung. Ein herzenskalter Mensch, ein unkünstlerischer Mensch.

Dergleichen scheint uns heute viel zu gering. Wir gebens mit Donner und Blitz. Prometheischen Trotz, olympische Verachtung, niederschmetternde Persönlichkeit, das ist das mindeste. Titanische Naturen: Äschylos, Dante, Michelangelo, Beethoven, das lassen wir uns gefallen.

Wohl. Sehen wir uns einmal diese Titanen näher an. Hat nicht Dante neben der Hölle ein Fegefeuer und ein Paradies geschaffen? Michelangelo neben dem Moses eine Eva? Beethoven neben der Kreutzersonate eine F-Dur-Violinsonate? Nun will ich zwar nicht behaupten, die F-Dur wäre die Kreutzersonate wert – obschon auch nicht das Gegenteil –, aber ich behaupte: wer nicht eine F-Dur-Sonate schaffen kann, kann auch nicht eine Kreutzersonate schaffen; ich behaupte: ohne Dantes Himmel konnte Dantes Hölle nicht entstehen; ich behaupte: wer nicht reine, sonnige Schönheit im guten, selbstvergessenen Herzen als Triebfeder zu spüren vermag, wird niemals etwas Großes in der Kunst leisten.

Vor lauter titanischen Grimassen ist uns sogar das Verständnis der echten Titanen abhanden gekommen. Ein Beethovensches Adagio tragen wir wie einen feierlichen Gottesdienst vor und ein Andante wie ein Adagio. Vernimmt jemals einer ein unverschlepptes Tempo und einen einfachen natürlichen Vortrag, so entsetzt er sich wie vor einem Sakrilegium. Ja, meint man denn, Beethoven wollte uns imponieren? Bewahre, imponieren wollen uns bloß die Großhänse; die wahren Großen sind dazu viel zu gut, die wollten weiter nichts als uns beseligen. Oder nein, nicht einmal das, sie wollten einfach ihre Sache recht machen. Weil sie aber gut und groß waren, kam dabei etwas Beseligendes heraus.

Kein gewissenhafter Schriftsteller strebt jemals nach Originalität. Hat einer eine bedeutende Persönlichkeit, so wird er schon von selber origineller geraten, als ihm und seinen Lesern lieb ist. Wo nicht, so gibt es keinen besseren Weg zu einer gesunden Originalität, also zu einer besonderen Eigenart, als jeweilen seine Sache recht zu machen. Wer nur immer das tut, also zum Beispiel in Prosa vernünftig und schlicht schreibt, unterscheidet sich schon gewaltig von der großen Mehrzahl, denn es gibt ja nichts Selteneres als das einfach Richtige.

Naivität ist vielleicht das, was unserer zeitgenössischen Literatur am meisten gebricht. Ich meine Naivität des Schaffens. Naiv schafft, wer unbekümmert um alles andere, um Vorbilder, ästhetische Gebote und Verbote, um Weisheit und Urteil der Zeitgenossen, einfach sein Ziel auf geradem Wege verfolgend, die Aufgaben, die ihm Inspiration und Thema gesetzt haben, zu lösen sucht. Ob nun seine Unbekümmertheit aus Unkenntnis oder absichtlicher Nichtbeobachtung stamme, ist gleichgültig. Es kann einer die höchste Bildung, die umfassendsten Kenntnisse besitzen, ja sogar raffinierte sophistische Geistesbeschaffenheit aufweisen und doch naiv schaffen. Entscheidend ist, daß keine anderen Rücksichten, keine anderen Gesetze gekannt oder anerkannt werden als Zweck und zweckdienliche Mittel. Epigonische Mutlosigkeit, Überdruß, Überlesenheit, der zaghafte Gedanke an unerreichbare Vorbilder und dergleichen mehr hemmen, hindern, stören die anderen, lähmen ihren Willen, verleiten sie zu Umwegen auf Seitenpfaden, um den ausgetretenen Geleisen zu entweichen. Der Naive sagt sich: Was geht mich das an? Er tut unbefangen, was zu tun ist, geht die tausendmal begangenen Wege zum tausendundersten Male, schreibt eine Ilias nach Homer, wofern ihn das Herz dazu zwingt, oder, wenn das Beispiel besser mundet, eine Romeo und Julie (‹auf dem Lande›) nach Shakespeare, reimt Herz auf Schmerz, und Sonne auf Wonne, wofern es der Sinn verlangt – und siehe da: die abgedroschensten Garben geben ihm neue Weizenkörner, und die Kreuzwege blühen unter seinen Schritten, als ob gerade hier der Frühling seinen Lieblingssitz aufgeschlagen hätte. Doziere, beweise, warum dies und das geradezu unmöglich sei, der Naive tuts und siehe da: es war möglich und leicht.

Voraussetzung der Naivität des Schaffens ist Reichtum der Begabung. Die volle Unbedenklichkeit gegenüber Hemmungsgründen, wie Schwierigkeit des Themas, Gefahren des Irrtums und so weiter, läßt sich nämlich nicht durch Kenntnislosigkeit oder absichtliche Ignorierung gewinnen, weil in jedem Stoffe Nester von Schwierigkeiten stecken, die dem Schaffenden unversehens in den Weg fallen, so daß er sie wohl oder übel gewahren muß. Deshalb teile ich denn auch keineswegs die Meinung, als böte sich Naivität in gewissen Volksepochen von selber dar. Nein, sondern einzig dann gerät Naivität, wenn die poetischen Bilder so reich und leuchtend den Geist des Schaffenden erfüllen, daß sie unbedingte Alleinherrschaft erringen. Dann, aber nur dann, schweigen alle Bedenken, fliehen alle Drachen und springen alle Tore. Aberwitz und Alltagsstaub gab es zu allen Zeiten, im sogenannten Kindesalter der Menschheit nicht minder wie heute, aber eine gute Blume wächst einfach hindurch und blüht.

Wenn es richtig ist, und es ist unzweifelhaft richtig, daß Harmonie und Melodie, auf gewisse mathematisch berechenbare Weise geführt, unfehlbar unser ästhetisches Wohlgefallen wecken, mithin Kunstschönheit erzeugen, wie kommt es, daß nur außerordentliche Persönlichkeiten, nur scharf markierte Individualitäten solche Kombinationen finden? Was in aller Welt hat denn Individualität und persönliche Größe mit mathematischen Intervallen zu schaffen? Und warum muß diese Persönlichkeit überdies auf dunkler Gemütsfarbe, auf durchstürmter Seele okuliert sein? Ja, sogar eine scheinbar so einfache und leichte Sache wie Vers und Reim, scheinbar eine bloße Spielerei, warum gelingt das vollendet nur bei stark bewegter, erschütterter Seele?

Und wenn denn, was ich nicht anzweifle, Kunstschönheit ein Ding für sich ist, unabhängig von Religion, Moral, Weltanschauung und so weiter, wie kommt es, daß wir fast ausnahmslos bei den großen Künstlern ein oberhalb oder wenigstens außerhalb liegendes Überzeugungsagens, eine Lebensidee treffen, welche ihnen zum wirklichen oder vermeintlichen Leitstern diente, ohne welche sie ihr Bestes nicht hätten tun können oder mögen? Wie kommt es endlich, wenn doch schließlich die Madonna della Sedia nur eine Römerin mit Kind, die Venus von Medici nur eine korinthische Hetäre, eine Tizianische Venus nur eine venezianische Patrizierin darstellt, wie kommt es, daß, wer auch immer eine römische Mutter, eine griechische oder auch nichtgriechische Hetäre, eine venezianische Patrizierin unmittelbar zu malen sich vornimmt, niemals diejenige Schönheit, dasjenige hohe Kunstwerk erreicht, wie wenn er sich dazu des Umwegs über die Mythologie oder über die kirchliche Legende bedient? Er könnte ja eigentlich, aber er kann nicht.

Ich möchte mich mit Erklärungsversuchen nicht beeilen, denn sie sind ungemein schwierig, da sie in die tiefsten Tiefen der Psychologie führen, dorthin, wo Nervenfäden und Seelenfäden verzwirnt sind. Indessen es ist etwas anderes, Rätsel lösen und Rätsel bemerken. In Ermanglung der Lösung sind wir darum nicht befugt, das Rätsel zu verbergen oder abzustreiten. Das Rätsel aber lautet, um es noch einmal deutlich zu formulieren:

Auf der einen Seite steht wohl für jeden Nachdenkenden heutzutage fest, daß alle Künste auf objektiven Schönheitselementen und bleibenden ästhetischen Gesetzen ruhen, die nachgewiesen werden können oder doch könnten und die auch zum Teil nachgewiesen sind, wie zum Beispiel in der Musik durch die Harmonielehre.

Anderseits ist die Möglichkeit, jene objektiven Schönheitselemente zu finden, sich jener bleibenden ästhetischen Gesetze zweckmäßig zu bedienen, an die Voraussetzung gebunden, daß einer eine außerordentliche Persönlichkeit sei, ferner an die Bedingung, daß er mit aufgeregter Seele schaffe, endlich scheint irgendein fremdartiger Leitstern nötig zu sein, um die Kraft oder den Willen der schöpferischen Persönlichkeit nachhaltig aufzustöbern. Die Qualität des Leitsterns scheint weiter nicht in Betracht zu kommen; kantscher Rationalismus tut bei Schiller denselben Dienst wie katholische Schwärmerei bei Tasso; überhaupt herrscht da die größte Mannigfaltigkeit. Den einen leitet Freiheits- und Humanitätsbegeisterung (Schiller, Beethoven, Shelley und so weiter), andere die Religion (Tasso, Milton, Bach und so weiter), andere eine in idealer Verklärung geschaute Vorwelt (Dante, die französischen Tragiker und so weiter), andere, und zwar sehr viele, die Liebe zu einem beliebigen Menschenmädchen (Klopstock und so weiter). Ja, was man kaum glauben sollte: die bloße äußere Anlehnung an eine fremde Idealmacht tut zuweilen denselben Dienst, zum Beispiel die Anlehnung der Renaissancekünstler an die Kirche und an die griechische Mythologie. Alles das und ähnliches scheint die künstlerische Schöpferkraft zu stärken; und zwar in höherem Grade, als es der rein ästhetische Glaube des Künstlers an seine Kunst vermag. Nicht als ob letzterer nicht zur Not genügte, verhält sich doch meist der Halt, den der Künstler aus seiner Weltanschauung gewinnt, zu seiner Künstlerschaft wie eine dünne Stützstange zu einem stämmigen Baum. Allein diesen Bäumen scheint das Bewußtsein, eine Stange neben sich zu haben, nützlich zu sein, obschon die Stange nicht nötig wäre. Mit andern Worten: eine neben oder über der Kunst schwebende Idee als Agens oder sagen wir als Mobil des Schaffens zu besitzen, ist für den Künstler wünschbar, weil förderlich. Wenigstens nach der Seite der Energie. Nach der Seite der Qualität verhält es sich bedenklicher; da gibt es gefährliche, schädliche Agentien, wie denn zum Beispiel der Patriotismus, auch der edelste, geradezu giftig auf ein aus ihm entsprungenes Kunstwerk wirken kann.

Blindem Autoritätsglauben das Wort zu reden bin ich gewiß der letzte, allein ich halte dafür, daß der Urteilsspruch von Autoritäten nicht ohne weiteres, das heißt ohne Nachdenken beiseitegeschoben und einfach überschrien werden solle, sondern daß man ihn anhöre und zwar ehrerbietig anhöre. Es gibt nämlich wirklich Autoritäten. In der Wissenschaft sind es diejenigen, die mehr wissen, in den Künsten jene, die mehr können als andere. Daß der Nichtswissende zu schweigen hat, wenn ein hervorragender Gelehrter über sein Fach redet und urteilt, scheint jedem selbstverständlich; aber daß diejenigen, die nichts geleistet haben, vor solchen, die Hervorragendes geleistet haben, das Dozieren einstellen und das Predigen dämpfen sollen, um lieber bescheiden zu fragen als zuversichtlich zu verkünden, diese Wahrheit scheint schwieriger verständlich zu sein. Zumal in Angelegenheiten der Poesie glaubt jeder, dem die Natur ein Maul geschenkt hat, seine Stimme laut geben zu dürfen. Und wie laut! Wenn es einmal dahin gekommen ist, dann wird es in der Literatur eines Volkes wüste und leer, und die öffentliche Meinung wird in diesem Fall von jenen geleitet, die am lautesten, am öftesten und am zahlreichsten schreien. Jacob Burckhardt hat einmal den Satz ausgesprochen: «Mit dem Augenblick, da kein großer Mann mehr gegenwärtig ist, befindet sich ein Volk tatsächlich im Zustand der Barbarei.» Der Satz ist richtig, nur bedarf er noch einer kleinen Ergänzung: es genügt nämlich nicht, daß er gegenwärtig sei, sondern er muß auch als Großer anerkannt sein, er muß Autorität bedeuten. Nun kann gewiß auch die Autorität irren, allein sie irrt anders, als jene irren, die nichts sind. Ihre Irrtümer beruhen auf Einseitigkeit, ihre Korrektur ist leicht; die Irrtümer der Nichtse dagegen entstammen der instinktiven Feindschaft gegen das Große und Echte, und diese Irrtümer können nur mit der Peitsche korrigiert werden.

Warum kommen ihrer zwei, drei, zwanzig zusammen und hernach, wenn eine Unterbrechung stattgefunden, lange lange, ewig lange keine mehr?

‹Blüte›, ‹Reife› eines bestimmten Zeitalters? Bewahre, Zeitalter sind immer unreif. Sondern weil Größe, solange sie lebt, Samen streut, weil sie befruchtet, weil sie Glauben verbreitet, weil sie ermutigt, während, sobald sie dahingegangen, die Kiemen das Wort ergreifen, deren angelegentlichster Eifer darauf zielt, Mut und Hoffnung niederzuschlagen.

Die lebendige Größe ruft, so laut sie vermag, dem Nebenmenschen zu: «Seht, ich habe da ein Feld gefunden, so reich, so ausgedehnt, daß ich allein es in der kurzen Spanne Leben unmöglich zu bewältigen vermag. Kommt doch alle und helft mir! So schwierig, wie ihr wähnt, ist es ja nicht. War ich doch auch einmal wie du, genau ebenso ratlos und zaghaft, und habe es doch gezwungen. Es braucht nichts weiter als Wille und Wahrheit und den Einsatz des Lebens, das dir ohnehin unter den Händen zerrinnt.»

Sind dagegen die Großen nicht mehr da, dann lautet es umgekehrt: «Die Hände weg! Was wollt ihr? Wer seid ihr? Ihr Knirpse werdet euch doch nicht etwa anmaßen, es jenen erlauchten Ausnahmsgeistern gleichzutun! Übrigens ist die Ernte längst vorbei, alles ist bis auf wenige winzige Körnchen eingeheimst. Jetzt gilt es, das Gesammelte zu bergen, zu bewahren, zu ordnen und zu sichten.»

Das beginnt schon in der Schule. Wer hätte ihn nicht selber vernommen, den sträflichen Spruch aus dem Munde der Pädagogen: «Von euch freilich wird keiner so etwas vollbringen; das waren Ausnahmsgeister.» Mit welchem Rechte, frage ich, lästert ein Lehrer den Genius der ihm anvertrauten Kinder? Wie maßt er sich an, im voraus zu beurteilen, wie weit einer oder keiner von ihnen es bringen werde? Meint er vielleicht, die Ausnahmsgeister kämen auf marmornen Sockeln in die Schule gestampft wie der steinerne Gast, mit nachgelassenen Werken auf den Armen? Oder sie verblüfften ihre Lehrer mit stupender Weisheit im Examen wie der kleine Jesus im Tempel? Du lieber Himmel, es hat noch keinen großen Mann gegeben, den nicht seine Lehrer einen Esel geschimpft hätten.

Es sind Strahlen der verschiedensten Art, die der lebendigen Größe entströmen, Wärmestrahlen und Lichtstrahlen. Zum Beispiel das Licht des Urteils. Durch das Urteil der Großen ist schon manches tappende Talent auf die Spur geleitet, manches schwankende gefestigt und angewurzelt worden. Nämlich, es gibt keine mildere, weitherzigere, wohlwollendere Kritik als die eines Großen. Sie ist überdies fördernd, wegweisend, ratend und warnend, im Einzelfall mitunter geradezu helfend, das heißt Schwierigkeiten beseitigend. Gegenüber solcher berufener Anleitung seitens eines fertigen Meisters ist der Wert von Regeln, Theorien, ja sogar von toten Vorbildern gleich Null. Auch die Empfehlung, wie sie die Großen so gerne und so großherzig leihen, kann, da sie hier rechtzeitig, das heißt in der Vollkraft des Schaffens, eintritt, mitunter von entscheidender Bedeutung sein. Die Großen sind Freunde, mit einem Wort. Freunde jedes Unbekannten, der selbstvergessen mit der Kunst ringt.

Dazu kommt noch ein stereoskopischer Umstand: Ein Mann, den ich persönlich gesehen, dessen Stimme ich gehört, der dieselbe Luft atmet wie ich, dessen Leib und Leben nicht mehr Raum im Weltall verdrängt als jedermanns Leib und Leben, reizt ungleich kräftiger zum Wettstreit als ein toter, durch unsterblichen Ruhm entmenschlichter, zu übernatürlicher Riesengröße emporgeschraubter. «Was der kann, warum sollte ich das nicht auch können?» So spricht das Talent bei Lebzeiten der Meister. So zu sprechen aber ist keine Vermessenheit, sondern vielmehr die unerläßliche Vorbedingung des Gelingens. Ohne Mut, ohne Selbstvertrauen, ohne Hoffnung kein Wille, und ohne Wille keine Kraft.

Vermessen ist im Gegenteil das Unterfangen, der Kunst nahen zu wollen, ohne das Allerhöchste zu erstreben. Denn das Allerhöchste ist hier das Minimum.

Es kroch da vor einigen Jahren – und kriecht noch – ein literarischer Katzenjammer durch Europa, der sich in allerlei Künstlerromanen erleichterte, deren gemeinsames Thema der Seelenekel eines an seiner Kunst irregewordenen Künstlers bildete. Den Anlaß gab Zola mit seinem «Oeuvre». Dieses Dokument darf literarhistorischen Wert beanspruchen, doch nicht in dem Sinne, wie es der Verfasser meinte, als Probe der Seelenkämpfe eines genialen Künstlers, sondern als warnendes Exempel der Stimmung der gottverlassenen Mittelmäßigkeit, des unheilbaren geborenen Stümpers. Niemals verzweifelt, ja niemals zweifelt ein Großer an der Kunst. An sich selbst, ich meine an seinem Verhältnis zur Kunst mag er zweifeln oder verzweifeln, die Kunst selber hingegen stellt er nie in Frage. Wehmut und Gram, Verdüsterung bis zum Wahnsinn mögen ihn heimsuchen, allein Ekel vor seinem Werkzeug, nein, den verspürt kein Meister. Jeder tüchtige Geiger, wenn ihm auch Gott und Welt abhanden kämen, glaubt doch an seine Geige. An die tastet ihm keine Skepsis.

Kunst, wenn sie einer kann, verleiht das Gefühl der Kraft, zeugt Selbstbewußtsein und Selbstgefühl. Und Selbstgefühl, wenn es begründet ist, macht glücklich. Freilich ist die Kunst eine Last, und zwar eine schwere Last, auch mag einer zeitweilig darunter ächzen, wie Sindbad, als er den Riesen trug; immerhin ist es ein göttlicher Riese und eine beseligende Knechtschaft.

Darum noch einmal: Künstlerische Stärke und Größe zeugt Glück, wehmütiges, ernstes Glück, zugegeben, immerhin das höchste Glück, das auf dieser Erde zu finden ist. Haltlos ist nur der Schwächling, und Ekel verspürt nur der Erbärmliche.

Oberhalb aller Unterscheidungen zwischen abweichenden Kunstspielen und Kunststilen besteht zu allen Zeiten der dicke Grenzstrich, der die Spreu von dem Weizen trennt. Es gibt Künstler, die ihr Visier auf die Gegenwart, also auf Beifall, Glück, Ruhm und Ehren, und Künstler, die ihr Visier auf die Ewigkeit richten. Solche, denen der Widerglanz ihres Namens, und solche, denen die dauerhafte Vollendung ihres Werkes die Hauptsache ist. Solche, die den höchsten Ansprüchen an sich selbst entsagen, um unter der Maske der Bescheidenheit resolut in der Kunst herumzutölpeln, und solche, die, wahrhaft bescheiden, fühlen und wissen, daß man entweder nach dem Höchsten ringen oder schweigen soll. Kurz, es gibt unverschämte Künstler und solche, die sich schämen können, die ihr Werk vergleichen, denen das Beispiel der Großen als Zuchtrute dient.

Jenes ist der Pöbel, dieses der Adel. Beide sind durch eine himmelweite Kluft gesondert und sind leicht voneinander zu unterscheiden, ob man auch kaum sagen kann, woran. Es geht wie bei den echten und falschen Münzen: sie fühlen sich anders an, sie haben einen andern Metallglanz, einen andern Ton. Umsonst spielt der Pöbel Versteckens, vergöttert und versteinert die Toten, damit diese unerreichbar scheinen sollen, erklärt sich und die Mitwelt, mit Vorliebe die Mitwelt, zum vornherein für minderwertig, damit die Ansprüche so niedrig gehalten würden, daß er ihnen genüge; umsonst verhüllt er seine garstige Blöße mit Prinzipienfähnchen und Parteilappen, es hilft ihm alles nichts: er ist mit dem künstlerischen Kainszeichen, dem Zeichen des Strebers, gezeichnet. Und wiese seine Stirn noch so viele Ruhmeskronen auf, der Edle wird ihn niemals mit jener ehrerbietigen Achtung grüßen, mit welcher er den Geringsten jener grüßt, die sich ehrlich darum sorgen und bekümmern, ob ihr Werk nach ihrem Tode bleibe oder vergehe.

Es wäre ein hübscher Vorwurf für einen Privatdozenten, einmal nachzuspüren, woher den Deutschen die schauerliche Vorstellung des ‹Genies› gekommen ist, die den jungen Dichtern und Künstlern ihren Lebensgang verpfuscht und dem Urteil der Menge, die Presse nicht ausgeschlossen, den Blick für die ruhige schlichte Größe verschleiert. Ich meine den gewitternden, titanischen, weltenstürmenden Blasewicht, der seine dämonische Überlegenheit dadurch bekundet, daß er Gesetz und Regel verachtet, alle Formen ‹sprengt›, die Vollendung belächelt, dionysisch herumfuchtelt, alles verspricht und nichts kann; ich meine die Meinung, Auflehnung, Verstöße und Verirrungen wären Erfordernisse, Krankheit und Wahnsinn Zeugnis der Größe. Ich glaube hier ein verspätetes Echo aus der Byronschen Periode zu wittern. Wie dem auch sei, eins ist sicher: die echte Größe und das ‹Genie› sind wurzel- und wesensverschieden, mehr noch, sie sind einander spinnefeind. Der wahrhaft große Künstler betrachtet solch ein ‹Genie› als ein elendes lächerliches Subjekt, wie ich denn noch keinen einzigen bedeutenden Menschen gekannt habe, der diese Spezies nicht von ganzem Herzen gehaßt und verachtet hätte. Natürlich, denn das Verhältnis der Großen zu ihrer Kunst ist ein demütiges, ehrfürchtiges und sorgenvolles; ein Kerl, der da launisch, prahlerisch und frivol mit der Kunst umspringt, ist ihnen einfach ein Fastnachtpeter, der aus dem Tempel hinausgehört, so unsanft wie möglich. Mit einem wackern ‹Philister›, also zum Beispiel einem ehrlichen Kaufmann oder fleißigen treuen Handwerker, kann das wirkliche Genie, also der große Künstler erholungsweise umgehen – der dumme Standeshochmut der kleinen Künstler, die den ‹Philister› verhöhnen, geht ihm ja ab, da er auch im ‹Philister› den ehrlichen Arbeiter achtet –, mit einem ‹Genie› sieht man keinen verkehren. Und die lächerliche Pose der Titanei! Hat man jemals einen Großen sich titanisch fühlen und gebärden gesehen? Etwa Beethoven? Der uns doch als Oberster der Titanen gilt? Oder gar Goethe, dessen Umstempelung zu einem Titanen geradezu eine literarhistorische Lüge enthält? Was dann die Verirrungen und Verstöße, die seelischen Krankheiten bis zum Wahnsinn betrifft, so ist richtig, daß wohl keiner nicht daran gestreift hätte, denn das sind eben Berufskrankheiten; allein es ist weder wünschens- und lobenswert, noch erforderlich, daß einer unterliege, es ist vielmehr ein erhebendes Schauspiel, wenn einer nicht unterliegt. Entschuldigung für Schwächen und Verirrungen, Mitleid und Andacht vor Krankheit und Umnachtung, ja; aber Verherrlichungen, Vergötterungen solcher Dinge, bewahre. Nun ist ja freilich vielen das ‹Genie› ungleich sympathischer als die Größe. Begreiflich, das Große ist ja den Kleinen immer unsympathisch gewesen, und je mehr Schwächen, Fehler und Verirrungen ein namhafter Mann zeigt, desto freudiger kann einer sich ihm wesensverwandt fühlen. Übertreibe ich? Nein, es gibt wirklich eine Sorte Menschen, welche von der stillschweigenden Voraussetzung ausgeht, um groß heißen zu dürfen, müsse einer unbedingt eine Canaille sein. Die großen Künstler sind aber eben keine Canaillen, sondern das Gegenteil.

Es ist nicht unbescheiden, als Jüngling sich die höchsten Ziele zu setzen, wenn man nur gewillt ist, den höchsten Zielen auch die höchsten Opfer zu bringen: die Opfer der Selbstentsagung, der ewigen Bekümmernis um die innere Erhöhung, der rastlosen Kämpfe um die Gewinnung der Kunst.

Es ist auch nicht unbescheiden, nachdem man etwas Bleibendes geleistet, sich seiner Leistungen bewußt zu sein, im Gegensatz zu solchen, die nichts Rechtes oder nichts Ebenbürtiges geleistet haben. Ein Goethe darf sich bekennen, einem Tieck über zu sein, und ein Correggio darf sich sagen: Auch ich bin ein Maler.

Unbescheiden hingegen ist es, in einer Nation, in welcher Goethe und Schiller gewirkt haben, unfertige, nicht einmal säuberlich gearbeitete Machwerke auf den Markt zu werfen, unbescheiden ist es, sich der Literatur zu widmen, ohne etwas Großes auch nur zu erstreben.