|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

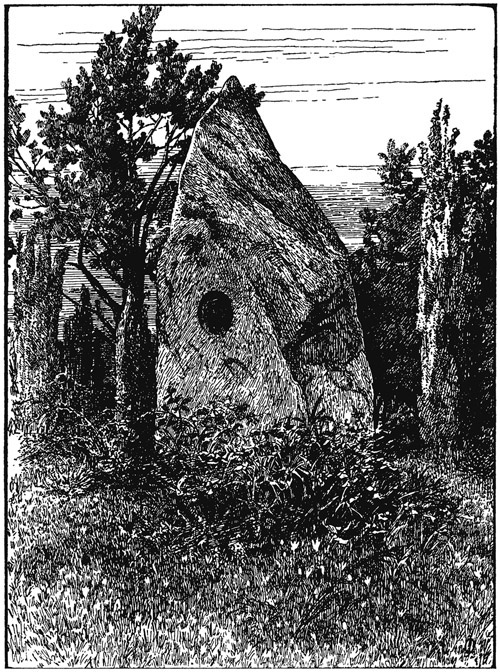

Am Abhang eines Hügels, einer alten Sanddüne, gegen die in Vorzeiten einst die See spülte, in Wilhelmshagen i. d. Mark, nahe bei Berlin, liegt das Grab der Dichterin, bewacht von einem mächtigen Granitblock, umfriedet von einem heiligen Hain von Kiefern, Wacholder und jungen Birken, und wie an einem uralt-grauen Hünenstein kann die Seele hier ruhen und träumen, still hinwegschauen über das märkische Land, über Heide und Forst, hinüber zu den Kalkbergen von Rüdersdorf und den Wiesen und Sümpfen der Spree und des Müggelsees.

Liebe und Verehrung des Gatten schuf diese Grabstätte voller Zauber und großer Stimmungen, und fast scheint es mir, als wäre dieses Dichtergrab und -Denkmal vorbildlich. Was die Hingebung und fromme Ergriffenheit eines einzelnen hier erreichte, das geben uns nicht all die prächtigen Säulen und Dichterbildnisse, von Staat, Volk und Gemeinschaften in den Lärm der Straßen und an Prunkplätzen, mehr zur Schau und zum Schmuck, als zur Versenkung hingestellt. Wie unsere Kunst aus den kalten Irrtümern, aus dem trockenen Wesen von Museumsausstellungen sich loslösen und Stätten wirklicher künstlerischer Weihen und lebendiger künstlerischer Gefühle schaffen kann, das ruft uns dieses »Grab in der Heide« zu, das uns aus dem Lärm und Streit der Welt hineinziehen will in das Reich des unendlichen Lebens und Idealglaubens, welches auch stets das heilige Land unserer Dichterin gewesen ist.

Wohl spricht Clara Müller-Jahnke lächelnd in ihren Gedichten von der kalten Pracht der Heimstatt der Toten im sonnigen Süden, wo ihre Heilige nicht wohnt, und von der toten Liebe, welche die Verstorbenen damit zu ehren glaubt, daß sie Steine und Mäler auf ihren Gräbern aufbaut:

… »Wenn dem, was er geliebt, dein Herz erglüht,

so daß in dir sein Wesen nochmals blüht,

so daß du lebst und schaffst in seinem Geist:

das ist, wodurch du ihn dem Tod entreißt« …

Das Denkmal aber, das die Gattenliebe ihr setzte, die Ruhestätte, welche ihr zuteil wurde, sind Schöpfung einer Künstlerseele, die nur in dem erglühte, was sie geliebt hat, geschaffen nur in ihrem Geist. Noch einmal soll all der Geist, das Leben und das Gefühl, sollen die Stimmungen und die Ideale, denen die Dichterin in ihren Liedern und Hymnen Ausdruck gab, hier in ihrem Wesen, nur in anderer Form, in Landschaft und Natur, in Stein, Baum und Blume verwandelt, aufblühen. Und den Einsamen, der an ihrem Grabe sitzt, soll aus Erde, Luft und Himmel, aus Kraut und Gras noch einmal dieselbe Melodie umrauschen, auf welche die Dichterin ihr ganzes Leben hindurch andächtig horchte, und welche sie nicht müde wird, uns immer wieder zu singen.

Ein Kind des deutsch-protestantischen Pfarrhauses ist, das fühlt man, Clara Müller-Jahnke, herangewachsen und auferzogen in all den Gefühlen und Stimmungen andachtsvoller, gläubiger und frommer Weltbetrachtung, eines unzerstörbaren Idealismus, unendlichen Vertrauens auf die Güte des Daseins, und aus den ältesten, jugendlichsten Gedichten, die der Kenner leicht heraushört, klingt uns das noch ganz als Kinder- und Schulglauben entgegen, als evangelisch-christliche Weihnachtsbotschaft von dem Frieden und der Liebe auf Erden.

Die Kulturgeschichte des deutschen Volkes führt uns die große Bewegung vor, wie dieses Christentum die Kleider des Bibelglaubens und der Vorstellung von einem persönlichen Gott abwarf und zur Aufklärung wurde; zu Rousseauscher Naturreligion und zum Pantheismus, zum Menschheitsideal unserer Klassiker-Dichtung und unserer Klassiker-Philosophie. Nicht in steinernen Tempeln, sondern in Wäldern und Feldern, unter offenen Himmeln und in Stürmen und freien Lüften will dieser neue Allseelen-Gläubige anbeten, dem sich die Gottheit in jedem Stein und Kraut offenbart, und Griechenland, Italien sind die heiligen Stätten, die irdischen Wirklichkeiten des Geister- und Ideallandes, des Landes Avalun, – das Land der Sehnsucht, nachdem der germanische Hunger nach dem Lichte wallfahrten geht. Doch noch einmal muß der Urglauben eine andere Maske aufsetzen. Von den Höhen der Philosophie und der klassischen Kunst steigt er herab in die Hütten und niederen Stuben des werktätigen Volkes, und verkündigt zuerst mit den utopistischen Jungen Saint-Simons und Fouriers das älteste Menschheitsevangelium in der neuen Form der sozialen Botschaft des neunzehnten Jahrhunderts. Proletarier-Marseillaisen ertönen, und sie sind letzthin doch nichts anderes wieder als die frommen Weihnachtslieder und der Kampfgesang des alten evangelischen Pfarrhauses: Eine feste Burg ist unser Gott. Aber dieser Gott ist kein Gott des Jenseits mehr. Sondern eine Flamme des Glaubens und der Hoffnung, – des Ideals und des Schöpferwillens, – die als die lebendigste Kraft in der tiefsten Seele des Volkes lodert. Die Menschheit kann erlöst werden von ihrer Not und ihrem Leiden, und nur durch den Menschen selber. Und diese Erde ist das Reich, welches besser gestaltet werden soll … Das Volk will sich nicht länger vertrösten lassen durch die Botschaft von dem Glück und der Seligkeit in himmlischen Jenseits-Welten, und hier unter dem Joch und in den Unterdrückungen ausharren. Sondern es nimmt sein Schicksal in die eigene Hand, und hält sein Steuer fest gerichtet auf die Schöpfung eines Neuerdenreiches und die Heranbildung einer neuen Gesellschaft, welche den Menschen ein freieres, besseres und glücklicheres Leben verbürgt.

Die Seele unserer Dichterin hat noch einmal nach biogenetischem Gesetz für sich den Weg wiederholt, welcher der große Gang unserer Kultur war, und in ihrer Dichtung treten deutlich die Entwickelungsphasen hervor, wie aus der frommgläubigen Pfarrhauschristin die Pantheistin und Menschheitsgläubige, die freie Schülerin der Klassikerreligion und idealistischen Philosophie wird, und wie die heiße Idealistin wiederum als Johanna die Oriflamme dem heranstürmenden Proletariat voranträgt.

Andacht ist der Grundzug dieser Gedichte, und die Lieder vom Leid und Glück der Liebe, die Naturgesänge aus der Heimat, wie aus dem Sonnenland des Südens, die Urweisen vom Frühling und Winter der Welt, vom Werden und Vergehen der Dinge, sind alle gleichmäßig von dem »Höchsten« durchdrungen, dem im tiefsten Herzen der Menschheit Verschlossenen, das in allen jenen Bewegungen und Entwickelungen unserer Kultur die letzte treibende Macht war:

… Doch ist mein Schaffen nur von ihm belebt:

wie in der Blüten Kelch, der Felsenglieder

granitner Pracht das Unsichtbare webt,

so strömt sein Hauch durch alle meine Lieder …

Es ist der innerlichste und eigentlichste Besitz unserer Volksseele, und die ganze Geschichte, wie die unmittelbare Gegenwart, gibt uns immer nur Beweise von der geheimen Kraft des menschheitlichen Idealinstinktes an die Hand, der im Leben der Völker das ewige Imponderabile gerade ist, die feinfühlig vibrierende Magnetnadel, der Kompaß des Daseins. Dieses Gefühl ist das natürlichste und selbstverständlichste, allgemeinste und alltäglichste, und darum kann es auch in diesen Gedichten ganz einfach und schlicht, ohne Prunk und Gewaltsamkeit, als eine Haus- und Familienpoesie, als echt proletarische Kunst, als eine Volkskunst im Werkeltagsgewande kommen. Sie hat nichts Luxuriöses, nichts Posenhaftes, nichts Gesuchtes an sich; zu einfachen Menschen setzt sie sich an den häuslichen Herd und spricht zu ihnen vom Gewöhnten, von dem, was immer um sie ist; aber mit tröstenden Stimmen redet sie, und der einfache Mensch gerade hört am ehesten den Klang der warmen und echten Mitempfindung heraus. Wie eine stille Lampe leuchtet diese familiäre Poesie im Hause, so wie jene ewigen Lämpchen, die einst schöne fromme Sitte in jeder Hütte anzündete.

In ihrem Roman »Ich bekenne« hat Clara Müller-Jahnke eine Beichte abgelegt, und sich selber und ihr Leben wahr und getreu, mit realistischer Kraft abgeschildert, und das Erdreich der Persönlichkeit und der Wirklichkeitswelt, aus der ihre kampffrohe idealistische Lyrik erwachsen, kann aus diesen selbstbiographischen Aufzeichnungen am besten gefühlt und ergriffen werden. Ein Buch der Ehrlichkeit, und schon darum ein Kulturdokument. Ein Kapitel aus der Werdensgeschichte der neuen Frau, welches eine ganz einfache und deutliche Sprache spricht, und uns ganz unmittelbar verstehen läßt, wie die Idealwerte der alten bürgerlichen Gesellschaft, ihre moralischen Gefühle und Sittlichkeiten notwendig zusammenbrechen mußten mit dem Aufgang eines neuen Zeitalters der Maschinenherrschaft, welches ganz allgemein auch das Weib zur Arbeiterin machte, zum Selbsterwerb zwang und auf eigene Füße stellte. Aus der eigenen Not und den Mühsalen ihres Lebens schöpfte Clara Müller die Inspiration, die sie zur Dichterin des um seine Befreiung ringenden Arbeiterstandes machte …

»Wir, wir pommerschen Bauern, verstehen unter Dirne ein dralles lebendiges Mädel mit lachenden Lippen und festen Brüsten, mit dunkelblonden starken Flechten um den eigensinnigen Kopf, ja, Du, ein prachtvolles Geschöpf, direkt aus Gottes Meisterhand hervorgegangen, ist unsere pommersche Deern.« So sagt die Erzählerin in ihrem Lebensroman »Ich bekenne«, und so eine rechte und echte pommersche Deern sollte auch das Mägdelein werden, das da am 5. Februar 1860 dem wackeren Landpfarrer Wilhelm Müller, in dem mitten im Moore gelegenen Dorfe Lenzen bei Belgard geboren wurde. Von dem Blut dieses Vaters scheint die Dichterin mehr mitbekommen zu haben, als von dem der Mutter. Es war sicherlich kein gewöhnlicher Mensch, dieser blutarme Schäfersjunge, der bis zu seinem 18. Lebensjahre das Vieh auf der Weide hütete, und dann, vom heiligen Wissens- und Bildungsdrang verlockt, ein paar geliehene Taler in der Tasche, nach der Stadt marschierte, um zu »studeern«, und dort in der Sexta des Gymnasiums unter acht- und neunjährigen Buben den letzten Platz zugewiesen bekam. Aber nach sechs Jahren hatte er das Abiturium summa cum laude bestanden. »Und nun begann für den mittellosen Studenten, den oppositionslustigen Kandidaten der Theologie eine lange leidensvolle, reich gesegnete Arbeitszeit. Unter dem Hemde trug er die schwarz-rot-goldenen Farben; Rügenwaldes längst gefallene Festungsmauern sahen den kecken Burschen einziehen und hörten die lustigen Lieder, die er als Staatsgefangener auf dem grasbewachsenen Festungshofe sang.« Das war nun freilich kein Pastor nach dem Herzen der Regierenden, aber um so mehr ein Pastor nach dem Herzen des Volkes … Und nachdem er jahrelang vergebens auf eine Anstellung hatte warten müssen, zog im Sturmjahre 1848 ein Haufen trotziger Bauern aus dem Dorfe Lenzen vor das Rathaus zu Belgard, um sich den verschrienen Demokraten als Seelsorger in das heimatliche Dorf zu holen: »Wi willen em – und wi kriegen em.« Zweimal schon hatten sie ihn zum geistlichen Oberhaupt gewählt; zweimal hatten die Behörden ihm die Bestätigung versagt. Diesmal aber kreegen se em.

Unter den Augen dieses Vaters und einer feinsinnigen Mutter lebte Clara Müller eine schöne wilde Jugend: neben der klugen Erziehung, welche sie von dem weitschauenden Vater empfing, übte vor allem die ländliche pommersche Umgebung, – die Heide und das Moor mit ihren schweren, tiefen und ruhigen Stimmungen – Einfluß auf ihre Seele aus und prägte ihrem Charakter jene Kraft und Güte auf, welche als das allerpersönlichste aus ihren Dichtungen stark und ergreifend redet. »Ach und die Sonne!« sagt die Dichterin in ihren Jugenderinnerungen: »Andere Menschen trinken Wasser, trinken Wein: goldklaren Wein von den Hängen bei Rüdesheim, braun leuchtenden Tokayer oder den silbern perlenden Trank der Champagne; ich trinke Sonne. Alle die Sonnenstrahlen trinke ich, die den Saft in der Traube erst zur Reife bringen müssen.« Diese Sonnenkraft und dieses Sonnenlicht ihrer Jugend ist ihr immer durch das ganze Leben treugeblieben und hat sie sicher durch alle Not hindurchgeleitet. Der starke Natursinn, das tiefe Naturgefühl des ungebrochenen Landmenschen. »Rund umher die Düngerhaufen, hoch geschichtet, kompakt, stark duftend nach Fruchtbarkeit, nach grünleuchtenden Saaten und goldstrotzenden Erntefeldern; nach Reife und Wiedergeburt. Ich bin ein pommersches Dorfkind, und tief in meiner Seele lebt die Poesie des Kreislaufs aller Dinge, die Poesie der ewigen Wiederkunft …«

Erst in reiferen Lebensjahren hatte der aus dem ärmsten Volk hervorgegangene pommersche Landpfarrer sein um zwanzig Jahre jüngeres Weib heimführen können, und, als er starb, war Clara gerade eben in die Backfischkleider geschlüpft. Die sorglose sonnige Jugendzeit war damit zu Ende, und der harte Kampf um das karge Stück Brot, um den notdürftigsten Lebensunterhalt begann, der der brutalste und erbarmungsloseste ist, – und das junge Mädchen erfuhr bald an seinem eigenen Leibe das Leiden und Schicksal der ganz auf den eigenen Erwerb angewiesenen schlechtbezahlten Frau, die vom häuslichen Herd und der Familie losgerissen, in den großen Maschinenbetrieb der kapitalistischen Kultur unserer Zeit hineingestoßen wird. Die von ihrem Ernährer verlassenen Frauen übersiedelten nach dem nahen Kolberg. »Meine Mutter hatte eine Witwenpension von 113 Talern jährlich. Für mich erhielt sie 108 Mark Erziehungsgelder. Als ihr dieses Geld ein Jahr lang ausbezahlt war, stellte sich heraus, daß ich bereits konfirmiert gewesen. Und meine Mutter mußte die 108 Mark an die Behörde wieder zurückzahlen … Schwach und bleichsüchtig, wie ich war, habe ich's mit der Erteilung von Privatstunden versucht … Und als ich dann den ersten selbstverdienten Taler erhielt, – o du seliger Tag … Ich brachte den Taler meiner Mutter. Das war mein Lohn für acht Stunden der Qual …«

Etwas besser ging es danach mit einem Pensionat, und schließlich konnte man Clara auf eine Handelsschule nach Berlin schicken. Die vorzüglichsten Zeugnisse in der Tasche, erhielt die Sechzehnjährige bald eine Anstellung in einem größeren Fabrik- und Handlungshause Berlins, das sie dann eines Tages voller Ekel und Abscheu wieder verläßt, als der Chef des Hauses von seiner kleinen »weißen Sklavin« noch mehr verlangte, als nur die Führung seiner Geschäftsbücher. Die ganze brutale Wirklichkeit und rohe Barbarei unserer von einem dürftigen Kulturfirnis überdeckten sozialen Zustände erschloß sich ihr in all den Jahren bittersten Lebenskampfes und grollt aus ihren Liedern hervor.

»Ich ging mit dir durch alles Elends Tiefen,

geknechtet Volk, durch einen Pfuhl der Schmach;

die Stimmen hört ich, die nach Freiheit riefen,

und meine Seele hallte zitternd nach.

Ich schlief mit dir in deiner Armut Hütten,

in die kein Mondlicht mild verklärend scheint,

all deinen Jammer hab ich mitgelitten,

all deine Tränen hab ich mitgeweint!«

In ihrem Roman »Ich bekenne« hat die Dichterin diesen Leidensweg der neuen in den rohesten Erwerbskampf hinausgestoßenen Frau unserer Zeit lebendig geschildert, die in ihrem ganzen Liebesleben, in ihren Liebesgefühlen und Bedürfnissen immer wieder zerbrochen und verwüstet wird, und doch mit nie zu brechender Sehnsucht der neuen idealen Gemeinschaft zwischen Mann und Weib zuversichtlich entgegenharrt. »Anbetung war mein Lebenselement«, kann sie mit Recht von sich sagen, aber mit gleichem Recht: »Die Opposition lag mir im Blute«. Die rote Revolution mit Schwerterklang und Sensenklirren geht schon in den allerersten Liedern der sieben- bis zwölfjährigen Poetin Hand in Hand mit frommem Kirchenglauben und religiösen Ehrfürchten. Und so wird gerade die Not und der Kampf des Lebens ihr zur höchsten Erlösung und Befreiung, daß sie die Ideale umzugestalten vermag, und alles, was sie von Gesetze und Gewohnheit zuerst nur als Erbe empfangen, als totes Vergangenheitsgut und morschen Plunder von sich abwirft, um nur noch das anzuerkennen, das aus ihrer Persönlichkeit heraus geboren, in ihrer Persönlichkeit begründet ist.

»All, was mein heimisches Eiland bot,

Aepfel, wie rinnendes Blut so rot,

Trauben, die gärende Glut im Schoß,

Chrysanthemen, wie Sterne groß,

wuchernde Nesseln und wehendes Laub,

lockende Pilze voll tödlichem Staub –

was da blühend und reifend stand,

nahm und zerbrach ich mit eigener Hand,

warf mit eigener Hand mein Gut

in die reißende Flut …

Und an die Sparren, die es umhegt,

hab ich den züngelnden Brand gelegt.

– – – Ueber den Steg im Flammenschein

schreit ich ins leuchtende Land hinein.

Fast ihr ganzes Leben hindurch hatte die Dichterin in der härtesten Fron des Lebens gerungen, und zuletzt als Redakteurin einer pommerschen Provinzialzeitung bei einem mehr als bescheidenen Gehalt Leitartikel geschmiedet. Da trat ganz unerwartet ein Umschwung in ihren äußeren Verhältnissen ein. Eine namhafte Erbschaft fiel ihr zu, und sie konnte aufatmen von der Sorge, die drückenden Fesseln der bloßen Arbeitssklaverei von sich abschütteln, und hatte die Freiheit gefunden, die gerade für die künstlerische Produktion so notwendig ist. Sie schrieb mit erlöster Seele, sammelte Vorhandenes, und gab 1900 den Gedichtband »Mit roten Kressen« heraus, welchem bald die »Sturmlieder vom Meer« und 1902, nach ihrer Verheiratung mit dem Maler Oskar Jahnke auf Capri, der Roman »Ich bekenne« folgten. Wenige Jahre reinsten befriedigten Daseins. Ein neuerbautes Häuschen, voller künstlerischer Intimitäten, ein Dichterheim, mit erlesenem Geschmack eingerichtet, sollte dem Eheglück zum sonnigsten Heim werden. Doch kaum hat die Hausfrau zum ersten Male den Fuß über die Schwelle gesetzt, da wird sie von einer tückischen Influenza gepackt, die sie rasch und jäh am 4. November 1905 hinwegraffte …

Kiefern, Birken und Wacholder stehen im Grabhain der Dichterin. Der märkische Volksglauben sieht in der Kiefer den aus dem Paradies vertriebenen Adam, den Mann und den Arbeiter, das schwer in Fron ringende Volk, welches mühsam dem unfruchtbaren Boden kärgliche Frucht abgewinnt. Und in der Birke Eva und das Weib, welches tröstend dem Gebeugten mit sanfter Stimme liebende Worte zuraunt. So steht unsere Dichterin mitempfindend, mitleidend, Trost und Hoffnungen spendend, zur Seite unseres arbeitenden Volkes, und wie aus dem hellgrünen Maienlaub, dem zarten Geäste und den Schleiern der Birke tönt aus ihren Gedichten das alte ewige Lied vom Frühling und Licht, von den neuen Paradiesen und Zukunftsreichen, von der Kunst und dem Ideal, die in der Mühsal erquicken. Aus dem dunkeln Immergrün der Wacholderbäume, die wie mit einem Finger zu den Sonnenhöhen emporweisen, tönt das Lied der Dichterin von dem Götterboten Licht, der unendlichen, in immer neuen Formen sich wiederverjüngenden Kraft des Lebens und von der Schönheit des Todes, der ein Diener des Lebens ist, die Macht der stärksten Umwandlungen. Es ist das innerste Gefühl ihrer Kunst, wie es auch auf ihrem Grabstein in Runenzügen eingemeißelt steht:

Sei gesegnet, du Götterbote,

der auf rauschenden Adlerschwingen

meine Seele aus Nacht und Dunkel

aufwärts trägt zu den fernen Höhn,

wo aus goldenem Schacht des Glückes

nie versiegende Quellen sprudeln! –

Dreimal süßer ist Schlaf, denn Wachen,

aber das süßeste ist der Tod.

Julius Hart.