|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

»Pst! Schreit nicht so! Die Indsmen brauchen uns nicht zu hören. Macht übrigens, was Ihr wollt. Laßt Euch meinetwegen scalpiren, wenn Ihr Spaß daran findet! Ich thue, was ich will.«

Er drängte das Buschdickicht auseinander und führte sein Pferd hinein, um es da anzubinden. Sam sah sich gezwungen, dasselbe zu thun. Als das geschehen war, wurden alle Spuren entfernt und möglichst verwischt. Sam wollte eine Rede halten, aber Steinbach schnitt sie ihm durch eine energische Handbewegung ab und schritt voran, immer den Fluß entlang und zwischen Büschen hindurch, dabei sorgfältig vermeidend, eine Fährte zurück zu lassen. Sam folgte natürlich seinem Beispiele.

Als Steinbach einmal zögernd stehen blieb und der Dicke ihn also einholte, sagte er:

»Aber, Sir, ich begreife Euch nicht! Warum sollen die Indsmen denn gerade hier sein? Warum rennt Ihr so? Uebrigens habt Ihr kein Gewehr mit, keine Pistole, keine Schußwaffe! Ihr dauert mich!«

»Schußwaffe? Beim Anschleichen? Nein, Ihr dauert mich! Schießt man denn, wenn man ein Indianerlager belauschen will?«

»Wenn man sich vertheidigen muß, ja.«

»Ich schieße nur im Nothfalle.«

»Womit denn? Etwa aus dem Nasenloche? Ihr habt ja gar nichts Anderes als Euer Beil und das Messer. Und dazu steckt dieses unförmliche Beil in einem Lederfutterale. Ein Beil ist es überhaupt gar nicht; es ist größer als eine Axt. Und dazu der Ranzen auf dem Rücken, grad wie ein Herlasgrüner Knabe, der in die dritte Knabenklasse gehört.«

Steinbach antwortete nicht, sondern schritt weiter, je länger, desto vorsichtiger werdend. Eben bog er zwei Büsche auseinander, um zwischen ihnen hindurchzuschreiten, da fuhr er zurück, schob die Zweige wieder zusammen und ließ einen leisen Ruf der Ueberraschung hören.

»Was giebt es?« fragte Sam.

»Indsmen.«

»Sapperment! Sollten sie wirklich hier sein? Solltet Ihr wirklich so eine Nase besitzen? Ihr hättet sie ja gradezu stundenweit in der Luft gerochen!«

Beide kauerten sich nieder, um durch das Buschwerk zu lauschen. Der Fluß hatte hier eine Einbuchtung. Am selben Ufer, aber jenseits dieser Bucht, erschienen drei Gestalten, zwei männliche Indianer und eine Frauengestalt, nach Art der Weißen gekleidet. Sie hatte das Gesicht verhüllt und schritt nach dem Wasser, während die Indianer zurückblieben. Aber diese Letzteren hatten zwei Lasso's um den Leib der Weißen geschlungen und hielten die Enden derselben fest, indem sie mit dem Rücken nach dem Wasser zu standen.

»Verteufelt zart und rücksichtsvoll!« kicherte Sam. »Sie soll sich waschen, dabei aber nicht entweichen und sich auch nicht ersäufen. Sie muß sich entblößen, was die Rothen nicht sehen dürfen. Um da einen Ausweg zu finden, drehen sie sich zwar um, haben sie aber an die Lasso's gebunden, um mit Hilfe derselben eine jede unerlaubte Bewegung sofort zu fühlen.«

»Es muß die Gefangene sein, welche geopfert werden soll!«

»Jedenfalls. Paßt auf, Master! Sie nimmt das Tuch vom Kopfe.«

Diejenige, von welcher sie sprachen, war nach der Tracht der mexikanischen Provinz Sonora gekleidet. Sie trug ein leichtes, kurzes, rothes Röckchen, ein ebensolches vorn offenes Jäckchen und auf dem Kopfe einen spanischen Rebozo, einen Schleier, welcher zwar in Falten hoch genommen werden konnte, aber so lang war, daß er die ganze Gestalt wie ein leichter, durchsichtiger Mantel zu umhüllen vermochte.

Diesen Rebozo nahm sie jetzt ab und legte ihn an das Ufer. Als sie die oberen zwei Schlingen des Jäckchens geöffnet und die Aermel weit zurückgeschlagen hatte, um die Stellen zu entblößen, welche mit dem Wasser in Berührung kommen sollten, stieß selbst Sam einen Laut des Entzückens aus.

Das Röckchen ließ ein kräftiges, wohlgerundetes Unterbein und ein außerordentlich zierliches Füßchen sehen. Unter dem geöffneten Jäckchen rundete sich das weiße Untergewand über der Fülle eines herrlichen Busens. Die weißen Arme glänzten wie Alabaster. Bei Entfernung des Schleiers war eine Fülle reichen, langen, kostbar blonden Haares über die ganze Gestalt fast bis zum Boden herabgefallen. Und nun erst dieses Gesicht!

»Mein Gott! Mein Gott! Ist das möglich!« sagte Steinbach.

»Daß ein Mädchen so schön ist? Natürlich! In Herlasgrün giebt es ganz ähnliche.«

Aber Steinbach hörte diese Worte gar nicht. Sein Blick wollte das herrliche Mädchen verschlingen.

»Tschita!« hauchte er erschrocken.

»Meine Gustel in Ruppertsgrün war damals fast noch hübscher.«

»Tschita! Wie kommt sie hierher?«

»Tschita? Wer ist Tschita?« fragte Sam.

»Eine junge Dame, welche ich in Constantinopel, in Tunis und dann in Egypten sah.«

»Und die soll hier sein? Unsinn!«

Die Breite der Bucht betrug vielleicht fünfzig Ellen. In vollständiger, untrüglicher Schärfe waren also die Züge des Gesichtes nicht zu erkennen. Aber Gestalt, Haar und Alles war wie bei Tschita, der geretteten Tochter der unglücklichen Familie Adlerhorst.

Es war Steinbach zu Muthe, als ob er sich im Traume befinde. Und als sie nun die Arme, sich bückend, in das Wasser tauchte, sich wusch und sich dann mit dem eigenen Haar abtrocknete, waren ihre Bewegungen ganz genau so rund, so zierlich, so harmonisch wie diejenigen von Tschita, der Blume des Harems, der deutschen Sultana.

Sie befestigte das Haar wieder und den Schleier darüber; dann trat sie langsam zu den Indianern zurück, mit denen sie hinter den Büschen des Ufers verschwand, wie eine Erscheinung aus dem Feenreiche, gehütet von häßlichen Bewohnern nordischer Felsenklüfte.

»Nicht übel!« brummte Sam. »Die müssen wir herausangeln! Nicht?«

Steinbach erhob sich und holte tief Athem. Er antwortete:

»Sam Barth, hört, was ich Euch sage!«

Seine Stimme klang ernst, und sein Gesicht hatte den Ausdruck kühner, ja verwegener, todesmuthiger Entschlossenheit.

Sam fragte, dies bemerkend:

»Was denn? Doch keine Dummheit!«

»Ich gehe nicht eher hier vom Platze, als bis ich mit diesem Mädchen gesprochen habe!«

»Herr, meine Seele! Seid Ihr überspannt? Uebergeschnappt? Verrückt? Albern? Wahnsinnig? Nicht bei Troste? Ein Rädchen zu wenig oder zu viel im Kopfe? Oder habt Ihr ein Volk von Bienen oder ein ganzes Nest von Ameisen unter dem Schädel, daß Ihr auf den Gedanken kommt, hier in den sicheren Tod zu gehen?«

»Ich habe es gesagt, und ich thue es!«

»Da hat man es! Ich habe es gleich und stets gesagt, daß Ihr kein Westmann seid und nie ein Westmann werdet! Wenn Ihr solche Unvernünftigkeiten begehen wollt, so konntet Ihr getrost daheim in Herlasgrün bleiben und – – –«

»Ach was! Herlasgrün! Geht mir mit Eurem Neste!«

»Nest? Wie? Was? Wo?«

»Ich bin gar nicht aus Herlasgrün!«

»Nicht? Woher denn? Etwa aus einem Dorfe, welches daneben liegt oder dort in der Nähe?«

»Auch nicht. Ich bin gar kein Sachse.«

»Alle Teufel! Was denn? Ein Kossake?«

»Ein Preuße.«

»Ja, das glaube ich! Wenigstens jetzt kommt Ihr mir ganz preußisch vor!«

Er blickte ihn forschend an, als ob er wirklich an seinem Verstande zweifle. Steinbach sah das, zuckte lächelnd die Achseln und meinte:

»Ihr habt mich dumm genannt, aber Ihr seid es selbst, und zwar in hohem Grade! Habt Ihr denn nicht gemerkt, daß ich nur meinen Scherz mit Euch getrieben habe?«

»Scherz? Wie? Das will ich mir verbitten!«

»Daß ich Alles besser wußte als Ihr?«

»Besser als Sam Barth? Das ist stark!«

»Daß mich sogar die »starke Hand« viel höher achtete als Euch, Sir?«

»Als mich? Donnerwetter!«

»Mich sogar zu Eurem Beschützer erklärte?«

»Hole mich der Teufel! Wenn Ihr, Ihr mich beschützen solltet, so wäre ich verloren.«

»Nun, wer befand sich denn bei der »starken Hand«? Wer hat Euch im Lager belauscht und Euch den Zettel geschrieben?«

»Davon könnt Ihr gut sprechen; ich habe Euch Alles ja erst erzählt.«

»Der Fürst der Bleichgesichter.«

»Nun, wo ist er jetzt?«

»Irgendwo. Er wird sich schon blicken lassen, wenn es nöthig ist, und wenn man es gar nicht denkt. Das ist ja so seine Art und Weise, seine Angewohnheit.«

»Na, grad jetzt denkt Ihr es doch nicht!«

»Nein.«

»Und er ist da.«

Sam blickte sich schnell um. Als er keinen Menschen bemerkte, sagte er kopfschüttelnd:

»Wo denn? Ihr müßtet es sein.«

»So ist es auch. Ich bin Tan-ni-kay.«

»Tan-ni-kay! Ihr? Ihr?«

Der Dicke fuhr um einige Schritte zurück, starrte Steinbach an und fuhr dann fort:

»Ihr der Fürst der Bleichgesichter? Das ist lustig!«

»Mag es Euch jetzt lustig erscheinen. In einigen Minuten wird es um so ernsthafter werden. Denkt an unser Zusammentreffen, an mein Pferd; es ist das beste der Prairie; die »starke Hand« hat es mir geschenkt. Denkt daran, wie ich Tim und Jim belehrt habe und dann auch Euch. Denkt ferner daran, daß ich mit nur den beiden Apachen gestern Abend den rothen Burkers mit seiner ganzen Bande gefangen genommen habe. Denkt endlich daran, daß ich in einer selbst für Euch wunderbaren Schnelligkeit und Sicherheit den Lagerplatz dieser Maricopa's entdeckte. Wenn Ihr nun noch zweifelt, so ist Euch nicht zu helfen.«

»Alle neunundneunzigtausend Himmelelementers. Soll ich es denn wirklich glauben?«

»Ja doch!«

»Na, ich möchte wohl! Aber es fehlt mir so Verschiedenes an Euch.«

»Was denn zum Beispiele?«

»Euer berühmtes Gewehr.«

»Das habe ich ja bei mir.«

Er schlug dabei mit der Hand an die Axt, welche im Lederfutteral in seinem Gürtel hing.

»Etwa hier, die Axt?«

»Ja. Es ist Axt und Gewehr.«

»Donnerwetter! Wer hätte Das gedacht!«

»Also fragt nicht erst viel weiter! Ich möchte keine Zeit verlieren. Hier meine Hand und mein Wort darauf, daß ich der Fürst der Bleichgesichter bin!«

Er streckte ihm die Hand entgegen. Sam schlug ein und meinte, indem seine Aeuglein leuchteten und sein ganzes Vollmondgesicht vor heller Freude glänzte:

»Bei Gott, jetzt ist es mir, als ob ich mit Blindheit geschlagen gewesen sei und als ob mir jetzt die Schuppen von den Augen fallen. Ihr habt ganz die Gestalt und das Wesen des Fürsten, wie man ihn mir beschrieben hat. Also topp, topp, ich glaube es! Aber wollt Ihr denn wirklich mit diesem Mädchen sprechen?«

»Ich muß! Ich habe viel von Euch gehört; ich schätze Euch sehr. Ihr seid der Mann, mit dem man so Etwas unternehmen kann. Zwar sollt Ihr Euch nicht mit in das Wagniß stürzen, aber Ihr sollt doch mit teilnehmen, nämlich als Wächter. Ihr bleibt hier verborgen. Kehre ich zurück, ist es gut. Hört Ihr aber sechs Schüsse schnell hintereinander fallen, das ist meine Büchse. Dann bin ich gefangen – todt wohl nicht, denn ich nehme mich in Acht. Ihr reitet dann zurück nach der Mission, um es zu melden. Die »starke Hand« wird dann schon wissen, was zu thun ist.«

»Ich weiß es schon jetzt. Hier soll ich bleiben? Euch allein gehen lassen? Fällt mir gar nicht ein! Da kennt Ihr freilich den dicken Sam Barth schlecht! Er ist nicht der Mann, einen Gefährten in irgend einer Gefahr stecken oder gar umkommen zu lassen. Ich gehe mit!«

»Vielleicht wird durch Eure Begleitung die Gefahr grad vermehrt anstatt verringert.«

»Oho! Haltet Ihr mich für einen Kindskopf?«

»Nein. Fehler werdet Ihr doch wohl nicht machen. Aber ein Einzelner vermag sich jedenfalls leichter anzuschleichen als Zwei.«

»Und wenn Ihr wirklich in Gefahr kommt, so ist es eben sehr gut, wenn Ihr einen Begleiter habt. Nein! Ich habe mich förmlich gesehnt, den ›Fürsten der Bleichgesichter‹ einmal zu treffen. Da nun nicht nur dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, sondern ich sogar einen gefährlichen Streifzug mit Euch unternehme, will ich diese Gunst des Schicksales auch gehörig ausnützen und mich mit Euch ins Wasser stürzen. Ich gebe Euch nicht nur mein Ehren-, sondern sogar mein Savannenwort, daß ich keinen Fehler machen werde. Sam Barth ist als ein guter Westmann bekannt und wird sich doch heut, wo er die Ehre hat, zum ersten Male mit Euch einen Coup auszuführen, nicht etwa blamiren. Das werdet Ihr mir wohl glauben.«

»Ich sage Euch dennoch aufrichtig, daß ich lieber allein gehe und Euch, so zu sagen, als Reserve zurücklasse; aber ich will Euch nicht wehe thun. Ihr könntet denken, daß ich kein Vertrauen zu Euch habe, und das will ich doch vermeiden. Einen Rath muß ich Euch aber trotz allen Wohlwollens, welches ich für Euch empfinde, doch geben. Nämlich den: Achtet niemals einen Mann gering, den Ihr noch nicht genau kennt. Wenn ich einen anderen Character gehabt hätte, so wäre es leicht zu einem Zusammenstoße zwischen uns Beiden gekommen, bei welchem Ihr wohl den Kürzern gezogen hättet. Ihr habt Eure Ausdrücke zwar stets halb scherzhaft gemeint; fünfzig Procent Ernst aber waren dabei, und die hätte Euch jeder Andere übel genommen.«

»Das ist wahr,« gestand Sam aufrichtig. »Ihr habt eben gewußt, wie sehr überlegen Ihr mir seid, und so habt Ihr Euch so großmüthig gegen mich verhalten wie der Löwe gegen das kleine Hündchen, welches man zu ihm in den Käfig steckt. Er frißt es nicht, obgleich es nur eines Schluckes bedarf. Das Kerlchen ist ihm eben zu gering und zu klein. Aber wir versäumen hier unsere beste Zeit – – –!«

»Ja. Solche langen Plaudereien in der Nähe eines solchen Feindes zu wagen, das können eben nur solche Männer, wie wir Zwei sind. Jetzt aber haben wir lange genug gesprochen. Wir wollen nun auch handeln.«

»So macht mir Eure Vorschläge.«

»Die werden nicht sehr complicirter Natur sein. Die Indsmen scheinen gerade hinter der Einbuchtung zu campiren. Wir schlagen also einen Bogen, indem wir dorthin zurückkehren, wo wir die Pferde gelassen haben, und kommen dann von hinten an die Rothen. Aber ich bitte Euch sehr, vermeidet jedes, auch das kleinste Geräusch, und vertilgt jede Spur hinter dem einen Fuße, ehe Ihr den andern vorwärts bewegt. Hat man den Fuß emporgehoben, so fährt man, zurückblickend, mit der Spitze desselben über die Stelle, auf welcher er geruht hat. Kein Zweig, kein Aestchen darf zertreten und zerknickt werden. Dieses unbedeutende Geräusch kann bei dem scharfen Gehör der Indianer zum Verräther werden.«

»Und wenn wir dennoch bemerkt werden, wenn man auch nur Einen von uns sieht, was thun wir da?«

»Mich werden sie nicht sehen; das weiß ich sehr genau.«

»Mich auch nicht.«

»Wollen aber das Schlimmere annehmen. Werden wir Beide bemerkt, so können wir nichts Anderes thun, als schleunigst unsere Pferde aufsuchen, um uns aus dem Staube zu machen. Wird nur Einer gesehen, so entfernt sich nur dieser, aber nicht nach den Pferden zu, weil dann dem Andern der Ritt abgeschnitten wird. Uebrigens bleiben wir wohl zusammen oder wenigstens uns so nahe, daß wir uns auf alle Fälle ein Wort sagen können, wie wir uns im betreffenden Falle verhalten. Kommt jetzt!«

Sie schlichen wieder zurück, an ihren Pferden vorüber und in einem großen Bogen um die Bucht herum. Dabei waren sie sorglich darauf bedacht, alle ihre Spuren auf das Sorgfältigste zu verwischen.

Am Wasser stand zunächst ein nicht sehr breiter Raum von Buschwerk, dann gab es hohen Wald. Dieser bestand ganz ausschließlich aus solchen Bäumen, welche im Westen Deepbranch oder Greatleafbäume genannt werden. Zuweilen heißt man sie auch Straightwoods. Diese drei Ausdrücke bedeuten in der hier angegebenen Reihenfolge Tiefast-, Großblatt- und Geradeholzbäume. Aus diesen Namen läßt sich auch ohne weitere Beschreibung auf den Bau dieser Riesen des Lauburwaldes schließen. Sie sind von bedeutender Höhe und Stärke. Ihre Zweige beginnen bereits zwei Fuß über dem Boden. Die Hauptäste sind oft über mannesstark und stehen schnurgerade im rechten Winkel vom Stamme ab, so daß man leicht auf ihnen wie ein Seiltänzer laufen kann. Die Blätter gleichen beziehentlich der Gestalt denen unserer Wallnußbäume, sind aber bedeutend größer und bilden ein sehr dichtes Laubwerk. Diese Art Bäume stehen zwar niemals sehr nahe bei einander; aber die Aeste erreichen eine sehr ansehnliche Länge; das Astwerk des einen Baumes reicht darum in dasjenige des anderen hinein, und so bildet ein solcher Wald mit seinen verschiedenen Astlagen ein dichtes, grünes, aus vielen Etagen bestehendes Dach, unter welchem man der Niedrigkeit der Aeste wegen zwar nicht gut gehen kann, aber sehr gut Schutz vor Regen und – vor Entdeckung findet.

Ein guter Kletterer oder vielmehr Einer, welcher es versteht, sich gut im Gleichgewicht zu erhalten, kann da oben in den Laubetagen auf den starken Aesten von Baum zu Baum sich balanciren, ohne unten bemerkt zu werden, wenn er nämlich die starken Aeste zu seinem Fortkommen wählt. Die dünneren würden sich unter seiner Last biegen und ihn also verrathen. Freilich muß er sich hüten, einen Zweig zu knicken oder ein anderes Geräusch zu verursachen, sonst ist er, falls sich Indianer unten befinden, verloren.

Steinbach und Sam hatten den Saum der Büsche durchdrungen und wollten nun in den Wald, unter dessen Dach die Rothen zu stecken schienen. Da ließ sich das Schnauben eines Pferdes vernehmen.

»Halt, Master!« flüsterte Steinbach. »Wahrscheinlich haben sie ihre Thiere in der Nähe. Es ist immer besser, zu wissen, wie es mit diesen beschaffen ist. Sehen wir uns also erst diese an. Ich möchte gern wissen, ob sich Wache dabei befindet.«

Sie krochen am Boden hin, in der Richtung weiter, aus welcher das Schnauben gehört worden war. Zwischen dem Buschsaume und dem eigentlichen Walde gab es da eine ziemlich große, mit Gras bewachsene Blöße, auf welcher eine große Anzahl Pferde weideten. Indem die Beiden die Blöße vorsichtig, immer von den Sträuchern gedeckt, umschlichen, zählten sie dreihundert und einige Thiere, welche an den Vorderfüßen gefesselt waren, so daß sie nicht entfliehen konnten.

»Ich sehe keine Wache,« meinte Sam.

»Ich auch nicht. Die Rothen fühlen sich hier vollständig sicher. Sapperment! Seht Ihr dort die beiden Goldfüchse?«

»Ja. Prächtige Thiere. Die werden sicher nicht von gewöhnlichen Indsmen geritten.«

»Nein, gewiß nicht. Ich bin kein Pferdedieb, aber wenn ich Verwendung für diese beiden Pferde hätte, so holte ich sie mir heraus, wenn ich nicht berücksichtigen müßte, daß dadurch unsere Anwesenheit verrathen würde.«

»Machen wir vorwärts, in den Wald hinein!«

Als sie sich zwischen den hohen, starken Stämmen befanden, sehr gut versteckt von den unteren Zweigen, welche fast den Boden berührten, schnoberte Sam mit der Nase rundum und sagte:

»Riecht Ihr nichts, Sir?«

»O doch! Sie haben ein Feuer und braten.«

»Aber was?«

»Fische.«

»Ja. Ihr habt eine ebenso gute Nase wie ich. Fisch hat einen weichlichen, characterlosen Duft; ich mag ihn nicht leiden und ebenso wenig das Fleisch. Es hat keinen Saft und giebt keine Kraft. Aber woher kommt der Geruch? Hier mitten im Blätterwerke täuscht man sich.«

»Dort vom Flusse her.«

»Scheint mir auch so. Dahin müssen wir also.«

»Ja. Hm! Wenn ich wüßte!«

Er richtete dabei den Blick prüfend empor und dann auf die Gestalt des Dicken.

»Was?« fragte dieser.

»Ob Ihr klettern könnt.«

»Wie ein Eichkätzchen.«

»Na! Das ist bei Eurem Körperbau nicht leicht zu glauben.«

»Pshaw! Der Bär ist auch nicht gebaut wie ein Bandwurm und klettert doch ausgezeichnet. Ich versichere Euch, daß Ihr Euch in dieser Beziehung wirklich auf mich verlassen könnt, Sir.«

»Ich halte es nämlich für gerathener, hinaufzusteigen und da oben von Ast zu Ast weiter zu klettern.«

»Ich bin dabei.«

»Aber wenn Ihr stürzt – –!«

»Unsinn! Das zu denken ist gerade so dumm, als wenn Ihr nicht glauben wolltet, daß der Aal schwimmen kann oder der Falke fliegen. Paßt auf!«

Es gab in Manneshöhe einen starken Ast. Sam warf das Gewehr über die Schulter, ergriff denselben und saß im nächsten Augenblicke oben. Eine halbe Manneshöhe weiter empor ragte ein zweiter und dann ein dritter Ast in das Zweigwerk des nächsten Baumes hinein. Ein Schwung und noch einer – Sam saß oben in der zweiten Laubetage, so daß Steinbach ihn gar nicht mehr sehen konnte.

Dieser Letztere nickte befriedigt vor sich hin und saß in zwei Secunden oben bei Sam.

»Na, was meint Ihr dazu?« fragte dieser.

»Gut gemacht, was das Emporkommen betrifft. Aber ob das Vorwärtsklettern auch so gut gelingt, das müßt Ihr erst beweisen.«

»So paßt auf!«

Er wollte vorwärts. Steinbach aber hielt ihn fest und sagte in warnendem Tone:

»Halt! Keine Unvorsichtigkeit! Hier stecken wir hinter dem Stamme. Ehe wir diese Deckung verlassen, müssen wir uns überzeugen, daß wir sicher sind. Es können auch andere Leute auf den Gedanken gekommen sein, hier oben herum zu spazieren.«

»Wie ich die Indsmen kenne, so sind sie nicht sehr große Freunde vom Klettern.«

»Das ist wahr. Zudem wohnen die Maricopa's in den offenen Ebenen am Rio Gila, wo es außer Cactus keine Pflanzen giebt. Viel Uebung im Klettern ist ihnen also nicht zuzutrauen. Aber dennoch müssen wir vorsichtig sein. Wir machen es in der Weise, daß ich stets vorangehe. Am nächsten Stamme angekommen, sehe ich mich genau um. Bemerke ich nichts Verdächtiges, so winke ich, und Ihr kommt nach. Hier sehe ich keinen Menschen, wir können also weiter.«

Er stellte sich aufrecht auf den über mannesstarken Ast und schritt auf demselben vorwärts, bis er einen gleichen Ast des nächsten Baumes erreichte, auf welchem er dann, ebenso gerade aufgerichtet, nach dem Stamme desselben schritt. Hinter diesem kauerte er sich nieder und musterte die Umgebung. Dann gab er den Wink. Sam folgte ihm, und zwar mit einer Gewandtheit und Sicherheit, welche Steinbach vollkommen zufrieden stellte.

Auf diese Weise bewegten sie sich von Baum zu Baum vorwärts. Doch je weiter sie kamen, desto größere Vorsicht wendete Steinbach an, und Sam that desgleichen. Es war wirklich ein Kunststück, welches diese Beiden vollbrachten. Sie verursachten nicht das mindeste Geräusch. Kein Zweiglein, kein Blatt fiel herab. Ihre Bewegungen waren so continuirlich, daß die Aeste sich gar nicht bewegten, obgleich Beide eine ziemliche Schwere besaßen.

Da plötzlich hörte der Wald auf. Es gab da einen Hurricana. So heißen die Stürme, welche schmal aber mit desto größerer Kraft durch die Wälder gehen und auf ganze Flächen die Bäume niederreißen. Eine solche verwüstete Waldfläche heißt dann ebenso Hurricana.

Hier war der Sturm dem Laufe des Flusses gefolgt und hatte an dem einen Ufer desselben weithin die stärksten Bäume entwurzelt und über einander gestürzt. Es war ein vollständig undurchdringliches Chaos entstanden, und am Rande desselben hatten sich die Indianer gelagert.

Von dem hohen Standpunkte der beiden Jäger aus konnten dieselben sehen, daß die Rothen den Hurricana auf der einen Seite umgangen hatten, um an den Fluß zu kommen. Dort saßen Viele von ihnen am Ufer, eine lange Reihe bewegungsloser Gestalten, mit Angeln beschäftigt. Diejenigen, welche bereits Etwas gefangen hatten, waren nach diesseits zurückgekehrt und brieten ihre Beute. Sie machten sich mit den Kriegsbeilen Löcher in den Boden, dann Feuer darüber und legten die Fische, ohne sie vorher auszunehmen, in die glühende Asche.

Eben nahm Einer ein großes Exemplar heraus und biß hinein.

»Pfui Teufel!« kicherte Sam leise. »So einen Fisch mit sämmtlichen Eingeweiden zu fressen, das bringt eben auch nur so ein rother Kerl fertig!«

»Pah! Wir Weißen essen noch andere Dinge.«

»Was denn?«

»Ist nicht Käse verfaulte Milch?«

»Hm! Schmeckt aber fein!«

»Indianische Vogelnester!«

»Kenne ich nicht.«

»Schnecken! Schnepfendreck.«

»Brrrr! Ja es giebt auch unter den Weißen so richtige Schweinigel, welche – – Donnerwetter!«

»Dort ist das Mädchen.«

»Wo?«

»Seht Ihr den starken Baum, da der zweite? Sein Stamm liegt über einem andern. Das giebt ein Schlupfloch, und da hat die Miß gesteckt. Seht, sie tritt hervor.«

»Ah! Ja! Aber sie ist gebunden.«

»Leider! Verdammte Geschichte! Man hat sie an das eine Ende des Lasso festgemacht; das andere Ende aber hat sich dort der Rothe Kerl, welcher an seinem Fischkopfe schnabbert, um den Arm gebunden. Es ist also unmöglich, unbemerkt mit ihr zu sprechen.«

»Vielleicht doch.«

»Wenn Ihr das Leben riskirt, ja.«

»Hm! Das Lasso ist lang, fünfundzwanzig bis dreißig Ellen. Die Miß hat also ziemlich weiten Spielraum. Wenn wir auf den Baum gelangen können, welcher ihr am nächsten steht, und wir ihr einen Wink geben, so – – –«

»So wird sie vor Schreck schreien, und man nimmt uns beim Schopfe.«

»So schnell geht das nicht. Versuchen wir es!«

»So müssen wir eine Strecke zurück. Hier am Rande des Hurricana können wir nicht hinklettern. Da würde man uns bald bemerken.«

Sie kehrten eine kurze Strecke zurück, und es gelang ihnen, Aeste zu finden, welche in die angegebene Richtung führten. Sam blieb auf dem vorletzten Baume zurück; Steinbach aber kletterte, sein Leben allerdings wagend, nach demjenigen, welcher am Rande stand. Seitwärts desselben, etwa zwanzig Ellen entfernt, saß der Indianer am Feuer. Die Gefangene, welche mit ihm zusammengebunden war, stand um Vieles näher. Das Lasso war so lang, daß sie noch näher kommen konnte, bis unter das Gezweig.

Steinbach hätte, um von ihr gehört zu werden, ein ziemlich lautes Zeichen geben müssen. Lieber wagte er ein Anderes. Er stieg einen Ast tiefer herab, legte sich lang auf denselben und kroch so weit nach außen, als es möglich war, ohne daß der Ast sich senkte. Dies hätte ja gefährlich werden können. Jetzt war er höchstens acht Ellen von ihr entfernt.

Er konnte ihr Gesicht ganz deutlich sehen, sehr natürlich bei einer solchen Nähe. Sie besaß allerdings eine gradezu wunderbare Ähnlichkeit mit Tschita, war es aber nicht selbst. Ihr schönes Gesichtchen war bleich, sehr bleich, wohl bleich vor Gram, vor Angst und jedenfalls auch vor körperlicher Anstrengung und Entbehrung. Sie blickte, in traurige Gedanken versunken, zu Boden. Ein schwerer Seufzer nach dem andern hob den schönen, vollen Busen. Steinbach sah, daß sie jünger war als Tschita. Sie stand mit dem Gesicht von dem Indianer abgewendet. Darum glaubte Steinbach, es wagen zu können.

»Pst!« machte er.

Sie hörte es nicht; er hatte natürlich nicht so laut sein dürfen, daß der Indianer es vernehmen konnte.

»Pst!«

Jetzt fuhr sie zusammen und drehte sich nach dem Indianer um. Aber sogleich zuckte es wie eine plötzliche Erkenntniß über ihr Gesicht. Ein Indianer gebraucht niemals das Pst. Daran dachte sie.

Sie hatte sich wieder herumgedreht und lauschte.

»Sennorita!«

Steinbach bediente sich dieses spanischen Wortes, weil sie die Tracht von Sonora trug, wo spanisch gesprochen wird. Sie hob das Köpfchen ein Wenig und blickte nach oben. Es schoß roth und bleich über ihre Wangen.

»Sennorita!« wiederholte Steinbach.

Jetzt hatte sie es deutlich verstanden. Sie wußte auch, wo der Sprecher sich befand. Sie zuckte mit beiden Händen nach dem Herzen; sie wankte; fast hatte es den Anschein, als ob sie umfallen werde. Aber sie kämpfte den freudigen Schreck nieder und besann sich.

Wie um sich ein Sträußchen des flockigen Mooses zu sammeln, bückte sie sich nieder und kam langsam näher, soweit das Lasso reichte. Der Indianer merkte es. Er blickte finster nach ihr her; aber als er sah, daß sie das Moos ausraufte, wendete er sein scharf geschnittenes Gesicht wieder dem Feuer zu. Sie war ihm ja sicher. Sie konnte den Knoten des Lasso, der sich auf ihrem Rücken befand, nicht lösen, und hatte auch kein Messer, das Lasso zu durchschneiden.

Jetzt erhob sie sich aus ihrer gebückten Lage und raunte vor sich hin, Steinbach hörbar, aber ohne daß sie den Kopf nach oben hob:

» Quién habla – wer spricht?«

» Soi tu amigo – ich bin ein Freund von Dir.«

Da hauchte es in ihren schönen, hellen Augen wonnig auf.

» Sennor Carlos?« fragte sie.

» No.«

» O, aymé!«

» Pero soi un hombre blanco – aber ich bin ein Weißer!«

Hatte sie erst einen Ruf des Bedauerns geflüstert, als sie vernahm, daß Steinbach nicht Sennor Carlos war, jedenfalls ein Bekannter von ihr, so sagte sie jetzt:

» Bendito sea Dios – gelobt sei Gott!«

» Soé un aleman – ich bin ein Deutscher.«

Hatte er vielleicht erwartet, daß sie ihm hierauf in deutscher Sprache antworten werde? Wohl schwerlich. Aber dennoch sagte sie deutsch, indem ihr ganzes Gesichtchen vor Wonne leuchtete:

»Mein Gott! Ist es möglich!«

»Sie sprechen Deutsch? Sind Sie eine Deutsche?«

»Von Geburt.«

»Wie heißen Sie?«

»Magdalena Hauser. Man nennt mich Magda.«

»Wo wohnen Sie?^

»Ich weiß es nicht; weit von hier.«

»Sie müssen doch den Namen Ihres Wohnortes kennen!«

»Ich kenne ihn nicht. Es ist ein Quecksilberbergwerk und liegt in einer entsetzlichen Einöde.«

»Haben Sie Verwandte?«

»Vater und Mutter.«

»Was ist Ihr Vater?«

»Er arbeitet unten im Bergwerke und Mutter auch. Sie kommen nie an das Tageslicht.«

Bei diesen Worten flossen ihr sofort die Thränen aus den Augen.

»Um Gottes willen, bücken Sie sich! Der Indianer blickt hierher. Bücken Sie sich!«

Sie that, als ob sie Moos abpflücke. Der Rothe beruhigte sich und drehte sich wieder um.

»Wie kommen Sie unter die Indianer?« erkundigte Steinbach sich weiter.

»Roulin hat mich ihnen übergeben.«

»Wer ist das?«

»Der Besitzer des Quecksilberwerkes.«

»Was sollen Sie bei den Rothen?«

»Mein Gott! Ich soll geopfert werden, verbrannt!«

»Warum?«

»Weil ich nicht Roulins Weib werden will.«

»Ah! So! Wo sollen Sie verbrannt werden?«

»Am Silbersee.«

»Dorthin also wollen die Maricopa's?«

»Ja. Heut Abend wollen sie dort sein. O mein Heiland! Mein Herr und Gott! Wäre ich doch schon todt!«

»Beruhigen Sie sich! Ich werde Sie retten.«

»Können Sie das denn?«

»Ich hoffe es.«

»Was sind Sie?«

»Ich bin Jäger. Es sind Mehrere bei mir, droben am Silbersee. Wir wissen, daß die Maricopa's kommen wollen, und ich bin als Kundschafter hierher gegangen. Ich sah Sie am Wasser und habe mich herbei geschlichen, um womöglich mit Ihnen zu sprechen.«

»O, wie danke ich Ihnen. Gott wird es vergelten.«

»Wie viele Häuptlinge sind da?«

»Nur einer.«

»Wie heißt er?«

»Der eiserne Mund. Er hat seine beiden jungen Söhne mit, welche die Kriegsprobe ablegen sollen.«

»Ah! Ich vermuthe, diese beiden Kerls haben auf zwei Goldfüchsen gesessen?«

»Ja, das sind ihre Pferde.«

»Wo befindet sich der Häuptling?«

»Dort nach rechts. Sie haben ihm eine Hütte gebaut. Roulin ist bei ihm.«

»Ah! Dieser Mann ist anwesend?«

»Ja. Er hat, als ich seine Hand ausschlug, Vater und Mutter in das Bergwerk gesteckt. Das half ihm nichts, und nun soll ich verbrannt werden.«

»Hm! Es ist mir das unerklärlich; aber ich kann nicht lange fragen. Ich werde jedenfalls noch Weiteres erfahren, droben am See. Mein Zweck ist erreicht. Ich habe Ihnen gesagt, daß ich Sie retten werde. Also haben Sie keine Sorge, und vertrauen Sie Gott, dem Herrn. Nur Eins noch: Woher stammen Ihre Eltern?«

»Ich weiß es nicht.«

»Aber Sie müssen mit ihnen doch davon gesprochen haben!«

»Das darf ich nicht.«

»Haben Sie keine Geschwister?«

»Nein.«

»Auch keine gehabt?«

»Auch nicht.«

»Welchen Vornamen hat Ihr Vater?«

»Friedrich.«

»Und wie nennen Sie Ihre Mutter?«

»Ich sage nur Mama zu ihr.«

»Wie aber sagt Ihr Vater zu ihr?«

»Sind Leute dabei, so nennt er sie Anna; sind sie aber allein, so sagt er ›gnädige Frau‹ zu ihr.«

»Hm! Ah! Aber Ihr Vater muß doch Etwas sein? Er muß doch gearbeitet haben?«

»Er ist nichts; er hat nicht gearbeitet; jetzt nur arbeitet er, im Bergwerke. Mein Gott, er wird bald sterben und Mutter auch!«

Ihre Thränen begannen von Neuem zu fließen. Der Indianer wendete den Kopf zu ihr. Er sah sie in der auffälligen Haltung stehen und erhob sich langsam. Er schien Verdacht zu fassen.

»Um Gotteswillen!« flüsterte Steinbach. »Er kommt! Gehen Sie hin! Wir sehen uns wieder! Gott sei mit Ihnen!«

Sie war geistesgegenwärtig genug, seinem Rathe sofort zu gehorchen. Wie in trübe Gedanken versunken, ging sie nach dem umgestürzten Baume zurück, unter welchem sie vorher gesessen hatte, und setzte sich dort wieder nieder. Der Indsman blickte ihr scharf nach, trat näher und betrachtete den Boden, wo sie Moos gepflückt hatte. Sodann erhob er den Blick nach oben, in die Zweige. Steinbach lag im höchsten Falle fünf Ellen über ihm. Es war ein böser Moment, aber er ging glücklich vorüber. Der Rothe kehrte an sein Feuer zurück.

Steinbach kroch rückwärts bis zu dem Stamme und erhob sich dort. Er konnte das Mädchen sehen. Sie blickte auch empor, doch war es ihr unmöglich, ihn zu erkennen. Es war ihm so weh um das Herz. Eine zweite Tschita, fast noch schöner und herrlicher, schien sie doch geistig völlig entwickelt zu sein. Sie wußte von nichts, von gar nichts, nicht was ihr Vater war, und nicht, wie ihr Wohnsitz hieß. Aber Etwas war höchst auffällig: daß ihr Vater ihre Mutter ›gnädige Frau‹ nannte, wenn sie unbeobachtet waren. Das gab zu denken. Dahinter mußte irgend ein Geheimniß stecken. Und dazu diese wunderbare Ähnlichkeit mit Tschita, mit den Familienzügen der Adlerhorst!

Diese Gedanken drängten sich Steinbach in aller Schnelligkeit auf, doch hatte er keine Zeit, ihnen nachzuhängen, da es nun galt, sich ebenso glücklich wieder zurückzuziehen, wie sie sich herbei geschlichen hatten. Er fand Sam hinter dem Stamme des zweiten Baumes auf dem Aste zusammengekauert. Der Dicke sagte:

»Die Situation war gar nicht so übel. Der Rothe witterte Unrath. Wie gut, daß das Laub so dicht ist und daß die Blätter so schief sitzen, daß man zwar von oben hinab, nicht aber von unten herauf durch das Laub blicken kann! Habt Ihr Wichtiges erfahren?«

»Darüber bin ich noch im Unklaren. Eins hat mich überrascht: Sie ist eine Deutsche.«

»Sapperment! Das ist doch wunderbar! Abermals deutsch! Wir haben da die doppelte Verpflichtung, sie heraus zu angeln. Meint Ihr nicht?«

»Ja. Als ich sie so unter mir stehen sah, kam mir für einen Augenblick der Gedanke, sie sofort zu entführen – – –«

»Das wäre Tollheit gewesen!«

»Nicht Tollheit grad, aber unendlich verwegen. Ich habe aber noch Gefährlicheres vollbracht. Ich hätte sicher zugegriffen; aber sie war ja mit dem Rothen zusammengebunden. Sie wird also noch bis heut Abend gefangen bleiben müssen. Jetzt haben wir nicht Zeit zu einem langen Diskours. Kommt, Master!«

»Wohin? Gleich fort? Wollen wir nicht noch weiter suchen!«

»Allerdings noch ein klein Wenig nur. Ich möchte einmal den Häuptling sehen. Er steckt da unten in der Hütte.«

»Wie heißt er?«

»Der ›eiserne Mund‹«

»Tausend Donner! Von dem habe ich gehört. Er ist ein berüchtigter Kerl, grausam, falsch und treulos sowohl gegen Weiße wie auch gegen Rothe, und ein Dieb, wie es keinen zweiten geben soll. Ich freue mich königlich darauf ihm eine Ladung auf den rothen Pelz zu brennen.«

»Wenn es möglich ist, machen wir diese Sache ganz ohne Blutvergießen ab.«

»Das wäre jammerschade. Solches Ungeziefer muß man ausrotten, Sir!«

»Sie sind auch Menschen!«

»Na, meinetwegen! Ich weiß freilich nicht, wie Ihr es anfangen wollt, ohne Kampf zu Eurem Ziele zu kommen.«

»List ist oft besser als Gewalt. Ihr wißt das ebenso gut wie ich, denn Ihr seid ja grad als ein sehr durchtriebener Schlaukopf bekannt.«

»Bin ich das? Hm! Freut mich, Sir!«

»Ja, das seid Ihr. Darum freue ich mich. Euch bei mir zu haben. Euer Rath kann uns von großem Nutzen sein. Also kommt jetzt da links hinüber. Vielleicht gelingt es uns, den ›eisernen Mund‹ von Angesicht zu sehen.«

Sie bewegten sich in der bereits beschriebenen Art und Weise nach der angegebenen Richtung hin. Da sie sich dabei in unmittelbarer Nähe der Indianer befanden, mußten sie ihre Vorsicht jetzt nicht nur verdoppeln, sondern verzehnfachen. Sie schritten nicht mehr stehend über den Aesten hin, sondern sie gingen auf Händen und Füßen, grad wie die Affen, auf denselben fort. Der dicke Sam entwickelte dabei eine Gewandtheit, welche man ihm bei seiner Leibesbeschaffenheit gar nicht zugetraut hätte.

Da, bereits nach kurzer Zeit, hörten sie Stimmen, denen sie sich näherten. Zwei Männer sprachen in jenem Gemisch von Spanisch und Indianisch, dessen sich die Weißen am Rio Gila bedienen, wenn sie mit den Rothen sprechen.

Bald hielten die beiden Jäger oben auf dem Baume, unter welchem das Gespräch geführt wurde. Sie konnten die Sprechenden zwar nicht sehen, aber es war ihnen möglich, ein jedes Wort zu verstehen. Dicht am Stamme auf je einem Aste niedergekauert, lauschten sie.

»Welchen Plan aber hat der ›eiserne Mund‹ entworfen?« fragte Einer, der seiner Aussprache nach nicht ein Indianer, sondern ein Weißer war. »Wäre es nicht gerathen, List anzuwenden?«

»Welche List meint mein weißer Bruder Sonataka?«

Der dies sagte, war der Häuptling selbst. Er nannte den Andern Sonataka; das heißt so viel wie ›silberner Mann.‹ Der Betreffende war also höchstwahrscheinlich jener Roulin, Besitzer des Quecksilberbergwerkes, von welchem Magda gesprochen hatte. Er wurde, da er Quecksilber grub, von den Indianern der ›silberne Mann‹ genannt. Auf die letzte Frage des Häuptlings antwortete er:

»Wir sollen voranreiten und sagen, daß wir den Gräbern der Häuptlinge unsere Verehrung bringen wollen.«

»Mögen sie sitzen im finstersten Winkel der ewigen Jagdgründe! Es sind lauter verdammte Apachen und Comanchen!«

»Wir sagen ja nur so! Man würde uns als Gäste in der Mission aufnehmen. Des Nachts kämen unsere Leute, und wir öffneten ihnen Thor und Thüren.«

»Das geht nicht.«

»Warum nicht? Es ist ja sehr leicht.«

»Es ist nicht leicht; es ist sogar sehr gefährlich. Man kennt den ›eisernen Mund‹ und man würde uns sogleich gefangen nehmen. Ich käme an den Marterpfahl zu Ehren der Gräber der Häuptlinge. Nein, dieser Plan taugt nichts, gar nichts.«

»So sage einen andern!«

»Was ich thun werde, das weiß ich längst. Es wohnen wenig Leute in der Mission, und ihre Beschützer, die Apachen, sind auf der Jagd entfernt. Wir zählen zehn mal drei mal wieder zehn. Wir werden des Nachts das Thal des Silbersees erreichen und die Mission umzingeln. Die Bewohner ahnen nichts. Sie werden überrascht und von uns niedergemacht, ehe es ihnen einfallen kann, sich zu vertheidigen. Wir werden sie dann am Marterpfahle verbrennen, wie sie uns verbrennen würden.«

»Und die Schätze, welche sich dort befinden?«

»Sie sind Dein, wie wir besprochen haben. Du wirst sie aber erst dann bekommen, wenn Du uns das Pulver und Blei dafür gegeben hast, wie zwischen uns ausgemacht worden ist.«

»Aber wenn wir das Gold und Silber nicht finden?«

»Wir werden die ›Taube des Urwaldes‹ so lange peinigen, bis sie uns den Ort sagt.«

»Und sie dann tödten?«

»Ob ich sie tödten werde, weiß ich noch nicht,« klang die Stimme des Häuptlings unwirsch. »Ich bin der Anführer der Maricopas, und thue was ich will!«

»Du vergissest, daß ich nicht Dein Untergebener bin!«

»Und Du vergissest, daß ein Häuptling niemals sagt, wie er mit dem Feinde kämpfen werde. Ich rathe Dir, Dein Mahl zu halten und dann zu schlafen, damit Du heut in der Nacht nicht ermüdest.«

Man hörte einen nicht ganz unterdrückten Fluch, und dann entfernte sich der ›silberne Mann‹. Die Lauscher blickten durch das Blätterdach. Als er aus dem Schutze des Baumes getreten war, konnten sie ihn sehen. Er war nicht alt und mochte wenig über dreißig Jahre zählen. Sein Gesicht war nur für wenige Augenblicke zu sehen.

»Wer ist denn dieser Ehrenmann?«

Steinbach sagte ihm, was er von Magda erfahren hatte.

»Hm! Schätze rauben, Menschen tödten und ein armes, weißes Mädchen verbrennen, weil es ihn nicht leiden kann! Das ist allerliebst. Dem Kerl wollen wir einmal das Vaterunser beten lernen, daß es ihm beim Amen angst und bange wird. Was nun? Der Häuptling scheint noch unten zu sitzen.«

»Jedenfalls. Ich werde mich einen Ast tiefer hinablassen, um ihn einmal anzusehen.«

»Wenn er Euch aber bemerkt!«

»Das geschieht hoffentlich nicht! Wartet hier!«

»Fällt mir nicht ein! Ich will mir den rothen Kerl doch auch einmal betrachten.«

Sie schwangen sich also eine Astetage tiefer hinab. Da sahen sie, daß aus Buschwerk für den Häuptling eine kleine Hütte errichtet worden war. In ihrem Dache steckte eine Lanze, an welcher ein Scalp hing. Er saß vor dem Eingange und hatte zwei kleine Farbentöpfe vor sich stehen, in welche er abwechselnd den Pinsel tauchte, um sich das Gesicht zu bemalen.

»Gelb und schwarz,« sagte Sam flüsternd. »Das sind die Kriegsfarben. Der Kerl meint es also sehr ernst und wird keinen Pardon geben. Wer kommt da?«

Es kamen längst des Hurricana zwei junge Indianer herbei, denen man es ansah, daß sie Brüder waren. Sie waren vielleicht siebzehn und achtzehn Jahre alt. Als sie ihren Vater bei seiner Beschäftigung sahen, blieben sie in ehrfurchtsvoller Entfernung stehen. Das Bemalen mit den Kriegsfarben ist nämlich stets eine heilige Handlung und darf nicht gestört werden.

Da sie nicht fremd, sondern seine Söhne waren, winkte er sie endlich herbei.

»Was wollen die »beiden Finger« hier?« fragte er.

Der Aeltere antwortete:

»Der »rechte Finger« und der »linke Finger« kommen zu ihrem Vater, dem Häuptling, um ihm eine Bitte zu sagen.«

»Sagt sie!«

»Warum sollen wir hier sitzen unter den Bäumen, wenn wir uns auf dem Kriegspfade befinden? Sind nicht unsere Pferde frisch und muthig? Wir kennen das Ziel des Zuges. Wir wollen Krieger werden. Wir stehen im Begriff, unsere Proben abzulegen. Die Jünglinge, welche sich einen Namen verdienen wollen, werden stets als Kundschafter ausgesandt. Warum sendet unser Vater, der »eiserne Mund«, keine Kundschafter aus? Warum gönnt er uns nicht den Ruhm, mit den Scalps zweier Feinde zurückkehren zu können.«

Diese beiden Indsmen hatten noch keine Namen; sie wurden einstweilen »rechter und linker Finger« genannt. Den Namen, welchen er für das ganze Leben trägt, bekommt der Indianer erst dann, wenn er seine Probe bestanden hat. Der alte Häuptling ließ ein wohlgefälliges Grinsen sehen, welches sich auf seinem halbbemalten Gesicht scheußlich ausnahm. Er fühlte sich von der Unternehmungslust seiner Sprößlinge sehr befriedigt, antwortete aber:

»Wollen die zwei Fliegen dem Adler Befehle geben? Was versteht Ihr von dem Kriege, welchen wir jetzt führen? Wozu bedarf ich der Botschafter? Ich kenne den Ort genau, an welchen wir gelangen werden. Durch Botschafter würden wir uns verrathen. Die »beiden Finger« werden beim nächsten Morgengrauen Gelegenheit finden, sich die Scalps der Weißen zu holen. Sie sollen die Ersten sein, welche in das Gebäude eindringen.«

»Wir sind ihrer so viele und der Bleichgesichter sind so wenige. Die »zwei Finger« werden keine Scalps bekommen, wenn sie warten. Sie werden voranreiten.«

»Ihr bleibt hier!« gebot er.

»Der »eiserne Mund« ist streng mit seinen Söhnen. Wir haben hier unsere Messer, und wir haben Köcher, Pfeile und Bogen. Sollen wir damit nichts schießen als Nisch-yuknovan?«

Dieses letztere Wort bedeutet Schmetterlinge. Der Falter ist wegen seines unregelmäßigen Zickzackfluges außerordentlich schwer zu schießen. Darum üben sich die Indianerknaben mit ihren kleinen Pfeilen auf dieser Jagd. Später aber, wenn sie mannbar geworden sind, schämen sie sich ihrer.

»Schießt so lange Nisch-yuknovan, bis Ihr gelernt habt, dem Häuptling zu gehorchen!«

Sie blickten einander fragend an, wendeten sich dann rasch ab, um sich in den Wald zu entfernen. Es war ihren trotzigen Mienen anzusehen, daß sie gewillt waren, ihm nicht zu gehörten, sondern irgend Etwas zu thun, was ihnen Ruhm und Ehre brachte.

Der Alte dachte das gewiß. Er brummte wohlgefällig vor sich hin. Die beiden Lauscher verstanden das eine Wort »Okameka,« welches so viel wie »junge Löwen« bedeutet.

»Die begehen irgend eine Dummheit!« flüsterte Sam.

»Das werden wir sehr klug benutzen. Folgt mir! Aber etwas langsamer als ich, und macht Euer Lasso los, Master Barth.«

»Warum?«

»Werdet es sogleich sehen.«

Steinbach eilte mit wahrhaft unbegreiflicher Leichtigkeit von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, in der Richtung, in welcher die beiden jungen Indsmen gegangen waren. Sam folgte, so schnell er konnte.

Der Erstere erreichte die beiden Rothen. Er befand sich oben im Gezweig; sie schritten langsam neben einander vorwärts. Er legte sich auf den Ast und hielt den Kopf unter die Zweige hinab, um Umschau zu halten. Kein Mensch war in der Nahe.

Schnell schwang er sich hinab. Ein leiser Sprung, und er befand sich hart hinter den Beiden. Seine Arme ausstreckend, ergriff er hüben den Einen und drüben den Anderen beim Halse, natürlich von hinten, und drückte seine Finger fest zusammen. Sie verloren den Athem und die Besinnung. Sie hatten nicht den geringsten Laut ausgestoßen.

»Donnerwetter, Sir!« klang es gedämpft von oben herab. »Ich dachte mir so Etwas! Sieht es denn Niemand?«

»Jetzt nicht, aber es kann in jedem Augenblicke Einer kommen. Schnell, nehmt Einen hinauf!«

Er hob den einen der Gefangenen empor, und Sam zog diesen zu sich hinan.

»Und diesen nun. Ich komme nach.«

Sam stand oben auf dem ersten Aste, an den Stamm gelehnt, und hielt die beiden Indianer fest. Steinbach schwang sich zu ihm empor, band sie mit Sams Lasso zusammen, stieg dann einen Ast höher und zog sie da hinauf. Sam folgte. Sie konnten unten nicht mehr bemerkt werden.

»Ein Geniestreich! Ein Geniestreich!« kicherte Sam.

»Hoffentlich leben sie noch! Es wäre jammerschade, wenn Ihr den süßen Kinderchens wehe gethan hättet!«

»Sie sind nicht todt. Sie sollen mir dazu dienen, die Geschichte ohne Blutvergießen zu beendigen.«

»Ah! Als Repressalien oder Geißeln?«

»Ja. Jetzt nun zu den Pferden!«

»Unsinn! Wir haben ja die unserigen. Die tragen diese beiden Puppen auch noch mit.«

»Nein. Wir nehmen die Goldfüchse. Der alte Häuptling muß denken, daß sie aus Verlangen, sich auszuzeichnen, dem Stamme als Kundschafter vorangeritten sind.«

»Hm! Nicht übel! Auf diese Weise bekommen wir auch die Goldfüchse. Und Euch habe ich für dumm gehalten, Sir! Ich habe geglaubt, daß Ihr ein Herlasgrüner seid! Das ist der größte Schwabenstreich, den ich begangen habe.«

»Macht ihn heut wieder gut! Vorwärts!«

»Könnt Ihr denn alle Beide tragen?«

»Natürlich! Kommt nur!«

Er balancirte voran, die zwei zusammengebundenen Gefangenen in den Armen. Es war das höchst schwierig, sogar gefährlich; bei diesem riesenstarken und so außerordentlich gewandten Manne aber sah es aus, als ob er nur so spiele.

So gelangten sie schnell an den Rand des Waldes, da wo derselbe an den Weideplatz stieß. Dort mußte Sam sich von Ast zu Ast zur Erde niederschwingen. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß Niemand zugegen sei, ließ ihm Steinbach die Gefangenen am Lasso herab und folgte dann selbst nach.

»Jetzt zunächst Knebel in den Mund,« sagte er.

»Von was sie machen?«

»Von Gras. Wir haben nichts Anderes. Wenn wir es fest zusammenballen, wird es wohl dazu zu verwenden sein. Schnell, Master Barth.«

Nachdem den Gefangenen diese Knebels in den Mund geschoben worden waren, so daß sie beim Erwachen nicht zu sprechen oder gar nach Hilfe zu rufen vermochten, wurden sie zu der Stelle getragen, an welcher sich ihre beiden Goldfüchse befanden. Diese waren gesattelt, ein Umstand, welcher den beiden Jägern sehr zu statten kam. Die beiden dreißig Ellen langen Lasso's reichten mehr als zu, die Jünglinge auf den Pferden fest zu binden. Ihre Füße wurden unter dem Bauche des Pferdes weg von den Riemen festgehalten.

Während dies geschah, wachten sie auf. Ihre Gesichter zeugten von der Größe ihres Schreckes. Sie konnten nichts thun, als eine Art Röcheln auszustoßen, und waren gezwungen, sich widerstandslos in ihr Schicksal zu ergeben.

Die beiden Weißen hatten die Pfeile der Rothen mitgenommen. Wären diese liegen geblieben, so hätten sie als Verräther dienen können.

»Jetzt werde ich diese Pferde eine Strecke flußaufwärts führen,« sagte Steinbach. »Ihr geht zu den unserigen, reitet sie in das Wasser und schwimmt in derselben Richtung aufwärts, damit man keine Spuren findet.«

Das geschah. Als Steinbach den Fluß erreichte, hatte er nicht lange zu warten, so kam der Dicke herbei.

»Ihr habt doch die Spuren im Gebüsch verwischt?«

»Meint Ihr wirklich, daß ich so dumm bin, und dieses nicht gethan? Ich will den Indsmen sehen, welcher auf den Gedanken kommt, daß die Herren Maricopa's so hohen und excellenten Besuch gehabt haben.«

»Schön! Man wird die Spuren dieser beiden Pferde sehen und ihnen ein Stückchen folgen. Auf eine Fährte von vier Pferden darf man da nicht stoßen, sonst sind wir verrathen. Wir trennen uns also jetzt. Ihr nehmt einen Gefangenen und setzt über den Fluß. Ich nehme den anderen, schwimme noch eine Strecke hinauf, reite im Uferwasser weiter, bis es mir genügend erscheint, setze dann auch über und reite einen Bogen, um unsere beiden Fährten so weit wie möglich aus einander zu bringen.«

»Wo treffen wir uns?«

»Am letzten Vorberge, an welchem wir früh vorüber gekommen sind. Könnt Ihr Euch besinnen, daß am Fuße desselben das ausgetrocknete Bett eines Baches zu sehen war?«

»Sehr genau, Sir.«

»Dort treffen wir zusammen. Wer zuerst dort ankommt, der wartet.«

»Das werde ich sein, da Ihr einen Bogen reitet.«

»Wollen sehen. Ihr wollt noch immer nicht glauben, daß mein Rapphengst Etwas werth ist.«

»Hm! Sollte mich wundern, wenn ich später käme als Ihr. Aber erlaubt vorher, Sir! Ich meine nämlich gerade so wie Ihr, daß die Rothen hier diese beiden Waisenknaben vermissen und nach ihnen suchen werden. Sie finden, daß die Goldfüchse fehlen, und folgen ihren Spuren. Hier gehen die zwei Thiere in das Wasser; am jenseitigen Ufer aber steigt nur ein Goldfuchs nebst meinem Braunen heraus. Wenn sie das nun bemerken? Wenn sie nun sehen, daß eins der Pferde umgewechselt worden ist!«

»Das werden sie nicht, denn die Goldfüchse sind auch beschlagen, was mich sehr wundert. Ich vermuthe daher, daß sie gestohlen worden sind. Bei den Maricopa's soll es keine Schmiede geben. Euer Brauner wird keine andere Spur machen als das Indianerpferd. Uebrigens könnt Ihr Euch darauf verlassen, daß die Indsmen gar kein Mißtrauen haben werden. Sie werden sich die Spuren nur flüchtig ansehen und dabei erkennen, daß die »zwei Finger« auf ihren Pferden das Lager verlassen haben, über den Fluß gesetzt sind und höchst wahrscheinlich die Absicht verfolgt haben, nach dem Silbersee voranzureiten, um sich als Kundschafter ihre Rittersporen zu verdienen. Das ist eigentlich eine Unbotmäßigkeit, die aber von jungen Leuten, welche sich sehnen, den Namen eines Kriegers zu erlangen, sehr oft begangen wird. Es kann das freilich zu irgend einer Unzuträglichkeit führen, und darum wird der alte »eiserne Mund« ein Wenig ungehalten auf seine »beiden Finger« sein; im Stillen aber wird er sich doch über ihren Muth und Unternehmungsgeist freuen. Keinesfalls jedoch wird er auf den Gedanken kommen, daß sie inmitten des Lagers gefangen genommen, aus demselben entführt und dann in aller Gemächlichkeit nach dem Silbersee gebracht worden sind.«

»Hm, ja! Das leuchtet allerdings ein! Der Alte sagte zu ihnen, daß sie die Ersten sein sollten, die Mission zu betreten. Wir thun ihm den Gefallen, sein Wort in Erfüllung gehen zu lassen, und zwar viel schneller, als er es für möglich gehalten hat. Er wird es uns höchst wahrscheinlich Dank wissen! Das ist ein Streich, Sir, den uns nicht so leicht Einer nachmachen wird. Man wird lange Zeit von dem Fürsten der Bleichgesichter und dem dicken Sam erzählen und über das Schnippchen lachen, welches wir den Rothen heute geschlagen haben. Na, bringt mir den einen Monsieur herein! Holen darf ich ihn mir doch nicht, sonst findet man die Spuren dreier Pferde am Ufer.«

Steinbach folgte dieser Aufforderung. Er führte beide Indianerpferde in das Wasser, gab das eine dem dicken Jäger und schwang sich, das andere am Leitzügel behaltend, auf sein eigenes Pferd. So befanden sich nun alle Vier im Flusse, während an dieser Stelle nur die Spuren zweier Thiere in denselben führten.

»So, Master!« meinte Sam. »Jetzt sind wir in Ordnung, und der Ritt kann beginnen. Wir werden uns am angegebenen Orte wiederfinden. Gehabt Euch wohl!«

Er lenkte um und trieb die beiden Pferde dem jenseitigen Ufer entgegen, welches er ganz wohlbehalten erreichte, um dann im Galopp in der ihm vorgeschriebenen Richtung davonzureiten.

Steinbach hingegen suchte mit seinen beiden Pferden das tiefere Wasser und schwamm da eine ziemliche Strecke stromaufwärts, ehe er sich dem Ufer, und zwar natürlich dem jenseitigen, näherte. Dort war der Fluß seichter, und er ritt nun längs des Ufers im Wasser weiter, bis er von der Stelle aus, an welcher er sich von Sam getrennt hatte, ungefähr eine halbe Wegsstunde zurückgelegt hatte.

Bis hierher, hoffte er, würden die Maricopa's nicht kommen, und darum lenkte er aus dem Wasser heraus an das Ufer. Dieses Letztere machte hier eine scharfe Krümmung, so daß er mit dem Blicke dem Flusse nicht weiter aufwärts zu folgen vermochte.

Er wollte nun weiter reiten, landeinwärts, der Gegend von Silber-City zu, um wo möglich trotz des Umwegs, welchen er zu machen hatte, noch vor dem Dicken am Orte des Stelldicheins einzutreffen. Aber sein Pferd weigerte sich, fortzugehen. Es wendete den Kopf stromaufwärts, spielte in höchst verdächtiger Weise mit den Ohren und schnaubte leise, zum Zeichen, daß in der angegebenen Richtung irgend Etwas nicht in Ordnung sei. Er kannte sein Pferd zu gut, als daß er diese Warnung hätte unberücksichtigt lassen mögen. Darum führte er die beiden Pferde nach einem Baume, wo sie von einem nebenan stehenden Gebüsch verdeckt wurden, band sie an den Stamm desselben und stieg ab. Nachdem er sich überzeugt hatte, daß die Fesseln des jungen Indianers sich noch in Ordnung befanden, so daß dieser sich nicht zu befreien vermochte, legte er sich auf den Boden nieder und kroch längs des Ufers hin, dem Strome entgegen.

Er wußte, daß sein vortreffliches Pferd ohne genügenden Grund kein Warnungszeichen gebe, und wollte nun sehen, worin dieser Grund bestand.

Nur wenige Schritte weit war er gekommen, so weit, daß er mit dem Auge der vorhin angegebenen Krümmung des Flusses zu folgen vermochte, als er den Gegenstand erblickte, den er suchte: Ein Reiter kam den Fluß herabgeschwommen.

Das Pferd desselben schien ein vortreffliches Thier zu sein. Es schwamm außerordentlich schnell und doch so ruhig und leicht, wie es schien ganz ohne alle Anstrengung. Das Gesicht des Reiters war noch nicht zu erkennen. Er trug einen sehr breitrandigen Sombrero. Seine Kleidung war aus Büffelleder gefertigt und hatte den Schnitt, welchen man bei den mexikanischen Rinderhirten zu finden pflegt. Der Mann hatte die hohen Stiefeln, an welchen Paar gewaltige Sporen befestigt waren, ausgezogen, um sie nicht naß werden zu lassen, und sie sich zusammengebunden über den Nacken gehängt. Mit der Rechten das Pferd lenkend, trug er mit der Linken die Büchse, deren Schaft mit silbernen Nägeln beschlagen war, welche im Sonnenlichte glänzten. Als er bei der Schnelligkeit, mit welcher sein Pferd schwamm, jetzt näher kam, wurden auch seine Züge deutlicher. Er konnte nicht viel über drei- oder vierundzwanzig Jahre alt sein. Sein nordisch weißes Gesicht war außergewöhnlich hübsch zu nennen. Der kleine Schnurrbart, welchen er trug, machte es pikant. Seine dunklen, scharfen Augen hielt er suchend auf das linke Flußufer gerichtet. Am rechten aber befand sich Steinbach.

Dieser vermochte sich die Anwesenheit dieses jungen Mannes nicht zu erklären. Er ließ ihn so weit heran kommen, daß er ihn anrufen konnte, ohne die Stimme sehr laut erheben zu müssen. Dann richtete er sich aus seiner liegenden Stellung auf.

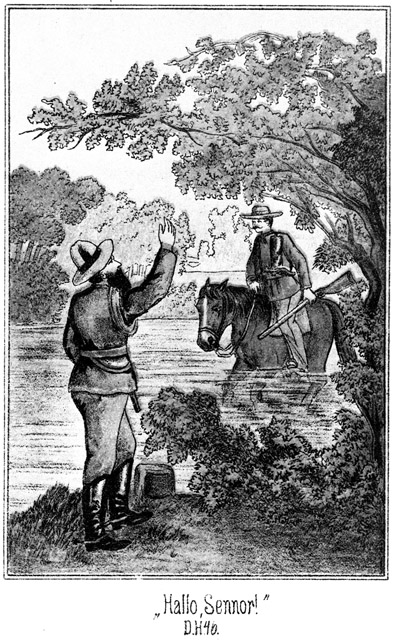

»Hallo, Sennor! Wollt Ihr nicht ein Wenig näher kommen?« redete er ihn an.

Der Fremde fuhr erschrocken zusammen. Doch schien er eine sein Alter übersteigende Geistesgegenwart zu besitzen, denn zugleich mit seinem Blicke richtete er auch den Lauf seines Gewehres auf Steinbach.

»Macht keine Dummheit, Sennor!« sagte dieser. »Ich bin kein Feind von Euch, Euer Schuß würde mich übrigens nicht treffen, Euch aber Denjenigen verrathen, die es nicht so gut mit Euch meinen wie ich.«

»Caramba, ein Weißer!« antwortete der Andere. »Das ist etwas Anderes. Ich werde also hinüber zu Euch kommen, Sennor.«

Er ließ das Gewehr sinken und lenkte sein Pferd zu Steinbach herüber.

»Wer seid Ihr?« fragte er, als er das Ufer erreicht hatte. Doch blieb er vorsichtig im Wasser halten und ließ seinen Blick scharf herumschweifen, ob sich vielleicht etwas Verdächtiges sehen lasse.

»Ich bin ein ehrlicher Prairiejäger. Ihr braucht kein Mißtrauen zu haben.«

»Hm! Euer Gesicht gefällt mir freilich. Aber der Teufel traut zuweilen seiner eigenen Großmutter nicht, und wie man sagt, soll er alle Ursache dazu haben. Seid Ihr allein?«

»In diesem Augenblicke, ja.«

»Grad das befremdet mich.«

»Warum?«

»Weil ein erfahrener Jäger, wie Ihr sein wollt, nicht allein in eine so gefährliche Gegend geht.«

»Ah so! Seid Ihr allein?«

»Nun, das könnte mich doch auch befremden. Ich will aber Eurem jungen, ehrlichen Gesichte trauen. Darf ich vielleicht Euern Namen erfahren?«

»Warum nicht! Ich heiße Carlos Cuartano.«

»Carlos – Carlos – hm! Dieser Vorname wurde mir vor ganz kurzer Zeit genannt. Es wäre freilich mehr als eigenthümlich, wenn ich richtig vermuthete; aber hier und in der Welt ist ja Alles möglich. Ist Euch vielleicht ein anderer Vorname bekannt, ein Mädchenname – – – Magda meine ich?«

Der junge Mann richtete sich schnell in den Steigbügeln empor und antwortete überrascht:

» Valgame Dios! Magda! Habt Ihr sie etwa gesehen, Sennor?«

»Ja.«

»Himmel! Ist's wahr?«

»Nicht nur gesehen, sondern sogar gesprochen.«

»Das ist unmöglich!«

»Warum?«

»Weil sie von diesen verdammten Indianos bewacht wird.«

»Pah! Ich habe mich dennoch zu ihr geschlichen.«

»Wann?«

»Vor nicht viel mehr als einer Stunde.«

»Also am hellen, lichten Tage?«

»Ja.«

Der Andere zog die Brauen zusammen, fixirte Steinbach mit finsterem Blicke und meinte:

»Sennor, ich bin zwar noch jung, habe aber keineswegs die Gewohnheit, mich an der Nase fassen zu lassen.«

»Das ist auch nicht meine Absicht. Ich sage Euch nichts als die reine Wahrheit.«

»Dann werde der Teufel klug aus Euch. Euer Gesicht ist dasjenige eines ehrlichen Mannes; aber Das, was Ihr mir sagt, klingt so unglaublich, daß ich an der Wahrheit zweifele. Ich bin kein Kind und habe bereits Vieles erfahren und Vieles gewagt und durchgemacht; doch daß sich Einer am hellen Tage inmitten einer Indianerbande schleicht, um die Gefangene derselben zu sehen und zu sprechen, das ist verwegen.«

»Und dennoch ist es wahr. Wenn Ihr Euch aus dem Wasser herausbemühen wollt, will ich Euch erzählen, wie es zugegangen ist.«

»Danke, Sennor! Es wird besser sein, wenn ich es gar nicht erfahre. Wer so wenig Zeit hat wie ich, der darf die kostbaren Minuten nicht vergeuden, um ein Märchen anzuhören.«

»Ganz wie Ihr wollt. Ich vermuthe, daß Ihr es so eilig habt, weil Ihr die Maricopa's sucht?«

»Das ist allerdings der Fall.«

»Nun, so schwimmt in Gottes Namen weiter; so werdet Ihr sie in einer Viertelstunde finden, sie Euch aber auch. Adios, Sennor!«

Er wendete sich um und that, als ob er fortgehen wolle. Das lag aber nicht in der Absicht des jungen Mannes. Dieser hatte bisher mit seinem Mißtrauen gekämpft. Er besiegte es und bethätigte dies durch die Bitte:

»Halt, Sennor! Es wird doch besser sein, wenn ich Euch anhöre. Vorher aber sagt mir Euern Namen, da Ihr auch den meinigen gehört habt.«

Steinbach hemmte seinen Schritt und antwortete:

»Gern. Ich heiße Steinbach.«

»Wie? Steinbach? Das ist ja ein germanischer Name!«

»Allerdings. Ich bin ein Deutscher.«

»Ein Deutscher! Hurrah! Das ist prächtig!«

Er gab seinem Pferde Schenkeldruck, daß es in einem riesigen Satze aus dem Wasser aus das Ufer sprang, so daß er beinahe Steinbach umgeritten hätte.

»Vorsicht, Vorsicht!« lachte dieser. »Wollt Ihr mich etwa caput reiten, Sennor!«

»Ach was Sennor! Laßt dieses spanische Wort bei Seite! Ich bin auch ein Deutscher.«

»Ihr? Aber Ihr heißet ja Cuartano!«

»Nun, wie heißt dieses Wort auf Deutsch?«

»Zimmermann.«

»Richtig! Und so heiße ich eigentlich: Zimmermann, Karl Zimmermann, oder vielmehr Karl von Zimmermann. Ich bin also sogar adelig, wie Sie hören, mein bester Herr Steinbach.«

Er sagte das lachend. Er war vom Pferde gesprungen. Am ganzen Gesichte vor Freude glänzend streckte er Steinbach beide Hände zum Gruße entgegen. Dieser drückte sie ihm herzlich und antwortete:

»Das ist freilich eine höchst angenehme Ueberraschung. Als ich Sie den Fluß herabkommen sah, hielt ich Sir für einen verirrten Vaquero, konnte aber nicht ahnen, daß Sie ein Landsmann von mir sind.«

Natürlich gebrauchten sie jetzt ihre Muttersprache. Zimmermann blickte suchend umher und meinte dann:

»Jetzt aber sind Sie über mich im klaren; doch ich habe Sie noch als Räthsel vor mir stehen. Bitte, bekennen Sie es, daß Sie mir vorhin nicht die Wahrheit gesagt haben. Sie wollten mich ein Wenig foppen?«

»Ist mir nicht eingefallen.«

»So hätten Sie also wirklich Magda gesehen und sogar mit ihr gesprochen?«

»Gewiß.«

»Ich kann es nicht glauben. Ich begreife es nicht. Sie haben nicht einmal ein Pferd.«

»O doch. Kommen Sie mit. Es steht ganz in der Nähe.«

»Gut! Aber erlauben Sie, daß ich vorher meine Stiefel anziehe. Ich habe mich Ihnen leider als Barfüßler vorgestellt.«

*