|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Zwillingsgeburten werden bei den Indianern sehr verschieden beurteilt und abergläubische Vorstellungen sind dabei ein großer Faktor. Während einige Stämme für die Kinder gut sorgen und sie wertschätzen, ja, sie sogar als Auszeichnung betrachten, sehen es andere wieder als Schande an, wenn zwei Sprößlinge zu gleicher Zeit erscheinen und nehmen es als böses Vorzeichen; deshalb tötet man auch in einigen Gegenden den einen Zwilling oder auch beide Kinder. Leistet eine Wakaschfrau eine solche Zwiegeburt, so muß die ganze Familie in einer besonders gebauten Hütte leben und sich zwei Jahre lang des frischen Fleisches und frischer Fische enthalten. Während dieser Zeit gilt der Vater als heiliger Mann, er trägt besondere Kleidung und geht täglich mit einer großen Klapper ins Gebirge, um zu singen und zu beten. Ähnliches schildert Professor Boas von den Nootka an der Nordwestküste Nordamerikas. Hier muß sich der Vater das Gesicht rot färben und täglich ein ganzes Jahr lang baden. Masken und Bilder von Fischen und Vögeln werden um die Hütte aufgestellt, ebenso am Wasser, damit diese Tiere zu den Kindern kommen, ihnen günstig sind und die bösen Geister von ihnen fernhalten.

Der Weihegesang des Vaters gilt dem Lachs, und Zwillinge bedeuten ein gutes Lachsjahr. Bei den Kwakiutl sind sie identisch mit diesem Fische. Kommen die Fische nicht, geben die Götter damit ein Zeichen, die Kinder zu töten. Zwillinge dürfen nie auf den Lachsfang ausgehen, diesen Fisch auch nie essen, ja nicht einmal einen gefangenen berühren. Es ist ihnen auch verboten, ein Segelboot zu benutzen, weil sie sich dann leicht der Gefahr aussetzen würden, daß die Robben sie angreifen. Zwillinge können auch Regen machen durch Kopfschütteln oder indem sie das Gesicht schwärzen und dann abwaschen.

Unter den Sonkish sind Mädchen ein Zeichen reichlichen Fischzuges, Knaben tapferer Krieger. Dieser Stamm bringt die Kinder nach der Geburt in den Wald und wäscht sie dort in einem Teiche. Bei einem anderen Stamm der Nordwestküste leben die Eltern in solchem Falle 16 Tage lang in einem Winkel des Hauses, färben sich das Gesicht rot und bestreuen das Haar täglich mit Adlerdaunen. Sind Zwillinge gleichen Geschlechts, so sind sie vor ihrer menschlichen Geburt als Lachse in den Flüssen umhergeschwommen. Mit der Rassel des Vaters sind sie imstande, jede Krankheit zu heilen.

Für die Shushwap-Indianerin ist es nach der Geburt von Zwillingen vorgeschrieben, so lange im Walde zu leben, bis die Kinder laufen können. Die Frau selbst kann Besuch empfangen, darf aber nicht ins Dorf gehen, weil sonst ihre anderen Kinder sterben würden. Stirbt der eine Zwilling (Boas), so muß der andere das Schwitzbad benutzen, um sich das Blut seines Geschwisters aus dem Körper zu bringen.

Bei den Tetons (Dacóta) sind sie übernatürlicher Herkunft und kommen aus dem Zwillingsland. Man muß sie (Dorsey) gut und mit Zartheit behandeln, sonst kehren sie in das vorher erwähnte Land zurück.

Während der Suisi (Koch-Grünberg) bei einer solchen Geburt sagt: »muito bom« (= sehr gut), tötet der Kobéua gleich nach der Geburt, bei gleichem Geschlecht, das Zweitgeborene. Ist es ein Knabe und ein Mädchen, so bringt er regelmäßig das weibliche Kind um und begräbt es an Ort und Stelle.

Die Californier töten stets das eine Kind, weil das Aufziehen von zweien der Mutter zu viel Last machen würde (Ploß). Die alten Mexikaner glaubten, eines der Kinder würde später zum Mörder an seinen Eltern werden. Um dem vorzubeugen, fiel der eine Zwilling immer dem Aberglauben zum Opfer.

Campas und Anti in Peru ermorden das Zweitgeborene, da sie nur das erste für legitim, das andere aber für einen Teufelsabkömmling halten.

In Guyana und bei den Salivas in Brasilien hält man eine Zwillingsgeburt für Schande und verspottet die Mutter, weil sie wie eine Maus geboren und mehrere Junge zur Welt gebracht habe (Ploß). Da diese Indianerinnen allein im Walde gebären, pflegen sie, um dem Hohn der Stammesgenossen zu entgehen, das eine Kind zu töten.

Auch bei den Präriestämmen war das Töten dieser kleinen Wesen Sitte, wie es auch im Stamme der Moxos in Bolivien dem Vater freistand, sie umzubringen oder ihnen das Leben zum zweiten Male zu schenken.

Nach Tschudi wurde es in einigen Gegenden des alten Peru als etwas Ungeheuerliches betrachtet, wenn eine Frau Zwillinge gebar. Die Eltern mußten sechs Monate fasten und sich des Beischlafes enthalten. In mancher Gegend wurden sie sogar eingeschlossen oder mußten sich an einem verborgenen Orte aufhalten. Vater und Mutter legten sich, so war es dort Gesetz, auf eine Seite, zogen den Fuß der entgegengesetzten Seite an sich. In die Kniebeuge legte man eine Bohne und hielt sie darin fest, bis diese keimte, was in etwa fünf Tagen geschah, worauf man sich für die nächsten fünf Tage auf die andere Seite legte und mit dem andern Bein eine zweite Bohne zum Keimen bringen mußte. Nach Verbüßung dieser Strafe erlegten die Verwandten ein Reh, dem sie das Fell abzogen und eine Art Traghimmel daraus machten. Unter diesem mußten die Eltern mit einem Strick um den Hals einherschreiten, den sie noch mehrere Tage lang nicht ablegen durften.

Die Chimu hielten Zwillinge für Kinder des Blitzes. Sie waren ein den Inkaperuanern benachbartes Kulturvolk und wohnten an der Küste etwas nördlicher. Kinder, die während eines Gewitters geboren wurden, oder solche, von denen die Mutter behauptete, daß sie dieselben mit Not geboren habe, nachdem sie im Gewitter vom Blitz geschwängert worden sei, hielt man in Peru besonders für den künftigen Priesterstand geeignet.

Die Couvade, das Männerwochenbett, ist ein Brauch, der sich in Europa nur bei den Basken findet, aber über viele Stämme in Amerika sich erstreckt und eine alte Sitte kennzeichnet, welche aus dem Übergang vom Mutter- zum Vaterrecht herstammt, worin der Vater die Anerkennung des Kindes kundgibt.

Während bei den kalifornischen Indianern die Frau gleich nach der Geburt badet und an die Arbeit geht, legt sich der Mann drei Tage lang mit dem Neugeborenen unter einen Baum und stellt sich an, als läge er in Kindesnöten (Andree). Der Guatuso in Mittelamerika (Sapper) bettet sich etwa einen Monat nach der Geburt des Kindes in die Hängematte und hütet dabei seinen Sprößling, welcher vorher mit der Mutter ein Bad genommen, dann mit Cacaobutter eingerieben und durch Achiote ganz rot gefärbt worden war. Unter den Cayowas, einem Guaranystamm, herrscht der Brauch ebenfalls. Der Mann tut, als wenn er der pflegebedürftige Kranke sei und hält acht Tage lang Diät in der Hängematte, was er nach ihrem Glauben erfüllen muß, da das Kind sonst erkranken würde (Keller-Leuzinger). Ebenso berichtet der bekannte Forscher von den Steinen, der unter den Bacaivi in Brasilien lebte. Der Vater hält strenge Diät, ißt kein Fleisch, keinen Fisch, auch keine Früchte. Nur mit Mandiocafladen, welche in Wasser aufgelöst werden, darf er seinen Hunger stillen; seine Waffen zu berühren, ist ihm verboten. Die Inselcariben aßen und tranken in den ersten fünf Tagen nicht das geringste, dann genossen sie in den nächsten vier Tagen nur ein Getränk aus gekochter Mandioca, wurden allmählich üppiger, enthielten sich aber noch während mehrerer Monate einiger Fleischarten. In dieser Zeit blieben sie in der Hängematte liegen und verließen die Hütte nur, um ihre Notdurft zu befriedigen. Bei den Bororó hält der Vater Diät und nimmt, wenn das Kind erkrankt, an seiner Statt die Medizin selbst ein. Die Makusé in Venezuela (Schomburgk) halten so lange Wochen Diät, bis die Nabelschnur des Kindes abfällt. Der Lecos am Rio Mapiri (Mattis und Vacano) legt sich drei Tage ins Wochenbett, die Gattin pflegt ihn, sorgt für Speise und Trank und bindet ihm ein Kopftuch um die Stirn. Würde man ihn zwingen, dies zu unterlassen und ihn zum Aufstehen nötigen, könnte man einen Aufstand der Stammesgenossen gewärtigen. Die Záparos in Ecuador, die Petiváros, Papúdos, Mundrucús und Guaranís in Brasilien, die Galibis in Cayenne, die Indianer auf der Enge von Panama, die Jívaros halten alle die Couvade, bei einzelnen Stämmen müssen sie fasten, andere wieder, wie die Petiváros füttern die Väter mit Leckerbissen. Bei den Ipurina (Ehrenreich) kehrt die Frau erst vier bis fünf Tage nach der Geburt, die sie, von einigen alten Weibern unterstützt, in einer einsamen Waldhütte abgehalten hat, zum Manne zurück, welcher unterdessen strenge Diät halten muß. Noch während eines vollen Jahres darf er weder Schweine- noch Tapierfleisch essen.

Der Chiriguano (Nordenskiöld) muß fünf Tage liegen und Diät halten, der Chané darf die ersten Tage nur gekochten Mais und Maissuppe, später auch süße Kartoffeln essen. Des Fleisches muß er sich länger enthalten. Ißt er z. B. Ziegenfleisch, so stirbt er, meckernd wie diese. Die Couvade kommt ebenso bei Chorótis, Guarajús und Chacóbos vor; der Guarajú in Nordost-Bolivien glaubt, sein Kind töten zu können, wenn er gleich nach der Entbindung seiner Frau auf die Jagd geht und einen Papagei schießt. In den ersten Tagen des Lebens folgt nämlich nach seiner Vorstellung die Seele des Kindes dem Vater. Die Indianer am Kulischu (Schmidt) fasten streng und legen sich nach der Geburt in die Hängematte. Mehrere Monate hindurch muß der Ehemann fette Speisen vermeiden.

Die Apiponer, deren Brauch, wie Professor Buschan sagt, geradezu klassisch war, glaubten, daß die Ruhe und Mäßigkeit des Vaters dem neugeborenen Kinde sehr zuträglich wäre, jede Unmäßigkeit würde ihm Schaden zugefügt haben (Dobritzhoffer).

Ähnlich ist es bei den Aravaken. Der Mann darf in der ersten Zeit nach der Geburt keine Bäume fällen, kein Gewehr abschießen und kein großes Wild jagen.

In gewisser Beziehung hierzu und als Überbleibsel eines in früherer Zeit gehaltenen Männerwochenbetts sind die Speiseabstinenzvorschriften einiger anderer Stämme. Unter den Paumári (Ehrenreich) enthalten sich nach der Geburt der Vater und Schwiegervater der Fleischnahrung so lange, bis das Kind solche genießen kann, dann folgt Festmahl und Tanz. Bei manchen Stämmen herrscht der Brauch, daß sich der Mann schon während der Schwangerschaft, mindestens aber während der Wochenbettsperiode der Frau gewisser Speisen enthalten muß. So fand es Spix und Martins unter den Passés, Omáguas und Cauixánas.

Fast bei allen Stämmen, vom hohen Norden bis nach Süden zu den Feuerländern, vollzieht sich die Geburt sehr leicht. Meist kommt die Mutter abseits im Walde, auf freiem Felde hinter einem Strauch oder besonders in einer einsamen Hütte nieder. Wie wenig eine Indianerin dabei leidet und welche Anforderungen nach diesen schweren Augenblicken an sie gestellt werden, zeigt manches dieser Weiber, welches auf dem Marsche ihrer Horde davon befallen wird. Während der Zug der Stammesgenossen ruhig weiterreitet, bleibt sie zurück, gibt ihrem Kinde das Leben und, nachdem sie sich etwas erholt hat, folgt sie den Ihrigen, bis sie dieselben wieder eingeholt hat.

Selten wird die Indianerin, z. B. bei den Cayówas, von anderen Frauen unterstützt, fast immer ist die Gebärende allein, bei den Ódjibwä in Kanada und den Karayá in Brasilien dagegen ist der Mann dabei und leistet Hilfe. Frauen der Mandanen und Mönitarier kamen im Hause nieder. Bei ihnen bereitete man das Wochenbett folgendermaßen: Man breitete ein Fell auf den Fußboden der Hütte aus, streute eine mehrzöllige Schicht Erde darauf und deckte darüber ein zweites Fell, worauf die Gebärende in kniender Stellung niederkommen mußte.

Gebar nun die Frau in den meisten Fällen allein, so war dies bei den Caripúnas gerade das Gegenteil, hier gebärt sie, wie Keller-Leuzinger schreibt, angesichts aller Stammesgenossen.

Aber in einzelnen Stämmen gibt es auch primitive Hebammen. Z. B. in Mexiko ist es gebräuchlich, daß diese Weiber die Schwangere schon im siebenten Monat oft eine halbe Stunde lang den Bauch und den Rücken mit Fäusten bearbeiten, was äußerst schmerzhaft ist und häufig Abortus zur Folge hat. Im alten Peru, so zeigt eine Darstellung auf einer Vase, geschah der Geburtsakt im Schoße einer anderen Frauensperson. Stellenweise stößt man in den Stämmen Brasiliens auf barbarische Sitten, u. a. auf diejenige, daß man die kreißende Frau zwischen zwei Bäumen in eine hängende Stellung bringt. Eine kleine Tonfigur aus Mexiko zeigt eine Frau in hockender Stellung.

Alt-peruan. Grabgefäßmit Niederkunft (nach Engelmann).

Die Gebärende bekommt häufig Tee von Blättern, Kräutern und Wurzeln zu trinken. Bei Schwergeburten, die nur höchst selten eintreten, treiben die Medizinmänner ihren Hokuspokus und lärmen mit Trommeln und Rasseln. Der Aberglaube geht sogar so weit, daß man, wie Schoolkraft von den Dacótas schildert, der kreißenden Frau mehrere pulverisierte Schwanzglieder der Klapperschlange eingibt, weil, wie der Medizinmann behauptet, das Kind die Klapper hört und, indem es glaubt, daß sich die Schlange nähere, sich beeilt aus dem Wege zu gehen.

Nach Engelmann bekommt die Schwangere bei den Kiowas ein Brechmittel in den Mund geblasen, um durch die Revolution, die dieses im Körper verursacht, die Geburt zu erleichtern.

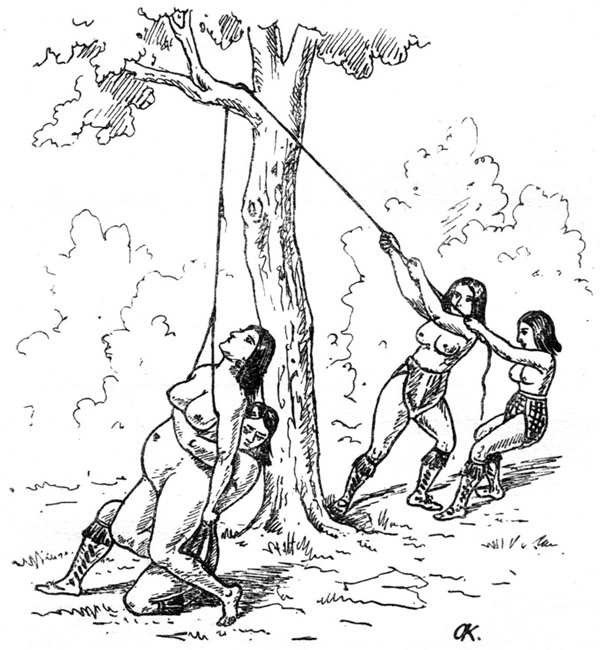

In Venezuela soll die pulverisierte Wirbelsäule des Zitteraals als ein die Geburt förderndes Mittel guten Erfolg erzielen. Oft wendet man Kneten und Drücken an, oder die Betreffende legt sich selbst über ein Holzstück oder Tau, das Gesicht nach unten gerichtet, und wird durch die Hilfe mehrerer Personen langsam darüber hingeschoben. In Arizona und Guatemala bindet man eine schmale Binde fest um den Leib. Im westlichen Amerika legt man das Weib in eine Decke, einige starke Männer ergreifen letztere und schütteln die darauf Liegende tüchtig hin und her. Im Stamme der Coyoteroapachen pflegt man die Gebärende in Bändern, welche unter den Armen durchgezogen werden, aufzuhängen und ihren Leib in Richtung nach unten ausgiebig zu streichen (Engelmann).

Die Wöchnerin gilt den Indianern beinahe überall für unrein, die Makusífrau so lange, bis die Nabelschnur des Kindes abfällt. Sie darf keine Arbeit verrichten, sich nur mit Kassadebrot und lauwarmem Wasser sättigen, auch ist ihr verboten zu baden. Juckt es sie am Körper, muß sie ein Stück Palmenrippe nehmen, um sich zu kratzen, um alles in der Welt nicht die eigenen Fingernägel (Schomburgk). Die Warraú geht zur Niederkunft in den Wald, wo sie einsam ohne Hilfe gebärt, ebenso das Weib des Gumo und Mosquito-Indianers in Mittelamerika, und diese beiden gelten nach Sapper vierzehn Tage für unrein. Hearne sagt, daß die Unreinheit der Nord-, Kupfer- und Hundsrippen-Indianerinnen bis fünf Wochen nach der Geburt rechne. Die Tlinkitfrau bleibt fünf Tage in der für sie hergerichteten Zweig- oder Schneehütte, gilt in dieser Zeit für unrein und genießt nur warmes Wasser. In diesem Stamm ist sie aber während der Geburt nicht verlassen, sondern erhält die Hilfe ihrer weiblichen Verwandten. Die Pimos am Gila errichten für diese Periode besondere Hütten, die kein Mann betreten darf und in denen sich die Weiber eigener Geräte, wie Kessel, Pfannen usw. bedienen, die nur für diese Zeit gebraucht werden dürfen und die niemand sonst berühren darf. Die mexikanische Indianerin muß am dritten Tage das Schwitzbad nehmen, das die Azteken Temazcalli nannten, das schon in den frühesten Zeiten bei den Chichimeken und Tolteken im Gebrauch war und welches man auch bei den Präriestämmen antrifft. Im Stamme der Ódijibwä (Tschippewä) nimmt die Unreinheit einen Zeitraum von acht Tagen ein, die junge Mutter muß sich zum Kochen eines besonderen Feuers bedienen; benutzen dieses andere, werden sie nach ihrem Gauben von schwerer Krankheit befallen. Noch länger dauert die Frist bei den Kaliforniern, nach Charlevoix nämlich vierzig Tage.

Coyotero-Apachin bei der Entbindung (nach Engelmann).

Die Siusífrau wird von anderen Weibern bei der Geburt unterstützt, die in einem fest abgeschlossenen Teil ihres Wohnhauses vor sich geht. Hier muß aber auch der Mann mit ihr zusammen die fünftägige Klausur durchhalten. Streng ist es ihnen in dieser Zeit verboten, zu arbeiten und sich zu waschen, auch dürfen sie nur Beiju und Pfeffer essen. Jeder Verstoß dagegen würde dem Neugeborenen schaden. Dann nach Verlauf der Zeit singt der Vater:

Jetzt könnt Ihr wieder baden,

jetzt könnt Ihr wieder essen.«

Dabei zählt er alle jagdbaren Tiere und Fische auf, deren Genuß ihnen wieder erlaubt ist. Ein gemeinsames Bad der Eltern und des Kindes beschließt die Zeit der Enthaltsamkeit.

Niederkommende Indianerin

(Zeichnung eines Kiowa-Indianers, nach Engelmann).

Ähnlich ist es nach Koch-Grünberg bei den Tuyúka. Wenn hier die Wochenstube ihren Abschluß findet, trägt man jegliches Gerät, Waffen und Schmuck in das Freie, während die Unbeteiligten das Haus durch eine Hintertür verlassen. Durch die Hauptpforte geht in Richtung des nächstfließenden Gewässers ein eigenartiger Zug. An der Spitze geht die Mutter des jungen Vaters, in den Händen eine Topfscherbe tragend, auf der sich glühende, stark rauchende Kohlen befinden, deren Qualm sie auf dem ganzen Wege mit einem Feuerfächer um sich her verbreitet. Nun kommt die junge Frau, ihr Neugeborenes im Arm, und ihr folgt der Ehemann. Kommt man an den Fluß, beräuchert die Alte den ganzen Platz, steigt in ein Kanu und läßt auch über das Wasser den Qualm hinstreifen. Den Schluß dieser Reinigungszeremonie macht das Bad der Eltern mit ihrem Kindchen, worauf man zum Hause zurückkehrt, wo die Großmutter dem Sohn und der Schwiegertochter einen großen Topf gekochter Fische vorsetzt. Es ist dies die erste feste Speise nach fünftägiger Abstinenz.

Unter den Kobéna findet die Geburt in abseits gelegener Hütte oder an einsamer Stelle im Walde statt. Sämtliche Weiber des Stammes mit festlich rot bemalten Gesichtern sind zugegen und leisten Hilfe. Die Mutter des Mannes schneidet ihrem Enkelchen mit scharfem Titirikagrashalm die Nabelschnur ab, welche man mit der Nachgeburt sofort vergräbt. Einige Zeit nachher begibt sich der Zauberarzt in die dicht abgeschlossene Wochenstube, wo sich nur das Ehepaar mit ihrem Kinde und die Eltern des Mannes befinden, und hält dort eine langdauernde Beschwörung unter eintönigem Gemurmel ab. Bei Abschluß der fünftägigen Wochenzeit wird das ganze Haus ausgeräumt, dann geht es zum Bade. Am folgenden Tage bringt ein naher Verwandter, gewöhnlich ein Bruder des Mannes, ein Gericht gekochter Fische. Die Wöchnerin im Stamme der Bororó (v. d. Steinen) darf bis zur Wiederkehr der Menstruation nicht baden, gilt also bis zu diesem Zeitpunkte für unrein. Die Coroádo-Indianerin wird, so schildern Spix und Martins die Sitte in diesem Stamme, mit ihrem Kinde von einem Priester mit Tabaksdampf angeräuchert, die Roucouyénnefrau am Yary legt sich gleich nach der Geburt in die Hängematte, unter welche man glühende Steine wirft, diese mit Wasser übergießt und dadurch die junge Mutter in Dampfwolken einhüllt. Auch die kalifornischen Indianer reinigen die junge Mutter mittels Wasserdampf. Sie graben mitten in der Hütte eine Grube, die sie mit glühenden Steinen anfüllen, auf die sie dann Büschel wilden Farnkrautes werfen. Darüber häufen sie Erde und lassen nur eine kleine, schornsteinartige Öffnung. Nachdem sich die Frau mit dem Neugeborenen darübergestellt hat, umhüllt man sie mit einer Matte und gießt in die Öffnung des Erdhaufens Wasser. Ein ungeheurer Dampf entströmt diesem kleinen Vulkan, der durch die sich entwickelnde Hitze die Indianerin stark schwitzen macht und sie zu hüpfen zwingt. Gibt es keinen Dampf mehr, da die Steine zu erkalten beginnen, legen sich Mutter und Kind auf den Erdhaufen, bis diese Prozedur wiederholt wird, was drei Tage lang morgens und abends geschieht.

Schon während der Schwangerschaft muß sich die Indianerin an verschiedene Vorschriften halten, damit das werdende Kind nicht geschädigt wird. Während man in Kanada nur mäßig Nahrung zu sich nimmt, fastet die Utahfrau tatsächlich in der letzten Zeit, bevor sie gebärt. Die Ten'aindianerin in Alaska unterbricht vom dritten Schwangerschaftsmonat an jede Nacht ihren Schlaf zwei- bis dreimal ungefähr eine halbe Stunde lang und setzt sich aufrecht hin, arbeitet auch viel bei Tage, weil beides die Geburt erleichtern soll. Eine üble Vorbedeutung hat es, wenn sie während der Geburt Stuhlgang hat oder Wasser lassen muß. Darum wird in diesem Falle das Kind unter der Nachgeburt erstickt, ein Bündel daraus gemacht und an einen Baum gehängt. Ein Mädchen als erstgeborenes Kind wird auch nicht gern gesehen. Nach der Geburt vermeiden die Eltern, scharfe Werkzeuge bei ihrer Arbeit zu gebrauchen, weil diese den Lebensfaden des Kindes durchschneiden könnten, darum sorgt die Freundschaft in dieser Zeit für gespaltenes Feuerholz.

Altmexikan. Geburtsszene. Göttin einen Gott gebärend. Cod. Nuttall 27.

Die Nabelschnur dient auch vielen abergläubischen Gebräuchen, früher schnitt man sie mit Steinmessern durch, jetzt nimmt man eisernes Werkzeug oder beißt sie ab. Der Cherokee vergräbt die Schnur eines Mädchens unter dem Kornmörser, um das Kind zu einer tüchtigen Brotbäckerin heranwachsen zu lassen, die der Knaben werden an Bäume gehängt, damit sie erfolgreiche Jäger werden. Bei den Kiowa näht man diesen Gegenstand in ein kleines Perlensäckchen ein, das der Indianer später als Amulett am Gürtel trägt und das nach seinem Tode, an einem Stock befestigt, auf sein Grab gesteckt wird. Die Cheyennes stecken die Nabelschnur, sorgsam zusammengelegt, in einen Kasten oder Sack, worin sich außerdem noch Kleider und Schmuck befinden (Buschan).