|

||||||||||||||

| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |

Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Ein feiner Regen umstäubte das zarte Grün der Küste vor Yokohama, nachdem wir einige Stunden vergeblich im Nebel den Eingang in die Bucht gesucht hatten. Es war der poetische Frühlingsregen, den Japaner anhimmeln, der mir aber gar nicht dichterische Begeisterung entlockte, schon deshalb nicht, weil zu meiner Reiseausrüstung wohl die Erika, nicht aber ein Regenschirm gehörte. Erstens bin ich von überflüssigem Tragen kein Freund, und dann sind Schirme heimtückische Gebilde, die sich zu Unzeiten zwischen die Beine schieben und diesen wie dem eigenen Rückenmark dadurch gefährlich werden, und nebstbei fehlt ihnen auch noch der nötige Takt, wenn zufällig nicht gleich mitgenommen, sofort »hier« zu schreien. Wenn ich aber in dichterischen Höhen schweife, vergesse ich gegen Ladentische lehnend, etwas so irdisch Nebensächliches wie einen Schirm. Ich tröste mich damit, daß man tiefer als bis zur Haut nicht naß werden kann, und kaufe lieber Hüte, die gegen eine gelegentliche Durchweichung nichts einzuwenden haben.

Kaum waren wir auf dem Land, so wurden die Russen gesprächig. Wir aßen zusammen Curry und Reis in einem kleinen Gasthof europäischer Art, durchwanderten ganz Yokohama und nahmen erst am Abend Abschied. Ich fuhr nach Tokio und übernachtete im Seyvkken-Hotel. Auf dem Bahnsteig gewann ich den ersten Einblick in japanisches Denken. Der Träger Nummer 3 war ein nettes Bürschchen und schleppte alle unsere Sachen zu den verschiedenen Zügen. Als ich nun als Letzte den Tokiozug erwartete, fragte er nach einigem Zögern und mit seinem freundlichen östlichen Lächeln:

»Ich bitte um Entschuldigung, aber sind Sie ein Mann oder eine Frau?«

Bis auf den Bubikopf ist nichts Männliches an mir als meine männliche Seele, die wenig weibliche (und meine Feinde würden wohl behaupten, überhaupt keine) Tugenden entwickelt hat. Ich erwiderte daher etwas erstaunt: »Ich bin eine Miß.«

»Das dachte ich mir auch,« meinte er sichtlich befriedigt, »aber Sie standen nämlich immer bei Männern.«

Himmel, wenn es so einfach wäre, sich zu verwandeln, wollte ich gern den ganzen Rest meines Lebens immer neben Männern stehen …

Die Erfüllung eines Wunsches.

Ich hatte den Wunsch gehegt, bei Russen zu wohnen, um wieder einmal Sprachübung zu haben, und mit Freuden las ich daher, daß ein Zimmer in einer russischen Pension unweit der Ginza in Yurakucho Sanchome zu haben war. Ich steuerte denn auch los, diese Pension zu finden, doch anstatt wie ein denkendes Wesen mit Fragen irgendwo zu beginnen, fuhr ich drei Stunden auf der Elektrischen rund und rund durch ganz Tokio, immer in der Hoffnung, durch Zufall in das Europäerviertel zu gelangen. Ich gelangte nie dahin, weil es kein solches Viertel gibt.

Zum Schluß hatte ich einen Geistesblitz beim Vorbeifahren an der Druckerei des englischen Blattes, in dem ich die Anzeige gelesen hatte, und dort erfuhr ich die Lage von Yurakucho. Eine Viertelstunde später geleitete mich ein sehr höflicher Japaner in einem Rock (so erschien mir im ersten Augenblick die aus gelegten Falten bestehende Studentenhose, Hakama genannt) bis an das Haus, und wieder eine Viertelstunde später hatte ich ein Zimmer ohne Kost in der russischen Pension erhalten. Es kostete vierzig Yen monatlich (achtzig Mark), besaß nur Bett, Tisch und kleinen Schrank und ein einziges Fenster, das die Aussicht auf die Eisenbahnbrücke, die grauen Dächer Tokios und auf ein japanisches Gasthaus frei ließ. Daraus kann man ersehen, daß für Europäer das Leben ungewöhnlich teuer ist.

Die Russin war eine gebildete, ältere Dame, die Tochter sehr schön, lieb und ganz jung. Sie nahmen sich meiner mehr an, als dies sonst unter Fremden der Fall ist, und die Tochter machte gegen Abend lange Rundgänge mit mir, wobei sie mir allerlei Interessantes zeigte.

Nach Bezahlung der Wohnungsmiete blieb mir ein geringer Betrag, aber ich war bei guten Leuten und vor allem unter Europäern, und daß es mir gefallen würde, merkte ich sofort.

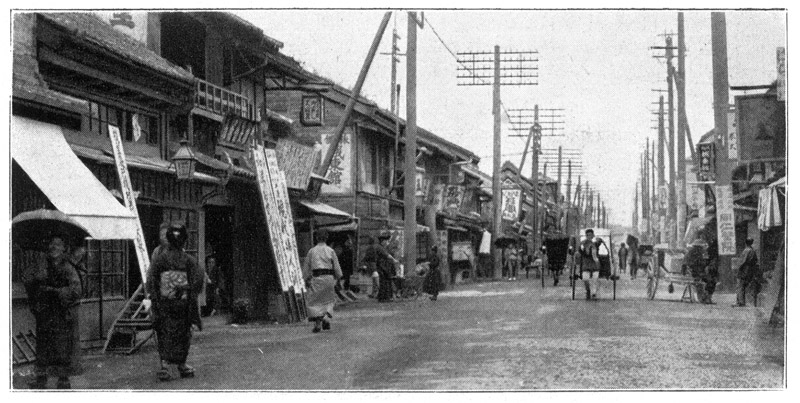

Japan: Eine Hauptstraße in Tokio

Der Tee im Amt.

Alle, an die ich Empfehlungsschreiben hatte, kamen mir lieb entgegen, besonders wo es sich um Japaner handelte. Vicomte Sh. forderte mich auf, ihn in seinem Amt zu besuchen, und als ich dort eintraf, brachte uns der Diener sofort Tee in kleinen henkellosen Tassen. Das ist immer so bei jeder Geschäftsunterredung und jedem förmlichen Besuch. Trinkt man die Schale leer, so wird damit angedeutet, daß der Besuch sein Ende erreicht hat.

Japaner interessieren sich sehr für Politik, und er erkundigte sich sofort nach meiner eigenen politischen Einstellung. Er machte mich mit sehr reizenden Polen bekannt, und durch diese kam ich mit Dr. B. zusammen, einer Reichsdeutschen, die mir außerordentlich entgegenkam, und der ich viele Annehmlichkeiten und später viele Schüler verdankte. Ihr Gatte war Hochschullehrer an der Handelsakademie, sie selbst arbeitete im Laboratorium der größten chemischen Fabrik Tokios. Sie war herzensgut, aber im Gegensatz zu meinen Honolulufreunden, die alle Geisterseher waren, durchweg stofflich in allen Anschauungen, und wenn ich von physischen Vorempfindungen sprach, schrieb sie das meinem Magen – eigentlich der darin vorherrschenden Leere – und nie meiner Seele zu. Sie fußte ganz im Natürlichen und zog mich wahrscheinlich schon durch den unbedingten Gegensatz an, denn in mir steckte immer ein gewisser Hang zur Mystik, den der Osten und besonders die Südsee mit ihrem Zauberwesen noch vertiefte.

Der Mann in der Wanne.

Durch Vicomte Sh. erhielt ich die Anstellung für einen Ferienkurs an der Meiji-Universität, die sich besonders mit fremden Sprachen beschäftigt. Frau M., eine Japanerin, die in Frankreich aufgewachsen war, und die sich von ihrem japanischen Gatten geschieden hatte, weil sie behauptete, daß die sechs Jahre an seiner Seite verlorene gewesen waren (man sieht, wie sehr Erziehung auch auf das Rassentemperament zurückwirkt), hatte mich um fünf Uhr zur ersten Unterredung bestellt. Fünf Uhr bei Japanern bedeutete gegen sechs, so daß ich im ganzen Gebäude nicht eine Seele zu entdecken vermochte. Ich gelangte endlich in den großen Hof, in dem in einer Ecke eine große Tonne und darin ein Mann stand oder saß. Er erblickte mich ebenfalls und kroch langsam aus dem heißen Wasser, nichts als das schmalste weiße Stoffstreifchen als Lendentuch um. Wir verbeugten uns sehr förmlich voreinander und ich gab mein geringes Japanisch, das aus »bitte« und »verzeihen Sie gütigst!« bestand, zum Besten. Da sein Englisch meinem Japanisch glich, sprachen wir nur mittels Zeichen; dann verbeugten wir uns wieder sehr höflich. Er sprang in die Tonne zurück, und ich begab mich über eine der Treppen in den zweiten Stock hinauf.

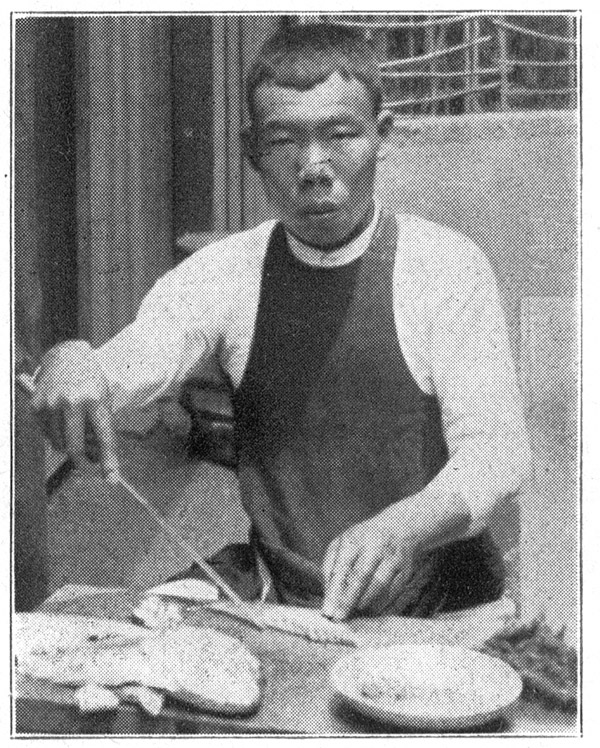

Japanischer Koch

Unter Duplikaten.

Die dunkelste Zeit meines Japanaufenthaltes war, als ich die Anstellung bei einer reichsdeutschen Maschinengesellschaft erhielt. Das dort verdiente Geld ermöglichte es mir, meine Honoluluschuld, die eine Ehrensache war und mir deshalb schwer auf dem Herzen lag, zu decken, während die Einnahmen vom Abendkurs einerseits und einigen Stunden, die man mir in der Pension verschafft hatte, andrerseits hinreichten, um mein Zimmer zu bezahlen und kärglich zu leben.

Ich bin nie im Leben für den kaufmännischen Teil einer Sache gewesen; ich habe weder richtig zu rechnen, noch meine Arbeiten praktisch in Geld umzusetzen gewußt; mir ist alles, was mit Kaufen und Verkaufen zusammenhängt, in die Seele hinein zuwider. Am meisten Maschinen. Und dazu war bei diesem Handelshaus ein Herr, dessen Erscheinen mir das Mark in den Knochen gerinnen ließ. Er warf mit »Schweinehund« herum, und seine Augen gingen mir wie der Dorn eines Kandelaberkaktus durch und durch. Wenn er mich ansah, erstarben alle Gedanken in meinem Gehirn.

Aber vielleicht hätte ich mich in diesen Betrieb, in dem die Schreibmaschinen unaufhörlich klapperten, die Befehle über mich hinsurrten, die Fernsprecher klingelten und die Japanerinnen trippelten, hineingefunden, wenn nicht so viele Umstände, die nichts mit der Firma zu tun hatten, ungünstig eingedrungen wären.

Erstens die Sommerhitze. Die Tropen sind kühl gegen Tokio im Juli und August. Ein Ofen, aber nicht ein trocken heißer, sondern ein Dampfofen! Die Kleider schimmelten und veränderten die Farbe; die Schuhe wurden grün, das Haar hing in Strähnen, die Kleider klebten an der Haut, und die Nächte mit den zahlreichen Stechmücken und der ungenügenden Luftmenge waren so furchtbar, daß die schöne Zina und ich eines Abends draußen auf dem Hinterbalkon schliefen. Erst quälten uns die Mücken tot, und gegen Morgen fiel ein so starker, ungesunder, kaltnasser Tau, daß wir Gliederschmerzen davon hatten, und das frischere Lager aufgeben mußten. Am Tage seufzten wir mit Frau K., so oft wir uns trafen:

»Ach, kako zarkoje!« (Ach, wie heiß es ist!)

Ich aber mußte ins Amt, und zwar um halbzwei Uhr nachmittags, nach einem Weg von zwanzig Minuten am heißen sonnebeschienenen Kai und hierauf saß ich hinter einem Vorhang, der glühend zu sein schien und ein der Sonne zugekehrtes Fenster notdürftig verdeckte. Da saß ich von zwei bis sechs oder halb sieben, denn bei Reichsdeutschen gibt es in dieser Hinsicht keine Ordnung. Man bleibt, so lange Arbeit ist, und wenn die Stunde noch so lange geschlagen hat. Bei Amerikanern und Engländern wird man nicht nur weit höflicher behandelt, besser bezahlt und mit mehr Vorteilen aus dem Hause (Preisermäßigung usw.) bedacht, sondern man geht immer pünktlich auf die Minute weg und erhält Ueberzeitgeld, falls man wirklich einmal bleiben muß.

Drittens war ich – ohne mir dessen ganz bewußt geworden zu sein – seelisch noch so erschüttert, daß ich meine Gedanken nicht vollkommen zu sammeln vermochte. Nur in der Schriftstellerei – vermutlich weil mein ganzes Herz dabei war – vergaß ich nichts: sonst flog alles aus mir heraus wie Spreu vor dem Wind, und ein Festhalten irgend einer Sache kostete mich furchtbare Anstrengung.

Viertens, und alles hing möglicherweise damit zusammen, war ich hochgradig unterernährt. In San Francisco Brot und Tee, in Honolulu ebenfalls und nun, in Japan, folgende Nahrung:

Zum Frühstück ein Stück Salsenbrot um zehn Sen; mittags Bohnenröllchen – fünf, wieder um zehn Sen; abends um zehn Sen rote Pfirsiche, und der Mann, von dem ich sie erstand, wußte so gut, daß es mir auf Menge und nicht auf Güte ankam, daß er mir immer eine Anzahl halbverfaulter als Uebergewicht schenkte. Diese Bohnenröllchen aber waren das Entsetzlichste, was ich mir denken konnte. Ein unangenehmer, dünner, süßlicher, breiiger Teig und darin eine blauschwarze Masse aus zerdrückten süßen Bohnen! Aber sie waren billig und füllten den Magen. Dennoch, wenn ich dem Schrecken des Maschinenbetriebs gegenübersaß, der eben von einem reichlichen Mittagsmahl kam und seine Verdauungszigarre rauchte, dachte ich mir nicht selten:

»Ich möchte gern wissen, was du leisten würdest, wenn du nach schlaflosen Nächten vom frühen Morgen an unterrichten, in der größten Hitze mit leerem Magen auf der Maschine klappern und abends Studienwanderungen von zwei Stunden Dauer machen müßtest, auf die nichts als rote harte Pfirsiche und ein heißes Bett folgen durften!«

Niemand wußte davon, und selbst daheim in der Pension machte ich immer ein Gesicht, als ob ich mich richtig satt gegessen hätte.

Der »Asahi Shimbun«.

Dr. B. machte mich mit der Reporterin des » Asahi Shimbuns«, des bedeutendsten Blattes von Tokio, bekannt, und dadurch wurde ich nicht nur eingehend besprochen, was mich mit vielen Leuten zusammenführte, von denen ich lernen konnte, sondern ich schrieb von da ab öfter für die Zeitung selbst oder die Beilagen und verdiente dabei genug, mich endlich aus dem Morast des Mangels zu winden. Mein Bild, das eines Tages erschien, glich einer kraushaarigen Asiatin mit einem Mund wie ein Ofentürl, aber dennoch schrieb mir ein junger Mann aus dem Norden und bat mich, mein Reisebegleiter werden zu dürfen. Ich solle ihm indessen heimlich antworten, da er mit mir zu entfliehen gedenke, weil sein Onkel, der ein Sardinengeschäft betreute, ihn nicht ziehen lassen wolle. Ich riet ihm liebevoll, weiter Sardinenbändiger zu bleiben, und erhielt so einem Onkel seinen kostbaren Neffen.

O ye, who tread the narrow way

By Tophet flare to Judgement Day,

Be gentle when the heathen pray

To Buddha at Kamakura.

R. Kipling.

Eine Stunde von Yokohama liegt das stille Fischerdorf Kamakura. Die mächtigen langgezogenen Wellen des Stillen Ozeans rollen feierlich heran und benetzen den Strand, außer wenn die unterirdischen Mächte grollen, die Erde erbebt und die wütende Springflut den Ort zu zerstören sucht.

Nicht immer war Kamakura so still wie heute. Nach dem Fall der Fujiwara, die sich zu sehr verweichlicht hatten, kam der stolze Krieger Yoritomo Minamoto und gründete Kamakura, die Ritterstadt. In dieser Zeit entwickelte sich der Ritterstand mit seinen Vorzügen und Nachteilen. Dem Ritter zu folgen, dem Fürsten die Treue zu bewahren, alles Schwache zu meiden, waren die führenden Ideale. Auch in der Religion war das sanfte Anrufen Amida Buddhas der Yodo-Sekte in die Angst vor der Hölle mit all ihren Strafen übergegangen, denn für so furchtlose Krieger bedurfte es eines stärkeren Halts als den hoher Ideale im Glauben. Der ungeheuere Gingkobaum, dessen Blätter wie Fächerchen sind die sich im Herbst lichtgelb verfärben, hat das Entstehen und den Verfall Kamakuras mitgemacht, und das Rot der neueren und älteren Tempel und Schreine leuchtet aus dem tiefen Sommergrün.

Was aber heute noch Kamakura berühmt macht, ist der Riesenbuddha, dessen Tempel die Springflut dreimal davongetragen und der auf einer geringen Anhöhe Wind, Wetter und dem verheerenden Erdbeben trotzt. Er sitzt auf einer sich öffnenden Lotosknospe, und die beiden Opferbecken zu seinen Füßen sind so groß wie ein Mensch. Wie ein Berg ragt er empor, und sein Anblick wirkt überwältigender, je länger man davor verweilt.

Er ist der beste Ausdruck des Buddhismus, den ich irgendwo gesehen habe. Die lose gelegten Finger verraten Ruhe, die Haltung ist natürlich, frei, ohne Steife, mit einem leichten Versinken, wie ich es liebe. Die Glieder haben die weiche Rundung des Weisen und Denkers, nicht die harten Schwellungen des Muskelmenschen, der die meisten Europäer so begeistert. Durch diese nachlässige Haltung entstehen denn auch die drei Bauchfalten, die dem Japaner größter Kunstausdruck sind, zeigen sie doch an, wie gut der Künstler eben die Ruhe, das etwas Kraftlose des Philosophen, das überwiegend Geistige seiner Gestalt dadurch festgehalten hat. Der tätige Westen freut sich wie ein Kind seiner Körperkraft, doch der denkende, sich vertiefende Osten sucht nach der Macht des Geistes, dem der Körper nur Gefäß, einzig Behelf und Ausdruck ist.

Der Buddhismus sucht Befreiung vom Zwang der Sinne. Ein allmähliches Hinauswachsen der Seele über das rein Körperliche, Stoffliche, das Aufgehen (nicht Auslöschen) in der Allseele, in der allein alle Erfahrung und alle Weisheit zu finden sind, dabei jene nirwanische Ruhe, die nichts länger erschüttert, die in sich alles gefunden hat, was die Welt in all ihrer Unbegrenztheit bieten kann.

Das alles drückt das Buddhagesicht aus. Eine übernatürliche erschütternde Ruhe liegt auf den stillen Zügen, und um den Mund ist ein feiner Zug – nicht Lächeln und doch der Anflug einer weichen Belustigung, der zu sagen scheint:

» Nichts, was da ist im wechselvollen Spiel des Veränderlichen, berührt mich, aber ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Sehnen eines Menschenherzens, und nun lächle ich über den Trug, der dich gefangen hält und all dein Denken umnachtet, und bemitleide dich, bis du den Weg gefunden, der zu Nirwana führt!«

Man steht vor der ungeheuren Eisengestalt und fühlt etwas von dieser überweltlichen Ruhe, die uns schwermütig macht, weil unser schwaches Herz an das Vergängliche gebunden ist.

Hinter Kamakura führt eine lange Brücke zum Schrein von Enoshima, der in die Klippen eingebaut ist. Japanerinnen in ihren Kimonos, ein Kind auf dem Rücken, nähern sich, schlagen in die Hände, werfen eine Opfermünze und verschwinden wieder. Hier haust die Göttin der Schönheit, des Reichtums und der Kunst, und ihre Dienerin ist die Schlange, weshalb die Verehrer Bentens weder Schlange noch Eidechse, ja nicht einmal eine Schnecke töten wollen.

Etwas Weiches, Sonniges liegt über dem Glauben der Japaner. Auf meinen Wanderungen durch Stadt und Land stieß ich oft auf einen Fuchsschrein. Er ist der Erntegöttin Inari geweiht, und ihre Diener sind die Füchse. Sie tragen im Schwanz den Schlüssel zur Schatzkammer und bewachen nachts, unter dem scharlachroten Torii, dem Tempeltor, die Schatzkugel der Göttin. Zu ihnen betet man um Geld, und daher findet man immer einen Fuchsschrein hinter einem Geishaviertel. Ob den Füchsen oder dem Schicksal zu Dank – jedenfalls hatte ich immer genug Geld in Japan.

Die schönste Gestalt der Götterlehre ist Jizo. Er war der Lieblingsjünger Buddhas, und er verwirft niemand, wie sündhaft er auch sein mag. Sein Lächeln erlischt nie, und daher steht sein Bild auf dem Grab der Selbstmörder und der Ermordeten. An Straßenecken findet man ihn, auf der sich öffnenden Lotosblume stehend, und Mütter binden ein Kimonorestchen an seinen Arm oder werfen Kieselsteine in das Steinbecken, um den Jünger zu erinnern, daß er den Kleinen im Flußbett des Himmels helfe, wenn der böse blaue Teufel Oni und die Hexe Shodzukano-baba herbeifahren, um die Steinhaufen umzuwerfen, die jedes Kind für die Eltern errichten muß, ehe es in den ewigen Frieden eingehen darf, und zwar immer ein Steinchen für eine Sünde des Vaters, eins für eine Sünde der Mutter.

Das Totenfest.

Am liebsten wanderte ich abends auf der hellerleuchteten Ginza auf und ab und freute mich über die Enichi oder Abendmärkte. Da konnte man um wenig Geld sehr hübsche Sachen erstehen, und all das Treiben spiegelte den Charakter des Volkes. Da lernte man alle Schichten der Bevölkerung kennen und auch die Bedürfnisse des Einzelnen.

Anfang Juli hatte man das Fest des Ochskönigs und der Weberprinzessin gefeiert, und im Hain um Ueno hatten die Studenten Gedichte zu Ehren des Liebespaares an die Zweige gebunden, denn nur in dieser einen Nacht konnten die verbannten Liebenden von einem Ende der Milchstraße zum anderen gelangen, und zwar nur bei schönem Wetter, wenn die Elstern eine Brücke bildeten, über die hierauf die Liebenden zueinander wandern konnten. Kurz darauf feierte man das Bonfest – früher am siebenten Tage des siebenten Mondes – und die Ginza war an diesem Tage nicht nur abends voll Buden, sondern schon vom frühen Morgen an, und man sah in den hübschen Körben alle Erstfrüchte, viele davon noch unreif, die den Toten geweiht werden sollten. Noch ganz grüne, unbedingt frische Tatami oder Strohmatten lagen zusammengerollt da, und in Bambusvasen standen Lotosknospen.

Durch den ganzen Osten ist die Lotosknospe nämlich das Sinnbild der Seele; denn wie sich diese beim ersten Morgenstrahl mit einem Knall dem Lichte öffnet, so öffnet sich auch die Menschenseele beim ersten Strahl des ewigen Lichts erst zu voller Blüte.

Am Abend vor dem Bonfest werden die frischen Matten vor der Tokonoma oder Ehrennische des Hauptraumes ausgebreitet, die Erstfrüchte nebst Sake oder Reiswein und frischem Reis in kleinen Täßchen vor die Ahnentafel gestellt und im Hof zwischen Eingang und Haustüre ein Feuer angezündet, damit der Rauch den Seelen heimwinke. Sie werden nicht schreckhaft empfunden, diese heimkehrenden Geister; es sind die nächsten Verwandten, die an allem Anteil nehmen, die helfen und raten sollen und so gut zu allen Festen gehören wie die Lebenden selbst.

Den Sumidafluß hinab (durch Tokio) läßt man kleine Entchen aus Metall oder Papier, eine angezündete Kerze enthaltend, meerwärts treiben, damit auch die Seelen der Ertrunkenen eine Opfergabe haben, und daher wirft man auch alle Totenfrüchte endlich ins Wasser.

Ueberall sieht man ein warmes Erinnern, doch nirgends Trauer, die das Sein anderer Menschen verdüstern könnte. Es ist Grundzug des Japaners, seinen Kummer für sich zu behalten und niemand damit lästig zu fallen. Selbst wenn sie eine Trauerbotschaft ankündigen, tun sie es immer lächelnd. Sie sind Meister der Selbstbeherrschung, ohne dadurch streng zu scheinen.

Japan.

Links: Musikanten.

Rechts: Japanische Braut

Meine Nikkofahrt.

Durch Herrn Dr. B. erfuhr der englische Dichter und Professor E. Speight von mir und lud mich in sehr liebenswürdiger Weise ein, mehrere Tage in Nikko zu verbringen, und da ein Bankfeiertag sich angenehm zwischen Sonntag und Wochentag schob, konnte ich eines Abends abreisen.

Man fährt vier Stunden von Tokio nach Nikko, immer über eine fruchtbare Ebene langsam den nordwestlichen Bergen zu.

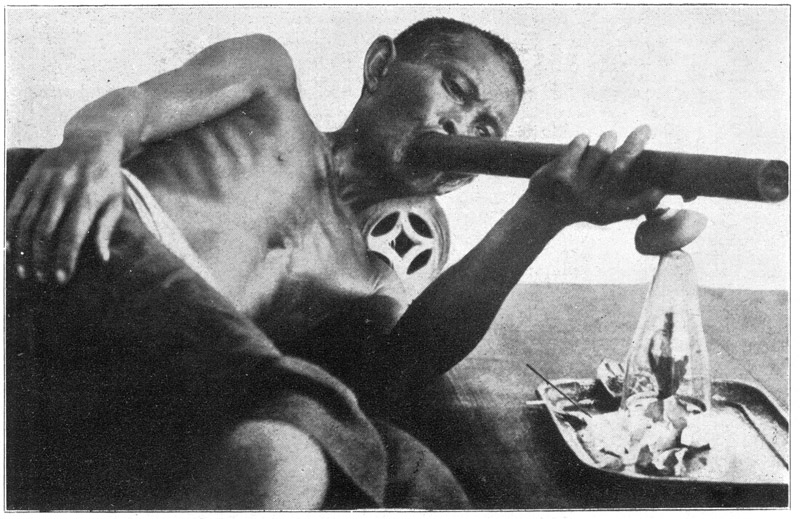

Auf dem Bahnsteig drängte sich die Menge. Mütter sprangen in die Luft, um damit das auf den Rücken geschnallte, laut heulende Kind zu beruhigen; andere Kinder, ruhig und mit tiefernsten Augen, die wie Glanzkohlenstückchen aus dem gelben Gesicht stachen, wischten sie ihre Tropfstumpfnase in Mutters frischgeöltem Haar; andere klammerten sich an die Kimonofalten und die allerreifsten trugen Bündel. Männer und Frauen überkugelten sich förmlich beim Einsteigen, und kaum hatten sie Plätze gefunden, so flogen die Sandalen von den Füßen und verschwanden die Füße unter dem Kimono. Alle steckten ihre kleinkopfigen Pfeifchen in Brand, taten zwei oder drei Züge und steckten sie vergnügt in das Gürtelband zurück. Alte Frauen mit mehr Glatze als Haar und mit schwarzleuchtenden Zähnen (in früherer Zeit mußten sich alle verheirateten Frauen die Zähne schwarz polieren, um fremde Männer nicht länger in Versuchung zu führen) schenkten Sake in kleine Täßchen, die sie auch irgendwo aus ihren Falten hervorzauberten, und tranken sich gegenseitig zu. Den verstauten Körben entströmte ein Sammelgeruch von Daikon, Bohnenkuchen und Fischen.

Die Kiribäume mit ihren Fächerblättern und dem seidigen leichten Holz, aus dem man die Getas oder Holzsandalen macht, begrenzten die Strecke, und immer wieder zeigte sich ein Lotosteich mit seinen weißen und seltener rosa Blüten und den riesigen tellerartigen Blättern. Nicht nur der heiligen Blüte wegen zieht man die Lotos. Die Wurzel ist, wenn in Scheiben geschnitten, ein hübsches und gutes Gemüse (weiß und durchlöchert wie ein Schweizerkäse), und die gebratenen Körner (der schwarze Same, so groß wie Mais) schmecken gut.

Allmählich, als der Zug an Geschwindigkeit und die Luft an Wärme zunahm, begannen die alten Männer ihren Kimono, unter dem nur das Lendentuch war, zurückzuwerfen und sich den Bauch zu fächeln und als dies keine fühlbare Erleichterung brachte, streckten sie der Reihe nach die Beine bis zum Oberschenkel zum Fenster hinaus. Hei, wie die frische Luft da das erhitzte Fleisch entlangflog! Kurz war indessen diese Freude; denn gar bald zeigte sich ein demütiger Schaffner und bat, »sich gütigst herabzulassen und die geehrten Beine hereinziehen zu wollen, denn ein vorübereilender Zug oder sonst ein unvermutetes bedauerliches Vorkommnis könnte die sehr ehrenwerten Beine mitnehmen« und so weiter. So kamen die Oberschenkel wieder unter die Kimonos und nur die Fächer flogen.

Mir gegenüber saß ein junger Mann mit viel gutem Willen und wenig Englisch. Er starrte mich lange an und fragte dann todernst:

»Meinerlieber fährt wohin?«

Zuerst wußte ich nicht genau, was er sagen wollte, doch lange Uebung mit Ausländern hat mich sprachgewandt gemacht, und so erriet ich, daß ich »Meinerlieber« war, woraufhin ich ihm mitteilte, daß ich nikkowärts steuerte. »Sag' nicht » kekko« (schön) vor Nikko«, das japanische » vedere Napoli e morire« wurde natürlich angeführt und mehreres über Meinerlieber gefragt. Plötzlich fuhren wir in einen Bahnhof ein, und der junge Mann warf mir den blauweißen Fächer, den er getragen, zu, indem er überstürzt über die Schulter zurückrief:

»Meinerlieber hat den Fächer!«

Sprach 's und verschwand auf immer aus meinem Leben. Ich fächelte mich noch jahrelang mit meiner Nikkogabe.

Um Japans Geschichte zu verstehen, muß man – ob man nun will oder nicht – ein wenig von Götterlehre einflechten. In alter, alter Zeit, als ein Gott sein Schwert in den Urschlamm steckte, zog er damit Japan an die Oberfläche, und weil der Schlamm noch wegspritzte, entstanden all die Inselchen, die den Zutritt erschweren. Amaterasu-o-kami, die Sonne, ließ später die beiden Himmelskinder Izanagi und Izanami herabsteigen und die Insel richtig formen. Izanagi als Mann, tat dies gewissenhaft, doch Izanami verweilte sich und überhastete ihr Werk, daher ist diese Küste auch voll Unebenheiten. Als sich die beiden Prinzen trafen, sagte er: »Wie angenehm, eine schöne Frau zu treffen!« und sie erwiderte: »Wie angenehm, einem hübschen Jüngling zu begegnen!« So geschah, was nach solchen Erklärungen gewöhnlich geschieht, und aus dieser Verbindung entstand Jimmu Tennu, der erste menschliche Herrscher von Japan, von dem alle anderen abgeleitet sind. Amaterasu-o-kami schenkte ihm die drei Schätze – den Spiegel als ihr eigenes Sinnbild, die Schatzkugel, die Ebbe und Flut regiert, und das Schwert, das dem Harun al Raschids ähneln soll. Diese drei Dinge sollen noch im heiligsten aller Shintoschreine, in Ise, aufbewahrt werden.

Da der Kaiser indessen von der Sonne abstammt und über alle Maßen heilig ist, schickte es sich lauge nicht für ihn, seine Füße bildlich oder wirklich auf den Erdboden zu stellen, und daher wurde er immer auf Händen getragen, gefüttert und blieb so eine Gestalt, die viel Ehren, doch keinerlei Macht hatte. Der Shogun oder Herzog – oder erster Minister in unserem Sinne – regierte in der Tat durch die vielen Jahrhunderte, und das Haus, dem er entstammte, war zur Zeit das mächtigste. So war es bei den Ashikagas, den Fujiwaras, der tragischen Familie Heke, bei dem Eroberer Toyotomi Hideoshi, der Nikko erbaute, und bei den Tokugawas, deren erste Regenten, Jemitsu und Inyatsu, in Nikko begraben sind und die das geschichtliche Nikko wirklich ausmachen. Während andere Anhänger prachtvolle Tempel (im wild überladenen, aber sehr wirkungsvollen Stil des goldliebenden Toyotomi) erbauten, legte ein Daimyo oder Prinz die herrlichen Kryptomeria-Alleen zur Erinnerung an. Diese sind nun dreihundert Jahre alt und eine Sehenswürdigkeit. Nicht so stark wie die kalifornischen Rotholzbäume, sind sie doch ebenso gerade und von prachtvollem Bau, überdies nur in Japan zu finden.

Durch diese lange Allee und den frischen, ganz ländlichen Ort hindurch erreichte ich die rote Brücke, die als Scharlachbogen das blaue Bergwasser überspannt, und wanderte durch den ansteigenden Wald, durch den man einen Ausblick auf die Tempel hat, bis zur echt japanischen Behausung Mr. Speights, der mir sehr herzlich entgegentrat und mit dem ich später und den ganzen folgenden Vormittag oben auf der Holzveranda saß, über alles Denkbare plauderte und seinen Gedichten lauschte. Ich schlief nach japanischer Sitte auf Steppdecken auf den Matten ausgestreckt und fand das im Sommer sowohl weich wie auch kühl, nur empfand ich ein gewisses stilles Heimweh nach den Schuhen, die nach japanischer Sitte unten geblieben waren.

Seltene Blumen, fremde Sträucher wiegten sich im Morgennebel, zuzeiten durchschnitt der Anschlag eines Tempelgongs lang und feierlich die Ruhe und starb im Schweigen unhörbar dahin, dann kreisten wieder die weißen Nebel und zwitscherte ein japanischer Fink im nahen Geäst.

Nachmittags stiegen wir höhenwärts, erblickten unten im Tal die hellgrünen Reisfelder, die aufschwirrenden Enten, die vereinzelten Torii, die buntgekleideten Menschen und bewunderten die figurenüberladenen Säulen, die geschwungenen Dächer, die flimmernden Nischen der reichsten Tempel von Dai Nippon, doch für mich war die fließende Beschwörung vor einem Bauernhäuschen bedeutungsvoller als all die Tempelpracht. Das war die Seele des Volkes, die sich hier äußerte. Eine Mutter war im Kindbett gestorben, und da hatte der Gatte der Sitte gemäß ein Seidentuch im nächsten Tempel gekauft, die vier Zipfel an einen Pfahl gebunden und darunter auf eine Bank einen Eimer und einen Schöpfer gestellt. Jeder, der vorüberging, sollte ein Gebet für die Tote sprechen und Wasser in das Tuch gießen. War das Tuch von Wind und Wetter ganz vernichtet, so war die Seele frei …

Bis dahin aber durfte man die Wäsche des Kindes nicht im Freien trocknen, denn da kam sie und weinte in diese Kleidchen, und da jammerte das Kind, sehnte sich fort und starb ebenfalls.

Eigentümlich ist ein japanischer Wald mit seinen Föhren und Bambus, fremdem Strauchwerk und farbigem Ahorn. Zuzeiten findet man lichtgelbe Affen, doch um sie zu sehen, muß man tiefer eindringen. Man ahnt den Tengu – den Luftgeist mit der langen Nase, der zuzeiten seine Bürde daranhängt, nachdem er die Nasenspitze einem anderen Tengu auf die Schulter gelegt hat – und den Shojo, der die Gewässer bewacht und oben, an Stelle von Haaren, eine Flüssigkeit trägt, die ihm Kraft verleiht. Er ist sehr gefährlich, doch hat er eine Schwäche: er will so höflich wie sein Nachbar sein, daher tut man gut, sich tief zu verbeugen, denn da muß er es auch tun; dabei rinnt die Flüssigkeit aus und läßt ihn kraftlos, und ehe sie sich neuerdings gesammelt hat, ist man schon über das Wasser hinweg und in Sicherheit.

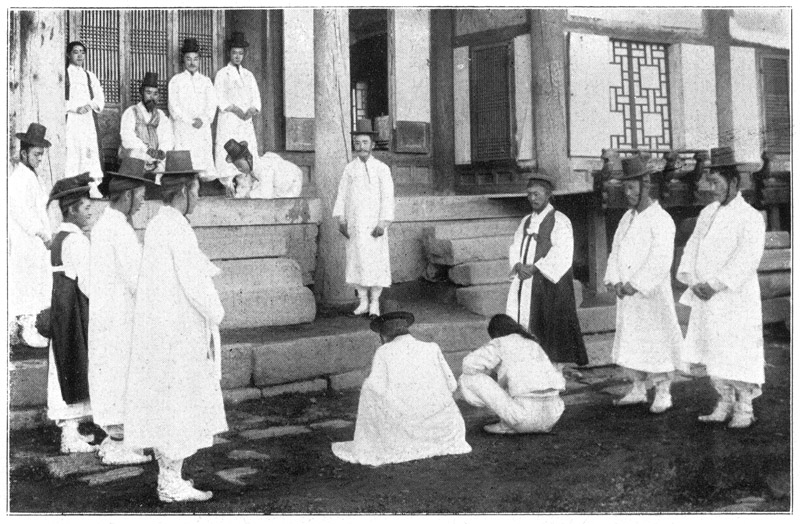

Japan.

Oben: Oberpriester mit seinen Gehilfen.

Mitte: Die Teezeremonie.

Unten: Begrüßung des Hotelgastes

Im Yoshiwara.

Hinter dem Abendmarkt liegt der Kwannontempel, der zu den besuchtesten Tokios gehört und der Göttin der Barmherzigkeit geweiht ist. Als man sich nämlich nach der Naraperiode (um das Jahr tausend unseres Zeitalters) mehr an das Weltfremde des Buddhismus gewöhnt hatte und der Glaube eingebürgert war, bemerkte man, daß sich die Urkraft des treibenden Weltalles nicht nur als etwas Unvorstellbares äußerte, sondern auch durch Eigenschaften kundtat wie durch Licht, Güte, Barmherzigkeit und so weiter, und daher wurden diese Eigenschaften bildlich dargestellt und endlich auf diese Weise zu bestimmten Gottheiten.

Die Besucher trieben wie vom Wind getragene bunte Herbstblätter in den dunklen Tempel hinein, warfen Münzen in den Opferstock, verbeugten sich lächelnd und fluteten zum entgegengesetzten Tor hinaus. Jeder Beter riß am Gongseil, klatschte in die Hände, ließ die Gottheit teilnehmen an seiner Freude und empfahl sich ihr, um wieder davonzuflattern, vom Strom des Seins erfaßt. Draußen reihten sich die Theater und Erfrischungshallen um den Tempel, und dahinter, zu Fuß erreichbar, war die verbotene Stadt, das Yoshiwara.

Ein Maler – mein Zeichenlehrer, denn ich wollte gern etwas von japanischer Malart erlernen – begleitete mich. Am Schutzmann vorbei, der den Eingang bewachte, und am Liebestempel, an dem die beiden Sinnbilder geschlechtlicher Liebe in Relief zu sehen sind, gingen wir durch die vielen Straßen, und obschon wir am Ort der Sinnenlust waren, muß ich lobend betonen, daß die Freudenstadt in Japan bedeutend sittlicher als der beste Stadtteil einer südamerikanischen, besonders peruanischen Stadt es im grellen Mittagslicht ist – und auch weit sicherer! Ich wurde von niemandem belästigt, angesprochen oder irgendwie unangenehm angestarrt. Nur die alten zahnlosen Männchen in den Käfigen an jedem Eingangstor lächelten mir zu und forderten mich auf, einzutreten, indem sie die Preishöhe nannten. Selbst die Mädchen, die sich oben über die Galerien und Veranden neigten, waren tadellos gekleidet und betrachteten mich mit sichtlichem Vergnügen. Ich trug ein rosa Kleid von Pfirsichblütenfarbe, und man rief mir daher »hübsch, hübsch« zu. Wie sehr ich das Gegenteil war, ließ sich aus der Entfernung nicht erkennen, und das Kleid, ganz vorwiegend indessen die helle Farbe, war hübsch …

Die Häuser sind darin von den üblichen Bauten verschieden, daß sie keinen Zaun herum haben, mehrere Stockwerke tragen und die beiden Eingänge an jeder Hausecke mit einer Galerie verbunden sind, in der man die lebensgroßen Bilder der Schönen studieren und sich die wählen kann, die einem am besten gefällt. Früher saßen die Mädchen selbst hinter dem Gitter. Die Preise wechseln nach dem Wert der Frau. Eine enge, glattpolierte Treppe führt in den ersten Stock, und die Schuhe bleiben unten. Oben sind die Zimmer, und da die armen Mädchen ungenügend gefüttert werden, so ist es Sitte, daß der Mann zuerst ein Abendbrot bestellt. Es gibt auch Stammgäste, die sich untertags anmelden. Auch erfordert es die Sitte, solch einem Mädchen irgend eine kleine Gabe mitzubringen, daher besteht die Stadt aus einer breiten Mittelstraße, wo man alles, was man wünscht, kaufen kann.

Die Mädchen werden – das erfuhr ich erst viel später genau, als ich bei einem Japaner wohnte, der sich mit Geisha- und Yorobefreiungen beschäftigte und ewig mit der Polizei aus dem Kriegsfuß stand – sehr ausgenützt; denn wohl bindet sie der Vertrag nur zwei oder drei Jahre, aber sie machen unterdessen so viel Schulden (müssen sie, von der Not gezwungen, machen), daß sie in Wahrheit nie frei werden. Wollen sie infolge eines Sterbefalls in der nächsten Familie ausgehen, so werden sie von einem alten Weibe begleitet, sonst ist ihnen jedes Verlassen des Ortes verboten. Eins haben sie unseren unglücklichen Mädchen voraus: Es wird nicht als Schande angesehen, im Yoshiwara zu dienen. Viele verkaufen sich, um den darbenden Eltern zu helfen; viele, um einen begabten Bruder in Europa studieren zu lassen, und da die Ehen früher immer von den Eltern geschlossen wurden und die Eheleute sich wohl achteten, nicht aber liebten, spielen in Japan die Liebesgeschichten stets im Yoshiwara, und nicht selten gehen zwei Liebende zusammen in den Sumidafluß, um im nächsten Leben vereint bleiben zu können.

Mein Begleiter wiederholte mir immer, daß dies ein »ungezogener Ort« war, und auch, daß man Bekannte nie grüßen solle, weil man sich, der Yoshiwarahöflichkeit entsprechend, nicht erkennen dürfe. Er empfahl mir oft, mir die Schönen auf den Balkonen anzusehen, kniff indessen selbst die Augen zu oder starrte geradeaus, wohl der Versuchung wegen.

Japan: Musizierende Geishas

Die sieben Herbstgräser.

Ende September, die Zeit der sieben poetischen Herbstgräser, die man draußen auf der weiten Ebene um Tokio suchen, in die Vase der Tokonoma (Ehrennische) stellen und andächtig bewundern soll. Sie gehören zum Herbst- oder Erntemond, der immer tiefrot ist, weil sich der Ahornbaum auf dem Mondacker verfärbt und Glück bringt.

Ich hatte viele neue Schüler und war recht zufrieden. Einige lernten Englisch, andere Französisch und mehrere, ungewöhnlich nette, Deutsch. Sie waren alle sehr höflich, fleißig und angenehm, und überdies lernte ich eine Menge von ihnen. Zuerst lasen und schrieben wir, doch zum Schluß der Stunde mußte gesprochen werden, eine dem Schüler peinliche Aufgabe, da alle Lernenden behaupteten, es wäre so schwer – nicht nur sprachlich, sondern auch gedanklich – mit uns Europäern zu sprechen. Daher wählte ich immer etwas von Japan, und da der Schüler den Stoff beherrschte, ungemein gern über sein Land sprach und sich sehr bemühte, alles erdenkliche Wissen auf diesem Gebiet zu sammeln und auszukramen, waren wir beide sehr befriedigt von den Stunden. Ich erfuhr dadurch sehr viel und kam der Seele Japans so nahe wie ein Bewohner des Westens dies irgend kann; über die Schranke springt niemand.

Hierauf begann ich nachzudenken, warum wir so schwer zu verstehen sein sollten, und kam, nach langem Prüfen, zu folgendem Ergebnis:

Die Japaner sind viel unbeweglicher im Denken als wir, dafür aber ausdauernder und tiefer. Oft begann ich ein Gespräch, fand das Fortbewegen schwer, weil mein Zuhörer aus irgend einem Grunde nicht mitkonnte und ließ es fallen, um zu etwas völlig anderem überzugehen. Da starrte mein Schüler gewiß unsehend in das Zimmereckchen und antwortete nach geraumer Weile, nicht auf das, was ich seit vielen Minuten sprach, sondern auf das frühere Gespräch, das er mit Beharrlichkeit zurechtgeknabbert hatte. Die Japaner sind nicht für 's Sprunghafte. Die beste Art sie zu verwirren – auch wenn sie die Sprache gut beherrschen – ist das Springen von einem zu einem ganz anderen Gegenstand. Sie können nicht zehn Gedanken auf einmal wie eine Menge lauflustiger Jagdhunde an einer Leine halten; aber wir vermögen uns nicht so zu vertiefen. Gedanken zu sammeln, sie lange ausschließlich auf einen Gegenstand zu richten und alles Nebensächliche auszuschalten, ist für uns eine ebenso schwierige Leistung.

Einen einzigen Schüler mußte ich aufgeben, weil ich nicht imstande war, ihn länger anzuschauen. Er kam früh am Morgen vor dem Frühstück und gehörte der niedrigeren Volksschicht an. Höflich war auch er, doch von einem Taschentuch hatte er nie gehört. Seine Nase rann wie die Adelsberger Grottenbildungen. Mein Magen war der Nase nicht gewachsen. Ich erklärte, zu beschäftigt zu sein, und ließ Geld und Nase laufen. Die übrigen Schüler schnüffelten so lange es ging und benutzten hierauf Papiertücher, die im Kimonoärmel verschwanden. Dankbar und entgegenkommend waren sie weit über das europäische Mittelmaß hinaus, und wenn ich ein Volk zu den Engeln zählen wollte, müßte ich das unbedingt bei den Japanern tun.

Wann immer ich auf der Straße gehen mochte, nie wurde ich belästigt, zu jeder Zeit half man mir gern mit ausführlicher Erklärung und praktischem Beistand, und wenn mich jemand am Tage ansprach, so war es nur ein Schüler, der gern vier Sätze Englisch an den Mann brachte und sich über alle Maßen klug vorkam. Dann verbeugte er sich und verschwand, stolz mit einem waschechten Ausländer in des Ausländers trügerischer Sprache verkehrt zu haben.

Nicht minder belustigte mich, wenn es nicht regnete, das Warten auf die Elektrische. Japaner stehen da nicht wie wir, sondern sie kauern sich nieder und empfinden das als Ruhestellung. All diese kauernde Menschheit, manche Männer schon in europäischer Tracht, um einen Laternenpfahl geschart zu sehen, war sehr lustig, und heute kann ich auch kauern und mit einem Händler einen Fuß über dem Erdboden verhandeln, während ich die auf der Erde ausgelegten Waren betaste (schauen und nicht berühren gibt 's im Osten nicht) und um den Preis feilsche.

Eins empfand ich bis zur Unerträglichkeit: meine Kost. Ich arbeitete nicht mehr im deutschen Handelshaus, hatte meine Schuld beglichen und verdiente genug, um mein Zimmer zu zahlen, aber nicht in solchen Mengen, um mir die teure Pension leisten zu können. Etwas Reis täglich, eine Suppe oder etwas Gemüse hätte ich mir gern vergönnt, konnte mir diese Sachen indessen nicht beschaffen, denn im japanischen Hotel zweiter Klasse zu essen, hätte jenes unangenehme Aufsehen erregt, das ein Europäer gern vermeidet und hätte mich vielleicht in den Augen der Gelben, sicher in jenen der Weißen hoffnungslos herabgesetzt. Ich kaufte Sardinen, bis ich sie haßte, und lief um europäisches Gebäck bis weit über die Ginza; da schlug mir die Russin vor, ihre Tochter im Englischen für die Prüfung vorzubereiten und dafür von ihr einfach, wie sie selbst aßen, verköstigt zu werden. Ich ging begeistert darauf ein und hatte mich gerade in das vormittägige Schriftstellern, das nachmittägige Unterrichten, das abendliche Erfahren und Lernen hineingefunden, als mein Leben eine unerwartete Wendung erhielt.

Im Schatten des Adlers.

Mrs. F., meine Amerikabekannte, die nun in Japan bei einer großen Firma Korrespondentin war, fragte an, ob ich geneigt wäre, bei einer deutschen Gesellschaft, deren Name nicht verraten werden durfte, eine Stellung anzunehmen, und ich sagte glatt »nein«; denn so gern ich die Deutschen sprachlich habe, so wenig begeistern mich die reichsdeutschen Arbeitsverhältnisse. Dazu muß man geboren sein. Oder vielleicht habe ich doch etwas von reichsdeutscher Begeisterung für die Arbeit, nur liegt mein Feld dem Handel zu weit entfernt; denn wenn ich schreiben darf, bin ich so glücklich und gehe so sehr darin auf, wie der Deutsche in seinem Geschäft. Da mich indessen Maschinen und Duplikate bis zum Steifwerden langweilen, war mein »Nein« ein sehr entschiedenes.

Und dennoch wollte ich gern verdienen.

Zwei Tage später traf ich die Dame zufällig wieder.

»Sie wollen wirklich nicht?«

»Nicht um die Welt!«

»Warum wollen Sie eigentlich nicht? Man zahlt wenigstens 150 Yen für die paar Morgenstunden.«

»Ah – und gibt 150 Yen Grobheit dazu! Ich kann mich an den Ton nicht gewöhnen. Ich habe zuzeiten für Reichsdeutsche nach Diktat glatt in die Maschine geschrieben. Himmel, wie unfreundlich sie immer waren und wie sie knurrten! Dagegen waren die Engländer reizend. Kühl, gelassen und durch und durch höflich. Ich gehe nicht.«

»Es ist kein Handelshaus. Wenn ich wüßte, daß Sie annehmen wollten – – ich soll eben nicht – –«

Ich war zufrieden, nur unterrichten zu dürfen – ein zweites Feld unbedingter Höflichkeit – und sagte das. Frauen aber beharren auf einem Gedanken, und gerade als wir uns trennen wollten, bemerkte sie:

»Man wäre gewiß sehr höflich gegen Sie. Man sucht eine Hilfe bei der Deutschen Botschaft.«

Bei einer Botschaft!! Nun denke ich lachend zurück, was ich mir darunter vorstellte. Ein halbes Himmelreich! Geheimnis, Zauber, Kabale, Gefahren, vermummte Damen und maskierte Fremdlinge, Wunderschränke und eine Weisheit, die gewissermaßen aus den Schränken hervorquoll. Zum Glück schloß dieses magische Bild auch eine unbedingte Höflichkeit ein, denn nur die besten aller Sterblichen kamen zur Botschaft, und das bestimmte mich. Der Reichsdeutsche, der mich einzuführen bestimmt war, meinte allerdings als Dämpfer auf meine jäh entfachte Begeisterung, daß alles auf Erden, also auch eine Botschaft, seine Licht- und Schattenseiten habe. Natürlich legte ich es mir so aus, daß man auf den Stufen ermordet werden könne, was nicht ohne Reiz der Romantik – wenigstens für die Hinterbliebenen – war.

Am folgenden Morgen erschien ich im Amtsgebäude, das nicht wie ein Maschinenfolterwerk auf staubiger Straße, sondern richtig wie ein Märchenschloß, von hoher Mauer umgeben, in einem entzückenden Park lag, wurde von meinem Beschützer wie von einer liebenden Gluckhenne empfangen und hierauf vor den Kanzler geführt, vor dem ich, da er so aussah wie ein Mann auszusehen hat (jedenfalls in meiner Einbildung), der die Geschicke der Völker wie Bälle durcheinanderwirft, gehorsamst zusammenklappte. Er blickte mich mit jenem Adlerblick an, den überhaupt zu entwickeln nur ein Reichsdeutscher imstande ist, gewann aber mein Herz durch die weise Bemerkung (siehe das Diplomatentalent!), eine Kritik meines Romans irgendwo gelesen zu haben und er wünsche das Werk zu lesen.

Meiner Anstellung stellten sich politische Hindernisse entgegen, denn selbst als Oesterreicherin hätte man über mich irgend einen Halt gehabt, doch als Südslawin war ich – außerhalb der Botschaft – nicht zu packen. Da ich jedoch meine Werke in Deutschland verlegte, meine Aufsätze in reichsdeutschen Blättern erscheinen ließ und niemand, der gerade tauglich gewesen, in Tokio war, so wollte man bis zur Ankunft des Botschafters Dr. Solf ein Auge zudrücken. Ob ich auf eine Woche zur Probe kommen wollte?

So begann mein Botschaftsdienst. Lange Zeit flößten mir die altehrwürdigen Kasten eine große Ehrfurcht ein, doch je mehr ich von dem Inhalt zur Abschrift erhielt, desto mehr schwand die Ehrfurcht. Selbst Sachen, die sich mit den Schicksalen der Völker befassen, können recht langweilig sein, und die aufregendsten von allen sah der Kanzler ganz allein. Als Ausländerin durften mir gewisse Sachen ja auch nicht übergeben werden, und alles, was zum Beispiel halbgeschrieben vernichtet wurde, mußte zu Fetzchen zerrissen in den Papierkorb oder direkt ins Feuer wandern; denn die Japaner sind sehr schlaue Diener und stellen Akten leicht wieder zusammen. Hier muß ich auch erklärend einschieben, daß ich einer Botschaft wohl alle Wichtigkeit zuschrieb, indessen von keiner Neugierde befallen war. Meine eigene Arbeit war und ist noch immer das, was mich zu sehr erfüllt, und daher vergaß ich so häufig den Anlagestrich – jenes geheiligte Zeichen, das, über dem Schreibrand hinausgestellt, andeutet, daß hier dem Text eine Beilage hinzugefügt wurde.

Was ich hier schriftlich niederlege, wird keine Behörde beleidigen, ja die, die es lesen und mich gekannt haben, werden gern unterschreiben, was Andeutung und nicht Verrat ist. Eine Botschaft ist etwas Großartiges. Es ist ehrend, dort tätig gewesen zu sein, der Aufenthalt ist lehrreich, aber man muß im Leben von einer Erfahrung nicht notwendigerweise zu oft haben. Alles hat seine Licht- und Schattenseiten, und wo so viel Licht ist, haben die Schatten einen finsteren Anstrich. Am ärgsten sind die Botschaftsnasen. Nicht die in Menschengesichtern, denn diese waren sämtlich gut gewachsen, sondern die amtlichen. Man vergißt einen Beistrich oder einen Buchstaben oder den schrecklichen Anlagestrich, und der unmittelbare Vorgesetzte lenkt die Aufmerksamkeit des Schuldigen auf das Versehen. Dann kommt damit der Kanzler, der Gesandtschaftssekretär, der Gesandtschaftsrat, der Botschaftsrat und zum Schluß, wenn man Pech hat, Seine Exzellenz selbst! Bis man alle Phasen mitgemacht hat, sind Tage verstrichen und die Nase wie die eines Tengu, nur daß man seine Lasten nicht daranhängen kann. Schweigen ist bei einer Botschaft Gold: gegen Außenstehende, wenn sie fragen, gegen die Vorgesetzten bei der Nasenverteilung, bei späteren Erzählungen – und mit diesem Gold war ich verschwenderisch, weshalb ich auch ersucht wurde, noch drei Monate länger zu bleiben, als ich es wollte. Und noch eins: Nasen ohne Ende, denn wenn man bei einer reichsdeutschen Behörde einmal nicht brummt, so bedeutet das schon »ausgezeichnet«. Es geschieht selten! Aber die Nasen werden in so liebenswürdiger Weise erteilt, und man wird mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, verkehrt mit Menschen, die wirklich zu den besten des Volkes gehören, auch darin, daß sie alle tadellose Umgangsformen haben, daß man sich bei einer Botschaft – was immer sonst an Schatten auftauchen möge – wohl fühlt. Zwischen Maschinen und Diplomatie liegt die ganze, bei allen heutigen Anschauungen unüberbrückbare Kluft zwischen Adel und Volk. Schon die Botschaftshuthänger scheinen zu sagen:

»Ich bitte um das Vorrecht, deinen Hut entgegennehmen zu dürfen!«

Im Geschäftshaus hatte es vom Nagel geheißen:

»Du Urschl, da häng' deinen Gehirndeckel auf!«

Der Ton war es, der mich alles vergessen ließ; ich zappelte immer gern durch den schönen Park, denn wen man darin auch treffen möchte, der war und blieb, selbst wenn verärgert, Ritter.

Ich hatte viele Japaner kennen gelernt, einige aus sehr vornehmem Hause, und wenn ich mich auch morgens vier Stunden tüchtig abplagen mußte, so verbrachte ich zur Entschädigung die Abende auf japanischen Entdeckungsfahrten (in Gasthöfen, bei häuslichem Schmause) oder saß auf dem Koffer der Russin, hörte ihren Erzählungen zu und ließ mir von ihr wahrsagen, während O Take san (das ehrenwerte Fräulein Bambus) in der Küche ihr Unwesen trieb oder trockenen Fisch für unsere schwanzlose Katze rieb. Zuzeiten zeigten sich noch die Giftflecken – Reste meiner Perutage – und auch eine gewisse Schwäche, meine Gedanken klar zu sammeln, doch sonst wurde ich allmählich wieder, was ich einst gewesen …

Der Septembersalon.

Zu den schönsten Vorkommnissen jener Zeit rechne ich mein Zusammentreffen mit japanischen Künstlern bei Tadaichi Okada san. Ich traf da die Hofschauspielerin Suzuki, viele moderne Maler, einige hohe Staatswürdenträger und durchweg Männer und Frauen, die einen weiten Blick und etwas zu sagen hatten. Der junge Okada erklärte mir die japanischen Gedichte und erzählte die vielen Sagen, die sich an den Tanuki knüpfen. Das ist ein Tier des Landes, eine Kreuzung zwischen Waschbär und Dachs, der die Gabe besitzen soll, sich in eine alte Frau oder in einen Mönch zu verwandeln, der nachts, wenn er sich einsam fühlt, mit seinem dicken Schwanz an eine Hütte pocht, und der einen Riesenbauch hat, auf dem er, wenn er sich zufrieden fühlt, trommelt. Viele Märchen handeln von ihm, und er paßt in die herrlichen japanischen Herbstabende wie ein Stern an die Himmelswölbung: er belebt.

Durch diese Bekanntschaft erhielt ich Einblick in das japanische Kunstideal, das sich von dem unsrigen so weit entfernt und doch auf seine Art ebenso groß ist.

Das Ideal des Japaners in der Kunst wie im Leben ist das Einheitliche, Eingedankliche. Er geht bei allen Dingen auf das Unpersönliche, Ewige, Allgemeine zurück, daher hat er auch ein so ausgeprägtes Farbenharmonie-Empfinden. In einem japanischen Hause sind die Matten weißgelb, die Papierfenster gelbweiß, die Holzwände licht, die Decke dunkler, der Pfeiler ganz dunkelbraun. Eine einzige Vase, ein einziges Bild unterbricht den von Gelbweiß zu Braun laufenden Ton. Selbst das Feuerbecken, der Hibachi, paßt sich an, und die Seidenkissen, die als Sessel dienen und ganz dünn sind, liegen so, daß alles einen gefälligen harmonischen Eindruck macht.

Sie malen auch nur eine Sache auf einmal und nie im Verhältnis zu anderen Dingen. Einen Kirschblütenzweig aus dem Nebel brechend; einen Vogel, einen kahlen Ast, einen rauhen Fels – Begriff Winter. Alle losgelöst von ihrer Umgebung, doch ohne daß man den Mangel an Hintergrund empfindet. Am schönsten sind die Sumibilder – japanische Tusche. Es liegt etwas geheimnisvoll Verträumtes in diesen Bildern. An Stelle unserer Schlagschatten haben sie Schatten im Gegenstand selbst und Gauffrage. An Stelle der Perspektive Verkleinerung, und da meist kein ausgesprochener Hintergrund ist, fühlt man keinen Mangel. Feinste Ausführung und dennoch plastische Fernwirkung.

Sie pflegen den Schönheitssinn in jeder Weise; durch die bunte Tracht, vorwiegend bei Kindern, durch das Schmücken der Geschäfte, durch die Blumenfeste, das Ziehen von Zwergbäumchen, das Malen zur Freude nach einem Festessen, die Wanderungen ins Freie, durch die Schönheit im eigenen Heim, durch das Ankaufen der billigen Farbendrucke, die der Ukiyoeschule angehören und Arbeiten großer Meister sind, und durch tausend andere Dinge.

Weihnachten.

Der Herbst ist die schönste Jahreszeit Japans, und jeder Tag war eine Freude. Ich brauchte gute zwanzig Minuten von Yurakucho bis zur Deutschen Botschaft und durchquerte da den Hibiyapark. Das Laub der Ahorne schwamm als rote Flotte über den Teich, über den die Enten trieben, und das Immergrün vieler Bäume verlieh dem Weg etwas Sommerliches. Die Gärtner wickelten die Bananen in Stroh und schützten die Subtropenpalmen. Die Chrysanthemen waren in vielen schnell errichteten Buden gezeigt worden. Eine solche Blumenpracht kennt man bei uns nicht. Es gab Stöcke mit zweihundert Blüten, und einzelne, gelbe, die zu einer Krone gezogen waren, doch die Chrysanthemen, die sich wie ein Wasserfall niedergossen, und die spärlich flockigen weißen gefielen mir am besten. Die Leute kamen und besprachen sie sachlich, prüften die Form der Zweige und die Zahl der Blüten und immer schaute das Männchen zuerst und rief dann um die Meinung seiner demütig gebeugten Hälfte über die Schulter zurück. Immer sind die besseren Hälften übrigens nicht demütig gebeugt; denn der Hausmeister der Botschaft stand sehr unter dem Pantoffel seiner keifenden Alten, und das Gebot des dreifachen Gehorsams – dem Vater, dem Gatten und dem Sohne gegenüber – erfährt bei aller östlichen Demut manche Trübung.

Die Morgenländer kennen begreiflicherweise keine Weihnacht, aber die Europäer lassen sich das Friedensfest nicht nehmen, und die ganze Botschaft war von Pfefferkuchenduft und Vorfreude erfüllt. Die Russinnen sparten jeden Yen, weil sie beabsichtigten, nach Deutschland zu ziehen und die Pension langsam aufzulösen, doch kam ich nicht um den Anblick eines Weihnachtsbaumes. Mein Rundbesuch am Weihnachtsvormorgen (ein Sonntag) war ein wahrer Hamsterzug. Jede der Damen und auch der Kanzler, der damals noch Junggeselle war, gaben mir Pfefferkuchen und Marzipan, und von Dr. Solf erhielt ich Seide zu all dem Zuckerzeug. Drei Wochen lang aßen wir drei (die lieben Russinnen und ich) an dieser Pfefferkuchenmenge.

Es war auch Sitte – ich glaube, nur in Japan, da ich es sonst bei Reichsdeutschen nicht bemerkt habe – Seife zu schenken, und ich wusch mich und alle meine Sachen ein halbes Jahr lang mit Weihnachtsgeschenken.

Am Christtag arbeitete nur der Kanzler einige Stunden vormittags, aber am zweiten Feiertag kamen alle schon für den Vormittag, und da ich auch zur Vormittagsgesellschaft gehörte, kam ich auch. Den Feiertag habe ich noch nicht entdeckt, an dem man bei Deutschen gar nicht arbeitet. Ich erinnere mich noch – nicht ohne Belustigung – einmal an einem Feiertag gekommen zu sein, von dem ich nichts wußte. Die beiden unmittelbaren Vorgesetzten waren da, und ich arbeitete in voller Unschuld bis nach elf und wunderte mich, daß niemand sonst ins Zimmer trat. Da meinte der Kanzler mit seinem feinen Diplomatenlächeln:

»Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, daß heute eigentlich Feiertag ist!«

Er, der nie etwas vergaß!!

Da er indessen immer gut gegen mich war (Nasen abgerechnet) und mich fütterte, wenn mich ein feindliches Geschick zum Bleiben verdammte, so fügte ich mich klaglos ins Unvermeidliche.

Neujahr.

Das ist das größte Fest des Jahres. Alle Schulden müssen bezahlt sein, sonst wird man unglücklich im neuen Jahre, neue Kimonos werden gekauft, neue Entschlüsse gefaßt, die Ginza ist ein einziger endloser Kaufladen, voll von Wunderdingen, und die Geschäfte prangen im herrlichsten Schmuck.

Vor jedem Haustor steht ein Bambus – das Sinnbild der Rechtschaffenheit und Treue, der Ausdauer – und eine Föhre, das Sinnbild des langen Lebens. Die Strohschnur versperrt gleichsam den Eingang, und hat den Zweck, Krankheiten abzuhalten, und der Krebs, als scharlachroter Punkt aus umgebendem Grün brechend, erinnert wieder an den Herzenswunsch des Fernöstlers: endlose Jahre. Die bittere Orange spricht von »Geschlecht auf Geschlecht« und auf roten Lacktassen sieht man die henkellosen Sakeschalen zum Banzai (Prosit) und die Götterkuchen oder Mochi. Das sind furchtbare Gebilde aus klebrigem Reis, die – je länger man sie ißt, desto größer im Munde werden, und wie Gummi unzerreißbar, dabei klebrig wie Kleister sind, zu Neujahr überall angeboten werden und denen man, wenn man nicht sehr unhöflich sein will, nicht entgehen kann. Das beste ist, sie möglichst schnell mit aasgeierartigen Schlingversuchen in den Magen zu befördern und sich der Hoffnung hinzugeben, daß aus dem Magen alles wieder herauskommt.

Alles, was man zu dieser Zeit tut, ist sinnbildlich. Man ißt »Heringskinder« (Fischlaich), weil dies das Sinnbild der Fruchtbarkeit ist, man kocht vor den Festtagen, doch nicht in der Neujahrsnacht, und man begibt sich auch nicht zur Ruhe; das Haus darf nicht gefegt werden, um das Glück nicht fortzufegen, und man erwartet Neujahrsgäste von Mitternacht an. Alle müssen ein Täßchen Sake trinken, und an diesem Tag hat jeder das Recht, angeheitert zu sein. So lebhaft der Nachtmarkt, so stark die Ellbogenstöße, die einem die gutgelaunte Menge gibt, so still ist der Neujahrstag selbst. Nur die männlichen Gäste fahren in Rikschas, die rückwärts ein Fähnchen angebunden haben, um ihre Besuche zu machen, und zwar immer der Untergestellte dem Uebergestellten. Die Frauen des Hauses bewirten nur.

In dieser ersten Nacht des Jahres muß man auch ein Bild mit dem Schatzschiff, begleitet von den sieben Glücksgöttern, drei Falken und oben der Ansicht des heiligen Berges Fujiyama unter das Kopfkissen legen, um von einem dieser Dinge zu träumen. Man besucht einen Tempel in der Richtung, die für diesen Zeitabschnitt die glückliche ist, und man merkt sich das Tier, das dieses Jahr bestimmt. Der Kreis besteht aus zwölf Tieren, dem Tierkreis angepaßt, und je nach dem Tier richtet sich der Charakter des in dem Jahre Geborenen. Wir waren eben vom Rattenjahr in das Hahnjahr gekommen, und alle Wunschkarten trugen dieses Federvieh.

In der ersten Woche spielen alle Leute daheim Gesellschaftsspiele mit den Kindern und auf der Straße ebenfalls alle Federball. Die Schläger werden in besonderen Buden massenhaft verkauft, und die meisten haben zum Schmuck, aus echter Seide und schön gemalt, Gesichter berühmter Schauspieler, doch findet man auch Kirschblütenzweige und andere Verzierungen. Die Größe schwankt ebenfalls zwischen leichten Kinderschlägern und solchen, die wie ein Tennisschläger sind.

Noch hatte die Kälte nicht eigentlich eingesetzt, wenn auch der Hibiyapark schon ziemlich entlaubt war und der graue Dunst trübselig um die langen Föhrennadeln kreiste. Grau hingen die Winterwolken auch über Tokios graue Dächer, graue Straßen, den graubraunen Sumidafluß, die winterlichen Japaner in ihren wattegefütterten, abgesteppten Kimonos, in denen das Kind stak und mit dem unbedeckten Kopf wie ein vergessenes Ackerrüblein herausspähte. Feierlich aß man die sieben heilsamen Kräuter und verlas am achten Tage das vom Kaiser selbst preisgekrönte Gedicht des Jahres. Der Herrscher stellte das Thema, und jedermann konnte am Wettbewerb teilnehmen. Auch Prinzen beteiligten sich. Die besten Gedichte legte man am Morgen des Preistages vor, und aus diesen wurde wieder das beste gewählt und gekrönt.

Jeder Japaner schenkt etwas am Neujahrsabend, und auch ich erhielt von allen Schülern und Bekannten ganz reizende Gaben, die alle meiner Sammlung einverleibt wurden. Bambusschachteln mit Lack überzogen, Seidentäschchen, japanische Kalender, ein Kakemorro (Wandbild) und auch praktische Sachen, wie Kuchen, Reis, Tee. Bei einer Engländerin feierten wir ein Nachchristfest, und auch sonst war ich so viel geladen, daß ich eine Unmenge fremder Speisen kennenlernte. Immer saß ich ganz pflichtschuldigst auf den Matten, erst mit den Fersen unter mir, später seitlich vorgestreckt, um nicht ganz und gar steif zu werden. Das schlimmste war das Aufstehen, denn da kippte ich immer einige Male um, ehe ich wieder ins Gleichgewicht kam und der Blutkreislauf neuerdings hergestellt wurde.

Eins empfand ich stets unangenehm: das Verlieren der Schuhe. Es war mir, als bliebe mit ihnen all mein Selbstvertrauen auf der eisigen Schwelle zurück, und dann in die durchfrorenen Schuhe die Füße stecken zu müssen, gehörte zu den Schattenseiten des Festes. Beim Sitzen versteckte man die Füße schon aus zwei Gründen: erstens der Sitte und der Wärme, und zweitens, weil man immer ein böses Strumpfgewissen hatte. Wie neu solch ein Wirkwarending auch sein mag, Löcher entwickeln sich schnell wie die Sünde.

Dagegen saß ich ganz gewandt an den kleinen Tischchen, nahm meine noch nie gebrauchten Hashi oder Eßstäbchen aus der Papierhülle, fischte alles, was aus den einzelnen Tellerchen und in Näpfchen war, in mein Reisschälchen und schaufelte die Kugeln gewandt in den Mund. Ich aß gern mit diesem östlichen Schanzzeug, und der herrliche trockene Reis, der das Brot ersetzt, fehlt mir noch heute. Man mußte die Schale mit einem Heben der flachen Hand der abseitssitzenden Hausfrau (Damen essen auch in den vornehmsten Häusern nicht mit, sondern bedienen die Herren und die Gäste überhaupt) übergeben und von ihr mit einer ebensolchen Gebärde und dem Ausruf »demütig nehme ich an!« entgegen genommen und an die Stirn gehoben werden. Ich begnügte mich mit einer Verkürzung, denn ich wollte nicht den Reis auf mich und die Matten als Sternschnuppenfall herabregnen sehen. Wohl aber kniete ich beim Erscheinen der Hausfrau immer richtig nieder und schlug mit der Stirn dreimal nach rechts hin (rechts, um ein Zusammenstoßen der Köpfe zu verhüten!) auf die Matten. Das machte den Japanern sehr viel Spaß, weil mein kurzes Haar dabei wie ein Federwischer umflog. Sie finden, daß wir Augen wie Affen haben (so rund und licht), und daß wir überhaupt sehr unterhaltend sind (als Wilde). Gewiß hat man mich oft nur eingeladen, um mein komisch fremdes Tun aus der Nähe zu beobachten. Da mir aber die Fernöstler ebenfalls unterhaltend vorkamen, dachte ich mir, daß unsere gegenseitige Belustigung nichts Verletzendes an sich hatte, wir uns also nur gegenseitig sozusagen »anspaßten«.

Die Geistervertreibung.

Anfang Februar röstet man in jedem Hause Japans Bohnen – die Zahl ist vom Alter des Hausherrn abhängig – und wirft sie abends unter viel Geschrei und zum Jubel der Kinder in alle Ecken. In Tempel dagegen kommen Schauspieler auf Wunsch der Priester. Sie tragen altmodische Gewänder und Masken und werfen ganze Säcke voll gerösteter Bohnen in alle Ecken, weil dadurch die Geister verscheucht werden sollen. Am wildesten geht es dabei im Gogogujitempel her.

Etwas Eigentümliches sind die Haarsträhnen, die man so oft in einzelnen Tempeln an das Gitter um eine Fudostatue geknüpft sieht. Sie stammen von Frauen, die ein schlechtes Leben geführt haben und nun geloben, keine Sünde mehr zu begehen. Will jemand – zum Beispiel ein Handwerker – recht geschickt werden, so nimmt er ein Stückchen seines Kimonos und knüpft es mit der linken Hand an das Gitter der Göttin Benten. Wer eine Prüfung bestehen will, schreibt diesen Wunsch auf ein Zettelchen, das er sorgfältig kaut und dann mit aller Kraft durch das Gitter hindurch der Göttin auf die Biwa, die japanische Laute, spuckt. Bleibt der Zettel haften, so erfüllt sich der Wunsch.

In Handfertigkeit sind uns die Fernöstler unbedingt voraus. Sie haben eine rührende Geduld, sich mit einem Gegenstand lange zu befassen. Ihre prachtvollen Lackarbeiten, bei denen jedes Stück zwanzig-, dreißig-, ja hundertmal bestrichen und poliert werden muß, ihre Cloisonnévasen, ihre winzigen Edelsteinschnitzereien sind Zeuge davon. Aber auch im täglichen Leben widmen sie sich liebevoll der einfachsten Arbeit und gebrauchen dabei zehn Finger extra, denn ihre Zehen sind fast ebenso nützlich und gewandt wie die Hände. Sie rühmen unsere technischen Errungenschaften und machen sich diese Werte zunutze, doch ihre Auffassung der Arbeit ist wohl die richtige: schön, gediegen und nicht überhetzt. Das Leben ist schließlich eine Reise und wird dadurch nicht angenehmer, daß man sie im Expreß zurücklegt. Wer mit dem gemischten Zug fährt, sieht und genießt mehr von all dem, was an der Strecke liegt.

Wir erreichen in unserem Lebensexpreß auch das Ziel – das Grab – schneller, doch ist dies Zweck der Reise?

Im japanischen Haus.

Es war mitten im Winter – die Pflaume, kaum in Blüte, mischte ihr weißes Flockengewoge mit dem des wirbelnden Schnees – als die Russinnen die Reise in die Heimat antraten und ich dadurch mein Heim verlor. Es kam nach einem großen Erdbeben, bei dem sich die Wände des alten Baus geöffnet und die Häuser sich genähert hatten. Im europäischen Hotel zu wohnen, war mir zu teuer, in einem japanischen, das keine Oefen und bloß Schiebetüren kennt, zu kalt und ungemütlich. Wer mochte mein nächster Nachbar sein?

Endlich, als ich schon ganz verzweifelt war, sagte mein Schüler Ito:

»Wenn Sie mit einem japanischen Zimmer von zweieinhalb Matten zufrieden sind, können Sie um 15 Yen monatlich bei mir wohnen. Ich lebe im Haus meiner Tante, und nur eine nahe Verwandte mit ihrem kleinen Kinde wohnt auch noch da.«

Nichts anderes war zu finden, und da er mir einen Gasring zur Heizung und als Küche versprach, der Raum einen Tisch und Stuhl besaß, so daß ich nicht auf dem Boden zu kauern brauchte und ich mir sagte, daß ich viel lernen, wenn auch nicht behaglich leben würde, packte ich meinen bescheidenen Kram und siedelte um. Billig war es ja, und da ich später dafür unterrichtete, vermehrte der Wechsel meine Ersparnisse, wenngleich nicht das Körpergewicht, denn für das Kochen bin ich nie gewesen: erstens, weil ich fast nichts kann, und zweitens, weil mir nie die Zeit dazu bleibt. Es gibt meiner Ansicht nach Wichtigeres zu tun, und in Tokio war ich in der Tat sehr angestrengt. Ich arbeitete den ganzen Tag bei der Botschaft, unterrichtete nachmittags bis sieben und schrieb dann und am Sonntag meine Beiträge für verschiedene Blätter. Nirgends ist es mir so klar geworden wie in Tokio, wie unheilvoll es für Schriftsteller (nicht einfach Journalisten) ist, Geldarbeit zum Neben- oder gar Hauptberuf zu haben. In dem einen Jahr in Japan schrieb ich nicht eine einzige rein belletristische Sache, obschon ich Sonderkorrespondent eines der bedeutendsten Textilblätter Deutschlands wurde und journalistisch nicht zurückblieb. Viele werden sagen, daß man aus der Erinnerung heraus schreiben kann. Das beweist mein Japanroman. Indessen gibt es Augenblicksstimmungen, kleine Nebensächlichkeiten, denen gerade der tiefste Lebenszauber anhängt, die man erfassen muß, während sie noch andauern. Ein Maler erinnert sich an tausend Nebellandschaften, die er gesehen, und malt sie gewiß auch getreu aus der Erinnerung, doch den Nebel, aus dem er – eigentlich gestimmt – das leuchtende Herbstrot eines jäh von der Sonne herausgefundenen Baumes brechen sieht und gleich malt, wird etwas viel Lebendigeres sein. Ich erwähne dies nur, um dem Leser verständlich zu machen, warum mich später die Notwendigkeit, nicht durch mein Schreiben, sondern auf anderen Gebieten Geld zu verdienen, so sehr erbittert hat. Damals war die Mark noch unsichtbar, die Krone unsichtbarer und ich ganz bereit, immer und alles im Ausland zu verdienen.

Es klingt so romantisch, wenn ich heute von meinem Wohnen in einem Papierhäuschen schreibe, aber damals war es Februar und sehr kalt, wenn der Tokiowinter auch hinter dem unsrigen weit zurücksteht. Ich schlief in dem kleinen Zimmer auf zwei Steppdecken Herrn Itos und deckte mich mit zwei Erbstücken der Russin zu. Ein altes Sofapolster wurde Kopfkissen, und morgens rollte ich alles wieder zusammen und ließ es in die Wand verschwinden. Die Futon liegen zu lassen gilt als sehr übelbedeutend, weil man nur bei Schwerkranken das Bett unberührt läßt.

So dicht auf dem Boden war es so kalt, daß es mir immer schien, als fiele ich in einen Keller, und wenn ich morgens aufsprang, war ich aus aller Kältenot, sobald ich aufrecht stand. Mein Frühstück, auf dem Gasring zubereitet, bestand aus Tee und Zwieback, und ich wusch mich in der Küche.

Um acht Uhr mußte ich das Haus verlassen, um gewiß um neun Uhr bei der Botschaft zu sein, und mit dem Laufen war es zu Ende, denn man fuhr eine Stunde mit der Elektrischen. O, diese Fahrten! Die Wagen waren so voll, daß man oft nicht einmal bis aufs Trittbrett gelangte. Eroberte man sich indessen Raum für einen Fuß, so war man sicher; denn der Schaffner wies nie ab, und der Lenker ließ den Wagen manchmal wie ein störrisches Pferd jäh nach hinten ausschlagen, wodurch drinnen alle Leute wie Bohnen geschüttelt wurden, was Raum machte, und draußen fiel auch noch irgend jemand ab und machte auf diese Weise Platz. Man war meist derart eingequetscht, daß man alle menschlichen Formen durchfühlte und in keinem Lande als in Japan wäre ein Fahren dieser Art möglich gewesen. In Peru hätte man der Frau vermutlich vor Gier die Kleider vom Leibe gerissen, aber die Japaner sahen mit ganz kalten Fischaugen über mich hinweg und waren sich scheinbar nicht bewußt, daß ich Weib war. Das machte das Fahren erträglich.

Unangenehm war es auch, meine Schuhe jeden Morgen vom poetischen Frühlingsregen ganz verschimmelt zu sehen. Als grüne Frösche hockten sie vor der Haustür oder in dem kleinen Fach, das zwischen der äußeren und der inneren Schiebetür liegt und für Schuhe bestimmt ist. Nur die Tür im Bretterzaun wird verriegelt. Abends, das heißt, gegen Sonnenuntergang, wird das Haus, das tagsüber alle Schiebewände offen hat, zugeschoben, und zwar mit einem Lärm, der glauben macht, es stürze alles ein oder es fahre ein vom Erdbeben erfaßter Möbelwagen vorüber. Der gleiche Lärm kündet früh morgens das Oeffnen der Schachtel an.

Das größte Abenteuer war indessen – für mich wenigstens – das Bad. Bei der Russin hatten wir eine Art Wanne und heißes Wasser zum Ueberschütten gehabt. Hier näherte sich mein Hausherr vorsichtig mit der Frage, ob ich auch einmal baden wolle (Europäer stehen im Rufe, ungeheure Schmutzfinken zu sein, die sich nie waschen), und als ich bejahte, sagte er mir, daß ich im Hause seiner Tante quer durch den Hinterhof baden könne, und daß er mich holen werde. Ich gab mich damit zufrieden.

Am Abend kam er. Ich mußte die Schuhe durch das Haus tragen, vor der Hintertür anziehen und durch den schneenassen Hof in das Nebengebäude wandern. Im offenen Gang saß die alte Dame im Lendentuch und mit nacktem Oberkörper und fächelte sich die verschrumpften gelben Brüste. Es war ihr heiß nach dem Bad.

Im kleinen Baderaum brannte kein Licht, und ich konnte nur durch die Milchscheibe der Schiebetür einigermaßen erkennen, wo ich war. Endlich wurden die Umrisse einer Holztonne immer klarer, und ich entdeckte eine Art Leiter von drei oder vier Stufen, die zum Tonnenrand führte. Der Hahn der Wasserleitung war über einem Becken in der Ecke.

Zuerst wusch ich mich japanischer Sitte gemäß mit warmem Wasser und Seife gut ab, hieraus versuchte ich, in die Tonne zu steigen, aus der sich hohe Dampfwolken wälzten. Vergeblich! Krebsrot zog ich mein linkes Bein zurück und versuchte es mit dem rechten, mußte dieses retten und steckte das andere hinein. Vierzig Grad kochten die Haut zu Bohnenfarbe.

Nie, nie würde ich in diese kochende Tonne hineingelangen, und doch sehnte ich mich nach dieser Wärme, die ich so sehr entbehrte, seit ich die Tropen verlassen hatte. Da fragte Herr Ito, die Hand auf die Schiebetür legend:

»Ist es Ihnen zu heiß? Soll ich kaltes Wasser nachgießen?«

Das half! Mit einem Satz war ich in der Tonne, rot wie ein Krebs und ohne Atem, aber drinnen. Dankend lehnte ich ab, froh, im Fall eines Aufgehens der Tür wenigstens in Dampf gehüllt zu sein. Von da ab badete ich mindestens dreimal wöchentlich, obschon ich die letzte Badende war. Nach Landessitte kommen zuerst die Männer, dann alle Frauen und endlich kam ich – denn Europäerinnen sind schmutzig (Japaner baden oft zweimal täglich) und vertragen überdies keine so große Hitze, so daß man das Bad etwas kälter machen muß. Immerhin kochte ich in vierzig Grad. In öffentlichen Badeanstalten wäscht der Badwaschler die Frauen. Das finden sie ganz natürlich. Meines Hausherrn Gattin (denn als das entpuppte sich die nahe Verwandte) hätte nichts dagegen gehabt, wenn er mir auch den Rücken geschabt hätte …

Die Mahlzeiten blieben skizzenhaft. Auf dem Heimweg kaufte ich um zehn Sen Brot und um zehn Daiken den langen japanischen Rettich und machte ein Mittagessen daraus. Abends kaufte ich Zwieback und verspeiste ihn im Bett, während ich las und Tee trank. Der Gasring stand neben dem Kopfkissen, so daß ich Küche, Lager und Bücherei an einem Fleck von einem Meter Umkreis hatte. Oft war ich eingeladen, und damit erhielt ich mich am Leben. Alles, was ich bei der Botschaft einnahm, legte ich in der Yokohama Specie Bank an, und lebte von dem, was ich durch das Unterrichten verdiente. Erinnerungsstücke und die nötigen Kleider erstand ich von meinen journalistischen Arbeiten für japanische Blätter.

Das erinnert mich an das Hemdhosendrama. In Yokohama kann man fertige Unterwäsche für Europäerinnen finden. Da ich ungewöhnlich klein und vorne wie ein Brett, hinten wie ein Fensterladen bin, waren alle fertigen Sachen für mich Säcke, in denen ich verschwand. Endlich erstand ich in Tokio selbst eine Kinderhemdhose, und nach diesem Muster ließ ich von der Tante meines Hausherrn mehrere Stücke machen. Wir lagen alle drei – er als Dolmetsch – auf den Matten und besprachen die Herstellung. Nach einigen Tagen kam Herr I. und brachte mir die Sachen.

»Wieviele Kleider tragen Sie übereinander?« fragte er, denn Japaner tragen je nach der Temperatur vier, fünf oder mehr Kimonos, einen auf dem anderen. Am Abend fragte er, ganz ohne bösen Hintergedanken und nur aus wissenschaftlichem Interesse heraus, ob ich ihm zeigen könnte, wie die Hemdhosen stünden. Leider konnte ich dem Wunsche nicht gut willfahren.

Japanerinnen tragen ein rotes Tuch um die Mitte und bis zum Knie reichend; es wird so fest gebunden, daß die Beine nicht auseinandergehen und der Gang beeinträchtigt wird. Begeht eine Frau Selbstmord, so bindet sie eine Schnur um die Knie, damit sie auch nach dem Todeskampfe in keiner unanständigen Stellung angetroffen werde. Männer tragen nur ein ganz kurzes Lendentuch, das sie auch nachts umbehalten. Sie schlafen in ihren Tagkimonos, und jeder Schläfer hat nur Anspruch auf seine Mattenlänge und -breite. Es können vier oder sechs Personen in einem mittelgroßen Raum schlafen, Kinder bei den Eltern. Alle Japanerchen tragen in den Tropfjahren Guttaperchaeinlagen, so daß nie ein Geruch bemerkbar und der Seidenkimono der Mutter, auf der das Parasitchen lebt, nie in Gefahr ist.

Durch den Frühling.

Ich könnte ein ganzes Buch allein von Japan füllen, und mit Ueberwindung kürze ich die Beschreibung der ferneren Monate im Land der aufgehenden Sonne ab.

Im Mai – wenn im Hibiyapark die Azaleen und die Glycinien in erstaunlichen Massen und erstaunlicher Schönheit blühen, wehen die großen Seidenfische vor jedem Haus, in dem Knaben sind. Dann feiern die Japaner das Knabenfest. Der Karpfen ist das Sinnbild des starken Mannes, denn nur er fließt den Strom gegen alle Hindernisse aufwärts, wie es der Kraftvolle im Leben soll; aber man findet auch um die Familienflaggen herum die Figur des Kintaro, der einen Hasen und einen Bären zum Spielgenossen gehabt hatte und in der Einsamkeit groß geworden war, und die Momotaros des Pfirsichkindes, das einem alten Ehepaar in einem roten Pfirsich geschenkt worden war, und ihnen aus treuer Sohnesliebe später einen eroberten Schatz heimbrachte. An diesem Tage füllen sich die Augen der Mütter, die keine Söhne haben, mit bitteren Tränen …

In dieser Zeit aber regnet es auch mit einer Ausdauer, die nur einen Fernöstler nicht aus der Fassung bringt; alles schimmelt und man bleibt im Straßenschlamm geradezu stecken. Dieses feinfadige Naß bewundern die Einheimischen und nennen es poetisch, weil es so weich auf Blüten und frisches Grün fällt. Man macht trotzdem Tempelausflüge, bringt allerlei Anhänger mit, besucht die Gräber der siebenundvierzig tapferen Ronin oder fahrenden Ritter, die aus Liebe zu ihrem verratenen Herrn alle Harakiri begingen, opfert vor Tenjin, dem Gott der Schulkinder, der einmal ein weiser Lehrer war und nun – aus weiß der Himmel welchem Grunde – in Ochsengestalt verehrt wird, und pilgert zum Erfinder des japanischen Alphabets, der gekürzten Katakana, zu Kobo Daishi. In jenem Tempel sieht man überall auf den Tischen der Buden Dharmas ohne Augen. Man kauft solch einen Dharma, nimmt ihn heim und malt ihm erst die Augen ein, wenn der Wunsch, den man geäußert hat, erfüllt wurde. Dharma war ein buddhistischer Weiser, der sieben Jahre mit dem Gesicht einer Mauer zugekehrt saß, um besser über die Welträtsel nachdenken zu können und dem, da sie überflüssig geworden, die Beine abdorrten. Im Anfang fiel ihm das Wachen schwer, und als der Schlaf sich seiner immer wieder bemächtigen wollte, riß er sich Augenwimpern und Augenlider aus und warf sie erzürnt auf die Erde. Daraus entsprang die Teestaude, damit Leute, die wachen wollen, sich nicht länger die Lider auszuzupfen brauchen.

Vor Fujiyama.

Zu den nettesten meiner Schüler gehörten zwei Herren, die beide große Freunde und in sehr hoher Stellung, dabei aber so bescheiden waren, daß ich erst kurz vor meinem Abschied aus Japan von der Ernennung des einen zum Finanzminister erfuhr. Sie lernten Deutsch, lasen Faust und konnten so herzlich wie Kinder lachen. Eines Tages nahmen sie ihre Köchin und ich meine Kamera mit, und so zogen wir hinaus nach Odawara, wo der eine der Herren ein Landhaus hatte. Odawara ist eine uralte Stadt mit einer von großartigen Wällen umgebenen Festung und mit Häuschen und Mühlen, wie man sie sonst nur in Bilderbüchern findet (die in Japan von hinten nach vorn und von oben nach unten gelesen werden!).

In der Schlucht, durch die wir am nächsten Tage auf Fujiyama zu kletterten, liegt der berühmte Badeort Miyanoshita mit seinen heißen Schwefelquellen, und dahinter verschwindet man in das sogenannte Teufelstal. Der ganze graue Abhang ist eine einzige Rauchwolke, denn es sind da viele siedende Schwefelquellen, deren Rauch so erstickend ist, daß man das Gesicht verhüllen muß, wenn man dicht an ihnen vorbeigeht, um davon nicht etwa betäubt in die heiße Quelle zu fallen, in der Eier gekocht werden und Wasser in kürzester Zeit siedet.

Ein schauriger Wind blies an diesem Tage über den Berg hin, und je höher wir kletterten, desto mehr verrann das Grau schleppender Wolken mit dem seltsamen Weiß der dampfenden Bergabhänge. Als wir zum Asahisee niederstiegen, heulte der Sturm durch das hohe Bambusrohr, das unheimlich ächzte und krachte, und knisterten die Föhren, wie von mächtigen Geisterhänden gerüttelt. Der heilige Berg lag hoffnungslos in einer dichten Nebelmasse, die sich zu klatschendem Regen verdichtete, so daß wir am Ufer in einem Gasthof eingeregnet wurden. Der See warf Wellen wie ein bewegtes Meer, und nirgends konnten die sonst verkehrenden Schifflein auslaufen. Der Nachmittag floß in den Abend, und immer noch saßen wir im Hotelzimmer, das gleichzeitig unser Speiseraum war (in Japan sind die Hotels in sehr viele Zimmer geteilt, so daß jede Gesellschaft für sich allein ist und nur die gegen die Veranda offenen Türen bleiben).

So unbedeutend dieser Frühlingsregen war, so entschied er über ein Menschenschicksal und brachte zwei andere in eine schmerzhafte Verkettung. Als wir nämlich so vereinsamt im Zimmer saßen, begann ich Herrn A. zuzusprechen, nach Europa zu reisen und seine Kenntnisse zu verdoppeln. Er erkundigte sich genau nach den zu erwartenden Ausgaben, und wir wurden vom Eifer so fortgerissen, daß wir Pläne entwarfen, Reisestrecken festsetzten und Studienzwecke besprachen. Später fuhr mein Schüler von seiner jungen Frau, die ihm eben eine Tochter geschenkt hatte, auf zwei Jahre weg nach Europa, besuchte meine Mutter, meine Verwandten und Freunde und kehrte schon wieder in sein Land zurück, alles, ehe ich – sturmgebrochen – in den eigenen Hafen einlief. Er aber gab mir ein Empfehlungsschreiben an jemand auf Formosa … doch ich will nicht vorgreifen.

Spät nachts fuhren wir im Wagen über Berg und Tal im strömenden Regen nach Odawara zurück. Wir schliefen in den leeren japanischen Räumen, nur durch Schiebetüren getrennt, und ich erwähne nochmals zu großem Lobe der Japaner, daß ich das nicht einmal mit Weißen gewagt hätte. Ich lag auf vier Futon unter und vier über mir und wirkte auf und unter all den Stoffmassen wie eine Erbse unter Matratzen. Nichts als ein Haarschwänzlein sah vor.

In Fischerdörfern.

Wieder flossen Tage wie die Perlen eines Rosenkranzes durch meine Finger. Manchmal betete ich den freudenreichen, wenn ein großes Blatt meine Beiträge annahm, zuzeiten den schmerzhaften Rosenkranz, wenn mich das Gefühl meiner Einsamkeit überkam. Mitten unter Menschen war ich allein. Diese vielen Menschen der eigenen und der fremden Rasse waren nur Schiffe, die der Wind des Schicksals an meinem eigenen Schifflein vorbeitrieb und die ich bald aus dem Gesicht verlieren mußte.